-Рубрики

- Вязание спицами (800)

- Технология вязания (94)

- Шапки, варежки, шарфы (58)

- Японские термины (5)

- Кулинарная книга (672)

- Салаты (130)

- Сладкая выпечка (118)

- Блюда из мяса и птицы (77)

- Несладкая выпечка (36)

- Напитки (23)

- Сладости (14)

- Торты (13)

- Супы (12)

- Десерты Д (2)

- Суши (2)

- Коллекция видео (363)

- Мелодрама (63)

- Короткометражное (4)

- Мультфильмы (3)

- Вязание крючком (338)

- Handmade (281)

- Коллекция фото (132)

- Природа (24)

- Лучшие кадры (16)

- Животные (14)

- Цивилизация (14)

- Люди (4)

- Приятное времяпровождение (109)

- Юмор (24)

- Котоматрицы (5)

- Новый год (93)

- Музыка (80)

- Для детей (70)

- Играем (25)

- Обучение (19)

- Для любопытных (11)

- Географические красоты и интересности (33)

- Цветоводство (32)

- Исторические личности (25)

- Аудиокниги (15)

- История родного города. Минск (15)

- Логопедия для детей (11)

- Юбилей (4)

- HTML (2)

-Музыка

- Оранжевое солнце

- Слушали: 1892 Комментарии: 0

- Стиви Уандер

- Слушали: 3481 Комментарии: 0

- The Road To Hell-Chris Rea

- Слушали: 3693 Комментарии: 0

- Стас Пьеха - Город Детства

- Слушали: 7662 Комментарии: 0

- Los Lobos&A.Bandares - Cancion Del Mariachi

- Слушали: 8396 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Великие умы обсуждают идеи, средние обсуждают поступки, а малые - людей. (Индийская пословица)

Минский железнодорожный вокзал |

Опубликовано http://realt.onliner.by/2012/04/14/dar-4/

Районы, кварталы. История минского железнодорожного вокзала

Вполне возможно, судьба Минска как столицы Республики Беларусь, самого чистого города в мире, крупного мегаполиса с фешенебельными пятизвездочными отелями, 19-этажными небоскребами «Сити», ледовыми дворцами и почти двумя миллионами практически коренных жителей могла сложиться по-другому, если бы не события 70-х годов XIX века. Именно в это десятилетие через не самый большой губернский город проложили сразу две железные дороги, навсегда превратившие Минск в важный транспортный узел и, тем самым, во многом определившие его светлое будущее. Об истории железнодорожного Минска и его вокзалов рассказывает блогер Darriuss.

А ведь судьба Минска могла быть иной, если бы в 1867 году имперский Комитет железных дорог согласился с представлением министра путей сообщения Павла Мельникова, где говорилось о том, что важнейшая для страны магистраль, связавшая бы Москву с Брестом и далее с Варшавой и Западной Европой, должна была пройти через Могилев, Бобруйск и Пинск. В этом случае крупным железнодорожным узлом, где Московско-Брестская железная дорога пересекла бы Риго-Орловскую, и, скорее всего, первейшим кандидатом на роль будущей столицы БССР, а в дальнейшем — и Республики Беларусь, стал бы Могилев. Однако тщательное исследование местности показало, что кратчайшее направление (через Оршу, Борисов, Минск) является и самым выгодным. Великая стройка империализма началась весной 1869 года с возведения Смоленского вокзала у Тверской заставы в Москве (сейчас — Белорусский вокзал) и шла очень активно. Уже в сентябре 1870 года открылся участок Москва — Смоленск, а спустя год, в ноябре 1871 года, — Смоленск — Брест.

Закладка станции Минск Московско-Брестской железной дороги произошла 23 августа 1870 года, ее торжественное открытие состоялось 16 ноября 1871-го. «Минские губернские ведомости» описывали этот праздник следующим образом: «…В назначенный день в 11 часов утра открытие совершено в присутствии начальника губернии и приглашенных управляющим дорогою лиц города Минска. После благодарственного молебствия, отслуженного Его Преосвященством, Преосвященнейшим Александром, Епископом Минским и Бобруйским, два пассажирских поезда по окроплении их святою водою отправились одновременно один в Москву, а другой в Брест при громких и радостных приветствиях многочисленных жителей Минска, собравшихся на это знаменательное для города событие». Событие было действительно знаменательным — вместе со станцией в Минске появился первый настоящий железнодорожный вокзал.

Не все знают, что в Минске было два исторических вокзала, и первый из них — вовсе не на нынешней Привокзальной площади. Брестский вокзал (в дальнейшем, с переименованием железной дороги, — Александровский) располагался в районе перекрестка современных улиц Суражской и Московской, около остановочного пункта Институт культуры и станции Минск-Сортировочный. Где-то тут.

Это было деревянное здание, построенное с открытием дороги в 1871 году и принимавшее за свою историю и императора Николая II, и будущего «отца народов» Иосифа Сталина. Работал Александровский вокзал до 1928 года, потом он был закрыт и окончательно сгорел в июне 1941 года при бомбардировках Минска. С тех пор не восстанавливался. В городе остался один крупный вокзал.

Железнодорожным узлом Минск стал уже через пару лет. В 1871 году началось строительство новой дороги, которая должна была соединить хлеборобные области Украины с крупнейшими прибалтийскими портами. В 1872 году управляющие этой Ландварово-Роменской и Московско-Брестской дорогами подписали соглашение об их соединении в губернском городе Минске. Новая магистраль вводилась в строй участками с 1871 по 1874 годы, а в 1876-м была переименована в Либаво-Роменскую железную дорогу. Станция в Минске появилась в 1873 году, более того, в Минске разместилось и управление всей дороги.

Это здание 1910 года на улице Кирова, где управление размещалось в последние годы имперской власти, сохранилось.

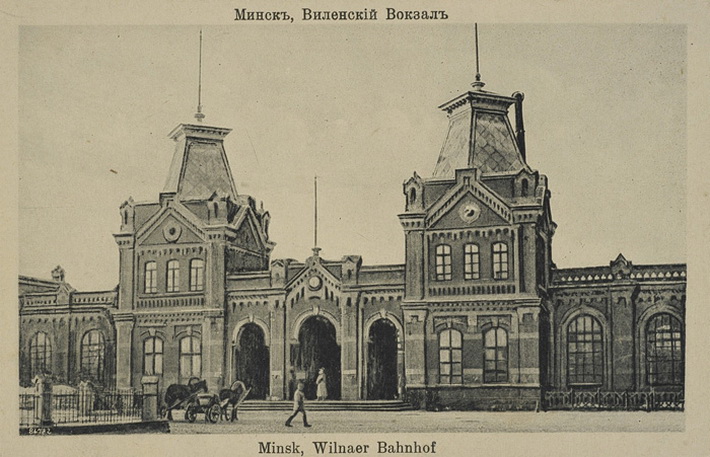

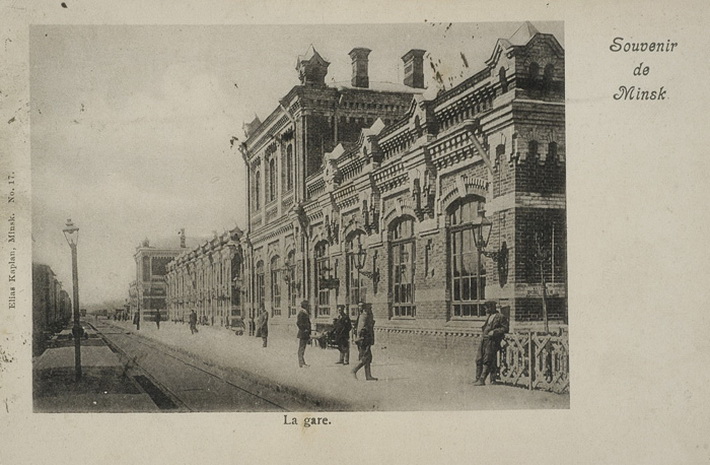

Вокзал на станции Минск Либаво-Роменской дороги появился в 1873 году. Это было деревянное здание длиной 47 метров, перестроенное в красном кирпиче в начале 1890-х. Два двухэтажных корпуса, украшенные башенками, объединялись одноэтажной галереей.

Вокзал назывался Виленским или Либаво-Роменским, чтобы отличать его от Брестского (Александровского). Во многом благодаря железным дорогам, население города стало быстро расти. Если в 1860 году в Минске жило всего 27 тыс. человек, то спустя 40 лет, по переписи 1897 года, — уже 91 тыс. Вид со стороны железнодорожных путей.

Виленский вокзал был сильно поврежден в результате советско-польской войны, и при реконструкции 1930—1935 годов над частью здания был надстроен второй этаж, где разместилась администрация и комнаты отдыха. До реконструкции.

И после. Обратите внимание на вывеску «Менск».

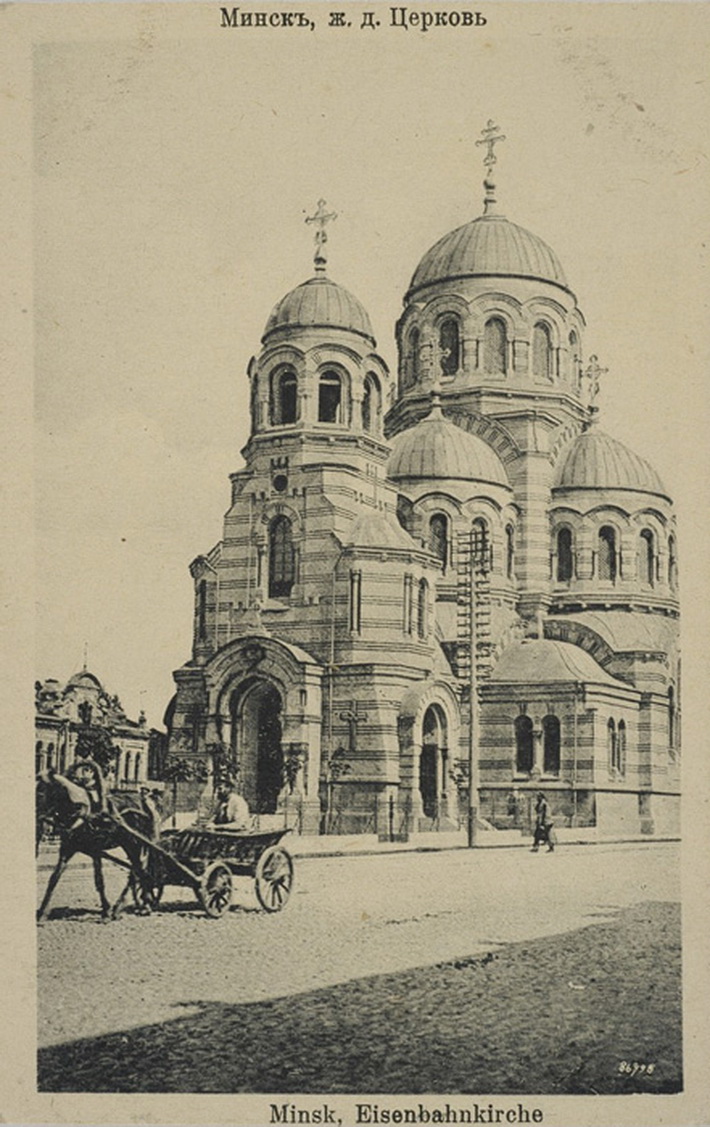

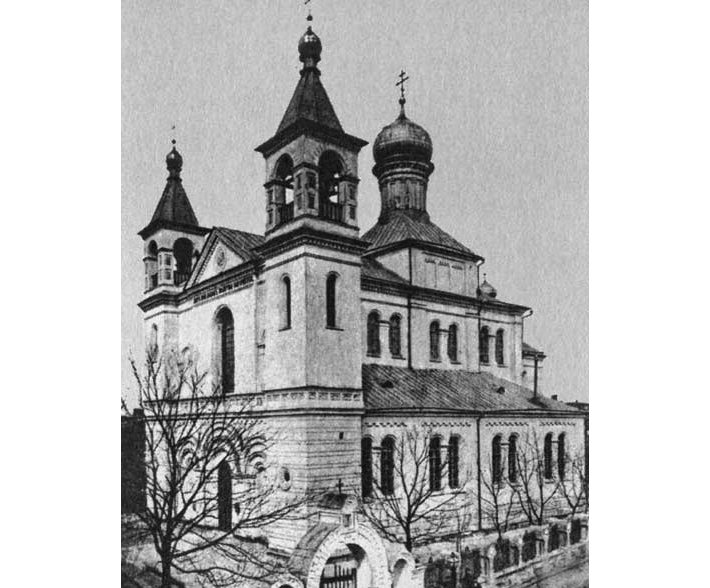

Кроме собственно здания вокзала, в комплекс с ним входила и так называемая «железнодорожная» Казанская церковь, прекрасный образец неовизантийского стиля, построенный в Минске перед самым началом Первой мировой войны, в 1914 году.

Она располагалась на современной площади Мясникова, а в 1936 году была взорвана.

Следующий этап реконструкции собственно Виленского вокзала, к тому времени оставшегося в городе единственным, приходится на самый конец 1930-х годов. В 1940 году заканчивается перестройка дореволюционного здания (арх. И. Речаник), в результате чего оно приобретает внешний вид в духе единственно верного в тот период неоклассицизма. Фото 1942 года, времен оккупации.

Впрочем, со стороны перрона дореволюционная краснокирпичная кладка предательски выдавала буржуазное происхождение здания.

Оно, естественно, пострадало в ходе освобождения города, но было быстро восстановлено в своем предвоенном виде. Фотография 1949 года показывает комплекс минского железнодорожного вокзала во всей его полноте. В левом нижнем углу заметна стройплощадка по возведению «ворот города».

Сразу после окончания войны началось и формирование парадного ансамбля Привокзальной площади, должным образом встречавшего бы гостей столицы БССР. Главным его элементом стал фронт застройки, противоположный вокзалу, который включал две 11-этажные башни, обозначавшие начало улицы Кирова. «Ворота города» ленинградского архитектора Бориса Рубаненко стали настоящим символом Минска, первым, что видят выходящие в город приезжие.

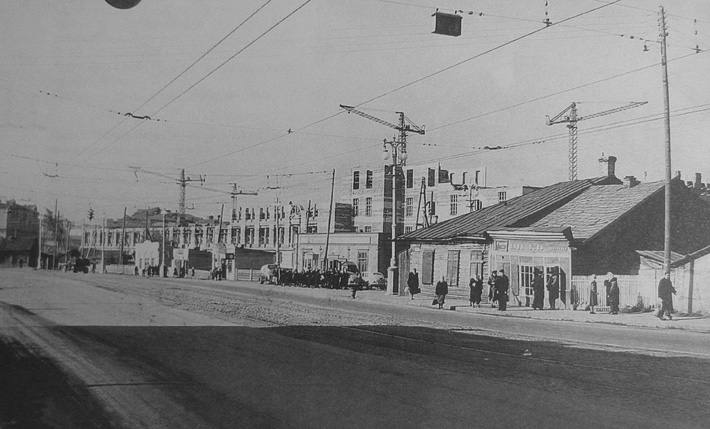

На этой замечательной цветной фотографии начала 1950-х годов — башни Рубаненко в процессе строительства. Левая половина «ворот города» была завершена раньше правой. По самой площади тогда, как и сейчас, ходили трамваи.

Обратите внимание, что на Привокзальной площади рядом с вокзалом ранее существовала типовая водонапорная башня.

Она была снесена, вероятно, перед строительством автовокзала «Центральный» (1962 год, арх. Я. Шапиро).

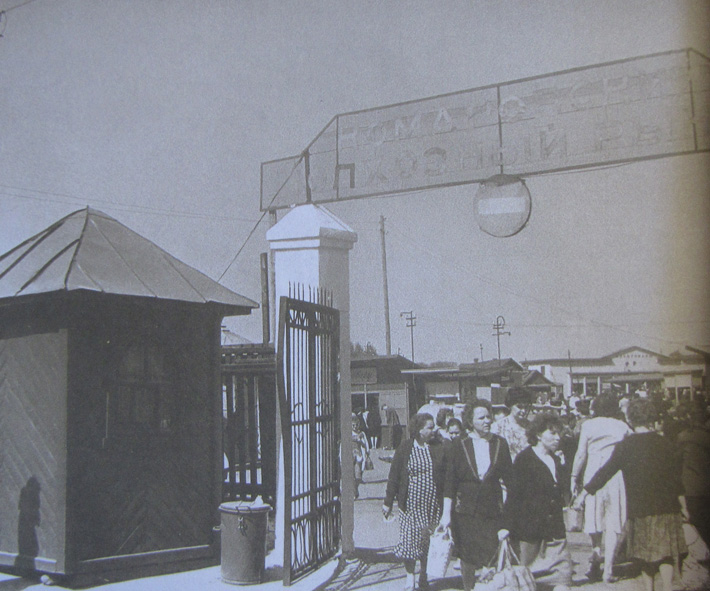

Пригородное и междугородное автобусное сообщение тогда было гораздо более активным, чем сейчас. Количество автобусов на стоянке автовокзала поражает.

В 1989 году, перед самым сносом старого вокзального здания, движение на площади было организовано иначе, чем сейчас.

Сам вокзал находился точно в створе улицы Кирова, замыкая ее перспективу.

А вдоль улицы Бобруйской был проложен настоящий пешеходный бульвар, куда более широкий и длинный, чем сейчас.

Железнодорожные мотивы были использованы и в декоративном оформлении «ворот города». Квартиры тут давали семьям работников дороги.

Еще одним важным элементом станции Минск-Пассажирский был построенный в 1956 году по проекту архитекторов Сергей Ботковского и Натана Шпигельмана пригородный павильон. Это единственное, что сохранилось от послевоенного комплекса до наших дней.

Прекрасное здание в высоком «сталинском» стиле было сохранено для размещения международных касс.

Современный интерьер.

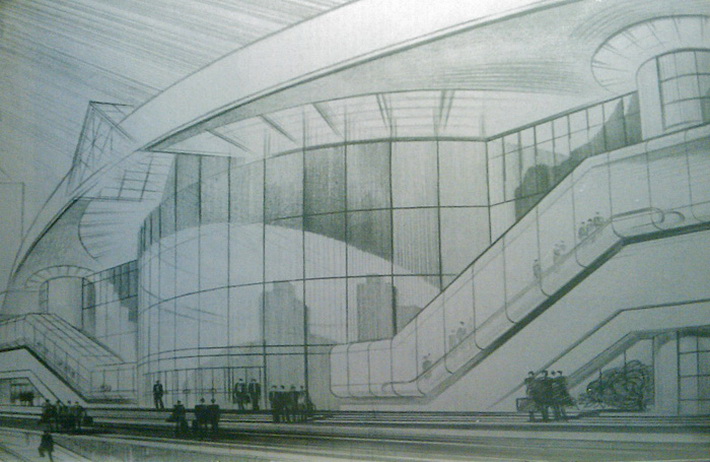

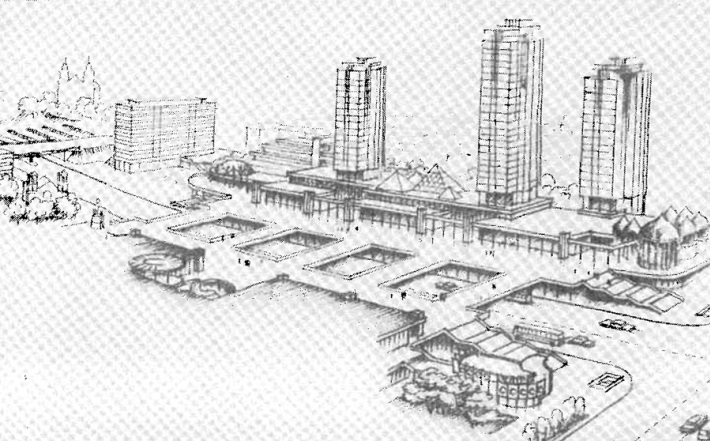

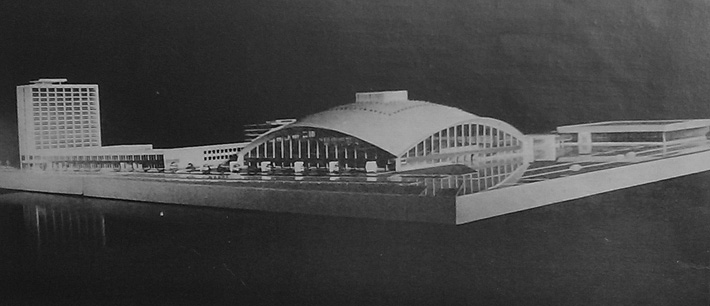

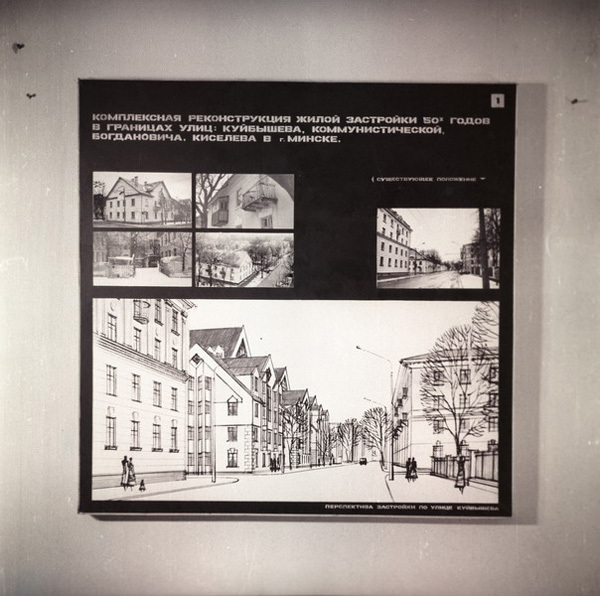

Уже в начале 1970-х годов стало очевидно, что существующий комплекс вокзальных зданий, более-менее закрывая текущие вопросы обслуживания пассажиров, никак не соответствует относительно недалекой перспективе. С учетом планируемого роста количества жителей города-героя Минска на Привокзальной площади, под ней и на новой формируемой Южной площади (нынешняя Дружная) предполагалось создать крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел. Он должен был включать: железнодорожный вокзал с международным статусом, автовокзал, систему проектируемых с южной стороны района скоростных автомобильных дорог (первое транспортное кольцо), двух намечаемых к строительству станций метрополитена, наконец, узел многочисленных маршрутов грузового, общественного и индивидуального транспорта. Имевшееся здание не могло быть приспособлено для решения задачи такого масштаба и значимости. В связи с этим в 1974 году был проведен закрытый Всесоюзный архитектурный конкурс, участвовали в котором шесть авторских коллективов: «Белгоспроект», «Минскпроект», «Белпромпроект», Белорусский политехнический институт, Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта (Гомель) и «Мосгипротранс». К ним присоединилось еще три встречных проекта, разработанных молодыми архитекторами из Москвы, Бреста и Минска. Таким образом, в середине 1970-х на суд жюри было представлено сразу 9 проектов нового минского железнодорожного вокзала, однако ни один из них, по мнению экспертной комиссии, в полной мере не удовлетворил ее требованиям. Рассмотрим конкурсные проекты подробнее.

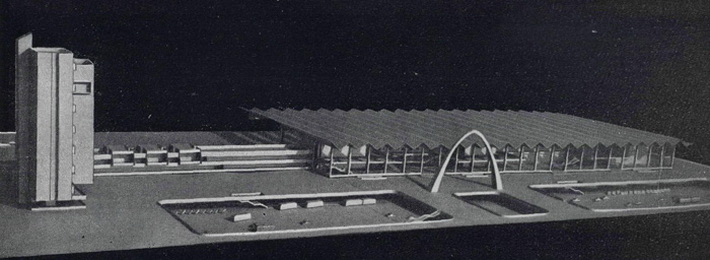

Первая премия по итогам конкурса не присуждалась, зато были даны сразу две вторых премии. Обладателем первой из них и признанным лидером в архитектурно-художественной композиции стало предложение «Белгоспроекта» (арх. В. Белянкин, В. Черноземов и др.). Молодые белорусские архитекторы предложили подвесить бетонный объем-плиту вокзала (высотой в несколько этажей) к двум опорам на вантах. Такой художественный образ должен был символизировать мост между Востоком и Западом. Фантастическое и крайне трудно реализуемое инженерное решение.

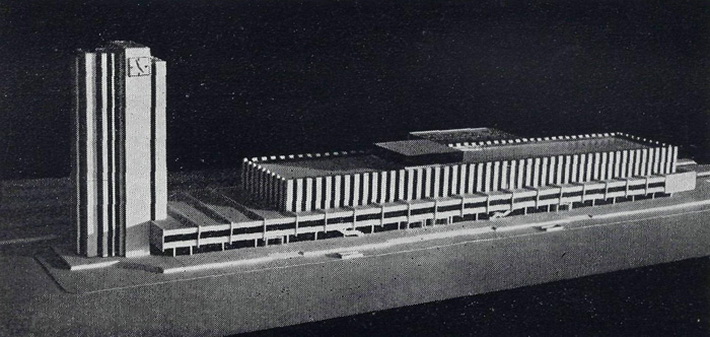

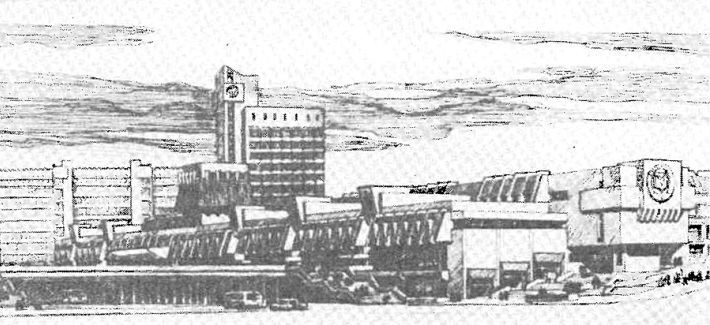

Вторую вторую премию получил проект «профильного» столичного института «Мосгипротранс» (арх. В. Батырев, Я. Виноградов, А. Сухорукова, Л. Казачинский), специализировавшегося на создании транспортных сооружений. Архитекторы предложили включить существующие здания в состав нового комплекса. Сформированный таким образом единый двухсотметровый фасад вокзала ритмично расчленен выступающими эркерами двух верхних глухих этажей. Последние высоко подняты над основными пассажирскими помещениями и содержат внутри комнаты отдыха.

Комнаты длительного отдыха (фактически полноценная гостиница) выходят на открытые террасы, запроектированные по периметру внутренних дворов. Кроме этого, предложение «Мосгипротранса» характеризовалось активным использованием подземного пространства площади и строительством в ее западной части крупного павильона метрополитена шестиугольной формы. Жюри отдельно отметило тщательность проработки предложения москвичей, фактически представивших не эскизный, а реальный архитектурный проект, где было предусмотрено даже «помещение для мойки яиц в ресторане» (!).

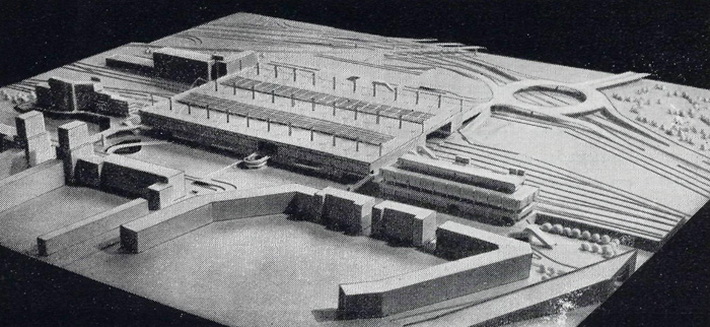

Кроме двух вторых премий, были присуждены 4 поощрительные. Предложение «группы архитекторов Москвы и Бреста» (арх. А. Асадов, Ю. Кузьмин, Ю. Мартынов, Б. Школьников): вокзал представлял собой три террасы, поднимающиеся в сторону перрона с устройством на Привокзальной площади рамп-эстакад к первой террасе. В створе улицы Ленинградской проектировалось высотное здание.

Архитекторы «Минскпроекта» (П. Геллер, Л. Думановская, Д. Кудрявцев и др.) предложили спрятать транспортные потоки под землю, на уровне площади оставив только пешеходов. Вокзал представлял бы собой огромный стеклянный объем с покрытием в виде полупрозрачных складчатых конструкций. Со стороны автовокзала «Центральный» к нему пристраивалась высотка гостиницы, напротив «ворот города» создавалась высокая свободно стоящая арка.

Проект гомельского Белорусского института инженеров железнодорожного транспорта (арх. Н. Правдин, Г. Ташкинов, В. Саенко и др.) — достаточно традиционное предложение мощного, расчлененного окнами-нишами двух-трехэтажного здания вокзала и стоящей в створе улицы Ульяновской 22-этажной гостиницы.

Последняя поощрительная премия досталась совместному коллективу молодых архитекторов «Белгоспроекта» и «Минскпроекта» (В. Даниленко, Е. Дворак, З. Толстикова). Авторы, вдохновленные Центром Помпиду в Париже, предложили сохранить оба старых здания вокзала (основного и пригородного). Стеклянный параллелепипед нового вокзала «парил» над имеющимися постройками, не загораживая их. Все коммуникации (вроде лестниц или эскалаторов) выносились, по парижскому примеру, на фасад здания. В составе вокзала проектировался крупный торговый комплекс, что тогда было признано «дискуссионным», но нашло бы горячее одобрение сейчас.

Еще три проекта остались вовсе без премий. Московские архитекторы А. Годер, Н. Голубев, Я. Парецкий смещали основное вокзальное здание к улице Ленинградской, тем самым теряя ориентацию на «ворота города» Рубаненко. Сам вокзал представлял собой невыразительную коробку, накрывающую собой и все пути.

«Белпромпроект» (арх. А. Наконечный) предложил, по мнению жюри, схематичный, недостаточно выразительный художественный образ, во многом напоминающий предыдущий московский вариант.

Наконец, группа архитекторов Белорусского политехнического института во главе с И. Бовтом и вовсе сохраняло все существующие здания, упрощая («осовременивая») пластику их фасадов и объединяя их единой системой навеса-кровли.

Свое решение экспертная комиссия принимала целый месяц, это было начало длительной, растянувшейся без малого на 30 лет эпопеи. В конечном итоге вручив две вторые премии, она рекомендовало именно получившие их предложения «Белгоспроекта» и «Мосгипротранса» к дальнейшей проработке. Увы, авангардный белорусский проект вантового «вокзала-моста» быстро потерял актуальность. Его авторский коллектив с головой погрузился в проектирование Дворца пионеров (нынешний Дворец молодежи на Комсомольском озере), длительное строительство которого сопровождалось многочисленными проблемами. Заказ на минский вокзал автоматически достался «Мосгипротрансу», которому вскоре стало не до братских республик. Коллектив главного транспортного архитектурно-проектного института СССР оказался занят темой Байкало-Амурской магистрали, а «минский» заказ был передан в более мелкий институт «Мосжелдортранс».

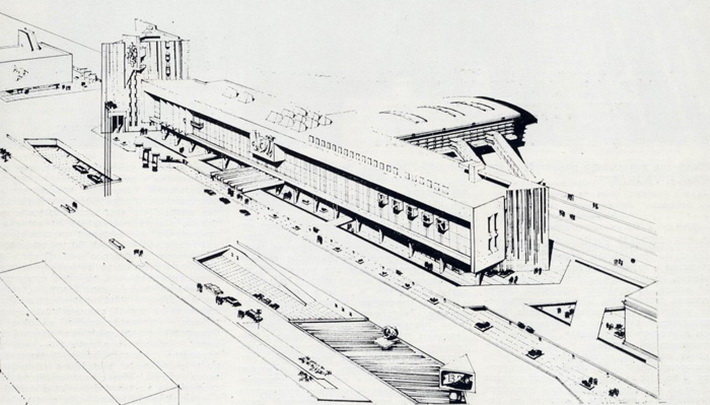

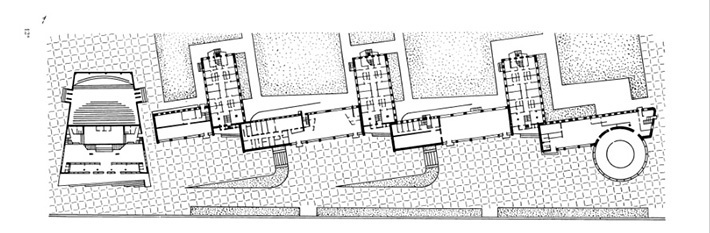

Коллектив «Мосжелдортранса» (арх. Я. Шамрай, Е. Васильев, Э. Каган, Б. Спичак), проанализировав все 9 предложений конкурса 1974 года и по возможности учтя замечания экспертной комиссии, предложил следующий вариант здания на 6 тыс. дальних и 3 тыс. пригородных пассажиров для Минска. Пригородный павильон 1955 года сохранялся, основной вокзал был признан аварийным и не подлежащим реконструкции, зато подлежащим сносу. На его месте строилось три новых отдельных объема: пассажирское здание на Привокзальной площади с ориентацией на «ворота города», перпендикулярный ему конкорс (зал кратковременного ожидания пассажиров) над первыми четырьмя железнодорожными путями, самостоятельный высотный корпус в створе улицы Ульяновской (так называемый «Служебно-технический корпус») с административными помещениями и комнатами длительного отдыха. В подземном пространстве Привокзальной площади планировалось организовать стоянки на 700 автомобилей и торговый центр для пассажиров.

Разрез комплекса. По проекту «Мосжелдортранса» успели построить конкорс и треугольный Служебно-технический корпус.

Собственно, именно так выглядел бы минский железнодорожный вокзал, протяни Советский Союз еще лет пять.

Но СССР развалился, старое здание вокзала, приведенное, по некоторым данным, в окончательную негодность и пошедшее трещинами, были вынуждены снести, и столица только-только получившей независимость страны осталась вовсе без вокзала, только с двумя его рудиментами — достаточно печально выглядящими конкорсом и высотным Служебно-техническим корпусом, где сейчас размещается гостиница «Экспресс». Последний — 12-этажная треугольная невпопад поставленная башня — выглядит особенно несуразно.

В 1992 году, спустя 16 лет после первого, был проведен второй, уже республиканский конкурс на достройку вокзала с учетом имевшейся ситуации: старого здания уже нет, вместо него выстроены высотка и конкорс, с которыми надо было что-то делать. Так выглядело предложение «Минскгражданпроекта» (арх. В. Даниленко, Ю. Комиссаров, Г. Перлина).

Однако победу в конкурсе одержал коллектив «Минскпроекта», возглавляли который хорошо ныне известные архитекторы Виктор Крамаренко и Михаил Виноградов. Так выглядело их оригинальное предложение. (Обратите внимание, что изначально предполагалось включить в единый комплекс и пригородный вокзал, а также продлить его на восток вдоль улицы Бобруйской. Железнодорожные пути накрывались единым вантовым покрытием.)

Фасад вокзального комплекса. На месте автовокзала «Центральный» проектировался многоуровневый паркинг, а сам автовокзал переносился на Южную привокзальную площадь (современную Дружную). Как показала практика, от этой идеи, позволившей бы несколько разгрузить Северную привокзальную площадь, в итоге отказались. Автовокзал «Центральный» остался на своем месте, получив только довесок в виде достраиваемого ныне огромного торгового и бизнес-центра.

Еще одним правильным, но, увы, нереализованным (по крайней мере пока) предложением тандема Крамаренко — Виноградов было продление конкорса на юг и соединение его в будущем с планируемым Южным железнодорожным вокзалом. От идеи серьезного освоения южной площади, похоже, навсегда отказались, ограничившись созданием там автобусной станции.

Подземное пространство Привокзальной (Северной) площади планируется освоить с устройством предложенных еще в 1970-е годы автостоянок во время строительства третьей линии метрополитена, одна из станций которого («Вокзальная») должна образовать пересадочный узел с существующей станцией «Площадь Ленина» как раз в районе площади.

Строительство здания началось только в 1995 году и из-за проблем с финансированием растянулось на 6 лет.

В конце концов новое здание, стройка которого (наряду с аналогичным долгостроем Дворца Республики) стала одним из символов 1990-х годов, открылось в 2001-м, частично функционируя с конца 2000 года.

Минский железнодорожный вокзал, наследник Менска-Виленского, — уже четвертое здание на этом месте (пятое, если считать запроектированный московский вариант) — хорошо символизирует достижения современной белорусской архитектуры. Пятиэтажный центральный корпус с двумя подземными этажами силуэтом своего пирамидального купола замыкает улицу Кирова.

От него влево и вправо расходятся крылья, композиция которых построена по принципу консольного нависания верхних этажей над нижними.

Центральная часть главного фасада выполнена полностью остекленной, что дало возможность визуально связать атриум вокзала с Привокзальной площадью.

Особенно впечатляюще это выглядит для спускающегося с верхних этажей гостя города-героя. Перед ним открывается эффектная панорама башен Рубаненко и перспектива улицы Кирова.

Главное место внутри здания занимает атриум, многосветный «операционно-распределительный зал» с компоновкой вокруг него всех внутренних этажей.

В правом крыле размещены зал ожидания, кассовый зал, почта, банк, буфеты и прочие важные для пассажира учреждения.

В левом крыле — еще один кассовый зал, отделение милиции, помещения для официальных делегаций, торговая зона, зона общественного питания. Связывает левое и правое крылья мост, проходящий прямо над основным объемом атриума. Особенное внимание обращает на себя расположенная прямо по центру мостика плитка из цветного металла.

Если встать на нее и задрать голову вверх, то можно увидеть, что находишься ты прямо под центром главной пирамиды вокзала. Говорят, в особенные дни, если долго находиться в этой точке, аккумулированные главной пирамидой потоки энергии стабильности и процветания переносят тебя в благословенные годы доллара по 2200.

На строительстве нового вокзала, пусть и шло оно долго, не экономили. Фасады облицованы светло-серым гранитом с испанского месторождения Бранко-Баррокал, стеклянные витражи — французские в немецких алюминиевых переплетах. Все современные материалы, с которыми ассоциируется белорусская архитектура на текущем этапе своего развития, использованы и тут: полированная и матовая нержавеющая сталь, металлокерамика, полированный гранит, керамическая плитка, подвесные потолки из металлических реек и прочая богато выглядящая отделка.

В 1974 году, при проведении первого архитектурного конкурса, экспертная комиссия «вменяла в вину» некоторым представленным проектам, что в них слабо учитывается архитектурное окружение будущего главного вокзала БССР, почти целиком на то время сформированное из застройки первого послевоенного десятилетия. Смотря на Привокзальную площадь сейчас, спустя почти 40 лет, понимаешь, как наивны были те архитекторы, жившие в идеальной вселенной, где новые здания пытались вписывать в существующее окружение.

Сейчас на Привокзальной площади Минска образца 2012 года скорее уже парадная застройка 1950-х годов выглядит инородной на фоне буйства синего стекла, серого полированного гранита и бежевого вентфасада.

Метки: минск история |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Минск. "Восток" |

Районы, кварталы: история минского «Востока»

Realt.onliner.by и известный блогер Darriuss продолжают совместный проект. Сегодня в авторской колонке ведущего — увлекательный рассказ об истории и архитектуре минского микрорайона «Восток».

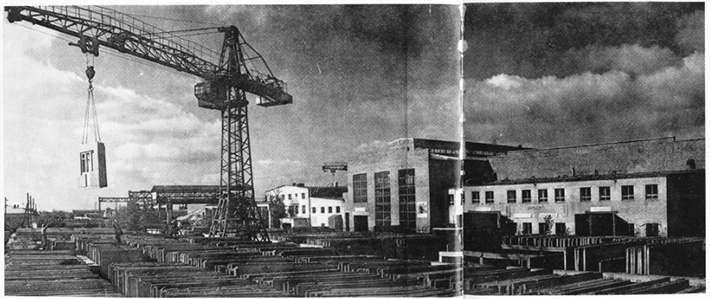

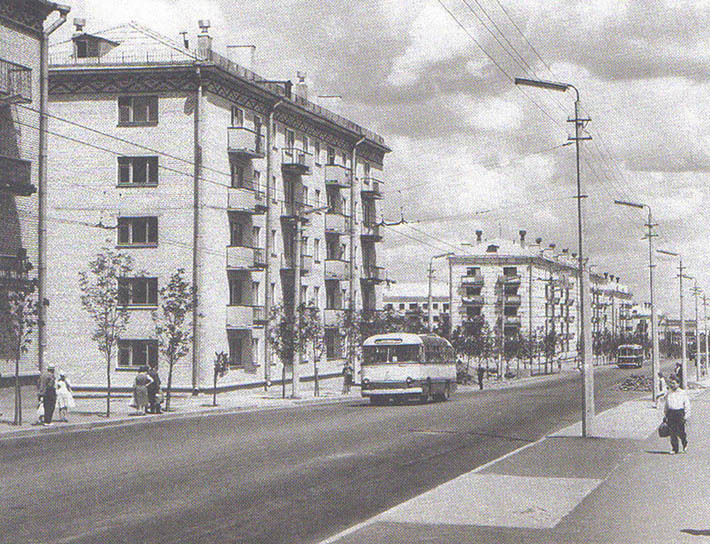

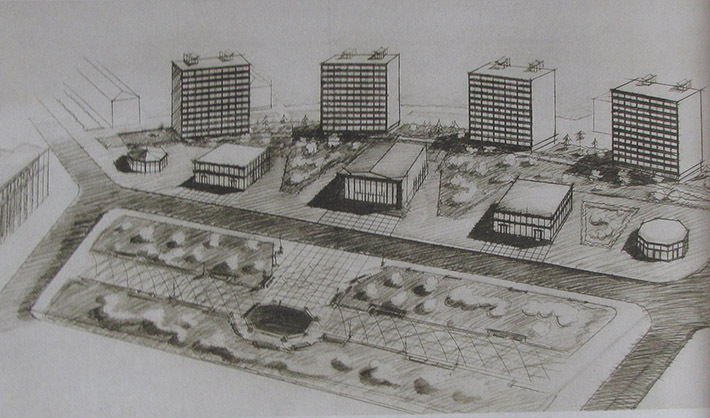

Во второй половине 1950-х советская архитектура вообще (и архитектура жилых зданий в особенности) вступила в период по-настоящему кардинальных преобразований. Волевым решением коммунистической партии, советского правительства и лично товарища Хрущева, под уничтожающую критику «излишеств» эпохи освоения классического наследия начался перевод домостроения в Союзе на индустриальные рельсы. На практике это означало переход к массовому строительству жилья из готовых изделий, произведенных на домостроительных комбинатах. В Минске строительство первого района нового типа развернулось в 1958 году ― между бульваром Толбухина и улицей Волгоградской. В течение следующего десятилетия на бывших городских окраинах сформировалось сразу несколько новых крупных жилых массивов. Основным их достижением и показателем было внедрение на практике принципа «одна семья ― одна квартира».

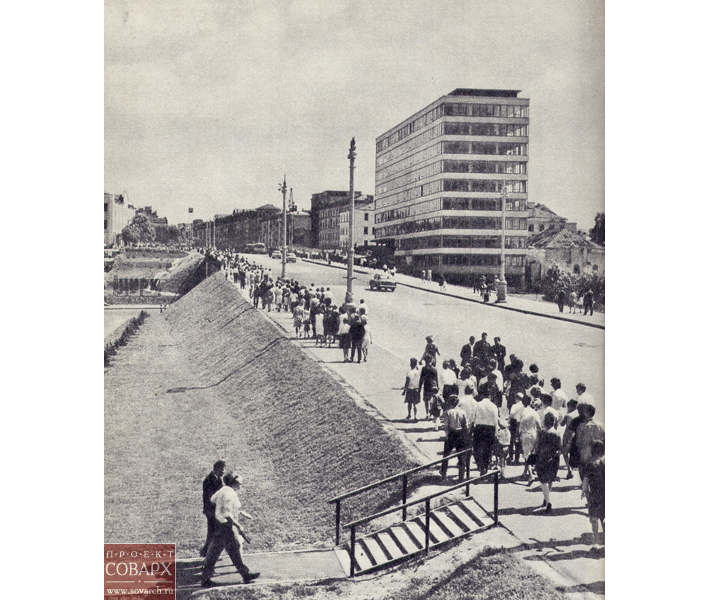

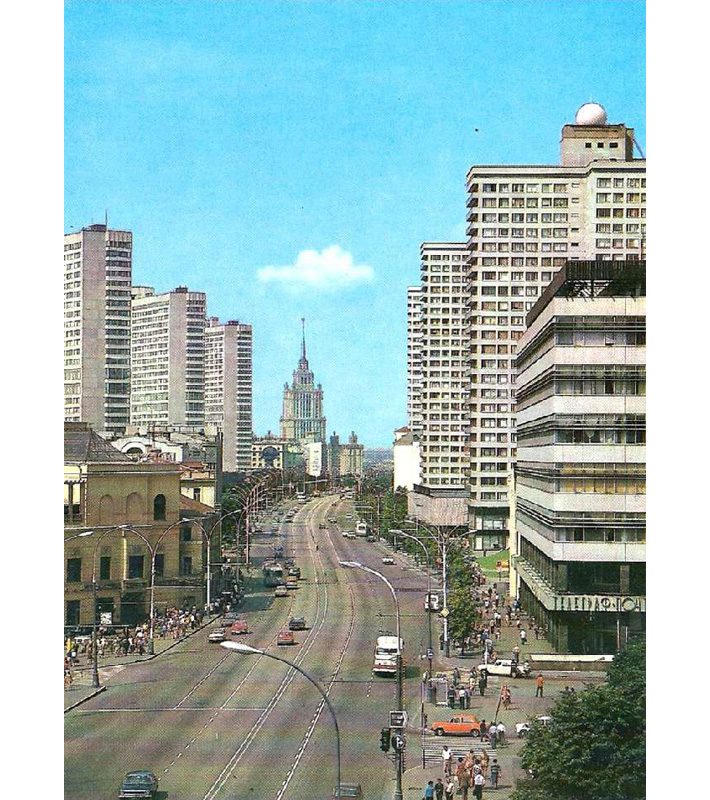

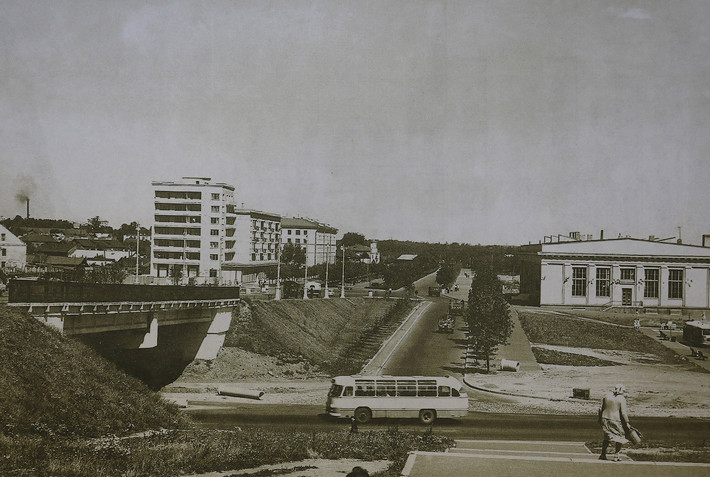

Одной из главных стройплощадок стал север Минска. В 1960-е началось крупномасштабное освоение территории, позже она сформировалась в жилой район «Зеленый Луг». Одновременно с этим разрабатывался проект застройки наиболее ответственного участка в северо-восточной части города. Въезд со стороны Москвы, начало главной городской магистрали должны были быть оформлены соответствующим столице союзной республики образом. В течение 15 лет здесь, между Ленинским проспектом и небольшой речкой Слепянкой, был построен торжественный ансамбль. Он во многом определил лицо города и стал одним из крупнейших достижений белорусской советской архитектуры.

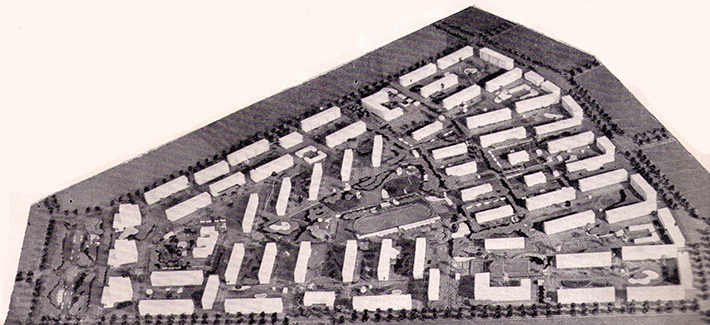

Под застройку экспериментального микрорайона «Восток-1» был отдан участок площадью52 га, ограниченный современным проспектом Независимости, улицами Калиновского и Кедышко. Здесь было построено более 200 тысяч квадратных метров жилья. С большим или меньшим комфортом тут расселили 23 тысячи человек.

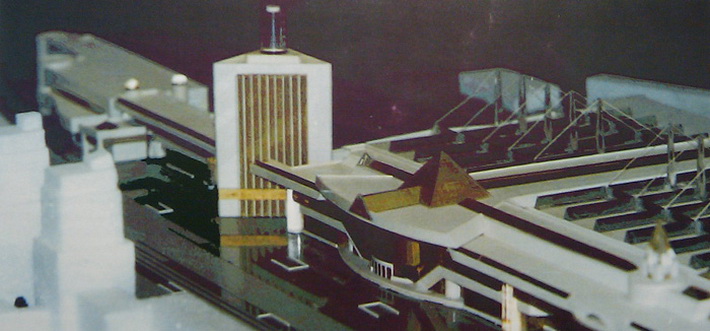

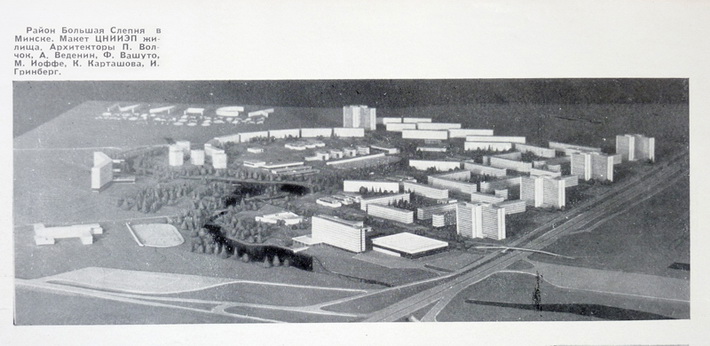

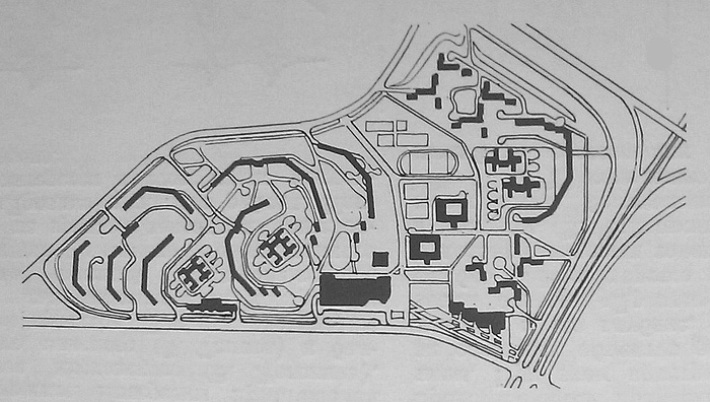

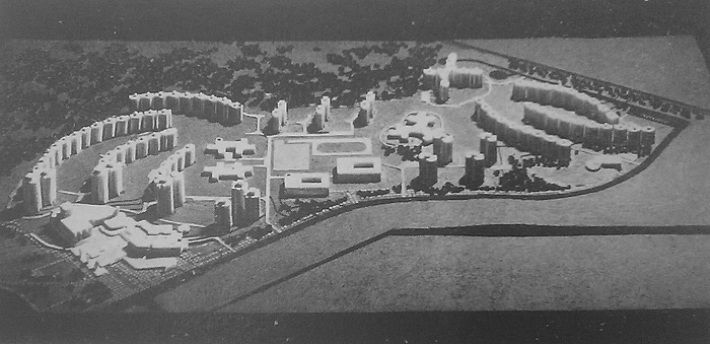

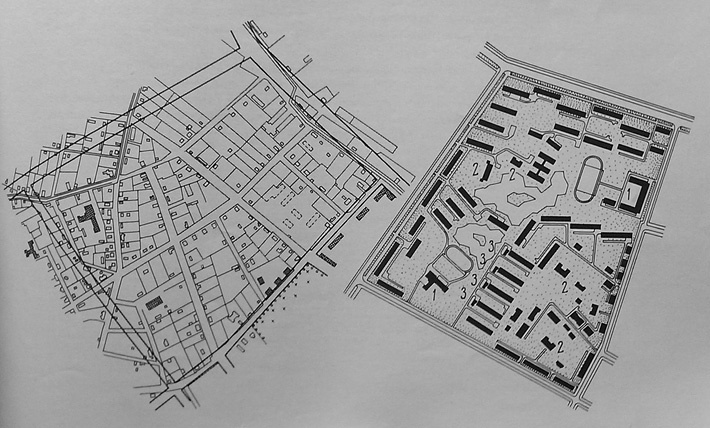

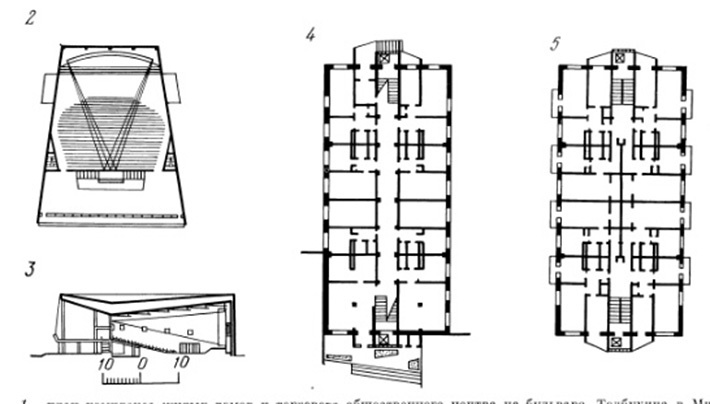

Республиканский конкурс на лучший проект «Востока-1» провели еще в 1963 году. Его победителями объявили сразу два творческих коллектива: московский ЦНИИЭП жилища (Центральный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования жилища, архитекторы П. Волчок, А. Андронников, А. Веденин и др.) и родной минский институт «Белгоспроект» (архитекторы В. Аникин, Я. Линевич, Г. Трушникова). Предложение москвичей, например, выглядело следующим образом (для ориентации: в правой части фотографии тогдашний Ленинский проспект).

Естественно, из-за наличия сразу нескольких победителей в конечном итоге Госстрой БССР и Союз архитекторов республики приняли к реализации третий вариант. В 1967 году на основе конкурсных проектов ЦНИИЭП жилища и «Белгоспроекта» уже в институте «Минскпроект» совместной авторской группой архитекторов сразу трех институтов был разработан окончательный проект планировки «Востока-1» (архитекторы Л. Гафо, В. Аникин, П. Волчок, Г. Горина, Е. Дятлов). Район наконец приобрел знакомый всем вид.

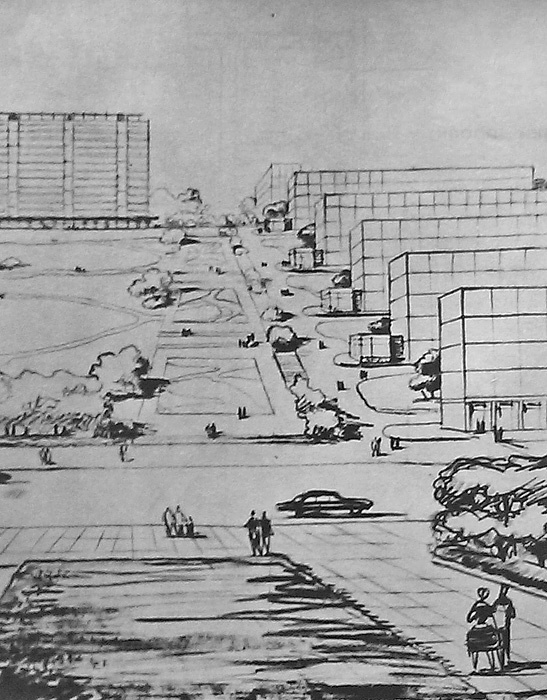

Итак, «Восток-1» можно разделить на три условные части. В южной, примыкающей к проспекту Независимости, планировалось возведение четырех групп 16-этажных домов (по 2 дома в каждой) с пристроенными общественными блоками. Проектировались и три протяженные девятиэтажные здания между ними. В северной трети на холмистом рельефе размещались две группы из трех высоток башенного типа. Перемежались они девятиэтажками различной конфигурации. В центре же проектировалась общественная зона с внутрирайонным бульваром, вдоль которого концентрировались школы, детские сады, библиотека, торговый центр и еще пять высотных 12- и 16-этажных жилых домов. Строительство всего этого комплекса началось в 1967 году.

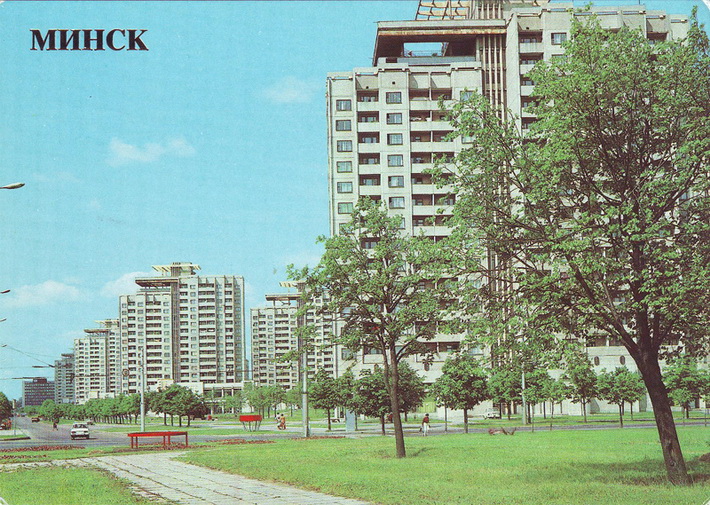

Лицо «Востока-1» определяют, конечно, 16-этажные высотки, расположенные вдоль проспекта Независимости. Изначально предполагалось строительство всего четырех широких в плане жилых домов (смотри макет ЦНИИЭП жилища выше), разделенных протяженными девятиэтажками с учреждениями соцкультбыта и торговли на первых этажах. В процессе дальнейшей проработки проекта высотные акценты были изменены на более компактные объемы с сохранением высотности, но увеличением количества зданий в 2 раза (до 8 штук). При этом четыре жилые башни формировали красную линию проспекта, а еще четыре строились несколько в глубине района. Так они образовывали вместе с соседними девятиэтажками монументальный фон для первой четверки.

Еще одним принципиальным отличием от первоначального проекта был вынос торговых и прочих общественных заведений с первых этажей девятиэтажек в специальные, пристроенные к высотным 16-этажным зданиям, объемы.

Так выглядит одна из построенных вдоль проспекта Независимости групп зданий. Пара 16-этажек, блок общественных учреждений, протяженный 9-этажный жилой дом со сквером перед ним.

Перспектива парадного фасада микрорайона «Восток-1» с противоположной стороны проспекта Независимости.

И тот же вид в обратную сторону. Как видно, спаренные высотки в определенных ракурсах образуют единый крупномасштабный фасад.

Похожий ракурс с открытки 1985 года.

От проспекта микрорайон отделен специально запроектированным местным проездом (слева). Последний служил для подъезда к предприятиям соцкультбыта, к жилым домам, к въезду внутрь района, для стоянок относительно редких тогда еще личных автомобилей.

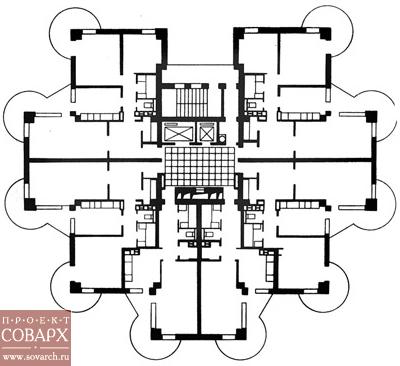

В плане 16-этажки состоят из двух сужающихся от центра жилых блоков, сдвинутых один к другому в лестнично-лифтовой зоне. В каждом блоке по четыре квартиры (1-2-3-3). Всего в 16-этажных жилых домах первой линии по 112 квартир, второй ― 120 квартир.

Все эти 16-, 12- и 9-этажные здания представляют собой экспериментальные проекты, индивидуально разработанные для данного микрорайона на основе типовых изделий серии 1-464 (архитекторы Г. Сысоев, И. Попова, И. Журавлев).

Глухие торцы 16-этажек первой линии декорированы огромными красочными мозаиками, созданными Александром Кищенко, одним из крупнейших белорусских художников-монументалистов. Для пущей красоты и «учитывая важность эстетических задач, которые решает въезд в город», в духе модной в то время темы «синтеза искусств».

Всего этих панно четыре: «Минск ― город-герой», «Минск ― город-труженик», «Минск ― город науки», «Минск ― город искусства». Все четыре мозаики охраняются государством. Видимо, это самые свежие (по времени создания) произведения в списке историко-культурного наследия Беларуси.

Фрагменты мозаик.

Из 16-этажек второй линии орнаментом в национальном духе украшен торец только одной, близкой к центру. Остальные ― без дополнительного декора.

Чтобы максимально подчеркнуть тему въезда в город, блоки 16-этажек, обращенные к проспекту, были запроектированы 14-этажными. На сэкономленном таким образом пространстве предполагалось создать «крышу-сад» с огромным козырьком-консолью, куда можно было бы попасть через холл 15 этажа дальнего от проспекта блока. Кроме отдыха трудящихся после рабочего дня и в выходные, предполагалось использовать крыши и в качестве смотровых площадок. Увы, но суровый климат и не менее суровые нравы советских людей не позволили реализовать эту такую модную сейчас тему «эксплуатируемой кровли».

Между местным проездом и жилыми зданиями архитекторы запроектировали довольно обширную зеленую зону-бульвар, неплохо благоустроенную тогда и реконструированную сейчас. Обратите внимание на плафоны фонарей в форме расположенной напротив Национальной библиотеки.

В пристроенных к жилым домам блоках общественных учреждений были размещены продовольственный, промтоварный, книжный, цветочный и хозяйственный магазины. Также ― магазин товаров для новобрачных с оптимистичным названием «Счастье», магазин «Союзпечать», кафе, парикмахерская и прочие важные для человека заведения. Советским архитекторам надо отдать должное: инфраструктура (особенно в подобных экспериментальных районах) создавалась максимально полная. Она фактически позволяла жителям микрорайона не выезжать за покупками или для отдыха в центр города, соседние жилые районы. Сравните этот подход с современными реалиями, когда созданию инфраструктуры в новейших спальниках внимание практически не уделяется. В лучшем случае место оставляется под какой-нибудь торговый комплекс и очередной спортивный объект типа ледового дворца.

Облицовка угловой части общественного блока.

Оформление входной группы.

Фрагмент общественного блока.

Кроме пристроенных объемов, учреждения соцкультбыта были запроектированы и в первых этажах 16-этажек. Вот, например, почтовое отделение (а имелись еще сберкасса, аптека и так далее).

Еще две 16-этажки были построены (вероятно, позднее) в глубине района, ближе к ул. Кедышко. Интересно, что их торцы уже не глухие, а прорезаны узкими окнами-бойницами.

Оформление подъездов в высотных домах первой линии...

... и второй. Все здания в последнее время реновированы. К счастью, без их покраски в любимые цвета современных белорусских архитекторов: розовый и желтый.

Еще одним экспериментом, который отрабатывался на «Востоке-1», было частичное использование в строительстве жилых домов специально разработанных панелей с рельефной поверхностью. Вот образец ее на 16-этажке второй линии 1976 года постройки (см. на правом блоке).

Однообразность, монотонность панельной застройки были, наверное, главным из ее эстетических недостатков. Архитекторы по мере сил пытались это исправить: введением поворотных секций и, соответственно, строительством криволинейных зданий и зданий со сдвигом секций, возведением домов переменной этажности, покраской панелей в контрастные цвета. Что касается последнего, то в Минске такая практика была реализована, например, в жилых районах «Зеленый луг» и «ул. Серова». Наконец, на «Востоке» были применены рельефные панели, размещенные на фасаде зданий в строгом геометрическом порядке.

Как показало будущее, эксперимент остался только экспериментом. Отечественное домостроение такие излишества не осилило.

В протяженных девятиэтажках, выходящих на проспект, для удобства сообщения с внутриквартальной застройкой были прорезаны вот такие двойные арки с размещением входной группы дома посередине.

Южная половина «Востока-1» застроена в основном пяти- и девятиэтажными зданиями, собранными из изделий серии 1-464.

Большая часть зданий реновирована, но встречаются и последние единичные экземпляры в аутентичном виде.

Районная АТС.

Ближе к центральному бульвару созданы три парные группы из изломанных в плане 9-этажек (внутри кварталов) с высотными 12-этажными акцентами, выходящими на бульвар.

Центральная часть микрорайона, где размещена группа дошкольных (шесть садов) и средних (2 школы) учебных заведений освобождена от автомобильного движения с устройством пешеходной улицы. Вот ее начало в западной части. Справа ― детская библиотека, чуть далее видна одна из трех 12-этажек, ритмично расставленных вдоль бульвара.

Детская библиотека.

Библиотека пристроена к новейшей паре 16-этажек.

Общая перспектива бульвара. Справа на северной стороне ― зона детских садов, слева ― школ. Предполагалось, что советские люди (в перерывах между строительством коммунизма и борьбой за мир во всем мире) смогут использовать эту улицу для прогулок и общения.

Все детские сады и одна из школ типовые, популярных в Минске конца 1960-х ― первой половине 1970-х серий. Но вот вторая школа (на 40 классов, фото слева), примыкающая к районной водно-парковой зоне, построена по экспериментальному проекту Э. Гольдштейна, А. Соболевского и других.

Учебные корпуса объединены в один блок вокруг внутреннего дворика. К нему примыкает спортивный корпус с плавательным бассейном. В то время школьные бассейны появлялись не только в Острошицком городке.

Спортивный корпус на переднем плане с игриво выглядывающим Алмазом Знаний на фоне.

Экспериментальная школа на 40 классов с внутрирайонного бульвара (справа вдалеке).

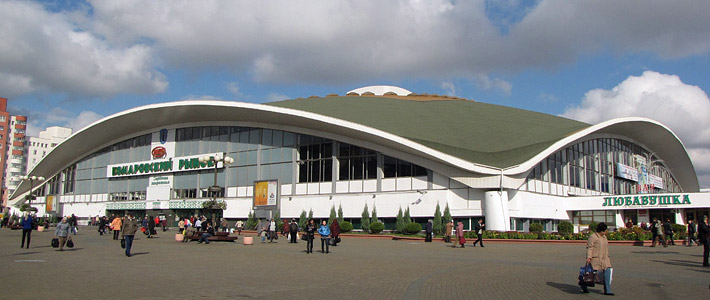

Упирается пешеходный бульвар в торговый центр «Восток-1».

Здание, построенное в 1973 году, сейчас реновировано.

Так оно выглядело раньше. В его состав входили продовольственный, овощной и промтоварный магазины, мастерские металлобытремонта, обувная, приемный пункт прачечной и прочие учреждения.

За торговым центром (его фрагмент заметен у правого края фотографии) ранее стоял самолет АН-12 с пневматическим тиром внутри. В конце 1990-х его, увы, утилизировали.

В северной части района рельеф становится куда более холмистым. Здесь авторы разместили две группы из трех одиночных высотных башен. В районе экспериментальной школы ― 12-этажки, собранные в 1973 году из изделий серии М464.

Вот они же на старой фотографии, сделанной от ТЦ «Верас» в соседнем микрорайоне «Восток-2».

Сейчас территорию облагораживают мамонты.

Наконец, вторая высотная группа размещена в районе перекрестка современных улиц Калиновского и Всехсвятской. Это три 16-, 18- и 20-этажных жилых дома из монолитного аглопоритобетона, возведенных методом скользящей опалубки.

Здания проектировал московский архитектор Александр Белоконь (ЦНИИЭП жилища совместно с Н. Грачевой и белорусским архитектором Г. Сысоевым из «Минскпроекта»). Чуть раньше был построен еще один дом этой серии (крайний справа) в микрорайоне «Восток-2» рядом с ТЦ «Верас». Точно такая же высотка имеется и на ул. Ландера в Курасовщине.

Эти жилые башни занимают самую высокую точку района. Склоны холма дополнительно укреплены мощной подпорной стенкой, облицованной природным камнем.

Когда деревья были маленькими. Открытка 1980-х с видом на северную половину микрорайона «Восток-1» от канала Слепянской водной системы.

Между двумя северными высотными группами было построено несколько криволинейных в плане девяти- и пятиэтажных зданий. Они состоят из блок-секций, расположенных со сдвигами и поворотами. Эта застройка хорошо видна в центре в дальней части снимка. В дальнейшем практика строительства криволинейных длинных домов была распространена и на другие минские жилые районы. Например, на Серебрянку.

Рендер образца 1970-х. К уже построенным жилым домам аккуратно подрисованы еще проектируемые башни Белоконя.

Все здания в северной части района построены на перепаде рельефа. Из окон нижних этажей домов слева можно было заглядывать в окна верхних этажей домов справа.

Границей же «Востока-1» в этой части служит канал Слепянской водной системы. Вокруг него создана зона отдыха для жителей окружающих кварталов.

В 1970-80-е годы «Восток-1» был одним из самых престижных для проживания районов города. Полноценная инфраструктура, неплохая экология, отличное благоустройство позволяло местным жителям с удовольствием строить социалистическое общество, бороться за досрочное выполнение (а может даже и перевыполнение) плана, догонять и обгонять Америку и протестовать против агрессивных рейгановских планов «звездных войн» и размещения милитаристских «Першингов» в Западной Германии.

Сохраняет статус «выше среднего» первый «Восток» и сейчас. Экспериментальный район советского разлива по инерции получает второе дыхание. Ведь рядом построена Национальная библиотека, идет освоение сопредельных территорий под многофукциональные торговые, развлекательные, деловые, но преимущественно, конечно, жилые комплексы,

К сожалению, парадный ансамбль въезда в Минск был реализован не до конца. Помимо экспериментов с «Востоком-1» и новым зданием Национальной библиотеки, в этом же месте, ныне застраиваемом сомнительным с архитектурной точки зрения комплексом «Маяк Минска», в 1970-е планировалось создание университетского городка для БГУ. Его новый главный корпус должен был выглядеть следующим ошеломительным образом.

Метки: минск история |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

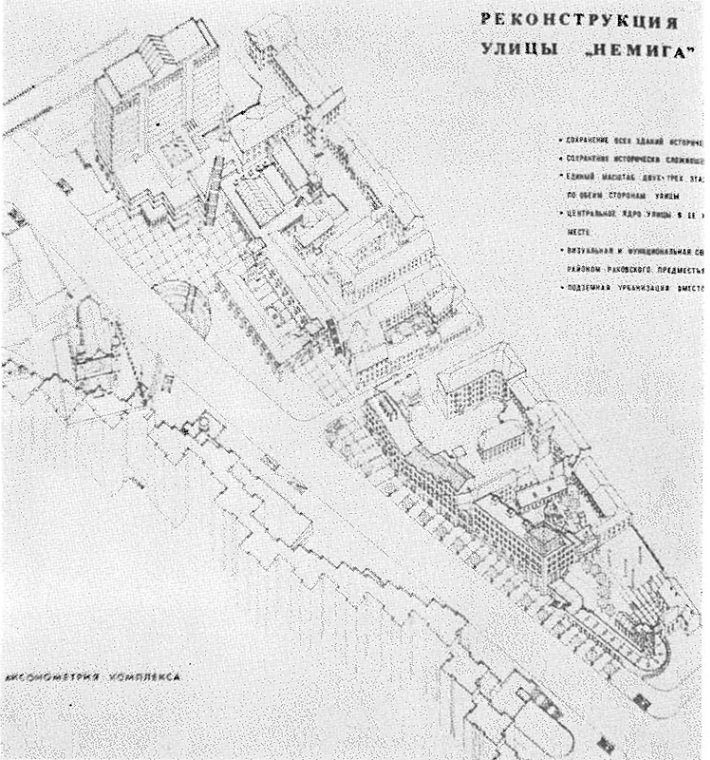

Минск. Немига |

Realt Onliner продолжает изучать историю архитектуры Минска. Сегодня в авторской рубрике известный блогер Darriuss рассказывает об одном из крупнейших градостроительных проектов столицы — Немиге.

«В лето 6575. Заратися Всеславъ, сынъ Брячьславль, Полотьский, и зая Новъгородъ. Ярославичи же трие — Изяславъ, Святославъ, Всеволодъ, — совокупивше воя, идоша на Всеслава, зиме сущи велице. И придоша кь Меньску, и меняне затворишася вь граде. Си же братья взяша Менескъ, исьсекоша мужи, а жены и дети взяша на щиты, и поидоша кь Немизе, и Всеславъ поиде противу. И совокупившеся обои на Немизе, месяца марта вь 3 день. И бяше снегъ великъ. И поидоша противу собе, и бысть сеча зла, падоша мнозе, и одоле Изяславъ, Святославъ, Всеволодъ, а Всеславъ бежа».

При таких обстоятельствах под 1067 годом впервые в летописных источниках («Повесть временных лет») упоминаются Минск и Немига. Историки до сих пор дискутируют, где все-таки располагался тот Менескъ и где конкретно находилась та Немиза (и вообще, что имел в виду летописец: реку или город?), но одно определенно: уже 944 года эти топонимы невозможно представить друг без друга. Минск есть Немига, Немига есть Минск. Здесь в XI веке «была сеча зла», здесь был деревянный замок, откуда наш современный город и «пошел есть», здесь должна была быть первая минская каменная церковь, здесь находился Нижний Рынок, один из торговых центров старого Менска, здесь сохранилось его старейшее к настоящему моменту здание, здесь в мае 1999-го в давке погибло 53 человека.

В конце 1960-х — начале 1970-х старая Немига перестала существовать. Исторический центр Минска разорвали на 2 части ради идеи строительства Нового Идеального Города, снеся мимоходом целые кварталы «старых сараев», одно-, двухэтажной застройки XVIII—XIX—начала XX веков. Немига должна была стать триумфом советской архитектуры Минска, а стала ее самым одиозным провалом. Мучительная история одного из крупнейших городских градостроительных проектов второй половины XX века, 40 лет чудовищных ошибок и несомненных достижений все на тех же кровавых берегах Немиги, маленького района, который есть целый город.

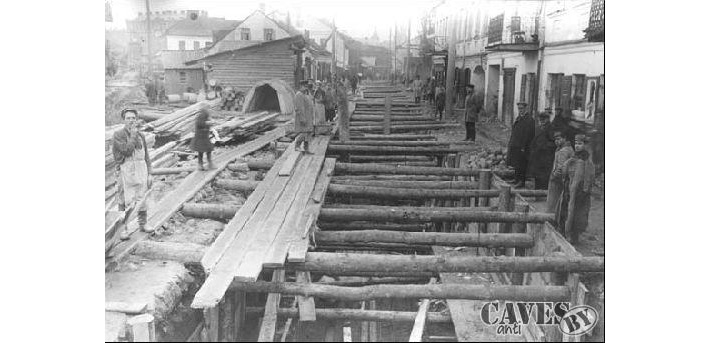

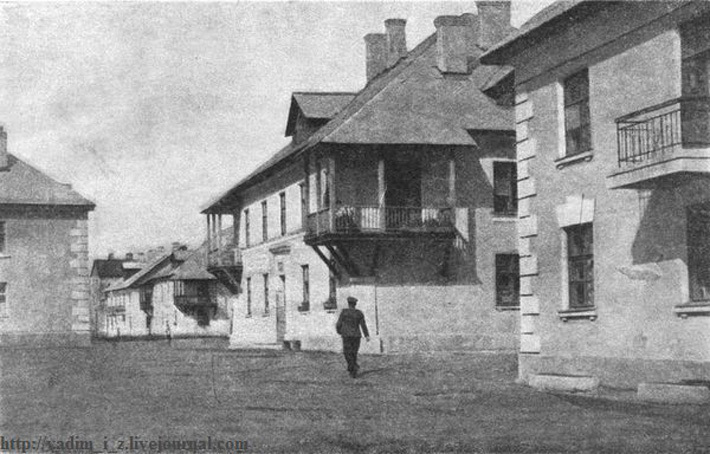

В первой половине XX века Немига представляла собой узкую кривую улочку с очень плотной малоэтажной застройкой. Одноименная река к тому времени сильно обмелела, по сути превратившись в небольшой ручей. Протекал он в обычной канаве, накрытой сверху деревянным настилом, формирующим центральную часть улицы. На снимке 1920-х этот участок хорошо виден.

Несмотря на свои скромные размеры, этот ручей имел нехорошее свойство по любому мало-мальскому поводу (типа проливных дождей или весеннего таяния снега) бурно разливаться, затапливая и саму улицу, и здания, ее формирующие. Все это доставляло массу неудобств горожанам, и в 1924 году было принято решение заключить остатки летописной реки в бездушный бетонный коллектор. Работы продолжались два года, и так Немига ушла под землю. Это можно считать первым этапом реконструкции района. Второй случился только через 40 лет.

Застройка Немиги более-менее уцелела в годы войны. До второй половины 1960-х тут были сплошные кварталы вполне типичного для территории бывшей Речи Посполитой вида. Кривые улицы, жмущиеся друг к другу невысокие домики с дворами-колодцами и лавками-магазинами на первых этажах — то, что многие привыкли называть Старым городом со всей вытекающей из этого понятия атмосферностью и уютностью. Проблема у Немиги была одна — городским властям она была не нужна.

Все эти домики XVIII—начала XX веков, пережившие несколько войн, потопы и зачастую небрежное отношение живущих в них людей, дряхлели, ветшали, теряли товарный вид, приобретая вид трущобный. Тут, конечно, не было архитектурных шедевров, просто обычная рядовая городская среда, но среда историческая, формирующая то, что называется genius loci, духом места. Перекресток Немиги и Витебской, середина 1960-х.

Сейчас нам остается только предполагать, какой была бы Немига, если бы вместо сноса ее реконструировали, хотя бы по принципу Троицкого предместья. Возможно, здесь была бы пешеходная зона с магазинами, ресторанами и галереями. Может быть, тут фланировали бы стаи туристов с большими фотоаппаратами, умиляясь атмосфере старого Минска. Но это, признаемся себе честно, скорее про какую-то другую страну. Перекресток Немиги и Островского, первая половина 1960-х. За правой границей кадра Петропавловская церковь.

Но это сейчас уважение к архитектурному наследию так широко распространилось, по крайней мере на словах. В 1960-е, годы неистового научно-технического прогресса и веры в безграничные возможности человека, подобная архитектура как ценность сама по себе не воспринималась, а скорее ассоциировалась с проклятым беспросветным прошлым. Для строительства нового города требовалось сначала до основания разрушить старый.

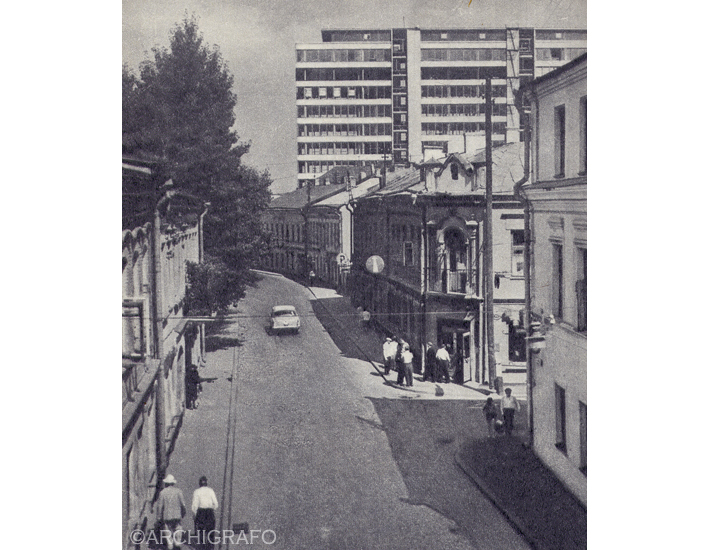

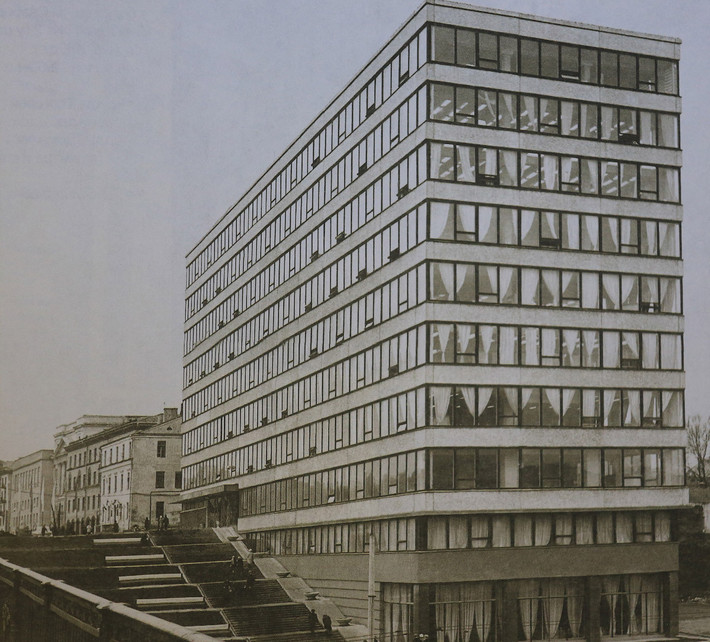

Первой ласточкой стало возведение на площади Свободы, прямо на склоне холма, спускавшегося к Немиге, нового здания института «Белпромпроект» (1963—67, арх. Н. Шпигельман, Л. Мицкевич, инж. А. Эльтерман). Для Минска середины 1960-х оно смотрелось, конечно, революционно — такой апофеоз шестидесятнической архитектуры, первое в Минске каркасно-панельное здание из монолитного сборного железобетона и стекла.

И выглядело оно изначально куда лучше, чем после реконструкции 1980-х. Стильный минимализм, строгие геометрические формы, ленты сплошного остекления, разделенные только светлыми полосами межэтажных перекрытий. На фоне маленьких ветхих домиков Немиги это был настоящий символ современной, актуальной и очень модной на то время архитектуры, символ нового времени, символ светлого будущего. Было что-то концептуальное в том, что он был выстроен прямо посреди исторического центра. 1960-е.

Сейчас, конечно, мы воспринимаем его как «грубое вторжение бездушного стекла и бетона в историческую ткань города», сокрушаемся над разрушенной атмосферой урбанистической среды и инородностью в ней облика пришельца, но допускаю, что в те годы контраст старого и нового производил на обывателя ошеломительное впечатление и совсем не повергал его в тоску и меланхолические размышления о порушенной вандалами-коммуняками старине.

Тем не менее, жертвой «Белпромпроекта» стала т. н. «Холодная синагога», возможно, старейшее здание Минска (есть датировка его и 1570-ми годами, хотя, скорее всего, оно, конечно, более позднее). На замечательной картине Мая Данцига «Мой горад старажытны, малады» (1972) синагога видна в правом нижнем углу, расположенной вплотную к «Белпромпроекту». Слева строится Дом моды.

Сотрудники же «Белпромпроекта», вероятно, в наказание за плохую карму здания, страдали от холода зимой и от жары летом. Сама же стекляшка за 20 лет изрядно потеряла в свежести облика и в конце 1980-х была реконструирована. Процесс реконструкции запечатлен на следующей фотографии.

В своей уныло-серой инкарнации «Белпромпроект» простоял еще два десятка лет, раздражая своим, прямо скажем, неприятным видом большую часть горожан и гостей столицы. Решимости снести здание у городских властей не хватило, и в итоге было принято решение лишь о его реновации. Не знаю, случайно так получилось или это было целью архитекторов, но проектный институт попытались в какой-то степени вернуть к оригинальному облику 1960-х, восстановив сплошные стеклянные ленты.

Только стекло было выбрано не прозрачное, а зеркальное, а межэтажные перекрытия облицевали популярными ныне панелями бежевого цвета.

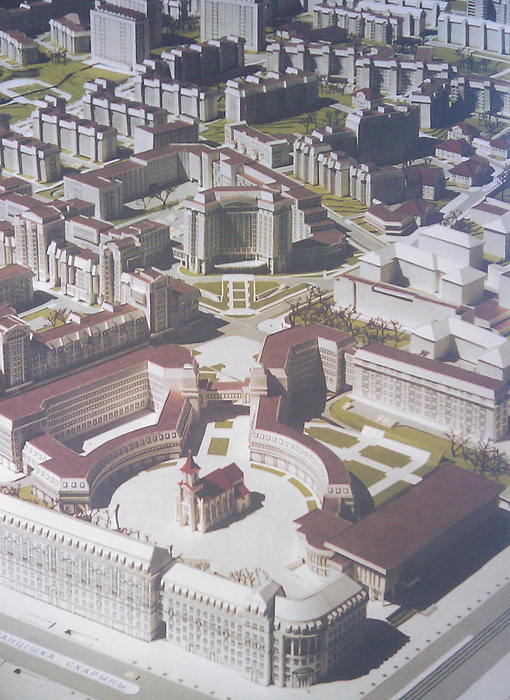

После окончания работ над «Белпромпроектом» решили взяться и за соседний район. Впервые светлая мысль построить прямо посреди Старого Минска новый городской общественный центр пришла в головы советских архитекторов в конце 1960-х. Источником вдохновения, по всей видимости, служил реализованный в столице нашей родины городе-герое Москва ансамбль проспекта Калинина, сейчас больше известный под названием Новый Арбат. Напомню, что в 1964—68 годах в Москве по проекту группы архитекторов во главе с Михаилом Посохиным был построен крупный общественный комплекс: одна сторона проспекта была сформирована из 26-этажных административных зданий, напоминающих раскрытые книги, стоящие на подиуме из 2-этажных магазинов. Другая сторона образована пятью жилыми 24-этажными домами-башнями с расположенными между ними предприятиями торговли и общественного питания. По всей длине комплекса был устроен транспортный тоннель, обслуживающий все эти магазины и прочие общественные учреждения. Как и в случае с минской Немигой, проспект Калинина был проложен прямо по переулкам и улицам старого Арбата с ликвидацией мешающей исторической застройки.

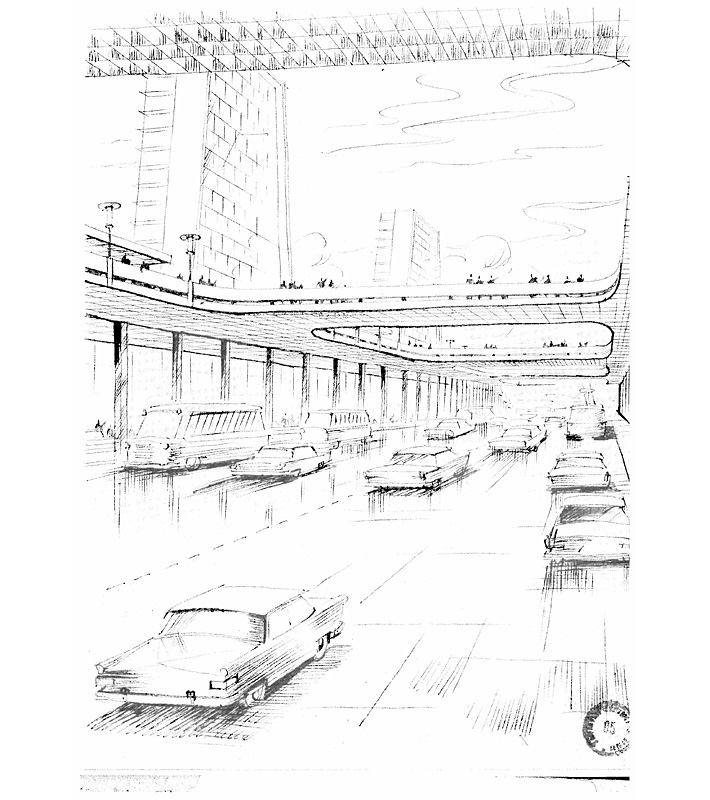

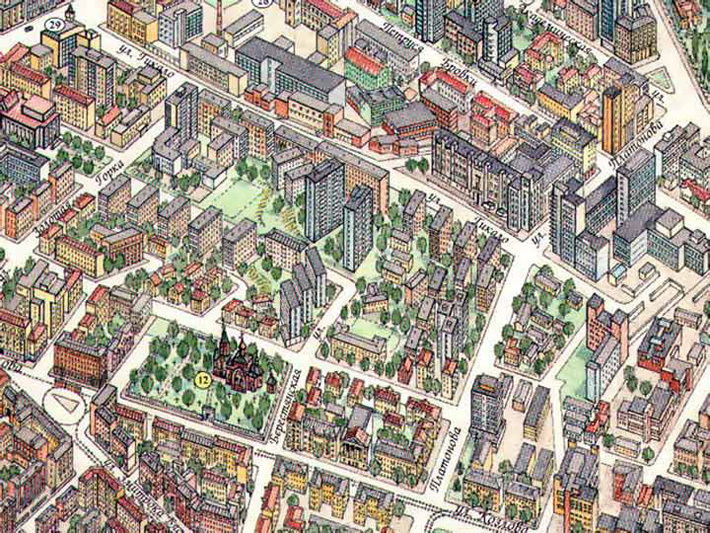

Минск, столица Советской Белоруссии, по мнению наших городских властей, нуждался в похожем комплексе. Помимо строительства крупнейшего в городе торгово-общественного центра, еще одной важной задачей градостроителей стало создание дублера Ленинского проспекта, главной минской магистрали.

Перспектива сноса Немиги уже в 1960-е вызвала горячее негодование неравнодушной общественности. Но партия сказала «надо» («жизнь города, бурно развивающегося, все более интенсивно наполняющегося транспортом, жестко требует создания современных условий для жителей и столь же современных условий для транспорта»), и никакие обсуждения не помогли. Немигу уничтожили, даже не имея на руках готового проекта новой застройки — очередная ошибка, обрекавшая комплекс на долгие бессмысленные годы строительства.

Последние месяцы жизни старой Немиги. Дома уже отселены.

«Руководство Минского горкома КПБ и горисполкома поставило перед проектировщиками “Минскпроекта” задачу: создать на месте снесенной новую Немигу — удобную для людей, красивую, современную, центральную торговую улицу, по уровню комфорта и обслуживания достойную столичного города».

Новая улица уже проложена, строительство еще не началось. 1970-е.

В «Минскпроекте» был проведен конкурс на идею застройки. По его результатам разработка проекта Немиги на участке от Парковой магистрали (современный проспект Победителей) до улицы Республиканской (современная ул. Романовская слобода) была поручена архитектурно-конструкторской мастерской №5. Авторами проектного предложения жилого и торгово-общественного комплекса стали архитекторы С. Мусинский, Д. Кудрявцев, Л. Каджар при участии В. Духаниной, А. Козленко, А. Волк, П. Геллер и Г. Колосковой.

Проект АКМ-5 предлагал создать требуемую торговую улицу на основе принципиально нового подхода к организации людских и транспортных потоков. Их предполагалось полностью разделить. Над транспортной магистралью, проходящей в некотором углублении рельефа, что подтверждают до сих пор случающиеся тут обильные наводнения, должна была быть создана пешеходная платформа. Пространство под обеими сторонами платформы используется для складов и подсобных помещений магазинов, загрузка которых осуществляется из специальных тоннелей, идущих параллельно магистрали.

Как и на проспекте Калинина, композиция зданий, формирующих ансамбль новой Немиги, построена на контрастном сопоставлении одной стороны улицы другой. Протяженному на всю 400-метровую длину ансамбля жилому дому с одной стороны противопоставлена застройка 16-этажными башенными домами с другой. Одновременно, каждая из двух сторон в свою очередь является фоном для комплекса двухэтажных магазинов, общественных зданий, кафе и ресторанов. Предполагалось, что эти объемы будут значительно вынесены от линии жилых зданий и будут иметь самостоятельный живописный художественный образ.

В составе торгового комплекса Немиги планировалось размещение ряда магазинов: «Детского мира», универсама, фирменного рыбного, магазина по продаже легковых автомобилей, книжного, промтоварного, ювелирного, комиссионного, а также магазина радиоэлектроники. Предусматривалось также несколько небольших кафе и ресторан «Немига» на 500 посетителей. Создание подобной торговой улицы должно было облегчить участь минчан, позволяя им не бегать за разными товарами по всему городу, а приобрести их в одном месте, отметив затем удачную покупку (например, автомашины «Москвич», югославских сапог и здоровенного язя) за рюмкой чая в приятной, располагающей к общению обстановке. Должно было повыситься и качество обслуживания покупателей за счет «широкого использования современных видов оборудования, средств механизации и применения наиболее прогрессивных форм обслуживания», вплоть до принципиального отсутствия в новых торговых точках хамоватых продавщиц.

На месте, занимаемом ныне «Макдональдсом», предполагалось строительство ресторана оригинальной формы для приема вкусной и здоровой пищи.

Описанный выше проект АКМ-5 Мусинского — Кудрявцева — Каджар был обнародован в 1972 году и с самого начала своей реализации столкнулся с серьезными трудностями, вызванными традиционной советской системой хозяйствования.

Строительство объекта, как обычно, предполагалось осуществлять очередями. Первой должна была стать застройка западной стороны Немиги с тем самым протяженным 400-метровым жилым домом. Она началась только в 1975 году, и за первые 10 лет бравые строители из «Минскстроя» сумели освоить только 5 млн полновесных советских рублей из 22 по смете. Среди причин, тормозивших процесс возведения объекта, главный архитектор проекта Сергей Мусинский называл его «сложность в архитектурном плане», неспособность «Минскстроя» организационно перестраиваться для скорейшего выполнения работ, нехватку необходимых технических средств и материалов, вызывающую частые сбои в работе, систематическую переброску строителей с Немиги на иные «горящие» объекты народного хозяйства. Кроме того, Мусинский в своем интервью 1987 года жаловался на целенаправленную «дезорганизацию проектных работ по Немиге» со стороны Минскпроекта и ГлавАПУ (Главного архитектурно-планировочного управления) Мингорисполкома, выразившуюся в расформировании оригинального творческого коллектива, работавшего на проекте, и постоянную смену главных архитекторов. На фото: недостроенный жилой дом на западной стороне улицы еще без пристроенного торгового дома «На Немиге».

Если проект застройки западной стороны улицы был все же с горем пополам, пусть и за без малого за 20 лет, по измененному проекту, но в целом реализован, то восточная сторона, 2-ая очередь проекта, архитекторам и строителям так и не далась. Первую ее корректировку осуществил еще сам Мусинский в 1975 году, когда выпустив проект западной стороны улицы, начал работать над восточной. В концептуальном смысле изменилось мало: все та же идея пешеходной платформы над транспортным тоннелем магистрали, однако вместо четырех жилых высоток-близнецов к реализации предложено всего три башни, одна из которых уже предполагалась гостиничной. Кроме этого, помимо многочисленных предприятий торговли, на восточной стороны был запроектирован кинотеатр «Новости дня» и салон красоты.

В 1979 году заказчиком строительства 2-ой очереди Новой Немиги стало Министерство химической (!) промышленности СССР. В этом же году проектирование восточной стороны улицы отбирается у «Минскпроекта», по всей видимости погрязшего в административных склоках, и отдается в институт «Белгипроторг». В течение года его творческий коллектив (арх. В. Аладов, А. Желдаков, В. Кривошеев, А. Смольский) готовит еще несколько вариантов застройки восточной стороны Немиги. На одном из них остается уже только одна высотка, да и та административная.

Второй же и вовсе предлагает исключительно малоэтажные объемы общественных помещений. Архитекторы предполагали, что в таком виде будет максимально сглажен переход от сохранившейся исторической застройки ул. Революционной и Комсомольской к Новой Немиге.

Заказчик, получив эти эскизные предложения «Белгипроторга», в дальнейшем средств на проектирование не выделил, и проект в 1980 году положили на полку до лучших времен. Которые, как известно, не наступили.

В 1987 году, когда застройка западной стороны уже более или менее оформляется, городские власти вновь вспоминают про сторону восточную и не находят ничего лучше, как вновь поменять проектировщика. Новая Немига возвращается в «Минскпроект». Казалось бы, самый крупномасштабный долгострой города входит в финальную стадию реализации, но тут в дело вмешиваются силы, которые раньше, по сути, в расчет не принимались.

В 1987 году на страницах белорусской советской печати разворачивается острейшая дискуссия на тему, кто и зачем убил Немигу, что ему за это будет, и вообще, что с ней делать дальше. Архитектор Сергей Мусинский выступает в журнале «Строительство и архитектура Белоруссии» с гневной отповедью (интервью «Шестнадцать лет на тормозах») строителям, городским чиновникам и руководству проектных институтов с требованием ускорить реализацию его проекта, желательно восточной его части. С. Мусинский: «По-моему, каждому непредубежденному человеку ясно, что возводить в ранг исторических памятников старые сараи, одно- и двухэтажные дома, расположенные между улицами Немигой и Революционной, просто несерьезно. Трудно даже представить, как могут эти развалины, в прямом и переносном смысле, гармонировать с современным комплексом западной стороны». При этом архитектор, надо отдать ему должное, признает, что до сноса основного массива застройки Немига имела «только ей присущий колорит и действительно представляла собой характерную историческую среду». Но среда уничтожена, и надо как-то жить дальше.

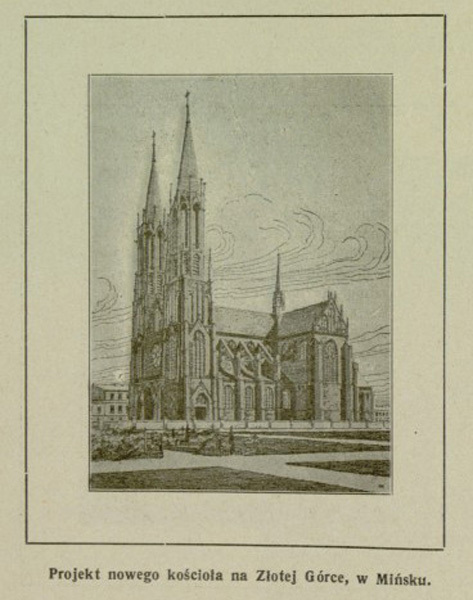

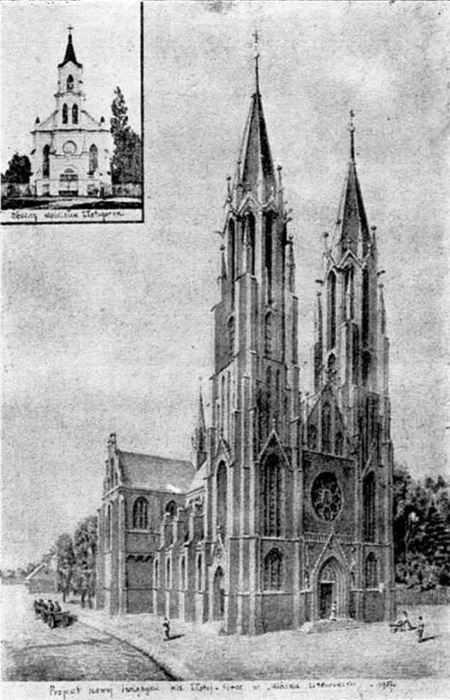

В ответ на это в следующем номере того же журнала виднейшие представители прогрессивной архитектурной общественности и защитники соответствующего наследия Т. Чернявская, В.Чернатов и Т. Габрусь обрушиваются с оглушающей критикой на Мусинского лично и убийц Немиги вообще. Архитектору припоминают его проект многозального кинотеатра, под который предполагалось «расчленить» Красный костел на тогдашней пл. Ленина, его же Дворец искусств, окончательно закрывший от города костел св. Роха на Золотой горке, его упрекали нравственными страданиями коренных (именно коренных!) минчан, в чьих сердцах до сих пор «с болью отдается стук чугунной бабы, с помощью которой неистово сокрушался заповедный уголок города». Тамара Габрусь называла уже почти достроенный жилой дом на западной стороне улицы «аморфной железобетонной массой с сумбурным чередованием объемов, случайным декором и бессмысленным шпилем над такой же бессмысленной аркой». В конце концов Габрусь обвинила Мусинского в желании задавить Петропавловскую церковь массой и тем самым утвердиться в заповедном месте методом гигантомании, а заодно внушить таким образом почтение к себе. «Без почтения к истории», «Нарушенная гармония» и, прости Господи, «За пределами экологии культуры» — вот заголовки некоторых статей того времени.

Надо понимать это самое время. Расцвет гласности, подъем национального самосознания, интереса к собственному прошлому, в т. ч. и архитектурному. Этой публичной дискуссии оказалось достаточно, чтобы городские власти спешно объявили новый конкурс на проектирование восточной стороны Немиги (на западную, по всей видимости, уже плюнули). Он состоялся уже в следующем, 1988 году. Результаты, по признанию членов конкурсной комиссии, были не то чтобы утешающие. Большая часть предложений заключалась в создании некоего стилизованного под старину фронта застройки, призванного хоть как-то реанимировать дух старой Немиги и утешить расстроенные чувства коренных минчан. Было признано, что восстановление снесенных зданий не принесет успеха, т. к. «в сложившейся ситуации, даже при сносе в перспективе современных существующих зданий, невозможно достоверно воссоздать утраченную застройку». Поэтому на вооружение взяли концепт «тактичного, сомасштабного подчинения новой современной застройки существующей».

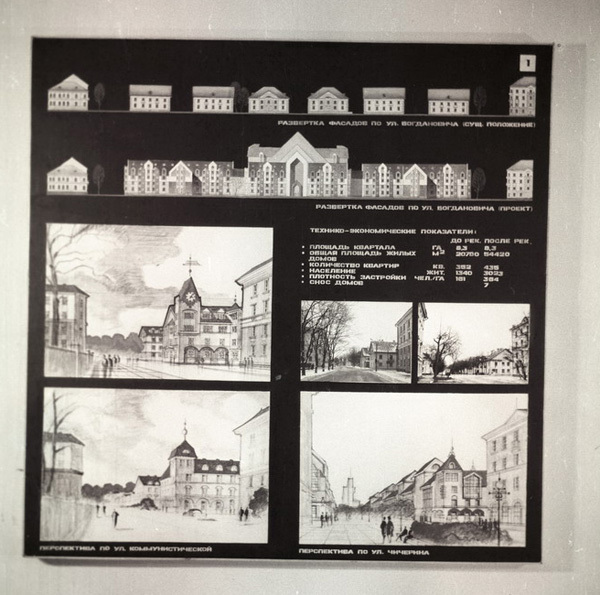

Первую премию получил проект архитекторов Н. Ермольчик (Белгоспроект) и Т. Ермольчик. Он предполагал отказ от придуманной Мусинским пешеходной платформы и организацию напротив Петропавловской церкви нового центрального ядра в попытке хоть как-то восстановить пешеходную связь между Верхним городом и Раковским предместьем. На этой площади под сенью «Белпромпроекта» размещаются кинотеатр «Новости дня» (всегда интересовало, что же там можно было показывать) на 500 зрителей, торговые ряды, «Экспресс-бар», музей архитектуры. В квартале от улицы Комсомольской до современного Городского вала планировалось строительство замкнутого жилого квартала с размещением в первых этажах магазинов, кафе, предприятий бытового обслуживания. Фасады зданий тут стилизуются под историческую застройку.

Большая часть других представленных проектов была выполнена в том же духе. Интересно, что общим мнением посетителей выставки, где проекты были представлены широким народным массам, была следующая мысль: «Уровень конкурса очень низкий».

Результатом же стало решение о продолжении конкурса с возможным расширением круга приглашенных специалистов. Впрочем, вскоре советским архитекторам стало не до того. Союз разваливался, стройки замирали, и большинству из проектировщиков уже было не до Немиги, в частности, и проблемы регенерации утраченного вообще. Все 1990-е восточная сторона так и простояла в лучшем случае незастроенной, а в худшем — вот с такими убогими палатками.

К идее застройки восточной стороны Немиги вернулись только в зажиточные, стабильные и процветающие 2000-е. Посмотрим, как сейчас выглядит этот район белорусской столицы.

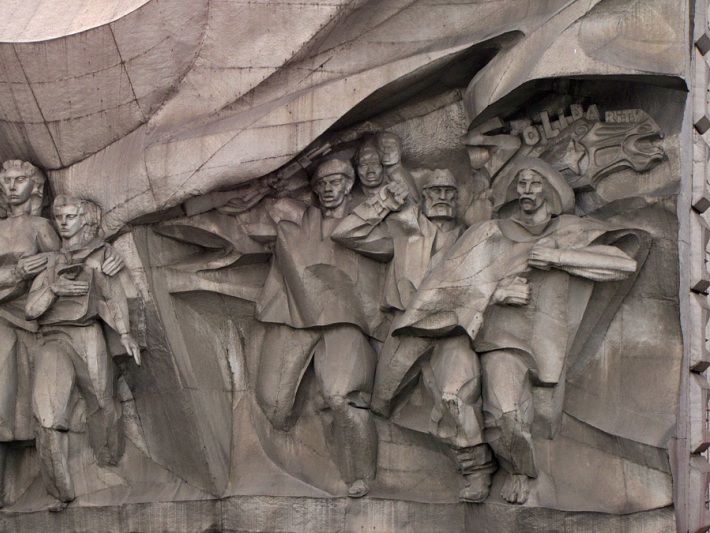

Внешняя граница района с путепровода над Немигой. Фронт застройки 1960-х с Домом моды у левого края снимка. Здание построено в 1962—67 годах (арх. Э. Левина, В. Геращенко, Г. Святский) и в конце 1970-х гг. было украшено горельефом «Солидарность» (скульптор А. Артимович).

До этого славного момента Дом моды выглядел вот так. По центру здания, как видно, висел герб СССР.

«Солидарность».

Надпись почему-то на английском, а я бы сделал на польском.

Советское монументальное искусство и мираж старой Немиги.

К сожалению, скорее всего в процессе реновации «Белпромпроекта» пристроенный к нему позже объем лестничной клетки снесен не будет.

Задний фасад института еще сохранил внешний вид конца 1980-х годов.

Западная сторона новой Немиги. У нее в общих чертах тот самый вид, который задумывал архитектор Мусинский и компания.

Одна из основных претензий, предъявляемых современниками к «Дому Мусинского», — то, что своим монолитным многоэтажным объемом он, во-первых, закрыл Раковское предместье со стороны Верхнего города, а во-вторых, оторвал от предместья Петропавловскую церковь. Последняя упирается сейчас фасадом в чьи-то балконы.

Торговый дом «На Немиге», последний общегородской универмаг советского типа, открылся только в мае 1993 года. К сожалению, точно не удалось установить его авторов: от первоначальных эскизов Мусинского он отличается, хотя на поздних вариантах знакомые элементы уже просматриваются. Интересно, что с противоположной стороны комплекса предполагалось создание такой же широкой лестницы на платформу второго этажа, как и со стороны церкви.

«Аморфная железобетонная масса с сумбурным чередованием объемов» от Городского вала.

На месте запроектированного Мусинским ресторана в форме древнерусской ладьи построено административное здание с рестораном «Макдональдс» (арх. А. Семенюк, О. Лошакевич, ТМ-7).

К застройке восточной стороны улицы вернулись в середине сытых «нулевых». В 2005 году обнародовали проект и началось строительство в квартале от «Белпромпроекта» до ул. Комсомольской. Для этого участка архитекторы предложили концепцию «Воспоминания о Немиге», потрясающе объединяющую обе предыдущие идеи художественного образа этого района. Из предложений конца 1980-х специалисты архитектурно-проектной мастерской ООО «Трайпл» (ГАП С. Багласов, арх. В. Яковенко, С. Козлов, инж. А. Кирилюк) позаимствовали стилизацию фасадов нового комплекса под будто бы оригинальную застройку Немиги, а из старого проекта архитектора Мусинского — идею организации пешеходной платформы и ее связи с существующим торговым домом западной стороны через перекинутые через улицу мосты. «Строительству данного объекта предшествовала многолетняя кропотливая работа творческого коллектива архитекторов по изучению архитектурного стиля застройки данного района предыдущих веков. В результате досконального анализа сотен гравюр, рисунков, фотографий появилась идея создать на современном уровне аналог малоэтажной застройки 19-го века», — писал журнал «Архитектура и строительство» еще в 2005 году. Так малоэтажная застройка XIX века выглядела перед своим сносом.

Доскональное изучение архитектурного стиля XIX века вылилось в два стеклянных этажа снизу и трёхэтажную имитацию старинной провинциальной архитектуры сверху. Сделано это было на твёрдой теоретико-эстетической базе: «Нижние этажи комплекса закроют голубыми витражами, имитирующими воды Немиги. У горожан при взгляде на этот комплекс будет появляться ощущение, что перед ними улица небольших зданий, стоящих вдоль реки». Ну как, у вас появляется такое ощущение?

Итак, в конце концов сорок лет мучений и метаний архитекторов привели к строительству на восточной стороне Немиги «многоярусной автостоянки с объектами торговли и обслуживания». Собственно автостоянка, правда, спрятана в глубине квартала, а на улицу выходят как раз те самые «объекты торговли и обслуживания». Впрочем, роковая карма Немиги повлияла и на этот объект, превратившийся в очередной долгострой.

Что-то похожее (правда, более ударными темпами) реализуется и на участке от ул. Комсомольской до Городского вала. Сначала здесь хотели использовать похожий на «трайпловский» проект на основе кропотливого изучения архитектурного наследия прошлого: нижние этажи из стекла и бетона в стиле последней трети XIX века, верхние — офисы «под старину». Однако члены городского архитектурного совета воспротивились, посчитав, что улица в этом случае будет выглядеть «слишком однообразно». В итоге творческая мастерская архитектора Геннадия Дулевича предложила «архитектурную фантазию “по мотивам” прежней Немиги, которая "примирит" старый город с новым». Примиряющая архитектурная фантазия выглядит так.

Первая очередь уже работает.

«Архитектурная фантазия на Немиге». Нижние этажи от сталинского ампира...

...Верхние — мимимишная архитектура в стиле европейских «старых городов».

Оформление витрин универсама на втором этаже ТД «На Немиге».

В центральной части торгового комплекса устроен патио.

Славен внутренний дворик сооружением, похожим не то на беседку-ротонду, не то на бювет минеральных вод. Возможно, здесь предполагалось создание летнего кафе.

Круглый фонтан в центре с крайне изящной лестницей.

Угловая башенка. Очень интересно, что там внутри.

Петропавловская церковь и «дом Мусинского».

Петропавловская (Екатерининская) церковь — старейшее сохранившееся здание в Минске (1620-е).

Современный внешний вид — результат реставрации 1972—79 годов. В начале века церковь выглядела вот так.

Экраны некоторых балконов имеют особенную фактуру.

Стеклянная стена верхних этажей универмага, лестница к церкви и «Воспоминания о Немиге».

В башне со шпилем над аркой прохода к Раковскому предместью — мастерские художников и технические помещения.

А со стороны двора обычные квартиры.

Въезд в транспортный тоннель, обслуживающий предприятия торговли с внешней стороны жилого дома. Одна из реализованных идей Сергея Мусинского.

На всем протяжении тоннеля устроены вентшахты.

Дворовый фасад «дома Мусинского».

Завершает композицию ансамбля западной стороны один из загадочных минских долгостроев.

Капитальное здание неизвестного назначения в самом центре города пустует уже десятки лет.

Большой внутренний зал через грязное стекло.

Вполне возможно, что здание строилось для «Белавиа» (или еще Минского управления гражданской авиации). По крайней мере авиакомпания занимает достроенную часть единого комплекса.

Сейчас долгострой принадлежит «Белагропромбанку», который, возможно, устроит здесь один из своих офисов.

В заключение хотелось бы написать вот что. Сергей Мусинский (1920—2008), один из крупнейших послевоенных белорусских архитекторов, придумал на самом деле замечательный архитектурный ансамбль в духе интернационального модернизма, который мог стать парадным лицом советского Минска. Если бы его расположили где-нибудь на пустой или нейтральной площадке, например, на современных проспекте Победителей или проспекте Дзержинского, ему бы, наверное, не было цены. Однако все эстетические достоинства комплекса, прогрессивные идеи, заложенные в нем — создание дублера Ленинского проспекта с учетом перспективного роста автомобильного траффика, формирование главного городского общественно-торгового центра — меркнут перед принесенными жертвами. В гибели Немиги Мусинский, конечно, никак не виноват, но воспринимать его работу иначе как крупную ошибку все равно не получается. С другой стороны, Новая Немига уже стала привычной частью городского пейзажа и, наверное, самым ярким символом всей послевоенной судьбы города.

Источник: Darriuss. Фото: фотографии и иллюстрации Darriuss, с сайтов sovarch.ru, archigrafo.livejournal.com, minsk-old-new.com, wikipedia.org, книги В.Кириченко

Метки: минск история |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Минск. Зелёный луг |

Районы, кварталы: чем Зеленый Луг лучше современных «спальных гетто»

В конце 1970-х — начале 1980-х годов в Минск зачастили архитектурно-строительные делегации других союзных республик. Их прежде всего интересовал опыт проектирования и строительства в столице Белорусской ССР новых крупных жилых образований. Восток, Серебрянка, Серова — все эти районы были на хорошем счету по всему Союзу, по крайней мере в среде специалистов. Среди них особенно выделялся крупный массив, занявший обширные пространства на северо-востоке Минска. По имени одной из деревень, место которых он занял, район получил пасторальное название Зеленый Луг. О Зеленых Лугах 1970-х в сегодняшнем обзоре рассказывает блогер Darriuss.

С середины 1960-х годов архитекторы республики активно приступили к проектированию жилых районов. Это было новое градостроительное понятие, более крупное в масштабах по сравнению с прежним стандартом микрорайона. Микрорайоны создавались с конца 1950-х как законченные планировочные образования, слабо связанные с окружающей застройкой. Жилой район был новой структурной единицей, часто изолированной в своих границах, где органически сочетались жилье, учреждения обслуживания и места отдыха. Он, в свою очередь, делился на микрорайоны, группировавшиеся вокруг своих районных общественных центров. Фактически жилой район был городом в городе: его жители могли вести относительно комфортное существование, на протяжении долго времени не выезжая в условный Центр и соседние районы (если, конечно, не брать в расчет необходимость все-таки работать).

Одним из первых в городе (и вообще в республике) как крупный жилой массив начал формироваться район Зеленый Луг. Его проектирование началось в самом начале 1960-х годов, а строительство — в 1962 году на прилегающей к улице Якуба Коласа свободной территории в 72,5 га. Здесь были возведены два микрорайона, получившие название Зеленый Луг-1 и -2. Зеленый Луг, до революции — урочище в Сенницкой волости Минского уезда с одним крестьянским двором, корчмой, фольварком и двумя хуторами, к 1970-м годам вырос в крутую деревню, центр сельсовета, с 200 дворами и целой тысячей жителей. В 1976 году она была включена в городскую черту, исчезла с карт, но топоним все-таки навсегда на них остался в виде названия одного из самых больших минских жилых образований.

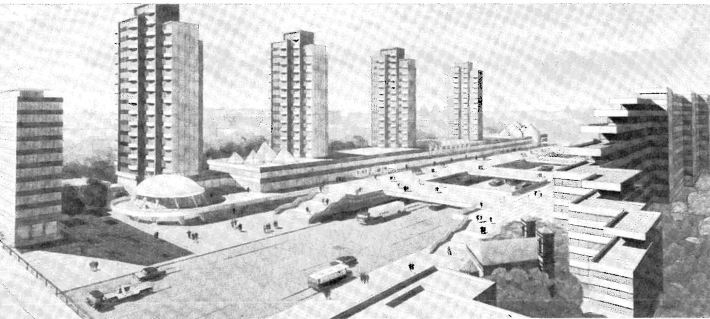

Увы, первые два Зеленых Луга и примкнувший к ним позднее третий (построенный на площадке от улицы Якуба Коласа, сейчас Логойском тракте, до ул. Мирошниченко) получились достаточно тривиальными: классическая строчная застройка из 80-квартирных пятиэтажек. Разнообразие первым трем микрорайонам придают только поставленные в ответственных точках индивидуально запроектированные высотные жилые дома да общественный центр по улице Калиновского, получивший название «Вильнюс».

Об этих микрорайонах, возможно, когда-нибудь будет отдельный рассказ, но все же куда больший интерес с точки зрения организации жилой среды представляют четыре Зеленых Луга 1970-х годов, формирующие условный «внешний пояс» жилого района между центральной зеленой зоной с каналом Слепянской водной системы и МКАД. Здесь определенные достижения индустриального домостроения позволили несколько уйти от суровой аскетичности и монотонности первых Лугов.

Как писал журнал «Архитектура СССР», в Зеленом Луге «блок-секционный метод, взятый зодчими на вооружение, при удачном использовании природных условий и довольно скупых средств художественной выразительности застройки, помноженный на энтузиазм и высокий профессиональный уровень строителей, позволили создать запоминающийся современный образ жилого комплекса». Местные жители могут гордиться.

Итак, что же представляют собой «новые» Зеленые Луги 1970-х — начала 1980-х годов. Четыре микрорайона расположились на достаточно длинной узкой полосе, вытянувшейся вдоль кольцевой автодороги. С востока на запад они имеют следующую последовательную нумерацию: Зеленый Луг-4, -5, -7 и -6. При этом Зеленый Луг-4 и -5 часто выступают под единым пятым номером: границы там провести непросто. Последуем этому примеру и будем считать микрорайон вдоль улицы Карбышева «пятеркой».

Панорама Зеленого Луга-5 с улицы Калиновского. В ней выделяются силуэты гостиницы «Агат» (арх. П. Кракалев, Л. Бледных, «Минскпроект») и группы общежитий (слева).

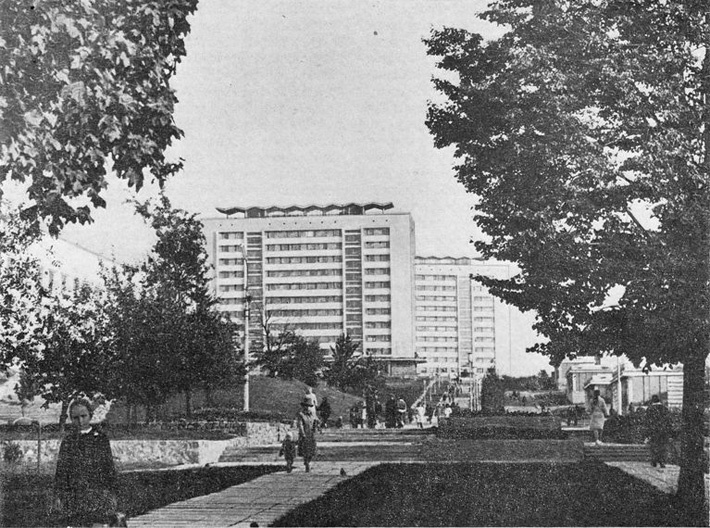

Четыре интерната были построены в 1979 году по проекту архитектора Сергея Мусинского.

На этом замечательном снимке конца 1970-х годов кроме множества пионерок и желтого «жигуленка» можно увидеть весь комплекс.

Общежития объединены двухэтажными общественными помещениями.

Не так давно эти здания были реновированы, но по нашим меркам довольно аккуратно, с сохранением близкой к прежней колористики фасадов.

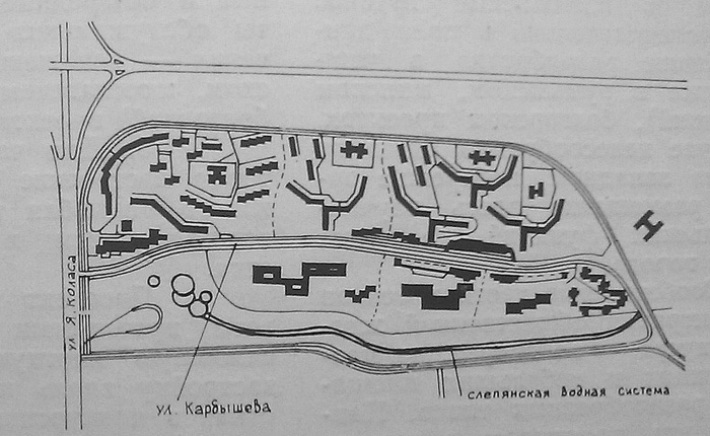

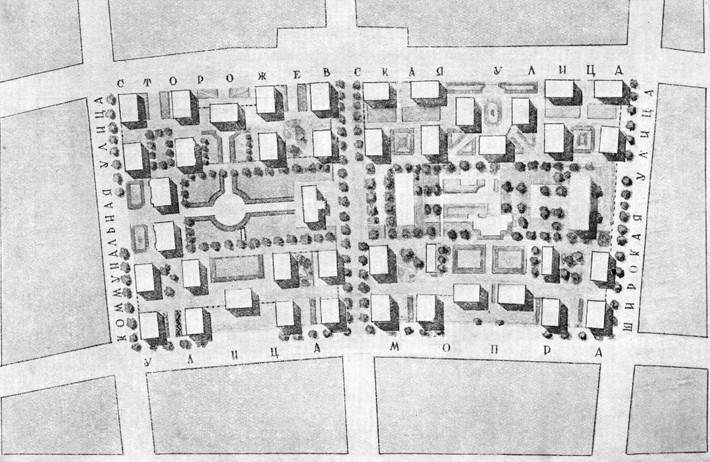

План Зеленого луга-5. Как видно, жилые дома микрорайона имеют своеобразную конфигурацию в плане, форму, различную ориентацию в пространстве, что позволило архитекторам создать уютное и легко обживаемое пространство внутренних дворов. Детские сады запроектированы внутри микрорайона со стороны зеленого буфера между ним и МКАД. Школы размещались в зоне Слепянской водной системы: одна — в районе гостиницы «Агат», а вот другая, судя по оригинальному плану, — рядом со Слепянским каналом по улице Карбышева. В дальнейшем от строительства здесь решили отказаться, оставив тут духоподъемные березки, а школу перенесли на ул. Тикоцкого, к МКАД.

Слепянская водная система — вообще выдающийся проект белорусских советских архитекторов, второй (из запланированных трех) водно-зеленых диаметров, позволивших насытить урбанистическую среду крупного города, соответственно, зелеными и водными пространствами. Это один из двух белорусских архитектурных объектов, получивших Ленинскую премию — высшую творческую награду Советского Союза. На фотографиях 1980-х годов, когда она еще не пришла в некоторое запустение, видно, что даже вода в канале была нежно-голубой, хотя, возможно, это просто отражается небо.

Согласно ранним генпланам, эта территория изначально не планировалась к застройке жильем вовсе. Это было связано с особенностями рельефа участка, где наблюдался достаточно резкий перепад высоты (до 12 метров) между верхней и нижней его террасами. Однако инновационные наноразработки будущего МАПИДа (тогда МПОИДа), расширившие номенклатуру производимых секций, позволили архитекторам создавать жилые дома разнообразной протяженности и конфигурации, чем сполна воспользовались авторы Зеленого Луга-5 (руководители творческого коллектива — арх. Э. Левина, инж. Н. Тулева).

Особое внимание авторы уделили главному фасаду жилого комплекса застройки улицы Карбышева. Три жилых образования, каждое из которых состоит из трех 5/7/9-этажных домов «сбегают» по склону холма с верхней его террасы на нижнюю, постепенно меняя этажность.

Для обогащения художественного образа района архитекторы пытались применять различные по рисунку фактурные отделки экранов лоджий, лестничных клеток и декоративных стенок.

Рельеф микрорайона на фотографии 1980 года:

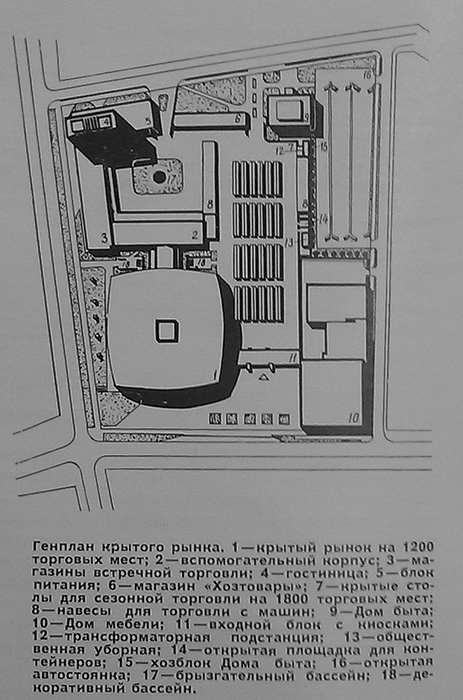

На нижней террасе вдоль улицы Карбышева был запроектирован общественный центр микрорайона, получивший оригинальное название «Зеленый Луг». Он включал магазины, кафе-столовую, комбинат бытового обслуживания, аптеку и отделение связи.

Универсам имеет характерный козырек «лесенкой»...

...и изящную винтовую лестницу.

Второй элемент общественного центра с кафе-столовой:

Сейчас круглый зал здания занял один из белорусских банков.

Общественный центр микрорайона Зеленый луг-5 на фотографии второй половины 1970-х годов.

Третий элемент центра — бытовой.

Основные пешеходные пути, связывающие группы жилых домов с торговым центром, улицей и зеленой зоной Слепянского канала, устроены в местах бывших тальвегов — небольших оврагов, деливших холм, где был построен микрорайон, на отдельные сегменты. Пример пешеходного бульвара:

Бульвар-лестница украшен декоративными клумбами.

Западная часть Зеленого Луга-5 решена в несколько ином ключе. Рельеф здесь более спокойный, и место домов-лесенок заняли девятиэтажки сложной конфигурации и различной протяженности.

С севера район защищает от господствующих ветров длинный дом изогнутого в плане очертания и опять же переменной этажности.

Для западной половины пятого Зеленого Луга также имеется свой общественный центр с магазинами. Это, наверное, самый обеспеченный продуктовым ритейлом жилой район Минска.

Важный перекресток улицы Карбышева с Логойским трактом, формирующий один из главных въездов в жилой комплекс, выделен группой 12-этажных домов-башен.

К этой группе также пристроены разнообразные учреждения общественного назначения (даже с собственным ЗАГСом).

Пример организации внутриквартального пространства в Зеленом Луге-5:

Микрорайон застроен крупнопанельными жилыми домами на основе блок-секций типовых серий М-464 и М-111-90 производства известного всем минчанам предприятия и был рассчитан на проживание более 17 тысяч человек.

Перспектива улицы Карбышева и силуэт микрорайона:

Следующий на очереди микрорайон, Зеленый Луг-7, хотя и создан той же авторской группой (рук. Э. Левина), но имеет свое лицо. Его строительство было в основном закончено к 1983 году. На 33 га территории планировалось поселить 14 200 человек.

Со стороны Логойского тракта въезд в седьмой Зеленый Луг оформляют несколько относительно современных зданий. Административное достраивается.

Со стороны микрорайона построен достаточно харизматичный комплекс из двух кирпичных жилых домов переменной этажности. При желании в контрасте кирпича необычного коричневого цвета с оштукатуренными белыми поверхностями можно увидеть отсылки к национальным архитектурным традициям.

Как и в Зеленом Луге-5, вдоль основной магистрали микрорайона, улицы Гамарника, запроектирован общественный центр.

Торговый центр, сблокированный с прочими учреждениями бытового обслуживания населения, на этот раз получил название «Витебск».

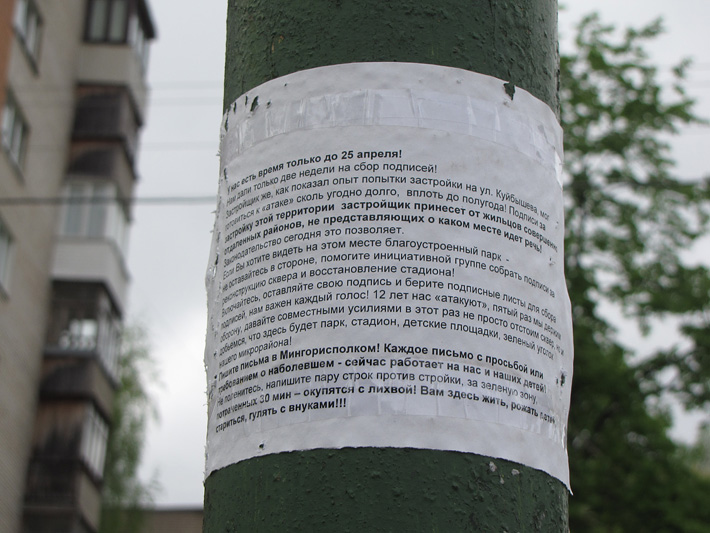

Совсем недавно около «Витебска» микрорайон уплотнили, что вызвало в свое время бурное недовольство среди местных жителей. Тогда еще «уплотнительные войны» велись ими не так относительно успешно, как сейчас, — отстоять детскую площадку, ранее располагавшуюся на этом месте, не удалось. Впрочем, надо признать, что эта новостройка на общем фоне возводимого в городе жилья выделяется в лучшую сторону, по крайней мере в архитектурном плане.

Еще один комплекс бытового обслуживания располагается чуть дальше к улице Мирошниченко.

Застраивался микрорайон преимущественно крупнопанельными 7- и 9-этажными жилыми домами серий М-464 и I-335. Как и в пятом Луге, путем широкого использования разнообразных секций архитекторы попытались создать жилые группы разных форм и конфигураций.

Торцы многих домов для пущей красоты оформлены панелями с рельефной фактурой. Это, а также введение в декоративное оформление зданий яркого цвета, специально отмечалось множеством приезжавших в город архитектурных комиссий как несомненное достоинство микрорайона. При этом отдельно подчеркивалось, что архитекторы смогли избежать цветовой вакханалии, выбрав для оформления жилых групп всего два варианта окраски — бордовый и сиреневый.

В сиреневый цвет покрашены дома 335-й серии.

Панорама Зеленого Луга-7 от канала Слепянской водной системы. Кстати, свой участок канала седьмому микрорайону не достался, в зеленой зоне вдоль улицы Гамарника в этом случае авторы проекта разместили спортивные площадки, а чуть позже здесь возвели и районную церковь.