-–убрики

- 2. 3. 4. 5. Ќовости —ерге€ Ѕлинова (1509)

- ¬ стране и мире 01 (75)

- Ќаука и жизнь (75)

- –абочие материалы (1) (72)

- јнонс (63)

- ѕолитика 01 (62)

- ≈жедневник (62)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой (59)

- –абочие материалы 2 (56)

- ¬ стране и мире (56)

- ѕожелани€ друзь€м (54)

- “уризм (53)

- ультура –‘ (52)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 04 (52)

- –абочие материалы (52)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 05 (51)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 02 (51)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 03 (50)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 01 (50)

- ѕолитика (50)

- ярмарка ћастеров (50)

- »стори€ (49)

- Ќародна€ медицина (37)

- “уризи 01 (34)

- ƒиафильмы (33)

- ћой поэтический дневник (31)

- “айны, загадки, факты (26)

- –елиги€ (23)

- "∆елезные новости" (20)

- »нтерлюди€ (14)

- 1. 5. econet (13)

- 2. ƒикий ћир (13)

- ультура.–‘ (1) (11)

- ekola 02 (8)

- 4. –адиоспектакли из ћоего ћира (7)

- Ѕудте красивы 01 (6)

- –абочие материалы 01 (6)

- –одина - RU (5)

- ярмарка ћастеров 01 (5)

- ћјћћ (4)

- ќнлайн библиотека (read24.ru) (3)

- јќЌ (3)

- —емена творчества (3)

- ѕрезидент ќлбанской федерации (2)

- —казочна€ библиотека ’обобо (1)

- 1. »нформаци€ (917)

- 1. Ѕлог Ќикола€ —тарикова (219)

- 1. SoftMixer (157)

- . ekola (122)

- 1. ѕосты друзей (102)

- 1. Seedoff (76)

- 1. ѕосты друзей 02 (54)

- ekola 01 (53)

- 1. 1. Yandex. ru (53)

- SoftMixer 01 (52)

- 1. ZSerials.TV (52)

- 1. ѕосты друзей 01 (23)

- 1. 1. Ѕлог Ќикола€ —тарикова (522)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ 04 (51)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ 01 (51)

- 1. 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ (51)

- 1. https://nstarikov.ru/blog/ (51)

- 1. 1. https://nstarukov.ru/blog 07 (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/ 06 (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/ 05 (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ 03 (50)

- 1.1. https://nstarikov.ru/blog/ 02 (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog 08 (15)

- 1. 4. ѕоэзи€ (373)

- 1. 4. ѕоэзи€ 03 (100)

- Ѕуфер обмена 01 (28)

- јлексей лименко (25)

- »рина —амарина - Ћабиринт (22)

- »рина „еркасова (16)

- јркадий Ћукь€нов (14)

- Ћариса √аврилова (11)

- »еромонах –оман (9)

- јлександр √алич (8)

- Ќика √ир (6)

- Ќика Ќави (6)

- “амара Ќестерова (6)

- »нна —негина (6)

- —офи€ ѕарнок (5)

- ќл€ Ќикитина (5)

- ёли€ ¬ихарева (5)

- ќльга ƒоможирова (4)

- ƒарена ’эйл (4)

- ћарина Ѕелокопытова (4)

- —текл€нный ƒым (4)

- ∆иль де –э (4)

- ќльга Ѕерггольц (4)

- –ина Ќаэль (3)

- √еоргий –одд (3)

- Ўерил ‘энн (3)

- Ћариса ћиллер (3)

- ¬ладимир Ћистомиров (3)

- ¬ладимир ћихейшин (3)

- √алина ўелкинска€ (3)

- —ергей √рачев (3)

- »ван “ернов (3)

- јлевтина ‘едорова (3)

- √алина олоскова (3)

- —ветлана озлова - Ѕортницка€ (2)

- ¬ероника “ушнова (2)

- јнна –тищева 2 (2)

- Ћариса ‘едосова (1)

- √рета Ўтефанеса (1)

- 3. ѕсихологи€ (176)

- ѕсихолог-и-я (83)

- www.b17.ru (55)

- 1. 4. ∆изнь в ———– (165)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 04 (50)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 05 (40)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 04 (6)

- 1. emosurf (150)

- 1. emosurf 01 (100)

- 1. SoftMuxer 02 (144)

- 1. SoftMixer 03 (50)

- 1. SoftMixer 04 (44)

- 1. 4. јудиобиблиотека (142)

- 1. 4. јудиобиблиотека 01 (50)

- 1. 4. јудиобиблиотека 02 (41)

- 4. ¬идео (136)

- —ериалы (47)

- 2. ћир ƒикой ѕрироды (5)

- 4. YouTube (134)

- YouTube 01 (83)

- 4. ёмор каждый день (126)

- 1. ћир “есен (125)

- 5. ѕрограммы (104)

- јктуальные программы (53)

- јктуальные программы 01 (25)

- ѕопул€рные программы (23)

- 4. ниги (100)

- ѕознавательна€ литература (32)

- ƒетские книги (9)

- омпьютеры (7)

- ‘икшнбук (3)

- 5. √айдпарк (91)

- ћакспарк (23)

- 3. расота и «доровье (90)

- расота и «доровье 01 (46)

- 1. ѕ¬ќ и –одина (86)

- –ецепты блюд (74)

- 2. ”ши. лапы. хвост (71)

- 2. ”ши, лапы, хвост 01 (23)

- 1. 1. Yandex.ru 01 (67)

- aBook луб (66)

- »зображени€ (64)

- 1. 4. Ѕизона (59)

- 1. 4. Ѕизона 01 (10)

- 1. 4. ѕоэзи€ 02 (58)

- »нтересные факты (58)

- 1. 3. ћедицина (57)

- 1. 5. ёридическа€ консультаци€ онлайн (56)

- ёридический ликбез (54)

- јудиокниги (53)

- ћедицина 94 (52)

- Ѕуфер обмена (52)

- —татьи (52)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 03 (51)

- ћедицина 03 (51)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 01 (51)

- 4. ћистика в жизни (50)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 02 (50)

- 1. 4. ѕоэзи€ 01 (50)

- 1. 4. ѕолезна€ информаци€ 02 (50)

- 1. 4. ѕолезна€ информаци€ 01 (50)

- ћедицина 01 (49)

- 1. ћир “есен 01 (47)

- 1. 4. «агадки генетики (46)

- 1. —окольники (46)

- Ћитературный салон Ќатальи —авельевой (2)

- ћедицина 02 (45)

- парк —окольники (42)

- 5. Ќовости " омсомольской правды" (40)

- “÷—ќ "Cокольники" (40)

- луб "¬ечерние —окольники" (2)

- ѕ¬ќ + –одина (36)

- »збранное (36)

- 1. Seedoff 02 (32)

- “оррЌјƒќ (15)

- 5. ÷ивилизаци€ (31)

- 1. 5. FB.ru (21)

- Ќаука (10)

- 4. ƒокументальное кино (29)

- —оциальна€ сеть дл€ собак (29)

- ¬етеринарный портал pets-help.ru (1)

- 1. Ќаслаждение творчеством (29)

- 1. ussrlife.blogspot.ru (26)

- 1. 5. Ѕлог —ерге€ —об€нина (25)

- 1. SoftMixer 01 (24)

- 1. 4. ѕолезна€ информаци€ 03 (24)

- 4. Ѕаба яга и все, все, все (23)

- 1. 4. ѕолезна€ информаци€ (19)

- Ћюбовь. —емь€. ∆изнь (19)

- 1. Ѕлог —ерге€ —об€нина (17)

- 1. ѕосты друзей 04 (17)

- ѕопул€рные аудиокниги (17)

- јудиокниги 01 (16)

- 1. Soft - file.ru (16)

- ћатериалы дл€ статей (16)

- 1. 4. —окольники (14)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 04 (12)

- Ѕуквоƒом (12)

- 1. 4. ѕознайка (10)

- 1. Seedoff 01 (9)

- 1. kino-online.tv; russia.tv; vseserialy.org (9)

- 1. 1. izborsk-club.ru (9)

- Ѕудьте красивы! (9)

- 3. «доровье (8)

- 1. webtous.ru (7)

- 2. «еленый дом (7)

- 1. kino - online.tv (6)

- 2. ѕрирода (5)

- 4. ультура (4)

- —ин€€ птица (1)

- 1. 4. dr-znai.com (3)

- 1. 4. readli.net (3)

- 1. ѕосты друзей 03 (3)

- 1. kino-ussr.ru (3)

- «агадки генетики (3)

- 1. 4. ѕотер€нные миры (3)

- 1. ќшибки в сети (2)

- 1. obg.kz (2)

- Joomla (создаем сайт) (2)

- Ўедевры рукодели€ (2)

- 4. –у—тих (стихи классиков) (1)

- 1. 5. ‘инансовый гений (1)

- www.novate.ru (1)

- 1. 1. tv - çinema.çlub (1)

- 1. 4. «ашибись (1)

- 1. mleks.com (1)

- 1.ѕосты друзей 01 (1)

- 1. 4. ѕропорции счасть€ (1)

- »нститут Ќатуротерапии (1)

- Ќовости наук (1)

- PozdraOK (0)

- SoftMixer 02 (0)

- 1.m. mbook.ru (0)

- (0)

-ћетки

-Ќовости

Ёдуард јсадов "–аспахну свое сердце настежьЕ" - (2)

—тихоробот, помощник поэта онлайн - (8)

‘едоров ≈вгений - Ќационально-освободительное движение –оссии. –усский код развити€, —качать книгу - DetectiveBook - (2)

Ѕорис ¬аледжо (¬альехо) - »скусство фэнтази [1998, DjVu/PDF, 129 стр.] —качать торрент бесплатно ниги с Seedoff.tv - (2)

-ѕриложени€

Tv программаѕрограммы “в

Tv программаѕрограммы “в- “оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов“оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов

- ѕрограмма телепередач”добна€ программа телепередач на неделю, предоставленна€ Akado телегид.

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо

-ћузыка

- ƒиана —авельева - день города в —окольниках

- —лушали: 44 омментарии: 0

- јлександр »ванов ћосковска€ ќсень --- ))

- —лушали: 79 омментарии: 0

- ѕожизненный срок. ѕесн€ группы "¬оровайки"

- —лушали: 63 омментарии: 0

- ћонашенки, поет ≈лена ¬аенга

- —лушали: 67 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-»нтересы

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

-—татистика

«аписей: 7031

омментариев: 1102

Ќаписано: 8461

ƒругие рубрики в этом дневнике: ёридический ликбез(54), Ўедевры рукодели€(2), “÷—ќ "Cокольники"(40), —татьи(52), —оциальна€ сеть дл€ собак(29), –ецепты блюд(74), ѕопул€рные аудиокниги(17), ѕ¬ќ + –одина(36), парк —окольники(42), Ќовости наук(1), ћедицина 94(52), ћедицина 03(51), ћедицина 02(45), ћедицина 01(49), ћатериалы дл€ статей(16), Ћюбовь. —емь€. ∆изнь(19), »нтересные факты(58), »нститут Ќатуротерапии(1), »зображени€(64), »збранное(36), «агадки генетики(3), Ѕуфер обмена(52), Ѕуквоƒом(12), Ѕудьте красивы!(9), јудиокниги 01(16), јудиокниги(53), www.novate.ru(1), SoftMixer 02(0), PozdraOK(0), Joomla (создаем сайт)(2), aBook луб (66), 5. ÷ивилизаци€(31), 5. ѕрограммы(104), 5. Ќовости " омсомольской правды"(40), 5. √айдпарк(91), 4. ёмор каждый день(126), 4. –у—тих (стихи классиков)(1), 4. ћистика в жизни(50), 4. ультура(4), 4. ниги(100), 4. ƒокументальное кино(29), 4. ¬идео(136), 4. Ѕаба яга и все, все, все(23), 4. YouTube(134), 3. ѕсихологи€(176), 3. расота и «доровье(90), 3. «доровье(8), 2. ”ши. лапы. хвост(71), 2. ѕрирода(5), 2. «еленый дом(7), 2. 3. 4. 5. Ќовости —ерге€ Ѕлинова(1509), 1.ѕосты друзей 01(1), 1.m. mbook.ru(0), 1. —окольники(46), 1. ѕосты друзей 04(17), 1. ѕосты друзей 03(3), 1. ѕ¬ќ и –одина(86), 1. ќшибки в сети(2), 1. Ќаслаждение творчеством(29), 1. ћир “есен 01(47), 1. ћир “есен(125), 1. »нформаци€(917), 1. Ѕлог —ерге€ —об€нина(17), 1. webtous.ru(7), 1. ussrlife.blogspot.ru(26), 1. SoftMuxer 02(144), 1. SoftMixer 01(24), 1. Soft - file.ru(16), 1. Seedoff 02(32), 1. Seedoff 01(9), 1. obg.kz(2), 1. mleks.com(1), 1. kino-ussr.ru(3), 1. kino-online.tv; russia.tv; vseserialy.org(9), 1. kino - online.tv(6), 1. emosurf(150), 1. 5. ёридическа€ консультаци€ онлайн(56), 1. 5. ‘инансовый гений(1), 1. 5. Ѕлог —ерге€ —об€нина(25), 1. 4. —окольники(14), 1. 4. ѕропорции счасть€(1), 1. 4. ѕоэзи€ 02(58), 1. 4. ѕоэзи€ 01(50), 1. 4. ѕоэзи€(373), 1. 4. ѕотер€нные миры(3), 1. 4. ѕолезна€ информаци€ 03(24), 1. 4. ѕолезна€ информаци€ 02(50), 1. 4. ѕолезна€ информаци€ 01(50), 1. 4. ѕолезна€ информаци€(19), 1. 4. ѕознайка(10), 1. 4. «ашибись(1), 1. 4. «агадки генетики(46), 1. 4. ∆изнь в ———– 04(12), 1. 4. ∆изнь в ———– 02(50), 1. 4. ∆изнь в ———– 01(51), 1. 4. ∆изнь в ———–(165), 1. 4. Ѕизона(59), 1. 4. јудиобиблиотека(142), 1. 4. readli.net(3), 1. 4. dr-znai.com(3), 1. 3. ћедицина(57), 1. 1. Yandex.ru 01(67), 1. 1. tv - çinema.çlub(1), 1. 1. izborsk-club.ru(9), 1. 1. Ѕлог Ќикола€ —тарикова(522), (0)

»ваново в 1960 - е - 80 - е годы |

ƒневник |

»ваново (до 1932 — »ваново-¬ознесенск) город в центральной –оссии на берегу реки ”водь, административный центр »вановской области. ¬озник путЄм сли€ни€ села »ваново и ¬ознесенского посада в 1871 г. »звестен под названи€ми «√ород невест», «–одина первого —овета», «—итцевый край». Ќиже – фотографии города в 1960-80-е гг.

1971 г., ѕроспект Ћенина:

1967, ”лица расных «орь:

1966, ѕочта:

1971, ѕривокзальна€ площадь:

1971, ѕроспект ‘ Ёнгельса возле ’имико-технологического университета:

1971, ѕроспект ‘.Ёнгельса возле перекрестка с ул. √ромобо€:

1981, √остиница ÷ентральна€:

1981, –ека ”водь:

1980, ћединститут:

1980, ¬ид на фабрику им ќ. ¬аренцовой:

1981, √остиница —оветска€:

1980, ѕроспект ‘ридриха Ёнгельса на остановке инотеатр —овременник:

1971, ѕроспект ‘ридриха Ёнгельса:

1971, ∆елезнодорожный вокзал:

1976, ѕри-железнодорожный почтамт:

1968. “еатр музыкальной комедии:

1964. ѕлощадь Ћенина:

1980-е, ÷ирк:

1980, ѕроспект Ћенина:

1980, ѕерекрЄсток проспекта ‘ридриха Ёнгельса и улицы 10 јвгуста:

1976, “екстильный институт:

1966, “еатр ƒрамы:

1966, ѕединститут:

1971 г., ѕроспект Ћенина:

http://ussrlife.blogspot.com/2018/10/1960-80.html?...B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: ∆изнь в ———– |

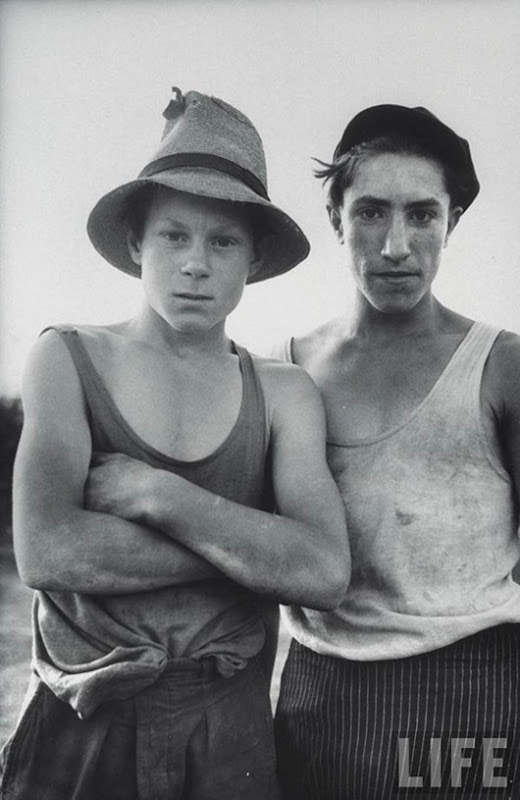

—портивна€ культура тридцатых годов |

ƒневник |

ѕодборка фотографий советских парадов и просто спортивных соревнований…

∆енщины-милиционеры выполн€ют гимнастические упражнени€.

олонны физкультурников на площади ”рицкого (ƒворцова€ пл.). Ћенинград, 1933.

олонны физкультурников —оюза транспортного машиностроени€. Ћенинград, 1933.

упальщицы. 1928.

Ћенинград. «наменосцы сводного отр€да пловцов на физкультурном параде. 1930

ћосква. —тадион «ƒинамо». 1930-е.

ћосква. ÷ѕ иќ им. ћ. √орького.“еннисисты. 1930-е.

Ќа зан€ти€х по физподготовке в ¬ысшем ¬оенно-ћорском училище им. ‘рунзе. Ћенинград, 1930-е.

ƒуш. 1932.

‘изкультурники. 1933.

ћосква. Ћучший друг физкультурников. 1935.

ћолодость. 1937.

Ќа лодочной станции. 1937.

ћосква. олонна спортсменов. 1937.

ћосква. ‘изкультпарад. 1938.

ћосква. ¬ парке. 1938.

ћосква. —еверный речной порт. 1938.

ћосква. ѕарад на расной площади. 1939.

http://ussrlife.blogspot.com/2013/01/blog-post_860...B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: ∆изнь в ———– |

√де снимали "заграничные" сцены советских фильмов |

ƒневник |

√де снимали «заграничные» сцены советских фильмов

—оветский период истории не в последнюю очередь примечателен своим кинематографом. ќтдельный интерес представл€ют фильмы по произведени€м зарубежных авторов, действие которых происходит €вно не в советской стране. ѕоскольку вывезти немаленькую съемочную группу за пределы государства было довольно сложно, дл€ съемок приходилось искать места на территории ———–, которые визуально напоминали бы другие страны…

«ѕриключени€ Ўерлока ’олмса и доктора ¬атсона»

”лица яуниела в –иге сыграла роль Ѕейкер-стрит в первой части советского телевизионного сериала о Ўерлоке ’олмсе («Ўерлок ’олмс и доктор ¬атсон», 1980).

ƒом на Ѕрикстон-роуд (где убили ƒреббера) снималс€ в нынешнем —анкт-ѕетербурге. Ёто загородный особн€к кн€гини —алтыковой («Ўерлок ’олмс и доктор ¬атсон», 1980).

≈ще одну часть телесериала, «ѕриключени€ Ўерлока ’олмса и доктора ¬атсона: —обака Ѕаскервилей» (1981), снимали в “аллине, на улице ’обусепеа.

адр из фильма «ѕриключени€ Ўерлока ’олмса и доктора ¬атсона: —обака Ѕаскервилей» (1981).

–ижский парк Ёспланада и Ћатвийска€ академи€ художеств («Ўерлок ’олмс и доктор ¬атсон», 1979).

–ижский парк Ёспланада и Ћатвийска€ академи€ художеств («Ўерлок ’олмс и доктор ¬атсон», 1979).

«дание –усского географического общества (отель «Ќортумберленд» в фильме «ѕриключени€ Ўерлока ’олмса и доктора ¬атсона: —обака Ѕаскервилей», 1981)

Ёстони€, “аллин, улица ѕикк («ѕриключени€ Ўерлока ’олмса и доктора ¬атсона: —обака Ѕаскервилей», 1981)

Ёстони€, “аллин, улица ѕикк («ѕриключени€ Ўерлока ’олмса и доктора ¬атсона: —обака Ѕаскервилей», 1981)

«ƒ’јртань€н и три мушкетера»

остел ћарии —нежной — «ƒом господина Ѕонасье» из фильма «ƒ’јртань€н и три мушкетера» (1978).

ƒворец ѕотоцких, Ћьвовска€ область — дом господина де “ревил€ («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

ƒворец ѕотоцких, Ћьвовска€ область — дом господина де “ревил€ («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

јрм€нский кафедральный собор, Ћьвов — монастырь ƒешо («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

ƒворец кардинала –ишелье из фильма «ƒ’јртань€н и три мушкетера» (1978) снималс€ в ƒоме ученых во Ћьвове.

ƒом ученых, Ћьвов («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

остел —в€того јнтони€, Ћьвов, также стал местом дл€ съемок действи€ во дворце кардинала –ишелье («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

Ѕернардинский костел и монастырь, Ћьвов («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

Ѕернардинский костел и монастырь, Ћьвов («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

ќлесский замок, Ћьвовска€ область — дворец Ѕэкингема («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

ѕодгорецкий замок, Ћьвовска€ область, ”краина — парижска€ ратуша («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

—виржский замок — родовой замок ƒ’јртань€нов, монастырь кармелиток в Ѕетюне, дом палача, бастион —ен-∆ерве и т.д. («ƒ’јртань€н и три мушкетера», 1978).

«Ѕриллиантова€ рука»

«„ерт побери!» —тамбул дл€ фильма «Ѕриллиантова€ рука» (1968) снимали в Ѕаку, на улице ичик √ала.

Ѕаку, улица ичик √ала в наши дни.

«ѕриключени€ Ёлектроника»

¬ “ракайском замке (Ћитва) снимали часть сцен фильма «ѕриключени€ Ёлектроника» (1979).

Ќапример, эту.

ќстальные «заграничные» сцены, в том числе ту часть фильма, где играет песн€ «Ѕьют часы на старой башне», снимали тоже в Ћитве.

ћестом был выбран прекрасно сохранившийс€ —тарый город ¬ильнюса.

«„еловек-амфиби€»

«„еловек-амфиби€», 1961. —ъемки этой сцены проходили в рыму, в бухте Ћаспи.

ќхоту на »хтиандра устроили под скалой »фигени€ в рыму, в поселке Ѕереговое (в то врем€ — астрополь) неподалеку от ялты.

ј встреча »хтиандра и √уттиэре на самом деле состо€лась вовсе не в јргентине, а в √олубой бухте —евастопол€.

–оль Ѕуэнос-јйреса сыграл Ѕаку («„еловек-амфиби€», 1961).

«„еловек с бульвара апуцинов»

—анта- аролину («„еловек с бульвара апуцинов», 1987) обустроили в рыму, недалеко от октебел€.

—овсем «дикие западные» прерии обустроили в Ѕелогорском районе рыма, у села Ѕела€ —кала («„еловек с бульвара апуцинов», 1987).

«ѕриключени€ Ѕуратино»

Ётот эпизод фильма «ѕриключени€ Ѕуратино» (1975) снимали неподалеку от крымского ‘ороса.

√ородские сцены фильма снимали в ¬ильнюсе.

«—нежна€ королева»

Ёкранизацию андерсеновской сказки «—нежна€ королева» (1966) снимали в “аллине.

«—емнадцать мгновений весны»

Ѕернскую улицу ÷веточную из телефильма «17 мгновений весны», где €вка советского разведчика была «провалена», снимали в –иге на улице яуниела.

ѕастор Ўлаг переходил швейцарскую границу на съемках в √рузии.

ј Ѕерлин снимали в самом Ѕерлине, в его восточной части.

http://ussrlife.blogspot.com/2018/10/blog-post.htm...B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: ∆изнь в ———– |

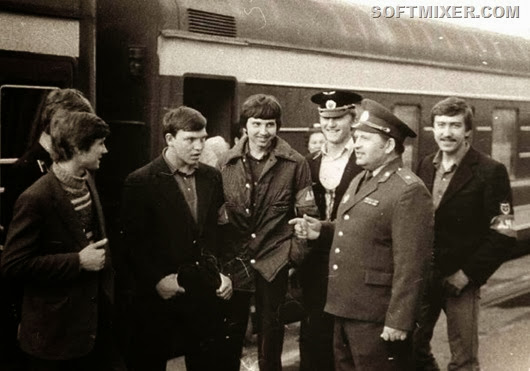

"—егодн€ носит "јдидас", а завтра родину продаст"... |

ƒневник |

ћало кто знает, что кроссовки «јдидас» —оветскому —оюзу «подарила» легендарна€ ќлимпиада-80. ак известно, политбюро ÷ ѕ—— в 1972 г., реша€ вопрос об экипировке советской олимпийской сборной, остановило свой выбор именно на этом лейбле. “ак легкой спортивной походкой ботинки с тройной полоской не только вошли в моду, но и стали поистине культовой вещью в ———–…

Ћучшей рекламой дл€ «јдидас» стали наши победоносные олимпийцы, одетые в лейбл «три полоски» с ног до головы. »менно эту одежду, ставшую на просторах ———– синонимом спортивных побед, советский телезритель чаще всего наблюдал в ежедневных телевизионных трансл€ци€х.

ƒл€ простого советского человека «адики» стали чем-то большим, нежели просто удобной обувью дл€ спорта, это был еще и статус. ƒаже наши десантники в јфганистане промен€ли на «јдидас» армейские берцы.

ѕосле ќлимпиады-80, на которую советских атлетов одел и обул капиталистический «јдидас», —оюз охватила насто€ща€ адидасомани€. Ќаличие в гардеробе фирменной пары с «трилистником» указывало на высокий статус и широкие возможности. россовки приобрели статус парадной, даже изысканной обуви, их стали надевать даже... в театры и рестораны.

«Ѕегалки» и «скороходы»

ƒо 80-х советские люди даже не знали о существовании такого пон€ти€, как кроссовки. ”дивительно, но культ спорта в ———– преспокойно уживалс€ с дефицитом спортивной одежды.

Ќеискушенный советский спортсмен знал лишь «треники» с выт€нутыми коленками, точь-в-точь как у Ѕалбеса в «ѕриключени€х Ўурика», и кеды, которые в народе называли «бегалками» или «скороходами». «а неимением таких комплекс физических упражнений выполн€ли и в… сандали€х. ѕрофессиональных спортсменов нередко выручали чешские кроссовки «Ѕотас» с четырьм€ полосками.

—портсмены таскали отечественные сине-красные кеды с резиновыми м€чиками на щиколотках и с массивными, как на клоунских башмаках, носами. «а долгую и верную службу советские граждане даже прощали им неистребимый запах резины.

–едкие счастливчики могли достать себе белоснежные китайские кроссы, цвет которых реанимировали с помощью… зубной пасты. » лишь в 80-х, с по€влением в стране спортивных бутс «јдидас», «варенок», жвачек и кока-колы, в ———– ворвалась «западна€ цивилизаци€».

россовки «на выход»

«јдики» стали главным символом западной жизни и свидетельствовали о некой, пусть виртуальной, принадлежности к «тому миру». ¬ первую очередь к нему относились спортсмены, которые потом превратились в «качков» и «гопников».

ћода на спортивные костюмы родилась именно в 80-х и начала диктовать свои законы. ¬ обиход вошли короткие стрижки «под ноль», дополн€ли образ барсетка под мышкой и «семки». «—портивка» стала универсальной экипировкой как дл€ светских раутов, клубов, ресторанов, так и дл€ бандитских разборок. „уть ли не признаком хорошего вкуса стало посещать в таком «прикиде» деловые встречи.

— я купил фирменные «адики» за 200 рублей, — вспоминает киевл€нин —ергей Ѕалкун, — но знаю, что советский «јдидас» производилс€ также в многочисленных подпольных цехах и расходилс€ по всей стране. ”мельцы запросто вырезали незамысловатый трилистник, а дальше уже под трафарет с помощью гор€чего утюга накладывали на майки, брюки, полотенца и сумки. «јдидас» — это звучало гордо!

¬первые советский «јдидас» начали выпускать на ћосковском экспериментальном комбинате спортивных изделий «—порт» в 1979 г. «атем линии запустили в “билиси, ≈реване и иеве. ѕервой и единственной моделью «јдидас», выпускаемой в ———– в те годы, стали темно-синие кроссовки с трем€ белыми полосками и желтоватой каучуковой подошвой.

Ќесмотр€ на то что на «ападе эта модель быстро устарела, в ———– она не имела «срока годности» и стала эталонной дл€ многих поколений. ƒефицит было невозможно достать в свободной продаже, только у фарцовщиков и «выездных» (артистов, дипломатов, мор€ков). “ака€ покупка стоила потраченных денег и нечеловеческих усилий, отличалась «стальным» качеством и милой советскому сердцу простотой.

«ѕолосатый» дефицит

ѕо советским меркам, эти спортивные «шузы» были уместны везде и всегда: в будни и в праздники, в гости и на работу, под брюки и юбку.

— ÷ены в ———– на продукцию «јдидас» были чудовищные, — вспоминает киевл€нин јртем ривонос, — потому многие покупали «бэушные». Ќекоторые не брезговали ходить в кроссовках в… театр (да-да, даже крутым надо было казатьс€ культурными). Ёкипировка многих зрителей в то врем€ состо€ла из дуэта вареных кооперативных джинсов и «адиков». ƒаже девочки носили «кросы» чуть ли не с нар€дными вечерними плать€ми.

¬ то врем€ вожделенна€ пара кроссовок никого не оставл€ла равнодушным.

ќ них либо мечтали, либо презирали, как «отголосок западной жизни». ¬се это выливалось в поговорки, сама€ прилична€ из которых: «—егодн€ носит «јдидас», а завтра родину продаст». Ќеудержимое желание стать счастливым обладателем культовой пары многих вынуждала зат€гивать по€са потуже. ¬едь за кроссовки нужно было отдать одну, а то и две сотни рублей.

ј дальше хоть потоп, хоть зима, хоть лето – «адики» носили не снима€. ¬едь они и впр€мь были «вечной» покупкой, купив «фирму», владелец понимал: это на всю жизнь.

— ƒаже по истечении срока службы потрепанные кроссовки ни в коем случае не выбрасывали, — вспоминает киевл€нин ƒмитрий ƒовгун, — от них отрезали подошву и приклеивали к обычным ботинкам. —ам лейбл «перекочевывал» на другой нар€д.

«јдики» были статусной вещью. »х никогда не обували в дождь – не дай Ѕог разлезутс€! – не играли в футбол и не брали в школу, на физкультуру. –азве что на дискотеку – покрасоватьс€. Ќа спортивных площадках было модно как бы небрежно кинуть на скамейку полотенце «јдидас», сумку либо спортивки с трем€ полосками. Ќо играть в «фирме» никогда не выходили.

…ќчень скоро неудовлетворенный потребительский интерес советского народа к спортивной обуви учу€ли кавказские кустари и прин€лись штамповать культовые «адики» направо и налево. » народ покупал, хоть культовый лейбл те «писали» с ошибкой: «јдибас» и «јбибас». — виду получалось один в один, а стоило чуть дешевле оригинала. ≈динственное, что отличало насто€щую «фирму» от подделки, срок службы — до первого дожд€.

ѕосле ќлимпиады-80 насто€щие «адики» куда-то исчезли. «‘ирму» купить было невозможно, все ходили в дешевых подделках. ј значит, носить «јдидас» означало либо открыто признавать себ€ крутым, либо «фальшивкой».

¬торое пришествие «адиков» пришлось на начало 90-х. ¬ это врем€ челноки заполнили просторы бывшего ———– турецкой и китайской продукцией.

Ќапоследок, пара интересных фактов:

ќфициальна€ истори€ компании гласит, что впервые три полоски по€вились на кроссовках “adidas” в 1949 году. ќднако в то врем€ права на этот дизайн принадлежали финскому производителю спортивных снар€дов компании Karhu.

¬ 1951 году основатель компании “adidas” јдольф ƒасслер выкупил право на три полоски у Karhu за 1600 евро (в пересчете на современный курс) и сделал ставку на «бренд с трем€ полосками», введ€ в конце 1960-х этот элемент и в дизайн спортивной одежды.

—оветские граждане узнали о существовании марки “adidas” из восточногерманской телепрограммы «ƒелай с нами, делай, как мы, делай лучше нас!», транслировавшейс€ в ———– с 1970-х годов.

≈е ведущий √ерхард јдольф выступал под псевдонимом јди и щегол€л в обуви и тренировочном костюме с трем€ полосками. ƒл€ некоторых наших особо выдающихс€ спортсменов приобретали адидасовскую экипировку уже в конце 1960-х, но эти закупки носили разовый характер.

http://ussrlife.blogspot.com/2013/07/blog-post_509...B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: ∆изнь в ———– |

ћакароны по - флотски (байка) |

ƒневник |

Ќа крейсер «јдмирал —ен€вин» прибыл генеральный секретарь ÷ ѕ—— Ћеонид »льич Ѕрежнев. Ѕрежнева на флотах не то, чтобы любили в верноподаническом захлебе, но уважали в отличие от его предшественника ’рущЄва, за его боевое прошлое (Ѕрежнев начинал службу как танкист), и за то, что именно при нем страна обрела самый мощный флот за всю историю –оссии...

¬ечером в салоне флагмана были накрыты столы торжественного ужина. ¬ свите генсека были кремлевские повара, которые привезли с собой и кремлевские продукты. ќфицерский камбуз крейсера был отдан им в полное распор€жение. ¬се корабельные коки были удалены, оставлен был лишь старший кок-инструктор мичман √алушко. ќн показывал заезжим гастролерам где что на камбузе включаетс€ и выключаетс€. ј у входа на камбуз встал дюжий атлет в сером штатском костюме спортивного покро€ с узким черным галстуком.

—толы в адмиральском салоне ломились от немыслимых €ств. Ѕыли тут и балыки осетровых пород, и все виды драгоценной икры, в общем, «зайцы тушенные и почки верченые», одним словом – пир горой. Ћеонид »льич обвел пиршество довольным взгл€дом и вдруг спросил:

— ј где же макароны по-флотски?

¬опрос был задан то ли в шутку, то ли всерьез. Ќо командир крейсера шуток не понимал, прин€л позу по стойке «—мирно» и доложил:

— “оварищ ¬ерховный √лавнокомандующий, макароны по-флотски будут поданы через дес€ть минут!

— „ерез п€ть! – ѕоправил его командующий “ихоокеанским флотом.

омандир подозвал помощника и отдал приказание:

— ¬рем€ ноль!

ѕомощник рысью полетел на камбуз. Ќо у дверей офицерского камбуза его остановил атлет в штатском.

— —юда нельз€!

— Ќо… я же… Ёто мое заведование! – ќпешил капитан 3 ранга.

— —юда нельз€! – ќчень строго повторил охранник.

ѕомощник лихорадочно искал выход из идиотского положени€ и нашел:

— “огда позовите сюда мичмана √алушко.

јтлет приоткрыл дверь и гаркнул:

— ћичмана √алушку на выход!

—тарший кок-инструктор и в самом деле похожий на галушку – плотный и округлый – предстал перед начальником.

— ” нас макароны по-флотски есть?

— Ќикак нет! ¬чера были, сегодн€ нет.

— ћихалыч, кровь из носу, но макароны должны быть! √енсек пожелал… —ам понимаешь – честь корабл€ и все такое!

— ѕон€л. —ейчас сварим!

— —ейчас через час! Ќужно через п€ть минут.

√алушко на секунду задумалс€:

— ¬чера были макароны по-флотски. –асход дл€ берегового караула оставили.

— √де расход?

— ƒа в 36-й кубрик бачок отправл€ли.

— ƒуй туда и мигом в салон!

рейсер јдмирал —ен€вин (1952)

36-й кубрик в самой корме крейсера. ћичман помчалс€ по бесконечным коридорам, перепрыгива€ через комингсы водонепроницаемых дверей, ворвалс€ в кубрик. ћатросы, сид€ за раскладным столом, доедали последние макароны. ћичман с надеждой загл€нул в бачок – пусто.

— —топ-машина! – рикнул √алушко. Ќо матросы, почу€в недоброе, еще проворнее заработали челюст€ми.

— ончай жрать, говорю! – ћичман с тоской смотрел, как пустели алюминиевые миски, как извива€сь, макароны исчезали в прожорливых матросских ртах.

— Ѕоева€ тревога! – »стошным голосом заорал √алушко. –ефлекс сработал. ћичман выхватил ближайшую миску и стал сгребать в нее недоеденные макароны.

— ‘арш – вчерашний. ќн испорчен! – ѕо€сн€л он по ходу дела. – ¬ы после этих макарон из гальюнов вылезать не будете. ¬ам сейчас нормальный ужин принесут.

Ќедоеденных макарон набралось миска с верхом. ѕровожаемый недобрыми взгл€дами старший кок-инструктор выскочил на ют и рванулс€ по левому борту, как добрый рысак. Ќа его беду боцманенок подкрашивал возле мусорного рукава леерную стойку. ќн отступил на шаг, чтобы полюбоватьс€ на свою работу, и в этот момент его сшиб мичман. ћиска выскочила из рук и макароны разлетелись по палубе. Ѕакланы, которые дежурили близ мусорного рукава, мгновенно кинулись на добычу.

√алушко отбивалс€ от наглых тварей. ѕтицы мстили ему старым птичьим способом, покрыва€ черную фуражку и спину, обт€нутую кителем, жидкими белыми п€тнами. √алушко собирал харч в миску, стара€сь не наступать на макаронины. ѕалуба была хорошо продраена и пролопачена перед визитом генсека, желтые, как €ичко, тиковые «половицы» не оставили на макаронах ни малейшего следа. «ато крупинки фарша усе€ли благородную древесину жирными п€тнами.

Ќо мичману было не до палубы! ƒобежав до шкафута, он нырнул в палубный люк, скатилс€ по трапу, прижима€ драгоценную миску к груди. ¬ командирском коридоре, откуда трап вел пр€миком в салон флагмана, √алушко натолкнулс€ на неожиданное преп€тствие: брат-близнец прикамбузного атлета в таком же сером пиджаке преградил ему дорогу:

— “уда нельз€!

— ƒа мне… ћакароны… Ћеонид »льич… омандир… — одышливо объ€сн€л мичман.

— Ќичего не знаю. “уда нельз€.

ќхранник брезгливо вз€л одну макаронину и отправил ее в рот. ƒолжно быть провер€л – не отравлено ли? —порить с ним было бесполезно. Ќо мичман √алушко знал подпалубный лабиринт крейсера лучше, чем кремлевский охранник. ѕоэтому, дав задний ход, спустилс€ на три палубы вниз в ѕЁ∆ – пост энергетики и живучести. ќттуда через всю надстройку шла наклонна€ бронева€ труба защиты кабельных трасс. ќна прикрывала в морском бою жизненно важные кабели от осколков.

Ќосова€ башн€ крейсера јдмирал —ен€вин

“руба эта шла в боевую рубку, но при этом проходила через «гарсонку» салона флагмана, где вестовые готовились к подаче блюд. √алушко загл€нул в полутемное слегка подсвеченное жерло броневой трубы: бесконечный скоб-трап уходил по наклонной далеко и высоко. √алушко с детства страдал клаустрофобией – очень бо€лс€ тесного и замкнутого пространства. » теперь сердце его тоскливо сжалось. Ќо выбора не было.

ƒержа миску с макаронами в выт€нутой руке мичман отважно ринулс€ в железную теснину. —амое страшное произошло на полпути: св€зка кабелей выпучилась в одном месте так, что плотный и округлый кок-инструктор застр€л – ни туда, ни сюда! ”жас объ€л мичмана, когда он увидел три серые острые крысиные мордочки, которые подбирались к миске с макаронами. —ама€ нагла€ почти рыжа€ от старости схватила верхнюю макаронину, свисавшую с и быстро сожрала ее.

— ыш, хвостата€, кыш! – «аорал не нее √алушко, но пасюк и ухом не повел.

¬полне возможно, что привлеченные запахом жареного с лучком фарша, другие крысы лезут из глубины трюмов и кофердамов. Ѕольшим серым пасюкам ничего не стоило сожрать застр€вшего в трубе кока. √алушко только на секунду представил себе такую участь, и его виски стали покрыватьс€ серебром седины. ≈му показалось, что в каблуки его кожаных ботинок уже впиваютс€ крысиные зубы.

ћичман рванулс€ изо всех сил и… пролез через узкость! Ќе обраща€ внимание на ма€чившие перед глазами крысиные хвосты, он лез по скоб-трапу с резвостью марсофлота. ј вот и она – заветна€ цель: лаз в «гарсонку». √алушко крутанул задрайку, но она не поддалась — резьба закисла. Ёлектрики, сволочи, запустили матчасть, не проворачивали задрайки должно быть с полгода. ƒа и в трубу эту лазали, видно, не часто.

Ќазад пути не было. –азве что только вверх, в боевую рубку? Ќо она сейчас, наверн€ка заперта. ќт отча€ни€ мичман √алушко заголосил песню, единственную песню, чьи слова он знал почти все до конца.

¬рагу не сдаетс€ наш гордый «¬ар€г»,

ѕощады никто не желает!

» тут задрайка л€згнула и люк в «гарсонку» приоткрылс€. Ћюбопытный официант из свиты генсека решил взгл€нуть на певца. ќттолкнув его, √алушко, в пыли, в бакланьем помете, предстал перед изумленным метрдотелем правительственного ужина.

Ќо что мичману чужой метрдотель, пускай и кремлевский?! ” него свое начальство, и √алушко ринулс€ к командиру с миской в руках. “елохранитель генсека не успел выхватить из под подмышки пистолет и уложить «диверсанта» наповал, как старший кок-инструктор влетел в салон.

— ќ, — обрадовалс€ Ћеонид »льич. – » макароны прибыли!

омандир посмотрел на часы и строго покачал головой – вместо отпущенных п€ти минут прошло целых семь. √алушко попыталс€ переложить макароны в фарфоровую тарелку, но генсек запротестовал:

— ¬ миске давай, в миске, как на флоте положено!

ћиску ему поставили на фарфоровую тарелочку-подложку, но „¬—, член военного совета, политический руководитель флота, успел заметить, что по краю алюминиевой миски шла аккуратно выцарапанна€ надпись: «ƒћЅ неизбежно, как крах капитализма».

ѕодостывшие макароны генсек лихо рубал ложкой, как заправский матрос (с вилками на крейсере была напр€женка), и только дальнозоркость помешала ему прочесть другую надпись, выцарапанную на ложке: «»щи м€со!»

— ¬от это насто€щие макароны по-флотски! – —казал генсек, и все расплылись в радостных улыбках. – ј добавки можно?

Ќа этой убийственной дл€ мичмана √алушко фразе можно было бы и закончить рассказ. Ќо справедливости ради надо сказать, что покончив с макаронами, тов. Ћ.». Ѕрежнев вручил старшему коку-инструктору золотые часы « омандирские» с гравировкой ««а отличную службу от генерального секретар€ ÷ ѕ—— Ћ.». Ѕрежнева».

ј миску, из которой руководитель партии и государства ел макароны по-флотски, поместили потом под стекл€нную витринку в «ленинской каюте» корабл€. Ћожку же с неприличной надписью замполит крейсера забрал себе – на пам€ть. ј потом, много лет спуст€, подарил автору этих строк. Ќо главное все же в том, что честь корабл€ была спасена.

Ќ. „еркашин.

http://ussrlife.blogspot.com/2018/10/blog-post_11....B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: "»щи м€со!" |

—оветские люди в 1956 году |

ƒневник |

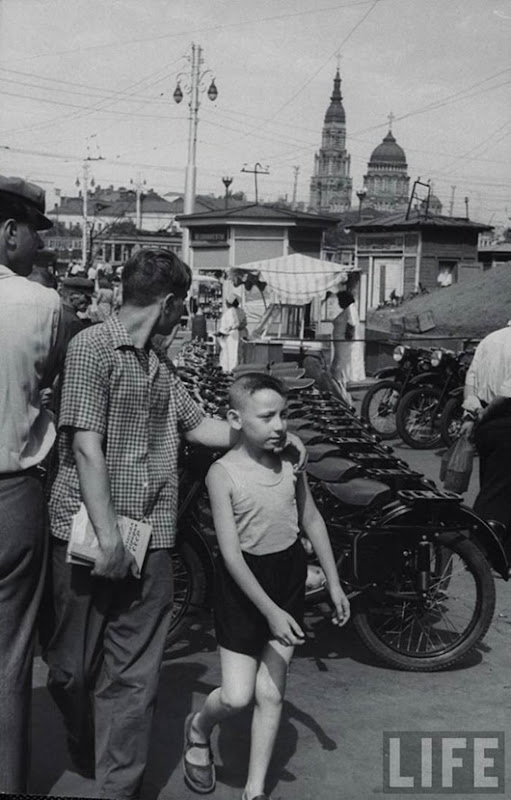

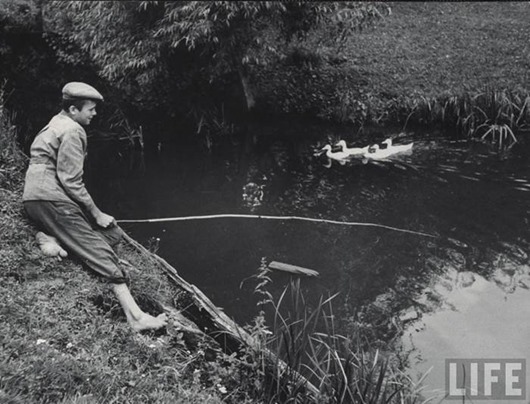

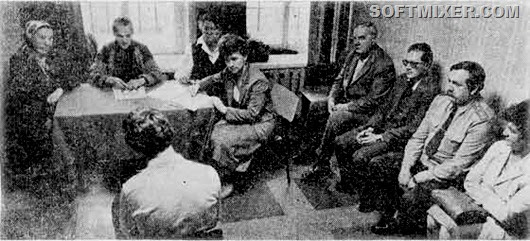

адры из фильма "ќ ћоскве и москвичах", которые демонстрируют жизнь советских людей той эпохи. ¬ы увидите не только портреты, но и виды ћосквы, различные городские меропри€ти€ и много всего интересного. аждый кадр - это истори€…

http://ussrlife.blogspot.com/2018/10/1956.html?utm...B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: ∆изнь в ———– |

‘отограф ƒжерри ук в —оветском —оюзе |

ƒневник |

ƒжерри ук, известный американский фотограф, прошедший школу фотожурналистики от ассистента в фотолаборатории до шефа фотослужбы журнала "Sports Illustrated", основатель јссоциации фотографов национальной прессы. ук был одним из первых западных фотокорреспондентов, которым после смерти —талина был разрешен въезд в ———–…

ƒжерри (ёрий) родилс€ в –оссии в 1921 году. ¬ 1923 г. его семь€, потер€вша€ все в результате революции, уехала из –оссии сначала в »талию, потом в Ѕерлин и »ндию.

»з »ндии ƒжерри перебралс€ в Ќью-…орк и начал работать там в фотоагентстве своего д€ди, попутно осваива€ искусство фотографии. ƒжерри повезло – его вз€ли на работу редактором в новый журнал Life, потом он заключил контракт с Time Inc., в качестве фотографа.

ƒжерри ук говорил на п€ти €зыках, включа€ русский, посетил п€ть континентов и более чем сто стран. ƒжерри ук скончалс€ 27 окт€бр€ 2005 года в возрасте 84 лет.

ѕроизводственна€ гимнастика в типографии, 1957 г.

‘отоателье, 1957 г.

“рамплин в авголово, под Ћенинградом, 1959 г.

Ћенинград. олка льда на улице, 1959 г.

” касс московского ипподрома, 1958 г.

Ћенинград. рещение в православной церкви, 1958 г.

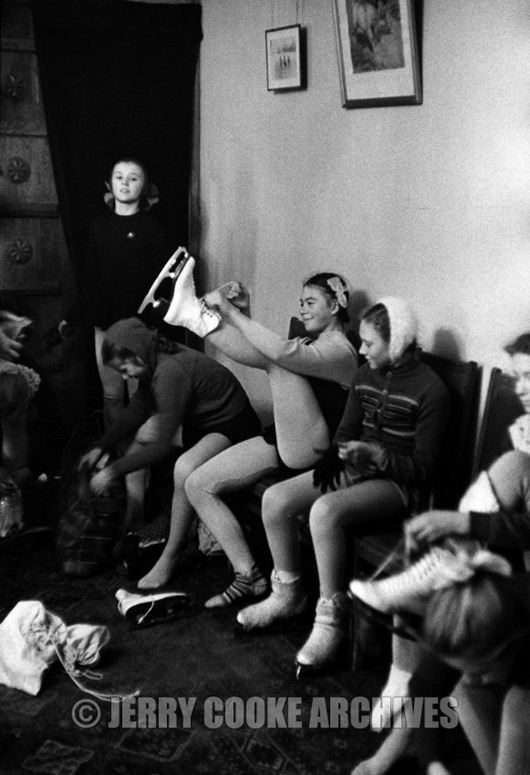

ћосква. ¬ школе фигурного катани€, 1958 г.

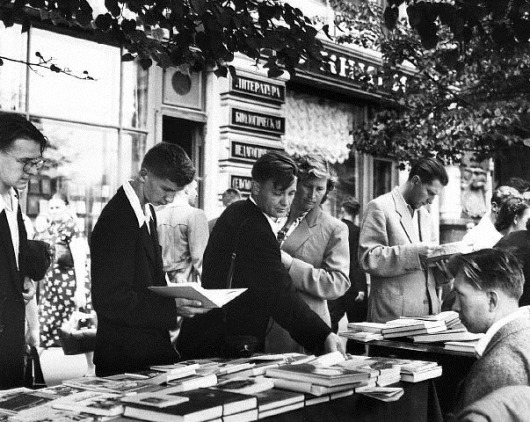

ћосква. “орговл€ книгами на улице, 1958 г.

’арьков. ћашинка укатилась, 1960 г.

»ркутск, 1959 г.

—очи. ”тренн€€ гимнастика в санатории, 1957 г.

¬ московской синагоге, 1958 г.

ѕокупатель в одном из трех разрешенных власт€ми магазинов, продающих кошерное м€со.

»ркутск. олхозник с сыном, 1959 г.

Ћенинград. Ќа футболе, 1959 г.

Ћенинград. «агорающие у стены ѕетропавловской крепости, 1958 г.

ћосква. ѕрохожие на улице, 1962 г.

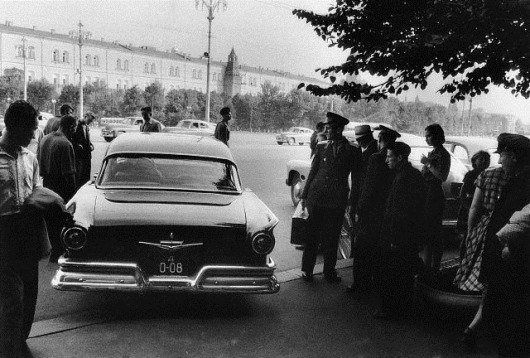

ћосква. Ќовый американский автомобиль у подъезда "Ќационал€", 1957 г.

ћосква. Ќовый американский автомобиль у подъезда "Ќационал€", 1957 г.

¬ √”ће, 1957 г.

”краина. ќтдых на полевом стане, 1957 г.

«рители на ипподроме, 1958 г.

арибский кризис. јнтивоенна€ демонстраци€ у американского посольства в ћоскве, окт€брь 1962 г.

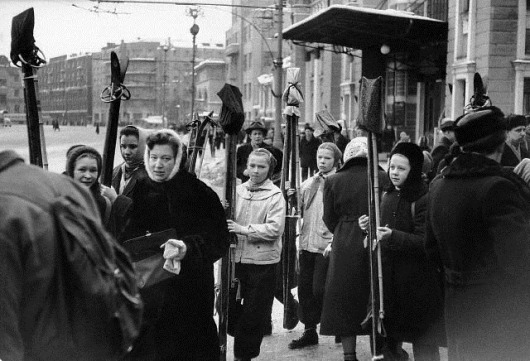

ћосква. Ћыжники у Ѕелорусского вокзала, 1958 г.

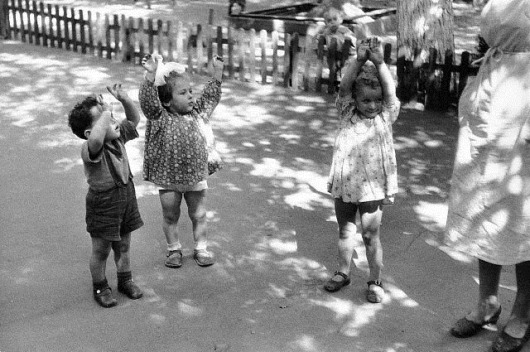

ћосква. ¬ детском саду, 1957 г.

ћосковский таксист, 1962 г.

Ћенинград. Ќа пл€же у ѕетропавловки, 1957 г.

Ћенинград. ¬алерий Ѕрумель устанавливает новый мировой рекорд, 1964 г.

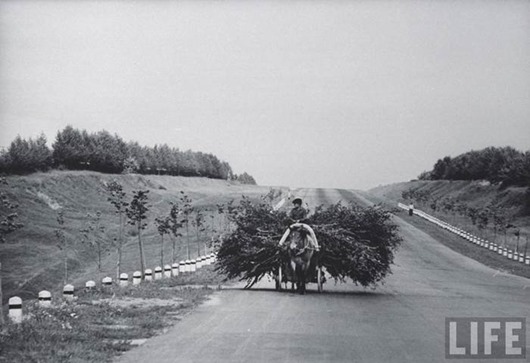

”краина. Ќа полевые работы, 1960 г.

![clip_image004[4] clip_image004[4]](http://lh3.ggpht.com/-GbECj1F1aiQ/UhN3n1MQ41I/AAAAAAAF_Sk/g4uKADcBiH8/clip_image004%25255B4%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

ћолодые пары на танцах

ћолода€ женщина, смотрит на человека с интересом в глазах

ћолода€ пара получают от работника «ј√—а рукопожатие и сертификат после того, как завершилась гражданска€ церемони€ бракосочетани€

ћолода€ пара венчаетс€ в соответствии с русскими православными обыча€ми.

![clip_image014[4] clip_image014[4]](http://lh6.ggpht.com/-vjcTedOrqhI/UhN3tz1jLeI/AAAAAAAF_Tk/wo4BPWy3HI4/clip_image014%25255B4%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

–усска€ женщина смотрит на свое обручальное кольцо на руке.

ћолодые люди на улице

јпрель 1959

¬ ћосковской консерватории

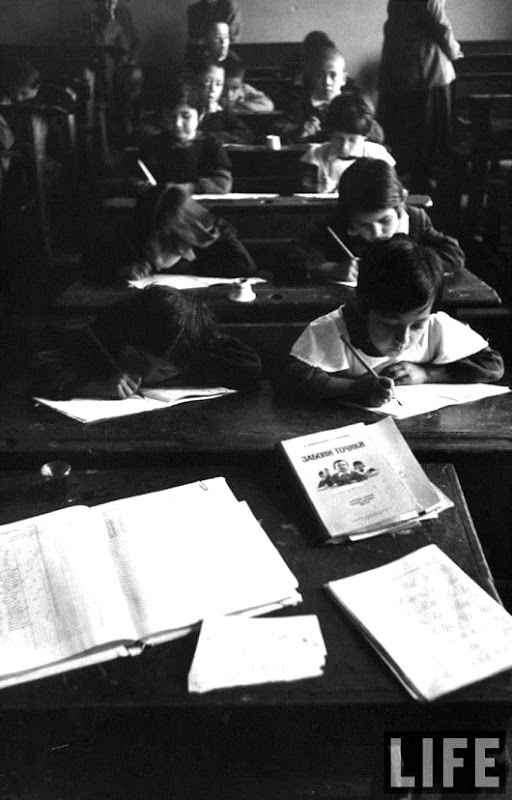

ƒети на уроке в одной из школ —амарканда

јвгуст 1960

Ћюди, идущие по улице. —моленск

“елевизионные антенны на крышах домов. ѕодольск

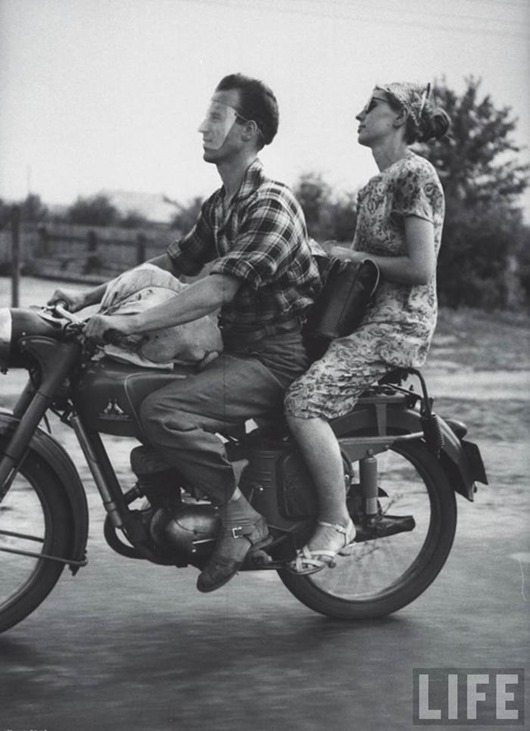

ћужчина и женщина на мотоцикле. иев

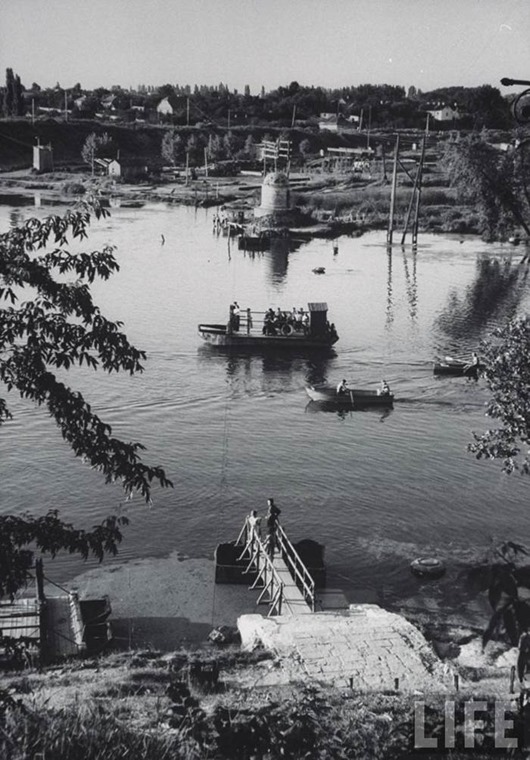

ћужчина и женщина на телеге с бочкой вина. иев

упальщицы на обочине дороги. иев

ƒеревн€ у пол€ подсолнечника. ѕолтава

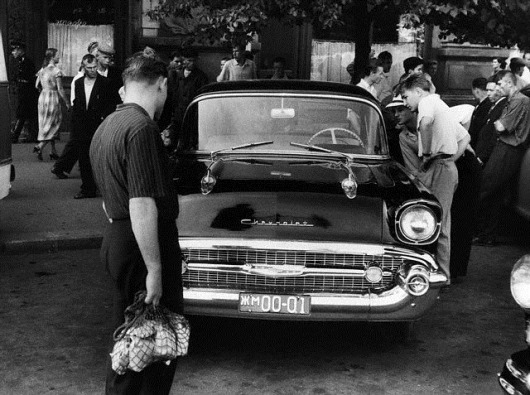

Ћюди загл€дывают в окна автомобил€. Ћьвов

Ћюди проход€т вдоль р€да мотоциклов. ’арьков

∆енщины высаживают цветы в виде портрета Ћенина. ’арьков

Ћюди загл€дывают в окна автомобил€

ѕионеры машут из окна автобуса. ћосква

„еловек, лежащий возле статуи

Jerry Cooke

http://ussrlife.blogspot.com/2013/08/blog-post_493...B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: ∆изнь в ———– |

ѕаЄк дл€ наркома |

ƒневник |

![post-3-133097142323651_thumb[17]](http://lh3.googleusercontent.com/-NH4nGB78rHk/Vk8Q5jmHA_I/AAAAAAAIpIA/3iwl6Vq0KgU/post-3-133097142323651_thumb%25255B17%25255D_thumb%25255B1%25255D.jpg?imgmax=800)

¬ластный общепит досталс€ большевикам в наследство от царского режима, причем в буквальном смысле слова. ѕосле переезда —овнаркома в ћоскву оказалось, что в ремле сохранились и императорские сервизы, и императорска€ прислуга…

«Ќизший состав оставалс€ на местах,— вспоминал “роцкий.— ќни принимали нас с тревогой. –ежим тут был суровый, крепостной, служба переходила от отца к сыну. —реди бесчисленных кремлевских лакеев и вс€ких иных служителей было немало старцев, которые прислуживали нескольким императорам.

ќдин из них, небольшой бритый старичок —тупишин, человек долга, был в свое врем€ грозой служителей… «а обедом нам подавали жидкие щи и гречневую кашу с шелухой в придворных тарелках с орлами. „„то он делает, смотри?” — шептал —ережа (—ергей —едов, младший сын “роцкого ) —тарик тенью ходил за креслами и чуть поворачивал тарелки то в одну, то в другую сторону. —ережа догадалс€ первый: двуглавому орлу на борту тарелки полагаетс€ быть перед гостем посередине»

¬ столовые преобразовали и рестораны при крупнейших московских гостиницах, которые в те годы служили общежити€ми дл€ красного чиновничества и назывались ƒомами советов.

ѕо поводу качества питани€ сохранились самые противоречивые воспоминани€. ¬ одних говоритс€, что большевики чуть ли не ежедневно ели черную икру фунтами, в других — что клейкую и омерзительную кашу, приготовленную в столовой одного из ƒомов советов, даже с голодухи невозможно было вз€ть в рот.

»стина, как обычно, была и проще. и интереснее. ак свидетельствуют фотографии, сделанные в третьем ƒоме советов, где в 1921 году жили и столовались делегаты X съезда – ѕ(б), на завтрак им полагались бутерброды на тончайших ломтиках черного хлеба, а за чаем выстраивались длинные очереди. ќднако далеко не все большевики питались столь же скудно. „лены ѕолитбюро получали дополнительный паек.

», как вспоминал видный де€тель оминтерна, а впоследствии академик ≈вгений ¬арга, не все мирились с таким положением. «¬о врем€ голода,— писал ¬арга,— высшим руководител€м партии полагалась небольша€ добавка к пайку. ќднако пролетарска€ солидарность еще была так сильна, что Ѕухарин отказывалс€ получать дополнительные продукты; специальным решением ѕолитбюро его заставили брать их».

ѕодобна€ ситуаци€ смущала не только Ѕухарина. ѕоэтому вскоре кремлевскую столовую формально подчинили лечсанупру ремл€, а также стыдливо начали именовать столовой лечебного питани€. ƒовольно скоро ее передали в подчинение и снабжение Ќаркомату торговли –—‘—–, но на бланках и талонах на питание «кремлевка» многие годы продолжала именоватьс€ лечебной и лечсанупровской.

¬ годы ЌЁѕа, когда частные торговцы снабжали ћоскву товарами лучше любого √осснаба, кремлевска€ столова€ могла бы приказать долго жить. ќднако в дело вмешалс€ пресловутый партмаксимум зарплаты гос- и партчиновников и лечебный обед оказалс€ неплохим средством подъема уровн€ жизни зарождавшейс€ номенклатуры. о всему прочему порции были такими, что. по воспоминани€м ветеранов, их хватало на двух-трех человек.

‘ќ“ќ√–ј‘»» — є 1-5 — 10 —№≈«ƒј – ѕ(б)

ќбедающих в столовой стало гораздо меньше — большинство предпочитало уносить домой готовые блюда в специальных тройных судках, а высоким руководител€м судки с гор€чей едой прислуга доставл€ла пр€мо на кремлевские квартиры.

¬ 1920-е годы кремлевскую столовую разделили: небольша€ часть, обслуживавша€ живших в ремле руководителей, осталась на прежнем месте, а дл€ остальных выделили помещение на улице √рановского (ныне –оманов переулок). ‘ормальных критериев дл€ прикреплени€ аппаратчика к столовой в первые годы советской власти не существовало.

лим ¬орошилов с женой

ак рассказывал мне бывший управл€ющий делами —овмина ———– ћихаил —миртюков. его прикрепили к столовой без какой-либо просьбы с его стороны:

«ѕримерно через год после моего прихода на работу в ремль мне позвонили из отдела кадров и сказали, что вот с такого-то числа вы можете ходить на улицу √рановского в столовую. ћне дали книжку талонов на мес€ц, что-то € за нее позднее заплатил. ¬ первое врем€, как мне казалось, народу туда ходило немного — человек сто, наверное. ј потом людей становилось все больше и больше.

Ќа столах сто€ла капуста квашена€. » квас — сколько хочешь. ” мен€ из книжки оторвали талончики на обед и на ужин. ƒали три блюда, € пообедал. ѕотом дали продукты на ужин — французскую булку, кусок колбасы, сливочного масла кусочек. “ак и пошло. Ќа выходные дни давали курицу.

“ам была интересна€ штука. ѕеред обеденным залом был зал поменьше. “ам давали булку, и можно было посидеть и попить чаю. “ак это место облюбовали старые большевики. ѕосле обеда засиживались там, гон€ли чаи и обсуждали текущий момент. Ќу, некоторые высказывались довольно резко по адресу руководства. то-то доложил наверх, и эти чаепити€ были прикрыты».

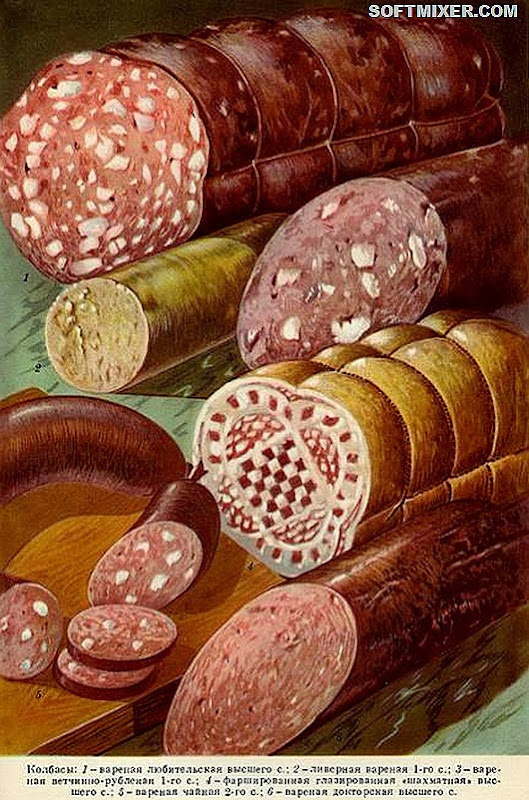

Ћитерный паек

¬ 1932 году на каждого прикрепленного выдел€лось ежемес€чно по 4 кг м€са и колбасы, 6 кг рыбы и 2 кг сельди, 1 кг кетовой икры, 2 кг сыра, 1,5 кг сливочного сахара, муки и круп, 8 банок консервов, 20 €иц, 50 г ча€ и 2 куска мыла. роме того, ежедневно полагалось по 800 г хлеба и по литру молока.

ќднако далеко не все аппаратчики были прикреплены к кремлевской столовой. Ѕольша€ часть высокопоставленных чиновников питались в столовых и покупали продукты в магазинах системы √ќ–-“а (√осударственного объединени€ роз¬ничной торговли). ƒл€ покупок в этих магазинах чиновникам выдел€лись талоны.

¬ысоким руководител€м — от члена коллегии наркомата и выше, а также соответствовавшим им по рангу партчиновникам выдел€лись талоны лите¬ра «ј», что позвол€ло купить ежемес€чно продуктов на 147 рублей. Ќачальники главков и все, кто сто€л ниже, получали талоны литера «Ѕ», где разрешенна€ к отовариванию сумма была вдвое ниже.

≈стественно, получать талоны и лечебное питание стремились все более широкие массы чиновников; к столовой и распределител€м пытались прикрепитьс€ известные ученые и артисты. ¬ итоге к середине 30-х паек получали 4,5 тыс. человек, а литера «Ѕ» — 41,5.

— учетом ученых и персональных пенсионеров общее количество получавших пайки превышало 55 тыс. человек. » в ѕолитбюро решили навести пор€док в распределении продовольственных благ.

¬ течение 1935 года в ———– постепенно была отменена карточна€ система, и 25 ма€ 1936 года —Ќ ———– прин€л постановление «ќ пор€дке расходовани€ средств на бытовые нужды работников народных комиссариатов и других центральных учреждений —оюза ——–». ќно предусматривало отказ от литерных талонов и прикрепление чиновников, имевших ранее литеру «ј», к ведомственным столовым закрытого типа.

Ќа питание каждого прикрепленного впредь выдел€лась дотаци€ в размере 100 рублей в мес€ц, а количество работников наркомата, пользующихс€ этой льготой, утверждалось —овнаркомом. ќднако эта кампани€ по экономии госсредств нисколько не коснулась членов ѕолитбюро. Ќаоборот, с середины 1930-х годов дл€ каждого из них был устапродуктов — 8 тыс. рублей в мес€ц.

—обственно, моду в этом вопросе устанавливал —талин. ƒо тех пор пока в еде он был аскетом, ему подражали все остальные. Ќо после смерти жены долгие обеды —талина с соратниками превратились в очень долгие, а сам вождь, как вспоминал јнастас ћико€н, пристрастилс€ к кулинарным экспериментам.

«ќн любил выдумывать и заказывать блюда, неизвестные нам. Ќапример, стал заказывать поварам и постепенно совершенствовать одно блюдо — не то суп, не то второе. ¬ большом котле смешивались баклажаны, помидоры, картошка, черный перец, лавровый лист, кусочки нежирного бараньего м€са. Ёто блюдо подавалось в гор€чем виде. “уда добавл€ли кинзу и другие травы. —талин дал ему название „јрагви”».

Ѕудет и на нашем столике праздник

¬ конце 1947 года «продовольственный коммунизм» дл€ членов ѕолитбюро был отменен. Ќо с тех пор пищева€ табель о рангах стала принимать все более четкие очертани€.

ѕрежде всего разделение касалось обслуживани€ высокопоставленных персон. „ленов и кандидатов в члены ѕолитбюро, а также секретарей ÷ кормило управление охраны госбезопасности, которое имело дл€ этой цели особую базу. ак рассказывал командовавший этой базой полковник √еннадий оломейцев, на питание членам ѕолитбюро в 1960-70-е годы выдел€лась дотаци€ 400 рублей, кандидатам в члены и секретар€м ÷ — 200 рублей.

–азница была и в количестве обслуживающих руковод€щую персону поваров: секретарю ÷ и его семье готовил один повар, кандидату в члены ѕолитбюро — два, члену ѕолитбюро — три, генерального секретар€ обслуживали целые бригады поваров. ѕродукты, правда, как утверждал оломейцев, поступали на особую базу 9-го главка √Ѕ из тех же хоз€йств и спеццехов, которые обслуживали и столовую на √рановского и ее филиал в знаменитом ƒоме на набережной.

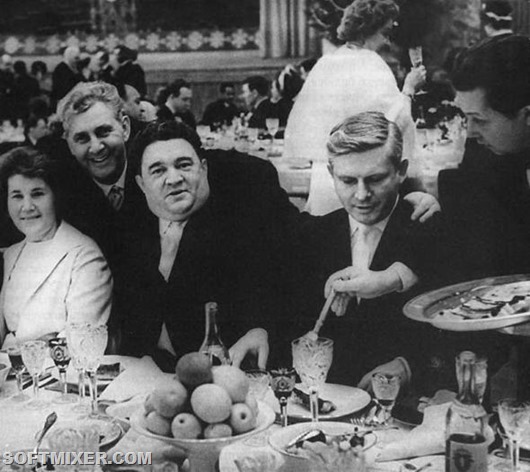

Ќо многие руководители ведомств, которым такое обслуживание не полагалось, считали, что в «дев€тке» все толще, слаще и длиннее. Ѕывший председатель √остелерадио Ќиколай ћес€цев рассказывал, например, что даже на общих приемах генеральному секретарю и членам ѕолитбюро подавали совершенно особые продукты, недоступные обычным министрам:

«ѕриехали они к нам принимать ќстанкинскую телебашню. ѕрошлись везде, подн€лись на лифтах в ресторан. Ѕрежнев, осыгин и ѕодгорный сидели за одним столиком, € со своими замами — за другим. »х обслуживали официанты из управлени€ охраны √Ѕ, и продукты дл€них реб€та из „дев€тки” привезли с собой. —мотрю, на их столик принесли замечательный балык.

я официанту говорю: „ѕринесите и на наш столик балыка”. Ќикакой реакции. я еще раз, третий… ѕодгорный зовет этого официанта и говорит ему: „—лушай, принеси ему балыка, чего он все врем€ канючит!” ѕринесли».

ќстальные руководители страны по традиции пользовались «лечебным питанием». Ќовшеством по сравнению с первыми годами существовани€ кремлевской столовой было то, что в начале 1940-х прикрепленные все чаще стали получать по своим талонам вместо обедов продукты.

¬ карточках не говорилось, в какой именно день нужно использовать талон на обед и ужин. » сначала аппаратчики стали просить выдать продукты вперед, уезжа€ в отпуск, а потом это стало общей практикой.

¬ 1941 году кремлевскую столовую эвакуировали вслед за большей частью правительства и ÷ в уйбышев. ќстававшихс€ в ћоскве аппаратчиков кормили, причем достаточно скудно, в самом ремле, а затем организовали им обе ды в ресторанах в центре ћосквы.

¬ 1950-е годы система прикреплени€ и дотаций в столовой на √рановского и ее филиале сложилась окончательно. ому получать обеды и их заменители, а кому нет, решала комисси€ во главе с председателем ÷ентральной ревизионной комиссии ѕ——. ¬ состав комиссии входили управл€ющие делами ÷ и —овмина, а также представитель ћинторга –—‘—–, которому подчин€лась столова€.

—екретарь комиссии собирал ходатайства из различных ведомств, и раз в мес€ц комисси€ принимала по ним решени€. ќ прикреплении народных артистов полагалось просить ћинистерству культуры, а за ученых ходатайствовали јкадеми€ наук ———– и ¬оенно-промышленна€ комисси€.

—умма, на которую получали обеды или продукты, была одинакова дл€ всех— 142 рубл€ 60 копеек. Ќо ответственные работники платили за это благо только 70 рублей, еще меньше — прикрепленные к «кремлевке» персональные пенсионеры.

Ќесмотр€ на то что комисси€ достаточно строго относилась к отбору кандидатов, количество прикрепленных росло с каждым годом (см. график). » дл€ персональных пенсионеров пришлось открыть отдельную столовую в омсомольском переулке в ћоскве.

Ќо тут же возникло недовольство у старых большевиков ѕитера — пришлось особое питание и дл€ них. роме столовой, существовала еще и система заказов продуктов за полную стоимость (котора€, правда, была значительно ниже существовавшей в госторговле).

–аз в дес€ть дней или две недели министр или завотделом ÷ мог заказать определенное количество продуктов. Ќаходились руководители, которые пытались заказывать продукты чаще, но в этом случае их заказы просто не исполн€лись.

— исчезновением продовольственного дефицита кремлевский общепит потер€л свое былое значение. ѕрестижность сошла к нулю, а цены и качество оставл€ют желать много лучшего.

Ќедавно один знакомый ветеран — естественно,под большим секретом — рассказал о существовании полузакрытого магазина при подсобном хоз€йстве правительства –‘: мол, все натуральное и, как раньше, потр€сающего вкуса.

Ћюбопытство победило, и € отправилс€ за город. ѕризнатьс€, € давненько не видел в продаже таких огромных огурцов, таких неспелых помидоров и таких гигантских старых кур,за которыми сто€ла очередь из пожилых дам, всем своим видом напоминавших о былом величии их мужей.

(с) ј. «иновьев

http://ussrlife.blogspot.com/2013/07/blog-post_29....B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: ∆изнь в ———– |

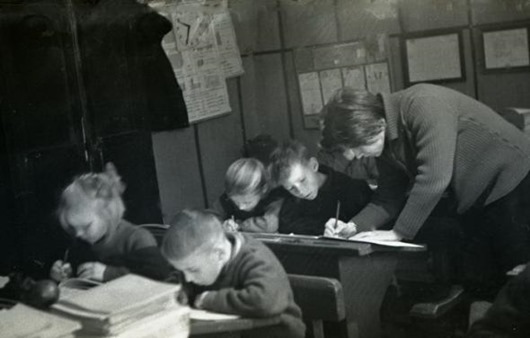

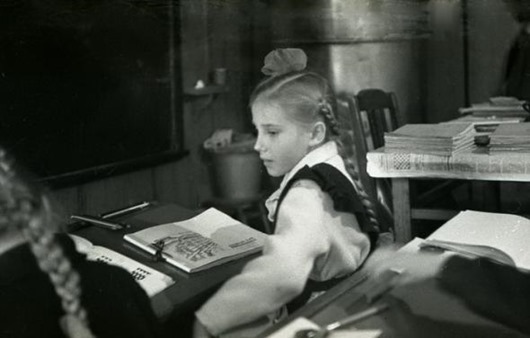

ƒеревенска€ школа 1964 года |

ƒневник |

”рок в начальной сельской школе 1964 года. “”ченики с первого по четвертый класс в одной комнате, – пишет автор фотографий Ћюдмила “аболина. – ƒевочки с одинаковыми косичками. ругла€ печка-голландка. ѕальтишки и шапки на вешалке в углу…”

"¬от она – начальна€ школа в деревне Ѕыстрое ¬ышневолоцкого района алининской области. ѕочти полвека прошло. ак давно это было…

ƒевочки и мальчики теперь бабушки и дедушки. ј здесь они все пишут мелом на доске. » учительница јлександра ѕавловна Ќексина вызывает по очереди то больших, то маленьких, чтобы всех успеть научить"

‘отографии: Ћюдмила “аболина

http://ussrlife.blogspot.com/2013/03/1964.html?utm...B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: ∆изнь в ———– |

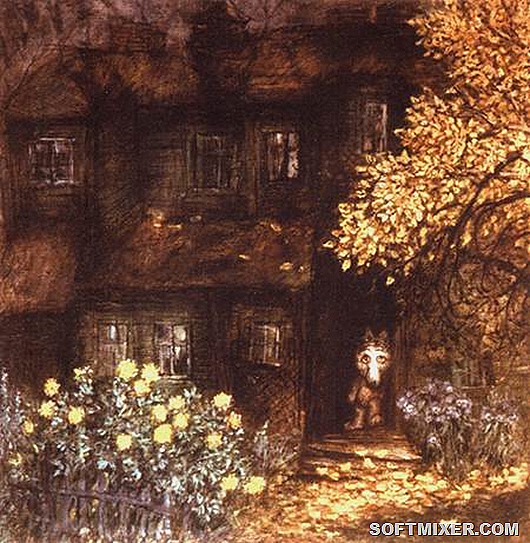

—оветские мультфильмы попул€рные за рубежом |

ƒневник |

ћультфильмы — порой, единственное, что св€зывает нас с безвозвратно ушедшим детством. –исованные и кукольные, весЄлые и грустные, мультипликационные фильмы дар€т нам радость и детский смех. јнимаци€ в ———– — это отдельный жанр, многие из творений гениальных советских режиссЄров до сих пор оказывают заметное вли€ние на творчество признанных гуру современной (и не только) мультипликации…

—оветские мультфильмы с удовольствием смотр€т не только в –оссии и союзных республиках: „ебурашке и ®жику в тумане сопереживают зрители всего мира, и это говорит о том, что мультипликаци€ — далеко не детский жанр.

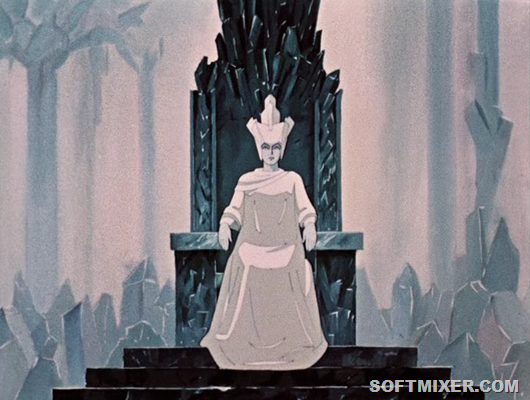

«—нежна€ оролева», 1957-й год

ѕолнометражный мультипликационный шедевр «—оюзмультфильма» люб€т дети и взрослые самых разных стран мира. Ёкранизацию одного из попул€рнейших сюжетов √анса ’ристиана јндерсона перевели на множество €зыков, в числе которых английский, немецкий, италь€нский, французский, шведский и испанский, а в1960-е и 1970-е годы телевидение —оединЄнных Ўтатов традиционно показывало «—нежную королеву» во врем€ рождественских и новогодних праздников.

аждый, кто смотрел эту прекрасную сказку, наверн€ка обратил внимание, что —нежна€ оролева прорисована гораздо лучше и тщательнее, чем другие персонажи мультфильма. ¬сЄ дело в том, что прекрасную, но холодную сердцем оролеву создавали по технологии, которую сейчас называют «live-action», или ротоскопирование, то есть сначала роль исполнила актриса (ћари€ Ѕабанова), а затем изображение на киноплЄнке покадрово превратили в мультипликацию.

¬ озвучке персонажей мультфильма дл€ западных стран принимали участие самые известные и талантливые актЄры: так, во французской версии —нежна€ оролева говорила голосом атрин ƒенЄв, а в 1998-м году друга€ известна€ актриса ирстен ƒанст продублировала √ерду.

стати, один из признанных гениев современной анимации ’а€о ћи€дзаки как-то сказал, что это творение советского режиссЄра Ћьва јтаманова оказало решающее воздействие на выбор его жизненного пути.

«Ќу, погоди!», 1969—1993 гг.

ћультсериал о похождени€х ¬олка и «айца стал одним из символов советской мультипликации. √ерои этой без преувеличени€ эпической саги полюбились большим и маленьким зрител€м во многих странах мира и даже проникли в виртуальную реальность: в 1984-м году была выпущена одноимЄнна€ карманна€ компьютерна€ игра (известна€ также как «Ёлектроника 24–01» или «Ёлектроника »ћ-02»), а в 1993-м году по€вилась игра на платформе Nintendo Entertainment System под названием «I’ll Get You».

»значально создатели мультфильма предполагали, что ¬олка озвучит ¬ладимир ¬ысоцкий, но знаменитый поэт и исполнитель в то врем€ находилс€ в опале, поэтому к участию в проекте привлекли јнатоли€ ѕапанова, хриплый голос которого и стал визитной карточкой мультперсонажа.

»нтересно, что практически все режиссЄры отказались от мультфильма, лишь ¬€чеслав отЄночкин за€вил: «¬ этом что-то есть!» и оказалс€ прав — советский вариант «“ома и ƒжерри» быстро стал попул€рен не только в странах социалистического лагер€, но и во всЄм мире, а в 2010-м году ћонетный двор ѕольши даже выпустил пам€тную коллекционную монету с изображением «айца и ¬олка.

« рокодил √ена», 1969—1983 гг.

Ќаверн€ка создатели образов рокодила √ены и „ебурашки даже не предполагали, какую попул€рность персонажи 4-серийного мультфильма обретут во всЄм мире, особенно, конечно, последний.

Ќелепый зверЄк, напоминающий не то медвежонка, не то зайца — плод фантазии знаменитого детского писател€ Ёдуарда ”спенского. ак утверждал автор, иде€ пришла к нему, когда писатель был в гост€х у знакомых, маленька€ дочка которых расхаживала по дому в длинной пушистой шубе, посто€нно спотыка€сь и пада€. ѕосле очередного раза отец девочки воскликнул: «ќй, оп€ть чебурахнулась!». ”спенского заинтересовало оригинальное слово, которое он затем и использовал в книге.

ѕо сюжету, экзотическое животное попало к люд€м вместе с одним из €щиков, в которых везли апельсины, причЄм „ебурашка так объелс€ этими фруктами, что не мог сто€ть на ногах, и когда €щик вскрыли, просто выпал оттуда, за что и получил такое смешное им€-прозвище.

јнимационные персонажи, созданные –оманом ачановым и Ёдуардом ”спенским при непосредственном участии художника-постановщика Ћеонида Ўварцмана, пожалуй, одни из самых узнаваемых мультипликационных героев в мире.

ћало кто знает, что в 1970-х годах в Ўвеции выходили циклы детских теле- и радиопередач, в которых присутствовали образы рокодила √ены и „ебурашки, только последнего шведы назвали Drutten, что €вл€етс€ адаптацией русского имени (по-шведски drutta — «падать, спотыкатьс€»).

стати, сюжетно шведска€ верси€ никак не св€зана с советскими мультфильмами, так что многие шведы даже сейчас пон€ти€ не имеют, что их ƒрюттен — это наш „ебурашка.

¬ английском и американском прокате главный персонаж получил им€ “опл («Topple»), немцы знают его, как уллерьхена («Kullerchen») или ѕлумпса («Plumps»), а в ‘инл€ндии неведомого зверька именуют ћуксис («Muksis»).

—овершенно необъ€снима любовь €понцев к „ебурашке: в 2003-м году компани€ «SP International» приобрела у «—оюзмультфильма» права на распространение этих мульт-образов до 2023-го года, а в 2009-м году в японии стартовал показ анимационного сериала «Cheburashka Arere?», созданного режиссЄром —усуму удо (Susumu Kudo).

роме этого в японии вышел римейк первого мультфильма (« рокодил √ена»), полностью повтор€ющий сюжет оригинала, и несколько других анимационных работ, посв€щЄнных любимым геро€м.

рокодил √ена, „ебурашка и их друзь€ радуют и вдохновл€ют уже не одно поколение зрителей, в некоторых городах –оссии персонажи даже увековечены в пам€тниках, а в ћоскве 29 ма€ 2008-го года был открыт музей „ебурашки.

«∆ил-был пЄс», 1982-й год

—ценарий дл€ 10-минутного мультипликационного фильма по мотивам украинской народной сказки режиссЄр Ёдуард Ќазаров писал целый год.

ѕроста€, коротка€ истори€ дружбы и взаимовыручки ¬олка и пожилого сторожевого ѕса покорила сердца зрителей всего мира. ћультфильм получил первый приз на ћеждународном фестивале короткометражного кино в ќденсе (ƒани€) и специальный приз жюри на ћеждународном фестивале анимационных фильмов в Ённеси, ‘ранци€.

—огласно данным ресурса IMDb (Internet Movie Data base), «∆ил-был пЄс» — один из самых попул€рных мультфильмов, выпущенных в –оссии и ———–.

стати, в черновых набросках к мультфильму ¬олк выгл€дел по-другому, но режиссЄру показалось, что его облик не соответствует голосу ј. ƒжигархан€на, устами которого говорит персонаж (изначально ¬олка должен был озвучить ћихаил ”ль€нов, но он отказалс€ из-за плотного съЄмочного графика), поэтому персонажа пришлось полностью перерисовать. ј звук уезжающей телеги в начале мультфильма Ёдуард Ќазаров позаимствовал из киноленты «„апаев».

¬ымышленные герои анимационной ленты достойны звани€ народных артистов: практически кажда€ фраза из мультфильма цитируетс€ уже много лет, а, например, в “омске установлен так называемый ѕам€тник счастью — 200-килограммова€ бронзова€ стату€ в виде сид€щего ¬олка. ѕри нажатии на определЄнную кнопку герой мультфильма произносит одну из знаменитых фраз: «ўас спою!», «Ѕог в помощь!», «Ќу ты заходи, если что» и другие.

«®жик в тумане», 1975-й год

¬ 2003-м году творение ёри€ Ќорштейна по результатам опроса критиков и мультипликаторов из разных стран признали лучшим мультфильмом всех времЄн и народов.

—о времени выпуска на экран истори€ о ®жике и его друге ћедвежонке вышла за рамки детской анимации и стала насто€щей философской притчей.

ѕожалуй, лучше всего о мультфильме сказал его автор: «“ам нет никакой интриги в действии, там нет никакой динамики действи€. ¬полне веро€тно, что в „®жике в тумане“ произошЄл счастливый случай совпадени€ всех элементов».

ќсновой дл€ мультипликационного фильма послужила сказка —ерге€ озлова, а после успеха «®жика» было создано ещЄ несколько короткометражных экранизаций, но ни одна из них не стала столь же попул€рной.

≈сть мнение, что прототипом облика главного геро€ послужил профиль певицы и драматурга Ћюдмилы ѕетрушевской (об этом, в частности, в своей книге упоминает сама ѕетрушевска€), однако Ќорштейн описывает процесс создани€ ®жика несколько иначе: мультипликаторы перепробовали множество вариантов, внешность будущей «звезды» посто€нно мен€лась.

–ежиссЄр кричал, что даже после мгновенного по€влени€ герой должен «отпечататьс€» на экране, и, в конце концов, жена Ќорштейна и по совместительству художник его мультфильмов ‘ранческа ярбусова, сделала именно так, как нужно.

стати, второе место в рейтинге самых лучших мультипликационных фильмов также принадлежит ёрию Ќорштейну — это анимационна€ лента «—казка сказок».

http://ussrlife.blogspot.com/2013/09/blog-post_11....B2+%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29

ћетки: ∆изнь в ———– |

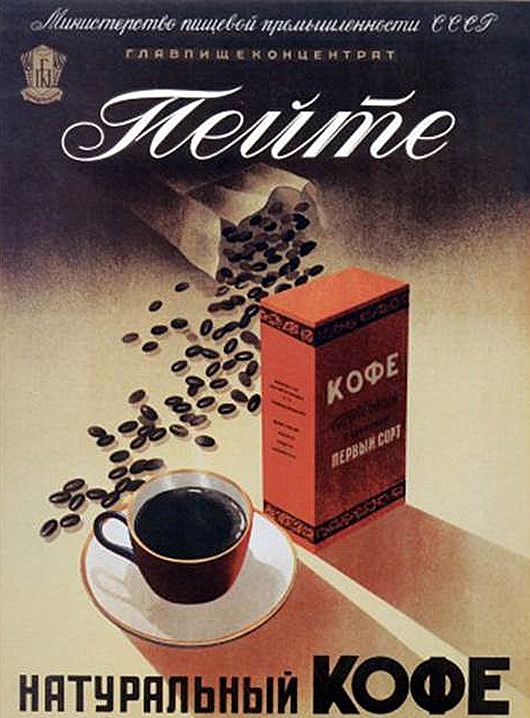

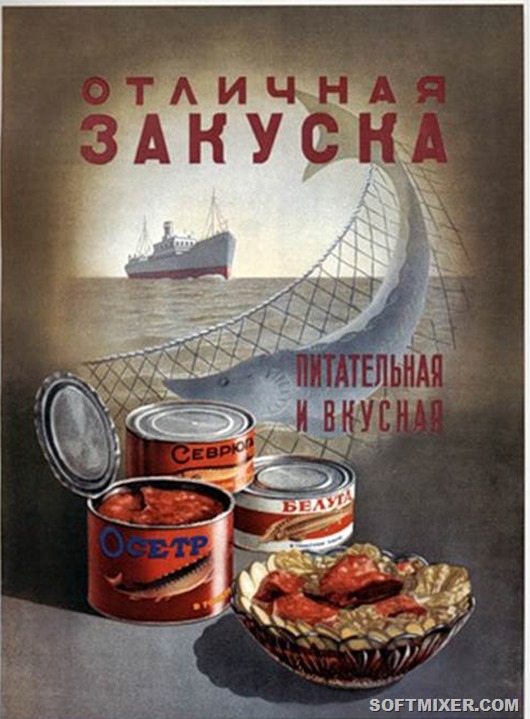

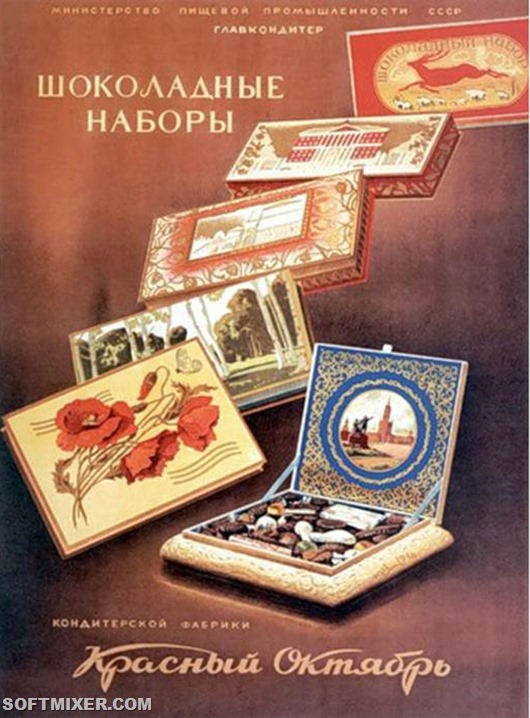

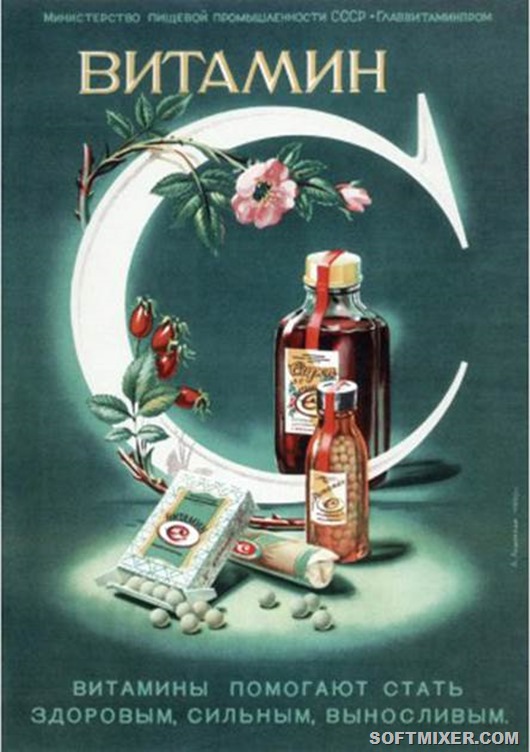

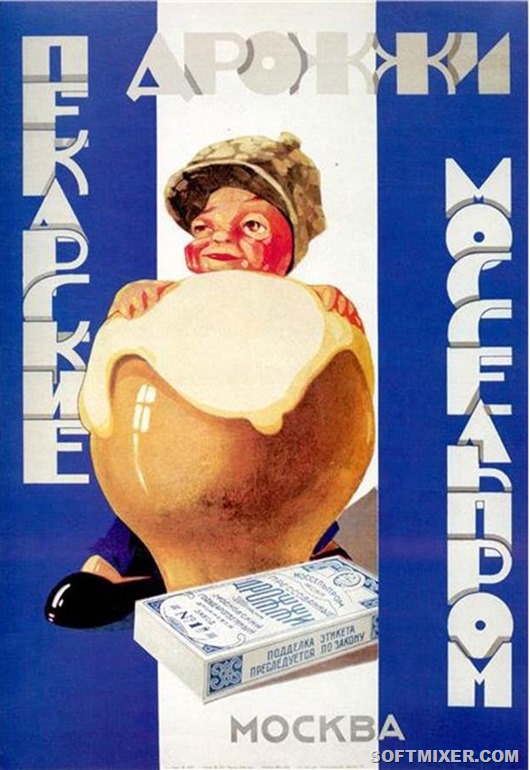

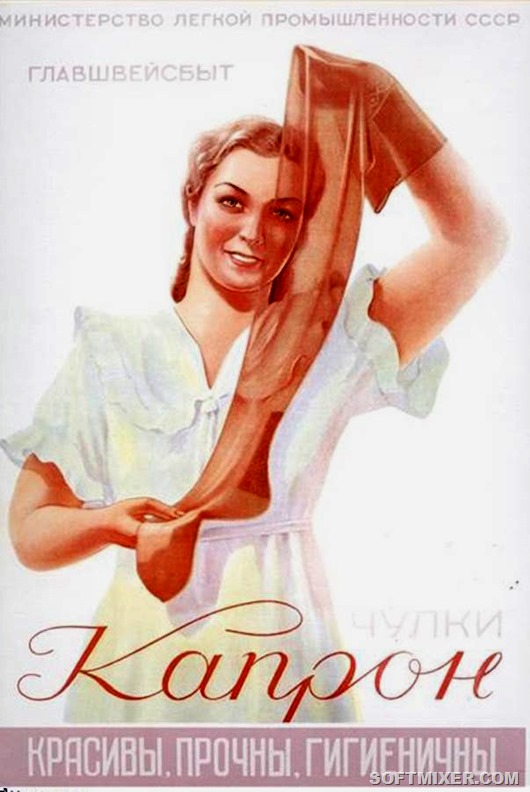

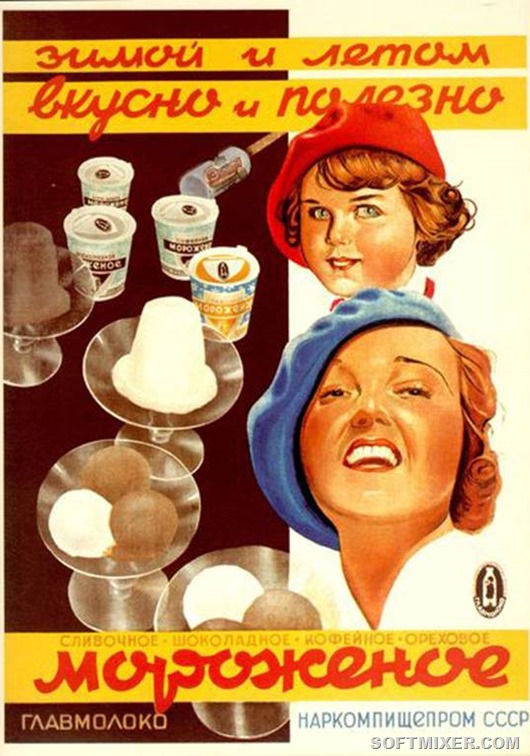

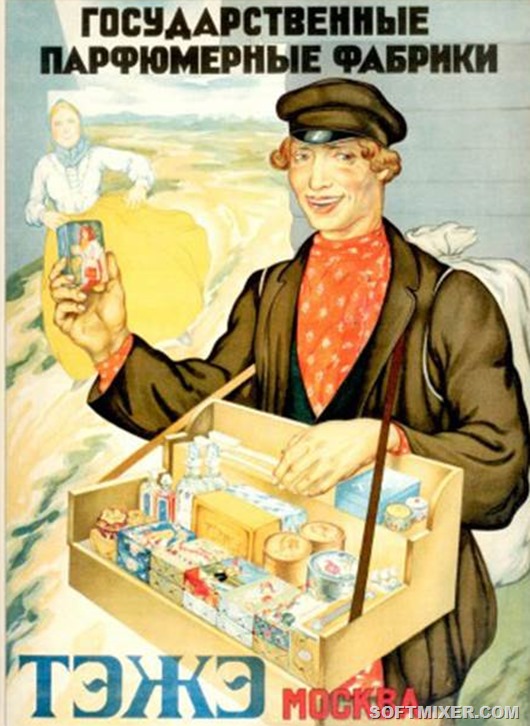

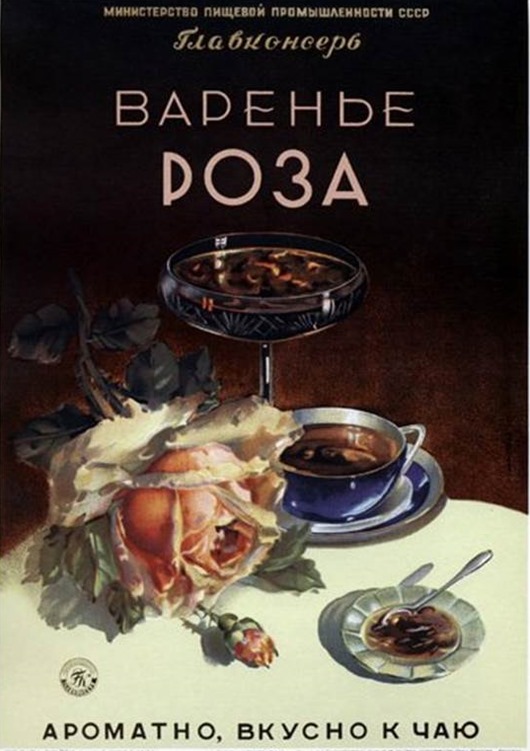

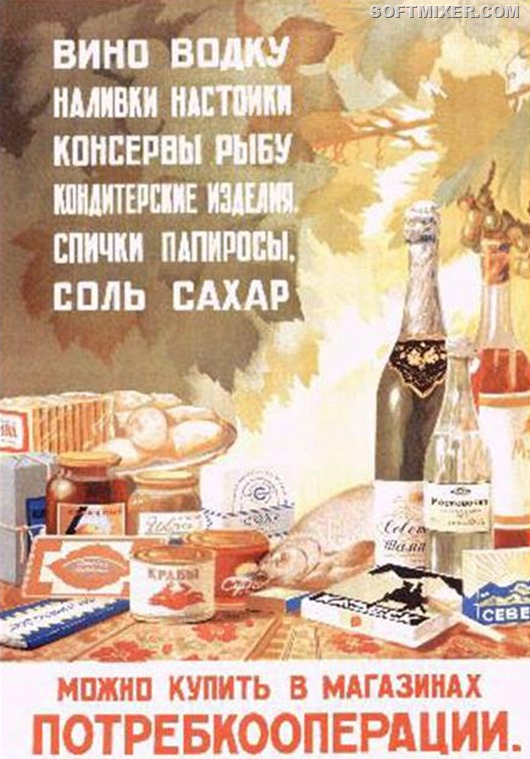

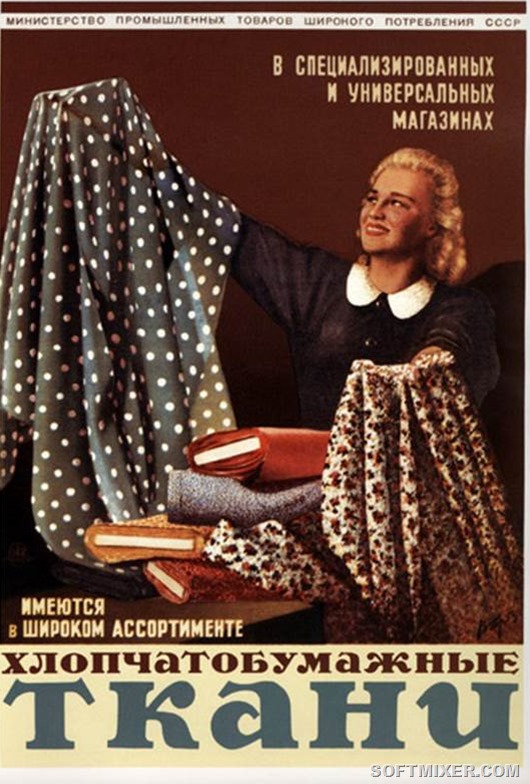

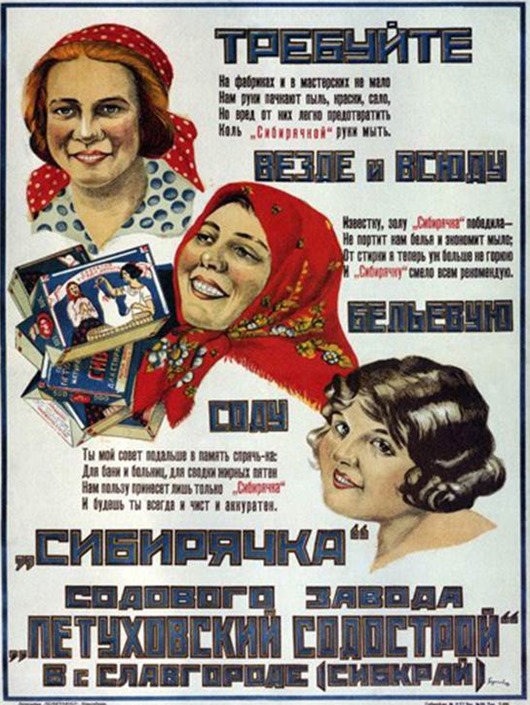

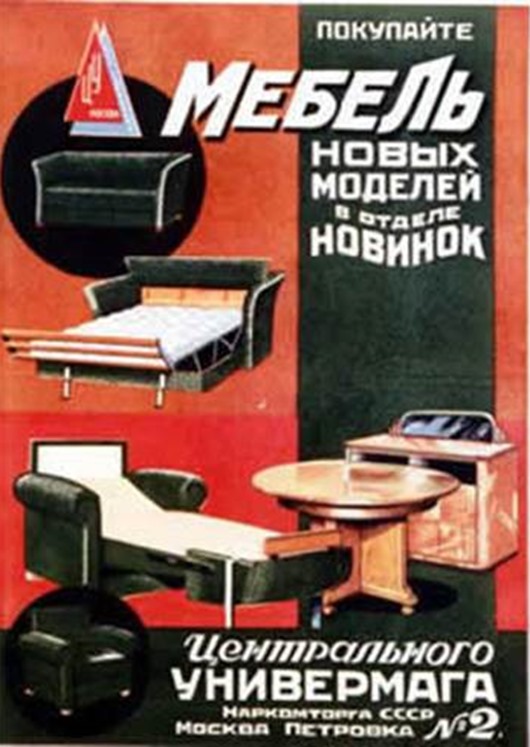

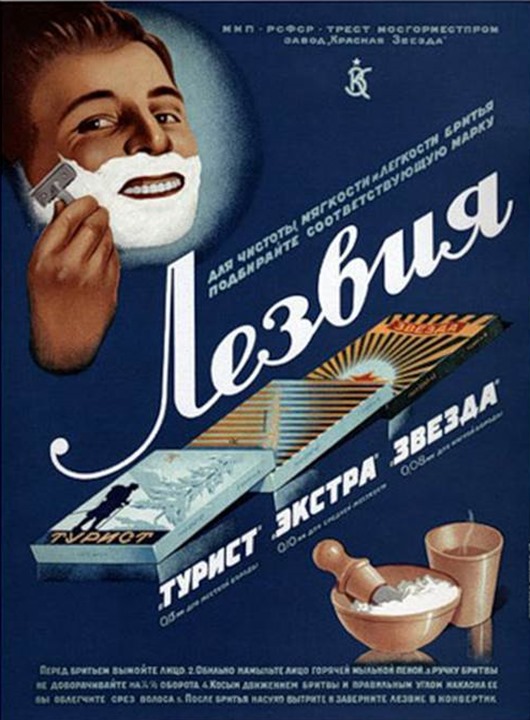

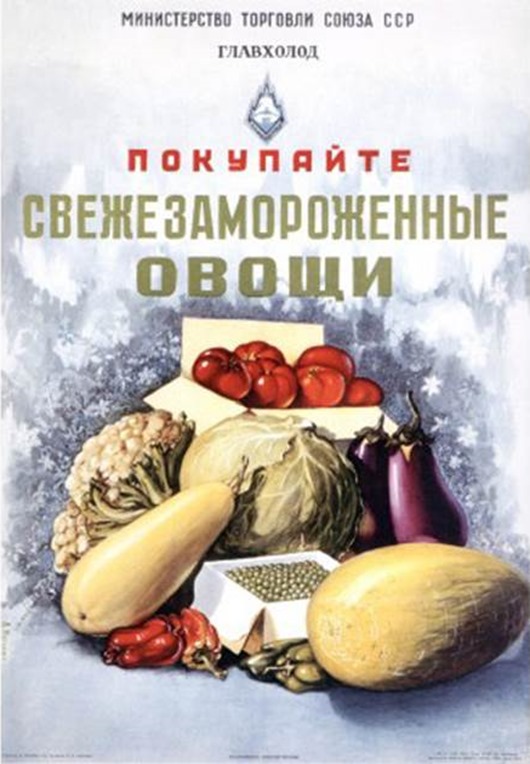

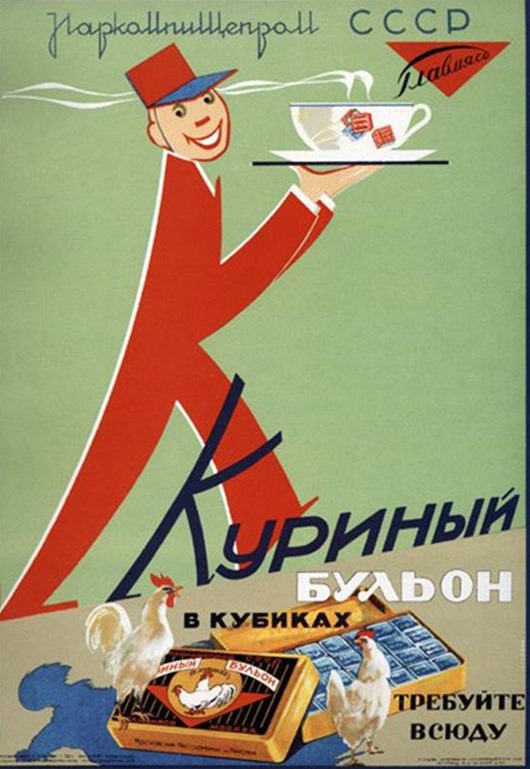

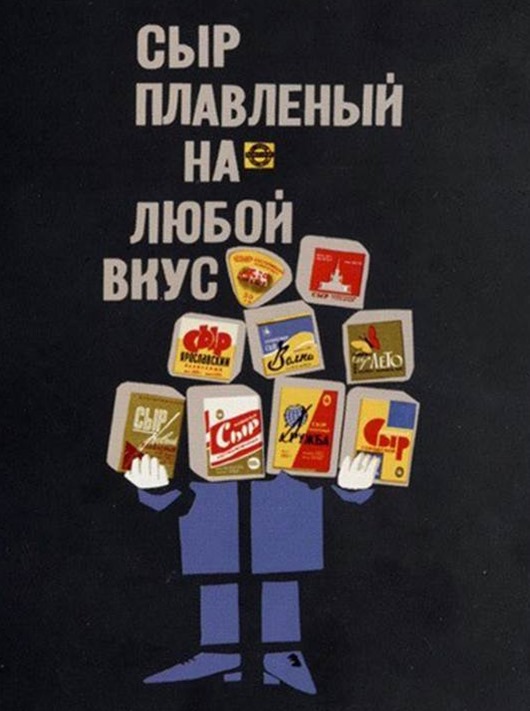

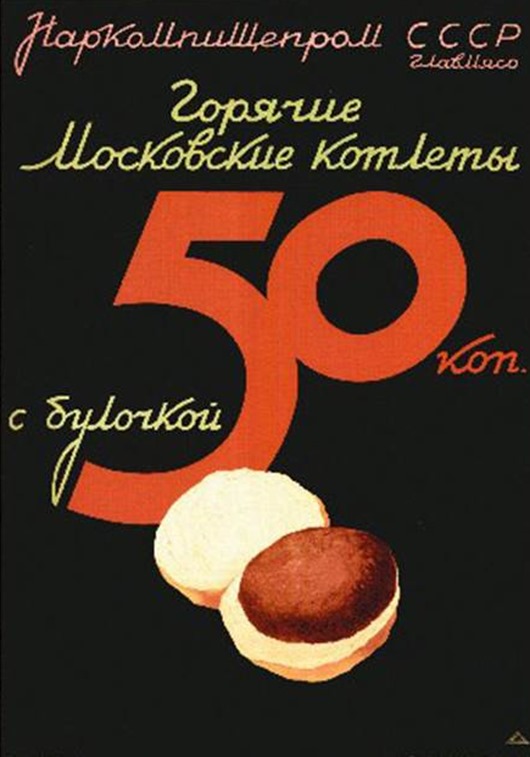

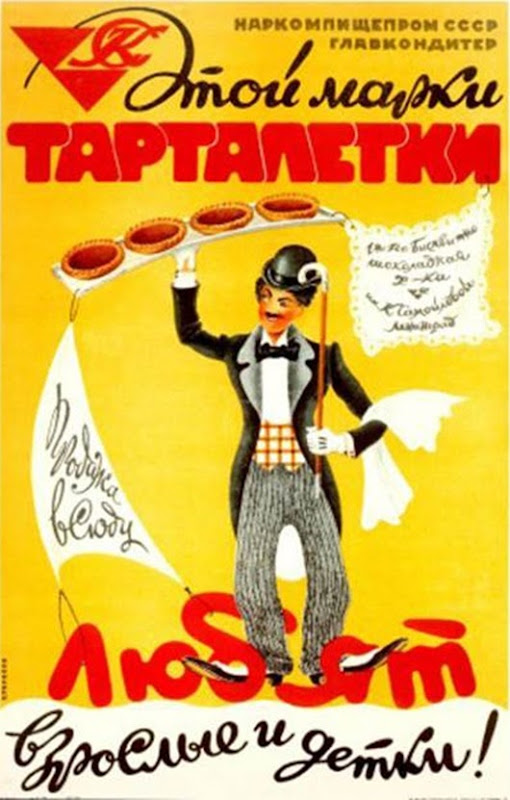

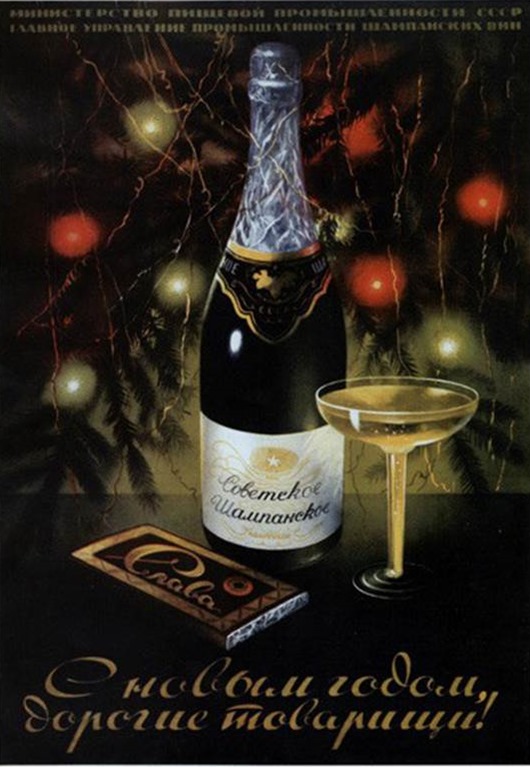

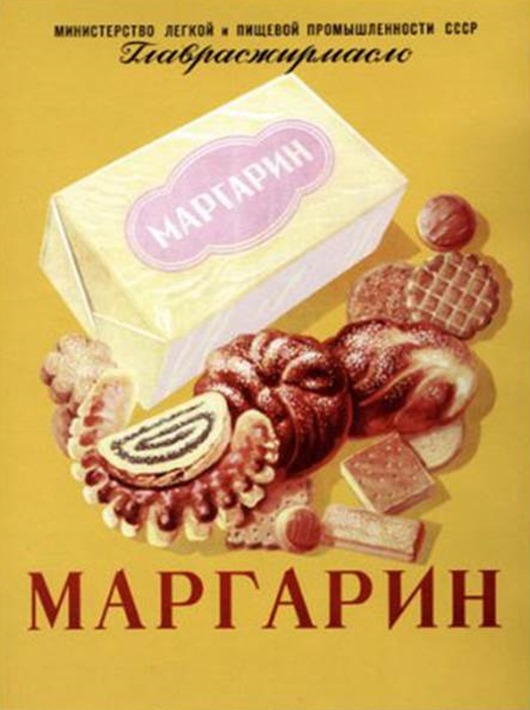

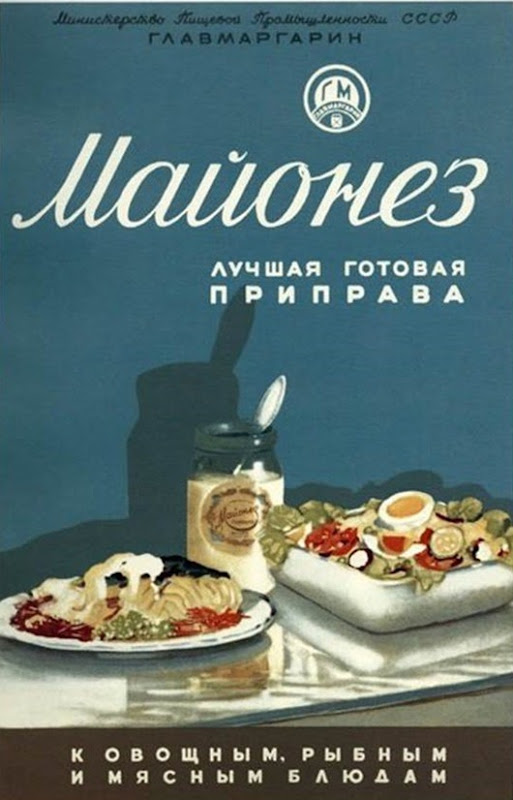

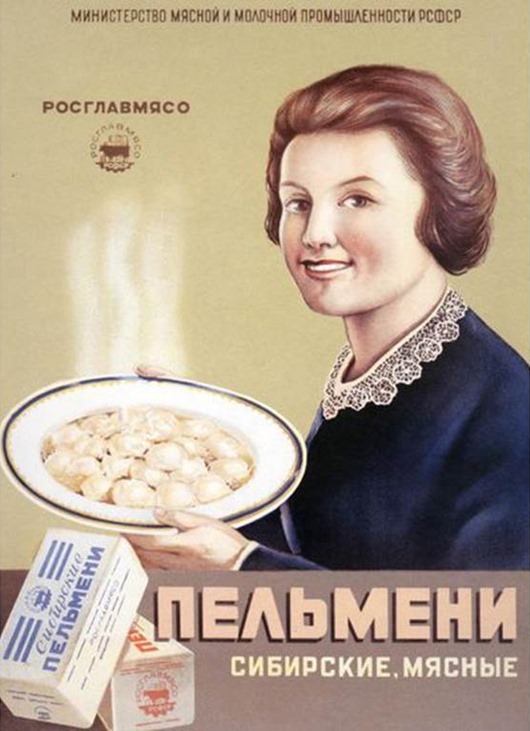

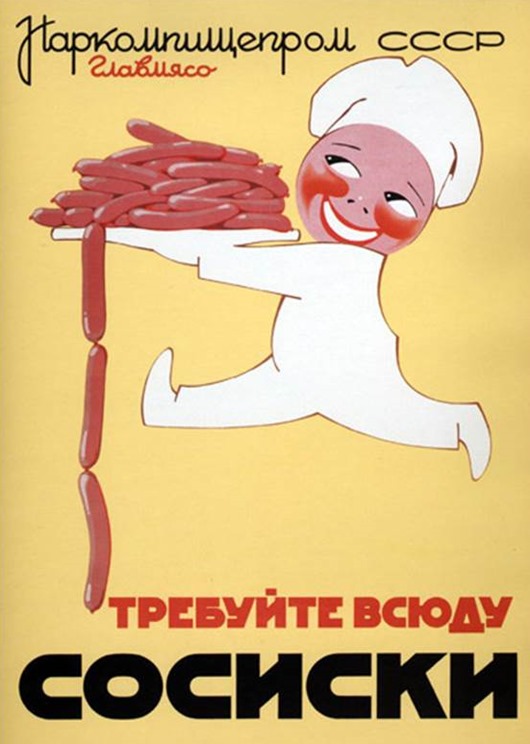

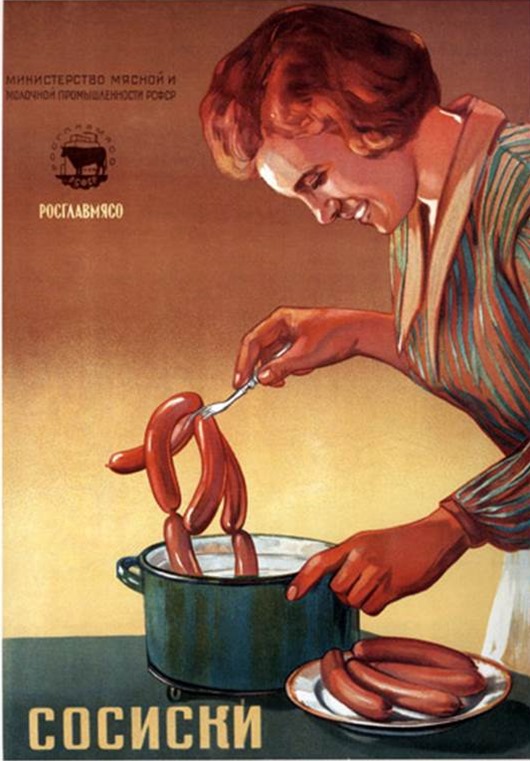

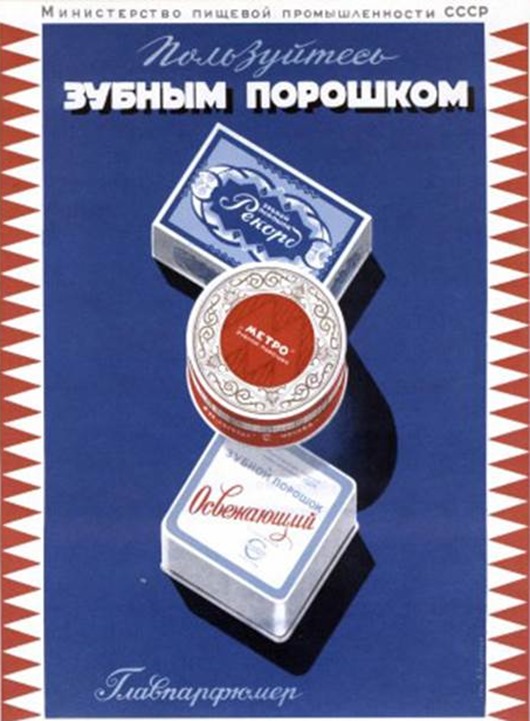

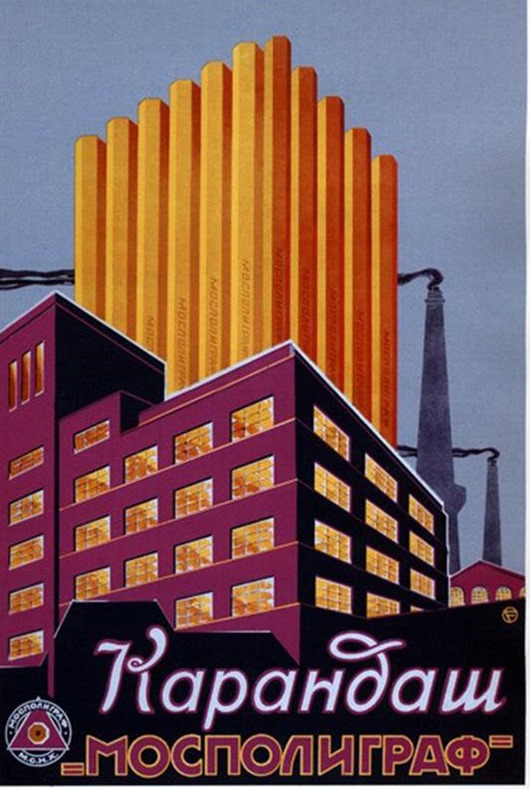

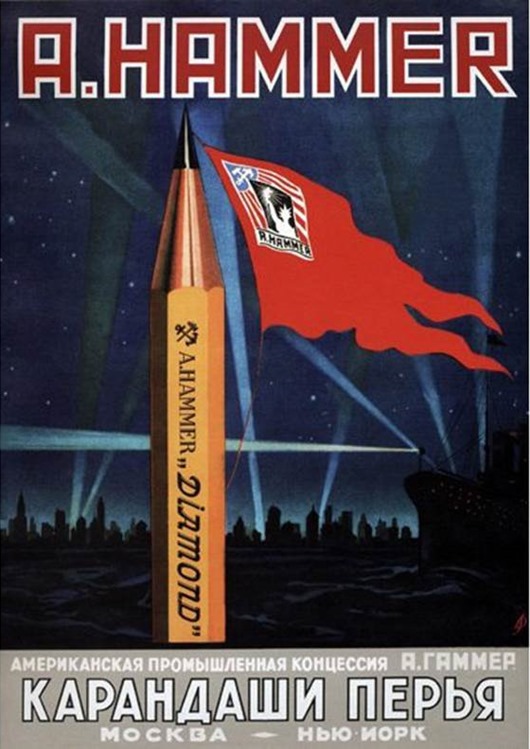

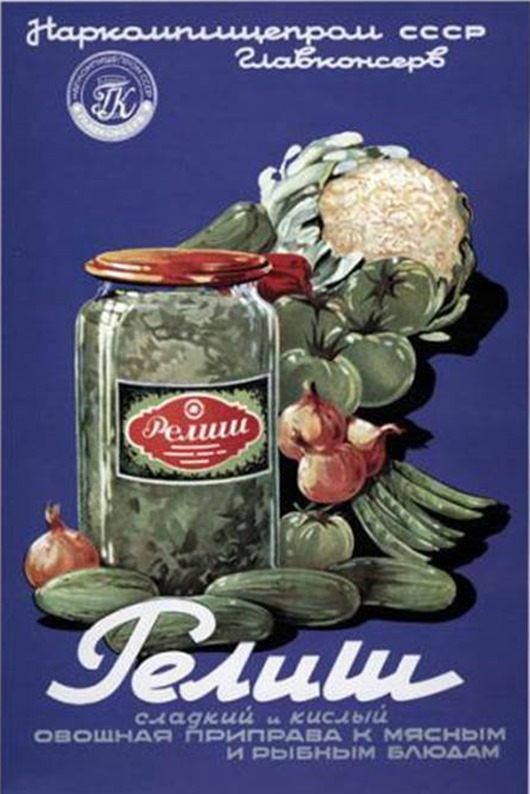

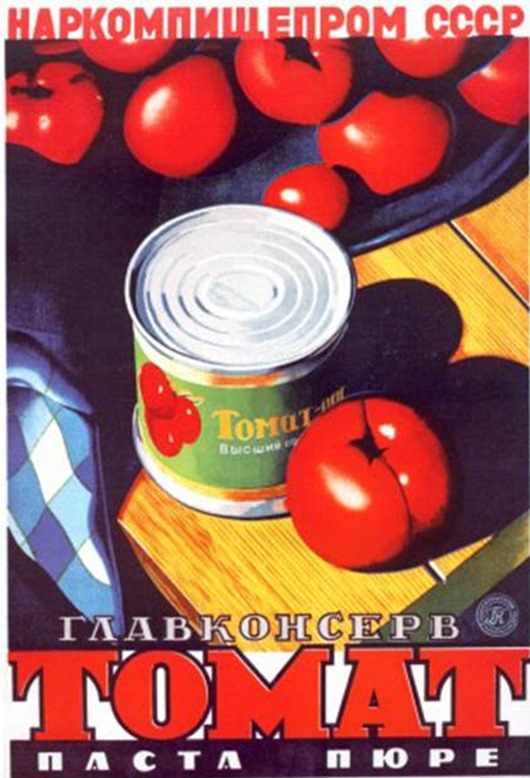

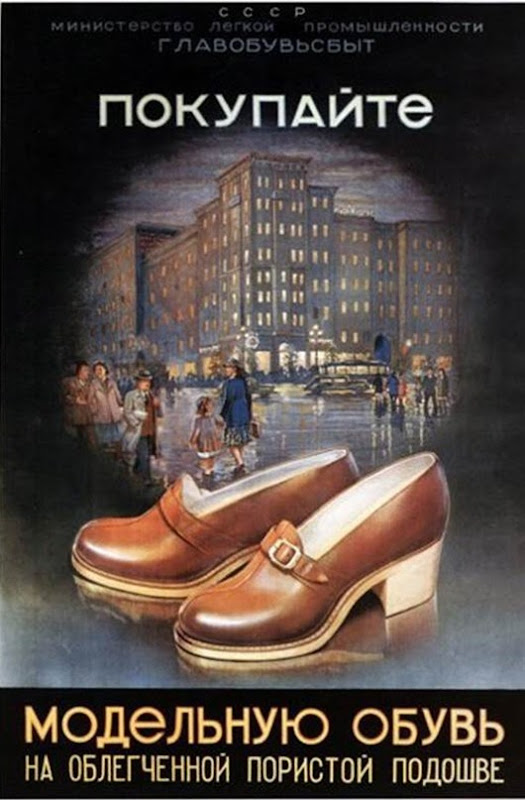

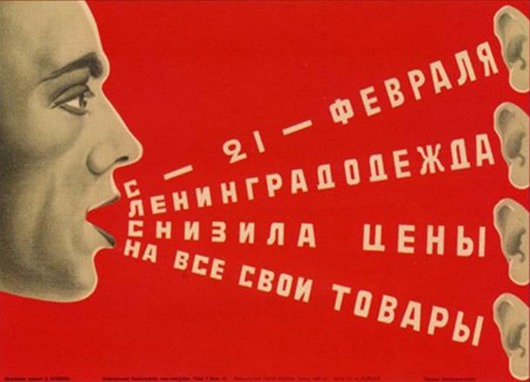

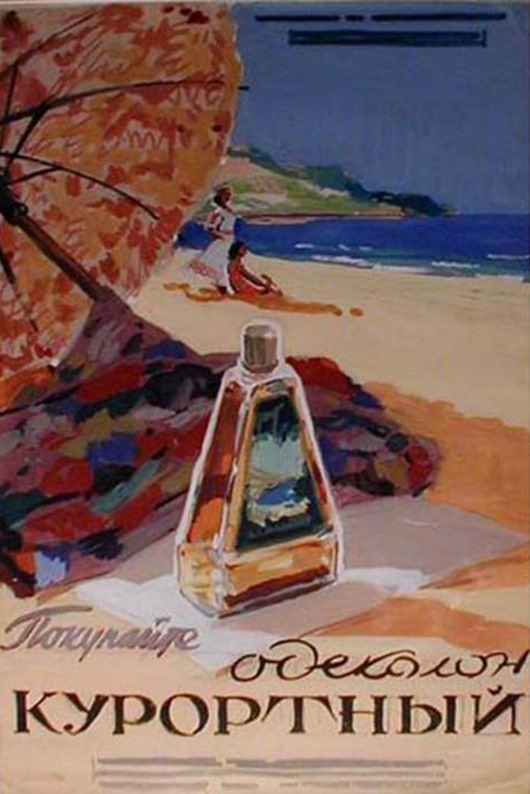

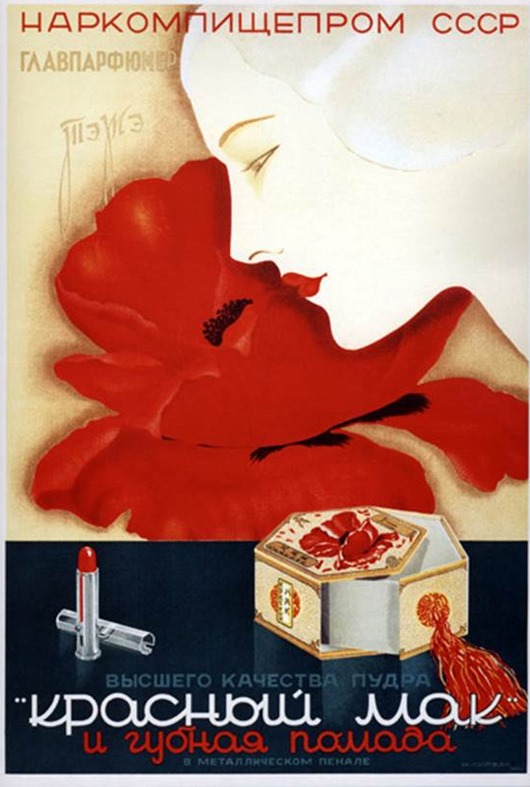

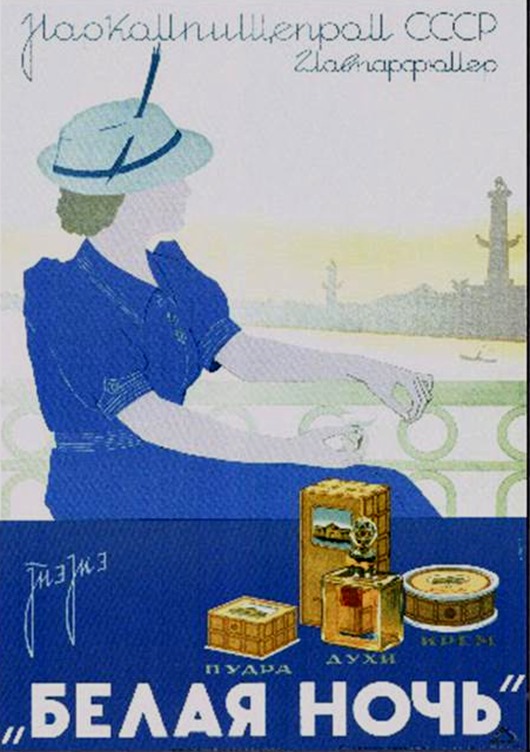

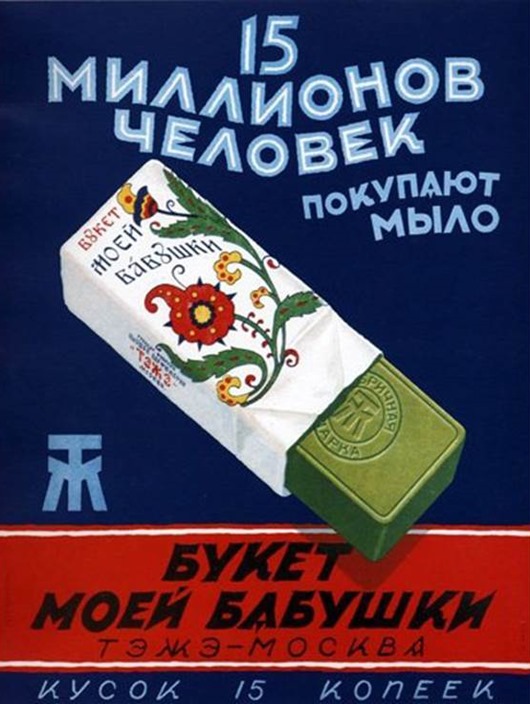

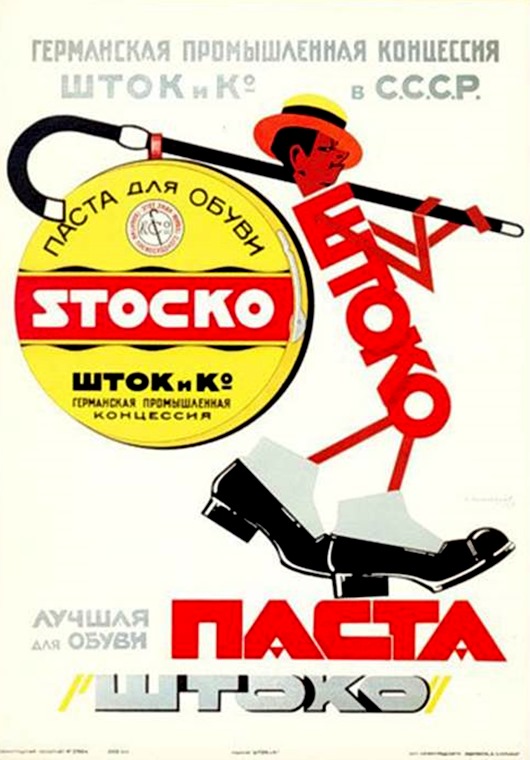

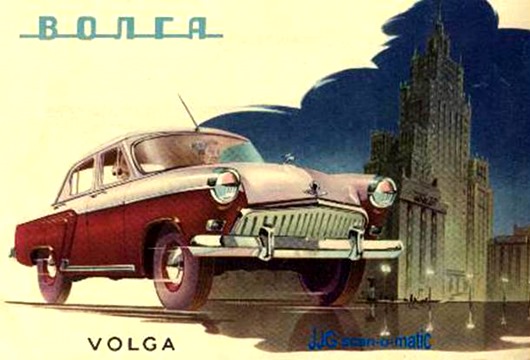

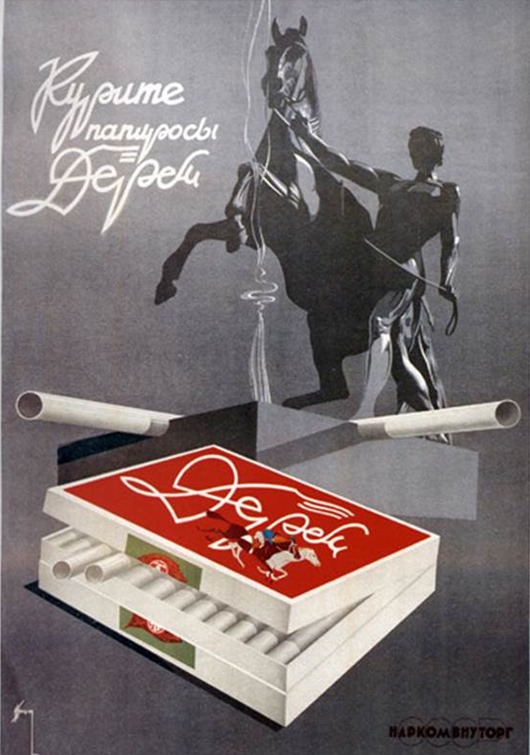

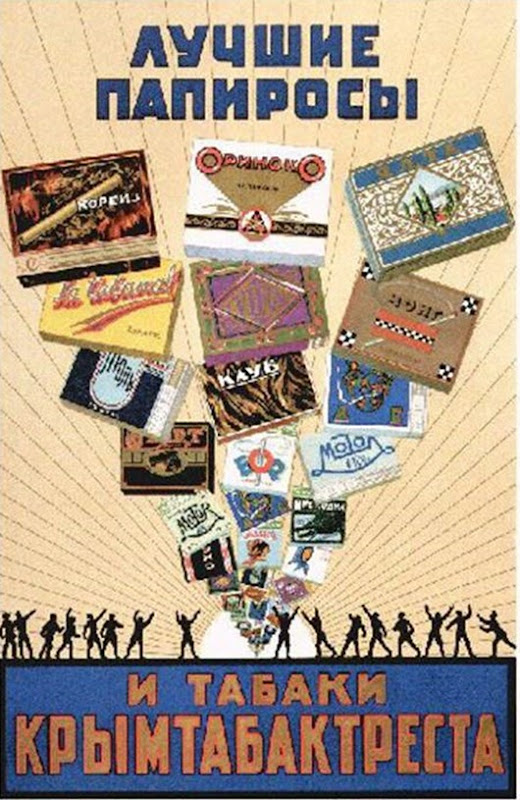

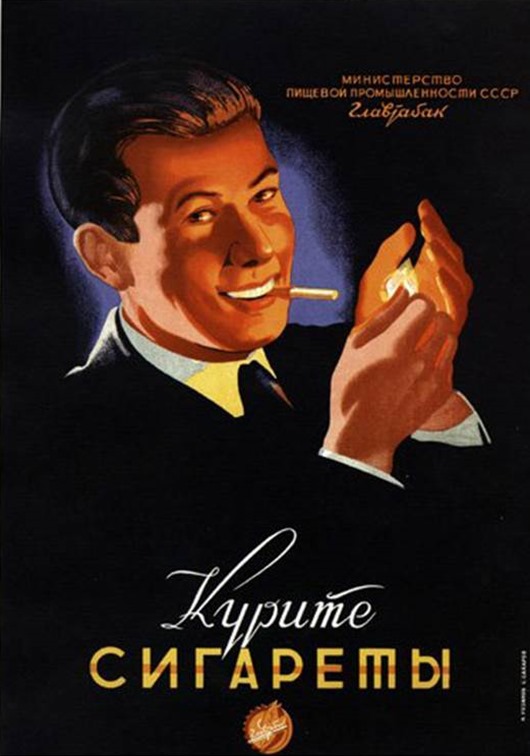

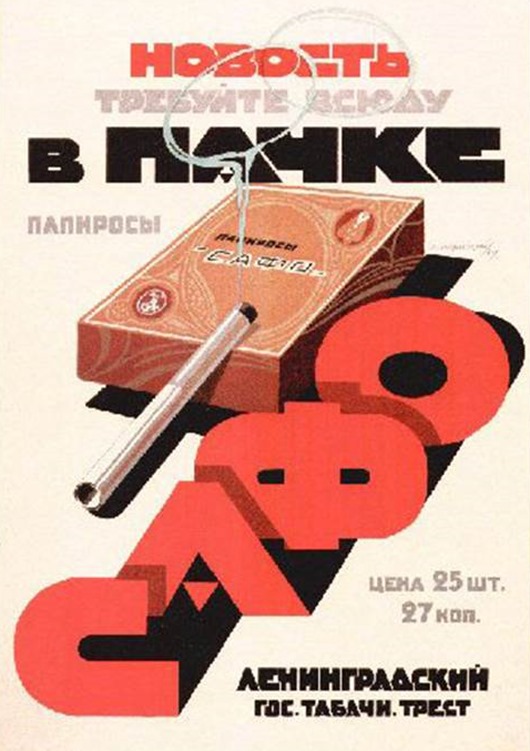

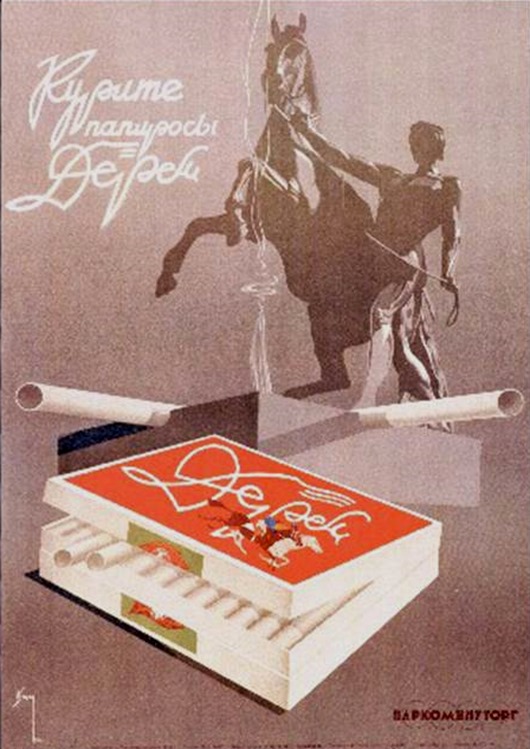

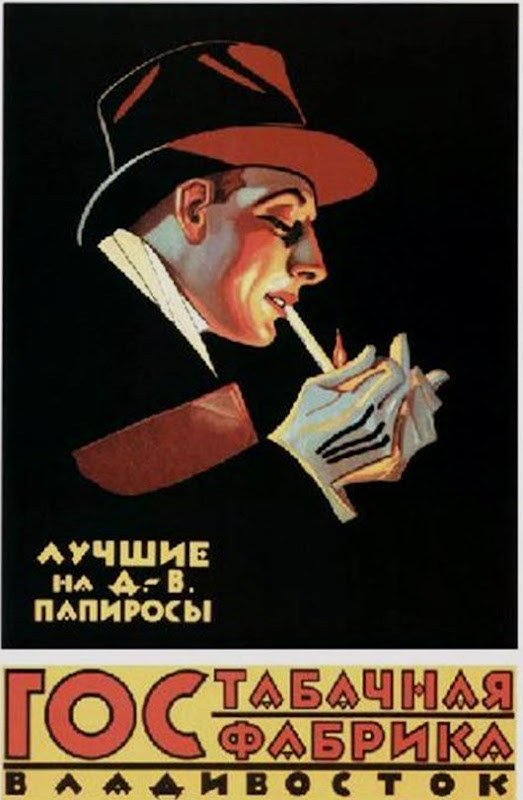

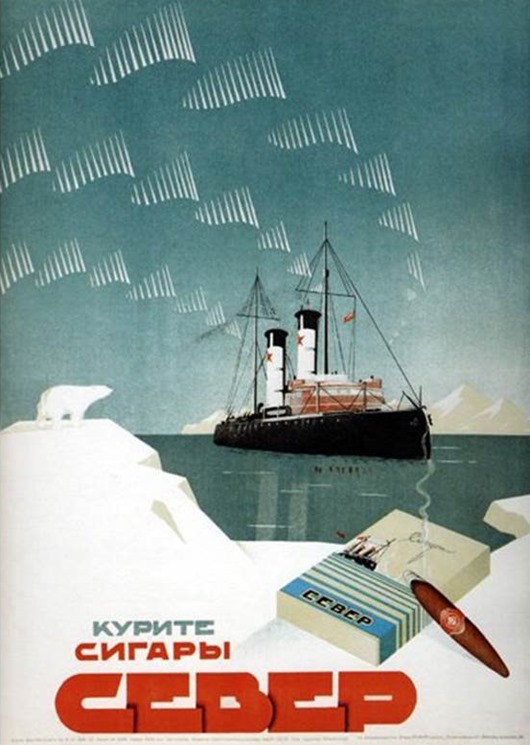

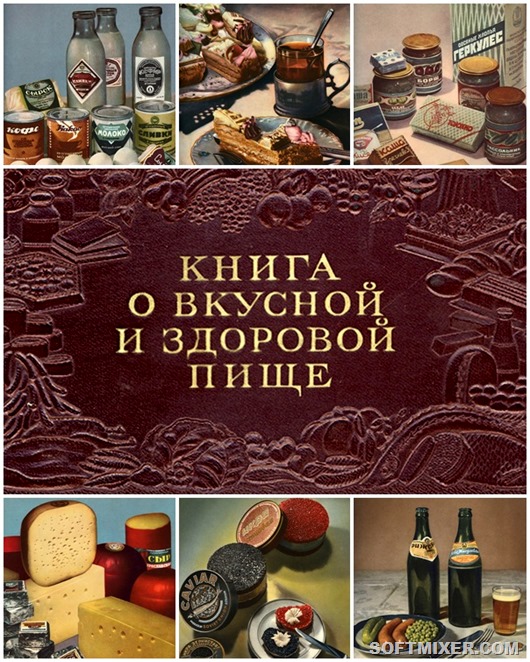

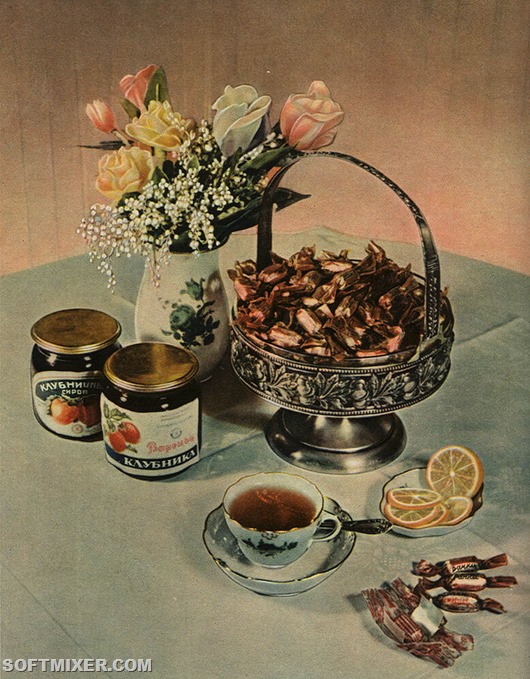

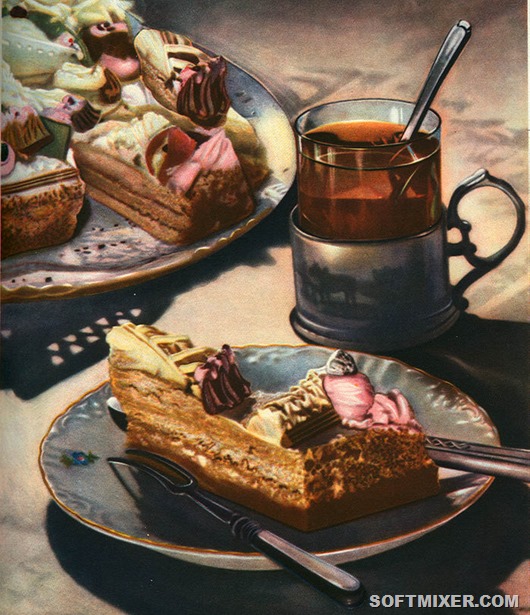

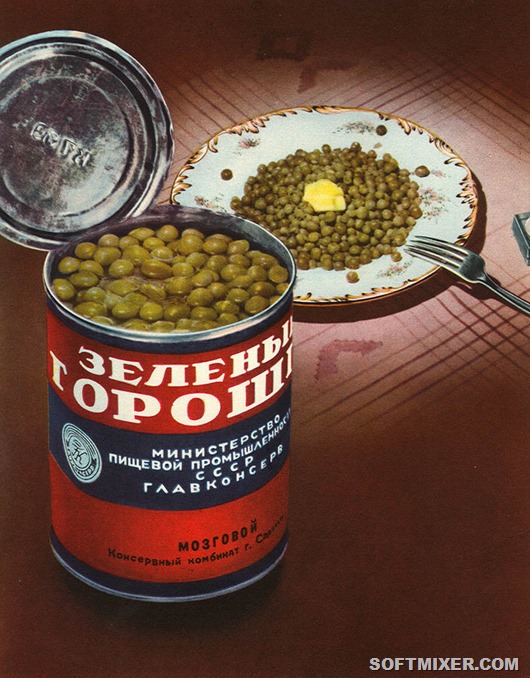

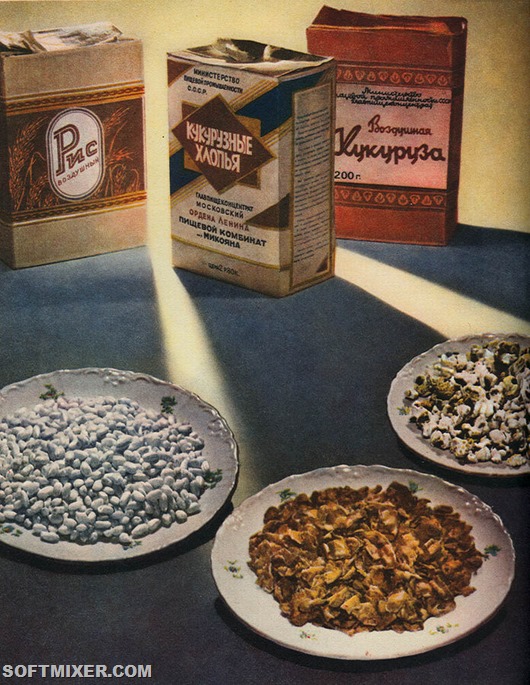

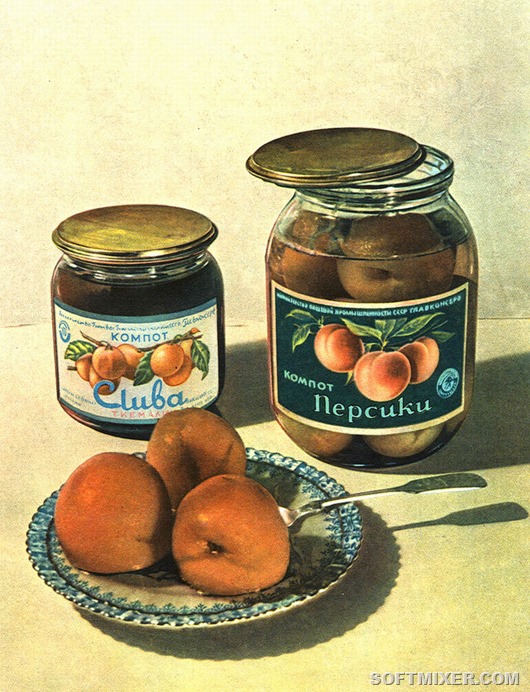

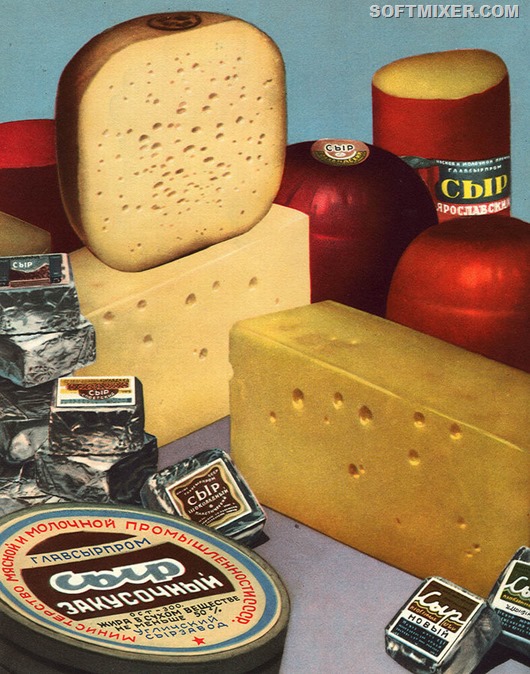

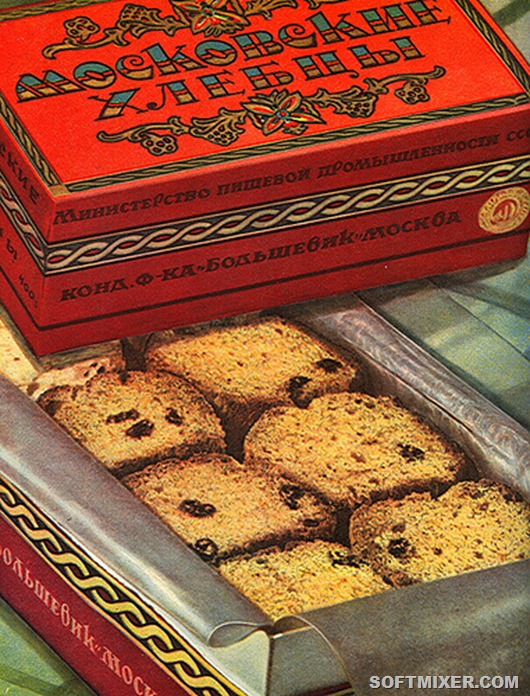

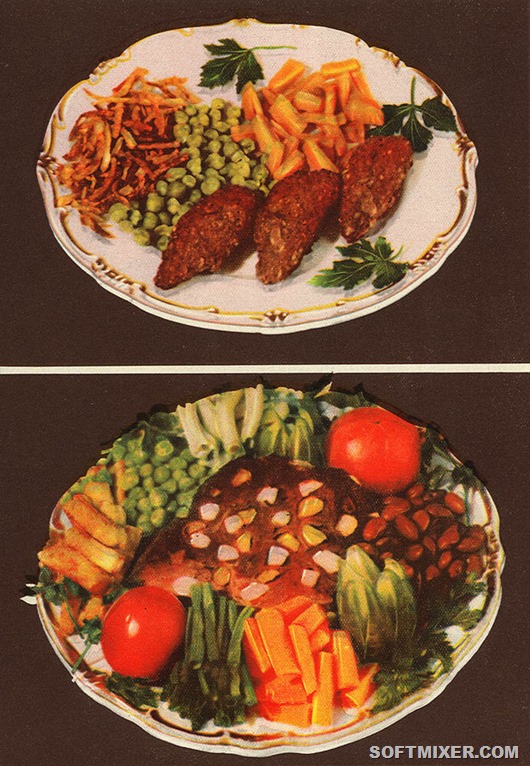

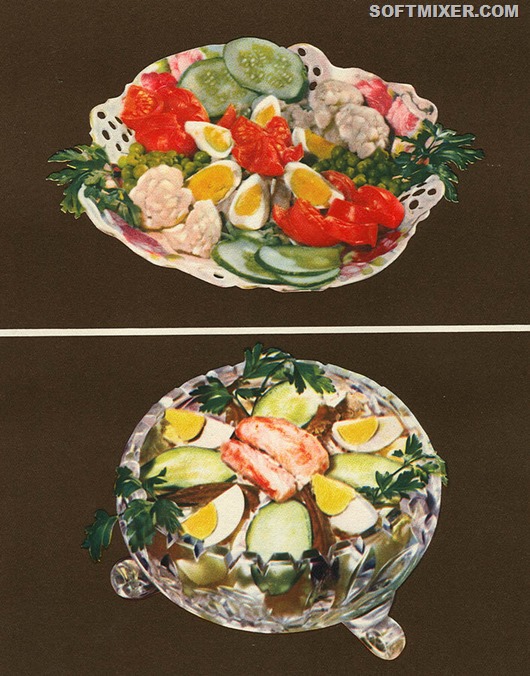

–еклама - двигатель торговли |

ƒневник |

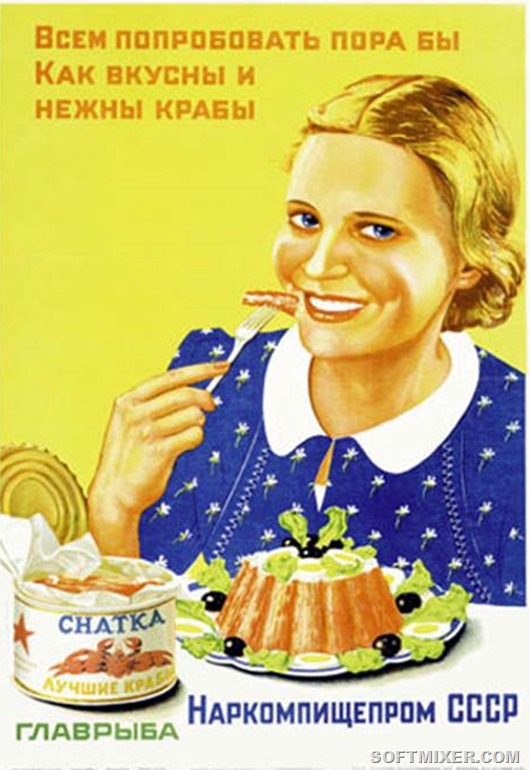

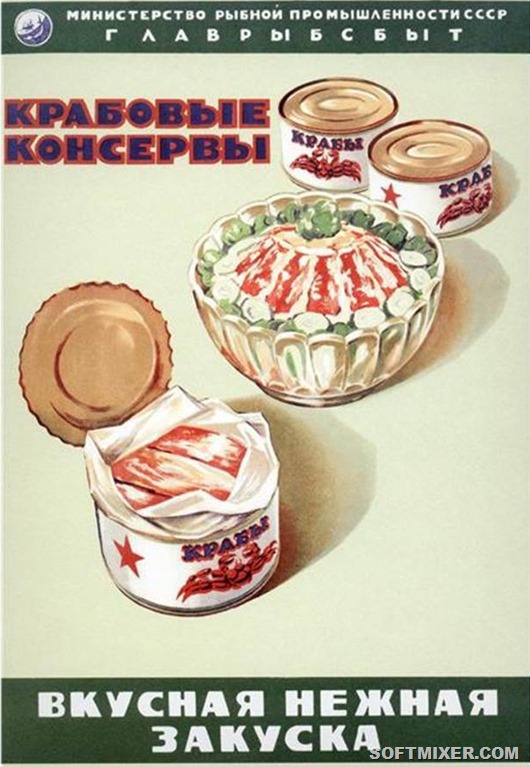

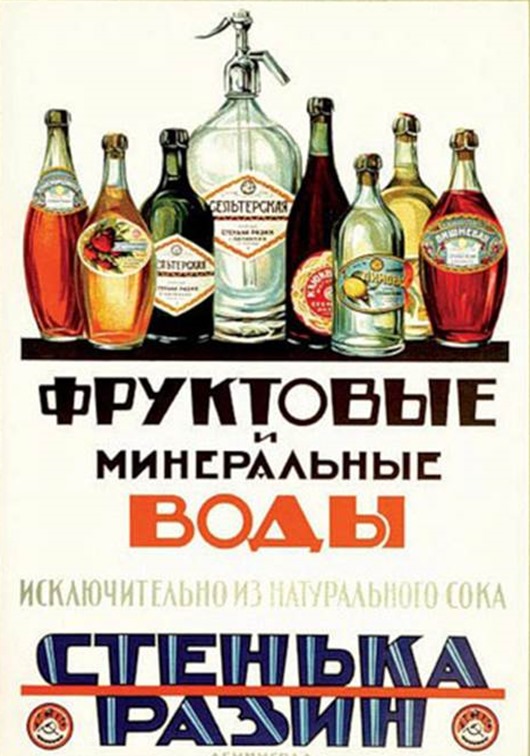

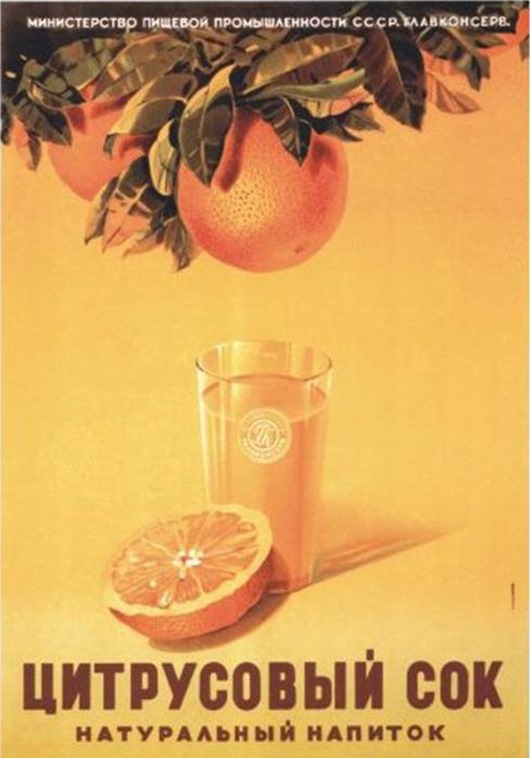

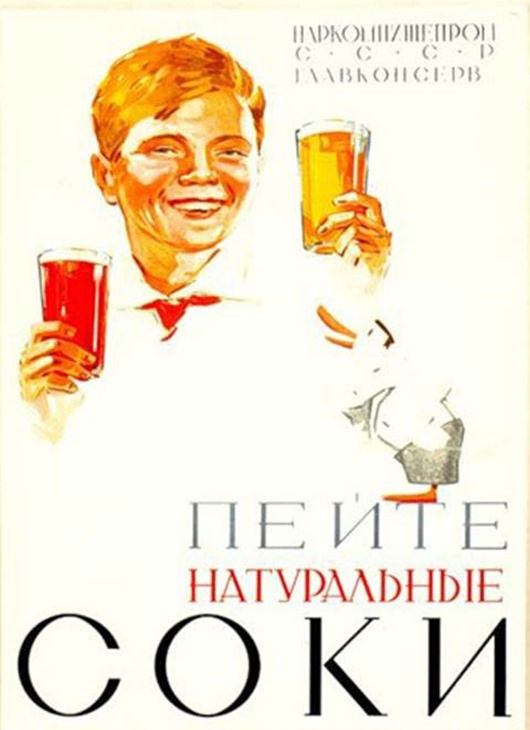

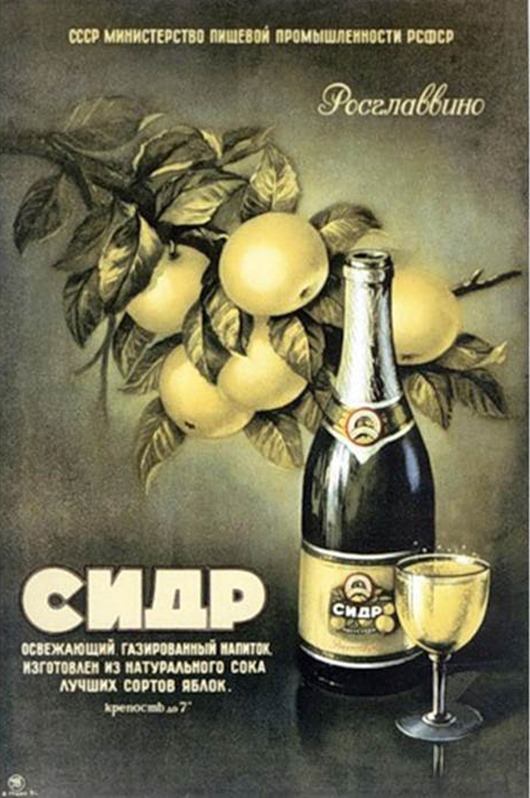

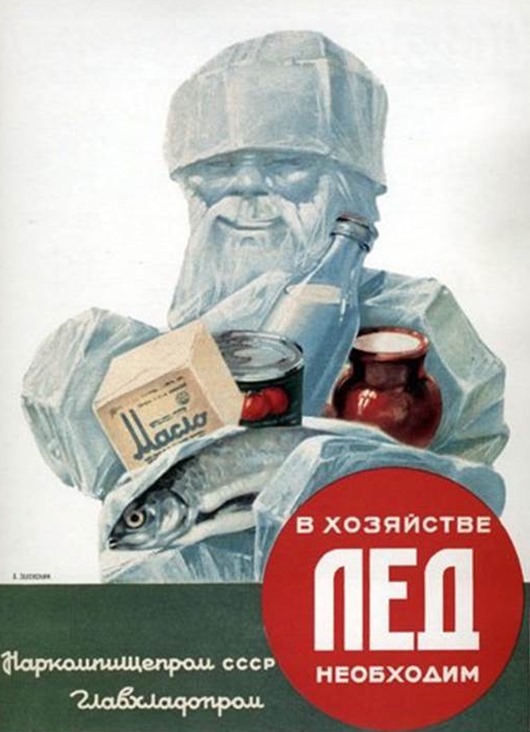

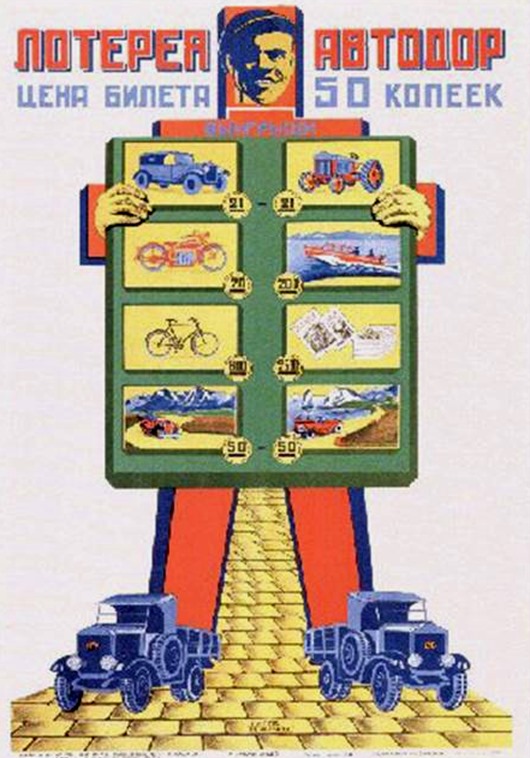

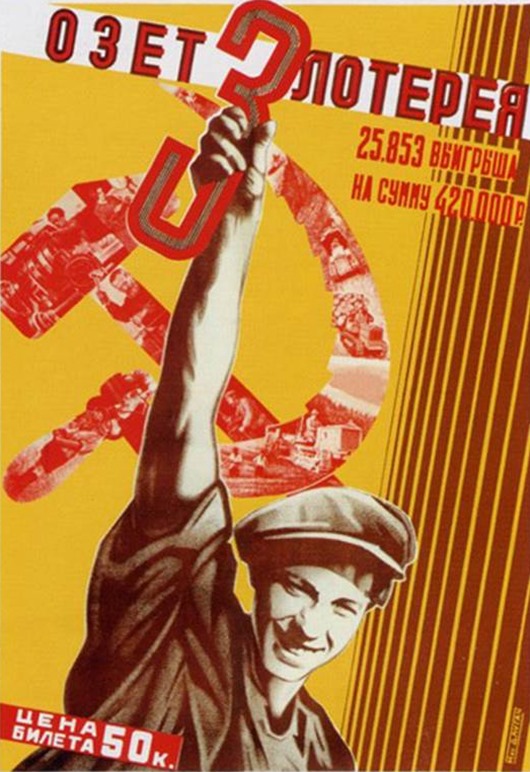

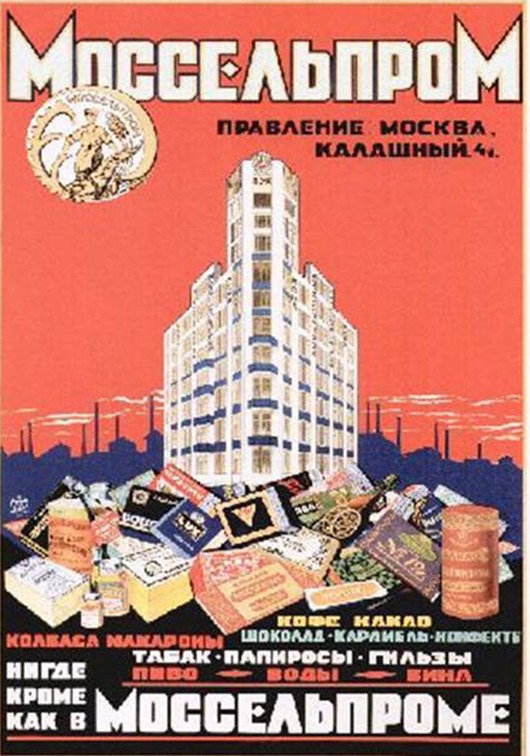

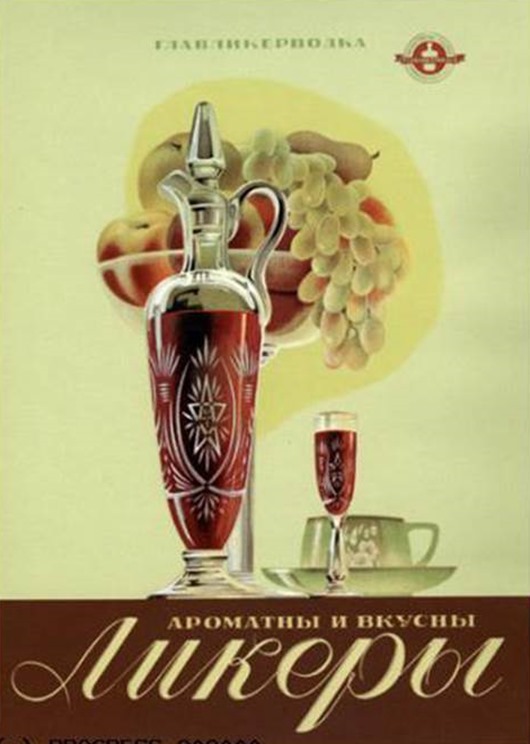

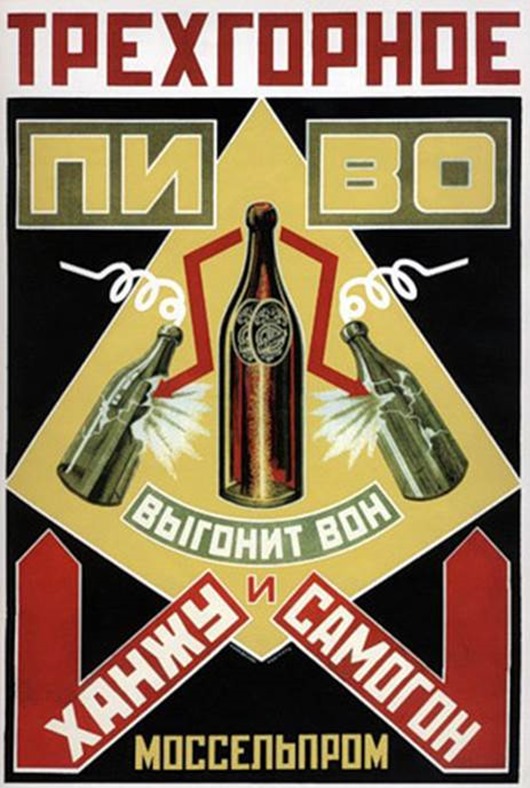

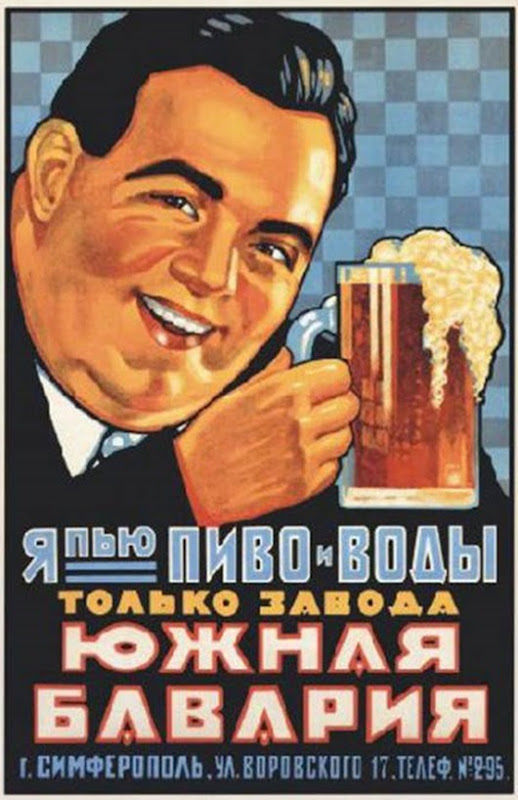

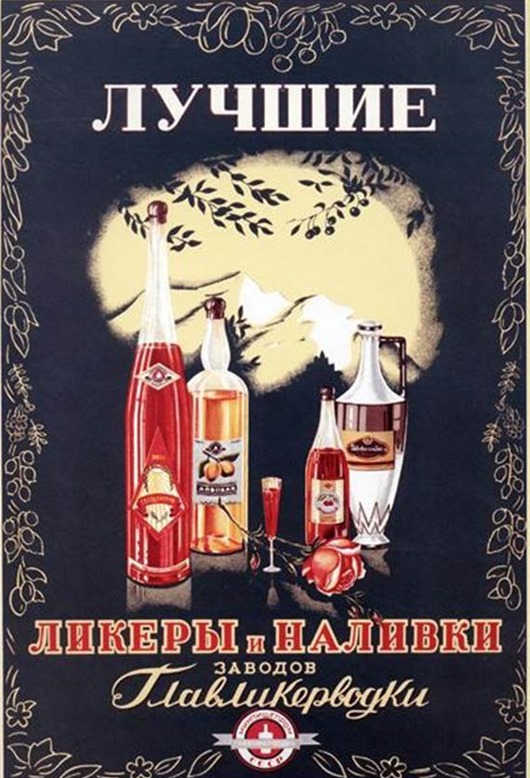

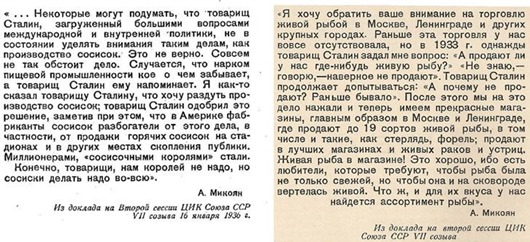

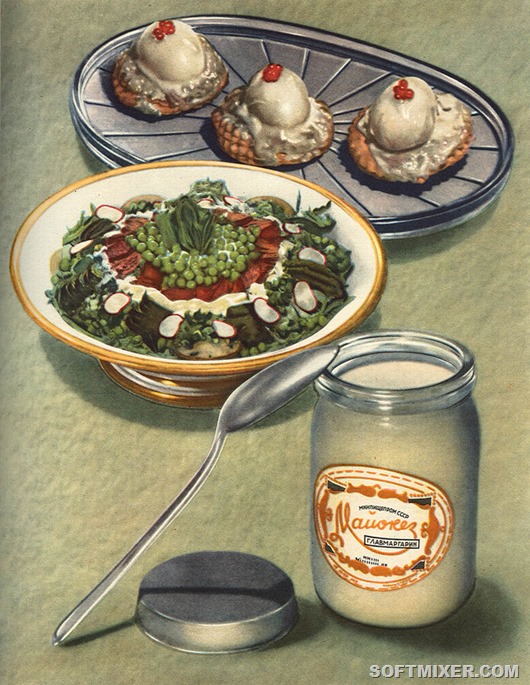

—пуст€ дес€тилети€ над нашей старой рекламой можно добродушно умил€тьс€, но нельз€ отрицать, что ее образцы, над которыми трудились известные художники и литераторы, можно отнести к произведени€м искусства. ј если кто-то считает, что рекламы в ———– не было, то он просто не углубл€лс€ в ее достаточно длинную и интересную историю. ак это не было? “ак вот же она!…

»зучение тенденций развити€ современной рекламы не проходит без последствий. Ќачинает интересовать истори€, корни. ¬олнует вопрос: а что было в нашей стране? Ѕыла ли реклама в —оветском —оюзе?

¬о-первых, хочетс€ вспомнить, как определ€ли рекламу в одном из основных источников знани€ и справки в то врем€ – в Ѕольшой —оветской энциклопедии.

«–еклама — это средство одурачивани€ покупателей и нав€зывани€ им часто бесполезных товаров сомнительного качества».

»наче определ€ет рекламу ведущий политический де€тель ———–, јнастас ћико€н: ««адача советской рекламы в том, чтобы дать люд€м точную информацию о товарах, наход€щихс€ в продаже, помочь им сформулировать новые требовани€, привить новые вкусы и запросы, стимулировать продажи новых видов товаров и объ€снить способы их использовани€ потребителю».

—ам отец рекламной мысли – ƒ. ќгилви в своей книге говорит, что не мог бы ее определить лучше. “о есть понимание того, что такое реклама, было у избранных, причем довольно точное. ћассам же пропагандировали рекламу как корень зла наравне с другими иде€ми капитализма. »ли нет?

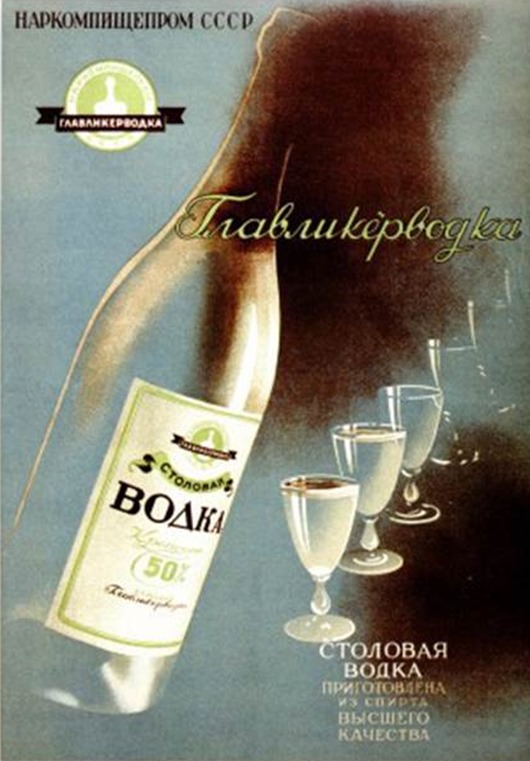

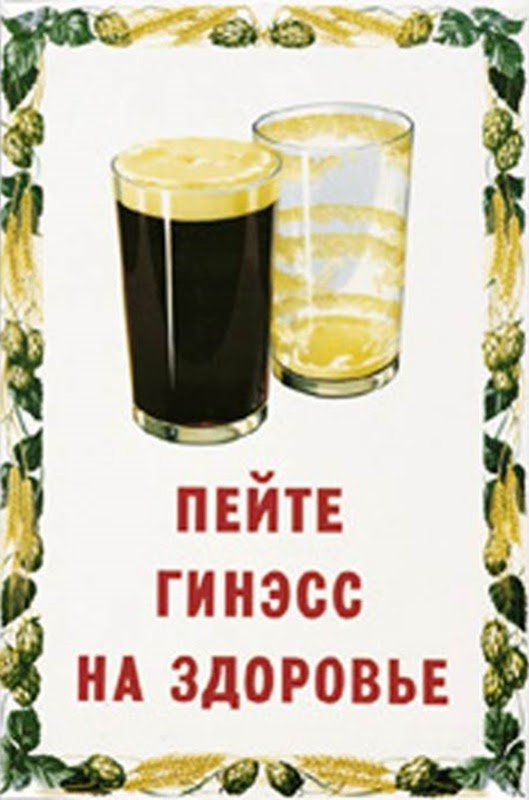

Ќе найд€ точного ответа в определени€х, обратимс€ к самой рекламной продукции времен ———–. »зучив более сотни образцов печатной рекламы ———–, логично сделать следующие выводы:

- в большинстве случаев рекламируютс€ категории товаров;

- слоганы не отличаютс€ разнообразием;

- часто используютс€ императивы: покупайте, пейте, пользуйтесь, курите, летайте и др.;

- часто употребл€ют слово «лучший»;

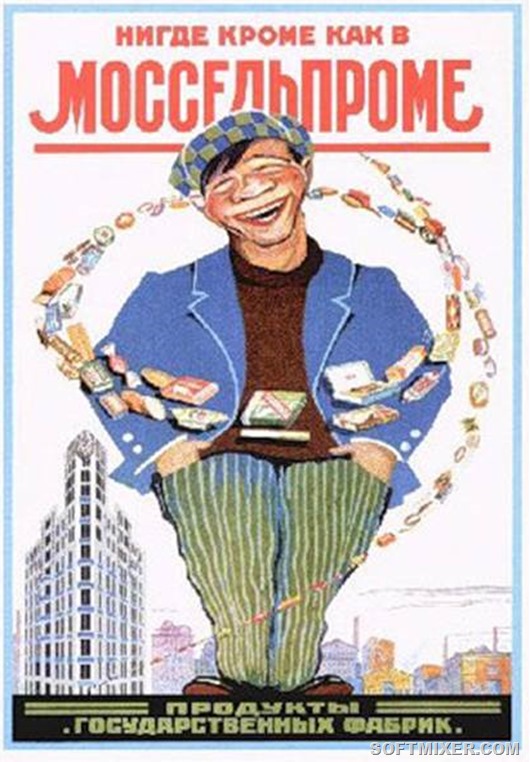

Ќа общем фоне выдел€ютс€ работы ¬.¬. ћа€ковского (слоганы) и ј.ћ.–одченко (графика и фото): "Ћучших сосок не было и нет", " ниги по всем отрасл€м знани€" Ћ≈Ќ√»« (только –одченко), «—амый деловой, аккуратный самый (–еклама √”ћа)», «“рехгорное пиво выгонит вон ханжу и самогон».

”довлетворило ли это пытливый ум заинтересованного рекламой —траны —оветов? онечно нет! »дем дальше и открываем учебники по истории рекламы.

»стори€ советской рекламы. 1917-1991

1917 г. – издан декрет «ќ введении государственной монополии на объ€влени€». ќн вводит монополию на «печатание за плату объ€влений в периодических издани€х печати, а также сдача объ€влений в киоски, конторы и т.п. учреждени€». »мущество всех рекламных агентств в соответствии с данным распор€жением конфисковывалось.

1918 г. - принимаетс€ еще один декрет – «ќб организации управлени€ почтово-телеграфным делом —оветской республики». ¬ нем предусматривалась организаци€ во всех почтово-телеграфных конторах страны приема объ€влений от всех лиц и учреждений дл€ помещени€ в советских печатных издани€х. ќднако начавша€с€ гражданска€ война и политика военного коммунизма так и оставили решени€ этого декрета на бумаге.

1918-1922 гг. – рекламы как таковой в ———– не существует. »сключение составл€ет политическа€ реклама.

ќсновной предпосылкой ее бурного развити€ стал по€вившийс€ выбор у бывших подданных –оссийской империи. –азличные политические силы предлагали согражданам совершенно противоположные сценарии будущего страны. ≈стественно, что целью политической рекламы в комплексе с агитацией и пропагандой было привлечение населени€ на свою сторону. »менно к этому периоду относитс€ знаменитый плакат «“ы записалс€ добровольцем?» ћоор (ќрлов) ƒ. —. 1920, «ƒаешь» ƒейнека ј. ј. 1929.

1922 г. – переход к Ќовой экономической политике (ЌЁѕ) и возрождение торговой рекламы. √осударство временно допускает существование частного собственника. ѕри этом государственные предпри€ти€ вынуждены были конкурировать с частным сектором. ƒл€ этого образован р€д крупнейших государственных синдикатов. ак следствие, в стране возрождаетс€ торгова€ реклама. ѕри ¬ысшем —овете Ќародного ’оз€йства (¬—Ќ’) в 1922 году была сформирована комисси€ по рационализации рекламы.

–еанимаци€ рекламы в прессе. ¬ но€бре 1921 года в центральной газете «»звести€» публикуетс€ сообщение о начале приема объ€влений. ј уже в 1923 году поступлени€ рекламы в газету составили более двух третей доходов от ее издани€.

—оздание рекламных контор. ¬ 1922 году при газете «Ёкономическа€ жизнь» была создана государственна€ контора объ€влений «ƒвигатель». Ёто агентство призвано было координировать всю рекламу промышленных товаров дл€ сельских жителей.

ѕо€вл€ютс€ другие рекламные конторы:

- «–екламтранс» (при Ќаркоме путей сообщени€),

- коммерческое агентство «—в€зь» (при Ќаркоме почт и телеграфов, почтова€ реклама);

- «¬икреклама» (изготовление и размещение рекламных плакатов в регионах);

- «ѕромреклама» (при ¬—Ќ’, размещение рекламы промпредпри€тий);

- «ћосторгреклама» (при Ѕюро по торговой рекламе, реклама на индивидуальных потребителей).

» по тем временам советские рекламные агентства имели немалый размах. Ќапример, «ћосторгреклама» изготавливала различные рекламоносители и использовала дл€ их размещени€ 1 000 трамвайных вагонов, 30 000 столбов, арендовала вестибюли и фойе 6 театров и 40 гостиниц. «ћосторгреклама» оказывала также консультационные услуги государственным и кооперативным предпри€ти€м.

—оветские львы 1920. ≈сли бы таковые вручались, их непременно бы забрали ¬. —тепанов, ј. Ћевина, Ћ. Ћисицкий, —. »гумнова, ј. ћандрусова и, конечно ћа€ковский и –одченко.

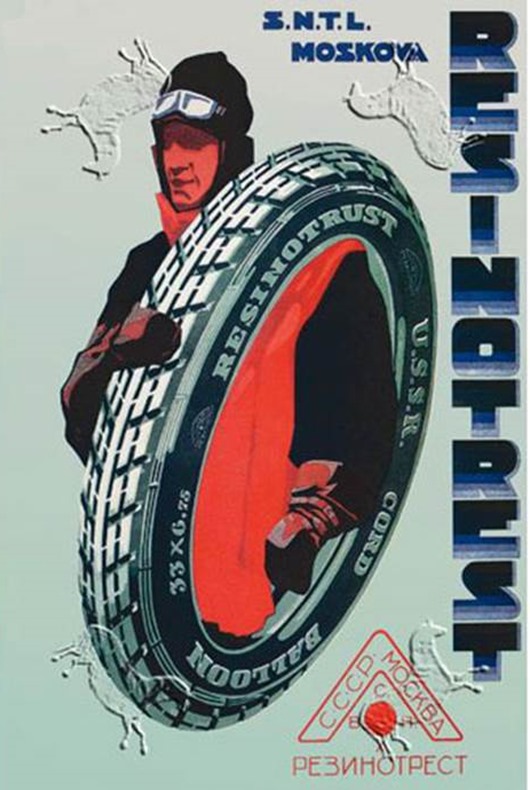

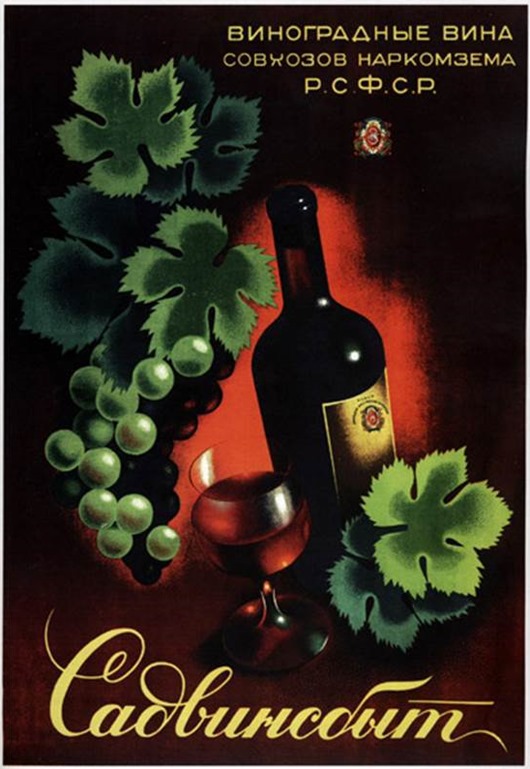

ќтдельно о творческом содружестве ¬. ћа€ковского и ј. –одченко

¬ паре они создали более 300 работ. ѕричем уровень их рекламы был настолько высоким, что получил даже международное признание. “ак, в 1925 году на ћеждународной художественно-промышленной выставке в ѕариже цикл плакатов этих авторов был удостоен серебр€ной медали. »х работы, выполненные дл€ ћоссельпрома, –езинотреста, √”ћа, признаны классикой советской рекламы.

—ам ¬.¬. ћа€ковский в статье «јгитаци€ и реклама» писал: «Ќи одно, даже самое верное дело не двигаетс€ без рекламы… ќбычно думают, что надо рекламировать только др€нь — хороша€ вещь и так пойдет. Ёто самое неверное мнение. –еклама – это им€ вещи. –еклама должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи… ƒумайте о рекламе».

ќднако так, как выдающийс€ пролетарский поэт, воспринимали рекламу далеко не все.

«√де достать?» или «что достать?» —тоит также отметить, что советска€ реклама зачастую развивалась в услови€х, когда актуальнее было бы сообщать с плакатов «где достать?», а не «что достать?».

–еклама проста и незамысловата. ќна скорее напоминает агитационный призыв, использу€ в слоганах императивы: «ѕокупайте лотереи ќ—ќј¬»ј’»ћј», «ѕейте «—оветское шампанское»!», «Ћетайте самолетами «јэрофлота»!», «’раните деньги в сберегательных кассах и т.п.

1935 г. - Ќаркомат внутренней торговли ———– издает постановление «ќб использовании методов рекламы дл€ расширени€ товарооборотов».

¬ соответствии с этим решением создана контора «“оргреклама». ≈е цел€ми стали рекламное обслуживание производства рекламного инвентар€ и его сбыт. ¬озникает несколько филиалов этой всесоюзной конторы.

ќтношение к рекламе

ќтношение к рекламе того периода характеризуетс€ серьезным скепсисом. –екламу игнорировали и хоз€йственные руководители и население. ќб€зательным в специальной литературе того времени было противопоставление рекламы социалистической и капиталистической с об€зательной критикой последней.

Ћичный переводчик —талина ¬. ћ. Ѕережков вспоминает рекламу того периода в своих мемуарах: «”же стемнело, площадь освещали €ркие фонари, горела пестра€ реклама на крыше ѕолитехнического музе€: «¬сем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», «ј € ем повидло и джем», «Ќужен вам гостинец в дом? ѕокупай донской залом». Ёто все иде€ ћико€на, курировавшего также и внутреннюю торговлю. ќн приглашал знаменитых поэтов придумывать броскую рекламу, наподобие ћа€ковского: «Ќигде кроме, как в ћоссельпроме» .

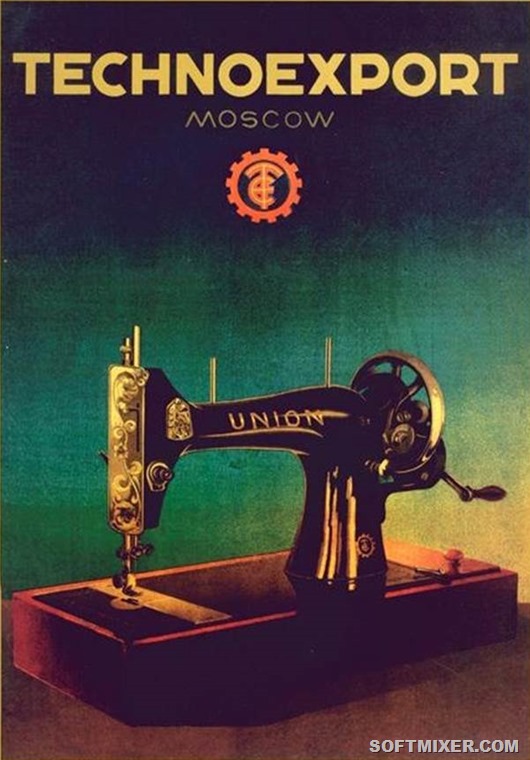

¬озникают специализированные организации: ¬нешторгреклама (1964), —оюзторгреклама (1965), √лавкоопторгреклама (при ÷ентросоюзе), рекламные организации «јэрофлота», ћинистерства культуры и др.

ƒл€ координации рекламной де€тельности в масштабах страны учреждаетс€ ћежведомственный совет по рекламе при ћинторге ———–. —корее всего, именно это агентство упоминает ƒэвид ќгилви, говор€ о советской рекламе:

«…помимо кампаний, направленных на благие цели, например на борьбу с алкоголизмом, в —оветском —оюзе практически не существовало рекламы, хот€ иностранным компани€м было разрешено рекламировать свои промышленные товары. —уществовало даже государственное агентство, сотрудники которого отличались вежливостью, всегда были готовы помочь».

1970-е - начинаетс€ издание журналов о рекламе. ѕервым в 1971 г. выходит журнал «–еклама», позже - « оммерческий вестник», «ѕанорама», «Ќовые товары» и др. ¬ 70-х - начале 80-х годов в ———– выпускаетс€ свыше 70 специализированных рекламных изданий. ¬ основном – это приложени€ к областным и вечерним городским газетам.

1985 г. – ѕерестройка.

1988 г. - «акон «ќ кооперации». Ћегализаци€ частнопредпринимательской де€тельности. ¬ новых услови€х свои коммерческие коммуникации вынуждены были формировать уже не только кооператоры, но и государственные предпри€ти€. √лавными средствами рекламы стали телевидение и пресса (газеты общеполитической направленности, журналы; возникшие многочисленные коммерческие издани€).

Ќа телевидении выход€т рекламные ролики. ¬ советской рекламе по€вл€ютс€ копирайтеры, дизайнеры, клипмейкеры и фотомодели. јктивизируетс€ выставочна€ де€тельность, PR-кампании, внедр€етс€ спонсорство. Ќазревает необходимость идентификации торговых марок, формировани€ фирменного стил€.

7 марта 1991 г. - ¬ерховным —оветом страны прин€т «акон ———– «ќ товарных знаках».

8 декабр€ 1991 г. – советска€ реклама прекращает свое существование.

¬ернемс€ к вопросу был ли секс была ли реклама в —оветском союзе? –искнем сказать, что "да":

—уществовали агентства (конторы) и журналы на эту тему, существовала координирующа€ эту де€тельность организаци€.

Ѕыла печатна€ реклама, реклама на радио и тв, реклама в транспорте.

—уществовала реклама ———– за рубежом, реклама импортных товаров, адаптированна€ дл€ ———– и реклама отечественных товаров дл€ внутреннего рынка.

¬ ———– даже получили международную премию за печатную рекламу в 1925-м.

ƒа реклама, была подконтрольна гос институтам. ƒа она в большинстве своем была примитивна. стати, далеко ли сейчас наша реклама ушла от этой оценки? ƒа, она была развита гораздо слабее, чем на западе. » основна€ причина такого положени€ – отсутствие конкуренции и частной собственности. Ќо, как только рынку давали сделать хот€ бы глоток свежего воздуха возрождалась и реклама.

"Ќа губах “Ё∆Ё,

Ќа глазах “Ё∆Ё.

Ќа щеках “Ё∆Ё…

÷еловать где же?"

ƒовоенна€ ленинградска€ песенка.

- ѕочему магазин называетс€ “Ё∆Ё?

- ѕотому что духи все те же, те же, те же…

(из шуток 50-х годов прошлого века)

ѕервый рекламный ролик

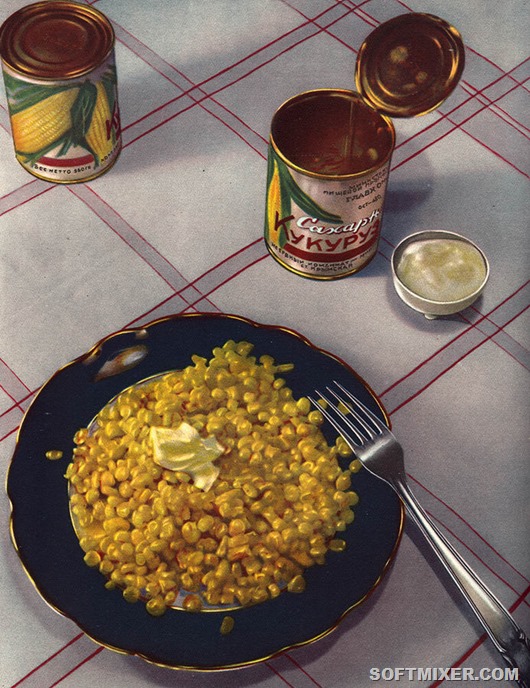

ќдним из первых рекламных роликов считаетс€ «ѕоюща€ кукуруза» или « укурузна€ оперетта».

ƒл€ продвижени€ хрущевской любимицы создали такой текст:

«≈сли хочешь быть здоровым, ∆ить до сотни лет, ќбращайс€ с добрым словом, к ресторанам и столовым, получай обед.

ѕодождите, посидите, не спешите..

- ¬ы откуда? - мы с убани, ћы росли в јзейбарджане, в южной теплой стороне. Ќа казахской целине.

- ясно, что же вы хотите?

- ћы хотим попасть в меню!

- Ќет уж, братцы, извините, € вас вовсе не гоню! Ќо меню не изменю! » салаты, и супы из маисовой крупы, а из сахарного сорта каши пудинги и торты, и закуска, и гарнир, словом, пир на весь мир! „то за блюда - просто чудо! аждый день готовить буду. » скажу вам без утайки, эти блюда без труда у любой домохоз€йки получаютс€ всегда - хоть куда!»

ћетки: ∆изнь в ———– |

ѕодлинна€ истори€ |

ƒневник |

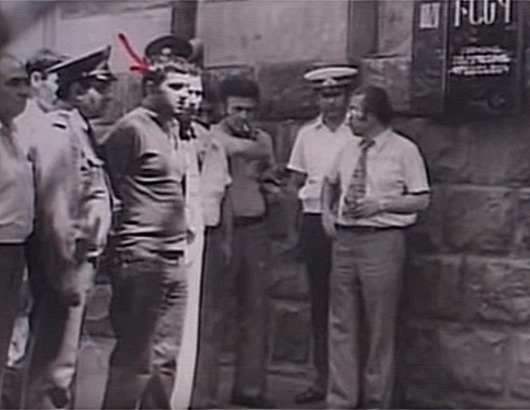

—оветские граждане твЄрдо знали — в ———– нет и не может быть гангстеров, а значит, не бывает и ограблений банков. ќб ограблении денежных хранилищ √осбанка не думали даже матЄрые уголовники. » тем не менее в 1977 году случилось немыслимое — злоумышленники покусились на св€та€ св€тых советской финансовой системы…

риминальный талант

ƒвоюродные брать€ Ќиколай и ‘еликс алач€н были очень разными. Ќиколай в четвЄртом классе убежал из дома, где измученна€ мать тратила последние деньги на лечение отца, умиравшего от рака. ћальчишка прибилс€ к цыганскому табору, где промышл€л торговлей наркотиками, затем работал мусорщиком.

¬ итоге всЄ образование Ќикола€ алач€на ограничилось начальной школой и приобретЄнной позднее профессией токар€. Ќо при этом он обладал незаур€дными интеллектуальными способност€ми и умел подчин€ть людей своему вли€нию.

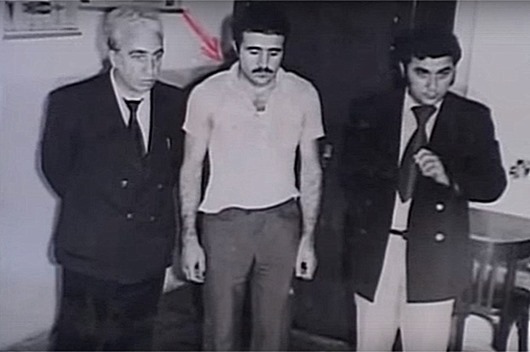

‘еликс и Ќиколай алач€н

—обрав группу сверстников, алач€н подбил их на ограбление сберкассы. ѕроделано это было довольно оригинальным способом — преступники проникли в помещение в нерабочее врем€, проделав дыру в стене. ”красть удалось несколько тыс€ч рублей, а найти злоумышленников милиции не удалось.

Ќиколай довольно быстро спустил в ресторанах полученные деньги и решил дл€ себ€, что больше не будет трудитьс€ за копейки. ¬ его голове стали рождатьс€ новые криминальные замыслы, однако бывшие подельники Ќикола€ не устраивали — ему нужен был человек, физически сильный, способный совершать то, что не под силу другим.

«Ќеужели ты не хочешь, чтобы тво€ семь€ выбралась из нищеты?»

“аким человеком оказалс€ его двоюродный брат, ‘еликс алач€н. ‘еликс совершенно не походил на родственника. —кромный и трудолюбивый парень о криминальной стезе не помышл€л. ќн рано женилс€, завЄл двух детей и жил с семьЄй в Ћенинакане.

Ќо денег на нормальное существование, несмотр€ на все усили€ ‘еликса, не хватало. ¬рем€ от времени он ездил на заработки в ≈реван, где однажды его и пригласил дл€ серьЄзного разговора Ќиколай.

≈му было известно, что ‘еликса природа щедро одарила физическими данными — он был чрезвычайно силЄн и гибок. Ќекоторые трюки, которые ‘еликс алач€н выполн€л с лЄгкостью, были не под силу даже артистам цирка. »ногда, на спор, он мог провисеть, держась одной рукой, больше часа.

“акие качества брата были очень нужны Ќиколаю алач€ну. ѕоначалу ‘еликс с ужасом отверг предложение зан€тьс€ кражами, но Ќиколай знал, на что давить: «Ќеужели ты не хочешь, чтобы тво€ семь€ выбралась из нищеты?». ”слышав такой аргумент, ‘еликс алач€н согласилс€.

ража ранее украденного

ѕервым делом семейного криминального дуэта стало ограбление промтоварного магазина. Ќиколай был мозгом операции, а ‘еликс — исполнителем. –азобрав стену, он похитил из магазина дефицитные магнитофоны, вывез€ награбленное на тележке.

Ќесмотр€ на то, что товар реализовывали по дешЄвке, заработать удалось 15 тыс€ч рублей — по тем временам за эти деньги можно было приобрести две автомашины «∆игули» по госцене.

Ќо самое удивительное было то, что воров никто не собиралс€ искать — магазин работал в прежнем режиме, и никто ничего не говорил о крупной краже. Ќиколай алач€н пон€л, что украденные магнитофоны были «левыми» и директор магазина испугалс€, что в случае, если дело будет предано огласке, за решЄтку попадут не только похитители, но и он сам.

‘еликс алач€н был счастлив — то, что ему обещал брат, сбылось. ќн отправил часть денег семье в Ћенинакан, а сам вместе с братом отправилс€ кутить в ћоскву.

–оскошна€ жизнь «съедала» деньги очень быстро, и вскоре Ќиколай стал размышл€ть над более крупным делом — он решил ни много ни мало ограбить √осбанк.

ћорально неустойчивый комсомолец

—овременные денежные хранилища √осбанка — неприступные крепости с дес€тками уровней защиты вплоть до сейсмодатчиков. ¬ ———– ничего подобного не было, поскольку считалось, что в этом нет необходимости.

–азумеетс€, милицейска€ охрана в здании √осбанка јрм€нской ——– в ≈реване была, однако, как вы€снилось, еЄ можно было обойти.