-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

"Сотри случайные черты..." |

Начало здесь

28 ноября 1880 года родился Александр Блок.

Наверное, Александр Блок обречён быть любимым поэтом всех поколений, так много он выразил русского, прекрасного и страшного из того, что таится в каждом из нас. Как дороги нам его неутолимая мечтательность и чувство тайны всегда и во всём, как понятны его взлёты и падения, и ненависть к человеческой пошлости («отойди от меня, буржуа!»), и вера в преображённый мир («сотри случайные черты...»). Замечательно сказал Е. Замятин: «...человек Блок так полно, так щедро всего себя перелил в стихи, что он будет с нами, пока живы будут его стихи. Поэт же Блок будет жив, пока живы будут мечтатели, пока живы будут вечно ищущие, а это племя у нас в России бессмертно».

Блок о политике и войне

Вот что писал о ней певец соловьиного сада и неземной красоты:

«Быть вне политики... С какой же это стати? Это значит, бояться политики, прятаться от неё, замыкаться в эстетику и индивидуализм, предоставить государству расправляться с людьми, как ему угодно».

Про фронт и окопы поэт, зачисленный в табельщики 13-й инженерно-строительной дружины, скажет как никто: «Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряжённого с ней есть хамство. Оно подстерегало меня с гимназических времён, проявлялось в разнообразных формах и вот — подступило к горлу... Эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, как всякое хамство, безначальна, бесконечна, безобразна».

От философски-мистических снов о Прекрасной Даме поэт был разбужен жизнью, и через поток времени, через разгул стихии, мимо трактирных стоек и звенящих цыганских монист пришёл он к главным страницам своей исповеди в стихах — к поэмам «Возмездие», «Двенадцать», «Скифам», «На поле Куликовом»...

8 сентября 1914 года было написано его пророческое стихотворение «Рождённые в года глухие...». Поколение, пережившее годы революции и двух мировых войн, слышало в этих строках голос своей судьбы.

Потом Высоцкий, перефразируя слова Блока, скажет:

Мы тоже дети страшных лет России.

Безвременье вливало водку в нас.

И наше поколение с полным правом могло бы так сказать о себе. Как всё повторяется в истории. И как уроки гениев ничему нас не учат.

Я не первый воин, не последний.

Долго будет родина больна. -

писал Блок, и это тоже было пророчеством. Но в своём отечестве пророков, как известно, не бывает.

«И стать достояньем доцента...»

Сейчас в новомодной поэтической среде стало чуть ли не признаком хорошего тона ругать стихи Блока. За дурной вкус, штампы, плохие рифмы... А в двадцатые годы он был первым поэтом современной России, и это никем не оспаривалось.

Им восхищались Маяковский и Чуковский, ему посвящала стихи Цветаева, да и Борис Пастернак позже писал:

Кому быть живым и хвалимым,

Кто должен быть мертв и хулим,—

Известно у нас подхалимам

Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статься,

В почете ли Пушкин иль нет,

Без докторских их диссертаций,

На все проливающих свет.

Но Блок, слава богу, иная,

Иная, по счастью, статья.

Он к нам не спускался с Синая,

Нас не принимал в сыновья.

Прославленный не по программе

И вечный вне школ и систем,

Он не изготовлен руками

И нам не навязан никем.

В своё время Блок предчувствовал незавидную участь классиков:

Печальная доля — так сложно,

Так трудно и празднично жить,

И стать достояньем доцента,

И критиков новых плодить...

Спустя 70 лет Владимир Корнилов замечательно описал в стихах одну из лекций подобных «доцентов»:

Он рокотал: - Бог умер. Ницше прав.

Блок - скиф. И мы сегодня - тоже скифы...

И думал я ревниво и тоскливо:

«Какую гору сведений набрал...»

Он громыхал: - Поскольку умер Бог,

то и Христос «Двенадцати» у Блока

антихрист... Вообще такого бога

я не пустил бы даже на порог.

Христос не каторжник и беглым шагом

не ходит, словно воровская мразь,

и вовсе не размахивает флагом,

за все дома от страха хоронясь... -

и стал терзать поэму Заратустра,

во внутренности лез и потроха,

не постигая сущности искусства

и отвергая музыку стиха.

Поэтому свести никак не мог

в единое полярности такие,

как справедливость, улица, стихия,

возмездие, Россия, мрак и Блок.

«Об игре трагической страстей»

«Трагическим тенором эпохи» назвала Блока Ахматова. Это было главное в нём - трагический поэт. «Трагический поэт, - пишет Лидия Гинзбург, - выражает прежде всего не личную свою трагедию, а эпохальную, и потому важную для всех».

Какой скорбный путь — если вдуматься — прошло русское творчество от Пушкина до Блока, от первого нашего поэтического возрождения александровской эпохи до второго поэтического возрождения начала ХХ-го века!

Пушкин знал много горестей и печалей, но он знал и творческую радость, и райскую лёгкость. Блок знал только горе, печаль, тоску, ад. Даже о Музе своей он говорит: «Для иных ты и муза, и чудо, для меня ты — мученье и ад». «Искусство — это блистательный ад», - скажет он в статье о символистах.

Как тяжело ходить среди людей

И притворяться непогибшим,

И об игре трагической страстей

Повествовать еще не жившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,

Строй находить в нестройном вихре чувства,

Чтобы по бледным заревам искусства

Узнали жизни гибельный пожар!

Отсвет этого пожара достигает и наших душ через пространства и времена.

(В продолжение этой мысли отсылаю к своему прошлому посту «Эта чёрная музыка Блока»).

Поэт холода и тишины

Блок стал центральной фигурой русского символизма не только по праву своего исключительного литературного дарования, но и особой обострённости слуха ко всему невыразимому, «несказанному», астральному, мистическому. Символисты чувствовали, но не умели выразить то, чем была напитана розово-золотая атмосфера эпохи. Это сумел сделать Блок.

Всё на земле умрёт - и мать, и младость,

Жена изменит, и покинет друг.

Но ты учись вкушать иную сладость,

Глядясь в холодный и полярный круг.

Бери свой челн, плыви на дальний полюс

В стенах из льда - и тихо забывай,

Как там любили, гибли и боролись...

И забывай страстей бывалый край.

И к вздрагиваньям медленного хлада

Усталую ты душу приучи,

Чтоб было з д е с ь ей ничего не надо,

Когда о т т у д а ринутся лучи.

Блок был поэтом холода и тишины. Он поднимался на вершины, недоступные другим поэтам. От него исходило молчание иных миров. Подавляющее большинство людей живут внешней жизнью, не подозревая, что есть люди, у которых 90% внутреннего бытия. Блок был из тех, в ком безмерно превалировала внутренняя жизнь. В своём дневнике он пишет: "Что мне делать с этими мирами, что мне делать с собственной жизнью, которая отныне стала искусством, ибо со мной рядом живёт моё создание — не живое, не мёртвое — синий призрак". Он шёл по жизни как сомнамбула с закрытыми глазами и простёртыми руками. Зинаида Гиппиус называла его своим «лунным другом».

Душа молчит. В холодном небе

Всё те же звезды ей горят.

Кругом о злате иль о хлебе

Народы шумные кричат...

Она молчит,— и внемлет крикам,

И зрит далекие миры,

Но в одиночестве двуликом

Готовит чудные дары,

Дары своим богам готовит

И, умащенная, в тиши,

Неустающим слухом ловит

Далекий зов другой души...

Так — белых птиц над океаном

Неразлученные сердца

Звучат призывом за туманом,

Понятным им лишь до конца.

«С Прекрасными Дамами не живут»

Блок впервые заявил о себе в поэзии как певец Прекрасной Дамы. Свою земную любовь, реальную живую девушку юный Блок возводит в абсолют, идеализирует, как Дон Кихот свою Дульсинею. Само по себе такое влияние земного и божественного в любви к женщине и в поэзии, конечно, не было изобретением Блока. Достаточно вспомнить трубадуров, немецких романтиков, Данте, Петрарку. Но ни у кого из поэтов нового времени эта тема не приобрела такой полноты воплощения, как у Блока. К. Чуковский поражался: «800 стихотворений подряд, 800 любовных гимнов одной женщине — невероятный молитвенник!»

В ночи, когда уснет тревога,

И город скроется во мгле, -

О, сколько музыки у бога,

Какие звуки на земле!

Что буря жизни, если розы

Твои цветут мне и горят!

Что человеческие слезы,

Когда румянится закат!

Прими, Владычица вселенной,

Сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба -

Последней страсти кубок пенный

От недостойного раба!

Трудно вообразить себе более разных людей, чем Блок и его избранница. З. Гиппиус писала: «Блок был в значительной степени человеком умственным и умозрительным. Жизнь он любил через призму каких-то своих построений. Ему очень не хватало жизненного, языческого начала. А в Любови Менделеевой была эта сильная плоть, юмор, веселье, какая-то детскость, физическая сила молодой здоровой женщины. И он потянулся к ней всем своим существом...»

Мельчайшие подробности встреч с возлюбленной приобретали для него бездонный смысл. Однажды на Андреевской улице Васильевского острова Блок увидел выходившую из саней Любу Менделееву. Она шла на курсы по 6-ой линии, Среднему проспекту, потом по 10-ой.

Блок, незамеченный, тихо пошёл за ней, повторяя все зигзаги её пути. Вот откуда возникло его странное стихотворение «Пять изгибов сокровенных», в котором изгибы — не линии женского тела, а углы и повороты линий Васильевского острова.

Пять изгибов сокровенных,

Добрых линий на земле.

К ним причастные во мгле

Пять стенаний вдохновенных.

Вы, рожденные вдали,

Мне, смятенному, причастны

Краем дальним и прекрасным

Переполненной земли.

Пять изгибов вдохновенных,

Семь и десять по краям,

Восемь, девять, средний храм -

Пять стенаний сокровенных,

Но ужасней - средний храм -

Меж десяткой и девяткой,

С черной, выспренней загадкой,

С воскуреньями богам.

Средний проспект Васильевского острова, где юный Блок шёл по следам Прекрасной Дамы, его будущей жены, повторяя изгибы её пути.

Не знавшая ещё своей судьбы Люба держалась весьма сурово и надменно, что повергало поэта в отчаяние.

Она стройна и высока,

Всегда надменна и сурова.

Я каждый день издалека

Следил за ней, на всё готовый.

Я знал часы, когда сойдет

Она — и с нею отблеск шаткий.

И, как злодей, за поворот

Бежал за ней, играя в прятки...

Стихи о Прекрасной Даме читаются как личный дневник, как история любви. Вот она на берегу озера, у окна, на углу улицы... Её красота, чистота, гордость, неприступность... Обывательскому уму всё это представляется сумбурным и напыщенным. Нам трудно воспринять всю высоту и целомудренность такой любви...

Люба приняла предложение руки и сердца и всей душой откликнулась на зов чужой души. Но никто не догадывался, какой неординарный сюжет приготовил для их жизни Блок, на что обрёк свою избранницу.

Безмолвный призрак в терему,

я — чёрный раб проклятой крови.

Я соблюдаю полутьму

в её нетронутом алькове...

Как сложился их дальнейший — уже общий — путь ? В чём была трагическая ошибка Блока? Почему им нельзя было соединять свои судьбы?

Об этом — в моём эссе «Правда жизни и правда поэзии».

Любовь Менделеева пережила Блока на 18 лет и умерла в 1939 году от сердечного приступа в 58 лет.

Среди её бумаг — черновых записей, писем, обрывков воспоминаний (она так и не успеет их закончить) — в её архиве хранились два аккуратных листка с подведёнными итогами жизни. На одном она записала все свои радости: чудные платья, парчи, кружева, шелка, балетные спектакли, модные журналы и даже взбитые сливки. На другом — бесстрастно перечислила шесть главных ошибок своей жизни. В их числе — замужество и несостоявшийся развод с Блоком.

«Разве так суждено меж людьми?»

В первую же ночь после венчания Блок объявил своей Прекрасной Даме, что никогда не будет жить с ней как с женой. Из дневника Л. Менделеевой:

«Блок говорил, что такие отношения не могут быть длительными, всё равно он уйдёт от неё к другим.

- А я?!

- И ты так же.

Это меня приводило в отчаяние! Отвергнута, не будучи ещё женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, в единственность. Я рыдала в эти вечера с бурным отчаянием».

Красные лампады храмов сменяют красные зазывные фонари вертепов и публичных домов.

Красный штоф полинялых диванов,

Пропыленные кисти портьер...

В этой комнате, в звоне стаканов,

Купчик, шулер, студент, офицер...

Этих голых рисунков журнала

Не людская касалась рука...

И рука подлеца нажимала

Эту грязную кнопку звонка...

Чу! По мягким коврам прозвенели

Шпоры, смех, заглушенный дверьми...

Разве дом этот - дом в самом деле?

Разве так суждено меж людьми?

Разве рад я сегодняшней встрече?

Что ты ликом бела, словно плат?

Что в твои обнаженные плечи

Бьет огромный холодный закат?

Только губы с запекшейся кровью

На иконе твоей золотой

(Разве это мы звали любовью?)

Преломились безумной чертой...

В желтом, зимнем, огромном закате

Утонула (так пышно!) кровать...

Еще тесно дышать от объятий,

Но ты свищешь опять и опять...

Он не весел - твой свист замогильный...

Чу! опять - бормотание шпор...

Словно змей, тяжкий, сытый и пыльный,

Шлейф твой с кресел ползет на ковер...

Ты смела! Так еще будь бесстрашней!

Я - не муж, не жених твой, не друг!

Так вонзай же, мой ангел вчерашний,

В сердце - острый французский каблук!

В стихотворении «И я любил, и я изведал...» Блок вспоминает имена любовниц:

Их было много. Но одною

чертой соединил их я.

Одной безумной красотою,

чьё имя: страсть и жизнь моя.

В стихотворении «Часовая стрелка близится к полночи...» поэт смущённо признаётся:

Я люблю вас тайно,

вечера глухие, улицы немые...

Я люблю Вас тайно, тёмная подруга

юности порочной, жизни догоревшей...

Любовь Блока с его Прекрасной Дамой в реальной жизни, как известно, не состоялась: её загубили метафизика, мистическая схоластика, ложные философские теории, декадентство. В жертву им была принесена живая жизнь. Как тут не вспомнить ядовитое замечание Гёте по поводу мистического чувства любви у романтиков: нереальное отношение к женщине, вырождаясь в туманные эротические двусмысленности, приводит в итоге в публичный дом. Из дневника Блока: "Ночь. Лихач. Варьете. Акробатка выходит. Я умоляю её ехать. Летим, ночь зияет. Я совершенно вне себя. Я рву её кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках — какая-то сила и тайна..."

Вновь оснежённые колонны,

Елагин мост и два огня.

И голос женщины влюбленный.

И хруст песка, и храп коня.

Две тени, слитых в поцелуе,

Летят у полости саней.

Но не таясь и не ревнуя,

Я с этой новой - с пленной - с ней.

Да, есть печальная услада

В том, что любовь пройдет, как снег.

О, разве, разве клясться надо

В старинной верности навек?

Нет, я не первую ласкаю

И в строгой четкости моей

Уже в покорность не играю

И царств не требую у ней.

Нет, с постоянством геометра

Я числю каждый раз без слов

Мосты, часовню, резкость ветра,

Безлюдность низких островов.

Я чту обряд: легко заправить

Медвежью полость на лету,

И, тонкий стан обняв, лукавить,

И мчаться в снег и темноту.

И помнить узкие ботинки,

Влюбляясь в хладные меха...

Ведь грудь моя на поединке

Не встретит шпаги жениха...

Ведь со свечой в тревоге давней

Ее не ждет у двери мать...

Ведь бедный муж за плотной ставней

Ее не станет ревновать...

Чем ночь прошедшая сияла,

Чем настоящая зовет,

Всё только - продолженье бала,

Из света в сумрак переход...

Прошло три года. Любовь Менделеева записывает в дневнике: "Той весной я была брошена на произвол всякого, кто бы стал за мной ухаживать". Этим человеком стал Андрей Белый — бывший друг, единомышленник и поклонник Блока.

Белый даёт ей понять, что любит её не как Прекрасную Даму, а как живую женщину: ежедневно посылал корзины цветов, забрасывал страстными письмами, звал уехать за границу, умолял "спасти его, спасти Россию". Каждый вечер он приходил, садился к роялю и пел ей романсы. Блок скрывался в другой комнате или уходил из дома — устранялся. Менделеева плакала и писала в дневник: "Очень тяжело. Один — не муж. Белый — искушение".

Позже, обозревая прожитое, Любовь Менделеева в своём дневнике охарактеризует годы 1909 —1911, проведённые с Блоком, двумя словами: "Без жизни". А следующее 4-летие обозначено у неё знаменательной пометой: "В рабстве у страсти". Хотел того Блок или нет, но он сам толкнул свою Офелию на путь декадентской вседозволенности, и она, очертя голову, кинулась в омут. С какой-то третьестепенной труппой актёров Люба уезжает на длительные гастроли. Сцена не стала её призванием, скорее, средством ухода от опостылевшего очага, в котором не было тепла. Она затевает флирт — с одним, с другим, третьим.

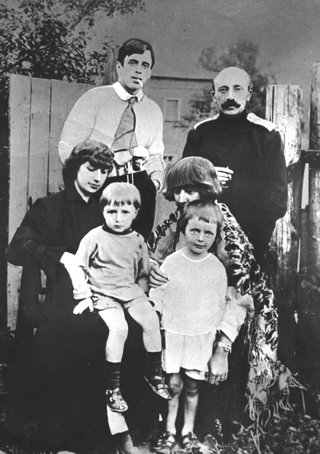

Ученики и сотрудники студии В. Э. Мейерхольда. 1915 год. Во втором ряду вторая справа — Любовь Менделеева.

Ломка нормальных семейных отношений, которая в их кругу пышно именовалась "революцией быта", больно ударила по ним обоим. Жизнь переучивала, опровергала декадентскую ложь, заставляла учиться на своих ошибках. Всё богочеловеческое и сверхчеловеческое ушло, осталось просто человеческое.

Не знаю, где приют своей гордыне

ты, милая, ты, нежная, нашла.

Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,

в котором ты в сырую ночь ушла.

"Ну что же, — признаётся Блок себе в дневнике, — надо записать чёрным по-белому историю, таимую внутри. Ответ на мои никогда непрекращающиеся преступления были: сначала Белый, которого я ненавижу, потом Чулков, какая-то уж совсем мелочь (Ауслендер), от которого меня теперь тошнит. Потом — "хулиган из Тмутаракани" — актёришка. Теперь не знаю кто".

Ночь как ночь, и улица пустынна.

Так всегда!

Для кого же ты была невинна

и горда?

Блок беспощадно судит свою Любу, он пишет ей с упрёком: «Мне казалось всегда, что ты — женщина с высокой душой, не способная опуститься туда, куда я опустился». Что позволено Юпитеру... Но о какой измене может идти речь, не он ли сам дал ей карт-бланш?

Блок не щадит и себя, он осознаёт свою вину перед женой.

Я не только не имею права,

я тебя не в силах упрекнуть

за мучительный твой, за лукавый,

многим женщинам суждённый путь...

Прекрасная Дама пускается во все тяжкие. «Ведь бедный муж за плотной ставней её не станет ревновать».

Зимний ветер играет терновником,

задувает в окна свечу.

Ты ушла на свиданье с любовником.

Я один. Я прощу. Я молчу.

Ты не знаешь, кому ты молишься, —

он играет и шутит с тобой.

О терновник холодный уколешься,

возвращаясь ночью домой.

Но, давно прислушавшись к счастию,

у окна я тебя подожду.

Ты ему отдаёшься со страстию.

Всё равно. Я тайну блюду.

Всё, что в сердце твоём туманится,

станет ясно в моей тишине.

И когда он с тобой расстанется,

ты признаешься только мне.

В 1908 году жена Блока влюбляется в актёра труппы Мейерхольда Константина Давидовского. С гастролей она возвращается беременной. Хотела сделать аборт, муж отговорил: «Пусть будет ребёнок, раз у нас нет, он будет наш общий...»

Блок ни о чём не спрашивал, был предупредителен, ласков. Он готовился стать отцом. Ему казалось, что вот теперь, после рождения ребёнка, жизнь может пойти по-другому. Родился мальчик. Его назвали Митей, в честь Менделеева. Через неделю ребёнок умер.

В голубой далёкой спаленке

твой ребёнок опочил.

Тихо вылез карлик маленький

и часы остановил.

Блок сам похоронил младенца и потом каждый год навещал могилу.

Когда под заступом холодным

скрипел песок и яркий снег,

во мне, печальном и свободном,

ещё смирялся человек.

Пусть эта смерть была понятна —

в душе, под песни панихид,

уж проступали злые пятна

незабываеых обид.

Я подавлю глухую злобу,

тоску забвению предам.

Святому маленькому гробу

молиться буду по ночам.

«Покоя нет»

Атмосфера в доме была очень тяжёлой. Мать Блока не нашла общего языка с невесткой, в семье были постоянные конфликты, из-за которых Блок очень страдал. Мать была подвержена душевному недугу, часто лежала в психиатрической клинике. По мнению Любы, она дурно влияла на сына, с которым у неё была большая духовная близость.

Блок разрывается между самыми дорогими существами, испытывает страшные душевные муки и не видит выхода из создавшегося положения. "Только смерть одного из нас троих сможет помочь", — жестоко говорит он матери. Она по-своему истолкует стихи Блока, где говорилось о "пристальном враге", примет их на свой счёт и попытается отравиться. Блока мучает невыносимая тоска, сознание своей вины перед матерью, одиночество, вечное ожидание жены, уехавшей в Житомир к любовнику...

В отчаянии он пишет ей письмо: "Мне очень надо твоего участия. Стихи в тетради давно не переписывались твоей рукой. Давно я не прочёл тебе ничего. Лампадки не зажигаются. Холодно как-то. То, что я пишу, я могу написать и сказать только тебе. Многого я не говорю даже маме. А если ты не поймёшь — то и Бог с ним, пойду дальше так".

Я — Гамлет. Холодеет кровь,

когда плетёт коварство сети,

и в сердце первая любовь

жива — к единственной на свете.

Тебя, Офелию мою,

увёл далёко жизни холод.

И гибну, принц, в родном краю,

клинком отравленным заколот.

Блок в роли Гамлета в любительском спектакле

Гамлетовский вопрос "быть или не быть" встаёт перед ним всё чаще и неотвратимей. В ту пору Блок был на волоске от самоубийства. Он пишет цикл из семи стихотворений под названием "Заклятие огнём и мраком":

По улицам метель метёт,

свивается, шатается.

Мне кто-то руку подаёт

и кто-то улыбается.

Ведёт и вижу: глубина,

гранитом тёмным сжатая.

Течёт она, поёт она,

зовёт она, проклятая.

Я подхожу и отхожу,

и замер в смутном трепете:

вот только перейду межу —

и буду в струнном лепете.

И шепчет он — не отогнать

(и воля уничтожена):

пойми: уменьем умирать

душа облагорожена.

Пойми, пойми, ты одинок,

как сладки тайны холода...

Взгляни, взгляни в холодный ток,

где всё навеки молодо...

Бегу. Пусти, проклятый, прочь,

не мучь ты, не испытывай!

Уйду я в поле, в снег и ночь,

забьюсь под куст ракитовый!

Там воля всех вольнее воль

не приневолит вольного,

и болей всех больнее боль

вернёт с пути окольного.

С "пути окольного" его вернёт Муза. "И в жизни, и в стихах — корень один. Он — в стихах. А жизнь — это просто кое-как", — запишет он в дневнике. И ещё: "Чем хуже жизнь, тем лучше можно творить". Блок не мог повторить вслед за Пушкиным: "На свете счастья нет, но есть покой и воля". Он разуверился не только в счастье, но и в покое: "Покоя нет. Покой нам только снится".

«О, Кармен, мне печально и дивно...»

«Сколько у меня было счастья (счастья, да) с этой женщиной, - записывал Блок в дневнике о легендарной Кармен — актрисе Любови Дельмас, счастливой (правда, недолго) сопернице Любы Менделеевой.

Была ты всех ярче, верней и прелестней,

не кляни же меня, не кляни!

Мой поезд летит как цыганская песня,

как те невозвратные дни...

Что было любимо – всё мимо, всё мимо,

впереди – неизвестность пути...

Благословенно, неизгладимо,

невозвратимо... прости!

Подробно об этой захватывающей истории любви и перипетиях любовного треугольника — в моём посте «Была ты всех ярче, верней и прелестней...»

О «гении первой любви»

Все знают о бессмертной любви поэта к Прекрасной Даме, любви-мечте, любви-призраке, мало имевшей общего с любовью к конкретной женщине из плоти и крови. Однако до встречи с Любой Менделеевой Блок уже пережил свою первую любовь – к зрелой замужней женщине, действительной статской советнице, ровеснице своей матери Ксении Михайловне Садовской, вошедшей потом в его поэзию циклом К.М.С. – бессмертным шедевром любовной лирики.

Он назовёт её в стихах “гением первой любви”.

Что нам остаётся от себя прежних, от тех, кого мы любили? Об этом — в эссе «Самое дорогое».

Дочь Блока

Принято считать, что у Блока не было детей. Сам он говорил: "Мне было бы страшно, если бы у меня были дети. Пусть уж мной кончается хоть одна из блоковских линий - хорошего в них мало". Действительно, в поколении Блоков было много душевнобольных: отец, мать, тётки. Но линия Блока на нём не оборвалась. За три месяца до смерти он узнал, что у него родилась дочь. Мать девочки через несколько месяцев умерла. Это была Александра Чубукова, очень красивая и несчастная женщина. Ей были адресованы строки Блока:

Там, где скучаю так мучительно,

ко мне приходит иногда

она - бесстыдно упоительна

и унизительно горда...

О странной и запутанной истории удочерения девочки и дальнейшей судьбе дочери Блока я писала здесь.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/154777.html

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

"В его лице я рыцарству верна..." |

Начало здесь

16 октября 1941 года в Орле во внутренней тюрьме НКВД был расстрелян Сергей Эфрон.

Три года счастья

Первые годы брака — самые счастливые в их совместной жизни.

Об этом говорят и стихи, и письма. Цветаева восхищается мужем, воспевает его красоту («…огромные глаза цвета моря», «аквамарин и хризопраз / Сине-зеленых, серо-синих, /Всегда полузакрытых глаз», «жест царевича и льва»). Сравнение со львом не случайно. Лев — символ царственности и силы — прозвище, данное Мариной мужу, в котором она видит олицетворение всех мужских качеств: мужественности, жертвенности, благородства. («Вашего полка — драгун, / Декабристы и версальцы».)

Всегда откровенная в стихах, Цветаева не устает говорить о своем счастье:

Да, я, пожалуй, странный человек,

Другим на диво!

Быть, несмотря на наш двадцатый век,

Такой счастливой!

Не слушая о тайном сходстве душ,

Ни всех тому подобных басен,

Всем говорить, что у меня есть муж,

Что он прекрасен!..

Я с вызовом ношу его кольцо!

— Да, в Вечности — жена, не на бумаге. —

Его чрезмерно узкое лицо

Подобно шпаге.

Безмолвен рот его, углами вниз,

Мучительно-великолепны брови.

В его лице трагически слились

Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей.

Его глаза — прекрасно-бесполезны! —

Под крыльями распахнутых бровей —

Две бездны.

В его лице я рыцарству верна,

— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —

Такие — в роковые времена —

Слагают стансы — и идут на плаху.

Цветаева свято верила, что все сказанное в стихах сбывается. (Недоумевала, как это Ахматова могла позволить себе такие строчки: «Отними и ребенка, и друга, / И таинственный песенный дар».) Как же она сама могла написать такое? Упоенная собственным счастьем, не думала, что «роковые времена» когда-нибудь настанут?

Через три недели в Сараеве убьют наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и начнется Первая мировая война, которая не обойдет и Сергея Эфрона. «Плаха» его ждет еще не скоро, но сказанное в горделивых и радостных стихах в счастливые дни молодости сбудется самым страшным образом… Увы, поэт часто оказывается пророком.

Второй Маринин сборник стихов «Волшебный фонарь» был посвящён Сергею Эфрону. Героиня видит все словно через волшебный фонарь — отсюда и название. Именно в этом сборнике впервые напечатаны стихи, написанные в первые дни знакомства, и стихотворение «На радость». Точная дата его написания неизвестна, но это уже обращение к реальному Сергею Эфрону — в вечности и нерушимости союза с которым Цветаева не сомневается.

Ждут нас пыльные дороги,

Шалаши на час

И звериные берлоги

И старинные чертоги…

Милый, милый, мы, как боги:

Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете,

Все зовя своим.

В шалаше, где чинят сети.

На сияющем паркете…

Милый, милый, мы, как дети:

Целый мир двоим!

Солнце жжет, — на север с юга,

Или на луну!

Им очаг и бремя плута,

Нам простор и зелень луга…

Милый, милый, друг у друга

Мы навек в плену.

Эфрон в это же время выпустил книгу «Детство». Книга во многом автобиографична. В семилетнем Кире Эфрон изобразил себя. В последней главе — «Волшебница» — в образе Мары — без труда узнается Марина Цветаева. Сергей Эфрон понял главное в своей жене: ее дар волшебен, обычные моральные критерии к ней неприложимы. «Мне необходим подъем, только в волнении я настоящая», — говорит Мара. В будущем не раз в отношении к жене Сергей будет исходить именно из такого понимания ее сути.

Из письма Марины философу В.В. Розанову весной 1914 года:

«Я замужем, у меня дочка — Ариадна (Аля), моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне… В Сереже соединены — блестяще соединены — две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден… Сережу я люблю бесконечно и навеки. Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша! Я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него повышается t°, он весь — лихорадочная жажда всего… За три — или почти три — года совместной жизни — ни одной тени сомнения друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась, — люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет.

Мы никогда не расстаемся. Наша встреча — чудо… Он — мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я могу жить так, как живу — совершенно свободная».

Первая измена

В октябре 1914 года Цветаеву захватывает новое чувство, безудержное и страстное.(«Схватила за волосы судьба»). К женщине. Поэтессе Софье Парнок. Известной не только стихами, но и своими лесбийскими наклонностями, имевшей к моменту знакомства с Цветаевой большой опыт однополой любви. («Вы слишком многих, мнится, целовали…»)

Цветаева же в это время — жена и мать, но, очевидно, женщина еще не проснулась в ней. Об этом свидетельствуют и ее собственные стихи из цикла «Подруга» («Этот рот до поцелуя / Твоего был юн. / Взгляд — до взгляда — смел и светел, / Сердце — лет пяти…»), и стихи Софьи Парнок, адресованные своему сопернику — мужу Марины:

И впрямь прекрасен, юноша стройный, ты:

Два синих солнца под бахромой ресниц,

И кудри темноструйным вихрем,

Лавра славней, нежный лик венчают.

Адонис сам предшественник юный мой!

Ты начал кубок, ныне врученный мне, —

К устам любимой приникая,

Мыслью себя веселю печальной:

Не ты, о юный, расколдовал ее.

Дивясь на пламень этих любовных уст,

О, первый, не твое ревниво, —

Имя мое помянет любовник.

(«Алкеевы строфы»)

«Юный», не сумевший расколдовать, — это, конечно, Сергей Эфрон. И не случайно в стихах Марины Цветаевой, обращенных к мужу, никогда не было и не будет никакой эротики.

Но платить жене той же монетой было совершенно несвойственно Эфрону. В таких ситуациях он всегда самоустранялся.

Весну и лето 1915 года подруги живут вместе, сняв комнату. Сергей Эфрон переезжает с Борисоглебского переулка к сестре, а Марина, оставив маленькую Алю на попечение няни, уезжает к родственникам Парнок на Украину, где они живут на даче, потом гостят в Коктебеле у Волошина. Этот роман не был тайной для их друзей, родных и знакомых. Мудрая Пра (мать Волошина) уговаривает их не принимать никаких мер, ибо они «не в силах разрушить эти чары».

Началась Первая мировая война, и Сергей уходит добровольцем на фронт.

Вовсе не из политических убеждений оказался он в белой гвардии Корнилова. Эфрон не интересовался политикой, вообще не подлежал призыву из-за туберкулёза лёгких. Ему был всего 21 год, он учился на Литературных курсах, из которых вырос впоследствии Литературный институт, выпустил первую книжку рассказов. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не эта роковая страсть жены. Он ушёл на войну, потому что не видел другого выхода из семейного тупика, чтобы как-то разрубить этот гордиев узел, дать свободу Марине.

На фронт его поначалу не берут, и в марте 1915 года он поступает на службу санитаром в Отдел санитарных поездов Всероссийского земского союза.

187-й поезд, куда его определили, курсировал по маршруту Москва — Белосток — Москва. Санитарный поезд, конечно, не фронт, но все равно дело опасное. Возражала ли Марина Ивановна против такого решения мужа? По-видимому, нет. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно.

Над Сергеем «летают аэропланы», рядом взрываются бомбы, одна из них — чуть ли не в пятнадцати шагах. Но в его душе нет и тени каких-то недобрых мыслей по отношению к Марине, которая в это время упивается своим новым чувством. Он понимает, что она не властна в своей страсти, что это своего рода болезнь. Из санитарного поезда просит сестру Елизавету: «…будь поосторожнее с Мариной, она совсем больна сейчас» — и продолжает заботиться о семье.

Из письма Цветаевой :«Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то — через день, он знает всю мою жизнь, он мне родной, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце — вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь… Разорванность от дней, которые надо делить, сердце все совмещает».

На следующий день после последнего стихотворения-воспоминания о Парнок, Цветаева принесла покаяние мужу — на жизнь вперёд:

Я пришла к тебе чёрной полночью

за последней помощью.

Я - бродяга, родства не помнящий,

корабль тонущий.

Самозванцами, псами хищными

я дотла расхищена.

У палат твоих, царь истинный,

стою нищая!

….А Сергею Эфрону уже мало санитарного поезда. Он рвется на фронт: «Меня страшно тянет на войну солдатом или офицером, и был момент, когда я чуть было не ушел и ушел бы, если бы не был пропущен на два дня срок для поступления в военную школу. Невыносимо, неловко мне от моего мизерного братства — но на моем пути столько неразрешимых трудностей. Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду совсем бояться смерти».

На фронте

Из воспоминаний С. Эфрона: «Незабываемая осень 17-го года. Думаю, вряд ли в истории России был год страшнее. … по непередаваемому чувству распада, расползания, умирания, которое охватило нас всех. Десятки, потом сотни, впоследствии тысячи, с переполнившим душу «не могу», решили взять в руки меч. Это «не могу» и было истоком, основой нарождающегося добровольчества. — Не могу выносить зла, не могу видеть предательства, не могу соучаствовать, — лучше смерть. Зло олицетворялось большевиками».

Эфрон участвует в октябрьских боях в Москве, где погиб почти весь его полк и он сам лишь чудом спасся, затем бежит на юг России, вступает в добровольческую армию, участвует в знаменитом драматическом Ледовом походе, в обороне Крыма, получает тяжелое ранение. Его храбрость и авантюризм в хорошем смысле слова вошли в легенду – по поручению командования он нелегально отправляется в занятую большевиками Москву, чтоб вернуться оттуда с деньгами и людьми. Это была его идея, чтоб каждый город имел в добровольческой армии свое соединение – Московский полк, Тульский полк, Нижегородский полк. И ни минуты не сомневался, когда ему предложили приступить к исполнению им же придуманного плана, хотя понимал, что идет почти на верную гибель…

Это ему Цветаева посвятила свою книгу «Лебединый стан», ту самую, которую она читала революционным солдатам и матросам в Москве, надев его мундир юнкера и рискуя получить пулю за дерзость, граничащую с оскорблением… Это его образом навеяны знаменитые строки:

Белая гвардия, путь твой высок:

Черному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твое дело:

Белое тело твое — в песок.

Не лебедей это в небе стая:

Белогвардейская рать святая

Белым видением тает, тает…

Старого мира — последний сон:

Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.

«У Марины был свой персональный лебедь, свой декабрист. Она любила Сергея вдвойне, он был не просто муж, а герой, рыцарь, ангел. «Где лебеди? - А лебеди ушли. - А вОроны? - А вОроны - остались. - Куда ушли? - Куда и журавли. - Зачем ушли? - Чтоб крылья не достались».

Журавли возвращаются каждый раз, а вот лебеди из тёплых краёв не вернулись. (Маринин лебедь вернулся, но для этого ему пришлось стать вОроном.)» - пишет Валерия Новодворская.

И — она же: «Этот «белый лебедь» записывается в вОроны, то есть в просоветскую организацию «Союз возвращения на родину». На родину возвращаются по-разному. Некоторые приползают на коленях и лижут руки. И все равно их бьют. Он не только просит советского гражданства, этот Сергей Эфрон. Он еще и становится советским разведчиком, идет на союз с дьяволом, с НКВД. Он решает вернуться в СССР «хоть тушкой, хоть чучелком». Но дьявола не обманешь, он сам отец Лжи. От Сергея потребуют не клятв, а расписки кровью. Чужой кровью».

Всё так. И всё не так!

В эмиграции

Оказавшись в эмиграции, Эфрон переживает духовный кризис. Он пересматривает свой взгляд на белое движение, признает, что наряду с благородством много в нем было и жестокого и мерзкого. «Добрая воля к смерти» … тысячи и тысячи могил, оставшихся там, позади, в России, тысячи изувеченных инвалидов, рассеянных по всему миру, цепь подвигов и подвижничеств и… «белогвардейщина», контрразведки, погромы, расстрелы, сожженные деревни, грабежи, мародерства, взятки, пьянство, кокаин и пр., и пр.»

Где же правда? Кем же они были — героями-подвижниками или разбойниками-душегубами?

Все больше и больше к Сергею приходит осознание, что в революции тоже была своя правда. Еще в годы гражданской войны он понял – и с горечью писал об этом в «Записках добровольца» – что белое движение вовсе не было народным и что народ относился к белым в лучшем случае равнодушно, а когда белые, позабыв о своих высоких идеалах, увлеченные стихией братоубийственной войны, где нет и не может быть закона и морали, стали грабить, насиловать, мародерствовать, и вовсе возненавидел их. Эфрон решает, что если уж быть со своей страной и со своим народом, то нужно принять и избранную этими страной и народом идеологию – марксистский коммунизм.

Как почти все «левые» евразийцы, он приходит в «Союз возвращения на Родину».

Фактически это был парижский филиал иностранного отдела ОГПУ. Но именно фактически. Официально же — организация, помогавшая русским эмигрантам вернуться на Родину. А что, собственно, в этом плохого? Ведь никто не афишировал, какую цену требовали за возвращение и что, как правило, ждало возвращенцев в СССР. И Сергей Эфрон, переступая впервые порог этого заведения, мог ни о чем не знать. Теоретически. Как было на самом деле, сказать трудно.

В Париже он возглавляет «Союз за возвращение на Родину», переписывается с советскими гражданами, участвует в мероприятиях советского посольства во Франции, даже вербует добровольцев для войны в Испании на стороне республиканцев. Но работники советского посольства (те, для которых дипломатический статус лишь прикрытие иной деятельности), в ответ на запрос о гражданстве, прозрачно намекают Эфрону, что ему – бывшему белогвардейцу, с оружием в руках боровшемуся против Советской власти, нужно … искупить свою вину перед Советской властью и … стать агентом НКВД во Франции. Для бывшего офицера Эфрона работа в разведке – никакой не позор, это – достойная и важная работа во благо Родины. Уже в конце жизни он с гордостью скажет: «я – не шпион, я – советский разведчик».

«Я – не шпион, я – советский разведчик»

В начале 30-х годов Сергей Яковлевич рвался в Россию. В каждом письме сестре в Москву: «Откровенно тебе завидую — твоей жизни в русской деревне», «Конечно, мы увидимся. Я не собираюсь кончать свою жизнь в Париже…», «Я думаю, что скоро приеду в Москву. Здесь невмоготу».

В письме к сестре Лиле: «…в Россию страшно как тянет. Никогда не думал, что так сильно во мне русское. Как скоро, думаешь, можно мне будет вернуться? Не в смысле безопасности, а в смысле моральной возможности. Я готов ждать еще два года. Боюсь, дальше сил не хватит». «Моральная возможность» — это надо понимать, что народ «простит» белогвардейцев и он, Сергей Эфрон, сможет ему послужить.

В июне 1931 года он передал через советское полпредство в Париже прошение во ВЦИК о советском паспорте. Вскоре, очевидно для того, чтобы «заслужить прощение», он становится тайным сотрудником ГПУ. Его последняя неудача — несостоявшаяся деятельность в кино и полная невозможность найти какой-нибудь заработок — быть может, оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения эмигранта.

Главы из книги Сергея Эфрона пробиваются в печать. Его статья «О Добровольчестве» появляется в самом престижном журнале русской эмиграции «Современные записки». Она начинается с определения понятия «добровольчество», взятого из стихотворения Цветаевой «Посмертный марш» — «Добровольчество — это добрая воля к смерти».

Эфрон – разведчик – все тот же доброволец, человек чести, верный идеалу, ибо не деньги (положение его самого и его семьи и после вербовки остается отчаянно бедным, хотя и не таким беспросветно нищим, как в конце 1920-х), а желание послужить Отчизне привели его на это путь. И он все так же отчаянно, до безумия храбр. Ему поручают опасные задания – прикрытие похищения генерала Миллера, участие в операции по устранению агента-перебежчика Рейсса (причем, биографы заявляют, что Эфрон по наивности своей сначала не предполагал, что Рейсса собираются убить). Уже в мирное время, в чужой благополучной стране он рискует свободой, а, может, и жизнью так же, как на Родине в гражданскую.

«Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет», - пишет Марина. Цветаевой же, по ее собственным словам, Бог не дал дара слепости. При ее отвращении к политике ее политическая прозорливость удивительна. Как в свое время она не обольстилась Февральской революцией, так в 30-х годах не только не обольщена «достижениями» социализма, но и понимает: коммунизм и фашизм — две стороны одной медали. В то время это понимали только самые выдающиеся умы эпохи:

А Бог с Вами!

Ходите овцами!

Ходите стадами, стаями

Без меты, без мысли собственной

Вслед Гитлеру или Сталину

Являйте из тел распластанных

Звезду или свасты крюки.

Высказывал ли кто-нибудь из русских поэтов такие мысли в первой половине 30-х годов? Насколько нам известно — нет.

Существует полупризнание самого Эфрона: «Меня запутали в грязное дело».

В оправдание Эфрона, замешанного в убийстве Рейсса, скажем: о письме Рейсса к Сталину он мог и не знать. Вполне вероятно, что ему просто сказали: это предатель, который собирается сообщить секретные сведения врагам нашей страны.

Арест

В 1939 году в жизни Эфрона происходит новая катастрофа – провал. Его отзывают в СССР. Вскоре туда прибывают и Марина с Муром (Цветаева не разделяла идеалистических взглядов мужа и не хотела в СССР, но после того, как обнаружилась его «вторая жизнь», в эмиграции ее затравили и лишили средств к существованию). Вначале всё было хорошо: их поселили на даче в Болшево.

Однако вместо заслуженной тихой спокойной жизни, не говоря уже о наградах, которые Родина должна была ему вручить за тяжелую, изнурительную, страшную работу разведчика, Сергей вскоре получает камеру в тюрьме и вздорное обвинение в сотрудничестве с французской разведкой.

Эфрон и тут не теряет присутствия духа и мужества. Его на Лубянке избивают, пытают, не дают спать, есть и пить, запугивают расстрелом и требуют, чтоб он подписал показания, свидетельствующие о том, что его жена – Марина Цветаева вела антисоветскую работу как агент иностранной разведки. Эфрон потрясен случившимся – меньше всего он, бежавший от французской разведки, которая пыталась арестовать его за шпионаж в пользу СССР, ожидал встретить такой прием на Родине, в стране, которую он считал светочем прогресса, идеализировал, защищал от эмигрантских нападок, отправил сюда свою дочь Ариадну (тоже оказавшуюся в тюрьме по надуманному обвинению).

К тому же Эфрон болен, у него постоянные сердечные приступы, о которых врачи регулярно предупреждают следователя Кузьминова – запомним презренное имя этого изверга, спокойно, в кабинетике, в полной безопасности истязавшего больного затравленного человека. Но Эфрон так и не подписал эти показания. После открытия архивов ФСБ исследователям стали доступны протоколы допросов. Везде рукой Эфрона написано: «моя жена – Марина Цветаева никакой антисоветской работы не вела. Она писала стихи и прозу». Или – запись о допросе, но протокола нет. Значит, били, но не подписал и протокол уничтожили…

Сергей Эфрон был обречен. Он слишком много знал о деятельности советской разведки за рубежом. Он нужен был НКВД во Франции, но совсем не нужен был в Советской России. Кроме того, началась война. Дивизии вермахта приближались к Москве, захватывая один город за другим. Нельзя было исключить вероятность, что уже к середине осени немцы возьмут Москву (вспомним, что по плану «Барбаросса» парад победы на Красной площади должен был состояться 7 ноября). Высокие чины из советских спецслужб отчаянно боялись, что Сергей Эфрон может оказаться в руках гестаповцев и что те окажутся удачливее (или многоопытнее) в выбивании показаний. А Эфрон, бывший одним из руководителей резидентуры НКВД во Франции, начиная с 1931 года, расскажет о работе парижской резидентуры.

Конец его был предрешен… Увы, таковы законы реальной политики. Разведки всех стран мира в подобных ситуациях поступали так. Не понимать это мог только безнадежный романтик, вечный доброволец, человек чести, рыцарь, неизвестно как попавший в ХХ век Сергей Эфрон…

На плахе

Ещё в 1929 году, увлекшись кинематографией, он снялся однажды в немом фильме «Мадонна спальных вагонов», где сыграл белогвардейца, оказавшегося в большевистской тюрьме и приговоренного к расстрелу. Два дюжих солдата заходят в камеру. Эфрон пятится в угол, закрывает глаза руками, сопротивляется. Солдаты его бьют и тащат к выходу. Чем не пророчество о том, что произойдет через 12 лет?

На самом деле Эфрон умирал не так, как его герой на киноэкране. Он был измучен непрекращающимися допросами и избиениями. Он перенес инфаркт и постоянно испытывал боли в сердце. На почве тяжелого психического потрясения, усугубленного издевательствами, у Сергея начались галлюцинации: он слышал голоса. Ему всё время чудился голос Марины, ему казалось, что она тоже здесь, в тюрьме.

Он пытался покончить с собой, но палачи и тюремные врачи не дали. Осенью 1941 года расстреливали уже не Сергея Эфрона, а полутруп, который и сам бы умер через пару месяцев. Вероятнее всего, Эфрон даже не понимал, что с ним происходит, и кто он такой, когда за ним пришла расстрельная команда. Жизнь, как всегда, оказалась страшнее и непригляднее кино.

Эфрон любил свою Родину, и когда она называлась Российская империя, и когда она стала называться СССР. Он готов был пострадать и умереть за нее – и пострадал и умер. Он был готов перенести за нее позор и поношения со стороны тех, кого уважал, с кем дружил, с кем рядом жил – и перенес. Он, сам того не желая, принес ей в жертву и тех, кого любил, больше самого себя – дочь и жену. Свой невыносимо трагический путь он прошел до конца.

Следствие по делу Эфрона официально было закончено 2 июня 1940 года — в этот день он подписал протокол об окончании следствия. Но фактически допросы продолжались. Через неделю из Эфрона удалось выбить показания, что он был шпионом французской разведки и что его завербовали при вступлении в масонскую ложу. Лучше не будем себе представлять, как удалось получить такие признания. Не всякая психика может выдержать даже описание того, что происходило. Что же говорить о больном физически, а тогда уже и психически Эфроне?

На закрытом судебном заседании Военной Коллегии Верховного Суда подсудимый Андреев-Эфрон сказал: «Виновным признаю себя частично, также частично подтверждаю свои показания, данные на предварительном следствии. Я признаю себя виновным в том, что был участником контрреволюционной организации «Евразия», но шпионажем я никогда не занимался. Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что, начиная с 1931 года, вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза».

Суд удалился на совещание. (Соблюдали-таки, сволочи, формальности!) После чего был вынесен приговор: Эфрона-Андреева Сергея Яковлевича подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу. Обжалованию приговор не подлежал. Но был приведен в исполнение только 16 октября 1941 года, когда немцы подходили к Москве.

Сергей Яковлевич Эфрон не дал никаких компрометирующих показаний ни на кого из тех, о ком его допрашивали. Для этого надо было обладать таким мужеством, для которого нет в языке подходящих слов, перед которым можно только преклонить колени.

«Такие в роковые времена…» Сбылось.

(Подготовлено по материалам Людмилы Поликовской, Рустема Вахитова , Валерии Новодворской).

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/149294.html

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Марина Цветаева и её адресаты. Окончание. |

Начало здесь

Продолжение здесь

Штейгер

В 1938 году Цветаевой исполнилось 44. Вот какой запомнила её в то время Зинаида Шаховская, с которой Марина общалась в Брюсселе: «Она была в скромном затрапезном платье с жидковатой чёлкой на лбу, волосы неопределённого цвета, блондинистые, пепельные с проседью. Бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках... Глаза зелёные, смотрят вперёд, как глаза ночной птицы, ослеплённые светом...»

И снова — в который раз! - она в полёте, увлечена, ослеплена, и снова письма каждый день через границу, в горы, в Швейцарию, туда, где в туберкулёзном санатории лежит некто Анатолий Штейгер, новый герой её романа. Который когда-то на одном из её вечеров промелькнул, которого она не запомнила, не разглядела, но он её окликнул, прислал письмо, исповедь на шестнадцати страницах. Из этого письма она узнала, что он болен, у него туберкулёз, он молод, моложе Марины Ивановны на 15 лет, и, конечно же, пишет стихи, разбитая любовь, он несчастен... И Марина ринулась его спасать.

У 29-летнего Штейгера вышло к тому времени несколько книжек стихов. Одну из них, «Неблагодарность», он прислал Цветаевой. Книга её чрезвычайно тронула. Два мотива, две темы слились в ней в единый стон: неразделённая любовь и — заброшенность, никому не нужность в этом мире.

Этот несчастный, не рождённый для любви к женщине человек, был наполнен вселенской скорбью. Дарование его было средним, словарь — ординарным, неординарной была одна лишь тоска — врождённая, неотступная, роковая, на которую он был обречён, и которая, видимо, и сократила его жизнь.

Получив тёплый отклик Цветаевой, Штейгер ответил письмом, являвшим собой крик отчаяния, в котором он просил у неё «дружбы и поддержки на всю оставшуюся жизнь» и говорил о преследовавшем его страхе смерти: ему предстояла операция. И Марина отозвалась всей собой. Она спрашивает его в письме напрямую: «Хотите ко мне в сыновья?»

Она снова любила. Любила материнской, сестринской, женской любовью. Она вживалась в его жизнь, переживала историю его души: слабого, больного, так жаждущего сочувствия, этого самовольно присвоенного и горячо любимого сына.

Скороговоркой — ручья водой

Бьющей: — Любимый! больной! родной!

Речитативом — тоски протяжней:

— Хилый! чуть-жи́вый! сквозной! бумажный!

От зева до чрева — продольным разрезом:

Любимый! желанный! жаленный! Болезный!

Весь месяц Марина писала ему почти каждый день. Письма к Штейгеру — это энциклопедия любви на цветаевский лад, с её абсолютом отношений, с её собственничеством, с её беспредельным по силе женским началом и, главное — с кульминацией и развязкой. Ей необходимо со-чувствовать, со-страдать, со-болезновать своему партнёру в первородном значении этих слов, то есть быть им, быть до такой степени, что его вроде бы уже и нет.

Она буквально растворялась в нём, при этом мало считаясь с его физическим состоянием, ничего, кроме своей души, не замечая. Типичный цветаевский эгоизм, эгоизм здорового человека, которому не уразуметь больного.

Штейгер болен, только что перенёс тяжёлую операцию, а Марина настаивает на встрече, правда, с оговорками, что он слаб, и приехать в Швейцарию должна будет она, а он должен ей ответить на множество вопросов, как осуществить эту поездку; потом она решает, что всё же приехать надо ему. (В точности повторяется история с тяжелобольным Рильке, которого она просила наладить их встречу.)

М. Цветаева. Рис. А. Эфрон

Цветаева жаждет увидеть Штейгера, хотя поначалу писала, что этого не нужно и всё покрывает сила её мечты. Она пишет о любви — душе, любви — тоске и боли, как некогда писала такому же молодому Бахраху, не усомнившись, поймёт ли. Самое поразительное — молодость этих писем. Порой кажется, что писала их влюблённая молодая девушка, а не 45-летняя женщина. Любимый представляется ей чем-то всеобъемлющим: не просто сыном, а, так сказать, вселенским сиротой. Сирота — более точного слова адресату этих писем подобрать нельзя. Цветаева посвящает ему цикл стихов, котрый так и назвала: «Стихи сироте».

Обнимаю тебя кругозором

Гор, гранитной короною скал.

(Занимаю тебя разговором —

Чтобы легче дышал, крепче спал.)

…Кругом клумбы и кругом колодца,

Куда камень придет — седым!

Круговою порукой сиротства, —

Одиночеством — круглым моим!

Всей Савойей и всем Пиемонтом,

И — немножко хребет надломя —

Обнимаю тебя горизонтом

Голубым — и руками двумя!

Так же как в её стихотворении «Раковина», 13 лет назад обращённом к Бахраху, здесь звучит тот же мотив: защиты, убережения от зла и тягот жизни, спасения своего детища.

Могла бы — взяла бы в утробу пещеры:

В пещеру дракона, в трущобу пантеры.

В пантерины лапы --

-- Могла бы -- взяла бы.

Природы -- на лоно, природы -- на ложе.

Могла бы -- свою же пантерину кожу

Сняла бы... Сдала бы трущобе -- в учебу!

В кустову, в хвощeву, в ручьeву, в плющeву, --

Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке,

Сплетаются ветви на вечные браки...

Туда, где в граните, и в лыке, и в млеке,

Сплетаются руки на вечные веки --

Как ветви -- и реки...

В пещеру без света, в трущобу без следу.

В листве бы, в плюще бы, в плюще -- как в плаще бы...

Ни белого света, ни черного хлеба:

В росе бы, в листве бы, в листве -- как в родстве бы...

Чтоб в дверь -- не стучалось,

В окно -- не кричалось,

Чтоб впредь -- не случалось,

Чтоб -- ввек не кончалось!

Как уберечь, спрятать от жестокого окружающего мира, где найти самое надёжное место? Ответ матери прост:

Но мало -- пещеры,

И мало -- трущобы!

Могла бы -- взяла бы

В пещеру -- утробы.

Могла бы --

Взяла бы.

Она уже так увлечена, что была бы уже там, в Швейцарии, где он, благо до границы всего 25 вёрст, но у неё нет с собой загранпаспорта и Мура не на кого оставить. И всё-таки она едет туда, движимая романтической мечтой ступить на землю, на которой пребывает он.

«Моя Женева» - так назвала она письмо от 3 сентября, где рассказала ему об этой однодневной автомобильной поездке: как в роскошном универмаге купила ему зелёную куртку, как желала сама стать этой курткой, чтобы согреть и уберечь. Как возвращалась лунной ночью обратно...

Вернувшись, Цветаева надписывает ему свою книгу «Ремесло»: «Анатолию Штейгеру — с любовью и болью».

Письма сменялись стихами — исступлёнными, не знающими меры.

В коросте -- желанный,

С погоста -- желанный:

Будь гостем! -- лишь зубы да кости — желанный...

И, наконец, шестое стихотворение — апофеоз, ликование, озарившее поэта счастье:

Наконец-то встретила

Надобного -- мне:

У кого-то смертная

Надоба -- во мне.

Что для ока -- радуга,

Злаку -- чернозем --

Человеку -- надоба

Человека -- в нем.

Мне дождя, и радуги,

И руки -- нужней

Человека надоба

Рук -- в руке моей.

Это -- шире Ладоги

И горы верней --

Человека надоба

Ран -- в руке моей.

И за то, что с язвою

Мне принес ладонь --

Эту руку -- сразу бы

За тебя в огонь!

Это было написано 11 сентября 1936 года. А через несколько дней всё рухнуло. 15 сентября Цветаева получает от Штейгера письмо, где он сообщал, что едет в Париж, и простодушно упоминал Г. Адамовича, с которым намеревался там общаться.

Георгий Адамович

Марина оскорблена. «Может быть, Вы — внутри больнее, чем я думала и верила, хотела думать и верить? - запоздало прозревает она в отношении ориентации Штейгера. - Ибо ждать от Адамовича откровения в третьем часу утра — кем же и чем же нужно быть?!»

Мать отреклась от сироты... «Мне поверилось, что я кому-то как хлеб нужна. А оказалось — не хлеб нужен, а пепельница с окурками, не я, а Адамович и компания. Горько. Глупо. Жалко».

Однако права ли она здесь? Ведь Штейгер ничего не скрывал от неё и раньше, он откровенно писал ей о себе как матери, сестре, старшему другу. Почему же она тогда не захотела его понять и услышать? Она не видит своего собеседника, не чувствует пульса своего возлюбленного. В своей исповеди он написал ей о своей "половинности", признавшись тем самым в гомосексуальности своего естества. Он был искренен с ней - потому что для него она была Поэт, провидец, гений. Он же был для неё, как и все другие, увы, "растопкой" для печи. Марина видела мир так, как она хотела и могла его видеть.

Ответное письмо Штейгера печально и честно: «... Я в первом же письме на 16-ти страницах постарался Вам сказать о себе все, ничем не приукрашиваясь, чтобы Вы сразу знали, с кем имеете дело, и чтобы Вас избавить от иллюзии и в будущем - от боли. Между тем моим письмом и последним нет никакой разницы. Но зато какая разница в Ваших ответах на эти письма! После первого Вы называете меня сыном, после последнего «оставляете меня в моём ничтожестве». В моих письмах Вы читаете лишь то, что хотели читать. Вы так сильны и богаты, что людей, которых встречаете, Вы пересоздаёте для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее всё же прорывается — Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск — потому что больше он на них не лежит...

Меня Вы не полюбили, а по-русски "пожалели", за мои болезни, одиночество, - хотя я отбивался все время и уверял Вас, что мои немощи физические, - для меня второстепенное, что я жду от Вас помощи не от них, а от совсем другой и почти неизлечимой болезни. Потому что, когда мне нужен врач - я иду к врачу, когда мне нужны деньги - иду к моим швейцарцам, - к Вам же я шел, надеясь получить от Вас то, что ни врачи, ни швейцарцы мне дать не в состоянии...»

Цветаева отвечает Штейгеру письмом, которое заканчивалось словами: «Друг, я Вас любила как лирический поэт и как мать. И еще как я: объяснить невозможно. Даю Вам это чёрным по белому как вещественное доказательство, чтобы Вы в свой смертный час не могли бросить Богу: «Я пришёл в Твой мир и в нём меня никто не полюбил».

Да, лирическим поэтом она оставалась каждую минуту своей жизни.

В 1938 году выходит журнал "Современные записки", в котором Марина Цветаева печатает цикл стихотворений "Стихи сироте". Эпиграфом она взяла строки, которые мог понять только ОН:

Шел по улице малютка,

Посинел и весь дрожал.

Шла дорогой той старушка,

Пожалела сироту...

Анатолий Штейгер умрёт в тридцать семь лет в 1944 году - через три года после самоубийства Марины Цветаевой.

Тагер

«Всю жизнь напролет пролюбила не тех...» - с горечью скажет она о себе потом.

А что же Эфрон? Он снимается в массовках (в частности, в фильме «Страсти Жанны Д,Арк»), где, сколько ни вглядывайся даже в замедленные кадры — рассмотреть его невозможно. Сергей Яковлевич всё больше превращался в фигуру типичного неудачника. Все его начинания вспыхивали как зарницы и затухали. И почти всё, что он писал и печатал в журналах, служило, в сущности, одному дню.

Здоровье не позволяло ему устроиться ни на какой завод. «Это больной человек», - пишет Цветаева Анне Тесковой. Она отлично понимала, что Сергей ей предан как никто, что он её щадит, что по-рыцарски всё сносит, и если он не умел, не мог её освободить от нужды, от необходимости всё время думать о заработке, - то был, может быть, опорой в чём-то другом, не менее важном, очень нужном ей, как и она ему...

Что держало их друг подле друга? Дети? Чувство долга, которое было столь сильно развито в них обоих? Любовь? Привычка? Или такая одинокость в этом мире — её и его?

Из записных книжек Цветаевой: «Мне во всём, в каждом чувстве и человеке тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить во днях, каждый день — всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и называется душа».

Этой болезнью она будет больна и после возвращения в Россию зимой 1939-го в Голицино, где уже после ареста Али и Сергея будет снимать комнату с Муром.

Голицино

Новый герой романа с душой — Евгений Тагер — писатель, литературовед, с которым Марина знакомится в Доме творчества. Казалось бы, только что арестован муж, дочь, но... душа ещё жива, она ещё способна очаровываться и воспринимать новые впечатления.

Цветаева среди литераторов в Голицино в Доме творчества

Тагер приезжает в Голицино в декабре. Он знает, что здесь Цветаева, он наслышан о ней от Пастернака, он увлекается её стихами, рад встрече с ней. Он первым подходит к ней в столовой и говорит ей какие-то взволнованные слова. Тагер молод, темноволос и темноглаз (к сожалению, фотографии не сохранилось), он интересен, интеллигентен, хорошо воспитан, прекрасно знает и любит поэзию. Он внимателен и предупредителен с Цветаевой. Они гуляют в голицинском саду, прокладывая тропки в сугробах. Он провожает её до дома. Они перекидываются шутливыми записочками за столом, встречают Новый год в голицинской столовой, обмениваются сувенирами. Он пишет ей шутливые стихи: «Замораживается стих и не оттаивает, когда рядом сидит Цветаева...»

Марине многого не надо, желаемое она принимает за сущее, фантазией дополняет то, чего нет в действительности — и вот она уже в полёте, она уже творит свой мир, где всё подчинено её законам!

Тагер женат, его жена занимается искусством, часто бывает в отъездах, и Марине никто и ничто не мешает общаться с ним. Новый вдохновитель, адресат, объект невостребованной нежности.

Евгению Тагеру посвящено чуть ли не самое нежное любовное стихотворение в русской лирике, осязательно нежное, как поглаживание меха или перебирание бусин:

Двух - жарче меха! Рук - жарче пуха!

Круг - вкруг головы.

Но и под мехом - неги, под пухом

Гаги - дрогнете вы!

Даже богиней тысячерукой

- В гнезд, в звезд черноте -

Как ни кружи вас, как ни баюкай

- Ах! - бодрствуете...

Вас и на ложе неверья гложет

Червь (бедные мы!).

Не народился еще, кто вложит

Перст - в рану Фомы.

Эльмира Галеева - Ворожба (М. Цветаева) http://mp3ll.net/track/4331555_109482745

Развела тебе в стакане

Горстку жженых волос.

Чтоб не елось, чтоб не пелось,

Не пилось, не спалось.

Чтобы младость -- не в радость,

Чтобы сахар -- не в сладость,

Чтоб не ладил в тьме ночной

С молодой женой.

Как власы мои златые

Стали серой золой,

Так года твои младые

Станут белой зимой.

Чтоб ослеп-оглох,

Чтоб иссох, как мох,

Чтоб ушел, как вздох.

22 января 1940 года Цветаева провожает Тагера на станцию. А 23-го рождаются стихи:

Ушел - не ем:

Пуст - хлеба вкус.

Всё - мел,

За чем ни потянусь.

...Мне хлебом был,

И снегом был.

И снег не бел,

И хлеб не мил.

И — тем же числом помечено стихотворение:

- Пора! для этого огня --

Стара!

- Любовь - старей меня!

- Пятидесяти январей

Гора!

- Любовь - еще старей:

Стара, как хвощ, стара, как змей,

Старей ливонских янтарей,

Всех привиденских кораблей

Старей! - камней, старей - морей...

Но боль, которая в груди,

Старей любви, старей любви.

«Стара»? Цветаевой не 50, а только 46 лет. История знает примеры самых бурных чувств и страстей в гораздо более позднем возрасте. Но жизнь Цветаевой — год за три. Она начала седеть. Однако тот же Тагер вспоминает удивительную прямизну стана, тонко обрисованные черты лица, стремительность походки и каждого движения. И — очаровательность ее речи, «покоряющей и неожиданными парадоксами, и неумолимой логикой».

Прощаясь с Тагером, Марина договаривается о свидании в Москве, даёт ему телефон Елизаветы Эфрон, по которому они должны будут условиться о дне встречи, и они уславливаются, и в записочке она пишет: они посидят где-нибудь в кафе, поговорят, ей очень хочется рассказать ему о себе. «Обязательно приходите. Очень прошу смочь».

Но он не смог. Или не захотел смочь. Или жена не захотела. У каждого своя жизнь, свои обстоятельства, свои соображения и дела. А ей так необходима была хотя бы иллюзия отношений...

«Господи! От кого и от чего в жизни мне не было больно, было НЕ больно?»

В письме писательнице Л. В. Веприцкой Цветаева жалуется на людское бездушие и... на Тагера: «Я всю жизнь любила таких как Тагер и всю жизнь была ими обижена — не привыкать стать... Влеченье, род недуга». И — в конце письма: «Есть здесь один, которого я сердечно люблю — Замошкин, немолодой уже, с чудным мальчишеским и измождённым лицом. Он — родной. Но он очень занят — и я уже обожглась на Тагере. Старая дура».

Годы твои — гора,

время твоё — царей.

Дура! Любить стара. -

Други! Любовь — старей.

Как-то она сказала Тагеру: «Для меня в жизни прежде всего — работа и семья, всё остальное — от избытка сил». Избыток сил ещё был...

Евгений Тагер, литературовед, доктор филологических наук, сотрудник Института мировой литературы АН СССР, скончался в 1984 году, похоронен на 274 уч. Хованского (Северного) кладбища рядом с женой, искусствоведом Еленой Ефимовной Тагер.

Тарковский

В той же чёрной октябрьской тетради Цветаевой вскоре появляется набросок письма к АрсениюТарковскому. Сначала заочно, а потом очно она начинает увлекаться этим молодым поэтом с тонким нервным лицом, со вздёрнутыми к вискам мефистофельскими бровями, красивым и талантливым.

Марине попадает в руки его книга переводов, которая её восхищает, и, не зная ещё адреса поэта-переводчика и не видя его никогда, она пишет ему письмо, с недомолвками и полунамёками, где договаривается с ним о встрече: «Скоро я Вас позову в гости вечерком послушать стихи (мои) из будущей книги. Поэтому дайте мне Ваш адрес, чтобы приглашение не блуждало или не лежало, как это письмо. Я бы очень просила Вас этого моего письмеца никому не показывать. Всякая рукопись — беззащитна. Я вся — рукопись. МЦ.».

И снова начинается волшебная игра, и Марина ткёт уже серебряную паутину, которая, как эолова арфа на ветру, будет звучать музыкой стихов.

Встретилась она с Тарковским у переводчицы Нины Бернер-Яковлевой в Телеграфном переулке, которая вспоминала: «Они познакомились у меня в доме. Мне хорошо запомнился этот день. Я зачем-то вышла из комнаты. Когда я вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла: так было у Дункан с Есениным. Встретились, взметнулись, метнулись. Поэт к поэту... В народе говорят: любовь с первого взгляда...»

Яковлева была сентиментальна и идеализировала их отношения. Тарковский был на 15 лет моложе Цветаевой и был увлечён ею как поэтом, не более того. Он пишет прекрасные собственные стихи, но до выхода первой его книги еще годы, поэтому на жизнь приходится зарабатывать переводами.

Они звонили друг другу, встречались, гуляли по любимым местам Цветаевой - Волхонке, Арбату, Трехпрудному... Однажды встретились в очереди в гослитовской кассе. Те, кто видел их вместе, замечали, как преображалась Цветаева в обществе Тарковского, буквально светилась, завидев его.

Яковлева писала в своих воспоминаниях, что жена Тарковского ревновала, и что он обидел Марину, не поздоровался с ней, встретив на книжном базаре в Доме литераторов, куда пришёл «не один». Но всё это было не столь важно. Главное в том, что Тарковский, сам того не ведая, вызвал к жизни стихотворение Цветаевой, оказавшееся в её жизни последним...

Однажды в её присутствии Арсений Тарковский прочел свое стихотворение, обращенное к дорогим ушедшим людям - отцу, брату, любимой женщине Марии Густавовне Фальц (стихи написаны за несколько дней до годовщины ее смерти).

Стол накрыт на шестерых,

Розы да хрусталь,

А среди гостей моих

Горе да печаль.

И со мною мой отец,

И со мною брат.

Час проходит. Наконец

У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,

Холодна рука

И немодные шумят

Синие шелка.

И вино звенит из тьмы,

И поет стекло:

"Как тебя любили мы,

Сколько лет прошло!"

Улыбнется мне отец,

Брат нальет вина,

Даст мне руку без колец,

Скажет мне она:

- Каблучки мои в пыли,

Выцвела коса,

И поют из-под земли

Наши голоса.

Марина вычитала в этих стихах своё, наболевшее. Она не поняла - или не захотела понять, - что на ужин к Тарковскому приходит его умершая возлюбленная. Может быть, зная это, она не написала бы ему эти ответные стихи, которые звучат не только как укор, но и как надежда на поворот к лучшему в их отношениях. Пока же ее на ужин не позвали.

Все повторяю первый стих

И все переправляю слово:

"Я стол накрыл на шестерых"...

Ты одного забыл - седьмого.

Невесело вам вшестером.

На лицах - дождевые струи...

Как мог ты за таким столом

Седьмого позабыть - седьмую...

Невесело твоим гостям,

Бездействует графин хрустальный.

Печально - им, печален - сам,

Непозванная - всех печальней.

Невесело и несветло.

Ах! не едите и не пьете.

- Как мог ты позабыть число?

Как мог ты ошибиться в счете?

Как мог, как смел ты не понять,

Что шестеро (два брата, третий -

Ты сам - с женой, отец и мать)

Есть семеро - раз я на свете!

Ты стол накрыл на шестерых,

Но шестерыми мир не вымер.

Чем пугалом среди живых -

Быть призраком хочу - с твоими,

(Своими)... Робкая как вор,

О - ни души не задевая! -

За непоставленный прибор

Сажусь незваная, седьмая.

Раз! - опрокинула стакан!

И все, что жаждало пролиться, -

Вся соль из глаз, вся кровь из ран -

Со скатерти - на половицы.

И - гроба нет! Разлуки - нет!

Стол расколдован, дом разбужен.

Как смерть - на свадебный обед,

Я - жизнь, пришедшая на ужин.

...Никто: не брат, не сын, не муж,

Не друг - и все же укоряю:

- Ты, стол накрывший на шесть душ,

Меня не посадивший с краю.

6 марта 1941 г.

Точное и очень страшное предчувствие своей судьбы. До гибели оставалось менее полугода...

Одна из последних фотографий Цветаевой. Ей 48. Впрочем, она — вне возраста, как и вне молодости — давно. Если прежде, во Франции, благодаря загару и иному образу жизни, она так или иначе сохраняла некий спортивный внешний облик, над которым в своё время «поработала», то теперь это облик разрушался. Серое лицо в мелких морщинах, сделавшееся каким-то совсем простым от неудачной — ещё французской — завивки седых волос. Выражение лица, да и вся фигура, включая небрежность одежды, выражали полную беззащитность от жизни, неспособность скрыть удары судьбы. Ничего от образа «дамы», столь характерного для Ахматовой, даже в самые жуткие и нищие годы...

Эпилог

Существует несколько версий причин самоубийства Марины Цветаевой. Версия сестры Анастасии — что ушла по вине сына, невольно спровоцировавшего этот финал, ушла, облегчая участь Мура, думая, что ему скорее помогут, когда её не будет. Версия, связанная с преследованием КГБ, которую высказывают Ирма Кудрова и Кирилл Хенкин. Истинной же мне представляется та, что высказана Марией Белкиной («Скрещение судеб») и Анной Саакянц. Она в том, что к уходу из жизни Цветаева давно была внутренне готова, о чём свидетельствует множество её стихов, писем, дневниковых записей. Исход был предначертан и предопределён, самоубийство не зависело от конкретных обстоятельств жизни. Ещё в 1923 году в письме к А. Бахраху она пишет:

«Воздух, которым я дышу — воздух трагедии... У меня сейчас определённое чувство кануна — или конца...» И дальше: «Хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, то есть в час, когда я скажу: «Мне надо умереть». Ведь я не для жизни. У меня всё — пожар! Я могу вести десять отношений сразу и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он — единственный. А малейшего поворота головы от себя — не терплю. Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, НИ-ЧЕ-ГО. Все спадает как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я: Психея. Я ни в одну форму не умещаюсь — даже в наипросторнейшую своих стихов! Не могу жить. Все не как у людей. Что мне делать — с этим?! — в жизни».

Что же мне делать, слепцу и пасынку,

В мире, где каждый и отч и зряч,

Где по анафемам, как по насыпям —

Страсти! где насморком назван — плач!

Что же мне делать, ребром и промыслом

Певчей! — как провод! загар! Сибирь!

По наважденьям своим — как по мосту!

С их невесомостью в мире гирь.

Что же мне делать, певцу и первенцу,

В мире, где наичернейший — сер!

Где вдохновенье хранят, как в термосе!

С этой безмерностью в мире мер?!

Когда-то, ещё в Москве 1920-го, Цветаева написала полушутливые стихи:

И если сердце, разрываясь,

без лекаря снимает швы,

знай, что от сердца — голова есть,

и есть топор — от головы...

Она шла к этому уже давно. В день своего 17-летия 26 сентября 1909 года пишет «Молитву» - свой первый литературный манифест, в котором просит Бога: «Ты дал мне детство — лучше сказки, и дай мне смерть — в семнадцать лет!»

В марте 1917-го, в день смерти покончившего с собой актёра и педагога М. Стаховича, чью судьбу она как бы примеряла на себя, в записной книжке Цветаевой появляются страшные слова: «Я, конечно, кончу самоубийством, ибо всё моё желание любви — это желание смерти». Сергей Эфрон пишет Волошину в сентябре 1923 года: «Марина рвётся к смерти. Земля давно ушла из-под её ног».

Не хочу ни любви, ни почестей.

- Опьянительны. - Не падка!

Даже яблочка мне не хочется

Соблазнительного - с лотка...

Что-то цепью за мной волочится,

Скоро громом начнет греметь.

Как мне хочется,

Как мне хочется -

Потихонечку умереть!

В письме к Пастернаку она как-то обронила загадочные слова: «Жизнь — вокзал. Скоро уеду. Куда — не скажу». (Жизнь сравнивается с вокзалом, где «раскладываться не стоит». «Гляжу и вижу одно — конец. Раскаиваться не стоит»). Пастернак, видимо, по письмам ощущая цветаевскую зыбкость «в мире сём», посылает ей стихи, в которых заклинает удержаться на земле:

Послушай, стихи с того света

Им будем читать только мы, -

пророчит он, и именно поэтому уходить поэту нельзя. Кто заменит его здесь? Кто за него напишет его стихи?

Но только не лезь на котурны,

Ни на паровую трубу,

Исход ли из гущи мишурной?

Ты их не напишешь в гробу.

Ты все еще край непочатый,

А смерть это твой псевдоним.

Сдаваться нельзя. Не печатай

И не издавайся под ним.

А в 1924-м она напишет горделивые строки:

Не возьмешь мою душу живу!

Так, на полном скаку погонь —

Приближающийся — и жилу

Перекусывающий конь -

аравийский.

Смерть — как протест против зла, насилия, людской подлости и бездушия. Это станет её жизненным кредо. «Я и жизнь маню, я и смерть маню...» Эта роковая тема пронизывает всё цветаевское творчество — тема отказа, отречения, отрешения от пут и тисков земного существования: «Пора, пора, пора Творцу вернуть билет... На Твой безумный мир ответ один — отказ».

Она знала, что сделает это. Знала, что уйдёт. В 1927 году (в 35 лет) пишет поэму «Воздух», в которой словно репетирует свою смерть. Подробнее о ней и о последних минутах жизни — здесь.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/146802.html

|

|

Процитировано 20 раз

Понравилось: 5 пользователям

Марина Цветаева и её адресаты. Продолжение. |

Начало здесь

Поскольку нельзя объять необъятного, какие-то адресаты Марины неизбежно останутся за рамками поста. Назову их хотя бы вкратце.

Это Маврикий Минц, муж сестры Цветаевой, Анастасии, которому адресовано знаменитое «Мне нравится, что Вы больны не мной...», ставшее широко известным благодаря фильму "Ирония судьбы".

Маврикий Минц вверху справа

Это Эллис (Лев Кобылинский) - поэт, переводчик, теоретик символизма, христианский философ и историк литературы, который больше известен сегодня как учитель и первый литературный вдохновитель сестер Цветаевых.

Марина прозвала его Чародеем.

Полу во сне и полу-бдея,

По мокрым улицам домой

Мы провожали Чародея.

В апогее их дружбы втроем Эллис неожиданно сделал семнадцатилетней Марине предложение — отзвук этого слышен в ее стихотворении «Ошибка».

Оставь полет снежинкам с мотыльками

И не губи медузу на песках!

Нельзя мечту свою хватать руками,

Нельзя мечту свою держать в руках!

Нельзя тому, что было грустью зыбкой,

Сказать: "Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!"

Твоя любовь была такой ошибкой, -

Но без любви мы гибнем, Чародей!

«Чародей» получил отказ: «Слово «жених» тогда ощущалось неприличным, а «муж» (и слово и вещь) просто невозможным».

Раздел «Любовь» первой книги Цветаевой «Вечерний альбом» посвящён другому другу юности — Владимиру Нилендеру. С ним была связана её первая попытка самоубийства в 16 лет, когда, по словам Аси, она решила застрелиться, но вроде бы револьвер дал осечку.

Нилендер был очень увлечен Мариной, но роман не состоялся. В сущности, вся книга была письмом к Нилендеру, с которым она решила не встречаться.

По тебе тоскует наша зала, -

ты в тени видал ее едва –

По тебе тоскуют те слова,

Что в тени тебе я не сказала…

***

Не любила, но плакала. Нет, не любила, но всё же

Лишь тебе указала в тени обожаемый лик.

Было всё в нашем сне на любовь не похоже:

Ни причин, ни улик.