-Метки

Царское село Ювелирное баклажаны блюда в горшочках вишня выпечка выпечка не сладкая выпечка с вареньем выпечка с фруктами вышивка вышивка крестом гатчина грибы дворцы декабристы десерты дети развитие детям вязание дома москвы дома питера женщина в истории живопись журналы по вязанию заготовки история россии история руси италия кабачки картофель кекс кексы кефир клубника книги и журналы кремль крым куриное филе курица легенды и мифы лепешка лицеисты мода мороженое москва музеи россии музыка мысли мясной фарш мясо овощи ораниенбаум павловск первые блюда петергоф печенье пироги пирожки питер питер пригороды пицца пончики поэзия пригороды питера пушкин а.с. романовы романс россия рыба салаты секреты вязания спицами соусы творог флоренция хлеб цветы черешня чтобы помнили школа гастронома шоколад яблоки в тесте

-Рубрики

- Афоризмы,мысли (953)

- Библиотеки (140)

- Бисер.Украшения. (84)

- Видео (58)

- Возраст не помеха (2)

- Вокруг света (250)

- Вокруг света - Абхазия (51)

- Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия (213)

- Вокруг света - Германия (57)

- Вокруг света - Греция,Кипр (66)

- Вокруг света - Европа (200)

- Вокруг света - Египет,Израиль,Турция (168)

- Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд (110)

- Вокруг света - Италия (316)

- Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия (8)

- Вокруг света - Россия (820)

- Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье. (2074)

- Вокруг света - Россия.Питер и пригороды (1080)

- Вокруг света - США,Канада.Американский континент (74)

- Вокруг света - Украина (125)

- Вокруг света - Франция (275)

- Выпечка - не сладкая (521)

- Выпечка - без выпечки (71)

- Выпечка - бисквит,пудинг (74)

- Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли (280)

- Выпечка - в лаваше (154)

- Выпечка - кексы,маффины,капкейки (523)

- Выпечка - корзиночки,тарталетки (117)

- Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши (220)

- Выпечка - манник (75)

- Выпечка - печенье,бублики,рогалики (572)

- Выпечка - пироги (174)

- Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами (99)

- Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном (44)

- Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной (75)

- Выпечка - пироги с вишней,черешней. (199)

- Выпечка - пироги с клубникой (74)

- Выпечка - пироги с яблоками,грушами (616)

- Выпечка - пирожки (72)

- Выпечка - пирожное (69)

- Выпечка - пицца (163)

- Выпечка - пляцок. (6)

- Выпечка - пончики,хворост (217)

- Выпечка - профитроли,эклеры (50)

- Выпечка - рулеты сладкие (32)

- Выпечка - с творогом (89)

- Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем (163)

- Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки (218)

- Выпечка - торты (176)

- Выпечка - штрудель,медовик,наполеон (104)

- Вышивка (474)

- Вышивка - алфавит,часы (47)

- Вышивка - бискорню,маятники,игольницы (69)

- Вышивка - мережки,хардангер.барджелло (90)

- Вязание для не модельных (37)

- Вязание и ткань (57)

- Вязание крючком - филейное вязание (390)

- Вязание крючком - абажуры,чехлы (17)

- Вязание крючком - ананасы (41)

- Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки (98)

- Вязание крючком - безотрывное вязание (54)

- Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты (328)

- Вязание крючком - броши,бусы,украшения (75)

- Вязание крючком - брюгское кружево (83)

- Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл (101)

- Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк (62)

- Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто (128)

- Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки (78)

- Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца (226)

- Вязание крючком - кайма,кружево,углы (241)

- Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки (65)

- Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны (108)

- Вязание крючком - ленточное кружево (53)

- Вязание крючком - мотивы,узоры (837)

- Вязание крючком - накидки,пончо,шали (98)

- Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк (99)

- Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы (137)

- Вязание крючком - пуловеры,туники (312)

- Вязание крючком - салфетки,скатерти (226)

- Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы (117)

- Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы (284)

- Вязание крючком - тунисское вязание (109)

- Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк (142)

- Вязание крючком - юбки (100)

- Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники (111)

- Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто (95)

- Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки (27)

- Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша (94)

- Вязание спицами-узоры,секреты вязания (846)

- Декор предметов,подарков (124)

- Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы (44)

- Дети.Вязание - комплекты (13)

- Дети.Вязание - кофточки,юбочки (41)

- Дети.Вязание - пинетки (37)

- Дети.Вязание - платья,сарафаны (82)

- Дети.Вязание - пледы,конверты (63)

- Дети.Вязание. (24)

- Дети.Питание. (72)

- Дети.Развитие. (288)

- Для дневника,для компа (182)

- Женщины в истории (484)

- ЖЗЛ (100)

- Журнал - Burda,Вязание крючком (246)

- Журнал - Дуплет (113)

- Журнал - Сабрина,Сандра,Диана (107)

- Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet (60)

- Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина (31)

- Журнал - Чудесный крючок (89)

- Журнал-вышиваю крестиком (40)

- Журнал-Золушка,Лена (12)

- Журналы и книги (186)

- Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома. (485)

- Здоровье - гимнастика для суставов (174)

- Здоровье - гимнастика для фигуры (101)

- Здоровье - рецепты (85)

- Здоровье.Питание (22)

- Здоровье.Травы (6)

- Здоровье.Уход за собой.Волосы. (67)

- Игрушки (137)

- Игрушки - зайцы (93)

- Игрушки - кошки и собаки (58)

- Игрушки - куклы,тильды (652)

- Игрушки - мишки и мышки (70)

- Игрушки - секреты производства (29)

- Игрушки - символ года (41)

- Игры,флешки (65)

- Интерьер.Ремонт.Дизайн (153)

- Искусство.Антиквариат (69)

- Искусство.Балет и опера. (241)

- Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора. (109)

- Искусство.Живопись.Скульптура (296)

- Искусство.Литература.Биографии. (234)

- Искусство.Мода. (197)

- Искусство.Музыка (472)

- Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея. (70)

- Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон. (147)

- Искусство.Музыка.Елена Ваенга (42)

- Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго. (611)

- Искусство.Мультики. (3)

- Искусство.Поэзия (935)

- Искусство.Пушкин А.С. (326)

- Искусство.Ремёсла и народные промыслы. (135)

- Искусство.Стекло,фарфор (199)

- Искусство.Театр и кино (210)

- Искусство.Чтобы помнили (585)

- Искусство.Ювелирное - Фаберже (152)

- Искусство.Ювелирное,камни,минералы (407)

- История (27)

- История вещей,названий,выражений (352)

- История России (1340)

- История России - династии (249)

- История России - Декабристы и их жёны (308)

- История России - Романовы (508)

- История России до Романовых (379)

- История России.Славой предков горжусь (430)

- Календарь (437)

- Коробочки и шкатулочки (72)

- декорированые (23)

- шитые (17)

- Кулинария. Вареники,пельмени,манты. (96)

- Кулинария. Народов мира (4)

- Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки. (305)

- Кулинария.Блюда в горшочках. (157)

- Кулинария.Грибы. (149)

- Кулинария.Десерты (666)

- Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита (464)

- Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта (129)

- Кулинария.Детям. (4)

- Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи (86)

- Кулинария.Заготовки (485)

- Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды (355)

- Кулинария.Капуста. (177)

- Кулинария.Картофель (913)

- Кулинария.Кофе и чай. (280)

- Кулинария.Курица.Индейка.Гусь. (1186)

- Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца (294)

- Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели. (493)

- Кулинария.Напитки (270)

- Кулинария.Овощи. (953)

- Кулинария.Паста. (229)

- Кулинария.Первые блюда - супы-пюре (191)

- Кулинария.Первые блюда холодные (64)

- Кулинария.Первые блюда. (449)

- Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык. (103)

- Кулинария.Пряности и травы,специи (251)

- Кулинария.Рис.Крупы. (101)

- Кулинария.Рыба и морепродукты. (540)

- Кулинария.Салаты (1577)

- Кулинария.Секреты,замена продуктов (218)

- Кулинария.Смузи (441)

- Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус. (980)

- Кулинария.Сталик Ханкишиев. (48)

- Кулинария.Сыр и вино. (108)

- Кулинария.Фрукты.Ягоды. (190)

- Кулинарный словарь (28)

- Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим (354)

- Магия.Приметы (253)

- Монастыри,соборы,церкви мира (76)

- Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья (248)

- Монастыри,соборы,церкви России (157)

- О кошках (107)

- Огород на балконе.Цветы (94)

- Пасха (145)

- куличи,пасха,яйца (65)

- Рукоделие,украшения (80)

- Православие (321)

- иконы (95)

- молитвы (21)

- праздники (35)

- святые,святители,мученики (81)

- Православие - посты,постная кухня (67)

- второе (4)

- выпечка (24)

- салаты (9)

- супы (6)

- Приборы.Аэрогриль (41)

- Приборы.Блендер. (21)

- Приборы.Микроволновка.Мультиварка (504)

- Приборы.Пароварка (42)

- Приборы.Хлебопечка.Хлеб (188)

- Пригодится (57)

- Притчи (159)

- Секреты (18)

- Секреты - ношения платков,хранения (131)

- Секреты - уборка,стирка,пятна (175)

- Секреты сервировки и этикета. (120)

- Учим математику (39)

- Учим язык английский (514)

- Учим язык итальянский (30)

- Учим язык русский (201)

- Фоны и схемы (23)

- Фото (168)

- Фото - зверьё моё (526)

- Фото - пейзажи (42)

- Фото -цветы (122)

- Фотошоп (27)

- Хочу (29)

- Шитьё (285)

- сарафаны,туники,платья,юбки (54)

- чехлы,для хранения (39)

- швы,секреты,пуговицы (136)

- шторы (18)

-Музыка

- Именинница. Гр. Белый День

- Слушали: 1036 Комментарии: 0

- Любо, братцы, любо

- Слушали: 3810 Комментарии: 0

- В.А. Моцарт Маленькая ночная серенада

- Слушали: 163 Комментарии: 0

- El Condor Pasa: Полёт кондора

- Слушали: 199 Комментарии: 0

- Божья Коровка - ТЕПЛОХОД

- Слушали: 487 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

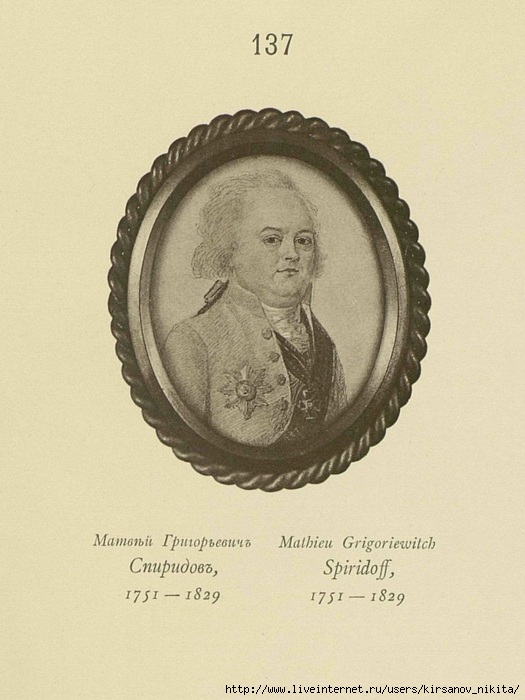

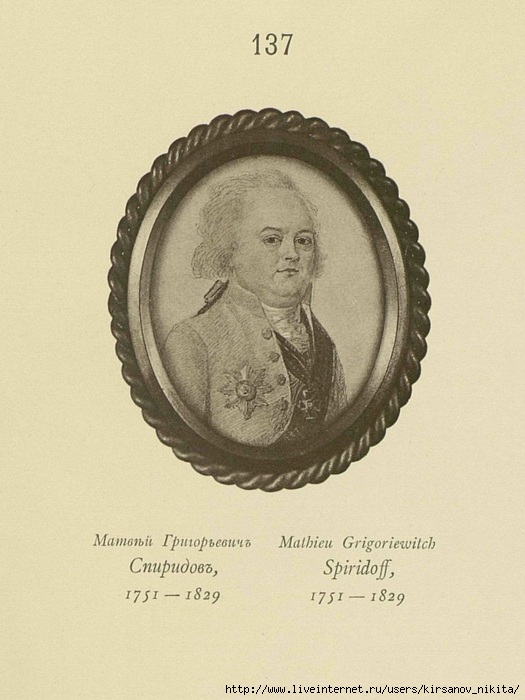

Никита Кирсанов: "Случай Спиридова". Часть 2. |

Цитата сообщения

Никита Кирсанов: "Случай Спиридова". Часть 2.

Перед отъездом из Любара Бестужев-Рюмин написал записку Спиридову, в которой сообщил, что "Общество" раскрыто и что восстание началось. Горбачевский передаёт, что две записки написал Сергей Муравьёв - одну Спиридову и Тютчеву, а другую - Горбачевскому. В них писалось о начале восстания и высказывалась просьба о содействии. Житомир был назначен сборным пунктом восставших войск. Артамон Муравьёв на следствии уточнил, что в записке было требование, "чтобы через 8 дней все были готовы". Записка была оставлена у командира Ахтырского полка для передачи по назначению, но как только Бестужев-Рюмин и Муравьёв-Апостол уехали, Артамон Муравьёв сжёг записки.

Между тем, "славяне"-артиллеристы решили действовать самостоятельно. Для этого нужно было поднять пехоту и кавалерию. Горбачевский написал записку Спиридову. Её должен был передать Андрей Борисов. Последний посетил в ночь со 2-го на 3 января в г. Староконстантинов офицеров Пензенского полка П.Ф. Громницкого, Н.Ф. Лисовского, А.И. Тютчева и отдал им записку. Офицеры обещали поддержать артиллеристов 8-й бригады. Тютчев предложил взбунтовать полк и идти на Новоград-Волынский за артиллерией. Громницкий и Лисовский согласились с его предложением, но попросили съездить к Спиридову отдать ему записку Горбачевского, а потом уже приступить к делу всем вместе. Тютчев поехал к Спиридову, квартировавшемуся со своей частью в 20 верстах от Староконстантинова в местечке Красилове. Ему была вручена записка Горбачевского следующего содержания: "Податель сей записки расскажет вам подробно всё случившееся с нашими знакомыми; от него вы узнаете, на что мы решились и чего ожидаем от вас". "Где податель, - спросил Спиридов, - и кто он?" Тютчев рассказал о Борисове и о намерениях артиллеристов 8-й бригады. "Итак, надобно начинать, - сказал Спиридов, - но готовы ли у вас роты!" "Я согласен действовать и приготовил 30 самых лучших солдат моей роты; я убеждён, что они увлекут за собой всех и за это ручаюсь, - отвечал Тютчев, - что же касается рот Громницкого и Лисовского, я ничего не знаю, поедем к ним". Спиридов согласился.

Между тем, "славяне"-артиллеристы решили действовать самостоятельно. Для этого нужно было поднять пехоту и кавалерию. Горбачевский написал записку Спиридову. Её должен был передать Андрей Борисов. Последний посетил в ночь со 2-го на 3 января в г. Староконстантинов офицеров Пензенского полка П.Ф. Громницкого, Н.Ф. Лисовского, А.И. Тютчева и отдал им записку. Офицеры обещали поддержать артиллеристов 8-й бригады. Тютчев предложил взбунтовать полк и идти на Новоград-Волынский за артиллерией. Громницкий и Лисовский согласились с его предложением, но попросили съездить к Спиридову отдать ему записку Горбачевского, а потом уже приступить к делу всем вместе. Тютчев поехал к Спиридову, квартировавшемуся со своей частью в 20 верстах от Староконстантинова в местечке Красилове. Ему была вручена записка Горбачевского следующего содержания: "Податель сей записки расскажет вам подробно всё случившееся с нашими знакомыми; от него вы узнаете, на что мы решились и чего ожидаем от вас". "Где податель, - спросил Спиридов, - и кто он?" Тютчев рассказал о Борисове и о намерениях артиллеристов 8-й бригады. "Итак, надобно начинать, - сказал Спиридов, - но готовы ли у вас роты!" "Я согласен действовать и приготовил 30 самых лучших солдат моей роты; я убеждён, что они увлекут за собой всех и за это ручаюсь, - отвечал Тютчев, - что же касается рот Громницкого и Лисовского, я ничего не знаю, поедем к ним". Спиридов согласился.

Церковь Преображения Спаса в Нагорье. Построена Г.А. Спиридовым в 1787 г.

Церковь Преображения Спаса в Нагорье. Построена Г.А. Спиридовым в 1787 г.

Пока готовили лошадей, Спиридов написал в Саратовский полк члену Общества соединённых славян И.Ф. Шимкову записку. Он просил известить своих, что восстание начинается немедленно, поэтому нужно приготовить солдат к выступлению, но не начинать действовать до вторичного уведомления. Была оставлена записка и Горбачевскому: "Если не удастся мне привести к вам Пензенский полк, то я сам приеду; будучи вместе, мы скорее придумаем, что сделать в таких обстоятельствах". Эти записки он отдал своему денщику, приказав доставить их как можно скорее. Вместе с Тютчевым Спиридов поехал в Староконстантинов к Громницкому и Лисовскому. Он предложил начать восстание, спрашивая, надеются ли они на своих солдат. Офицеры ответили отрицательно. Спиридов заметил, что рассматривает это как неисполнение принятых на себя обязательств, но Лисовский и Громницкий оправдывались тем, что Муравьёв-Апостол и Бестужев-Рюмин ориентировали их на август 1826 года. Только Тютчев подтвердил готовность хоть сейчас поднять свою роту, но этого было явно недостаточно. Наконец, после долгих рассуждений Спиридов и Тютчев, видя, что невозможно что-либо сделать, уехали. Надежда на успех пропадала.

На следующий день, 4 января, капитан Тютчев выступил со своей ротой в поход к Житомиру, но не для того, чтобы захватить штаб корпуса, а чтобы охранять его.

Житомир. Предместье Подол. Фотография начала XX в.

Житомир. Предместье Подол. Фотография начала XX в.

Спиридов возвратился в Красилов, куда 5 января вернулся посланный им денщик. Оставив Шимкову записку и взяв ответ на неё, он, по дороге к Новоград-Волынскому, был схвачен полицией как шпион тайного общества. Его обыскали, но так как по приказанию Спиридова записки были зашиты в складках шинели возле воротника, то и не были найдены, хотя полицейские оторвали воротник. Денщика арестовали, но ночью он бежал. Спиридов с надеждой начал читать записку. Шимков писал: "Саратовский полк с нетерпением ожидает восстания: я ездил в Тамбовский полк и принял там пять ротных командиров, которые поклялись при первом случае соединиться с нашим полком и готовы содействовать нам со своими подчинёнными". Это было последнее радостное сообщение, но и оно пришло слишком поздно.

Седьмого января стало известно о поражении Черниговского полка. Восстание не удалось. Потянулись тревожные дни, наполненные мучительным ожиданием ареста.

Сразу же после возвращения в Красилов Спиридов собрал все свои сочинения, переводы, копию "Государственного завета", свои замечания на этот конституционный проект и отдал слуге Григорию Максимову. Тот закопал их в конюшне под яслями. На душе у Спиридова было неспокойно, и он приказал Максимову сжечь все бумаги. Последний медлил, думал, может, они пригодятся майору. Ещё раз он откопал, пересмотрел их и снова спрятал в том же месте.

25 января Спиридов был арестован. Из Житомира в Петербург в качестве жандарма его сопровождал поручик Пензенского полка Франтишек.

Житомир. Архирейское подворье. Раскрашенная фотография начала XX в.

Житомир. Архирейское подворье. Раскрашенная фотография начала XX в.

Максимов, узнав, что его господин отправлен в Петербург, решил выполнить его волю. Вечером 30 января вместе с ещё одним слугой Павлом Ивановым и денщиком Буймистренко Максимов откопал бумаги и бросил в печь, зная, что за них придётся отвечать. Впоследствии следственная комиссия очень интересовалась судьбой бумаг. 22 февраля Спиридову были посланы вопросные пункты, касающиеся его бумаг. Из Петербурга в Житомир послали предписание - провести расследование о судьбе бумаг. Командир 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Рот послал капитана Глазунова в Красилов с приказанием найти их.

Капитан перевернул всё вверх дном в доме Спиридова, не веря утверждениям денщика, что бумаги сожжены, но поиски не дали никаких результатов. Максимов и другие слуги были арестованы.

Спиридова доставили в Петербург на главную гауптвахту 1 февраля. В тот же день его допросил сам Николай I.

2 февраля Спиридова перевели в Петропавловскую крепость с сопроводительной запиской: "посадить по усмотрению и содержать строго". Его камера № 20 находилась в Невской куртине.

Ожидание ареста, дорога из Житомира в Петербург, иезуитские приёмы Николая I, и мрачная камера в крепости в сочетании со строгим режимом едва не сломили дух декабриста.

Спиридову были предъявлены обвинения в руководстве Обществом соединённых славян, в намерении цареубийства, в приёме новых членов, в подготовке солдат к восстанию. За это его осудили по первому разряду, что означало "смертная казнь отсечением головы". Но затем по конфирмации (утверждении царём судебного приговора) смертная казнь заменена пожизненной каторгой, которая в августе 1826 года была сокращена до 20 лет.

Приозёрск. Крепость Корела (Кексгольмская крепость). Круглая воротная (Пугачёвская) башня, где содержались декабристы. Фотография 2010 г.

Приозёрск. Крепость Корела (Кексгольмская крепость). Круглая воротная (Пугачёвская) башня, где содержались декабристы. Фотография 2010 г.

Не сразу Спиридов попал в Сибирь. Сначала он с Горбачевским и Барятинским был отправлен в крепость Кексгольм, где находился в так называемой Пугачёвской башне, в которой когда-то содержалась семья Е.И. Пугачёва. В апреле 1827 г. последовал перевод в Шлиссельбургскую крепость. Тут декабристы пробыли до сентября. В ноябре Спиридов вместе с Юшневским, Пестовым и Андреевичем был уже в Иркутске, а в декабре этого же года доставлен в Нерчинские рудники.

Подавленное состояние не покидало Спиридова и в дороге. Он вспоминал своих престарелых родителей, от которых уже в течение почти двух лет не имел никаких известий. Он ещё не знал, что его мать скончалась в том же году; отца ему также не суждено было увидеть.

Спиридов был доставлен в Читинский острог, где находилось большинство декабристов. Их дружная семья благотворно повлияла на настроение Спиридова. Через некоторое время он стал активным членом так называемой "каторжной академии". О занятиях в этой "академии" писали декабристы А.П. Беляев, Д.И. Завалишин, Н.И. Лорер. Вот что писал А.Ф. Фролов: "Некоторые (декабристы), обладая обширными специальными знаниями, охотно делились ими с желающими. Не могу отказать себе в удовольствии назвать тех дорогих соузников, которые делясь своими знаниями, своим искусством, не только учили, доставляли удовольствие, но и были спасителями от всех пороков, свойственных тюрьме. Никита Михайлович Муравьёв, обладавший огромной коллекцией прекрасно исполненных планов и карт, читал по ним лекции военной истории и стратегии. П.С. Бобрищев-Пушкин - высшую и прикладную математику. А.И. Одоевский - историю русской литературы. Ф.Б. Вольф - физику, химию, астрономию. Спиридов - свои записки (истории средних веков) и многие другие - как собственные так и переводные статьи".

Чита. Церковь Михаила Архангела. Фотография начала XX в.

Чита. Церковь Михаила Архангела. Фотография начала XX в.

О подробностях жизни Спиридова на каторге нам известно мало. Очевидно, она не очень отличалась от жизни его товарищей. Спиридов продолжал заниматься самообразованием и чтением лекций после того, как вместе с другими был переведён в Петровский завод.

Узники выписывали 22 периодических издания, а у всех вместе насчитывалось около шести тысяч книг. Особенно сблизился Спиридов с И.И. Пущиным, с которым и позже поддерживал переписку.

В 1832 году срок каторги Михаила Матвеевича был сокращён до 15 лет, а в 1835 - до 13. С камерой № 26 Спиридов распрощался 10 июля 1839 года. Он отправился на поселение в г. Красноярск, о чём усиленно хлопотали его братья - действительный статский советник начальник Сибирского таможенного округа Александр Матвеевич (20.04.1788-1843) и колежский асессор Андрей Матвеевич (1790-5.01.1847). В 1835 году последовало высочайшее повеление "об отводе каждому из находящихся на поселении государственных преступников по 15 десятин земли близ места их жительства, дабы представить им через обрабатываемые оной средства к удовлетворению нужд хозяйственных и к обеспечению будущей судьбы детей их, прижитых в Сибири".

Вид г. Красноярска. Фотография начала XX в.

Вид г. Красноярска. Фотография начала XX в.

Обосновавшись в Красноярске, Спиридов обратился к Енисейскому гражданскому губернатору Копылову с просьбой отвести и ему узаконенное количество земли в Заледеевской волости. Енисейская казённая палата предписала 6 ноября 1841 года губернскому землемеру, отмежевать государственному преступнику Спиридову требуемое количество земли. Окончательное отмежевание было произведено в 1843 году. Но ещё раньше Михаил Матвеевич писал И.И. Пущину: "... я понемногу хозяйствую, понемногу завожусь, да всё плохо, трудно по нашему стеснённому положению. Завёл кузницу желанную, а зимой заведу шорную. Хлебопашество моё идёт, можно сказать, кое-как по великому недостатку работников, которые все уходят на золотые прииски".

После наделения землёй Спиридов проживал в деревне Дрокино в 12 верстах от Красноярска. Ещё в 1920-е годы его заимка, находившаяся недалеко от деревни, называлась Спиридовской.

Материальное положение Спиридова на поселении было нелёгким. Несмотря на то, что у него было много богатых родственников, никто из них не помогал ему и даже не писал писем. Поэтому Михаил Матвеевич занимался хлебопашеством для снабжения приисков хлебом, а также предпринимательством, которое, чаще всего, кончалось неудачно.

Покровская церковь в Красноярске. Фотография начала XX в.

Покровская церковь в Красноярске. Фотография начала XX в.

За Спиридова перед родственниками просил его товарищ И.Д. Якушкин, посетивший его в Дрокино в 1854 году. Для Якушкина Михаил Матвеевич был ещё близок как двоюродный брат друга юности И.Д. Щербатова. Последний в 1820 году по "Семёновскому делу" был приговорён к смертной казни, которая заменена была шестью годами крепости. Впоследствии бывший капитан-семёновец был сослан на Кавказ, где и умер.

Спиридов напомнил ему также пылкую юношескую любовь к двоюродной сестре Н.Д. Щербатовой, вышедшей впоследствии замуж за декабриста Ф.П. Шаховского.

И вот через сорок лет Якушкин пишет письмо когда-то любимой женщине, из-за которой чуть не застрелился и не уехал в Америку. В тактичной форме он упрекает её за то, что она забыла своего двоюродного брата в трудную минуту.

Наталья Дмитриевна Шаховская, ур. княжна Щербатова (4.07.1795-2.06.1884), двоюродная сестра М.М. Спиридова. Портрет работы А.А. Васильева. 1846 г.

Наталья Дмитриевна Шаховская, ур. княжна Щербатова (4.07.1795-2.06.1884), двоюродная сестра М.М. Спиридова. Портрет работы А.А. Васильева. 1846 г.

Ещё летом Спиридов принимал у себя дорогого друга, а 20 декабря он скоропостижно скончался. Вот как писал об этом в письме к И.И. Пущину живший в Красноярске декабрист В.Л. Давыдов: "С разбитым сердцем берусь я за перо, чтобы вам написать, мой добрый И.И. Три дня тому назад я имел несчастье потерять настоящего друга, которого вся моя семья всем сердцем любила и умела ценить так же, как и я. Наш превосходный Спиридов умер по возвращении из поездки по уезду, которую он предпринял по случаю своих дел. Несмотря на то, что он был довольно тяжело болен, он строжайшим образом запретил нас извещать об этом, не желая нас беспокоить. Не знаю, какая роковая случайность заставила его близких следовать этому завещанию, и я, к несчастью, слишком поздно узнал об опасности, в какой он находился, и то случайно. Я поспешил в Дрокино, и нашёл его уже в очень плохом состоянии. Я поскорее вернулся в город, чтобы послать к нему доктора, при нём до тех пор был только фельдшер, очень хороший, правда, и очень добрый человек, но с самого начала нужен был доктор, тогда, может быть, бог сохранил бы его".

Михаил Матвеевич похоронен на старом кладбище села Арейское (ныне посёлок Емельяново). Хоронило его сельское общество. Позже приезжал какой-то родственник, который сделал ограду и положил плиту на могилу...

Михаил Матвеевич похоронен на старом кладбище села Арейское (ныне посёлок Емельяново). Хоронило его сельское общество. Позже приезжал какой-то родственник, который сделал ограду и положил плиту на могилу...

Перед отъездом из Любара Бестужев-Рюмин написал записку Спиридову, в которой сообщил, что "Общество" раскрыто и что восстание началось. Горбачевский передаёт, что две записки написал Сергей Муравьёв - одну Спиридову и Тютчеву, а другую - Горбачевскому. В них писалось о начале восстания и высказывалась просьба о содействии. Житомир был назначен сборным пунктом восставших войск. Артамон Муравьёв на следствии уточнил, что в записке было требование, "чтобы через 8 дней все были готовы". Записка была оставлена у командира Ахтырского полка для передачи по назначению, но как только Бестужев-Рюмин и Муравьёв-Апостол уехали, Артамон Муравьёв сжёг записки.

Между тем, "славяне"-артиллеристы решили действовать самостоятельно. Для этого нужно было поднять пехоту и кавалерию. Горбачевский написал записку Спиридову. Её должен был передать Андрей Борисов. Последний посетил в ночь со 2-го на 3 января в г. Староконстантинов офицеров Пензенского полка П.Ф. Громницкого, Н.Ф. Лисовского, А.И. Тютчева и отдал им записку. Офицеры обещали поддержать артиллеристов 8-й бригады. Тютчев предложил взбунтовать полк и идти на Новоград-Волынский за артиллерией. Громницкий и Лисовский согласились с его предложением, но попросили съездить к Спиридову отдать ему записку Горбачевского, а потом уже приступить к делу всем вместе. Тютчев поехал к Спиридову, квартировавшемуся со своей частью в 20 верстах от Староконстантинова в местечке Красилове. Ему была вручена записка Горбачевского следующего содержания: "Податель сей записки расскажет вам подробно всё случившееся с нашими знакомыми; от него вы узнаете, на что мы решились и чего ожидаем от вас". "Где податель, - спросил Спиридов, - и кто он?" Тютчев рассказал о Борисове и о намерениях артиллеристов 8-й бригады. "Итак, надобно начинать, - сказал Спиридов, - но готовы ли у вас роты!" "Я согласен действовать и приготовил 30 самых лучших солдат моей роты; я убеждён, что они увлекут за собой всех и за это ручаюсь, - отвечал Тютчев, - что же касается рот Громницкого и Лисовского, я ничего не знаю, поедем к ним". Спиридов согласился.

Между тем, "славяне"-артиллеристы решили действовать самостоятельно. Для этого нужно было поднять пехоту и кавалерию. Горбачевский написал записку Спиридову. Её должен был передать Андрей Борисов. Последний посетил в ночь со 2-го на 3 января в г. Староконстантинов офицеров Пензенского полка П.Ф. Громницкого, Н.Ф. Лисовского, А.И. Тютчева и отдал им записку. Офицеры обещали поддержать артиллеристов 8-й бригады. Тютчев предложил взбунтовать полк и идти на Новоград-Волынский за артиллерией. Громницкий и Лисовский согласились с его предложением, но попросили съездить к Спиридову отдать ему записку Горбачевского, а потом уже приступить к делу всем вместе. Тютчев поехал к Спиридову, квартировавшемуся со своей частью в 20 верстах от Староконстантинова в местечке Красилове. Ему была вручена записка Горбачевского следующего содержания: "Податель сей записки расскажет вам подробно всё случившееся с нашими знакомыми; от него вы узнаете, на что мы решились и чего ожидаем от вас". "Где податель, - спросил Спиридов, - и кто он?" Тютчев рассказал о Борисове и о намерениях артиллеристов 8-й бригады. "Итак, надобно начинать, - сказал Спиридов, - но готовы ли у вас роты!" "Я согласен действовать и приготовил 30 самых лучших солдат моей роты; я убеждён, что они увлекут за собой всех и за это ручаюсь, - отвечал Тютчев, - что же касается рот Громницкого и Лисовского, я ничего не знаю, поедем к ним". Спиридов согласился.  Церковь Преображения Спаса в Нагорье. Построена Г.А. Спиридовым в 1787 г.

Церковь Преображения Спаса в Нагорье. Построена Г.А. Спиридовым в 1787 г. Пока готовили лошадей, Спиридов написал в Саратовский полк члену Общества соединённых славян И.Ф. Шимкову записку. Он просил известить своих, что восстание начинается немедленно, поэтому нужно приготовить солдат к выступлению, но не начинать действовать до вторичного уведомления. Была оставлена записка и Горбачевскому: "Если не удастся мне привести к вам Пензенский полк, то я сам приеду; будучи вместе, мы скорее придумаем, что сделать в таких обстоятельствах". Эти записки он отдал своему денщику, приказав доставить их как можно скорее. Вместе с Тютчевым Спиридов поехал в Староконстантинов к Громницкому и Лисовскому. Он предложил начать восстание, спрашивая, надеются ли они на своих солдат. Офицеры ответили отрицательно. Спиридов заметил, что рассматривает это как неисполнение принятых на себя обязательств, но Лисовский и Громницкий оправдывались тем, что Муравьёв-Апостол и Бестужев-Рюмин ориентировали их на август 1826 года. Только Тютчев подтвердил готовность хоть сейчас поднять свою роту, но этого было явно недостаточно. Наконец, после долгих рассуждений Спиридов и Тютчев, видя, что невозможно что-либо сделать, уехали. Надежда на успех пропадала.

На следующий день, 4 января, капитан Тютчев выступил со своей ротой в поход к Житомиру, но не для того, чтобы захватить штаб корпуса, а чтобы охранять его.

Житомир. Предместье Подол. Фотография начала XX в.

Житомир. Предместье Подол. Фотография начала XX в. Спиридов возвратился в Красилов, куда 5 января вернулся посланный им денщик. Оставив Шимкову записку и взяв ответ на неё, он, по дороге к Новоград-Волынскому, был схвачен полицией как шпион тайного общества. Его обыскали, но так как по приказанию Спиридова записки были зашиты в складках шинели возле воротника, то и не были найдены, хотя полицейские оторвали воротник. Денщика арестовали, но ночью он бежал. Спиридов с надеждой начал читать записку. Шимков писал: "Саратовский полк с нетерпением ожидает восстания: я ездил в Тамбовский полк и принял там пять ротных командиров, которые поклялись при первом случае соединиться с нашим полком и готовы содействовать нам со своими подчинёнными". Это было последнее радостное сообщение, но и оно пришло слишком поздно.

Седьмого января стало известно о поражении Черниговского полка. Восстание не удалось. Потянулись тревожные дни, наполненные мучительным ожиданием ареста.

Сразу же после возвращения в Красилов Спиридов собрал все свои сочинения, переводы, копию "Государственного завета", свои замечания на этот конституционный проект и отдал слуге Григорию Максимову. Тот закопал их в конюшне под яслями. На душе у Спиридова было неспокойно, и он приказал Максимову сжечь все бумаги. Последний медлил, думал, может, они пригодятся майору. Ещё раз он откопал, пересмотрел их и снова спрятал в том же месте.

25 января Спиридов был арестован. Из Житомира в Петербург в качестве жандарма его сопровождал поручик Пензенского полка Франтишек.

Житомир. Архирейское подворье. Раскрашенная фотография начала XX в.

Житомир. Архирейское подворье. Раскрашенная фотография начала XX в. Максимов, узнав, что его господин отправлен в Петербург, решил выполнить его волю. Вечером 30 января вместе с ещё одним слугой Павлом Ивановым и денщиком Буймистренко Максимов откопал бумаги и бросил в печь, зная, что за них придётся отвечать. Впоследствии следственная комиссия очень интересовалась судьбой бумаг. 22 февраля Спиридову были посланы вопросные пункты, касающиеся его бумаг. Из Петербурга в Житомир послали предписание - провести расследование о судьбе бумаг. Командир 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Рот послал капитана Глазунова в Красилов с приказанием найти их.

Капитан перевернул всё вверх дном в доме Спиридова, не веря утверждениям денщика, что бумаги сожжены, но поиски не дали никаких результатов. Максимов и другие слуги были арестованы.

Спиридова доставили в Петербург на главную гауптвахту 1 февраля. В тот же день его допросил сам Николай I.

2 февраля Спиридова перевели в Петропавловскую крепость с сопроводительной запиской: "посадить по усмотрению и содержать строго". Его камера № 20 находилась в Невской куртине.

Ожидание ареста, дорога из Житомира в Петербург, иезуитские приёмы Николая I, и мрачная камера в крепости в сочетании со строгим режимом едва не сломили дух декабриста.

Спиридову были предъявлены обвинения в руководстве Обществом соединённых славян, в намерении цареубийства, в приёме новых членов, в подготовке солдат к восстанию. За это его осудили по первому разряду, что означало "смертная казнь отсечением головы". Но затем по конфирмации (утверждении царём судебного приговора) смертная казнь заменена пожизненной каторгой, которая в августе 1826 года была сокращена до 20 лет.

Приозёрск. Крепость Корела (Кексгольмская крепость). Круглая воротная (Пугачёвская) башня, где содержались декабристы. Фотография 2010 г.

Приозёрск. Крепость Корела (Кексгольмская крепость). Круглая воротная (Пугачёвская) башня, где содержались декабристы. Фотография 2010 г. Не сразу Спиридов попал в Сибирь. Сначала он с Горбачевским и Барятинским был отправлен в крепость Кексгольм, где находился в так называемой Пугачёвской башне, в которой когда-то содержалась семья Е.И. Пугачёва. В апреле 1827 г. последовал перевод в Шлиссельбургскую крепость. Тут декабристы пробыли до сентября. В ноябре Спиридов вместе с Юшневским, Пестовым и Андреевичем был уже в Иркутске, а в декабре этого же года доставлен в Нерчинские рудники.

Подавленное состояние не покидало Спиридова и в дороге. Он вспоминал своих престарелых родителей, от которых уже в течение почти двух лет не имел никаких известий. Он ещё не знал, что его мать скончалась в том же году; отца ему также не суждено было увидеть.

Спиридов был доставлен в Читинский острог, где находилось большинство декабристов. Их дружная семья благотворно повлияла на настроение Спиридова. Через некоторое время он стал активным членом так называемой "каторжной академии". О занятиях в этой "академии" писали декабристы А.П. Беляев, Д.И. Завалишин, Н.И. Лорер. Вот что писал А.Ф. Фролов: "Некоторые (декабристы), обладая обширными специальными знаниями, охотно делились ими с желающими. Не могу отказать себе в удовольствии назвать тех дорогих соузников, которые делясь своими знаниями, своим искусством, не только учили, доставляли удовольствие, но и были спасителями от всех пороков, свойственных тюрьме. Никита Михайлович Муравьёв, обладавший огромной коллекцией прекрасно исполненных планов и карт, читал по ним лекции военной истории и стратегии. П.С. Бобрищев-Пушкин - высшую и прикладную математику. А.И. Одоевский - историю русской литературы. Ф.Б. Вольф - физику, химию, астрономию. Спиридов - свои записки (истории средних веков) и многие другие - как собственные так и переводные статьи".

Чита. Церковь Михаила Архангела. Фотография начала XX в.

Чита. Церковь Михаила Архангела. Фотография начала XX в.О подробностях жизни Спиридова на каторге нам известно мало. Очевидно, она не очень отличалась от жизни его товарищей. Спиридов продолжал заниматься самообразованием и чтением лекций после того, как вместе с другими был переведён в Петровский завод.

Узники выписывали 22 периодических издания, а у всех вместе насчитывалось около шести тысяч книг. Особенно сблизился Спиридов с И.И. Пущиным, с которым и позже поддерживал переписку.

В 1832 году срок каторги Михаила Матвеевича был сокращён до 15 лет, а в 1835 - до 13. С камерой № 26 Спиридов распрощался 10 июля 1839 года. Он отправился на поселение в г. Красноярск, о чём усиленно хлопотали его братья - действительный статский советник начальник Сибирского таможенного округа Александр Матвеевич (20.04.1788-1843) и колежский асессор Андрей Матвеевич (1790-5.01.1847). В 1835 году последовало высочайшее повеление "об отводе каждому из находящихся на поселении государственных преступников по 15 десятин земли близ места их жительства, дабы представить им через обрабатываемые оной средства к удовлетворению нужд хозяйственных и к обеспечению будущей судьбы детей их, прижитых в Сибири".

Вид г. Красноярска. Фотография начала XX в.

Вид г. Красноярска. Фотография начала XX в.Обосновавшись в Красноярске, Спиридов обратился к Енисейскому гражданскому губернатору Копылову с просьбой отвести и ему узаконенное количество земли в Заледеевской волости. Енисейская казённая палата предписала 6 ноября 1841 года губернскому землемеру, отмежевать государственному преступнику Спиридову требуемое количество земли. Окончательное отмежевание было произведено в 1843 году. Но ещё раньше Михаил Матвеевич писал И.И. Пущину: "... я понемногу хозяйствую, понемногу завожусь, да всё плохо, трудно по нашему стеснённому положению. Завёл кузницу желанную, а зимой заведу шорную. Хлебопашество моё идёт, можно сказать, кое-как по великому недостатку работников, которые все уходят на золотые прииски".

После наделения землёй Спиридов проживал в деревне Дрокино в 12 верстах от Красноярска. Ещё в 1920-е годы его заимка, находившаяся недалеко от деревни, называлась Спиридовской.

Материальное положение Спиридова на поселении было нелёгким. Несмотря на то, что у него было много богатых родственников, никто из них не помогал ему и даже не писал писем. Поэтому Михаил Матвеевич занимался хлебопашеством для снабжения приисков хлебом, а также предпринимательством, которое, чаще всего, кончалось неудачно.

Покровская церковь в Красноярске. Фотография начала XX в.

Покровская церковь в Красноярске. Фотография начала XX в. За Спиридова перед родственниками просил его товарищ И.Д. Якушкин, посетивший его в Дрокино в 1854 году. Для Якушкина Михаил Матвеевич был ещё близок как двоюродный брат друга юности И.Д. Щербатова. Последний в 1820 году по "Семёновскому делу" был приговорён к смертной казни, которая заменена была шестью годами крепости. Впоследствии бывший капитан-семёновец был сослан на Кавказ, где и умер.

Спиридов напомнил ему также пылкую юношескую любовь к двоюродной сестре Н.Д. Щербатовой, вышедшей впоследствии замуж за декабриста Ф.П. Шаховского.

И вот через сорок лет Якушкин пишет письмо когда-то любимой женщине, из-за которой чуть не застрелился и не уехал в Америку. В тактичной форме он упрекает её за то, что она забыла своего двоюродного брата в трудную минуту.

Наталья Дмитриевна Шаховская, ур. княжна Щербатова (4.07.1795-2.06.1884), двоюродная сестра М.М. Спиридова. Портрет работы А.А. Васильева. 1846 г.

Наталья Дмитриевна Шаховская, ур. княжна Щербатова (4.07.1795-2.06.1884), двоюродная сестра М.М. Спиридова. Портрет работы А.А. Васильева. 1846 г. Ещё летом Спиридов принимал у себя дорогого друга, а 20 декабря он скоропостижно скончался. Вот как писал об этом в письме к И.И. Пущину живший в Красноярске декабрист В.Л. Давыдов: "С разбитым сердцем берусь я за перо, чтобы вам написать, мой добрый И.И. Три дня тому назад я имел несчастье потерять настоящего друга, которого вся моя семья всем сердцем любила и умела ценить так же, как и я. Наш превосходный Спиридов умер по возвращении из поездки по уезду, которую он предпринял по случаю своих дел. Несмотря на то, что он был довольно тяжело болен, он строжайшим образом запретил нас извещать об этом, не желая нас беспокоить. Не знаю, какая роковая случайность заставила его близких следовать этому завещанию, и я, к несчастью, слишком поздно узнал об опасности, в какой он находился, и то случайно. Я поспешил в Дрокино, и нашёл его уже в очень плохом состоянии. Я поскорее вернулся в город, чтобы послать к нему доктора, при нём до тех пор был только фельдшер, очень хороший, правда, и очень добрый человек, но с самого начала нужен был доктор, тогда, может быть, бог сохранил бы его".

Михаил Матвеевич похоронен на старом кладбище села Арейское (ныне посёлок Емельяново). Хоронило его сельское общество. Позже приезжал какой-то родственник, который сделал ограду и положил плиту на могилу...

Михаил Матвеевич похоронен на старом кладбище села Арейское (ныне посёлок Емельяново). Хоронило его сельское общество. Позже приезжал какой-то родственник, который сделал ограду и положил плиту на могилу... | Рубрики: | История России - Декабристы и их жёны |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |