-Музыка

- Именинница. Гр. Белый День

- Слушали: 1036 Комментарии: 0

- Любо, братцы, любо

- Слушали: 3810 Комментарии: 0

- В.А. Моцарт Маленькая ночная серенада

- Слушали: 163 Комментарии: 0

- El Condor Pasa: Полёт кондора

- Слушали: 199 Комментарии: 0

- Божья Коровка - ТЕПЛОХОД

- Слушали: 487 Комментарии: 0

-Метки

Царское село Ювелирное баклажаны вишня выпечка выпечка не сладкая выпечка с вареньем выпечка с фруктами вышивка крестом галета гатчина грибы дворцы декабристы десерты дети развитие детям вязание дома москвы дома питера женщина в истории живопись журналы по вязанию заготовки история россии история руси италия кабачки картофель кекс кексы кефир клубника книги и журналы кремль крым куриное филе курица легенды и мифы лепешка лицеисты мода мороженое москва музеи россии музыка мысли мясной фарш мясо овощи ораниенбаум павловск первые блюда петергоф печенье пироги пирожки питер питер пригороды пицца пончики поэзия пригороды питера пушкин а.с. романовы романс россия рыба салаты сгущенное молоко секреты вязания спицами соусы творог флоренция хлеб цветы черешня чтобы помнили школа гастронома шоколад яблоки в тесте

-Рубрики

- Афоризмы,мысли (953)

- Библиотеки (140)

- Бисер.Украшения. (84)

- Видео (58)

- Возраст не помеха (2)

- Вокруг света (250)

- Вокруг света - Абхазия (51)

- Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия (213)

- Вокруг света - Германия (57)

- Вокруг света - Греция,Кипр (66)

- Вокруг света - Европа (200)

- Вокруг света - Египет,Израиль,Турция (168)

- Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд (110)

- Вокруг света - Италия (317)

- Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия (8)

- Вокруг света - Россия (821)

- Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье. (2074)

- Вокруг света - Россия.Питер и пригороды (1080)

- Вокруг света - США,Канада.Американский континент (74)

- Вокруг света - Украина (125)

- Вокруг света - Франция (275)

- Выпечка - не сладкая (521)

- Выпечка - без выпечки (71)

- Выпечка - бисквит,пудинг (74)

- Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли (280)

- Выпечка - в лаваше (154)

- Выпечка - кексы,маффины,капкейки (523)

- Выпечка - корзиночки,тарталетки (117)

- Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши (220)

- Выпечка - манник (75)

- Выпечка - печенье,бублики,рогалики (573)

- Выпечка - пироги (175)

- Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами (99)

- Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном (44)

- Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной (75)

- Выпечка - пироги с вишней,черешней. (199)

- Выпечка - пироги с клубникой (74)

- Выпечка - пироги с яблоками,грушами (616)

- Выпечка - пирожки (72)

- Выпечка - пирожное (69)

- Выпечка - пицца (163)

- Выпечка - пляцок. (6)

- Выпечка - пончики,хворост (217)

- Выпечка - профитроли,эклеры (50)

- Выпечка - рулеты сладкие (32)

- Выпечка - с творогом (89)

- Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем (163)

- Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки (218)

- Выпечка - торты (176)

- Выпечка - штрудель,медовик,наполеон (104)

- Вышивка (474)

- Вышивка - алфавит,часы (47)

- Вышивка - бискорню,маятники,игольницы (69)

- Вышивка - мережки,хардангер.барджелло (90)

- Вязание для не модельных (37)

- Вязание и ткань (57)

- Вязание крючком - филейное вязание (390)

- Вязание крючком - абажуры,чехлы (17)

- Вязание крючком - ананасы (41)

- Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки (98)

- Вязание крючком - безотрывное вязание (54)

- Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты (328)

- Вязание крючком - броши,бусы,украшения (75)

- Вязание крючком - брюгское кружево (83)

- Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл (101)

- Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк (62)

- Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто (128)

- Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки (78)

- Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца (226)

- Вязание крючком - кайма,кружево,углы (241)

- Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки (65)

- Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны (108)

- Вязание крючком - ленточное кружево (53)

- Вязание крючком - мотивы,узоры (837)

- Вязание крючком - накидки,пончо,шали (98)

- Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк (99)

- Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы (137)

- Вязание крючком - пуловеры,туники (312)

- Вязание крючком - салфетки,скатерти (226)

- Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы (117)

- Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы (284)

- Вязание крючком - тунисское вязание (109)

- Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк (142)

- Вязание крючком - юбки (100)

- Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники (111)

- Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто (95)

- Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки (27)

- Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша (94)

- Вязание спицами-узоры,секреты вязания (846)

- Декор предметов,подарков (124)

- Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы (44)

- Дети.Вязание - комплекты (13)

- Дети.Вязание - кофточки,юбочки (41)

- Дети.Вязание - пинетки (37)

- Дети.Вязание - платья,сарафаны (82)

- Дети.Вязание - пледы,конверты (63)

- Дети.Вязание. (24)

- Дети.Питание. (72)

- Дети.Развитие. (288)

- Для дневника,для компа (182)

- Женщины в истории (484)

- ЖЗЛ (100)

- Журнал - Burda,Вязание крючком (246)

- Журнал - Дуплет (113)

- Журнал - Сабрина,Сандра,Диана (107)

- Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet (60)

- Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина (31)

- Журнал - Чудесный крючок (90)

- Журнал-вышиваю крестиком (40)

- Журнал-Золушка,Лена (12)

- Журналы и книги (186)

- Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома. (485)

- Здоровье - гимнастика для суставов (174)

- Здоровье - гимнастика для фигуры (101)

- Здоровье - рецепты (85)

- Здоровье.Питание (22)

- Здоровье.Травы (6)

- Здоровье.Уход за собой.Волосы. (67)

- Игрушки (137)

- Игрушки - зайцы (93)

- Игрушки - кошки и собаки (58)

- Игрушки - куклы,тильды (652)

- Игрушки - мишки и мышки (70)

- Игрушки - секреты производства (29)

- Игрушки - символ года (41)

- Игры,флешки (65)

- Интерьер.Ремонт.Дизайн (153)

- Искусство.Антиквариат (69)

- Искусство.Балет и опера. (241)

- Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора. (109)

- Искусство.Живопись.Скульптура (296)

- Искусство.Литература.Биографии. (234)

- Искусство.Мода. (197)

- Искусство.Музыка (472)

- Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея. (70)

- Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон. (147)

- Искусство.Музыка.Елена Ваенга (42)

- Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго. (611)

- Искусство.Мультики. (3)

- Искусство.Поэзия (936)

- Искусство.Пушкин А.С. (326)

- Искусство.Ремёсла и народные промыслы. (135)

- Искусство.Стекло,фарфор (199)

- Искусство.Театр и кино (210)

- Искусство.Чтобы помнили (585)

- Искусство.Ювелирное - Фаберже (152)

- Искусство.Ювелирное,камни,минералы (407)

- История (27)

- История вещей,названий,выражений (352)

- История России (1342)

- История России - династии (251)

- История России - Декабристы и их жёны (308)

- История России - Романовы (508)

- История России до Романовых (379)

- История России.Славой предков горжусь (430)

- Календарь (437)

- Коробочки и шкатулочки (72)

- декорированые (23)

- шитые (17)

- Кулинария. Вареники,пельмени,манты. (96)

- Кулинария. Народов мира (4)

- Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки. (305)

- Кулинария.Блюда в горшочках. (157)

- Кулинария.Грибы. (149)

- Кулинария.Десерты (666)

- Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита (464)

- Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта (129)

- Кулинария.Детям. (4)

- Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи (86)

- Кулинария.Заготовки (486)

- Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды (355)

- Кулинария.Капуста. (177)

- Кулинария.Картофель (913)

- Кулинария.Кофе и чай. (280)

- Кулинария.Курица.Индейка.Гусь. (1186)

- Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца (294)

- Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели. (493)

- Кулинария.Напитки (270)

- Кулинария.Овощи. (953)

- Кулинария.Паста. (229)

- Кулинария.Первые блюда - супы-пюре (191)

- Кулинария.Первые блюда холодные (64)

- Кулинария.Первые блюда. (449)

- Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык. (103)

- Кулинария.Пряности и травы,специи (251)

- Кулинария.Рис.Крупы. (101)

- Кулинария.Рыба и морепродукты. (540)

- Кулинария.Салаты (1577)

- Кулинария.Секреты,замена продуктов (218)

- Кулинария.Смузи (441)

- Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус. (980)

- Кулинария.Сталик Ханкишиев. (48)

- Кулинария.Сыр и вино. (108)

- Кулинария.Фрукты.Ягоды. (190)

- Кулинарный словарь (28)

- Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим (354)

- Магия.Приметы (253)

- Монастыри,соборы,церкви мира (76)

- Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья (248)

- Монастыри,соборы,церкви России (157)

- О кошках (107)

- Огород на балконе.Цветы (94)

- Пасха (145)

- куличи,пасха,яйца (65)

- Рукоделие,украшения (80)

- Православие (321)

- иконы (95)

- молитвы (21)

- праздники (35)

- святые,святители,мученики (81)

- Православие - посты,постная кухня (67)

- второе (4)

- выпечка (24)

- салаты (9)

- супы (6)

- Приборы.Аэрогриль (41)

- Приборы.Блендер. (21)

- Приборы.Микроволновка.Мультиварка (504)

- Приборы.Пароварка (42)

- Приборы.Хлебопечка.Хлеб (188)

- Пригодится (57)

- Притчи (159)

- Секреты (18)

- Секреты - ношения платков,хранения (131)

- Секреты - уборка,стирка,пятна (175)

- Секреты сервировки и этикета. (120)

- Учим математику (39)

- Учим язык английский (514)

- Учим язык итальянский (30)

- Учим язык русский (201)

- Фоны и схемы (23)

- Фото (168)

- Фото - зверьё моё (526)

- Фото - пейзажи (42)

- Фото -цветы (122)

- Фотошоп (27)

- Хочу (29)

- Шитьё (285)

- сарафаны,туники,платья,юбки (54)

- чехлы,для хранения (39)

- швы,секреты,пуговицы (136)

- шторы (18)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Создан: 31.01.2011

Записей: 46401

Комментариев: 3275

Написано: 56992

Записей: 46401

Комментариев: 3275

Написано: 56992

Никита Кирсанов: "Случай Голицына". Часть 3. |

Цитата сообщения

Никита Кирсанов: "Случай Голицына". Часть 3.

Около трёх лет провёл Валериан в Киренске. В 1829 году последовала царская "милость" - он был зачислен рядовым в 42 егерский полк, а через полгода переведён в 9 Кавказский линейный батальон, который располагался в Астрахани. При назначении его на службу командирам Кавказского корпуса предписывалось от 17 ноября 1829 г. иметь за Голицыным "тайный и бдительный надзор". Командир батальона полковник Бланжиевский в своём рапорте от 21 января 1833 г. так описывал службу декабриста в Астрахани: "В батальоне за ним был учреждён тайный надзор, и ежедневно я имел в виду о всех занятиях его в отправлении службы и вне оной. Во время службы рядовой Голицын наравне с прочими нижними чинами в очередь на службу наряжали в караул, на главную гауптвахту, к провиантским бунтам, в таможню и в тюремный замок; стоял (он) на установленных постах очередные часы; дневальным по роте; на ротных и батальонных учениях со всеми вместе выводом был, все обязанности исполнял с ревнстью и усердием, вёл себя хорошо, свободу же имел, как и прочии чины, и ничего противного законам за ним я не замечал".

12 ноября 1832 года дежурный генерал военного министерства генерал-адъютант Клейнмихель сообщил астраханскому военному губернатору Пяткину, что "Государь император повелел осуждённого приговором Верховного уголовного суда Валериана Голицына" выслать из Астрахани в Грузию, отправить его в Тифлис "со всеми о нём сведениями к командиру отдельного Кавказского корпуса". Бумагу эту губернатор получил 27 ноября и на другой день сделал распоряжение "не мало не медля исполнить оное поручение". Но николаевская бюрократическая машина часто сама попадала в ловушки, изобретённые ею для других. Когда командир Голицына обратился к коменданту Ребиндеру с просьбой выписать подорожную для отправления Голицына и обеспечить прогонными деньгами его конвой, то комендант заявил, что нижним чинам прогоны не выдаются, и пускай Голицына отправят "по средствам внутренней стражи, предписав им иметь за ним в пути ближайший надзор". Бланжиевский в ответ на такое предписание рапортовал, что "будучи по преступлению своему важным, он не подлежит в разряд обыкновенных арестантов, пересылаемых посредством внутренней стражи". Только "важность" преступника убедила Ребиндера "в необходимости отправления его под надзором благонадёжного унтер-офицера". Лишь 10 декабря были доставлены прогоны. В это время Голицын простудился и заболел. "Освидетельствовав" его вместе с ротным командиром, полковник Бланжиевский из чувства сострадания к больному, чтобы не подвергать его здоровье опасности при столь дальней дороге и к тому же зимой, оставил Голицына впредь до выздоровления в местном околотке, где лечил его доктор Суворов.

12 ноября 1832 года дежурный генерал военного министерства генерал-адъютант Клейнмихель сообщил астраханскому военному губернатору Пяткину, что "Государь император повелел осуждённого приговором Верховного уголовного суда Валериана Голицына" выслать из Астрахани в Грузию, отправить его в Тифлис "со всеми о нём сведениями к командиру отдельного Кавказского корпуса". Бумагу эту губернатор получил 27 ноября и на другой день сделал распоряжение "не мало не медля исполнить оное поручение". Но николаевская бюрократическая машина часто сама попадала в ловушки, изобретённые ею для других. Когда командир Голицына обратился к коменданту Ребиндеру с просьбой выписать подорожную для отправления Голицына и обеспечить прогонными деньгами его конвой, то комендант заявил, что нижним чинам прогоны не выдаются, и пускай Голицына отправят "по средствам внутренней стражи, предписав им иметь за ним в пути ближайший надзор". Бланжиевский в ответ на такое предписание рапортовал, что "будучи по преступлению своему важным, он не подлежит в разряд обыкновенных арестантов, пересылаемых посредством внутренней стражи". Только "важность" преступника убедила Ребиндера "в необходимости отправления его под надзором благонадёжного унтер-офицера". Лишь 10 декабря были доставлены прогоны. В это время Голицын простудился и заболел. "Освидетельствовав" его вместе с ротным командиром, полковник Бланжиевский из чувства сострадания к больному, чтобы не подвергать его здоровье опасности при столь дальней дороге и к тому же зимой, оставил Голицына впредь до выздоровления в местном околотке, где лечил его доктор Суворов.

О такой "поблажке" государственному преступнику узнал губернатор. Считая подобный поступок ослушанием царского повеления и сделав за это командиру батальона строгий выговор, он предписал ему 16 декабря "с получением сего, без малейшего отлагательства времени отправить сего рядового к месту служения, донеся в то же время мне о часе его выбытия для представления нынешнею почтою военному министру гр. Александру Ивановичу Чернышёву". Пришлось выполнять столь строгое распоряжение и на следующий же день в 8 часов утра отправить преступника "в том же болезненном состоянии" под конвоем унтер-офицера Ростова.

Конечно, весть о задержании Голицына в Астрахани достигла Петербурга. Военный министр писал генералу Пяткину: "до сведения государя императора дошло" не только то, "что рядовой Голицын, после объявления ему высочайшей воли, оставался давнее время в Астрахани и пользовался свободою", но ещё "и сделал значительный долг, простирающийся до 2 тысяч рублей". Граф не постеснялся добавить собственноручно: "сверх 3000, прежде сего им издержанных".

Конечно, весть о задержании Голицына в Астрахани достигла Петербурга. Военный министр писал генералу Пяткину: "до сведения государя императора дошло" не только то, "что рядовой Голицын, после объявления ему высочайшей воли, оставался давнее время в Астрахани и пользовался свободою", но ещё "и сделал значительный долг, простирающийся до 2 тысяч рублей". Граф не постеснялся добавить собственноручно: "сверх 3000, прежде сего им издержанных".

Теперь, естественно, мчатся фельдъегеря с одного конца страны на другой с перепиской относительно долгов Голицына. От батальонного командира опять требуют объяснений "по какой причине отправлен он не тотчас, у кого именно и сколько занял денег и какое из них сделал он употребление?"

Все обвинения оказались ложными, ни на чём не основанными. Подтвердив причину задержки перепиской с комендантом и медицинским актом, бывший командир Голицына донёс губернатору, что "во время службы денежных долгов (он) не делал. По разведывании, у купцов и маклеров не занимал, не делал никаких расходов, потому что не имел из чего; по векселям частным распискам и на верное слово ни у кого не занимал и, наконец, по служении его в батальоне жалоб и претензий ни на малейшую сумму и ни по каким случаям, как словесным, так и письменным - (я) не получал". Эти сведения подтвердило также губернское правление.

Вся переписка (на 26 листах) была отослана в столицу. Видимо, она вполне удовлетворила военного министра, так как больше распоряжений в Астрахань не поступало. А больной Голицын, не подозревая о том, что задал столько работы канцелярии, ехал в сопровождении унтер-офицера в пехотный графа Паскевича полк.

Georgia. Dedoplistskaro (бывш. Царские Колодцы). Фотография 2009 г.

Georgia. Dedoplistskaro (бывш. Царские Колодцы). Фотография 2009 г.

В середине января 1833 года декабрист прибыл в урочище Царские Колодцы, где располагался полк. Царские Колодцы, находившиеся в 120 верстах от Тифлиса, представляли собой солдатскую слободу, вытянувшуюся вёрст на шесть. В слободе находилось несколько каменных домов, до ближайшего грузинского селения было 20 вёрст.

В этом заброшенном уголке Грузии Голицын совершенно неожиданно для себя встретил своего знакомого по Петербургу, декабриста с причудливой и печальной судьбой - А.О. Корниловича. Александр Осипович Корнилович занимался литературой, в то же время это единственный среди декабристов специалист-историк, черпавший свои исторические сведения в государственных архивах. Статьи Корниловича на исторические темы свидетельствуют о его разносторонних интересах. Его перу принадлежит ряд работ по истории России XVII века, но больше всего Корниловича привлекала эпоха Петра I. Ряд очерков, помещённых в журналах и в "Полярной звезде", издававшейся Рылеевым и Александром Бестужевым, завершился изданием А.О. Корниловичем альманаха "Русская старина" (1824 г.) с посвящением памяти Петру I. В этом сборнике помещены четыре статьи Корниловича о быте петровского времени, об ассамблеях и о личности Петра I. Сочинения Корниловича о Петре I были использованы А.С. Пушкиным при написании романа "Арап Петра Великого". Пушкин использовал и другие работы Корниловича при создании своих произведений, в частности, переводы Корниловичем сочинений голландца Стрюйса о восстании Разина, "Жизнеописание Мазепы" при написании "Полтавы".

Членом тайного общества Корнилович стал в 1825 году, но принимал в нём довольно активное участие. Верховный уголовный суд приговорил его к лишению дворянства и 12 годам каторги. После срок был сокращён до 8 лет. В марте 1827 года Корнилович был уже в Читинском остроге.

Однако в Сибири он был недолго. Менее чем через год фельдъегерь, привезший декабриста Вадковского, забрал с собой Корниловича в столицу. Причиной быстрого возвращения из Сибири был донос Фаддея Булгарина в III отделение, в котором он писал о своих подозрениях относительно связи декабристов с австрийским правительством. Это могло казаться правдоподобным, тем более что князь С.П. Трубецкой был женат на графине Лаваль, сестра которой была замужем за австрийским послом в Петербурге графом Лебцельтерном. По словам Булгарина, секретарь посольства Гуммлауэр подружился с Корниловичем. Последнего Булгарин рисовал как ветренного и болтливого молодого человека, через которого австрийский посол и его секретарь выведывали сведения о разных лицах. Доносу Булгарина был дан ход. Таким образом, Корнилович опять оказался в Петербурге. 15 февраля 1828 года он был доставлен в Петропавловскую крепость. Он дал подробные письменные показания о встрече с австрийским послом и его секретарём, сношения с которыми ограничивались светскими встречами и невинными разговорами. Объяснение Корниловича, написанное в крепости, по-видимому, показалось убедительным для Николая I.

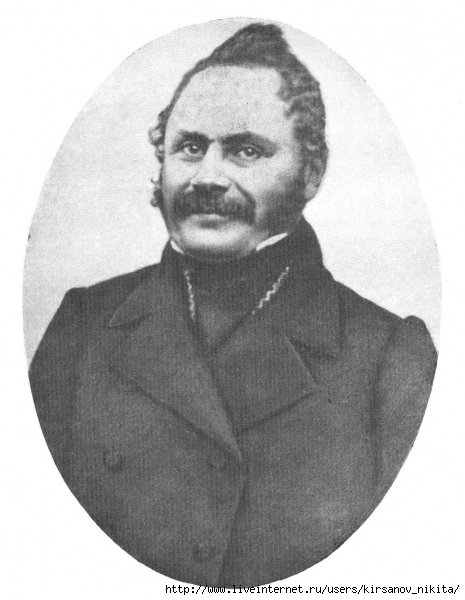

Александр Осипович Корнилович. С портрета работы неизвестного художника. 1820-е гг.

Александр Осипович Корнилович. С портрета работы неизвестного художника. 1820-е гг.

Неделю спустя Корнилович написал свою первую записку, в которой предлагал поручить ему составить историю России, начиная с эпохи Петра I, с выяснением различных проектов, выдвинутых в своё время, но затем забытых, осуществление которых могло бы быть полезно в будущем.

В апреле того же года он представил вторую записку с проектами мер для повышения нравственности в семейной жизни крестьян, в том числе об учреждении приходских училищ. Николай I распорядился "дозволить ему писать что хочет" и вместе с тем поручил ему описать, "каким образом обходятся с каторжниками в Чите". Корнилович в своей новой записке подробно и правдиво описал положение декабристов на каторге. Эту записку читал Николай I, и, на основании её, разрешено было снимать кандалы с декабристов, "кто этого своей кроткостью заслуживает".

Затем Корнилович представил одну за другой записки о положении в польских губерниях, о мерах к развитию русской торговли в Азии, об улучшении положения сельских священников, о русско-персидских делах. Всего за время заключения в крепости декабрист написал 23 различные записки. Бенкендорф распорядился присылать ему газеты, некоторые журналы и книги. Корнилович, очевидно, надеялся, что его проекты помогут его освобождению. Он просил о разрешении участвовать в походе против турок, но просьба успеха не имела. Ему разрешили писать матери, сёстрам, брату.

В крепости он написал повесть из эпохи Петра I "Андрей Безыменный". Об этом Бенкендорф доложил Николаю I, в результате чего повесть была напечатана отдельной книжкой в типографии III отделения и вышла в свет без имени автора и ограниченном количестве экземпляров. В крепости Корнилович занимался переводами Тита Ливия и Тацита.

Заключение Корниловича в крепости, по его словам, было значительно более тяжёлым, чем сибирская каторга. Оно продолжалось четыре с половиной года. В ноябре 1832 года он был отправлен на Кавказ, будучи назначен рядовым в пехотный графа Паскевича-Эриванского полк, стоявший в Царских Колодцах. Корнилович ехал на Кавказ, полный надежд и литературных планов, но очень скоро он писал брату в письме: "Ну уж сторонка, в которую судьба меня забросила. Подлинно Южная Сибирь! и климат, и жители - одно к одному. Думаю даже, что жизнь в Сибири гораздо предпочтительнее". Солдатская лямка везде была тяжела. Постепенно крепло убеждение, что из этого состояния можно вырваться только ценой крови, только в бою можно было получить офицерское звание и отставку.

Корнилович искренне обрадовался прибытию Валериана Голицына. Уже в январе 1834 года Корнилович писал в письме к матери: "На счастье моё, встретил здесь своего товарища по несчастию Голицына (кн. В.М.), с которым вместе живу. Таким способом в компании с ним время веселее провожу, и дешевле стоит жизнь. В настоящее время живу в тесноте, в крестьянской избе, где двум с трудом можно повернуться. Но это ненадолго, скоро переедем в другое помещение, где нам будет просторнее". Такой же радостью полно и письмо к старшему брату Михаилу, написанное в мае: "Я, любезный мой, совершенно праздную, от утра до вечера на боку, читаю старые журналы, за недостатком новых. К счастью, нашёл здесь товарища в несчастии Голицына, пострадавшего вместе со мною по одному делу, хорошего, умного человека, с которым вместе тянем горе. Без него я совершенно бы зачерствел".

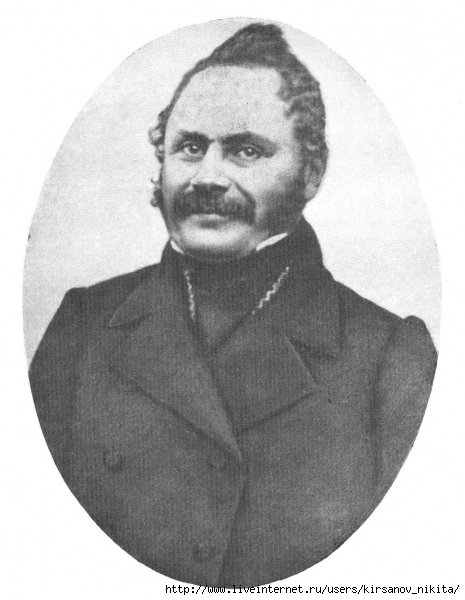

Михаил Осипович Без-Корнилович, брат А.О. Корниловича. Фотография 1852 г.

Михаил Осипович Без-Корнилович, брат А.О. Корниловича. Фотография 1852 г.

Корнилович и Голицын в какой-то мере были интеллектуальным центром в Царских Колодцах. Они превосходили окружающих по уму и образованию, поэтому большинство офицеров старались поддерживать с ними знакомство. Дом, в котором жили эти "нижние чины", стал своеобразным клубом - всегда кто-то приходил побеседовать. Частые посещения становились даже в тягость, особенно Корниловичу, который вообще был менее общительным, и его замкнутость ещё больше усилилась в крепости. К тому же частые посетители не давали работать. Сначала друзья жили вместе, но потом Голицын купил себе избу, тем самым несколько улучшил бытовые условия и свои и Корниловича. Встречались они по-прежнему каждый день. Корнилович и ещё несколько опальных офицеров (Хвостов, Райко) составили тот круг близких друзей, в среде которых проходили грустные дни нелёгкой солдатской службы на Кавказе.

В этой отупляющей однообразной жизни, где каждый день похож на предыдущий, так же как и годы сливались в вереницу одинаковых дней, иногда являлась нечаянная радость, когда появлялся какой-нибудь старый товарищ, подобно тому, как в один из весенних дней 1834 года в солдатской слободке неожиданно оказался декабрист и писатель Александр Бестужев-Марлинский. Друзья не знали, куда усадить желанного гостя, чем угостить, а, главное, говорили день и ночь напролёт, слушали друг друга и не могли наслушаться. Но такие события случались крайне редко. Чаще всего серые будни солдатской службы, тревоги, разговоры о предстоящих экспедициях в Персию или против горцев. Хотя часто эти экспедиции кончались смертью от пули горца, как это случилось через три года с Бестужевым-Марлинским или смертью от малярии, которая через пять лет погубила поэта Александра Одоевского, военных действий желали, их ждали, так как это была единственная возможность освободиться от солдатской шинели, а затем и вообще получить свободу.

Вид г. Дербента и крепости. Фотография начала XX в.

Вид г. Дербента и крепости. Фотография начала XX в.

1 августа 1834 года полк, в котором служили Корнилович и Голицын, отправился в поход в Дагестан. Путь до города Кубы друзья проделали вместе, а затем Корнилович получил приказ, что он поступает в распоряжение генерала Ланского. 25 августа Корнилович заболел лихорадкой, которая быстро прогрессировала. 29 августа ему стало совсем плохо. Голицын всё это время находился возле больного друга. Позже в письме к брату Корниловича, Михаилу, Валериан писал: "Видя, что болезнь усиливается, я пригласил ещё другого лекаря... Я находился при нём до 9 часов, он находился без памяти...", в 11 часов Корниловича не стало. "...30 числа, отпев его по обряду греко-российскому", совершили погребение "не блистательно, но торжественно". Могила его "по правую сторону дороги, ведущей из Дербента в Торки и на самом берегу Самура..."

Далее Голицын пишет: "Я хотел, чтобы место могилы Александра Осиповича не было утрачено, и велел насыпать груду камней и поставить деревянный крест. На возвратном пути я опять нашёл его в целости, но так как наш скромный памятник стоит на большой дороге, на поле, где жители сеют хлеб, то плуг ского сравняет это место. Зная расположение полковника Ховена к вам и покойному, я просил его поставить какой-нибудь камень с надписью". После смерти Корниловича вещи и бумаги его остались у Голицына.

Смерть друга потрясла Валериана. Ему хотелось сохранить память о своём товарище, перенеся любовь к нему на его близких. Он обращается к М.О. Без-Корниловичу: "Начатое по столь горестной причине знакомство, я надеюсь, продолжится в более приятных обстоятельствах, по крайней мере, это моё искреннее желание, ибо я очень любил вашего братца и не могу оставаться равнодушным к тем, кого он любил и которые его любят, а поэтому прошу Вас принять в число ваших знакомых и Валериана Голицына".

А тем временем "по воле его величества" декабрист вновь переводится в новый для него Кабардинский егерский полк, принимавший активное участие в войне с горцами. В 1835 году Валериан Михайлович участвует в экспедиции за Кубань.

В Кабардинском полку служило много декабристов. С 1829 по 1836 год в нём служил Н.П. Окулов, а с 1837 по 1843 год - М.А. Назимов, вместе с последним туда же прибыл А.И. Вегелин. К сожалению, мы ничего не знаем о взаимоотношениях Валериана с этими декабристами. Даже неизвестно, были ли знакомы Окулов и Голицын, хотя это не исключено.

Около трёх лет провёл Валериан в Киренске. В 1829 году последовала царская "милость" - он был зачислен рядовым в 42 егерский полк, а через полгода переведён в 9 Кавказский линейный батальон, который располагался в Астрахани. При назначении его на службу командирам Кавказского корпуса предписывалось от 17 ноября 1829 г. иметь за Голицыным "тайный и бдительный надзор". Командир батальона полковник Бланжиевский в своём рапорте от 21 января 1833 г. так описывал службу декабриста в Астрахани: "В батальоне за ним был учреждён тайный надзор, и ежедневно я имел в виду о всех занятиях его в отправлении службы и вне оной. Во время службы рядовой Голицын наравне с прочими нижними чинами в очередь на службу наряжали в караул, на главную гауптвахту, к провиантским бунтам, в таможню и в тюремный замок; стоял (он) на установленных постах очередные часы; дневальным по роте; на ротных и батальонных учениях со всеми вместе выводом был, все обязанности исполнял с ревнстью и усердием, вёл себя хорошо, свободу же имел, как и прочии чины, и ничего противного законам за ним я не замечал".

12 ноября 1832 года дежурный генерал военного министерства генерал-адъютант Клейнмихель сообщил астраханскому военному губернатору Пяткину, что "Государь император повелел осуждённого приговором Верховного уголовного суда Валериана Голицына" выслать из Астрахани в Грузию, отправить его в Тифлис "со всеми о нём сведениями к командиру отдельного Кавказского корпуса". Бумагу эту губернатор получил 27 ноября и на другой день сделал распоряжение "не мало не медля исполнить оное поручение". Но николаевская бюрократическая машина часто сама попадала в ловушки, изобретённые ею для других. Когда командир Голицына обратился к коменданту Ребиндеру с просьбой выписать подорожную для отправления Голицына и обеспечить прогонными деньгами его конвой, то комендант заявил, что нижним чинам прогоны не выдаются, и пускай Голицына отправят "по средствам внутренней стражи, предписав им иметь за ним в пути ближайший надзор". Бланжиевский в ответ на такое предписание рапортовал, что "будучи по преступлению своему важным, он не подлежит в разряд обыкновенных арестантов, пересылаемых посредством внутренней стражи". Только "важность" преступника убедила Ребиндера "в необходимости отправления его под надзором благонадёжного унтер-офицера". Лишь 10 декабря были доставлены прогоны. В это время Голицын простудился и заболел. "Освидетельствовав" его вместе с ротным командиром, полковник Бланжиевский из чувства сострадания к больному, чтобы не подвергать его здоровье опасности при столь дальней дороге и к тому же зимой, оставил Голицына впредь до выздоровления в местном околотке, где лечил его доктор Суворов.

12 ноября 1832 года дежурный генерал военного министерства генерал-адъютант Клейнмихель сообщил астраханскому военному губернатору Пяткину, что "Государь император повелел осуждённого приговором Верховного уголовного суда Валериана Голицына" выслать из Астрахани в Грузию, отправить его в Тифлис "со всеми о нём сведениями к командиру отдельного Кавказского корпуса". Бумагу эту губернатор получил 27 ноября и на другой день сделал распоряжение "не мало не медля исполнить оное поручение". Но николаевская бюрократическая машина часто сама попадала в ловушки, изобретённые ею для других. Когда командир Голицына обратился к коменданту Ребиндеру с просьбой выписать подорожную для отправления Голицына и обеспечить прогонными деньгами его конвой, то комендант заявил, что нижним чинам прогоны не выдаются, и пускай Голицына отправят "по средствам внутренней стражи, предписав им иметь за ним в пути ближайший надзор". Бланжиевский в ответ на такое предписание рапортовал, что "будучи по преступлению своему важным, он не подлежит в разряд обыкновенных арестантов, пересылаемых посредством внутренней стражи". Только "важность" преступника убедила Ребиндера "в необходимости отправления его под надзором благонадёжного унтер-офицера". Лишь 10 декабря были доставлены прогоны. В это время Голицын простудился и заболел. "Освидетельствовав" его вместе с ротным командиром, полковник Бланжиевский из чувства сострадания к больному, чтобы не подвергать его здоровье опасности при столь дальней дороге и к тому же зимой, оставил Голицына впредь до выздоровления в местном околотке, где лечил его доктор Суворов. О такой "поблажке" государственному преступнику узнал губернатор. Считая подобный поступок ослушанием царского повеления и сделав за это командиру батальона строгий выговор, он предписал ему 16 декабря "с получением сего, без малейшего отлагательства времени отправить сего рядового к месту служения, донеся в то же время мне о часе его выбытия для представления нынешнею почтою военному министру гр. Александру Ивановичу Чернышёву". Пришлось выполнять столь строгое распоряжение и на следующий же день в 8 часов утра отправить преступника "в том же болезненном состоянии" под конвоем унтер-офицера Ростова.

Конечно, весть о задержании Голицына в Астрахани достигла Петербурга. Военный министр писал генералу Пяткину: "до сведения государя императора дошло" не только то, "что рядовой Голицын, после объявления ему высочайшей воли, оставался давнее время в Астрахани и пользовался свободою", но ещё "и сделал значительный долг, простирающийся до 2 тысяч рублей". Граф не постеснялся добавить собственноручно: "сверх 3000, прежде сего им издержанных".

Конечно, весть о задержании Голицына в Астрахани достигла Петербурга. Военный министр писал генералу Пяткину: "до сведения государя императора дошло" не только то, "что рядовой Голицын, после объявления ему высочайшей воли, оставался давнее время в Астрахани и пользовался свободою", но ещё "и сделал значительный долг, простирающийся до 2 тысяч рублей". Граф не постеснялся добавить собственноручно: "сверх 3000, прежде сего им издержанных". Теперь, естественно, мчатся фельдъегеря с одного конца страны на другой с перепиской относительно долгов Голицына. От батальонного командира опять требуют объяснений "по какой причине отправлен он не тотчас, у кого именно и сколько занял денег и какое из них сделал он употребление?"

Все обвинения оказались ложными, ни на чём не основанными. Подтвердив причину задержки перепиской с комендантом и медицинским актом, бывший командир Голицына донёс губернатору, что "во время службы денежных долгов (он) не делал. По разведывании, у купцов и маклеров не занимал, не делал никаких расходов, потому что не имел из чего; по векселям частным распискам и на верное слово ни у кого не занимал и, наконец, по служении его в батальоне жалоб и претензий ни на малейшую сумму и ни по каким случаям, как словесным, так и письменным - (я) не получал". Эти сведения подтвердило также губернское правление.

Вся переписка (на 26 листах) была отослана в столицу. Видимо, она вполне удовлетворила военного министра, так как больше распоряжений в Астрахань не поступало. А больной Голицын, не подозревая о том, что задал столько работы канцелярии, ехал в сопровождении унтер-офицера в пехотный графа Паскевича полк.

Georgia. Dedoplistskaro (бывш. Царские Колодцы). Фотография 2009 г.

Georgia. Dedoplistskaro (бывш. Царские Колодцы). Фотография 2009 г. В середине января 1833 года декабрист прибыл в урочище Царские Колодцы, где располагался полк. Царские Колодцы, находившиеся в 120 верстах от Тифлиса, представляли собой солдатскую слободу, вытянувшуюся вёрст на шесть. В слободе находилось несколько каменных домов, до ближайшего грузинского селения было 20 вёрст.

В этом заброшенном уголке Грузии Голицын совершенно неожиданно для себя встретил своего знакомого по Петербургу, декабриста с причудливой и печальной судьбой - А.О. Корниловича. Александр Осипович Корнилович занимался литературой, в то же время это единственный среди декабристов специалист-историк, черпавший свои исторические сведения в государственных архивах. Статьи Корниловича на исторические темы свидетельствуют о его разносторонних интересах. Его перу принадлежит ряд работ по истории России XVII века, но больше всего Корниловича привлекала эпоха Петра I. Ряд очерков, помещённых в журналах и в "Полярной звезде", издававшейся Рылеевым и Александром Бестужевым, завершился изданием А.О. Корниловичем альманаха "Русская старина" (1824 г.) с посвящением памяти Петру I. В этом сборнике помещены четыре статьи Корниловича о быте петровского времени, об ассамблеях и о личности Петра I. Сочинения Корниловича о Петре I были использованы А.С. Пушкиным при написании романа "Арап Петра Великого". Пушкин использовал и другие работы Корниловича при создании своих произведений, в частности, переводы Корниловичем сочинений голландца Стрюйса о восстании Разина, "Жизнеописание Мазепы" при написании "Полтавы".

Членом тайного общества Корнилович стал в 1825 году, но принимал в нём довольно активное участие. Верховный уголовный суд приговорил его к лишению дворянства и 12 годам каторги. После срок был сокращён до 8 лет. В марте 1827 года Корнилович был уже в Читинском остроге.

Однако в Сибири он был недолго. Менее чем через год фельдъегерь, привезший декабриста Вадковского, забрал с собой Корниловича в столицу. Причиной быстрого возвращения из Сибири был донос Фаддея Булгарина в III отделение, в котором он писал о своих подозрениях относительно связи декабристов с австрийским правительством. Это могло казаться правдоподобным, тем более что князь С.П. Трубецкой был женат на графине Лаваль, сестра которой была замужем за австрийским послом в Петербурге графом Лебцельтерном. По словам Булгарина, секретарь посольства Гуммлауэр подружился с Корниловичем. Последнего Булгарин рисовал как ветренного и болтливого молодого человека, через которого австрийский посол и его секретарь выведывали сведения о разных лицах. Доносу Булгарина был дан ход. Таким образом, Корнилович опять оказался в Петербурге. 15 февраля 1828 года он был доставлен в Петропавловскую крепость. Он дал подробные письменные показания о встрече с австрийским послом и его секретарём, сношения с которыми ограничивались светскими встречами и невинными разговорами. Объяснение Корниловича, написанное в крепости, по-видимому, показалось убедительным для Николая I.

Александр Осипович Корнилович. С портрета работы неизвестного художника. 1820-е гг.

Александр Осипович Корнилович. С портрета работы неизвестного художника. 1820-е гг. Неделю спустя Корнилович написал свою первую записку, в которой предлагал поручить ему составить историю России, начиная с эпохи Петра I, с выяснением различных проектов, выдвинутых в своё время, но затем забытых, осуществление которых могло бы быть полезно в будущем.

В апреле того же года он представил вторую записку с проектами мер для повышения нравственности в семейной жизни крестьян, в том числе об учреждении приходских училищ. Николай I распорядился "дозволить ему писать что хочет" и вместе с тем поручил ему описать, "каким образом обходятся с каторжниками в Чите". Корнилович в своей новой записке подробно и правдиво описал положение декабристов на каторге. Эту записку читал Николай I, и, на основании её, разрешено было снимать кандалы с декабристов, "кто этого своей кроткостью заслуживает".

Затем Корнилович представил одну за другой записки о положении в польских губерниях, о мерах к развитию русской торговли в Азии, об улучшении положения сельских священников, о русско-персидских делах. Всего за время заключения в крепости декабрист написал 23 различные записки. Бенкендорф распорядился присылать ему газеты, некоторые журналы и книги. Корнилович, очевидно, надеялся, что его проекты помогут его освобождению. Он просил о разрешении участвовать в походе против турок, но просьба успеха не имела. Ему разрешили писать матери, сёстрам, брату.

В крепости он написал повесть из эпохи Петра I "Андрей Безыменный". Об этом Бенкендорф доложил Николаю I, в результате чего повесть была напечатана отдельной книжкой в типографии III отделения и вышла в свет без имени автора и ограниченном количестве экземпляров. В крепости Корнилович занимался переводами Тита Ливия и Тацита.

Заключение Корниловича в крепости, по его словам, было значительно более тяжёлым, чем сибирская каторга. Оно продолжалось четыре с половиной года. В ноябре 1832 года он был отправлен на Кавказ, будучи назначен рядовым в пехотный графа Паскевича-Эриванского полк, стоявший в Царских Колодцах. Корнилович ехал на Кавказ, полный надежд и литературных планов, но очень скоро он писал брату в письме: "Ну уж сторонка, в которую судьба меня забросила. Подлинно Южная Сибирь! и климат, и жители - одно к одному. Думаю даже, что жизнь в Сибири гораздо предпочтительнее". Солдатская лямка везде была тяжела. Постепенно крепло убеждение, что из этого состояния можно вырваться только ценой крови, только в бою можно было получить офицерское звание и отставку.

Корнилович искренне обрадовался прибытию Валериана Голицына. Уже в январе 1834 года Корнилович писал в письме к матери: "На счастье моё, встретил здесь своего товарища по несчастию Голицына (кн. В.М.), с которым вместе живу. Таким способом в компании с ним время веселее провожу, и дешевле стоит жизнь. В настоящее время живу в тесноте, в крестьянской избе, где двум с трудом можно повернуться. Но это ненадолго, скоро переедем в другое помещение, где нам будет просторнее". Такой же радостью полно и письмо к старшему брату Михаилу, написанное в мае: "Я, любезный мой, совершенно праздную, от утра до вечера на боку, читаю старые журналы, за недостатком новых. К счастью, нашёл здесь товарища в несчастии Голицына, пострадавшего вместе со мною по одному делу, хорошего, умного человека, с которым вместе тянем горе. Без него я совершенно бы зачерствел".

Михаил Осипович Без-Корнилович, брат А.О. Корниловича. Фотография 1852 г.

Михаил Осипович Без-Корнилович, брат А.О. Корниловича. Фотография 1852 г. Корнилович и Голицын в какой-то мере были интеллектуальным центром в Царских Колодцах. Они превосходили окружающих по уму и образованию, поэтому большинство офицеров старались поддерживать с ними знакомство. Дом, в котором жили эти "нижние чины", стал своеобразным клубом - всегда кто-то приходил побеседовать. Частые посещения становились даже в тягость, особенно Корниловичу, который вообще был менее общительным, и его замкнутость ещё больше усилилась в крепости. К тому же частые посетители не давали работать. Сначала друзья жили вместе, но потом Голицын купил себе избу, тем самым несколько улучшил бытовые условия и свои и Корниловича. Встречались они по-прежнему каждый день. Корнилович и ещё несколько опальных офицеров (Хвостов, Райко) составили тот круг близких друзей, в среде которых проходили грустные дни нелёгкой солдатской службы на Кавказе.

В этой отупляющей однообразной жизни, где каждый день похож на предыдущий, так же как и годы сливались в вереницу одинаковых дней, иногда являлась нечаянная радость, когда появлялся какой-нибудь старый товарищ, подобно тому, как в один из весенних дней 1834 года в солдатской слободке неожиданно оказался декабрист и писатель Александр Бестужев-Марлинский. Друзья не знали, куда усадить желанного гостя, чем угостить, а, главное, говорили день и ночь напролёт, слушали друг друга и не могли наслушаться. Но такие события случались крайне редко. Чаще всего серые будни солдатской службы, тревоги, разговоры о предстоящих экспедициях в Персию или против горцев. Хотя часто эти экспедиции кончались смертью от пули горца, как это случилось через три года с Бестужевым-Марлинским или смертью от малярии, которая через пять лет погубила поэта Александра Одоевского, военных действий желали, их ждали, так как это была единственная возможность освободиться от солдатской шинели, а затем и вообще получить свободу.

Вид г. Дербента и крепости. Фотография начала XX в.

Вид г. Дербента и крепости. Фотография начала XX в. 1 августа 1834 года полк, в котором служили Корнилович и Голицын, отправился в поход в Дагестан. Путь до города Кубы друзья проделали вместе, а затем Корнилович получил приказ, что он поступает в распоряжение генерала Ланского. 25 августа Корнилович заболел лихорадкой, которая быстро прогрессировала. 29 августа ему стало совсем плохо. Голицын всё это время находился возле больного друга. Позже в письме к брату Корниловича, Михаилу, Валериан писал: "Видя, что болезнь усиливается, я пригласил ещё другого лекаря... Я находился при нём до 9 часов, он находился без памяти...", в 11 часов Корниловича не стало. "...30 числа, отпев его по обряду греко-российскому", совершили погребение "не блистательно, но торжественно". Могила его "по правую сторону дороги, ведущей из Дербента в Торки и на самом берегу Самура..."

Далее Голицын пишет: "Я хотел, чтобы место могилы Александра Осиповича не было утрачено, и велел насыпать груду камней и поставить деревянный крест. На возвратном пути я опять нашёл его в целости, но так как наш скромный памятник стоит на большой дороге, на поле, где жители сеют хлеб, то плуг ского сравняет это место. Зная расположение полковника Ховена к вам и покойному, я просил его поставить какой-нибудь камень с надписью". После смерти Корниловича вещи и бумаги его остались у Голицына.

Смерть друга потрясла Валериана. Ему хотелось сохранить память о своём товарище, перенеся любовь к нему на его близких. Он обращается к М.О. Без-Корниловичу: "Начатое по столь горестной причине знакомство, я надеюсь, продолжится в более приятных обстоятельствах, по крайней мере, это моё искреннее желание, ибо я очень любил вашего братца и не могу оставаться равнодушным к тем, кого он любил и которые его любят, а поэтому прошу Вас принять в число ваших знакомых и Валериана Голицына".

А тем временем "по воле его величества" декабрист вновь переводится в новый для него Кабардинский егерский полк, принимавший активное участие в войне с горцами. В 1835 году Валериан Михайлович участвует в экспедиции за Кубань.

В Кабардинском полку служило много декабристов. С 1829 по 1836 год в нём служил Н.П. Окулов, а с 1837 по 1843 год - М.А. Назимов, вместе с последним туда же прибыл А.И. Вегелин. К сожалению, мы ничего не знаем о взаимоотношениях Валериана с этими декабристами. Даже неизвестно, были ли знакомы Окулов и Голицын, хотя это не исключено.

| Рубрики: | История России - Декабристы и их жёны |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |