-Музыка

- Именинница. Гр. Белый День

- Слушали: 1036 Комментарии: 0

- Любо, братцы, любо

- Слушали: 3810 Комментарии: 0

- В.А. Моцарт Маленькая ночная серенада

- Слушали: 163 Комментарии: 0

- El Condor Pasa: Полёт кондора

- Слушали: 199 Комментарии: 0

- Божья Коровка - ТЕПЛОХОД

- Слушали: 487 Комментарии: 0

-Метки

Царское село Ювелирное баклажаны вишня выпечка выпечка не сладкая выпечка с вареньем выпечка с фруктами вышивка крестом гатчина грибы дворцы декабристы десерты дети развитие детям вязание дома москвы дома питера женщина в истории живопись журналы по вязанию заготовки история россии история руси италия кабачки картофель кекс кексы кефир клубника книги и журналы кремль крым куриное филе курица легенды и мифы лепешка лицеисты мода мороженое москва музеи россии музыка мысли мясной фарш мясо овощи ораниенбаум павловск первые блюда петергоф печенье пироги пирожки питер питер пригороды пицца пончики поэзия пригороды питера пушкин а.с. романовы романс россия рыба салаты секреты вязания спицами соусы творог усадьба флоренция хлеб храмы россии цветы черешня чтобы помнили школа гастронома шоколад яблоки в тесте

-Рубрики

- Афоризмы,мысли (952)

- Библиотеки (140)

- Бисер.Украшения. (84)

- Видео (58)

- Возраст не помеха (2)

- Вокруг света (250)

- Вокруг света - Абхазия (51)

- Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия (213)

- Вокруг света - Германия (57)

- Вокруг света - Греция,Кипр (66)

- Вокруг света - Европа (200)

- Вокруг света - Египет,Израиль,Турция (168)

- Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд (110)

- Вокруг света - Италия (314)

- Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия (8)

- Вокруг света - Россия (819)

- Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье. (2073)

- Вокруг света - Россия.Питер и пригороды (1076)

- Вокруг света - США,Канада.Американский континент (74)

- Вокруг света - Украина (125)

- Вокруг света - Франция (275)

- Выпечка - не сладкая (519)

- Выпечка - без выпечки (71)

- Выпечка - бисквит,пудинг (73)

- Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли (280)

- Выпечка - в лаваше (154)

- Выпечка - кексы,маффины,капкейки (522)

- Выпечка - корзиночки,тарталетки (117)

- Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши (220)

- Выпечка - манник (75)

- Выпечка - печенье,бублики,рогалики (569)

- Выпечка - пироги (173)

- Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами (99)

- Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном (44)

- Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной (75)

- Выпечка - пироги с вишней,черешней. (199)

- Выпечка - пироги с клубникой (71)

- Выпечка - пироги с яблоками,грушами (615)

- Выпечка - пирожки (72)

- Выпечка - пирожное (69)

- Выпечка - пицца (163)

- Выпечка - пляцок. (6)

- Выпечка - пончики,хворост (217)

- Выпечка - профитроли,эклеры (50)

- Выпечка - рулеты сладкие (32)

- Выпечка - с творогом (87)

- Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем (162)

- Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки (218)

- Выпечка - торты (176)

- Выпечка - штрудель,медовик,наполеон (104)

- Вышивка (474)

- Вышивка - алфавит,часы (47)

- Вышивка - бискорню,маятники,игольницы (69)

- Вышивка - мережки,хардангер.барджелло (90)

- Вязание для не модельных (37)

- Вязание и ткань (57)

- Вязание крючком - филейное вязание (390)

- Вязание крючком - абажуры,чехлы (17)

- Вязание крючком - ананасы (41)

- Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки (98)

- Вязание крючком - безотрывное вязание (54)

- Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты (328)

- Вязание крючком - броши,бусы,украшения (75)

- Вязание крючком - брюгское кружево (83)

- Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл (101)

- Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк (62)

- Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто (128)

- Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки (78)

- Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца (226)

- Вязание крючком - кайма,кружево,углы (241)

- Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки (64)

- Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны (108)

- Вязание крючком - ленточное кружево (53)

- Вязание крючком - мотивы,узоры (837)

- Вязание крючком - накидки,пончо,шали (98)

- Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк (99)

- Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы (137)

- Вязание крючком - пуловеры,туники (312)

- Вязание крючком - салфетки,скатерти (226)

- Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы (117)

- Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы (284)

- Вязание крючком - тунисское вязание (109)

- Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк (142)

- Вязание крючком - юбки (100)

- Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники (111)

- Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто (95)

- Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки (27)

- Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша (94)

- Вязание спицами-узоры,секреты вязания (846)

- Декор предметов,подарков (124)

- Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы (44)

- Дети.Вязание - комплекты (13)

- Дети.Вязание - кофточки,юбочки (41)

- Дети.Вязание - пинетки (37)

- Дети.Вязание - платья,сарафаны (82)

- Дети.Вязание - пледы,конверты (63)

- Дети.Вязание. (24)

- Дети.Питание. (72)

- Дети.Развитие. (286)

- Для дневника,для компа (182)

- Женщины в истории (483)

- ЖЗЛ (100)

- Журнал - Burda,Вязание крючком (246)

- Журнал - Дуплет (113)

- Журнал - Сабрина,Сандра,Диана (107)

- Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet (60)

- Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина (31)

- Журнал - Чудесный крючок (89)

- Журнал-вышиваю крестиком (40)

- Журнал-Золушка,Лена (12)

- Журналы и книги (186)

- Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома. (484)

- Здоровье - гимнастика для суставов (174)

- Здоровье - гимнастика для фигуры (101)

- Здоровье - рецепты (85)

- Здоровье.Питание (22)

- Здоровье.Травы (6)

- Здоровье.Уход за собой.Волосы. (67)

- Игрушки (137)

- Игрушки - зайцы (93)

- Игрушки - кошки и собаки (58)

- Игрушки - куклы,тильды (652)

- Игрушки - мишки и мышки (70)

- Игрушки - секреты производства (29)

- Игрушки - символ года (41)

- Игры,флешки (65)

- Интерьер.Ремонт.Дизайн (153)

- Искусство.Антиквариат (69)

- Искусство.Балет и опера. (240)

- Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора. (109)

- Искусство.Живопись.Скульптура (293)

- Искусство.Литература.Биографии. (234)

- Искусство.Мода. (197)

- Искусство.Музыка (472)

- Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея. (70)

- Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон. (147)

- Искусство.Музыка.Елена Ваенга (42)

- Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго. (610)

- Искусство.Мультики. (3)

- Искусство.Поэзия (933)

- Искусство.Пушкин А.С. (324)

- Искусство.Ремёсла и народные промыслы. (135)

- Искусство.Стекло,фарфор (199)

- Искусство.Театр и кино (210)

- Искусство.Чтобы помнили (584)

- Искусство.Ювелирное - Фаберже (152)

- Искусство.Ювелирное,камни,минералы (407)

- История (27)

- История вещей,названий,выражений (352)

- История России (1339)

- История России - династии (248)

- История России - Декабристы и их жёны (308)

- История России - Романовы (507)

- История России до Романовых (378)

- История России.Славой предков горжусь (429)

- Календарь (435)

- Коробочки и шкатулочки (72)

- декорированые (23)

- шитые (17)

- Кулинария. Вареники,пельмени,манты. (96)

- Кулинария. Народов мира (4)

- Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки. (305)

- Кулинария.Блюда в горшочках. (157)

- Кулинария.Грибы. (149)

- Кулинария.Десерты (666)

- Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита (462)

- Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта (129)

- Кулинария.Детям. (4)

- Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи (86)

- Кулинария.Заготовки (483)

- Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды (355)

- Кулинария.Капуста. (177)

- Кулинария.Картофель (912)

- Кулинария.Кофе и чай. (280)

- Кулинария.Курица.Индейка.Гусь. (1185)

- Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца (294)

- Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели. (492)

- Кулинария.Напитки (270)

- Кулинария.Овощи. (951)

- Кулинария.Паста. (229)

- Кулинария.Первые блюда - супы-пюре (190)

- Кулинария.Первые блюда холодные (64)

- Кулинария.Первые блюда. (449)

- Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык. (103)

- Кулинария.Пряности и травы,специи (251)

- Кулинария.Рис.Крупы. (101)

- Кулинария.Рыба и морепродукты. (539)

- Кулинария.Салаты (1572)

- Кулинария.Секреты,замена продуктов (218)

- Кулинария.Смузи (441)

- Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус. (979)

- Кулинария.Сталик Ханкишиев. (48)

- Кулинария.Сыр и вино. (108)

- Кулинария.Фрукты.Ягоды. (190)

- Кулинарный словарь (28)

- Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим (353)

- Магия.Приметы (253)

- Монастыри,соборы,церкви мира (75)

- Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья (248)

- Монастыри,соборы,церкви России (157)

- О кошках (107)

- Огород на балконе.Цветы (94)

- Пасха (145)

- куличи,пасха,яйца (65)

- Рукоделие,украшения (80)

- Православие (321)

- иконы (95)

- молитвы (21)

- праздники (35)

- святые,святители,мученики (81)

- Православие - посты,постная кухня (67)

- второе (4)

- выпечка (24)

- салаты (9)

- супы (6)

- Приборы.Аэрогриль (41)

- Приборы.Блендер. (21)

- Приборы.Микроволновка.Мультиварка (504)

- Приборы.Пароварка (42)

- Приборы.Хлебопечка.Хлеб (188)

- Пригодится (57)

- Притчи (159)

- Секреты (18)

- Секреты - ношения платков,хранения (131)

- Секреты - уборка,стирка,пятна (175)

- Секреты сервировки и этикета. (120)

- Учим математику (39)

- Учим язык английский (513)

- Учим язык итальянский (30)

- Учим язык русский (201)

- Фоны и схемы (23)

- Фото (168)

- Фото - зверьё моё (526)

- Фото - пейзажи (42)

- Фото -цветы (122)

- Фотошоп (27)

- Хочу (29)

- Шитьё (285)

- сарафаны,туники,платья,юбки (54)

- чехлы,для хранения (39)

- швы,секреты,пуговицы (136)

- шторы (18)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Создан: 31.01.2011

Записей: 46334

Комментариев: 3271

Написано: 56919

Записей: 46334

Комментариев: 3271

Написано: 56919

Никита Кирсанов: "Случай Анненкова". Часть 5. |

Цитата сообщения

Никита Кирсанов: "Случай Анненкова". Часть 5.

Декабристы провели в Читинском остроге четыре года. Но пребывание их в Чите считалось временным, так как за 700 вёрст от неё для них строилась новая тюрьма в Петровском заводе. План этой тюрьмы утвердил сам Николай I, не перестававший следить за своими врагами и в далёкой Сибири. Известие о переводе из Читы в Петровск пришло к декабристам летом 1830 года. Для отправки в новую тюрьму узников разделили на две партии: одна должна была идти в сопровождении плац-майора и выступила 7 августа. В ней находился и И.А. Анненков. Вторая партия под наблюдением коменданта была отправлена 9 августа. Шли 48 дней и прибыли в Петровск в 20-х числах сентября. Вслед за декабристами отправились и женщины. Полина Анненкова выехала, держа на руках двух детей: одну девочку полуторогодовалую, другую трёхмесячную.

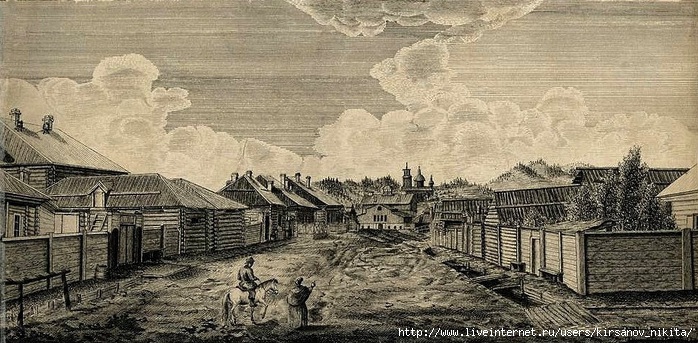

Село Укир по пути декабристов из Читы в Петровский завод. Дневка 22 августа 1830 г. Акварель Н.А. Бестужева (?). Лист из альбома декабристки А.И. Давыдовой.

Село Укир по пути декабристов из Читы в Петровский завод. Дневка 22 августа 1830 г. Акварель Н.А. Бестужева (?). Лист из альбома декабристки А.И. Давыдовой.

Перевод в Петровск вызвал у заключённых сильное волнение. За время пребывания в Чите они успели в какой-то мере акклиматизироваться, между ними и местным населением установились хорошие отношения. "В Чите нас очень полюбили, - писала Полина Анненкова, - и многие даже плакали, когда мы уезжали, и провожали нас до самого перевоза, который был на расстоянии двух или трёх вёрст от селения". Между тем декабристам было известно, что Петровский завод расположен на болоте, что тюрьма плохо построена, в камерах нет окон и т.д.

Петровский чугуноплавильный и железоделательный завод Забайкальской области Верхнеудинского округа был построен в 1789 году и находился в ведомстве Нерчинских рудников. Работы здесь производились ссыльными каторжанами и состояли в выплавке чугуна и изготовлении разных изделий. Каторжный труд делал жизнь этих людей невыносимой. Полина Анненкова так рассказывала о своём первом впечатлении при виде Петровска: "Нельзя себе представить, какое тяжёлое впечатление он произвёл на меня. Подъезжая, мы все поворачивали. Наконец, первое, что представилась глазам, была тюрьма, потом кладбище и наконец уже строения. Петровский завод был в яме, кругом горы, фабрика, где плавят железо, - совершенный ад. Тут ни днём, ни ночью нет покоя, монотонный стук молотка никогда не прекращался, кругом чёрная пыль от железа..."

Вновь выстроенное для декабристов здание тюрьмы расположено было между гор, в котловине, на сыром месте. С трёх сторон оно ограждалось глухими стенами, а с четвёртой - высоким бревенчатым частоколом. Всего в тюрьме было 64 камеры. Они не имели наружных окон и очень слабо освещались через узкие щели над дверью, выходившей в коридор с окнами на двор острога. Декабристов разместили по тёмным камерам в одиночку. Жёны декабристов жили в своих домах, купленных у местных жителей. Позднее им разрешено было жить в тюрьме с мужьями, и каждая из них устраивала, как могла, убранство своей камеры.

Прасковья Егоровна Анненкова. Акварель Н.А. Бестужева. 1836 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва.

Прасковья Егоровна Анненкова. Акварель Н.А. Бестужева. 1836 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва.

Устроенные без окон казематы вызвали решительный протест со стороны женщин. Они с возмущением писали родным в Петербург, что недостаток света сильно влияет на здоровье заключённых, что они болеют и слепнут. Так, А.Г. Муравьёва писала отцу в октябре 1830 года: "Здесь темно. Искусственный свет необходим днём и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнату". Жена декабриста Фонвизина сообщала своей родственнице в Петербург: "Вы себе и представить не можете этой тюрьмы, этого мрака, этой сырости, этого холода, этих всех неудобств". То же самое писала своей матери Е.И. Трубецкая: "Темь в моей комнате такая, что мы в полдень не сидим без свечей. В стенах много щелей, дует ветер, и сырость так велика, что пронизывает до костей". Негодующие письма жён декабристов своим родным произвели такое сильное впечатление в столичном обществе, что царю пришлось уступить. Через полгода последовало разрешение прорубить в камерах окна, но их сделали высоко под потолком в виде узких щелей, поставили решётки, и поэтому солнечного света по-прежнему было недостаточно.

Принудительный труд декабристов в Петровске, как и в Чите, состоял из разных земляных работ: проложении и ремонте дорог, уборке острожного двора и других. По зимам по-прежнему мололи зерно на ручных мельницах.

Но декабристы не падали духом. Их жизнь проходила постоянно в тех или иных занятиях по выбору самих заключённых. Восстановилось столярное мастерство, начатое ещё в Читинском остроге. Выделывались шкафы, столы, кресла, комоды для себя и для местных жителей. М.А. Бестужев писал, что он знал "различные мастерства, как-то: портняжное, сапожное, башмачное, кузнечное, слесарное, токарное, переплётное..." Некоторые изготовляли модели сельскохозяйственных и других машин. Собирались ботанические коллекции сибирской флоры. Писатели и поэты, как, например, Н.А. Бестужев и А.И. Одоевский, занимались литературным трудом. "Каторжная академия" работала с полным напряжением. Продолжалось чтение лекций по различным отраслям знаний. В Петровском заводе декабристы основали при тюрьме школу для обучения детей местного населения. Учили грамоте, арифметике, ремёслам, иностранным языкам. Эта школа продолжала своё существование и после выхода декабристов на поселение. Занятия в ней вёл оставшийся при заводе И.И. Горбачевский.

Умственная жизнь вознаграждала лишение свободы. Недостатка в книгах и журналах не было. Всё это присылалось родственниками в изобилии. Со временем у многих декабристов составились целые библиотеки.

Иван Александрович Анненков. Акварель Н.А. Бестужева. 1836 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва.

Иван Александрович Анненков. Акварель Н.А. Бестужева. 1836 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва.

В Петровском заводе, как и в Чите, декабристы-художники занимались рисованием и живописью. Среди них особенно ярко выделяется имя подлинного художника Николая Александровича Бестужева. В Чите и в Петровском заводе он создал целую галерею портретов своих товарищей, жён декабристов, изображал их жилища, сделал много видовых рисунков Читинского и Петровского острогов. В своих пейзажах Н.А. Бестужев раскрыл красоту сибирской природы.

Талантливым художником показал себя Иван Александрович Анненков, сделавший ряд акварельных и других рисунков. На них изображены виды окрестностей Читы в разные времена года и внутренний вид Читинского и Петровского острогов. На одном из его рисунков показана улица в Чите с деревянными домами. На одной стороне - дома жён декабристов, там же и дом Анненковых. По улице возница везёт воду в узкой длинной бочке. Рисунок выполнен очень тонко и искуссно. В настоящее время рисунки И.А. Анненкова хранятся в Институте русской литературы Академии наук РФ и у его потомков, а возможно, и у других частных лиц.

Талантливыми художниками были Василий Петрович Ивашев, Иван Васильевич Киреев, Александр Михайлович Муравьёв, Пётр Иванович Борисов и Николай Петрович Репин. Работы художников-декабристов дают нам представление о тюремной жизни и быте заключённых и их жён, а также о сибирской природе.

В Петровском остроге, как и в Читинском, декабристы жили одной дружной семьёй, помогали друг другу. Здесь образовалась товарищеская артель, и более состоятельные из них отдавали в общую кассу то, что получали от своих богатых родственников. Были организованы общие столовые. На определённый срок выбирался староста, ведавший артельным хозяйством. Образовались и другие артели, например: взаимопомощи ссыльным на поселении после отбытия каторги, газетная - для правильного пользования газетами и журналами, приходившими на имя декабристов и их жён. Артели просуществовали вплоть до 1835 года, когда уже почти все декабристы-каторжане были разосланы на поселение в разные углы Сибири.

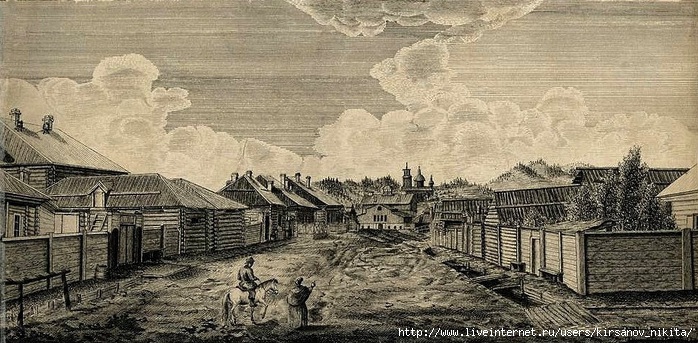

Дамская улица в Петровском заводе. Рисунок неизвестного художника-декабриста (?). 1830-е гг.

Дамская улица в Петровском заводе. Рисунок неизвестного художника-декабриста (?). 1830-е гг.

Положение декабристов стало намного тяжелее, когда они перешли на поселение и оказались разобщёнными между собой. Большинство из них принадлежало к числу несостоятельных людей, не имеющих никаких средств к существованию. Выдававшийся неимущим паёк (пособие) в 200 рублей ассигнациями в год ни в какой мере не обеспечивал ссыльных. К тому же декабристы не хотели принимать эту "милость" из рук царя, и казённым пайком пользовались лишь немногие поселенцы. Водворённые в отдалённые места Сибири, при крайне суровом климате, они могли кое-как жить только благодаря помощи местного населения и своих товарищей.

Однако, несмотря на все невзгоды, декабристы-поселенцы развернули большую научную, культурно-просветительскую и хозяйственную деятельность. Они изучали природу и климат Сибири, её растительный и животный мир, сажали и выращивали разные овощи, неизвестные до того времени в крае, вводили новые сельскохозяйственные культуры: картофель, кукурузу, огурцы, в парниках выращивали цветную капусту, дыни, арбузы.

Декабристы являлись исследователями быта, нравов, языка, песен народов, населявших Сибирь. Они устраивали школы и сами преподавали в них. Например, Бестужевы учили детей в Селенгинске, Матвей Муравьёв-Апостол - в Вилюйске, Якушкин - в Ялуторовске. Учили безвозмездно богатых и бедных, русских и бурят, тунгусов и якут. Недаром в Сибири слова "декабрист" и "народный учитель" связывались воедино.

Будучи на поселении, декабристы, не имея в большинстве своём специального образования, оказывали населению постоянную медицинскую помощь. Где бы им не приходилось быть, они посещали больных, снабжали лекарствами, давали советы.

Хозяйственная и просветительная деятельность декабристов в Сибири в значительной степени способствовала развитию края, подъёму его культурного уровня и производительных сил. Она явилась образцом для местного населения, указала пути, по которым должен идти подъём Сибири. Эта деятельность декабристов на поселении была тесно связана с теми идеями, которые вели их на борьбу против самодержавия, которые вдохновляли их всю жизнь.

Декабристы провели в Читинском остроге четыре года. Но пребывание их в Чите считалось временным, так как за 700 вёрст от неё для них строилась новая тюрьма в Петровском заводе. План этой тюрьмы утвердил сам Николай I, не перестававший следить за своими врагами и в далёкой Сибири. Известие о переводе из Читы в Петровск пришло к декабристам летом 1830 года. Для отправки в новую тюрьму узников разделили на две партии: одна должна была идти в сопровождении плац-майора и выступила 7 августа. В ней находился и И.А. Анненков. Вторая партия под наблюдением коменданта была отправлена 9 августа. Шли 48 дней и прибыли в Петровск в 20-х числах сентября. Вслед за декабристами отправились и женщины. Полина Анненкова выехала, держа на руках двух детей: одну девочку полуторогодовалую, другую трёхмесячную.

Село Укир по пути декабристов из Читы в Петровский завод. Дневка 22 августа 1830 г. Акварель Н.А. Бестужева (?). Лист из альбома декабристки А.И. Давыдовой.

Село Укир по пути декабристов из Читы в Петровский завод. Дневка 22 августа 1830 г. Акварель Н.А. Бестужева (?). Лист из альбома декабристки А.И. Давыдовой.Перевод в Петровск вызвал у заключённых сильное волнение. За время пребывания в Чите они успели в какой-то мере акклиматизироваться, между ними и местным населением установились хорошие отношения. "В Чите нас очень полюбили, - писала Полина Анненкова, - и многие даже плакали, когда мы уезжали, и провожали нас до самого перевоза, который был на расстоянии двух или трёх вёрст от селения". Между тем декабристам было известно, что Петровский завод расположен на болоте, что тюрьма плохо построена, в камерах нет окон и т.д.

Петровский чугуноплавильный и железоделательный завод Забайкальской области Верхнеудинского округа был построен в 1789 году и находился в ведомстве Нерчинских рудников. Работы здесь производились ссыльными каторжанами и состояли в выплавке чугуна и изготовлении разных изделий. Каторжный труд делал жизнь этих людей невыносимой. Полина Анненкова так рассказывала о своём первом впечатлении при виде Петровска: "Нельзя себе представить, какое тяжёлое впечатление он произвёл на меня. Подъезжая, мы все поворачивали. Наконец, первое, что представилась глазам, была тюрьма, потом кладбище и наконец уже строения. Петровский завод был в яме, кругом горы, фабрика, где плавят железо, - совершенный ад. Тут ни днём, ни ночью нет покоя, монотонный стук молотка никогда не прекращался, кругом чёрная пыль от железа..."

Вновь выстроенное для декабристов здание тюрьмы расположено было между гор, в котловине, на сыром месте. С трёх сторон оно ограждалось глухими стенами, а с четвёртой - высоким бревенчатым частоколом. Всего в тюрьме было 64 камеры. Они не имели наружных окон и очень слабо освещались через узкие щели над дверью, выходившей в коридор с окнами на двор острога. Декабристов разместили по тёмным камерам в одиночку. Жёны декабристов жили в своих домах, купленных у местных жителей. Позднее им разрешено было жить в тюрьме с мужьями, и каждая из них устраивала, как могла, убранство своей камеры.

Прасковья Егоровна Анненкова. Акварель Н.А. Бестужева. 1836 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва.

Прасковья Егоровна Анненкова. Акварель Н.А. Бестужева. 1836 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва. Устроенные без окон казематы вызвали решительный протест со стороны женщин. Они с возмущением писали родным в Петербург, что недостаток света сильно влияет на здоровье заключённых, что они болеют и слепнут. Так, А.Г. Муравьёва писала отцу в октябре 1830 года: "Здесь темно. Искусственный свет необходим днём и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнату". Жена декабриста Фонвизина сообщала своей родственнице в Петербург: "Вы себе и представить не можете этой тюрьмы, этого мрака, этой сырости, этого холода, этих всех неудобств". То же самое писала своей матери Е.И. Трубецкая: "Темь в моей комнате такая, что мы в полдень не сидим без свечей. В стенах много щелей, дует ветер, и сырость так велика, что пронизывает до костей". Негодующие письма жён декабристов своим родным произвели такое сильное впечатление в столичном обществе, что царю пришлось уступить. Через полгода последовало разрешение прорубить в камерах окна, но их сделали высоко под потолком в виде узких щелей, поставили решётки, и поэтому солнечного света по-прежнему было недостаточно.

Принудительный труд декабристов в Петровске, как и в Чите, состоял из разных земляных работ: проложении и ремонте дорог, уборке острожного двора и других. По зимам по-прежнему мололи зерно на ручных мельницах.

Но декабристы не падали духом. Их жизнь проходила постоянно в тех или иных занятиях по выбору самих заключённых. Восстановилось столярное мастерство, начатое ещё в Читинском остроге. Выделывались шкафы, столы, кресла, комоды для себя и для местных жителей. М.А. Бестужев писал, что он знал "различные мастерства, как-то: портняжное, сапожное, башмачное, кузнечное, слесарное, токарное, переплётное..." Некоторые изготовляли модели сельскохозяйственных и других машин. Собирались ботанические коллекции сибирской флоры. Писатели и поэты, как, например, Н.А. Бестужев и А.И. Одоевский, занимались литературным трудом. "Каторжная академия" работала с полным напряжением. Продолжалось чтение лекций по различным отраслям знаний. В Петровском заводе декабристы основали при тюрьме школу для обучения детей местного населения. Учили грамоте, арифметике, ремёслам, иностранным языкам. Эта школа продолжала своё существование и после выхода декабристов на поселение. Занятия в ней вёл оставшийся при заводе И.И. Горбачевский.

Умственная жизнь вознаграждала лишение свободы. Недостатка в книгах и журналах не было. Всё это присылалось родственниками в изобилии. Со временем у многих декабристов составились целые библиотеки.

Иван Александрович Анненков. Акварель Н.А. Бестужева. 1836 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва.

Иван Александрович Анненков. Акварель Н.А. Бестужева. 1836 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва. В Петровском заводе, как и в Чите, декабристы-художники занимались рисованием и живописью. Среди них особенно ярко выделяется имя подлинного художника Николая Александровича Бестужева. В Чите и в Петровском заводе он создал целую галерею портретов своих товарищей, жён декабристов, изображал их жилища, сделал много видовых рисунков Читинского и Петровского острогов. В своих пейзажах Н.А. Бестужев раскрыл красоту сибирской природы.

Талантливым художником показал себя Иван Александрович Анненков, сделавший ряд акварельных и других рисунков. На них изображены виды окрестностей Читы в разные времена года и внутренний вид Читинского и Петровского острогов. На одном из его рисунков показана улица в Чите с деревянными домами. На одной стороне - дома жён декабристов, там же и дом Анненковых. По улице возница везёт воду в узкой длинной бочке. Рисунок выполнен очень тонко и искуссно. В настоящее время рисунки И.А. Анненкова хранятся в Институте русской литературы Академии наук РФ и у его потомков, а возможно, и у других частных лиц.

Талантливыми художниками были Василий Петрович Ивашев, Иван Васильевич Киреев, Александр Михайлович Муравьёв, Пётр Иванович Борисов и Николай Петрович Репин. Работы художников-декабристов дают нам представление о тюремной жизни и быте заключённых и их жён, а также о сибирской природе.

В Петровском остроге, как и в Читинском, декабристы жили одной дружной семьёй, помогали друг другу. Здесь образовалась товарищеская артель, и более состоятельные из них отдавали в общую кассу то, что получали от своих богатых родственников. Были организованы общие столовые. На определённый срок выбирался староста, ведавший артельным хозяйством. Образовались и другие артели, например: взаимопомощи ссыльным на поселении после отбытия каторги, газетная - для правильного пользования газетами и журналами, приходившими на имя декабристов и их жён. Артели просуществовали вплоть до 1835 года, когда уже почти все декабристы-каторжане были разосланы на поселение в разные углы Сибири.

Дамская улица в Петровском заводе. Рисунок неизвестного художника-декабриста (?). 1830-е гг.

Дамская улица в Петровском заводе. Рисунок неизвестного художника-декабриста (?). 1830-е гг. Положение декабристов стало намного тяжелее, когда они перешли на поселение и оказались разобщёнными между собой. Большинство из них принадлежало к числу несостоятельных людей, не имеющих никаких средств к существованию. Выдававшийся неимущим паёк (пособие) в 200 рублей ассигнациями в год ни в какой мере не обеспечивал ссыльных. К тому же декабристы не хотели принимать эту "милость" из рук царя, и казённым пайком пользовались лишь немногие поселенцы. Водворённые в отдалённые места Сибири, при крайне суровом климате, они могли кое-как жить только благодаря помощи местного населения и своих товарищей.

Однако, несмотря на все невзгоды, декабристы-поселенцы развернули большую научную, культурно-просветительскую и хозяйственную деятельность. Они изучали природу и климат Сибири, её растительный и животный мир, сажали и выращивали разные овощи, неизвестные до того времени в крае, вводили новые сельскохозяйственные культуры: картофель, кукурузу, огурцы, в парниках выращивали цветную капусту, дыни, арбузы.

Декабристы являлись исследователями быта, нравов, языка, песен народов, населявших Сибирь. Они устраивали школы и сами преподавали в них. Например, Бестужевы учили детей в Селенгинске, Матвей Муравьёв-Апостол - в Вилюйске, Якушкин - в Ялуторовске. Учили безвозмездно богатых и бедных, русских и бурят, тунгусов и якут. Недаром в Сибири слова "декабрист" и "народный учитель" связывались воедино.

Будучи на поселении, декабристы, не имея в большинстве своём специального образования, оказывали населению постоянную медицинскую помощь. Где бы им не приходилось быть, они посещали больных, снабжали лекарствами, давали советы.

Хозяйственная и просветительная деятельность декабристов в Сибири в значительной степени способствовала развитию края, подъёму его культурного уровня и производительных сил. Она явилась образцом для местного населения, указала пути, по которым должен идти подъём Сибири. Эта деятельность декабристов на поселении была тесно связана с теми идеями, которые вели их на борьбу против самодержавия, которые вдохновляли их всю жизнь.

| Рубрики: | История России - Декабристы и их жёны |

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |