-–убрики

- видео (281)

- √азетна€ проза (67)

- Ѕќ–»— ќћ»——ј–ќ¬. —борник стихов (1963-2019) (16)

- ¬округ ¬ысоцкого (720)

- статьи,интервью,воспоминани€ (327)

- √ерои моего романа (6)

- ≈врейска€ тема (138)

- «аботы и радости блоггера (207)

- «доровье (50)

- «емл€ пухом (20)

- «нание - сила! (17)

- риминал (32)

- ультура и менталитет (44)

- Ћохотрон (31)

- ћои выступлени€ в —ћ» (117)

- ћои мемуары (368)

- ћои публикации о ¬ысоцком (23)

- ћои стихи (181)

- ћои эксперименты с властью (15)

- ћузыка (105)

- мо€ музыка (12)

- ћысли по поводу (102)

- ќ себе (25)

- Ќизкий быт (51)

- Ќормальный быт (82)

- о поэтах (4)

- ѕолитика, идеологи€, истори€ (248)

- „ита. Ѕурные годы (1989-1991) (20)

- ѕрава человека,правосудие (393)

- »з прошлой борьбы (21)

- ѕрава потребителей (93)

- „то такое судебна€ власть (197)

- ѕро это (13)

- –азвлечение! (62)

- —ћ», власть, общество (156)

- —пасение жизни (14)

- —удьба и врем€ (816)

- ∆ил-был € (711)

- Ћична€ жизнь (37)

- ћой старенький чемодан (244)

- –одные и близкие (33)

- Ўкольна€ тетрадь (2)

-ћетки

-–езюме

омиссаров Ѕорис »льич

- ѕрофесси€ журналист

- ќпыт работы –едакци€ районной газеты "—оветское «абайкалье" г. —ретенск «аб.край –едакци€ районной газеты "«абайкалец" п. «абайкальск «аб.край „итинский камвольно-суконный комбинат „итинский политехнический институт Ўкола рабочей молодежи при исправительно-труд. колонии, г.„ита ”¬ƒ „итинской области «абайкальское ”¬ƒ на транспорте „итинский областной —овет народных депутатов «абайкальское ”¬ƒ на транспорте «абайкальский гуманитарно-педагогический университет

-÷итатник

Ѕорис омиссаров. ћо€ жизнь в ———– в 1960-х годах ’ќ“≈Ћ Ѕџ — ЋёЅ»ћќё —Ћ»“№—я –оман-дневник...

Ѕез заголовка - (0)https://www.liveinternet.ru/users/4799833/post501205350/ https://www.liveinternet.ru/users/479983...

ѕродукты дл€ разжижени€ крови - (2)Ќа заметку! ѕродукты дл€ разжижени€ крови.

¬ котле пам€ти годы кип€т. ќ второй журнальной публикации и грехе гордыни - (3)¬ котле пам€ти годы кип€т. ќ второй журнальной публикации и грехе гордыни ѕервой моей журнальн...

— днем рождени€, друже! - (5)— днем рождени€, друже! Ќа стыке декабр€ и €нвар€ мы ждем всегда чудес, сам переход в другое лето...

-—сылки

-ћузыка

- ƒневник. “етрадь дев€та€. я видал иногда... (49)

- —лушали: 44 омментарии: 19

- Ќесчастный случай - ѕутин и ’ристос

- —лушали: 5338 омментарии: 1

- Secret Garden Duo

- —лушали: 2462 омментарии: 4

- я и сам пою! (восстановлено с примечанием)

- —лушали: 8 омментарии: 14

- Ћуи јрмстронг

- —лушали: 289 омментарии: 2

-Ќовости

-¬идео

- ¬ысоцкий. «апретное им€

- —мотрели: 146 (13)

- ¬ысоцкий. ровь на снегу...

- —мотрели: 90 (6)

- ≈сли друг оказалс€...

- —мотрели: 55 (21)

- я пришел к тебе с приветом (повтор 1-й з

- —мотрели: 374 (8)

- я пришел к тебе с приветом (дубль2)

- —мотрели: 310 (11)

-ѕриложени€

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни —тена—тена: мини-гостева€ книга, позвол€ет посетител€м ¬ашего дневника оставл€ть ¬ам сообщени€.

ƒл€ того, чтобы сообщени€ по€вились у ¬ас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "ќбновить

—тена—тена: мини-гостева€ книга, позвол€ет посетител€м ¬ашего дневника оставл€ть ¬ам сообщени€.

ƒл€ того, чтобы сообщени€ по€вились у ¬ас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "ќбновить ¬сегда под рукойаналогов нет ^_^

ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее

¬сегда под рукойаналогов нет ^_^

ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст

ќнлайн-игра "Ѕольша€ ферма"ƒ€д€ ƒжордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состо€нии. Ќо благодар€ твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состо€нии превратить захиревшее хоз€йст ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ

ќнлайн-игра "Empire"ѕреврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire.

—трой свою собственную империю, расшир€й ее и защищай от других игроков. Ѕ

-неизвестно

- онвертер видеоссылок

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-—татистика

«аписей: 2720

омментариев: 14754

Ќаписано: 20928

«аписи с меткой забайкальск

(и еще 4988 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

1960-е годы андрей ивлев антисемитизм банда малолеток с улицы текстильщиков борис комиссаров верховный суд рф вестник civitas видео виктор курочкин владимир высоцкий выборы гарнизон депутаты дневник дом евреи европейский суд жан-поль коста забайкальск закон израиль интернет книги компьютер конституционный суд коррупци€ марина влади марк цыбульский музучилище музыка национализм пенсионные права песни пластиковые окна подъезд поздравлени€ позитив почта россии путин родители родословна€ роман-дневник о юности свобода слова сретенск ссср стихи судьба и врем€ тать€на зайцева форум форумы фото холокост чита

’ј–ј “≈–»—“» ј 1976. ћќ» ћ≈ћ”ј–џ |

ƒневник |

«’ј–ј “≈–»—“» ј

Ќа ќћ»——ј–ќ¬ј Ѕќ–»—ј »Ћ№»„ј, 1948 г.рожд.

“оварищ ќћ»——ј–ќ¬ Ѕќ–»— »Ћ№»„ в насто€щее врем€ работает заместителем редактора районной газеты ««абайкалец» «абайкальского района „итинской области.

C1959 года он начал активно участвовать в „итинской областной радиогазете «ёный ленинец», как нештатный автор, а затем в —ретенской районной газете «—оветское «абайкалье».

¬ 1966 г., после окончани€ средней школы Ѕ. ќћ»——ј–ќ¬ был прин€т в газету «—оветское «абайкалье» литсотрудником. ¬ 1968 г. Ѕ.». омиссаров назначаетс€ заведующим отделом писем в этой же газете.

¬ 1971 г. „итинский областной комитет ѕ—— направл€ет тов. ќћ»——ј–ќ¬ј в «абайкальскую районную газету ««абайкалец», где он назначаетс€ ответственным секретарем редакции. ¬ 1973 г. Ѕ.». ќћ»——ј–ќ¬ утверждаетс€ заместителем редактора газеты ««абайкалец» и по насто€щее врем€ трудитс€ в этой должности.

¬ 1968 г. Ѕ.». ќћ»——ј–ќ¬ поступает заочно на отделение журналистики »ркутского госуниверситета и в 1974 г. с отличными оценками защищает диплом и сдает госэкзамены.

¬ 1969 г. Ѕ.». ќћ»——ј–ќ¬ принимаетс€ в члены —оюза журналистов ———–. ¬ насто€щее врем€ он – секретарь первичной организации —оюза журналистов ———–.

“ов. ќћ»——ј–ќ¬ ведет большую партийную и общественную работу. ќн избран секретарем партийной организации районной газеты, в составе которой семь членов партии.

— 1971 г. по насто€щее врем€ €вл€етс€ членом районного комитета народного контрол€. ƒобросовестно и систематически выполн€ет также много других общественных поручений: председатель районного комитета общества охраны пам€тников истории и культуры, член районной комиссии содействи€ фонду мира, пропагандист, ежемес€чно выступает перед труд€щимис€ района, будучи активным участником лекторской группы райкома ѕ——.

— 1966 г. материалы Ѕ. ќћ»——ј–ќ¬ј регул€рно печатаютс€ в областной партийной газете ««абайкальский –абочий». — 1967 г. он €вл€етс€ нештатным корреспондентом ««абайкальского –абочего». –едакци€ этой газеты поручала Ѕ. ќћ»——ј–ќ¬” освещать работу районной партийной конференции, готовить к публикации острые критические и проблемные материалы на партийные и другие темы, целевые полосы.

ѕомещенные в областной и районных газетах публикации Ѕ. ќћ»——ј–ќ¬ј отличают актуальность, большое общественное звучание, принципиальна€ позици€, глубина освещени€ темы, творческа€ инициатива и журналистское мастерство.

«а дес€ть лет штатной газетной работы Ѕ.». ќћ»——ј–ќ¬ про€вил себ€ идейно зрелым, добросовестным и инициативным работником, ищущим журналистом. ѕри острой нехватке кадров он с большой партийной ответственностью успешно руководил выпуском газеты. ќхотно передает товарищам свой опыт. ¬зысканий не имел. ќтзывчив, чуток и внимателен к нуждам и заботам людей. ѕользуетс€ в коллективе заслуженным авторитетом.

19 апрел€ 1976 г.

–едактор газеты

««абайкалец»

(ћ.ѕ.ћ»Ќ√јЋ≈¬)

«ам. секретар€ парторганизации

(Ћ.ј.ћј —»ћќ¬ј)

ѕредседатель месткома

профсоюза

(ј.‘.—¬»ў≈¬ј)»

1. –азговор в соцсети с подругой

- » такого хорошего парн€ в ёгославию не пустили? ∆урналиста, зам.редактора газеты, секретар€ парторганизации, не имевшего ни одного взыскани€!

- ¬от журналисту и не дали добро... –абочий бы поехал, врач, учитель, а из газетной братии, ни-ни. Ёто ж ёгослави€. Ќе Ѕолгари€.

- —овершенно верно. ”же в „ите, в 81-м, мен€ "выпустили" только в „ехословакию, хот€ попросил путевку в ¬енгрию-ёгославию. » только в 1988-м, когда √орбачев отменил выдачу райкомовских характеристик, €, наконец, осуществил свою идею-фикс и съездил по двойной путевке в –умынию – ёгославию (другого выбора не было). ј моему другу-журналисту - заведующему отделом партийной жизни областной газеты и выпускнику ¬ысшей партийной школы јндрею —орокину компетентные органы разрешили не только поехать в ≈гипет, но и назначили руководителем туристической группы, в которую вошли 15 текстильщиц с — . ƒл€ него путевка была бесплатной. »з поездки он привез кучу фотографий, сделанных им возле египетских пирамид, и попросил мен€ продать их участникам группы. ¬ то врем€ € и мо€ будуща€ жена работали на камвольно-суконном комбинате.

2.Ќежданный удар

ѕервый раз мен€ не отпустили в прекрасную, воспетую в песн€х и кинофильмах, капиталистическую »талию, в 1975-м. ѕутевку предложил райком комсомола. Ќо согласие следовало получить в райкоме партии. ѕозвонил второму секретарю ћ€чину. ћолодой, неженатый. ” мен€ с ним были хорошие, почти дружеские отношени€, но с сохранением субординации. ¬алерий ‘едорович без лишних расспросов согласилс€: «√отовь документы».

ѕервый секретарь Ёпов ¬ладимир ѕавлович находилс€ в отпуске, но за пределы района не выезжал. ѕолучив от ћ€чина информацию о моей просьбе, он мгновенно и без объ€снений наложил вето на мою мечту. “ак € был лишен италь€нского мор€ и лучших италь€нских песен в исполнении јдриано „елентано.

¬первые во взрослой жизни € испытал потр€сение и обиду от большого партийного начальника. ≈го решение ничем, кроме самодурства, € объ€снить не мог. Ёпов никаких претензий мне раньше не предъ€вл€л. » вдруг такой неожиданный удар. ”дар от главного коммуниста, хоз€ина района, ќн посе€л в душе серьезные сомнени€ в правильности политики ѕ——.

ћой вывод нуждалс€ в четких и убедительных доказательствах. ѕарти€ учила журналистов руководствоватьс€ указанием »льича «Ќи слова на веру, ни слова против совести». Ётот ленинский завет считали принципом работы журналистов – «подручных партии», ее «приводных ремней». ѕравдивость и достоверность газетной информации должны быть безупречными. ѕоэтому € должен был подтвердить и доказать свою правоту.

ћне - книжному ребенку - всегда были близки сюжеты борьбы за справедливость и правду-матку. ¬ центральных газетах 60-х годов зачитывалс€ материалами, написанными в жанре очерка, публицистики и журналистского расследовани€. ≈сли ты пишешь о том, что видел собственными глазами, слышал собственными ушами, а тем более проверил и испытал на себе, то тво€ правота дойдет до сердца каждого.

3. ак мне отказали во второй раз. ѕьеса в трех действи€х

ƒействие первое

¬ следующем году набиралась нова€ группа, теперь дл€ поездки в ёгославию. Ёта страна не €вл€лась членом —Ё¬ (—овета экономической взаимопомощи) и вообще считалась идеологически «неправильной», полукапиталистической. я готов был пройти до конца весь путь отказника, чтобы вы€снить истинную причину моей дискриминации.

’арактеристику, подписанную редактором, заместителем секретар€ первичной парторганизации (поскольку секретарем был € сам) и председателем профкома, € отнес в райком. “уда же через день вызвали и моего редактора. ≈му вернули характеристику и поручили утвердить ее (а точнее - Ќ≈ утвердить) на общем партийном собрании. —ценарий дискредитации был следующий: коммунисты, обсудив недостойное поведение избранного ими партийного руководител€, отказывают ему в туристической поездке.

ƒл€ осуществлени€ этого замысла была придумана насквозь лжива€ истори€, будто 1 ма€, когда вс€ страна отмечала всенародный праздник, € так безобразно напилс€ в привокзальном ресторане станции «абайкальск, что мен€ из ресторана под руки вывели официантки.

–азумеетс€, ничего подобного не было. ѕосле первомайской демонстрации мы с моим другом – врачом психиатрической больницы —ергеем, чь€ жена “ать€на работала в нашей редакции радиоорганизатором, весьма скромно отметили праздник вдвоем за ресторанным столиком. —ергей вз€л с собой гитару (он увлекалс€ музыкой группы «битлз) и негромко спел на английском €зыке русскую народную песню «—тепь да степь кругом». Ќикаких конфликтов в ресторане и в помине не было. Ќам даже поаплодировали. » ушли мы - известные в поселке интеллигентные люди, дорожащие своей репутацией, на своих двоих твердой походкой.

»з семи присутствующих на собрании членов ѕ——, в рассказанную редактором байку не поверил никто, кроме самого редактора и его жены, работавшей корректором. ќни проголосовали против утверждени€ моей характеристики. ¬ыполн€€ решение партсобрани€, редактор вынужден был вновь поставить под моей характеристикой свою подпись.

ј € обратилс€ в районный суд с иском к редактору о защите чести и достоинства и опровержении клеветы, публично порочащей мою честь и достоинство. —тать€ така€ действовала в √ражданском кодексе –—‘—–, правда возмещени€ морального вреда она в то врем€ не предусматривала. я потребовал допросить официанток, которые €кобы выводили нас с —ергеем из ресторана.

—ергей написал дл€ передачи в суд за€вление с опровержением ложных сведений.

√де-то в одной из дес€тков картонных папок моего домашнего архива это письмо до сих пор хранитс€, как напоминание об этой истории и нашей верной дружбе.

—удь€ Ўелепаев, который у нас в редакции раз в мес€ц, наравне с другими общественниками, вел прием читателей дл€ бесплатных консультаций по юридическим вопросам, отказал мне в рассмотрении иска. ¬ свое оправдание смущенно по€снил: «я даже не имею права затребовать в редакции протокол партийного собрани€, чтобы подтвердить изложенные в за€влении сведени€».

–ешение районного суда об отказе в рассмотрении моего за€влени€ € обжаловал в областном суде.

ƒействие второе

Ќу вот! – кажетс€ € победил. ’арактеристика утверждена на партсобрании и вновь подписана. ѕишите же поскорей рекомендацию дл€ поездки в ёгославию! ¬едь успешному молодому журналисту хочетс€ продолжить профессиональный рост, больше увидеть и узнать, набратьс€ новых знаний и напитатьс€ новыми интересными впечатлени€ми, посмотреть мир незамутненным взгл€дом и, возможно, рассказать читател€м о своем путешествии под рубрикой «»з дальних странствий возврат€сь».

јн нет. ћой вопрос вынесли на заседание районной комиссии по выезду за границу. –уководил комиссией третий (по идеологии) секретарь райкома Ўантуров. ¬ ее состав входил и начальник райотдела √Ѕ подполковник –ассказов. ≈му было интересно узнать, почему мне так хочетс€ ехать в ёгославию, а, скажем, не в Ѕолгарию, где морской пл€ж и южное солнце греют нисколько не хуже. » не лучше ли мне посетить дл€ начала гор€чие гейзеры, вулканы амчатки и славное море св€щенный Ѕайкал?

ѕосле короткого обсуждени€, во врем€ которого мен€ выгнали в приемную, мне объ€вили об отказе в поездке. ”друченный, € вместе с –ассказовым вышел из кабинета секретар€ райкома и направилс€ в редакцию, расположенную вблизи партийного органа. ј затем сильно озадачил подполковника: «¬аше решение нарушает «аключительный ’ельсинкский јкт, в котором закреплены положени€ ¬сеобщей декларации прав человека, в том числе свобода передвижени€. (Helsinki Declaration) — документ, подписанный главами 35 государств в столице ‘инл€ндии ’ельсинки 30 июл€ — 1 августа 1975 года). «¬от уж этого € от теб€ не ожидал», - изумленно произнес –ассказов.

ƒействие третье

–ешение районной комиссии € оспорил в письме, отправленном в областную комиссию по выезду за границу. ≈е возглавл€л второй секретарь обкома по идеологии. ¬ редакцию позвонили через пару недель. ∆енский голос: «“оварищ омиссаров? я секретарь комиссии по выезду за границу. ¬ы отправл€ли письмо в комиссию? ¬аше обращение рассмотрено. ќтмен€ть решение районной комиссии по ¬ашему вопросу областна€ комисси€ не нашла оснований».

- ћожете ли ¬ы отправить мне копию вашего решени€ или просто сообщение о прин€том решении? – посмел € задать неверо€тно наглый дл€ столь высокого партийного кабинета вопрос.

- Ќет, мы письменных ответов не даем. ќбъ€вл€ем свое решение за€вителю в устной форме. ƒо свидани€.

‘инита л€ комедиа

ѕутевку в ёгославию отдали нашему радиоорганизатору “ать€не. ќна же принесла мне на подпись свою характеристику. Ёта коллизи€ с трудом умещалась в моей голове и никак не стыковалась с законами логики. ак объ€снить, что €, ставший сам не выездным, получил возможность запретить или разрешить кому-либо провести отпуск за рубежом?

омисси€ не назвала мне ни одной серьезной причины дл€ запрета поездки. ѕримитивный сценарий по моей дискредитации не сработал. ƒаже проголосовавший «против» редакто, выполнив партийное поручение, не смог проигнорировать волю большинства и вновь заверил мою многострадальную характеристику своей подписью. ƒва драгоценных листочка € снова отнес победным шагом в райком. » что?

4. ритический разлом

»так, вместо того, чтобы признать логику неоспоримых фактов и отсутствие причин дл€ отказа, мен€ привели на экзекуцию в районную комиссию по выезду за границу. Ќе поддавшись давлению, € иду на областной уровень, предоставив в областную комиссию добытые мной факты дискриминации, проверенные на себе.

” мен€ фактически сложилс€ сюжет дл€ небольшого рассказа. Ќе имеющий, впрочем, ни малейшего шанса быть опубликованным где-либо, кроме подпольного самиздата. тому же € понимал, что мен€ уже точно записали в диссиденты, коль со мной проводит воспитательную работу лично начальник районной госбезопасности.

5.ѕопытка нового старта

—тепной поселок «абайкальск, в котором € прожил п€ть лет, мне пор€дком надоел. “есно и неуютно вдруг стало в нем жить, несмотр€ на благоустроенную двухкомнатную квартиру, полученную в новом 16-квартирном «райкомовском» доме через год после переезда из —ретенска. роме микрорайона пограничников, поселок состо€л из неблагоустроенных двухэтажных домов с печками на угле и без водопровода. ¬ том доме, где мен€ поселили в год приезда, € брал воду из колонки, котора€ находилась пр€мо во дворе. Ќо и в старинном таежном —ретенске удобств было не больше: приходилось караулить водовозку. Ќо топили дровами.

¬ 1975-м, после неожиданного отказа от поездки в »талию € совершил новый эксперимент: проверил, примут ли мен€ на заочное отделение высшей партийной школы по моему журналистскому профилю. ¬сего лишь в прошлом году € получил диплом об окончании заочного отделени€ журналистики в »ркутском университете. ƒл€ таких абитуриентов в ’абаровской ¬ѕЎ было предусмотрено трехгодичное обучение.

¬ этой просьбе, с которой € обратилс€ после провала поездки в »талию, Ёпов не отказал. ћою кандидатуру утвердили на бюро райкома. –екомендаци€ ушла в обком. “еперь € с волнением ожидал при€тных перемен, нового этапа в карьере, личного самоутверждени€, которому был нанесен невосполнимый урон. ќднако обком пренебрег направлением на учебу из района. ¬ы€снить истинную причину не удалось. ќтказ сопровождали невн€тным, неуклюжим объ€снением: дескать, молодой еще, успеет поступить в другой раз.

6.Ћичные обсто€тельства

ћои родители, уехавшие в 70-м из —ретенского гарнизона в урск после окончани€ военной службы отца, звали мен€ к себе. ќтец написал письмо в обком, просил отпустить младшего сына к ним, ссыла€сь на возраст и здоровье. ≈му отказали: сложна€ обстановка с кадрами, не можем отпустить. » вдруг летом 76-го зав. сектором печати оптелов оповещает Ёпова письмом, что обком не возражает против моего отъезда. ћою учетную карточку сектор печати пересылает в урск, в ќкт€брьский, если не ошибаюсь, райком. ¬ урске жил и мой старший брат, переехавший туда раньше родителей. ¬ 68-м из „иты его пригласили на работу в урский мединститут накануне защиты диссертации по окончании аспирантуры.

„естно говор€, € мечтал уехать не к родител€м, которым государство выделило после 30-летней службы отца тесную однокомнатную квартиру, в которой отец спал на раскладушке на кухне, когда мы с женой приезжали к ним в отпуск.

ћен€ манил Ћенинград. “ам тет€ —он€ жила вдвоем с дочерью в трехкомнатной кооперативной квартире. Ћетом 75-го € заехал к ним на обратном пути из ∆елезноводска. Ќа авказ мен€ направили врачи попить —мирновской целебной водички. ќна должна была помочь выгнать камни из почек, по€вившиес€ из-за потр€сени€ основ моего самосознани€.

“ет€ —он€ – мамина сестра - звала к себе жить. ¬ Ћенинграде жил с семьей и мой д€д€ √риша. –аботу мне помог найти один из моих друзей-журналистов, который списалс€ с редактором многотиражной газеты «Ћенинградска€ почта». “от пригласил мен€ на работу, если решу проблему с жильем.

отъезду из «абайкальска мен€ подтолкнул и развод с первой женой. ѕодошел к концу наш бездетный скоропалительный брак двух 19-летних юнцов. Ќас развели в «ј√—е по совместному за€влению.

7. «дравствуй, „ита

«а пару недель до увольнени€ по собственному желанию у мен€ случилась командировка в „иту. “о ли общество охраны пам€тников истории и культуры собрало нас на семинар, то ли комитет народного контрол€. “ам € навестил своих старых друзей журналистов, чтобы проститьс€ перед отъездом в далекие кра€. — јндреем —орокиным и ¬олодей Ѕ€нкиным мы посидели в кафе неподалеку от телерадиокомитета, где работал Ѕ€нкин.

ќни-то и уговорили мен€ не покидать родное «абайкалье, а пойти к руководителю √“– ≈фиму Ѕорисовичу ћаликову, который мен€ с удовольствием возьмет на вакантную должность корреспондента радиостанции ««абайкалье индустриальное». (я не раз отправл€л туда свои материалы).

≈фиму Ѕорисовичу обком партии категорически запретил самовольно забирать журналистов из районных газет. Ќо если уж мен€ отпустили из «абайкаль€ в ≈вропу, то ћаликов просто перехватит мен€ в пути, «как бы» не наруша€ запрет обкома. ƒл€ начала ћаликов пообещал назначить мен€ корреспондентом с перспективой повышени€ на должность редактора отдела.

- ¬ Ћенинград собралс€? Ќо кем ты будешь в этом огромном городе? «атер€ешьс€ в одной из дес€тков ведомственных многотиражных газет. то теб€ там узнает? ј у нас работа в масштабе всей области, теб€ узнает вс€ „ита и все «абайкалье. Ћучше быть головой у мухи, чем хвостом у слона. я пришлю телеграмму, лучше на твой домашний адрес, что ты приглашен на работу корреспондентом областного радио с выплатой подъемных. —охрани билет. —оставишь авансовый отчет. — комнатой на первое врем€ решим вопрос. ѕотом и с благоустроенной квартирой.

я действительно получил телеграмму, приехал в „иту, поселилс€ в гостинице ««абайкалье», где мне уже забронировал номер известный радиожурналист с мощным голосом, как у Ћевитана. ¬ отделе кадров радиокомитета мне выдали бланк авансового отчета и справку дл€ учета в военкомате о том, что € прин€т на работу в качестве корреспондента на областное радио.

ƒальше событи€ начали происходить по иному сценарию. Ќо это уже совершенно друга€ - отдельна€ и довольно длинна€ истори€ моего трудоустройства в „ите.

8. репостное партийное право

ћое за€вление о сн€тии с партийного учета рассматривали на бюро райкома партии. ѕодн€ли вопрос о моем иске против редактора. ћо€ апелл€ци€ на решение районного суда привела в ступор областной суд. ѕредседатель суда обратилс€ за указанием в обком партии. ќбком - к Ёпову. ѕр€мо на заседании бюро € написал отказ от рассмотрени€ апелл€ции. »з гуманных соображений, конечно. Ћисточек забрал Ёпов, после чего мен€ отпустили в урск.

¬спомина€ спуст€ 45 лет этот эпизод, € вижу регресс нашей правовой системы, которую изучил и проверил на себе в 90-е и нулевые. ¬ эти годы наш самый гуманный суд без лишних рассуждений отказал бы в удовлетворении моей жалобы на решение суда первой инстанции.

9.ћой пример из судебной практики

ƒл€ примера: областной суд в конце нулевых отказалс€ рассматривать по существу мой иск о компенсации морального вреда за длительное судебное разбирательство. »ск был подан на основании нового закона о компенсации морального вреда лицам, пострадавшим от тех судов, которые годами держали за€влени€ истцов без движени€, наруша€ статью ≈вропейской онвенции о праве на справедливое судебное разбирательство. ћой трудовой спор с общественно-политической организацией рассматривали почти п€ть лет, несколько раз передавали от одного судье к другому, после чего добросовестна€ судь€ за два заседани€ вынесла решение. я получил свою не выплаченную за полгода зарплату и компенсацию морального вреда. ѕосле чего отправил жалобу в ≈вропейский суд по правам человека на необоснованную длительность судебного разбирательства.

¬ новом законе было предусмотрено, что иск подаетс€ в областной (краевой, республиканский) суд –‘, если ≈—ѕ„ еще не прин€л решение по жалобе истца (а там жалобы ждут своей очереди до п€ти лет). ќбластной суд вернул мне исковое за€вление, а € его решение обжаловал в ¬ерховном суде –‘, который поддержал решение областного суда. ” мен€ же имелось одно требование: в ходе полноценного судебного процесса запросить в ≈—ѕ„ информацию о том, была ли там рассмотрена мо€ жалоба на длительность судебного разбирательства. Ќесколько моих запросов ≈—ѕ„ проигнорировал. Ќо на запрос –оссийского суда об€зан был ответить, как € полагал. –ешение о прин€тии к рассмотрению или об отказе в рассмотрении данной жалобы ≈—ѕ„ точно не принимал, что €вл€лось стопроцентным основанием дл€ присуждени€ мне компенсации в размере, соответствующим европейским выплатам по аналогичным делам (в среднем присуждали 2-4 тыс€чи евро). “ак наши законодатели пытались приучить судебную систему нести ответственность за волокиту и наплевательство на закон. Ќо судебна€ система ушла от ответственности в поединке с пенсионером.

¬ 1976 году „итинский областной суд, несмотр€ на зависимость от партийных властей, не решилс€ пойти на нарушение закона и предпочел получить от истца добровольный отказ от своего иска.

10.ј что в «абайкальске?

ј в «абайкальске “ать€на совершила в сент€бре 1976 года путешествие в ёгославию, оказавшись в одном самолете с ¬ладимиром ¬ысоцким, исполнившим в полете дл€ пассажиров несколько своих песен. ¬ысоцкий прилетел в —ербию вместе с Ћюбимовым и артистами театра на “аганке на международный театральный фестиваль «Ѕитеф». “руппа выступила блест€ще и завоевала первый приз фестивал€ за спектакль "√амлет", в котором бессменным исполнителем главной роли был мой любимый поэт и актер.

ѕока жена —ерге€ “ать€на наслаждалась путешествием по ёгославии, мо€ половина отбыла на лечение в ближний санаторий. ј мы с —ергеем философствовали в моей квартире за рюмкой ча€ и слушали песни ¬ысоцкого, обсужда€ причины случившейс€ с нами несправедливости.

—ергею тоже отказали в совместной со своей женой поездке в ёгославию, как неблагонадежному элементу. ≈му поставили в вину отказ участвовать в конкурсе патриотической песни, который проводил отдел культуры вместе с райкомом комсомола.

ћетки: забайкальск чита ссср |

ќпасные миражи |

ƒневник |

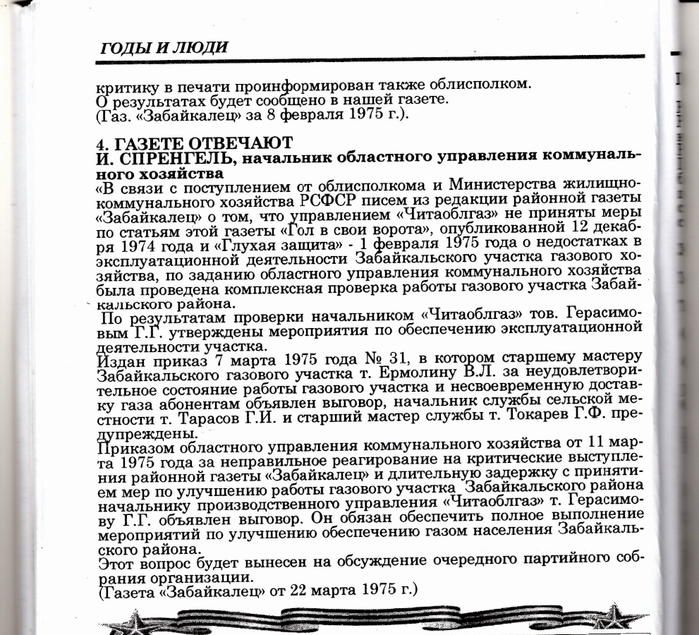

√азетна€ проза (1975-1976)

ќѕј—Ќџ≈ ћ»–ј∆»

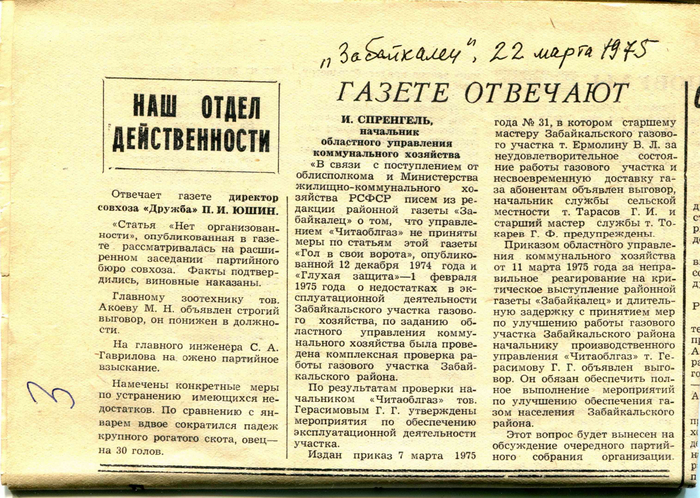

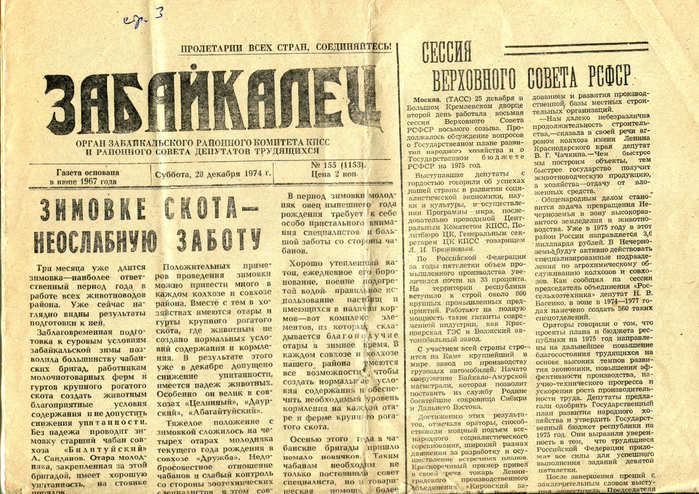

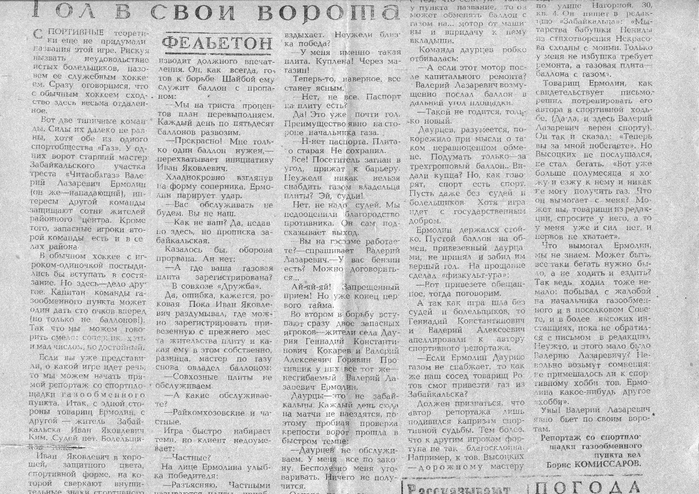

“ри моих произведени€ из журналистского цикла «√азетна€ проза» рассказывают о проблемах и повседневной жизни советских людей в пограничном «абайкальском районе в середине семидес€тых годов прошлого века. —татьи опубликованы в дес€том выпуске за 2020 год нерчинского историко-литературного журнала «√оды и люди» на страницах 63-74.

- ѕроблемный очерк «ќпасные миражи» посв€щен вопросам борьбы с преступностью несовершеннолетних. »сследование сложной проблемы объединено общей рубрикой «„еловек и закон» и разбит на несколько частей: «Ќочной гость», «¬ детской комнате милиции», «ј что думает директор?», «”роки рейда». » сейчас, спуст€ почти полвека, полезный опыт из этой статьи могут извлечь органы правопор€дка и общественность.

- «Ќезавидна€ репутаци€ совхоза» - так называетс€ стать€, размещенна€ на странице Ќародного контрол€. » главным в ней €вл€етс€ разоблачение руководителей и специалистов племенного совхоза « расный ¬еликан», которых вышесто€щее начальство заставл€ло идти на обман и подтасовки ради фальшивого достижени€ высоких показателей.

- « нига – товар особый» - исследование о проблемах книжной торговли в районе. Ћюди среднего и старшего поколени€ помн€т врем€, когда у дверей книжных магазинов перед их открытием скапливалась больша€ очередь книголюбов, жаждущих приобрести книги зарубежных и русских классиков, подписатьс€ на полное собрание сочинений знаменитых писателей. ј в основных направлени€х развити€ народного хоз€йства ———– на 1976-1980 годы пр€мо указывалось на важность развити€ издательского дела и книжной торговли. Ќемало критических стрел было брошено в адрес организаторов книжной торговли в поселке «абайкальск.

ƒл€ удобства чтени€ газетных материалов смотрите ссылки на моей странице сайта «ѕроза.ру».

ѕри€тного чтени€!

--------------------------------------

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«ќпасные миражи»:

https://proza.ru/2020/09/08/1315

««аставл€ли идти на обман и подтасовки»

https://proza.ru/2020/09/14/950

« нига – товар особый»

ћетки: борис комиссаров забайкальск ссср |

√азетна€ проза. –асставание |

ƒневник |

Ћ»“≈–ј“”–Ќјя —“–јЌ»÷ј

Ѕ. ќћ»——ј–ќ¬

–ј——“ј¬јЌ»≈

–ассказ

атюша, здравствуй! –ешила, наконец, тебе черкнуть обещанное. ј начала собиратьс€ с мысл€ми о письме к тебе еще на турбазе «Ѕуревестник». ¬ те самые, трудные дл€ мен€, дни, когда вы все поразъехались, а € «куковала» еще четыре дн€ почти одна, если не считать ќлю (белую женщину), котора€ продлила себе отпуск на двенадцать дней в доме отдыха, то есть подн€лась жить этажом выше (так как дом отдыха наверху, над нами).

„ерез два дн€ после теб€ € проводила √ермана до јртема, то есть до аэропорта. ѕодн€лись мы с ним в день его отъезда в четыре утра, то есть практически ни он у себ€, ни € в своей комнате не спали. Ћил дождь всю ночь, а в эти минуты, как подошел «газик» за ним из ¬ладивостока, ударил гром. ¬ общем, все как в драматическом спектакле, в кульминационном моменте, так и у нас было. —ели мы с ним в «газик», поставил он свои чемоданы, и мы поехали. ѕочти до самого јртема ехали молча, слов уже не было, очень трудно было обоим, о т€жести сердечной не могу подробно писать, чуть не плачу.

ѕриехали в аэропорт јртема. ќн должен был вылететь в п€ть утра, но рейсы из-за погоды все откладывали и откладывали, и мы просидели с ним в аэропорту до 15, то есть с 5 до 15. √ерман сказал: «Ќина, ты знаешь, € благодарен судьбе, что мы с тобой еще почти день пробыли вместе».

ќбъ€вили посадку на его рейс. ѕеред тем, как идти к трапу, он пригласил мен€ подн€тьс€ в ресторан (это наверху) аэропорта, купил шоколад, бутылку шампанского и в последние минуты выпили за все. —идели, наверное, минут п€ть, смотрели друг на друга молча и потом он мне стал что-то на прощание говорить доброе, при€тное, какие-то пожелани€, но € уже не понимала и не слушала, а только смотрела ему в глаза. ј свои глаза заполнились слезами, подступил комок к горлу, и мы вышли в садик перед вокзалом аэропорта, обн€лись на прощание, поцеловались и тут надо было идти уже к самолету. » вот € стою у огромного окна аэровокзала, смотрю на поле, а он с двум€ чемоданами шел в толпе пассажиров. Ўел, ставил вещи на землю, огл€дывалс€ и помахивал рукой. » так до самого трапа, пока бортпроводница не стала смотреть у него документы. ј на самом верху у входа в самолет он еще раз огл€нулс€, но его уже подтолкнули.

атюша, представь мое состо€ние. ¬от тут-то €, уже оставшись одна у огромного окна вокзала, в толпе кишащих и чего-то ожидающих пассажиров, дала волю своим слезам. я не смогла сдвинутьс€ с места еще минут двадцать, хот€ на площадке сто€л автобус рейсовый до ¬ладика, и € на него опоздала.

» все!? Ќа этом оборвалась ниточка того чудесного, той доброты и бескорыстного внимани€, уважени€, той взаимности, какую мы нашли с ним друг в друге.

я уехала на свою турбазу. ѕришла в комнату. ”же все новые девушки, несколько человек ночевало со мной, несколько прибыло без мен€. ¬стретила мен€ ќл€, переговорили мы о многом, вспомнили все сначала. Ќо увы! ѕодобное не должно повторитьс€. –азве что встреча в ћоскве, о которой мы с ним договорились. ƒал телефоны, переписку решили не вести.

Ѕез теб€ пришло письмо от Ќатальи (что в нашей комнате жила), € его хотела сразу же тебе выслать, но все таскала в сумочке и хотела со своим письмом послать, так вот только сейчас высылаю.

»так 15 июн€ € поехала одна-одинешенька в аэропорт, уехала вечером поздно. ¬ 24.00 (в ћоскве тогда было 17.00, оставалс€ час до конца его работы) € позвонила √ерману. ≈сли бы ты только смогла слышать его голос, сколько неподдельной радости и доброты заключалось в каждом его слове. Ѕыл очень благодарен, что € ему позвонила, сказал, что не тер€ет надежду на встречу. Ќо наша поездка (вспомни!) с мужем пока откладываетс€, поэтому встреча соответственно тоже. Ќо € при любом обсто€тельстве должна встретитьс€ с √ерманом, пусть даже через полгода, через год!?

» вот € приезжаю домой (прилетаю, вернее, в омсомольск), а у мен€ дома гости из „ел€бинска: мо€ мамочка (старушка) и сестра с дочкой. ќни, оказываетс€, уже четыре дн€, как ждут мен€. ј ол€ мой мне не сообщил, правда, он их встретил хорошо, гостеприимно.

¬ общем погостили они у мен€ три недели и снова расставание. я еду провожать их до ’абаровска и там на вокзале чуть не умерла от жары и т€жести прощани€, ат€, так было т€жело на сердце, как будто кусочек тела отрывали от мен€ возле вагона поезда ’абаровск – ћосква. ј т€жело потому, что у мен€ на ¬остоке родственников никаких, все мои родные живут там, на ”рале, а тем более мама собралась под старость за дес€ть лет один раз и веро€тно, больше никогда уже не приедет, и вот все это т€жело было переварить.

»з ’абаровска € приехала больна€ в полном смысле, и лечение, видимо, на пользу не пошло, нервы дают знать. “еперь вот уже более мес€ца работаю, вошла в ритм жизни, вернее чуть-чуть пришла в себ€.

«вонила один раз “ан€ (та сама€ телефонистка), хотели все вместе собратьс€, но не получилось. я звонила —вете (черненька€), сообщила ей печальную весть, что ее ¬алера буквально на другой день после ее отъезда шел си€ющий с другой девицей, довольно-таки немолодой. » на дн€х видела Ќаталью – высокую, от которой тебе письмо, поболтали немного в трамвае, вспомнили кое-что. ¬от, атюша, такие дела! ќчень хочетс€ на мгновение теб€ увидеть, поговорить, пошутить, поплакать. ат€, если будет врем€, черкни о своем житье-бытье. ÷елую – Ќина. ќчень жду письма.

* * *

ƒорогие девочки, здравствуйте. Ёто пишет вам Ќаташка. –ешила написать вам письмо, а то сижу здесь на вокзале на станции ”гловой четыре часа и не знаю, чем зан€тьс€, ужас такой! ј еще целый час ждать. “ак что, √ал€ и —вета, € вам советую выезжать попозже, поезд отходит в 12.35.

я уехала, а адреса даже вам не оставила. ат€, если приедешь когда-нибудь в наш родной омсомольск, то останавливайс€ у мен€. ¬от мой адрес...

Ќе знаю, получите ли вы мою писанину. ” мен€ сейчас такое чувство, как будто у мен€ что-то отобрали. “ак не хочетс€ уезжать.

—ейчас погода хороша€, так что давайте хорошенько отдыхайте, набирайтесь сил.

Ќа этом заканчиваю. ѕередавайте привет всем, и об€зательно —лаве. —пасибо ему от мен€.

÷елую всех. ƒо свидани€ – Ќаташа. Ќадеюсь, свидание у нас будет.

(√аз. ««абайкалец»

за 19 августа 1976)

ћетки: борис комиссаров забайкальск |

√азетна€ проза. Ќезабываемое |

ƒневник |

50-летию «—оветского «абайкаль€»

—0 —–≈“≈Ќ— ќ… районной газетой св€зано начало моей трудовой биографии. », как вс€кое начало, оно не угасает в пам€ти, хот€ прошло уже дес€ть лет – две последние п€тилетки нашей страны. ¬осьмую из них, если можно так сказать, прожил в дружном коллективе «—оветского «абайкаль€», дев€та€ отдана «абайкальской районной газете. Ќо и сейчас, просматрива€ очередные номера своей первой газеты, € с удовольствием нахожу знакомые имена тех тружеников, о ком впервые сам написал и которые стали впоследствии известными людьми, и тех, которые всегда были нашими добровольными помощниками в нелегкой и очень ответственной, зачастую крайне напр€женной, но интересной журналистской работе.

ѕериод, когда после двух лет работы литсотрудником, в 1968 году мен€ назначили заведующим отделом писем и массовой работы, оказалс€, пожалуй, наиболее пам€тным.

Ќј„јЋќ—№ с письма, которое украинские пионеры отправили в адрес ћатаканского сельского —овета. ¬ пригородном поселке не существовало сельсовета, и почтальон переправил письмо в газету. ѕионеры – красные следопыты разыскивали родных »вана «аварыкина, похороненного в братской могиле возле их села. Ќо в ћатакане родственников «аварыкина не было. Ќа помощь пришла работница нефтебазы. „ерез нее редакци€ узнала адрес матери »вана «аварыкина, проживавшей в ’абаровском крае. “ак цепочка от украинских пионеров через —ретенскую газету прот€нулась на ƒальний ¬осток. ћы получили рассказ матери о сыне, узнавшей благодар€ поиску реб€т, где он похоронен.

ќчерк «—лавный сын земли русской» (который позже опубликовала газета « омсомолец «абайкаль€» под заголовком «ќдин из тыс€ч »ванов») € закончил словами о том, что мать »вана возложит на его могилу букет пылающего багула, который так любил приносить по весне ее сын.

ј через какое-то врем€ мы получили от пионеров фотографию старушки в белом платочке среди пионеров – и вырезку из районной газеты на украинском €зыке, в которой говорилось о теплой встрече реб€т с ¬ерой ћартыновной – матерью »вана, проехавшей всю страну, чтобы возложить забайкальские цветы в пам€ть о сыне и его товарищах, беззаветно защищавших маленькое украинское село – родной клочок –одины, за которую они отдали свою жизнь... ≈стественно, наша газета рассказала читател€м об этой встрече.

ƒќ–ќ√ќ дл€ мен€ было ощущение, что наша маленька€ районна€ газета незримыми, но крепкими нит€ми соединена с жизнью страны и всего мира, широко раздвигает рамки района, также, как и сретенцы, никогда не замыкающиес€ в своем районном масштабе.

“ак было, когда газета опубликовала малоизвестную фотографию ¬ладимира »льича Ћенина, выступавшего на третьем онгрессе оминтерна. ‘отографию принес в редакцию известный сретенский старожил √еннадий “ихонович уликов. ≈му снимок подарил один из бойцов 102-го бронепоезда, которым командовал ». —. онев. –едакци€ получила на свое письмо ответ от маршала онева и его фотографию с автографом, котора€ была воспроизведена в газете. “ак было, когда газета получила и опубликовала статью маршала . . –окоссовского о его участии в ликвидации банд Ўадрина, действовавших в —ретенском районе в 20-е годы. («ќпераци€ «јркиинские столбы»).

“ак было, когда заместитель редактора Ќ. Ѕубнов, работающий сейчас в газете «Ќа боевом посту», обнаружил в —ретенском быткомбинате у фотографа ». ѕопека редкий снимок ћарии »льиничны ”ль€новой, лары ÷еткин и других де€телей коммунистического движени€. —нимок и его истори€ были напечатаны затем в «ѕравде».

“ак было, когда газета давала материалы о жизни и странстви€х по всему свету экипажа теплохода «—ретенск», а затем в редакции состо€лась встреча с одним из членов экипажа.

“ак было, когда —ретенский горисполком принимал у себ€ семью из „ехословакии, приехавшей в гости к другой семье в —ретенск, а газета давала фоторепортаж об этой встрече.

“ак было, когда газета писала о студенте факультета журналистики –остовского университета, решившим повторить путешествие по маршруту „ехова и отправившемс€ от —ретенской пристани вниз по Ўилке, как когда-то великий русский писатель.

“ак было, когда печаталс€ очерк Ќ. Ѕубнова «ѕарень из легенды» о простом сретенском шофере с трудной судьбой, которому довелось скитатьс€ по всей ≈вропе, сражатьс€ в джунгл€х ¬ьетнама, пока он обрел –одину...

“ак было еще не один раз...

¬ 1967 √ќƒ” —ретенское педагогическое училище отмечало свой юбилейный 50-й выпуск. —реди выпускников 1924 года был иркутский писатель √авриил ‘илиппович унгуров. Ќа торжественном собрании зачитали его приветственное письмо. ј в следующем году € поступил на заочное отделение журналистики »ркутского госуниверситета и лично встретилс€ с писателем в его доме на берегу јнгары. ¬ газете по€вилс€ очерк «¬ гост€х у √.‘. унгурова». √авриил ‘илиппович подарил редакции свою книжку «—ибирь и литература» с автографом. «атем, к п€тидес€тилетию Ћенинского комсомола мы опубликовали его воспоминани€ о сретенской комсомолии 20-х годов. Ќапечатали главу из его нового, еще не опубликованного романа «—ветлеют далекие горы». ѕеред столетием со дн€ рождени€ ¬.». Ћенина под рубрикой «Ќаши интервью» по€вилс€ материал «— Ћениным в сердце», который начиналс€ примерно так: « орреспондент «—оветского «абайкаль€», будучи в »ркутске, попросил нашего земл€ка писател€ √.‘. унгурова рассказать о своем участии в подготовке к замечательному юбилею». √авриил ‘илиппович очень интересно рассказал о работе агитбригады обкома партии, с которой он объездил всю область.

» еще с одним замечательным человеком познакомилс€ € в »ркутске – с коммунистом ленинского призыва, первым секретарем сельсовета в Ќижней уэнге, делегатом первой окружной партийной конференции »ннокентием ‘илипповичем Ѕлинниковым и его женой ёлией јнсовной – секретарем одной из первичных комсомольских €чеек на станции —ретенск. ѕоследние годы перед пенсией »ннокентий ‘илиппович работал помощником прокурора »ркутской области.

ќб »ннокентии ‘илипповиче € написал очерк «ќгневые годы», но наше знакомство на этом не прервалось.

роме √.‘. унгурова и ».‘. Ѕлинникова в »ркутске живет еще немало бывших сретенцев. —реди них заместитель начальника ¬осточно-—ибирской железной дороги, собственный корреспондент «Ёкономической газеты», летчица ар€кина и другие люди с интересной судьбой.

—ретенской районной газете «—оветское «абайкалье» исполн€етс€ нынче в декабре п€тьдес€т. —тарейшине «абайкаль€ и ее верным друзь€м – читател€м хочетс€ пожелать неув€даемой молодости.

Ѕ. ќћ»——ј–ќ¬,

заместитель редактора

газеты ««абайкалец»

«абайкальского района.

(«—оветское «абайкалье»

за 15 июл€ 1976 г.).

1.

2.

ћетки: борис комиссаров сретенск ссср забайкальск |

√азетна€ проза. ¬сегда ли большинство право? |

ƒневник |

Ќа страницах 74-79 напечатаны:

1.ћузыкальный обзор "ѕесни мужества, стойкости, веры" - о песн€х ¬еликой ќтечественной войны, которые замечательно воплотили на сцене артисты „итинской областной филармонии (газ. "«абайкальский рабочий" за 14 сент€бр€ 1971 года).

2. ќстра€ критическа€ стать€ "ѕодводит формализм", ставша€ своеобразным репортажем с районной партийной конференции. ритике подвергс€ доклад, с которым выступил глава (первый секретарь) «абайкальского района, и в целом работа райкома партии по организации соревновани€ среди колхозов и совхозов. ("«абайкальский рабочий" за 27 декабр€ 1975 года). —тать€ имела дл€ ее автора далеко идущие последстви€, о которых рассказано в авторском послесловии спуст€ 45 лет после публикации ("Ёксперимент. ѕослесловие спуст€ 45 лет".- 24 ма€ 2020 года).

3.‘илософско-публицистическа€ стать€ "» большинство не всегда право". –асследование по письму рабочего в редакцию газеты, рассказавшего о злоупотреблени€х начальства и конфликтной ситуации, возникшей в его трудовом коллективе. —тать€ €вилась дл€ мен€ в какой-то степени программным произведением, породившим долгие размышлени€ о том, что происходит с человеком, который выступает против мнени€ большинства. ("«абайкальский –абочий" за 15 декабр€ 1974 года).

ѕри€тного чтени€!

„итать в прозе.ру:

1.https://proza.ru/2020/02/08/1047

2.https://proza.ru/2020/05/23/356

3.https://proza.ru/2020/08/25/1054

1.

2.

3.

4.

5.

ћетки: борис комиссаров забайкальск чита |

√азетна€ проза. нига - товар особый |

ƒневник |

√–јЌ» »ƒ≈ќЋќ√»„≈— ќ… –јЅќ“џ

«ѕредусмотреть дальнейшее развитие

издательского дела, полиграфической

промышленности и книжной торговли».

(ќсновные направлени€ развити€ народного

хоз€йства ———– на 1976-1980 годы).

¬ ќЌ÷≈ ѕя“»ƒ≈—я“џ’ годов мой брат-старшеклассник приходил домой нагруженный т€желой стопой книг. «апомнились в толстых переплетах «√амлет» Ўекспира, произведени€ √ете, Ћьва “олстого, другие шедевры мировой литературы. јктивного книгоношу сфотографировал тогдашний собственный корреспондент ««абайкальского –абочего» по —ретенскому району Ћ. оптелов, снимок поместили в газету.

нигонош давно уже не видно. “рудно даже подобрать сравнение, чтобы показать, как неизмеримо вырос культурный уровень народа, повысились требовани€ к книге – ее содержанию и полиграфическому облику.

ќчереди перед открытием книжного магазина, когда приходит «груз». ¬ городах покрупнее - сотни тыс€ч людей, сдающих макулатуру, чтобы получить заветный талон на дефицитную книгу (нашей области это ве€ние пока как будто не коснулось, хот€ желающих найдетс€ не меньше). Ќебывалый книжный бум породил и дельцов от духовной культуры. Ќе так давно «ѕравда» писала из зала суда о спекул€нте с двум€ классами образовани€, который, однако, хорошо разбиралс€ в книжной конъюнктуре. ќн подписывалс€ сразу на несколько экземпл€ров одного и того же издани€, перепродава€ его потом по бешеным ценам.

— целью открыть хорошей книге дорогу на полки магазинов правительство повысило цены на букинистическую литературу. ¬ «абайкальском магазине книготорга мне показали рекламный плакат с длинным списком классиков зарубежной, русской и советской литературы. —обрани€ сочинений выпуска 40-х, 50-х, 60-х годов. ƒжек Ћондон, ѕушкин, ћопассан, ƒостоевский. —овсем недавние издани€, успевшие уже превратитьс€ в букинистическую литературу.

ѕрежние, кажущиес€ теперь смехотворно низкие цены в 10-15 рублей. ¬озросли до 60-75 за полный комплект. –азрозненные книги из собраний сочинений магазин принимает по старой цене.

ƒвижение книголюбов организационно оформилось во ¬сесоюзное добровольное общество любителей книги. (Ќедавно районное отделение общества создано и в нашем районе). Ќо на волне этого движени€ истинных ценителей, людей, искренне желающих приобщитьс€ к идейному и культурному богатству, всплыли другие. ∆ивуча€ потребительска€ психологи€ отвоевала себе новый рубеж. »меть много хороших книг – особенно старых или редких изданий, особенно классиков, особенно «спорных», осуждаемых в прошлом или парадоксальных, своеобразных авторов, особенно в солидных переплетах и т.п. - это стало модным. ¬ рамках «престижного потреблени€» книга зан€ла одно из ведущих мест. ћещанское отношение к книге – посто€нна€ в последнее врем€ тема карикатуристов и сатириков шестнадцатой страницы «Ћитературной газеты». ќттуда пошла шутка о том, как узнать, больша€ ли у теб€ библиотека: если прочел меньше половины книг книг – значит больша€.

Ќет, не о проблеме «люди и вещи» речь в статье, хот€ и о ней тоже. Ќо главное, к чему веду, - это мысль, что врем€ предъ€вл€ет к книжной торговле, ее работникам требовани€ высокие, как никогда.

«—ейчас процесс изменени€ объема и качественного содержани€ потребностей активизируетс€. ”скоренное развитие личных потребностей становитс€ об€зательной предпосылкой и характерной чертой социалистического образа жизни» («—фера личного потреблени€ в развитом социалистическом обществе», « оммунист», 1976, є 6, стр.66-67). Ёто об€зывает людей, занимающихс€ распространением книги, глубоко изучать спрос на нее, быть не только ее знатоками, но и педагогами, психологами, учитывать разные категории читателей, способству€ направленному формированию личных библиотек любителей книги и в первую очередь тех, чьи знани€ служат коммунистическому воспитанию многих людей.

“≈—Ќќ≈, малоприспособленное помещение из двух комнат в железнодорожном общежитии – все, чем располагает «абайкальский магазин « ниги».

“ри года работает здесь заведующей Ћюдмила јлександровна Ўелепаева – бывший бухгалтер. ¬ 1975-м, после окончани€ Ќовосибирского техникума книжной торговли, приехала сюда продавцом Ћюдмила “руфанова.

Ќо еще задолго до них, в 1970-м году тогдашний завмаг ћ.ј. узина отправила в районные организации, председателю поссовета ѕ.“.—оловьеву и директору книготорга ј.—. »ванову письмо с просьбой решить вопрос о расширении магазина – выделении дл€ него еще одной комнаты.

”же стерлись строчки этого документа. — трудом можно разобрать отпечатанный под копирку текст:

«ƒл€ нормальной работы книжного магазина и хорошего обслуживани€ покупателей пос. «абайкальск и «абайкальского района необходимо расширить помещение магазина, т.к. в таком помещении работать невозможно. “оварооборот в 1970-м году возрос по сравнению с 1969 годом в 1,5 раза..., поступающие учебники, литературу и другие товары расположить совершенно невозможно и приходитс€ складывать на полу...

роме того, необходим срочный ремонт магазина... —ветоизлучение в помещении не соответствует норме и приходитс€ работать при электросвете, которого недостаточно дл€ работы при одной электролампочке в 100 в, под потолком».

¬ том же 1970 году существовал и другой вариант. Ѕыл подготовлен проект книжного магазина на семь рабочих мест. ќблкниготорг выделил деньги. ѕоссовет отвел участок. ѕредседатель исполкома ѕетр “рофимович —оловьев и сейчас, спуст€ шесть лет, не задумыва€сь вспоминает местонахождение этого участка: улица омсомольска€, возле дома 54-а.

Ќе нашли подр€дчика. » оба варианта так и остались в стадии благих намерений.

ѕередо мной на кальке расчерченный синей и красной пастой «ѕлан магазина в пос. «абайкальск и схема его оборудовани€ с частичным свободным доступом к книжным полкам без подс. помещ.)». » этот план, датированный четвертым марта 1970 года, также осталс€ на бумаге. ¬ 1974 году вновь ставитс€ и не решаетс€ вопрос о расширении торгового зала.

Ќельз€, правда, сказать, что с 1968 года, когда открылс€ магазин, в нем совсем ничего не изменилось. ≈ще в 1970 году установлен прилавок дл€ открыток, обновлены стеллажи. Ётот весьма робкий всплеск нововведений , последовавший после письма в четыре инстанции, заглох со временем окончательно, не приблизив коренного решени€ вопроса.

ак €вствует из цитируемого выше письма, площадь торгового зала составл€ет 15-16 квадратных метров. ”беждаюсь сам, насколько сложно на этих метрах разместить все разделы: «Ќовинки», «ƒетска€ литература», «ѕолитическа€», «ћарксизм-ленинизм», «“ехника, справочники», «’удожественна€», «ѕоэзи€» и другие. Ќеобозначенной стопой лежат книги читинских авторов – ќзолин, ‘илиппов, √раубин, Ѕал€бин... ¬ыделена сери€ книг «Ўкольна€ библиотека», но часть из них попала в детскую и художественную литературу.

„итатель не сразу разберетс€ в одинаково начертанных и скученных р€дом заголовках. Ќо... нет лишнего места на полках и нет к ним свободного доступа, чтобы разбиратьс€ в лабиринтах разделов.

¬идимо, из-за недостатка места безграмотно слились буквы заголовка книжной выставки «ћалышам подушам».

ороче говор€, несмотр€ на старание Ћ.Ўелепаевой и Ћ.“руфановой, нынешние услови€ отнюдь не способствуют повышению уровн€ идеологического вли€ни€ с помощью книги.

Ќј 34 “џ—я„» рублей в год продает книги «абайкальский магазин книготорга. ѕо данным отдела пропаганды и агитации райкома партии в 1975 году в целом по району продано книг на 50 с лишним тыс€ч рублей против 41800 в 1971 году. ниготорг €вно преобладает. ¬от почему главное внимание в этой статье – ему, хот€ ниже постараюсь не обойти молчанием и работу райпо по торговле книгой.

ќтрадно, конечно, что магазин из мес€ца в мес€ц выполн€ет план товарооборота. ѕеред ѕервомайским праздником коллектив награжден ѕочетной грамотой облкниготорга за успехи в выполнении социалистических об€зательств. Ќа 100-120 рублей в мес€ц продаетс€ букинистической литературы, план реализации которой на год составл€ет 1200 рублей.

Ћ.ј.Ўелепаева показывает альбом, озаглавленный «–екламна€ работа «абайкальского книжного магазина». ‘отографии и записи говор€т о проделанной работе – книжных выставках, обслуживании районных меропри€тий, пленумов райкома партии, семинаров пропагандистов, работников культуры. ¬ыезжали на проведение отчета райисполкома в селе —октуй-ћилозан 22 ма€... ¬ альбоме фиксируетс€ денежна€ выручка от таких поездок.

Ћюдмила јлександровна сетует:

- ’лопот с этими выездами много, а выручки никакой. ¬ магазине больше бы наторговала. ’орошую книгу и здесь расхватают, а залежалую и там не берут.

- ѕочему бы вам не организовать выносную торговлю возле магазина в летнее врем€? ¬ магазин не каждый зайдет, а возле лотка с книгами по пути задержитс€ хоть ненадолго.

- ј зачем? – с недоумением. – ” нас сейчас неплохо с планом.

ѕохоже, что дальше плана заведующа€ загл€нуть не хочет.

Ќапр€женный план, безусловно, оказывает стимулирующее воздействие, заставл€ет искать различные способы распространени€ книги, изучать спрос. Ќо книга – товар особый. –абота с ней – разновидность идеологической де€тельности. » один показатель товарооборота не может раскрыть всех резервов этой де€тельности, ее эффективность.

«а благополучными цифрами плана не всегда вид€тс€ другое стороны работы, так же как за усредненным «потребителем», дающим этот план, - индивидуальный читатель.

¬ подсобной комнате магазина негде повернутьс€. Ќа узких длинных полках с двух сторон буквально свешиваютс€ корешки книг, рассыпающихс€ от неосторожного прикосновени€ на пол, как карточный домик.

Ћюдмила јлександровна долго не может ответить на вопрос, сколько в магазине залежалых книг.

- ¬ообще-то у нас почти нет таких. Ёти? ћы их продадим все равно.

ѕостепенно вы€сн€етс€, что к числу неходовых все-таки надо отнести 182 экземпл€ра «ќснов экономики и управлени€ сельского хоз€йства» 1973 года издани€, 100 экземпл€ров «ќснов политических знаний» 1967 года, 45 экземпл€ров «ќснов философских знаний выпуска 1969 года: дес€тки экземпл€ров других устаревших пособий. Ќо даже приблизительной стоимости затоваренных книг узнать не удалось.

- ƒважды обращалась в облкниготорг, просила забрать, но не реагируют, - объ€сн€ет Ћ.ј. Ўелепаева.

«а€вки на политическую литературу составл€ютс€ совместно с отделом пропаганды и агитации райкома партии, но за тем, как они выполн€ютс€, заведующа€ систематически не следит. Ќемало книг из литературы, приход€щей «самотеком», без за€вок, превращаетс€ в залежалый товар, к примеру, брошюра о работе на строгальных и долбежных станках. ¬ то же врем€ почти не развит прием индивидуальных за€вок на политическую и профессиональную литературу. Ќа художественную – сразу по€сним читателю – магазин за€вок принимать не вправе.

Ќе все недостатки в работе можно «списать» на тесноту. ћногое зависит от того, насколько развиты в сознании критический подход в оценке достигнутого, искреннее и твердое стремление наверстать упущенное.

Ќо о чем говорит такой эпизод: когда сотрудник редакции захотел поближе познакомитьс€ с работой магазина, заведующа€... пожаловалась на его «нетактичное» поведение. Ќе только о непонимании роли прессы, но и как раз о таком вот некритическом подходе, которому органически чужда сама мысль о контроле.

¬идимо, не случайно даже книга, названна€ книгой «пожеланий и предложений» (дл€ жалоб сразу не оставл€етс€ места) висит, прикрыта€ портфелем, в таком месте, что сразу не заметишь. » представл€ет она из себ€ совершенно чистую обычную тетрадь. ћожет быть, в книжной торговле другой пор€док, но от книги, из которой можно вырвать любую «нежелательную» страницу, потому что они не пронумерованы и в которой нет специально отведенного места дл€ записи о прин€тых мерах, трудно ждать, что она станет, как должно бы, стимулом дл€ внимательного отношени€ к замечани€м и предложени€м покупателей.

Ќе случайно, наверное, и то, что в социалистических об€зательствах коллектива магазина нет пункта о повышении культуры торговли, борьбе за то, чтобы исключить жалобы покупателей. ј между тем устные сигналы о невнимании к покупател€м со стороны Ћ.ј. Ўелепаевой, как говоритс€, имели место. Ќедовольство покупател€ почти всегда обоснованно. ѕрин€тый на предпри€ти€х высокой культуры обслуживани€ лозунг «ѕокупатель всегда прав» дисциплинирует, заставл€ет продавцов учитьс€ даже умению отказать при отсутствии товара так, чтобы не отбить охоту заходить в магазин. » здесь надо заметить, что в принципе позици€, когда в конфликте продавец – покупатель безоговорочно принимаетс€ сторона продавца, поощр€ет последнего к дальнейшим про€влени€м невнимани€, позвол€ет ему забыть о профессиональной об€занности работать над повышением культуры торговли. Ёто особенно важно в работе с книгой.

≈сли отнестись к работнику прилавка по-житейски снисходительно, нетребовательно, как к частному лицу, можно пон€ть Ћ.ј.Ўелепаеву, котора€ сердитс€, когда покупатель отказываетс€ от предложенной ею книги и просит другую, которой нет. » все-таки, если интересы покупател€ продавец ставит выше всего, он в подобном случае должен огорчитьс€ вместе с покупателем. »менно так – и вполне искренне – ведет себ€ Ћюбовь ѕетровна озлова, продавец книг магазина «ёбилейный» «абайкальского райпо. » этим она значительно выигрывает в глазах покупателей – главных «оценщиков» работы продавцов, несмотр€ на то, что испытывает подчас большие затруднени€ с выполнением плана.

¬ книжном отделе Ћюбовь ѕетровна работает четвертый год. ƒо этого была учительницей начальных классов. ѕо специальности – историк с незаконченным высшим образованием.

ѕлан у продавца – около полутора тыс€ч рублей в мес€ц. Ќо можно ли его выполнить, если, скажем, в июне в отдел поступило книг всего на 965 рублей? ¬ то же врем€ на складе райпо навести пор€док с книгами ни у кого не доход€т руки: ни у товароведа по книге Ћ. ореневой, ни у кладовщика ¬. Ўеломихиной. ј лежит-то там книг навалом – и в буквальном, и в переносном смысле на тыс€чи рублей.

ƒовелось мне как-то побывать на райповском складе. «а день до этого привезли туда новую партию книг. Ћ.ѕ. озлова переписала названи€ и стала искать машину – со своим транспортом в райпо посто€нные неув€зки. ѕомог редакционный «уазик». ј на складе уже вовсю кипела незаконна€ торговл€. Ѕыли в основном «свои» - работницы заготконторы, коим надоело возитьс€ с кожсырьем. » поплыли со склада сборники афоризмов и мемуары маршала ¬асилевского. ћногих названий, переписанных Ћюбовью ѕетровной в тетрадь, уже не было.

Ћ.ѕ, озлова не один раз обращалась к председателю правлени€ райпо ».». ¬овку по поводу грубых нарушений правил торговли, а результатов – никаких.

“овароведу Ћ. ореневой тоже некогда наводить пор€док, изучать спрос, составл€ть за€вки. ѕоэтому и случаютс€ такие казусы, когда на складе лежат учебники, а в «ёбилейном» их нет, хот€ школьники и учител€ спрашивают. ”чебники в конце концов станов€тс€ негодными и их списывают.

» здесь бывает так же, как в книготорге: приход€т без вс€кой за€вки учебники дл€ лесных техникумов, студентов мединститута.

Ќа многие книги Ћюбовь ѕетровна сама составл€ет за€вки по тематическим планам. ¬ дошкольном и школьном воспитании и образовании она, как специалист, разбираетс€. ѕо другим темам советуетс€ с руководител€ми местных предпри€тий. —кажем, о книгах по энергетике посоветуетс€ на электростанции. ќтбирает нужную литературу дл€ приезжающих из хоз€йств секретарей парторганизаций. Ќо, к сожалению, база облпотребсоюза очень часто не считаетс€ с этими за€вками.

ѕочему не поможет товаровед? ќказываетс€, ей в самом деле некогда. ѕо совместительству Ћ. оренева €вл€етс€ специалистом по таре и большую часть времени ей приходитс€ заниматьс€ винпосудой.

¬ неравном браке книги с посудой главенствует пока посуда.

Ѕ. ќћ»——ј–ќ¬.

(√аз. ««абайкалец»

за 6 июл€ 1976 г.).

ћетки: борис комиссаров забайкальск |

√азетна€ проза. «аставл€ли идти на обман и подтасовки |

ƒневник |

—траница Ќародного контрол€

Ќ≈«ј¬»ƒЌјя –≈ѕ”“ј÷»я —ќ¬’ќ«ј

Ќј ¬џ≈«ƒЌќћ заседании «абайкальского районного комитета народного контрол€ в племенном совхозе " расный ¬еликан" присутствовали директор ѕ.“.Ћукинский, почти все главные специалисты и некоторые управл€ющие отделени€ми. омитет рассматривал очень серьезный вопрос: причины низкой продуктивности и большого падежа животных. ¬ совхозе есть необходимые помещени€, корма, рабоча€ сила, а получено всего 89 €гн€т от ста маток. ѕричины массового падежа молодн€ка, как вы€снил комитет, - бесконтрольность за работой чабанов.

ћногие отары вышли из зимовки в плохом состо€нии, так как не учли скудость зимних выпасов. —казались и систематические срывы водопо€.

—писок хоз€йственных упущений в овцеводстве можно продолжить. —амое тревожное - провалы в племенной работе.

" расный ¬еликан" - одно из хоз€йств области, которое призвано обеспечивать высокопородными животными дес€тки совхозов и колхозов. ј поставл€ет оно нередко... брак. Ќапример, большинство племенных животных , получаемых из " расного ¬еликана", в колхозе "–ассвет" сдают на м€со.

»скусственное осеменение осенью прошлого года проводили с нарушением сроков, некачественно. ¬ племенных отарах чабанов ¬. ёнжакова, ƒ. ƒармаева больше половины маток дали приплод от малопродуктивных баранов. ј ведь это те самые отары, в которых «абайкальский научно-исследовательский и технологический институт овцеводства и м€сного скотоводства рассчитывал получить баранов-производителей.

Ќа выездном заседании присутствовал исполн€ющий об€занности директора «абЌ»“»ќћ—а ј.».√ладышев, который пр€мо за€вил:

- ’оз€йственные упущени€, нетерпимые даже в обычном хоз€йстве, систематически допускаютс€ в племенном, у которого должны учитьс€ другие коллективы.

«апущенность учета, приписки, обман - неизменные спутники бесхоз€йственности. ѕо данным совхоза, на ранний окот на 1 но€бр€ прошлого года было осеменено 6025 маток. ‘актически же оказалось менее п€ти тыс€ч. ¬о врем€ окота сотни народившихс€ €гн€т не оприходуют, а павших не списывают.

- —крыва€ падеж, мы не можем судить о действительной €ловости племенных животных, сказала на заседании комитета главный зоотехник Ѕорзинского племобъединени€ ¬. ѕ. јнциферова.

¬ы€снилось также, что дес€тки обычных животных продавались в другие хоз€йства как племенные, на них выписывались фиктивные свидетельства.

«оотехник-селекционер –. ћ –афиков простодушно объ€снил по этому поводу:

- ѕлеменные животные нужны многим хоз€йствам. ѕлемобъединение прекрасно знало о том, что мы не можем обеспечить эту потребность, но заставл€ло идти на обман.

«акономерный вопрос: а кто "заставл€л" хоз€йство скрывать прошлогоднюю недостачу животных? —огласно акту пересчета от 25 сент€бр€ 1975 года, в совхозе недоставало почти 420 овец. ¬ декабре обнаружили недостачу еще около сотни животных. ¬се они были списаны только в 1976 году, чтобы это не повли€ло на выполнение п€тилетнего плана выходного поголовь€.

омитет народного контрол€ строго наказал виновных. Ќекоторым руководител€м и специалистам объ€влены строгие выговоры, на других произведены денежные начеты.

Ќамечены меры к преодолению отставани€ хоз€йства.

Ѕ. ќћ»——ј–ќ¬,

«абайкальский район

(√аз."«абайкальский рабочий"

за 25 ма€ 1976 г.)

ћетки: борис комиссаров забайкальск |

√азетна€ проза. ќпасные миражи |

ƒневник |

„≈Ћќ¬≈ » «ј ќЌ

Ќочной гость

¬ —≈–ќ… осенней ночи, в доме у Ќ., что в поселке совхоза «ƒружба», €рко светились окна. «десь веселились.

—обственно, веселье выгл€дело довольно странным. ’оз€йки не было. ≈е плем€нница сидела в шкафу, спр€тавшись от своего ухажера. ѕ€тнадцатилетн€€ дочь притворно звала ее, а младшие дети – девочка и мальчик, - бега€ вокруг стола, тоже участвовали в этой странной игре.

ƒвое «химиков» притаились в темной комнате, в то врем€ как на кухне гудела цела€ ватага юнцов.

- ќпанас! ќна на улицу ушла, - пропищала девочка.

- ”бью... – грозилс€ из кухни расходившийс€ «ќпанас» - 18-летний —ергей јфанасьев, вернувшийс€ недавно из воспитательно-трудовой колонии дл€ несовершеннолетних, где отбывал наказание за злостное хулиганство.

’оз€йка пришла не одна, а с незнакомцем в шл€пе. јфанасьеву он не понравилс€ сразу, но надо было идти искать девчонку. ¬месте с ним рассе€лась и вс€ группа. ќднако спокойствие продолжалось недолго. ¬след за резким хлопком наружной двери погас свет. ” стола выросла крепка€ фигура јфанасьева. ѕересыпа€ речь пь€ной матерщиной, он потребовал выпивки.

ѕриезжие из не столь отдаленных мест робко уговаривали местного хулигана не дебоширить, опаса€сь худшего. ’оз€йка громко приказывала незванному гостю убиратьс€ восво€си. ј герой этой ночи один за другим брал со стола и опрокидывал в рот стаканы с вином. —милостивившись, вкрутил «пробки», но вспомнив о своем желании подратьс€, треснул табуреткой по лампочке и шагнул в темную комнату. »стошно закричала хоз€йка:

- —ережка, уйди! “ы чего достал из кармана? ћилицию вызову.

- “оска... – театрально заключила ее старша€ дочь.

’удшего на этот раз не произошло. Ќезнакомец ушел. »з мужской половины этой компании никто не хотел огласки. ѕоэтому и чувствовал себ€ всесильным королем —ергей јфанасьев.

¬ детской комнате милиции

Ћ»ƒ»я ѕќ—“Ќ» ќ¬ј – выпускница јгинского педагогического училища. »нспектором детской комнаты милиции работает два года. «аочно учитс€ в пединституте, но мечтает перейти на юридический факультет университета, так как уже твердо решила св€зать всю свою жизнь с трудными и опасными будн€ми дозорных правопор€дка.

ƒес€тки подростков прошли, как говор€т, через руки Ћидии “имофеевны. ¬ечерами она обходит «злачные» места – рассадники правонарушений, а порой и преступлений несовершеннолетних. „асто одна.

- Ќе боитесь? – спрашиваю инспектора.

- ѕривыкла, - отвечает она, улыба€сь.

ќ своих подопечных Ћ.ѕостникова знает если не все, то очень многое. ќни у нее под посто€нным наблюдением. Ќаибольшее удовлетворение принос€т молодому педагогу вести о том, что подростки встают на правильный путь. Ќо если бы все вставали...

” того же јфанасьева, о котором шла речь впереди, пока не заметно признаков исправлени€. Ќаоборот, счита€ себ€ окончательно взрослым, за€вил недавно инспектору, перейд€ на «ты»:

- я теперь не «твой».

ƒа, в конце августа исполнилось јфанасьеву восемнадцать и теперь он действительно не ее, инспектора детской комнаты милиции, подопечный. » наказание, в случае нового нарушени€ закона, его будет ожидать более строгое. Ќо разве не обидно, что впустую потрачены силы...

—емь€ Ќ., в доме которой јфанасьев устроил дебош, тоже относитс€ к разр€ду неблагополучных. ƒочь хоз€йки (назовем ее атей), которой не исполнилось и шестнадцать, стоит на учете в детской комнате милиции. ќтец оставил семью. ат€ бросила школу, стала жить на квартире чужой женщины и объ€вила, что «вышла замуж». ѕарень ее ушел через мес€ц в армию, а ат€ нагр€нула с подругами к своей бывшей хоз€йке и унесла кое-что из одежды.

’от€ краж с того времени не наблюдалось, но 33-летн€€ мать ати не может теперь утихомирить разгул€вшуюс€ дочь, больше похожую на сестру этой худенькой женщины. ќсобенно беспокоит то, что в нездоровой обстановке растут самые младшие дети.

«адаюсь вопросом: многие ли несовершеннолетние правонарушители, поскользнувшись однажды, твердо встают на ноги?

онкретные цифры назвать трудно, но один пример подсказывает, что путь исправлени€ далеко не легок.

“рое дес€тиклассников из 247-й школы – ¬ладимир ‘атыхов, —ергей јникьев и ¬ладимир Ѕородин были судимы за хулиганство и грабеж. ѕосле суда гуманный советский закон позволил всех троих освободить по амнистии. –азумеетс€, инспектор детской комнаты милиции продолжает интересоватьс€ их поведением. ќ ‘атыхове идут неутешительные сигналы: хот€ он устроилс€ на работу в депо, но прогуливает, нетрезвым задерживалс€ милицией. Ѕородин, благодар€ насто€ни€м матери, ее ежедневным дежурствам у школы, продолжает учебу там, но два раза задерживалс€ милицией в подпитии. “олько јникьев, похоже, серьезно решил изменить прежний образ жизни: работает также в депо, где о нем хорошо отзываютс€, учитс€ в одиннадцатом классе вечерней школы, но порой пропускает зан€ти€. «—лабовольный он. ѕойдет в школу – встретит дружков, выпьет с ними. ¬ернетс€ домой, отдохнет, оп€ть засобираетс€, чтобы успеть на уроки. »дет окольными дорогами, бо€сь снова дружков встретить». (»з рассказа матери —ерге€ јникьева).

“аким, оступившимс€ когда-то, требуетс€ особое внимание рабочего коллектива, школы, комсомола.

ј что думает директор?

¬ јЅ»Ќ≈“≈ директора средней школы є 247 выстроились в р€д сверкающие кубки. ѕо волейболу, легкой атлетике, военно-спортивной игре ««арница», соревнованию отр€дов юных друзей пограничников в областном центре завоеваны призовые места.

» другой рекорд в масштабе „итинской области – печальный: за каких-то полгода шесть учащихс€ из этой школы совершили три преступлени€ и побывали за решеткой. ѕо словам директора, почти на каждое заседание комиссии по делам несовершеннолетних вызываетс€ кто-нибудь из воспитанников 247-й школы.

јлександр Ќиколаевич “елюк – молодой директор, молодой коммунист. » педагогические советы, и партийные собрани€, на которых выступал директор школы, не раз целиком посв€щались наболевшим вопросам воспитани€ "трудных" подростков.

- «анимаемс€ ли мы с ними? - переспрашивает устало директор. – “олько им и удел€ем большую часть времени.

«ѕротокол є 15 заседани€ педагогического совета от 27 но€бр€ 1974 года. ѕовестка: обсуждение поведени€ учащихс€ 9 класса». Ўесть фамилий. —реди них уже знакомые Ѕородин и јникьев. Ћифади, который вскоре вместе с одноклассником ¬. “онких участвовал в ночных набегах на ƒом пионеров, музыкальную школу и столовую, оставл€€ после себ€ надпись «‘антомас». ќрлов и ѕакулов, о которых инспектор детской комнаты милиции за день до моего посещени€ школы говорила, что их до сих пор вид€т пь€ными в поселке. узнецов. ќ нем в протоколе записаны слова военрука школы Ќ.‘.—айбурханова: «” узнецова был нож. ќбещал прирезать».

ѕочти год назад этих шестерых вызывали на педсовет – за пь€нку. (ѕлоха€ дисциплина, учеба – само собой).

«акономерно, что большинство из них, пройд€ через эскалацию нарушений, оказались перед судом. Ќо некоторые начинают чувствовать серьезность положени€.

- узнецов здорово переменилс€ к лучшему, - говорит јлександр Ќиколаевич. – ќстальные пока ничего, кажетс€ не пон€ли.

огда состо€лс€ суд над старшеклассниками ‘атыховым, јникьевым и Ѕородиным, на нем был, конечно, и директор школы.

- ‘атыхов сильно переживал, - рассказывает ј.Ќ.“елюк – я его вначале даже не узнал – так изменилс€ в лице. Ќа суде весь процесс просидел, низко опустив голову. ј Ѕородин и јникьев вели себ€ геро€ми, бахвалились, ломались, зна€, что уже вышел ”каз об амнистии.

ƒолгие часы, дни неотступные мысли волновали директора школы. —нова и снова перебирал он в пам€ти образы «трудных» подростков. ≈сть, пожалуй, такие, у которых не дрогнет рука на подлую жестокость. Ќо как бы не ошибитьс€, найти, поддержать добрые начала? ¬от ведь казалось после суда, что ‘атыхов ближе, чем јникьев и Ѕородин, к осознанию пагубности своего поведени€.

јлександр Ќиколаевич и другие педагоги школы кропотливо изучали услови€ жизни этих подростков, их биографии с раннего детства. –азличны обсто€тельства жизни, степень умственного и духовного развити€. Ќо неизменно падению сопутствует одна обща€ черта, одна беда – водка.

- ¬с€ трагеди€, - говорит ј. Ќ. “елюк, - в том, что родители правонарушителей не пользуютс€ в семье никаким авторитетом.

ѕриход€ из школы домой (если он еще не бросил ее, чему активно противитс€ вс€ система всеобуча), подросток попадает в пь€ный разгул матери, отчима, случайного сожител€. Ѕезотцовщина – правило неблагополучных семей. ћимо подростка не пройдет рюмка водки, он привыкает к жестокому цинизму там, где должен видеть доброту и нежность. » еще: ни одно нарушение закона не совершаетс€ трезвым подростком.

ќ мерах, которые крайне недостаточно принимают советские и административные органы, товарищеские суды и коллективы к взрослым пь€ницам, пагубно вли€ющим на несовершеннолетних, разговор особый. (“о же самое о комисси€х содействи€ семье и школе – они очень пассивны). Ќу, а школа идет здесь по пути организации внеклассного времени реб€т. ”влечь их спортом, зан€ти€ми в кружках по интересам – это, нар€ду с индивидуальной помощью отстающим в учебе и воспитательной работой в семь€х «трудных» подростков, главные направлени€.

јлександр Ќиколаевич отмечает, что «трудных» школа стала активней заинтересовывать зан€ти€ми в спортивных секци€х. ќрганизовали также духовой оркестр, которым вз€лс€ руководить Ќ. ‘. —айбурханов. ƒиректор называет фамилии учеников, бывших правонарушителей, которых захватили зан€ти€ в этом оркестре. ѕланируетс€ организовать кружок автодела. ћногие из «трудных» посещали в прошлом году кинопроекционный кружок. Ѕольшую гордость испытали они, когда после комсомольского собрани€ самосто€тельно продемонстрировали кинофильм.

- ћы стараемс€ заинтересовать реб€т внеклассной работой, а затем ставим как условие посещени€ кружков удовлетворительную учебу, - говорит ј. Ќ. “елюк.

Ќе испытывает школа, как € пон€л, недостатка (по крайней мере количественного) в правовой пропаганде. –аботники управлени€ внутренних дел, суда, прокуратуры регул€рно выступают перед подростками. Ќынче, как и по всей стране, в школе введен курс основ советского законодательства. «ѕроводили беседу по роману Ќ.»вановой «¬озвращение к жизни», книге ћедынского «–азговор всерьез» (из протокола заседани€ педагогического совета). Ќо возникает вопрос: не низка ли эффективность правового воспитани€ и почему? Ѕыло бы полезно педагогам и юристам конкретно проанализировать сложившуюс€ ситуацию.

ѕомню, пришел к нам в редакцию уже упоминавшийс€ военрук 247-й школы Ќ. ‘ .—айбурханов. ѕринес свои стихи, в которых обращалс€ к учащимс€ с призывом хорошо учитьс€, не шуметь на уроках, не хулиганить на улицах. ¬от ведь как наболело у преподавател€ на душе. », надо думать, не у него одного.

”роки рейда

¬ ћ»Ќ”¬Ў”ё п€тницу мне довелось прин€ть участие в рейде комсомольского оперативного отр€да. Ќас разделили по четырем маршрутам и Ћиди€ ѕостникова, пообещав еще раньше провести мен€ «по самым злачным местам», предложила четвертый маршрут – район жилого массива ѕћ и совхоза «ƒружба».

¬ нашу тройку, которой руководил ¬алерий ≈рмолин, вошла еще «ина √лазырина – заместитель секретар€ комсомольской организации райотдела внутренних дел. ћы втиснулись в кабину спецмашины газового участка, за руль которой сел старший группы ¬.≈рмолин и со списком «неблагополучных» адресов отправились в путь.

„итатель, веро€тно, ожидает суд€ по началу главы, волнующих сцен. Ќичего этого не было – и, как говор€т, слава богу. ¬ семи квартирах, в которых мы побывали, вечерн€€ обстановка оставалась спокойной. ƒети, находившиес€ дома, по словам родителей, зан€ти€ не пропускают, двойки получают не так уж часто. Ќас встречали приветливо, некоторые благодарили за заботу.

ѕравда, в семье яшиных не учатс€ двое детей 12 и 14 лет, но с ними решен вопрос об определении их в спецшколу. ѕравда, ост€ Ѕолотов бросил 7-й класс 247-й школы и уехал на чабанскую сто€нку к отцу —. Ќ. Ѕолотову. ѕравда, 15-летн€€ ≈., к которой мы не стали заезжать, как сказали соседи, «живет с мужем» и нигде не учитс€... (Ќе €вл€€сь ханжами, мы могли бы вспомнить юную ƒжульетту, но как-то не вспоминаетс€, когда знаешь об участии ≈. в краже вместе с подругой атей, о которой шла речь раньше). » еще лежит на всех этих квартирах печать неуюта, беспор€дка; м€гко выража€сь, безалаберности жизни их хоз€ев.

* * *

¬ –ј—Ќџ… уголок райотдела внутренних дел возвратились остальные участники рейда. —таршие групп, спешно написав короткие справки о проверках, уходили.

ƒел€сь впечатлени€ми, все указывали на один недостаток в организации рейда: его участникам не рассказали о «трудных» семь€х, об особенност€х каждой из них, а просто сунули в руки адреса – и иди! ѕоэтому действовали комсомольцы, порой, вслепую, не знали, о чем расспрашивать. ѕросто уходили, бросив торопливый взгл€д на стены.

—екретари райкома комсомола ≈лена Ѕушина и јлександр Ќовосельцев, вернувшись из рейда, также критически оценили его результаты.

- ѕлохо продумали мы этот вопрос. – говорил ј. Ќовосельцев. – »звини мен€, Ћена, но и тво€ здесь тоже вина.

- ƒа почему же? – зашумели вокруг.

- ќбъ€сню. Ќадо было Ћене встретитьс€ с Ћидой ѕостниковой заранее, разработать маршруты, подробно вы€снить обстановку в семь€х, где намечаетс€ проверка, и довести ее до участников рейда.

ƒумаетс€, что јлександр высказал вполне резонные мысли. роме того, почему-то случилось так, что комсомольский оперативный отр€д до сих пор не имеет своего начальника.

» последнее предложение реб€т: закрепить за членами отр€да посто€нные участки, чтобы систематически вести в них работу. “огда рейды не будут проходить формально.

¬ ѕ–ќ‘»Ћј “» ≈ правонарушений важнейшую роль играет неотвратимость наказани€. Ёто основополагающий принцип социалистической законности. ¬се преступлени€ несовершеннолетних в основном раскрываютс€ районным отделом внутренних дел на 2-3 день. Ќо уберечь подростков от неправомерных действий, выработать к ним стойкий иммунитет – задача сложна€. ѕервое, что нужно – пресечь все то, что предшествует и способствует совершению преступлени€. ¬торое – разумное использование свободного времени.

Ќапример, организаци€ культурного и интересного досуга молодежи поможет отн€ть у улицы многих из потенциальных правонарушителей. омсомольским организаци€м поселка уже давно предоставлено право в выходные дни «брать клубы в свои руки». Ќо никто не хочет или не умеет воспользоватьс€ этим правом. –азве не под силу райкому комсомола с помощью отдела культуры разработать программу массовых меропри€тий в клубе железнодорожников или в клубе совхоза «ƒружба»?

ƒл€ решени€ проблемы правонарушений требуютс€ дружные совместные усили€ отдела внутренних дел, добровольных народных дружин, товарищеских судов, исполкома поселкового —овета и соответствующих комиссий райисполкома, райотдела культуры и районо, школы и комсомола, профсоюзных организаций и руководителей трудовых коллективов.