|

София_Гамерник

Понедельник, 06 Октября 2025 г. 09:40 (ссылка) София_Гамерник

Понедельник, 06 Октября 2025 г. 09:40 (ссылка)

Зачем?

Команда геологов и биологов из Университета Колорадо в Боулдере восстановила активность микроорганизмов, которые находились в вечной мерзлоте десятки тысяч лет — некоторые образцы «спали» около 40 тысяч лет. Работа опубликована в журнале Journal of Geophysical Research: Biogeosciences (JGRB).

Вечная мерзлота занимает почти четверть территории Северного полушария. В ней, как в гигантской «капсуле времени», сохраняются кости мамонтов, останки растений и множество микроорганизмов. Исследователи выяснили, что при оттаивании бактерии долго остаются «сонными», но уже через несколько месяцев начинают активно размножаться и образовывать колонии.

Читать далее...

София_Гамерник

Пятница, 03 Октября 2025 г. 14:11 (ссылка) София_Гамерник

Пятница, 03 Октября 2025 г. 14:11 (ссылка)

Изменение климата может обернуться антиутопией с масштабными пожарами, катастрофическими наводнениями и нехваткой продовольствия.

Ученые Кембриджского университета предупреждают: если не сократить выбросы парниковых газов, то к концу XXI века средний уровень благосостояния людей в мире может снизиться примерно на 24%. По их прогнозам, даже развитые страны, включая Великобританию, столкнутся с проблемами, характерными для беднейших регионов: ростом безработицы, снижением заработков, закрытием предприятий и падением качества жизни.

«Наши расчёты показывают, что изменение климата негативно отражается на доходах всех стран без исключения — и жарких, и холодных, и богатых, и бедных. Под ударом окажутся не только сельское хозяйство и отрасли, зависящие от климата, но и транспорт, промышленность, торговля», — отмечают авторы исследования из Кембриджа.

Читать далее...

София_Гамерник

Понедельник, 30 Июня 2025 г. 20:17 (ссылка) София_Гамерник

Понедельник, 30 Июня 2025 г. 20:17 (ссылка)

Глобальное потепление уже не может стать сюрпризом ни для кого, особенно для НАСА. В конце концов, это тема, которая всегда обсуждается в газетах, в школах, колледжах и даже в разговорах с друзьями и семьей. Но даже в этом случае никто не готов к его последствиям. Или вы собираетесь сказать мне, что мы уже ожидаем того, что страна станет непригодной для жизни? Именно это нас и ждет.

Гонка со временем: почему НАСА так беспокоится об этой стране?

Пять лет назад, в 2020 году, журнал Science Advances опубликовал исследование, в котором были определены регионы планеты, которые к 2070 году могут стать непригодными для жизни из-за экстремальной жары.

В исследовании были проанализированы экстремальные тепловые явления в период с 1979 по 2017 год, когда высокая влажность воздуха и температура выше 35ºC предотвращают охлаждение тела потом, что уже представляет риск смерти для населения. В дополнение к тревожной ситуации, внимание ученых также привлекает то, что эти экстремальные явления утроились за 40 лет исследований.

Читать далее...

София_Гамерник

Воскресенье, 24 Ноября 2024 г. 22:55 (ссылка) София_Гамерник

Воскресенье, 24 Ноября 2024 г. 22:55 (ссылка)

Опубликовано 2 дня назад

Спутники НАСА обнаружили, что с 2015 года поверхность Земли потеряла достаточно воды, чтобы опустошить озеро Эри два с половиной раза.

В 2023 году лесные пожары, вызванные засухой, сожгли 40% лесов, лугов и водно-болотных угодий в национальном парке Ибера на северо-востоке Аргентины.(Изображение предоставлено: Хоакин Мибе/Getty Images)

Согласно новому исследованию, общее количество пресной воды на Земле упало до нового тревожного минимума, и это может быть признаком того, что изменение климата подталкивает мир к опасной фазе глобального засухи.

С 2015 года озера, реки и водоносные горизонты нашей планеты потеряли 290 кубических миль (1200 кубических километров) пресной воды, что эквивалентно опорожнению озера Эри два с половиной раза.

Это падение совпало с периодом потепления Эль-Ниньо с 2014 по 2016 год. Ученые обычно ожидают, что уровень пресной воды восстановится после окончания климатических колебаний, но спутниковые измерения, проведенные до 2023 года, показывают, что уровень пресной воды еще не восстановился и, возможно, никогда не вернется.

-_Solo_-

Понедельник, 04 Ноября 2024 г. 21:06 (ссылка) -_Solo_-

Понедельник, 04 Ноября 2024 г. 21:06 (ссылка)

Объясняю на пальцах.

Если бы дедушка Архимед смотрел современные передачи про глобальное потепление, он бы орал что-то типа этого:

– Да что ж вы городите-то а?! Я закон Архимеда для кого изобретал? Для кого в ванну ложился? Неучи!

Короче, поплохело бы нашему дедушке и он бы даже швырнул пульт от телевизора в угол. А знаете почему?

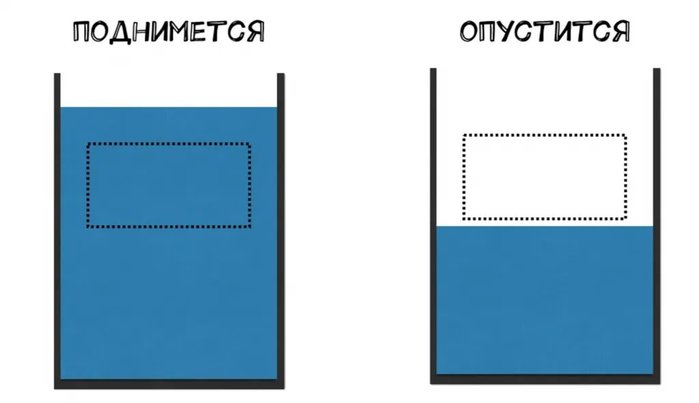

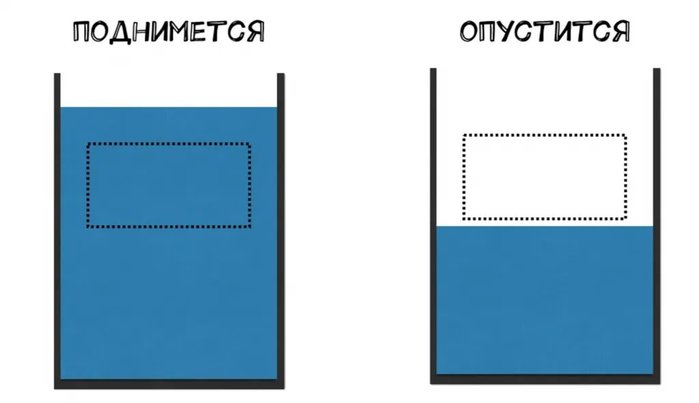

Смотрите. Допустим, у нас имеется стакан с водой, в которой свободно плавает кусок льда.

Как вы думаете, когда лёд растает, то:

Это классическая детская задачка.

Вот как раз Архимед и ответил на этот вопрос, создав свой знаменитый закон. Я не буду мучить вас формулами и расчетами. Просто сразу скажу ответ:

Читать далее...

Ostreuss

Воскресенье, 03 Ноября 2024 г. 13:47 (ссылка) Ostreuss

Воскресенье, 03 Ноября 2024 г. 13:47 (ссылка)

За столетие сожжены кубические километры нефти, которые образовывались миллионы лет и столько же угля. Не только углерод - человек сжигает всё, что горит, нагревая планету. Напр., удобряя фосфатами и нитратами он фактически их сжигает. Интересно, сколько безвозвратных потерь энергии в пересчёте на нефть составляют боеприпасы нынешнего конфликта? Цистерна нефти по калориям - это 20? 30 снарядов? Даже солнечные панели "съедают" свет, не давая ему отражаться, а значит - греют Землю.

Разогрев Земли, ихо, превращает её в Марс, потому что исчезает не кислород, а связанный водород. Кислород в земной коре есть (окиси), но есть ли там водород? Несмотря на то, что он - самый распространённый в природе элемент, он аккумулирован в звёздах, а в межзвёздном пространстве стягиваться под действием собственного тяготения не слишком желает. Таяние льдов планеты -первая ступень. Пары воды поднимутся вверх, где при температурах около абсолютного нуля разделятся, и освобождённый водород скажет Земле "до свидания"? Кто знает, есть ли водород в составе лунного и марсианского грунта?

aquarius7753191

Понедельник, 29 Июля 2024 г. 13:03 (ссылка) aquarius7753191

Понедельник, 29 Июля 2024 г. 13:03 (ссылка)

Глобальное потепление увеличивает длительность дня

Ученые заявляют, что глобальное потепление спровоцировало увеличение длительности дня на Земле. В последние десятилетия климатические изменения привели к ускоренному таянию ледников, что в свою очередь вызвало повышение уровня моря и перемещение водных масс от полюсов к экватору. Это перераспределение масс делает Землю более сплюснутой, что влияет на скорость ее вращения и приводит к увеличению длительности дня.

Читать далее...

София_Гамерник

Среда, 03 Апреля 2024 г. 06:21 (ссылка) София_Гамерник

Среда, 03 Апреля 2024 г. 06:21 (ссылка)

Озеро Байкал (Изображение предоставлено Антоном Петрусом/Getty Images)

Озеро Байкал на юге Сибири является старейшим и самым глубоким пресноводным озером в мире и, благодаря своему возрасту и изоляции, отличается исключительным биоразнообразием, но эта замечательная экосистема находится под угрозой из-за глобального потепления. В этом отрывке из книги « Наши древние озера: естественная история» (MIT Press, 2023) Джеффри Маккиннон исследует смену режима, которая сейчас происходит на озере.

Будучи самым большим и глубоким из пресноводных озер, огромный объем которого составляет 20% жидкой пресной воды планеты, можно было бы ожидать, что озеро Байкал будет устойчиво к изменениям. В 2000-х годах начал появляться комплексный анализ 60-летних массивов данных, собранных Михаилом Кожовым, Ольгой Кожовой и Любовью Изместьевой, который вызвал большой интерес.

София_Гамерник

Суббота, 30 Марта 2024 г. 22:31 (ссылка) София_Гамерник

Суббота, 30 Марта 2024 г. 22:31 (ссылка)

By Копенгагенский университет - факультет естественных наук 27 марта 2024 г.

Исследователь из Копенгагенского университета обнаружил неожиданно высокий уровень метана в талой воде трех канадских ледников, бросив вызов существующим представлениям о выбросах метана с ледников. Эти результаты свидетельствуют о том, что производство метана под ледниками более распространено, чем считалось ранее, что поднимает важные вопросы о круговороте углерода в ледниковых регионах и их влиянии на изменение климата. Фото: Сара Элиза Саппер

Глобальное потепление высвобождает запасы метана, размер которых остается неопределенным. Молодой исследователь из Копенгагенского университета обнаружила значительное количество этого мощного парникового газа в талой воде из трех канадских горных ледников, которые ранее считались зонами, свободными от метана. Это открытие вносит новые неопределенности в наши знания о выбросах метана из покрытых ледниками районов мира.

София_Гамерник

Пятница, 02 Марта 2024 г. 00:17 (ссылка) София_Гамерник

Пятница, 02 Марта 2024 г. 00:17 (ссылка)

Облачный лес в заповеднике Монтеверде, Коста-Рика. Википедия

Корявые и искривленные деревья в этих тропических лесах окутаны облаками и туманом, как сказочные леса, нарисованные британским иллюстратором Артуром Рэкхемом для братьев Гримм. Но это не призрачные леса, по которым ходили Красная Шапочка или Гензель и Гретель. Они реальны. Они привлекают любопытных посетителей и поддерживают богатое разнообразие жизни. Многие из них имеют многовековую историю. Однако, к сожалению, их самая знаковая особенность — туманный эфирный облачный покров — может исчезнуть, что станет еще одной жертвой изменения климата.

«Эти леса являются источником чуда», — говорит Эйлин Хелмер, ученый из Международного института тропического лесного хозяйства, программы, проводимой Лесной службой США, и автор нового исследования опубликованного в журнале PLOS ONE, в котором описываются ожидаемые изменения. «То, что делает их уникальными, исчезнет из-за антропогенных изменений климата, что станет невообразимой трагедией».

Исследование предсказывает, что в течение следующих 25 лет влажная, туманная атмосфера, которая поглощает многие тропические горные леса в Западном полушарии, может начать испаряться, став жертвой улавливающего тепло углеродного загрязнения от сжигания ископаемого топлива. Просто станет слишком тепло, чтобы их поддерживать. «Для образования капель облаков в теплом воздухе требуется больше воды, и суть в том, что климатические модели предсказывают более высокие температуры и меньшее количество осадков над сушей», — говорит Хелмер.

София_Гамерник

Пятница, 01 Марта 2024 г. 13:51 (ссылка) София_Гамерник

Пятница, 01 Марта 2024 г. 13:51 (ссылка)

Опубликовано 5 дней назад

Необычно высокие температуры в сочетании с ослаблением южного колебания Эль-Ниньо могут способствовать формированию экстремальных ураганов в этом году.

Фотография урагана в Северной Атлантике, сделанная из космоса.(Изображение предоставлено Getty Images)

«Аллея ураганов» Атлантики уже переживает летние температуры, несмотря на то, что сейчас всего лишь февраль. И беспрецедентные температуры могут быть плохими новостями для предстоящего сезона штормов, говорят исследователи.

«С 1980-х годов в мире наблюдается повышенная скорость потепления. Однако темпы потепления не просто увеличиваются из года в год: то, что мы видим, — это фазы более быстрого потепления, чередующиеся с периодами, когда потепление происходит медленнее», — сказал Джоэл Хирши, заместитель руководителя отдела моделирования морских систем в Национальном океанографическом центре Великобритании. Уровень потепления, который мы наблюдали в 2023 году, а теперь и в 2024 году, замечателен».

Valentinych

Суббота, 02 Декабря 2023 г. 22:17 (ссылка) Valentinych

Суббота, 02 Декабря 2023 г. 22:17 (ссылка)

https://lenta.ru/news/2023/...snegopada/

Простите, но это очень смешно.

Самолёт, который должен был вылететь на саммит по глобальному потеплению в Дубай, вмёрз в полосу в аэропорту Мюнхена — Shot

Там кстати по ссылке есть и видео взлетной полосы в Мюнхене.

София_Гамерник

Суббота, 27 Мая 2023 г. 18:34 (ссылка) София_Гамерник

Суббота, 27 Мая 2023 г. 18:34 (ссылка)

Эти глубоководные океанические приливы снабжают почти половину мирового океана жизненно важными питательными веществами и кислородом, но таяние шельфовых ледников замедляет их.

Повышение температуры увеличивает поток менее плотной талой воды и замедляет глубокие океанские течения в Антарктиде. (Изображение предоставлено: UniversalImagesGroup / Contributor)

Глубоководные океанские течения вокруг Антарктиды, которые жизненно важны для морской жизни, замедлились на 30% с 1990-х годов и вскоре могут полностью прекратиться, показало новое исследовании.

София_Гамерник

Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 23:00 (ссылка) София_Гамерник

Воскресенье, 23 Апреля 2023 г. 23:00 (ссылка)

21 апреля 2023

Новые исследования показывают, что амбициозные цели, направленные на то, чтобы затормозить наше нынешнее массовое вымирание, возможно, уже ускользают из досягаемости всего через год после того, как они были установлены.

Данные о птицах и млекопитающих показывают, что между изменением окружающей среды и его воздействием на популяции животных существует огромный временной лаг, составляющий до 45 лет в зависимости от вида и движущих сил изменений.

Читать далее...

eco-pravda

Среда, 22 Марта 2023 г. 19:50 (ссылка) eco-pravda

Среда, 22 Марта 2023 г. 19:50 (ссылка)

Человечество погубит не углекислый газ, а глупость

Истинное моделирование климата должно строиться по сценарию сотворения мира

«Не существует никаких убедительных научных доказательств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов причиняет или может вызвать в обозримом будущем катастрофическое прогревание Земли и разрушение её климата». «Не существует никаких убедительных научных доказательств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов причиняет или может вызвать в обозримом будущем катастрофическое прогревание Земли и разрушение её климата».

Президент Национальной академии наук США профессор Фредерик Зейтц в петиции, подписанной 15 тыс. ученых

Негативные проблемы глобальной экологии, конечно, существуют. И они созданы исключительно легкомысленной и преступной по отношению к Земле деятельностью цивилизации. Инициирование идеи о глобальном потеплении, вызванном усиленной эмиссией углекислого газа, принято приписывать бывшему вице-президенту США Элу Гору. Это несправедливо. Еще в 70-х годах прошлого века советский метеоролог директор Главной геофизической обсерватории Михаил Иванович Будыко интенсивно эту идею пропагандировал. Он даже однажды делал на эту тему доклад на Президиуме Академии наук. После доклада президент АН СССР, академик Анатолий Александров, отнесшийся, между прочим, к идее скептически, спросил, как это повлияет на климат Подмосковья (где у него, по-видимому, была дача). «О, все в порядке, – ответил Михаил Иванович. – В Подмосковье потеплеет, и, может быть, будут даже выращивать бананы». «А в Америке?» – спросил президент.

Сочувствовать тогда Америке не полагалось, как и сейчас, но Михаил Иванович сочувственно заметил, что в Америке станет похуже: количество осадков уменьшится, и урожаи упадут. «Помилуйте, Михаил Иванович, где же мы тогда зерно будем покупать?» – спросил президент. Ответа на этот бестактный и политически некорректный вопрос ученый не нашел.

Погода на 15 суток

На одном из докладов я спросил Будыко, как повлияет потепление на дисперсии аномалий климата, то есть на изменчивость и пространственную неоднородность погод. Он посмотрел на молодого специалиста и не счел нужным ответить. Именно об этом бестактном вопросе я пишу сейчас. Когда-то я занимался математическим моделированием климата, правда, с довольно несовершенной моделью, но зато много читал и думал на эту тему. Думаю и сейчас, хотя занимаюсь другими вещами. Полагаю, что теперь могу выразить мои взгляды в более или менее связной форме, не претендующей пока на формальное научное изложение. Главное затруднение, возникающее при изучении климата, состоит в том, что климатическая система – бесконечно сложная вещь в том смысле, что она нелинейна и многокомпонентна. Разные компоненты ответственны за разные периоды и интенсивность колебаний климата и погоды. Между понятиями климата и погоды есть существенная разница. Когда мы смотрим на струю воды из крана, «климат» этого процесса, грубо говоря, – объем вытекающей воды. «Погода» этого процесса – многочисленные быстро меняющиеся флуктуации, струи, турбулентность на её поверхности. Как это ни странно, прогноз погоды – гораздо лучше сформулированная проблема, чем прогноз климата, и в определенном смысле – проще. Упрощая проблему, можно сказать, что прогноз погоды – это детерминированная задача. Не учитываемые прогностической моделью случайности частично устраняются ансамблевым моделированием – многократным повторением прогноза с возмущенными начальными данными и осреднением по ансамблю. Начальные условия и текущее состояние системы непрерывно корректируются огромным объемом спутниковой, аэрологической и наземной информации. Сколько бы ни шутили на ту тему обыватели, мы определенно являемся свидетелями резкого улучшения краткосрочного прогноза погоды. Немалую роль в этом играет стремительное повышение мощности компьютеров, а также средств наблюдений и связи.

Главные препятствия в увеличении срока успешного прогнозирования – неустойчивость, проявляющаяся в неопределенности развития процесса в некоторые моменты времени (бифуркации). Неустойчивость – классическая проблема математики, проявляющаяся даже в отдаленных от математики разделах науки, скажем, в истории. Если бы в 1917 году Временное правительство было более решительно в пресечении большевистской активности всего лишь путем устранения ее руководителей, ход развития России и всего мира был бы намного более человечным. Инерционный процесс моделируется сравнительно точно, но резкие смены режима трудно, если вообще возможно, предсказать. Поэтому существует естественный предел детерминированного прогноза погоды, который вряд ли когда-нибудь будет превзойден. Этот предел находится в районе около 10–15 суток.

Нулевой момент

Согласно мнению одного из самых глубоких ученых в области геофизики, академика Андрея Сергеевича Монина, первичным определением климата за период в N лет является его определение как совокупности упорядоченной последовательности погод за весь период. На первый взгляд это определение неконструктивно и тавтологично, типа население – это совокупность индивидуумов (впрочем, уже последнее не так глупо, но это – из другой области). Весь ансамбль погод как-то великоват. Однако в статистической механике ансамбль состояний объекта может с любой точностью характеризоваться набором интегральных характеристик: средняя величина, дисперсия, моменты высокого порядка, включая многоточечные моменты и т.д. Среди них самый простой – нулевой момент, то есть средняя по объему величина. Наибольшую популярность среди последователей глобального потепления заслужил простейший нулевой момент, именно – средняя по глобусу температура в нижнем слое атмосферы. Не будем говорить, насколько эта величина хорошо вычисляется (тут тоже много нюансов), предположим пока, что хорошо. Гораздо важнее вопрос – насколько хорошо она характеризует климат? Эта величина комично напоминает классический показатель – среднюю температуру пациентов больницы, включая температуру обитателей морга (в нашем случае – температуру в Антарктиде). Диапазон изменчивости температуры всех обитателей больниц так велик, что нет смысла говорить о средней их температуре с точностью до 0,1 градуса Цельсия. В свое время меня поразила чувствительность атмосферы в соединении с океаном (в смысле распределения его поверхностной температуры) к небольшим вариациям начальных условий и параметров модели (учет взаимодействия с поверхностью, особенно с океаном, атмосферная радиация, облачность и пр.). «Успехи» в математическом воспроизведении климата достигнуты в результате интенсивной подгонки под то, что известно. На самом деле достоверного моделирования климата в настоящее время практически не существует. Многочисленные подсчеты на 100 лет вперед неимоверно комичны.

Если бы Земля была покрыта не океанами, а в основном болотами или неглубокими озерами, прогнозы погоды и тем более климата стали бы намного более детерминированными. Климатическая система в этом случае не содержала бы инерционных компонентов и статистический режим был бы намного однороднее. Наличие инерционного компонента вносит в спектр новые временные моды и колебания. Для того чтобы их учитывать, необходимо включение в математическую модель блоков, описывающих физику инерционного компонента. На Земле такой главный компонент – океан: резервуар, характеризуемый громадной теплоемкостью и инерцией. К сожалению, воспроизведение структуры и эволюции океана в настоящее время сильно затруднено. Причина этого – плохо известная физика связей между поверхностными и глубинными слоями океана, осложняемая его сильно устойчивой стратификацией. Океан в основном очень холодный: его глубины заполняют воды температурой около 4–5 градусов. Удивительно, не правда ли? При этом нижние слои океана даже греются геотермальным теплом. Верхние слои в среднем на 10–20 градусов теплее, чем глубинные. Теплоемкость океана примерно в 4 тыс. раз больше теплоемкости атмосферы. Нетрудно понять, что незначительные вариации температуры океана могут выразиться в сильных колебаниях температуры атмосферы. Поскольку аномалии температуры океана неоднородны в пространстве, они порождают сильные неоднородности в температуре и динамике атмосферы.

Климат – это не средняя температура

Вряд ли человек может почувствовать, что среднегодовая температура воздуха у земли повысилась на 1–2 градуса. Потепление на 1 градус равносильно переезду к югу на 100 км (в Северном полушарии) – незначительное событие. Однако многие замечают, что погода стала гораздо более разнообразной, в частности увеличилось число случаев опасных явлений. Вылавливание изменений средней температуры напоминает мне недавний результат по климатологии ветровых волн. Вычислили, что высокие волны повысили свою высоту за счет глобального потепления на 1 см! Любопытный результат, если учесть, что высокие волны имеют высоту около 10 м. Таким образом, предполагается, что относительная точность такого результата составляет 0,1%, что, разумеется, чушь, не заслуживающая обсуждения ввиду чрезвычайно низкой точности сведений о волнении. Этот пример очень сильно напоминает данные о глобальном потеплении. Углекислый газ все время перемешивается, и его распределение очень однородно. Температура меняется по пространству и во времени на десятки градусов, эти колебания сопровождаются огромными вариациями всех метеорологических характеристик, так что приходится предполагать, что в климатической системе скрыты механизмы, преобразующие равномерное воздействие в хаос. Можно надеяться, что адепты потепления уже придумали, каким образом равномерное по пространству и постоянное во времени слабое возбуждение может провоцировать генерацию локальных явлений и высокую неоднородность реакции атмосферы. Видимо, объяснение очень нетривиально, если оно вообще существует.

Более логично предположить, что существуют механизмы, непосредственно вызывающие крупномасштабные колебания, а изменения глобально осредненной температуры должны быть отнесены к остаточным (residual) эффектам суммирования, возникающим за счет нелинейности процессов большой амплитуды. Здравый смысл говорит, что на самом деле климат – это не средняя температура, а в гораздо большей степени – набор состояний атмосферы и океана. Междугодичная и пространственная изменчивости в шкале Цельсия на два порядка (102) превосходят микроскопические осредненные тренды, которые сами по себе вообще не являются погодообразующими. Огромные колебания, вызванные аномалиями распределения притоков тепла (например, от океана), делают эффекты климатических колебаний средней температуры просто слабым фоном. «Потепленцы» говорят: лето жаркое, зима теплая – это изменение климата за счет углекислого газа, а если и лето и зима холодные, то это тоже за счет глобального потепления, но оно похитрей будет. Уже и тропические циклоны, по мысли «потепленцев», зависят от повышения глобальной температуры на 2 градуса. И даже саранча это чувствует. И фригидность, и число сексуальных преступлений католических священников объясняются этими двумя градусами. У нас исследовали будущее Финского залива, разумеется, в свете глобального потепления. Сказали сначала, что именно потепление вызвало появление каких-то вредоносных водорослей. Потом с разочарованием нашли, что водоросли занесли на днищах суда из неведомых стран.Климат может потеплеть на 2 градуса или похолодать на 3, но человечество погубит не углекислый газ, а его глупость. Вздохи о климате мне напоминают когда-то случившуюся панику по поводу смертоносной озонной дыры, которая через некоторое время благополучно затянулась, а потом снова появилась. Потом поняли, что она просто флуктуирует. Климат иногда бурлит, иногда затихает, и это было всегда. Причины этого есть, но они неизвестны и никто их по-настоящему не изучает. Если понимать климат как меру пространственной и временной изменчивости атмосферы, вполне можно предположить, что в этом смысле большие изменения климата могут происходить и при полном постоянстве средней по глобусу приземной температуре. Поскольку измерения распределены крайне неравномерно, можно быть уверенным, что обработка данных, содержащих большие дисперсии, вполне может показать какой-то тренд приземной температуры, не говоря уже о том, что сама нелинейность может порождать нулевую моду.

Климат – это дисперсия

Гораздо более естественно предположить, что климат – это в гораздо большей степени пространственная и временная дисперсия, статистический набор режимов, а не среднее состояние, которое плохо сформулировано и рассчитано и скорее всего не слишком важно. До сих пор метеорологи не могут объяснить гигантскую межгодовую изменчивость атмосферы. Иначе они давно научились бы давать надежный фоновый прогноз на срок более недели. Эти успехи, однако, незаметны, и именно их отсутствие заставляет относиться с большим подозрением к результатам гораздо более простым. По мысли «потепленцев», глобальное потепление порождает много локальных явлений. Например, возникают положительные аномалии температуры в Арктическом бассейне, что выражается в сокращении площади и мощности ледяного покрова. Связать это явление прямо с глобальным потеплением затруднительно. Намного более естественный вариант объяснения состоит в том, что увеличился транспорт тепла Гольфстримом. Почему? Это уже другой вопрос, на который ответить непросто, поскольку он требует понимания механики циркуляционных систем океана вплоть до способности их детального математического моделирования, что в настоящее время невозможно. Так что дальше построения умозрительных качественных схем эта наука не продвинулась. Тем не менее наиболее эффектными – и одновременно наиболее уязвимыми доказательствами глобального потепления за счет углекислого газа считаются численные эксперименты с глобальными моделями климата. Эти модели обычно включают модели атмосферы, океана и иногда материковых льдов. Модели атмосферы хорошо разработаны для прогноза погоды. Этого нельзя сказать о моделях океана. Верхняя часть океана (толщиной около 200–300 м) тесно связана с атмосферой, но уже она в сотни раз более теплоемка, чем атмосфера. Эти слои океана сильно стратифицированы, поэтому их динамика и вертикальная проводимость тепла очень сложны. Это порождает бесчисленное количество подходов, ни один из которых нельзя считать хорошо обоснованным.Тепловое и прочие взаимодействия с атмосферой подсчитываются по простеньким эмпирическим формулам, которые заведомо не могут давать точность выше 20%. Обмен теплом с глубинами океана еще более сложен. Существуют мнения, что заполнение океана холодной водой происходит в узких зонах и определенных фазах сезона. Физика и интенсивность этого процесса решительно неизвестны.

Давайте возьмем хорошую модель атмосферы и вместо океана присоединим к ней, скажем… слегка заросший пруд океанских очертаний глубиной в несколько метров. Пруд может нагреваться, охлаждаться, даже замерзать, но способности к созданию аномалий теплосодержания и переносу тепла из одного места в другое у него, понятно, ограничены. С такой упрощенной климатической системой посчитаем эволюцию климата Земли, например, на протяжении ста или даже тысячи лет. Анализ результатов покажет, что никаких особенных сюрпризов в такой системе не возникнет: погода будет более или менее ровненькая, разумеется – с циклонами и антициклонами, но без особых эксцессов. Главное, что один год будет статистически похож на другой. Это происходит потому, что в самой атмосфере нет долгопериодных собственных колебаний. Глубокий океан кардинально меняет ситуацию. Поскольку он инерционен, он содержит много механизмов флуктуаций, которые выражаются в модификации поверхностной температуры, порождающих большие вариации теплообмена с атмосферой. Атмосфера энергично реагирует на эти вариации самыми разнообразными способами. Поэтому в реальной климатической системе возникает огромная пространственная и временная изменчивость с периодами до десятков лет. В большинстве мест на Земле от однообразия погоды не заскучаешь. Так что, кроме сжигания угля и бензина, на Земле происходят гораздо более грандиозные природные процессы. Представления современного человека о причинах изменения климата напоминают поведение Гулливера, который после жизни с лилипутами, гуляя по Лондону, кричал прохожим, чтобы они посторонились, а то он их может задавить.

Страдания «за потепление»

Истинное моделирование климата должно строиться по сценарию сотворения мира. В качестве начального состояния принимается, что атмосфера и океан находятся в состоянии покоя и имеют равномерно распределенную температуру. Необходимо оговорить и другие детали, но мы их опустим для краткости. Включаем Солнце – и далее смотрим, что происходит. Возникает разность температур между экватором и полюсом, развиваются погодные процессы, в разных местах нагревается и охлаждается верхний слой океана. Тем не менее – я в этом уверен – структура глубокого океана будет воспроизведена неверно: скорее всего он окажется теплее, чем реальный. Причина в том, что механизм формирования структуры глубинных слоев океана очень тонок и сложен и вдобавок требует для своего воспроизведения гораздо более мощные компьютеры, чем существующие в настоящее время. Если же правильная глобальная структура океана воспроизведена неверно, климат Земли будет также искажен. Из этого следует, что полагаться на математические модели для прогноза отдаленных последствий было бы легкомысленно. Злые языки утверждают, что потепление климата на протяжении многих тысяч лет происходило много раз одновременно с повышением концентрации углекислого газа (напоминает вопрос – что первично: курица или яйцо?). Без привлечения внеземных пришельцев объяснить эти явления с антропогенных позиций трудновато. Последний рубеж, защищаемый энтузиастами антропогенного потепления, основан на скорости потепления: никогда раньше так быстро климат не теплел, утверждают они. Речь идет о производной по времени от глобальной температуры. Можно задать встречный вопрос: вы располагаете достаточными данными для таких вычислений? Ведь период рекордно быстрого потепления, подкрепленный данными, у вас только один – последний. Климатическая история Земли известна с чрезвычайно низким разрешением и большими ошибками, так что сравнение производных по времени от глобальной температуры упирается в очевидный недостаток данных. Один советский директор утверждал: «План холодильников в этом году перевыполнен на 2 тыс. процентов». Формально он был точен, но не сказал, что в прошлом году заводом был выпущен один опытный экземпляр (да и тот сломался). В таких трудных условиях вычисления производных по времени некорректно.Угля действительно жечь много не надо. И вообще ничего не надо жечь и тем более выбрасывать. А то сидят мои сограждане у телевизора, страдают «за потепление», а ближайший лес завалили пластиковыми бутылками и пакетами.

Я бы сформулировал следующие выводы:

1) данные о глобально осредненной приземной температуре показывают ее рост на протяжении последних нескольких десятков лет;

2) медленный рост приземной температуры сопровождается значительным увеличением пространственной и временной дисперсии температуры и других характеристик;

3) дисперсия погодных характеристик является более показательной и практически более важной характеристикой климата, чем среднегодовая температура;

4) механизм трансформации медленных и равномерных изменений глобальной температуры в усиленный рост дисперсии погодных характеристик неясен;

5) режим погод тесно связан с распределением поверхностной температуры в океанах;

6) механизм формирования трехмерной структуры океана, ответственной за распределение поверхностной температуры, известен лишь качественно;

7) полноценное математическое моделирование климата не достигнуто из-за сложности моделирования океана;

8) режим погоды больше зависит от аномалий распределения температуры в океане, чем от средней температуры.

9) указания на уникальную быстроту роста приземной температуры неубедительны, потому что равномерно распределенные данные за длительные периоды, позволяющие проводить сравнения скорости изменений, отсутствуют.

В общем, если судно утонуло в шторме или урожай погиб в засухе, причины этого – шторм и засуха, а не содержание в атмосфере углекислого газа.

Об авторе: Дмитрий Викторович Чаликов – доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, лаборатория геофизических пограничных слоев Санкт-Петербургского филиала Института океанографии им. П.П. Ширшова РАН; Honorary Professor of the University of Melbourne.

Опубликовано: "Независимая газета - Наука" - 22.03.2023

Rewiever

Среда, 22 Марта 2023 г. 11:42 (ссылка) Rewiever

Среда, 22 Марта 2023 г. 11:42 (ссылка)

Человечество погубит не углекислый газ, а глупость

Истинное моделирование климата должно строиться по сценарию сотворения мира

«Не существует никаких убедительных научных доказательств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов причиняет или может вызвать в обозримом будущем катастрофическое прогревание Земли и разрушение её климата». «Не существует никаких убедительных научных доказательств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов причиняет или может вызвать в обозримом будущем катастрофическое прогревание Земли и разрушение её климата».

Президент Национальной академии наук США профессор Фредерик Зейтц в петиции, подписанной 15 тыс. ученых

Негативные проблемы глобальной экологии, конечно, существуют. И они созданы исключительно легкомысленной и преступной по отношению к Земле деятельностью цивилизации. Инициирование идеи о глобальном потеплении, вызванном усиленной эмиссией углекислого газа, принято приписывать бывшему вице-президенту США Элу Гору. Это несправедливо. Еще в 70-х годах прошлого века советский метеоролог директор Главной геофизической обсерватории Михаил Иванович Будыко интенсивно эту идею пропагандировал. Он даже однажды делал на эту тему доклад на Президиуме Академии наук. После доклада президент АН СССР, академик Анатолий Александров, отнесшийся, между прочим, к идее скептически, спросил, как это повлияет на климат Подмосковья (где у него, по-видимому, была дача). «О, все в порядке, – ответил Михаил Иванович. – В Подмосковье потеплеет, и, может быть, будут даже выращивать бананы». «А в Америке?» – спросил президент.

Сочувствовать тогда Америке не полагалось, как и сейчас, но Михаил Иванович сочувственно заметил, что в Америке станет похуже: количество осадков уменьшится, и урожаи упадут. «Помилуйте, Михаил Иванович, где же мы тогда зерно будем покупать?» – спросил президент. Ответа на этот бестактный и политически некорректный вопрос ученый не нашел.

Погода на 15 суток

На одном из докладов я спросил Будыко, как повлияет потепление на дисперсии аномалий климата, то есть на изменчивость и пространственную неоднородность погод. Он посмотрел на молодого специалиста и не счел нужным ответить. Именно об этом бестактном вопросе я пишу сейчас. Когда-то я занимался математическим моделированием климата, правда, с довольно несовершенной моделью, но зато много читал и думал на эту тему. Думаю и сейчас, хотя занимаюсь другими вещами. Полагаю, что теперь могу выразить мои взгляды в более или менее связной форме, не претендующей пока на формальное научное изложение. Главное затруднение, возникающее при изучении климата, состоит в том, что климатическая система – бесконечно сложная вещь в том смысле, что она нелинейна и многокомпонентна. Разные компоненты ответственны за разные периоды и интенсивность колебаний климата и погоды. Между понятиями климата и погоды есть существенная разница. Когда мы смотрим на струю воды из крана, «климат» этого процесса, грубо говоря, – объем вытекающей воды. «Погода» этого процесса – многочисленные быстро меняющиеся флуктуации, струи, турбулентность на её поверхности. Как это ни странно, прогноз погоды – гораздо лучше сформулированная проблема, чем прогноз климата, и в определенном смысле – проще. Упрощая проблему, можно сказать, что прогноз погоды – это детерминированная задача. Не учитываемые прогностической моделью случайности частично устраняются ансамблевым моделированием – многократным повторением прогноза с возмущенными начальными данными и осреднением по ансамблю. Начальные условия и текущее состояние системы непрерывно корректируются огромным объемом спутниковой, аэрологической и наземной информации. Сколько бы ни шутили на ту тему обыватели, мы определенно являемся свидетелями резкого улучшения краткосрочного прогноза погоды. Немалую роль в этом играет стремительное повышение мощности компьютеров, а также средств наблюдений и связи.

Главные препятствия в увеличении срока успешного прогнозирования – неустойчивость, проявляющаяся в неопределенности развития процесса в некоторые моменты времени (бифуркации). Неустойчивость – классическая проблема математики, проявляющаяся даже в отдаленных от математики разделах науки, скажем, в истории. Если бы в 1917 году Временное правительство было более решительно в пресечении большевистской активности всего лишь путем устранения ее руководителей, ход развития России и всего мира был бы намного более человечным. Инерционный процесс моделируется сравнительно точно, но резкие смены режима трудно, если вообще возможно, предсказать. Поэтому существует естественный предел детерминированного прогноза погоды, который вряд ли когда-нибудь будет превзойден. Этот предел находится в районе около 10–15 суток.

Нулевой момент

Согласно мнению одного из самых глубоких ученых в области геофизики, академика Андрея Сергеевича Монина, первичным определением климата за период в N лет является его определение как совокупности упорядоченной последовательности погод за весь период. На первый взгляд это определение неконструктивно и тавтологично, типа население – это совокупность индивидуумов (впрочем, уже последнее не так глупо, но это – из другой области). Весь ансамбль погод как-то великоват. Однако в статистической механике ансамбль состояний объекта может с любой точностью характеризоваться набором интегральных характеристик: средняя величина, дисперсия, моменты высокого порядка, включая многоточечные моменты и т.д. Среди них самый простой – нулевой момент, то есть средняя по объему величина. Наибольшую популярность среди последователей глобального потепления заслужил простейший нулевой момент, именно – средняя по глобусу температура в нижнем слое атмосферы. Не будем говорить, насколько эта величина хорошо вычисляется (тут тоже много нюансов), предположим пока, что хорошо. Гораздо важнее вопрос – насколько хорошо она характеризует климат? Эта величина комично напоминает классический показатель – среднюю температуру пациентов больницы, включая температуру обитателей морга (в нашем случае – температуру в Антарктиде). Диапазон изменчивости температуры всех обитателей больниц так велик, что нет смысла говорить о средней их температуре с точностью до 0,1 градуса Цельсия. В свое время меня поразила чувствительность атмосферы в соединении с океаном (в смысле распределения его поверхностной температуры) к небольшим вариациям начальных условий и параметров модели (учет взаимодействия с поверхностью, особенно с океаном, атмосферная радиация, облачность и пр.). «Успехи» в математическом воспроизведении климата достигнуты в результате интенсивной подгонки под то, что известно. На самом деле достоверного моделирования климата в настоящее время практически не существует. Многочисленные подсчеты на 100 лет вперед неимоверно комичны.

Если бы Земля была покрыта не океанами, а в основном болотами или неглубокими озерами, прогнозы погоды и тем более климата стали бы намного более детерминированными. Климатическая система в этом случае не содержала бы инерционных компонентов и статистический режим был бы намного однороднее. Наличие инерционного компонента вносит в спектр новые временные моды и колебания. Для того чтобы их учитывать, необходимо включение в математическую модель блоков, описывающих физику инерционного компонента. На Земле такой главный компонент – океан: резервуар, характеризуемый громадной теплоемкостью и инерцией. К сожалению, воспроизведение структуры и эволюции океана в настоящее время сильно затруднено. Причина этого – плохо известная физика связей между поверхностными и глубинными слоями океана, осложняемая его сильно устойчивой стратификацией. Океан в основном очень холодный: его глубины заполняют воды температурой около 4–5 градусов. Удивительно, не правда ли? При этом нижние слои океана даже греются геотермальным теплом. Верхние слои в среднем на 10–20 градусов теплее, чем глубинные. Теплоемкость океана примерно в 4 тыс. раз больше теплоемкости атмосферы. Нетрудно понять, что незначительные вариации температуры океана могут выразиться в сильных колебаниях температуры атмосферы. Поскольку аномалии температуры океана неоднородны в пространстве, они порождают сильные неоднородности в температуре и динамике атмосферы.

Климат – это не средняя температура

Вряд ли человек может почувствовать, что среднегодовая температура воздуха у земли повысилась на 1–2 градуса. Потепление на 1 градус равносильно переезду к югу на 100 км (в Северном полушарии) – незначительное событие. Однако многие замечают, что погода стала гораздо более разнообразной, в частности увеличилось число случаев опасных явлений. Вылавливание изменений средней температуры напоминает мне недавний результат по климатологии ветровых волн. Вычислили, что высокие волны повысили свою высоту за счет глобального потепления на 1 см! Любопытный результат, если учесть, что высокие волны имеют высоту около 10 м. Таким образом, предполагается, что относительная точность такого результата составляет 0,1%, что, разумеется, чушь, не заслуживающая обсуждения ввиду чрезвычайно низкой точности сведений о волнении. Этот пример очень сильно напоминает данные о глобальном потеплении. Углекислый газ все время перемешивается, и его распределение очень однородно. Температура меняется по пространству и во времени на десятки градусов, эти колебания сопровождаются огромными вариациями всех метеорологических характеристик, так что приходится предполагать, что в климатической системе скрыты механизмы, преобразующие равномерное воздействие в хаос. Можно надеяться, что адепты потепления уже придумали, каким образом равномерное по пространству и постоянное во времени слабое возбуждение может провоцировать генерацию локальных явлений и высокую неоднородность реакции атмосферы. Видимо, объяснение очень нетривиально, если оно вообще существует.

Более логично предположить, что существуют механизмы, непосредственно вызывающие крупномасштабные колебания, а изменения глобально осредненной температуры должны быть отнесены к остаточным (residual) эффектам суммирования, возникающим за счет нелинейности процессов большой амплитуды. Здравый смысл говорит, что на самом деле климат – это не средняя температура, а в гораздо большей степени – набор состояний атмосферы и океана. Междугодичная и пространственная изменчивости в шкале Цельсия на два порядка (102) превосходят микроскопические осредненные тренды, которые сами по себе вообще не являются погодообразующими. Огромные колебания, вызванные аномалиями распределения притоков тепла (например, от океана), делают эффекты климатических колебаний средней температуры просто слабым фоном. «Потепленцы» говорят: лето жаркое, зима теплая – это изменение климата за счет углекислого газа, а если и лето и зима холодные, то это тоже за счет глобального потепления, но оно похитрей будет. Уже и тропические циклоны, по мысли «потепленцев», зависят от повышения глобальной температуры на 2 градуса. И даже саранча это чувствует. И фригидность, и число сексуальных преступлений католических священников объясняются этими двумя градусами. У нас исследовали будущее Финского залива, разумеется, в свете глобального потепления. Сказали сначала, что именно потепление вызвало появление каких-то вредоносных водорослей. Потом с разочарованием нашли, что водоросли занесли на днищах суда из неведомых стран.Климат может потеплеть на 2 градуса или похолодать на 3, но человечество погубит не углекислый газ, а его глупость. Вздохи о климате мне напоминают когда-то случившуюся панику по поводу смертоносной озонной дыры, которая через некоторое время благополучно затянулась, а потом снова появилась. Потом поняли, что она просто флуктуирует. Климат иногда бурлит, иногда затихает, и это было всегда. Причины этого есть, но они неизвестны и никто их по-настоящему не изучает. Если понимать климат как меру пространственной и временной изменчивости атмосферы, вполне можно предположить, что в этом смысле большие изменения климата могут происходить и при полном постоянстве средней по глобусу приземной температуре. Поскольку измерения распределены крайне неравномерно, можно быть уверенным, что обработка данных, содержащих большие дисперсии, вполне может показать какой-то тренд приземной температуры, не говоря уже о том, что сама нелинейность может порождать нулевую моду.

Климат – это дисперсия

Гораздо более естественно предположить, что климат – это в гораздо большей степени пространственная и временная дисперсия, статистический набор режимов, а не среднее состояние, которое плохо сформулировано и рассчитано и скорее всего не слишком важно. До сих пор метеорологи не могут объяснить гигантскую межгодовую изменчивость атмосферы. Иначе они давно научились бы давать надежный фоновый прогноз на срок более недели. Эти успехи, однако, незаметны, и именно их отсутствие заставляет относиться с большим подозрением к результатам гораздо более простым. По мысли «потепленцев», глобальное потепление порождает много локальных явлений. Например, возникают положительные аномалии температуры в Арктическом бассейне, что выражается в сокращении площади и мощности ледяного покрова. Связать это явление прямо с глобальным потеплением затруднительно. Намного более естественный вариант объяснения состоит в том, что увеличился транспорт тепла Гольфстримом. Почему? Это уже другой вопрос, на который ответить непросто, поскольку он требует понимания механики циркуляционных систем океана вплоть до способности их детального математического моделирования, что в настоящее время невозможно. Так что дальше построения умозрительных качественных схем эта наука не продвинулась. Тем не менее наиболее эффектными – и одновременно наиболее уязвимыми доказательствами глобального потепления за счет углекислого газа считаются численные эксперименты с глобальными моделями климата. Эти модели обычно включают модели атмосферы, океана и иногда материковых льдов. Модели атмосферы хорошо разработаны для прогноза погоды. Этого нельзя сказать о моделях океана. Верхняя часть океана (толщиной около 200–300 м) тесно связана с атмосферой, но уже она в сотни раз более теплоемка, чем атмосфера. Эти слои океана сильно стратифицированы, поэтому их динамика и вертикальная проводимость тепла очень сложны. Это порождает бесчисленное количество подходов, ни один из которых нельзя считать хорошо обоснованным.Тепловое и прочие взаимодействия с атмосферой подсчитываются по простеньким эмпирическим формулам, которые заведомо не могут давать точность выше 20%. Обмен теплом с глубинами океана еще более сложен. Существуют мнения, что заполнение океана холодной водой происходит в узких зонах и определенных фазах сезона. Физика и интенсивность этого процесса решительно неизвестны.

Давайте возьмем хорошую модель атмосферы и вместо океана присоединим к ней, скажем… слегка заросший пруд океанских очертаний глубиной в несколько метров. Пруд может нагреваться, охлаждаться, даже замерзать, но способности к созданию аномалий теплосодержания и переносу тепла из одного места в другое у него, понятно, ограничены. С такой упрощенной климатической системой посчитаем эволюцию климата Земли, например, на протяжении ста или даже тысячи лет. Анализ результатов покажет, что никаких особенных сюрпризов в такой системе не возникнет: погода будет более или менее ровненькая, разумеется – с циклонами и антициклонами, но без особых эксцессов. Главное, что один год будет статистически похож на другой. Это происходит потому, что в самой атмосфере нет долгопериодных собственных колебаний. Глубокий океан кардинально меняет ситуацию. Поскольку он инерционен, он содержит много механизмов флуктуаций, которые выражаются в модификации поверхностной температуры, порождающих большие вариации теплообмена с атмосферой. Атмосфера энергично реагирует на эти вариации самыми разнообразными способами. Поэтому в реальной климатической системе возникает огромная пространственная и временная изменчивость с периодами до десятков лет. В большинстве мест на Земле от однообразия погоды не заскучаешь. Так что, кроме сжигания угля и бензина, на Земле происходят гораздо более грандиозные природные процессы. Представления современного человека о причинах изменения климата напоминают поведение Гулливера, который после жизни с лилипутами, гуляя по Лондону, кричал прохожим, чтобы они посторонились, а то он их может задавить.

Страдания «за потепление»

Истинное моделирование климата должно строиться по сценарию сотворения мира. В качестве начального состояния принимается, что атмосфера и океан находятся в состоянии покоя и имеют равномерно распределенную температуру. Необходимо оговорить и другие детали, но мы их опустим для краткости. Включаем Солнце – и далее смотрим, что происходит. Возникает разность температур между экватором и полюсом, развиваются погодные процессы, в разных местах нагревается и охлаждается верхний слой океана. Тем не менее – я в этом уверен – структура глубокого океана будет воспроизведена неверно: скорее всего он окажется теплее, чем реальный. Причина в том, что механизм формирования структуры глубинных слоев океана очень тонок и сложен и вдобавок требует для своего воспроизведения гораздо более мощные компьютеры, чем существующие в настоящее время. Если же правильная глобальная структура океана воспроизведена неверно, климат Земли будет также искажен. Из этого следует, что полагаться на математические модели для прогноза отдаленных последствий было бы легкомысленно. Злые языки утверждают, что потепление климата на протяжении многих тысяч лет происходило много раз одновременно с повышением концентрации углекислого газа (напоминает вопрос – что первично: курица или яйцо?). Без привлечения внеземных пришельцев объяснить эти явления с антропогенных позиций трудновато. Последний рубеж, защищаемый энтузиастами антропогенного потепления, основан на скорости потепления: никогда раньше так быстро климат не теплел, утверждают они. Речь идет о производной по времени от глобальной температуры. Можно задать встречный вопрос: вы располагаете достаточными данными для таких вычислений? Ведь период рекордно быстрого потепления, подкрепленный данными, у вас только один – последний. Климатическая история Земли известна с чрезвычайно низким разрешением и большими ошибками, так что сравнение производных по времени от глобальной температуры упирается в очевидный недостаток данных. Один советский директор утверждал: «План холодильников в этом году перевыполнен на 2 тыс. процентов». Формально он был точен, но не сказал, что в прошлом году заводом был выпущен один опытный экземпляр (да и тот сломался). В таких трудных условиях вычисления производных по времени некорректно.Угля действительно жечь много не надо. И вообще ничего не надо жечь и тем более выбрасывать. А то сидят мои сограждане у телевизора, страдают «за потепление», а ближайший лес завалили пластиковыми бутылками и пакетами.

Я бы сформулировал следующие выводы:

1) данные о глобально осредненной приземной температуре показывают ее рост на протяжении последних нескольких десятков лет;

2) медленный рост приземной температуры сопровождается значительным увеличением пространственной и временной дисперсии температуры и других характеристик;

3) дисперсия погодных характеристик является более показательной и практически более важной характеристикой климата, чем среднегодовая температура;

4) механизм трансформации медленных и равномерных изменений глобальной температуры в усиленный рост дисперсии погодных характеристик неясен;

5) режим погод тесно связан с распределением поверхностной температуры в океанах;

6) механизм формирования трехмерной структуры океана, ответственной за распределение поверхностной температуры, известен лишь качественно;

7) полноценное математическое моделирование климата не достигнуто из-за сложности моделирования океана;

8) режим погоды больше зависит от аномалий распределения температуры в океане, чем от средней температуры.

9) указания на уникальную быстроту роста приземной температуры неубедительны, потому что равномерно распределенные данные за длительные периоды, позволяющие проводить сравнения скорости изменений, отсутствуют.

В общем, если судно утонуло в шторме или урожай погиб в засухе, причины этого – шторм и засуха, а не содержание в атмосфере углекислого газа.

Об авторе: Дмитрий Викторович Чаликов – доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, лаборатория геофизических пограничных слоев Санкт-Петербургского филиала Института океанографии им. П.П. Ширшова РАН; Honorary Professor of the University of Melbourne.

Опубликовано: "Независимая газета - Наука" - 22.03.2023

eco-pravda

Суббота, 11 Марта 2023 г. 21:07 (ссылка) eco-pravda

Суббота, 11 Марта 2023 г. 21:07 (ссылка)

«Я не увидел ответа в антропогенной теории потепления»

Академик Лобковский — о повышении температуры на Земле из-за катастрофических землетрясений

Человек не виноват в глобальном потеплении. Причиной всему стали катастрофические землетрясения в полярных областях. Такую концепцию, уже успевшую наделать много шума, выдвинул академик Леопольд Лобковский, научный руководитель геологического направления Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, заведующий лабораторией геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового океана Московского физико-технического института.

— Леопольд Исаевич, давайте сначала определимся с глобальным потеплением. — Леопольд Исаевич, давайте сначала определимся с глобальным потеплением.

— Глобальное потепление существует. Это экспериментально установленный факт, поскольку температуры растут. Если мы усомнимся в этом, то надо будет признать, что все существующие графики изменений температуры неверны. Но их проверяло такое количество людей во всем мире, что поспорить тут трудно.

Для меня здесь главной загадкой стало то, что современное потепление началось резко в конце 1979 года, в то время как до этого кривая изменения средних температур была довольно плавной. Момент резкого включения фазы потепления и подвиг меня к размышлениям о причинах такого явления.

— Чем вам не нравится антропогенная теория потепления, доминирующая во всем мире?

— Антропогенная теория не просто доминирует — она вызвала массу геополитических и экономических изменений в обществе. С ней связан переход на новый технологический уклад, появление зеленой экономики и так далее.

Но, на мой взгляд, эта гипотеза сталкивается с рядом трудностей. Например, логично было бы ожидать, что в момент старта резкого потепления в 1979 году или немного загодя произошел бы резкий всплеск мирового промышленного производства. Однако нам известно, что технологии развиваются постепенно, производство плавно и неуклонно растет, но на этом рубеже не было никаких резких подъемов, технологических катастроф или иных событий по всему земному шару, которые могли бы объяснить столь резкий переход.

— Знаю, многие ученые говорят о том, что уникальность нынешнего потепления — в его скорости. Сейчас теплеет рекордно быстро. Это правда?

- Правда. За последнее тысячелетие, по косвенным данным, не было значимых потеплений, а именно с 1979 года проявилась характерная картина изменения температуры, напоминающая форму клюшки, где имеется ровная горизонтальная «палка», отражающая более или менее одинаковые средние температуры, а в конце XX века появляется «крюк» резкого потепления. Именно это и стало одним из главных аргументов «антропогенщиков», которые говорят, что таким образом проявилась индустриальная эпоха.

Мне было непонятно, и думаю, что многим специалистам также непонятно, почему этот рост современного потепления начался именно в тот год. Какая причина в климатической системе Земли или где-то еще его вызвала? Я не увидел ответа в антропогенной теории.

— Но технологические катастрофы время от времени все же случаются. Не могли ли они сыграть свою роль?

— Случаются. Вот, например, в 2010 году произошла катастрофа в Мексиканском заливе, когда взорвалась нефтяная платформа, возник мощный пожар. Если бы, не дай бог, произошло одновременно сто таких катастроф по всему земному шару, мы могли бы думать об антропогенной причине потепления. Но такого, к счастью, не было. И я задумался о другой возможной причине. Может быть, всему виной мощные землетрясения?

— Как же вы это проверили?

— Сначала я рассмотрел геодинамическую обстановку вокруг Арктики и увидел, что в ближайшей к этому региону Алеутской островной дуге за короткое время, с 1957 по 1965 год, произошли три гигантских мегаземлетрясения с предельными магнитудами больше 8,5. Их очаги имеют протяженность в сотни километров. Это предопределило дальнейший ход рассуждений. Если исходить из идеи о влиянии этой серии мегаземлетрясений на потепление климата, то получается разница около 20 лет между началом резкого потепления в 1979 году и произошедшими катастрофическими событиями в Алеутской дуге (1957–1965 годы).

Сразу встал вопрос — почему именно такая задержка во времени между данными явлениями? Здесь на помощь пришла теория деформационных волн в литосфере Земли. Это не сейсмические волны, скорость которых составляет километры в секунду, а волны намного более медленные, которые распространяются по упругому литосферному слою, лежащему на очень вязком слое мантии, который благодаря сцеплению с литосферой тормозит распространение в ней деформационных волн. Исходя из теории этих волн, можно оценить скорость их распространения. Она составляет величину порядка 100 километров в год. Расстояние между Алеутской дугой и Арктическим шельфом — около 2 тыс. километров. Отсюда следует, что эти волны могут пройти такое расстояние как раз за 20 лет.

— Что делают эти волны, приходя на Алеутскую дугу?

— Как мы знаем, существуют мерзлые породы и газогидраты — кристаллическое вещество, состоящее из молекул воды и метана. Уже давно было высказано мнение специалистов о том, что залежи этих газогидратов огромны, они значительно превосходят по объему весь свободный газ в месторождениях, расположенных намного глубже зоны стабильноcти газогидратов.

— Но каким образом метан освобождается для выхода в атмосферу?

— Деформационные волны за счет дополнительных напряжений разрушают метастабильные газогидраты, которые уже частично диссоциированы, и в них содержится свободный газ, запертый в микропорах ледяными прослойками. Если эти поры как-то разрушить — газ пойдет. Это и делают деформационные волны, после чего газ выходит со дна шельфа, проходит в виде пузырьков через водную толщу и попадает в атмосферу, приводя вследствие известного парникового эффекта к потеплению среды. — Деформационные волны за счет дополнительных напряжений разрушают метастабильные газогидраты, которые уже частично диссоциированы, и в них содержится свободный газ, запертый в микропорах ледяными прослойками. Если эти поры как-то разрушить — газ пойдет. Это и делают деформационные волны, после чего газ выходит со дна шельфа, проходит в виде пузырьков через водную толщу и попадает в атмосферу, приводя вследствие известного парникового эффекта к потеплению среды.

Напомню, что Арктический шельф довольно мелкий, около 50 метров, поэтому газ не успевает раствориться в воде. В последнее десятилетие в Арктике было проведено довольно много морских экспедиций институтами Российской академии наук, которые показали существование зон интенсивной эмиссии метана в атмосферу из Арктического шельфа. Например, в районе моря Лаптевых было выявлено крупное «окно» интенсивной метановой эмиссии с линейными размерами более полутора километров в поперечнике (такого рода выбросы метана называют сипами). И если все эти факты собрать воедино, получается довольно стройная теория.

Коротко вот её суть. Сильнейшие землетрясения в середине прошлого века вызвали тектонические деформационные волны, которые широким фронтом дошли до шельфа через 20 лет. Добавочные напряжения, принесенные этими волнами, привели к тому, что запертый в микропорах реликтовых газогидратов метан стал выходить из мерзлых пород в водную толщу и атмосферу.

— Почему люди раньше не говорили о столь мощных землетрясениях на Алеутской дуге? Неужели они их не заметили?

— Конечно, заметили, эти мегаземлетрясения вошли во все международные каталоги, просто никому не приходило в голову связать их с последующим потеплением. Одни специалисты многие годы занимались климатическими вопросами, другие изучали миграцию сейсмической активности и деформационные волны, но сопоставить их придумали только мы.Пока это теоретическая модель. Но ведь и антропогенная теория — тоже пока совокупность сложных климатических моделей, просчитанных на компьютере. Вот и мы сопоставляем разные факты, просчитываем варианты возможных сценариев. Пока все сходится.

(...)

— Знаю, далеко не все ваши российские коллеги восприняли вашу идею с восторгом…

— Это вполне естественно. Климатологи не должны воспринимать выдвинутую идею с восторгом. Это чуждое для них влияние со стороны геологии, геодинамики, без которых они всегда обходились. Географы, геологи, геофизики восприняли идею более спокойно и заинтересованно, в этой среде можно ожидать поддержку. Разные научные подходы часто сталкиваются, иной раз позиции становятся непримиримыми, но я считаю, что задуматься стоит всем.

Rewiever

Суббота, 11 Марта 2023 г. 21:01 (ссылка) Rewiever

Суббота, 11 Марта 2023 г. 21:01 (ссылка)

«Я не увидел ответа в антропогенной теории потепления»

Академик Лобковский — о повышении температуры на Земле из-за катастрофических землетрясений

Человек не виноват в глобальном потеплении. Причиной всему стали катастрофические землетрясения в полярных областях. Такую концепцию, уже успевшую наделать много шума, выдвинул академик Леопольд Лобковский, научный руководитель геологического направления Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, заведующий лабораторией геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового океана Московского физико-технического института.

— Леопольд Исаевич, давайте сначала определимся с глобальным потеплением. — Леопольд Исаевич, давайте сначала определимся с глобальным потеплением.

— Глобальное потепление существует. Это экспериментально установленный факт, поскольку температуры растут. Если мы усомнимся в этом, то надо будет признать, что все существующие графики изменений температуры неверны. Но их проверяло такое количество людей во всем мире, что поспорить тут трудно.

Для меня здесь главной загадкой стало то, что современное потепление началось резко в конце 1979 года, в то время как до этого кривая изменения средних температур была довольно плавной. Момент резкого включения фазы потепления и подвиг меня к размышлениям о причинах такого явления.

— Чем вам не нравится антропогенная теория потепления, доминирующая во всем мире?

— Антропогенная теория не просто доминирует — она вызвала массу геополитических и экономических изменений в обществе. С ней связан переход на новый технологический уклад, появление зеленой экономики и так далее.

Но, на мой взгляд, эта гипотеза сталкивается с рядом трудностей. Например, логично было бы ожидать, что в момент старта резкого потепления в 1979 году или немного загодя произошел бы резкий всплеск мирового промышленного производства. Однако нам известно, что технологии развиваются постепенно, производство плавно и неуклонно растет, но на этом рубеже не было никаких резких подъемов, технологических катастроф или иных событий по всему земному шару, которые могли бы объяснить столь резкий переход.

— Знаю, многие ученые говорят о том, что уникальность нынешнего потепления — в его скорости. Сейчас теплеет рекордно быстро. Это правда?

- Правда. За последнее тысячелетие, по косвенным данным, не было значимых потеплений, а именно с 1979 года проявилась характерная картина изменения температуры, напоминающая форму клюшки, где имеется ровная горизонтальная «палка», отражающая более или менее одинаковые средние температуры, а в конце XX века появляется «крюк» резкого потепления. Именно это и стало одним из главных аргументов «антропогенщиков», которые говорят, что таким образом проявилась индустриальная эпоха.

Мне было непонятно, и думаю, что многим специалистам также непонятно, почему этот рост современного потепления начался именно в тот год. Какая причина в климатической системе Земли или где-то еще его вызвала? Я не увидел ответа в антропогенной теории.

— Но технологические катастрофы время от времени все же случаются. Не могли ли они сыграть свою роль?

— Случаются. Вот, например, в 2010 году произошла катастрофа в Мексиканском заливе, когда взорвалась нефтяная платформа, возник мощный пожар. Если бы, не дай бог, произошло одновременно сто таких катастроф по всему земному шару, мы могли бы думать об антропогенной причине потепления. Но такого, к счастью, не было. И я задумался о другой возможной причине. Может быть, всему виной мощные землетрясения?

— Как же вы это проверили?

— Сначала я рассмотрел геодинамическую обстановку вокруг Арктики и увидел, что в ближайшей к этому региону Алеутской островной дуге за короткое время, с 1957 по 1965 год, произошли три гигантских мегаземлетрясения с предельными магнитудами больше 8,5. Их очаги имеют протяженность в сотни километров. Это предопределило дальнейший ход рассуждений. Если исходить из идеи о влиянии этой серии мегаземлетрясений на потепление климата, то получается разница около 20 лет между началом резкого потепления в 1979 году и произошедшими катастрофическими событиями в Алеутской дуге (1957–1965 годы).

Сразу встал вопрос — почему именно такая задержка во времени между данными явлениями? Здесь на помощь пришла теория деформационных волн в литосфере Земли. Это не сейсмические волны, скорость которых составляет километры в секунду, а волны намного более медленные, которые распространяются по упругому литосферному слою, лежащему на очень вязком слое мантии, который благодаря сцеплению с литосферой тормозит распространение в ней деформационных волн. Исходя из теории этих волн, можно оценить скорость их распространения. Она составляет величину порядка 100 километров в год. Расстояние между Алеутской дугой и Арктическим шельфом — около 2 тыс. километров. Отсюда следует, что эти волны могут пройти такое расстояние как раз за 20 лет.

— Что делают эти волны, приходя на Алеутскую дугу?

— Как мы знаем, существуют мерзлые породы и газогидраты — кристаллическое вещество, состоящее из молекул воды и метана. Уже давно было высказано мнение специалистов о том, что залежи этих газогидратов огромны, они значительно превосходят по объему весь свободный газ в месторождениях, расположенных намного глубже зоны стабильноcти газогидратов.

— Но каким образом метан освобождается для выхода в атмосферу?

— Деформационные волны за счет дополнительных напряжений разрушают метастабильные газогидраты, которые уже частично диссоциированы, и в них содержится свободный газ, запертый в микропорах ледяными прослойками. Если эти поры как-то разрушить — газ пойдет. Это и делают деформационные волны, после чего газ выходит со дна шельфа, проходит в виде пузырьков через водную толщу и попадает в атмосферу, приводя вследствие известного парникового эффекта к потеплению среды. — Деформационные волны за счет дополнительных напряжений разрушают метастабильные газогидраты, которые уже частично диссоциированы, и в них содержится свободный газ, запертый в микропорах ледяными прослойками. Если эти поры как-то разрушить — газ пойдет. Это и делают деформационные волны, после чего газ выходит со дна шельфа, проходит в виде пузырьков через водную толщу и попадает в атмосферу, приводя вследствие известного парникового эффекта к потеплению среды.

Напомню, что Арктический шельф довольно мелкий, около 50 метров, поэтому газ не успевает раствориться в воде. В последнее десятилетие в Арктике было проведено довольно много морских экспедиций институтами Российской академии наук, которые показали существование зон интенсивной эмиссии метана в атмосферу из Арктического шельфа. Например, в районе моря Лаптевых было выявлено крупное «окно» интенсивной метановой эмиссии с линейными размерами более полутора километров в поперечнике (такого рода выбросы метана называют сипами). И если все эти факты собрать воедино, получается довольно стройная теория.

Коротко вот её суть. Сильнейшие землетрясения в середине прошлого века вызвали тектонические деформационные волны, которые широким фронтом дошли до шельфа через 20 лет. Добавочные напряжения, принесенные этими волнами, привели к тому, что запертый в микропорах реликтовых газогидратов метан стал выходить из мерзлых пород в водную толщу и атмосферу.

— Почему люди раньше не говорили о столь мощных землетрясениях на Алеутской дуге? Неужели они их не заметили?

— Конечно, заметили, эти мегаземлетрясения вошли во все международные каталоги, просто никому не приходило в голову связать их с последующим потеплением. Одни специалисты многие годы занимались климатическими вопросами, другие изучали миграцию сейсмической активности и деформационные волны, но сопоставить их придумали только мы.Пока это теоретическая модель. Но ведь и антропогенная теория — тоже пока совокупность сложных климатических моделей, просчитанных на компьютере. Вот и мы сопоставляем разные факты, просчитываем варианты возможных сценариев. Пока все сходится.

(...)

— Знаю, далеко не все ваши российские коллеги восприняли вашу идею с восторгом…

— Это вполне естественно. Климатологи не должны воспринимать выдвинутую идею с восторгом. Это чуждое для них влияние со стороны геологии, геодинамики, без которых они всегда обходились. Географы, геологи, геофизики восприняли идею более спокойно и заинтересованно, в этой среде можно ожидать поддержку. Разные научные подходы часто сталкиваются, иной раз позиции становятся непримиримыми, но я считаю, что задуматься стоит всем.

София_Гамерник

Суббота, 25 Февраля 2023 г. 19:38 (ссылка) София_Гамерник

Суббота, 25 Февраля 2023 г. 19:38 (ссылка)

Ученые уже не один год заявляют о том, что необходимо предпринять срочные меры, чтобы минимизировать последствия глобального потепления.

27 ускорителей глобального потепления, известных как усиливающие петли обратной связи, в том числе те, которые, по словам исследователей, могут быть не полностью учтены в климатических моделях, были выявлены в результате международного сотрудничества под руководством ученых Университета штата Орегон (OSU).

Они отмечают, что выводы, опубликованные в журнале One Earth, подчеркивают необходимость реагирования на климатический кризис и представляют собой дорожную карту для политиков, стремящихся предотвратить самые серьезные последствия потепления планеты.

Читать далее...

|

Следующие 30 »

|

<глобальное потепление - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 .... 10

|

|