|

WoleDeMort

Среда, 08 Октября 2025 г. 12:58 (ссылка) WoleDeMort

Среда, 08 Октября 2025 г. 12:58 (ссылка)

Их у меня мно-о-о-о-г-о-о-о-о! Поэтому говорить о них будем долго. Их у меня мно-о-о-о-г-о-о-о-о! Поэтому говорить о них будем долго.

Вот, например, в "XX веков спустя". Что значит нет? Пока они там только обозначены, как тайна, как некий фактор, правда фактор системообразующий. И вообще пока непонятно... Да ничего с ними непонятно! И, на всякий случай: Это не те мертвяки, которые приходили к Сергею во сне. Это то, что стережёт тётя Лиз в своей озёрной крепости:

Если оставить за скобкой многочисленные смешки остальных ребят, хождения круг да около, по кругу и разжёвывание очевидного, получается примерно такая картина: Озеро, посреди которого стоит наша крепость – искусственное, получилось от того, что тут копали песок ещё до Тёмных Веков. Копали то очень активно, то совсем останавливались, но в конце концов докопались до скального основания – те самые известняки, из которых в своё время построили белокаменный московский кремль. Кстати, каменоломни, в которых этот известняк добывали до сих пор сохранились на другом берегу Москвы-реки. Котлован, естественно, залило водой, так образовалось это озеро. Песок в конце концов закончился и тогда взялись за известняк. На другом берегу Москвы-реки добывать известняк нельзя, согласно Его Императорского Величества именного указа – чтоб природу совсем уж не разорили – потому ломали камень на дне озера. Дело это дорогое, даже для технологий 4-го тысячелетия, спрос на камень не велик, поэтому процесс шёл ни шатко, ни валко. До тех пор, пока Одинцовы не нашли что-то в толще древних известняков. Что-то очень важно, такое, что заметно подтолкнуло медицину и генетику. Федя это особенно подчеркнул:

– До этого люди жили мало, всего лет сто, сто пятьдесят, а потом вдруг раз и мы можем жить почти по 300. И тогда же стали делать всех этих домовых, феек и подобных. До этого только по мелочи живое переделывали, а после – как рвануло. И начали всё это делать именно Одинцовы, но потом Тимирязевы подключились и быстро быстро всё под себя подмяли.

И это что-то так и остаётся там, под озером, а над этим нечто насыпали искусственный остров и, поначалу, поставили небольшое поселение.

...

– Ну вот, а пока там в Москве разбирались с этим делом, здесь, на озере... – продолжил свой рассказ Федя...

А вот что конкретно произошло тут на озере Федя рассказать не смог: прадед, от которого он всё и узнал, участвовал только в вывозе с острова трупов после того, как всё закончилось. Не выжил никто из тех, кто был на острове, полегла и большая часть отряда Императорской гвардии, спешно прибывшего разруливать ситуацию.

– Ну это все знают, – отмахнулся Митя, ещё один член нашей бригады добровольных помощников Макарыча.

– Не все знают сколько их было, – процедил Федя. – Тогда трупы три дня вывозили! И с острова, и из шахт поднимали. А в каком они были виде! Прадеду тогда всего-то 40 лет было, так он весь поседел!

– А ещё здесь погиб Государь Император... – тихо сказал Лёха. – но об этом точно нигде ничего не написано...

– Нет. Мне дед говорил, что ему прадед рассказал: Государь здесь всё и остановил. А умер он через пару дней, в имении Тучковых. От ран... – тихо возразил Федя. – Прадед его видел. Государь еле стоял, весь в крови и какой-то слизи, а броня вся словно разорвана. Представляете!

Эти предтечи выступают как некая безликая неведомая сила, с которой людям случается что-то поиметь, но в целом она непонятная, неуправляемая и непредсказуемо вредоносная. По большому счёту, это даже не предтечи, а их след. Закладка, оставленная в неведомо какие времена, неведомо кем неведомо зачем.

Интересно, а есть ли на реальной Земле такие закладки? Может кто-то сталкивался? Поделитесь!

WoleDeMort

Воскресенье, 24 Августа 2025 г. 09:57 (ссылка) WoleDeMort

Воскресенье, 24 Августа 2025 г. 09:57 (ссылка)

В прошлый раз, разбирая историю легендарной феи Мелюзины, которая появляется в 5 томе "Лесного техникума" с большим заделом на будущее, мы опирались на археологические исследования и некоторые официальные хроники. Нашли Гуго I Охотника, первого официального графа Лузиньян, умершего в 930 году. Сегодня мы обратимся к исследованиям Лоренса Гарднера. В прошлый раз, разбирая историю легендарной феи Мелюзины, которая появляется в 5 томе "Лесного техникума" с большим заделом на будущее, мы опирались на археологические исследования и некоторые официальные хроники. Нашли Гуго I Охотника, первого официального графа Лузиньян, умершего в 930 году. Сегодня мы обратимся к исследованиям Лоренса Гарднера.

Гарднер – весьма примечательная личность, работал на ниве исторического ревизионизма, так в Европах называют то, что у нас именуют альтернативной историей. Не в смысле жанра на АТ, а в смысле альтернативного взгляда на историю. Он много времени посвятил исследованию королевской генеалогии европейских монархий, прежде всего Меровингов, мимоходом зацепил и историю Мелюзины.

Согласно его исследованиям, получается следующее:

Мать Мелюзины – фея Прессина – это пиксткая королева Бруитина.

Её отец – король Альбы Элинас – именно исторический Элинас, король той самой Альбы, которая не Албания, как думают многие, а Шотландия.

Так что фея Мелюзина у нас вполне себе королевских кровей. Да не просто королевских, а происходит от древних королей-жрецов. Настоящая получается фея.

Благородный рыцарь Раймонд – Ренфруа де Веррьер-ан-Форез (Rainfroi de Verrières-en-Forez). Откуда он известен – не знаю, никакой дополнительной информации найти не удалось.

Тщательно исследовав все генеалогические документы, Гарднер пришёл к выводу, что свадьба Раймонда и Мелюзины случилась в 733 году, за 200 лет до смерти Гуго I.

В VIII веке Верьер-ан-Форез – деревенька, расположенная на высоте ~800 метров в горах департамента Луара, Франция – действительно была графством, но, по имеющимся источникам, наследных графов там не было (по хорошему, их тогда ещё нигде не было), графа туда назначал непосредственно король. Первым известным графом Форез был некто граф Австралдус, который воевал в этих краях, подавляя очередной феодальный мятеж в 764 году. Но он был королевским назначенцем. Маленькая деталь: согласно поздним источникам, брат, настроивший Раймонда против Мелюзины, был именно графом Форез. Может, тот самый Австралдус?

Другой вопрос: как Верьер-ан-Форез связана с Пуатье вообще и замком Лузиньян в частности? Между Лузиньяном и ан-Форез чуть больше 300 км по прямой. Даже для сейчас путь не близкий. Правда феодалы того времени были народом шустрым, так что тогдашние графы Форез вполне могли быть в близком родстве с тогдашним графом Пуатье. Один брат графствовал в Форезе, а второй отправился к дяде в Пуатье. Впрочем, надо заметить, что графство Пуатье в те года переходило из рук в руки по воле королей франков и собственной династии в нём не сложилось. А вот в X веке да, трон герцогства Аквитания и графства Пуатье захватила династия Рамнульфидов и удерживалась там аж целых 400 лет.

И вообще, первый из известных графов Пуатье – некто св. Варин (святой и в католичестве, и в православии) умер не своей смертью в 677 году, а Гаттон графствовал с 735. А что было в промежутке? Неужто столь обширная и важная область прозябала в безвластии? А свадьба Раймонда и Мелюзины случилась в 733, а перед свадьбой Раймонд убил действовавшего на тогда графа Пуатье на охоте...

Так кому же верить? Версии основанной на археологии или альтернативщикам? Мыслится мне, что всё же альтернативщикам, хоть и с некоторыми оговорками. И в дальнейшем в "Техникуме" я буду опираться именно на эту датировку. Дело вот в чём:

X век это уже повальная христианизация. В X веке уже и Русь крестили, к тому времени королев-фей не осталось даже в Британии. А вот начало VIII века – дело совсем другое. Там даже на континенте ещё шла борьба и сохранялось двоеверие. Обратим внимание: увидев воочию нечеловеческую природу жены, Раймонд не бросился бежать с криками: "Сотона! Сотона!", а попросил у неё прощения за нарушение договора и подозрения в неверности. В X веке такое уже маловероятно, а вот в VIII ещё возможно.

Далее надо помнить о формировании европейской аристократии. В германских племенах герцогами называли племенных вождей, аналог князей на Руси. По началу – выборных, но к VIII веку они уже давно стали наследственными, из них набирали в короли. Где-то, опять же, несколько герцогств объединялись и выбирали одного из своих королём (потому и первый среди равных), где-то крупный герцог становился королём самозвано (всякие там бургунды, лангобарды). Такие потом присоединялись к крупным империям (Карла Великого, например) на правах герцогств. Графства – это административные единицы внутри герцогств, первоначально графья были назначенцами, либо от соответствующего герцога, либо от короля и ни о каком наследовании речь не шла. Собственно, что мы и наблюдаем в истории графов Пуату (Пуатье). Соответственно, таким же назначенцем и должен был быть Раймонд. А вот к X веку должность графа становится наследственной Гуго I Охотник становится первым наследным графом Лузиньян.

Был ли он потомком Раймонда и Мелюзины? Сейчас уже и не скажешь, но сами Лузиньяны на этом настаивают.

Коммуна Люзиньян – мелкий городишка рядом с замком, живут там 2 с половиной тыщи жителей, которые сами себя называют Mélusines. Городишко расположен на месте древней кельтской крепости, однако. Не в его ли черте надо искать остатки замка, построенного самой Мелюзиной?

Источник >>

WoleDeMort

Четверг, 06 Февраля 2025 г. 12:48 (ссылка) WoleDeMort

Четверг, 06 Февраля 2025 г. 12:48 (ссылка)

Девять сестёр в чёрных плащах прочь увезут короля

Может быть в грот на островах из дивных глыб хрусталя

"Ария", Кровь королей

Вот решил Я продолжить рассказ про магические и мифические реалии цикла "Лесно й техникум". В этой статье речь пойдёт о фее Моргане, персонаже, очень и очень загадочном. Её имя на английском звучит как Morgan le Fay. Да, именно так, а не fairy Morgan, как должно быть по правилам английского языка. Но это лишь одна из множества загадок, связанных с ней. Вот решил Я продолжить рассказ про магические и мифические реалии цикла "Лесно й техникум". В этой статье речь пойдёт о фее Моргане, персонаже, очень и очень загадочном. Её имя на английском звучит как Morgan le Fay. Да, именно так, а не fairy Morgan, как должно быть по правилам английского языка. Но это лишь одна из множества загадок, связанных с ней.

Известна Моргана по британским сказаниям о короле Артуре. Учитывая, что эти легенды основаны на реальных событиях V века, есть основания полагать, что генеалогические и прочие сведения о Моргане отражают реальные исторические события. Конечно, за прошедшие века человеческая фантазия кое-что добавила. Однако для британских кельтов V века, магия была такой же реальностью, как телевизор сегодня. Поэтому деяния Мерлина и Морганы, вероятно, не так уж и приукрашены. Хотя, может быть, они имеют иное объяснение, не связанное с волшебством. А может и не быть...

Что мы знаем о Моргане из мифов?

Моргана – старшая сестра короля Артура, который, строго говоря, был бастардом короля Утера Педрагона. Игрейн, когда её соблазнил Утер, была всё ещё женой герцога Голройса, хотя очень скоро, стараниями Утера, стала вдовой и очень быстро – королевой при Утере. Моргана же была дочерью Голройса, как и её сестра Моргауза, которую, однако, феей не называют, ибо она не обладала магическими способностями. Таким образом, Моргана – единоутробная сестра Артура.

Моргана обучалась у самого Мерлина, стала могущественной волшебницей и искусной целительницей. Она была любимой сестрой Артура, но его чувства не находили ответа. Причины её враждебности к брату описываются по-разному, но суть сводится к следующему: у Морганы был возлюбленный, который погиб (версии разнятся) по вине Артура. Это стало причиной её ненависти и желания мстить.

Сначала Моргана попыталась разоблачить сэра Ланселота Озёрного и королеву Джиневру, жену Артура, которые, как известно, состояли в тайной связи. Поздние легенды утверждают, что их любовь была чисто платонической, но верится с трудом, однако Артур предпочёл игнорировать все намёки и улики. Почему? Остаётся загадкой.

Когда эти интриги, которые должны были вызвать раскол среди рыцарей Круглого стола и сильно ослабить королевство, не сработали, Моргана пошла на крайние меры: она вступила в кровосмесительную связь с Артуром, родила от него Мордреда и воспитала как врага брата. Мордред, подстрекаемый матерью, вступил в союз с саксами (противниками Артура) и попытался захватить трон. В конечном итоге произошла вошедшая в легенды битва, в которой Мордред и Артур убили друг друга.

Однако здесь Моргана проявила себя с неожиданной стороны: она увезла Артура на волшебный остров Авалон, где смерть невозможна. Там он спит, ожидая момента, когда Британия окажется в беде. Тогда он восстанет и восстановит порядок.

Таким образом, Моргана – персонаж крайне противоречивый.

Исторический контекст

V век – время активных походов викингов. В этот период англы и саксы, народы происходящие с территории современной Дании, активно завоёвывали новые земли, включая территорию современной Англии. Местные жители, пикты (кельтский народ, от которого произошли современные валлийцы и шотландцы), сопротивлялись.

Неслучайно в 4-й книге "Техникума" на вопрос Вани о своей национальной принадлежности Моргана отвечает:

– ...название англо-саксов... – задумчиво проговорил Ваня. – Извините, конечно, но к кому вы тогда причисляете себя?

– Я из пиктов, естественно, как и мой братец, который до сих пор ни жив, ни мёртв.

Кстати, согласно археологическим данным, в конце V века был короткий период, когда саксы, до того очень активно заселявшие Британию, конкретно Англию, вдруг начали отступать. Считается, что это результат действий исторического прототипа Артура, сумевшего объединить пиктов. Получается, что в легендах об Артуре довольно много исторической правды.

Почему фея?

Загадки начинаются уже с её имени. По-английски – Morgan le Fay, на французский манер. Но почему фея? Феи (fairy) – это волшебный народец, название которого происходит от персидского "пэри", а оно, в свою очередь, восходит к древнему праиндоевропейскому корню, означающему волшебных существ.

Однако Моргана – вполне земной человек с известной родословной. В артуровском цикле всех волшебниц называют феями, но только в этом цикле и больше нигде! Единственное исключение – фея Мелюзина, но и она связана с артуровскими легендами: по некоторым мифам её мать – волшебница, сестра Морганы, а сама Мелюзина – ученица Морганы, удалившаяся на Авалон после разрыва с мужем.

Скорее всего, титул "фея" относился к женщинам-друидам.

В "Лесном техникуме" фея Моргана возглавляет британский магический университет. Что вполне логично для неё. Подробнее об университете Авалон можно прочитать в 5-й книге "Техникума". На этом пока остановимся, хотя о фее Моргане и её истории можно рассказывать ещё очень долго.

WoleDeMort

Четверг, 05 Декабря 2024 г. 09:54 (ссылка) WoleDeMort

Четверг, 05 Декабря 2024 г. 09:54 (ссылка)

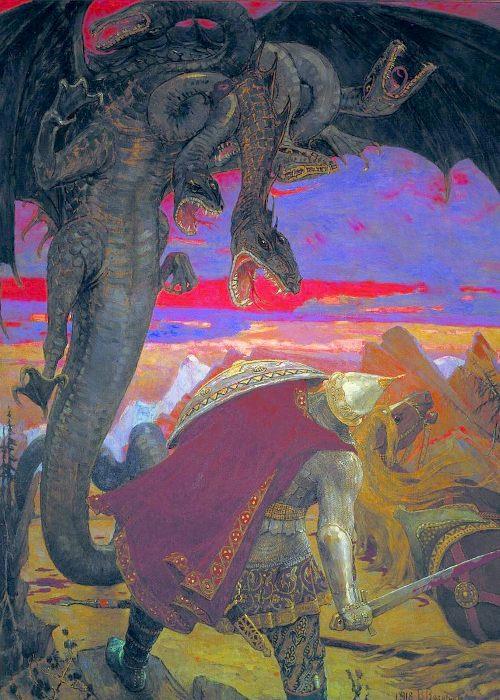

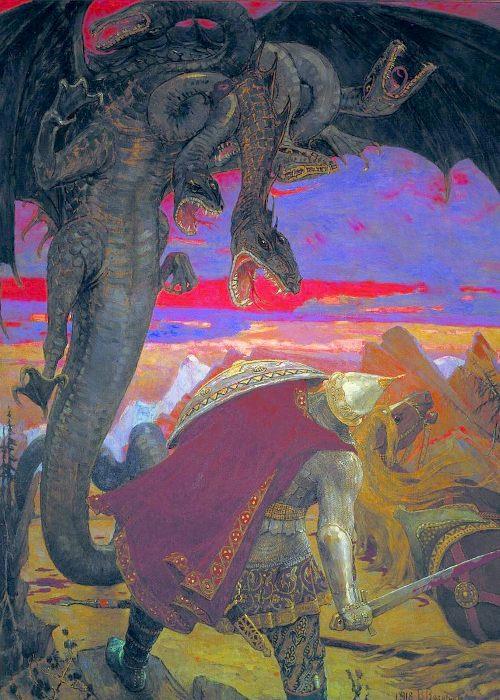

Итак дорогие мои читатели, продолжим исследование фольклорных реалий, на которые я опираюсь при создании цикла "Лесной техникум". И сегодня мы поговорим про одного очень популярного персонажа – про Змея Горыныча. Итак дорогие мои читатели, продолжим исследование фольклорных реалий, на которые я опираюсь при создании цикла "Лесной техникум". И сегодня мы поговорим про одного очень популярного персонажа – про Змея Горыныча.

И действительно, Змей Горыныч чрезвычайно популярен в... современных интерпретациях русского фольклора и эпоса: в кино, начиная с советской поры, в литературных обработках и интерпретациях сказок, в фэнтези... Но если мы покопаемся в первоисточниках (в оригинальном русском эпосе) то... всяких страшных змиев там, конечно, хватает, вот только Горынычей среди них нет. Ну, почти нет. Змея Горыныча поминают в былине о Добрыне Никитиче и змее Горыныче. Пожалуй и фсё! В остальных былинах это может быть Тугарин Змеевич, просто Змей, в сказках – змей о 6 – 12 головах и многих хвостах, чудо-юдо о 10 головах о 100 хоботах, но вот именно змея с отчеством Горыныч как-то не встречается.

История удивительным образом напоминает Деда Мороза: популярный фольклорный персонаж, который впервые появляется в СССР в 30-е годы, когда советское правительство вернуло празднование новогодних ёлок для детей. Так и с Горынычем: складывается впечатление, что советские режиссёры взяли из сказок образ многоголового змея, как персонификация вражьей силы, и дали ему отчество/фамилию Горыныч. И это мгновенно прижилось, причём настолько, что для массового сознания стало само собой разумеющимся, что раз зловредный огнедышаще-летающий змей – значит обязательно Горыныч. И кажется, что так было всегда...

То-есть, в конечном итоге, получается, что З. Горыныч – эдакий симулякр несуществующего фольклорного персонажа, собравший образы мифических чудовищ, с которыми бьётся герой сказок. И в этом смысле он, конечно же, не совсем симулякр.

Заметим, что тема мифических змеев, чудовищ, с которыми бьются герои мифов, весьма и весьма обширна, поднимает в пластах общественного бессознательного очень древние пласты и взывает к вопросам лютой конспирологии. То-есть всего того, о чём, собственно и идёт речь в "Лесном техникуме". Посему к вопросу о змеях мы ещё вернёмся, а сейчас я немного расскажу

Из всего вышесказанного ясно, что в "Техникуме" змеи Горынычи – чистой воды спекуляция. Хотя нет, не чистой. Как всегда у меня имеются некоторые обоснования.

Горыныч, если следовать правилам русского языка, это вообще-то отчество, что бы там ни навыдумывали филологи. А в русских сказках есть персонаж по имени Горыня.

Персонаж очень древний, в сказках и былинах появляется эпизодически, как правило вместе со своими братьями – Дубыней и Усыней.

Все три брата – богатыри, предположительно из рода асилков – древних хтонических существ, строивших наш мир. Но, завершив строительство, асилки не знали куда девать свою силу, поэтому принялись хулиганить: горами кидаться, леса корчевать, реки поворачивать, за то боги их и перебили. Остались четверо: Святогор, Горыня, Дубыня и Усыня. Все четверо стоят на страже прохода из яви в навь и обратно. Больше всего сведений об асилках сохранилось в белорусском фольклоре да и само слово происходит из белорусского языка.

Интересно, что в сказках Горыня, Дубыня и Усыня почти всегда выступают вместе, так что некоторые исследователи считают их триединой сущностью, что в книге нашло отражение в сцене посвящения, которое проходит главный герой (книга 4-я, "За тридевять земель").

Также в книге асилки – древняя могущественная цивилизация, противостоявшая Древним, основавшим Общество Девяти Неизвестных. Они более дружелюбны людям, чем Древние, но их деятельность всё равно непонятна для людей. Да что там для людей! Даже прямой их наследник, Горыныч, тот самый, который ящур-пращур, оставленный приглядывать за оставшимися на земле и в Рифейских горах артефактами, не может их понять. И наследие их тяжело для человека, не зря Горыныч, он же Кузнец, говорит:

– А ему и надо своего зверя отпустить, а вот кто кого в нём одолеет, зверь человека или человек зверя...

– От тебя, ящерка, зависит, – вклинилась старшая змеева жена, которая назвалась Златой.

– Я не ящерка, – на автомате откликнулась Ильмера. – Я – гадюка.

– Да хоть птичка певчая, – хмыкнула младшая жена, Рогнеда, – важно, что выбирать между ящером и человеком он будет ради тебя.

– Я не одна...

– Но сейчас при нём ты, – отрезала Злата.

– А ты, мелкий, тоже об этом помни, – медленно произнёс Кузнец, сосредоточенно глядя в кружку. – Ну... за тех, кто не справился... – произнёс он и сделал большой глоток мёда. Ваня повторил его жест и вдруг его осенило:

– А ведь у тебя, родоначальник, ещё братья были!

– Да, – кивнул Кузнец. – А ты думал, просто так про горынычей страшные сказки рассказывают? Не просто это, совладать с дикой силой. Кто-то ящером перекинулся и забыл про человеческое, кто-то не смог с огнём совладать, ушёл от людей, в пещеру спрятался. А ведь без людей дичаешь, по себе знаю. Так что конец-то всегда один. А чтобы не забыть человеческое, надо, чтобы тебя среди людей что-то держало. Кого-то красна девица держит, кого род его и дом, кого Родина. Вот тебя, что держит?

А подробнее про Горынычей читайте в четвёртой книге цикла. Скоро выйдет пятая, там про Горынычей будет ещё больше.

WoleDeMort

Воскресенье, 17 Ноября 2024 г. 13:17 (ссылка) WoleDeMort

Воскресенье, 17 Ноября 2024 г. 13:17 (ссылка)

Рифейские или Рипейские горы (учёные ещё не до конца разобрались, как оно правильно) – ещё одно легендарное место, куда попадают герои "Лесного техникума" (в 4-й книге). Конкретно в русском фольклоре Рифеи занимают место не то, чтобы значительное. Упоминают их, пожалуй только в связи со Святогором, который нарастил такую силу, что его Мать Сыра Земля держать больше не может и живёт он, потому, в Рифейских горах. Вот горы его, пока, держат. Рифейские или Рипейские горы (учёные ещё не до конца разобрались, как оно правильно) – ещё одно легендарное место, куда попадают герои "Лесного техникума" (в 4-й книге). Конкретно в русском фольклоре Рифеи занимают место не то, чтобы значительное. Упоминают их, пожалуй только в связи со Святогором, который нарастил такую силу, что его Мать Сыра Земля держать больше не может и живёт он, потому, в Рифейских горах. Вот горы его, пока, держат.

Легенда о Рифеях пошла, как и многое другое, от Греков. Упоминают их многие авторы. Если собрать воедино всё, что сказано про Рифеи, получается следующее:

Это мощная горная страна, расположенная далеко на севере, там стоит дворец бога северного ветра Борея. Протянулись они с востока на запад, с них берут начало все великие реки. За Рифеями лежит благословенная Гиперборея, о которой я уже писал.

Что с именем?

Лингвисты до сих пор так и не могут договориться о происхождении самого названия. Его возводят то к греческому, то к древнейшим диалектам скифского. Но вот в Ригведе есть упоминание горы Рипа, на которой живёт Солнце и которую охраняет Агни.

По всему выходит, что само название очень и очень древнее.

А ещё вспоминается немецкое и голландское "riff" что означает именно подводную гору. Откуда, собственно и современное значение слова "риф".

Где искать?

Что только не ассоциировали с Рифеями. И Урал, и Кавказ и Альпы...

Ну что тут можно сказать?

Рифеи тянутся с востока на запад, так что Урал отпадает сразу.

Кавказ был хорошо известен греками и сами они никогда не смешивали Кавказ и Рифеи.

Альпы и Балканы теоретически подходят, но согласно греческой географии Рифеи лежат севернее Скифии.

Если посмотреть карты, оставленные нам греками, то Рифеи лучше всего ложатся на место современной Валдайской возвышенности. Но, простите, Греция – горная страна и для греков Валдай – почти даже и равнина. Какие там горы?

Совершенно безумная теория

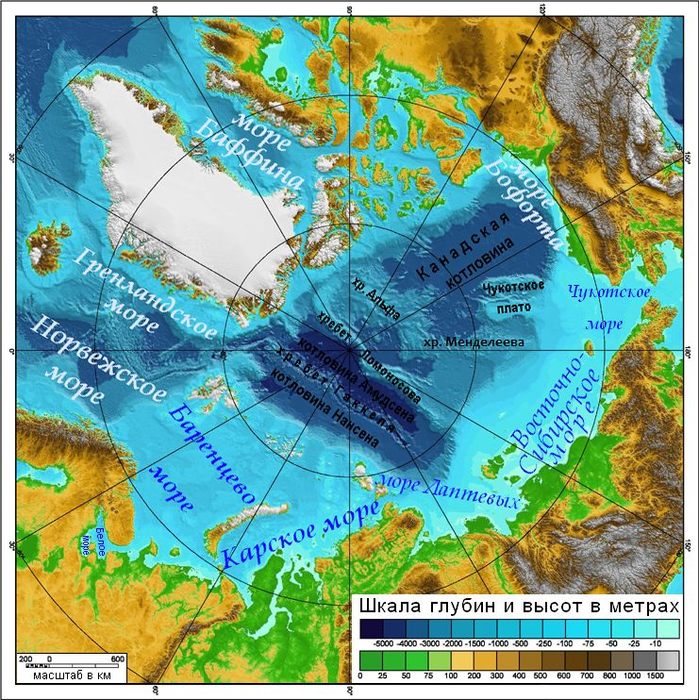

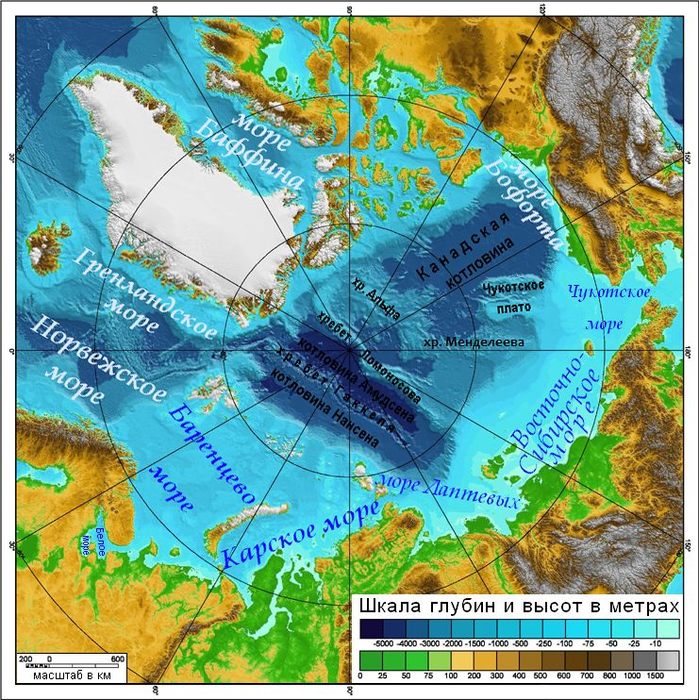

Возвращаясь к гипотетической Арктиде: Дело в том, что тектоника литосферных плит сейчас такова, что дно Северного Ледовитого океана постепенно погружается, а значит в прошлом он был мельче и многие подводные горы были вполне себе надводными. Но вот как быстро это происходит? Тут мнения исследователей разнятся.

Кто-то считает, что хребет Ломоносова полностью скрылся под волнами Северного Ледовитого 100 тыс. лет назад, а вот А. Ф. Трёшников (между прочим, настоящий академик) был уверен, что отдельные его вершины в районе полюса выступали над водой ещё 8 тыс. лет назад (6 тыс. лет до Н.Э., времена уже вполне исторические).

Я. Я. Гаккель, хоть и не академик, но человек вполне заслуженный, его именем назван один из горных хребтов на дне Северного Ледовитого, переносил это время на 5000 лет назад (3 тыс. лет до Н.Э., время строительства пирамид в Египте).

Е. Ф. Гурьянова, тоже очень известный специалист по Арктике, заметим, советской, то-есть очень консервативной закалки, вообще считала, что вершины хребта Ломоносова торчали над водой в района полюса ещё 500 лет до Н.Э., во времена классической Греции и греки вполне могли до него добираться

В свете этих гипотез совсем другими красками начинает играть гипотеза об обитаемой Арктиде во времена последнего оледенения, а Рифеи... Рифеи, получается, это хребет Ломоносова, который в те ещё года (а возможно – и во вполне историческое время) торчал над водами Северного океана и (чуть ранее) над мамонтовыми степями Арктиды.

Память об этих временах вполне могла остаться в Ригведе, у греков и в русском фольклоре.

Гиперборея тогда – области, лежащие ЗА хребтом Ломоносова. Это не только и не столько Канада, сколько те места, где сейчас находятся море Боффорта, Канадская котловина и Чукотское плато.

|

Итак дорогие мои читатели, продолжим исследование фольклорных реалий, на которые я опираюсь при создании цикла "Лесной техникум". И сегодня мы поговорим про одного очень популярного персонажа – про Змея Горыныча.

Итак дорогие мои читатели, продолжим исследование фольклорных реалий, на которые я опираюсь при создании цикла "Лесной техникум". И сегодня мы поговорим про одного очень популярного персонажа – про Змея Горыныча. Рифейские или Рипейские горы (учёные ещё не до конца разобрались, как оно правильно) – ещё одно легендарное место, куда попадают герои "Лесного техникума" (в 4-й книге). Конкретно в русском фольклоре Рифеи занимают место не то, чтобы значительное. Упоминают их, пожалуй только в связи со Святогором, который нарастил такую силу, что его Мать Сыра Земля держать больше не может и живёт он, потому, в Рифейских горах. Вот горы его, пока, держат.

Рифейские или Рипейские горы (учёные ещё не до конца разобрались, как оно правильно) – ещё одно легендарное место, куда попадают герои "Лесного техникума" (в 4-й книге). Конкретно в русском фольклоре Рифеи занимают место не то, чтобы значительное. Упоминают их, пожалуй только в связи со Святогором, который нарастил такую силу, что его Мать Сыра Земля держать больше не может и живёт он, потому, в Рифейских горах. Вот горы его, пока, держат.