-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

-Статистика

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://company.yandex.ru/blog/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://clubs.ya.ru/company/rss/posts.xml, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Больше вариантов перелётов на Яндекс.Авиабилетах |

Для всех, кто ищет билеты на нашем сервисе, партнёрство с Dohop означает прежде всего увеличение числа доступных вариантов перелётов. На некоторых направлениях их количество выросло в несколько раз — например, вариантов перелёта по маршруту Лондон — Нью-Йорк теперь в шесть раз больше, чем было раньше. Внешне участие Dohop в процессе поиска билетов никак не заметно. Данные, которые нам передаёт партнёр, объединяются с информацией из других источников и дополняют результаты поиска на Авиабилетах. По сути выходит, что вы пользуетесь двумя метапоисковиками в одном.

Анна Козко, руководитель сервиса Яндекс.Авиабилеты:

| «Наше партнёрство с Dohop — редкий случай для рынка. Всё-таки обычно метапоисковики не сотрудничают, а конкурируют друг с другом. В отличие от онлайн-агентства, метапоисковик не продаёт билеты сам, а только предлагает людям множество вариантов купить билет у партнёров: агентств и авиакомпаний. Чтобы агрегировать данные и поддерживать их качество на высоком уровне, требуется немало усилий. |

Для нас, как и для Dohop, главными всегда были две вещи: сотрудничество с авиакомпаниями напрямую и высокое качество данных. Кроме того, Dohop близок нам технологически, так что работать с ними нам оказалось проще, чем с кем-либо ещё. Можно сказать, что они движутся в том же направлении, что и мы. И получается у них неплохо: в 2014 году Dohop получил премию туристической индустрии World Travel Awards как лучший сайт для поиска авиабилетов в мире. Ставка на технологии помогает Dohop делать уникальные продукты. Хороший пример — сервис GatwickConnects, запущенный в лондонском аэропорту Гатвик. С его помощью можно оформить перелёт разными авиакомпаниями одним бронированием, даже если эти авиакомпании не работают друг с другом.

Для метапоисковика работа с авиакомпаниями — самый верный способ предоставить людям качественные и актуальные данные. Конечно, информацию об авиарейсах и билетах можно (и, как правило, проще) получать из других источников, например от глобальных систем бронирования или крупных онлайн-агентств. Однако первоисточником данных всегда является авиакомпания, которая регулярно обновляет информацию о наличии и стоимости билетов. Чем ближе к этому первоисточнику агрегатор, тем точнее и полнее информация о перелётах, которую вы видите в результатах поиска, и тем больше вероятность найти билет по выгодной цене».

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 транспорт Авиабилеты |

Онлайн-курсы для школьников |

Курс по информационной безопасности рассчитан на учеников 6–9 классов. Он состоит из трёх частей. В первой будет рассказано о вирусах и вредоносных программах. Вторая часть посвящена безопасности личных данных, а третья — финансовой грамотности в интернете. Прослушав курс, школьники будут знать, как не подхватить вирус и защитить от взлома свою страницу во ВКонтакте, как оплачивать покупки в сети и не стать жертвой мошенников. Курс состоит из 21 урока. Каждый из них включает короткий видеоролик, конспект и проверочные вопросы. Уроки составлены специалистами Яндекса и Яндекс.Денег, так что слушатели получат знания из первых рук.

Наталья Куканова, один из авторов курса, заместитель руководителя службы информационной безопасности Яндекса:

| Сейчас дети очень быстро осваивают интернет и проводят там много времени: играют, общаются, слушают музыку. У большинства подростков есть аккаунт в соцсети, компьютер или смартфон. Но, как и взрослые, они редко думают о безопасности в интернете, пока не столкнутся с мошенничеством. А защитить ребят от этого без их участия довольно сложно. Поэтому мы хотим рассказать школьникам какие-то базовые вещи: как вести себя в сети, как обезопасить свой компьютер и платежи. Запрос на такой контент есть и со стороны учителей, поэтому курс адресован и им тоже. А чтобы наши слушатели не скучали, мы постарались сделать уроки короткими и увлекательными. |

Второй курс — «Введение в программирование» — предназначен для более узкой аудитории. Это школьники и взрослые, которые интересуются программированием или хотят попробовать себя в этом деле. Для прохождения курса достаточно знать математику на уровне 9-го класса. Курс состоит из 12 уроков и включает более 100 задач. Каждый урок содержит видеоролик (10-15 минут), конспект лекции и задания. По окончании курса, конечно, не получится пойти работать программистом. А вот решать олимпиадные задачи или учиться в институте будет точно легче.

Михаил Густокашин, автор курса, куратор образовательных программ Яндекса, преподаватель факультета компьютерных наук НИУ «ВШЭ»:

| Идея сделать онлайн-курс по основам программирования возникла в процессе работы со студентами факультета компьютерных наук в «Вышке». На первом курсе им нужно подняться на довольно высокую ступеньку. И лучше всего с этим справляются те, кто в школе решал много простых задач по программированию и сдавал их в тестирующую систему. Найти идеальный уже готовый онлайн-курс с такими задачами нам не удалось, и мы сделали свой — с учётом того, что даёт школа. Содержание курса было определено так: минимум сложной теории, много примеров и практических задач. Кроме того, мы включили в курс то, что не всегда рассказывают учителя: как работать со средой программирования, отлаживать программы, искать и исправлять ошибки. Мы уже протестировали этот курс на наших студентах в «Вышке», и, судя по всему, он получился. |

Для Яндекса онлайн-курсы — это новый опыт, потому что раньше мы всерьёз занимались только очным обучением. Конечно, мы выкладывали видеозаписи лекций и семинаров, но это не совсем то. Теперь мы будем обучать и удалённо тоже. В отличие от очных программ, онлайн-курсы доступны всем желающим: здесь нет вступительного тестирования и конкурсного отбора. Достаточно зарегистрироваться на курс, и можно приступать к занятиям. Регистрация открыта на academy.yandex.ru и на платформе Stepic, где мы разместили обе программы.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 наука и образование |

Protect — как Яндекс.Браузер защищает пользователей |

Браузер — основная программа для связи с интернетом. В таких условиях ему недостаточно быть удобным, быстрым и надёжным. Одним из важнейших требований становится безопасность. Браузер должен предотвращать угрозы заранее, ещё до того, как данным или устройству нанесён ущерб. Для этого в Яндекс.Браузере используется технология активной защиты Protect, объединяющая несколько защитных механизмов.

Защита от кражи паролей

Всё важное в интернете защищено паролями. Они открывают доступ к переписке, файлам в облачном хранилище, денежным средствам на банковском счёте. Для кражи паролей злоумышленники используют в том числе «фишинговые» сайты. Жертва получает письмо якобы от службы поддержки какого-нибудь популярного сайта и по ссылке переходит на страницу, которая выглядит точь-в-точь как этот сайт. Часто письмо пугает блокировкой аккаунта или заморозкой средств на счёте — от волнения пользователь теряет бдительность и вводит свой пароль, который попадает владельцу сайта-клона.

Яндекс.Браузер предостерегает пользователей, когда они начинают вводить пароль на подозрительных страницах. У Браузера есть список важных сайтов, пароли от которых нужно защищать: почтовые сервисы, социальные сети, сайты банков и платёжных систем. В него попадают и сервисы, пароли от которых пользователь сохранил сам. Также в браузере хранятся хеши паролей для этих сайтов. Хеш — это своего рода отпечаток пароля, строка фиксированной длины из цифр и латинских букв, получаемая в ходе криптографического преобразования.

Как только пользователь устанавливает курсор мыши в поле для ввода пароля на любом сайте, которого нет в списке, активируется система защиты. Когда пароль набран до конца, Яндекс.Браузер вычисляет его хеш и временно блокирует отправку данных в сеть. Если полученный хеш совпадает с одним из отпечатков, хранящихся в браузере — то есть пользователь вводит пароль от важного сайта на другой странице — показывается предупреждение:

Если пользователь знаком с этим ресурсом и доверяет ему, то уже введённый пароль передаётся на сайт и происходит авторизация. При отказе от входа заполненное поле очищается, поэтому пароль не могут перехватить.

Защита в общественной сети Wi-Fi

Публичные сети Wi-Fi — например, бесплатный интернет в ресторанах, торговых центрах, аэропортах и других общественных местах — часто полностью открыты и не требуют пароля для подключения или защищены крайне ненадёжным WEP-шифрованием.

Подключаясь к такому Wi-Fi, пользователь делит сеть со всеми окружающими. Незнакомец за соседним столиком в кафе может запустить на своём компьютере, планшете или даже телефоне специальную программу-сниффер — она перехватывает все данные, которые передают другие участники сети. Или он может использовать своё устройство в режиме точки доступа, развернув сеть с распространённым названием — например, FREE_WiFi_Guest. Все, кто раньше пользовался настоящей сетью с таким именем, даже в другом месте, подключатся к поддельному Wi-Fi автоматически, просто оказавшись в радиусе его действия. Данные ничего не подозревающих людей будут проходить через устройство злоумышленника.

Сегодня большинство крупных сайтов (Яндекс, Google, Mail.Ru, Facebook, ВКонтакте) используют защищённый протокол HTTPS с шифрованием, который исключает подобное вмешательство. Но очень многие ресурсы в интернете по-прежнему используют стандартный HTTP-протокол без какой-либо защиты. Авторизуясь на таких сайтах через публичный Wi-Fi, пользователь фактически отправляет свой логин и пароль в открытом виде, и перехватить их не составляет никакого труда. С ними злоумышленники нередко могут проникнуть и в основной почтовый ящик жертвы, на который зарегистрированы все важные аккаунты, ведь многие люди ради удобства используют одинаковые пароли на разных сайтах.

В Яндекс.Браузере для компьютера и мобильных устройств есть защитная функция под названием «Безопасный Wi-Fi». В ней применяется та же технология, что и в режиме Турбо. При активации «Безопасного Wi-Fi» трафик со всех сайтов, где используется обычный HTTP, проходит через сервер Яндекса, только никак не обрабатывается и не сжимается. Фактически сервер выступает в роли шлюза — Яндекс.Браузер подключается к нему по защищённому HTTPS-протоколу, и обмен информацией между устройством пользователя и сайтом происходит через это надёжно зашифрованное подключение.

Данные с тех сайтов, которые поддерживают HTTPS, передаются напрямую — они уже зашифрованы, поэтому дополнительный шлюз для их безопасной передачи не требуется. Режим «Безопасный Wi-Fi» включается автоматически, как только пользователь оказывается в беспроводной сети без пароля или со слабым шифрованием.

Блокировка опасных и мошеннических сайтов

Яндекс ежедневно проверяет десятки миллионов страниц на наличие вредоносного кода — это происходит одновременно с индексированием интернета. Помимо сайтов, специально созданных для распространения вирусов, опасность могут представлять и добропорядочные ресурсы: периодически злоумышленникам удаётся взламывать даже очень популярные и высокорейтинговые сайты и распространять через них вредоносные программы. Кроме того, поисковый робот Яндекса умеет определять страницы, связанные с смс-мошенничеством. Для этого разработан специальный алгоритм, который хранится в тайне — чтобы мошенники не могли придумать способ его обойти.

Адреса заражённых и мошеннических сайтов попадают в специальную базу данных, которая обновляется несколько раз в сутки и включает сотни тысяч ссылок. При попытке открыть любую из них через Браузер загрузка сайта блокируется, а пользователь видит предупреждение:

Это универсальная технология, которая используется не только в Яндекс.Браузере, но и в результатах поиска, Элементах Яндекса, сервисе Яндекс.DNS. Более того, выводить такие предупреждения для своих пользователей может создатель любого сайта или приложения — доступ к технологии открыт для всех.

Проверка загружаемых файлов

Любой скачанный в интернете файл может содержать в себе вредоносный код. Поэтому технология Protect включает в себя проверку всех загружаемых файлов. Антивирус работает в облаке на серверах Яндекса и проводит анализ по множеству критериев.

Проверка файла начинается ещё в процессе загрузки. Яндекс.Браузер выделяет некоторые его характеристики и отправляет их для проверки в антивирусное облако. В большинстве случаев этих сведений достаточно, чтобы определить наличие вредоносного содержимого. Весь файл целиком не передаётся, поэтому проверка проходит максимально быстро. В более сложных случаях антивирус сам запрашивает у браузера дополнительные сведения о файле или его фрагменты для тщательного анализа.

Если файл опасен, Яндекс.Браузер показывает предупреждение. Одновременно меняется расширение файла, чтобы обезвредить его на то время, пока пользователь решает его дальнейшую судьбу. Аналогичным образом действуют обычные антивирусные программы, помещая обнаруженные на компьютере заражённые файлы в «карантин».

Эти меры позволяют Яндекс.Браузеру предупреждать пользователя до того, как произошло что-то неприятное. Protect — первая комплексная технология защиты среди браузеров, которая оберегает сразу от большинства неприятностей: потери своих аккаунтов из-за украденного пароля, заражения компьютера на вредоносной странице, вмешательства посторонних при работе в общественной сети. Кроме этого, Protect активно развивается, и в будущих версиях Яндекс.Браузера его защита будет дополнена новыми механизмами для предотвращения других угроз. Но даже с таким надёжным браузером стоит помнить об осторожности и следовать простым правилам, о которых мы пишем по метке безопасность.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 Браузер безопасность |

Панорамы Эвереста |

Для съёмок такой сложности, конечно, нужны профессиональные альпинисты. В проекте согласился принять участие Максим Шакиров, опытный альпинист и фотограф, дважды покорявший Эверест. Экспедицию запланировали на весну 2015 года. Во время подготовки нам написал Роман Реутов, ещё один человек, посвятивший жизнь горам. Он шёл в свою первую экспедицию на Эверест и предложил нам помощь. Роман и Максим прошли серьёзную физическую подготовку и в течение месяца учились снимать панорамы. План был такой: первым в экспедицию отправляется Роман, начинает восхождение по северному склону. Его задача — добраться до вершины Эвереста и снять панорамы горы. Затем выходит Максим. Он проходит неполный маршрут, страхуя Рому, и снимает панорамы Катманду. Задумка казалась очень сложной, но выполнимой. Однако с первого раза Эверест не поддался.

12 апреля Роман прилетел в Катманду, откуда вместе с экспедицией отправился в Лхасу — округ Тибета. В Лхасе альпинисты получили разрешение на восхождение и направились к северному базовому лагерю — отправной точке. Он находится на высоте 5150 м.

Роман Реутов:

| «Около недели мы жили в базовом лагере и делали акклиматизационные вылазки. Сначала до высоты 5900 м, потом до 6500 м. Во время этих восхождений я отснял большую часть материалов». |

Акклиматизационные вылазки помогают организму привыкнуть к условиям в горах: альпинисты совершают несколько восхождений, каждый раз всё выше, и возвращаются в базовый лагерь. Только после этой подготовки экспедиция Романа покинула лагерь и отправилась покорять вершину Эвереста.

Второй участник проекта, Максим, прибыл в Катманду. 23 и 24 апреля он снимал панорамы города с местной площади и готовился к выходу в северный лагерь. 25 апреля, когда Максим был в своём номере, произошёл мощный подземный толчок силой 7,8 балла. Максим снял Катманду всего за несколько часов до землетрясения — сейчас город выглядит по-другому.

Максим Шакиров:

| «Это всё были секунды. Здание качается. Амплитуда такая, что ты не видишь, что в окнах. Падают тумбочки, телевизор летает по полу. А ты ничего не можешь сделать». |

Максиму удалось выбраться из здания гостиницы и коротко выйти на связь. Через сутки, когда ситуация успокоилась, он решил подождать новостей от экспедиции Романа, которая в это время была где-то на пути к вершине.

Роман:

«25 апреля мы были на пути к лагерю 5900. Именно тогда нас сильно тряхнуло. Наша команда в пути сильно растянулась по горному маршруту. Где-то сошли лавины, где-то были камнепады. Связи с другими членами экспедиции не было. Все сильно переживали друг за друга и продолжили восхождение до лагеря, чтобы собраться вместе, оценить ситуацию и оказать помощь тем, кому она потребуется. К счастью, все добрались до лагеря 5900».

Ночью были повторные толчки, и на следующий день тоже. Власти КНР распорядились закрыть альпинистский сезон, и экспедиция Романа приняла решение возвращаться. Вершина оказалась недостижимой. Но за время экспедиции Роман отснял почти 19 километров маршрута от базового лагеря до высоты 6500 м. Максим, пережидавший в это время в Катманду, решил совершить вторую попытку — ещё была возможность подняться со стороны Непала.

Максим:

«11 мая я прилетел в Намче-Базар с планом через пару дней добраться до южного базового лагеря, подняться на Калапатар и снять вид на Эверест».

За день до выхода в лагерь, 12 мая, когда Максим готовился к выходу из Намче-Базара, случилось второе землетрясение. Максиму снова повезло, и всё обошлось почти без травм. Рисковать в третий раз было глупо, да и ситуация не располагала: дороги разрушены, местные жители перепуганы, еды и снаряжения для самостоятельного похода нет. Стало очевидно, что нужно возвращаться.

Максим:

«За 48 часов, которые мы пережидали до отлёта из Намче-Базара, мне удалось подняться на плато чуть выше города и снять вид на Эверест».

В этот раз снять панорамы с вершины Эвереста не удалось. Но сегодня вы можете пройти 19 километров непростого пути и посмотреть на удивительную природу гор, ледяные пики и глыбы, виды северного склона и Северного седла. А самое главное, что Роман и Максим живы, здоровы и не планируют сдаваться.

Смотрите панорамы и читайте полные истории участников экспедиции на сайте проекта «Панорамы Эвереста».

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 Карты панорамы |

Яндекс, поехали |

Чтобы построить маршрут, не отвлекаясь от дороги на смартфон или планшет, достаточно сказать слово «Яндекс». Для Навигатора это сигнал о том, что сейчас будет произнесена команда. Команды могут быть разными: голосом можно не только прокладывать маршруты («Поехали домой через заправку»), но и добавлять метки о дорожных событиях («Вижу аварию в правом ряду») и управлять картой («Скрой пробки»). Чтобы попробовать, как это работает, загрузите новую версию Яндекс.Навигатора из App Store или Google Play. Поделиться впечатлениями от приложения можно по хэштегу #yandexnavi.

Отзываться на слово «Яндекс» Навигатор научился благодаря технологии голосовой активации. Это миниатюрная система распознавания речи, которая встроена прямо в приложение. Она реагирует только на одну команду — «Яндекс», поэтому ей даже не нужен доступ в интернет. Как только вы произносите кодовое слово, включается полноценная система распознавания. Она отвечает за то, чтобы Навигатор понимал то, что произносится после слова «Яндекс»: команды, адреса, названия организаций. Здесь приложению уже потребуется доступ в сеть — для того чтобы понять, о чём именно вы его просите.

У технологии распознавания речи, разработанной в Яндексе, есть три важные характеристики. Во-первых, она понимает самые разные акценты и диалекты. Во-вторых, она способна расслышать вас, даже если открыто окно или в машине играет музыка. А в-третьих, некоторые слова (например, геозапросы — адреса, топонимы и так далее) технология понимает даже лучше, чем человек — с точностью 95%.

Голосовая активация и распознавание речи входят в комплекс Yandex SpeechKit. Технологии доступны сторонним разработчикам — с их помощью любой желающий может научить своё приложение понимать голос.

P. S. У некоторых пользователей после обновления Яндекс.Навигатора могут возникать проблемы с отображением карты. Это связано с тем, что приложению необходимо обновить кэш. Обновление кэша занимает 5-10 минут, однако для ускорения процесса вы можете переустановить приложение.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 мобильные приложения Навигатор технологии Яндекса |

Экскурсии на Яндекс.Прогулках |

Сегодня мы добавили в приложение аудиогиды — устные рассказы о разных достопримечательностях. Всё как и раньше — вы сами выбираете последовательность осмотра и подходящий для вас темп, только теперь можно и почитать о том или ином интересном объекте, и послушать.

Экскурсии предоставлены издательским домом «Вокруг света». Они основаны на контенте известных путеводителей «Вокруг света» и озвучены хорошо поставленными голосами профессиональных экскурсоводов. В Москве появилось восемь аудиопрогулок — теперь можно послушать о церкви Николая Чудотворца на Болвановке, Арбате и Тверском бульваре; в Санкт-Петербурге — четыре. Там приложение расскажет, например, об Эрмитаже и cтрелке Васильевского острова.

Мы собираемся привлекать новых партнёров и продолжать сотрудничество с «Вокруг света» — добавлять больше экскурсий в разных городах. Если, конечно, людям понравится их слушать. Попробуйте прогуляться по осенним столицам с Яндекс.Прогулками — и пишите нам свои впечатления. Приложение можно скачать в App Store, оно полностью бесплатно.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 мобильные приложения |

Разговор как способ общения |

Разговор предназначен для глухих и слабослышащих людей, а также для тех, кто много с ними общается — родственников, друзей и сотрудников организаций, которые занимаются проблемами глухих. С помощью этого приложения человек с нарушением слуха и слышащий могут вести диалог и понимать друг друга. Приложение озвучивает набранные фразы, а также распознает речь говорящего и превращает её в текст. Правда, пока для корректного распознавания речи нужны определенные условия: относительная тишина и только один говорящий, который произносит фразы чётко и ясно. Тогда и разговор получится. Например, как здесь:

Чтобы пользователям было проще вести диалог, в приложении есть заранее заготовленные фразы. Их можно использовать в ходе беседы или для начала разговора. Например, «Я не слышу. Повторите, пожалуйста, что вы сказали» или «Здравствуйте. Мне нужна ваша помощь». Человек может добавлять в приложение и свои заготовки, которые могут ему понадобиться. Любую фразу — заготовленную или нет — можно не только озвучить, но и просто показать собеседнику на смартфоне. Её легко прочитает любой, даже пожилой человек, так как приложение увеличивает текст на весь экран.

Акмал Артиков, менеджер приложения:

«Приложение работает на технологии распознавания речи Yandex SpeechKit. Оно было придумано вместе с моими друзьями, с которыми я учусь на кафедре Яндекса в МФТИ. Мы взяли открытый API SpeechKit и сделали первый прототип: написали его за одну ночь во время хакатона. Показали первую, ещё сырую версию людям с нарушением слуха, и поняли, что это правда нужная вещь. Поэтому я очень рад, что ребята из Яндекса предложили нам дальше развивать этот проект уже внутри в компании. Конечно, приложение пока не идеально. Оно не умеет работать без интернета и требует тишины, но общаться с его помощью можно уже сегодня».

Работая над приложением, мы много общались с глухими и слабослышащими людьми: проводили интервью, привлекали к тестированию. Это помогло не только найти ошибки в интерфейсе, но и понять, куда двигаться дальше и как развивать Разговор. Всех, кому это интересно, мы приглашаем в нашу группу ВКонтакте. Само приложение можно скачать в Google Play.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 мобильные приложения технологии Яндекса |

Как изменились путешествия россиян с прошлого года |

Судя по формулировкам поисковых запросов, люди стали чаще самостоятельно организовывать путешествия и искать варианты размещения подешевле:

Изменилась и туристическая привлекательность разных направлений: резко упал интерес к зарубежным курортам, особенно европейским, а популярность внутреннего туризма выросла. Спрос на курорты Крыма увеличился за год на 60%, а Краснодарского края — на 40%. Почти в два раза вырос поисковый интерес к курортам Ставропольского края — Кисловодску, Пятигорску и Ессентукам.

Полный текст исследования, со всеми подробностями, а также интерактивными картами популярности и сходства туристических направлений, читайте на странице исследования «Путешествия в поиске Яндекса».

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 Поиск исследования путешествия |

Панорамное обновление |

Новые панорамы больших городов публикуются раз в несколько лет, и последнее крупное обновление произошло совсем недавно — весной-летом 2015 года. Обновились сразу десятки городов — от Петрозаводска до Иркутска. Это более полутора миллионов снимков, или около 400 тысяч панорам. На них можно:

Увидеть новое

Теперь на панорамах есть объекты, построенные за последние годы: это новые дома и целые кварталы новостроек, торговые центры и спорткомплексы, библиотеки и вокзалы. В Казани можно прогуляться по Деревне Универсиады, в Омске — осмотреть футуристические стеклянные павильоны, которые появились после реконструкции на главной пешеходной улице города, а в Сочи — пройти по подвесному мосту в Скайпарке, открывшемся в 2014 году.

Подвесной мост над Ахтырским ущельем в Скайпарке AJ Hackett Sochi

Полюбоваться старымНекоторые достопримечательности, которые существуют уже давно, появились на Яндекс.Картах впервые. Новые панорамы покажут, как выглядят музей «Самара космическая» и памятник ракете-носителю Р-7, и проведут по парку старинной усадьбы «Лошица» в Минске. Можно осмотреть знаменитые минеральные источники в Ессентуках (поверните голову чуть вправо — и увидите на дереве кота) или побывать на «Военной горке» — музее военной техники под открытым небом в Темрюке.

Музей «Военная горка» в Темрюке

Рассмотреть вблизиНа новых панорамах много пешеходной съёмки, поэтому интересные объекты можно изучить с близкого расстояния — кажется, что ещё чуть-чуть и до них можно дотронуться рукой. В списке достопримечательностей, отснятых пешком, — самый большой в мире памятник Ленину у Волго-Донского канала (и самый странный — в Елабуге), мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, башни Чёртова городища — древней цитадели на берегу реки Тоймы — и многое другое.

Чёртово городище близ Елабуги

Исследовать изнутриКаким прекрасным ни был бы фасад, самое интересное часто находится внутри. Первые интерьерные панорамы появились на Яндекс.Картах в 2012 году — это были музеи и стадионы. Теперь можно побывать во дворце принцессы Ольденбургской в воронежском посёлке Рамонь, посетить нарзанную галерею в Кисловодске, где из кранов текут холодные и тёплые нарзаны, и осмотреть изнутри знаменитый Провал в Пятигорске.

Вид на вход в пятигорский Провал изнутри

Изучить деталиРазрешение панорам выросло в 10 раз — с 10 до 100 мегапикселей, поэтому на снимках видны не только крупные элементы, но и мелкие подробности. Можно рассмотреть каждый завиток каменной резьбы на Строгановской церкви в Нижнем Новгороде, прочитать текст на мемориальной доске на Тарских воротах в Омске или надписи на плитах на Мамаевом кургане и разглядеть названия самолётов на табличках в авиационном музее в минском аэропорту.

Выставка авиатехники в Национальном аэропорту Минска

Найти что-то своёУзнать, как выглядит пляж на Чёрном море в ноябре, зайти в уфимский двор и обнаружить там 20-метровый портрет Гагарина, постоять на лётном поле, отыскать Шуховскую башню в 1300 километрах от Москвы или прочитать полный текст «Интернационала» на стене дома в Иркутске — в общем, открыть секреты, известные только местным жителям. Не вставая со стула.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 Карты панорамы |

Яндекс открывает Школы для вебмастеров и маркетологов |

Школа вебмастеров

Здесь мы сконцентрируемся на технической стороне вопроса — на том, что касается создания сайтов, принципов их индексирования и представления сайтов в результатах поиска. Курс рассчитан на владельцев сайтов, начинающих и продвинутых вебмастеров.

Задача Школы не в том, чтобы дать ответы на вопросы вроде «как попасть в топ-10 выдачи Яндекса». Её цель — научить создавать качественные сайты, хорошо представлять их в поиске и оценивать их эффективность с помощью инструментов веб-аналитики. Речь также пойдёт о том, как работать с контентом, как правильно построить поисковое продвижение, как сделать сайт удобным для пользователей, как составлять технические задания и оценивать работу дизайнеров, оптимизаторов и других специалистов. Отдельная тема — представление сайта на мобильных устройствах.

В программе курса около 30 лекций. Занятия начнутся 1 сентября и будут проходить два раза в неделю в московском офисе Яндекса. Расписание и ссылку на форму регистрации вы найдёте на сайте Школы. Слушателем Школы может стать любой желающий: даже если вы живёте не в Москве или не попали в число приглашённых, на сайте Школы вы сможете посмотреть онлайн-трансляции всех занятий. Со временем там будут опубликованы видеозаписи лекций и другие материалы.

Школа интернет-маркетинга

Эта Школа стала логичным продолжением Школы контекстной рекламы, которую мы проводили в 2013 и 2014 годах. Она предназначена для маркетологов и бренд-менеджеров и посвящена разным аспектам продвижения бренда в сети — не только с использованием платных маркетинговых каналов, но и с помощью собственных и социальных медиа. В рамках школы мы попробуем осветить основные темы digital-маркетинга: эволюция и тренды интернет-маркетинга, стратегия продвижения и медиаплан, медиа и технологии в интернет-маркетинге.

Лекции в Школе будут читать российские и зарубежные эксперты, среди которых представители «Билайна», Adidas и Nestle, а также сотрудники Яндекса. На примерах из собственной практики они расскажут о том, как выстроить маркетинговые коммуникации в сети с учётом задач бренда, и помогут разобраться в инструментах и технологиях интернет-маркетинга. С программой курса можно ознакомиться на сайте Школы.

Занятия в Школе интернет-маркетинга будут проходить 7, 9 и 11 сентября в московском офисе Яндекса. Вход на занятия только по приглашениям, однако все доклады можно посмотреть в прямом эфире в интернете — на сайте школы будет организована онлайн-трансляция. Для того чтобы получить доступ к трансляции, необходимо зарегистрироваться.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 наука и образование |

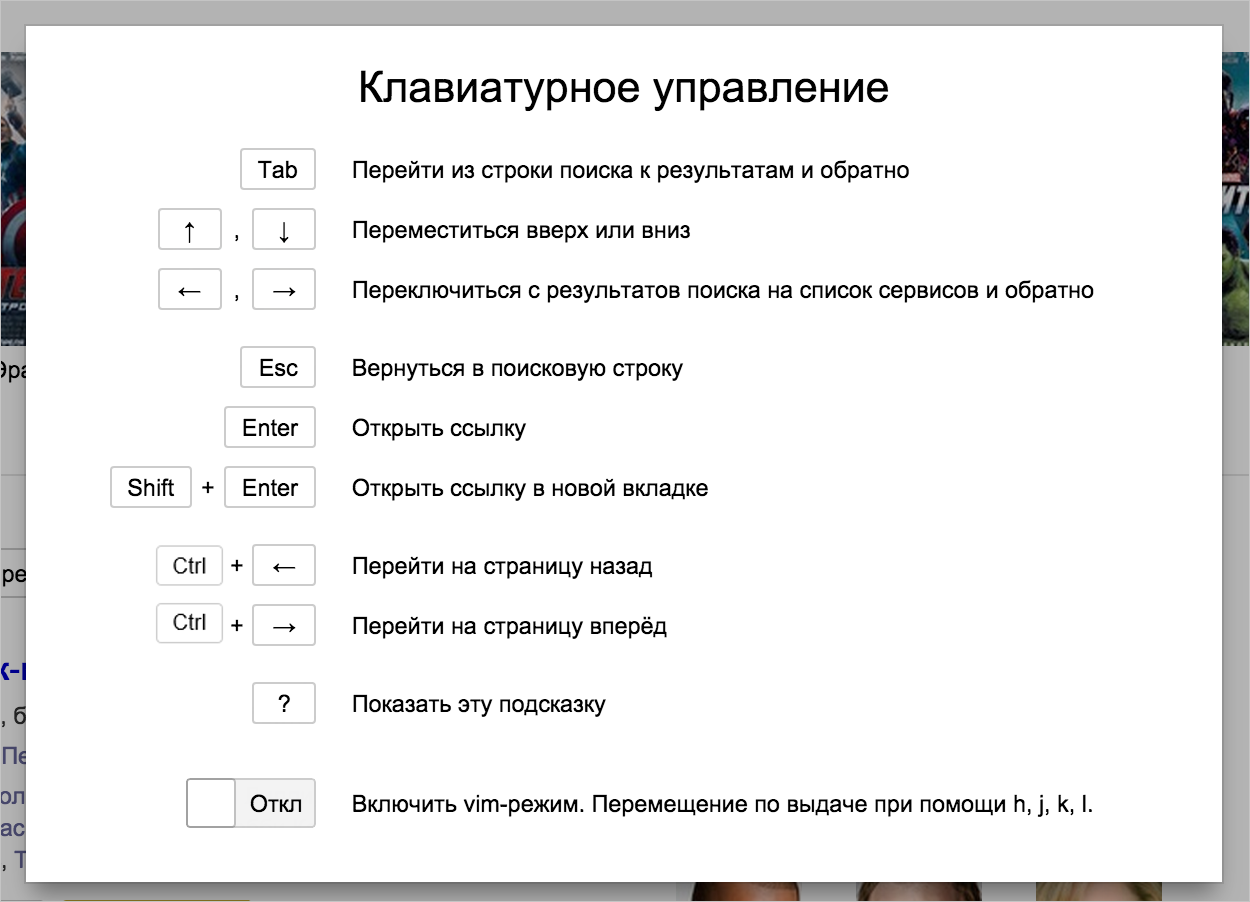

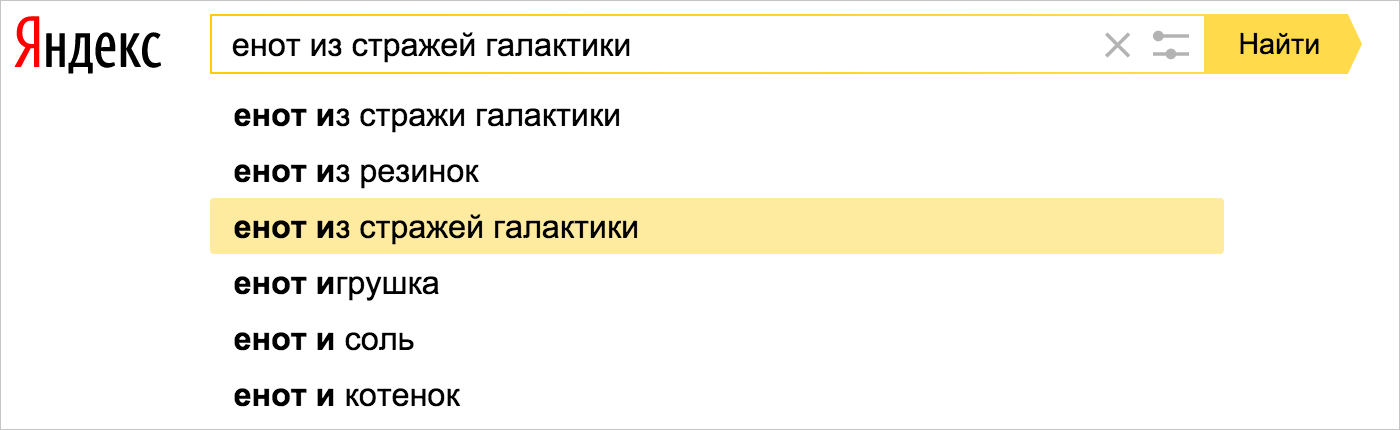

Горячие клавиши для навигации по результатам поиска |

Активный элемент мы целиком выделяем акцентным цветом — таким же, который используется в поисковых подсказках и левой колонке. Так нам показалось удобнее всего — если менять только цвет заголовка, то это почти незаметно, и глазам тяжело следить за переключением. Рамки шумят визуально и скорее раздражают, чем говорят о выделении. Поэтому — цвет.

Клавиатурное управление пригодится, например, владельцам ноутбуков, так как работать с поисковой выдачей с помощью тачпада не всегда бывает удобно. Включить клавиатурное управление можно в настройках поиска. Чтобы посмотреть список команд, нажмите на клавишу с вопросительным знаком, находясь на странице результатов поиска.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 Поиск SERP |

Алгоритм-2015: итоги |

Сегодня, 6 августа, состоялся финал Яндекс.Алгоритма — ежегодного чемпионата по спортивному программированию, который организует Яндекс. В 2015 году состязание проходило полностью в онлайне — на платформе Яндекс.Контест. Заявки на участие в чемпионате подали 3722 человека; из них до финала дошли 28.

Победителем Яндекс.Алгоритма-2015 стал Геннадий Короткевич. Он показал лучший результат, решив в финальном раунде пять из шести задач и получив при этом 80 минут штрафного времени. Геннадий — бессменный чемпион Яндекс.Алгоритма: он занимал первое место и в 2013, и в 2014 годах, а также выиграл множество других состязаний. Только в 2015 году он получил золото на чемпионате мира по программированию ACM ICPC 2015 в составе команды Университета ИТМО, занял первое место на VK Cup 2015 в паре с Ниязом Нигматуллиным, выиграл конкурс Facebook Hacker Cup и одержал ещё несколько крупных побед.

Второе место занял Пётр Митричев, а третье — Евгений Капун. Они решили по четыре задачи, при этом Пётр набрал 31 штрафную минуту, а Евгений — 79 минут. Победители получат денежные награды: 300, 150 и 90 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Результаты всех финалистов можно посмотреть на сайте Яндекс.Алгоритма, а разбор задач финального раунда опубликован в блоге Яндекса на «Хабрахабре».

В 2015 году заявки на участие в Яндекс.Алгоритме подали программисты из 73 стран. Больше всего участников — из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Индии, США, Японии и Китая, но вообще география чемпионата крайне обширна — Бразилия, Индонезия, Перу, Доминиканская Республика, Мозамбик, Сенегал, Каймановы острова. 8,9% зарегистрировавшихся — девушки. Примерно половина всех участников — студенты.

По правилам Яндекс.Алгоритма, участвовать в финале могут только те, кому уже исполнилось 18 лет. Однако попробовать свои силы в отборочных раундах разрешается и программистам более младшего возраста. Часто такие ребята показывают отличные результаты. Например, в топ-512 лучших участников Яндекс.Алгоритма-2015 вошли примерно 50 человек, которым пока нет 18 лет. Мы надеемся увидеть их в числе победителей будущих чемпионатов.

Первый Яндекс.Алгоритм прошёл в 2011 году. На международный уровень чемпионат вышел два года спустя, в 2013 году. Задачи для Яндекс.Алгоритма составляет международная команда, в которую входят как сотрудники Яндекса, так и приглашённые эксперты — в том числе победители и финалисты состязаний ACM ICPC и Topcoder Open.

В самом Яндексе опыт участия в соревнования по спортивному программированию имеют около 400 человек. Помимо Алгоритма, Яндекс поддерживает и другие состязания. Каждую неделю в нашем московском офисе проходят тренировки для студентов из разных вузов, а на базе факультета компьютерных наук ВШЭ, созданного при участии Яндекса, работает Центр студенческих олимпиад.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:24151397 спортивное программирование |

Вы обратились в службу поддержки. Часть первая |

Служба поддержки отвечает на любые вопросы о сервисах Яндекса. А иногда и вообще на любые вопросы. Сейчас в поддержке около 200 сотрудников, которые примерно поровну разделены по двум независимым отделам: поддержки пользователей и поддержки коммерческих сервисов. Они работают в специальной системе, разработанной в Яндексе на основе OTRS и автоматически сортирующей все входящие сообщения. Это позволяет отвечать быстро. Очень быстро. В обычный день сотрудник поддержки, например, Яндекс.Почты отвечает примерно на 100 писем, а в нештатных ситуациях, когда что-то ломается или запускается, на 300 и больше. Но это сейчас. А начиналось всё с нескольких человек, у которых не было никакой суперсистемы, а был лишь один ящик электронной почты.

Первым сотрудником поддержки (когда никакой службы поддержки ещё не существовало) была сооснователь и бывший главный редактор Яндекса Елена Колмановская.

|

«Когда в 1997 году запустился сайт yandex.ru, мы разместили на нём адрес электронной почты, по которому с нами можно было связаться. В то время интернет был маленький, и, если ты делал сайт, нужно было дать людям возможность поговорить с тобой — это считалось базовой нормой вежливости. Мы стали получать письма, в которых нам задавали всевозможные вопросы. В 97 году люди не различали |

доступ в интернет, контент в интернете и интернет-сервисы. Они знали, что есть интернет, и есть Яндекс, и Яндекс — это про интернет. Поэтому спрашивали нас обо всём.

Конечно, сначала писем было мало, потому что и пользователей было не очень много. Спрашивали о разном: как подключиться к интернету из дома, если он есть на работе, как отправить почту, почему что-то не получается найти или почему на компьютере что-то работает не так. Мы подумали: пока интернет такой, какой есть, мы будем отвечать за всё и на всё. Сначала этим занималась я, потому что писем приходило не так много. Но потом, когда поток писем стал увеличиваться и появились первые вопросы про то, почему сайты индексируются так, а не иначе — примерно тогда стала зарождаться индустрия SEO, — одного человека, то есть меня, уже не хватало. И мы взяли первого сотрудника службы поддержки, который специализировался на SEO.

В поиске тогда было два направления поддержки: поисковая оптимизация и собственно использование поиска. Люди не очень понимали, как искать в интернете, и часто писали, что не могут чего-то найти. Случалось так, что я сама искала то, что им не удавалось, и в ответном письме присылала результаты. Довольно скоро мы поняли, что искать в интернете — это некоторое умение, и завели специальный форум, чтобы научить людей правильно пользоваться поиском. Со временем там появились активные участники, которые давали советы другим людям.

В 2000 году мы устроили «неделю Яндекса» и запустили семь сервисов подряд, в том числе Почту, Фотки и Новости. Так Яндекс стал порталом. Тогда у людей уже начал массово появляться доступ в интернет, и компания стала бурно расти. Возникла необходимость помогать людям работать со всеми новыми сервисами, а не только с поиском. Например, в почту приходил спам, и люди не понимали, что это за письма и что с ними делать. Сама возможность переписки по электронной почте была новой концепцией, и к ней, как и ко многому другому, нужно было привыкнуть. Конечно, у людей возникало множество вопросов — не только о Почте, но и о других новых сервисах. Значит, службу поддержки нужно было расширять.

Очень удачно нашёлся первый сотрудник поддержки общего профиля (со временем он вырос в руководителя отдела поддержки пользователей), по специальности, вообще-то, океанолог. Встал вопрос: каких людей набирать. Естественно, мы понимали основные требования: кандидат должен быть адекватным, проявлять участие, уметь грамотно писать по-русски, хорошо относиться к людям и… соответствовать стилю Яндекса. Как проверить профессиональные качества — было понятно, а для того, чтобы узнать, наш человек или нет, я придумала простой тест: мы показывали кандидатам изображение слона в удаве из «Маленького принца». Если человек не знал, что это, значит, проще было его не взять, чем научить. Так мы набрали первых сотрудников.

Конечно, в то время вопросы были штучные, и отвечали мы в основном индивидуально. Но, когда случался какой-то сбой, мы готовили шаблоны ответов, потому что одинаковых вопросов приходило много, и отвечать нужно было тоже одинаково. Мы учились мобилизации в чрезвычайных ситуациях, когда что-то ломается, а также регулярно проводили встречи, на которых разбирали примеры удачных и неудачных ответов. Так начали складываться основы нашей сегодняшней службы поддержки. Тогда же мы сформулировали важный принцип работы, верный и сейчас: чем более нагло и агрессивно к тебе обращаются, тем более рафинированно и вежливо нужно отвечать. Это отлично работало и работает до сих пор.

Сначала все сотрудники службы поддержки подписывались своими именами, но со временем интернет стал более коммерческим, и от позиции сайтов в поисковой выдаче стали зависеть доходы многих людей. Были случаи, когда сотрудникам поддержки угрожали или писали личные письма с необоснованными претензиями и даже обвинениями. Тогда мы решили, что подписываться настоящими именами не стоит, чтобы не ставить людей под удар. Вообще не подписываться — тоже плохо. И ребята придумали для себя ролевые имена, самым известным из которых, наверное, было имя Платона Щукина — он отвечал за поиск. Довольно быстро он стал легендой. Раскрыть его личность пытались очень многие. Однажды нам даже позвонили «из военкомата» и заявили, что им срочно нужен Платон Щукин. На все вопросы о нём мы отвечали просто и честно: «Платон Щукин, конечно, человек. Причём не один».

Интернет быстро рос и очень скоро перестал быть «междусобойчиком» учёных и IT-шников. Чем больше и шире становилась аудитория пользователей интернета, тем более абстрактным для них был Яндекс — уже не конкретные люди, а большая машина. Если раньше мы могли позволить себе где-то пошутить и пообщаться с человеком не слишком формально, то в какой-то момент стало ясно, что шутить больше нельзя — слишком велик шанс промахнуться или создать впечатление, что ты шутишь не для человека, а над человеком. А этого, конечно, мы никогда себе не позволяли. Кроме того, поток писем очень сильно вырос, их стало проще типизировать, и на многие вопросы мы заготовили шаблонные ответы. Конечно, всё это привело к усыханию стиля, и нам от этого было немного обидно. Но в такой ситуации большая нейтральность и формальность, увы, были необходимы».

Постепенно интернет становился всё больше и разнообразнее, а с ним росло и количество сервисов Яндекса. Когда сервисов стало много, мы разделили их по направлениям, и в отделе поддержки пользователей сформировались разные группы, отвечающие за каждое из них. С развитием Яндекс.Директа и Рекламной сети Яндекса в компании вырос новый самостоятельный отдел поддержки коммерческих сервисов, со своей спецификой работы. В общем виде эта структура службы поддержки сохранилась до сегодняшнего дня. Как поддержка Яндекса работает сейчас — читайте во второй части рассказа, которую мы опубликуем на следующей неделе.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 внутренние сервисы история |

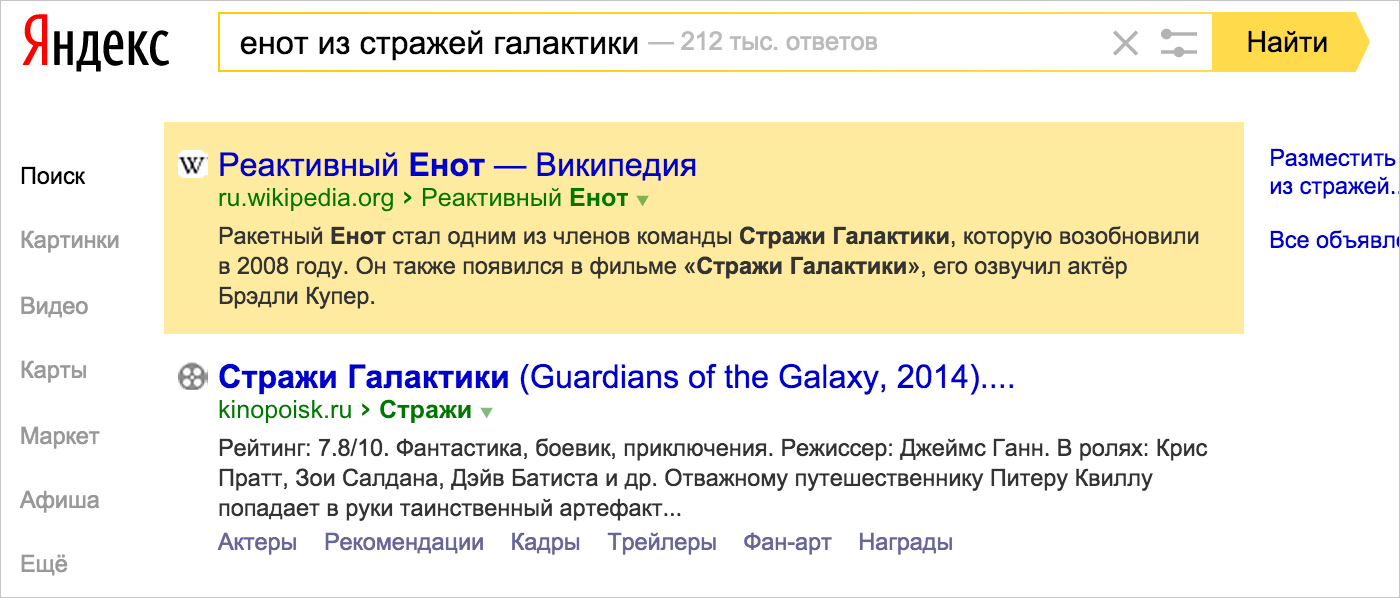

Как это работает? Объектный ответ в поиске |

![Объектный ответ по запросу [мадонна] Объектный ответ по запросу [мадонна]](https://company.yandex.ru/i/blog/ooscreen1.png)

Показывать карточки с основными фактами об объектах на странице выдачи Яндекс начал в апреле 2015 года. На тот момент в базе объектных ответов были описания 92 миллионов известных личностей, фильмов, музыкальных альбомов, городов, лекарств, автомобилей и других сущностей. Сейчас их уже 110 млн — и это число стабильно растёт.

Помимо основных фактов, карточка объектного ответа содержит дополнительную информацию. Какую именно — зависит от типа объекта. Скажем, на карточке фильма довольно много фактов — по запросу [терминатор] Яндекс сообщит пользователю год выхода, жанр, режиссёра, продюсера, автора музыки и длительность первого «Терминатора», вкратце опишет сюжет, покажет рейтинг на КиноПоиске и предложит посмотреть трейлер. Объектный ответ по запросу [рига] будет состоять из общего описания города и информации о площади, населении и дате возникновения, а по запросу [снусмумрик] — из портрета персонажа и информации о том, из какого он произведения.

Кроме общей информации объектный ответ содержит дополнительные блоки. Один из них непосредственно относится к объекту запроса. Для запросов о кино Яндекс покажет блок «Актёры», о писателях — «Книги», о городах — «Достопримечательности» и так далее. Во второй блок попадают другие популярные объекты из той же категории — скажем, для Риги это прибалтийские города, а для Снусмумрика — персонажи детских книг.

В дальнейшем объектный ответ станет полнее. Например, туда может переехать часть колдунщиков, которые сейчас появляются среди результатов поиска по интернету. В первую очередь — плееры Музыки и Видео, чтобы в ответ на запрос [нирвана] пользователь получал карточку, содержащую — в дополнение к общей информации о группе — несколько популярных песен и клипов.

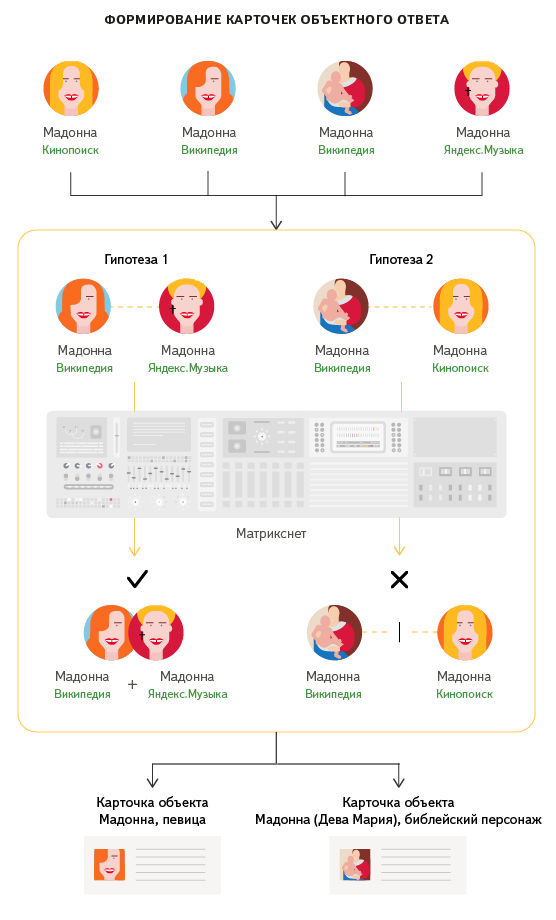

Карточки объектов формируются автоматически, с помощью семантического графа — модели, описывающей совокупность объектов, их свойств и связей между ними. Информация об объектах приходит из десятков источников. Например, факты о музыкантах берутся из Википедии, находятся на порталах discogs.com, musicbrainz.com и других специализированных сайтах с большими базами структурированных данных. Система оценивает степень совпадения информации, отсеивает дубли и противоречащие факты (например, разнящиеся годы жизни одного человека), а те, что дополняют друг друга, добавляет в карточку.

Список объектов в дополнительных блоках строится по похожей схеме. Только если в первом случае собираются и сопоставляются найденные в разных источниках факты об объектах, то для создания списка ассоциаций сопоставляются связи между этими объектами. Например, если в нескольких базах данных «Завтрак на траве» и «Олимпия» описаны как картины Эдуарда Мане, то, скорее всего, так оно и есть. А вот если в одной из них среди произведений Мане значатся «Кувшинки», но ни в одном другом источнике такая связь не встречается, то она может быть отсеяна как ошибочная. Это, впрочем, не значит, что редко встречающаяся связь автоматически отбраковывается. Среди прочих факторов система учитывает и авторитетность источника, поэтому в некоторых случаях в карточку попадают факты или связи, которые нашлись только на одном, но очень надёжном ресурсе.

Всего в базе объектных ответов несколько сотен миллионов связей. Поэтому просто составить список ассоциаций недостаточно. Нужно автоматически решить, какие из них показывать в карточке. Среди прочего, для этого используется метод машинного обучения Матрикснет, позволяющий учитывать множество факторов при анализе поведения пользователей. Например, Матрикснет может обратить внимание на то, что задав запрос [подсолнухи], люди часто не удовлетворяются результатами поиска и уточняют: [подсолнухи ван гог]. К тому же эти слова часто встречаются вместе в текстах — причём там же, как правило, упоминаются «Поль Гоген» и «Поль Сезанн». Учитывая эти и другие данные, система может сделать вывод, что связи между этими объектами представляют наибольший интерес для пользователей. Поэтому в блоках «Произведения» и «Смотрите также», сопровождающих карточку к запросу [ван гог], обязательно окажутся «Подсолнухи» и Гоген с Сезанном.

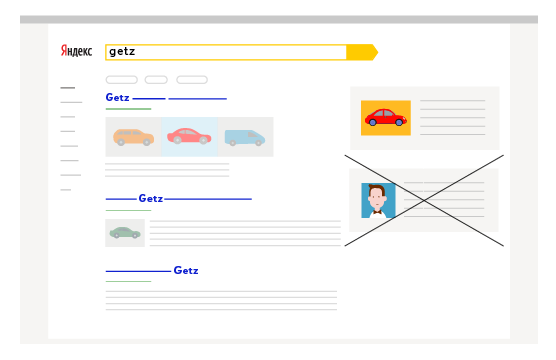

Наконец, на самом последнем этапе, когда карточка полностью готова, основанный на Матрикснете механизм решает, нужно ли её показывать, — может быть, пользователю совсем не интересна эта информация? Чтобы выяснить, соответствует ли карточка запросу, он сравнивает её с описаниями страниц в результатах поиска. Например, в ответ на запрос [getz] можно было бы показать информацию о саксофонисте Стене Гетце. Но, проанализировав результаты поиска, большинство из которых оказываются связаны с автомобилями, механизм ранжирования решит показать карточку машины.

О том, как устроены другие поисковые технологии Яндекса, вы можете прочитать в соответствующем разделе на сайте компании.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 как это работает? Поиск |

Умные часы, ваш выход |

Категория «Умные часы и браслеты» появилась на Яндекс.Маркете в июне 2014 года. Тогда в ней было всего 24 модели, а сейчас их уже почти 150. Эта динамика довольно ярко иллюстрирует быстрый рост всего сегмента. Увеличился и ассортимент, и количество продавцов: по сравнению с июнем 2014 года число магазинов, предлагающих умные часы и браслеты, выросло в 1,7 раза до 2000 с лишним.

Вместе с предложением вырос и спрос: количество переходов пользователей Яндекс.Маркета на сайты магазинов с умными часами и браслетами с июня 2014 года увеличилось в 2,7 раза. По данным на июнь 2015 года, интерес пользователей к умным часам и браслетам уже сопоставим с интересом, например, к электронным книгам.

Рынок умных часов быстро растёт и быстро меняется: некоторые модели устаревают, и им на смену приходят новые. Мы сравнили 10 самых популярных у пользователей Маркета моделей в июне 2014 и в июле 2015 года, и оказалось, что эти списки практически не совпадают.

Как видно из топа 2015 года, в преддверии выхода Apple Watch в России некоторые магазины на Яндекс.Маркете уже начали предлагать эти часы. Их высокая стоимость заметно повлияла на среднюю цену товара в категории: она выросла с 8 тысяч рублей в апреле до 11,3 тысячи в июле (учитывались товары, на которые пользователи переходили с Яндекс.Маркета в магазины).

Среди 150 моделей умных часов и браслетов на Яндекс.Маркете можно найти предложения на любой вкус: от простых фитнес-браслетов до часов-смартфонов с камерой и выходом в интернет. Если вы предпочитаете продукцию Apple и уже настроились на покупку Apple Watch — в App Store можно скачать приложения Яндекса для этих часов: Переводчик и Такси. В ближайшее время к ним добавится приложение Яндекс.Карты.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 Маркет мобильные приложения |

Яндекс и ЦЕРН объявляют конкурс для специалистов по большим данным |

Одной из задач эксперимента LHCb является поиск явлений, которые не вписываются в Стандартную модель — современный свод представлений об элементарных частицах и их взаимодействиях. Пример такого явления — распад частицы под названием тау-лептон на три другие частицы: два мюона и один антимюон.

По Стандартной модели вероятность такого распада (его ещё называют распадом с нарушением лептонного аромата) ничтожно мала и составляет менее 10-40. Однако другие теоретические модели допускают, что распад всё-таки происходит чаще — возможно, настолько чаще, что его можно заметить среди других событий, регистрируемых на БАК. Задача учёных — попробовать поймать распад среди миллиардов других распадов, которые каждую секунду происходят в кольце коллайдера.

Визуализация данных события, зарегистрированного детектором эксперимента LHCb. Изображение LHCb/CERN.

Здесь физикам могут помочь специалисты по обработке данных. Участникам конкурса Flavour of Physics предлагается написать алгоритм, который мог бы разделить все события эксперимента LHCb на «сигнал» (распад тау-лептона на три мюона) и «фон» (всё остальное). Для создания классификатора — программы, которая разделяет события — ЦЕРН предоставит участникам конкурса реальные данные, собранные в ходе эксперимента LHCb, и результаты моделирования распада (они позволят выявить закономерности в признаках события).Конкурс алгоритмов будет проходить на ресурсе Kaggle.com. Это интернет-платформа для проведения состязаний по машинному обучению и анализу данных. Победители будут выбраны автоматически — с помощью метрики сравнения алгоритмов, которую совместно разработали ЦЕРН (LHCb), Школа анализа данных Яндекса и Yandex Data Factory — подразделение Яндекса по работе с большими данными. Конкурс Flavour of Physics стартовал 20 июля, а заявки на участие в нём можно подавать до 5 октября 2015 года.

Победитель, предложивший лучший алгоритм, получит приз в 7000 долларов. Призы за второе и третье место составят 5000 долларов и 3000 долларов соответственно. Другие участники, показавшие самые полезные с точки зрения физиков результаты, смогут претендовать на специальную премию в размере 2000 долларов от компании Intel, а кроме того, получат приглашение на семинар в Цюрихе. Там они вместе с учёными, работающими на Большом адронном коллайдере, обсудят итоги конкурса и то, как их можно использовать для обнаружения редких распадов.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 наука и образование |

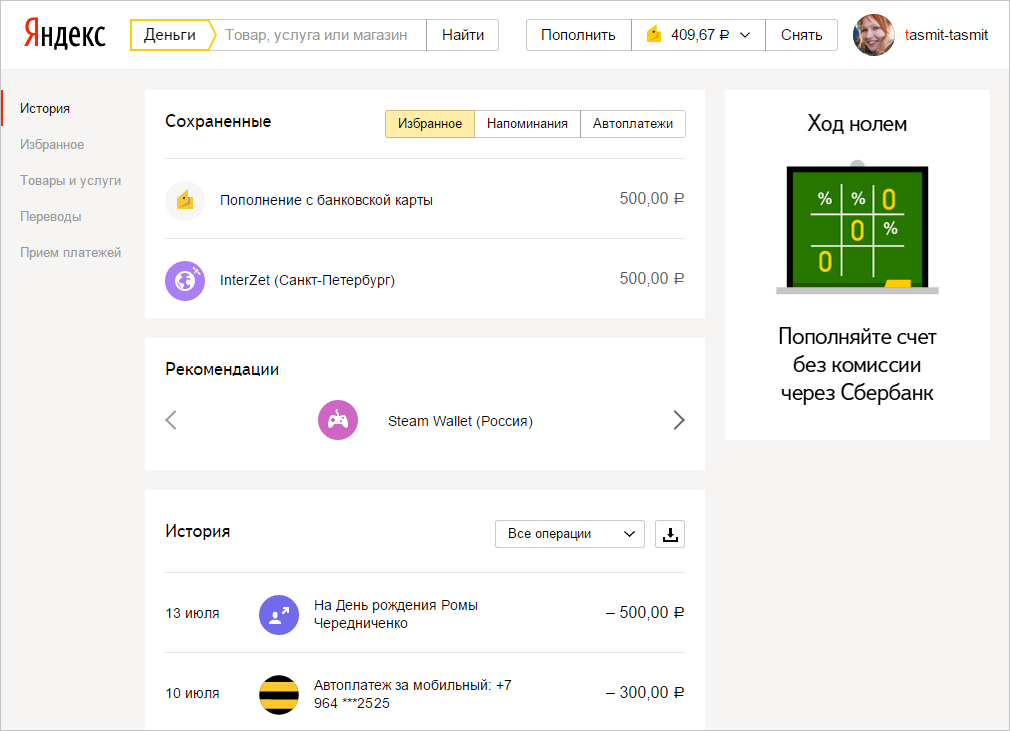

Как создавался новый дизайн Яндекс.Денег |

Последний раз дизайн Яндекс.Денег менялся несколько лет назад. Он был рассчитан на электронный кошелёк, а к 2014 году Яндекс.Деньги превратились в большой и сложный сервис для платежей — и в интернете, и в офлайне. Стало понятно, что необходимо менять и внешний вид. Команда сервиса провела юзабилити-исследование, проанализировала статистику, чтобы выяснить, какие процессы необходимо перестроить. Первые результаты этой работы теперь можно увидеть на сервисе.

Одним из основных результатов переработки интерфейса стало представление кошелька в виде «платёжного таймлайна», где все платежи упорядочены в хронологической последовательности. Кроме того, на сервисе изменилась навигация, процедура регистрации стала проще, а для неавторизованных пользователей была создана специальная страница, демонстрирующая возможности Яндекс.Денег.

Подробнее об этом и о других изменениях на Яндекс.Деньгах читайте в рассказе главного дизайнера интерфейсов сервиса Дарьи Калинининой на Хабрахабре.

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 Яндекс.Деньги дизайн |

«Свадебные» запросы в поиске Яндекса |

На странице исследования «Как пользователи готовятся к свадьбе в интернете» смотрите также интерактивную картинку — она поможет выбрать свадебный стиль и цвет. Скажем, «золотой бохо» или «изумрудный шебби шик».

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 исследования |

Яндекс.Такси: работа над качеством |

В погоне за скоростью важно было сохранить качество услуг. Быстро подать такси недостаточно. Люди ещё хотят, чтобы к ним приехала чистая красивая машина с дружелюбным водителем. В какой-то момент мы стали получать жалобы на качество обслуживания — например, грязные машины или незнание водителем Москвы. Конечно, таксопарки, с которыми мы работаем, сами следят за качеством услуг, но стандарты у всех разные. Поэтому мы создали свою систему контроля качества. Она включает оценку работы водителей и проверку состояния машин.

Оценка работы водителя

Впечатление от поездки во многом зависит от водителя. Надо сказать, что с Яндекс.Такси в принципе не работают люди с улицы: мы сотрудничаем только с таксистами, которые получили в Департаменте транспорта разрешение на работу. Однако работают все по-разному. Поэтому в первую очередь мы отдаём заказы водителям, у которых высокий рейтинг в нашей системе. Сейчас львиную долю заказов (86%) получают лучшие водители — с рейтингом 4,9 и 5 баллов. Рейтинг определяется на основе трёх составляющих: оценок пользователей, статистики опозданий и результатов экзамена.

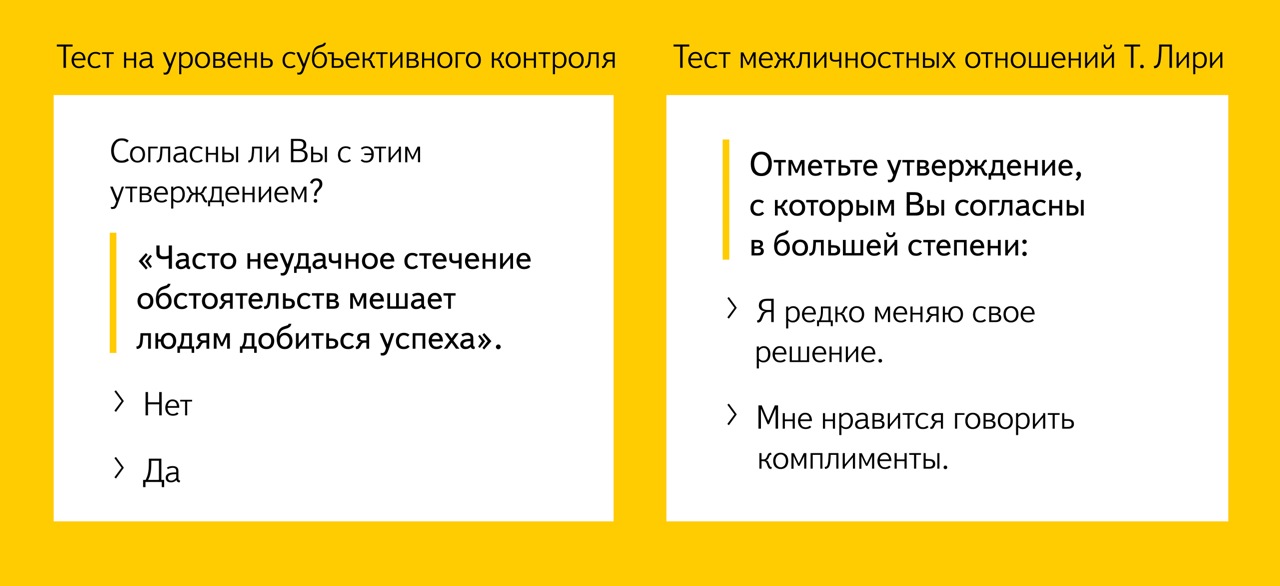

Экзамены мы ввели летом прошлого года и за это время успели проверить 15 тысяч водителей. Мы не сразу нашли формат, который бы устраивал и нас, и водителей. Сначала экзамены проходили в устной форме: водители должны были отвечать на вопросы консультантов, которые сами никогда не работали в такси. Многих водителей это возмущало, поэтому мы отказались от устного экзамена: сейчас он проходит в электронном виде. Испытание состоит из теста на знание города, проверки владения русским языком и психологического тестирования.

Тест по русскому языку можно пройти прямо в машине — с помощью Яндекс.Таксометра (это специальная программа для водителей). В частности, человеку предлагается прочитать вслух небольшое стихотворение и описать картинку, после чего запись речи автоматически проверяется с помощью технологии SpeechKit и вручную. Чтобы пройти психологическое тестирование и ответить на вопросы на знание Москвы, водители приезжают в экзаменационный центр. Мы используем два классических психологических теста: методику Т. Лири и тест на уровень субъективного контроля. Они помогают понять, как человек общается с людьми и готов ли он брать на себя ответственность за происходящее. Водителям могут встретиться, например, такие вопросы:

По итогам всех разделов экзамена водитель получает общую оценку. «Отлично» и «Хорошо» повышают рейтинг, оценка «Нормально» никак на него не влияет, а «Удовлетворительно» и «Неудовлетворительно» — понижают рейтинг. Из тех водителей, которые сдали экзамен, половина получили оценку «Нормально», 32% — «Отлично» и «Хорошо». Более тысячи водителей пришли на пересдачу, чтобы улучшить свой результат. Записаться на экзамен они могут прямо в своём таксопарке.

Проверка машин

Состояние машин мы проверяем и при подключении к сервису, и в процессе работы. С осени прошлого года на улицах Москвы круглосуточно работает служба контроля. Задача контролёра — сделать заказ через Яндекс.Такси и проверить прибывшую на место машину. Он проверяет наличие у водителя необходимых документов и состояние автомобиля. Машина должна быть не битая, чистая, иметь ремни безопасности. Вот как выглядит наша служба контроля:

За месяц проверку на дорогах проходит более 8 тысяч машин. Конечно, это далеко не все. Поэтому у нас есть также фотоконтроль. Каждый водитель раз в три дня перед выходом на линию фотографирует машину снаружи и внутри и через Яндекс.Таксометр отправляет снимки нашей службе контроля качества. Если проверка показывает, что с машиной что-то не то, мы отключаем её от сервиса до устранения проблем. В мае этого года по результатам контроля на дорогах и по фотографиям пришлось отключить около 750 автомобилей.

За месяц проверку на дорогах проходит более 8 тысяч машин. Конечно, это далеко не все. Поэтому у нас есть также фотоконтроль. Каждый водитель раз в три дня перед выходом на линию фотографирует машину снаружи и внутри и через Яндекс.Таксометр отправляет снимки нашей службе контроля качества. Если проверка показывает, что с машиной что-то не то, мы отключаем её от сервиса до устранения проблем. В мае этого года по результатам контроля на дорогах и по фотографиям пришлось отключить около 750 автомобилей.Также мы столкнулись с тем, что не все службы такси одинаково определяют класс машины. Например, один таксопарк мог использовать в бизнес-классе новые мерседесы, а другой — шестилетние ауди. Поэтому мы ввели общие требования к классу машин — с указанием марок автомобилей, их возраста и рыночной цены (её автоматически определяет Яндекс.Авто). На тот момент нашим требованиям не отвечали около 15% машин.

Сейчас система контроля качества работает в Москве, постепенно мы внедряем её в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Это нужно, чтобы пассажирам было приятно пользоваться нашим сервисом. Конечно, нам ещё есть над чем работать. Например, сейчас мы думаем о создании собственного контакт-центра, чтобы пользователи могли звонить нам напрямую, если во время поездки что-то пошло не так.

Команда Яндекс.Такси

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 Такси |

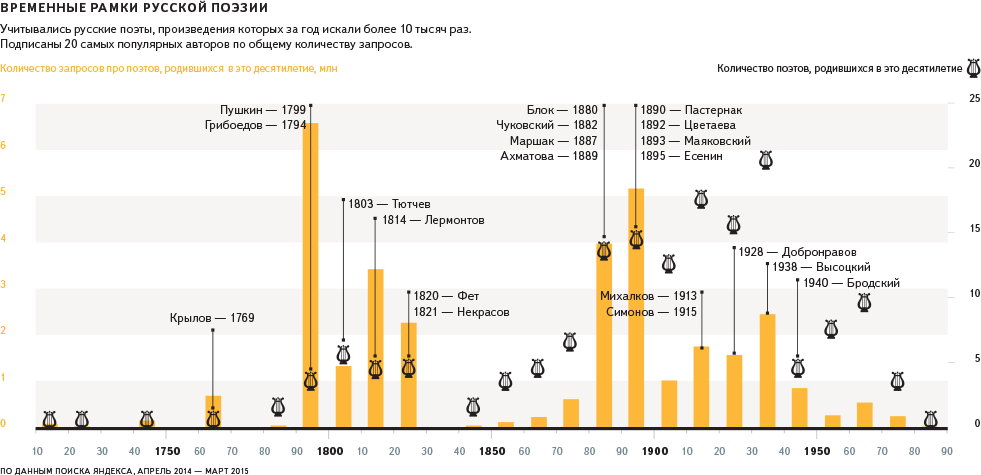

Если не Пушкин, то кто |

Мы проанализировали более 35 миллионов обезличенных поисковых запросов, заданных в течение года, и выяснили, какие русскоязычные поэты и какие произведения пользуются наибольшей популярностью. Для составления исследования мы использовали данные Стихолюба — поискового колдунщика, который срабатывает по запросам со строками из известных стихотворений или с их названиями.

Люди искали стихи сотен авторов, но наиболее известными оказались 56 поэтов — о произведениях каждого из них спрашивали сто тысяч раз или больше. Самый известный поэт, конечно же, Пушкин. Почти каждое пятое стихотворение из тех, о которых спрашивали пользователи, написано им. Произведения Лермонтова искали реже — это примерно 7,6% от всех запросов про стихи. Из поэтов Серебряного века самый популярный — Есенин, а из детских поэтов (если не считать Пушкина) — Маршак. 29 из 56 поэтов, вошедших в топ, родились в XX веке, и самый популярный из них — Иосиф Бродский. Четверо авторов — наши современники: Николай Добронравов, Евгений Евтушенко, Юнна Мориц и Эдуард Успенский.

Больше всего известных произведений — у Марины Цветаевой. За год люди спрашивали о 1260 её стихотворениях. В то же время самое популярное у пользователей Яндекса произведение — роман в стихах «Евгений Онегин». В течение года его искали почти миллион раз, используя при этом 45 тысяч различных формулировок. Самая распространённая — [письмо татьяны к онегину]. А из стихотворений, написанных в XX веке, больше всего запросов — 200 тысяч за год — было про стихотворение «Жди меня, и я вернусь…» поэта-фронтовика Константина Симонова.

Узнать, какие ещё поэты и стихотворения популярны у пользователей Яндекса, можно из интерактивной инфографики на странице исследования «Если не Пушкин, то кто: какие стихи ищут в интернете».

|

Метки: ya.ru:text ya.ru:author:5105614 исследования |