Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://community.livejournal.com/soviet_life/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://soviet-life.livejournal.com/data/rss??70917100, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

От "Мурзилки" до "Правды". |

А расскажу-ка я, что мы читали. Во всяком случае, что было в моём детстве. Ведь подписка была дешёвая и изданий выписывали много. Что-то было обязательным, что-то дефицитом, как почти всё в стране. Попытаюсь вспомнить, что же читали в моей семье. Букафф будет многа...

... Скажу откровенно. Я не любила "Пионерскую правду". К тому же её обязывали выписывать. Во всяком случае в школе, где я училась в Евпатории, от нас требовали строгого отчёта: или приноси квитанцию о подписке, или деньги и тебя подпишет классный руководитель. Может, кому-то и повезло больше, а мне как-то в детстве попадались какие-то крайности и перегибы. Но тогда это воспринималось как должное. Я думала, что так везде. А газету презрительно называла "В гостях у сказки". там всё время писали про каких-то идеальных детей, которые хорошо учатся, занимаются спортом, помогают родителям и так далее. Меня окружали совсем другие реалии. В "Пилнерке" я читала только последнюю страницу. Там часто печатали неплохие повести и рассказы. И вообще - это было единственное, достойное внимания. Проханов как-то в своих воспоминаниях назвал последнюю страницу "Пионерки" "лучом солнца в июльский день". Прав был.

Помнится, на ней, последней странице, печаталась повесть Кира Булычёва, которую он писал совместно с читателями газеты!

Еще была какая-то, видимо республиканская, газета "Ленинские искры". Её мы выписывали где-то год, когда жили в Крыму и ничем особенным она мне не запомнилась. Пустая газетка.

Зато журнал "Пионер" я просто обожала! Ждала с нетерпением, каждый новый номер буквально ночевал у меня под подушкой. Как мы дрались из-за него с братом! А какие там печатали замечательные вещи! А какие были авторы! Крапивин, Булычёв, Станислав Романовский... А последние страницы, где печатали ребусы и головоломки? А рубрика "Весёлая переменка"? Кроме него был ещё "Костёр", который издавали в Ленинграде. И его, кажется, трудно было выписать в других местах. Мама иногда приносила его нам. Брала у кого-то из детей в санатории, где она работала воспитателем. Там тоже было много чего интересного. Запомнилась рубрика комиксов ( таких слов я тогда не знала) "Приключения Толика, Алика и Виталика", про троих друзей, вечно влетающих в какие-то забавные истории. Зато в Крыму был другой хороший журнал, "Барвинок". Выходил он на двух языках - русском и украинском - это был республиканский журнал. Его мы не выписывали, но я брала его в библиотеке в школе. Правда, на дом журналы не выдавали, их можно было читать только в самой библиотеке. Приходили в школу обе редакции - и русская, и украинская. Тот, что на мове, по-моему никто ни разу не открывал. А вот русскоязычную версию зачитывали до дыр, там тоже печатали хорошие вещи. Не помню, кто писал истории про Барвинка - серию поучительных сказок-притч о Лесной Школе. Вообще прекрасные у нас были журналы!

В семье, кроме этого выписывали "Юность". Я росла на этом журнале так же, как на "Пионере". "Пионер" мама перестала выписывать году в 83-84. Решила, что мы уже выросли. А зря. А вот "Юность" выписывали долго. Года до 90-91, когда подписка резко подорожала и мы были вынуждены отказаться почти от всех привычных изданий.

Кроме этого обязательно выписывалась "Правда". Родители были коммунистами, к тому же - секретарями "первичек" у себя на работе и выписывать главную газету были просто обязаны. Одно время отец выписывал ещё и журнал "Коммунист". На мой тогдашний взгляд - самый скучный журнал на свете. Я и сейчас так думаю. А подшивку этих довольно толстых журналов он зачем-то хранил вплоть до начала 2000х, когда мы наконец-то их выкинули. Кроме этого выписывалась "Комсомолка" и ведомственные газеты - мама выписывала "Учительскую", а отец - "Медицинскую" газету и журнал "Клиническая медицина". Ещё выписывали "Сельскую молодёжь", но не потому, что сельские жители, а из-за того, что там печатали зарубежные детективы типа Агаты Кристи, или Сименона и такие почти неведомые в союзе произведения, как боевики, триллеры сиречь. Одно время выписывали "Человек и природа". Маленькие такие, карманного формата журнальчики. Тоже невероятно интересные. И "Юный натуралист" - из той же серии. Вот сейчас, оглядываясь на своё детство, я понимаю, что жизнь-то была весьма скучная и неказистая ( у меня во всяком случае), зато сколько было интересных и прекрасных книг и журналов! Как они скрашивали ту серость и убожество, что окружали меня тогда! И вот что самое интересное! Журналы приносили все и вовремя! А вот с проблемой воровства почты мы столкнулись впервые уже когда в Ленинград переехали в 87 году.

Детские журналы типа "Мурзилки" и "Весёлых картинок", кажется нам не выписывали. Во всяком случае - не помню я этого.

Что ещё? Ну, после увольнения отца из армии и возвращения в Ленинград на "историческую родину", стали выписывать местные "толстые" журналы - "Звезду" и "Аврору". Но их недолго выписывали - до начала 90-х. В студенческие годы какое-то время выписывала "Коневодство". Я училась в ветеринарке.

Когда приезжали в гости к бабушке в Ленинград, конечно, было интересно, что у них выписывают. Бабушка обожала "Литературную газету". Так же выписывала "Смену", которая журнал, а не газета. Журнал "Нева" и ту же "Аврору". Вместо "Правды" выписывали они с крёстной местную "Ленинградскую правду" - Так в советские времена назывались "Санкт-Петербургские ведомости" и - вершина и предел моих мечтаний! - "Советский экран"! Другой журнал, который мама никогда не соглашалась выписать, не взирая на мои мольбы, был "Крокодил". Что-то, как я сейчас понимаю, вроде советского "Шарли Эбдо". Хотя нет! По сравнению с "Шарли" - "Крокодил" был образцом вкуса и остроумия.

А была ещё "Иностранная литература". её выписывала много лет мамина сестра и иногда привозила с собой моя кузина, когда приезжала к нам в Евпаторию в гости.

Ну, кажется, ничего не забыла)))

|

Метки: воспоминания журналы 80- е годы газеты |

Ленинград Владимира Гринберга. |

Фабрика-кухня. 1934

Далее в моем блоге...

|

|

Made in USSR: почему холодильник ЗИЛ и пылесос Чайка работают до сих пор |

aloban75 в Made in USSR: почему холодильник ЗИЛ и пылесос Чайка работают до сих пор

aloban75 в Made in USSR: почему холодильник ЗИЛ и пылесос Чайка работают до сих пор

Распад Советского Союза сопровождался не только выходом из его состава республик и сменой политической парадигмы. Исчезала и материальная культура. Некоторые предметы – например, школьную форму тех лет – с каждым годом все сложнее найти, но советская бытовая техника до сих пор остается в строю. О холодильниках, пылесосах и стиральных машинах, которые создавали "на века", – в материале РИА Новости.

Вещи с душой

"Бабушка всегда стирала руками, несмотря на то, что в ванной стояла стиральная машина-автомат "Вятка", которая почему-то даже не была подключена. Это пробудило мой интерес к бытовой технике", — вспоминает Иван Борисов, токарь авиационного завода и коллекционер. В свободное от работы время Иван проводит экскурсии в Музее индустриальной культуры в Люблино, собирает старые бытовые приборы и, кажется, знает о них все.

"Изделия создавались не для того, чтобы получить прибыль, а чтобы облегчить быт. Изначально в них был заложен другой смысл", — рассказывает Иван.

"От любой вещи тех лет, даже отделанной фанерой, покрытой лаком, веет теплом".

Некоторые приборы действительно создавали не для прибыли. Например, первые стиральные машины ЭАЯ, которые называли "домашними" и производили на Рижском электромашиностроительном заводе, в 50-х годах продавали за 600 рублей при средней зарплате в 1300. При этом их себестоимость была 1600 рублей – так писал один из инженеров завода в своих мемуарах. Машина стирала 2,5 кг белья и сама его отжимала. Она напоминает "ракету" своей конструкцией, хотя была создана еще в "докосмическую эпоху", говорит Иван.

"Кто-то записывался и ждал полгода холодильник, кто-то выигрывал по лотерее, а кому-то технику дарили за победу на соревнованиях. И у людей были истории, приятные воспоминания, связанные с этой вещью. Если ее покупали, то брали на всю жизнь, и умели ценить".

Делали на века

Пылесос "Чайка"

Вся советская техника в коллекции Ивана в рабочем состоянии. Например, пылесос 1945 года или холодильник ЗИС (Завода имени Сталина) 1956 года выпуска. Коллекционер рассказывает, что главное – правильно установить технику, и тогда не будет сбоев в работе.

"Советская техника была очень надежной, потому что при расчете конструкции закладывались запасы по мощности, ресурсам. Если современной микросхеме положено отработать 3000 часов, и она по истечении этого срока умрет, то из советской еще многое можно "выжать". Моторы пылесоса могут работать и 40 лет. В паспорте указано, что после 300 часов работы нужно сменить угольные щетки. Раскрываешь – а там эти щетки не стерты, хотя он явно проработал в несколько раз больше".

Первый пылесос выпустили еще в 1935 году. Известную "Чайку" производили в Москве на заводе "Коммунар" с 1955 года. Длинный прямоточный пылесос был по нынешним меркам маломощным – тогда считалось, что пылесос должен всасывать пыль, а не мусор – и стоил около 45 рублей. Все пылесосы того времени имели выдувное отверстие – к нему можно было прикрепить насадку, чтобы залить воду и опрыскать цветы, лак – и покрыть им мебель, или побелку – чтобы покрасить потолок. В конце 50-х появился "Уралец" – с перламутровым покрытием "кристаллит", советского изобретения: нанесением олова на металл гальваническим способом.

Иван Борисов показывает пылесос "Уралец" в Музее индустриальной культуры

Первый созданный полностью из отечественных комплектующих холодильник появился в 1950 году на московском заводе "Газоаппарат". До этого компрессоры закупали за рубежом. В 1955 году холодильник назвали "Север" — один появился в кадрах фильма "Москва слезам не верит". Он отличался бесшумной работой и низкой стоимостью. Усовершенствованные модели выпускали до середины 90-х.

Продержались до того времени и холодильники ЗИЛ, камера которых была изготовлена из стали и покрывалась силикатной эмалью. Это давало хорошие гигиенические свойства: холодильник было легко отмыть, он не впитывал запахи. Популярности холодильнику добавил замок на ручке, который позволял хранить продукты даже в коммуналке.

В России больше не выпускают

Производство советской техники с распадом СССР остановилось. На рынок хлынул дешевый импорт, и отечественный товар стал невостребованным. Советские приборы были более громоздкими, потому что их создавали из прочных материалов, и, соответственно, уступали зарубежным внешнему виду, эргономичности. Все чаще некогда желанные и необходимые предметы стали оказываться на помойке.

Микроволновые печи "Электроника", которые появились в 70-е, имели большой объем и функционал по сравнению с зарубежными аналогами, а у моделей 80-х годов была даже "сенсорная" панель управления. Сейчас в России ничего подобного не производят. Так же, как и швейные машины – их упадок начался еще раньше, в 80-е, когда в магазинах появилось много вещей и необходимость в том, чтобы шить одежду самостоятельно, отпала. "Госшвеймаш", "Волга", "Ржев", "Тула" работают до сих пор.

Музей индустриальной культуры

Перестали производить и компрессоры – "сердце" холодильника. Их снова приходится закупать, несмотря на то что несколько заводов выжили в 90-е и продолжили работу (в магазинах можно найти белорусский "Атлант" и российский "Саратов"). Зарубежные комплектующие часто не выносят перепадов напряжения и довольно быстро, по сравнению с советскими, выходят из строя, рассказывает Иван.

"В этом ужас нашего времени: мало того, что нам предлагают каждый день новый товар, который ничем не лучше, чем предыдущий, — его выпускают, чтобы он быстрее вышел из строя и нужно было купить новый".

Материальная память

Иван Борисов в Музее индустриальной культуры

Когда люди узнают, что в 30-е или 40-е годы советские заводы производили технику, которая работает до сих пор, они очень удивляются, рассказывает коллекционер.

"За рубежом есть целые сообщества, которые сохраняют старую технику. У нас это считается диким. Когда я говорю, что коллекционирую полувековые холодильники и пылесосы, люди смотрят на меня как на сумасшедшего. Нам внушили, что все, что было до 1991 года, плохо и надо жить по-новому. По-новому не научились, а все, что было хорошего в прошлом, забыли".

По мнению Ивана, "бездушные железки" обладают гораздо большим смыслом, чем это может показаться на первый взгляд. Они являются памятниками того времени и могут напомнить людям о том, о чем по разным причинам предпочли забыть. В дизайне, конструкции можно увидеть множество нюансов, настроений, чаяний и надежд. Иван уверен, что его задача – сохранить технику как памятник советской промышленности и индустриальной культуры: "Когда я смотрю на эту технику, я вижу людей, которые строили "новый мир" и надеялись на будущее. Тогда это все было диковинным. А сейчас удивлять нечем".

|

Метки: бытовые приборы техника |

Личные документы исчезнувшей страны. Школьные. |

igfn в Личные документы исчезнувшей страны. Школьные.

igfn в Личные документы исчезнувшей страны. Школьные.В детском саду и первых двух классах школы дети в СССР обходились, как то безо всяких "корочек".

Но с третьего класса начиналась вербовка в "добровольные общества" с выдачей удостоверений и часто, соответствующего значка.

Общество спасения на водах. Умеешь ли ты сам плавать сильно ни кто не спрашивал

Общество охраны памятников.

Охраны природы.

Красного креста и полумесяца.

В основном, состояние в обществах, сводилось к уплате ежегодных взносов, которые подтверждались выдачей соответствующей марки.

|

Метки: документы |

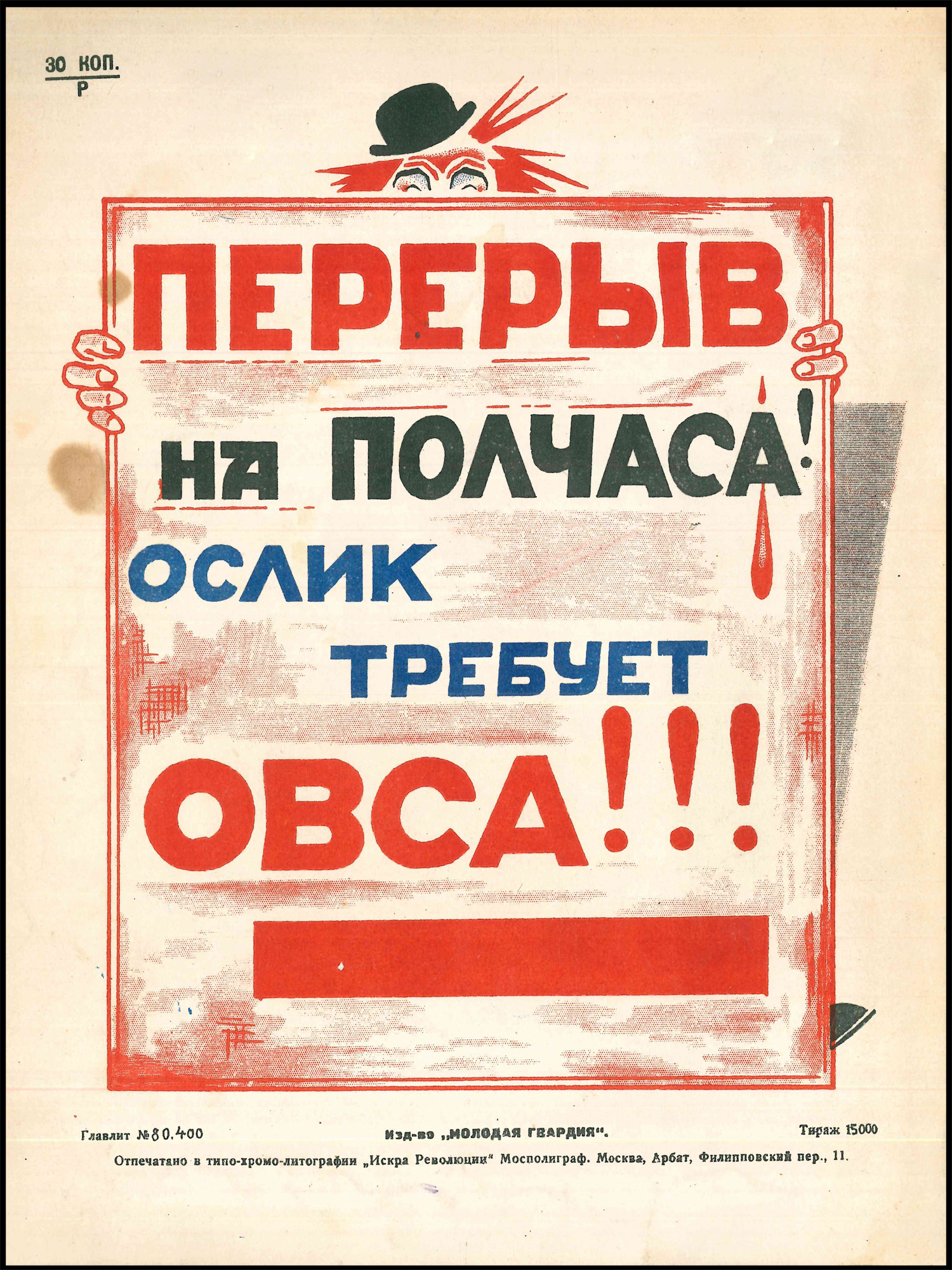

Старая детская книжка |

|

Метки: 20- годы е годы детские книжки |

Личные документы исчезнувшей страны. Свидетельство о рождении. |

igfn в Личные документы исчезнувшей страны. Свидетельство о рождении.

igfn в Личные документы исчезнувшей страны. Свидетельство о рождении.Первым удостоверением с печатью было "Свидетельство о рождении".

Пожалуй это один из самых ценных документов при генеалогических исследованиях, он даёт возможность узнать имена представителей трёх поколений, родной город и дату родившегося.

Ну а самое первое удостоверение личности привязывали к ручкам-ножкам новорожденного сразу после рождения и было оно действительно на территории отдельно взятого роддома.

|

Метки: документы |

Ретроспектива формы для учащихся в нашей стране. |

Крушение Российской империи отменило многие вещи в образовательной системе, и первой из них, естественно, была форменная одежда. Несмотря на сумасшедшую милитаризацию общества и в 20-х, и в 30-х годах, единой формы для школьников и студентов не предполагалось. И причина для этого была очень банальна — бедность. Выучить бы, на ноги поставить — тут не до психологических изысков и системе уравнения возможностей, коей, отчасти и является проблематика введения формы единого образца. Дальше — война. Тут тоже все ясно.

Однако уже в 1948 году, несмотря на огромные трудности, связанные с восстановлением страны после страшной войны, власть имущие и лично Вождь народов, задумались о введении одеяния для школьников и школьниц единого образца. Кстати, об школьницах и школьников. В 1918 году женщины получили не только возможность спокойной и на равных правах поступать в Университеты, но также и учились с мальчиками в одном классе. Возможно, это один из самых хороших и правильных дел в революции.

Однако в 1943 году школы были снова разделены на мужские и женские. И только в 1954 они снова начали учится совместно. Зачем это делалось в 1943, мне понять трудно. Но, видимо были резоны.

Однако, вернемся с Вами в 1948 год. Недавно сформированное Министерство образования (ну или точнее — его прообраз) решили не изобретать велосипед, и взять за основу (с некоторыми существенными изменениями, естественно) дореволюционную форму гимназистов и гимназисток.

Мальчики носили тёмно-синий китель со стояче-отложным воротником, тёмно-синюю фуражку с белыми кантами, а также ремень с бляхой и кокардой. На ногах были черные ботинки. Рубашка в праздничные дни белая — в другие дни любая, кроме черной и обязательный пионерский галстук со значком.

Младшекласники носили чаще черную гимнастерку и черные брюки.

Существенным отличием от царских времен было то, что не полагалось никаких шинелей — и верхняя одежда была дано на откуп ученикам и их родителям.

Девочки же носили классическое коричневое платье с черным (повседневным) или белым (для торжественных мероприятий) фартуком, завязывавшимся сзади на бант.

В праздники девочкам повязывали белый бант — в остальные дни черный или красный.

Эту школьную форму можно видеть в фильмах тех лет и даже мультиках (помните "Вовку в тридевятом царстве").

Подобный стандарт школьной формы сохранился вплоть до конца 1962 учебного года. Первоклассники 1 сентября 1962 года пошли в школу уже в новой форме — в сером полушерстяном костюма - брюках и однобортном пиджаке с тремя черными пластмассовыми пуговицами. Под пиджак рекомендовалась белая рубашка. Фуражку заменил темно-синий берет. Форма для девочек осталась прежней, за исключением того, что платья были немного украшены за счет кружевного отложного воротничка и манжетов. Плюс ввели гольфы в теплое время года.

Новый всплеск школьной моды произошел в 1975 году. Во-первых, для пионеров ввели не только школьную, но и пионерскую форму, которая помимо основных атрибутов, таких как галстук и значок, о которых мы с вами уже говорили вот тут вот http://id77.livejournal.com/389376.html и тут: http://id77.livejournal.com/390559.html, был и особый стиль одежды. У девочек - юбка синего цвета и белая блузка с эмблемой на рукаве плюс пилотка, а у мальчиков пионерская форма складывалась из школьных брюк нового образца и без куртки плюс пилотка, а рубашка — с пионерской эмблемой на рукаве.

Ну а второе и главное — для мальчиков была введена новая и более удобная форма. И в этой уже школьной форме ходил и я, и могу отметить, что несмотря на то, что мы все ее не любили, она была удачной и очень крепкой :-)

Это были брюки и куртки из полушерстяной ткани синего цвета. Покрой курток напоминал классические джинсовые куртки с погончиками на плечах и нагрудными карманами с клапанами в форме фигурной скобки. Куртка застегивалась на алюминиевые пуговицы — для младших школьников маленькие, для старших покрупнее.

На боковой части рукава была нашита эмблема (шеврон) из мягкого пластика с нарисованным открытым учебником и восходящим солнцем - символ просвещения. Впрочем эмблем было 2 варианта — одна красная, другая синяя. Красный шеврон носился в младших и средних классах, синый — старшеклассниками, там и покрой куртки был несколько иным. Впрочем, синие шевроны я встречал крайне редко. Как мы издевались над этим шевроном — не передать - и разрисовывали, и надрезали, и стирали и рисовали что то свое.... :-)))

Синяя форма была повсеместно распространена, и Вы можете видеть ее, например, в таком культовом фильме как "Гостья из будущего". Однако, в отдельных республиках Советского Союза были свои особенности. Почти год мне удалось проучится в Украине, и там была собственная форма — коричневого цвета. Могу сказать, что моя синяя были и удобнее и прочнее и элегантнее — коричневая мне не нравилась совсем. Однако из 17 мальчиков нашего класса, синяя была только у меня и еще у одного парня — все остальные ходили в коричневой. Точно знаю, что в Латвийской ССР другая форма была - на фото можете увидеть:

Старшеклассники 8-10 (затем 9-11) класса должны были ходить также в синей форме — но я такого не помню. В лучшем случае они были в костюмах, а вообще на соблюдение формы ими уже внимания не обращали.

Для девочек же форма не изменилась — если только платье стало немного выше колен. Носили его с 1 по 7 класс точно. Правда в Узбекистане повседневное платье было не коричневым, а синим, а в Литве, говорят, вообще школьная форма для девочек была сделана в виде национального наряда. Но лично не видел — ничего не скажу.

В 1984 году для старшеклассниц был введен костюм-тройка синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными карманами (без нарукавной эмблемы) и жилетки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. Но честно признаюсь — я как то не помню этого. Мне казалось, что девочки старших классов тоже уже ходили в свободной одежде.

Ну а с распадом СССР, школьная форма минула в лету. Посмотрим — насовсем ли :-)

На этом, пожалуй все, и спасибо за внимание.

Приятного времени суток.

|

|

Процитировано 1 раз

Бренды Советской эпохи: Детское кино |

|

Метки: кино Дети |

Ленинград. 1920-30е |

Далее в моем блоге...

|

|

Старая детская книжка |

|

Метки: 20- годы е годы детские книжки |

Ленинград Семена Павлова. |

"Строительство Володарского моста". 1934.

Далее в моем блоге...

|

|

Ностальгия по важнейшему элементу нашего детства :-)) |

Тут намедни попалась одна фотография, и как то нахлынули воспоминания приятные. Ведь без этого элемента детство было неполным. Иногда не работали игрушки, иногда просто прикольно и любопытно было их разобрать. Да и поднимите руку те, кто хоть раз не пробовал коснуться языком к ним? :-))) Я конечно же говорю о советских батарейках, и мне вспоминаются несколько вариантов оных. Если что пропустил - кидайте комменты, вспомним вместе :-))

Итак, самым распространенным был вот такой вот стандарт:

Как раз их легко было разбирать на составные части. А вот другой вариант этого стандарта - это уже было сложно, ибо были в металлической оболочке:

Еще очень помнится вот такой вариант:

Почему то таких у меня всегда было много.

Зато, так называемые "пальчиковые" встречались редковато:

Ну а "мизинчиковых" и вовсе не было.

Очень редко встречался такой вот стандарт:

Ну а главными моим фаворитами я бы назвал вот эти вот:

Только мне в детстве чаще попадалась "Крона", а не "Корунд" :-)

А как у Вас?

Приятного времени суток.

|

|

Краткая история советского автобуса |

aloban75 в Краткая история советского автобуса

aloban75 в Краткая история советского автобуса

При советской власти это был самый распространенный вид транспорта в силу его неприхотливости. Первым городским общественным транспортом в России была конка, а затем ее сменил трамвай. Однако устройство трамвайных линий — дело хлопотное, даже в крупных городах. Не везде возможно устроить и троллейбусные маршруты. Зато автобусу достаточно только более или менее ровной и твердой дороги, можно даже грунтовой.

Производством автобусов в СССР занимались сорок три предприятия — как специализированных, так и таких, которые выпускали небольшие опытные партии.Еще СССР закупал автобусы за границей. Поэтому остановимся на основных и самых известных моделях и производителях.

Они были первые

АМО-Ф15Дедушкой отечественного автобуса можно считать АМО-Ф15, выпускавшийся в 1926–1931 годах на заводе "Автомобильного Московского общества" (с 1931 года — "ЗИС", с 1956 — "ЗИЛ").

Этот малыш имел размеры современного маршрутного такси и вмещал 14 человек. Вот только двигатель на нем стоял мощностью всего в 35 л. с. — то есть даже слабее, чем у "Запорожца"! Но как же он выручил наших Советских служащих, которые, наконец, смогли добираться до работы не пешком или на извозчике (если средства позволяли), а на настоящем "моторе"!

Газогенераторный автобус. Кондуктор по совместительству работал еще и кочегаром, а печка находилась в салоне. Зато зимой пассажирам было не холодно.

А в 1934 году на улицы советских городов въехали ЗИС-8, созданные на базе грузовика ЗИС-5, ставшие первыми массовыми отечественными автобусами.

Они имели 21 место для сидения, увеличенный салон уже позволял провозить также 8–10 стоячих пассажиров. 73-сильный двигатель разгонял автобус до 60 км/час, что было достаточно для городского транспорта.

По чертежам завода ЗИС-8 выпускали в Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Туле, Калуге, Тбилиси и других городах, монтируя кузова на готовые шасси. До конца 30-х годов ЗИС-8 были основой автобусного парка Москвы. Они же стали первыми советскими автобусами, которые выпускались на экспорт: в 1934 году партия из 16 машин ушла в Турцию.А еще на базе ЗИС-8 выпускали специальные фургоны для работы в городской черте: хлебовозы, рефрижераторы. Кстати, в известном сериале "Место встречи изменить нельзя" в роли милицейского автобуса по прозвищу "Фердинанд" выступил именно ЗИС-8.

ЗИС-16Весной 1938-го года начался выпуск новой модели: на той же базе, однако с 85-сильным двигателем, увеличенным салоном на 27 сидений и округлыми формами корпуса. Она получила название ЗИС-16. Развитие автобусного сообщения шло нарастающими темпами — в 1940 году они перевезли свыше шестисот миллионов пассажиров.

Во время войны большинство автобусов были мобилизованы на фронт, где их использовали в качестве штабных и санитарных автобусов, а также — передвижных радиостанций. А те, что продолжали работать на городских маршрутах, в условиях нехватки топлива частично перешли на газ. Он вырабатывался из торфа или деревянных чурок в газогенераторных установках, которые устанавливались на специальных тележках и катились позади автобусов как прицепы. Одной "заправки" хватало как раз на маршрут, после чего на конечной остановке водитель снова подбрасывал в газогенератор дрова.

Новое время — новые автобусы

С возвращением к мирной жизни в послевоенные годы потребовался и новый городской транспорт.

ЗИС-155

Очень оригинальной, полной технологических новшеств была одна из первых послевоенных моделей — ЗИС-154, выпускавшийся с 1947 по 1950 год. Корпус без привычного пассажирам капота, необычной для тех времен формы, большой салон (34 сидения).

Его кузов выполнялся не из дерева, и даже не из жести, а из алюминия — что было для тех времен настоящей сенсацией. Кроме того, он оснащался дизель-электрической силовой установкой (110 л.с.), которая обеспечивала высокую плавность хода. Пассажиров удивило поначалу и то, что автобус двигался без привычных рывков и захлебывания двигателя, точно плыл над дорогой.

ЗИС-154

Спустя два года на смену ему пришел более простой и дешевый собрат — автобус ЗИС-155. На метр сократилась длина салона, до двадцати восьми — число сидений, простой карбюраторный двигатель развивал 95 л.с. Однако дешевизна этих машин, выпускавшихся с 1949 по 1957 год, позволила быстро обновить устаревший довоенный парк.

Незаменимый ЛиАЗ(По ссылке — больше)

В 1958 году в связи со специализацией автозавода им. Лихачева на выпуске грузовых машин было принято постановление о переводе производства автобусов с ЗИЛа на Ликинский машиностроительный завод (ЛиМЗ), который с этого времени стал называться Ликинским автобусным заводом – ЛиАЗ.

В январе 1959 года ко дню открытия ХХI съезда КПСС из заводских ворот вышли две первые машины ЛиАЗ-158.

На таком мне довелось поездить , но в довольно раннем детстве. Очень нравился передний диван.Можно добавить еще пару слов про несостоявшуюся модель ЗиЛ-159 с задним расположением двигателя (более прогрессивным по развесовке и компоновке салона, чем у 677-й модели).

потом была попытка изваять русский Икарус:

Проектирование этого автобуса ЛиАЗ вел совместно с КБ автобусов НАМИ. Несмотря на то, что никаких аналогичных автобусов в то время в Советском Союзе не выпускалось, да и импорт сочлененных "Икарусов" начался только в 1967 году, ЛиАЗ-5Э-676 так и не появился на улицах Москвы, для которых, главным образом, и разрабатывался. После ряда испытаний единственный изготовленный автобус канул в небытие. А , в 64-м или 65-м ходили в Москве не сочлененные, а обычные 158-е с прицепом — укороченным на пару секций автобусным кузовом без мотора. Ничего про них найти не могу. Впрочем, и исчезли они довольно быстро.

Несколько таких прицепов 2ПН-4 произведены заводом "Аремкуз".

Следующая конструкция была успешной. ЛиАЗ-677 стал массовым автобусом для городских и пригородных пассажирских перевозок. Автобусом для народа. Фолькбусом. Новизна была в применении гидроусилителя руля и автоматической коробки передач.

Проектирование нового городского автобуса ЛиАЗ-677 началось в 1962 году. В процессе использовались наработки конструкторов ЗиЛа (Завода имени Лихачева) и ЛАЗа (Львовского автобусного завода) – двух производственных объединений, имевших на тот момент наибольший опыт конструирования и производства автобусов большого класса.

В следующем году новый автобус был представлен Госкомиссии по автоматизации и механизации при СМ СССР, которая дала ему положительную оценку. Летом 1964 года 2 опытных автобуса новой модели прошли испытания на горных дорогах в окрестностях Сочи. На следующий год испытания продолжились в лабораториях, а также состоялся пробег по маршруту Москва — Харьков — Новосибирск — Сочи — Тбилиси — Ереван — Орджоникидзе — Москва.

В течение 1967 г. были выпущены опытно-промышленные партии автобусов. Один автобус из этой партии был отправлен на ВДНХ СССР, где демонстрировался в павильоне "Машиностроение". За создание автобуса ЛиАЗ-677 большая группа работников завода была награждена медалями Выставки. В начале следующего года завод приступил к серийному производству.

Он получил ряд медалей выставок, был признан одним из лучших автобусов советского производства — но пассажиры все равно были недовольны. Во-первых, в нем было всего 25 (позже 40) сидячих мест, из-за чего между пассажирами, бывало, возникали всяческие споры, а также нарекания в адрес конструкторов — мол, неужели не могли лишнее сидение поставить? Ведь в итоге автобус получился, в основном, для проезда стоя. Во-вторых, при расчетной вместимости 110 пассажиров, в него могло набиться до 250 — особенно в часы пик. Причем только на ступеньках умудрялись разместиться до десяти человек! Ну, а в-третьих, автобус развивал небольшую скорость, особенно если шел в гору или был перегружен. По меткому замечанию пассажиров — словно его волы тянули. Хотя топливо потребLял с большим аппетитом: до 45 литров на 100 км в городском цикле движения!

Безразмерная вместимость ЛиАЗ-677, в который всегда могли поместиться еще несколько пассажиров, и была его главным достоинством. Это очень здорово разгружало маршруты, да и опаздывающие граждане всегда могли запрыгнуть даже в битком набитый автобус — благо его двери со слабым пневматическим механизмом можно было открыть рукой и без особых усилий.

В 1978 году ЛиАЗ-677 был модернизирован и получил обозначение ЛиАЗ-677М. Изменения коснулись, главным образом, отделки салона и внешнего оформления кузова (появились бамперы, потолочные люки, новые световые приборы). В начале 1980-х годов автобусы стали окрашиваться в желтый цвет. И ещё более 15 лет ЛиАЗ-677М выпускался заводом без каких-либо серьезных изменений.

Дежурный катафалк

"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!"И только конструкторы Горьковского и Курганского заводов продолжали консервативно придерживаться довоенных стандартов, выпуская небольшие автобусы на базе грузовиков. Неказистые с виду, они были очень востребованы — их охотно приобретали предприятия, колхозы, школы. Подвезти работников (что было удобней, чем ехать на лавках в грузовике с надписью "люди"), съездить с бухгалтером в банк или с завхозом на склад, отвезти учеников на районный смотр — всех их функций не перечислить. И одна из них, очень печальная — служить в качестве импровизированного катафалка. Поскольку настоящих катафалков в СССР практически не было, то обычно для таких целей использовали автобус, который предоставляло предприятие, где работал покойный или его родственники. Гроб с усопшим заносили в салон через кормовую дверь и ставили на проходе, а скорбящие родственники садились рядом.

Эти автобусы ведут свой род от ГАЗ-03-30, который конструкторы Горьковского автозавода выпустили в 1933 году на базе знаменитой "полуторки" — грузовика ГАЗ-АА. Прототипом его кузова послужил школьный автобус американской фирмы Ford. Это была небольшая машина, с деревянным, обшитым железными листами кузовом, и салоном на 17 мест. Автобус имел три двери: водительскую, переднюю правую для пассажиров и кормовую, тогда рассчитанную не для загрузки гробов, а для экстренной эвакуации живых пассажиров. Такая компоновка, как и форма корпуса, а равно и традиция выпускать эти автобусы на базе грузовиков ГАЗ, сохранялась на протяжении полувека. В качестве его модификаций выпускались санитарные автобусы ГАЗ-55, передвижные мастерские и лаборатории, а также военный трехосный вариант модели ГАЗ-05-193.

ГАЗ-651

В 1949 году на базе послевоенного грузовика ГАЗ-51 создали новые машины, получившие обозначение ГАЗ-651. Их салон стал немного просторнее и вмещал уже 19 посадочных мест, а новый 80-сильный двигатель разгонял машину до 70 км/ч.

В 1950 году, в связи с переходом завода на изготовление кузовов для специальных грузовых автомобилей, производство автобусов решили перенести — сначала на Павловский, а затем на Курганский автобусный завод (КАвЗ), где он получил обозначение КАвЗ-651. Там его выпуск уже исчислялся десятками тысяч.

Следующую модель, КАвЗ-685, запустили в 1971 году на базе грузовика ГАЗ-53.Его кузов уже был цельнометаллическим, потолок приподняли (можно было стоять, не упираясь в него темечком), количество сидений возросло до двадцати одного, место водителя отделили от салона перегородкой. Резко увеличилась мощность: новый движок выдавал 120 л.с и разгонял автобус до 90 км/ч.

Неутомимые "пазики"

Огромную помощь городскому и сельскому населению принесли небольшие, но вместительные и проворные автобусы Павловского автобусного завода (ПАЗ).

"Пазики" пробирались через лютые морозы Якутии, экспортировались в страны Азии и Африки, где успешно работали в самом тяжелом климате и без должного сервиса.

Сам завод был основан в 1930 году, но больше двадцати лет занимался выпуском инструмента и кузовной арматуры.

ПАЗ653И только в 1952 году с его нового конвейера сошел ПАЗ-651 (он жеГАЗ-651). Конструкторы завода решили изменить устаревшую форму

кузова, заодно несколько расширить салон за счет переноса водительского места вперед (слева от двигателя) — так в 1958 году родился ПАЗ-652. В нем появился задний выход для пассажиров, причем обе двери-гармошки открывались теперь автоматически.

Вместимость увеличилась до 37 человек, в салоне разместились 23 посадочных места. Недостатком оставались слишком маленькие окна, дававшие в салон маловато света — что решили компенсировать дополнительными окошками на изгибе кузова между стенкой и крышей.

В 1968 году на конвейер встала новая модель автобуса, ПАЗ-672. Ее отличал более мощный двигатель (115 л.с.), новая ходовая часть, чуть прибавилось места для стоячих пассажиров

Эта модель, с небольшими изменениями, выпускалась до 1989 года. "Пазики" стали основным общественным транспортом пригородных и межсельских маршрутов — там на их плечах лежало 80% перевозок.

Венгерская Иномарка .

(По ссылке — больше)

Немалую часть советского автобусного парка (импортировано 143 000 машин) занимали венгерские "Икарусы" — пожалуй, самые популярные и самые комфортабельные машины 70-80-х годов. Об их популярности говорит хотя бы такой факт: это был единственный автобус, который издалека узнавали даже маленькие дети, восклицавшие: "Икарус" едет!". А вот в марках отечественных автобусов разбирались немногие.

.Львовский долгожитель

21 мая 1945 года был учрежден Львовский автобусный завод (ЛАЗ) — и началась грандиозная стройка. Сначала завод выпускал вспомогательное оборудование, а затем на нем хотели начать выпускЗИС-155. Однако было принято окончательное решение разработать собственную модель автобуса. В ее основу легли последние отечественные и западные наработки, в частности автобусов "Мерседес Бенц 321" и "Магирус". И уже в 1956 году был выпущен первый львовский автобус ЛАЗ-695.

Первая модификация автобуса имела крышу со стеклянными закругленными краями. Правда, летом, в жару, это создавало в салоне понятные неудобства.

Поэтому стекла уже через два года убрали. Зато появились "козырек" над лобовым стеклом и широкий воздухозаборник на задней части крыши — подававший воздух в моторный отсек, расположенный под задними сидениями.

С 1973 года модель получила индекс Н :

ЛАЗ-695 смог продержаться на конвейере целых сорок шесть лет, что можно назвать рекордом. Причем после прекращения производства на ЛАЗе его еще несколько лет мелкими партиями собирали на нескольких украинских предприятиях. За это время на трассу выехали более трехсот тысяч львовских автобусов!

Помимо того был широко распространен ЛАЗ 697/699:

Но это все-же междугородний автобуc.

http://tbrus.ucoz.ru/publ/kratkaja_istorija_sovetskogo_avtobusa/1-1-0-616

Краткая история советского автобуса

|

Метки: транспорт автомобили |

Ленинград. Школа на улице Красной конницы. 1935 (?) |

Далее в моем блоге...

|

|

Рыбный день |

По четвергам во всех столовых СССР объявлялся рыбный день - в меню были в основном рыбные блюда. Говорят автором этой идеи был А.Микоян в 30-е годы, потом его какое-то время не было, а в середине 70-х снова вернулся. В народе, будем говорить прямо, эта затея популярностью не пользовалась, потому что до столовых доходили самые нелюбимые сорта рыбы типа мойвы, путассу и перемороженного минтая, да и готовили-то их очень так себе. Поэтому по четвергам многие не ходили в столовую или приносили еду с собой. Периодически еще появлялась разная экзотика типа котлет из китового мяса или трудновыговариваемых названий "нототения" или "престипома", но все это не прижилось. Жаль вот только сгинувшей сельди иваси, в народе называвшейся сельдью из Васи.

Ну и само собой существовал целый пласт анекдотов на эту тему, вроде "С понедельника отменяется рыбный день и вводится мясной" или "Что самое страшное для рыбы? Четверг".

Хотя в принципе идея неплохая, рыба однозначно полезнее и питательнее мяса, да и один разгрузочный день в неделю никому не помешал бы.

|

|

Удачная рыбалка. |

|

Метки: 70- е-годы старые фотографии е годы |

Мужики поехали на рыбалку. |

Всю её сканировать не стал-ограничился двумя кадрами - суровые мужчины только собираются на рыбалку.

Где и когда сделан снимки неизвестно.

Если я верно понял, то едут на рыбалку на автобусе ЗиС-16.

Видно, что машина не первой свежести-переднее правое крыло мято.

Под катом ещё один кадр-практически идентичный первому.

|

|

Школьный фильм 1954 года - "Воссоединение Украины с Россией" |

|

|

Бренды Советской эпохи: Горьковский автозавод. |

|

Метки: автомобили |

День физкультурника-1988. |

albinos76 в День физкультурника-1988.

albinos76 в День физкультурника-1988.Нынче же,я обнаружил кусок негатива на котором оказались ещё одни школьные старты,той же Славгородской школы №13,но уже год 1988.

Качество конечно оставляет желать,негатив был сильно потерт,плюс извечная проблема фотоаппаратов ФЭД дико царапал плёнку прижимным устройством.

Из последних сил...

На переднем плане,либо Женя Игнатенко,либо Таня Лисицкая,не могу определить,дылда на заднем плане Таня Дрозд.

Скорее всего это Женька Лызя,мало того,что он был второгодник,так ещё и бегал быстро,особенно после слов *крути педали,пока не дали* его мама вела у нас иностранные языки.

Первый Женька Неприятель,второй возможно Леха Кащеев (но не уверен),третий Ярик Хомик,замыкает кажется Женька Бедин.

Из этих узнаю только второго бегущего Димана Борисова.

Ярослав Хомик и Лёха Дзюбенко.

Ну а после официальных стартов,можно было погонять в минифутбол.

|

Метки: 80- е годы Дети спорт |