Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://sergeytsvetkov.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??75e8ed00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Звуковой перевод видео YouTube в любом браузере |

Даже самые яростные противники Яндекс браузера в последнее время вынуждены были признать, что, по крайней мере, в одном ему нет конкурентов — в онлайн-озвучивании видеороликов при помощи нейросети.

В других браузерах эта фишка не работала.

И вот теперь появился способ наслаждаться звуковым переводом иностранных роликов на Ютуб практически в любом браузере при помощи технологии Яндекса.

Способ простой, его осилит любой пользователь интернета.

Система работает практически везде — от Chrome до Edge и Firefox. Чтобы её поставить на другие браузеры, проделайте два шага:

- Установите расширение Tampermonkey. Для Safari оно платное, но можно поставить UserScripts. Для пользователей Firefox — Тамперманки.

- Затем откройте специальный скрипт. Нажмите на кнопку «Установить».

После этого в верхней части ролика должна появиться такая кнопка:

После нажатия на неё Яндексу потребуется некоторое время, чтобы начать перевод. Дождитесь оповещения.

Для других браузеров (не Яндекс) есть ряд ограничений:

- Скрипт работает только с YouTube.

- Нужно ждать создания перевода даже для популярных материалов.

- Переводчик автоматически не заглушает речь оригинала — придётся делать это вручную.

- Иногда встречаются баги.

|

Метки: разное |

Плен у всех разный |

Просится скандальный заголовок:

Первый гей-парад прошел в нацистском концлагере!

Но нет, это театральный кружок британских военнопленных в немецком лагере Stalag-344. 1942 год.

|

Метки: Вторая мировая война |

Дисциплина, творчество, выпивка |

Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896–1940)

В начале своей писательской карьеры Фицджеральд отличался замечательной самодисциплиной. В 1917 г. он поступил на военную службу и был направлен в тренировочный лагерь в Форт-Ливенуорт, где недоучившийся в Принстоне студент едва 21 года от роду ухитрился за три месяца написать роман длиной в 120 000 слов. Писал он вечерами, в часы, отведённые для занятий, пряча клочки бумаги за томом «Проблемы пехоты». Когда же его обман разоблачили, Фицджеральд стал трудиться по выходным дням, писал в офицерском клубе с часу дня до полуночи по субботам и с шести утра до шести вечера по воскресеньям. В начале 1918-го он выслал издателю рукопись, которая после серьёзной правки превратилась в роман «По эту сторону рая».

Однако, отслужив, Фицджеральд уже не мог строго придерживаться определённого распорядка дня. В 1925 г. в Париже он вставал не раньше 11.00, а за работу садился около 17.00, трудясь с перерывами до 3.30 – это когда он работал, ибо по большей части он проводил ночь, шляясь по барам вместе со своей женой Зельдой. Писал он «приступами», в недолгие часы повышенной активности и сосредоточенности, когда ему удавалось за раз набросать 7000 или 8000 слов. Этот метод годился для рассказов, которые Фицджеральд предпочитал писать одним махом.

«Рассказы лучше всего одолевать одним прыжком или, самые длинные, тремя, – пояснил он однажды. – Трёхпрыжковые пишутся три дня подряд, потом денёк-другой на правку – и вперёд».

С романами дело обстояло сложнее – особенно потому, что Фицджеральд всё более полагался на спиртное как на источник творческой энергии. Он предпочитал неразбавленный джин, который действует почти мгновенно и к тому же, как он полагал, не оставляет запаха перегара. Работая над романом «Ночь нежна», Фицджеральд пытался хотя бы несколько часов в день трудиться на трезвую голову, но у него регулярно случались запои, и позднее он признавался издателю, что алкоголь сделался помехой творчеству. «Мне становилось все яснее, что точное выстраивание длинной повести, а также тонкое восприятие и суждение во время редактирования не совместимы с выпивкой», – писал он.

По книге: М.Карри. Режим гения

|

Метки: литература привычки знаменитостей |

Как закончить войну? |

Война — не просто кровопролитие. Это ещё и целый мир нарративов и символов, короче говоря, мифов о войне, которые продолжают жить после окончания военных действий.

Как же добиться полного окончания войны?

Окончание Второй мировой войны

В Европе с мифом войны было покончено в мае 1945 года благодаря союзникам на западном и восточном фронтах. Однако конец ему принесли не только победа и капитуляция, но и общий экономический проект, вновь сплотивший бывших заклятых врагов.

Мирный проект, задуманный после 1945 года Робером Шуманом и Жаном Монне, был в прямом смысле утопическим: они превратили «мечи», то есть сталь и уголь, важнейшее сырье для военной промышленности, в «орала», сделав их основой транснационального экономического сообщества. Так смертельные враги стали мирно сотрудничающими соседями. Следующим шагом, обеспечившим мир, было преобразование бывшей диктатуры в демократию при сильной поддержке США. Столь же важным, как и стартовая финансовая помощь, предоставленная планом Маршалла, стало восстановление правового государства в Германии посредством Нюрнбергских процессов.

Сюда же следует отнести еще одну важную меру, которой до сих пор недостаточно уделяется внимания, — политику забвения. Ее активно отстаивал Уинстон Черчилль, по опыту знавший, что память способна разжечь войну, руководствуясь ненавистью и местью. Это и произошло после Первой мировой войны: едва стихли бои, а миф о военном опыте уже побуждал к новой агрессии. Черчилль усвоил этот урок из истории и в 1946 году обратился к студентам Цюрихского университета со следующими словами: «Мы отвернемся от ужасов прошлого и обратим свой взор в будущее. Ведь мы не можем позволить себе год за годом тащить невыносимо тяжкий груз ненависти и злобы, вызванных причиненными в прошлом страданиями. Если мы хотим спасти Европу от бесконечных испытаний и верной гибели, то должны твердо уверовать в возможность единения наших народов и предать забвению все прошлые преступления и ошибки».

Таким образом, европейский мирный проект был тесно связан с так называемой «политикой подведения черты». Подобный пакт о забвении нередко помогал в истории противоборствующим сторонам обрести новое будущее после гражданской войны. Предпосылкой для такого пакта служит по возможности симметричное соотношение сил. Однако там, где насилие совершается против гражданского населения или беззащитных меньшинств, иными словами, там, где война становится геноцидом, у политики умолчания есть свой предел: она поддерживает преступников и наносит ущерб жертвам. В Германии «подведение черты» было принято немцами с благодарностью и стало опорой не только мира на протяжении четырех десятилетий, но и транснационального экономического союза новой Европы. Оно отправило прошлое в архив и закончило войну, но раскололо Европу, породило новые диктатуры и оставило открытой рану Холокоста. Потому что прошлое не закончилось.

Политика забвения Уинстона Черчилля и политика умолчания Конрада Аденауэра пришли к завершению в 1980-е и 1990-е годы. Тогда же закончилась холодная война. Произошла смена поколений: военное поколение, конфликтовавшее с протестным «Поколением 68», сменили «шестидесятники», которым было уже не двадцать — тридцать, а сорок — пятьдесят лет, и они взяли на себя гражданскую ответственность. С падением Берлинской стены началась новая эра, в нее вернулись воспоминания, которые долго отвергались и лежали под спудом. Прошлое возвращалось благодаря свидетельствам выживших и изучению национальных, городских и семейных архивов. Таким образом, Вторая мировая война заканчивалась неоднократно: первый раз после 1945 года коллективной волей к забвению, второй раз, спустя пятьдесят лет, коллективной волей к памяти.

Окончание Первой мировой войны

Первую мировую войну тоже надо было завершить. Это стало очевидно в юбилейном 2014 году, когда мировая война через сто лет вернулась в повестку дня и на четыре года стала актуальной темой символической политики, публикаций в СМИ и острых общественных дискуссий.

Важнейшая дата коммеморации Первой мировой войны — 11:00 11.11 1918 года, когда на Западном фронте наступило долгожданное перемирие. Если этот памятный день во многих странах отмечался и продолжает отмечаться ежегодно, то в Германии в этот день и в этот час открывается карнавальный сезон. Это тоже замечательный знак европейского разнообразия! Но 11 ноября 2014 года произошло и нечто особенное: французский президент Франсуа Олланд открыл на севере Франции новый мемориал. Комплекс называется «Кольцо памяти», он необычен не только своими размерами, но и формой.

Посетители проходят мимо пятисот больших латунных досок, на которых выгравированы имена полумиллиона погибших солдат — причем в алфавитном порядке. Этим алфавитным принципом сознательно разрывается связь между нациями и принадлежностью к войсковой части, не упоминаются и звания. Больше нет ни иерархии, ни лояльности, основополагающих и обязательных для военных. Всех павших солдат объединило демократическое братство смерти. Поэтому мемориал Олланда радикально разрушает семантику памятников войны. «Кольцо памяти» — в высшей степени европейский мемориал, посвященный всем павшим на войне и выражающий общую скорбь и память о бессмысленных убийствах. Это — «памятник гибели мифа о войне», не больше и не меньше.

Если президент Олланд отклонился от героической традиции памятования, то британский премьер-министр Дэвид Кэмерон поступил наоборот. В 2012 году он представил план создания к юбилейному 2014 году новой экспозиции в Имперском военном музее и в пламенной речи пообещал, что это будет «истинно национальное памятование». Кэмерон обновил британскую версию мифа о войне, включив в свои юбилейные торжества и колониальные войска бывшей славной империи. Он превозносил службу и жертву (the service and sacrifice) павших солдат и пообещал, что память о них сохранится и в следующем столетии. Lest we forget! («Дабы мы не забыли!») — таков девиз торжества 11 ноября, которое год за годом отмечается с большим пафосом. Однако в течение четырех лет на юбилеях, посвященных памяти о Первой мировой войне, упорно обходятся вниманием бывшие союзники и партнеры по ЕС. Этот акцент на национальном мемориальном суверенитете был явным свидетельством британского изоляционизма еще за четыре года до брексита. Если Франция похоронила миф о военном опыте, который уступил место диалогической европейской памяти, то Соединенное Королевство вновь энергично вооружает его.

По кн.: Алейда Ассман. Европейская мечта. Переизобретение нации. М.: Новое литературное обозрение, 2022. Перевод с немецкого Б. Хлебникова.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

ВКонтакте https://vk.com/id301377172

Мой телеграм-канал Истории от историка.

|

Метки: разное |

Этот день в календаре |

3 сентября по народному календарю — Шуфутинов день, или День сурка.

|

Метки: юмор |

Начало династии Романовых |

Разговор о начале династии Романовых накрепко связан с одним знаменитым именем. Каждый из нас наверняка когда-нибудь да называл кого-нибудь Иваном Сусаниным или сам удостаивался от своих друзей этого почётного имени. А что мы, собственно, знаем об этом человеке? Давайте скажем несколько слов о нём и постараемся отделить правду от вымысла.

Иван Сусанин и поляки

Напомню вкратце историю, которую любой россиянин знает со школьной скамьи. Зимой 1613 года Земский собор Русской земли выбрал на царство 16-летнего Мишу Романова. Род Романовых пользовался большим уважением в народе, но в последние годы находился не у дел: отец Михаила, патриарх Филарет (в миру Федор Никитич), находился в это время в польском плену, а сам Михаил коротал дни вместе со своей матерью Марфой в дальней Романовской вотчине — селе Домнино под Костромой. Поляки разнюхали, где скрывается народный избранник и решили похитить или умертвить его. Своим спасением Михаил был обязан только преданности местного крестьянина Ивана Осиповича Сусанина, который вызвался проводить поляков, завёл их в непроходимую чащу и погиб в муках, так и не указав им дорогу к поместью Романовых.

Сразу заметим, что история эта не имеет документального подтверждения. Современники ни словом не обмолвились об этом подвиге костромского мужика. Смерть Сусанина от рук поляков засвидетельствована единственным документом — царской грамотой от 30 марта 1619 года, которая жалует некоторые льготы зятю Сусанина, Богданке Сабинину. Но эта грамота говорит только то, что истязуемый поляками Сусанин отказался указать, где находятся Михаил и его мать, и совсем не упоминает, что свобода и жизнь будущего царя зависели от молчания Сусанина.

Ну, а теперь посмотрим на известные факты. Зимой 1613 года Марфы и её сына на самом деле уже не было в селе Домнине, так как к тому времени Романовы перебрались в Кострому, под защиту городских стен. Дорогу в Кострому мог показать полякам любой мальчишка, но небольшая польская шайка, разумеется, и думать не могла овладеть хорошо укреплённым городом. Нельзя исключить, что в действительности Сусанин имел дело не с поляками, а с казаками или другими лихими людьми, которые искали вотчину Романовых, но не ради них самих, а ради грабежа в отсутствие хозяев (скажем, той же зимой Солигалич и окрестности разоряли «русские воры и литовские и черкесы»). Отказавшись служить им проводником, верный Сусанин только спас Романовское добро, а семейство его, обращаясь к доброте и доверчивости царицы Марфы, несомненно, преувеличило значение происшествия. Остальное доделала легенда.

Лишь в следующем столетии официальная грамота, данная правнуку Сусанина в 1731 году, закрепляет основные моменты уже сложившегося предания:

«…Польских и Литовских людей оный прадед его от села Домнина отвел и про него великого государя не сказал и за то они в селе Исуповке прадеда его пытали разными немерными пытками и, посадя на столб, изрубили в мелкие части».

Впрочем, местное костромское предание приобрело широкую известность лишь после 1804 года, когда в третьем томе географического словаря Щекатова появилась хвалебная статья об Иване Сусанине. А гениальная опера Глинки превратила доселе безвестного мужика в героя русской истории.

Памятник Сусанину

В 1838 году в Костроме, по повелению императора Николая I, был воздвигнут памятник Сусанину, «во свидетельство, что благородные потомки видят в бессмертном подвиге Сусанина — спасение православной веры и русского царства от чужеземного господства и порабощения».

Череп, предположительно Ивана Сусанина

Несколько лет назад костромские археологи, исследуя местность возле села Домнино, нашли крупное захоронение, где среди прочих останков имелся костяк со следами рубленых ран. Рядом находился православный нательный крест, тоже разрубленный на части. Возможно, это и есть могила народного героя.

Михаил Романов. Копия Ведекинда с прижизненного портрета

Восшествие на престол первого Романова, 16-летнего Михаила Фёдоровича, положило конец Смутному времени. В стране, доведённой до крайней нищеты и распада всех государственных институтов, наконец появились национальная династия и законная власть. Сегодня мы расскажем, как Россия вместе со своим царём преодолевала последствия Смуты, пытаясь вновь стать великой державой.

Продолжение читайте здесь.

Подписка открывает доступ к архиву.

Для проявления душевной щедрости

Сбербанк 4274 3200 2087 4403

Мои книги

https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/

У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!

Последняя война Российской империи (описание и заказ)

|

Метки: Русское тысячелетие |

Было надо — и цены снижали (с) |

70 лет назад, в 1952 году, советские люди ожидали к 1 марта очередное «сталинское снижение цен». Но по внешнеполитическим причинам срок объявления о нем перенесли. А мероприятия, которые предшествовали появлению долгожданного постановления партии и правительства, и реалии экономики страны в совокупности принесли результаты, которые было не принято обнародовать.

Из дневника рабочего Пермского моторного завода А. И. Дмитриева, 3 марта 1952 года.

…Все ждали, что 1-го марта будет снижение цен на товары и продукты, а вот уже 3-е, и ничего об этом от официальных источников даже не слышно. Рано, видимо, все рот разинули. Но все же в народе есть уверенность, что цены должны в недалеком будущем сбавить...

Из дневника преподавателя МГУ и заведующего кафедрой истории СССР Высшей партийной школы С. С. Дмитриева, 1952 год.

30 марта

…Ожегшись на 1 марта, в смысле ожидания снижения цен, теперь народ толкует о снижении с 1 апреля. 3–4 апреля начинается Международное экономическое совещание в Москве. Возможно, что наши политики сочтут умным преподнести к совещанию «новое снижение цен в СССР». Если это так, то как же нарочито и грубо будет выглядеть такой фокус!

31 марта

…Вечером объявили о снижении цен с 1.4.1952 на некоторые продукты, на книги (18%), на оплату гостиниц. Снижение небольшое — 10–12—15–20%. Снижение не распространилось на рыбу, вино и водку, табак. Нет снижения и на пром. товары. По счету это, считая с 1947 г., пятое снижение цен. Однако же и после него хлеб продолжает оставаться почти вдвое дороже, чем он стоил перед войной. т. е. картина все же малоутешительная. Преподнесли это снижение к 1 апреля, т. е. за два дня до открытия Международного экономического совещания в Москве. Прием довольно дешевый…

Из публикации «Еще лучше трудиться для блага Родины», «Правда», 2 апреля 1952 года.

Трудящиеся Москвы на митингах, собраниях, в беседах горячо благодарят большевистскую партию, Советское правительство, товарища Сталина за постоянную заботу о систематическом подъеме материального и культурного благосостояния народных масс…

Из публикации «Забота Советского государства о благосостоянии народа», «Известия», 2 апреля 1952 года.

…Ныне, в 1952 году, Советское правительство и Центральный Комитет ВКП(б) сочли возможным осуществить новое — пятое по счету — снижение цен от 10 до 30 процентов на жизненно важные продовольственные товары массового потребления…

Население Советской страны в результате нового снижения цен получит только по линии государственной розничной торговли чистый выигрыш в размере более 23 миллиардов рублей. Если к тому же учесть, что снижение цен по госторговле вызовет соответственное снижение цен по линии колхозной и кооперативной торговли в размере не менее 5 миллиардов рублей, то общий выигрыш населения составит 28 миллиардов рублей…

Из публикации «На благо народа», «Огонек», 6 апреля 1952 года.

…Растущие материальные блага, которые получает советский народ, становятся еще более наглядными, когда их сопоставляешь с положением тружеников в капиталистических странах…

После нападения на Корею дороговизна в странах капитализма достигла невиданных размеров. Так, даже по признаниям фальсифицированной статистики, намного приукрашивающей действительное положение дел, за период с первого полугодия 1950 года по сентябрь 1951 года розничные цены на продукты питания возросли в США — на 15 процентов, в Англии — на 16 процентов, во Франции — на 19 процентов…

Из дневника художницы и переводчика Л. В. Шапориной, 8 апреля 1952 года.

С 1 апреля снизили цены на продукты на 12%, 15% и 20%. Булка, стоившая 2 р. 15 к., стоит теперь 1 р. 85 к., масло вместо 37 р. 50 к. стоит 31 р. 90 к. В большой семье это небольшое снижение очень заметно. В газетах по этому поводу большой шум: «Снижение цен вызвало огромный патриотический подъем!!» А о том, что на заводах уже с февраля проведено снижение расценок, по словам Кати (соседки автора. — С.Ц.), на 30% на круг, нигде не пишется.

Сотня четверки (какие-то девятикилограммовые стаканы снарядов) прежде оплачивалась 40 р.— теперь 13.

Нормы выполнения также увеличены чрезвычайно.

(Кроме того, осенью 1951 года правительственной комиссией был найден дополнительный способ пополнения бюджета, заключавшийся в установлении огромных наценок на импортные товары и продукты — см. «На покрытие убытков от снижения розничных цен»)

Из письма инженера-авиаконструктора К. А. Петерса из Ташкента председателю Совета министров СССР И. В. Сталину, 13 августа 1952 года.

Государственное нормирование розничных цен на продукты питания и промтовары широкого потребления только тогда является действенным и имеет реальное значение для трудового населения, когда существует в действительности и государственная розничная торговля этими товарами. В противном случае государственное нормирование розничных цен превращается в пустую формальность, в абстракцию.

Именно такое положение, когда при формальном декларировании государственных розничных цен на продукты и промтовары государственная и кооперативная торговля ими полностью отсутствует, создалось в гор. Ташкенте и по всей Узбекской ССР. Начиная с конца 1949 г. государственная розничная торговля основными продуктами питания: маслом (растительным и животным), жирами, мясом, мясными консервами и колбасными изделиями, сыром, рыбой, крупами и сахаром постепенно, но весьма энергично, чахла и сворачивалась (она и раньше здесь не отличалась стабильностью, испытывая периодически длительное отсутствие основных элементов ассортимента), уступая свое место частной, спекулятивной торговле по повышенным ценам.

К концу 1950 г. государственная и кооперативная розничная торговля продуктами питания по доле их участия в снабжении населения почти не существовала, а в начале 1951 года (к IV-му правительственному снижению государственных розничных цен) государственная торговля маслом, жирами, мясом и мясными изделиями, сахаром, овощами, крупой, макаронными и молочными изделиями совершенно прекратилась, уступив свои функции частной торговле по спекулятивным ценам.

Поэтому V-е снижение розничных цен на продукты, объявленное к 1-му апреля 1952 года, для трудового населения промышленных центров Узбекистана явилось фикцией, горькой насмешкой над его материальным положением.

Так оно и было воспринято основной массой трудящихся.

При существовавшем уже положении, правительство могло снизить цены на продукты до любого минимума — все равно для рабочего класса это не имело бы реального значения, а государство не понесло финансового ущерба, так как торговли этими продуктами оно не производит. (В Узбекистане). Используя отсутствие государственной и кооперативной розничной торговли продуктами питания, монопольно захватив рынок, частник — спекулянты, перекупщики, пригородное кулачество и торговая буржуазия — взвинтил цены на продукты первой необходимости в 2,5-3 раза против государственных розничных цен: мясо (среднее) стоит 25–32 р. за кг., масло сливочное (кустарное) — 70–90 р. за кг., картофель — 5 р. за кг.!! Какой рабочий может обеспечить потребность своей семьи в картофеле, если килограмм его стоит 5 руб.? (По данным Центрального статистического управления СССР, среднемесячная заработная плата в целом по народному хозяйству в 1952 году составляла 674 руб.— С.Ц.).

Вся эта спекулятная (так в тексте) вакханалия цен происходит совершенно открыто под защитой государственных органов, под маркой «колхозной» торговли на «колхозных» рынках.

Единственно чем обеспечены рабочие и служащие крупных промышленных предприятий — это хлеб, торговля которым с помощью ОРС'а (отдел рабочего снабжения) организована на территории предприятий. Здесь после непродолжительного стояния в очереди 45–60 минут можно получать (купить) хлеб почти ежедневно. Что касается остального трудового населения: рабочих и служащих учреждений и небольших предприятий, где не организована специальная торговля хлебом, то им приходится и хлеб покупать у спекулянта-перекупщика или выстаивать каждый день в неорганизованной очереди по 3–4 часа.

Аналогичное положение создалось и с ходовыми промтоварами ширпотреба, которые в государственную розничную сеть поступают в незначительном, не соответствующем спросу, количестве. Многочисленная армия спекулянтов, объединенных в компании, артели и банды, организованно завладевает очередями и создает обстановку (при очевидном покровительстве чинов милиции), при которой рядовому трудящемуся, производственному рабочему до необходимой ему вещи не добраться. Трудящийся вынужден приобретать и промтовары у спекулянта на рынке или тут же в магазине с наценкой в 30—40-50% к их номинальной государственной цене.

Особенно широко развита спекулятивная торговля в магазинах не самими промтоварами, а чеками-талонами на оплату их в кассе, которые известными путями поступают к спекулянтам.

Таким образом в настоящее время в Узбекистане создалось следующее положение:

Государственная розничная торговля продуктами питания и промтоварами ширпотреба полностью капитулировала. Снабжение трудового населения промышленных центров продуктами и промтоварами производится только через частный рынок или через посредничество спекулянтов по вздутым ценам. Государственные и кооперативные продовольственные магазины продажи продуктов питания не производят: нет мяса, жиров, колбасных изделий, крупы, мясных консервов и пр. и пр., — словом, нет ничего. Пустые полки и прилавки мясных и гастрономических отделов этих магазинов заставлены для декорации бутылками с водкой и вином. Промтоварные магазины в основном обслуживают население через перекупщиков.

Производственные рабочие, инженерно-технические работники и трудящиеся промышленных центров влачат печальное, полуголодное существование, заполняя свой досуг поисками еды для детей и семьи.

Интересно, под каким предлогом Узбекский Государственный банк получает финансовые дотации от Государственного банка СССР? Существовать без дотаций и регулярно выплачивать заработную плату рабочим и служащим он, конечно, не может, так как обычные каналы обратных поступлений этой заработной платы через государственные торговые организации закрыты с прекращением государственной розничной торговли.

Такого положения не было даже во время НЭПа.

Не для того я, Иосиф Виссарионович, 16-тилетним парнем в 1919 году закинул за плечи на ремне трехлинейку и пошел добровольцем в Красную Армию защищать и устанавливать ту самую Советскую Власть, которой мы с Вами одинаково верно служим, чтобы теперь кормить результатами своего труда кроме своей семьи, кроме своих детей еще и семью спекулянта. Не для того, тов. Сталин, трудится рабочий класс Узбекистана, чтобы основная часть его заработка шла в руки спекулянта, шла на поддержание и восстановление буржуазных элементов.

Необходимо решительно покончить с таким положением, когда два инженера (я и жена) своим честным трудом не могут обеспечить нормальное питание для своих двух детей…

Подборка материалов Евгения Жирнова

|

Метки: быт |

Пахари моего мозга |

Это — не каталог прочитанного (он, естественно, намного шире) и не список любимых писателей (хотя есть в нем и такие, а многие в него не вошли).

Это — перечень тех книг и авторов, относительно которых я точно знаю, что они распахали мой мозг и бросили в борозду пару-тройку семян.

Итак:

Евангелие,

Эпикур, Сенека, Марк Аврелий, Монтень, Ларошфуко, Шопенгауэр, Ницше, Маркс, Ленин, Бертран Рассел, Поль Валери, Камю, о. Георгий Флоровский,

Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Стендаль, Чехов, Павел Муратов, Уолтер Патер, Борхес, Маркес, Алехо Карпентьер, Торнтон Уайлдер, Замятин, Мережковский, Бунин, Дружинин (только Дневник), Томас Манн, Фейхтвангер, Поль де Сен-Виктор, Андре Моруа, Честертон, Иво Андрич, Эйвинд Юнсон, Карлос Рохас, Гомбрович (только Дневник), Набоков, Солженицын,

Блок, Ходасевич, Георгий Иванов, Б. Поплавский, Есенин, Маяковский, Бродский,

Ключевский, Ж. Ле Гофф, А.Л. Никитин,

учебники истории 5 (древний мир) и 6 (средние века, особенно завалявшееся дома изд. 1952 г.) классов.

Не оставляет мысль, что кого-то забыл.

|

Метки: книги и судьбы |

"Вкусно — и точка" во время оно |

— Ты где был?

— Чай пил в «Дай взайду».

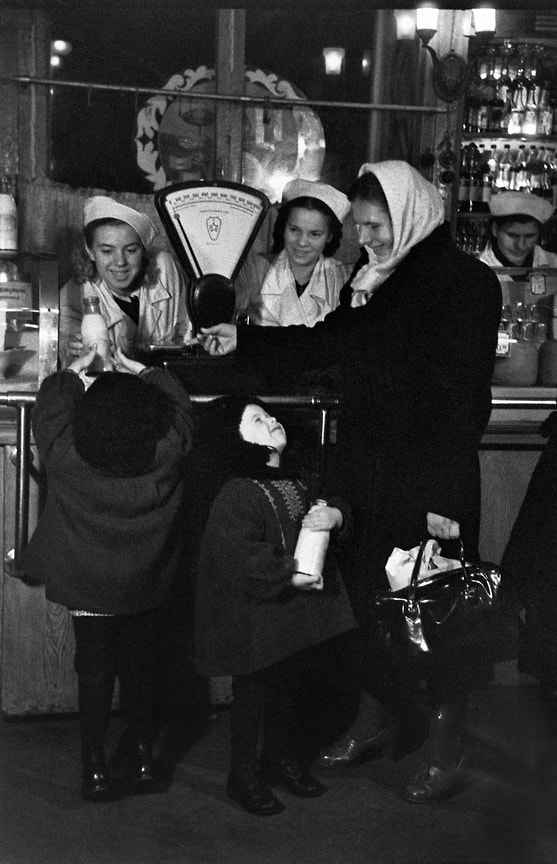

В сети фотографию атрибутируют 1930 годом, Москва.

|

Метки: Российская империя |

Большевизм и русскость |

Бердяев и некоторые другие русские мыслители и писатели утверждали, что большевизм — исключительно русское явление, с глубокими корнями в русской истории. А вот у М.Хайдеггера было другое мнение на этот счёт.

Мое осмысление русскости начинается в 1908 и 1909 годах попыткой тогдашнего старшеклассника гимназии понять русское «начало». С той поры это желание развивалось своим путем и не определялось ни возникновением большевизма, ни политическим «развитием» отношений между Россией и Германией после января 1939 года.

«Черные тетради». Размышления, XIII, 125.

***

Россия — не Азия и не азиатская страна, но и к Европе ее не отнесешь. Что же это такое? И, конечно, большевизм не является русскостью — причем тут возникает смутная опасность, что обновленное и радикальное управление большевизма (т.е. авторитарного государственного капитализма, ничего общего не имеющего с социализмом чувств) […] надолго замедлит пробуждение русскости и только приведет к разграблению выдаваемой за западную и используемой страны — во всем и важном «большевизм» мыслит неисторично и рассчитывает только «историографически».

Размышления, XIII, 103.

***

Необозримая простота русскости заключает в себе непритязательность и безмерность — и то и другое взаимосвязаны. Большевизм, всецело нерусский, есть вместе с тем опасная форма для несущности русскости, а потому «является» историческим прохождением; будучи этой формой, большевизм держит наготове возможности деспотии гигантского, но и другую возможность того, что гигантское выпадает в бездну своей собственной пустоты и оставит сущностное народа без основания.

«Черные тетради». Размышления, XIII, 86.

***

«Большевизм» не имеет никакого отношения к азиатчине и еще менее к славянской природе русских, то есть к базовой арийской сущности, — он порожден европейско-западной нововременной рациональной метафизикой. — Что будет, если большевизм разрушит русскость, если приравнивание русскости к большевизму полностью обезпечит это разрушение?

Размышления, XII, 25.

***

Общее у «большевизма» с русскостью только то, что русский социализм привел в действие первую, но еще нескладную и не вполне овладевшую своей сущностью форму большевизма и при этом осуществил решающие «мероприятия» в метафизическом смысле, которые затем — прежде всего в форме борьбы с большевизмом — усилились и укрепились; но этот процесс приведет к тому, чтобы безпощадно и без сомнений реализовать сущностное завершение большевизма в его абсолютной форме.

Размышления, XIII, 112.

|

Метки: Россия большевизм |

Китай меняет взгляд на "опиум для народа" |

Новая «опиумная война» среди марксистских теоретиков

В первые три десятилетия существования КНР академическое изучение религии было исключительно средством атеистической пропаганды. Живший в то время китайский ученый Дай Каншэн вспоминает: «Научное изучение религии считалось важным средством атеистического воспитания народных масс, поэтому в работах постоянно подчеркивались различия и конфликты между теизмом и атеизмом, идеализмом и материализмом». Более того,

«...во время „культурной революции“ [1966–1976 годы] под лозунгами классовой борьбы и в соответствии с руководящим принципом отказа от старых идей, религия рассматривалась как часть четырех пережитков [сы цзю — старое мышление, старая культура, старые привычки, старые обычаи] феодализма, капитализма и ревизионизма, которые подлежали искоренению. Религиозные верования масс объявлялись отражением классовой борьбы в сфере идеологии и признаком политической отсталости и реакционности; верующих гоняли, как оборотней, оформляя на них сфабрикованные дела. На религию обрушились тяжелейшие гонения. Управление по делам религий было распущено, а его сотрудники наказаны за следование неверной политической линии. Все религиозные заведения были закрыты, уничтожались предметы культа. Полностью прекратилось изучение религии. Критика теизма быстро превратилась на практике в теоретическое оправдание уничтожения религии в обществе».

Это свидетельство подтверждают исследователи — современники Дая.

После смерти Мао Цзэдуна в 1976 году главной фигурой в руководстве КПК стал Дэн Сяопин, провозгласивший окончание «культурной революции». В конце 1978 году КПК запустила экономические реформы и политику открытости. Политический прагматизм возобладал над идеологическим догматизмом, а просвещенный атеизм — над атеизмом воинствующим.

Воплощением просвещенного атеизма стал циркуляр КПК «Основные взгляды и политика по религиозным делам в период социализма в Китае». Известный как Документ No 19 от 1982 года, он лег в основу проводимой с тех пор религиозной политики государства. В документе говорится, что религия в социалистическом Китае характеризуется пятью особенностями: 1) она просуществует еще долгое время; 2) ее последователями являются огромные массы верующих; 3) она сложна; 4) она связана с этничностью; 5) она влияет на международные отношения. По причине этих особенностей религиозным вопросам следует уделять большое внимание; верующих следует мобилизовать для выполнения главной задачи партии — экономического строительства, а религиозная свобода должна быть обеспечена тем, кто любит свою страну, поддерживает режим КПК и соблюдает социалистическую законность. Документ No 19 признает ошибки воинствующего атеизма. Но он также однозначно провозглашает приверженность атеистической доктрине: религия в итоге исчезнет, атеистическая пропаганда должна вестись безостановочно, хотя и не внутри религиозных помещений. Авторы циркуляра признают устойчивость религии, но отмечают, что снижение процента верующих среди населения может расцениваться как частичная победа атеистической пропаганды. Однако жизнеспособность религии, несмотря на меры по ее искоренению и активную проповедь атеизма, одновременно озадачивала и тревожила марксистских теоретиков. В документе говорилось, что религия, будучи укоренена в системе социальных классов, как провозглашала марксистско-ленинская доктрина в тогдашнем понимании, может также иметь психологические и социальные корни (их природа не раскрывалась). Таким образом, Документ No 19, заложив основу политики ограниченной толерантности, также запустил в ряды ученых-марксистов полемику по поводу природы и происхождения религии.

Полемика началась вокруг «опиумного» тезиса. Является ли фраза Маркса о религии как «опиуме народа» сутью и фундаментом марксистского атеизма? Под предлогом курса на «освобождение мышления», некоторые теоретики осмелились высказать по этому поводу свои сомнения. Марксистско-ленинские пропагандисты и академические ученые вступали в спор на страницах многочисленных публикаций. В полемике в целом сложилось два лагеря: левый лагерь, центром которого стал Институт религий мира (ИРМ) при Академии общественных наук КНР в Пекине, и либеральный лагерь, основные представители которого сосредоточились в Шанхае и Нанкине, хотя либералы были и на севере, а сторонники «левых» — и на юге. Для левых теоретиков «опиумный тезис» был основой марксистского воззрения на религию, тогда как их либерально настроенные коллеги приводили контраргументы в рамках ортодоксального марксизма, применяя изощренную риторику, чтобы за них не выходить. Они довольно разумно замечали, что высказывание об опиуме — только фигура речи, а не определение; аналогия, приведенная Марксом, не должна пониматься исключительно в негативном ключе, поскольку во времена Маркса опиум был основным болеутоляющим; эта фраза не представляет марксистский взгляд на религию в его целостности, а у Маркса, так же как и у Энгельса, можно найти много других важных касающихся религии формулировок; более того, опиумная метафора не представляет собой достояния исключительно марксизма, поскольку и до Маркса религию уже сравнивали с опиумом.

В итоге среди религиоведов возобладала либеральная точка зрения. После нескольких лет дебатов многие «левые» смягчили свою позицию. Кто-то из них даже отказался от прежде защищаемых взглядов. Примером тому служит эволюция воззрений Люй Дацзи. Люй был сотрудником ИМР с момента его основания в конце 1970-х годов. Поначалу он был одним из главных защитников позиций левого, северного лагеря, следовавшего ленинской трактовке, согласно которой «опиумный» пассаж у Маркса должен быть положен в основу марксистского взгляда на религию. Однако к концу 1980-х Люй публично отрекся от этой позиции. По-прежнему заявляя о том, что он следует ортодоксальному марксизму, Люй обратился к одному высказыванию Энгельса, считая его основой марксистской характеристики религии. Энгельс пишет в «Анти-Дюринге» следующее: «Каждая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму сверхъестественных».

Следуя этой линии рассуждений, но углубляя перспективу добавлением отдельных положений из Дюркгейма и других западных ученых, Люй в 1989 году предложил свое определение:

«Религия — форма общественного сознания, иллюзорное отражение в умах людей внешних сил, которые управляют их повседневной жизнью, отражение, в котором земные силы приобретают форму сверхчеловеческих и сверхъестественных сил, и вытекающее из подобных представлений поведение — вера в подобные силы и поклонение им; религия представляет собой нормализованную социокультурную систему, которая синтезирует подобное сознание и подобное поведение».

Такое определение религии — явно атеистическое, поскольку оно предполагает, что все боги иллюзорны. Однако здесь очевиден разрыв с воинствующим ленинским атеизмом. Книга Люя «Основы теории религиоведения», вышедшая в 1989 году, удостоилась похвал многих китайских религиоведов.

Спустя десять лет Люй обратил свою критику уже на высказывание Энгельса. Во-первых, он заявил, что это высказывание — оценочное суждение, несущее печать сильной атеистической позиции, а потому неприемлемое в качестве научного определения. Научному определению следует быть ценностно нейтральным или свободным от ценностных характеристик, потому оно не может с порога отрицать существование бога или богов. Во-вторых, формула Энгельса касается только понятия бога, не затрагивая религию в ее целостности, куда входит, наряду с религиозными идеями, также социальная организация. Поэтому Люй переформулировал свое определение:

«Религия — это разновидность общественного сознания, относящаяся к сверхчеловеческим и сверхъестественным силам, вера в эти силы и поклонение им; религия представляет собой нормализованную социокультурную систему, которая синтезирует подобное сознание и подобное поведение».

Теперь Люй уже не говорил, что его определение — марксистское. Ссылаясь на различные марксистские и немарксистские теории религии, он утверждал, что это научное определение. Крайне важно, что марксистская ортодоксальность определения, по-видимому, больше значения не имела. Как утверждал Люй: «Мы не должны с порога отвергать тот или иной взгляд или слепо принимать его на веру». Он даже положительно высказался о вере в богов, по причине освобождающего эффекта, который она оказывала на первобытное общество. Заметно, что между ранними теоретическими опытами 1970-х годов и этим новым определением религии лежит длительная эволюция как взглядов самого Люй Дацзи, так и воззрений китайского общества. Следует отметить, что вместо осуждения со стороны властей за открытый отход от марксистской ортодоксии, определение Люя получило положительную оценку широкого круга религиоведов за его научную природу и преодоление идеологического догматизма.

Китайские ученые говорили о полемике вокруг определения сущности религии как о новой «опиумной войне», поскольку в эту полемику оказались вовлечены многие индивиды и она имела серьезные социально-политические последствия. Возможно, самым значимым результатом этой «опиумной войны» стала легитимация религиоведения как академической дисциплины и интерес к ней со стороны молодых ученых. Институт религий мира Китайской АОН был расширен, а при провинциальных академиях общественных наук открылись институты исследования религий, в 1980 году — в Шанхае, в 1984 году — в провинции Юньнань, в 1985 году — в Тибете. Появились журналы, посвященные научному изучению религии — «Журнал исследования религий мира» (Пекин, 1979), «Религия» (Нанкин, 1979), «Источники религий мира» (Пекин, 1980), «Научное изучение религии» (Чэнду, 1982), «Современное религиоведение» (Шанхай) и некоторые другие, предназначенные для обращения внутри организаций. Несколько больших университетов, Университет Фудань, Нанкинский, Уханьский, Китайский народный университет и Пекинский университет открыли отделения для преподавания и изучения религии на философских факультетах... Стали публиковаться книги, представлявшие читающей аудитории различные религии, посвященные истории китайского буддизма, даосизма, ислама, христианской миссии в Китае. За 1980-е годы общее настроение материалов о религии сменилось с практически полностью негативного и критического на более ровное.

Из книги: Фэнган Ян. Религия в Китае: выживание и возрождение при коммунистическом режиме. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2022. Перевод с английского Дмитрия Гальцина

|

Метки: религия |

Антон Палыч был за русско-японскую СВО |

Оказывается, можно ведь болеть за интересы России, желать Родине победы в войне на чужой территории и оставаться образцом интеллигента и великим писателем Русской земли!

Он был уверен, «что мы можем захватить себе всю Японию…»

«Я Чехова знал и часто видел и в Москве, и в Ялте, и даже в Ницце, но знал его слишком поверхностно, и, главное, был еще слишком молод, чтобы понимать, что в нем таилось. Вспоминаю только один эпизод, кот. почему-то в памяти задержался. Это было в начале Японской войны, а может быть, даже до нее. Чехов был совершенно уверен не только в нашей победе над ними в Маньчжурии, но и в том, что мы можем захватить себе всю Японию. Достаточно сотни казаков, чтобы с ними кончить. Он японцев очень любил как мирный, деликатный, чистоплотный народ, хвалил их гейш за их манеры. Но чтобы она могла быть опасным врагом, не допускал. Конечно, не он один тогда так смотрел; но он тоже так думал».

В. А. Маклаков - M.A. Алданову, 17 октября 1954

В. Маклаков

М. Алданов

|

Метки: разное |

Старая книга |

Забылся я над старой книгой,

закрыл усталые глаза…

Ещё по листьям дождик прыгал,

стихала дальняя гроза…

Я полон светлых был видений,

и в этом зыбком полусне

перед глазами плыли тени,

звучала музыка во мне.

И этим теням, этим звукам

душа шептала: узнаю…

И сердце ныло в сладкой муке

любви, познавшей власть свою.

Дождь капал, тучи уходили…

Я спал, не дочитав того,

как в старой книге поделили

одежды пыльные Его.

Из моего сборника "Жизнь со смертью визави"

|

Метки: стихи |

А я вам вот что скажу |

Кто не согласен с моей точкой зрения, тот и на другие подлости способен!

(с)еть

|

Метки: юмор |

Хороший был человек. Но дурак |

Горбачев — самое яркое опровержение ленинского тезиса, что всякая кухарка сможет управлять государством. Не всякая. И не всякий ставропольский колхозник.

Хотя в абсолютную честность его помыслов я верю. Его подвело дремучее невежество выпускника высшей партшколы: он взялся менять экономический уклад страны, плохо представляя себе экономические процессы, и заключил договоры с США, не имея понятия о функционировании политической системы этой страны.

|

Метки: актуально |

Английский совок 1970-80-х |

Пляж Нью-Брайтон и вокруг него.

Фотограф Мартин Парр.

Как узнаваемо, правда? В схожих условиях и люди одинаковы.

|

Метки: быт |

Крепкий тыл |

Мэрилин Монро на подаренном велосипеде после пресс–конференции. США. 1956 г.

|

Метки: историческая фотография |

ДР автора "Если у вас нету тети" |

Сегодня день рождения поэта Александра Аронова (1934-2001). Его все знают, не зная. Он автор «Если у вас нету тети». А его «Остановиться, оглянуться» цитировал Горбачев, объясняя позиции «нового мышления».

Но были у него и другие стихи. Я приведу три из разных лет.

Одно из первых стихотворений Аронова отметила Ахматова. Называлось оно

«1956»

Среди бела дня

Мне могилу выроют.

А потом меня

Реабилитируют.

Пряжкой от ремня,

Апперкотом валящим

Будут бить меня

По лицу товарищи.

Спляшут на костях,

Бабу изнасилуют,

А потом простят,

А потом помилуют…

Будет плакать следователь

На моем плече.

Я забыл последовательность,

Что у нас за чем.

«СЕН-СИМОН» (1976, одновременно с «Если у вас нету тети»)

С утра мороз не крут,

Земля белым-бела.

— Вставайте, граф, вас ждут

Великие дела!

Анри де Сен-Симон

С утра побрит, одет

От белых панталон

До кружевных манжет.

Анри де Сен-Симон

Уже подсел к делам.

Да будет мир спасён

К 17 часам.

Проект почти готов:

Отныне и навек

Отнюдь не будет вдов,

Голодных и калек.

На солнце и в тени

Снежок — не описать.

Как раз в такие дни

Приятно мир спасать.

И, поглядев на снег,

Всё пишет, пишет он…

Великий человек

Анри де Сен-Симон.

Мы знаем наперёд,

Что крив его маршрут,

До срока он умрёт

За несколько минут.

И будет снег лежать,

И будет даль бела,

И долго будут ждать

Великие дела.

И 1982 год

«КЬЕРКЕГОР И БОГ»

Кьеркегор говорит: — Бога нет!

Это очень обидело Бога.

— Ну, пошло, надоело, привет!

Это как это так — меня нет?

Докажи! Но, пожалуйста, строго.

Кьеркегор говорит: — Посмотрю,

Для начала задачку подкину.

Ты верни-ка мне Ольсен Регину,

Молодую невесту мою.

А вокруг все народы стоят,

Возле Господа и Кьеркегора,

И следят за течением спора,

Затаивши дыханье, следят.

Напрягает все силы Господь,

Тьму проблем на ходу разрешает

И без времени падшую плоть

Поднимает со дна, воскрешает.

Рукоплещут насельники кущ,

Нет у свиты небесной вопросов:

— Видишь, наш Господин всемогущ!

Значит, Бог он, ты видишь, философ.

Смотрят люди с деревьев и с гор,

С перекрестка и с крыши вокзала…

— Но еще, — говорит Кьеркегор, —

Нам Регина свое не сказала.

Тут Регина, восстав среди дня,

Потянулась, в томленье ли, в неге ль:

— Если вы воскресили меня,

Где же муж мой, где добрый мой Шлегель?

— Так-так-так, ты меня обманул, —

Кьеркегор констатирует сухо. —

Ты не Бог. Это все показуха.

Воскресив, ты ее не вернул!

Бог опять поднапрягся в тиши.

Он на лбу собирает морщины

И у женщины той из души

Изымает он облик мужчины.

— Где была я, мой друг, до сих пор?

Как жила без тебя — неизвестно.

Кьеркегор, это ты, Кьеркегор? —

Говорит Кьеркегору невеста.

И притихли народы вокруг.

Человечество пот отирает.

Овладел им ужасный испуг:

Неужели мудрец проиграет?

Кьеркегор говорит:

— Болтовня.

Это снова не хлеб, а мякина.

Если любит Регина меня —

То какая же это Регина?

И вздохнули народы. В свой срок

Их война или труд призывает.

И печально задумался Бог:

«Да, пожалуй, меня не бывает».

|

Метки: литература поэзия |