Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://pilottttt.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pilottttt.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Пешая прогулка из Лобни в Дмитров, день первый. Лобня-Икша |

Наконец у меня дошли руки описать наш очередной сумасшедший пешеходный проект.

Итак, наша цель была – дойти пешком от Лобни до Дмитрова, то есть – сделать примерно 45 километров за два дня, и всё это – без использования GPS, мобильных телефонов, цифровых фотокамер, банковских карт и прочей современной электроники (жизнь без гаджетов всё ещё возможна). Потому – берём с собой бумажные карты, бумажные деньги и плёночную камеру "Любитель", в которой какая бы то ни было электроника отсутствует напрочь. Ещё у нас в рюкзаках лежат дождевики (чтобы не зависеть от погоды), запас одежды и бутерброды из армянского хлеба со всякого рода начинкой (наша затея как раз попала на самый разгар локдауна, так что нет смысла надеяться на придорожные кафе).

Итак, рано утром мы надеваем на себя рюкзаки и отправляемся в путь. Сегодня нам предстоит пройти 24 километра от Лобни до Икши – места нашего промежуточного ночлега, причём желательно успеть сделать это за светлое время суток (а ведь дни теперь всё короче).

1. Лобня – Троице-Сельцо

Попытка номер один (неудачная).

Погода стояла прохладная, но сухая, так что идти было приятно. Мы прошли по Букинскому шоссе, свернули налево и дошли до поворота на Луговую, когда внезапно возникшие технические причины заставили нас повернуть обратно. Ну что же, ладно – идём обратно, снова проходим по Букинскому шоссе и попадаем домой. Так мы намотали лишние 6 километров и потеряли два часа времени. Словом, жизнь есть жизнь, и сюрпризы в ней возможны.

Попытка номер два (успешная).

Снова надеваем рюкзаки и отправляемся в путь. Ещё раз проходим по Букинскому шоссе (давненько мы на нём не бывали…) и, повернув налево, доходим до поворота на Луговую. На Луговой я не сделал ни одного кадра, т.к. в прежние времена я поперезаснял здесь всё вдоль и поперёк, а повторяться нет смысла.

Прошло уже больше полутора часов с момента нашего второго старта, когда мы увидели перед собой дорожный знак, сообщающий, что мы наконец вышли за пределы Лобни (вот вам и маленький подмосковный городок). Хотя, помнится, во время нашей пешей прогулки вдоль бывшего Волоколамского тракта у нас ушёл почти весь первый день только на то, чтобы покинуть пределы Москвы.

Первый привал – на автобусной остановке в деревне Троице-Сельцо, которая считается одной из самых высоких точек Московской области (228 м. над уровнем моря). Съедены первые бутерброды. Из интересного – повстречали белку там, где меньше всего этого ожидали – в ветвях деревьев между двух шумных дорог: Дмитровским шоссе и Стародмитровской улицей (собственно, эта улица – историческая трасса старой дмитровской дороги). Отдохнув на остановке минут сорок, отправляемся в дальнейший путь.

2. Троице-Сельцо – Трудовая

Пожалуй, только здесь, на выходе из Троице-Сельца, у меня наконец пропало ощущение, что мы просто гуляем по городу и его окрестностям. Если вы хоть раз в жизни путешествовали, то вам должно быть знакомо это ощущение – когда ваш поезд/автобус/самолёт страгивается с места и приходит в движение, вся ваша привычная городская одномерная жизнь с её повседневными заботами остаётся где-то там сзади, всё дальше от вас. Впереди же у вас многие километры пути, новые впечатления, ощущения, события… Если вы идёте пешком – этот момент растягивается по времени, наступая где-то на выходе из вашего населённого пункта. Но, с другой стороны, и дорога ощущается более отчётливо, ведь между ней и вами нет никаких разделителей, а всё дальнейшее зависит только от ваших ног.

Небольшой фотостоп в окрестностях деревни Сухарево.

Отсюда дорога идёт на спуск, так что идти очень легко.

Маша

Поворот куда-то (кажется, там находится деревенская больница).

Но мы идём дальше.

В Сухарево большая часть дорожного трафика ответвляется в сторону Катуара, так что какое-то время мы идём вдоль почти пустой дороги. Но вскоре мы выходим на основную трассу Дмитровского шоссе, и теперь нам предстоит идти вдоль большой автомобильной пробки.

Если вы думаете, что прогулки вдоль автотрассы однообразны и ничем не примечательны, то реальность очень быстро докажет вам обратное. Где-то в окрестностях посёлка со странным названием Борец мы повстречали пожарную машину, припаркованную на обочине. Пожарные суетились и что-то делали в кустах. На вопрос "Что горит?" один из них ответил: "Завод" (при этом не став уточнять, какой именно завод). Оглянувшись вокруг и не увидев никакого завода (уже сгорел дотла?), мы продолжили свой путь.

Примерно метрах в ста от пожарной машины произошла авария – Лада-"семёрка" не вписалась в поворот и врезалась в тросовое ограждение (без жертв), тем самым став причиной большой автомобильной пробки. Всё увиденное и услышанное нами говорило о том, что появление здесь пожарной машины никак не связано с автомобильной аварией, но какое-то загадочное совпадение заставило эти два события произойти в ста метрах друг от друга. Думаю, для посёлка Борец это был самый насыщенный событиями день за всю его историю (тем более, что это – совсем маленький посёлок с населением 38 человек).

Ещё один фотостоп на обочине – примерно в той местности, где Дмитровское шоссе огибает

деревню Ларёво. Здесь на несколько минут из-за туч выглянуло солнце,

и я поспешил запечатлеть этот неожиданно яркий момент.

Кстати, обратите внимание, что у меня полностью исчезли многочисленные следы и царапины,

которые раньше можно было видеть на всех моих плёнках в середине кадра. Дело в том,

что незадолго до этой прогулки я отполировал ролики и слегка подрихтовал кадровую рамку.

В результате посторонние следы в середине кадра исчезли, но появились царапины по краям

(словом, есть ещё что дорабатывать в этой камере).

Следующий привал был в Трудовой-Северной, где мы минут сорок отдыхали на скамейке во дворе одного из домов. Кстати, по итогам этой прогулки замечено, что, если идти в ритме "два часа хода – сорок минут отдыха", то какой-то более-менее серьёзной усталости почти не возникает, и идти в таком ритме достаточно легко.

3. Трудовая – Икша

Где-то на входе в Ермолино мы не удержались и зашли на заправку, где приобрели по стакану горячего кофе и по вкуснейшей булочке. Так или иначе, заправки предназначены для путешественников (не важно каких), потому, даже если вы перемещаетесь пешком – с большой вероятностью вы найдёте на заправке всё, что вам нужно, даже в самый жёсткий локдаун.

Ещё выходя с Трудовой я опасался, что мы не успеем дойти до Икши за светлое время суток. По факту же получилось так, что солнце зашло как раз тогда, когда мы уже прошли Ермолино и Базарово, и стали приближаться к Икше – словом, оказались в зоне действия икшинского уличного освещения. А вот заснять икшинский шлюз при ночном освещении нам так и не удалось по причине отсутствия этого самого освещения – навигация на канале уже закончилась, так что нет смысла что-либо там освещать. Если интересно, в этом посте мы облазили все окрестности обоих икшинских шлюзов и даже поднимались на один из них.

К тому моменту, когда мы дошли до гостиницы, я ещё оказался в силе попытаться её заснять

(хоть и неудачно – как вы понимаете, штатива для подобных ночных съёмок у меня с собой не было).

Ну да ладно, пусть кадр и не удался – всё равно выложу его, т.к. гостиница эта заслуживает

отдельного абзаца текста, или даже двух.

Гостиница в Икше – это как пиво на Кубе, которое бывает только двух видов: "Пиво есть" и "Пива нет". Точно так же и здесь: либо вы останавливаетесь в этой гостинице, либо – вообще нигде не останавливаетесь. Если вы – человек непривередливый, то для однократного ночлега эта гостиница вполне сойдёт, но если вы затеяли что-то большее – я бы поискал вариант получше где-то в соседних посёлках.

Нашу бронь они благополучно потеряли но, увидев краешек купюры, доставаемой мною из кармана, администраторша моментально решила этот вопрос и поселила нас в номер для некурящих, в котором, судя по запаху, предыдущие жильцы курили без передышки круглосуточно в течение последнего месяца. Ну что же, проветрив номер как следует, устраиваемся отдыхать, чтобы завтра с новыми силами отправиться в дальнейший путь.

Продолжение – скоро…

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/374367.html. Please comment there using OpenID.

|

|

Новости |

Поскольку волею обстоятельств мне пришлось на какое-то время выпасть из поля зрения соцсетей – вот вам немного новостей.

Всю предыдущую неделю мы были в Махачкале по печальному поводу. Повидались наконец (пусть и по такому поводу) с сестрой и дядей. Погода в Махачкале приятная, мы практически оттаяли и просохли после подмосковной слякоти, ну и наконец, впервые за долгое время, увидели Каспийское море.

Да, я помню – с меня чёрно-белый фотоотчёт о нашей дикой прогулке в Дмитров (на днях я за него возьмусь), и кое-что ещё (тоже чёрно-белое). Словом, жизнь продолжается…

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/374101.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: события |

Секретный концерт и ещё одна проявленная плёнка |

Незадолго до нашей сумасшедшей прогулки в Дмитров, в один из октябрьских вечеров мы побывали в одном уютном московском заведении, где происходил концерт по случаю свадьбы Алексея и Анны Караковских. Выступало несколько музыкальных коллективов, одним из участников и вдохновителем которых является Алексей Караковский: "Кюрасао", "Санька и Чёртики", "Ложные показания" и, конечно же, "Происшествие". Происходило всё это в лучших традициях советского рок-подполья – без афиши и за закрытыми дверями. Ну а я наконец-таки обнаглел до такой степени, что пришёл туда с "Любителем". И вот отснятая там плёнка проявлена и отсканирована. Оказалось, что я промахнулся с экспозицией – так что все кадры будут несколько впотьмах (а по огромному размеру зерна вы сразу догадаетесь, что это была плёнка Ilford Delta 3200).

Итак, поехали!

Ну и наконец – традиционное "Прибытие поезда" на одной из cтанций МЦК

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/373990.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: концерты фото клубы музыка lubitel фотоаппарат любитель ломо праздники фотокамера любитель чёрно-белое фото |

Мы вернулись! |

Итак, мы опять это сделали! 45 километров… А, хотя, нет – чуть больше: так получилось, что в первый день мы намотали около шести лишних километров и, несмотря на это, дошли удивительно легко. Впрочем, подробности вместе с фотографиями будут чуть позже.

Кстати, в последний день перед стартом наш пешкодраллерный проект внезапно перерос из просто похода в некую, не побоюсь этого слова, акцию протеста против засилья цифровых технологий. В течение всего маршрута мы пользовались только бумажными картами (впрочем, я всегда только ими и пользуюсь), ни разу не использовали телефоны во время нахождения в пути, платили везде только наличкой, и даже фотокамера у нас была только плёночная (о да, я всё-таки это сделал). И теперь, в ближайшие пару дней, у меня есть все шансы почувствовать себя проявочной машиной, т.к. у меня теперь в проявке пять плёнок из Дмитрова и две с концерта. И да прибудет со мной сила ;) (и с вами тоже)

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/373637.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: события пешкодраллер |

Идём пешком в Дмитров |

Думаю, по заголовку этого поста все уже поняли, что мы снова взялись за старое. Итак, нас ждут два дня пешего пути (всего – примерно 45 км). На ночлег останавливаемся в Икше (если будем в силах – из Икши будут фото шлюза при ночном освещении) и в Дмитрове (чтобы иметь возможность полноценно погулять по городу на третий день). Обратно – на электричке. И никакой локдаун нас не остановит!

P.S. Фото со свадебного концерта Караковского и Ко будут после нашего возвращения.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/373283.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: пешкодраллер планы |

Культурная жизнь продолжается. Фото с квартирника Дмитрия Пальмина |

В эпоху коронавирусных потрясений культурная жизнь Москвы постепенно перемещается с открытых площадок за закрытые двери – на частные территории, в частные квартиры, в неофициальные клубы и т.д. – словом, во все те места, где вы стучите в неприметную дверь, произносите пароль "Я – по приглашению такого-то", и попадаете на концерт. Таким образом, рок-андеграунд постепенно возвращается к своим андеграундным первоистокам.

Недавно мы как раз побывали на таком мероприятии, состоявшемся в одной гостеприимной московской квартире. Виновником торжества стал наш старый знакомый – Дмитрий Пальмин, музыкант и автор песен, лидер группы Цвих из Ульяновска, заглянувший в столицу по дороге в Питер. Помимо Пальмина на квартирнике присутствовал (да и не только присутствовал, а вовсю участвовал) легендарный Алексей Караковский – музыкант, поэт, журналист, которого по загадочному стечению обстоятельств знают чуть ли не вообще все. Словом, вечер обещал быть многообещающим, и именно таким и получился.

Далее – фото.

Первым взял гитару в руки Алексей Караковский

После нескольких песен Караковский уступил сцену гостю из Ульяновска

В конце концов соло переросло в дуэт

Вот, собственно, и всё.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/373061.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: концерты фото квартирники музыка |

От Крымского моста и до Волхонки: воскресная ч/б прогулка по Москве |

Ещё одна неожиданная прогулка по Москве, состоявшаяся благодаря Наташе Фельдман, и я снова не забыл прихватить с собой "Любитель" с плёнкой. Погода к прогулкам не очень располагала (дождь с ветром сменялся мокрым снегом, в перерывах между которыми из-за туч выглядывало солнце), но, несмотря на это, прогулка оказалась плодотворной как в плане фотографии, так и в смысле живого общения (все мы по итогам прошлого локдауна стали чуть более закрытыми, так что, пока у нас тут снова не началась вся эта история – спешите видеть друг друга вживую).

Это, собственно, бродячая собака.

Экспозиция парка скульптур время от времени меняется,

но многие из них стоят здесь уже довольно давно.

Это – Ангел-хранитель (кажется, единственная здесь деревянная скульпура).

Пушкин и верстовой столб (и Маша). Композиция называется "Сорок тысяч вёрст",

и это название, без сомнений, как раз про нас ;)

Один из редких моментов, когда над Москвой-рекой выглянуло солнце.

Как раз под ним неплохо виден Крымский мост – один из наиболее знаменитых мостов Москвы.

Клякса в середине кадра возникла из-за того, что, когда я развешивал

свежепроявленные плёнки сушиться, две из них случайно прилипли друг к другу.

Я быстро заметил и разлепил их, но след от этого так или иначе будет заметен

на многих из последующих кадров.

А по правую руку от нас – строения фабрики "Красный Октябрь", в прошлом –

самого знаменитого у нас производителя шоколадных конфет, существующей аж с 1890-х годов.

Сейчас там полным полно всевозможных ресторанов, клубов и прочих вкусных заведений.

Ну а громадина справа от "Красного Октября" – то самое творение Зураба Церетели,

своими огромными размерами, никак не гармонирующими с окружающей застройкой,

породившее в своё время немало горячих споров.

Эта скамейка стала последним, что мне удалось заснять до того, как

налетел ураганный ветер с мокрым снегом, залепившим мне объектив.

От непогоды мы спрятались в одном из оказавшихся неподалёку кафе.

Вскоре мой объектив просох, и я снова взялся за своё чёрно-белое дело ;)

Снег закончился, ветер утих – и мы снова выходим в открытый космос.

Крымский мост вблизи.

Тучи уходят, их место занимает солнце (но это – не надолго).

Идём дальше – в сторону пешеходного моста через канал.

Здание бывшего Императорского речного яхт-клуба (конец XIX века).

Иногда взгляд, случайно брошенный назад, может подарить вам отличный кадр.

Ещё одно бывшее промышленное здание конца XIX века – Голутвинская мануфактура

(в советские годы оно было известно под названием "Красные текстильщики")

И наконец – последний кадр второй плёнки, сделанный в сторону Малого Каменного моста.

Я тут недавно писал о том, что ISO плёнки Fomapan 400 не соответствует заявленному (кстати, предыдущие две плёнки – это как раз Fomapan 400). Ну так вот, приглядевшись повнимательнее к характеристическим кривым в документации на эту плёнку, я пришёл к выводу, что мой глазомер меня не подвёл, и я почти угадал её реальную чувствительность: при стандартной проявке микрофеном ISO получается где-то около трёхсот, а с ID-11 – и того меньше – 220. Эти две плёнки я отснял как 200 и в общем результатом доволен – всё неплохо видно и в светах, и в тенях, причём чувствуется, что есть ещё неплохой запас в обе стороны.

Тем временем заряжаю в камеру плёнку Тасма-25Л (ещё одна аэрофотоплёнка от российского производителя). И вот тут меня ждал сюрприз: поскольку, как я уже писал, все эти плёнки наматываются на катушки вручную энтузиастами из фотолабораторий, ракорды в них могут оказаться какими угодно. Конкретно на этой катушке ракорд оказался скользкий, словно намыленный, и потому ни под каким предлогом не желал зацепляться за приёмную катушку. Принимая во внимание то, что всё это происходило на мосту под внезапно налетевшим холодным ветром, после двух неудачных попыток решено было переместиться с моста в ближайший ресторан, и уже там продолжить дальнейшие попытки.

В ресторане было тепло, вкусно, и с плёнкой наконец всё удалось. Когда мы вышли оттуда, уже стемнело. Понимаю, что снимать на аэрофотоплёнку ночной город – занятие априори сомнительное (из-за её высокого контраста), но – плёнка уже в камере, достать её оттуда не получится, да и других неотснятых плёнок у меня с собой не осталось.

Итак, вот вам Храм Христа Спасителя на плёнку Тасма-25Л

Вид с моста на Пречистинскую набережную

Дальше – спускаемся в метро и разъезжаемся по домам.

Метро Кропоткинская, на эту плёнку получилось как-то уж очень призрачно

Эскалатор между Боровицкой и Библиотекой.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/372898.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото lubitel фотоаппарат любитель метро фотокамера любитель ломо прогулки чёрно-белое фото |

Ново-Окатово. Ночь в осеннем лесу и ещё одна попытка увидеть звёзды |

Итак, мы снова там побывали – в эко-отеле, стоящем между Волгой и лесами Тверской области, вдалеке от какой бы то ни было цивилизации. Напомню, пост о нашей предыдущей поездке в эти глухие места можно увидеть здесь.

Ново-Окатово – это совсем маленькая деревня в лесах Тверской области, примерно в двухстах километрах от нас на север по Савёловской ж/д. И это – ближайшее к нам место, куда уже не достаёт уличный свет Москвы и крупных населённых пунктов, и при всём при этом там есть, где заночевать (крайне редкое в наши электрические времена сочетание). Почему так важно отсутствие городского света? Дело в том, что именно он мешает нам, жителям городов и их окрестностей, увидеть звёздное небо таким, каким его видели древние люди, сравнивавшие звёзды с серебряными россыпями и с песчинками на пляже. Если вы находитесь в городе – взгляните на небо, и вы увидите там от силы десяток самых ярких звёзд (остальные не видны из-за городской засветки). Жители Москвы видят на небе всего полторы звезды – яркое уличное освещение, словно мощный прожектор, бьёт в небо, скрывая от наших глаз все звёзды, кроме самых ярких, причём свет от Москвы так или иначе достаёт аж до внешних границ Московской области. У нас здесь, в Лобне, помимо Москвы в двух шагах, есть ещё и аэропорт Шереметьево со всем своим светосигнальным оборудованием, так что для того, чтобы хоть что-то увидеть на небе, нам нужно ехать на север, как минимум за Кимры, куда этот мощный свет не достаёт.

Рано утром мы садимся в электричку и за два часа доезжаем до Кимр (станция Савёлово). Теперь у нас есть примерно час на пересадку, и мы заходим выпить чаю в местную кафешку.

— О, цыган!!! – воскликнуло при виде меня местное население, употреблявшее водку за одним из столов кафешки. Впрочем, дальше этого возгласа их внимание к моей персоне не зашло.

А пока мы пили чай, на перроне появился наш поезд – совсем маленькая "кукушка", состоящая из двух вагонов и очень старого грузового тепловоза (Тверская область – это, можно сказать, железнодорожный заповедник, где до сих пор можно покататься на чём-то подобном). Ещё час пути на этом чуде железнодорожной техники – и мы на платформе Новокатово (название остановочного пункта немного отличается от названия деревни). На этой остановке, помимо нас, из поезда вышло ноль человек и ровно столько же в него зашло. Честно говоря, сколько раз нам доводилось заезжать в эти края – ни разу я не видел, чтобы кто-либо заходил или выходил на этой остановке. Почему? Думаю, потому, что от железной дороги до деревни ещё около пяти километров пешего хода через лес по просеке, а потому местное население предпочло обзавестись собственным транспортом и ездить на нём по дороге через Калязин.

Итак, пять километров пешком через лес до деревни, а оттуда – ещё около двух до того самого отеля. Такие расстояния ещё никогда нас не останавливали, так что переобуваемся в резиновые сапоги, и – в путь!

Едва отойдя от железной дороги, мы погружаемся в завораживающий мир лесных звуков: пение птиц, стук дождя по листьям, шум ветра, гуляющего где-то там наверху в ветвях, доносящийся то справа, то слева, а то откуда-то сзади. Ловлю себя на том, что каждый раз принимаю этот звук то за шум дороги, то за звук пролетающего мимо самолёта (а ведь здесь поблизости нет ни одной дороги и ни одного функционирующего аэропорта, а единственный транспорт, который мог хоть как-то шуметь, – наш поезд – уже давно уехал и не вернётся в течение нескольких ближайших часов). Идти по этой просеке довольно легко, если на вас – резиновые сапоги (в городской обуви здесь однозначно делать нечего). В какой-то момент мы решаем срезать путь и, не заходя в деревню, выйти через лес на поле, по ту сторону которого – поворот к отелю. Остатки тропинки, ведущей к полю, мы нашли, но дальше нас ждал сюрприз: оказывается, место, обозначенное на карте как поле, таковым не является, так как уже много лет заброшено и заросло молодым кустарником, продираться сквозь который – занятие на любителя. Впрочем, в какой-то момент мы нащупали тропинку, постепенно превратившуюся в колею, и по ней вышли куда нужно.

Итак, вот мы и на месте. Собственно отель состоит из вот таких тентованных домиков с отоплением.

Нас поселили в одиннадцатый номер. Кстати, администратор нас вспомнила (и в лицо, и по фамилии).

Я в свою очередь спросил у неё, доходил ли сюда пешком кто-нибудь до нас. Оказалось,

что мы такие – не первые, и как минимум три пары добрались сюда так же, как и мы.

Каждый такой домик состоит из каркаса, на который натянут тент, а под ним – слой утепляющего материала. В нашем домике между этими двумя слоями оказалось довольно много заснувших от холода мух, которые, едва только было включено отопление – стали просыпаться от тепла и залезать внутрь (такой вот побочный эффект от проживания на природе). Какое-то время мы провели в охоте на них (удивительно, но мухи, которые, казалось, уже были убиты, через какое-то время воскресали и снова начинали летать). Впрочем, скоро нам всё же удалось снизить их количество до приемлемого уровня, и проблема, можно сказать, была решена.

Камыш у берега, как раз напротив нашего домика.

С прошлого раза здесь появилось много нового – например, эта фотозона

(а книгу Довлатова мы нашли в здешнем ресторане).

Сам ресторан, кстати, изменился в худшую сторону. Если в прошлый наш приезд ресторан стал чуть ли не самым ярким нашим впечатлением (кажется, мы только и делали, что постоянно ели что-то вкусное с риском не протиснуться в дверь вагона обратного поезда), то теперь здесь всё стало гораздо проще (администрация объясняет это неожиданным наплывом постояльцев, с которым не успевает справляться кухня).

Маша. В ресторане.

Ещё одним нововведением стал недавно появившийся лодочный причал.

И, кажется, это здесь – самое фотогеничное место.

Капли, оставшиеся от недавно прошедшего дождя

Собственно, да – погода весь день стояла дождливая и пасмурная, но, согласно всем прогнозам, со стороны Балтики к нам двигался небольшой просвет в облаках, который как раз ночью должен был оказаться над нами (и именно через него предполагалось смотреть на звёздное небо). В прошлый раз, если помните, достигнуть своей цели нам помешала полная Луна, которая всю ночь висела в небе, своим ярким светом мешая увидеть звёзды. В этот раз Луна должна была зайти после двух часов ночи, и в это время над нами как раз должен был находиться просвет в облаках. Словом, ещё бы добавить сюда чуть больше удачи – и получились бы идеальные условия для наблюдения звёзд.

Первая тень сомнения промелькнула, когда ожидаемый просвет в облаках оказался над нами уже в шесть вечера (то есть, если он пришёл раньше, чем обещал прогноз, то и уйдёт он тоже раньше – ещё до захода Луны). Часам к девяти на горизонте появились какие-то непонятные облака. Опасаясь, что они скоро снова закроют всё небо, мы, несмотря на высоко висящую Луну, вышли сделать первые кадры.

Большая Медведица

Если снимать звёздное небо с большой выдержкой, то звёзды размазываются в полоски из-за

вращения Земли – за время выдержки звёзды успевают повернуться. В этом кадре неплохо видно,

что всё вращение происходит относительно Полярной звезды.

Вообще, те, кто всерьёз занимаются астрофотографией, обычно вместо штатива используют монтировку от телескопа, способную поворачиваться вслед за вращением Земли, тем самым компенсируя смещение звёзд – тогда их можно снимать с какой угодно выдержкой (хоть час). Монтировка – штука дорогая и, тем более, я наперёд знаю, что, купи я себе такую штуку – скорей всего, воспользуюсь ей несколько раз, а потом она будет долго валяться где-нибудь в углу за шкафом. Словом, не в ближайшем будущем.

А теперь надеваем телеобъектив.

Мицар и Алькор (двойная звезда в хвосте Большой Медведицы).

Выдержка была сравнительно короткой по меркам астрофотографии (меньше тридцати секунд),

но этого хватило, чтобы все звёзды размазались.

Когда-то очень давно у арабов считалось, что человек, способный невооружённым глазом увидеть Алькор, обладает острым зрением и способен очень точно стрелять из лука.

Гулять – так гулять. Снимаю их же с выдержкой две минуты.

Небо при этом заметно посветлело, а вот звёзды стали похожи на вермишель.

Причём, что интересно, при такой съёмке очень хорошо видно,

насколько звёзды отличаются друг от друга по цвету.

Глядя на получившуюся "вермишель", я очень быстро понимаю, что заснять какой-либо дипскай без монтировки у меня не получится, хотя вот конкретно у этого объектива есть неплохой потенциал в данном направлении. Словом, на этом наша первая звёздная фотовылазка завершилась.

Потом оказалось, что мы зря боялись тех облаков у горизонта – они вскоре бесследно исчезли. Ну что же – возможно, нам всё-таки повезёт дождаться захода Луны? Ну что же, ладно – забираемся к себе в домик, завариваем чай, нарезаем пастилу и со всем этим усаживаемся за чтение (я, как вы догадались, читал Довлатова).

За книгой время пробежало довольно быстро. Когда, в районе часа ночи, я вышел осмотреться – то понял, что небо уже затягивает облаками, и через полчаса никаких звёзд не будет. Луна ещё не зашла, но стояла уже довольно низко, частично закрываемая от нас лесом. Словом, хватаем камеру и штатив, и идём на вторую попытку.

На этот раз небо было уже заметно темнее, так что и звёзд удалось наловить гораздо больше.

Из-за деревьев выглядывает Орион

А вот попытка заснять что-либо на "Любитель" привела к вот такому результату.

Плёнка была Тасма-42Л (та самая, ручной намотки). Откуда взялись эти пятна – не знаю,

но могу предположить, что они появились на плёнке в результате той самой ручной намотки.

(по крайней мере, других идей, кроме НЛО и инопланетян, у меня попросту нет)

Утром, пока Маша просыпалась, я вышел с "Любителем" добивать оставшуюся плёнку.

Наше обиталище

Как оказалось, новый причал прямо-таки создан для чёрно-белых кадров

В общем, я всё понял – фотоплёнка Тасма-42Л идеально подходит для пасмурной погоды. А теперь – заряжаем Fomapan 200 – и картинка становится заметно мягче (я, кстати, ещё и по привычке отснял её по номиналу).

В лесу, прилегающему к нашей поляне

Здешние мхи

Просто дрова

На обратном пути мы решили не залезать в дебри, а идти через деревню (хоть это и добавит к нашему пути лишний километр). В итоге дошли мы как-то неожиданно быстро, оказавшись на платформе чуть ли не за час до прихода поезда. Потому – достаю камеру и начинаю снимать всё подряд.

Так она выглядит. Как видите, кроме нас – ни одного пассажира.

Здесь начинается просека, ведущая в деревню

Потом из просеки со стороны деревни выехал внедорожник и прямо по рельсам уехал куда-то вдаль. На платформе снова никого, кроме нас, не было – только мы, ветер в кронах деревьев и мчащиеся куда-то с огромной скоростью тучи на небе.

А вот и наш поезд – та самая "кукушка", на которой мы приехали вчера сюда из Кимр.

Вот и всё. Потом – час на "кукушке", два часа – на электричке, и мы снова дома.

P.S. А вот вам стих, написанный Машей по итогам наших ночных бдений:

Мухи и звезды

Созвездий тополиный пух…

Наш домик окружен лесами…

Мы убивали черных мух,

Но мухи вскоре воскресали.

Как будто стал известен им

Секрет бессмертия – а может,

Вдруг стал подзвездный мир другим…

И мир надзвездный, значит, тоже.

Они над лампою вились,

И, видя бесполезность боя,

От них мы просто отвлеклись,

Мы их оставили в покое.

В ночи раздался зов: "Открой!" –

Во мрак с серебряным отливом

Позвал нас яркий звездный рой –

И вняли мы его призывам.

Мы встали зА полночь – и прочь

Из теплой спальни, непоседы –

Как будто мотыльки (точь-в-точь)

На чистый пламень Андромеды.

Огонь, манящий нас, не лжив –

Он не сжигает, нежно грея.

Ловили в фотообъектив

Мы бабочку-Кассиопею.

Весь мир стоит на чудесах

(Хоть мы и слепы к ним, и глухи)…

А в теплом домике в лесах

Над лампою жужжали мухи.

2.

И затянули облака

Искристый свод, как паутина.

Но звезды – бурная река –

Прорвали черную плотину.

Мерцали боинги, тихи,

Блуждающими огоньками.

Мечты пилотов – как стихи,

Они освящены веками:

Задеть Полярную звезду,

На миг стать частью Ориона,

В густую звездную среду

Войти, как в толщу вод, с разгона…

Создать единый мир из двух

(Хоть он един – сморите сами!)…

А в домике – жужжанье мух.

А высь мерцает над лесами.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/372666.html. Please comment there using OpenID.

|

|

Чёрно-беля прогулка на Круглое озеро, военные технологии и ещё один тест-драйв |

Идея этой прогулки родилась, как всегда, спонтанно. Так же спонтанно была взята с собой и камера с плёнкой (изначально не предполагалось её брать), но, как оказалось, оно того стоило.

Однажды мы уже добирались пешком до Круглого озера (популярного места отдыха лобненцев в пляжный сезон), но в тот раз мы шли через лес по просеке. На этот раз мы решили дойти туда по дорогам (хоть это и дольше).

Итак, мы отправляемся в путь, имея при себе фотокамеру "Любитель" 1951 года с плёнкой Тасма-42Л, и именно её мы и будем тестировать.

Плёнка Тасма-42Л – легендарное в узких кругах явление. Изначально это – плёнка для аэрофотосъёмки, выпускаемая в Казани под военные заказы (Тасма – единственный на сегодняшний день российский производитель фотоплёнки). От военных заказов образуются остатки, которые казанцы нарезают под формат и в таком виде оптом продают фотолабораториям, а те в свою очередь вручную наматывают плёнку на катушки и кассеты. Словом, вся имеющаяся в России в свободной продаже плёнка Тасма – это ручная намотка, и одна из них сегодня находится в моей камере.

Почему военные до сих пор пользуются плёнкой? Ну, тут всё просто: чтобы получить требуемое для аэрофотосъёмки разрешение, нужно использовать либо очень большую цифровую матрицу (которая будет стоить дороже, чем самолёт, на котором она установлена), либо фотоплёнку, нарезанную под крупный формат (это будет стоить копейки, но даст тот же результат). Вот благодаря этому фотоплёнка Тасма-42Л до сих пор существует.

Первое, что сразу бросилось в глаза, едва я достал плёнку из проявочного бачка – контрастность.

Да, эта плёнка создана для съёмки с самолёта, с высоты, сквозь большую толщу воздуха,

возможно – с дымкой, лёгким туманом и т.д., и потому изначально она обладает высоким контрастом

(кстати, сообщество фанатов этой плёнки уже довольно давно ищет способ снизить контраст)

Ещё – немного удивила её спектральная характеристика: этот кадр

(ярко-жёлтая листва на фоне голубого неба) я сделал через жёлтый светофильтр,

но, несмотря на это, листья так и остались темнее неба.

А мы тем временем уже дошли до Круглого озера.

Этот дом я снял потому, что нас несколько удивила надпись на адресной табличке:

"Фата Моргана" (мелкими буквами). Это как бы должно намекать нам,

что этот дом на самом деле – мираж?

А вот и озеро. Если бы не шумная дорога сзади, это было бы очень медитативное место.

Пришли мы сюда как раз к закату.

И – готов поспорить, что, попытайся я снять этот закат на какую-нибудь из

чешских плёнок – на месте солнца была бы большая белая клякса.

Солнце зашло

А вот и маршрут, которым мы сюда пришли (протяжённость – 12,7 км)

P.S. Добавлю ещё пару слов об этой плёнке. Прежде всего, она очень тонкая – настолько, что при попытке зарядить её в спираль поневоле вспоминаешь все известные ругательства. Ещё – перед проявкой обычно советуют смыть с неё противоореольный слой – он почему-то насыщенного грязно-зелёного цвета и, как показал предпоследний кадр, работает очень эффективно. Ну и наконец – мне эта плёнка понравилась. Думаю, при соответствующих условиях я буду использовать её снова.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/372443.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото лобня lobnya пешкодраллер lubitel фотоаппарат любитель круглое озеро ломо фотокамера любитель прогулки чёрно-белое фото московская область подмосковье |

Продаю память |

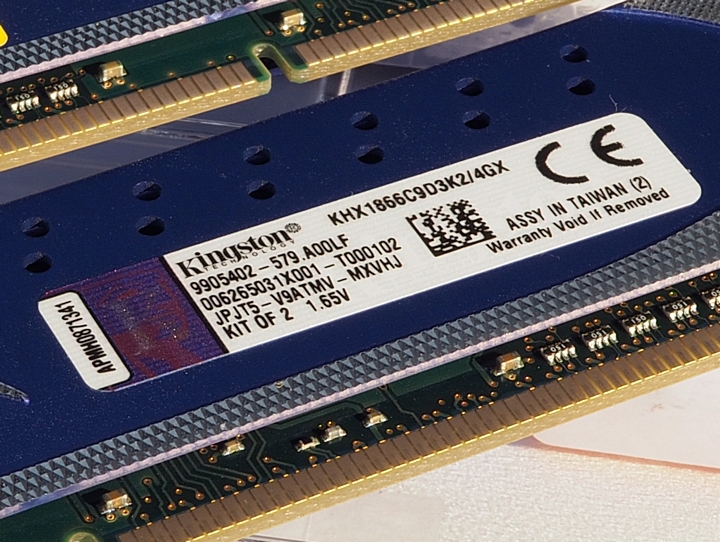

Продаю оперативную память Kingston HyperX KHX1866C9D3K2/4GX - комплект из двух модулей.

Тип памяти: PC3-15000 (DDR3 1866 МГц)

Количество модулей: 2

Ёмкость каждого модуля: 2 ГБ

Упаковка в комплекте (не родная)

Продаю по причине апгрейда.

Цена – 500 р.

Самовывоз из Лобни (Москвич).

ВНИМАНИЕ!

Заявленный производителем режим 1866 МГц - это оверклокинговый режим со всеми сопутствующими "чудесами". Стабильный режим для этой памяти - 1333 МГц (в этом режиме она проработала у меня 8 лет без единого нарекания). Также вполне неплохо ведёт себя при 1600 МГц (для этого нужно выставить напряжение питания 1.65 В и тайминги 9-9-9-27). Разгонять её до 1866 МГц не рекомендую - во избежание этих самых "чудес".

UPD: Память успешно продана.

Эта же информация на Avito: www.avito.ru/lobnya/tovary_dlya_kompyutera/operativnaya_pamyat_ddr3_2_x_2_gb_1866_mgts_2243769403

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/372048.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: объява продам |

Осень в Абрамцево |

И снова, впервые за долгое время, у меня в журнале – цветные фотографии (а вы, наверное, подумали, что я окончательно погряз в чёрно-белой плёнке). И раз уж я снова снимаю в цвете – цвета будет по-настоящему много, ведь сейчас у нас самое разноцветное время года – разгар осени.

А запечатлевать разгар осени мы на этот раз будем в Абрамцево. Помните, как в прошлый раз, облазив пешком все окрестные достопримечательности, мы, уставшие и, кажется, голодные, добрели до Абрамцева как раз к моменту закрытия усадьбы? Ну так вот, на этот раз мы решили наверстать упущенное и приехали туда днём.

Итак, мы снова в Абрамцево – выходим из поезда и отправляемся

по этой усыпанной осенней листвой дороге в сторону усадьбы.

Природа здесь, конечно, живописна, но с прошлого нашего приезда на фонарных столбах зачем-то

появились колонки, из которых звучит какое-то непонятное регги. Зачем здесь регги?

Ну я понимаю – где-нибудь в Ялте (море, пальмы и всё такое), но здесь,

среди этих осыпающихся клёнов, эта музыка вызывает жуткий диссонанс.

Идём дальше

Овраг по-прежнему живописен

Уже близко…

Переходим по мосту не очень чистые воды речки Вори

(кстати, в тот раз, если помните, с ней тоже было не всё в порядке)

Уже почти дошли

С прошлого раза перед входом в усадьбу появилось что-то такое

Русалка

Эммммм… Это – то, о чём я подумал?

Держу пари, что автор этого творения родом из Солнечногорска.

По крайней мере, там, в городском парке нам уже доводилось встречать нечто похожее.

Прежде, чем входить в усадьбу – вспомним немного её историю.

Итак, село Абрамцево как населённый пункт известно ещё с XVI века, однако культурная движуха здесь началась с 1843 года, когда усадьбу приобретает писатель С.Т. Аксаков и постоянными посетителями здесь становятся его современники: Гоголь, Тургенев, Тютчев и др. С 1870 года усадьба находится в собственности у легендарного мецената Саввы Мамонтова, организовавшего здесь широкомасштабную деятельность художественного кружка с участием таких известнейших ныне художников, как В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, В. А. Серов, И. Е. Репин, М. В. Нестеров, И. И. Левитан, М. А. Врубель. Помимо живописи, с деятельностью этого кружка связывают возникновение в Абрамцево и его окрестностях своей собственной школы резьбы по дереву и художественной керамики. В советское время, после знаменитого хрущёвского разноса на выставке художников-абстракционистов, Абрамцево становится прибежищем представителей неофициального искусства – это было одно из немногих мест, где могли выставляться художники, для которых официальные выставочные площадки были закрыты.

Итак, мы на территории. Это – главный дом усадьбы.

Напротив него растёт огромный дуб, возраст которого – примерно два с половиной века.

Это – художественная мастерская – одно из немногих строений усадьбы,

которое нам в прошлый раз удалось увидеть вблизи (через забор).

Думаю, одного вида этого строения достаточно, чтобы понять, чем именно в нём занимались ;)

Скамья Врубеля, отделанная изразцами ручной работы. Помню, чтобы её разглядеть,

в тот раз нам пришлось подойти вплотную к забору и подпрыгнуть как следует.

Хотя, впрочем, и сейчас она не слишком хорошо видна сквозь запотевшие стёкла.

Вид со стороны скамьи Врубеля

Гуляем по территории усадьбы.

Пожелтевшая ветвь одной из усадебных лиственниц.

Я бы сказал, что художники – отнюдь не дураки,

что решили обосноваться в столь живописном уголке планеты.

По крайней мере, пейзажистам здесь есть, где развернуться.

Кстати, художники всё ещё здесь.

Я зачем-то прихватил с собой телеобъектив,

но единственное, что мне удалось на него снять – эти утки.

Я же обещал вам много цвета?…

А теперь переходим к достопримечательностям.

Этого каменного идола XI века привёз С.И. Мамонтов откуда-то с Украины. Культ каменных идолов

пришёл туда вместе с перекочевавшими с Алтая половцами. В Абрамцево таких идолов две штуки.

Маленькая усадебная церковь Спаса Нерукотворного образа, построенная в 1882.

Причём спроектировал её ни кто иной, как В. М. Васнецов (хотя, впрочем, и остальные

обитатели усадьбы приложили к ней свою руку: иконостас в ней – это

практически выставка работ известнейших художников России конца XIX века).

Дача В. Д. Поленова. Внутри сейчас – выставка совершенно невероятных карандашных портретов,

где буквально несколькими штрихами передан характер человека.

И снова осенняя листва

Мост через небольшой овраг, прилегающий к даче Поленова

Строение возле дуба – это бывший корпус санатория (остальные корпуса, кажется, уже снесены),

в котором теперь – выставка живописи XX века.

Ну а теперь – идём по экспозициям.

Это строение изначально создавалось как баня, но по своему первоначальному назначению

оно ни разу не использовалось – так что, по сути, это – гостевой дом.

А внутри – выставка резьбы по дереву (той самой, что началась ещё во времена Саввы Мамонтова)

Просто интерьер

Зная, что здесь жили художники, способные собственноручно изготовить печные изразцы,

можно уже и не удивляться, что каждая печь в этой усадьбе является произведением искусства.

Ну а экспозиция выглядит примерно так.

Вот мы и снова снаружи.

А вот и та самая художественная мастерская. Заглянем, что там внутри.

А внутри оказалась выставка керамики, созданной руками знаменитых обитателей этой усадьбы.

Это, к примеру, Весна (автор – М.А. Врубель)

И снова печи

Ну а мы отправляемся по домам.

Где-то по пути

В ожидании поезда

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/371840.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото достопримечательности подмосковья туризм московская область подмосковье путешествия поездки |

Белорусский вокзал, ночь, Луговая и ещё три чёрно-белые плёнки |

Наверное, я соскучился по чёрно-белой плёнке – потому за пару дней отснял ещё три. Хоть они тематически и мало связаны друг с другом, но я решил их выложить одним постом (пусть это будет своего рода тест-драйв, тем более, что одна из отснятых мной плёнок является своего рода экзотикой по нынешним временам).

Итак, началось всё с того, что наша старая хипповская знакомая Наташа Фельдман предложила нам где-нибудь потусоваться. Дальше события стали развиваться крайне стремительно – так получилось, что тусоваться мы будем прямо сегодня, в центре Москвы. И при этом я – мало того, что взял с собой "Любитель" с плёнкой, так ещё и не забыл прихватить штатив (ох и не люблю я с ним возиться, но без него не будет той самой магии ночного города на ч/б).

Итак, плёнка номер один (если интересны технические подробности – это была Fomapan 200, проявленная в микрофене).

Москва, вечер, Белорусский вокзал

Площадь Тверская Застава и недавно восстановленное трамвайное кольцо

Это двухэтажное строение второй половины XIX века, кажется, изначально было

ни то железнодорожными складами, ни то чем-то таким промышленным.

Недавно его отреставрировали, и теперь в нём – рестораны.

В одном из них мы как раз и решили засесть.

Наташа и ресторанные интерьеры

И снова мы на Белорусском вокзале, ждём электричку в сторону Лобни. Она приедет через четыре минуты. И тут я понимаю, что просто не могу не заснять вид с перехода через ж/д пути. Достаю из кармана вторую плёнку, начинаю вставлять её в камеру. Плёнка не вставляется (на переходе темно, и потому плохо видно, что куда вставлять).

(три минуты до прихода поезда)

Делаю вторую попытку вставить плёнку, с тем же результатом. Начинаю вспоминать все известные мне ругательства.

(две минуты до прихода поезда)

Нахожу место, где посветлее, облокачиваю камеру на ограждение, и – о чудо – получилось!

(одна минута до прихода поезда)

Навожусь, прицеливаюсь, нажимаю на "спуск", и… – появляется наша электричка.

Итак, плёнка номер два – это Ilford DELTA 3200 – та самая, по поводу размера зерна которой я когда-то сильно сокрушался. На этот раз я проявлял её в микрофене и, хоть зерно и не стало меньше, но получилось каким-то более ровным, сбалансированным что ли. Словом, если я ещё когда-нибудь буду использовать эту плёнку – то только с микрофеном.

Людей в вагоне было мало

Маша

Соседка по вагону, откуда-то с Востока

А оставшиеся несколько кадров плёнки я добил на следующий вечер,

засняв два наиболее вкусных заведения Лобни (не реклама!)

Ну а третья плёнка была отснята за пару дней до этого, когда мы каким-то странным зигзагом пошли пешком на Луговую. Это, собственно, и есть та самая обещанная фотоэкзотика – плёнка Retropan 320. Знаю, что у большинства тех, кто пытался на неё снимать, это вызвало либо недоумение, либо полный отказ в дальнейшем использовать эту плёнку.

Итак, если большинство чешских фотоплёнок известны своим высоким контрастом, то у Retropan 320 контраста, можно сказать, нет совсем, а зерно не намного мельче, чем у Ilford DELTA 3200. Зная это, заряжаю плёнку в камеру, предполагая отснять её в солнечную погоду. Но, пока мы таким странным зигзагом добирались до Луговой, солнце уже успело подойти к закату. Понимая, что эта плёнка – не для сумерек, всё же пытаюсь на неё что-то заснять.

Этот кадр снят по номинальному ISO, и негатив получился довольно серым

(его пришлось вытягивать по контрастности, что, впрочем, не удивительно)

Завысив экспозицию на одну ступень, получаем появление деталей в тенях

(значит FOMA в лучших своих традициях завысили реальную чувствительность плёнки),

но при этом в светах ничего интересного так и не появилось (ну, кроме света подфарников и

габаритных огней от автомобилей – готов поспорить, что на Fomapan 400

они бы уже превратились в кляксы и слились по яркости с небом).

Одна из немногих сохранившихся до наших дней шуховских водонапорных башен – находится

на Луговой и уже основательно проржавела. Снимал я этот кадр по номинальному ISO,

так что здесь снова всё выглядит довольно скучно.

Прежде, чем сесть в электричку, делаю последний кадр на платформе Луговая, почти наугад

выбрав экспозицию. Да – знаю, что слишком короткая выдержка, но всё же именно этот

кадр заставил меня задуматься. Кажется, угадай я с экспозицией – и у меня бы получилась

мягкая бархатная ночь, как на полотнах голландцев.

В общем, есть у меня такое подозрение, что только при ночном освещении, когда в кадре есть яркие фонари, неоновые вывески, светофоры, раскалённый ядерный реактор за секунду до взрыва или что-то подобное – только в этих условиях плёнка Retropan 320 сможет в полной мере себя проявить. Попробую купить ещё одну такую и отснять её в условиях ночного города.

Ну и наконец – тот странный зигзаг, которым мы пошли на Луговую.

P.S. У меня тут припасены ещё две экзотические фотоплёнки – так что в скором времени ждите новых тест-драйвов.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/371531.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото лобня lobnya lubitel фотоаппарат любитель ломо фотокамера любитель прогулки чёрно-белое фото |

Собираем осень по дворам |

Итак, я обещал вам ещё одну ч/б плёнку. Это – как раз она. Сегодня мы ходим по дворам и собираем осень во всех её проявлениях, ну и заодно – пытаемся "нащупать" реальное значение ISO фотоплёнки Fomapan 400.

Как я уже писал двумя постами ранее, каждый раз при съёмке на эту плёнку по её номинальному ISO мне не хватало как минимум полступени экспозиции (по крайней мере, именно такое впечатление у меня от проявленных негативов). На этот раз я отснял почти все кадры с добавлением этих недостающих полступени, и – вроде бы угадал (хотя на нескольких кадрах, кажется, ещё было куда добавлять). Словом, похоже, что её реальная чувствительность находится где-то в районе 260 единиц ISO (при заявленных 400).

Ну а теперь – сама плёнка:

Не реклама ;)

Все помнят историю появления этого самолёта после одного из ураганных ветров, когда поваленное

ветром дерево было превращено в ТУ-154М и установлено на одной из улиц нашего города.

Ну так вот, бурелом, хоть он и – самолёт, всё равно остаётся буреломом, и его буреломная суть

с годами постепенно стала проявляться всё больше. Как и положено бурелому,

самолёт уже подгнил и оброс всевозможными грибами. Мох ещё не появился, но за этим,

думаю, дело не станет.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/371206.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото лобня lobnya lubitel фотоаппарат любитель ломо фотокамера любитель прогулки чёрно-белое фото |

Night Train. Байкеры и Последние четверги |

Занесло нас на днях в байкерский бар Night Train, что находится в Москве в районе Дубровки. Точнее, занесло нас не просто так, а на концерт, организованный арт-сообществом "Последние четверги". И вот, что в связи с этим я могу поведать миру.

Прежде всего – сам концерт очень понравился. Коллективы, выступавшие на сцене – буквально один интересней другого. Думаю, что с этого момента мы будем отслеживать всё, что организуется данным сообществом.

Что касается бара – место это невероятно антуражное, причём не только внутри, но и снаружи. К примеру, главным украшением фасада бара является не что иное, как старый узкоколейный вагон ПВ-40, а если вы захотите посидеть на свежем воздухе – то к вашим услугам две скамейки, сделанные из распиленного пополам "Москвича-412". Очень жалею, что поехал туда без камеры – потому вот вам фото с телефона и в соответствующем качестве:

Ну а я поймал себя на том, что порядком соскучился по таким концертам, таким заведениям (хоть я и не байкер), и даже подзабыл вкус абсента ;)

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/371144.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: концерты клубы музыка ночной город |

Чёрно-белый лес и ещё одна работа над ошибками |

Давненько я не делал ничего такого с чёрно-белой плёнкой, и – думаю, что как раз пришло время эту практику возобновить (тем более, что мне всегда нравилось, как осенние листья получаются на чёрно-белых фото).

Итак, мы снова отправляемся в лес. В руках у меня – всё тот же "Любитель" 1951 года, внутри него – плёнка Fomapan 400, а на объективе – жёлтый светофильтр (и что-то мне подсказывает, что в таком сочетании фильтра и плёнки осенняя листва должна засиять).

И она засияла!

Но засияла она не вся. Если на открытых местах листья действительно уже пожелтели,

то в лесу ещё пока ничто не напоминает о наступившей осени.

Наше лесное существо по-прежнему на своём рабочем месте, только нос у него стал синего цвета

(злоупотребление алкоголем?), а на голове появились яблоки (кто-то играл в Вильгельма Телля?)

Ну да – знаю, надо было задиафрагмировать. А задиафрагмировав – тут же сразу бежать

домой за штативом (ибо я – не каменный колосс, чтобы снимать с рук с секундной выдержкой)

Грибы на упавшем дереве (очевидно, выросли они, когда дерево ещё стояло вертикально)

И наконец – один из поседевших к осени папоротников

Примерно на этом месте светофильтр был снят, а плёнка заменена на Fomapan 200, поскольку теперь мы выходим на открытое пространство.

Ж/д пути аэроэкспресса в Шереметьево. Скоро здесь будет развилка,

а поезда станут ходить как к южным терминалам, так и к северным.

Несколько желтеющих осенних дубов (опять-таки, в лесу они всё ещё зелёные).

Снова сворачиваем в сторону леса, проходя мимо ещё одного красиво пожелтевшего дуба

(самолёт попал в кадр случайно – никто его специально не поджидал)

Мухомор (кстати, где-то в этой местности я потерял тросик от камеры)

Ну а теперь – обещанная работа над ошибками.

Замечено, что большинство отснятых мной плёнок страдают некоторым недосветом, который потом приходится дополнительно исправлять. Из двух плёнок, отснятых в ходе нашей лесной прогулки, в большей степени это касается второй плёнки: при съёмке я выставил на экспонометре заявленные производителем плёнки 200 ISO. В случае с первой плёнкой – на экспонометре стояли те же 200 ISO (при заявленной чувствительности 400), но при этом использовался жёлтый светофильтр с кратностью 1,7 (т.е. примерно 0,8 ступени). В итоге первой плёнке не хватило совсем чуть-чуть экспозиции, вторая же получилась довольно-таки серого цвета. Моя догадка совпала с тем, что я в итоге прочитал в интернете: оказывается, FOMA беззастенчиво завышает ISO своих плёнок, так что при их использовании нужно добавлять к показаниям экспонометра как минимум полступени (а то и – целую ступень). Думаю проверить эту догадку в ближайшие дни на осенних листьях по соседним дворам и паркам.

Ну и, раз уж я начал писать о планах – в скором времени я планирую обнаглеть до такой степени, что явлюсь на репортажную съёмку с "Любителем" (пока не знаю, куда именно…)

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/370806.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото lubitel фотоаппарат любитель единение с природой фотокамера любитель ломо прогулки чёрно-белое фото |

Фонтан и другие лобненские новости |

Итак, новость первая. Слухи о том, что к нам в город иногда забредает лиса, оказались правдой: на днях мы видели эту лису собственными глазами – она бежала в вечерних сумерках куда-то по своим лисьим делам со стороны фабрики "Звезда" (да-да, той самой, известной всем авиамоделистам и коллекционерам масштабных моделей).

Новость вторая. Его долго ремонтировали, разбирали, перебирали, прочищали и т.д. – и вот наконец он снова заработал:

Ну и наконец – новость третья. Если захотите повторить наш вчерашний эксперимент с празднованием дня рождения в аэропорту – не удивляйтесь, если наутро обнаружите себя где-нибудь в Болгарии.

P.S. Да, чуть не забыл! Этим постом я, словно Алиса в Зазеркалье, наконец догнал время (в том смысле, что я наконец разгрёб свои фотозавалы, и теперь посты в моём журнале снова будут появляться по мере поступления событий).

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/370511.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото лобня события lobnya |

Звенигородская обсерватория. Смотрим на солнце в телескоп и не только |

Итак, началось всё с того, что где-то на просторах интернета я наткнулся на анонс дня открытых дверей в Звенигородской обсерватории. И, как вы понимаете, мы не смогли оставить это событие без внимания и немедленно выехали на место происшествия.

Кстати, прежде, чем выезжать, мы все внимательно следили за прогнозом погоды – было бы обидно проделать почти трёхчасовой путь до обсерватории, и ничего, кроме облаков, на небе не увидеть.

Чтобы попасть в обсерваторию, нужно доехать до станции Звенигород, а оттуда… –

да, правильно – успеть добежать до автобуса. Мы успели. И вот мы уже идём от остановки

по усыпанной осенними листьями обочине этой дороги.

Потом было недолгое ожидание у проходной

среди других таких же интересующихся, и вот мы наконец внутри.

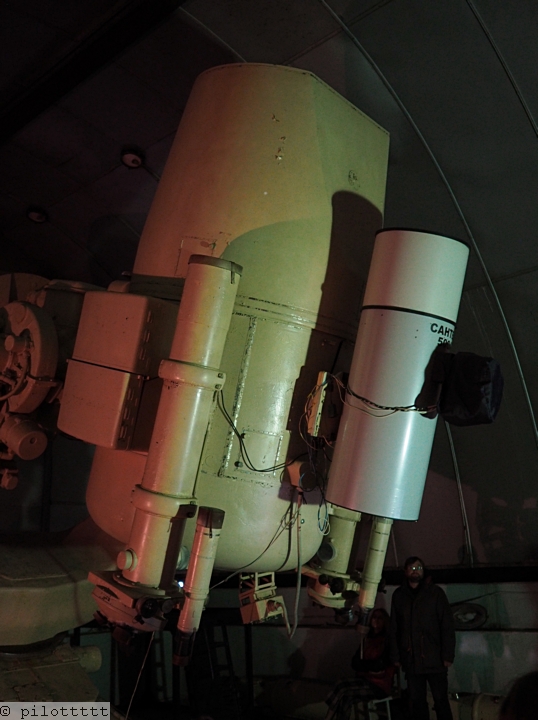

Таких башен здесь несколько, и мы заходим в самую большую.

Здесь, наверху, установлен старенький астрограф ЦЕЙСС-400. Собственно, число 400 здесь –

это диаметр объектива в миллиметрах, определяющий его светосилу, а фокусное расстояние

у него – 2 метра (а вот теперь сравните это с объективом своей фотокамеры).

Ну а башня нужна потому, что чем выше над землёй – тем меньше искажений вносится атмосферой

(и именно поэтому обсерватории обычно стараются разместить где-нибудь высоко в горах)

Кстати, сравнение с фотокамерой здесь напрашивается само собой: астрограф – это, по сути,

комбинация фотокамеры с телескопом, и предназначен он для фотографирования звёздного неба.

Конкретно этот астрограф снимает (точнее, снимал) на крупноформатные фотопластины 30x30 см,

обеспечивающие огромное разрешение при своей минимальной стоимости, но они уже лет двадцать

как сняты с производства (для интереса проверил – максимальный формат листовой фотоплёнки,

какой я нашёл в продаже в интернете, это – 13x18 см). Конечно, тут напрашивается мысль установить

сюда цифровой задник и продолжать пользоваться – но оказалось, что по цене это выйдет дороже,

чем новый цифровой астрограф. Так что теперь этот огромный аппарат почти никак не используется

(ну разве что иногда приезжают сюда с телевидения, чтобы снять очередную "документальную"

страшилку про какую-нибудь там комету или астероид, который летит прямо сюда,

уже совсем близко, и вот-вот разобьёт Землю вдребезги, а сотрудники обсерватории при этом

изображают очень сильно напуганных астрономов).

В главную трубу астрографа никак не заглянешь (да он и не предназначен для наблюдения),

но заглянуть здесь можно либо в искатель (относительно короткофокусная вспомогательная

зрительная труба), либо – в гид (ещё одна, длиннофокусная зрительная труба, по которой аппарат

точно наводится на нужный участок неба). И то и другое фактически играет ту же роль,

что и видоискатель в обычной фотокамере.

То, на чём вся эта махина установлена, называется монтировкой. Она снабжена часовым механизмом,

поворачивающим всю конструкцию вслед за вращением Земли, тем самым компенсируя

"уползание" небесных объектов из кадра.

Перемещаемся в ещё одну башню, поменьше…

…в которой установлен рефлекторный телескоп ЦЕЙСС-600

(и 600 – это диаметр главного зеркала в миллиметрах).

Фокусное расстояние здесь уже гораздо скромнее – 70 см,

и по этому параметру телескоп ЦЕЙСС-600 более-менее сопоставим с

имеющимися сейчас в продаже зеркально-линзовыми телеобъективами.

Поскольку его конструкция не заключена в трубу, хорошо видно, как он устроен.

Свет, пришедший от объектов наблюдения, отражается от главного зеркала,

имеющего вогнутую параболическую форму (вот оно, в самом низу), и затем попадает на

маленькое вторичное зеркало, находящееся в верхней части телескопа и

отражающее свет уже непосредственно в окуляр либо на какой-либо светоприёмник

(смотря что в данный момент там установлено).

В прежние времена этот телескоп использовался для наблюдений малых тел Солнечной системы.

При этом обсерватория делила телескоп с юными астрономами из Дворца пионеров, которые

постоянно норовили внести в его конструкцию какое-нибудь новшество (например, однажды

они решили, что телескоп без трубы – это неправильный телескоп, и изготовили эту трубу

из первого попавшегося подручного материала – туалетной бумаги).

Сейчас этот аппарат используется главным образом для настройки всевозможных фотоприёмников.

Дело в том, что Звенигородская обсерватория расположена довольно неудачно с климатической

точки зрения – в Московской области большую часть года небо закрыто облаками,

и это делает малоэффективным использование всей этой дорогой и сложной оптики.

Потому сейчас вся наблюдательная работа постепенно переводится на юг России,

где гораздо больше ясных безоблачных дней в году.

Этот белый шар, установленный во дворе обсерватории – робот-телескоп,

который в конце концов был приобретён после неудачных и дорогостоящих попыток

автоматизации и цифровизации всей этой старой оптики.

В зависимости от заданной программы, времени суток и наличия/отсутствия облаков,

он открывается, наводится на нужные участки неба и делает снимки, тем самым

освобождая астрономов от необходимости торчать всю ночь у телескопа, а потом наутро ещё и

заниматься проявкой сделанных ими снимков. И, кстати, заниматься всем этим приходилось

в любую погоду – даже в сильные морозы, ведь помещение, где установлен телескоп,

принципиально не должно быть отапливаемым, иначе мощный восходящий поток тёплого воздуха

исказит всю картинку.

Ну а теперь переходим к наблюдениям. Что можно наблюдать на небе в Московской области в пять вечера в конце сентября? Пожалуй, только Солнце. Кстати, наш экскурсовод честно пытался "нащупать" Венеру в искатель астрографа ЦЕЙСС-400, но она была ещё очень плохо видна, и в тот момент как раз спряталась за деревом. Так что нам осталось только Солнце.

Как обычно говорят астрономы, смотреть на Солнце в телескоп без специального солнечного фильтра

можно только два раза в жизни: один раз – правым глазом, а второй раз – левым.

И тут же на примере первого попавшегося предмета – опавшего берёзового листа –

экскурсовод продемонстрировал нам, что именно произойдёт с глазами такого горе-наблюдателя

В результате лист задымился и был прожжён насквозь

А вот таким ухищрением можно воспользоваться, если фильтра у вас нет,

а увидеть солнечный диск очень хочется.

Впрочем, на тот момент на солнце ничего интересного видно не было –

ни в окуляр телескопа, ни на листе бумаги.

А на этом телескопе вместо защитного солнечного фильтра установлен узкополосный

красный светофильтр, и вот через него-то как раз оказался неплохо виден солнечный протуберанец

(этакий выброс солнечного вещества, висящий маленькой светящейся кляксой над его поверхностью)

Здесь же рядом установлены солнечные часы, показывающие истинное солнечное время.

Тень падает примерно на 16:20, а этот кадр сделан в 17:13 по Москве, и это – повод вспомнить,

что московское время отличается от поясного времени на час в большую сторону,

а истинное солнечное время может отличаться от поясного как в большую, так и

в меньшую сторону – в зависимости от того, где вы находитесь относительно середины пояса

(кстати, Звенигородская обсерватория находится в 53-х километрах к западу от центра Москвы).

Теперь мы переместились в ещё одно помещение, немного напоминающее гараж. На самом деле,

это – мастерская по ремонту и наладке телескопов, и здесь можно увидеть ту технику,

с которой когда-то начинала свою работу эта обсерватория. Оба этих аппарата

изначально не имели никакого отношения к астрономии. То, что ближе, это – корабельный бинокль,

снятый с реального военного судна. Что из себя представлял изначально второй аппарат –

я, если честно, не запомнил (если опознали – пишите в комменты).

А ну-ка, куда это у нас тут НАТОвская подводная лодка подевалась?…

Один из телескопов, с которым сейчас ведётся наладочная работа для стороннего заказчика.

Идём дальше. Этот предмет на крыше, похожий на френч-пресс, на самом деле – метеорная камера.

Обладая сравнительно широким полем зрения, она способна регистрировать пролёты метеоров

до +4 звёздной величины.

И на закуску – самое впечатляющее.

И чтобы увидеть это впечатляющее – заходим в это трёхэтажное строение,

крыша которого способна целиком отъезжать в сторону по рельсам.

ВАУ!

Нет, вы не поняли: "ВАУ" – это название (точнее, аббревиатура). Но именно это слово

хочется произнести, когда впервые заходишь сюда и видишь вот это огромных размеров нечто,

напоминающее ни то гигантский фен, ни то что-то, что очень скоро будет запущено в Космос.

Итак, камера ВАУ, помимо своих размеров (диаметр главного зеркала – 107 cм), интересна тем,

что её монтировка способна с высокой точность отслеживать траектории пролётов искусственных

спутников Земли на околоземных орбитах. В основном именно для этих целей она применяется:

отслеживание траекторий спутников, близко летящих комет, а также многочисленного

космического мусора, летающего вокруг Земли по своим орбитам довольно плотным роем.

Ещё только начиная осваивать околоземное пространство, человечество за последние полвека

поназапускало туда великую уйму всякого рода космической хрени, которая уже давно выработала

все свои ресурсы и теперь просто летает, всё больше угрожая столкновением действующим

космическим объектам. С помощью камеры ВАУ Звенигородская обсерватория получает актуальные

параметры орбит всех этих железяк, на основании которых принимаются решения о

корректировке орбит действующих спутников с целью увести их от столкновения.

Эта махина также работает с крупноформатной фотоплёнкой, и для её замены на цифровой задник

понадобилась бы такая сумма денег, которой бы, наверное, как раз хватило, чтобы вывести

всю эту конструкцию на орбиту, где она станет ещё одним, очень большим космическим мусором.

Потому здесь поступили проще – заказали новый цифровой телескоп-астрограф

с более скромными параметрами и просто установили его на ВАУ вместо одного из гидов.

Белая "бочка" справа в кадре – это как раз он.

Всё. На этом экскурсия наша закончена (и всё то, что я здесь написал, это – только небольшая часть услышанного нами от экскурсовода, доктора наук, профессора Д.З. Вибе).

В лучах вечернего солнца мы покидаем территорию обсерватории

Осенний натюрморт с кирпичом (снят где-то по пути к проходной)

Последний взгляд на башню телескопа ЦЕЙСС-400

Собственно мы (селфи через широкоугольный объектив)

И снова эта усыпанная осенними листьями дорога

Поле (за деревьями слева от дороги)

Солнце спешило спрятаться за верхушки деревьев

А небо украшали многочисленные инверсионные следы от недавно пролетевших самолётов

Надвигающаяся с юга сплошная облачность не оставляла шансов следующим экскурсантам

увидеть на небе что бы то ни было

Ну а мы уже вышли к остановке. Эта часовня находится за деревьями, как раз напротив остановки.

Просто дикий виноград, оплетающий ветку клёна.

На этом – всё. Дальше – автобус, электричка, и – домой.

P.S. В этом посте много фотографий всевозможных астрографов и телескопов, но нет ни одной фотографии с видом звёздного неба. Между тем, Звенигородская обсерватория как раз начала работу по оцифровке фотопластин из своих архивов, и некоторые из них уже есть на их официальном сайте. К примеру, на этой странице можно увидеть снимок кометы Хякутакэ, сделанный 27 марта 1996 года с помощью астрографа ЦЕЙСС-400, здесь – архив всех негативов с изображением этой кометы, а здесь – точно такие же негативы с кометой Джакобини-Циннера (1985 год).

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/370215.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото достопримечательности подмосковья московская область астрономия подмосковье путешествия поездки |

Fellowship на Октябрьском поле |

(Ещё один пост из моих фотозавалов)

Однажды, недели полторы назад, мы очутились в библиотеке. Точнее, очутились мы там не случайно, а приехали по наводке от Полины Ефименко: дело в том, что именно там, в библиотеке на Октябрьском поле должен был выступать с концертом проект Fellowship (песни из кино и мюзиклов), постоянным участником которого она является.

Концерт оставил самые позитивные впечатления, хотя, честно говоря, мы слушали его не с начала. Самой главной неожиданностью для меня было услышать там что-либо из репертуара Дженис Джоплин. О да, когда-то давно именно с неё начались мои взаимоотношения с рок-музыкой (потом, как альтернативный полюс, возникла группа Рада и Терновник, и – пошло-поехало…)

Ну а теперь – фотографии оттуда в режиме senza commenti (в смысле, no comments [ну вы поняли…])

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/370090.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: концерты праздники квартирники события клубы музыка фестивали |

Первые осенние дни. Пойма Москвы-реки и прогулки по биостанции МГУ |

И снова я разгребаю свои фотозавалы. И на этот раз будут кадры, снятые пятого сентября на экскурсии по территории биостанции МГУ. Не то, чтобы мы вдруг оба ушли с головой в ботанику, но это было по-настоящему интересно.

Находится биостанция МГУ недалеко от Звенигорода. Если помните, железнодорожная станция там в стороне от города, а возле неё – стоянка автобусов. И для того, чтобы попасть оттуда на биостанцию, нужно, проявив изрядную прыть, успеть добежать от электрички до автобусной остановки (иначе следующего автобуса придётся ждать очень долго). Но мы успели! Полчаса в автобусе – и мы на месте.

Первые же минуты на территории биостанции подарили мне несколько отличных осенних кадров

В ожидании начала экскурсии

Наш экскурсовод – биолог Лена Вузман

Спускаемся по ступенькам вниз и оказываемся возле небольшого лесного пруда.

Здесь мы узнаём много нового о лесах вообще и о подмосковных лесах в частности.

От этого пруда мы будем спускаться вниз, к реке, при этом наблюдая,

как по мере спуска меняется растительная природа.

Впрочем, пересказывать экскурсию я не берусь.

Взгляд наверх

Вся наша группа, не считая меня (всё это время я был по другую сторону камеры)

Хвойный лес обычно вырастает в тени быстрорастущих берёз, а потом их постепенно вытесняет.

Хвойные деревья в этом лесу уже очень давно, потому молодых берёз здесь практически нет –

есть только очень-очень старые вроде этой, по морщинистой коре которой даже трудно определить,

что это за дерево.

Лесная растительность состоит из нескольких ярусов. Самый верхний – это деревья,

под ним – подлесок (всякого рода кустарник типа орешника)…

Третий ярус – травяной, частью которого традиционно являются и папоротники

(одно из древнейших растений на Земле)

Кстати, вот и ещё одно из древнейших растений – хвощ

Пока мы спускались, я узнал названия множества растений из тех, что мы часто встречаем в лесах (правда потом я половину из них забыл). Потом был небольшой привал на станции орнитологических наблюдений, во время которого нас накрыло сильным ливнем.

Пытался изобразить блеск дождевых капель на траве, но – не получилось.

На самом деле, с появлением солнца из-за туч там всё засверкало так,

словно трава посыпана бриллиантами.

Заброшенный сенной сарай

Потом снова появились тучи. Вообще, за время экскурсии погода менялась с такой скоростью,

что мы успели по-многу раз увидеть чуть ли не все погодные явления из тех,

что в принципе возможны в сентябре (ну – кроме града).

Потом мы спустились ещё ниже и оказались в пойме Москвы-реки, где лес сменился лугом.

На самом деле, с началом регулирования уровня воды в реке эти луга перестали заливаться,

но хозяйственная деятельность человека не даёт им зарастать лесом,

сохраняя здесь луговую экосистему.

Одно из проявлений этой самой хозяйственной деятельности.

Мы приближаемся к реке, а погода снова стремительно меняется

А вот и река

Довольно большую часть луга занимают заросли топинамбура:

кто-то когда-то начал выращивать его на своём участке,

а растение постепенно "расползлось" по плодородным землям поймы Москвы-реки.

По пути назад снова встречаем уже знакомый нам заброшенный сенной сарай

Возвращаемся назад другой дорогой

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/369902.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото достопримечательности подмосковья единение с природой поездки прогулки туризм московская область путешествия подмосковье |

ГАБО. Последний летний пешкодраллерный заезд |

Продолжаю выкладывать кадры, скопившиеся у меня за время написания постов про Татарстан. И теперь это будут фото с нашей пешкодраллерной прогулки по Рогачёвскому шоссе, состоявшейся в один из последних тёплых летних дней – 28 августа. Ну а попутно – попытаемся разгадать загадки некоторых географических названий по пути следования.

Итак, пройдя насквозь Красную Поляну, мы выходим из Лобни и оказываемся в населённом пункте со сложным названием: Посёлок совхоза Останкино. Думаю если вам уже доводилось встречать это название – вы наверняка задавались вопросом, почему именно Останкино, и имеет ли это какое-то отношение к московскому телецентру. Ну так вот, до 60-х годов совхоз Останкино находился именно там, где ему положено быть – в Останкино (как раз на его бывших землях сейчас стоит Останкинская телебашня). В 60-е годы земли у совхоза изъяли под строительство телецентра, а сам совхоз перевели далеко за город – туда, где он сейчас находится (к северо-западу от Лобни). Ну а название решили не менять.

Там же. Шиповник.

Следующий населённый пункт на нашем маршруте – Озерецкое. Откуда такое название – становится понятно при первом же взгляде на карту: село Озерецкое с трёх сторон окружено тремя озёрами: Круглым, Долгим и Нерским.

Строительство этой церкви в Озерецком непосредственно связано с появлением здесь Петра I.

Легенда утверждает, что, будучи на охоте, император заблудился в здешних лесах и наконец,

после молитвы, набрёл на старую ветхую деревянную Никольскую церковь. Тут же последовал указ

о строительстве на том же месте нового каменного храма, что и было воплощено в 1708 году.

И вот она перед нами – Никольская церковь в Озерецком.

Здание перед церковью, стилизованное под модерн (церковная лавка) – современное

Шатровая колокольня сохранилась в своём первозданном виде.

Большинство из них в России было перестроено в угоду моде на барокко.

Весь храм целиком

Выходим из Озерецкого.

Где-то там справа, за деревьями, должно находиться Нерское озеро, но его отсюда не видно.

Люблю я это ощущение, когда перед тобой – километры пути,

позади – ещё больше, и всё дальнейшее зависит только от твоих ног.

Слева от дороги – целый ряд берёз, поросших омелой

ГАБО. Это, пожалуй, самое загадочное название вдоль Рогачёвского шоссе.

Впервые столкнувшись ним, долго пытаешься понять, из какого языка оно произошло.

А на самом деле – не из какого. Это – аббревиатура по первым буквам названий четырёх деревень:

Глазово, Акишево, Бабаиха, Овсянниково, объединённых когда-то в одно сельское поселение.

Собственно, возвращаться назад мы планировали через Овсянниково – там можно сесть на электричку, идущую по Большому ж/д кольцу в сторону Икши, а оттуда уже на любом поезде попасть в Лобню. Электрички здесь ходят крайне редко: если, к примеру, у нас в Лобне поезда в сторону Москвы уходят каждые пять минут, то здесь за сутки проходит всего четыре поезда, так что, если уж ты на него опоздал – то ты опоздал по полной программе.

Дальше – согласно хронологии:

(десять минут до прихода поезда)

Сворачиваем с Рогачёвки в Акишево (кажется, как раз успеваем…)

(пять минут до прихода поезда)

Прошли Акишево насквозь и вошли в Овсянниково. Где-то здесь должен быть поворот к ж/д платформе.

(три минуты до прихода поезда)

Поворота нет, но за домами уже видны первые признаки присутствия железной дороги. А может нужно пройти ещё дальше?…

(две минуты до прихода поезда)

Прошли дальше. Поворота всё ещё нет. Но тут я замечаю тропинку, уходящую между домами куда-то в заросли, но в правильном направлении. Ныряем в эти заросли.

(одна минута до прихода поезда)

О! Кажется, я вижу платформу! Проходим сквозь кустарник и оказываемся на совсем маленькой платформе длиной ровно в один вагон. Стоящая на платформе местная жительница приветствует нас словами: "Рискованно вы приходите…"

А вот и наш поезд – очень старенькая электричка ЭД4. Кстати, обратите внимание на номер:

это – один из первых поездов серии ЭД4, выпущенный в 1997 году (чуть ли не из опытной партии).

Словом, почти музей на колёсах. И вот этот музей подъезжает первым вагоном к нашей платформе

(всего вагонов в нём четыре), мы заходим внутрь, поезд трогается. Ура!

Внутри почти никого нет. Пройдясь по всему составу, мы насчитали в нём пять человек (считая нас).

Нет здесь и разъездных кассиров, что делает проезд в этих поездах фактически бесплатным

(т.к. почти на всех платформах по Большому ж/д кольцу отсутствуют кассы).

Словом, ощущение – что мы попали в какой-то железнодорожный заповедник.

На станции Икша. Каждый раз, как я здесь оказываюсь, меня тянет заснять вид с моста –

потому таких кадров у меня уже скопилось довольно много. Справа виден наш музейный поезд.

А вот и наш поезд

Ну и наконец – традиционная схема пешей части нашей прогулки с километражом (всего – 14,2 км)

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/369469.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото достопримечательности подмосковья прогулки туризм пешкодраллер московская область путешествия |