Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://pilottttt.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://pilottttt.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Запоздавшие кадры с концерта на Преображенке |

За то время, пока я разгребал свои фотозавалы, образовавшиеся после поездки по Татарстану, у меня скопилась уже целая очередь из незапощенных кадров. Вообще, в последнее время у меня почему-то получается снимать гораздо быстрее, чем постить. В ближайшее время я буду пытаться эту ситуацию наверстать, и начну с этой фотоподборки с уличного концерта 21-22 августа на ДР Преображенки, организованного Добрером.

Собственно, мы приезжали туда оба дня, сколько длился фестиваль: первый день слегка подмёрзли (хотя – оно того стоило), так что уехали домой сравнительно быстро, а во второй день решили остаться на подольше.

Итак, поехали!

Zazemlenie

Владимир Шейнин (Берег Утопии)

Александра Смагина

Юрий Холодов (Театр Иллюзий, г. Воронеж)

Ольга Шотландия со своей флейтой и неизменно сказочной атмосферой

Владимир Рыскин из Брянска

Это, в общем-то, подсвечник

Алексей Воронин (группа Воскресный Клуб)

Сон лемура

Заводчане

Где-то на этом месте мы уже основательно подмёрзли и пошли домой,

по пути засняв эту колонию клопов-солдатиков на стволе старой берёзы

Итак, день второй. Мы снова на Преображенке, и пришли ровно к началу выступления Макса Ильина

(группа Собаки Качалова) со своей самодельной гитарой из сигарной коробки.

Говорят, такие были популярны в начале XX века у афроамериканских музыкантов.

Макс Ильин, как всегда, отжигал не по-детски и, кажется,

был способен расшевелить даже постоянное население кладбища

Группа МимоНот в своём минимальном составе

Кюрасао

Алексей Панасовский (группа НуДыкЧё?)

Он же, в составе группы Каравай СВ

(и – нет, булочная тут не при чём)

Горькое Капри

Биохимия

Ранва

Фрисби

Маргарита Ильина со своей группой, после выступления которых мы уехали домой.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/369377.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: концерты праздники квартирники события музыка фестивали |

Всё ещё Татарстан. Елабуга, часть II. Башня, конопля и пятница тринадцатое |

Итак, это – последний день нашей поездки по Татарстану, и он удачно выпал на пятницу тринадцатое. В этот замечательный день мы отправляемся туда, откуда, собственно, и началась в X веке история Елабуги – на Чёртово городище (тем более, что дата как раз самая для этого подходящая).

Памятник кавалерист-девице Надежде Дуровой обнаружился непосредственно

вблизи нашей гостиницы (подробно о ней я писал постом ранее)

А почему памятник оказался именно здесь – выяснилось, когда мы заглянули за ограду:

оказывается, за памятником находятся остатки старинного Троицкого кладбища,

где она как раз и была похоронена в 1866 году со всеми воинскими почестями

(надгробие современное).

Здесь же рядом, на территории кладбища – руины Троицкого храма (1832 г),

взорванного в 30-е годы XX века. На руинах неторопливым темпом ведутся археологические работы

(говорят, сохранившиеся церковные подвалы оказались подарком для археологов,

хотя что они там такое нашли – я не знаю)

Да-да, это – именно то, о чём вы подумали. Найдена на одной из городских улиц по пути к городищу.

Кстати говоря, в прежние времена Россия была ведущим мировым экспортёром изделий из конопли:

парусины и корабельных канатов (а не того, о чём вы сразу подумали). В разряд же наркотиков

её записали сравнительно недавно, да и – не забываем, что в климате большинства

регионов России она попросту не созревает до такого состояния, чтобы стать наркотиком.

Итак, мы дошли. Теперь нам предстоит подняться вон туда наверх

Наверх ведут довольно раздолбанные каменные ступени так называемой Лестницы Тысячелетия.

В интернете встречал информацию, что в этой лестнице 365 ступеней.

Сколько их на самом деле – не знаю, не считал, но подниматься по ней довольно долго.

По пути есть несколько площадок для отдыха, с которых открываются отличные виды

Дошли!!!

Внизу как на ладони видна разрезанная островом водная гладь Камы и устье Тоймы (слева).

Пейзаж покрыт лёгкой дымкой, которая держалась всё время нашего пребывания в Елабуге.

Итак, сегодня у нас по-прежнему пятница тринадцатое, и мы – на Чёртовом городище. Название это пришло из легенды, которая отчасти перекликается с реальной историей этого места.

Первоначально эта территория у слияния Камы и Тоймы была заселена угро-финнами (если точнее – то здесь находилось их родовое убежище). Потом, веке в одиннадцатом, сюда пришли волжские булгары и выперливежливо попросили удалиться отсюда коренное население. Тогда же, по приказу булгарского хана Ибрагима I бен Мухамада, на крутом берегу Камы были возведены городские укрепления, и именно с этого момента ведёт летосчисление история Елабуги.

По прошествии двух веков началось монгольское нашествие: независимое государство Волжская Булгария перестало существовать и стало одним из улусов Золотой Орды. Елабуга при этом была разорена и на долгие годы обезлюдела.

Вновь жизнь вернулась в эту местность в XVI веке – после завоевания Казанского ханства Иваном Грозным: вначале на руинах древнего города был основан монастырь (просуществовал до 1764 года), а затем к востоку от него сформировалось село, постепенно разросшееся в город. А, впрочем, о тех временах я уже писал ранее.

Ну а теперь – легенды:

Легенда первая: Когда-то на месте булгарской цитадели находился языческий храм, в котором обитал чёрт в облике змея-оракула. Змей был известен тем, что мог рассказать любому человеку его дальнейшую судьбу, но брал за это плату человеческими жертвами. Однажды, незадолго до прихода врага, змей куда-то исчез – и правителю стало не у кого спросить, как спасти свой народ от неприятельских войск. Вскоре его царство было разрушено, а место это с тех пор называют Чёртовым городом.

Легенда вторая: Однажды чёрт решил взять в жёны дочь местного священника. Ко всеобщему изумлению, тот согласился, но с условием: до конца дня чёрт должен был построить на берегу Тоймы христианский храм. Взялся он за работу, и уже почти закончил строительство: оставалось только установить крест на купол храма. И как только взялся он за крест – наступил рассвет, и здание рухнуло, разлетевшись в разные стороны огромными камнями. Те камни и сегодня можно найти на склоне, а за местом закрепилось соответствующее название.

Лестница, по которой мы пришли.

Заканчивается лестница металлической аркой

Надпись на арке: "Сия лестница была построена горожанами Елабуги

собственноручно на общественных работах в год экономической нестабильности 2009"

(интересно, заплатили ли им за эту работу?)

А вот и тот самый змей из легенды

Это – попытка имитации крепостной башни, которая должна была стоять на въезде в город.

Построена она в 2007 году и, по-видимому, долго не простоит

(достаточно подгнить одному из нижних брёвен – и башне придёт конец)

На самом деле, территория городища с трёх сторон была защищена естественным рельефом крутых

берегов Тоймы и Камы, а с запада путь неприятелю преграждала череда из трёх валов и рвов.

Местонахождение валов до недавнего времени только угадывалось, в 2007 же году их досыпали –

так что теперь мимо валов точно не проскочишь.

А вот и самое интересное – башня. Это – всё, что осталось от каменной цитадели,

и – единственная наземная постройка Волжской Булгарии, сохранившаяся до наших дней

(помните, я уже рассказывал о ней, когда мы обозревали окрестности с балкона гостиницы).

По некоторым предположениям, цитадель выполняла не только оборонительные функции,

но ещё и использовалась как мечеть (на такую идею навёл учёных треугольный выступ

фундамента сооружения, предположительно являвшийся основанием для минарета)

На момент основания здесь монастыря (1614 год) это сооружение было ещё более-менее цело –

одна из башен даже использовалась монастырём как церковь. После закрытия монастыря в 1764 году

некому стало следить за целостностью древних построек, и местные жители начали активно

разбирать их на стройматериалы. В итоге уже к началу XIX века от всей постройки осталась целой

только эта башня (возможно, спасло её то, что именно в ней в прошлом располагалась

одна из монастырских церквей).

В 1844 году единственная сохранившаяся башня частично обрушилась, и стало ясно, что

без срочных мер это уникальное строение будет утрачено навсегда.

И тут ключевую роль сыграл всё тот же местный купец И.В. Шишкин (отец знаменитого художника),

который взялся за реставрационные работы и к 1867 году полностью восстановил древнюю башню.

Ещё одной реставрации она подверглась в 2007 году (по-видимому, тогда и появились

красные кирпичи в оконных проёмах, которые теперь так бросаются в глаза).

Вид с фундамента одной из стен цитадели

Взгляд в сторону города

Место это довольно популярно как среди местного населения, так и среди туристов

Где-то здесь в XVII веке находились деревянные монастырские постройки,

а за ними ещё при Шишкине угадывались следы фундаментов каких-то древних строений.

Памятник хану Ибрагиму I бен Мухамаду, считающемуся основателем города,

в сквере Тысячелетия Елабуги

Берег Камы

Потом мы зашли в ресторан (который неизвестно каким чудом оказался построен непосредственно в охранной зоне городища) и выпили пару отличных мохито.

Взгляд "рыбьим глазом" с ресторанной веранды

Территория Елабуги логически делится на историческую часть (ту, по которой мы гуляли постом ранее) и современную часть. По пути с городища мы решили для разнообразия пройтись по современной половине города. Здесь находятся все крупные магазины, банки и прочие атрибуты современной городской жизни.

Соборная мечеть "Джамиг", строившаяся с 1992 по 1999 годы

Фонтан – памятник нефтяникам, открывшим в середине XX века под Елабугой месторождение нефти

Ну и наконец – последний музей, оказавшийся неохваченным нами во время вчерашней

прогулки по городу – Музей уездной медицины имени Бехтерева

(кстати, сам академик В.М. Бехтерев родился в селе недалеко от Елабуги).

Само по себе здание музея – это отреставрированный корпус земской больницы 1881 года

постройки, а музей включает в себя несколько интерьеров больничных палат XIX века и

коллекцию медицинских принадлежностей разных времён.

Это – интерьер кабинета уездного врача начала XIX века. До появления такой должности

единственным источником медицинской помощи для жителей российской глубинки

фактически были только знахари и травники.

Впрочем, и в его работе в то время использовались многие из знаний травников

Палата душевнобольшых XIX века

Интерьер аптеки (жёлтые бумажки, висящие на стене – это бланки рецептов тех времён)

Та самая коллекция медицинских инструментов

Интерьер кабинета В.М. Бехтерева

Операционная (середина XX века)

И наконец – интерьер детского отделения (примерно тех же лет)

Выходим наружу. Краткое резюме: этот музей должен быть интересен, в первую очередь, специалистам.

Ну а пока мы гуляли – пришло время нам покинуть этот замечательный город и, добравшись до Казани, сесть на поезд в Москву. И вот тут хочу ещё раз напомнить, какими сюрпризами и загадками сопровождался наш въезд в город. А причина тех сюрпризов и загадок была в том, что в Елабуге нет ни одного функционирующего автовокзала. Точнее, здание автовокзала здесь есть – аж целых две штуки, но ни одно из них и дня не использовалось по назначению. Первый автовокзал – большое и красивое здание в форме паруса – было построено в начале 2000-х годов. Что там в итоге не поделили застройщик с администрацией города – не знаю, но автовокзал в итоге так и не открылся. Второй автовокзал (маленький) был построен рядом с первым, в 2018 году. Уже появился корпоративный сайт, уже во вновь созданном сообществе в соцсетях стали публиковаться первые новости из нового автовокзала, который вот-вот откроется и примет первых пассажиров, но – нет, чуда так и не произошло. Хотя, может, как раз наоборот: какие-то неведомые чудеса мешают елабужскому автовокзалу наконец-таки заработать. Так или иначе, но почти все автобусы проезжают мимо города по трассе, не заезжая в него, а на вопрос "Где купить билет до Казани" здесь единственно правильный ответ – "Нигде".

Итак, мы находимся в городе, в котором не работает ни один автовокзал, нет железной дороги, отсутствует регулярный водный транспорт (есть только круизные теплоходы), на календаре у нас по-прежнему пятница тринадцатое, и сейчас нам предстоит каким-то образом отсюда выехать. А как это делают сами елабужане? Кто-то доезжает на такси до трассы, и там тормозит проезжающие автобусы (при этом какого-либо чётко обозначенного их расписания по остановке "Поворот на Елабугу" не существует), другие рекомендуют любым удобным путём доехать до Набережных Челнов, а уже оттуда уехать любым видом транспорта в нужном направлении (вот, кстати, не подумал об этом варианте, когда покупал обратные билеты на поезд). Впрочем, многие предпочитают не делать этих двойных сальто-мортале, а ехать на очень развитом здесь междугороднем такси (тем более, что до Казани у них почти у всех – фиксированный тариф 2000 р). И мы этим воспользовались.

Водитель, приезжий из Узбекистана учащийся местного ВУЗа, а в перерывах подрабатывающий на такси, всю дорогу рассказывал нам душераздирающие истории про татарских девушек, которые строили ему глазки и предлагали свой номер телефона, и всё – ради того, чтобы не заплатить за проезд (прям как в известной поговорке). Наконец, узнав о цели нашего приезда, предложил не заниматься фигнёй, и вместо Елабуги съездить в Самарканд. В общем, как-то так и добрались до Казани.

Солнце уже садилось, но до нашего поезда оставалась ещё есть пара часов,

так что – гуляем по вечерней Казани

Казанский кремль

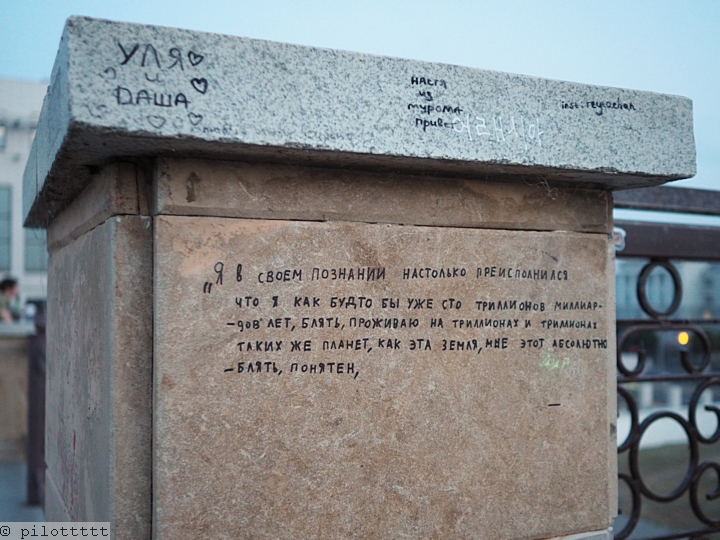

Думаю, дописать эту философскую мысль до конца помешало

внезапное появление сотрудников полиции

Солнце зашло

А теперь – ужинаем на веранде одного из многочисленных ресторанов Казани, и – на вокзал.

Уффффф!… Неужели я наконец это всё запостил…

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/368926.html. Please comment there using OpenID.

- Кочуем по Татарстану, часть I. Болгар. Золотая Орда, блины и специфика междугороднего транспорта

- И снова Татарстан. Болгар, часть II. Верблюды, инопланетяне и травяной чай

- И вновь Татарстан. Елабуга, часть I. Люди, цветы и ещё одна загадка татарского транспорта

- Всё ещё Татарстан. Елабуга, часть II. Башня, конопля и пятница тринадцатое

|

Метки: фото прикамье города на каме туризм путешествия поездки |

И вновь Татарстан. Елабуга, часть I. Люди, цветы и ещё одна загадка татарского транспорта |

Междугородний транспорт Татарстана не перестаёт удивлять. Впрочем, я бы охарактеризовал его не как "плохой" или "хороший", а скорее – как "загадочный" или "необъяснимый".

Хотя о загадках татарского транспорта мы поговорим чуть позже, а сейчас мы только-только проснулись в гостинице в Казани и мысленно готовимся продолжить наше путешествие.

В гостиничном номере обнаружились стаканы, обладающие неожиданным оптическим эффектом.

Вот, как выглядит окружающий мир сквозь дно одного из них.

Дальше была небольшая прогулка по Казани, в ходе которой нас впечатлил этот

огромный фонтан возле Театра Камала. Брызги от него разлетаются метров на сто,

так что в жаркую погоду находиться возле него должно быть очень приятно.

Каскад фонтанов рядом с ним

Казанское метро – самая новая и, пожалуй,

самая оригинально оформленная из всех российских подземок

Поскольку до автобуса на Елабугу оставалось ещё довольно много времени, мы решили съездить пообщаться с живущей в Казани старой подругой Маши по имени Альбина. Она нас тепло встретила, напоила чаем со сладостями и подарила целое море позитива (а ещё – стопку номеров журнала "Казань": она – его главный редактор). Ну а пока мы пили чай у Альбины, как раз подошло время ехать на автовокзал. И вот с этого момента и начались все наши чудеса.

Итак, чудо первое: мы оказались единственными пассажирами автобуса "Казань – Елабуга". На момент отправления автобуса с автовокзала все остальные места в нём были пусты. Пока я задавался вопросом коммерческой целесообразности таких странных рейсов, стало происходить чудо второе: не успели мы отъехать от автовокзала, как по мановению волшебной палочки наш автобус из "Казань – Елабуга" превратился в "Казань – Набережные Челны" и стал по пути собирать пассажиров на Набережные Челны, так что к моменту выезда из города в автобусе уже не осталось свободных мест. Ну да ладно, пусть будут Набережные Челны. В конце концов, путешественники мы или где?

Итак, что мы знаем про Набережные Челны? Это – промышленный город, соседствующий с Елабугой, название которого у большинства россиян ассоциируется либо с автозаводом "КАМАЗ", либо с одноимённой футбольной командой. А вот интересно, бывают ли там экскурсии для туристов по автосборочным цехам, или это – удел избранных?

Вот примерно о чём-то таком или сходном размышлял я всю дорогу, пока наш автобус не остановился на трассе возле поворота на Елабугу, где произошло чудо номер три: водитель автобуса подошёл к стоявшему рядом такси, заплатил таксисту, после чего тот отвёз нас в Елабугу – прямиком ко входу в гостиницу. Сюрприз?…

Всё это, конечно, вышло удобно и недорого (автобус+такси по цене автобуса), но как-то уж очень внезапно… Словом, в гостиницу мы вошли будучи несколько ошарашенными.

Но это ещё – не все сюрпризы на сегодня. Следующий ждал нас уже в гостинице: оказывается, мы приехали как раз ко времени "купеческого чаепития": в холле гостиницы стоял самый настоящий самовар с чаем и сладостями, и воспользоваться этим предлагалось всем постояльцам совершенно бесплатно. И мы воспользовались. А потом – ещё раз воспользовались. И – ещё раз.

(Кстати, что-то в последнее время тема самоваров не перестаёт нас повсюду преследовать. Не означает ли это, что пора нам наконец достать из подвала соответствующий предмет и начать применять его по назначению?…)

Тем временем, наступил вечер – и мы поднялись к себе в номер, чтобы отдохнуть и отоспаться после всей этой череды сюрпризов, принесённых нам этим странным днём, чтобы утром с новыми силами начать открывать для себя Елабугу.

А открывать Елабугу мы начали с этого замечательного вида с балкона нашего номера.

Видите тот "пенёк" в самом центре кадра? Это – единственное строение Волжской Булгарии

(X век), сохранившееся до наших дней. И его отлично видно прямо из нашего номера.

А сразу за ним блестит широкая водная гладь реки Камы.

Более того, небольшая разведывательная вылазка показала, что,

если перейти в соседнее крыло гостиницы и подняться на самый верхний этаж –

то вид оттуда ещё лучше.

А с балкона на противоположной стороне видна большая часть города

Внизу виднеется какое-то историческое строение (по-видимому, конец XIX – начало XX веков)

Но, впрочем, что-то мы засиделись в гостинице – пора выбираться в открытый космос.

Памятник бродячей собаке в парке, непосредственно прилегающем к нашей гостинице.

Здесь даже есть щель для монет (хотя – не знаю, куда потом эти монеты попадут).

Заболоченный пруд в том же парке

Итак, мы в Елабуге – старинном городе, название которого переводится с татарского как "Окунь" (кстати, есть ещё и альтернативная версия перевода – "Пёстрый бык"). Впрочем, во времена завоевания Иваном Грозным Казанского ханства этот город упоминался также и под альтернативным именем: "Чёртов город" (и – думаю, что автору этого названия Елабуга очень не понравилась). Ещё одно имя Елабуга заполучила войдя в состав России: село Трёхсвятское (благодаря образу Трёх Святителей, находившемуся во вновь отстроенной тогда Покровской церкви). Официальный же статус города достался Елабуге тогда же, когда и многим другим современным городам России – в годы правления Екатерины II.

За последующие сто лет население Елабуги увеличилось в десять раз, а сам город превратился в промышленный и торговый центр: так, к концу XIX века в городе проживало более шестисот купцов, двенадцать из которых были миллионеры.

В XX веке Елабуга ушла в тень соседнего города Набережные Челны, сильно разросшегося со строительством в нём завода-гиганта КАМАЗ. Впрочем, в конце 80-х и сама Елабуга едва не обрела свой собственный автозавод: достроить его помешал крах СССР и распад плановой экономики. Сейчас на площадке так и не заработавшего завода действует особая экономическая зона с рядом налоговых льгот, где базируется множество предприятий.

Но, впрочем, мы приехали сюда не ради налоговых льгот. В разное время в Елабуге проживал целый ряд известных и интересных личностей, потому сегодняшняя наша прогулка по большей части будет состоять из посещения многочисленных здесь домов-музеев.

В центре города неплохо сохранилась историческая застройка

А вот и один из самых известных жителей Елабуги – художник И.И. Шишкин

(кстати, его дом-музей как раз сейчас у нас за спиной)

Его взгляд направлен на местность, к благоустройству которой он когда-то приложил руку.

Теперь это место называется Шишкинские пруды.

Шатёр был построен в 2007 году – к мероприятиям празднования тысячелетия Елабуги.

Конечно, это – очень условная дата, ведь точный день основания города неизвестен, но,

если отсчитывать его возраст от момента появления первых городских укреплений –

то тысячелетие должно попасть приблизительно на границу XX и XXI веков.

Вид из шатра

Наверное, за этими воротами должно было находиться что-то китайское

За Шишкинскими прудами протекает река Тойма – один из крупных притоков Камы.

Пешеходный мост через неё столь мощен, что выдержит не только человека, но и слона

(а может – и стадо слонов)

Где-то там за поворотом находится её устье

Мост выводит на луг с несколькими озёрами

Но мы возвращаемся обратно на Набережную, где нас ждёт дом-музей И.И. Шишина

Во дворе

Кабинет отца художника – Ивана Васильевича Шишкина, елабужского купца и благотворителя

(вот он, на портрете). Кстати, благотворительность елабужских купцов своими масштабами

была известна по всей России. В этом деле самым знаменитым было, пожалуй,

семейство купцов Стахеевых, для которых не составило большой проблемы, например,

полностью оплатить строительство монастыря (и скоро мы даже этот монастырь увидим).

Но мы отвлеклись от темы. Гуляем дальше по дому Шишкиных

Это – так называемая "дорожная комната": здесь хозяева хранили вещи,

предназначенные для поездок (чтобы долго не собираться).

В самом большом из этих сундуков можно с комфортом разместить, например, меня ;)

Вот смотрю я на эти огромные сундуки и думаю: насколько проще стало путешествовать в XXI веке,

если нам на двоих для недельной поездки хватает двух маленьких полупустых рюкзаков.

А это маленькое помещение – мастерская художника.

Именно здесь были созданы многие из его картин.

Кстати, И.И. Шишкин, как и мы, любил лазить по лесам, залезать в чащи и буреломы, что и нашло отражение во всём его творчестве.

Гуляем дальше. Колокольня, которая регулярно маячила на задних планах предыдущих кадров,

принадлежит этому Спасскому собору (1821 г.)

Сразу за ним безошибочно угадываются по своей архитектуре торговые ряды (1868 г.)

Центр города смотрится довольно колоритно.

В одном из этих колоритных домов располагается Музей истории города. Заходим туда.

Если в Болгарских музеях мы в больших количествах видели всевозможные предметы,

созданные жителями Волжской Булгарии и Золотой Орды, то в этом музее можно попытаться

представить себе, как выглядели древние жители этой местности.

Вот как-то так должна была выглядеть жительница Ананьинского городища (VIII-III вв. до н.э.),

находившегося в 11 км. к востоку от Елабуги. Считается, что эти люди из железного века

стали предками целого ряда современных угро-финских народов.

Кстати, впервые это городище нашёл отец художника И.И. Шишкина.

А примерно так должен был выглядеть воин из Волжской Булгарии (XII век)

А это уже – XIV век, и как-то так одевались ордынские ханы

(коих сменилось великое множество)

А как-то так должна была выглядеть ханская жена

И наконец – костюм купца из Казанского ханства (XVI век)

И снова сфероконус (опять эти инопланетяне со своими поделкамипроделками)

Ещё за одной дверью этого же музея находится самая странная экспозиция Елабуги

(и, наверное, всего Татарстана). Она называется Музей-театр "Трактир", хотя по сути это –

полноценный действующий ресторан, отчасти воссоздающий обстановку трактира XIX века.

И – да, мы здесь очень вкусно пообедали. Прямо в музее (вот-вот, и я тоже сразу вспомнил

знаменитый фельетон "В греческом зале…")

Но, поскольку это – не только ресторан, но ещё и музей, здесь есть и своя экспозиция,

почётное место в которой занимает знаменитая петровская "муха".

Первые в России трактиры были открыты по приказу Петра I в качестве замены кабакам.

Согласно тому же приказу, трактирщики должны были подносить первую рюмку бесплатно –

в рассчёте на то, что остальную выпивку и закуску посетители будут заказывать уже за деньги.

Но те оказались хитрыми и, выпив свою бесплатную рюмку водки, сразу куда-то исчезали.

Выход из положения скоро был найден в виде вот такой очень маленькой рюмки объёмом 15 мл.,

которую за её маленькие размеры стали называть "мухой". Но любители выпить за бесплатно

и тут нашли выход из положения: обойдя за день все трактиры города и нагрузившись там "мухами",

они возвращались домой уже "хорошенькими" (кстати, отсюда и выражение "ходить под мухой").

Гуляем дальше

Городовой

Очень странного вида пожарная часть с каланчой середины XIX века. Вот если бы не каланча –

я бы принял это здание либо за сильно перестроенный храм, либо за какое-нибудь

здание присутственных мест или городскую усадьбу кого-то достаточно богатого.

Хотя, если заглянуть за угол – то можно убедиться, что это – действительно пожарная часть

(и, кстати, она используется по назначению до сих пор)

Рядом с необычной пожарной частью находится дом-музей не менее необычного человека –

кавалерист-девицы Надежды Дуровой

Собственно, здесь, в этом доме прошла старость этой легендарной женщины,

всеми правдами и неправдами добившейся возможности служить в кавалерии,

побывавшей во множестве сражений (в том числе и в войне с Наполеоном)

и завершившей свою военную карьеру в чине штабс-ротмистра с кучей всевозможных наград.

Заходим внутрь

Примерно так она выглядела в молодости.

Ещё с детства у Надежды Дуровой не заладились отношения с матерью (та хотела родить мальчика), потому дочь была отдана на воспитание гусару Астахову. С тех пор верховая езда, оружие и полковая музыка стали её детскими забавами и страстью на долгие годы. Все попытки увлечь её так называемыми традиционными женскими занятиями ни к чему не привели. В конце концов, в возрасте 23 года она, переодевшись в казачью одежду и назвавшись мужским именем, уехала с казачьим полком. Потом был перевод в уланы и героическое участие в нескольких сражениях, но в конце концов обман раскрылся, а слух о кавалерист-девице дошёл до императора Александра I. Наконец император, поражённый её храбростью и желанием служить на военном поприще, разрешил ей продолжать военную службу, при этом взяв с неё обещание скрывать от всех свою истинную половую принадлежность (кстати, это обещание она держала до самой своей смерти, везде и всюду называясь мужским именем Александр Александров).

Военную службу она оставила в возрасте 33 года, поселилась здесь, в Елабуге,

и активно взялась за мемуары

Её многочисленные воспоминания, которые она неизменно подписывала фамилией Александров,

интересны тем, что подробно описывают особенности военной службы в России начала XIX века,

детали полкового быта, да и многие военные события от первого лица.

Следующий интересный музей – "Портомойня" (по-современному – прачечная).

Это – оригинальное здание прачечной начала XIX века, которая использовалась по назначению

чуть ли не до 90-х годов XX века. Сейчас музейщики постарались воссоздать внутри всё,

как оно выглядело вскоре после открытия этого заведения.

Во дворе. Для чего предназначена канава – думаю, вы уже догадались

В самом начале на входе в портомойню сидела приёмщица – ей отдавали бельё в стирку (за плату).

Позже объявили свободный вход для всех желающих, и любая хозяйка могла прийти сюда и

постирать бельё. А вот горячую воду из котла (слева в кадре) можно было получить только за деньги.

Кстати, сразу за котлом из стены торчит деревянная труба – один из остатков

деревянного водопровода, построенного в Елабуге в 1833 году и сделавшего её

четвёртым городом в России, получившим подобную систему водоснабжения (не забываем,

что здесь жили люди, способные оплатить подобные диковинные по тем временам проекты).

Вода в систему поступала из родников и далее по трубам попадала в водоразборные бассейны,

находившиеся на городских площадях. Одна из таких труб вела сюда, в портомойню.

Вот, как здесь было всё устроено: вода по жёлобу (сзади, у стены) поступала в каскад

деревянных емкостей для стирки (не помню, как они правильно называются), в которых вручную,

при помощи стиральных досок, всё стиралось и полоскалось. Ну а использованная грязная вода

вытекала в ту канаву, что мы видели во дворе.

Кстати, ещё мы здесь узнали много интересного из истории мыловарения

(в Елабуге этим делом заведовали всё те же Стахеевы).

А вот и одна из тех деревянных труб, проложенных по городу ещё в 1833 году.

Кстати, некоторые из них сохраняли свою работоспособность аж до начала XXI века

(на этом месте надо бы поумничать про деревянные сваи XVII века, на которых стоят

все дома в центре Амстердама, но я не буду – иначе этот пост будет писаться ещё очень долго).

А через дорогу от портомойни находится дом, благодаря которому Елабуга вызывает

грустные ассоциации у всех любителей поэзии: именно здесь прожила последние дни

своей жизни Марина Цветаева.

Медные розы на месте её гибели

Внутри – небольшой музейчик, примерно воспроизводящий обстановку в доме

на момент всем известных событий.

И наконец – маленькая записная книжка, найденная в кармане у Цветаевой после гибели.

За углом есть ещё один небольшой музей, посвящённый Цветаевой, в который мы попали минут за двадцать до его закрытия, и… – не нашли там ничего интересного.

Рядом со всеми тремя музеями находится Покровский собор (1820 г.)

Старый заброшенный дом возле собора

В Елабуге на редкость много вот таких стихийных цветущих клумб –

это создаёт ощущение ни то праздника, ни то внезапно наступившей весны.

Гуляем дальше. Это – здание женского Епархиального училища, построенное в 1903 году

на деньги всё тех же Стахеевых и ставшее одной из городских доминант.

У входа в здание – памятник Д.И. Стахееву

Я вам обещал монастырь? Ну так вот он: Елабужский Казанско-Богородицкий монастырь,

построенный в 1856 году на средства И.И. Стахеева

Заходим внутрь

Монастырская стена

Центральное место в монастыре занимает храм Казанской иконы Божьей матери

Местное кошачье население

"Ну дай сосиску… Ну чего тебе, жалко?… Мы знаем – у тебя много сосисок…

Дай одну нам – посмотри, какие мы голодные…"

Где-то по пути к гостинице

Вот-вот, мы тоже думали, что на сегодня достаточно. А потом наткнулись на этот забор,

оказавшийся частью мемориала жертвам политических репрессий.

Настоящий столыпинский вагон – именно в таких отправляли людей к местам ссылок,

из которых многим вернуться было уже не суждено.

"Это не должно повториться"

Вот на этой грустной ноте и закончился мой первый пост про Елабугу.

А в следующем посте мы окунёмся в самую глубь веков (насколько это возможно в Елабуге), отыщем наиболее подходящее место для проведения пятницы тринадцатого и, невзирая на все превратности судьбы, покинем-таки этот примечательный город. Словом, продолжение следует…

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/368880.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: фото прикамье города на каме туризм путешествия поездки |

Applejack |

За три последних дня я пришёл к осознанию того факта, что главный персонаж этой старой кантри-песни – я (хоть я и не умею играть на банджо). А дело всё в том, что мы живём в городе, где чуть ли не каждое пятое дерево является яблоней, а сейчас – как раз сезон урожая. В общем, в воскресенье мы отправились собирать урожай, и настолько увлеклись этим занятием, что в результате у нас на кухне образовалась внушительная гора из яблок. И все последующие дни, включая сегодняшний, мы занимались тем, что перерабатывали эти яблоки во всевозможные виды заготовок (компоты, повидла и т.д.), и – подозреваю, что эти яблоки будут мне сниться ещё как минимум до конца этой недели. Словом, отправляясь за яблоками – не повторите нашу ошибку, набрав их слишком много.

Да, я знаю, что все вы ждёте пост про Елабугу. Он будет (точнее, их будет даже два). Но – не сразу: за все эти яблочные дни у меня ни разу руки не дошли до обработки фотографий из Елабуги, но я надеюсь скоро наверстать.

P.S. Не забудьте послушать песню – она хорошая.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/368616.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: события |

И снова Татарстан. Болгар, часть II. Верблюды, инопланетяне и травяной чай |

Итак, на календаре – понедельник, рабочий день, мы всё ещё в Болгаре, и сегодня мы идём по музеям. Теплохода с туристами сегодня нет, да и автобус из Казани ходит только по выходным – потому такого столпотворения туристов, как вчера, на городище не наблюдается. И нам это – только на руку.

Но сначала – то, что не попало в предыдущий пост (и если вы всё ещё не верите в совпадения – это станет для вас поводом для размышлений). Итак, первый вечер в Татарстане. Мы приходим в гостиницу, поднимаемся в свой номер, включаем телевизор, а там – фильм Тарковского "Андрей Рублёв", причём – как раз сцена набега татаро-монголов на Владимир. Совпадение?…

Ну а теперь у нас – утро, так что – идём по музеям!

Волга по-прежнему живописна

Первый музей на нашем маршруте называется "Город на реке" и посвящён периоду

пребывания Болгара в составе Российской империи (т.е., по сути, вся дореволюционная

история города Спасска, как он тогда назывался). Не скажу, что мы нашли в том музее

что-то сверхинтересное, но ради расширения кругозора в нём побывать стоит.

Например, вот такую лодку-однодеревку (долблёнку) сейчас уже мало где можно увидеть

А вот в музее "Болгарское чаепитие" оказалось не только интересно, но и вкусно.

Здесь – всё, так или иначе связанное с приготовлением и употреблением чая

в Татарстане вообще и в Болгаре в частности.

Какой же чай без самовара?… Хотя, впрочем,

после Музея самовара в Касимове узнать о самоваре что-то новое уже довольно трудно.

Кому-то, возможно, даже доводилось пить чай из таких упаковок

Дореволюционная упаковка от халвы, сделанной в Казани

(обратите внимание на трёхзначный номер телефона –

телефонная связь в Казани действует с 1881 года)

А в этом помещении, увешанном свежесобранными травами,

нас напоили вкуснейшим травяным чаем с мёдом и яблоками.

Вообще, приезжая в Татарстан, обратите особое внимание на травяные чаи:

это – нереально вкусно.

А теперь мы перемещаемся в самый обширный музей Болгара – Музей болгарской цивилизации. Он расположен в большом здании возле туристической пристани, которое одновременно является и речным вокзалом. Здесь можно найти многое из того, что археологам удалось откопать на территории городища. Ну а поскольку раскопки здесь всё ещё продолжаются и будут продолжаться очень долго (попробуйте-ка перекопайте территорию в 550 гектаров) – музейная коллекция постоянно пополняется новыми предметами.

Помните руины Соборной мечети XIII века, которые мы видели в прошлый раз в центре городища?

Вот примерно так выглядела эта мечеть, когда ещё только была построена –

в лучших традициях средневековой фортификации.

Внутри

Такими резными орнаментами была украшена не только мечеть,

но и многие каменные строения Болгара XIII-XIV веков

А примерно так выглядела застройка городских кварталов –

тех, где жила не знать, а простые горожане.

Вчера, гуляя по городищу, мы постоянно натыкались на остатки общественных бань XIII-XIV веков.

А теперь представьте себя в XIII веке. Сколько нужно времени и людей, чтобы натаскать воды

в достаточном для всех этих бань количестве? Вот-вот, и ордынцы тоже над этим задумались,

и построили водопровод. В XIII веке. А где они взяли трубы? А заказали у местных гончаров.

Вот они, керамические водопроводные трубы конца XIII века. И похоже, что это было лучшее время

для системы водоснабжения Болгара, тем более, что и поныне многие дома в городе не подключены

ни к какому водопроводу, и снабжаются водой по системе "колодец+насос"

(а, кстати, интересно: каким образом ордынцы поднимали воду из Волги для подачи в водопровод?).

Это – всевозможные каменные водоёмы, первоначально установленные в одной из тех бань

и наполнявшиеся водой по тем самым трубам.

Надгробный камень с городища (1317 год). Написано здесь примерно следующее:

"Он живой, который не умирает. Красы молодцов, сердца сердец, уважавшего учёных, одиноких,

вдовых сирот кормившего Мусы сына золотых дел мастера Шахидуллы место погребения".

Сюрприз! Оказывается, в древнем Болгаре жило довольно много армян. Точнее, здесь существовал

аж целый армянский квартал, находившийся на нынешней территории Хлебоприёмного предприятия.

От того квартала осталось несколько вот таких надгробий с надписями на армянском

и остатки так называемой "Греческой палаты" (находятся на территории этого самого предприятия

и недоступны для посещения). Как выглядело это строение? Представьте себе любой из

армянских храмов XIV века – и не ошибётесь.

Ах да, чуть не забыл. Надпись на этом камне означает:

"Здесь захоронено тело уважаемой княгини Сары, которая перешла к Христу.

Те, которые прочтут это, пусть просят прошения у бога за воскрешение её души. 1321 год."

Ну, это – вы помните – фишки для средневековой игры "мельница", слева внизу – зары для нард,

а над ними – фигуры для шахмат (таким незамысловатым путём ордынцы обошли исламский запрет

на изображение живых существ, сведя шахматные фигуры к простым геометрическим формам).

Монеты, отчеканенные из серебра в Болгаре в 1270-е годы и найденные на территории городища

…и прочие археологические находки

Самое загадочное из всего, что найдено на городище – вот эти предметы.

Так и не найдя им подходящего названия, археологи назвали их сфероконусами.

Точное их назначение неизвестно (инопланетяне хорошо платили татарам за сфероконусы,

потому те предпочитали не задавать лишних вопросов). Хотя, впрочем, есть предположение,

что они использовались как ёмкости для перевозки химикатов или благовоний.

Такие же предметы в больших количествах встречаются на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Все они толстостенные и гораздо прочнее, чем обычные глиняные горшки,

так что, пролежав в земле многие века, дошли до нас практически без повреждений.

Примерно так выглядел булгарский конный латник во времена завоевания Батыем Волжской Булгарии

На самом нижнем этаже туристов, вошедших сюда с причала, приветствует Кул Гали –

булгарский поэт начала XIII века.

Ну что же, хватит пока музеев. Теперь мы идём перекусить в приглянувшуюся нам в прошлый раз блинную, после чего отправляемся на противоположную сторону городища.

Та самая дровяная печь, в которой здесь готовят блины и ещё много всякого вкусного

Итак, мы отправляемся через всё городище к Белой мечети.

Только пройдя всё это расстояние пешком, вы сможете ощутить масштабы древнего города Болгара.

На самом деле, это – взлётно-посадочная полоса, которая давно уже никем не используется

по назначению (находится как раз посреди городища).

А идти-то ещё очень неблизко

Недалеко от южных ворот городища обнаружились остатки ещё одного мавзолея.

На самом деле, таких фундаментов здесь ещё много – они раскиданы по территории,

а некоторые – даже до сих пор не откопаны.

Дошли

Примерно так выглядел въезд в город (ну, кроме асфальта и шлагбаума)

С южной стороны к городищу примыкает так называемый "Малый городок" – небольшая укреплённая территория, сооружённая в XIV веке и так и оставшаяся недостроенной (по-видимому, достроить укрепления помешало нападение на город Булак-Тимура в 1361 году). Для чего эта территория предназначалась – точно не известно (ни то – караван-сарай, ни то – парадный комплекс).

Одно из нескольких условно сохранившихся строений "Малого городка" являлось частью конструкции

его северных ворот, находящихся как раз напротив южных ворот Болгара.

А это – строение с остатками южных ворот.

Территория городка была окружена рвом, остатки которого и сейчас угадываются по рельефу.

Крепостного вала не было (по-видимому, его не успели соорудить).

А вот и та самая Белая мечеть. Построена она сравнительно недавно (в 2012 году),

и её архитектура не может не впечатлять.

Молодожёны

По-соседству с мечетью за деревянными воротами находится

довольно странная экспозиция Музея хлеба.

Центральное место в музейном комплексе занимает, как ни странно, ресторан,

над входом которого написано "Не работает" (и – нет, это – не название ресторана).

Впрочем, помимо ресторана, здесь есть ещё пара кафешек, и вот они-то как раз работают.

Вот, кстати, если вы – вегетарианец, оказавшийся в татарском ресторане,

и у вас разбежались глаза от названий блюд – смело заказывайте кыстыбый: он есть везде,

и он на 100% вегетарианский (это – такая лепёшка с картофельной начинкой).

Ну а что такое чак-чак – думаю, все и так знают.

В одном из торцов этого же здания находится небольшая экспозиция,

так или иначе посвящённая выращиванию пшеницы

Здесь можно увидеть некоторое количество исторических орудий труда хлеборобов

Впрочем, думаю, эта экспозиция изначально рассчитана на присутствие экскурсовода

Вот только недавно встречал в интернете фотографию подобного предмета от человека,

который пытался понять, для чего это предназначено. На самом деле, это –

оснастка для сборки колёс для телеги (конец XIX века)

За главным зданием музейного комплекса находится воссозданная по фотографиям

усадьба татарского мельника, где экспозициями являются дом и несколько хозпостроек.

Заходим в дом

А вот и мельница. Это – не имитация, а вполне себе действующий экземпляр,

в чём можно убедиться, рассмотрев её внутреннее устройство.

Не знаю, как это называется у мельников, но на флоте подобный механизм называют шпилем.

Предназначено это для поворота верхней части мельницы в соответствии с направлением ветра.

Осколок мельничного жёрнова

Заходим внутрь

Вот эта штуковина в форме перевёрнутой пирамиды – это бункер для зерна.

Туда засыпают мешок зерна, которое под собственным весом попадает из бункера

во вращающиеся жернова (они – внизу, за деревянной обшивкой).

А из жерновов готовая мука высыпается в ящик, называющийся сусеком

(помните сказку про Колобка?)

А теперь давайте разберёмся, как это всё приводится в движение.

Ветер вращает ротор, закреплённый на горизонтальном валу (это всё – там, наверху,

в поворотной части мельницы). Дальше, через повышающую зубчатую передачу,

вращение передаётся на этот огромный деревянный вал, идущий вниз к жерновам.

На нижнем конце вертикального вала есть ещё одна зубчатая шестерня (вон она – видна в окошки).

Она – часть ещё одной повышающей передачи, от которой получает вращение верхний жёрнов

(он – с правой стороны)

Гуляя по музейному двору, мы неожиданно обнаружили, что у основной экспозиции

есть ещё продолжение – с противоположного торца того же здания.

Здесь уже главная тема – мука и приготовление из неё чего бы то ни было.

К примеру, историческим предком мельничных жерновов были вот такие два камня,

между которых растирали зерно.

Примерно так выглядела хлебная печь времён Волжской Булгарии (X-XIII века)

Традиционная татарская печь (помните ту печь, блинами из которой мы обедаем уже второй день?)

Ещё частью музея является вот эта кузница (как я понял, она тоже время от времени действует)

…и – выставка всякой сельскохозяйственной всячины вроде этой конной косилки начала XX века,

…этих конных граблей (примерно тех же лет),

…и, конечно же, трактора (это – ДТ-20, выпускавшийся в Харькове с 1958 по 1969 годы)

Ну и наконец – обещанные верблюды. Ферма по разведению верблюдов находится как раз

позади Белой мечети, за воротами с надписью "Мы не продаём верблюдов в зоопарки и пр.",

и попасть туда можно за символическую (и не обязательную) плату.

Верблюды здесь выглядят довольными и даже радостными

А охраняют их несколько вот таких собаченций

Тем временем дело шло к закату, пора выдвигаться в сторону гостиницы.

Фонтан возле мечети

По пути обращаем внимание на Свято-Авраамиевскую церковь (год постройки не знаю)

Если вчера мы видели над Волгой полноценный солнечный столб,

то сегодня закат сопровождался чем-то таким (на самом деле, солнце уже за горизонтом)

Немного болгарского животного мира, встреченного нами по пути в гостиницу

На этой вечерней ноте мы отправляемся отдыхать и отсыпаться после затяжного забега по музеям, чтобы утром с новыми силами отправиться в Казань.

Но это ещё – не конец поста! Утром, перед тем, как идти к причалу,

чтобы попытаться-таки вернуться в Казань на "Метеоре", мы решили сходить к

ещё одной достопримечательности Болгара – Колодцу Святого Авраамия

(тем более, что находится он в той же стороне от города, что и причал "Метеоров")

Пока мы шли по городским улицам, в небе возникло живописное ядерное облачко.

Дорога к причалу и колодцу проходит через довольно живописный лес.

Где-то здесь на одном из деревьев нами замечен дятел (но заснять его я не успел)

Небо проясняется

Дошли

Когда-то на этом самом месте находился Ага-Базар – главная торговая площадка Волжской Булгарии,

и источник являлся частью того торгового комплекса. Позднее источник стал священным

благодаря булгарскому купцу, принявшему христианство под именем Авраамия,

и казненному за это прямо здесь, на этом самом месте.

Пользуясь случаем, мы набрали воды из колодца. Вода оказалась холодной и вкусной

(кстати, колодец пользуется большой популярностью среди местных жителей).

Где-то возле колодца. Кстати, здесь водятся не только бабочки, но и слепни –

они неотступно следовали за нами неприятно жужжащей тучкой до самого причала.

Небольшое болотце (залив Волги?) возле колодца

Вот мы и у причала

Так выглядит здание речного вокзала, и оно уже много лет заброшено

(здесь, по-крайней мере, всё по-честному – без декораций типа "стекло и бетон" как в Казани)

Живописно облупившаяся краска с одной из дверей речного вокзала

У причала покачиваются два казанских "Метеора".

А билеты на них продаются вон в том зелёном строении на дебаркадере.

"Метеор" – это скоростной теплоход на подводных крыльях, один из проектов легендарного Ростислава Алексеева, пытавшегося добиться от теплохода невиданной до того скорости. И ради этой скорости судно, по мере разгона, приподнимается над водой, соприкасаясь с ней только гребными винтами и этими самыми подводными крыльями.

"Метеоры" производились в Зеленодольске с 1961 по 1999 годы (а штучная сборка продолжалась ещё до 2006 года), и это – самый массовый в мире теплоход на подводных крыльях, который в прежние времена можно было встретить чуть ли не где угодно (например, ещё недавно, до введения скоростных ограничений, один такой "Метеор" успешно работал в Амстердаме). Сейчас большинство из них уже сдано в металлолом, так что Татарстан – одно из немногих мест, где ещё можно прокатиться на этом легендарном судне. Кстати, радует, что зеленодольцы восстановили своё производство и обещают в этом году выпустить первые "Метеоры" нового поколения.

Конечно, 70 км/ч для XXI века – не скорость, но для судна это – действительно очень быстро. Вот примерно об этом же задумался и Ростислав Алексеев и, в попытке добиться ещё большей скорости, решил полностью отделить судно от воды. Так родилась идея ещё более легендарного экраноплана КМ "Каспийский монстр".

Хотя, впрочем, об идеях Ростислава Алексеева можно рассказывать ещё очень долго.

Эти теплоходы проектировались в конце 50-х годов, так что в их дизайне присутствует

одновременно и что-то космическое (в те годы человечество начало осваивать космос),

и явная тенденция к автомобильной моде конца 50-х ("плавники", панорамные стёкла и т.д.)

Кстати, имена собственные эти суда заполучили сравнительно недавно –

в советские годы они все были номерными (например, "Метеор-249" или "Метеор-240")

До отправления первого "Метеора" в Казань ещё несколько часов, но, помня о том, как мы позавчера сюда добирались, мы решили подойти заранее и закупиться билетами. Кассира на месте не оказалось, так что – остаёмся ждать. Маша сидит возле бывшего речного вокзала и читает, а я хожу вокруг и наставляю свой объектив на всё подряд, периодически ездя по ушам работнику причала (кстати, история нашей позавчерашней поездки сюда на такси нашла у него понимание).

За бывшим речным вокзалом растёт несколько яблонь. Плоды одной из них оказались очень вкусными,

а на другой (той, что у забора) – сплошь кислятина.

Чуть поодаль нашлись и груши

Взгляд на мир "рыбьим глазом"

Потом один из "Метеоров" ушёл к соседней пристани Тетюши, тот самый работник пристани сделал мне знак рукой и указал на пришедшего кассира. И – вы будете удивлены, но на тот момент, когда я купил-таки нам билеты, на первом "Метеоре" оставалось всего два свободных места. Так куда же подевались остальные билеты?…

Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать: не прошло и десяти минут, как откуда ни возьмись появился экскурсионный автобус с туристами, билеты для которых заранее выкупила турфирма.

Тем временем вернулся наш "Метеор"

Мы грузимся на борт причалившего теплохода и отправляемся в путь.

Пока "Метеор" стоит на месте – в нём, честно говоря, жарко как в духовке, но стоит ему сдвинуться с места – жара моментально куда-то исчезает, в салоне появляется приятный ветерок. Вообще, поездка в переднем салоне немного напоминает полёт в самолёте во время небольшой турбулентности: теплоход слегка подпрыгивает на волнах, сверху доносится шум ветра, откуда-то сзади – ровный гул двигателей (подозреваю, что в двух других салонах должно быть более шумно).

Живописные берега Волги сквозь мутные панорамные стёкла переднего салона "Метеора"

Где-то здесь две большие реки – Волга и Кама – сливаются воедино. И, кстати, название дальнейшего участка Волги, отсюда и до дельты, является в некотором роде предметом спора. Отдавая дань традициям, это продолжение также именуется Волгой, хотя Кама к месту слияния приходит гораздо более полноводной, чем Волга. Да и потом, если измерить длину обеих рек отсюда и до истока – получится, что Кама ещё и длинней, хотя площадь водосборного бассейна у Волги всё же больше.

Интересно, что в тюркоязычной среде с древних времён было распространено название Итиль, которое относилось к участку Волги отсюда и до дельты, к участку Камы от слияния с Белой рекой и до устья и к Белой реке на всём её протяжении (то есть, по сути, признавался топонимический приоритет Белой реки). Кстати, точно так же (Итиль) называлась и последняя столица Хазарского Каганата, располагавшаяся в окрестностях дельты Волги, а в ряде языков это название так или иначе сохранилось до наших дней: например, те же татары называют Волгу "Идель", а у башкиров Белая река называется Агидель (Ак Идель – то есть, Белая Идель).

Подходим к казанскому порту

Ну и в заключение поста – вот вам вид из окна номера нашей казанской гостиницы

Ждём продолжений, в которых мы побываем в Елабуге, а главное – вернёмся оттуда назад ;)

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/368218.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: города на волге фото достопримечательности поволжья поволжье туризм путешествия поездки |

Кочуем по Татарстану, часть I. Болгар. Золотая Орда, блины и специфика междугороднего транспорта |

Итак, ещё одна наша поездка успешно состоялась. И, как и обещал, начну по-немногу рассказывать о том, как это было.

А началось всё с поезда Москва-Нижневартовск, в котором мы очень неплохо выспались, и уже в пять утра стояли в Казани на перроне главного вокзала города.

Вокзал в Казани в пять с чем-то утра

Эй, стоп! Это же – не чёрно-белый пост! Куда подевался цвет?…

А получилось так потому, что я спросонья забыл проверить настройки камеры, и потому случайно сделал один чёрно-белый кадр (кстати, по-моему, получилось очень неплохо).

Пока я перенастраивал камеру, наш поезд уже поехал дальше

По длиииииинному пешеходному мосту переходим через все станционные пути…

…и скоро оказываемся на берегу Волги

Вдали у причала дожидаются своего времени два "Метеора",

на одном из которых мы предполагаем попасть в Болгар

И вот тут мы как раз и столкнулись с той самой спецификой междугороднего транспорта Татарстана, обещанной заголовком этого поста. В данном конкретном случае она заключается в следующем:

- Билеты на эти "Метеоры" не продаются в интернете (только в кассе и только за наличный расчёт);

- В кассе эти самые билеты можно купить только в день поездки, но никак не заранее;

- В Казани действует ряд турфирм, организующих экскурсионные поездки в Болгар, и они по своим каналам заранее скупают нужное им количество билетов на "Метеоры".

Зная об этой особенности, мы пришли к кассе максимально рано – к самому моменту её открытия, и… И нашли на двери объявление: "На рейсы до Болгара билетов нет". Ну ладно, мы ведь – опытные туристы, предусмотревшие на этот случай запасной вариант: через два часа с центрального автовокзала Казани уходит автобус на Болгар, а автовокзал – в десяти минутах ходьбы отсюда.

Так выглядит здание речного вокзала, именуемое в народе не иначе как "потёмкинской деревней".

А дело здесь в том, что это оно снаружи такое всё из себя современное, стекло и бетон,

а внутри оно – как после бомбёжки, уже много лет стоит заброшенное.

Потому и билеты продаются не здесь, а в маленьком строении справа от него.

Двадцатью минутами позже мы уже входим в здание автовокзала и направляемся к кассе, где старая кассирша деловым голосом нам сообщает, что на Болгар билетов нет (значит, это – не мы одни такие хитрые).

Ну и что теперь? Повеситься / застрелиться / выпить водки?

В общем, вы будете удивлены, но у нас и на этот случай был запасной вариант (всё-ж-таки не первый год уже путешествуем). Один телефонный звонок – и уже через двадцать минут за нами заезжает междугороднее такси и везёт нас прямиком в Болгар. И, после московских цен на такси, эта поездка никоим образом не показалась мне чем-то экстраординарно дорогим (а это, между прочим, 180 километров пути).

Итак, полдесятого утра – и мы уже в Болгаре: на час раньше прибытия первого "Метеора"

и за три часа до прихода автобуса. В гостиницу идти – ещё слишком рано,

так что – идём гулять.

Болгар (он же – Булгар, ударение – на первый слог) существует на этом месте по крайней мере с X века. Во времена Волжской Булгарии город был крупнейшим центром торговли и ремёсел этого древнего государства. С началом монгольского завоевания начались и попытки захватить Болгар, не имевшие успеха до 1236 года, когда город был взят Батыем. С этого момента Болгар становится частью государства Золотая Орда, также известного в тюркоязычном мире под названием Улус Джучи (по имени старшего сына Чингисхана).

Завоевав огромную территорию и создав на ней империю, Чингисхан поделил её на улусы, каждый из которых он завещал одному из своих сыновей. Один из таких улусов достался старшему сыну, военачальнику и государственному деятелю Джучи с напутствием – расширять территорию улуса на запад настолько, насколько это возможно. Вскоре после смерти Чингисхана созданная им империя развалилась и улусы фактически стали независимыми государствами, но напутствие великого хана по-прежнему продолжало исполняться.

Завоевав и присоединив к своему улусу новую территорию вдоль Волги, Батый (сын Джучи и внук Чингисхана) расположил свою резиденцию в ещё недавно яростно ему сопротивлявшемся городе Болгаре, фактически сделав его первой столицей своего независимого государства. С этого момента в городе началось активное каменное строительство, причём остатки многих из тех построек XIII-XIV веков сохранились до наших дней. Потом столица была перенесена во вновь отстроенный город Сарай-Бату (а потом – и ещё несколько раз переносилась), но тем не менее Болгар сохранил за собой звание крупнейшего торгового города Золотой Орды.

Вторая половина XIV века для Золотой Орды прошла в постоянной междоусобице: правители сменяли друг друга чуть ли не каждые полгода, а улусы то стремились обрести независимость, то попросту грабили друг друга. Словом, жизнь у ордынцев уж точно не была скучной. И при всём при этом Золотая Орда по-прежнему не давала скучать и соседней Руси, где это неспокойное время называли "Великая замятня". В тот период город Болгар был несколько раз разграблен и сожжён, но каждый раз снова возрождался. Весь этот бардак творился до прихода к власти в 1379 году Тохтамыша, которому удалось навести в стране порядок и какое-то время его поддерживать.

Окончательно добил Болгар в 1431 году своим походом московский воевода Фёдор Палецкий. От Золотой Орды к тому моменту фактически оставались уже только осколки – отдельные ханства, не подчиняющиеся центральной власти. С разрушением Болгара вся торговая и деловая активность переместилась в соседнюю Казань, ставшую теперь столицей нового Казанского ханства, явившегося по сути попыткой возродить Волжскую Булгарию. Население ханства составили булгары-мусульмане вперемешку с местным угро-финским и кыпчакским населением, в результате смешения которых и сформировался ныне существующий этнос казанских татар.

С 1552 года, после завоевания Казанского ханства, развалины древнего города вошли в состав России. В XVII в. на руинах был основан православный Успенский монастырь (не сохранился), а с 1781 года вновь возрождённый город стал именоваться Спасском и превратился в перевалочный пункт сельскохозяйственных грузов для соседних городов. Потом (с начала XX века) город звался Спасск-Татарский, с 1935 – Куйбышев, а в 1991 году получил назад своё историческое имя.

Вот такая одиннадцативековая история в нескольких предложениях.

Территория нынешнего Болгара делится на городище (место, где стоял тот, исторический город)

и советскую часть (преимущественно – одно-двухэтажные дома, построенные после 1957 года).

Сейчас мы находимся в северной части городища, возле туристического причала.

Это необычное строение справа совмещает в себе функции речного вокзала и

Музея болгарской цивилизации.

Ещё здесь есть одиночные остатки застройки XIX века (основная часть той застройки

перестала существовать со строительством Куйбышевского водохранилища).

В некоторых из этих домов сегодня размещены музеи. А в одном из них мы нашли кафе-блинную,

где татарская семья (семейный бизнес) накормила нас вкуснейшими блинами из дровяной печи.

Музеи же мы отложим на следующий день/пост, сегодня мы просто гуляем.

Возле Музея болгарской цивилизации находится так называемый археопарк,

где можно увидеть имитацию остатков городской застройки времён Золотой Орды.

Это, к примеру, остаток гончарного горна (или его имитация?)

Самое заметное строение здесь – этот огромный памятный знак в честь принятия ислама

волжскими булгарами в 922 г (кстати, произошло это здесь же, в Болгаре). Внутри находится Коран,

изготовленный из драгоценных металлов и камней, и занесённый в Книгу рекордов Гиннесса

как самое большое в мире издание этой священной книги, и несколько экспозиционных залов.

Но самое интересное находится чуть дальше – остатки исторической застройки XIII-XIV веков,

среди которых как-то очень странно смотрится православная церковь XVIII века.

Но туда мы ещё доберёмся, а пока – сидим на высоком берегу Волги

и наслаждаемся живописными её видами

На городище растёт довольно много полыни.

Ловлю себя на мысли, что с тех пор, как мы переселились в Московский регион,

я отвык от её пряного запаха.

Мимо проплывает эта ржавая посудина. Чуть дальше от этого места,

как раз напротив центра городища, ведутся работы по углублению фарватера,

так что три таких судна (ШС-33, ШС-40 и ШС-42, все три – одинаково ржавые)

постоянно курсируют туда-сюда, увозя извлечённый со дна грунт.

К туристическому причалу подходит большой (по речным меркам) круизный теплоход "Россия"

Я тут уже навёл справки и выяснил, что его максимальная пассажировместимость – 224 человека.

Добавим сюда два "Метеора" по 124 человек и автобус (примерно 48 мест), и получим, что,

помимо нас двоих, приехавших на такси, сегодня на Болгар совершат набег около пятисот туристов,

надеющихся успеть обежать за один день всё городище и все музеи (а это –

довольно большая территория). Мы такой забег галопом устраивать не планируем,

поскольку остаёмся здесь ещё на два дня, чтобы не торопясь всё осмотреть и заснять.

Причалил

А мы идём к центральной части городища.

Давайте попробуем разобраться в этих строениях. Самое левое (с куполом) – Северный мавзолей

(XIV в.), рядом с ним – Успенская церковь (1734 г.), вплотную к которой стоит Большой минарет

(воссоздан – оригинальный минарет построен в XIII веке, ещё при Батые, и рухнул в 1841 году).

Справа от минарета видны руины Соборной мечети (тоже XIII век), за которыми торчит

коническая крыша Восточного мавзолея (XIV в., усыпальница болгарской знати)

Подходим ближе

На руинах Соборной мечети. Изначально этих колонн было 36 штук,

а по углам к зданию примыкали четыре башни.

Эта мечеть считается первым культовым сооружением, построенным в Золотой Орде,

и единственным, сохранившимся от раннезолотоордынского периода.

Самые верхние ряды каменной кладки не оригинальные (они появились при консервации этих руин),

всё что ниже – создано ещё при жизни Батыя

Несмотря на то, что минарет – постройка сравнительно недавняя, это не бросается в глаза,

как, например, в Дербентской крепости, где невооружённым глазом видно отличие

исторической кладки от реставрационной

Восточный мавзолей

Северный мавзолей. В те времена, когда на руинах города стоял монастырь,

это строение использовалось как монастырский погреб

Идём к ещё одним примечательным руинам по дороге из жёлтого кирпичакамня

И привела нас эта дорога к заботливо накрытым крышей остаткам ханского дворца

(XIII – начало XIV века). В интернете это строение часто называют дворцом Батыя,

хотя скорей всего оно было возведено уже после его смерти.

Большинство строений, оставшихся от древнего Болгара,

сохранились примерно в таком виде – до уровня фундамента

К дворцу, как и к мечети, по углам были пристроены башни. Это – фундамент одной из них

Примерно также выглядят и остатки Восточной палаты (конец XIII века),

только здесь нет крыши и больше следов консервационных работ.

Все эти названия придуманы уже в наше время. Как это строение называли ордынцы – неизвестно,

но использовалось оно в качестве общественной бани

Из кирпича сложена печь, которая топилась, по-видимому, с наружной стороны здания.

От печи идут несколько каналов-воздуховодов, по которым

нагретый воздух проходил под каменным полом и таким образом обогревал всё помещение

(а вы думали, что "тёплый пол" – это современное ноу-хау? Ну-ну…)

В странах мусульманского Востока бани всегда были неотделимой частью культуры

(тем более, что ещё пророк Мухаммед призывал всех регулярно посещать бани).

Эта традиция вместе с исламом дошла и сюда – на берега Волги

Отдаляемся от бывшей бани. И тут я снова ловлю себя на том, что соскучился по

открытым пространствам, и Болгар в этом смысле для меня – подарок судьбы,

поскольку большая часть городища представляет собой почти голую степь.

Ещё одна дорога из жёлтого кирпича ведёт к одному из

наиболее сохранившихся строений Древнего Болгара

Это – Ханская усыпальница и Малый минарет (оба – XIV века).

Руины между минаретом и усыпальницей, по-видимому, остатки мечети.

Чуть дальше – памятник сахабам пророка Мухаммеда,

пришедшим сюда из Медины и впервые на этой земле произнёсшим проповедь.

Идём дальше.

Для того, чтобы построить эти дороги, археологам пришлось перекопать здесь каждый

сантиметр земли – иначе артефакты, лежащие в ней, оказались бы погребены под асфальтом.

Для понимания масштабов явления.

На самом деле, всё городище целиком занимает 550 гектаров (не считая так называемого

Малого городка), а суммарная протяжённость его укреплений превышала пять километров.

То есть, по меркам XIV века это был огромный город (для сравнения, Москва

вместе со всеми посадами в те времена умещалась в черте нынешнего Бульварного кольца).

Чёрная палата тоже неплохо сохранилась с XIV века. А о том, почему её называют чёрной,

есть легенда: во время разгрома Булгара Аксак-Тимуром хан Абдуллах со своей семьей

и приближенными укрылся в этом здании. Завоеватели по приказу эмира обложили здание деревом

и подожгли. Все должны были погибнуть в огне. Но когда дым рассеялся, враги увидели девушку

в белой одежде, стоявшую на крыше здания. Это была дочь хана. Аксак-Тимур,

удивленный ее смелостью и красотой, предложил ей стать его женой. Она ответила отказом.

Тогда разъяренный эмир приказал привести к нему двух ее братьев, приговоренных к смерти.

Увидев братьев с колодками на шее, она побледнела и дала согласие завоевателю при условии,

что тот на ее глазах отпустит братьев на свободу и даст им лучших коней.

Так она спасла братьям жизнь, а сама бросилась на догоравшие бревна и разбилась.

Здание же осталось почерневшим от пожара.

Внутри

Звёзды Давида?… А, хотя, всё правильно – эта фигура встречается и в мусульманских орнаментах,

но там её обычно называют печатью Сулеймана (то есть Соломона)

Рядом с Чёрной палатой тоже что-то активно раскапывают

Возвращаемся другой дорогой

на этих дорогах можно встретить самый разнообразный транспорт:

от электромобилей и арендных электросамокатов и до конного экипажа

Те самые остатки застройки XIX века

На выходе с городища – такая вот имитация древних городских ворот

Настало время идти в гостиницу, чтобы оставить там рюкзаки и продолжить прогулку.

Сейчас мы находимся в современной части города. Эта мечеть построена в 1992 году

Куры на улицах Болгара – обычное явление. За всё время прибывания в этом городке

мы встречали здесь кур, гусей, овец и даже одну корову.

Ну что же, рюкзаки в номере (самом большом в этом городе – а потому, что

все остальные номера были заняты), и мы снова возвращаемся на городище,

только теперь уже с другой стороны и другой дорогой, по обочинам которой

также полным-полно полыни.

Здесь археологам удалось откопать остатки гончарных горнов XIV века

А ещё здесь полным-полно яблонь. Правда яблоки в большинстве своём ещё неспелые, но – знайте,

что, приехав сюда в конце августа – вы без яблок не останетесь.

Вдалеке, почти на горизонте, виднеются два минарета Белой мечети.

Примерно там заканчивается территория городища (и мы сходим туда завтра)

Ещё одни руины, до сих пор ускользавшие от нашего внимания – остатки Белой палаты

Мимо Чёрной палаты проезжает тот самый конный экипаж

А теперь – спускаемся на набережную

Здесь находится композиция "Ступени тюркско-татарской письменности".

Собственно, письменность у татар прошла через пять этапов:

от рунического и до нынешнего кириллического.

Руины ещё одного банного комплекса ("Красная палата") оказались засыпаны землёй по крышу.

Произошло это при строительстве Куйбышевского водохранилища: вода в Волге поднялась и

подошла непосредственно к остаткам бани. Пришлось защитить их столь незамысловатым способом.

Сразу за руинами начинается небольшая игровая зона, посвящённая играм древних булгар.

Это каменное поле для игры в "мельницу" – конечно же, современная имитация.

А вот в окрестностях Изборска, если помните, мы встречали оригинальное средневековое

каменное игровое поле для этой давно забытой игры.

Тем временем солнце шло к закату

Чем ниже опускалось солнце – тем более ярко выраженным становился солнечный столб

Солнце зашло

Но мы продолжаем наш путь. Где-то дальше на берегу нашлись руины ещё одной средневековой бани.

Ну и наконец – заключительная на сегодня достопримечательность – Колодец Габдрахмана.

По легенде, источник возник от соприкосновения посоха сахаба Габдрахмана с землей,

и целебная вода помогла выздоровлению дочери хана. После этого события хан

и его приближенные приняли ислам.

Отправляемся в обратный путь по верху – через городище. Наверху уже всё опустело:

теплоход давно ушёл, оба "Метеора" с туристами стоят у причала в Казани,

так что после шести вечера все заведения на городище закрываются (это касается и ресторанов).

А поскольку других ресторанов в городе нет, рассчитывать можно только на ужин в

гостиничном номере (тем более, что в нём есть кухня, и это спасает положение).

Для первого раза – хватит. Ждём продолжения, в котором мы пройдёмся по музеям, сходим к Белой мечети и познакомимся с верблюдами.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/368010.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: города на волге фото достопримечательности поволжья поволжье туризм путешествия поездки |

Вот мы и вернулись |

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/367801.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: поездки |

Тестирую новую платформу |

Повинуясь моде, решил протестировать новую блог-платформу teletype. Буквально в несколько кликов портировал туда всё содержимое моего ЖЖ – в результате получился вот такой блог. Буду ли там продолжать – время покажет, но бросать LiveJournal/DreamWidth в любом случае не планирую.

P.S. Завтра выезжаем в сторону Татарстана. Послезавтра утром недолго пробудем в Казани, после чего на "Метеоре" отправимся в Болгар, и – далее по маршруту. Подробности и фото – после поездки.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/367361.html. Please comment there using OpenID.

|

|

Ещё один чёрно-белый пост без какой-либо смысловой нагрузки |

Недавно к нам приезжала гостья с противоположного конца Москвы (та самая, третья участница нашего эпичного пешего похода на Волоколамск). Выбрались всей компанией полазить по нашему ближайшему лесу – тому, что между Лобней и аэропортом, и эта прогулка была запечатлена мной на чёрно-белую плёнку (и – нет, мне ещё не надоело заниматься этой фигнёй…)

что местами приходилось буквально продираться. И это притом, что весь прошлый год мы ходили

по этой же тропинке почти не глядя под ноги, да и весной нынешнего года этот путь ещё

представлял собой парадный вход в лес. Но за то теперь в этих зарослях можно отыскать

несметную уйму вкуснейшей дикой малины.

Тем временем звуки с неба постоянно напоминали, что мы всё ещё в Лобне

Вот мы наконец и в лесу…

В финале прогулки гостье было предоставлено эксклюзивное право нажать на "спуск"

антикварного плёночного фотоаппарата, так что я снова попал в кадр собственной камеры

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/367340.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: ломо фотокамера любитель фото прогулки чёрно-белое фото lubitel фотоаппарат любитель |

Итак, мы едем в Татарстан |

В ближайшее время (а если точнее – то в первой половине августа) нас можно будет обнаружить в городах Болгар и Елабуга. Почему именно там? Ну, прежде всего, это – одни из интереснейших мест в России, да и к тому же в Татарстане какие-либо КОВИДные ограничения практически отсутствуют (ну кроме ношения масок в общественных местах). В Казани мы появимся несколько раз, но кратковременно (напомню, что в 2011 году мы очень неплохо погуляли по этому замечательному городу).

В общем, ждём красочных фотоотчётов.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/367041.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: планы поездки |

Облака |

"Но мы ничего не поняли! Вы сняли облака! Почему вы снимали одни облака?"

© Андрей Тарковский, Солярис

Ещё в прошлый раз у меня появилась задумка поснимать на ч/б небо с облаками через оранжевый светофильтр (через него облака получаются рельефные – даже хочется их руками потрогать). Словом, недолго думая, мы отправляемся к ближайшему полю (находится за депо), прихватив с собой "Любитель" и плёнку. Результат – смотрим ниже:

С моста через железную дорогу

Вон на то поле мы сейчас направляемся

(кстати, ещё совсем недавно мы оттуда же успешно снимали луну)

На поле

Маша

И – впервые "Любитель" оказался в руках у Маши. Я настроил экспозицию и показал,

как наводить на резкость и куда нажимать. И – вот результат.

На самом деле, цвет моей футболки – оранжевый. Белой её сделал светофильтр

(и заодно – затемнил голубое небо относительно облаков).

P.S. Вот что касается оранжевого светофильтра – у меня советский ОС-12, для которого в справочниках указана кратность 2,5. То есть, имеется в виду, что именно во столько раз нужно увеличивать выдержку, что соответствует примерно полутора ступеням экспозиции. Хотя, судя по моему опыту, добавлять нужно как минимум две ступени, а то и больше – иначе негатив получится довольно-таки серый.

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/366691.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: ломо фотокамера любитель фото прогулки чёрно-белое фото lubitel фотоаппарат любитель |

Небольшая чёрно-белая прогулка по Лианозовскому парку |

Съездил на днях в Москву по делам. Прихватил с собой "Любитель" с одной плёнкой. На обратном пути зашёл прогуляться по Лианозовскому парку, в котором не бывал ещё со времён нашего проживания в Северном. Лианозовский парк за последнее время преобразился – заметно, что его благоустройству было уделено немало времени. Взятой с собой плёнки мне хватило ровно на десять минут (напомню: одна среднеформатная плёнка – это 12 кадров 6x6), после чего как-то само собой обнаружилось, что и на небе облака какие-то очень живописные, и электричка, прибывающая на платформу Лианозово, сама собой просится в чёрно-белый кадр. Словом, руки чесались поснимать что-то ещё, но плёнки не хватило.

Далее – избранные кадры с той единственной отснятой плёнки:

This entry was originally posted at https://pilottttt.dreamwidth.org/366537.html. Please comment there using OpenID.

|

Метки: ломо фотокамера любитель фото прогулки чёрно-белое фото lubitel фотоаппарат любитель |

И вновь лесные тайны. Лоси, комары и лампочка |

Итак, мы снова в лесу. Как показали недавние исследования, те лесные тайны, что мы раскрыли в прошлый раз, далеко не единственные в лесах к северу от Лобни, и потому по прошествии недели с тех событий мы снова выдвигаемся к месту происшествия.

Первое, что мы увидели, едва только вошли в лес – эта бабочка.

А ещё мы нашли там орешник, весь усеянный неспелыми орехами

(и теперь мы знаем, куда идти за урожаем)

Судя по крыльям, этой бабочке довелось повидать жизнь не только с лучшей её стороны

Продолжаем путь по этой небольшой просеке

Одна из искомых тайн находится прямо за этими деревьями. Дело в том, что до нас дошли слухи,

что где-то в этой местности в стороне от всех тропинок есть лесное озеро. Тропинок здесь

действительно нет, а вот валежника довольно много – потому подобраться сюда не так уж и просто.

Кстати, в интернете встречал гипотезу о рукотворном происхождении этой возвышенности,

напоминающей дамбу (хотя – кому могло понадобиться строить дамбу в такой глуши?…)

Похоже, что озеро здесь действительно было – об этом можно судить как по характерной овальной

форме этой поляны, так и по озёрной растительности по её краям. Можно предположить, что озеро,

как и многие другие водоёмы, пересохло в этом году из-за длительной жары и отсутствия дождей

Хотя, впрочем, этому кустарнику уже как минимум несколько лет отроду

(но он, возможно, находился на берегу).

Где-то возле бывшего озера

Идём дальше за новыми тайнами

И тут мы заметили прямо на просеке вот эти следы. Лоси?

Похоже, они прошли недавно вдоль этой же просеки, но в противоположную от нашей цели сторону

Просека то проходит по зарастающим вырубкам, то ныряет под густые заросли

Один из нескольких чёрно-белых снимков этой прогулки. Дело в том, что, когда мы ещё только