Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://mysea.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??6cef2400, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Кремлевские стражники |

anna_nik0laeva в Кремлевские стражники

anna_nik0laeva в Кремлевские стражникиВы давно хотели знать, как именно охраняют Красную площадь и Кремль, но боялись спросить? Не бойтесь, все в порядке, граница на замке, а чужой не пройдет. К тому же, когда гуляете, просто невнимательно смотрите, а то бы заметили много чего интересного. Вот такие фотографии сделали вчера у Кремля. Сначала я подумала, что фотошоп, первоапрельская шутка. Однако присмотревшись, решила, что снимки все-таки настоящие. Написала фотографу, Андрею Рушайло-Арно, чтобы соблюсти авторское право и он любезно разрешил их опубликовать в моем журнале. "Подумаешь, я тоже их видела, они сидят все время прямо на Спасской башне" - скептически заявила моя матушка. Ну, может вы и каждый день их видите, а я вот, впервые разглядела на фото и вовсе не на Спасской башне.

Сегодня эти фото живо обсуждали мои виртуальные френды. Они же заявили, что снайперская винтовка на фото, ни что иное, как английская L96. Кому интересно подробнее про винтовку - поищите сами, гугл в помощь. А дальше на фото - виды Кремля с охранниками на стене и автозаки у стены.

Интересно, что за подъемные краны, или иная строительная техника копошится за кремлевской стеной?

Интересную деталь увидела на стене - подставку под факел из кирпича. Интересно, она аутентичная? Воображение сразу нарисовало суровых опричников Ивана Грозного, прогуливающихся здесь же, в 16 веке, с колчаном стрел за спиной, пёсьей головой на поясе, и дальнобойным копьем в руке. Или стрельцов, что во времена Петра Первого тоже несли здесь дежурство и сложили свои головы на лобном месте.

В общем, воображение, оно такое. Присмотришься - и заметишь ливневый выступ из белого кирпича. Кстати, почему из белого?

Довольно заметно, что жесть (или оцинкованое железо, я не сильно разбираюсь), в разводах и дождевых потеках. Дождь с неба поливает всех и вся, Кремль и Бирюлево.

|

Метки: спецслужбы Кремль |

Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Часть 1). |

m2kozhemyakin в Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Часть 1).

m2kozhemyakin в Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Часть 1). m2kozhemyakin в Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Часть 1).

m2kozhemyakin в Женщины-военнослужащие РККА в немецком плену, 1941-45. (Часть 1).Из книги А.Шнеера "Плен".

Женщины-медработницы РККА, взятые в плен под Киевом, собраны для этапирования в легерь военнопленных, август 1941 г.:

Форма одежды многих девушек - полувоенная-полугражданская, что характерно для начального этапа войны, когда в Красной армии были сложности с обеспечением женскими комплектами обмундирования и форменной обувью маленьких размеров. Слева - унылый пленный лейтенант-артиллерист, можеь быть "командир этапа".

Сколько женщин-военнослужащих Красной Армии оказалось в немецком плену, – неизвестно. Однако немцы не признавали женщин военнослужащими и расценивали их как партизан. Поэтому, по словам немецкого рядового Бруно Шнейдера, перед отправкой его роты в Россию их командир обер-лейтенант Принц ознакомил солдат с приказом: "Расстреливать всех женщин, которые служат в частях Красной Армии" [24] . Многочисленные факты свидетельствуют о том, что этот приказ применялся на протяжении всей войны.

В августе 1941 г. по приказу Эмиля Кноля, командира полевой жандармерии 44-й пехотной дивизии, была расстреляна военнопленная – военный врач [25] .

В г. Мглинск Брянской области в 1941 г. немцы захватили двух девушек из санитарной части и расстреляли их [26] .

После разгрома Красной Армии в Крыму в мае 1942 г. в Рыбацком поселке "Маяк" недалеко от Керчи в доме жительницы Буряченко скрывалась неизвестная девушка в военной форме. 28 мая 1942 г. немцы во время обыска обнаружили ее. Девушка оказала фашистам сопротивление, кричала: "Стреляйте, гады! Я погибаю за советский народ, за Сталина, а вам, изверги, настанет собачья смерть!" Девушку расстреляли во дворе [27] .

В конце августа 1942 г. в станице Крымской Краснодарского края расстреляна группа моряков, среди них было несколько девушек в военной форме [28] .

В станице Старотитаровской Краснодарского края среди расстрелянных военнопленных обнаружен труп девушки в красноармейской форме. При ней был паспорт на имя Михайловой Татьяны Александровны, 1923 г. Родилась в селе Ново-Романовка [29] .

В селе Воронцово-Дашковское Краснодарского края в сентябре 1942 г. были зверски замучены взятые в плен военфельдшера Глубокова и Ячменева [30] .

5 января 1943 г. неподалеку от хутора Северный были захвачены в плен 8 красноармейцев. Среди них – медицинская сестра по имени Люба. После продолжительных пыток и издевательств всех захваченных расстреляли [31] .

Двое довольно ухмиляющихся гитлеровцев - унтер-офицер и фанен-юнкер (кандидат-офицер, справа) - сопровождают захваченную советскую девушку-военнослужащую - в плен... или на смерть?

Вроде, "гансы" выглядят не злыми... Хотя - кто их знает? На войне совершенно обычные люди часто творят такую запредельную мерзость, которой никогда бы не сделали в "другой жизни"...

Девушка одета в полный комплект полевого обмундирования РККА обр.1935 г. - мужской, и в хорошие "комсоставовские" сапоги по размеру.

Аналогичное фото, вероятно лета или начала осени 1941. Конвой - немецкий унтер-офицер, женщина-военнопленная в комсоставовской фуражке, но без знаков различия:

Переводчик дивизионной разведки П.Рафес вспоминает, что в освобожденной в 1943 г. деревне Смаглеевка в 10 км от Кантемировки жители рассказали, как в 1941 г. "раненую девушку-лейтенанта голую вытащили на дорогу, порезали лицо, руки, отрезали груди..." [32]

Зная о том, что их ожидает в случае плена, женщины-солдаты, как правило, сражались до последнего.

Часто захваченные в плен женщины перед смертью подвергались насилию. Солдат из 11-й танковой дивизии Ганс Рудгоф свидетельствует, что зимой 1942 г. "...на дорогах лежали русские санитарки. Их расстреляли и бросили на дорогу. Они лежали обнаженные... На этих мертвых телах… были написаны похабные надписи" [33] .

В Ростове в июле 1942 г. немецкие мотоциклисты ворвались во двор, в котором находились санитарки из госпиталя. Они собирались переодеться в гражданское платье, но не успели. Их так, в военной форме, затащили в сарай и изнасиловали. Однако не убили [34] .

Насилию и издевательствам подвергались и женщины-военнопленные, оказавшиеся в лагерях. Бывший военнопленный К.А.Шенипов рассказал, что в лагере в Дрогобыче была красивая пленная девушка по имени Люда. "Капитан Штроер – комендант лагеря, пытался ее изнасиловать, но она оказала сопротивление, после чего немецкие солдаты, вызванные капитаном, привязали Люду к койке, и в таком положении Штроер ее изнасиловал, а потом застрелил" [35] .

В шталаге 346 в Кременчуге в начале 1942 г. немецкий лагерный врач Орлянд собрал 50 женщин врачей, фельдшериц, медсестер, раздел их и "приказал нашим врачам исследовать их со стороны гениталий - не больны ли они венерическими заболеваниями. Наружный осмотр он проводил сам. Выбрал из них 3 молодых девушек, забрал их к себе "прислуживать". За осмотренными врачами женщинами приходили немецкие солдаты и офицеры. Немногим из этих женщин удалось избежать изнасилования [36] .

Женщины-военнослужаще РККА, попавшие в плен при попытке выйти из окружения под Невелем, лето 1941 г.

Судя по их изможденным лицам, им многое пришлось пережить еще до взятия в плен.

Здесь "гансы" явно глумятся и позируют - чтоб им самим поскорее испытать все "радости" плена!! А несчастная девчонка, которая, похоже, уже нахлебалась лиха полной мерой на фронте, не испытывает никаких иллюзий относительно своих перспектив в плену...

На левом фото (сентябрь 1941 г., опять близ Киева - ?), наоборот, девушки (одной из которых удалось сохранить в плену даже часики на руке; небывалое дело, часы - оптимальная лагерная валюта!) не выглядят отчаявшимися или истощенными. Пленные красноармейцы улыбаются... Постановочное фото, или действительно попался относительно человечный комендант лагеря, обеспечивший сносное существование?

Особенно цинично относилась к женщинам-военнопленным лагерная охрана из числа бывших военнопленных и лагерные полицаи. Они насиловали пленниц или под угрозой смерти заставляли сожительствовать с ними. В Шталаге № 337, неподалеку от Барановичей, на специально огороженной колючей проволокой территории содержалось около 400 женщин-военнопленных. В декабре 1967 г. на заседании военного трибунала Белорусского военного округа бывший начальник охраны лагеря А.М.Ярош признался, что его подчиненные насиловали узниц женского блока [37] .

В лагере военнопленных Миллерово тоже содержались пленные женщины. Комендантом женского барака была немка из немцев Поволжья. Страшной была участь девушек, томившихся в этом бараке:

"Полицаи часто заглядывали в этот барак. Ежедневно за пол-литра комендант давала любую девушку на выбор на два часа. Полицай мог взять ее к себе в казарму. Они жили по двое в комнате. Эти два часа он мог ее использовать, как вещь, надругаться, поиздеваться, сделать все, что ему вздумается.

Однажды во время вечерней поверки пришел сам шеф полиции, ему девушку давали на всю ночь, немка пожаловалась ему, что эти “падлюки” неохотно идут к твоим полицаям. Он с усмешкой посоветовал: “A ты тем, кто не хочет идти, устрой “красный пожарник”. Девушку раздевали догола, распинали, привязав веревками на полу. Затем брали красный горький перец большого размера, выворачивали его и вставляли девушке во влагалище. Оставляли в таком положении до получаса. Кричать запрещали. У многих девушек губы были искусаны – сдерживали крик, и после такого наказания они долгое время не могли двигаться.

Комендантша, за глаза ее называли людоедкой, пользовалась неограниченными правами над пленными девушками и придумывала и другие изощренные издевательства. Например, “самонаказание”. Имеется специальный кол, который сделан крестообразно высотой 60 сантиметров. Девушка должна раздеться догола, вставить кол в задний проход, руками держаться за крестовину, а ноги положить на табуретку и так держаться три минуты. Кто не выдерживал, должен был повторить сначала.

О том, что творится в женском лагере, мы узнавали от самих девушек, выходивших из барака посидеть минут десять на скамейке. Также и полицаи хвастливо рассказывали о своих подвигах и находчивой немке" [38] .

Женщины-медики Красной армии, попавшие в плен, во многих лагерях военнопленных (в основном - в пересыльных и этапных) работали в лагерных лазаретах.

Здесь может быть и немецкий полевой госпиталь в прифронтовой полосе - на заднем плане видна часть кузова автомобиля, оборудованного для перевозки раненых, а у одного из немецких солдат на фото забинтована рука.

Лазаретный барак лагеря для военнопленных в г.Красноармейск (вероятно, октябрь 1941 г.):

На переднем плане - унтер-офицер германской полевой жандармерии с характерной бляхой на груди.

Женщины-военнопленные содержались во многих лагерях. По словам очевидцев, они производили крайне жалкое впечатление. В условиях лагерной жизни им было особенно тяжело: они, как никто другой, страдали от отсутствия элементарных санитарных условий.

Посетивший осенью 1941 г. Седлицкий лагерь К. Кромиади, член комиссии по распределению рабочей силы, беседовал с пленными женщинами. Одна из них, женщина-военврач, призналась: "… все переносимо, за исключением недостатка белья и воды, что не позволяет нам ни переодеться, ни помыться" [39] .

Группа женщин-медработников, взятых в плен в Киевском котле в сентябре 1941 г., содержалась во Владимир-Волынске – лагерь Офлаг № 365 "Норд" [40] .

Медсестры Ольга Ленковская и Таисия Шубина попали в плен в октябре 1941 г. в Вяземском окружении. Сначала женщин содержали в лагере в Гжатске, затем в Вязьме. В марте при приближении Красной Армии немцы перевели пленных женщин в Смоленск в Дулаг № 126. Пленниц в лагере находилось немного. Содержались в отдельном бараке, общение с мужчинами было запрещено. С апреля по июль 1942 г. немцы освободили всех женщин с "условием вольного поселения в Смоленске" [41] .

Крым, лето 1942 г. Совсем молодые красноармейцы, только что захваченные в плен Вермахтом, и среди них - такая же молодая девушка-военнослужащая:

Скорее всего - не медик: руки чистые, в недавнем бою она не перевязывала раненых.

После падения Севастополя в июле 1942 г. в плену оказалось около 300 женщин-медработников: врачей, медсестер, санитарок [42] . Вначале их отправили в Славуту, а в феврале 1943 г., собрав в лагере около 600 женщин-военнопленных, погрузили в вагоны и повезли на Запад. В Ровно всех выстроили, и начались очередные поиски евреев. Одна из пленных, Казаченко, ходила и показывала: "это еврей, это комиссар, это партизан". Кого отделили от общей группы, расстреляли. Оставшихся вновь погрузили в вагоны, мужчин и женщин вместе. Сами пленные поделили вагон на две части: в одной – женщины, в другой – мужчины. Оправлялись в дырку в полу [43] .

По дороге пленных мужчин высаживали на разных станциях, а женщин 23 февраля 1943 г. привезли в город Зоес. Выстроили и объявили, что они будут работать на военных заводах. В группе пленных была и Евгения Лазаревна Клемм. Еврейка. Преподаватель истории Одесского пединститута, выдавшая себя за сербку. Она пользовалась особым авторитетом среди женщин-военнопленных. Е.Л.Клемм от имени всех на немецком языке заявила: "Мы – военнопленные и на военных заводах работать не будем". В ответ всех начали избивать, а затем загнали в небольшой зал, в котором от тесноты нельзя было ни сесть, ни двинуться. Так стояли почти сутки. А потом непокорных отправили в Равенсбрюк [44] . Этот женский лагерь был создан в 1939 г. Первыми узницами Равенсбрюка были заключенные из Германии, а затем из европейских стран, оккупированных немцами. Всех узниц остригли наголо, одели в полосатые (в синюю и в серую полоску) платья и жакеты без подкладки. Нижнее белье – рубашка и трусы. Ни лифчиков, ни поясов не полагалось. В октябре на полгода выдавали пару старых чулок, однако не всем удавалось проходить в них до весны. Обувь, как и в большинстве концлагерей, – деревянные колодки.

Барак делился на две части, соединенные коридором: дневное помещение, в котором находились столы, табуретки и небольшие стенные шкафчики, и спальное – трехъярусные нары-лежаки с узким проходом между ними. На двоих узниц выдавалось одно хлопчатобумажное одеяло. В отдельной комнате жила блоковая – старшая барака. В коридоре находилась умывальная, уборная [45] .

Этап советских женщин-военнопленных прибыл в Шталаг 370, Симферополь (лето или начало осени 1942 г.):

Пленные несут на себе все свои скудные пожитки; под жарким крымским солнцем многие из них "по-бабьи" повязали головы платочками и скинули тяжелые сапоги.

Там же, Шталаг 370, Симферополь:

Узницы работали в основном на швейных предприятиях лагеря. В Равенсбрюке изготавливалось 80% всего обмундирования для войск СС, а также лагерная одежда как для мужчин, так и для женщин [46] .

Первые советские женщины-военнопленные – 536 человек – прибыли в лагерь 28 февраля 1943 г. Вначале всех отправили в баню, а затем выдали лагерную полосатую одежду с красным треугольником с надписью: "SU" – Sowjet Union.

Еще до прибытия советских женщин эсэсовцы распустили по лагерю слух, что из России привезут банду женщин-убийц. Поэтому их поместили в особый блок, огороженный колючей проволокой.

Каждый день узницы вставали в 4 утра на поверку, порой длившуюся несколько часов. Затем работали по 12–13 часов в швейных мастерских или в лагерном лазарете.

Завтрак состоял из эрзац-кофе, который женщины использовали в основном для мытья головы, так как теплой воды не было. Для этой цели кофе собирали и мылись по очереди [47] .

Женщины, у которых волосы уцелели, стали пользоваться расческами, которые сами же и делали. Француженка Мишлин Морель вспоминает, что "русские девушки, используя заводские станки, нарезали деревянные дощечки или металлические пластины и отшлифовывали их так, что они становились вполне приемлемыми расческами. За деревянный гребешок давали полпорции хлеба, за металлический – целую порцию" [48] .

На обед узницы получали пол-литра баланды и 2– 3 вареные картофелины. Вечером получали на пятерых маленькую буханку хлеба с примесью древесных опилок и вновь пол-литра баланды [49] .

О том, какое впечатление произвели на узниц Равенсбрюка советские женщины, свидетельствует в своих воспоминаниях одна из узниц Ш. Мюллер:

"…в одно из воскресений апреля нам стало известно, что советские заключенные отказались выполнить какой-то приказ, ссылаясь на то, что согласно Женевской Конвенции Красного Креста с ними следует обращаться как с военнопленными. Для лагерного начальства это была неслыханная дерзость. Всю первую половину дня их заставили маршировать по Лагерштрассе (главная "улица" лагеря. – А. Ш.) и лишили обеда.

Но женщины из красноармейского блока (так мы называли барак, где они жили) решили превратить это наказание в демонстрацию своей силы. Помню, кто-то крикнул в нашем блоке: “Смотрите, Красная Армия марширует!” Мы выбежали из бараков, бросились на Лагерштрассе. И что же мы увидели?

Это было незабываемо! Пятьсот советских женщин по десять в ряд, держа равнение, шли, словно на параде, чеканя шаг. Их шаги, как барабанная дробь, ритмично отбивали такт по Лагерштрассе. Вся колонна двигалась как единое целое. Вдруг женщина на правом фланге первого ряда дала команду запевать. Она отсчитала: “Раз, два, три!” И они запели:

Вставай страна огромная,

Вставай на смертный бой…

Я и раньше слышала, как они вполголоса пели эту песню у себя в бараке. Но здесь она звучала как призыв к борьбе, как вера в скорую победу.

Потом они запели о Москве.

Фашисты были озадачены: наказание маршировкой униженных военнопленных превратилось в демонстрацию их силы и непреклонности…

Не получилось у СС оставить советских женщин без обеда. Узницы из политических заблаговременно позаботились о еде для них" [50] .

Советские женщины-военнопленные не раз поражали своих врагов и солагерниц единством и духом сопротивления. Однажды 12 советских девушек были включены в список заключенных, предназначенных для отправки в Майданек, в газовые камеры. Когда эсэсовцы пришли в барак, чтобы забрать женщин, товарищи отказались их выдать. Эсэсовцам удалось найти их. "Оставшиеся 500 человек построились по пять человек и пошли к коменданту. Переводчиком была Е.Л.Клемм. Комендант загнал в блок пришедших, угрожая им расстрелом, и они начали голодную забастовку" [51] .

В феврале 1944 г. около 60 женщин-военнопленных из Равенсбрюка перевели в концлагерь в г. Барт на авиационный завод "Хейнкель". Девушки и там отказались работать. Тогда их выстроили в два ряда и приказали раздеться до рубашек, снять деревянные колодки. Много часов они стояли на морозе, каждый час приходила надзирательница и предлагала кофе и постель тому, кто согласится выйти на работу. Затем троих девушек бросили в карцер. Две из них умерли от воспаления легких [52] .

Постоянные издевательства, каторжная работа, голод приводили к самоубийствам. В феврале 1945 г. бросилась на проволоку защитница Севастополя военврач Зинаида Аридова [53] .

И все-таки узницы верили в освобождение, и эта вера звучала в песне, сложенной неизвестным автором:

Выше голову, русские девочки!

Выше головы, будьте смелей!

Нам терпеть остается не долго,

Прилетит по весне соловей…

И откроет нам двери на волю,

Снимет платье в полоску с плечей

И залечит глубокие раны,

Вытрет слезы с опухших очей.

Выше голову, русские девочки!

Будьте русскими всюду, везде!

Ждать недолго осталось, недолго -

И мы будем на русской земле [54] .

Бывшая узница Жермена Тильон в своих воспоминаниях дала своеобразную характеристику русским женщинам-военнопленным, попавшим в Равенсбрюк: "...их спаянность объяснялась тем, что они прошли армейскую школу еще до пленения. Они были молоды, крепки, опрятны, честны, а также довольно грубы и необразованны. Встречались среди них и интеллигентки (врачи, учительницы) – доброжелательные и внимательные. Кроме того, нам нравилась их непокорность, нежелание подчиняться немцам" [55] .

Женщин-военнопленных отправляли и в другие концлагеря. Узник Освенцима А.Лебедев вспоминает, что в женском лагере содержались парашютистки Ира Иванникова, Женя Саричева, Викторина Никитина, врач Нина Харламова и медсестра Клавдия Соколова [56] .

В январе 1944 г. за отказ подписать согласие на работу в Германии и перейти в категорию гражданских рабочих более 50 женщин-воен-нопленных из лагеря в г. Хелм отправили в Майданек. Среди них были врач Анна Никифорова, военфельдшеры Ефросинья Цепенникова и Тоня Леонтьева, лейтенант пехоты Вера Матюцкая [57] .

Штурман авиаполка Анна Егорова, чей самолет был сбит над Польшей, контуженная, с обгоревшим лицом, попала в плен и содержалась в Кюстринском лагере [58] .

Несмотря на царящую в неволе смерть, несмотря на то, что всякая связь между военнопленными мужчинами и женщинами была запрещена, там, где они работали вместе, чаще всего в лагерных лазаретах, порой зарождалась любовь, дарующая новую жизнь. Как правило, в таких редких случаях немецкое руководство лазаретом не препятствовало родам. После рождения ребенка мать-военнопленная либо переводилась в статус гражданского лица, освобождалась из лагеря и отпускалась по месту жительства ее родных на оккупированной территории, либо возвращалась с ребенком в лагерь.

Так, из документов лагерного лазарета Шталага № 352 в Минске, известно, что "приехавшая 23.2.42 в I Городскую больницу для родов медицинская сестра Синдева Александра уехала вместе с ребенком в лагерь военнопленных Ролльбан" [59] .

Наверное, одна из последних фотографий советских женщин-военнослужащих, попавших в немецкий плен, 1943 или 1944 г.:

Обе награждены медалями, девушка слева - "За отвагу" (темный кант на колодке), у второй может быть и "БЗ". Бытует мнение, что это летчицы, но - ИМХО - навряд ли: у обеих "чистые" погоны рядовых.

В 1944 г. отношение к женщинам-военнопленным ожесточается. Их подвергают новым проверкам. В соответствии с общими положениями о проверке и селекции советских военнопленных, 6 марта 1944 г. ОКВ издало специальное распоряжение "Об обращении с русскими женщинами-военнопленными". В этом документе говорилось, что содержащихся в лагерях военнопленных советских женщин следует подвергать проверке местным отделением гестапо так же, как всех вновь прибывающих советских военнопленных. Если в результате полицейской проверки выявляется политическая неблагонадежность женщин-воен-нопленных, их следует освобождать от плена и передавать полиции [60] .

На основе этого распоряжения начальник Службы безопасности и СД 11 апреля 1944 г. издал приказ об отправке неблагонадежных женщин-военнопленных в ближайший концлагерь. После доставки в концлагерь такие женщины подвергались так называемой "специальной обработке" – ликвидации. Так погибла Вера Панченко-Писанецкая – старшая группы семисот девушек-военнопленных, работавших на военном заводе в г. Гентин. На заводе выпускалось много брака, и в ходе расследования выяснилось, что саботажем руководила Вера. В августе 1944 г. ее отправили в Равенсбрюк и там осенью 1944 г. повесили [61] .

В концлагере Штуттгоф в 1944 г. были убиты 5 русских старших офицеров, в том числе женщина-майор. Их доставили в крематорий – место казни. Сначала привели мужчин и одного за другим расстреляли. Затем – женщину. По словам поляка, работавшего в крематории и понимавшего русский язык, эсэсовец, говоривший по-русски, издевался над женщиной, заставляя выполнять его команды: “направо, налево, кругом...” После этого эсэсовец спросил ее: “Почему ты это сделала?” Что она сделала, я так и не узнал. Она ответила, что сделала это для ро-дины. После этого эсэсовец влепил пощечину и сказал: “Это для твоей родины”. Русская плюнула ему в глаза и ответила: “А это для твоей родины”. Возникло замешательство. К женщине подбежали двое эсэсовцев и ее живую стали заталкивать в топку для сжигания трупов. Она сопротивлялась. Подбежали еще несколько эсэсовцев. Офицер кричал: “В топку ее!” Дверца печи была открыта, и из-за жара волосы женщины загорелись. Несмотря на то, что женщина энергично сопротивлялась, ее положили на тележку для сжигания трупов и затолкали в печь. Это видели все работавшие в крематории заключенные" [62] . К сожалению, имя этой героини осталось неизвестным.

____________________________________________________________

[24] Архив Яд Вашем. М-33/1190, л. 110.

[25] Там же. М-37/178, л. 17.

[26] Там же. М-33/ 482, л. 16.

[27] Там же. М-33/60, л. 38.

[28] Там же. М-33/ 303, л 115.

[29] Там же. М-33/ 309, л. 51.

[30] Там же. М-33/295, л. 5.

[31] Там же. М-33/ 302, л. 32.

[32] П. Рафес. Тогда они еще не каялись. Из Записок переводчика дивизионной разведки. "Огонек". Спецвыпуск. М., 2000, №70.

[33] Архив Яд ва-Шем. М-33/1182, л. 94– 95.

[34] Владислав Смирнов. Ростовский кошмар. – "Огонек". М., 1998. №6.

[35] Архив Яд ва-Шем. М-33/1182, л. 11.

[36] Архив Яд Вашем. М-33/230, л. 38,53,94; М-37/1191, л. 26

[37] Б. П. Шерман. …И ужаснулась земля. (О зверствах немецких фашистах на территории города Барановичи и его окрестностях 27 июня 1941– 8 июля 1944). Факты, документы, свидетельства. Барановичи. 1990, с. 8– 9.

[38] С. М. Фишер. Воспоминаний. Рукопись. Архив автора.

[39] К. Кромиади. Советские военнопленные в Германии… с. 197.

[40] Т. С. Першина. Фашистский геноцид на Украине 1941– 1944… с. 143.

[41] Архив Яд ва-Шем. М-33/626, л. 50– 52. М-33/627, л. 62– 63.

[42] Н. Лемещук. Не склонив головы. (О деятельности антифашистского подполья в гитлеровских лагерях) Киев, 1978, с. 32– 33.

[43] Г. Григорьева. Беседа с автором 9.10.1992.

[44] Там же. Е. Л. Клемм вскоре после возвращения из лагеря, после бесконечных вызовов в органы госбезопасности, где добивались ее признания в предательстве, покончила жизнь самоубийством

[45] Г. С. Забродская. Воля к победе. В сб. "Свидетели обвинения". Л. 1990, с. 158; Ш. Мюллер. Слесарная команда Равенсбрюка. Воспоминания заключенной №10787. М., 1985, с. 7.

[46] Женщины Равенсбрюка. М., 1960, с. 43, 50.

[47] Г. С. Забродская. Воля к победе… с. 160.

[48] Голоса. Воспоминания узниц гитлеровских лагерей. М., 1994, с. 164.

[49] Г. С. Забродская. Воля к победе… с. 160.

[50] Ш. Мюллер. Слесарная команда Равенсбрюка… с. 51– 52.

[51] Женщины Равенсбрюка… с.127.

[52] Г. Ванеев. Героини Севастопольской крепости. Симферополь.1965, с. 82– 83.

[53] Г. С. Забродская. Воля к победе… с. 187.

[54] Н. Цветкова. 900 дней в фашистских застенках. В сб.: В Фашистских застенках. Записки. Минск.1958, с. 84.

[55] Голоса, с. 74–5.

[56] А. Лебедев. Солдаты малой войны… с. 62.

[57] А. Никифорова. Это не должно повториться. М., 1958, с. 6– 11.

[58] Н. Лемещук. Не склонив головы… с. 27. В 1965 г. А. Егоровой было присвоено звание Героя Советского Союза.

[59] Архив Яд ва-Шем. М-33/438 часть II, л. 127.

[60] А. Streim. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener… S. 153.

[61] А. Никифорова. Это не должно повториться… с. 106.

[62] А. Streim. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener…. S. 153– 154.

Еще по данной теме:

Основные приказы и постановления о службе женщин в РККА, 1942-43 гг. (с фотоиллюстрациями);

"МНЕ НЕ СТРАШНО!" Валерия Гнаровская: девушка против танка.

(ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ)

|

Метки: Великая Отечественная война |

Без заголовка |

Императрица Александра Федоровна, в.к. Ксения Александровна, и в.к. Александра Иосифовна

|

Метки: Романовы монархия |

Цветочные дни Российской Империи |

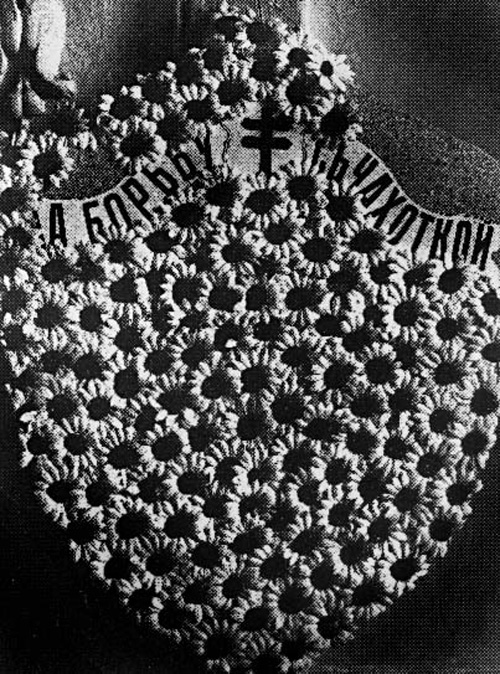

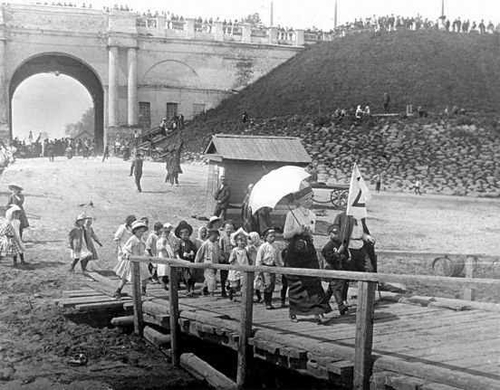

День белого цветка – сбор средств на борьбу с чахоткой. Санкт-Петербург, 20 апреля 1911 г.

Общественные акции по сбору благотворительных пожертвований в начале 20 века устраивали обыкновенно накануне Рождества или Пасхи. Эти мероприятия охватывали самые широкие слои населения. Кружечные пожертвования, в которых участвовало городское население, и значительные добровольные вклады купечества обеспечивали жизнь многочисленных благотворительных заведений – приютов, больниц, богаделен. Были и специальные праздники, предназначенные для адресных сборов – скажем, в пользу больных чахоткой.

Благотворительные акции обычно проводились в форме светских праздников, благотворительных базаров, лотерей, подписки. Исключительной роскошью отличались базары высшего общества Санкт-Петербурга и Москвы.

Белый цветок

Идея проведения Дня белого цветка родилась в Швеции в 1908 г. В России этот праздник проводился Всероссийской лигой для борьбы с туберкулезом с 1911-го года. В первый же год сбор средств в больницы и приюты для больных чахоткой дал около 500 тыс. рублей. Сборщики, снабженные именной карточкой и особым жетоном, принимали пожертвования в обмен на специально изготовленные цветы – белые ромашки. Сборы проходили на улицах, в казенных и частных учреждениях, фабриках, учебных заведениях, театрах. Движение "Белого цветка" охватило огромную территорию страны – за столицей потянулись и другие города Российской империи. Участвовали 104 города. На улицы Москвы, Кишинева, Минска, Риги, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Ялты выходили тысячи добровольцев-сборщиков.

Девочка – участница сбора средств на борьбу с чахоткой, в День белого цветка. 29 апреля 1912 г.

Ромашки, прикреплённые на щит, — эмблема Дня белого цветка

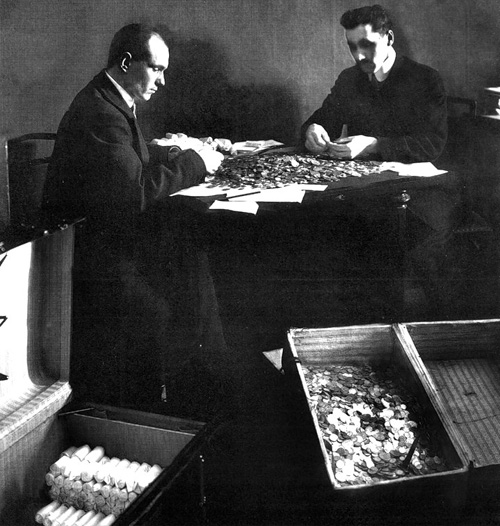

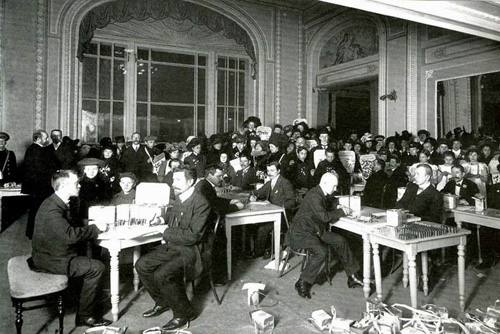

Члены комитета по сбору средств в "День белого цветка" за подсчётом собранных денег; фото 1911 г.

Сборщица средств для борьбы с чахоткой в пролетке, украшенной ромашками, на Невском проспекте у магазина братьев Елисеевых; 29 апреля 1912 г.

Сборщики средств для борьбы с чахоткой с кружками и значками, и дети - сборщики у колясочки, декорированной ромашками; 20 апреля 1911 г.

Помещение аттракциона "Русская Урания" на Марсовом поле, украшенное щитами с жетонами "Белого цветка"; 20 апреля 1911 г.

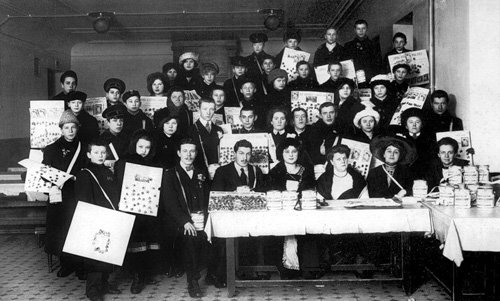

Сборщики пожертвований на борьбу с туберкулезом в "День Белой ромашки"; Москва, 1912 г. Из архива неизвестной семьи.

Праздник Белой Ромашки в Ярославле, 1911 г.

Цветы розовые и синие – разнообразие благотворительных Дней

Воспитанники приюта им. великой княжны Марии Николаевны во время сбора средств для помощи бесприютным детям в "День розового цветка"

А это уже "День розового цветка", который проводился в пользу бесприютных детей.

Сборщики сдают кружки с пожертвованиями в пользу бесприютных детей, собранными в "День розового цветка", в помещении канцелярии Совета Общества попечения о бесприютных детях. Санкт-Петербург. 26 апреля 1912 г.

26 апреля 1912 г. в День розового цветка в пользу Общества попечения о бесприютных детях, было собрано 42 тыс. руб. Деньги решено было пустить на расширение здания детского приюта на Ждановской набережной в Санкт-Петербурге. Это позволило принять дополнительно 60-70 детей.

Группа сборщиков средств в пользу бесприютных детей с кружками и значками в день "Розового цветка"; 19 апреля 1912 г.

Члены общества "Пчёлка" – сборщики средств на постройку санатория для женщин.

Члены общества "Пчёлка" – сборщики средств на постройку санатория для женщин.

Продажа пива на благотворительном базаре в пользу Убежища для престарелых учительниц в Главном немецком училище св. Петра; Санкт-Петербург, 1911г. Фотоателье К. К. Буллы

Покупатель жетона "Синего цветка" (в помощь больным и бедным детям) опускает деньги в коробку.

Члены Общества защиты детей от жестокого обращения за подсчетом собранных в его пользу средств

История кружки

Члены благотворительного общества по улучшению быта детей за приготовлением кружек для сбора пожертвований "На борьбу с детской смертностью"; 1910-е годы

Кружка для сбора пожертвований представляла собой жестяной сосуд с узкой скважиной на крышке, и с замком. Впервые такие кружки появились в церквях. С развитием светской благотворительности кружки начали устанавливать под святыми иконами в гостиных дворах, кондитерских, на открытых рынках, железнодорожных станциях. В начале 20 в. кружка "вышла на улицу", став узнаваемым атрибутом сборщиков средств на нужды сирот, больных и бедных.

Участники сбора средств на постройку дома для больных детей рабочего района получают кружки и жетоны на квартире одного из организаторов "Дня вереска"; Санкт-Петербург, 15 сентября 1912 г.

"День вереска" проводился Обществом пособия бедным за Невской заставой. Газеты сообщали, что сбор денег на улицах шел настолько успешно, что уже к четырем часам дня были распроданы все заготовленные 40 тысяч пучков доставленного прямо из леса вереска. Вереск пришлось заменять другими цветами. Кружки сборщиков, среди которых преобладала учащаяся молодежь, заполнялись быстро – правда, в основном мелкой монетой. Бывали и солидные пожертвования: на Невском проспекте, к примеру, к одной из сборщиц подошел молодой господин и, взяв у нее весь щит с жетонами, опустил в кружку сразу сто рублей.

Сборщики средств в пользу голодающих у здания Городской думы в "День колоса ржи"; Санкт-Петербург, 22 февраля 1912 г.

При проведении кружечных сборов труднее всего было собрать достаточное количество сборщиков и организовать подсчет собранных денег. По регламенту сбора средств в пользу Императорского человеколюбивого общества, сборщиками могли быть лица не моложе 17 лет, обязательно "прилично одетые". Сбор денег производился исключительно в кружки. За каждое вложение жертвователю выдавался значок или открытка. Подсчет денег производила ответственная артель под наблюдением Контрольной комиссии.

Нагрудный жетон и колоски ржи для участников сбора средств в пользу голодающих в "День колоса ржи"; Санкт-Петербург, 22 февраля 1912 г.

Группа сборщиков пожертвований на Невском проспекте, в "Пассаже", в "День колоса ржи", февраль 1912 г.

Участники сбора средств на постройку дома больным детям рабочего района в сквере у Казанского собора; 1912 г.

Великосветские базары

Лотерея-аллегри на великосветском благотворительном базаре в американском роллер-ринге; Санкт-Петербург, 1912 г.

Кульминацией благотворительных базаров обычно было проведение лотереи-аллегри (т.е. моментальной), призы для которой безвозмездно предоставлялись благотворителями. Так, на Вербном базаре, проходившем в 1912 г. в московском Благородном собрании, в лотерее участвовало 25 тысяч выигрышей, а главным призом был "24-сильный автомобиль лимузин-торпедо германского завода "Опель" ". Проведение базара дало около 200 тыс. рублей выручки.

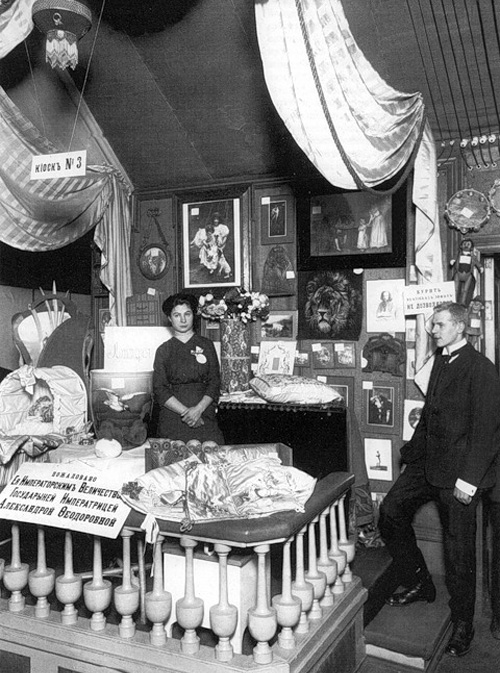

Киоск №16 на благотворительном базаре, устроенном Санкт-Петербургским дамским тюремным комитетом

Продажа изделий, выполненных женщинами в заключении, на базаре, устроенном Санкт-Петербургским дамским благотворительным тюремным комитетом

Благотворительный базар в Дворянском собрании; в центре – великая княгиня Мария Павловна; Санкт – Петербург; 27 декабря 1903 г.

"20, 21 и 22 декабря текущего года под покровительством великой княгини Марии Павловны в залах Дворянского собрания состоится по примеру прежних лет большой благотворительный базар при участии свыше 100 благотворительных обществ. На базаре за особым столом великой княгини будут продаваться вещи, привезенные ее императорским высочеством и другими высокопоставленными особами и лицами из Франции, Германии, Англии и Италии в пользу тех благотворительных учреждений, которые состоят под августейшим ее покровительством" (из анонса мероприятия в журнале "Призрение и благотворительность в России"; 1913, № 8).

Военные сборы – на солдатиков

Колонна скаутов и детей – участников сбора средств в помощь разоренным войной окраинам России проходит по Невскому проспекту; Петроград, 29-31 мая 1915 г.

За годы Первой мировой войны прошло большое количество благотворительных базаров и сборов в пользу воинства и пострадавшего населения: "День табака", "Артист – солдату", "Ковш зерна нового урожая", "День Креста", "День сбора средств в пользу семей убитых и раненых" и другие.

Солдаты собирают пожертвования на Невском проспекте в "День сбора средств в пользу семей убитых и раненых"; Петроград, август 1917 г.

Юные участники сбора средств в помощь разоренным войной окраинам России на площади перед Казанским собором, 29-31 мая 1915 г.

Сбор средств для армии артистами Троицкого театра миниатюр под лозунгом "Артист – солдату"; 5 декабря 1914 г.

Артисты Императорских театров – участники благотворительной акции по сбору средств воинам в "День табака"; сидит 2-я слева в 1-м ряду М.Г.Савина, стоит 3-я справа М.Ф.Кшесинская

Автор: Александр Иванов

|

Метки: история России |

Три вырожденца и критик громокипящий |

Товарищи, их поэзия дегенеративна… — Он сделал многочисленную паузу, которая в то время называлась «паузой Художественного театра». — Это, товарищи, поэзия вырожденцев! Футуризм, имажинизм — поэзия вырожденцев! Да, да, вырожденцев. Но, к сожалению, талантливых.

Маяковский

— И вот, товарищи, эти три вырожденца… — Громовержец ткнул коротким пальцем в нашу сторону. — Эти три вырожденца, — повторил он, — три вырожденца, что сидят перед вами за красным столом, возомнили себя поэтами русской революции! Эти вырожденцы…

Всякий оратор знает, как трудно бывает отделаться от какого-нибудь словца, вдруг прицепившегося во время выступления. Оратор давно понял, что повторять это проклятое словцо не надо — набило оскомину, и тем не менее помимо своей воли повторяет его и повторяет.

Громовержец подошел к самому краю эстрады и по-наполеоновски сложил на груди свои короткие толстые руки:

— Итак, суммируем: эти три вырожденца…

Мариенгоф

Маяковский ухмыльнулся, вздохнул и, прикрыв рот ладонью, шепотом предложил мне и Шершеневичу:

— Давайте встанем сзади этого мозгляка. Только тихо, чтобы он не заметил.

— Отлично, — ответил я. — Это будет смешно.

И мы трое — одинаково рослых, с порядочными плечами, с теми подбородками, какие принято считать волевыми, с волосами коротко подстриженными и причесанными по-человечески, заложив руки в карманы, — встали позади жирного лохматого карлика. Встали этакими добрыми молодцами пиджачного века.

— Эти вырожденцы…

Туманный зал залился смехом.

Громовержец, нервно обернувшись, поднял на нас, на трех верзил, испуганные глаза-шарики.

Шершеневич

Маяковский писал про свой голос: "Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего".

Вот этим голосом он презрительно ободрил несчастного докладчика, глядя на него сверху вниз:

– Продолжайте, могучий товарищ. Три вырожденца слушают вас.

Громовержец от ужаса втянул голову в плечи. Смех зала перешел в громоподобный грохот. Казалось, что вылетят зеркальные стекла, расписанные нашими стихами.

Бедняга-болтун стал весьма торопливо вскарабкиваться на стул, чтобы сравняться с нами ростом:

– Товарищи!.. Товарищи!.. Я... как всегда... остаюсь... при своем... мнении... Они... эти вырожденцы...

Больше он не мог произнести ни одного слова. Зал, плавающий в тумане, как балтийский корабль, оглушительно свистел, шикал, топал ногами, звенел холодным оружием, шпорами и алюминиевыми ложками:

– Вон!.. Вон!.. Брысь!.. В обоз!.. В помойное ведро!.. В те годы подобные эмоции не считались предосудительными. В левых театрах висели плакаты следующего содержания: "Аплодировать, свистеть, шикать, топать ногами и уходить из зала во время действия РАЗРЕШАЕТСЯ".

(А. Мариенгоф)

|

Метки: литература |

Сегодня мне таакой маникюр сделали! Самой нравится |

|

Метки: болтаю |

Уголок некроманта. За что вы так с москвичами, горе-дизайнеры ??? |

anna_nik0laeva в Уголок некроманта. За что вы так с москвичами, горе-дизайнеры ???

anna_nik0laeva в Уголок некроманта. За что вы так с москвичами, горе-дизайнеры ???Юмор от неизвестного автора. Не могу не выложить на всеобщее обозрение.

Апдейт! Ну и конечно же, автором оказался Дмитрий Булатов !!! Респект !

Ну и палатки "Печаль"... автор Игорь Манько

|

Метки: Собянин |

Итог реставрации Воскресенского собора в Новом Иерусалиме. Мы строили, строили, и наконец построили! |

sergpodzoro в Итог реставрации Воскресенского собора в Новом Иерусалиме. Мы строили, строили, и наконец построили!

sergpodzoro в Итог реставрации Воскресенского собора в Новом Иерусалиме. Мы строили, строили, и наконец построили! sergpodzoro в Итог реставрации Воскресенского собора в Новом Иерусалиме. Мы строили, строили, и наконец построили!

sergpodzoro в Итог реставрации Воскресенского собора в Новом Иерусалиме. Мы строили, строили, и наконец построили!

2 мороз и солнце

3. Без строительных лесов - совсем другое дело, а в тёмное время суток включают подсветку (как-нибудь доберусь туда ночью)

4. История Воскресенского собора насчитывает насчитывает 360 лет. В этот немалый отрезок времени было всякое, обрушение ротонды, пожары, а потом и вовсе взорван в 1941. Не было лишь одного - полного восстановления.

5. Подойдём поближе

6. Монастырь был задуман Патриархом Никоном как образ храма Гроба Господня на Святой земле.

7.

8. В лучах заходящего солнца - очень красиво!

9. Немного деталей

10.

11.

12. В выходные всегда много посетителей, но можно с лёгкостью выйти из положения. Обзорная вертолётная экскурсия.

13. Вот так выглядит монастырь со стороны главных ворот.

|

Метки: церковь архитектура музей |

Мёртвая дорога. Часть 3: лагеря 501-й Стройки |

varandej в Мёртвая дорога. Часть 3: лагеря 501-й Стройки

varandej в Мёртвая дорога. Часть 3: лагеря 501-й Стройки

Каждый слышал про лагеря ГУЛага, этот мрачнейший символ тёмной стороны СССР. Но мало кто их видел - в отличие от концлагерей нацистов, они редко строились капитальными и в большинстве своём исчезли практически без следа, оставшись лишь в самых глухих углах Крайнего Севера, где кроме заключённых и надзирателей никто никогда не жил, а разбирать покинутые бараки было некому и незачем. Одно из таких мест - Мёртвая дорога, недостроенная Трансполярная магистраль между Салехардом и Надымом: с показанными в прошлой части мостами да разъездами неразрывно соседствуют руины лагерей, прекрасно видимые со связующего два города зимника. Лагерную тему я решил раскрыть отдельно от собственно железнодорожной, так что проедем этот путь ещё раз.

Первый лагерь мы увидели немногим дальше, чем первый мост - на очередном повороте дороги в лесочке над Полуем открылся вот такой вид: руины деревянных зданий, включая торчащую из снега крышу продуктового склада - такие естественные холодильники в мёрзлой земле встречались нам по дороге не раз:

2.

К руинам бараков (или что это было?) продирались по колено в снегу:

3.

И первое, что бросилось в глаза - из каких паршивых материалов всё это было построено!

4.

Великая сталинская стройка на Крайнем Севере - само это словосочетание пробуждает образы колючей проволоки, землистых людей в серых ватниках, угрюмого охранника с винтовкой на бревенчатой вышке и замершего в ожидании стука в дверь интеллигента в холодной ленинградской квартире. Стройки №501 и 503 не были исключением: Трансполярная магистраль прокладывалась практически вручную, и на её строительстве единовременно трудилось 40-45 тысяч, а в пиковом 1950 году даже 85 тысяч человек - больше, чем всё население тогдашнего Ямало-Ненецкого округа или нынешних Салехарда и Надыма. Но вопреки известному образу "покойника под каждой шпалой", 501-я Стройка по своей организации сильно отличалась от других проектов ГУЛага. Сюда попадали не по приговору: руководивший стройкой до 1951 года Василий Барабанов, на похоронах которого в 1964 году совсем не случайно снимали шляпы многие бывшие зеки, бросил клич по лагерям мест не столь мрачных, приглашая заключённых на тяжёлую стройку, год которой будет зачитываться как полтора, а при перевыполнении плана и как два года в лагерях Большой земли. Как результат, на 501-й четверть заключённых были политическим, больше половины - бытовыми, и лишь 10-15% - уголовниками, но всё проходили строгий отбор по состоянию здоровья и прошлой биографии. И хотя добровольцы-невольники, подписываясь ехать на Север, вряд ли понимали, что их там ждёт - всё же и качество рабочей силы, и отношение к труду на Трансполярке были совсем иные, чем на большинстве "островов" ГУЛага: здешние зеки были не бесправными рабами, а вполне мотивированными рабочими, и таким материалом Барабанов предпочитал не разбрасываться.

4а.

Здесь было лучше, чем в других лагерях, со снабжением - в большинстве лагпунктов, по крайней мере тех, где были добросоветсные начальники, зеков кормили досыта, не хуже, чем на голодной послевоенной воле. Но здесь, в холодной и необжитой земле, было ужасно с жильём: эшелоны з/к привозили буквально "в чисто поле", где они сами строили себе сначала периметр, а затем и бараки. Но даже барак-засыпнуха с тоненькими стенками тут был жильём почти элитным, а многие годами ютились в палатках, которые зимой можно было утеплить лишь слоем снега, или в землянках, где летом стояла вода до самых нар. Но в таком же ледяном, сыром, комарином аду жили и вольнонаёмные со всего Союза (этих было больше на 503-й Стройке ближе к Енисею), и специалисты (зачастую не имевшие возможность построить себе дома из-за постоянных перемещений с объект на объект), и охрана, и вкупе с малочисленностью уголовников и обилием интеллигентных политзаключённых сами отношения на Стройке-501 были куда человечнее. В летнем посте про объекты 501-й в Салехарде я рассказывал, например, про театр, сплотившийся в этих лагерях под покровительством Барабанова вокруг знаменитого актёра и режиссёра (а на тот момент зека и каэра) Леонида Оболенского. О жизни 501-й написано немало, самые канонические мемуары оставил "надымский граф" Апполлон Кондартьев, и на том же сайте "Дорога501" в разделе "Библиотека" можно найти полтора десятка статей. Скажем так - о лагерях Трансполярки информации намного больше, чем об инфраструктуре и технике.

5.

От Салехарда до Надыма дорогу обслуживали 34 лагпункта - их было столько же, сколько разъездов, но при этом с разъездами они не всегда совпадали, и видимо цифра была обусловлена одинаковым "шагом" от объекта до объекта - 8-12 километров. Подробный обзор лагерей с сотнями фотографии есть всё на том же сайте, а я скажу лишь, что искать их оказалось неожиданно сложно: если насыпь - линейна, то лагеря - всё же точки, далеко не всегда стоящие вблизи трассы. Вдобавок, первая от Салехарда четверть Мёртвой дороги и вовсе в стороне от зимника, а там сохранилось несколько очень интересных лагерей: "Кинжальный мыс" (в его бараках полностью уцелели нары), "Прижим-Гора" с многочисленными цветными рисунками на стенах бараков, "Сабельный мыс" с воротами из каркаса и колючей проволоки... Но и на той дороге, что проехали мы, найти что-то не так-то просто. Проехав на закате Русское поле и спустившись в долину Ярудея, мы затормозили у огромного лагеря, вглубь которого вели натоптанные тропы:

6.

Тогда мы приняли его за Глухариный - самый хорошо сохранившийся из здешних лагерей в самом сердце зимника. Бывавший там прежде Максим  raven_ptitsa вспомнил, что на Глухарином должны быть ворота, но предположил, что они за прошедший год рухнули. На самом деле это какой-то не очень известный, но в целом неплохо сохранившийся лагерь, 21-й по счёту от Надыма. Набор построек в здешних лагерях в общем-то практически типовой - это вот, кажется, вахтовый домик у бывших ворот:

raven_ptitsa вспомнил, что на Глухарином должны быть ворота, но предположил, что они за прошедший год рухнули. На самом деле это какой-то не очень известный, но в целом неплохо сохранившийся лагерь, 21-й по счёту от Надыма. Набор построек в здешних лагерях в общем-то практически типовой - это вот, кажется, вахтовый домик у бывших ворот:

7.

А это - собственно, бараки:

8.

Вот так они выглядят внутри:

9.

Но при взгляде на них мне вспоминают ещё и "Записки из Мёртвого дома" Достоевского (см. пост про Омскую крепость) - в общем-то ГУЛаг недалеко ушёл от дореволюционной каторги, и как там в один брак бросали вольнодумца и вора, так и здесь - каэра и урку.

10.

А при взгляде на материал, из которого бараки сделаны, становится зябко. Зато узники Освеницма да Майданека смерть в газовой камере ожидали в бараках из высокачественного немецкого кирпича...

11.

Снег, берёзы, тишина... Мёртвая тишина.

12.

В принципе тут были не только бараки, но и хозяйственные постройки вплоть до котельной, и столовые, и красный уголок... Это вроде бы как раз котельная:

13.

Внутри бочка, и ведь вполне может быть, что лежит с той поры:

13а.

На дальней от дороги стороне - остатки периметра. Не забор, не ограда, а почти символические столбы с редкой колючей проволокой. Из лагеря убежать было, наверное, не так уж сложно - но куда? Кругом лишь болота, безлюдные и бескрайние.

14.

Какие-то отдельные постройки, которых нет в других местах, сохранили в общем многие лагеря - где-то больница, где-то кирпичная печка на кухне, где-то ворота... но тут надо понимать, что издали да сквозь опушку все лагеря на одно лицо, и например вот эти строения в лесу вполне могли принадлежать тому же Глухариному:

15.

16.

17.

С отсыпки близ Ярудея хорошо видна одинокая вышка и кусок ограды в колючке прямо у обочины:

18.

Ещё одну вышку мы увидели с моста через реку Идь-Яха (этот вид показан в прошлой части) и близ неё же встретили оленевода Гошу Худи (показанного уже в позапрошлой части). К вышке мы подошли:

19.

И даже на неё забрались. Простояв полвека брошенной в тайге, под нашими ногами она не скрипнула и не пошатнулась, брёвна её всё так же незыблемы, и есть в этом какой-то очень мрачный символизм.

20.

Колючая проволока - без преувеличения, символ ХХ века:

21.

В другую сторону с вышки виден мост, вернее пара старого и нового мостов. Ещё лет тридцать назад старый мост бы не задумываясь снесли, но в забвении Мёртвая дорога успела дожить до тех времён, когда её ценность осознали:

22.

И в общем главным лагерем, который мы увидели, стал Щучий - один из самых хорошо сохранившихся (хотя судя по описаниям - похуже, чем Глухариный и Карась), он расположен в 40 километрах от Надыма по отсыпке, на открытом месте прямо у дороги, а как результат - рядом с ним почти всегда стоит хоть одна машина с туристами. Вот так он выглядит с насыпи автодороги, правее осталась приземистая безголовая вышка, запечатлённая на заглавном кадре. К воротам протоптана тропа:

23.

Заходим в одно из первых зданий, и огромные котлы в его помещении выдают кухню-столовую:

24.

В уголке - такое вот зрелище... Обратите внимание - сигареты не курены, консервы не вскрыты и даже водка не начата: подношение душам без вины сгинувших на неоконченной стройке.

25.

Оборачиваюсь - и вздрагиваю: за окном - повешенный! На самом деле это всего лишь сползшие доски крыши:

25а.

Барак, совсем такой же, как в другом лагере:

26.

Остатки нар. Хочется сказать, что на них плакали и пели, но думаю, в основном на них спали без задних ног, поворочав с утра до вечера шпалы и рельсы, спали вповалку и не раздеваясь, лишь от дыхания в холодном воздухе клубился плотный пар. Ещё можно вспомнить всякие жуткие сюжеты издевательства уголовников над политзаключёнными и бытовиками (в чьих-то мемуарах приводится эпизод на пересылке - на глазах всего барака изнасиловали паренька да подвесили голым к потолку, где он до утра и помер), или например "Заклинателя змей" Шаламова (пожалуй, самый впечатливший меня его рассказ), но как уже говорилось - на 501-й этого было немного.

27.

Ещё один жертвенник, и эта искренняя народная память впечатляет... Я был здесь в годовщину смерти Сталина.

28.

Тропа выводит в дальний угол, где за отдельным периметром стоит штрафной изолятор.

29.

"Стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят - только чтоб лед со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать - на досках голых, если зубы не растрясешь, хлеба в день - триста грамм, а баланда - только на третий, шестой и девятый дни. Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, - это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больничек уже не вылезешь. А по пятнадцать суток строгого кто отсидел - уж те в земле сырой."- это уже Солженицын, "Один день Ивана Денисыча". Здесь, как видите, стены и пол из честных брёвен и оконце есть, но печки вообще не видать.

30.

Тропа ведёт в хозяйственную часть. Посреди лагеря - крест, поставленный в 2000 году миссией надымского храма:

31.

А здание справа на кадре выше когда-то служило конюшней. "Автомашины за дровами никогда не посылаются, а лошади все стоят на конюшне по болезни. Лошадь ведь слабеет гораздо скорее, чем человек, хотя разница между ее прежним бытом и нынешним неизмеримо, конечно, меньше, чем у людей. Часто кажется (...) что человек потому и поднялся из звериного царства, (....), что он был физически выносливее любого животного" - это тоже из "Заклинателя змей".

31а.

Двери и решётки Щучьего в надымском Доме природы:

32.

На "Дороге501" можно видеть некоторые из этих вещей - фотографии на сайте сделаны в 2009 году, но с тех пор что-то успели растащить, а что-то - вывезти в музеи:

33.

Периметр:

34.

Ещё одна вышка... В мемуарах бывших узников не раз упоминалось, что охранники из вольных часто относились к зекам по-человечески, а вот охранники из самих зеков, коим осталось немного до освобождения, почти всегда были "хуже фашиста", и можно не сомневаться, что спустя несколько лет после войны таким сравнениям знали цену..

35.

Лагерь полвека с лишним как опустел, бывшие заключённые успели вернуться в изменившийся за годы их неволи мир, и кому-то хватило сил начать жизнь заново, восстановить отношения с оставшимися на воле друзьями, творить, работать и верить хоть в идеалы коммунизма, хоть в его скорое падение. Кто-то на воле сумеет лишь спиться, а кто-то вернётся в тюрьму уже как уголовник. Всё это было давно, пустой лагерь замело снегом, и всё же когда видишь в периметре открытый проём - ноги сами несут туда, НА ВОЛЮ. Сухая статистика говорит, что в позднем ГУЛаге смертность не превышала 1% (против доходившей до четверти смертности в годы войны)... но вот представьте себе, что завтра к вам в дом войдут люди с ордером на арест, и без всяких навыков труда и выживания отправят на много лет в такие края, где собаки летают от ветра, а жизнь - тяжкий труд от подъёма до отбоя в холодном переполненном бараке. Даже если бы там не умер вообще ни один з/к - всё равно каждому выжившиму пришлось пройти нечеловеческое испытание. Я не верю в "мертвеца под каждой шпалой", потому что понимаю, что и без них все эти сотни тысяч сломанных судеб - невыносимо горько и страшно.

36.

Кум докушал огурец

И закончил с мукою:

"Оказался наш Отец

Не отцом, а сукою…"

Полный, братцы, ататуй!

Панихида с танцами!

И приказано статуй

За ночь снять на станции.

(Александр Галич, "Поэма о Сталине").

Но Щучий - это не только лагерь. В сущности, здесь в зоне пешей досягаемости находится едва ли не всё разнообразие объектов Мёртвой дороги, и если у вас нет возможности проехать её из конец в конец, но вас занесло в Надым и есть свободный денёк - лучше съездить сюда, вместе с Генеральским мостом по дороге. Ворота с кадра выше ведут к разъезду с таким же паршивым, как бараки, путейским домиком:

37.

В доме обломки кирпичной печи:

38.

И ещё одна ржавая печь, возможно принесённая откуда-то из бараков:

38а.

На западной горловине разъезда торчит семафор, к которому ведут проступающие из снега рельсы:

39.

А у восточной горловины - мост, наполовину выпученный из насыпи, а наполовину развалившийся, оставив "воздушные рельсы":

40.

Вид с насыпи в сторону Надыма. Обратите внимание, что рельсы лежат на боку, глядя в небо старым клеймами Надеждинского завода и Юзовки:

41.

За десятилетия металл провис, как резина:

42.

Мёртвая дорога - небесная дорога... Одно из самых впечатляющих мест российских необъятных северов.

43.

А там и до Надыма рукой подать. В Надыме я провёл около недели, о нём - в следующей части.

НАДЫМ-2016

Обзор поездки и оглавление серии.

Железная дорога Чум-Лабытнанги и немного Салехарда.

Мёртвая дорога

Жизнь зимника.

Мосты и разъезды Трансполярной магистрали.

Лагеря 501-й Стройки.

Газовый край

Надым.

Железная дорога Надым - Новый Уренгой и украинцы на Севере.

Новый Уренгой

День оленевода в Надыме.

Люди, чумы и олени.

Состязания и сцены.

Продолжение - на вездеходах по Ненецкому округу.

|

Метки: история России репрессии |

Ресторан Крынкина |

a_dedushkin в Ресторан Крынкина

a_dedushkin в Ресторан КрынкинаНо, во-первых, за эти шесть лет круг моих читателей сильно изменился - кто-то просто ушёл из жж, кто-то (и таких много) ушёл в сотонинскую мордокнигу.Зато пришло много новых.

А, во-вторых, за эти годы обретено много новых фотографий, появилась новая информация.

Таким образом, это не просто перепечатка старого. Я отредактировал запись 2010 года, дополнил её целым рядом новых снимков. И предлагаю вашему вниманию!

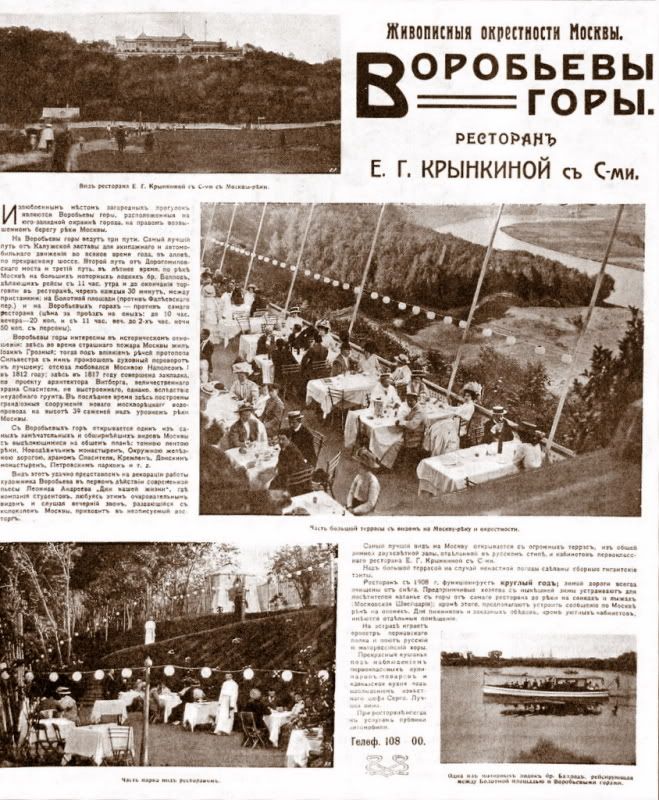

А поедемте к Крынкину, господа! На авто. За 3 рубля.

Оно хоть и пост, но виртуально-то можно.

Фото 1904 г.

Одним из самых известных ресторанов в окрестностях Москвы был ресторан уроженца села Воробьёва С. В. Крынкина, находившийся на Воробьевых горах.

Фото 1902 г. М. Шерер.

В старину Воробьевы горы были излюбленным местом гуляний москвичей. Сюда приходили семьями со своими самоварами, закуской, удобно устраивались где-нибудь на травке и проводили здесь целый день. Под горой слышались песни, играла гармоника, водились хороводы. Состоятельная же публика отправлялась к Крынкину.

Фото 1890-х гг.

Фото нач. 1900-х гг.

Фото нач. 1900-х гг. Ресторан С. Крынкина на Воробьевых горах (старое здание).

Фото 1900 г.

Фото нач. 1900-х гг. Вид Воробьевых гор. Перевоз. Справа на горе - старое здание ресторана Крынкина.

Деревянное здание ресторана было выстроено во второй половине 19-го века и стояло на кромке одного из холмов невдалеке от Троицкого храма села Воробьёва.

Крынкин и его наследники превратили ресторан в одно из самых привлекательных мест загородного отдыха. Гостей встречали сам владелец, одетый в красивую белую черкеску, и половые в белых поддёвках.

Приехать сюда можно было от Калужской заставы на извозчике или авто.

А можно было и на паровом трамвае:

Фото 1899 г. Н. М. Щапова. Конечная парового трамвая у Царского павильона на Воробьёвых горах.

Заодно можно полюбоваться Царским павильоном, построенным к коронационным торжествам 1896 года.

Фото рубежа XIX-XX вв. Царский павильон на Воробьёвых горах.

Фото кон. 1890-х гг.

Пройтись по окрестностям села Воробьёво, дабы нагулять аппетит

Фото 1910-х гг.

О самом селе Воробьёво я писал буквально на днях

«Путеводитель по Москве и ее окрестностям» 1887 года писал: «Воробьёвы горы. Проезд. Пароход ходит 8 раз в сутки туда и обратно от Канавы, по 20 коп. с человека; второй путь от Калужской заставы, а оттуда 3 версты; дорога до дачи Мамонова шоссейная, а далее глиняная, грунтовая. Троицын день, во время храмового праздника, народное гулянье. Ресторан внизу близ реки, второй же вверх, на горе, где можно достать подзорную трубу».

Фото 1900-х гг.

Отправимся в ресторан Крынкина от конечной парового трамвая.

Фото 1904 г. Въезд в село Воробьёво со стороны Калужской заставы.

Фото 1904 г. Касательно подписи к этому снимку имеется такая информация:

"Вначале был ресторан Крынкина-старшего. Потом 2 его сына разделили наследство. Сергей открыл свой ресторан, который и представлен снимками на сайте. А младший отцовский (на фото). Поэтому их называли Старый и Новый рестораны. У младшего дела не пошли, и он сдавал в аренду это здание. А Сергей так расширил дело, что и перестроил в духе теремов своё здание по проекту Иванова-Шица. Как раз в 1903-1904 годах, когда выполнен данный снимок" (с).

Подтверждения наличия двух ресторанов я пока не нашёл. Хотя в вышеприведённой цитате из "Путеводителя..." тоже упоминаются два ресторана. Правда, один из них - у реки.

Праправнучка С. В. Крынкина О. Левина уверяет, что по воспоминаниям её бабушки ресторан находился примерно там, где сейчас трамплин.

"Живые потомки всю жизнь показывали место и продолжают утверждать (бабушка- внучка Степана Васильевича Крынкина, дочь его сына Александра - рядом со мной), что ресторан был на месте трамплина (с).

Этот снимок сделан как раз там, где сейчас трамплин.

Но на всех панорамных снимках от Москва-реки здание ресторана хорошо видно. И оно не слева от Троицкого храма, а справа. Здесь я много таких снимков привожу. Смотрите сами.

В 1903-1904 гг. было построено новое здание по проекту арх. И. А. Иванова-Шица.

Фото 1904 г. Горожанкина.

Фото кон.1900-х гг. Ресторан Крынкина

Фото 1904 г.

Фото кон. 1900-х гг. Ресторан Крынкина

Фото второй пол.1900-х гг. За снимок спасибо

popala_sobaka!

popala_sobaka!

Фото второй пол.1900-х гг.

Терраса ресторана была оснащена подзорными трубами и имела 4 уровня для посетителей. Ресторан и террасы освещались электрическим светом. Для этого была построена собственная электростанция.

Фото 1909 г.

Фото кон. 1900-х гг.

Славился ресторан и свежей зеленью и клубникой.

Позади ресторана находилась клубничная теплица, где урожай ягод вызревал круглый год.

«Ресторан Крынкина знаменит был тем, что здесь круглый год подавалась свежая зелень. И эта зелень не завозилась из-за бугра, она была бы очень дорогой. Она выращивалась в большей своей части здесь же, на той стороне Москва-реки. Здесь были знаменитые Пышкинские огороды. За счёт того, что здесь была очень богатая пойменная земля, за счёт того, что сюда свозилось ежемесячно сотни возов конского навоза, что здесь выращивалось? Конечно, экзотика. Это артишоки, дыни, арбузы, сельдерей корневой и сельдерей черешковый, различные формы фасоли. Всё это выращивалось здесь, у Пышкина и подавалось к столу в ресторане у Крынкина. Закуска здесь была изумительная. Мы будем говорить об огурцах. Огурцы выращивались русской селекции, это Клинский огурец, Вяземский, Муромский, Нежинский и многие другие. Как только начинали созревать первые огурчики, как мы их сегодня называем корнишоны, начиналась засолка. Засолка отличалась тем, что в бочку клалось очень мало соли, но много пряностей. Дубовые бочки забивались плотно и по наклонному настилу опускались на дно Москва-реки. Секрет заключается в том, что на дне Москва-реки температура была очень ровная, +4оС и весной, и зимой, и летом. Это был естественный холодильник. А поставлялись эти огурцы все лишь в три места, в три Елисеевских магазина. Один в Москве, один в Санкт-Петербурге и один в Париже. И конечно, в ресторан Крынкина, который на Воробьевых горах. Да, Пышкин был великий огородник! Ну, вот и всё! <...> Одни из самых урожайных сортов [капусты - d1] - “Пышкинская” и “Кубышка” до революции выращивались в подмосковном хозяйстве Пышкиных. Диаметр кочанов составлял в среднем 70 сантиметров, а вес достигал 18 килограммов. Увы, сегодня эти сорта утеряны».(с)

Чтобы привлечь посетителей зимой, реклама заведения сообщала: «Аллея от заставы до ресторана ежедневно расчищается. Доставка автомобилем — 3 руб., обратно — 50 коп. за версту».

Фото 1904 г. Горожанкина.

Слева в черкеске сам владелец - С.Крынкин.

Фото кон.1900-х - нач.1910-х гг. Подпись под снимком ошибочная.

Фото кон.1900-х - нач.1910-х гг. Раскрашенная открытка.

Свои воспоминания о ресторане оставила и В. Ходасевич, которую мы уже цитировали когда говорили о "Мюръ и Мерилизе":

«Это было знаменитое место. Там можно было, правда, дорого, но хорошо поесть. Знаменитые были там раки — таких огромных я больше никогда нигде не видела. Выпивали там тоже лихо. Слушали хоры русские, украинские и цыганские. Были и закрытые помещения, и огромная длинная открытая терраса, подвешенная на деревянных кронштейнах — балках, прямо над обрывом. На ней стояли в несколько рядов столики. Очень интересно было сверху смотреть на всю Москву (именно всю, так как во все стороны видно было, где она кончалась,— не так, как теперь). Я никак не могла понять, почему про Москву говорят «белокаменная». Ведь с террасы Крынкина я видела в бинокль главным образом красные кирпичные дома. Особенно мне нравилось наблюдать веселую жизнь внизу по склону, среди деревьев. Мелькали маленькие яркие фигурки, то скрываясь, то появляясь. Взлетали на качелях девушки и парни, визжали, играли в горелки и прятки. Я готова была просидеть или даже простоять, наблюдая все происходящее, хоть целый день. Иногда я уговаривала родителей спуститься вниз по склону в лес, и, нагулявшись там, мы опять, вторично возвращались наверх в ресторан и опять закусывали.

К этому времени в ресторане многие были странно шумными или разомлевшими и требовали цыган. Под их за душу хватающие песни, романсы и танцы сильно расчувствовавшиеся толстые бородатые купцы в роскошных поддевках и шелковых косоворотках начинали каяться, бить рюмки, вспоминать обиды и со вздохами и охами плакать и рыдать, стукаясь головой об стол и держась рукой за сердце. До сих пор запомнилось это свинство. Требовали подать на стол понравившуюся цыганку. Их старались унять и подобострастным голосом говорили: "Ваше благородие, рачков еще не угодно ли-с? Можно подать сей минут!"

Фото 1904 г.

Ну и возвращались из ресторана домой (на автомобиле, 50 коп. за версту или на лихаче) примерно так:

Возвращение из ресторана.

- На каком основании вы мне дорогу загородили и не пускаете меня, милостивый государь?...

- Если я выпимши немного, так ведь и у вас рожа довольно нетрезвая?...

Карикатура нач.20 века.

Фото кон.1900-х - нач.1910-х гг.

Фото кон.1900-х - нач.1910-х гг.

Вот что писал о ресторане Крынкина Иван Шмелёв в "Лето Господне":

"...У Крынкина встречают нас парадно: сам Крынкин и все половые-молодчики. Он ведет вас на чистую половину, на галдарейку, у самого обрыва, на высоте, откуда - вся-то Москва, как на ладоньке. Огромный Крынкин стал еще громчей, чем в прошедшем году, когда мы с Горкиным ездили за березками под Троицу и заезжали сюда на Москву смотреть.

- Господи, осветили, Сергей Иванович!... А уж мы-то как горевала, узнамши-то!.. Да ка-ак же так?!. да с кем же нам жить-то будет, ежели такой человек - и досмерти разбимшись?!... - кричит Крынкин, всплескивая, как в ужасе, руками, огромными, как оглобли. - Да, ведь, нонеча правильные-то люди... днем с огнем не найтить!. Уж так возрадовались... Василь-Василич намеднись завернул, кричит: "выправился наш Сергей Иваныч, со студеной окачки восстановился!" Мы с ним сейчас махоньку мушку и раздавили, за Сергей Иваныча, быть здоровым! Да как же не выпить-то-с, а?! да к чему уж тогда вся эта канитель-мура, суета-то вся эта самая-с, ежели такой человек - и!.. Да рази когда может Крынкин забыть, как вы его из низкого праха подняли-укрепили?!. Весь мой "крынкинский рай" заново перетряхнул на ваш кредитец, могу теперь и самого хозяина Матушки-Москвы нашей, его высокопревосходительство генерала и губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова принять-с. Я им так и доложил-с: "Ваше Сиятельство! ежели б да не Сергей Иваныч!.." Да что тут толковать-с, извольте на Москву-Матушку полюбоваться!

Мы смотрим на Москву и в распахнутые окна галдарейки, и через разноцветные стекла - голубые, пунцовые, золотые... - золотая Москва всех лучше.

Москва в туманце, и в нем золотые искры крестов и куполов. Отец смотрит на родную свою Москву, долго смотрит... В широкие окна веет душистой свежестью, Москва-рекой, раздольем далей. Говорят, - сиренью это, свербикой горьковатой, чем-то еще, привольным.

- У меня воздух особый здесь, "крынкинский"-с!.. - гремит Крынкин. - А вот, пожалте-с в июнь-месяце... - ну, живой-то-живой клубникой! Со всех полей-огородов тянет, с-под Девичьего... - и все ко мне. А с Москва-реки - раками живыми, а из куфни вареным-с, понятно... рябчиками, цыплятками паровыми, ушкой стерляжьей-с с расстегайчиками-с... А чем потчевать, приказать изволите-с?.. как так - ничем?!. не обижайте-с. А так скажите-с: "Степан Васильевич Крынкин! птичьего молока, сей минут!" Для Сергей Иваныча... - с-под земи достану, со дна кеян-моря вытяну-с!..

Он так гремит, - не хуже Кашина. И большой такой же, но веселый. Он рад, что хоть "крынкинской" паровой клубники удостоят опробовать. И вот, несут на серебряном подносе, на кленовых листьях, груду веток спелой крупнеющей клубники... - ну, красота!

- Сами их сиятельство князь Владимир Андреич Долгоруков изволили хвалить и щиколатными конфектами собственноручно угощали-с... завсегда изволят ездить с конфехтами.

- И что ты, Крынкин, с жилеткой своей и рубахой не расстаешься, - говорит отец. - Пора бы и сюртук завести, капиталистом становишься...."

Фото 1900-х гг.

Для увеселения почтенной публики в ресторане предлагалась музыкальная программа: один из лучших в Москве эстрадных оркестров под управлением Г. Р. Стангалю, русский и цыганский хоры. На сцене крынкинского ресторана выступали танцовщицы и иллюзионисты.

Фото 1904 г. Ресторан Крынкина. Концертный зал

Фото кон. 1900-х гг. Оркестр Г. Р. Стангалю в ресторане Крынкина.

Как уже было сказано выше, при ресторане был катер и моторные лодки, которые использовались для выездных банкетов, а также для доставки посетителей с Болотной площади и противоположного берега Москва-реки. Моторные лодки бр. Баллод, делали "рейсы с 11 час. утра и до окончания торговли в ресторане, через каждые 30 минут, между пристанями: на Болотной площади (против Фалеевского пер.) и на Воробьевых горах - против самого ресторана (цена за проезд на оных: до 10 час. вечера - 20 коп. и с 11 час. веч. до 2-х час. ночи - 50 коп. с персоны)".

Фото кон.1900-х - нач.1910-х гг. П.Павлова.

Фото кон.1900-х - нач.1910-х гг.

Фото кон.1900-х - нач.1910-х гг. Пристань ресторана Крынкина.

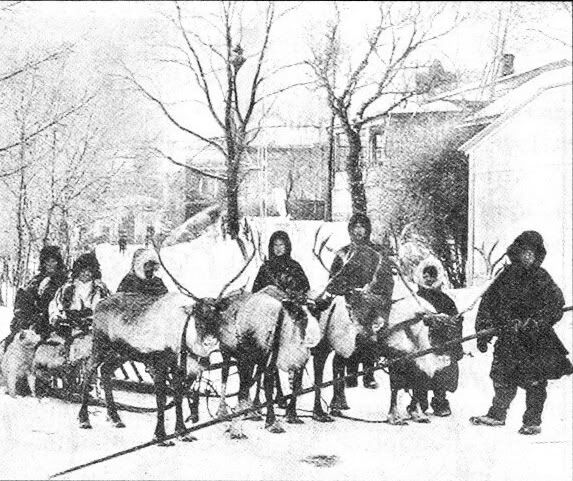

Зимой устраивались катания с гор на лыжах и санках, предлагали даже организовать прогулки по замерзшей Москве-реке на оленях.

Фото 1900-х гг. В Зоологическом саду.

«Должно быть, это особенно возвышенно: выпить двойную рюмку водки, закусить балыком и затем с благодарностью взглянуть на Матушку-Москву, — иронизировал фельетонист по поводу планов товарищества «Метрополь» возвести рядом с рестораном Крынкина такое же заведение. — Сейчас на Воробьевых горах имеется одно культурно-просветительное учреждение подобного типа, причем содержатель кавказской кухни клятвенно уверяет посетителей, что на том месте, где он жарит шашлыки, 99 лет тому назад сидел Наполеон и взирал на Москву.

Так там, где был стул Наполеона, нынче стол яств стоит с "отпуском посетителям казенного вина вналив из графинов по произвольным ценам"».

Фото 1904 г.

"Всех знаменитых гостей столицы старались попотчевать хорошей кухней и прекрасным видом на Москву, открывавшимся с террасы ресторана. Например, в 1907 году у Крынкина чествовали князя Сципиона Боргезе, совершившего автомобильный пробег Пекин-Москва".

Фото 1907 г. Князь Боргезе (справа от шоффёра) на Воробьёвых горах.

Фото 1907 г. Горожанкина. Князь Боргезе в ресторане Крынкина на Воробьевых горах.

Фото кон.1900-х - нач.1910-х гг.

Фото сер.1900-х гг. Вид от ресторана Крынкина.

Фото кон. 1900-х гг.

После смерти Степана Васильевича дело перешло к его вдове и сыновьям.

Реклама ресторана Крынкина. (См. в большом размере). "Искры", 1912 г.

Фото 1909 г. Вид ресторана Е.Г.Крынкиной с С-ми с Москвы-реки.

После революции ресторан закрыли, организовав здесь одну из первых в городе районных библиотек-читален. Но вскоре дом сгорел...

Из воспоминаний праправнучки С. В. Крынкина:

"Степан Васильевич и его супруга Екатерина родили много сыновей и некоторое количество дочерей: Александра, Петра, Константина, Зинаиду...

Моя бабушка - Наталья Александровна Крынкина - дочь одного из сыновей Степана Васильевича. Жива по сей день и все прекрасно помнит (еще больше помнила ее младшая сестра Анна Александровна, почившая в 2006 году).

По словам бабушек, после революции ресторан был экспроприирован. Сергей Степанович [сын Степана Васильевича - d1] сказал (цитирую!): "Если не мне, то и никому!" и запалил деревянное строение.

А Степан Васильевич был похоронен на кладбище при церкви (которая стоит здесь же, чуть левее и ниже, если смотреть со стороны Университета). Кладбище там было большое - до самого берега реки, но его потом... даже не знаю каким словом назвать... перерыли, могилы снесли. Маленький папа и со своей мамой ходили и пытались разыскать могилы родных, но ничего не нашли).

Рассказывали неохотно. От папы вообще ничего не слышала - видимо партбилет обязывал и не особенно я интересовалась родословной и прадедами. У убежденной пионерки-комсомолки даже в голове не укладывалось как это "у нас был ресторан"...

А в марте 1985 года Анна Александровна (внучка Степана Васильевича) сожгла все документы и фотографии (фотографии помню очень хорошо, помимо интерьеров ресторана, там были красивые портреты и даже изображения ее прекрасного жемчуженно-белого тела на королевской мантии (бабушка Аня была веселого нрава и остра на язык до конца своих дней, за что моя бабушка звала ее "хулиганкой"), красивые открытки, подписанные каллиграфическим почерком с "ятями": "Милой Анне Александровне от порутчика... его Величества" - лет в 6 я удивлялась отчего же Кока (Анна Александровна - крестная моего отца, он звал ее "кокой", так и я звала, не зная значения слова) бросила своих красивых поклонников и вышла замуж за лысеющего дядю Володю... Мы ее ругали (только рот открыть успели), она всех быстро "отшила", мол мое. Что хочу, то и делаю, вас - дураков - забыла спросить. Чувствуете наследие деда. Детей у нее не было, она моего папу воспитывала, но как я уже писала, не особо он интересовался всем, может потому она и решила поставить точку. Хотя, позже, лет через 10 когда я у нее спрашивала зачем, стала мне про репрессии тридцатых годов рассказывать...

И вот что только что рассказала бабушка (я про эти богатства тоже слышала и раньше, и недоумевала как так можно).

Итак, управлять после смерти Степана стали сыновья, но особенно деловыми были Сергей и Александр (ее отец). После революции в ресторане была "библиотека от нашего имени и керосиновая лавка тоже от нашего имени была". А чекисты искали золото, вызывая всех на допросы. В итоге Александра Степановича забрали: "Мама папе посылку собирала. Печенице, конфеток клала. А конфетки мы с Анькой тайком таскали и съедали".

Тем временем, испугавшись дальнейших арестов, семейные ценности - украшения из драгметаллов- жена Мария свалила в платок, завязала узлом и отдала на сохранение двоюродным сестрам.

Вернулся Александр Степанович скоро, но "в плохом состоянии, все зубы выбили". До 1951 года семья продолжала жить в селе Воробьево, в своем доме - какой-то части, так как его тоже прадед поджигал в ожидании "раскулачивания" - "Горело сильно, вся посуда английская, фужеры хрустальные, все пропало". Александр Степанович работал в библиотеке, организованной на месте ресторана, электриком. Умер в 1953 году и похоронен на Даниловском кладбище.

Жена Мария работала позже в совхозе, а в своем хозяйстве у нее очень ценилась клубника - она была очень ранней, необычно крупной и особенно вкусной. Умерла она в 1959 году и похоронена в другом месте - когда село Воробьево сносили, семью переселили под Москву, в место под названием Катуар - там они жили на иждивении у Анны Александровны (Коки), которая работала медсестрой. "Анька сказала, что маму похоронить надо рядом, чтобы далеко не ездить". Там же похоронена и Анна Александровна - внучка Степана Крынкина.

Наталья Александровна работала в Москве на заводе до окончания Великой Отечественной войны - снаряды делала. В 1947 году родила сына - про это время я знаю очень многое. Особенно врезались в память рассказы о голоде. Будучи кормящей матерью она ела жмых - больше нечего было, а на ней были мать, сестра и сын. Грудной сын днем оставался на попечении младшей сестры Ани, которая несколько раз в день приносила его на работу к матери, чтобы та его покормила молоком. До пенсии Наталья Александровна проработала в универмаге "Добрынинский". Жива, в здравом уме и доброй памяти передает всем поклон.

P.S. А золотишко то не вернули родственнички. Сказали "Мы на вас не в обиде".

P.P.S. Вот такие подробности и я узнала от бабушки. Добавлю еще что моего отца назвали в честь брата прадеда- Сергея Степановича.

Клубнику с Воробьевки прабабушка перевезла с собой в Катуар. Мы ее по сей день выращиваем и очень любим, ест ее уже шестое поколение от Степана Крынкина - мой сын Федор".

В двадцатые годы на месте бывших угодий Крынкина и пышкинских огородов собирались построить Международный Красный стадион. А перед войной практически в этих же местах снималось часть сцен фильма "Сердца четырёх" (кому интересно: разбор фильма - я его в детстве очень любил).

Что сохранилось от ресторана? Часть фундаментов на склоне Воробьёвых гор:

Мои снимки 31.07.2010 г.

А это снимок уважаемого П. Кузнецова (

paulkuz) - он в отличии от меня не поленился и ниже по склону спустился.

paulkuz) - он в отличии от меня не поленился и ниже по склону спустился....фундаменты и фотографии, которые я вам сейчас и показал.

А огурчиков крынкинских я бы попробовал!:)

|

Метки: Москва |

От смерда слышу! |

Аполлинарий Васнецов. «Московский застенок. Конец xvi века». 1912

Беллетристика Бориса Акунина, публикуемая в одной серии с его «Историей», сочетает эти пошлости в полной мере. А «Знак Каина» — небольшая повесть об Иване Грозном, вообще образец того, как нельзя писать историческую прозу. Так же как, кстати, сама «История» — пример того, как не следует браться за эту благородную науку.

Я неоднократно повторял, что готов спорить с кем угодно на любую сумму, что найду на каждой странице акунинской «Истории» минимум одну ошибку. Но в «исторической беллетристике» Акунин превзошел сам себя — ошибки начинаются с первого же предложения.