История красоты - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://bellezza-storia.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??18bcad20, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://bellezza-storia.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??18bcad20, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Открытие Японского Сада в ГБС и цветение сакуры |

С приходом тепла в Москве один за другим открываются после зимнего перерыва ботанические сады. 29 апреля, четверг, был открыт для посещения и Японский сад ГБС им.Цицина у м.Владыкино.

Японский сад Главного Ботанического сада РАН в Москве — небольшой уголок типичного для Страны Восходящего солнца ландшафта, устроенный с соблюдением всех особенностей японского национального садово-паркового искусства.

А скоро в Японском саду Главного Ботсада столицы зацветет сакура - одно из ярких и красивых событий весны.

Там в разные годы было высажено около 250 деревьев сортов эдзо-яма и тисима, 40 из них цветет, а самое большое достигло высоты 5м.

Часы работы: вт—птн 12-18.00, выхи и праздники 12-20.00.

Билеты: в период цветения, выходные и праздники: 300 руб., в будни — 250 руб.

Проезд: метро/МЦК Владыкино, далее от Лабораторного корпуса ГБС 20-30 минут пешком в сторону метро Ботанический Сад.

|

Метки: красивое парки цветы Япония ботанический сад |

Коллекция икон в "Центре искусств. Москва" |

В.М. Васнецов (1848-1926). Богоматерь с Младенцем на престоле, 1900-е - начало 1910-х годов. Эскиз для Владимирского собора в Киеве

Деревянный киот к этой иконе создан по эскизам В.М. Васнецова для проекта храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Надпись вверху: "Больше всея любве никто же имять, да кто душу положить за други своя ". Надпись внизу: "Проект храма Воскресения Христова сооружаемого на месте смертельного поранения Императора Александра второго".

В экспозиции Центра искусств "Художественные сокровища России" три зала отведены иконам разных периодов и стилей. Все иконы представлены в великолепных деревянных киотах, благодаря чему вся экспозиция выглядит эстетично и стильно. Большинство икон украшены драгоценными окладами. Оклады были выполнены в своё время известными ювелирными мастерскими Москвы. В русском искусстве их создание выделилось в отдельную ветвь декоративно-прикладного искусства.

Общим стилем оформления залов был выбран модерн, киоты - массивные деревянные рамы для старинных икон, были созданы в мастерской Арт-Центра "Алексеевское подворье" в стилистике модерна. Резьба по дереву, вставка металлов, самоцветных камней, тканей; покраска, тонировка, матовая полировка - все детали работают на один образ.

В отличие от "русского стиля" последней четверти XIX века, первая волна русского модерна получила название "неорусского стиля". Она была связана с деятельностью Абрамцевского кружка художников. Вместе с Абрамцевским кружком Саввы Мамонтова резчики мастерских Строгановского училища, Талашкина стали одними из ведущих представителей неорусского стиля. Вторая волна русского модерна захватила многие ювелирные мастерские Санкт-Петербурга и Москвы и позволила создать многие шедевры в оформлении и убранстве русской иконы. Задача модерна заключалась в создании декора как неотъемлемой части иконного образа, в котором сама икона, оклад и киот создают гармоничное единство. Посмотрим, как устроители выставки воплотили эту идею.

Слева - Господь Вседержитель, первая четверть XVIII века. Оружейная палата, Москва. Оклад: вторая треть XVIII века.

В центре - Святая троица, начало XVIII века. Оружейная палата, Москва

Архангел Михаил. Икона: школа Оружейной палаты, последняя четверть XVII века

Господь Вседержитель (в окладе). Оклад: 1893 год, Москва. Мастер Емельян Кузнецов

Господь Вседержитель (в окладе). Икона: конец XIX - начало XX века. Оклад: 1899-1908, Москва, фабрика Н.А. Алексеева

Святой Николай Чудотворец (в окладе), Икона: конец XIX века. Оклад: Яков Мишуков, 1893, Москва

Отец художника Павла Корина - Дмитрий Николаевич, некоторое время работал в Петербурге, в мастерской Пешехонова, в которой писал иконы в академическом стиле. Дмитрий Николаевич рассказывал, что к ним в мастерскую приходил Н.Л. Лесков, в то время он писал рассказ "Запечатленный ангел", и у мастеров иконописцев расспрашивал подробно об иконописании.

Обширная коллекция икон, собранных художником Павлом Кориным, является одной из известнейших и наиболее изученных в России.

Д.Н. Корин (ум 1897), Палех. Преподобный Сергий Радонежский, 1889

Святой Николай Чудотворец (в окладе). Икона: конец XIX - начало XX века. Оклад: Мастер П.Т. Москва

Избранные святые (в окладе). Оклад: мастер Н.Е., конец XIX века, Москва

Господь Вседержитель (в окладе). Икона: конец XIX века. Оклад: 1896-1908, Москва, мастерская И.Ф. Тараброва

Преподобный Илия Муромец. Палех, начало XX века

Кирилл - греческий святитель, чтившийся на Руси, был архиепископом Александрийской церкви, написал много теологических трудов и стал одним из главных действующих лиц в религиозных спорах V века. На иконе из экспозиции, согласно традиции, Кирилл изображен в богослужебном облачении с благословляющим жестом и Евангелием в левой руке. Борода, разделенная на конце на две пряди - дань греческой иконописной традиции.

Святой Кирилл Александрийский, конец XIX - начало XX века

Богоматерь Казанская (в окладе). Икона: началo XX века. Оклад: 1908 - 1926 годы, мастерская С.Г. Галкина

Благоверный князь Александр Невский (в окладе). Начало XX века (после 1906 года). Оклад: мастерская Д.Л. Смирнова

Коллекция икон в деревянных киотах дополнена предметами мебели в стиле модерн. Этот шкаф в стиле Абрамцевских мастерских тоже создан в "Алексеевском подворье".

Общим стилем оформления залов был выбран модерн, киоты - массивные деревянные рамы для старинных икон, были созданы в мастерской Арт-Центра "Алексеевское подворье" в стилистике модерна. Резьба по дереву, вставка металлов, самоцветных камней, тканей; покраска, тонировка, матовая полировка - все детали работают на один образ.

В отличие от "русского стиля" последней четверти XIX века, первая волна русского модерна получила название "неорусского стиля". Она была связана с деятельностью Абрамцевского кружка художников. Вместе с Абрамцевским кружком Саввы Мамонтова резчики мастерских Строгановского училища, Талашкина стали одними из ведущих представителей неорусского стиля. Вторая волна русского модерна захватила многие ювелирные мастерские Санкт-Петербурга и Москвы и позволила создать многие шедевры в оформлении и убранстве русской иконы. Задача модерна заключалась в создании декора как неотъемлемой части иконного образа, в котором сама икона, оклад и киот создают гармоничное единство. Посмотрим, как устроители выставки воплотили эту идею.

Слева - Господь Вседержитель, первая четверть XVIII века. Оружейная палата, Москва. Оклад: вторая треть XVIII века.

В центре - Святая троица, начало XVIII века. Оружейная палата, Москва

Архангел Михаил. Икона: школа Оружейной палаты, последняя четверть XVII века

Господь Вседержитель (в окладе). Оклад: 1893 год, Москва. Мастер Емельян Кузнецов

Господь Вседержитель (в окладе). Икона: конец XIX - начало XX века. Оклад: 1899-1908, Москва, фабрика Н.А. Алексеева

Святой Николай Чудотворец (в окладе), Икона: конец XIX века. Оклад: Яков Мишуков, 1893, Москва

Отец художника Павла Корина - Дмитрий Николаевич, некоторое время работал в Петербурге, в мастерской Пешехонова, в которой писал иконы в академическом стиле. Дмитрий Николаевич рассказывал, что к ним в мастерскую приходил Н.Л. Лесков, в то время он писал рассказ "Запечатленный ангел", и у мастеров иконописцев расспрашивал подробно об иконописании.

Обширная коллекция икон, собранных художником Павлом Кориным, является одной из известнейших и наиболее изученных в России.

Д.Н. Корин (ум 1897), Палех. Преподобный Сергий Радонежский, 1889

Святой Николай Чудотворец (в окладе). Икона: конец XIX - начало XX века. Оклад: Мастер П.Т. Москва

Избранные святые (в окладе). Оклад: мастер Н.Е., конец XIX века, Москва

Господь Вседержитель (в окладе). Икона: конец XIX века. Оклад: 1896-1908, Москва, мастерская И.Ф. Тараброва

Преподобный Илия Муромец. Палех, начало XX века

Кирилл - греческий святитель, чтившийся на Руси, был архиепископом Александрийской церкви, написал много теологических трудов и стал одним из главных действующих лиц в религиозных спорах V века. На иконе из экспозиции, согласно традиции, Кирилл изображен в богослужебном облачении с благословляющим жестом и Евангелием в левой руке. Борода, разделенная на конце на две пряди - дань греческой иконописной традиции.

Святой Кирилл Александрийский, конец XIX - начало XX века

Богоматерь Казанская (в окладе). Икона: началo XX века. Оклад: 1908 - 1926 годы, мастерская С.Г. Галкина

Благоверный князь Александр Невский (в окладе). Начало XX века (после 1906 года). Оклад: мастерская Д.Л. Смирнова

Коллекция икон в деревянных киотах дополнена предметами мебели в стиле модерн. Этот шкаф в стиле Абрамцевских мастерских тоже создан в "Алексеевском подворье".

|

Метки: Россия выставки русский модерн |

Процитировано 1 раз

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Выставка "Незабываемые" открывается в Серпуховском историко-художественном музее

Серпуховский историко-художественный музей представляет выставку "Незабываемые", посвященную женским образам в творчестве русских художников XVIII – XX веков: Маковского, Тропинина, Коровина, Гончаровой и многих других. В экспозицию, разделенную на 9 залов и 16 тематических разделов, помимо живописных работ войдут предметы декоративно-прикладного искусства, графика и скульптура из нескольких музеев и частных коллекций. Всего зрители увидят более 100 экспонатов.

Фото: Музеи Московского Кремля

Успенский собор Московского Кремля открывает всё новые тайны

Пространство Успенского собора уже шестой год методично исследуется специалистами. Древние фрески собора в конце XIX века оказались скрыты под смонтированным в то время иконостасом. Сейчас реставраторы шаг за шагом исследуют росписи, о которых прежде имелись только смутные представления и косвенные свидетельства

Станислав Ростоцкий и Николай Лукьянович Дупак, директор Московского театра на Таганке. Фото: из личного архива семьи Ростоцких

Человек с улицы Эйзенштейна. К 100-летию кинорежиссера Станислава Ростоцкого

Юбилей выдающегося режиссера советского кино Станислава Ростоцкого — повод не только пересмотреть его фильмы, но и вспомнить сюжет, во многом определивший его творческую биографию: знакомство и дружбу с великим Сергеем Эйзенштейном. Об истории этих отношений рассказывает Сергей Николаевич.

Клод Моне. Темза под Вестминстером, 1871

Как изобретение фотографии повлияло на современное искусство: мнение эксперта

Как общество и художники XIX века отнеслись к появлению фотографии? Как это изобретение стало предпосылкой к появлению того, что сегодня мы называем современным искусством?

Музей Востока открывает выставку произведений талантливого художника Евгения Лансере

29 апреля 2022 года в залах Государственного музея Востока открывается выставка произведений талантливого художника Евгения Лансере, представителя известной династии Лансере-Бенуа-Серебряковых.

Огюст Роден. Мыслитель

Пикассо из собрания Шона Коннери на торгах, а Серов снова в России: новости арт-рынка

На торгах весеннего сезона сразу несколько именитых коллекций: продают "Мыслителя" Родена и картину Пикассо из коллекции Шона Коннери, портрет Елизаветы II и коллекцию цюрихских галеристов. Работы российских художников с переменным успехом возвращаются в страну. Об этих и других актуальных новостях арт-рынка — в еженедельной подборке Forbes Life.

Выставка "Незабываемые" открывается в Серпуховском историко-художественном музее

Серпуховский историко-художественный музей представляет выставку "Незабываемые", посвященную женским образам в творчестве русских художников XVIII – XX веков: Маковского, Тропинина, Коровина, Гончаровой и многих других. В экспозицию, разделенную на 9 залов и 16 тематических разделов, помимо живописных работ войдут предметы декоративно-прикладного искусства, графика и скульптура из нескольких музеев и частных коллекций. Всего зрители увидят более 100 экспонатов.

Фото: Музеи Московского Кремля

Успенский собор Московского Кремля открывает всё новые тайны

Пространство Успенского собора уже шестой год методично исследуется специалистами. Древние фрески собора в конце XIX века оказались скрыты под смонтированным в то время иконостасом. Сейчас реставраторы шаг за шагом исследуют росписи, о которых прежде имелись только смутные представления и косвенные свидетельства

Станислав Ростоцкий и Николай Лукьянович Дупак, директор Московского театра на Таганке. Фото: из личного архива семьи Ростоцких

Человек с улицы Эйзенштейна. К 100-летию кинорежиссера Станислава Ростоцкого

Юбилей выдающегося режиссера советского кино Станислава Ростоцкого — повод не только пересмотреть его фильмы, но и вспомнить сюжет, во многом определивший его творческую биографию: знакомство и дружбу с великим Сергеем Эйзенштейном. Об истории этих отношений рассказывает Сергей Николаевич.

Клод Моне. Темза под Вестминстером, 1871

Как изобретение фотографии повлияло на современное искусство: мнение эксперта

Как общество и художники XIX века отнеслись к появлению фотографии? Как это изобретение стало предпосылкой к появлению того, что сегодня мы называем современным искусством?

Музей Востока открывает выставку произведений талантливого художника Евгения Лансере

29 апреля 2022 года в залах Государственного музея Востока открывается выставка произведений талантливого художника Евгения Лансере, представителя известной династии Лансере-Бенуа-Серебряковых.

Огюст Роден. Мыслитель

Пикассо из собрания Шона Коннери на торгах, а Серов снова в России: новости арт-рынка

На торгах весеннего сезона сразу несколько именитых коллекций: продают "Мыслителя" Родена и картину Пикассо из коллекции Шона Коннери, портрет Елизаветы II и коллекцию цюрихских галеристов. Работы российских художников с переменным успехом возвращаются в страну. Об этих и других актуальных новостях арт-рынка — в еженедельной подборке Forbes Life.

|

Метки: новости живопись выставки кино прекрасные дамы прошлого |

Ренуар. Возрождение рококо. Импрессионизм и французское искусство XVIII века |

Foto: Städel Museum. Norbert Miguletz

Выставка (2 марта - 19 июня 2022 года) во франкфуртском музее Штеделя посвящена одному из выдающихся художников французского импрессионизма Пьеру-Огюсту Ренуару (1841-1919) и его увлечению стилем рококо. На выставке представлено около 120 произведений из многих музеев мира: Национальной галереи в Вашингтоне, Музея Орсе в Париже, Национальной галереи в Лондоне, Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке, Музея Дж. Пола Гетти в Лос-Анджелесе, а также из частных коллекций. На эту выставку мы тоже не попадём, поэтому предлагаю вашему вниманию краткий обзор по материалам сайта Штеделевского художественного института во Франкфурте-на-Майне.

Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне

Конечно, Пьер-Огюст Ренуар известен нам прежде всего как великий импрессионист и представитель нового стиля живописи, изменившего искусство. Выставка же в Штеделевском институте показывает искусство художника так, как раньше никто не рассматривал его картины - через призму живописи рококо.

Аристид Майоль. Портрет Огюста Ренуара, 1906/07. Бронза. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

После Французской революции изящное и безмятежное искусство рококо считалось легкомысленным и аморальным, но постепенно вновь стало популярным. С середины 1800-х годов волна национализма захлестнула европейские государства. Во Франции это означало повышенное внимание к периоду абсолютной монархии, предшествовавшему Французской революции (1789). В это время Франция считалась законодательницей мод в культуре, устанавливая стандарты для всей Европы и так называемого "Нового Света". Формы рококо (обилие золота, плавные линии, ощущение роскоши и элегантности) вновь проявились во французской мебели, моде и декоративно-прикладном искусстве.

Foto: Städel Museum. Norbert Miguletz

Живопись рококо была чрезвычайно популярна при жизни Ренуара, а стиль рококо был возведен чуть ли не в статус национального стиля. Считалось, что его формы и цвета были идеальным выражением "французской души". "Возрождению рококо" способствовали и влиятельные французские писатели и мыслители, такие как Эдмон и Жюль де Гонкур. Они почитали Антуана Ватто, Франсуа Буше и Жана-Оноре Фрагонара - трех художников рококо, до сих пор наиболее известных представителей стиля.

Foto: Städel Museum. Norbert Miguletz

Ренуар оказался в самом центре этого увлечения рококо. В 1854 году, в возрасте всего тринадцати лет, он стал учеником художника по фарфору на парижской мануфактуре Lévy-Frères et Compagnie. Вазы, тарелки, подсвечники - Ренуар написал множество фарфоровых изделий в стиле рококо. Он разделял пристрастие рококо к прогулкам в парке и на берегу реки, моментам отдыха на природе и вечеринкам в саду. Ренуар часто изображал домашние сцены и семейную жизнь, а также купание, чтение или сочинение музыки, светские события, воплощая радость жизни в своих картинах.

Пьер Огюст Ренуар. Лягушатник, 1869. Холст, масло. Национальный музей Швеции, Стокгольм

Пьер-Огюст Ренуар. Женщина с веером, ок. 1879 г. Художественный институт Кларка, Уильямстаун

Пьер-Огюст Ренуар. После обеда, 1879. Холст, масло. Музей Штеделя, Франкфурт-на-Майне

Пьер-Огюст Ренуар. Мадам Виктор Шоке, 1875. Холст, масло. Государственная галерея Штутгарта

Пьер-Огюст Ренуар. Розовое и голубое. Девушки из Кахен д'Анверс, 1881. Художественный музей Сан-Паулу

Огюст-Пьер Ренуар. Дочери Поля Дюран-Рюэля. Мари-Тереза и Жанна, 1882. Холст, масло. Художественный музей Крайслера, Норфолк, Вирджиния

В середине XIX века такие художники, как Клод Моне, Эдуард Мане, Эдгар Дега и Берта Моризо, разработали новый стиль живописи.

Эдгар Дега. Музыканты в оркестре, 1872. Холст, масло. Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на-Майне

Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце, 1872. Холст, масло. Музей Мармоттан-Моне, Париж

Характерная для импрессионистов манера письма бросается в глаза и в "Прогулке" Ренуара. Художник передает атмосферу летнего дня и романтического свидания. Галантным жестом мужчина отводит ветку, чтобы пропустить женщину. Картина Ренуара 1870 года похожа на крупный план работы в стиле рококо.

Пьер-Огюст Ренуар. Прогулка, 1870. Холст, масло. Музей Дж. Пола Гетти, Лос-Анджелес

Ренуар, возможно, вдохновлялся искусством рококо, когда писал "Гребцов в Шату". Прогулка с друзьями на природе - идеальное место, не омраченное современной жизнью. Только грузовая баржа на заднем плане напоминает о реальности индустриальной эпохи. Ренуар изображает полдень, вырванный из страниц его собственной жизни. Мы видим его брата Эдмона, его будущую жену Алин Шариго и художника Гюстава Кайботта на берегу Сены в Шату - любимом месте недалеко от суеты Парижа. Живые мазки импрессионистов придают картине воздушное веселье.

Пьер-Огюст Ренуар. Гребцы в Шату, 1879. Холст, масло. Национальная художественная галерея, Вашингтон

Художник в стиле рококо Антуан Ватто (1648-1721) рисовал аналогичный мотив в нескольких версиях "Отплытия на Киферу". Общим для этих картин является то, что они передают мимолетное впечатление, в котором происходящее действие менее важно, чем жесты и атмосфера сцены. На заднем плане - легендарный остров Кифера.

Антуан Ватто. Отплытие на Киферу, ок. 1709-10. Холст, масло. Музей Штеделя, Франкфурт-на-Майне

Непринужденные, ищущие удовольствий молодые люди наслаждаются обществом друг друга на свежем воздухе. Многие картины Ренуара перекликаются с центральной темой искусства рококо - пары на природе, эротические сцены.

Жан-Антуан Ватто. Отплытие с Киферы, 1717. Холст, масло. Лувр

На картине Ватто изображена сцена, которую легко можно было наблюдать в XVIII веке в увеселительных дворцах и прекрасных парках европейской знати. И все же картина передает больше, чем действительность. Согласно древней мифологии, Венера - богиня любви, родилась из волн и сошла на берег на острове Кифера. В эпоху рококо Кифера также была связана с идеей блаженного существования. Аристократия часто любила помечтать о свободной любви, без ограничений ранга и в гармонии с природой. Луврская версия картины Антуана Ватто послужила источником вдохновения для "Прогулки" Ренуара.

Фрагмент

Легкость, жизнерадостность и игривое взаимодействие между мужчиной и женщиной: как и художники рококо, Ренуар был очарован качелями.

Жан Оноре Фрагонар. Качели. ок. 1767. Холст, Масло. Собрание Уоллеса, Лондон

Картина Ренуара "Качели" несет в себе отголоски мотива рококо, но, тем не менее, является картиной XIX века. Главные герои - парижские друзья Ренуара: актриса Жанна Самари, брат Ренуара Эдмон и художник Норбер Генетт. Ренуар намекает на любовный треугольник - смелая тема в эпоху моральной скромности.

Пьер-Огюст Ренуар. Качели, 1876. Холст, масло. Musée d’Orsay, Paris

Картина Жана-Батиста Патера - художника "галантных праздников" или "брачных вечеринок", в музее Штеделя является типичным образцом французского стиля рококо. Гости катаются на качелях, играют или болтают, никто и ничто не нарушает гармонию.

Жан-Батист Патер. Сельский праздник, ок. 1725-1735. Холст, масло. Музей Штеделя, Франкфурт-на-Майне

Помимо радостей столицы, Ренуар часто обращался к сценам отдыха и счастья в сельской местности.

Огюст Ренуар. Моне в его саду в Аржантее, 1873 г. Холст, масло. Художественный музей Уодсворта Атенеум, Хартфорд, Коннектикут.

Пьер-Огюст Ренуар. Портрет мадам Клод Моне, ок. 1872-1874. Холст, масло. Лиссабон, Музей Калуста Гюльбенкяна

Пьер Огюст Ренуар. Прогулка в Булонском лесу, 1873. Гамбург, Кунстхалле

Pierre-Auguste Renoir. Woman in an Armchair, 1874. Detroit Institute of Arts

Pierre-Auguste Renoir. Bildnis von Madame Monet, um 1874. Öl auf Leinwand. The Clark Art Institute, Williamstown

Пьер-Огюст Ренуар. Женщина с зонтиком в саду, 1875. Холст, масло. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид

Пьер-Огюст Ренуар. Обед в ресторане Фурнез (Обед гребцов), 1875 г. Холст, масло. Художественный институт Чикаго

Пьер-Огюст Ренуар. Танец в Мулен де ла Галетт, 1875/76. Холст, масло. Копенгаген, Ordrupgaard

Пьер-Огюст Ренуар. Женщина за фортепиано, 1875/76. Холст, масло. Чикаго, Художественный институт Чикаго

Пьер-Огюст Ренуар. В театре. Первый выезд, 1876-77. Холст, масло. Национальная галерея, Лондон

В поздние годы Ренуар варьировал несколько тем: купальщицы, портреты детей, сцены материнства,- всё что представлялось ему символами молодости, красоты и здоровья. В южном солнце Прованса, красоте женского тела, милых лицах детей воплотилась для Ренуара радость жизни - то, чему он посвятил своё искусство.

Пьер-Огюст Ренуар. Обнаженная женщина на фоне пейзажа, 1883. Холст, масло. Музей Оранжери

Франсуа Буше. Купание Дианы, 1742. Холст, масло. Лувр, Париж

Пьер Огюст Ренуар. Большие купальщицы, 1883-1885. Филадельфия, Музей искусств

Пьер-Огюст Ренуар. Холмы вокруг залива Мулен Юэ Гернси, 1883. Холст, масло. New York, The Metropolitan Museum of Art

Пьер-Огюст Ренуар. Экскурсант, ок. 1888 г. Холст, масло. Музей современного искусства Андре Мальро, Гавр

Pierre-Auguste Renoir. Kind mit einem Apfel (Gabrielle, Jean Renoir und ein kleines Mädchen), um 1895/96. Pastell auf Papier. Madame Léone Cettolin Dauberville

Пьер Огюст Ренуар. Цветы в вазе, 1896-1898. Холст, масло. Музей Оранжери, Париж

Пьер-Огюст Ренуар. Сидящая купальщица, 1905. Холст, масло. Музей искусств Филадельфии

Пьер Огюст Ренуар. Лежащая обнажённая (Габриэль), 1906. Музей Оранжери, Париж

Pierre-Auguste Renoir. Jean als Jäger, 1910. Öl auf Leinwand. Los Angeles County Museum of Art

Pierre-Auguste Renoir. Madame Thurneyssen und ihre Tochter, 1910. Öl auf Leinwand. Buffalo, New York

Pierre-Auguste Renoir. Aline Renoir stillt ihr Baby, 1915. Öl auf Leinwand. Bern, Kunstmuseum Bern

Источники информации:

artinwords.de , renoir.staedelmuseum.de , de.wikipedia.org

|

Метки: живопись выставки |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Илья Репин. "17 октября 1905 года". 1907, 1911. Фото: Государственный Русский музей

Искусство в роли заложника: как это бывало

Произведения искусства нередко становятся заложниками политических или экономических споров. Наблюдая за сложным возвращением на родину коллекции Морозовых и других работ с выставок за рубежом, мы вспомнили и иные случаи такого рода.

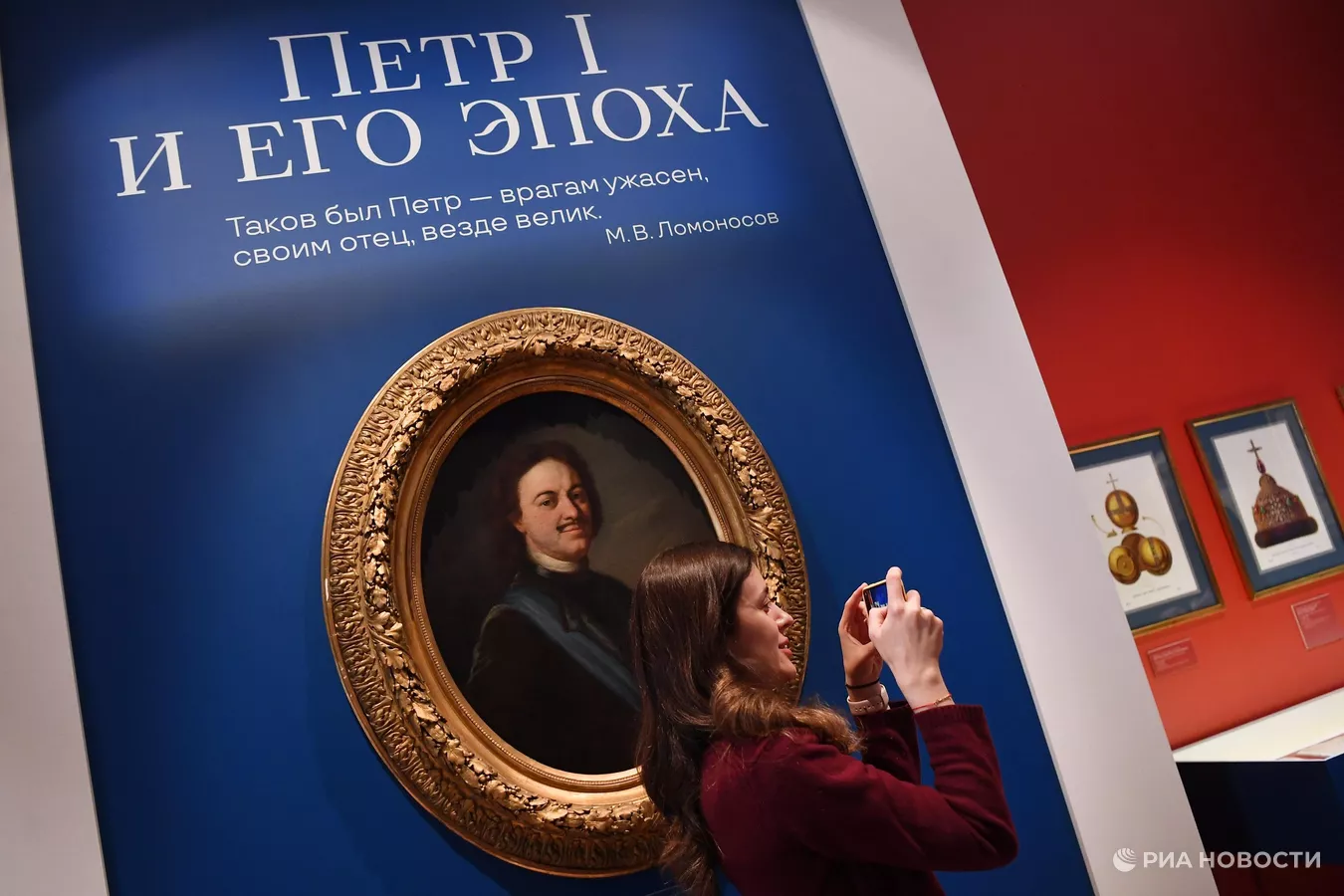

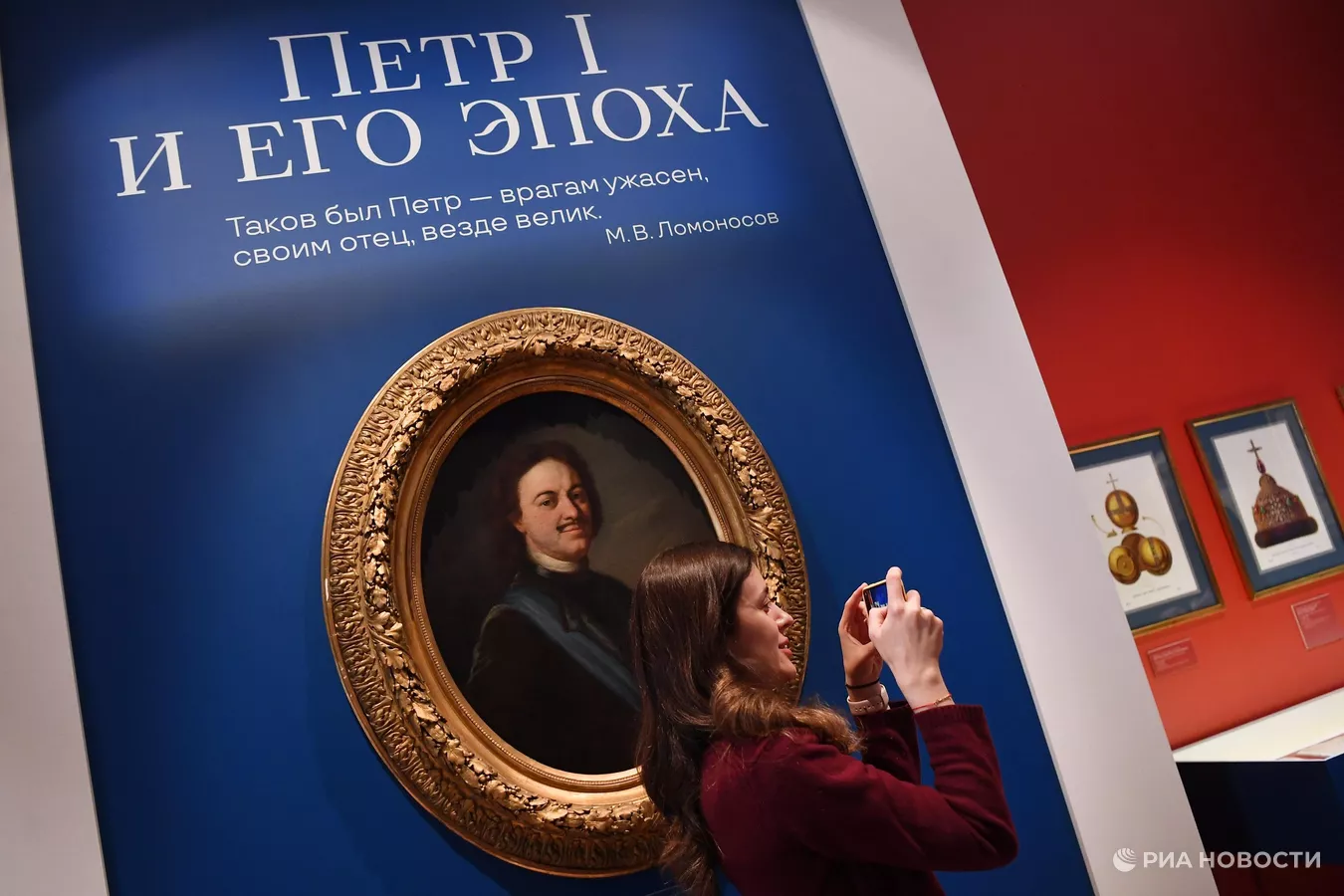

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве

Историко-документальные проект "Петр I и его эпоха", посвященный 350-летию со дня рождения российского императора, открылся в Выставочном зале федеральных архивов, ул. Большая Пироговская, д. 17. Вход бесплатный со стороны ул. Б. Пироговская.

Бялыницкий-Бируля В.К. Быстрая речка. 1908

Выставка "Витольд Бялыницкий-Бируля. К 150-летию со дня рождения художника" в МВК РАХ

Российская академия художеств, Национальный художественный музей Республики Беларусь совместно с Химкинской картинной галереей им. С.Н. Горшина представляют выставку живописи выдающегося пейзажиста XX века, академика Императорской Академии художеств (1908) и действительного члена Академии художеств СССР (1947) Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули (1872–1957). Проект приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения художника. 18 мая - 26 июня 2022 года. Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели (Москва, Пречистенка, 21).

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале". Кадр из фильма "Первая корова"

Каннский кинофестиваль объявил программу

Объявлена программа 75-го Каннского кинофестиваля. Смотр пройдет с 17 по 28 мая 2022 года. В конкурсе представлены 18 картин. В том числе и новая лента Кирилла Серебренникова — "Жена Чайковского". Это уже третья работа российского постановщика, которая поборется за "Пальмовую ветвь".

Скульптура Флоренции в ХV веке. ВЫСТАВКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Эрмитаже впервые показывают 25 флорентийских скульптур XV века из запасников музея, над многими из них специально для выставки потрудились реставраторы. Здесь представлены работы крупнейших скульпторов эпохи Возрождения: например, два деревянных рельефа Лоренцо Гиберти, бюсты из терракоты Андреа Верроккьо и майоликовая скульптура "Святой Себастьян" Луки делла Роббиа — это он изобрел особый вид керамики, покрытой глазурью, и держал рецепт в секрете весь XV век.

В Венеции открылось после реставрации здание Старых Прокураций

Старые Прокурации или по-итальянски Procuratie Vecchie — часть комплекса на главной площади Венеции Сан-Марко. Здание было построено в XVI века, чтобы заменить более раннюю постройку XII века, сгоревшую от пожара. Когда-то здесь заседали высокопоставленные городские чины, а сейчас величественное здание занимает штаб-квартира страховой компании Generali.

Фото: Денис Ларкин

Владимиро-Суздальский музей-заповедник создаст новый реставрационный комплекс

Огромный федеральный музей с несколькими филиалами все еще ограничен в реставрационной работе над рядом исторических объектов. Новые мастерские позволят заняться предметами, требующими к себе особого отношения.

Илья Репин. "17 октября 1905 года". 1907, 1911. Фото: Государственный Русский музей

Искусство в роли заложника: как это бывало

Произведения искусства нередко становятся заложниками политических или экономических споров. Наблюдая за сложным возвращением на родину коллекции Морозовых и других работ с выставок за рубежом, мы вспомнили и иные случаи такого рода.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Масштабная выставка о Петре I к его юбилею открывается в Москве

Историко-документальные проект "Петр I и его эпоха", посвященный 350-летию со дня рождения российского императора, открылся в Выставочном зале федеральных архивов, ул. Большая Пироговская, д. 17. Вход бесплатный со стороны ул. Б. Пироговская.

Бялыницкий-Бируля В.К. Быстрая речка. 1908

Выставка "Витольд Бялыницкий-Бируля. К 150-летию со дня рождения художника" в МВК РАХ

Российская академия художеств, Национальный художественный музей Республики Беларусь совместно с Химкинской картинной галереей им. С.Н. Горшина представляют выставку живописи выдающегося пейзажиста XX века, академика Императорской Академии художеств (1908) и действительного члена Академии художеств СССР (1947) Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули (1872–1957). Проект приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения художника. 18 мая - 26 июня 2022 года. Музейно-выставочный комплекс Российской академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели (Москва, Пречистенка, 21).

© Предоставлено пресс-службой "Берлинале". Кадр из фильма "Первая корова"

Каннский кинофестиваль объявил программу

Объявлена программа 75-го Каннского кинофестиваля. Смотр пройдет с 17 по 28 мая 2022 года. В конкурсе представлены 18 картин. В том числе и новая лента Кирилла Серебренникова — "Жена Чайковского". Это уже третья работа российского постановщика, которая поборется за "Пальмовую ветвь".

Скульптура Флоренции в ХV веке. ВЫСТАВКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В Эрмитаже впервые показывают 25 флорентийских скульптур XV века из запасников музея, над многими из них специально для выставки потрудились реставраторы. Здесь представлены работы крупнейших скульпторов эпохи Возрождения: например, два деревянных рельефа Лоренцо Гиберти, бюсты из терракоты Андреа Верроккьо и майоликовая скульптура "Святой Себастьян" Луки делла Роббиа — это он изобрел особый вид керамики, покрытой глазурью, и держал рецепт в секрете весь XV век.

В Венеции открылось после реставрации здание Старых Прокураций

Старые Прокурации или по-итальянски Procuratie Vecchie — часть комплекса на главной площади Венеции Сан-Марко. Здание было построено в XVI века, чтобы заменить более раннюю постройку XII века, сгоревшую от пожара. Когда-то здесь заседали высокопоставленные городские чины, а сейчас величественное здание занимает штаб-квартира страховой компании Generali.

Фото: Денис Ларкин

Владимиро-Суздальский музей-заповедник создаст новый реставрационный комплекс

Огромный федеральный музей с несколькими филиалами все еще ограничен в реставрационной работе над рядом исторических объектов. Новые мастерские позволят заняться предметами, требующими к себе особого отношения.

|

Метки: новости |

Выставки русского искусства в Малаге |

Фото: Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, Málaga

Как оказалось, многие шедевры из наших музеев, кроме большой коллекции Морозовых в Париже и произведений Фаберже в Лондоне, тоже находятся "на гастролях" за рубежом. У Эрмитажа две выставки подходят к концу в Италии: в Риме представлена "Молодая женщина" Пабло Пикассо, в Милане на выставке "Тициан и образ женщины в Венеции XVI века" - "Портрет молодой женщины в шляпе с пером" Тициана, а также "Искушение (Старик и молодая женщина)" Джованни Кариани. Кроме того, выставка "Василий Кандинский - от фигуративного к абстрактному искусству" проходит в итальянском городе Ровиго в Палаццо Роверелла. Проект завершится 26 июня. Помимо более чем 80 произведений самого Кандинского, там представлены иконы и народное творчество, которые показывают связь художника с русскими традициями. По количеству и качеству представленных работ это беспрецедентный для Италии проект.

Наконец, в филиале Русского музея в испанской Малаге до 24 апреля проходят несколько выставок из коллекции Русского музея. Посмотрим, какие шедевры русского искусства находятся сейчас в Малаге.

На выставке "Война и мир в русском искусстве" - 183 произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея как хорошо известных русских и советских мастеров, так и тех, чье творчество стало для испанской публики открытием. Огромные батальные полотна, портреты известных полководцев, блистательные парады и сцены тяжелых солдатских будней показаны глазами Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Джорджа Доу, Ореста Кипренского, Бориса Кустодиева, Казимира Малевича, Кузьмы Петрова-Водкина, Аркадия Пластова, Василия Поленова, Франца Рубо, Александра Самохвалова, Павла Филонова и других выдающихся художников. Многие полотна исполнялись художниками в военной обстановке или под непосредственным впечатлением, полученным на полях сражений.

Казимир Малевич. Красная кавалерия, 1932. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург

Алексей Кишенко. Штурм укреплённых высот Горгохотана 1 января 1878 г., 1886. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург. Фрагмент

Павел Филонов. Германская война 1914-1915 гг. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург

Гелий Коржев-Чувелев. Прощание (Из серии "Опаленные огнём войны"), 1967. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург

Полидор Бабаев. Подвиг Леонтия Коренного, гренадера полка Лейб-гвардии Финляндии, в битве при Лейпциге в 1813 году. 1813. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург

Николай Кузнецов. На охоте, 1882. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург

Николай Богданов-Бельский. Увольнение новобранца. 1898. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург

София Димшиц Толстая. Мир хижинам, война дворцам. 1919-1921 гг. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург

Кузьма Петров-Водкин. Смотр Измайловскому полку перед отправлением на фронт, 1916. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург

Кузьма Петров-Водкин. На линии огня, 1916. Холст, масло. ГРМ, Санкт-Петербург

Кроме того, там же выставлены картины русских авангардистов - около 80 произведений живописи и скульптуры на выставке "Авангард в русском искусстве первой половины ХХ века". Это работы Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Давида Бурлюка, Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, Ольги Розановой, Ильи Машкова, Петра Кончаловского и Кузьмы Петрова-Водкина - весь цвет русского авангарда.

Среди них - знаменитый портрет В.Э. Мейерхольда кисти Бориса Григорьева. На заднем плане картины Мейерхольд в алом плаще лучника натягивает тетиву - мол, вот так надо на сцене убивать. А на переднем плане Мейерхольд в черно-белом костюме денди обучает тому, как надо на сцене умирать. У его артистки Каролины Павловой, занятой в пьесе Шницлера "Шарф Коломбины", не получалось сыграть смерть. В конце концов Мейерхольд взбежал на сцену сам и показал, как это делается.

Борис Григорьев. Портрет режиссёра В.Э. Мейерхольда, 1916, Холст, масло

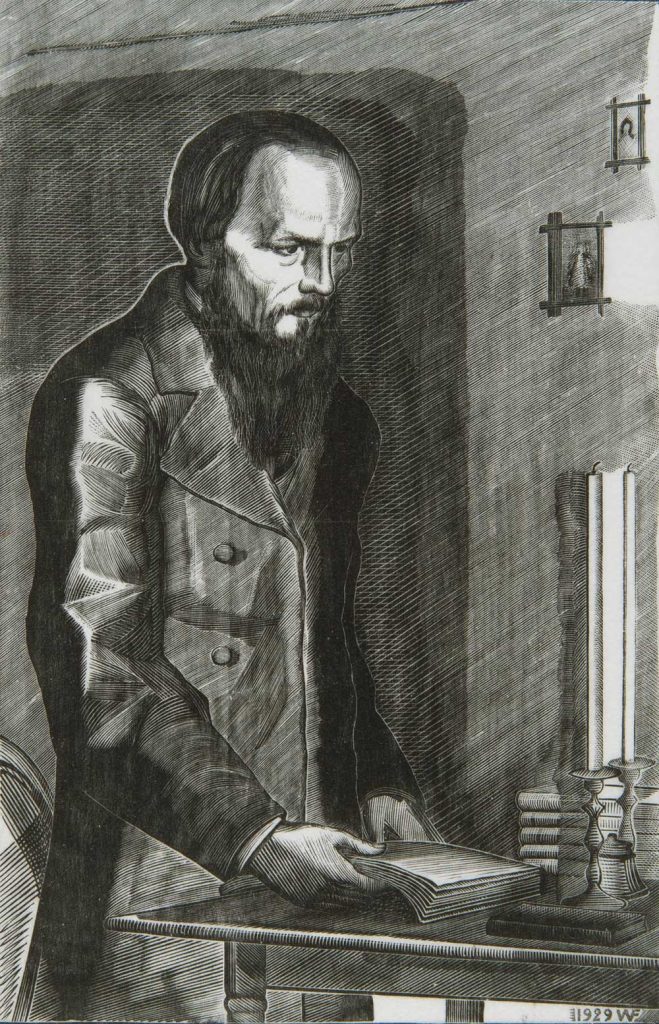

Ещё две выставки до 24 апреля: к 200-летию со дня рождения Достоевского и "Маяковский - художник и поэт" Проекты открылись осенью 2021 года при поддержке мецената и предпринимателя Игоря Шехелева, который также попал под санкции.

В. Фаворский. Портрет Ф. Достоевского. Ксилография, 1929

Александр Родченко. Владимир Маяковский, 1924 год

А две экспозиции "Лев Толстой. Дорога жизни" и "Иван Айвазовский и художники-маринисты в России" будут демонстрироваться до 12 октября 2022 года.

Источник информации: Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, Málaga

|

Метки: Россия живопись выставки |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации на новостных сайтах

Фрагмент картины Бориса Кустодиева "Исаак Бродский"

10 самых страстных коллекционеров России

История московского собирательства, как когда-то заметил Абрам Эфрос, есть история художественных вкусов. Господство реализма создало П.М. Третьякова, импрессионизм и кубизм — С.И. Щукина. А между ними уместились все прочие оттенки московского коллекционерства.

Михаил Нестеров. "Видение отроку Варфоломею". 1926. Фото: Музей-заповедник "Абрамцево"

Экспонаты из музеев РФ, задержанные на финской таможне, возвращаются домой

Ценный груз с экспонатами с выставок из Италии и Японии после нескольких дней разбирательств все-таки вернулся домой. Речь о произведениях из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, ГМИИ им. Пушкина, а также музеев-заповедников "Царское село", "Павловск" и "Гатчина", которые 3 апреля были задержаны на финско-российской границе.

Первая выставка — "Гранд-тур. Миф, видение и чувство Италии" (Милан, галерея "Пьяцца Скала", работала до 27 марта). В нее были включены предметы из Прадо, Лувра, лондонской Национальной галереи, Бельведера, Рейксмузеума, Метрополитен-музея. Из России на выставку, в частности, привозили "Портрет графа Николая Дмитриевича Гурьева" Жана Огюста Доминика Энгра, "Амура" Антонио Кановы, "Портрет Николая Борисовича Юсупова с собакой" авторства Иоганна Баптиста Лампи и Якоба Филиппа Хаккерта, "Автопортрет" Элизабет Виже-Лебрен и "Семью Толстых в Венеции" Джулио Карлини (Государственный Эрмитаж), а также "Вид с Палатинского холма на Колизей" Карло Лабруцци ("Царское Село"), полотна Авраама-Луи-Рудольфа Дюкро по мотивам гранд-тура великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны ("Павловск") и "Портрет великой княгини Марии Федоровны" Кристофера Хеветсона ("Гатчина").

Вторая выставка — "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства "Каза Каваццини" в Удине с 16 октября по 23 марта. В экспозиции, включавшей работы импрессионистов и авангардистов, приняли участие работы из Третьяковской галереи, Государственного музея Востока и музея-заповедника "Абрамцево". Среди авторов — Наталия Гончарова, Василий Кандинский, Аристарх Лентулов, Михаил Нестеров, Николай Рерих и другие художники.

Кроме того, в число экспонатов, задержанных на таможне, входят художественные произведения из ГМИИ им. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в Городском музее Тиба.

Пётр Кончаловский. Автопортрет в сером, 1910

Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции

В Фонде Louis Vuitton рассказали, что коллекцию снимают с экспозиции и передадут в российские музеи. Но точная дата отправки не называется, потому что это будет происходить в разное время.

Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство культуры.Так, одно полотно, из собрания российского бизнесмена Петра Авена, не покинет Францию, "пока активы ее владельца <…> будут замороженными".

Другую картину, которая, как пишет агентство, принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств, тоже не будут возвращать, пока ситуация на Украине не позволит сделать это безопасно. Как сообщает Le Monde, это портрет Тимофея Морозова работы Валентина Серова (1891). Однако, по данным Le Figaro, во втором случает речь идет о портрете Маргариты Морозовой, который Серов написал в 1910 году.

Выставка "Лики модерна" открывается в Третьяковской галерее

Новый выставочный проект Третьяковской галереи раскрывает разные грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на конец 1890-х – 1900-е годы. Экспозиция логически продолжает недавно завершившуюся выставку "Русский модерн: на пути к синтезу искусств". Зрители смогут вновь увидеть полюбившиеся произведения талантливых мастеров начала ХХ века: А.Я. Головина, К.Ф. Богаевского, И.И. Бродского, А.И. Савинова, Ф.В. Боткина, В.И. Денисова, О.Л. Делла-Вос-Кардовской, Н.П. Ульянова, А.С. Голубкиной, С.Т. Конёнкова, Н.А. Андреева.

Шедевры живописи из музеев Украины. С текстами Артхива о каждом

Сразу скажем: эта публикация будет дополняться. Мы продолжаем делать редакционные описания известных произведений — и уделим особое внимание работам из украинских музеев. Пока же в этом списке те картины, рассказы о которых в Артхиве уже есть

Святилище Фусими Инари. Гравюра Номуры Ёсимицу. 1930 год

11 вопросов о японской культуре

Японцы — язычники или буддисты? Они до сих пор носят кимоно? И все время кланяются? Харакири в наши времена еще делают? Отвечаем на эти и другие вопросы в новом выпуске рубрики.

Фрагмент картины Бориса Кустодиева "Исаак Бродский"

10 самых страстных коллекционеров России

История московского собирательства, как когда-то заметил Абрам Эфрос, есть история художественных вкусов. Господство реализма создало П.М. Третьякова, импрессионизм и кубизм — С.И. Щукина. А между ними уместились все прочие оттенки московского коллекционерства.

Михаил Нестеров. "Видение отроку Варфоломею". 1926. Фото: Музей-заповедник "Абрамцево"

Экспонаты из музеев РФ, задержанные на финской таможне, возвращаются домой

Ценный груз с экспонатами с выставок из Италии и Японии после нескольких дней разбирательств все-таки вернулся домой. Речь о произведениях из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, Музея Востока, ГМИИ им. Пушкина, а также музеев-заповедников "Царское село", "Павловск" и "Гатчина", которые 3 апреля были задержаны на финско-российской границе.

Первая выставка — "Гранд-тур. Миф, видение и чувство Италии" (Милан, галерея "Пьяцца Скала", работала до 27 марта). В нее были включены предметы из Прадо, Лувра, лондонской Национальной галереи, Бельведера, Рейксмузеума, Метрополитен-музея. Из России на выставку, в частности, привозили "Портрет графа Николая Дмитриевича Гурьева" Жана Огюста Доминика Энгра, "Амура" Антонио Кановы, "Портрет Николая Борисовича Юсупова с собакой" авторства Иоганна Баптиста Лампи и Якоба Филиппа Хаккерта, "Автопортрет" Элизабет Виже-Лебрен и "Семью Толстых в Венеции" Джулио Карлини (Государственный Эрмитаж), а также "Вид с Палатинского холма на Колизей" Карло Лабруцци ("Царское Село"), полотна Авраама-Луи-Рудольфа Дюкро по мотивам гранд-тура великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны ("Павловск") и "Портрет великой княгини Марии Федоровны" Кристофера Хеветсона ("Гатчина").

Вторая выставка — "Форма бесконечности" — проходила в Музее современного искусства "Каза Каваццини" в Удине с 16 октября по 23 марта. В экспозиции, включавшей работы импрессионистов и авангардистов, приняли участие работы из Третьяковской галереи, Государственного музея Востока и музея-заповедника "Абрамцево". Среди авторов — Наталия Гончарова, Василий Кандинский, Аристарх Лентулов, Михаил Нестеров, Николай Рерих и другие художники.

Кроме того, в число экспонатов, задержанных на таможне, входят художественные произведения из ГМИИ им. Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в Городском музее Тиба.

Пётр Кончаловский. Автопортрет в сером, 1910

Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции

В Фонде Louis Vuitton рассказали, что коллекцию снимают с экспозиции и передадут в российские музеи. Но точная дата отправки не называется, потому что это будет происходить в разное время.

Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство культуры.Так, одно полотно, из собрания российского бизнесмена Петра Авена, не покинет Францию, "пока активы ее владельца <…> будут замороженными".

Другую картину, которая, как пишет агентство, принадлежит Днепропетровскому музею изобразительных искусств, тоже не будут возвращать, пока ситуация на Украине не позволит сделать это безопасно. Как сообщает Le Monde, это портрет Тимофея Морозова работы Валентина Серова (1891). Однако, по данным Le Figaro, во втором случает речь идет о портрете Маргариты Морозовой, который Серов написал в 1910 году.

Выставка "Лики модерна" открывается в Третьяковской галерее

Новый выставочный проект Третьяковской галереи раскрывает разные грани искусства русского модерна, расцвет которого пришелся на конец 1890-х – 1900-е годы. Экспозиция логически продолжает недавно завершившуюся выставку "Русский модерн: на пути к синтезу искусств". Зрители смогут вновь увидеть полюбившиеся произведения талантливых мастеров начала ХХ века: А.Я. Головина, К.Ф. Богаевского, И.И. Бродского, А.И. Савинова, Ф.В. Боткина, В.И. Денисова, О.Л. Делла-Вос-Кардовской, Н.П. Ульянова, А.С. Голубкиной, С.Т. Конёнкова, Н.А. Андреева.

Шедевры живописи из музеев Украины. С текстами Артхива о каждом

Сразу скажем: эта публикация будет дополняться. Мы продолжаем делать редакционные описания известных произведений — и уделим особое внимание работам из украинских музеев. Пока же в этом списке те картины, рассказы о которых в Артхиве уже есть

Святилище Фусими Инари. Гравюра Номуры Ёсимицу. 1930 год

11 вопросов о японской культуре

Японцы — язычники или буддисты? Они до сих пор носят кимоно? И все время кланяются? Харакири в наши времена еще делают? Отвечаем на эти и другие вопросы в новом выпуске рубрики.

|

Метки: Япония новости выставки |

Весенний фестиваль цветов с 9 апреля в Аптекарском |

В Москве 9 апреля в филиале Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», на Проспекте Мира, открылся 21-й Весенний фестиваль цветов.

Весной там поочерёдно зацветут: ковры первоцветов, тюльпаны, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черёмуха, пионы, рододендроны, плодовые деревья и другие цветущие растения.

К началу фестиваля «Аптекарский огород» украсят ковры первоцветов: крокусы, пролески, хохлатки, гиацинты, морозники, пушкинии, хионодоксы, мускари и ветреницы. Пыльца и нектар первоцветов — пища для насекомых ранней весной.

А в конце апреля-начале мая первоцветы сменят сакуры, яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль и рябчики.

А уж в мае море тюльпанов, цветущие рододендроны и ароматная сирень.

Весенний фестиваль продлится до 5 июня 2022г.

|

Метки: красивое парки цветы ботанический сад |

Выставка "Валерий Кошляков. Domus Maxima" в Музее архитектуры |

В Музее архитектуры с начала марта проходит выставка Domus Maxima, созданная специально для анфилады исторической усадьбы Талызиных. Для этой экспозиции художник Валерий Кошляков в течение двух последних карантинных лет создал 60 живописных полотен - в качестве иллюстрации диалога между историей и современностью. В названии выставки термин DOMUS следует понимать как "наш общий дом, наше бытие". Художник своими работами задаёт нам вопрос: для чего человеку нужна архитектура, и в какой архитектуре ему хочется существовать. А нам предлагается пройти по восьми залам музейной анфилады, каждый из которых посвящен определённой теме, и ответить на этот вопрос. На полотнах - культурные символы Европы и порталы соборов и церквей как вечные источники вдохновения, архитектурные утопии и фантазии, интерьеры, русская архитектура, модернизм и современный постмодернизм.

Через призму современных потрясений две большие экспозиции Музея архитектуры вызывают довольно грустные ассоциации и воспринимаются как отражение нашей действительности...

Валерий Кошляков - один из самых известных современных русских художников, получивших международное признание. Родился в 1962 году в городе Сальске Ростовской области, учился в Ростовском художественном училище им. М.Б. Грекова. Три года работал сценографом, жил в Москве. В 1988 году вошел в авангардное товарищество "Искусство или смерть", объединившее молодых российских художников и музыкантов. В настоящее время живет и работает в Париже. Архитектура всегда была главной темой творчества Валерия Кошлякова. Характерные для художника потеки красочных слоев служат легким "занавесом", из-за чего все созданное им ассоциируется с сюжетом из сна. Картины-видения являются дополнением артефактов из реального бытия: разломанная старинная мебель, привинченные к нарисованным дверям вычурные ручки, объемные скульптуры. Художник представлял Россию на важнейших художественных событиях - на 50 Биеннале современного искусства в Венеции (2003) и Биеннале в Сан-Паулу (2004). Его произведения выставлялись в крупнейших музеях России, Европы и Америки: Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственном Русском музее, в Музее русского импрессионизма, Музее Лувра, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Риме (MACRO), Музеях Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке и в Бильбао, Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне и во многих других культурных институциях.

Информация со стендов muar

Зал первый - Культурные символы Европы и порталы соборов и церквей как вечные источники вдохновения. Окна и виды больших городов, где сложившаяся за века городская ткань не нарушена современным строительством.

Фрагмент города. Париж. Площадь согласия, 2005. Холст, масло

Реймсский собор, 2021. Холст, темпера, маркеры

Фонтан Треви, 2009. Холст, масло

Окно 1. Париж, 2019-2020. Холст, темпера

Окно 2. Париж, 2019. Холст, темпера

Окно 3. Рим, 2021. Холст, темпера

Зал второй. Дворцы и замки Франции. Образы уходящей европейской культуры - шато, парки, фонтаны. Фрагменты старинной мебели, найденной художником на улицах Парижа, как метафора архитектурных руин. Картина Фрагмент с морем по мотивам картины Эжена Делакруа выступает здесь как символ романтизма.

Инсталляция "Картинный зал шато", 2020-2021

Буря. Фрагмент по мотивам картины Делакруа, 2021. Холст, темпера, ассамбляж

Пейзаж с деревом, 2020. Холст, темпера.

Версаль, 2020. Холст, темпера

Справа - Руины в лесу. Холст, темпера

Замок №3, 2020. Холст, темпера

Замок №9, 2019-2020. Холст, темпера

Красный натюрморт, 2021. Холст, темпера

Замок №12, 2020. Холст, темпера

Шато, 2018. Холст, темпера

Опера. Париж, 2014. Холст, темпера

Архитектурный натюрморт, 2020. Холст, темпера, ассамбляж

Зал третий Dom. Dom - название главного городского собора любого европейского города. Эта тема раскрывается в серии Порталы храмов, которые олицетворяют силу, мощь и обаяние христианского искусства. Поднимая проблему отказа от архитектурного декора и пышного убранства в храмовом зодчестве Европы, автор продолжает тему разрыва современного сознания с религией и классической культурой.

Портал № 2, 2021. Холст, темпера

Валерий Кошляков. Портал № 3. 2020

Площадь Навона, 2020. Холст, темпера, коллаж, маркеры

Портал №4. Санта-Мария делла Салюте, 2021

Валерий Кошляков. Портал № 5. 2021

Продолжение в Domus Maxima в Музее архитектуры

Валерий Кошляков - один из самых известных современных русских художников, получивших международное признание. Родился в 1962 году в городе Сальске Ростовской области, учился в Ростовском художественном училище им. М.Б. Грекова. Три года работал сценографом, жил в Москве. В 1988 году вошел в авангардное товарищество "Искусство или смерть", объединившее молодых российских художников и музыкантов. В настоящее время живет и работает в Париже. Архитектура всегда была главной темой творчества Валерия Кошлякова. Характерные для художника потеки красочных слоев служат легким "занавесом", из-за чего все созданное им ассоциируется с сюжетом из сна. Картины-видения являются дополнением артефактов из реального бытия: разломанная старинная мебель, привинченные к нарисованным дверям вычурные ручки, объемные скульптуры. Художник представлял Россию на важнейших художественных событиях - на 50 Биеннале современного искусства в Венеции (2003) и Биеннале в Сан-Паулу (2004). Его произведения выставлялись в крупнейших музеях России, Европы и Америки: Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственном Русском музее, в Музее русского импрессионизма, Музее Лувра, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Риме (MACRO), Музеях Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке и в Бильбао, Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне и во многих других культурных институциях.

Информация со стендов muar

Зал первый - Культурные символы Европы и порталы соборов и церквей как вечные источники вдохновения. Окна и виды больших городов, где сложившаяся за века городская ткань не нарушена современным строительством.

Фрагмент города. Париж. Площадь согласия, 2005. Холст, масло

Реймсский собор, 2021. Холст, темпера, маркеры

Фонтан Треви, 2009. Холст, масло

Окно 1. Париж, 2019-2020. Холст, темпера

Окно 2. Париж, 2019. Холст, темпера

Окно 3. Рим, 2021. Холст, темпера

Зал второй. Дворцы и замки Франции. Образы уходящей европейской культуры - шато, парки, фонтаны. Фрагменты старинной мебели, найденной художником на улицах Парижа, как метафора архитектурных руин. Картина Фрагмент с морем по мотивам картины Эжена Делакруа выступает здесь как символ романтизма.

Инсталляция "Картинный зал шато", 2020-2021

Буря. Фрагмент по мотивам картины Делакруа, 2021. Холст, темпера, ассамбляж

Пейзаж с деревом, 2020. Холст, темпера.

Версаль, 2020. Холст, темпера

Справа - Руины в лесу. Холст, темпера

Замок №3, 2020. Холст, темпера

Замок №9, 2019-2020. Холст, темпера

Красный натюрморт, 2021. Холст, темпера

Замок №12, 2020. Холст, темпера

Шато, 2018. Холст, темпера

Опера. Париж, 2014. Холст, темпера

Архитектурный натюрморт, 2020. Холст, темпера, ассамбляж

Зал третий Dom. Dom - название главного городского собора любого европейского города. Эта тема раскрывается в серии Порталы храмов, которые олицетворяют силу, мощь и обаяние христианского искусства. Поднимая проблему отказа от архитектурного декора и пышного убранства в храмовом зодчестве Европы, автор продолжает тему разрыва современного сознания с религией и классической культурой.

Портал № 2, 2021. Холст, темпера

Валерий Кошляков. Портал № 3. 2020

Площадь Навона, 2020. Холст, темпера, коллаж, маркеры

Портал №4. Санта-Мария делла Салюте, 2021

Валерий Кошляков. Портал № 5. 2021

Продолжение в Domus Maxima в Музее архитектуры

|

Метки: живопись выставки |

Новости культуры за неделю |

|

Метки: литература известные личности новости история моды кино |

Тюльпаны - вестники весны |

За что мы любим тюльпаны? За нежность, красоту, а главное тот настрой, который они несут. За окнами еще снег, а хрупкие цветы дарят нам тепло и аромат весны.

Вот поэтому каждый год в феврале-марте стремимся мы в Аптекарский Огород на выставку тюльпанов несмотря на очереди и слякоть в парке.

Каких только тюльпанов там не выставляют.

Каждый сорт очарователен по-своему.

А точечная подсветка от солнца придает еще волшебства.

Шедеврально.

В этом году я была и в начале выставки - в феврале и под конец - в середине марта, тюльпанов уже намного больше было.

И все уже распустившиеся.

Выставка "Репетиция весны" уже прошла, Огород в марте-апреле закроется на сезонные работы в парке, в т.ч.уборка на территории Сада.

Но скоро в ботсаду на проспекте Мира нас ждет весенний фестиваль цветов, который по традиции откроется ковром из первоцветов: пролески, хохлатки, печеночницы, весенники, гиацинты и пр.

Ждем-с.

|

Метки: красивое цветы ботанический сад выставки |

Немного весны |

В Москве второй день метель, ураганный ветер и мороз даже днем.

Выставка "Репетиция весны" в ботсаду на Проспекте Мира уже прошла, но фоток весенних цветов еще много, спешу делиться красотой и нежностью весны.

Помимо шикарных тюльпанов всевозможных форм и оттенков очень порадовали первоцветы и другие весенние цветы.

Крокус (шафран)

Нарцисс

Рябчик шахматный

Мускари (мышиный гиацинт)

Душистые гиацинты задавали основной аромат на выставке весенних цветов в Аптекарском огороде.

Гиацинт

Размещенные в разных местах, разного цвета, простые и махровые, в полосочку и без, задавали настрой своим благоуханием.

Гиацинт

|

Метки: красивое цветы ботанический сад выставки |

Первоцветы в Москве |

Традиционно как только снег сходи с газонов, а солнце продолжает припекать, во дворах и парках появляются первоцветы: галантусы, пролески, хионодокса, пушкиния, сциллы, крокусы и пр.

Парк Зарядье - не исключение, там открытый пятачок, весь день солнце, и красотень на каждом шагу.

Хионодокса

Сцилла сибирская

Хионодокса

Подснежник

Пролески

|

Метки: парки цветы |

Аптекарский в марте - первоцветы и снег |

В марте, в межсезонье, в ботсаду на Проспекте Мира в Москве удивительная пора.

Как бы зима еще не ушла - повсюду снег и лед, а весна уже пришла - в парке то тут то там вылезают первоцветы (подснежники, крокусы, весенник, белокопытник).

Подснежники (галантусы)

Огари вовсю расхаживают парами.

Но так как на пруду лед, рыжим уткам приходится тусить у канавы с водой.

Первоцветы можно увидеть на входе в сад. За будкой охранника: охапки подснежников под окнами ресторана, а сиреневые крокусы у начала Зеркального канала.

Весенник

Крокусы (шафран)

Только галантусы полянами цветут, крокусы вылезли поодиночке. Желтые крокусы - на вересковой горке.

|

Метки: красивое парки цветы ботанический сад |

Выставка "На телеге в XXI век" |

Проект "Авангард: на телеге в XXI век" рассказывает историю невероятных событий начала 1920-х: организаторы-энтузиасты Еaгений Медведев и Сергей Якимов решили показать народу современное искусство. Они собрали более 300 экспонатов и двинулись на лошадях и телегах по городам и весям Вятской губернии. С наступлением осенней распутицы картины оставили в городе Яранске. Рассчитывали, что до весны. Оказалось - на долгие десятилетия.

Премьера экспозиции, демонстрирующей уникальные работы из фондов Вятского, Слободского и Яранского музеев, прошла в 2020 году в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Весной прошлого года она была представлена в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых. Московская версия выставки дополнена произведениями из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и частных коллекций.

Сразу после Октябрьской революции советская власть активно сотрудничала с художниками-авангардистами, видела в них мощную силу для продвижения коммунистических идей, приобретала их работы для столичных и региональных музеев. Передвижная выставка, включавшая работы художников из Москвы, Петрограда, Вятки, Казани, должна была посетить семь городов: Советск, Яранск, Царёво-Санчурск, Малмыж, Уржум, Нолинск и Вятку. Но увидели её только жители Советска и Яранска.

В 1996 году экспонаты выставки были выявлены искусствоведом Анной Шакиной, ныне директором Вятского художественного музея. Поводом отдельного исследования стало обнаружение в музее Кирова подписных абстрактных акварелей Василия Кандинского, подклеенных к графическим листам Василия Чекрыгина и Иллариона Плещинского.

Кураторам Анне Шакиной и Андрею Сарабьянову удалось провести почти детективное расследование, в результате которого в музеях Кировской области и Татарстана были обнаружены живописные полотна и графические листы, участвовавшие в передвижных выставках 1920-х годов. Многие из них фактически выпали из мировой истории искусства, и сегодня широкому зрителю возвращаются первоклассные работы Василия Кандинского, Ильи Машкова, Александра Родченко, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой, Николая Фешина, а также открываются имена Веры Вильковиской, Георгия Лазарева, Иллариона Плещинского, Николая Шикалова.

Проект в Музее русского импрессионизма даёт уникальную возможность увидеть экспозицию, концепция которой сложилась сто лет назад, в которой реалистическое искусство сосуществует с модернистскими экспериментами и беспредметными композициями. В начале 1920-х годов такое соседство представлялось вполне уместным и демонстрировало многообразие стилистических направлений, сосуществовавших в искусстве.

Участниками передвижной выставки были не только авангардисты, но и художники-реалисты, поэтому экспозиция разделена на три раздела - Реалистическая традиция, Абстрактный метод и Авангардный поиск. Начнём знакомство с экспозицией с реализма.

Илья Репин считал Николая Фешина своим лучшим учеником в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств. Влияние Репина проявилось прежде всего в предпочтении Фешиным жанровой картины и психологического портрета, а также в склонности к импрессионистской и пастозной манере письма. Излюбленным жанром художника был портрет. Николай Фешин написал множество портретов: от образов родных, друзей, учеников до советских политических деятелей - Владимира Ленина и Анатолия Луначарского.

Самые выдающиеся произведения русского периода были созданы Фешиным в Казани. Одной из таких работ является портрет Ольги Михайловны Ясеневой, приехавшей из Уфы поступать на Казанские Высшие женские курсы.

Николай Фешин. За самоваром. Портрет О.М. Ясеневой. 1913. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Мария Евлампиева родилась в семье художника и преподавателя Николая Евлампиева (1866-1936). Евлампиев заведовал иконописной мастерской в слободе Мстёра, где Николай Фешин преподавал в 1904 году.

Николай Фешин. Портрет М.Н Евлампиевой, 1914. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Фешин. Портрет девочки. 1910-е. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Фешин. Ранняя весна. 1918. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Фешин. Изба, до 1920. Холст, масло. Яранский краеведческий музей

Павел Радимов профессионального художественного образования не получил: он брал частные уроки живописи и изучал историю искусства в Казани. Воспитанник Николая Фешина, Радимов привносил в реалистический пейзаж импрессионистические черты. Внимание художника привлекают задние дворы и осенняя грязь. Радимов активно выставлялся, был избран председателем Товарищества передвижных художественных выставок, а его доклад "Об отражении быта в искусстве" стал поводом для организации реалистического крыла советских живописцев в Ассоциацию художников революционной России. Не меньше, чем картины, были известны стихотворные опусы Радимова: земляк Сергея Есенина, он становится певцом "крестьянской темы". Последние десятилетия художник жил в подмосковном Абрамцеве.

Павел Радимов. Весна, 1912. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Тимофеев. Зима, 1918. Бумага, гуашь. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Василий Тимофеев. Голова женщины. 1920. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Учеником Николая Фешина в Казанской художественной школе был среди прочих Николай Белянин - пейзажист, сохранивший традиции русского лирического пейзажа Алексея Саврасова и Исаака Левитана. С 1914 года Николай Белянин продолжил образование в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств. В знаменитой пейзажной мастерской Николая Дубовского он в совершенстве овладел композицией и световоздушной перспективой . Современные авангардные течения и их открытия совершенно не привлекали Белянина. Максимум, что он мог позволить себе в пейзажах, - это импрессионистские приёмы в работе с цветом. Белянин всегда оставался верен классической академической школе: работа над пейзажем начиналась с карандашного рисунка , затем следовал этюд красками, и только после этого выполнялась основная работа в мастерской . Однако подчас этюды, невзирая на некоторую незавершённость, оказывались сильнее законченных произведений. Излюбленным мотивом Николая Белянина долгие годы оставались зимние виды во всех их вариациях.

Николай Белянин. Зимний день. 1919. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Белянин. Дворик. 1916-1920. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Белянин. Натюрморт, 1916-1920. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Белянин. Натюрморт, 1916. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Никонов. Портрет Малькова, 1914. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Николай Никонов. Слепец, первая половина 1910-х. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Вятский художник-пейзажист Алексей Деньшин учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и Вхутемасе (в мастерской Ильи Машкова). Наибольшую известность Деньшин приобрел не в области станковой картины, а в декоративно-прикладном искусстве, фактически став спасителем народного промысла дымковской игрушки, находившегося в упадке в 1910-е годы. К тому времени в живых оставалась лишь одна художница, которая при поддержке Деньшина передала свои знания ученицам. Сам художник подготовил несколько альбомов с образцами , активно популяризировал и руководил возрожденным промыслом. Деньшин - художник предпочитал писать виды старых русских городов, монастыри, безлюдные поля и лесные опушки.

Алексей Деньшин. На монастырском дворике. 1910-е. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Работа "Вятский мотив" - типичная пейзажная композиция с видом одной из улиц города начала ХХ века словно ностальгическая прогулка в прошлое: первый снег , скрывший осеннюю распутицу , деревянные домики в золотистом закатном освещении, а на дальнем плане белокаменный храм с зеленой крышей и синей луковичной главкой . Состояние тихого вечера в предощущении зимы.

Алексей Деньшин. Вятский мотив. 1920-е. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Вера Вильковиская окончила знаменитую Казанскую художественную школу, где занималась живописью у Николая Фешина. Влияние учителя прослеживается в её работах 1910-х - начала 1920-х годов. Её творческая судьба оказалась трагичной. Во многом в духе драматического периода советской истории 1930-х годов. Желая сохранить свободный характер своего искусства, отказываясь соответствовать стандартам социалистического реализма, Вильковиская работала для себя, создавая портреты родных и близких, пейзажи этюдного характера. Художница, лишенная возможности преподавания в высших учебных заведениях по причине левого формалистического характера её творчества, была вынуждена работать учителем рисования в школах и художественных студиях, изготавливать анатомические муляжи и расписывать стены детского сада.

Вера Вильковиская. Цветы, 1910-е. Картон, масло. Частное собрание

Этюд цветущих веток яблони, исполненный свободным и динамичным мазком, явно демонстрирует интерес Вильковиской к импрессионизму.

Вера Вильковиская. Этюд цветущих веток яблок. 1919. Картон, масло. Частное собрание

Вера Вельковиская (1890-1944). Старуха, 1921. Линогравюра. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Вера Вельковиская (1890-1944). Старуха, 1921. -Персидский орнамент. Листы из серии Восточный орнамент, 1921. Линогравюра. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

Художник Дмитрий Мощевитин, как и многие участники передвижных выставок в Советске, учился в мастерской Николая Фешина в Казанской художественной школе. Однако в КХШ он пробыл недолго: спустя три года после поступления , в 1914-м, Мощевитин был отчислен из-за невнесения платы за обучение. Тем не менее серьёзная база для последующего творческого развития была получена, и Дмитрий Мощевитин, невзирая на сложное военное и предреволюционное время и скитания по стране в поисках заработка, не перестал заниматься искусством. Он работал театральным художником, писал многочисленные вывески и плакаты, но постепенно всё более активно занимался газетно-журнальной и книжной графикой.

Дмитрий Мощевитин. Интерьер. Эскиз декорации, 1920. Бумага, акварель, карандаш. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань

В 1908 году Илья Машков представитель московской школы живописи и один из основателей художественного объединения "Бубновый валет" совершил свою первую поездку за рубеж. В пейзаже 1911 года проявилось увлечение художника новой французской живописью, а именно фовизмом, в стилистике которого работали Анри Матисс, Альбер Марке и Жорж Брак. Здесь читаются характерные особенности этого французского направления: яркие декоративные цвета и примитивистская пластика. В изображении пронзительно оранжевого неба, синего моря и розовых гор отразилась страсть художника к яркой палитре и безудержному буйству кисти. Подобные композиции художник называл "пейзажами-подносами", прежде всего по причине их декоративности, отсылающей к традиционной росписи подносов цветочными и ландшафтными мотивами

Илья Машков. Пейзаж (Мотив подноса). 1911. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Одним из интереснейших экспонатов 3-й передвижной художественной выставки стал портрет Евгении Ивановны Киркальди. Несмотря на то что данная работа задумывалась Машковым как этюд к масштабному полотну, вошедшему в собрание Третьяковской галереи, она стала самостоятельным законченным произведением. Лицо модели написано поразительно дерзко - пастозными мазками интенсивно-малинового оттенкa, и больше напоминает довольно натуралистично трактованный кусок мяса, чем нежную кожу молодой женщины. Цвет у Машкова, как и у Поля Сезанна, является главным средством построения формы изображаемых образов и предметов. Здесь же читается также влияние фовиста Анри Матисса с его палитрой открытых тонов и экспрессивными цветовыми комбинациями. Евгения Ивановна Киркальди родилась в 1889 году в семье московского купца третьей гильдии - немецкого подданного, торговавшего посудой. С конца 1900-х годов Евгения Ивановна посещала частную студию живописи и рисунка Ильи Машкова. Её обучение продлилось несколько лет - вплоть до свадьбы в 1911 году с Андреем Петровичем Снесаревым, химиком, доцентом Московского университета. Евгения Ивановна получила филологическое образование, специализировалась на европейских языках, работала в Торгсине, а впоследствии во Внешторге.

Илья Машков. Портрет Е.И. Киркальди. Этюд к "Портрету Евгении Ивановны Киркальди (Дама с китаянкой)", 1910

Илья Машков. Женщина у стола, 1910. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Илья Машков. Кувшин с цветами, конец 1900-х – начало 1910-х. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Елена Федорова-Машкова. Раковина и кувшин, 1911. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Елена Федорова-Машкова. Букет цветов, 1911. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Надежда Пальцева. Букет цветов, около 1920. Картон, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, Киров

Имя Алексея Кравченко - знаковое в истории русской гравюры и книжной иллюстрации. В 1920-1930-е годы Кравченко создал графические сюиты к произведениям русских и зарубежных писателей, среди которых Александр Пушкин, Николай Гоголь, Оноре де Бальзак, Стефан Цвейг и другие. Кравченко окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где прошёл школу живописного мастерства у Аполлинария Васнецова, Абрама Архипова, Константина Коровина и Валентина Серова. Затем получил уроки графического искусства в мюнхенской школе - студии Шимона Холлоши.

В начале 1910-х годов Кравченко совершил путешествие по Италии и Греции, где изучал классическую традицию. В тот же период он увлекся современным французским искусством, и Поль Сезанн стал для него, как и для многих других молодых русских художников тех лет, важнейшей фигурой и образцом для подражания. Свои работы, яркие и декоративные по колориту, столь непохожие на образцы социалистического реализма, Кравченко хранил в своем легендарном доме - мастерской на Николиной Горе, и только спустя 30 лет после смерти автора его картины были представлены публике.

Алексей Кравченко. Радуга, 1913. Картон, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Николай Григорьев. Мост, 1918. Фанера, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Справа - Давид Штеренберг. Пейзаж. Холст, масло. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров.

Алексей Князев. Двор. Этюд с натуры, 1920-е. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М.Васнецовых, Киров

Георгий Лазарев. Лежащая женщина, 1920. Холст, масло. Яранский краеведческий музей

Информационный текст со стендов выставки. Кураторы выставки: Андрей Сарабьянов (Москва) - искусствовед, куратор, издатель, исследователь русского авангарда, автор-составитель "Энциклопедии русского авангарда" (в соавторстве с В. И. Ракитиным); Наталья Мюррей (Лондон) - искусствовед, куратор, лектор лондонского Института искусства Курто; Анна Шакина (Киров) - искусствовед, кандидат искусствоведения, директор Вятского художественного музея им. А. М. и В. М. Васнецовых; Анастасия Винокурова (Москва) - ведущий специалист выставочного отдела Музея русского импрессионизма.

Далее:

Выставка "На телеге в XXI век". Авангардный поиск

Выставка "На телеге в XXI век". Абстрактный метод

|

Метки: Россия живопись выставки |

Новости культуры за неделю |

|

Метки: известные личности новости живопись выставки |

Яркая весна в Аптекарском |

Чарующая нежность весны в Москве в ботсаду на Проспекте мира доступна еще на этой неделе. Выставка "Репетиция весны" в Аптекарском огороде продлена до 20 марта.

Ландыши

Осторовок позитива, добра и красоты. Туда можно ходить как на терапию.

Нарцисс

В солнечный день еще и двойная подсветка.

Вторая часть первоцветов и весенних цветов выставлена в старинной Субтропической оранжерее, по соседству. Там богатая коллекция цикломенов и морозника.

Вишня железистая

Тюльпан бахромчатый

Морозник

Охапки тюльпанов как букеты смотрятся.

"Аптекарский огород" у метро Проспект Мира открыт ежедневно с 10-20.00.

|

Метки: красивое цветы ботанический сад выставки |

Выставка "Хогарт и Европа" |

|

Метки: Англия живопись выставки |