-ћетки

-–убрики

- »стори€ (288)

- —татьи (257)

- ультура (255)

- “радиции (246)

- Ѕал€сы обо всем (233)

- ¬оины,оружие (232)

- “ворчество (200)

- Ќовости (105)

- √алере€ (55)

- ухн€ (13)

-ћузыка

- Ћюбо, братцы, любо

- —лушали: 3371 омментарии: 8

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-ѕосто€нные читатели

-—татистика

«аписи с меткой казаки

(и еще 5788 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

“роцкий акварель арми€ атаман атаманы большевики вера воины вольноопредел€ющийс€ евреи ермак ермолов живопись жиды запорожска€ сечь запорожцы истори€ истори€ казачества истори€ песни казак казаки казачество казачий круг казачьи песни казачьи сказки калмыки крестный ход кутузов медведев наполеон народный собор оружие открытки православие православные праздники расказачивание революци€ религи€ русские русский св€тые соборное дело традиции традиции казаков украина уральские казаки фотографии христианство художники шашка

–асскажу ¬ам казачью сказку "ћит€й - казак бесстрашный" |

ƒневник |

–асскажу ¬ам казачью сказку "ћит€й - казак бесстрашный"

–ассказывали люди, когда ћит€й мал еще был, чуть больше рукавицы, лежал он в люльке. Ќасупленный, сурьезный такой. ¬ курене ни души: отец в поле, мать хлопотала где-то по домашности.

ѕодкралс€ к люльке —трах и стал ребенку рожи корчить, чтоб напужать мальца. ј ћит€й изловчилс€. ’вать его за бороду и ну трепать. ƒа так ухватил Ч не отдерешь. рики, вопли в курене. ћать услыхала. ќй, чтой-то с ћит€ем? «абежала сама не сво€, а он в люльке лежит, от удовольстви€ пузыри пускает, в руках пучок сивых волос держит, играетс€. ј за окном плач да угрозы, да воркотн€. √де это видано, чтоб со —трахом так обращатьс€.

—ледующий случай вышел, когда ћит€ю три года исполнилось. ѕосадил его отец на кон€, чтоб по двору провезти, по казачьему обычаю. —трах из-за сара€ как выскочит, отец напугалс€ до смерти, из рук узду выпустил. онь Ч на дыбки и понес через забор в чисто поле. ”бьетс€ малец! «амерло сердце у отца, мать в голос завыла. ƒень к вечеру уже пошел. ¬ид€т, идет конь ко двору, весь в пене. ј на нем ћит€й восседает. ƒовольный. ¬от какие чудеса чудесные!

ƒругой случай такой был. ћит€й уже в малолетках ходил. ¬ путину со взрослыми невод ув€залс€ т€нуть. ”просил —трах ¬од€ного побаловать, люд€м объ€витьс€,

Ч ј €, говорит, Ч за кусточками посижу.

ƒолго не хотел этого ¬од€ной. Ќе солидно, мол. ƒа согласилс€ наконец. “€нут казаки невод. “€жело. ¬идать много рыбы попалось. ѕодтащили к берегу. ј из мотни ¬од€ной, возьми да объ€вись. ¬рассыпную народ, кто куда. —трах хихикает, ручонки потирает. ƒовольный. —мотрит, а ћит€й, как сто€л на бережку, так и стоит. √оворит ¬од€ному:

Ч “ы что балуешь?

ј ¬од€ной ему бр€к в ответ:

Ч √де здесь дорога на ÷арицын?

Ч ј вот тамочки, Ч говорит ћит€й, Ч так пр€миком и держи по реченьке.

–азвернулс€ ¬од€ной, от досады —траху кулаком помахал и пошлепал пр€мо по воде в ту сторону, куда ему ћит€й указал.

ѕошла с тех пор за ћит€ем слава бесстрашного.

ѕодрос ћит€й, в года вошел. ¬ойна приключилас€. ѕошел ћит€й на войну. ј —трах в обозе пристроилс€. Ђ”ж тут, Ч думает, Ч € его проймуї.

¬ышли казаки к позици€м. —лышит ћит€й команду:

Ч ѕодт€нуть подпруги! —адись! —мирно! Ўашки вон! ¬ атаку с гиком марш-марш!

„ует ћит€й, что-то тревожит его, не по себе ему чего-то. ќгл€нулс€, а сзади на крупе —трах присел и ухмыл€етс€. ¬ыхватил ћит€й нагайку и проканифолил —траха от души.

Ч –азм€кни маленько, отдышись.

ѕули Ч тзык-тзык! ќруди€ громыхают, пехота сгурбилась, как стадо, тут казаки врезались в самую гущу. “ут и ћит€й подоспел, злой, что замешкалс€. ”паси боже, что плохое подумают! ¬ертитс€ на своем маштаке, рубитс€ без устали. ровь разгор€чилась, рука расходилась. “ут наш трубач Ђстой!ї играет, Ђап-пель!ї. ѕехота заторопилась, ну, стрелочки, пора и в кусточки. Ќаши отошли, а ћит€й не слышит, в самый раж вошел. ¬ражий офицер говорит своим метким стрелкам:

Ч Ќу, братцы, ссадите вон того молодца.

ƒа где там! “акого молодца разве пулей возьмешь. “ут и станичники на выручку пришли, ударили по непри€телю. ќпрокинули. ’оть рыло в гр€зи, да наша вз€ла. ѕосле бо€ позвал ћит€€ к себе генерал.

Ч ’ороший ли ты казак? Ч спрашивает.

Ч ѕод судом и следствием не был, Ч отвечает ћит€й.

Ч Ќа следующий раз попадешь, если команды слушать не будешь. » произвел его в ур€дники.

ѕосле того, как ћит€й нагайкой проканифолил —траха, забилс€ он в самые что ни на есть калюки, охает-стонет: Ђ» что же это на белом свете такое происходитї. √л€дь, а р€дом —мерть стоит. ѕритомилась. ∆атва ей больша€ вышла. —тоит, на косу т€жело опершись... —трах к ней.

Ч ѕодсоби, Ч говорит.

Ч ƒа на что он тебе сдалс€? ” мен€ и без него дел по самую маковку.

Ч ƒо чего ж ты, Ч говорит —трах, Ч неупрослива€, когда надо. “ы вот тут гузынишьс€, а он мен€ за живое задел. —трах € или кто? ѕодсоби! »ль мы не в родстве ходим? ¬сегда р€дышком, бок о бок по белу свету.

Ч Ћадно, не трандычи, Ч говорит —мерть нехот€, Ч будь по-твоему.

—идит ћит€й, шашку чистит. ¬идит, батюшки мои! нему —мерть поспешает, а сзади —трах чикил€ет. ѕодходит она к нему и спрашивает:

Ч ак жизн€-то?

Ч ƒа житьишко вмоготу, Ч отвечает ћит€й.

Ч Ќу что, казак, пришел черед твой ко мне в гости иттить.

Ч ј €, Ч говорит ћит€й, Ч не спешу. я еще обожду.

«енки свои вытаращил. ∆елваками заиграл. ¬ырвал у —мерти косу. —ломал. Ќагайку из-за голенища вытащил. ƒа как ее отт€нет. ƒа раз, да два. ќтлупцевал —мерть. —трах видит такое дело. ¬ бега ударилс€. ј за ним —мерть. √розитс€, ты, мол, еще у мен€ наплачешьс€. √л€ди, наведаюсь.

Ч ѕриходи, Ч говорит ћит€й. Ч Ќагаечкой проканифолю. ќтлегнет тебе маленько.

ћного еще геройств ћит€й вс€ких совершил. «аписалс€ он охотником во вражеском тылу похоз€йничать. —колько укреплений взорвал, складов сжег, €зыков в плен забрал Ч не счесть.

ј вскоре замирение вышло. —мерть-то наших не принимает, вражь€ пул€ не берет. «апросил непри€тель пощады. » пошла гульба. ѕриступили казачки шиночки провер€ть. ѕошел с ними ћит€й. ”видел шинкарочку. Ѕольно пригл€дна. ƒевка, как есть без пороку. √оворит ей:

Ч ” мен€, красавица, кажда€ косточка, кажда€ жилка, кажись тебе радуетс€.

ј сам думает: Ђќткуль у него такие слова вз€лись?ї јж сердце у самого защипало.

Ч –ечи твои медовые, Ч отвечает ему шинкарочка, Ч тока у мен€ другой на примете имеетс€, ни тебе чета.

Ч Ћадно, Ч говорит ћит€й. Ч Ѕыть так, коли пометил дь€к.

ј сердце еще больше заныло. √л€дь, а около него —трах на лавке пристроилс€, чего-то выжидает. ћит€й как уважил его кулачищем между глаз.

Ч „то щеришьс€, кор€вый?

¬изг тут подн€лс€. ¬есь шинок перебудоражил. инулись земл€чки к ћит€ю, мол, перепил маленько. ”спокойс€.

Ч Ќичего, Ч отвечает ћит€й, Ч € еще посижу.

¬от сидит. «аговорило у него ретивое. «ахотел он порешить дело в один прием.

Ч ѕроводи мен€, раскрасавица, до крыльца, чтой-то € намахорилс€, проветритьс€ надоть.

ƒовела шинкарочка его до крыльца. ”хватил ее ћит€й. Ѕросил поперек седла. √икнул. » был таков. Ћьет шинкарочка слезы, голосит по отцу-матери, по милому дружку.

Ч ”мру €, девка, в чужедальней стороне, неоплаканна€... “ы не жди мен€, миленький, в глухую ночь... “ы не жди мен€, хорошенький, на белой заре... „ему быть Ч так верно сбудетс€...

Ќе слушает ее ћит€й, кон€ торопит.

Ч ћоже, Ч говорит, Ч на свое счастье едешь.

¬ернулс€ казак домой с молодой женой. –аскрасавицей. “ока печальной больно да молчаливой.

¬он сколько наград на груди поблескивает, но сторон€тс€ люди ћит€€, дружбу не вод€т, даже годки, и те поспешали при встрече обойти стороной. ћит€ю это не в т€гость. Ђ велый народец пошел, Ч думает, Ч завидки их берут. ¬от и гузын€тс€ї. ј сам за собой ничего не видит. —лова ему поперек не скажи. ≈сли сам что скажет Ч как отрежет, все по его будет. ѕытались старики его урезонить. ƒа где там, гордын€ через край хлещет.

∆ена принесла ему двойню: мальчика и девочку. ѕодошел он к сыну. “от плачет-заливаетс€. ћахнул рукой Ч не в его породу, а на дочку и смотреть не стал.

ѕотомилс€ он еще малость дома и засобиралс€ в дальние кра€.

Ч ’очу, Ч говорит, Ч себе ровню найти.

ћать к нему.

Ч ћы-то с отцом старые. ак же детишки без кормильца?

Ч Ќичего, перемогите. ћне, Ч говорит, Ч здесь тошно за плугом ходить да косой махать. „тоб € на это жизню положил? ” мен€ другое предназначение.

» уехал.

Ћет дес€ть, а може и поболе того, не было ћит€€ в родных местах. ¬ каких кра€х его носило, где пути-дороги его лежали, одному ему ведомо.

¬ид€т люди, едет ћит€й, едет. —ам черт ему не брат. √оды его не берут. акой был, такой и осталс€. «начит, не припало ему себе ровню найти. —идит в седле, как влитой. “а же стать, та же сила из него идет. ѕодъехал он к своему подворью. ј оно крапивой да лебедой заросло. Ќа том месте, где курень сто€л, €мы да колдобины. –ассказали ему соседи, что, мол, умерли старики сразу же после его отъезда, а за ними и женка убралась.

Ч ј дети, Ч спрашивает, Ч где?

Ч ƒети по люд€м пошли. » пропал их след.

√л€дит на ћит€€ народ, хот€ бы слезинку проронил иль слово какое сказал. ¬от твердокаменный! —ел ћит€й на кон€.

» в галоп его пустил.

«агнал ћит€й кон€ до смерти. Ѕросил. ѕошел дальше пешки. »дет, себ€ не помнит. ѕодошел к омуту. ЂЁх, жизнь пуста€. Ќичего в ней не нашелї.

» в омут Ч головой. ј из омута сила неведома€ его на берег выпихнула. ѕо воде пузыри пошли. ¬ынырнул ¬од€ной и говорит сердито:

Ч я т€ знаю. “ы ћит€й Ч казак бесстрашный. “ы мне здесь такой не нужон.

ќтошел ћит€й от омута подале. ”пал на лугу. “р€сет его тело. ¬одит. —удорогами бьет. “о в жар, то в холод бросает. «абылс€ на час. „ерез сколько очнулс€, не помнит. Ћадонью по лицу провел. ј оно мокрое. ќт слез-то, мокрое. — мальства не плакал. » вот тебе! —ердце разм€кло. Ќа душе потеплело.

Ћежит ћит€й, голубым небом любуетс€, каждой травиночке, каждой букашечке радуетс€. ’р€снула ветка. ¬здрогнул ћит€й. ЂЌикак, испугалс€ї. ќбрадовалс€. Ђ“еперь как все люди заживу, Ч думает, Ч детишек сыщу. ѕрощени€ попрошу. јвось примутї. —омнение в себе по€вилось. ƒумы одолевают. –одителей, жену вспомнил. «акручинилс€. Ќа душе засаднило. –аска€ние ћит€€ за сердце вз€ло. ѕривстал казак с травы. —мотрит. √лазам своим верить не хочет. Ќад ним —трах сидит. Ћыбитс€, довольный. ј за ним —мерть стоит молча, свой черед ждет.

ѕовело ћит€€, передернуло. Ћицом белый стал, как мел. олени перед ними преклонил.

Ч ѕогодите, Ч говорит, Ч дайте детишек найтить. Ќа ноги поставить. ј потом сам к вам приду.

Ч Ќам годить не досуг, Ч говорит —трах. Ч я теб€ столько годов ждал, когда ты мен€ позовешь.

Ч „то ж, Ч говорит ћит€й. — земли встал. Ч Ѕери, коса€.

» к —мерти обращаетс€. ј она ему в ответ:

Ч ƒолжен ты страдание в этой жизни прин€ть. Ѕез этого € теб€ к себе не возьму. » отвернулась. √оворит —трах:

Ч ¬от € теб€ по лесам, по долам повожу. ѕримешь переживани€, что тебе отведены, а там —мерть тобой займетс€.

» повел —трах ћит€€ над пропаст€ми глубокими, по мосточкам шатким, по болотам топким, по пустын€м жарким... ѕобелел ћит€й, как лунь, руки-ноги скорчились, дрожат. ѕришел черед —мерти. —тала она у него жизнь по капле отнимать, приговаривать:

Ч Ќе видать тебе, ћит€й, своих детушек. Ќекому теб€ будет хоронить, никому ты ненужный.

Ќатешилась —мерть над ћит€ем досыта. Ѕросила у дороги. Ћежит ћит€й, последн€€ капл€ жизни в нем еле-еле теплитс€.

ј по дороге едут дети с сенокоса, брат да сестра. ”видели, человек лежит, а над ним вороны кружат. Ћошадей остановили. нему кинулись. ¬орон распугали. ”ложили на телегу. ”лыбнулс€ ћит€й напоследки и умер. ѕривезли его на хутор, обмыли тело. ѕохоронили. ѕоплакали вдосталь.

“о и были дети ћит€€, сын да дочь. ”знал их, видно, перед смертью отец.

ѕо книге " азачьи сказки"

¬олгоград, "¬едо", 1992

ћетки: казачьи сказки казаки казачество |

–асскажу ¬ам казачью сказку "√оре-злосчастие" |

ƒневник |

–асскажу ¬ам казачью сказку

¬от народилс€ у казачки сын. ƒа народилс€, видать, в недобрый час, в минуту неталаную. ѕерев€зывала повитуха ему пуповину Ч оборвала нить. ƒурна€ примета Ч злосчастный ребенок будет, горемыка да бедоноша.

«аголосила мать, кинулась к гадалке, что да как Ч про судьбу своего ребенка узнать.

ј та ей и говорит:

Ч Ќить жизни его сурова€, узловата€, опутывает, словно сет€ми, нал€гает на него т€желой обузой. Ќе будет у него в жизни радости.

ѕоплакала мать, поплакала. ј что делать? ∆ить-то надо.

Ќарекли ребенка узьмою. Ќама€лась с ним мать, что и говорить. ѕока мал был узьма, не понимал, что ему горька€ долюшка выпала. ƒите, оно и есть дите. аждое утро хотел узьма с правой ноги встать, а вставал с левой. «ахочет матери что-нибудь по домашности помочь, дак все наоборот выходит. »ль горшки разобьет-расколотит, иль хуже того Ч себ€ поранит. ќднажды приходит он к матери весь в слезах и спрашивает, отчего у него нойка на сердце.

«алилась мать слезами:

Ч «ародилс€ ты в ту звезду бесчастную, в лихую годину. Ќет тебе талану на роду...

ѕосле этого случа€ совсем духом пал узьма: зла€ зме€ на сердце залегла.

¬ырос он жидким да слаботельным. √оворили про него: не казачьего роду... Ќу что ж, в хлебе не без ухвость€. “ерпели узю в станице: кто жалел, а кто и подсмеивалс€ над ним, да не в зло. ќн тож дружбы ни с кем не водил, одиночествовал. ќт людей пр€талс€. —олнышко к закату пот€нулось, и уз€ на завалинке объ€вл€лс€. ћолодой еще, а повадки стариковские заимел.

¬ той же станице жила дочка атамана ƒарь€. » личиком бела, и с очей весела. ќгонь-девка, живому черту глаза колет. ќтцова любимица. ¬здыхал атаман: ЂЁх, жаль, что девка. “акой бы казак вышелї. —ватов отгон€л, свою дочку высоко ставил. ’отел мужа ей найти, чтоб по ней был.

¬от как-то раз проходила ƒарьюшка с подружкой мимо узиного дома, увидела его на завалинке и запало ей что-то в душу: возьми да спроси, а это, мол, кто такой? „той-то раньше € его не видывала.

ј подружка ей в ответ удивл€етс€.

Ч —колько разов мимо проходила и только заприметила. ƒа это уз€-горедушный.

Ч ј от чего горедушный? Ч спрашивает ƒарьюшка.

Ч то-ить знает. “ак люди меж собой гутар€т. ƒа вона вишь сидит, развесил печаль по плечам, сам собой любуетс€.

–азобрало ƒарьюшку любопытство.

Ч ƒавай подойдем к нему, Ч говорит.

Ч ƒа ну, Ч отвечает подружка и руками замахала, Ч с ним тока тоску разводить.

ƒарьюшка ƒарьюшкой бы не была, если б на своем не насто€ла.

ѕодошли они к узе. ј тот и глазом не ведет. —идит горюн-горюном. ќб чем-то думу думает.

Ч ќб чем тво€ печаль-забота? Ч спрашивает ƒарьюшка.

ѕодн€л голову уз€. ¬идит, перед ним две девки сто€т. ¬ смущение вошел.

Ч ƒа вот, думаю, разбежалось мое счастье по сучкам да по веточкам.

Ч ј что так? Ч допытываетс€ ƒарьюшка.

Ч “ак рок судил. “ак, знать, на роду написано.

»нтересно стало ƒарьюшке: никогда об этом так не думала. ј подружка ее прочь т€нет, говорила, мол, тебе, разведет тут скуку этот уз€. ƒарьюшка и говорит ему на прощанье:

Ч ѕриходи на посиделки, у нас весело.

Ч Ћадно, Ч сказал уз€ и лицом вроде бы как просветлел.

ѕодружка ƒарьюшки так и прыснула со смеха! ќтошли подальше, она пр€м зашлась от хохота. «дорово, мол-де, ты над ним подшутила.

Ч ј € не шутила вовсе, Ч говорит ƒарьюшка и от досады брови нахмурила.

ѕрикусила €зычок подружка, да не надолго. вечеру вс€ станица знала, что узю-горемыку на посиделки пригласили. –азыгрывает ƒарь€ узю, всего-то дел.

Ѕлиже к вечеру собралс€ молодн€к на посиделки. ƒарь€ как всегда на первом месте: и поет, и пл€шет, и в игрища играет Ч весела да радостна. » никому невдомек, что она ждет-пождет узю, да так, что сердце у нее сладко замирает. » сама-то не понимает, что с ней такой-чи происходит. Ќаконец-то дождалась она узю. »дет тот и спотыкаетс€ на ровном-то месте. ћолодн€к присмирел. ∆дут, как дальше комедь разыгрыватьс€ будет. ƒарь€ к узе подошла, за руку вз€ла.

Ч —€дь, Ч говорит, Ч опочиньс€ и ни о чем не кручиньс€.

Ч Ћегко сказать, Ч отвечает уз€. ¬здохнул горестно и присел вместе с ƒарьюшкой.

Ч ј как в народе говор€т: кто в радости живет, того кручина не берет.

Ч Ёх, ƒарь€-ƒарь€, не знаешь ты еще гор€, не ухватывала теб€ нойка за сердце.

» оп€ть завздыхал уз€. ј ƒарьюшка никак не угомонитс€.

Ч „то ж тебе радоватьс€ неохота?

Ч ќт чего ж? Ч удивилс€ уз€. Ч ќхота смертна€, да участь горька€.

ѕарни тут дурить стали. ќбидно им, что ƒарьюшка узе такую честь оказывает.

Ч √л€ка, гл€ка, как она к нему липнет.

Ч ¬от так пара!

Ч ј уз€-то, кочетом себ€ ведет.

ќбсме€ли их, обхохотали. ѕодхватилась ƒарь€, вз€ла узю за руку.

Ч ѕойдем, Ч говорит, Ч отсель.

¬здохнул уз€:

Ч ¬ишь, злости сколько в люд€х.

Ч Ёко, горе.

Ч “о-то ж, что горе.

» пошли они. √де слово какое друг дружке скажут. ј где и помолчат. “олько хорошо им было вдвоем. ј на прощанье договорились еще встретитьс€. » встречались еще. ј дальше больше, друг без дружки вроде как и обойтись не могут.

¬от как-то сид€т они на берегу ƒона. ’орошо узе с ƒарьюшкой. огда с ней р€дом, вроде отступает от него кручина. ¬з€л он сухую палочку и бросил в воду. ѕокружила-покружила палочка и камнем на дно пошла. «апечалилс€ уз€: и что ж € такой злосчастный. «априметила это ƒарьюшка. ¬з€ла незаметно камень. » говорит:

Ч —мотри, и у мен€ потонет. » бросила в воду. √л€дь, а камень поплыл. Ќе по себе стало ƒарьюшке. ј уз€ совсем омрачилс€.

Ч Ёх, не бывать нам с тобою в этой жизни никогда.

ѕомолчала ƒарьюшка, а потом и говорит:

Ч ¬зойдет солнышко и на наш двор. ј ты мен€ сосватай.

”дивилс€ уз€, слов нет.

Ч я не могу, Ч говорит.

Ч ќт чего ж?

Ч ≈сли и отдадут теб€ за мен€, то все одно Ч € с тобой жить не смогу.

Ч ќт чего ж? Ч допытываетс€ ƒарьюшка.

Ч ћне будто кто-то ноги сводит и руки назад в€жет, Ч говорит уз€. Ч “ак оно выходит, что мо€ любовь горька€ к тебе.

ƒосада ƒарьюшку забрала.

Ч »ль, Ч говорит, Ч себ€ переможешь, иль € с тобой встречатьс€ боле не буду. ѕодн€лась и ушла.

ѕосидел уз€ на бережку, посидел. » поплелс€ домой. ѕриходит и говорит матери:

Ч ∆енитьс€ хочу.

ћать посмотрела на него недоверчиво.

Ч Ќа ком?

Ч Ќа ƒарье, Ч отвечает уз€.

Ч Ёх, хватил! ƒочь атамана. “ы дерево по себе руби.

”перс€ уз€. ѕервый раз мать его таким увидела.

Ч ќна мне в совесть, и € ей тож.

Ч Ёто она теб€ надоумила? —меетс€ она над тобой.

Ч Ќе до смеха нам...

» завздыхал уз€ горестно.

ј может чо и выйдет. ѕошла мать к свахе. ќбъ€снила, что и как. “а аж рот разз€вила от удивлени€. ћыслимо! уз€ и ƒарь€. » ни в какую не соглашаетс€. јтаман характером был крутоват, скольким сватам от ворот поворот давал. —рамитьс€-то кому хочетс€.

Ч ƒа ты только проведай, Ч упрашивает ее мать. Ч «акинь удочку. ќт чужого стола не зазорно и повернуть.

ѕодарков ей мать насулила. —огласилась-таки сваха.

Ч Ћадно, Ч говорит, Ч вечером сбегаю, как стемнеет, чтоб от людей стыдно не было.

ќбещание свое сваха сполнила вточности. ак стемнело, пришла она к атаману. “от уж вечер€ть собралс€.

ќ том, о сем зубы заговаривала сваха, все-то духом не решалась сказать, зачем пришла.

Ч ƒавай выкладывай, зачем €вилась, Ч говорит атаман. Ч ј то ходишь все вокруг да около.

ѕом€лась сваха и зачастила:

Ч ” вас есть товар красный, а у нас купец славный.

—мекнул атаман, в чем дело. » отвечает с неохотой. ак положено:

Ч Ѕыл бы купец хорош, товару залеживатьс€ не к чему. то таков?

Ч упец-молодец уз€.

Ч уз€? упец! ƒа в своем ли ты уме?

—ваха раззадорилась. ¬се одно Ч позор на свою голову накликала.

Ч Ќадо бы дочь спросить.

Ч огда надо, сам спрошусь!

ј тут ƒарь€ выходит. —воевольница.

Ч ќтдай мен€ за узю. » на колени бух.

Ч ¬ совесть он тебе штоль?

Ч ¬ совесть, Ч отвечает ƒарь€ твердо.

Ч ƒочка-дочка, не накормить кон€ сухопарого, не наделить человека бесчастного.

Ч я наделю, Ч говорит ƒарь€. јтаман в гнев вошел.

Ч «начит, правду про вас в станице несут. Ќу, погоди. ”йдешь самовольно, € с теб€ и крест сниму.

“ак и умелась сваха ни с чем.

ћать узю утешает как может. ќтказ, мол, жениху не бесчестье. ∆ених, мол, как нищий, в один дом пришел Ч не удалось, пошел в другой...

уз€ ее утешени€ не слушает. ” него думы о другом. —овсем парень в отча€нье вошел. ¬з€л незаметно веревку и на зады пошел, там где дерево росло. ѕрив€зал он веревку к суку, встал на пенек, надел петлю на шею, простилс€ с белым светом и с пенька сиганул. ј сук возьми и обломись. ¬роде как толстый сук. » дерево не гнилое. ј обломилс€ Ч и все тут.

Ч Ёх ты, люта€ смерть, неупрослива€, неподатлива€, Ч загоревал уз€. Ч «начит, рубашка дл€ мен€ еще не сшита.

≈сли не врем€ умирать, то как жить, что делать? Ќе знает уз€.

ѕоплелс€ уз€ к дому атамана. ¬от идет он, а кубыть кто-то его в сторону уводит. ƒошел, наконец, присел около ворот. ¬друг вышел сам атаман, отец ƒарьин. ”видел узю, запенилс€ аж, кипельный сделалс€. —прашивает с ехидцей:

Ч ¬ы сюда по делу или дл€ легкого воздуха?

Ч ѕо делу, Ч пром€млил уз€.

Ч ¬ы, что ж, свой антирец имеете?

Ч »мею, Ч отвечает уз€, Ч с ƒарьей свидетьс€ хочу.

Ч Ќельз€!

Ч ќтчего ж нельз€? я к ней со всей душой.

јтаман м€сами дюже одержимый был. Ћапища така€, что, увидев, страх берет. ѕослал он благим матом узю по ухабистой дорожке.

Ч Ќе был бы такой квелый, Ч кричит, Ч навалил бы € тебе вот этим батиком. Ѕарань€ тво€ башка, иди отседа от греха.

¬стал уз€, всей душой горем задетый. » диву дивитс€: ноги его сами несут от ƒарьиного дома подалее.

„ерез какое врем€ приходит ему весточка от ƒарьюшки. ѕередала ее верна€ подружка. ћол, ждет она своего милого дружка узю в полночь у дуба, и если не придет, то не увидит ƒарьюшки никогда, приходили-де сваты, и отец согласье дал.

ƒождалс€ полночи уз€ и пошел на околицу к дубу одинокому, чтобы встретитьс€ с милой ƒарьюшкой. ругом темень, хоть глаз коли, ничего не видать. Ўел-шел, шел-шел. ¬роде как из станицы вышел, собачьего бреха не слыхать, а дуба все нет и нет. Ќазад повернул.

—билс€ с дороги уз€, зашел в какие-то кущи непролазные. «нать, так рок судил, так суждено. » пошел уз€ свою смертыньку искать, чтоб прибрала она его поскорее.

ј ƒарь€ к полночи поближе с постели встала, из хаты вышла, ни едина половица не скрипнула. ƒверь затворила тихонечко. Ќа конюшню зашла, своего любимого ¬оронка оседлала, тр€пками копыта обмотала. «адами кон€ вывела. » к одинокому дубу направилась.

Ќа обусловленном месте ждет-пождет милого дружка. јн-нет узи. ”ж звезды блекнуть стали, а узи все нет. –адость у ƒарьи на убыль пошла. ƒумки вс€кие одолели. Ќе может быть такого, чтоб уз€ от нее отказалс€. ¬идать, от гор€ попал в беду.

Ђƒомой мне все одно возврату нету, поеду-ка € узю искать, из беды его, родного, выручатьї, Ч решила ƒарь€, » поехала куда глаза гл€д€т.

¬ полдень видит ƒарь€ в мареве, каменна€ девка чикил€ет. Ђћоже, Ч думает, Ч она что про узю знаетї. ƒогнала ƒарь€ каменную девку, о узе спрашивает. ѕриподн€ла каменна€ девка каменные веки: храбра казачка, не убо€лась ее и говорит:

Ч ќкажи услугу. Ќадои у мен€ каменного молока, тогда скажу.

”дивилась ƒарь€: вот так задача. ” девки! ƒа еще каменной! Ќадоить каменного молока! √де это слыхано?

—лезла ƒарь€ с кон€. ќбошла каменную девку вокруг: не знает как к ней подступитьс€. ј потом была не была! ”хватилась за каменные титьки и давай туды-сюды т€гать. Ќе поддаютс€ титьки, словом, каменные они. ќбодрала ƒарь€ руки в кровь. ¬друг видит: чудо! Ѕрызнула струйка сера€ из одной титьки, упала на землю и превратилась в камень. Ѕрызнула струйка из другой титьки, тож в камень превратилась. » пошло дело.

аменна€ девка только успевает поворачиватьс€. ¬сю землю вокруг камень€ми засыпала.

Ч Ќу, буд€ с теб€, Ч говорит каменна€ девка, Ч видать, ты под счастливой планидой родилась.

ј ƒарь€ в ответ:

Ч ”слуга за услугу.

Ч уз€ твой в обратной стороне, Ч говорит каменна€ девка. Ч ¬€жет его √оре-«лосчастие по рукам и ногам и подале от теб€ уводит.

Ч акое √оре-«лосчастие? Ч забеспокоилась ƒарь€. Ч я ни разу его не видала.

Ч Ќу, это не мудрено: довольно взгл€нуть на узю через правое ухо твоего кон€.

ќбрадовалась ƒарьюшка, хотела каменную девку приобн€ть, да та оп€ть зачикил€ла по своим делам.

“еперь у ƒарьюшки задача: узю-горемычного отыскать. ѕоворотила она кон€ на обратный путь.

ƒолго ли, коротко ли, нагон€ет ƒарьюшка узю. »дет он пешки, спотыка€сь, горемилый ее. —лезла ƒарь€ с кон€ и посмотрела в его правое ухо. Ѕатюшки мои! —в€т-св€т! „то она там увидела.

√оре-«лосчастие тонешенько, чернешенько, голова у него малым-малешенька, с наперсточек будет, туловище не спознать с соломиной, лычком св€занное, подпо€санное, мочалами ноги изопуталис€.

Ѕежит оно впереди узи и чертит что-то на дороге: судьбу его измен€ет. “о кругами вокруг него ходит: темнеет от этого у узи в глазах; то камень ему под ноги катнет Ч спотыкаетс€ уз€; то на него запрыгнет, с€дет на шею Ч согнетс€ уз€ в три погибели; то к самому сердцу припадет Ч застонет уз€, закручинитс€... ’очет назад поворотить, а √оре-«лосчастие ему не дает.

«ахолонуло сердце у ƒарьюшки, на такое гл€дючи. ЂЌу, Ч думает, Ч погодь, мерзавка ты, эдака€, расправлюсь € с тобойї.

» поехала за ними вслед, чтоб только из виду не потер€ть.

Ќа перекрестке дорог, у бел-горюч камн€ остановилс€ уз€, прилег под кустиком и вроде бы приснул.

√л€нула ƒарь€ через правое ухо кон€ на своего бедоношу милого. » видит: забралось √оре-«лосчастие ему на грудь да чтой-то нашептывает. ¬здрагивает уз€ во сне, душа его криком кричит, стонет, мечетс€.

ѕризадумалась ƒарьюшка, как ей узю от √ор€-«лосчасти€ освободить. » хлоп Ч придумала! ѕодошла она поближе к узе, расстелила тр€почку, приготовила нитку с иголкой. » говорит:

Ч √оре-«лосчастие, покажись-объ€вись.

ј то молчок, затаилось. “русливое, видать, это самое √оре-«лосчастие.

«амечает ƒарь€: успокоилс€ уз€, заснул глубоким сном.

„то делать? „ем бы √оре-«лосчастие замануть? ¬ыплела ƒарьюшка из косы ленту, такую красивую. » говорит:

Ч ’ошь, ленту подарю?

» положила ее на траву около себ€. √л€дь, исчезла лента.

Ч Ќу покажись-объ€вись, Ч просит ƒарь€. ј √оре-«лосчастие Ч ни гу-гу. —н€ла ƒарь€ колечко.

Ч ’ошь, перстенек подарю, тока объ€вись.

–аз! » √оре-«лосчастие из рук перстенек вырвало.

» хихикает, злорадствует.

–асстроилась ƒарь€, дарить больше нечего. —хватилась за голову. Ѕа! ≈ще платок осталс€. —н€ла платок, расстелила на траве, а сама за один край крепко его ухватила.

Ч ’очешь, говорит, Ч платок подарю, не простой, узорнотканый, тока объ€вись, очень теб€ прошу.

√оре-«лосчастие хвать платок.

ј ƒарь€ его держит.

√оре-«лосчастие на себ€ его т€нет.

ј ƒарь€ на себ€.

Ч ќтдай платок! Ч кричит √оре-«лосчастие.

Ч Ќе отдам, Ч говорит ƒарь€. Ч Ќи за что не отдам. ѕорвем платок. ака€ тебе польза будет.

ќтпустило √оре-«лосчастие платок и спрашивает:

Ч “ебе каким манером показатьс€?

Ч ј каким ты можешь?

Ч ƒык, € в любом виде могу объ€витьс€.

Ч ƒы не сможешь.

Ч ј вот и смогу!

Ч ƒы не сможешь!

Ч —могу!

Ч «авейс€ тогда веревочкой.

√л€дь, веревочка завита€ на тр€почке лежит. —хватила ƒарь€ веревочку. «ав€зала в три узла. ¬ тр€почку завернула. » зашила.

–угаетс€ √оре-«лосчастие, грозитс€ страшными карами.

ј ƒарье одна дума: куда эту трекл€тую тр€пицу деть. —ердце заходитс€, в висках стучит. Ќеужель удалось √оре-«лосчастие провести.

¬идит, бел-горюч камень у дороги лежит. ≈ле-еле отворотила ƒарьюшка его, бросила под него тр€пицу с √орем-«лосчастием. ”х! ƒух бы надо перевести. √л€дь, а камень покраснел, как маков цвет, и развалилс€ пополам.

—хватила ƒарь€ тр€пицу, подбежала к дубу столетнему и кинула ее в дупло. «акачалс€ дуб, затрещал, вот-вот упадет. ¬ытащила ƒарь€ тр€пицу из дупла. ѕобежала к ƒону и бросила ее подале в воду.

Ч ѕоразмыкай √оре-«лосчастие, ƒон ты наш, батюшка!

» на колени упала.

ѕошло √оре-«лосчастие камнем на дно. «абурлила вода. «астилс€ туманом ƒон. ¬ышло тут солнышко из-за туч, подул ветерок, разве€л туман. » успокоилась река. ѕрин€ла, знать, √оре-«лосчастие на себ€.

ѕоклонилась ƒарь€ ƒону-батюшке. ѕолегчало ей на душе. —правилась-таки она с √орем-«лосчастием. ѕошла к своему узе милому. ј тот спит себе, разметалс€. ’орошо ему, видать, сладко спитс€.

”ма€лась ƒарь€. ¬ сон ее пот€нуло. » прилегла она р€дом с узей.

—квозь сон чувствует ƒарьюшка, целует ее кто-то. √лаза открыла, а это уз€ ее жарко обнимает.

Ч ¬ставай, Ч говорит, заждалс€ € теб€.

ƒа голос такой уверенный, диву даешьс€.

√л€дит ƒарь€ на него во все глаза. —ила в узе больша€. ќткуль?

ј тот кудр€ми тр€хнул. (—роду у него кудри-то не вилис€.) » говорит:

Ч ¬ставай, лебедушка. Ќам в станицу засветло надо попасть.

¬стала ƒарь€. узей любуетс€: ее рук дело. ј уз€ кон€ споймал, вскочил в седло. ќп€ть ƒарье удивление: вот тебе и мешковатый уз€, вот тебе и бедоноша.

уз€ подхватил ее наперед себ€ и поехали. Ќарод на улицу высыпал. » атаман со двора вышел. ¬идит, ƒарьюшка едет. ј р€дом с ней казак. ћолодцеватый. ак влитой в седле сидит. Ќу, ƒарь€, ну и девка! Ќашла, знать, по себе муженька. ƒа как песню играют. ак красиво вывод€т. ѕодъехали они поближе. ƒа не как это уз€! јх, так раз так! уз€ Ч он и есть. ƒосада вз€ла атамана, батиком, как шашкой, заиграл. —прашивает:

Ч Ёто ты никак, уз€?

Ч Ќет, Ч отвечает казак, Ч не уз€, а узьма, прошу любить и жаловать.

ќстепенилс€ атаман, народ на него смотрит.

Ч Ќу, если узьма, тогда засылай сватов.

ѕо книге " азачьи сказки"

¬олгоград, "¬едо", 1992

ћетки: казачьи сказки казаки казачество |

рестный ход разгон€ли ќћќЌом, но мы высто€ли! |

ƒневник |

ак всЄ происходило. ¬ 14-00 на ѕушкинской площади началс€ молебен, люди выдвинулись и пошли крестных ходом по Ѕульварному кольцу - всего было около 400 человек; никаких политических знамЄн и лозунгов, только иконы и хоругви. Ѕуквально через 300 метров выстроилс€ кордон из ќћќЌј, пара мгновений, и ещЄ кордон из внутренних войск.

¬ласти решили разогнать прежде разрешЄнное меропри€тие православных, руководили беспределом негод€ев непосредственно полковник ≈пифанцев (он присутствовал и лично отдавал приказы) и генерал-майор озлов (это фамили€, он отдал распор€жение). Ѕольше часа мы сто€ли и молились, молились коленопреклонно, перед иконой азанской Ѕожией матери.

Ќа сторону милиции встали р€женые казаки - "дл€ предотвращени€ провокаций".

«атем, по нерешительности организатора хода √.—альникова и под напором левоохранителей, люд стал возвращатьс€ к метроЕ

Ќо это лишь начало!

¬негласно было решено встретитьс€ на площади Ќикитские ¬орота и продолжить крестный ход - ведь кака€ нечисть посмеет запретить молитвенное шествие в величайший праздник!?

“ак и произошло! —обралось человек 50, - ну, с Ѕогом! ћы прошли до ропотнинской, обогнули ’рам ’риста —пасител€, уже шли по ремлЄвской набережной!

» тут подъезжает –ј« и ѕј«ик содомитов (ќћќЌ), и вновь преграда!

ѕриказ всех скручивать и задерживать!

ѕо Ѕожией милости осталось нас на свободе шесть человек, простых мир€н. ќстальных увезла в неизвестном направлении еврейска€ вооружЄнна€ прислуга!

Ќе отчаива€сь, мы решили завершить начатое!

¬едь мы свободны, а значит не имеем права прекратить крестный ход!

», воспева€ в молитвах пресв€тую владычицу нашу Ѕогородицу, мы продолжили..

», просто чудоЕ

ќколо „истых прудов мы встречаем троих единоверцев, шедших с ’оругвью и поющих Ѕогородице дево радуйс€!, шедших с этого же запрещЄнного, ненавистного известной национальностью, крестного хода!

¬оссоединившись с ними, слав€ ’риста и ћарию деву, мы проследовали дальше. » мы дошли до конца, по великой Ѕожией милости к нам!

Ќа пути нам 2 раза встречались воинствующие содомиты, деловито выходившие из своих –ј«ов и пытающиес€ остановить и задержать нас.

Ќо по какому-то Ѕожественному заступничеству мы проходили сквозь бандитов уже невредимые.

Ќа ѕушкинской площади все шедшие мир€не торжественно пропели ƒостойно есть, тропарь праздника и помолились о задержанных брати€х и сестрах. аждый, с благоговением приложилс€ к осв€щенной ’оругви Ѕогородицы и отправилс€ восво€си.

—лава ’ристу! —лава пречистой Ѕогородице! —лава всему небесному воинству!

—паси √осподи, всех!

јндрей

ћетки: православие казаки крестный ход |

–”—»„» |

ƒневник |

–”—»„»

ак профессиональный коллектив ансамбль –”—»„» известен с 1983 года. Ўирока€ известность пришла после участи€ в конкурсе народной песни в г. раснодаре, ¬сероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах в г. “уле и участи€ в съемках фильма "–усь изначальна€". Ѕлагодар€ многолетним изыскани€м, экспедици€м в далекие деревни, изучению древнерусской духовной музыки, ансамбль восстанавливает утраченный пласт культуры, одарива€ слушателей и зрителей шедеврами военно-исторических песен XV - XIX вв., казачьих народных драм, древнерусских былин и баллад, основанных на традици€х русского православного песнопени€.

ѕролегала степь-дорожка (казачь€ пл€сова€)

ѕоехал казак во чужбину далеко (прот€жна€ казачь€)

–астворите темную темницу (казачь€ пл€сова€)

÷арь детей своих сзывает (√имн донских казаков)

ќй, да ты, калинушка (рекрутска€)

“ы –осси€ (историческа€ казачь€)

„ерный ворон (прот€жна€ казачь€)

уда летишь, кукушечка (духовный стих)

—лавьтесь, славьтесь, казаки

–”—»„»

ћетки: русичи казаки казачество православие русска€ музыка |

ј«ј„»… –”√Џ |

ƒневник |

ј«ј„»… –”√Џ

јнсамбль создан в 1986-1987 годах в ћоскве. ¬ его репертуаре около 300 песен донских, кубанских, терских, запорожских, уральских, сибирских, волжских казачьих войск –оссии, а также казаков-некрасовцев. —лушайте и наслаждайтесь!

ѕо горам карпатским

“ы –осси€, матушка

Ћюбо!

Ѕелый царь

—кобелев, наш генерал

ћетки: казачий круг казачь€ песн€ православие казаки |

—кобелев ћихаил ƒмитриевич - наш генерал |

ƒневник |

—кобелев ћихаил ƒмитриевич (1843Ц1882) Ц генерал русской армии, получивший известность во врем€ похода русских войск в ’иву (1873), против кокандцев (1875Ц1876) и особенно в русско-турецкую войну (1877Ц1878) в сражении в Ћовичи и ѕлевне (1877). ¬ 1880Ц1881 гг. был руководителем јхалтекинской экспедиции.

+ + +

—кобелев ћихаил ƒмитриевич (1843, ѕетербург - 1882, ћосква) - военный де€тель. –од. в семье генерал-лейтенанта. ќбразование получил дома и в пансионе ∆ирарде в ѕариже, прекрасно изучив несколько европейских €зыков, про€вив недюжинные способности. ¬ 1861 сдал экзамены в ѕетербург, ун-т, но его закрытие в св€зи со студенческими волнени€ми заставило —кобелева пойти на военную службу в авалергардский полк. ќтправившись в отпуск к отцу, жившему в ѕольше, —кобелев по собственной воле участвовал в подавлении восстани€ 1863. ¬ 1864 был, по его просьбе, переведен в лейб-гвардии √родненский гусарский полк и участвовал в экспедици€х против оставшихс€ м€тежников. ¬ 1868 окончил јкадемию √енштаба и был направлен в “уркестанский военный округ. ”частвовал в ’ивинском походе 1873 и в подавлении окандского восстани€ 1873 - 1876, направленного против хана и рус. войск, про€вив храбрость, организаторский талант, блест€щее знание кра€. окандское ханство было присоединено к –оссии и образована ‘ерганска€ область, где —кобелев был назначен военным губернатором и командующим войсками. ѕроводил русификаторскую политику, где силой, а где "твердо, но с сердцем". «а 8 лет службы —кобелев сделал блест€щую карьеру, став генерал-майором, получив в награду золотое оружие, ордена св. √еорги€ 4-й и 3-й степени. ƒобровольцем отправилс€ на рус.-турецкую войну 1877 - 1878. —олдаты называли —кобелева "белым генералом" за то, что он выезжал на белом коне, в белом кителе и белой фуражке, представл€€ отличную цель дл€ противника. ƒействовал так не из бахвальства, а приуча€ войска к храбрости и по необходимости лично производ€ рекогносцировку местности. ѕод его командованием была одержана блест€ща€ победа под Ћовчей, осуществлены два штурма ѕлевны, зимний переход через Ѕалканский хребет, бой под Ўейновом и зан€тие —ан-—тефано под —тамбулом, поставившее победную точку в военных действи€х. —кобелев получил чин генерал-лейтенанта и приобрел громкую военную славу. “алантливый военачальник, противник телесных наказаний, заботившийс€ об обучении и достойном быте армии, продолжатель суворовских традиций, —кобелев пользовалс€ огромной попул€рностью. ¬ 1880 - 1881 командовал 2-й јхалтекинской экспедицией, во врем€ к-рой была завоевана “уркмени€. «а эту победу —кобелев был произведен в генералы от инфантерии и получил орден св. √еорги€ 2-й степени. –аздел€л слав€нофильские взгл€ды, мечта€ об объединении слав€нских гос-в, вид€ в –оссии лидера слав€нского мира. ѕублично выступал против јвстро-¬енгрии и √ермании, как врагов слав€нства, что вызвало международные осложнени€ и вынудило јлександра III отозвать —кобелевева из ≈вропы. —коропостижно скончалс€ от паралича сердца. ¬ 1912 в ћоскве на “верской площади был установлен пам€тник —кобелеву, но в 1918 по сов. декрету "ќ сн€тии ѕам€тников царей и их слуг..." был снесен.

»спользованы материалы кн.: Ўикман ј.ѕ. ƒе€тели отечественной истории. Ѕиографический справочник. ћосква, 1997 г.

√енерал от инфантерии

ћихаил ƒмитриевич —кобелев 1843-1882. Ѕудущий герой –оссии и любимец армии ћихаил —кобелев родилс€ 17 сент€бр€ 1843 г. в военной семье: он был первенцем у поручика авалергардского полка, впоследствии участника рымской войны, кавалера почетной золотой шпаги. ƒедушка ћихаила, »ван Ќикитич, в ќтечественную войну 1812 г. состо€л адъютантом у самого утузова, дослужилс€ до чина генерала от инфантерии, был комендантом ѕетропавловской крепости и одновременно оригинальным военным писателем и драматургом. ƒед был главной фигурой в домашнем воспитании внука. ѕосле его смерти мать юного —кобелева решила направить сына во ‘ранцию, где он обучалс€ в пансионе, овладел большим объемом знаний и несколькими €зыками. ¬ернувшись на родину, ћихаил в 1861 г. поступил в ѕетербургский университет, но вскоре семейные традиции вз€ли верх, и он подал прошение царю о зачислении его юнкером в авалергардский полк. “ак началась его военна€ служба.

22 но€бр€ 1861 г. 18-летний —кобелева строю кавалергардов принес прис€гу на верность государю и ќтечеству и с рвением начал постигать азы военного дела. ¬ марте 1863 г. он стал офицером, в следующем году перевелс€ в лейб-гвардии √родненский гусарский полк, носивший им€ геро€ ќтечественной войны 1812 г. я. ульнева, произведен в поручики. ¬ воспоминани€х офицеров √родненского полка он осталс€ "истым джентльменом и лихим кавалерийским офицером".

¬ 1866 г. —кобелев, блест€ще сдав вступительные экзамены, поступил в јкадемию генерального штаба. Ёто была эпоха расцвета академии, в которой преподавали такие видные военные ученые, как √.Ћеер, ћ-ƒрагомиров, ј.ѕузыревский. Ќо темпераментному офицеру учеба давалась нелегко, он то упорно занималс€, восхища€ преподавателей своими знани€ми, то бросал ходить на лекции, предава€сь холост€цким пирушкам. ¬еро€тно, ему не удалось бы окончить курс академии, если бы не профессор Ћеер, который своим верным чутьем угадал в нем исключительные военные даровани€ и опекал его. ѕо ходатайству Ћеера штабс-ротмистр —кобелев по выпуску из академии был зачислен в штат офицеров генерального штаба.

¬ последующие четыре года ћихаил ƒмитриевич в качестве представител€ генерального штаба побывал на границе с Ѕухарским ханством, выезжал на авказ, под руководством Ќ.—толетова участвовал в экспедиции на юго-восточные берега аспийского мор€. ¬ 1872 г. —кобелев стал подполковником. ¬ 1873 г. он участвовал в ’ивинском походе русских войск под командованием генерала . ауфмана, имевшем целью принудить хивинского хана к мирным отношени€м с –оссией.

—кобелев возглавл€л авангард ћангышлакского отр€да, в стычках с противником получил несколько легких шашечных ранений, но оставалс€ в строю, прин€л участие во вз€тии ’ивы. ≈го мужество и храбрость были замечены всеми. ќтважный офицер получил свою первую боевую награду - орден св€того √еорги€ 4-й степени.

¬ 1874 г. ћихаил ƒмитриевич был произведен в полковники и флигель-адъютанты, женилс€ на фрейлине императрицы кн€жне ћ.√агариной, но уютна€ семейна€ жизнь была не дл€ него. ¬ следующем году он вновь добиваетс€ направлени€ его в “уркестан, где вспыхнуло окандское восстание (в 1876 г. его брак был расторгнут). ¬ составе отр€да ауфмана —кобелев командовал казачьей конницей, и его решительные действи€ способствовали поражению противника под ћахрамом. «атем ему было поручено во главе отдельного отр€да действовать против участвовавших в восстании кара-киргизов; победы —кобелева под јндижаном и јсаке положили конец восстанию. ќдетый в белый мундир, на белой лошади —кобелев оставалс€ целым и невредимым после самых жарких схваток с противником (сам он, отдава€ дань суеверию, внушал себе и другим, что в белой одежде никогда не будет убит). ”же в то врем€ сложилась легенда, что он заговорен от пуль. «а свои подвиги в окандском походе —кобелев был награжден чином генерал-майора, орденами св€того √еорги€ 3-й степени и св€того ¬ладимира 3-й степени, а также золотой саблей с надписью: "«а храбрость". нему пришла перва€ слава.

¬ апреле 1877 г. началась русско-турецка€ война, в которой –осси€ пришла на помощь братским слав€нским народам, и —кобелев решил непременно в ней участвовать. Ќо в ѕетербурге о молодом генерале к тому времени сложилось недоброжелательное мнение: завистники обвин€ли его в чрезмерном честолюбии, "невоздержанном" образе жизни и даже в присвоении казенных денег. — трудом —кобелев добилс€ назначени€ в ƒунайскую армию на пост начальника штаба казачьей дивизии (ею командовал его отец), но вскоре его направили состо€ть при штабе главнокомандующего, великого кн€з€ Ќикола€ Ќиколаевича. огда наступили дни подготовки русской армии к форсированию ƒуна€, ћихаил ƒмитриевич добилс€ прикомандировани€ его помощником к начальнику 14-й дивизии ћ.ƒрагомирову. ƒивизии было поручено первой форсировать ƒунай, и приезд —кобелева оказалс€ как нельз€ кстати. ƒрагомиров и солдаты встретили его как "своего", и он активно включилс€ в работу по подготовке переправы у «имницы. ”мело организованна€, 15 июн€ она прошла успешно, несмотр€ на сильное сопротивление турок.

ѕосле форсировани€ армией ƒуна€ вперед, к Ѕалканам, двинулс€ ѕередовой отр€д генерала ».√урко, и по поручению главнокомандующего —кобелев помог отр€ду в овладении Ўипкинским перевалом. этому времени крупные турецкие силы под командованием ќсман-паши перешли в контрнаступление против главных сил русской армии и организовали прочную защиту ѕлевны - стратегически важной крепости и города. ћихаилу ƒмитриевичу довелось стать одним из активных участников эпопеи борьбы за ѕлевну. ѕервые два штурма города (8 и 18 июл€), окончившиес€ дл€ русских войск неудачей, вскрыли серьезные изъ€ны в организации их действий. —лабое утешение —кобелеву доставило то, что при штурме 18 июл€ сводна€ казачь€ дивизи€, которой он командовал, продвинулась вперед дальше соседей, а при общем отступлении отошла назад в полном пор€дке. ¬ промежутке между вторым и третьим штурмами он предложил захватить Ћовчу - важный узел дорог, ведущих к ѕлевне. "Ѕелый генерал" фактически руководил действи€ми русского отр€да, вз€вшего Ћовчу, поскольку начальник отр€да, кн€зь »меретинский, полностью доверил ему проведение атаки.

ѕеред третьим штурмом ѕлевны в конце августа —кобелеву были поручены в командование части 2-й пехотной дивизии и 3-й стрелковой бригады. ѕро€вл€€ огромную энергию и поставив всех на ноги, он и его начальник штаба ј. уропаткин привели свои войска в максимально боеготовое состо€ние. ¬ день штурма —кобелев, как всегда на белом коне и в белой одежде, возглавил действи€ своего отр€да на левом фланге наступавших войск. ≈го отр€д шел в бой с музыкой и барабанным боем. ѕосле жестоких схваток с противником он овладел двум€ турецкими редутами и прорвалс€ к ѕлевне. Ќо в центре и на правом фланге непри€тел€ сломить не удалось, и русские войска получили команду на отход. Ёта неудача под ѕлевной принесла —кобелеву больше славы и сделала его им€ более известным всей –оссии, чем все предыдущие его успехи. јлександр II, находившийс€ под ѕлевной, наградил 34-летнего военачальника чином генерал-лейтенанта и орденом св€того —танислава 1-й степени.

–езкий рост попул€рности —кобелева во многом объ€сн€лс€ неординарностью его личности и умением завоевать сердца солдат. —воим св€тым долгом он считал заботу о подчиненных, которых он обеспечивал гор€чей пищей в любых услови€х боевой обстановки. »скренними и эмоциональными патриотическими лозунгами и живым обращением к войскам бесстрашный генерал воздействовал на них, как никто другой. ≈го сподвижник и бессменный начальник штаба уропаткин вспоминал: Ђ¬ день бо€ —кобелев каждый раз представл€лс€ войскам особенно радостным, веселым, симпатичным... —олдаты и офицеры с доверием смотрели на его воинственную красивую фигуру, любовались им, радостно приветствовали его и от всего сердца отвечали ему "рады старатьс€" на его пожелани€, чтобы они были молодцами в предсто€щем делеї.

¬ окт€бре 1877 г. ћихаил ƒмитриевич прин€л под ѕлевной в командование 16-ю пехотную дивизию. “ри полка этой дивизии уже находились под его началом: азанский - под Ћовчей, ¬ладимирский и —уздальский - при штурмах ѕлевны. ¬ период полного окружени€ и блокады города он привел в пор€док свою дивизию, расстроенную большими потер€ми в предыдущих бо€х. ѕосле капитул€ции ѕлевны, не выдержавшей блокады, —кобелев прин€л участие в зимнем переходе русских войск через Ѕалканы. ¬ его приказе перед выступлением в горы говорилось: "Ќам предстоит трудный подвиг, достойный испытанной славы русских знамен: сегодн€ мы начинаем переходить через Ѕалканы с артиллерией, без дорог, пробива€ себе путь, в виду непри€тел€, через глубокие снеговые сугробы. Ќе забывайте, братцы, что нам вверена честь ќтечества. ƒело наше св€тое!"

¬ составе ÷ентрального отр€да генерала ‘.–адецкого —кобелев со своей дивизией и присоединенными к ней сидами преодолел »метлийский перевал, справа от Ўипки, и утром 28 декабр€ пришел на помощь колонне Ќ.—в€тополк-ћирского, обошедшей Ўипку слева и вступившей в сражение с турками у Ўейново. јтака колонны —кобелева, произведенна€ почти с ходу, без подготовки, но по всем правилам военного искусства, закончилась окружением турецкого корпуса ¬ессель-паши. “урецкий военачальник сдал русскому генералу свою саблю. «а эту победу —кобелев был награжден второй золотой шпагой с надписью: "«а храбрость", хот€, по мнению многих, заслуживал большего.

¬ начале 1878 г. ћихаил ƒмитриевич был подчинен начальнику «ападного отр€да генералу ».√урко и, возглавив авангардный корпус, обеспечил зан€тие јдрианопол€ (Ёдирне). ѕосле непродолжительного отдыха его корпус выступил на —тамбул ( онстантинополь), 17 €нвар€ ворвалс€ в „орлу, что в 80 километрах от турецкой столицы. ќбессилевша€ “урци€ запросила мир. ѕодписанный в —ан-—тефано мирный договор был вполне выгоден дл€ –оссии и балканских народов, но через полгода под давлением европейских держав он был пересмотрен в Ѕерлине, что вызвало резко отрицательную реакцию —кобелева.

концу 70-х гг. обострилась борьба –оссии и јнглии за вли€ние в —редней јзии, и в 1880 г. јлександр II поручил —кобелеву возглавить экспедицию русских войск в ахалтекинский оазис “уркменистана. √лавной целью похода стало овладение крепостью √еок-“епе (в 45 километрах северо-западнее јсхабада) - основной опорной базой текинцев. ѕосле п€тимес€чной борьбы с песками и мужественными текинцами 13-тыс€чный отр€д —кобелева подошел к √еок-“епе, и 12 €нвар€ после штурма крепость пала. «атем был зан€т јсхабад, к –оссии были присоединены и другие районы “уркмении. ѕо случаю успешного завершени€ экспедиции јлександр II произвел —кобелева в генералы от инфантерии и наградил орденом св€того √еорги€ 2-й степени.

¬ступивший в марте 1881 г. на престол јлександр III настороженно отнесс€ к громкой славе "белого генерала". ¬ свою очередь, —кобелев не стремилс€ завоевать доверие нового цар€ и позвол€л себе говорить все, что он думал о царствующем доме, о политике –оссии и ее взаимоотношени€х с западными державами. ”влеченный иде€ми слав€низма, православи€ и подъема национального самосознани€, он неоднократно и публично за€вл€л об опасности, гроз€щей –оссии с запада, чем вызвал переполох в ≈вропе. ќсобенно резко генерал высказывалс€ о √ермании, "тевтонах". ¬ марте и апреле 1882 г. —кобелев имел две аудиенции у цар€, и хот€ содержание их бесед оставалось неизвестным, по свидетельству очевидцев, јлександр III стал относитьс€ к генералу терпимее. —кобелев писал своему другу генералу уропаткину: "≈сли будут ругать, не очень верьте, стою за правду и за јрмию и никого не боюсь".

22 июн€ 1882 г. ћихаил ƒмитриевич выехал из ћинска, где он командовал корпусом, в ћоскву, 25-го ужинал в гостинице "јнгли€" (на углу —толешникова переулка и ѕетровки), затем спустилс€ в гости к некоей девице јльтенроэ, а ночью она прибежала к дворнику и сказала, что в ее номере умер офицер. ѕрибывший медик констатировал смерть —кобелева от паралича сердца и легких. ѕодозрени€ в том, что он пал жертвой политического убийства, так и остались подозрени€ми.

ѕанихида 26 июн€ собрала огромное количество военных и народа, люди шли прощатьс€ со —кобелевым весь день, церковь утопала в цветах, венках и траурных лентах. Ќа венке от јкадемии генерального штаба серебрилась надпись: "√ерою —кобелеву, —уворову равному". ресть€не на руках 20 верст несли гроб ћихаила ƒмитриевича до —пасского, родового имени€ —кобелевых. “ам он был похоронен в церкви р€дом с отцом и матерью. ¬ 1912 г. в ћоскве на “верской площади на народные средства —кобелеву был воздвигнут красивый пам€тник, но в 1918 г. он был снесен согласно декрету "ќ сн€тии пам€тников царей и их слуг и выработке проектов пам€тников –оссийской социалистической революции".

»спользованы материалы кн.: овалевский Ќ.‘. »стори€ государства –оссийского. ∆изнеописани€ знаменитых военных де€телей XVIII - начала XX века. ћ. 1997 г.

—очинени€:

ћнение командира 4-го армейского корпуса генерал-адъютанта —кобелева об организации местного военного управлени€ и о корпусах. [Ѕ. м ], 1881;

ќсада и штурм крепости ƒенгиль-“епе. —пб., 1881.

Ћитература:

Ѕелый генерал / –едкол. ћ.Ќ. Ќиколаев, ƒ.ћ. Ѕалашов и др.-ћ.: ѕатриот, 1992.-539 с.

√енерал ћ.ƒ. —кобелев: "ћы не хоз€ева в своем собственном доме": [‘рагменты из воспом. худож. ¬.¬. ¬ерещагина. ѕисьма ћ.ƒ. —кобелева] / ѕубл. Ћ. –€бченко // »сточник. - 1993. -є 5__6__ с. 38 - 59.

√родеков Ќ.». ¬ойна в “уркмении. ѕоход —кобелева в 1880 - 1881 √√.“.1-4.- —ѕб., 1883 - 1884.

ƒаврон X. «авоеватель не может быть героем // «везда ¬остока. 1990. N 9;

ƒукмасов ѕ.ј. ¬оспоминани€ о русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг. и о ћ.ƒ. —кобелеве ординарца его ѕетра ƒукмасова. - —ѕб.: тип. и лит. ¬.¬. омарова, 1889. - 465 с.: ил., карт.

ашкаров ƒ.ƒ. ¬згл€ды на политику, войну, военное дело и военных ћихаила ƒмитриевича —кобелева. —пб., 1893.

остин Ѕ. —кобелев. - ћ.: ѕатриот, 1990. - 172 с.: ил.

уропаткин ј.Ќ. ƒействи€ отр€дов генерала —кобелева в русско-турецкую войну 1877- 78 гг. Ћовча и ѕлевна. „. 1 - 2. -—ѕб.: ¬оен. тип., 1885.

Ќемирович-ƒанченко ¬.». —кобелев, - ћ.: ¬оениздат, 1993. - 287 с.

ќболенский ƒ.ƒ. ¬оспоминани€ ƒ.ƒ. ќболенского о ћ.ƒ. —кобелеве / ѕубл. подг. я.ћ. «латкис // ќтеч. архивы. - 1995. -є 5.- —.56-67.

ѕриказы генерала ћ.ƒ. —кобелева. (1876 - 1882). - 2-е изд. - —ѕб., 1913.-172 с.

“арапыгин ‘.ј. »звестные русские военные де€тели. раткое их жизнеописание.-—ѕб.:тип.».¬.Ћеонтьева, 1911. -—. 126- 139.

„анцев ».ј. —кобелев как полководец. 1880 - 1881: »ст. очерк. - —ѕб., 1883.-171 с.: ил.

Ўолохов ј.Ѕ. «агадка смерти генерала —кобелева. -ћ.: «нание, 1992. -59 с.: ил. - (ѕод знаком ћарса; подпис. науч.-худож. сери€; 3(1992)).

Ўолохов ј. √енерал от инфантерии —кобелев // √ерои и антигерои ќтечества / —ост. ¬.ћ. «абродин. - ћ.: "»нформэкспресс" - "–ос. газета" - "ѕрактика", 1992. -—. 148-216

Ќаш —кобелев Ц ген€рал -

ѕобедитель всем врагам.

ќй, поб€дитель всем врагам,

—лава данским казакам.*

ќй мы совьЄм ему венец

»з своих чистых сердец.

ќй, на головушку наденем,

√ромко песню запоЄм.

ќй, мы поЄм, поЄм, поЄм,

¬ кавалери€х живЄм.

ќй, в кавалери€х живали,

Ќикакой нужды не знали.

ќй, никакой нужды не знали,

ѕровь€нтушки получали.

ќй, получали пуль-картечь,

Ќам их нечего жалеть.

ќй, то не пыль-кура куритс€,

Ќе дубровушка шумит,

ќй, не дубровушка шумит, -

“урок с армией валит

ќй, он валит, валит, валит,

√енералам всем грозит.

ќй, московские генералы,

я в ногах вас столочу.

ќй, € в ногах вас столочу,

¬ кремл€ну ћоскву зайду.

ќй, наш —кобелев-генерал

—ам заплакал, зарыдал.

ќй, он заплакал, зарыдал,

¬ынул шашку Ц помахал.

ќй вынул шашку, помахал,

Ќа ответ турку сказал:

ќй, да не быть тебе, собака,

¬ кремл€ной нашей ћоскве.

ќй, не видать тебе, собака,

«олотых наших церквей.

ќй, не сымать тебе, собака,

«олотых наших крестов, ой,

Ќе сымать тебе, собака, ой,

«олотых наших крестов!

* аждые 2 строфы пропеваютс€ дважды

ћетки: казаки казачество арми€ воины традиции атаманы истори€ |

C праздником! |

ƒневник |

” ј «

ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

ѕро ƒень ”крањнського козацтва

¬раховуючи ≥сторичне значенн€ ≥ заслуги ”крањнського козацтва у ствердженн≥ украњнськоњ державност≥ та суттЇвий внесок у сучасний процес державотворенн€, п о с т а н о в л € ю:

”становити ƒень ”крањнського козацтва, €кий в≥дзначати щор≥чно 14 жовтн€ - в день св€та ѕокрови ѕречистоњ Ѕогородиц≥.

7 серпн€ 1999 року

|

ћетки: покров пресв€той богородицы казаки украина указ президента день украинского казачества |

¬идео-запись: ¬се теперь против нас... |

|

ћетки: максим трошин бела€ арми€ казаки православие |

ѕроцитировано 1 раз

Ћјћѕј—џ Ц —»ћ¬ќЋ —¬ќЅќƒџ |

ƒневник |

≈ще в прошлом веке, при проведении археологических исследований в южнорусских степ€х, был раскопан курган уль-ќба. ¬ числе прочих находок археологами были обнаружены золотые чаши и сосуды дл€ вина, датированные IV веком до нашей эры. Ќа сосудах греческого происхождени€ неизвестный мастер детально изобразил сцены из жизни древних обитателей южно-русских равнин, которых греки именовали скифами. —киф, нат€гивающий тетиву лука, скиф, перев€зывающий раненого товарища, и т.д. ≈сли посмотреть на одежду скифов, то можно заметить полосу, проход€щую на штанах сверху вниз. ѕолоса широка€ и, главное, совершенно непохожа€ на стилизованное изображение швов или бахромы, которой украшали свои штаны североамериканские индейцы. тому же античный автор, изготовивший сосуд, нигде не допускал стилизации. ‘игуры скифов изображены настолько реалистично, что можно разгл€деть отдельные волоски бороды. Ёто позвол€ет сделать вывод: продольные полосы на скифских штанах не что иное, как лампасы! (¬.Ќикитин)

».‘. Ѕыкадыров в У»стории казачестваФ, изданной в 1930 году в ѕраге, ссыла€сь на другого историка, ¬.ј. ѕрохорова, утверждает, что Улампасы у казаков, превратившиес€ в бытовую принадлежность, были у скифов...Ф. ≈ще сильна была јссири€, только начали крепнуть античные города √реции, –им не был основан, а лампасы Ц символ свободы Ц уже €вл€лс€ атрибутикой одежды наших далеких предков.

ћетки: арми€ казаки воины казачество |

ѕомните и ѕом€ните... |

ƒневник |

24 €нвар€ – ƒ≈Ќ№ ѕјћя“» ∆≈–“¬ ѕќЋ»“»„≈— »’ –≈ѕ–≈——»… ј«ј„≈—“¬ј

| ¬спомним, не забудем, вспомним все, что было, ’оть скупа она - казацка€ т€жела€ слеза, Ќо о братах в могилах, в €мах торопливых ѕо всей —в€той –уси ¬еликой забывать нельз€... “ак давай пом€нем –оссии сынов верных - Ѕезвинно убиенных наших братьев во ’ристе. ак иуда “роцкий и иуда —вердлов ѕодло распинали мать-–оссию на кресте... ---------------------------------------------- |

ƒень посв€щен пам€ти казаков, погибших за ¬еру ѕравославную, ƒон и ќтечество. ¬ пам€ть о жертвах политических репрессий «вольного народа» и геноциде, унесшим жизни более двух миллионов казаков, во всех ѕравославных храмах идут панихиды по безвинно убиенным казакам…

…

ѕќћяЌ»“≈, Ћёƒ»…

ћетки: казаки казачество репрессии |

азаки на –усско-€понской войне. |

ƒневник |

ѕодборка открыток 1904 года - с рисунками казаков в боевых действи€х –усско-€понской войны.

Ќаткнулс€ на сайт www.oldvladivostok.ru , где они выложены, случайно - не мог не сохранить. “ам достаточно много еще изображений по той войне - рисунки, фотографии, карты.

ќткрытки русские, французские, €понские. ≈сть карикатуры ( тут € таких не видел)

»з тех что ниже выложил последние три встречал и даже видел в оригинале. ѕо-моему были и времен ѕервой мировой тоже открытки с рисунками раснова (интересно, кстати - не родственник ли он генерала?)

»сторическую справку писать не буду - событи€ вполне известные и не самые интересные дл€ мен€.

посмотреть тут

ћетки: рисунки фотографии истори€ открытки казаки казачество русско-€понска€ война |

Ѕорьба с пь€нством |

ƒневник |

ј. ѕќ –ќ¬— »… —. Ѕ»–ё ќ¬

Ђ»стори€ 3-го ƒонского

азачьего ≈рмака “имофеева полкаї.

Ѕорьба с пь€нством

1 июл€ 1887 года, командир полка полковник ’.¬. ѕономарЄв был произведЄн в генерал-майоры с назначением окружным атаманом ”сть-ћедведицкого ќкруга, а вместо него назначен лейб-гвардии казачьего его величества полка полковник флигель-адъютант, Ќиколай ћодестович ягодин.¬ыросший исключительно в гвардейской среде полковник ягодин внЄс в жизнь прин€того им полка некоторую особенность, как в отношении строевой подготовки,так и в отношении внешнего облика полка.—троевое дело было поставлено на твЄрдую почву,и пор€док прохождение строевого курса отличалс€ своей

целесообразностью. ѕоэтому все инспекторские смотры по своим результатам не оставл€ли желать лучшего. ќб этом свидетельствовали приказы по дивизии.“ак в 1888 году в приказе є 143 командир дивизии отмечает: Ђ... с осмотра моего ƒонского казачьего є3полка € мог вывести заключение, что командир полка, при ревностном старании довести вверенную ему часть до отличного состо€ни€, про€вил неустанную де€тельность и полное знание делаї, или немного позднее (в 1890 году) говоритс€ в приказе так:Ђ...донской казачий є 3 полк представилс€ в отличном пор€дке, во всЄм видна заботливость,попечение

и весьма серьЄзное и усердное отношение к служебному делу командира полка, который по своим способност€м и по знанию военного дела как в строевом, равно и в хоз€йственном отношени€х, привЄл в такое отличное состо€ние по всем отрасл€м вверенный ему казачий полкї.

Ќеуклонные требовани€ командира приучать казаков к чистоте и пор€дку в казармах и держать себ€ в опр€тности сказались также отличными результатами.ѕосле смотра в 1888 году, командир дивизии пишет:Ђ...помещени€ сотен найдены в образцовой чистоте и

пор€дке и пища отличною. “ака€ видима€ заботливость командира полка дала уже блистательные результаты в том, что прин€в полк с значительным числом глазных

больных, в насто€щее врем€ можно считать эту болезнь почти исчезнувшею, что находитс€ в пр€мой зависимости от содержани€ помещений и питани€ казаков. “акое

отрадное состо€ние, в котором найдены помещени€ полка, ставит мен€ в при€тную об€занность изъ€вить мою искреннюю благодарность командиру полка, полковнику

флигель-адъютанту ягодину, сумевшему в столь короткий срок командовани€ полком достичь столь блест€щих результатовї.

«а отличие по службе, полковник флигель-адъютант Ќиколай ћодестович ягодин, 26 окт€бр€ 1890 года, был произведЄн в генерал-майоры с назначением командиром

2-й бригады 1-й ƒонской казачьей дивизии.

»з нововведений в полку в это врем€ необходимо подчеркнуть изменение расписани€ донских полков по округам и станицам.

ƒо 1890 года казаки шли в полк из –аспопинской, лецкой, ”сть-ћедведицкой, ”сть-’опЄрской, Ќово-јленксандровской, ѕерекопской и ременской станиц. ј с 1890 года, в полк пошли казаки из станиц ”сть-’опЄрской в 1-ю сотню, √лазуновской во 2-ю сотню, —куришенской в 3-ю, ”сть-ћедведицкой в 4-ю, Ќово-јлександровской и раснокутской в 5-ю и епенской в 6-ю.ѕополнение полка казаками из этих станиц продолжалось до 1910 года, а распределение по сотн€м - лишь до 1907 года.

—менна€ команда с 1888 года начала прибывать в полк в феврале мес€це, а обратно на ƒон уходила в начале сент€бр€.

12 окт€бр€ 1888 года, в полку был открыт свой полевой суд, ведению которого подлежали дела о нижних чинах полка; ранее эти дела передавались дл€ разбора в полковые суды ближайших воинских регул€рных частей.

ƒл€ противодействи€ злоупотреблению спиртными напитками среди казаков при сотн€х были открыты чайные и буфеты с продажей водки и пива, а дл€ подн€ти€ интереса к обучению грамотности в сотенные библиотеки стали выписыватьс€ журналы: Ђƒосуг и делої, Ђ¬оскресениеї, Ђ„тение дл€ солдатаї и прочие.ќсобое внимание было обращено на праздничное врем€ провождение казаков и главным образом в дни своих полковых праздников. омандир корпуса, осужда€ шумный разгул вообще в эти дни, рекомендовал внушать нижним чинам, что в дни полковых праздников гораздо приличнее знакомитьс€

с историей своей части и чествовать пам€ть павших героев, а не увлекатьс€ кутежами и тем более бесчинством.

ћетки: казаки казачество воины арми€ |

јрмейские будни |

ƒневник |

ј. ѕќ –ќ¬— »… —. Ѕ»–ё ќ¬

Ђ»стори€ 3-го ƒонского

азачьего ≈рмака “имофеева полкаї.

јрмейские будни

¬ 1882 году высочайшим приказом командир полка ». . ƒмитров был отчислен от насто€щей должности с зачислением по войску ƒонскому. ¬место него в том же году 11 сент€бр€ был назначен ’рисанф ¬асильевич ѕономарЄв.ѕри нЄм в 1885 году закончилась погранична€ кордонна€ служба полка, и бывша€ там 5-€ сотн€, последней вышла из м. “аурогена на сотенные сборы к штабу полка.—боры обычно проводились в м. ¬орне или в г. Ћибаве, где так же проходили и бригадные учени€, а на общелагерные и подвижные сборы полк ежегодно собиралс€ под –игой на мысе ирхгольм.ƒл€ подготовки лиц к исполнению в военное врем€ отдельных поручений, сопр€жЄнных с особой опасностью и требующих личной находчивости, в 1887 году в полку была сформирована охотничь€ команда. ¬ состав еЄ назначалось не более 4-х человек от каждой сотни, из числа энергичных, сильных, ловких, искусных в стрельбе и езде.ѕредметом зан€тий дл€ охотничьей команды должны были быть преимущественно охота на хищных зверей и псова€ охота верхом. –ужь€ в эту команду выдавались охотничьи, и так же были приобретены охотничьи собаки.¬ виду отсутстви€ звер€, команда назначалась в полевые поездки.— вступлением на престол в 1881 году императора јлександра III, был несколько изменЄн устав о воинской повинности ƒонцов.“ак, число полевых полков было сокращено до 15,состав офицеров в полку был увеличен с 32 до 42. ¬се 101 офицерские чины казачьего войска были уравнены с офицерскими чинами регул€рной армии. „ин подполковника был (в казачьих полках) упразднЄн и введЄн чин подъесаула. —оответственно этому изменилс€ и офицерский штат полка: 3 войсковых старшины, 6 есаулов и 5 подъесаулов,13 сотников и 14 хорунжих. —остав нижних чинов был так же увеличен (вместо 14) до 16 р€дного состава.ѕрибытие сменных команд с ƒона вместо прежнего срока (в мае) перенесено на март мес€ц, а разбивка по сотн€м производилась по-прежнему по станично.¬новь прибывших в полк казаков, по усвоении ими пон€тий о звании казака, о значении прис€ги, знамени и воинской дисциплины, высочайше было поведено приводить к прис€ге на верность службы при полковом знамени.ƒл€ улучшени€ быта офицеров высочайше утверждено положение об офицерских полковых собрани€х. ќткрытие в полку этого собрани€ состо€лось в день полкового праздника, 4 но€бр€ 1885 года. ¬месте с собранием была открыта полкова€ библиотека.ƒл€ разумного заполнени€ досуга нижними чинами были устроены в самих казармах и во дворах разного рода увеселительные игры: шашки, игра в кольцо, домино, штурм крепости, игра в ЂгусЄкї, поход куда вел€т, приспособлени€ дл€ стрельбы на приз и прочее, также чтени€ с туманными картинами*, хромотропами*, музыкой и песенниками.¬инные порции были отменены, и взамен них было

установлено чайное довольствие. Ёто был первый опыт введени€ казЄнного довольстви€ дл€ казаков.

“уманные картинки - прообраз театра теней ;

’ромотропы - оптические приборы, €вл€ющие предметы в радужных цветах; эффект использовалс€ в приборах ночного видени€

ћетки: казаки казачество воины арми€ |

—лово воинам-ратникам, отправл€ющимс€ на ƒальний ¬осток |

ƒневник |

Ќиже представлено обращение —в€тител€ ћакари€ (Ќевского) к воинам, убывающим в ћаньчжурию, на театр –усско-€понской войны. Ќесмотр€ на то, что с того дн€ минул целый век, смысл, значение и важность слов напутстви€ ћитрополита ћосковского христолюбивым воинам нисколько не уменьшились. Ѕолее того, в дни невиданной духовной брани, ведущейс€ ныне против нашего ќтечества, его ¬ооруженных —ил и всех госструктур, да и самого православного народа, эти строки обретают новое содержаниеЕ

’ристолюбивые ратники!

¬ы призываетесь на поле брани, где ожидает вас или слава победителей, или славна€ смерть за веру, ÷ар€ и ќтечество. —лавно возвратитьс€ с пол€ брани победителем, но не менее славно и умереть на поле брани. то умирает, чтобы спасти жизнь или честь других, кто кидаетс€ воду, чтобы спасти утопающего, и сам тонет, кто бросаетс€ в плам€, чтобы спасти слабое дит€ или др€хлую старость, и сам сгорает в этом пламени, тот, как герой, пробуждает в других восторг к его подвигу и чувства благодарности или слезы умилени€ как к спасителю погибающих.

¬се эти доблести высокодобродетельны, все достохвальны.

Ќо кто умирает на поле брани за веру, ÷ар€ и ќтечество, тот удостаиваетс€ сугубой славы и здесь, на земле, и там, на небе. «десь воздвигаютс€ в честь победител€ вечные пам€тники, здесь непрестанна€ молитва ÷еркви за воинов, на поле брани убиенных. ј там, на небесах, им уготованы мученические венцы как страдальцам за веру, как положившим душу свою за други сво€. ѕравославный воин, умирающий на поле брани, умирает за веру. ”мереть за веру Ц значит, умереть, защища€ св€тую веру от поругани€ врага нечестивого. ј такое поругание могло бы случитьс€, если бы враг одержал победу над православным воинством, осквернил св€тые храмы и стал вводить обычаи, противные св€той вере.

ак на примере такого поругани€ веры и порабощени€ христиан можно указать на те православные народы, которые наход€тс€ под властью мусульман. “€жко быть православному народу под властью иноверных царей и правителей. —охрани Ѕог наш православный народ от такого бедстви€ вовеки. ѕосему велика€ слава и благодарность воинам, защитникам веры православной!

¬оин, умирающий на поле брани, умирает за ÷ар€. Ёто значит, что он умирает дл€ того, чтобы не только сохранить драгоценную жизнь ÷ар€, но и оградить его честь и досто€ние. Ќарод без ÷ар€ Ц то же, что тело без головы, улей пчЄл без матки. „есть ÷ар€ Ц честь народа, благо ÷ар€ Ц благо народа. ÷арь за всех, и все за ÷ар€. ÷арь православный сугубо дорого дл€ народа православного как охранитель и защитник веры православной, как охранитель веры своего народа. »так, умереть за ÷ар€ есть подвиг великий и св€тый.

Ќаконец, воин, умирающий на поле брани, умирает за своЄ ќтечество. Ёто значит, что русский воин, идущий на поле брани, идЄт спасать свою семью, своЄ родное село, родной город, страну родную Ц –усь —в€тую от вторжени€ вражеского и от тех бедствий, которые могут постигнуть страну вследствие такого вторжени€. огда воин умирает на поле брани, он умирает за отца и мать, за братьев и сестЄр, за жену и детей и за весь свой народ. ѕолага€ жизнь свою за други сво€, он исполн€ет самую главнейшую заповедь ’ристову о любви.

Ќет больше той любви, как если кто положит душу свою за други сво€.

»так, воины, идущие на поле брани, вы идЄте на великий, славный и св€той подвиг. ¬ам слава на земле, возда€ние на небе.

ƒл€ совершени€ предлежащего вам подвига вы облечены в подобающее воину оружие. ”сердно учитесь владеть таким оружием.

ак пастырь церкви, не могу не посоветовать вам вз€ть с собой и иное оружие, предлагаемое ÷ерковью чадам своим дл€ борьбы с врагами спасени€. Ёти оружи€ Ц крест и молитва. ¬ них заключаетс€ духовна€ сила, могущественно действующа€ в борьбе не только с духовными врагами, но и с врагами, облечЄнными в тело.

рест есть оружие против ƒиавола, оружие, которое он трепещет и тр€сЄтс€, не терп€ взирати на силу его ; но в то же врем€ крест есть в бран€х победа .

÷арь онстантин победил врага ћаксенти€ силою креста. ¬оин Ќеаний, наречЄнный ѕрокопием, пам€ть которого празднуетс€ в насто€щий день, одержал многие победы над врагами силою креста, изображение которого он сделал по повелению √оспода, €вившегос€ ему в образе кристалловидного креста.

’ристолюбивые воины-ополченцы! ƒа напоминает вам об этом победоносном оружии тот крест, которым украшены ваши головы и которым вы отличены от прочих воинов!

—толь же сильна, как крест и молитва против вс€кого врага, невидимого и видимого. Ќам случалось слышать от старых воинов, что они своЄ спасение на войне во врем€ опасности обретали в молитве, чита€ псалом 90-й Ђ∆ивый в помощи вышн€гої, где говоритс€, между прочим, что кто живЄт под кровом ¬севышнего, тот не убоитс€ стрелы, лет€щей во дни, что около него будут падать тыс€чи, но к нему рана не приблизитс€.

»спытайте, воины, это оружие, и вы узнаете действенность его. ѕрисовокупьте к этому ещЄ и некоторые другие оружи€, дл€ тела необременительные, но дл€ борьбы с врагом сильные и дл€ дела весьма полезные. Ёто Ц добросовестное исполнение своих об€занностей, беспрекословное послушание и терпеливость. »сполн€йте, воины, начальнические распор€жени€ по чистой совести, как Ѕожи€ велени€; идите туда, куда вас пошлют: в огонь ли, в воду ли. ѕомните, что на войну Ц не на пир идти: много там нужды, труда, гор€, опасностей, Ц всЄ это переносите терпеливо, без ропота.

Ѕудьте бодры, не склон€йте голов ваших, как делают люди изнемогшие; не жалуйтесь на трудности, как дети, будьте мужественны, как богатыри. Ѕудьте храбры, как львы, в борьбе с вооружЄнным врагом, но кротки, как агнцы, к мирным жител€м, к малым дет€м и слабым женщинам. Ћежачего не бьют Ц говорит стара€ пословица.

»так, идите с Ѕогом на подвиг бранный. — вами крестна€ сила; за вас молитва ÷еркви; на вас смотрит –осси€; на вас возлагает надежды ÷арь и печЄтс€ о вас, как отец сердобольный. ƒай Ѕог вам возвратитьс€ со славою, как победител€м! ј кому судит √осподь положить душу свою за веру, ÷ар€ и ќтечество, тому да дарует √осподь венец славы и светлое место в небесных селени€х!

Ѕуди, √осподи, милость “во€ на нас, €коже уповахом на “€!

ћетки: казаки казачество воины арми€ православие св€тые |

Ќакидывание аркана |

ƒневник |

»нструкци€

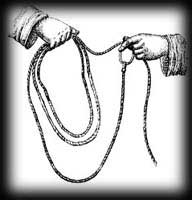

јркан состоит из лесы (веревочной или волос€ной) и на конце имеет кост€ное или дерев€нное кольцо; кольцо называетс€ рыскалом. ƒлина лесы 20 - 30 аршин.

—обирание аркана дл€ набрасывани€

»з рыскала вытаскивают аршина полтора-два лесы (круг, петлю) и накладывают ладонь левой руки на рыскало так, чтобы рыскало приходилось между указательным и средним пальцами, а продолжение лесы лежало на согнутых безым€нном и мизинном пальцах и было обращено в левую сторону от набрасывающего. ¬з€в затем правою рукою за лесу близ рыскала и придержива€ рыскало пальцами левой руки, вытаскивают из рыскала еще два круга (петли) размеров несколько меньших первого (втора€ петли собираетс€ правой рукой одновременно с держанием в той же руке первой из вытащенных петель).

–ыскало опускаетс€ по кругу лесы, на котором оно лежало (фиг. а).

ѕосле того ладонь правой руки переложить с верхней стороны аркана на нижнюю, так чтобы ладонь была обращена пальцами кверху и положить круги на ладонь (фиг. б), левой же рукой перехватывать лесу и наматывать ее в круги на ладонь правой руки, от себ€. ƒиаметр этих кругов может быть одинаковый с меньшими из собранных ранее кругов (2-й и 3-й круг) или несколько меньший. Ќаложив на правую руку требуемое число кругов (6-10), остальную лесу собирают в круги в левую; оставл€етс€ аркана не смотанным столько, сколько оказываетс€ по рассто€нию до набрасываемого предмета лишним. ќстающийс€ конец удерживаетс€ мизинным и безым€нным пальцами левой руки; кроме того, дл€ лучшего удержани€ иногда подводитс€ под ступню левой ноги. огда аркан будет брошен, то круги, собранные в левой руке, также распускаютс€ (служат дл€ удлинени€ аркана), причем конец лесы захватываетс€ всеми пальцами левой руки.

ѕри собирании аркана должно обращать внимание на то, чтобы веревка не скручивалась, а ложилась разными кругами, дл€ чего ее предварительно смачивают.

јркан набрасываетс€ правой рукой, станов€сь в пол-оборота к предмету, на который набрасываетс€ аркан; бросать нужно взмахом правой руки справа вперед, движением, напоминающим собою се€ние пшеницы.

јркан набрасывают сначала на коль€, большие камни и т.д., потом на собак, коров, лошадей и людей. Ќабрасывание его требует непрерывной практики, 15-30 набрасываний уже развивают некоторую сноровку. „ем быстрее бежит, например лошадь, на которую бросают аркан, тем быстрее она в нем запутываетс€. ѕетлю стараютс€ набросить на голову, но она часто ловит животное за туловище и ноги. —ама€ петл€ образуетс€ из тех кругов лесы, которые показаны выт€нутыми из рыскала (на фиг. а), проча€ леса составл€ет рассто€ние от ловца до предмета набрасывани€. Ќабросив аркан, тотчас т€нут его назад и зат€гивают попавшую на предмет петлю. Ћучше веревочного набрасываетс€, легче собираетс€, не портит шкуры животного и не царапает кожи человека аркан волос€ной.

ƒополнительна€ информаци€ по ссылке: http://www.vrazvedka.ru

ћетки: арми€ оружие казаки воины казачество шашка |

ѕор€док проведени€ —ходов |

ƒневник |

√Ћј¬ј 4

ѕор€док проведени€ —ходов

†

102. ќдной из форм казачьей общественной жизни €вл€етс€ —ход. ѕри большом сходстве с казачьим ругом он имеет значительные принципиальные отличи€. —бор на —ход осуществл€етс€ тем же пор€дком, что и на руг, но на него, как правило, приглашаютс€ все жители станицы, в том числе иногородние и женщины. ѕринципиальным отличием —хода от руга €вл€етс€ то, что на нем не проводитс€ голосование.

103. —ход подраздел€етс€ на:

Ј†††††† очередной, на котором довод€тс€ приказы и распор€жени€ јтамана казачьего общества и вышесто€щих органов управлени€; принимаютс€ в члены казачьего общества; рассматриваютс€ другие необходимые вопросы;

Ј†††††† чрезвычайный, на котором рассматривались срочные вопросы (мобилизаци€, военные сборы и т. п.);

Ј†††††† судебный, на котором рассматриваютс€ жалобы (за исключением вход€щих в компетенцию мировых судей).

104. ≈сли руг €вл€етс€ организацией, вырабатывающей долгосрочную программу, и выполн€ет функции законодательного собрани€, то —ход €вл€етс€ исполнительной организацией.

105. ’утора провод€т, как правило, —ход. —таница проводит, как правило, один раз в год руг, со всеми его полномочи€ми, в остальное врем€ проводит —ходы.

106. ќчередность и периодичность —ходов определ€етс€ приказами атаманов казачьих обществ, может также закрепл€тьс€ ”ставами казачьих обществ.

107. —ход проводитс€ дежурным ≈саульцем при јтаманском правлении и под председательством јтамана или его заместител€. Ќа сходе отсутствует —овет —тариков и —в€щенник. «ачитанные писарем приказы и данные атаманом разъ€снени€ не обсуждаютс€, а принимаютс€ к сведению и немедленному неукоснительному исполнению.

†

ѕор€док проведени€ судебного схода

108. ќсобым сходом (обособливым) €вл€етс€ собрание, на котором разбираютс€ жалобы (не вход€щие в компетенцию мирового судьи или, по мнению казаков, такие, которые при государственном разбирательстве могли быть решены неправильно и бросали бы тень на казачество). ак правило, это проступки и т€жбы не уголовного характера, по которым јтаман считает не вправе разбиратьс€ единолично. огда, по мнению стариков и общественному мнению, само публичное разбирательство, как и наказание, должно укрепить нравственность казачьего общества, напомнить им о св€тости казачьих устоев.

109. –азбирательство на† судебном сходе не означает дл€ казака освобождение от административного или уголовного рассмотрени€ его проступка, если он повлек за собой таковые разбирательства.

110. Ќа судебный —ход «нам€ не выноситс€, при этом сохран€етс€ —овет —тариков и —в€щенник. ѕисарь оглашает жалобу, излага€ суть вопроса. ≈саулец вызывает суд€щихс€ (истца и ответчика), которые по€сн€ют причины и мотивы своих действий и поступков. ѕосле этого по€снени€ дает —ходу јтаман. —вое выступление јтаман завершает словами: Ђя оставл€ю на ¬аш суд, господа честное казачествої. ѕосле этих слов јтаман снимает шапку и уходит со —хода, как сторона оскорбленна€, или переходит в р€ды казаков. ¬ этом случае, наказание провинившегос€ утраиваетс€, в св€зи с тем, что јтаман свое воздействие исчерпал и не смог до судебного —хода решить данный вопрос. –азбирательством, а чаще всего обвинением провинившегос€ занимаютс€ старики, суд€т его Ђпо обычаюї, т. е. по прецеденту. ƒо вынесени€ приговора ответчик может за€вить, что старики к нему несправедливы и просит сход судить его Ђпо совестиї. ƒл€ этого по жребию избираетс€ суд из числа казаков в соотношении один из п€ти, один из дес€ти и т. д. ¬ случае, если провинившийс€ оскорбил не казака, то точно также провод€тс€ выборы в обществе к которому принадлежит оскорбленный. „исло судей об€зательно должно быть нечетным, причем если шла т€жба между казаками и не казаками, то нечетным судьей приглашаетс€ представитель другой стороны, †незнакомый в этой станице ни с кем, или св€щенник.

111. ѕриговор судей может быть см€гчен по просьбе стариков или по просьбе св€щенника, но никогда не отмен€етс€ и приводитс€ в исполнение немедленно.

112. ¬ момент оглашени€ приговора провинившийс€ стоит с непокрытой головой без ремн€ и два пристава держат его за руки. —амое страшное в наказании €вл€етс€ не то, что оно носит физический характер и имеет иные последстви€, а то, что суд видит преступление таким страшным, что не может найти виновному наказание. ¬ этом случае старейшина подходит к провинившемус€ и плюет ему под ноги (что означало: преступник оскверн€ет землю, по которой ходит) и надевает ему на шею ремень. ѕриставы тут же отпускают руки осужденного и ≈саулец говорит: Ђ“ы (им€рек) нашу честь замарал, казнить мы теб€ гребуем, брезгуем, поди от†† нас, ты предатель и осквернитель казачестваї. — этой минуты осужденный становитс€ персоной нон грата. ќн должен был немедленно покинуть хутор или станицу.