-Метки

-Рубрики

- Праздники и поздравления (106)

- История и исторические факты (98)

- Человек и люди (73)

- Фото (65)

- Музыка (59)

- Религия (вера,православие,христианство, церковь,яз (56)

- Песни (50)

- Картины (репродукции,картинки,открытки) (42)

- События и новости (41)

- Интеллектуалам (31)

- Видео (29)

- Анекдоты (23)

- Шутки и юмор (22)

- Артиллерия (21)

- Кулинария и рецепты блюд (20)

- Разное (20)

- Приколы (18)

- Про дневник (16)

- Морской флот (13)

- Про родные места (12)

- Интернет и все...все... (10)

- Все о звездах (10)

- Афоризмы (10)

- Природа (9)

- В мире животных (9)

- Государства,страны,континенты,города (6)

- Дети (все о них и для них) (6)

- Спорт (5)

- Картография (2)

- Почему мы так говорим? (1)

-Музыка

- Всё выше и выше...

- Слушали: 421 Комментарии: 0

- Песня парашютистов

- Слушали: 19 Комментарии: 0

- Марш артиллеристов

- Слушали: 21 Комментарии: 0

- Весёлое звено

- Слушали: 115 Комментарии: 0

- Гимн юных пионеров

- Слушали: 17 Комментарии: 0

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Не надо печалиться

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ |

Это цитата сообщения Sadko_50 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

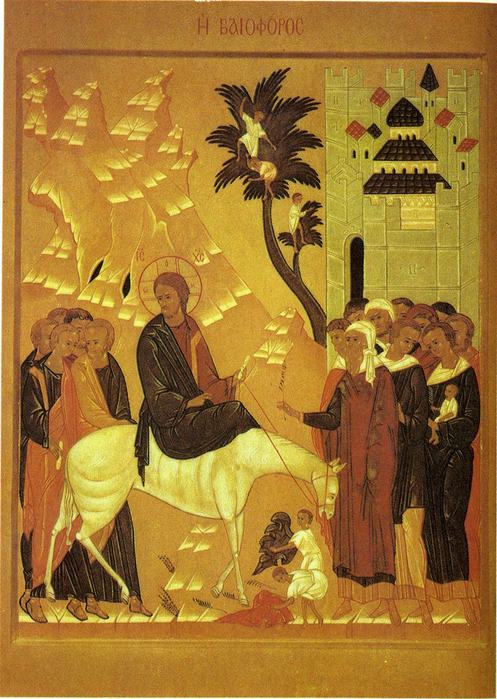

Воскресенье, следующее за Лазаревой субботой называется неделей Ваий*, Цветоносным воскресеньем или Вербным воскресеньем, а вся шестая неделя — неделей Ваий. В Вербное воскресенье церковь празднует вход Господень в Иерусалим.

По пути в Иерусалим Христос послал двух Своих учеников в близлежащее селение, чтобы они привели оттуда молодого осла. "И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него." (Мк. 11, 7). Множество людей, которые собрались на праздник Пасхи "услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев!" (Ин. 12, 12-13). Другие постилали на дорогу свои одежды и ветви деревьев. "Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил Его народ; ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за Ним." (Ин. 12, 17-19).

Христос входит в Иерусалим за неделю до Пасхи. Он еще хочет спасти тех, кто прольет Его невинную кровь и потеряет за содеянное блаженство. Но вместе с тем, Он уже знает, что люди, так восторженно кричащие: "Осанна Сыну Давидову!", вскоре так же будут кричать: "Распни, распни Его!". И заплакал Иисус об этом городе и народе его и сказал: "Иерусалим, Иерусалим! О если бы ты, хотя в сей день твой, узнал то, что служит к благосостоянию твоему...".

Неделя Ваий или цветоносное воскресенье, называется так потому, что на утрени (часть всенощного бдения) раздают зеленые ветви (на Руси — традиционные вербные, отсюда другое название — Вербное воскресенье), с которыми стоят молящиеся в знак воспо-минания о народе, встречавшем в этот день Христа с пальмовыми ветвями при входе в Иерусалим.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ |

Это цитата сообщения Sadko_50 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ

Мы празднуем Вход Господень в Иерусалим в последнее воскресение перед Пасхой. В субботу вечером, накануне самого праздника, мы всегда принимаем участие в большой церковной службе, вспоминая, как народ, любивший Христа, приветствовал Его по дороге. Мы тоже хотим участвовать в этой радостной встрече Христа, поэтому мы приносим в церковь в этот вечер те зеленые ветки, которые уже у нас расцвели к этому времени ранней весны, и протягиваем их Христу вместе с народом еврейским и говорим: «Осанна Сыну Давидову, благословен грядый во имя Господне». Мы еще зажигаем свечи во славу Божию и стоим с ветвями и зажженными свечами. Господь благословляет наши ветви, которые священник окропляет святою водою, и мы потом несем их домой и храним около икон. У нас в России бывает еще очень холодно ко дню этого праздника, местами только еще сходит снег с полей, и только одно дерево начинает уже расцветать — это верба, которая выпускает маленькие белые зайчики на своих ветках. Вот поэтому мы, не имея пальмовых ветвей, приносим Христу в этот день то, что имеем,— свои вербочки, а праздник называем поэтому Вербным Воскресеньем.

ШВСТВИЕ НА ОСЛЯТИ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

В Вербное Воскресенье в нашей древней Москве после обедни устраивался торжественный крестный ход из кремлевского Успенского собора на «лобное место». В крестном ходе всегда участвовали патриарх московский и царь.

Вход Господень в Иерусалим

Метки: москва церковь храм русь господь воскресенье |

Навстречу празднику праздников - Пасхе! |

Это цитата сообщения Sadko_50 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сообщество Sadko_50 начинает представлять Вашему вниманию публикации к предстоящему православному празднику праздников - Светлому Христову Воскресению. Для публикации использованы материалы из книг : 1) "МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ. Настольная книга прихожанина", напечатанная по благословению Архиепископа Вологодского и Великоустюжского Михаила. 2) Е.М. Разумова, Г.В. Шепелев, С.Г. Стрельникова "ПАСХА".

Метки: праздник книга пасха церковь воскресение архиепископ |

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ |

Это цитата сообщения Sadko_50 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: праздник господь поздравление иерусалим |

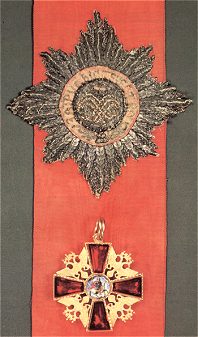

Орден св. Александра Невского |

Орден св. Александра Невского

|

|

|

|

Источники: Эта страничка принадлежит сайту За Веру и Верность

|

Метки: россия орден александр_невский звезда |

Процитировано 6 раз

Без заголовка |

Это цитата сообщения Luboznajka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Полководец Древней Руси Александр Невский (1220-14.11.1263)

Александр Ярославович, прозванный в народе Невским - великий полководец и государственный деятель Древней Руси, под командованием которого были одержаны блестящие победы в битве на Неве над шведами (

Глубокой осенью 1263 года, возвращаясь из Орды, где его, видимо, отравили, Александр Ярославович несколько дней больным пролежал в Нижнем Новгороде, затем потребовал отвезти в Городец, где 14 ноября скончался в Федоровском монастыре, приняв схиму и иноческое имя Алексия. Тело великого князя отнесли в стольный Владимир и 23 ноября похоронили в Рождественском монастыре с участием епископа Кирилла. Городцом продолжал владеть сын полководца князь Андрей, который 27 июля 1304 года скончался здесь и был погребен в городецком Михайло-Архангельском храме-усыпальнице.

( Публикуется по материалам http://www.hist.nnov.ru/history/nizhreg/page9.html )

|

Метки: русь князь александр_невский люди монастырь победа |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Sadko_50 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ

XIII век был периодом самого ужасного потрясения для Руси. С востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными полчищами покоренных татарских племен, разорили, обезлюдили большую часть Руси и поработили остаток народонаcеления; с северо-запада угрожало ей немецкое племя под знаменем западного католичества. Задачею политического деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла удержать свое существование. Человек, который принял на себя эту задачу и положил твердое основание на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости может назваться истинным представителем своего века.

Таким является в русской истории князь Александр Ярославич Невский.

Отрочество и юность его большею частью протекли в Новгороде. Отец его Ярослав всю жизнь то ссорился с новгородцами, то опять ладил с ними. Несколько раз новгородцы прогоняли его за крутой нрав и насилие и несколько раз приглашали снова, как бы не в состоянии обойтись без него. Князь Александр уже в молодых летах подвергался тому же вместе с отцом. В 1228 году, оставленный со своим братом Федором, с двумя княжескими мужами, в Новгороде, он должен был бежать, не выдержав поднявшегося в то время междоусобия - явления обычного в вольном Новгороде. В 1230 году юноша снова вернулся в Новгород с отцом и с тех пор, как кажется, долго не покидал Новгорода. С 1236 года начинается его самобытная деятельность. Отец его Ярослав уехал в Киев; Александр посажен был князем в Великом Новгороде. Через два года (1238) Новгород праздновал свадьбу своего молодого князя: он женился на Александре, дочери Брячислава полоцкого, как кажется, последнего из Рогволодовичей, скоро замененных в Полоцке литовскими князьками. Венчание происходило в Торопце. Князь отпраздновал два свадебных пира, называемых тогда "кашею" - один в Торопце, другой в Новгороде, как бы для того, чтобы сделать новгородцев участниками своего семейного торжества. Молодой князь был высок ростом, красив собою, а голос его, по выражению современника, "гремел перед народом как труба". Вскоре важный подвиг предстоял ему.

Вражда немецкого племени со славянским принадлежит к таким всемирным историческим явлениям, которых начало недоступно исследованию, потому что оно скрывается во мраке доисторических времен. При всей скудости сведений наших, мы не раз видим в отдаленной древности признаки давления немецкого племени над славянским. Уже с IX века в истории открывается непрерывное многовековое преследование славянских племен; немцы порабощали их, теснили к востоку и сами двигались за ними, порабощая их снова. Пространный прибалтийский край, некогда населенный многочисленными славянскими племенами, подпал насильственному немецкому игу для того, чтобы потерять до последних следов свою народность. За прибалтийскими славянами к востоку жили литовские и чудские племена, отделявшие первых oт их русских соплеменников. К этиM племенам в конце XII и начале XIII века проникли немцы в образе воинственной общины под знаменем религии, и, таким образом, стремление немцев к порабощению чужих племен соединилось с распространением христианской веры между язычниками и с подчинением их папскому престолу. Эта воинственная община была рыцарским орденом крестоносцев, разделявшимся на две ветви: орден Тевтонский, или Св. Марии, и, позже ею основанный в 1202 году, орден Меченосцев, предназначенный для поселения в чудских и леттских краях, соседних с Русью. Оба эти ордена, впоследствии, соединились для совокупных действий.

(Публикуется по материалам «Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» http://www.magister.msk.ru/library/history/kostomar/kostom08.htm )

|

Метки: русь князь александр_невский народ история |

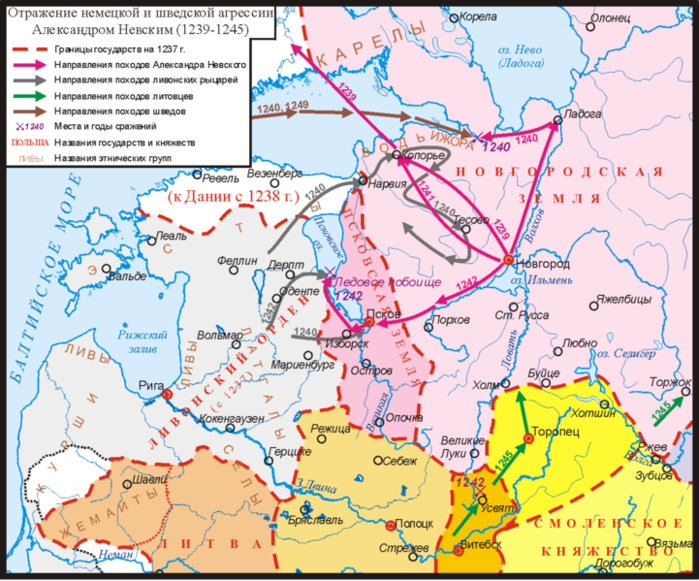

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ |

18 апреля

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере

( Ледовое побоище, 1242 год)

Метки: россия день слава победа александр_невский князь озеро |

Без заголовка |

Это цитата сообщения John_Sheppard [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Без заголовка |

Это цитата сообщения John_Sheppard [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вселенная не имеет причины. Она подобна сплетению самоцветов, каждый из которых является лишь отражением всех остальных – в фантастической и бесконечной гармонии и взаимосвязанности.

|

|

ут и лица, удостоенные ордена Андрея Первозванного, с получением которого они автоматически становились кавалерами нескольких других высших российских орденов, в том числе и Александра Невского.

ут и лица, удостоенные ордена Андрея Первозванного, с получением которого они автоматически становились кавалерами нескольких других высших российских орденов, в том числе и Александра Невского.