-Метки

-Рубрики

- полезная информация (1433)

- Праздники (1334)

- День Ангела (1001)

- молитвы (611)

- иконы (548)

- цитаты (106)

- ссылочки (65)

- Храм (16)

- вопрос-ответ (7)

- знакомство (3)

- Таинства (3)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

Когда мы грешим- Богу больно

Мои сообщества- Наши друзья-  По всем вопросам обращаться к  |

Пророк Илья и Ильин день – 2 августа. |

Ильин день – 2 августа

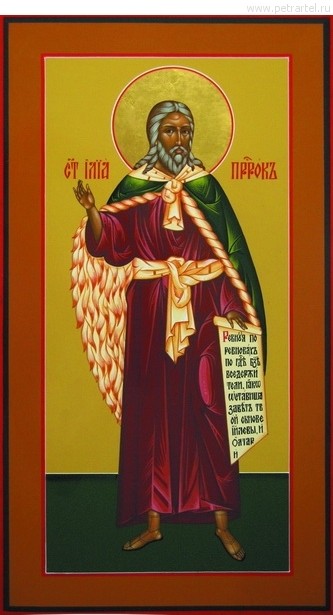

Илия (др.-евр. אֵלִיָּהוּ (Элийя́ху), אֵלִיָּה (Элийя́) — «Бог мой Яхве») — (1-я пол. IX в. до Р. Х.), один из ветхозаветных пророков.

Имя пророка Илии переводится как «Бог мой Господь», что выражает основное содержание его служения (ср.: 3 Цар 18. 36) — ревностна борьба за поклонение единому Богу и своими делами являвшего Его могущество.

Жизнь пророка Илии

Пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Он родился в Фесвии Галаадской в колене Левиином за 900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию, дошедшему до нас от святого Епифания Кипрского, когда родился Илия, отцу его было таинственное видение: мужи благообразные приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали пламенем огненным.

Святой пророк Илия действительно был пламенным ревнителем веры и благочестия, с малых лет он посвятил себя Единому Богу, жил в пустыне, проводил время в посте, молитве и благочестии. Его пророческое служение пришлось на царствование самого нечестивого израильского царя Ахава. Иезавель, жена Ахава, убедила мужа принять языческую религию.

В стране культивировалось поклонение Ваалу, народ отпал от истинной веры предков в Единого Бога, пророков израильских преследовали и убивали. Для вразумления царя и развращенного им израильского народа пророк Илия поразил землю трехлетней засухой, «молитвою небеса заключив». После этого он, чтобы избежать гнева Иезавели, по указанию Божию, скрылся у потока Хораф, куда вороны каждое утро и вечер приносили ему хлеб и мясо.

Народ же в то время страдал от нестерпимого зноя и голода. Ветхозаветное предание рассказывает о том, что Господь по Своему милосердию, видя страдания людей, готов был пощадить всех и послать дождь на землю, но не хотел нарушить слова пророка Илии. Для пророка было важным обратить сердца израильтян к покаянию и возвратить их к истинному Богопочитанию.

Пророчества и чудеса

Божественный пророче, ты ревнуя по Господе Вседержители, молитвою небеса заключил еси, рек: дождь и роса да не снидет на землю, токмо глаголом уст моих.

Через некоторое время поток высох. Пророк Илья, по слову Божию, отправился в Сарепту Сидонскую к бедной вдове. За то, что она не пожалела последней горсти муки и масла, по молитве пророка Илии мука и масло с тех пор не истощались в доме вдовы. Здесь же пророк Илия совершает еще одно чудо: он оживил внезапно заболевшего и умершего сына вдовы, сострадая горю женщины.

На третий год засухи пророк Илия вернулся к Ахаву. Пророк Илия предложил устроить состязание со жрецами Ваала, чтобы выяснить, чей бог истинный. Собрав народ на горе Кармил, пророк Илия предложил соорудить два жертвенника: один — от жрецов Ваала, другой — от пророка Илии для служения Истинному Богу. «На который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, — сказал пророк Илия, — и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его будут преданы смерти».

Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь день, но ничего не случилось. К вечеру святой пророк Илия воздвиг свой жертвенник из 12 камней, по числу колен Израилевых, возложил жертву на дрова, приказал выкопать вокруг жертвенника ров и повелел поливать жертву и дрова водой. Когда ров наполнился водой, пламенный пророк обратился к Богу с горячей молитвой и прошением, чтобы Господь ниспослал с неба огонь для вразумления заблуждающихся и ожесточившихся израильских людей и обратил сердца их к Себе. Огонь пал с неба и возжег жертву пророка Илии.

Народ закричал: «Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!». Тогда по повелению пророка Илии жрецы были убиты. По молитве пророка Илии Господь послал на землю обильный дождь, засуха кончилась.

Божественный пророче, ты молитвою и милованием, паки небеса отверзаеши, и дождь жаждущим людем, богатно даруеши.

Однако, несмотря на чудеса и великие знамения, которые свершились по молитве пророка, Иезавель желала убить его за то, что он предал смерти жрецов вааловых. Снова начинаются преследования и гонения. Илья бежит в пустыню. Этот суровый и непреклонный ревнитель истинной веры впервые впал в отчаяние — ему казалось, что лишь он один остался верен истинному Богу, что не осталось на земле никого, кому он мог бы передать и сохранить веру отцов в Единого Бога.

И вот на горе Харив этот великий пророк удостоился, насколько это возможно для человека, созерцания лицом к лицу Бога. Господь утешил его, сказав, что остались еще люди на земле, никогда не поклонявшиеся идолам, и указал Илие на Елисея, которого Он выбрал пророком после Илии. Столь яркое событие в жизни пророка Илии показало ему, насколько Господь милостив, что Он не только грозный карающий судия. Елисей стал учеником пророка Илии и свидетелем его восхождения на небо в огненной колеснице.

Вознесение пророка Илии

Вознесение

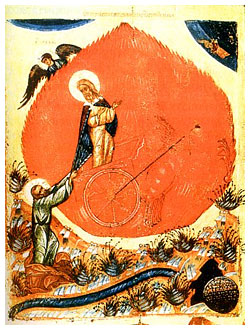

Илия был взят на Небо живым: «вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо» (4Цар.2:11). Согласно Библии, до него живым на небеса был взят лишь Енох, живший до Потопа (Быт.5:24).

Апокрифическая Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова описывает это событие так: «Илия сокрыт был вихрем, — и Елисей исполнился духом его» (Сирах.48:12). Согласно ей, Илия оставил пророку Елисею свою верхнюю одежду («милоть»), сбросив её тому уже с огненной колесницы.

Илиа пророк предивный, зарею ум просветив, весь бысть божествен: и царя нечестива суд неправедный зря негодует, темже и судом Божиим отречение посылает на него: такожде и царицу яко немилостиву, и златолюбиву, суду Божию предаде. Но молитвами, Христе, Твоего пророка Илии спаси всех нас, яко милосерд.

Пророк Илия в Новом Завете

Пророк Илия вновь появляется в Новом Завете: во время Преображения Господня, он вместе с пророком Моисеем явился на горе Фавор, чтобы беседовать с Иисусом Христом.

По преданию Церкви, пророк Илия явится на Земле снова. Он будет предтечею второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Почитание пророка Илии на Руси

Пророк Илия был одним из первых угодников Божиих, которых стали почитать на Руси. Во имя его еще при князе Аскольде, в начале IX века, был воздвигнут соборный храм в Киеве. И святая равноапостольная княгиня Ольга поставила церковь во имя пророка Божия Илии на севере Руси, в селе Выбуты.

Святой пророк Илия, подвизавшийся в древние времена в далекой Палестине, всегда воспринимался православным русским народом как один из ближайших нашему отечеству святых. В «Ильинских» церквях совершались и совершаются крестные ходы, особенно в засуху.

Ильин день считался границей сезонов, при этом у южных славян (напр., в Македонии) этот день назывался серединой лета, а в России — поворотом на зиму. После Ильина дня ожидали дождей и было запрещено купаться (чтобы не утонуть или не заболеть). В этот день можно было начинать пользоваться плодами нового урожая. Праздник связывался в представлениях славян с брачной темой и символикой плодородия: молились о богатом урожае, а девушки — о том, чтобы выйти замуж.

В мусульманскую традицию

почитание Иkm пророка перешло, по всей видимости, из христианской среды. Об этом свидетельствуют написание его имени — Ильяс (арабизированный вариант греч. формы) и его упоминание в Коране в ряду новозаветных праведников (Закария, Яхья, Иса; VI 85). Второй раз Илья упоминается в Коране как посланник Аллаха, отвращавший народ от поклонения Ваалу (XXXVII 123-132, в ст. 130 — особая форма имени Ильясин, видимо, обусловлена рифмой). В позднейшей мусульманской лит-ре образ Илии был дополнен на основании библейских сведений и иудейских легенд. Постепенно возникла тенденция отождествлять Илию с др. персонажами, которые считаются в исламе «не испытавшими смерти»,- Идрисом (чаще отождествляется с библейским Енохом) и мифическим аль-Хидром (аль-Хадир; отождествляется также с вмч. Георгием Победоносцем) (4-м «бессмертным» в исламе считается Иса (Иисус)). (Православная энциклопедия)

Метки: Илья пророк |

Процитировано 7 раз

Понравилось: 2 пользователям

Ильинская церковь г. Мичуринска. |

Метки: храм |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Святой праведный Иоанн Кронштадтский |

Святый праведный отец наш Иоанн, Кронштадтский Чудотворец, родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии - на далеком севере России, в семье бедного сельского дьячка Илии Сергиева и жены его Феодоры. Новорожденный казался столь слабым и болезненным, что родители поспешили тотчас же окрестить его, причем нарекли его Иоанном, в честь преподобного Иоанна Рыльского, в тот день Св. Церковью празднуемого. Вскоре после крещения младенец Иоанн сталь заметно поправляться. Благочестивые родители, приписав это благодатному действию св. таинства крещения, стали с особою ревностью направлять его мысль и чувство к Богу, приучая его к усердной домашней и церковной молитве. Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и тем воспитал в нем особенную любовь к богослужению.

Живя в суровых условиях крайней материальной нужды, отрок Иоанн рано познакомился с безотрадными картинами бедности, горя, слез и страданий. Это сделало его сосредоточенным, вдумчивым и замкнутым в себе и, вместе с тем, воспитало в нем глубокое сочувствие и сострадательную любовь к беднякам. Не увлекаясь свойственными детскому возрасту играми, он, нося постоянно в сердце своем память о Боге, любил природу, которая возбуждала в нем умиление и преклонение пред величием Творца всякой твари.

На шестом году отрок Иоанн, при помощи отца, начал учиться грамоте. Но грамота вначале плохо давалась мальчику. Это его печалило, но это же подвигло и на особенно горячие молитвы к Богу о помощи. Когда отец его, собрав последние средства от скудости своей, отвез его в Архангельское приходское училище, он, особенно остро почувствовав там свое одиночество и беспомощность, все утешение свое находил только в молитве. Молился он часто и пламенно, горячо прося у Бога помощи. И вот, после одной из таких горячих молитв, ночью, мальчика вдруг точно потрясло всего, "точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове", "легко и радостно так стало на душе": ему ясно представился учитель того дня, его урок, он вспомнил даже, о чем и что он говорил. Чуть засветлело, он вскочил с постели, схватил книги - и о, счастие! Он стал читать гораздо лучше, стал хорошо понимать все и запоминать прочитанное.

С той поры отрок Иоанн стал отлично учиться: одним из первых окончил училище, первым окончил Архангельскую духовную семинарию и был принят на казенный счет в С.-Петербургскую Духовную Академию.

Еще учась в семинарии, он лишился нежно любимого им отца. Как любящий и заботливый сын, Иоанн хотел было прямо из семинарии искать себе место диакона или псаломщика, чтобы содержать оставшуюся без средств к существованию старушку-мать. Но она не пожелала, чтобы сын из-за нее лишился высшего духовного образования, и настояла на его поступлении в академию.

Поступив в академию, молодой студент не оставил свою мать без попечения: он выхлопотал себе в академическом правлении канцелярскую работу и весь получавшийся им скудный заработок полностью отсылал матери.

Учась в академии, Иоанн первоначально склонялся посвятить себя миссионерской работе среди дикарей Сибири и Северной Америки. Но Промыслу Божию угодно было призвать его к иного рода пастырской деятельности. Размышляя однажды о предстоящем ему служении Церкви Христовой во время уединенной прогулки по академическому саду, он, вернувшись домой, заснул и во сне увидел себя священником, служащим в Кронштадтском Андреевском соборе, в котором в действительности он никогда еще не был. Он принял это за указание свыше. Скоро сон сбылся с буквальной точностью. В 1855 году, когда Иоанн Сергиев окончил курс академии со степенью кандидата богословия, ему предложено было вступить в брак с дочерью протоиерея Кронштадтского Андреевского собора К. Несвитского Елисаветою и принять сан священника для служения в том же соборе. Вспомнив свой сон, он принял это предложение.

12 декабря 1855 года совершилось его посвящение в священника. Когда он впервые вошел в Кронштадтский Андреевский собор, он остановился почти в ужасе на его пороге: это был именно тот храм, который задолго до того представлялся ему в его детских видениях. Вся остальная жизнь о. Иоанна и его пастырская деятельность протекала в Кронштадте, почему многие забывали даже его фамилию "Сергиев" и называли его "Кронштадтский", да и сам он нередко так подписывался.

Брак о. Иоанна, который требовался обычаями нашей Церкви для иерея, проходящего свое служение в миру, был только фиктивный, нужный ему для прикрытия его самоотверженных пастырских подвигов: в действительности он жил с женой, как брат с сестрой. "Счастливых семей, Лиза, и без нас много. А мы с тобою давай посвятим себя на служение Богу", - так сказал он своей жене в первый же день своей брачной жизни, до конца дней своих оставаясь чистым девственником.

Хотя однажды о. Иоанн и говорил, что он не ведет аскетической жизни, но это, конечно, сказано было им лишь по глубокому смирению. В действительности, тщательно скрывая от людей свое подвижничество, о. Иоанн быль величайшим аскетом. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. Его замечательный дневник "Моя Жизнь во Христе" ярко свидетельствует об этой его аскетической борьбе с греховными помыслами, этой "невидимой брани", которую заповедуют всем истинным христианам древние великие отцы-подвижники. Строгого поста, как душевного, так и телесного, требовало естественно от него и ежедневное совершение Божественной литургии, которое он поставил себе за правило.

При первом же знакомстве с своей паствой о. Иоанн увидел, что здесь ему предстоит не меньшее поле для самоотверженной и плодотворной пастырской деятельности, нежели в далеких языческих странах. Безверие, иноверие и сектантство, не говоря уже о полном религиозном индифферентизме, процветали тут. Кронштадт был местом административной высылки из столицы разных порочных людей. Кроме того, там много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. Все они ютились, по большей части, в жалких лачугах и землянках, попрошайничали и пьянствовали. Городские жители немало терпели от этих морально опустившихся людей, получивших название "посадских". Ночью не всегда безопасно было пройти по улицам, ибо был риск подвергнуться нападению грабителей.

Вот на этих-то, казалось, нравственно погибших людей, презираемых всеми, и обратил свое внимание исполненный духа подлинной Христовой любви наш великий пастырь. Среди них-то он и начал дивный подвиг своего самоотверженного пастырского делания. Ежедневно стал он бывать в их убогих жилищах, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и даже без сапог. Эти кронштадтские "босяки", "подонки общества", которых о. Иоанн силою своей сострадательной пастырской любви опять делал людьми, возвращая им утраченный ими было человеческий образ, первыми "открыли" святость о. Иоанна. И это "открытие" очень быстро восприняла затем вся верующая народная Россия.

|

Процитировано 6 раз

Понравилось: 2 пользователям

молитвы |

глас 1

Православныя веры поборниче,/ земли Российския печальниче,/ пастырем правило и образе верным,/ покаяния и жизни во Христе проповедниче,/ Божественных Таин благоговейный служителю/ и дерзновенный о людех молитвенниче,/ отче праведный Иоанне,/ целителю и предивный чудотворче,/ граду Кронштадту похвало/ и Церкве нашея украшение,/ моли Всеблагаго Бога// умирити мир и спасти души наша.

Кондак праведного Иоанна Кронштадтского

глас 3

Днесь пастырь Кронштадтский/ предстоит Престолу Божию/ и усердно молит о верных/ Христа Пастыреначальника,/ обетование давшаго:/ созижду Церковь Мою, // и врата адоване одолеют ей.

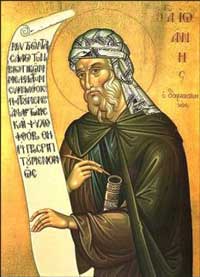

Тропарь священномученика Игнатия Богоносца

глас 4

Апостольских нравов подражателю/ и престола их снаследниче,/ архиереев удобрение/ и мучеников славо, богодухновенне,/ на огнь, и меч, и звери дерзнул еси веры ради/ и, слово истины исправляя, до крове пострадал еси,/ священномучениче Игнатие,/ моли Христа Бога// спастися душам нашим.

Кондак священномученика Игнатия Богоносца

глас 3

Светлых подвиг твоих светоносный день/ предпроповедует всем в вертепе Рожденнаго:/ Сего бо жаждая от любве насладитися,/ потщался еси от зверей снеден быти,/ сего ради и Богоносец нареклся еси,// Игнатие всемудре.

Тропарь предпразднства

глас 4

Готовися, Вифлееме,/ отверзися всем, Едеме,/ красуйся, Евфрафо,/ яко древо живота в вертепе процвете от Девы:/ рай бо Оноя чрево явися мысленный,/ в немже Божественный сад,/ от негоже ядше, живи будем,/ не якоже Адам умрем.// Христос раждается прежде падший возставити образ.

Тропарь предпразднства Рождества Христова

глас 4

Готовися, Вифлееме,/ отверзися всем, Едеме,/ красуйся, Евфрафо,/ яко древо живота в вертепе процвете от Девы:/ рай бо Оноя чрево явися мысленный,/ в немже Божественный сад,/ от негоже ядше, живи будем,/ не якоже Адам умрем./ Христос раждается прежде падший возставити образ.

Кондак предпразднства

глас 3

Дева днесь превечное Слово/ в вертепе грядет родити неизреченно:/ ликуй, вселенная, услышавши,/ прослави со Ангелы и пастырьми/ хотящаго явитися// Отроча Младо, Превечнаго Бога.

Тропарь святителя Даниила, архиепископа Сербского

глас 3

Чудо явися извещения,/ делами добродетелей Божиих возсиял еси,/ монашествующих лики упасл еси,/ архиерейская седалища утвердил еси,/ еретическаго нападения не усумневся,/ Церковию Христовою управляя,/ преподобне отче, Данииле премудре,/ умер, яко спя,/ тело же твое цело и нетленно соблюдено бысть,/ и подает цельбы болящим от различных недугов,/ и демоны прогоняет./ Сего ради молим тя: моли спастися душам нашим.

Кондак святителя Даниила, архиепископа Сербского

глас 8

Возбранному и дивному нашел земли светильнику днесь любовию притекаем/ и песнь тебе, Богоносе, плетем,/ яко имущему дерзновение ко Господу:/ избави нас от многообразных обстояний, да зовем ти:/ радуйся, утверждение отечеству нашему и великий покровителю обители своея.

Тропарь преподобного Игнатия, архимандрита Печерского

глас 4

Чистаго ради и непорочнаго твоего жития,/ Богоносе отче Игнатие,/ приемый от Господа чудотворныя дары исцеляти немощныя,/ исцели, молим тя, и немощи наша,/ моля о нас Единаго Человеколюбца.

Кондак праведного Иоанна Кронштадтского

глас 3

Днесь пастырь Кронштадтский/ предстоит Престолу Божию/ и усердно молит о верных/ Христа Пастыреначальника,/ обетование давшаго:/ созижду Церковь Мою, // и врата адоване одолеют ей.

|

Процитировано 2 раз

2 августа |

Рождественский пост.

Пища с растительным маслом.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПредпразднство Рождества Христова. Совершается служба на шестьСщмч. Игнатия Богоносца (107). Совершается служба с полиелеемПрав. Иоанна Кронштадского, чудотворца (1908). Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846).

Свт. Филогония, еп. Антиохийского (323). Свт. Даниила, архиеп. Сербского (1338). Прп. Игнатия, архим. Печерского (1435).

Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой "Спасительница утопающих", икон Божией Матери.

|

Проповедь в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского |

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

«Среди лета запоют Пасху», – сказано было некогда в Сарове. Прошло 70 лет после смерти того, кем эти слова были произнесены, и 19 июля 1903 года вся Русь огласилась хвалебными песнями, прославляющими Бога и Его угодника. Действительно, вся Русь ликовала тогда, как в день Святой Пасхи, даже больше.

Наступили потом страшные дни для России, но не умерла и не ослабла память о преподобном Серафиме. Также притекают к нему русские люди, прославляют его и на терзаемой Родине, и во всех концах мира, где они рассеяны. С жизнью преподобного Серафима начинают знакомиться и другие народы; его жизнеописание переводится на разные языки, вызывая не только восхищение, но и стремление многих применить в своей жизни уроки, даваемые нам жизнью преподобного Серафима. Так, несмотря на все перемены, происходящие в мире, память преподобного Серафима не только не меркнет, но остается светильником, все ярче светящим человечеству.

Подобное было и в дни его земной жизни. Рушились города, восстанавливались царства, с двенадцатью народами шел в Россию, а потом с позором покинул ее Наполеон, горела и опять восстала из пепла Москва, устраивали восстание и были судимы декабристы, а преподобного Серафима как бы и не касались эти события. Он весь был занят достижением единого на потребу (Лк. 10:42), работал над «своим духовным возрастанием». «Эгоист, замкнутый в себе», «невежда, не интересующийся ничем, кроме того, что лично его касается», – так сказали бы про него многие мыслители, не желающие видеть и малейшей пользы в подвигах самоусовершенствования. Но вот умирает инок Серафим. Казалось бы, совсем теперь должен изгладиться из людской памяти облик этого старца, так упорно убегавшего от мира. Но начинается целое паломничество к его гробу, во всех концах России прибегающие к нему получают помощь, утешение и назидание, а почитание его начинает распространяться и среди других народов.

В чем же сила преподобного Серафима? В чем его подвиг? Он стремился к осуществлению заповеди Христовой: «Будите убо вы совершени, якоже Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5:48); он трудился над тем, чтобы восстановить в себе первозданный образ человека, испорченный впоследствии грехом. Преподобный Серафим достиг своей цели: он победил грех и стал преподобным, сделался воистину подобием Божиим. Мы не можем видеть невидимого Бога. Но Господь нам дает видеть Себя в Своих подобиях, в Своих угодниках. И вот одним из таких подобий стал преподобный Серафим. В нем мы видим восстановленную человеческую природу, освобожденную от рабства греху. Он есть воплощенное олицетворение победы вечного над преходящим, святости над грехом, добра над злом. Преподобный Серафим всех призывает своим примером следовать по пути, указанному Христом. Он зовет бороться с грехом и своими недостатками, являясь маяком и светильником для всех, ищущих спасения. Преподобный Серафим призывает искать высшего блага, плода духовного, о котором апостол Павел сказал: «Плод же духовный есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание: на таковых несть закона. А иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми»(Гал. 5:22-24).

Тяжел путь к небесному Царству, ибо грех овладел человеческой природой и испортил ее. Имеет каждый из нас грехи личные. Есть и грехи общественные, в которых грешен весь народ. Так весь русский народ грешен в том, что оставил благочестивую жизнь и обычаи своих предков, начал принимать и искать чуждое ему, неправославное, что верил клеветам, распространяемым про Помазанника Божия, и позволил сперва сорвать венец, а потом погубить со всей семьей его благочестивого Царя, первого припавшего к прославленным мощам преподобного Серафима. Преподобный Серафим зовет всех к покаянию и к исправлению жизни: и личной, и общественной. Хоть и тяжел этот путь, но угодник Божий поможет идти им. Преподобный Серафим – маяк и светильник на этом пути; он же и помощник.

Молитвами преподобного Твоего, отца нашего Серафима, Господи, даруй покаяние и победу над грехом нам, грешным, и введи нас в Твое небесное Царство. Аминь.

Сербия

1928 г.

Святитель Иоанн (Максимович)

Владыка Иоанн – святитель Русского Зарубежья. М: Издательство Сретенского монастыря, 2008. С. 407-409

12 января 2012 года

http://www.pravoslavie.ru

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ и, Тому Единому работати пламенне вожделев,/ непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/ умиленным же сердцем любовь Христову стяжав,/ избранник возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего ради вопием ти:// спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Тропарь преподобного Серафима Саровского

глас 4

От юности Христа возлюбил еси, преподобне,/ и Тому Единому поработати пламенне вожделел еси,/ в пустыннем житии твоем непрестанною молитвою и трудом подвизался еси,/ умиленным сердцем любовь Христову стяжав,/ Небесным Серафимом в песнословии споборниче,/ в любви притекающим к тебе Христу подражателю,/ темже избранник возлюблен Божия Матере явился еси,/ сего ради вопием ти:/ спасай нас молитвами твоими, радосте наша,/ теплый пред Богом заступниче,/ Серафиме блаженне.

Кондак преподобного Серафима

глас 2

Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне,/ в Саровскую обитель вселился еси/ и, тамо ангельски пожив,/ многим путь был еси ко спасению,/ сего ради и Христос тебе, отче Серафиме, прослави/ и даром исцелений и чудес обогати./ Темже вопием ти:// радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

Тропарь преподобнаго Дия

глас 1

Пустынный житель, и в телеси Ангел,/ и чудотворец явился еси, Богоносе отче наш Дие:/ постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим,/ исцелявши недужныя и души верою притекающих ти./ Слава Давшему ти крепость,/ слава Венчавшему тя,/ слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак преподобнаго Дия

глас 2

Чистотою души божественне вооружився,/ непрестанную молитву, яко копие, приим державно,/ разсекл еси демонов полки,/ чудотворче, отче наш Дие,/ моли непрестанно о всех нас.

Тропарь мученика благоверного князя Романа, Рязанского

глас 1

Мученьми странноужасными/ и доблестию терпения/ всех преудивил еси, княже Романе:/ честных бо членов твоих по составом резание/ и всего телесе твоего раздробление/ претерпел еси за веру Христову./ Темже и возшел еси к Престолу Царя Христа Бога/ и явился еси новый предстатель Церкве Рязанский./ Молися убо ко Господу,/ да мир и благоденствие дарует граду нашему,/ и испроси у Него милость и спасение/ чтущим священную память твою, многострадальна.

Кондак мученика благоверного князя Романа, Рязанского

глас 2

Оклеветанный пред ханом в хулении зловерия его,/ дерзновенно предстал еси судищу нечестивому;/ убоявся же Страшнаго Суда Христова,/ ханское повеление и страх поплевал еси, святый Романе./ Телом, яко розга, режемый,/ в страданиих уподобился еси Иакову Персянину/ и явился еси великомученик изрядный,/ столп и утверждение Церкви Рязанстей,/ заступник и воевода Российский преславный.

Тропарь преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого

глас 2

Жениха твоего смерть видевши,/ разсмотрела еси тленную жизнь и суетие мира,/ отвсюду вину приимши,/ Нетленному Обручнику уневестилася еси,/ постом и смирением любовь Того постигающи./ Тем ныне радуется со Ангелы, преподобная Макрино, дух твой.

Ин тропарь преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого

глас 8

В тебе, мати, известно спасеся, еже по образу:/ приимши бо Крест, последовала еси Христу/ и, деющи, учила еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней./ Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Макрино, дух твой.

Кондак преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого

глас 4

Бога Благаго всем сердцем возлюбила еси,/ Макрино преподобная,/ и, Сего Крест Честный на рамо приемыш,/ усердно последовала еси Ему,/ отонудуже согрешений обрела еси прощение.

Тропарь святителям Ростовским

глас 4

Святителие премудрии,/ паствы вашея учителие богопросвещеннии,/ веру евангельскую в людех преумножившия,/ любве Небесныя на земли достоподражательнии образи,/ люди страны Ростовския и Ярославския приобщавшии спасению,/ служителие воистинну Божий/ и сопричастницы апостолов достойнии явилися есте,/ Леонтие священномучениче, Исаие, Игнатие, Иакове, Феодоре/ и златословесниче Российский Димитрие,/ Христа Бога молите/ о архиереех, на престоле вашем преемницех,/ о людех, благочестно вас почитающих,/ о стране нашей православной/ и о всей Христовой Церкви.

Тропарь святителей Димитрия Ростовского, Митрофана и Тихона Воронежских

глас 8

Якоже древле на Востоцех трие велицыи святителие,/ сильный словом Василий,/ глубина Богословия Григорий и Златоустый Иоанн,/ тако и днесь в стране полунощней/ три новоявленная светила веры на тверди церковней востекоша:/ столп веры Митрофан,/ слово истины в лице царю исповедавый,/ и обличитель раскола Димитрий,/ мечем обоюду острым вся козни его разсекий,/ и помазания полный сосуд Тихон,/ тихостию словес своих грешника к покаянию призвавый./ О велицыи трие святителие земли Российския,/ молите Христа Бога, Емуже угодни бысте,/ спастися душам нашим.

Кондак святителей Димитрия Ростовского, Митрофана и Тихона Воронежских

глас 3

Иже в поздния наша роды и в последняя времена/ обуреваемых треволнением житейских страстей и хладом безверия недугующих/ в скорби душевней утешивший и теплотою вашея веры согревавший,/ трие новоявленный святителие Российстии,/ Димитрие, Митрофане и Тихоне,/ на камени Православия утвердите ны/ и, яко чадолюбивии отцы,/ духовная чада ваша стезею заповедей отеческих в Царствие Христово вслед себе руководите.

Тропарь святителя Митрофана, епископа Воронежского. Тропарь

глас 4

Правило веры и образ кротости / словом и житием пастве твоей, отче смиренномудре Митрофане, был еси. / Темже и во светлостех святых / солнца светлейше возсиял еси, / венцем нетления и славы украшаемь, / моли Христа Бога / стране нашей и граду твоему в мире спастися.

Кондак святителя Митрофана, епископа Воронежского. Кондак

глас 8

Воздержанием тело духу поработив,/ душу же равноангельну сотворив,/ святительскою одеялся еси одеждею, яко венец священства,/ и ныне, всех Владыце предстоя,/ моли, всеблаженне Митрофане, умирити и спасти души наша.

Тропарь преподобного Паисия Печерского, в Дальних пещерах

глас 4

Великаго во отцех подражая Паисия,/ якоже он в пустыню, тако и ты в пещеру вселился еси,/ идеже труды прилагая, блаженне, ко трудом,/ и псаломскому пению выну прилежал еси,/ моли о нас, поющих тя.

|

Процитировано 1 раз

1 августа |

День постный.

Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп. Макрины, сестры свт. Василия Великого (380). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп. Дия (ок. 430). Совершается всенощное бдениеОбретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца (1903). Собор Курских святых.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомБлгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского (1270). Прп. Паисия Печерского (XIV). Прав. Стефана Высокого, деспота Сербского (1427) и матери его Милицы (1405). Свтт. Димитрия, митр. Ростовского (1709), Митрофана (1703) и Тихона (1783), еп. Воронежских.

|

Процитировано 1 раз

Преподобный Иоанн Многострадальный |

Преподобный Иоанн Многострадальный, Печерский, подвизался в Киево-Печерской лавре.

Подвижник рассказывал, что от самой юности много страдал, мучимый похотью плоти, и ничто не могло избавить от нее - ни голод, ни жажда, ни тяжелые вериги. Тогда преподобный пошел в пещеру, где почивали мощи преподобного Антония, и усердно молился святому авве. Через сутки многострадальный Иоанн услышал голос: "Иоанн! Тебе надобно затвориться здесь, чтобы, по крайней мере, невидением и молчанием ослабить брань, и Господь поможет тебе молитвами Своих преподобных". С того времени святой поселился в пещере, и только через 30 лет победил плотскую страсть. Напряженной и жестокой была борьба, тернистым путем шел преподобный к победе. Иногда хотелось ему покинуть затвор, но потом он решился на еще больший подвиг. Святой воин Христов выкопал яму и с наступлением Великого поста влез в нее и засыпал себя землей до плеч. Весь пост он провел в таком положении, но жар страсти по-прежнему не покидал его многотрудную плоть. Враг спасения навел на подвижника страх, желая выгнать его из пещеры: страшный змей, дыша пламенем, осыпая искрами, пытался поглотить святого. Несколько дней продолжались действия лукавого. В ночь Воскресения Христова змей захватил голову преподобного в свою пасть. Тогда святой Иоанн воззвал из глубины сердца: "Господи Боже мой и Спасителю мой! Почему оставил Ты меня? Помилуй меня Ты, Един Человеколюбивый; избавь меня от скверного беззакония моего, чтобы не увязнуть мне в сети неприязненного; избавь меня от уст врага моего: блесни молнию и прогони его". Вдруг блеснула молния, и змей исчез. Свет Божественный осиял подвижника, и послышался Голос: "Иоанн! Вот тебе помощь; отселе внимай себе, чтобы не случилось тебе худшее, и не пострадал ты в будущем веке". Святой поклонился и сказал: "Господи! зачем Ты оставлял меня так долго мучиться?" "По силе терпения твоего, - был ответ, - навел Я на тебя искушение, чтобы ты был выжжен, как золото; крепким и сильным слугам назначает господин тяжелую работу, а немощным и слабым - легкую; ты молись о себе погребенному здесь (преподобному Моисею Угрину), он может помочь тебе в этой борьбе: он выше Иосифа (Прекрасного)". Скончался преподобный около 1160 года, стяжав благодать против блудной страсти. Святые мощи его почивают в Антониевых пещерах.

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 4

Мученик Твой, Господи, Емилиан/ во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего,/ имеяй бо крепость Твою,/ мучителей низложи,/ сокруши и демонов немощныя дерзости./ Того молитвами// спаси души наша.

Кондак мученика Емилиана

глас 3

Божественною ревностию распалаем,/ огня сослужащаго не устрашился еси,/ но возшед небоязненно волею,/ возгнещающим огнем всесожжегся,/ и Владыце, яко жертва, принеслся еси,/ мучениче славне Емилиане,/ Христа Бога моли// даровати нам велию милость.

Тропарь преподобного Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах

глас 1

Терпения столп воистину непоколебимый/ и забрало от вражиих стреляний необоримо,/ равноангельне и многострадальне отче наш Иоанне,/ имуще тя, мы, недостойнии, молимся,/ припадающе к честным твоим мощем тепле:/ избави нас душетленных страстей плотских и спаси твоими молитвами.

Кондак преподобного Иоанна Многострадального, Печерского, в Ближних пещерах

глас 2

Столп целомудрия, вражиими бореньми непобедимь сый,/ аки столп, многострадальное водруженно оставил еси нам тело твое,/ всечестне Иоанне,/ емуже в немощех душевных и телесных покланяющеся,/ молим тя, преподобне:/ моли Христа Бога непрестанно о всех нас.

Тропарь преподобного Памвы пустынника Египетского

глас 5

В пустыни живый в толстинных и многошвенных твоих ризах,/ и без тщеславия и мятежа внутрь поя Богови,/ и человеча деяния собою прообразовав в наказание, отче Памво,/ моли Христа Бога,/ да спасет души наша.

Кондак преподобного Памвы пустынника Египетского

глас 5

Мира сего учение отрину,/ и, в сердцы смирением сподобився Богу угодити,/ кичения ненавидение стяжа,/ тем и ученика своего о страсе Божий обличи,/ и наказа без ликования умоляти Бога,/ истиннаго смирения, Христовы нищеты подражателю,/ пустынная красото, отче наш Памво,/ не престай моля о чтущих тя.

Тропарь преподобного Памвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах

глас 1

Неленостным послушанием/ и отвержением воли своей/ крепко себе обуздав,/ вдался еси за Христа Бога на муки и раны,/ от Негоже сугубо, всечестне отче Памво, венчався,/ молися о душах наших.

Кондак преподобного Памвы, затворника Печерского, в Дальних пещерах

глас 2

Послушание иноческое кровию мучения обагривша,/ ублажаем тя любезне,/ преподобномучениче Памво,/ и, покланяющеся честным мощем, верно молим:/ молися Господеви непрестанно о всех на

|

31 июля |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМч. Иакинфа Амастридского (IV). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМч. Емилиана (363).

Прмч. Аполлинария (1918).

Прп. Памвы пустынника (IV). Прп. Иоанна Многострадального, Печерского (1160). Прп. Памвы, затворника Печерского (XIII).

|

Святогорская икона Божией Матери |

В 1563 году, во времена Иоанна Грозного, уроженцу Вороничей, пригорода Пскова, пятнадцатилетнему пастуху юродивому Тимофею однажды вечером недалеко от речки Луговицы в воздухе в чудном сиянии явилась икона Божией Матери "Умиление", находившаяся тогда в Воронической приходской Георгиевской церкви. Глас от иконы возвестил, что через шесть лет на этой горе воссияет благодать Божия.

В 1569 году этому же юноше на Синичьей горе явилась на сосне икона Богородицы - Одигитрии. Сделав себе кущу, Тимофей провел у того места сорок дней в посте и молитве. Чудный глас от иконы повелел, чтобы духовенство и народ пришли на Синичью гору с иконой "Умиление" в пятницу, следующую за неделей Всех святых. Когда крестный ход, совершенный по повелению Матери Божией, достиг горы и начался молебен, во время чтения Евангелия вдруг воссиял свет, воздух наполнился благоуханием и все увидели на сосне икону Одигитрии. Обе святые иконы, Одигитрия и "Умиление", были поставлены в храме великомученика Георгия. От них стали совершаться многие чудесные знамения и исцеления, о которых было сообщено Иоанну IV. По его указу на Синичьей горе, называемой с тех пор "Святою", была поставлена часовня, в которую перенесли чудотворные иконы. Но вскоре, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, когда совершен был крестный ход с иконами на Святую гору, ночью часовня внезапно загорелась. Огонь уничтожил все внутри часовни, но святыни остались невредимы.

На священном месте воздвигли каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, алтарь которого находился на месте явления иконы Одигитрии. Обе прославленные иконы были поставлены в нижнем ярусе иконостаса: Одигитрия - на правой стороне (придел в честь которой был устроен в 1770 году), а "Умиление" - на левой (придел устроен в 1776 году).

В том же 1569 году на Святой горе был основан Святогорский Успенский монастырь.

Ежегодно в первую пятницу Петрова поста святые иконы приносились в Троицкий собор города Пскова и в следующий воскресный день с ними совершали обход вдоль внутренней стены города.

Празднование в честь "Умиления" совершается 19 марта и в 9-ю пятницу по Пасхе, а Одигитрии - 17 июля и в день Покрова Пресвятой Богородицы.

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 4

Агница Твоя, Иисусе, Марина/ зовет велиим гласом:/ Тебе, Жените мой, люблю,/ и, Тебе ищущи, страдальчествую,/ и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему,/ и стражду Тебе ради,/ яко да царствую в Тебе,/ и умираю за Тя, да и живу с Тобою,/ но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе./ Той молитвами,/ яко Милостив, спаси души наша.

Кондак великомученицы Марины

глас 3

Девства добротами преиспещренна, дево,/ нетленными венцы венчалася еси, Марино,/ кровьми же мученичества обагрена,/ чудесы просветившися исцелений,/ благочестно, мученице, прияла еси почесть победы твоего страдания.

Ин кондак великомученицы Марины

глас 3

Марина днесь вражию главу сокрушает,/ победы венец с Небесе приемши./ Егоже бо пророцы удержати не возмогоша,/ того она, связавши, уязви./ Сего ради показася мучеником украшение, вкупе же и похвала.

Тропарь преподобного Иринарха Соловецкого

глас 4

Постническое по Бозе житие возлюбив,/ вся плотская мудрования духу покорил еси/ и воздержанием страсти умертвил еси,/ во трудех, и бдениих, и молитвах образ быв добродетели,/ тем монашескаго жития наставник показался еси,/ отче преподобне Иринарше./ Моли Христа Бога спастися душам нашим.

Ин тропарь преподобного Иринарха Соловецкого

глас 8

Бодростию ума жизнь твою управляя,/ прилежанием Бога взыскуя,/ отонудуже и стаду монахов предстатель показался еси,/ и, благодать прием целити души и телеса/ приходящим с верою к честному гробу твоему,/ Иринарше, отче наш,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобного Иринарха Соловецкого

глас 8

Чистотою душевною Божественныя благодати дары стяжав,/ блаженную жизнь совершил еси,/ и путь ко спасению всем указал еси,/ и богомудрый начальник монахов явился еси./ Темже имея дерзновение ко Святей Троице,/ поминай нас, чтущих память твою, да зовем ти:/ радуйся, преподобне Иринарше, монашествующих похвало.

Тропарь преподобного Лазаря Галисийского

глас 8

Бденными молитвами,/ теченьми слезными столп омочил еси,/ и из глубины воздыханьми/ во сто трудов уплодоносил еси,/ и был еси пастырь, всем подая прощение,/ преподобне отче наш Лазаре:/ молися Христу Богу// спастися душам нашим.

Кондак преподобного Лазаря Галисийского

глас 4

Яко светильника превеликаго/ Церковь Христова славит тя/ с веселием псаломски,/ темже не престай моляся Христу// дати всем прегрешений прощение.

Тропарь преподобного Леонида Устьнедумского

глас 1

Божественною любовию и житием духовным/ от юности распалився, преподобне,/ и вся, яже в мире красная, возненавидев,/ Христа единаго от души возлюбил еси, отче,/ легкое иго на рамо взем,/ Божественным Промыслом и Пречистыя Богородицы чудным явлением направляемь/ достиже пустыни/ и в ней многолетне подвизался еси/ в трудех многих и слезах,/ всяким злостраданием плоть свою изнуряя./ Отонудуже Бог, твоя труды видев,/ умножи тебе чада в пустыни./ Но яко имея дерзновение к Богу,/ моли о нас, рабех твоих, отче преподобне Леониде,/ да избавит нас от всех навет вражиих/ и спасет души наша.

Кондак преподобного Леонида Устьнедумского

глас 8

Все свое умножив желание и к Богу вперив/ и Тому невозвратно от души последовав,/ в пустыню вселися и в ней многия труды в Бозе показал еси./ В непроходных местех источники водныя ископал еси/ и умертвил еси подвиги твоими телесная мудрования,/ многим путь был еси ко спасению./ Темже молим тя:/ спаси нас и яже собра, мудре, да зовем ти:/ радуйся, Леониде преподобне, пустынный жителю.

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

30 июля |

Поста нет.

Совершается служба на шестьВмц. Марины (Маргариты) (IV).

Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Прп. Леонида Устьнедумского (1654). Перенесение мощей прп. Лазаря Галисийского.

Святогорской (Одигитрии) иконы Божией Матери (1569).

|

Священномученик Афиноген |

Правителю стало известно, что христианство широко распространилось благодаря проповеди епископа Афиногена. Было приказано разыскать старца и привести на суд. Святой Афиноген и десять его учеников жили неподалеку от города в небольшом монастыре. Не застав епископа, воины схватили учеников. Правитель велел заковать их в цепи и бросить в тюрьму.

Святитель Афиноген пришел в Севастию и стал укорять судью за то, что в темницу брошены невиновные. Он был схвачен. В тюрьме святой Афиноген укреплял своих духовных детей на подвиг. Приведенные на суд, все святые мученики исповедали себя христианами и отказались принести жертву идолам. Перенеся жестокие истязания, ученики святого епископа были обезглавлены. После казни учеников, палачам было приказано пытать старца. Укрепляемый Господом, святитель Афиноген с достоинством перенес мучения. Единственной его просьбой было - казнить его в монастыре.

Приведенный в свою обитель святой в молитве благодарил Бога, радуясь страданиям, перенесенным за Него. Святой Афиноген молился Господу о прощении грехов тех людей, которые будут поминать его и учеников.

Господь сподобил святого услышать перед смертью Его голос, возвестивший обетование, данное благоразумному разбойнику: "Днесь со Мною будешь в раю". Священномученик сам склонил свою голову под меч.

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 2 раз

молитвы |

глас 8

Священный Богу Афиноген, в жертве служитель,/ священное ученик своих принесе Христу заколение,/ пастырь со словесными овцами иде в Небесную ограду,/ победив сверепеющия неверием языки./ Мученик Твоих молитвами, Христе Боже,/ спаси стадо Твое от волков, губящих е.

Кондак священномученика Афиногена епископа и десяти учеников его

глас 4

Владычню речению последовав, яко пастырь изрядный/ душу твою положил еси за Христовы овцы, священномучениче Афиногене,/ сего ради восхваляем тя/ и с тобою десятину ученик твоих,/ иже пострадаша, страхом Божиим и твоим учением наставляеми./ Тем угодивших Владыка венча вас живоначальною десницею,/ Егоже о всех нас молите.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Чирской (Псковской)

глас 4

Яко необоримую стену и источник чудес,/ стяжавше Тя, рабы Твои,/ Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем./ Темже молим Тя:/ мир граду Твоему даруй/ и душам нашим велию милость.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Чирской (Псковской)

глас 4

Яко необоримую стену и источник чудес,/ стяжавше Тя, рабы Твои,/ Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем./ Темже молим Тя:/ мир граду Твоему даруй/ и душам нашим велию милость.

Тропарь блаженной Матроны Анемнясевской, Касимовской

глас 8

Яко зарница небеснаго огня возсия в рязанстей стране блаженная старица святая Матрона, еяже память днесь творяще, воспоим Христа Бога, моляще Его даровати нам тоя предстательством в болезнех, бедах и скорбех терпение, и душам нашим велию милость.

Кондак блаженной Матроны Анемнясевской, Касимовской

глас 8

В немощех силу, в слепоте очи нетленныя обрела еси, пребывающи на одре болезни, всюду яко птица духом носилася еси, младенствующи телом, была еси мати скорбящим и обруеваемым. Темже чтущих твою память не остави в молитвах, и помоги нам избавися от грехов покаянием, и улучити с тобою Царство Небесное.

|

29 июля |

Поста нет.

Память святых отцев шести Вселенских Соборов. Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его (ок. 311).

Блж. Матроны Анемнясевской, исп (1936). Cщмч. Иакова, архиеп. Барнаульского, и с ним сщмчч. Петра и Иоанна пресвитеров, прмч. Феодора и мч. Иоанна (1937). Прмч. Ардалиона (1938).

Мчч. Антиоха врача (IV) . Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии (308). Память святых отцов IV Вселенского Собора (451). Мц. Иулии девы (ок. 440 или 613).

Чирской (Псковской) иконы Божией Матери (1420).

|

Святой равноапостольный князь Владимир. |

Святой равноапостольный князь Владимир - день памяти 28 июля н.стиль / 15 июля ст.стИЛЬ

|

||

| Святой равноап.князь Владимир. |

|

||

| Св.равноап. князь Владимир. Фреска. |

Святой равноапостольный князь Владимир. В начале своего княжения в Киеве св. равноапостольный князь Владимир отличался жестокостью, расположением к многоженству и особенной ревностью к языческой вере. По его приказанию везде ставились идолы и приносились им жертвы. Особенным почетом пользовался идол Перуна, которого чтили как бога грома и молнии; он стоял недалеко от княжеского дворца и украшен был золотом и серебром.

Особенно много жертв приносилось богам за победы над врагами, а в начале княжения князю Владимиру приходилось часто воевать, чтобы или покорять некоторые отложившиеся племена, или защищаться от нападений соседних народов. Когда, после удачного похода против ятвягов, кн. Владимир приносил благодарственные жертвы богам, то городские старики и бояре сказали: «Бросим жребий на юношей и девиц. На кого падет, того принесем в жертву богам». В это время в Киеве жил один варяг-христианин, и жребий пал на его сына, тоже христианина. Посланные от народа пришли к варягу и сказали: «На твоего сына пал жребий; боги выбрали его, чтобы мы принесли его им в жертву». Варяг отказался выдать сына и сказал: «Ваши боги не боги, а дерево; Бог один, Которому кланяются греки и Который сотворил небо, и землю, и человека, а ваши боги сами сделаны руками человеческими». Посланные передали этот ответ народу. Разъяренная толпа язычников подступила к дому варяга и требовала, чтобы он отдал своего сына. Варяг отвечал: «Если ваши боги — действительно боги, то пусть сами придут и возьмут моего сына из моих объятий; а вам-то о чем хлопотать?» С этими словами он заключил сына в свои объятия и не выпускал его, а раздраженная толпа язычников бросилась на варяга и сына его и убила их обоих. Впервые в это время стены Киева обагрились мученической кровью христиан.

Но недолго языческая вера имела силу в Киеве. Преблагой Бог благоизволил, чтобы страна Российская не погибла совершенно в идолопоклонстве, а просветилась бы истинами христианскими и получила путь спасения.

Метки: святые |

Процитировано 4 раз

Свято-Троицкий кафедральный собор г. Пскова. |

Свято - Троицкий кафедральный собор

Свято-Троицкий Собор - древнейший храм во имя Святой Троицы на Руси. Псковичи твёрдо верили, что всё благое для них совершается «милостию и помощию Святой Троицы» и посвятили Ей первый и главный Храм своей земли.

Вся псковская история тесно связана с Собором. В нём псковичи ставили на княжение князей, у стен его собиралось Псковское вече. При храме велось летописание, хранились важнейшие грамоты, денежный ларь. С 1589 года в нём размещается епископская кафедра. Торжественными богослужениями отмечены все значимые события прошлого и настоящего.

Метки: храм |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Святой князь Владимир – Креститель русских |

15/28 июля 1932 года, Белград

Наши братья русские празднуют сегодня свой праздник[1]. Они славят великого и святого мужа, почившего в Господе 917 лет назад…

Этот сегодняшний праздник русский можно назвать и религиозным, и национальным, и государственным, и культурным. Ибо святой русский князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, на котором воздвигнута девятисотлетняя палата русской веры, русской нации, русского государства и русской культуры. Он – духовный родоначальник народа русского.

Думаю, что все южные славяне, а сербы прежде всего, должны сердцем и душой принять участие в этом праздновании наших русских братьев. Ибо совесть наша заставляет нас плакать, когда русские плачут, и радоваться, когда русские радуются. Велик долг наш перед Россией. Может человек быть должен человеку, может и народ – народу. Но долг, которым Россия обязала сербский народ в 1914 году, настолько огромен, что его не могут возвратить ни века, ни поколения. Это долг любви, которая с завязанными глазами идет на смерть, спасая своего ближнего. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих – это слова Христа. Русский царь и русский народ, неподготовленными вступая в войну за оборону Сербии, не могли не знать, что идут на смерть. Но любовь русских к братьям своим не отступила пред опасностью и не убоялась смерти. Посмеем ли мы когда-нибудь забыть, что русский царь с детьми своими и миллионами братьев своих пошел на смерть за правду сербского народа? Посмеем ли мы умолчать перед Небом и землей, что наша свобода и государственность стоят России больше, чем нам?

Мораль мировой войны, неясная, сомнительная и с разных сторон оспариваемая, являет себя в русской жертве за сербов в евангельской ясности, несомненности и неоспоримости. А мотив самоотвержения, неземное нравственное чувство при жертве за другого – не есть ли это прилепление к Царствию Небесному? Русские в наши дни повторили косовскую драму[2]. Если бы царь Николай прилепился к царству земному, царству эгоистических мотивов и мелких расчетов, он бы, по всей вероятности, и сегодня сидел на своем престоле в Петрограде. Но он прилепился к Царствию Небесному, к царству небесных жертв и евангельской морали; из-за этого лишился головы и он сам, и чада его, и миллионы собратьев его. Еще один Лазарь и еще одно Косово! Эта новая косовская эпопея открывает новое нравственное богатство славян. Если кто-то на свете способен и должен понять это, то сербы и могут, и обязаны это понять.

Но подобная мистерия прилепления к Царствию Небесному, то есть к тому, что в данный момент в глазах мира является худшим выбором, проявлялась в русской истории не однажды и не только в наше время. Это долгий процесс, пронизывающий всю историю русского народа от святого Владимира до сегодняшнего дня.

Князь Владимир первый с народом русским прилепился к Царствию Небесному. С народом, говорю я, ибо и до него прилеплялись отдельные личности к Небесному Царству – тут и его бабка Ольга, и киевские мученики Феодор и Иоанн и другие. Но Владимир первый пошел путем Креста со всем народом своим. Это не могло произойти без великой внутренней борьбы в самом Владимире, без много большей душевной борьбы, чем у косовского Лазаря и у последнего царя русского. Ведь они, будучи крещеными и воспитанными в христианском духе людьми, должны были просто выбрать, оставаться или не оставаться им до конца на привычном уже пути христианского жертвования, тогда как язычник Владимир, сын отца, прозванного «диким вепрем», должен был решиться на совершенно новый, на Руси дотоле неведомый и неисхоженный путь. Он, никогда не отказывавший себе ни в одном земном удовольствии, доходивший до предела разврата, необузданной кровожадности, грабежа, местелюбия, – он должен был умереть старой душой и начать жить новой, по глаголу Христа: Потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Решиться на смерть душевную, я считаю, тяжелее и героичнее, чем на смерть телесную. Ибо смерть душевная, на которую решился распутный князь Киевский, означала не смерть мгновенную и однократную, но смерть повседневную и многую, по словам Апостола Павла: Я каждый день умираю, братия. Принимая веру христианскую, Владимир знал, что принимает и самую тяжелую из трех предложенных ему вер. Летописцы сообщают, что он долго расспрашивал, прежде чем решился. Он знал, что христианская вера означает путь Креста и что путь Креста означает прежде всего поставить крест на своем дурном прошлом, на тряпье старых привычек, на своей старой душе. И знал он, что недостаточно будет просто стащить веревками с киевского холма Перуна и утопить его в Днепре, но что и сам он, и каждый подданный его должен будет выкинуть всех идолов из своей души. А идолы славянские, – увы! – как и любые идолы, были вымечтанными земными богами, величайшими ничтожествами под громчайшими именами, тупыми и немыми агентами царства земного, привязывавшими людские души к земле, обещавшими лишь земное царство, земное обманчивое счастье, которого никто никогда в глаза не видел. Идолопоклонство славянское, с центром в Киеве, делало славян самым диким народом Европы. Каков был в язычниках Владимир, таковы были и русские славяне: мрачная орда грабителей, разбойников, обжор, пьяниц, разрушителей, которые вдов сжигали живьем, которые идолам своим приносили в жертву закланных младенцев. То был страх и трепет для культурных народов, особенно для самой культурной из них – Византии. Наибольшим удовольствием для славян было разрушение того, чего они не создали, и ограбление того, чего они не заработали. Какая сила под солнцем могла из этой мрачной орды сотворить народ, приручить его, переродить, преобразить, воскресить и дать ему душу святую вместо души звериной? Единственно сила веры Христовой могла совершить с русскими это неземное чудо. Она из Владимира-волка сделала Владимира-ягненка. Недавний женоманьяк, Владимир распустил свой гарем и начал жить целомудренно. Владимир – обжора и пьяница начал поститься, причем поститься до изнеможения, – он, посмеявшийся над верой исламской, когда услышал, что она запрещает свинину и вино! Владимир-кровопийца начал обходить больницы и тюрьмы, раздавая милостыню и утешение. Владимир – ночной игрок и весельчак начал проводить ночи в слезных молитвах, в коленопреклонении и отбивании поклонов, в размышлениях о суде Божием и своей душе. Владимир-бесстыдник стал стыдливее девушки. Владимир-палач превратился в кроткого, раскаянного и милостивого самарянина. Словом, Владимир-идолопоклонник преобразился в христианского святого. Словно на некой стене стерли изображение демона и написали Ангела! Куда большее чудо, чем вышедшая из гусеницы бабочка!

Говорят, ни одного чуда не произошло на гробе святого Владимира. Но не сотворил ли сей избранный муж при жизни своей величайшее чудо над самим собой? Все чудеса, которые творят верою святые люди: исцеление от болезней, очищение от страстей, освобождение от пороков, вразумление сумасшедших, воскресение мертвых – все эти чудеса совершил святой Владимир на самом себе. Если бы еще и на гробе его случались чудеса, думаю, люди смотрели бы на него, как на бога, а не как на святого. Сам по себе переворот, происшедший в душе Владимира при его жизни, – столь великое чудо, что его невозможно приписать усилиям человека, но только лишь могуществу и милости Божией.

Кто-то может пуститься в исследование Промысла Божия и в недоумении вопрошать: отчего Бог избрал крестителем и переродителем русского народа именно такого человека, который первой половиной своей жизни превзошел во зле, кажется, всех своих языческих предков и современников? Как будто Тот, который гонителя Савла обратил в Апостола веры Христовой, не знал, что делает, выбирая такого язычника, каким был Владимир, для важнейшей миссии в великом народе! Тяжело, правда, распознать все нити в тончайшей ткани Божия Промышления, но эта нить довольно ясна. Нужно было именно исправившегося грешника выставить пред всеми коленами русскими. Нужно было на пороге новой России поставить просветившегося язычника, чтобы он стоял подобно медному змию и примером своим наставлял, подбадривал и лечил оступившихся и павших русских во все грядущие времена. Самая лучшая рекомендация для любого лекарства – это исцеленный больной. Нужно было исцеленного князя Киевского показать тем, кто болен, чтобы они с радостью приняли лекарство, давшее ему здоровье. Из всех чудес, что творит в мире вера Христова, самое полезное чудо – обращение грешника в праведника. И вот с этим на себе самом совершенным чудом стоит Владимир в воротах христианской Руси и словно кричит в уши каждому русскому: «Я был ночь и превратился в день! Кем был ты? И во что ты превратился?».

«Владимир – красно солнышко». Так прозвал народ русский своего духовного родоначальника. Разумный и благодарный народ этими словами лучше всего отобразил личность крещеного князя-крестителя. Мрачная телесная масса превратилась в красное солнышко. Это воистину произошло с Владимиром. И Владимир оставался красным солнышком во всю минувшую историю народа русского, все эти девять столетий. Столетия сии изобилуют в России святыми мужами и святыми женами, чудотворцами – среди них и два сына Владимира, святые Борис и Глеб. Они исцеляли больных, освобождали бесноватых, воскрешали мертвых. Но все они должники святого Владимира. И всем им легче было сделаться святыми, нежели Владимиру, великому князю и великому богатею, который сквозь игольные уши должен был пролезать в Царство Небесное, не имея предшественников в святительском календаре своего народа.

Итак, Владимир – и необычный человек среди остальных великих людей, и необычный святой среди святых. Он – пионер величия и святительства в русском народе, причем пионер державный, сделавший подлинное величие и святительство государственной программой. Удивительная государственная программа, которую нельзя претворить в жизнь, пока каждый гражданин не претворит ее на себе, по примеру самого Владимира! С этого державного святителя начинается новая Русь, новый народ, новый дух, новый путь, новая культура. Крестивши русский народ, святой Владимир долгую русскую ночь обратил в светлый русский день. Если бы кто-нибудь вывел подземную реку из-под земли, прорыл ей новое русло под солнцем и сделал ее полезной в сотнях отношений, то совершил бы дело подобное тому, что совершил Владимир с народом русским, – но намного более скромное и легкое. Мрачная языческая масса русская через Крещение сделалась с течением времени «красным солнышком» среди народов. И мы можем воскликнуть: русский народ, красно солнышко!

Если мы сейчас оглянемся на жизнь русского народа от святого князя Владимира до сегодняшнего дня, то увидим, что он шел по пути, на который вывел его дух и пример его крестителя. Поколение за поколением рождалось на Русской земле; родившись, поставляемо было пред выбором одного из двух царств; выбирало Царство Небесное и – отходило. Миллионы за миллионами являлись на свет, брали на себя крест Владимиров и, восклицая Христу: Осанна! – уступали место новым миллионам. Жатва Христова становилась все больше, все обильнее. Но это историческое течение жизни русской происходило не без застоев, не без колебаний. Случались и остановки, и поджидания немощных, усталых, и поиски заблудших, и очищения погрязших, как это обычно бывает с путниками. Река русской народной истории текла в определенном направлении – и это главное, – но иногда быстро, иногда медленно, порой же так тихо, что тяжело было определить, вперед ли она течет или назад.

Вы слышали об удивительном психическом явлении у некоторых лиц, которые в минуту смертельной опасности способны увидеть, пересмотреть заново всю свою жизнь – с детства и до самого момента опасности. Я верю, что в сегодняшних смертельных кошмарах, сдавивших русский народ, хотя бы у некоторых русских должна была пройти перед глазами картина всего прошлого их народа – с киевского Крещения до наших дней. И у нас, если бы мы попытались проанализировать тот невиданный ужас, что ныне завладел Россией, открылись бы глаза на русское прошлое за последние девять веков. Тогда бы мы увидели, что во всем своем течении, до сегодняшнего дня, русская историческая жизнь рисуется классически ясной. Пред нами предстали бы шесть периодов русской истории от святого Владимира и доныне, а близок и седьмой период. Так и напрашивается сравнение этих семи периодов с семью Таинствами Христовыми.

Первый период, период Владимира, соответствует Таинству Святого Крещения. Он короток, но очень значителен в силу переворота в жизни русского народа, его вступления на новый путь и движения к определенной, новой цели.

Второй период вытекает из первого и длится до монгольского ига. Этот период соответствует Таинству Миропомазания. В этот период народ лечился от остатков язычества и утверждался в крестном пути. Во всякой русской душе до'лжно было произвести чудо перерождения, совершенное со Владимиром, и в каждой душе особым образом поставить печать Царствия Небесного. А Миропомазание как Таинство и означает утверждение в вере с помощью дара Духа Святого.

Третий период протекал под игом монголов. Этот период соответствует тайне святого покаяния. Нагромоздившиеся за время свободной жизни грехи нужно было, как пыль, сдуть с души народной резким ветром рабства. Как на Руси под монголами, так и на христианских Балканах под турками! Замедлившуюся было реку жизни нужно было водрузить на склон, в каменное русло, чтобы течение ее ускорилось, чтобы она стала прозрачнее. В рабстве народ молчит, припоминает прошлое и кается. Рабство весьма положительно повлияло на то, что раз навсегда сделалось главной целью русской истории, намеченной ясно и твердо святым Владимиром. Цель эта – очищение духа от всего земного и прилепление к Царствию Небесному.

Четвертый период – с освобождения от монгольского ярма до царя Петра. Освобождение началось Куликовской битвой, случившейся за девять лет до Косовской битвы, что принесла рабство сербскому народу. Этот светлый период свободы у русских соответствует Святому Таинству Брака. Душа народная, очищенная страданием, обручается и целиком отдается своему Небесному Жениху. На Русской земле безраздельной властью воцаряется Христос. Русь украшается бесчисленными святынями и святителями, словно небо звездами. Радость о Христе исполняет всех и каждого, от царя и Патриарха до бездомного и юродивого скитальца. Словом, свадебный пир, соединение народа с Богом!

Пятый период – от царя Петра до мировой войны. Он соответствует Святому Таинству Елеосвящения. В этот период русская интеллигенция ослабляется, в ней происходят шатания. Она выезжает из России с полным коробом народных добродетелей, а возвращается с коробом, полным иностранных заблуждений! Является смятение. Среди образованных людей возникает жестокий раздор, немилосердные препирательства – не о мелочах, а именно о жизненных началах, о святой народной программе Владимира. Раны наносятся все чаще, а гной изливается во всех городах и городишках. Деревенская церковь и дальше продолжает быть наряженной невестой Христовой, в городе же она предстает в виде сиделки, что с заботой и грустью бдит над больными. Число прилепившихся к царству земному растет подобно воспалению. Утопленный Перун, а с ним и все семейство идолов поднимают голову из Днепра. Но дух святого Владимира поражает его в голову. Река русской жизни сильно замедляется, и на поверхности ее скапливается нечистота. Но это река очень глубокая. Глубина ее – это душа многомиллионного народа.

Шестой период – с мировой войны, точнее, с мученической смерти царя-мученика – длится до сих пор. Князю мира сего попущена от Бога власть над Святой Русью. Бог попустил до времени быть не Его воле, а воле грешников, отрицающих Царствие Небесное и возжелавших царства земного. Языческий, довладимирский дух воцарился на Руси. Этот мрачный и злой дух торопится увести реку русской жизни от солнца Христова и вновь сделать ее подземной. Но народ русский причащается. Никогда он еще не соединялся с возлюбленным Христом более искренно, чем сейчас, когда неверные плюют в лицо Христово. Никогда для него Кровь Христова не была так сладка, как теперь, когда она под запретом, когда до нее тяжело добраться. О Сладкая Кровь Иисусова, как несказанно сладка стала ты для тех сыновей и дочерей России, чьей кровью и слезами причащается в эти дни Русская земля!

А завтра настанет седьмой период русской истории. То будет Святое Таинство Рукоположения. На многострадальный Владимиров род изольется новая благодать Духа Божия. Русский народ станет священным народом и будет утренней звездой среди народов, красным солнышком среди племен земных.

Итак, история крещеной Руси представляет собой макрокосмически душевную драму святого Владимира, как святой Владимир микрокосмически представляет собой всю историю крещеной Святой Руси. Оглянемся теперь на сегодняшнее положение мира. С кровью мировой войны на главе своей, нынешний мир глубоко погряз в грубости и жестокости. Он нуждается теперь не в одном святом – этого слишком мало, – но в целом священном, святом народе. Народ этот должен и в наши дни пройти владимировы муки внутренней борьбы за превосходство Царствия Небесного над земным. Народ этот должен быть хорошо битым и битьем убеленным от греха, как долгим битьем отбеливается полотно. Он должен быть крещен огнем мук и слез, чтобы сделаться смягченным, облагороженным, обоженным, совершенным. Мир ждет такого народа. Кто же будет этим ожидаемым народом? Это тот народ, о котором мир сегодня не в состоянии сказать ничего определенного, о котором судят да рядят на всех пяти континентах. Это – народ судьбы, который Провидение месит, чтобы сделать из него самый лучший хлеб для духовной трапезы изголодавшегося мира. Русский народ разделен сегодня на мучеников и мучителей. И одни и другие безмерно мучаются. И мы желаем спасения и одним и другим. Этим подвигом самоистязания народ русский готовится к великой своей миссии в человечестве, готовится громко изречь то «новое слово», о котором говорил Достоевский.

Своим первым Крещением, водою и Духом, под святым Владимиром, Россия спасла христианство. Произошло это именно тогда, когда православная вера, поддерживаемая Святой Византией, совсем было обессилела – не из-за своего бессилия, но из-за бессилия людей; когда, с другой стороны, политиканская вера Запада – вино, смешанное с водой, – боролась с князьями мира сего за земное царство. Христианство было на смертном одре, истинные христиане – в отчаянии. Тогда Промысл Божий двинул целый континент, целый неведомый людской муравейник на помощь правой вере. То была Владимирова Русь. Сегодня, когда, с одной стороны, сосуды веры христианской на Востоке и Западе недостаточно сильны, чтобы помочь оглохшему и растерянному миру, и когда, с другой стороны, самое закоренелое язычество под разными именами подняло свои рога на всех пяти континентах, – сегодня вновь Промысл Божий призывает Владимирову Русь помочь христианству, а через него и человечеству. Помочь таким образом, чтобы на весах ценностей дать перевес той стороне, что готова во имя Сына Божия прилепиться к Царствию Божию.

Наступает время и настало уже, когда мученичеством крещенная и освященная Святая Русь свяжет всех нравственных идолов, которые сейчас ее давят, и, подобно святому Владимиру, свергнет их с земли Русской в бездну невозвратную.

Наступает время, и настало уже, когда в России не просто будут обновляться иконы святительские, как это происходит сегодня, но когда войско живых русских святых, от святого Владимира и святого Серафима до последних мучеников Христовых с Царем-мучеником во главе, возвестит Небу и земле, что весь русский народ обновлен Христом, заново в муках рожден, заново во крови крещен и готов теперь помочь всему миру.

Наступает время, братья мои, и уже на пороге оно, когда грязью залитое и в муках постаревшее лицо русского народа воссияет как солнце и осветит всех тех, кто сидит во тьме и тени смертной. Тогда все народы на земле благодарно возгласят: «Наша Русь, наша мученица, красное солнышко!». Как и русский народ непрестанно, а особенно в этот день, каждый год возглашает: «Владимир – красно солнышко!»

Блаженны вы, плачущие в эти дни с Россией, ибо с нею и утешитесь! Блаженны вы, скорбящие сегодня с Россией, ибо с нею скоро и возрадуетесь.

Святитель Николай (Велимирович)

Перевел с сербского И. Прийма

28 июля 2011 года

[1] Слово о святом Владимире было произнесено на праздновании дня святого Владимира 15/28 июля 1932 года в Белграде. Печатается по: Новый журнал. М., 1995. № 2. С. 151-161.

[2] Косовская битва (1389 год), чье 600-летие широко отметил не так давно сербский народ, явилась переломным моментом в покорении Сербии турками. Сербия, подобно Древней Руси, приняла на себя удар восточного варварства, от которого защитила Европу. Драматизм битвы в том, что сербский князь Лазарь, зная, что идет на верную смерть (сербское войско насчитывало около 35 тысяч, а турецкое – свыше 100 тысяч воинов), не колеблясь выступил за правую веру и вначале добился даже успеха, но затем был взят в плен и убит. – Прим. переводчика.

|

Процитировано 2 раз

молитвы |

глас 4

Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера,/ славнодержавный Владимире,/ на высоте стола седя матере градов,/ богоспасаемаго Киева:/ испытуя же и посылая к Царскому граду/ уведети православную веру,/ обрел еси безценный бисер - Христа,/ избравшаго тя, яко втораго Павла,/ и оттрясшаго слепоту во святей купели,/ душевную вкупе и телесную./ Темже празднуем твое успение,/ людие твои суще,// моли спастися державы твоея Российския начальником и множеству владомых.

Тропарь равноапостольного великого князя Владимира

глас 1

Яко начальнику Крещения/ и кореню веры Божественныя,/ идолов разрушителю,/ блаженне княже Василие равноапостольне, вопием ти:/ слава вразумльшему тя Христу Богу,/ слава освятившему тя Крещением Своим,/ слава просветившему тобою всю страну Русскую.

Ин тропарь равноапостольного великого князя Владимира

глас 8

Правоверия наставниче/ и всея Руси просветителю,/ благочестивый великий княже Владимире,/ святым Крещением всех просветил еси/ и церкви многи славны украсил еси,/ о премудре Василие,/ Христа Бога моли спастися душам нашим.

Кондак равноапостольного великого князя Владимира

глас 8

Подобствовав великому апостолу Павлу, в сединах, всеславне Владимире,/ вся яко младенческая мудрования, яже о идолех тщания, оставль,/ яко муж совершенный, украсился еси Божественнаго Крещения багряницею,/ и ныне, Спасу Христу в веселии предстоя,// моли спастися державы Российския начальником и множеству владомых.

Ин кондак равноапостольного великого князя Владимира

глас 8

Изрядному воеводе и правоверному,/ благодарственная восписует ти вся Русь, Василие, имущи тя начальника и заступника,/ яко избавил еси нас от всякия скверны и лести, темже ти вопием:/ радуйся, великий княже Владимире преблаженне.

Ин кондак равноапостольного великого князя Владимира

глас 4

Отеческу прелесть, идолы, яко суетни, отверг,/ Христа, всех истиннаго Бога, Царя и Благодателя, познал еси./ Темже и люди, изрядны Тому, святым Крещением просветил еси,/ преславне Владимире./ Сего ради почитаем тя,/ яко Троице служителя,/ Христа моли даровати нам велию милость.

Тропарь мучеников Кирика и Иулитты

глас 8

Яко лоза благоплодная, Иулитто честная,/ грозд зрел принесла еси Цареви, всех Богу,/ сына твоего Кирика славнаго,/ мучением того богатно украсивши/ и твоею кровию навершивши,/ тем и дарова тебе Вышний возмездие в Вышних,/ идеже ликующе, помяните нас, мученицы терпеливодушнии.

Кондак мучеников Кирика и Иулитты

глас 4

Во объятиих носящи христомученица Иулитта Кирика,/ на подвизе мужески веселящися, взываше:/ Христос есть мучеников похвала.

Ин кондак мучеников Кирика и Иулитты

глас 2

Жертва приятна, Богови приносима,/ и свидетель верен Христов являемь,/ с материю пострадал еси Иулиттою, Кириче славне,/ с неюже Христа Бога молити не престай о всех нас.

Ин тропарь мучеников Кирика и Иулитты

глас 4

Мученицы Твои, Господи,/ во страданиих своих венцы пришла нетленныя от Тебе, Бога нашего:/ имуще бо крепость Твою,/ мучителей низложиша,/ сокрушиша и демонов немощныя дерзости./ Тех молитвами/ спаси души наша.

|

28 июля |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМчч. Кирика и Иулитты (ок. 305). Совершается всенощное бдениеРавноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия (1015).

Сщмч. Петра диакона (1938).

Мч. Авудима (IV).

|

Чирская (Псковская) икона Божией Матери. История иконы. |

Чирская (Псковская) икона Божией Матери.

Чирская икона Божией Матери. XVI в. Псков.

День празднования: 29 июля (16 июля по старому стилю).

В XV столетии в области Псковского княжества существовало одно селение, называвшееся Чирской. В этом селении, в Христорождественской церкви, находилась икона Божией Матери Одигитрия. В 1420 году, при архиепископе Новгородском и Псковском Симеоне, в княжение Василия I Дмитриевича московского, над Псковской областью разразилось большое бедствие — моровое поветрие. Народ пришёл в уныние и искал утешения себе в молитвах о помощи к Богу и Царице Небесной.

И вот 16 июля 1420 года, в утешение верующих и ободрение малодушных, в Чирской Христорождественской церкви совершилось великое знамение: из очей Богоматери, изображённой на находящейся здесь её иконе, истекли слезы. Молва об этом чуде быстро распространилась среди окрестных жителей, и они во множестве стали стекаться на поклонение новопрославленной иконе. Скоро извещён был об этом и сам князь псковский Феодор Александрович. Он послал в Чирскую священников и многих знатных и благоговейных взять оттуда эту икону и принести её в Псков. Посланные с благоговейным трепетом и великим тщанием исполнили поручение своего князя.

Когда в Пскове узнали о приближении святой иконы к городу, то сам князь со всем духовенством и народом вышел за город встретить приближающуюся святыню. Эта торжественная минута встречи была ознаменована новым поразительным чудом: из очей Богоматери по иконе обильно струились слёзы, свидетелями чего были все там присутствовавшие. Народ, поражённый трепетом при виде этого чуда, в умилении и со слезами повергся ниц и взывал: "Господи, помилуй! Пресвятая Владычице Богородице, не остави нас, но помози нам грешным и недостойным рабам Твоим! Помози и спаси нас!"

Торжественное шествие остановилось, и священники, несшие икону, совершили благодарственное молебствие. Чудотворная икона была внесена в сам город и поставлена в соборной церкви Живоначальной Троицы, где она находится и до настоящего времени.

В память торжества принесения иконы в Псков была построена в 1470 году Знаменская церковь в Старо - Знаменском Девичьем монастыре. Ежегодно, в день Преполовения, Чирская икона Богоматери, называемая по месту своего нового нахождения и Псковской, выносится из Троицкого собора на реку Великую и затем обносится вокруг города. Празднование этой иконе в память её чудесного прославления совершается 16 июля (по старому стилю).

Особенностью Чирской иконы является то, что она имеет изображения с двух сторон: на лицевой стороне её изображена Божия Матерь с Предвечным Младенцем на руках, а на задней — евангелист Лука и преподобный Феодосий Печерский.

Приводится по изданию: Е. Поселянин. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон

Метки: икона Божией Матери |

Процитировано 3 раз

Чирская (Псковская) икона Божией Матери. |

Чирская (Псковская) икона Божией Матери

Чирская икона Божией Матери. XVI в. Псков.

День празднования: 29 июля (16 июля по старому стилю).

Чирская (Псковская) икона Божией Матери

Чирская (Псковская) икона Божией Матери

![]()

Чирская (Псковская) икона Божией Матери

Чирская, или Псковская, икона Пресвятой Богородицы первоначально находилась в церкви села Чирска Псковской епархии, а потому называлась Чирскою. В 1420 году 16 сентября во время морового поветрия, бывшего во Пскове, от Чирской иконы Богоматери из обоих глаз истекли слезы. Узнав об этом знамении, псковский князь Федор Александрович послал священнослужителей принести чудотворную икону во Псков. Во сретение иконы совершен был крестный ход при великом стечении народа и участии князя; все с благоговением молились. Псковитяне внесли икону в город и поставили в соборную церковь Святой Троицы. Празднество установлено 16 июля (по ст. стилю) в воспоминание знамения великих чудес, бывших от сей иконы, и прекращения морового поветрия. По перенесении во Псков Чирская икона стала называться Псковскою. В память перенесения иконы во Псков построена была церковь Знаменская в 1470 г. в Старо-Знаменском девичьем монастыре.

Тропарь Иконе Божией Матери Чирская (Псковская)

Яко необоримую стену и источник чудес, / стяжавше Тя, рабы Твой, / Богородице Пречистая, / сопротивных ополчения низлагаем. / Темже молим Тя: / мир граду Твоему даруй / и душам нашим велию милость.

http://iconbm.ru/index.php?option=com_joomgallery&...ory&catid=239&Itemid=1

Метки: икона Божией Матери |

Процитировано 1 раз

Мученица Алевтина (Валентина) Кесарийская (Палестинская) . |

Мученица Алевтина (Валентина) Кесарийская (Палестинская)

Алевтина ( Валентина ) Кесарийская

Православная Церковь чтит память святой Алевтины 16 июля по старому стилю / 29 июля по новому стилю