-Метки

-Рубрики

- полезная информация (1433)

- Праздники (1334)

- День Ангела (1001)

- молитвы (611)

- иконы (548)

- цитаты (106)

- ссылочки (65)

- Храм (16)

- вопрос-ответ (7)

- знакомство (3)

- Таинства (3)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

Когда мы грешим- Богу больно

Мои сообщества- Наши друзья-  По всем вопросам обращаться к  |

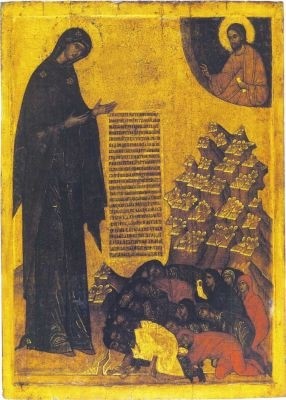

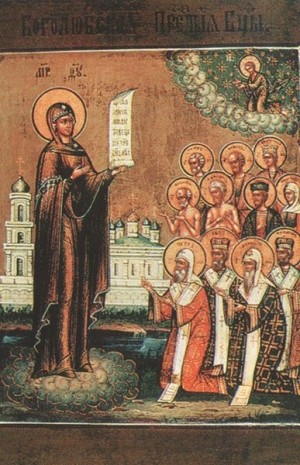

Чудотворная икона Божией Матери Влахернская |

Икона Божией Матери Влахернская.

Дни празднования 3/16 апреля и 7/20 июля.

К Тебе, о Матерь Пресвятая,

Дерзаю вознести свой глас,

Лице слезами омывая:

Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья,

Мой дух от зол и бед избавь,

Пролей мне в сердце умиленье,

На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,

Готов для Бога все терпеть;

Будь мне покровом в горькой доле,

Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,

За всех молитвенница нас!

О, защити, когда ужасный

Услышим судный Божий глас.

Когда заменит вечность время,

Глас трубный мертвых воскресит,

И книга совести все бремя

Грехов моих изобличит.

Стена ты верным и ограда:

К тебе молюся всей душой.

Спаси меня, моя Отрада,

Умилосердись надо мной.

Н. В. Гоголь

О многом говорит православному сердцу само имя местности в западной части Константинополя – Влахерны. Здесь, на месте убийства скифского вождя Влаха, в V веке при императоре Льве Великом была построена церковь во имя Пречистой. Именно в ней произошло знаменитое видение Богородицы Андрею Юродивому, которое мы чествуем как один из самых любимых на Руси праздников – Покров. В 474 положены были в эту же церковь и честные ризы Богородицы, принесенные из Палестины; память этого события отмечается церковью 2 июля – в престольный праздник Ризположенских церквей. Храм этот сгорел в 1434 году. Но был во Влахернах и другой богородичный храм, где находилась икона Присно Девы, сопровождавшая многих византийских императоров в их военных походах. Они всегда брали эту святыню с собою как главную свою защитницу, дабы «православное воинство ощутило себя под покровительством Божией Матери». Икона эта, получившая название Влахернской, промыслом Божиим перешла из Второго Рима в Третий и сохранилась невредимою до наших дней.

|

Процитировано 1 раз

молитвы |

глас 2

Мир оставль, Христу последовал еси от младенства,/ премудре Акакие преподобне,/ Того подражая вольное смирение,/ низвергл еси гордостнаго мучителя,// моли непрестанно о всех нас.

Тропарь преподобных Фомы и Акакия

глас 4

Боже отец наших,/ творяй присно с нами по Твоей кротости,/ не отстави милость Твою от нас,/ но молитвами их// в мире управи живот наш.

Тропарь преподобных Фомы и Акакия

глас 1

Светила богосиянная миру/ и иноков одушевленный зари,/ Фома чудесы, Акакий же послушанием,/ возсиясте светло;/ сих, яко имущих дерзновение к Богу,/ молитвами во бранех пособствовати молим,/ да просят от Христа Бога даровати прощение согрешений/ чтущим их святую память.

Кондак преподобного Фомы

глас 4

Велию победу мужески показал еси,/ отонудуже Божественною любовию разгоревся,/ царя тленнаго и вся красная преобидел еси,/ на горе Малейстей вселение совершив,/ от неяже в Небесная/ возшел еси к Царю царей, Фомо,// моли непрестанно о всех нас.

Тропарь благоверной княгини Евдокии в инокинях Евфросинии

глас 8

По земнем вдовстве Небесному Жениху себе уневестивши/ и в княжестем чертозе подвижнически поживши,/ послежде и чертог, и чад твоих/ Бога ради оставила еси, преподобная Евфросиние,/ и вшедши во обитель, тобою созданную,/ и во иночестем образе многи подвиги показала еси,/ и святое твое житие по благодати Божией блаженною кончиною увенчала еси./ И ныне предстоящи Христу Богу,// моли спастися душам нашим.

Ин тропарь преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, великой княгини Московской

глас 5

От юности предызбранная Богом угоднице,/ оставльши светлый чертог княжеский,/ уклонилася еси во обитель, тобою созданную,/ и, пучину житейскаго моря преплывши,/ ныне со Ангелы песнословиши Христа Бога./ Емуже непрестанно молися, преподобная,/ яко да сохраняет выну обитель, тобою созданную,/ и дарует нам мир и велию милость.

Кондак благоверной княгини Евдокии в инокинях Евфросинии

глас 2

Вся красная мира сего, яко суетная, презревши/ и тело твое постом и бдением изнуривши,/ непрестанными молитвами Богу угодила еси,/ преподобная Евфросиние,/ и, дар исцелений от Него прияти сподобльшися,/ слепому прозрение и многим недужным иcцеление даровала еси./ Темже радостно взываем, глаголюще:// слава Богу, прославляющему святыя Своя.

Тропарь мученицы Кириакии

глас 3

Одолением чудесным/ победила еси вражия силы до конца,/ Недело преславная,/ идоложрения бо тьму/ далече Креста честнаго светлостию прогнала еси./ Мученице всехвальная,/ Христу Богу молися/ даровати нам велию милость.

|

20 июля |

День постный.

Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп. Фомы, иже в Малеи (X). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп. Акакия, о котором повествуется в Лествице (VI).

Сщмч. Павла пресвитера (1918).

Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, кн. Московской (1407). Мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина и Германа (II). Мч. Евангела (ок. 284-305). Мц. Кириакии (IV). Прмчч. Епиктета пресвитера и Астиона монаха (290). Обретение мощей прп. Герасима Болдинского (2001).

Влахернской иконы Божией Матери (принесена в Россию в 1654г.).

|

молитвы |

Тропарь преподобного Сисоя Великого

глас 2

Плотския страсти умертвив воздержанием,/ миру распялся еси и, в пустыни живый,/ всех похотей отсечением/ Ангел земный и Небесный человек показался еси,/ сего ради тя, яко наставника иноком,/ поем, Сисое отче наш, и просим:/ моли Христа Бога, да спасет души наша.

Ин тропарь преподобного Сисоя Великого

глас 1

Пустынный житель, и в телеси Ангел,/ и чудотворец явился еси, Богоносе отче наш Сисое,/ постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим,/ исцелявши недужныя и души верою притекающих ти./ Слава Давшему тебе крепость,/ слава Венчавшему тя,/ слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак преподобного Сисоя Великого

глас 4

Подвизався, Ангел на земли виден был еси,/ озаряли, преподобне, помышления верных Богознаменьми всегда./ Темже тя верою, Сисое, почитаем.

Ин кондак преподобного Сисоя Великого

глас 8

Яко безплотным единожитель/ и всем преподобным сопричастник,/ постническими труды и бдении молитвенными непрестанно себе вооружая, мудре,/ тем и дар приял еси от Бога/ исцеляти недуги и прогоняти бесы./ Того ради вопием ти:/ радуйся, отче наш Сисое преподобне.

Тропарь Собора Радонежских святых

глас 4

Днесь светло празднуем, вернии людие,/ преславныя Троицкия обители торжество:/ се бо велий собор святых чудотворцев Радонежских,/ яко дивныя птицы небесныя,/ являет нам Церковь Российская,/ стезями честнаго их жития шествовати всех призывающи,/ к нимже, с верою и любовию притекающе, воззовем:/ молитеся о нас ко Пресвятей Троице,/ преподобный отцы наши с Богоносным аввою Сергием,/ мир мирови даровати/ и душам нашим велия милости.

Ин тропарь Собора Радонежских святых

глас 2

Плоды добродетелей на земли принесше,/ преподобнии отцы,/ в Небесных чертозех ныне благоухаете, яко райстии цвети,/ и лицем к лицу зрите Пресвятую Троицу,/ Юже дерзновенно молите,/ спастися душам нашим.

Кондак Собора Радонежских святых

глас 8

Приидите, вси концы отечества нашего,/ прославим святый лик угодников Радонежских,/ яко звезды, украсивших небо церковное подвиги земнаго жительства,/ тех бо предстателъством теплым ко Господу/ многия нам милости Его низпосылаются,/ бедствия отгоняются и злыя страсти укрощаются./ Ихже всесвятую память ныне празднующе, тако возопиим:/ радуйтеся, Сергие и Никоне и вси Радонежстии чудотворцы,/ усерднии служителие Живоначальныя Троицы.

Тропарь преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах

глас 1

Пустынный житель, и в телеси Ангел,/ и чудотворец явился еси, Богоносе отче наш Сисое,/ постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим,/ исцеляеши недужныя и души верою притекающих ти./ Слава Давшему тебе крепость,/ слава Венчавшему тя,/ слава Действующему тобою всем исцеления.

Кондак преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах

глас 1

Сисое чудне,/ на страсти вельми подвизавыйся/ и постом и мощными молитвами сия успивый,/ благодать от Христа приял еси/ в страстех бедствующим пособствовати./ Тем и наша страсти плоти и духа исцели, молимся.

Тропарь праведной девы Иулиании

глас 8

Яко непорочная невеста Нетленнаго Жениха Христа,/ праведная дево Иулиание,/ с светлою свещею добрых дел вошла еси в чертог Его Небесный/ и тамо со святыми блаженства вечнаго наслаждаешися./ Темже моли, Бгоже возлюбила еси/ и Емуже девство твое обручила еси,/ спасти души наша.

Ин тропарь праведной девы Иулиании

глас 2

Девства добротами преочищена/ и целомудрия цветы венчавшися,/ Богоблаженная дево Иулиание,/ явилася еси миру в нетлением телеси твоем,/ источник исцелений и даров духовных подающи всем к тебе притекающим,/ и ныне, яко свеща теплая, благодати елеем возжженная,/ предстоящи Престолу Господа и Жениха твоего Небеснаго,/ Того моли, дево чистая,/ избавити нас от всякаго зла,/ чтущих память твою верою и любовию.

Кондак праведной девы Иулиании

глас 8

Храм Божий одушевленный,/ девственною чистотою благоукрашенный,/ вемы тя, святая и праведная дев о, княжно Иулиание,/ темже, с любовию празднующе/ святых твоих мощей обретение, молим тя,/ известная желаний наших ходатаице:/ принеси за нас молитвы твоя ко Господу/ и от всяких бед свобождай нас/ предстательством твоим у Престола Всевышняго, да зовем ти:/ радуйся, дево святая Иулиание, невесто Христова прекрасная.

Ин кондак праведной девы Иулиании

глас 8

Приводим Ти, о Всещедре, Иулианию,/ присносветящую свещу, елеем благодати обдержимую,/ немощным цельбу./ Еяже молитвами от всякаго зла свободи нас и спаси всех,/ иже Тя с поклонением величают.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее, именуемой Богородско-Уфимская

глас 4

Заступнице Усердная, Надеждо ненадежных, Помощнице нищих и сирых, плачущих Утешение, согрешающих очищение, Путеводительнице заблуждших, болящих Целебнице и исправление падающих, Ты бо еси Похвало земли Уфимския, Дево Богородице.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее, именуемой Богородско-Уфимская

глас 5

О, Милосердная Мати, не отрини слез и воздыханий наших, с верою и любовию к Тебе приносимых: пред иконою Богородскою услыши ныне молящихся и на путь спасения настави, и душ наших грехи исцели, от земли Уфимския вся пагуби потреби, Ты бо еси людем сокровище вечнаго спасения и источниче Божественныя благодати.

|

Процитировано 1 раз

19 июля |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп. Сисоя Великого (429). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСобор Радонежских святых.

Прмч. Евфимия (1931). Прмч. Феодора (1943).

Мчч. Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, Астерия и иных многих в Риме (269). Мч. Коинта Фригийского (ок. 283). Мчч. Исавра диакона, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина Македонских (III-IV). Мц. Лукии девы и с нею мчч. Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса(Ориона), Капика и Сатура (301). Прп. Сисоя, схимника Печерского (XIII). Обретение мощей прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской (XVI).

Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (1621).

|

Преподобномученица Великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара |

Преподобномученица Великая княгиня Елисавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича, брата Императора Российского Александра III.

Видя глубокую веру своего супруга, Великая княгиня всем сердцем искала ответ на вопрос - какая же религия истинна? Она горячо молилась и просила Господа открыть ей Свою волю. 13 апреля 1891 года, в Лазареву субботу, над Елисаветой Феодоровной был совершен чин принятия в Православную Церковь. В том же году Великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы.

Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, Великая княгиня видела много страданий. И везде она старалась сделать что-либо для их облегчения.

После начала в 1904 году русско-японской войны Елисавета Феодоровна во многом помогала фронту, русским воинам. Трудилась она до полного изнеможения.

5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елисаветы Феодоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб Великий князь Сергей Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елисавета Феодоровна увидела картину, по своему ужасу превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, стоя на коленях в снегу, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого и живого еще несколько минут назад мужа.

В час тяжелого испытания Елисавета Феодоровна просила помощи и утешения у Бога. На следующий день она причастилась Святых ТайнПричащение в храме Чудова монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елисавета Феодоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала Государю прошение о помиловании убийцы.

Елисавета Феодоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской в честь святых сестер МарфыЖитие.. Праведные сестры Марфа и МарияИкона. Жены-мироносицы у Гроба ГосподняМолитвы и МарииЖитие.. Праведные сестры Марфа и МарияИкона. Мария Вифанская омывает ноги СпасителяМолитвы, были созданы два храма - Марфо-Мариинский и Покровский, больница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом.

|

Процитировано 2 раз

Обретение честных мощей Преподобного Сергия |

Мощи Преподобного Сергия († 1392; память его 25 сентября) были обретены 5 июля 1422 г. при преподобном игумене Никоне († 1426; память его 17 ноября). В 1408 г., когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне татарского набега Преподобный Сергий известил своего ученика и преемника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет и еще более возрастет. Митрополит Филарет писал об этом в "Житии Преподобного Сергия": "По подобию того, как подобало пострадать Христу, и чрез крест и смерть войти в славу воскресения, так и всему, что Христом благословляется на долготу дней и славу, подобно испытать свой крест и свою смерть". Пройдя через огненное очищение, воскресла в долготу дней обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам преподобный Сергий, чтобы уже навеки своими святыми мощами пребывать в ней.

Пред началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 года, Преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братии: "Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?" И вот при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента открыты и изнесены были нетленные мощи Преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Димитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Димитриевича († 1425), святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора они были перенесены в него, где и пребывают доныне.

Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к великому Радонежскому угоднику и чудотворцу, по всей православной Руси благодатные животворящие токи распространяются от основанной им Троицкой обители.

|

Процитировано 4 раз

молитвы |

глас 3

Еже во плоти житию твоему/ удивишася ангельстии чини:/ како с телом к невидимым сплетением изшел еси, приснославне,/ и уязвил еси демонские полки./ Отонудуже, Афанасие,/ Христос тебе воздаде богатыми дарованьми,/ сего ради, отче, моли/ спастися душам нашим.

Кондак преподобного Афанасия Афонского

глас 8

Яко невещественных существ зрителя изрядна/ и деятельна сказателя всеистинна,/ взывает тя стадо твое, Богоглагольниче:/ не оскудей, моля о рабех твоих,/ избавитися напастей и обхождений, вопиющим ти:/ радуйся, отче Афанасие.

Тропарь преподобного Сергия

глас 8

От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне,/ и паче всего вожделел еси мирскаго мятежа уклонитися:/ мужески в пустыню вселился еси/ и чада послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси./ Тем, быв Троице вселение,/ чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою,/ и исцеления всем подая обильно.// Отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Тропарь общий преподобным Сергию и Никону

глас 8

Яко трисветлаго солнца светозарный звезды,/ Троическим светом озаряете сердца верных,/ сосуда Света Пресвятыя Троицы явльшеся,/ и предивным вашим житием иноком бысте твердии законоположителие/ и церквам благолепие, и благоверным, и святителем, и всем людем,/ вся бо демонския скверны отгнавше отсюду/ вашими чистыми учении и делы,/ добре упасосте стадо, собранное вами,/ но и ныне молим вас:/ посещайте чад своих, яко имущий дерзновение ко Святей Троице,/ Богомудре Сергие с чудным учеником своим Никоном,/ и молите Христа Бога, да спасет души наша.

Тропарь преподобнаго Сергия

глас 8

От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне,/ и паче всего вожделел еси мирскаго мятежа уклонитися,/ мужески в пустыню вселился еси/ и чада послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси./ Тем быв Троице вселение,/ чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою,/ и исцеления всем подай обильно./ Отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.

Ин тропарь преподобного Сергия, игумена Радонежского

глас 4

Днесь пресветло красуется царствующий град Москва,/ яко светолучными зарями, молниями чудес твоих осияемь,/ всю вселенную созывает/ похвалити тя, Богомудре Сергие;/ пречестная же и славная обитель твоя,/ юже во Имя Святыя Троицы многими труды твоими создал еси, отче,/ имущи в себе стада ученик твоих,/ веселия и радости исполняется./ Мы же, празднующе преславное обретение честных мощей твоих, в земли сокровенных,/ яко цвет благоуханен и кадило благовонно,/любезно я лобызающе, различная исцеления приемлем/ и твоими молитвами грехов прощения сподобляемся,/ отче преподобне Сергие,/ моли Святую Троицу/ спасти души наша.

Кондак преподобного Сергия

глас 8

Днесь, яко солнце пресветло, возсиявше от земли,/ честныя мощи твоя нетленны обретошася,/ яко благоуханный цвет, множеством чудес сияюще,/ и всем верным источающе различная исцеления,/ и веселяще избранное твое стадо,/ еже мудре собрав, добре паствил еси./ О нихже и ныне Троице предстоиши, моляся,/ и воинству победительная на враги даровати,// да вси вопием ти: радуйся, Сергие богомудре.

Ин кондак преподобного Сергия, игумена Радонежского

глас 8

Взирающе на предлежащий честный твой гроб,/ в немже скрыся, яко многоценное сокровище, святое трудолюбное твое тело чистоты,/ мы, чада твоя суще жалостная,/ в удивлении един со единем вещающе, вопием:/ отче наш Сергие, моли Святую Троицу/ и нам спастися, твоим чадом.

Тропарь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны

глас 1

Смирением достоинство княжеское сокрывши, богомудрая Елисавето, сугубым служением Марфы и Марии Христа почтила еси. Милосердием, терпением и любовию себе предочистивши, яко жертва праведная Богу принеслася еси. Мы же, чтуще добродетельное житие и страдания твоя, яко истинную наставницу усердно просим тя: святая мученице великая княгине Елисавето, моли Христа Бога спасти и просветити души наша.

Кондак преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны

глас 2

Величие подвига веры кто повесть? Во глубине земли, яко в раи светлости, страстотерпица великая княгиня Елисавета со ангелы во псалмех и пениих радовашеся и, убиение претерпевающи, о безбожных мучителех взываше: Господи, прости им грех сей, не ведят бо, что творят. Тоя молитвами, Христе Боже, помилуй и спаси души наша.

Ин кондак преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны

глас 5

От славы царственныя, вземши Крест Христов, прешла еси к славе небесней, молящи врагов, и обрела еси радость вечную, святая мученице княгине Елисавето, с Варварою мученицею. Темже молим вас: молите о душах наших.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Экономисса

глас 4

Предстательство страшное и непостыдное,/ не презри, Благая, молитв наших,/ Всепетая Богородице, Милостивая верных Домостроительнице,/ утверди православных жительство,/ спаси страну нашу/ и всех православно живущих в ней защити,/ зане родила еси Бога, Едина Благословенная.

|

18 июля |

День постный.

Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

Совершается служба с полиелеемПрп. Афанасия Афонского (1000). Совершается служба со славословиемОбретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422).

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918). Прп. Агапита исп (1936).

Мцц. Анны и Кириллы (304). Прп. Лампада Иринопольского (X).

Иконы Божией Матери, именуемой "Экономисса".

|

Преподобный Андрей Рублев |

Св. Андрей родился около 1360 г. Происходил из образованных кругов, отличался необыкновенной мудростью, о чем свидетельствует его творчество. Живописному мастерству учился в Византии и Болгарии. Св. Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и возможно был его учеником. Вся жизнь преподобного связана с двумя монастырями: Троице-Сергиевой лаврой и Спасо-Андрониковым Московским монастырем. Иноческий постриг святой принял в Спасо-Андрониковой обители. Живя в высоко духовной среде, в атмосфере святости, инок Андрей поучался как историческими примерами святости, так и живым образцом окружавших его подвижников. его подвижников. Около 20 лет, до самой смерти, он вместе со своим «сопостником» Даниилом Черным вел жизнь иконописца-подвижника.

Уже после смерти прп. Андрея Даниил, не разлучавшийся с ним в сердце своем и по его отшествии, умирая, получил откровение о прославлении своего духовного брата в Царствии Небесном.

Кисти святого Андрея Рублева принадлежит знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы, который до сих пор является непревзойденным образцом в иконописании. Святой Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, иконостас и сам Успенский собор в г. Владимире (1408 г.). Прп. Андрей Рублев написал Владимирскую икону Богоматери для Успенского собора в г. Владимире; написал иконостас и расписал стены Успенского собора в Звенигороде (конец XIV - начало XV вв.); деисусный чин в иконостасе собора Рождества Пресвятой Богородицы Савва-Сторожевского монастыря; расписал стены и выполнил иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и др.

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 4

Днесь, благовернии людие, светло почтим/ седмерицу честную царственных страстотерпец,/ Христову едину домашнюю Церковь:/ Николая и Александру,/ Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию./ Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся,/ от богоборных смерть и поругание телес прияша/ и дерзновение ко Господу в молитве улучиша./ Сего ради к ним с любовию возопиим:/ о святии страстотерпцы,/ гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите,/ землю Российскую в любви к Православию утвердите,/ от междоусобныя брани сохраните,/ мир мирови у Бога испросите// и душам нашим велию милость.

Кондак царственных страстотерпцев

глас 8

Избраннии Царем царствующих и Господем господствующих/ от рода царей Российских,/ благовернии мученицы,/ муки душевныя и смерть телесную за Христа приимшии/ и венцы Небесными увенчавшиися,/ к вам, яко покровителем нашим милостивым,/ с любовию благодарне вопием:/ радуйтеся, царственнии страстотерпцы,// за Русь Святую пред Богом усерднии молитвенницы.

Ин тропарь святым Царственным мученикам

глас 5

Царства земнаго лишение,/ узы и страдания многоразличныя/ кротко претерпел еси,/ свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев,/ страстотерпче великий Боговенчанный царю Николае,/ сего ради мученическим венцем на небесех,/ венча тя с царицею и чады и слуги твоими Христос Бог,/ Егоже моли помиловати страну Российскую/ и спасти души наша.

Ин кондак святым Царственным мученикам

глас 6

Надежда царя мученика/ с царицею и чады и слуги укрепи,/ и к Твоей любви окрыли, будущий им покой предвозвестивши,/ тех молитвами, Господи, помилуй нас.

Тропарь святителя Андрея, архиепископа Критского

глас 4

Христову Церковь цевницею языка твоего,/ песнословя умильно, возвеселил еси,/ богословием же Препетыя Троицы/ славу всем сказал еси ясно,/ тем тя, яко тайноглагольника, поем,/ Андрее, пастырю Критский,/ и величаем память твою,/ Христа славяще дивнаго во святых Своих.

Ин тропарь святителя Андрея, архиепископа Критского

глас 4

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви тя стаду твоему,/ Яже вещей истина./ Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,/ отче Андрее,/ моли Христа Бога/ спастися душам нашим.

Кондак преподобной Марфы

глас 2

Вострубив ясно Божественная сладкопения,/ явился еси светильник мира светлейший,/ светом сияя Троицы, Андрее преподобне./ Темже вси вопием ти:/ не престай моляся о всех нас.

Тропарь преподобного Андрея Рублева

глас 3

Божественнаго света лучами облистаемый,/ преподобне Андрее,/ Христа познал еси, Божию Премудрость и Силу,/ и иконою Святыя Троицы всему миру проповедал еси/ Единство во Святей Троице,/ мы же со удивлением и радостию вопием ти:/ имеяй дерзновение ко Пресвятей Троице,// моли просветити души наша.

Тропарь преподобных Андроника, Саввы и Александра Московских, Даниила Черного, Андрея Рублева

глас 2

Плоды добродетелей на земли принесше,/ преподобнии отцы,/ в Небесных чертозех ныне благоухаете, яко райстии цвети,/ и лицем к лицу зрите Пресвятую Троицу,/ Юже дерзновенно молите/ спастися душам нашим.

Кондак преподобного Андрея Рублева

глас 8

От юности к Божественней красоте устремляяся,/ чудный иконописец в земли Российстей был еси,/ и богоносным твоим учителем поревновав,/ сиянием добродетелей украсился еси, преподобне Андрее,// темже и явися Церкве нашея похвала и радование.

Кондак преподобных Андроника, Саввы и Александра Московских, Даниила Черного, Андрея Рублева

глас 3

Вас молим, преподобнии отцы наши,/ телом почивающий на земли,/ духом же Божию престолу предстоящий:/ молитеся о граде Москве/ и о всех, почитающих честную память вашу.

Тропарь преподобной Марфы

глас 4

Житием чистым и любовию, яже ко Пречистей Божией Матери,/ стяжала еси дар чадородия преславный,/ светильника миру, дивнаго Симеона,/ тем тя, Марфо,/ яко матерь, о чаде веселящуюся, песньми ублажаем.

Ин тропарь преподобной Марфы

глас 8

В тебе, мати, известно спасеся, еже по образу:/ приимши бо крест, последовала еси Христу/ и, деющи, учила еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней./ Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Марфо, дух твой.

Кондак преподобной Марфы

глас 2

В молитвах Господеви предстоящи,/ Пречистей Деве Богородице пение и хвалы приносящи,/ Марфо честная,/ породила еси священное отроча,/ Симеона предивнаго, светильника всемирнаго,/ с нимже моли присно о всех нас.

Тропарь благоверного великого князя Андрея Боголюбского

глас 8

Яко благоверен и праведен,/ за любовь Христа Бога от своих смерть приял еси,/ кровь свою пролияв,/ якоже прежде сродницы твой и страстотерпцы Борис и Глеб,/ ихже кровем совопиет и твоя кровь, святе, к Богу,/ якоже Авеля и Захарии праведных,/ благоверный страстотерпче, великий княже Андрее,/ с нимиже Христа Бога моли о стране нашей, еже Богоугодней быти/ и сыновом российским спастися.

Ин тропарь благоверного великого князя Андрея Боголюбского

глас 3

Еже во плоти житию твоему удивишася ангельстии чини:/ како с телом к невидимым сплетением изшел еси, преславне,/ и уязвил еси демонския полки./ Отонудуже, Андрее, Христос тебе воздаде богатыми дарованьми:/ сего ради, отче, моли спастися душам нашим.

|

Понравилось: 1 пользователю

17 июля |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомСвт. Андрея, архиеп. Критского (740). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп. Марфы, матери прп. Симеона Дивногорца (551). Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомПрп. Андрея Рублева, иконописца (XV). Совершается служба с полиелеемСтрастотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии (1918).

Сщмч. Димитрия пресвитера (после 1937).

Мчч. Феодота и Феодотии (108). Сщмч. Феодора, еп. Киринейского (310). Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). Свт. Арсения, еп Тверского (1409). Обретение мощей прп. Евфимия, Суздальского чудотворца (1507). Сщмчч. Саввы, еп. Горнокарловацкого, и Георгия пресвитера (1941).

Галатской иконы Божией Матери.

|

Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца |

После мученической кончины святителя Филиппа († 23 декабря 1569 года) тело его было погребено в Отроче монастыре, в Твери. Иноки Соловецкой обители, где он прежде был игуменом, испросили в 1591 году позволение перенести его мощи в свой монастырь. Многострадальное нетленное тело было положено в могилу, приготовленную епископом Филиппом для себя еще при жизни, под папертью храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, около гроба старца Ионы (Шамина), любимого наставника его в монашеских подвигах.

29 апреля 1646 года игумену Соловецкой обители Илии послана была грамота Патриарха Иосифа о торжественном открытии мощей святителя и чудотворца Филиппа. 31 мая мощи переложили в новую раку и поставили в Преображенском соборе.

В 1652 году Никон, тогда еще митрополит Новгородский, предложил перенести в Москву мощи трех святителей-мучеников: митрополита Филиппа, Патриархов Иова и Ермогена. По благословению Патриарха Иосифа митрополит Никон отправился в 1652 году в Соловки за мощами святителя Филиппа и торжественно перенес их в Москву. В руки святого была вложена покаянная грамота царя Алексея Михайловича, в которой он молил о прощении грехов своего прадеда Иоанна Грозного, "склоняя" свою власть перед властью церковной. 3 июля святые мощи встречали в Москве: "пастырь, невинно изгнанный, был возвращен на свой престол". В Успенском соборе "на самой средине стоял он 10 дней" и во все дни с утра до вечера был звон, как в Пасхальную неделю. Затем святые мощи были поставлены в Успенском соборе у южной двери алтаря.

На месте встречи мощей святителя Филиппа московским духовенством и народом был воздвигнут крест, от которого получила свое название Крестовская застава в Москве (у Рижского вокзала).

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

молитвы |

глас 8

Первопрестольников преемниче,/ столпе православия, истины поборниче,/ новый исповедниче, святителю Филиппе,/ положивый душу за паству твою,/ темже, яко имея дерзновение ко Христу,/ моли за Отечество наше, за град же и люди,// чтущия достойно святую память твою.

Тропарь святителя Филиппа Перваго

глас 3

Чудо явися, извещением и делы возсияв,/ Духа Святаго произбранием святительства паству приим,/ откровением Божиим церковь разобра/ и величайшую воздвиже,/ всечестне Филиппе, святителю великий,/ мир граду даруй нашему Москве/ и велию милость.

Тропарь святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца

глас 5

Радостный возсия день светлаго торжества:/ днесь церковная расширяются недра,/ приемлюще духовных даров неоскудеемо боготворное сокровище,/ струю благодатей неисчерпаемую,/ источника чудесем обильна,/ чудотворивыя и священныя мощи твоя,/ святителю Филиппе./ Темже моли прославившаго тя Дародателя Христа Бога/ о воспевающих тя/ и кланяющихся священным мощем твоим.

Кондак святителя Филиппа

глас 3

Православия наставника и истины провозвестника,/ златоустаго ревнителя, Российскаго светильника,/ Филиппа премудраго восхвалим,/ пищею словес своих разумно чада своя питающа:/ той бо языком хваления пояше,/ устнама же пение вещаше,// яко таинник Божия благодати.

Кондак святителя Филиппа Перваго

глас 8

Во успении твоем обретоша на телеси твоем сокровище некрадомое:/ два креста и тяжчайшая железа, еже есть вериги,/ постом и молитвами Богу угодил еси, святителю Филиппе,/ моли Христа Бога о всех нас.

Кондак святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца

глас 3

Яко солнце, днесь от земных недр возсияша/ честныя твоя мощи, святителю./ Землю же и воздух шествием твоим осветил еси/ и всех верных чудес богознаменьми облистал еси,/ чудотворец предивен и молитвенник к Богу о мире изящен явися./ Сего ради вопием ти:/ спасай нас теплым своим предстательством,/ яко ученик Божия благодати.

Тропарь мученика Иакинфа

глас 4

Мученик Твой, Господи, Иакинф/ во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего:/ имеяй бо крепость Твою,/ мучителей низложи,/ сокруши и демонов немощный дерзости;/ того молитвами/ спаси души наша.

Кондак мученика Иакинфа

глас 6

Древо жизни посреде души своей,/ веру Твою, Христе, стяжавый Твой мученик,/ едемскаго рая честнейший бысть,/ древо прелести змиевы погубив дерзновенно духом,/ венчася славою Твоею, Многомилостиве.

Тропарь преподобных Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских

глас 3

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши, Анатолие и Анатолие Затворниче,/ яко стяжавшии дерзновение ко Господу/ равноангельным своим житием,/ егоже ради обогати Христос нетлением и чудесы мощи ваша,/ молим вас прилежно:/ испросите душам нашим очищение/ и велию и богатую милость.

Кондак преподобных Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и другого Анатолия затворника, в Дальних пещерах (XIII), Печерских

глас 4

Богатство благодати и сыноположения/ стяжавте многими подвиги и добродетельми,/ ихже ради Христос всели души ваша в Небесная селения Своя,/ даровав благодать нетления и чудес мощем вашим,/ к нимже притекающе, вопием:/ радуйтеся, Анатолие и Анатолие Затворниче,/ ликов иночествующих похвало и украшение.

Тропарь святителя Василия, епископа Рязанского

глас 4

Первее в Муроме святительством почтен был еси,/ из негоже неправедно изгоняемь,/ на мантию, яко на легкий корабль, возшел еси,/ на немже паче естества, яко безплотен,/ по водам шествие творя,/ промышлением Вышняго и заступлением Богоматере управляемъ/ богоспасаемого града Рязани достигл еси /и в нем, архиерейства престол восприим,/ богоданную паству рязанскую добре упасл еси,/ святителю отче наш Василие,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителя Василия, епископа Рязанского

глас 8

Яко многосветлая звезда, от града Мурома возсиял еси,/ святителю Василие,/ по водам же дошед до града нашего Рязани,/ Церковь Божию добре упасл еси,/ просвещая люди учением и житием твоим./ Поминай и ныне чада твоя, молим тя,/ наставниче наш добрый,/ и за ны Христу Богу и Пречистей Его Матери молися,/ да благодарною душею зовем ти:/ радуйся, угодниче Христов и теплый к Богу о нас молитвенниче.

Тропарь блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

глас 8

Иже Христа ради, волею оставив свое отечество — град Вологду/ и вся красная мира сего возненавидев,/ желанием духовным вселился еси во град Ростов/ и, яко в пустыни скитался в нем,/ гладом, и жаждею и безмерною тяготою плоть свою изнуряя,/ и работая Господеви день и нощь,/ в посте и молитве пребывая в притворе церковнем,/ власы же главы своей пеплом и смолою удручая,/ и, ревнуя Василию блаженному,/ пришел еси в царствующий град Москву/ и в целомудрии и терпении течение добре скончав,/ преселился еси к вечным обителем,/ чудес лучи испущая,/ преблаженне Иоанне, отче наш,/ моли Христа Бога спастися душам нашим.

Ин тропарь блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

глас 4

Житие твое воздержанием и терпением,/ благоюроде Иоанне, украсил еси,/ и частыми молитвами и всенощным стоянием/ душу твою просветил еси,/ и обяза тело твое и власы, и кресты с веригами тяжкими,/ многа лета труждаяся до исхода души твоей,/ и прииде на твое преставление из Ростова града/ в царствующий град Москву,/ к Пресвятей Троице и Пречистей Божией Матери,/ и ту погребоша тя святителие,/ и ныне у гроба твоего точиши исцеления приходящим ти с верою./ Моли Бога прилежно с праведным Василием о православных людех./ Слава Давшему ти крепость,/ слава Венчавшему тя,/ слава Действующему тобою всем исцеления.

Ин тропарь блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

глас 1

Любве ради Христовы/ возненавидев мира сего вся прелестныя красоты,/ в мире живый, подвизася добре, яко ангел на земли,/ вечныя ради жизни,/ и, от земных достоинств таковых душу воскресив духом,/ плоть же поработив и повинув во всем духу, Христови распяся/ и к Божественней высоте пресветло взятся благодатию,/ прииде в Небесный чертог,/ идеже ныне, Пресвятей Троице со ангелы предстоя,/ во свете неизреченный радости веселишися, преблаженне Иоанне,/ тем благодарственно вопием ти:/ слава Избравшему тя в Руси, блаженне, устава изрядна,/ слава Укрепльшему тя в народе,/ слава молитвами твоими и нас Спасающему.

Кондак блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

глас 8

Иже Христа ради наложивый на себя мудростию юродство,/ образом буйства зрим от человек,/ умныма же крылома горе возлетая,/ все тело свое веригами обязал,/ яко злато многоценное, соблюдеся в народе,/ очистив ум от страстей,/ веселием духовным прешел еси море мятежнаго сего жития,/ обрете светлость жизни вечныя,/ молим тя, блаженне Иоанне,/ молися прилежно Христу Богу нашему/ сохранитися нам от всякаго навета/ и злых обстояний видимых и невидимых враг, да зовем ти:/ радуйся, многострадально, яко да молитвами твоими направляеми,/ предстоя присно с нами,/ в Троице славимому Богу поем Ему: аллилуйя.

|

16 июля |

Поста нет.

Cовершается служба, не отмеченная в Типиконе никаким знакомМч. Иакинфа (108). Совершается служба с полиелеемПеренесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского, всея России чудотворца (1652).

Сщмч. Антония, архиепископа Архангельского (1931). Обретение мощей сщмч. Сильвестра, архиеп. Омского (2005).

Мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и мц. Голиндухи (II). Мчч. Мокия и Марка (IV). Прп. Александра, обители "Неусыпающих" первоначальника (ок. 430). Свт. Анатолия, Патриарха Константинопольского (458). Прпп. Анатолия (XII) и другого Анатолия затворника (XIII), Печерских. Свт. Василия, еп. Рязанского (1295). Блгвв. кн. Василия и Константина Ярославских (XIII). Прп. Иоанна и Лонгина Яренгских (1544-1545). Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московского (1589). Прп. Никодима Кожеезерского (1640).

|

Положение честно'й Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне |

В годы правления византийского императора Льва Великого, Македонянина (457-474), братья Гальбий и Кандид, приближенные царя, отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом селении вблизи Назарета они остановились на ночлег у одной престарелой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и курящийся фимиам. На вопрос, что за святыня находится в доме, благочестивая женщина долго не хотела отвечать, но после неотступных просьб поведала, что хранит дорогую святыню - Ризу Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева пред Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девице. Так, от поколения к поколению, Риза Богоматери сохранялась в этой семье.

Драгоценный ковчег, содержавший священную Ризу, был перевезен в Константинополь. Святой Геннадий, Патриарх Цареградский († 471; память 31 августа), и император Лев, узнав о священной находке, убедились в нетленности святой Ризы Богородицы и с трепетом приложились к ней. Во Влахерне, близ берега моря, был воздвигнут новый храм в честь Богоматери. 2 июля 458 года святитель Геннадий с подобающим торжеством перенес священную Ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег.

Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены были Ее святой омофор и часть Ее пояса. Это обстоятельство и запечатлено в православной иконографии праздника, объединяющей два события: положение Ризы и положение пояса Богоматери во Влахерне. Русский паломник Стефан Новгородец, посетивший Царьград около 1350 года, свидетельствует: "идохом во Влахерну, идеже лежит Риза в алтаре на престоле в ковчеге запечатана".

Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала город, которому даровала Свою священную Ризу. Так было во время осады Константинополя аварами в 626, персами - в 677, арабами - в 717 годах. Особенно знаменательны для нас события 860 года, тесно связанные с историей Русской Церкви.

18 июня 860 года русский флот князя Аскольда, в составе более 200 ладей, опустошив берега Черноморья и Босфора, вошел в бухту Золотой Рог и угрожал Константинополю. В виду города плыли русские корабли, высадившиеся воины "проходили пред градом, простирая свои мечи". Император Михаил III (842-867), остановив начатый поход на арабов, вернулся в столицу; всю ночь он молился, простершись ниц на каменных плитах храма Влахернской Божией Матери. Святой Патриарх Фотий обратился к пастве с проповедью, призывая слезами покаяния омыть грехи и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пресвятой Богородицы.

Опасность возрастала с каждым часом. "Город едва не был поднят на копье", - говорит в другой своей проповеди Патриарх Фотий. В этих условиях было принято решение спасать церковные святыни, и прежде всего - святую Ризу Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме, недалеко от берега залива. После всенародного молебна святую Ризу Богоматери, взятую из Влахернского храма, с крестным ходом обнесли вокруг городских стен, погрузили с молитвой край ее в воды Босфора, а затем перенесли в центр Царьграда - храм Святой Софии. Божия Матерь Своей благодатью покрыла и усмирила воинственность русских воинов. Заключив почетное перемирие, Аскольд снял осаду Константинополя. 25 июня русские войска стали отходить, унося с собой большой выкуп. Неделю спустя, 2 июля, чудотворную Ризу Богоматери торжественно возвратили на ее место, в раку Влахернского храма. В воспоминание этих событий было установлено святым Патриархом Фотием ежегодное празднование Положения Ризы Богоматери 2 июля.

Вскоре, в октябре - ноябре 860 года, русское посольство прибыло в Константинополь для заключения договора "любви и мира". В условия мирного договора входили положения о Крещении Киевской Руси, о выплате Византией русским ежегодной дани, разрешении им вступать в византийскую армию, вести торговлю на территории империи (прежде всего, в Константинополе), посылать в Византию дипломатические миссии.

Важнейшим был пункт о Крещении Руси. Продолжатель византийской "Хроники Феофана" говорит, что "посольство их прибыло в Царьград с просьбой сделать их участниками в святом Крещении, что и было исполнено". Во исполнение обоюдного желания русских и греков в Киев направлена была православная миссия. Незадолго до того (в 855 г.) святым равноапостольным Кириллом Философом († 869; память 14 февраля и 11 мая) изобретена была славянская азбука и переведено Евангелие. Естественно было направить с миссией в Киев именно святого Кирилла и его брата, святого равноапостольного Мефодия († 885; память 6 апреля и 11 мая), с переведенными славянскими книгами. Так и поступил святитель Фотий, учеником которого был святой Кирилл. Зиму 860/861 года братья провели в Херсоне, весной 861 они были на Днепре, у князя Аскольда.

Перед Аскольдом, как впоследствии перед святым князем Владимиром, стоял нелегкий выбор, его прельщали то иудейской, то магометанской верой. Но под благодатным влиянием святого равноапостольного Кирилла князь сделал выбор в пользу Православия. В конце 861 года Кирилл и Мефодий вернулись в Константинополь и привезли с собой послание князя (или, как называли себя в IХ-ХI вв. киевские князья, "кагана") Аскольда императору Михаилу III. Аскольд благодарил императора за присылку "такого мужа, который показал словом и примером, что христианская вера - святая". "Убедившись, - писал далее Аскольд, - что это - истинная вера, повелели мы всем креститься по своей воле в надежде и нам достигнуть святости. Мы же все - друзья твоему царству и готовы на службу твою, когда потребуешь".

Аскольд принял святое Крещение с именем Николай, крестились и многие из его дружины. Непосредственно из Царьграда, столицы Православия, трудами святых апостолов славянства пришли на Русь славянское Богослужение и славянская письменность. В Киев был назначен святителем Фотием митрополит Михаил, и русская митрополия была внесена в нотиции - списки епархий Константинопольского Патриархата. Святой Патриарх Фотий в Окружном послании 867 года среди главных достижений своего первосвятительского служения называет Крещение болгар и русских. "Руссы, которые подняли руку против Римской державы, - писал он, почти дословно цитируя послание Аскольда, - в настоящее время даже и они променяли нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдельную веру христианскую, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей наших". (Византийцы считали "подданными" всех принимавших Крещение из Царьграда и вступивших в военный союз с империей.) "И до такой степени разгорелись в них желание и ревность веры, что они приняли епископа и пастыря, и лобызают святыни христиан с великим усердием и ревностью".

Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне является, таким образом, одновременно праздником канонического основания Русской Православной митрополии в Киеве. Благословением Божией матери и чудом от Ее святой Ризы совершилось не только спасение Царьграда от самой грозной осады за всю его историю, но и спасение русских из тьмы языческого суеверия к вечной жизни. Вместе с тем, 860 год принес признание Киевской Руси Византией, ознаменовал равноправный выход молодого Русского государства на арену истории.

Попытка князя Аскольда возродить на Днепре христианское благовестие святого апостола Андрея Первозванного, задуманная им религиозная и государственная реформа окончилась неудачно. Время утверждения христианства на Русской Земле еще не настало. Слишком сильны были сторонники языческой старины, слишком слаба княжеская власть. При столкновении Аскольда с язычником Олегом в 882 году киевляне предали своего князя. Аскольд принял мученическую кончину от руки наемных убийц, обманом завлеченный в стан врагов для переговоров.

Но дело блаженного Аскольда (так называет его Иоакимовская летопись) не погибло в Русской Церкви. Вещий Олег, который, убив Аскольда, занял после него киевское княжение, называл Киев "матерью градам русским" - это дословный перевод греческого выражения "митрополия Русская". Благодарную память о первом киевском князе-христианине хранили древнейшие храмы православного Киева: церковь пророка Божия Илии, построенная Аскольдом и позже упомянутая в Договоре Игоря с греками (944 г.), на месте которой и сейчас стоит храм того же имени, и церковь святителя Николая Чудотворца, воздвигнутая в 50-х годах Х столетия над могилой Аскольда святой равноапостольной Ольгой. Важнейшее завоевание Аскольда, навсегда вошедшее в церковное наследие не только Руси, но и всего православного славянства, - славянское Евангелие и славянское Богослужение, созданные трудами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В Киеве при дворе Аскольда положено было в 861 году начало их апостольской деятельности среди славян, продолжившейся позже в Болгарии и Моравии. Вслед за блаженным Аскольдом, говоря словами древней "Азбучной молитвы", "летит ныне славянское племя - к Крещению устремились все".

С чудом от Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне связано несколько выдающихся творений византийской церковной гимнографии и гомилетики. Святителю Фотию принадлежат две проповеди, одна из которых была сказана им непосредственно в дни осады Константинополя, другая - вскоре после ухода русских войск. (Они дважды были изданы на русском языке: 1) Епископ Порфирий Успенский. Четыре беседы Фотия, святейшего архиепископа Константинопольского, и рассуждение о них. СПб., 1864; 2) Е. Л. (Ловягин Е. И.). Две беседы Святейшего Патриарха Константинопольского Фотия по случаю нашествия россов на Константинополь. - "Христианское чтение", 1882, №№ 9-10). Известным церковным писателем Георгием, хартофилаксом собора Святой Софии - Премудрости Божией в Константинополе, было составлено, по поручению Патриарха Фотия, "Слово на положение Ризы Богородицы во Влахернах" (Русский перевод его издан в приложении к работе: Лопарев Х. М. Старое свидетельство о положении Ризы Богородицы во Влахернах в новом истолковании применительно к нашествию русских на Византию в 860 году. - "Византийский Временник", том. II, СПб., 1895). С походом Аскольда на Царьград связано также создание знаменитого "Акафиста Пресвятой Богородице", автором которого некоторые церковные историки называют того же святого Патриарха Фотия. Этот Акафист составляет основную часть Богослужения в день Похвалы Пресвятой Богородицы. О событиях 860 года повествуют не только византийские, но и русские летописные источники. Преподобный Нестор Летописец, подчеркивая значение русского похода на Царьград, отмечает, что с этого времени "начала прозываться Русская Земля". Некоторые летописи, среди них Иоакимовская и Никоновская, сохранили известия о Крещении князя Аскольда и Киевской Руси после похода на Царьград. При этом народная память прочно связала имена киевских князей Аскольда и Дира, хотя, по мнению историков, Дир княжил в Киеве несколько раньше Аскольда.

Почитание праздника Ризоположения издревле известно в Русской Церкви. Святой Андрей Боголюбский († 1174; память 4 июля) воздвиг во Владимире на Золотых воротах храм в честь этого праздника. В конце ХIV столетия часть Ризы Богоматери была перенесена из Константинополя на Русь святителем Дионисием, архиепископом Суздальским († 1385; память 26 июня).

Святая Риза Богоматери, хранившая прежде столицу Византии, спасала впоследствии от неприятеля и первопрестольную Москву. Летом 1451 года под стены Москвы подступали татарские полчища царевича Мазовши. Святитель Иона, митрополит Московский, непрестанными молитвами и церковными службами укреплял защитников столицы. В ночь на 2 июля, сообщает летопись, в татарском стане случилось великое смятение, враги бросили награбленное добро и в беспорядке поспешно отступили. В память чудесного избавления Москвы святой митрополит Иона в том же году воздвиг в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовой (домовой) церковью. Она сгорела, но на ее месте тридцать лет спустя была построена в 1484-1486 гг. новая, также посвященная празднику Положения Ризы Богоматери. Этот храм, стоящий доныне, продолжал служить домовым храмом русских митрополитов и Патриархов до того времени, как был возведен при патриархе Никоне собор Двенадцати Апостолов.

http://days.pravoslavie.ru

|

Процитировано 2 раз

молитвы |

глас 8

Богородице Приснодево, человеков покрове,/ ризу и пояс пречистаго Твоего телесе/ державное граду Твоему обложение даровала еси,/ безсеменным рождеством Твоим нетленна пребывающи,/ о Тебе бо и естество обновляется и время./ Темже молим Тя мир граду Твоему даровати// и душам нашим велию милость.

Кондак Положения честной ризы Пресвятой Богородицы

глас 4

Одеяние всем верным нетления, Богоблагодатная Чистая,/ даровала еси, священную ризу Твою,/ еюже священное тело Твое прикрывала еси,/ покрове всех человеков,/ еяже положение празднуем любовию/ и вопием со страхом Ти, Чистая:// радуйся, Дево, христиан похвало.

Тропарь святителя Иувеналия, патриарха Иерусалимского

глас 4

Брата Божия на престоле архиерейства преемниче,/ святаго града Иерусалима иерарше достохвальне,/ с богомудрыми отцы в Халкидоне изъяснил еси воплощение Сына Божия,/ пришедшаго мир обновити и обожити вся человеки,/ в Церкви Его с Ним сочетавшаяся,/ святителю отче Иувеналие,/ предстоя ныне во Царствии Отца светов,/ о почитающих тя любовию молися,/ да мир и милость Спасова будет с нами.

Тропарь святителя Фотия, митрополита Киевского

глас 4

Словес евангельских послушателю/ и Божественных учений рачителю,/ премудрый наказателю,/ всегда страху Господню поучаяйся,/ в молитвах к Богу простираяйся,/ заградителю уст кривоглаголющим слово правыя веры,/ апостолом сопричастниче,/ вере Христовой утвердителю,/ пророчески вещателю, святителю Фотие,/ моли Христа Бога/ умирити мир и спасти души наша.

Кондак святителя Фотия, митрополита Киевского

глас 8

Троице сосуд явися честный твоим житием,/ святителю Фотие, всегда зрящий Святую Троицу,/ Ейже предстоиши, молися непрестанно о всех нас.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Ахтырской

глас 4

Преблагословенная Дево, Богородительнице Чистая,/ у Креста Сына Твоего и Бога нашего предстоящи,/ скорбь велию претерпела еси/ и благодать от Него прияла еси сущия в скорбех утешати./ Темже на пречистый образ Твой благоговейно взирающе/ и изображенную Тя на нем пред Крестом Спаса нашего видяще,/ умиленно к Тебе вопием:/ Заступнице усердная, благая и милостивая!/ Ускори избавити ны от всякия скорби, нужды и болезни/ и спаси души наша,/ да Тя со благодарением славим во веки.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Ахтырской

глас 8

Притецем, вернии, к благодатному милостей и щедрот источнику — / чудотворному Пречистыя Девы образу:/ сей бо нам свыше даровася,/ душам и телесем во спасение,/ емуже покланяющеся с любовию, возопием к Богородице:/ о Всепетая Мати, о Царице Всемилостивая,/ покрый и соблюди нас от всякаго зла/ Твоим к Богу матерним предстательством.

|

15 июля |

Поста нет.

Совершается служба со славословиемПоложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).

Свт. Иувеналия, архиеп. Иерусалимского (ок. 458). Свт. Фотия, митр. Киевского (1431). Прпп. Тихона, Василия и Никона Соколовских (XVI). Прмчч. Неофита, Ионы, Неофита, Ионы и Парфения Липсийских. Собор Тверских святых.

Феодотьевской (1487), Пожайской (XVII), и Ахтырской (1739) икон Божией Матери.

|

Без заголовка |

Не знаю, будет ли оно популярно и востребовано, но может, кому и пригодиться)

Добро пожаловать!

Ну и всё также рада Вам в

|

Святой мученик бессребренник Косма Римский |

Святые мученики, чудотворцы и бессребреники Косма и Дамиан - родные братья, родом из Рима, врачи по профессии, приняли мученическую кончину в Риме при императоре Карине (283-284). Воспитанные родителями-христианами в правилах благочестия, они вели строгую, целомудренную жизнь и были удостоены от Бога благодатного дара исцеления болезней. Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, соединенным с исключительным милосердием, братья многих обращали ко Христу. Святые обычно говорили больным: "Не своей силой мы врачуем болезни, а силой Христа, Истинного Бога. Веруйте в Него и будете здоровы". За бескорыстное лечение недугующих святых братьев называли "безмездными врачами".

Действенное служение ближнему, духовное воздействие на окружающих, многих приводившее в Церковь, привлекло внимание к братьям римских властей. За врачами были посланы воины. Услышав об этом, христиане просили святых Косму и Дамиана укрыться на время ради тех, которые прибегали к их помощи. Но, не найдя братьев, воины схватили других христиан в селении, где жили святые. Тогда святые Косма и Дамиан покинули убежище и отдали себя в руки римских воинов, попросив отпустить взятых вместо них заложников.

В Риме святых вначале заключили в темницу, а затем повели в судилище. Святые братья открыто исповедали перед римским императором и судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю спасти человечество и искупить грех мира, и решительно отказались принести жертву языческим богам. Они говорили: "Мы никому не причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чем вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и не берем никакого вознаграждения за помощь больным потому, что Господь завещал Своим ученикам: "Даром получили, даром давайте" (Мф. 10, 8).

Однако император продолжал настаивать. По молитве святых братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил Карина внезапной болезнью, чтобы он на собственном опыте испытал всемогущество Господа, не прощающего хулы на Святого Духа. Люди, видевшие чудо, восклицали: "Велик Бог христианский и нет другого Бога, кроме Него!" Многие уверовавшие просили святых врачей исцелить императора, и сам он умолял святых, обещая обратиться к Истинному Богу Христу Спасителю. Святые исцелили его. После этого святые Косма и Дамиан были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание болезней.

Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских властей, совершила черная зависть, одна из сильнейших страстей греховной природы человека. Старый врач-наставник, у которого в свое время святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе. Доведенный до исступления этой коварной, все иссушающей страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав и, заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку.

Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители - святые братья Косма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем.

Господь прославил Своих угодников. И ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верою прибегающие к их святому заступничеству.

|

Процитировано 1 раз

молитвы |

глас 8

Святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане,/ посетите немощи наша:// туне приясте, туне дадите нам.

Кондак бессребреников

глас 2

Благодать приимше исцелений,/ простираете здравие сущим в нуждах, врачеве,/ чудотворцы преславнии,/ но вашим посещением ратников дерзости низложите,// мир исцеляюще чудесы.

Тропарь праведной Ангелины, деспотиссы Сербской

глас 8

В тебе, мати, известно спасеся, еже по образу,/ приимши бо крест, последовала еси Христу/ и, деющи, учила еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней./ Темже и со Ангелы срадуется, преподобная Ангелино, дух твой.

Кондак праведной Ангелины, деспотиссы Сербской

глас 8

Вышняго живота желающи сподобитися,/ нижнюю пищу тщательно оставила еси,/ и богатство твое расточила еси нищим,/ и Небесное богатство прияла еси,/ и по смерти нас освящавши,/ и чудеса твоя, всехвальная Ангелино, источаеши./ Темже твое успение святое почитаем, взывающе:/ радуйся, мати прехвальная.

|

14 июля |

Поста нет.

Совершается служба на шестьБессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284).

Сщмч. Аркадия пресвитера (1918). Сщмч. Алексия диакона (1942).

Мч. Потита (II). Прп. Петра патрикия (854). Прав. Ангелины, деспотиссы Сербской (XVI).

|

Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов |

|

Процитировано 1 раз

молитвы |

глас 2

Петра, вернии, каменя веры, похвалим/ и Павла Богомудраго,/ созывают бо всех праздновати верою,/ соборне вкупе вся дванадесяте, яко проповедники вере,/ просяща грехов оставления.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Тропарь

глас 4

Апостолов первопрестольницы/ и вселенныя учителие,/ Владыку всех молите/ мир вселенней даровати/ и душам нашим велию милость.

Кондак апостолов

глас 2

Камень Христос каменя веры прославляет светло,/ учеников преизрядна,/ и с Павлом весь дванадесяточисленный собор днесь,/ ихже память совершающе верно,// сих Прославльшаго прославляем.

Тропарь преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского)

глас 8

Отечества своего, блаженне Петре, удалився,/ и богомерзкую веру отнюд возненавидев,/ от тьмы во свет пришел еси/ и вселился еси во славный и многонародный град Ростов,/ в немже житие честно пожив,/ церковь во имя святых апостол Петра и Павла воздвигл еси Христовою благодатию,/ и сию чудными иконами, яко невесту, украсив,/ святителя же, и князя, и вся люди житием своим удивил еси,/ темже и по смерти твоей Христос даром чудес обогати тя./ Поминай нас, чтущих пресветлую память твою, преподобне отче Петре,/ и моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского)

глас 4

Явися велие солнце Христовой Церкви,/ просвещая учения светлостьми, всечестне,/ яко черпалом златым,/ от кладязя неископаннаго чудес почерпл еси,/ от источника неистощимаго,/ на память успения твоего пришедшим, всеблаженне Петре,/ ныне всем подававши грехов прощение, славо преподобным.

Тропарь святителя Софрония, архиепископа Иркутского

глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне Софроние,/ добре управил еси иноческия обители/ и, архиерейства саном почтен быв,/ упасл еси Иркутскую паству,/ темже и по преставлении дарования чудес от Бога приял еси/ и молиши Христа Бога/ избавити нас от бед и спасти души наша.

Тропарь святителя Софрония, епископа Иркутского

глас 4

От юности Христа возлюбил еси, блаженне Софроние,/ добре управил еси иноческия обители/ и, архиерейства саном почтен быв,/ упасл еси Иркутскую паству,/ темже и по преставлении дарования чудес от Бога приял еси/ и молиши Христа Бога/ избавити нас от бед и спасти души наша.

Ин тропарь святителя Софрония, архиепископа Иркутского

глас 1

Скорый в бедах и скорбех заступниче,/ отче иерарше страны Сибирский,/ святителю Софроние,/ на Небеси предстояй с первоиерархом Иркутския Церкве и всеми святыми,/ выну имаши благоволение Господа славы,/ призри на люди, притекающия к честным останкам святых мощей твоих,/ с верою и любовию слезно просящия твоея помощи и заступления,/ моли, Егоже проповедал еси людем Сибири,/ избавити я от находящих зол и наветов вражиих,/ просветити людей оляденевшая древле неверием сердца,/ даровати утверждение веры Христовы/ и спасти души наша.

Кондак святителя Софрония, архиепископа Иркутского

глас 4

Соименнаго мудрости иерарха,/ изрядное Церкве Иркутския украшение,/ отца нашего святителя Софрония любовию восхвалим, вси вернии,/ той бо есть хранитель града и страны сея/ и молитвенник о душах наших.

Ин кондак святителя Софрония, архиепископа Иркутского

глас 3

Пастырей Начальнику, Христу,/ трудился еси, святителю Софроние,/ на пажити духовней северныя страны нашел,/ языцы монгольстии от прелести и скверны идольския избавляя,/ привел еси я к свету веры Христовой,/ и ныне, со Ангелы Владычню Престолу предстоя,/ моли непрестанно о всех нас,/ избавити ны от бед и спасти души наша.

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Тропарь

глас 4

Апостолов первопрестольницы/ и вселенныя учителие,/ Владыку всех молите/ мир вселенней даровати/ и душам нашим велию милость.

0

|

13 июля |

День постный.

Монастырский устав: cухоядение (хлеб, овощи, фрукты).

Совершается служба со славословиемСобор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия.

Сщмч. Тимофея пресвитера (1918). Прмч. Феогена (1939). Мч. Иоанна (1944).

Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). Прославление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918).

Балыкинской (1711) и Горбаневской (XVIII) икон Божией Матери.

|

Царствие Небесное |

|

|

Художник Алесандр Шилов. |

Известный художник Александр Шилов.

Коренной москвич Александр Шилов родился 6 октября в 1943 году. Он рано лишился отца, и еще старшеклассником был вынужден перейти в вечернюю школу, чтобы по утрам работать грузчиком. В этом же возрасте начал проявлять склонность к живописи. В 1968 году Шилов поступил в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова и окончил его в 1973 году.Практически, в самом начале своего творческого пути, Александр Шилов избрал тот романтический стиль, каким он был у портретистов середины 19 века, во времена С. К. Зарянко и В.А.Тропинина, и отвергал всякие модернистские эксперименты. Именно поэтому, основной жанр художника трогательные, сентиментальные образы безымянных стариков, с тщательно выписанными морщинистыми лицами и узловатыми руками. Наиболее яркими примерами тому служат такие известные картины Шилова, как Старый портной(1971), Зацвел багульник(1980), Непобедимый(1982), Солдатские матери (1985), Забытый (1985).Другой крупный раздел в творчестве Шилова, вызывающий немало споров у критиков заказные портреты дипломатов, известных писателей, артистов, видных политических деятелей, представленные, главным образом, в атмосфере салонного изыска, внешнего лоска и покойной композиционно-колористической гармонии: И. К. Архипова (1974), М. Лиепа в балете Спартак (1976), балерина Л. И. Семеняка в Жизели (1980), С. Ф. Бондарчук (1983), С. В. Михалков (1984), Г. А. Зюганов (1995) и др.С середины 1980-х годов Шилов написал внушительную галерею портретов священников, иноков и инокинь, среди которых: В келье ( Матушка Паисия ) (1988), Архимандрит Тихон, настоятель Свято-Данилова монастыря (1989).Стиль художника, близкий манере старых мастеров, снискал большую популярность, став одним из знаменательных феноменов российской массовой культуры рубежа 20-21 вв. А в 1997 году даже вышла серия шоколадных наборов Галерея А.Шилова.Александр Шилов с успехом участвует в самых разных выставках вот уже более 35 лет. Его работы выставляются не только в городах России, но и в Париже, Лиссабоне, Торонто, Токио, Белграде и Кувейте.

Иеромонах Зиновий 1987 год

Сестра милосердия 1992 год

Метки: монахи картины |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

8 июля - День семьи, любви и верности. |

8 июля - День семьи, любви и верности

Икона Муромских святых князя Константина со чадами Михаилом и Феодором, Петра и Февронии и Иулиании Лазаревской с житием Петра и Февронии. XVII в.

Православный праздник День Петра и Февронии, издревле отмечавшийся на Руси, в 2008 году был восстановлен в России на официальном уровне как День семьи, любви и верности. Супружеский союз благоверного князя Петра и крестьянки деревни Ласково Февронии считается образцом христианского брака. Легенда гласит, что в начале XIII века в городе Муроме княжил благоверный Павел, добрый и справедливый правитель. С некоторых пор к его жене по ночам повадился летать дьявольский змей. Он склонял княгиню к бесчестию, и у неё не было сил противостоять ему. К тому же змей имел обыкновение принимать облик Павла. Жена рассказала обо всём своему супругу, но как справиться с напастью они не знали. В конце концов, решили постараться выпытать у змея, от чего тот может умереть. Прилетев в очередной раз, он открыл княгине свою тайну, сказав: «Смерть моя — от Петрова плеча, Агрикова меча». Павел рассказал о словах змея своему младшему брату Петру, и однажды, когда Пётр в одиночестве молился в церкви, ему явился отрок и показал место в алтарной стене, где хранился Агриков меч. Пётр взял этот меч и убил змея, но на него попала змеиная кровь, от которой он весь покрылся струпьями. Никто не мог исцелить Петра от этой страшной болезни, пока один юноша не сказал ему, что неподалеку от Рязани, в селе Ласково, живет девушка, дочь бортника (сборщика дикого мёда) которая умеет лечить трудные болезни. Пётр отправился в Ласково и нашел там эту девушку, которую звали Февронией. Она согласилась вылечить князя, но сказала, что лечение будет иметь силу, если князь женится на ней. Князь согласился. Феврония приготовила мазь, сказав, чтобы князь намазал ею тело. Наутро князь встал здоровым, обрадовался и засобирался в обратный путь, забыв о своем обещании. Вернувшись в Муром, он почувствовал, что болезнь возвращается. Тогда он опять отправился в Ласково на поклон к Февронии, она вновь вылечила его, и они обвенчались. Вскоре Павел скончался, и городом стал править Пётр. Однако бояре не захотели иметь княгиней женщину простого звания, и потребовали от Петра, чтобы он прогнал Февронию, взяв в жены девушку подобающего происхождения. Тогда князь решил оставить город, сел в Февронией в лодку, и они отплыли по Оке в поисках пристанища.

Тем временем в Муроме началась смута, междоусобицы, многие стремились занять освободившийся престол. Опомнившись, бояре бросились вдогонку за князем и княгиней. Не помня зла, Пётр и Феврония вернулись в город, стали править по справедливости и жить в любви и согласии. Думая друг о друге, они просили Бога, чтобы он послал им смерть в один и тот же час, и завещали похоронить их в едином каменном гробу, с перегородкой посередине. Скончались князь и княгиня в один день и час — 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. Однако люди не решились положить вместе монаха и монахиню и похоронили их в разных местах, оставив двойной гроб пустым. Наутро же тела почивших были обнаружены в общем гробу. В 1547 году Пётр и Феврония были канонизированы Русской православной церковью.

Здесь хранятся мощи святых Петра и Февронии. г. Муром, Троицкий собор

http://genealogy.su/archives/2141

Свято-Троицкий монастырь расположен в самом центре древнего Мурома, в Старом Вышнем Городище, где в древности стоял первый Муромский кремль. Ныне здесь располагаются два монастыря – мужской Благовещенский и женский Свято-Троицкий. Православные люди называют это место самым намоленным в городе. По преданию, в начале XII века, здесь, крестителем Муромской земли святым благоверным князем Константином, были построены первые православные храмы.

В обители Святой Троицы святые супруги обрели новый дом. Таким образом завершились их скитания, продолжавшиеся в течении XX столетия.

Рака со святыми мощами Петра и Февронии

Метки: святые праздник |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Житие Петра и Февронии Муромских. |

Житие Петра и Февронии Муромских.

Петр и Феврония Муромские.

Петр и Феврония Муромские - супруги, святые, ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы.

История жизни свв. чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии, много веков существовала в преданиях Муромской земли, где они жили и где сохранялись их честные мощи. Со временем подлинные события приобрели сказочные черты, слившись в народной памяти с легендами и притчами этого края. Сейчас исследователи спорят, о ком из исторических личностей написано житие: одни склоняются к тому, что это были князь Давид и его жена Евфросиния, в иночестве Петр и Феврония, скончавшиеся в 1228, другие видят в них супругов Петра и Евфросинию, княживших в Муроме в XIV в.

Памятные места, связанные с именами Петра и Февронии.

Икона благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии.

В Муроме в Свято-Троицким женском монастыре стоит рака с мощами муромских святых Петра и Февронии.

Сюда постоянно прибывают паломники, чтобы поклониться мощам самой известной русской святой супружеской четы, покровителей семьи и брака.

Записал повествование о блгв. Петре и Февронии в XVI в. свящ. Ермолай Прегрешный (в иночестве Еразм), талантливый литератор, широко известный в эпоху Иоанна Грозного. Сохранив в житии фольклорные черты, он создал удивительно поэтичную повесть о мудрости и любви - дарах Святого Духа чистым сердцем и смиренным в Боге.

Прп. Петр был младшим братом княжившего в г. Муроме блгв. Павла. Однажды в семье Павла случилась беда - по наваждению дьявола к его жене стал летать змей. Горестная женщина, уступившая демонской силе, обо всем поведала мужу. Князь наказал супруге выведать у злодея тайну его смерти. Выяснилось, что погибель супостату "суждена от Петрова плеча и Агрикова меча". Прознав об этом, кн. Петр тотчас решился убить насильника, положившись на помощь Божию. Вскоре на молитве в храме открылось, где хранится Агриков меч, и, выследив змея, Петр поразил его. Но перед смертью змей обрызгал победителя ядовитой кровью, и тело князя покрылось струпьями и язвами.

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Со смирением перенося мучения, князь во всем предался Богу. И Господь, промышляя о Своем рабе, направил его в рязанскую землю. Один из юношей, посланных на поиски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за работой одинокую девушку по имени Феврония, дочь древолаза, имевшую дар прозорливости и исцелений. После всех расспросов Феврония наказала слуге: "Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров!"

Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к дому, и он послал спросить, кто хочет его вылечить. И обещал тому, если вылечит, - большую награду. "Я хочу его вылечить, - без обиняков ответила Феврония, - но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его". Петр пообещал жениться, но в душе слукавил: гордость княжеского рода мешала ему согласиться на подобный брак. Феврония зачерпнула хлебной закваски, дунула на нее и велела князю вымыться в бане и смазать все струпы, кроме одного.

Благодатная девица имела премудрость Св. отцов и назначила такое лечение не случайно. Как Господь и Спаситель, исцеляя прокаженных, слепых и расслабленных, через телесные недуги врачевал душу, так и Феврония, зная, что болезни попускаются Богом во испытание и за грехи, назначила лечение для плоти, подразумевая духовный смысл. Баня, по Свящ. Писанию, образ крещения и очищения грехов (Еф. 5: 26), закваске же Сам Господь уподобил Царствие Небесное, которое наследуют души, убеленные баней крещения (Лк. 13: 21). Поскольку Феврония прозрела лукавство и гордость Петра, она велела ему оставить несмазанным один струп как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся болезнь возобновилась, и князь вернулся к Февронии. Во второй раз он сдержал свое слово. "И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божии заповеди".

После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре уважали своего князя, но надменные боярские жены невзлюбили Февронию, не желая иметь правительницей над собой крестьянку, подучивали своих мужей недоброму. Всякие наветы пытались возводить на княгиню бояре, а однажды взбунтовались и, потеряв стыд, предложили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти из города. Княгиня ничего, кроме своего супруга, не желала. Обрадовались бояре, потому что каждый втайне метил на княжье место, и сказали обо всем своему князю. Блаженный Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий мужчина, плывший со своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая жена сразу разгадала его помысел и мягко укорила: "Почерпни воду с одной и другой стороны лодки, - попросила княгиня. - Одинакова вода или одна слаще другой?" - "Одинакова", - отвечал тот. "Так и естество женское одинаково, - молвила Феврония. - Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой помышляешь?" Обличенный смутился и покаялся в душе.

Вечером они причалили к берегу и стали устраиваться на ночлег. "Что теперь с нами будет?" - с грустью размышлял Петр, а Феврония, мудрая и добрая жена, ласково утешала его: "Не скорби, княже, милостивый Бог, Творец и Заступник всех, не оставит нас в беде!" В это время повар принялся готовить ужин и, чтобы повесить котлы, срубил два маленьких деревца. Когда окончилась трапеза, княгиня благословила эти обрубочки словами: "Да будут они утром большими деревьями". Так и случилось. Этим чудом она хотела укрепить супруга, провидя их судьбу. Ведь коли "для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет" (Иов. 14: 7), то человек, надеющийся и уповающий на Господа, будет иметь благословение и в этой жизни, и в будущей.

Не успели они проснуться, приехали послы из Мурома, умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали мира и спокойствия. Блж. Петр и Феврония со смирением возвратились в свой город и правили долго и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце. Когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.

Они скончались в один день и час, каждый в своей келье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал здесь щедрое исцеление.

Метки: святые |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая благоверная княгиня Феврония, в иночестве Евфросиния, Муромские чудотворцы. |