-Метки

-Рубрики

- авиация (159)

- История (146)

- бронетехника (133)

- Стрелковое оружие (115)

- А что у них? (88)

- Обсуждаем (55)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Bellum nec timendum, nec provocandum. — Не надо ни бояться войны, ни вызывать её.

Гранатомет ГМ-94 |

|

Метки: ГМ-94 |

Ручной Гранатомёт Гм-93 / Гм-94 / Лпо-97 (Россия) |

|

Метки: ГМ-94 ЛПО-97 |

Легкий пехотный огнемет ЛПО-97 |

Индекс – МО.1.16.01.000

Принят на вооружение 11.12.2002 г.

Разработчик - Конструкторское бюро приборостроения.

Предназначен для поражения живой силы противника, легкобронированной и небронированной техники, разрушения легких укрытий, а так же для ослепления расчетов огневых средств, размещенных в помещениях, создания очагов возгорания на местности и в помещениях, содержащих горючие материалы

Выпускается в двух вариантах:

- со складывающимся прикладом;

- с постоянным прикладом.

Представляет собой индивидуальное нарезное многозарядное неавтоматическое стрелковое оружие помпового типа, перезаряжаемое перемещением стрелком цевья, соединенного с подвижным стволом.

|

Метки: ЛПО-97 |

Машина дымовая ТДА-2К |

Машина дымовая ТДА-2К, индекс ВО.1.08.00 предназначена для маскирующего прикрытия различных войсковых объектов нейтральным дымом, а также для дезинфекции местности и сооружений инсектициодными аэрозолями.

Все специальное оборудование смонтировано на автошасси КамАЗ 43114 на специальных рамах, закреплённых на лонжеронах шасси и закрыто кузовом, обшитым листами из алюминиевого сплава, на сварном стальном каркасе.

Машина рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -40 до +40 С° в умеренной климатической зоне в местности, расположенной на высоте, над уровнем моря не более 1000 м.

Бонус (много няшных фото):

|

Метки: машина дымовая ТДА-2К |

Китайский ксерокс |

Китай готовится запустить в производство очередную пиратскую копию. На этот раз - самолёта Ил-76 под оригинальным названием Yun-20.

А помогали им в этом наши братья украинцы. У самих китайцев тяму бы не хватило бы.

|

Метки: Ил-76 Yun-20 |

Три видео из Сирии |

45 минутный ролик об использовании бронетехники войсками Сирии

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mtLyqaT7DQc

4 минутный ролик о взаимодействии танков и БМП в Сирии.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zr_G6_7Ijb4

И куда более интересный сюжет о работе сирийского спецназа. На русском языке.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=k0sFta_BVME

Меня больше всего заинтриговало то, что в контактном бою им оказались не нужны СВД, они обходились обычными АК со снайперским прицелом. Это и уколчик тем долбодятлам, которые считают, что мы обязательно проиграем США, поскольку у нас СВД какая-то плохая. Хотя, в Штатах на взвод, 40 человек, только один настоящий снайпер, плюс как бы снайпер с М-14. У нас на одно отделение или один снайпер с СВД, или один стрелок с АК, оснащённым ночным прицелом. Сейчас, как я понимаю, у спецназа комплектация свободная. Они комплектуют группы в зависимости от задачи. Но мне кажется, побольше прицелов на АК не помешало бы :)

Или моя давняя мечта, может и глупая: введение "квази-СВД". Обычный АК, но с удлиннём стволом, скажем, в 700 мм, с глушителем, магазином на 10 патронов и прикладом, как у СВД и с сошками. Ну, и естественно, с оптикой. Конечно же, «квази-СВД», он будет уступать просто СВД. Зато будет превосходить обычный АК с ночным прицелом. А если будет контактная заваруха, то это "квази-СВД" после присоединения к нему обычного рожка будет использоваться как обычный АК. Только за счёт сошек, прицела и более длинного ствола он будет куда эффективнее и в близком бою, чем просто АК.

|

|

Несколько военных новостей |

США займут место России в случае ее ухода с Байконура, уверен эксперт

Метки: ПАК ДА |

Торгсин. Золота лихорадка по-советски. |

Торгсин (18 июня 1930 - 1 февраля 1936 года) - Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами на территории СССР - родился в годы острого валютного кризиса. Вначале малозначительная конторка Мосторга, Торгсин продавал антиквариат иностранным туристам в Москве и Ленинграде да снабжал иностранных моряков в советских портах. В декабре 1930 года список его клиентов пополнился иностранцами, длительно проживавшими и работавшими в СССР. 4 января 1931 года Торгсин получил всесоюзный статус, а 14 июня открыл двери советским гражданам, которые вначале могли покупать в Торгсине только на царский золотой чекан. Поистине революционный поворот в истории объединения произошел в конце 1931 года, когда правительство разрешило советским гражданам покупать товары в Торгсине в обмен на бытовое золото.

Автором идеи продаж на бытовое золото был директор столичного универмага N1 Ефрем Владимирович Курлянд, который в марте 1931 года обратился с этим предложением к руководству Наркомата внешней торговли. 3 ноября 1931 года Политбюро поручило Наркомвнешторгу СССР организовать в магазинах Торгсина скупку бытового золота в обмен на товары. Специальная комиссия, куда вошли Розенгольц (Наркомвнешторг), Гринько (Наркомфин), Серебровский (Союззолото), Калманович, Дерибас (ОПТУ), должна была определить районы деятельности Торгсина по скупке золотых предметов и методы расчета. В декабре 1931 года универмаг N 1 в Москве с устного разрешения председателя правления Торгсина М. И. Шкляра начал продавать товары советским гражданам в обмен на бытовое золото. 10 декабря 1931 года вышло Постановление СНК СССР "О предоставлении Всесоюзному объединению "Торгсин" права производства операций по покупке драгоценных металлов (золота). Хотя со временем последовали разрешения принимать от населения также и серебро, платину, бриллианты и другие драгоценные камни, именно золото сыграло главную роль в истории Торгсина. Всего за четыре года (1932-1935) люди снесли в него почти 100 тонн чистого золота!

Читать полностью Торгсин Е.А. Осокина. Золотая лихорадка по-советски на forum.fox-notes.ru

Осокина Елена. Золото для индустриализации. ТОРГСИН. на www.e-reading.org.ua

|

Метки: Торгсин СССР |

Секретные автомобили Советской Армии |

Секретные автомобили Советской Армии

Автор: Евгений Дмитриевич Кочнев

Аннотация

Новая книга от автора бестселлера «Автомобили Советской Армии»! Первая энциклопедия сверхсекретных проектов военного автопрома, неопровержимо доказывающая, что в этой области СССР был «впереди планеты всей» и что высшим достижением нашего автомобилестроения стали даже не всем известные массовые армейские машины, а разработанные в условиях абсолютной секретности уникальные многоосные полноприводные шасси для ракетных комплексов стратегического назначения, которые несли боевое дежурство в постоянном движении по специальным скрытным грунтовым дорогам и были фактически неуязвимы для противника. Непревзойденные скоростные амфибии и специальные плавающие грузовики, активные автопоезда и многосекционные транспортные средства, самые передовые агрегаты и материалы: многотопливные, газотурбинные, электрические и даже реактивные двигатели, сверхпрочные титановые сплавы – советские инженеры и конструкторы поистине не знали себе равных!

Новая энциклопедия ведущего историка автотехники, иллюстрированная сотнями эксклюзивных фотографий, дает полный обзор этих секретных разработок, на многие десятилетия обогнавших свое время и превративших СССР в лидера военного автомобилестроения.

Читать полностью на lib.rus.ec

Бонус:

МАЗ-545, КЗКТ-7478 и другие... Закат эпохи КЗКТ... на форуме russianarms.mybb.ru

|

Метки: книги автомобили СССР |

МГ-19 воздушно-космический самолет |

| Описание | ||

|---|---|---|

| Конструкция | ОКБ ЭМЗ | |

| Обозначение | М-19 | |

| Состояние | проект 1974-80 гг. | |

| Тип | воздушно-космический самолет | |

| Экипаж, чел | 3-7 | |

| Геометрические и массовые характеристики | ||

| Длина (без хвостового обтекателя), м | 69 | |

| Размах крыла, м | 50 | |

| Высота, м | 15,2 | |

| Площадь несущей системы, м2 | 1000 | |

| Грузовой отсек: | длина, т | 15,2 |

| ширина, м | 4,0 | |

| высота, м | 4,0 | |

| объем, м3 | 320,0 | |

| база шасси, м | 41,2 | |

| колея шасси, м | 20,0 | |

| Cтартовый вес, т | 500 | |

| Вес выводимой нагрузки, макс.,т | 40 | |

| Вес конструкции, т | 125 | |

| Вес топлива (жидкий водород), т | 220 | |

| Силовая установка | ||

| Число двигателей | 10 | |

| Тип двигателей | комбинированная ВРДУ (ДТРДФ + ГПВРД) + ЖРД (ЯРД) | |

| тяга ВРДУ, кгс | 10 х 25 000 | |

| тяга ЯРД, кгс | 1 х 320 000 | |

| Летно-технические характеристики | ||

| Высота опорной орбиты, км | 185,0 | |

| Боковая дальность при спуске с орбиты, км | 4500 | |

| Длина разбега, м | 2000 | |

| Длина пробега, м | 3750 | |

| Длина ВПП (потребная ), м | 4000 | |

ВКС М-19 был выполнен по аэродинамической схеме «несущий корпус».

Корпус аппарата имел треугольную форму в плане с углом стреловидности по передней кромке 75°.

Такая стреловидность была выбрана из условия сохранения высоких несущих свойств аппарата при малом сопротивлении и аэродинамическом нагреве передних кромок на больших скоростях полета. Носовая часть корпуса имела эллиптические поперечные сечения с соотношением полуосей 1/4.

Миделевое сечение располагалось в точке перехода носовой части корпуса в кормовую, на расстоянии 0,67 длины корпуса от носка. Конфигурация ВКС, выполненного по схеме «несущий корпус», обеспечивала достаточно высокий уровень аэродинамических характеристик.

Так, например, аэродинамическое качество на дозвуке составляло величину порядка -7,0, а на гиперзвуке около 3,0, что подтверждалось экспериментальными исследованиями в ЦАГИ.

Проведенные исследования по определению оптимального облика крылатых космических аппаратов, совершающих горизонтальные взлет и посадку «по-самолетному», показали, что наиболее приемлемой формой многорежимного ВКС, летающего на до-, сверх- и гиперзвуковых скоростях в условиях интенсивного нагрева является форма типа «несущий корпус».

|

Метки: МГ-19 |

Краткая история создания многоразового орбитального корабля "Буран" |

Работы по созданию многоразовых космических кораблей в Советском Союзе имеют свою историю.

Идея использовать крылья на возвращаемом космическом аппарате возникла сразу же с началом полетов в космос. Это объяснялось желанием использовать потенциальные возможности земной атмосферы (в первую очередь, управляемое торможение и точное маневрирование) и тем авиационным заделом, с которым первые ракетчики пришли в космонавтику. Поэтому наличие крыльев на спускаемом аппарате, движущимся в атмосфере, выглядело простым и логичным.

Но сначала упомянем о проекте одноступенчатого воздушно-космического самолета, прорабатывавшегося в НИИ-4 (затем ЦНИИ-50) Министерства обороны группой под руководством Олега Гурко.

Первоначальный проект аппарата был оборудован силовой установкой, состоящих из нескольких комбинированных прямоточных жидкостных ракетных двигателей, использующих на этапах атмосферного полета (взлет и посадка) атмосферный воздух в качестве рабочего тела. Основное отличие прямоточных ЖРД от классических ПВРД (прямоточных воздушно-реактивных двигателей) заключалось в том, что если в ПВРД набегающий поток воздуха сначала сжимается за счет кинетической энергии набегающего потока, а затем разогревается при сжигании топлива и выполняет полезную работу, истекая через сопло, то в прямоточном ЖРД воздух разогревается струей ЖРД, помещенного в воздушный тракт прямоточного двигателя. Помимо многорежимности (и возможности работы в безвоздушном пространстве как обычный ЖРД) комбинированный ЖРД на атмосферном участке создает дополнительную тягу за счет возникновения инжекционного эффекта. В качестве топлива предусматривался жидкий водород.

В 1974 году у Гурко возникла новая техническая идея, позволяющая существенно снизить расход топлива за счет размещения в воздушном тракте теплообменника, нагревающего воздух теплом от бортового ядерного реактора. Благодаря такому техническому решению появилась возможность в принципе исключить расход топлива при полете в атмосфере и соответствующие выбросы в атмосферу продуктов сгорания.

Окончательный вариант аппарата, получивший обозначение МГ-19 (Мясищев-Гурко, М-19, "гурколет"), был выполнен по схеме несущий корпус, обеспечивающей высокое весовое совершенство аппарата, и был оснащен комбинированной двигательной установкой в составе ядерного реактора и комбинированного прямоточного водородного ЖРД.

В первой половине 1970-х годов МГ-19 рассматривался как серьезный конкурент МКС "Энергия-Буран", однако ввиду меньшей степени проработки и большей степени технического риски при реализации, а также из-за отсутствия зарубежного аналога, проект МГ-19 дальнейшего развития не получил. Тем не менее этот проект до сих пор не рассекречен, и информация о нем и по сей день крайне скудна.

Читать полностью на www.buran.ru

p.s. По ссылке много няшных картинок.

|

Метки: Буран МГ-19 |

Первый экспортный контракт на вертолеты Ка-62 |

Российский вертолётостроительный холдинг ОАО «Вертолёты России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром») в своемпресс-релизе 14 декабря 2012 года сообщил, что заключил первый экспортный контракт на поставку перспективных вертолётов Ка-62 (в "новом облике") бразильской авиакомпании Atlas Táxi Aéreo. Контракт подразумевает также опцион на поставку дополнительных семи вертолётов.

Подписание документа состоялось в рамках визита в Россию президента Бразилии Дилмы Ваны Русеф. Это первый контракт на новый средний многоцелевой вертолёт Ка-62. По условиям контракта, поставка первой партии из двух вертолётов Ка-62 бразильскому оператору начнется в первом квартале 2015 года. До конца 2015 года планируется поставить еще четыре вертолёта, еще один вертолёт Ка-62 будет поставлен в первом квартале 2016 года. Контракт подразумевает также опцион на поставку дополнительных семи вертолётов Ка-62.

Испытания Ка-62 планируется начать в 2013 году, а к 2015 году холдинг «Вертолёты России» рассчитывает сертифицировать вертолёт для международного использования, в том числе в Бразилии. По условиям контракта, заключённого с Atlas Táxi Aéreo, холдинг «Вертолёты России» совместно со своими региональными партнёрами примет участие в создании сервисного центра для послепродажного обслуживания вертолётов в Бразилии.

Atlas Táxi Aéreo уже эксплуатирует средние многоцелевые вертолёты Ми-171А1, которые были поставлены годом ранее. Эти вертолёты победили в тендере бразильской национальной нефтяной компании Petrobras и, вероятно, в будущем парк этих вертолётов будет увеличен.

Компания Atlas Táxi Aéreo создана в 1998 году и базируется в Рио-де-Жанейро. Парк компании сейчас состоит из пяти вертолетов Sikorsky S-76A и двух полученных в 2011 году вертолетов Ми-171А1.

Вертолет Ка-62 в предполагаемой окраске бразильской авиакомпании Atlas Táxi Aéreo (с) ОАО «Вертолёты России

|

Метки: Ка-62 |

К вопросу о достоверности официальных данных о безвозвратных потерях в Великой Отечественной войне. |

Официальные данные о безвозвратных потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне, опубликованные в труде «Россия и СССР в войнах XX века», по-прежнему подвергаются большому сомнению. Слишком велика разница между ними и данными независимых исследователей. В связи с этим проблема методики подсчёта потерь не потеряла актуальности и в наши дни, став объектом острой идеологической борьбы. Дело в том, что споры о масштабах людских потерь неразрывно связаны с мерой ответственности политического и военного руководства СССР того времени перед народом. В Советском Союзе в условиях жесткого идеологического контроля избегали говорить о неудачах и поражениях в минувшей войне. Если и упоминали о них, то общими словами. Цензура не разрешала публиковать в открытой печати конкретные сведения о потерях наших войск в боях и операциях. Замалчивание и прямое искажение действительных событий войны были обычным делом.

Первым о величине потерь СССР в Отечественной войне объявил 13 марта 1946 г. советским избирателям во время выборов в Верховный Совет И. Сталин, отвечая на вопросы корреспондента «Правды»: «В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу около семи миллионов человек». Этим вождь наметил курс на занижение потерь, чтобы скрыть свои ошибки и просчеты накануне и в первую половину войны, поставившие страну на грань катастрофы. Диктатор мог назвать и меньшую цифру: все равно никто не посмел бы ему возразить.

Сразу после окончания войны статистики поставили вопрос о необходимости проведения новой (после 1939 г.) переписи населения СССР, чтобы оценить ущерб, причиненный войной. Война, кроме нанесения огромного материального ущерба, нарушила и учет населения страны. Для решения задач по восстановлению народного хозяйства и организации жизни населения в условиях мира требовалась адекватная демографическая информация. Предполагалось, в частности, это сделать это в 1949 году. Однако Сталин уклонился от проведения переписи. Он просто боялся проведения этой переписи, поскольку она вскрыла бы истинные масштабы потерь в войне. Показательно, что все воевавшие страны приступили к переписи своего населения, начиная с 1945 г. и закончили в 1951 г., А в СССР перепись прошла только в 1959 году (через 20 лет, вместо установленного промежутка в 10).

Хрущев, придя к власти, в пику Сталину, увеличил цифры потерь до «более 20 миллионов». В годы перестройки и гласности значительно усилились требования научной общественности, особенно ветеранов войны, к руководству страны внести ясность, какой же ценой была завоевана Победа, опубликовать, наконец, правдивые цифры людских потерь армии и флота в минувшей войне. Совсем игнорировать их было невозможно. Без подсчета потерь невозможно в полной мере оценить итоги войны и значение достигнутой Победы, узнать её цену.

Наконец, в апреле 1988 г. для подсчёта потерь в войне была создана комиссия под руководством заместителя начальника Генерального штаба генерал-полковника (ныне генерала армии, президента Академии военных наук РФ) М.А. Гареева, В ее состав включили представителей соответствующих штабов, управлений и учреждений Министерства обороны. К работе привлекли ученых-демографов из Академии наук СССР, Госкомстата СССР, Московского государственного университета и других заинтересованных научных учреждений страны. Уже в декабре этого же года Министром обороны СССР в ЦК КПСС была направлена докладная записка «О потерях личного состава Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» с предложением о рассекречивании выявленных данных и целесообразности их публикации в открытой печати. Вне всякого сомнения, тогда же, кроме основных итоговых цифр, доложили и прикидки по соотношению людских потерь СССР и Германии. Однако окончательного решения из ЦК КПСС тогда получено не было.

В полном составе с привлечением представителей заинтересованных ведомств созданная комиссия собиралась два раза. На первом, организационном заседании были поставлены задачи ведомствам и институтам, на втором секретарь комиссии уже доложил результаты ее работы. По свидетельству некоторых участников заседаний, перед изумленными членами комиссии были вывешены таблицы с уже готовыми итоговыми данными. Такую работу было невозможно выполнить в столь короткий срок - чуть более полугода. В основу представленных расчетов положили результаты работы группы сотрудников Генерального штаба под руководством генерал-полковника С.М. Штеменко (1966-1968 гг.).

Президент СССР М.С. Горбачев в своем докладе на торжественном заседании Верховного Совета СССР 8 мая 1990 г., посвященном празднованию 45-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявил: «Война унесла почти 27 миллионов жизней советских людей» (1).

Некоторые публицисты и демографы спорят, заявляя о потерянных страной в ходе войны 30 и даже 40 млн. человек. При этом они считают и погибших, и умерших естественной смертью людей, а даже неродившихся из-за войны детей. Мы не собираемся опровергать их недостаточно обоснованные расчеты. В первую очередь нас интересуют потери с военно-оперативной точки зрения, как показатель, в частности, уровня компетентности советского военного командования и подготовки штабов и войск.

На следующий день, 9 мая Министром обороны СССР были озвучены цифры безвозвратных потерь Красной Армии, ВМФ, пограничных и внутренних войск НКВД с военно-оперативной точки зрения - 11 444 100 военнослужащих (2). Были определены и так называемые демографические потери военнослужащих Вооруженных Сил - 8 700 тыс. человек (3)..

Впервые детальные статистические данные о потерях военнослужащих в ходе минувшей войны были опубликованы в 1993 году в труде «Гриф секретности снят» (4). В последующем этот труд был доработан, значительно расширен и опубликован под названием «Россия и СССР в войнах XX века» (5). Авторский коллектива обоих исследований, возглавляемый Г.Ф. Кривошеевым, использовал данные группы С.М. Штеменко, оргучетного управления Генштаба, Главного управления кадров НКО, а также другие архивные документы, основанные на донесениях войсковых частей. При этом по мере детализации расчетов в обоих трудах цифры численности войск к началу некоторых операций и убыли в людях менялись. Но, к удивлению читателей, итоговые данные по кварталам, годам, периодам и кампаниям войны неизменно выходили на уже озвученные максимальные числа, отражающие, по мнению членов высокой комиссии, фактическую убыль личного состава в ходе войны.

По этому поводу профессор Академии военных наук РФ генерал- полковник Г.Ф. Кривошеев на одном из заседаний Ассоциации историков Второй мировой войны заявил: «Нас критикуют и справа и слева, но мы спокойны, ибо опираемся на документы Генштаба». Он еще раз подтвердил, что основным официальным источником при определении убыли в людях являются донесения о потерях, получаемые от фронтовых, армейских объединений, соединений, отдельных частей, которые ежемесячно анализировались в Генеральном штабе, уточнялись и дополнялись материалами о неучтенных потерях и докладывались в Ставку Верховного Главного командования. Интересно, что в частном порядке некоторые авторы труда «Гриф секретности снят» признают, что они не могут отвечать за цифры, которые кто-то когда-то написал в донесениях. А почему бы не рассекретить эти донесения и другие соответствующие документы Генштаба, чтобы оценить их достоверность и снять всякие сомнения на этот счет?

Согласно «Табелю донесений по учету списочной численности и боевого состава Красной Армии» сведения о составе войск, их численности и потерях из дивизий, армий и фронтов в Генеральный штаб представлялись 3 раза в месяц (за каждые 10 дней). Но в условиях высокоманевренных боевых действий, особенно при неудачном развитии обстановки, потере управления и связи (из-за неоднократного переподчинения частей и соединений, окружения или неорганизованного отхода и т.п.) система регулярной отчетности не срабатывала. Тем более не представлялись донесения о результатах боевых действий и потерях соединений, попавших в окружение. Что могли доложить из соединений в условиях неорганизованного отхода, окружения, гибели штабов и целых частей, уничтожения учетных документов? Исследователи отдельных стратегических и фронтовых операций, особенно те из них, кто непосредственно работает с первичными архивными документами, то и дело обнаруживают, что реальные данные о численности и потерях советских войск значительно отличаются от официальных. И отличаются, как правило, в большую сторону. Это в первую очередь относится к операциям, в которых наши войска потерпели неудачу или поражение.

Соединения, прорвавшиеся из окружения или совершившие вынужденный отход в сложных условиях обстановки, в большинстве случаев наскоро пополнялись или формировались заново за счет маршевого пополнения и остатков расформированных частей и соединений. Анализ архивных документов их фондов показывает, что в донесениях о потерях сплошь и рядом не учитывалось пополнение. Людей в частях и подразделениях просто не успевали записывать поименно, не говоря уже об адресах их родных. Это неоднократно отмечалось и в приказах по учету личного состава. Характерный пример: 154-я сд Брянского фронта за период с 1 по 21 октября 1941 г. по донесениям потеряла 5 тыс. чел, из них безвозвратно - 2,5 тыс. Тщательная выверка данных по обнаруженным документам показала, что эта дивизия с учетом неоднократного пополнения потеряла за этот период 15 тыс. человек, из них безвозвратно - 9,4 тыс.

Вот и присылали «наверх» филькины грамоты, вроде «Донесения о потерях личного состава частями Западного фронта за октябрь месяц 1941 г.». Согласно этому донесению, потери войск фронта составили 66 392 человека, в том числе безвозвратно - 32 650 (из них без вести - 26 750, попало в плен - 80) (6). Хотя только потери 17 стрелковых и двух мотострелковых дивизий фронта, попавших в окружение под Вязьмой составили по оценке старшего научного сотрудника ЦАМО РФ В.Т. Елисеева более 130 тыс. человек (7).

Все это позволяет сделать вывод, что подсчёт потерь по донесениям хронически недоучитывает реальные потери, войск.

Читать полностью на www.zhitipomnit.ru

|

Метки: Великая Отечественная война |

Когда же мы, наконец, узнаем реальное число погибших в Великую Отечественную? |

«Никто не забыт и ничто не забыто», – ежегодно в День Победы заверяют народ высокие должностные лица. Это неправда! Забыты миллионы солдат, павших в Великой Отечественной. Забыты сознательно, вычеркнуты из истории, чтобы не портить «показатели».

Мастера учёта

Начальник управления Минобороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, генерал-майор Александр Кирилин 5 мая 2010 года известил страну через РИА Новости, что, по уточнённым данным, людские потери СССР во время Великой Отечественной войны, составили 26,6 миллиона человек. В том числе безвозвратные потери советских вооруженных сил – около 8,6 миллиона человек.

Непонятно, что и как уточняли в управлении по увековечиванию памяти, только эти сведения известны широкой публике уже не одно десятилетие.

Ещё в декабре 1988 года Министерство Обороны СССР направило в ЦК КПСС докладную записку "О потерях личного состава Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". С предложением опубликовать в открытой печати данные о числе людских потерь. Всего-то спустя 43 года озаботились тем, как бы поведать советскому народу, чего стоила Победа.

Но центральный коммунистический орган пришёл в замешательство и ничего поначалу не ответил. Очнулся он к марту 1989 года и постановил создать при Государственном комитете статистики СССР временный научный коллектив по исследованию числа человеческих потерь СССР в годы войны.

Коллектив собрали сильный, с умными людьми из Госкомстата, Академии наук, Министерства обороны, Главного архивного управления при Совете Министров, Комитета ветеранов войны, Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Долго проверяли, уточняли, корректировали. И пришли к упомянутым выше цифрам и системе их распределения. Решили, что по методу демографического баланса людские потери Советского Союза во время Великой Отечественной войны следует оценить в 27 млн человек, в том числе потери военнослужащих Вооруженных Сил – 8,7 млн человек. О чём и сообщил гражданам первый президент СССР на торжественном собрании, посвященном 45-летию Победы. А вслед за ним эту ложь повторили министр иностранных дел и министр обороны.

Более того – пытливые исследователи насчитали убитыми и умершими от ран на этапах эвакуации и в госпиталях 6,329 млн человек. Павших в результате боевых действий ???. Тех, кто пропал без вести, попал в плен, насчитали 4,559 млн человек. И более полумиллиона погибших в результате происшествий, несчастных случаев, умерших от болезней.

Спустя уже 60 лет после войны академик РАН, председатель научного совета РАН по исторической демографии и исторической географии Юрий Поляков в интервью газете «Известия» от 5 мая 2005 года продолжал настаивать, что из 26-27 млн погибших 8,6 млн – потери действующей армии, остальное – мирное население. Якобы это цифры обоснованные, выведены на основании документов или исчислены по признанным методикам.

Ни большой учёный, ни широкая публика так и не задались элементарным вопросом – как могло получиться, что безвозвратные потери военнослужащих в два с лишним раза меньше, чем потери гражданских, мирных людей? Не говоря уж том, что в бою погибло и умерло от ран якобы втрое меньше, чем мирных граждан.

По логике «счетоводов» получалось, что вооружённая до зубов вражеская армия в несколько миллионов человек, день и ночь в течение 4 лет обрушивая на советские войска тысячи тонн снарядов и бомб, поливая его дождём из пуль, уступила в «убийственности» полиции, жандармерии, карателям, которых было на порядок меньше, чем армейских частей.

Читать далее

(c) http://www.sovsekretno.ru

p.s.

Г.Ф.Кривошеев (под редакцией). Россия и СССР в войнах XX века: Потери вооруженных сил

Расчет людских потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне - Млн. чел.

(22 июня 1941 г. -- 31 декабря 1945 г.)

Численность населения СССР на 22.06.1941 г. - 196,7

Численность населения СССР на 31.12.1945 г. - 170,5

В т.ч. родившиеся до 22.06.1941 г. - 159,5

Общая убыль населения из числа живших на 22.06.1941 г. (196,7 млн. -- 159,5 млн. = 37,2 млн. чел.) - 37,2

Количество умерших детей по причине повышенной смертности (из числа родившихся в годы войны) - 1,3

Умерло бы населения в мирное время, исходя из уровня смертности 1940 г. - 11,9

Общие людские потери СССР в результате войны (37,2 млн. + 1,3 млн. -- 1 1,9 млн. = 26,6 млн. чел.) - 26,6

|

|

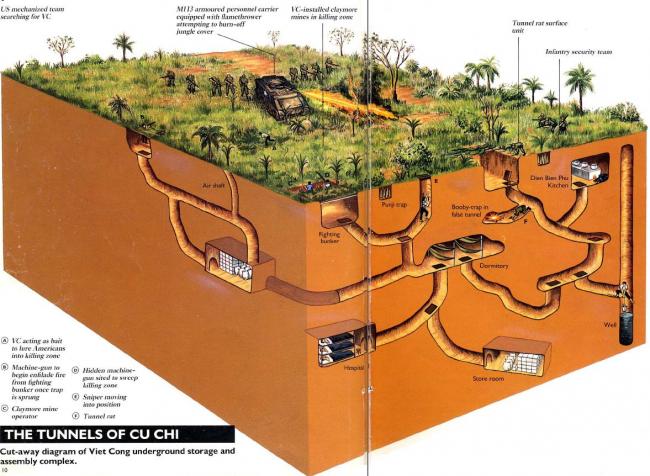

Тоннели и ловушки вьетнамских партизан. |

Читать полностью:

Тоннели и ловушки вьетнамских партизан.

Дополнительные ссылки:

Вьетнамские подземные убежища

Тоннельные крысы

Вьетнамские ловушки.

Подземная война

|

|

Тяжёлая БМП |

http://vestnik-rm.ru/news-4-3267.htm

Применение легкой отечественной бронетехники в локальных конфликтах продемонстрировало, что живучесть боевых машин пехоты оставляет желать лучшего. Не зря же после боев в Грозном аббревиатуру БМП армейские острословы стали расшифровывать не иначе как "братская могила пехоты".

Но, по некоторым данным, о необходимости тяжелой бронетехники для мотострелков у нас стали задумываться еще после оценки применения БМП-1 в ближневосточной войне 1973 года, однако вплоть до окончания войны в Афганистане ничего тяжелого бронированного в арсеналах Советской Армии так и не появилось.

( Читать дальше... )

|

Метки: БМП |

Ядерные энергоустановки станут технической основой изучения дальнего космоса |

По его словам, исследования дальнего космоса с использованием ракет на жидком топливе будут невозможны по энергетическим соображениям.

"Назрело время создавать (бортовые) космические электростанции", - заявил ученый в четверг на саммите лауреатов "Глобальной энергии", пояснив, что их основой должны стать ЯЭУ.

Читать далее

(c) http://atominfo.ru/newsc/l0499.htm

p.s. Ходят слухи, что в X37-B используют "ядерную установку".

|

Метки: новости |

Книга История власовской армии |

OCR, правка: Иван Дубрава

Дополнительная обработка: Hoaxer

Автор: Эта книга, в которой показаны зарождение Освободительного движения и история Освободительной армии и уделено некоторое внимание политическим основам и деятельности КОНР, написана с принципиально новых позиций. В отличие от общепринятой интерпретации, когда власовская армия рассматривается как акция немецких кругов (руководство рейха, СС и вермахт), предпринятая для предотвращения грозившего рейху поражения, в настоящей работе Освободительная армия и Освободительное движение рассматриваются сами по себе и независимо. Автор особенно стремился выделить позитивные моменты в отношениях между немцами и русскими. Национальное русское движение, которому Власов дал свое имя, рассматривается в книге в контексте советской истории, оставаясь при этом частью истории второй мировой войны.

Книга История власовской армии.

|

Метки: книги РОА ВМВ |

Процитировано 1 раз

Россия вооружает Сирию мощными баллистическими ракетами |

Есть мнение, что это утка. Или Иранская, чтобы своих подбодрить, чужих напугать. Или Амерская, чтобы выставить Сирию и Россию монстрами.

|

Метки: Сирия Искандер |

Четвертый Т-50 в воздухе |

Как сообщает в своем пресс-релизе ОАО "Компания "Сухой", 12 декабря 2012 года в Комсомольске-на-Амуре во входящем в холдинг «Сухой» ОАО "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина" (КнААПО) состоялся первый полет построенного там четвертого летного опытного образца перспективного авиационного комплекса пятого поколения (ПАК ФА) - самолета Т-50-4. Самолет пилотировал заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, Герой России Сергей Богдан. Истребитель провел в воздухе сорок минут и совершил посадку на взлетно-посадочной полосе заводского аэродрома. Полет прошел успешно, в полном соответствии с полетным заданием. В ходе полета была проведена проверка устойчивости самолета, оценка работы систем силовой установки. Самолет хорошо показал себя на всех этапах намеченной летной программы. Летчик отметил надежную работу всех систем и оборудования.

Первый вылет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. В настоящее время ведется работа по всему комплексу наземных и летных испытаний. В них принимают участие три самолета. На сегодняшний день по программе летных испытаний совершено около 200 полетов.

|

Метки: ПАК-ФА Т-50 |