-Метки

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. (Ин. 1,5)

Гибель Лизочки Жуковой: "На всё воля Божья" и "Никто не виноват"? |

Гибель Лизочки Жуковой:

"На всё воля Божья" и "Никто не виноват"?

Очередные трагедии, каждодневно происходящие в жизни страны, да и других народов нашей планеты, заставляют содрогаться и задумываться вновь и вновь: что с нами происходит? есть ли какой-то смысл в этих несчастьях? может ли кто-то остановить этот конвейер смертей?

Вчера на зачете по психологии задал я вопрос студенту, защищавшему реферат по теме "Музыкальная психотерапия", не доводилось ли ему слушать целительные хиты известного в 90-е годы певца Ромы Жукова. А вечером из телепрограммы "Прямой эфир" на канале "Россия 1" узнаю, что маленькая дочурка Романа Жукова Лизонька, пострадавшая от падения с качелей, умерла. Это известие, в числе других трагических новостей, особенно потрясло меня, мою семью и, думаю, наших соседей, потому что Рома с матерью и братом Виталием жил в нашем подъезде.

Но более всего потрясает состояние духовности и морали в нашем обществе, прежде всего, представителей власти - местной и духовной. По словам компетентных участников передачи, рано или поздно на этих качелях должно было произойти нечто подобное ввиду небезопасной их конструкции. По словам Олега Митволя, ещё за два года до установки качелей во дворе, где живёт семья Жуковых, было принято постановление о замене качелей такого типа на безопасные, но местные власти не вняли этому документу.

И что же заявляет представитель местной администрации? Это, мол, несчастный случай, и никто в этом не виноват. А священник, к которому обратилась крёстная Лизоньки, по её словам, ответил: на всё воля Божья, Бог забрал девочку к себе, и она сейчас на нас смотрит оттуда, сверху. Значит, тоже получается, что никто не виноват?

Простите, батюшка, мне мою самонадеянность в суждениях по вопросам богословским, но если сказать только то, что Бог забрал ребёнка на небеса, не перекладываем ли мы ответственность за произошедшее на Него, снимая вину с тех, кто должен за это отвечать? Не выглядит ли тогда бог языческим Молохом, не оказывается ли он подвластен слепой Судьбе-злодейке?

Надеюсь, что батюшка сказал не только то, что всё в руках Божьих, но и разъяснил, как это следует понимать. Что промысл Божий заключается во взаимодействии свободной воли Бога со свободной волей человека, и если Он попускает людям такие тяжкие грехи, то смысл этого - заставить нас ужаснуться тому, что творим мы, вольно или невольно, вопреки воле Бога, и сделать всё от нас зависящее для предотвращения подобных трагедий впредь. Если бы Господь всегда исправлял все наши прегрешения, предотващая то зло, которое творим, мы бы ни за что не отвечали и никогда бы не обрели свободы, не стали людьми. Как писал великий русский философ Иван Ильин, когда нас постигает наказание, кторого мы, возможно, не заслуживаем, нужно вопрошать Бога: во имя чего мне послано это тяжкое испытание?

Ничем не оправданная гибель малышки Лизоньки обретёт смысл, если переживание этой трагедии будет утверждать завет Христа: "Да лЮбите друг друга" в деятельной любви к ближнему, в покаянии не только прямых виновников, но и всех нас, причастных к моральному падению общества, и в духовном исцелении наших душ и душ окружающих нас людей.

Таков же, думаю, смысл и многих других безвозратных тяжких потерь, как смерть пятилетнего мальчика, похищенного и убитого преступником в дачном посёлке, о которой шла речь в том же "Прямом эфире", как происходящие ежедневно по причине безотвественности людей тысячи и тысячи трагедий.

Удручающее впечатление производят, однако, многие комментарии в интернете, в которых проявляется другая крайня форма аморализма и бездушия. Наряду с массой соболезнований и слов поддержки, изобилуют грубые и жестокие обвинения в адрес родителей погибшей Елизаветы-Виктории, оставивших детей на бабушку и уехавших с годовалой дочерью в Австралию рожать шестого ребёнка.

Слава Богу, сам Роман Жуков, участвовавший по Скайпу в обсуждении обстоятельств гибели его дочери, всё понимает правильно, в том числе, думаю, осознаёт и свою долю вины. Мужественные и мудрые слова отца, пребывающего в горе, надеюсь, окажут целительное воздействие на души и сердца телезрителей.

Но сделают ли для себя выводы прямые виновники трагедии? Проснётся ли человечность в озверевших "моралистах" из интернета, готовых добить несчастных родителей за то, что они ожидают появления на свет ещё одного ребёнка, может быть, спасительного для всей семьи в этой трагедии? Сделают ли хоть что-то те лица, от которых в наибольшей степени зависит моральное состояние народа и уровень духовности в обществе?

Рома, прими от бывших твоих соседей глубокие соболезнования и благодарность за образец мужественного и мудрого переживания безмерного горя. Верю, что ты поможешь исцелишь душевные раны жене Елене, роды пройдут успешно, и в вашу семью вернутся радость и счастье.

@vlad_falco

Фото из источников: http://glamurchik.tochka.net/205169-umerla-doch-romy-zhukova-foto/, ИТАР-ТАСС.

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Мой друг, тебе сегодня 1 000 000! |

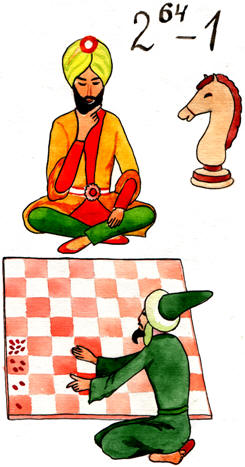

Мой друг Babajka, c юбилеем!

Тебе сегодня 64,

в двоичном коде это - 1 000 000!

Вот Юбиляр, счастливый и довольный, нам посылает пламенный привет. Давай-ка вспомним годы жизни вольной, прольём на прошлое воспоминаний свет!

Младые годы, праздник Первомая, нас всех переполняет оптимизм, и флаги красные мы дружно поднимаем, хоть и смешён нам был "научный" коммунизм.

Важней всего на свете - любовь, семья и дети. Студетнку Галю встретив, влюбился на всю жизнь. Звездою тебе светит - гляди ж, её держись!

А вот и "новоселье" в общаге ИТР - просторно нашим семьям, хошь верь, а хошь не верь.

Мы с Галею и с Лёней в подсобке ужились, и парочки влюблённых детьми обзавелись.

Герой наш и Галина жильё приобрели, за Сашей и Алину на свет произвели.

Всем моим ПЧ известно точно, что боец наш бравый Леонид на земле служил Дальневосточной, защищая остров Сахалин.

Через годы, в мой 50-й день рожденья, собрались друзья на юбилей...

...и в 60-й, с поздравленьем, сняв излитый на меня елей...

Снова юбилей: сорокалетье окончанья вуза КПИ -

...Альма Матер, все друзья на свете, однокашники и земляки твои.

Ты вместил в себя всех нас, младое братство, близких и родных, знаком был с кем, и твои года твоё богатство умножают, как на шахматной доске:

18 446 744 073 709 551 615 зёрен мудрости на 64-й клетке шахматной доски!

@vlad_falco

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

ПАМЯТИ ФИЛОСОФА АВЕНИРА УЁМОВА |

ПАМЯТИ ФИЛОСОФА АВЕНИРА УЁМОВА

Сегодня, 6 июня, девять дней, как ушёл из жизни А.И. Уёмов.

О роли выдающегося ученого Авенира Ивановича Уемова, который скончался 29 мая, высказался Интернет-газете "Взгляд из Одессы" от 30.05.2012 ректор Одесского национального университета имени Мечникова профессор Игорь Коваль:

- Это большая потеря в первую очередь для семьи, для близких; безусловно, для Одесского национального университета. И это большая потеря для философской науки нашей страны. Авенир Иванович Уемов - уникальный ученый, известный своими работами в различных сегментах философии, логики, математической логики.

Он автор более четырехсот пятидесяти научных трудов различного формата. У него выросло огромное количество аспирантов,кандидатов, докторов наук.

Более того: можно смело сказать, что этот человек на протяжении тридцати - тридцати пяти лет формировал интеллектуальную, нравственную атмосферу в нашем городе.

Это очень большая потеря, но, конечно, масштаб личности Уемова, то, что он оставил, позволяет надеяться, что и память о нем будет жить, и продолжатели его дела остаются в университете, в городе, в стране.

В интернете 30.05.2012 (Odessa Daily) опубликован некролог:

"Ректорат и профком Одесского национального университета имени И.И.Мечникова с прискорбием извещают о том, 29 мая, на восемьдесят пятом году жизни, ушел из жизни выдающийся философ, профессор философского факультета Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Уемов Авенир Иванович.

Авенир Иванович Уемов - выдающийся философ, логик и методолог науки, автор более 450 научных работ, действительный член Международной академии науки, промышленности, образования и искусства (Калифорния, США), академик Академии истории и философии, естественных и технических наук, академик Украинской академии экономической кибернетики, академик Международной Академии организационных и управленческих наук, действительный член международной академии философии, создатель известной научной школы. Подготовил более 35 кандидатов и 3 докторов наук.

Родился будущий ученый 4 апреля 1928 года, в селе Поречье Шуйского района Ивановской области. Авенир Уемов закончил философский факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1949 году, а в 1952 году - там же аспирантуру по кафедре логики. Тогда же защитил кандидатскую диссертацию на тему "Аналогия в современной технике". В 1964 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Вещи, свойства и отношения и теория выводов по аналогии".

Работал преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой философии в Ивановском педагогическом институте с 1952 по 1964 год. В 1964 году был приглашен на должность заведующего кафедрой философии Одесского государственного университета, на которой проработал до 1973 года.

В 1973-1996 годах заведовал отделом теории управления и системного анализа в Одесском отделении института экономики АН Украины (сейчас - Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины), работая по совместительству профессором кафедры философии естественнонаучных факультетов Одесского государственного университета. Стаж работы преподавателя-новатора в нашем университете – 48 лет.

А.И.Уемов был членом специализированного совета по защите докторских диссертаций, членом редколлегии журнала "Органон" (Братислава) и философского сборника "Філософські пошуки" (Львов-Одесса).

Профессор Уемов - автор и соавтор многочисленных монографий и статей, в том числе посвященных проблемам созданной им Параметрической общей теории систем.

Он разработал ряд пособий по логике, некоторые из них изданы в Китае и на Кубе.

Имел большое количество зарубежных публикаций, в том числе в Росии, Китае, Голландии, Польше, Венгрии, Чехословакии и Германии. Многочисленные статьи профессора Уёмова, которые посвящены вопросам параметрической общей теории систем и языку тернарного описания, опубликованы в США и Бразилии.

Принимал участие во многих международных конгрессах, съездах и конференциях.

Профессор Уемов - создатель и неизменный председатель Одесского философского общества, которое собиралось на свои заседания от 1 до 3 раз в месяц с 1968 года, принимал активное участие и в общественной жизни города Одессы.

Профессор Уемов А.И. принимал активное участие в создании первого на юге и востоке Украины философского факультета нашего университета. Память о профессоре А.И.Уемове навсегда останется в наших сердцах".

31 мая Одесса проводила в последний путь выдающегося философа. В фойе Главного корпуса Одесского национального университета имени И.И. Мечникова состоялась гражданская панихида, на которой коллектив ОНУ и общественность Одессы простились с учёным. Были зачитаны обращения от Российского философского общества, Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, других научных организаций и вузов. Свои соболезнования прислали многие философы и учёные России, Украины и других стран. Публикую свой проект обращения, направленного в Одессу Президиумом Российского философского общества:

"Уважаемые коллеги, друзья и близкие Авенира Ивановича Уёмова!

Российская философская общественность глубоко скорбит вместе с вами о кончине выдающегося философа и логика современности, главы Одесской философской школы, доктора философских наук, профессора Одесского национального университета, члена ряда научных академий, бессменного председателя Одесского отделения Российского философского общества.

А.И. Уёмов внёс неоценимый вклад в философию и науку своими получившими мировое признание трудами по онтологии вещей, свойств и отношений и современной метафизике, логическому анализу метода аналогии в науке и технике и методологии моделирования, параметрической общей теории систем и языку тернарного описания, системной философии науки и логике времени. Эти и другие теоретические разработки нашли широкое и эффективное применение в экономике и управлении, культуре и образовании.

Авенир Иванович подготовил десятки докторов и кандидатов наук, вложил свои знания и душу в умы и сердца многих тысяч выпускников российских и украинских вузов. С молодых лет и до конца жизни он неустанно боролся за свободу мысли и слова, являя собой образец смелого новаторства и воплощение творческого духа.

А.И. Уёмов проводил громадную работу по развитию и укреплению дружеских связей между Украиной и Россией, научных контактов с другими странами. Он явился инициатором и организатором демократического движения в Одессе и годы перестройки и становления государственности в независимой Украине, вдохновителем многих начинаний в общественной жизни наших стран.

Авенир Иванович был и всегда будет для всех нас ярким примером нтеллигентности ичеловечности, душевности и оптимизма, любви к людям и своему делу, преданности призванию философа и верности высокому званию человека и гражданина.

Примите наши глубокие соболезнования в связи с этой тяжёлой утратой. Светлая память об Авенире Ивановиче Уёмове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Президиум Российского философского общества".

Ещё месяц душа философа будет возноситься на Небеса. Будем молиться, чтобы помочь ей пройти все мытарства на этом пути к Богу.

Фотографии сделаны Е.Н. Терентьевым в Институте философии РАН в 2003 году во время Кедровских чтений, посвящённых 100-летию со дня рождения философа Б.М. Кедрова.

Одесские философы готовят Уёмовские чтения, которые, я уверен, станут традиционными.

Предполагается издать сборник воспоминаний об А.И. Уёмове и научных статей о его философии, логике, общей теории систем.

@vlad_falco

|

|

Ушёл из жизни выдающийся философ А.И. Уёмов |

Ушёл из жизни выдающийся философ Авенир Иванович Уёмов

29 мая 2012 года на 85-м году жизни ушёл от нас

Авенир Иванович Уёмов –

лидер известной в мире Одесской логико-философской школы, доктор философских наук, профессор, действительный член ряда научных академий.

Веня Уёмов родился 4 апреля 1928 года в деревне Поречье Шуйского района Ивановской области. Юность провёл во Владивостоке, где в возрасте 15 лет стал студентом Дальневосточного политехнического института. В 1949 г. Авенир Уёмов окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и в 1952 г. аспирантуру по кафедре логики, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Аналогия в современной технике» (научный руководитель – В.Ф. Асмус). В 1964 г. защитил докторскую диссертацию «Вещи, свойства, отношения и теория выводов по аналогии».

В 1952–1964 гг. А.И. Уёмов работал преподавателем и заведующим кафедрой философии в Ивановском государственном педагогическом институте, в 1964–1973 гг. возглавлял кафедру философии Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, в 1973–1996 гг. заведовал отделом теории управления и системного анализа Одесского отделения Института экономики АН Украины, не оставляя педагогической деятельности. С 1996 г. и до последних дней жизни работал в должности профессора философского факультета Одесского национального университета.

А.И. Уёмов – создатель признанной в мире общей параметрической теории систем и языка тернарного описания как неклассической логики. Он развил теорию аналогии, открыв около 50 её видов, осуществил наиболее полную разработку теорию моделей, концепцию предпосылочного знания любой научной теории, идею построения картины мира в категориях вещи, свойства и отношения, теорию онтологических оснований логики. Более 500 научных трудов Уёмова изданы в России, Украине, Польше, Германии, США, Бразилии, Китае и других странах. Он написал ряд оригинальных учебников по логике, философии и общей теории систем, подготовил более 30 кандидатов и несколько докторов наук.

А.И. Уёмов разработал и внедрил в практику управления приложения своих теорий, активно участвовал в общественной жизни своей страны – и в период существования СССР, и в независимой Украине, способствуя развитию научных и культурных связей с Россией.

Авенир Иванович запомнился нам как необычайно светлая личность, открытый и общительный человек, настоящий лидер и удивительно скромный человек, одаренный мудрой сократической иронией и тонким одесским юмором. Память о нём навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Соч. А.И. Уёмова: Вещи, свойства и отношения. М., 1963; Аналогия в практике научного исследования. М., 1970; Логические основы метода моделирования. М., 1971; Системный подход и общая теория систем. М., 1978; Принцип простоты и меры сложности. [В соавт.]. М., 1989; Основы практической логики с задачами и упражнениями. Одесса, 1997; Системные аспекты философского знания. Одесса, 2000; Общая теория систем для гуманитариев. [В соавт.]. Варшава. 2001; Лекции по метафизике. Одесса, 2009; Философия науки: системный аспект [в соавт.] . Одесса, 2011 (?) и др.

Лит. о А.И. Уёмове и его логико-философских и системологических теориях: Уёмов А.И. //Алексеев, П.В. Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды. М., 4-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 998–999; Алексеев, П.В. и др. Параметрическая общая теория систем и её применения: Сб. трудов, посвящённый 80-летию проф. А.И. Уёмова. Одесса, 2008; Уёмову Авениру Ивановичу – 80 лет // Вестник Российского философского общества. 2 (46), 2008; Теоретик и практик системного мышления: К 80-летию Авенира Ивановича Уёмова // Труды членов Российского философского общества. Вып. 15. М., 2008. С. 397–407 и др.

@vlad_falco

|

|

С Вознесением Господним и Днём славянской письменности! |

С Вознесением Господним и Днём славянской письменности!

Дорогие друзья, читатели и гости моего дневника!

Поздравляя вас с этими великими праздниками, не могу быть многословным: весь май маюсь с компьютером, он постоянно зависает и глючит. Скоро заменю его на новый и тогда буду появляться в своем и ваших дневниках немного чаще.

vlad_falco

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Новая сенсация о "конце света" |

Новая сенсация о "конце света"

В СМИ и Интернете появились сообщения о том, что конец света по календарю майя "отменяется". На место одной лжи приходит новая - будто конец света был кем-то установлен. Эти публикации спекулируют на открытии америкаских археологов, обнаруживших календарь майя, не содержащий никаких "концов света".

Стена разрушенного дома майя, на ней расчеты, связанные с календарем Майя относительно Луны, Солнца, Венеры и Марса. © Tyrone Tumer/Reuters

"Конец света" со ссылками на календарь майя, а также на неверные толкования различных эсхатологий и псевдонаучные картины космических катастроф изначально был выдумкой дельцов, заработавших громадные деньги на легковерии и всеядности людей, падких на сенсации.

Этот бум превзошёл даже вал инсинуаций накануне 2000-го года, хотя на этот раз мне не доводилось видеть насмерть перепуганных ожиданием конца света студентов, как тогда. Провёл в 1999-м с ними деловую игру, в которой все участники пришли к выводу о ложности "апокалиптических" измышлений.

Не раз мне доводилось писать в блогах и говорить на лекциях о ложности и вреде публикаций о конце света в 2012 году. Мало-мальски образованных людей убеждают научные аргументы, хотя на науке спекулирет множество лжеучёных. Люди православные в эту чушь не верили, их убеждает только схождение Священного огня в канун Пасхи, свидетельствующее о том, что Конца Света в ближайший год не будет.

Теперь, когда интерес к сказкам о конце света в 2012-м стал падать, самое время для сенсаций о его "отмене". Ни майя, ни ацтеки или кто-нибудь ещё не предсказывали конца света, поэтому он и не может быть отменён: отменяется лишь одна сенсация другой.

Об этом читайте в статьях:

"В Гватемале найден древнейший астрономический календарь майя" http://ria.ru/science/20120510/646283896.html и

"Календарь майя не содержит никаких указаний на конец света" http://www.ria.ru/science/20120511/646649164.html.

Археолог Уильям Сатурно из Бостонского университета выкапывает дом майя в руинах города Шультун © Tyrone Tumer/Reuters

@vlad_falco

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Кто на Красную горку женится, тот вовек не разведется. |

Поздравляем племянницу Людмилу

и её избранника Павла с венчанием!

Людмилка и Паша венчаются в Санкт-Петербурге сегодня, в первый день после длительного перерыва, состоящего из Масленицы, Великого поста, Страстной недели и Светлой седмицы, когда церковь вновь начинает венчать браки и благословлять молодых на супружество.

Все родственники Людмилы в Москве и Подмосковье, Питере, в других городах и весях России и на Украине, а также в дальнем зарубежье, поздравляют молодых и желают жить в любви и согласии, ниспосланных свыше, от Бога.

Этот брак свершается на небесах, и народная мудрость гласит:

«Кто на Красную горку женится, тот вовек не разведется».

@vlad_falco

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Антипасха или Красная горка |

С праздником!

Антипасха или Красная горка

«Антипасха» — греческое слово, и приставка «анти» значит не «против», а «вместо». Таким образом, «Антипасха» — праздник «вместо Пасхи», как бы возмещающий, восполняющий его.

«Красная горка» — народное название первого воскресного дня после Праздника Пасхи, который в церковном словаре носит название Антипасха. За Антипасхой следует Фомина неделя, которую, собственно, и называют Красной горкой. На этой неделе в церкви вспоминают апостола Фому, который пожелал лично удостовериться в воскресении Спасителя, не поверив ученикам, поведавшим ему чудесную весть. По евангельскому сюжету, воскресший Христос явился перед Фомой, чтобы тот мог вложить персты в его раны и своими глазами увидеть, что совершилось чудо. «И не будь неверующим, но верующим», — сказал Спаситель Фоме (Лк., 20:27). Кстати, поэтому в народе человека, что-либо подвергающего сомнению, называли «Фомой неверующим».

Антипасха отмечается всегда на восьмой день после светлого Христова Воскресения. В этот день обновляется память воскресения Христова, поэтому Антипасха называется «неделей обновления». Обновление воскресения Иисуса Христа связано с апостолом Фомой, поэтому в этот день Церковь вспоминает встречу апостола Фомы и воскресшего Христа. Фомы не было среди апостолов, которые видели Христа сразу после Воскресения.

«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» — говорил Фома о Христе. Это не значит, что он сомневался в том, что Христос был Спасителем, Сыном Божиим. Скорее это свидетельство того, насколько апостол жаждал пережить встречу с воскресшим Иисусом Христом. Сам, лично, а не со слов ближних, ощутить пасхальную радость и торжество. Апостол Фома стал символизировать сомнение, недоверие. В народе даже бытует определение «Фома неверующий». Правильнее будет назвать его не тем человеком, который сомневается во всём, даже в самом очевидном, а тем, кто стремится убедиться в истинности или, наоборот, ложности тех или иных фактов на собственном опыте. Ведь одно дело — пользоваться свидетельствами других, даже самых близких людей, и совсем другое — знать что-то своим опытом.

Святой апостол Фома родился в галилейском городе Пансады и был рыбаком. Когда он услышал благовестие Иисуса Христа, то, оставив всё, последовал за Ним и стал одним из 12-ти апостолов. На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким». Церковное Предание рассказывает, что святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был заключен в темницу. Его жестоко пытали и убили, пронзив пятью копьями. Части мощей святого апостола Фомы хранятся в Индии, Венгрии и на Афоне.

Антипасха является первым днем после длительного перерыва, состоящего из Масленицы, Великого поста, Страстной недели и Светлой седмицы, когда церковь вновь начинает венчать браки и благословлять молодых на супружество.

В Белоруссии укоренилось название этого праздника как Радоница, или Радуница, как привыкли называть этот день в народе, отмечается в этом году 24 апреля.

Корни праздника — в давних временах, в земледельческих традициях и в вере, что наши мертвые не покинули нас окончательно, а находятся где-то поблизости и могут даже помочь потомкам, если возникнет такая необходимость.

В старину считалось, что если не пригласить предков на праздничную трапезу в Радуницу, то не будет удачи всей семье, не будет урожая, скотина заболеет, а то и перемрет. Зато если попросить предков о покровительстве, пригласить за стол — только и успевай собирать урожай.

Считается, что в день Радуницы предки празднуют вместе с потомками, разделяют общую трапезу, участвуют в веселье — так что на Радуницу белорусские кладбища полны бодрого шума, ведь нехорошо огорчать предков.

Еще до Радуницы, за несколько дней, белорусы начинают приезжать на кладбища, убирают могилы, сажают цветы, привозят букеты. Только очень занятые люди откладывают посещение кладбища до самого дня Радуницы. А те, кто имеет такую возможность, предпочитают убрать могилу заранее — это что-то вроде генеральной уборки, которую делает хорошая хозяйка перед приходом гостей. В данном случае гостей принимают умершие предки.Религиозные с утра отправляются в церковь, а после обеда — всей семьей на кладбище, менее религиозные — заказывают поминальную молитву заранее, а на кладбище приезжают с утра.

Это день поминовения усопших, день памяти, в который традиционно принято ходить на кладбища, первый раз после Пасхи, принося с собой пасхальную трапезу: крашенные яйца, куличи и прочие яства с праздничного стола. Церковь призывает на Радуницу прогонять печаль и тоску по умершим, потому как Пасха, символизирующая победу над смертью, несет веру в то, что усопшие обрели жизнь вечную.

Но откуда пришли традиции празднования этого дня и что такое Радуница — эти вопросы как правило не находят однозначного ответа, так как происхождение этого праздника до сих пор до конца не выяснено. Неоспоримым является только факт его дохристианского происхождения. Еще в древней Греции была распространена традиция приносить на могилы предкам раскрашенные яйца и другие угощения, как дань уважения и преклонения. тимология слова «радоница» или «радуница» является спорным. Иногда его относят к слову «род» - отсюда производные слова «родина, «предок», «родственник» и «родители» — которых собственно и поминают в этот день. Интересно и то, что по славянским верованиям, творцом всего существующего и прародителем всех других богов был Род — единый верховный Бог. Его символом был красный цвет и круг. Многие находят нечто общее между этим и традиционным окрашиванием яиц в красный цвет. По древним верованиям сын Рода, разделил мир на 3 части: верхний — где обитают боги, средний — где живут люди, и нижний — мир усопших, он же именовался Навь. А как известно Навьин день — это одно из названий современной Радоницы, наряду с Радуницей, Тризной, Радошницей, Гробками и Могилками.

По другим версиям, своим происхождением «радуница» обязана слову «радость». И это тоже имеет свои основания. Так как древние славяне, в день Радуницы, устраивали на кладбищах настоящие гуляния, с танцами, хороводами и обильными возлияниями. Отголоски тех традиций сохранились до сих пор, не смотря на запрет церкви употреблять на кладбищах спиртные напитки и устраивать бурные застолья на могилах.

В Белоруссии Радуница официально объявлена выходным днем.

Источник:

http://borisov-spas.com/pravoslavnye-prazdniki/antipasxa-ili-krasnaya-gorka.html

|

|

Ты ушла в канун Христова Воскресенья |

Ты ушла в канун Христова Воскресенья

(годовщина кончины матери)

В Великую Субботу 14 апреля, канун Великого Христова Воскресенья, я, мои родные и друзья, земляки поминали мою мать Елену Михайловну Фалько, которая ушла из жизни 15 апреля прошлого года, накануне Лазаревой субботы. Провожали её в последний путь в Святое Вербное Воскресенье, а в Великую Субботу поминали, отмечая 9 дней со дня её кончины. Тогда я опубликовал в дневнике пост "Девять дней одного года", исполненный светлой печали:

http://www.liveinternet.ru/users/vlad_falco/post162929838/,

и фрагменты из воспоминаний матери о фронтовой Пасхе:

http://www.liveinternet.ru/users/vlad_falco/post163095321/,

которые показывали, как этот великий праздник (по-украински Великдень) помогал воинам Великой Отечественной смертию смерть попрать.

В те годы тяжких испытаний наш народ видел в Боге и религии спасение, и не было таких оголтелых нападок на Церковь, которым она подвергается сегодня.

* * *

В районной газете "Життя Лебединщини" 13 апреля опубликована очень тёплая, душевная заметка к годовщине кончины моей матери - учителя и самодеятельной поэтессы, члена Украинского национального союза журналистов, ветерана Великой Отечественной войны. Весьма признателен редакции газеты, своим землякам за память о самом дорогом для меня человеке и почести, которые оказаны ей, а также за упоминание моего имени. Сожалею, что не смог приехать на родину, чтобы помянуть мою маму вместе с вами, дорогие друзья.

Снимок, опубликованный в заметке о Елене Фалько в газете "Життя Лебединщини"

|

|

Понравилось: 1 пользователю

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА |

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Год назад я опубликовал в своих постах проповеди Протоиерея Вячеслава Резникова, посвящённые Светлой Седмице.

Этими текстами начинается книга моего крестного и духовника "Полный круг проповедей на ежедневные апостольские и евангельские церковные чтения":

О Святой Пасхе:

http://www.liveinternet.ru/users/vlad_falco/post163050258/

(Пасха. Пасхальная вечерня: "О священной иерархии").

О Светлом понедельнике:

http://www.liveinternet.ru/users/vlad_falco/post163329390/

("О свидетельстве и свидетелях". Здесь же - Предисловие к книге "Полный круг проповедей").

О Светлом вторнике:

http://www.liveinternet.ru/users/vlad_falco/post163498370/

("О приготовлении души").

О Светлой среде:

http://www.liveinternet.ru/users/vlad_falco/post163675908/

("О свидетелях и лжесвидетелях").

О Светлой Седмице (Четверг - Пятница - Суббота):

http://www.liveinternet.ru/users/vlad_falco/post163961499/

("О рождении свыше". "О биче Божьем". "О росте и умалении").

До и после этого недельного цикла проповеди я публиковал лишь отдельные тексты из этой и других книг о. Вячеслава Резникова. Читатели моего дневника спрашивали, нет ли в интернете этих книг. Насколько мне известно, пока никто не разместил в инете сканы этих текстов, и мне, по причине занятости, не удалось этого сделать.

15 мая 2011 года автора книг, моего духовного отца, не стало.

Тем, кто не знаком с проповедями о. Вячеслава, рекомендую прочесть их.

@vlad_falco

|

|

Великая суббота |

Страстная суббота, или Схождение Благодатного огня

Страстная суббота – первый праздничный день страстной недели. Именно в этот день все начинают приготовления к светлому празднику Пасхи.

Многие хозяйки в этот день стараются успеть все приготовить: испечь куличи, покрасить яйца и приготовить много других блюд на праздничный стол – для них это самый хлопотный день.

На самом деле для верующих это и скорбный, и радостный день: ведь Христос еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, но все вокруг уже наполнено предпасхальной радостью. В день Страстной субботы церковь вспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие его в ад. Именно в этот день Иосиф пришел просить у Пилата, чтобы тот дал разрешение забрать тело Иисуса для погребения. Распятие было самым позорным, жестоким и мучительным наказанием. Человек распятый на кресте терпел неймоверные мучения, которые описать слова невозможно. Такое наказание применяли только к самым отъявленным преступникам и злодеям. И поэтому по обычаю тела распятых на кресте оставались там висеть и становились добычей птиц, но если высшее начальство давало разрешение, тела можно было забирать и предавать погребению.

Пилат разрешил забрать тело. Иосиф купил плащаницу и сняв тело Иисуса с креста намазали его благовониями, обвили плащаницей и положили в погребальной пещере, которая находилась в саду Иосифа. Но Фарисеи опасаясь того, что Апостолы украдут тело, а затем скажут что Иисус воскрес, попросили Пилата приставить охрану у входа в гроб. Тем самым они только усилили доказательства воскресения Христова.

По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с вечера – чином утрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, находится икона Христа, лежащего во гробе – святая Плащаница.

После недолгого повечерия с чтением канона о распятии Господнем – во время службы утрени Великой Субботы совершается Крестный ход с пением погребального «Святый Боже…»: Святая Плащаница обносится вокруг храма. И именно на этой службе в первый раз говорится, что эта суббота — самый «благословенный седьмой день», когда-либо бывший. Это день, когда Христос почивает от трудов Своих по восстановлению мира.

Это тот день, когда Слово Божие, «через Которое все начало быть», стало телом и лежа во гробе как мертвый Человек, тем временем спасая мир и отверзая гробницы. Утром в субботу служится вечерня с литургией св. Василия Великого – одна из самых красивых служб года. Часть Литургии – вход с Евангелием, Великий вход – совершаются в центре храма перед Плащаницей. На службе читаются 15 паремий – отрывков из Ветхого Завета, содержащих пророчества о Воскресении Христовом.

По окончании Литургии поется пасхальный тропарь: близится начало праздника Пасхи. Благословляются хлебы и вино, а в большинстве храмов происходит освящение куличей, крашанок и некоторых других продуктов, в зависимости от правил церкви.

В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы. В конце полунощницы священнослужители переносят Плащаницу с середины храма в алтарь Царскими Вратами и кладут ее на Престол, где она остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по Воскресении Его из мертвых.

.jpg)

Именно в Великую или Страстную Субботу происходит одно из самых прекрасных и главных чудес церкви, которого с трепетом ждут все верующие мира – схождение Благодатного огня. Это чудо происходит каждый год накануне Пасхи в Иерусалимском Кафедральном соборе Воскресения Христова. В этот день люди из разных стран собираются в Иерусалиме и ждут, когда огонь Божий, необжигающий, Благодатный сойдет с небес. И этот огонь разносят больше чем в 20 стран мира. Люди несут огонь в свои дома, летят с ним на самолете, чтобы только передать его другим христианам своей страны.

Источник:

http://www.kuzbass.aif.ru/society/article/23021.

Верю, что сойдёт сегодня с небес Благодатный огонь, и, значит, не будет в 2012 году Конца света!

@ vlad_falco

|

|

Страстная пятница |

Страстная пятница

Сегодня я молчу...

|

|

"Страсти по Матфею" митрополита Илариона. |

"Страсти по Матфею" митрополита Илариона

В ночь на великий четверг страстной недели Московский телеканал ТВЦ показал телевизионную запись второй версии оратории "Страсти по Матфею" Илариона, прозвучавшей в Большом зале Московской консерватории.

Автор этого произведения - председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС МП) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Впервые новая версия оратории прозвучала 21 марта с.г. в Орловской Государственной консерватории им. И.С. Тургенева.

Ролик с записью этого произведения, исполненного там, по благословению Владыки, с некоторыми сокращениями, см. на сайте автора оратории:

http://hilarion.ru/2011/04/01/3416.

Музыкальный жанр "Страстей", который иначе зовется "Пассионы", возник в лоне западных церквей - католической и лютеранской. Известны "Страсти по Матфею" И.С. Баха, вдохновившие Илариона на создание оратории. Сегодня "Страсти" вышли за границы богослужения и стали самостоятельным музыкальным жанром. Особенность сочинения митрополита Илариона состоит в том, что это первая православная интерпретация "Страстей" в музыке.

Привожу цитату сайта митрополита Илариона об исполнении оратории в Московской консерватории (http://hilarion.ru/2012/03/21/4511):

В Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского была исполнена вторая версия оратории митрополита Волоколамского Илариона «Страсти по Матфею». Произведение для чтеца, солистов, хора и оркестра исполнил Московский синодальный хор под руководством А.А. Пузакова при участии Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под руководством В.И. Федосеева. Текст Евангелия читал митрополит Иларион.

Перед началом исполнения архипастырь обратился к присутствующим со словом:

«Сегодня мы услышим евангельский рассказ о страданиях, смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа.

В последние дни Своей земной жизни Господь был оставлен один перед лицом страдания и смерти. Он испил до дна чашу, которая была уготована Ему, и пережил самое страшное, что может выпасть на долю человека, – одиночество и оставленность. Он был один в Гефсимании, ибо ученики Его уснули крепким сном, Он был один на суде первосвященников, на допросе у Ирода и на суде Пилата, ибо ученики Его в страхе разбежались. Он был один, когда шел на Голгофу; случайный прохожий, а не любимый ученик помог нести Крест. Он был один на Кресте, один умирал, оставленный всеми.

На Кресте Иисус взывал к Отцу Своему: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27; 46). Этот крик вместил боль всего человечества и каждого человека – боль всякого, кто чувствует, что он одинок, и кому кажется, что он оставлен Богом. Ибо страшно быть оставленным близкими и друзьями, но еще страшнее, когда тебе кажется, что Бог покинул тебя, что непреодолимая стена встает между Богом и тобой и Он словно не слышит, не видит, не замечает…

Если ты страдаешь от одиночества, вспомни, каким одиноким был Спаситель в последние часы Своей земной жизни. Если близкие и ученики твои отвернулись от тебя, если ты подвергся незаслуженной клевете, если против тебя лжесвидетельствуют и объявляют тебя повинным смерти, вспомни, что Сам Господь прошел через это.

Если тот, кто жил с тобой под одной крышей, причащался от одной Чаши, ел твой хлеб, кому доверился ты со всей силой любви, с кем делился своими мыслями и чувствами, от кого ничего не утаивал и для кого ничего не жалел, – если этот человек предал тебя, вспомни, что и Господь пережил это.

Если крест твой навалился на тебя с такой тяжестью, что ты не в силах понести его, если близкие твои не хотят разделить его с тобой, будь благодарен и тому, быть может, случайному прохожему, который поможет тебе нести его хотя бы какую-то часть пути.

Если волна богооставленности накрыла тебя с головой и кажется тебе, что Бога нет или же Он отвернулся и не слышит тебя, то не отчаивайся, ибо и Христос прошел через этот страшный и горький опыт.

Если осуждают тебя и оскорбляют, ударяют по лицу и плюют на тебя, пригвождают ко кресту и вместо воды дают горькую желчь, молись за распинающих тебя, ибо они не знают, что творят.

Вслушиваясь в рассказ евангелиста Матфея о страданиях, крестной смерти и воскресении Господа Иисуса, возблагодарим Господа за то, что Он стал одиноким, чтобы не были одиноки мы, был оставлен, чтобы мы не были оставлены, прошел через оскорбления и поругания, клевету и уничижение, страдания и смерть, чтобы во всяком страдании мы чувствовали, что мы не одни, но что Сам Спаситель с нами до скончания века».

Как отмечает музыковед Ольга Гарбар: «История музыки знает огромное множество «Страстей» (т.е. Пассионов) – католических, протестантских, даже карнавальных и в стиле «рок»… Но впервые в истории музыкальной традиции произведение такого масштаба написано на канонический текст Евангелия от Матфея и богослужебные тексты Православной Церкви. Оратория наполнена интонациями русского церковного мелоса, но также впитала в себя стилистику и приемы европейской барочной музыки. При всем этом она отличается от сходных сочинений подлинно православным пониманием Страстей Спасителя: в музыке отсутствует натурализм, театральность, «страдания» потрясают не описанием физических мук, а внутренним состоянием, душевным напряжением, духовным смыслом. Музыка Владыки Илариона ведёт человека к духовному через душевное. Его оратория – не просто музыкальное произведение, полное страстей, борений, всевозможных концертных эффектов, это скорее духовное действо, проповедь Слова Божьего, приобщение всех нас Тайнам Божественного бытия. Высокое музыкальное мастерство, разнообразие, цельность, эмоциональная насыщенность, духовная глубина и доступность для неискушённого слушателя – все эти качества делают данное произведение уникальным явлением в истории современного музыкального искусства».

Оратория исполняется во многих концертных залах и храмах-музеях мира, в том числе в крупных городах России. В канун исполнения её в Хабаровске главный дирижер Дальневосточного симфонического оркестра Илья Дербилов отметил:

"Православная традиция исключает присутствие аккомпанирующих инструментов. Это западная традиция. Само по себе произведение уникально тем, что в нем православная тема соединяется с классической музыкой".

Далее цитирую сайт:

http://www.newsru.com/religy/20mar2012/oratorium.html#1

Митрополит Иларион имеет не только духовное образование, но и музыкальное. С 1973 по 1984 годы он обучался в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных по классу скрипки и композиции. В 1984 году, по окончании школы, поступил на композиторский факультет Московской государственной консерватории, откуда был призван в армию. После службы в армии в январе 1987 года он по собственному желанию оставил обучение в Московской консерватории и поступил послушником в Виленский Свято-Духов монастырь.

Интересно, что сочинение митрополита Илариона побудило российского кинорежиссера Павла Лунгина снять фильм "Дирижер", премьерный показ которого прошёл 20 марта в Москве, в Центральном доме литераторов.

Как рассказал сам режиссер, "этот фильм начался с музыки, точнее, с того, что я познакомился с митрополитом Иларионом Алфеевым, и он дал мне послушать свою ораторию "Страсти по Матфею".

По словам Лунгина, митрополит мечтал о фильме, в котором звучала бы музыкой и были бы показаны храмы, фрески, сохранившиеся в старых полуразрушенных монастырях Сербии и Черногории. "Музыка меня совершенно захватила, но я не хотел делать такой традиционно документальный фильм", - поведал режиссер, добавив, что позже эти размышления вылились в попытку соединить простую бытовую историю с высокодуховным симфоническим музыкальным произведением.

Внешней канвой фильма стала история поездки дирижера и его оркестра в Иерусалим для исполнения оратории. "Эта музыка звучит постоянно, чтобы потом реализоваться уже в финальном концерте, реальном выступлении музыкантов, - пояснил Павел Лунгин. - Получился удивительный эффект, чудесное превращение бытового изображения и музыки во что-то третье. Меня это волновало, вдохновляло. И мне кажется, что это очень интересный опыт".

"Страсти по Матфею" митрополит Иларион написал в Вене, когда был епископом Венским и Австрийским. Впервые оратория была исполнена пять лет назад в Москве и через один день - в Риме. Сочинение это написано для классического состава струнного оркестра и смешанного хора с участием солистов. Оно делится на четыре тематические части: "Тайная вечеря", "Суд", "Распятие" и "Погребение". Написано для исполнения во время духовного концерта, не во время богослужения.

Как отмечает музыковед Ольга Гарбар, история музыки знает огромное множество "Страстей" - католических, протестантских, даже карнавальных и в стиле "рок". Но впервые в истории музыкальной традиции произведение такого масштаба было написано на канонический текст Евангелия от Матфея и богослужебные тексты Православной церкви.

Оратория наполнена интонациями русского церковного мелоса, но также впитала в себя стилистику и приемы европейской барочной музыки. При всем этом она отличается от сходных сочинений подлинно православным пониманием Страстей Спасителя: в музыке отсутствует натурализм, театральность, "страдания" потрясают не описанием физических мук, а внутренним состоянием, душевным напряжением, духовным смыслом.

"Музыка Владыки Илариона ведет человека к духовному через душевное. Его оратория - не просто музыкальное произведение, полное страстей, борений, всевозможных концертных эффектов, это скорее духовное действо, проповедь Слова Божьего, приобщение всех нас Тайнам Божественного бытия. Высокое музыкальное мастерство, разнообразие, цельность, эмоциональная насыщенность, духовная глубина и доступность для неискушенного слушателя - все эти качества делают данное произведение уникальным явлением в истории современного музыкального искусства", - отмечает Гарбар.

А вот что написал о своем сочинении сам митрополит Иларион: "В своем сочинении я опирался на музыкальное видение баховской эпохи: именно потому я назвал свое сочинение "Страстями по Матфею" - чтобы не возникало вопросов, на кого я ориентируюсь. Но это "не цитирование и не рекомпозиция, не пародия и не деконструкция". Добавлю, это и не стилизация. Музыка Баха для меня - ориентир, эталон, потому и отдельные баховские интонации естественно вплетаются в музыкальную ткань моего сочинения. Но старую форму "Страстей", восходящую к добаховской эпохе (вспомним замечательные "Пассионы" Шютца), я наполнил новым содержанием.

Оригинальность этого сочинения заключается, во-первых, в его христоцентричности. В русской светской музыкальной традиции вплоть до последней четверти XX века не было произведений, посвященных жизни, страданиям, смерти и воскресению Христа. Евангелие не воспринималось нашими светскими композиторами как достойный сюжет для музыкального творчества. Русские оперы и оратории писались на исторические или романтические сюжеты, религиозный элемент в них не был центральным. Я же в своем сочинении опирался на евангельский сюжет и на богослужебные тексты, которые, опять же, лишь в редких случаях использовались в нашей светской музыке.

Структура моего сочинения напоминает структуру Последования Страстей Христовых, совершаемого в канун Великой пятницы. Это богослужение иногда называют Службой двенадцати Евангелий, потому что евангельские отрывки в ней перемежаются с тропарями, стихирами и канонами, содержащими богословский комментарий к евангельскому тексту. Таким же комментарием к евангельской истории Страстей Христовых является моя музыка.

Во-вторых, "Страсти по Матфею" - первое музыкальное сочинение, написанное для концертной сцены, но основанное на традициях русской церковной музыки. В XIX-XX веках существовал водораздел между музыкой для богослужебного употребления, и музыкой светской, концертной. Первая звучала почти исключительно в храмах, вторая - в концертных залах и театрах. Мне же хотелось создать некий синтез этих двух традиций, преодолеть искусственный водораздел между ними. Мне хотелось, чтобы люди, которые не ходят в церковь регулярно, смогли пережить те же чувства, какие испытывают православные верующие, когда присутствуют на богослужениях Страстной седмицы. Для меня "Страсти по Матфею" - не только музыкальный, но еще и миссионерский проект. Я хотел, чтобы, услышав эту музыку, люди потянулись в церковь.

В-третьих, в качестве либретто я использовал богослужебные тексты, которые я сам выбирал, иногда адаптируя их или сокращая для того, чтобы они легче ложились на музыку. Моей задачей было написать серию музыкальных фресок, которые в совокупности составляли бы цельную иконографическую композицию, посвященную Страстям Христовым. Если иконы и фрески - это умозрение в красках, то мне хотелось создать умозрение в музыке, то есть такую музыку, которая была бы наполнена церковным, богословским содержанием..."

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Великая среда. |

Великая среда

Из книги протоиерея Вячеслава Резникова "Открываем Священное Писание", ч. 6: Последнее учение.

Великая среда.

"Когда Иисус окончил все слова сии (о последнем суде), то сказал ученикам своим: вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие" (Мф.26,1-2).

Этими словами Господь развязал силы зла.

Здесь же Матфей и Марк напоминают событие, которое произошло несколько дней назад, в субботу, когда «Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного». Тогда Мария помазала Его миром, и Господь сказал, что, «возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению» (Мф.26,12-13).

Итак, Господь уже приготовлен к погребению, и Своей волей дал свободу злу.

И только поэтому «собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы, и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе» (Мф.26,3-5).

Только поэтому «вошел сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати» (Лк.22,3).

Только поэтому и сам Иуда пошел «к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его?

Они предложили ему тридцать сребренников; и с того времени он искал удобного случая предать Его» (Мф.26,15-16).

|

|

Великий вторник |

Великий вторник

Продолжаю цитировать книгу: Протоиерей Вячеслав Резников. Открываем Священное Писание. М.: 2005.

Великий вторник.

Только "поутру", во вторник, "проходя мимо", на пути в Иерусалим, они "увидели, что смоковница, которую Ты проклял, засохла".

Ученики не нашли в этом ничего несправедливого. Просто их в очередной раз поразила сила слова Учителя.

А "Иисус", желая, чтобы и слово каждого ученика обрело такую же силу, "отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет, что ни скажет.

Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам. И» снова напомнил о главном условии силы молитвенного слова: «когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». И снова напомнил, что не о передвижении гор надо молиться день и ночь, но — «дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мк.11,20-26) .

В этот день, во вторник, Господь окончательно разобрался с вождями иудейского народа, с «книжниками и фарисеями». И увиденная утром засохшая смоковница была пророчеством о судьбе всего, что имеет только вид, но не имеет силы и истины.

Началось с того, что, «когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?»

И Господь преподал" им

УРОКИ МУДРОСТИ

|

|

Понравилось: 2 пользователям

Великий понедельник |

Великий понедельник

Началась Страстная Седмица, которая завершается Великим Христовым Воскресением.

Из книги: Протоиерей Вячеслав Резников. Открываем Священное Писание. М.: Соверо-принт, 2005.

Часть 6.

Последнее учение

Великий понедельник.

Мк.11,12-19.

«На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв».

Говорят, смоковница — такое дерево, у которого сначала появляются плоды, а потом листья. И поскольку эта смоковница уже украсилась листьями, Господь вправе был ожидать и плодов. А их не было. Поэтому «сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!

И слышали то ученики Его.

Пришли в Иерусалим».

По Марку, именно в этот день, в понедельник, Иисус выгнал из храма «продающих и покупающих».

Конечно, и животные продавались, чтобы быть принесенными в жертву, и меновщики предлагали в обмен старинные еврейские монеты, которыми только и разрешалось платить подать на храм. Тем не менее, увидев эту картину, Иисус поступил так, как Он больше никогда и ни по какому поводу не поступал. Он, «сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овен и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул; и сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли», в том числе и предметами, необходимыми для Богослужения! даже — «не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь».

Эль Греко. Христос изгоняет из храма торговцев.

Храм — дом Отца Небесного, дом молитвы. Это совершенно особое место, где Бог договорился встречаться с людьми. И если входящего встретит мычание волов, звон денег, и пусть даже воркование голубей, то как он сможет сделать следующий шаг? Тех, кто и сам не входит, и другим мешает, кто делает храм обычным «вертепом разбойников», Господь выгоняет бичом, как бессловесных животных.

При этом присутствовали ученики Христовы. Они были начитаны в Писании, и кто-то вспомнил строку 68-го псалма:

«Ревность по доме Твоем снедает Меня».

А начальствующие не видели нечистоты в том, что делалось в храме, а значит, не увидели и благородной ревности. Они увидели только претензию на высшую власть. А поскольку и они тоже, как и все иудеи, ожидали обещанного Пророками Мессию, то решили, на всякий случай, лишний раз испытать Иисуса:

«Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?»

Господь предложил довольно странное доказательство:

«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его».

Ясно, что здесь какая-то загадка. Ясно, что никто не будет разрушать, чтобы посмотреть, как кто-то в три дня восстановит. Но иудеи поняли именно, как говорится, «в лоб», и сами над этим посмеялись: «Сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?»

Ученики же почувствовали, что дело в чем-то другом. Они запомнили эту загадку. И только когда «воскрес Он из мертвых» после тридневной смерти, они вдруг поняли, что тогда «Он говорил о храме Тела Своего».

Так, многие ветхозаветные пророчества о грядущем Христе сначала звучали прикровенно. Но когда уже пришедший Христос указывал на них, — открывалась духовная связь времен, и люди, чистые сердцем, «верили» и ветхозаветному «Писанию, и слову, которое сказал Иисус». (Ин.2,13-25).

Ну а «книжники и первосвященники... искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его. Когда же стало поздно, Он вышел вон из города».

Очевидно, было и темно, потому что на пути не разглядели смоковницу, которую утром проклял Господь". (С. 149-150).

|

|

С Вербным Воскресением! |

С Вербным Воскресением!

С праздником Входа Господня в Иерусалим!

Фрагмент из книги отца Вячеслава Резникова "Открываем Священное Писание" (с. 146-147):

"Вход в Иерусалим.

Это произошло за несколько дней до иудейской Пасхи.

Матфей пишет (МФ.21,1-7), что "ученики пошли" в селение, близ горы Еленойской, "и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положил на них одежды свои, и Он сел поверх их"...

Лука уточняет, что Господь сел "на осленка" (Лк.19,35).

И, когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге (Лк.19,36-44).

А когда Он приблизился к спуску с горы Еленойской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!"

"Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев (Ин.12,12-13)."

"И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского" (Мф.21,10-11).

"Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо" (Ин.12,17-50).

Вход в Иерусалим - вершина человеческой славы Иисуса, когда все то добро, которое Он сделал людям, как бы хлынуло через край и вызвало взрыв благодарности.

Кажется, и Фарисеи, враги Его признали свое поражение, и "говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним".

Входящий в Иерусалим Иисус окружен ореолом неприступного величия. "Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они", не дерзая подойти к Самому Иисусу, "подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просил его, говоря: нам хочется увидеть Иисуса".

Но и ученикам сейчас их Учитель кажется недоступным. И "Филипп" тоже не дерзает беспокоить Его, но "идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу".

"Иисус же", как бы не слыша просьбы учеников, "сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому". Но Он - не о той человеческой славе, которая привела к Нему Еллинов. Эта слава вот уже сейчас начнет стихать.

Перед Ним - путь, который ведет к вечной, Божественной славе: "Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную".

И ученики сейчас должны готовиться не к торжественному предстоянию перед Его троном, но - чтобы вслед на Ним идти тем же единственным, тесным путем зерна: "Кто Мне служит, Мне да последует; и" только только пройдя до конца этот путь, - "где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой".

В этот день, как пишет евангелист Марк, Иисус только вошел "в храм; и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью" (Мк.11,11).

Со следующего дня начнется Его Страстная Седмица".

Предлагаю также свой прошлогодний пост, посвящённый этому празднику:

http://www.liveinternet.ru/users/vlad_falco/post161737722/.

vlad_falco

|

|

Понравилось: 1 пользователю

С Благовещением Пресвятой Богородицы! |

С Благовещением Пресвятой Богородицы!

Предлагаю мой прошлогодний пост:

http://www.liveinternet.ru/users/vlad_falco/post160231072/.

В нём использована проповедь моего духовного отца - протоиерея Вячеслава Резникова, упокоившегося 15 мая 2011 года, из его книги "Полный круг проповедей на ежедневные апостольские и евангельские церковные чтения".

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Я не взрывал Близнецы! |

На Гуантанамо начинается суд над "организаторами 9/11"

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/04...1_planners_set_for_trial.shtml

|

|

Андрей Тарковский: Зона Зазеркалья |

Андрей Тарковский: Зона Зазеркалья

(Вспоминая встречу с режиссёром)

Сегодня, в день 80-летия со дня рождения Андрея Тарковского, вспоминается встреча с ним в 1977 году во Дворце культуры им. 60-летия Октября (ныне - Дворец молодёжи) в Мытищах, на которой состоялся показ фильма "Зеркало".

Память сохранила лишь фрагменты довольно обстоятельного разговора художника со зрительным залом, и я не могу претендовать на близость моих формулировок к высказываниям автора фильма.

После просмотра кинофильма Тарковский кратко рассказал о своей работе над ним и ответил на вопросы зрителей. Фильм многим показался сложным для понимания, и режиссёра попросили объяснить смысл картины. Тарковский ответил в свойственной ему резкой манере, отказавшись разжёвывать свой замысел:

"Я говорю языком кино, и всё, что я хотел и могу сказать, вы видели и слышали в фильме. Если вам нужно разъяснять, о чём это кино, обращаётесь к кинокритикам, они популярно растолкуют, что хотел сказать режиссёр. А я это объяснять не берусь".

На вопрос о том, почему он выбрал именно этот жанр искусства, режиссёр ответил, что кино соединяет в себе едва ли не все виды искусства: изобразительное и музыкальное, литературу и музыку, причём соединяет в живом времени, максимально приближаясь к реальности.

Меня удивил ответ Тарковского на вопрос о роли отца - поэта Арсения Тарковского в становлении его как кинорежиссёра: "Я уже говорил: никакой!" Это контрастировало с тем активным использованием стихов отца в фильме, сложившимся представлением о влиянии отца на формирование Андрея как художника. Видимо, речь шла именно о режиссёрской профессии, потому что позже я встречал в воспоминаниях об Андрее Тарковском немало примеров проявления высочайшего уважения к отцу, его поэзии, влиянии на личность и творчество сына.

Зрителей интересовали фрейдистские, как многим казалось, мотивы в параллелях между матерью и женой героя фильма, их порой полного фотографического сходства или даже взаимовоплощения. Тарковский не отрицал подчёркивания этих подсознательных явлений в психике мужчины, хотя не стал связывать их напрямую с фрейдизмом.

Как мы узнали чуть позже из комментариев кинокритика, проводившего презентацию фильмов Тарковского в Московском лесотехническом институте (ныне МГУЛеса), его позиция, сорее, ближе к философии Эрика Фромма, нежели к психоанализа Фрейда.

На вопросы о своей религиозности Тарковский отвечал несколько уклончиво, не причисляя себя к атеистам, но и не признавая напрямую своего православного мировоззрения. Из его ответов можно было заключить, что не был и агностиком, а, скорее, ищущим, понимающим Бога неповторимым, присущим лишь ему образом.

Тот же кинокритик (не помню, к сожалению, его фамилии, знаю лишь, что он принадлежал к творческому цеху Тарковского) на презентации в МЛТИ более определённо отвечал, что Тарковский не является атеистом. (Не скажу, что в те времена для столь известного режиссёра было бы очень опасным говорить о своей религиознности, по крайней мере, в стенах нашего института: тогда бывали встречи со священниками в переполненном актовом зале, а сегодня, во времена плюрализма и толерантности, это, к сожалению, стало невозможным).

Это лишь набросок фрагментов бесед зрителей с Тарковским и его кинокритиком. Но общее впечатление, сохранившееся в памяти, это - высокий интерес и гораздо более глубокое понимание творчества Тарковского тогдашним зрителем, в том числе молодым, чем последующими поколениями. Дело не в том, пожалуй, что наше поколение было более продвинутым, а в том, что, во-первых, Тарковский, вынужденный покинуть родину, был предан забвению советской властью, а в постперестроечной России насаждаются далеко не лучшие образцы западной кинематографии. Надеюсь, что нынешний юбилей внесёт дополнительный вклад в привлечение внимания к бессмертным творениям российского кинорежиссёра.

Если говорить о творчестве Такровского в целом, мне представляется, что едва ли не во всех его фильмах изображается Зона - та среда обитания человека, которая уже не является домом, но в которой не потеряно стремление искать спасение.

Как писал И.И. Евлампиев, интерпретируя творчество Тарковского, "выбора у человека уже нет, и не в его воле остановить те изменения, которые происходят в нём и которые и которые стали неизбежными; другого пути попросту нет. Мы уже живём в том мире, который представлен в фильме ("Сталкер" - В.Ф.) Зоной".

Другого пути, у человека, возможно, и нет в наличии. Однако его можно проложить, на что и направлено всё творчество великого художника. А чтобы проложить или обрести путь к спасени, требуется жертвоприношение.

@vlad_falco

|

|

Понравилось: 1 пользователю