-Метки

sol invictus Деметра Зодиак абраксас агатодемон амат амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис аттис афина ба баал баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания ветер виктория волк гарпократ геката гелиакический восход сириуса гений георгий геракл герион герма германубис гермес герои гигиея гор горгона греция дельфиний дионис диоскуры дуат египет единорог жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера кадуцей капитолийская волчица кастор кербер керы кирхер лабиринт лабранды лабрис латона лев лето маат маахес магический квадрат мании мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика наос немесида нептун нумерология нумизматика обрезание океан оргии орфей орфики осирис пан пасха персей персефона полидевк посейдон посох поэтика пруденция псеглавцы птах ра рим русалки сатир серапис сет сирены сирин сириус скипетр солнцеворот сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс черная мадонна эвмениды эгида эридан эринии этимология этруски юпитер

-Поиск по дневнику

-Постоянные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-Статистика

Записи с меткой баал

(и еще 18 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

Деметра Зодиак агатодемон алконост амон анубис апис аполлон артемида афина баст бес большая медведица бык венок оправдания геката гелиакический восход сириуса гений георгий геракл гермес герои гор горгона греция дельфиний дионис египет жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера лабиринт лабранды лабрис мелькарт менады мистерии нумизматика оргии орфики осирис персефона поэтика пруденция птах ра рим русалки серапис сет сирены сирин сириус скипетр сотис средневековая астрономия хапи хатхор хеб-сед этимология юпитер

БААЛ |

Дневник |

Баал (общесемит. b’l; др.-евр. בעל или באל — Бел, Балу, Ваал — букв. когнаты «хозяин или господин») — является эпитетом «господь», «владыка» для разных богов и градоначальников у древних западных семитов. Также являлся конкретным божеством в ассиро-вавилонской этнокультуре,

почитавшимся в Финикии, Ханаане и Сирии как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба, солнца и прочего.

почитавшимся в Финикии, Ханаане и Сирии как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба, солнца и прочего.Первоначально имя Баал было нарицательным обозначением божества того или иного племени, потом местности (Баал Тира, Баал Сидона и др.), в это

время его святилища приурочивались к источникам, лесам и горам. Титул «Баал» давался князьям и градоначальникам, входил в имя. Например, упомянутый в египетской повести XI в. до н.э. «князь Библа Текер-Баал», Ганнибал, Балтазар, список царей Тира.

время его святилища приурочивались к источникам, лесам и горам. Титул «Баал» давался князьям и градоначальникам, входил в имя. Например, упомянутый в египетской повести XI в. до н.э. «князь Библа Текер-Баал», Ганнибал, Балтазар, список царей Тира.В Угарите Баал высоко почитался под именем Балу, имел эпитет «Силач» и «Бык», был сыном бога Дагану, его сестрой и возлюбленной была Анат («источник», богиня источников). Мог изображаться в облике могучего быка или воина в рогатом шлеме, что связывает его с Зевсом, Зевсом-Аммоном, вавилонским Зевсом-Баалом.

В Финикии он именовался Баал-Цафон (угарит. Баал-Цапану, по названию горы) или просто Баал, Бел. Эпитет «Баал» имели и другие финикийские боги, покровительствующие разным областям жизни. Бог проточной воды и родоначальник морских божеств. Сын Эла (угарит. Илу). Его жена — богиня Астарта, аналог шумерской Иштар.

Центр культа был в Тире, отсюда он распространился и в древнем Израильском царстве и в Иудее.

Почитался Баал и в финикийском Карфагене (имя Ганнибал означает «любимец Баала»); через финикийцев и карфагенян постепенно во XX-X веке до н.э. культ Баала распространился далеко на Запад (в Египет, Испанию и др.). Император Гелиогабал (Элагабал) перенес его культ в Рим.

БААЛ-ХАММОН

В Карфаген культ Баал-Хаммона был привезен новой волной переселенцев из Тира в VII-VI веках до н.э. Бетели с его именем встречаются с VI века до н.э., вскоре появляются изображения бога в типичном

переднеазиатском стиле — мощного бородатого старца в длинной, часто плиссированной одежде, восседающего на троне, обычно украшенном керубами. На голове Баала — высокая коническая тиара с пелериной, либо корона из перьев, правую руку он поднимает в благословляющем жесте, в левой держит посох с навершием в виде шишки сосны, либо одного или трех хлебных колосьев. Рядом с головой часто помещается крылатый солнечный диск (Фаравахар), как на египетских барельефах (символ Гора Бехдетского).

переднеазиатском стиле — мощного бородатого старца в длинной, часто плиссированной одежде, восседающего на троне, обычно украшенном керубами. На голове Баала — высокая коническая тиара с пелериной, либо корона из перьев, правую руку он поднимает в благословляющем жесте, в левой держит посох с навершием в виде шишки сосны, либо одного или трех хлебных колосьев. Рядом с головой часто помещается крылатый солнечный диск (Фаравахар), как на египетских барельефах (символ Гора Бехдетского).Приблизительно с середины V века до н.э. Баал-Хаммон начинает почитаться вместе с Танит, полное имя которой «Таннит перед Баалом», составив с ней божественную пару. В других финикийских колониях (на Мальте, Мотии и в Сардинии) это добавление засвидетельствовано позже — в IV веке до н.э.

Атрибуты свидетельствуют о Баал-Хаммоне как о божестве плодородия и солярном божестве; сосновая шишка — символ бессмертия и мужской плодовитости. На гемме VII-VI века до н.э. трон бога стоит на ладье, плывущей по водам подземного океана, на что указывают стебли растений, растущие вниз, следовательно, он может рассматриваться как владыка небесного, земного и поземного мира.

Греки отождествляли его с Кроносом, образ которого в «Теогонии» Гесиода очень похож на хуррито-хеттского Кумарби, отождествлявшегося семитами с богом плодородия Дагоном, тот же, в свою очередь, почитался в Сирии и Ливане как Баал-Хамон, а в эллинистическое время как Кронос.

В римское время Баал-Хаммон отождествлялся с Сатурном, который в италийской мифологии был божеством плодородия; в римских надписях, посвященных Баал-Хаммону, он именуется senex («старец»),¹ frugifer («плодоносный»), deus frugum («бог злаков») и genitor («родитель»). Изображение бога было отчеканено на денарии Клодия Альбина, боровшегося за императорскую власть в 193-197 годах и происходившего из Гадрумета, где в эпоху Августа чеканились монеты с изображением Баал-Хаммона.

Как и Танит, Баал-Хаммону приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. У греков карфагенские обычаи вызывали отвращение, и Плутарх сообщает, что тиран Гелон, разгромивший карфагенян в битве при Гимере, специально вписал в мирный договор условие, запрещавшее им впредь приносить своих детей в жертву Кроносу.

Одно из крупнейших жертвоприношений было совершено в 310 до н.э., когда Карфаген был осажден Агафоклом. Свои неудачи пунийцы объясняли отходом от старинного благочестия и тем, что вместо собственных детей уже довольно долгое время богу приносили чужих — купленных и тайно выращенных. Чтобы умилостивить гнев божества в жертву принесли 200 детей из благородных семей, и еще 300 человек принесли себя в жертву добровольно [Диодор. XX:14, 4].

_______________________________

[1] …он именуется senex («старец»), frugifer («плодоносный»), deus frugum («бог злаков»)… (Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура) — эпитет Баала-Хаммона «старец», в сочетании с другим эпитетом «бог злаков» — удивительно перекликается с такими же эпитетами египетского Осириса, о чем свидетельствуют Фрезер и Элиаде Мирча:

…«египетские жнецы, следуя древнему обычаю, бьют себя в грудь и громко причитают над первым срезанным снопом, обращаясь с мольбой к Исиде. Моление это принимает форму траурного песнопения, которому греки дали название μανέρως. Такого же рода жалобные напевы исполнялись жнецами в Финикии и в других областях Западной Азии. Эти скорбные мелодии были предназначены, видимо, для оплакивания бога зерна, находящего смерть под серпами жнецов. Умерщвляемым божеством египтян был Осирис. Название погребальной песни — Манерос — является, по всей вероятности, производным от греческих слов «Вернись домой!» — слов, которые часто встречаются в причитаниях по мертвому богу.

(…)

Представление о смерти духа зерна во время жатвы нашло свое прямое отражение в обычае, соблюдаемом арабским населением Моаба. Когда жатва близится к завершению и остается убрать зерно на маленьком участке поля, владелец поля берет в руки сноп пшеницы. Затем вырывают яму в виде могилы и, как на обычных похоронах, вертикально ставят в нее два камня: один — в изголовье, а другой — в ноги. После этого сноп погружают на дно могилы и шейх произносит слова: «Старик мертв». Затем сноп засыпают землей, повторяя молитву: «Да ниспошлет нам Аллах пшеницу покойного».»

(Фрезер. Золотая ветвь)

«В Египте XX века ритуальные снопы обвязываются точно так же, как на древних памятниках, которые в свою очередь воспроизводят обычай, унаследованный от доисторических времен. В Аравии Петрее последний сноп закапывается в землю под именем «Старика», т.е. под тем же именем, которое он носил в Египте фараонов.» («История веры и религиозных идей» Элиаде Мирча)

БААЛ-ТАРС

Баал-Тарс («Владыка Тарса») — бог Персидской империи, топонимически привязанный к городу Тарсу, в Киликии. На иконографию Баал-Тарса серьезно повлияла эллинистическая традиция.

На протяжении IV-I веков до н.э. на всем пространстве восточного Средиземноморья шел процесс эллинизации, то есть перенятия местным населением греческого языка, культуры, обычаев и традиций. Механизм и причины подобного процесса заключались, по большей части, в особенностях политической и социальной структуры эллинистических государств. Элиту эллинистического общества составляли преимущественно представители греко-македонской аристократии. Они принесли на Восток греческие религию и обычаи, активно насаждая их вокруг себя.

Через отождествление местных богов с греческими, происходил мягкий процесс их синкретизации (Зевс-Аммон, Зевс-Баал, и др.). Если раньше образ Баала имел откровенно египетское влияние (кеглеобразная корона хеджет, набедренная повязка, сама стилистика в целом), то образ Зевса-Баала имеет уже греческие каноны верховного божества: трон (на котором Зевс обычно восседает), борода, длинный греческий хитон (или гиматий), скипетр, орел.

Началом эллинистической экспансии принято считать создание империи Александра Македонского, ее распад и образование эллинистических государств (336-280 до н.э.). Тем более удивительно наблюдать откровенно греческую иконографию Баал-Тарса на монетах отчеканенных Фарнабазом II, персидским военачальником и сатрапом Фригии и Киликии в 380-375 до н.э. С VI в. до н.э. Киликия входила в состав персидского царства Ахеменидов, и только в 333 до н.э. завоевана Александром Македонским. И тем не менее, даже на закате Ахеменидской империи образ Баал-Тарса весьма далек от персидского, что говорит о серьезном влиянии греческой культуры на Анатолию, и во времена персидского владычества и, конечно же, в доахеменидскую эпоху.

Точно такая же иконография Баал-Тарса отражена на монетах отчеканенных и другими правителями Киликии, например, Датамом, военачальником и сатрапом персидской провинции Каппадокия (граничащей с Киликией) в 385-362 до н.э. Датам был карийцем по рождению. Его отец был сатрапом Киликии и фаворитом персидского царя Артаксеркса II. Датам, будучи одним из телохранителей царя, отличился в войне Артаксеркса против кадусиев, и был назначен на должность сатрапа вместо отца, павшего в этой войне.

_______________________________

Датам (Tarkumuwa), сатрап Каппадокии и Киликии в 385-362 до н.э. Тарс, Киликия. Статер (AR 10.51g), ок. 375 до н.э.

Av: Баал-Тарс, восседающий на троне; в правой руке — скипетр, на навершии которого сидит орел, в левой руке — гроздь винограда и пшеничный колос; за ним — фимиатерион, сосуд для курения благовоний; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: сатрап Таркумува (Датам) в персидской одежде сидит на троне со стрелой в руке; справа — лук, выше — крылатый солнечный диск (Фаравахар); TRKMW (на арамейском языке).

_______________________________

Датам (Tarkumuwa), сатрап Каппадокии и Киликии в 385-362 до н.э. Тарс, Киликия.

Статер (AR 23mm, 10.30g), ок. 370 до н.э.

Av: Баал-Тарс, восседающий на троне; в правой руке — скипетр, на навершии которого сидит орел; в левой руке — гроздь винограда и пшеничный колос; за ним — фимиатерион, сосуд для курения благовоний; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: слева бог Ану с поднятой рукой, справа сатрап Таркумува (Датам), между ними — курительница для благовоний; TRKMW (на арамейском языке).

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия. Статер (AR 10.72g).

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; на голове — венок, в правой руке — гроздь винограда, пшеничный колос и орел, в левой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев, терзающий на быка; MZDY (на арамейском языке).

_______________________________

Фарнабаз II, персидский военачальник и сатрап Фригии и Киликии ок. 380-375 до н.э. Тарс, Киликия.

Статер (AR 10.75g), ок. 370 до н.э.

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: голова Ареса в аттическом шлеме; FRNBZW / HLK (на арамейском языке).

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Статер (AR 25mm, 10.77g).

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — гроздь винограда и пшеничный колос, в левой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; внизу — анкх; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев, терзающий оленя; MZDY (на арамейском языке).

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Статер (AR 23mm, 10.51g).

Av: Баал-Тарс, восседающий на троне; в правой руке — скипетр на котором сидит орел; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев, над ним — символ солнца, ниже — серп луны; MZDY (на арамейском языке).

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Статер (AR 23mm, 10.81g).

Av: Баал-Тарс в хитоне и с венком на голове, восседающий на троне, в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; слева фимиатерион, сосуд для курения благовоний, на котором сидит орел; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев, идущий влево.

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап провинции Киликия при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Мириандр, Киликия. Статер (AR 23mm, 10.33g).

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, слева — двойной топор (лабрис); B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев; MZDY (на арамейском языке).

_______________________________

Балакр, сатрап Киликии в 333-324 до н.э. (после ее присоединения к Македонскому царству). Тарс, Киликия.

Статер (AR 10.90g).

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, слева — пшеничный колос; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев терзающий быка, вверху — булава и "B", внизу — два ряда крепостных стен.

_______________________________

Балакр, сатрап Киликии в 333-324 до н.э. (после ее присоединения к Македонскому царству). Солы, Киликия.

Статер (AR 10.94g).

Av: Баал-Тарс, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, слева — гроздь винограда и пшеничный колос; Σ

Rv: бюст Афины в аттическом шлеме с трехчастным гребнем.

_______________________________

Персия, Империя Александра Великого. Тетрадрахма (AR 25mm, 17.06g), 328-311 до н.э.

Av: Зевс в хитоне, восседающий на троне, в правой руке — скипетр; M

Rv: лев, идущий влево; Г

_______________________________

Александр III Великий (336-323 до н.э.). Тарс, Киликия, Македонское царство.

Тетрадрахма (AR 25mm, 17.21g), ок. 333-327 до н.э.

Av: Александр в образе Геракла;

Rv: Зевс Этофор, восседающий на троне с орлом и скипетром; слева богиня Ника и кадуцей; BAΣIΛEΩΣ AΛEΞANΔΡOΥ

_______________________________

Александр III Великий (336-323 до н.э.). Миласа, Кария, Македонское царство.

Тетрадрахма (AR 25mm, 17.24g), ок. 333-327 до н.э.

Av: Александр в образе Геракла в львиной шкуре;

Rv: Зевс Этофор, восседающий на троне с орлом и скипетром, слева — лабарум; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

_______________________________

Александр III Великий (336-323 до н.э.). Мемфис, Македонское царство.

Тетрадрахма (AR 26mm, 17.04g), ок. 332-323 до н.э.

Av: Александр в образе Геракла в львиной шкуре;

Rv: Зевс Этофор, восседающий на троне с орлом и скипетром; слева голова барана в короне Амона шути; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

_______________________________

С закатом Ахеменидской империи, восстанавливается эллинистическое культурно-религиозное влияние на анатолийские провинции. И Баалы бывших персидских сатрапий обретают, видимо, прежнее имя «Зевс».² Большой популярностью в провинциях Македонского царства пользовался образ Зевса Этофора (Ἀετοφόρος, «держащий орла»), на руке которого сидит орел (священная птица Зевса и его атрибут).

_______________________________

[2] На сколько можно судить по чеканке монет, малоазийские Баалы даже во времена Персидской империи никак не отличимы от греческой иконографии Зевса.

Христианский писатель Евсевий в своих трудах отмечал, что финикийцы боялись произносить имена богов, поэтому называли их «Эл» — бог, «Баал» — владыка, «Адон» — господь. Запрет на произношение священного имени бога финикийцы переняли у египтян, и традиция эта (как мы видим) была также воспринята и другими народами.

Любопытно, что недалеко от Киликии, в Лабранде (Кария), при династии Гекатомна, который был назначен сатрапом Карии в 385 году до н.э. Артаксерксом II, было построено (на месте более древнего) знаменитое святилище Зевса Лабрандейского (Λαβρανδεύς). При раскопках была найдена посвятительная надпись Идрея (351-344 до н.э.), второго из трех сыновей царя Гекатомна: «Идрей, сын Гекатомна из Миласа посвящает андрон Зевсу Лабрандейскому» (IΔPIEYΣ EKATOMNΩ MYΛAΣEYΣ ANEΘHKE TON ANΔPΩNA ΔII ΛAMBPAYNΔΩI). Отличительной особенностью Зевса Лабрандейского является наличие у него двойного топора. По словам Плутарха, собственно, из-за боевого топора Зевс и получил свой эпитет, потому что боевой топор у лидийцев называется «лабрисом».

«У миласийцев есть два святилища Зевса: одно — так называемого Зевса Осого; другое — Зевса Лабрандинского. Первое находится в городе, а Лабранды — селение вдали от города, на горе, вблизи прохода из Алабанд в Миласы. В Лабрандах есть древний храм и деревянная статуя Зевса Стратия, почитаемая окрестными жителями и миласийцами. От святилища до города идет мощеная дорога длиной почти что 60 стадий, называемая священной; по ней движутся священные праздничные процессии. Жреческие должности всегда пожизненно занимают знатнейшие граждане. Эти храмы принадлежат собственно городу, третий же храм — Зевса Карийского — является общим святилищем всех карийцев; в нем имеют долю как братья лидийцы и мисийцы.»

(Страбон. География, Книга XIV, II, 23.)

Феофраст в сочинении «О водах» тоже упоминает храм Зевса-Владыки (Ζηνοποσειδῶν) в Карии. Ζηνοποσειδῶν — греческое имя божества, почитавшегося в Карии под именем Осого (греч. Ὀσόγω, Ὀσόγωα). Самые ранние упоминания об этом божестве в письменных источниках относятся к IV в. до н.э. Сохранились монеты с изображением Зевса Осого; его атрибуты — трезубец, краб, орел. На связь Зевса Осого с морской стихией указывает Павсаний.

«У края горы находится храм Посейдона Гиппия (Покровителя коней), недалеко от стадиона Мантинеи.

(…)

Есть старинное сказание, что морская вода появляется в этом святилище. Нечто подобное рассказывают и афиняне относительно морской воды на Акрополе, и из карийцев те, которые занимают Миласы, рассказывают нечто такое же относительно храма своего бога, которого на своем местном языке они называют Осогоа (Ὀσογῶα). У афинян море у гавани Фалера отстоит от города приблизительно на 20 стадиев; равным образом и у жителей Милас пристань находится стадиях в 80 от города. А ведь Мантинея находится еще дальше от моря, и то, что морская вода появляется у них на столь далеком расстоянии, совершенно явно указывает на божье соизволение.»

(Павсаний VIII. 10.4)

_______________________________

Мавсол (Μαύσωλος), старший сын Гекатомна, сатрап Карии в 377-353 до н.э. Миласа (Μύλασα), Кария.

Тетрадрахма (AR 23mm, 15.28g).

Av: голова Аполлона в лавровом венке;

Rv: Зевс Лабрандейский с двойным топором и копьем; MAYΣΣΩΛΛO

_______________________________

Идрей (Ἱδριεύς), сын Гекатомна, сатрап Карии в 351-344 до н.э. Миласа, Кария. Тетрадрахма (AR 24mm, 14.72g).

Av: голова Аполлона в лавровом венке;

Rv: Зевс Лабрандейский с двойным топором и копьем; IΔPIEΩΣ

_______________________________

Миласа (Μύλασα), Кария. Тетрадрахма (AR 13.46g), III в. до н.э. Магистрат Иреней (Ειρηναίος).

Av: Зевс Лабрандейский с двойным топором и скипетром;

Rv: Зевс Осого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / EIPHNAIOΣ

_______________________________

Гекатомн (Ἑκατόμνος), сатрап Карии в 385-377 до н.э. Миласа, Кария. Тетрадрахма (AR 23mm, 14.65g).

Av: Зевс Лабрандейский с двойным топором и копьем;

Rv: лев; EKATOMNΩ

_______________________________

PS

Еще несколько монет с изображением Баала на анатолийских монетах времён империи Ахеменидов:

Ариарат I (Aριαραθης), сатрап Каппадокии в 350-322 до н.э. Газиура, Каппадокия. Драхма (AR 5.28g).

Av: Баал-Газур (Владыка Газиуры) в хитоне, восседающий на троне; на голове — венок, в правой руке — гроздь винограда, пшеничный колос и орел, в левой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; B'L GZYR (на арамейском языке);

Rv: крылатый грифон, терзающий оленя.

_______________________________

Тирибаз (Τιρίβαζος, 385-380 до н.э.). Исс (Ισσός), Киликия. Статер (AR 10.48g).

Av: Баал в хитоне, держит в правой руке орла, в левой — скипетр;

Rv: безбородый Геракл держит в левой руке лук и шкуру льва, в правой — палицу.

_______________________________

Тирибаз, сатрап Лидии в 388-380 до н.э. Статер (AR 20mm, 10.33g), 384/3 до н.э.

Av: Баал в хитоне, держит в правой руке орла, в левой — скипетр; MAP (на греческом) TRBZW (на арамейском языке);

Rv: фаравахар, сочетающий в себе крылатый солнечный диск и торс Ахура-Мазды с венком и цветком лотоса в руках (аналог Гора Бехдетского).

_______________________________

Вызывают интерес монеты с безбородым Баал-Тарсом. Чеканка монеты с Афиной на реверсе точно не определена по времени, однако на следующей монете, рядом с безбородым Баал-Тарсом, стоит имя Мазея. Видимо, выступая в образе Баал-Тарса (т.е. Владыки Тарса), Мазей подчеркивал свою власть, в качестве сатрапа, над Киликией.

_______________________________

Киликия (Uncertain). Обол (AR 0.63g), IV в. до н.э.

Av: безбородый Баал-Тарс на троне, в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, на левой — сидит орел;

Rv: голова Афины в аттическом шлеме.

_______________________________

Киликия (Uncertain). Обол (AR 0.71g), IV в. до н.э.

Av: безбородый Баал-Тарс на троне, в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, на левой — сидит орел;

Rv: голова Афины в аттическом шлеме.

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Обол (AR 10mm, 0.82g).

Av: Мазей (в образе Баал-Тарса) в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; слева надпись MZDY (на арамейском языке);

Rv: лев идущий влево, над ним — крылатый солнечный диск (Фаравахар).

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Обол (AR 10mm, 0.75g).

Av: Мазей (в образе Баал-Тарса) в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса;

Rv: лев, над ним — символ солнца, ниже — серп луны.

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Обол (AR 10mm, 0.69g).

Av: Мазей (в образе Баал-Тарса), восседающий на троне; в правой руке — колос и виноградная гроздь, в левой — скипетр;

Rv: лев, терзающий оленя.

_______________________________

Несколько особняком стоят монеты чеканенные в Киликии при сатрапе Мазее (Μαζαῖος), на которых Баал изображен в двойной короне Египта. По мнению Фрэнка Ковача (Frank Kovacs), в образе Баал-Тарса изображен Артаксеркс III Ох (359-338), тронное имя которого (др.-перс. Artachšaçá), означает «Владеющий праведным царством». Любопытно, что на обороте монет этой серии, видимо, изображен Мазей (сатрап провинции) также в двойной короне пшент. Возможно, серия подобных монет была выпущена в честь второго покорения Египта в 342 до н.э.

_______________________________

Мазей (Mazday), сатрап провинции Киликия в 361-328 до н.э. Тарс, Киликия. Статер (AR 24mm, 10.76g).

Av: Баал-Тарс на троне, в двойной короне Египта, в правой руке держит цветок лотоса, в левой руке — скипетр; B'LTRZ (на арамейском языке).

Rv: лежащий лев, над ним лук.

_______________________________

Мазей (Mazday), сатрап провинции Киликия в 361-328 до н.э. Тарс, Киликия. Обол (AR 10mm, 0.74g).

Av: Баал на троне, в двойной короне Египта, в правой руке держит скипетр, в левой руке — цветок лотоса.

Rv: голова Мазея в двойной короне Египта.

_______________________________

|

Метки: Баал Зевс Греция Нумизматика |

БААЛ |

Дневник |

Баал (общесемит. b’l; др.-евр. בעל или באל — Бел, Балу, Ваал — букв. когнаты «хозяин или господин») — является эпитетом «господь», «владыка» для разных богов и градоначальников у древних западных семитов. Также являлся конкретным божеством в ассиро-вавилонской этнокультуре,

почитавшимся в Финикии, Ханаане и Сирии как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба, солнца и прочего.

почитавшимся в Финикии, Ханаане и Сирии как громовержец, бог плодородия, вод, войны, неба, солнца и прочего.Первоначально имя Баал было нарицательным обозначением божества того или иного племени, потом местности (Баал Тира, Баал Сидона и др.), в это

время его святилища приурочивались к источникам, лесам и горам. Титул «Баал» давался князьям и градоначальникам, входил в имя. Например, упомянутый в египетской повести XI в. до н.э. «князь Библа Текер-Баал», Ганнибал, Балтазар, список царей Тира.

время его святилища приурочивались к источникам, лесам и горам. Титул «Баал» давался князьям и градоначальникам, входил в имя. Например, упомянутый в египетской повести XI в. до н.э. «князь Библа Текер-Баал», Ганнибал, Балтазар, список царей Тира.В Угарите Баал высоко почитался под именем Балу, имел эпитет «Силач» и «Бык», был сыном бога Дагану, его сестрой и возлюбленной была Анат («источник», богиня источников). Мог изображаться в облике могучего быка или воина в рогатом шлеме, что связывает его с Зевсом, Зевсом-Аммоном, вавилонским Зевсом-Баалом.

В Финикии он именовался Баал-Цафон (угарит. Баал-Цапану, по названию горы) или просто Баал, Бел. Эпитет «Баал» имели и другие финикийские боги, покровительствующие разным областям жизни. Бог проточной воды и родоначальник морских божеств. Сын Эла (угарит. Илу). Его жена — богиня Астарта, аналог шумерской Иштар.

Центр культа был в Тире, отсюда он распространился и в древнем Израильском царстве и в Иудее.

Почитался Баал и в финикийском Карфагене (имя Ганнибал означает «любимец Баала»); через финикийцев и карфагенян постепенно во XX-X веке до н.э. культ Баала распространился далеко на Запад (в Египет, Испанию и др.). Император Гелиогабал (Элагабал) перенес его культ в Рим.

БААЛ-ХАММОН

В Карфаген культ Баал-Хаммона был привезен новой волной переселенцев из Тира в VII-VI веках до н.э. Бетели с его именем встречаются с VI века до н.э., вскоре появляются изображения бога в типичном

переднеазиатском стиле — мощного бородатого старца в длинной, часто плиссированной одежде, восседающего на троне, обычно украшенном керубами. На голове Баала — высокая коническая тиара с пелериной, либо корона из перьев, правую руку он поднимает в благословляющем жесте, в левой держит посох с навершием в виде шишки сосны, либо одного или трех хлебных колосьев. Рядом с головой часто помещается крылатый солнечный диск (Фаравахар), как на египетских барельефах (символ Гора Бехдетского).

переднеазиатском стиле — мощного бородатого старца в длинной, часто плиссированной одежде, восседающего на троне, обычно украшенном керубами. На голове Баала — высокая коническая тиара с пелериной, либо корона из перьев, правую руку он поднимает в благословляющем жесте, в левой держит посох с навершием в виде шишки сосны, либо одного или трех хлебных колосьев. Рядом с головой часто помещается крылатый солнечный диск (Фаравахар), как на египетских барельефах (символ Гора Бехдетского).Приблизительно с середины V века до н.э. Баал-Хаммон начинает почитаться вместе с Танит, полное имя которой «Таннит перед Баалом», составив с ней божественную пару. В других финикийских колониях (на Мальте, Мотии и в Сардинии) это добавление засвидетельствовано позже — в IV веке до н.э.

Атрибуты свидетельствуют о Баал-Хаммоне как о божестве плодородия и солярном божестве; сосновая шишка — символ бессмертия и мужской плодовитости. На гемме VII-VI века до н.э. трон бога стоит на ладье, плывущей по водам подземного океана, на что указывают стебли растений, растущие вниз, следовательно, он может рассматриваться как владыка небесного, земного и поземного мира.

Греки отождествляли его с Кроносом, образ которого в «Теогонии» Гесиода очень похож на хуррито-хеттского Кумарби, отождествлявшегося семитами с богом плодородия Дагоном, тот же, в свою очередь, почитался в Сирии и Ливане как Баал-Хамон, а в эллинистическое время как Кронос.

В римское время Баал-Хаммон отождествлялся с Сатурном, который в италийской мифологии был божеством плодородия; в римских надписях, посвященных Баал-Хаммону, он именуется senex («старец»),¹ frugifer («плодоносный»), deus frugum («бог злаков») и genitor («родитель»). Изображение бога было отчеканено на денарии Клодия Альбина, боровшегося за императорскую власть в 193-197 годах и происходившего из Гадрумета, где в эпоху Августа чеканились монеты с изображением Баал-Хаммона.

Как и Танит, Баал-Хаммону приносились человеческие жертвы, предпочтительно дети. У греков карфагенские обычаи вызывали отвращение, и Плутарх сообщает, что тиран Гелон, разгромивший карфагенян в битве при Гимере, специально вписал в мирный договор условие, запрещавшее им впредь приносить своих детей в жертву Кроносу.

Одно из крупнейших жертвоприношений было совершено в 310 до н.э., когда Карфаген был осажден Агафоклом. Свои неудачи пунийцы объясняли отходом от старинного благочестия и тем, что вместо собственных детей уже довольно долгое время богу приносили чужих — купленных и тайно выращенных. Чтобы умилостивить гнев божества в жертву принесли 200 детей из благородных семей, и еще 300 человек принесли себя в жертву добровольно [Диодор. XX:14, 4].

_______________________________

[1] …он именуется senex («старец»), frugifer («плодоносный»), deus frugum («бог злаков»)… (Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура) — эпитет Баала-Хаммона «старец», в сочетании с другим эпитетом «бог злаков» — удивительно перекликается с такими же эпитетами египетского Осириса, о чем свидетельствуют Фрезер и Элиаде Мирча:

…«египетские жнецы, следуя древнему обычаю, бьют себя в грудь и громко причитают над первым срезанным снопом, обращаясь с мольбой к Исиде. Моление это принимает форму траурного песнопения, которому греки дали название μανέρως. Такого же рода жалобные напевы исполнялись жнецами в Финикии и в других областях Западной Азии. Эти скорбные мелодии были предназначены, видимо, для оплакивания бога зерна, находящего смерть под серпами жнецов. Умерщвляемым божеством египтян был Осирис. Название погребальной песни — Манерос — является, по всей вероятности, производным от греческих слов «Вернись домой!» — слов, которые часто встречаются в причитаниях по мертвому богу.

(…)

Представление о смерти духа зерна во время жатвы нашло свое прямое отражение в обычае, соблюдаемом арабским населением Моаба. Когда жатва близится к завершению и остается убрать зерно на маленьком участке поля, владелец поля берет в руки сноп пшеницы. Затем вырывают яму в виде могилы и, как на обычных похоронах, вертикально ставят в нее два камня: один — в изголовье, а другой — в ноги. После этого сноп погружают на дно могилы и шейх произносит слова: «Старик мертв». Затем сноп засыпают землей, повторяя молитву: «Да ниспошлет нам Аллах пшеницу покойного».»

(Фрезер. Золотая ветвь)

«В Египте XX века ритуальные снопы обвязываются точно так же, как на древних памятниках, которые в свою очередь воспроизводят обычай, унаследованный от доисторических времен. В Аравии Петрее последний сноп закапывается в землю под именем «Старика», т.е. под тем же именем, которое он носил в Египте фараонов.» («История веры и религиозных идей» Элиаде Мирча)

БААЛ-ТАРС

Баал-Тарс («Владыка Тарса») — бог Персидской империи, топонимически привязанный к городу Тарсу, в Киликии. На иконографию Баал-Тарса серьезно повлияла эллинистическая традиция.

На протяжении IV-I веков до н.э. на всем пространстве восточного Средиземноморья шел процесс эллинизации, то есть перенятия местным населением греческого языка, культуры, обычаев и традиций. Механизм и причины подобного процесса заключались, по большей части, в особенностях политической и социальной структуры эллинистических государств. Элиту эллинистического общества составляли преимущественно представители греко-македонской аристократии. Они принесли на Восток греческие религию и обычаи, активно насаждая их вокруг себя.

Через отождествление местных богов с греческими, происходил мягкий процесс их синкретизации (Зевс-Аммон, Зевс-Баал, и др.). Если раньше образ Баала имел откровенно египетское влияние (кеглеобразная корона хеджет, набедренная повязка, сама стилистика в целом), то образ Зевса-Баала имеет уже греческие каноны верховного божества: трон (на котором Зевс обычно восседает), борода, длинный греческий хитон (или гиматий), скипетр, орел.

Началом эллинистической экспансии принято считать создание империи Александра Македонского, ее распад и образование эллинистических государств (336-280 до н.э.). Тем более удивительно наблюдать откровенно греческую иконографию Баал-Тарса на монетах отчеканенных Фарнабазом II, персидским военачальником и сатрапом Фригии и Киликии в 380-375 до н.э. С VI в. до н.э. Киликия входила в состав персидского царства Ахеменидов, и только в 333 до н.э. завоевана Александром Македонским. И тем не менее, даже на закате Ахеменидской империи образ Баал-Тарса весьма далек от персидского, что говорит о серьезном влиянии греческой культуры на Анатолию, и во времена персидского владычества и, конечно же, в доахеменидскую эпоху.

Точно такая же иконография Баал-Тарса отражена на монетах отчеканенных и другими правителями Киликии, например, Датамом, военачальником и сатрапом персидской провинции Каппадокия (граничащей с Киликией) в 385-362 до н.э. Датам был карийцем по рождению. Его отец был сатрапом Киликии и фаворитом персидского царя Артаксеркса II. Датам, будучи одним из телохранителей царя, отличился в войне Артаксеркса против кадусиев, и был назначен на должность сатрапа вместо отца, павшего в этой войне.

_______________________________

Датам (Tarkumuwa), сатрап Каппадокии и Киликии в 385-362 до н.э. Тарс, Киликия. Статер (AR 10.51g), ок. 375 до н.э.

Av: Баал-Тарс, восседающий на троне; в правой руке — скипетр, на навершии которого сидит орел, в левой руке — гроздь винограда и пшеничный колос; за ним — фимиатерион, сосуд для курения благовоний; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: сатрап Таркумува (Датам) в персидской одежде сидит на троне со стрелой в руке; справа — лук, выше — крылатый солнечный диск (Фаравахар); TRKMW (на арамейском языке).

_______________________________

Датам (Tarkumuwa), сатрап Каппадокии и Киликии в 385-362 до н.э. Тарс, Киликия.

Статер (AR 23mm, 10.30g), ок. 370 до н.э.

Av: Баал-Тарс, восседающий на троне; в правой руке — скипетр, на навершии которого сидит орел; в левой руке — гроздь винограда и пшеничный колос; за ним — фимиатерион, сосуд для курения благовоний; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: слева бог Ану с поднятой рукой, справа сатрап Таркумува (Датам), между ними — курительница для благовоний; TRKMW (на арамейском языке).

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия. Статер (AR 10.72g).

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; на голове — венок, в правой руке — гроздь винограда, пшеничный колос и орел, в левой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев, терзающий на быка; MZDY (на арамейском языке).

_______________________________

Фарнабаз II, персидский военачальник и сатрап Фригии и Киликии ок. 380-375 до н.э. Тарс, Киликия.

Статер (AR 10.75g), ок. 370 до н.э.

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: голова Ареса в аттическом шлеме; FRNBZW / HLK (на арамейском языке).

_______________________________

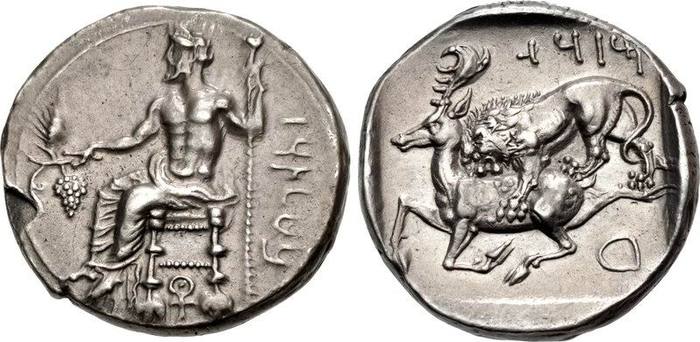

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Статер (AR 25mm, 10.77g).

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — гроздь винограда и пшеничный колос, в левой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; внизу — анкх; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев, терзающий оленя; MZDY (на арамейском языке).

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Статер (AR 23mm, 10.51g).

Av: Баал-Тарс, восседающий на троне; в правой руке — скипетр на котором сидит орел; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев, над ним — символ солнца, ниже — серп луны; MZDY (на арамейском языке).

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Статер (AR 23mm, 10.81g).

Av: Баал-Тарс в хитоне и с венком на голове, восседающий на троне, в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; слева фимиатерион, сосуд для курения благовоний, на котором сидит орел; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев, идущий влево.

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап провинции Киликия при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Мириандр, Киликия. Статер (AR 23mm, 10.33g).

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, слева — двойной топор (лабрис); B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев; MZDY (на арамейском языке).

_______________________________

Балакр, сатрап Киликии в 333-324 до н.э. (после ее присоединения к Македонскому царству). Тарс, Киликия.

Статер (AR 10.90g).

Av: Баал-Тарс в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, слева — пшеничный колос; B'LTRZ (на арамейском языке);

Rv: лев терзающий быка, вверху — булава и "B", внизу — два ряда крепостных стен.

_______________________________

Балакр, сатрап Киликии в 333-324 до н.э. (после ее присоединения к Македонскому царству). Солы, Киликия.

Статер (AR 10.94g).

Av: Баал-Тарс, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, слева — гроздь винограда и пшеничный колос; Σ

Rv: бюст Афины в аттическом шлеме с трехчастным гребнем.

_______________________________

Персия, Империя Александра Великого. Тетрадрахма (AR 25mm, 17.06g), 328-311 до н.э.

Av: Зевс в хитоне, восседающий на троне, в правой руке — скипетр; M

Rv: лев, идущий влево; Г

_______________________________

Александр III Великий (336-323 до н.э.). Тарс, Киликия, Македонское царство.

Тетрадрахма (AR 25mm, 17.21g), ок. 333-327 до н.э.

Av: Александр в образе Геракла;

Rv: Зевс Этофор, восседающий на троне с орлом и скипетром; слева богиня Ника и кадуцей; BAΣIΛEΩΣ AΛEΞANΔΡOΥ

_______________________________

Александр III Великий (336-323 до н.э.). Миласа, Кария, Македонское царство.

Тетрадрахма (AR 25mm, 17.24g), ок. 333-327 до н.э.

Av: Александр в образе Геракла в львиной шкуре;

Rv: Зевс Этофор, восседающий на троне с орлом и скипетром, слева — лабарум; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

_______________________________

Александр III Великий (336-323 до н.э.). Мемфис, Македонское царство.

Тетрадрахма (AR 26mm, 17.04g), ок. 332-323 до н.э.

Av: Александр в образе Геракла в львиной шкуре;

Rv: Зевс Этофор, восседающий на троне с орлом и скипетром; слева голова барана в короне Амона шути; ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

_______________________________

С закатом Ахеменидской империи, восстанавливается эллинистическое культурно-религиозное влияние на анатолийские провинции. И Баалы бывших персидских сатрапий обретают, видимо, прежнее имя «Зевс».² Большой популярностью в провинциях Македонского царства пользовался образ Зевса Этофора (Ἀετοφόρος, «держащий орла»), на руке которого сидит орел (священная птица Зевса и его атрибут).

_______________________________

[2] На сколько можно судить по чеканке монет, малоазийские Баалы даже во времена Персидской империи никак не отличимы от греческой иконографии Зевса.

Христианский писатель Евсевий в своих трудах отмечал, что финикийцы боялись произносить имена богов, поэтому называли их «Эл» — бог, «Баал» — владыка, «Адон» — господь. Запрет на произношение священного имени бога финикийцы переняли у египтян, и традиция эта (как мы видим) была также воспринята и другими народами.

Любопытно, что недалеко от Киликии, в Лабранде (Кария), при династии Гекатомна, который был назначен сатрапом Карии в 385 году до н.э. Артаксерксом II, было построено (на месте более древнего) знаменитое святилище Зевса Лабрандейского (Λαβρανδεύς). При раскопках была найдена посвятительная надпись Идрея (351-344 до н.э.), второго из трех сыновей царя Гекатомна: «Идрей, сын Гекатомна из Миласа посвящает андрон Зевсу Лабрандейскому» (IΔPIEYΣ EKATOMNΩ MYΛAΣEYΣ ANEΘHKE TON ANΔPΩNA ΔII ΛAMBPAYNΔΩI). Отличительной особенностью Зевса Лабрандейского является наличие у него двойного топора. По словам Плутарха, собственно, из-за боевого топора Зевс и получил свой эпитет, потому что боевой топор у лидийцев называется «лабрисом».

«У миласийцев есть два святилища Зевса: одно — так называемого Зевса Осого; другое — Зевса Лабрандинского. Первое находится в городе, а Лабранды — селение вдали от города, на горе, вблизи прохода из Алабанд в Миласы. В Лабрандах есть древний храм и деревянная статуя Зевса Стратия, почитаемая окрестными жителями и миласийцами. От святилища до города идет мощеная дорога длиной почти что 60 стадий, называемая священной; по ней движутся священные праздничные процессии. Жреческие должности всегда пожизненно занимают знатнейшие граждане. Эти храмы принадлежат собственно городу, третий же храм — Зевса Карийского — является общим святилищем всех карийцев; в нем имеют долю как братья лидийцы и мисийцы.»

(Страбон. География, Книга XIV, II, 23.)

Феофраст в сочинении «О водах» тоже упоминает храм Зевса-Владыки (Ζηνοποσειδῶν) в Карии. Ζηνοποσειδῶν — греческое имя божества, почитавшегося в Карии под именем Осого (греч. Ὀσόγω, Ὀσόγωα). Самые ранние упоминания об этом божестве в письменных источниках относятся к IV в. до н.э. Сохранились монеты с изображением Зевса Осого; его атрибуты — трезубец, краб, орел. На связь Зевса Осого с морской стихией указывает Павсаний.

«У края горы находится храм Посейдона Гиппия (Покровителя коней), недалеко от стадиона Мантинеи.

(…)

Есть старинное сказание, что морская вода появляется в этом святилище. Нечто подобное рассказывают и афиняне относительно морской воды на Акрополе, и из карийцев те, которые занимают Миласы, рассказывают нечто такое же относительно храма своего бога, которого на своем местном языке они называют Осогоа (Ὀσογῶα). У афинян море у гавани Фалера отстоит от города приблизительно на 20 стадиев; равным образом и у жителей Милас пристань находится стадиях в 80 от города. А ведь Мантинея находится еще дальше от моря, и то, что морская вода появляется у них на столь далеком расстоянии, совершенно явно указывает на божье соизволение.»

(Павсаний VIII. 10.4)

_______________________________

Мавсол (Μαύσωλος), старший сын Гекатомна, сатрап Карии в 377-353 до н.э. Миласа (Μύλασα), Кария.

Тетрадрахма (AR 23mm, 15.28g).

Av: голова Аполлона в лавровом венке;

Rv: Зевс Лабрандейский с двойным топором и копьем; MAYΣΣΩΛΛO

_______________________________

Идрей (Ἱδριεύς), сын Гекатомна, сатрап Карии в 351-344 до н.э. Миласа, Кария. Тетрадрахма (AR 24mm, 14.72g).

Av: голова Аполлона в лавровом венке;

Rv: Зевс Лабрандейский с двойным топором и копьем; IΔPIEΩΣ

_______________________________

Миласа (Μύλασα), Кария. Тетрадрахма (AR 13.46g), III в. до н.э. Магистрат Иреней (Ειρηναίος).

Av: Зевс Лабрандейский с двойным топором и скипетром;

Rv: Зевс Осого с орлом и трезубцем; MYΛAΣEΩN / EIPHNAIOΣ

_______________________________

Гекатомн (Ἑκατόμνος), сатрап Карии в 385-377 до н.э. Миласа, Кария. Тетрадрахма (AR 23mm, 14.65g).

Av: Зевс Лабрандейский с двойным топором и копьем;

Rv: лев; EKATOMNΩ

_______________________________

PS

Еще несколько монет с изображением Баала на анатолийских монетах времён империи Ахеменидов:

Ариарат I (Aριαραθης), сатрап Каппадокии в 350-322 до н.э. Газиура, Каппадокия. Драхма (AR 5.28g).

Av: Баал-Газур (Владыка Газиуры) в хитоне, восседающий на троне; на голове — венок, в правой руке — гроздь винограда, пшеничный колос и орел, в левой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; B'L GZYR (на арамейском языке);

Rv: крылатый грифон, терзающий оленя.

_______________________________

Тирибаз (Τιρίβαζος, 385-380 до н.э.). Исс (Ισσός), Киликия. Статер (AR 10.48g).

Av: Баал в хитоне, держит в правой руке орла, в левой — скипетр;

Rv: безбородый Геракл держит в левой руке лук и шкуру льва, в правой — палицу.

_______________________________

Тирибаз, сатрап Лидии в 388-380 до н.э. Статер (AR 20mm, 10.33g), 384/3 до н.э.

Av: Баал в хитоне, держит в правой руке орла, в левой — скипетр; MAP (на греческом) TRBZW (на арамейском языке);

Rv: фаравахар, сочетающий в себе крылатый солнечный диск и торс Ахура-Мазды с венком и цветком лотоса в руках (аналог Гора Бехдетского).

_______________________________

Вызывают интерес монеты с безбородым Баал-Тарсом. Чеканка монеты с Афиной на реверсе точно не определена по времени, однако на следующей монете, рядом с безбородым Баал-Тарсом, стоит имя Мазея. Видимо, выступая в образе Баал-Тарса (т.е. Владыки Тарса), Мазей подчеркивал свою власть, в качестве сатрапа, над Киликией.

_______________________________

Киликия (Uncertain). Обол (AR 0.63g), IV в. до н.э.

Av: безбородый Баал-Тарс на троне, в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, на левой — сидит орел;

Rv: голова Афины в аттическом шлеме.

_______________________________

Киликия (Uncertain). Обол (AR 0.71g), IV в. до н.э.

Av: безбородый Баал-Тарс на троне, в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса, на левой — сидит орел;

Rv: голова Афины в аттическом шлеме.

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Обол (AR 10mm, 0.82g).

Av: Мазей (в образе Баал-Тарса) в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса; слева надпись MZDY (на арамейском языке);

Rv: лев идущий влево, над ним — крылатый солнечный диск (Фаравахар).

_______________________________

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Обол (AR 10mm, 0.75g).

Av: Мазей (в образе Баал-Тарса) в хитоне, восседающий на троне; в правой руке — скипетр с навершием в виде лотоса;

Rv: лев, над ним — символ солнца, ниже — серп луны.

_______________________________

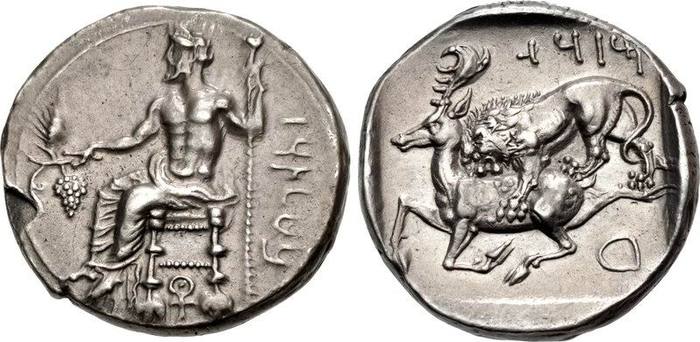

Мазей (Mazday), в 361-328 до н.э. сатрап Киликии при персидском царе Артаксерксе III и Александре Великом. Тарс, Киликия.

Обол (AR 10mm, 0.69g).

Av: Мазей (в образе Баал-Тарса), восседающий на троне; в правой руке — колос и виноградная гроздь, в левой — скипетр;

Rv: лев, терзающий оленя.

_______________________________

Несколько особняком стоят монеты чеканенные в Киликии при сатрапе Мазее (Μαζαῖος), на которых Баал изображен в двойной короне Египта. По мнению Фрэнка Ковача (Frank Kovacs), в образе Баал-Тарса изображен Артаксеркс III Ох (359-338), тронное имя которого (др.-перс. Artachšaçá), означает «Владеющий праведным царством». Любопытно, что на обороте монет этой серии, видимо, изображен Мазей (сатрап провинции) также в двойной короне пшент. Возможно, серия подобных монет была выпущена в честь второго покорения Египта в 342 до н.э.

_______________________________

Мазей (Mazday), сатрап провинции Киликия в 361-328 до н.э. Тарс, Киликия. Статер (AR 24mm, 10.76g).

Av: Баал-Тарс на троне, в двойной короне Египта, в правой руке держит цветок лотоса, в левой руке — скипетр; B'LTRZ (на арамейском языке).

Rv: лежащий лев, над ним лук.

_______________________________

Мазей (Mazday), сатрап провинции Киликия в 361-328 до н.э. Тарс, Киликия. Обол (AR 10mm, 0.74g).

Av: Баал на троне, в двойной короне Египта, в правой руке держит скипетр, в левой руке — цветок лотоса.

Rv: голова Мазея в двойной короне Египта.

_______________________________

|

Метки: Баал Зевс Греция Нумизматика |

| Страницы: | [1] |