К проекту Российского культурно-духовного православного центра предъявляются

особые требования, поэтому было решено провести международный конкурс,

участвовать в котором должны авторитетные, высокопрофессиональные, опытные

архитекторы. Они должны быть: дипломированными архитекторами, членами Союза

(Гильдии) архитекторов, имеющими опыт работы в условиях вписывания новых зданий

в сложившуюся городскую застройку и обязанные предоставить несколько примеров

выполненных проектов.

Техническим Заданием на проектирование были

предусмотрены следующие требования к храму:

1. «создать атмосферу духовного

спокойствия, необходимого для размышлений и молитвы»;

2 «сохранить

традиционность и канонические принципы, свойственные лучшим образцам русского

церковного зодчества, храм не должен быть ни лубочным, ни подчеркнуто

несовременным»;

3 «основная структура храма не может быть изменена и должна

соответствовать типу русского православного храма, наиболее вписывающегося в

традиционную архитектуру города Парижа в районе участка»;

4 «храм не может

быть построен прямо на набережной Бранли, он должен быть несколько утоплен в

саду».

Основными критериями оценки качества градостроительного и

архитектурного решений являются:

– интеграция архитектуры в городскую среду,

глубина диалога с окружающей застройкой;

– создание выразительной доминанты в

окружающем пространстве, выразительность архитектурного облика;

– качество

используемых современных строительных и отделочных материалов;

– соответствие

облика храма функциональным и церковно-каноническим требованиям.

Однако,

кроме требований, оговоренных в Условиях конкурса и в Техническом Задании,

необходимо учитывать и те основополагающие требования к архитектуре

православного храма, которые остаются неизменными, где бы храм ни строился: в

Москве, Париже или ином городе.

Напомним, каковы эти церковно-канонические

требования к архитектуре храма:

1. Близость понятий Церковь, как собрание

верующих, и церковь, как место для молитвенного собрания верующих заставляет

применить к архитектуре храма такое определение Церкви, как её «неотмирность»,

т.е. отделённость от того мира, который её окружает. Архитектура православного

храма всегда выделяла его среди окружающей застройки своими формами, возводящими

душу верующих к Небесам. Другое понятие Церкви как «Невесты Христовой»

определяет необходимость создания соответствующего образа храма с целомудренной

красотой его форм и внутреннего убранства без кичливости и броскости, присущим

модным глянцевым журналам.

2. Наряду с необходимостью выполнения целого ряда

функциональных требований, связанных с проведением богослужений и пребыванием в

храме молящихся, чрезвычайно важен тот «дух», которым созидались храмы нашими

предками в состоянии смирения, молитвы и благоговения перед святыней храма,

перед правдой Божией и божественным совершенством, этот «дух» органично связан с

понятием «православная культура».

3. Форма и устройство храма связаны с его

содержанием, наполнены божественными символами, раскрывающими истины Церкви, как

они отражены в Священном Писании, и приводящими к небесным первообразам. Поэтому

форма и устройство храма не могут быть произвольно изменены.

4. Консерватизм

является неотъемлемой частью храмовой архитектуры, и это явление не

отрицательное, а осторожный духовный подход к любым нововведениям. Нововведения

никогда не отрицались Церковью, но к ним предъявляются очень высокие требования:

они должны быть богооткровенны. Поэтому существует каноническая традиция, то

есть традиция следования образцам, принятым Церковью и соответствующим её

догматическому учению. Как сказано в послании апостола Павла к Коринфянам: «не

подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни Церкви Божией» (1 Кор. 10:32). За

последние годы уже построены несколько храмов РПЦ в различных городах мира:

Гаване (Куба), Роттердаме (Голландия), Йоханнесбурге (ЮАР), Пекине (Китай), Риме

(Италия), Алтее (Испания), Паланга (Литва), Астана (Казахстан) – все в

соответствии с канонической традицией.

В списке финалистов данного конкурса

оказались четыре российских участника, четыре французских и две международные

команды. Не анализируя проектные предложения по всему комплексу, сосредоточимся

на анализе лишь трёх вызвавших наибольший интерес предложений по храмовой

архитектуре.

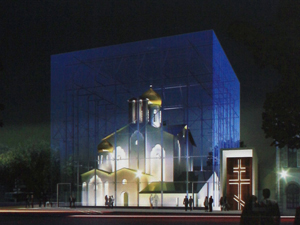

1. Общество архитекторов и девелоперов Мануэля Яновского

(Франция) и архитектурное бюро «Арчгрупп» (Россия).

Традиционный

крестово-купольный, четырехстолпный, пятиглавый храм находится в стеклянном

аквариуме, накрытом вместе с садом, окружающим храм, волнистым стеклянным

покрывалом с торчащими наружу и святящимися изнутри в ночное время стеклянными

куполами. Звонница находится в прозрачной воронке, образованной стеклянной

кровлей. Планировочно храм решен слишком схематично и не соответствует

современным функциональным требованиям.

2. Авторский коллектив под

руководством Елены Ленок (Россия).

Храм представляет собой подобие

собора Московской Руси 16 века, органичного в Московском Кремле, но чужеродного

в Париже; сооружение немасштабно и никак не вписывается в узкую полоску

отведенной территории, где даже нет места для проведения крестного хода. Отметим

также нарушение условий Технического задания, запрещающее использование

подземного пространства.

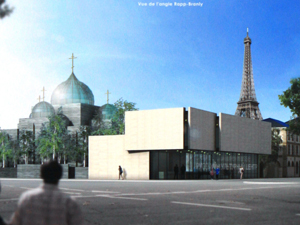

3. Архитекторы Михаил Филиппов (Россия) и

Сергей Митрофанов (Франция).

Храм внешне выполнен в стилистике

неоклассицизма, которая вовсе не является символом русского православия. Храм

поставлен на искусственном холме с радиальными лестницами, газонами и цветниками

перетекающими в стеклянную крышу-ротонду над боковыми нефами храма. Думается,

что “ноу-хау” со стеклянной крышей, увитой плющом и цветами не послужит

молитвенному сосредоточению прихожан. Следует отметить также отсутствие

возможности кругового обхода храма.

Кроме означенных в Условиях и Программе

конкурса требований к проектным решениям надо понимать, что французам хотелось

бы видеть на данном участке нечто такое, что было бы привлекательным для

туристов. Что-то наподобие Музея примитивного искусства, расположенного с другой

стороны от дворца Альма.

А каким хотела бы увидеть Центр российская сторона,

включая Администрацию Президента и Московский Патриархат? Вот здесь и кроется

загадка. Основным элементом комплекса Российского духовно-культурного центра

является православный храм, и его архитектурный облик должен свидетельствовать о

современном состоянии русского Православия. Православие по своей сути

консервативно, отсюда и устойчивая стилистика православного храма, которая в

России была традиционной в течение многих веков, кроме синодального периода,

когда она подверглась сильнейшему секулярному влиянию Запада. Сегодня

Православная церковь заявляет об открытости к диалогу с Западом и сотрудничеству

с ним в гуманитарной сфере. Должно ли это как-то отразиться на архитектуре

русского храма в Париже? Может ли его архитектура говорить об этой открытости?

Нет ли опасности, подчёркивая такую открытость, переступить опасную черту, за

которой начинается угодничество и отступничество от православных канонов? Ведь

архитектура храма прямо зависит от богословия и является «проповедью в камне».

Что же она будет проповедовать, если произвольно изменить каноническую традицию

создания православного храма? Не станет ли это «ересью в камне» (или «в

стекле»)?

Так почему же жюри выбрало по итогам первого тура проекты, несмотря

на многочисленные отступления в них от требований Программы и Условий конкурса?

С французами всё ясно – они получат очередную “экзотику” для туристов. А как

быть православным, в том числе живущим во Франции, русским соотечественникам?

Хотелось бы получить ответы на эти вопросы.

24 декабря 2010 года в Донском ставропигиальном мужском монастыре состоялось организационное заседание научно-методического экспертного совета по вопросам реставрации и сохранения объектов культурного наследия «Ансамбль Донского монастыря, XVI-XIX вв.».

В этот день все члены Совета были представлены наместнику Донского монастыря епископу Павлово-Посадскому Кириллу. Состоялся обмен мнениями, были определены основные направления деятельности Совета, а также, в общих чертах, направления реставрационной деятельности в монастыре.

Научно-методический реставрационный совет Донского монастыря сформирован из специалистов в области охраны объектов культурного наследия. Основными задачами Совета являются подготовка заключений и рекомендаций по научно-методическому, экспертному и консультативному сопровождению проектов реставрации и ведению реставрационных работ.

В состав Совета вошли специалисты, основной профессиональный уровень которых соответствует разнообразию объектов культурного наследия Донского монастыря, включающих памятники архитектуры, монументальной и станковой живописи, памятников мемориальной скульптуры и малых архитектурных форм (надгробия и фрагменты архитектурных сооружений).

Председателем Совета избран доктор искусствоведения, профессор, заместитель генерального директора по научной работе ФГУ «Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"», член Федерального научно-методического совета Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, член экспертного совета по охране культурного наследия при Росохранкультуре А.Л. Баталов.

Пресс-служба Донского монастыря/Патриархия.ru

После реставрации Малый собор Донского ставропигиального мужского монастыря вновь открылся для прихожан, паломников и гостей древней московской обители.

Первый собор монастыря во имя Донской иконы Божией Матери, ныне именуемый Старый или Малый, построен в 1593-1596 гг. мастерами боярина Бориса Годунова. В 1677-1678 гг. в память разгрома татаро-турецких войск под Чигириным к первоначальному небольшому бесстолпному храму пристроили приделы во имя преподобного Сергия Радонежского и великомученика Федора Стратилата. Трапезная (1673 г.) и шатровая колокольня (1679 г.) завершили ансамбль храма.

Именно в Малом соборе Донского монастыря 30 марта / 12 апреля 1925 г. был погребен святитель Тихон, Патриарх Всероссийский.

В 1930 гг. собор закрыли, в нем разместилось общежитие метрополитена. В 1946-1950 гг. были проведены работы по реставрации фасадов и интерьеров храма по проекту Н.Н. Соболева. При реставрации в храме установили иконостас из разрушенной церкви во имя Харитона Исповедника, что в Огородниках.

В 1948 г. Святейший Патриарх Алексий I в преддверии совещания Предстоятелей Автокефальных Православных Церквей, которое должно было пройти в Москве, ходатайствовал об открытии церкви в Донском монастыре, «где находится могила Патриарха Тихона», приписав ее к храму Ризоположения на Донской улице. Вопрос решился положительно; в храме по праздничным дням возобновились богослужения. С этого же времени здесь стало совершаться мироварение, так как в трапезной части храма была устроена мироваренная печь для приготовления Святого мира для всех приходов Русской Православной Церкви. В процессе реставрационных работ в те годы были восстановлены завершение храма пирамидой кокошников, ступенчатые своды перекрытия четверика основного объема и ниши внутри храма, воссозданы белокаменные порталы.

В 1991 г. Донской монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Вскоре в Малом соборе в результате поджога случился пожар, после которого храм отремонтировали, а в феврале 1992 г. в трапезной части храма были обретены святые мощи Патриарха Тихона. В середине 1990-х годов над местом погребения святителя возведена изукрашенная сень.

Малый собор Донского монастыря — уникальный памятник архитектуры. Здесь молились русские цари, погребены прославленные соотечественники. В этом намоленном храме собраны древнейшие иконы Донского монастыря, среди них — под сенью — Донская икона Божией Матери (XVIII век), чтимые иконы Божией Матери Феодоровская и «Знамение».

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2010 г. в Малом соборе начались ремонтно-реставрационные работы. В самой древней части храма, четверике, отреставрированы белокаменные порталы. Внутри всего храма отреставрирована штукатурка, заделаны многочисленные трещины и удалена плесень. Преобразился фасад нижнего яруса колокольни: специалисты-реставраторы выполнили вычинку кладки, восстановили арочные проемы, расчистили фасады от поздних штукатурных наметов, отреставрировали белокаменные карнизы первого яруса и восстановили обмазку кирпичной кладки. По всему объему храма заменена система отопления, разобраны поздние перегородки. Отреставрирован надгробный памятник над местом погребения митрополита Московского Амвросия (Зертис-Каменского), убиенного у стен Донского монастыря во время чумного бунта 16 сентября 1771 г.

В ноябре 2010 г. в Малом соборе прошло заседание рабочей группы экспертов по вопросам реставрации ансамбля Донского монастыря. Эксперты одобрили направление реставрационной деятельности по Малому собору и пришли к выводу о необходимости разработки программы дальнейших реставрационных работ по храму.

В настоящее время ремонтно-реставрационные работы внутри храма завершены. Закончена покраска стен и сводов трапезной и приделов, отреставрированы входные двери и решетки. Началась разработка проектов иконостасов в приделах. Предстоят большие работы по реставрации фасадов, колокольни и трапезной храма.

Накануне начала Великого поста в Малом соборе Донского монастыря возобновились богослужения. По благословению наместника обители епископа Павлово-Посадского Кирилла первую Божественную литургию в храме совершил в воскресенье, 6 марта, архимандрит Агафодор (Маркевич). 7 и 8 марта, в понедельник и вторник первой седмицы Великого поста, в Малом соборе были совершены утреня, часы, изобразительны и вечерня, а 9 марта епископ Кирилл возглавил здесь первую в 2011 г. Литургию Преждеосвященных Даров.

Реставрация Малого собора — часть комплексной программы развития Донского монастыря, разработанной в 2010 г. Концепция получила одобрение и благословение священноархимандрита Донского монастыря Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. При ее разработке особое внимание уделялось тому, чтобы уровень и качество проводимых работ, а также квалификация рабочих и реставраторов соответствовали требованиям современной научной реставрации. Действия реставраторов в монастыре согласовывались с Министерством культуры Российской Федерации и Комитетом по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие).

Для консультативного сопровождения реставрационных работ наместником монастыря епископом Кириллом был организован научно-методический экспертный совет по вопросам реставрации и сохранения объектов культурного наследия «Ансамбль Донского монастыря, XVI-XIX вв.», организационное заседание которого состоялось 24 декабря 2010 г. в Донском монастыре.

Пресс-служба Донского монастыря/Патриархия.ru

Храм Св Софии. Квадратная панель, расположенная над Императорскими вратами, ведущими из главного нефа во внутренний притвор

Храм Св Софии. Квадратная панель, расположенная над Императорскими вратами, ведущими из главного нефа во внутренний притвор

Иисус Христос. Икона. XIII в. (ГЭ)

Иисус Христос. Икона. XIII в. (ГЭ) София Киевская Тема заступничества акцентирована и в Деисусе (илл. 15), который располо жен на триумфальной арке над конхой алтарной апсиды. Представленный здесь традиционный Деисус, где в трех медальонах изображены седержитель и об ращенные к Нему в молении Богоматерь и Иоанн Предтеча, обычно ассоциирует ся с темой торого Пришествия. Однако особенностью данного сюжета является крещатый нимб Христа, который не име ет самостоятельного абриса, а заполняет все пространство медальона. Иными словами, круг медальона и нимба становится одним целым. Подобная интерпретация изображения Христа, известная по мно гим памятникам византийской иконогра фии и восходящая, вероятнее всего, к одному из прославленных константинопольских образов

София Киевская Тема заступничества акцентирована и в Деисусе (илл. 15), который располо жен на триумфальной арке над конхой алтарной апсиды. Представленный здесь традиционный Деисус, где в трех медальонах изображены седержитель и об ращенные к Нему в молении Богоматерь и Иоанн Предтеча, обычно ассоциирует ся с темой торого Пришествия. Однако особенностью данного сюжета является крещатый нимб Христа, который не име ет самостоятельного абриса, а заполняет все пространство медальона. Иными словами, круг медальона и нимба становится одним целым. Подобная интерпретация изображения Христа, известная по мно гим памятникам византийской иконогра фии и восходящая, вероятнее всего, к одному из прославленных константинопольских образов

Церковь св. Екатерины, Галатина Конец XIII в.Италия

Церковь св. Екатерины, Галатина Конец XIII в.Италия Монастырь Есфигмен Афон Конец XIII в

Монастырь Есфигмен Афон Конец XIII в

По Центральному телевидению и телеканалу «Союз» прошла информация о том, что в декабре 2010 г. были подведены итоги первого тура конкурса на создание проекта Российского Духовно-Культурного Центра с кафедральным собором Живоначальной Троицы в Париже. К участию в конкурсе были допущены 109 работ, которые соответствовали условиям и требованиям жюри. Во второй тур прошли 10 работ, которые набрали большинство голосов. Окончательные итоги конкурса должны быть подведены не позднее марта этого года.

По Центральному телевидению и телеканалу «Союз» прошла информация о том, что в декабре 2010 г. были подведены итоги первого тура конкурса на создание проекта Российского Духовно-Культурного Центра с кафедральным собором Живоначальной Троицы в Париже. К участию в конкурсе были допущены 109 работ, которые соответствовали условиям и требованиям жюри. Во второй тур прошли 10 работ, которые набрали большинство голосов. Окончательные итоги конкурса должны быть подведены не позднее марта этого года.

Дечаны

Дечаны Богородица Левишка

Богородица Левишка