Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://habrahabr.ru/rss/new/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://feeds.feedburner.com/xtmb/hh-new-full, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Codota: использование ИИ для улучшение кода |

О чем это ты?

Программируете на Java? Codota поможет вам в этом! Этот помощник разработан, чтобы помочь вам писать код, не проверяя лишний раз документацию. Codota понимает код и предлагает вам правильные решение в нужное время. Означает ли это, что однажды роботы возьмут на себя наши рабочие места разработчиков? Возможно. Но пока еще нет.

Кодить это сложно. Такие сервисы, как StackOverflow или GitHub, безусловно, помогают нам в этом.

Теперь у Java-разработчиков есть еще один альтернативный вариант: ИИ-помощник Codota. Лично я всегда хотел получить помощь искусственного интеллекта при разработке.

Codota учится на существующем коде, чтобы помочь вам быстрее и умнее строить программное обеспечение. Он работает с любой IDE, которую вы используете, и использует свои изученные модели кода, чтобы предложить наилучший вариант.

Как это работает?

По словам создателей этого сервиса, Codota создает прогностические модели кода, которые предполагают доработку кода и связанный контент на основе текущего контекста, присутствующего в вашей среде IDE.

Программа сочетает в себе методы анализа программ, обработки естественного языка и машинного обучения для изучения кода. Затем он предоставляет результаты различных моделей для любой заданной задачи.

Если вы установили Codota, появляется окно, связанное с вашей IDE. Поэтому, когда вы выбираете переменную, тип или метод, Codota дает примеры кода, основываясь на том, что вы уже написали. Можно назвать хорошей гадалкой по фрагментам кода.

Так, а это точно ИИ?

Ну, по словам Марселя Бруха, Codota оценивает и сортируют примеры кода по релевантности. В настоящее время, Codota ограничена Java, т.к. прежде сервис должен начать понимать язык, который анализирует.

Давай теперь про минусы

Конечно, есть некоторые рамки.

Codota еще не знает сути кода. В качестве примера вам часто будет предоставлен кусок кода какого-то другого программиста из мира сего. Очевидно, это означает, что нет гарантии на всегда красивый и чистый код. Но поскольку база знаний Codota основывается на таких сервисах, как GitHub, BitBucket и StackOverflow, то каждый день ИИ становится лучше.

Codota работает на Linux, Windows и MacOS.

Программа работает с Eclipse, IntelliJ и Android Studio.

Также, есть довольно интересное промо-видео, в котором подробно показано, как это работает.

|

Метки: author velkonost программирование java codota парное программирование искусственный интеллект |

[Перевод] Законы Авери для надёжности Wi-Fi |

| Замена маршрутизатора: Производитель A: 10% сломано Производитель B: 10% сломано P(одновременно A и B сломаны): 10% x 10% = 1% Замена маршрутизатора (или прошивки) почти всегда решает проблему. |

Добавление усилителя Wi-Fi: Маршрутизатор A: 90% работает Маршрутизатор B: 90% работает P(одновременно A и B работают): 90% x 90% = 81% Дополнительный маршрутизатор почти всегда ухудшает ситуацию. |

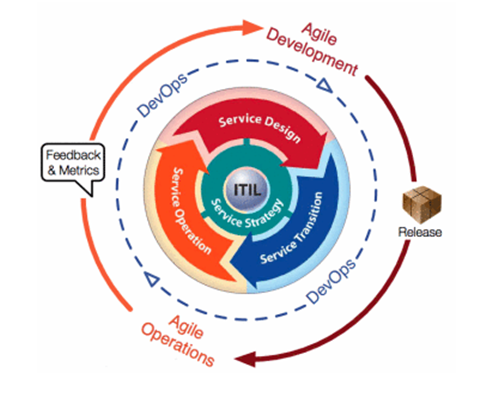

После нескольких лет возни с этими технологиями (в окружении кучи инженеров, работающих над другими проблемами распределённых систем, которые, как выяснилось, обладают теми же ограничениями), я думаю, что могу сделать выводы. Распределённые системы более надёжны, если вы можете получить сервис от одного узла ИЛИ от другого. Они становятся менее надёжными, если сервис зависит от одного узла И от другого. Числа сочетаются мультипликативно, так что чем больше у вас узлов, тем быстрее отвалится сервис.

Если взять пример, не связанный с беспроводными сетями, представьте работу веб-сервера с базой данных. Если они на двух компьютерах (реальных или виртуальных), то ваше веб-приложение упадёт, если веб-сервер И сервер базы данных не работают идеально. По существу, такое решение менее надёжно, чем система, которой нужен веб-сервер, но не нужна база данных. И наоборот, представьте, что вы организуете отказоустойчивую систему с двумя серверами баз данных, так что если один упадёт, то мы переключимся на другой. База данных будет работать, если основной ИЛИ вторичный сервер в строю, и это намного лучше. Но это всё ещё менее надёжно, чем если бы вам вообще не нужен был сервер баз данных.

Вернёмся к Wi-Fi. Представьте, что у меня маршрутизатор от производителя A. Маршрутизатор Wi-Fi обычно так себе, так что ради примера, предположим его надёжность на уровне 90%, и для простоты определим это как «он хорошо работает для 90% пользователей, а 10% испытывают досадные баги». Итак, 90% пользователей с маршрутизатором марки A будут довольны и никогда его ни на что не поменяют. Остальные 10% будут недовольны, так что купят новый маршрутизатор — от производителя B. Этот тоже хорошо работает у 90% пользователей, но баги не взимосвязаны, так что он будет работать у других 90%. Это значит, что 90% людей с маршрутизатором марки A довольны; и 90% из 10%, которые используют маршрутизатор марки B, тоже довольны. Получается уровень удовлетворения 99%! Даже хотя оба маршрутизатора надёжны всего на 90%. Так выходит, потому что у каждого есть выбор между маршрутизатором A ИЛИ маршрутизатором B, поэтому они выбирают хорошо работающий и выбрасывают другой.

Это одинаково применимо к программному обеспечению (прошивка вендора vs openwrt vs tomato) или версиям программы (люди могут не обновляться с v1.0 на v2.0, пока v1.0 не начнёт доставлять проблемы). В нашем проекте есть маршрутизатор v1 и маршрутизатор v2. Первая версия нормально работала для большинства пользователей, но не для всех. Когда вышла вторая версия, мы начали раздавать маршрутизаторы v2 всем новым пользователям, а также тем пользователям v1, кто жаловался на проблемы. Когда мы вывели график удовлетворённости пользователей, то увидели, что он подскочил сразу после выхода второй версии. Отлично! (Особенно отлично, потому что маршрутизатор v2 разрабатывала моя группа :)). Теперь обновить всех, правильно?

Вообще-то, не обязательно. Проблема в том, что мы исказили нашу статистику: мы обновили на v2 только тех пользователей v1, которые испытывали проблемы. Мы не «обновляли» на v1 пользователей v2 с проблемами (конечно, такие тоже были). Может быть, оба маршрутизатора были надёжны на 90%; вышеописанная история вполне могла сработать и наоборот. Тот же феномен объясняет, почему некоторые люди переходят с openwrt на tomato и восторженно отзываются, насколько эта прошивка более надёжная, и наоборот. То же самое с Red Hat и Debian или Linux и FreeBSD, и т. д. Этот феномен «У меня всё работает!» известен в мире open source; простая вероятность. Вам нужен стимул для перехода только если у вас сейчас какие-то проблемы.

Но обратная сторона уравнения тоже верна, и она имеет значение для mesh-сети. Когда вы устанавливаете многочисленные маршрутизаторы в ячеистую цепь, то зависите от нескольких маршрутизаторов одновременно, иначе ваша сеть разваливается. Wi-Fi печально известен этим: один маршрутизатор устанавливает соединения, но работает странно (например, не маршрутизирует пакеты), а клиенты по-прежнему привязаны к этому маршрутизатору, и ни у кого ничего не работает. Если увеличить количество узлов в цепочке, то вероятность такого исхода быстро возрастает.

Конечно, у базовых станций LTE тоже есть проблемы надёжности — и много. Но они обычно не организованы в виде ячеистой топологии, и каждая станция LTE обычно покрывает гораздо б'oльшую площадь, так что образуется зависимость от меньшего количества узлов. Кроме того, каждый узел LTE обычно «слишком большой, чтобы упасть» — другими словами, это мгновенно доставит проблемы настолько большому количеству людей, что телефонная компания быстро всё починит. Единственный неисправный узел в mesh-сети действует только на небольшой площади, так что проблемы возникнут только при проходе через эту территорию, хотя в большинстве ситуаций проблем не будет. Всё это ведёт к смутному впечатлению, что «mesh-сети Wi-Fi глючные, а LTE надёжен», даже если ваш собственный mesh-узел работает б'oльшую часть времени. Это всё игра статистики.

Решение: система-приятель

Пусть ваш приятель скажет, если вы стали задницей.

Маршрутизатор A: 90% работает

Маршрутизатор B: 90% работает

P(или A, или B работают):

1 - (1-0,9) x (1-0,9) = 99%

В последние примерно 15 лет теория и практика распределённых систем проделали большой путь. Теперь мы в основном знаем, как преобразовать ситуацию И в ситуацию ИЛИ. Если у вас массив RAID5 и один из дисков выходит из строя, вы выводите диск из обращения, так что можете заменить его, пока не вышел из строя другой. Если у вас сервис баз данных NoSQL на 200 узлов, вы проверяете, что к вышедшим из строя узлам не направляются запросы, так что другие узлы могут взять на себя их работу. Если один из ваших веб-серверов перегружен излишним кодом Ruby on Rails, то ваши балансировщики нагрузки перенаправляют трафик на другой узел, который менее нагружен, пока первый сервер не вернётся в нормальный режим.

То же самое должно быть с Wi-Fi: если ваш маршрутизатор работает странно, его нужно вывести из строя до починки.

К сожалению, производительность маршрутизатора Wi-Fi труднее измерить, чем производительность базы данных или веб-сервера. Сервер баз данных легко может протестировать сам себя; просто запустить пару запросов и убедиться, что сокет запросов в строю. Поскольку веб-серверы доступны через Интернет, можно запустить один проверочный сервис, который будет периодически опрашивать все сервера, и сигнализировать о необходимости перезагрузки, если сервер перестал отвечать. Но по определению не все узлы mesh-сети доступны по прямому линку Wi-Fi из одного места, так что единый проверочный сервис не будет работать.

Вот моё предложение, которое можно назвать «Wi-Fi система-приятель». Аналогия такая: как будто вы с друзьями пошли в бар, где вы слишком сильно напились и начали вести себя как придурок. Поскольку вы слишком пьяны, то необязательно знаете, что ведёте себя как придурок. Это может быть трудно определить. Но вы знаете, кто может это определить? Ваши друзья. Обычно даже в том случае, если они тоже напились.

Хотя по определению не все mesh-узлы доступны из одного места, вы можете также сказать, что по определению каждый mesh-узел доступен хотя бы для одного другого mesh-узла. Иначе это не будет ячеистой структурой, и у вас ещё более крупные проблемы. Это намекает, как исправить ситуацию. Каждый mesh-узел должен время от времени пытаться соединиться с одним или более соседними узлами, выдавая себя за конечного пользователя, и смотреть, прохожит маршрутизация трафика или нет. Если проходит, то отлично! Говорим этому узлу, что он хорошо справляется, пусть продолжает в том же духе. Если нет, то плохо! Говорим этому узлу, что ему лучше вернуться в вагон. (Строго говоря, наиболее безопасный способ реализовать это — отправлять только сообщения «ты хорошо справляешься» после опроса. Сбойный узел может быть неспособен получить сообщения «твои дела плохи». Нам нужна система вроде контролёра, которая перезагрузит узел, если он не получил сообщение «отлично!» за определённый промежуток времени).

В достаточно плотной mesh-сети — где всегда имеется два или более маршрута между заданной парой узлов — это преобразует поведение типа И в поведение типа ИЛИ. Теперь добавление узлов (таких, которые могут вывести себя из сети в случае проблемы) делает систему более надёжной, а не менее.

Это даёт mesh-сетям преимущество перед LTE, потому что у LTE меньшая избыточность. Если базовая станция выходит из строя, большая территория теряет связь, а телефонной компании нужно спешить исправлять это. Если mesh-узел выходит из строя, мы обходим проблему и исправляем её позже в свободное время.

Небольшой математический пример прошёл длинный путь!

Вам этого недостаточно?

Можете посмотреть все мои слайды (pdf) о потребительских Wi-Fi mesh-сетях (в том числе подробные заметки выступающего) с конференции Battlemesh v10 в Вене или моё выступление на YouTube:

Примечание

Так называемые «законы» — это особый случай более общих и поэтому более полезных теорем распределённых систем. Но это Интернет, так что я выбрал один особый случай и назвал его в свою честь. Давайте, попробуйте меня остановить.

|

Метки: author m1rko стандарты связи сетевые технологии децентрализованные сети беспроводные технологии openwrt tomato wi-fi lte mesh распределенные системы |

Конкурс по программированию: JSDash (промежуточные результаты 3) |

Пока что вместо имён участников — идентификаторы решний. Ваш идентификатор — в автоматическом письме, которое Вы получили после отправки решения. Не возбраняется в комментариях к этому посту раскрывать, что такое-то решение — Ваше.

На этот раз в качестве затравочных значений (seeds) мы взяли номера ранних моделей микропроцессоров Intel. В финальном тестировании, результаты которого определят победителей, числа будут другими, поэтому нет смысла вручную затачивать решения конкретно под эти уровни.

Результаты промежуточного тестирования опубликованы на GitHub. В таблицах приведены суммарные результаты, а также отдельные показатели для каждого из уровней. Как и в прошлый раз, мы подготовили также таблицы с числом собранных алмазов, убитых бабочек, цепочек (streaks) и максимальной длиной цепочки. В зачёт все эти показатели не пойдут — победитель будет определён исключительно по сумме набранных очков.

Присылайте свои решения! Осталась неделя, чтобы обойти нынешних лидеров.

|

|

О чем всегда стоит помнить при локализации веб-сайта, чтобы потом не было стыдно |

Ориентация письменности

Начнем с глобального. Сегодня по всему миру существует три типа ориентации интерфейса исходя из письменных традиций: западный (левосторонний), ближневосточный (правосторонний) и смешанный.

Если вы все еще не понимаете, в какую степь мы уводим разговор, то вот вам скриншот арабской Windows с правосторонним интерфейсом:

Азиатский веб со своими идеографическими языками не стал выдумывать велосипед и внедрять жесткую вертикальную ориентацию (хотя формально она существует), опираясь на нормы иероглифической письменности, а просто во многих аспектах принял как данность ориентацию горизонтальную. Но тут есть один большой подводный камень: как минимум китайцы и японцы могут ориентировать направление письма в любую удобную для них сторону. Некоторые китайские газеты грешат тем, что на одном развороте может быть совмещено написание слева на право, сверху вниз (слева направо) и сверху вниз (справа налево). Как к этому относиться?

Ну, это азиаты.

Выше — наиболее яркий, но, в то же время, показательный пример того, как культурные особенности определенного региона или языковой группы могут влиять на процесс разработки. Кстати, та же ситуация с правосторонним интерфейсом существует во всех культурах, где сохранились языки, чье начертание и способ письма формировались во времена клинописи, а привычка «высекать зубилом» справа налево сохранилась при переходе на более совершенные материалы фиксации информации. Конкретно сейчас наравне с группой арабских (и произошедших от арабского) языков мы подразумеваем иврит, идиш, сирийский, ассирийский и другие языки.

Вообще, для того, чтобы не запутаться, как и по какому краю пускать тот или иной язык, консорциум W3C выпустил целую памятку (оригинальная статья на английском и русский перевод) по стандартным скриптам глоссария юникода. С памяткой W3C ознакомиться крайне рекомендуется тем разработчикам, кто планирует работать на рынке Малой и Средней Азии, а так же в Ближневосточном регионе.

Предлагаемые консорциумом скрипты юникода группируют языки на три категории:

- LTR (left-to-right);

- RTL (right-to-left);

- и TTB (top-to-bottom).

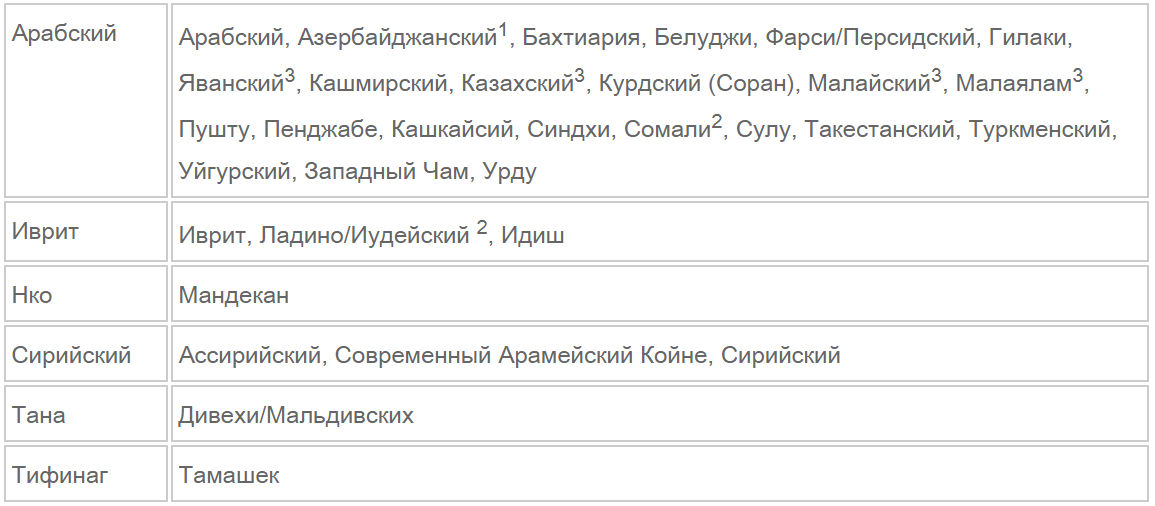

Очевидно, что к LTR относится большинство современных языков, TTB — это китайский, японский и корейский (в случае использования иероглифописи, от которой они постепенно отходят в пользу латиницы в процессе романизации языка). Все остальные — RTL-языки. И тут надо быть предельно осторожными: RTL-языков намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Конечно, на ум сразу же приходят арабский и иврит, да и скриптов юникода для RTL-языков всего шесть штук (арабский, иврит, Нко, сирийский, тана и тифинаг), но на самом деле RTL-ориентация присуща более чем трем десяткам языков и наречий:

Таблица из памятки W3C

И да, зрение вас не обманывает: казахи (как национальность) могут писать справа налево используя модифицированный арабский алфавит из 29 букв, так называемый «Казахский арабский алфавит». Казахи вообще наравне с модифицированной кириллицей используют модифицированную латиницу и в некоторых регионах — арабский, о которых подробнее можно почитать, ознакомившись с вопросом казахской письменности. Кстати, если вы планируете делать казахскую версию сайта, то будьте бдительны: с начала этого года в высших эшелонах власти Казахстана, с подачи президента Нурсултана Назарбаева, ходит идея об отказе на официальном уровне от кириллицы и переходе на латиницу. Были даны и соответствующие поручения, так что с локализацией на казахский, все же, стоит пока повременить.

Дизайн, верстка и размерность сайта

Очевидно, что если вы планируете выводить ваш продукт на рынок с RTL-языком, то вам, как минимум, придется делать два макета сайта. Вполне возможно, для того, чтобы у разработчиков не сломался мозг, к разработке нужно будет привлечь специалиста с соответствующим опытом (из этого региона).

Одновременная разработка и локализация сайта для LTR, RTL и TTB-языков — это тема для отдельной публикации и, возможно, мы рассмотрим этот вопрос более детально, в публикации, посвященным китайскому и японскому языкам. А теперь предлагаем перейти к обсуждению вопроса локализации на конкретных примерах.

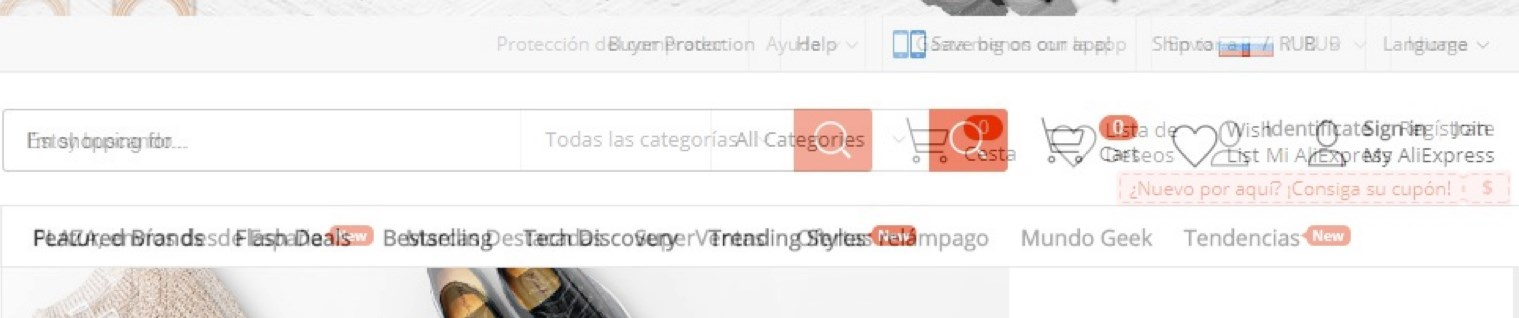

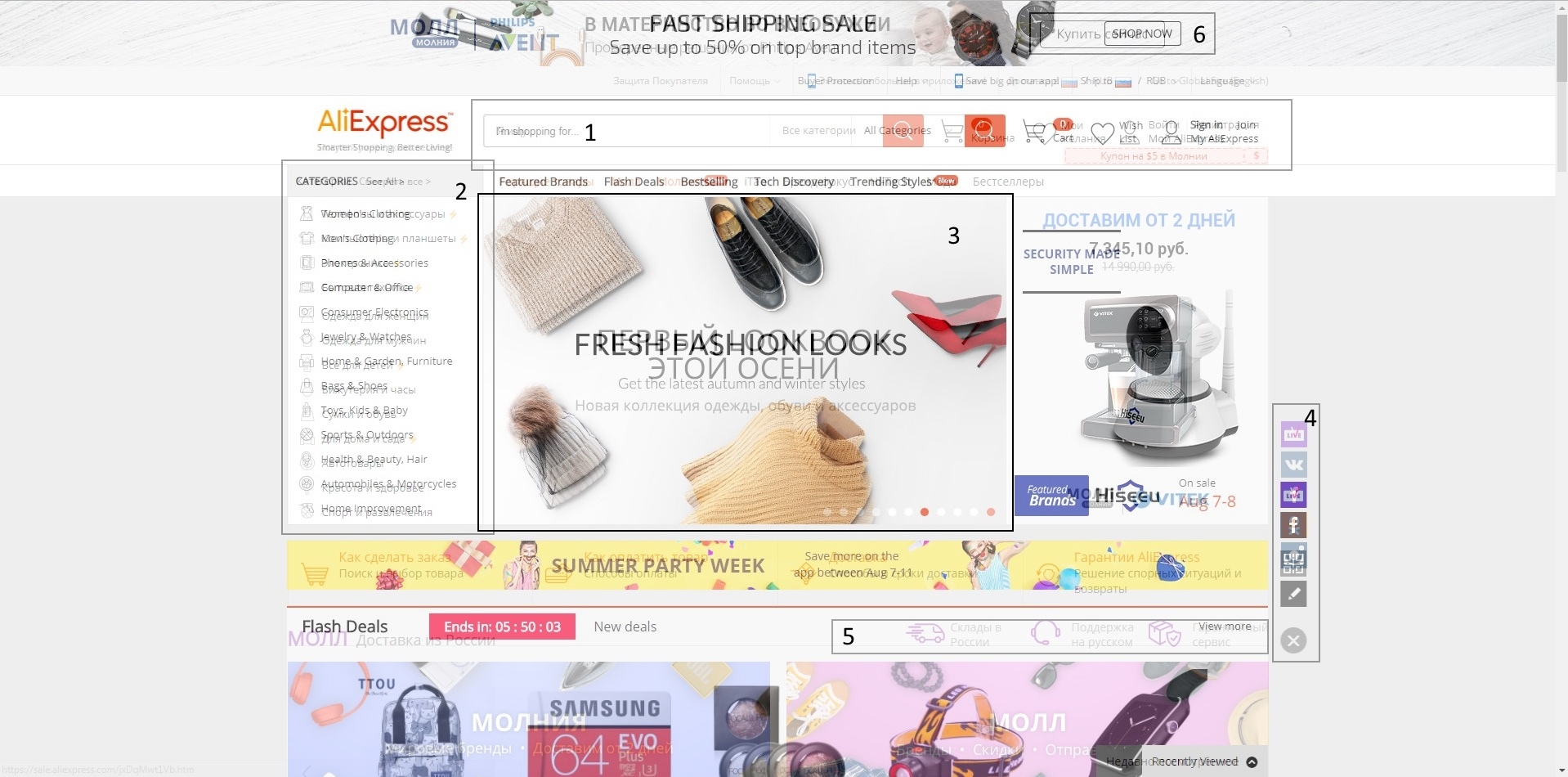

В прошлой нашей статье мы упоминали о такой проблеме, как размерность элементов и стилистическая адаптация под языковые нормы в ходе перевода. Для того, чтобы наглядно проиллюстрировать ситуацию, для начала рассмотрим различные версии популярного сайта Aliexpress. Осторожно, все изображения кликабельны:

Aliexpress на английском

Aliexpress на испанском

Aliexpress на русском

На первый взгляд может показаться, что все три страницы практически идентичны. Для того, чтобы сделать различия более наглядными, мы наложили на англоязычную (как эталонную) версию сайта, две другие. Посмотрим, что получилось в случае испанского языка:

Наложение испанской страницы Aliexpress на английскую с ~50% прозрачности

Мы исходим из того, что локализацию на эти два языка делали профессионалы (ориентация на русскоязычные рынки СНГ и испаноязычные рынки Южной Америки), так что будем рассматривать все расхождения, как неизбежные и обоснованные последствия локализации, а не как «косяки» локализаторов.

Первое, что бросается в глаза — это размерность элементов шапки в выделенном блоке №1.

Видно, что строка поиска товара начинается в одном месте, но имеет разную длину — испанская заметно короче. Это обуславливается тем, что одни и те же элементы интерфейса справа от поисковой строки имеют различную размерность. Так, лаконичное английское «Cart» трансформировалось в чуть более длинное «Cesta», а «Wish List» в «Lista de Deseos». Но больше всего повлияла трансформация «Sign in» и «Login» в «Identif'icate» и «Reg'istrate». Как итог: поисковая строка «ужалась» почти на 90 пикселей.

В отмеченной области под номером №2 можно наблюдать не только другую сортировку по группа товаров, но и то, что при верстке страницы пытались сохранить максимальное единообразие между разными версиями сайта. Если посмотреть на «чистый» скриншот испаноязычной страницы, то можно увидеть, что все пункты групп товаров умещаются, практически, в половину отведенной им области, что не скажешь об англоязычных.

Наибольшее внимание к деталям в ходе локализации можно заметить в области №3, где на «карусели» размещен рекламный баннер, который так же локализован и видоизменен, исходя из размерности надписи на испанском. Видно, что элементы на баннере раздвинуты по сторонам, чтобы испаноязычная надпись, которая занимает целых две строки, вместо одной, не была слишком зажата между элементами баннера.

Мы решили отдельно заострить внимание на локализацию, проведенную в блоке социальных сетей под №4. Видно, что для англоязычной и испаноязычной версии сайта представлен разный набор кнопок для расшаривания информации друзьям, исходя из локальных предпочтений пользователей разных стран.

В области №5 отмечена дополнительная информация по доставке для испаноязычного рынка, которая отсутствует на интернациональном англоязычном сайте. Также под нормы испанского адаптирован размер кнопки в области №6.

Но наибольший интерес, на наш взгляд, представляет область под номером 7.

В нашей прошлой статье мы упоминали о таком аспекте локализации, как формат дат. Именно в этом блоке это правило было соблюдено. По нормам английского языка даты записываются в формате месяц.число.год, когда как в испанском, как и в русском, используется порядок число.месяц.год. Поэтому на англоязычном баннере указан срок акции в виде «Aug 7-8», а на испаноязычном — «7-8 Ago».

Теперь посмотрим на наложение русскоязычной страницы на англоязычную.

Наложение русской страницы Aliexpress на английскую с ~50% прозрачности

В принципе, с русской локализацией произошла та же история, что и с испанской. Ужатая строка поиска из-за увеличение размерности кнопок справа от нее, две строки на баннере, вместо одной ( и соответствующее «разряжение» элементов на нем), другие кнопки социальных сетей. А вот в области навигации под номером 2 видно, зачем нужен был такой запас пространства: некоторые категории на русском в два раза длиннее, чем на английском. Там же, при приближении, можно заметить и эффект от использования кириллицы: категории на несколько пикселей выше, что к концу списка дает заметное смещение вниз.

А теперь давайте выведем несколько правил для разработчиков, которые готовят свой веб-проект к локализации на другие языки:

- Наличие запаса пространства в элементах навигации.

- Гибкость размеров основных элементов интерфейса.

- Соблюдение правил написания дат и денежных единиц.

- Работа с виджетами социальных сетей исходя из предпочтений целевой аудитории.

На примере Aliexpress мы четко увидели, что верстка страницы должна быть гибкой, у разработчика должна быть возможность изменить ширину того или иного элемента для того, чтобы вместить все кнопки, присутствующие на эталоне. Если вы на своем проекте прибиваете размер элементов «гвоздями к полу», то у нас есть для вас плохие новости: при локализации у вас вылезет уйма проблем.

Как костыль можно было бы рассмотреть изменение размеров шрифта, но с точки зрения дизайна и функциональности сайта — это путь в никуда. Просто представьте, что вместо изменения размеров строки поиска разработчики Aliexpress в два раза уменьшили бы шрифт надписей «регистрация» или «корзина». Подобный вид сайта вызвал бы всего два закономерных вопроса перед его закрытием: «как этим вообще пользоваться?» и «какой идиот это сделал?».

А теперь о деньгах

Нет, в этом разделе мы не будем проводить калькуляцию стоимости локализации «сферического веб-проекта в вакууме», а поговорим о таком важном аспекте, как прием платежей. Деньги стоят во главе угла любой разработки, поэтому было принято решение выделить этой теме отдельный блок.

Так вот, вы считаете, что приема пластиковой карты достаточно? Э, нет, товарищ, ты категорически неправ. Если бы пластика было достаточно, то все альтернативные способы оплаты уже бы давно канули в Лету. Хороший, внимательный и заботливый разработчик всегда прикрутит три-четыре самых популярных способа оплаты в регионе. Очередной нюанс, из-за которого мы вообще начали разговор о деньгах, заключается в том, что для разных регионов популярны разные способы оплаты.

На территории РФ для оплаты покупок в интернете лидирующее место занимает пластик, это правда. Далее идут электронные валюты (Яндекс.Деньги, WM) и PayPal для тех, кто зарабатывает, например, на другом берегу Атлантического океана.

Удивительно, но в способах оплаты за товары и услуги у россиян намного больше общего с теми же американцами с их вездесущими кредитными картами, чем, например, с немцами.

Перед тем, локализовать такую вещь, как способы оплаты, необходимо ознакомиться с наиболее популярными способами на целевом для вас рынке. И если для США это кредитки и PayPal, то с рынком, вроде как находящегося прямо под боком ЕС, все не так просто.

Отличительной особенностью финансовой культуры Старого Света является то, что там крайне популярны безналичные платежи. При словосочетании «безналичный платеж» у рядового читателя сразу перед взглядом возникает стандартный прямоугольный кусок пластика с чипом и CVC-кодом. Но проблема в том, что пластиковые карты в той же Германии распространены не так сильно, как даже у нас. В ЕС крайне популярны прямые безналичные платежи с банковского счета. Те же немцы умеют считать деньги и предпочитают прямые банковские переводы с личного Р/С, которые стоят в районе 0,5%, вместо транзакций через международные платежные системы Visa/MasterCard, которые «состригают» минимум 1-2% комиссионных.

Использование расчетных счетов в ЕС настолько популярно, что детям заводят собственный счет в банке чуть ли не с момента их рождения. В Европе человек может совершать львиную долю платежей путем безналичного расчета, но при этом вовсе не иметь пластиковой карты. По этой причине для эффективной работы в ЕС понадобятся услуги платежного провайдера, который будет обрабатывать финансовые потоки безнала и передавать деньги уже вашему банку-эквайеру, но это уже не наша тема.

Для рынка Китая же все выглядит немного иначе: там крайне популярны электронные деньги и платежи через таких гигантов как AliPay и WeChat. Чтобы вы понимали масштаб популярности этих сервисов: в этом году через WeChat на китайский Новый Год было совершено 46 миллиардов денежных переводов (так называемые «красные конверты» — традиционный денежный подарок родным и близким). Это больше транзакций, чем за весь 2016 год при помощи PayPal.

Что мы хотели донести этой статьей

Единообразие элементов UI вне зависимости от языка локализации — это признак хорошего тона в разработке. Вы можете что-то добавлять для локальных потребителей (например, другие телефоны службы поддержки или дополнительную информацию о доставке товара), но базовые элементы интерфейса должны максимально совпадать. Подобный подход показывает не только степень профессионализма разработчиков, которые не прибивают элементы UI намертво к макету, но и клиентоориентированность всего ресурса. За примерами плохой локализации ходить далеко не надо: на том же Amazon часть англоязычных кнопок и элементов просто отсутствуют на других языках, а о дебрях PayPal и магическом перемещении разделов в зависимости от используемого языка и вовсе ходят легенды.

Локализация — ответственное, сложное, а главное комплексное мероприятие, требующее высокого уровня экспертизы. И все возникающие вопросы не решаются просто наймом хорошего переводчика. Для проведения качественной локализации веб-проекта придется усердно поработать всем, начиная от верстальщика и дизайнера, заканчивая финансовым директором.

Ориентированная на разработчиков латформа локализации мобильных и веб-проектов:

|

|

[Из песочницы] Разработка интерфейса приложения для пожизненного использования на примере мобильного дневника диабета |

|

Метки: author VolkoIvan интерфейсы дизайн мобильных приложений usability ios android разработка мобильных приложений ui/ux диабет |

Как угодить кинозрителю и не потерять деньги: составляем план закупок при помощи ML |

|

|

Как С# разработчику перейти на Unity |

Как я начал программировать

Я учился в ХАИ по специальности «Телекоммуникации». У нас был преподаватель, который конструировал беспилотники. Благодаря ему уже на 4-м курсе я начал писать простой код на С для микроконтроллеров, которые управляют передачей данных с земли на БПЛА. Тогда я решил, что нужно выучить какой-то актуальный язык программирования, чтобы писать на нём постоянно, а не только для решения узких задач.

Выбирал я между С# и Java: читал книги по этим языкам, но потом просто открыл Visual Studio и Java IDE и сделал выбор в пользу первого по «обертке». Не самый правильный способ анализа преимуществ и недостатков, но о выборе я не жалею.

Почему пошел в геймдев и выбрал Unity

В 5–7 классах мы с другом пытались сделать игру. И хотя получилась ерунда, романтика процесса осталась со мной. К тому же я люблю играть, особенно в древние RPG. После университета я работал в нескольких продуктовых компаниях: год занимался веб-программированием, потом 4 года разрабатывал ПО для call-центров. Но меня всё время преследовала идея попробовать себя в разработке игр. Так что в свободное от работы время я стал думать, какой движок использовать для будущей игры.

Многие разработчики используют Unity и Unreal Engine, но я хотел изучить все варианты. Поэтому я стал разбираться, на чем написаны популярные проекты. Оказалось, что это либо самописные движки, как, например, у Naughty Dog, либо движки, о которых очень мало информации в интернете — чтобы работать с ними, нужно, скорее всего, некоторое время работать в индустрии и знать хотя бы общие принципы построения игровых движков.

Я вернулся к выбору между Unity и Unreal Engine. И так как на тот момент я уже 4 года программировал на .NET, выбор был прост: в Unity есть C#, а в Unreal Engine — нет. Еще один плюс Unity: я погуглил некоторые интересные мне вопросы и почти на все из них нашел попытки ответить. Пусть не всегда профессиональные, но информация была, и было с кем ее обсудить.

У Unity есть аналог StackOverflow — Unity Answers. Там очень просто найти ответы на конкретные вопросы на начальном этапе, поэтому порог входа очень низкий, особенно если человек понимает хотя бы общие принципы программирования.

С чего начать обучение

Я изучал уже решенные задачи, похожие на те, что интересовали меня. Однажды я искал конкретное решение, но не нашел его в Asset Store. Поэтому начал мониторить форумы и наткнулся на парня, который делал именно то, что мне было нужно, но в Store его решение не пропустили по каким-то требованиям. Я написал ему сообщение и предложил купить его наработку. Он очень обрадовался возможности подзаработать — это был румынский десятиклассник. Чуть ли не лучшее мое вложение в изучение движка: 10$ плюс столько же за Swift-платеж.

Новичку полезно посмотреть, как работают над задачами другие люди, даже если это что-то примитивное. Ведь решений может быть множество. Когда начинаешь, как будто шаришь пальцами в темноте. Ты не знаешь, насколько удачно выбранное решение: возможно, с его реализацией возникнут проблемы в будущем или есть более простой вариант.

Всегда лучше ориентироваться на какой-то пример. Я распотрошил покупку: там было много наворочено, но я переделал это решение под свои нужды. Пока разбирал этот пример, многие вопросы начального уровня отпали. Так начал понимать основные принципы работы с Unity и продолжил разбираться с возможностями движка.

За месяц-полтора изучил базу, но не поверхностно, а достаточно предметно — то, что было нужно на тот момент. Сначала возникло очень много вопросов, как и с любой новой технологией. Я смотрел нативный код и читал мануалы, чтобы разобраться, почему что-то работает в Unity именно так, а не иначе. Но, конечно, будет тяжелее и дольше, если нет конкретных задач и ты не понимаешь, зачем это делаешь.

Нет смысла изучать Unity просто так — стоит начинать с решения конкретных проектных задач. Лучше сразу определиться: «Я хочу сделать Pac-Man». Начинаешь думать, что для этого понадобится: например, нужно реализовать управление персонажем. Желтое существо ест белые точки. Существо должно понимать, что наткнулось на съедобный объект — значит, нужно начать с определения соприкосновения съедобной точки с Пакменом. Тогда появляется конкретная проблема и необходимость искать пути ее решения — а это, по-моему, и есть лучший способ изучения технологии.

Переход с .NET на Unity на практике

Когда мы собеседуем кандидатов, прямо говорим, что не проверяем знания Unity, а фокусируемся на .NET. На практике мы убедились: человека, который знает .NET, гораздо легче обучить работе с движком, чем того, кто начал изучать язык параллельно с Unity. Поэтому приглашаем на собеседования людей, которые знают .NET и просто хотят работать на Unity. Дальше всему обучим.

Иногда мы собеседуем Senior или Middle+ .NET программистов, которые не знакомы с Unity вообще. При этом человек не переходит на позицию Junior, потому что в Plarium, да и в работе с движком, нет понятия Unity Junior. Если с .NET всё хорошо, освоить движок будет очень просто.

Что почитать

Кроме Unity Answers есть еще UnifyWiki. Можно декомпилировать код и посмотреть результат (он не обфусцирован).

На старте очень пригодились форумы (answers.unity3d.com и forum.unity3d.com). Также я читал книгу Game Engine Architecture Джейсона Грегори. Автор в ней не говорит конкретно о Unity, но подробно рассматривает составные части и особенности игровых движков в целом. Он в деталях описывает, из чего состоит движок, какая математика нужна, как устроен рендеринг. Эта книга расширяет представление о Unity: я начал понимать, что в этом движке есть или должно быть, что с него спрашивать. Единственная трудность — для прочтения этой книги нужно быть очень мотивированным: она не нудная, но достаточно объемная.

Преимущества работы с Unity

Большие компании любят Unity за кроссплатформенность. Если ты что-то написал, оно билдится и под iOS, и под Android — пусть и с надстройками, но зато сразу работает без особых плясок. Конечно, если это не касается платежки :)

В нашем случае преимущество также в том, что Plarium — официальный партнер Unity с поддержкой уровня Enterprise Support. Нам не только быстро отвечают на запросы, но и предоставляют больше открытого кода, и мы можем сами что-то вскрыть и допилить.

Надеюсь, информация будет полезна тем, кто планирует работать с Unity. Успехов!

|

Метки: author Plarium учебный процесс в it блог компании plarium unity c# .net programming gamedev игры разработка обучение геймдев |

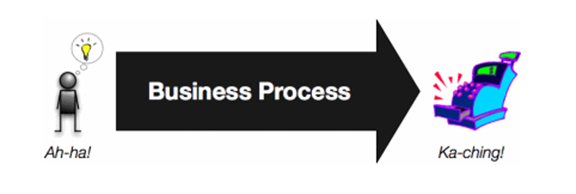

DevOps не проблема технологий. DevOps — это проблема бизнеса. (перевод) |

С того момента как Патрик Дебуа организовал первую конференцию DevOps Days и явил миру термин “DevOps” не может быть сомнений, что DevOps развился до уровня глобального движения.

Безусловно, DevOps движение имеет своих хулителей. Негативные мнения варьируются от ошибочных («DevOps — это новое название для сисадминов») и пренебрежительных («DevOps — это просто какие-то безумные разработчики (Devs), которые пытаются избавиться от админов (Ops)» или «DevOps — это какие-то безумные админы, которые хотят казаться разработчиками, чтобы их больше любили») до выражений обиды (как правило, с аргументами, не поддающимися логике).

Около девяти последних месяцев мне пришлось преодолевать сопротивление DevOps-движению как на публичных форумах, так и внутри компаний-клиентов. И за это время я начал замечать распространенное заблуждение, и именно оно, как мне кажется, подпитывает большую часть негативной реакции к DevOps идеям. И сейчас я хочу постараться прояснить это общее заблуждение:

DevOps это не проблема технологий.

Технологии играют ключевую роль в создании решений тех проблем, которые пытается решить DevOps. Однако, DevOps, по своему определению, является проблемой бизнеса.

Какое отношение бизнес имеет к DevOps?

Основополагающий бизнес-процесс в любой компании — взять идею от момента ее рождения в голове и донести ее туда, где она будет приносить деньги.

Внутри этого бизнес-процесса происходят многие виды разных активностей, которые нужны, чтобы идея реализовалась. Часть из этих активностей движимы технологией, часть — зависит от людей. В этот момент начинает играть свою роль IT: разработчики, тестировщики, архитекторы, release-инженеры, специалисты по безопасности, люди из эксплуатации и другие — все они выполняют свою часть работы в этом общем процессе реализации идеи.

Но если убрать контекст бизнес-процесса, что у вас в итоге останется? У вас остается кучка людей и разных групп, делающих что-то сами по себе и живущих своей жизнью. Вы теряете реальный стимул бороться с неэффективностью, ненужной переработкой, конфликтами и отсутствием связи между этими группами. В буквальном смысле получаем ситуацию, где каждый сам за себя.

А знаете, что еще случится, если убрать контекст бизнес-процесса? Со временем вы лишитесь работы. Только благодаря тому, что мы даем возможность работы бизнесу, мы получаем зарплату и возможность делать то, что мы делаем.

Если нет самого бизнеса или мы не даем этому бизнесу реализовывать свои идеи, вся наша работа превращается не больше чем в простое хобби. И, по своему определению, довольно сложно получать зарплату за хобби.

Весь смысл DevOps состоит именно в том, чтобы дать возможность бизнесу реагировать на движущие силы рынка как можно быстрее, эффективнее и надежнее. Без бизнеса, у нас нет иных причин, чтобы говорить о DevOps проблемах, и совсем нет смысла заниматься их решением.

Разве это не похоже на цели Agile?

Если цели DevOps и выглядят похожими на цели Agile, то это потому, что они на самом деле похожи. Но Agile и DevOps — это разные вещи. Вы можете идеально выстроить разработку по Agile, но, тем не менее, иметь много DevOps проблем. С другой стороны, вы можете хорошо справиться с устранением DevOps проблем, при этом совсем не используя разработку согласно Agile принципам (хотя это достаточно маловероятно).

Мне нравится описывать Agile и DevOps как две родственные идеи, которые берут общие корни из Lean методологии, но работают на разных уровнях. В то время, как Agile фокусируется на улучшении одной IT функции (доставка ПО), DevOps работает над улучшением взаимодействия и работы всех IT функций (покрывающих весь жизненный цикл продукта: от разработки до сопровождения).

Но я думал, что DevOps — это про крутые инструменты?

Технологии дают возможность сделать почти любой бизнес-процесс более эффективным, масштабируемым и надежным. Однако мы должны помнить, что сами по себе инструменты — это всего лишь инструменты.

С такой же долей вероятности как вы можете использовать инструмент для улучшения своей организации, вы можете использовать новый инструмент, чтобы укрепить вредные привычки и старые нерабочие процессы. Способ лучшего использования инструмента определяется тем эффектом, который его использование будет оказывать на бизнес-процесс, который вы поддерживаете.

Когда люди ясно понимают, в чем заключаются их DevOps проблемы и какие именно улучшения рабочих процессов должны произойти, чтобы эти проблемы устранить, тогда разговор об инструментах становится довольно простым (если не очевидным).

Поскольку зарождающееся DevOps движение в основном состоит из инженеров, несложно понять, откуда берется такой азарт сразу же погрузиться в обсуждение инструментария. Но возможно, нам нужно приложить больше усилий, чтобы удостоверится, что все достаточно вникли и понимают, почему нужны те или иные инструменты и что является желаемыми улучшениями бизнес-процесса, прежде, чем окунуться в обычные споры «Puppet vs. Chef» или «Files Centric vs. Package Centric».

Если DevOps — это про бизнес-процессы, тогда почему это вообще называется «DevOps»?

На мой взгляд, одна из ошибок ранних разговоров о DevOps заключалась в том, что не было сразу понятно, насколько большой масштаб той проблемы, о которой велась речь. Теперь, когда за нашими плечами уже год опыта, становится ясно, что мы работаем над одной из самых больших проблем бизнеса: как предоставить бизнесу возможность реагировать на рыночные силы так быстро, насколько это вообще возможно.

Этот разговор должен был где-то начаться, и он, увы, тяготел к обсуждению всеобщей проблемы конфликта и отсутствия связи между разработчиками (Dev) и эксплуатацией (Ops). Организационная структура каждой компании различна, но, тем не менее, можно довольно легко карикатурно разделить мир на Dev-лагерь и Ops-лагерь и, таким образом, иметь общие ориентиры для обсуждения (хотя мы и понимаем, что мир намного сложнее и отнюдь не черно-белый).

В этом карикатурном Dev/Ops примере, основная часть внимания DevOps методологии на раннем этапе была обращена на улучшение процесса деплоя. И, поскольку процесс внесения изменений составляет львиную долю работы в IT организациях, это было также логическим и естественным местом для начала.

Возможно, Патрику стоило назвать первую конференцию «BizDevQASecurityOpsCloudUsers Days» или «SolvingABroaderProblemThanAgile Days»… Но я сомневаюсь, что кто-то бы пришел.

|

Метки: author Tully системное администрирование серверное администрирование devops блог компании отус otus.ru otus business |

[Из песочницы] Пишем (недо)интерпретатор на Haskell с помощью alex и happy |

Однажды мне пришла мысль написать свой интерпретатор, причем обязательно на Haskell. Писать его с нуля — занятие не для слабых духом, да и зачем, если для этого уже все написано другими, (возможно) более опытными людьми!

Шаг 1: формулировка ТЗ самим себе

Наш (недо)интерпретатор будет работать так:

let a = 2 in a*2

4

let a = 8 in (let b = a - 1 in a*b)

56

Только let-in, только Int, из операций: сложение, вычитание, умножение, деление (целочисленное). Поехали!

Шаг 2: alex

Первое, что нам нужно — лексер (программа, которая будет делить код на частички — токены). Те, кто писал свои трансляторы на великом и могучем C, наверное, вспомнили про flex — великий и могучий генератор лексеров. Мы будем использовать не менее великий и могучий alex — тоже генератор лексеров, но для Haskell. Скачиваем alex отсюда или

$ sudo apt-get install alexзатем открываем любимый текстовый редактор и пишем:

{

module Lex where

}

%wrapper "basic"

$digit = 0-9

$alpha = [a-zA-Z]

tokens :-

$white ;

let { \s -> TLet }

in { \s -> TIn }

$digit+ { \s -> TNum (read s)}

[\=\+\-\*\/\(\)] { \s -> TSym (head s)}

$alpha [$alpha $digit \_ ']* { \s -> TVar s}

{

data Token = TLet | TIn | TNum Int | TSym Char | TVar String deriving (Eq, Show)

}

Страшновато.

На самом деле, все просто. Сначала мы объявляем модуль Lex (код в фигурных скобках — чистый Haskell), затем говорим, что хотим использовать basic wrapper, т. е. без всяких наворотов — дешево и сердито, дальше идут определения наборов символов (charsets) — имя charset'а должно начинаться с $, значение — (почти) регулярное выражение. $digit — это все цифры, $alpha — все буквы. Теперь самое главное — токены. после :- должны идти их определения, слева регулярное выражение, справа токен. Пробелы мы игнорируем (слева charset для пробельных символов, справа точка с запятой), let — это токен TLet, in — TIn, одна или более цифр — TNum, всякие плюсы-минусы — TSym, буквы, подчерки и ' — TVar. Дальше мы видим, что все страшные слова на букву T — это значения типа Token — ничего сложного.

Теперь настало время магии.

Сохраняем файл как Lex.x, затем

$ alex Lex.xГотово! Унас есть модуль нашего лексера — Lex.hs!

Шаг 3: happy

Теперь нам нужен генератор парсеров — happy. Его аналоги для C — это bison и yacc. Качаем его отсюда или

$ sudo apt-get install happyСоздаем файл Synt.y

{

module Synt where

import Lex

}

%name synt

%tokentype { Token }

%error { parseError }

%token

let { TLet }

in { TIn }

num { TNum $$ }

var { TVar $$ }

'=' { TSym '=' }

'+' { TSym '+' }

'-' { TSym '-' }

'*' { TSym '*' }

'/' { TSym '/' }

'(' { TSym '(' }

')' { TSym ')' }

%%

Exp:

let var '=' Exp in Exp { Let $2 $4 $6 }

| Exp1 { Exp1 $1 }

Exp1:

Exp1 '+' Term { Plus $1 $3 }

| Exp1 '-' Term { Minus $1 $3 }

| Term { Term $1 }

Term:

Term '*' Factor { Mul $1 $3 }

| Term '/' Factor { Div $1 $3 }

| Factor { Factor $1 }

Factor:

num { Num $1 }

| var { Var $1 }

| '(' Exp ')' { Brack $2 }

{

parseError :: [Token] -> a

parseError _ = error "Parse error"

data Exp = Let String Exp Exp | Exp1 Exp1 deriving (Show)

data Exp1 = Plus Exp1 Term | Minus Exp1 Term | Term Term deriving (Show)

data Term = Mul Term Factor | Div Term Factor | Factor Factor deriving (Show)

data Factor = Num Int | Var String | Brack Exp deriving (Show)

}

Еще страшней.

Здесь тоже код на Haskell берется в фигурные скобки, так что сначала мы объявляем модуль Synt, затем импортируем Lex (нам нужен тип Token оттуда). "%name synt" значит, то наша функция-парсер будет называться synt, "%tokentype { Token }" — что мы используем тип Token в качестве типа токенов

Далее идут соответствия токенов их псевдонимам. А вот сейчас будет страшно. Мы говорим, что выражение (Exp) — это let переменная = выражение in выражение или подвыражение (Exp1). В первом случае нужно создать конструкцию Let (ее тип — Exp, см. объявление ниже), а в качестве аргументов взять второе, четвертое, и шестое слова (т. е. var, Exp и Exp), а во втором случае создать конструкцию Exp1 с первым словом в качестве аргумента. Exp1 же может быть операцией сложения или вычитания с первым и третьим словами в качестве аргументов или Term'ом. Term устроен аналогично, но для операций сложения и умножения. Читатель спросит: «Зачем разбивать на два типа, неужели нельзя запихнуть умножение и деление в Exp1?» Дело в том, что работа парсера заключается в том, чтобы построить так называемое «дерево парсинга». Самые глубоко вложенные операции выполняются первыми. Term у нас будет глубже, чем Exp1, а значит операции умножения выполнятся раньше, чем сложения! Factor, в свою очередь, может быть числом, переменной или выражением в скобках — опять же для порядка действий. Далее мы объявлем функцию parseError для «обработки» ошибок и все типы данных вроде Exp или Factor.

Все, парсер готов!

$ happy Synt.yТеперь у нас есть файл Synt.hs

Последний рывок: интерпретатор

Код интерпретатора представлен ниже:

module Main where

import qualified Data.Map as M

import Lex

import Synt

newtype Context = Context {getContext :: M.Map String Int} deriving (Show)

pull :: Maybe a -> a

pull (Just m) = m

pull Nothing = error "Undefined variable"

createContext :: Context

createContext = Context {getContext = M.empty}

getValue :: Context -> String -> Maybe Int

getValue ctx name = M.lookup name $ getContext ctx

solveExp :: Context -> Exp -> Maybe Int

solveExp ctx exp = case exp of (Let name expl rexp) -> solveExp newCtx rexp where newCtx = Context {getContext = M.insert name (pull (solveExp ctx expl)) (getContext ctx)}

(Exp1 exp1) -> solveExp1 ctx exp1

solveExp1 :: Context -> Exp1 -> Maybe Int

solveExp1 ctx exp1 = case exp1 of (Plus lexp1 rterm) -> (+) <$> (solveExp1 ctx lexp1) <*> (solveTerm ctx rterm)

(Minus lexp1 rterm) -> (-) <$> (solveExp1 ctx lexp1) <*> (solveTerm ctx rterm)

(Term term) -> solveTerm ctx term

solveTerm :: Context -> Term -> Maybe Int

solveTerm ctx term = case term of (Mul lterm rfactor) -> (*) <$> (solveTerm ctx lterm) <*> (solveFactor ctx rfactor)

(Div lterm rfactor) -> (div) <$> (solveTerm ctx lterm) <*> (solveFactor ctx rfactor)

(Factor factor) -> solveFactor ctx factor

solveFactor :: Context -> Factor -> Maybe Int

solveFactor ctx factor = case factor of (Num n) -> (Just n)

(Var s) -> getValue ctx s

(Brack exp) -> solveExp ctx exp

main = do

s <- getContents

mapM putStrLn $ (map (show . pull . (solveExp createContext) . synt . alexScanTokens) . lines) s

Здесь мы объявляем тип Context, который содержит ассоциотивный массив (Map) с именами переменных и их значениями, функцию pull, которая возвращает значение переменной, если оно есть, иначе поднимает ошибку. Функция createContext просто создает пустой контекст, getValue ищет значение переменной в контексте. Теперь самое интересное! Чтобы понять, что здесь происходит, представим, что строчка нашего кода такова:

8Тогда дерево парсинга будет таково:

let res = Exp (Exp1 (Term (Num 8)))а результат (т. е. 8) будет после

((solveFactor ctx) <- (solveTerm ctx) <- (solveExp1 ctx) <- (solveExp ctx)) resЭто не код на Haskell, а схема: solveExp передаст res solveExp1 и т. д.

ctx здесь — это просто некий контекст.

Т. е. работа функции solveExp заключается в том, чтобы если ей на вход идет конструкция let-in добавить переменную в контекст и вычислить Exp после in, иначе просто вычислить Exp1.

Функция solveExp1 складывает или вычитает, solveTerm — умножает и делит. solveFactor достает значения переменных, возвращает числа, а если ей на вход идет Exp в скобках — передает его solveExp

Функция main берет с stdin строки до EOF, разбивает их на список строк, выделяет в каждой токены (alexScanTokens), прогоняет через парсер (synt), вычисляет значение выражения (solveExp) с пустым контекстом (createContext), и делает из Maybe Int Int, а затем String, после чего выводит результат.

Все! Теперь точно все! Компилируем все, и наш интерпретатор готов! Отзывы, замечания, предложения — прошу в комментарии.

|

Метки: author s2002kir haskell alex happy |

[Перевод] Почему я до сих пор использую Vim? |

Могу с уверенностью сказать, что Vim не плохой редактор и очень расширяемый, но это не повод говорить о том, что Vim подходит всем, так как это вопрос вкуса. При использовании Atom или Code у меня часто возникают зависания, бывает они длятся по нескольких минут.

Как вы думаете, сколько памяти нужно редактору, чтобы открыть следующий C файл?

#include

int main() {

printf("Hello, world!\n");

}Использование памяти

А вот и ответ:

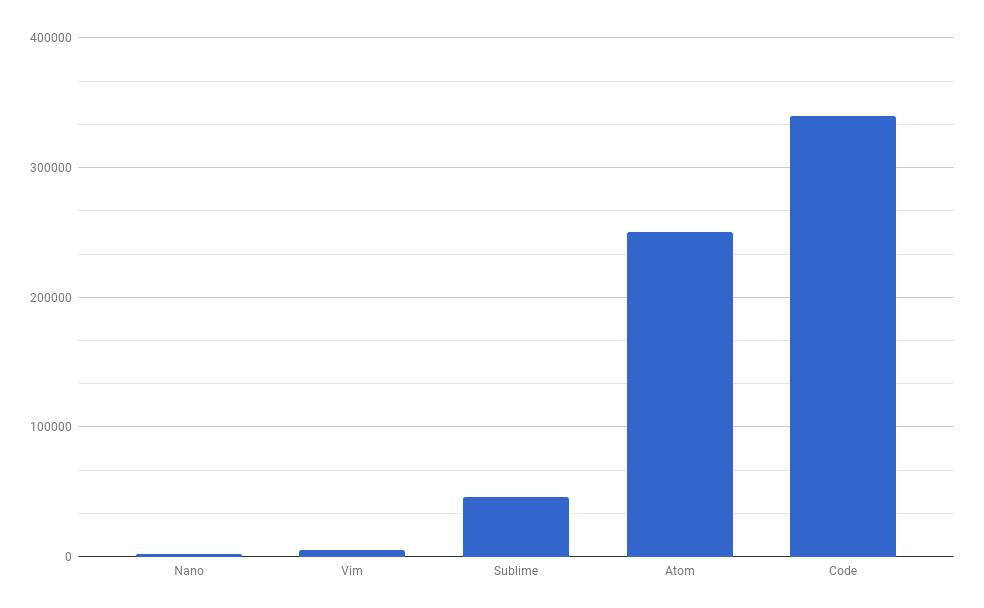

Редактору Code для открытия 60-байтного кода потребуется 349 мегабайт! Atom потребуется 256 мегабайт. А вот Vim нуждается всего в 5 мегабайтах.

Редактору Code для открытия 60-байтного кода потребуется 349 мегабайт! Atom потребуется 256 мегабайт. А вот Vim нуждается всего в 5 мегабайтах.Я также включил Nano, чтобы сравнить его с Vim и результат получился меньше чем 1 мегабайт.

Как насчет больших файлов? Открытие 6-мегабайтного XML-файла в Vim потребляет около 12 мегабайт. Nano практически на ровне с Vim. Code нуждается в 392 мегабайтах, а Atom в 845 мегабайтах!

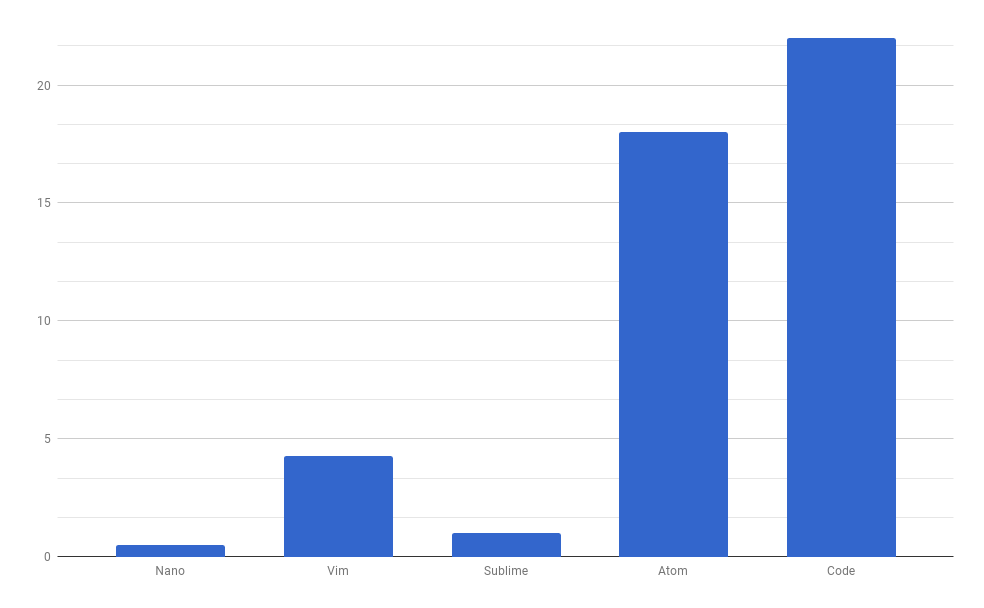

Время запуска

Время запуска

Давайте рассмотрим сколько времени требуется редакторам для открытия того же файла XML, а после открытия перемести курсор в конец файла. Atom и Code потребуется почти 20 секунд. Vim выполнит задачу за 4 секунды. Sublime меня приятно удивил, открыв всего лишь за секунду. Быстрее всех был Nano.

Выполнение поиска и замена 100 000 слов, в том же XML файле показали достаточно неожиданные результаты. Nano и Atom потерпели неудачу, так как для выполнения задачи потребуется почти 10 минут. Atom завис несколько раз, перед тем как получить результат. Code выполнил задачу за 80 секунд, Sublime за 6 секунд. Vim справился за 4 секунды.

Выполнение поиска и замена 100 000 слов, в том же XML файле показали достаточно неожиданные результаты. Nano и Atom потерпели неудачу, так как для выполнения задачи потребуется почти 10 минут. Atom завис несколько раз, перед тем как получить результат. Code выполнил задачу за 80 секунд, Sublime за 6 секунд. Vim справился за 4 секунды. Печально смотреть на то, когда редактор потребляет всю вычислительную мощность и память, которые доступны на «современном» дорогостоящем ноутбуке.

Печально смотреть на то, когда редактор потребляет всю вычислительную мощность и память, которые доступны на «современном» дорогостоящем ноутбуке.Библиотека видеоматериалов по Vim, здесь вы можете познакомиться с программистами работающими на VIM и посмотреть как он работает.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

|

Метки: author Arturo01 vim |

[Из песочницы] Исследование соответствия интернет-магазинов закону 152 ФЗ «О персональных данных» |

Нарушения и соответствующие им штрафы:

- обработка данных без согласия пользователя: штраф для юридических лиц – от 15 до 75 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей;

- политика обработки персональных данных недоступна: штраф для юридических лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 6 тысяч рублей;

- база данных находится на зарубежном хостинге: штраф от 30 до 75 тысяч рублей.

- Также, нередки случаи, когда сайт по каким-либо причинам попадает в черный список Роскомнадзора.

- Интернет-магазины были проверены на соответствие следующим правилам:

- наличие на сайте согласия на обработку персональных данных;

- наличие на сайте политики конфиденциальности;

- нахождение хостинга сайта на территории РФ;

- наличие сайта в черном списке Роскомнадзора.

Результаты оказались неутешительными: огромное количество интернет-магазинов нарушают законы РФ, за что могут быть оштрафованы на миллионы рублей. Поэтому, если вы являетесь владельцем интернет-магазина или другого сайта, обрабатывающего персональные данные, задумайтесь, не нарушает ли законы ваш проект.

В первую очередь, интернет-магазины были проверены на наличие предупреждения об использовании персональных данных:

Как видно из диаграммы, лишь 52% интернет-магазинов предупреждают своих пользователей об использовании их персональных данных. Между тем, штраф за данное нарушение может достигать 75 тысяч рублей.

Затем интернет-магазины были проверены на наличие «Политики конфиденциальности».

В соответствии с результатами исследований, лишь 30% интернет-магазинов соблюдают закон РФ об обязательном наличии «Политики конфиденциальности» на сайте, обрабатывающем персональные данные россиян.

Кроме того, интернет-магазины были проверены на одно из самых серьезных нарушений закона 152ФЗ РФ «О Персональных данных», а именно – расположение хостинга за пределами территории РФ.

Оказалось, что лишь 57% интернет-магазинов размещены на российских хостингах, а остальные 43% нарушают закон и могут быть оштрафованы на сумму до 75 тыс. руб.

В завершении, интернет-магазины были проверены на наличие их в черном списке Роскомнадзора. Фактически наличие сайта в черном списке является крахом для проекта, так как 99% пользователей не смогут посетить его.

К счастью, интернет-магазинов, которые находятся в черном списке Роскомнадзора, всего 2%.

Как видно из всего, сказанного выше, забота о персональных данных россиян — это большая ответственность. Законы о персональных данных появляются в последнее время во всех странах мира. Россия не является исключением и тоже следует данному тренду. Чтобы следовать тенденции, необходимо тщательно следить за соблюдением новых законов РФ.

|

Метки: author dimchic4444 законодательство и it-бизнес интернет 152- фз 152 персональные данные |

Как я написал мобильное приложение на react-native |

И мы уже даже получили инвестиции, но сейчас не об этом. Сегодня я хочу рассказать о том, как и почему я написал мобильное приложение на react-native.

У меня есть бэкграунд бекенд-разработчика, более 10 лет опыта веб-разработки, но создание мобильного приложения для меня было абсолютно новой областью. Что было делать в такой ситуации? Быстро изучить Objective-C или Swift для iOS и Java для Android? Параллельно писать два приложения сразу показалось плохой идеей, я один явно не смог бы быстро реализовывать все идеи на двух платформах. Поэтому я начал искать варианты для кроссплатформенной разработки.

Как раз кстати пришлась шумиха вокруг React, появился react-native. Тогда мне и захотелось его попробовать. Оглядываясь назад, выбор на react-native пал, по большому счету, не из-за каких-то объективных причин, а скорее из-за субъективных:

до него уже были PhoneGap (WebView на JavaScript, CSS, HTML), Xamarin (C#) и NativeScript (JavaScript, TypeScript, Angular).

Опыт работы с PhoneGap у меня уже был и использовать его не хотелось (уже очень подкупали нативные компоненты вместо их реализации на веб-технологиях), C# я не знал, писать на Angular не хотелось, так что выбор пал на RN.

Как и NativeScript, RN имеет биндинги нативных компонент в JS, схожую систему работы (об этом поговорим позже) и возможности.

Первой версией, с которой мы начали, стала 0.7.1 (текущая версия — 0.46), первый мой коммит 21 июля 2015. Поддержки Android тогда не было совсем. Она появилась только в сентябре 2015 (0.11). При этом это была “первоначальная поддержка” платформы с кучей проблем и недоработок. Пройдет еще много времени до того, как поддержка iOS и Android станет более-менее равноценной в react-native.

Забегая вперед, скажу, что Android-версию мы в какой-то момент все же решили писать на Java. Приложение уже было нужно, а RN в тот момент оказался не готов (на текущий момент такой проблемы уже нет). А вот iOS-версия Verb полностью написана на react-native.

Что такое react-native?

Итак, react-native – это фреймфорк для разработки на react кроссплатформенных приложений для iOS и Android. React здесь используется именно как идея, а не реализация: JSX, компонентный подход, state, props, жизненный цикл компонентов, CSS-in-JS.

Если проводить аналогию с обычной веб-разработкой, то тут:

- нет HTML, но есть нативные компоненты в JSX (

, , ) - нет CSS. Все стили пишутся CSS-in-JS, layout строится на полифиле для flexbox (при этом он немного отличается от стандарта, например, flex-direction по-умолчанию column, а не row).

- нет привычного DOM API. Никаких window, document и всего подобного. Из привычных API только GeoLocation API (navigator.geolocation) и XHR

Верстка компонент выглядит примерно вот так:

render() {

return (

{ myText.join(', ') }

}

/>

{this.props.children}

);

}

Чтобы было проще понять, приведу аналогию с привычным HTML.

CSS выглядит более привычным:

const styles = StyleSheet.create({

default: {

fontSize: PixelRatio.getPixelSizeForLayoutSize(7),

color: 'rgba(0, 0, 0, 0.60)'

},

suggestUser: {

height: PixelRatio.getPixelSizeForLayoutSize(100),

backgroundColor: '#FFF',

shadowColor: '#000',

shadowOffset: {

height: -5

},

shadowRadius: 5,

shadowOpacity: 0.5

}

};

StyleSheet объявляет и компилирует стили, они сразу напрямую передаются в native, чтобы не гонять каждый раз.

PixelRatio нужен для пропорционального увеличения размера элементов в зависимости от экрана.

Как работает RN

Если прекрасная статья от Tadeu Zagallo про кишки RN, я вам вкратце расскажу ее суть.

В iOS есть три треда:

— shadow queue — очередь обработки и отрисовки layout

— main thread — тут работают компоненты

— JavaScript thread — тут работает JS

Общая схема работы выглядит так: исполняется JS (по сути React), результат работы надо передать в нативный код. Для этого есть специальный мост, который с помощью JSON передает набор инструкций. RN их исполняет и отрисовывает нативные компоненты платформы. Результат работы через тот же мост может вернуться обратно в JS.

Все общение асинхронное. При этом самым узким местом является непосредственно мост, сериализация и десериализация данных. Отсюда интересные особенности:

- Отправлять большие пачки данных JS<->native — плохая идея, будет тормозить

- Делать большие действия на JS тоже плохая идея. Это будет лочить треды и тормозить отрисовку, никаких 60fps не получится.

- Делать частые действия (например, анимацию или контроль скролла) на JS тоже не получится, будет тормозить.

Итого, общее правило: не надо забывать, что мы работает с нативным кодом, а не JS. Все, что можно сделать native, должно быть native.

Write once, run everywhere?

Не тут-то было ). На самом деле парадигма звучит так: learn once, write everywhere.

Почему так получается? Все нативно, поэтому забудьте про полную кроссплатформенность. Платформы разные, поэтому и нативные компоненты разные. У них разная логика работы и механика взаимодействия. В основном это касается компонентов навигации и взаимодействия с пользователем. Поэтому в начале разработки имеет смысл сразу накидать болванку приложения с базовыми экранами и переходами. На этом разница заканчивается, все внутренние компоненты скорее всего окажутся одинаковыми. Удобство добавляет и сам RN, весь платформоспецифичный код можно разделять на файлы component.ios.js и component.android.js, тогда для каждой платформы будет собираться своя версия без всяких if внутри.

iOS версия Verb изнутри

Изнутри приложение написано на react-native + redux. Redux пригодился, кстати, не только, как хорошая библиотека для организации работы с состоянием приложения, но и для общения между компонентами. RN провоцирует писать pure компоненты без сайд-эффектов или использования глобальных объектов, поэтому общение компонентов через общий state является чуть ли не единственным нормальным способом.

Плагины:

- React-native-deprecated-custom-components — я использую старый Navigator, т.к. еще не переехал на новый react-navigation из-за кучи багов

- React-native-device-info — информация про UUID, версию и локаль устройства

- React-native-fbsdk — мост в FBSDK

- React-native-imagepicker — моя собственная обвязка над ActionSheetIOS, CameraRoll и ImagePickerIOS для загрузки фоток

- React-native-l20n — локализация с помощью l20n

- React-native-linear-gradient — реализация градиентов

- React-native-pagecontrol — мой биндинг в UIPageControl

- React-native-photo-view — простенькая библиотека, чтобы сделать полноэкранный просмотр фоток

- React-native-svg — биндинг в svg

- React-native-vkontakte-login — мост в VKSDK

Статистика:

- react-native-fabric — мост в Fabric и Crashlytics

- React-native-google-analytics-bridge — мост в GA

- React-native-sentry — сбор крешей и отправка в собственную инсталляцию Sentry

- React-native-bugsnag — мост в BugSnag

При сборе крешей самое главное получить stacktrace из JS. Fabic такого не умеет, в Sentry получше, самым лучшим оказался BugSnag. Но мы все равно решили переехать в Sentry, чтобы все проблемы были в одном месте.

Так же мы используем геолокацию и пуши. В react-native для этого есть все необходимое.

Важная часть — производительность. Как я уже писал, узким местом в RN является мост JS<->native, поэтому проблема уменьшения количества перерисовок становится во весь рост. Отсюда следует, что все советы и best practice от react и redux имеют очень большое значение. React.PureComponent или shouldCompomentUpdate, меньше connect-компонентов, плоские структуры данных, иммутабельность — все дает хороший прирост производительности.

Неочевидные советы

Не надо затягивать обновление версий. Раньше, когда RN выпускался раз в 2 недели и почти каждая версия имела несовместимые изменения, этот совет имел очень большое значени. За 1-2 месяца фреймворк мог измениться очень сильно, поэтому обновляться сразу на пару версию было очень сложно. Сейчас ситуация обстоит лучше, релизы раз в месяц, фреймворк уже не меняется так сильно. Но я как и раньше обновляюсь сразу, как только выходит новая версия.

Унификация react-компонент (тут понадобится помощь дизайнера) позволяет очень быстро разрабатывать новые экраны. Вообще, компонентный подход и быстрое связывание компонент — это хорошая фишка как react, так и react-native.

boilerplate для создания новых экранов в rn + redux достаточно большой. Как и в react+redux, так и rn+redux придется написать много кода для создания нового экрана: создать компонент экрана, зарегистрировать его в Navigator, написать actions и reducer для перехода на экран. Плюс к этому стандартный boilerplate для обработки данных для нового экрана.

Не надо все писать на JS. Приложение надо писать максимально близко к native, искать биндинги в нужные native-компоненты или писать их самим. Уверяю, это совсем не сложно.

Надо участвовать в сообществе. В RN достаточно багов и недоработок, но нет никаких проблем их поправить. Мейнтейнеры активно участвуют в PR. Правда, зачастую приходится исправлять баги в самом native-коде, так что Java или Objective-C придется подучить. Все мои PR приняли. Например, я исправил несколько багов в работе камеры или загрузке фотографий на сервер.

Заключение

Писать на react-native оказалось удобно, быстро и приятно. Он правда позволяет быстро создавать прототипы приложений и доводить их до релиза. Технология молодая, поэтому есть типичный проблемы early adopters (например, периодические несовместимые изменения). Но с каждый релизом RN становится все лучше и стабильнее, Facebook прилагает к этому много усилий и делает на него ставку. К текущему моменту часть приложения Facebook уже написано react-native, а поддержка Android достигла уровня iOS.

Я достаточно поработал с технологией и могу сказать, что написать не слишком большое iOS-приложения, аналогичное Twitter или Instagram, вполне реально. К сожалению, глубоко попробовать android так и не получилось, поэтому утверждать не могу, но, надеюсь, что в будущем можно будет попробовать конкурировать с нашей нативной iOS-версией.

А еще мы ищем удаленного разработчика на частичную занятость! Пишите на doochik@ya.ru.

Полезные ссылки

- Наш стартап Verb — verbapp.me

- iOS-версия Verb — itunes.apple.com/us/app/verb/id1149262483?l=ru&ls=1&mt=8

- Android-версия Verb — play.google.com/store/apps/details?id=verbapp.social

- Официальный сайт react-native — facebook.github.io/react-native

- Различные статьи и публикации — www.reactnative.com, github.com/jondot/awesome-react-native

- Поиск плагинов — js.coach/react-native

|

Метки: author doochik reactjs javascript react react-native |

UI-тесты для iOS: почему нужно поверить в дружбу QA и разработки, но не обольщаться |

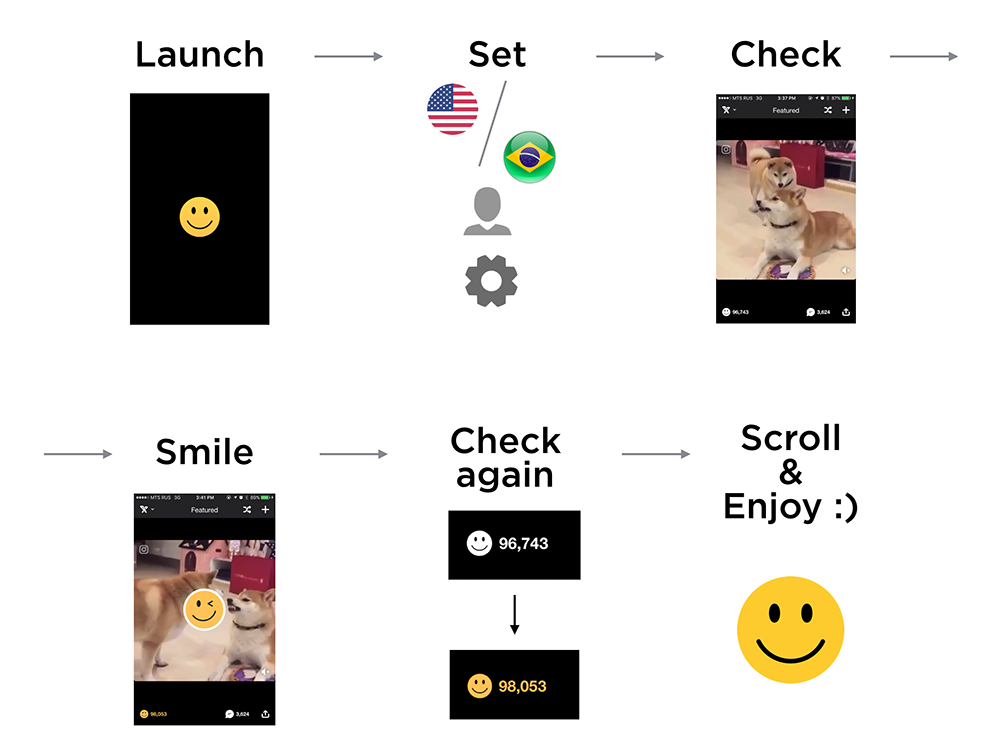

С недавних пор мы взялись за внедрение UI-тестирования в iOS для iFunny. Путь этот тернист, долог и холиварен. Но все равно хочется поделиться с умными людьми своими первыми шагами в этом направлении. На истину не претендуем – всё примеряли к собственному продукту. Поэтому под катом немного информации о том, что такое iFunny на iOS и зачем нам понадобился UI + много фидбека по инструментам и примеров кода.

Что такое iFunny на iOS

iFunny — это популярное в США приложение про юмор и мемы с ежемесячной аудиторией в 10М. Подробнее о том, как все затевалось, можно прочитать здесь. Разработка приложения на iOS стартовала 6 лет назад, и мы до сих пор обходимся без каких-либо революционных вкраплений:

- 99% кода держим на Objective-C;

- придерживаемся классического MVC с аккуратными делениями на модули;

- активно работаем с Cocoapods для зависимостей;

- используем собственный проигрыватель webm-контента: сторонние решения тормозили, не давали контенту зацикливаться и прочее. В случае с iFunny, который является полностью UGC, эта тема критична;

- форк от SDWebImage используем не только для картинок, но и для остального загружаемого контента;

- для API выбираем RestKit – достаточно зрелый фреймворк, за несколько лет работы с которым почти не было проблем.

Unit-тесты

Unit-тесты мы используем для критичных моментов бизнес-логики и Workarounds.

Вот довольно простой тест: тестируем метод нашей модели, который проверяет поступление к нему нового контента.

- (void)testIsNewFeaturedSetForContentArrayFalse {

FNContentFeedDataSource *feedDataSource = [FNContentFeedDataSource new];

NSMutableArray *insertArray = [NSMutableArray arrayWithArray:[self baseContentArray]];

feedDataSource.currentSessionCID = @"0";

BOOL result = [feedDataSource isNewFeaturedSetForContentArray:insertArray];

XCTAssertFalse(result, @"cid check assert");

feedDataSource.currentSessionCID = @"777";

result = [feedDataSource isNewFeaturedSetForContentArray:insertArray];

XCTAssertTrue(result, @"cid check assert");

}

Второй класс тестов, который мы используем, – это тесты, которые необходимы, чтобы проверить правила переопределения классов. В один момент нам понадобилось написать много однотипных классов для системы аналитики, отличающихся набором статичных методов.

Xcode и Objective-С не давали какого-либо решения для защиты от неправильно написанного кода.

Поэтому мы написали такой тест:

- (void)testAllAnalyticParametersClasses {

NSArray *parameterClasses = [FNTestUtils classesForClassesOfType:[FNAnalyticParameter class]];

for (Class parameterClass in parameterClasses) {

FNAnalyticParameter *parameter = [parameterClass value:@"TEST_VALUE"];

XCTAssertNotNil(((FNAnalyticParameter *)parameter).key);

XCTAssertNotNil(((FNAnalyticParameter *)parameter).dictionary);

}

}

Здесь проверяется, что у класса определены 2 статичных метода, key и dictionary, необходимых для правильной работы отправки событий в системы аналитики.

UI-тесты

Мы уже достаточно хорошо изучили работу с UI-элементами и поразмышляли над тестовым окружением в процессе написания тестов для Android. Получилось примерно так:

- отдельный flavor для запуска приложения с предварительными настройками, чтобы не задавать их вручную в тестах каждый раз;

- моки для API с использованием WireMock, чтобы каждый раз не лезть за ответами на сервер и не зависеть от него;

- поигрались с процессом запуска тестов и настроили на CI Bitrise достаточно удобный флоу, в ходе которого тесты заливаются и запускаются на реальных девайсах в Amazon Device Farm, отчеты со скриншотами и видео мы можем посмотреть там же, перейдя по ссылке из Bitrise.

На поток поставить не получилось, так как занимались разработкой новой версии и ждали, когда все утрясется. Сейчас активно восстанавливаем и нарабатываем тестовую базу.

Пришла очередь iOS, и мы, команда QA и iOS-разработчики, начали с того, что еще раз собрались и аргументировали для себя, зачем нам нужны автотесты. Это был важный ритуал, и действовал он почти как мантра:

- уменьшить объем ручных проверок;

- автоматизировать регресс;

- обеспечить постоянное тестирование приложения, чтобы в любой момент времени знать, в каком состоянии оно находится.

Инструменты

Начали с выбора инструментов. На повестке было 3 основных фреймворка, которые сейчас чаще всего используются для тестирования мобильных приложений. Мы примерили каждый из них.

Appium – популярный кроссплатформенный фреймворк. Бытует мнение, что именно он станет стандартом в тестировании мобильных приложений в ближайшем будущем. Несколько месяцев назад мы решили потестить его как с полгода вышедшей iOS 10, но немного огорчились: версия Appium с ее поддержкой была в бете, а использовать в проде нестабильную версию не очень хотелось. Appium Inspector, который работает на Android, тоже использовать не смогли: не было поддержки Xcode 8 и iOS 10. Вскоре они выпустили stable-версию, но ждать полгода после обновления оси для нас крайне нежелательно. Решили не мучить ни себя, ни Appium.

Calabash – кроссплатформенное open source решение, которое использует подход BDD в написании тестов и до последнего времени поддерживалось компанией Xamarin. Недавно разработчики сообщили, что поддержка – всё. Мы тоже решили дальше не идти.

И, наконец, XCTest – нативный фреймворк от Apple, который мы в итоге выбрали. Поэтому почитайте про плюсы:

- нет лишних зависимостей, которых у нас в проекте и так много;

- кроме самого Apple, никто со стороны не принесет и не добавит багов. У нас уже был опыт с Appium и KIF. Получалось так, что внизу все равно используется XCTest и баги Apple накладываются на баги KIF, а это значит садись, дружок, и ковыряй большие фреймворки. Эти зависимости нам точно были не нужны;

- можно использовать стандартные языки iOS-разработки Objective-C и Swift: QA могут легко взаимодействовать с разработчиками;

- тестируемое приложение – это черный ящик, кроме того, в тесте можно работать с любым приложением в системе.

Потом рассмотрели еще и Recorder — нативный инструмент от Apple, который позиционируется как вспомогательный, без надежды на то, что он будет использоваться при написании реальных тестов. С его помощью можно изучить лейблы UI-элементов и поиграться с основными жестами. Recoder сам пишет код и генерирует указатели на объекты, если это не было сделано при разработке. Это единственное преимущество, которое мы смогли выделить. Минусов оказалось гораздо больше:

- сложно записать тест, потому что UI тормозит – делаешь какое-то действие и ждешь секунд 10-15, чтобы оно записалось. Неудобно;

- код пишется всегда разный. Сегодня я такой умный и назову этот элемент button[1], а завтра – “smilebutton”. Непонятно;

- постоянные ошибки в распознавании жестов. Вы можете сделать swipe left, а он определит, что это tap. Делаешь tap, а это уже swipe. Нестабильно;

- сломанный тест, записанный с помощью Recorder, скорее всего, придется заново полностью переписывать, потому что он не будет отражать реальной ситуации. Просто WTF?!

Разработчик спешит на помощь

А теперь про проблемы, с которыми столкнулись на практике: их мы будем решать, привлекая разработку.

Черный ящик

Плюс черного ящика оборачивается в минус: мы не можем знать о текущем состоянии приложения ни на девайсе, ни на симуляторе. Нам необходимо его обнулить и создать по аналогии с Android определенную среду, где приложению сообщается, в какой стране мы работаем и с какими пользователями хотим взаимодействовать. Все это решается с помощью настроек запуска приложения.

Также нам понадобились pre-action в Xcode.

Для того, чтобы сбрасывать рабочую среду перед каждым тестом, мы решили удалять с симулятора установленное приложение, чтобы обнулить настройки пользователя и все, что сохранено в песочнице:

xcrun simctl uninstall booted ${PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER}C Environment-переменными мы работаем так:

app = [[XCUIApplication alloc] init];

app.launchEnvironment = @{

testEnviromentUserToken : @"",

testEnviromentDeviceID : @"",

testEnviromentCountry : @""

};

app.launchArguments = @[testArgumentNotClearStart];

В тесте создается объект приложения и в поля launchEnviroment и launchArguments записывается словарь (или массив) с настройками, которые нужно передать в приложение.

В приложении настройки и аргументы считываются в делегате при самом старте приложения в методе:

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions

Так у нас выполняется обработка:

NSProcessInfo *processInfo = [NSProcessInfo processInfo];

[FNTestAPIEnviromentHandler handleArguments:processInfo.arguments

enviroment:processInfo.environment];

Класс TestAPIEnvHandler реализует обработку словаря настроек и массива аргументов.

Свойства элементов

Когда мы начали работать с ХСТest для UI, возникла проблема: стандартный набор инструментов не дает считывать шрифты и цвета.

Мы можем работать только с жестами для элементов, но не можем читать текст, который в них записан, брать их позицию или другие интересные для UI-тестирования свойства.

После поиска альтернативных решений мы посмотрели в сторону Accessibility API, с помощью которого работают UI-тесты.

В качестве “моста” между тестом и приложением решили использовать accessibilityValue, который есть у каждого видимого элемента из iOS SDK.

Поехал велосипед, и получилось такое решение:

- В accessibilityValue записываем json-строку.

- В тесте читаем и декодируем.

- Для UI-элементов пишем категории, которые определяют набор необходимых нам в тестах полей.

Вот пример для UIButton:

@implementation UIButton (TestApi)

- (NSString *)accessibilityValue {

NSMutableDictionary *result = [NSMutableDictionary new];

UIColor *titleColor = [self titleColorForState:UIControlStateNormal];

CGColorRef cgColor = titleColor.CGColor;

CIColor *ciColor = [CIColor colorWithCGColor:cgColor];

NSString *colorString = ciColor.stringRepresentation;

if (titleColor) {

[result setObject:colorString forKey:testKeyTextColor];

}

return [FNTestAPIParametersParser encodeDictionary:result];

}

@end

Чтобы прочитать accessibilityValue в тесте нужно обратиться к ней, для этого у каждого объекта XCUElement есть поле value:

XCUIElement *button = app.buttons[@"FeedSmile"];

NSData *stringData = [button.value dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];

NSError *error;

NSDictionary *dictionary = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:stringData options:0 error:&error];

Пользовательские взаимодействия

Проблема жестов и экшенов решается (о чудо!) самим инструментом, благодаря большому набору стандартных методов – tap, double tap. Но в нашем приложении есть не только стандартные, но и очень нетривиальные вещи. Например triple tap, свайпы по всем осям в разные стороны. Чтобы это решить, мы использовали те же стандартные методы, конфигурируя параметры. Большой занозой это не оказалось.

Пример простого теста с использованием подхода:

- запускаем iFunny с определенными настройками;

- выбираем страну;

- выбираем нужного пользователя;

- указываем доп.настройки (первый ли это запуск приложения или нет);

- проверяем открытие ленты и загрузку контента;

- делаем смайл;

- проверяем через UI засмайлен ли контент (изменилось состояние кнопки). Продолжаем скролить;

- смотрим мемасики и радуемся жизни.

- (void)testExample {

XCUIElement *feedElement = app.otherElements[@"FeedContentItem"];

XCTAssertNotNil(feedElement);

XCUIElement *button = app.buttons[@"FeedSmile"];

[button tap];

[[[[XCUIApplication alloc] init].otherElements[@"FeedContentItem"].scrollViews childrenMatchingType:XCUIElementTypeImage].element tap];

NSDictionary *result = [FNTestAPIParametersParser decodeString:button.value];

CIColor *color = [CIColor colorWithString:result[testKeyTextColor]];

XCTAssertFalse(color.red - 1.f < FLT_EPSILON &&

color.green - 0.76f < FLT_EPSILON &&

color.blue - 0.29f < FLT_EPSILON,

@"Color not valid");

XCUIElement *feed = app.scrollViews[@"FeedContentFeed"];

[feed swipeLeft];