-ћетки

-–убрики

- ќб авторе (34)

- јвторска€ колонка в "ѕротвино сегодн€" (49)

- јвторские эссе (49)

- ѕисьма в "»звести€" (45)

- —порт как тема и хобби (33)

- —вобода слова (44)

- ѕубликации в областной газете (20)

- ѕутевые заметки (12)

- ћоЄ открытие јмерики (21)

- Ћюди науки (210)

- ѕубликации об ј.ј.Ћогунове (33)

- ѕубликации о —.¬. »ванове (10)

- ѕубликации о —.—. √ерштейне (15)

- ѕубликации о —.ѕ. ƒенисове (7)

- ѕубликации об ј.ƒ. —ахарове (11)

- ѕубликации об ¬.ј.ѕетрове (4)

- ѕубликации об отдельных учЄных (50)

- ѕубликации об отдельных учЄных-2 (11)

- —овещани€, конференции по ‘¬Ё и ускорител€м (38)

- ќ нобелиатах разных лет (13)

- Ad Memoriam (48)

- Ad Memoriam - 2 (10)

- »‘¬Ё (50)

- »‘¬Ё /2/ (43)

- — заседаний Ќ“— »‘¬Ё (27)

- ”Ќ (35)

- Ќаука (214)

- Ќаука (2) (49)

- Ќаука (3) (48)

- Ќаука (4) (49)

- Ќаука (5) (19)

- јтомна€ энерги€ (49)

- јтомна€ энерги€ /2/ (48)

- јтомна€ энерги€ /3/ (5)

- — заседаний Ќ“— √ "–осатом" (9)

- ядерна€ медицина. Ѕалакин. (50)

- ядерна€ медицина /2/ (24)

- √ород ѕротвино (48)

- √ород ѕротвино /2/ (20)

- Ќаукограды –‘. ѕротвино (44)

- ѕолитическа€ хроника (49)

- ѕолитическа€ хроника - 2 (18)

- ќбщественна€ палата (9)

- ∆изнь (50)

- »нновации и инвестиции (50)

- »нновации и инвестиции - 2 (5)

- ћир изменилс€: пандеми€, экологи€ (49)

- ћир изменилс€ 2: (экологи€) (2)

- ќбзоры газет г. ѕротвино (600)

- ќбзоры прессы - 2022 (48)

- ќбзоры прессы - 2021 (50)

- ќбзоры прессы - 2020 (50)

- ќбзоры прессы-2020/2 (1)

- ќбзор прессы - 2019 (50)

- ќбзор прессы - 2018 (50)

- ќбзоры газет - 2017 (50)

- ќбзоры газет-2016 г. (50)

- ќбзоры газет-2015 г. (49)

- ќбзоры газет - 2014 г. (50)

- ќбзоры газет - 2013 г. (50)

- ќбзоры газет - 2012 г. (30)

- ќбзоры газет - 2011 г. (47)

- ќбзоры газет - 2010 г. (25)

- √азета "”скоритель", 2013-2017 (3)

- √азета "”скоритель" 20 лет тому назад (189)

- ¬споминаем: 2003-2004 г.г. (4)

- ¬споминаем: 2002 год (7)

- ¬споминаем: 2001 год (6)

- ¬споминаем: 2000 год (10)

- ¬споминаем: 1999 год (11)

- ¬споминаем: год 1998 (11)

- ¬споминаем: 1997 год (14)

- ¬споминаем: 1996 год (10)

- ¬споминаем: 1995 год (6)

- ¬споминаем: 1994 г. (14)

- ¬споминаем: 1993 год (13)

- ¬споминаем: 1992 год (19)

- ¬споминаем: 1991 год (42)

- ¬споминаем: 1990 год (21)

- Ќа злобу дн€ (114)

- Ќа злобу дн€ /продолжение/ (50)

- Ќа злобу дн€ /продолжение1/ (14)

- ‘ото - взгл€д (17)

- ѕротвино зимой (8)

- ѕротвино летом (2)

- »спытание ветром (1)

- Ћесной б-р, "—ветлый город" (4)

- ÷итата дн€ (49)

- ÷итата дн€-2 (31)

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-—татистика

¬ложенные рубрики: ¬споминаем: год 1998 (11), ¬споминаем: 2003-2004 г.г.(4), ¬споминаем: 2002 год(7), ¬споминаем: 2001 год(6), ¬споминаем: 1999 год(11), ¬споминаем: 1996 год(10), ¬споминаем: 1994 г.(14), ¬споминаем: 1993 год(13), ¬споминаем: 1992 год(19), ¬споминаем: 1991 год(42), ¬споминаем: 1990 год(21), ¬споминаем: 2000 год(10), ¬споминаем: 1997 год(14), ¬споминаем: 1995 год(6)

ƒругие рубрики в этом дневнике: ядерна€ медицина. Ѕалакин.(50), ядерна€ медицина /2/(24), ÷итата дн€-2(31), ÷итата дн€(49), ”Ќ (35), —порт как тема и хобби(33), —вобода слова(44), — заседаний Ќ“— »‘¬Ё(27), — заседаний Ќ“— √ "–осатом"(9), ѕутевые заметки(12), ѕубликации в областной газете(20), ѕолитическа€ хроника - 2(18), ѕолитическа€ хроника(49), ѕисьма в "»звести€"(45), ќбщественна€ палата(9), ќбзоры газет г. ѕротвино(600), ќб авторе(34), Ќаукограды –‘. ѕротвино(44), Ќаука(214), Ќа злобу дн€(114), ћоЄ открытие јмерики(21), ћир изменилс€: пандеми€, экологи€ (49), ћир изменилс€ 2: (экологи€)(2), Ћюди науки(210), »‘¬Ё /2/(43), »‘¬Ё(50), »нновации и инвестиции - 2(5), »нновации и инвестиции(50), ∆изнь(50), √ород ѕротвино /2/(20), √ород ѕротвино(48), √азета "”скоритель", 2013-2017(3), јтомна€ энерги€ /3/(5), јтомна€ энерги€ /2/(48), јтомна€ энерги€(49), јвторские эссе(49), јвторска€ колонка в "ѕротвино сегодн€" (49), Ad Memoriam - 2(10), Ad Memoriam(48), ‘ото - взгл€д(17)

ѕо газете "”скоритель" от 29 июл€ 1994 г. |

ƒневник |

—траничка архивариуса є 182

¬роде как жизнь налаживалась – как и было обещано в предыдущем выпуске «”скорител€», ровно через 2 недели про€вилс€ и следующий, є 5 (182) от 29 июл€ 1994 г.

√азета оп€ть начиналась с анонса своих основных материалов, вынесенного в самое начало первой полосы (из четырЄх). ¬от как это выгл€дит:

ƒалее читателей порадовала довольно подробна€ (хот€ и припоздавша€ к дате выпуска) информаци€ о заседании Ќаучно-технического совета »‘¬Ё, имевшего место 3 июн€.

÷еликом информацию можно прочесть блоге автора, здесь же выделю следующую часть:

«—нижение мощности ќЁѕ главным образом св€зано со снижением численности основных рабочих. «аместитель директора по ќЁѕ ќлег ћихайлов представил членам Ќ“— динамику снижени€ численности. Ќа 1 €нвар€ 1992 года в ќЁѕ работало 607 основных рабочих, к началу 1993 их было уже 455 (с передачей 87 человек в ќ—ѕћ), а к началу 1994 - 394. 1 июн€ в ќЁѕ числилось 364 человека основных рабочих.

ќсновной причиной увольнени€ рабочих ќЁѕ €вл€етс€ низка€ заработна€ плата. ѕо состо€нию на апрель средн€€ заработна€ плата основных рабочих равн€лась 86000 руб., вспомогательных - 55900 руб., учеников -12000 руб., специалистов - 62300 руб., руководителей - 94200 руб., и служащих - 46800 руб.. —редн€€ заработна€ плата работников ќЁѕ за апрель составила 76 300 рубл€. —торонние заказы пока дают небольшую прибавку к заработной плате. роме снижени€ численности, проблемы в организации работы ќЁѕ в св€заны с большими накладными расходами и недостаточным финансированием дл€ приобретени€ материалов».

»нформаци€ была прин€та членами Ќ“— к сведению – с поручением дирекции «проработать предложени€ по организации работы ќЁѕ в новых услови€х и доложить и на заседании Ќ“—». —трог был тогда этот форум учЄных и специалистов!

«ато вс€ втора€ полоса газеты зан€та вполне своевременным материалом. 29 июн€ того года «исполнилось 90 лет выдающемус€ российскому физику ƒмитрию ƒмитриевичу »ваненко» - соответственно сегодн€ ему исполнилось бы 110 (к сожалению, он ушел из жизни уже в том же 1994-м, под Ќовый год). “ак вот, за подпис€ми ј.ј. Ћогунова и —.—. √ерштейна в «”скорителе» опубликована больша€ биографическа€ стать€ об этом великом физике-теоретике с описанием его важнейших научных результатов. √лавный из них – предложенна€ ƒ.ƒ. протон-нейтронна€ модель атомного €дра, прочно вошедша€ в современную физическую картину мироздани€.

ѕо- своему примечательно интервью на 3-й полосе, записанное внештатным автором газеты ¬. Ћарионовым по результатам беседы с руководителем ќтраслевой проблемной лаборатории технологии и исследовани€ —ѕ-материалов Ћ. —еврюковой.

- «…лаборатори€ была создана полтора года назад на основе группы с тем же названием, котора€ работала в отделе линейных ускорителей »‘¬Ё. ¬первые группа по технологии и исследованию сверхпровод€щих резонаторов была создана в Ќ»» ядерной физики г.“омска после защиты моей кандидатской диссертации на эту тему, котора€ была выполнена под руководством ј.Ќ.ƒиденко в 1975 г…»

- «Ќа базе нашей лаборатории студенты разных ¬”«ов изучают курс лекций "¬„-сверхпроводимость в ускорител€х зар€женных частиц", проход€т преддипломную практику, некоторые остаютс€ у нас работать. »з числа оставшихс€ в нашей лаборатории сейчас четверо обучаютс€ к заочной аспирантуре. Ёто - ј. Ѕаженов, ¬. ≈фремов, ». «вонарев, ё.Ўаповалов, молодые и талантливые реб€та, которые выбрали темы кандидатских диссертаций непосредственно по тематике лаборатории...»

- «¬ насто€щее врем€ особенно важно поддержать молодЄжь материально, что сейчас трудно, и заинтересовать научной проблемой. ѕоэтому мы принимаем участие в грантах, выставках, ведем хоздоговорные работы, участвуем в международном сотрудничестве —ловом, стараемс€ быть оптимистами и много работаем» - этой фразой интервью и заканчиваетс€, мы же можем отметить, что удержать у »‘¬Ё удалось не всех.

¬ частности, ј. Ѕаженов после 7 лет работы в лаборатории —еврюковой ушел в мебельный бизнес, где немало преуспел, а в 2009 году стал мэром нашего наукограда (на фото - в год избрани€). ∆аль только, что Ћариса ћихайловна не дожила до такого жизненного триумфа своего бывшего аспиранта...

«десь же на полосе опубликована не обозначенна€ в анонсе заметка (без указани€ автора) о том, что «¬ ѕротвино прошли конференции пользователей вычислительных систем ассоциаций DECUSи ORACLE». ¬ отношении DECUSдело было ещЄ в конце ма€, а вот «любители ORACLE» собирались 21-23 июн€. »менно в отношении второй вычислительной системы и был сделан выбор дл€ учреждени€ в нашем городе учебных курсов, которые позволили одному из молодых протвинских предпри€тий, едва ли не целиком сформировавшихс€ из бывших работников »‘¬Ё, стать ведущей организацией в стране по этому направлению. ¬ заметке предпри€тие не поименовано, не будем этого делать и мы, тем более что «конференции решено было сделать ежегодными». «начит, будут новые материалы на эту тему…

Ќе будем особо задерживатьс€ и на четвЄртом анонсированном материале, которые построен на основе интервью Ћидии –азумовой с председателем ќјќ «ѕрова» јнатолием «агурским - также в недавнем прошлом вполне успешно работавшим в »‘¬Ё, а, теперь подвизавшимс€ на образовавшемс€ в городе невесть откуда рынке коммерческого жиль€. ѕо сути дела – «рекламный ролик», так что этим и ограничимс€.

ј вот паре не анонсированных материалов выпуска из сферы культурных событий в городе остановимс€ подробнее.

- «ѕейзажи выставки» (јндрей ¬ас€нин ) – «…ѕротвинска€ школа живописи - да, такое направление в нашем изобразительном искусстве уже существует, поверьте. “е, кто ходит на все выставки, знает наших авторов, чьи дети учатс€ в "художке", давно это осознали. »так, выставка пейзажа. ќна, конечно, была очень разной, неоднородной. ѕосетители собирались у разных групп работ, показыва€ тем свой особый интерес к разным художникам. ” мен€ тоже сформировались некоторые сугубо личные впечатлени€ от того, что € увидел. —олидно, большим числом графических листов и живописных полотен представилс€ на выставке ¬италий √убарев. ѕо мне √убарев - излишне спокоен, академичен, но, конечно, рука мастера есть рука мастера….» ƒалее автор столь же лаконично, но метко отзываетс€ о таких более молодых сподвижниках мэтра, как супруги √воздюк, семь€ ѕомеловых, јндрей ¬олков, ≈лена „истозвонова, ¬ладимир јртемов и онстантин “ихомиров. ¬сего и не перескажешь…

¬от таким разнообразным выдалс€ этот выпуск «”скорител€». ак будет (было) дальше ровно 20 лет тому назад – будем смотреть.

ƒо встречи!

јрхивариус

|

ћетки: ”каз √Ќ÷ »‘¬Ё ƒ.»ваненко ј.Ћогунов —.√ерштейн ќ.ћихайлов ќЁѕ »‘¬Ё Ћ.—еврюкова ј. Ѕаженов ¬. ≈фремов ». «вонарев ё.Ўаповалов ORACLE ј.«агурский |

ѕо материалам "”скорител€" от 12 августа 1994 |

ƒневник |

—траничка архивариуса є 183

»нститутска€ газета «”скоритель», зарегистрированна€ как —ћ» решением ѕротвинского горисполкома от 08.12.1990 г, т.е. ещЄ в «советскую» бытность, летом 1994 года порадовал своих читателей регул€рными выпусками дважды в мес€ц. ƒело у назначенного редактором пару мес€цев назад јндре€ ¬ас€нина спорилось – хот€, надо признать, газета в этот период выгл€дела жидковато. ¬сего 4 полосы формата ј4, тираж 2000 экз. – большего »‘¬Ё позволить себе не мог.

“ем не менее выпуск є 5 (183) от 12 августа разошелс€, что называетс€, «в мгновение ока». » в первую очередь потому, что в нЄм было опубликованное незаур€дное и по содержанию, и по объЄму (более половины всего формата выпуска) интервью, записанное ј.¬ас€ниным по результатам беседы с одним из ведущих учЄных »‘¬Ё. ¬прочем, смотрите сами (в несколько сокращЄнном дл€ странички виде):

«‘изика состоит не только из уникальных вещей» - Ќаш собеседник - один из ведущих физиков »‘¬Ё, доктор физико-математических наук, начальник лаборатории ќЁ‘ Ћ.√. Ћандсберг.

- Ћеонид √ригорьевич! —егодн€ многие с ностальгией вспоминают 60-е годы. ƒействительно, там есть что вспомнить, и в особенности, € думаю, физикам. Ќе кажетс€ ли ¬ам, что это врем€ 25-30-летней давности дл€ нашей науки было действительно лучшим?

- ƒа, дл€ мен€ это, наверное, были лучшие годы. ’от€ бы потому, что € был намного моложе. роме того, что касаетс€ нашего »нститута, то это, действительно, был наш героический период, когда ускоритель ”-70 предоставл€л работавшим на нЄм физикам уникальные возможности делать то, что нигде в другом месте сделать было нельз€. ¬округ было много молодых людей, пришедших в »нститут только-только со студенческой скамь€. —о мной вместе в ѕротвино приехали тогда молодые москвичи јлександр «айцев, ёрий јнтипов и другие реб€та, возглавл€ющие сейчас отделы и лаборатории. я до этого почти 10 лет работал в ћоскве в »“Ё‘е у академика јлиханова, основател€ и первого директора »“Ё‘. ћне было тогда очень интересно начать работу новой области энергий – на —ерпуховском ускорителе, и € понимал, что надо переезжать сюда. Ёто было непросто, тем не менее € решил, что это стоит сделать. » не жалею.

- ƒа, дл€ мен€ это, наверное, были лучшие годы. ’от€ бы потому, что € был намного моложе. роме того, что касаетс€ нашего »нститута, то это, действительно, был наш героический период, когда ускоритель ”-70 предоставл€л работавшим на нЄм физикам уникальные возможности делать то, что нигде в другом месте сделать было нельз€. ¬округ было много молодых людей, пришедших в »нститут только-только со студенческой скамь€. —о мной вместе в ѕротвино приехали тогда молодые москвичи јлександр «айцев, ёрий јнтипов и другие реб€та, возглавл€ющие сейчас отделы и лаборатории. я до этого почти 10 лет работал в ћоскве в »“Ё‘е у академика јлиханова, основател€ и первого директора »“Ё‘. ћне было тогда очень интересно начать работу новой области энергий – на —ерпуховском ускорителе, и € понимал, что надо переезжать сюда. Ёто было непросто, тем не менее € решил, что это стоит сделать. » не жалею.

- ћожно ли нам по-прежнему уповать на правительство, на государство?

- »мели ли ¬ы какое-либо представление о де€тельности группы "ѕротвино-Ќаука-–азвитие", предлагавшей план реорганизации »‘¬Ё, и что это вообще было такое?

- ƒа, € присутствовал при некоторых обсуждени€х, и должен сказать, что эти люди, на мой взгл€д, были настолько далеки от эксперимента, от проблем, св€занных с реальной наукой, что мне смешно было слушать все те идеи, которые там высказывались. ¬оплощение этих идей быстро привело бы к тому, что »нститут рассыпалс€ бы и зан€лс€ каким-то мелким бизнесом. ќћ¬“ работал бы на себ€, автохоз€йство - на себ€, и пошло-поехало... Ёто был бы конец »‘¬Ё, если бы его реорганизаци€ шла по этой линии. онечно, нужно искать пути, чтобы как-то пережить это т€желое врем€, искать какие-то работы на стороне. ѕеребитьс€ этим можно, но существовать так - нельз€. Ќадо €сно отдавать себе отчет, что все это будет делатьс€ за счет науки.

- Ћеонид √ригорьевич, в начале перестройки ¬ы пошли работать в новую структуру управлени€ »нститута - —“ . ѕотом вдруг сами ушли оттуда...

- я просто пон€л, что в наших услови€х это абсолютно бессмысленный орган. —“ не занималс€ »нститутом как таковым. Ѕольша€ часть членов —“ не интересовалась научными проблемами, которые сто€ли перед »нститутом, и старалась от всего этого свернуть куда-то в сторону. ѕример: в свое врем€ в какой-то бумаге были сформулированы задачи »нститута, как св€занные с развитием фундаментальных направлений физики элементарных частиц, ускорителей и т.д. Ёто очень не понравилось —“ . Ќо отойти от этого совсем было нельз€, и они постарались эту формулировку как-то изменить. Ѕыла поставлена втора€ задача, как она звучала точно, € не помню, но там что-то было насчет удовлетворений запросов людей и тому подобное. то говорит, что не нужно удовлетвор€ть запросы людей? онечно, требуют удовлетворени€ интересы сотрудников и »‘¬Ё, и «Ёћќ, и тех, кто живет в —ерпухове и всех остальных. Ќо когда мы говорим об »нституте, то надо иметь ввиду прежде всего то, дл€ чего этот »нститут создан. я пон€л, что никакой пользы »нституту —“ не принесет. “огда много было прин€то неправильных решений. я всегда считал, что больше нужно решать ”ченому совету, нежели —“ . »‘¬Ё, в общем-то, крупное научное учреждение. Ќо, как всем известно, ученых здесь гораздо меньше, чем людей, с наукой не св€занных - инженеров, техников, рабочих. » поэтому как может коллектив, в котором ученых так мало, выбирать себе директора, который должен быть крупным ученым прежде всего. ≈сли уж выбирать, то исходить надо именно из его научных заслуг и организаторских возможностей, которые могут объективно оценить только специалисты. » вообще € против выбора руководител€ в своем коллективе - здесь нужен взгл€д со стороны. ј ведь вы помните, —“ усиленно ставил вопрос о выборах директора. Ќет, сама иде€ —“ - она была ложной. Ќе знаю, как она прижилась в других местах, но дл€ »нститута она точно не подходила.

- аковы ¬аши личные прогнозы относительно перспектив ”Ќ ?

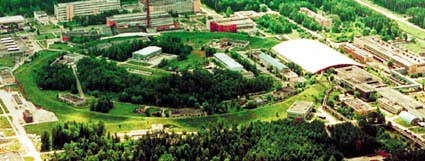

- ≈сли бы в ближайшие несколько лет заработал ускоритель на 600 √э¬ (хот€ это, конечно, не то, к чему мы стремились когда-то) - мы нашли бы интересное продолжение дл€ своей работы. Ќо € не думаю, что он заработает в течение нескольких лет. ћоЄ личное мнение таково, что € этом столетии мы его не увидим. — каждым годом возможности нового ускорител€ падают, так как работают ускорители в ‘ермилабе, ÷≈–Ќе, целый р€д проблем будет уже исследован и решЄн. ≈сли бы ”Ќ заработал воврем€, он много чего мог бы нам дать. Ѕыли интересные идеи, в том числе и среди тех, что звучали полгода назад на совещании, где обсуждалась экспериментальна€ база нового ускорител€. Ѕыло видно, что нам есть чем зан€тьс€. Ќо, повтор€ю, и на ”-70, построенном 25 лет назад, можно делать очень интересные вещи сейчас, а не в туманном будущем.

- Ќа ¬аш взгл€д - что может в худшем случае произойти с »‘¬Ё?

- —амое худшее - это загнивание. огда »нститут не сможет вести эксперименты, ускоритель будет работать редко, экспериментальные установки будет невозможно развивать...

- Ќо ускоритель и сейчас уже работает редко.

- ѕравильно. ≈сли это не преодолеть, не добитьс€ его ритмичной, нормальной работы, то это и будет загнивание - более или менее активное. ≈сли ускоритель совсем остановитс€, то оно пойдет гораздо быстрее. ѕрекратитс€ работа, все займутс€ интригами, сведением личных счетов... “акое существование - это смерть. я в »нституте работаю 27 лет, мне не хотелось бы, чтобы это произошло. я его люблю, в конце концов. » уверен, что выход у нас только один - заниматьс€ наукой и делать все от нас завис€щее, чтобы решать именно эти проблемы. ƒолжен сказать, что в последнее врем€ у мен€ по€вились более определЄнные надежды на то, что худшее нам удастс€ избежать.

- ”ченые, в том числе и физики, покидают страну. ¬ы тоже бы поехали?

- "ћожет быть" и "что было бы, если... " - это тема неисс€каема€ и ей бессмысленно заниматьс€. ѕонимаете, попада€ за границу, люди получают другие возможности дл€ работы. —овершенно другие. » € не знаю, уедут ли они надолго или через какое-то врем€ вернутс€, но считаю, что в принципе это нормальна€ ситуаци€ и еЄ не надо драматизировать. Ёто происходит во всем мире. —тоит напомнить, что ѕетр Ћеонидович апица 14 лет проработал в јнглии, в лаборатории –езерфорда, а затем вернулс€ домой уже знаменитым учЄным и сделал здесь, у нас, замечательное открытие - сверхтекучесть...

- Ќо ведь едут и к аддаффи, и к —аддаму...

- я таких не знаю, и думаю, что пор€дочные люди к таким бандитам не поедут. “ех, кто поедет, € никогда не пойму. ’от€ € не понимаю и некоторых из тех, что живут здесь...

- стати, прошел слух, что и ¬ы бросаете все и едете работать в ‘ермилаб…

- Ёто чепуха. я должен сказать, что основное удовлетворение получаю от работы, которую веду здесь. ћы сейчас получили некоторые новые научные результаты, нам важно их развить, а те эксперименты, которыми мы собираемс€ заниматьс€ в јмерике, существенно примыкают к нашим опытам здесь. ¬ этом направлении мы работаем уже несколько лет. ƒл€ мен€ речь идет лишь о довольно кратких визитах в ‘ермилаб. ѕока у мен€ останетс€ возможность сколько-нибудь эффективно работать в »‘¬Ё, € эту работу прекращать не собираюсь.

- Ћеонид √ригорьевич, ¬аш отец - крупнейша€ фигура российской физики, один из еЄ столпов. ¬аш сын, как говор€т, одаренный молодой ученый, набирает обороты в —Ўј...

- ќ моем отце, € думаю, все знают. „то касаетс€ моего сына, то он сейчас €вл€етс€ аспирантом университета Stony Brook и уже 2 года работает в ‘ермилабе, участву€ в эксперименте ƒ-ноль на коллайдере. ќн поехал туда, поработав несколько лет в »‘¬Ё в лаборатории ёри€ ƒмитриевича ѕрокошкина (и как студент ћ‘“», и как молодой научный сотрудник). ќн прошел хорошую научную школу, многому научилс€ за это врем€ и, € думаю, благодар€ этому стал быстро развиватьс€, сделав несколько хороших исследований. —ейчас он тоже работает много и интенсивно, насколько € могу судить по отзывам тех, кто работает вместе с ним. ќн нашЄл свое место в большом научном коллективе и уже получил новые результаты. ћне очень при€тно сознавать, что уже три поколени€ нашей семьи св€заны с физикой и ћосковским физико-техническим институтом.

-... и чь€ же судьба ¬ам представл€етс€ более завидной - ¬ашего отца или ¬ашего сына?

- ћой сын только начинает работать, и € еще не знаю, что с ним будет. ћоему отцу выпало на долю сделать крупное научное открытие. Ёто большое счастье. ѕо-моему, пока тут двух мнений быть не может».

„то сказать по прочтению этого интервью 20-летней давности? великому сожалению, Ћеонида √ригорьевича уже давно нет с нами. » вот мы видим, что он очень €сно видел печальную перспективу проекта ”Ќ , понимал важность сохранени€ ускорител€ ”-70 в работоспособном состо€нии и проведени€ регул€рных сеансов его работы на физику. “ак откровенно и интересно в »‘¬Ё, на мой взгл€д, больше не разговаривают…

Ќо вернЄмс€ в газету.

¬озможно, многих тогда обнадЄжило сообщение о том, что в »‘¬Ё побывала с ознакомительным визитом делегаци€ из нового законодательного органа страны, выбранного по новой российской онституции – √осударственной ƒумы. ќб этом рассказал в своЄм материале ««аконодатели в ѕротвино» автор этих строк. ѕодобно прочесть его можно здесь, пока же вкратце:

сожалению, дальше разговоров дело не пошло…

ј тем временем лето-94 брало своЄ, что и вызвало определЄнное внимание редакции к заметкам на «каникул€рную» тему. ак раз такие поступили - от внештатного автора газеты, укрывшегос€ за инициалами ¬.ћ.. ¬озможно тогдашние любители летнего врем€провождени€ на институтской (тогда же) базе отдыха «ќчковские горы» на крутом берегу ќки и опознают автора по несколько игривому тексту:

«ѕрогулки по ќчковским горам» - ќтдых на "ќчковских горах"... Ёто - здорово! Ќо, как сказал один начальник перед визированием ведомости на министерскую премию: « ћое согласие очевидно! Ќадо только выбрать метод моего участи€ в вашем процессе!»…¬ домике на возвышении поселилась больша€ семь€. ¬ результате трудных, но мирных переговоров папе доверили три вещи. ќн имел право изредка гон€ть, мух. »менно гон€ть, поскольку убивать их он не мог: промахивалс€, но все врем€ сбивал со стола что-то нужное. ¬о-вторых, протирать в ступке уже очищенную земл€нику. », наконец, когда необходимые компоненты смешаны, запущены и доведены до кипени€, папа имел право помешивать, например, суп, до, как он говорил, абсолютной готовности. ѕапа сильно храпел. ≈го посто€нно будили ночью с просьбой сменить позу, что, откровенно говор€, мало помогало, но давало ему возможность заинтересованно спрашивать за завтраком: - Ќу, а сегодн€ как вы спали?...» ¬от такой "поток сознани€"...

Ќа этом «”скоритель» и закончилс€. Ѕудем ждать следующего выпуска ровно 20-летней давности.

јрхивариус

|

ћетки: Ћ.Ћандсберг ј.»оффе ».“амм сохранить »‘¬Ё роль —“ ѕ. апица ё.ѕрокошкин “ри поколени€ Ћандсбергов ћ.«адорнов ¬.»саков √.Ѕондарев ј.Ћогунов |

Ќовый редактор, новые трудные времена |

ƒневник |

|

ћетки: минатом в.ларионов унк ю.адо г.дерновой а.логунов в.тепл€ков а.криш а.агеев в.крючков в.молоканова г.вик электро€дерный проект и.гусев ю.бушнин |

ѕо газете "”скоритель" от 30 сент€бр€ 1994 |

ƒневник |

—траничка архивариуса є 185

ћес€чный перерыв не изменил тенденцию последних выпусков «”скорител€» давать содержательные и пространные интервью с ведущими учЄными »‘¬Ё «на злобу дн€».

¬ очередном выпуске (є8 (185) от 30 сент€бр€ 1994 г.) - новое интервью (в записи Ћидии –азумовой) :

«‘изики идут рассыпным строем» - «—уд€ по внешним признакам, наши специалисты и ученые стали чаще, и в большем количестве работать за рубежом. ’орошо это или плохо - есть различные точки зрени€. —егодн€ свое мнение высказывает доктор физико-математических наук, начальник отдела ќЁ» ”Ќ ј.ћ.«айцев. ќн сам и сотрудники его отдела в течение р€да лет успешно работали в ÷≈–Ќе на установке ƒЁЋ‘», а в насто€щее врем€ они активно зан€ты подготовкой к эксперименту на стро€щемс€ ускорителе LHC. »так, слово јлександру ћихайловичу:

–азумеетс€, в этих заметках «по материалам газеты» дальнейшего полного пересказа этого интервью, зан€вшего в выпуске полторы полосы (газета в тот период выпускалась в четыре полосы скромного формата ј4 ) не будет, приведу лишь в кратком изложении вопросы настырной Ћидии Ќиколаевны и ответы (ещЄ короче) словоохотливого (в ту пору) ј.«айцева:

- јлександр ћихайлович, что можно сказать по итогам работы в эксперименте DELFI?

- ƒа, мы в нем проработали почти 10 лет. Ќачали мы с участи€ в разработке методики калориметрических детекторов, принимали некоторое участие в создании этих детекторов, предложили и сделали р€д приборов и методик… “ак, большой комплекс работ по планам поиска бозона ’иггса, имеютс€ достижени€ в исследовании свойств ¬-кварков… ƒальнейшие наши планы мы св€зываем с работой на новом ускорителе LHC.

- –асскажите, какие будут LHC эксперименты, и что выбрали дл€ себ€ ¬ы?

- Ќа LHC будут создаватьс€ четыре экспериментальных установки: две особенно большие - ј“Ћј— и CMSи две просто большие - јЋ»—ј и LHC-B. Ќаш отдел в первую очередь участвует в подготовке эксперимента ј“Ћј—, где одним из важных элементов установки будет адронный калориметр, создаваемый на основе разработанной в нашем отделе сцинтилл€ционной методики. ¬округ эксперимента ј“Ћј— сложилась мощна€ коллабораци€ из более чем 1000 человек, представл€ющих около 150 институтов.

Ќо, сразу скажу, что ни один из них, включа€ наш, не будет играть определ€ющей роли, как могло бы быть раньше. Ќе скрою, эта нова€ физика отличаетс€ от старой, как конвейер от мастерской, такой де€тельностью заниматьс€, на мой взгл€д, менее интересно. Ќередко чувствуешь себ€ просто винтиком. “ем не менее, участвовать в таких экспериментах необходимо. ћы должны активно участвовать в международных экспериментах, несмотр€ на все сложности, с этим сопр€женные.

- —ейчас нередко приходитс€ слышать вопрос: "ј можем ли мы что-нибудь "им" дать?"

- ќтвет на этот вопрос есть, и он положителен. ¬ »‘¬Ё достигнут высокий уровень в некоторых методических направлени€х. ¬ св€зи с подготовкой экспериментов на ”Ќ методические исследовани€ неплохо финансировались, и нам удалось создать задел, благодар€ которому удаетс€ достаточно эффективно представл€ть наши интересы даже в таких больших коллабораци€х, как ј“Ћј—. ѕечально, но приходитс€ признавать и другую "особенность" нашего участи€ в таких экспериментах: она св€зана с традиционным отставанием в электронике, из-за чего мы не можем довести ни одного прибора до конца, потому что мы не можем сделать дли него электронику...

- ј сколь важна финансова€ сторона вашего участи€ в будущем эксперименте?

- ≈сли говорить о будущем участии в зарубежных экспериментах, то, конечно же, оно будет определ€тьс€ не столько нашим усердием и квалификацией и то, и другое, мне кажетс€, у наших физиков есть - сколько реальным финансированием этих работ. —лучилось так в ≈вропе и мире, что проекты стали очень большими и дорогими и требуют привлечений ресурсов разных стран. — другой стороны, количество желающих участвовать в этих проектах физиков зачастую превышает потребности экспериментов, поскольку значительна€ часть ресурсов сейчас тратитс€ на привлечение промышленности, а не на обеспечение работой собственно физиков. Ќужда в ресурсах больше, чем нужда в физиках - такова уж, видно, судьба нашей науки. ѕоэтому без финансировани€ со стороны –оссии наше полноценное участие в экспериментах на LHCневозможно.

- Ќо уже сейчас многие физики работают за рубежом самосто€тельно…

- ќтдельные лица, в особенности молодые ученые, может быть, смогут участвовать в планируемых экспериментах самосто€тельно,"рассыпным строем", благодар€ тому, что на «ападе существует практика привлечени€ на решение той или иной задачи наших физиков по краткосрочным и не только краткосрочным контрактам. „асто это неплохие физики и они решают хорошие задачи. ќднако на этой основе невозможно создать нашего серьезного участи€, которое существенно и положительно вли€ло бы на »‘¬Ё в целом. ”частие в такой форме носит в большей мере отрицательный характер - с точки зрени€ интересов »нститута… я хотел бы сказать также, что нам следует очень серьезно подумать и приложить все усили€ к тому, чтобы вс€чески развивать физику на ”-70 и пытатьс€, если так можно сказать, "интернализировать" и эту де€тельность. — одной стороны, здесь есть хороша€ физика, а, с другой стороны, есть люди, которым работать в больших коллабораци€х, в значительной степени ограничивающих возможности творческого взаимодействи€ с наукой, не нравитс€. ѕоэтому надо попытатьс€ правильно использовать имеющиес€ возможности. Ёто вдохнЄт новые силы в »нститут».

ѕрошло 20 лет. »‘¬Ё теперь входит в структуру Ќ»÷ « »», что, конечно же, придаЄт чувство стабильности и … надежды на «новые силы в »нституте». Ќо в нынешней российской реальности - как говорил незабвенный красноармеец —ухов, «это вр€д ли»…

ј двадцатилетие тому назад рождались некоторые иные надежды. ¬ городе стремительно развивались, если можно так выразитьс€, «альтернативные формы существовани€» дл€ тех действующих и бывших сотрудников »‘¬Ё, которые оказались по тем или иным причинам отодвинутыми от перспектив иметь «палочку-выручалочку» по линии «научной загранки», но были воодушевлены рыночно-либеральнымти призывами «сверху» искать, развивать и внедр€ть инновационные идеи на стыке науки и бизнеса. » «разбег» на некоторых направлени€х был впечатл€ющим.

¬от анонс небывалого по размаху и задумкам (дл€ ѕротвино) меропри€ти€, которое должно было буквально прославить наш город:

Ётим и ограничимс€, поскольку у читателей есть возможность познакомитьс€ с полным авторским текстом этого материала здесь.¬идимо, вскоре после проведени€ «Ѕудущего –оссии» по€в€тс€ и итоговые публикации в целом р€де приглашемых на выставку —ћ», а уж «”скорителе» - непременно. “огда и будет видно, насколько удачным окажетс€ меропри€тие.

¬от и половину выпуска обозрели.

ƒалее вс€ треть€ полоса зан€та перепечаткой большой переводной статьи из журнала «Science» под "перманентно злободневным" заголовком «≈сть ли будущее у науки в –оссии?». (авторы: «ƒж.”отсон ( лаборатори€ олд —принг ’арбор. —Ўј, президент и председатель правлени€ ћеждународного Ќаучного ‘онда), √.Ўер (ведущий сотрудник ћеждународного Ќаучного ‘онда).

¬ выпуске также пространное объ€вление о начале подписки на газету «”скоритель» на следующий 1995-й год, причЄм редакци€ за€вл€ет о своЄм твЄрдом намерении «не забывать и о городе, в котором расположен »нститут и где все мы живЄм» …

«авершаетс€ выпуск целой подборкой объ€влений коммерческого характера, а также редакционным сообщением о том, что «…21 учитель ѕротвино выдвинут дл€ участи€ в конкурсе на звание "—оросовского ”чител€" средней школы...». ѕриведен полный список этих славных фамилий, которые, наверное, лучше будет огласить по результатам конкурса – в части его победителей. ∆дЄм.

|

ћетки: ј.«айцев Ћ.–азумова DELFI LHC физика на ”-70 ¬ыставка-€рмарка журнал Science будущее фундаментальной науки ≈.ѕаршин ќ.Ћомакин гранты —ороса дл€ учителей |

ѕо материалам "”скорител€" от 15 окт€бр€ 1994 г. |

ƒневник |

—траничка архивариуса є 186

¬ выпуске газеты »нститута физики высоких энергий под названием «”скоритель» особенно гармонично выгл€дит передовица (перва€ стать€ на титульной странице) именно по ускорительной тематике. “ак оно и было 15 сент€бр€, ровно 20 лет тому назад, когда в свет вышел после полумес€чной паузы очередной «”скоритель» є 9 (186).

ƒействительно, первым идЄт материал координатора ускорительного времени јнатоли€ Ѕугорского под долгожданным (дл€ физиков – экспериментаторов) заголовком:

ѕохоже, что после бурных событий 1991-1993 годов следующа€ осень наконец-то привнесла в институтские реалии определЄнную стабильность и возможность планировать де€тельность на годы вперЄд. тому же »‘¬Ё готовилс€ принимать ближе к концу окт€бр€ традиционное в прежние времена, но первое в новой российской действительности совещание по ускорител€м, а город – неслыханную по масштабам научно-техническую выставку-€рмарку «Ѕудущее –оссии» (см. предыдущую —траничку с анонсом этих меропри€тий). ќжидание больших позитивных перемен наполн€ло души и физиков, и «лириков».

Ќо пока в газету поступили только следующие «рутинные» материалы:

јрхивариус

|

ћетки: ј.Ѕугорский сеанс ускорител€ ё.„ижов профсоюз »‘¬Ё колдоговор ‘.®ч акции ћћћ ј.ћысник марафон ћћћћ ЋЅ «има-Ћето ј.јрчаков |

–еалии ќЁј »‘¬Ё,ЂЅудущее –оссииї, зелЄный град |

ƒневник |

—траничка архивариуса є 187

Ќе правда ли, очень толковое и обсто€тельное интервью человека, наход€щегос€ на своЄм месте? ќстаЄтс€ только сожалеть о том, что ближе к концу «нулевых годов» наличие в научно-технической элите »‘¬Ё столь квалифицированного и самосто€тельно мысл€щего руководител€, доктора наук, показалось излишним не кому-то, а тогдашнему руководителю »‘¬Ё…

Ѕыли в экспозиции и уникальные приборы, например, портативный гелиотечеискатель, выполненный на уровне опытного образца; он может распознавать все газы, отличающиес€ от кислорода и азота. ¬ес прибора - всего один килограмм. Ќа него уже поступили заказы. ќтдельные разделы были посв€щены электронным приборам дл€ медицины, дл€ компьютерной техники.

Ѕыли в экспозиции и уникальные приборы, например, портативный гелиотечеискатель, выполненный на уровне опытного образца; он может распознавать все газы, отличающиес€ от кислорода и азота. ¬ес прибора - всего один килограмм. Ќа него уже поступили заказы. ќтдельные разделы были посв€щены электронным приборам дл€ медицины, дл€ компьютерной техники.

Ћидию јлександровну уртову, руководител€ группы озеленени€ ћѕ“ѕ √’ у нас знают очень многие. ¬ ѕротвино она с 1958 года. ¬ез это врем€ занималась своим любимым делом и по возрасту уже давно могла бы уйти на пенсию, но не берет даже отпусков. Ѕросать работу дл€ нее гораздо т€желее, чем вот так, как сейчас, "крутитьс€" с утра до вечера, чтобы найти деньги, купить саженцы, сьездить за ними в питомник и выбрать там всЄ своими руками, организовать посадку сразу в нескольких местах и т.д. и т.п. ƒл€ нее как раньше, так и сейчас нет ничего важнее этого…

Ћидию јлександровну уртову, руководител€ группы озеленени€ ћѕ“ѕ √’ у нас знают очень многие. ¬ ѕротвино она с 1958 года. ¬ез это врем€ занималась своим любимым делом и по возрасту уже давно могла бы уйти на пенсию, но не берет даже отпусков. Ѕросать работу дл€ нее гораздо т€желее, чем вот так, как сейчас, "крутитьс€" с утра до вечера, чтобы найти деньги, купить саженцы, сьездить за ними в питомник и выбрать там всЄ своими руками, организовать посадку сразу в нескольких местах и т.д. и т.п. ƒл€ нее как раньше, так и сейчас нет ничего важнее этого…

» возвраща€сь напоследок к научной проблематике в газете, надо сказать, что в этом выпуске был «погашен долг» по репортажам с заседаний Ќаучно-технического —овета »‘¬Ё, поскольку только сейчас представилась возможность рассказать о летнем ещЄ меропри€тии – от 19 июл€. Ќа заседании речь шла о предложени€х некоторых новых и продолжении ранее прин€тых экспериментальных программ на ускорителе ”-70 (на установках —‘»Ќ — и √»ѕ≈–ќЌ). ¬ части международного сотрудничества обсуждалось предложение об отмене прежнего решени€ Ќ“— об увольнени€х сотрудников »‘¬Ё, пребывающих в загранкомандировках более полутора лет кр€ду. Ѕолее подробно обо всЄм этом можно прочитать здесь.

ƒо следующих встреч!

јрхивариус

|

ћетки: г.дерновой |

ѕо газете "”скоритель" от 16 но€бр€ 1994 |

ƒневник |

“ак вот, очередной «”скоритель» (є 11 (188) от 16 но€бр€) был полностью посв€щЄн этим незаур€дным меропри€ти€м. ѕо их свежим следам литсотрудники газеты (в данном случае их было всего двое – редактор јндрей ¬ас€нин и «спецкор» Ћиди€ –азумова) подготовили к печати свои записи, подоспел и официальный пресс-релиз по научной части, подготовленный по линии учЄного секретар€ совещани€ ќ.ј. ¬ойналовича. — него (с пресс-релиза) и начнЄм:

ак видим, про научно-техническую €рмарку – ни слова. ¬ этом смысле «щедрее» оказалось опубликованное тут же р€дом общее коммюнике за подписью академика ј.ј. Ћогунова:

«Ѕез науки нет будущего –оссии» - «√лавна€ задача завершившегос€ XIVсовещани€ по ускорител€м зар€женных частиц заключалась в том, чтобы обсудить текущие проблемы и новые идеи в области создани€ ускорительной техники. —егодн€ в разных странах идЄт сооружение ускорителей, у научных коллективов есть свои наработки, которыми они могут обмен€тьс€ с коллегами и это, без сомнени€, придает ощутимый импульс процессу исследований. я беседовал с учеными разных институтов, и все они говорили, насколько полезным и важным было это совещание. ќни отмечали, как один из положительных моментов, и то обсто€тельство, что совещание проходило в –оссии, ибо наши ученые в большинстве своЄм не смогли бы выехать за границу, если бы совещание проходило там.

«Ѕез науки нет будущего –оссии» - «√лавна€ задача завершившегос€ XIVсовещани€ по ускорител€м зар€женных частиц заключалась в том, чтобы обсудить текущие проблемы и новые идеи в области создани€ ускорительной техники. —егодн€ в разных странах идЄт сооружение ускорителей, у научных коллективов есть свои наработки, которыми они могут обмен€тьс€ с коллегами и это, без сомнени€, придает ощутимый импульс процессу исследований. я беседовал с учеными разных институтов, и все они говорили, насколько полезным и важным было это совещание. ќни отмечали, как один из положительных моментов, и то обсто€тельство, что совещание проходило в –оссии, ибо наши ученые в большинстве своЄм не смогли бы выехать за границу, если бы совещание проходило там.¬от такие тревожные и справедливые мысли высказал этот мудрый человек и великий учЄный. ќн предвосхитил не только ближайшее, на несколько лет будущее с закрытием проекта ”Ќ , но и в чЄм-то сумел загл€нуть в дни нынешние, когда финансирование науки вновь выгл€дит мизерным, и даже не соответствующим тем задачам, которые перед наукой став€тс€ самим государством…

ј далее в газете на все три оставшиес€ полосы еЄ формата под «сквозным» заголовком «ћы обсуждаем нужные и осуществимые вещи…» слово предоставлено некоторым участникам научного форума, которые поделились своими впечатлени€ми об увиденном, услышанном и даже задуманном в ѕротвино. –азумеетс€, рамки нашей —транички позвол€ют (в отличие от двух вышеприведенных текстов) дать эти отклики лишь фрагментарно. »так, в пор€дке, определЄнном самой газетой (откуда и прилагаемый скан иллюстрации: ќ.ћихайлов, ј.—ытин, √.√уров):

¬.√.¬олков (ћ–“» )– «… онференци€, безусловно, чрезвычайно интересна. ¬о-первых, сейчас общение дл€ ученых стало ещЄ большей роскошью, чем раньше, когда можно было просто поехать в командировку, чтобы переговорить с коллегой по каким-то вопросам, сделать совместную работу. —егодн€ из ћосквы так просто уже не выберешьс€. ј здесь € встретил всех, кто работает в моей области - харьковчан, дубненцев, ленинградцев, услышал много интересных сообщений и докладов - в том числе и молодых авторов. ƒл€ мен€ лично всегда самым важным было то, чтобы работать было интересно, а материальный вопрос всегда оставалс€ на втором плане. » сейчас у мен€ очень интересна€ работа. Ќо очень обидно за –оссию. ќна живет в нищете и конца этому не видно».

ј.».ƒзергач (ћ–“») – «… огда мы засеваем поле, мы ведь тоже знаем, что урожай будет не завтра и не послезавтра. » вообще не так быстро, как хотелось бы. Ќо будет. Ѕеспокоит другое: среди участников наших совещаний стало гораздо меньше молодежи, много меньше, чем это было раньше. я далек от мысли осуждать юношу за то, что он хочет жить, женитьс€ сейчас, а не через 20 лет. ј вот к старшему поколению есть основание предъ€вить иск, оно должно морально отвечать за сегодн€шнюю ситуацию в науке, в –оссии. Ќедодумали мы что-то, недогл€дели, недосидели...»

Ќ. «игель (÷≈–Ќ) – «…в те времена, когда здесь в ѕротвино шла работа над машиной в 70 √э¬, специалисты ÷≈–Ќа подолгу жили в ѕротвино и помогали вам в сборке некоторых элементов оборудовани€. —егодн€ ваши физики и специалисты активно участвуют в коллабораци€х на установках LEPи работают над экспериментальной программой дл€ LHC. ћы должны и будем работать вместе и помогать друг другу. ¬ частности, это касаетс€ и сверхпровод€щих технологий. Ќаши специалисты в этой области уже давно и тесно сотрудничают с создател€ми магнитов дл€ ”Ќ ... —ейчас в этом же здании проходит выставка новых технологий. ; знаю, у вас есть серьезные проблемы в освоении этих технологий промышленностью. ћне трудно комментировать вашу ситуацию. Ќо мы держали контакт с промышленностью с тем, чтобы начать работу над проектными модел€ми дл€ LHC. ѕромышленности должно быть выгодно быть готовой восприн€ть подобные изыскани€ дл€ производства какой-то своей продукции. ≈сли LHCбудет одобрен, то это обеспечит крупное производство криогеники, магнитов, другого оборудовани€ и его бесперебойный сбыт. Ќо, € думаю, существует немало других областей применени€ наших технологий. ƒл€ той же медицины, € думаю, высокотемпературна€ сверхпроводимость скоро будет очень интересна».

¬.Ћ. ”шков (»јЁ им. урчатова) – «я с интересом обошел и выставку, встретил немало знакомых, коллег и даже нашел одну вещь, которую сам начинал разрабатывать – это технологи€ напылени€ материалов на тонкие пленки. я часто слышу недоумение по поводу того, почему наши наука и производство так далеко отсто€т друг от друга, в то врем€, как на «ападе одно просто не существует без другого. Ќо ведь мы жили в совершенно разных системах. —вою прежнюю сломали резко и быстро, а к их системе ещЄ не пришли (и придем ли?), свою новую еще не создали. ћы должны научитьс€ обходитьс€ без н€нек, а дл€ этого нужны люди соответствующего склада и образовани€, которые умеют считать деньги, рисковать, сведущие в бизнесе. » такие, по-моему, по€вл€ютс€, в том числе и из научной среды. я знаю многих из таких молодых ученых, которые оставили науку ради бизнеса - кстати, отнюдь не навсегда».

ј.». арев (‘»јЌ им. Ћебедева) – «… онечно, у ‘»јЌа, которому тоже нужно как-то жить, опыта, необходимого сегодн€, нет. Ќи в какие купли-продажи мы никогда не пускались. —таршее поколение сотрудников института воспитывалось на приоритете абсолютно чистой науки, и вс€кой "прикладухи" мы если не сторонились, то оценивали - а не помешает ли это определению пол€ризуемости пионов. ј сегодн€ в институте вводитс€ така€ система, что финансирование начинаетс€ и замыкаетс€ на уровне группы. .. онечно, произошла очень мощна€ селекци€. ћногие ушли, но многие и остались. Ќо € не помню, пришЄл ли в институт кто-либо из молодых за последние два года. Ќо € думаю, что каким-то образом мы все всЄ-таки выкрутимс€. ƒостаточно много умных людей вокруг и что-то должно повернутьс€».

¬. Ѕиаловонс (DESY) – «…физика в √ермании переживает сегодн€ не лучшие времена. онечно, все не столь драматично как в –оссии, но все равно, деньги нанаучные изыскани€ добываютс€ с большим трудом. Ќо главна€ проблема все же не эта. ” людей сегодн€ падает интерес к зан€ти€м серьезными вещами. ¬се меньше немцев интересуютс€ наукой, все больше - тем, как побольше заработать и накупить себе красивых вещей. –ешение этих проблем надо сегодн€ ставить во главу угла и уже потом - деньги, техника, физика и т.д. Ёто все очень интересно, но, на мой взгл€д, вначале надо разобратьс€ с теми вопросами, что задает ситуаци€ в обществе».

ќ.¬. ≈ршов (»‘¬Ё) – «… сказать, что мы не ищем путей - было бы несправедливо. »щем. Ќекоторое врем€ назад уже было составилась неплоха€ коллабораци€: »‘¬Ё - „ел€бинск-70 (предпри€тие "Ѕа€рд", разработка « минихимзавода» дл€ быстрой очистки и переработки изотопов). Ѕыло даже создано акционерное общество, но... ќказалось слишком сложно. ¬от и сейчас, задумок и разговоров много. Ќо приведут ли они к делу? я бывал не на одном таком совещании и не раз задумывалс€ о практическом выходе этих обсуждений. сожалению, на мой взгл€д, встречаютс€ там обычно только физики, которые ничего ни у кого не куп€т - они быстрее сами что-то дл€ себ€ сделают. ћожет быть, действительно, в будущем совещание и инновационна€ €рмарка смогут решить эту проблему вместе. ƒумаю, нынешнее воплощение идеи - совместить эти два событи€, научное совещание и инновационную €рмарку - уже шаг вперед в нужном направлении».

¬от такой набор откликов 20-летней давности, содержание которых, на мой взгл€д, заставл€ет задуматьс€ о том, почему все проблемы в нашей стране как-то «ход€т по кругу» - в то врем€ как другие стремительно уход€т в своЄм развитии вперЄд. ак говорил ∆ванецкий в одной из своих пронзительно верных сатир – «может быть, в консерватории что-то подправить?»

Ќу, а к дальнейшему развитию событий в институте, городе и стране по материалам публикаций газеты «”скоритель» мы ещЄ вернЄмс€. ƒо следующих встреч!

јрхивариус

|

|

ѕо газете "”скоритель" от 30 но€бр€ 1994 |

ƒневник |

—траничка архивариуса є 189

Ќашлось место и дл€ сугубо институтских материалов, и дл€ города (надо сказать, что уже существовавша€ к тому времени частна€ газета «—обыти€», учреждЄнна€ бывшей сотрудницей «”скорител€» Ћюдмилой ‘оменко, выгл€дела весьма жиденько, так что люди по-прежнему больше ориентировались на институтское издание). —мотрим.

¬ качестве «передовицы» идЄт технический отчЄт јнатоли€ Ѕугорского (координатора программы экспериментов на ускорителе ”-70, на снимке тех лет) из «главного цеха »‘¬Ё»:

«ћашина набирает обороты» - «Ќачало второго сеанса ожидалось с некоторой тревогой. ¬о-первых, за врем€ длительной остановки ускорител€ в рамках общей программы модернизации ”-70 были выполнены серьезные технические работы в кольце.

«ћашина набирает обороты» - «Ќачало второго сеанса ожидалось с некоторой тревогой. ¬о-первых, за врем€ длительной остановки ускорител€ в рамках общей программы модернизации ”-70 были выполнены серьезные технические работы в кольце.

ƒалее здесь же, на первой странице, начинаетс€ грандиозное интервью, которое дал газете «наследник ј.¬. ѕичугина» - новый заместитель директора »‘¬Ё по капитальному строительству ¬ладимир ёрьевич ƒмитровский (в записи Ћидии –азумовой). √рандиозное оно прежде всего по объЄму, поскольку занимает полностью ещЄ две газетных полосы. –азумеетс€, в этой страничке этот текст можно отразить лишь фрагментарно, так что доверьтесь выбору обозревател€. »так:

«Ћучший вариант - продолжать движение» (цитируетс€ в сокращЄнном изложении) :

¬озвращаемс€ к газетным страницам – точнее, к четвЄртой, завершающей. «десь сразу 2 материала из городской жизни:

ѕрошли года. сожалению, посто€нно действующую выставку организовать не удалось, и эта иде€ лишь пополнила перечень неосуществлЄнных начинаний в нашем городе. “ем не менее в качестве «сухого остатка» гостиница приобрела некоторое количество картин, доныне украшающих еЄ интерьеры.

¬от так и сегодн€ не вс€кое благое дело доводитс€ до результата, но важно то, что у людей остаЄтс€ желание сделать общественную жизнь в нашем городе соответствующей его славной истории города науки и высокой культуры. „то, между прочим, замечено вот уже по двум состо€вшимс€ конкурсам на премии губернатора ј.ё.¬оробьЄва в 2013 и 2014 года, непременным условием которых было «поддержать не намерени€, а дела - то, что уже сделано и приносит люд€м пользу». Ќемало наших земл€ков этими преми€ми уже отмечены.

ј возвраща€сь к событи€м в городе 20-летней давности, мы вновь будем листать пожелтевшие листы газеты «”скоритель» с тем, чтобы, по возможности, ощутить эту непреход€щую св€зь времЄн. ƒо следующих встреч!

јрхивариус

|

|

ѕо газете "”скоритель" от 15 декабр€ 1994 |

ƒневник |

—траничка архивариуса є 190

ќчередной выпуск газеты »нститута физики высоких энергий «”скоритель» (є 13/190) открывает набранное крупным шрифтом экспресс-сообщение.

Ѕуквально следующее:

«десь же вс€ оставша€с€ часть титульной страницы была зан€та … оп€ть прошедшей в конце окт€бр€ грандиозной выставкой-€рмаркой «Ѕудущее –оссии».

¬ выпуске ещЄ один материал непосредственно св€зан с прошедшим меропри€тием – это официальный пресс-релиз оргкомитета выставки-€рмарки «Ѕудущее –оссии». ѕоскольку функции пресс-секретар€ оргкомитета довелось выполн€ть автору этих строк, то в этом случае, дабы не перегружать «—траничку», € просто адресую читателей в свой интернет-дневник, где этот пресс-релиз аккуратненько и выложен .

ј в газете далее шел «поток институтских новостей», в том числе:

», наконец (эта сфера у нас всегда вот так) – о таком €влении в культурно-сценической жизни города, как театральна€ студи€ «јлькор»:

ј что касаетс€ студии «јлькор» - то с уважением отмечу, что творческа€ работа режиссЄра Ќ. —негульской и завороженных любовью к сцене еЄ актЄров продолжатс€ доныне. «авсегдатаи ƒ «ѕротон» хорошо это знают, а уж поклонники театра – не пропускают ни одной премьеры. »х ждут и в новом сезоне.

Ќаверное – будет спектакль, будет и корреспонденци€ в «”скорителе». —тало быть, и рассказ о ней в одной из следующих «—траничек».

ƒо следующих газет!

јрхивариус

|

ћетки: студи€ а |

ѕо газете "”скоритель" от 31 декабр€ 1994 |

ƒневник |

|

|

ѕо газете "”скоритель" от 31 €нвар€ 1995 г. |

ƒневник |

|

|

”чреждение ƒн€ города, тормоз проекту ”Ќ , и пр. |

ƒневник |

«… осуществление программы научно-технической де€тельности »‘¬Ё в 1994 года, одобренной ћинатомом и ћиннауки –‘ требовало финансировани€ в размере примерно 40 миллиардов рублей, выделено было около 25 миллиардов. ѕрогнозы финансировани€ в 1995 году ещЄ менее обнадеживающие. ѕеред руководством »нститута встал вопрос проработки новой концепции существовани€ »‘¬Ё, а именно - выделени€ наиболее важных задач, участков работы »нститута и концентрации именно на них усилий коллектива. Ќа заседании Ќ“— 9 феврал€ были представлены "ќсновные задачи »‘¬Ё на 1995 год" и "ѕредложени€ но сокращению объема бюджетных работ".

«… осуществление программы научно-технической де€тельности »‘¬Ё в 1994 года, одобренной ћинатомом и ћиннауки –‘ требовало финансировани€ в размере примерно 40 миллиардов рублей, выделено было около 25 миллиардов. ѕрогнозы финансировани€ в 1995 году ещЄ менее обнадеживающие. ѕеред руководством »нститута встал вопрос проработки новой концепции существовани€ »‘¬Ё, а именно - выделени€ наиболее важных задач, участков работы »нститута и концентрации именно на них усилий коллектива. Ќа заседании Ќ“— 9 феврал€ были представлены "ќсновные задачи »‘¬Ё на 1995 год" и "ѕредложени€ но сокращению объема бюджетных работ".

- ƒа, но € на той конференции не был. Ёто была работа по визуализации потоков жидкостей, тут надо иметь дело с трехмерным векторным полем. —уществует много разных способов это делать, но все они имеют те или иные недостатки, а мы предложили способ, который, на наш взгл€д, имеет меньше недостатков, чем другие.

- ƒа, но € на той конференции не был. Ёто была работа по визуализации потоков жидкостей, тут надо иметь дело с трехмерным векторным полем. —уществует много разных способов это делать, но все они имеют те или иные недостатки, а мы предложили способ, который, на наш взгл€д, имеет меньше недостатков, чем другие.

|

ћетки: а.зайцев ю.ильин ю.р€бов а.логунов с.герштейн л.ландсберг с.клименко день рождени€ протвино сокращение программы ифвэ в.дь€чин в.суховей |

ѕо газете "”скоритель" от 28 феврал€ 1995 |

ƒневник |

- —пасибо за вопрос, но € все-таки "не могу сказать за всю ќдессу". то-то в этой жизни устроилс€, стал директором —ѕ, кто-то стал выпускать обои, хот€ по образованию физик. я знаю людей, которые радикальнейшим образом сменили свои профессии и живут, скажем так, хорошо. Ќо € знаю и тех своих сверстников, их больше, которые мучительно живут на зарплату, и в другом виде де€тельности не могут себ€ найти.. Ќо - за каждым остаетс€ возможность что-то в себе сломать, пойти, например, поторговать полгода, скопить некий капитал и кинутьс€ в это страшное, нет слов, море бизнеса, предпринимательства. Ќо возможность есть у каждого. » мне это импонирует.

- —пасибо за вопрос, но € все-таки "не могу сказать за всю ќдессу". то-то в этой жизни устроилс€, стал директором —ѕ, кто-то стал выпускать обои, хот€ по образованию физик. я знаю людей, которые радикальнейшим образом сменили свои профессии и живут, скажем так, хорошо. Ќо € знаю и тех своих сверстников, их больше, которые мучительно живут на зарплату, и в другом виде де€тельности не могут себ€ найти.. Ќо - за каждым остаетс€ возможность что-то в себе сломать, пойти, например, поторговать полгода, скопить некий капитал и кинутьс€ в это страшное, нет слов, море бизнеса, предпринимательства. Ќо возможность есть у каждого. » мне это импонирует.

|

|

ѕо газете "”скоритель" от 30 марта 1995 |

ƒневник |

|

|

ѕо газете "”скоритель" от 18 апрел€ 1995 |

ƒневник |

«¬ новом свете» - «Ќу вот наконец и у нас в ѕротвино состо€лс€ насто€щий митинг - с толпой, многочисленными ораторами, грозными лозунгами и повелительными резолюци€ми. » наше протвинское терпение, доселе державшеес€ за стенами квартир цехов и лабораторий в более или менее рассудочных рамках, кончилось. Ќа площади перед ƒ были все: молодые парни, дамы с детишками, рабочие, инженеры, начальники, ветераны. —реди выступавших было много пенсионеров, были женщины, были профсоюзные лидеры. ое-кто специально шел на митинг, чтобы высказатьс€, кто-то не готовилс€, но "загорелс€" и пошЄл к микрофону. Ѕрань в адрес администрации с требовани€ми отчета за "соде€нное", воспоминани€ светлого прошлого, плач по поводу большой квартплаты и мизерной зарплаты... Ќеугодные митингу слова освистывались - угодные встречались овацией. „ем крепче оратор высказывалс€ по поводу власти - тем восторженнее была реакци€. ћэра города, вышедшего в конце митинга к микрофону, встретили в задних р€дах чуть ли не матом...

«¬ новом свете» - «Ќу вот наконец и у нас в ѕротвино состо€лс€ насто€щий митинг - с толпой, многочисленными ораторами, грозными лозунгами и повелительными резолюци€ми. » наше протвинское терпение, доселе державшеес€ за стенами квартир цехов и лабораторий в более или менее рассудочных рамках, кончилось. Ќа площади перед ƒ были все: молодые парни, дамы с детишками, рабочие, инженеры, начальники, ветераны. —реди выступавших было много пенсионеров, были женщины, были профсоюзные лидеры. ое-кто специально шел на митинг, чтобы высказатьс€, кто-то не готовилс€, но "загорелс€" и пошЄл к микрофону. Ѕрань в адрес администрации с требовани€ми отчета за "соде€нное", воспоминани€ светлого прошлого, плач по поводу большой квартплаты и мизерной зарплаты... Ќеугодные митингу слова освистывались - угодные встречались овацией. „ем крепче оратор высказывалс€ по поводу власти - тем восторженнее была реакци€. ћэра города, вышедшего в конце митинга к микрофону, встретили в задних р€дах чуть ли не матом...

ј тем временем в стране шла подготовка знаменательному юбилею - приближающемус€ 50-летию великой ѕобеды 1945 года (хот€, признаюсь, нынешн€€ подготовка к 70-летию представл€етс€ мне даже более масштабной). “огда «в строю» оставалось значительно большее количество участников боевых действий ¬еликой ќтечественной войны, и дл€ газетного материала найти достойного геро€ было нетрудно.

ј тем временем в стране шла подготовка знаменательному юбилею - приближающемус€ 50-летию великой ѕобеды 1945 года (хот€, признаюсь, нынешн€€ подготовка к 70-летию представл€етс€ мне даже более масштабной). “огда «в строю» оставалось значительно большее количество участников боевых действий ¬еликой ќтечественной войны, и дл€ газетного материала найти достойного геро€ было нетрудно.

- «ѕодрастают подростки» - «¬ 3 раза в 1-м квартале этого года выросла подросткова€ преступность в ѕротвино по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 случа€ преступного характера против 13 в этом году). –астЄт число подростков, задержанных за употребление спиртного, и случаев хулиганства, совершаемых в состо€нии алкогольного опь€нени€ - 32 подростка привлечено к административной ответственности, из них 7 - девочки. ћилици€ не везде успевает. огда 17-летний јлексей ‘урсов в пь€ном виде начал бить стекла на переходных балконах дома є12 по Ћесному бульвару (дело было вечером), невдалеке гул€л с собакой ни кто иной, как наш мэр ёрий »льин, который и задержал хулигана лично. ‘урсов был доставлен в ќ¬ƒ и теперь ему (или родител€м) придЄтс€ возмещать материальный ущерб на 150 тыс.руб.

- «ѕодрастают подростки» - «¬ 3 раза в 1-м квартале этого года выросла подросткова€ преступность в ѕротвино по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 случа€ преступного характера против 13 в этом году). –астЄт число подростков, задержанных за употребление спиртного, и случаев хулиганства, совершаемых в состо€нии алкогольного опь€нени€ - 32 подростка привлечено к административной ответственности, из них 7 - девочки. ћилици€ не везде успевает. огда 17-летний јлексей ‘урсов в пь€ном виде начал бить стекла на переходных балконах дома є12 по Ћесному бульвару (дело было вечером), невдалеке гул€л с собакой ни кто иной, как наш мэр ёрий »льин, который и задержал хулигана лично. ‘урсов был доставлен в ќ¬ƒ и теперь ему (или родител€м) придЄтс€ возмещать материальный ущерб на 150 тыс.руб.|

ћетки: ѕервый митинг министр —алтыков Ѕ.—алтыков ¬.ѕокровский ƒень науки 50 лет ѕобеды Ќ.«асухин ¬.Ѕугорска€ ё.»льин Ќорма расхода воды ¬ан€ –азумов |

ѕо газете "”скоритель" от 23 ма€ 1995 |

ƒневник |

¬идимо, не случайно выпуск открываетс€ далеко не праздничного толка стихотворением поэта-фронтовика ёри€ Ћевитанского (см.), содержащее, в частности, таки пронзительные строки:

¬идимо, не случайно выпуск открываетс€ далеко не праздничного толка стихотворением поэта-фронтовика ёри€ Ћевитанского (см.), содержащее, в частности, таки пронзительные строки:

«¬ойна подпоручика алачЄва». ќн воевал с первого дн€ войны и до последнего, в том числе при проведении длительной операции по освобождению ¬аршавы - в составе 2-й ѕольской армии. ј посему у него нар€ду с боевыми наградами красной армии был польский —еребр€ный крест». »з текста:

«¬ойна подпоручика алачЄва». ќн воевал с первого дн€ войны и до последнего, в том числе при проведении длительной операции по освобождению ¬аршавы - в составе 2-й ѕольской армии. ј посему у него нар€ду с боевыми наградами красной армии был польский —еребр€ный крест». »з текста: «11 ма€ умер Ёнгель јлександрович ћ€э - начальник отдела кольцевого ускорител€, доктор физико-математических наук, лауреат √осударственной премии. ¬с€ его жизнь была св€зана с ускорител€ми зар€женных частиц. — 1952 года после окончани€ Ћенинградского электротехнического института он работал в ƒубне, занима€сь подготовкой к запуску создававшегос€ € то врем€ крупнейшего ускорител€ протонов - синхрофазотрона на энергию 10 √э¬. ¬ 1957 году он вошел в состав группы, зан€той созданием первого в стране ускорител€ с жесткой фокусировкой - модели кольцевого фазотрона. ¬ 1965 Ёнгель јлександрович переходит на работу в »‘¬Ё. ѕод его руководством сооружаетс€ и налаживаетс€ система ввода пучка в 70 √э¬ ускоритель, ведутс€ работы, св€занные с подготовкой ускорител€ к запуску, который был успешно осуществлен в 1967 году. ¬ыполненный затем цикл исследований позволил в короткое врем€ достичь проектной интенсивности, а затем существенно превзойти еЄ. Ёнгель јлександрович был одним из инициаторов создани€ бустера на энергию 1.5 √э¬ и возглавил работы по его проектированию, сооружению и запуску. Ёнгель јлександрович ћ€э - автор более 100 научных работ, он был членом Ќ“— »‘¬Ё, научного совета јЌ ———– по проблемам ускорителей зар€женных частиц. ћеждународного комитета по будущим ускорител€м.

«11 ма€ умер Ёнгель јлександрович ћ€э - начальник отдела кольцевого ускорител€, доктор физико-математических наук, лауреат √осударственной премии. ¬с€ его жизнь была св€зана с ускорител€ми зар€женных частиц. — 1952 года после окончани€ Ћенинградского электротехнического института он работал в ƒубне, занима€сь подготовкой к запуску создававшегос€ € то врем€ крупнейшего ускорител€ протонов - синхрофазотрона на энергию 10 √э¬. ¬ 1957 году он вошел в состав группы, зан€той созданием первого в стране ускорител€ с жесткой фокусировкой - модели кольцевого фазотрона. ¬ 1965 Ёнгель јлександрович переходит на работу в »‘¬Ё. ѕод его руководством сооружаетс€ и налаживаетс€ система ввода пучка в 70 √э¬ ускоритель, ведутс€ работы, св€занные с подготовкой ускорител€ к запуску, который был успешно осуществлен в 1967 году. ¬ыполненный затем цикл исследований позволил в короткое врем€ достичь проектной интенсивности, а затем существенно превзойти еЄ. Ёнгель јлександрович был одним из инициаторов создани€ бустера на энергию 1.5 √э¬ и возглавил работы по его проектированию, сооружению и запуску. Ёнгель јлександрович ћ€э - автор более 100 научных работ, он был членом Ќ“— »‘¬Ё, научного совета јЌ ———– по проблемам ускорителей зар€женных частиц. ћеждународного комитета по будущим ускорител€м. - «ѕод звуки музыки чудесной» - "… ¬ нашей музыкальной школе кажда€ весна - это особа€ пора с чередой отчетных концертов, сольных выступлений, с особым настроением и волнени€ми. Ќа одном из таких концертов мы побывали. «ал был полон. ¬ыступал юный домбрист јлексей „уйков. јлЄша заканчивает музыкальную школу и дев€тый класс. ќн хорошо учитс€ и обожает играть в футбол. Ќо... есть в его жизни особый мир - мир музыки, с которым, по-видимому, и будет св€зана его судьба, его главные достижени€. ѕервым учителем јлеши был ≈вгений ¬икторович урбатов, теперь его наставник известный в городе музыкант, руководитель оркестра народных инструментов, лауреат многих конкурсов —ергей ¬ладимирович √олубчиков. »менно он пон€л, что јлеша может стать серьезным музыкантом.

- «ѕод звуки музыки чудесной» - "… ¬ нашей музыкальной школе кажда€ весна - это особа€ пора с чередой отчетных концертов, сольных выступлений, с особым настроением и волнени€ми. Ќа одном из таких концертов мы побывали. «ал был полон. ¬ыступал юный домбрист јлексей „уйков. јлЄша заканчивает музыкальную школу и дев€тый класс. ќн хорошо учитс€ и обожает играть в футбол. Ќо... есть в его жизни особый мир - мир музыки, с которым, по-видимому, и будет св€зана его судьба, его главные достижени€. ѕервым учителем јлеши был ≈вгений ¬икторович урбатов, теперь его наставник известный в городе музыкант, руководитель оркестра народных инструментов, лауреат многих конкурсов —ергей ¬ладимирович √олубчиков. »менно он пон€л, что јлеша может стать серьезным музыкантом. « ¬торой класс – кем быть?» - «¬се были когда-то детьми. ќ чем же мечтает, думает и знает сейчас самое молодое поколение протвинцев? — этим вопросом € обратилась к ученикам второго класса школы є2. ак оказалось, все дети люб€т математику, потому что "она более сложна€ и головой надо думать". ”дивительно, но второклассники уже знают, что такое физика, и суд€ по их настроению, ѕротвино лет через 15 пополнитс€ учеными-физиками (а также биологами, астрологами, учител€ми и модельерами).

« ¬торой класс – кем быть?» - «¬се были когда-то детьми. ќ чем же мечтает, думает и знает сейчас самое молодое поколение протвинцев? — этим вопросом € обратилась к ученикам второго класса школы є2. ак оказалось, все дети люб€т математику, потому что "она более сложна€ и головой надо думать". ”дивительно, но второклассники уже знают, что такое физика, и суд€ по их настроению, ѕротвино лет через 15 пополнитс€ учеными-физиками (а также биологами, астрологами, учител€ми и модельерами).|

|

ѕо "”скорителю" от 27 марта 1996 г. |

ƒневник |

|

ћетки: –еанимаци€ ”скорител€ ќ.Ћомакин выборы-1996 “.ѕолежаева Ќ.Ѕочко ё.»льин Ѕулдыгин ќ.ћихайлов ¬.Ѕорисов |

ѕо страницам "”скорител€" от 18 апрел€ 1996 |

ƒневник |

¬о-первых, обилие кандидатов от »‘¬Ё помешало им победить (впрочем, это было уже очевидно до выборов, но каждый наде€лс€ выиграть). ќдин сильный кандидат от »нститута -в данном случае Ѕ.ћ. Ѕулдыгин, - мог одержать победу.

¬о-первых, обилие кандидатов от »‘¬Ё помешало им победить (впрочем, это было уже очевидно до выборов, но каждый наде€лс€ выиграть). ќдин сильный кандидат от »нститута -в данном случае Ѕ.ћ. Ѕулдыгин, - мог одержать победу.

- "ясный и неизъ€снимый ƒекарт" (Ќезависима€ газета, 22.03.96) - оказываетс€, 31 марта тогда праздновали 400-лет –ене ƒекарту (см.). ¬ нашей системе координат, включа€ врем€ - уже 420 стукнуло. ј пам€ть живЄт...

- "ясный и неизъ€снимый ƒекарт" (Ќезависима€ газета, 22.03.96) - оказываетс€, 31 марта тогда праздновали 400-лет –ене ƒекарту (см.). ¬ нашей системе координат, включа€ врем€ - уже 420 стукнуло. ј пам€ть живЄт...|

ћетки: ¬ыборы-1996 Ћ.Ўиршов солдаты-избиратели? ё.»льин Ѕ.Ѕулдыгин ј.Ѕугорский ƒ.ƒемиховский Ё.ћ€э ј.ћысник –.Ќикитина –.ƒекарт ё.–€бов |

ѕо "”скорителю" от 25 ма€ 1996 |

ƒневник |

ј.ѕ. Ѕугорский. –езюме. - «ћногодневный ускорительный марафон продолжалс€ с 12 феврал€ по 20 апрел€. ¬рем€ работы и эффективность комплекса на физиков составили соответственно 904 часа и 87%, и это достаточно высокие показатели. Ёффективность большинства физических установок достигла 82%. Ёто тоже неплохо, хот€ длительный перерыв в работе ”-70 отразилс€ и на установках, которые не имели возможности проводить профилактические тестовые испытани€ с пучком. ѕрактически полностью выполнены программы установок ¬≈— и ѕ–ќ«ј, нейтринный детектор получил более 60% запланированной интенсивности, установка „ј–ћ за 30 смен набрала требуемую статистику. ¬ыполнены методические работы и проведен запуск установки —‘»Ќ —. ¬ целом прошедший суперсеанс полностью оправдал себ€ с научной, технической, организационной точек зрени€ и, что особенно важно, в финансово-экономическом плане. Ѕудущее, видимо, за такими «суперсеансами».

ј.ѕ. Ѕугорский. –езюме. - «ћногодневный ускорительный марафон продолжалс€ с 12 феврал€ по 20 апрел€. ¬рем€ работы и эффективность комплекса на физиков составили соответственно 904 часа и 87%, и это достаточно высокие показатели. Ёффективность большинства физических установок достигла 82%. Ёто тоже неплохо, хот€ длительный перерыв в работе ”-70 отразилс€ и на установках, которые не имели возможности проводить профилактические тестовые испытани€ с пучком. ѕрактически полностью выполнены программы установок ¬≈— и ѕ–ќ«ј, нейтринный детектор получил более 60% запланированной интенсивности, установка „ј–ћ за 30 смен набрала требуемую статистику. ¬ыполнены методические работы и проведен запуск установки —‘»Ќ —. ¬ целом прошедший суперсеанс полностью оправдал себ€ с научной, технической, организационной точек зрени€ и, что особенно важно, в финансово-экономическом плане. Ѕудущее, видимо, за такими «суперсеансами».

«ƒень пам€ти. ј жизнь продолжаетс€!»- «¬ том, что € поступил опрометчиво, согласившись дать в "”скоритель" что-нибудь по случаю 10-лети€ катастрофы на „јЁ—, € убедилс€ сразу, как только сел за стол. Ќет, мысли о том, что € не Ћ. “олстой и не √. ƒерновой, мен€ изредка и раньше посещали. » тираж "”скорител€" успокаивает в том смысле, что бить, наверное, не будут, если ненароком где-нибудь приврешь... ѕросто нет у мен€ никакой уверенности, что чернобыльска€ тематика кому-либо, кроме самих "ликвидаторов", сегодн€ интересна. ” всех своих проблем не мер€но.

«ƒень пам€ти. ј жизнь продолжаетс€!»- «¬ том, что € поступил опрометчиво, согласившись дать в "”скоритель" что-нибудь по случаю 10-лети€ катастрофы на „јЁ—, € убедилс€ сразу, как только сел за стол. Ќет, мысли о том, что € не Ћ. “олстой и не √. ƒерновой, мен€ изредка и раньше посещали. » тираж "”скорител€" успокаивает в том смысле, что бить, наверное, не будут, если ненароком где-нибудь приврешь... ѕросто нет у мен€ никакой уверенности, что чернобыльска€ тематика кому-либо, кроме самих "ликвидаторов", сегодн€ интересна. ” всех своих проблем не мер€но. - «Ќу что молодости не удавалось?» (авт. Ћена ѕавлова) – «…”далось же в одну из суббот апрел€ провести ѕервую лицейскую научную конференцию, иде€ которой принадлежит завучу ¬иктории ¬итальевне Ѕазеевой!

- «Ќу что молодости не удавалось?» (авт. Ћена ѕавлова) – «…”далось же в одну из суббот апрел€ провести ѕервую лицейскую научную конференцию, иде€ которой принадлежит завучу ¬иктории ¬итальевне Ѕазеевой!|

ћетки: ё.–€бов ј.Ѕугорский ј.«айцев ј.¬асильев ё.ѕотребенников ј.Ћогунов Ѕ.—еребр€ков ≈.—околов ¬.Ѕазеева Ћ.ѕавлова |

ѕо страницам "”скорител€" от 13 июн€ 1996 |

ƒневник |

ћы получили подтверждение участи€ в совещании из всех крупных научных центров мира. ќкончательный состав участников как российских, так и зарубежных, будет известен только осенью. Ќо уже на сегодн€шний день пришло 80 аннотаций от тех, кто собираетс€ выступить здесь с докладами. —равнива€ нынешний график поступлени€ за€вок с предыдущим, мы с удовлетворением отмечаем, что их темы остаютс€ на том же высоком уровне, что свидетельствует о неубывающем интересе к этой встрече. Ќадо заметить, что в 1994 году все думали, что совещание все же не состоитс€, но когда оно все-таки было объ€влено, поступление за€вок оказалось рекордным.

ћы получили подтверждение участи€ в совещании из всех крупных научных центров мира. ќкончательный состав участников как российских, так и зарубежных, будет известен только осенью. Ќо уже на сегодн€шний день пришло 80 аннотаций от тех, кто собираетс€ выступить здесь с докладами. —равнива€ нынешний график поступлени€ за€вок с предыдущим, мы с удовлетворением отмечаем, что их темы остаютс€ на том же высоком уровне, что свидетельствует о неубывающем интересе к этой встрече. Ќадо заметить, что в 1994 году все думали, что совещание все же не состоитс€, но когда оно все-таки было объ€влено, поступление за€вок оказалось рекордным. ёрий остин член оргкомитета: ¬ ≈вропе существует спортивна€ ассоциаци€ научных центров, котора€ раз в три года проводит јтомиады, а в промежутках между ними - соревновани€ по большому теннису и футболу. “акой турнир по футболу и представилось нам провести.

ёрий остин член оргкомитета: ¬ ≈вропе существует спортивна€ ассоциаци€ научных центров, котора€ раз в три года проводит јтомиады, а в промежутках между ними - соревновани€ по большому теннису и футболу. “акой турнир по футболу и представилось нам провести.

ёрий Ќевежин, председатель федерации футбола ѕротвино: Ќаша команда "»скра" в прошлом году в подобном турнире в ¬енгрии зан€ла 8 место из 16. ј нынче мы были настроены на первое место, ведь дома и стены помогают! ѕодготовка к этим играм началась с зимы, кост€к команды «»скра» составл€ют сотрудники »нститута. ѕроблемой в канун международного турнира неожиданно стала экипировка команды. ¬ конце концов, всЄ закончилось благополучно - деньги выделил спортклуб " варк-204".

ёрий Ќевежин, председатель федерации футбола ѕротвино: Ќаша команда "»скра" в прошлом году в подобном турнире в ¬енгрии зан€ла 8 место из 16. ј нынче мы были настроены на первое место, ведь дома и стены помогают! ѕодготовка к этим играм началась с зимы, кост€к команды «»скра» составл€ют сотрудники »нститута. ѕроблемой в канун международного турнира неожиданно стала экипировка команды. ¬ конце концов, всЄ закончилось благополучно - деньги выделил спортклуб " варк-204".

- «√де отдыхаем летом?» (председатель профкома ёрий „ижов дл€ сотрудников »‘¬Ё) –«“радиционными местами отдыха дл€ сотрудников »нститута стали профилакторий, работающий летом в режиме "мать и дит€", пансионат "ќчковские горы". ƒл€ детей организованы городские площадки. 31 ма€ комисси€ прин€ла домики на ќчковских горах, заезды начались. „етырехместный домик на 7 дней обойдетс€ вам в 56 тыс€ч рублей. ќстальные расходы, а их значительно больше, примерно в 4 раза, вз€л на себ€ »нститут. ћес€чный отдых в профилактории членам профсоюза обойдетс€ в 20-25 тыс€ч, что составл€ет 5% от действительной стоимости путевки. ƒл€ усиленного питани€ детей местком дополнительно к средствам соцстраха выделил 13 миллионов рублей. ¬сего за лето в профилактории будет три смены. ¬ городе начали действовать п€ть детских площадок при школах и еще столько же при ƒƒ”, три спортивных лагер€ и туристическа€ группа при ƒё÷е. Ќамечено, что там отдохнет 500 детей. ѕутевки дл€ детей сотрудников »нститута ќ ѕ-204 оплатит полностью. ѕо вопросам, св€занным с путевками, обращайтесь к профгруппоргам».

- «√де отдыхаем летом?» (председатель профкома ёрий „ижов дл€ сотрудников »‘¬Ё) –«“радиционными местами отдыха дл€ сотрудников »нститута стали профилакторий, работающий летом в режиме "мать и дит€", пансионат "ќчковские горы". ƒл€ детей организованы городские площадки. 31 ма€ комисси€ прин€ла домики на ќчковских горах, заезды начались. „етырехместный домик на 7 дней обойдетс€ вам в 56 тыс€ч рублей. ќстальные расходы, а их значительно больше, примерно в 4 раза, вз€л на себ€ »нститут. ћес€чный отдых в профилактории членам профсоюза обойдетс€ в 20-25 тыс€ч, что составл€ет 5% от действительной стоимости путевки. ƒл€ усиленного питани€ детей местком дополнительно к средствам соцстраха выделил 13 миллионов рублей. ¬сего за лето в профилактории будет три смены. ¬ городе начали действовать п€ть детских площадок при школах и еще столько же при ƒƒ”, три спортивных лагер€ и туристическа€ группа при ƒё÷е. Ќамечено, что там отдохнет 500 детей. ѕутевки дл€ детей сотрудников »нститута ќ ѕ-204 оплатит полностью. ѕо вопросам, св€занным с путевками, обращайтесь к профгруппоргам». - «ƒаЄшь бадминтон!» (Ћена ѕавлова) – «»гра в перьевой м€ч известна была еще в средние века, а истори€ бадминтона началась в 1872 году, когда он впервые был продемонстрирован приехавшими из »ндии англичанами. ƒебют состо€лс€ в городке Ѕадминтон, откуда и пошло название игры, получившей быстрое распространение в ≈вропе, а затем в јмерике. »грают в бадминтон от мала до велика. ¬ лесу, в парках, на асфальтированных дорожках - везде летом в безветренную погоду можно встретить парочку с ракетками. ќни просто перекидывают перьевой м€ч друг другу, принима€ его на нат€нутую решетку из нейлоновых струн. Ќо в насто€щий бадминтон играют через сетку. ¬ –оссии бадминтон приобрел попул€рность после показа игры на VI¬семирном фестивале молодежи и студентов в ћоскве в 1957 году. — тех пор в него играют повсеместно. ¬ том числе и в ѕротвино. — 15 апрел€ по 15 ма€ на базе спортивного зала городского лице€ проходил первый чемпионат г. ѕротвино по бадминтону среди учащихс€. ”частвовали, к сожалению, пока только лицеисты (их было 17 человек), хот€ первоначально за€вок было больше. ѕодростки от 8 до 16 лет играли по круговой системе. ј 17 ма€ состо€лось награждение победителей: первое место зан€л јлександр ¬ащук (12 лет), второе - јндрей ћочалов (11 лет), третье - јлексей ћочалов (8 лет)...»

- «ƒаЄшь бадминтон!» (Ћена ѕавлова) – «»гра в перьевой м€ч известна была еще в средние века, а истори€ бадминтона началась в 1872 году, когда он впервые был продемонстрирован приехавшими из »ндии англичанами. ƒебют состо€лс€ в городке Ѕадминтон, откуда и пошло название игры, получившей быстрое распространение в ≈вропе, а затем в јмерике. »грают в бадминтон от мала до велика. ¬ лесу, в парках, на асфальтированных дорожках - везде летом в безветренную погоду можно встретить парочку с ракетками. ќни просто перекидывают перьевой м€ч друг другу, принима€ его на нат€нутую решетку из нейлоновых струн. Ќо в насто€щий бадминтон играют через сетку. ¬ –оссии бадминтон приобрел попул€рность после показа игры на VI¬семирном фестивале молодежи и студентов в ћоскве в 1957 году. — тех пор в него играют повсеместно. ¬ том числе и в ѕротвино. — 15 апрел€ по 15 ма€ на базе спортивного зала городского лице€ проходил первый чемпионат г. ѕротвино по бадминтону среди учащихс€. ”частвовали, к сожалению, пока только лицеисты (их было 17 человек), хот€ первоначально за€вок было больше. ѕодростки от 8 до 16 лет играли по круговой системе. ј 17 ма€ состо€лось награждение победителей: первое место зан€л јлександр ¬ащук (12 лет), второе - јндрей ћочалов (11 лет), третье - јлексей ћочалов (8 лет)...»|

|

ѕо страницам "”скорител€" от 27 июн€ 1996 |

ƒневник |

«»нструменты социальной защиты» - «Ќесмотр€ на неудовлетворительное финансовое состо€ние »нститута, администрации и профсоюзному комитету всЄ-таки удалось выполнить ранее прин€тые об€зательства по коллективному договору, направленные на социальную защиту наших работников…» - и далее идЄт перечисление целого р€да подробностей по каждому из положений колдоговора по итогам последних трЄх лет. ƒумаетс€, приводить все эти данные по вводу жиль€, социальной помощи, выделению путЄвок и т.д., и т.п., нет нужды. ќстановлюсь только на том, что сам прочитал с интересом, а именно - по спорту:

«»нструменты социальной защиты» - «Ќесмотр€ на неудовлетворительное финансовое состо€ние »нститута, администрации и профсоюзному комитету всЄ-таки удалось выполнить ранее прин€тые об€зательства по коллективному договору, направленные на социальную защиту наших работников…» - и далее идЄт перечисление целого р€да подробностей по каждому из положений колдоговора по итогам последних трЄх лет. ƒумаетс€, приводить все эти данные по вводу жиль€, социальной помощи, выделению путЄвок и т.д., и т.п., нет нужды. ќстановлюсь только на том, что сам прочитал с интересом, а именно - по спорту: јвтор, заведующий архивом »‘¬Ё, приводит несколько документов разного времени, когда в инстанци€х, принимающих государственные решени€, только-только обсуждалась возможность, к примеру «создани€ института €дерных исследований на базе кольцевого ускорител€ протонов с жЄсткой фокусировкой на энергии 50-60 Ѕэ¬» (так писали в эскизе проектнозо задани€ в 1958 г.).

јвтор, заведующий архивом »‘¬Ё, приводит несколько документов разного времени, когда в инстанци€х, принимающих государственные решени€, только-только обсуждалась возможность, к примеру «создани€ института €дерных исследований на базе кольцевого ускорител€ протонов с жЄсткой фокусировкой на энергии 50-60 Ѕэ¬» (так писали в эскизе проектнозо задани€ в 1958 г.). |

|

ѕо "”скорителю" от 26 июл€ 1996 |

ƒневник |

» Ћиди€ Ќиколаевна не подкачала, собрав и подготовив к публикации целый р€д оригинальных текстов. » их оформление тоже было нестандартным - это при том, что полиграфические возможности типографии ќЌ“» »‘¬Ё были отнюдь не выдающимис€.