-Метки

-Цитатник

РЕЦЕПТЫ ТИБЕТА. КАК СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ.. Многих из нас волнуе...

С Днем Великой Победы - (0)С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! https://www.youtube.com/watch?v=3FWlK3B6HlM ...

дружба - (0)История одной песни =Когда простым и нежным взором...= Когда простым и нежным взором Ласкаешь ...

10 ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ МЕДОВОЙ ВОДЫ - (0)10 полезных свойств медовой воды!!! Медовая вода – это поистине потрясающее средство, ко...

КАК ВЫЛЕЧИТЬ КАШЕЛЬ - (0)Как вылечить кашель. Рецепт Аюрведы Аризонским университетом было проведено исследование ...

-Рубрики

- Christmas Notes (67)

- КОМПОЗИТОРЫ (47)

- Православные Праздники (13)

- (0)

- НОВОГОДНЕЕ (123)

- В О ВОЙНА (30)

- ЗДОРОВЬЕ (150)

- ИСТОРИЯ (310)

- КЛАССИКА (179)

- КУЛИНАР (63)

- МЕДИЦИНА (106)

- МУЗЫКА (152)

- НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ (83)

- ПЕСНИ (48)

- ПИРАМИДЫ (30)

- ПИСАТЕЛИ (116)

- ПОЭТЫ (103)

- УШЕДШИЕ (154)

- ХРИСТИАНСТВО (128)

- ХУДОЖНИКИ (66)

- ЮБИЛЕИ (51)

- ЮМОР (62)

-Я - фотограф

-Фотоальбом

- Snowgirls

- 00:30 05.05.2017

- Фотографий: 2

- ПАПА И МАМА

- 05:17 20.05.2012

- Фотографий: 7

-Ссылки

-Музыка

- П.И.Чайковский - "Па-де-де" из балета "Щелкунчик"

- Слушали: 8159 Комментарии: 1

- П.И.Чайковский - Концерт для ф-но с оркестром №1

- Слушали: 451 Комментарии: 0

- Петр Ильич Чайковский /Mихаил Плетнев/

- Слушали: 8034 Комментарии: 1

- Средь шумного бала Георг Отс

- Слушали: 1381 Комментарии: 1

-Поиск по дневнику

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

86- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА |

ARTIST JACK ROSENHAFT- AMERICAN IMPRESIONIST

86

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЖЕК!

LANDSCAPE, SEASCAPE, PORTRAITS, NU

|

|

|

АЛЕКСАНДР ГРИН |

Александр Грин

русский писатель, представитель направления романтического реализма

Но эти мечтам не суждено было сбыться. Александр Грин обладал таким непокорным нравом, что ни на какой службе не задерживался долго.

Его первый рассказ «Заслуга рядового Пантелеева» был арестован в типографии и полностью сожжен, пока автор отбывал наказание за революционную пропаганду и дезертирство. Будучи членом партии эсэров, Александр кочевал из одной ссылки в другую.

Псевдоним А.С. Грин впервые появился под рассказом «Случай» (1907). В 1908 году выходит первый сборник «Шапка-невидимка». Из-за псевдонима многие первые читатели его рассказов думали, что читают зарубежного автора в переводе.

|

| «Алые паруса» - одна из самых популярных повестей Александра Грина |

Из-за постоянных конфликтов с властями Грин жил в Финляндии вплоть до февральской революции. По возвращении он был призван в Красную Армию, где служил связистом. Там он тяжело заболевает сыпным тифом и возвращается в Петербург.

В период с 1920 по 1932 написаны его лучшие произведения, в том числе и знаменитая повесть «Алые Паруса».

В 1930 году Грин переехал в Старый Крым. Там он работал над романами «Дорога в никуда» и «Недотрога». Второй так и не был закончен. А ещё Грин часто ходил в гости к Максимилиану Волошину в Коктебель. Его маршрут известен как «Тропа Грина».

7 июля 1932 года Александр Грин скончался у себя дома в Старом Крыму.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Метки: ПИСАТЕЛИ |

Понравилось: 1 пользователю

ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В КУРСКОЙ БИТВЕ! |

День воинской славы России —

День победы советских войск в Курской битве (1943)

23 августа

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года

23 августа в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России» отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году.

Курская битва явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование планировало провести крупное наступление летом 1943 года, овладеть стратегической инициативой и повернуть ход войны в свою пользу. Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием «Цитадель».

Имея сведения о подготовке немецко-фашистских войск к наступлению, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение временно перейти к обороне на Курском выступе и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага. Тем самым планировалось создать благоприятные условия для перехода советских войск в контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление.

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140—150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков.

Вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе семь танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, три тысячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие — они составили 863 тысяч человек, в том числе 254 тысяч безвозвратные.

Под Курском Красная Армия потеряла около шести тысяч танков. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.

Вы смотрите версию для печати. Полная версия описания этого праздника находится по адресу http://calend.ru/holidays/0/0/530/.

Серия сообщений "В О ВОЙНА":

Часть 1 - ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В КУРСКОЙ БИТВЕ!

Часть 2 - Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Часть 3 - С ДНЕМ ПОБЕДЫ-С ПОБЕДОЙ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

...

Часть 28 - ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Часть 29 - 9 МАЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ

Часть 30 - ПОБЕДА!

|

Метки: КУРСКАЯ БИТВА |

Преображение Господне |

Русская церковь празднует 19 августа

Преображение Господне

Русская православная церковь (РПЦ) отмечает в пятницу, 19 августа, Преображение Господне. Этот праздник в народе также зовется

Яблочным Спасом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу предстоятеля РПЦ.

Преображение, отмечаемое православными верующими ежегодно 19 августа (6 августа по Юлианскому календарю), является одним из двенадцати главных церковных праздников. По традиции, в этот день в храмах после богослужения освящают яблоки и другие плоды.

Поэтому в народе этот праздник именуют вторым,

или Яблочным, Спасом

(первый, Медовый Спас, отмечался 14 августа).

Согласно Евангелию, Иисус открыл своим ученикам, что Ему надлежит идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, быть казненным и на третий день воскреснуть. Через несколько дней после этих слов Христос возвел трех апостолов - Петра, Иакова и брата его Иоанна - на гору Фавор и преобразился перед ними.

"Просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет", - говорится в Евангелии от Матфея.

Два ветхозаветных пророка - Моисей и Илия - явились преображенному Христу и беседовали с Ним. А из светлого облака, осенившего их, раздался глас Бога-Отца, свидетельствующий:

"Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение;

Его слушайте".

Что касается хронологии установления праздника, то в исторической литургике существуют версии о его чрезвычайно древнем происхождении:

"С 900 года его празднуют в Византии как… Преображение Спасителя". Однако более вероятно, что праздник был установлен в IV веке: в это время равноапостольная Елена, мать Константина Великого, возвела на горе Фавор храм в честь Преображения Господня. И некоторое время Преображение было в Палестине местным празднованием. Лишь с V столетия празднование получило повсеместное распространение на христианском Востоке.

Считается, что праздник Преображения напоминает людям о необходимости духовного преображения. Церковь учит, что Своим Преображением Спаситель позволил людям воочию лицезреть Преображение, которое ожидает человека в Царствии Божием. Христос готовил учеников к своей смерти; они должны увидеть Его во славе, чтобы не поколебаться в час испытаний.

На Востоке к началу августа поспевают злаки и виноград, которые христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за Его любовь, за дарование щедрого урожая. Часть урожая в первые века христиане жертвовали в храм для совершения таинства евхаристии (причащения). Древний обычай освящать плоды восходит к VIII веку.

Как уже отмечалось выше, в русской народной традиции Преображение называется вторым, или Яблочным, Спасом, поскольку в этот день освящаются яблоки – самый распространенный плод на Руси. Специально к этому дню яблоки везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня не полагалось есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов. Начиная с этого дня разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых проводится в конце праздничной Литургии.

До 28 августа православным верующим запрещено употреблять мясо и молочные продукты

У православных верующих начался Успенский пост. Он установлен в память Успения Богородицы, один из четырёх многодневных постов церковного года.

Как и во время любого православного поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, то есть нужно стараться не предаваться шумным развлечениям, не ссориться.

Согласно церковному уставу исключаются мясные, молочные продукты и яйца, а рыба разрешается только в праздник Преображения.

Так, в понедельники, среды и пятницы — сухоядение;

по вторникам и четвергам — варёная пища без масла;

по субботам и воскресениям допускаются растительное масло и вино;

в первый день поста по традиции совершается освящение мёда нового сбора, и с этого дня благословляется его употребление в пищу (поэтому в России праздник получил народное название Медовый Спас, и в этот день пекли медовые пряники, блины с маком и мёдом, пироги, булочки, плюшки с маком);

в праздник Преображения Господня 19 августа можно употреблять рыбу, растительное масло и вино; начиная с этого дня разрешается употреблять виноград и яблоки нового урожая, которые освящают в этот день в церквях (поэтому в России праздник получил народное название Яблочный Спас);

в праздник Успения Божией Матери 28 августа, если он приходится на среду или пятницу, разрешается рыба, а разговение переносится на следующий день; если приходится на другие дни недели, то поста нет.

![]()

© Новости NEWSru.com 2000-2011

|

Александр БОРОДИН |

|

|

Фрагмент бюста А. Бородина в Александро-Невской лавре, Санкт-Петербург

Александр Бородин. В чем красота Половецких плясок?

Галя Константинова

Говорят, «Могучая кучка»

Карикатура на "Могучую кучку" (К. Маковский, ru.wikipedia.org)

Большинство участников – классики мировой музыки. Влияние на мировую культуру в целом – неоценимо. Достаточно сказать, что значительная часть французской музыки уже 20 века выросла из «Могучей кучки». «Кучку» еще называли «Пятеркой» – по количеству участников. Главное явление французской музыки 20 века – это так называемая «Шестерка». Так они себя называли в честь русских музыкантов и даже (шутя) распределяли свои роли: Эрик Сати – как Бородин, выдающийся литератор Жан Кокто – как критик Владимир Стасов.

Александр Бородин

«Ах, князь Вы наш, Александр Порфирьевич!» – так могли бы обращаться, наверное, к Бородину. Дело в том, что замечательный ученый химик и гениальный композитор, автор «Князя Игоря» А. Бородин (1833–1887 годы) был по рождению князем. Но – не признанный отцом.

По поводу отца Бородина известно, что звали его Лукой Степановичем Гединовым, он был грузинским князем. Однако – держу перед глазами вполне академическую книжицу о Бородине: там написано, что род восходил к татарскому княжескому роду, связанному с грузинским родственными отношениями. Но – каким бы не был этот род, А. Бородин числился как сын крепостного князя Гедианова – Порфирия Бородина и его жены. Так и числился мальчик в детстве крепостным своего родного отца… И мать была не матерью – записан он был как сын другой женщины, мать свою сначала считал родной теткой.

Вольную родной батюшка дал сыну только перед своей смертью (когда родился Александр, был князь уже немолод – 62 года). Матери удалось уговорить отца дать его крепостному и сыну по совместительству домашнее образование с гувернантками-француженками и немецкими боннами (сам князь предполагал изначально отдать сына в обучение сапожнику). А вот специального музыкального образования не было – игре на флейте мальчик выучился у одного из солдат Медико-хирургической академии.

А. Бородин (Илья Репин, картина, ru.wikipedia.org)

Учился он там у выдающегося химика Н. Зимина, и учился блестяще. К этому времени он стал близким другом великого химика

|

| А. Бородин (Илья Репин, картина, ru.wikipedia.org) |

Бородин становится ординатором военно-сухопутного госпиталя, где знакомится со своим пациентом – офицером

Эта героико-эпическая опера не сходит со сцен всех мировых театров.

|

| Поход князя Игоря (Н. Рерих, Русский музей) |

Свою знаменитую оперу Бородин писал долго – около 18 лет, даже специально ездил в Путивль (ныне – Украина). Он не успел дописать – умер в 53 года от сердечного приступа, оркестровали часть сцен Лядов, Глазунов и Римский-Корсаков

Половецкие пляски

Князь Игорь в плену, в половецком стане. Половцы – тюркоязычные кочевники, против которых князь затеял поход (по общеизвестной легенде). Половцы постоянно нападали на земли Южной Руси, проходили так называемые русско-половецкие войны. А впоследствии – заключались семейные-династические союзы.

«Видишь красавиц моих из-за Каспия?...

Хочешь любую из них я тебе подарю?».

Половецкий хан Кончак пытается уговорить князя Игоря стать его союзником. Хан пытается и развлечь князя, предлагая любую из своих красавиц-наложниц. Но Игорь решительно отказывается, несмотря на невероятную красоту девушек (что предполагается, исходя из невероятно красивой музыки) – он сознает свой долг, да и плачет в Путивле его

Князь Игорь отказывается и от свободы. Хан Кончак благородно, даже вполне по-рыцарски предлагает ему свободу в обмен на обещание никогда не поднимать свой меч против половцев. Князь Игорь и против брака своего сына Владимира с Кончаковной – дочерью хана, хотя молодые люди любят друг друга.

Пышное празднество с плясками – одна из красивейших сцен оперы. Дикие, необузданные и стихийные пляски воинов-половцев с нежнейшей песней и танцами половецких девушек давно стали классикой мировой музыки – и самостоятельным театральным произведением.

«Русская музыка о Востоке» – отдельная большая тема. Достаточно сказать, что нигде в мире и никому еще не удавалось так подлинно передавать «восточный колорит» – желающие могут послушать и другие произведения композиторов «Могучей кучки»: «Исламей» Милия Балакирева или «Шехерезаду» Римского-Корсакова. Такое проникновение в «дух Востока» неудивительно по сути, но удивительно по глубине и красоте выражения.

Половецкий лагерь (Билибин, ru.wikipedia.org)

И совсем не случайно то, что музыка Бородина (как и музыка Мусоргского, и позже Прокофьева) широко представлена в поп-культуре 20 века. Половецкие пляски можно услышать в альбоме Хулио Иглесиаса Emocione, в музыке выдающегося американского джазового музыканта Арти Шоу, есть версия хип-хоп варианта (альбом «The Rapsody Overture» рэппера Уоррена Джи, песенка так простенько и называется «Князь Игорь», на музыку из оперы и звучит рэп). Близкий к хип-хопу (трип-хоп) вариант у бристолького коллектива Massive Attack. Звучит музыка Бородина в многочисленных зарубежных телесериалах и даже компьютерных играх.

А в знаменитом американском мюзикле «Кисмет. Музыкальная «Тысяча и одна ночь» практически целиком звучит музыка А. Бородина – там и «Богатырская симфония», и симфонический эскиз «В Средней Азии», и серенада из Маленькой сюиты, и музыка из «Князя Игоря» (не только Половецкие пляски, но даже ария князя Галицкого). Композитором бродвейского мюзикла 1953 года фактически числится великий композитор Александр Бородин.

P.S. В комментариях – «Половецкие пляски».

http://www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-47452/Постоянный адрес этой статьи:

|

В ПОКОЯХ ИВАНА ГРОЗНОГО ч 1 |

|

Вход в Александровскую слободу и Успенский монастырь (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

В покоях Ивана Грозного. Сколько тайн в Александровской слободе? Часть 1

Галя Константинова

Встречаются в Центральной России нечастые случаи полностью сохранных городов. Это действительно редкость, чтобы не сжигали, не разрушали, не бомбили. К таким особенным городкам относится Александров: обошли его почти все нашествия со своими бедами. Только поляки прошли-пограбили в 1609-1611 годах, а так – ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось добраться до города, несмотря на его близость к Москве. Даже страшная гражданская война минула без последствий для города и горожан. И в революцию знаменитый комплекс Царской резиденции и женский монастырь не пострадали – довольно быстро там организовали музей.

У меня есть возможность рассказать об этом городке более подробно, немного «изнутри». Тут есть интересная особенность: москвичей в Александрове летом едва ли не больше, чем местных жителей, хотя это уже другая область, не Московская, а Владимирская. Причины понятны – удивительная красота природы и города и близость к столице, всего-то час езды на машине (соответственно, и в Москве немало александровцев). Ежедневно едут через Александров и экскурсионные автобусы с иностранными туристами: личность Ивана Грозного вызывает неизменный интерес.

Александров – город удивительный во многих отношениях. И хранит немало тайн. Тайны начинаются в глубокой древности и захватывают 20 век. Кто-то знает, что Александров – столица 101 километра, где селились освобожденные из лагерей деятели культуры (опять же – близость к Москве, к тому же известно, что в городе несколько лет жили сестры Марина и Анастасия Цветаевы). Кто-то, возможно, знает о массовых беспорядках в городе в советское время (1961 год, информацию найти очень трудно). Кто-то мог видеть по телевидению документальный фильм из цикла «Следствие вели...» («Челюсти») об александровском маньяке – 1975 год (главная загадка в той истории – это то, что тот маньяк родился в США). Интересующиеся древнерусским искусством могли слышать о похищении в Александрове уникальной иконы – трехликой иконы с секретом.

Но главные тайны Александрова – все же в истории. Кто был тот первый воздухоплаватель, поднявшийся в воздух на деревянных крыльях и страшно за это наказанный Иваном Грозным? Где знаменитая библиотека Ивана Грозного (многие считают, что она спрятана именно на территории Александровской слободы)? Ведь главная слава Александрова – это то, что два десятка лет город был опричной столицей Руси.

Александровская слобода. Свобода равна неволе

Никто не смел ни въехать, ни выехать оттуда без ведома Иоаннова: для чего в трех верстах от Слободы, прозванной Неволею, обыкновенно стояла воинская стража.

(И. Карамзин. «История государства Российского»).

А ведь слово «слобода» происходит от слова «свобода»! В 2013 году исполнится 500 лет Александровскому Кремлю, и это событие будет широко отмечаться, возможно, не только регионально. Самое интересное, что неофициально «начало Александрова» относят к еще более раннему времени – к Александру Невскому: «стоял станом и… быть может, и положил в 13 веке начало на селение… названное именем основателя».

|

| Государев двор в Александровской слободе (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

Достоверно известно, что был здесь загородный дворец великого князя московского Василия III, отца Ивана Васильевича. Этот дворец не сохранился. Но само слово «опричнина» связано с городом Александровым: владения после смерти Василия перешли к его вдове Елене Глинской, эта вдовья доля и называлась «опришной». И сама недоброй памяти опричнина была организована в этой новой столице, куда царь Иоанн подался на отдых и богомолье от московских дел.

Был в Слободе Государев двор, стояли войска опричников: «верстах в трех от Слободы стояла на заставе воинская стража и останавливала проезжих, спрашивая каждого: кто он и зачем едет в неволю? Этим прозванием народ, в насмешку, заменил слово «слобода», значившее в прежнее время свободу». (А.К. Толстой). Действие повести А.К. Толского «Князь Серебряный», имеющей подзаголовок «Повесть времен Иоанна Грозного», происходит именно в Александровской слободе. Это «слобода-неволя» обыгрывается и в другой повести российского драматурга Д.В. Аверскиева – «Слобода – неволя». Действие оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» тоже происходит там же, в Александровскоцй слободе. Основные действующие лица в опере – опричники, в том числе и небезызвестный Малюта Скуратов.

|

| Фресковая роспись шатра домового храма Ивана Грозого (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

При дворе собрались не только государевы помощники и опричники, но и зодчие, живописцы, музыканты (кстати, Иоанн сам был композитором – он известен как автор нескольких духовных гимнов). Здесь проходили смотрины невест («ярмарки невест») – и для самого царя, и для его сына.

|

| Часы с "византийским временем" (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

И в течение почти двух десятков лет Слобода («кровопийственный град») выполняла все столичные функции: здесь царь женился (два раза из пяти), здесь убил сына (многие могут помнить картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына»), здесь принимал иностранных послов из Дании, Швеции, Англии, польского короля и папского престола, отсюда пошел войной на вольный город Новгород. Первая в стране провинциальная печатня тоже была открыта здесь – в Слободе. Основал ее ученик Ивана Федорова Андроник Невежа. Почему основатель типографии носил такую неподходящую кличку – невежа – непонятно.

|

| Трон Ивана Грозного (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

Этот Государев двор хорошо сохранился. Здесь два входа: сам Двор с троном и личные покои. Впечатляет трон царя – это, конечно, копия (оригинал в московской Оружейной палате), но копия хорошая. Очень любопытны часы – они отмеряют еще «византийское время». И удивительные по красоте фрески на куполе…

Последняя Первая брачная ночь

Несчастлив царь на жен!

(А. Островский. Драма «Василиса Мелентьева»)

Иван Грозный венчался в Александровской слободе два раза. Третий раз – с Марфой Собакиной (была отравлена через 2 недели после свадьбы), еще раз – с Анной Васильчиковой. Кроме официальных многочисленных жен у Грозного были любовницы и наложницы. Об одной из них – Василисе Мелентьеве написал драму знаменитый драматург Александр Островский. Действие этой драмы относится ко времени жизни Грозного в Слободе (Василиса – прислужница царицы из ее терема). Мелентьева считается еще одной (невенчанной) женой Ивана. О судьбе ее точно ничего не известно, кроме того, что была она печальна – скорее всего, Василиса также была убита Иваном.

|

| Сенник постельный Ивана Грозного (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

В Слободе венчался и сын Иоанна – с Авдотьей Сабуровой. Подробные описания этих свадеб сохранились в документах. После венчания молодые шли к праздничному столу, в назначенное время – в «сенник постельный». Этот сенник весь пронизан духом языческой обрядности и христианской символики. Сенник обивался тканью, везде ковры и меховые одеяла, на стенах – иконы. Сама постель изготовлялась из 27 ржаных снопов – сноп как символ плодородия. На снопы – ковер, на ковер – перину, на перину – простыню из атласа. По углам комнаты втыкались стрелы, на них вешались соболя и калачи. У подножия кровати стояла кадка с пшеном – символ изобилия. В эту кадку ставили две огромные свечи – каждая свеча весом до трех пудов, они предохраняли молодых от порчи. Они горели всю ночь, утром их уносили в церковь. Здесь провел свои первые брачные ночи (в двух-трех браках) Иван Грозный…

О прочих историях и тайнах можно прочитать в следующий раз.

Постоянный адрес этой статьи: http://www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-47889/

|

Понравилось: 1 пользователю

В покоях Ивана Грозного |

Крепостные стены Слободы. Своеобразная надпись на входе: "Гордость России - резиденция Ивана Грозного" (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

В покоях Ивана Грозного. Сколько тайн в Александровской слободе? Часть 2

Галя Константинова

«Иоанн жил большей частью в Слободе Александровской, которая сделалась городом, украшенным церквами, домами, лавками каменными».

(И. Карамзин. «История государства Российского»).

Рядом с Сенником постельным, где Иван Грозный провел несколько своих первых брачных ночей, расположена Столовая, так называемая Столовая палата XVI века. За длинным столом принимали пищу приближенные царя, опричники, бояре, иностранные послы. Вся столовая полностью обита тканью, преобладающий цвет – красный.

Трапезничали тогда «наоборот» – начиная с закусок и заканчивая похлебками и супами. Обед в Столовой палате начинался в 12 часов. Остатки еды могли отдаваться бедным – таков был принцип монастырской жизни. Иван видел Слободу как монастырь: себя называл Игуменом, а «опричников 300 человек, самых злейших, назвал братиею» (Карамзин). В Столовую допускались и женщины – но вот в каком качестве, непонятно. Пишут, что трапезы часто заканчивались оргиями, а в целом монастырская жизнь царя и его приближенных сочеталась с дичайшим развратом.

|

| Столовая Государева двора (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

А под Столовой и Сенником постельным – огромные и страшные подвалы Ивана Грозного. Целый второй подземный дом, сооруженный не только для хранения бочек с вином и продуктов – томились там и узники и свирепствовали в пытках опричники первого царя всея Руси.

|

| В подвалах Ивана Грозного (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

Бабушка Ивана Грозного – Софья Палеолог – была из последней династии императоров Византии. Иван Четвертый унаследовал от нее большую библиотеку, в которой были греческие, латинские, древнееврейские манускрипты. Считается, что книги хранились в подвалах около покоев царя, эти подвалы могли быть связаны подземными переходами с другими тайниками и закоулками. Библиотека таинственно исчезла, многие полагают, что остается еще надежда отыскать ее следы именно в Александровской слободе.

Храм в храме – архитектурные матрешки

За крепостными стенами Александровской слободы – сплошь архитектурные шедевры. Александровскую Слободу отстраивали русские зодчие и итальянские архитекторы. Редчайший образец русского шатрового зодчества – Распятская церковь. Внутри нее скрыта более древняя церковь – Алексия Митрополита. С колокольни этого храма и полетел Никитка – неизвестный гений Средневековья. Полетел – и не разбился.

Русский Икар – Никитка Холоп

«…человек не птица, крыльев не имать... За сие дружество с нечистою силою отрубить выдумщику голову. Тело окаянного пса смердящего бросить свиньям на съедение. А выдумку, аки диавольскою помощью снаряженную, после божественныя литургии огнем сжечь». (предполагаемо – из приговора Грозного Никите).

|

| Колокольня Распятской церкви. Отсюда полетел Никитка (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

В истории человечества это, возможно, первый случай воздухоплавания. Дерзнул холоп взмыть над слободой на построенных деревянных крыльях. И взмыл он, скорей всего, отсюда – с 56-метровой колокольни Распятской церкви. «Поганый летательный аппарат» сожгли, Никитку казнили. Пытки и казни того времени не поддаются описанию в силу их беспредельной жестокости. Известно, например, что в Слободе было много ручных и диких медведей. Любил царь напускать медведей на людей – когда для устрашения, когда потехи ради. Жесток был Иван Грозный, жесток даже со своими близкими.

Кровавая драма между отцом и сыном – что здесь от легенды, а что от правды? Факт остается фактом: после смерти сына Иван стремительно уехал из Слободы и больше не возвращался. Но история Слободы на этом не закончилась, продолжение следует.

Марфины покои

В Александровской слободе жили не только Рюриковичи, но впоследствии и Романовы. Первый из последних, то есть Михаил Федорович, постановил: «быть здесь… в Александровской слободе государеву хоромному строению для царя и его царицы». Слобода досталась и Петру Первому – там жили его мать и супруга.

|

| Марфины покои. (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

А после Стрелецкого бунта к Распятской церкви были пристроены палаты, в которых заточили сводную сестру Петра Марфу Алексеевну. Она была обвинена в пособничестве царевне Софье. Пострижена Марфа была насильно и жила она в монастыре под именем Маргариты. Сохранились многие личные вещи опальной царевны-инокини: вполне основательный кожаный стул, слюдяная дверь-ширма, ларь с кухонными принадлежностями (есть там даже форма для хлеба). Марфа-Маргарита прожила в монастыре при Слободе 10 лет, там же и умерла.

В монастырь хотели заточить и дочь Петра Первого Елизавету. Она была сослана в Александровскую слободу, прожила там тоже 10 лет и вернулась в Москву, чтобы венчаться на царство. Ее мы знаем как императрицу Елизавету Петровну. Сам Петр проводил в окрестностях Слободы учения своих «потешных войск». Из них были сформированы два гвардейских полка – Преображенский и Семеновский, ставшие впоследствии основой российской регулярной армии.

|

| Раскопки в Александровской слободе (Фото: Г. Константинова, личный архив) |

Во второй половине XVII века на территории царской резиденции был устроен Успенский женский монастырь. Сейчас Слобода – большой комплекс, в который входят архитектурные и исторические памятники (то есть музей-заповедник) и действующий женский монастырь – Свято-Успенский. На территории монастыря встречаются удивительно красивые и очень юные девушки…

Работают на территории Слободы и археологи. Раз за разом открывается все новая и новая кладка. Что она нам поведает в дальнейшем? Или только добавит новые загадки?

Метки: история |

Понравилось: 1 пользователю

Я ВСТРЕТИЛ ВАС... |

Федор Иванович Тютчев написал свое знаменитое стихотворение

«Я встретил вас…»

7 августа 1870 г.

http://www.liveinternet.ru/users/oslix/post179040175//

Я встретил вас – и всё былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое –

И сердцу стало так тепло...

http://www.liveinternet.ru/users/oslix/post179040175//

Федор Тютчев

7 августа 1870 года в Карлсбаде (ныне Карловы-Вары) русский поэт Федор Иванович Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас…».

Оно было посвящено К.Б. – 62-летней баронессе Крюденер, которую 67-летний поэт встретил на водах после почти полувековой разлуки.

До замужества баронесса носила имя Амалия Лерхенфельд и была предметом пылкого чувства юного поэта. Амалия поразила Тютчева своей красотой, образованностью, глубиной чувств. Тютчев был очарован. Однако влюбленным не суждено было связать свои жизни. В 1826 году Тютчев женился на Элеоноре Петерсон, а Амалия стала женой первого секретаря русского посольства в Мюнхене барона Крюденера.

Последняя встреча Тютчева и Амалии произошла в марте 1873 года, когда у постели, где лежал разбитый параличом поэт, появилась любовь его юности. Лицо Тютчева просветлело, на глазах появились слезы. Он долго смотрел на нее, не произнося от волнения ни слова…

Многие композиторы писали музыку на стихи Тютчева. Однако самой известной стала мелодия, сочиненная Иваном Козловским .

http://www.liveinternet.ru/users/oslix/post179040175//

Положенное на музыку, это стихотворение стало популярным романсом, радующим слушателей и поныне.

Вы смотрите версию для печати. Полная версия описания этого праздника находится по адресу http://www.calend.ru/event/2784/.

|

Процитировано 7 раз

Понравилось: 1 пользователю

Где найти Париж в России? |

Николаевская крепость (Фото: И. Петрищева, личный архив) |

Где найти Париж в России?

Ирина Петрищева

Да, в России есть Париж. И не только. Еще есть Берлин, Лейпциг, Варна, Кассель, Кваркен, Требия и даже Фершампенуаз. Все они разместились в нескольких десятках километров друг от друга. Эту небольшую территорию называют «Малой Европой» Челябинской области.

Ловите идею, Остапы Бендеры! Здесь можно организовать новый тур «По Европе – за один день!» Конечно, это шутка, но, как известно, в каждой шутке…

А если серьезно, то вот история возникновения этих поселений.

Как Европа оказалась на Урале

Много столетий на территории Южного Урала проживали лишь кочевые народы. Но постепенно в этот край, богатый природными ресурсами, потянулись русские переселенцы. Первыми были купцы-первопроходцы и бежавшие от крепостного гнета крестьяне. Активное освоение этого края началось в 18 веке.

По указу царицы Анны Иоанновны по рекам Урал (Яик) и Уй ставятся казачьи крепости для защиты границ Российского государства от набегов кочевников. В их числе Оренбургская, Троицкая, Верхнеуральская.

В начале 19 века границы государства переносятся южнее – в степь. В Оренбургской губернии на участке между Орской и Троицкой крепостями строятся укрепленные казачьи поселения: Императорское, Атамановское, Андреевское, Николаевское, Владимирское и др.

До наших дней хорошо сохранилась Николаевская крепость с большой церковью в центре.

В эти поселки по царскому указу переселяют русских, башкир, калмыков из центральных и южных губерний для охраны границ, причисляя к казакам.

Именно с казацким войском, а вернее с одним его полком, и связана наша история.

В уральских степях в древности жили кочевники-нагайцы. Их потомки ушли в Казанское царство. После завоевания Иваном Грозным, были насильно крещены и переселены в Башкирию. Там они стали называть себя нагайбаками. В 1730 году их причислили к казацкому сословию с единственной повинностью – военной.

Нагайбаков называли «башибузуками» русской армии за храбрость и военное умение. Они сражались против турок, участвовали в походах Суворова и Кутузова. Говорят, что Наполеон после поражения заявил, что будь у него только один полк, такой, как нагайбаки – он бы завоевал весь мир.

Когда в 1842 году на Урале начали создавать новую оборонительную линию, полторы тысячи нагайбаков вернулись на земли своих предков. Им для поселений выбрали 32 удобных участка. Сначала посёлки числились под номерами, но в 1843 году оренбургский генерал-губернатор Обручев предписал давать им названия в память военных побед оренбургских казаков.

Так на Южном Урале появились села с именами европейских городов.

Чесма, Варна и Балканы названы в честь победы России в русско-турецкой войне 1806-1812 годов. Париж, Кассель, Лейпциг, Арси, Берлин и Фершампенуаз появились после походов русских войск в Италию, Германию и Францию в 1799 и 1812-1814 годах.

Все поселки расположены в нескольких сотнях километров от Челябинска, а район их размещения называют «Малой» или «Уральской» Европой.

| Казачьи кони (Фото: И. Петрищева, личный архив) |

Фершампенуаз – столица нагайбаков

Самым крупным из них является Фершампенуаз, административный центр Нагайбакского района с населением более 4 тысяч жителей. Назван в честь победы в сражении с Наполеоном 25 марта 1814 года возле Фер-Шампенуаза во Франции.

В поселке есть краеведческий музей, где собирается и бережно хранится история нагайбакского казачества.

«Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Фершампенуаз!» Так поменяли слова советской песни местные шутники.

Нагайбаки называют себя нагайбэклэр. Родной язык – нагайбакский – говор в составе татарских языков. Имена и фамилии они носят русские. Исповедуют православие, но относятся к «старокрещенным», т.е. принявшим христианство в 16-17 веках.

Культура нагайбаков своеобразна, на нее оказывали влияние традиции как русских, так и татар.

Большинство праздников связаны с христианскими: Масленица – Май чабу, Троица – Тройсын. Есть праздники, общие с татарами. У нагайбаков развито хоровое пение. Они выступали на европейских фольклорных фестивалях. Главные музыкальные инструменты – гусли и гармонь. Основное блюдо – шурпа (суп-лапша на мясном бульоне).

Когда в 1996 году им разрешили в графе «национальность» записать «нагайбак», а не «русский» или «татарин», многие так и сделали. На вопрос «Почему?» почти все ответили: «Я горжусь тем, что я – нагайбак». В 2000 году их официально признали малым народом.

А еще у нагайбаков есть прозвища. В силу компактного проживания, многие имеют одинаковые фамилии. Например, Алексеевы, Афанасьевы, Батраевы, Бургучевы, Ишимовы. Чтобы отличать людей, с фамилией используют родовые прозвища – кушамат. Они могут быть связаны с особенностями человека или его профессиональной деятельностью – аксай (белый), дубырт (гром), кезее (коза), писэр (писарь), тартай (коростель).

|

|

| "Уральская Европа" (Яндекс-карты) (Фото: Яндекс-карты, http://maps.yandex.ru) |

А теперь, познакомившись с этим удивительным народом, можно и в Париж отправиться. Несколько десятков километров от Фершампенуаза – и вы уже там!

Село Париж

Название, конечно же, происходит от столицы Франции, в память пребывания там русских войск после разгрома Наполеона в 1814 г. Основано село в 1842 г. как пост №4 Оренбургского казачьего войска. После указа о переименованиях военных поселений, казаки заявили своим землячкам: «Бабоньки, с сего дня будете француженками!»

Главной достопримечательностью села Париж конечно же является… «Эйфелева башня». Эта идея пришла на ум местному сотовому оператору. И в 2005 году в поселке была торжественно открыта вышка сотовой связи – 50-метровая уменьшенная копия французской знаменитости. Только южноуральская тезка в 6 раз меньше и в 160 раз легче. Но это самая крупная копия Эйфелевой башни в России.

На открытии присутствовал настоящий француз – Стефан Кастанье – преподаватель французского языка Челябинского университета. Краеведческий музей наладил выпуск сувениров с изображением местной «Эйфелевой башни». После ее строительства количество туристов сразу увеличилось.

Приезжают в село и москвичи, и питерцы, и даже парижане. Здесь побывали журналисты газет «Либерасьон» и «Фигаро». Французское представительство в России организовало в декабре 2006 года телемост между настоящим Парижем и одноименным уральским поселком. Только есть одно «маленькое» отличие у местной «Эйфелевой башни»: возле нее вместо туристов все лето… пасутся гуси. А. Гаврюшкин написал по этому поводу шутливые строки:

«Реки здесь нет Сены, ребятушки,Есть сено для местных коров

А с маслом в Париже оладушки

Все любят уж много веков…

Пока что две тысячи жителей

В Париже Уральском живут.

Его казаки-победители

Так звали, и люди зовут».

Из прочих сел с европейскими названиями можно отметить, пожалуй, только Варну, названную в честь взятия болгарской крепости во время русско-турецкой войны 1828-29 годов. Сейчас это небольшой районный центр, где есть краеведческий музей, красивая церковь, несколько кафе, в которых можно вкусно и недорого пообедать путешественнику.

Больше удивить приезжих местным «европейцам» нечем. Все прочие села – обычные, с деревянными домами, колодезной водой, печным отоплением. Зато с очень гостеприимными и творческими жителями.

Детям дают имена известных людей с надеждой, что их ждет такая же выдающаяся судьба. Остается того же пожелать и поселкам «Уральской Европы».

Постоянный адрес этой статьи: http://www.shkolazhizni.ru/archive/0/n-47731/

|

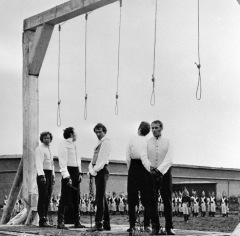

КАЗНЬ ДЕКАБРИСТОВ |

25 июля 1826 г. 185 лет назад

Состоялась казнь пяти руководителей восстания декабристов

По делу декабристов было привлечено до 600 человек. Следствие велось при прямом и непосредственном участии Николая I. Он сам в своем кабинете вел допросы. Следственная комиссия о каждом шаге в ходе следствия доносила Николаю I. Суд был лишь ширмой, приговор выносил по сути дела сам государь.

Результатом работы суда стал список из 121 «государственного преступника», разделенных на 11 разрядов, по степени провинности. Вне разрядов были поставлены

П. И. Пестель,

К. Ф. Рылеев,

С. И. Муравьев-Апостол,

М. П. Бестужев-Рюмин и

П. Г. Каховский,

приговоренные к смертной казни четвертованием.

В число тридцати одного государственного преступника первого разряда, осужденных к смертной казни отсечением головы, вошли члены тайных обществ, давшие личное согласие на цареубийство. Остальные были приговорены на различные сроки каторжных работ. Позже «перворазрядникам» смертная казнь была заменена вечной каторгой, а пятерым руководителям восстания четвертование было заменено смертной казнью через повешение.

Казнь пяти декабристов

– Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола,

Бестужева-Рюмина и Каховского –

состоялась в ночь на (13) 25 июля 1826 года.

Полицмейстер прочитал сентенцию Верховного суда, которая оканчивалась словами: «...за такие злодеяния повесить!».

Рылеев твердым голосом сказал священнику: «Батюшка, помолитесь за наши грешные души, не забудьте моей жены и благословите дочь». Перекрестившись, он взошел на эшафот, за ним последовали прочие.

При казни были два палача, которые надевали петлю, а затем белый колпак. На груди у декабристов была черная кожа, на которой было написано мелом имя преступника, они были в белых халатах, а на ногах тяжелые цепи. Когда все было готово, с нажатием пружины в эшафоте, помост, на котором они стояли на скамейках, упал, и в то же мгновение трое сорвались – Рылеев, Пестель и Каховский упали вниз.

Каховский,обращаясь к Бенкендорфу, руководившему казнью, воскликнул: «Подлец! Опричник! Сними свои аксельманты! Удуши нас своими аксельмантами! Может они окажутся прочнее!».

Рылеев же, немного оправившись от удушья, добавил: «Что, генерал, Вы видно приехали посмотреть, как мы умираем? Обрадуйте своего Государя, что его желание исполнено – мы умираем в мучениях! Но я счастлив, что второй раз умираю за Отечество!».

При этих словах Бенкендорф приказал повесить осуждённых снова...

|

Понравилось: 1 пользователю