-Музыка

- Антонио Вивальди-Эльфийская ночь.

- Слушали: 12187 Комментарии: 0

- Сandy Dulfer

- Слушали: 9023 Комментарии: 0

- Анжелика Варум - Городок (1992)

- Слушали: 4151 Комментарии: 0

- Нотр дам де Пари - Belle

- Слушали: 107225 Комментарии: 0

- Tanita Tikaram/ Twist in My Sobriety

- Слушали: 35522 Комментарии: 0

-Рубрики

- АКТЕРЫ (65)

- аналитика (744)

- англ яз (1)

- армия (179)

- ароматы (27)

- архитектура (94)

- астрология (264)

- аудиокниги (39)

- безопасность (101)

- видео (143)

- война (1203)

- вооружение (657)

- вязание (118)

- гадание (46)

- диабет (25)

- диеты (129)

- дизайн (339)

- дизайн дневника (2829)

- для детей (381)

- донбасс (122)

- живопись (982)

- жизнь (1116)

- задорнов (59)

- здоровое питание (650)

- здоровье (871)

- идеология (1985)

- избранное (31)

- интересное (252)

- искусство (165)

- искусство (64)

- история (1602)

- итоги недели (57)

- камни (37)

- кино (85)

- комнатные растения (84)

- косметология (186)

- кулинария (1022)

- культура (37)

- лекарственные растения (60)

- литература (148)

- личности (755)

- мода (5)

- монастыри (14)

- море (64)

- мудрость (151)

- музыка (902)

- наука (71)

- непознанное (109)

- НОВОРОССИЯ (35)

- обзор (140)

- плеер (77)

- политика (4355)

- природа (266)

- психология (608)

- путешествия (341)

- религия (282)

- Россия (296)

- рукоделие (141)

- советы (222)

- спектакль (8)

- справочники (114)

- стихи (211)

- техника (206)

- традиции (238)

- фен-шуй (8)

- философия (39)

- фольклор (204)

- фото (228)

- цветы (303)

- цитата (57)

- эзотерика (304)

- экономика (342)

- юмор (193)

-

Добавить плеер в свой журнал

© Накукрыскин

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 28088

Комментариев: 4888

Написано: 39734

есть только миг между прошлым и будущим .....

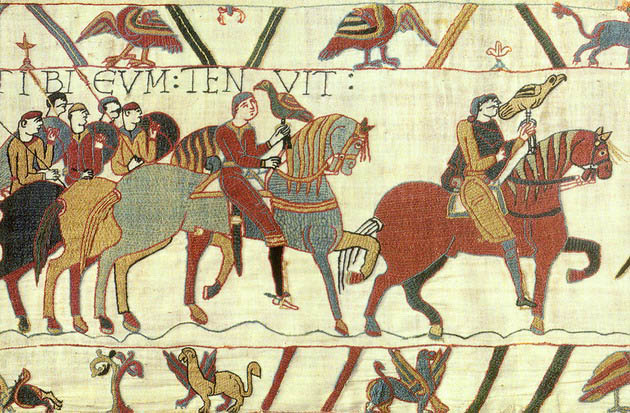

Норманны – не только скандинавы |

Норманны – не только скандинавы

В истории норманнов так, как она представлена в современной литературе различной тематики, на мой взгляд, много непонятного и тёмного. Поделюсь только некоторыми из моих наблюдений по этой теме. Общая постановка проблемы была дана здесь, и она вызвала широкий отклик среди читателей.

Наиболее ранним источником, откуда могли быть почерпнуты сведения о связи имени норманнов со Скандинавским полуостровом, был скорее всего, труд хрониста Эйнгарда (ок. 770-840) «Жизнеописание Карла Великого», где он упоминал о норманнах в контексте вооружённых столкновений, которые имели с ними франки: «От западного океана к востоку протянулся некий залив, длина которого неизвестна, ширина же нигде не превышает ста тысяч шагов, хотя во многих местах является меньшей. По берегам его живёт множество народов; даны и свеоны, которых мы называем нордманнами (Nordmannos), заселяют северное побережье и все близлежащие острова…

Последняя из войн была предпринята против нордманнов, которых называют данами, сначала занимавшихся пиратством, а потом заведших большой флот и приступивших к опустошению берегов Галлии и Германии. Король их Годфрид до того был раздут пустой спесью, что подумывал о подчинении себе всей Германии, и Фризию и Саксонию называл не иначе, как своими провинциями. Уже покорил он и сделал своими данниками соседних абодритов. Уже похвалялся, что вскоре придёт с большими силами в столицу франкского государства Ахен.

И словам Годфрида, хотя и пустейшим, почти уже верили и даже думали, что он может предпринять что-либо в этом роде, когда вдруг намерения его предупредила внезапная смерть… В период норманнской войны он (Карл Великий – Л.Г.) занялся строительством флота, сооружая для этого корабли на реках, которые, протекая по Галлии и Северной Германии, впадают в океан. А так как норманны постоянно опустошали берега Галлии и Германии, то во всех портах и в устьях судоходных рек были по его приказу устроены стоянки для судов и выставлены сторожевые корабли, дабы предупредить вторжения неприятеля…».1

Труд Эйнгарда активно использовал Адам Бременский2, благодаря чему он получил широкое распространение в северо-немецкой и скандинавской учёной среде в последующие периоды. Этот труд тем более ценен, что чётко определяет нижнюю временную границу для норманнских походов на западноевропейском континенте.

Помимо прославленного Эйнгарда другим известным франкским хронистом IX в., упоминавшим норманнов, был аббат Прюмского монастыря Регино (840-899), в числе прочих произведений создавший «Всемирную хронику». Прюмское аббатство, где Регино находился в период 892-899 гг., было расположено в Лотарингии, неподалёку от Трира, неоднократно подвергавшегося нападениям норманнов. Само Прюмское аббатство дважды захватывалось и разорялось норманнами – в 882 г. и в 892 г. Рассказывая о нападении норманнов на монастырь, Регино запечатлел драматические картины: норманны опустошили всё вокруг, многие монахи были убиты, остальных увели в рабство; норманны унесли к своим кораблям непомерно большую добычу и погрузив её на борт, отплыли в открытое море.3

Хроника Регино использовалась многими поколениями западноевропейских историков, и подтверждением тому служит, например, ссылка на Регино у шведского писателя Олауса Магнуса в его знаменитом труде «История северных народов» (Historia om de nordiska folken), опубликованном в 1555 г. В главе, где рассказывается о пиратстве новгородцев, которых автор называет рутенами или московитами, в Белом море или Финском заливе (Vendiska viken / Livfländska hafvet), он описывает способ, использовавшийся «московитами» для транспортировки судов по суше: «Когда они увидят, что не могут продолжать безнаказанно свои пиратские набеги, то взваливают суда на плечи и так переправляют их по суше, уходя вглубь лесов и укрываясь в известных им потаённых местах».

Описание новгородского пиратства рождает у писателя стремление привести сходные параллели из мировой истории, и при этом он обращается к хронике Регино:

Другой поразительный способ в аналогичных (с «московитами» — Л.Г.) случаях перетаскивать суда описан в хронике Регино. В ней рассказывается о норманнах и о том, как они во время грабительского похода на Бургундию и Париж перетаскивали свои суда по суше на расстоянии двух миль и спустили их на воду, когда вышли на берег Сены.

Ett annat egendomligt sätt att i liknande fall fortskaffa fartyg omtalas i Reginos krönika. Där berättas nämligen om normannerna, att de vid ett plundringståg mot Burgund och Paris släpat sina skepp öfver land en sträcka af två mil och satt dem i vattnet först när de hunnit fram till floden Seine.

I terum exurgit mirabile facinus in fimili casu nauium trahendatum, prout in Reginonis historia resertur, videlicet Nortmannos duorum millium passibus naues per terram traxisse ut Burgundiam froliarent, (ac?) Parisios demum in Sequanani immersisse.4

Примечательно в этом отрывке то, что О. Магнус, говоря о Nortmannos, считает их иностранцами. Глава, где он приводит данное описание (девятая глава в 11-й книге), так и называется «О подобном у иностранцев» («Om utländska motsvarigheter» / «De externis exemplis»). Причем Магнус пишет о норманнах-иностранцах со ссылкой на хронику Регино как о чём-то общеизвестном. Более того. Как известно, название норманны, согласно пояснению Лиутпранда (см. далее), в переводе с «тевтонского», дословно означает северные люди или жители севера. Когда Магнус пишет о грабительском походе норманнов в Бургундии, он употребляет для их названия именно «тевтонское» слово Nortmannos. Когда же он описывает североевропейские народы, в том числе, и свои родные места, то он использует латинские термины, такие, например, как Septentrionalis Populi, Gentibus Septentrionalibus, что тоже означает жители севера, северяне. Почему это так, стоило бы задуматься.

И задуматься необходимо еще и потому, что с того времени, как норманнов стали связывать исключительно с жителями Скандинавского полуострова, вошло в обыкновение слово Nordenпереводить как «скандинавские страны», а прилагательное nordisk стало практически синонимом словаскандинавский. Поэтому перевод латинского оригинала О. Магнуса «Historia de gentibus septentrionalibus» на современный шведский «Historia om de nordiska folken» как бы невзначай стало восприниматься как история скандинавских народов, хотя к северным народам О. Магнус, кроме жителей Скандинавского полуострова относил также русских и литовцев, т.е. объединял под этим понятием юг и север Балтики.

Вот небольшой отрывок из его главы о языках под названием «О пяти языках, на которых говорят в северных странах» («Om de fem olika språk i de nordiska länderna»):

Там говорят на пяти языках — северо-лапландском или на языке жителей Ботнии, на московитском (русском), финском, шведском и гётском, а также — немецком (!).

Man här finner fem olika språk i bruk, nämligen de nordliga lapparnas eller bottningarnas, moskoviternas (ryssarnas), finnarnas; svearnas och götarnas samt tyskarnas (!).

Quintuplicis linguæ ufus reperiatur, Septentrionalium feilicet Lapponum, feu Bothniensium, Moscouitarum, Ruthenorum, Finningorum, Sueonum, ac Gothorum&Germanorum).5

Из этого отрывка также отчетливо видно, что в понятие «северные народы» Магнус включал всю ойкумену Балтийского моря. А вот о прямом тождестве между историческими норманнами и предками шведов (свеонами) О.Магнусу неизвестно.

Отсутствие полного тождества между Nortmannos и данами и свеонами дополняется и другими источниками, в частности, целым рядом других франкских хроник. Любопытные упоминания о норманнах содержатся в «Annales regni Francorum» — погодных монастырских записях, охватывавших период 741-829 гг. В записях за 798 и 799 гг. норманнами названо население, проживавшие за Эльбой, т.е. фактически саксы-трансальбинги:

Sed in ipso paschae tempore Nordliudi trans Albim sedentes seditone commota legatos regios… Nordliudi contra Thrasuconem ducem Abodritorum et Eburisum legatum nostrum conmisso proelio acie victi sunt… Domnus rex… Carlum filium suum cum medietate ad conloquium Sclavorum et ad recipiendos, qui de Nordliudis venerunt, Aaxones in Bardengauwi direxit.

Через несколько лет, в погодных записях за 804 г. можно отметить, что весьма любопытное название Nordliudi заменяется на более привычное Transalbianos:

Aestate autem in Saxoniam ducto exercitu omnes, qui trans Albiam et in Wihmuodi habitabant, Saxones mulieribus et infantibus transtulit in Franciam et pagos Transalbinos Abodritis dedit.

Ещё через несколько лет, в 812 г. погодная запись, говоря о заэльбской области, использует уже привычное нам название Nordmannorum, рассматривая Эльбу как норманнскую границу и соединяя с именем Normannorum имя Danorum:

Missi sunt de hoc conventu quidam Francorum et Saxorum primores trans Albim fluvium ad confinia Nordmannorum… Quibus cum pari numero – nam XVI erant – de primatibus Danorum in loco deputato occurrissent…6

Из приведённых записей видно, что содержание, вкладываемое в имя норманнов хронистами, не было однозначным и претерпевало с течением времени перемены, но какие именно и когда конкретно, уловить трудно. Ту же неоднозначность относительно имени норманнов мы наблюдаем и в других франкских хрониках. Многие из них были привлечены немецко-французским историком Г.-Б. Деппингом (1784-1853) в его труде, посвящённом истории морских походов норманнов.

Деппинг также обращал внимание на то, что хронисты франков по-разному определяли, кто такие норманны. Некоторые из них писали о норманнах как маркоманнах, т.е. как о смешанном населении приграничных к Франкскому королевству земель – марок. Среди таких авторов можно назвать, например, архиепископа в Майнце Рабануса Мауруса (780-856): «a quibus Marcomanis vel Nordmannis nempe, originem qui theotiscam loquuntur linguam, trahun». Аббат Лоббского аббатства Фолькуин (965-990) писал о норманнах как о нордальбингах: «gens quaedam aquilonaris, de qua forte dictum est, ab aquibone pandetur omne malum; quam plerique Nortalbincos, alii usitatius Nortmannos vocant, piraticam agens». Хронист Адемар Шаванский (989-1034) называл их трансальбингами: «Transalbium autem qui Nortmanni vocantur».7

Франкскими хрониками пользовались, без преувеличения, все последующие поколения историков, занимавшиеся западноевропейской историей. Непосредственными преемниками их традиции стали немецкие хронисты. Франкские хроники явились важным источником для написания известного труда Адама Бременского под названием «Деяния архиепископов Гамбургской церкви», созданного во второй половине XI века. Нет нужды давать характеристику этому прославленному труду: её автор признан выдающимся средневековым писателем, его произведение переведено почти на все европейские языки, он — один из тех писателей, кто открывает северогерманскую историографическую традицию и выступает блестящим преемником более ранней западноевропейской традиции, в частности, упомянутых франкских хронистов, которых он прекрасно знает и во множестве использует. В произведении Адама имеется немало рассказов о нападениях норманнов на западноевропейские города и монастыри, к приведению которых я и перехожу. Цитаты даны по шведскому изданию, уже упомянутому в сноске, и сверены с латинским текстом по немецкому изданию Б. Шмейдлера.8

О норманнах и их набегах Адам Бременский писал следующее.

Гл. 5: «Народ саксов… с юга граничил с франками и тюрингами, …с севера граничил с дикими племенами нордманнов (Nordmannos в нем. издании), с востока – с ободритами, с запада – с фризами».

Гл. 14: «…Говорят, что Карл передал Гамбург, где проживали нордальбинги и где также строилась церковь, под власть Херидага, благочестивого человека, которому он пожаловал сан епископа… согласно его замыслу, церковь в Гамбурге должна была стать главным храмом для всех племён данов и славян… И поскольку мы уже упоминали данов, то стоит сказать о том, что победоносный император Карл, покоривший все государства Европы, в конце концов, как говорили, начал войну и с данами. Этот народ, а также другие народы, которые живут за ним, историописателями франков называютсянордманны (Nordmanni)».

Гл. 21: «Тогда же (имеется в виду период после смерти императора Людовика в 837 г. – Л.Г.)нордманны (в нем. изд. Nortmanni piraticis – Л.Г.) бесчинствовали повсюду и совершали пиратские набеги, они обложили данью фризов. В это же время они поднялись вверх по Рейну и осадили Кёльн, а также поднялись вверх по Эльбе и подожгли Гамбург. Его прославленная община погибла либо в грабежах, либо в пожаре. Всё было уничтожено: церковь, монастырь, бережно собранная библиотека. Мы читали о том, что Святой Ансгар, будучи на волосок от погибели, сумел спастись, благодаря заступничеству мощей святых мучеников».

Гл. 28: «Далее Житие святого архиепископа (Ансгара – Л.Г.) рассказывает, как он прибыл в Данию и увидел, что на троне там был Хориг Младший. К этому же времени относится одно известие из Истории франков, которое сообщает о данах следующее: нордманны (Nortmannos) поднялись вверх по Луаре и сожгли Тур, далее они поднялись вверх по Сене и осадили Париж. После чего Карл испугался и дал им на жительство отдельную область. Затем упоминается, что они опустошили Лотарингию и завоевали Фризию, и что они обратили свою победоносную длань даже против собственной плоти и крови. Ибо тогда Гутторм, предводитель нордманнов (Gudurm principe Nortmannorum), вступил в борьбу со своим дядей по отцу, а именно, с королём данов Хориком, и схватка была настолько беспощадной с обеих сторон, что все сражающиеся погибли, и вымер весь королевский род, за исключением одного мальчика по имени Хорик. Когда oн позднее вступил на престол данов, то с яростью, унаследованной с детства, стал преследовать христиан, изгнал их священников и закрыл церкви».

Гл. 38: «На двенадцатый год службы господина Римберта скончался благочестивый Людвиг, великий император. Он подчинил себе богемцев, сорбов, сюзов и другие славянские народы настолько полно, что они платили ему дань. Что же касается нордманнов (Nortmannos), то он держал их под контролем договорами и войнами так, что они не причиняли ущерба его стране, хотя они сумели дотла разорить всю Францию. Но после смерти императора необузданные бесчинства варварского террора вновь возобновились. Поскольку даны и нордманны (Dani cum Nortmannis) занимали территории, входившие в сферу деятельности церкви в Гамбурге, то я не могу обойти молчанием те великие беды, которые в это время совершились с соизволения Господа и насколько велика была власть язычников над христианами. Обо всем этом со скорбью повествуется в Истории франков и в других сочинениях. В это же время данами и нордманнами (Nortmannis) была опустошена Саксония, погиб герцог Брун и двенадцать графов, а епископы Дитрих и Марквард были убиты. Была разграблена Фризия и разрушен Утрехт.

…Пираты (piratae) сожгли Кёльн и Трир. Дворец в Ахене они превратили в конюшню для своих лошадей. Майнц в страхе перед этими дикими народами стал срочно возводить укрепления. Короче говоря, множество городов вместе с жителями, епископами и их паствой были уничтожены. Верующие сжигались в знаменитых церквях. Наш Людвиг боролся с язычниками и сумел победить их, но вскоре умер. Людвиг Французский скончался, пережив и победы, и поражения. Все эти события в самых горестных тонах описаны в императорских анналах, и я их упомянул, поскольку заговорил о данах».

Гл. 42: «Поскольку бесчинства данов и нордманнов (Nortmannorum vel Danorum) не имели предела, представляется необыкновенным бесстрашие наших святых исповедников Ансгара и Римберта, ездившим к ним, невзирая на опасности поездок как по морю, так и по суше, и проповедовавшим для этих народов, против нападений которых не могли устоять ни короли со своими войсками, ни могучий народ франков».

Гл. 47: «…Что касается истории данов, то каких-то новых позднейших сведений о ней я не нашёл, ни письменных, ни устных. Причиной тому, вероятно, явилось то обстоятельство, что нордманны или даны (Nortmanni vel Dani) к этому времени были почти полностью истреблены королём Арнульфом (850-899 гг.), по воле небес. Ибо в то время, как сто тысяч язычников полегли на поле боя, ни один христианин не был убит. Таким образом, возвращение нордманнов (Nortmannorum) домой не состоялось, в чём проявилось отмщение Господа за кровь своих служителей, которая лилась уже семьдесят лет…».9

Столетием позднее о нападениях норманнов на Гамбург и другие города сообщал немецкий хронист Гельмольд в своей «Славянской хронике» (Cronica Slavorum), составленной в 1170-х годах. В труде, посвящённом истории христианизации балтийских славян, Гельмольд пишет о том, что процессу обращения в христианство славян и других языческих народов южно-балтийского побережья помешал военный фактор в виде набегов норманнов, принесших страшные повсеместные разрушения. В войсках норманнов (porro Northmannorum / das Normannenheer) были собраны храбрейшие выходцы из Дании, Швеции и Норвегии (de fortissimis Danorum, Sueonum, Norveorum / aus den Tapfersten der Dänen, Schweden und Norweger), подчинявшиеся в то время одной власти.

Первыми жертвами норманнов стали их ближайшие соседи – славяне, которых они принудили к уплате дани. Затем такая же судьба ждала и другие соседние королевства, на которые нападали и с суши, и с моря. Усиление норманнов, по убеждению Гельмольда, было обусловлено падением Римской империи и разделением её на несколько частей. Поэтому норманны могли беспрепятственно грабить такие города, как Тур, осаждать Париж. От французского короля они получили область, которая стала называться по их имени – Нормандия. После чего они ограбили Лотарингию и Фризию. В описаниях походов норманнов Гельмольд следует хронике Адама Бременского.10

Как видим, имя Nortmanni / Nortmannorum у франкских и немецких хронистов распространяется на разные народы: у Эйнгарда – это имя связано с северным побережьем Балтики, со свеями и данами, у Р. Мауруса – с маркоманами, т.е. с несколькими народами сразу, у Фолькуина – с нордальбингами, т.е. с окраинной частью саксов, проживавших за Эльбой (например, согласно Гельмольду), у Адемара – с трансальбингами, т.е. тоже с частью заэльбских саксов. У немецких хронистов, в частности, у Адама Бременского Nortmanni определяются по месту их жительства, где точкой отсчёта является Саксония, и это разные народы, к северу от саксов, начиная с данов. Гельмольд определяет Nortmanni как войско (Nordmannenheer), куда входили храбрейшие от Danorum, Sueonum, Norveorum, при этом говорит, что они подчинялись одной власти. Возникает вопрос, какой? Всё, что мы знаем об истории Дании, Швеции и Норвегии, не даёт ответа на этот вопрос. Следовательно, чего-то в наших знаниях явно не хватает.

Обращает на себя внимание разное написание Nortmanni как устойчивого собирательного обозначения для разноэтничных групп и как название Norveorum, где оно — явный этноним, который без особой сложности можно связать с будущими норвежцами. В современной литературе эти два названия смешиваются довольно свободно.

Другой особенностью, связанной с рассказами о Nortmanni, является явное подчёркивание их язычества. Иногда возникает впечатление, что нападения норманнов на монастыри и города Западной Европы имели не только грабительские цели, но идеологическую антихристианскую окраску — этакие своеобразные языческие предтечи будущих крестовых походов, сменивших столетие спустя норманнские походы. Ассоциации норманнских походов с крестовыми походами способствует и полиэтнический состав их участников.

Стоит вспомнить, что в каждом отдельном из крестовых походов мог доминировать какой-нибудь этнический элемент (например, в первом крестовом походе приняло участие много владетельных феодалов Франции, но были и феодалы из других стран – из Лотарингии, Италии и т.д.; во втором — наряду с французскими феодалами преобладали и немецкие, а в третьем — большинство составляли французы и англичане), но ни один из крестовых походов не носил определённого национального характера. Во главе крестовых походов стояли часто известные западноевропейские короли или германские императоры, такие, например, как французские короли Людовик VII и Филипп I, германские императоры Конрад III и Фридрих I Барбаросса, английский король Ричард Львиное Сердце, король Венгрии Андрей II, норвежский король Сигурт I и др., но это не означало, что крестоносцы являлись непосредственными подданными этих королей.

Исходя из этого исторического опыта, вряд ли стоит воспринимать титулы правителей, упоминаемые в связи с норманнскими походами, как подтверждение того, что за этими правителями стояли ведомые ими народы или, более того, — государства. В сущности, мы толком и не знаем, что содержат в себе такие титулы, как Rex Danorum или principe Nortmannorum, когда речь идёт о правителях, связываемых с историей Дании или с историей Норвегии, но относящихся к ранним периодам, например, в первой половине IX в., поскольку счёт признанных родоначальников династий датских и норвежских королевских домов начинается с конца IX-X вв. (Горм Старый: конец IX — перв.пол. X вв., Гаральд Прекрасноволосый: 860-930 гг.).

Однако как раз именами этих «полулегендарных», как их называют в литературе, правителей пестрят франкские источники в связи с грандиозными военными акциями норманнов. Адам Бременский, ссылаясь на «Житие Святого Ансгара» называет правителя норманнов Готторма

(Gudurm principe Nortmannorum), боровшегося против своего дяди по отцу Хориха, который носил титул короля данов (rege Danorum Horico). Этого же Хориха (а возможно, и другого) в ряду целого ряда правителей с титулами королей данов и норманнов (reges Danorum vel Nortmannorum) упоминает Адам Бременский в числе занимавшихся пиратством у побережья Галлии, называя их по именам: Хорих, Ордвиг, Готфрид, Рудольф и Ингвар, сын Рагнара Лодброка.11 Следовательно, основной размах норманнских походов приходился на догосударственный период в истории Дании, Швеции, Норвегии, когда эти страны состояли из множества разрозненных владений. Краткий очерк истории политогенеза в Швеции показывает, насколько сложной задачей для отдельных правителей скандинавских вождеств было наладить координацию между различными регионами и подчинить их одной власти. Кому же было по силам выступить координатором на огромном театре военных действий в Западной Европе и Британских островах? Пока этот вопрос никуда не ведёт, поэтому продолжу рассмотрение «титулярной» конкретики.

Сложностей с идентификацией приведённых титулов норманнских правителей множество. Например, Адам Бременский, говоря о Хардекнуте из страны норманнов, предположительно, отце того Горма Старого, имя которого открывает список датских королей, сообщает, что он прибыл из страны норманнов (в шведском переводе: Hardeknut från nordmännens land, что соответствует латинскому тексту: Hardegon… veniens a Nortmannia).12 Многие учёные совершенно справедливо задаются вопросом: откуда прибыл Хардекнут – из нынешней Норвегии или из герцогства Нормандия, поскольку для Норвегии, как было отмечено выше, использовались такие названия как Norvegia, Norveia, Norvegia regio, а жителей, соответственно, называли Norveorum. И что тогда означает титул principe Nortmannorum?

Картина ещё более осложняется, если мы вспомним о походах норманнов на Британские острова. В связи с этим у Адама Бременского есть несколько фраз, интересных в данном контексте. Хронист сообщает, что Харальд, король данов (Haroldus rex Danorum) распространил свою власть на норманнов и англов (ultra mare in Nortmannos et Anglos), одновременно упомянув, что в это время в Норвегии правил Хокан (In Norveia Haccon princeps erat).13 Если в этом отрывке идёт речь о том, что правитель с титулом Rex Danorum в период, когда происходили означенные события, обладал властью на севере Англии, в Нортумбрии и Месии, то кто в этом случает скрывается за именем Nortmannos?

Я не ставлю здесь перед собой задачу просматривать весь тот обширный материал, который связан с норманнскими походами, на предмет уточнения статуса правителей, упоминаемых в рассказах об этих походах. Но мне хотелось обратить внимание на тот факт, что если в истории упомянутых крестовых походов, например, мы имеем достаточно чёткие представления о том, какая территория могла соединяться с титулом французского короля Людовика VII или английского короля Ричарда Львиное Сердце, то в случае с норманнскими походами мы не знаем и этого. Область Dania, называемая в латиноязычных источниках как область, подлежащая власти Rex Danorum, никак не может отождествляться с Данией наших дней, соответственно, король данов – это далеко не то же самое, что датский король. Ещё сложнее обстоит дело с областью Nortmanniam, которая, как показывают вышеприведённые примеры, может находиться в трёх разных частях света (современная Норвегия, герцогство Нормандия во Франции и север Британских островов), а значит, титулатура, связанная с этим именем, вырисовывается как некое туманное пятно.

На эту сложность неоднократно обращалось внимание.14 Но в попытках объяснить явные несостыковки отсылали, как правило, к словам Адама Бременского в его четвёртой книге, которые касались описания современной ему Норвегии. Там хронист сообщает, что Nortmannia – наиболее удалённая часть света (sicut ultima orbis provintia est) и сейчас она называется Норвегия (Norguegia). Данную главу обычно соединяют со схолией 143 к этой книге, где автор напоминает, что от тех нордманнов, которые проживают за Данией, произошли нордманны во Франции, а от этих последних произошла часть нордмен, которая совсем недавно прибыла в Апулию.15

На мой взгляд, информация, которая содержится в этих словах, никак не даёт ответа на вопрос, что за власть содержалась в титулах правителей, связанных с именем Nortmanni в VIII-IX вв., и откуда вообще произошло само имя Nortmanni? Но эта информация интересна тем, что показывает, как родовое имя, рождённое одним этносом, кочует по эпохам, закрепляясь то за одним, то за другим народом. Если бы удалось проследить всё путешествие имени Nortmanni во времени, то мы могли бы ответить на вопрос, какие силы объединялись под этим именем для осуществления тех масштабных военных действий, которые сохранились во франкских хрониках. Продолжая параллели с крестовыми походами, напомню, что поход норвежского короля Сигурда I, совершённый им в рамках первого крестового похода, был частью крупного общеевропейского мероприятия, где объединяющим центром был Ватикан и инициатива римских пап. Какой центр объединял походы норманнов, о которых говорят франкские хроники, кто выполнял роль языческого «Ватикана» норманнов?

Ответ на вопрос, откуда произошло имя Nortmanni, оказывается, можно найти в некоторых средневековых источниках. О прародине Nortmanni сохранились сведения в анонимной средневековой хронике, описывающей историю Франкского государства с 741 г. по 1139 г. и созданной, приблизительно в середине XII вв. (1148-1152). В науке этот источник известен под названием «Саксонский анналист» (Annalisto Saxo). В данной хронике под 853 г. сообщается, что тех людей, которые вышли из нижней Скифии, зовут на варварском языке норманнами, т.е. людьми с севера, ибо вначале они пришли из этой части света. Сообщение это повторяется в несколько расширенном виде под 1053 г.:

Норманны зовутся на варварском языке «северными людьми» потому, что пришли поначалу из этой части света. Отправившись почти 166 лет [назад] во главе с неким герцогом Ролло из нижней Скифии, что лежит в Азии, от реки Дунай на север и плывя по Океану, они часто по пиратскому обыкновению тревожили набегами и германские, и галльские берега этого Океана, пока, наконец, не пришли в ту Галлию, что обращена в сторону Британии, — Францией тогда правил Карл, по прозвищу «Простоватый», и не овладели в ней городом Руаном, вплоть до сего дня [эта территория] зовётся по их имени Нордмандией. Позднее, укрепившись там, они пытались протянуть свои руки и далее.16

Источник этот хорошо известен. Его анализировали, в частности, А.Г. Кузьмин и Е.С. Галкина. По их мнению, в данном предании об исходе норманнов во II в. с Дона под предводительством самого Роллона воплотилась одна из генеалогических легенд о происхождении скандинавских народов, которая, однако, связана с реальными событиями, а именно – с миграцией алан и роксолан с юга Восточной Европы, начиная с первых веков н.э. на запад и северо-запад Европы. Пребывание аланов в Западной Европе оставило заметные следы. Известны аланские могильники в Северной Франции, Бельгии, а имена Алан (Ален) и Алдан (кельтский вариант этого имени) распространены по всему северу Европы.

Связь аланов со Скандинавией, по мнению А.Г. Кузьмина, отразилась и в Саге об Инглингах, поскольку асы Одина легко ассоциируются с самоназванием алан Подонья, которых русские летописи и венгерские источники именовали ясами, а грузинские источники – «осами» (нынешние аланы — осетины). В числе других источников, подтверждающих гипотезу об участии аланов в формировании того феномена, как Nortmanni в западноевропейской истории, авторами называется «Хроника герцогов нормандских», составленная в XII в. по заказу потомка герцогов нормандских Генриха II поэтом Бенуа де Сент-Мором. В ней сообщается, что предводитель норманнов Роллон, захвативший в начале X в. эту часть северной Франции, завоевал её как некую прародину. В этой хронике, написанной в основном по каким-то преданиям, упоминается и некий остров «Роси».17

Отрывок из этой хроники с переводом на русский язык был опубликован в своё время В.И. Матузовой. Характеризуя данный источник, исследовательница писала, что предполагаемое время работы над произведением – около 1175 г. В задачу автора входило описать историю герцогов Нормандских до правления Генриха II включительно. Однако поэма осталась незавершённой. Она начинается с краткого наброска космографических учений того времени, повествует о происхождении норманнов, их морских походах, а завершается правлением Генриха I.

Созданный в хронике поэтизированный портрет предков герцогов нормандских как непокорных племён, живших когда-то между Истром и Океаном, воинственных и достаточно многочисленных, чтобы нападать на большие королевства, совпадает и со сведениями «Саксонского анналиста», и с тем образом норманнов, который сохранился во франкских и других хрониках. Высказанное А.Г. Кузьминым и Е.С. Галкиной предположение о том, что одним из источников для данной «Хроники» послужили родовые предания герцогов нормандских, вполне основательно. Правда, Матузова в комментариях к своей публикации отмечала, что пока недостаточно полно исследованы источники космографии Бенуа и неизвестными остаются пути проникновения в «Хронику» сведений о Руси.18

Полагаю нелишним привести небольшой отрывок из перевода «Хроники герцогов нормандских»:

…………………………………………………………

…………..………………………….первая область,

Упоминание о которой и чьё название я нашёл,

Это Сис (Скифия – Л.Г.), называемая нижнею,

И она начинается и сосредоточена

У Меотийских озёр,

Которые полны великих чудес.

Между Дунаем и Океаном (Danube e l’Ocean),

Текущим к северу,

Простирается эта область;

…………………………………………………………

Живут там ситы (скифы – Л.Г.), вольный народ,

Близ болот и озёр,

Где много страшных чудес,

Готы, очень выносливое племя,

Следуют затем и алэны,

Не знающие ни вина, ни хлеба.

Молоком, маслом и рыбой

Питаются они и дичью,

Которой они добывают много и без особого труда,

…………………………………………………………

…………………………………………………. река,

Текущая прямо на восток,

…………………………………………………………

Называется она Истером или Дунаем.

Между этой рекой и Океаном

И землей, где живут аланы,

Обитают многие непокорные племена;

Они – дикари и язычники;

Там есть остров, называемый Канси,

И я полагаю, что это Роси.

Огромным солёным морем

Окружённая со всех сторон.

И вот также, как пчёлы

Из разных их ульев,

Вылетают они огромными могучими роями,

Где они исчисляются тысячами,

Или словно пришедшие в ярость,

Бросаются они в бой, выхватив мечи,

Мгновенно воспламенённые гневом,

И так все вместе, и более того –

Этот народ может выходить,

Чтобы нападать на большие королевства

И совершать великие побоища,

[Захватывать] великую добычу и [одерживать] победы.19

В ответ на замечание В.И. Матузовой о неизвестности путей проникновения в это произведение сведений о Руси уместно заметить, что эти пути пребудут оставаться неизвестными до тех пор, пока в науке сохранится образ Руси, «пришлой» в Восточную Европу откуда-то со стороны. То есть образ, затмевающий понимание того, что Русь ниоткуда в Восточную Европу не приходила, а родилась там во глубине времён и прожила на её земле всю свою историческую жизнь. И осознание этого факта тесно связано с осознанием связи норманнов с Восточной Европой, к показу чего я и возвращаюсь.

Говоря о норманнах и истории их происхождения, нельзя не назвать и имя епископа Лиудпранда Кремонского (ок. 920-971/2), который за столетие до Адама Бременского в своём труде «Антаподосис» (949 г.) дважды упомянул норманнов, написав сначала:

Город Константинополь (Constantinopolitana urbs)… расположен посреди свирепейших народов. Ведь с севера его ближайшими соседями являются венгры (Hungarii), печенеги (Pizenaci), хазары (Chazari), русь (Rusii), которую иначе мы называем норманнами (Nordmanni), а также болгары (Bulgarii).

Habet quippe (Cplis) ab Aquilone Hungaros, Pizenacos, Chazaros, Russios, quos alio nomine nos Nortmannos appellamus, atque Bulgares nimium sibi vicinos.

И далее продолжил:

Ближе к северу обитает некий народ, который греки (Greci) по внешнему виду называют русью, ρουσιος, мы же по местонахождению именуем норманнами. Ведь на немецком (Teutonum) языке nord означает север, а man – человек; поэтому-то северных людей и можно назвать норманнами.

Gens quaedam est sub Aquilonis parte constituta, quam a qualitate corporis Graeci vocant Russos, nos vero a positione loci vocamus Nordmannos. Lingua quippe Teutonum Nord aquilo, man autem mas, seu vir dictur, unde et Nordmannos, Aquilonares homines dicere possumus.20

А за столетие до Лиудпранда, в письме Людовика II Василию Македонянину (871 г.), в котором отразилась часть дискуссии о праве на ношение титула хагана, норманны (Nortmannorum) также упоминались в одном контексте с хазарами, а кроме них, также – с аварами и болгарами:

Хаганом же, …звался предводитель авар, а не хазар или норманнов.

Chaganum vero non praelatum Avarum, non Gazanorum aut Nortmannorum nuncuparireperimus, neque principem vulgarum, set regem vel dominum Vulgarum.21

Норманны перечисляются в ряду народов Восточной Европы. Таким образом, сохранился целый ряд западноевропейских источников, в которых последовательно, на протяжении трёх столетий, начиная с конца IX в. и до конца XII в, т.е. в течение времени наибольшей активности норманнов в Западной Европе, высказывались знания о норманнах как о выходцах из Восточной Европы и как о народе, часть которого, по-прежнему, проживала там и локализовалась севернее хазар. Следовательно, вкупе эти источники выступают как опровержение симбиоза норманны – урождённые скандинавы.

С их учётом мы можем высказать предположение о том, что Скандинавский полуостров (или часть его), безусловно, являлся территорией, имевшей отношение к норманнам, но роль его вполне могла быть такой же, как Нормандия в Северной Франции, т.е. как территория, завоеванная и освоенная на путях миграций из Восточной Европы на её запад и северо-запад частью народа – носителя родового имени норманнов: из «нижней Скифии» на север до «Океана», которым вполне могло быть не только Балтийское море, но и побережье Ледовитого океана; с севера Скандинавского полуострова – на север Франции; а с севера Франции – в Апулию.

Но сведения приведенных источников о том, что Восточная Европа – место исхода норманнов и их прародина, большого энтузиазма у российских медиевистов не вызывают. Не издана на русском, насколько мне известно, и «Хроника герцогов нормандских», за исключением приведённого отрывка в переводе В.И. Матузовой. Почему, лично мне непонятно. Столько рассуждать о великой роли норманнов в создании древнерусского государства, в создании древнерусского института княжеской власти, в открытии Волжско-Балтийского пути, в строительстве массы городов и пр. Так, казалось бы, надо просто наброситься на эту хронику, перевести ее и утвердить на скрижалях для всеобщего умиления: вот, основоположники сами рассказывают! А этого почему-то не делается. Поэтому заканчиваю тем, с чего начала: много неясного на сегодняшний день в истории норманнов, «темна вода в облацех».

Лидия Грот,

кандидат исторических наук

Перейти к авторской колонке

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

Необходимый маргинал 2012-06-03 08:53 AM | Александр Горбатов |

Необходимый маргинал

Больше двух недель минуло с тех пор, как прошла встреча G-8 в Кэмп Дэвиде. По нынешним бурным временам срок предостаточный, чтобы событие это заслонили другие важные мировые новости. Однако ведущие западные СМИ продолжают обсуждать и осмысливать не столько сам саммит и его повестку, сколько тему отсутствия на нем Владимира Путина и роли России в общемировых делах.

Каков же общий смысл и дух этих публикаций? Чисто психологический мотив такой: «Ну, Владимир, ты даешь! Снова закрутил интригу». А далее обозреватели как бы растекаются по двум параллельным потокам. Одни предлагают, пользуясь случаем, подвергнуть Россию и ее лидера полному и показательному остракизму. Другие утверждают, что Запад оказался сейчас в ситуации, когда ему просто не обойтись без нашей страны в ключевых мировых событиях как дня сегодняшнего, так и в перспективе.

Приведем наиболее характерные примеры. Шведский экономист, отметившийся в качестве советника правительства РФ в 90-е годы и дававший рекомендации по проведению шоковой терапии Андрес Аслунд сразу по горячим следам опубликовал 16 мая в солидном американском издании “ForeignPolicy” статью под недвусмысленным заголовком «Вышвырнуть Россию из Большой Восьмерки». Вот его совет американскому президенту:

- Обама должен противостоять президентству Путина. Для начала ему надо восстановить элементарное уважение и не позволять путинским головорезам запугивать американского посла в Москве… Обама должен просто сообщить Путину, что не собирается встречаться с ним до тех пор, пока не прекратятся нападки на Майкла МакФола. Путин понимает жесткий язык… Путин никогда не будет уважать Обаму, если американский президент позволяет унижать себя подобным образом. Это основа дипломатии (сказано по поводу отсутствия Путина в Кэмп Дэвиде – авт). Обама должен был заявить, что понимает отсутствие у Путина интереса к саммиту, поскольку Россия больше не является демократией, и у Большой Семерки отныне нет причин приглашать Россию в этот демократический клуб… Выгодная торговля с Россией входит в сферу американских интересов. Но точно также в американских интересах – поставить российского президента на место.

Статей подобных было немало. Даже наши либеральные СМИ подстроились со своим хилым дискантом в общий внушительный хор западной прессы. Так, Юлия Латынина на радио «Эхо Москвы» предположила с умным видом знатока, что Путин, дескать, просто испугался мировых лидеров, готовых устроить ему выволочку после майских стычек оппозиции с полицией и разгона круглосуточных сидений и лежаний «несогласных» на московских бульварах и в скверах.

С такой аналитикой и аналитиком нет смысла и спорить. Однако серьезные публицисты видят корень проблемы совершенно в ином. Например, Дж. Ньютон-Смолл на сайте журнала “Time” в статье «Из России с любовью» вынужден признать, что у нынешней России значительно укрепилось международное положение и расширилось поле для маневра. Он пишет, что Обама, скорее всего, вновь передаст через Медведева послание для его нового босса, где будет приглашение участвовать в разрешении проблемы Ирана, Афганистана и Северной Кореи, не говоря уже, конечно, о Сирии. «Здесь очень нужно сотрудничество России и США. Россия и США никогда не были нужны друг другу как сейчас».

Джон Т. Беннетт из “U.S. NewsandWorldReport” также утверждает, что путинская Россия очень важна для будущей внешней политики США. «Она вернулась, по крайней мере, в сознании американских деятелей, которые занимаются национальной безопасностью». Россия для них – это ключ к решению сложных политических проблем. Они надеются найти здесь союзника в решении вопроса ядерной программы Ирана. С ее помощью хотят оказать давление на Сирию. А Бараку Обаме нужен партнер в деле сокращения ядерного вооружения.

И все же словно струя холодного душа для вышеупомянутых прагматиков звучат слова публицистов и аналитиков, весьма, надо сказать, известных Йена Бреммера и Нуриэля Рубини, опубликовавших 30 мая во влиятельной британской “FinancialTimes” статью-приговор «Пора подвергнуть остракизму автократическое российское государство». В чем же дело? Да все в том, что по сирийскому вопросу Россия устраивает обструкцию «содержательному и действенному ответу Совета Безопасности ООН». Такое поведение нашей страны уже давно превратилось во вполне предсказуемый сюжет, утверждают авторы. Поэтому членство этой страны в западных организациях не дает особых положительных результатов. Группа 7+1 не сможет стать Большой Восьмеркой, пока Россия не начнет действовать как зрелая демократия со свободным рынком. Больше того, проблематично,пишут Бреммер и Рубини, присутствие ее даже в БРИКС. Это была, так сказать, констатирующая часть приговора. А вот и сам приговор:

- В России есть люди, утверждающие, что их страна может стать современным европейским государством, а не «евразийской нацией», о которой мечтает Путин. Среди этих людей – реформаторы из окружения премьер-министра Медведева, значительная часть городского среднего класса, молодежь, знающая толк и Интернете и социальных сетях, а также новое поколение предпринимателей, которому надоели хитросплетения ограничений и регулирующих норм; интеллектуалы и большая часть представителей СМИ… Поэтому недавно они начали выходить на митинги и демонстрации, чтобы их голос был услышан.

Кем же услышан? Как видно, на нынешнюю российскую власть авторы уже махнули рукой. Иное дело:«Если лидеры Соединенных Штатов и Европы действительно хотят наладить с Москвой новые отношения, разговаривать им надо именно с этими людьми». Иными словами, четко выражены идея вмешательства в наши внутренние дела с опорой на «новый продвинутый класс», который, как и в 90-е годы, будет верно служить западным идеалам и четко следовать западным стандартам. И при этом неважно, что будет с самой страной. А пока, как говорится, знай, маргинал свое место и не высовывайся.

Уже хотелось сказать несколько ласковых слов авторам сурового приговора, но меня тут же опередил американский публицист-аналитик, специализирующийся на проблемах нашей страны и СНГ Марк Адоманис. Он опубликовал на следующий день 31 мая на сайте журнала “Forbes” ответ Бреммеру и Рубини «Почему мы не должны бойкотировать Россию». Здесь говорится о том, и доказывается на конкретных фактах, что положение нашей страны не такое безнадежно отсталое. Причем, не только в сравнении с другими членами БРИКС, но и с клубом тех, кого еще вчера называли витриной «золотого миллиарда». Какой приговор России у этого автора? «Мы должны относиться к ней исходя из того, чем она является. Это, конечно, и не шагающий по миру колосс, но и не незначительное захолустье... Это не значит, что к России надо кидаться с объятиями, это значит лишь, что мы должны взаимодействовать с ней по одним вопросам, и маргинализовать ее по другим. Россия не так сильна, чтобы иметь значение во всех вопросах, но и не так слаба, чтобы не иметь веса ни в чем».

Марк Адоманис, как видим, вовсе не горячий поклонник нашей страны во всем. Просто он, как и некоторые другие объективные аналитики понимает – в нынешнем мире без России уже никак не обойтись, решая те кризисные проблемы, что стоят и будут, скорее всего, стоять уже завтра перед всем человечеством. Для Запада наша страна – это тот «маргинал», без которого уже не обойтись.

В истории подобные ситуации случались уже не раз. Так было в конце 70-х годов 19 века, когда спустя 20 лет после поражения в Крымской войне, Российская империя, подписавшая с Европой и Турцией самый невыгодный для нее договор, вдруг показала всю свою силу на Балканах, освобождая братские славянские народы, расширяя, к ужасу Англии, свои пределы в Средней Азии. А ведь еще недавно офицерам англо-французской коалиции во время Крымской войны выдавали фарфоровые коробочки для хранения еды и припасов, на крышках которых был изображен сидящий на троне русский медведь. На шее его был ошейник, поводок от которого одной лапой держал британский лев, а другой он сжимал дубинку. Галльский же петух, сидящий за спиной медведя, безжалостно клевал его в темечко.Таков был образ победы Запада над Россией. Но образ тот вдруг превратился в мираж. Наши страна сумела преодолеть высокомерие к «маргиналу» и явить миру свою мощь и братское бескорыстие.

Вряд ли и сегодня надменное высокомерие сыграет для Запада и подлинных наших внутренних либеральных маргиналов благую роль.

|

|

Вирус коррупции в Россию "ввезли" иностранцы в девяностые годы. |

Вирус коррупции в Россию "ввезли" иностранцы в девяностые годы.

90 процентов всех преступлений по распилу бюджета и отмывке денег, так или иначе связаны с нашим «любимым» Западом, потому что внешнеэкономические операции самый удобный и надежный способ украсть безнаказанно деньги, тем более, то они тут же конвертируются на «тихие» счета. Западные бизнесмены абсолютно уверены в своей безнаказанности и, пренебрегая принципами правильного ведения бизнеса, охотно участвуют в мошеннических схемах, как с государством, так и с коммерческими структурами. Чтобы там не говорили западные «инвесторы» российская коррупция это современный Клондайк. Купить за копейки добрый товар или впарить за сумасшедшие бабки дерьмо госкорпорациям - вот накатанная стезя внешнеэкономической деятельности. Липовые лекарства, безумно увеличенные цены на комплектующие, оборудование, вооружение, программное обеспечение, кинофильмы, методики, лицензии, продовольствие, и так далее и так далее.

Началось это еще в 90-е годы. Тогда бундес и НАТО сливали за хорошую цену сливочное масло в Россию. Это был бум. За год десятки тысяч тонн просроченного масла попали на молочные заводы , где были перефасованы или проданы весовым в России. Цена за 1 кг – 3 доллара, себестоимость – 70 центов. При этом 1 доллар страна-экспортер выплачивала в виде дотаций своему якобы производителю. Потом наступила очередь автомобилей. В 1991 году цена подержанной пятилетней «бэхи» 316 i была 400-500 дойчмарок, через год уже достигла 3000, а еще через год трехлетку «Фольсваген-пассат» уже дешевле 10 000 купить было невозможно и только в спецмагазинах Германии. Отремонтированные автобусы, старое бытовое оборудование, особенно из бывшей ГДР, выкинутое на свалку новыми владельцами мэрии наших городов покупали дороже нового. В стране стало не протолкнуться от коммивояжеров. Прискорбно, но факт, неизвестному торговцу попасть на прием к мэру Питера было гораздо легче, чем директору крупного прдприятия. Знаю случай, как один немец, уволенный с компании «Мерседес» за кражу проводов зажигания с завода был принят по одному звонку Собчаком. Продав оборудование из 10 закрытых кафе Дрездена, он их безработного мигом превратился в богача, правда, треть полученных денег отдал обратно заказчику. Откат. Вот так все и началось. Здесь скупался цветной металл по цене 5% от биржевой цены, в Европе он реализовывался по настоящей цене, а 15% отдавалось КЭШем продавцу. Все участвовали в этом, кто хоть как-то мог участвовать.

Директор одного из райпищеторгов Питера продал в Эстонию 100000 алюминиевых чайных ложек и 10000 ваз из хрусталя. Причем каждая ложка была упакована в ящик из красного дерева . И металл и дерево имели сбыт. Ваза из хрусталя весила 6 кг, толщина стенок 2 см. Художественная ценность – 0, просто шведы получали очищенное сырье для своих предприятий. Позднее самостоятельность частников прикрыли, и к рукам все стало прилипать людям из госкорпораций. Первый крупный куш Чубайс сорвал на эксклюзивных поставках персональных компьютеров. Учителями и инструкторами были иностранцы, называлось это – маркетинг, а по сути, грабеж. Ученики были способными, кого-то из учителей потом и вовсе кинули, но без них никак нельзя. Если фирма российская отмывает бабки в Германии через свою же дочку – словят, а если через респектабельную компанию , то попасться невозможно. «Тетра-пак», «Пармалат», «Пепси-кола» - пионеры откатов, потом пошли прочие; «Марс», «Сникер», «Нокия», «Сименс» и прочие, прочие. Сегодня государство с подачи кораблестроителей, авиаторов, спортсменов, военных, коммунальщиков гонит на Запад миллиарды баксов либо за дерьмо либо за воздух. С приходом ВТО эта тема только расцветет. Произведут у нас, продадут в Австрию своим же, оттуда в Чехию, а потом через конкурс эти изделия окажутся на складе госкорпорации за бюджетные деньги. Можно товар прогнать и пару раз.

В советское время наиболее интенсивная внешняя деятельность велась с Финляндией, финны продавали нам продовольствие ( 100% детского питания, 95% сухого молока поступали оттуда ) , одежду, стройматериалы. Воспитанные под присмотром КГБ финские поставщики в наступившей свободе отношений растерялись. Неповоротливые северяне оказались не готовы вести сделки с откатами, информацию о счетах русских в своих банках сливали в ФСБ. Естественно, с ними никто не захотел работать, даже ленинградцы, у которых граница рядом. В результате в 1992 году у финнов остановились большинство заводов по переработке молока, масса птицефабрик и деревообрабатывающих предприятий. В городе все приличные отели оказались забитыми представителями из Германии, Швеции, Голландии,Франции, США,Польши и Чехии. Именно они и стали первыми наставниками в деле организации «правильных» схем. Например, производство казеина было фантастически доходным делом. В Россию под СП ввозилось старое оборудование, рассчитанное на пару лет работы, готовый казеин скупался по 1 доллару за килограмм, а в Германии перепродавался партнерами по цене 5 долларов. Естественно, немецкие технологи не вылезали с предприятий, чтобы обеспечить качество и объемы. Через границу покатили составы с мазутом, удобрением, лесом, металлом – все за формальные копейки. Наша таможня первое время вообще не соображала ничего, ни на входе ни выходе. Потом пошли схемы с гуманитаркой, какими-то приграничными правилами, бартерами и т.д. Что касается технической документации, рецептур, технологий, то их вывозили тоннами из страны. В основном дорожку протаптывали средненькие фирмы, малоизвестные в своих странах, это потом их отодвигали монстры. Помню как появился в городе джин-тоник и персиковая водка и лимонад «Браво». Два молодых голландца привезли в Ленинград установку по розливу напитка в ПЭТ – бутылки и жестяные банки, в промзоне за неделю возвели ангар, настлали деревянный пол, подвели водопровод , провели презентацию , одарили всех гостей, включая СЭС подарками ( сигареты, зажигалки, какие-то безделушки)и поехали. Концентрат, вода, углекислота, технический спирт и 24 часа работы пару десятков рабочих. Стоило им все это тасяч 100 гульденов, но уже через два года они продали свой сарай вместе с брэндом «Пепси-Коле» за 29 млн. долларов. Какая-там санитария, нормы! Иностранец стал самым желанным гостем в любой чиновничьей конторе и предприятии. Для них тут была новая «золотая лихорадка», она сейчас есть, только для избранных, но правила сохранились. Реформы Ельцина о свободе внешнеэкономической деятельности многим помогли сколотить первоначальный капитал, ни и изрядно пограбили страну. Нам везли концентрат дерьма за бешенные бабки, иностранцам прибыль СП при такой схеме была абсолютно не нужна. Все уже учтено, даже всякие липовые контракты и "потери" для своих налоговых органов. Тут были свои семинары для русских.

Поэтому, когда я слышу голоса с Запада, что в России дикая коррупция, то всегда вспоминаю учителей и точно знаю, что больше чем Запад для развития систем откатов и распила никто не сделал для нашей страны, и будет траур по всей Европе, если вдруг каким-то чудом все эти схемы накроются медным тазом. А пока мы будем гнобить своих производителей, ученых и честных предпринимателей именно в угоду Западу и своим карманам, гробить авиапром, космос, фармацевтику. Даешь здоровую рыночную экономику! Ведь даже хлебобулочных изделий на прилавках более 10 %, везут из-за рубежа, сухое молоко, масло и прочая, прочая, прочая.

|

|

5 загадок археологии. |

5 загадок археологии.

Конечно, археология далеко не так увлекательна, как это может показаться поклонникам эпопеи про Индиану Джонса. Но всё же время от времени и тут появляются удивительные или даже шокирующие открытия, способные перевернуть привычные представления об истории.

Например…

1. Кокаин в египетских мумиях

Когда Колумб сотоварищи открыл Новую землю, которая оказалась вовсе не Индией, то обнаружил не только умирающих от оспы страдальцев. Им открылся целый мир невиданных прежде животных и растений, которые водятся только в Америке.

И только после этого события, как считалось до недавнего времени, европейцы познакомились с листьями кокаинового куста и всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но теперь оказывается, в этой истории далеко не все концы с концами сходятся.

Если Колумб был первым европейцем, ступившим на американскую землю, как объяснить следы кокаина, найденные на телах египетских мумий?

В 1992 году немецкие учёные проводили исследования одной из мумий, и к своему удивлению обнаружили следы гашиша, табака и кокаина в волосах, коже, и костях. Допустим, гашиш могли привезти из Азии, это не так уж невероятно. Египетские фараоны много чего могли себе позволить. Но табак и кокаин могли быть родом только из Нового Света!

В этом месте здание общепринятой исторической науки треснуло и зашаталось.

До мумификации, получается, фараоны со своими домочадцами уже вовсю баловались кокаином. Это всё равно, как в крови кого-нибудь из наших селебрити вдруг обнаружится наркотик, произрастающий только на Венере.

Как это могло произойти? Тут у каждого своя теория. Кто-то грешит на археологов, которые на радостях от ценной находки могли устроить вечеринку и пытались подключить мумий ко всеобщему веселью. Или сами мумии были фальшивыми, или кто-то из археологов переусердствовал в своей любви к мумиям и мумификации.

Немецкие учёные сделали то, что на их месте сделал бы каждый, кто дорожит своей репутацией – они провели ещё одну независимую экспертизу. И опять нашли наркотики.

И тут они объявили поголовную проверку на наркотики всех доступных мумий. Треть из них дала положительный результат на никотин. Мало того.

Во внутренностях Рамзеса II обнаружились кусочки табачных листьев. И не только листья – мёртвый табачный жук нашёл последнее пристанище в утробе великого фараона.

Есть идеи?

2. Древнееврейская надпись на камне в Нью-Мексико

Этот 90-тонный камень нашли в Америке, недалеко от Альбукерке (штат Нью-Мексико) в 1933 году. На нём, как оказалось, начертаны десять заповедей на древнееврейском языке.

Эксперты со всего мира никак не могли взять в толк, как такое может быть. Предположить, что в древней Америке нашёлся знаток древнееврейского – мягко говоря, маловероятно.

Кроме того, некоторые буквы надписи позаимствованы из греческого алфавита, то есть тот, кто это нацарапал, должен был знать, как минимум, два языка (теоретически, мог бы подойти какой-нибудь самаритянин).

Привезти глыбу тоже не могли – порода была явно местной. Может надпись была поздней имитацией? Любой американец со степенью в области теологии мог устроить подобную мистификацию.

Кстати, парень, который нашёл надпись, позже обвинялся в фальсификации древних артефактов (хотя его вина доказана не была, но всё таки). Розыгрыш в сложившейся ситуации был бы единственным разумным объяснением.

В общем, это всё было более чем странно. И, тем не менее, когда современные исследователи изучили надпись вдоль и поперёк, и сравнили её с другими надписями, найденными в тех же местах, они пришли к заключению – ей может быть от 500 до 2 000 лет.

Это означает только то, что парень, сделавший находку, вне подозрений. В остальном ничего так толком и не прояснилось.

3. Древнеримская статуя в Мексике

Всякий, у кого в больше трёх классов образования или Гугл под рукой знает, что Рим и Латинская Америка находятся довольно далеко друг от друга. Даже в своём расцвете, даже после завоевания Африки и Англии, такие медвежьи углы как Мексика оставались вне поля зрения Римской империи. Западного полушария для них как бы и не существовало.

Вот почему находка головы античной римской статуи произвела настоящий фурор в научном мире.

Произошло это в 1933 году. Один археолог проводил раскопки древнего захоронения примерно в 40 милях (около 64 километров; прим. mixednews.ru) от Мехико и нашёл, среди всякого хлама, который древние клали в могилу своим усопшим, небольшую фигурку.

Надо заметить, что место раскопок до того времени было покрыто двумя слоями нетронутого цементного пола и, начиная с 1500 года никто к этой земле не прикасался. Так что вариант с шутниками тут не подходит.

Конечно, Колумб к тому времени уже открыл Америку. Но тем не менее, ни один белый человек (по официальной версии) в Мексике до 1519 года не объявлялся.

И даже если бы объявился – с чего бы тащить в такую даль римские статуи? А в том, что статуя римская, нет никаких сомнений – черты лица соответствуют артефактам, найденным в Риме и относящимся ко второму веку.

Как она туда попала? Большой вопрос. Однако кое-какой свет на эту тайну может пролить другое открытие.

В 1982 году подводный археолог нашёл на морском дне неподалеку от порта Рио-де-Жанейро римские вазы, которые позже были датированы третьим веком. В ходе дальнейших поисков были обнаружены два полусгнивших корабля, тоже очень похожие на римские.

Бразильское правительство решило не заострять внимание общественности на этих находках, и вся история была вскоре благополучно забыта. Бразильцы не очень любят, когда подвергают сомнению их представления об истории. Им нравится считать, что их страну открыли португальцы, а не какие-то там римляне.

Тут можно, конечно, поспорить, что круче, ну да ладно…

4. Норвежские монеты из штата Мэн

В 1957 году в американском штате Мэн, на территории крупнейшего древнего поселения шли раскопки. Искали всё, что имело отношение к жизни и быту местных племён. Наконечники стрел, обломки керамики – всё в таком духе. И неожиданно наткнулись на странную монету.

Сначала решили, что это английский пенни XII века, после чего 21 год монета пролежала, не вызывая ни у кого особого интереса. А потом случайно попалась на глаза специалисту по нумизматике, который признал в музейном экспонате норвежский пенни, отчеканенный при короле Олафе, правление которого приходится на короткий период между 1065 и 1080 годами.

То есть монета была отчеканена в эти 15 лет правления Олафа, и точно в Норвегии. А найдена была в Мэне, среди артефактов американских индейцев.

Одна единственная норвежская монета среди десятков тысяч предметов, оставшихся от аборигенов. Как она могла туда попасть? Ответа нет.

5. Древний японский язык в Нью-Мексико

Живёт в Нью-Мексико загадочное племя – зуни. Вроде племя как племя, но вот язык у них не похож ни на одно из местных наречий. Больше всего он напоминает… японский. Ну не то, чтобы японский один в один, но совпадений предостаточно, для того чтобы заподозрить эти языки в родстве.

Теория о контактах древних японцев с древними индейцами возникла благодаря изучавшей антропологию студентке по имени Нэнси Дэвис. Она первой заметила необычайное сходство языка коренного населения с японским.

Причем, похожи не только звучания отдельных слов, сходство есть и в синтаксисе – в обоих языках глагол стоит в конце предложения, например. И не забывайте, что язык зуни не имеет почти ничего общего с другими языками этой местности.

Сделав это открытие, Дэвис продолжала копать с удвоенной энергией и выяснила, что у зуни, так же как у японцев, самой распространённой является третья группа крови, они так же часто болеют одними и теми же редкими заболеваниями. Плюс перекликающиеся устные предания о древних временах.

Версия Дэвис: Где-нибудь веке в двенадцатом буддистские миссионеры проделали путь до Калифорнии, а затем двинулись вглубь материка, где и осели.

|

|

Европейский неоколониализм создал угрозу для Германии |

Европейский неоколониализм создал угрозу для Германии

Руководители стран Группы G8 встретились в Кэмп-Дэвиде и обсудили мировые проблемы. В сообщениях, опубликованных по результатам встречи, говорится о необходимости обеспечить экономический рост (которого нет), стабилизировать финансовую ситуацию в объединённой Европе (она трещит по швам), снизить безработицу (что без роста экономики не получается).Одним словом, «лидеры» помечтали всласть.

Все отчаянно давили на Ангелу Меркель, чтобы Германия согласилась на выпуск общеевропейских облигаций и выделила больше денег на спасение южноевропейских стран (читай: спасение банковской системы). Но для Ангелы, как политика, это совершенно неприемлемо: она уже потеряла поддержку избирателей в ряде земель, включая Северный Рейн-Вестфалию.

Шантаж

Продолжаются набеги на банки в Греции и Испании. Даже во Франции и Ирландии проблемы с банками. Руководитель швейцарского инвестиционного фонда Matterhorn Asset Management Игон вон Граерц выразился так: «Греция приставила дуло пистолета к виску Германии, заявляя, что требует больше денег, но не мер жёсткой экономии».

«Я уверен, что они собираются шантажировать Германию и ЕЦБ, — продолжает Игон вон Граерц. — Потому, что сегодня «спасение» Греции обойдется дешевле, чем окружить защитным кольцом все остальные проблемные страны. Это, конечно, верно лишь на малом промежутке времени. Но политики в Европе не заглядывают далеко вперед, прекрасно зная, что их скоро вышвырнут из кабинетов. Они видят, как оппозиция хором скандирует “хватит жёсткой экономии!”.

В ближайшее время, я думаю, Греции выделят ещё одну круглую сумму, чтобы с минимальными потерями сохранить целостность Европы, но это не решает проблем. И что бы сегодня ни делала Германия, всё обернется для неё плохо. Потому что она крайне уязвима по отношению к проблемам Южной Европы.

Банковские системы Великобритании и Швейцарии слишком велики для этих стран. В ближайшие несколько месяцев они тоже окажутся под серьезным давлением», — убеждён Игон вон Граерц.

Хвалёные швейцарские банки

Неприятные предсказания о проблемах на рынке золота, которые мы дали в предыдущей «Хронике нефтедолларового коллапса», похоже, начинают сбываться. Один из клиентов финансовой компании Matterhorn Asset Management решил перевести свое золото из швейцарского банка в инвестиционный фонд Matterhorn. Неожиданно возникли странные задержки с доставкой металла. Через некоторое время выяснилось, что золота в банке нет — несмотря на то, что клиент имел договор на хранение физического золота, приобретённого персонально для него. Невозможно сказать, в чем проблема: золото изначально не было закуплено или банк был вынужден пустить его на другие цели.

«Вкладчики устроили набеги на банки по всему миру, — продолжает Игон вон Граерц. — И банковская система таит для них серьёзные опасности. Сегодня необходимо не просто владеть физическим золотом, но и держать его вне банков. Но большинство клиентов предпочитают обезличенные металлические счета, которые даже не предполагают покупку физического металла. И для банковских работников, похоже, нет разницы между бумажным и физическим драгметаллом. Они верят, что могут в любой момент получить его. Когда же доверие к финансовой системе будет окончательно потеряно и люди начнут требовать конвертации бумаг в монеты и слитки, их просто не хватит. Банкирам придётся покупать золото, невзирая на его цену. Вы понимаете, что тогда случится с ценами? Ждать уже не долго, поскольку сегодня серьёзные проблемы не только у коммерческих банков, но и у центральных, а также на фьючерсных рынках. В 2008 году для спасения финансовой системы было эмитировано и обеспечено тем или иным способом 25 трлн долл. Но система спасена не была — удалось лишь отложить её обвал. И я считаю, что это была лишь репетиция гораздо более грандиозного действа, которое нам скоро предстоит наблюдать.Глядя, как падают все эти костяшки домино, я понимаю, что мы очень близки к реальному краху, который принесёт гораздо больше проблем, чем “репетиция” 2008 года».

«Нас заманили в Евросоюз!»

Всё больше стран в рамках Евросоюза высказывают недовольство своим положением. Их гражданам уже приходит мысль, что ЕС — это по сути неоколонистическая система. Государства «ядра» Евросоюза колонизировали периферийные страны с помощью дешёвого финансирования в евро, что привело к разрастанию долгов и резкому увеличению потребления на периферии. Банки и экспортёры «ядра» уже извлекли из этого гигантские прибыли.

Сегодня, в результате набега на банки стран периферии и выдачи «спасительных» кредитов под залог, от периферии к центру перетекают активы, капиталы и доходы граждан. Греки, которые имеют хоть какие-то сбережения, изымают их из местных банков и кладут на депозиты в немецкие.Правительство страны вынуждено распродавать национальные компании, чтобы выплатить долги банкам Германии и Франции.

И то, что неоколонистическая система ещё и развратила граждан периферийных стран (кое-где даже забыли, что такое работа), только усугубляет проблемы. Отрезвление будет крайне неприятным.

Безопасность превыше всего

Информационное агентство Рейтер сообщило, что ещё прошлым летом казначейство США даровало Китаю эксклюзивное право покупать казначейские бумаги напрямую, минуя первичных дилеров. Недоверие к Уолл-Стрит и стремление Китая уйти от рисков, который несут крупные банки (по сути, не признанные банкроты) вполне понятно. Центральным банкирам других стран не ясно, почему такая же привилегия не предоставлена им.

Китай без лишней огласки увеличивает свои золотые резервы — на несколько сотен тонн в год. В минувшем апреле Турция нарастила свои золотые резервы на 29,7 т, Мексика — на 2,92 т., Казахстан на 2,02 т, Украина — на 1,4 т. Если ещё пять лет назад центральные банки в целом продавали золото, то сейчас они его больше покупают. Жёлтый металл, над которым смеялись, как над «варварской реликвией», оказался востребован.

Чернеют зелёные ростки

Американские Военно-морские силы, которые планировали к 2020 г. наполовину перевести свои суда на альтернативные виды топлива, похоже, будут вынуждены отказаться от этой затеи. В последние годы для нужд флота закупалось биотопливо, которое обходилось в 4, 10 и даже 100 раз дороже обычного, произведённого из нефти. Впрочем, определить реальную стоимость поставленного горючего сложно, поскольку во многие контракты по поставкам были заложены средства на сопутствующие исследования и разработки. Неделю назад комитет по вооружённым силам Палаты представителей конгресса США проголосовал за то, чтобы прекратить такую практику. Система по стимулированию развития альтернативных видов топлива для флота была нарушена.

Представители американского бизнеса сообщают о законодательной нестабильности, из-за которой им сложно планировать дальнейшее развитие компаний. Президент США Барак Обама примерно раз в три месяца устраивает пугающие словесные атаки то на одни, то на другие секторы экономики. И это помимо уже привычного ритуала, предписывающего ругать «жадные нефтяные компании», как только повышаются цены на бензин.

|

|

Жизнь без излишеств: как стать здоровым |

Жизнь без излишеств: как стать здоровым

Искусство выживания. Типовая жизнь в обществе потребления рассматривается достаточно большим количеством людей даже на пресыщенном Западе как крест, который не стоит нести. Простой и непритязательный образ жизни там известен как simple living, или жизнь без излишеств.

За двадцатилетие буржуазных реформ наши соотечественники привыкли к состоянию выживания, для многих это стало потребностью и стилем жизни. Пусть не освободившись, но ослабив цепи потребления, люди обрели определенную независимость от буржуазного социума, который всех делает жадными и завистливыми.

Искусство выживания заняло в новой России важное место среди традиционных культур, искусств и ремесел. Я думаю, что советские люди, которых взамен развитого социализма окунули «фейсом» в буржуазную «свободу», теперь впереди планеты всей по уровню креативного мышления в области выживания. На Земле, превращающейся в помойку, креативным следует считать не того, кто придумывает новое, а того, кто умеет использовать выброшенное другими.

Оптимизацией своей жизнедеятельности в той или иной мере занимается каждый. У одних целевой функцией является минимизация потребляемых материальных ресурсов, другие преследуют цель оздоровиться, поддерживая свое здоровье и уровень физической подготовки на стабильном уровне. Большинство интересует и то, и другое, что оправдано и достижимо, поскольку оздоровление невозможно без выживания, требуя ряда осознанных серьезных ограничений в потреблении товаров и услуг.

Индустриальная потребительская цивилизация перекосила общественное сознание, насадила стереотипы и стандарты жизни, противоречащие физиологии и психологии Человека как части Природы. Творческое отношение к своему организму снова наполнит нашу жизнь смыслом, она станет интересной сама по себе, без пагубных и дорогостоящих пристрастий.

Жизнь дается человеку один раз. Стоит ли прожигать ее, повинуясь частнособственническому хватательному инстинкту и удовлетворяя примитивные стадные рефлексы потребления? Потреблять нужно столько, сколько необходимо нашему организму. Излишества наносят вред здоровью прямо (вызывая болезни цивилизации) или косвенно (через ухудшение окружающей среды).

Утреннее солнце. Изначально человек жил по солнечным часам – вставал с восходом солнца и ложился после его заката. Летом, при продолжительном световом дне, совсем несложно придерживаться солнечного графика, и в электрическом освещении помещения нет особой нужды. При этом стены помещений, двери, мебель и т.д. желательно иметь светлых тонов, чтобы они отражали внутрь свет, поступающий извне.

День нужно начинать под первыми лучами солнца: полулежа или в движении, выполняя какую-то работу. В качестве природного солярия хорошо подходит комната с распахнутым окном на восточной стороне. Застекленные балкон или лоджия малопригодны для приема солнечных ванн – большую часть времени лучи оказываются за стеклом. В идеальном случае открытый балкон загораживается от северного ветра шкафом до потолка с отражающей поверхностью, например, из кровельного железа.

Утром часто бывает безветренно, а воздух более чист и прозрачен. Утренние лучи наиболее полезны и безопасны для организма. Нежный загар ложится без наступления перегрева, если ограничить облучение, например, 10 часами утра.

Такой «зарядки» вполне хватит на целый день. Покидать помещение, чтобы оказаться под вредным высоким солнцем (особенно в жару) даже не захочется. Тем более что голова останется свежей и интеллектуально работоспособной до самого вечера. Между тем, по вашему загару можно будет подумать, что вы загораете целыми днями или вернулись с южных морей.

Вообще на том пространстве, которое осталось от России, за солнцем приходится, что называется, «бегать». Не поймал нужную порцию лучей сегодня – лови завтра. Если не было солнца утром, то облучайся под вечер. Приходится не гнушаться и обеденным «высоким» солнцем, не так уж Россию оно балует.

Гораздо опаснее «чужое» солнце престижных курортов, куда многие стремятся, повинуясь предательскому голосу рекламы и теряя здоровье, зарабатывая на туристические путевки. Не может быть отдыха лучше, чем в российской глубинке – на проселках, хоженых прадедами.

Встречать день хорошо на восточном склоне реки. Этот берег прогревается быстрее, поэтому мошка и комары его покидают раньше. Прохлада ушедшей ночи облегчает физическую работу по благоустройству (устройство террас, родников, очагов и т.д.). Обнаженное тело снабжается кислородом через поры кожи, при этом обеспечивается теплоотдача, что резко повышает работоспособность.

Голова является нашим радиатором охлаждения, она отводит до 25% тепла, выделяемого организмом. Чтобы охладиться и создать ощущение комфорта, достаточно опрокинуть на голову несколько горстей родниковой воды. Уже с 8–9 часов голову лучше покрыть легкой кепкой с широким козырьком. При перемещениях пешком кепку можно периодически увлажнять.

Пропусти завтрак. Чувство голода, даже наметившееся после пробуждения, исчезает после начала работы и согревания лучами солнца. Фактически они питают организм энергией, и кушать не захочется до полудня – распаренный организм пищи не запросит.

«Технологически» удобно, например, школьникам или студентам позавтракать утром. Интеллектуальная или физическая работа в закрытых помещениях (как правило, душных) требует непрерывного поступления в кровь питательных веществ, выделенных из съеденной пищи. При относительно свободном графике работы или учебы целесообразно сдвигать или пропускать завтрак, ограничиваясь обедом и ужином.

Переход ото сна к бодрствованию сопровождается изменением способа внутреннего энергообеспечения – с ночного на дневной. Ночью организм использует в качестве топлива в основном жирные кислоты, находящиеся в жировых депо. Днем расщепляются жиры и углеводы, поступающие с пищей (жиры сгорают в пламени углеводов).

Пропуская завтрак, мы увеличиваем период ночного энергообеспечения. При этом, особенно в случае физической работы, мы интенсивно освобождаемся от излишков жира, которые «пошатнуть» днем (после приема пищи) сложнее.

Если человек, едва проснувшись, начинает завтракать, то он повинуется условному рефлексу (на время приема пищи), но не естественному чувству голода (истощению запасов гликогена). Сразу после сна, не получив физической нагрузки, человек не должен испытывать потребности в пище. Проснувшись, целесообразно ограничиться несколькими глотками воды, чтобы через желудок и кишечную стенку всосались в кровь остатки ужина.

Не случайно оздоровительное голодание обычно начинают, пропуская завтрак. При этом организм оказывается более подготовленным к отказу от еды. Любым, даже полезным, рекомендациям легко следовать тогда, когда они выполняются без значительных волевых усилий и приносят материальную выгоду. Чего мы не видели в торговой точке? Куда интереснее и полезнее оказаться на даче или у реки.

Не злоупотребляй белками. Те, кто практикует «голодание ради здоровья» в качестве способа борьбы с избыточным весом, как правило, не ограничивают свой рацион в период «неголодания», удовлетворяя свои кулинарные пристрастия. Можно поступить иначе – пропускать или сдвигать (по времени) завтраки ежедневно, но не прибегать к продолжительному отказу от пищи. Иногда, например, в пешем походе, дополнительно к завтраку можно отказаться от обеда и ужина, обеспечив суточное голодание, но не более.

Предлагаемое кратковременное голодание выполняется непринужденно, естественно. Однако не всем удается сократить ассортимент пищевых продуктов до необходимого минимума. Для этого нужно практически избавиться от пищевых пристрастий, испытывая потребность в той или иной пище только потому, что она полезна и нужна организму при том или ином физическом состоянии.

Текущее состояние определяется физическими нагрузками, полученными в течение нескольких предыдущих дней, особенно продолжающегося дня. Избыточная масса жира ухудшает физические возможности организма, а улучшают их значительные запасы гликогена в печени и мышцах. Гликоген обеспечивает бесперебойное поступление глюкозы в кровь для питания нервной ткани и сжигания кислот из жировых депо.

Чувство голода сигнализирует о падении уровня глюкозы в крови и истощении запасов гликогена. Однако нередко, ощущая голод, мы на самом деле хотим пить. Выпив, не торопясь, несколько глотков воды, можно обеспечить всасывание кишечной стенкой составных частей ранее съеденной пищи и устранение ложного чувства голода. В частности, так следует поступать после пробуждения.

В диетических руководствах, на мой взгляд, придается чрезмерное значение белковой пище. Это действительно имеет место для растущего организма или организма, восстанавливающего поврежденные органы и ткани. Для взрослого человека поступление белков необходимо для покрытия коэффициента снашиваемости, который характеризует распад белков организма, износ роговых оболочек кожи и т.д.