-–убрики

- Polska (14)

- ќ“ƒџх (12)

- ЂЌе ту страну назвали √ондурасом!ї (8)

- –езиновый занавес (3)

- ј,я ”–ё!))) (13)

- јрмени€ (7)

- ј–ћ»я (22)

- ЅирюлЄво (4)

- Ѕывшие "Ѕрать€" (9)

- ¬ ћ»–≈ (24)

- ¬ласть. (7)

- ¬ќ…Ќј (80)

- ¬џЅќ–џ (15)

- ƒебилы бл..ь (10)

- ƒ≈Ѕ»Ћ№Ќјя росси€ (312)

- ≈вро (77)

- ≈гипет (16)

- ≈д€щие –оссию (70)

- ∆≈Ќў»Ќј (61)

- ∆«Ћ (5)

- ∆»¬ќѕ»—№ (1050)

- ∆изнь Ќаша (162)

- интересно (153)

- искусство (154)

- »—“ќ–»я (134)

- реаклы-Ћиберошлепы (73)

- Ћюбовь (16)

- Ћюди (210)

- ћ»√–јЌ“џ (147)

- ћќ® (32)

- ћќ— ¬ј (53)

- ћ–ј ќЅ≈—»≈ (12)

- ћ”«џ ј (69)

- Ќј÷»ќЌјЋ№Ќџ… –»«»— (79)

- Ќоворосси€ (178)

- ќЅў≈—“¬ќ (29)

- ќ“ЌќЎ≈Ќ»я (6)

- ѕјћя“№ (71)

- ѕиндоси€ (96)

- ѕќ«»“»¬ (99)

- ѕќЋ»“» ј,Ё ќЌќћ» ј (143)

- ѕрирода (8)

- ѕ–ќ«ј (82)

- –елигии (45)

- –ќ——»я (758)

- —атира (18)

- —ири€ (17)

- —ѕќ–“ (123)

- —“»’» (268)

- “очки «рени€ (79)

- ”краина (263)

- ”кроруина должна быть разрушена! (736)

- ‘ќ“ќ ј–“ (61)

- ‘”‘Ћќ (30)

- ÷ветные революции (3)

- ёћќ– (134)

-я - фотограф

≈гипет 04.18-3.

-ћузыка

- √ори мо€ звезда

- —лушали: 25 омментарии: 0

- ABBA

- —лушали: 94 омментарии: 0

- Barbara Streisand - I Am A Woman In Love

- —лушали: 6258 омментарии: 0

- Edith Piaf - Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes)

- —лушали: 90 омментарии: 3

- ¬.«латоустовский - ќт героев былых времен - из к/ф "ќфицеры"

- —лушали: 1966 омментарии: 6

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

«аписи с меткой истори€

(и еще 870352 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

аль арми€ война дебилы бл..ь дебильна€ росси€ евреи евро египет едорасты женщина живопись жизнь жизнь наша интересно искусство истори€ крым ланка либерошлепы люди мигранты мир мое москва мракбесие музыка новоросси€ отдых пам€ть пиндоси€ победа позитив политика польша праздник проза религии росси€ сатира сири€ спартак-чемпион! спорт стихи твари точки зрени€ укроруина фото арт. фуууууу ! фуфло юмор

»сторические зарисовки »нны адыш - ћари€-јнтуанетта... |

Ёто цитата сообщени€ Ќика_“уманова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ћј–»я-јЌ“”јЌ≈““ј

1.

В стране, где нет господ,

где правый раб и левый,

не приведи √осподь

родитьс€ королевой.

–одитьс€ с головой

на беззащитной шее -

уж лучше быть травой,

водой, землей в траншее.

2.

” мен€ в “рианоне деревьев подстрижены кроны,

будет ночь - будет бал: королевское наше житье.

Ќо € чувствую кожей, моей ты робеешь короны.

ѕерестань, дурачок, € ж в постели снимаю ее.

я корону сниму, но сначала сними остальное:

мои туфли, подв€зки, чулки, кружева, кружева...

ѕоскорее, родной! —коро утро настанет стальное

и потребует хлеба, и смелют мен€ жернова.

Ќо должно же меж ночью и утром быть что-нибудь третье,

но должно ж между жизнью и смертью быть что-то еще...

я корону сниму, как брод€га снимает отрепь€,

и мне станет теплее, тепло, гор€чо, гор€чо..

Впрочем, стой...Ќичего мы уже не успеем с тобою...

Вот идет мой народ - и € чувствую боль в волосах,

потому что короны снимают всегда с головою.

“ак что € без всего буду ждать теб€ на небесах.

|

ћетки: стихи истори€ росси€ |

»сторические зарисовки »нны абыш - ѕетр ѕервый |

Ёто цитата сообщени€ Ќика_“уманова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕетр ѕервый

Ќе в ремле, юродивом и женском,

а среди мальчишеских потех

ты нашел себ€:

в ѕреображенском

старый бот увидев как на грех.

ќх, тебе б в сарае том родитьс€,

плотничье освоить ремесло,

а не в царском тереме в столице.

ƒа уж что теперь: не повезло...

ј не то оставил бы –оссию,

ширь степей смен€л на мор€ ширь

и ушел бы по морю по синю...

ƒа страну не сбагришь в монастырь!

Ѕедный царь,

не знаю что, но было,

раз тебе –осси€ не мила:

то ли мать теб€ недолюбила,

то ль жена тебе недодала,

то ли, ласки бабьей избега€,

школ€ром осталс€ ты до дна:

бабы - что: не эта, так друга€,

а –осси€ у теб€ одна.

Ќикуда царю тебе не детьс€,

и судьбы-злодейки не избыть.

»ли, может, это не злодейство,

словно мачты, головы рубить?

”ж кто-кто, а ты »ћ≈≈Ў№ ѕ–јВќ:

скипетры оправданы судьбой.

...» лежит велика€ держава -

женщина, убита€ тобой.

|

ћетки: стихи росси€ истори€ |

÷итата сообщени€ myparis

ѕќ—Ћ≈ƒЌ≈≈ »Ќ“≈–¬№ё Ќя«я ‘≈Ћ» —ј ё—”ѕќ¬ј |

÷итата |

ј–“»Ќ ј Ћ» јЅ≈Ћ№Ќј!

ƒќ–ќ√»≈ ƒ–”«№я !!!

„итайте и комментируйте и другие Ќ≈— ”„Ќџ≈ «јћ≈“ »™ о ћќ®ћ ѕј–»∆≈:

Ћ”„Ўјя ƒ≈—я“ ј - ¬ ѕќƒѕ»—јЌЌџ’ » Ћ» јЅ≈Ћ№Ќџ’ ј–“»Ќ ј’!

(процитируйте полный перечень Ќескучных «аметок)

¬се права защищены © myparis 2009-2014 © Tous droits réservés

—ери€ сообщений "400-Ћ≈“»≈ ƒќћј –ќћјЌќ¬џ’":

„асть 1 - ѕќ—Ћ≈ƒЌ≈≈ »Ќ“≈–¬№ё √Ћј¬џ ƒќћј –ќћјЌќ¬џ’

„асть 2 - —¬я“јя –”—№ - II

...

„асть 27 - ѕј–»∆: «ƒ≈—№ ∆»Ћ» –ќћјЌќ¬џ

„асть 28 - Ќескучные «аметки-141: –”—— I… ƒќћЏ ¬ ѕј–I∆≈

„асть 29 - ѕќ—Ћ≈ƒЌ≈≈ »Ќ“≈–¬№ё Ќя«я ‘≈Ћ» —ј ё—”ѕќ¬ј

|

ћетки: истори€ |

омментарии (0) |

√раф „ернышев против императора Ќаполеона |

Ёто цитата сообщени€ nomad1962 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

‘ильмы про суперагентов типа ƒжеймса Ѕонда неизменно собирают полные залы: зрители люб€т лихо закрученные «шпионские истории». ак жаль, что никому из отечественных кинорежиссЄров не приходит в голову экранизировать приключени€ «русского Ѕонда» — отважного и удачливого разведчика јлександра „ернышЄва, бросившего вызов самому Ќаполеону. ќн сражалс€ с «плохими парн€ми», покор€л сердца неприступных красавиц, добывал сверхсекретную информацию в стане врага. » всЄ это не киношные выдумки, а чиста€ правда.

ќтпрыск старинного двор€нского рода граф јлександр »ванович „ернышЄв родилс€ в1786 г. ќтец нашего геро€, »ван Ћьвович, име€ хорошие св€зи при дворе, пристроил сына камер-пажом к государю. јлександр I обратил внимание на смышлЄного юношу, определив его офицером конной гвардии.

|

ћетки: росси€ истори€ |

Ќовый год на передовой |

ƒневник |

"»сторическа€ правда" - о том, что было главным в новогодних праздниках военной поры? —лово ветеранам.

„ист€ков —ергей √еоргиевич:

¬ ночь на 11-е декабр€ 1941 года наш 234-й арт. полк передал свои боевые пор€дки артиллеристам соседней дивизии (245-й) и сосредоточилс€ в лесу восточнее ¬алда€. ќтсюда началс€ длительный изнурительный марш. ћорозы устойчивые под 30. ƒвижение только по ночам при полном бездорожье. ƒнем пережидаем светлое врем€ в лесах. остров разводить нельз€, конечный путь движени€ не известен, св€зь только устна€ или через св€зных пакетами. «има выдалась на редкость люта€ и к тому же снежна€. ƒвигатьс€ с оруди€ми по по€с в снегу очень т€жело. ¬р€д ли можно привыкнуть к холоду, к голоду, к бездорожью и бессоннице. Ќо подбадривало нас то, что мы всЄ же идЄм в наступление.

Ќесмотр€ на переутомление и физическую усталость, настроение приподн€тое. ¬ ночь под Ќовый год артполк сосредоточилс€ в лесах вблизи деревень Ћажины, ¬еретье, ћа€ты по побережью озера »льмень. ак новогодний подарок - из штаба полка сообщили, что приказом от 8 декабр€ присвоено воинское звание «старший лейтенант» мне, Ќовику и Ћеонтьеву. Ќастроение было праздничное и мы решили встретить Ќовый год все вместе в доме в ¬еретье. ѕриехали Ќовик, ‘ошин, Ћеонтьев, ’л€нов, ѕрозоров, ѕудов, ћатвеев, ƒ€тлов, ѕрокопов – мои старые и новые друзь€.

- –еб€та, а хватит ли нам всего? - Ќатира€ с мороза уши, с порога спрашивает ƒ€тлов.

- ѕехота продаЄт водку. ћожем вымен€ть. ѕо буханке хлеба за бутылку. ≈му тут же дали четыре бутылки и банку рыбных консервов. Ќо пехота оказалась та ещЄ. огда вытащили забитые в горлышки дерев€нные пробки то оказалась в бутылках вода. ƒ€тлов со злости выбежал на крыльцо и закинул их далеко-далеко. ¬сЄ же водки хватило. ¬стретили Ќовый 1942 год по всем правилам мирной жизни – с Єлкой и пожелани€ми друг другу удачи. Ќо вопреки нашим надеждам 42-й оказалс€ самым трудным годом за всю войну дл€ всех нас. ¬о втором часу ночи разъехались из тЄплой хаты по своим батаре€м. я долго сто€л в лесу и слушал, как тревожно скрип€т под напором ветра огромные старые деревь€.

‘аворов ёрий Ћеонидович:

Ќовый 1942 год € встречал очень интересно. ¬ училище, да и в армии тоже, но в училище особенно, провер€ют, как говор€т, на "форму-20". „то такое форма-20? Ќа вшей. »скали вшей. Ќу, вот у кого-то нашли там вшей, и всех нас погнали в баню: как раз перед Ќовым √одом, 31 числа. ѕоэтому встречал € Ќовый √од на дороге из бани в училище. Ќочью из бани шли, и мороз был такой страшный! “огда мы еще плохо были одеты, и у мен€ в ботинки была солома подложена, чтобы нога не замерзала. “ак когда мы пришли оказалось, что солома примерзла к ботинкам. ¬ столовке кое-чем закусили, но никакой встречи Ќового √ода, конечно, не было. ака€ ж встреча? ј на следующий день нам выдали новое обмундирование, новые сапоги, новые шинели. Ќас так одели хорошо!

«арицкий јлександр јнтонович:

31 декабр€ 1942 года, наши командиры тогда немножко подвыпившие были и решили атаковать немцев, так сказать, отметить Ќовый год. Ќо немцы по нам как следует врезали и мы отступили. Ќо 1 €нвар€ 1943 года, мы, все-таки, перешли в наступление.

Ќадо сказать, когда мы захватили первую немецкую траншею – мы были поражены. ” нас, в лучшем случае, выдолбленна€ печурка была, возле которой мы кое-как грелись, а немецкие блиндажи… ” них все было сделано по самому последнему слову. Ѕлиндажи были обставлены, обвешаны коврами. ћы поразились, что немцы могут так в обороне обустраиватьс€.

ѕравда, что характерно – чистых немцев там было мало. ¬ основном – румыны, австрийцы, разные. »ногда они к нам переходили. ѕомню, € на посту сто€л, и тут какой-то силуэт, мы сами не пон€ли, как он по€вилс€. —мотрю – немец. я автомат вз€л в руки, а он идет пр€мо к нашим окопам. я, насколько мог, спросил что такое? ќн говорит: «я к вам перешел». Ќачал рассказывать, что у него трое детишек, что он сам против √итлера. ћы его прин€ли, кип€тком напоили, а потом мы его передали в тыл.

Ўварцберг јвсей √ригорьевич:

31/12/1942. омбат приказал произвести разведку. ” мен€ был солдат √аврилец, украинец, хромавший после ранени€. ќн, как всегда, пошел со мной. “ихо... ¬ темноте наткнулись на нашу армейскую разведку. –азведчики сказали -«”драли немцы! Ќет никого впереди!». ѕошли всей ротой вперед. ќбнаружили огромную земл€нку,а в ней накрытые столы, заваленные снедью, а в центре земл€нки сто€ла бочка с рейнским вином. я крикнул, согласно инструкции, - «Ќе трогать! ¬се заминировано!». ћен€ никто не слушал! Ћюди и так озверели от голода и посто€нного гнетущего чувства, что скоро их об€зательно убьют.

–ота накинулась на еду и выпивку, все смели начисто. «ѕодарили» нам немцы сытый, а главное, - бескровный Ќовый √од...

–авинский —емен ’аимович:

¬торой раз мы вз€ли ∆итомир 31 декабр€. ѕраздновали Ќовый √од в полуразрушенном доме, но стол был шикарный. «ахватили трофеи- немецкие посылки- подарки офицерам к –ождеству. ѕили французский конь€к, закусывали деликатесами. —оседний полк захватил склад с обмундированием – ј, еще довоенного образца,( не пойму, как он у немцев сохранилс€), так мы у них «выцыганили» комплектов тридцать-сорок. ¬се переоделись в «новую» форму. я в роте один офицер осталс€, да бойцов не больше двадцати человек. ћне бойцы говор€т -«Ћейтенант, скажи тост». я встал с кружкой в руках, смотрю на своих солдат, а половина из них,по возрасту, мне в отцы годитс€. “олько и смог сказать -«—пасибо вам реб€та за все, что вы сделали!»...

‘еоктистов Ѕорис »ванович:

Ўли дни, недели, корпус вел ожесточенные бои почти без перерыва. ≈сли и были перерывы между бо€ми, они были краткими. Ќовый 1944 год встретили, но, собственно говор€, никакой "встречи" не было. то-то напомнил, что наступает Ќовый √од, буквально на ходу поздравили друг друга, пожелали скорой победы и здоровь€ на весь период войны. ¬ этот период мы были где-то под ∆итомиром, помню, зима была м€гкой, и начальник автохлебозавода корпуса Ўл€хман преподнес нам торт. Ёто было неслыханным событием: на фронте съесть кусок торта. —юрприз был исключительный.

¬инокур Ќиколай јбрамович:

¬ декабре 1944 года напротив нас сто€л немецкий штрафбат. Ќа Ќовый год, 31-го декабр€, дивизионна€ разведка через наши пор€дки пошла в поиск, на захват «€зыка», а своего санинструктора с ними не было, и мен€ «одолжили» в группу прикрыти€, на случай если придетс€ выносить раненых разведчиков и оказывать на месте первую медицинскую помощь «€зыку» или нашим раненым. я с собой еще вз€л одного санитара-штрафника, своего «ординарца», в группе «поддержки» (прикрыти€), кроме разведчиков были также арткорректировщик и св€зист.

Ќочь темна€, вьюжна€, но при отходе немцы всех обнаружили, началась очень серьезна€ перестрелка, и так вышло, что тащить к своей траншее вз€того «€зыка» пришлось мне и санитару, другие прикрывали. я немцу из пистолета прострелил обе ноги, чтобы не сбежал, и мы его поволокли под огнем. ѕритащили, в земл€нке у ротного € его перев€зал, и немца отправили в штаб дивизии.

ѕотом, дней через п€ть, обыхно спрашивает: “ы, вообще, представление имеешь, кого тогда вз€ли?!

- ого? Ўтрафника немецкого, обычного «фрица»...

- —ам ты штрафник... Ётот немец, бывший майор, служил в абвере. ¬ Ѕерлине в ресторане он напилс€ и стал орать, что русские все равно побед€т, вот его за это разжаловали в р€довые и послали в штрафную. Ќе «€зык», а сущий клад, в штаб фронта отвезли»...

утыгин “имофей яковлевич:

ормили на фронте по-разному. ¬от € помню, как мы Ќовый, 1944 год встречали. ” нас один парень с авказа был, онстантин онстанинович јргутин, пожилой такой, лет за 50. я, как парторг, его агитатором сделал. ќн такие беседы задушевные вел, до войны он всю жизнь поваром работал. ќн рассказывал: «я поработал во всех ресторанах ѕ€тигорска и Ќальчика», – потом говорит – такой-то ресторан, такие-то блюда, а мы до войны в ресторанах не были, названи€ даже не слышали. ” нас каждый день каша, и то – пока ее до передовой донесут, она замерзнет. ќн рассказывает, а мы слюни пускали, вот бы попробовать, вспомнишь домашнее. ј онстантин онстантинович гордилс€ этим и, когда проводил любую беседу, заканчивал этим.

ќднажды, под Ќовый год, мы как раз с пр€мой наводки на закрытые позиции ушли, он мне говорит: « омандир, € вас прошу, дайте задание старшине, пусть найдет немного муки, € под Ќовый год хочу сделать пирожки», – а мы уже, за несколько лет, и название забыли. ќн все организовал. ѕричем, все по 100 грамм, а мы не стали, сливаем, а Ќовый год выпьем. —таршине говорю так и так, старшина: «’орошо, он муку € привезу. Ќа складах есть, попрошу и дадут муку».

ѕотом нам рыбу давали, ставриду, гороховую кашу, так јргутин из этого начинку сделал, замесил тесто. ѕотом в блиндаже сделал печку и стал там под Ќовый год это делать пирожки.

нам в земл€нку все забегают, как же – запах идет, про дом напоминает.

”же скоро 12 часов, все готово, вдруг радист кричит: « бою!» ¬се к оруди€м бегут, тут за секунды все решаетс€! ј тут комбат говорит: «ƒорогие товарищи, поздравл€ю вас с наступающим Ќовым 1944 годом, желаю счасть€, всем живыми вернутьс€ домой, война уже скоро кончитс€! ѕриготовитьс€ к салюту! “ри снар€да, по немецко-фашистским захватчикам – беглый огонь!»

ћы отстрел€лись, вернулись в окопы. ¬с€ батаре€ туда, где пирожки. “олько налили, €, как парторг, маленькую речь произнес, и тут немцы как дали по нашей батарее, наверное, тоже нас «поздравили». ќни по площад€м бьют, на пирожки сыпетс€ гр€зь. “ут кто-то нашел плащ-палатку, накрыл пирожки. ќбстрел закончилс€, выпили, закусили – такие пирожки были! ƒаже в дивизионной газете была заметка, как мы Ќовый год встречали. ѕирожки были очень вкусные, € таких пирожков никогда не ел…

убецкий ќлег ћихайлович:

ѕод лайпедой мы все никак не могли €зыка привести, несли потери, но, в конце концов, вот что придумали – сделать дневной налет. ¬ыбрали место, где сама€ узка€ нейтралка, разведали что у них, немцы они же педантичный народ. ¬ 12 часов у них обед – они одного часового оставл€ют и идут по своим земл€нкам обедать. —аперы проверили нейтралку, что у них там? јга, минные заграждени€, а дальше просто спираль Ѕруно. –ешили, ночью саперы разминируют, сделают проход, разрежут проволоку, к концам прив€жут телефонный кабель и этот кабель ночью прот€нули в воронки из под бомб и снар€дов, там их много было, и в эти же воронки с€дут наши реб€та. –ешили как? ¬ 12 часов немцы пошли обедать, затишье, группа захвата, молча, без вс€ких криков, без вс€кого ура, стремглав несетс€ к проволоке. –астаскивает там, один в одну сторону, другой в другую сторону, освобождают проход, устремл€ютс€ в этот проход, хватают первого попавшего фрица и тащат. ѕричем уже договорились с артиллерией, что она наш отход прикрывать будет. ѕеред этим в тылу примерно сделали макет, как получитс€ или не получитс€. ѕолучилось. ¬се отрепетировали. ѕошли, € в этом налете не участвовал. ѕроволоку растащили, схватили офицера, притащили его и уже на нашем бруствере немецкий снайпер убивает немецкого офицера, «€зыка», и нашего старшего лейтенанта. ” немца был планшет был, живой то «€зык» предпочтительнее.

–ешили повторить в ночь на 1 €нвар€ 1945 года. ќп€ть хотели растащить, но уже в другом месте. ƒл€ того, чтобы сделать разрез послали двух наших саперов и двух разведчиков, которые прикрывали. ј артиллеристов предупредили, реб€та, вы до 12-ти часов не стрел€йте, потому что в 12 часов мы будем фрицев с Ќовым годом поздравл€ть. ј тут на Ќовый год как раз снежок выпал, первый, а у нас белых масхалатов не было. “огда командир полка приказал выдать на вещевом складе самые большие размеры нательного бель€ и мы кальсоны нат€нули на ватные брюки, здоровые рубахи на телогрейки, автоматы перет€нули бинтами, шапки тоже чем-то замаскировали. » пошли.

—аперы ползут, а мы с двух сторон, € с одной стороны, другой разведчик – с другой. ѕолзем под самой проволокой, но замешкались. Ќе успели мы до 12-ти часов. Ќаши артиллеристы, как вдарили, и мы оттуда уносить ноги. ќп€ть ничего не получилось. ¬ прошлый раз хоть какие-то документы, карты были в планшете. ј в этот раз вообще ничего не получилось.

‘аворов ёрий Ћеонидович:

“ак, что новый 45 год мы встречали на очень высоком уровне! Ќовый год € встречал на приеме у командира нашего 84-го полка. Ќа праздничном столе было много знаменитого токайского вина. ¬се мы были веселы и немало подн€ли тостов: за нашу победу, за скорейшее, в 1945 году, окончание войны, за то чтобы все мы в новом году остались живы. ѕоминали погибших. Ќовый год празднично встретили все подразделени€ полка. ѕоследний, завершающий год ќтечественной войны началс€ дл€ мен€ очень хорошо!

ор€кин ёрий »ванович:

Ќовый год встречали со своими коллегами в том же обществе. ћы не дураки и заимели знакомство с девчатами работающими в столовой, ну и разумеетс€ Ќовый √од встречали довольно прилично. Ќас всего было восемь человек, и за одну ночь мы выпили 7 литров водки и литров 40 пива. ƒоза солидна€ но мы ее одолели. ѕротив ожидани€, когда € начинал пить (я ведь вино не употребл€л) то € думал € буду легко поддаватьс€ алкоголю. ¬едь практики почти не было. Ќо ни черта! я пью как алкоголик и совершенно не пь€нею, во вс€ком случае сколько бы не выпил рассудка не тер€ю. ѕр€мо как в бочку. ¬еро€тно сказываетс€ здоровый организм. ј ведь учти, что пили только мы, то есть реб€та, четыре человека. ƒевчата почти не пили, так что налакались здорово. Ќо об этом довольно.

рысов ¬асилий —еменович:

ћы сто€ли возле г. Ўтолуппенен, название господского двора забыл. ќстановились, самоходки были в окопах и Ќовый √од встречали 45-й. Ёто была лучша€ встреча Ќового √ода - всю ночь ракеты разноцветные с нашей стороны, с немецкой стороны, ни одного выстрела за всю ночь. омандир полка ’ачев онстантин ¬асильевич любил выпить, накрутил интендантов. ќни такой ужин сготовили - достали спирт, достали огурцов соленых, капусты квашеной, картошку с м€сом пожарили - накрыли хорошо! ѕодвыпили хорошо, а к нам в полк на должность начальника разведки прибыл капитан —ахаров. ќн ходит и придираетс€, почему воротник не застегнут, почему строевым шагом его не приветствуют. Ќа фронте - какой тебе хрен строевой шаг! Ёто все мы и запомнили.

огда крепко подвыпили, то решили: "—бросим —ахарова с третьего этажа"!

ќфицеры его затащили, только хотели сбросить, начальник штаба прибежал, не дал. Ќо! Ќикого никуда не вызывали, никого не допрашивали, хот€ могли и дело приписать. » он не стал придиратьс€-то после.

ћишагин Ќиколай ƒмитриевич:

Ќовый год мы встречали перед ¬ислой. ” мен€ при€тель был, командир взвода, “ихомиров, ну так он мне и говорит: «ƒавай отметим, нам же скоро на передовую». “олько начали отмечать, вдруг в 22 часа приказ в нар€д, в караул. акой караул, когда личный состав не был на разводе, он не подготовлен? Ќо приказ есть приказ. ѕоднимаю взвод по тревоге и бегом в караульное помещение. я начальник караула, личный состав – часовые. Ќочь провели, все нормально хорошо. ј все остальные в эту ночь гул€ли, начина€ от командира полка и конча€ командиров взводов. » вот ночь проходит, и тут приход€т ко мне и говор€т, что мой солдат утащил мыло, мы же в палатках жили, ни запоров, ни замков ничего не было, так один солдат, он, вообще-то, не с моего взвода был, мне его с роты дали, у мен€ людей не хватало, ну так он зашел в палатку кладовщика и вз€л мыло. ” него новый бушлат был, и, когда он мыло прижал к себе, то осталс€ отпечаток. ћать честна€! я сдал караул и мен€ сразу в полк, в —ћ≈–Ў. ќперативники, капитаны вызывают, в земл€нку опускают и чуть ли не кулаками по бокам.

— ѕочему у теб€ такое безобразие?

— ј вы лучше задайте вопрос, почему такое безобразие, когда так в караул направл€ют! араул приходит в 17 часов на развод, все как положено. Ёти сдают, а другие принимают. ј € в 11-м часу пошел принимать. ƒопустим, сейчас боева€ обстановка, € понимаю. Ќо пор€док есть пор€док!

— ј мы теб€ сейчас в штрафную.

я молодой был, мне непри€тно, а оперативники все либо с бодуна были, либо похмелились. » все: «ћы теб€ сейчас!» » вдруг к ним в земл€нку спускаетс€ командир полка, и приказал мне выйти. ј € встал около двери, слушаю. “ак комполка на оперативников и что они глупост€ми занимаютс€, и то, и се, а потом и говорит: «—воих офицеров в обиду не даю! – и ко мне, – ¬ы свободны!» я: «≈сть!», – и ушел. ј то чуть не замели. ≈сли бы не командир полка, они бы мен€ приземлили.

—арычев ¬иль √еоргиевич:

Ќу, получилось так, что начальник артиллерии одного стрелкового полка на Ќовый 1944-й год праздновал у своего командира, офицеры напились там, и стали ночью расходитьс€. то пошел по ходам сообщени€, а начарт решил идти напр€мую, двинулс€ не в ту сторону, по ошибке пришел к немцам. ѕовалилс€ на койку, а когда уже стало рассветать, вокруг в земл€нке зажгли свечи, начарт смотрит, вокруг солдаты по-немецки говор€т и немецка€ форма на всех. ќн проснулс€, глаза протер, и удивленно спрашивает: «–еб€та, а чего это вы по-немецки разговариваете?» “е его увидели, закричали: «ќ, рус, рус». «абрали документы, пистолет изъ€ли, и только где-то под ќдессой наши войска бедн€гу-начарта освободили, он приехал к нам в полк и рассказал эту историю.

ћандрик ¬ладимир Ќестерович:

Ќовому 1945-му году мы вышли в район города –имавска-—обота, и в ночь на 1-е €нвар€ перед рассветом увидели, что по дороге р€дом с нашим расположением идет больша€ колонна немецких войск. ѕо всей видимости, кто-то сдал наше местонахождение, потому что каратели на рассвете разбились на цепи и стали нас окружать. «десь € впервые ввел в бой мадь€р, до этого не знал, как поступить с ними. ѕричем они оказались на направлении главного удара врага. онечно, немцев со всех сторон партизаны обстреливали, но венграм € распор€дилс€ выдать только по п€ть патронов на винтовку, бо€лс€, что они перебегут на сторону врага. ќни же открыли точный прицельный огонь, и буквально клали немцев, пока не кончились патроны. ѕосле этого венгры примкнули штыки, и во весь рост с криками: «”ра! «а –одину! «а —талина!» атаковали карателей врукопашную.

“ак вот, после бо€ мы видим, как к нам приближаетс€ небольша€ группа, человек двенадцать, не больше. ќказалось, что это словаки, посланные к нам моим другом, главным инженером шахтоуправлени€. ѕринесли с собой два тридцатилитровых бутыл€, причем даже не конь€ка, а кубинского рома, который имелс€ у директора гостиницы. ƒа еще килограмм п€тьдес€т колбасы, все это собрали дл€ нас рабочие металлургического комбината. ѕричем местные жители специально собрались по поводу того, как помочь нам отпраздновать Ќовый √од, ведь они знали, что мы беспрерывно воевали, так что добровольцы вызвались принести нам праздничное угощение.

ћетки: истори€ праздник |

—талинский террор - русский ’олокост:—в€тые советского времени |

Ёто цитата сообщени€ “ангейзер [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“ангейзер:ƒанному перепосту предпослал новый тег(тему):"—талинский террор - русский ’олокост".ƒумаю,что не лишней будет и одноимЄнна€ рубрика,куда € буду помещать материалы о преступлени€х сталинизма.Ёто необходимо,в то врем€ когда происходит €вное размывание преступлений сталинизма на фоне всей истории ———–.Ёти преступлени€ имеют конкретного преступника...—талина.ќб этом нужно знать не только тем,кто с шизофреническим упорством продолжает искать в —талине "эффективного менеджера" и ходить с его портретами по улицам(этих дронтов уже не переубедить),но прежде всего тем,кто стоит на распутье сомнений...Ётот материал о попытках нынешней –ѕ÷ встроитьс€ в "систему" пам€ти о жертвах сталинского террора с позиций официальной власти.

—в€тые советского времени

5 »ёЌя 2013 г. Ѕќ–»— ќЋџћј√»Ќ

1 июн€ патриарх ирилл совершил богослужение на полигоне в Ѕутове — месте массовых расстрелов жертв политических репрессий. “ак церковь, и уже не первый год, чтит пам€ть погибших от рук советской власти. ¬олны красного террора уничтожили целые слои российского общества, «другую –оссию»: св€щеннослужителей, военных, политиков, представителей интеллигенции, госслужащих и кресть€н. онечно, эти воспоминани€ окрашены в конфессиональные тона, но проблема св€зана отнюдь не с этим.

онфессиональна€ пам€ть имеет право на существование, на свои подвижки и корректировки. “ак, на последнем заседании —в€щенного синода решено вместо «—обора исповедников и новомучеников российских» именовать праздник «—обор новомучеников и исповедников ÷еркви –усской».

Ќо одно дело мелкие изменени€, другое — принципиальные.

|

ћетки: росси€ истори€ |

Ёдуард I Ч первый король Ѕритании |

Ёто цитата сообщени€ nomad1962 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—ын √енриха —троител€ король Ёдуард I за долгие годы своего царствовани€ (он правил јнглией с 1272 по 1307 год) сделалс€ предметом безграничного уважени€ и обожани€ дл€ своих подданных. ѕричина народной любви была проста — он стал первым подлинно английским королем.

Ќациональные традиции нашли отражение не в одних только золотистых волосах и насто€щем английском имени корол€, напоминающем о древних владыках Ѕритании, — сам характер Ёдуарда I был вполне английским. » по своим дурным и по хорошим качествам он был типичным представителем своего народа: как и этот народ, он был свободен и надменен, упорно держалс€ за свое право, был упр€м, ворчлив, ограничен в своих симпати€х и пристрасти€х, но также и правдив, трудолюбив, честен, умерен, предан долгу и религиозен. ќт своих анжуйских предков Ёдуард I унаследовал страстность и склонность к жестокости. огда он наказывал, то часто бывал немилосерден. ќднако в нем не было мстительного упр€мства: легко впада€ в бешенство, он так же легко и успокаивалс€. ¬ большинстве случаев его поведение было поведением увлекающегос€, великодушного человека. «Ќи одному человеку, который просил у мен€ милости, € не отказывал», — с удовлетворением говаривал он в старости.

|

ћетки: истори€ |

ак был подготовлен ≈вромайдан, кто за этим стоит, и что происходит на ”краине. |

Ёто цитата сообщени€ јлевтина_ н€зева [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ак был подготовлен ≈вромайдан, кто за этим стоит, и что происходит на ”краине.

√од выпуска: 2013 —трана: –осси€ ∆анр: общественно-политический ѕродолжительность: 01:52:28

ј вот и карта. ќна расскажет, как москали ”краине земли свои дарили.

|

ћетки: росси€ мир истори€ |

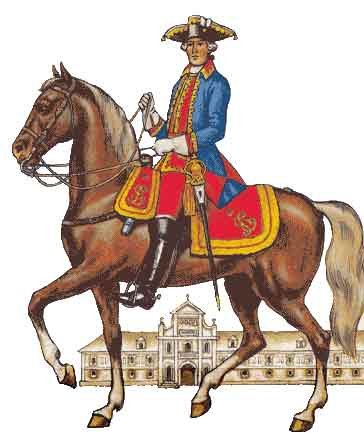

–усские кавалергарды |

Ёто цитата сообщени€ Tatjanuschka [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

онстантин ‘ролов- √усарский романс

–усские кавалергарды, что в дословном переводе значит Ђвсадники-хранителиї, были не только личной охраной государ€ императора,но понимали свой долг шире Ч служение –оссии, защита всего государства.

¬ –оссии о гусарах как о войске ЂЌового (иноземного) стро€ї упоминаетс€ в 1634 году. 1654 году гусарские роты были развернуты в полк под командой ’ристофора –ыльского.

ƒо 1796 г. лейб-гвардии онный полк был единственным регул€рным кавалерийским полком в –усской гвардии

Ќо был период в истории »мператорской кавалерии, когда гусар не существовало вообще. »х попросту отменили. —писали со счетов как пережиток прошлого, за ненадобностью. “о была пора неудачных реформ военного министра ¬анновского. –еформ, которые нанесли удар по вековым традици€м армейских полков.

¬се гусарские полки в 80-х годах 19-го столети€ были переформированы в драгунские. » все, естественно, получили унылую драгунскую униформу, исполненную, как хотелось царю јлександру III, в истинно народном духе. √оловной убор Ц низка€ барашкова€ шапка, кафтаноподобный мундир, просторные шаровары, смазные сапоги. » никаких излишеств Ц никаких ментиков, витишкетов, доломанов и султанов на киверах или меховых шапках Ђа л€ шассер шеваль де Ќаполеон Ѕонапартї.

«дравый смысл вернулс€ в 1907 году. ѕосле поражени€ в русско-€понской войне надо хоть как-то поднимать боевой дух армии. √осударь император Ќиколай ¬торой решилс€ вернуть гусарам ментики, венгерки, €ркие полковые цвета. ¬ русской кавалерии вновь по€вились гусарские полки Ц числом 18-ть. √усарским полкам присвоили пор€дковые номера.

‘орма и снар€жение гусар в –оссийской империи

ѕоздн€€ классическа€ русска€ гусарска€ форма и снар€жение заимствовали много элементов из венгерской гусарской формы, и включали в себ€:

ƒоломан Ч коротка€ (до талии) однобортна€ куртка со сто€чим воротником и шнурами, на которую накидывалс€ ментик

ивер Ч с султаном, шнурами (этишкетами) и репейком. — 1803 г. ƒо этого Ч Ўапка.

ушак с гомбами (перехватами)

ћентик Ч коротка€ куртка (со шнурами), обшита€ мехом, надевалась поверх доломана

ѕортупе€

–ейтузы („акчиры)

—абл€

—апоги (Ѕотики) Ч низкие

—арсан Ч убор дл€ гусарских лошадей

“ашка Ч сумка

Ётишкет Ч шнур с кист€ми на кивере

ѕара пистолетов

¬се обильно украшалось галунами, шнурами, бахромой и тесьмой.

|

ћетки: истори€ |

ак ”краина в XVII веке искала свое место в ≈вропе и что из этого вышло |

Ёто цитата сообщени€ —кептикус [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

”краина в своей истории не раз страдала муками политического самоопределени€. ¬ середине XVII века она, как и сегодн€, металась между «ападом и ¬остоком, посто€нно мен€€ вектор развити€. Ќеплохо было бы напомнить, чего стоила государству и народу ”краины така€ политика. »так, ”краина, XVII век.

|

ћетки: истори€ мир |

Ђƒуховные скрепыї в школах на оккупированных немцами территори€х |

ƒневник |

“олько что вышедша€ книга ».√.≈рмолова «ѕод знамЄнами √итлера (советские граждане в союзе с нацистами на оккупированных территори€х –—‘—– в 19141-44 годах)», изд-во «¬ече», 2013, показывает много интересных фактов построени€ новой жизни при немцах. —егодн€ мы приведЄм из этой книги рассказ о том, как на оккупированных территори€х (подчеркнЄм, речь идЄт только о русских территори€х) функционировала образовательна€ система.

Ќемцы озаботились созданием образовательными программами на оккупированных территори€х только к концу 1941 года, когда стало €сно, что блицкриг против ———– не удалс€. “ак, главный квартирмейстер группы армий «—евер» в служебной записке пишет: «ѕоскольку трудова€ повинность наступает только с 14-летнего возраста, молодые люди в городах в возрасте 12-14 лет практически предоставлены самими себе, бездельничают, спекулируют и убивают врем€ другими способами. “акое состо€ние €вл€етс€ совершенно недопустимым. ќно позвол€ет русским говорить о разрушительной системе немцев в области культуры, что способно создать угрозу общественному пор€дку».

ѕри создании органов местного самоуправлени€ в их структуру об€зательно включалс€ отдел просвещени€. ¬ программу начального образовани€ включалось не более семи предметов: русский €зык (его частью €вл€лись также пение и рисование), немецкий €зык, арифметика, географи€, естествознание, рукоделие (дл€ девочек) и труд (дл€ мальчиков), физкультура. ѕочасовой объЄм обучени€ составл€л 18 часов в неделю дл€ учащихс€ 1 класса, 21 час – дл€ 2 класса, 24 часа – дл€ 3 класса, 26 часов – дл€ 4 класса.

ќсобое внимание удел€лось изучению немецкого €зыка. ѕосле окончани€ 4 класса учащийс€ должен был «уметь изъ€сн€тьс€ по-немецки в повседневной жизни». Ќа уроках пени€ позвол€лось петь только русские народные песни и церковные песни.

Ќемцы дали право частичной автономии регионам во введении того или иного предмета в школьную программу. примеру, изначально «акон Ѕожий не фигурировал в списке 7 об€зательных предметов, но постепенно местное самоуправление само (т.е. без нажима немцев) стало его включать в программу. примеру, к концу 1942 года из 4-х школ Ѕр€нска изучение «акона Ѕожьего велось в 3-х школах (причЄм в двух школах учител€ми были женщины). ¬ школах —моленска этот предмет был введЄн только в мае 1943 года по насто€нию родительских комитетов.

¬торым по значимости предметом, после немецкого, шла истори€. «≈диного учебника истории» при оккупации не было, а потому немцы составили методички дл€ учителей по этому предмету. ¬ них предлагалось особое внимание удел€ть «на положительные стороны европейской ориентации –оссии» (немецких царей, союзы с √ерманией и другими странами против Ќаполеона и т.п.). ѕоложительно оценивалось переселение немецких колонистов в –оссию, освобождение кресть€н от рабства в 1861 году, роль христианства в очеловечении русских. «ато не жалелось чЄрной краски в отношении евреев и марксистов (хот€ не марксистские социалистические движени€ в –оссии – народников, эсеров и даже иногда троцкистов – определ€лись немцами как положительные).

ќдин-два, а иногда и три урока во внеклассное врем€ отводилось в школах на политзан€ти€. »х читали те же бывшие советские учител€ по методичкам, в основном составленным белоэмигрантами под присмотром немцев. ќсновные темы зан€тий были таковы. «√ермани€ – освободительница русской земли от большевистского ига», «ѕуть –оссии в ќбъединЄнную ≈вропу», «Ѕиографи€ јдольфа √итлера», «–асы и расова€ теори€».

¬ методичках объ€сн€лись основные принципы воспитательной работы с учениками: «—ледить и требовать от учеников вежливого отношени€ к учител€м и родител€м, ко всем старшим, особенно к германскому командованию»; «Ќаучитьс€ молитьс€ Ѕогу путЄм активного участи€ на утренних линейках»; «ѕо четвергам – учить благоговейно относитьс€ к иконам»; «¬ ежедневной работе в классе подчЄркивать разницу в зажиточной, культурной и счастливой жизни рабочих и кресть€н в новой ≈вропе и закрепощение их в советской –оссии. ѕрививать любовь к труду, особенно ремесленному и кресть€нскому, указыва€, что в √ермании работа кресть€нина почЄтна».

¬ учебниках шло идеологическое изъ€тие многих слов, которые отныне больше не могли фигурировать и в официальных документах. “ак, колхоз стал называтьс€ деревней, товарищ – гражданином, ———– – –оссией, советский человек – русским. ћетодологи, занимавшиес€ этим, были набраны в основном из белых эмигрантов. началу 1943 года по€вились и первые «европейские» учебники, изданные в –иге – но их хватило только дл€ северных областей –оссии (Ќовгородской, ѕсковской и Ћенинградской).

¬опреки советской пропаганде (да и российской сегодн€), котора€ за€вл€ла, что «оккупантам не нужны были образованные слав€не», дело обсто€ло противоположным образом – немцы очень большое внимание удел€ли школам, так как считали их в первую очередь идеологическими учреждени€ми, готов€щими из бывших советских людей «нового человека».

ƒостаточно упом€нуть, что учител€ были первой по численности группой среди всех труд€щихс€ на оккупированных территори€х. примеру, в ѕечепском районе ќрловской области числилось 2498 рабочих и служащих, из них учител€ составл€ли 216 человек, или 8,6% от общего числа труд€щихс€. Ёта цифра (учител€ – 7-10% от числа зан€тых) была примерно одинаковой на всех русских оккупированных территори€х.

«арплаты у учителей были небольшие, но имелись льготы. “ак, учител€ в Ѕр€нске получали 400 рублей в мес€ц плюс 200 граммов хлеба в день и ещЄ 100 граммов на иждивенца в семье. ¬ мес€ц ещЄ выдавали 100 граммов соли и 200 граммов маргарина. –аз в мес€ц – бесплатно кубометр дров. ѕредусматривались вс€кого рода надбавки: за проверку тетрадей – 10 рублей, за классное руководство – 30 рублей, директорам школ 15% от ставки, за знание немецкого €зыка – 50 рублей. ƒл€ учителей с 25-летним стажем предусматривалась 50-процентна€ надбавка. —уществовали разного рода профессиональные соревновани€ – так, в 1942 году из Ћокотской русской республики 10 учителей были премированы двухнедельной турпоездкой в Ѕерлин и ¬ену.

”чителей, как самых тогда уважаемых людей, немцы и русские служащие использовали на различного рода агитационных и просветительских акци€х: они читали населению политинформацию, отвечали за организацию демонстраций и праздников. «а всЄ это были тоже надбавки, и в итоге у большинства набегало до 700-800 рублей в мес€ц – а это уже было больше, чем начальников полицейских отр€дов (600 рублей).

ќхват школьников был практически 100-процентный (и это тоже идЄт в разрез с агитационным советским мифом, что немцы не хотели учить покорЄнные слав€нские народы). Ѕолее того, за непосещение ребЄнком школы родителей штрафовали. ¬ алининской области штраф был 100 рублей, в Ћокотском округе 500 рублей. ѕри повторных пропусках ребЄнка один из его родителей мог и вовсе угодить в тюрьму на 1 мес€ц. Ўкольников-прогульщиков полици€ доставл€ла в школы принудительно.

Ўкольное образование было платным. «а одного ребЄнка приходилось платить 60 рублей в мес€ц, за последующих в семье – по 30 рублей.

ѕомимо всеобщего школьного образовани€ (об€зательного – 4 класса, по желанию – далее 7-классного) немцы приступили к созданию системы профессиональных учебных заведений (аналог ѕ“” и техникумов). примеру, на территории ќрловской области в период оккупации действовало 5 таких заведений – —евское педагогическое училище, ”нечское ремесленное училище, —евское ремесленное училище, ѕонуровское ремесленное училище и ”чилище агрономов. урс учЄбы был рассчитан на три года.

ј вот высшее образование немцы посчитали необ€зательным дл€ русских. “очнее, тут были свои особенности. јналог вузов было разрешено открыть по совсем небольшому перечню предметов – сельскому хоз€йству и инженерным специальност€м. примеру, один из таких вузов был создан на базе —моленского сельскохоз€йственного института. Ќабор слушателей туда прошЄл в но€бре 1942 года.

Ќемцы полагали, что высшее образование (кроме профессии агронома и нженера) могут получить только те русские, кто получил среднеспециальное образование и при этом в совершенстве владеет немецким €зыком. “акую молодЄжь предполагалось отправл€ть на учЄбу в √ерманию и „ехию. ≈стественно, они бы тогда уже считались немецкими интеллигентами и при возвращении на родину собственным примером пропагандировали бы «общеевропейские ценности». «а врем€ оккупации эта практику успели применить в основном в отношении украинской молодЄжи, из русских областей в 1943 году на учЄбу в √ерманию отправили только около 30 человек. Ќо в будущем, при гипотетическом победе √ермании, эта система была бы отлажена. Ѕыли даже известны планы: так, из ѕсковской области после 1944 года предполагалось отправл€ть на учЄбу у в немецкие вузы 20-30 человек ежегодно.

акие краткие выводы из всего этого можно вынести? Ќемцы в целом оставили советскую практику, когда учитель был не только школьным работником, но и мелким чиновником – его использовали дл€ пропаганды, митингов, надзора за неблагонадЄжными и т.д. Ёта практика жива и в сегодн€шней –оссии – учителей почти повсеместно власти используют при проведении выборов (членами ”» ов и “» ов).

ќбразование было всеобщим, крайне идеологизированным и предполагалось, что его должно хватать дл€ простой работы (в сельском хоз€йстве и на заводах, учител€ми в школах и в мелкой управленческой работе). ќсоба€ роль отводилась религиозному образованию. ”чЄба была платной. ¬ общем, примерно такой же видит систему образовани€ нынешнее, путинское ћинистерство образовани€.

¬ысша€ российска€ интеллигенци€ на оккупированных территори€х предполагалась потомственной – из семей белых эмигрантов. ¬ эту страту могли пробитьс€ и способные русские, но только после учЄбы за границей и при фактическом отказе от русскости. “оже похоже на то, что происходит сегодн€ в –оссии, только за неимением белой эмиграции высшие управленцы и интеллигенты об€зательно должны пройти через учЄбу на «ападе и через прин€тие западного мышлени€ и образа жизни.

ћетки: истори€ росси€ |

Ќацистский клоунский шабаш в иеве, или еврохолуйска€ "революци€" по-украински |

Ёто цитата сообщени€ ‘илофоб [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

¬от и произошло то, что должно было произойти- поначалу мирный и вполне мотивированный протест-несогласие с отказом от немедленной случки с ≈вропой студентов-идеалистов-бузотеров (в силу возраста и неопытности) вкупе с киевским офисным планктоном -любителем красивой хал€вы, т.е. вполне такой себе провинциальный вариант Ѕолотной,- переродилс€ в попытку сельского фашистского путча. олонны воинственных диких западноукраинцев захватили центр иева и теперь только и слышно; "”краина юбер аллес", "Ќаци€ превыше всего", "”краинско-антиукраинское". Ќа ћайдане(это главна€ площадь иева, така€ себе “ахрир) слышны призывы к силовому свержению существующей власти. ќ ≈вропе никто уже не вспоминает. ќ какой такой ≈вропе идет речь?!- только бы подальше от –оссии, и всего. “акой вот бином Ќьютона.

¬от и произошло то, что должно было произойти- поначалу мирный и вполне мотивированный протест-несогласие с отказом от немедленной случки с ≈вропой студентов-идеалистов-бузотеров (в силу возраста и неопытности) вкупе с киевским офисным планктоном -любителем красивой хал€вы, т.е. вполне такой себе провинциальный вариант Ѕолотной,- переродилс€ в попытку сельского фашистского путча. олонны воинственных диких западноукраинцев захватили центр иева и теперь только и слышно; "”краина юбер аллес", "Ќаци€ превыше всего", "”краинско-антиукраинское". Ќа ћайдане(это главна€ площадь иева, така€ себе “ахрир) слышны призывы к силовому свержению существующей власти. ќ ≈вропе никто уже не вспоминает. ќ какой такой ≈вропе идет речь?!- только бы подальше от –оссии, и всего. “акой вот бином Ќьютона.

|

ћетки: интересно истори€ люди |

Ѕелые голуби |

ƒневник |

–аз уж € выбрал такую специфическую тему сегодн€, не могу не вспомнить о российских корн€х этого €влени€.

астраци€ по религиозным мотивам стала массовым €влением в секте скопцов («белых голубей»), возникшей в XVIII в. в –оссии. астраци€ у мужчин состо€ла в наложении так называемой малой печати, т. е. удалении €ичек, или большой печати, т. е. удалении полового члена и €ичек. ” женщин этой секты кастраци€ состо€ла в деформации грудей и половых органов.

»нформаци€ в основном из ¬икипедии, но вы вр€д ли ее читали. »нтересна€ очень.

ќбщины скопцов считали, что единственным путЄм спасени€ души €вл€етс€ борьба с плотью путЄм оскоплени€. ¬ царской –оссии секта скопцов преследовалась, еЄ члены ссылались в —ибирь. Ќесмотр€ на это, секта была довольно многочисленна: во второй половине XIX века скопцов насчитывалось около 6 тыс€ч, главным образом в “амбовской, урской, ќрловской губерни€х, в —ибири, где богатые скопческие общины покупали земли у местного населени€. „асто скопцов использовали как дипкурьеров в восточных странах.

¬ ———– секта скопцов также была запрещена. ¬ 1929 году состо€лс€ громкий судебный процесс над сектой. ј первый суд над сектой состо€лс€ в 1772 году, когда судили целую общину в количестве 246 человек.

¬ насто€щее врем€ небольшое количество скопцов осталось в некоторых районах —еверного авказа. Ёто т. н. «духовные» скопцы (в их общинах оскопление не производитс€). ќт участников этих сект требуетс€ отправление определЄнного культа, сохранение аскетического образа жизни.

ак отдельное общество, скопцы представл€ли собой довольно стройное целое, обладающее значительными капиталами. —еб€ они именовали «белыми голуб€ми». Ётимологи€ самоназвани€ проста: «убелитьс€» на жаргоне скопцов означает оскопитьс€. —вои общины скопцы называли «корабл€ми». Ќесмотр€ на декларируемое скопцами равенство всех «братьев» и «сестер», «кормчий», сто€щий во главе «корабл€», обладал властью над прочими общинниками. ѕомогающа€ «кормщику» женщина именовалась «богородицей».

—копцы отличались сильнейшим прозелитизмом. —уществовало несколько основных способов вовлечени€ в секту новичков:

ќскопление малолетних родственников.

Ёкономическое закабаление.

¬ыкуп крепостных кресть€н при условии оскоплени€.

—облазнение деньгами.

ѕропаганда «чистоты», особенно эффективна€ среди юношества.

ќбсто€тельством, затрудн€ющим окончательное вступление в секту, €вл€лось еЄ учение о необходимости оскоплени€, но и его скопцы подкрепл€ли аргументами, против которых было трудно усто€ть. ¬о-первых, тексты из Ѕиблии имеющие смысл, выгодный скопцам: кроме —в. ѕисани€, скопцы и в иных книгах духовно-нравственного содержани€, наиболее распространенных и уважаемых в народе, отыскивали выражени€ и целые фразы, говор€щие об оскоплении. ¬о-вторых, физическому страданию от операции оскоплени€ и преследованию со стороны правительства скопцы старались придать строго религиозный характер. Ќаконец, иногда делалось снисхождение, позвол€ющее отлагать прин€тие оскоплени€ на неопределенное врем€ или, по крайней мере, не об€зыва€ к нему сразу же по вступлению в секту.

ќсновой учени€ скопцов €вилась строка из евангели€ от ћатфе€ 19 глава, стих 12:

≈сть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себ€ скопцами дл€ ÷арства Ќебесного. то может вместить, да вместит.

(ћф.19:12)

—копцы строго соблюдали воздержание от м€сной пищи, вовсе не употребл€ли алкоголь, не курили, избегали родин, крестин и свадеб, не участвовали в увеселени€х, не пели светских песен, вовсе не ругались. ¬ отличие от членов старообр€дческих общин, скопцы охотно посещали православную церковь и даже про€вл€ли в вопросах религиозной обр€дности большое усердие. ѕри этом они открыто осмеивали православные обр€ды и таинства; храм называли «конюшней», св€щенников — «жеребцами», богослужени€ — «ржанием жеребцов», брак — «случкой», женатых людей — «жеребцами» и «кобылами», детей — «щен€тами», а их мать — «сучкой, от которой вон€ет и в одном месте с ней сидеть нельз€». ƒеторождение называли причиной обнищани€ и разорени€.

¬от мы не женимс€ и замуж не выходим, от того и богаты. ƒелайте то же, что и мы, перестаньте верить вашим жеребцам тогда жить будет легче, будете богаты, будете св€ты.

—копцы имели собственный взгл€д на ≈вангелие (считали, что кастрацию прошли все апостолы) и создали собственную мифологию, св€занную с их взаимоотношени€ми с русскими цар€ми. “ак, согласно вымыслу скопцов, ѕавел I был убит именно за отказ прин€ть скопчество, а царем стал согласившийс€ оскопитьс€ јлександр I.

Ѕыла легенда, попул€рна€ у скопцов:

ак-то раз буд€т јлександра I сенаторы и говор€т ему хмуро: «ћы слышали, что вы, ваше величество, — скопец. Ёто никуда не годитс€, чтобы русский царь был скопец. ѕоедемте в —енат, там снимете штаны, чтобы правду узнать». ƒелать нечего, поехал царь в —енат и там сн€л штаны, и все увидели: да, действительно скопец. —енаторы разозлились и хотели его там же удавить. Ќо в этот момент к —енату подъезжает онстантин, человек неверо€тной физической силы, тоже скопец, и говорит гвардейцу: отвори ворота. “от: не велено пускать. онстантин вырывает у него шашку и одним движением отрубает ему голову. ¬бегает и рубит всех, кто под руку подвернулс€, в том числе и злодеев-сенаторов. ј спасенному јлександру говорит: «эх ты, курицы испугалс€».

—уществует теори€, согласно которой ј. —. ѕушкин в своЄм ««олотом петушке» завуалированно описывал скопцов: Ўамаханска€ царица — деревн€ Ўамохань €вл€лась деревней скопцов, еЄ возглавл€ла женщина. “аким образом, сказку можно рассматривать как поочередное оскопление сыновей цар€, влюбившихс€ в эту женщину. «олотой петушок при данном толковании — мужской половой орган — причина бед. ƒанна€ верси€ имеет место ввиду наличи€ в творчестве ј. —. ѕушкина произведений с интимной тематикой. тому же, сам создатель петушка - звездочет - согласно тексту сказки €вл€етс€ скопцом. јй, да ѕушкин в который раз! )))

ћетки: интересно росси€ истори€ |

ѕќƒЋ»ЌЌјя Ѕ»ќ√–ј‘»я јЌЌџ √≈–ћјЌ ... |

Ёто цитата сообщени€ Arktica [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ѕќƒЋ»ЌЌјя

Ѕ»ќ√–ј‘»я јЌЌџ √≈–ћјЌ

“еперь немногие знают, что 45 лет назад, в августе 1964 года, на небосклоне мировой эстрады в —опоте зажглась «везда по имени јнна √ерман, котора€ сразу же покорила ≈вропу и весь мир. ¬ этом же году, после своего триумфального восхождени€ на эстрадный ќлимп, јнна √ерман впервые приехала в —оветский —оюз и дебютировала в ћоскве с песней Ђ“анцующие Ёвридикиї (музыка Ц атажины √ертнер, слова Ц ≈вы ∆еменицкой) перед советскими слушател€ми. онечно, нова€ «везда польской эстрады неслучайно была включена в состав делегации артистов эстрады социалистических стран вместе с Ћили »вановой (Ѕолгари€), яношом оошом (¬енгри€), арелом √отом („ехословаки€) и другими, чтобы выступить на концерте в ƒоме киноактера.

...ѕосле смерти јнны √ерман вокруг еЄ имени накопилось множество неверной и поверхностной информации. ќ ней ход€т вс€кого рода легенды и небылицы, которые искажают реальную картину еЄ жизни и творчества. ѕоэтому в рамках ¬сероссийского проекта меропри€тий Ђ¬озвращение јнны √ерманї мы решили разобратьс€ в этом и вы€снить Ц кто же она по происхождению и откуда родом.

Ѕлагодар€ активному содействию, оказанное нам со стороны членов семьи јнны √ерман, и многочисленным источникам данных о певице мы сумели собрать воедино огромное количество информации и провести тщательный анализ. ¬ результате изученных нами материалов и малоизвестных биографических данных удалось по-новому взгл€нуть на јнну √ерман и рассмотреть еЄ генеалогическое дерево Ц рода семьи √ерманов.

ѕредки √ерманов переселились на ”краину из √ермании. ¬ 1819 году прапрадед јнны √ерман основал село Ќойхоффунг (по-русски ЂЌадеждаї) Ц ныне ќльгино, что неподалеку от города Ѕерд€нска, расположенного на берегу јзовского мор€. “ам же родилс€ и дед јнны √ерман Ц ‘ридрих √ерман, который училс€ в ѕольше, входившей тогда в состав –оссийской »мперии. Ќауку проповедника он осваивал в баптистско-евангелистской семинарии города Ћодзь, где в 1910 году у него родилс€ сын ќйген (≈вгений) √ерман Ц отец јнны √ерман. «апись об этом до сих пор хранитс€ в одной из лодзинских церквей. ѕосле учебы семь€ ‘ридриха √ермана вернулась на ”краину с дев€тью сыновь€ми и дочерьми.

¬ годы коллективизации ‘ридрих √ерман был арестован (1929 г.): вердикт тройки был краток Ц п€ть лет лагерей с последующим ограничением в правах Ц тоже на п€ть лет. „ерез полтора года он погиб от голода и каторжных работ на лесоповале в районе ѕлесецка јрхангельской области. “ака€ же участь была приготовлена и его дет€м, но старший сын, ¬илли, сумел пробратьс€ через ѕольшу в √ерманию, а ќйгену не удалось скрытьс€ от преследовани€ властей. —удьба занесла его в ƒонбасс, где он устроилс€ бухгалтером на фабрику-кухню одной из шахт. Ќо начальство шахты сильно злоупотребл€ло спиртными напитками, а нести ответственность за растрату пришлось бы ќйгену. ¬ то врем€ за подобное преступление полагалось наказание Ц два-три года заключени€. Ќо, учитыва€ личные Ђгрехиї ќйгена, его вину могли помножить на семейные Ђгрехиї: отец репрессирован, брат Ђсбежал в √ерманиюї. онечно, ему грозил неминуемый расстрел, но ќйген тайком покидает дом, оставив жену јльму с маленьким сыном –уди, и отправл€етс€ в путь...

”став от чувства опасности и одиночества в узбекском городе ”ргенч, он встречает »рму ћартенс. ќна -представительница германских меннонитов, поселившихс€ в –оссии (в екатерининские времена) в середине XVII века, работала в школе учителем немецкого €зыка. онечно, родной €зык, пение под гитару сближают их. стати, красавец ќйген писал стихи, сочин€л музыку, обладал ко всему прочему недюжинной физической силой.

14 феврал€ 1936 года у них родилась дочь Ц јнна ¬иктори€ √ерман, но 26 сент€бр€ 1937 года ќйген был арестован. ƒолгое врем€ никто не знал о его дальнейшей судьбе, но ныне живущий в √ермании 88-летний младший брат ќйгена јртур √ерман сообщает, что в 1938 году ќйген был расстрел€н в “ашкенте. сожалению, об этом не могла знать јнна √ерман, поскольку только в горбачевские времена јртуру √ерману удалось вы€снить судьбу брата: после двух недель ожидани€ приговора тройки, он был расстрел€н как Ђнемецкий шпион и долголетний вредительї (15 но€бр€ 1957 года посмертно реабилитирован).

„ерез год после ареста ќйгена, семь€ √ерманов переживает еще одну потерю: от болезни умирает ‘ридрих Ц младший брат јни. Ёто горе беспомощных женщин окончательно приводит к мысли, что их спасение Ц в побеге. »м приходитс€ бежать и долгое врем€ скитатьс€ по всему —оюзу Ц “ашкент, Ќовосибирск, расно€рск; ƒжамбул, где они вместе со всеми встречают ѕобеду в ¬еликой ќтечественной войне, и јн€ идет в джамбульскую школу Ц в первый класс. «десь же, в 1943 году, »рма ћартенс вторично Ђвыходит замужї за офицера ¬ойска ѕольского √ермана Ѕернера, что впоследствии служит ей поводом в 1946 году вместе с семьей переехать на его родину, в ѕольшу.

ѕоселившись в Ќовой –удзи (в 1949 году они переезжают во ¬роцлав), »рма ћартенс-Ѕернер устраиваетс€ поденщицей и получает маленькую комнату на троих в коммунальной квартире, а 10-летн€€ јн€ продолжает учебу в польской школе. ’орошо учитс€ Ц на одни Ђп€теркиї (кроме Ђчетверкиї по математике). ќна обнаруживает, что имеет дар к рисованию, мечтает поступить в высшую школу из€щных искусств. Ќо мать советует: ЂЌадо выбрать какую-нибудь более практичную профессию, чтобы прокормить семью и себ€ї.

ƒиплом јЌЌџ √≈–ћјЌ об успешном окончании ¬роцлавского университета ѕосле учебы в начальной школе и общеобразовательной гимназии дл€ работающих учеников (одновременно с учебой јне приходилось работать, чтобы помочь маме прокормить семью) во ¬роцлаве јнна поступает на геологический факультет ¬роцлавского университета им. Ѕолеслава Ѕерута (1955-1961 гг.). “ут же в 1960 году она дебютирует на сцене студенческого театра Ђ аламбурї, что становитс€ началом еЄ профессиональной карьеры на эстраде. » неудивительно, что после окончани€ университета јнна ¬иктори€ выбирает профессию не геолога, а эстрадной певицы, тем более что уже блест€ще сдан государственный экзамен тарификационной (аттестационной) комиссии ћинистерства культуры и искусства ѕольской Ќародной –еспублики и получено разрешение на профессиональную певческую де€тельность на эстраде. — целью заработка и карьерного роста јнне √ерман приходитс€ много ездить по небольшим городкам ѕольши с концертами, пока песни в еЄ исполнении станов€тс€ по-насто€щему известными.

Ёто было в 1963 году, в —опоте, на ≤≤≤ ћеждународном фестивале песни: јнна √ерман тут занимает ≤I≤ место (категори€ Ђпольские певцыї, песн€ Ђ“ак мне с этим плохої Ц Tak mi z tym zle Ц √енриха лейне и Ѕронислава Ѕрока), а в ќльштыне на ¬сепольском ‘естивале эстрадных коллективов завоевывает первую награду солистов за исполнение песни ЂAve Maria no morroї. «атем она выступает в ольштенской ЂЁстрадеї с коллективом «бигнева ’абовского, а на радиостанции ѕольского –адио в ќльштыне записывает п€ть новых композиций, в том числе и Ђ¬ернись в —оррентої.

стати, в этом же году јнна √ерман в качестве стипендиатки ћинистерства культуры и искусства несколько мес€цев проживает в »талии и занимаетс€ исключительно вокалом. ¬ернувшись в ѕольшу, она завоевывает множество артистических наград: например, на местном фестивале польской песни в ќполе песн€ Ђ“анцующие Ёвридикиї в еЄ исполнении приносит авторам песни гран-при. Ќо триумфальный успех к ней приходит в 1964 году, на IV ћеждународном песенном фестивале в —опоте, где она выступает с песней Ђ“анцующие Ёвридикиї (музыка Ц атажины √ертнер, стихи Ц ≈вы ∆еменицкой) и завоевывает I место Ц в категории польских, и II место Ц среди международных исполнителей.

¬ 1964 году јнна √ерман дебютирует в ћоскве и записывает свою первую большую пластинку Ђ“анцующие Ёвридикиї. „ерез год Ц еще одна удача: это был III ‘естиваль польской песни в ќполе, на котором она выступает с песней Ђ«ацвету розойї (Zakwitne roza, авторы Ц атажины √ертнер и ≈жи ћиллера) и получает первую премию. ј в V ћеждународном песенном фестивале в —опоте Ц первую награду за интерпретацию песни ћарка —арта ЂЅал у ѕосейдонаї. ¬ том же году она с триумфом выступает в бельгийском ќстенде и занимает III место: пожалуй, благодар€ именно этому успеху выходит первый польский диск-гигант јнны √ерман, котора€ потом становитс€ известной во всей ≈вропе.

¬ 1966 году јнна √ерман заключает с италь€нской студией грампластинок CDI трехлетний контракт, включающий в себ€ запись пластинок и участие в различных фестивал€х. ƒо своего отъезда она с гастрол€ми побывает в јнглии, —Ўј, —оветском —оюзе (60 концертов за мес€ц), во ‘ранции. ”частвует в фестивале ЂЅратиславска€ Ћираї в „ехословакии и в ’V ‘естивале неаполитанской песни в Ќеаполе, а в аннах получает награду (Ђћраморна€ пластинкаї) ћеждународной €рмарки грампластинок ЂMIDEMї.

1967 год, »тали€. јнна √ерман Ц перва€ польска€ певица, котора€ представл€ет ѕольшу на фестивале в —ан-–емо, а чуть позже Ц очередной колоссальный успех на ’V ‘естивале Ќеаполитанской ѕесни в качестве первой иностранной исполнительницы в —орренто. ≈й вручают премию ЂOscar della simpatiaї.

јЌЌј √≈–ћјЌ - ANNA GERMANƒл€ јнны √ерман шестидес€тые годы были лучшим периодом жизни. ¬едь все хорошо складывалось как в личной личной жизни, так и в творчестве Ц ей пророчат блест€щую карьеру. Ќо на этом пике славы судьба посылает ей жестокое испытание: поздно ночью, в августе 1967 года, когда она вместе с водителем возвращалась из ¬иареджо в гостиницу, недалеко от ћилана на горной автостраде Ђ—олнцеї происходит страшна€ автокатастрофа. ¬одитель, который вЄл машину со скоростью 160 км/час, за рулЄм заснул, и машина врезалась в бетонное ограждение. ¬ результате јнну √ерман из машины выбросило так далеко, что поначалу еЄ никто и не заметил. ѕолучив сложные переломы позвоночника, обеих ног, левой руки и сотр€сение мозга, она двенадцать дней не могла прийти в сознание. “огда шла борьба со смертью, а после т€желых операций Ц долгие мес€цы в гипсовом корсете Ц борьба за выздоровление. Ѕлагодар€ небывалой силе духа и кропотливым реабилитационным упражнени€м она вышла из борьбы победительницей. ¬ это врем€ јнна диктует книгу-дневник Ђ¬ернись в —орренто?ї.

Ћишь к 1969 году јнна √ерман впервые начинает ходить по квартире, а в —очельник выступает по телевидению. Ќа сцену возвращаетс€ в 1970 году: еЄ сольный концерт в зале конгресса ƒворца культуры и науки увенчалс€ долгими оваци€ми в честь еЄ возвращени€. ¬ этом же году в «акопане јнна √ерман и «бигнев “ухольский скромно отпразднуют свою свадьбу, а в издательстве Ђ»скрыї выходит в свет вышеупом€нута€ книга; и нова€ пластинка Ђ„еловеческа€ судьбаї с еЄ композици€ми на слова јлины Ќовак Ђ„еловеческа€ судьбаї, Ђ¬еточка сновї, Ђ—пасибо, мамаї, Ђ“ак сильно хотелаї.

—нова концерты и фестивали в ќполе, —оветской песни в «еленой √уре, солдатской Ц в олобжеге. Ќа местном фестивале польской песни в 1970 году она получает награду ѕредседател€ городского народного совета ќполе за песню Ђћожет бытьї, а год спуст€ Ц приз зрительских симпатий за Ђ„етыре картыї на свою музыку и на слова ≈жи ‘ицовского.

¬есной 1972 года јнна возобновл€ет концертные поездки, затем приезжает в ћоскву и записывает песню ј.ѕахмутовой и Ќ.ƒобронравова ЂЌадеждаїЕ »менно она становитс€ первой русской песней, которую јнна √ерман исполн€ет впервые после своего выздоровлени€. “еперь очевидно, что эта песн€ Ц одна из лучших, созданных в ’’ веке на русском €зыке. —лова песни и еЄ мелоди€ в огромном пространстве ———– становитс€ любимой дл€ многих миллионов людей. ј скольким люд€м ЂЌадеждаї стала спасением и верой в хорошее будущее, она и сейчас спасает людей от тоски и одиночества, ободр€ет их, дарит им терпение, надежду, веру и мужество. стати, даже исцел€ет: в √ермании функционирует единственна€ в мире клиника Ц психотерапевтический центр, в котором с помощью песен в исполнении јнны √ерман лечат людей от болезней.

¬ 1974-1975 и 1979-1980 годах она ездила с гастрол€ми по —оветскому —оюзу, здесь у јнны √ерман было много авторов, которые предлагали ей свои песни Ц это јрно Ѕабаджан€н, ≈вгений ѕтичкин, ¬ладимир Ўаинский, ќскар ‘ельцман, ян ‘ренкель и многие другие. ѕесни в еЄ исполнении стали шл€герами, а многие из них навсегда вошли в список золотой коллекции советских песен: ЂЁхо любвиї, ЂЌадеждаї, Ђ огда цвели садыї, Ђ√ори, гори мо€ звездаїЕ

¬езде еЄ встречают оваци€ми, приглашают спеть на бис и забрасывают сцену тыс€чами цветов, записанные на Ђћелодииї пластинки расход€тс€ миллионными тиражами. Ѕилеты на еЄ концерт на сцене ремлевского дворца —ъездов распроданы заранее, за несколько недель. ¬о врем€ концерта зал в 6000 мест переполнен, аплодисменты не смолкают долго и долгоЕ

¬ 1975 году јнна √ерман родила сына, но очень скоро судьба посылает ей очередное испытание: в конце 1970-х годов врачи обнаруживают у неЄ онкологическое заболевание Ц рак. ѕервые признаки неизлечимой болезни по€вились в 1979 году, в јлма-јте: во врем€ концерта певице внезапно становитс€ плохо. Ќесмотр€ на это, она продолжает гастроли; осенью 1980 года она совершает свои последние гастроли в јвстралию, во врем€ которых выступает практически во всех крупных городах континента. ѕо возвращению, осенью 1980 года, она выступила с сольным концертом в ≈врейском театре в ¬аршаве. «атем, снова больница, где ей делают несколько сложных операций, но... врачи оказываютс€ бессильными, они не могут спасти певицу.

јнна √ерман ушла из жизни поздним вечером 25 августа 1982 года, похоронена (30 августа 1982 года) на варшавском евангелистско-реформаторском кладбище.

Ќадо помнить, что јнна √ерман была нашей соотечественницей: она родилась в —оветском —оюзе, где потер€ла родного отца и много других родственников. Ќо еще большим потр€сением дл€ неЄ стала смерть младшего брата ‘ридриха Ц его ранн€€ смерть навсегда оставила в душе јнны боль и страданиеЕ ¬месте с матерью и бабушкой она в —оюзе провела неимоверно трудное детство и перенесла много лишений и трудностей. Ќо, после вынужденного переселени€ в ѕольшу, тем не менее, јнна √ерман сумела сохранить в себе чувство любви к –одине и к родному дому, как дочь своего народа Ц российских немцев. ќна была полноправным символом советской эстрады и во всех уголках —оветского —оюза еЄ принимали как родную. ’от€ пол€ки с ревностью относились к ней и, пожалуй, до сих пор не могут простить покойной, что многие свои лучшие песни она пела именно на русском €зыке и была очень попул€рной певицей в ———–.

ѕарадокс: заслуги јнны √ерман перед нашей страной не хотели заметить Ц ни советские чиновники от культуры, ни их коллеги, которые сегодн€ пытаютс€ попросту забыть о ней и оставленном ею богатейшем песенном наследии. ¬едь как минимум јнна √ерман еще при жизни заслужила звание Ђнароднойї, не говор€ уж о более высоком Ц ЂЌародном артисте ———–ї. Ќо ни один чиновник или де€тель культуры того времени не осмелилс€ бы инициировать присвоение ей какой-либо государственной награды. «нали: это не дл€ Ђиностранной певицыї.

¬опрос о Ђнародном званииї јнны √ерман поставлен авторами очерка Ђ—ветит знакома€ «вездаї на страницах журнала Ђ—≈Ќј“ќ–ї в канун 70-лети€ певицы. — тех пор редакци€ получила бесчисленное количество писем, в которых читатели поддерживают авторов очерка и до сих пор пишут, спрашива€: Ђѕочему в нашем государстве воинам присуждают посмертные награды или премии, а де€тел€м культуры Ц нет?ї. Ќо, лучше поздно, чем никогда: мы надеемс€, что реализаци€ проекта Ђ¬озвращение јнны √ерманї, подготовленного федеральным журналом Ђ—≈Ќј“ќ–ї, станет символом огромной любви к этой ¬еликой ∆енщине и к еЄ песн€м, которые вошли в золотой фонд культуры нашего ќтечества.

—коро тридцатилетие со дн€ смерти јнны √ерман, но еЄ до сих пор помн€т, чт€т и люб€т во всех уголках необъ€тной –оссии и республик бывшего —оветского —оюза. ќна была символом радости, и вместе с еЄ голосом в наши дома входила радость! ∆ива€ радость!.. ќна и сейчас звучит в наших сердцах, когда мы слушаем еЄ голос и представл€ем себ€ на незабываемом концерте замечательной певицы јнны ¬иктории √ерман.

»сточник: http://senat.org/senat-news/018122008.html

1.

2.

3.

4.

5.

6.

—ери€ сообщений "истории знаменитых людей":

„асть 1 - Ѕиографи€ ќдри ’епберн...

„асть 2 - ѕќƒЋ»ЌЌјя Ѕ»ќ√–ј‘»я јЌЌџ √≈–ћјЌ ...

„асть 3 - јЌЌј √≈–ћјЌ: “ј…Ќџ Ѕ≈Ћќ√ќ јЌ√≈Ћј

„асть 4 - Ќеизвестные факты из жизни Ћьва “олстого...

|

ћетки: ∆«Ћ истори€ интересно |

ƒќћ ѕќƒ —Ќќ—... |

ƒневник |

ѕрослушать или скачать Ray Collins Hot Club твист бесплатно на ѕростоплеер

ј он свои рыжие трубы поднимает,

а он еще приветствует своих ворон,

и лестничкой поскрипывает, и не понимает,

что хватит. Ќечего. ѕриговорен.

Ѕулат ќкуджава

«вонок в дверь взвыл сильнее сирены пожарной машины. то-то не убирал палец с кнопки.

- „то случилась? »ду-иду…

ѕередо мною сто€л взмыленный, взлохмаченный сосед —ерЄга. «а ним ещЄ п€ть таких же.

- ¬от, посмотрите. – ѕрот€гивает кипу старых газет. – “ам в с/х посЄлке последний дом снесли. Ѕульдозер почерпнул какую-то коробку, они и разлетелись. „то успели, собрали. » к вам. «наю, вам интересно будет. ќни старые-старые.

- ѕроходите. Ќу и вымахали вы. ”же в дев€том?

–еб€та разулись и со своим «кладом» уселись на ковЄр. я к ним.

Ёто правда, диво: архив на дому.

√азеты…1953, 1960. 1962,…..до 1991 года.

“ут и «ѕравда», и омсомолка, и Ћитературка. ƒаже « нижное обозрение». » очень даже крамольна€ местна€ газета «—вобода», давно канувша€ в «окопах» √Ѕ.

√лубоко капнул бульдозер. ѕрошлое.

–адует, что пам€ть под снос не пошла, и мы приветствуем, как пишет Ѕулат, своих ворон…

–еб€та читают, Єрничают, смеютс€.

ѕришлось отвечать на бесконечные «почему».

- ѕочему в день смерти вожд€ такой пафос: - «Ќесокрушима единство и сплочЄнность!»

- ѕочему так много чЄрных рамок? —плошные похороны.

- ѕочему так круто о нашем президенте? Ќу и «—вобода».

– «—вершилось» - это класс!

– ј это уж слишком: «—егодн€ ты играешь джаз, завтра родину продашь!».

- Ёто правда, что твист запрещали? – арикатура пр€мо из кинофильма – «—тил€ги»…

—мех переходил в бурные споры между собой.

—тали вспоминать, когда же сами полюбили Ѕитлз, рок-н-ролл и даже твист.

¬идимо заметили, что € «ушла» в газеты. ѕритихли, стали сами более внимательно читать.

ƒл€ них это любопытное, непон€тное, чужое врем€, а дл€ мен€ жизнь…

„итаю – « омсомольска€ правда» от 9 марта 1953 года: «Ќепомерное горе неслышными шагами обошло весь мир, каждый его уголок. ѕлачут матери Ѕолгарии и суровые французские докеры, скорбит мужественный китайский народ, не могут сдержать слЄз труженики далЄкой »ндии. ѕечаль каждого человеческого сердца на планете…».

ƒа, помню, был какой-то коллективный страх, ощущение потери…

ј сейчас читаю эти строки, и мне неловко: почему эти мальчишки сразу почувствовали фальшивый пафос? ј мы, девчонки, ревели, вер€, что всЄ человечество с нами…

ѕозднее прозрение очень больно давалось…

- ¬от это газета! – —ергей прот€гивает « Ћитературную газету» от 13 апрел€ 1961 года. - ∆аль, что мы тогда не жили. “акое свершилось!! ¬от здесь все снимки, все слова насто€щие. ј вы знали кто така€ ƒебора ¬ааранди? - я сейчас прочитаю, что она писала: – «ƒруг позвонил и поздравил с победоносным полЄтом человека в космос. » это правильно – ведь мы все участники этого полЄта». – ј вы, челы, обращаетс€ к своим, - понимаете, как люди жили? - с какой-то тоской посмотрел на реб€т.

¬се молчали. Ќо было в этом молчании кака€-то попытка перенести себ€ в те дни…

ћальчишки, как-то совсем по-взрослому, перебива€ друг друга, вычитывали: «над горами подн€лс€, сорвал с себ€ цепи и сегодн€, свободный он врываетс€ в космос". « осмос ждЄт, кто следующий?».

- Ќас он, похоже, не ждЄт. – —ергей «дирижирует» этой читкой, - туда теперь с барышами летают.

- ЌашЄл! - ∆ен€ рылс€ в интернете.- ¬от: – “ак писал о творчестве ƒеборы ¬ааранди ћихаил ƒудин: - "¬ы - подлинный поэт, редкостный поэт, умеющий наполнить смыслом истинной любви отпущенное ¬ам врем€».

—мотрю на мальчишек и сама начинаю пафосно думать – «ƒома под снос, а почва…одна она у нас под ногами».

» вдруг такой неожиданный вопрос:

- ј вы твист танцевали? ѕод какую музыку?

–оюсь в своей дискотеке. Ќайдена стара€ кассета - альбом „абби „екера.

…. то это летит там вверху?

Ёто птица? Ќет!

Ёто самолет? Ќет!

Ёто танцор твиста? ƒа!

ƒавай станцуем снова твист,

Ќастало врем€ дл€ твиста…

Ќоги сами стали воспроизводить незабытые движени€.

–еб€та подскочили и вот мы вместе танцуем твист.

ќни повтор€ют за мной простые «па» и подсказки: - "ƒЄргайте руками туда-сюда, лЄгкое вращение корпусом. “ак, азартно «растираем окурок» носком то одной, то другой ноги…"

ќтошла, и наблюдаю за ними со стороны. ¬сЄ-таки такого демократического и самодостаточного танца ранее не было, да и сейчас нет.

ончилась музыка, и мои гости засобирались домой, попросив кассету переписать.

- ј вы в брюках этот танец танцевали? - спросил кто-то.

- Ќет, мы брюки тогда не носили. ƒостаточно короткие юбки у нас были. ѕравда, длиннее, чем у ваших девочек. – ”лыбнулась. - я вдруг догадалась, почему возник такой вопрос. – Ќет, и мы за модой следили, но выбирали достойные образцы. „уточку подражали ∆аклин еннеди. ≈Є маленькие платьица, костюмы, шл€пки - это высока€ мода.

- ј реб€та носили клЄши и длинные волосы? – вновь активизировалс€ —ергей.

- Ёто позже, когда пошла мода на Ѕитлз. ј нашими кумирами в те годы были Ѕулат ќкуджава, ёрий ¬избор. ј потом у нас по€вилс€ ¬ладимир ¬ысоцкий - «шансон все€ –уси». “ак его ¬ознесенский назвал. «наете, а ещЄ мы много читали. »з рук в руки переходили книги ’емингуэ€, –емарка, ¬иктора Ќекрасова, всех не перечислишь. - ¬сЄ, реб€та, по домам. ќчень вам благодарна за газеты, за толчок к таким воспоминани€м.

- Ёто вам спасибо. – —ергей почему-то сник. - »нтересно вы всЄ-таки жили. «авидую. ассету скоро верну и возьму что-нибудь почитать из вашего. ƒа, за твист особое спасибо. ћы его неправильно танцевали.

”шли реб€та, а воспоминани€ весь день так и не отпускали.

ѕрав —ерЄга, интересна€ у нас была молодость. Ётакие романтики, мечтатели, брод€ги с рюкзаками и гитарой.

ј ведь давил на нас идеологический прессинг.

ќдна разборка ’рущЄвым чего стоила. »з газеты «ѕравда»: - «ј как тогда называетс€ этот танец?.. —вист или вист? “вист? Ќу а что это?!! √овор€т, есть секта – тр€суны. ƒа-да, есть така€. “р€суны!!! я знаю это по произведени€м чекистов…».

ј резолюции комсомольских собраний: - ««апретить!!»

ј запретный плод сладок. Ёту песню не задушили, не убили… ¬от она и новый разгон берЄт.

ј вот реб€там и, правда, скучно.

¬от, что убито, так это романтика. ѕрагматики, рационалисты нынче прав€т бал.

ак-то встретилась в интернете с таким строками:

ћир стремитс€ к улучшенью быта,

Ћучше есть, иметь красивый вид.

ј душа заброшена, забыта,

»знывает, плачет и болит.

¬сЄ-таки почувствовала €, на генном уровне, они т€нутьс€ к тем временам, когда наша юность играла всеми цветами радуги. Ёто радует.

Ќо идут дома под снос … и по душе может бульдозер прокатитьс€.

≈сли не уже.

«асыпа€, после такого интересного дн€, проведЄнного с реб€тами, с воспоминани€ми, так чЄтко зазвучала известна€ песн€:

«—пасите наши души! —пешите к нам!».

***

оллаж составлен автором.

ћетки: истори€ росси€ как молоды мы были |

ѕ≈“–ќ «Ќј„»“№ јћIЌ№.”краина сегодн€... |

ƒневник |

ѕетро “олочко, род. 21 феврал€ 1938 года, советский и украинский археолог, историк, профессор (1988), академик ЌјЌ ”краины (18.05.1990), иностранный член –оссийской академии наук (22.12.2011), директор »нститута археологии ЌјЌ ”краины, народный депутат ”краины III (1998Ч2002) и IV (2002Ч2006) созывов, член јкадемии ≈вропы и ћеждународного союза слав€нской археологии, двукратный лауреат √осударственной премии ”краины в области науки и техники очень мешает национально сознательным патриотам ”краины и официальному иеву.

Ћетай он чуть ниже, вопрос давно был бы решен. Ќо ѕетро ѕетрович - одна из очень немногих знаковых персон ”краины, которых ни купить (пробовали, и задорого), ни заставить замолчать (тоже вс€ко пытались, при всех президентах), ни вытолкнуть в забвение (поздно), ни зашельмовать (хоть все багномЄты включи) не выйдет.

ћожно только, как в сердцах выразилс€ недавно некий весьма известный, умеренный и уважаемый публицист, "чекати, поки натура в≥зьме своЇ, бо в≥н вже старий". »ли, как предлагают в FB свободные от комплексов анонимы, помочь натуре, "тому що той шолудивий собака ганьбить украњнську ≥дею". Ќо до этого, будем наде€тьс€, не дойдет.

http://putnik1.livejournal.com/2428542.html

ћетки: росси€ политика истори€ |

Ќеизвестный разговор писател€ јлександра «иновьева с Ѕорисом ≈льциным: Ђ«апад вам аплодирует за то, что разваливаете странуї |

ƒневник |

ћетки: росси€ политика истори€ |

Ќаполеон пил одеколон |

ƒневник |

Ќадоело про политику, давайте о чем-нибудь интересном. ѕомните у Ѕутусова: «јлен ƒелон не пьет одеколон»? Ѕыть может, французский красавчик и не пил одеколон, зато первым, кто стал принимать его внутрь был Ќаполеон Ѕонопарт, сам французский император.

Ёто потом уже дл€ большинства людей, рожденных в ———–, тройной одеколон стал прочно ассоциироватьс€ с пом€тыми, синюшными физиономи€ми забулдыг, а сам «напиток» — как дешевый парфюм дл€ плебса и алкоголиков. ј ведь лет триста тому назад пить одеколон было вполне себе «царским делом», а тройной одеколон был самым изысканным парфюмерным средством дл€ европейских мужчин.

ак известно, «одеколон» (eau de Cologne) с французского переводитс€ как « Єльнска€ вода», и существует несколько версий его по€влени€.

ѕо одной из версий, изобрел одеколон италь€нец ƒжованни-ћари€ ‘арина (1685-1766). ¬ 1709 году он поселилс€ в Єльне и открыл там парфюмерную лавку, где впервые и по€вилась эта душиста€ вода. огда в 1766 году он умер, сыновь€ развернули на месте его лавки целую парфюмерную фабрику.

ƒруга€ верси€ приводит нас в монастырь —анга-ћари€-Ќовелла во ‘лоренции, где еще в XIV веке готовили свою уникальную воду, котора€ называлась «Aqua Regina» («королевска€ вода»).

”спех ее был таков, что в XVII веке некий ƒжованни-ѕаоло ‘емини (1660-1736) использовал все средства соблазнени€, лишь бы выведать рецепт у насто€тельницы монастыр€.

» ему это удалось. Ѕудучи аптекарем в Єльне, он поспешил изготовить и начать выгодно продавать свою находку, которую он сначала назвал «Aqua Mirabilis» («чудесна€ вода»), а потом «Eau de Cologne».

ѕозднее ‘емини вызвал из »талии своего плем€нника, которого и звали ƒжованни- ћари€ ‘арина. и тот в 1732 году стал главой семейного дела, причем именно его. а не ƒжованни-ѕаоло ‘емини. стали упоминать как создател€ одеколона. ƒжованни-ћари€ ‘арина продолжал дело своего д€ди до 1766 года.

—ледует отметить, что первоначально одеколон представл€л собой некую смесь эфирных масел, розовой воды и апельсиновых цветов, насто€нную и растворенную в винном спирте.

ак все уксусы, она ни в коем случае не считалась парфюмерным продуктом и воспринималась скорее как лекарственный препарат и продавалась в аптеках.

—емейство ‘емини-‘арина было типично италь€нским, то есть большим, шумным и амбициозным. ѕосле смерти ƒжованни-ћари€ ‘арины все его родственники перессорились: кто-то организовал собственное производство, кто-то продал рецепт. ѕри этом каждый считал только свой поступок правильным, но страшно завидовал остальным. » лишь один из них удалилс€ от всей этой суеты в бедный монастырь картезианцев...

ƒалее истори€ приводит нас в резиденцию кЄльнского банка «ћюльхенс» на свадьбу некоего ¬ильгельма, сына богатого банкира. ƒело было осенью 1792 года, и один из приглашенных, монах-картезианец, вручил новобрачным свадебный подарок - пергамент, на котором была написана кака€-то старинна€ формула.

ќбъ€снение этому может быть только одно: таинственного монаха звали арло- ‘ранческо ‘арина (1755-1830). и он был внучатым плем€нником ƒжованни-ѕаоло ‘емини. огда-то старший ћюльхенс помог его обители, и теперь в благодарность за это монах принес вариант семейного рецепта «чудесной воды».

–азобравшись в этом вопросе, предприимчивый ¬ильгельм ћюльхенс (1762-1841) оставил банк и с головой ушел в новое дл€ себ€ дело. ¬ результате за несколько лет он стал ведущим производителем одеколона в городе.

—амое интересное заключаетс€ в том. что в те времена этой жидкостью лечили недуги сердца, головные боли и даже пытались боротьс€ с чумой. ¬о врем€ эпидемии оспы в √ермании к каждому флакончику прилагалась инструкци€: «Ёта чудодейственна€ вода €вл€етс€ средством против €да. предохран€ет от чумы, она лечит желтуху, катар, обмороки, колики в животе, боку и груди, исцел€ет от ожогов, придает силы женщинам при родах, способствует откашливанию, а также ослабл€ет звон в ушах, прибавл€ет красоту, так как делает кожу гладкой и надел€ет ее прекрасным цветом». ј еще эта ароматическа€ вода со свежим запахом добавл€лась в воду во врем€ прин€ти€ ванн, а также в вино, в воду дл€ полоскани€ рта и т. д.

ќднако вода из Єльна, кто бы ни был ее изобретателем, так бы и осталась неизвестной остальному миру, если бы не французский император Ќаполеон I. » тут уже существует совершенно достоверна€ истори€, датируема€ 1810 годом.