-Метки

-Музыка

- Nirvana - Rape me

- Слушали: 43 Комментарии: 0

- Скрипторс

- Слушали: 54 Комментарии: 0

- My Chemical Romance - Na Na Na

- Слушали: 58 Комментарии: 2

- ИГРА С ОГНЕМ

- Слушали: 42 Комментарии: 0

- Смейся и плачь

- Слушали: 78 Комментарии: 0

-Всегда под рукой

-Подписка по e-mail

-Статистика

Шутки Коли Серги |

скачать mp3 альбомы | коля серга - жадины говядины

Мы Коляденко не боимся! У нас есть святая вода!

***

Блин, столько писем – глаза разбегаются, как у скинхедов на съемках финальной сцены фильма «Стиляги».

***

Знаете почему Леша Матиас так дергается на номере "Ангелы не умирают"?Он просто одевает стринги на два размера меньше а они ппц как жмут!

***

Меня зовут Тарас. Поэтому я с детства не люблю рифмы.

***

Фестиваль пацанской поэзии «Пушкин? А кто это?»

***

Кредитное общество «Лох и ботан». Мы выдаём кредиты под «не ссы, отдам!».

***

Кстати, знаете, что общего у испанской корриды и Южного Бутово?

И там и там быки живут за счёт туристов. Гы-гы-гы

***

Мои родители были молодыми и поэтому отводили меня на бокс.

Они отводили меня на бокс и были молодыми.

Они были молодыми и поэтому отводили меня на бокс 3-5 раз в день

***

Недавно Лукашенко, подослав шпионов, узнал логин и пароль Путина, зашел с помощью них в контакт и добавил себя в друзья.

***

Кресло-качалка развивает циркулирующий сколиоз!

***

В 1906 году Максима Горького Чехов попросил написать что-нибудь стоящее для него. И тогда Горький пишет роман "Мать", но Чехов так и не отблагодарил писателя за его труд, и Тогда Горький пишет роман "Мать Чехова".

***

Собака Боделана нашла дорогу домой.

***

Интересный факт: Одесса - Поскот = Одесса.

***

Дима Билан тайком от продюсера ходит на УЗИ.

***

Как стало известно американским спецслужбам: Надежда Кадышева замешана в хороводе.

***

Гостей встречают по одежке, а провожают по уму. Именно поэтому Тимати на концерте в Одессе отхватил, как до концерта, так и после.

***

Всего через неделю 47 миллионов украинцев станут участниками программы «Голые и смешные».

***

Вчера Камаз на всей скороси врезался в стоящую на месте Ладу Калину, в результате чего Лада Калина скрылась в неизвестном направлении.

***

Вчера в библиотеке имени Горького сошлись стенка на стенку фанаты Тургенева и Достоевского. Победили фанаты Дарьи Донцовой, вообще непонятно откуда взявшиеся в библиотеке

***

Александр Мороз настолько испугался перевыборов, что на всякий случай привинтил себя к креслу спикера большим шурупом с играющим диаметром.

***

Недавняя причина странного запаха в Одессе – премьера фильма ужасов «Пила V»

***

Новости экономики. Китай потратил на олимпиаду 40 миллиардов долларов – годовой бюджет Украины. Во всяком случае, именно так объяснила премьер-министр Юлия Тимошенко то, что в бюджете нет денег.

***

Раскрылась страшная тайна. Наталью Витренко в детстве родители звали Ната.

***

Олимпийские новости. СМИ стал известен секретный план подготовки олимпийцев Молдавии к олимпиаде в Китае: п.1. приехать в Китай. п.2 купить спортивные трусы. п.3. посетить Лувр.

***

В Ивано-Франковске пойман серийный москаль.

***

Этим летом, несмотря на усилия правительства, в Украине собран рекордный урожай зерновых.

***

Молодежь на Казантипе, уезжая, чтобы вернуться бросает в море таблетку.

***

На центральной площади Трускавца установлен памятник язве желудка.

***

Новости Евровидения. Когда у Дианы Гурцкой спросили, почему она выступала за Грузию, она ответила, цитирую: «Как за Грузию?»

***

Группа «Квест Пистолс» в райдере указывает отсутствие душа.

***

Виктор-Павлик мучается от внутренних противоречий.

***

При попытке пройти тест на IQ Николая Валуева парализовало.

|

Метки: серга коля музыка шутки прикол фабрика |

В.Н. Демин. ГИПЕРБОРЕЯ -- УТРО ЦИВИЛИЗАЦИИ |

Сколько лет человечеству? Современные ученые, как

правило, называют цифру 40 тысяч лет - с момента появления на

Земле кроманьонца. Это - стандартный временной интервал,

отводимый человеческой истории в учебной, научной и справочной

литературе. Однако есть и другие цифры, совершенно не

вмещающиеся в рамки официоза. 400 тысяч лет - такая дата

рассчитана древними историками - халдейскими, египетскими,

греческими, - а на Россию спроецирована Ломоносовым."

(Вообще-то в шкале событий мировой истории имеется еще одна,

четко зафиксированная дата которую не способно вместить

воображение современных людей: по скрупулезным вычислениям

астрономов и жрецов древних майя история человечества началась

в 5 041 738 году до новой эры!) Великого россиянина - уроженца

русского Севера - всегда волновало, почему "в северных краях в

древние веки великие жары бывали, где слонам родиться и

размножаться <...> можно было".

Ответ был дан однозначный:

(вот тут еще одна версия - http://www.liveinternet.ru/users/kvarkin/post126453535/ )

причина катастрофического

похолодания, охватившего когда-то Русский Север, - смещение

земной оси и изменение местонахождения полюсов. Случилось это,

если уж совсем точно, 399 тыс. лет тому назад, что вполне

соответствует вычислениям вавилонских астрономов и египетских

жрецов. Известия о "светопреставлении" сохранились в преданиях

большинства древних народов - от Китая до Америки, а Платон

прямо писал об эпохе, когда Солнце всходило на Западе и

заходило на Востоке, но потом все стало наоборот (что возможно

лишь в результате переворота земной оси). Существует по меньшей

мере три возможных варианта подвижки полюсов, влекущей за собой

климатические катаклизмы: 1) земная поверхность перемещается

вслед за смещающейся осью; 2) земная ось изменяет свой наклон,

но положение земного шара по отношению к плоскости эклиптики

остается прежним; 3) меняются местами северный и южный

магнитные полюса, не совпадающие, как известно, с

географическими (геомагнитная инверсия). Возможных же причин

прошлого вселенского катаклизма и того больше. Наиболее часто

называется какая-либо космическая аномалия: вспышка сверхновой

или появление обыкновенной звезды в относительной близости от

Солнечной системы, столкновение Земли с кометой или другим

небесным объектом, нарушение баланса или перегруппировка планет

в семье Солнца, сближение с Луной и т.п. Все это неизбежно

влекло за собой катастрофические последствия для земных

обитателей.

Память о мировых катаклизмах сохранилась в древнейших

преданиях большинства народов земли. Вселенская катастрофа

впечатляюще рисуется, в частности, в саамском эпосе. Согласно

лопарской космогонической легенде, "когда злоба людская

усилилась", центр земли "дрогнул от ужаса, так что верхние

слои. земли провалились, и многие люди упали в эти пещеры,

чтобы там погибнуть". И Юмбел, верховный небесный Бог,

спустился на землю... Его ужасный гнев вспыхнул, как красные,

синие и зеленые огненные змеи, и люди прятали свои лица, и дети

кричали от страха... Разгневанный Бог говорил: "Я переверну

этот мир. Я заставлю реки течь вспять; я заставлю море

собраться в огромную, как башня, стену, которую обрушу на ваших

злобных земных детей и таким образом уничтожу их и всю жизнь".

Юмбел вызвал дующий штормовой ветер

и разъяренных воздушных духов...

Вспененная, быстрая, поднявшаяся до неба

пришла морская стена, сокрушая все.

Юмбел одним сильным ударом

заставил перевернуться землю;

потом он снова выровнял мир.

Теперь горы и возвышенности

не могут быть увидены Пейве-Солнцем.

Наполнена стонами умирающих людей

была прекрасная земля, дом человечества.

Не светил больше Пейве в небесах.

В лапландском эпосе мир был разрушен ураганом и морем, и

почти все люди погибли. После того как морская стена обрушилась

на континент, продолжали катиться гигантские волны, и мертвые

тела стремительно неслись по поверхности темных вод.

Начальная русская летопись, если хорошенько вникнуть,

также ведет отсчет от подобного события. Самая первая фраза

Несторова летописного свода (после известного зачина "Се

повести временных лет...") отвечает на вопрос "Откуда есть

пошла русская земля?" и начинается со слов "по потопе" - "после

потопа", то есть после катаклизма, над причинами которого

размышляли Геродот, Платон, Диодор Сицилийский, Ломоносов и др.

Не лишне и нам, потомкам Нестора и Ломоносова, разобраться в

стародавних событиях, тем более, что по вопросам предыстории

России накопилось немало путаницы. При этом под Россией здесь

будет пониматься не государственное образование, которому чуть

больше тысячи лет, а территориально-исторический феномен

планетарного типа со всеми его этническими, языковыми и

культурологическими особенностями, опрокинутыми в прошлое. В

данном смысле корни названия России и этнонима "русский" можно

отыскать в языке древних ариев - прапредков всех современных

индоевропейских народов. В санскрите слово ruca имеет

тот же смысл, что в общеславянском и древнерусском языках, а

именно: "русый", "светлый" (оттенок). Если открыть Словарь

Владимира Даля на слово "Русь", то найдем там аналогичное

объяснение: "русь", по Далю, означает прежде всего "мир",

"бел-свет", а словосочетание "на руси" значит "на виду".

Но и у ариев были прапредки, что обитали в районе

Крайнего Севера до наступления похолодания: история всех

народов Земли восходит к единому Пранароду с единым Праязыком.

Символом этой полярной Прародины во многих древних культурах

выступает вселенская гора Меру, расположенная на Северном

полюсе. От ее названия произошло целое гнездо современных

русских слов: "мир" в трех его основных смыслах - "Вселенная",

"народ", "согласие"; "мера", "море", "мор" ("смерть"), "мороз"

и др. Другим историческим ориентиром для северной предыстории

служит легендарная страна Гиперборея.

Однако для продолжения дальнейшего экскурса в предысторию

необходимы некоторые общие замечания.

ДВА ВЗГЛЯДА НА ИСТОРИЮ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Со времени воинствующих русофобов-норманистов XVIII-XIX

веков в исторической литературе насаждается далекая от науки

точка зрения, согласно которой собственно русская история

начинается якобы с призвания варяжских князей, а также с

последовавшего вскоре вслед за этим принятием христианства. А

до той поры пребывал русский народ, дескать, в диком,

варварском состоянии, не говоря уж о том, что славянские

племена вообще являются пришлыми на территории, где они обитают

в настоящий момент. Укреплению данных, весьма далеких от

действительности идей, к сожалению, во многом содействовал Н.

М. Карамзин, задавший тон в своей "Истории государства

Российского" следующей меланхолической фразой: "Сия великая

часть Европы и Азии, именуемая ныне Россиею, в умеренных ее

климатах была искони обитаема, но дикими, во глубину невежества

погруженными народами, которые не ознаменовали бытия своего

никакими собственными историческими памятниками".

Отрицание самобытности и автохтонности древней русской

культуры, а по существу отторжение древнейших корней русского

народа и установление границы его исторического бытия где-то в

IX веке н.э. (некоторые снижают эту ограничительную планку до

IV-VI веков) было на руку и официальным властям, и

представителям церкви. Первых не интересовало что бы то ни было

за пределами государственно-правовых структур, а их

возникновение однозначно связывалось с появлением первой

правящей династии Рюриковичей. Вторых более чем устраивал тезис

о дикости нравов и культуры русских людей до принятия

христианства. К сожалению, позиция эта, всячески поощряемая и

культивируемая, дожила до наших дней и заняла доминирующее

положение в школьных и вузовских учебниках, научной и

популярной литературе, в средствах массовой информации и т.д. В

результате повсеместно насаждается мнение, что до определенных

(указанных выше) временных пределов русский народ как бы вовсе

и не существовал, пребывая во внеисторическом состоянии, а

когда возник (вроде бы из небытия) на исторической арене, то

просто воспринял идеологию, культуру и государственно-правовые

традиции, сложившиеся до него и без него.

По счастью, в русской исторической науке всегда была

сильна и другая струя. Многие выдающиеся и рядовые

исследователи постоянно искали истоки русской самобытности в

самых глубинах человеческой истории, не противопоставляя славян

древнейшим этносам, жившим на территории современной России и

отыскивая русские корни (и не только их) у народов, испокон

веков обитавших на Севере и в других областях Евразии. Эта

традиция восходит к двум замечательным деятелям отечественной

науки - В.Н.Татищеву и М.В.Ломоносову. Оба русских ученых

независимо друг от друга отстаивали одну и ту же мысль: корни

русского народа уходят в глубины тысячелетий и затрагивают

этносы, издревле заселявшие север Евразии и известные под

разными именами античным и иным авторам (к последним можно

отнести составителей библейских книг, арабских, персидских,

китайских и других хронистов).

Татищев напрямую вел родословную славян (а следовательно,

и русских) от скифов, ареал же их расселения распространял

далеко на Север и в Сибирь, именуя наших далеких северных

прапредков скифами [г]иперборейскими. Праотцом славян и

русских, исходя из данных вавилонского летописца Бероса, Иосифа

Флавия и более поздних историков вплоть до анонимного автора

"Синопсиса" XVII века, Татищев считал Мосоха - шестого сына

библейского Яфета (Иафета) и внука легендарного Ноя

(национального разделения в те времена не существовало). От

имени Мосоха (Моска) впоследствии образовались наименования:

Москва - сначала река, затем и город на ней, Московия,

московиты, московитяне, москвичи и т.п. Существует оригинальная

интерпретация имени Моск, принадлежащая А.И.Асову: он считает

его чисто русским, воспроизводящим слово "мозг" с двумя глухими

согласными на конце - как оно произносится в устной речи. Яфет

(Иафет) же, сын Ноя, по мнению многих, тождественен греческому

титану Япету (Иапету), отцу Прометея, жившему, как и все другие

титаны (после поражения от Олимпийцев и временного низвержения

в Татар), на Островах Блаженных, на самом краю Земли, то есть

на Крайнем Севере.

Татищев не был одиночкой в изучении древнейших корней

русского племени. Не менее скрупулезно и панорамно данная

проблема проанализирована В.К.Тредиаковским в обширном

историческом труде под названием: "Три рассуждения о трех

главнейших древностях российских..." В этом незаслужено забытом

трактате только вопросу о Мосохе (Моске) - прапредке

московитов-москвичей посвящено не менее двух десятков страниц.

Тредиаковский, как никто другой, имел право на вдумчивый

историко-лингвистический и этимологический анализ

вышеочерченных проблем. Всесторонне образованный ученый и

литератор, обучавшийся не только в московской

Славяно-греко-латинской академии, но также в университетах

Голландии и парижской Сорбонне, свободно владевший многими

древними и новыми языками, работавший штатным переводчиком при

Академии наук в Санкт-Петербурге и утвержденный академиком по

латинскому и русскому красноречию, - выдающийся отечественный

просветитель стоял вместе с Ломоносовым у истоков русской

грамматики и стихосложения и явился достойным продолжателем

Татищева в области русской истории.

Помимо завидной эрудиции, Тредиаковский обладал редким

даром, присущим ему как поэту, - чувством языка и интуитивным

пониманием глубинного смысла слов, что неведомо

ученому-педанту. Так, он решительно поддержал и развил мнение о

русскости эллинского наименования "скифы". В соответствии с

нормами греческой фонетики эта слово произносится, как

"скит[ф]ы": второй слог в его написании начинается с "теты" - q

; в русском озвучивании она произносится и как "ф", и как "т".

До реформы русского алфавита в его составе (в качестве

предпоследней) была буква "фита" - q , предназначенная для

передачи заимствованных слов, включающих букву "тета". И слово

"скифы" в дореволюционных изданиях писалось через "фиту". В

действительности же "скит" - чисто русский корень, образующий

лексическое гнездо со словами типа "скитаться", "скитание".

Следовательно, "скифы-скиты" дословно означают: "скитальцы"

("кочевники"). Нашелся удачный лексический эквивалент и для

названия страны скифов: русский археолог Д.Я.Самоквасов

поименовал ее Скитанией. Вторично, в качестве позднейшего

заимствования из греческого языка, где оно служило названием

пустыни, общая корневая основа "скит" вновь вошла в русское

словоупотребление в смысле: "отдаленное монашеское убежище" или

"старообрядческий монастырь".

Ломоносов по поводу вопроса: можно ли именовать Мосоха

прародителем славянского племени вообще и русского народа в

частности - высказался гибко и дипломатично. Великий россиянин

не принял бесповоротно, но и не отверг категорически

возможности положительного ответа, оставляя "всякому на волю

собственное мнение". Что касается самой Геродотовой "Истории",

то ее авторитет для раскрытия генетических корней русского

племени Ломоносов считал непререкаемым. В концентрированном

виде такое же понимание впоследствии сформулировал другой

выдающийся русский историк - И.Е.Забелин: "Никакая отрицающая и

сомневающаяся <...> критика не может отнять у русской

истории истинного сокровища, ее первого летописца, которым

является сам Отец истории - Геродот". Ныне позиция Татищева -

Ломоносова - Забелина (в дальнейшем эту линию продолжили

Д.И.Иловайский, А.Нечволодов, Г.В.Вернадский) может быть

существенно подкреплена за счет аргументов, заимствованных из

исторического языкознания, мифологии и фольклора. Но это скифы

- каких-нибудь 70 поколений от дня нынешнего (если считать по

демографическому канону - три поколения на столетие): казалось

бы, рукой подать! А что было раньше?

Наиболее обстоятельно и аргументированно на данный вопрос

ответил выдающйся индийский ученый и общественный деятель

Б.Тилак в капитальном труде "Полярная родина в Ведах". Опираясь

на скрупулезный анализ древнейших текстов, он доказал, что в

них описано расположение звезд и движение небесных светил,

характерное для приполярных и заполярных областей, а вовсе не

для южных широт. Например, слова священного ведийского гимна:

"В Меру Боги видят Солнце восходящим только один раз в году"

следует истолковывать в смысле наступления полярного дня. И

подобных пассажей в Ведах десятки и сотни. В том же духе

следует понимать и некоторые "темные" места Библии, вроде

утверждения из несохранившейся Книги Праведного: "Стояло Солнце

среди неба и не спешило к западу почти целый день" (Нав 10,

13). Следовательно, рассуждал Тилак, когда-то арии, их предки

(и, добавим, прапредки всех других народов) обитали в северных

широтах, откуда были вынуждены мигрировать на Юг.

Не нова и концепция единого происхождения языков мира. В

той же Библии, обобщившей подчас в иносказательной форме

древнейшие знания, сказано: "На всей земле был один язык и одно

наречие" (Быт 2, 1). И это не метафора, а непреложный факт, о

чем свидеельствует хотя бы общие для всех живых и мертвых

языков корневые субстраты указательных слов и местоимений -

древнейшего лексического пласта. Совсем недавно компьютерной

обработке был подвергнут другой словесно-смысловой массив более

200 языков мира, связанный с процессом деторождания, кормлением

грудью и т.п. И вновь получен однозначный ответ: у всех языков

общая первооснова - единый Праязык.

ПРОБЛЕМЫ И ДОГМЫ

Вполне естественно напрашивался вывод: единым был не

только Праязык, но и Пранарод, который на нем говорил.

Оставалось определить, где же он обитал - на Севере или на Юге.

Северная концепция всерьез не рассматривалась, так как

непререкаемой истиной считалась господствующая и поныне

"ледниковая теория" и ее вывод, что еще 20-15 тысяч лет назад

Север Евразии вплоть до Карпат и Приднепровья был сплошь покрыт

материковым льдом, и никакая жизнь здесь была в принципе

невозможна. Под эту догму вот уже свыше ста лет и подгоняется

вся мировая история: ее отсчет для Европы, Азии и Северной

Америки начинается где-то с 12-10 тысячелетия до н.э., когда

после постепенного отступления (стаивания) ледника древний

человек якобы начал медленно продвигаться с Юга на Север. По

существу ледник сковал саму историю!

Между тем накоплено немало фактов и аргументов,

свидетельствующих далеко не в пользу абсолютизированной

ледниковой концепции. Самое печальное, что догматически

настроенные теоретики не желают с ними считаться, а

предпочитают использовать средства, далекие от науки. Доходило

до того, что когда гляциалисты (так по-научному именуются

сторонники "ледниковой теории") обнаруживали в шурфах вторую

ископаемую почву, а согласно их установкам там должна быть

только одна, - "лишнюю" попросту засыпали, а экспедицию

объявляли "якобы небывшей". Точно так же замалчиваются

неледниковые процессы образования валунных отложений: с точки

зрения "ледниковиков" появление валунов объясняется "утюжкой"

льда: своей тяжестью он обкатывал и шлифовал огромные камни,

как гальку в морях и океанах. Так, обилие валунов на Валдайской

возвышенности считается чуть ли не главным доказательством, что

данная территория была в далеком прошлом покрыта мощным

ледником. Игнорируется сторонниками абсолютизированных догм и

мнение основоположника палеоклиматологии в России А.И.Воейкова,

считавшего существование обширного европейского оледенения

маловероятным и допускавшего лишь частичность такового на

севере Евразии и Америки. Что касается средней полосы России,

то здесь Воейков был более чем категоричен: в соответствии с

его расчетами ледниковый панцирь на широте Российских

черноземов автоматически повлек бы за собой превращение земной

атмосферы над данной территорией в сплошную ледяную глыбу.

Такого, естественно, не было, а потому не было и той картины

оледенения, которая обычно рисуется на страницах учебников.

Следовательно, сопоставлять ледниковую гипотезу с известными

историческими реалиями необходимо более чем осторожно. Тем

более, что имеется масса фактов, не умещающихся в прокрустово

ложе господствующих догм. Среди них - отсутствие ползущей

ледниковой корки в условиях современного сурового климата

Сибири и Крайнего Севера. Почему-то считается общепризнанным,

что в прошлом примерно в тех же условиях ледники сковывали

континент толщей километрового панциря, хотя теперь подобное

явление не наблюдается даже на "полюсе холода" в Оймяконе.

Вместо всесокрушающего ледяного вала здесь происходит обычная

сезонная смена снежного покрова с обычной подвижкой речного и

морского льда.

Суммируя накопленные факты и подытоживая общее состояние

проблемы так называемых ледниковых периодов, крупнейший

антигляциалист академик И.Г.Пидопличко отмечал: "Науке до сих

пор неизвестны такие факты - геологические, палеонтологические

или биологические, - из которых с логической неизбежностью

следовал бы вывод о существовании где-либо на Земле в любой

период ее развития материкового (не горного) оледенения. И нет

также оснований для прогноза, что такие факты будут когда-либо

открыты." Сказанное в полной мере относится и к Кольскому

полуострову: ледниковое оледенение здесь, безусловно, было - и

не одно, но не в таких гипертрофированных пространственных и

временных масштабах, как это принято рисовать в соответствии с

невыдерживающей критики традицией. Это же подтверждают и

многочисленные данные арктической археологии. Достаточно

взглянуть на археологические карты Мурманской и Архангельской

областей, дабы убедиться, что на протяжении многих тысячелетий

по берегам океана, морей и рек жизнь била ключом (то же

относится и к остальным областям - вплоть до Чукотки). Возраст

палеолитической Бызовской стоянки на берегу Печоры по различным

оценкам насчитывает от 40 до 20 тысяч лет (что уже само по себе

не сопрягается с ледниковой догматикой). Множество находок дал

Шпицберген (русский Грумант). Каких-то границ для северной

археологии не существует (условно ими можно считать лишь дно

Ледовитого океана, куда археологи, к сожалению, пока еще не

заглядывали).

ГИПЕРБОРЕЯ - ПРАРОДИНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Дословно этноним гирерборейцы означает "те, кто живут за

Бореем (Северным ветром)", или просто - "те, кто живут на

Севере". О них сообщали многие античные авторы. Один из самых

авторитетных ученых Древнего мира - Плиний Старший писал о

гиперборейцах, как о реальном древнем народе, жившем у

полярного круга, и генетически связанном с эллинами через культ

Аполлона Гиперборейского. Вот что дословно говорится в

"Естественной истории" (IV, 26): "За этими [Рипейскими] горами,

по ту сторону Аквилона, счастливый народ (если можно этому

верить), который называется гиперборейцами, достигает весьма

преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там

находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце

светит там в течение полугода, и это только один день, когда

солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от

весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят

только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только

при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным

климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих

жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными

людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие

болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью.

<...> Нельзя сомневаться в существовании этого народа".

Даже из этого небольшого отрывка из "Естественной

истории" нетрудно составить ясное представление о Гиперборее.

Первое - и это самое главное, - она размещалась там, где Солнце

может не заходить по нескольку месяцев. Другими словами, речь

может идти только о приполярных областях, тех, что в русском

фольклоре именовались Подсолнечным царством. Другой важное

обстоятельство: климат на Севере Евразии в те времена был

совсем другим. Это подтверждают и новейшие комплексные

исследования, проведенные недавно на севере Шотландии по

международной программе: они показали, что еще 4 тысячи лет

назад климат на данной широте был сравним со средиземноморским,

и здесь водилось большое количество теплолюбивых животных.

Впрочем, еще ранее российскими океанографами и палеонтологами

было установлено, что в 30-15 тысячелетии до н.э. климат

Арктики был достаточно мягким, а Северный Ледовитый океан был

теплым, несмотря на присутствие ледников на континенте.

Примерно к таким же выводам и хронологическим рамкам пришли

американские и канадские ученые. По их мнению, во время

Висконсинского оледенения в центре Северного Ледовитого океана

существовала зона умеренного климата, благоприятная для такой

флоры и фауны, которые не могли существовать на приполярных и

заполярных территориях Северной Америки.

Главным же подтверждением неоспоримого факта

благоприятной климатической ситуации служат ежегодные миграции

перелетных птиц на Север - генетически запрограммированная

память о теплой Прародине. Косвенным свидетельством в пользу

существования в северных широтах древней высокоразвитой

цивилизации могут служить находящиеся здесь повсюду мощные

каменные сооружения и другие мегалитические памятники

(знаменитый кромлех Стоунхенджа в Англии, аллея менгиров во

французсской Бретани, каменные лабиринты Соловков и Кольского

полуострова).

Сохранилась карта Г.Меркатора - наиболее известного

картографа всех времен, опиравшегося на какие-то древние

знания, где Гиперборея изображена в виде огромного арктического

материка с высокой горой (Меру?) посередине (рис.1).

С другой стороны, древние авторы и, в частности, Страбон в

своей знаменитой "Географии" пишут об окраинной северной

территории, полярной оконечности Земли, именуемой Туле

(Тула). Туле как раз и занимает то место, где по

расчетам должны быть Гиперборея или Арктида (точнее Туле - одна

из оконечностей Арктиды). По Страбону, эти земли расположены в

шести днях плавания на север от Британии, и море там

студнеобразное, напоминающее тело одной из разновидности медуз

- "морского легкого". Если надежных текстов нет, а материальные

памятники либо не распознаны, либо скрыты под арктическим

льдом, - помочь может реконструкция языка: он как хранитель

мысли и знаний исчезнувших поколений не менее надежный памятник

в сравнении с каменными мегалитами - дольменами, менгирами и

кромлехами. Нужно только научиться читать скрытый в них смысл.

Словесной калькой древнего арктического материка Туле

(Тула) является название старинного русского города Тула.

Конечно, вряд ли русский город Тула имеет прямое отношение (по

принадлежности) к древней Гиперборее (Туле). Однако вполне

возможно, что народ, связанный с Гипербореей (Туле), некогда

вынужден был мигрировать из легендарной страны и присвоить

новому месту поселения название Тула (дословно - "потаеное

место"). Именно такой смысл имеет, согласно Словарю Даля,

понятие "тула": "скрытое, недоступное место", "затулье",

"притулье" ("тулить" - укрывать, скрывать, прятать и т.п.).

Есть и другие русские слова с этим корнем: "туло, туловище" -

тело без головы, рук и ног; "туло" - колчан в виде трубки, где

хранятся стрелы (отсюда - "втулка"). Производными от той же

корневой основы в русском языке являются слова: "тыл" - затылок

и вообще - задняя часть чего-либо, "тло" - основание, дно (в

современном языке сохранилось устойчивое словосочетание "до

тла"); "тлеть" - гнить или чуть заметно гореть и т.д. Как

видим, имя города Тула имеет богатейшее смысловое содержание, а

топонимы с корнем "тул" имеют чрезвычайное распространение:

города Тулон и Тулуза во Франции, Тульчин - на Украине, река в

Мурманской области - Тулома, озеро в Карелии - Тулос. На

американском континенте также известен город Тула - древняя

столица доколумбова государства тольтеков (на территории

современной Мексики).

Несмотря на скудные сведения историков, античный мир

располагал обширными представлениями и немаловажными

подробностями о жизни и нравах гиперборейцев. И все потому, что

корни давних и тесных связей с ними уходят в древнейшую

общность праиндоевропейской цивилизации, естественным образом

связанную и с Полярным кругом и с "краем земли" - северной

береговой линией Евразии и древней материковой и островной

культурой. Именно здесь, как пишет Эсхил: "на краю земли", "в

безлюдной пустыне диких скифов" - по приказу Зевса был прикован

к скале непокорный Прометей: вопреки запрету Богов, он подарил

людям огонь, открыл тайну движения звезд и светил, научил

искусству сложения букв, земледелию и плаванию под парусами. Но

край, где томился терзаемый драконоподобным коршуном Прометей,

покуда его не освободил Геракл (получивший за это эпитет

Гиперборейского), - не всегда был столь безлюдным и

бесприютным. Все выглядело иначе, когда несколько раньше сюда,

на край Ойкумены, к гиперборейцам приходил знаменитый герой

древности - Персей, чтобы сразиться с Горгоной Медузой и

получить здесь волшебные крылатые сандалии, за что он также был

прозван Гиперборейским.

Видимо, неспроста многие древние авторы, включая

крупнейших античных историков, настойчиво говорят о летательных

способностях гиперборейцев, то есть о владении ими техникой

полета. Такими, правда, не без иронии их описал еще Лукиан.

Может ли быть такое - чтобы древние жители Арктики владели

техникой воздухоплавания? А почему бы и нет? Сохранились ведь

во множестве изображения вероятных летательных аппаратов - типа

воздушных шаров - среди наскальных рисунков Онежского озера

Есть среди них и предположительное изображение летящего

гиперборейца (рис.3).

Русский фольклор также сохранил немало образов-символов

летательных средств: Летучий корабль, Деревянный орел,

Ковер-самолет, Ступа Бабы-Яги и др. Эллинский Солнцебог

Аполлон, рожденный в Гиперборее и получивший по месту рождения

один из своих главных эпитетов, постоянно посещал свою далекую

родину и прародину практически всех средиземноморских народов.

Сохранилось несколько изображений Аполлона, летящего к

гиперборейцам (рис.4).

При этом художники упорно воспроизводили совершенно нетипичную

для античной изобразительной символики крылатую платформу,

восходящую, надо полагать, к какому-то реальному прервообразу.

Думается, не случайно и в северном искусстве сложился

настоящий культ крылатых людей. Уместно предположить, что особо

любимые и чтимые на Руси образы птицедев Сирина (рис.5),

Алконоста (рис.6),

Гамаюна (рис.7)

уходят своими корнями в глубокую гиперборейскую древность - не

обязательно напрямую, а, скорее всего, через взаимодействие

разных культур, опосредованных в пространстве и во времени.

Совсем недавно множество литых бронзовых фигурок крылатых

людей, вновь заставляющих вспомнить о гиперборейцах, обнаружено

при раскопках святилища на о. Вайгач, расположенном в акватории

Ледовитого океана - месту прописки древней Гипербореи (рис.8).

Но еще раньше множество стилизованных бронзовых

изображений птицелюдей было найдено в разных местах Прикамского

региона и Приполярного Урала - образцы так называемого

Пермского звериного стиля (рис.9).

Почему-то их принято именовать "чудскими древностями" и

односторонне привязывать к финно-угорской культуре: раз

последними по времени аборигенами здесь являются коми, ханты,

манси и др. народы, значит, именно им и принадлежат

обнаруженные археологами предметы и изделия. Однако истоки

финно-угорских, самодийских, индоевропейских и всех других

народов следует искать в нерасчлененном северном Пранароде с

единым языком и культурой. Именно в эту гиперборейскую

древность уходят и корни "пермского стиля" с его крылатыми

птицелюдьми, распространенными, впрочем, по всему земному шару

- вплоть до Ю. Америки и о. Пасхи. Подтверждением тому служат и

другие сюжеты чудских (в смысле "чудесных" от русского слова

"чудо") сокровищ. Так, повсеместно распространенными являются

изображения сдвоенных солнечных коней, найденных также и в

Прикамье (рис.10).

Но доказывает это лишь одно - общемировое происхождение культур

и их носителей!

Описания "механизма" полетов во множестве сохранились в

памяти северных народов в виде устойчивых фольклорных образов,

бережно передаваемых из поколения в поколение. Уместно

напомнить кульминационный эпизод "Калевалы", где рассказывается

о решающем морском сражении между главными героями

карело-финского эпоса с противостоящим им народом далекой

северной земли Похъелы за право владения волшебной мельницей

Сампо - неиссякаемым источником богатства и процветания.

Действие происходит посреди моря-океана. Испробовав все боевые

средства против сынов страны Калевы и потерпев неудачу,

владычица Похъелы - ведьма Лоухи - оборачивается гигантской

птицей-"летучим кораблем". Вот как это выглядело в передаче

народных сказителей:

Сто мужей на крылья сели

Тысяча на хвост уселась,

Села сотня меченосцев,

Тысяча стрелков отважных.

Распустила Лоухи крылья,

Поднялась орлом на воздух.

Дополнительным доводом в пользу сказанного может

послужить еще один факт, продолжающий "крылатую тематику".

Археологов не перестает удивлять обилие так называемых

"крылатых предметов", постоянно находимых в эскимосских

могильниках и относимых к самым отдаленным временам истории

Арктики (рис.11).

IMG]http://www.eunet.lv/cgi-bin/win/DEMIN/kartinki/giperborea/pic11.jpg[/IMG]

Вот он еще один символ Гипербореи! Сделанные из моржового клыка

(откуда их поразительная сохранность), эти распростертые

крылья, не вписывающиеся ни в какие каталоги, сами собой

наводят на мысль о древних летательных приспособлениях.

Впоследствии эти символы, передаваясь из поколения в поколение,

распространились по всему свету и закрепились практически во

всех древних культурах: египетской, ассирийской, хеттской,

персидской, ацтекской, майя и так - до Полинезии (рис.12).

Ныне парящие крылья как подсознательная память о заре

человечества стали эмблемой российской авиации и космонавтики.

РОДИНА АПОЛЛОНА

Означает ли сказанное, что мурманчане являются

родственниками Аполлона? (Такой вопрос, кстати, мне был задан в

интервью местному радио). Безусловно! Но только очень дальними.

И в том смысле, каком все мы можем считаться потомками

гиперборейцев и наследниками древней культуры своей Прародины.

Аполлон - классический Солнцебог античности. Правда, был еще

титан Гелиос. Но мятежники-титаны после Олимпийского переворота

были демонизированы и находились под большим подозрением.

Вместе с ними в "штрафной батальон" попал и Гелиос.

Аполлон (как и его сестра-близняшка Артемида) - дети

Зевса от его первой жены титаниды Лето однозначно связаны с

Гипербореей. По свидетельству древних авторов и по убеждению

древних греков и римлян, Аполлон не только периодически

возвращался в Гиперборею на колеснице, запряженной лебедями, но

и сами гиперборейцы-северяне постоянно приезжали в Элладу с

дарами в честь своего Бога Аполлона. Имеется и предметная

увязка между Аполлоном и Гипербореей. Аполлон - Бог Солнца, а

Гиперборея - та северная страна, где Солнце летом не заходит по

нескольку месяцев. Географически такая страна может быть

расположена только за полярным кругом. По наблюдениям

А.Д.Черткова - и они не лишены оснований, в имени Аполлон

присутствует в чуть измененном виде тот же самый корень, что и

в русских словах "опалять", "опаленный", "опаляющий". Известно

древнее написание Aplun, что читается: Аплун (Опалун). А

в одном из древнерусских списков с перечислением славянских

Божеств между Перуном и Мокошью значился Аполин - Бог Солнца.

Космическо-звездная сущность Аполлона обусловлена его

происхождением. Мать Лето родила своего солнценосного сына на

острове Астерия, что означает "звезда". Астерией (Звездой)

звалась и сестра Лето. Существует версия. что культ Аполлона

был повторно занесен в Средиземноморье уже во времена Древнего

Рима. Сюда культ общеиндоевропейского Солнцебога принесли

протославянские племена венедов, основавших и давших названия

современным городам Венеции и Вене.

История возникновения и закрепления Олимпийских культов

также вполне подтверждает выдвинутый тезис. Один из поздних

античных историков и писателей Павсаний (II в. н.э.) в своем

знаменитом труде "Описание Эллады" (X, 5, 4-10) приводит

следующие удивительные подробности появления одного из главных

святилищ Древней Греции - храма Аполлона в Дельфах. Сначала

здесь появились гиперборейцы, в их числе был и будущий первый

дельфийский жрец, у него, по "странному совпадению", было

славяно-русское имя Олен[ь]. Кстати, имя родоначальника всех

древнегреческих племен и единого народа - Эллина также

представляет собой грецизированную форму общеиндоевропейского

слова "олень" и близкого ему по смыслу и происхождению слова

"лань". Олен[ь] - гипербореец и его спутники были направлены в

Дельфы Аполлоном. Отсюда напрашивается бесхитростный вывод: сам

(будущий) Бог в то время был далеко - скорее всего, в

Гиперборее, откуда выехало посольство. Став пророком и

прорицателем, Олен[ь] воздвиг в Дельфах первый храм: сначала

деревянный, похожий на лачугу, - пишет Павсаний (его модель,

сделанную из воска и перьев, Аполлон впоследствии пошлет в

подарок в Гиперборею), и лишь спустя длительное время, после

многих пожаров и разрушений отстроили тот каменный храм, жалкие

остатки которого сохранились по сей день.

История, пересказанная Павсанием, сохранилась и в виде

канонических дельфийских текстов:

Так многославное тут основали святилище Богу

Дети гипербореев, Пегас со святым Агийеем.

Также Олен[ь]: он первым пророком был вещего Феба,

Первый, песни который составил из древних напевов.

Как видно, тут прямо указано, что культовый и обрядовый

канон Аполлона Дельфийского был составлен на основе

гиперборейских преданий. В дальнейшем Олен[ь]-песнопевец

передаст искусство стихосложения священных пророчеств в

гекзаметрах пифиям - жрицам Аполлона: сидя на треножнике, они

предсказывали судьбу в окружении ползающих змей, вдохновенные

одурманивающими испарениями или воскурениями.

Сестра Аполлона - Богиня Артемида - также неразрывно

связана с Гипербореей. Аполлодор (1, 1У, 5) рисует ее

заступницей гиперборейцев. О гиперборейской принадлежности

Артемиды говорится и в древнейшей оде Пиндара, посвященной

Гераклу Гиперборейскому. Согласно Пиндару, Геракл достиг

Гипербореи, чтобы совершить очередной подвиг - добыть

златорогую Киринейскую Лань: "Он достиг земель, что за спиной у

ледяного Борея".

Там дочь Латоны,

Стремительница коней,

Встретила его,

Пришедшего взять

Из теснин и извилистых недр Аркадии

По указу Еврисфея, по року отца

Златорогую лань...

Латона - латинизированное имя титаниды Лето, матери

близнецов Аполлона и Артемиды, единственной из титанова

племени, допущенной впоследствии на Олимп. Имя Лето и вся

история рождения ее детей - лишнее подтверждение и

гиперборейских корней древнегреческой мифологии и ее тесных

связей с воззрениями других народов, ведущих происхождение от

гиперборейцев. Во-первых, Лето - дочь титанов Коя и Фебы, а

место обитания титанов - Север (Диодор Сицилийский прямо

указывает, что родина Лето - это Гиперборея). Во-вторых, Лето -

не просто имя древнегреческой полубогини, но еще и исконно

русское слово "лето", означающее время года (отсюда же "лета" -

синоним самого времени). Корневая основа этого слова -

общеиндоевропейская. Смысл его многозначен: в том числе - время

года между весной и осенью, но и время года, соответствующее

непрерывному солнечному дню в приполярных областях. На северную

принадлежность понятия "лето" указывает также и то, что при

чередовании согласных звуков "т" и "д" (или же "т" можно

рассматривать как приглушенный "д") получается "лед".

Но и это еще не все. Корень "лет" лежит в основе целого

семейства слов и понятий со смыслом "летать". И вновь

напрашивается аналогия с гиперборейцами, как летающим народом.

Летающей была и сама титанида Лето, когда преследуемая ревнивой

Герой устремилась от границ Гипербореи по всему свету искать

прибежище, где бы она могла разрешиться от бремени. Такое место

она отыскала на острове Делос, где впоследствии возникло

святилище Аполлона, куда гиперборейцы постоянно присылали свои

дары. Летающими, естественно, были и дети Лето-Латоны -

Артемида и Аполлон. А Пиндар прямо называет гиперборейцев

"служителями Аполлона" (Pind. Ol. 3. 16-17).

Лебедь - символ Гипербореи. Морское божество Форкий - сын

Геи-Земли и прообраз русского Морского царя сочетался браком с

титанидой Кето. Их шесть дочерей, родившихся в гиперборейских

пределах, изначально почитались как прекрасные Лебединые девы

(лишь значительно позже из идеологических соображений они были

превращены в безобразных чудовищ - грай и горгон).

Дискредитация горгон шла по той же схеме и, видимо, в силу тех

же причин, что и приписывание противоположных знаков и

отрицательных смыслов при распаде общего индоиранского пантеона

на обособленные религиозные системы (это произошло уже после

миграции ариев с Севера на Юг), когда "деви" и "ахуры" (светлые

божественные существа) становятся "дэвами" и "асурами" -

злобными демонами и кровожадными оборотнями. Это общемировая

традиция, присущая всем без исключения временам, народам,

религиям.

Поводя итог, можно вполне утверждать, что край солнечного

Коло - Кольский полуостров - и есть гиперборейская отчина

Солнцебога Аполлона. Который до своей канонизации в Олимпийском

пантеоне был долгое время сохранял обычные человеческие черты.

РУСЬ ГИПЕРБОРЕЙСКАЯ

Не приходится сомневаться, что древняя Гиперборея имеет

непосредственное отношение к древнейшей истории России, а

русский народ и его язык напрямую связан с исчезнувшей или

растворившейся в недрах океана и суши легендарной страной

гиперборейцев. Неспроста ведь Нострадамус в своих "Центуриях"

именовал россиян не иначе как "народом гиперборейским". Рефрен

русских сказок о Подсолнечном царстве, что расположено за

тридевять земель, - также представляют собой воспоминания о

стародавних временах, когда наши предки соприкасались с

гиперборейцами и сами были гиперборейцами. Имеются и более

детальные описания Подсолнечного царства. Так, в былине-сказке

из сборника П.Н.Рыбникова рассказывается о том, как герой на

летающем деревянном орле (намек на все тех же летающих

гиперборейцев) полетел в Подсолнечное царство:

Прилетел он в царство под солнышком,

Слезает с орла самолетного

И начал по царству похаживать,

По Подсолнечному погуливать.

Во этом во царстве Подсолнечном

Стаял терем - золоты верхи,

Круг этого терема был белый двор

О тых воротах о двенадцати,

О тых сторожах о строгих ...

Другое свидетельство, зафиксированное многими авторами, в

том числе Н.М.Карамзиным, А.Н.Афанасьевым и А.А.Коринфским,

касается легендарного Лукоморья. Оказывается, это не сказочная

страна, невесть где расположенная, а древнее Северное царство,

где люди на два месяца впадают в зимнюю спячку, чтобы

проснуться к возвращению весеннего Солнца. Понятно, что

Подсолнечное царство - это не только царство полярного Солнца,

но и царство полярного льда, память о котором закодирована в

фольклорных символах. Выдающийся чешский поэт, историк и

фольклорист К.Я.Эрбен свидетельствует, что хрустальная или

стеклянная гора славянских сказок есть не что иное как образ

ледяной горы, трансформировавшийся в сознании людей, а также

при устной передачи от поколения к поколению. Чтобы убедиться в

правомочности данного вывода достаточно еще раз внимательно

просмотреть волшебную русскую сказку "Хрустальная гора" из

сборника Афанасьева. Здесь тридесятое царство наполовину

втягивается в хрустальную гору (что наглядно воспроизводит

действие наступающего ледника). Но главное в другом: чтобы

спасти гибнущее царство и заточенную в хрустальной горе

царевну, герой добыл волшебное семячко, зажег его и отнес к

хрустальной горе: она и растаяла. Растопить подобным образом,

как не трудно догадаться, можно только лед и никак не хрусталь

(стекло).

Русские исследователи фольклора справедливо усматривали в

сказочной стеклянной (хрустальной) горе отголоски общеарийской

мифологии - воспоминания о вселенской горе Меру. В известной

словацкой сказке о солнечном коне также подробно описывается

полночная страна, где люди приспосабливались к ночной жизни

среди гор и боролись со тьмой с помощью волшебного коня с

Солнцем во лбу. Как бы ни трансформировался сказочный сюжет за

свою долгую жизнь - он неоспоримо свидетельствует об одном:

прапредки славян знали о такой стране за полярным кругом, где

царит долгая ночь и бушует нескончаемая буря. Современное

русское слово "буря" имеет арийские корни: bhurati в

древнеиндийском означало - "двигается", "вздрагивает",

"барахтается". Но в достопамятную старину "буря" произносилась

и писалось как "боуря" (с юсом малым на конце). Вот он и Борей

- северный ветер. Известен еще один синоним "ураганного ветра",

одного корня со словом "буря" - "бора": так именуют ураган на

море и турки, и итальянцы, и русские.

Согласно Татищеву, в утраченной Иоакимовской летописи

упоминается князь Буревой, отец легендарного Гостомысла,

правивший в Новгороде до появления Рюрика и упорно боровшийся с

варяжской агрессией. Кстати, о самом Рюрике сохранилась

народная легенда, не совпадающая с летописным преданием: звали

его Юриком, родом был из Приднепровья, не раз наведывался в

Новгород, где и приглянулся новгородцам; те пригласили его

покняжить, но разве могли предположить, что Рюриковичи станут

правителями Земли Русской больше чем на шесть веков. Или взять

Сивку-бурку - откуда такое словосочетание? Если Сивка

(светлая), то почему Бурка (темная)? Не зебра же ведь это, у

которой полоска - черная, полоска - белая. Все дело оказывается

в том, что прозвище Бурка первоначально звучало, как Бурька. А

если взглянуть на его истоки, то обнаруживаются явственные

следы Борея. Обратившись темногривым жеребцом, Бог -

покровитель Севера - оплодотворил двенадцать кобылиц и стал

отцом двенадцати чудесных жеребят, что могли летать по

поднебесью над землей и морями. Такими их описывал еще Гомер в

"Илиаде" (XX, 220-230). В русском же фольклоре они прозываются

Сивками-бурками, Бурушками-косматушками, что, в конечном счете,

значит - Бурьки-Борейки. Между прочим: до сих пор имеет

распространение славянская фамилия Борейко (вспомним

героя-поручика из романа А.Н.Степанова "Порт-Артур).

Нельзя не вспомнить и древнегреческое название Днепра -

Борисфен. А европейские мореплаватели: добравшиеся в XVII веке

до устья Печеры, столкнулись на побережье Северного Ледовитого

океана с туземцами-борандийцами. Да и в скандинавском названии

северо-восточной страны от Беломорья до приполярного Урала -

Бьярма (Biarmia), от которого произошло назание Пермь,

улавливается искаженное имя Борея. Крылатый чернобородый Бог

Борей считался эллинами сыном Астрея (Звездного неба) и Эос

(Утренней зари). По Диодору Сицилийскому, его потомки были

владыками главного города Гипербореи и хранителями сферического

(!) храма - святилища Аполлона. Именно сюда эллинский Солнцебог

прилетал каждые 19 лет, посещая места, где когда-то родился.

Такие храмы с куполами и колоколами видели и описали арабские

купцы-путешественники, на территории нынешней России задолго до

введения здесь христианства !

В русском фольклоре есть сказочный Буря-богатырь (чем не

Борей?): он - не просто могучий исполин, но еще и Коровий

(Бычий) сын, сражается на знаменитом Калиновом мосту с

многоглавыми змеями. Все это закодированная символика,

поддающаяся смысловой расшифровке. Из индоевропейского

лексического гнезда с корневой основой "бу(р)" со смыслом

"буйный" вышел и знаменитый образ русского фольклора -

Остров Буян, присутствующий как в сказках (присказках),

так и в магических заговорах. В современном обыденном понимании

буян - это человек, склонный к буйству, по-просту - скандалист.

Не так в прошлом, когда слово "буян" означало совсем другое. В

"Слове (Молении) Даниила Заточника" (Х11 в.) буян - это гора

(холм), а за буяном кони пасутся. В древнерусском языке и

народных говорах слово "буй" и производное от него "буян":

высокое место: гора, холм, бугор; глубокое место в море, реке,

озере - стремнина, пучина, быстрое течение; открытое место -

или для построения кумирни, то есть языческого (позже -

православного) храма, или же для княжеского суда, менового

торга. Выявление архаичных значений помогает разгадать

глубинный смысл мифологемы Остров Буян. Это - не просто гора на

острове, а, скорее всего, гористая земля посреди пучины

(стремнины) Моря Окияна, где раскинулось разгульное торжище и

откуда торговые гости - соловьи будимировичи - развозят по

всему свету товары - рукотворные и нерукотворные (последние

известия и новости). И здесь снова и неизбежно напрашивается

аналогия с Гипербореей - Северной территорией посреди

Ледовитого океана и с господствующей на ней горой Меру.

В сказочном обличии остров Буян - прежде всего средоточие

тех самых волшебных сил, общение с которыми способно повернуть

течение жизни в какую угодно сторону, изменить судьбу и

победить враждебные происки. Отсюда остров Буян - непременный

символ магических актов: он присутствует в неистребимой памяти

народной в качестве обязательной формулы в заговорах и

заклятиях - без обращения к Буяну колдовские акты не имеют

никакой силы. И тут сквозь поэтическую сказочную пелену до нас

доносится дыхание древней Прародины, исчезнувших языческих

обрядов, жреческой и шаманской магии, позволяющей напрямую

общаться с высшими космическими силами - вплоть до временного

слияния с космическим началом.

СТРАНА СОЛОВЕЙСКАЯ - ЗЕМЛЯ РОССИЙСКАЯ

Где же расположен этот "чудный остров" русских заговоров

сказок и былин? Есть ли в русском фольклоре намеки на его

месторасположение? Отчасти ответ на поставленный вопрос уже

дан. Откроем самый знаменитый первопечатный сборник русских

былин и песен, собранных Киршой Даниловым. Первой здесь

помещена былина о Соловье Будимировиче, плывущем в Киев на

Соколе-корабле из заморских неведомых стран - шедевр устного

народного творчества.

Высота ли, высота поднебесная,

Глубота, глубота акиян-море,

Широко раздолье по всей земли,

Глубоки омоты днепровския.

Из-за моря, моря синева,

Из глухоморья зеленова,

От славного города Леденца,

От того-де царя ведь заморскаго

Выбегали-выгребали тридцать кораблей,

Тридцать кораблей един корабль

Славнова гостя богатова

Молода Соловья сына Будимировича.

Искомые ключевые слова здесь: название заморского

(заокеанского) города - Леденец и имя главного героя - Соловей,

которого П.Н.Рыбников, вопреки распространенному и поныне

мнению, считал одним из самых древних былинных героев. Былина

из Сборника Кирши Данилова вдохновила в свое время Пушкина: для

"Сказки о царе Салтане" он заимствовал оттуда название города

Леденца. Ритмика "Сказки" продиктовала Пушкину ударение на

последнем слоге. Ритмика былины о Соловье Будимировиче иная:

она требует ударения на первом слоге.. Одновременно

обнаруживается и действительный смысл названия города,

образованного от слова "лед". Леденец - значит, Ледяной. Город

с таким названием (тем более имеющим обобщенно-символический

смысл) не может находиться на юге. Это же подтверждает и

поморский вариант старины, приводимый Б.В.Шергиным, где прямо

поется: "Из-за моря, моря Студенного" (то есть имеется в виду

Северный Ледовитый океан).

Северные старины содержат множество намеков на

гиперборейские времена. Например, кочующий "космический" рефрен

все из той же былины о Соловье Будимировиче:

Чудо в тереме показалося:

На небе солнце - в тереме солнце,

На небе месяц в тереме месяц,

На небе звезды - в тереме звезды.

На небе заря - в тереме заря

И вся красота поднебесная

Говоря современным языком, описанное больше напоминает

обсерваторию или планетарий, чем русский терем. И сами собой

напрашиваются аналогии с древнейшими "космическими"

петроглифами, высеченными на скалах Онежского озера. Известен и

прозаический вариант описания "чуда в тереме". Самая ранняя,

"доафанасьевская" публикация популярной русский сказки "Семь

Симеонов" в сборнике И.П.Сахарова содержит подробности,

отсутствующие в других записях. В воображении читателя

воспроизводится все тот же необыкновенный терем в тридевятом

(читай, гиперборейском) царстве, куда попадают братья, переплыв

Окиян море глубокое: "Как и тот ли терем изукрашенный был

красоты несказанныя: внутри его, терема изукрашенного, ходит

красно солнышко, словно на небе. Красно солнышко зайдет,

молодой месяц по терему похаживает, золоты рога на все стороны

покладывает. Часты звезды изнасеены по стенам, словно маков

цвет. А построен тот терем изукрашенный на семи верстах в

половиною; а высота того терема несказанная. Кругом того терема

реки текут, молоком изнаполненные, сытой медовой подслащенные.

По всеим по теим по рекам мостички хрустальные, словно жар

горят. Кругом терема стоят зелены сады, а в зеленыих садах поют

птицы райские песни царские. [Ни дать ни взять, типичная

картина "золотого века" на Крайнем Севере в передаче русского

сказителя! - В.Д.]. <...> От красна крылечка

белостекольчата лежат ковры самотканные, а по тем коврам

самотканным ходит молода княжна, Елена Прекрасная."

О Елене Прекрасной вообще разговор особый. Она - героиня

не одних только древнегреческих легенд, но и русских сказок,

куда, надо полагать, попала не потому, что русские сказители

слышали о Гомере, а потому, что и у "Илиады", и у русского

фольклора в данном плане был один общий источник, восходящий к

гиперборейским временам. Дочь Леды и Зевса, явившегося к ней в

образе Лебедя - носителя древнего доиндоевропейского тотема,

виновница Троянской войны вылупилась из яйца, снесенного

матерью. Уже одно это свидетельствует о доэллинском

происхождении образа Леды и ее детей. В имени Леды, тайной

возлюбленной Зевса - Лебедя закодировано северное происхождение

и самой легенды и ее образов. В основе имени Леды лежит корень

"лед". Леда дословно означает "Ледяная" - далекий прообраз

Снегурочки. Имя самой Елены, как и этноним "эллины", восходит к

названию тотемного животного евразийских народов "олень":

первоначально оно звучало как "елень" и произошло от другого

всем хорошо знакомого слова - "ель", "елка" (в древнерусских

текстах и вплоть до XIХ века греки-эллины именовались "елины").

В прошлом, когда племенная принадлежность, родственные

связи и брачные союзы обозначались по тотемам, лебединая

ипостась Зевса, в соответствии с реконструкцией первоначального

смысла, не могла означать ничего другого, кроме принадлежности

к тотему лебедя. Сказание о Леде появилось во времена, когда

греки и славяне представляли этническую целостность, а их языки

были нерасчленены. Отсюда в именах многих Олимпийских

персонажей корни, близкие к русским: Крон (ср.: "крона",

"корона"), Зевс (ср.: "зев" в смысле "рев" - см. Словарь Даля),

Гера (Яра), Гермес (Ярый, т.е. весенний, Месяц), титанида Лето

- мать Аполлона и Артемиды (ср.: "лето" - время года), нимфа

Майя - мать Гермеса (ср.: месяц "май") и др. Предание о Леде -

Ледяной царевне могло родиться лишь в тех климатических зонах

и, соответственно, географических территориях, где льды играют

не последнюю роль. Понятно, что это не могла быть территория

древней (или современной) Греции. Следовательно, образ Леды

возник в северных широтах, задолго до переселения прапредков

эллинов на Балканы. По происхождению образ древнегреческой Леды

более всего близок любимой героине русских сказок Снегурочке и

Белоснежке германоязычных народов, хотя за тысячелетия функции

и роли их значительно изменились. Тем не менее любой фольклор

(дословно, "народная мудрость") - как базисный пласт мировой

культуры и закодированная в символическо-художественной форме

коллективная память - несет на себе неизбежный отпечаток

действительной истории, в том числе о происхождении этносов, их

миграциях, отношениях с сопредельными народами и иных событиях

далекого прошлого.

Вернемся однако к Соловью Будимировичу. Само имя Соловей,

как и название одноименной птицы, также тотемно-космического

происхождения: в нем закодировано наименование дневного светила

- Солнца, и у всех трех слов общий корень - "сол". Русский

былинный эпос знает двух Соловьев: один - загадочный Соловей

Будимирович из таинственной заморской страны - герой

положительный; другой - не менее таинственный Соловей-Разбойник

- герой с отрицательным знаком. В данном случае, однако,

интересен не оценочный аспект (который, кстати, может меняться

под воздействием изменяющихся исторических условий), а

генетически-смысловой. Совершенно очевидно, что

Соловей-Разбойник с его нечеловеческим свистом, преклоняющем

"темны лесушки к земле", - носитель буревого, буйного начала,

что логически соотносит его с островом Буяном, источнику всех

буйных сил.

Имя Соловей наводит также на гипотетическое предположение

о возможном местонахождении города Леденца, острова Буян и, в

конечном счете, Гипербореи. Речь идет, конечно же, об известном

беломорском архипелаге, знаменитом своими

культурноисторическими и духовно-символическими традициями -

Соловецких островах. Название Соловки - исконно русское, оно

содержит в себе всю ту же корневую основу "сол", уходящую

своими корнями в гиперборейскую старину, когда границы между

индоевропейскими и неиндоевропейскими языками были более чем

размыты. Если топоним "Соловецкие острова" подвергнуть анализу

с точки зрения археологии смысла, то этимология наименования

самих островов особых сомнений не вызывает: оно образовано от

слов "соловей", "солнце". Первоначально, быть может, так и

звучало - Соловейские острова и означало: "Солнцем овеянные"

или "Солнцевеющие", если судить по аналогии со

смыслообразованием таких слов, как "суховей" или "вьюговей". В

древности солнечный смысл распространялся на обширные северные

территории. В одной из рукописных Космографий XVII века

приводится второе название Мурманского студеного моря

(Северного Ледовитого океана) - Соловецкая пучина. Не

приходится сомневаться, что и земли посреди и по берегам этой

Пучины также именовались Соловецкими (Соловейскими). Вот и

найдено исконное (автохтонно-негреческое) имя Гипербореи,

называвшейся так в честь дневного светила - Солнца - и

сохраненной в коллективной памяти русского народа в виде

фольклорного образа Подсолнечного царства.

Но у легендарного Подсолнечного царства есть и

современный точный географический адрес. Одно из древнейших

общеиндоевропейских наименований Солнца - Коло (отсюда и

"кольцо", и "колесо" и "колокол"). В древности ему

соответствовало языческое солнечное Божество Коло-Коляда, в

честь которого справлялся праздник колядования (день зимнего

солнечного солнцестояния) и пелись архаичные обрядовые песни -

колядки, носящие отпечаток древнего космистского мировоззрения:

<...> Стоят три терема златоверховые;

Во первом-то терему млад светел месяц,

Во втором-то терему красно солнушко,

В третьем-то терему часты звездочки.

Млад светел месяц - то хозяин наш.

Красно солнушко - то хозяюшка,

Часты звездочки - малы детушки.

Именно от имени древнего Солнцебога Коло-Коляды и

возникло название реки Колы и всего Кольского полуострова.

Другими словами, Кольская земля - тот же Солнечный край, то

есть Соловейская земля.

СЛЕДЫ ПРОШЛОГО - ЗНАКИ ВСЕЛЕННОЙ

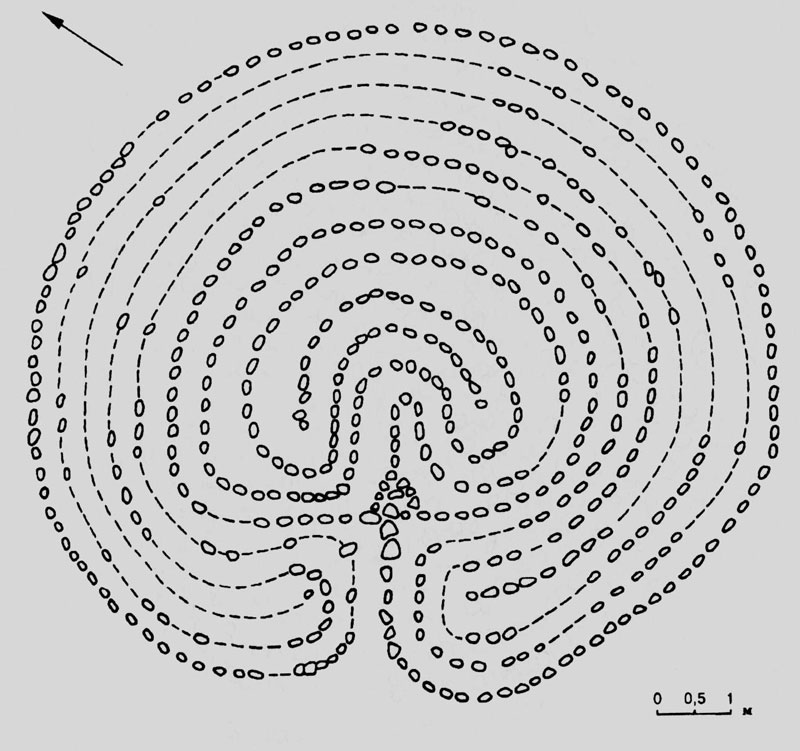

О культурной древности Соловейской (Кольской) земли

свидетельствуют имеющиеся здесь каменные лабиринты (диаметром

до 5 м), наподобие тех, что разбросаны по всему русскому и

европейскому Северу (рис.13) с перекочевкой в крито-микенскую

(знаменитый лабиринт с Минотавром), древнегреческую и другие

мировые культуры.

Предлагалось немало объяснений, касающихся предназначения

соловецких каменных спиралей: могильники, жертвенники, макеты

рыболовных ловушек. Последнее по времени: лабиринты - модели

антенн для связи с внеземными или параллельными цивилизациями.

Наиболее близкое к истине объяснение смысла и назначения

русских северных лабиринтов дал известный в прошлом

отечественный историк науки Д.О.Святский. По его мнению, ходы

лабиринта, заставляющие путника долго и тщетно искать выход и,

наконец, все-таки выводившие его наружу, являются не чем иным,

как символизацией блуждания Солнца в течение полярной

полугодичной ночи и полугодичного дня по кругам или, вернее по

большой спирали, проецируемой на небесный свод. В культовых

лабиринтах, вероятно, устраивались процессии, чтобы

символически изобразить блуждание Солнца. Русские северные

лабиринты не только служили для хождения внутри них, но также

выступали и в качестве схемы-напоминания для ведения магических

хороводов.

Лабиринты имеют спиральную природу, что связано с более

общими космистскими представлениями наших предков и прапредков.

По древнейшим представлениям индоевропейцев, человеческое

существование - не что иное как нить жизни, что прядет

Богиня Судьбы (у многих народов их три: мойры - у эллинов,

парки - у римлян, норны - у скандинавов). Но что такое нить как

не вытянутые в спираль льняное волокно или шерстяной волос,

скрученные при прядении! Спираль - только беспорядочную -

образуют и нити в клубке (недаром он несет столь значимую

магическую нагрузку в русском фольклоре, особенно в волшебных

сказках, помогая герою в преодолении самых непреодолимых

препятствий).

По народным представлениям, смерть - обрыв нити жизни.

Потому-то столь трепетным было во все века у всех народов

отношение к Богине Судьбы, прядущей нити человеческих жизней, -

Вечной Пряхе, по словам Александра Блока. Ее предначертания

"кажут Солнцу путь", ей подвластны сами Боги, бессильные

изменить уготовленное Судбой. От древнего языческого

мировоззрения по сей день сохранились в русском обиходе

выражения: "нить жизни", "нить судьбы", "узловой момент",

"завязка", "развязка". Сюда же примыкает "повитуха",

"повивальная бабка" (от слова "вить"), которая перевязывала

повитью (скрученной нитью) пуповину новорожденного, соединяя

его тем самым с космической нитью жизни. Прялку и веретено как

приспособления для скручивания спираленитей можно смело назвать

первой моделью Космоса. Вспомним, многие русские прялки

изукрашены резьбой и

![]() Вложение: 3806293_giperbor.rar

Вложение: 3806293_giperbor.rar

|

Метки: тайна русь древность гиперборея мистика история |

Мы - потомки своих Богов... |

Это цитата сообщения ГЛАГОЛЪ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Славяне - это потомки своих Богов. Русские Боги - это наши предки. Поэтому характер взаимоотношения древних русичей и их Богов был принципиально другим, нежели в христианстве. В отличие от христианства русские не унижались перед своими Богами. Никогда не стояли перед ними на коленях, никогда по рабски не гнули спину, никогда не целовали руки волхвам. Они, понимая всё превосходство своих Богов, в то же время чувствовали естественное с ними родство.

|

Метки: древность история истина |

О чём говорят мужчины |

Кино смешное советую посмотреть всем!

|

Метки: прикол кино мужчина |

Магаданские мегалиты. |

Это цитата сообщения ГЛАГОЛЪ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Журналист из Магадана Игорь Алексеевич Безнутров сообщил о том, что им в окрестностях города были обнаружены странные каменные образования, изучение которых наводит на мысль об их искусственном происхождении. Указанные материалы и само упоминание об этом объекте до размещения на ОКО-Планеты в любых СМИ отсутствовали. Они с некоторыми изменениями войдут в книгу И.А.Безнутрова «Неизвестный Магадан», которая должна быть издана в этом году.

Тайна Колымских мегалитов

|

|

Пол Девис Суперсила (1985 г.) |

Я знаю, многие шарахаются от одногой фразы - Квантовая физика) На самом это только кажется сложным.Предлагаю вашему вниманию книгу которая понятна всем, нет сильно заумных слов и описано все довольно просто.На мой взгляд, эта книга самая понятная из большинства книг по физике. В ней приводятся интересные заключения по теории создания нашей вселенной

Аннотация

Наука во все времена стремилась построить целостную картину окружающего мира. В последние десятилетия физики как никогда приблизились к осуществлению этой мечты: вырисовываются перспективы объединения четырех фундаментальных взаимодействий природы в рамках одной суперсилы, и физика микромира все теснее сливается с космологией – теорией происхождения и эволюции Вселенной.

Обо всем этом в популярной и увлекательной форме рассказывает книга известного английского ученого и популяризатора науки Пола Девиса (знакомого советскому читателю по книге “Пространство и время в современной картине Вселенной”. – М.: Мир, 1978).

Адресована всем, кто интересуется проблемами современной фундаментальной науки, особенно полезна преподавателям и студентам как физических, так и философских факультетов вузов

Еще скажу что, Квантовая физика и Астрофизика, единственные из наук способные доказать существование бога!

Вот цитата из униги

Имеет ли существование какой то смысл?

Интересно поставить вопрос о том, насколько вероятно с точки зрения законов физики существование сложных систем или сколь точно эти законы должны быть согласованы между собой?

В своей знаменитой статье в журнале Nature английские астрофизики Бернар Карр и Мартин Рис пришли к выводу, что мир чрезвычайно чувствителен даже к самым малым вариациям законов физики, так что, если бы известный нам конкретный набор законов как то изменился, Вселенная также изменилась бы до неузнаваемости.

Карр и Рис обнаружили, что существование сложных систем, по видимому, критически зависит от численных значений, которые природа присвоила так называемым фундаментальным постоянным; именно эти значения определяют масштаб физических явлений. К числу фундаментальных постоянных относятся скорость света, массы субатомных частиц и несколько «констант связи», таких, как элементарный электрический заряд, от которых зависит величина различных взаимодействий с веществом. Фактические численные значения этих постоянных определяют основные особенности мира в целом – размеры атомов, ядер, планет и звезд, плотность вещества во Вселенной, время жизни звезд и даже размер животных.

Большинство встречающихся в природе сложных систем возникают в результате противоборства или баланса различных взаимодействий. Звезды, например, кажутся внешне спокойными; однако они представляют собой «поле битвы» четырех взаимодействий. Гравитация стремится сдавить звезды. С ней борется электромагнитная энергия, создавая внутреннее давление. Сама эта энергия высвобождается в ходе ядерных процессов, которыми управляют сильные и слабые ядерные взаимодействия. В этих условиях из за переплетения конкурирующих процессов структура системы критически зависит от величины взаимодействий, а тем самым – от численных значений фундаментальных постоянных.

Астрофизик Брендон Картер, детально изучив звездное «поле битвы», обнаружил, что равновесие между гравитационными и электромагнитными взаимодействиями внутри звезд соблюдается почти с немыслимой точностью. Вычисления показывают, что изменение любого из взаимодействий всего лишь на 10 40 его величины повлекло бы за собой катастрофу для звезд типа Солнца.

Многие другие важные физические системы крайне чувствительны к самым малым изменениям относительной величины взаимодействий. Например, совсем небольшое относительное увеличение сильного взаимодействия привело бы к тому, что все ядра водорода во Вселенной были бы израсходованы в ходе Большого взрыва, оставив тем самым космос без важнейшего звездного топлива.

В книге «Случайная Вселенная»(Девис П. Случайная Вселенная. – М.: Мир, 1985) мною проведено исчерпывающее изучение всех очевидных случайностей и «совпадений», которые кажутся необходимыми с точки зрения существования во Вселенной важных сложных систем. Абсолютно невероятно, чтобы столь счастливые совпадения могли быть результатом последовательности исключительно удачных случайностей. Именно это побудило многих ученых согласиться с утверждением Хойла о том, что Вселенная – результат «мошенничества».

Высочайшим проявлением сложной организации во Вселенной является жизнь, и потому чрезвычайно интересен вопрос, насколько наше собственное существование зависит от точной формы законов физики. Человеку для выживания необходимы в высшей степени специальные условия, и почти любые изменения в законах физики, в том числе самые незначительные изменения численных значений фундаментальных постоянных, полностью исключили бы существование известных нам форм жизни. Однако более интересен вопрос: а не сделали бы такие малые изменения невозможными любые формы жизни?

На этот вопрос трудно ответить, поскольку нет общепринятого определения жизни. Если все же согласиться с тем, что для жизни требуется по крайней мере наличие тяжелых атомов (например, углерода), то уже это налагает весьма строгие ограничения на некоторые фундаментальные постоянные. Например, слабое ядерное взаимодействие, ответственное за взрывы сверхновых, в которых тяжелые элементы выбрасываются в межзвездное пространство, не может, существенно изменив свою (наблюдаемую) величину, по прежнему вызывать взрывы звезд.

Итак, совершенно очевидно, что существование большого числа важных физических систем во Вселенной – в том числе живых организмов – критически зависит от точной формы законов физики. Если бы Вселенная возникла с несколько иными законами, то не только мы и вряд ли кто другой) не могли бы оказаться тут и наблюдать Вселенную, но и сомнительна была бы сама возможность возникновения любых сложных структур.

На это иногда возражают, что если бы законы физики были иными, то это лишь означало бы, что иными были бы и системы, а если невозможной оказалась бы известная нам форма жизни, то вполне могла бы возникнуть другая форма жизни. Однако еще никто не пытался показать, что сложные системы вообще являются неизбежным (или даже вероятным) следствием действия физических законов; все имеющиеся в нашем распоряжении данные говорят о том, что многие сложные системы предельно чувствительны к реальному виду этих законов. Поэтому заманчиво считать, что сложная Вселенная возникнет только при условии, что законы физики чрезвычайно близки к реально существующим.

Следует ли из всего этого сделать вывод, что Вселенная – это результат предначертанного плана? Новая физика и новая космология выполняют свое заманчивое обещание объяснить возникновение всех физических систем во Вселенной автоматически, исключительно за счет естественных процессов. В этом случае нам уже не понадобится вмешательство «творца». Тем не, менее, хотя наука и в состоянии объяснить мир, еще остается дать объяснение самой науки. Законы, обеспечившие спонтанное возникновение Вселенной, по всей вероятности, сами рождены каким то остроумнейшим планом. Но если физика – продукт подобного плана, то у Вселенной должна быть конечная цель, и вся совокупность данных современной физики достаточно убедительно указывает на то,что эта цель включает и наше существование.

|

Метки: физика сила бог |

КАМЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ БЕЛОМОРЬЯ |

И. С. Манюхин. Кижский вестник №7 П.2002

Лабиринт - мировой символ с трехтысячелетней историей. Идея ла-биринта имеет самые разные формы проявления: предметные, словесные, обрядовые. Это орнаменты и рисунки, искусственные ходы и дорожки, устройство подземных и наземных зданий, танцы, игры, религиозная и нравственная символика, сказания и повести наподобие древне-греческого мифа о Тезее и Минотавре.

Лабиринты есть во всех частях света у народов, стоящих на самых разных ступенях исторического развития - от каменного века до современности. Особое место в этой многоликой картине занимают каменные лабиринты Северной Европы, известные в Англии, Эстонии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Северной России на побережьях Балтийского, Баренцева и Белого морей. Общее число северных лабиринтов превы-шает 500, из них в Швеции находится около 300, Финляндии - пример-но 140, России - около 50, Норвегии - 20, Эстонии - 10, Англии - от-дельные лабиринты.

На берегах Белого моря обнаружено около 40 лабиринтов, из них более 30 - на Соловецких островах Архангельской области, несколько памятни-ков в Мурманской области в устье р. Поной, близ г. Кандалакши и п. Умба. Три лабиринта найдено на территории Карелии, один - в Чупинском зали-ве и два - на архипелаге Кузова. Имеются также сведения, что каменные лабиринты некогда существовали в устьях рек Кеми и Керети.