-Метки

-Рубрики

- Фрукторианство (2)

- Видео (2)

- Деткам (1)

- Юмор (1)

- Музыка (1)

- Полезности (0)

- Рецепты (0)

- Рукоделие (0)

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

В православном храме (ТК Радость моя) Церковный этикет(Азы Православия) - онлайн |

Это цитата сообщения М_э_р_И [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: православие |

Исповедь |

Это цитата сообщения Stephanya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Исповедь (покаяние) — одно из семи христианских Таинств, в котором кающийся, исповедующий свои грехи перед священником, при видимом прощении грехов (чтении разрешительной молитвы), невидимо разрешается от них. Самим Господом Иисусом Христом.

Таинство это установлено Спасителем, сказавшим Своим ученикам:

«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите (развяжете) на земле, то будет разрешено на небе» (Евангелие от Матфея, гл. 18, стих 18).Ив другом месте: «Примите Духа Святого: кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Евангелие от Иоанна, гл. 20, стихи 22-23). Апостолы же передали власть «вязать и разрешать» своим преемникам — епископам, которые в свою очередь при совершении Таинства рукоположения (священства) передают эту власть священникам.

Борис Клементьев.Исповедь

Святые отцы называют покаяние вторым крещением: если при крещении человек очищается от власти первородного греха, переданного ему при рождении от наших прародителей Адама и Евы, то покаяние омывает его от скверны собственных грехов, совершенных им уже после Таинства Крещения.

Для того, чтобы Таинство Покаяния совершилось, со стороны кающегося необходимы: осознание своей греховности, искреннее сердечное раскаяние в своих грехах, желание оставить грех и не повторять его, вера в Иисуса Христа и надежда на Его милосердие, вера в то, что Таинство Исповеди имеет силу очистить и смыть по молитве священника чистосердечно исповеданные грехи.

>>>>>>

|

Метки: православие |

Удивительный огород Игоря Лядова |

Это цитата сообщения Roxar [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Удивительный огород Игоря Лядова

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.

|

Метки: огород дача |

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РОЖДЕСТВЕ |

Это цитата сообщения El-ena-k [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рождество Христово — это замечательный и светлый христианский праздник, имеющий древние и глубокие корни. И как всякий праздник, Рождество имеет свои традиции и свои символы. Каждый год, зажигая свечи, украшая ёлку мы почти не задумываемся о происхождении и глубинном значении традиций Рождества. А они, между прочим, исполнены глубокого смысла, доброты, веры, наполнены подлинными человеческими идеалами и ценностями.

ОТКРЫТКИ НА РОЖДЕСТВО

|

Метки: рождество праздники православие |

Художник Игорь Шаймарданов/Веселого Рождества!:) |

Это цитата сообщения -KRASOTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Праздник Рождества Христова по праву занимает место самого великого из всех зимних праздников.

Он пришел на Руcь вместе с христианством уже более 2000 лет назад.

Прежде всего, русские люди готовились к рождению Спасителя мира, придерживаясь сорокадневного поста, который продолжался с 15 (28 — по новому стилю) ноября по 24 (6 января — по новому стилю) декабря и получил название Рождественского.

Наивысшей строгости Рождественский пост достигает в последнюю неделю перед праздником Рождества.

Сочельником называют день накануне Рождества.

Название связано с обычаем православных христиан употреблять в пищу сочиво — сушеные хлебные зерна, размоченные в воде, попросту говоря — кашу.

Сочивом называли не только постную пищу, а также сок; или, как говорили раньше, "молоко" разных семян: маковое, конопляное, подсолнечное, горчичное, ореховое, миндальное и другие.

Этим "молоком" приправляли каши во время 40-дневного поста перед Рождеством.

Время принятия пищи в этот день приходится на вечер.

С древности идет обычай не вкушать пищи до появления на небе первой звезды.

Художник Игорь Шаймарданов

|

Метки: рождество православие праздники |

Стихи ко дню учителя |

Это цитата сообщения М_э_р_И [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: праздники стихи |

Иван Шмелёв. Царица небесная. Аудиокнига |

Это цитата сообщения alina-vasilyok [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Иван Шмелёв.

Праздники — Радости — Скорби

Праздники:

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ЕФИМОНЫ

МАРТОВСКАЯ КАПЕЛЬ

ПОСТНЫЙ РЫНОК

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ

ПАСХА

РОЗГОВИНЫ

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ

ТРОИЦЫН ДЕНЬ

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

РОЖДЕСТВО

СВЯТКИ

ПТИЦЫ БОЖЬИ

ОБЕД «ДЛЯ РАЗНЫХ»

КРУГ ЦАРЯ СОЛОМОНА

КРЕЩЕНЬЕ

МАСЛЕНИЦА

|

Метки: иван шмелев аудио |

Иван Шмелёв. Богомолье |

Это цитата сообщения М_э_р_И [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

"Богомолье" - повествование о паломничестве. Сюжет соткан из дорожных эпизодов, свидетелем которых становится мальчик Ваня, из описания судеб богомольцев. Иван Сергеевич Шмелев - писатель, вернувший в русскую литературу стихию православной, народной русской культуры.

|

|

Метки: иван шмелев аудио |

Троица |

Троицын день.

На Вознесенье пекли у нас лесенки из теста — «Христовы лесенки» — и ели их осторожно, перекрестясь. Кто лесенку сломает — в рай и не вознесется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, ссунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то поговей Петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи, из старых книг. Горкин ей подпсалтырник сделал, с шишечками, точеный, и послушал ее наставки; потому-то и знал порядки, даром, что сроду плотник. А по субботам, с Пасхи до Покрова, пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так и знаешь: суббота нынче.

Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу на досках у сада. День настояще летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица. Листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках — как краска. Пахнет зеленой рощей. Я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу. Сад уже затенился, яблони — белые от цвета, в сочной, густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду по доскам к сирени. Ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаюсь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все обломают, на образа. Троицын день завтра.

Горкин совсем по-летнему, в рубашке, без картуза. Так он очень худой, косточки даже слышно, когда обнимемся. Я зову его к себе в рощу, но он не слушает. Метут в четыре метлы, выметают конюшни и коровник. Гаврила моет пролетку к празднику, вертятся и блестят колеса. Старый Антипушка, на лесенке, у конюшни, трет кирпичом медный зеленый крест, на амбаре сидит Андрюшка, гремит по крыше. Горкин велел ему вычистить желоба от мусора, а то перехлещет в ливень. Большая лужа горит на солнце, а в ней Андрюшка, головой вниз. Летит в лужу старая опорка, брызги взлетают радугой, как фонтан. Горкин прыгает и кричит:

— Я те, озорник, пошвыряю... Нипочем не возьму на Воробьевку! — и идет в холодок, под доски. — Вотрушки, никак, пекут?.. Ну-ко, сходи, попотчуй.

Я бегу к Марьюшке, и она дает мне в окошечко горячую, с противня, ватрушку. Выпрашиваю и Горкину. Бегу, подкидывая на ладошках, — такие они горячие.

— Бо-гатые вотрушки... — говорит Горкин, перекрестясь, и обирает с седой бородки крошечки творогу. — На Троицу завтра красный денек будет. А на Духов День, попомни вот, замутится. А то и громком, может, погрозит. Всегда уж так. Потому и желоба готовлю.

— А почему — «и страх, и радость...» — вчера сказал-то?

— Троица-то? А, небось, учил в книжке, как Авраам Троицу в гости принимал... Как же ты так не знаешь? У Казанской икона вон... три лика, с посошками, под древом, и яблочки на древе. А на столике хлебца стопочка и кувшинчик с питием. А царь-Авраам приклонился, ручки сложил и головку от страха отворотил. Страшно, потому. Ангели лики укрывают, а не то что... Пойдет завтра Господь, во Святой Троице, по всей земле. И к нам зайдет. Радость-то кака, а?.. У тебя наверху, в кивоте, тоже Троица.

Я знаю. Это самый веселый образ. Сидят три Святые с посошками под деревцом, а перед ними яблочки на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминаются почему-то гости, именины. — Верно. Завтра вся земля именинница. Потому — Господь ее посетит. У тебя Иван-Богослов ангел, а мой — Михаил-Архангел. У каждого свой. А земли-матушки сам Господь Бог, во Святой Троице... Троицын день. «Пойду, — скажет Господь, — погляжу во Святой Троице, навещу». Адам согрешил. Господь-то чего сказал? «Через тебя вся земля безвинная прокляна, вот ты чего исделал!» И пойдет. Завтра на коленках молиться будем, в землю, о грехах. Земля Ему всякие цветочки взростила, березки, травки всякие... Вот и понесем Ему, как Авраам-царь. И молиться будем: «пошли, Господи, лето благоприятное!» Хорошее, значит, лето пошли. Вот и поют так завтра: «Кто-о Бог ве-лий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, тво-ряй чу-де-са-а!»

Голосок у Горкина старенький, дребезжит, такой приятный. Я прошу его спеть еще, еще, и еще разок. И поем вместе с ним. Он говорит, что эта молитва «страшно победная», в году два раза поют только: завтра, на Троицу, да на Пасхе, на первый день, в какую-то знатную вечерню. Сперва «Свете тихий» пропоют, а потом ее.

— Прабабушка Устинья одну молитовку мне доверила, а отец Виктор серчает... нет, говорит, такой! Есть, по старой книге. Как с цветочками встанем на коленки, ты и пошопчи в травку: «и тебе, мати-сыра земля, согрешил, мол, душою и телом». Она те и услышит, и спокаешься во грехах. Все ей грешим. Выростешь — узнаешь, как грешим. А то бы рай на земле был. Вот Господь завтра и посетит ее, благословит. А на Духов День, может, и дожжок пошлет... Божью благодать.

Я смотрю на серую землю, и она кажется мне другой, будто она живая, — молчит только. И радостно мне, и отчего-то грустно.

Сходится народ к обеду. Въезжает на дрожках Василь-Василич, валится с них, — и прямо под колодец. Горкин ему качает и говорит: «нехорошо, Вася... не годится». Он только хрипит: «взопрел!» Встряхивается, ерошит рыжие волосы, глядит вспухшими мутными глазами, утирается красным платком и валится на дрожки. Говорит, мотаясь: «в ты-щи местов надоть... й-еду-у!» Кричат от ворот — «хозяин!». Василь-Василич вскакивает, швыряет картуз об дрожки и тянет из пиджака книжечку. Кричит: «тверрдо стою, мо...гу!» Ему подают картуз. Въезжает верхом отец, Кавказка в мыле.

— Косой здесь? — спрашивает отец и видит Василь-Василича. — Да где тебя носило — поймать не мог?

— Все в порядке, будь-п-койны-с... тыщи местов изъездил! — кричит Василь-Василич и ерзает большим пальцем по книжечке, но грязные листочки слиплись. Там какие-то палочки, кружочки и крестики, и никто их не понимает, только Василь-василич.

— Хо-рош! — говорит отец. — Пример показываешь.— Будь-п-койны-с, крепко стою... голову запекло, взопрел-с! В тыще местов был, все... как есть, в п-рядке!

Отец смотрит на него, он смотрит на отца — не колыхнется. Отец забрасывает вопросами: поданы ли под Воробьевку лодки, в Марьиной роще как, сколько свай вбито у Спасского, что купальни у Каменного, портомойни на Яузе, плоты под Симоновом, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим... Василь-Василич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый и маслится. Все в порядке: купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фиверки в Зоологическом на пруду наводят, и травы пять возов к вечеру подвезут, душистой-ароматной, для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камня выгружено, и кокоры с барок на стройку посланы, и... Все в порядке!

— Под Воробьевку робят нарядил надежных, никого не потопим, догляжу-с.

— Видно, Горкину за тебя глядеть! — говорит отец. — Летось пятерых чуть не утопил... спасибо, выплыли. А тебя в Марьину, где посуше.

— Воля ваша. Только Панкратычу трудно будет... старый человек, священный! С народом не собразишься... тыщи народу завтра, самый у нас мокрый праздник. Троица! все на воду рвутся, веночки эти запущают, по старой моде, с березками катаются, не дай Бог! С ими надо какое ожесточе-ние!.. Кого по шее, кого веслом... кому доброе слово... разные пьяные бывают. А у нас под шестьдесят лодок прогулочных, три дощака да две косых, на перевозе... тыщи с-под Девичьего навалются, всех принять надо без скандалу-с... Я уж урядника запросил и станового попридержу закусочкой, для строгости...

— Пьяницу-то Горшкова?

— Завтра он устрашится, вот как!.. Страх его заберет-с, по случаю, как самого князя Долгорукова ждут на Воробьевку... будет при опасном посту! А при Горшке-то мы, как у Христа за пазухой-с. Ногой топнет — весь берег задрожит... пьяные самые к лодкам и не подойдут-с. На их глотку-то каку надо! А Михал Панкратыч, старый человек, священный... а, сами знаете, с нашим народом как?

— Помни. За порядок — красную, за чуть что... искупаю! Обедать.

— О-рел! - взмахивает руками Василь-Василич, совсем веселый. — Прямо свет-приставление завтра на Воробьевке будет! — и опять лезет под колодец.

Рад и Горкин: от греха подальше.

Едем на Воробьевку, за березками. Я с Горкиным на Кривой в тележке, Андрюшка-плотник — на ломовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень. Воздух благоуханный, майский. С Нескучного ландышками тянет. Едут воза с травой, везут мужики березки, бабы несут цветочки — на Троицу. Дорога в горку, Кривая едва тащит. Горкин радуется на травку, на деревца, указывает мне — что где: Мамонова дача вон, богадельня Андреевская, Воробьевка скоро. «А потом к Крынкину самому заедем, чайку попьем, трактир у него на самом на торчке, там тебе вся Москва, как на ладошке!» Справа деревья тянутся, в светлой и нежной зелени.

— Гляди, матушка-Москва-то наша!.. — толкает меня Горкин и крестится.

Дорога выбралась на бугорок, деревья провалились, — я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж земля-то? И где — Москва?..— Вниз-то, в провал гляди... эн она где, Москва-то!..

Я вижу... Небо внизу кончается, и там, глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно. Москва... Какая же она большая!.. Смутная вдалеке, в туманце. Но вот, яснее... — я вижу колоколенки, золотой куполок Храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички-домики, бурые и зеленые дощечки-крыши, зеленые пятнышки-сады, темные трубы-палочки, пылающие искры-стекла, зеленые огороды-коврики, белую церковку под ними... Я вижу всю игрушечную Москву, а над ней золотые крестики.

— Вон Казанская наша, башенка-то зеленая! — указывает Горкин. — А вон, возля-то ее, белая-то... Спас-Наливки. Розовенькая, Успенья Казачья... Григорий Кесарейский, Троица-Шабловка... Риз Положение... а за ней, в пять кумполочков, розовый-то... Донской монастырь наш, а то — Данилов, в роще-то. А позадь-то, колокольня-то высоченная, как свеча... то Симонов монастырь, старинный!.. А Иван-то Великой, а Кремль-то наш, а? А вон те Сухарева Башня... А орлы те, орлы на башенках... А Москва-река-то наша, а?.. А под нами-то, за лужком... белый-красный... кака колокольня-то с узорами, с кудерьками, а?! Девичий монастырь это. Кака Москва-то наша..!

В глазах у меня туманится. Стелется подо мной, в небо восходит далью.

Едем березовою рощей, старой. Кирпичные заводы, серые низкие навесы, ямы. Дальше — березовая поросль, чаща. С глинистого бугра мне видно: все заросло березкой, ходит по ветерку волною, блестит и маслится.

— Дух-то, дух-то леккой какой... березовый, а? — вздыхает Горкин. — Приехали. Ондрейка-озорник, дай-ко молодчику топорик, его почин. Перва его березка.

Мне боязно. Горкин поталкивает — берись. Выбирает мне деревцо. Беленькая красавица-березка. Она стояла на бугорке, одна. Шептались ее листочки. Мне стало жалко.

— Крепше держи топорик. В церкву пойдет, молиться, у Троицы поставлю, помечу твою березку... — и он завязывает на ней свой поясок с молитвой. — Да ну, осмелей... ну?..

Он берет мои руки с топориком, повертывает, как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает тихо-тихо, будто она задумалась. Я долго стою над ней. А кругом падают другие, слышится дрожь и шелест.

— Давай его на седло, в Черемушки его прокачу! — слышу я крик отца.

И радостно, и страшно. И будто во сне все это.Ноги мои распялены, прыгаю на тугой подушке, хватаюсь за поводья. Прыгает голова Кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. «Лихо?» — спрашивает отец в макушку, сжимая меня под мышками. Пахнет знакомыми духами-флердоранжем, лесом, сырой землей. Не видно неба, — светлый, густой орешник. «Кукушка... слышишь? — колет отец усами, — ку-ку... ку-ку?» Слышу, совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика сдоит высокий старик, в накинутом на рубаху полушубке; с ним девочка, в розовом платьице. Здороваются, и отец спрашивает, готов ли его заказ. Мы идем в сад, и старик срезает для нас крупные, темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке: «жениху-то цветочков дай». Девочка смотрит исподлобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу, завтра пришлет поутру. Девочка — у ней синие глазки и светлые, как у куклы, волосы — протягивает мне пучочек ландышков, и все смеются. «Хороший садовод, — говорит мне потом отец, — богатый, а когда-то у дедушки работал». Скачем лесною глушью, опять кукушка... — будто во сне все это.

На дороге наши воза с березками. Отец ссаживает меня и скачет. Мы сворачиваем в село, к Крынкину. Он толстый и высокий, как Василь-Василич, в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину, в галдарейку. Они долго пьют чай из чайников, говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине, а я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу, под окном, деревья, потом река, далеко-далеко внизу, за рекой — Москва. Нижние стекла разные — синие, золотые, красные. И Москва разная через них, Золотая Москва всех лучше.

— Никак над Москвой-то дождик? — говорит Горкин и открывает окно на галерейке.

Теперь настоящая Москва. Над нею туча, и видно, как сеет дождь, серой косой полоской. Светло за ней, и вот — видно на туче радугу. Стоит над Москвой дуга.

— Так, проходящая... пыль поприбьет маленько. Пора, поедем.

Крынкин говорит: «постой, гостинчика ему надо». И несет мне тонкую веточку, а на ней две весенние клубнички. Говорит: «крынкинская, парниковая, с Воробьевки, — и поклончик папашеньке».

Мы едем на березках. Вот и опять Москва, самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками... — будто во сне все это.

Солнце слепит глаза, кто-то отдернул занавеску. Я жмурюсь радостно: Троицын День сегодня! Над моей головой зеленая березка, дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней.

На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букетцы, говорят мне — тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядны, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое все, пикейное, и все мне кричат: не обзеленись! Я гуляю по комнатам. Везде у икон березки. И по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще. И пахнет зеленой рощей.На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли, так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке, только нельзя: костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит: «молчи, этого никто не может знать!» Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец.

Мы идем все с цветами. У меня ландышки, и в середке большой пион. Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок, все задевают головами, раздвигают. Входим как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолотца, серебрецо, — в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в березках, кажутся мне живыми — глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки: они и на хоругвях, и у Распятия, и над свечным ящиком-закутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов, — где-то поют в березках. Березки и в алтаре — свешивают листочки над Престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то... совсем не в церкви! Другое совсем, веселое. Я слышу — поют знакомое: «Свете тихий», а потом, вдруг, то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное:

«Кто Бог велий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, творя-ай чу-де-са-а-а!..».

Я смотрю на Горкина — слышит он? Его голова закинута, он поет. И я пробую петь, шепчу.

Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник, несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там, в алтаре, тоже — совсем другое. Там, в березках, невидимо, смотрит на нас Господь, во Святой Троице, таинственные Три Лика, с посошками. И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы, грешные, и сама земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся Ему, а Он отдыхает под березкой. Он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще... слышу в глуши кукушку, вижу внизу, под небом, маленькую Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мною, пришло с березками: и березовый, легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая — именинница сегодня. Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленках, на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты. Но его книжечка — на цветах, на скамейке, засыпанной цветами. Молится о грехах? Но какие теперь грехи! Я разбираю травки. Вот это — подорожник, лапкой, это — крапивка, со сладкими белыми цветочками, а эта, как веерок, — манжетка. А вот одуванчик, горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве. В коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно, нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «молись, не балуй, глупый... слушай, чего читают». Я смотрю на отца, рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы. Лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флердоранжем, даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне. В березке над нами солнышко.

Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывают свечки и медяки, записывают в книгу. Я гуляю по церкви, в густой, перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку, с пояском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка!.. и поясок на ней твой... Горкин!» Они грозятся от ящика — не кричи. Я смотрю на Святую Троицу, а Она, Три Лика, с посошками, смотрит весело на меня.

Я хожу по зеленому, праздничному двору. Большая наша лужа теперь, как прудик, бережки у нее зеленые. Андрейка вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать, земля именинница сегодня, тревожить не годится, за это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. «Ну, Господь с вами, — говорит он задумчиво, — а только не порядок это».

После обеда народу никого не остается, везут и меня в Сокольники. Так и стоит наш двор, зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь? Этого никто не знает, не может знать.

Ночью я просыпаюсь... — гром? В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу — «Свят-свят, Господь Саваоф!» — крещусь. Шумит дождик, и все сильней, — уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и «громком, может, погрозится». И вот, как верно! Троицын День прошел; начинается Духов День. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное.

Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли. И надо мной березка, шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их и все. Всю землю благословил, и вот — благодать Господня шумит за окнами.

|

Метки: иван шмелев православие праздники |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Обрядовое печенье "Лесенки" |

Лесенки (лесеньки, лестницы, лествицы) - обрядовое печенье в форме лестницы, выпекаемое на Вознесение, в день Иоанна Лествичника, иногда в Лазареву субботу, предшествующую Вербному воскресенью.

В разных местах "лестницы" пекли из ржаной муки и "хлебного" - пресного или кислого - теста или из пшеничной муки и сдобного теста. Они могли состоять из двух жгутов, соединенных более короткими жгутами-перекладинами; кое-где им придавалось вид вытянутой лепешки, на которую накладывалось несколько полосок теста, поперечин; иногда полоски на длинной лепешке заменяли поперечные надрезы ножом. В качестве "лестницы" мог выступать и открытый пирог, внутреннюю поверхность которого заливали творогом, сметаной, заполняли картошкой или крупой, вареньем или маком, на которые сверху клали поперечные перекладины или плоское изображение лестницы. В некоторых местах лесенки пекли как печенье - пряники к чаю - "прикуску", при этом делали их из пшеничного теста с добавлением меда и украшали сахарным узором. Размеры их были также разнообразны, в некоторых местах нормировалось лишь количество "ступеней": 7 - "по числу небес Апокалипсиса" (ярославск.), 23 - "по числу мытарств души на том свете" (калужск.), 30 и др. Иногда небольшую лестницу выпекали на спине кулика - жаворонка.

По народным представлениям, "лесенка" должна была способствовать облегчению движения вверх, к небу, в рай. В связи с этим печение в ряде случаев приобрело поминальную функцию, которая была тесно связана с представлениями об уходе души с земли в иной мир по истечении сорокадневного периода после смерти. В южнорусских губерниях, преимущественно в Калужской и лишь отчасти в Курской, "лесенки" являлись исключительно поминальным блюдом, выпекаемым на поминки в сороковой день. В Калужской губ. "лесенку" - пирог или длинную пшеничную лепешку, с поперечными перекладинами, смазанную вареньем или обсыпанную маком - носили в 40 день в церковь как символ "лествицы испытаний", которые, по народным представлениям, душа должна была пройти на пути в рай. В Мещевском у. Калужской губ. в семьях побогаче на 40 день после смерти было принято заказывать панихиду, которую служили во дворе дома покойного. Еще до прихода причта хозяйка клала один из приготовленных для поминального стола блинов на окно, предварительно смазав его медом, а испеченную заранее ржаную или пшеничную лестницу с появлением причта выносила к воротам. После панихиды церковнослужители съедали ее, разделив между собой, а затем уже входили в дом и обедали. Крестьяне верили, что съедение в воротах "лесенки", состоявшей из 24 ступеней (по числу загробных испытаний - "мытарств" ), уничтожало для души все мытарства и препятствия на пути в рай. В Фатежском у. Курской губ. в 40 день в церковь на панихиду приносили "лестничку" в 3 - 4 перекладины, положенную поверх кутьи. После панихиды ее ломали на две части, одну из которых оставляли священнику, а другую забирали себе и съедали, поминая покойного. Крестьяне считали, что по этой лестнице умершие всходят на небо в 40 день после смерти.

С другой стороны "лесенки" часто символизировали духовное восхождение души праведника на небо. Они соотносились с представлениями об идеале добродетельной жизни, следование которому обеспечило бы для живого посмертное пребывание в раю одесную Бога. Русские крестьяне Западной Сибири верили, что если в Вознесение будешь есть "прикуску" в виде маленькой лестницы, то скорее взойдешь на небо и попадешь в рай. С этой же идеей были связаны "лесенки", которые пеклись в день Иоанна Лествичника. В его богословском сочинении описывалась "лестница", по которой должно было восходить к нравственному совершенству. Она состояла из 30 ступеней; на иконах ее часто изображали ведущей с земли на небо, где стоял Христос и принимал тех, кто преодолел тяжелый путь, не впал в грех и не сорвался с лестницы в пасть дракона. В день памяти Иоанна Лествичника крестьяне приносили в церковь для освящения изготовленные в этот день из теста "лестницы". В Саратовской губ. пироги - "лесеньки" освящали после литургии в ходе молебна с водосвятием. После службы часть "лесенок" шла в пользу церковного причта, а остальные раздавали нищим. Подача милостыни как богоугодное деяние - "лествица духовная" - должна была способствовать приближению человека к Богу, восхождению души в Царство небесное.

Чаще всего "лесенки" пекли на Вознесение для того, чтобы помочь Христу подняться на небеса на сороковой день после его воскресения. Например, в Саратовской губ. в конце этого дня из одного теста пекли блины и "лесенки", которые на ночь оставляли на столе рядом с зажженной свечой. "Лесенки", по мнению крестьян, должны были служить Христу "для влезания на небо", а блины - "христовы онучки" для того, "чтоб ему не потереть ног".

Народное сознание связывало восхождение Христа на небеса с ростом посевов, а также с установлением погоды благоприятной для вегетации растений. При этом ритуальные действия с лесенками выступали как одно из средств способных усилить рост хлебов. В представлениях, лежавших в основе этих ритуалов, поминальная тематика тесно переплелась с аграрной.

Во многих губерниях центральной и южной России, "лестница" являлась непременным атрибутом вознесенских ритуалов, направленных на обеспечение урожая (см. Вознесение). Печение с особыми приговорами съедали в поле на своей полосе, бросали в посевы, зарывали в землю и т.п. В некоторых местах существовал обычай, прежде чем нести "лестницы" в поле, освящать их в церкви. В Московской губ. "лесенки" вертикально ставили в поле, чтобы рожь была выше. Во многих местах, стоя на своей полосе и подбрасывая "лестницу" вверх, крестьяне, чтобы ускорить рост и созревание ржи, произносили импровизированную молитву: "Христос Воскресе, лезь по моей лестнице" или "Христос, иди на небеса, ржицу возьми за колосок!". В ряде мест "лесенки" подбрасывали со словами: "Чтоб рожь моя выросла также высоко", - а затем съедали. В некоторых уездах Московской губ. в поле шли с "лесенками" и яичницей дети; отобедав ими, они катались по ржи и приговаривали: "Рожка, рожка, хватись за Христовы ножки". В Рязанской губ. после обеда крестьяне всей семьей отправлялись в поля с "лестницами", которые съедали не раньше, чем приходили на свою полосу. В другом уезде той же губернии в поле с "лестницами" и яйцами шли только женщины. Придя на место, они бросали свои приношения в рожь для русалок, связанных с плодородием и миром мертвых, которые, по народным представлениям, активизировались в период цветения ржи. Разламывая лестницу и кроша яйцо, каждая из женщин приговаривала: "Русалка, русалка, на тебе яичко". В соседней волости, бросая "лесенку" в озимые, женщины, чтобы защититься от проказ русалок, приговаривали: "Русалочка, русалочка, не кусай меня". Кое-где в поле ходила только молодежь. Парни и девушки прятали каждый свою "лестницу" во ржи, а потом принимались их искать. Кто чью лестницу находил, становился с ее хозяином или хозяйкой кумом и кумой, этим наименованием они называли друг друга в течение года (см. также Кумление).

В тех местах, где в день Вознесения было принято ходить в гости, "лесенки" приносили хозяевам в подарок.

Иногда при помощи "лесенок" гадали. В начале 19 в. в Ярославской губ. освященную в церкви семиступенчатую "лесенку" сбрасывали с колокольни и смотрели, сколько ступенек разбилось. Если "лестница" оставалась целой, это свидетельствовало об отсутствии у человека смертных грехов и предвещало, что после смерти он попадет на седьмое небо в раю, то есть туда, где, по поверью, находится сам Бог. Чем больше ступенек оказывалось разбитыми, тем более греховным считался человек, тем на более низком небе ему предсказывалось быть в раю; а если печенье разбивалось на множество мелких частей, полагали, что душа гадающего никогда не попадет в рай. В начале 20 в. гадали уже иначе: только что испеченные "лестницы" кидали на пол около печи.

В Нерехтском р-не Костромской обл. и в Можайском у. Московской губ. лесенки пекли в Лазареву субботу, предшествующую Вербному воскресенью. Народная традиция связывала этот обычай со словами песни, певшейся в этот день: "Лазар, Лазар, по вербушку лазил, вербушку ломал, красным девушкам давал" (Елеонская Е. 1996. С. 218).

автор: Холодная В. Г.

|

Метки: православие праздники |

Татьяна Доронина/Во всех ты, душенька, нарядах хороша! |

Это цитата сообщения -KRASOTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Во всех ты, душенька, нарядах хороша!

Когда любил я в первый раз,

Не зная брачной обстановки,

Для ради взгляда милых глаз

Я разорялся на обновки.

Рыжие....

И, от волненья чуть дыша,

Любуясь милой и нарядом,

Я страстно говорил, прельщенный нежным взглядом:

Во всех ты, душенька, нарядах хороша!

Иллюстрации Татьяна Доронина

|

Метки: русское народное художники |

Рождество Христово |

Это цитата сообщения -KRASOTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина.

У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства - родился Богочеловек, Спаситель Мира.

"Таинство странное вижду и преславное, - с удивлением воспевает Святая Церковь, - Небо - вертеп; Престол Херувимский - Деву; ясли - вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог" (ирмос 9-й песни канона). Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без посторонней помощи, "повит Его и положи в яслех" (Лк. 2).

Но среди полночной тишины, когда всё человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал Ангел Господень и сказал: "Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове", и смиренные пастыри первые удостоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему до "рабия зрака". Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам "звездословцам", и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него самого - преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира, Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы - "падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принссоша Ему дары: злато и ливан и смирну" ( Мф. 2, 11).

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего празднуемое событие величайшим, всерадостнеишим и чудесным. "Се благовествую вам, - сказал Ангел вифлеемским пастырям, - радость велию, яже будет всем людем. Яко родися вам Спас, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове. И се вам знамение: обрящете Младенца повита, лежаща в яслех. Тогда же внезапу бысть со Ангелом множество вой небесных, хвалящих Бога и глаголющих: слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Вси слышавший дивишася о глаголанных от пастырей о рождшемся Спасителе, и сами пастыри возвратишася, славяще и хваляще Бога о всех, яже слышаша и видеша" ( Лк. 2, 10 - 20). Так Рождество Христово, как событие высочайшее и чрезвычайное, сопровождалось дивной вестью пастырям и волхвам о всемирной радости для всех людей, "яко родися Спас", Ангельским славословием родившемуся Спасу, поклонением Ему пастырей и волхвов, благоговейным удивлением многих, слышавших слова пастырей о родившемся Отрочати, славою и хвалою Его от пастырей.

© Copyright 2007 "Православие и Мир"

|

Метки: рождество праздники православие |

Как провести Крещенский Сочельник |

Это цитата сообщения -KRASOTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

автор: Сергей Амиантов

Крещение Господне. Богоявление

18 января в Русской Православной Церкви день Навечерия Крещения Господня, или, Крещенский сочельник.

До 5 века было принято вспоминать рождение и крещение Сына Божия в один день – 6 января и назывался этот праздник Феофанией – Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесено празднество Рождества Христова на 25 декабря (по Юлианскому календарю, или старому стилю) было уже позже, в 5 веке. Так было положено начало новому церковному явлению – святкам, заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.

Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе название - сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво.

Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила пост. Именно отсюда и пошла традиция варить сочиво, которая не является обязательной, но настолько удобна, что вошла в традицию повсеместно. Разумеется, в наши дни не у всех есть такая возможность, но пост соблюсти всё же необходимо: «Сице убо окормляеми Божиею Благодатию, лихоимства свободимся», говорит нам Типикон. Под лихоимством понимается всё, что вкушается сверх нужды и пусть мерилом здесь будет каждому его совесть.

Меру поста верующие определяют индивидуально, по силам и благословению духовника. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.

В сочельник, после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава, с 11-12 века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Есть благочестивая традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры "дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога".

***

При этом читается молитва: "Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь". При недугах или нападениях злых сил пить воду можно и нужно, не колеблясь, в любое время.

***

|

Метки: православие праздники |

Начало Великого Поста |

Это цитата сообщения -KRASOTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пост Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы называется Великим постом по особой важности его установления.

Он установлен главным образом в память сорокадневного поста Иисуса Христа, вскоре после Своего крещения удалившегося в пустыню и постившегося там (Мф. 4, 2), а также сорокадневного поста Моисея (Исх. 34, 28) и Илии (3 Цар. 19, 8)

О том, что пост был установлен Апостолами и длился сорок дней почти с начала его установления, есть свидетельства с глубокой древности, а само название «Четыредесятница» часто встречается в древних письменных памятниках.

Однако соблюдался пост Святой Четыредесятницы (длившийся повсюду 40 дней) в древней Церкви не в одно и то же время. Это зависело от неодинакового счисления дней поста и дней, когда он разрешался. В Восточных Церквах существующий и доныне порядок хранения Великого поста установился в IV веке.

Великий пост состоит из сорокадневного поста (Четыредесятницы) и поста Страстной седмицы «ради спасительных страстей» Христовых. В Постановлениях апостольских о Великом посте говорится: «Да совершается этот пост (Четыредесятница) прежде поста Пасхи (Страстной седмицы)» (кн. 5, гл. I).

Древние христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до девятого (третьего по полудни) часа дня. Пищу вкушали после девятого часа, употребляя хлеб и овощи. Запрещались (VI Вселенского Собора прав. 56) мясо, молоко, сыр, яйца.

Правила соблюдения Великого Поста отражены и в Уставе церковном (Типикон, гл. 32). Особо строгий пост Православная Церковь предписывает в своем Уставе хранить в первую и Страстную седмицы. В понедельник и вторник первой седмицы предписывается соблюдать высшую степень поста: «Отнюдь вовсе ясти не подобает». В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с елеем (растительным маслом). И только в праздник Благовещения, если он приходится не в Страстную седмицу, разрешается вкушение рыбы.

Церковь строго осуждает нарушающих Великий пост, но, действуя в духе любви и милосердия Божия, не возлагает правил пощения во всей полноте на детей, больных, немощных и престарелых, не отчуждает их от участия в радости причащения и Пасхи. Но немощные телом, как и здоровые, обязаны во время Великого поста творить дела любви и милосердия и, равно как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

В многочисленных стихирах и тропарях служб Святой Четыредесятницы Церковь разъясняет сущность истинного поста как средства духовного возрождения: время духовного подвига, упрочения себя в самоотвержении, умерщвления греховных пожеланий. Поэтому Церковь в своих песнопениях Святую Четыредесятницу называет веселым временем поста .

|

Метки: пост православие |

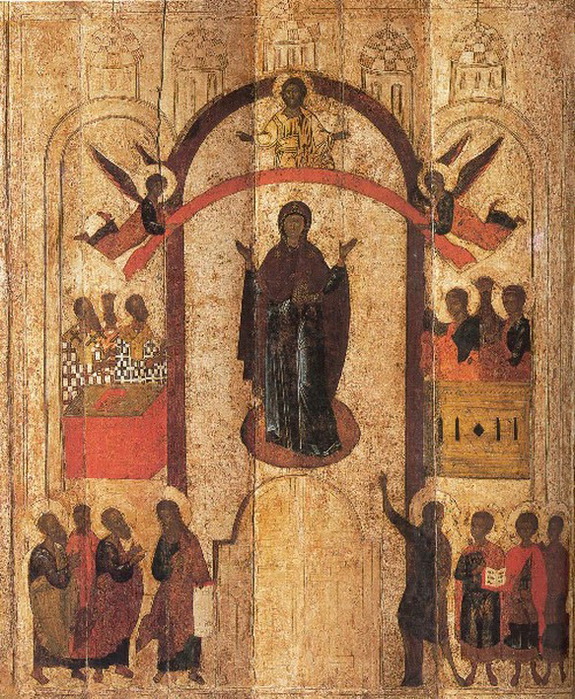

Покров Пресвятой Богородицы |

Это цитата сообщения -KRASOTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Имеет фиксированную дату празднования — 1(14) октября по юлианскому календарю

В основу праздника положено предание о явлении Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе в 910 году.

Покров Пресвятой Богородицы. 1399 г. Новгород

На Руси этот праздник широко отмечался в крестьянском быту, вобрав в себя многие обряды древнеславянских осенних празднеств в ознаменование окончания полевых работ

С Праздником!

В 910 году, при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, византийская империя вела войну с сарацинами — мусульманами (в ряде источников — с племенами русов) и Константинополю угрожала опасность.

|

Метки: православие праздники |

История праздника Дня Святой Троицы |

Это цитата сообщения igorinna [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В день Троицы святой Вас поздравляю!

![]()

Пятидесятница, или День Святой Троицы

Празднование Дня Святой Троицы или Пятидесятницы, как и праздник Пасхи, уходит своими корнями еще в ветхозаветные времена. На пятидесятый день после ветхозаветной Пасхи (дня исхода еврейского народа из Египта), у горы Синай, пророк Моисей дал своему народу Божий закон и основал ветхозаветное священство. Так этот день стал днем основания ветхозаветной Церкви.

|

Метки: православие праздники |

Новодевичий монастырь |

Это цитата сообщения igorinna [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Новодевичий монастырь находится в Москве около Лужников. Он был основан в XVI веке великим князем Василием III, отцом Ивана Грозного, в честь взятия русским войском Смоленска, отошедшего до этого к Великому княжеству Литовскому. Корреспондент ФотоТелеграфа совершил небольшую фотопрогулку по монастырю

Необщежительный женский монастырь. Основан великим князем Московским Василием III в 1525 г. Новодевичий монастырь в наши дни стал как бы отражением истории Российского государства, и в частности Москвы и Московского княжества, с XVI столетия. Он был свидетелем и участником событий, потрясавших столицы

Основанию его, по преданию, предшествовали события XIV - XV вв., на первый взгляд не имевшие к нему отношения. давным-давно, а точнее, осенью 1389 г., в древний русский город Смоленск приехала Софья Витовтовна вместе с молодым мужем Василием Дмитриевичем, только вставшим на "стол" великого княжества Московского. Одновременно с западной стороны в город въехал ее отец литовский князь Витовт. Свидание было заранее обговорено, поэтому, когда дочь стала собираться в Москву, отец в числе прочих подарков вручил ей икону Смоленской Пресвятой Богородицы Одигитрии (Путеводительницы)

|

Метки: православие |

Ночь перед Рождеством |

Это цитата сообщения Мадлена_де_Робен [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: ночь перед рождеством |

Друг мой куколка. Посвящается Ане KYKOLNIK |

Это цитата сообщения Varandey [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В русских деревнях кукол делали не только для игры. Были и обрядовые куклы, несущие в себе отголоски древних верований наших предков. У каждой из них - своё место, своё предназначение. И изготовляли их тоже по-разному. О том, какое мистическое значение придавали кукле, можно узнать из народных сказок – там часто встречаем мы образ куклы-помощницы, куклы заступницы. Такую куклу обычно мать дарит своей дочке – не для игры, а как оберег. Девочка эту куколку от посторонних глаз прятала, хранила очень бережно.

А самая первая кукла у крестьянского ребёночка появлялась ещё до его рождения – будущая мама делала небольшую тряпочную куколку-нянюшку из цветных лоскутков. Для изготовления такой куклы нельзя было пользоваться ни ножницами, ни иглой. Женщина рвала ткань руками, связывала кусочки в узелки, перетягивала их ниткой или кусочком материи. Такую куклу-оберег вешали у колыбельки новорожденного. Если малыш не мог заснуть, капризничал, его мама уговаривала бессонницу: «Не ходи к моему дитятке, иди к нянюшке!».

|

Метки: русское народное |

Славянская мифология. Печь и печники |

Это цитата сообщения Stephanya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Печь - центр крестьянской избы. Она дает тепло и пищу, на ней спят, в ней моются и лечатся, в ней живет огонь, и неудивительно поэтому, что с печью издавна были связаны как самые светлые, так и самые темные мифологические представления. Огонь, который горит в печи, воспринимался как живое существо.

Шумакова Елена

Это - царство по преимуществу женское, ведь поддержание домашнего огня и поддержание пищи - сугубо женские занятия. Рачительные хозяйки старались содержать печь в чистоте и опрятности, блюли некоторые магические обряды. Например, приведя в дом купленную корову, ее кормили в первый раз на печной заслонке, чтобы подружить с домом, «подомлить». Для этого же подводили к печи новорожденных телят.

При зажигании нового огня в печи приговаривали: «Царь-огонь, достанься, не табак курить - кашу варить». Вынув хлеб из печи, туда бросали полено, чтобы хлеб не выводился, чтобы не голодала печь. Полено клали туда и на ночь; ставили горшок с водой, чтобы у печи и у огня было что есть и пить.

Покуда печется хлеб, садиться на печку нельзя, чтобы тесто не испортилось. Вынув хлебы или чугуны, печь следовало закрыть заслонкой, иначе после смерти у хозяйки рот будет раззявлен.

>>>>>>

|

Метки: русская печь |

Понравилось: 1 пользователю

«Богомо́лье» — повесть Ивана Шмелёва, написанная им в 1931 году в Париже. Автор создавал её параллельно с самым известным своим сочинением — романом «Лето Господне». Книга снискала широкую популярность в кругах русской эмиграции, а в конце 1980-х годов была впервые и с большим успехом издана в России.

«Богомо́лье» — повесть Ивана Шмелёва, написанная им в 1931 году в Париже. Автор создавал её параллельно с самым известным своим сочинением — романом «Лето Господне». Книга снискала широкую популярность в кругах русской эмиграции, а в конце 1980-х годов была впервые и с большим успехом издана в России.