-Метки

-Музыка

- Плачут небеса

- Слушали: 88 Комментарии: 3

- Лариса Долина "Обоженая душа"

- Слушали: 50 Комментарии: 0

- Слава "Одиночество"

- Слушали: 5815 Комментарии: 3

-Рубрики

- Интересно (263)

- Магия (90)

- Ручная работа (89)

- Картинки (79)

- Красивейшие места на планете (3)

- Коты (3)

- Мифы (68)

- Загадки истории (43)

- Мои рецепты (легкие и простые) (38)

- ВИККА (33)

- Советы по выздоровлению (27)

- Сказки,притчи (25)

- Картинки с ведьмами (24)

- Колдовство (23)

- Травничество (22)

- Теория (17)

- Моя музыка (17)

- Практические работы (17)

- Луна (8)

- Мои схемы)) (7)

- Моя библиотека (5)

- Все для дневиков (3)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Без заголовка |

Почему я не решаюсь завести кошку

Я не представляю себе свою жизнь без кошки. Я всю жизнь забочусь о кошках и привыкла к тому, что мне всегда есть, кого погладить. Кошек я люблю, я их понимаю, они меня радуют. Но я не решаюсь завести кошку сейчас. Я регулярно посещаю зоомагазин во Владыкинском Реале, чтоб посмотреть на новые поступления котят. Да, котят туда привозят, и они раскупаются, а я прихожу и смотрю на новых.

Я не представляю себе свою жизнь без кошки. Я всю жизнь забочусь о кошках и привыкла к тому, что мне всегда есть, кого погладить. Кошек я люблю, я их понимаю, они меня радуют. Но я не решаюсь завести кошку сейчас. Я регулярно посещаю зоомагазин во Владыкинском Реале, чтоб посмотреть на новые поступления котят. Да, котят туда привозят, и они раскупаются, а я прихожу и смотрю на новых. Они сидят там в клетках, накормленные «Котом-Баюном», квёлые, сонные, почти всегда спят. А я каждый раз выбираю, как будто пришла покупать себе свою Фифу, свою кошечку. Но не покупаю. Потому что мне с нею негде жить.

Как-то мы уже заводили котика, дело было два года назад, мы с о-о-о-очень хорошими подругами жили на квартире, которую сняли надолго, по договору. Мы все трое были кошечницами отчаянными, умилялись на котят, особенно Аня. Она постоянно твердила, что она вырастила и выкормила с пипетки толпу котят, и что ей так кошки близки по духу, что даже в коллективе ее называют то кисой, то рысей, и что в вопросе ухода за кошками она нам сто очков вперед даст. Люся слушала и внимала.

1. Откуда взялся Марик

Квартиру мы привели в порядок, обои поклеили, даже плитку в туалете переложили. Купили стиралку, новые люстры и приготовились жить там долго: не меньше 2-х лет по договору. Решили, что втроем мы кота уж как-нибудь осилим, тем более, такие опытные все кошатницы. Стали искать и нашли его в интернете, помогла знакомая (Соленый Виноград), у которой были контакты одной кошколюбительницы.

Октябрьским зябким вечером мы с Аней поехали за котиком. Решили, что имя не будем придумывать, чтоб он сам нам его подсказал. Забрали пушистого, посадили за пазуху, едем домой в сквознячной электричке, придумываем имя. Много разного передумали, пока Аня не вспомнила про свою интернетную любовь по имени Марио, так наш истинно русский кот стал слегка итальянцем . Признаться, имя мне не очень нравилось, и я упорно называла его Мариком. А может, и не имя вовсе, может, смутное подозрение того, что моей подруге этот кот и не нужен вовсе, что ей надо просто сфоткать его, выложить в ЖЖ и собрать каменты о том, какой он хорошенький. Плюс подразнить любовника именем…

Короче, уже в первый вечер Аня начала раздражатсья мяуканием детеныша, а как ему, простите, не мяукать? Его от мамы забрали. Кончилось всё тем, что Марик был выставлен из комнаты в коридор. Я нянчилась с ним весь первый вечер и забрала спать в постель. Вторая подруга увидела его лишь утром, так как приходила поздно.

С тех пор я стала Марику мамой и папой. Я не жалела, что мы его взяли, я лишь жалела, что я живу не одна. И что есть у нас Аня, которая вынянчила кучу котят, а Марика почему-то выкидывает по вечерам из своей комнаты, что есть Лена, которой, бедняжке, по утрам Марио мешает спать, прося кушать. И это кошатницы? Какие вы кошатницы, девушки? Аня с утра забывала его покормить, аргументируя это тем, что с утра у нее столько дел, что она физически не успевает. А аську утром включить первым делом – это мы успеваем. Аська жрать не просит, видимо. Когда Аня заходила в туалет, часто можно было слышать оглушительное «Ма-а-а-а-арио!!!!!!!». Таким образом у нас встречался использованный по назначению лоток. Чтоб вычистить этот самый лоток, у нее тоже никогда не было времени, соседка Лена призналась, что ненавидит это делать, и лучше уж будет ходить с ним по ветеринарам, чем чистить туалет. Приехали. Но надо отдать Лене должное, что, когда у Марика заболели ушки, она прошла с ним всех врачей, купила лекарства и прокапала ему ушки. Пока я чистила лоток и возвращала на места растащенные по квартире любимые «игрушки».

Вообще, я не понимаю, как можно было не любить Марика: он позитивнейший кот. Очень пушистый и добрый, игруля и мурлыка, всеяден и ласков. Чтобы это понять, Ане требовалось бы разобрать бардачину в своей комнате, чтобы не провоцировать кота залезть на стол и перевернуть пачку презервативов в вазу с заколками, а Лене – научиться вставать пораньше, чтоб не быть разбуженной прыжком четырьмя лапами на лицо с разбегу от окна, означающим «Жрать давай». В туалет он ходил примерно: если лоток не чист, он будет бродить и орать, пока Аня не поднимет свой зад и не помоет ему лоток, или Лена брезгливо не постелит поверх наполнителя газетку. Ну или пока Люся не придет с работы и не почистит его туалет, как следует. Ни разу нигде не нагадил.

Он ходил за мною по пятам, я готовлю – Марик со мной. Я смотрю ТВ – Марик у меня на коленях. Я сплю – Марик вдоль тела колбасой под одеялом. Аню это устраивало: она, кажется, совсем забыла, что воспитала кучу котят и что этого очень хотела тоже воспитать. Когда я ей напоминала, она говорила, что уже поздно: он уже мною воспитанный, что ж ей теперь делать? Лена говорила, что наш кот слишком активный, и что это раздражает. Извините, коту нет года: ему ли не быть активным?

2. Как пришлось расстаться с Мариком

Хозяйка квартиры, разрешившая нам взять живность, тоже полюбила кота. Приносила ему гостинцы и сюсюкала. Но с квартиры пришлось съехать вопреки договору: по пункту «форс-мажор». Все мы трое разъезжались в разные стороны. На решение, что делать с котом, у нас было 6 часов.

- Я уезжаю жить к бабушке, а у нее уже есть кот, - сказала Лена.

- А мне не нужен кот, воспитанный не мной, - сказала Аня.

- В квартире будут жить другие люди, девочки, кота мне придется выставить, - сказала хозяйка.

И Люся стала думать. Выходов не было никаких: я отвезла его на сутки к Вере (спасибо, что согласилась принять его), а сама собрала вещи и поехала жить к кузине (спасибо, что приняла меня). Это кстати, Вера – Соленый Виноград -посоветовала мне позвонить той женщине, которая и отдала нам кота, и – о, чудо! – та была не против, чтоб Марик пожил у нее месяцок, пока я найду новое жилье (на своих подруг я не надеялась).

Так Марик вернулся в дом, из которого был забран. Я плакала, когда ехала обратно, оставив его. Я ни на секунду не жалела, что он у меня есть, но… Короче, я дала себе слово найти скорее жилье и забрать его.

Получилось лишь через 2 месяца и без кота. Перелопатив кипу объявлений о сдаваемом жилье, я поразилась (и до сих пор поражаюсь) позиции хозяев: с собакой мы пускаем на квартиру, а с котом – нет. Много вариантов сорвались у меня именно из-за наличия кота. Я не сдавалась, я искала, но вновь и вновь, узнав про Марика, мне отказывали. В общем, стало тяжело напрягать кузину, и я съехала без кота на новую квартиру.

Меня выручила сестра: они строят в деревне дом и все равно завели бы кошку, ловить мышей. Я собрала Марика в дорогу. 5 часов в кошачьей перевозке, в духоте, страхах и чужих запахах, потом снова чужие запахи… Марик ни разу не пикнул. Он вообще очень мужественный кот, даже, претерпевая купание, молчит и не дергается, но в глазах – тоска всего мира. От дороги он отходил два дня, я даже думала, что он умрет. Он лежал в полнейшей апатии, глаза его ничего не выражали, я плакала. Ане и Лене очень икалось, но что толку: я сама поддалась на убеждение… Только я, в отличие от них, не бросила того, кого приручила.

3. Как там Марик?

Марик живет в деревне уже год. Он подрос, потолстел, посолиднел, стал хозяином участка, гоняет всех котов и ловит мышей. Летом он проводит всё время на улице, зимой – любит быть дома, с семьей. Семья его очень полюбила, ему в доме можно всё, он спит на кровати, дерет икеевский диван, залезает на какие хочет полки и ест, что хочет. Сестра сначала смеялась, видя, как Марик погуляв день на воздухе, несется домой и первым делом садится в лоток. Сейчас он все свои дела делает на улице.

Финал у истории в целом счастливый, но больше на съемную квартиру кота я заводить не буду. Посмотрю на котят в зоомагазине – и домой. Слишком живы еще воспоминания о том, что пришлось пережить Марику с такой хозяйкой, как я.

К тому же я всё еще считаю его своим котом: значит, кот у меня есть. Зачем мне еще?

|

Без заголовка |

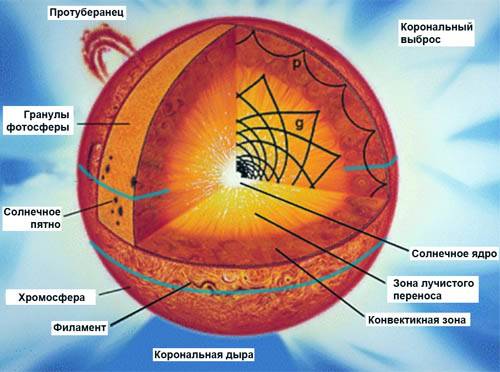

Решены загадки полутени солнечных пятен и длинного минимума активности Солнца

Астрономы впервые смоделировали истечение плазмы из солнечных пятен. И выяснили, почему за последние два года пятен на Солнце не было. Причины кроются на глубине в несколько тысяч километров — две струи, опоясывающие светило,

|

| Современное представление о внутренней структуре Солнца. Иллюстрация с сайта elementy.ru |

Очень немногие астрономы осмеливаются заняться физикой Солнца. Причину этого очень ясно сформулировал австралийский астрофизик Герэйнт Льюис: «Какую бы теорию для процессов на Солнце ты ни придумал, наверняка уже есть данные, которые ее опровергают». Близость нашего светила позволяет в мельчайших подробностях разглядеть процессы на его поверхности, и теория, претендующая на истинность, должна их все объяснить. Но процессы эти настолько сложны, что их целостного понимания нет ни у одного ученого в мире. Сам Льюис, кстати, физикой Солнца не занимается.

Однако если не получается понять, это еще не конец света. И уж точно не конец науке. Можно с помощью мощных компьютеров попробовать смоделировать процессы на Солнце, благо принципиальные физические основы происходящего люди понимают. А можно поискать какие-то скрытые до поры связи между наблюдаемыми характеристиками Солнца. И можно надеяться, что со временем придет и целостное понимание – ну или хотя бы привычка к непонятным законам. Она, как показывает опыт живущих от сессии до сессии студентов, неплохо заменяет понимание.

На прошедшей неделе ученые из США и Германии совершили два важных прорыва по обоим направлениям. Астрофизики под руководством Матиаса Ремпеля построили первую полноценную модель радиальных течений замагниченной плазмы в солнечных пятнах; результаты этой работы приняты к публикации в Science. А Рэйчел Хоуи и Фрэнк Хилл заметили странную заторможенность в миграции струйных течений под поверхностью Солнца, о которой доложили на конференции Американского астрономического общества в Колорадо. Похоже, что эта заторможенность имеет прямое отношение к затянувшемуся без всякой меры нынешнему минимуму солнечной активности.

Магнитные затычкиПятна на Солнце, открытые еще Галилеем, – лишь внешний признак сложных процессов под поверхностью светила, в которых ключевую роль играют его магнитные поля. Вещество представляет собой плазму – газ заряженных частиц, движение которых определяет не только давление, но и магнитные и электрические поля. При этом и сами движения частиц рождают магнитное поле, так что механическое перемещение плазмы и движение линий индукции магнитного поля оказываются жестко, но сложно связаны.

Теперь представьте, что эта адская смесь еще и непрерывно бурлит, как вода в чайнике, так что отдельные сгустки плазмы поднимаются вверх, а другие снова тонут. При сильном увеличении на ней можно даже увидеть грануляцию – самоорганизующиеся ячейки перемешивания, в центре которых поднимается очень горячее вещество, а по краям опускается чуть менее горячее. Именно таким, как говорят физики, конвективным способом энергия ядерных реакций в центре Солнца переносится от его внутренних слоев к поверхности.

Солнечные пятна же возникают, когда на поверхность выходят крупномасштабные жгуты магнитных линий. Вещество может двигаться только вдоль линий, поэтому ему тяжело растекаться в стороны, поддерживая конвективное перемешивание. Возникает своего рода затычка, в районе которой энергия выходит медленнее, а потому вещество разогревается меньше. Температура плазмы в пятнах – примерно 3,5−4 тыс. градусов по Цельсию против 5,5 тыс. градусов в среднем по Солнцу. Это выливается примерно в пятикратное снижение яркости, поэтому с Земли кажется, что пятно темное.

Тем не менее некоторое движение плазмы от центра пятна к краям все-таки происходит. Помимо главной, темной части, так называемой тени, вокруг каждого уважающего себя пятна есть чуть менее темная полутень, яркость в которой лишь на 20−30% ниже средней яркости Солнца. Ровно сто лет назад, в 1909 году, британский астроном Джон Эвершед опубликовал статью, где показал, что вещество в полутени течет от центра к краям (это видно по спектру, в котором из-за эффекта Доплера смещаются линии).

Физико in silicoМатиас Ремпель и его коллеги из американского Национального центра исследований атмосферы и Института исследований Солнечной системы германского Общества имени Макса Планка воспользовались суперкомпьютером, способным совершать 76 трлн операций в секунду, и просчитали трехмерную динамику системы из двух солнечных пятен противоположной полярности. Так как линии индукции магнитного поля всегда замкнуты, то проколовший поверхность Солнца жгут линий должен где-нибудь уйти обратно под поверхность. Именно поэтому крупные пятна почти всегда образуются как минимум парами, а в большинстве случаев есть целые группы пятен, образование которых обусловлено сложной топологией линий.

В машину ученые заложили только глобальную структуру магнитных полей (петлю, протыкающую поверхность в двух пятнах), поток энергии снизу и исходные условия в плазме, после чего позволили системе «плазма–магнитное поле–поле излучения» эволюционировать в течение четырех часов (для этого потребовалось несколько сот часов счета). Обсчет проводился на сетке, состоящей из почти двух миллиардов точек, разбросанных в параллелепипеде со сторонами 98 тыс. км в длину, 49 тыс. км в ширину и 6,1 тыс. км в глубину. Характерный размер этих достаточно крупных пятен – 35 тыс. км (или около 5% радиуса Солнца), магнитное поле в центре – до 0,4 Тл (примерно в 10 тыс. раз сильнее земного).

На результаты моделирования можно полюбоваться в видеоролике. А основные выводы гласят: радиальные течения действительно развиваются сами по себе, без необходимости привносить в модель какую-то дополнительную физику. Течение становится самоподдерживающимся, когда линии индукции наклоняются на более чем 45 градусов к вертикали, при этом оно само по себе разбивается на отдельные тонкие струи. Ну а один из самых главных выводов – компьютеры наконец доросли до способности самосогласованно смоделировать хотя бы небольшую часть солнечной поверхности, воссоздавая наблюдаемые на Солнце структуры из самых первых признаков.

Затянувшийся минимумДо того, чтобы смоделировать все Солнце, еще далеко. Поэтому надеяться, что какая-то компьютерная программа объяснит периодическую природу солнечной активности, пока рано.

Никто не может сказать также, почему так затянулся нынешний минимум солнечной активности. За последние полтора века циклы активности почти всегда перекрывались. Пока два пояса активности одного цикла, родившись в относительно высоких широтах, 11 лет спускались к экватору, на тех же высоких широтах успевали образоваться новые пояса противоположной полярности. Так что пока в районе экватора еще можно было найти хиленькие пятна старого цикла, ближе к полюсам уже вызревали новые.

А последние два года – практически полный нуль. Правда, иногда крохотные пятнышки появлялись, но очень ненадолго; к тому же ни в их появлении, ни в полярности их магнитных полей никакой системы не просматривалось. И лишь прошедшей весной российский спутник «КОРОНАС-Фотон» разглядел свежие магнитные пояса, а совсем недавно вращение Солнца вынесло из-за края светила и первые пристойные пятна нового цикла.

Глубинные причиныПо мнению Рэйчел Хоуи и Фрэнка Хилла из американской Национальной солнечной обсерватории, причина этих аномалий находится в нескольких тысячах километров под поверхностью Солнца.

Ученые уже много лет следят за движением солнечных недр, используя методы гелиосейсмологии. Солнце непрерывно «дрожит» на самых разных частотах, да и сами эти дрожания имеют разнообразные конфигурации. За последние десятилетия астрономы научились использовать эти дрожания, чтобы восстанавливать внутреннюю структуру светила – подобно тому, как геологи изучают внутреннее строение Земли, изучая распространение акустических волн от землетрясений и взрывов через ее недра.

Один тип дрожаний называется торсионными осцилляциями. Ученые давно заметили, что Солнце вращается не как твердое тело – период вращения на экваторе почти на треть меньше такового у полюсов. Однако помимо плавного изменения скорости вращения есть и нерегулярные – на каких-то широтах и глубинах скорость может слегка (на несколько процентов) отличаться от средней. Физически это выглядит, как течение струи вещества относительно соседних областей светила.

Как заметили Хоуи и Хилл, одна из таких струй имеет прямое отношение к солнечной активности. Каждые 11 лет вблизи полюсов на глубине в 5−10 тыс. км возникает пара опоясывающих Солнце струйных течений с характерной скоростью 5 м/c. Возникнув, пояса медленно, со скоростью около 6 км/ч, сползают к экватору, и когда достигают «магических широт» в 20−25 градусов, над ними тут же возникают пятна. Отсюда вместе с поясом активности струи продолжают движение к экватору, которое заканчивается через 17 лет после их возникновения. К этому времени в районе полюсов уже успевает родиться пара новых струй.

Струя притормозилаХотя связь струй с активностью не вызывает сомнений, механизм этой связи остается загадкой. Возможно, оба явления – струйные течения и пояса активности – проявления какого-то третьего, скрытого пока процесса. Однако нынешний затянувшийся минимум указывает на то, что глубинные струи влияют на активность напрямую.

На конференции в колорадском Боулдере Хоуи и Хилл представили коллегам данные, которые явно показывают: сползание струй к экватору в последние несколько лет затормозилось. Примерно в полтора раза – со средних 6 км/ч до 4 км/ч, с бодрой поступи пионерского отряда до прогулочного шага пенсионера. И только теперь этот пояс подполз к «магическим широтам» – и на Солнце как раз появились пятна.

Предсказать дальнейшее движение этого на самом деле широкого — в тысячи километров — пояса не представляется возможным, да и измерить скорость его движения не так легко (ученые замечают, не на сколько километров он подвинулся за час, а на сколько десятков тысяч километров сместился за год). Так что предсказать, когда наступит новый максимум солнечной активности и насколько сильным он будет, эти исследования не помогут.

Тем не менее теперь очевидно, что струйные течения – важная часть солнечной активности и любая объясняющая теория солнечных циклов должна включать и эту компоненту. В том, что нынешний затянувшийся минимум заканчивается, сомнений нет. Так что скоро у астрономов появится еще больше данных, способных опровергнуть любую такую теорию.

Оригинал статьи находится на сайте

INFOX

|

Растения могут общаться |

Растения могут «разговаривать» друг с другом и предупреждать своих соседей о потенциальных угрозах, сигнализируя о нашествии вредителей, а также «обсуждать» опылителей, например, пчел.

Новое исследование доказало, что коммуникативные навыки растений развиты гораздо сильнее, чем предполагалось ранее. «Растения не только реагируют на проверенные сигналы их окружения, но также сами подают сигналы другим растениям и другим организмам

Как отмечает NEWSru.com, в эксперименте участвовали кустики полыни. Во время тестов листья на некоторых кустиках были «обгрызенными», как будто их поела саранча. У кустиков, растущих рядом, листья оказались более упругими, чем у остальных участников эксперимента. Это значит, что растения восприняли сигнал об опасности.

Ученые выяснили, что это предупреждение хорошо понимают только близкие «родственники», то есть кусты, которые получены размножением черенками от общего родителя.

Поедаемое растение выделяет в воздух летучие вещества, которые и улавливают соседи и приступают к выработке собственного защитного фермента. Ученые надеются, что исследование защитных механизмов, которые вырабатывает поедаемая полынь, может привести к выработке новых методов защиты полезных культур от вредителей. http://www.rosbalt.ru

|

Что такое Psi-способности? |

|

Раскрыт «секрет» как правильно загадывать желания |

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 2 пользователям

Учимся правильно хотеть |

Инструкция к применению..

Для начала запомним несколько простых правил:

- нет ничего невозможного;

- нет границ, есть препятствия;

- всегда нужно идти до конца;

- если что-то не получается, измени к этому отношение или посмотри на вопрос под другим углом.

При выполнении этих нехитрых правил твои дела пойдут в гору, а жизнь станет значительно легче и интереснее. Посуди сама. Куда приятнее мечтать о Ferrari или сережках Cartier, чем думать, как тебе предстоит пропалывать дачный участок. Тебе и так это придется делать. Так зачем об этом думать? Твои мысли должны быть приятными и перспективными. Всегда. Ты, как компьютер с хорошим антивирусником, обновляешься каждые 15 минут. Выкидываешь старое, а взамен получаешь свежачок.

Данная теория лежит в основе старейших религий мира. Ее переписывают и пересказывают все ученые и психологи на свой лад. Мы всю историю крутимся вокруг этих правил. Они, как и все гениальное, удивительно просты. Чтобы быть счастливым, надо просто захотеть им стать. А точнее, разрешить себе быть таковым. Когда счастье постучит к тебе, не думай, что оно в очередной раз перепутало дверь. Возьми его себе. Ты достойна быть счастливой.

Для начала разберись в себе. Расставь приоритеты. Что важнее: разбиться в лепешку и попасть на вечерний сеанс нового фильма, чтобы завтра всем рассказывать о нем первой, или сходить в кино в субботу, после спокойного завтрака и чьей-то рекомендации. Может, и герой-то фильма вовсе не такой симпатичный. А время на неделе лучше потратить на прочтение книги, правильное и в срок заполнение отчета или просто релаксацию. Время тратить надо с умом. И пользой. Оно идет только вперед. А с нашим темпом жизни оно скорее бежит, гонит вовсю.

Расслабляйся. Вовсе не нужно постоянно анализировать каждый свой шаг. Но все твои шаги потихоньку ведут тебя к цели. Человек без цели - что лодка без курса. Смотри, куда ведут тебя твои шаги. Если делать их просто потому, что надо идти, то и окажешься в итоге нигде.

Цель порой выбрать сложно. Есть отличный выход из ситуации: твори добро. Вот увидишь, уже через короткое время ты почувствуешь плоды своей деятельности и определишься с правильным направлением.

(инет)

Серия сообщений "ВИККА":

Часть 1 - Остара (21 марта)

Часть 2 - Что ж такое "МАГИЯ" и не так страшны ведьмы, как их малюют...

...

Часть 5 - Зачем нужен Учитель

Часть 6 - Магия деревьев

Часть 7 - Учимся правильно хотеть

Часть 8 - Как найти любовь и не допустить измену

Часть 9 - Приворожить любимого... и стать жертвой "обратки"

...

Часть 31 - Отношение к другим религиям

Часть 32 - Основы викканской веры

Часть 33 - Викка - искусство магии

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Магия деревьев |

Серия сообщений "ВИККА":

Часть 1 - Остара (21 марта)

Часть 2 - Что ж такое "МАГИЯ" и не так страшны ведьмы, как их малюют...

...

Часть 4 - Лита- Викканский праздник (21 июня)

Часть 5 - Зачем нужен Учитель

Часть 6 - Магия деревьев

Часть 7 - Учимся правильно хотеть

Часть 8 - Как найти любовь и не допустить измену

...

Часть 31 - Отношение к другим религиям

Часть 32 - Основы викканской веры

Часть 33 - Викка - искусство магии

Серия сообщений "Травничество":

Часть 1 - Время собирать травы

Часть 2 - Без заголовка

Часть 3 - Время собирать травы, или букет для красоты!

Часть 4 - Косметические средства на основе сухих трав и цветов

Часть 5 - Магия деревьев

Часть 6 - Лечебные травы и ароматы по зн.Зодиака

Часть 7 - Травология в истории мира

...

Часть 20 - Травы Ирландии

Часть 21 - Немного о папоротнике

Часть 22 - Китайская маска красоты из меда, крахмала и соли

Метки: деревья растения магия викка |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Совет, как продать свою книгу |

|

Без заголовка |

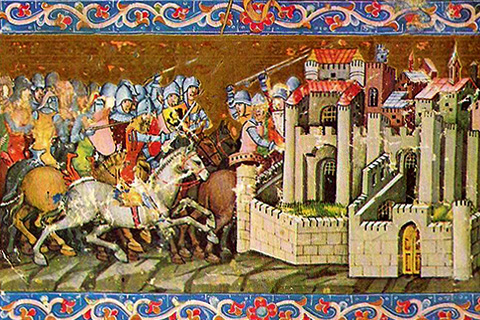

Современники гуннов не считали их варварами

Большинство летописцев раннего Средневековья не считали гуннов варварами. Они называли их героями и многому научились у них. Сходство венгерской и монгольской культуры сохранилось до сих пор. |

Гунны, кочевой скотоводческий народ, появились к востоку от Волги и начали свой путь в Европу около 370 года нашей эры. Они создали огромную империю, доходившую на западе до Рейна. В исторических сочинениях укоренилась точка зрения, что они были жестокими варварами, которые появились ненадолго на исторической сцене, неся с собой смерть и разрушения, а потом канули в Лету.

Однако последние исторические и археологические исследования вновь подняли вопрос о роли этого народа в мировой истории. Среди всех европейских стран больше всего легенд о гуннах сохранилось в Венгрии. И в этих легендах гунны предстают как герои, а не как злодеи и преступники. Венгерская исследовательница доктор Борбала Обрушански (Borbala Obrusanszky) проследила весь путь гуннов вплоть до его истоков в Китае и Монголии.

Что общего между Венгрией и Монголией?«Когда я училась в Монголии, то обнаружила очень много общих черт в венгерской и монгольской народных культурах. Я начала искать истоки этого сходства и в конце концов пришла к выводу, что Венгрия получила эти традиции от гуннов», — рассказала Обрушански.

Что касается сведений о дикости и жестокости гуннов, то этот факт вызывает некоторые сомнения: «Так думали только писатели Западной Римской империи. В других источниках, например, в китайских, гунны изображены более реалистично. Они не были дикими варварами, но просто следовали другим обычаям, которых городские жители не знали. Но те, кто проводил достаточно много времени среди гуннов, вскоре начинали их восхвалять, так как они оказывались очень гостеприимным народом».

Китайские источники о гуннахОбрушански занялась изучением ранней истории гуннов, чтобы лучше понять, каким был этот народ на самом деле. «Больше всего существует информации о восточных гуннах, так как китайцы записали практически все самые важные сведения о них. В многочисленных хрониках они рассказывают об образе жизни гуннов, об их законах, а зачастую сравнивают их традиции со своими собственными. Кроме того, в этих источниках встречаются даже гуннские слова. Китайские исследователи уже занимались их изучением. Благодаря этим сведениям нам известно, что центр их государства располагался на изгибе Желтой реки (Хуанхэ), где сейчас находится пустыня Ордос. В древности это был важный металлургический центр. Государство гуннов в источниках связывается с династией Ся, правившей в Китае около 2200−1700 годов до н. э. Считается, что гунны продолжали жить среди китайцев и тюркских народов вплоть до VII века н. э., и в конце концов были поглощены различными степными племенами. Аттила, известный в китайских хрониках как Маотунь, смог создать великую гуннскую империю в V веке», — рассказала Обрушански.

Хунны и гунныЧаще всего восточные племена носят китайское имя хунны (сюнну), а западные – гунны. Однако ученые уже давно пришли к выводу, что это один и тот же народ. «На международных конференциях этот вопрос уже не поднимается, хотя есть ученые, которые не признают этот факт. Однако китайские летописцы последовали за предками Аттилы в Центральную Азию, где как раз в это время в армянских, иранских и индийских источниках начали появляться сведения о новом враге. Тот факт, что именно хунны двинулись на запад, подтверждают и находки монет, которые рассказывают нам о том, какое новое государство они основывали. Согласно последним исследованиям, гунны жили в Евразийской степи вплоть до VI века. Более того, некоторые ученые полагают, что они поддерживали контакт с восточными хуннами или хотя бы знали о существовании друг друга».

«Варварские» городаОбрушански рассказала, что эти «варвары» строили большие города, и она сама побывала в некоторых из них. «У гуннов были поселения, в которых они останавливались временно, но у них существовали также торговые и промышленные центры, так как им требовались места для производства оружия и бытовых предметов. В Монголии 10 городов связывают именно с гуннами, на территории России археологи также находили такие центры. Более того, в Китае существовал крупный город южных хуннов. Он называется Тунваньчэн, и его можно увидеть даже сегодня. А совсем недавно китайские исследователи нашли недалеко от Шанхая необычную общину, где селились хунны-дезертиры, не участвовавшие в военных кампаниях. И на этих домах сохранились следы декоративного искусства хуннов».

Средневековый король АттилаЧто касается Аттилы, великого гуннского вождя, то Обрушански отмечает следующее: «Аттила был величайшей фигурой в европейской истории, многие до сих пор содрогаются при звуке его имени. Он создал огромное федеративное государство от Кавказа до Рейна. Он одерживал победы практически во всех военных кампаниях, шел туда, куда хотел, так как его военные знания и армия были гораздо сильнее римских войск. Несмотря на это, он пощадил Рим по просьбе папы. А вандалы, например, Вечный город разграбили. Аттила стал предком как венгерской, так и болгарской династий. У нас он считается средневековым венгерским королем. Вождь венгров Арпад считал себя потомком Аттилы и завоевал Венгрию, потому что считал, что имеет на нее право».

По мнению Обрушански, недавние открытия и будущие исследования в Китае, Монголии и Венгрии, а также и в других странах поменяют современное восприятие истории гуннов и помогут иначе оценить достижения этого народа.

Статья о гуннах опубликована в Digital Journal.

|

Когда заговорит Сфинск |

|

Магия одежды |

|

Дарья Салтыкова: жестокость, пережившая века |

Послесловие

|

Comme Toi - Live By Ishtar Alabina |

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YoIaHc76b6Q&color1=0x...ot;></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YoIaHc76b6Q&color1=0x...player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>

|

|

"Животное" лечение |

"Дай, Джим, на счастье лапу мне..." - готовы вы в тоске душевной взывать к четвероногому другу. Ну да, а еще хвостиком помаши, за мячиком попрыгай и вообще пообщайся с хозяйкой! Не видишь, "мама" в печали!

"Дай, Джим, на счастье лапу мне..." - готовы вы в тоске душевной взывать к четвероногому другу. Ну да, а еще хвостиком помаши, за мячиком попрыгай и вообще пообщайся с хозяйкой! Не видишь, "мама" в печали!

Развеселить затосковавшего владельца и настроение ему поднять для хвостатого товарища - не вопрос. Как, впрочем, и для всей мяукающей, гавкающей, верещащей "братии". Во всяком случае, мощный заряд положительных эмоций хозяину обеспечен, да и самооценка повышается...

С чего все начиналось?

Давным-давно, когда люди еще жили с природой в относительном мире и согласии, древнегреческие мыслители прописывали страдающим от невроза общение с собаками. И это не единственный пример лечения животными в глубокой древности. Египтяне в лечебных целях применяли кошек, индийцы – птичье щебетание, а в туманном Альбионе верили в целительные свойства ежиков.

Кстати, в той же старой доброй Англии XVIII века "лекарства животного происхождения" начали применять в клиниках для душевнобольных. А в 1962 году американский детский психиатр Борис Левинсон привел к себе в кабинет четвероногого друга и разрешил маленьким пациентам поиграть с ним... Уже через несколько «сеансов» он заметил, что ребята стали не только охотнее делиться с врачом своими переживаниями, но и общее состояние у них значительно улучшилось...

В общем, стоило одному деятелю науки оглянуться на матушку-природу, как за ним потянулись его коллеги, создавшие целое медицинское направление – терапию, использующую животных и их образы для оказания психотерапевтической помощи (или анималотерапия на научном лексиконе).

Ну а на сегодняшний день во всем мире созданы исследовательские институты, проводятся конференции и семинары. О чем там говорят? Конечно, о том, как братья наши меньшие людей лечить умудряются. Впрочем, счастливые владельцы домашней живности успокаивающе-целительные способности питомцев и без помощи ученых мужей давно заметили.

Кем бы полечиться?

Да кем угодно из ваших широт, потому что "общаться" с крокодилами, слонами и австралийским кенгуру вряд ли представится возможным, если вы не живете поблизости от зоопарка.

Скрасить одиночество, успокоить расшатанные нервы и снизить артериальное давление вполне под силу семейству кошачьих. Кстати, мурлыканье пушистых созданий повышает иммунитет, ускоряет заживление ран и даже влияет на плотность костей... Если, конечно, хозяин сам на свою голову неприятностей не ищет.

Лечебный курс от гиподинамии и профилактику сосудисто-сердечных заболеваний успешно проводят собаки, «выгуливающие» своих хозяев в любую погоду.

Хомячки помогут обрести веселость и житейскую смекалку, золотые рыбки научат ценить простые домашние радости. А желающие похудеть могут внять совету калифорнийских ученых и купить птичку – канарейку или попугайчика. Рекомендация звучит неожиданно, но оснований не лишена: если учить пернатого любимца человеческой речи, а потом еще и "закреплять разученное", забивать рот едой станет решительно некогда.

Если же случилось заболеть всерьез, "обращайтесь" к специально обученным животным, которые окажут на вашу хворь целенаправленное воздействие. Нарушен опорно-двигательный аппарат или, не дай Бог, произошла черепно-мозговая травма? Значит, пришло время заняться верховой ездой – джигитовка не понадобится, а вот лечебная физкультура иппотерапии на пользу точно пойдет.

Серьезное расстройство нервной системы? При первой же возможности пообщайтесь с дельфинами – эти симпатичные создания и психологическое напряжение снимают, и эмоциональное состояние стабилизируют. Они же, между прочим, исцеляют детей, страдающих ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. Уже после первых оздоровительных сеансов у малышей наблюдается улучшение моторики и речи, да и психические нарушения быстро корректируются.

Есть и более экзотические доктора - успешно применяется апитерапия (лечение пчелиным ядом), гирудотерапия (вспомните Дуремара с его любовью кпиявочкам)...

В общем, недостатка в лекарях не наблюдается, так что выбирайте симпатичного вам зверька и лечитесь на здоровье!

Обратите внимание!

У "чудо-средства" встречаются ограничения и даже противопоказания. Шерсть, корм и запах любимца запросто могут вызвать аллергию, а с появлением в доме нового жильца появляется риск подцепить паразитарную болезнь.

Обратите внимание и на характер хвостатого "терапевта". У ротвейлеров, например, весьма оригинальный способ лечения насморка – они бросаются к чихающим со всех лап, искренно стараясь помочь болящим позабыть о «прелестях» простуды. Надо сказать, им это удается – "пациент" (особенно, если это случайный прохожий) думает исключительно о собственном спасении от ретивого "врача". Так что почитайте о животных, поговорите со знающими людьми, а потом уже обзаводитесь мохнатым товарищем.

(из инета)

|

Теотиуакан |

Центр Вселенной. Никто не знает истинного назначения пирамиды Солнца, но поскольку она расположилась вдоль оси восток-запад, пути следования солнца по небу, считалось, что она представляет собой центр Вселенной: ее четыре угла указывают на четыре основные стороны света, а вершина - центр бытия.

Пирамида Луны на одну треть меньше пирамиды Солнца. Такие несоответствия между солнечными и лунными символами наблюдаются везде. Шпиль Шартрского собора, у венчанный изображением солнца, выше шпиля, увенчанного лунным символом.

В переводе это название означает «город богов». Теотиуакан его более чем оправдывает. Крупнейший и величественнейший город-государство доколумбовой Мексики раскинулся на Мексиканском нагорье на высоте около 2285 м над уровнем моря. Почти на такой же высоте находится второй великий мегаполис Нового Света - Мачу-Пикчу в Перу. На этом сходство и заканчивается. Если обрывистые ущелья как бы зажали последний своими каменными склонами, то просторная равнина, выбранная для Теотиуакана, дала его строителям свободу действий. Город занимает площадь в 23 км2, а его крупнейшее сооружение пирамида Солнца превосходит своими размерами возведенный в то же время римский Колизей.

В переводе это название означает «город богов». Теотиуакан его более чем оправдывает. Крупнейший и величественнейший город-государство доколумбовой Мексики раскинулся на Мексиканском нагорье на высоте около 2285 м над уровнем моря. Почти на такой же высоте находится второй великий мегаполис Нового Света - Мачу-Пикчу в Перу. На этом сходство и заканчивается. Если обрывистые ущелья как бы зажали последний своими каменными склонами, то просторная равнина, выбранная для Теотиуакана, дала его строителям свободу действий. Город занимает площадь в 23 км2, а его крупнейшее сооружение пирамида Солнца превосходит своими размерами возведенный в то же время римский Колизей.

О Теотиуакане известно очень немного. В свое время считалось, что его построили ацтеки. Но город был покинут за 700 лет до того, как в XV веке там появились ацтеки, давшие ему это название. Истинные строители города так и остаются неизвестными, хотя для удобства их иногда называют «теотиуаканцы».

Эта местность была населена уже в 400 году до н.э. Однако расцвет Теотиуакана пришелся на период между II и VII веками н. э. Нынешний Теотиуакан - это, вероятно, развалины города, построенного в начале нашей эры. Рабочая сила набиралась из населения, составлявшего, по оценкам исследователей, 200 000 человек, что ставило Теотиуакан на шестое место в списке крупнейших городов своего времени.

В период расцвета влияние Теотиуакана распространялось по всей территории Центральной Америки. Его гончары изготавливали вазы и цилиндрические сосуды на трех ножках, все изделия были украшены лепниной и росписью. Самое большое впечатление производят суровые каменные маски, вырезанные из нефрита, базальта и жадеита. Древние мастера делали их глаза из обсидиана или раковин моллюсков. Возможно, обсидиан и был основой богатства города.

Жители Теотиуакана ездили по торговым делам по центральному Мексиканскому нагорью, а возможно, и по всей Центральной Америке. Вазы, изготовленные в городе, были обнаружены во многих захоронениях в Мексике. Однако нам не известно, распространялась ли политическая власть города за пределы его стен. Настенные росписи, открытые археологами, редко изображают батальные сцены, из чего можно предположить, что теотиуаканцы не были агрессивны.

Жители Теотиуакана ездили по торговым делам по центральному Мексиканскому нагорью, а возможно, и по всей Центральной Америке. Вазы, изготовленные в городе, были обнаружены во многих захоронениях в Мексике. Однако нам не известно, распространялась ли политическая власть города за пределы его стен. Настенные росписи, открытые археологами, редко изображают батальные сцены, из чего можно предположить, что теотиуаканцы не были агрессивны.

Мастерство теотиуаканских ремесленников превосходил лишь их архитектурный гений. Город стоит на гигантской координатной сетке, основание которой главная трехкилометровая улица, Дорога мертвых (названная так ацтеками, которые по ошибке приняли платформы, выстроившиеся вдоль нее, за могильники). На его северном конце находится Сьюдадела, цитадель, огромное огороженное пространство, где возвышается храм Кетцалькоатля, бога-змеи.

Самое грациозное здание в городе, пирамида Солнца, было построено на развалинах еще более древнего сооружения. На шестиметровой глубине под его основанием находится естественная пещера, шириной 100 м. Она была священным местом еще до того, как над ней воздвигли конструкцию из 2,5 млн. т необожженных кирпичей.

Самое грациозное здание в городе, пирамида Солнца, было построено на развалинах еще более древнего сооружения. На шестиметровой глубине под его основанием находится естественная пещера, шириной 100 м. Она была священным местом еще до того, как над ней воздвигли конструкцию из 2,5 млн. т необожженных кирпичей.

Cамая ценная жемчужина - пирамида Солнца. Выше и величественней ее только пирамида Хеопса в Египте.В основании мексиканской пирамиды Солнца - 225 метров, ее высота - 65 метров. Это самое крупное и удивительное сооружение, возведенное на американском континенте до прихода сюда испанских завоевателей. Она поражает ювелирной точностью расчетов при строительстве.

Все пирамиды Мексики служили основаниями для храмов, находившихся на их вершинах. Храм Солнца, главного божества далеких предков Риго, был самым почитаемым. Не зря к нему вели сохранившиеся до наших дней 242 ступени, истершиеся до лунок, очень высокие и узкие, на которых едва умещается человеческая стопа. Подняться к вершине пирамиды нелегко. Впрочем, разве должен быть легким путь к общению с богами? Своим фасадом пирамида Солнца смотрит строго на восток, на главную, согласно мифологии древних обитателей Мексики, сторону света. Туда, где зарождается яркое светило.

Сердцевина пирамиды заполнена камнями и землей, а снаружи сооружение облицовано тесаными каменными глыбами. Храм на вершине пирамиды был центром не только Теотиуакана, но и всей Вселенной. Так считали жрецы, которые в городе с населением более двухсот тысяч человек были главными правителями, ведавшими не только вопросами религии, но и политики, и науки. Им подчинялась огромная плодородная территория.

Но как, каким образом ухитрялись возводить гигантские сооружения люди, не знавшие колеса? Что за технологию применяли они, чтобы доставить к месту строительства огромные каменные глыбы и поднять их на двухсотметровую высоту? Все это до сих пор остается загадкой, одной из многих неразрешенных загадок, окутывающих завесой тайны историю уникальных пирамид Теотиуакана.

Культовые здания были не единственным архитектурным чудом Теотиуакана. Благодаря проведенным в наше время раскопкам выяснилось, что все обнаруженные дворцы построены в соответствии с одними и теми же геометрическими принципами: множество залов располагаются вокруг центрального двора. Несмотря на отсутствие крыш, на стенах можно различить очертания фресок. Их красные, коричневые, синие и желтые краски до сих пор сохраняют яркость.

Никто не знает, что стало причиной гибели великого города и древней цивилизации. Остатки обуглившихся перекрытий крыш подтверждают теорию, согласно которой город был разграблен около 740 года н. э. Сегодняшний путешественник, стоя среди руин и не видя на горизонте ничего, кроме гор и неба, может с трудом представить себе, что Мехико находится всего лишь в 48 км к юго-западу от этого места.

http://chudesa-sveta.narod.ru

Существует старая легенда о том, что Монтесума — грозный повелитель ацтеков — не один раз совершал к руинам мертвого города утомительные паломничества для принесения жертв богам Луны и Солнца, обитавшим, по преданию, на вершинах больших пирамид. Сооружение Теотиуакана ацтеки приписывали расе гигантов — мифических предков современных людей. Индейцам казалось, что такие грандиозные постройки могли воздвигнуть лишь существа, наделенные сверхъестественной силой. Известную пищу для подобных поверий давали и довольно частые в долине Мехико находки огромных костей ископаемых животных, которые по ошибке принимались за человеческие.

Для объяснения гибели города выдвинуты две гипотезы (основные): иноземное нашествие и восстание угнетенных низов против правящей касты знати и жрецов. Первая гипотеза выглядит, пожалуй, более правдоподобной. Ведь город был разрушен почти до основания: все тайники с ритуальными дарами и гробницы разграблены, а священные статуи обезображены и разбиты. Кроме того, гибель Теотиуакана произошла в эпоху его наибольшего расцвета, когда не было заметно никаких признаков общего упадка культуры.

|

Тайнопись в Платоновских диалогах о Атландиде |

| В диалоге Платона «Критий», в котором речь идет о легендарном острове Атлантида, обнаружена тайнопись, читаемая на современном русском языке. |

| Тайнопись интересна тем, что содержит в себе проверочный элемент, который позволяет утверждать, что она должна быть прочитана именно на русском языке. |

| Полностью часть диалога «Критий», в которой содержится тайнопись, выглядит так: |

| «Что касается числа мужей, пригодных к войне, то здесь существовали такие установления: каждый участок равнины должен был поставлять одного воина-предводителя, причем величина каждого участка была десять на десять стадиев, а всего участков насчитывалось шестьдесят тысяч; а те простые ратники, которые набирались в несчетном числе из гор и из остальной страны, сообразно с их деревнями и местностями распределялись по участкам между предводителями. В случае войны каждый предводитель обязан был поставить шестую часть боевой колесницы, так, чтобы всего колесниц было десять тысяч, а сверх того, двух верховых коней с двумя всадниками, двухлошадную упряжку без колесницы, воина с малым щитом, способного сойти с нее и биться в пешем бою, возницу, который правил бы конями упряжки, двух гоплитов, по два лучника иьпращника, по трое камнеметателей и копейщиков, по четыре корабельщика, чтобы набралось достаточно людей на общее число тысячи двухсот кораблей. Таковы были относящиеся к войне правила в области самого царя; в девяти других областях были и другие правила, излагать которые потребовало бы слишком много времени». |

| Сама тайнопись, которая содержит в себе указание на русский язык, заключается в следующем отрывке: |

| «В случае войны каждый предводитель обязан был поставить шестую часть боевой колесницы, так, чтобы всего колесниц было десять тысяч, а сверх того, двух верховых коней с двумя всадниками, двухлошадную упряжку без колесницы, воина с малым щитом, способного сойти с нее и биться в пешем бою, возницу, который правил бы конями упряжки, двух гоплитов, по два лучника и (два) пращника, по трое камнеметателей и (трое) копейщиков, по четыре корабельщика, чтобы набралось достаточно людей на общее число тысячи двухсот кораблей». |

| Чтобы лучше увидеть шифр, поставим перед каждым числительным, соответствующее ему число: |

| В случае войны каждый предводитель обязан был поставить: |

| 6 - шестую часть боевой колесницы, так, чтобы всего колесниц было |

| 10 - десять тысяч, а сверх того, |

| 2 - двух верховых коней с |

| 2 - двумя всадниками, |

| 2 - двухлошадную упряжку без колесницы, |

| 1 - воина с малым щитом, способного сойти с нее и биться в пешем бою, |

| 1 - возницу, который правил бы конями упряжки, |

| 2 - двух гоплитов, по |

| 2 - два лучника и |

| 2 - (два) пращника, по |

| 3 - трое камнеметателей и |

| 3 - (трое) копейщиков, по |

| 4 - четыре корабельщика, |

| чтобы набралось достаточно людей на общее число тысячи двухсот кораблей. |

| Сложив все числа: 6+10+2+2+2+1+1+2+2+2+3+3+4, получим в сумме 40. |

| О том, что это тайнопись, и она относится к прочтению на современном русском языке, говорит фраза «общее число», как бы предлагающая подсчитать только что перечисленное количество своей части войска, поставляемой каждым предводителем в случае войны. |

| Если сложить вместе все порядковые номера букв фразы «общее число», соответственно порядку букв русского алфавита – от А=1 до Я=33, то сумма окажется равна 140. |

| Когда читаешь заключительную фразу «..чтобы набралось достаточно людей на общее число..», особое внимание привлекает слово «достаточно», как бы намеренно поставленное под смысловое ударение всей фразы. Потому как, если исключить это слово, смысл фразы не утратится. |

| Но если разбить слово «достаточно» на составные части – «до ста точно», то становится понятно, что оно было ключом ко всему тексту, в котором находилась числовая тайнопись. |

| В новом прочтении получается, что перечисленная часть войска (40), должна быть равна «точно до ста» (100) «общему числу» (140). |

| Простой счет ясно показывает, что число 40 точно равно до 100 в числе 140. |

| Чтобы не было сомнений в надуманности обнаруженной тайнописи, в тексте существует перепроверка, или подстраховка, на случай недоверия со стороны скептиков. |

| Одно из таких проверочных слов, которое дало подсказку для способа подсчета букв в слове, находилось в самом начале части текста, содержащего тайнопись. |

| Вот это предложение: «..каждый участок равнины должен был поставлять одного воина-предводителя.., а всего участков насчитывалось шестьдесят тысяч;» |

| Подсказка находится в слове «НАСЧИТЫВАЛОСЬ». В нем скрывается сразу два слова – АСЧИТ ВАЛОС, или – САЧТИ СЛОВА. |

| Само по себе слово САЧТИ также содержит указание на два варианта видения смысла слов, - СОСЧИТАТЬ слова и СЧИТАТЬ – прочитать слова. |

| Для обнаружения числа 140 равного фразе «общее число» был применен именно способ «СЧЕТА слова». |

| Используя данный способ, в приводимой части диалога «Критий», были найдены еще несколько указаний на русский алфавит, как на дешифратор тайнописи Платона. |

| Так фраза «ВОИН-ПРЕДВОДИТЕЛЬ», который, по тексту, является поставщиком перечисляемого войска, равна в числовом значении – 193 - фразе «РУССКИЙ ЯЗЫК». |

| Заключительное число – «1200 кораблей», стоящее в конце перечисления поставляемого предводителем войска, и визуально, по тексту, принимаемое за итоговое «общее число», которое на проверку им не оказалось, на самом деле также скрывало указание на русский алфавит. |

| «..Чтобы набралось достаточно людей на общее число ТЫСЯЧИ ДВУХСОТ КОРАБЛЕЙ». |

| Заключительная фраза «ТЫСЯЧИ ДВУХСОТ КОРАБЛЕЙ» через числовое соответствие равно фразе «РУСССКИЙ АЛФАВИТ - ДЕШИФРАТОР». И далее, по убыванию слов во фразе, идут дополнительные уточнения к выявленной системе тайнописи. |

| 322 - тысячи двухсот кораблей, = 322 - русский алфавит - дешифратор, |

| 243 - тысячи двухсот, = 243 - тридцать три буквы, = 243 - система шифрования, |

| 92 – корабль, = 92 – ключи. |

| Интересна последовательность числового ряда перечисляемого войска: |

| 6+10+2+2+2+1+1+2+2+2+3+3+4. |

| В нем ясно видима симметрия – 22211222, с неравномерными окончаниями по сторонам – 610 и 334. |

| Если говорить о числе 334, то оно точно соответствует числовому значению фразы «ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА БУКВ АЛФАВИТА». |

| Число 610, в перестановке как 106, равно сумме букв слова «ГЕМАТРИЯ», называя, таким образом, один из известных с древности способов тайнописи, числовая и буквенная версии которого были применены для расшифровки диалога Платона. |

| Остается вопрос, каким образом Платону, жившему в 5-4 веке до н.э., и, безусловно, знакомому с тайными способами письма, удалось оставить послание в своих текстах, которое прочтут без малого через две с половиной тысячи лет, да еще не на его родном языке. Или иначе, - как можно объяснить наличие в древнегреческих текстах послания, которое будет прочитано через строго запланированный - русский алфавит, в строго запланированное время. |

| Время открытия тайнописи Платона также содержалось в числовом значении слов и фраз, которые указывали на русский язык. |

| Так слово «тысячи» - 136 из фразы «тысячи двухсот кораблей», равно числовому значению имени – ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ - 136, а фраза «порядковые номера букв алфавита» - 334 - равна имени и должности главного лица российского государства – «ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ – президент России». |

| Теперь остается только узнать, какую тайну о легендарной Атлантиде скрывает тайнопись древнего философа Платона. |

| Независимая группа исследователей древних текстов «НАСЛЕДИЕ» |

| АИПУФО |

|

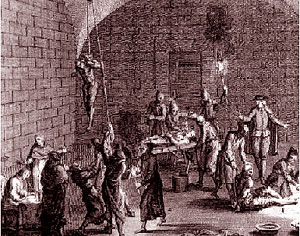

Наказание и виды смертной казни в средние века |

Это было ооочень жестокое время....

(По материалам книги потомственнного палача, бывшего исполнителя Верховных приговоров Парижского уголовного суда Г.Сансона)

Бичевание есть одно из самых жестоких, и, вместе с тем, самых унизительных наказаний. Орудия употреблявшиеся для этого, были весьма различны, смотря по странам и временам: то кнут, вооруженный кожанными ремешками или железными цепочками, то пук розг, часто тяжелая палка, переламывающая кости и разрывающая мясо.

Ослепление.

Применялось в основном к людям знатного рода, которых опасались, но не осмеливались погубить. Струя кипятка, накаленное докрасна железо, которое проводили перед глазами, пока они не сварятся.

Т.е. обрезание ушей. Обрезали в основном у слуги вора или искусного мошенника. За значительное воровство отрезали левое ухо. Если вор совершил 3 значительных преступление, то ему грозила смертная казнь.

В Польше вырывали зубы у тех кто в пост ел мясо, а также у жидов, чтобы овладеть их деньгами (слово "жиды" употребляет сам Г.Сансон). Также зубы вырывали промежуточно.

Ампутация кисти руки - одно из увечий, которому больше всего противилась цивилизация. В 1525 году Жан Леклер был осужден, за то что опрокинул статуи святых: ему вытягивали каленными клещами руки, отрезали кисть, оторвали нос, затем медленно жгли на костре. Осужденный вставал на колени, клал свою руку обратив ее ладонью вверх, на плаху, и одним ударом топора или ножа палачь отрубал ее. Ампутированную часть всовывали в мешок наполненный отрубями.

Она нисколько не была в чести, она наводила скорее ужас. К ампутации ног прибегали лишь при первых королях Франции. Также ноги ампутировали пленным во время междоусобных войн. В законах Людовика Святого, мы находим, что за вторичное воровство нога тоже отнимается.

Распятие довольно таки древнее наказание. Но в средние века мы тоже встречаемся с этой дикостью. Так Людовик Толстый в 1127 году приказал распять злоумышленника. Он также приказал, чтобы рядом с ним привязали собаку и чтобы ее били, она злилась и кусала преступника. Существовал также жалкий образ распятия головой вниз. Он был в употребление иногда у евреев и у еретиков во Франции.

Этот вид смертный казни известен всем. И существовал очень долго. В Средние Века естественно обезглавливание было кульминационным. Во Франции к отсечению головы присуждали дворян. Приговоренный, лежа, клал голову на бревно, не более шести дюймов толщиной, что делало казнь вернее и легче.

Тоже довольно таки распространненный вид казни. Употреблялась в Средние Века наряду с обезглавливанием. Однако, если к обезглавливанию присуждали в основном дворян, то на виселицу попадали в основном преступники из простого народа. Но были случаи, когда знатный дворянин насиловал девушку, которую ему поручили на попечительство, то он лишался своего дворянства. Если же он оказывал сопротивление, то его ждала виселица. Приговоренный к виселице должен был иметь 3 веревки: первые 2 толщиной в мизинец, назывались тортузами, были снабжены петлей и служили для того, чтобы задушить осужденного. Третья называлась жетоном или броском. Она служила только для сбрасывания приговоренного к виселице. Казнь завершал палач, держась за перекладины виселицы, он коленом бил в живот приговоренного.

В средние века фанатизму не было предела, он заставлял зажигаться костры во всей Европе. Обычно устраивали четырехугольный костер, вели осужденного в серых одеждах и сжигали. Но чаще сжигаемые были избавлены от страданий гореть живыми. Так устроители костра использовали багор для перемешивания, как только загорался костер, они вонзали его в сердце приговоренного. Вонзали так, что человек сразу умирал.

Тоже одно из древних наказаний, но и в средние века люди находят ему применение. В 1295 году Мария де Роменвиль подозреваемая в краже, была зарыта живою в землю в Отельи по приговору Бальи Сент-Женевьев. В 1302 году он также приговорил к этой ужасной казни Амелотту де Христель за похищение между прочими вещами юбки, двух колец и двух поясов. В 1460 году , в царствование Людовика XI, Перетта Маужер была похоронена заживо за воровство и укрывательство. В Германии также казнили женщин, которые убивали своих детей.

Баратрум Древнего Рима породил ублиетты. Обычно при помощи них расправлялись с недругами. Ублиетты - это пропасть на дне которой, были копья острием вверх или в бок.

Одна из жестоких смертных казней. К четвертованию приговаривали тех, кто покушался на жизнь его Королевского Величества. Осужденного за конечности привязывали к лошадям. Если лошади не смогли разорвать несчастного, то палач делал разрезы на каждом сочленении, чтобы ускорить казнь. Хотелось бы отметить, что четвертованию предшествовали мучительные пытки. Щипцами вырывали куски мяса из бедер, груди, икр.

Заключалось в переламывании частей тела. Осужденного клали с раздвинутыми ногами и вытянутыми руками на 2 бруска дерева, в виде креста Святого Андрея. Палачь с помощью железного шеста переламывал руки, предплечья, бедра, ноги и грудь. Затем его (осужденного) прикрепляли к небольшому каретному колесу, поддерживаемому столбом. Переломленные руки и ноги привязывали за спиной, а лицо казненного обращали к небу, чтобы он принял смерть в этом положении. Часто судью приказывали умертвить осужденного, прежде, чем переломить ему кости.

Все кто произносил позорные ругательства подлежали наказанию. Так дворяне должны были уплатить штраф, а те кто был из простого народа подлежали утоплению. Этих несчастных клали в мешок, обвязывали веревкой и бросали в реку. Однажды Луи де Боа-Бурбон встретил короля Карла VI, он поклонился ему, но не встал на колено. Карл узнал его, приказал заключить его под стражу. Вскоре он был заключен в мешок и брошен в Сену. На мешке было написано "Дайте дорогу королевскому правосудию".

Эта казнь часто использовалась во Франции. Так, когда были уличены в прелюбодеянии женщины королевской крови. Они были заключены под стражу, а с их обожателей содрали кожу. Также этот вид казни мы можем встретить, когда жил св.Франциск. Кожу сдирали с тех, кто переводил Библию.

Когда осужденного вели по городу, то с ним шел пристав с пикой в руке, на которой развивалось знамя, чтобы привлечь внимание тех, кто может выступить в его защиту. Если же никто не являлся, его избивали камнями. Избиение проводилось двояким образом: обвиненного избивали камнями или же поднимали на высоту ; один из проводников его сталкивал, а другой скатывал на него большой камень.

Ужасная дикая казнь пришедшая с Востока. Но во Франции она был в употребление в эпоху Фредегонды. Она присудила к этому наказанию молодую, красивую и из знатного рода девушку. Суть этой казни состояла в том, что человека клали на живот, один садился на него, чтобы не дать ему пошевелиться, другой держал его за шею. Человеку вставляли в задний проход кол, который затем вбивали посредством колотушки; затем вколачивали кол в землю. Тяжесть тела заставляла войти его глубже и наконец он выходил под мышкой или же между ребер. Хотелось бы мне также отметить, что Англией одно время правил монарх гомосексуалист (его звали Эдуард), то когда мятежники ворвались к нему, они его умертвили путем засовывания в анальный проход раскаленного железного кола.

Дыбы.

Суть этой казни заключалась в том, что осужденного, со связанными за спиной руками, поднимали на вершину высокого деревянного столба, где привязывали, а потом отпускали так, чтобы вследствии сотрясение его тела, произошли вывихи его частей тела.

К этому виду казни чаще присуждали фальшивомонетчиков. Осужденных кипятили в простой воде, а в некоторых особых случаях кипятили в масле. В 1410 году одного карманника в Париже заживо сварили в кипящем масле.

Удушение производилось с помощью свинцового колпака. Жан Безземельный подверг такой казни одного архидиакона, оскорбившего его некоторыми необдуманными словами.

Хотя щипцы наверное можно отнести к пыткам, но от этой пытки умирали. Суть была в том, чтобы щипцами вырвать мясо. Обычно такая процедура еще включала влитие расплавленного свинца в рот, а также на раны.

Метки: история инквизиция |

Без заголовка |

Из книги Я. Е. Малаховская и А. Ю. Иванцов "Вендские жители Земли"

Венд — наверное, самый загадочный период в истории развития органического мира. Около 600 миллионов лет назад Землю населяли удивительные мягкотелые существа — первые из известных широко распространённых многоклеточных животных. Древние осадочные породы сохранили отпечатки их тел, напоминающие трёхлучевые свастики, концентрические диски, сегментированные ленты, листья папоротников.

Историю Земли делят на два неравных по продолжительности этапа: криптозой — время скрытой жизни, и фанерозой — время явной жизни

Биогенные

В фанерозойских биогенных породах присутствуют видимые остатки многоклеточных организмов — тела, фрагменты тел, следы жизнедеятельности. Фанерозойский этап истории Земли подразделяется на три эры, которые, в свою очередь, состоят из периодов. Каждая эра характеризуется преобладанием определённых групп организмов. Около

Границу между криптозоем и фанерозоем проводят по началу кембрия, самого древнего периода палеозойской эры

Очевидно, что у разнообразных и высокоразвитых раннекембрийских животных должны быть предки. Где же в таком случае их ископаемые остатки?

От Австралии до Архангельской области

В 1908 году в докембрийских отложениях Намибии

Академик Борис Сергеевич Соколов — первооткрыватель вендского периода

|

Позднее похожие отпечатки бесскелетных организмов нашли в докембрийских отложениях Европы, Азии и Северной Америки.

В 1952 году академик АН СССР Борис Сергеевич Соколов установил существование венда — особого периода, предшествовавшего кембрийскому, где „впервые заняла своё истинное геохронологическое положение и так называемая эдиакарская фауна бесскелетных Metazoa

По мере накопления материала укреплялось мнение, что вендские организмы представляли собой нечто совершенно особое. Для них трудно было подыскать место в существующей системе многоклеточных. Их пытались сравнивать даже с лишайниками и гигантскими многоядерными одноклеточными. Многим исследователям они казались настолько непохожими на фанерозойских животных, насколько были бы не похожи на землян жители других планет. Немецкий палеонтолог Адольф Зейлахер выделил эти существа в отдельное царство „вендобионты“

Зимние горы

|

Как образовались и почему сохранились вендские окаменелости

Основная отличительная особенность вендских окаменелостей в том, что они представлены только отпечатками. Вендские животные ещё не „умели“ строить минерализованные раковины или панцири; их тела состояли только из мягких тканей, как у современных медуз или слизней. Правда, не исключено, что у некоторых из них был достаточно плотный кожистый наружный покров.

Большая часть местонахождений вендских окаменелостей обнаружена в

В фанерозойских осадочных породах отпечатки мягкотелых животных встречаются очень редко. Органические остатки, лежавшие на дне или в толще ещё рыхлого осадка, съедали падалыцики, а отпечатки разрушали биотурбаторы

Мир венда

Земля в позднем докембрии была не такой, какой мы её знаем. Сутки были почти на три часа короче, зато дней в году было больше: целых 420. Материки располагались иначе, чем сейчас, на суше было меньше рек, зато больше временных пересыхающих ручьёв, вместо почвы — только голые скалы и шлейфы каменных обломков, атмосфера и вода океанов содержали меньше кислорода и больше углекислоты.

Рис. 1. Панорама дна вендского моря. Картина художника Л. Толпыгина — из экспозиции Палеонтологического музея им. Ю. А. Орлова

|

Благодаря жизнедеятельности микробиальных и водорослевых сообществ к позднему докембрию первичная атмосфера Земли обогатилась свободным кислородом. Стало возможным возникновение и развитие многоклеточных животных. Их первое широкое распространение связывают с лапландским оледенением

Как выглядят вендские отпечатки и что из этого следует

Основной вопрос, который мучает палеонтологов, когда приходится сталкиваться с новой „непонятной“ окаменелостью: „На что это могло быть похоже?“ Вендские отпечатки — „непонятные“ и к тому же их практически не с чем сопоставить, так как в геологической летописи мягкие тела сохраняются редко. Допустим, на отпечатке видны

Вендских так же как и современных многоклеточных животных, делят на две большие группы

К настоящему времени в мире описаны десятки, если не сотни родов вендских многоклеточных животных. Но поскольку объём статьи ограничен мы расскажем лишь о некоторых наиболее интересных, представителях „вендской фауны“ с которыми нам довелось встречаться на местонахождениях Архангельской области.

Немианы и «трёхрукий»

Поселение немиан

Фото 1. Плотное поселение немиан |

Для вендской биоты обычны формы с осью симметрии третьего порядка, которая у фанерозойских беспозвоночных встречается крайне редко. В Архангельской области легко встретить трибрахидиум

Фото 2. Трибрахидиум

Трибрахидиум |

|

Симметрия зеркального отражения

Для большей части известных вендских

Древнейший желудок планеты

Фото 3. Дикинсония костата

Реконструкция пищеварительной системы дикинсонии

Фото 4. Уникальный экземпляр дикинсонии с отпечатком пищеварительной системы

|

В одном из местонахождений Зимнего берега Белого моря было собрано около двух десятков отпечатков дикинсонии уникальной сохранности со следами

Самая крупная в мире дикинсония, длиной 1,5 м происходит из Эдиакары. А на Зимнем берегу Белого моря найден экземпляр длиной более полуметра.

Передвигались — значит, животные

Ергия

Одно из наиболее интересных местонахождений ергий, которое так и было названо „Ергиевый пласт“, расположено на Зимнем берегу Белого моря. На подошве этого пласта песчаника были найдены скопления одинаковых по форме и размерам отпечатков ергий, образующих цепочки. Самая длинная цепочка

Фото 5. Ергия

Реконструкция ергии со следами питания

Фото 6. Цепочка следов питания ергии

Прорисовка фото 6.

|

Возможно, ергии питались органическим детритом и бактериями, которые плотной слизистой плёнкой покрывали отдельные участки морского дна. Животное, брюшная сторона тела которого была покрыта

Находки из Ергиевого пласта имели огромное значение. Несмотря на столетнюю историю изучения вендских отпечатков, до последнего времени не было удовлетворительного ответа на вопрос, кем были вендские организмы — растениями, животными, грибами или же принадлежали иному, не дожившему до наших дней царству. Большинство исследователей считало их многоклеточными животными, возможно, лишь

Особую группу составляли

Следы драмы

Фото 7. Отпечаток кимбереллы со следами питания

Реконструкция кимбереллы в виде моллюскоподобного существа, имевшего колпачковидную раковину и широкую, гофрированную по краям мантию

|

Фото 8. Отпечаток трёх кимберелл и следов, оставленных ими под осадком

|

Петалонамы — перистые формы

Фото 9. Чарния

Фото 10. Отпечаток прикрепительного диска перовидного организма, возможно чарнии

|

Петалонамы были широко распространены в вендских морях. Хотя отпечатки их „перьев“ встречаются довольно редко, прикрепительные диски, скорее всего принадлежавшие этим животным

Киндер-сюрприз из докембрия

На сегодня из петалонам, наверное, наиболее хорошо изучен вентогирус

Вентогирус

|

Яйцевидная форма, отсутствие

Фото 11. Вентогирус

|

Единственное резкое отличие вентогируса от гребневиков — в порядке радиальной симметрии. Все современные и ископаемые гребневики — животные с неполной четырёхлучевой или нормальной двухлучевой симметрией.

Сравнивать вендские существа с современными и ископаемыми беспозвоночными трудно — слишком они непохожи. Но если мы не находим вендские формы в фанерозое, это вовсе не означает, что их не было. Может быть, они не сохранялись в ископаемом состоянии или сохранялись, но в таком виде, что мы ещё не понимаем, где и как их искать. А возможно, раковины и панцири настолько изменили внешний облик фанерозойских потомков вендских животных, что мы их пока не узнаём. Здесь многое решает случай. Нужны новые находки. Если

|