-Метки

-Музыка

- Плачут небеса

- Слушали: 88 Комментарии: 3

- Лариса Долина "Обоженая душа"

- Слушали: 50 Комментарии: 0

- Слава "Одиночество"

- Слушали: 5815 Комментарии: 3

-Рубрики

- Интересно (263)

- Магия (90)

- Ручная работа (89)

- Картинки (79)

- Красивейшие места на планете (3)

- Коты (3)

- Мифы (68)

- Загадки истории (43)

- Мои рецепты (легкие и простые) (38)

- ВИККА (33)

- Советы по выздоровлению (27)

- Сказки,притчи (25)

- Картинки с ведьмами (24)

- Колдовство (23)

- Травничество (22)

- Теория (17)

- Моя музыка (17)

- Практические работы (17)

- Луна (8)

- Мои схемы)) (7)

- Моя библиотека (5)

- Все для дневиков (3)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Тайный мир дней рождения |

По книге Джудит Тернер

http://www.belmagi.ru/menu/titul.htm

|

Лита- Викканский праздник (21 июня) |

Лита (21 июня) -

Это один из наиболее важных и широко распространенных солнечных праздников, Ночь середины лета, ночь перед Летним Солнцестоянием - "есть время для великой Магии и великой Силы". В этот день собираются лечебные травы. Растения - сочетание омелы с дубом, зверобой, роза, папоротник. Кельтский праздник Дуба.

Лита – один из малых саббатов Колеса Года, самый длинный день в году, самая короткая ночь-пик силы Бога. Этот праздник символизирует торжество вечного света над тьмой и знаменует пик силы Солнечного Бога, а вместе с ним – и всей природы. Богиня наполнила землю плодородием и цветом – отсюда множество соответственных ритуалов. Чтобы помочь Солнцу продолжить свой путь по небу, традиционно разводятся огромные костры. Так же, как и в пору Бельтана, в костер бросают магические травы. Участники праздника прыгают через огонь (не обязательно, так что не рискуйте!).

Полезная информация

Другие Названия: Летнее Солнцестояние, Солнцеворот, Ночь Середины Лета, Мидсаммер, Весталия, Праздник Падуба, Ночь Вербены, День Благословения Солнца, Ночь Папоротника, Ночь Костров, Ночь Любовников.

Саббат-антипод: Йоль, Зимнее Солнцестояние.

Символика: котел, зеркала, солнце, солнечные символы, папоротник, огонь, костры.

Растения: дуб, лаванда, роза, ель, полынь, подсолнух, плющ, орхидея, ромашка, лаванда, тысячелетник, вербена, пижма, мох, папоротник, клевер, береза, ива, орешник, мак, клубника, все луговые цветы.

Запахи: базилик, клевер, иланг-иланг, лаванда, лимон, ландыш (все цветочные вообще)

Камни: топаз, агат, александрит, лунный камень, жемчуг, изумруд, яшма, флюорит.

Цвета: желтый, зеленый, оранжевый, красный, золотой, голубой, белый.

Еда: свежие фрукты и овощи, ягоды, хлеб, мед.

Напитки: зеленый чай, мед, эль, соки, белое вино, розовое вино.

Животные: бабочка, лягушка, жаба, лошадь, малиновка, королек, павлин.

Мифическое Создание: Феи, Нимфы, Феникс.

Природные Духи: Сильфы.

Богини: Исида, Нейт, Керридвен, Иштар, Ану, Афродита, Астарте, Баст, Эос, Флора, Фрейя, Гея, Джуна, Гера, Хатор, Венера, Веста, солнечные богини, богини любви и красоты, музы.

Боги: Зеленый Человек, Аполлон, Гелиос, Юпитер, Лу, Осирис, Ра, Сол, Зевс, Кернанос, Пан, все солнечные и огненные боги.

Знак Зодиака: Близнецы, Рак.

Украшения: травы, луговые цветы, солнечные символы, изображения фей и эльфов, разноцветные ленты.

Традиции: общение с лесными духами, прыжки через костер, плетение венков, поиски цветка папоротника, Великий Ритуал.

Лучшая Работа: любая работа с травами, любовь и красота, любая магия.

Серия сообщений "ВИККА":

Часть 1 - Остара (21 марта)

Часть 2 - Что ж такое "МАГИЯ" и не так страшны ведьмы, как их малюют...

Часть 3 - Что наверху,то и внизу. Что вверху, то и внизу

Часть 4 - Лита- Викканский праздник (21 июня)

Часть 5 - Зачем нужен Учитель

Часть 6 - Магия деревьев

...

Часть 31 - Отношение к другим религиям

Часть 32 - Основы викканской веры

Часть 33 - Викка - искусство магии

|

Великие аферы 20 века |

|

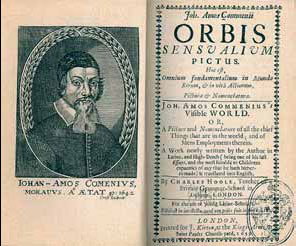

Ян Амос Каменский |

В то время, в конце XVI столетия, самыми распространенными учебными заведениями в Европе были церковные школы. Там давали только религиозное воспитание, а основными методами обучения были зубрежка и телесные наказания. Ничего, кроме унижения и разочарования, ученики в таких школах не получали, но даже и в них могли попасть очень немногие.

Коменский же мечтал о «школе мудрости и мастерской гуманности», о «школе радости», которая формировала бы настоящих людей, умеющих жить достойно и приносить пользу Отечеству. «Следующий век будет именно таким, какими будут воспитаны для него будущие граждане», — был уверен Коменский и начал создавать новую систему обучения.

Двери своей школы он открыл для всех: и для мальчиков, и для девочек, и для богатых, и для бедных. Коменский первым ввел классно-урочную систему. В его школе было семь классов, и в каждом учились дети одного возраста. «Три первых класса должны служить возбуждению внешних чувств; столько же классов должно служить усовершенствованию понимания вещей и последний класс — возвышению умов к Богу». Каждый класс занимался в отдельной комнате с учителем. Для каждого был создан свой годовой курс занятий, чтобы ученики могли легко усваивать знания.

Занятия не длились дольше шести часов, притом между ними делались перерывы на отдых. В первой половине дня ученики упражняли ум, суждение, память. Вторую часть посвящали упражнению рук, голоса, стилю, жестам. После каждого урока — перерыв; после завтрака и обеда — час для гуляний и развлечений; после дневной работы — восемь часов покоя и сна. Два раза в неделю все послеобеденное время отводилось для частных занятий и развлечений. Свободными были две недели во время христианских праздников — Рождества, Пасхи, Троицы — и месяц во время сбора винограда. Занимались дети только в классе, на дом им ничего не задавали. Коменского упрекали, что он дает детям слишком много свободы, но ученикам необходимо время для выполнения «кое-чего по собственному усмотрению», объяснял педагог-философ, чтобы потом они снова становились «склонными делать то, что должны делать по нашему мнению». Кроме того, вне школы ученики делают задания поверхностно — «таково уж свойство юности», — небрежно и с ошибками. А лучше уж ничего не делать, чем делать плохо.

Занятия не длились дольше шести часов, притом между ними делались перерывы на отдых. В первой половине дня ученики упражняли ум, суждение, память. Вторую часть посвящали упражнению рук, голоса, стилю, жестам. После каждого урока — перерыв; после завтрака и обеда — час для гуляний и развлечений; после дневной работы — восемь часов покоя и сна. Два раза в неделю все послеобеденное время отводилось для частных занятий и развлечений. Свободными были две недели во время христианских праздников — Рождества, Пасхи, Троицы — и месяц во время сбора винограда. Занимались дети только в классе, на дом им ничего не задавали. Коменского упрекали, что он дает детям слишком много свободы, но ученикам необходимо время для выполнения «кое-чего по собственному усмотрению», объяснял педагог-философ, чтобы потом они снова становились «склонными делать то, что должны делать по нашему мнению». Кроме того, вне школы ученики делают задания поверхностно — «таково уж свойство юности», — небрежно и с ошибками. А лучше уж ничего не делать, чем делать плохо.

Для обучения в классах нужны были книги, и он сам создавал первые учебники. «Человека, если он должен стать человеком, необходимо формировать», — утверждал Коменский и задачу новой школы видел в передаче мудрости, которая делает людей «возвышенными, мужественными и великодушными».

Основы правильного воспитания необходимо закладывать в самом раннем возрасте, начиная с рождения. Под правильным воспитанием Коменский подразумевал прежде всего развитие нравственных качеств учеников, особо выделяя мудрость, умеренность, мужество и справедливость.

Обучая мудрости, он прививал ученикам любовь к добру, стремление избегать зла и пустого, бессмысленного времяпрепровождения, а также способность справедливо судить обо всем. Соблюдать умеренность следовало в пище и еде, во сне и бодрствовании, в работе и отдыхе, в разговоре и молчании. Ученикам советовалось воздерживаться от брани, капризов и грубости, проявлять исполнительность и любезность, любить всех добрых, не раздражать ни одного злого. Обучение мужеству заключалось в преодолении себя, «в обуздании нетерпеливости, ропота и гнева». «Человек — существо разумное, — писал Коменский, — следовательно, пусть он привыкает руководиться разумом, обдумывая свои действия, чтобы стать господином своих поступков». В правила входило также воспитание привычки к труду, так как все добродетели, по убеждению Коменского, развиваются «посредством дел, а не болтовни».

Одно из правил говорило о необходимости внушать ученикам готовность служить другим и даже «охоту к этому»: именно она помогает понимать смысл жизни, то есть понимать, «что мы рождаемся не только для самих себя, но и для ближнего, то есть для всего человеческого рода».

Одно из правил говорило о необходимости внушать ученикам готовность служить другим и даже «охоту к этому»: именно она помогает понимать смысл жизни, то есть понимать, «что мы рождаемся не только для самих себя, но и для ближнего, то есть для всего человеческого рода».

Большое внимание Коменский уделял примеру родителей и учителей, считая его самым действенным средством «побудить учеников к честной жизни». В законах для учеников говорилось о любви к учителю, о дружбе с товарищами, о том, что нужно делать все из любви к добродетели, а не из страха перед наказанием; и делать не то, что нравится, а то, что предписывают законы и о чем говорят учителя. «Стыдись иметь ученого учителя и ученые книги, а самому оставаться неученым, — писал он. — Прилагай труды к тому, чтобы знать то, что знает учитель».

Для учителей же существовали свои правила. Учитель — это живой образец тех добродетелей, которые он прививает детям. Ему рекомендовалось остерегаться слишком низко ценить себя или относиться к себе с презрением. Не быть учителем только ради денег. Знать и понимать, что учитель— это должность, «выше которой ничего не может быть под солнцем». Стараться быть не только руководителем своих питомцев, но и их другом. Не пропускать ни одного удобного случая, чтобы научить чему-либо полезному. «Показывай им так, чтобы они что-нибудь видели, объясняй так, чтобы они понимали, заставляй их подражать, чтобы и они могли выражать то, что ты можешь», — советовал Коменский учителям.

Хотите знать, каким Коменский видел образованного человека? Не только имеющим приличные манеры, не только умеющим многое делать своими руками и общаться с людьми. Образованный человек — это еще и тот, кто во всем видит божественное присутствие и поэтому никогда не чувствует себя одиноким, даже если ему приходится жить «без сообщества людей». Образованный человек не гордится и не становится высокомерным, «когда все идет по его желанию», и не отчаивается, не опускает руки, когда «впадает в несчастье». Одним словом, образованный человек — это мудрый человек, тот, кто «всюду умеет быть полезным и… подготовлен ко всяким случайностям».

Коменский твердо верил, что возможно воспитать таких людей, и его вера нашла отклик у передовых педагогов и философов эпохи Возрождения. Его стали приглашать в другие страны для открытия новых школ. В 1641 году известный английский реформатор Самуэль Гартлиб пригласил его в Англию, а потом были Нидерланды, Польша, Венгрия, Швеция — и везде великий педагог давал жизнь своим идеям, осуществляя реформу школы.

Коменский твердо верил, что возможно воспитать таких людей, и его вера нашла отклик у передовых педагогов и философов эпохи Возрождения. Его стали приглашать в другие страны для открытия новых школ. В 1641 году известный английский реформатор Самуэль Гартлиб пригласил его в Англию, а потом были Нидерланды, Польша, Венгрия, Швеция — и везде великий педагог давал жизнь своим идеям, осуществляя реформу школы.

В начале XVIII века его идеи достигли России. В первых государственных школах, созданных по указу Петра I, в качестве учебников использовались книги Коменского. В некоторых школах ввели классно-урочную систему. В журналах появились статьи, знакомившие россиян с жизнью и деятельностью Яна Амоса Коменского.

Школа для детей была создана. Но Коменский, истинный педагог и философ, не мог остановиться — он уже мечтал о «пансофической школе», школе всеобщей мудрости для всех людей без исключения. О школе, которая давала бы всем «единственно необходимое знание того, что нужно людям в жизни, смерти и после смерти».

|

Правда о ИОГЕ |

|

Расы и нации ( кто такие ВЕНЕДЫ) |

|

Индоевропейцы ( к теме Скифия) |

|

Вратья (Вероотступники) |

|

Арийская религия |

Часть 2

Основу для формирования единой общности из столь различных этносов давала арийская религия. Ее, согласно ведическим преданиям, более чем за три тысячи лет до н.э. принес людям Рама.

Суть арийской религии наиболее системно изложена в Законах Ману, этой арийской Библии. В социальном плане ее основные положения следующие.

Арийское общество разделяется на четыре варны: три дважды рожденных — телесно и от духа, и четвертую, низшую варну, — рожденных только телесно. К первым трем относятся: брамины (учителя и священнослужители); кшатрии (чиновники, воины, цари); вайшьи (земледельцы, скотоводы, ремесленники, купцы). К четвертой — шудры (слуги).

Каждая из варн должна выполнять свои, четко определенные обязанности: брамины — обеспечивать нравственное воспитание и просвещение народа; кшатрии — порядок внутри общества и его защиту от внешних врагов; вайшьи — материальное благополучие общества.

На доходы вайшьев налагался налог (по нынешним меркам весьма умеренный — не более 8%). Кшатрии содержались на налоги, которые платили вайшьи. Брамины же должны были существовать только за счет доброхотных подаяний людей других варн. Стремление вайшья к творчеству и богатству, кшатрия — к власти и военным подвигам, брамина — к мудрости и аскетизму поощрялось арийской религией. Но служение кшатрия считалось более высоким, чем вайшья, а брамина — более высоким, чем кшатрия.

Кшатрии осуществляли светскую власть, брамины — духовную, которая почиталась как высшая, божественная власть. И брамины, чье материальное положение зависело от отношения к ним всех прочих, считались высшей кастой. Они были хранителями арийского учения, учителями и наставниками для всех остальных. Идейное подчинение всех каст требованиям браминов облагораживало арийское общество, предохраняло от проявлений эгоизма: воинов от жестокости, чиновников от злоупотребления властью, тружеников от жадности, слуг от нерадивости.

Каждый арий должен был стремиться к духовному росту и первую часть своей жизни (до 25 лет) посвящать изучению арийского учения под руководством браминов, а в дальнейшем добросовестно выполнять обязанности, предписываемые арийскими законами, и по всем сомнительным вопросам консультироваться с браминами. Принадлежность к той или иной варне считалась наследственной, и межварновые браки запрещались, так как при них становились неопределенными обязанности потомства. В другую варну человек мог перейти при очередном рождении. Это зависело от его склонностей и деяний в предыдущих жизнях.

Трудно сказать, как определялась принадлежность людей к той или иной варне первоначально, при обращении в арийскую веру: индивидуально или в зависимости от принадлежности к тому или иному этносу. Но можно определенно сказать, что на роль кшатриев более всего подходили степные охотники и скотоводы, а трипольцы — на роль вайшьев. Лесные же собиратели, бораты, не стремившиеся ни к богатству, ни к власти, при соответствующем обучении подошли бы на роль браминов. Не случайно наследников гиперборейских жрецов называли Бореадами . Следует отметить, что трипольцы, благодаря производительному способу хозяйствования, превосходящему присваивающий способ, который вели лесные собиратели и охотники, во много раз превышали их по численности (по некоторым оценкам в 50 раз). Свидетельством тому могут быть огромные трипольские поселения, число жителей в которых достигало 8— 14 тысяч.

Конечно, при принятии арийской религии каждый из трех этносов должен был в чем-то измениться и чем-то поступиться. По гуманистическим принципам арийская религия была близка к христианской. Она осуждала насилия и убийства не только людей, но даже животных, и в качестве наиболее суровых наказаний предлагала заключение в тюрьму и изгнание. Как справедливо отмечает Ю.А. Шилов: «Никакая иная в мире культура не сотворила столь глубокой, жизненно важной, всеобъемлющей и дееспособной основы... Принятие затем христианства (а по сути, — возрождение исконно присущего именно индоевропейцам института Спасительства) воистину явилось спасением из этого смертоносного тупика»

Согласно индийским преданиям, Рама, а позднее (5 тысяч лет назад) Кришна, проповедовали арийское учение на территории Индии. Но это не согласуется с данными истории и археологии, по которым арии пришли в Индию откуда-то с севера намного позже этого времени (во II тыс. до н.э.). Это дает основания предполагать, что дело происходило на их прародине в Европе и, скорее всего, в том месте, где сошлись три европейских этноса — на берегах Борисфена. К такому же выводу пришел Ю.А. Шилов, изучая символизм курганных захоронений Поднепровья]. Сами курганные насыпи оказались арийскими символами. «Вопрос о необходимости тщательного исследования курганной насыпи был поставлен лишь вначале 60-х годов и впервые решен Ю.А. Шиловым, открывшим в «кучах земли» гигантские символы... Главное, что освоение насыпи сделало курган цельным научным источником — и позволило приступить к массовым расшифровкам отраженных в этом источнике мифоритуалов. Параллельно осуществлялось их сопоставление с теми, которые запечатлены в Ригведе и других литературных памятниках... Комплексные, а тем более отдельные, соответствия именно этим представлениям были обнаружены Шиловым, а потом и другими археологами во многих древнейших курганах Степного Поднепровья и прилегающих к нему областей»

По-видимому, в связи с принятием арийской религии некоторое время спустя отношение степных охотников и скотоводов среднестоговцев к трипольцам меняется. Они перенимают опыт хозяйствования последних: «Позднейшие среднестоговцы, живущие в лесостепи, перестраивают свое хозяйство, отдавая предпочтение земледелию. В Поднепровье они частично сливаются с трипольцами, в результате чего появляются так называемые памятники софиевского типа». Одним из археологических памятников объединения вышеуказанных этносов в единый народ является Краснохуторский могильник в Киеве. Найденное в нем наряду с предметами трипольской культуры оружие, как и наличие самого могильника, особенно курганного типа, не были характерны для трипольцев. «Для раннего, среднего и начала позднего этапов развития культуры (трипольской) могильники неизвестны. Выявлено лишь несколько захоронений — трупоположения и трупосожжения... Эти захоронения справедливо считаются жертвенными и не могут характеризовать обряд захоронения трипольцев как таковой. Таким образом, обряд захоронения трипольцев фиксируется лишь на позднем этапе, когда они начинают интенсивно смешиваться с иноэтничным населением, утрачивают этническую чистоту и некоторые традиции, приобретая одновременно новые, даже в такой консервативной сфере, как идеология»

Позже подобные смешанные культуры появились также в районе Черкасс и южнее по обе стороны Борисфена. На юге взаимопроникновение трипольской и степной культур и возникновение синкретических сообществ арийского характера демонстрируют памятники усатовского типа. У усатовцев при сохранении трипольского характера бытовых вещей, формы посуды и орнамента, исчезают культовые женские статуэтки.

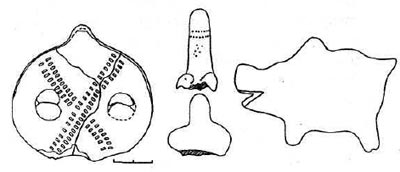

Рис. 25. Изделия усатовского типа

Рис 26. Изделия из Дереевки

«Стали угасать и традиции матриархата: усатовско-маяцкие статуэтки преимущественно мужские, фактические» Усатовские фактические изображения (рис. 25.), подобны явно фактическим дереевским (рис. 26.). Однако некоторые исследователи по инерции продолжают считать их стилизованными женскими фигурками, усматривая в них какие-то женские черты.

Археологи свидетельствуют: «Весьма активными были связи нижнемихайловского населения с трипольцами... Между Днепром и Южным Бугом сложился специфический конгломерат из групп населения, разных по происхождению и культуре: нижнемихайловской, квитнянской и позднетрипольской. Они не создали, в конечном результате, новой общности, в отличие от территории северо-западного Причерноморья, где во второй четверти III тыс. до н.э. формируется яркая группа племен усатовского локального варианта трипольской культуры, одним из компонентов которой, безусловно, были нижнемихайловские традиции». Таким образом, усатовская культура явилась продуктом объединения части трипольского населения вихватской группы со среднестоговцами и нижнемихайловцами.

Арийская религия, помимо этического учения, содержит и мировоззренческое: об эволюции Вселенной, ее циклическом характере, законах и сроках эволюции. Для их представления издавна пользуются графическими изображениями. Махаманван-тару изображают в виде семи связанных между собой спиралей, по семь витков в каждой. Нашему времени (материальной жизни) соответствует четвертая семивитковая спираль. В зависимости от того, о чем идет речь, изображают одну, четыре или семь таких связанных между собой спиралей. На рис. 27 а, б она имеет канонический вид. Изображения подобных семивитковых спиралей, появляются на трипольский посуде в средний период.

Рис. 27а. Орнамент на наконечнике копья из Бородинского клада

Некоторые из них на первый взгляд могут показаться трех- или четырехвитковыми, но, входя в образованный ими «лабиринт» и выходя из него, не пересекая линии, вы совершите семь оборотов. Это графическое изображение иллюстрирует инволюционный и эволюционный процессы, содержание которых наиболее полно раскрыто в космогонической концепции розенкрейцеров

Рис. 276. Рельеф на колоннах в гробнице микенского царя Антея

Отступление от вышеуказанных правил изображения спиралей на поздних этапах трипольской культуры и превращение их в декор свидетельствует об утрате соответствующего учения.

Но главными признаками принятия арийской веры можно считать: территориальное объединение населения различных культур, ранее живших порознь; разделение на варны; отказ от прежних культов и появление новых, например, связанных с арийским культом огня; скорченных захоронений в позе плода, связанных с верой в реинкарнацию и др. «Красная и другие краски на черепах «усатовского варианта поздней трипольской культуры» отражают не только следы причесок, но и кастовой принадлежности, аналогии которых доныне бытуют в Индии, а до недавнего времени встречались и на Украине (козачьи «оселедци» и др.)». Считают также, что с верой в последующее существование связаны и захоронения под курганами. «Первые курганы появляются над захоронениями населения скелянской культуры... В отличие от неолитических традиций вы. тянутых трупоположений, скелянцы применяют уже обряд захоронений в согнутом положении на спине с вытянутыми или согнутыми руками, кисти которых складывались на животе.... Покойников клали головой на восток, а дно могилы и тело щедро посыпали красной охрой. Последний акт не только символизировал кровь или огонь очищения, а и способствовал главной цели обряда — возрождению умершего. Эти основные обрядовые черты, что были привнесены скелянскими племенами, а именно: согнутое положение покойника, восточная его ориентация и охра, стали на много веков определяющими в похоронных ритуалах степного населения и были присущи населению стоговской и дереевской культур, нижнемихайловцам в энеолите, ямному населению и кеми-обинцам в раннебронзовом веке... Репинское население продолжило похоронную традицию, характерную для скелянского и стоговского населения (занимало степные районы Украины, Подонья, Поволжья в конце IV — начале III тыс. до н.э.)» . Возможно, ориентация захоронений указывала направление на историческую родину этих племен.

Инициаторами принятия арийской веры, объединившей столь разные народы, были, по-видимому, не трипольцы, а аборигены Евразии. К такому выводу можно прийти как на основании распространения памятников культур этого времени (конца IV — первой половины III тыс. до н.э.), которое показано на рис. 28, так и из признания исследователями мнения об арийской семантике не только подкурганных захоронений, но и курганных насыпей: «В наше время курганы рассматриваются не просто как кучи земли, насыпанные над могилами шапками или возами. Благодаря последним исследованиям археологов, не вызывает сомнений не только сугубо техническая или архитектурная сложность насыпей, сооружение которых требовало определенного порядка и четкой технологической последовательности, но и сложная семантика этих сооружений в системе религиозно-мифологических представлений их строителей... Понять эту систему ученые пытаются с помощью древнейших письменных источников, прежде всего, сборника древнеиндийских гимнов «Ригведы», создание которой относят ко второй половине — концу II тыс. до н.э. Корни же этой устной традиции уходят в глубь тысячелетий, ко временам существования индоиранской или арийской общности... Ритуал захоронения под курганом предусматривал для покойника достижение вечного блаженства или возрождения и перевоплощения в новом мире»

Светская власть в новом обществе, как это положено по арийским законам, перешла в руки кшатриев, представленных в основном среднестоговскими племенами, и началась великая перестройка. Археологи отмечают: «Если первым этапам развития трипольской общности был свойственен подъем, когда, осваивая новые территории и контактируя с иноэтничным населением, даже принимая его представителей в свою среду, трипольцы не утрачивали своих традиций в хозяйственной деятельности, материальной культуре, идеологии, то позднее, с появлением на периферии трипольского ареала соседей, не уступавших им в силе (среднестоговцы, нижнемихайловцы в степи, носители культуры типа Певихи в Поднепровье, культуры воронкообразных кубков на Западной Волыни), трипольцы начали интенсивно смешиваться с иноэтничным населением, утрачивая вместе с чистотой своего этноса и культурные традиции, что отразилось в строительстве жилищ, керамическом производстве, идеологии и так далее. На заключительном этапе трипольская культура настолько изменилась, что ее периферийные варианты некоторые исследователи даже склонны считать отдельными культурами»

Общий же вывод, который может быть сделан из изложенного выше в этой главе, совпадает со следующим выводом Ю.А. Шилова: «Иными словами: арии несводимы к той или иной археологической культуре (народности, племени) — это действительно-таки общность племен и народностей, причем зачастую разноэтничных. Пуповина арийской общности не столько в содружестве разноэтничных племен (в данном случае: среднестоговских, днепро-донецких и постмариупольских, трипольских и нижнемихайловских), сколько в ведическом наполнении ее основного мифоритуала — обнаруживается в святилищах и могильниках устья Пела и в поселении у современного села Дереевка на противолежащем берегу Днепра. Эти памятники возникли в середине IV тыс. до н.э. (или раньше, что пока уточняется)»

В результате объединения различных народов на территории Украины наступил период мирной жизни. «Это время (середина — последняя четверть IV тыс. до н.э.) можно считать периодом стабилизации и, наверное, единства населения, которое распространялось вплоть до Волги»

(istorya.ru)

|

|

Аборигены СКИФИИ ( 3 части) |

1 часть

Понятие «индоевропейские народы» было введено лингвистами на основании близости их языков. К индоевропейским относят почти все европейские народы (за небольшим исключением), а также ряд азиатских (персы, афганцы, индусы и др.). Лингвисты выдвинули концепцию о существовании в глубокой древности (не менее 6 тысяч лет назад) единого народа-пращура, от которого все они произошли.

Языком этого народа поначалу считали санскрит, на котором в Индии были записаны Веды, и где называли этот народ ариями (что переводится как благородные). Позже исходный язык стали восстанавливать независимым методом, по общим корням и грамматическим правилам, сохранившимся в языках всех индоевропейских народов, а от называния арии отказались, вероятно, из-за его дискредитации фашистами.

На основании различий между индоевропейскими языками было построено хронологическое дерево расхождения индоевропейских языков и народов в связи с их расселением по Земле. Считают, что широкая экспансия индоевропейцев была обусловлена их воинственностью и одомашнением коня — эффективного средства для передвижений и сражений. К отысканию прародины народа-пращура и соответствующей ему археологической культуры вслед за лингвистами подключились историки и археологи. При этом вопреки ожиданиям, задача не упростилась, а усложнилась. В поиске местоположения прародины индоевропейцев ученые столкнулись с непреодолимыми трудностями.

По различным данным, ее находили в местах, далеко отстоящих друг от друга. Так, по ведическим, авестийским и скандинавским преданиям, она размещалась на Крайнем Севере, где были ледяные горы, северные сияния, полярные дни и ночи (на крайнем же севере древние греки помещали страну гипербореев, людей, любимых богами, учителей мудрости).

По данным о приручении коня прародина индоевропейцев должна была находиться в Северном Причерноморье. По лингвистическим данным, одни исследователи размещали ее в лесной полосе Европы, другие — в Малой Азии. Мнения различных исследователей о том, какую культурно-историческую общность следует отнести к индоевропейской, приводятся в коллективном труде «Давня iсторiя Украiни» [45, 300-307].

Украинский археолог В.Н. Даниленко считал, что индоевропейская общность скотоводов сложилась в X— II тыс. до н.э. на рубеже Европы и Азии, которая к концу VI тыс. до н.э. сместилась на запад и была представлена носителями культур сурско-днепровской и буго-днестровской, а затем линейно-ленточной керамики. Первый период индоевропеизации Европы он связывал со среднестоговской культурой, а на юге — с нижнемихайловской, усатовской и кеми-обинской культурами (IV тыс. до н.э.) [59].

Американка М. Гембутас придерживается мнения близкого В.Н. Даниленко. Она считает центром формирования индоевропейцев степи между Доном и Уралом, а протоиндоевропейцами носителей культуры курганной традиции. По ее мнению, они уже в V тыс. до н.э. вторглись на Балканы. К курганной культуре было приобщено население практически всех энеолитических культур и ямники. С появлением воинов курганных культур были разрушены поселения всех земледельческих культур. Они докатились до Закавказья, Анатолии, Центральной Европы, а в конце — до Эгейского и Адриатического регионов, Сирии, Палестины и даже Египта (уже в середине III тыс. до н.э.) и сформировали в Европе, на Балканах и в Малой Азии новые культуры.

Английский исследователь К. Ренфрю считал, что прародина индоевропейцев находилась в Центральной и Восточной Анатолии, откуда они, начиная с VII тыс. до н.э. стали постепенно проникать в Эгеиду, Грецию, потом в Подунавье, в Центральную Европу и на восток — на Украину. Диффузия на северо-запад и северо-восток этого населения, принесшего скотоводство и земледелие и имевшее плотность в 50 раз большую, чем местное, происходило со скоростью 1 км в год. Примерно за 1500 лет земледельческо-скотоводческая культура и индоевропейский язык из Анатолии достигли Северной Европы. Таким образом, К. Ренфрю идентифицировал индоевропейцев с предками трипольцев.

Авторы книги «Давня iсторiя Украiни» видят индоевропейцев в носителях среднестоговской культурно-исторической общности: «Из обзора представленной в соответствующих разделах общей картины развития культур эпохи энеолита этого времени к такой общности могли принадлежать только среднестоговские племена, а тем самым и их предки» [45, 307].

Каждый из вышеуказанных авторов приводит убедительные аргументы в защиту своей точки зрения, которая, тем не менее, подвергается справедливой критике со стороны оппонентов. В чем же дело?

Может быть, неверна исходная посылка, что множество ныне существующих индоевропейских народов исконно составляли единую монолитную общность, которая с конца IV тысячелетия до н.э. начала распадаться и этот процесс идет до сих пор?

По нашему мнению, неоднозначность в определении прародины индоевропейцев обусловлена тем, что индоевропейская общность сложилась из нескольких этносов, которые длительное время жили в разных местах, вели различный образ жизни, отличались верованиям и нравами и, вероятно, говорили на разных языках. Встретились же они в IV— тысячелетии до н.э. на территории Украины.

От идеи существования единого праязыка для всех индоевропейских народов, следует отказаться. Она, по-видимому, несостоятельна. Новые языки могут образоваться не только в результате распада единого праязыка, но и в результате объединения различных языков. Ю.А. Шилов по этому поводу пишет: «Используя лексику и грамматику санскрита и древних языков иранцев, греков, италийцев, германцев, славян, литовцев, А. Шлейхер основывался на теории Дарвина, рассматривая означенные языки как ответвления праязыка гипотетического пранарода (индоевропейцев). Вопреки такому подходу, А.А. Потебня обосновал понятие «языковой системы», которое предусматривает взаимосвязи как родственных, так и не родственных по своему происхождению народов» [26, 230— 31].

В формировании индоевропейских этносов участвовали: жители средней полосы Европы (лесные собирателиохотники-рыболовы); жители восточно-европейских степей (охотники и скотоводы-кочевники) и этнос, пришедший в Европу из Малой Азии в VI тысячелетии до н.э. (оседлые скотоводы и земледельцы). Кроме них, по сохранившимся преданиям, в формировании индоевропейской общности принимал участие также четвертый полумифический североевропейский этнос. Его под разными именами (гипербореев, ариев, фризов и др.) знали многие народы земли, как народ, любимый богами, совершенный физически и нравственно. Греки считали, что от выходцев из этого народа Абариса и Аристея они получили мудрость. Персы и индусы считали этот народ своим предком, которому Йима или Рама, соответственно, дали арийские законы и веру. К сожалению, этот народ, по-видимому, оказавший большое влияние на культуру всех народов земли, а особенно индоевропейских, не идентифицирован исторической наукой.

Кроме того, в XIII веке до н.э. Северное Причерноморье оккупировали египтяне, чьими потомками от местных женщин были многочисленные киммерийцы, от которых произошли еще более многочисленные кельтские племена.

Следуя указанной версии, попытаемся восстановить картину формирования индоевропейской общности и проверить: не противоречат ли ей археологические данные?

Пришельцы из Малой Азии (пеласги, поляне) на пути своей миграции с Балкан встретились на северо-востоке с лесными собирателями-охотниками-рыболовами (боратами). Несмотря на различия в нравах и обычаях, их соседство было мирным и не исключало смешения. Это отмечают археологи: «Что касается распространения трипольцев в Среднем Поднепровье, то они в течение всего времени контактировали с местным населением днепродонецкой неолитической культурной общности, основой хозяйства которой были охота, рыболовство и собирательство. Часть их была, вероятно, ассимилирована, другая осталась на той же территории, сохраняя традиционный способ хозяйствования и занимая другую экологическую нишу.

О том, что какая-то часть неолитического населения влилась в состав трипольцев, может свидетельствовать могильник на окраине поселения в Чапаевке (южная окраина Киева). Здесь выявлено 31 захоронение — телоположение, вытянутое головой на запад, ногами к реке, частично окрашенное охрой, то есть по неолитическому обряду. Девять из них сопровождались трипольской посудой, орудиями труда из кремния и трипольской антропоморфной статуэткой» [45,242— 43].

Мирными были также контакты трипольцев с охотниками-скотоводами западной части Причерноморских степей, которых они ассимилировали: «До прихода трипольцев доживают и носители буго-днестровской культуры на Южном Буге. Во второй четверти IV тыс. до н.э. они, по-видимому, были ассимилированы пришельцами» [45, 175].

Постепенно трипольцы заняли все правобережье Борисфена (но не Днепра, трассы их русел ниже Черкасс, как было показано в главе 2, существенно отличались). В то же время с востока на запад продвинулись племена степных охотников-скотоводов хвалынско-среднестоговской культурно-исторической общности (КИО) [33, 248]. Левобережье Борисфена заняла входящая в нее среднестоговская КИО, включающая: скелянскую, квитнянскую, дереевскую культуры, стоговскую и молюховобугорскую группы памятников. Занимались они, в основнохМ, охотой и скотоводством. Древняя охота, в отличие от современной, была опасным занятием, своеобразным состязанием человека со зверем. Она требовала смелости, силы, ловкости, быстроты реакции, владения оружием. «Планиграфический анализ распределения остатков охотничьей добычи между обитателями жилищ показал, что туши забитых животных распределялись между всеми хояйственно-бытовыми комплексами, что, очевидно, следует связывать с коллективными способами охоты на тура и коня, промысел которых в одиночку был очень опасным» [45, 143].

Коллективная охота требовала четкого управления и дисциплины исполнения. В охотничьем обществе, как в стае хищников, устанавливалась жесткая иерархическая система подчинения. Постоянные убийства живых существ порождали жестокость. Подобные же «ковбойские» качества требовались и от владельцев стад полудикого скота, выпасаемого на открытых пространствах. От этих качеств зависело благополучие племени, и они культивировались.

Поскольку культивировавшиеся качества более присущи мужчине, охотничье-пастушеское общество было патриархальным. Соседство степных пастухов-охотников и трипольцев, народа, ничем не похожего на них: женоуправляемого, живущего в достатке и относительном комфорте, сытого, мирного и изнеженного, обещало стать проблематичным для последнего.

О характере первой встречи этих этносов специалисты свидетельствуют: «Их отношения сложились, наверное, не лучшим образом, и трипольцы были вынуждены отойти несколько севернее, освоить район Правобережья между речками Стугна и Тетерев, а также Левобережье от устья Трубежа до Остра на севере» [45, 242— 43].

Различия в видах хозяйственной деятельности не должны были стать препятствием для мирного сотрудничества этих этносов, напротив, могли способствовать его развитию. Другое дело, различия в укладах общественной жизни, в психологии людей, в верованиях, определяющихся их психологией либо определяющих ее. Даже в наше время формально признанных общечеловеческих ценностей эти различия порождают непримиримые конфликты. Развитие отношений между столь различными этносами, встретившимися на берегах Борисфена. могло пойти в двух разных направлениях: вражды и столкновений, в которых верх, несомненно, одержали бы воинственные и амбициозные степные охотники, и сделали бы прочих, особенно трипольцев, своими данниками и даже рабами; либо сотрудничества с последующей интеграцией в единое общество. Но для этого на смену различным законам бытия и верованиям этих народов должны были бы прийти единые.

(istorya.ru)

|

Краткий путеводитель по АДУ |

Раньше или позже это предстоит каждому. Смешно было бы думать, что после такой жизни мы сумеем каким-то способом просочиться сквозь райские врата или обмануть стерегущего их архангела. Стоит смириться с неизбежным: ждут нас не кущи и гурии, а ландшафт ада. И чтобы не растеряться за гробовой доской, стоит подготовиться к этому заранее. Тем более что авторитетных свидетельств о том, как ориентироваться в адской местности, можно найти целую кучу. Главное – без паники.

Где же он находится, загробный мир? Некоторые древние народы сжигали покойника: это верный признак того, что душа должна вознестись к своему новому обиталищу на небесах. Если его закапывали в землю, значит, она отправится в подземное царство. Если отправляли в последний путь на лодке, она уплывает в страну за морем, у самого края Земли. У славян бытовали на этот счет самые разные мнения, но сходились все в одном: в загробный мир попадают души тех людей, которых ничто не удерживает возле прежних жилищ, и ведут они там примерно то же существование – собирают урожай, охотятся… Те же, кто из-за проклятия, или неисполненного обещания, или еще чего-то не могут оставить свои тела, остаются в нашем мире – то вселяясь в свои прежние оболочки, то принимая облик животных, явлений природы или просто призраков неудачи. Можно сказать, загробный мир таких душ – наш собственный мир, так что это не самый худший вариант посмертного существования.

Египетский ад

Куда страшнее все обернется, если вы попадете в загробный мир древних египтян, где царит Осирис. Во время своего земного воплощения он был убит и расчленен собственным братом Сетом. Это не могло не сказаться на характере владыки мертвых. Выглядит Осирис отталкивающе: он похож на мумию, сжимающую в руках знаки фараоновой власти. Сидя на троне, он председательствует на суде, который взвешивает поступки новоприбывших душ. Вводит их сюда бог жизни Хор. Крепче держитесь за его руку: сокологоловый Хор приходится подземному царю родным сыном, так что вполне может замолвить за вас словечко. Зал судилища огромен – это весь небесный свод. Согласно указаниям Египетской книги мертвых, в нем следует соблюдать целый ряд правил. Подробно перечислите грехи, которые вы не успели совершить при жизни. После этого вам предложат оставить о себе память и помочь родственникам, изобразив на свитке папируса сцену суда. Если ваш художественный талант окажется на высоте, остаток вечности вы проведете здесь же, участвуя в делах Осириса и его многочисленной божественной родни. Остальных ждет жестокая казнь: их бросают на съедение Аммату, чудовищу с телом бегемота, лапами и гривой льва и крокодильей пастью. Впрочем, и счастливчики могут оказаться в его пасти: время от времени происходят «зачистки», при которых дела подопечных душ снова пересматриваются. И если родственники не снабдили соответствующими амулетами, вы наверняка будете съедены безжалостным монстром.

Греческий ад

Попасть в загробное царство греков еще проще: вас унесет сам бог смерти Танатос, который доставляет сюда все «свежие» души. Во время больших сражений и битв, где в одиночку ему, видимо, не справиться, Танатосу помогают крылатые Керры, переносящие павших в царство вечно мрачного Аида. На дальнем западе, у края света, простирается безжизненная равнина, кое-где поросшая ивами и тополями с черной корой. За ней, на дне пропасти, открывается мутная трясина Ахерон. Она сливается с черными водами Стикса, девять раз опоясывающего мир мертвых и отделяющего его от мира живых. Даже боги остерегаются нарушать клятвы, данные именем Стикса: воды эти священны и безжалостны. Они вливаются в Коцит, реку плача, дающую начало Лете, реке забвения. Пересечь русло Стикса вы сможете в лодке старика Харона.  За свой труд он берет с каждого по мелкой медной монете. Если же у вас нет денег, останется только ожидать конца времен у входа. Лодка Харона пересекает все девять потоков и высаживает пассажиров в обители мертвых. Здесь вас встретит огромный трехглавый пес Цербер (см. справа), безопасный для входящих, но свирепый и безжалостный к тем, кто пытается вернуться в солнечный мир. На обширной равнине, под леденящим ветром, в числе прочих теней спокойно ожидайте своей очереди. Неровная дорога ведет к чертогу самого Аида, окруженному огненным потоком Флегетоном. Мост над ним упирается в ворота, стоящие на алмазных колоннах. За воротами – сделанный из бронзы огромный зал, где восседает сам Аид и его помощники, судьи Минос, Эак и Радамант. Между прочим, все трое когда-то были людьми из плоти и крови, как мы с вами. Они были справедливыми царями и правили своими народами так удачно, что после смерти Зевс сделал их судьями над всеми мертвыми. С большой вероятностью справедливые судьи низвергнут вас еще ниже, в Тартар – царство боли и стонов, расположенное глубоко под дворцом. Здесь вам придется познакомиться с тремя сестрами-старухами, богинями мщения Эринниями, которых Аид поставил присматривать за грешниками. Вид их ужасен: синие губы, с которых капает ядовитая слюна; черные плащи, подобные крыльям летучих мышей. С клубками змей в руках они носятся по подземелью, факелами освещая себе путь, и следят за тем, чтобы каждый полностью испил чашу положенной ему кары. Среди других «коренных жителей» Тартара – крадущая детей Ламия, трехглавая Геката, демон ночных кошмаров, пожиратель трупов Эврином. Здесь вы встретите и множество мифических личностей. Тиран Иксион навечно прикован к огненному колесу. Прикованного великана Тития, оскорбившего нежную Лето, клюют два грифа. Богохульник Тантал по горло погружен в свежайшую чистую воду, но как только он, терзаемый жаждой, наклонится, она отступает от него. Убившие своих мужей Данаиды принуждены бесконечно наполнять дырявый сосуд. Изворотливый Сизиф, когда-то обманувший и духа смерти Танатоса, и несговорчивого Аида, и самого Зевса, катит в гору камень, который срывается всякий раз, как только приблизится к вершине.

За свой труд он берет с каждого по мелкой медной монете. Если же у вас нет денег, останется только ожидать конца времен у входа. Лодка Харона пересекает все девять потоков и высаживает пассажиров в обители мертвых. Здесь вас встретит огромный трехглавый пес Цербер (см. справа), безопасный для входящих, но свирепый и безжалостный к тем, кто пытается вернуться в солнечный мир. На обширной равнине, под леденящим ветром, в числе прочих теней спокойно ожидайте своей очереди. Неровная дорога ведет к чертогу самого Аида, окруженному огненным потоком Флегетоном. Мост над ним упирается в ворота, стоящие на алмазных колоннах. За воротами – сделанный из бронзы огромный зал, где восседает сам Аид и его помощники, судьи Минос, Эак и Радамант. Между прочим, все трое когда-то были людьми из плоти и крови, как мы с вами. Они были справедливыми царями и правили своими народами так удачно, что после смерти Зевс сделал их судьями над всеми мертвыми. С большой вероятностью справедливые судьи низвергнут вас еще ниже, в Тартар – царство боли и стонов, расположенное глубоко под дворцом. Здесь вам придется познакомиться с тремя сестрами-старухами, богинями мщения Эринниями, которых Аид поставил присматривать за грешниками. Вид их ужасен: синие губы, с которых капает ядовитая слюна; черные плащи, подобные крыльям летучих мышей. С клубками змей в руках они носятся по подземелью, факелами освещая себе путь, и следят за тем, чтобы каждый полностью испил чашу положенной ему кары. Среди других «коренных жителей» Тартара – крадущая детей Ламия, трехглавая Геката, демон ночных кошмаров, пожиратель трупов Эврином. Здесь вы встретите и множество мифических личностей. Тиран Иксион навечно прикован к огненному колесу. Прикованного великана Тития, оскорбившего нежную Лето, клюют два грифа. Богохульник Тантал по горло погружен в свежайшую чистую воду, но как только он, терзаемый жаждой, наклонится, она отступает от него. Убившие своих мужей Данаиды принуждены бесконечно наполнять дырявый сосуд. Изворотливый Сизиф, когда-то обманувший и духа смерти Танатоса, и несговорчивого Аида, и самого Зевса, катит в гору камень, который срывается всякий раз, как только приблизится к вершине.

Христианский ад

Образы христианского ада во многом вдохновлены древними греками. Именно у христиан география ада изучена наиболее детально. Добраться туда несколько сложнее. Уже в апокрифических книгах – тех, что не вошли в Священное Писание или были исключены из него позднее, - высказывались различные мнения о местоположении ада. Так, самого дьявола «Книга Еноха» помещает в восточной безжизненной пустыне, где Рафаил «делает отверстие», в которое опускает его, связанного по рукам и ногам, и приваливает сверху камнем. Однако согласно тому же апокрифу, душа направится в противоположную сторону, на запад, где будет «стенать» в углублениях высокого горного хребта. В конце VI века папа Григорий Великий, различая два ада – верхний и нижний, - помещал один на земле, второй под нею. В своей книге о природе ада вышедшей в 1714 году, английский оккультист Тобиас Суинден поместил ад на солнце. Свое предположение он мотивировал одновременно существовавшими тогда представлениями о нашем светиле как об огненном шаре и цитатой из Апокалипсиса («Четвертый Ангел вылил чашу свою на Солнце: и дано было ему жечь людей огнем»). А его современник и последователь Уильям Уистон объявлял адом все небесные кометы: попадая в околосолнечные раскаленные области, они поджаривают души, а отдаляясь – замораживают. Впрочем, вряд ли вам стоит надеяться попасть на комету. Самое широкое признание получило представление о том, что ад расположен в центре Земли и имеет как минимум один выход на поверхность. Скорее всего, этот выход расположен на севере, хотя встречаются и другие мнения. Так, старинная поэма о странствиях ирландского святого Брендана повествует о его путешествии на крайний запад, где он и находит не только райские кущи, но и места мучений грешников. И на небе, и под землей, и на самой земле помещен ад в апокрифическом «Хождении Богородицы по мукам». Книга эта изобилует подробнейшими описаниями наказаний. Попросив Бога разогнать полный мрак, окутывающий страдающих на западе, Мария видит, как раскаленная смола изливается на неверующих. Здесь же в облаке огня мучаются те, кто «на рассвете в воскресенье спят как мертвые», а на раскаленных скамьях сидят те, кто при жизни не стоял в церкви. На юге в огненную реку погружены другие грешники: проклятые родителями – по пояс, блудники - по грудь, и по горло – «те, кто ел мясо человеческое», то есть изменники, бросившие детей на съедение зверям или предавшие братьев перед царем. Но глубже всех, до темени, погружены клятвопреступники. Богоматерь видит здесь и другие наказания, причитающиеся любителям наживы ( подвешиваются за ноги), сеятелям вражды и кл еветникам (подвешиваются за уши). В «левой части рая», в бушующих волнах кипящей смолы, терпят муки распявшие Христа иудеи. В области предвечного хаоса располагает ад Джон Мильтон, автор поэмы «Потерянный рай». Согласно его концепции, Сатана был низвергнут еще до сотворения земли и неба, а значит и ад находится вне этих областей. Сам дьявол восседает в Пандемониуме, «блистательной столице», где принимает виднейших демонов и бесов. Не стоит чересчур доверяться мнению некоторых авторов, которые утверждают, будто вход в ад может быть и заперт. Христос в «Апокалипсисе» произносит: «имею ключи ада и смерти». Но Мильтон утверждает, что ключи от Геенны (видимо по поручению Иисуса) хранит страшная полуженщина-полузмея. На поверхности земли ворота могут выглядеть вполне безобидно, как яма или пещера, или же как жерло вулкана. Согласно Данте Алигьери, автору «Божественной комедии», написанной в начале XIV века, души могут попадать в ад, пройдя через густой и сумрачный лес. Поэма эта – самый авторитетный источник об адском устройстве. Структура преисподней описана во всей ее сложности. Ад «Божественной комедии» - это туловище Люцифера, внутри он имеет воронкообразную структуру. Начав путешествие по аду, Данте и его проводник Вергилий спускаются все глубже и глубже, никуда не сворачивая, и в итоге оказываются в том же месте, откуда вступили в него. Странность этой адской геометрии заметил еще знаменитый русский математик, философ и теолог Павел Флоренский. Он весьма аргументировано доказал, что ад Данте основан на неевклидовой геометрии. Как и вся Вселенная в представлениях современной физики, ад в поэме имеет конечный объем, но не имеет границ, что было доказано (теоретически) швейцарцем Вейлем.

еветникам (подвешиваются за уши). В «левой части рая», в бушующих волнах кипящей смолы, терпят муки распявшие Христа иудеи. В области предвечного хаоса располагает ад Джон Мильтон, автор поэмы «Потерянный рай». Согласно его концепции, Сатана был низвергнут еще до сотворения земли и неба, а значит и ад находится вне этих областей. Сам дьявол восседает в Пандемониуме, «блистательной столице», где принимает виднейших демонов и бесов. Не стоит чересчур доверяться мнению некоторых авторов, которые утверждают, будто вход в ад может быть и заперт. Христос в «Апокалипсисе» произносит: «имею ключи ада и смерти». Но Мильтон утверждает, что ключи от Геенны (видимо по поручению Иисуса) хранит страшная полуженщина-полузмея. На поверхности земли ворота могут выглядеть вполне безобидно, как яма или пещера, или же как жерло вулкана. Согласно Данте Алигьери, автору «Божественной комедии», написанной в начале XIV века, души могут попадать в ад, пройдя через густой и сумрачный лес. Поэма эта – самый авторитетный источник об адском устройстве. Структура преисподней описана во всей ее сложности. Ад «Божественной комедии» - это туловище Люцифера, внутри он имеет воронкообразную структуру. Начав путешествие по аду, Данте и его проводник Вергилий спускаются все глубже и глубже, никуда не сворачивая, и в итоге оказываются в том же месте, откуда вступили в него. Странность этой адской геометрии заметил еще знаменитый русский математик, философ и теолог Павел Флоренский. Он весьма аргументировано доказал, что ад Данте основан на неевклидовой геометрии. Как и вся Вселенная в представлениях современной физики, ад в поэме имеет конечный объем, но не имеет границ, что было доказано (теоретически) швейцарцем Вейлем.

Мусульманский ад

Похожа на христианский ад и преисподняя, которая ожидает мусульман. Среди историй «Тысячи и одной ночи» рассказывается о семи ее кругах. Первый предназначен для правоверных, умерших неправой смертью, второй – для вероотступников, третий – для язычников. Джинны и потомки самого Иблиса населяют четвертый и пятый круги, христиане и иудеи – шестой. Самый внутренний, седьмой круг ждет лицемеров. Прежде чем попасть сюда, души ожидают великого Судного дня, который наступит в конце времен. Впрочем, им самим ожидание не кажется долгим. Как и большинство других грешников, посетители исламского ада вечно поджариваются на огне, причем всякий раз, как кожа их обгорает, она вырастает заново. Здесь растет дерево Заккум, плоды которого, подобные головам дьявола, составляют пищу наказуемых. Не стоит пробовать местную кухню: эти плоды бурлят в животе, как расплавленная медь. Питающихся ими терзает непереносимая жажда, однако единственный способ утолить ее – пить кипяток такой зловонный, что им «растопляются внутренности и кожа». Словом, это очень, очень жаркое место. К тому же Аллах даже увеличивает тела кяфиров, усиливая их мучения.

(istoria.ru)

|

Процитировано 1 раз

10 интересных фактов о СНОВИДЕНИИ |

|

Супервулкан в Йеллоустонском заповеднике |

Америка страна богатая, сильная и самодовольная. Ни финансовые кризисы, ни войны, в которые она ввязывается, на благосостояние её народа особенно не влияют. Порой кажется, что остановить США может только кара Господня. У тех, кто верит в злой рок, нависший над Америкой, есть очень серьёзный аргумент. В самом центре этой страны, в благодатнейшем её уголке назревает природная катастрофа.

В том же году Национальной Йеллоустонский парк перешёл из ведомственного подчинения министерству внутренних дел под прямое управление Научного совета. С чего бы такое внимание американских властей к простому курорту?

А всё дело в том, что древний и, как считалось, безопасный супервулкан, на котором расположена райская долина, вдруг проявил признаки активности. Забившие чудесным образом источники и стали первым её проявлением. Дальше - больше. Сейсмологи обнаружили под заповедником резкий подъём почвы. За последние четыре года её вспучило на 178 сантиметров. Это притом, что за предыдущие двадцать лет подъём грунта составил не более 10 сантиметров.

Но это - совсем незначительные потери по сравнению с теми, что понесёт Америка в результате серии землетрясений и цунами, которые спровоцирует взрыв. Они унесут уже десятки миллионов жизней. Это при условии, что североамериканский континент вообще не уйдёт под воду, как Атлантида.

Образовался замкнутый круг. В связи с агрессивной политикой, недоброжелателей у Штатов становится всё больше, а времени для их нейтрализации остаётся всё меньше.

|

Маршрут ЗЕМЛИ и немного о НИБИРУ |

|

О женщинах Востока |

|

Ещк раз о иллюминатах |

|

Кто такие Ама? |

|

Когда воскресают мертвые |

|

Секрет "чертовой дюжины" |

|