-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Эрмитаж на марках разных стран. Часть 13. |

Начало темы см. рубрика "Музеи мира-1/2", Эрмитаж на марках разных стран. Части 1-11.

42

42-1

42-2

42-3

42-4

43

44

45

На марках:

42-1. Бернардо Строцци (1581-1644) - итальянский живописец эпохи барокко.

Аллегория искусств. Ок. 1640.

Аллегорическая тематика занимала в искусстве XVII-XVIII вв. исключительно большое место. Среди картин такого рода особую группу составляют аллегории Живописи, Скульптуры и Архитектуры. Наряду с женскими образами, их олицетворявшими, в некоторых случаях рядом изображали старца Гомера — воплощение Поэзии. Три женские фигуры размещены тесной группой вокруг мраморного бюста. Их обнаженные плечи, грудь, полные руки почти касаются мрамора, зеленоватый оттенок которого подчеркивает живую теплоту тел. Эти женщины не отличаются классической красотой, не блещут первой молодостью, волосы их растрепаны, но они полны сил, энергии, великолепны в своей роскошной весомости. Живописная манера мастера чрезвычайно эффектна. Крупным пастозным мазком буквально «вылеплены» складки белых тканей и розово-желтого полосатого шарфа Живописи. В передаче тел переходы цвета становятся мягкими, но это нисколько не умаляет его сочности.

42-2. Лука Джордано (1632-1705) - итальянский художник эпохи барокко.

Кузница Вулкана. Ок. 1660.

Это раннее произведение Джордано своеобразно сочетает мифологическую тематику с жанровой трактовкой. Изображена кузница бога огня Вулкана, в которой его помощники Циклопы куют молнии для громовержца Юпитера. Сюжет послужил художнику лишь предлогом для изображения могучих мускулистых тел в сложных поворотах и необычных эффектов освещения. Мастер почти не показывает лица Циклопов, сосредоточивая внимание на передаче крепких торсов и напряженных мышц. Отличное знание анатомии позволяет ему справляться с труднейшими ракурсами. Выразительность пластики усиливается благодаря контрасту красноватого света и глубоких теней, а также широкой, обобщающей формы, манере письма. Это не мешает мастеру великолепно передавать фактуру предметов, прежде всего железных заготовок и инструментов.

42-3. Шарль Лебрен (1619-1690) - французский художник и теоретик искусства, глава французской художественной школы эпохи Людовика XIV.

Дедал и Икар. Ок. 1645.

Сюжет картины заимствован из "Метаморфоз" Овидия. Афинский зодчий и скульптор Дедал построил для царя Миноса на острове Крит знаменитый дворец-лабиринт. Впоследствии он впал в немилость и был заточен вместе с сыном Икаром в башню на скале. Однако изобретательный Дедал придумал способ освободиться из плена, сделав себе и сыну крылья из птичьих перьев, скрепленных воском. Перед полетом Дедал предупредил сына, чтобы он не поднимался слишком высоко, но Икар пренебрег советами отца и солнце растопило воск. Юноша упал в море и утонул. Лебрен показал момент подготовки к полёту, когда Дедал укрепляет крылья за спиной сына. Озабоченное выражение лица и напряженность тела Дедала рождают чувство тревоги. Картина написана в ранний период творчества Лебрена, когда он находился в Италии.

42-4. Джошуа Рейнольдс (1723-1792) - английский исторический и портретный живописец, представитель английской школы портретной живописи XVIII века и теоретик искусства.

Младенец Геракл, удушающий змей, подосланных Герой. 1786-88.

Эта картина - кульминация в творчестве Д. Рейнольдса. В 1785 г. он получил заказ от русской императрицы Екатерины II на историческую картину. Выбор сюжета был предоставлен художнику. Рейнольдс отказался от изображения конкретных исторических событий, предпочитая универсальный язык античного мифа. Он выбрал "I Немейскую песню" греческого поэта Пиндара. На младенца Геракла, сына царицы Алкмены и бога-громовержца Зевса, ревнивая супруга Зевса Гера насылает двух огромных змей. Но к всеобщему изумлению, дитя легко расправляется с чудовищами. Художник в этом сюжете увидел сходство "с недетской, но столь известной мощью русской империи". Выставленная в 1788 г. в Королевской академии искусств в Лондоне, картина вызвала различные отзывы, от критических до восторженных. В ней нашел законченное воплощение классицизм искусства Рейнольдса. Самая сильная сторона этой картины - "блеск света, сила и мощь эффекта", красота теплого красно-коричневого колорита. К сожалению, из-за экспериментов Рейнольдса с красками живописная поверхность пострадала, колорит изменился.

43. Симон Вуэ (1590-1649) - французский живописец-монументалист, портретист и декоратор.

Портрет Анны Австрийской в образе Минервы. Ок. 1643.

Художник представил королеву Анну Австрийскую, супругу Людовика XIII, в образе богини мудрости Минервы - защитницы мира и покровительницы наук и искусств. Аллегорический смысл изображения раскрывается благодаря атрибутам (сова, щит и шлем с трехцветными страусовыми перьями, металлический пояс с маской Медузы Горгоны) и латинской надписи на постаменте "Nullum numen abest" - "Никакая власть не чужда" (Начало фразы из Ювенала). Картина напоминает о событиях 1643 г.: согласно завещанию Людовика XIII, права королевы-регентши при малолетнем Людовике XIV были ограничены Советом, однако, при помощи кардинала Мазарини ей удалось добиться всей полноты власти. Монументальная эффектная композиция, крупные формы и яркие краски подчеркивают декоративный характер картины, предназначавшейся для украшения дворцовых интерьеров.

44. Помпео Джироламо Батони (1708-1787) - один из самых успешных и востребованных итальянских живописцев XVIII века.

Сладострастие. 1747.

«Сластолюбие» или «Чувственность» является парной картиной к работе Помпео Батони «Меркурий, коронующий Философию, Мать искусств». В Эрмитаж картина Батони «Сладострастие» поступила из собрания светлейшего князя, российского государственного деятеля, канцлера Александра Андреевича Безбородко. Повышенное стремление к удовлетворению полового чувства, чувственным наслаждениям, похоть, вожделение - такова была задача и она была воплощена в этой картине.

45. Моретто да Брешиа (1498-1554) - итальянский художник, работал в Брешии и Венеции.

Аллегория веры. 1520-е.

Надпись на ленте (Justus ex fide vivit), перевод которой: «Только верою жив будет!». Основными атрибутами Веры являются хрустальная чаша и крест. Розы также являются символом Веры. В картине органично соединяются портрет, пейзаж и бытовой жанр, а жизненная конкретность и непосредственность образов сочетаются с безмятежно мечтательным настроением.

46. Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - крупнейший южнонидерландский (фламандский) живописец.

Персей и Андромеда. 1620-21.

Взятый за основу античный сюжет о сыне Зевса Персее, победившем ужасную Медузу Горгону и прекрасной Андромеде, дочери царя Кефея и царицы Кассиопеи, обречённой стать жертвой морского чудовища, у великого фламандца приобретает совершенно новое звучание. Принцесса Андромеда уже не классическая античная красавица с выверенными пропорциями - художник наделил её чертами пышнотелой, дородной фламандской девушки с золотистыми волосами и пылающим румянцем на щеках. Необычайно воздушные, светлые, лессирующие краски её почти обнаженного тела, звучно контрастируют со стальными доспехами Персея, его сверкающим щитом с прикреплённой головой Горгоны, со всей могучей фигурой героя, изображенного с множеством деталей: крылатыми сандалиями на ногах, венком над головой, шлемом-невидимкой в руках амура. Ещё один амур держит под уздцы Пегаса, крылатого коня, родившегося из капли крови убитой Горгоны. И этот конь не тонконогий скакун из древних мифов, а крепкий, белогривый фламандский жеребец, весь под стать своему наезднику. Крылатая богиня победы - Ника, держащая лавровый венок над головой Персея, придаёт всему полотну характер торжественного действия, даже аллегории. Для художника не так важно соблюдение древнего сюжета, как воспевание пышущего здоровьем, крепкого, уверенного тела в трепетном и таком естественном сближении.

42

42-1

42-2

42-3

42-4

43

44

45

На марках:

42-1. Бернардо Строцци (1581-1644) - итальянский живописец эпохи барокко.

Аллегория искусств. Ок. 1640.

Аллегорическая тематика занимала в искусстве XVII-XVIII вв. исключительно большое место. Среди картин такого рода особую группу составляют аллегории Живописи, Скульптуры и Архитектуры. Наряду с женскими образами, их олицетворявшими, в некоторых случаях рядом изображали старца Гомера — воплощение Поэзии. Три женские фигуры размещены тесной группой вокруг мраморного бюста. Их обнаженные плечи, грудь, полные руки почти касаются мрамора, зеленоватый оттенок которого подчеркивает живую теплоту тел. Эти женщины не отличаются классической красотой, не блещут первой молодостью, волосы их растрепаны, но они полны сил, энергии, великолепны в своей роскошной весомости. Живописная манера мастера чрезвычайно эффектна. Крупным пастозным мазком буквально «вылеплены» складки белых тканей и розово-желтого полосатого шарфа Живописи. В передаче тел переходы цвета становятся мягкими, но это нисколько не умаляет его сочности.

42-2. Лука Джордано (1632-1705) - итальянский художник эпохи барокко.

Кузница Вулкана. Ок. 1660.

Это раннее произведение Джордано своеобразно сочетает мифологическую тематику с жанровой трактовкой. Изображена кузница бога огня Вулкана, в которой его помощники Циклопы куют молнии для громовержца Юпитера. Сюжет послужил художнику лишь предлогом для изображения могучих мускулистых тел в сложных поворотах и необычных эффектов освещения. Мастер почти не показывает лица Циклопов, сосредоточивая внимание на передаче крепких торсов и напряженных мышц. Отличное знание анатомии позволяет ему справляться с труднейшими ракурсами. Выразительность пластики усиливается благодаря контрасту красноватого света и глубоких теней, а также широкой, обобщающей формы, манере письма. Это не мешает мастеру великолепно передавать фактуру предметов, прежде всего железных заготовок и инструментов.

42-3. Шарль Лебрен (1619-1690) - французский художник и теоретик искусства, глава французской художественной школы эпохи Людовика XIV.

Дедал и Икар. Ок. 1645.

Сюжет картины заимствован из "Метаморфоз" Овидия. Афинский зодчий и скульптор Дедал построил для царя Миноса на острове Крит знаменитый дворец-лабиринт. Впоследствии он впал в немилость и был заточен вместе с сыном Икаром в башню на скале. Однако изобретательный Дедал придумал способ освободиться из плена, сделав себе и сыну крылья из птичьих перьев, скрепленных воском. Перед полетом Дедал предупредил сына, чтобы он не поднимался слишком высоко, но Икар пренебрег советами отца и солнце растопило воск. Юноша упал в море и утонул. Лебрен показал момент подготовки к полёту, когда Дедал укрепляет крылья за спиной сына. Озабоченное выражение лица и напряженность тела Дедала рождают чувство тревоги. Картина написана в ранний период творчества Лебрена, когда он находился в Италии.

42-4. Джошуа Рейнольдс (1723-1792) - английский исторический и портретный живописец, представитель английской школы портретной живописи XVIII века и теоретик искусства.

Младенец Геракл, удушающий змей, подосланных Герой. 1786-88.

Эта картина - кульминация в творчестве Д. Рейнольдса. В 1785 г. он получил заказ от русской императрицы Екатерины II на историческую картину. Выбор сюжета был предоставлен художнику. Рейнольдс отказался от изображения конкретных исторических событий, предпочитая универсальный язык античного мифа. Он выбрал "I Немейскую песню" греческого поэта Пиндара. На младенца Геракла, сына царицы Алкмены и бога-громовержца Зевса, ревнивая супруга Зевса Гера насылает двух огромных змей. Но к всеобщему изумлению, дитя легко расправляется с чудовищами. Художник в этом сюжете увидел сходство "с недетской, но столь известной мощью русской империи". Выставленная в 1788 г. в Королевской академии искусств в Лондоне, картина вызвала различные отзывы, от критических до восторженных. В ней нашел законченное воплощение классицизм искусства Рейнольдса. Самая сильная сторона этой картины - "блеск света, сила и мощь эффекта", красота теплого красно-коричневого колорита. К сожалению, из-за экспериментов Рейнольдса с красками живописная поверхность пострадала, колорит изменился.

43. Симон Вуэ (1590-1649) - французский живописец-монументалист, портретист и декоратор.

Портрет Анны Австрийской в образе Минервы. Ок. 1643.

Художник представил королеву Анну Австрийскую, супругу Людовика XIII, в образе богини мудрости Минервы - защитницы мира и покровительницы наук и искусств. Аллегорический смысл изображения раскрывается благодаря атрибутам (сова, щит и шлем с трехцветными страусовыми перьями, металлический пояс с маской Медузы Горгоны) и латинской надписи на постаменте "Nullum numen abest" - "Никакая власть не чужда" (Начало фразы из Ювенала). Картина напоминает о событиях 1643 г.: согласно завещанию Людовика XIII, права королевы-регентши при малолетнем Людовике XIV были ограничены Советом, однако, при помощи кардинала Мазарини ей удалось добиться всей полноты власти. Монументальная эффектная композиция, крупные формы и яркие краски подчеркивают декоративный характер картины, предназначавшейся для украшения дворцовых интерьеров.

44. Помпео Джироламо Батони (1708-1787) - один из самых успешных и востребованных итальянских живописцев XVIII века.

Сладострастие. 1747.

«Сластолюбие» или «Чувственность» является парной картиной к работе Помпео Батони «Меркурий, коронующий Философию, Мать искусств». В Эрмитаж картина Батони «Сладострастие» поступила из собрания светлейшего князя, российского государственного деятеля, канцлера Александра Андреевича Безбородко. Повышенное стремление к удовлетворению полового чувства, чувственным наслаждениям, похоть, вожделение - такова была задача и она была воплощена в этой картине.

45. Моретто да Брешиа (1498-1554) - итальянский художник, работал в Брешии и Венеции.

Аллегория веры. 1520-е.

Надпись на ленте (Justus ex fide vivit), перевод которой: «Только верою жив будет!». Основными атрибутами Веры являются хрустальная чаша и крест. Розы также являются символом Веры. В картине органично соединяются портрет, пейзаж и бытовой жанр, а жизненная конкретность и непосредственность образов сочетаются с безмятежно мечтательным настроением.

46. Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - крупнейший южнонидерландский (фламандский) живописец.

Персей и Андромеда. 1620-21.

Взятый за основу античный сюжет о сыне Зевса Персее, победившем ужасную Медузу Горгону и прекрасной Андромеде, дочери царя Кефея и царицы Кассиопеи, обречённой стать жертвой морского чудовища, у великого фламандца приобретает совершенно новое звучание. Принцесса Андромеда уже не классическая античная красавица с выверенными пропорциями - художник наделил её чертами пышнотелой, дородной фламандской девушки с золотистыми волосами и пылающим румянцем на щеках. Необычайно воздушные, светлые, лессирующие краски её почти обнаженного тела, звучно контрастируют со стальными доспехами Персея, его сверкающим щитом с прикреплённой головой Горгоны, со всей могучей фигурой героя, изображенного с множеством деталей: крылатыми сандалиями на ногах, венком над головой, шлемом-невидимкой в руках амура. Ещё один амур держит под уздцы Пегаса, крылатого коня, родившегося из капли крови убитой Горгоны. И этот конь не тонконогий скакун из древних мифов, а крепкий, белогривый фламандский жеребец, весь под стать своему наезднику. Крылатая богиня победы - Ника, держащая лавровый венок над головой Персея, придаёт всему полотну характер торжественного действия, даже аллегории. Для художника не так важно соблюдение древнего сюжета, как воспевание пышущего здоровьем, крепкого, уверенного тела в трепетном и таком естественном сближении.

Серия сообщений "Музеи мира-2":

Часть 1 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 10)

Часть 2 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 11)

...

Часть 27 - Дом-музей В. М. Васнецова в Москве

Часть 28 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 12.

Часть 29 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 13.

Часть 30 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 14.

Часть 31 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 15.

...

Часть 33 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 17.

Часть 34 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 18.

Часть 35 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 19.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Эрмитаж на марках разных стран. Часть 12. |

Начало темы см. рубрика "Музеи мира-1/2", Эрмитаж на марках разных стран. Части 1-11.

36

37

38

39

40

41

На марках:

36. Лоран де Ла Гир (1583-1643) - французский художник.

Меркурий передаёт Вакха нимфам на воспитание. 1638.

Вакх, бог виноградарства и виноделия, был сыном громовержца Зевса и фиванской царицы Семелы. Семела пожелала увидеть Зевса в его истинном обличье, и когда он явился ей в сверкании молний, она сгорела в их пламени, преждевременно произведя на свет сына. Зевс зашил младенца себе в бедро и через некоторое время Вакх родился вторично. Тогда Зевс велел Меркурию, посланнику богов, отнести ребенка в убежище нимф, которые вскормили и воспитали его. Именно этот момент и запечатлен художником (Овидий, Метаморфозы, III, 314-315).

37. Ангелика Кауфман (1741-1807) - немецкая художница.

Прощание Абеляра и Элоизы. Ок. 1780.

Тема композиции навеяна знаменитой "Историей моих бедствий" Абеляра (1079-1142). Изображён момент расставания великого философа с его ученицей и возлюбленной Элоизой. Такой сюжет не мог не трогать зрителя. Хотя в картине нет подлинного эмоционального переживания, это не смущало публику, видевшую предназначение искусства лишь в удовлетворении чувства прекрасного. Сцена напоминает разыгранное на театральных подмостках действие, где красиво страдающие герои сохраняют условность движений и поз. Кауфман основывается на античных канонах, но создает образы рафинированные, овеянные легкой сентиментальной грустью. В одежде персонажей есть элементы моды XVIII века, ибо буквальное следование изображаемой эпохе не признавалось обязательным.

38. Франсуа Буше (1703–1770) - французский художник.

Пастушеская сцена. 1730-е.

Картина даёт представление о пасторалях Буше, занимательных и игривых, исполненных иронии.

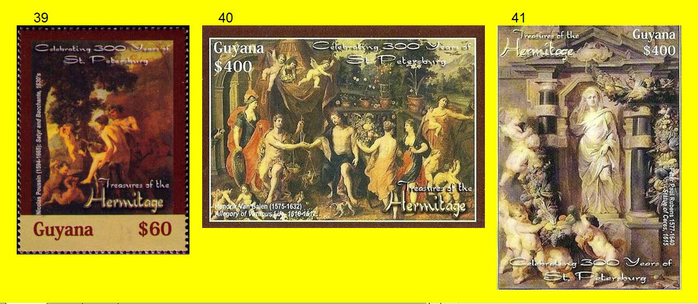

39. Никола Пуссен (1594-1665) - французский художник.

Сатир и вакханка. Ок. 1630.

Сатиры — в греческой мифологии лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа, населявшие греческие острова. Вакханки («безумствующие») — в древнегреческой мифологии спутницы и почитательницы Диониса - бога растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза.

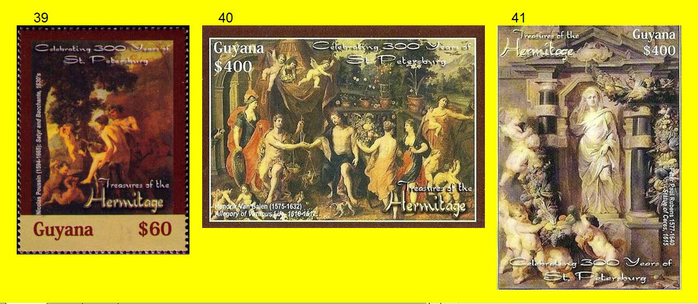

40. Хендрик ван Бален (1575-1632), Ян Брейгель Младший (1601-1678) - нидерландские (фламандские) художники.

Аллегория добродетельной жизни. (, 1625—1626, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

Картина характерна для этой эпохи. Каждая фигура имеет свое значение. Жанр аллегорий любили в эту эпоху. Мужская фигура – справедливость, взвешивает на весах деяния человека – на одной чаше весов головы волка, лисы, кабана и павлина – символы зависти, жадности, гордыни. На другой – узда, уровень, линейка – говорит о мере. Рядом с человеком – аллегория изобилия, аллегория правосудия с мечом – все имеет аллегорическое значение. Кисти Брейгеля, как установлено специалистами, принадлежит на этой картине пейзажный фон и изображение цветов, плодов, животных и птиц.

41. Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - крупнейший южнонидерландский (фламандский) живописец.

Статуя Цереры. Ок. 1615.

Главным мотивом картины является античный памятник - эллинистическая статуя Цереры, богини растительности и земного плодородия. В Эрмитаже находится первый вариант картины. Она была написана Рубенсом совместно с Франсом Снейдерсом, автором гирлянды фруктов. Эта небольшая «кабинетная» картина относится к периоду так называемого «классицизма» в творчестве знаменитого фламандца, когда его произведения отличают ясная композиционная структура и необыкновенная пластичность фигур, чистые, сияющие краски. Сделав центральным образом картины конкретный исторический памятник, Рубенс ищет в нем живую модель, послужившую прообразом, немного меняет очертания и позу мраморной богини, наполняя статичную форму движением. В этом плане еще дальше он идет в изображении фигурок маленьких шаловливых путти на переднем плане картины. Оттолкнувшись от образов мальчиков в эллинистической декоративной фонтанной пластике, он показывает реальное детское тело со всеми его неповторимо-индивидуальными особенностями. Созданная Снейдерсом гирлянда сорванных плодов, украшающая нишу со статуей античной богини, становится выражением пышного цветения самой природы. Воплощение здоровой, цветущей и полнокровной жизни - главная цель искусства Рубенса - в полной мере выражена в картине.

36

37

38

39

40

41

На марках:

36. Лоран де Ла Гир (1583-1643) - французский художник.

Меркурий передаёт Вакха нимфам на воспитание. 1638.

Вакх, бог виноградарства и виноделия, был сыном громовержца Зевса и фиванской царицы Семелы. Семела пожелала увидеть Зевса в его истинном обличье, и когда он явился ей в сверкании молний, она сгорела в их пламени, преждевременно произведя на свет сына. Зевс зашил младенца себе в бедро и через некоторое время Вакх родился вторично. Тогда Зевс велел Меркурию, посланнику богов, отнести ребенка в убежище нимф, которые вскормили и воспитали его. Именно этот момент и запечатлен художником (Овидий, Метаморфозы, III, 314-315).

37. Ангелика Кауфман (1741-1807) - немецкая художница.

Прощание Абеляра и Элоизы. Ок. 1780.

Тема композиции навеяна знаменитой "Историей моих бедствий" Абеляра (1079-1142). Изображён момент расставания великого философа с его ученицей и возлюбленной Элоизой. Такой сюжет не мог не трогать зрителя. Хотя в картине нет подлинного эмоционального переживания, это не смущало публику, видевшую предназначение искусства лишь в удовлетворении чувства прекрасного. Сцена напоминает разыгранное на театральных подмостках действие, где красиво страдающие герои сохраняют условность движений и поз. Кауфман основывается на античных канонах, но создает образы рафинированные, овеянные легкой сентиментальной грустью. В одежде персонажей есть элементы моды XVIII века, ибо буквальное следование изображаемой эпохе не признавалось обязательным.

38. Франсуа Буше (1703–1770) - французский художник.

Пастушеская сцена. 1730-е.

Картина даёт представление о пасторалях Буше, занимательных и игривых, исполненных иронии.

39. Никола Пуссен (1594-1665) - французский художник.

Сатир и вакханка. Ок. 1630.

Сатиры — в греческой мифологии лесные божества, демоны плодородия, жизнерадостные козлоногие существа, населявшие греческие острова. Вакханки («безумствующие») — в древнегреческой мифологии спутницы и почитательницы Диониса - бога растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза.

40. Хендрик ван Бален (1575-1632), Ян Брейгель Младший (1601-1678) - нидерландские (фламандские) художники.

Аллегория добродетельной жизни. (, 1625—1626, Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж).

Картина характерна для этой эпохи. Каждая фигура имеет свое значение. Жанр аллегорий любили в эту эпоху. Мужская фигура – справедливость, взвешивает на весах деяния человека – на одной чаше весов головы волка, лисы, кабана и павлина – символы зависти, жадности, гордыни. На другой – узда, уровень, линейка – говорит о мере. Рядом с человеком – аллегория изобилия, аллегория правосудия с мечом – все имеет аллегорическое значение. Кисти Брейгеля, как установлено специалистами, принадлежит на этой картине пейзажный фон и изображение цветов, плодов, животных и птиц.

41. Питер Пауль Рубенс (1577-1640) - крупнейший южнонидерландский (фламандский) живописец.

Статуя Цереры. Ок. 1615.

Главным мотивом картины является античный памятник - эллинистическая статуя Цереры, богини растительности и земного плодородия. В Эрмитаже находится первый вариант картины. Она была написана Рубенсом совместно с Франсом Снейдерсом, автором гирлянды фруктов. Эта небольшая «кабинетная» картина относится к периоду так называемого «классицизма» в творчестве знаменитого фламандца, когда его произведения отличают ясная композиционная структура и необыкновенная пластичность фигур, чистые, сияющие краски. Сделав центральным образом картины конкретный исторический памятник, Рубенс ищет в нем живую модель, послужившую прообразом, немного меняет очертания и позу мраморной богини, наполняя статичную форму движением. В этом плане еще дальше он идет в изображении фигурок маленьких шаловливых путти на переднем плане картины. Оттолкнувшись от образов мальчиков в эллинистической декоративной фонтанной пластике, он показывает реальное детское тело со всеми его неповторимо-индивидуальными особенностями. Созданная Снейдерсом гирлянда сорванных плодов, украшающая нишу со статуей античной богини, становится выражением пышного цветения самой природы. Воплощение здоровой, цветущей и полнокровной жизни - главная цель искусства Рубенса - в полной мере выражена в картине.

Серия сообщений "Музеи мира-2":

Часть 1 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 10)

Часть 2 - Рейксмузеум (Амстердам) на марках разных стран (Часть 11)

...

Часть 26 - Музей д'Орсэ на марках разных стран (Часть 4)

Часть 27 - Дом-музей В. М. Васнецова в Москве

Часть 28 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 12.

Часть 29 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 13.

Часть 30 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 14.

...

Часть 33 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 17.

Часть 34 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 18.

Часть 35 - Эрмитаж на марках разных стран. Часть 19.

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Рауль Дюфи (1877-1953). Франция. Часть 2 |

Рауль Дюфи (1877-1953) - французский художник, представитель фовизма, позднее кубизма.

Начало темы см. рубрика "Художники разных стран-7", Рауль Дюфи (1877-1953). Франция. Часть 1

6

6-1

6-2

6-3

6-4

7

8

9

10

11

На марках:

6-1. Пляж и пирс в Трувиль. 1905. Частная коллекция.

6-2. Порт с парусником, посвящение Клоду Лоррену. 1935. Париж. Музей современного искусства де ла Виль де Пари.

6-3. Чёрный фрегат. 1950. Париж. Музей современного искусства де ла Виль де Пари.

6-4. Бухта Ангелов в Ницце. 1926. Частная коллекция.

7. Лодки в Мартиге. 1908. Лондон. Институт искусства Курто.

8. Большая купальщица. 1913. Частная коллекция.

9. Парусные лодки в порту Гавра. 1925. Париж. Музей современного искусства де ла Виль де Пари.

10. Молотьба с синей машиной. 1948. Частная коллекция. (См. № 5 подобную картину).

11. Интерьер с открытым окном. 1928. Частная коллекция.

Начало темы см. рубрика "Художники разных стран-7", Рауль Дюфи (1877-1953). Франция. Часть 1

6

6-1

6-2

6-3

6-4

7

8

9

10

11

На марках:

6-1. Пляж и пирс в Трувиль. 1905. Частная коллекция.

6-2. Порт с парусником, посвящение Клоду Лоррену. 1935. Париж. Музей современного искусства де ла Виль де Пари.

6-3. Чёрный фрегат. 1950. Париж. Музей современного искусства де ла Виль де Пари.

6-4. Бухта Ангелов в Ницце. 1926. Частная коллекция.

7. Лодки в Мартиге. 1908. Лондон. Институт искусства Курто.

8. Большая купальщица. 1913. Частная коллекция.

9. Парусные лодки в порту Гавра. 1925. Париж. Музей современного искусства де ла Виль де Пари.

10. Молотьба с синей машиной. 1948. Частная коллекция. (См. № 5 подобную картину).

11. Интерьер с открытым окном. 1928. Частная коллекция.

Серия сообщений "Художники разных стран_25":

Часть 1 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 25

Часть 2 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 26

...

Часть 40 - Марк Шагал (1887-1985, Россия/Франция) на марках разных стран. Часть 34

Часть 41 - Марк Шагал (1887-1985, Россия/Франция) на марках разных стран. Часть 35

Часть 42 - Рауль Дюфи (1877-1953). Франция. Часть 2

Часть 43 - Франсиско Гойя (1746-1828) на марках разных стран. Часть 6.

Часть 44 - Франсиско Гойя (1746-1828) на марках разных стран. Часть 7.

...

Часть 48 - Франсиско Гойя (1746-1828) на марках разных стран. Часть 11.

Часть 49 - Франсиско Гойя (1746-1828) на марках разных стран. Часть 12.

Часть 50 - Франсиско Гойя (1746-1828) на марках разных стран. Часть 13.

|

|

Русские художники на марках Республики Мозамбик |

1.1

1.2

2

3.1

3.2

4

5.1

5.2

6.2

На марках:

1. Константин Алексеевич Коровин (1861-1939) — русский живописец, театральный художник, педагог и писатель.

1.1. Портрет К. А. Коровина работы Валентина Серова. 1891. Москва. Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу.

1.2. Пристань в Гурзуфе. 1914. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Всё на картине переливается, складывается в удивительно красивые красочные сочетания. А в целом - это мажорный гимн южной природе. По композиции картина напоминает театральные декорации.

2. Портрет А. И. Герцена работы Николая Ге. 1867. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Портрет был написан во Флоренции и доставлен в Россию тайно, под видом библейского пророка Моисея в 1869 году. Жандармы при переезде художника через границу могли бы уничтожить портрет, узнав в нем изображение крамольного бунтаря. Поэтому художник предусмотрительно заклеил портрет слоем тонкой бумаги с изображением библейского пророка и благополучно доставил его на родину.

Герцен изображён на темно-коричневом фоне. Только лицо, словно выхваченное ярким лучом света, выделяется на нём. Художник в образе писателя подчеркивает духовную мощь, могучий интеллект. Огромный высокий лоб пересечен энергичной складкой; взгляд умных, немного грустных глаз сосредоточенный, пристальный; седоватая борода не скрывает твердой линии рта. Темный костюм почти сливается с общим фоном портрета, и поэтому внимание зрителя концентрируется на лице, которое привлекает своим обаянием, душевной красотой, богатством внутренней жизни.

3. Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942) — русский и советский художник, живописец, участник товарищества передвижных выставок и Мира искусства.

3.1. Автопортрет. 1915. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

3.2. Лисичка. 1914. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Картина была написана под впечатлением русского Севера, суровой природы и соловецких монахов. В своих работах на «монастырские» темы Нестеров никогда не изображал ни архиереев, ни великолепных служений с их пышными обрядами, ни истекающих золотом церковных интерьеров. Отмечая характерные особенности религиозных полотен Нестерова, Дурылин писал: «Своих монахов-простецов Нестеров всегда выводит из келий, из церквей, из монастырских стен — уводит их в лесную глушь и оставляет там одних с их молитвой, лицом к лицу с животворящей природой, наедине с ёлочками да берёзами, а в собеседники даёт им птицу да зверей… Тема эта была постоянной, неотлучной от Нестерова темой — блаженного общения верующего человека с природой».

4. Портрет И. А. Гончарова работы Николая Ярошенко. 1888. Алупка. Государственный дворцово-парковый музей-заповедник. Воронцовский дворец.

5. Иван Николаевич Крамской (1837-1887) — русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной живописи; художественный критик.

5.1. Автопортрет. 1864. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Крамской – это русский художник, известный тем, что в 1863 году стал руководителем известного «бунта 14-ти», когда 14 молодых художников демонстративно покинули художественную школу, отказавшись рисовать то, что им было положено. В 1870 году он организовал Товарищество передвижных художественных выставок, тем самым еще больше укрепив веру в силу искусства, а точнее – в его способность преобразовывать всё, к чему оно прикасается. Эти личностные характеристики, а также эмоциональное состояние художника, было передано им же самим в «Автопортрете».

5.2. Христос в пустыне. 1872. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

На картине изображён Христос, сидящий на сером камне, расположенном на возвышенности в такой же серой каменистой пустыне. Крамской использует холодные цвета, чтобы изобразить раннее утро — заря только зачинается. Линия горизонта находится довольно низко и делит картину примерно пополам. В нижней части находится холодная каменистая пустыня, а в верхней части — предрассветное небо, символ света, надежды и будущего преображения. В результате фигура Христа, одетого в тёмный плащ и красную тунику, господствует над пространством картины, но при этом находится в гармонии с окружающим её суровым ландшафтом. Крепко сжатые кисти рук находятся практически в самом геометрическом центре холста. Вместе с лицом Христа они представляют собой смысловой и эмоциональный центр композиции, притягивающий к себе внимание зрителя. Картина статична, в ней нет действия, но показаны работа мысли Христа и сила его духа, сохранённая вопреки всем страданиям, которые ему пришлось и ещё придётся пережить.

6. Константин Алексеевич Коровин (1861-1939) — русский живописец, театральный художник, педагог и писатель.

6.1. Портрет К. А. Коровина работы Валентина Серова. 1891. Москва. Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу.

6.2. Гурзуф. Веранда. 1915. Екатеринбург. Музей изобразительных искусств.

Широкую известность получили крымские пейзажи К.А. Коровина. В 1911 г. Он построил дачу-мастерскую в Гурзуфе, где любил писать прямо с балкона открывающиеся прекрасные виды южнобережных гор и моря. Коровин тонко чувствовал натуру, извечную игру света и тени, придающую всему окружению ощущение трепетности, подвижности. Его картина «Гурзуф» тому подтверждение.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-5":

Часть 1 - Серов. Девочка с персиками

Часть 2 - Левитан. Над вечным покоем

...

Часть 47 - Василий Перов на марках Сент-Винсент и Гренадины.

Часть 48 - Михаил Нестеров на марках Республики Мозамбик

Часть 49 - Русские художники на марках Республики Мозамбик

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Михаил Нестеров на марках Республики Мозамбик |

Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942) — русский и советский художник, живописец, участник товарищества передвижных выставок и Мира искусства.

На марке:

Автопортрет. 1928. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

На поле блока:

_ Автопортрет. 1915. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

_ Святая Русь. 1901-05. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Действие происходит на Соловках. Этюды, написанные художником, взяты из этих мест. Изображение Христа, которого окружили особо чтимые на Руси угодники. Они напоминают лики старых икон, на которых изображены: Николай Чудотворец, Сергий Радонежский, Георгий Победоносец. Странников, монахов, девушек, детей, Нестеров писал с реальных лиц. Здесь есть даже сестра и его мать. Он их изобразил поддерживающими больную девушку. Произведение рассказывает о временах, когда христианство только начинало зарождаться. Поэтому храмом здесь отображена вся земля, в снежном убранстве лесов и полей, а не раззолоченная церковь. Критики обрушились на художника с огромной яростью. По их мнению, в картине образ Христа и святых несут полное несоответствие официальной церкви. Так как Христос изображен в образе обычного человека. Даже, по словам Льва Толстого образ Христа схож с итальянским тенором.

_ Молчание. 1903. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Под впечатлением увиденного в Соловках была написана эта картина. Залив у подножия Рапирной горы. Таинственный свет белой ночи. В неподвижных водах отражается тёмная, поросшая лесом гора. Словно эхо, повторяют друг друга фигурки монахов в лодках, седобородого старца и юноши, занятые уженьем рыбы и молчащие каждый о своем. Состояние природы чутко уловлено художником, но он не следует за натурой пассивно. Нестеровское мастерство композиции здесь проявляется в ее лаконизме, выборе крупных планов, скупости обобщающих линий. Почти буквальное повторение силуэтов монахов использовано Нестеровым как ритм в музыке.

_ Портрет Екатерины Петровны Нестеровой, жены художника. 1906. Уфа. Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова.

В 1883 году в момент раздумий о будущем жизненном пути, судьба преподносит Нестерову подарок - в Уфе он знакомится, а затем и влюбляется. Счастливую взаимную любовь с Марией Ивановной Мартыновской омрачало лишь неодобрение родителей. Поженившись в 1885 году против их воли, они отправились в Москву, рассчитывая только на свои силы. Казалось, удача сопутствовала им: они вместе, у них вся жизнь впереди. Горе буквально сбило с ног Нестерова: спустя год внезапно после родов умирает его юная жена, оставив ему дочь Ольгу. В состоянии глубокой депрессии, Нестеров был готов спрятаться от суетного мира в монастырское затворничество и посвятить себя служению Богу. «Любовь к искусству и любовь к женщине» - это две великие страсти, которые господствовали всю жизнь над Нестеровым. Но быть художником оказалось самой сильной страстью, которая и помогла превозмочь отчаяние от потери любимой и укрепить свой дух для продолжения своего пути в искусстве. В 1902 году в Киеве выставлялась его картина «Святая Русь». Любопытно, одна из женщин, которые пришли посмотреть эту картину, стала вскоре второй женой Нестерова. Эта женщина, подарившая ему двоих детей — сына и дочь, — была духовной опорой Нестерова в период сомнений и разочарований. Нестеров достиг возраста сорока лет, когда Екатерина Петровна Васильева вышла за него замуж.

На марке:

Автопортрет. 1928. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

На поле блока:

_ Автопортрет. 1915. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

_ Святая Русь. 1901-05. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Действие происходит на Соловках. Этюды, написанные художником, взяты из этих мест. Изображение Христа, которого окружили особо чтимые на Руси угодники. Они напоминают лики старых икон, на которых изображены: Николай Чудотворец, Сергий Радонежский, Георгий Победоносец. Странников, монахов, девушек, детей, Нестеров писал с реальных лиц. Здесь есть даже сестра и его мать. Он их изобразил поддерживающими больную девушку. Произведение рассказывает о временах, когда христианство только начинало зарождаться. Поэтому храмом здесь отображена вся земля, в снежном убранстве лесов и полей, а не раззолоченная церковь. Критики обрушились на художника с огромной яростью. По их мнению, в картине образ Христа и святых несут полное несоответствие официальной церкви. Так как Христос изображен в образе обычного человека. Даже, по словам Льва Толстого образ Христа схож с итальянским тенором.

_ Молчание. 1903. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Под впечатлением увиденного в Соловках была написана эта картина. Залив у подножия Рапирной горы. Таинственный свет белой ночи. В неподвижных водах отражается тёмная, поросшая лесом гора. Словно эхо, повторяют друг друга фигурки монахов в лодках, седобородого старца и юноши, занятые уженьем рыбы и молчащие каждый о своем. Состояние природы чутко уловлено художником, но он не следует за натурой пассивно. Нестеровское мастерство композиции здесь проявляется в ее лаконизме, выборе крупных планов, скупости обобщающих линий. Почти буквальное повторение силуэтов монахов использовано Нестеровым как ритм в музыке.

_ Портрет Екатерины Петровны Нестеровой, жены художника. 1906. Уфа. Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова.

В 1883 году в момент раздумий о будущем жизненном пути, судьба преподносит Нестерову подарок - в Уфе он знакомится, а затем и влюбляется. Счастливую взаимную любовь с Марией Ивановной Мартыновской омрачало лишь неодобрение родителей. Поженившись в 1885 году против их воли, они отправились в Москву, рассчитывая только на свои силы. Казалось, удача сопутствовала им: они вместе, у них вся жизнь впереди. Горе буквально сбило с ног Нестерова: спустя год внезапно после родов умирает его юная жена, оставив ему дочь Ольгу. В состоянии глубокой депрессии, Нестеров был готов спрятаться от суетного мира в монастырское затворничество и посвятить себя служению Богу. «Любовь к искусству и любовь к женщине» - это две великие страсти, которые господствовали всю жизнь над Нестеровым. Но быть художником оказалось самой сильной страстью, которая и помогла превозмочь отчаяние от потери любимой и укрепить свой дух для продолжения своего пути в искусстве. В 1902 году в Киеве выставлялась его картина «Святая Русь». Любопытно, одна из женщин, которые пришли посмотреть эту картину, стала вскоре второй женой Нестерова. Эта женщина, подарившая ему двоих детей — сына и дочь, — была духовной опорой Нестерова в период сомнений и разочарований. Нестеров достиг возраста сорока лет, когда Екатерина Петровна Васильева вышла за него замуж.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-5":

Часть 1 - Серов. Девочка с персиками

Часть 2 - Левитан. Над вечным покоем

...

Часть 46 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 2

Часть 47 - Василий Перов на марках Сент-Винсент и Гренадины.

Часть 48 - Михаил Нестеров на марках Республики Мозамбик

Часть 49 - Русские художники на марках Республики Мозамбик

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Василий Перов на марках Сент-Винсент и Гренадины. |

Василий Григорьевич Перов (1833-1882) — русский живописец, один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.

На марке:

Тройка (Ученики мастеровые везут воду). 1866. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Долгое время художник писал работы, посвящённые социальной тематике, считая, что картина должна рассказывать о трудностях крестьянской жизни. В этой картине Василий Перов обращается к теме детского труда. Трое уставших и замёрзших детей тащат по зимней улице сани с бочкой, полной воды. Выливающаяся вода замерзает сосульками на поверхности бочки, что еще раз даёт понять, насколько холодно должно быть детям. Сзади повозку толкает взрослый мужчина. Ледяной ветер дует в лицо детям. Повозку сопровождает собака, бегущая справа перед детьми. Перов использовал мрачные, неяркие, тёмные, серые цвета, чтобы передать трагичность сцены. Дополнительно нагнетает обстановку и мрачная пустынная улица города.

Если для крайнего мальчика и девочки художник нашёл натурщиков быстро, то для фигуры центрального мальчика его найти не мог. Большая часть работы уже была написана, а главная фигура, которая должна была являться композиционным центром, так и оставалась нетронутой. Но к счастью, Перов встретил на улице крестьянку с сыном и сразу понял, что именно такой мальчик нужен для его картины. Перову удалось уговорить женщину разрешить написать портрет её сына, во время работы художник узнал, что мальчика зовут Васей, что он — последняя надежда и радость вдовы, похоронившей других своих детей. Вскоре картина была закончена и куплена Третьяковым. А через несколько лет к художнику пришла бедная женщина, в которой художник с трудом узнал мать Васи. Она рассказала, что её сын заболел и умер в прошлом году, и попросила купить у Перова картину, на которую хотела потратить последние свои сбережения. Художник объяснил, что картина уже давно продана и отвел в галерею бедную женщину, где та упала на колени перед картиной и стала молиться. Увидев эту сцену, Перов специально написал портрет Васеньки и подарил его женщине.

На поле блока:

Спящие дети. 1870. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Нет задачи для художника сложнее, чем писать детей. Автор выбрал самую подходящую ситуацию - глубокий сон. Это позволило мастеру выполнить работу с необыкновенной тщательностью, скрупулезностью и необыкновенною любовью. Солнечный свет, просочившийся сквозь щели стен старого сарая, освещает двух спящих на соломе детей. В этой обычной на первый взгляд ситуации, автор сумел найти множество нюансов и тонкостей, вызывающих у зрителя множество самых положительных эмоций. Сложный ракурс, игра света и тени, подмеченные детали - все наполняет работу трогательной нежностью. Детские ножки, непривычные к обуви, простенькие бусики на шейке девочки, плохонькая одежонка, рогожка, укрывающая мальчика - эти детали расскажут гораздо больше о героях, чем десятки страниц текста.

На марке:

Тройка (Ученики мастеровые везут воду). 1866. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Долгое время художник писал работы, посвящённые социальной тематике, считая, что картина должна рассказывать о трудностях крестьянской жизни. В этой картине Василий Перов обращается к теме детского труда. Трое уставших и замёрзших детей тащат по зимней улице сани с бочкой, полной воды. Выливающаяся вода замерзает сосульками на поверхности бочки, что еще раз даёт понять, насколько холодно должно быть детям. Сзади повозку толкает взрослый мужчина. Ледяной ветер дует в лицо детям. Повозку сопровождает собака, бегущая справа перед детьми. Перов использовал мрачные, неяркие, тёмные, серые цвета, чтобы передать трагичность сцены. Дополнительно нагнетает обстановку и мрачная пустынная улица города.

Если для крайнего мальчика и девочки художник нашёл натурщиков быстро, то для фигуры центрального мальчика его найти не мог. Большая часть работы уже была написана, а главная фигура, которая должна была являться композиционным центром, так и оставалась нетронутой. Но к счастью, Перов встретил на улице крестьянку с сыном и сразу понял, что именно такой мальчик нужен для его картины. Перову удалось уговорить женщину разрешить написать портрет её сына, во время работы художник узнал, что мальчика зовут Васей, что он — последняя надежда и радость вдовы, похоронившей других своих детей. Вскоре картина была закончена и куплена Третьяковым. А через несколько лет к художнику пришла бедная женщина, в которой художник с трудом узнал мать Васи. Она рассказала, что её сын заболел и умер в прошлом году, и попросила купить у Перова картину, на которую хотела потратить последние свои сбережения. Художник объяснил, что картина уже давно продана и отвел в галерею бедную женщину, где та упала на колени перед картиной и стала молиться. Увидев эту сцену, Перов специально написал портрет Васеньки и подарил его женщине.

На поле блока:

Спящие дети. 1870. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Нет задачи для художника сложнее, чем писать детей. Автор выбрал самую подходящую ситуацию - глубокий сон. Это позволило мастеру выполнить работу с необыкновенной тщательностью, скрупулезностью и необыкновенною любовью. Солнечный свет, просочившийся сквозь щели стен старого сарая, освещает двух спящих на соломе детей. В этой обычной на первый взгляд ситуации, автор сумел найти множество нюансов и тонкостей, вызывающих у зрителя множество самых положительных эмоций. Сложный ракурс, игра света и тени, подмеченные детали - все наполняет работу трогательной нежностью. Детские ножки, непривычные к обуви, простенькие бусики на шейке девочки, плохонькая одежонка, рогожка, укрывающая мальчика - эти детали расскажут гораздо больше о героях, чем десятки страниц текста.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-5":

Часть 1 - Серов. Девочка с персиками

Часть 2 - Левитан. Над вечным покоем

...

Часть 45 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 1

Часть 46 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 2

Часть 47 - Василий Перов на марках Сент-Винсент и Гренадины.

Часть 48 - Михаил Нестеров на марках Республики Мозамбик

Часть 49 - Русские художники на марках Республики Мозамбик

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 2 |

1

2

3

4

Блок

На марках:

1. Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) - русский художник, график и театральный художник.

Портрет поэта Максимилиана Волошина. 1924. Москва. Государственный центральный литературный музей.

Поэт сидит на фоне горного пейзажа, который зрители воспринимают как вид Коктебеля, где Волошин жил затворником с 1916 г. Волошина Кустодиев изображает с книгой стихов в руках, что ставит эту работу в ряд с другими картинами, рассказывающими об увлечениях и деятельности людей, изображённых на портретах. Через свои полотна Кустодиев сказал об исторической значимости конкретных личностей, изображенных им на холстах.

2. Павел Андреевич Федотов (1815-1852) — русский живописец и график, академик живописи, родоначальник критического реализма в русской живописи.

Вдовушка. 1852. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Это чисто драматическая картина. Писалась она неоднократно, сохранилось несколько вариантов этой картины. На выставке в Третьяковке в честь 200-летия рождения художника одновременно выставляясь целых три «Вдовушки». «Вдовушку» общество принять не захотело, и это очень расстроило художника. Расстроило потому, что картина рассказывала о реальной жизненной драме в семье живописца – сестра художника Люба ждала второго ребенка, но внезапно потеряла мужа и лишилась средств к существованию. Художник месяцы напролет просиживал перед картиною, писал ее снова и снова, но картина не получалась такой, как хотелось. Как следствие – неизлечимая душевная болезнь, сумасшедшие дома и скорая смерть в ноябре 1852г. На марке и репродукции 3-й незаконченный вариант.

3. Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) - русский художник, график и театральный художник.

Купчиха за чаем. 1918. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Картина «Купчиха за чаем» уникальна по своей впечатляющей силе и гармонической цельности. В сидящей на балконе за столом, уставленным яствами, дебелой, необъятной толщины русской красавице, образ купчихи приобретает подлинно символическое звучание. Большую смысловую нагрузку несут в полотне детали: трущийся о плечо хозяйки толстый ленивый кот, купеческая чета, пьющая чай на соседнем балконе, изображённый на заднем плане город с церквами и торговыми рядами и, в особенности, великолепный «гастрономический» натюрморт. Спелый красный арбуз с чёрными косточками, жирный кекс, булочки, фрукты, фарфор, большой самовар — всё это написано необыкновенно вещно и осязаемо и в то же время не иллюзорно, а нарочито упрощенно, как на лавочных вывесках. В голодный 1918 год, в холод и разруху больной художник мечтал о красоте, полнокровной яркой жизни, обилии. Однако смакование сытого, бездумного существования сопровождается здесь, как и в других произведениях Кустодиева, лёгкой иронией и беззлобной усмешкой.

4. Александр Евгеньевич Яковлев (1887-1938) — русский живописец и график, представитель неоклассического течения внутри модерна.

Автопортрет. 1917. Москва. Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу.

Театральности портрета как нельзя лучше соответствуют средства из арсенала старого искусства: точный рисунок, почти скульптурная лепка формы, локальный цвет, некоторый примитивизм, идущий от русского лубка.

На поле блока:

Иван Иванович Шишкин (1832-1898) — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист.

Дождь в дубовом лесу. 1891. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

В сыром воздухе леса, сквозь сизую прозрачную клубящуюся пелену пробивается солнечный луч, он будто стремительно расталкивает ветви, листья, разбивается тысячей бликов в лужах, внезапно красит бронзой стволы деревьев. Шишкин в этом холсте показал себя как виртуоз станковой живописи. Тончайшие нюансы цвета, тона, света пронизывают всю картину. Фигуры людей, которые написал Константин Савицкий, наполняют пейзаж жизнью.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-5":

Часть 1 - Серов. Девочка с персиками

Часть 2 - Левитан. Над вечным покоем

...

Часть 44 - Куинджи. Ночь на Днепре

Часть 45 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 1

Часть 46 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 2

Часть 47 - Василий Перов на марках Сент-Винсент и Гренадины.

Часть 48 - Михаил Нестеров на марках Республики Мозамбик

Часть 49 - Русские художники на марках Республики Мозамбик

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 1 |

1

2

3

4

5

6

На марках:

1. Василий Григорьевич Перов (1833-1882) — русский живописец, один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Утопленница. 1867. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Трагедия загубленной молодой жизни - так можно обозначить сюжет картины. Мастера возмущает равнодушие и безразличие, воплощенное в фигуре курящего жандарма. Художник искренне переживает смерть молодой девушки. Фоном картины выступает панорама Московского кремля в утреннем тумане. Вот-вот взойдет солнце. Проснулись птицы, вода на реке тиха, практически неподвижна. Картина полна деталей, раскрывающих всю трагичность сюжета. Здесь и обрывок веревки, багор, деревянные мостки пристани, старая лодка - все создает атмосферу безысходности, уныния, тоски. Черная одежда героини, мокрые волосы на голой мостовой, а также миниатюрная ручка утопленницы заставляют сжиматься сердце зрителя от жалости. А приближающаяся стая ворон выглядит зловеще. Обычное, ничем не примечательное событие для большого города, в глазах автора поднимается до уровня высокой трагедии.

2. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-1905) — русский художник, мастер символических изображений «дворянских гнёзд».

Весна. 1898-1901. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

На картине изображена девушка, прогуливающаяся по саду. Ключевой особенностью этой картины является полное отсутствие повествовательности. Художник сумел тонко передать состояние весны с цветущими деревьями и «пушистыми» одуванчиками, выразив через состояние природы настроение.

3. Иван Фомич Хруцкий (1810-1885) — белорусский художник. Известен своими натюрмортами и групповыми портретами.

Цветы и плоды. 1836. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

В композиции картины «Цветы и плоды» художник выделяет роскошный букет цветов, состоящий из крупнолепестковых пионов, тюльпанов, роз, гиацинтов, стеблей и колосков злаков, ирисов. Цветы с вазой заполняют всю центральную часть холста, почти достигая его верхнего края. И. Хруцкий заботливо объединяет вокруг букета цветов фрукты, ягоды и плоды, наполняя ими корзину. Рядом стоит стакан, наполненный до половины водой с опущенным в него ломтиком лимона, подчеркивая при этом прозрачную плотность керамического изделия. Долька лимона у края столешницы вносит необходимое оживление и усиливает ощущение присутствия человека.

4. Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861) - украинский поэт, художник, прозаик, этнограф и революционер-демократ.

Одалиска. Бумага, акварель, бронза. 1840. Киев. Национальный музей Тараса Шевченко.

Произведение впервые упомянуто в 1911 г. с названием «Спящая женщина». В «Одалиске» Шевченко раскрепощённость, подвижность, жизненность, реализм, позитивность, большая энергетика, сила, глубокая гармоничность, поэтика, звучание, талант, величие. Это не салонная постановка, не античный, не мифологический сюжет, не эфемерность и в то же время не натурная студия — это самостоятельное произведение, картина сцены из жизни, жизненно написанная. Её тело движется (тело, рука, шея и голова, — девушка словно удобнее укладывается во сне), в её жилах течет кровь. Женственность, чувственность, богатый духовный мир заметны и через позу, в которой спит девушка, — поворот тела, головы, рука на плече.

5. Борис Михайлович Кустодиев (1878–1927) - русский художник, график и театральный художник.

Большевик. 1920. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Картина «Большевик» обращает на себя внимание особой прямолинейностью образа-символа. Огромный человек в шапке ушанке и телогрейке широко, семимильными шагами проходит над городом, а за его спиной развивается заполняющее даль красное революционное знамя. Перед ним есть лишь одна преграда – церковь. Именно она символизирует имперскую власть, ее последний оплот. Но великана не остановит и она – он сделает решительный шаг и переступит церковь с легкостью. А внизу бесконечная толпа народа. Символика произведения находится в сочетании с конкретным видением художника этого мира. Картина напоминает плакат, изображающий революционный пафос. Картина преисполнена иллюзорных представлений о самом смысле революции и его значении для народа. Связано это, прежде всего, с неправильным пониманием данных проблем самим автором картины. Кустодиев был премного благодарен большевикам за их помощь в его труде и оценку его таланта. Его благодарность в большей мере и легла в основу данного полотна. Но сейчас оно воспринимается как ужас того, что произошло.

6. Иван Константинович Айвазовский (1817-1900) — всемирно известный русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат.

Девятый вал. 1850. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Живописец изображает море после сильнейшего ночного шторма и людей, потерпевших кораблекрушение. Лучи солнца освещают громадные волны. Самая большая из них — девятый вал — готова обрушиться на людей, пытающихся спастись на обломках мачты. Несмотря на то, что корабль разрушен и осталась только мачта, люди на мачте живы и продолжают бороться со стихией. Тёплые тона картины делают море не таким суровым и дают зрителю надежду, что люди будут спасены.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-5":

Часть 1 - Серов. Девочка с персиками

Часть 2 - Левитан. Над вечным покоем

...

Часть 43 - Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского

Часть 44 - Куинджи. Ночь на Днепре

Часть 45 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 1

Часть 46 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 2

Часть 47 - Василий Перов на марках Сент-Винсент и Гренадины.

Часть 48 - Михаил Нестеров на марках Республики Мозамбик

Часть 49 - Русские художники на марках Республики Мозамбик

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Борисов-Мусатов (1870-1905) - русский художник |

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (1870-1905) — русский художник, живописец, мастер символических изображений «дворянских гнёзд».

Родился в Саратове в семье бывших крепостных, приписавшихся к мещанскому сословию. Незаурядной личностью был дед будущего художника, Борис Александрович Мусатов — его имя впоследствии художник присоединил в качестве первой фамилии к своей родовой, отсюда двойная фамилия мастера — Борисов-Мусатов. В 1873 году, в возрасте трёх лет, Виктор, неудачно упав со скамейки, получил тяжелую травму позвоночника. В результате этого несчастного случая у него начал расти горб; проблемы со здоровьем не прекращались у художника в течение всей его жизни. В 1890-х учился изобразительному искусству в студии Саратовского общества изящных искусств, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в петербургской Академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков. Учился также в студии Ф. Кормона в Париже. Был близок художникам «Мира искусства». В 1895 году путешествовал по Крыму и Кавказу. Борисов-Мусатов вступает в Союз русских художников. С 1898 год жил в основном в Саратове, с 1901 года — в имении Зубриловка Саратовской губернии. Уже тогда усадьба пребывала в запустении, редко посещаемая тогдашними хозяевами. В 1902 году Борисов-Мусатов вновь посетил усадьбу вместе с сестрой Еленой и художницей Еленой Владимировной Александровой — будущей женой. В декабре 1904 года в семье Мусатовых родилась дочь Марианна. С 1903 года он жил в Подольске, а с 1905 года в Тарусе, где и скончался в возрасте 35 лет.

На марке:

Водоём. 1902. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Картина «Водоём» была написана в самый счастливый период в жизни художника: критики отметили художника, его картины пользовались успехом, и девушка, в которую он долгое время был влюблён, дала ему согласие выйти замуж. Именно свою невесту Елену Владимировну Александрову (девушка, сидящая на берегу в синем платье), а также сестру Елену Борисову-Мусатову (стоящая девушка в розовом платье) художник изобразил на картине. Но при этом Борисов-Мусатов не пытался написать их портреты, а лишь передать образы двух молодых девушек. Картина поразила современников своей новизной красок и поэтичностью. Большое внимание на картине уделено природе: спокойной и безмятежной. В воде отражаются небо и деревья, и, по сути, весь пейзаж, представленный на картине, находится именно в отражении в водоёме. Фигуры двух девушек сдвинуты к правому краю. В них нет той безмятежности, которую художник отобразил в природе. В самом же сюжете нет повествовательности — нет никакого конкретного действия.

На блоке:

Агава. Этюд. 1897. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Этюд «Агава", написанный на пленере, занимает особое место в творчестве художника. На фоне отстраненно-мистических полотен, эта импрессионистическая работа поражает мощной экспрессией. Экзотическое растение изображено в динамичном ракурсе, совмещающем взгляд сверху и снизу. Мясистые листья расположены по наклонной оси, что создает ощущение бурного роста и вращательного движения. Динамизм композиции обусловлен смещением из её центра основного предмета изображения. Пространство за агавой представлено стремительным потоком мелькающих экспрессивных мазков. В радужных переливах цвета преобладают холодные оттенки, характерные для колористической гаммы Борисова-Мусатова. Листья, расположенные в центре, «прорывают» верхнюю границу композиции.

Родился в Саратове в семье бывших крепостных, приписавшихся к мещанскому сословию. Незаурядной личностью был дед будущего художника, Борис Александрович Мусатов — его имя впоследствии художник присоединил в качестве первой фамилии к своей родовой, отсюда двойная фамилия мастера — Борисов-Мусатов. В 1873 году, в возрасте трёх лет, Виктор, неудачно упав со скамейки, получил тяжелую травму позвоночника. В результате этого несчастного случая у него начал расти горб; проблемы со здоровьем не прекращались у художника в течение всей его жизни. В 1890-х учился изобразительному искусству в студии Саратовского общества изящных искусств, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в петербургской Академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков. Учился также в студии Ф. Кормона в Париже. Был близок художникам «Мира искусства». В 1895 году путешествовал по Крыму и Кавказу. Борисов-Мусатов вступает в Союз русских художников. С 1898 год жил в основном в Саратове, с 1901 года — в имении Зубриловка Саратовской губернии. Уже тогда усадьба пребывала в запустении, редко посещаемая тогдашними хозяевами. В 1902 году Борисов-Мусатов вновь посетил усадьбу вместе с сестрой Еленой и художницей Еленой Владимировной Александровой — будущей женой. В декабре 1904 года в семье Мусатовых родилась дочь Марианна. С 1903 года он жил в Подольске, а с 1905 года в Тарусе, где и скончался в возрасте 35 лет.

На марке:

Водоём. 1902. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Картина «Водоём» была написана в самый счастливый период в жизни художника: критики отметили художника, его картины пользовались успехом, и девушка, в которую он долгое время был влюблён, дала ему согласие выйти замуж. Именно свою невесту Елену Владимировну Александрову (девушка, сидящая на берегу в синем платье), а также сестру Елену Борисову-Мусатову (стоящая девушка в розовом платье) художник изобразил на картине. Но при этом Борисов-Мусатов не пытался написать их портреты, а лишь передать образы двух молодых девушек. Картина поразила современников своей новизной красок и поэтичностью. Большое внимание на картине уделено природе: спокойной и безмятежной. В воде отражаются небо и деревья, и, по сути, весь пейзаж, представленный на картине, находится именно в отражении в водоёме. Фигуры двух девушек сдвинуты к правому краю. В них нет той безмятежности, которую художник отобразил в природе. В самом же сюжете нет повествовательности — нет никакого конкретного действия.

На блоке:

Агава. Этюд. 1897. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Этюд «Агава", написанный на пленере, занимает особое место в творчестве художника. На фоне отстраненно-мистических полотен, эта импрессионистическая работа поражает мощной экспрессией. Экзотическое растение изображено в динамичном ракурсе, совмещающем взгляд сверху и снизу. Мясистые листья расположены по наклонной оси, что создает ощущение бурного роста и вращательного движения. Динамизм композиции обусловлен смещением из её центра основного предмета изображения. Пространство за агавой представлено стремительным потоком мелькающих экспрессивных мазков. В радужных переливах цвета преобладают холодные оттенки, характерные для колористической гаммы Борисова-Мусатова. Листья, расположенные в центре, «прорывают» верхнюю границу композиции.

Серия сообщений "3-Русские художники 19 в.-II":

Часть 1 - ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич (1842-1904)

Часть 2 - ЯРОШЕНКО Николай Александрович (1846-1898)

...

Часть 39 - Леон Бакст (1866-1924)

Часть 40 - Исаак Левитан (1861-1900) на марках республики Кот-д’Ивуар

Часть 41 - Борисов-Мусатов (1870-1905) - русский художник

Часть 42 - Архитектор, художник Николай Краснов (1864-1939) на марках совместного выпуска с Мальтой.

Часть 43 - РЕПИН Илья Ефимович (1844-1930) - продолжение 4

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Антипова (1917-2009) - русская художница. Часть 2 |

Евгения Петровна Антипова (1917-2009) — русская советский художница, график, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

3

4

3-2

3-3

3-4

5

6

5-1

5-3

6-1

На марках:

3-1. Шахматисты. 1980. (См. № 1-4)

3-2. Официантка. 1964.

3-3. Девушка из Переславля. 1964.

3-4. Книги на столе у окна. 1963.

4. Девушка в саду. 1964. (См. № 2(блок))

5-1. Натюрморт с клубникой. 1960 и портрет художницы по фотографии.

5-2. Виктор Кузьмич Тетерин (1922- 1991) - муж художницы. Портрет художницы Е. Антиповой. 1956. (См. № 1-1)

5-3. Мальчики в саду. 1980 и портрет мужа художницы художника В. К. Тетерина по фотографии.

6-1. Фрагменты натюрмортов "Кухонный стол". 1963 и "Натюрморт". 1964 (См. № 1-2)

6(блок). Портреты Е. П. Антиповой и её мужа художника В. К. Тетерина по фотографиям.

3

4

3-2

3-3

3-4

5

6

5-1

5-3

6-1

На марках:

3-1. Шахматисты. 1980. (См. № 1-4)

3-2. Официантка. 1964.

3-3. Девушка из Переславля. 1964.

3-4. Книги на столе у окна. 1963.

4. Девушка в саду. 1964. (См. № 2(блок))

5-1. Натюрморт с клубникой. 1960 и портрет художницы по фотографии.

5-2. Виктор Кузьмич Тетерин (1922- 1991) - муж художницы. Портрет художницы Е. Антиповой. 1956. (См. № 1-1)

5-3. Мальчики в саду. 1980 и портрет мужа художницы художника В. К. Тетерина по фотографии.

6-1. Фрагменты натюрмортов "Кухонный стол". 1963 и "Натюрморт". 1964 (См. № 1-2)

6(блок). Портреты Е. П. Антиповой и её мужа художника В. К. Тетерина по фотографиям.

Серия сообщений "7-Советские и постсоветские художники":

Часть 1 - ЛАКТИОНОВ Александр Иванович (1910-1972)

Часть 2 - ЛАДЯГИН Владимир Иванович (1910-1998)

...

Часть 41 - Современное искусство России на марках 2014 года

Часть 42 - Антипова (1917-2009) - русская художница. Часть 1

Часть 43 - Антипова (1917-2009) - русская художница. Часть 2

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Антипова (1917-2009) - русская художница. Часть 1 |

Евгения Петровна Антипова (1917-2009) — русская советский художница, график, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Родилась в городе Торопец Тверской губернии в семье железнодорожного служащего. В 1928 году она вместе с родителями переехала в Самару. Увлечение рисованием привело её в 1934 году в изостудию П. Краснова. В 1935 году, окончив 10 классов средней школы, Евгения Антипова приехала в Ленинград поступать на подготовительные курсы при Всероссийской Академии Художеств, но не прошла по конкурсу. Через год она была допущена к экзаменам на первый курс Института живописи, скульптуры и архитектуры, но по собственному признанию, считая себя плохо подготовленной («на экзамене нужно было написать обнажённую модель, а я никогда не писала»), держать экзамены побоялась и ограничилась экзаменом на подготовительные курсы. Экзамен выдержала, но была переведена в 5-й класс Средней художественной школы, где проучилась три года. В 1939 году Антипову без экзаменов приняли на первый курс живописного факультета Института живописи, скульптуры и архитектуры. Война застала Евгению Антипову на летней практике в Закарпатье, откуда ей пришлось добираться в Ленинград с последними эшелонами. Вскоре, 28 июля 1941 года Евгения Антипова вышла замуж за Якова Лукаша, студента 4 курса монументального отделения института. Призванный в Красную Армию, он погиб на фронте в мае 1942 года. Евгения Антипова оставалась в блокадном Ленинграде до конца февраля 1942 года. 20 февраля 1942 года вместе с Академией художеств эвакуировалась по Дороге жизни через Ладогу из блокадного города на Большую землю, а затем в Новосибирск. В 1944 году была принята в члены Новосибирского отделения Союза Советских Художников. В 1945 году Евгения Антипова возвратилась в Ленинград и в 1950 окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина по мастерской Б. В. Иогансона, дипломная работа — картина «А. Жданов в ленинградском Дворце Пионеров». В том же 1950 году была принята кандидатом в члены Ленинградского Союза советских художников, а в 1953 году была переведена из кандидатов в члены Союза Художников. В 1960-е годы Евгения Антипова пробует себя в серии портретов. В них своеобразно проявилась утончённая культура созерцания, присущая лучшим произведениям художницы. С конца 1960-х годов ведущими жанрами в творчестве Евгении Антиповой являются натюрморт в интерьере и экстерьере, а также пейзаж. Сложившийся стиль живописи отличают несколько условные рисунок и композиция, интерес к проблемам передачи колорита и световоздушной среды.

1

2

1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2(блок)

На марках:

1-1. Виктор Кузьмич Тетерин (1922- 1991) - муж художницы. Портрет художницы Е. Антиповой. 1956.

1-2. Натюрморт. 1964.

1-3. Цветущий миндаль. 1986.

1-4. Шахматисты. 1980.

2-1. Розы. 1965.

2(блок). Девушка в саду. 1964.