-Рубрики

- 1-Русские художники 14-18 в.в. (43)

- 2-Русские художники 19 в.-I (50)

- 3-Русские художники 19 в.-II (43)

- 4-Русские и советские художники 19 в. (19)

- 5-Русские и советские художники 19-20 в.в. (50)

- 6-Художники СССР 20 в. (50)

- 7-Советские и постсоветские художники (43)

- Авиация, воздухоплавание-1 (50)

- Авиация, воздухоплавание-2 (14)

- Архитектура (30)

- Война 1941-45(1) (50)

- Война 1941-45(2) (50)

- Война 1941-45(3) (50)

- Война 1941-45(4) (29)

- Города и объекты России и СССР-1 (50)

- Города и объекты России и СССР-2 (50)

- Города и объекты России и СССР-3 (50)

- Города и объекты России и СССР-4 (44)

- Зеркальные картины-1 (50)

- Зеркальные картины-2 (50)

- Зеркальные картины-3 (13)

- История России-1 (50)

- История России-2 (50)

- История России-3 (50)

- История России-4 (50)

- История России-5 (18)

- Картины русских и советских художников-1 (50)

- Картины русских и советских художников-2 (50)

- Картины русских и советских художников-3 (50)

- Картины русских и советских художников-4 (50)

- Картины русских и советских художников-5 (49)

- Кино и театр-1 (50)

- Кино и театр-2 (21)

- Культура, образование, искусство-1 (50)

- Культура, образование, искусство-2 (50)

- Культура, образование, искусство-3 (28)

- Международные праздники, организации, выставки-1 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-2 (50)

- Международные праздники, организации, выставки-3 (46)

- Музеи мира-1 (50)

- Музеи мира-2 (35)

- Музыка-1 (50)

- Музыка-2 (7)

- Освоение космоса-1 (50)

- Освоение космоса-2 (50)

- Освоение космоса-3 (41)

- Писатели-1 (50)

- Писатели-2 (50)

- Писатели-3 (50)

- Писатели-4 (26)

- Природа-1 (50)

- Природа-2 (50)

- Природа-3 (50)

- Природа-4 (9)

- Революционеры, политические деятели-1 (50)

- Революционеры, политические деятели-2 (50)

- Революционеры, политические деятели-3 (40)

- Революция, Гражданская война (40)

- Республики и автономии СССР и России (49)

- Россия-1 (50)

- Россия-2 (23)

- Спорт-1 (50)

- Спорт-2 (50)

- Спорт-3 (50)

- Спорт-4 (8)

- СССР (Россия) и другие страны-1 (50)

- СССР (Россия) и другие страны-2 (11)

- СССР-1 (50)

- СССР-2 (50)

- СССР-3 (50)

- СССР-4 (50)

- СССР-5 (38)

- Театр (42)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-1 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-2 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-3 (50)

- Учёные, изобретатели, конструкторы-4 (23)

- Художники разных стран-1 (50)

- Художники разных стран-2 (50)

- Художники разных стран-3 (50)

- Художники разных стран-4 (50)

- Художники разных стран-5 (50)

- Художники разных стран-6 (50)

- Художники разных стран-7 (50)

- Художники разных стран-8 (50)

- Художники разных стран-9 (50)

- Художники разных стран_10 (50)

- Художники разных стран_11 (50)

- Художники разных стран_12 (50)

- Художники разных стран_13 (50)

- Художники разных стран_14 (50)

- Художники разных стран_15 (50)

- Художники разных стран_16 (50)

- Художники разных стран_17 (50)

- Художники разных стран_18 (50)

- Художники разных стран_19 (50)

- Художники разных стран_20 (50)

- Художники разных стран_21 (50)

- Художники разных стран_22 (50)

- Художники разных стран_23 (49)

- Художники разных стран_24 (50)

- Художники разных стран_25 (50)

- Художники разных стран_26 (50)

- Художники разных стран_27 (50)

- Художники разных стран_28 (50)

- Художники разных стран_29 (50)

- Художники разных стран_30 (50)

- Художники разных стран_31 (50)

- Художники разных стран_32 (50)

- Художники разных стран_33 (51)

-Фотоальбом

- Хайфа. Выставка цветов-2012

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

alexandre77

alibaba49

allasima

Andre_Art

Art_Dealer

beautyB

beryozk

Dariadna

Dyklida

elalaza

Estia_O

gallinnika

Ilikesea

Italina

kasiniya

L7753191

Lida_Avvakymova

Lida_shaliminova

lipa_fv

Metodika

Mmirage

Ostreuss

pmos_nmos

renics

stella4707

TEACHER_OF_PHYSICS

Tess_901

VALKOINEN

Алекс-Р

Александр_Рубцов

Алексей_Сила

Андрей_Лысенко

Ваша_Усадьба

Карина_1982

Коллекционер_картин

красавицу_видеть_хотите

Лезгафт

Людмила_Кононович

Москва-Хайфа

Муромлена

Наталья_Душкова

непослушник

Озёрный_житель

павел-друг

Пчёлка_Майя_1

таня7

Трехголовый

Фея_Розабельверде

эжейни

Юрий_Дуданов

-Постоянные читатели

ALEXANDR_RUBTSOV Andre_Art Art_Dealer Dariadna Dyklida Estia_O Ilikesea L7753191 Lida_Avvakymova Lida_shaliminova Metodika Mmirage Okluba Russian_Portrait Tess_901 alexandre77 alibaba49 allasima beryozk florabio gallinnika kaen05 kasiniya kom4949 neroyneko ninalvovna39 renics stella4707 tanztanya volynko Александр_Рубцов Андрей_Лысенко Ваша_Усадьба Веселая_петелька Диплом_на_заказ_Пишу ИМПРЕССИЯ Коллекционер_картин Лезгафт Людмила_Кононович Москва-Хайфа Муромлена Наталья_Душкова Озёрный_житель Пчёлка_Майя_1 Фея_Розабельверде Юрий_Дуданов крючкова_ирина павел-друг таня7 эжейни

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Дружба_Народов

Live_Memory

Страны_народы_история

Форум_народов_РФ

ledikava

Israel

-Статистика

Создан: 24.01.2010

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

Записей: 4849

Комментариев: 4505

Написано: 9848

В этой жизни определённо только то, что нет ничего определённого. /Плиний Старший/

Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 6 |

Начало темы "Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 1" см. в рубрике "Художники разных стран-7".

17

18

19

20

21

22

24

25

На марках:

17. Посуда на столе. 1900. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

18. Посуда и фрукты. 1901. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

19. Натюрморт с цветами. 1907. Эссен. Музей Фолькванг.

20. Женщина в шляпе с белым пером. 1919. Частная коллекция.

21. Пейзаж около Коллиура. 1905. Копенгаген. Государственный музей искусств.

22. Интерьер с баклажанами. 1911. Гренобль. Музей изящных искусств.

Эта картина - последняя из четырёх огромных «симфонических интерьеров» 1911 года, в которых хаотично разбросанные и никак не связанные между собой элементы будничной жизни художник выстроил в соответствии с иным порядком бытия. Начиналась картина с трех иссиня-черных баклажанов, разложенных на красивой скатерти (за столом стояла цветастая ширма, справа — массивное зеркало в позолоченной раме, а слева виднелось окно мастерской). Узорчатые плоскости обоев, пола, ширмы, скатерти отражались одна в другой, как в зеркалах. Казалось, картина вобрала в себя все обаяние Кольюра — от яркого солнца и красок его пейзажей до овощей на рынке, пурпурных вьюнков на стене мастерской Матисса и пыхтящего экспресса Париж — Барселона, проходящего под ее окнами. Всему этому нашлось место в буйной декоративности «Интерьера с баклажанами», чья волшебная гармония была навеяна художнику чудом Альгамбры. Пройдут десятилетия, прежде чем эта картина будет признана одним из выдающихся прорывов в живописи XX столетия. Коллегам Матисса это, впрочем, стало ясно почти сразу. Жорж Брак прошагал тридцать километров через Пиренеи, чтобы увидеть картину. Даже Симон Бюсси, годами считавший работы своего старого друга непонятными, а порой даже отталкивающими, капитулировал перед ее простотой и уравновешенностью. А Сара и Майкл Стайны, купившие «Интерьер с баклажанами», перевесили все свои картины, чтобы поместить его на самое почетное место. Одиннадцать лет спустя Матисс выкупит эту картину и подарит музею в Гренобле. «Интерьер с баклажанами» окажется единственным из четырех «симфонических интерьеров», нашедшим приют во Франции. Долгие годы о картине даже не вспомнят и только после смерти художника признают ключевой в его творческой эволюции.

23. Гармония в красном (Красная комната). 1908. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. (См. №№ 6-1 и 7-2)

24. Натюрморт с красным ковром. 1906. Гренобль. Музей изящных искусств.

25. Натюрморт с ананасом и анемонами. 1940. Лас-Вегас. Отель Мираж.

17

18

19

20

21

22

24

25

На марках:

17. Посуда на столе. 1900. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

18. Посуда и фрукты. 1901. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

19. Натюрморт с цветами. 1907. Эссен. Музей Фолькванг.

20. Женщина в шляпе с белым пером. 1919. Частная коллекция.

21. Пейзаж около Коллиура. 1905. Копенгаген. Государственный музей искусств.

22. Интерьер с баклажанами. 1911. Гренобль. Музей изящных искусств.

Эта картина - последняя из четырёх огромных «симфонических интерьеров» 1911 года, в которых хаотично разбросанные и никак не связанные между собой элементы будничной жизни художник выстроил в соответствии с иным порядком бытия. Начиналась картина с трех иссиня-черных баклажанов, разложенных на красивой скатерти (за столом стояла цветастая ширма, справа — массивное зеркало в позолоченной раме, а слева виднелось окно мастерской). Узорчатые плоскости обоев, пола, ширмы, скатерти отражались одна в другой, как в зеркалах. Казалось, картина вобрала в себя все обаяние Кольюра — от яркого солнца и красок его пейзажей до овощей на рынке, пурпурных вьюнков на стене мастерской Матисса и пыхтящего экспресса Париж — Барселона, проходящего под ее окнами. Всему этому нашлось место в буйной декоративности «Интерьера с баклажанами», чья волшебная гармония была навеяна художнику чудом Альгамбры. Пройдут десятилетия, прежде чем эта картина будет признана одним из выдающихся прорывов в живописи XX столетия. Коллегам Матисса это, впрочем, стало ясно почти сразу. Жорж Брак прошагал тридцать километров через Пиренеи, чтобы увидеть картину. Даже Симон Бюсси, годами считавший работы своего старого друга непонятными, а порой даже отталкивающими, капитулировал перед ее простотой и уравновешенностью. А Сара и Майкл Стайны, купившие «Интерьер с баклажанами», перевесили все свои картины, чтобы поместить его на самое почетное место. Одиннадцать лет спустя Матисс выкупит эту картину и подарит музею в Гренобле. «Интерьер с баклажанами» окажется единственным из четырех «симфонических интерьеров», нашедшим приют во Франции. Долгие годы о картине даже не вспомнят и только после смерти художника признают ключевой в его творческой эволюции.

23. Гармония в красном (Красная комната). 1908. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. (См. №№ 6-1 и 7-2)

24. Натюрморт с красным ковром. 1906. Гренобль. Музей изящных искусств.

25. Натюрморт с ананасом и анемонами. 1940. Лас-Вегас. Отель Мираж.

Серия сообщений "Художники разных стран_24":

Часть 1 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 3

Часть 2 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 4

...

Часть 30 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 4

Часть 31 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 5

Часть 32 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 6

Часть 33 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 7

Часть 34 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 8

...

Часть 48 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 22

Часть 49 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 23

Часть 50 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 24

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 5 |

Начало темы "Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 1" см. в рубрике "Художники разных стран-7".

9

10

12

13

15

16

На марках:

9. Автопортрет в рубашке. 1900. Частная коллекция.

В 1900 году Матисс написал два автопортрета. На этом он изобразил себя с засученными рукавами, смотрящим на свою работу оценивающим взглядом. Картина была полна света: лимонно-желтый и теплая охра окутывали фигуру, багровая полоса делила пополам белую манишку, пятна зелени падали на лоб и левое плечо, а темно-красные мазки энергично ползли вверх по брюкам.

10. Автопортрет. 1918. Ле-Като-Камбрези (Север Франции, городок, в котором родился Матисс). Музей Матисса,

На этом автопортрете - художник, пишущий левой рукой (Матисс одинаково владел обеими руками), одетый с элегантностью - выдержан в очень строгой гамме.

11. Автопортрет в полосатой майке. 1906. Копенгаген. Государственный музей искусств. (См. № 6(блок))

12. Автопортрет. 1900. Париж. Музей современного искусства. Центр Жоржа Помпиду.

На этом автопортрете мрачная темная масса фигуры выглядела угрожающей из-за буйства пурпурно-синего и темно-красного. Именно эти сочетания современники находили особенно вызывающими. Сорок лет спустя, когда Матисс давал указания относительно развески своих картин в музее в родном Ле-Като, он повесил этот мрачный автопортрет прямо над «Ягуаром», объяснив, что скульптура и картина выражают одни и те же чувства — «эмоции дикого зверя» (fauve). Эта «звериная сторона» собственной натуры пугала его, но он зашел уже слишком далеко, чтобы повернуть назад. «Поэтому я пошел напролом, упрямо нагнув голову, руководствуясь принципом, вбивавшимся в меня все детство и сформулированным в одной фразе: “Работай несмотря ни на что!” Подобно моим родителям, я продолжал работу, движимый… той силой, которая, как я понимаю сейчас, была мне несвойственна.

13. Девочка с чёрной кошкой. 1910. Частная коллекция.

Большинству портреты, выполненные Матиссом, казались странными, нелепыми и чересчур агрессивными. Этот портрет дочери Матисса, гладящей котенка, висевший у Сары Стайн, приводил её гостей в ужас.

14. Красный головной платок. Мадам Матисс. 1907. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет. (См. № 7-4)

15. Женщина, стоящая у окна спиной к зрителю. 1918. Белград. Национальный музей искусств.

16. Окно на Таити. 1935. Ницца. Музей Матисса.

Мотив "Таити" возник у художника после его путешествия на остров в 1930 г. Он обращался к нему на протяжении пяти лет, претворив свои непосредственные впечатления от натуры в рисунках, офорте и двух панно маслом. Мотив окна в большой мир, яхта с энергичными линиями весел и вертикалей мачт звучат как приглашение к путешествию. Но окно не увлекает взгляд в глубину листа, и остров не тает в романтической дали, так как все элементы композиции максимально обобщены и подчинены закону плоскости. В едином ритме живут занавеска окна, клубящиеся кроны деревьев и облака над Таити; перекликаются между собой горизонтали балюстрады и острова, вертикали мачт и рамы рисунка. Разработка листа отличается лаконизмом и орнаментально-декоративной точностью.

9

10

12

13

15

16

На марках:

9. Автопортрет в рубашке. 1900. Частная коллекция.

В 1900 году Матисс написал два автопортрета. На этом он изобразил себя с засученными рукавами, смотрящим на свою работу оценивающим взглядом. Картина была полна света: лимонно-желтый и теплая охра окутывали фигуру, багровая полоса делила пополам белую манишку, пятна зелени падали на лоб и левое плечо, а темно-красные мазки энергично ползли вверх по брюкам.

10. Автопортрет. 1918. Ле-Като-Камбрези (Север Франции, городок, в котором родился Матисс). Музей Матисса,

На этом автопортрете - художник, пишущий левой рукой (Матисс одинаково владел обеими руками), одетый с элегантностью - выдержан в очень строгой гамме.

11. Автопортрет в полосатой майке. 1906. Копенгаген. Государственный музей искусств. (См. № 6(блок))

12. Автопортрет. 1900. Париж. Музей современного искусства. Центр Жоржа Помпиду.

На этом автопортрете мрачная темная масса фигуры выглядела угрожающей из-за буйства пурпурно-синего и темно-красного. Именно эти сочетания современники находили особенно вызывающими. Сорок лет спустя, когда Матисс давал указания относительно развески своих картин в музее в родном Ле-Като, он повесил этот мрачный автопортрет прямо над «Ягуаром», объяснив, что скульптура и картина выражают одни и те же чувства — «эмоции дикого зверя» (fauve). Эта «звериная сторона» собственной натуры пугала его, но он зашел уже слишком далеко, чтобы повернуть назад. «Поэтому я пошел напролом, упрямо нагнув голову, руководствуясь принципом, вбивавшимся в меня все детство и сформулированным в одной фразе: “Работай несмотря ни на что!” Подобно моим родителям, я продолжал работу, движимый… той силой, которая, как я понимаю сейчас, была мне несвойственна.

13. Девочка с чёрной кошкой. 1910. Частная коллекция.

Большинству портреты, выполненные Матиссом, казались странными, нелепыми и чересчур агрессивными. Этот портрет дочери Матисса, гладящей котенка, висевший у Сары Стайн, приводил её гостей в ужас.

14. Красный головной платок. Мадам Матисс. 1907. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет. (См. № 7-4)

15. Женщина, стоящая у окна спиной к зрителю. 1918. Белград. Национальный музей искусств.

16. Окно на Таити. 1935. Ницца. Музей Матисса.

Мотив "Таити" возник у художника после его путешествия на остров в 1930 г. Он обращался к нему на протяжении пяти лет, претворив свои непосредственные впечатления от натуры в рисунках, офорте и двух панно маслом. Мотив окна в большой мир, яхта с энергичными линиями весел и вертикалей мачт звучат как приглашение к путешествию. Но окно не увлекает взгляд в глубину листа, и остров не тает в романтической дали, так как все элементы композиции максимально обобщены и подчинены закону плоскости. В едином ритме живут занавеска окна, клубящиеся кроны деревьев и облака над Таити; перекликаются между собой горизонтали балюстрады и острова, вертикали мачт и рамы рисунка. Разработка листа отличается лаконизмом и орнаментально-декоративной точностью.

Серия сообщений "Художники разных стран_24":

Часть 1 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 3

Часть 2 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 4

...

Часть 29 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 3

Часть 30 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 4

Часть 31 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 5

Часть 32 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 6

Часть 33 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 7

...

Часть 48 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 22

Часть 49 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 23

Часть 50 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 24

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 4 |

Начало темы "Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 1" см. в рубрике "Художники разных стран-7".

8

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-7

8-9

На марках:

8-1. Декоративная фигура на орнаментальном фоне. 1925. Париж. Центр Жоржа Помпиду. Национальный музей современного искусства.

Эта картина, для которой позировала Анриетта, принадлежит к ряду матиссовских одалисок, для которых характерно противоречивое сочетание упрощённых форм тела и изысканных орнаментов, составляющих фон. В ней художнику удалось соединить яркие краски и буйство орнамента с уравновешенностью. Эта картина — последняя вспышка угасающей чувственности. Её героиня бесконечно далека от тех кокетливо-бесстыдных одалисок в прозрачных болеро и расшитых атласных шароварах, которых ранее изображала Анриетта.

8-2. Алжирская женщина. 1909. Париж. Центр Жоржа Помпиду. Национальный музей современного искусства.

"Восточный" след в творчестве Матисса необыкновенно ярок. Под впечатлением поездки в Алжир, совершенной в 1906 году, художник увлёкся линейными орнаментами мусульманского Востока; это - едва ли не основной источник его тотальной декоративности и монументальности. Есть отзвук этих поездок и в представленном экспрессивном портрете, построенном на контрасте - форм, цвета, контуров и фона.

8-3. Манильская шаль. 1911. Базель. Музей искусства.

Мантон - вышитая большая шёлковая шаль с длинной бахромой. Этот предмет был первоначально известен как манильская шаль. Шаль то закручивается вокруг стана танцовщицы, подчеркивая стройный женский силуэт, то ниспадает с плеч, образуя силуэт большой, красивой, мятущейся птицы.

8-4. Женщина в шляпе. 1905. Сан-Франциско. Музей современного искусства.

Эта картина, выставленная в осеннем Салоне 1905 года вызвала бурю негодования. На портрете Матисс изобразил свою жену Амели. На зрителя смотрит дама в высокой шляпе, сидящая вполоборота. Асимметричные черты лица, дикие краски - изображение так не походило на реального человека (а ведь портрет призван, в первую очередь, воспроизводить облик модели), что не могло не показаться уродливым. Публика уже признала живопись импрессионистов, которая когда-то вызывала не меньшие скандалы. Достаточно вспомнить «Обнаженную» Огюста Ренуара, в которой на тело героини зеленая листва отбрасывала рефлексы, названные критикой «трупными пятнами». Однако Матисс пошел еще дальше. Художник максимально усиливает звучание красок, доводя его до абсурда. При этом странные резкие цвета удивительным образом гармонируют друг с другом, придавая колориту мажорное звучание. Картина живет своей жизнью, не зависящей от жизни реальной героини, окружающей действительности и колористических отношений, существующих в природе. Она формирует представление о гармонии цветовых сочетаний, ранее не встречавшихся в европейской живописи, рассчитанное на новую эстетику восприятия художественного произведения. Матисс творит принципиальное искусство, абсолютно свободное от правил и канонов.

8-5. Женщина в голубом. 1937. Филадельфия. Музей искусств.

8-6. Музыка. 1939. Буффало (шт. Нью-Йорк). Художественная Галерея Олбрайт-Нокс. (См. №№ 6-4 и 7-1)

8-7. Сон. 1939-40. Частная коллекция.

8-8. Мадам Матисс. Зелёная полоса. 1905. Копенгаген. Государственный музей искусств. (См. №№ 6-2 и 7-6)

8-9. Синяя обнажённая (Вырезки из окрашенной гуашью бумаги, наклеенные на бумагу). 1952. Ницца. Музей Матисса. (См. № 5)

«Нужно уметь сберечь свежесть детства в восприятии вещей, не утратить наивности», — сказал однажды Матисс. В последние годы жизни, когда художнику уже трудно было писать маслом, он стал делать вырезки из окрашенной гуашью бумаги. Ведь «рисовать ножницами, врезаться прямо в цвет» — это ещё один способ находить идеальные соотношения цвета и линии на плоскости. Не случайно мастер настаивал на термине «декупаж», что означает «вырезки», «выкройки» (в противовес коллажу — «наклеиванию»).

8

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-7

8-9

На марках:

8-1. Декоративная фигура на орнаментальном фоне. 1925. Париж. Центр Жоржа Помпиду. Национальный музей современного искусства.

Эта картина, для которой позировала Анриетта, принадлежит к ряду матиссовских одалисок, для которых характерно противоречивое сочетание упрощённых форм тела и изысканных орнаментов, составляющих фон. В ней художнику удалось соединить яркие краски и буйство орнамента с уравновешенностью. Эта картина — последняя вспышка угасающей чувственности. Её героиня бесконечно далека от тех кокетливо-бесстыдных одалисок в прозрачных болеро и расшитых атласных шароварах, которых ранее изображала Анриетта.

8-2. Алжирская женщина. 1909. Париж. Центр Жоржа Помпиду. Национальный музей современного искусства.

"Восточный" след в творчестве Матисса необыкновенно ярок. Под впечатлением поездки в Алжир, совершенной в 1906 году, художник увлёкся линейными орнаментами мусульманского Востока; это - едва ли не основной источник его тотальной декоративности и монументальности. Есть отзвук этих поездок и в представленном экспрессивном портрете, построенном на контрасте - форм, цвета, контуров и фона.

8-3. Манильская шаль. 1911. Базель. Музей искусства.

Мантон - вышитая большая шёлковая шаль с длинной бахромой. Этот предмет был первоначально известен как манильская шаль. Шаль то закручивается вокруг стана танцовщицы, подчеркивая стройный женский силуэт, то ниспадает с плеч, образуя силуэт большой, красивой, мятущейся птицы.

8-4. Женщина в шляпе. 1905. Сан-Франциско. Музей современного искусства.

Эта картина, выставленная в осеннем Салоне 1905 года вызвала бурю негодования. На портрете Матисс изобразил свою жену Амели. На зрителя смотрит дама в высокой шляпе, сидящая вполоборота. Асимметричные черты лица, дикие краски - изображение так не походило на реального человека (а ведь портрет призван, в первую очередь, воспроизводить облик модели), что не могло не показаться уродливым. Публика уже признала живопись импрессионистов, которая когда-то вызывала не меньшие скандалы. Достаточно вспомнить «Обнаженную» Огюста Ренуара, в которой на тело героини зеленая листва отбрасывала рефлексы, названные критикой «трупными пятнами». Однако Матисс пошел еще дальше. Художник максимально усиливает звучание красок, доводя его до абсурда. При этом странные резкие цвета удивительным образом гармонируют друг с другом, придавая колориту мажорное звучание. Картина живет своей жизнью, не зависящей от жизни реальной героини, окружающей действительности и колористических отношений, существующих в природе. Она формирует представление о гармонии цветовых сочетаний, ранее не встречавшихся в европейской живописи, рассчитанное на новую эстетику восприятия художественного произведения. Матисс творит принципиальное искусство, абсолютно свободное от правил и канонов.

8-5. Женщина в голубом. 1937. Филадельфия. Музей искусств.

8-6. Музыка. 1939. Буффало (шт. Нью-Йорк). Художественная Галерея Олбрайт-Нокс. (См. №№ 6-4 и 7-1)

8-7. Сон. 1939-40. Частная коллекция.

8-8. Мадам Матисс. Зелёная полоса. 1905. Копенгаген. Государственный музей искусств. (См. №№ 6-2 и 7-6)

8-9. Синяя обнажённая (Вырезки из окрашенной гуашью бумаги, наклеенные на бумагу). 1952. Ницца. Музей Матисса. (См. № 5)

«Нужно уметь сберечь свежесть детства в восприятии вещей, не утратить наивности», — сказал однажды Матисс. В последние годы жизни, когда художнику уже трудно было писать маслом, он стал делать вырезки из окрашенной гуашью бумаги. Ведь «рисовать ножницами, врезаться прямо в цвет» — это ещё один способ находить идеальные соотношения цвета и линии на плоскости. Не случайно мастер настаивал на термине «декупаж», что означает «вырезки», «выкройки» (в противовес коллажу — «наклеиванию»).

Серия сообщений "Художники разных стран_24":

Часть 1 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 3

Часть 2 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 4

...

Часть 28 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 2

Часть 29 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 3

Часть 30 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 4

Часть 31 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 5

Часть 32 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 6

...

Часть 48 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 22

Часть 49 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 23

Часть 50 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 24

|

|

Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 3 |

Начало темы "Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 1" см. в рубрике "Художники разных стран-7".

7

7-3

7-4

7-5

7-7

7-8

7-9

На марках:

7-1. Музыка. 1939. Буффало (шт. Нью-Йорк). Художественная Галерея Олбрайт-Нокс. (См. № 6-4)

7-2. Гармония в красном (Красная комната). 1908. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. (См. № 6-1)

7-3. Сидящий Риффиан (Ле Риф). 1912-13. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

Риффиане - этническая группа берберов на севере Марокко. Матисс написал эту картину в одной из своих поездок в Марокко. После пребывания в России, он переехал туда в 1912 году по совету Гертруды Стайн. В условиях кризиса вдохновения поездка в Марокко тогда помогла ему. Цвет стал более изысканным, композиции более мирными.

7-4. Красный головной платок. Мадам Матисс. 1907. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

7-5. Урок музыки. 1917. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

На картине: дочь Маргерит (23), сын Пьер (17), играющий на фортепиано, Жан (18) курящий сигарету, снаружи мадам Амели Матисс.

7-6. Мадам Матисс. Зелёная полоса. 1905. Копенгаген. Государственный музей искусств. (См. № 6-2)

7-7. Девушка с зелеными глазами. 1908. Сан-Франциско. Музей современного искусства.

Матисс всю жизнь ценил в своих женских моделях чувство собственного достоинства, смелость и жизнестойкость. Перед Первой мировой войной он написал серию портретов молодых женщин такого типа. Все портреты были вариациями одной и той же простой, довольно избитой формулы: модель изображалась анфас на фоне плоского цветного задника — монохромного или украшенного замысловатым орнаментом. Если и сегодня они впечатляют, то в начале века их эффект был оглушительным. Большинству, конечно, эти портреты казались странными, нелепыми и чересчур агрессивными — особенно непонятен был жирный черный контур, которым художник очерчивал фигуру. А показанная в Париже весной 1910 года «Девушка с зелеными глазами» стала притчей во языцех и продолжала оставаться мишенью яростных атак, появившись в конце того же года на скандально известной выставке постимпрессионистов в Лондоне.

7-8. Две девушки в желтом и красном интерьере. 1947. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

Матисса нередко называли светским, салонным художником, усматривая в праздничности и нарядности его картин прямое воздействие на него вкусов богатых меценатов. Живописца упрекали в оторванности от существующей действительности, в непонимании современных насущных проблем. Действительно, за редким исключением, в картинах Матисса не увидишь «невзрачных мотивов будничной повседневности». Художник старался запечатлеть совершенно иное: нарядных женщин в красивой элегантной обстановке, пышные букеты цветов, яркие ковры. Картины Матисса не способны вызывать в людях «трагическое потрясение», но они могут помочь им обрести «душевное очищение и нравственную опору». «Я стремлюсь к искусству, исполненному равновесия и чистоты; оно не должно беспокоить и смущать. Я хочу, чтобы усталый, измотанный, изнуренный человек, глядя на мою живопись, вкусил отдых и покой», — говорил художник.

7-9. Радость жизни. 1905-1906. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

«Радость жизни» — первое крупное декоративное панно художника, написано на сюжет поэмы Стефана Малларме «Послеполуденный отдых фавна». Картина повествует о беззаботной жизни в слиянии с природой, любовных ласках, музицировании и танце – о безвозвратно ушедшем «золотом веке» человечества. По сюжету композиция напоминает таитянские работы Поля Гогена, уехавшего в Океанию и нашедшего там неиспорченный цивилизацией наивный мир. Полотно выстроено по театральным законам: тщательно продумана мизансцена, кулисами служат деревья. Заметно, что художник нарушает пропорциональное изменение масштаба фигур в зависимости от степени их удаленности от зрителя, что затрудняет ориентацию последнего в пространстве картины. Но Матиссу не нужна глубина, хотя от перспективы он не отказывается. Ему важно передать счастье бытия посредством мажорности красок. Колорит полотна, действительно, очень позитивен: яркие цвета в светлой гамме рождают ощущение праздника и гармонии. В этом, по мысли Матисса, и заключается смысл искусства – написать такую картину, чтобы зритель отдыхал, глядя на него. В композиции впервые появляются мотивы танца (архаичной неистовой пляски сцепленных в хороводе тел) и музыки (отдельные фигуры, играющие на музыкальных инструментах). В дальнейшем творчестве художник развивал мотивы музыки и танца.

7

7-3

7-4

7-5

7-7

7-8

7-9

На марках:

7-1. Музыка. 1939. Буффало (шт. Нью-Йорк). Художественная Галерея Олбрайт-Нокс. (См. № 6-4)

7-2. Гармония в красном (Красная комната). 1908. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж. (См. № 6-1)

7-3. Сидящий Риффиан (Ле Риф). 1912-13. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

Риффиане - этническая группа берберов на севере Марокко. Матисс написал эту картину в одной из своих поездок в Марокко. После пребывания в России, он переехал туда в 1912 году по совету Гертруды Стайн. В условиях кризиса вдохновения поездка в Марокко тогда помогла ему. Цвет стал более изысканным, композиции более мирными.

7-4. Красный головной платок. Мадам Матисс. 1907. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

7-5. Урок музыки. 1917. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

На картине: дочь Маргерит (23), сын Пьер (17), играющий на фортепиано, Жан (18) курящий сигарету, снаружи мадам Амели Матисс.

7-6. Мадам Матисс. Зелёная полоса. 1905. Копенгаген. Государственный музей искусств. (См. № 6-2)

7-7. Девушка с зелеными глазами. 1908. Сан-Франциско. Музей современного искусства.

Матисс всю жизнь ценил в своих женских моделях чувство собственного достоинства, смелость и жизнестойкость. Перед Первой мировой войной он написал серию портретов молодых женщин такого типа. Все портреты были вариациями одной и той же простой, довольно избитой формулы: модель изображалась анфас на фоне плоского цветного задника — монохромного или украшенного замысловатым орнаментом. Если и сегодня они впечатляют, то в начале века их эффект был оглушительным. Большинству, конечно, эти портреты казались странными, нелепыми и чересчур агрессивными — особенно непонятен был жирный черный контур, которым художник очерчивал фигуру. А показанная в Париже весной 1910 года «Девушка с зелеными глазами» стала притчей во языцех и продолжала оставаться мишенью яростных атак, появившись в конце того же года на скандально известной выставке постимпрессионистов в Лондоне.

7-8. Две девушки в желтом и красном интерьере. 1947. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

Матисса нередко называли светским, салонным художником, усматривая в праздничности и нарядности его картин прямое воздействие на него вкусов богатых меценатов. Живописца упрекали в оторванности от существующей действительности, в непонимании современных насущных проблем. Действительно, за редким исключением, в картинах Матисса не увидишь «невзрачных мотивов будничной повседневности». Художник старался запечатлеть совершенно иное: нарядных женщин в красивой элегантной обстановке, пышные букеты цветов, яркие ковры. Картины Матисса не способны вызывать в людях «трагическое потрясение», но они могут помочь им обрести «душевное очищение и нравственную опору». «Я стремлюсь к искусству, исполненному равновесия и чистоты; оно не должно беспокоить и смущать. Я хочу, чтобы усталый, измотанный, изнуренный человек, глядя на мою живопись, вкусил отдых и покой», — говорил художник.

7-9. Радость жизни. 1905-1906. Мерион (шт. Пенсильвания). Фонд Барнса. Линкольнский университет.

«Радость жизни» — первое крупное декоративное панно художника, написано на сюжет поэмы Стефана Малларме «Послеполуденный отдых фавна». Картина повествует о беззаботной жизни в слиянии с природой, любовных ласках, музицировании и танце – о безвозвратно ушедшем «золотом веке» человечества. По сюжету композиция напоминает таитянские работы Поля Гогена, уехавшего в Океанию и нашедшего там неиспорченный цивилизацией наивный мир. Полотно выстроено по театральным законам: тщательно продумана мизансцена, кулисами служат деревья. Заметно, что художник нарушает пропорциональное изменение масштаба фигур в зависимости от степени их удаленности от зрителя, что затрудняет ориентацию последнего в пространстве картины. Но Матиссу не нужна глубина, хотя от перспективы он не отказывается. Ему важно передать счастье бытия посредством мажорности красок. Колорит полотна, действительно, очень позитивен: яркие цвета в светлой гамме рождают ощущение праздника и гармонии. В этом, по мысли Матисса, и заключается смысл искусства – написать такую картину, чтобы зритель отдыхал, глядя на него. В композиции впервые появляются мотивы танца (архаичной неистовой пляски сцепленных в хороводе тел) и музыки (отдельные фигуры, играющие на музыкальных инструментах). В дальнейшем творчестве художник развивал мотивы музыки и танца.

Серия сообщений "Художники разных стран_24":

Часть 1 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 3

Часть 2 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 4

...

Часть 27 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 31

Часть 28 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 2

Часть 29 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 3

Часть 30 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 4

Часть 31 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 5

...

Часть 48 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 22

Часть 49 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 23

Часть 50 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 24

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 2 |

Начало темы "Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 1" см. в рубрике "Художники разных стран-7".

6

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6(блок)

На марках:

6-1. Гармония в красном (Красная комната). 1908. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

Эта картина была заказана Щукиным как «Гармония в синем», именно такая цветовая гамма подходила к столовой дома Щукина. Но Матисс перекрасил её в красный цвет, решив, что картина «недостаточно декоративна» (следы синего цвета всё ещё видны по краям картины). Это было серьёзным шагом Матисса в раскрытии декоративных возможностей живописи. Щукин, надо признать, правильно понял и оценил решение Матисса.

6-2. Мадам Матисс. Зелёная полоса. 1905. Копенгаген. Государственный музей искусств.

Выставленный портрет жены художника произвел настоящий фурор, прочно поместив автора в разряд «диких» (то есть фовистов). Количество красок и интенсивность цвета на картине могут показаться запредельными даже для фовизма. Фон в картине заменяют три цветовых плоскости, выстраивающие всю композицию. Причёска мадам Матисс выполнена в чёрных и сине-фиолетовых тонах и композиционно уравновешивается ярким фоновым сиреневым пятном. Светлая (розовая) и тёмная (зеленоватая) стороны лица разделены ключевым элементом картины — зелёной полосой, проходящей посередине лица мадам Матисс и сфокусированной на носу. Тёмные глаза и изгиб бровей выдают в мадам Матисс сильную натуру. Такой, наверное, воспринимал художник свою жену.

6-3. Молодой моряк (2-я версия). 1906. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.

Матисс написал две версии этой картины. Несмотря на то, что картина называется "Молодой моряк", моделью для неё послужил 18-летний рыбак, по имени Герман Августин Бартелеми Монтарж. Произведение было написано в доме Матисса в Куллиуре, летом, которое относится к периоду фовизма в его творчестве.

6-4. Музыка. 1939. Буффало (шт. Нью-Йорк). Художественная Галерея Олбрайт-Нокс.

В 30-х годах в своих многочисленных работах маслом и книжных иллюстрациях Матисс раздвигал границы картин — формы уходили в пространство за рамкой. Примером может служить эта картина.

6-5. Танец (1-я версия). 1909. Нью-Йорк. Музей современного искусства.

Сюжет картины Матиссу навеяли увиденные им в Коллиуре народные пляски. Другая версия — «Танец» — написана под впечатлением от греческой вазовой живописи и русских сезонов Сергея Дягилева. Основное выразительное средство полотна — сочетание лаконичности живописных средств с его огромным размером. «Танец» написан всего тремя красками. Синим цветом передано небо, розовым — тела танцоров, а зелёным цветом изображен холм. На картине изображён танец, хоровод пяти обнажённых людей на вершине холма. Вторая и наиболее известная версия картины находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

6(блок). Автопортрет в полосатой майке. 1906. Копенгаген. Государственный музей искусств.

Мощь упругих широких мазков словно делает холст тугим и жёстким, гудящим от напряжения. Кажется, Матисс работает не кистью по холсту, а стамеской и долотом по цельному массиву, и постепенно плоскости складываются в жёсткую архитектоническую конструкцию. Поперечные полоски нательника, коротко стриженые волосы и тёмная борода, зелёные пятна на лице и неспокойная синь фона – всё это рождает ассоциации с важной для модернистского кода фигурой моряка, представляющего одновременно и стихию (в самом себе), и борьбу с ней (шторм в открытом море). Матисс, спокойный мудрый Матисс, на автопортрете выглядит настороженным и готовым к нападению.

6

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6(блок)

На марках:

6-1. Гармония в красном (Красная комната). 1908. Санкт-Петербург. Государственный Эрмитаж.

Эта картина была заказана Щукиным как «Гармония в синем», именно такая цветовая гамма подходила к столовой дома Щукина. Но Матисс перекрасил её в красный цвет, решив, что картина «недостаточно декоративна» (следы синего цвета всё ещё видны по краям картины). Это было серьёзным шагом Матисса в раскрытии декоративных возможностей живописи. Щукин, надо признать, правильно понял и оценил решение Матисса.

6-2. Мадам Матисс. Зелёная полоса. 1905. Копенгаген. Государственный музей искусств.

Выставленный портрет жены художника произвел настоящий фурор, прочно поместив автора в разряд «диких» (то есть фовистов). Количество красок и интенсивность цвета на картине могут показаться запредельными даже для фовизма. Фон в картине заменяют три цветовых плоскости, выстраивающие всю композицию. Причёска мадам Матисс выполнена в чёрных и сине-фиолетовых тонах и композиционно уравновешивается ярким фоновым сиреневым пятном. Светлая (розовая) и тёмная (зеленоватая) стороны лица разделены ключевым элементом картины — зелёной полосой, проходящей посередине лица мадам Матисс и сфокусированной на носу. Тёмные глаза и изгиб бровей выдают в мадам Матисс сильную натуру. Такой, наверное, воспринимал художник свою жену.

6-3. Молодой моряк (2-я версия). 1906. Нью-Йорк. Музей Метрополитен.

Матисс написал две версии этой картины. Несмотря на то, что картина называется "Молодой моряк", моделью для неё послужил 18-летний рыбак, по имени Герман Августин Бартелеми Монтарж. Произведение было написано в доме Матисса в Куллиуре, летом, которое относится к периоду фовизма в его творчестве.

6-4. Музыка. 1939. Буффало (шт. Нью-Йорк). Художественная Галерея Олбрайт-Нокс.

В 30-х годах в своих многочисленных работах маслом и книжных иллюстрациях Матисс раздвигал границы картин — формы уходили в пространство за рамкой. Примером может служить эта картина.

6-5. Танец (1-я версия). 1909. Нью-Йорк. Музей современного искусства.

Сюжет картины Матиссу навеяли увиденные им в Коллиуре народные пляски. Другая версия — «Танец» — написана под впечатлением от греческой вазовой живописи и русских сезонов Сергея Дягилева. Основное выразительное средство полотна — сочетание лаконичности живописных средств с его огромным размером. «Танец» написан всего тремя красками. Синим цветом передано небо, розовым — тела танцоров, а зелёным цветом изображен холм. На картине изображён танец, хоровод пяти обнажённых людей на вершине холма. Вторая и наиболее известная версия картины находится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

6(блок). Автопортрет в полосатой майке. 1906. Копенгаген. Государственный музей искусств.

Мощь упругих широких мазков словно делает холст тугим и жёстким, гудящим от напряжения. Кажется, Матисс работает не кистью по холсту, а стамеской и долотом по цельному массиву, и постепенно плоскости складываются в жёсткую архитектоническую конструкцию. Поперечные полоски нательника, коротко стриженые волосы и тёмная борода, зелёные пятна на лице и неспокойная синь фона – всё это рождает ассоциации с важной для модернистского кода фигурой моряка, представляющего одновременно и стихию (в самом себе), и борьбу с ней (шторм в открытом море). Матисс, спокойный мудрый Матисс, на автопортрете выглядит настороженным и готовым к нападению.

Серия сообщений "Художники разных стран_24":

Часть 1 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 3

Часть 2 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 4

...

Часть 26 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 30

Часть 27 - Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) на марках разных стран. Часть 31

Часть 28 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 2

Часть 29 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 3

Часть 30 - Анри Матисс (1869-1954, Франция) на марках разных стран. Часть 4

...

Часть 48 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 22

Часть 49 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 23

Часть 50 - Анри Матисс (1869-1954) на марках разных стран. Часть 24

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Исаак Левитан (1861-1900) на марках республики Кот-д’Ивуар |

Начало темы "ЛЕВИТАН Исаак Ильич (1861-1900)" см. в этой рубрике Часть 17

1

2

3

4

На марках:

1. Деревня на берегу реки. 1890. Саратов. Государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.

2. У берега моря. Крым. 1886. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

3. У берега. Лодки. 1892. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

4. Осень. Усадьба. Бумага, пастель. 1894. Омск. Областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля.

1

2

3

4

На марках:

1. Деревня на берегу реки. 1890. Саратов. Государственный художественный музей имени А. Н. Радищева.

2. У берега моря. Крым. 1886. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

3. У берега. Лодки. 1892. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

4. Осень. Усадьба. Бумага, пастель. 1894. Омск. Областной музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля.

Серия сообщений "3-Русские художники 19 в.-II":

Часть 1 - ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич (1842-1904)

Часть 2 - ЯРОШЕНКО Николай Александрович (1846-1898)

...

Часть 38 - РЕПИН Илья Ефимович (1844-1930) - продолжение 3

Часть 39 - Леон Бакст (1866-1924)

Часть 40 - Исаак Левитан (1861-1900) на марках республики Кот-д’Ивуар

Часть 41 - Борисов-Мусатов (1870-1905) - русский художник

Часть 42 - Архитектор, художник Николай Краснов (1864-1939) на марках совместного выпуска с Мальтой.

Часть 43 - РЕПИН Илья Ефимович (1844-1930) - продолжение 4

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

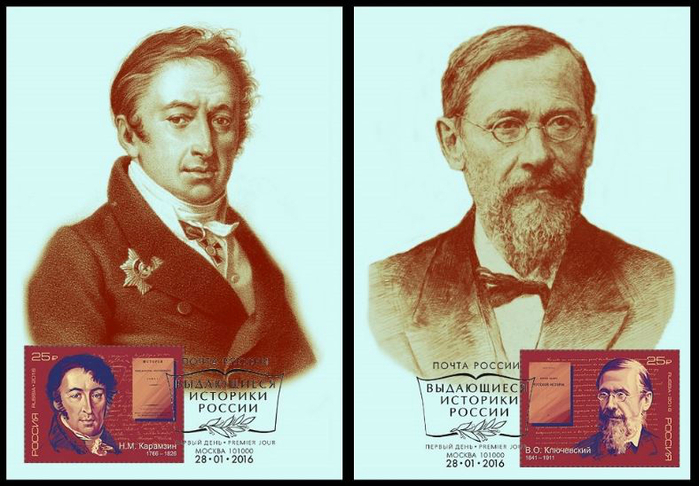

Историки России на марках 2016 года |

На марках:

Н.М. Карамзин (1766-1826) - писатель, историк.

В.О. Ключевский (1841-1911) - историк.

На купоне цитаты:

"Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества...". Н.М. Карамзин.

"История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков...". В.О. Ключевский.

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) - сын помещика Симбирской губернии. Образование получил дома, затем в Москве - в частном пансионе (до 1783 г.); также посещал лекции в Московском университете.

Литературная деятельность Н.М. Карамзина, признанного главы русского сентиментализма, сыграла большую роль в совершенствовании художественных средств изображения внутреннего мира человека, в развитии русского литературного языка. Издавал «Московский журнал» (1791-1792), в котором публиковал и свои художественные произведения, самое известное из которых "Бедная Лиза".

С середины 1790-х гг. определился интерес Н.М. Карамзина к проблемам истории. Он оставляет художественную литературу и работает главным образом над «Историей государства Российского» (т. 1–12, 1816–1829), одного из значительных трудов в Российской историографии.

В серии "Российские историки" 1991 года одна из марок была посвящена Н.М. Карамзину. (См. рубрику "История России-2", часть 20)

Ключевский Василий Осипович (1841-1911) родился в семье сельского священника. В 1865 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1867 г. начал преподавательскую деятельность. В 1872 г. защитил магистерскую диссертацию «Древнерусские жития святых как исторический источник», в 1882 г. - докторскую диссертацию «Боярская дума Древней Руси».

С 1882 г. В.О. Ключевский - профессор русской истории Московского университета, с 1889 г. - член-корреспондент Петербургской академии наук, с 1900 г. - академик истории и древностей русских, с 1908 г. - почётный академик по разряду изящной словесности.

С 1880-х гг. был членом Московского археологического общества, Общества любителей российской словесности, Московского общества истории и древностей российских (председатель в 1893-1905 гг.). Наиболее известный научный труд Ключевского, получивший всемирное признание, - «Курс русской истории» в 5-ти частях.

Серия сообщений "История России-5":

Часть 1 - История российского мундира. Форменное обмундирование сотрудников отрасли связи.

Часть 2 - Преподобный Сергий Радонежский

...

Часть 11 - Патриарх Тихон (1865-1925)

Часть 12 - Выдающиеся юристы России на марках 2015 года

Часть 13 - Историки России на марках 2016 года

Часть 14 - 300 лет фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил России. 2016

Часть 15 - 150 лет Институту нотариата России. 2016

Часть 16 - Российское историческое общество. 2016

Часть 17 - Генерал-Фельдмаршал Д.И. Милютин. 2016

Часть 18 - Первая мировая война. Российская боевая техника. 2016

|

|

Леон Бакст (1866-1924) |

Леон Самойлович Бакст (настоящее имя — Лейб-Хаим Израилевич, или Лев Самойлович Розенберг, 1866-1924) — русский художник, сценограф, книжный иллюстратор, мастер станковой живописи и театральной графики, один из виднейших деятелей объединения «Мир искусства» и театрально-художественных проектов С. П. Дягилева.

Родился в Гродно в небогатой еврейской семье учёного-талмудиста. После окончания гимназии учился вольнослушателем в Академии Художеств, подрабатывая иллюстрацией книг. На первой своей выставке (1889) принял псевдоним Бакст — укороченную фамилию бабушки (Бакстер). В начале 1890-х годов выставлялся в Обществе русских акварелистов. В 1893-1897 годах жил в Париже, часто возвращаясь в Санкт-Петербург. С середины 90-х примыкал к кружку писателей и художников, формировавшемуся вокруг Дягилева и Александра Бенуа, который позднее превратился в объединение «Мир Искусства». В 1898 году совместно с Дягилевым принимает участие в основании одноименного издания. Графика, изданная в этом журнале, принесла Баксту славу.

Продолжил заниматься станковой живописью, создав портреты Малявина (1899), Розанова (1901), Андрея Белого (1905), Зинаиды Гиппиус (1906). Также преподавал живопись детям великого князя Владимира. В 1902 году в Париже получил заказ от Николая II на Встречу русских моряков.

В 1898 году Бакст показал работы на организованной Дягилевым «Первой выставке российских и финских художников»; на выставках «Мира Искусства», на выставке «Secession» в Мюнхене, выставках Артели русских художников, и проч.

В 1903 году перешёл в лютеранство ради брака с дочерью П. М. Третьякова Л. П. Гриценко.

Во время революции 1905 года Бакст работал для журналов «Жупел», «Адская почта», «Сатирикон», позднее в художественном журнале «Аполлон».

С 1907 года Бакст жил в основном в Париже и работал над театральными декорациями, в которых произвёл настоящую революцию.

В 1910 развёлся с Гриценко и вернулся к иудаизму. Всё это время жил в Европе, поскольку, будучи иудеем, не имел вида на жительство вне черты оседлости.

Во время визитов в Санкт-Петербург преподавал в школе Е. Н. Званцевой. В период 1908-1910 годов одним из его учеников был Марк Шагал, но в 1910 году они разорвали отношения. Бакст запретил Шагалу ехать в Париж, поскольку, по его мнению, это пошло бы во вред искусству Шагала, а в финансовом отношении привело бы молодого художника к голодной смерти (Шагал не рисовал театральных декораций). Шагал тем не менее поехал, не умер с голоду и нашёл свой стиль живописи.

В 1914 году Бакст был избран членом Академии художеств.

Леон Бакст умер в Париже от отёка лёгких и похоронен там на кладбище Батиньоль.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

На марке портрет Леона Бакста по фотографии.

На конверте и открытках с марками:

1. Древний ужас. 1908. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Картина изображает гибель в природном катаклизме античной цивилизации, возможно, Атлантиды - мифической цивилизации, некогда процветавшей, согласно Платону, на огромном острове в Атлантическом океане. Обитатели острова достигли необычайных культурных и духовных высот, но за непомерную гордость были наказаны богами. Атлантиду навеки поглотил разбушевавшийся океан. Особенно притягивает взгляд одиноко поставленная художником в центр композиции величавая архаическая статуя богини, со спокойной улыбкой принимающая гибель породившей её цивилизации. От окружавшего её безумного и злобного хаоса богиню отделяла какая-то высшая мудрость, высшее знание, служившее ей защитой.

2. Ужин. 1902. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

На картине изображена жена художника, критика и учредителя объединения «Мир искусства» А. Н. Бенуа - Анна Карловна Кинд (прозванная домашними и друзьями просто Атя). Силуэтность и подчеркнутая графичность линий, контраст белого интерьера, черного наряда молодой женщины и рыжих акцентов на, волосах и апельсинах создают стиль начала ХХ века. Мода на лаконизм изобразительных средств во многом сформировалась благодаря получившей распространение и популярной книжной графике и рекламе.

3. Автопортрет. Картон, масло. 1893. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

В „Автопортрете“ 1893 года, примеряя берет и блузу – традиционный костюм художника-маэстро, – молодой художник словно вживается в роль профессионального служителя муз.

4. Портрет сына художника Андрея. Бумага на картоне, акварель, гуашь, пастель, белила. 1908. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

5. Портрет Вальтера Фёдоровича Нувеля. Бумага на картоне, акварель. 1895. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Вальтер Фёдорович Нувель (1871-1949) — деятель художественного общества «Мир искусства», организатор музыкальных вечеров и других предприятий объединения.

6. Портрет Сергея Павловича Дягилева с няней. Холст, масло. 1906. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Этот портрет признан вершиной портретного творчества Бакста. Он был окончен в 1906 году, когда к завершению подошел петербургский период дягилевской деятельности, такой яркий, напряженный, исполненный взлетов и падений. Среди богатой художественной иконографии этого грозного «диктатора от искусства», нет ни одного портрета, в котором он, весь сотканный из чрезвычайно острых противоречий, оказался бы так верно понятым. Бакст проник в сущность своего персонажа, словно собрав воедино все грани его многомерной натуры, создал сложнейший образ необычайно деликатными изобразительными приёмами – методом полунамеков, полуакцентов. В самой постановке фигуры Дягилева, в «позе уверенной, дерзкой, обдумывающей и решительной» соединились покой и порывистость. Интимная нота образа усилена присутствием в портрете преданной своему питомцу старушки-няни Авдотьи.

7. Амедео Модильяни (1884–1920). Портрет Леона Бакста. 1917. Частная коллекция.

8. Портрет будущей графини Анри де Буажелен. 1924. Частная коллекция.

9. Портрет Андрея Белого. Бумага, цветной карандаш, мел. 1905. Частная коллекция.

10. Портрет художника, критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа. Бумага на картоне, акварель, пастель. 1898. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Бакст изобразил Александра Бенуа в привычной для него обстановке, в собственной мастерской. Удобно расположившись в «вольтеровском» кресле, будущий известный критик и историк искусства склонился над бумагами и всецело поглощен чтением. Приглушенная, передающая атмосферу тишины и покоя, цветовая гамма; скользящий свет, легкая «смазанность» пастели объединяют фигуру портретируемого и окружающее его пространство комнаты, в которое органично входят окутанный дымкой портрет императрицы Елизаветы Петровны в рокайльной раме, книги и рисунки, лежащие на полке. В неразрывное целое сливается мир действительный и мир искусства.

Родился в Гродно в небогатой еврейской семье учёного-талмудиста. После окончания гимназии учился вольнослушателем в Академии Художеств, подрабатывая иллюстрацией книг. На первой своей выставке (1889) принял псевдоним Бакст — укороченную фамилию бабушки (Бакстер). В начале 1890-х годов выставлялся в Обществе русских акварелистов. В 1893-1897 годах жил в Париже, часто возвращаясь в Санкт-Петербург. С середины 90-х примыкал к кружку писателей и художников, формировавшемуся вокруг Дягилева и Александра Бенуа, который позднее превратился в объединение «Мир Искусства». В 1898 году совместно с Дягилевым принимает участие в основании одноименного издания. Графика, изданная в этом журнале, принесла Баксту славу.

Продолжил заниматься станковой живописью, создав портреты Малявина (1899), Розанова (1901), Андрея Белого (1905), Зинаиды Гиппиус (1906). Также преподавал живопись детям великого князя Владимира. В 1902 году в Париже получил заказ от Николая II на Встречу русских моряков.

В 1898 году Бакст показал работы на организованной Дягилевым «Первой выставке российских и финских художников»; на выставках «Мира Искусства», на выставке «Secession» в Мюнхене, выставках Артели русских художников, и проч.

В 1903 году перешёл в лютеранство ради брака с дочерью П. М. Третьякова Л. П. Гриценко.

Во время революции 1905 года Бакст работал для журналов «Жупел», «Адская почта», «Сатирикон», позднее в художественном журнале «Аполлон».

С 1907 года Бакст жил в основном в Париже и работал над театральными декорациями, в которых произвёл настоящую революцию.

В 1910 развёлся с Гриценко и вернулся к иудаизму. Всё это время жил в Европе, поскольку, будучи иудеем, не имел вида на жительство вне черты оседлости.

Во время визитов в Санкт-Петербург преподавал в школе Е. Н. Званцевой. В период 1908-1910 годов одним из его учеников был Марк Шагал, но в 1910 году они разорвали отношения. Бакст запретил Шагалу ехать в Париж, поскольку, по его мнению, это пошло бы во вред искусству Шагала, а в финансовом отношении привело бы молодого художника к голодной смерти (Шагал не рисовал театральных декораций). Шагал тем не менее поехал, не умер с голоду и нашёл свой стиль живописи.

В 1914 году Бакст был избран членом Академии художеств.

Леон Бакст умер в Париже от отёка лёгких и похоронен там на кладбище Батиньоль.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

На марке портрет Леона Бакста по фотографии.

На конверте и открытках с марками:

1. Древний ужас. 1908. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Картина изображает гибель в природном катаклизме античной цивилизации, возможно, Атлантиды - мифической цивилизации, некогда процветавшей, согласно Платону, на огромном острове в Атлантическом океане. Обитатели острова достигли необычайных культурных и духовных высот, но за непомерную гордость были наказаны богами. Атлантиду навеки поглотил разбушевавшийся океан. Особенно притягивает взгляд одиноко поставленная художником в центр композиции величавая архаическая статуя богини, со спокойной улыбкой принимающая гибель породившей её цивилизации. От окружавшего её безумного и злобного хаоса богиню отделяла какая-то высшая мудрость, высшее знание, служившее ей защитой.

2. Ужин. 1902. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

На картине изображена жена художника, критика и учредителя объединения «Мир искусства» А. Н. Бенуа - Анна Карловна Кинд (прозванная домашними и друзьями просто Атя). Силуэтность и подчеркнутая графичность линий, контраст белого интерьера, черного наряда молодой женщины и рыжих акцентов на, волосах и апельсинах создают стиль начала ХХ века. Мода на лаконизм изобразительных средств во многом сформировалась благодаря получившей распространение и популярной книжной графике и рекламе.

3. Автопортрет. Картон, масло. 1893. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

В „Автопортрете“ 1893 года, примеряя берет и блузу – традиционный костюм художника-маэстро, – молодой художник словно вживается в роль профессионального служителя муз.

4. Портрет сына художника Андрея. Бумага на картоне, акварель, гуашь, пастель, белила. 1908. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

5. Портрет Вальтера Фёдоровича Нувеля. Бумага на картоне, акварель. 1895. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Вальтер Фёдорович Нувель (1871-1949) — деятель художественного общества «Мир искусства», организатор музыкальных вечеров и других предприятий объединения.

6. Портрет Сергея Павловича Дягилева с няней. Холст, масло. 1906. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Этот портрет признан вершиной портретного творчества Бакста. Он был окончен в 1906 году, когда к завершению подошел петербургский период дягилевской деятельности, такой яркий, напряженный, исполненный взлетов и падений. Среди богатой художественной иконографии этого грозного «диктатора от искусства», нет ни одного портрета, в котором он, весь сотканный из чрезвычайно острых противоречий, оказался бы так верно понятым. Бакст проник в сущность своего персонажа, словно собрав воедино все грани его многомерной натуры, создал сложнейший образ необычайно деликатными изобразительными приёмами – методом полунамеков, полуакцентов. В самой постановке фигуры Дягилева, в «позе уверенной, дерзкой, обдумывающей и решительной» соединились покой и порывистость. Интимная нота образа усилена присутствием в портрете преданной своему питомцу старушки-няни Авдотьи.

7. Амедео Модильяни (1884–1920). Портрет Леона Бакста. 1917. Частная коллекция.

8. Портрет будущей графини Анри де Буажелен. 1924. Частная коллекция.

9. Портрет Андрея Белого. Бумага, цветной карандаш, мел. 1905. Частная коллекция.

10. Портрет художника, критика и историка искусства Александра Николаевича Бенуа. Бумага на картоне, акварель, пастель. 1898. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Бакст изобразил Александра Бенуа в привычной для него обстановке, в собственной мастерской. Удобно расположившись в «вольтеровском» кресле, будущий известный критик и историк искусства склонился над бумагами и всецело поглощен чтением. Приглушенная, передающая атмосферу тишины и покоя, цветовая гамма; скользящий свет, легкая «смазанность» пастели объединяют фигуру портретируемого и окружающее его пространство комнаты, в которое органично входят окутанный дымкой портрет императрицы Елизаветы Петровны в рокайльной раме, книги и рисунки, лежащие на полке. В неразрывное целое сливается мир действительный и мир искусства.

Серия сообщений "3-Русские художники 19 в.-II":

Часть 1 - ВЕРЕЩАГИН Василий Васильевич (1842-1904)

Часть 2 - ЯРОШЕНКО Николай Александрович (1846-1898)

...

Часть 37 - Айвазовский на марках разных стран. Часть 7

Часть 38 - РЕПИН Илья Ефимович (1844-1930) - продолжение 3

Часть 39 - Леон Бакст (1866-1924)

Часть 40 - Исаак Левитан (1861-1900) на марках республики Кот-д’Ивуар

Часть 41 - Борисов-Мусатов (1870-1905) - русский художник

Часть 42 - Архитектор, художник Николай Краснов (1864-1939) на марках совместного выпуска с Мальтой.

Часть 43 - РЕПИН Илья Ефимович (1844-1930) - продолжение 4

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Куинджи. Ночь на Днепре |

Куинджи Архип Иванович (1841-1910) - русский живописец, мастер пейзажной живописи.

Ночь на Днепре. 1882. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Это повторение-вариант картины "Лунная ночь на Днепре". 1880. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Гармоничность и спокойствие, простота образов на картине "Лунная ночь на Днепре". На ночном небе сияет луна, окрашивая облака в холодный свет. Ниже видно как лунный свет колеблется на водах Днепра. Видно медленное течение реки, ее изгибы и линию берега, хаты. Всё в природе затихло, завороженное чудесным сиянием неба и днепровских вод.

Картина обрела поистине легендарную славу. Куинджи работал над ней летом и осенью 1880 года. По российской столице разнеслись слухи о феерической красоте "Лунной ночи на Днепре". На два часа по воскресеньям художник открывал желающим двери своей мастерской, и петербургская публика начала осаждать ее задолго до завершения произведения.

В мастерскую А.И. Куинджи приходили И.С. Тургенев и Я. Полонский, И. Крамской и П. Чистяков, Д.И. Менделеев, к картине приценивался известный издатель и коллекционер К.Т. Солдатенков. Прямо из мастерской, ещё до выставки, "Лунная ночь на Днепре" за огромные деньги была куплена великим князем Константином Константиновичем. А потом картина была выставлена на Большой Морской улице в Петербурге, в зале Общества поощрения художников. Выступление художника с персональной выставкой, да ещё состоящей всего из одной небольшой картины, было событием необычным. Причем картина эта трактовала не какой-нибудь необычный исторический сюжет, а была весьма скромным по размеру пейзажем. Но А.И. Куинджи умел побеждать. Успех превзошел все ожидания и превратился в настоящую сенсацию. Длинные очереди выстраивались на Большой Морской улице, и люди часами ждали, чтобы увидеть это необыкновенное произведение. Чтобы избежать давки, публику пускали в зал группами.

А.И. Куинджи всегда очень внимательно относился к экспонированию своих картин, размещал их так, чтобы они были хорошо освещены, чтобы им не мешали соседние полотна. В этот раз "Лунная ночь на Днепре" висела на стене одна. Зная, что эффект лунного сияния в полной мере проявится при искусственном освещении, художник велел задрапировать окна в зале и осветить картину сфокусированным на ней лучом электрического света. Посетители входили в полутемный зал и, завороженные, останавливались перед холодным сиянием лунного света. Публику приводила в восторг иллюзия натурального лунного света, и люди, по словам И.Е. Репина, в "молитвенной тишине" стоявшие перед полотном А.И. Куинджи, уходили из зала со слезами на глазах: "Так действовали поэтические чары художника на избранных верующих, и те жили в такие минуты лучшими чувствами души и наслаждались райским блаженством искусства живописи".

Куинджи был вдохновлён успехом картины и создал еще две копии «Лунной ночи»: одна хранится в Государственной Третьяковской галерее, другая находится в Ливадийском дворце в Ялте.

Не зря А.И. Куинджи называли художником света, и почтовая марка также передаёт творческий замысел художника по созданию ощущения реального лунного света и эффекта глубины пространства. Картина «Ночь на Днепре», по мнению самого художника, стала главным произведением его жизни.

Ночь на Днепре. 1882. Москва. Государственная Третьяковская галерея.

Это повторение-вариант картины "Лунная ночь на Днепре". 1880. Санкт-Петербург. Государственный Русский музей.

Гармоничность и спокойствие, простота образов на картине "Лунная ночь на Днепре". На ночном небе сияет луна, окрашивая облака в холодный свет. Ниже видно как лунный свет колеблется на водах Днепра. Видно медленное течение реки, ее изгибы и линию берега, хаты. Всё в природе затихло, завороженное чудесным сиянием неба и днепровских вод.

Картина обрела поистине легендарную славу. Куинджи работал над ней летом и осенью 1880 года. По российской столице разнеслись слухи о феерической красоте "Лунной ночи на Днепре". На два часа по воскресеньям художник открывал желающим двери своей мастерской, и петербургская публика начала осаждать ее задолго до завершения произведения.

В мастерскую А.И. Куинджи приходили И.С. Тургенев и Я. Полонский, И. Крамской и П. Чистяков, Д.И. Менделеев, к картине приценивался известный издатель и коллекционер К.Т. Солдатенков. Прямо из мастерской, ещё до выставки, "Лунная ночь на Днепре" за огромные деньги была куплена великим князем Константином Константиновичем. А потом картина была выставлена на Большой Морской улице в Петербурге, в зале Общества поощрения художников. Выступление художника с персональной выставкой, да ещё состоящей всего из одной небольшой картины, было событием необычным. Причем картина эта трактовала не какой-нибудь необычный исторический сюжет, а была весьма скромным по размеру пейзажем. Но А.И. Куинджи умел побеждать. Успех превзошел все ожидания и превратился в настоящую сенсацию. Длинные очереди выстраивались на Большой Морской улице, и люди часами ждали, чтобы увидеть это необыкновенное произведение. Чтобы избежать давки, публику пускали в зал группами.

А.И. Куинджи всегда очень внимательно относился к экспонированию своих картин, размещал их так, чтобы они были хорошо освещены, чтобы им не мешали соседние полотна. В этот раз "Лунная ночь на Днепре" висела на стене одна. Зная, что эффект лунного сияния в полной мере проявится при искусственном освещении, художник велел задрапировать окна в зале и осветить картину сфокусированным на ней лучом электрического света. Посетители входили в полутемный зал и, завороженные, останавливались перед холодным сиянием лунного света. Публику приводила в восторг иллюзия натурального лунного света, и люди, по словам И.Е. Репина, в "молитвенной тишине" стоявшие перед полотном А.И. Куинджи, уходили из зала со слезами на глазах: "Так действовали поэтические чары художника на избранных верующих, и те жили в такие минуты лучшими чувствами души и наслаждались райским блаженством искусства живописи".

Куинджи был вдохновлён успехом картины и создал еще две копии «Лунной ночи»: одна хранится в Государственной Третьяковской галерее, другая находится в Ливадийском дворце в Ялте.

Не зря А.И. Куинджи называли художником света, и почтовая марка также передаёт творческий замысел художника по созданию ощущения реального лунного света и эффекта глубины пространства. Картина «Ночь на Днепре», по мнению самого художника, стала главным произведением его жизни.

Серия сообщений "Картины русских и советских художников-5":

Часть 1 - Серов. Девочка с персиками

Часть 2 - Левитан. Над вечным покоем

...

Часть 42 - Серов. С Лениным

Часть 43 - Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского

Часть 44 - Куинджи. Ночь на Днепре

Часть 45 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 1

Часть 46 - Русская живопись на марках Сент-Винсент и Гренадины. Часть 2

Часть 47 - Василий Перов на марках Сент-Винсент и Гренадины.

Часть 48 - Михаил Нестеров на марках Республики Мозамбик

Часть 49 - Русские художники на марках Республики Мозамбик

|

|

Народная кухня на марке 2016 года |

Совместный выпуск Администраций связи стран - членов РСС. Народная кухня.

На почтовой марке изображён натюрморт из традиционных блюд русской кухни: окрошка, хлеб, квас, зелень и овощи.

Русская кухня славится разнообразием и изобилием. Она отличается наличием всевозможных квашеных, солёных и мочёных овощей, плодов и грибов, а также множеством деликатесных продуктов: осётр, сёмга, красная и чёрная икра, буженина и т. д. Традиционным является и разнообразие супов, среди которых наиболее известные - окрошка, щи, борщ, рассольник, солянка, калья, уха, ботвинья.

На почтовой марке изображён натюрморт из традиционных блюд русской кухни: окрошка, хлеб, квас, зелень и овощи.

Русская кухня славится разнообразием и изобилием. Она отличается наличием всевозможных квашеных, солёных и мочёных овощей, плодов и грибов, а также множеством деликатесных продуктов: осётр, сёмга, красная и чёрная икра, буженина и т. д. Традиционным является и разнообразие супов, среди которых наиболее известные - окрошка, щи, борщ, рассольник, солянка, калья, уха, ботвинья.

Серия сообщений "Культура, образование, искусство-3":

Часть 1 - Декоративно-прикладное искусство России. Каслинское литье. 2012

Часть 2 - 1150 лет миссии Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в славянские страны. 2013

...

Часть 24 - Совместные выпуски Российской Федерации и Азербайджана по архитектуре. 2015

Часть 25 - 50 лет Всероссийскому обществу охраны памятников истории и культуры

Часть 26 - Народная кухня на марке 2016 года

Часть 27 - 1000 лет присутствия русских на Святой горе Афон. 2016

Часть 28 - Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 2016

|

|

Легенды российского футбола на марках 2015 года |

На марках:

Гавриил Дмитриевич Качалин (1911-1995) - советский футболист и футбольный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1950). Заслуженный тренер СССР (1956).

Выступал за «Динамо» Москва (1936-1942). Чемпион СССР 1937, 1940 годов. Обладатель Кубка СССР 1937 года. Главный тренер сборной СССР (1955-1958, 1960-1962, 1968-1970). Под руководством Г.Д. Качалина сборная СССР выиграла Олимпийские игры 1956 года и Кубок Европы 1960 года. Возглавлял сборную на чемпионатах мира 1958, 1962 и 1970 годов.

Валентин Борисович Бубукин (1933-2011) - советский футболист, нападающий, капитан сборной СССР. Участник чемпионатов мира 1958, 1962 гг., обладатель Кубка Европы 1960 г. нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1960), заслуженный тренер РСФСР (1990).

Юрий Николаевич Войнов (1931-2003) - советский футболист полузащитник, тренер. Признан одним из лучших игроков чемпионата мира 1958 г., обладатель Кубка Европы 1960 г. Советский и украинский тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1959). Заслуженный тренер Украинской ССР (1968). Один из лучших центральных полузащитников в истории советского футбола.

Валентин Козьмич Иванов (1934-2011) - советский футболист, нападающий, капитан сборной СССР, советский и российский тренер. Участник чемпионатов мира 1958, 1962 и 1966 гг. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1957). Заслуженный тренер СССР(1988). Лучший бомбардир Чемпионата мира 1962 года в Чили.

Сергей Сергеевич Сальников (1925-1984) - советский футболист, нападающий. Игрок олимпийской и национальной сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1954, снято в апреле 1955; восстановлено в июле 1955). Участник чемпионата мира 1958 г., олимпийский чемпион 1956 г. Один из наиболее техничных игроков советского футбола. Окончил Высшую школу тренеров при ГЦОЛИФКе (1955) и факультет журналистики МГУ (1961).

Эдуард Анатольевич Стрельцов (1937-1990) - советский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1958 г. Олимпийский чемпион 1956 года, заслуженный мастер спорта СССР (1957, 1967). Его именем назван стадион «Торпедо» в Москве.

Лев Иванович Яшин (1929-1990) - легендарный советский футбольный вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957). Герой Социалистического Труда (1990). Полковник ВС СССР. Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar. Входит в список лучших игроков XX века. Единственный вратарь в истории, получавший «Золотой мяч». Последний матч провёл 27 мая 1971 года.

Серия сообщений "Спорт-4":

Часть 1 - Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 на марках России. Выпуск 1-2015.

Часть 2 - Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 на марках России. Выпуск 2-2015.

Часть 3 - FIFA 2018 в России. Стадионы на марках 2015 года

Часть 4 - Легенды российского футбола на марках 2015 года

Часть 5 - Континентальная хоккейная лига. Кубок Гагарина 2016 года.

Часть 6 - Чемпионат мира по хоккею в России 2016 года.

Часть 7 - Россия в чемпионатах мира по футболу FIFA. 2016.

Часть 8 - Футбол 2018. Стадионы - Волгоград, Екатеринбург, Ростов, Самара. 2016

|

|

Процитировано 1 раз

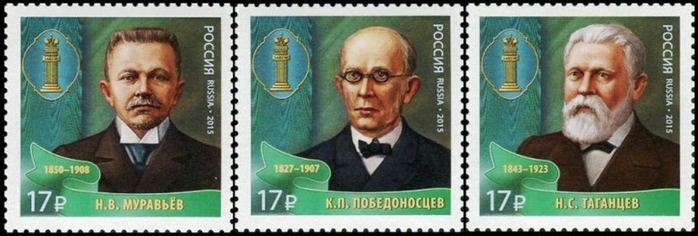

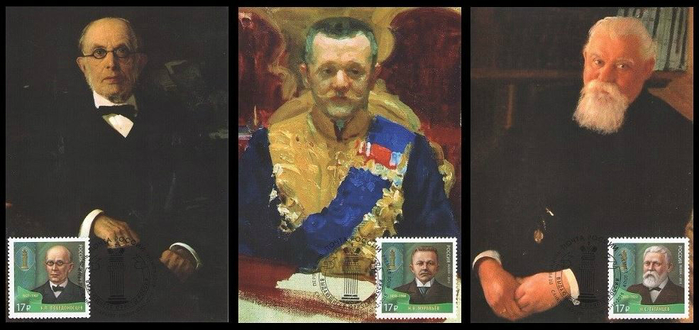

Выдающиеся юристы России на марках 2015 года |

На марках:

Николай Валерианович Муравьёв (1850-1908) - министр юстиции и генерал-прокурор Российской империи, член государственного совета, известный законотворец. В годы его работы была реформирована отечественная судебная система: в 1896 г. издан «Наказ чинам прокурорского надзора судебных палат и окружных судов», завершилось введение судебных уставов на территории России. В 1905-1908 гг. посол России в Италии.

Константин Петрович Победоносцев (1827-1907) - обер-прокурор Святейшего синода, член государственного совета Российской империи, учёный-правовед. Автор многочисленных произведений по юридической, исторической, социальной проблематике, на многие годы предопределивших развитие не только правовой, но и политической жизни страны.

Преподавал законоведение наследникам престола - будущим императорам Александру III и Николаю II, у которых пользовался большим уважением. Наряду с М.Н. Катковым считается «серым кардиналом» правительства Александра III.

Николай Степанович Таганцев (1843-1923) - государственный деятель, знаменитый криминалист, учёный и преподаватель права. Законотворческие инициативы Н.С. Таганцева в области уголовного права и судебного законодательства Российской империи на несколько десятилетий опередили своё время, а научная деятельность юриста оказала влияние на современное российское право.

Серия сообщений "История России-5":

Часть 1 - История российского мундира. Форменное обмундирование сотрудников отрасли связи.

Часть 2 - Преподобный Сергий Радонежский

...

Часть 10 - Святой князь Владимир - Креститель Руси на марке 2015 года

Часть 11 - Патриарх Тихон (1865-1925)

Часть 12 - Выдающиеся юристы России на марках 2015 года

Часть 13 - Историки России на марках 2016 года