-Метки

-Рубрики

- Гороскопы (337)

- астропрогнозы (178)

- Аспекты планет (48)

- Планеты в знаках (24)

- Зодиакальная астрология (21)

- Транзиты (13)

- Синастрия (7)

- Планеты в Домах (6)

- Структурный гороскоп (4)

- Лунный календарь (3)

- Книги. (194)

- Рецензии, критика, отзывы (109)

- Зарубежная литература (88)

- Новинки литературы (54)

- Литературные герои (17)

- Российские писатели (11)

- Книжные цитаты (10)

- Зарубежные писатели (7)

- Русская литература (5)

- История моды. (192)

- Родословная вещей (47)

- Средние века (29)

- Возрождение (22)

- Античность (17)

- 20 век (15)

- 17 век (14)

- 19 век (14)

- 18 век (8)

- Барокко (3)

- Древний мир (1)

- Изобразительное искусство (119)

- Тематические подборки (47)

- Графика (46)

- Живопись (37)

- Путешествие в картину (5)

- О художниках (1)

- Художественная культура (118)

- Фотография (75)

- Скульптура (17)

- Декоративно-прикладное искусство (16)

- Креатив (5)

- Современное искусство (4)

- Архитектура (3)

- История. (112)

- Эпоха и нравы. (40)

- Предметы из прошлого (12)

- Великие личности (5)

- Изобретения человечества (3)

- Памятники древности (1)

- Кругосветка (108)

- Европа (37)

- Памятники, фонтаны и скульптуры (27)

- достопримечательности (25)

- Азия (6)

- Америка (6)

- Памятники природы, парки и заповедники (4)

- музеи мира (4)

- Россия (4)

- В мире женщин (73)

- Знаменитые женщины прошлого. (39)

- Секреты красоты (15)

- Женские типы и профессии (13)

- Идеал эпохи (8)

- Магические штучки. (73)

- Исполнение желания (15)

- Гадания (14)

- Привлечение денег (13)

- Домашняя магия (7)

- Легенды, предания, суеверия. (6)

- Привлечение любви (4)

- Волшебство простых вещей (4)

- нумерология (2)

- Заговоры (1)

- Обретение здоровья (1)

- Семейная магия (1)

- Психология (61)

- Взаимоотношения (35)

- Саморазвитие (11)

- Детская психология (1)

- женская типология (1)

- мужская типология (1)

- Все для оформления дневника. (53)

- Рамочки (23)

- Мода (52)

- Женские штучки (22)

- Словарь моды (6)

- Азбука стиля (5)

- Прически (3)

- Знаменитые кутюрье (2)

- Кино. (39)

- Знаменитые актрисы (12)

- Зарубежные фильмы (9)

- Отечественное кино (4)

- Советское кино (3)

- Снимается кино... (1)

- Экранизация (1)

- Сериалы (1)

- Юмор (38)

- Лирика (35)

- Стихи (21)

- Коротко о главном. (6)

- Рецепты блюд. (30)

- Сладкая выпечка (11)

- Салаты и закуски (4)

- Домашнее консервирование (2)

- Кухня разных стран (1)

- Детская тема (29)

- сказочные места для отдыха с детьми (5)

- игрушки (5)

- мультики (2)

- Воспитание без наказания (1)

- Зверье мое (24)

- Кошки (14)

- Собаки (1)

- всякие полезности (23)

- Советы (15)

- Нужные ссылки (3)

- Этника (21)

- Культура и быт. (5)

- Национальный костюм (5)

- Национальные праздники (3)

- Народные традиции и обычаи (3)

- Советская эпоха (20)

- Наша жизнь (7)

- Советское детство (6)

- Старые фотографии (6)

- Символы эпохи (4)

- Мудрые мысли. (19)

- О любви (3)

- О счастье. (2)

- Праздники (12)

- Новый Год (7)

- Пасха (1)

- Тесты (12)

- Интересное (11)

- Общество (11)

- Истории из жизни (7)

- Неопознанное (10)

- Призраки и духи (5)

- Инопланетные цивилизации (1)

- Эзотерика (8)

- Ручная работа (4)

- вязание (2)

- (0)

- (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

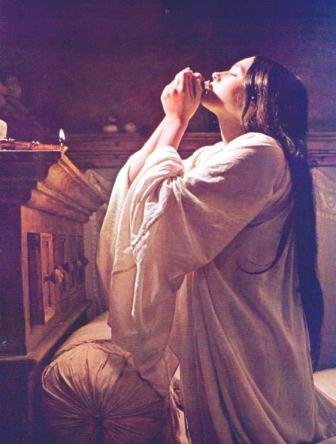

Любовь и брак в эпоху Возрождения. |

Цель единобрачия всегда и везде предполагала принципиальное требование добрачного целомудрия. На практике это требование применялось, однако, исключительно к женщине. От жены муж требовал прежде всего, чтобы она сохранила свою физическую нетронутость до брачной ночи. Ее девственность принадлежала только ему. Сколько бы это требование ни облекалось в хитроумные идеологические измышления, в нем отражается, как уже было выяснено в первой главе, не более как материальная цель единобрачия, заключающаяся в производстве законных наследников.

Тот факт, что жених в брачную ночь найдет невесту нетронутой, служит ему первой гарантией, что она и в браке будет соблюдать ему верность и что дети, которые произойдут от этого брака, будут его детьми. Для жениха не может быть поэтому более неприятного разочарования, как узнать в брачную ночь, что его невеста имела уже связь.

"Лучше иметь на ложе ежа, чем невесту, лишившуюся своей невинности".

Высокая оценка, которая давалась физической нетронутости женщины, — в ней усматривали высшую женскую добродетель — обнаруживалась в эпоху Ренессанса в целом ряде чрезвычайно откровенных обычаев, особенно свадебных, имевших целью публично доказать всему миру, что женщина в этом отношении "достойна" или "недостойна". Девушке сплетался венок, женщину, до брака лишившуюся невинности, старались всячески унизить в глазах сограждан.

Наиболее распространенный признак отличия заключался в том, что достойная невеста подходила к алтарю с венком на голове: она носила "почетную корону целомудрия". Венок (Schapel, Schapelin) — признак девственности. Невесты-девственницы имели далее право распускать волосы на непокрытой голове. Наоборот, невеста, которая еще до брака сошлась с мужчиной, хотя бы с женихом, должна была удовольствоваться вуалью. В немецкой народной песне XV столетия девушка не впускает возлюбленного в спальню, ссылаясь на ожидающее ее в противном случае клеймо.

"Кто стучится ко мне в дверь? Я его все равно не впущу. А то мне пришлось бы носить вуаль, когда другие девушки украшаются венком. Мне было бы стыдно, очень стыдно, и чем дальше, тем больше".

В Нюрнберге "падшая" девушка должна была идти в церковь с соломенным венком на голове, толпа осыпала место перед дверью ее дома сечкой и ее называли "испытанной девкой". В Ротенбурге церковная епитимья* заключалась в том, что невеста, потерявшая невинность, должна была стоять на паперти с соломенной косой, приделанной к волосам, а ее совратитель обязан был в продолжение трех воскресений появляться в церкви в соломенном плаще, а также возить свою возлюбленную в тачке по всему местечку, причем толпа забрасывала обоих грязью.

Описанные народные обычаи не только санкционируются как церковные епитимьи, но и получают юридическую силу. Таким "запятнанным молодым" предписывались далее всевозможные ограничения: они имели право пригласить на свадьбу только определенное количество гостей, угостить их только определенным количеством свадебных блюд, да и самая свадьба праздновалась не так долго, как у "достойных" молодых, и справлялась в день, в который обычно не бывало свадеб, например, в Меммингене в среду, которая в глазах народа пользовалась дурной славой. В соответствующих указах открыто выставлялась самая цель этих постановлений: заклеймить тех, кого они касались.

В одном нюрнбергском указе, изданном в XVI в. и неоднократно возобновлявшемся в XVII столетии, направленном исключительно против гнусного порока "растления девушек", говорится, что это делается для того, чтобы "молодые предстали публично пред всеми в том позоре, в котором они сами виноваты". Мало того. Обе стороны подвергались еще серьезным телесным наказаниям и денежным штрафам, особенно значительным, когда добрачная связь жениха и невесты обнаруживалась только после свадьбы, будь то вследствие преждевременного рождения ребенка или благодаря доносу.

Еще более грубое, на наш взгляд, воззрение отражается в другом свадебном обычае, при помощи которого в разных странах и местностях невеста была обязана публично доказать или при помощи которого она доказывала, что вступила в брак девственницей. Обычай этот заключался в том, что на другой день после свадьбы простыня или рубашка невесты с торжеством вывешивались или показывались из окна. Только такое документальное доказательство спасало в глазах соседей и друзей честь новобрачной. Чем явственнее были следы крови, тем нахальнее выставлялась простыня напоказ соседям, ибо тем выше была слава невесты как девственницы.

Брантом сообщает об этом обычае, каким он существовал в Испании, следующее: "Женщина имеет еще одно средство доказать свою незапятнанность, а именно на другое утро после свадьбы показать кровавые следы борьбы, как это делается в Испании, где окровавленная простыня вывешивается из окна при громких криках: "Virgen la tenemos (Мы считаем ее девушкой, она девственница)".

Аретино и итальянские новеллисты сообщают, что подобный же обычай существовал и в Италии. В Швабии встречается аналогичный обычай. Если здесь муж обвинял жену, что она уже не была девушкой, когда выходила замуж, то ее родители могли или должны были доказать противное. С этой целью свадебная простыня представлялась на рассмотрение суда. Если муж был неправ, он подвергался денежному взысканию и сорока ударам. Если же он был прав, то брак считался несостоявшимся, а молодая к тому же еще изгонялась из родительского дома, "так как в доме отца предавалась разврату".

Подобный обычай сохранился до сих пор в славянских странах.

Разумеется, в тех местах, где такие обычаи сохранялись дольше, они принимали все более символический характер. Выставлялись уже не самые следы или во всяком случае следы, очень ретушированные. Естественно, что это должно было совершиться рано или поздно, даже там, где не преследовали при этом обмана. Опыт очень скоро научил людей, что свадебная ночь может и не сопровождаться "кровавой бойней", а девственность невесты все же будет неоспоримым фактом.

Высокая оценка, которая давалась физической нетронутости женщины, явствует еще из того обстоятельства, что потеря девственности делала женщину в глазах всех низшим существом. Она имела поэтому часто право предъявлять к тому, кто ее обесчестил, иск о вознаграждении. С другой стороны, мужчина мог требовать от родителей невесты, лишившейся своей девственности, более значительного приданого.

Все эти обычаи и законы, с которыми к тому же совершенно совпадало общественное мнение в эпоху Ренессанса, однако, нисколько не мешали тому, что как раз в эту эпоху не только мужчины, но и женщины особенно часто нарушали предписание добрачного целомудрия. При общей напряженности эротического чувства число добрачных связей должно было неизбежно возрасти.

В мелкобуржуазной среде вышеуказанные моральные воззрения, соответствовавшие как нельзя лучше ее интересам, всегда пользовались величайшим почетом и значением, так как экономическое существование мастера предполагало самую почтенную и солидную форму брака. Но если даже большинство мещанских девушек страшно боялись тогда (как и теперь) публичного скандала, так как он клеймил их обыкновенно на всю жизнь ввиду ограниченности круга, в котором протекала эта жизнь, то очень часто еще более горячая кровь оставалась победительницей.

Чем утонченнее становились средства, позволявшие избежать опасности, тем более возрастала у женщин готовность подчиниться велениям чувств и испытать те радости, которые Ренессанс ценил более всякой другой эпохи. Добрачные связи женщин в эпоху Ренессанса должны были быть в порядке вещей почти во всех слоях населения. В литературе каждой страны встречается огромное количество заявлений на этот счет. С другой стороны, есть ряд обстоятельств и явлений, превращающих подобное предположение в достоверный факт.

Для Италии Корнацано удостоверяет в новелле, основанной на поговорке "Кто был свидетелем, того да благословит Бог", что нет ни одной девушки старше десяти лет. Епископ, выведенный в новелле, говорит своим слушателям: "Прежде чем стать епископом, я был исповедником, и все девушки старше десяти лет признавались мне, что у них уже было по крайней мере два любовника".

О Франции говорится в одной новелле Тюнгера: "Немецкий дворянин, умевший немного говорить по-французски, въезжал верхом по мосту в Авиньон. Усталая лошадь начала спотыкаться, когда взошла на мост. Девица, очевидно легкого поведения, разразилась при виде этого смехом и стала издеваться над всадником. "Ах, мадам! — возразил он. — Вы едва ли удивитесь тому, что моя лошадь спотыкается, если узнаете, что она это делает всегда при виде женщины легкого поведения". "Ох! — воскликнула та. — Если это так, то советую вам не въезжать в город, ибо иначе вы сломаете себе шею".

Другим доказательством в пользу чрезвычайно частых добрачных связей также и девушек является расцвет фабрикации искусственной девственности. Это "искусство" было известно уже Возрождению, а не только эпохе Рококо или нашему веку. Все аптекари и продавцы специй торговали тогда также и мазями, и средствами, при помощи которых можно было завуалировать потерянную девственность, так что новый любовник или муж не только получал иллюзию, что он первый удостоился любви этой женщины, но и видел явные следы, подтверждавшие его уверенность. У Аретино можно прочесть грубоватое описание употребления такого "обновляющего девственность средства" и узнать по поводу этого, как невеста, достаточно сведущая в искусстве любви, сумела этим путем разбить самое основательное подозрение и прослыть образцом целомудрия.

И, по-видимому, торговля этими средствами отличалась бойкостью, а спрос на них был очень велик, так как хронисты то и дело сообщают, что аптекари наживали их продажей значительные состояния. Поэтому не только аптекари и продавцы специй торговали такими средствами, а также бесчисленное множество шарлатанов, акушерок и даже странствующих студентов, так как дело было выгодное, а спрос никогда не прекращался. В песне одного странствующего немецкого студента, относящейся к XV столетию, говорится: "Если девица потеряла свою невинность, то я состряпаю ей мазь".

Мужчины в большинстве случаев прекрасно знали о распространенности таких махинаций и потому, желая удостовериться в нетронутости девушки, прибегали к разным волшебным средствам, пуская их незаметно в ход еще до свадьбы. Такие средства, призванные выяснить, является ли девушка еще невинной, были в употреблении в разных местностях. Приведем как единственный пример "воду гагат" (раствор смоляного угля). Об этом средстве в средние века говорили: "Если девушка выпьет эту воду и с ней ничего не случится, то она невинна, если же она после этого станет мочиться, то она уже не девушка". Так сами мужчины старались остаться в дураках! Ибо таким образом даже падшая женщина могла доказать, что она невинна. И, вероятно, женщины очень скоро раскусили это.

Если отсюда, с одной стороны, следует, какое большое значение придавалось тогда физической нетронутости девушки, то, с другой стороны, отсюда явствует то, о чем мы выше упомянули, а именно что предписание добрачного целомудрия тогда постоянно нарушалось. Отсюда необходимо сделать далее вывод, что часто женщина отдавалась будущему мужу еще до брака и что многие и многие порядочные девушки стыдливо носили "почетную корону целомудрия" (в день свадьбы), хотя раньше упражнялись не с одним юношей в игре "метания копья в кольцо" (Ringestechen), как называют "турнир между мужчиной и женщиной, в котором мужчина остается победителем только тогда, когда захочет женщина".

Так как путем приличного поведения и дешевых средств шарлатанов можно было оставаться в общественном мнении девушкой, не будучи ею на самом деле, то больше всего боялись беременности, ибо только она влекла за собой опалу общества.

Каждый день случалось, что девушки оставались брошенными с ребенком на руках или под сердцем, а отец отправлялся на все четыре стороны — в "доброе старое время" чаще даже, чем теперь. Так число незаконнорожденных было так велико, то "доброе старое время" не только торговало очень бойко испытанными средствами восстановления утраченной девственности, но и с большим успехом пускало в ход другое "искусство", а именно аборт. Да, и это тоже "часто бывало", чаще даже, чем воображают те, кто видят в наших предках образцы нравственности и целомудрия.

Доказательством служит хотя бы длинный список средств, издавна практиковавшихся против "задержки кровей". Список таких "надежных" средств, рекомендовавшихся любой акушеркой девушкам, не желавшим обнаружить своего падения, был уже в эпоху Ренессанса чрезвычайно длинен. До нас дошел такой перечень, содержащий ровно 250 таких средств, обыкновенно настой из тех или других растений, вызывавший менструации. С некоторыми из них были связаны самые фантастические представления, так, например, "диптам действует так сильно, что его нельзя положить даже на постель беременной". Одни средства были довольно невинного свойства, другие, напротив, чрезвычайно опасны. И, однако, как раз последние пользовались особенной популярностью и величайшим доверием. Достаточно упомянуть о головнистой ржи или о донском можжевельнике. Об употреблении последнего у нас имеется наибольшее количество сведений.

Как велика была вера в действие донского можжевельника, видно уже из многочисленных его эпитетов: "пальма девственности", "розмарин девственности", "детоубийца", "древо девственности". Это было самым популярным средством аборта, постоянным утешением, последней надеждой женщин и девушек, жаждавших любви. Даже в самом маленьком садике предусмотрительные женщины поэтому усердно разводили и оберегали его. Как только подрастала девушка, ее старшие товарки нашептывали ей, что это деревце может все исправить. Каждая девушка знала об этом и говорила другой: "Парни стоят друг за друга, друг за друга должны стоять и девки". О распространенности плодоуничтожающего действия донского можжевельника свидетельствуют афоризмы и поговорки на английском и на других языках.

В тех случаях, когда средство сразу не действовало, беременные девушки прибегали к более радикальным приемам, как-то: горячим ваннам, бешеным танцам и еще более безумным экспериментам, практиковавшимся повсюду. "Она танцует так, точно завтра хочет произвести ребенка", — говорили об усердной танцорке, не пропускавшей ни одного танца и отличавшейся во время танца особенным усердием.

Неудивительно, что и литература Ренессанса богата указаниями на частое применение аборта. По-видимому, особенно в этом отношении отличались придворные круги. Оно и понятно. Здесь искушения были особенно многочисленны, а добрачная беременность грозила особенными неприятностями. Характерный пример можно найти у Брантома. Молодая девушка, забеременевшая от принца и родившая ребенка вне брака, спокойно отвечает на нравственное негодование окружающих: "Меня следовало бы порицать не за мой проступок, а за мою непредусмотрительность. Если бы я была такой умной, как большинство моих товарок, поступающих еще хуже меня, то я позаботилась бы об устранении последствий и не находилась бы теперь в затруднительном положении".

Возмущало не то, что молодая дама разрешила принцу более чем одни только нежные взгляды и поцелуи, безнравственность усматривалась в беременности и в ребенке, в неумении соблюдать правила игры, заключающиеся в том, чтобы всем рисковать, не теряя ставки — видимости добродетели. Из других данных видно, что в придворных кругах было, по-видимому, немало женщин, которым чуть не каждый год грозила опасность нежеланной беременности. Анонимный французский автор пишет: "С тех пор как барышни так хорошо осведомлены относительно медикаментов, что уже не боятся неловкого положения, в которое их может поставить слишком пылкий любовник, все больше падает ремесло куртизанки. Ибо для кавалера гораздо приятнее развлекаться с благородной дамой, не рискуя ничем. С тех пор барышни поэтому не выходят из себя, когда любовник требует от них большего, чем право созерцать ее прекрасное лицо и прекрасную грудь".

В заключение следует упомянуть, что аборт тогда не считался преступлением, так что можно было довольно открыто рекомендовать и получать подобные средства. Но мы не хотим этим сказать, что это было право, признанное моральным кодексом века, а только то, что это было следствием повышенной эротики эпохи, неизбежным везде там, где классовые интересы не выдерживали натиска основной тенденции эпохи.

Однако бывали также случаи, были целые классы, где добрачное половое общение женщины прямо санкционировалось кодексом морали. Мы имеем в виду обычай "пробных ночей", преимущественно — заметьте, только преимущественно! — существовавший в деревне и распространенный во всей Европе. Совсем этот обычай никогда не исчезал и сохранился во многих местностях вплоть до наших дней. Он восходит к давним временам и известен под разными названиями. Несмотря на древность этого обычая и на его распространенность, наши сведения о нем немногочисленны. Древнейшее его описание относится к XVIII в. и касается специально Швабии. Подробность этого обычая Фр. Г. Фишер описывает следующим образом в своей брошюре, посвященной этому вопросу:

"Почти во всей Германии, особенно в той части Швабии, которая именуется Шварцвальдом, среди крестьян держится обычай, в силу которого девушки уступают своим ухаживателям еще задолго до свадьбы права, принадлежащие обыкновенно только мужьям. Но было бы совершенно неправильно думать, что эти девушки лишены женской нравственности и расточают свою любовь без всякой сдержанности всем своим любовникам. Ничего подобного. Деревенская красавица умеет так же экономно распоряжаться своими прелестями и скрашивать редкие моменты наслаждения такой же сдержанностью, как и любая барышня, сидящая за тулетным столиком.

Как только деревенская девушка достигает зрелости, за ней начинают ухаживать парни, и тем в большем количестве, чем больше у нее достоинств, пока они не заметят, что один среди них пользуется ее особенными симпатиями. Тогда они все исчезают, и счастливец имеет право посещать ее по ночам. Однако он плохо соблюдал бы романтическое приличие, если бы вошел к ней через дверь. Деревенский этикет требует, чтобы он совершал свои ночные визиты через окно под крышей.

Этот нелегкий подвиг доставляет любовнику первоначально только то преимущество, что он может поболтать несколько часов с девушкой, лежащей в постели совершенно одетой, застрахованной против всех козней Эроса. Когда она засыпает, он обязан покинуть ее, и только постепенно их беседа становится оживленнее. Впоследствии девушка предоставляет ему возможность, среди всевозможных шуток и забав в деревенском духе, удостовериться в ее скрытых прелестях, позволяет ему застать ее в легком одеянии и наконец разрешает ему все, чем женщина может удовлетворить чувственность мужчины. Но и теперь она соблюдает постепенность, хотя правила современных приличий не позволяют мне вдаваться в подробности. Многое можно угадать уже по самому названию "пробные ночи", хотя первые визиты называются собственно "ночными посещениями" (Kommnachte).

Часто девушки отказывают любовнику в последнем доказательстве любви до тех пор, пока тот не прибегнет к насилию. "Пробные ночи" устраиваются каждый день, "ночные посещения" — только накануне праздников и во время праздников. Первые продолжаются до тех пор, пока обе стороны не убедятся в своей пригодности к браку или пока девушка не забеременеет. Только после этого крестьянский парень официально сватается, и помолвка, а потом свадьба быстро следуют друг за другом. В тех деревнях, где еще господствуют патриархальные нравы, парень нечасто покидает беременную девушку. В противном случае он навлек бы на себя ненависть и презрение всей деревни. Зато очень часто бывает, что молодые люди расходятся после первой или второй "пробной ночи". Девушка не рискует потерять свою репутацию, так как вскоре появляется другой парень, готовый сызнова начать с ней роман. Только если "пробные ночи" несколько раз подряд не приводят к браку, девушка может попасть в двусмысленное положение.

Деревенская публика считает себя тогда вправе предположить, что у нее есть какие-нибудь скрытые недостатки. Крестьяне считают этот обычай настолько невинным, что часто, когда священник спрашивает их о здоровье дочерей, они в доказательство того, что те растут и процветают, откровенно и с отеческой гордостью отвечают, что их дочки уже "принимают ночных посетителей".

В своей брошюре Фишер приводит, кроме того, еще несколько более старинных документов, доказывающих существование этого обычая и в других местах. Так, в одном древнем документе сообщается: "У саксов существует отвратительный, законом признанный обычай, в силу которого жених сначала проводит ночь у невесты, а потом уже решает, женится ли он на ней или нет". Другой автор, Квардус из Кембриджа, говорит в своем описании Уэльса, что "прежде браки редко устраивались без предварительного соития, так как существовал обычай, в силу которого родители отдавали своих дочерей, причем деньги считались потерянными, если девушка отсылалась обратно домой".

Этот обычай объясняется, разумеется, не одним только непосредственно экономическим мотивом, а именно желанием узнать, годится ли женщина для деторождения, а также рядом других обстоятельств. Хотя последние и не содержат причину его возникновения, но они помогли его возникновению и упростили в сильнейшей степени его существование, а также предопределили некоторые его формы.

Одним из таких обстоятельств, имеющих особое значение для горных местностей, является разная роль, которую играют в процессе труда холостой парень и незамужняя девушка, роль, разъединяющая их на более продолжительное время, чем в других местах. Между тем как мужчина занят в горах рубкой леса, часто в отдаленных лесах, девушка также часто пасет скот на не менее отдаленном альпийском лугу. При таких условиях неизбежно должны были выработаться определенные случаи, когда оба пола сходились для совместного времяпрепровождения. Естественно, что это происходило ночью, притом в каморке девушки, так как только ночь освобождала парня и девушку от работы, а в ее каморке парень всегда мог застать девушку. Так приспособилось в горных местностях естественное, иным путем не осуществимое желание совместного общения полов к главной цели крестьянского брака, превратив обычай в прочный и долго существовавший институт.

Мы выше упомянули, что обычай "пробных ночей" и "ночных визитов" жил преимущественно среди крестьянства. В самом деле он не ограничивался одним только крестьянством, а был распространен в XV и XVI вв. также и среди городского бюргерства, и притом, по-видимому, во всей Европе.

Итальянские горожанки разрешали своим возлюбленным "пробные ночи", причем те, однако, должны были воздерживаться, и что даже патриции не видели в этом ничего предосудительного.

Источник. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса.

Серия сообщений "Эпоха и нравы.":

Часть 1 - Древнегреческие гетеры.

Часть 2 - Древнегреческая свадьба.

...

Часть 21 - Любовь и флирт в эпоху Возрождения.

Часть 22 - Брак и семья в эпоху Ренессанса.

Часть 23 - Любовь и брак в эпоху Возрождения.

Часть 24 - Взгляды на супружескую верность в эпоху Ренессанса.

Часть 25 - Взгляды на супружескую верность в эпоху Ренессанса.

...

Часть 54 - Викторианская эпоха: нормы морали

Часть 55 - Мойтесь, купайтесь, ныряйте! (История купаний и купальников)

Часть 56 - Наши предки спали не так, как мы

Процитировано 1 раз

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |