-Метки

-Рубрики

- Гороскопы (337)

- астропрогнозы (178)

- Аспекты планет (48)

- Планеты в знаках (24)

- Зодиакальная астрология (21)

- Транзиты (13)

- Синастрия (7)

- Планеты в Домах (6)

- Структурный гороскоп (4)

- Лунный календарь (3)

- Книги. (194)

- Рецензии, критика, отзывы (109)

- Зарубежная литература (88)

- Новинки литературы (54)

- Литературные герои (17)

- Российские писатели (11)

- Книжные цитаты (10)

- Зарубежные писатели (7)

- Русская литература (5)

- История моды. (192)

- Родословная вещей (47)

- Средние века (29)

- Возрождение (22)

- Античность (17)

- 20 век (15)

- 17 век (14)

- 19 век (14)

- 18 век (8)

- Барокко (3)

- Древний мир (1)

- Изобразительное искусство (119)

- Тематические подборки (47)

- Графика (46)

- Живопись (37)

- Путешествие в картину (5)

- О художниках (1)

- Художественная культура (118)

- Фотография (75)

- Скульптура (17)

- Декоративно-прикладное искусство (16)

- Креатив (5)

- Современное искусство (4)

- Архитектура (3)

- История. (112)

- Эпоха и нравы. (40)

- Предметы из прошлого (12)

- Великие личности (5)

- Изобретения человечества (3)

- Памятники древности (1)

- Кругосветка (108)

- Европа (37)

- Памятники, фонтаны и скульптуры (27)

- достопримечательности (25)

- Азия (6)

- Америка (6)

- Памятники природы, парки и заповедники (4)

- музеи мира (4)

- Россия (4)

- В мире женщин (73)

- Знаменитые женщины прошлого. (39)

- Секреты красоты (15)

- Женские типы и профессии (13)

- Идеал эпохи (8)

- Магические штучки. (73)

- Исполнение желания (15)

- Гадания (14)

- Привлечение денег (13)

- Домашняя магия (7)

- Легенды, предания, суеверия. (6)

- Привлечение любви (4)

- Волшебство простых вещей (4)

- нумерология (2)

- Заговоры (1)

- Обретение здоровья (1)

- Семейная магия (1)

- Психология (61)

- Взаимоотношения (35)

- Саморазвитие (11)

- Детская психология (1)

- женская типология (1)

- мужская типология (1)

- Все для оформления дневника. (53)

- Рамочки (23)

- Мода (52)

- Женские штучки (22)

- Словарь моды (6)

- Азбука стиля (5)

- Прически (3)

- Знаменитые кутюрье (2)

- Кино. (39)

- Знаменитые актрисы (12)

- Зарубежные фильмы (9)

- Отечественное кино (4)

- Советское кино (3)

- Снимается кино... (1)

- Экранизация (1)

- Сериалы (1)

- Юмор (38)

- Лирика (35)

- Стихи (21)

- Коротко о главном. (6)

- Рецепты блюд. (30)

- Сладкая выпечка (11)

- Салаты и закуски (4)

- Домашнее консервирование (2)

- Кухня разных стран (1)

- Детская тема (29)

- сказочные места для отдыха с детьми (5)

- игрушки (5)

- мультики (2)

- Воспитание без наказания (1)

- Зверье мое (24)

- Кошки (14)

- Собаки (1)

- всякие полезности (23)

- Советы (15)

- Нужные ссылки (3)

- Этника (21)

- Культура и быт. (5)

- Национальный костюм (5)

- Национальные праздники (3)

- Народные традиции и обычаи (3)

- Советская эпоха (20)

- Наша жизнь (7)

- Советское детство (6)

- Старые фотографии (6)

- Символы эпохи (4)

- Мудрые мысли. (19)

- О любви (3)

- О счастье. (2)

- Праздники (12)

- Новый Год (7)

- Пасха (1)

- Тесты (12)

- Интересное (11)

- Общество (11)

- Истории из жизни (7)

- Неопознанное (10)

- Призраки и духи (5)

- Инопланетные цивилизации (1)

- Эзотерика (8)

- Ручная работа (4)

- вязание (2)

- (0)

- (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Взгляды на супружескую верность в эпоху Ренессанса. |

Брак считался в XV и XVI вв. высшим состоянием. Быть холостым или старой девой считалось, напротив, пороком, и к таким людям относились как к заклейменным. Поэты и писатели без удержу прославляют брак. На всех языках, в самых разнообразных видах раздается гимн в честь его: "На брачном ложе спится мягче всего". Кто живет в браке, тому открыты в будущем небеса, остальным грозит ад.

Прославляя брак, прославляли вместе с тем и все, что было в интересах безусловного господства в браке мужчины. "Муж да будет утешением и господином жены", "муж да будет хозяином ее тела и состояния", "женщина да слушается советов мужа и поступает как женственная женщина по его воле". Даже его возможной грубости жена обязана противопоставить тем большую кротость.

"Если он кричит, она да молчит, если он молчит, она пусть с ним заговорит. Если он сердит, она да будет сдержанна, если он взбешен, она пусть будет тиха и т. д."

Кротость жены должна идти даже так далеко, чтобы стерпеть измену мужа. И даже когда это происходит у нее в доме, она должна молчать. Если муж ухаживает за молодой служанкой, то она обязана делать вид, будто ничего не замечает, "если же она уличит их, то она пусть прогонит эту похотливую дрянь, дабы предотвратить худшее несчастие". Вместе с тем она обязана наставить мужа добрым словом на путь истинный, ибо уже тогда во всем всегда была виновата "похотливая дрянь". И по-прежнему жена обязана видеть в муже своего господина.

Женщина, не желавшая подчиняться этим законам, казалась эпохе величайшей преступницей. Образу мышления Ренессанса вполне соответствовало право, предоставленное мужу, наказывать телесно жену, если она систематически не покорялась его власти. Уже Рейнмар фон Цветер советует мужу следующим образом поступить с упрямой женой:

"Брось ласковость и возьми в руки дубину и испробуй ее на ее спине, и чем чаще, тем лучше, со всей силой, чтобы она признала в тебе своего господина и забыла бы свою злость".

Вот единственный способ "укрощения строптивой". В некоторых, в XVI в. очень распространенных, поговорках мужьям рекомендуются аналогичные и даже еще более драконовские меры наказания. Сами женщины находили такое обращение совершенно естественным - раб всегда ведь мыслит так, как его господин, пока в нем не проснется самосознание. Закон также повсюду предоставлял мужу права телесно наказывать жену.

Это порабощенное положение женщины в браке никогда, однако, не удерживало ее усматривать тем не менее в браке высшую цель жизни и стремиться к тому, чтобы в борьбе за мужчину - "в борьбе за штаны" - остаться победительницей. Это понятно. Законы природы - высшие законы. Однако общественная мораль разрешала женщине естественное и нормальное удовлетворение своих чувств только в пределах брака. С другой стороны, брак был тогда в гораздо еще большей степени, чем теперь, для женщины средством устроиться. Существовало еще очень мало женских профессий. Если присмотреться к современным документам, то мы увидим с неотвратимой убедительностью, что борьба женщины за мужчину велась тогда с таким ожесточением, которое в истории больше не повторялось.

Естественным дополнением к женской "падкости к штанам" служат необычайные претензии мужчины. Мужчины знали, какой на них существует спрос. "Число их сокращается, а девушки все множатся", - гласит современная поговорка. Каждый может поэтому с гордостью сказать: "От меня зависит взять, какая мне понравится". А Гейлер из Кайзерсберга мог с полным правом заявить: "Теперь женщина должна обладать всеми качествами, если хочет найти мужа, а именно юностью, красотой, движимым и недвижимым".

Из выше очерченного взгляда на брак следует еще одно явление: подобно тому как общество присвоило мужу право телесно наказывать "строптивую" жену, так казнила она его самого, если он находился под башмаком у жены и особенно если дело заходило так далеко, что жена "переворачивала метлу другим концом" и сама била мужа. Подобная казнь выражалась во всех странах и местностях тем, что такой муж выставлялся на публичное посмеяние.

Статуты города Бланкенбурга, относящиеся к 1594 г., полагают следующую кару для супружеской четы - обыкновенно наказанию подвергалась жена в том случае, если она побила мужа.

"Если жена задаст мужу трепку или побьет его, то она должна подвергнуться смотря по обстоятельствам денежному или тюремному наказанию, а если она состоятельна, то она обязана дать одному из слуг городского совета сукно на платье. Так как необходимо наказать и мужа, который был такой бабой, что позволил жене ругать и бить его и не подал соответствующей жалобы, то он обязан доставить обоим слугам совета сукно на платье, а если он не в состоянии этого сделать, то должен подвергнуться наказанию тюрьмой или иным путем, а затем крыша его дома должна быть снята".

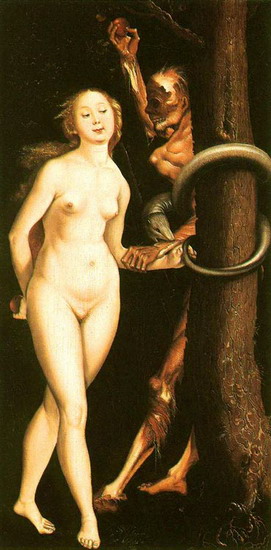

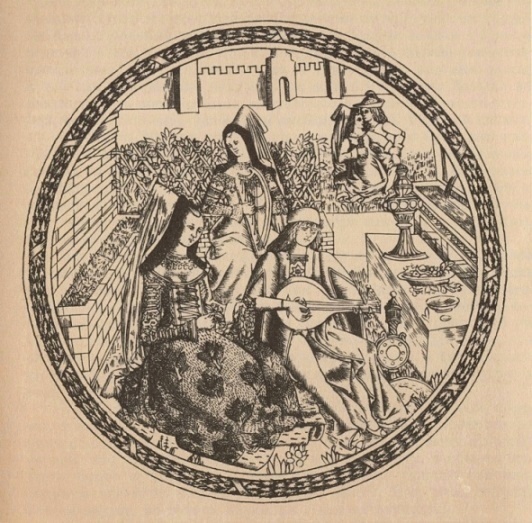

Это последнее наказание было особенно распространено и встречается в разных странах. В Гессене жена, побившая мужа, должна была прокатиться по местечку верхом на осле, лицом к хвосту. Высмеиванием мужа-бабы занимались сатирики в поэзии и искусстве. Остановимся на последних, так как только они сумели уловить самую сущность проблемы. Сводя ее к простейшей формуле, они обнаружили вместе с тем и последнюю ее тайну и подняли ее на подобающую ей высоту. Для характеристики "женского господства" живописцы-сатирики выбирали главным образом два мотива. Женщина, заставляющая плясать мужа под свою дудку, или дурак-мужчина, пляшущий под эту мелодию, - таков один мотив. Другой, еще более распространенный, заимствован из "Аристотеля и Филлиды": женщина едет верхом на спине мужчины, который, как настоящее покорное вьючное животное, водимое под уздцы, ползет на четвереньках под ее тяжестью, и часто над его головой грозно развевается бич.

Из других мотивов, также довольно частых, следует упомянуть мотив мужчины, помогающего женщине надеть панталоны, и мотив Юдифи.

Все эти символические изображения просты и понятны. Но именно благодаря этой простоте, остроумию сатирика удается показать, какая сила в конце концов превращает мужчину в дурака, заставляет его танцевать под дудку женщины, порабощает даже умнейшего из всех, Аристотеля, так что тот покорно тащит на себе эту ношу весь долгий и трудный жизненный путь. - то чувственность, овладевающая мужчиной. На всех этих картинах художник изображает женщину исключительно как воплощение чувственности, предстает ли она перед нами обнаженной, как на большом рисунке по дереву Ганса Бальдунга Грина, или в костюме, как на превосходной гравюре Луки Лейденского.

Ирония его собственной судьбы обессиливает мужчину: то, что его делает божеством, вознося на небеса, исполнение его назначения делает его вместе с тем рабом его рабыни. Таков простой и вместе глубокий смысл большинства этих символических карикатур. Частая обработка этой темы в эпоху Ренессанса доказывает еще следующее. Во-первых, что эти листки хотят быть больше чем простыми карикатурами на комическую фигуру мужчины, находящегося под башмаком у женщины, что в лучших из них мы имеем перед собой сатирическую характеристику того средства, которым женщина вообще господствует над мужчиной, а во-вторых, что чувственность была господствующим принципом в жизни Возрождения.

Высшим законом брака во все времена была взаимная верность. Если эпоха Ренессанса ставила брак так высоко, то еще выше ставила она брак, построенный на взаимной верности супругов:

"Одно тело, две души, один рот, одно сердце, взаимная верность и обоюдное целомудрие, здесь двое, там двое и все же соединены воедино постоянной верностью..."

Так пел уже миннезингер Рейнмар фон Цветер. Эпоха Ренессанса пела не менее восторженную хвалу супружеской верности в сотне самых разнообразных мелодий. "Нет лучшего рая, чем брак, где верность, как у себя дома". "Где верность, там рай на земле". Без верности невозможно супружеское счастье. Муж, уходящий от доброй жены к другой, сравнивается со свиньей, валяющейся в луже. Шперфогель пел:

Если муж уходит от доброй жены к другой, то он подобен свинье. Что может быть сквернее этого? Он оставляет чистый источник и ложится в грязную лужу".

Верная жена беспощадно отплачивает тому, кто хочет ее совратить с пути добродетели. Порой она как бы склоняется на его предложения, но только для того, чтобы указать ему на дверь таким недвусмысленным путем, что у него навсегда пропадет желание "пристать к честной женщине".

Если же романтики-апологеты прошлого видели в таких изречениях и примерах указание на общее состояние нравов, то они, конечно, ошибались. Они приписывали всему обществу то, что было свойственно лишь известным классам, в экономических условиях которых коренилась подобная идеология. Этими классами были мелкая буржуазия, пролетариат и часть мелкого крестьянства. Надо принять во внимание то, что пролетариат наряду с мелким крестьянством испытывал на себе отрицательные стороны великого экономического переворота, происходившего в жизни. Разложение феодального общественного уклада первоначально не только не принесло ему освобождение от злой доли, но даже страшно усилило его тяжелое положение. Бедность стала массовым явлением, а нищета отдельных лиц доходила до ужасных размеров. Ни один солнечный луч не улыбался пролетарию, из несчастного случая нужда превратилась в неотвратимую судьбу, тяготевшую над всей жизнью. Последствием этой нищеты стало то, что в пролетариате повсюду развилось безусловно аскетическое мировоззрение, а последнее исключает свободное, а еще более - разнузданное половое общение, ибо оно предполагает всегда радостное пользование жизнью и жизнерадостное миросозерцание.

Если это верно относительно пролетарского брака вообще, то отсюда можно сделать ряд прочных умозаключений относительно коммунистических сект, развившихся тогда среди пролетариата. Так как последние были не чем иным, как результатом аскетического миросозерцания, сложившегося неизбежно среди пролетариата, то отсюда следует, что все заявления историков о пропаганде этими сектами и в особенности о практическом ими применении общности жен в смысле сладострастной разнузданности не более как бессмыслица. Это подтверждается мало-мальски серьезным историческим анализом. Ни у одной из этих сект нельзя открыть и малейших следов существования общности жен. Верно как раз противоположное: нигде адюльтер не карался так строго, как именно в многочисленных коммунистических сектах XV и XVI вв.

Брак носил здесь чисто физический характер, да и не мог быть ничем иным при тех экономических условиях, в которых существовал этот класс.

И все же, несмотря на запреты, прелюбодеяние в эпоху Ренессанса было массовым явлением. По-видимому, люди чувствовали, что брак - важнейший социальный институт - колеблется, ибо тема о супружеской неверности стала во всех странах главной проблемой общественной дискуссии. Этой темой неустанно занята мысль проповедников и сатириков. Бесчисленное множество словесных изображений адюльтера звучали не только как осуждение, но и как прославление неверности. Здоровый инстинкт эпохи сказался при этом в том, что почти всегда прославляли неверную жену и очень редко - неверного мужа н что более всего сочувствовали молодым женам, прикованным к старым или бессильным мужьям. С неподдельным восторгом описывается часто ловкость такой жены, которой под конец удается превзойти преграды, воздвигнутые ее ревнивым мужем, так что молодой человек, к которому она неравнодушна, достигает обоими ими желанной цели. Наиболее восхваляется такая жена, которая хитростью добивается того, что сам ревнивец муж приводит к ней любовника и своими продиктованными ревностью предосторожностями сам заботится о том, чтобы тот беспрепятственно приходил к жене, когда ему только заблагорассудится.

Следует упомянуть еще о восхвалении другой женской черты, часто встречающемся в литературе эпохи. Подчеркивается хитрость, с которой жена мешает мужу выполнить задуманную им измену и пользуется ею в своих собственных целях. Узнав о свидании мужа со служанкой или дамой, за которой он ухаживает, жена incognito занимает ее место, ложась в ее постель, переставляя кровати и т. д. Так принимает она доказательства любви, предназначенные другой, причем муж убежден, что с ним именно другая, а не жена. Типичный пример подобного обмана - новелла Морлини "О графе, который сам привел жене прелюбодея" и новелла Саккетти со следующим длинным заглавием "Мельник Фаринелло из Рьети влюбляется в монну Колладжу. Жена его узнает об этом, и ей удается войти в дом монны Колладжи и лечь в ее постель, а Фаринелло доверчиво ложится к ней и воображает, что имеет дело с монной Колладжей".

Надо заметить, что подобное прославление неверной жены всегда содержит вместе с тем насмешку над мужем-рогоносцем, но не всякая насмешка над последним скрывает вместе с тем прославление неверной жены. Гораздо чаще обратные случаи, а именно желание унизить путем насмешки над рогоносцем-мужем и неверную жену. Такая комбинация совершенно в духе мужской логики. Пока мужчина господин женщины, неверная жена всегда совершает преступление по отношению ко всем мужчинам. Отсюда систематическое глумление над рогоносцем. Обманутый муж потому так беспощадно высмеивается, что позволил неверной жене хитростью лишить его главного права - права безусловного господина жены. Он позволил ей вторгнуться в с в о и п р а в а с о б с т в е н н и к а. В обманном вторжении в его права за его спиной заключается в конечном счете его позор. Если же связь его жены с другим человеком не представляет такого воровского вторжения в его права - если он, например, предоставляет ее гостю, - то эта связь и не ощущается им как позорящая и не признается им таковой.

Тем же материальным основанием объясняется, почему честь жены не считается запятнанной, если ее муж сходится еще с другой женщиной. Только жена является собственностью мужа, муж же не собственность жены, и потому жена юридически и не может быть потерпевшей стороной.

По мнению современников, супружеская верность - редчайший цветок. Кто ищет этот цветок, может пройти целый день и не найти его. Она - таинственное растение "никогда", цветок-однодневка, который сажают в день свадьбы и который увядает уже на следующее утро. Напротив, растение "неверность" имеется в каждом саду, оно прекрасно всходит и цветет летом и зимой. "Ныне прелюбодеяние стало таким общим явлением, что ни закон, ни правосудие уже не имеют права его карать", - говорит Петрарка в одном из своих трактатов. Себастьян Брант восклицал: "Прелюбодеяние кажется теперь делом таким же простым, как поднять и бросить в воздух камень".

Обе стороны одинаково усердно обманывают друг друга, так что им не приходится укорять друг друга. Муж ночью по недоразумению попадает в каморку молодой пышногрудой служанки, в удобный час заявляется к хорошенькой соседке, супруг которой так давно уже отсутствует, или заходит в укромный "женский переулочек" у самой городской стены, где имеются недавно приехавшие из Италии "соловушки". А жена в свою очередь посвящает дома у себя какого-нибудь юнца в сладкие тайны любовной игры и учит его с достоинством сражаться в турнирах Венеры, или утешает опытной рукой горе покинутого молодца, позволяя ему забыть скудные ласки, которыми его дарила раньше чопорная девица, или, наконец, она исповедует свою тайную тоску похотливому попу, то и дело заглядывающему к ней, чтобы "вместе с ней помолиться на светский манер".

Далее, ни одна женщина не в безопасности от похотливых нападений мужчины; "когда мужчина встречается с чужой женой, он тотчас пристает к ней с циническими словами и жестами, чтобы заставить ее изменить мужу, и многие насильно берут то, что добром не могут получить". Нет больше женщин вроде Лукреции, убивающих себя, так как не в силах пережить совершенного над ними насилия, напротив, большинство женщин "тайно радуются, если мужчины обращаются к ним с бесстыдными словами, и считают для себя честью, если сумеют возбудить в соседях и друзьях вожделения". "Женщина гордится в душе, если мужчина не обращает внимания на ее противодействие, и так как он обесчестил ее против воли, то она и не видит в этом никакого греха". Сатирики издеваются поэтому не без основания: "Теперь, о Лукреция, ни одна женщина, потерявшая честь, уж не убьет себя". Раз муж и жена признаются друг другу в своих супружеских прегрешениях, то они квиты. Эта тема неоднократно затронута народными песнями, например в "Исповеди мельника и мельничихи", существующей во всех странах в разных вариантах. К сожалению, эта характерная поэма понятна только в целом и, однако, слишком велика, чтобы привести ее здесь. Соль всех этих "исповедей" в том, что муж обыкновенно довольно снисходительно прощает жену, тогда как жена и слышать ничего не хочет о том, чтобы простить его, так как, по ее мнению, у него не было никакого основания пойти к другой, ввиду того что она ему никогда ни в чем не отказывала. Жена поэтому нисколько не раскаивается в своем поступке и намерена и впредь украшать голову мужа дурацким колпаком.

Если апологеты часто на стороне жены, то, как уже сказано, еще чаще встречаются серьезные или сатирические обвинения неверной жены. Жена готова обмануть самого честного и верного мужа; в то время, когда муж обманет ее однажды, она надует его десять раз. "Похотливая женщина скорее найдет путь сойтись с любовником, чем мышь - дыру".

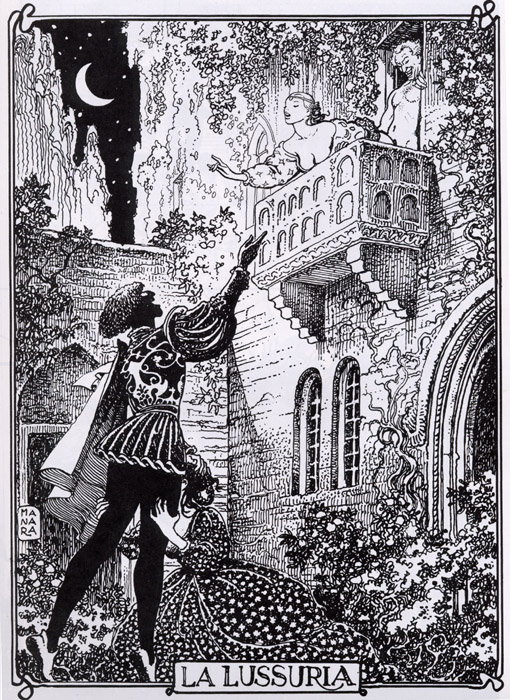

Ту же мысль иллюстрирует и пластическое искусство всех стран. В то самое мгновение, когда муж собирается уехать по делам в чужие страны и жена машет ему на прощание из окна рукой, сводня-служанка уже отворяет черный ход нетерпеливо ожидающему любовнику. Не меньшим нетерпением горит, впрочем, и неверная жена. Еще не исчезла вдали фигура уезжающего мужа, как она уже стоит перед празднично разукрашенным ложем с любовником, которому позволит все, чего он от нее потребует. Если же уехавший муж получит от друга, оставленного им в качестве блюстителя своей чести, известие, что жена его, несмотря на бдительный надзор, утешается с любовником, то, прибавляет сатира, ему нечего удивляться, ибо опыт давно показал, что "легче каждое утро отправить в поле пастись саранчу, а вечером собрать ее домой так, чтобы ни одна не пропала, чем присмотреть за женщиной".

Иметь счастливого соперника - такова неизбежная судьба мужа. А раз это так - ибо каждый день случается, что "девушки, когда-то нравственные и целомудренные, превращаются под конец в похотливых женщин, ведущих себя так, как будто хотят вознаградить себя легкомысленной жизнью за то, что ими упущено было благодаря стыдливости", - то сатирики советуют мужьям примириться с этим и ко всему отнестись добродушно. "Верь ей даже тогда, когда увидишь ее на ложе с любовником!" - саркастически советует Мурнер мужьям в своем "Gäuchmatt". И совету этому буквально следовали сотни мужчин, так что Себастьян Брант вполне прав, когда восклицал: "Ныне легко переносят позор, которым покрывает нас женщина. У мужчин крепкий желудок, и они могут многое вынести и переварить".

Первый и главный мотив, приводимый женщинами для оправдания их неверности, - это право мести за неверность мужа. Жена заявляет: "Тело мое еще прекрасно, и грудь моя еще не увяла, а ты пасешься на чужом лугу". При таких условиях мужу нечего удивляться, что и в его огород ворвется чужой и примется "обрабатывать его поле".

Второй мотив, которым жены оправдывают свою неверность, это неспособность к брачной жизни их мужей. У мужа в голове дела и заботы, он ночью нуждается в покое и не думает о любви, или он стар и бессилен, или он долго путешествует - все эти жены, которым "холодно в постели", нуждаются в друге, который разогнал бы их скуку, "всегда охватывающую одиноких женщин".

Частое, долгое отсутствие мужа дома - начнем с этой последней причины - делает женщину больной, так что она видимо худеет, ибо ничто так не истощает женщину, как "неудовлетворенная любовь". Когда одинокая хозяйка скрашивает своей любовью гостеприимство, оказываемое симпатичному гостю, когда она посылает украдкой любовное письмецо молчаливому любовнику, приглашающее его на ночное свидание, то она делает это всегда исключительно из любви к отсутствующему мужу. "Она не хочет доставить ему огорчение встретить по возвращении вместо упитанной кобылки, которую он оставил, изнуренную клячу в конюшне". И так как жена редко хочет отстать от других в таком самоутверждении, то исключение только подтверждает правило. "Когда мужья отправляются на ярмарку, в доме не остывают постели для гостей". Последствия не заставляют себя ждать. В одном стихотворении говорится:

"Многие удивляются, что мещане красивее благородных. Но это имеет свою причину. Часто благородные господа приезжают к ним и надолго остаются в городе, между тем как бюргер заседает в городском совете или отправился с другим купцом в далекие страны. Его жена не боится господ, они ей милее мужа. Одна откажет, другая согласится. Вот почему ныне бюргеры выходят более благородными, чем господа".

То же самое случается, когда мужья отправляются в Рим или на паломничество. В таких случаях сами представители церкви стоят за справедливость: пусть каждый, муж и жена, удостоятся благодати по-своему. "Когда мужья паломничают в Рим, монахи их женам дают отпущение на двести семьдесят дней". Когда паломники возвращаются домой, они могут воспользоваться "благословением, не затратив труда".

Там, где "муж вечно в отсутствии" ввиду старости и дряхлости, жена также совершает благочестивое дело, если "простаивает домашнюю обедню с юношей", ибо нет высшего греха, как легкомысленно обращаться с жизнью. Вечный “пост на ложе” приводит к "ранней смерти". Женщина, вышедшая за старика, имеет вдвойне причину изменить ему, так как старики первые нарушают данную клятву и даже в первый день не исполняют того, что обещали. Поэтому и жена не обязана держать своего слова и имеет право позабавиться с юношей, который может ей дать то, чего не может дать муж и без чего ее жизнь была бы одной беспросветной печалью. В сатирических листках и рисунках юноша, любовник молодой женщины, всегда носит гордую шпагу или кинжал - символ неизношенной силы.

Впрочем, по мнению каждой жены, ее муж - все равно, старик или нет - никогда не на высоте положения. И ее оправдания - лишь дешевый предлог, чтобы скрыть главнейшую и истинную причину женской неверности: огромный любовный аппетит многих женщин, не довольствующийся одним мужчиной или жаждущий новизны.

Большинство женщин берут себе любовника из врожденной похотливости, так как последний доставляет им больше опьяняющей радости и такие наслаждения, которых они тщетно ждут от мужей. И действительность, заявляет и доказывает Антуан де ла Саль, подтверждает их предположения. Любовник гораздо лучше удовлетворяет жажду любви, нежели муж. Объясняется это тем, что все мысли любовника сосредоточены на достижении своей цели. Он всегда надеется на то, что его мольбы будут услышаны. Его любопытство никогда вполне не удовлетворено, и потому он горит огнем каждый раз, когда предстает перед возлюбленной. Так как он вынужден использовать каждый удобный момент, то он всегда предприимчив и никогда не упускает случая доказать свою способность любить. "Если раньше жена считала мужа слабым и плохим, то теперь она уже убеждена в его полной негодности" и считает себя вдвойне вправе изменить.

Любовник имеет в глазах женщины, по словам де ла Саля и других, еще целый ряд преимуществ. Во все стадии ухаживания он более пылок, чем муж, он обыкновенно также и менее деликатен, чем тот, он научает ее утонченным удовольствиям, которые доставляют проститутки, и он прежде всего смелее и дерзче. А как раз смелость возбуждает женщин и повышает наслаждение их любовных предприятий. С презрением относятся поэтому к любовнику, который протягивает руку к желанному плоду лишь тогда, когда нет решительно никакой опасности. Напротив, чем более дерзок любовник, тем больше у него шансов на осуществление своих надежд. Жена найдет средства удовлетворить его желание даже в присутствии мужа, дать ему возможность восторжествовать над ним, стоя рядом с ним. Антуан де ла Саль пишет об этом следующее:

"Случается, что любовник хочет с ней говорить и не желает ждать. Тогда он приходит украдкой ночью и прячется где-нибудь в погребе или в конюшне или же, не в силах удержаться, врывается в спальню, где спит ее муж. Некоторые женщины не могут отказать в чем-нибудь таким любовникам и воспламеняются к ним еще большей любовью, хотя бы им и грозила гибель".

Подобная смелость часто служила новеллистам материалом для сатирических шуток, например, Боккаччо, Морлини, Адельфусу, Фрею и многим другим. Соль этих новелл заключается обыкновенно в том, что любовник по недоразумению наталкивается на мужа, а не на жену и подвергается изрядной встрепке, или в том, что жена в критический момент не только спасает себя и любовника смелой выдумкой - "это домовой возится в комнате" и т. д., но даже доставляет любовнику таким образом возможность и впредь наносить ночные визиты алчущей любви даме. Подобная смелость послужила также сюжетом многих картин. Что такие случаи были не редкостью, доказывает уже то обстоятельство, что в одном собрании французских законов XVI в. таким именно образом символически изображена глава о прелюбодеянии.

Самым основательным, быстро успокаивающим все ее угрызения совести мотивом в глазах женщины нарушить данную клятву является ее убеждение в необычайной физической силе известного мужчины. Если эта причина побуждает девушек выходить замуж предпочтительно за таких людей, хотя бы они и были низшего происхождения, то она же заставляет замужних женщин забывать все клятвы верности, все свои обязанности, все правила приличия и все классовые предрассудки. Необычайная физическая сила облагораживает раба в глазах княгини, носильщика - в глазах аристократки, заставляет монахиню забыть свой обет, подчиняет самую гордую женщину самому грубому извозчику и окрыляет дух женщин, становящихся неистощимыми на хитрости, чтобы добиться своей цели. Поджо, Морлини и Корнацано доказывают справедливость этого наблюдения относительно итальянок, Бебель, Фрей и Линденер - относительно немок, Брантом и другие - относительно француженок, английские хронисты - относительно англичанок.

Серия сообщений "Эпоха и нравы.":

Часть 1 - Древнегреческие гетеры.

Часть 2 - Древнегреческая свадьба.

...

Часть 22 - Брак и семья в эпоху Ренессанса.

Часть 23 - Любовь и брак в эпоху Возрождения.

Часть 24 - Взгляды на супружескую верность в эпоху Ренессанса.

Часть 25 - Взгляды на супружескую верность в эпоху Ренессанса.

Часть 26 - Пояс целомудрия в эпоху Ренессанса.

...

Часть 54 - Викторианская эпоха: нормы морали

Часть 55 - Мойтесь, купайтесь, ныряйте! (История купаний и купальников)

Часть 56 - Наши предки спали не так, как мы

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |