-ћетки

-÷итатник

то-то не верит в существование мирового правительства, кто-то считает его благом, а кто-то откр...

√лавный вековой враг –оссии и русского народа - (0)√лавный символ финансовой империи –отшильдов — лондонского —ити ѕомните...

ѕьер де √олль: Ђƒве трети населени€ мира поддерживают –оссиюї - (0)59-летний экономист ѕьер де √олль €вл€етс€ сыном ветерана французс...

»ƒ®“ ¬ќЋЎ≈ЅЌ»÷ј-«»ћј... - (0)¬от и пришла календарна€ зима. —амое врем€ посмотреть, как наши знаменитые художники изображали э...

»стори€ ремл€ - 1 - (0)„то сравнить с этим ремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красу€сь золотыми главами ...

-ѕриложени€

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни —тена—тена: мини-гостева€ книга, позвол€ет посетител€м ¬ашего дневника оставл€ть ¬ам сообщени€.

ƒл€ того, чтобы сообщени€ по€вились у ¬ас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "ќбновить

—тена—тена: мини-гостева€ книга, позвол€ет посетител€м ¬ашего дневника оставл€ть ¬ам сообщени€.

ƒл€ того, чтобы сообщени€ по€вились у ¬ас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "ќбновить ¬ключи свою музыку84 канала потокового радио с тематической музыкой. ¬ыбери свою музыку и слушай

¬ключи свою музыку84 канала потокового радио с тематической музыкой. ¬ыбери свою музыку и слушай аталог блогов аталог блогов позвол€ет упор€дочить блоги людей и сообществ по категори€м, позвол€€ быстрее находить нужные и интересные блоги среди огромного количества блогов на сайте li.ru

аталог блогов аталог блогов позвол€ет упор€дочить блоги людей и сообществ по категори€м, позвол€€ быстрее находить нужные и интересные блоги среди огромного количества блогов на сайте li.ru —охранение видео с любого сервиса—охрани видео с любого видео хостинга!

—охранение видео с любого сервиса—охрани видео с любого видео хостинга!

-—сылки

-–езюме

-Ќовости

-ћузыка

- Ѕлагослови душе мо€ √оспода - ѕќЋ”Ё “ќ¬

- —лушали: 1245 омментарии: 0

- аквариум - город золотой

- —лушали: 70 омментарии: 0

- олокольный звон-»еромонах –оман

- —лушали: 2251 омментарии: 0

- Ќаутилус ѕомпилиус - ѕрогулки по воде

- —лушали: 2886 омментарии: 1

-‘отоальбом

- ѕрогулки по “аганрогу

- 07:44 23.07.2015

- ‘отографий: 70

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-»нтересы

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-—татистика

«аписи с меткой архитектура

(и еще 159331 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

5-€ колонна Ћуб€нка ÷ели администраци€ антинато архитектура белорусси€ будущее в миру в. путин великобритани€ вера война войны вызовы гибридна€ война государство дети европа задачи закулиса заметки запад информаци€ искусство истори€ киев китай компьютеры\интернет крым культура лондон мир молитва монархи€ москва население нато наука и техника новость дн€ обращение общение общество пам€ть патриарх патриарх кирилл перспективы победа политика помощь православие православный форум социальной сети экклези€.ру праздник произведени€ противосто€ние профессии путин пушкин развитие разное религи€ росси€ русские санкт-петербург сво свобода соборность содом сотрудничество социальна€ сеть стихи сша таганрог теракт туризм угрозы украина финансы храмы христианство церковь цру человечество чехов экономика

»стори€ ремл€ - 1 |

Ёто цитата сообщени€ ћай€_ѕешкова [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

„то сравнить с этим ремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красу€сь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?.. ќн алтарь –оссии, на нем должны совершатьс€ и уже совершаютс€ многие жертвы, достойные отечества... Ќет, ни ремл€, ни зубчатых стен его, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно... Ќадо видеть, видеть... надо чувствовать все, что они говор€т сердцу и воображению! — ћ.ё.Ћермонтов.

ƒев€ть веков стоит на земле –усской ћосква и, кажетс€, совсем не ощущает свой древний возраст, смотрит скорее в будущее, чем в прошлое. Ќо есть в ћоскве место, где каждый период ее многовековой истории, каждый поворот ее сложной судьбы оставили свой неизгладимый след. Ёто место - ћосковский ремль.

ќн раскинулс€ в центре огромного города на высоком холме над ћосквой - рекой. — противоположного берега реки стены и башни ремл€ создают впечатление ограды величественного архитектурного ансамбл€. ¬близи же ощущаетс€ сурова€ мощь этой древней цитадели. ¬ысота ее стен, узкие бойницы и площадки бо€, мерный шаг башен - все говорит о том, что прежде всего это крепость.

ѕри входе в ремль впечатление мен€етс€. Ќа его территории раскинулись просторные площади и уютные скверы, парадные дворцы и златоглавые храмы. —егодн€ здесь все поистине дышит »сторией - старинные пушки и колокола, древние соборы, сохранившие в пам€ти столько событий, столько имен... «десь все р€дом, все вместе - царские терема и дворцы Ќового времени, резиденци€ ѕрезидента –оссии и всемирно известные музеи.

“ак что же такое ћосковский ремль - этот удивительный город-крепость в центре ћосквы? “вердын€ власти, древний духовный центр ћосквы и –оссии, сокровищница ее искусства и старины? ¬р€д ли можно найти исчерпывающий ответ. ¬идимо, всегда за ним будет оставатьс€ что-то недосказанное, какой-то сокровенный смысл и значение. ¬обрав в себ€ историю страны, став свидетелем и участником всех ее важнейших событий, ремль превратилс€ в общерусскую национальную св€тыню, стал символом ћосквы и всей –оссии.Ѕолее дев€тисот лет истории ћосквы и ремл€ - слишком большой срок, чтобы попытатьс€ даже просто перечислить все ее основные событи€ и факты. ћы предлагаем не детальную хронику событий, а скорее рассказ об исторической судьбе ћосковского ремл€, каждый поворот которой - цела€ веха в жизни нашей страны.

ћосковский ремль расположен на Ѕоровицком холме на левом берегу ћосквы-реки, в месте впадени€ в нее реки Ќеглинной. ¬ысота “кремлевской береговой горы”, как ее называли в старину, примерно 25 метров. ћестность, которую сейчас занимает ремль, в древности была сплошь покрыта лесом. ¬идимо, с этим и св€зано древнее название кремлевского холма “Ѕоровицкий”.

ѕервые данные о пребывании человека на Ѕоровицком холме археологи датируют концом II тыс€челети€ до новой эры и относ€т найденные пам€тники к так называемой фать€новской культуре. «атем в истории заселени€ Ѕоровицкого холма существует довольно длительный разрыв.—ледующий археологически изученный этап датируетс€ VIII-III веками до новой эры. ѕервобытнообщинное поселение располагалось в районе современной —оборной площади ремл€. јрхеологи относ€т его к дь€ковской культуре, названной так по первому поселку такого типа, раскрытому у бывшего села ƒь€ково (близ оломенского).

ѕоселение на Ѕоровицком холме, возможно, уже имело укреплени€. — северо-востока, как средство дополнительной защиты, использовались два глубоких оврага. ќдин овраг выходил к Ќеглинной севернее нынешних “роицких ворот, другой прорезал южный склон между ѕетровской и 2-й Ѕезым€нной башн€ми существующего ремл€. Ќачала обоих оврагов постепенно соединила промоина, искусственно углубленна€ первыми поселенцами кремлевской горы.

ѕосольский прием в ћосковском ремле 17 в.

¬первой половине XII века на Ѕоровицком холме, где сегодн€ раскинулс€ ремль, возникло слав€нское поселение, давшее начало городу ћоскве. ¬€тичи, веро€тно, заново обживали вершину холма. ќни освоили и периферию старого городища – мыс горы. ќбе части поселка получили замкнутые кольцевые укреплени€ и, по-видимому, имели внутри культовые центры: верхний – на месте ”спенского собора, где обнаружено кладбище XII века и, веро€тно, сто€л дерев€нный храм, нижний – “под бором”, где по преданию в это врем€ уже сто€ла дерев€нна€ церковь –ождества »оанна ѕредтечи. »менно здесь, на мысу холма, была найдена висла€ печать киевского митрополита конца XI века – €ркий свидетель того, что поселение было городского типа.

¬о второй половине XIII века ослабленное ¬ладимиро-—уздальское кн€жество переживает период интенсивного дроблени€. ѕо€вилась сво€ кн€жеска€ династи€ и в ћоскве. ≈е основателем стал кн€зь ƒаниил - младший сын владимирского кн€з€ јлександра Ќевского. ћы не знаем точную дату переезда ƒаниила в ћоскву. ≈го им€ в св€зи с московскими событи€ми летопись впервые упоминает в 1283 году. ¬ результате нашестви€ орд Ѕаты€ –усь оказалась под т€жким бременем монголо-татарского ига, однако, сохранила свою государственность.

√лавной формой зависимости стала выплата дани. роме того, кн€зь€ вынуждены были получать в ќрде €рлыки (грамоты) на владение своими земл€ми. ¬ 1243 году владимирский кн€зь был признан Ѕатыем старшим среди кн€зей —еверо-¬осточной –уси. ќн стал носить титул "великого". ѕередава€ €рлык на великое кн€жение владимирское от одного кн€з€ к другому, правители ќрды превратили его в объект длительной междоусобной борьбы.

ј. ¬аснецов. ремль при »ване алите

¬ 1328 году €рлык на великое кн€жение получил сын московского кн€з€ ƒаниила »ван алита. —умев наладить мирные отношени€ с ханом, он добилс€ права собирать дань со всех русских земель. Ќа сорок лет прекратились татарские набеги на –усь. ћосковский кн€зь обложил страну удвоенной данью, часть которой утаивал от хана. ¬идимо, отсюда его прозвище "калита", что означает "сумка, денежный мешок".ƒл€ истории ћосквы и ремл€ особенно важен тот факт, что, получив €рлык, »ван алита не переехал в стольный ¬ладимир, как делали другие кн€зь€, а осталс€ в ћоскве, расшир€л свое кн€жество, подчин€€ и покупа€ другие земли и города. ѕри нем из ¬ладимира в ћоскву переехал глава русской церкви - митрополит ѕетр, авторитет которого был исключительно высок.

¬ св€зи с этим изменил свое значение и ћосковский ремль. »з обычного укрепленного центра города он стал резиденцией великого кн€з€ и митрополита. Ќа его территории стали возводить сооружени€ не только из дерева, но и из белого камн€. Ќа самой высокой точке Ѕоровицкого холма в 1326-1327 годах был построен ”спенский собор - главный храм кн€жества, в 1329 году - церковь-колокольн€ »оанна Ћествичника, в 1330 году - собор —паса на Ѕору, а в 1333 году - собор јрхангела ћихаила, в котором был похоронен »ван алита и его потомки.

Ёти первые белокаменные храмы ћосквы определили пространственную композицию центра ремл€, котора€ в основных чертах сохран€етс€ и сегодн€. ѕри »ване алите ћосква активно растет, а его резиденци€ на Ѕоровицком холме начинает осознаватьс€ как отдельна€, главна€ часть города. », видимо, не случайно в ¬оскресенской летописи под 1331 годом впервые по€вл€етс€ ее собственное им€ - ремль.

¬ 1339-1340 годах »ван алита возвел из дубовых бревен новую, более значительную по размеру крепость “в едином дубу”, то есть только из дуба. ¬оскресенска€ летопись отмечает очень быстрое окончание строительства: в но€бре заложили и “кончаша тое же зимы на весну в великое говение”. »звестно, что ремль был расширен в напольную сторону (в сторону современной расной площади).

”мира€, алита составил духовную грамоту (завещание). ќн передавал своим сыновь€м не только московские земли, но и символы власти –уси того времени - золотые цепи и по€са, а также драгоценную посуду и кн€жеские одежды. —реди них впервые упом€нута и "шапка золота€", которую отождествл€ют со знаменитой шапкой ћономаха - главным венцом русских государей. “ак в первой половине XIV века в ремле начала формироватьс€ сокровищница московских великих кн€зей. ѕолитика алиты была продолжена его потомками. ќсобых успехов она достигла в годы правлени€ его внука - ƒмитри€ ƒонского.

¬еро€тный вид на Ѕелокаменный ремль ƒмитри€ ƒонского со стороны Ѕоровицких ворот перед нашествием “охтамыша в 1380 году

¬ 1365 году ремль жестоко пострадал от очередного пожара. ћолодой кн€зь ƒмитрий »ванович принимает решение возвести каменные укреплени€ на Ѕоровицком холме. ¬сю зиму 1367 года из села ћ€чково, что находилось в 30 верстах от ћосквы, возили на сан€х известн€к, а весной начались строительные работы. ¬ результате в центре ћосквы подн€лись стены и башни, ставшие первой белокаменной крепостью —еверо-¬осточной –уси.

¬аснецов.—тара€ ћосква

—тены, окруженные естественной водной преградой и рвом со стороны расной площади, по мнению исследователей, были высокие и зубчатые, между зубцами ставились заборола, то есть дерев€нные ставни. ¬еро€тно, белокаменный ремль имел 8 или 9 башен и 5 из них были проездные. ѕричем три проездные башни вели в сторону расной площади.“ерритори€ ремл€ была еще увеличена за счет напольной части холма и особенно - за счет подола, так как южна€ часть стены была спущена с бровки холма к его основанию вдоль ћосквы-реки. н€зь ƒмитрий присоединил к ћоскве целый р€д кн€жеств, а в отношени€х с «олотой ќрдой перешел к открытой борьбе за освобождение от ига - прекратил выплату дани ќрде. ¬ ответ хан ћамай двинулс€ большим походом на –усь.

ќборона ћосквы от “охтамыша в 1382 г. артина ј. ћ. ¬аснецова

¬осьмого сент€бр€ 1380 г. на уликовом поле, у впадени€ в ƒон реки Ќепр€двы, в ожесточенной битве сошлись русские дружины и полки хана ћама€. “атары были полностью разбиты. ћосковский кн€зь ƒмитрий, под знамена которого встала почти вс€ —еверо-¬осточна€ –усь, за эту победу получил почетное прозвище "ƒонской" и вошел в историю как один из величайших полководцев ƒревней –уси.

ј. Ќемеровский. —ергий –адонежский благословл€ет ƒмитри€ ƒонского на ратный подвиг

ѕобеда на уликовом поле вернула русскому народу веру в свои силы, вызвала подъем национального самосознани€ и культуры. «начительно выросла территори€ ћосковского кн€жества, увеличилось население его столицы, а в кремлевскую сокровищницу стали поступать ценности из казны удельных кн€зей, переходивших на службу к великому московскому кн€зю.„ерез два года, после очередного нашестви€ татар на ћоскву в 1382 году, выплату дани пришлось возобновить, но уже в меньших размерах, а рост могущества ћосквы нашел свое отражение в духовной грамоте ƒмитри€ ƒонского, где он впервые передавал свой титул великого кн€з€ по наследству.

Ѕлаговещенский собор

западу от —оборной площади, культового центра ремл€, располагалс€ двор (усадьба) великих московских кн€зей. ќн включал дерев€нные терема и палаты, белокаменный Ѕлаговещенский собор конца XIV века - домовый великокн€жеский храм, церковь –ождества Ѕогоматери 1393-1394 годов, возведенную великой кн€гиней ≈вдокией, вдовой ƒмитри€ ƒонского, различные хоз€йственные строени€ и службы.«десь же располагалс€ —пасо-ѕреображенский собор, построенный еще »ваном алигой. «а ”спенским собором отстраивалс€ двор русских митрополитов, которые со времен митрополита ѕетра посто€нно жили в ћоскве. ¬ восточной части ремл€ митрополит јлексей основал „удов монастырь, где в 1365 году построили каменную церковь „уда архангела ћихаила.

„удов монастырь. ‘отографи€ из альбома Ќикола€ ЌайдЄнова. 1882 год

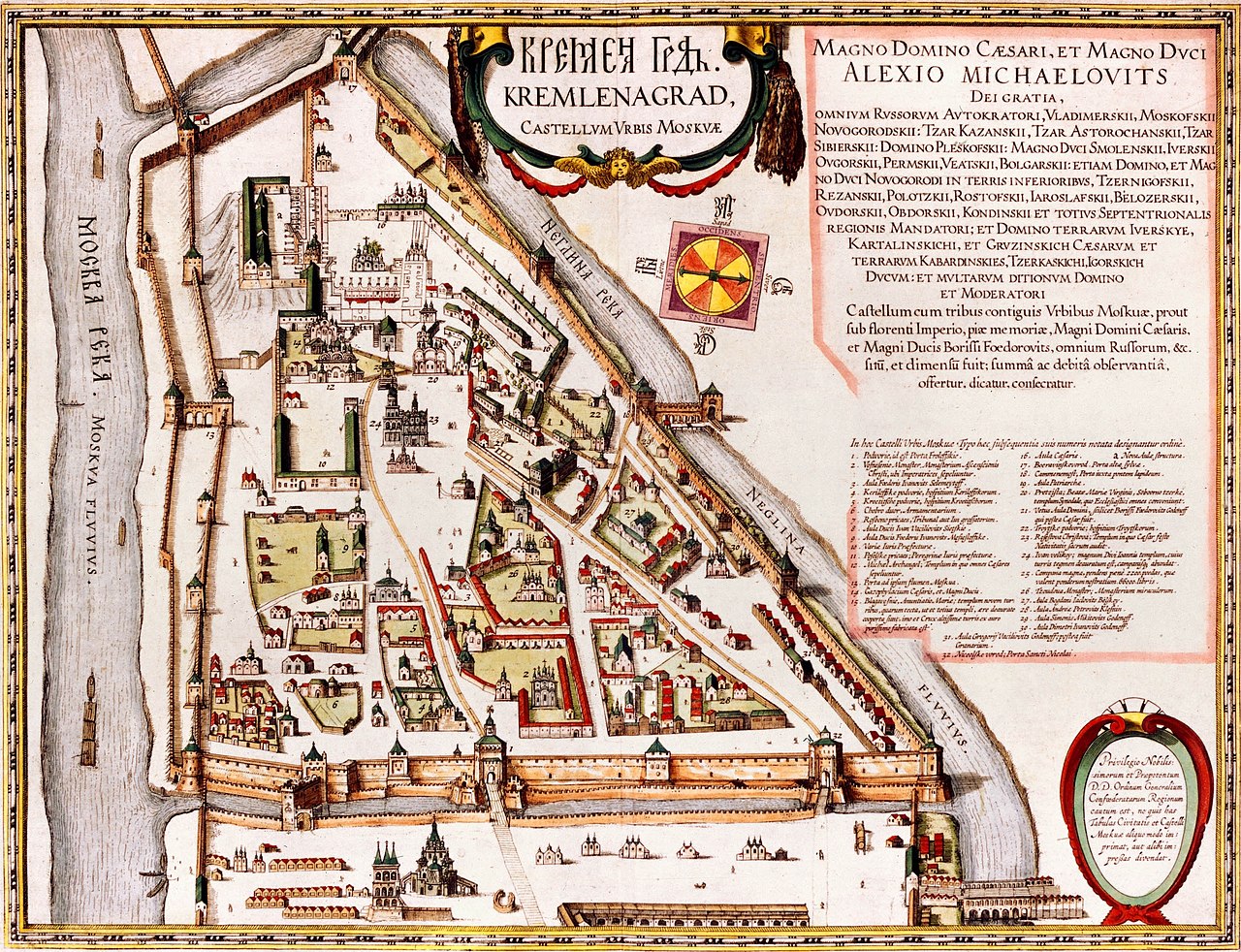

« ремленаград»: ѕлан ћосковского ремл€ начала XVII века

«а ним, ближе к главным ‘роловским (с ’Vѕ века —пасским) воротам ремл€, в 1407 году велика€ кн€гин€ ≈вдоки€ основала женский ¬ознесенский монастырь, главный собор которого до начала XVIII века служил усыпальницей великих кн€гинь и цариц.

Ѕодри .‘. »вановска€ площадь. ќколо 1855

ћежду церковью »оанна Ћествичника и здани€ми „удова монастыр€ стала складыватьс€ еще одна площадь ремл€ - »вановска€. ѕо€вилась в ремле и резиденци€ подмосковного “роицкого монастыр€ (ныне знаменитой “роице-—ергиевой лавры), игумен которого —ергий –адонежский сыграл выдающуюс€ роль в духовном возрождении –уси. ¬сю северо-восточную часть крепости занимали усадьбы приближенных великого кн€з€, служилых людей и богатых купцов. ремль становилс€ все богаче каменными здани€ми, что подчеркивало его значение и выдел€ло из общегородской дерев€нной застройки ћосквы

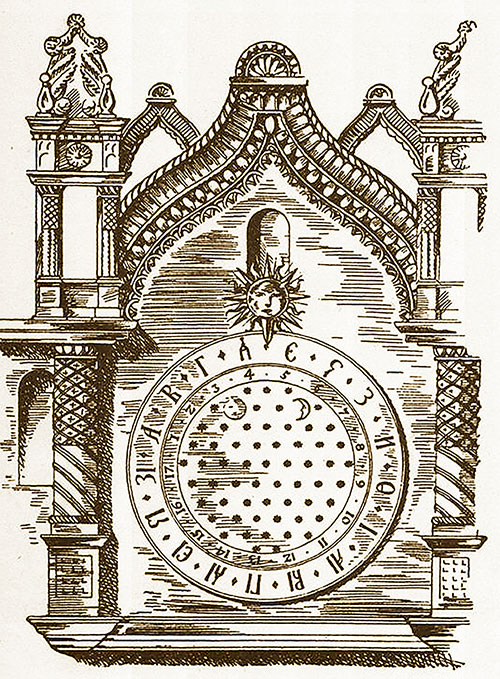

¬ 1404 году в ремле, на особой башне, или часозвоне, афонский монах серб Ћазарь поставил часы, о чем летописец не без удивлени€ записал: “…не бо человек удар€ше, но человековидно, самозвонно и самодвижно, страннолепно, некако сотворено есть человеческою хитростью, преизмечтанно и преухищрено”… Ёто были первые на –уси городские часы, по€вивщиес€ в ћоскве раньше часов новгородской часозвони.

—ледующий этап развити€ ремл€ был св€зан с событи€ми особой исторической важности. –убежной датой в истории страны стал 1480 год, когда татары попытались последний раз силой заставить русских выплачивать дань. ’ан јхмат подошел к берегам ”гры, где его ожидало войско великого кн€з€ московского »вана III. Ќе решившись дать генеральное сражение, хан бежал, а »ван III с бескровной победой вернулс€ в ћоскву. “ак закончилось монголо-татарское иго, которое двести сорок лет сковывало русские земли. этому времени, в основном, завершилс€ и многотрудный процесс объединени€ русских кн€жеств в единое государство.

¬ 1453 году под натиском турок пал онстантинополь - столица ¬изантии. ƒревний центр православного мира прекратил свое существование. ¬ сознании русских людей роль нового центра православи€ вз€ла на себ€ ћосква. ¬ 1472 году великий кн€зь московский »ван III вступил в брак с плем€нницей последнего византийского императора —офьей ѕалеолог. ¬ глазах европейских правителей он предстал преемником власти византийских императоров и римских цесарей. ƒревний герб ¬изантии - двуглавый орел - стал гербом –оссийского государства.

¬се эти событи€ оказали существенное воздействие на формирование государственной идеологии, нашли отражение в пам€тниках литературы и искусства и послужили основной причиной грандиозной перестройки ћосковского ремл€.

ћосковский ремль при »ване III јкварель ј.ћ.¬аснецов.1921 год

ѕо указу »вана III в ћоскву дл€ создани€ достойной " государ€ все€ –уси" резиденции были приглашены не только русские мастера, но и зодчие из »талии, искусство которых высоко ценилось во всех странах ≈вропы. ќни возглавили строительные работы. ¬ центре ремл€ на основе синтеза русской традиции и художественных принципов италь€нской архитектуры эпохи ¬озрождени€ был создан ансамбль главной —оборной площади. ¬ 1475-1479 годах италь€нский архитектор јристотель ‘иораванти возвел новый ”спенский собор - главный храм –усского государства.

”спенский собор в XIX веке. артина √енри „арльза Ѕрюэра

Ќа противоположной стороне площади еще один италь€нский зодчий јлевиз Ќовый в 1505-1508 г. построил великокн€жеский храм-усыпальницу - собор јрхангела ћихаила. «ападную сторону площади украсил вновь выстроенный дворец великого московского кн€з€ »вана III, включавший Ќабережную палату, —реднюю «олотую палату, Ѕольшую √рановитую палату - целый комплекс парадных зданий. ƒалеко не все здани€ дворца нам сохранило врем€.Ќо и сегодн€ —оборную площадь украшает парадный тронный зал »вана III - √рановита€ палата, возведенна€ ћарко ‘р€зиным и ѕьетро јнтонио —олари в 1487-1491 годах. ¬ юго-западной части площади подн€лс€ Ѕлаговещенский собор (1485-1489 годы) - домовый храм великого кн€з€, а р€дом с ”спенским собором - церковь –изположени€ (1484-1485 годы) - домовый храм митрополита.

√рановита€ палата

ќни были построены артелью русских мастеров, приглашенной »ваном III из ѕскова. ѕространство между јрхангельским и Ѕлаговещенским соборами зан€ло здание азенного двора, где расположилась основна€ часть великокн€жеской сокровищницы. ¬ 1505-1508 годах архитектор Ѕон ‘р€зин возвел колокольню »вана ¬еликого и тем самым завершил создание ансамбл€ —оборной площади. ќкруженна€ плотно сто€щими здани€ми, площадь превратилась в парадный зал под открытым небом, стала местом проведени€ важнейших церемоний и обр€дов.

¬ид ”спенской звонницы и колокольни »вана ¬еликого, 2007

Ќовые храмы по традиции были поставлены на месте своих предшественников, первых московских белокаменных церквей времен »вана алиты и ƒмитри€ ƒонского, и были посв€щены тем же христианским праздникам и св€тым. »з старых соборов в новые бережно перенесли все захоронени€, св€щенные сосуды, книги, иконы. »з ¬ладимира в ”спенский собор ремл€ была принесена особо почитаема€ русска€ св€тын€ - икона ¬ладимирской Ѕогоматери, что подчеркивало духовную св€зь ћосквы с древней столицей и ставило ее под особое покровительство Ѕогоматери. ¬ 1485-1495 годах италь€нские мастера возвели новые стены и башни ремл€ и иностранные путешественники часто стали называть его "замком".

»зображение ћаксима Ѕлаженного на фоне красной колокольни, XVIII век

Ўествие 3 ма€ 1613 года по территории ћосковского ремл€ в ”спенский собор. ћиниатюра из ниги об избрании на превысочайший престол. 1672—1673 гг.

ƒействительно, форма башен и корона венчающих стены зубцов напоминают замок —калигеров в ¬ероне и знаменитый замок —форца в ћилане. Ќо это сходство чисто внешнее. «амки ≈вропы, как правило, были недоступны дл€ горожан, не были дл€ них убежищем или центром общественной жизни. ¬ отличие от них, ћосковский ремль, выстроенный по последнему слову европейской фортификации, прежде всего был крепостью, защищавшей всех жителей города. ј поскольку там были сосредоточены высша€ светска€ и духовна€ власть, наиболее почитаемые храмы, монастыри и общерусские христианские св€тыни, ремль стал осознаватьс€ как место "особой государственной св€тости" дл€ всей –оссии.

¬сехсв€тский мост и ћосковский ремль в конце XVII века. –исунок ј. ћ. ¬аснецова

¬ XVII—XIX веках идЄт активное строительство светских зданий, и ремлЄвский ансамбль получает логическое завершение.

ћ. Ќ. ¬оробьЄв. «¬ид ћосковского ремл€ (со стороны аменного моста)», 1819. √осударственна€ “реть€ковска€ галере€, ћосква.

ѕосле смерти цар€ Ѕориса в 1605 году в –оссии началась ожесточенна€ борьба за власть. ќна сопровождалась заговорами, по€влением царей-самозванцев и иностранной интервенцией. ѕериод 1605 - 1612 годы вошел в историю под названием ¬еликой —муты

.

¬ 1612 году народное ополчение во главе с кн€зем ƒмитрием ѕожарским и купцом из Ќижнего Ќовгорода узьмой ћининым после упорных боев с пол€ками, длительной осады итай-города и ремл€, освободило ћоскву от интервентов. ѕо свидетельству современников, перед вошедшими в ремль предстала картина полного запустени€. ÷еркви были ограблены и осквернены, значительно пострадала царска€ сокровищница, все дерев€нные постройки были разобраны на дрова и сожжены. ¬сем миром москвичи стали расчищать кремлевский холм от всего, что напоминало о захватчиках.

¬ начале 1613 года в √рановитой палате ремл€ был созван «емский собор, который избрал на царство шестнадцатилетнего ћихаила ‘едоровича –оманова - первого цар€ новой династии, правившей в –оссии триста лет. ¬ 1635-1636 годах "каменных дел подмастерь€" Ѕажен ќгурцов, јнтип онстантинов, “рефил Ўарутин и Ћарион ”шаков возвели дл€ цар€ ћихаила ‘едоровича “еремной дворец с приемными залами и жилыми поко€ми. ≈го живописный силуэт, высока€ кровл€ и €ркий декор придали парадной половине √осударева двора празднично-нар€дный облик.XVII век был настолько насыщен событи€ми, что люди, жившие в это столетие, назвали его "бунташным". ѕри этом они имели в виду не только восстани€ и войны, но и сам характер жизни русского общества. —ередина XVII века была отмечена глубоким идеологическим кризисом, вошедшим в историю под названием ¬еликого раскола.

ќн построил патриарший дворец в ремле.

»сполнител€ми заказа были русские мастера јлексей орольков и »ван —еменов. ќсобое восхищение современников вызывал парадный зал дворца - рестова€ палата, где заседали церковные соборы и устраивались пиры в честь высоких гостей. ¬ каменных палатах дворца хранились сокровища ѕатриаршей ризницы, не менее ценные, чем √осударева казна.Ќовый XVIII век началс€ бурной преобразовательной де€тельностью ѕетра I. ¬ 1712 году столиц –оссии была перенесена на берега Ќевы в город св€того ѕетра - —анкт-ѕетербург.

ѕетр ¬еликий

¬аснецов. ремль, застенок

ј дл€ ћосквы (так уж случилось) первый год нового столети€ началс€ страшным пожаром в ремле. ѕетр I приказал в его выгоревшей части, между “роицкой и —обакиной башн€ми, строить јрсенал (÷ейхгауз).

Ўла —еверна€ война, и арл XII готовил поход на ћоскву. ¬ св€зи с этим ремль был укреплен бастионами и рвами. ѕосле знаменитой победы под ѕолтавой опасность миновала. «дание јрсенала было достроено только в 1736 году императрицей јнной »оанновной.¬ XVIII и XIX веках ”спенский собор ћосковского ремл€ по-прежнему оставалс€ главным храмом –оссии. ак в старину, так и теперь здесь осв€щалась высша€ государственна€ власть. ƒл€ пышной церемонии коронации в ремль приезжали все императоры и императрицы. Ќо древний ремль все меньше и меньше отвечал требовани€м престижа, комфорта и вкуса Ќового времени.Ќеизбежно он стал мен€ть свой облик. Ќа месте древних палат и церквей, владений бо€р и монастырей стали по€вл€тьс€ современные дворцы.

1749-1753 годах были разобраны палаты √осударева двора XV века, и на их основани€х ‘.-Ѕ. –астрелли возвел в стиле барокко новый каменный «имний дворец, выходивший одной стороной к —оборной площади, а другой - к ћоскве-реке.

¬ид на ћосковский ремль с Ѕольшого каменного моста. ¬асилий ¬ерещагин. 1879 год.

¬ 1756-1764 годах между Ѕлаговещенским и јрхангельским соборами, на месте древнего азенного двора, архитектор ƒ.¬.”хтомский возвел здание галереи ќружейной палаты, в которой должны были разместитьс€ сокровища царской казны. Ќо через несколько лет здание снесли в св€зи с предполагавшейс€ грандиозной перестройкой ремл€ по проекту ¬.».Ѕаженова и возведением нового дворца. «амысел не был осуществлен, но в результате сносов, которые предшествовали строительству, ремль потер€л многие древние здани€, была оголена и больше не застраивалась юго-восточна€ часть бровки холма.¬ 1776 году по проекту ћ.‘. азакова был построен так называемый јрхиерейский дом. Ёто небольшое, но представительное здание в стиле классицизма оформило угол „удова монастыр€ и сделало более четким пространство »вановской площади ремл€.

упол —ената, увенчанный статуей √еорги€ ѕобедоносца, подн€лс€ над крепостной стеной и усилил композиционную св€зь ремл€ с расной площадью. Ќовое здание, построенное в стиле классицизма, расположилось напротив јрсенала и образовало цельный ансамбль —енатской площади, соединив в пам€ти потомков имена двух наиболее известных правителей и реформаторов –оссии XVIII века - ѕетра I и ≈катерины II Ќовый этап в понимании роли и ценности ремл€ нашел отражение в проекте его перестройки архитектора ћ.‘. азакова 1790-х годов. ќн также предусматривал создание в ремле регул€рных, "правильных" площадей, классических дворцов и правительственных зданий. Ќо, в отличие от проекта ¬.».Ѕаженова, бережно сохран€л древние пам€тники, счита€ необходимым придерживатьс€ определенного рассто€ни€ между старыми и новыми строени€ми.» хот€ этому проекту также не суждено было осуществитьс€, он утвердил сложившеес€ к концу XVIII века представление о ремле как о едином художественном ансамбле.

јлексеев.¬ид на ремль со стороны аменного моста

ѕри всей устойчивости средневекового быта, в XVII столетии в него стали проникать элементы новой европейской культуры. “ак, во времена цар€ јлексе€ ћихайловича началось увлечение театром. ƒл€ спектаклей придворной труппы использовались кремлевские палаты бо€рина ».ƒ.ћилославского, тест€ цар€ јлексе€ ћихайловича, выстроенные в начале 1650-х годов.» хот€ в дальнейшем это здание неоднократно мен€ло свое назначение, в историю оно вошло под названием ѕотешного дворца (слово "потеха" означает "развлечение, забава").

»ван ¬еликий и „удов ћонастырь.јлексеев

¬о врем€ царствовани€ јлексе€ ћихайловича значительно вырос и усложнилс€ государственный аппарат. ¬ 1675-1680 годах было возведено новое двухэтажное здание приказов, которое прот€нулось вдоль бровки холма, от јрхангельского собора почти до —пасской башни.

Ѕлаговещенский собор и √рантовита€ палата.јлексеев

ќно завершило формирование ансамбл€ »вановской площади, на противоположной стороне которой к этому времени подн€лись новые корпуса и храмы „удова монастыр€, и придало более законченный вид панораме ремл€ со стороны ћосквы-реки. ¬ 1620-1680-е годы получили €русные шатровые завершени€ угловые и проездные башни ремл€ (кроме “айницкой и Ќикольской). ѕромежуточные башни, и особенно башни южной, речной стороны, были надстроены скромными низкими шатрами, не мешавшими обзору кремлевских соборов и дворцов.

ћосковский ремль. —лева: “роицка€ башн€. ¬ центре: утафь€ башн€. —права: церковь Ќикола€ „удотворца в сапогах.

концу XVII века ремль достиг своего расцвета. —амобытна€ красота и выразительность его архитектурно-художественного ансамбл€ вызывала у современников не только искреннее восхищение, но и образное сравнение с райским градом »ерусалимом.¬месте с XVII столетием закончилс€ средневековый период русской истории с его традиционной культурой, усто€вшимс€ бытом, представлени€ми о мироздании. "«латоглава€ матушка ћосква" выполнила свою миссию собирани€ земель и создани€ единого –оссийского

∆. ƒелабарт. ¬ид на ћоскву с балкона ремлевского дворца в сторону ћоскворецкого моста. 1797 год.

Ќачало XIX века стало переломным моментом в судьбе кремлевских сокровищ. ¬ 1806 году император јлександр I подписал указ "ќ правилах управлени€ и сохранени€ в пор€дке и целости наход€щихс€ в ћастерской и ќружейной палате древностей". ¬ том же году на месте “роицкого подворь€ и ÷ареборисова двора начали возводить специальное здание музе€.

1810 году строительные работы были завершены, главный фасад музе€ украсили барельефы на темы отечественной истории, а аттик был увенчан стату€ми выдающихс€ просветителей –оссии. јрхитектор ».¬. ≈готов сумел не только вписать новое прот€женное здание в ансамбль существовавшей —енатской площади, но и создать между музеем, “роицкой башней и јрсеналом еще одну небольшую площадь ремл€, получившую название “роицкой.Ќо сразу разместить музей в новом здании не удалось. ¬ июне 1812 года арми€ Ќаполеона перешла границу –оссии. ќтступа€, русска€ арми€ вынуждена была оставить ћоскву. ÷арска€ сокровищница была вывезена в Ќижний Ќовгород.

‘ранцузы в ћоскве. Ќеизвестный немецкий художник, 1820-е.

“олько в 1814 году, после ремонта, в здании архитектора ».¬. ≈готова был открыт первый музей отечественной истории, получивший название ћосковской ќружейной палаты. ѕеред широкой публикой предстали древние государственные регалии, троны, коронационные одежды, золота€ и серебр€на€ посуда, личные царские вещи, старинное оружие, трофеи ѕолтавской битвы и пам€тники ќтечественной войны 1812 года.

«дание кремлЄвских казарм (бывшей ќружейной палаты)

—ожженна€, разграбленна€, но непокоренна€ древн€€ столица вызвала высокие патриотические чувства. ѕо€вилось стремление не только подн€ть город из руин, но и бережно сохранить исторические особенности его застройки и своеобразие архитектурного облика. ¬ возрождении ћосквы прин€ли участие все ведущие зодчие –оссии. ¬ ремле в прежних формах были восстановлены взорванные стены и башни, јрсенал, ”спенска€ звонница и ‘иларетова пристройка колокольни »вана ¬еликого. ѕостепенно вернулись к жизни опустошенные и оскверненные кремлевские храмы и монастыри.

Ќ. ѕ. Ћеребур. ¬ид на ћосковский ремль. 1842. –аскрашенный дагеротип. »з собрани€ Ѕиблиотеки конгресса —Ўј

ѕо указу императора Ќикола€ I в 1838-1851 годах в ремле был возведен в "национальном русском" стиле новый дворцовый комплекс. ќн включил Ѕольшой ремлевский дворец, построенный на месте «имнего дворца, здание јпартаментов и более удобное и торжественное здание музе€ - ћосковской ќружейной палаты. јрхитектор ј.“он вел строительство в границах древнего √осударева двора с учетом его исторически сложившихс€ планировки и застройки.

ƒжакомо варенги. ѕокровский собор и —пасска€ башн€ в ћоскве. 1797 г.

ќн сумел композиционно объединить новые здани€ и уникальные пам€тники архитектуры ’V-’VII веков. ¬первые строительству предшествовала реставраци€ древних церквей и палат, а архитектурные формы и декор теремов XVII века в значительной степени определили внешний облик возводимого дворца.

¬аснецов ¬оскресенский мост 18 век 1926

Ќовые здани€ образовали ансамбль единственной в ћоскве площади, созданной в стиле историзма. ќна получила название ƒворцовой, или »мператорской.

ѕространство площади было открыто к ћоскве-реке и свободно перетекало в Ѕоровицкую улицу, идущую вдоль бровки холма. ¬ панораме ремл€ дворцовый комплекс создал сильный акцент, утраченный после сноса «апасного дворца Ѕориса √одунова. Ќо при этом он не лишил древнюю —оборную площадь ее исконной роли композиционного центра всего архитектурно-художественного ансамбл€.

—. ћ. Ўухвостов. ¬ид на расную площадь. 1855 (?) год

ѕространство к востоку от —оборной площади после сноса приказов оставалось открытым и получило название ƒрагунского плаца - места, где в XIX в. проходили смотры войск. ¬ 1898 году здесь был открыт пам€тник јлександру II. —тату€ императора в полный рост располагалась на пьедестале под сенью высокого шатра. — трех сторон ее окружала галере€ с лестницами - сходами к подножию холма. ѕам€тник представл€л собой масштабное архитектурное сооружение, которое в какой-то степени вернуло этой части ремл€ объемный акцент.

ј. ћ. ¬аснецова «–асцвет ремл€. ћост ¬сех —в€тых и ремль в конце XVII века». 1922 г.

¬ конце XIX - начале XX века ћосковский ремль все больше осознавалс€ как пам€тник истории и культуры. ¬се чаще сокровища ќружейной палаты, кремлевских соборов и ѕатриаршей ризницы участвовали во всероссийских и международных выставках. ѕотешный дворец XVII в. по существу стал хранилищем музейных ценностей. ј в 1912 году в ведение омитета по организации музе€ ќтечественной войны 1812года было передано здание јрсенала. Ќе хватило нескольких лет мирной жизни, чтобы этот замысел был осуществлен.

ѕЄтр ѕетрович ¬ерещагин - ¬ид на ремль с ћоскворецкого моста

ёбилейным дл€ –оссии стал 1913 год: триста лет освобождению ћосквы от интервентов и триста лет ƒому –омановых. ѕоследн€€ дата отмечалась особенно торжественно. ¬ ремле, в митрополичьих поко€х „удова монастыр€, была открыта выставка пам€тников искусства XVII века, собранных из многих монастырей и храмов –оссии.

јлексеев. —оборна€ площадь в ћосковском ремле

ќна имела столь большой резонанс, что в том же году было прин€то решение о создании р€дом с ремлем ћузе€ церковной старины и древностей, где предполагалось разместить сокровища ѕатриаршей ризницы и библиотеки. ќсуществить эти планы помешала начавша€с€ в 1914 году ѕерва€ мирова€ война. —ама же иде€ продолжала жить, и к 1916 году она приобрела даже более масштабный характер - превратить весь ремль в "јкрополь искусств и старины".

Vasnetsov Krasnaya Plocshad 17 vek

Ќо следующий 1917 год резко изменил судьбу ћосквы и ремл€.¬ марте 1918 г. —оветское правительство переехало из ѕетрограда в ћоскву, и она обрела статус столицы –оссийской —оветской ‘едеративной —оциалистической –еспублики (–—‘—–), с 1922 г. - —оюза —оветских —оциалистических –еспублик (———–). ремль стал местом работы высших органов власти государства. ¬ 1918 - 1922 годах в здании —ената располагалс€ кабинет и квартира ¬.» Ћенина, а затем, вплоть до 1953 года, - ».¬.—талина. ¬се это врем€ дл€ свободного посещени€ ремль был закрыт.¬ 1935 году были сн€ты 4 орла, находившиес€ на —пасской, Ќикольской, Ѕоровицкой и “роицкой башн€х, и установлены на них п€тиконечные звезды.

¬ 1937 году на п€ти башн€х ремл€ (добавилась еще ¬одовзводна€ башн€) были установлены рубиновые свет€щиес€ звезды. –азмер их различен – от 3 до 3,75 метра. ¬ результате антирелигиозной пропаганды, котора€ особенно активно проводилась в 1930-е годы, в стране были не только закрыты, но и разрушены многие монастыри и храмы. «начительные утраты понес и ћосковский ремль. —амой большой из них стал снос в 1929 году двух древних и прославленных монастырей - „удова и ¬ознесенского. ¬озведенное на их месте здание ¬оенной школы вр€д ли украсило ремль.

¬ознесенский монастырь, одна из первых женских обителей в ћоскве, был основан около 1390 года великой кн€гиней ≈вдокией, супругой кн€з€ ƒмитри€ ƒонского. — XV по XVIII вв. монастырь служил усыпальницей дл€ великих кн€гинь и цариц. началу XX века в монастыре было три храма: ¬ознесенский собор (1588 г.), церковь ћихаила ћалеина (1634 г.) и церковь —в€той великомученицы ≈катерины (1808–1817 гг.). ѕоследн€€, выполненна€ в неоготическом стиле архитектором арло –осси, была подлинным шедевром архитектуры.¬ грозные годы ¬еликой ќтечественной войны все сокровища ќружейной палаты были эвакуированы из ћосквы, а сам ремль, к счастью, практически не пострадал. — 1955 года он вновь стал доступен дл€ осмотра. ћиллионы российских и иностранных граждан стали знакомитьс€ с ќружейной палатой, историческими реликви€ми и св€тын€ми кремлевских храмов, а в бывшем ѕатриаршем дворце был открыт ћузей прикладного искусства и быта –оссии XVII века.

ћетки:

ремль

ћосква

власть

истори€

–осси€

архитектура

храмы

правители

живопись

анал √рибоедова. ѕитерские мосты |

Ёто цитата сообщени€ Base4ka [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

анал √рибоедова, пожалуй, самый посещаемый среди туристов и гостей города, так как расположен он в историческом месте ѕетербурга, и включает в себ€ множество интересных мест города. Ќа набережной канала наход€тс€ известные архитектурные достопримечательности, среди которых ’рам —паас на рови, азанский собор, “еатральна€ площадь, Ќикольский собор. Ќу а мосты – это тоже больша€ городска€ достопримечательность, без них трудно представить город "—еверной ¬енеции", потому что водные просторы занимают почти 10% его площади и обща€ прот€женность естественных и искусственных водоЄмов более 300 км. —ейчас в ѕетербурге насчитываетс€ около трех дес€тков рек и речек, более дес€ти каналов. “олько Ќевы здесь три - просто Ќева, Ѕольша€ Ќева и ћала€ Ќева, так же три Ќевки - ћала€, —редн€€ и Ѕольша€. этому добавим ƒревнюю ќхту, ”тку, ≈катерингофку, ƒудергофку, ћойку, арповку, ‘онтанку и др. речки, притоки и протоки, множество озЄр и рукотворных прудов. —амые известные каналы - ќбводный, јдмиралтейский, √рибоедовский, ћорской, ѕороховой.

ѕоэтому мосты стали неотъемлемой частью города и его культуры. ¬ городе их насчитываетс€ 342. Ёто знаменитые на весь мир разводные мосты через Ќеву (их 13), пешеходные и автомобильные мосты через реки и каналы. аждый мост имеет свой неповторимый архитектурный облик, свою историю, свои конструктивные особенности. ћосты канала √рибоедова лишь маленька€ часть от их общего числа.

јларчин мост построен в 1753 году, автор неизвестен, мост соедин€ет ѕокровский мост и оломенский остров.

Ѕанковский €вл€етс€ пешеходным, вис€чим. ѕостроен он в 1826 году. Ќа входе расположены крылатые львы, крыль€ которых покрыты позолотой.

¬ознесенский, построенный 1735 году, соедин€ет —пасский и азанский острова. Ќазвание св€зано с ¬ознесенской церковью.

ƒемидов мост эксплуатируетс€ с 1776 года. ќн имел несколько названий – ћалый —аарский, Ѕанковский (в честь министра финансов – ≈.‘. анкрина).

»таль€нский – пешеходный, эксплуатируетс€ с 1896 года, идеально сочетаетс€ с гранитной набережной. ќблик сооружени€ выполнен в стиле русского классицизма.

азанский мост построен отцом известного полководца утузова, ».ћ.√оленищевым- утузовым, в 1766 году. ƒо этого времени на его месте существовал –ождественский мост, сделанный из дерева.

аменный мост €вл€етс€ одним из самых старых мостов —анкт-ѕетербурга, построен он в 1739 году и выполнен из гранита. ћост имеет арочную конструкцию. ¬ 1880 году член организации "Ќародна€ вол€" ј.».∆ел€бов заложил здесь бомбу дл€ подрыва кареты јлександра II. Ќо покушение сорвалось.

окушкин мост, построенный в конце XVIII века, нашел отражение в эпиграмме ј.—.ѕушкина.

оломенский €вл€етс€ единственным и первым в –оссии цельносваренным мостом из алюмини€. ѕостроен он в 1907 году.

расногвардейский пешеходный мост €вл€етс€ "молодым" мостом, - он был построен в 1957 году.

Ћьвиный мост – одна из главных достопримечательностей ѕетербурга, имеет вис€чую конструкцию. ѕостроен он в 1826 году. Ќа входе расположены скульптуры львов.

ћало- алинкин построен в 1783 году, Ёто - пам€тник архитектуры федерального значени€.

ћогилевский мост до 1912 года был пешеходным. ¬о врем€ блокады Ћенинграда конструкци€ сгорела, новый мост построен в 1953 году.

ћучной мост построен дл€ прокладки теплотруб в 1931 году.

Ќово- онюшенный эксплуатируетс€ с 1880 года. овка ограждений моста выполнена в стиле модерн.

Ќово-Ќикольский открылс€ в 1837 году, назван он в честь Ќикольского собора.

ѕикалов мост – уникальное сооружение, наилучша€ точка дл€ обзора —емимость€. ѕостроен он в 1785 году.

ѕодь€ческий мост открыт в 1906 году. “оршеры с фонар€ми на мост перенесены с јлександровского моста.

—енной мост – пешеходный, имеет балочную конструкцию, назван в честь —енной площади, покрытие моста дерев€нное.

“ройной (“еатральный). рыло моста через канал √рибоедова на фоне ’рама —паса на рови.

“ройной (“еатральный). рыло моста через реку ћойку.

“ройной (“еатральный) - западное крыло.

’арламов мост построен в 1753 году.

|

ћетки: каналы мосты —анкт-ѕетербург фото архитектура истори€ |

—толица убани - раснодар |

Ёто цитата сообщени€ babeta-liza [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ёжный город между јзовским и „ерным морем до 1920-го называлс€ ≈катеринодар – по имени основательницы ≈катерины II. √лавные достопримечательности раснодара представлены монументальными соборами, увлекательными музе€ми, зелеными зонами и заведени€ми культурного досуга, так что отдых в кубанской столице придетс€ по душе каждому.

ѕушкинска€ площадь

ѕушкинска€ площадь

ѕлощадь имени ѕушкина – место, где проход€т праздники, фестивали и народные гул€ни€. ƒо 2000 года ее состо€ние было неудовлетворительным: на площади сто€ли ветхие здани€ и торговые палатки. ¬ ходе благоустройства территорию покрыли разноцветной брусчаткой, обустроили зоны отдыха, насадили деревь€ и разбили цветники. ѕлощадь украшают аккуратные скамейки и из€щные фонари. «десь с удовольствием прогуливаютс€ семьи, молодежь, пенсионеры и туристы, катаютс€ на велосипедах и самокатах. јнсамбль ѕушкинской площади складываетс€ из здани€ ’удожественного музе€, научной библиотеки и концертного зала, где проход€т выступлени€ убанского казачьего хора. ј на видном месте красуетс€ пам€тник ѕушкину работы арпычева и ∆данова. јдрес: ѕушкинска€ площадь, улица расна€, раснодар, –осси€.

ѕарк √алицкого и —тадион «‘ раснодар»

—тадион «‘ раснодар»

ћногие объекты городской инфраструктуры по€вились, когда раснодар боролс€ за право прин€ть матчи „ћ-2018 по футболу. ¬ их числе – парк и стадион, построенные на средства бизнесмена —ерге€ √алицкого. ѕарк √алицкого должен был вмещать много людей, поэтому узкие традиционные аллеи заменили широкими дорожками, закручивающимис€ причудливыми спирал€ми. Ќеоднородный холмистый ландшафт местности делает прогулку еще увлекательнее. Ќа территории парка находитс€ обзорна€ площадка, летний амфитеатр, скалодром, скейтпарк и фонтан, зимой превращающийс€ в каток. ≈сть развлечени€ и дл€ самых маленьких посетителей – песочница и игровые площадки. –€дом с парком расположилс€ самый интересный объект – арена стадиона «‘ раснодар». ќн рассчитан исключительно на футбольные матчи и отличаетс€ компактными размерами. Ќавес от осадков, подогреваемые сидень€, огромные табло с информацией – все сделано дл€ того, что зрители с комфортом наслаждались любимой спортивной игрой. јдрес: —тадион ‘ « раснодар», улица –азведчика Ћеонова, раснодар, –осси€.

√ородской сад раснодара

√ородской сад раснодара

√ородской сад был основан в городе в середине XIX в. и вырос из небольшого питомника растений. ¬ советское врем€ достопримечательность называлась ѕарком √орького. Ќа территории сада были найдены следы старинного поселени€, датированного I в., а также останки древних людей. —ейчас обнаруженные объекты нашли пристанище в »сторико-археологическом музее. √ородской сад – уголок спокойстви€ и гармонии в сердце крупного города. ‘лора представлена кленами, липами, софорами и дубами – самый старый насчитывает около 600 лет. ќсобое очарование местности придает красивый пруд с водоплавающими птицами. “акже в парке работает Ћетний театр, уютные кафе и аттракционы: в их числе – колесо обозрени€ высотой 57 м, с которого открываетс€ прекрасный вид на город. јдрес: √ородской сад, парк культуры и отдыха, улица ѕостова€, раснодар, –осси€.

ѕам€тник ≈катерине II

ѕам€тник ≈катерине II

ѕам€тник основательнице раснодара был установлен в 1907-м. ¬ 1920-м большевики демонтировали и переплавили монумент – одновременно с переименованием города. ’от€ первоначальное им€ раснодару вернуть не удалось, с пам€тником повезло больше: в 2006-м императрица вновь зан€ла свое место в ≈катерининском сквере, в окружении клумб и крон деревьев. ¬ысота пам€тника из бронзы, алюмини€ и чугуна – около 14 м. ¬еличественна€ правительница изображена сто€щей с державой и скипетром в руках, а вокруг постамента размещены скульптуры казачьих атаманов. Ќа лавочках вокруг пам€тника в тени деревьев нередко отдыхают краснодарцы. јдрес: ѕам€тник »мператрице ≈катерине II, раснодар, –осси€.

¬ойсковой собор —в€того Ѕлаговерного кн€з€ јлександра Ќевского

¬ойсковой собор —в€того Ѕлаговерного кн€з€ јлександра Ќевского

јлександр Ќевский считаетс€ св€тым покровителем воинства. ѕоэтому ¬ойсковой јлександро-Ќевский храм, построенный на средства военных, получил название в его честь. —троительные работы завершились к 1872-му. ѕри советской власти собор сначала разграбили, устроив в нем музей атеизма, а потом и вовсе взорвали. ¬осстановили его только в начале XXI в., практически не изменив первоначальный облик. —ооружение построено в византийском стиле и имеет форму креста. ‘асад, украшенный розетками, стилизованными под готику, завершают п€ть позолоченных куполов, поко€щихс€ на мощных барабанах. √лавна€ храмова€ св€тын€ – частичка мощей јлександра Ќевского. јдрес: ¬ойсковой собор —в€того Ѕлаговерного кн€з€ јлександра Ќевского, улица ѕостова€, раснодар, –осси€.

”лица расна€

“риумфальна€ јрка на улице расна€

÷ентральна€ городска€ улица тоже находитс€ в перечне мест, которые об€зательно нужно посмотреть в раснодаре. ¬ отличие от названи€ города, к коммунизму она не имеет отношени€: название по€вилось еще в 1888-м. ¬ерсий происхождени€ имени две: улицу окрестили или за красоту, или же за обилие сто€вших на ней зданий из красного кирпича. ѕо праздникам часть улицы перекрывают, превраща€ ее в пешеходную зону. ѕо всей длине наход€тс€ достопримечательности: здание «аконодательного собрани€, ѕам€тник гул€ющим собачкам, цветочные часы, ѕам€тник казакам, здание ѕравительства, а также бесчисленные музеи, театры, стадионы и библиотеки. ќсобенно стоит отметить јлександровскую или “риумфальную арку – из€щное красное сооружение в псевдорусском стиле. ¬ысота арки – 12 м, ширина – 3 м. јдрес: ”лица расна€, раснодар, –осси€.

раснодарский јкадемический “еатр ƒрамы имени √орького

раснодарский јкадемический “еатр ƒрамы имени √орького

“еатр драмы в раснодаре в 2020-м отмечает 100-летний юбилей. ¬ первый же мес€ц после открыти€, его посетило около 20 тыс. зрителей. ѕервой постановкой стала пьеса √орького «ћещане». ¬ годы ¬еликой ќтечественной войны старое здание театра погибло при налетах вражеской авиации. Ќовый «дом» труппа обрела в 1970-х гг. на площади “еатральной. «дание отличаетс€ современным дизайном и располагает двум€ залами – главным и камерным. Ќа сцене проход€т как спектакли («јлые паруса», «јлиса в —тране „удес»), так и танцевальные представлени€. ¬ фойе здани€ устраивают выставки. ƒостопримечательность попул€рна у краснодарцев и туристов: число посетителей драматического театра достигает 130 тыс. человек за сезон. јдрес: раснодарский јкадемический “еатр ƒрамы имени √орького, “еатральна€ площадь, раснодар, –осси€.

раснодарска€ филармони€ им. √.‘. ѕономаренко

раснодарска€ филармони€ им. √.‘. ѕономаренко

‘илармони€, названна€ в честь композитора и народного артиста, основана в 1939-м. –асположена она в здании 1909 года постройки, признанном архитектурным пам€тником в стиле модерн. –анее оно называлось «имним театром. ѕервым данным в нем представлением стала опера ¬ерди «јида». ¬ последующие годы здесь выступали такие де€тели искусства, как ћатильда шесинска€, »горь —евер€нин и ¬ладимир ћа€ковский. ѕри советской власти в здании проходили партийные съезды. —егодн€ зрительский зал филармонии рассчитан на 622 зрител€ и делитс€ на два €руса, партер и амфитеатр. «десь проход€т не только музыкальные концерты, но также музыкальные лектории и театральные представлени€, а в фойе здани€ – выставки, семинары, корпоративы и фуршеты. јдрес: раснодарска€ филармони€ им. √.‘. ѕономаренко, улица расна€, раснодар, –осси€.

ћост поцелуев

ћост поцелуев

Ќебольшой вантовый мост через затон на реке убани стал насто€щим символом любви. ѕо усто€вшейс€ традиции молодожены, едва выйд€ из «ј√—а, отправл€ютс€ сюда, чтобы сделать красивые фото и повесить на перила моста вис€чий замочек. люч от замка полагаетс€ выбросить в воду. —читаетс€, что это сулит долгий и крепкий союз. √ородские архитекторы, однако, традицию не слишком одобр€ют: однажды из€щное сооружение может не выдержать массы железа. ѕоэтому регул€рно часть замков срезают и сдают на металлолом. ¬ырученные средства жертвуютс€ на подарки парам, отмечающим золотую свадьбу. “уристов же ћост поцелуев привлекает возможностью полюбоватьс€ прекрасным речным пейзажем раснодара. јдрес: ћост ѕоцелуев, ул. убанонабережна€, раснодар, –осси€.

—в€то-≈катерининский афедральный —обор

—в€то-≈катерининский афедральный —обор

’рам —в€той ≈катерины украсил город в 1914-м. ѕри большевиках соборные ценности оказались разграблены, а колокола переплавлены. «дание использовалось под склад, чудом избежав сноса. —нова открыли собор в 1944-м, а к концу столети€ восстановили росписи и другие элементы убранства, вернули колокола. —егодн€ ≈катерининский собор исполн€ет роль кафедрального в раснодаре. ’рам п€тиглавый, выполнен в византийском стиле. Ќад центральным входом возвышаетс€ колокольн€, а по бокам от нее – две часовенки. √лавные св€тые реликвии собора – икона азанской Ѕогоматери и частицы мощей —в€той ≈катерины. јдрес: —в€то-≈катерининский афедральный —обор, улица оммунаров, раснодар, –осси€.

‘онтан «“еатральный»

Ќа “еатральной площади в раснодаре в 2001-м был открыт светомузыкальный фонтан, ставший символом города и местной достопримечательностью. „удо архитектурной и дизайнерской мысли снабжено 377 форсунками и 640 светильниками и занимает площадь в 1200 м2. ƒнем струи воды красиво искр€тс€ в свете солнца и дар€т прохладу люд€м, гул€ющим по площади. ј в темноте фонтан превращаетс€ в насто€щую феерию музыки, света и красок. ѕод музыкальные композиции в небо выбрасываютс€ струи воды, принима€ причудливые очертани€ и формы. јдрес: ‘онтан «“еатральный», улица Ѕуденного, раснодар, –осси€

. раснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. ≈.ƒ. ‘елицына

раснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. ≈.ƒ. ‘елицына

ћузей-заповедник в раснодаре был создан в 1879-м и получил им€ в честь своего основател€ ≈вгени€ ‘елицына. — 1960-х музей располагаетс€ в одном из красивейших городских зданий – особн€ке Ѕогарсуковых, построенном в стиле эклектики. — конца XIX в. собрание музе€ регул€рно пополн€етс€, и сегодн€ число единиц хранени€ достигло 430 тыс€ч. оллекци€ рассказывает туристам о природных особенност€х региона, историческом прошлом его обитателей. Ёкспонаты включают издели€, найденные археологами на территории раснодарского кра€ – от древних времен до современности. ќсобенно много в музее посуды, оружи€, украшений и монет. √ордитс€ он и самым крупным в мире собранием амфор – из€щных античных сосудов. ‘илиалы музе€ наход€тс€ и в других городах: јнапе, “амани, “емрюке и “имашЄвске. јдрес: раснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. ≈.ƒ. ‘елицына, √имназическа€ улица, раснодар, –осси€.

раснодарский краевой художественный музей имени оваленко

раснодарский краевой художественный музей имени оваленко

раевой музей был основан в 1904-м коллекционером ‘едором оваленко. ¬ честь основател€ и было дано им€, однако при советской власти музей переименовали в честь Ћуначарского. —праведливость восторжествовала лишь в 1993-м. —ам основатель происходил из простой кресть€нской семьи и некоторое врем€ работал кассиром. ќднако любовь к творчеству про€вилась уже тогда: оваленко начал скупать картины отечественных и зарубежных мастеров, гравюры и другие произведени€ искусства. ќдновременно коллекционер зав€зал переписку с художниками из ѕетербурга и некоторых стран ≈вропы. ѕосле смерти оваленко собрание продолжало пополн€тьс€. ¬ годы войны коллекци€ в услови€х строгой секретности временно была вывезена. —егодн€ она насчитывает 13 тыс. экспонатов. ќсобенный интерес представл€ют образцы €понской ксилографии, русское авангардное искусство и коллекци€ экслибрисов. ј располагаетс€ основное собрание в красивом бело-голубом здании конца XIX в. јдрес: раснодарский краевой художественный музей имени оваленко, улица расна€, раснодар, –осси€.

раснодарский планетарий

раснодарский планетарий

ƒиаметр купола раснодарского планетари€ составл€ет 10 м, высота главного зала – почти 9 м. — помощью уникальной проекционной системы, включающей 15 проекторов, на потолок передаетс€ высококачественное изображение звезд, планет, космических спутников и других объектов. ѕосетители могут полюбоватьс€ лунными и марсианскими пейзажами, затмени€ми. ѕосещение планетари€ придетс€ по душе гост€м любого возраста благодар€ разнообразию меропри€тий и развлекательных программ. «десь также читают лекции, показывают образовательные фильмы по смежным дисциплинам – географии, физике. јдрес: ѕланетарий, улица “рамвайна€, раснодар, –осси€. убанска€ набережна€

убанска€ набережна€

ƒо недавнего времени набережна€ реки убань представл€ла собой обычный спуск к воде, поросший травой. Ќо в 2010-х городские власти серьезно зан€лись ей, превратив из неухоженной территории в попул€рную прогулочную зону. Ѕыли насажены деревь€ – сейчас они еще маленькие, поставлены многочисленные скамейки. ƒнем на них нередко можно увидеть шахматистов, а по вечерам на лавочках сид€т влюбленные пары, любу€сь романтичным речным пейзажем и городскими огн€ми. ѕо утрам горожане часто совершают вдоль реки пробежки. ƒлина убанской набережной уже составл€ет несколько километров, но планируетс€ прот€нуть ее еще дальше – до –ождественского парка. јдрес: убанска€ набережна€, «ападный, раснодар, –осси€.

Ћитературный музей убани

Ћитературный музей убани

Ћитературный музей, посв€щенный творчеству известных писателей убани и развитию словесности в регионе, расположилс€ в доме казачьего атамана якова √ерасимовича ухаренко. «дание – архитектурный пам€тник начала XIX в. ухаренко и сам занималс€ литературной де€тельностью, общалс€ с писател€ми – Ўевченко, остомаровым и другими. оллекци€ музе€ рассказывает о жизни и семье якова √ерасимовича и позвол€ет погрузитьс€ в атмосферу XIX столети€. ѕредставлена информаци€ о местных писател€х, а также тех, кто в разное врем€ посещал убань. ¬ музее провод€т выставки, читают лекции, устраивают мастер-классы дл€ посетителей разного возраста и встречи с современными краснодарскими литературными де€тел€ми. јдрес: Ћитературный ћузей убани, улица ѕостова€, раснодар, –осси€.

ћузей военной техники «ќружие ѕобеды»

ћузей военной техники «ќружие ѕобеды»

ћузей военной техники находитс€ под открытым небом, что делает его уникальным дл€ убани. ќн расположен в парке 30-лети€ ѕобеды, в окружении цветочным клумб и густой зелени, поэтому здесь при€тно и просто прогул€тьс€, отдохнуть от пал€щего солнца. Ёкспозици€ насчитывает 40 единиц военной техники: представлены танки, подводна€ лодка, пушки и знаменита€ зенитна€ установка « атюша». Ёкспонаты можно осматривать, трогать и даже забиратьс€ на них, главное – не наносить им урон. ¬ парке также находитс€ пам€тник √еро€м ———– и кафе, где летом можно отведать местный шашлык. ¬ музей регул€рно организуютс€ экскурсии школьников в рамках уроков патриотизма. јдрес: ћузей военной техники «ќружие ѕобеды», раснодар, –осси€

—в€то-“роицкий собор

—в€то-“роицкий собор

¬ основу строительства собора лег драматичный случай. ¬ 1888-м произошла серьезна€ авари€ – крушение императорского поезда, направл€вшегос€ из рыма в ѕетербург. ‘актически чудом никто из членов императорской семьи, включа€ самого јлександра III, практически не пострадал. ¬ честь спасени€ самодержца по всей –оссийской империи, в том числе на месте крушени€, было выстроено несколько церквей. ќдна из них – —в€то-“роицкий собор в раснодаре. –аботы были завершены к 1910-му. ѕри большевиках храм был, как обычно, разграблен и превращен в склад. ¬ лоно русской православной церкви он вернулс€ в 1989-м, правда, в крайне плохом состо€нии. Ќачалась реставраци€: по данным, чтобы вывезти весь мусор, потребовалось 500 амј«ов. —егодн€ роскошный краснокирпичный собор снова вернул свое значение. ќн выполнен в неовизантийском и псевдорусском стиле, увенчан зелеными и золотыми куполами. ∆емчужины внутреннего убранства – старинный иконостас и настенные росписи. јдрес: —в€то-“роицкий собор, улица ‘рунзе, раснодар, –осси€.

’рам –ождества ’ристова

’рам –ождества ’ристова

≈ще один величественный краснодарский храм находитс€ в удалении от городской суеты, поэтому его с удовольствием посещают в поисках поко€ и умиротворени€. ƒостопримечательность молода€: строительные работы были закончены в 1999-м, поэтому на долю храма не выпало драматичных и волнующих испытаний. ’ристорождественский храм выполнен из красного кирпича и украшен п€тью золотыми куполами. Ќад входом ввысь возноситс€ колокольн€ в шатровом стиле. ’рамовые реликвии – частицы св€тых мощей и чудотворна€ икона Ѕогоматери «¬сецарица», помогающа€, как считаетс€, при различных заболевани€х. ƒругие интересные объекты – артезианский источник с надстроенной над ним часовенкой и трапезна€ «” печки», где можно отведать свежеиспеченный хлеб и целебный трав€ной чай. јдрес: ’рам –ождества ’ристова, –ождественска€ набережна€, раснодар,–осси€.

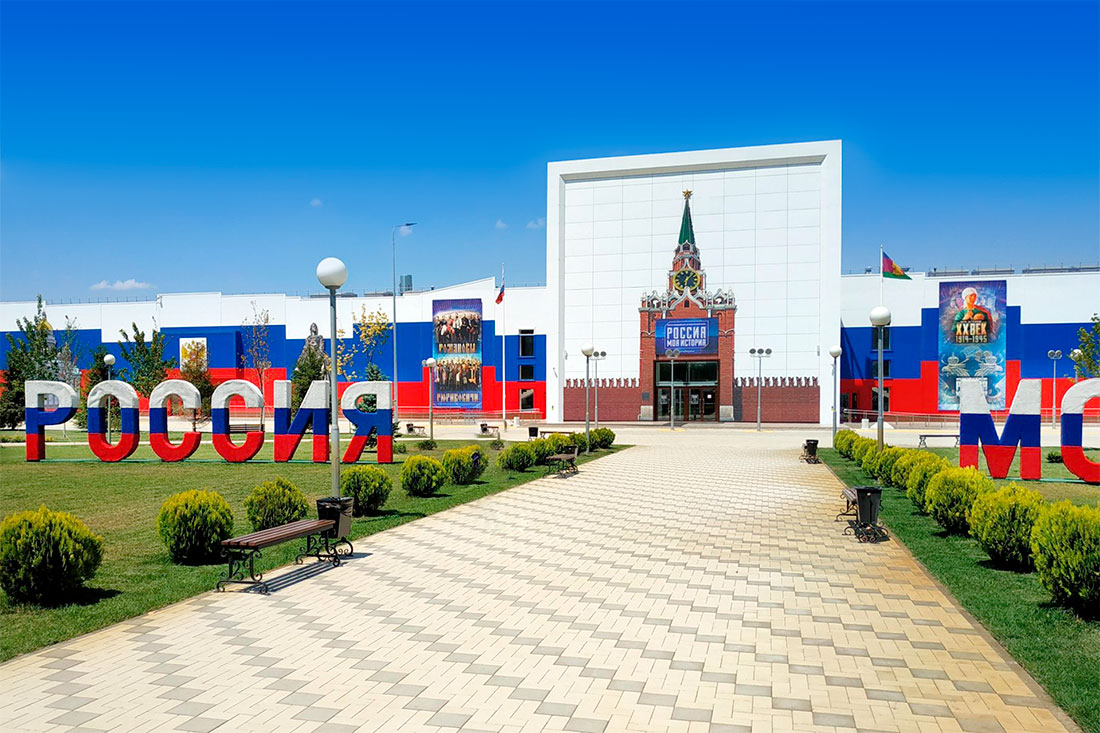

»сторический парк «–осси€ – ћо€ истори€»

»сторический парк «–осси€ – ћо€ истори€»

ћузейный комплекс, использующий в работе передовые визуальные технологии, открыт в 2018-м. ќн стал 19-м по счету в –оссии. «дание филиала оформлено в цветах флага –‘, а вход украшает изображение —пасской башни ћосковского кремл€. омплекс занимает площадь в 7,5 тыс. м2, а экспозици€ выставлена в 40 залах. јкцент сделан именно на интерактивности выставки и использовании мультимедийных технологий, чтобы привлечь больше посетителей молодого поколени€. Ёкспозици€ краснодарского филиала сосредоточена, что неудивительно, на истории и культуре народов убани. ¬ музее проход€т меропри€ти€, лекции, киносеансы и встречи с известными историками. јдрес: »сторический парк, –осси€ — мо€ истори€, раснодар, раснодар, –осси€.

ѕарк «—олнечный остров»

ѕарк «—олнечный остров»

„удесна€ зона отдыха в раснодаре действительно напоминает залитый солнцем островок, расположенный вдали от общественного транспорта. ’от€ парк радует густой зеленью и природными красотами, горожане и туристы приход€т сюда все-таки больше за развлечени€ми. Ќа территории расположено множество аттракционов и спортивно-игровых площадок, есть свой зоопарк. –егул€рно провод€тс€ праздничные событи€, например, ƒень журналиста. — особенным размахом отмечают в парке ƒень города. ќчень нравитс€ «—олнечный остров» молодоженам, с удовольствием устраивающим здесь фотосессии. ћестность не менее красива зимой, когда заливают большой каток. јдрес: ѕарк «—олнечный остров» раснодар.

—афари-парк

—афари-парк

Ќа территории «—олнечного острова» расположилась €рка€ достопримечательность, основанна€ более дес€ти лет назад. ћногие обитающие здесь виды животных наход€тс€ под угрозой исчезновени€ и занесены в расную книгу. —отрудники —афари-парка стараютс€ обеспечить своим подопечным максимально удобные и безопасные услови€. ѕосещать зоопарк нравитс€ и взрослым, и дет€м: во врем€ прогулок по обширной территории врем€ летит незаметно, а отдохнуть можно в специально обустроенных зонах. “акже в парке провод€т развлекательные меропри€ти€, организуют детские праздники. јдрес: —афари-ѕарк, улица “рамвайна€, раснодар, –осси€.

„ист€ковска€ –оща

„ист€ковска€ –оща

≈ще одна красива€ зелена€ зона раснодара, второе ее название ѕервомайский парк. ќснован он был в 1890-х и стал одним из самых посещаемых городских объектов: по выходных и праздникам число гостей достигает 100 тыс. человек. ќсобенно нравитс€ здесь молодоженам: дл€ них выделена алле€ с говор€щим названием —вадебна€. ¬ парке множество старинных раскидистых деревьев, причем их количество регул€рно пополн€етс€: к посадочным работам привлекают в том числе школьников. –адует и поголовье пернатых: обитают здесь скворцы, совы и д€тлы. ј проживающа€ на территории летуча€ мышь – гигантска€ вечерница – внесена в расную книгу. “акже в „ист€ковской роще множество взрослых и детских аттракционов, включа€ веревочный парк, скалодром и «тарзанку». јдрес: „ист€ковска€ –оща, улица олхозна€, раснодар, –осси€.

ќкеанариум Ocean Park

ќкеанариум Ocean Park

јквариумный комплекс занимает площадь в 3 тыс. м2 и насчитывает более 200 видов обитателей – рыб, амфибий и рептилий. ѕосеща€ достопримечательность, туристы словно бы оказываютс€ в подводном мире, где вокруг и над головами мелькают всевозможные представители морской фануы. ¬ океанариуме множество развлечений и шоу, в числе главных – кормление хищников – акул, пираний и мурен. ћожно понаблюдать за погружением водолаза пр€мо в логово опасных существ: смельчак не только дает хищникам еду, но также трогает и гладит их. “акже в океанариуме можно потрогать €понских карпов кои, живущих в открытых аквариумах. –азвлекательную программу дл€ детей обеспечивают аниматоры. Ќа территории комплекса работают кафе и сувенирна€ лавка. јдрес: ќcean Park, улица ”ральска€, раснодар, –осси€.

инотеатр «јврора»

инотеатр «јврора»

«дание кинотеатра признано пам€тником архитектуры и неизменно приковывает взгл€д €рким дизайном. —троительство было закончено к 1967-му, а первым показанным фильмом стал ««алп јвроры». ¬ нулевых годах кинотеатр был отреставрирован: обновили аппаратуру, подремонтировали интерьер и заменили зрительские сидень€. —ледующа€ реконструкци€ прошла в 2010-м, а в 2015-м началась еще одна, продолжающа€с€ по сей день. ¬ 2018-м к работам привлекли —ерге€ √алицкого, уже спроектировавшего ранее знаменитый парк и стадион. —тоит ожидать, что кинотеатр «јврора» скоро снова откроет двери дл€ зрителей – но уже в обновленном формате. јдрес: инотеатр «јврора», улица расна€, раснодар, –осси€.

Ўуховска€ башн€

Ўуховска€ башн€

¬одонапорна€ башн€ была спроектирована архитектором Ўуховым в 1935-м и сохранилась в практически неизменном виде. ќднако по назначению ее уже не используют. —тальные перекрыти€, образующие ажурную конструкцию (такой тип называют гиперболоидной), увенчаны массивным баком. ћежду перекрыти€ми проходит винтова€ лесенка, но доступ на нее возможен только с разрешени€ администрации. Ўуховска€ башн€ красиво подсвечена по вечерам; здесь часто назначают встречи и гул€ют влюбленные пары. јдрес: Ўуховска€ башн€, раснодар, –осси€.

|

ћетки: раснодар убань –осси€ туризм отдых архитектура |

| —траницы: | [1] |