Беседа с народной артисткой РСФСР...

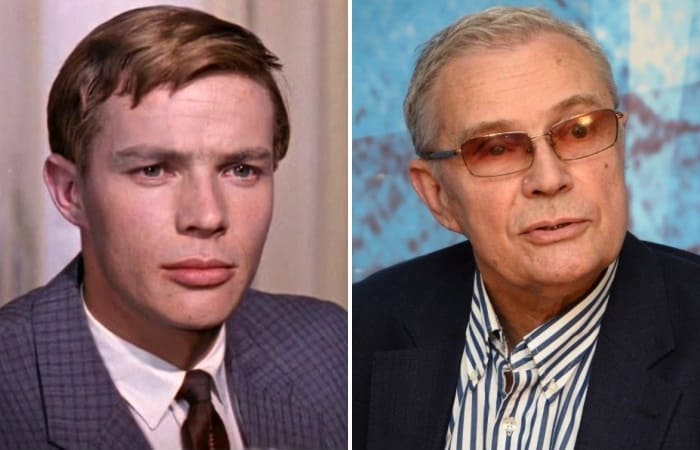

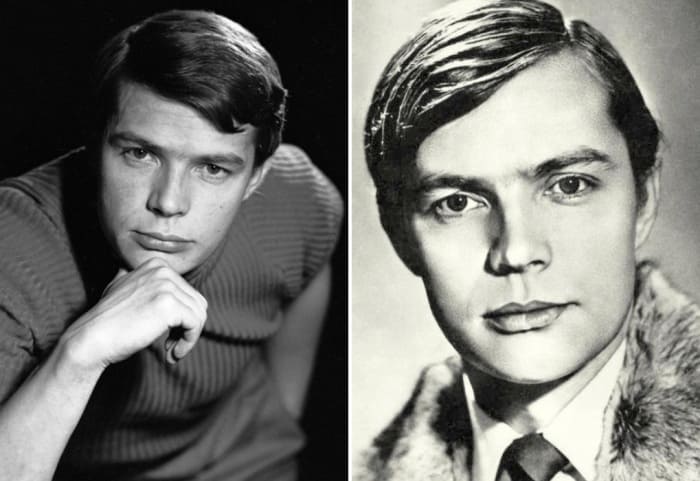

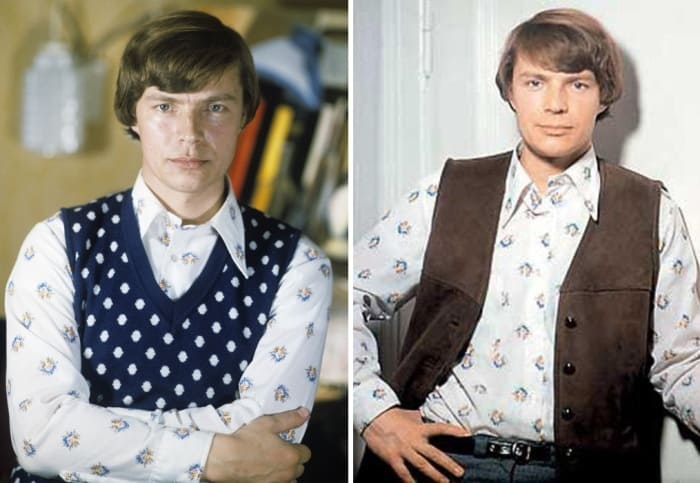

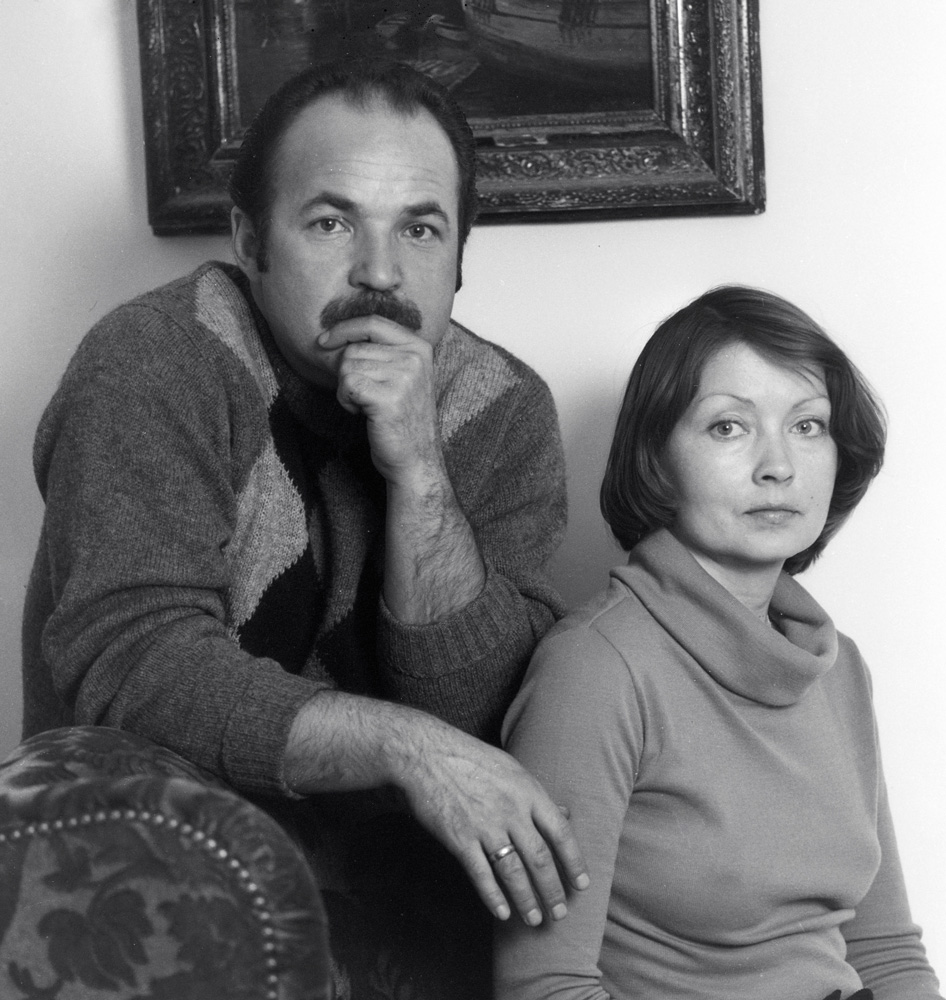

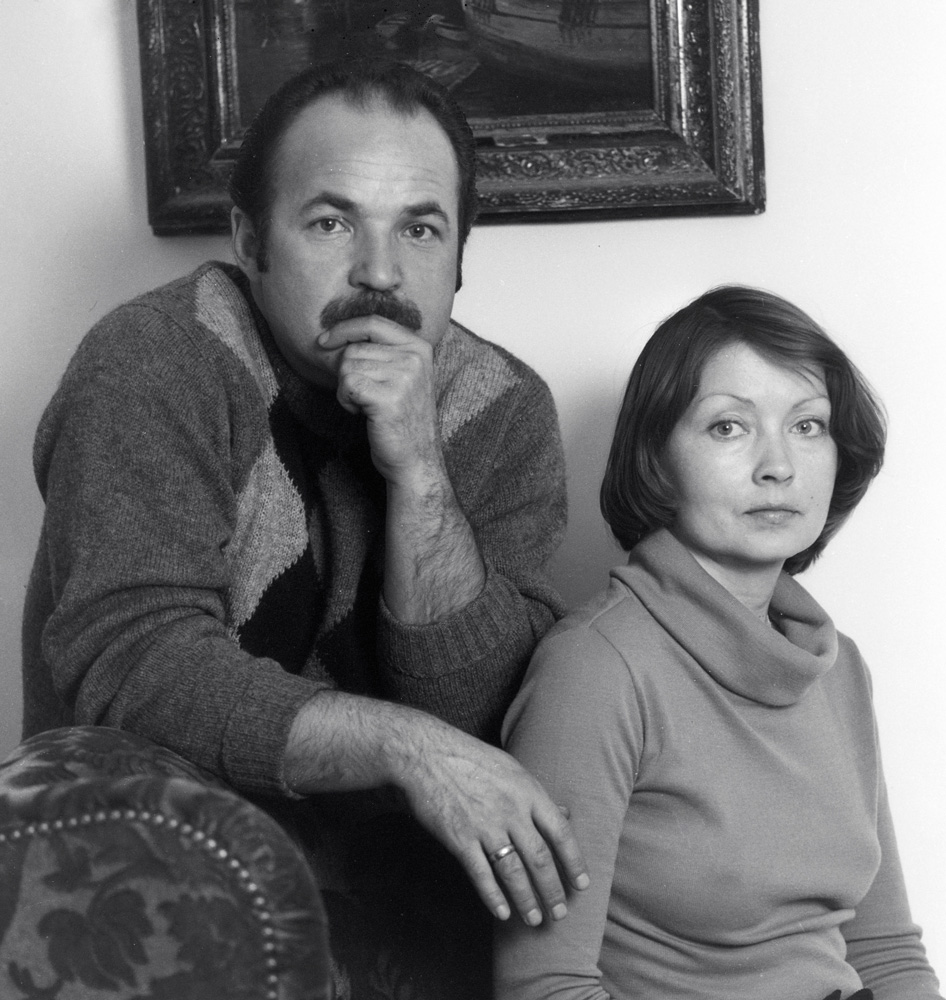

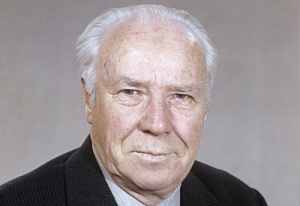

Жанна Болотова и Николай Губенко 57 лет прожили вместе. Учились в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой во ВГИКе, их творческие биографии складывались ярко и самобытно. Энергия народного артиста России, лауреата Госпремий, худрука театра «Содружество актеров Таганки» Николая Губенко била ключом. Актер, сценарист, режиссер, общественный деятель – он так и прожил всю жизнь в нескольких ипостасях. Начал с роли-сенсации в дипломном спектакле Зигфрида Кюна «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть»(1964). Был актером и главрежем Театра на Таганке, снялся почти в двух десятках фильмов, снял шесть фильмов по своим сценариям. Основатель и бессменный худрук Театра «Содружество актеров Таганки» (с 1993-го). Министр культуры СССР(1989–1992). Депутат VI созыва ГД (1995), где стал зампредседателя Комитета по культуре, а в ГД VII созыва был председателем Комитета по культуре и туризму. Депутат Мосгордумы (2005), зампредседателя Мосгордумы (2009).

Николая Николаевича не стало 16 августа 2020 года. Он тяжело болел и, конечно, был обеспокоен судьбой своего театрального детища. Но его ближайшие соратники заверяли худрука «Содружества», что непременно поддержат его преемников.

О творчестве Губенко, о том, что же происходит в театре, не отметившем и годовщину ухода его создателя, мы попросили рассказать вдову режиссера, народную артистку РСФСР, лауреата Госпремии СССР Жанну Болотову.

– Жанна Андреевна, вы снялись почти в трех десятках фильмов, были настоящей кинозвездой в 1960–1980-х. Скажите, что отличало кинематограф, в котором вы работали?

– Прежде всего, то, что это был кинематограф о людях и – для людей. И то, что он был сделан для людей, подтверждает тот факт, что он жив до сих пор, и фильмы, которые снимались тогда, живые. Могу назвать свои картины, которые выделяю: «Люди и звери» Сергея Герасимова, «Подранки», «Из жизни отдыхающих», «И жизнь, и слезы, и любовь…», «Запретная зона» Николая Губенко.

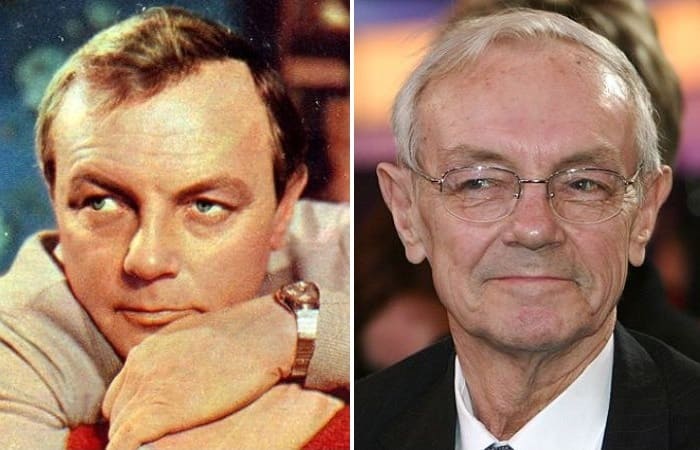

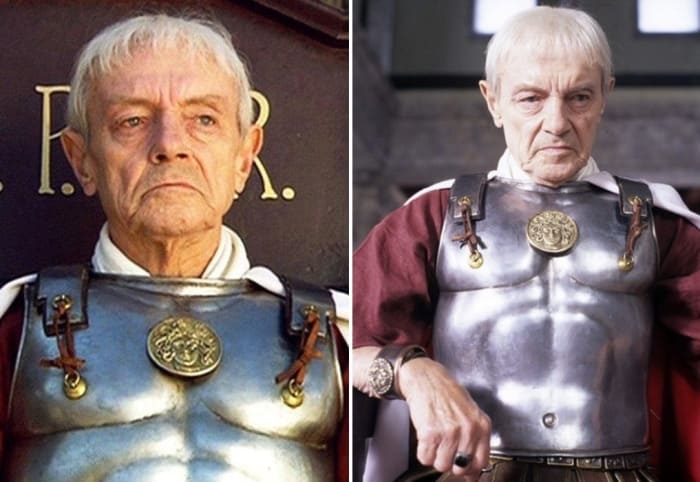

– Театральная творческая жизнь Николая Николаевича оказалась закольцованной спектаклем по Брехту «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть». Расскажите, как этот спектакль вторично возник в его жизни?

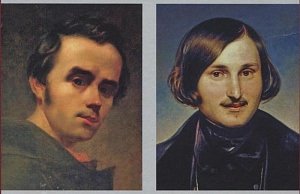

– Знаете, года два назад Губенко уже предупредил департамент, что уходит с должности худрука, но главную роль в «Карьере Уи», конечно, хотел сыграть. Что удивительно, он помнил все свои большие монологи на немецком, вообще, они с Кюном – два трудоголика – нашли друг друга. Интересна история их знакомства. Коля родился 17 августа 1941 года в одесских катакомбах, и отношение к немцам у него было соответствующее. Зигфрида Кюна в мастерской он просто не видел. Но когда у того возникла идея постановки брехтовского спектакля, он сразу же посмотрел в сторону Губенко – тот был номер один по работоспособности. На всех экзаменах он участвовал в 17 отрывках, мы все в одном-трех-четырех, а он – в 17-ти! Помню, на «Капитанской дочке» играл Пугачева с закрытыми глазами. Сергей Аполлинарьевич еще спросил его: это ты нашел такое художественное решение или просто устал?! Кюн все это оценил и пригласил Колюна главную роль.

Они вместе смотрели хронику, он знал наизусть все жесты и интонации своего персонажа, не говоря о тексте, текст на всех съемках, репетициях, в кино и театре он всегда знал назубок. Переписывал в тетрадку и учил даже ночью, когда не спалось. Такой фанатичной преданности работе я не встречала больше ни у кого. Тот спектакль, конечно, был феноменальный, я когда посмотрела, сразу поняла – растет великий артист. Во-первых, в цирковом училище он научился ходить по проволоке, делал сальто-мортале, и все с таким темпераментом, что зрители смотрели с замиранием сердца. Арам Хачатурян написал отзыв в «Правде»: «Как жаль, если этот блестящий курс разойдется по театрам, хотелось бы сохранить его как целостный коллектив». Думаю, и Любимов пригласил Губенко к себе благодаря этому спектаклю.

И когда прошли годы, Коля решил завершить свой путь на сцене этим спектаклем, несмотря на то, что с Кюном мы виделись всего один раз: в 70-х я была в Берлине, и пришла к ним в гости. А после разрушения стены мы и не знали, где он, и чем занимается. Но Губенко, если ставил цель, то, как бронепоезд, круша все на своем пути, достигал ее. Конечно, нашли Кюна, которому уже 85, и он рассказал мне, что, когда Губенко ему позвонил и пригласил ставить, он испытал такое счастье, что обзвонил всех своих друзей с радостной вестью. А насколько актуальна тема возникновения фашизма, рассказывать никому не нужно. Во всех странах людей подвигают к войне.

Кюн – антифашист, с молоком матери впитавший свои идеалы и не идущий на компромиссы. Он приехал, преодолев все трудности, и с огромной радостью взялся за работу. В театре, конечно, позаботились, чтобы ему было удобно, сняли двухкомнатную квартиру, оборудованную интернетом, но тут явилась эта напасть с короновирусом и ограничениями. Они с Колей виделись всего два раза: Кюн приезжал к нам в Барвиху, а мы приезжали 14 февраля в театр на его день рождения, тогда и жена его прилетала. Радость встречи была огромна. Счастье огромного успеха того спектакля соединило их, как братьев, до смешного. Мне приходилось наблюдать, как немцы платят каждый за себя в троллейбусе, аккуратно укладывая в кошельке деньги по разным отделениям. Коля свои 28 рублей стипендии носил всегда смятыми в кармане, без кошелька, так и доставал их оттуда. И когда он провожал Кюнав Германию, они расставались на вокзале. И Кюн сказал ему: «Коля, ты знаешь, что я увожу из России?». И достал из кармана такие же смятые деньги…

На первом курсе мы дружили с Колей и Жорой Склянским, со второго курса нас всех устраивали на съемки к режиссерам, которые учились у Герасимова, например, в группу к Лиозновой. Богачей на курсе не было, разве что, обеспеченных несколько человек, например, Карен Хачатурян, которому педагог по сцен речи Марина Петровна могла сказать: «Хачатурян, у тебя папа миллионер, почему вы не купите Губенко шапку?!». Это в ответ на губенковские жалобы, что у него насморк, который всегда нападал на него, если он что-то не выучил.

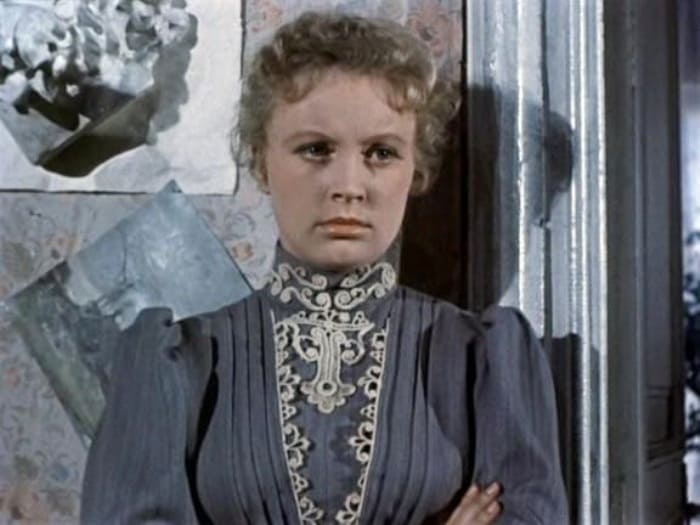

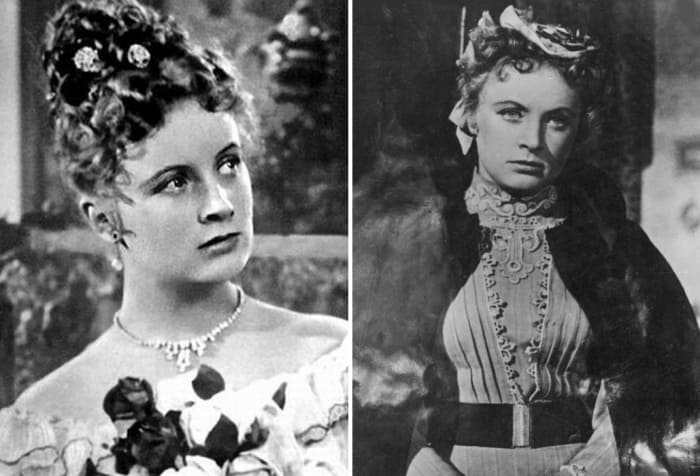

Курс у нас был необыкновенный, или это сейчас так кажется, когда смотришь, как в перевернутый бинокль, и вся та жизнь представляется счастьем. Я была дружна еще с Олей Красиной, которую обожала. Это была девочка с лицом грустного ангела, папа у нее погиб, а мама налаживала свою новую жизнь. Она была очень бедной, и жила с бабушкой. У нее было лицо из пушкинской эпохи, и когда ее увидел Роман Тихомиров, который собирался снимать «Пиковую даму», то сразу загорелся взять ее на Лизу. А у нас был закон: хочешь сниматься, уходи. По этому закону к нам уже перешли после съемок две девушки – Лида Федосеева и Жанна Прохоренко. А моя любимая Оля, конечно, не устояла, потому что какая девочка устоит, когда на тебя надевают бальное платье, на шею – черную бархатную ленточку, вдоль лица отпускают локоны, а Германа при этом играет Олег Стриженов... Как не поддаться – соблазн невозможный, и она ушла. С тех пор в институте у меня не было подруг.

В спектакле «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть», премьера которого состоялась в «Содружестве» осенью, Коля не участвовал, но каждый день спрашивал: «Мама, а машина пришла? Я сейчас поеду на репетицию…». Спектакля ни он, ни я не видели.

– Каким все-таки было отношение к войне у Николая Губенко?

– Смотрите его спектакли. Коле было 11 месяцев, когда он остался один, папа его погиб в начале войны, он летал бортмехаником на тяжелом бомбардировщике, у них не было возможности отстреливаться, они только бомбили, а прикрывали их истребители. И если у наших что-то не срабатывало, немецкие истребители его сбивали. Коля был уже в Госдуме, когда встретился с человеком, который нашел в архивах документ, удостоверяющий, что бомбардировщик с Николаем Губенко был сбит под Луганском, и что нашли могилу этого экипажа, за которой ухаживают ребята из луганской школы. Это свидетельство всегда висело у него в кабинете.

А мама была главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе, в оккупации отказалась работать в комендатуре, она знала немецкий, и ее повесили. А у нее было пятеро детей, которых разобрали люди. Три сестры и брат жили под чужими фамилиями, Коля знал только одну сестру – Аллу, к которой относился с любовью и благоговением, а сам до семи лет жил с бабушкой и дедушкой. Потом его отдали в детдом для детей погибших офицеров, в котором воспитанников готовили для поступления в институт иностранных языков, и ряд предметов преподавали на английском. Язык преподавал, наверное, единственный эмигрант из Америки в Советском Союзе Джон Григорьевич Бурлак, с настоящим английским. А так как у Губенко был великолепный слух, то он заговорил по-английски так, что когда Сергей Соловьев привел к нему на прием Ричарда Гира, тот сказал: «Ваш министр лучше меня говорит по-английски».Уже после того, как он ушел с поста министра культуры, его вместе с Ириной Антоновой пригласили в поездку в Канаду от Международного Союза музеев. Они делали там доклады: Антонова на французском, он – на английском.

Кому посвящен «День Победы»

– Могли бы назвать сенсацией какой-либо из спектаклей Губенко в театре «Содружество»?

– Думаю, это «День Победы» (1995), в котором история войны представлена в стихах военных поэтов. Спектакль мы посвятили памяти наших родителей. Оттолкнулись от знаменитой фотографии, где на ступенях рейхстага сидят наши солдаты и слушают Русланову. На колоннах, оставшихся от спектакля «Белые столбы» по Салтыкову-Щедрину, воспроизвели все надписи. Но самое интересное, что придумал Губенко, это знамя во всю длину кресел последнего ряда. Огромное полотно проплывало над залом, когда под звуки «Священной войны» начинала звучать речь Молотова. На премьеру пришли участники войны, вдовы и дети прославленных маршалов: вдова Катукова, дочери и внучки Жукова, Баграмяна, Рокоссовского, Конева, создатели оружия Савин и Ефремов. Один ряд всегда оставляли для внешней разведки.

В этом ряду сидели наши соседи, разведчики-нелегалы Михаил и Елизавета Мукасеи, родители оператора Анатолия Мукасея. Они работали по всему миру, и не могу не процитировать строки из их письма, где они пишут о нашем театре: «Вы возвращаете нас, стариков, к нашей молодости, которую мы отдали своей любимой стране, веря в ее прекрасные идеалы. Наша молодость была и горькая, и очень радостная, мы знали, для чего мы живем, и что делаем. Мы честно шли по дороге, проторенной отцами и дедами в 1917 году, и у нас была сильная держава, для всего народа страна была Отечеством. Предатели этого не понимали и всё со злостью поломали».

На «Дне Победы» людей особенно привлекало то, что сделано все было по-советски, ведь сейчас даже песню не могут спеть так, как пели в советское время, поют с американскими подвываниями. К тому же разодеты артисты не по-военному, а у нас девочки выходили в военной форме, в пилоточках: «На позиции девушка провожала бойца…» –и в зале просто стон стоял. Но самое главное – там был огромный портрет Сталина, который нам отдали с «Мосфильма». Знаете ли вы, что после 1953 года в книгах не было ни одной фотографии Сталина – Главнокомандующего, без ведома которого ни одна муха не взлетала, разве это правильно? Каково было бы узнать Путину, что после того, как он уйдет с поста, его роль ни в сирийских событиях, ни в крымских не будет освещаться?.. Портрет Сталина появлялся, когда он начинал произносить свою знаменитую речь с обращением: «Братья и сёстры!..», и зал наполнялся атмосферой благодарности и вдохновения. Люди вспоминали, что Сталин – это порядок и безопасность.

Моего папу как Героя Советского Союза приглашали на парады Победы, мы всегда были в первом ряду, напротив Мавзолея, и когда выходил Сталин, сердце у меня бухало, и я завидовала девочке, которую он брал на руки. Когда Сталин умер, проснувшись утром, я увидела, что папа сидит на кровати и плачет… Ну как иначе, он же его награждал, дал ему Героя… Для военных людей это было, как – «За Родину! За Сталина!», выкинуть это невозможно, история – чем больше будешь ее выкидывать, тем настойчивей будет возвращаться. Еще Валентин Распутин писал, что чем больше мы будем видеть рекламы, тем меньше у нас будет желания покупать эти продукты. И когда в английском парламенте после взятия Сталинграда сыграли «Интернационал», эта хроника у нас тоже есть, в спектакле наступали минуты высокого горения. Да, мы не кисли в интернете, мы горели! И пусть нас называют «совком», как недавно девушка в магазине хотела меня оскорбить, не зная, что делает комплимент, – мы никогда не предадим свое время.

Письмо из Афгана приходит вновь…

– Можно ли считать, что спектакль «Афган», где вы – один из авторов инсценировки, родился как отклик на «День Победы»?

– Так оно и было. В годовщину вывода наших войск из Афганистана воины-афганцы попросили сыграть «День Победы». А потом к нам подошел подполковник Раздобудько и предложил сделать спектакль об Афганской войне. Афганцы дали Коле книгу с письмами погибших ребят, песни, которые писали сами офицеры и солдаты. В Министерстве обороны предоставили хронику, целый документальный блок, который снимали военные операторы. С его помощью мы сделали финал спектакля: жара, пустое пространство, где-то вдали «зелёнка», а ты просто сиди на горе и отстреливайся. Разведчики на позиции могли сидеть больше месяца, им вертолет скидывал продукты, а они наблюдали за ущельем. Под песню Розенбаума «Черный тюльпан» Коля показывал фотографии мальчиков, погибших в Афганистане. И вдруг весь зал осветился: оказывается, у афганцев есть обычай – в память о погибших стоять с зажжёнными спичками.

В спектакле у нас четыре новеллы: письма матерям зачитывали русский мальчик, медсестра, грузин и таджик. И вдруг из пятого ряда, который был отдан вдовам и матерям погибших ребят, вышла седая женщина в черном и сказала: «Это письмо моего сына». А читали письмо грузина. Все испытали потрясение, Слава Говорухин даже не сразу понял, что это не инсценировка, и сказал после спектакля: «Коля, ты здорово придумал…». Женщине помогли вернуться на место, и спектакль продолжился. На премьеру пришли Руцкой, Громов, Аушев, другие афганцы, были бойцы, которые брали дворец Амина. Перед спектаклем один человек сказал: «Сегодня ни в одном театре Москвы нет такого количества героев на одном квадратном метре, как здесь».

В финале Коля читал стихи Симонова на фоне тяжелой кинохроники, а заканчивали мы прощальной песней: «Мы уходим с Востока, уходим, уходим\ Прощайте, горы, вам видней,\ Какую цену заплатили, \Врага какого не добили,\ Каких оставили друзей...».

«И дум высокое стремленье…»

– Если бы вас попросили обрисовать«генеральную линию» спектаклей Губенко, что бы вы сказали?

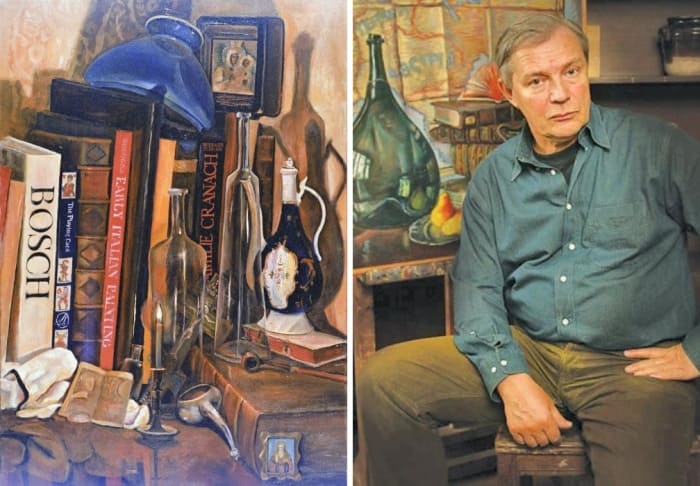

–Коля всегда привносил в материал, с которым работал, что-то свое, скажем, в спектакле «Мисс и Мафия» по пьесе Надежды Птушкиной он придумал в финале клипы про то, что случится дальше со всеми персонажами – идут они под грохот смеха. Для «Очень простой истории» по пьесе Марии Ладо сочинил зонги, причем сделал это в Испании, где мы две недели жили у друзей. Отдыхать он не умел. Причем спектакль нежный, романтичный, а в зонгах он сказал о том, на каких трех китах должен рождаться его новый зритель: пытливый ум, жажда справедливости и – «дум высокое стремленье».

Композиция по Салтыкову-Щедрину «Белые столбы» (1994) показалась ему очень длинной, и он попросил Леню Филатова сократить ее. Тот увлекся – и удлинил еще на два часа. В результате Губенко сокращал сам, но спектакль для тех лет получился весьма актуальным, тем более, там возникала фигура Ельцина, и были озвучены чудовищные условия мира после Крымской войны. Все наши крепости, которые принадлежали отныне не нам, срыть и т.д. – все было очень похоже на переговоры 1991 года, когда делили Советский Союз. Зрители не верили, что Губенко не дописывал Салтыкова-Щедрина, например, такой текст: «А вот еще в этой гимназии 17 гимназистов повесились». – «Отчего?» – «Ну не хотят учить литовский…».

О спектакле «Концерт по случаю конца света» могу говорить только словами Константина Сёмина, который, попав впервые в наш театр, был потрясен тем, что здесь не только не думали «спускать красный флаг», но и «целый агитационный бронепоезд» запустили. Он пишет, что, наблюдая, как проплывают по сцене флаги всех союзных республик, а за ними вдогонку на роликовых коньках – замешкавшийся флаг ДНР, с ужасом ждал, когда гламурная Москва «обрушится на невысокого седого человека, который рискнул учинить такое, выпихнув из себя известный гоголевский монолог и уронив голову в поклоне». «Сейчас ему конец, его должны освистать, заулюлюкать, раздавить, в самом деле, кто, кроме меня, будет здесь аплодировать Губенко, кому понятны эти упрямые могикане, вцепившиеся в свой несуществующий флаг?.. Но меня не было слышно. Стоячая овация. 700 человек…».

Знаю, что он переписывал в тетрадь любимые куски из Достоевского, в этом выражалась сопричастность чувствам, которые двигали писателем, и которые он передавал. Ведь в чем выражается принципиальное неприятие нашего времени? В том, что русская интеллигенция всегда была небогата, и народ к ней прислушивался. Она понимала беды народа, и главным вопросом совести для образованной части общества в России всегда был вопрос о ее праве на сытую и благополучную жизнь среди ужасающего голода и невежества. В этом и драма Толстого – самый гениальный человек в мире сделал несчастными всех своих близких только потому, что они не разделяли его чувства. Достоевский говорил: «Я не хочу жить и мыслить иначе, как с верой, что когда-нибудь все наши 90 млн русских будут образованны, благополучны и счастливы». И достигли этого как раз в эти 70 лет, после 1917 года. Всеобщее образование – это же колоссальное достижение. Вот сейчас говорят, что советская власть – это Победа и запуск в космос, да разве только это?! Всеобщее образование, хлеб по 20 копеек, бесплатная медицина, университеты, которые мало что свою страну обучили, так оплодотворили еще Африку и тысячи студентов с других материков. Это какой прорыв, не говоря уж об электрификации всей страны, когда в самой маленькой деревушке висит лампочка Ильича.

Это понимают все сознательные, нормальные люди, а что слышим из ящика каждый день? Про дома-дворцы, подвенечные платья за 500 тыс. евро – как можно жить с этими людьми, о чем договариваться, мы – совки, а они кто? Они в течение 30 лет не могут разворовать то, что построено нашими отцами. По миллиарду у каждого, вот бардановский дом сожгли, так таких не один, заходи в любой, не ошибешься. Не патроны, так что-то другое найдешь. Оккупация нашего театра «Содружество актеров Таганки» – из этой серии. Вениамин Смехов сказал, что объединение театров«похоже на добрую сказку». Нет, Веня, это похоже на оккупацию, а если забыли, что это такое, посмотрите первую часть «Молодой гвардии», когда немцы входят в Краснодон.

– И все-таки невозможно поверить, что театр, созданный Губенко, позволят разрушить?

– Что самое интересное, он сам до конца продолжал верить, что его театр не тронут. За долгую жизнь я так и не поняла, в чем истоки его тотальной веры в людей. Московские чиновники, действительно, говорили, что театр Губенко будет жить. Но устроили пышные похороны, как только он ушел, –вот и вся их благодарность. Мне прислали мешок благодарностей, висевших на стенах его кабинета. А кабинет сразу заняли. Мало кто представляет, каково было Губенко все эти 28 лет: как можно было вести дело, когда тебя не финансируют, и содержать театр только на билеты и аренду. У меня сердце кровью обливалось, когда я смотрела на костюмы «Ленкома» или табаковского МХАТа. Никаких грантов и премий, не говорю о подарках в виде квартир и машин, которые принято преподносить деятелям искусства в нашем обществе. Губенко ведь и зарплату стал получать, когда лишь пошел на пенсию. Ни одной передачи о театре, ни одного поздравления с премьерой, никакой рекламы. И все равно люди шли в наш театр.

За Колю многие хлопотали перед Лужковым, Кобзон, в частности, спрашивал: «Почему не финансируешь Николая?». Ответ был один; «Пусть его партия финансирует». Это было неприятие человека, который не подчинился общему настрою. Все приняли капитализм, а он нет, и продолжал говорить, что СССР– самая лучшая эпоха в России. Вывод можно сделать один: если такой театр – с «Днем Победы» и «Афганом» – не нужен, значит, что-то не так в датском королевстве…

P.S. Сотрудники «Содружества», фамилии которых, по понятным причинам, не называем, рассказали о том, что происходит в театре. 29 декабря прошлого года, когда не исполнилось и пяти месяцев после ухода Николая Губенко, реструктуризаторы принялись за его театр. По требованию директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой, все документы на «Содружество» были переданы ей. В течение двух месяцев из театра уволилось 27 человек. Художественная политика театра резко поменялась: вместо запланированных Николаем Губенко спектаклей – «Волки и овцы» по Островскому и «Суббота, воскресенье, понедельник» по Эдуардо де Филиппо на сцену «Содружества» приходят «спектакли-однодневки». Именно так была оценена большей частью коллектива постановка «28 дней» по пьесе Ольги Шиляевой – «об особенностях менструального цикла». Спектакль Губенко «Нечистая сила» по Валентину Пикулю, который предполагалось восстановить своими силами из-за ухода актера, сняли с репертуара. «Из театра ушла атмосфера творчества, дух доброжелательства. Режиссерские лаборатории, предложенные новым руководством, не оправдали себя. Никакой программы коллективу "Содружества" предложено не было».

Добрались до квартир: Николай Губенко «пробил» служебные 23 квартиры для театра, но решать, кому в них жить, теперь будет комиссия, созданная новыми руководителями.

Между тем в архиве Николая Губенко хранится письмо худруков Театра на Таганке и Театра «Содружество актеров Таганки» Валерия Золотухина и Николая Губенко мэру Москвы Сергею Собянину: «Сегодня Театр на Таганке и Театр "Содружество актеров Таганки" два обособленных коллектива, каждый со своим узнаваемым лицом, кругом зрителей, репертуаром, творческими методами, художественными и эстетическими принципами. Оба коллектива относятся с уважением друг к другу, давно забыв былые распри. Но мы категорически против насильственного соединения двух принципиально разных образований».

Подписи руководителей театров: Н.Губенко, В. Золотухин. 2013 г.

Спектакли Губенко, предположительно, будут идти до конца сезона.

Беседу вела Нина Катаева

Николай Николаевич Губенко (1941-2020). Народный артист РСФСР. Актер Таганки (1964–1968) и (1980–1983). Театралы не забудут его Лётчика в «Добром человеке из Сезуана», Печорина в «Герое нашего времени», Пугачева и Годунова в одноименных спектаклях, Керенского в «Десяти днях, которые потрясли мир». Главреж театра на Таганке (1987–1989). Среди лучших картин, в которых снимался: «Застава Ильича» Хуциева, «Пароль не нужен» Григорьева,«Дворянское гнездо» Кончаловского, «Директор» Салтыкова, «Они сражались за Родину» Бондарчука. Снимался в своих фильмах: «Пришел солдат с фронта», «Если хочешь быть счастливым…», «Подранки». Его фильм «Пришел солдат с фронта» получил премию Ленинского комсомола и Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых. Фильмы «Подранки», «…И жизнь, и слезы, и любовь» удостоены призов на международных кинофестивалях в Чикаго, Брюсселе, Тегеране, Рио-де-Жанейро.

В Театре «Содружество актеров Таганки» поставил 11 спектаклей: «Белые столбы», «День Победы», «Иванов», «ВВС», «Афган», «Очень простая история», «Четыре тоста за Победу», «Мисс и Мафия», «Арена жизни», «Концерт по случаю конца света», «Нечистая сила».

Специально для «Столетия»

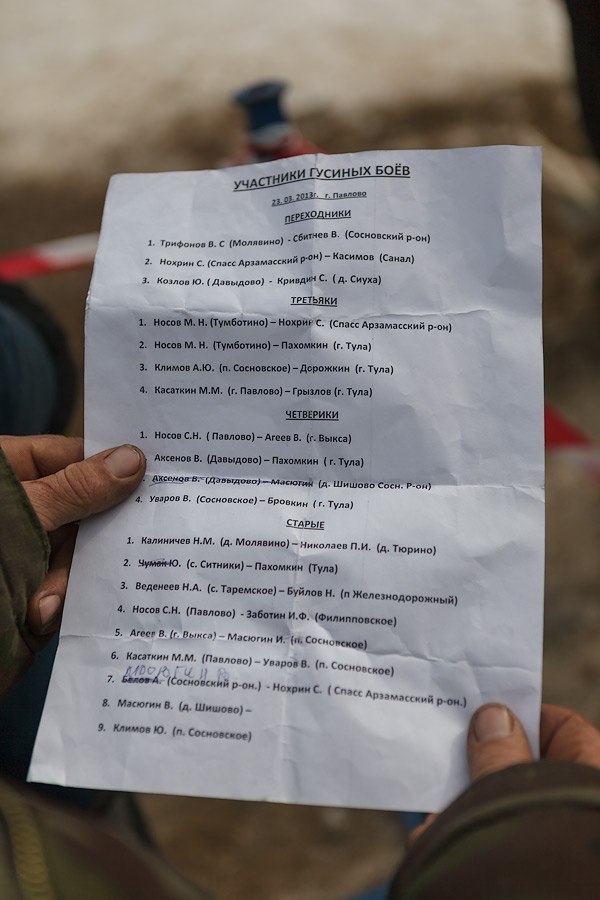

Если гусыни симпатичные

Если гусыни симпатичные  Это больше не драка, а борьба, главный прием в которой — ухватить клювом соперника за крыло и задавить его. Некоторые опытные гуси так же хватают за шею и придавливают его в земле, при таком хвате вероятность выигрыша значительно больше, но и провернуть этот прием сложнее.

Это больше не драка, а борьба, главный прием в которой — ухватить клювом соперника за крыло и задавить его. Некоторые опытные гуси так же хватают за шею и придавливают его в земле, при таком хвате вероятность выигрыша значительно больше, но и провернуть этот прием сложнее. Так как хват за крылья самый популярный, то хозяева гусей иногда идут на низости и мажут своим гусям какой-нибудь горькой мазью под крыльями, благодаря чему соперник просто не изъявляет желания хватать его за такое крыло. Но такие случаи часто выявляются и очень строго пресекаются. Вообще, истинные болельщики относятся к каждой мелочи очень ревностно, поэтому во время боев постоянно слышны громкие комментарии и крики одобрения, прям как в футболе. Ну только что никто сидения не отрывает и фаеры не жжет.

Так как хват за крылья самый популярный, то хозяева гусей иногда идут на низости и мажут своим гусям какой-нибудь горькой мазью под крыльями, благодаря чему соперник просто не изъявляет желания хватать его за такое крыло. Но такие случаи часто выявляются и очень строго пресекаются. Вообще, истинные болельщики относятся к каждой мелочи очень ревностно, поэтому во время боев постоянно слышны громкие комментарии и крики одобрения, прям как в футболе. Ну только что никто сидения не отрывает и фаеры не жжет. Иногда применяется

Иногда применяется  А гусыни все это время ходят вокруг и гогочут. «Славик, ну ка покажи ему этому какой ты у меня мужик!» — так и слышится от каждой гусыни. И Славику приходится показывать. Все как у людей…

А гусыни все это время ходят вокруг и гогочут. «Славик, ну ка покажи ему этому какой ты у меня мужик!» — так и слышится от каждой гусыни. И Славику приходится показывать. Все как у людей…

Сошлись:

Сошлись: Так же существует запрещенный прием, применив который, гусь сразу дисквалифицируется с поражением — это захват на лапу. Хорошо разбирающиеся в боях мужики обсуждают каждый прием и делают прогнозы на итог поединка. Бой длится 30 минут. За это время гуси могут остаться биться, тогда их признают не убегающими и объявят ничью.

Так же существует запрещенный прием, применив который, гусь сразу дисквалифицируется с поражением — это захват на лапу. Хорошо разбирающиеся в боях мужики обсуждают каждый прием и делают прогнозы на итог поединка. Бой длится 30 минут. За это время гуси могут остаться биться, тогда их признают не убегающими и объявят ничью. Но чаще один из гусей убегает, второй же гордо остается с гусынями и принимает похвалы от своего хозяина. Причем победитель не бежит добивать противника:

Но чаще один из гусей убегает, второй же гордо остается с гусынями и принимает похвалы от своего хозяина. Причем победитель не бежит добивать противника:

Х

Х

Вот так с пригорка выглядит ринг:

Вот так с пригорка выглядит ринг:

Вот тут был якобы применен захват на лапу, и судья разнимает гусей:

Вот тут был якобы применен захват на лапу, и судья разнимает гусей: Но много кто с этим не согласен, начинаются разборки.

Но много кто с этим не согласен, начинаются разборки. Все дружно идут к противнику, которого якобы ущипнули за лапу.

Все дружно идут к противнику, которого якобы ущипнули за лапу.

Забава, конечно, эта довольно жестокая, но вообще, старые традиции, они такие, довольно жестокие, особенно в отношении животных. В конце награждают победителей медалями.

Забава, конечно, эта довольно жестокая, но вообще, старые традиции, они такие, довольно жестокие, особенно в отношении животных. В конце награждают победителей медалями.