-Музыка

- Туман

- Слушали: 1313 Комментарии: 10

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

В Стамбул! По делу! Срочно. О чем Зеленский не договорился с Эрдоганом и почему... |

© president.gov.ua

В субботу Зеленский сгонял в Стамбул

Это был настолько пустой визит украинского президента, что только отдельные паникёры в России усмотрели в содержании переговоров некие намёки на очередной эрдогановский «нож в спину». Даже на Украине и даже провластные СМИ особыми восторгами не отметились. Оппозиционные же и вовсе воспользовались случаем в очередной раз пнуть бывшего популярного юмориста, ставшего смешным политиком, за бессмысленный вояж.

Если исходить из интересов Украины, поездка таки абсолютно бессмысленная. Не считать же «прорывом» презентацию супругой Зеленского аудиогидов в Галатской башне и в Музее анатолийских цивилизаций. Тем более что аналогичный «прорыв» состоялся полгода назад, 17 октября 2020 года, когда в ходе такого же бессмысленного визита своего супруга Зеленская представляла аудиогид для дворца Долмабахче.

Октябрьский и апрельский визиты похожи настолько, что, если пропустить дату, то сообщение полугодичной давности можно принять за вчерашнее. Те же разговоры о «деоккупации» Крыма, «Крымской платформе», военно-техническом (совместное строительство боевых кораблей и беспилотников) сотрудничестве с Турцией, перспективах «урегулирования» в Донбассе.

Впрочем, были некоторые отличия (не в пользу Украины). В октябре подписали три документа: меморандум о проектах в военно-промышленной области, рамочное соглашение о направлениях сотрудничества в военной сфере и протокол о планах и задачах в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, инфраструктуры и таможенной политики. В апреле была подписана только одна декларация — о том, что стороны предполагают «активизировать, продолжать, подтвердить, поддержать, усилить, координировать» и т.д.

Как октябрьский, так и апрельский документы никого ни к чему не обязывают и фактически являются простым пересказом содержания переговоров. Летать для подписания таких бумаг президенту — себя не уважать. Даже подписание более важных межведомственных и межправительственных соглашений, определяющих конкретный порядок экономического сотрудничества в конкретных отраслях, или, допустим, какой-нибудь конвенции о рыболовстве спокойно поручают послу — не гонять же из-за пустяков туда-сюда целые делегации занятых людей из нескольких ведомств. А посла, среди прочего, для того и держат, чтобы он от имени страны всякие бумаги подписывал.

Результаты октябрьского и апрельского визитов, выраженные в подписанных бумагах, нулевые. Вернее, апрельский, по сравнению с октябрьским, ушёл уже от нуля в зону отрицательных значений. В октябре много говорилось о турецких инвестициях в украинскую экономику и об участии турок в приватизации украинских предприятий. В апреле эту тему вообще не упоминали. И не мудрено — после конфуза с «национализацией» приобретённого китайцами завода «Мотор Сич» ни один человек, находящийся в здравом уме, ни о каких инвестициях и ни о какой приватизации с украинскими властями говорить не будет, просто чтобы не выглядеть дураком. Тем более не будет об этом говорить Эрдоган — через территорию Турции должно пройти одно из ответвлений китайского логистического проекта «Один пояс — один путь». Это обещает повышение роли Турции как транзитёра азиатского экспорта в Европу и неплохие доходы турецкому бюджету, частным и государственным компаниям.

Но, как показывает опыт Украины, которая тоже лет пять назад мечтала о китайском транзите через свою территорию, то, что может пройти, не обязательно пройдёт. Китайцы очень обидчивы и любят бить обидчиков юанем. Поэтому говорить об инвестициях в страну, которая только что нагло обманула китайцев, причём обманула по поручению США, с которыми у Эрдогана тоже отношения не ахти, турки не стали. Они же не украинцы — себе в ущерб не действуют.

В сухом остатке. Во-первых, Эрдоган заявил, что поддерживает стремление Украины в НАТО. Турция это стремление уже двадцать пять лет на словах поддерживает, от этого никому ни холодно ни жарко. Для приёма в НАТО необходим консенсус всех членов. Украина представляет из себя слишком жалкое, душераздирающее зрелище, чтобы рассчитывать на такое счастье. Так что и Эрдоган может смело «поддерживать стремление», которое всё равно не может быть реализовано.

Во-вторых, турки согласились поучаствовать в строительстве квартир для тех татар, которые покинули Крым. Вроде собираются построить 500 штук. Надеюсь, что Джемилёв с Чубаровым не всё себе заберут и семьям простых террористов тоже что-то перепадёт. А то ещё в Крым захотят вернуться. Пусть уж лучше осваивают украинские просторы.

В-третьих, Эрдоган подтвердил непризнание Крыма российским. Ну так тех, кто полуостров российским признал, по пальцам одной руки пересчитать можно. Даже Китай Крым российским не признал, даже Белоруссия не признала, которая вроде как с Россией «единое государство». И это естественно. Государства не любят торопиться с признанием территориальных изменений, если они оспариваются. В таком случае проще позицию не менять — за это трудно предъявить претензию. Россия тоже Абхазию и Южную Осетию признала только после войны 08.08.08, когда обнаглевший Саакашвили атаковал российский миротворческий контингент в Цхинвале. Приднестровье и ДНР/ЛНР Москвой де-юре не признаны до сих пор, хоть де-факто она не просто их стратегический союзник, но единственный гарант существования.

Формально Турция Крым российским не признаёт, но неформально всё больше турецких компаний с полуостровом работает, и это главное. Признание же — дело наживное.

В-четвёртых, Эрдоган выступил за мирное урегулирование в Донбассе. Хоть Киев каждый раз и пытается убедить всех, что турки поддерживают его позицию, это, мягко говоря, не так. Уже в октябре Эрдоган подчёркивал, что мирное урегулирование должно быть достигнуто исключительно путём переговоров между Киевом и ДНР/ЛНР. Такой подход кардинально отличается от украинской концепции урегулирования, которая предполагает, что Донбасс сдаётся или его завоёвывают ВСУ. На сей раз президент Турции был ещё конкретнее, подчеркнув, что урегулирование в Донбассе должно быть достигнуто в соответствии с буквой Минских соглашений. Тех самых, которыми Киев не считает себя связанным. Так что в этой части, хоть стороны и сделали вид, что всё в порядке, не став педалировать разногласия, позиции диаметрально противоположны, и сближение не предвидится.

В-пятых, турецкий лидер ничего не сказал о вожделенных Зеленским «Байрактарах». Российские паникёры любят кричать о том, что «Эрдоган продал Украине беспилотники». Корректнее было бы сказать, что Эрдоган не воспрепятствовал выгодной для его страны сделке. Дело в том, что против Украины не введено международное оружейное эмбарго, и она имеет право закупать всё, что хочет — автоматической блокировки нет. Эрдоган мог бы запретить продажу беспилотников Киеву (у него для этого власти достаточно), но с какой стати он должен это делать?

Турецкому производителю надо зарабатывать, пока «старшие товарищи» его не потеснили. Между тем в России уже разработаны более десятка перспективных моделей беспилотников, часть из которых обещает быть дешевле и технологичнее турецких, а часть из того, что Москва уже производит, Анкара просто не в состоянии произвести. Удовлетворив потребности своей армии, Россия, ясное дело, начнёт поставки на мировой рынок. Китай уже начинает предлагать свою продукцию, с которой Турции конкурировать всё сложнее.

Наконец, Киев давно уже закупает израильские беспилотники, попадали на вооружение ВСУ и китайские образцы (возможно, приобретённые у третьих стран), почему Анкара должна отказываться от покупателя? Другое дело, что в этот раз Зеленский хотел получить беспилотники бесплатно (ибо деньги кончились, а МВФ не даёт). Поэтому Эрдоган и промолчал. Бесплатно в Турции и воробьи не чирикают. Как будут деньги — заходите.

В-шестых, Украина надеялась, что Эрдогана удастся уговорить сделать заявление о готовности Турции обеспечить проход в Чёрное море кораблей НАТО в количестве, достаточном для того, чтобы блокировать ЧФ и составить угрозу Крыму, отвлекая на себя силы ВС РФ и способствуя, тем самым, наступлению Украины в Донбассе. Но президент Турции подчеркнул важность сохранения мира в акватории Чёрного моря, причём на базе конвенции Монтрё, чем полностью зачеркнул планы Киева.

Конечно, было бы смешно утверждать, что действия Эрдогана продиктованы большой любовью к России. Да, он испытывает личное уважение к Путину, но защищает он интересы Турции (такая у него работа), а они с российскими не всегда совпадают. Например, в Сирии и Ливии те же самые «Байрактары» бодро сражаются с «Панцирями». В Сирии к тому же поддерживаемые Эрдоганом боевики предоставляют Анкаре повод для оккупации части сирийской территории. В общем, противоречия у нас есть. Впрочем, Москва тоже продаёт оружие не только Турции, но и её врагам.

Выбор между полудохлой Украиной и перспективной бодрой Россией настолько очевиден, что можно с одного раза догадаться, что выберет Эрдоган.

С киевскими правителями он и далее будет вежлив и обходителен (особенно когда у них будут деньги для совершения покупок), но не более того. С Россией Турции предстоит ещё долго жить, а Украина и жизнь настолько несовместимы, что даже вашингтонские хозяева заразились от своих киевских подручных смертельным заболеванием, и надежды на выздоровление у них нет...

|

|

Польша осталась гиеной Европы? |

Президент Украины Владимир Зеленский совершил очередную поездку в Донбасс на якобы передний край линии соприкосновения с войсками ДНР. Смешно было смотреть, как главковерх «нэзалэжной» месит сапогами густую грязь, продвигаясь по дну некой траншеи, проложенной то ли для водопроводной трубы, то ли для телефонного кабеля… В общем, для чего угодно вплоть до канализационных стоков, но только не для военных целей. Так передний край обороны не оборудуют. Траншея, в которой солдаты находятся уже семь лет, по словам Зеленского, должна выглядеть совершенно иначе: с бетонными стенками и перекрытиями, но, главное, сухой. А эта даже от пуль не спасет, не говоря уже о минах и артиллерийских снарядах.

При таком раскладе Зеленский подвергал страшному риску не только себя — но он герой, ему, как говорится, по штату положено, а и сопровождавших его лиц — видимо, тоже сплошь героев: представители его Офиса и журналисты были без касок и бронежилетов. Впрочем, не надо переживать: за все время пребывания этой киноконцертной группы (артист в окружении телеоператоров) на самом-самом «передке» звука даже одного выстрела не довелось услышать. Да и стойко обороняющихся бойцов, прежде всего — из лейб-гвардии Зеленского нацистских добробатов, что-то не было видно. Сам собой возникает вопрос: где это носило лидера «великих укров»? Да еще в сопровождении корреспондента CNN, которому он по ходу своей короткой «окопной» жизни успел-таки нажаловаться на «старика Байдена»: дескать, «Украине нужно больше, чем слова». А, собственно, чего конкретно надобно Володимиру Олександровичу?

Оказалось, он решительно вознамерился в кратчайшие сроки реализовать четвертьвековую мечту всех «сознательных» патриотов. «Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос CNN, достаточную ли поддержку получает «нэзалэжная» от американского президента.

Это, мол, определенная позиция Украины, и она намерена «добиваться выполнения поставленной цели в контактах с партнерами». Но сделать ему это явно никто из западных партнеров не спешит. Притом что непосредственно в столицу восточного «форпоста» западной цивилизации — Киев звонили главы оборонного ведомства, госдепа и советник президента США по вопросам безопасности, то есть именно те три лица, которые играют ключевую роль во внешней американской политике. А потом еще раз зазвонил телефон, это был американский президент Джо Байден, разговора с которым Зеленский ждал, можно сказать, целую вечность — два с лишним месяца.

О чем конкретно говорили украинский и американский коллеги, пока достоверно неизвестно. Но позже госсекретарь Энтони Блинкен прояснил кое-какие детали этой беседы. «Президент Байден высказывался очень прямо. Если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, она заплатит за это», — заявил он. «Русские наращивают группировку вдоль восточной границы Украины и в Крыму, и это вызывает озабоченность», — уточнил пресс-секретарь Пентагона Джон Керби.

Вербальная поддержка Зеленского со стороны первых лиц США, видимо, создала в Киеве иллюзию того, что НАТО грудью встанет за его интересы. Но обещать — не значит, жениться. Издание National Interest напоминает, как немногим более 12 лет тому назад Белый дом тоже уверял в дружбе грузинских партнеров настолько горячо, что смог «убедить президента Грузии Саакашвили в том, что маленькая, но гордая страна является самым ценным союзником США и что НАТО придет на помощь Тбилиси, если тот окажется втянутым в вооруженный конфликт с Россией». Насколько известно сейчас, даже в первые дни августовской войны — 08.08 Белый дом посылал в Тбилиси сигналы, что НАТО ударит по России. Но когда «храбрые» грузины побежали с поля боя, Саакашвили связался с Бушем и призвал не бросать в беде товарища по демократии, то глава Белого дома резко осадил коллегу. И сегодня Вашингтон дает Киеву аналогичные обещания в области безопасности, которые ни один здравомыслящий американец не будет выполнять. Ни один европеец тоже не хочет умирать за киевскую власть. Армии стран НАТО побряцают оружием на своих учениях и с воинственным настроением разъедутся по национальным «квартирам»: своя, что называется, рубашка ближе к телу, чем самая распрекрасная украинская «вышиванка».

Как написал журнал The American Conservative, президент США напрасно поощряет стремление украинских «ястребов» разморозить конфликт в Донбассе. Эта идея безумна, так как может втянуть Вашингтон в прямое военное столкновение с Россией, заявил в своей статье полковник в отставке Дуглас Макгрегор, экс-советник министра обороны США при администрации Трампа. Полковник прекрасно осознает, что Украина может рассчитывать разве что на моральную поддержку американских партнеров.

«Обещание Байдена поддержать Киев и план украинского правительства по отвоеванию территорий, включая Луганск, Донецк или Крым, похоже на обещание британского правительства помочь полякам в случае нападения Германии на Польшу, данное в 1939 году. Оно такое же пустое», — пишет он.

При этом читателям журнала непонятно, кого имеет в виду экс-советник главы Пентагона, когда говорит о Германии образца 1939 г. А мне кажется, совершенно очевидно, кто сегодня в Европе может претендовать на роль главного европейского хищника. Претендовать, отметим, как и 100, и 200, и 300 лет тому назад, и далее — по длинному ряду исторической ретроспективы вглубь веков. Одним словом — всегда.

«И вот теперь, когда… Англия, ведя за собой Францию, предлагает гарантировать целостность Польши — той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства», — писал У. Черчилль в своих мемуарах «Вторая мировая война». Напомним. В 1938 г. в союзе с нацистской Германией «многострадальная и миролюбивая» Польша оккупировала Чехословакию. Да, именно она начала ту страшную бойню в Европе, которая закончилась советскими танками на улицах Берлина. Гитлер забрал себе Судеты, а Польша — Тешинскую область и некоторые населенные пункты на территории современной Словакии. Гитлер тогда получил в свое полное распоряжение лучшую военную промышленность Европы. Германии достались также значительные запасы вооружения бывшей чехословацкой армии, позволившие вооружить девять пехотных дивизий. Перед нападением на СССР из 21 танковой дивизии вермахта пять были укомплектованы танками чехословацкого производства.

Можно ли считать случайностью, что сегодня именно польский эксперт Мацей Вишневский утверждает, что в случае вооруженного конфликта события на Украине могут развиваться по двум сценариям. «Вооруженный конфликт на Украине, даже локальный, приведет либо к ее распаду, либо к смене власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией», — сказал он в эфире НТВ. При этом Вишневский подчеркнул, что Украина в любом случае проиграет полномасштабную войну.

Больше всего, конечно, Польшу устроит вариант, при котором «нэзалэжная» распадется на культурно-исторические части и в состав Речи Посполитой вернется Галиция, названная Сталиным Западной Украиной. Хотя поляки на официальном уровне и говорят, что на Галицию не претендуют, но на бытовом считают, что столица Галиции Lwow (не Львiв, как пишут в «нэзалэжной») — to polskie miasto (это польский город).

В Польше в 2015 г. была учреждена организация «Реституция Кресов», которая занимается вопросами возвращения польского имущества, расположенного на территории нынешней Западной Украины, или получения компенсаций за оставленную поляками на этой земле недвижимость. В стране есть уже более 100 тыс. чел., которые могут доказать, что они являются наследниками или правопреемниками владельцев имущества на нынешней западноукраинской территории, бывших «Восточных Кресов» (краев), где до Второй мировой войны проживали в основном поляки.

Недавно польские власти заявили о намерении создать бригады территориальной обороны (ТО). Как сообщает волонтер Мирослав Гай, две бригады ТО развернут на границе с Украиной, еще одну в Варшаве. «Планы предусматривают формирование резервов по всей Польше, которые будут предельно насчитывать до 50 тысяч человек, частично занятых добровольцев», — отметил Гай. По словам волонтера, польские власти готовятся отражать угрозу России и усиливают кордоны. Военные эксперты предполагают, что Польша сконцентрирует бригады на границе, чтобы в случае «полномасштабной агрессии» России на Украине быстро перебросить ей подмогу. Или занять Западную Украину? Что практически одно и то же.

Поддержав государственный переворот в Киеве в 2014 г., Польша добилась смены геополитического курса Украины в ущерб Украине, но себе на пользу. Теперь же Польша, преследуя свои, а не украинские интересы, наращивает армейский кулак под боком у Украины. «Нэзалэжной» грозит внутренняя анархия, тревожатся польские эксперты, а потому Польша должна располагать достаточными силами на границе Украины. Тем более что украинские автономные националистические группировки не упускают случая продемонстрировать Варшаве агрессивность своих намерений. Самый последний такой случай — учебный рейд вдоль границы с Польшей вооруженного отряда национал-экстремистов в январе с. г. Участники рейда объяснили его проведение тем, что с запада для Украины тоже исходит угроза, и они готовы ее отразить. Тем, кто грезит скорым членством Киева в ЕС, впору задуматься: если Украину ждут в Европе, как утверждает Брюссель, то почему же на украинской границе концентрируются польские войска? Когда в ЕС принимали Румынию, Болгарию, Словакию, Чехию, Венгрию, никаких дополнительных военных группировок на их границах не создавали.

Возникают и другие вопросы. Не готовится ли Варшава к возможному вторжению на Украину в ближайшем будущем? Одними войсками ТО такие операции не проводятся, для подобного вторжения нужны кадровые части, а не резервисты. Но не является ли увеличение численности подразделений ТО предварительным шагом в этом направлении?

Традиционная польская геополитика видит в Украине буфер, преграждающий России путь в Европу. Но некоторые польские стратеги заявляют: а не превращается ли такая Украина в буфер, преграждающий Западу подступы к России?

В качестве буфера Украина имеет две границы — восточную и западную. Не превращается ли её восточная граница за счет неискоренимого российского присутствия (в культуре, политике, экономике, межличностных контактах) в препятствие для распространения западного политического или иного влияния далее на восток?

Если превращается, тогда ввод польских войск с целью распространения контроля над Украиной-буфером был бы вполне уместен как часть более масштабной стратегии НАТО по удушению Евразии, в которой коллективный Запад видит геополитического конкурента. И вот любопытная цитата Юзефа Пилсудского, начальника Польского государства, приведенная в книге украинского автора Сергея Лозунько «Уродливое детище Версаля»: «В настоящее время польское правительство намерено поддерживать национальное украинское движение, чтобы создать самостоятельное украинское государство и таким путем ослабить Россию… Ведущей идеей создания самостоятельной Украины является создание барьера между Польшей и Россией и переход Украины под польское влияние и обеспечение таким путем экспансии Польши как экономической — для создания себе рынка сбыта, так и политической». Таким образом, независимая Украина, согласно планам Варшавы, должна представлять собой не более чем марионетку Польши.

Несколько лет тому назад, когда в Донбассе уже полыхала гражданская война, польский государственный телеканал TVP1 сообщил: «Президент Польши Анджей Дуда призвал поляков быть готовыми к борьбе за возвращение бывших польских земель — Галиции, Волыни и Полесья (в настоящее время Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровненская области)». Дескать, если современная Украина осуждает действия СССР, — а она их осуждает, — то это государство должно добровольно вернуть земли Польши, принадлежащие ей до 1939 г. Как видим, игры польского разума веками вращаются вокруг территориальных приобретений, в первую очередь за счет российских земель, в том числе и бывших.

По мнению обозревателя wPolityce Петра Цивиньского, «никто на Западе не хочет и не будет умирать за Киев. Мы должны, в первую очередь, сами позаботиться о своей безопасности… В нынешней напряженной ситуации на украинско-российской границе польским политикам всех возможных мастей можно порекомендовать, прежде всего, сдержанность. Мы часть Запада, пусть так и остается». И где в его рассуждениях Украина? Там ее нет. И не берут ее ни в ЕС, ни в НАТО. А вот Варшаву Вашингтон и Брюссель любят: вооружают и натовские войска размещают на польской территории. И когда Зеленский жалуется CNN, что надо бы президенту США подшевелиться и срочно организовать военную помощь Украине, приняв ее в НАТО, он бросает камни и в сторону тех украинских соседей — членов альянса, которые спят и видят, как к ним возвращаются Закарпатье, Черновицкая, часть Одесской областей. и, желательно, вся Правобережная Украины, но обязательно — Галиция. С такими «партнерами» Украине и врагов не надо.

Полагаю, Словакию, Венгрию, Румынию и, естественно, Польшу как наибольшего выгодополучателя устроил бы распад «нэзалэжной». Лучше без войны. Тем более — с Россией. К Речи Посполитой отошло бы тогда пол-Украины.

К тому же, карту поляка получили уже около 150 тыс. украинцев, по официальным данным. По другим источникам — около 300 тыс. В любом случае Польша вправе защищать своих граждан на территории Украины...

|

|

Процитировано 2 раз

США: молитва ацтекскому идолу войны... |

Госдеп США 30 марта опубликовал доклад о состоянии прав человека в мире. Естественно, главным мировым нарушителем всего и вся была объявлена Россия. Ее, в частности, Вашингтон раскритиковал за «нарушение прав религиозных меньшинств» и «свободы вероисповедания». Это, конечно, звучит дико на фоне того, что Вашингтон расколол православный мир с помощью созданного им «ПЦУ». А на Ближнем Востоке правительство США помогло исламистам, которые почти полностью «зачистили» (избавили от христиан) Ирак и ряд других регионов. Но и в самой Америке правительство занято «зачисткой» христианства, только более «мягкой».

Так, в вузах Калифорнии теперь вводится новая государственная учебная программа, которая, как ни дико это звучит, будет включать в себя молитвы ацтекскому идолу войны, культ которого включал в себя ритуальные убийства и каннибализм. Это глумление над христианством, которое запрещает моления идолам. Именно за это христиан преследовали в Римской империи: не столько за то, что они поклонялись Христу, сколько за то, что они отказывались почитать языческих божков, в том числе не исполняли культ императора. Данную программу вводит министерство образования Калифорнии под видом «этнических исследований». Новая программа, получившая название «Типовой учебный план этнических исследований», направлена на расширение культурного доминирования левых в системе образования штата.

Как и положено при владычестве Демпартии, новая программа основана на преклонении перед «меньшинствами» всех видов. Она следует «педагогике угнетенных», разработанной теоретиком неомарксизма Паоло Фрейре.

Последний утверждал, что студенты должны быть осведомлены о своем «угнетении», чтобы достичь «критического сознания» и, следовательно, развить способность свергать своих «угнетателей».

Следуя этой диалектике, типовая учебная программа инструктирует учителей помогать учащимся «бросать вызов расистским, фанатичным, дискриминационным, империалистическим / колониальным убеждениям» и критиковать «превосходство белых, расизм и другие формы власти и угнетения». Такой подход, в свою очередь, позволяет учителям вдохновлять своих учеников участвовать в «социальных движениях, борющихся за социальную справедливость» и «создавать новые возможности для пострасистского, постсистемного общества».

Сегодня в США ацтеков рисуют несчастными жертвами конкистадоров. Между тем ацтеки пали под ударами не столько конкистадоров, сколько угнетенных и убиваемых ими индейских народов, которые массово стали помогать испанцам, когда те прибыли в Мексику. Но об этом в США теперь стараются умалчивать…

В общем, на деле речь идет о том, чтобы сделать угнетенными белых христиан, составляющих пока что большинство населения, и дать расистские привилегии неграм, «латиносам» и индейцам (которых в Калифорнии – всего менее 2%). Соавтором программы является некто Р. Толтека Куаухтин – тоже неомарксист и глобалист. Куаухтин утверждает, что Соединенные Штаты были основаны на «евроцентричном, белом превосходстве (расистском, античерном, антикоренном), капиталистическом (классическом), патриархальном («сексистском» и «женоненавистническом»), гетеропатриархальном (то есть утверждающем ненавистную ему нормальную семью). Белые, мол, установили «гегемонию», которая, якобы, продолжается и по сей день, и пресловутые «меньшинства» будто бы подвергаются «приручению и «зомбификации»».

Религиозные аспекты еще больше возбуждают либераломарксиста. В своей программе Куаухтин утверждает, что белые христиане вдобавок совершили «теоцид» против коренных племен, убивая их богов и заменяя их замечательные культы (в которых, кстати, часто совершались человеческие жертвоприношения) христианством.

Таким образом, белые поселенцы установили режим «колониальности, дегуманизации и геноцида». Поэтому его цель – «деколонизировать» американское общество и установить новый режим «контргеноцида» и «контргегемонии».

Эта религиозная концепция конкретизируется в официальном «общественном пении этнических исследований» учебной программы. Учебная программа рекомендует учителям заставлять своих учеников исполнять религиозные песнопения и молитвы, включая обращенные к ацтекским богам. Студенты сначала обязаны аплодировать и воспевать бога Тескатлипока, которому ацтеки традиционно поклонялись с человеческими жертвоприношениями и каннибализмом, прося у него силы быть «воинами» для «социальной справедливости».

Затем ученики должны молится богам Кецалькоатлю, Уицилопочтли и Зипе Тотеку в поисках «исцеляющих эпистемологий» и «революционного духа». Идол Уицилопочтли, в частности, является ацтекским божеством войны и стал причиной смерти сотен тысяч людей, которых ритуально убили во время правления ацтеков в Мексике.

Наконец, песнопение должно достигнуть кульминации с просьбой об «освобождении, трансформация, и деколонизация», после чего студенты должны кричать заклинание: «Панче бех! Панче бех!» в поисках окончательного «критического сознания».

Такие программы имеют четкий смысл: это борьба против Христа, которого Куаухтин записал в символ сторонников превосходства белой расы, и восстановление языческих идолов на их «законное место в космологии социальной справедливости».

Авторы программы рисуют себя «научными материалистами», но фактически поступают как очевидные мистики и сатанисты, желающие утверждения антихристианского культа. Ясно видно, что декларируемый ими атеизм и левизна – это только операция прикрытия.

Таким образом, в США была внедрена в жизнь схема, похожая на ту, которую масоны некогда внедрила во Франции. В середине XVIII века масонские «просветители» типа революционных идеологов Вольтера и Руссо внедрили там философское течение под названием «деизм». Деизм – это полуатеистическая теория, признающая существование Бога и сотворение Им мира, но отрицающая большинство сверхъестественных явлений. Деисты утверждали, что Бог после сотворения мира не вмешивается в ход событий, или, во всяком случае, не управляет ими полностью. Такой сравнительно мягкий подход, не сразу вызывающий отторжение у христиан, позволил кураторам проекта внедрить свою теорию в достаточно широкие массы людей. Однако в период Французской революции и эта теория была отодвинута, и вместо нее стал внедряться атеизм, то есть полное отрицание Бога. Однако после победы революции оказалось, что и атеизм тоже был только переходным этапом. А вместо него на государственном уровне стал внедряться «Культ верховного существа» (по французски – Culte de l'Être suprême). Ему был посвящен ряд официальных государственно-революционных празднеств, а его покровителем выступал лично глава правительства Максимилиан Робеспьер.

С ним на государственном уровне конкурировал похожий «Культ разума», причем в ходе театрализованных представлений этот самый «разум» изображали малообразованные полуголые актрисы. А христианство «борцами за свободу» было вовсе запрещено, хотя до революции они страшно критиковали французских монархов за «нарушение свободы вероисповедания».

Но оказалось, что при королях как раз и была свобода. При якобинцах же христиан стали массово убивать за веру. А церкви повсеместно закрывались, подвергались разграблению, или объявлялись «храмами Разума», и в них проводились представления в честь «Культа Разума».

Как видим, похожие процессы в сфере наступления сатанизма на общество происходят в «цитадели свободы» – США, особенно – в последние десятилетия. Сначала крупнейшие СМИ голосили там о том, что ни в коем случае нельзя допускать религиозных, и, особенно, христианских символов, программ и молитв в сфере образования, а то это, мол, страшно ущемляет права атеистов и иноверцев в светском государстве. В качестве иллюстраций ими приводились всякие душераздирающие примеры моральных мучений инакомыслящих, будто бы страшно угнетаемых христианским большинством. Но потом внезапно оказалось, что это государство уже не совсем светское, и молиться в его школах вполне можно и даже нужно, но только не Христу, а Его антиподам – языческим идолам, в честь которых совершались ритуальные убийства.

Но все эти борцы с христианством в своем ослеплении плохо понимают, насколько смешными после всего этого выглядят их потуги казаться объективными ревнителями религиозных свобод. Также они не отдают себе отчет в том, что любое кощунство религиозного толка нередко наказуемо не только на том свете, но еще и на этом.

И особенно поучительна в этом плане история «великой» французской революции, когда масонские революционеры сняли маски и открыто выступили против Христа, готовя к тому же новый виток террора, для чего им требовался и новый удар по всему священному.

Воистину дьявол всегда платит своим слугам битыми черепками. Вскоре после того, как Робеспьер установил свой культ «Верховного существа», соперники отобрали у него власть и отрубили ему голову.

Как известно, во время проведения «Фестиваля свободы», в Соборе Парижской Богоматери 10 ноября (20 Брюмера) 1793 года, в ходе церемонии, придуманной и организованной ярым революционером-богоборцем П.Г. Шометтом и проводимой внутри собора, артистка оперы Тереза-Анжелика Обри (1772–1829) «короновалась» как «богиня разума». Воистину «разум» безбожников – это обычная похоть и другие, столь же «интеллектуальные» страсти. Голую актрису внесли в алтарь храма, где хранились такие почитаемые всеми христианами реликвии, как Терновый венец Спасителя. Главным вдохновителем такого всефранцузского «культа разума» был тогда радикальный якобинец Эбер, а главным организатором кощунственного действа, как уже говорилось – его собрат по «разуму» Шометт.

Но не прошло и полгода, как их коллеги – революционеры острым ножом гильотины отрезали «разумные» головы и Эберу, и Шоммету. И «богиня разума» им не помогла…

Однако Господь не попустил сразу такого же скорого конца для Терезы Обри. Ей было, видимо, дано время для покаяния, поскольку она ведь не была столь закоренелой сатанисткой, как оба упомянутых персонажа. Хотя и ее вина в глумлении над Богородицей и Христом была очень велика. Но прошли годы, а она все продолжала свой балаган, не проявив ни малейших признаков раскаяния, наоборот, продолжая похабщину и кощунства.

И вот уже во времена Империи, когда она опять, отметим, играла «богиню разума» – Минерву, ее вознесенный под купол театра «трон» весьма символично рухнул вниз. Она жестоко искалечилась, и провела последние годы жизни на больничном одре, в нищете и безвестности. Прервался и ее род – дочь пережила беспутную мать всего лишь на полтора месяца.

Тем не менее американские последователи французских революционеров не успокаиваются в своем насаждении языческих культов. И они продвигают свои программы столь быстрыми темпами, что так дело может дойти не только до возрождения молитв идолам, но и до человеческих жертвоприношений им...

|

|

Загадки Тегерана-43... |

Недавно ливанское издание Raseef22 напечатала статью о некоторых подробностях Тегеранской конференции 1943 года, в которой приняли участие Черчилль, Рузвельт и Сталин. О них изданию рассказала Фарзанех Ибрагимзаде, специалист по современной истории Ирана. По ее словам, союзники выбрали именно Тегеран для проведения конференции потому, что Иран находился под контролем союзников. Хотя ранее Иран чуть было не заключил союз с Гитлером во время правления Резы-шаха Пехлеви.

Издание напоминает, что армии союзников (СССР и Великобритании) оккупировали Иран и сослали Резу-шаха на остров Маврикий. Власть перешла к его маленькому сыну Мухаммеду Резе. Кроме того, Иран занимал стратегическое положение как коридор для переброски оружия в СССР, что дало основание для того, чтобы называть его потом«Мост Победы».

На Тегеранской конференции Черчилль передал Иосифу Сталину в подарок меч от британского короля Георга VI, заверив советского лидера в том, что британский народ восхищен мужеством и отвагой Красной армии, разгромившей немецкие войска под Сталинградом. «Эта великая битва унесла жизни многих солдат и стала символом поражения Гитлера…». Такие речи русофоб Черчилль произносил, когда Англия остро нуждалась в помощи СССР в войне против Гитлера. После разгрома гитлеровской Германии он стал говорить совсем другое…

Специалист по истории Ирана Али Парса также рассказал Raseef22, что подаренный Сталину меч изготовила британская компания Wilkinson Sword, известная производством металлических инструментов. Она получила заказ от короля Великобритании на изготовления меча, украшенного драгоценными камнями. Он был выкован в форме европейских мечей— прямой, без изгиба, с двумя гардами. Парса указывает на забавный момент во время обмена подарками. Черчилль вручил Сталину меч, а тот передал его Ворошилову, но тот не удержал его в руках. Клинок выскользнул из ножен и упал на ковер. Этот момент был аккуратно вырезан из советской кинохроники.

Еще один вопрос, который задавали союзники: где именно в Тегеране проводить конференцию? Ответ на него был простым. Сталин предложил местом проведения встречи советское посольство в Тегеране. Выбор места в первую очередь был связан с вопросом безопасности.Советское посольство было самым безопасным местом.

ФарзанехИбрагимзаде рассказала Raseef22, что в 1936 году советское посольство переехало в сад «Парк Атабек», расположенный в центре Тегерана. В книге «Биография улицы» иранского писателя Марьям Мирзай говорится, что Амин ас-Султан, великий визирь трех каджарских правителей, построил здание в этом саду. Он назвал его «Парк Атабек» после поездки в Европу и сделал местом проведения торжественных мероприятий и официальных встреч.

Официальная версия

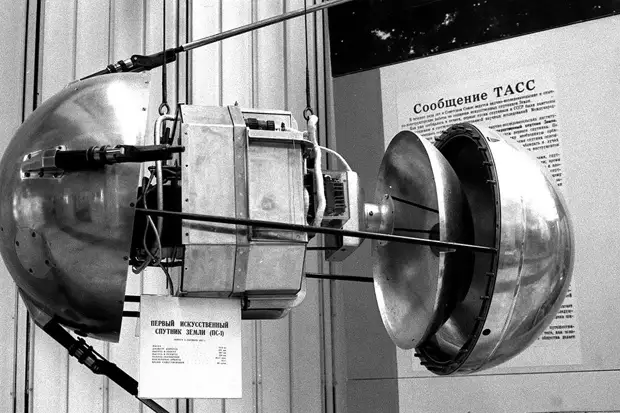

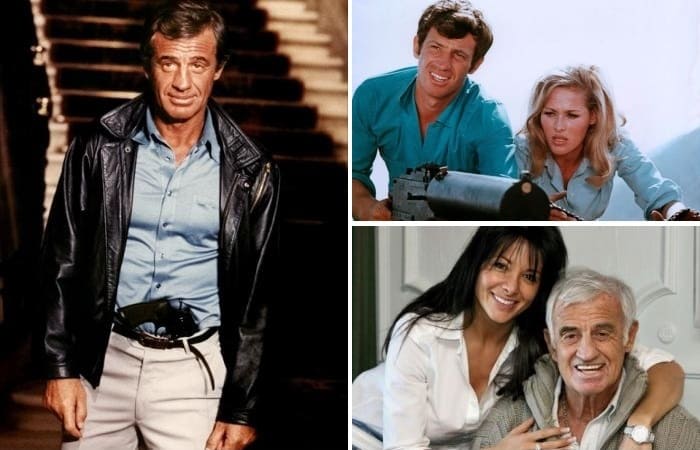

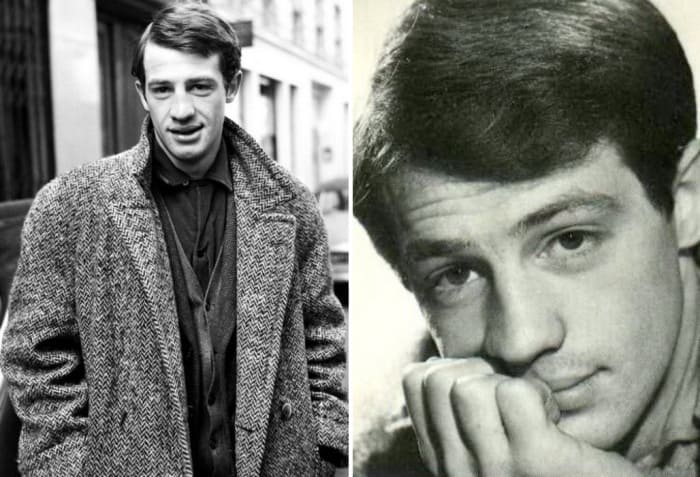

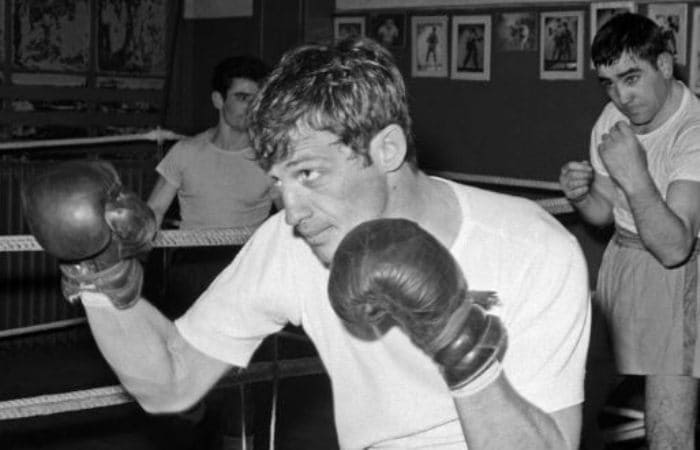

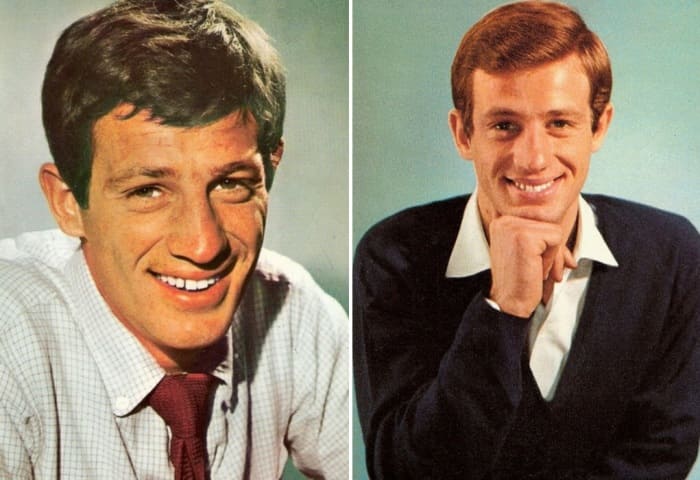

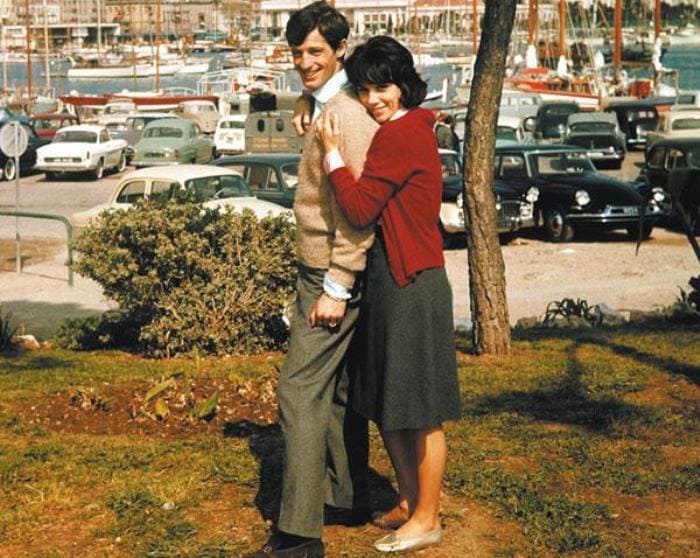

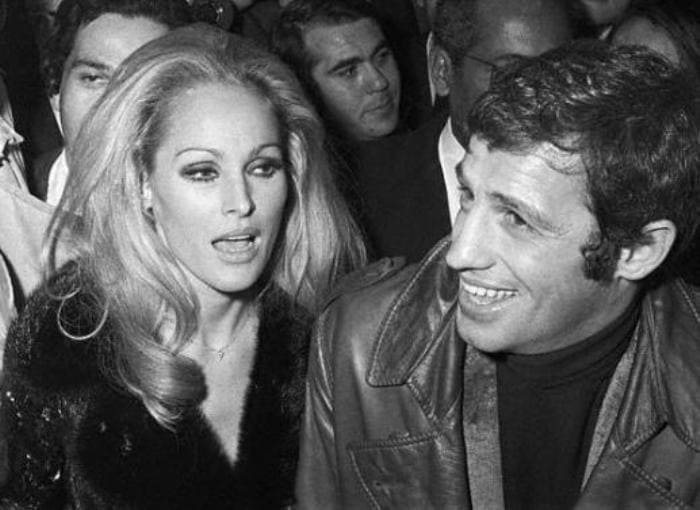

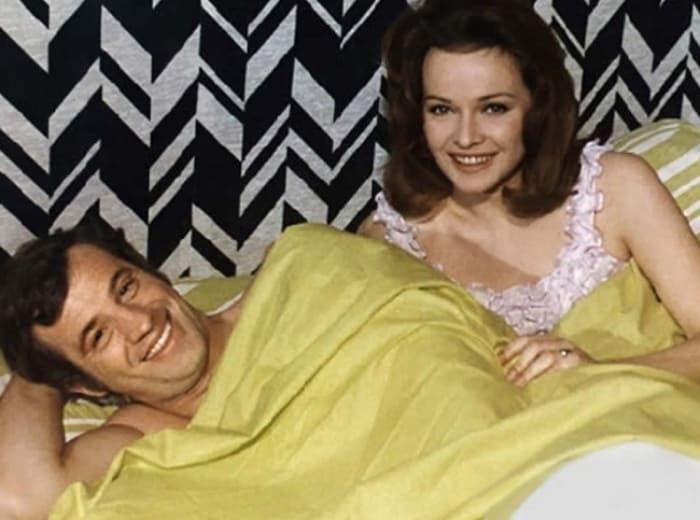

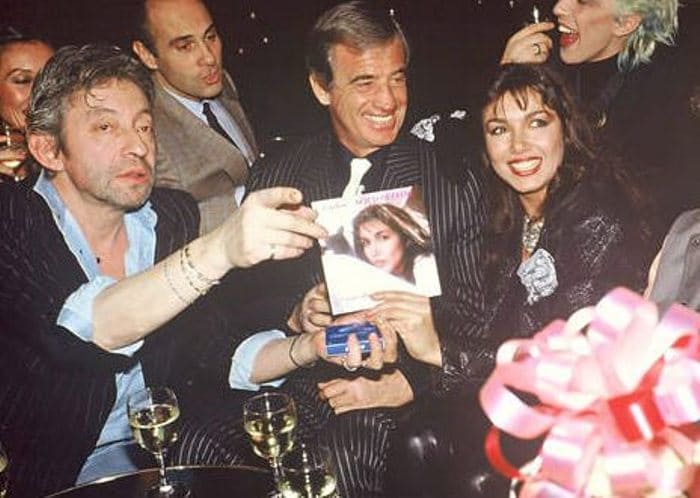

В России конференция в Тегеране больше известна историей о том, что в ноябре 1943 года советская разведка сорвала планы покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля со стороны немецких диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени. По мотивам этой истории в 1980 году был снят фильм «Тегеран-43», в котором вместе с советскими актерами сыграл Ален Делон. О германской операции под кодовым названием «Длинный прыжок» и ее провале, как о реальной истории, говорится во многих статьях и книгах, в том числе в шеститомных«Очерках истории российской внешней разведки».

Эта официальная версия состоит в том, что в период подготовки к Тегеранской конференции советской разведкой были получены сведения о готовящемся германскими спецслужбами покушении на лидеров СССР, США и Великобритании. Были мобилизованы все возможности советских спецслужб в Иране для предотвращения террористической акции немцев. При этом особо отличилась группа Амира, состоявшая из молодых людей, патриотически настроенных по отношению к СССР.

Амиром называли советского разведчика-нелегала, будущего Героя Советского Союза Геворка Вартаняна, сына иранского подданного. Согласно официальной версии, разъезжая на велосипедах по городу и его окрестностям, члены группы «легкой кавалерии», как их называли, вели наблюдение за немецкими разведчиками и их агентурой. Курировал эту группу Иван Агаянц – резидент советской внешней разведки в Иране, действовавший под прикрытием должности советника нашего посольства.

В итоге наши спецслужбы получили информацию о высадке и передвижении в Тегеран на конспиративную квартиру германской разведки шести немецких парашютистов. Они являлись передовой группой, за которой должны были последовать главные исполнители и в их числе – знаменитый немецкий диверсант, любимец Гитлера Отто Скорцени.

«Агенты Вартаняна, – говорится в Википедии, – совместно с англичанами из МИ-6 пеленговали и расшифровывали все их сообщения. Вскоре после длительных поисков радиопередатчика всю группу захватили и заставили работать с Берлином “под колпаком”. При этом чтобы предотвратить высадку второй группы, при перехвате которой было не избежать потерь с обеих сторон, им была дана возможность передать, что они раскрыты. Узнав о провале, Берлин отказался от своих планов. В результате проведённой операции группа юношей под руководством 19-летнего Вартаняна сорвала одну из самых секретных операций Третьего рейха».

Никаких документов нет

Такова, повторяем, официальная версия. Не будем сейчас говорить о том, что «агенты Вартаняна» (а это –группа армянских подростков 14–19 лет) «сорвали одну из самых секретных операций Третьего рейха», что уже само по себе выглядит совершенно невероятно.

Важно другое: до сих пор не опубликовано ни одного архивного документа – ни немецкого, ни с нашей стороны –подтверждающего, что операция «Длинный прыжок» на самом деле готовилась. Все советские документы, касающиеся обеспечения безопасности участников конференции в Тегеране, до сих пор хранятся в архивах под грифом «Совершенно секретно» и могут быть рассекречены не ранее 2043 года.

Не найдено ни одного немецкого документа об операции «Длинный прыжок», в том числе и в захваченных архивах немецкой разведки.

Автор вышедшей недавно книги «Рассекречено? Правда об острых эпизодах советской эпохи» Владимир Воронов и еще ряд российских историков утверждают, что никакого покушения вообще не могло быть. Не будем сразу навешивать на них ярлык «ревизионистов», пытающихся «переписать историю»,а внимательно рассмотрим их аргументы.

По их мнению, убить, тем более, похитить в Тегеране лидеров «Большой тройки» немцы никак не могли, даже теоретически. Немецкая довоенная разведсеть в Иране была полностью разгромлена и советской, и британской контрразведкой после ввода туда войск союзников в августе 1941 года. Основательно зачистили от прогермански настроенных людей иранскую армию и полицию, из Ирана выслали всех находившихся в стране немцев. Только советские спецслужбы, по опубликованным в дальнейшем данным, арестовали по подозрению в работе на абвер или СД около 400 иранцев.

Ни один из лидеров «Большой тройки» и, прежде всего, Сталин, никогда не поехал бы в Тегеран, если бы имелся хотя бы малейший намек на активную германскую агентуру. Тем более что предлагались и другие варианты. Сталин сначала предлагал местом для встречи «Большой тройки» Астрахань или Архангельск, а союзники – Каир и Багдад.

Только после долгих споров и обмена письмами по предложению Сталина был выбран Тегеран. Причем окончательно это было решено только 8 ноября – за 20 дней до начала конференции. За такой срок узнать о совершенно секретном замысле союзников и подготовить сложнейшую операцию по ликвидации их лидеров– немцам вряд ли бы удалось.

Десант был невозможен

Есть и другие причины сомневаться в несостоятельности официальной версии. Немцы никак не могли высадить десант в окрестностях Тегерана, не только потому, что Иран был оккупирован английскими и советскими войсками. У них попросту не имелось для этого авиационных возможностей.

Накануне конференции Тегеран был полностью изолирован, отключены все виды связи, город был окружен плотным кольцом советских и английских войск и специально прибывших подразделений НКВД. Советское и британское посольства стояли напротив друг друга в центре Тегерана.

Между зданиями построили брезентовый коридор, чтобы исключить использование противником снайперов. Рузвельт был гостем Сталина, так что лидеры почти не передвигались по городу. Солдаты, сменяя друг друга, день и ночь стояли вокруг посольского комплекса в трех сплошных кольцах оцепления, с пулеметами и танками.

В фильме «Тегеран-43» использован фантастический сюжет о планах немцев проникнуть в советское посольство через подземный ход. Однако смешно предполагать, что советская разведка и Берия, ведавший вопросами безопасности, заранее не учли такой возможности.

Фактор времени

На самое главное –все-таки уже упомянутый фактор времени. Решение провести конференцию в Тегеране, повторяем, было принято лишь 8 ноября, ровно за 20 дней до ее начала. Немцы узнали об этом от агента СД по кличке Цицерон, турецкого гражданина Ильяса Базны, служившего камердинером у британского посла в Анкаре. Тому, естественно, потребовалось время, чтобы добыть информацию и передать ее в Берлин. Разве операцию такой невероятной сложности можно подготовить за две недели?

Пишут, что факт подготовки операции подтвердил сам Скорцени. На самом деле немецкий диверсант №1 такого не говорил. Скорцени в интервью парижской газете «Экспресс»в 1964 году и в изданных через два года мемуарах рассказал, что в начале ноября 1943 года, когда он был в отпуске после освобождения Муссолини, фюрер вызвал его и сообщил, что Сталин, Рузвельт и Черчилль собираются в Тегеране, и сказал, что хорошо бы что-нибудь против них предпринять. Но после короткого обсуждения тема была закрыта.

Разве это «тянет» на подтверждение того, что операция «Большой прыжок» действительно готовилась? Наоборот, как опытный диверсант, любимец Гитлера сразу понял, что реализовать покушение и, тем более, похищение членов «Большой тройки» невозможно. В мемуарах известных немецких разведчиков Р. Гелена, В. Хеттеля, В. Шелленберга и О. Райле, написанных уже после войны, об операции «Длинный прыжок» тоже нет ни слова.

Кроме того, Скорцени, очевидно, спутал даты. Встреча в рейхсканцелярии могла состояться не в начале, а не раньше середины ноября. До 8 ноября сами члены «Большой тройки»еще не знали, что поедут именно в Тегеран.

Когда Сталин сообщил в Тегеране коллегам о предотвращенном заговоре, Черчилль осведомился, нельзя ли увидеть захваченных немецких агентов. Сталин ответил, что это невозможно.

Правда, об операции «Длинный прыжок» и ее провале упомянул в мемуарах бывший генерал госбезопасности Павел Судоплатов. Однако историки спецслужб указывают, что Судоплатов руководил спецоперациями на оккупированной советской территории и к дальней разведке в годы войны никакого отношения не имел.

Ковры из Тегерана

Также совершенно невероятнойвыглядит единственная «документальная» история, касающаяся подготовки покушения в Тегеране, изложенная в мемуарной книге «Сильные духом» Дмитрия Медведева, опубликованной в 1951 году. В годы войны он, кадровый офицер НКВД, ставший потом Героем Советского Союза, командовал партизанским отрядом под Ровно. В книге Медведев излагает историю о том, будто о подготовке покушения удалось узнать знаменитому советскому разведчику Николаю Кузнецову, отлично владевшему немецким языком и работавшему на Украине под видомобер-лейтенанта Пауля Зиберта.

Считается, что именно от него в Москве и узнали о готовящемся покушении. Кузнецову это якобы рассказал «по знакомству» в застольной беседебудущий участник операции, проходивший подготовку в Карпатах, штурмбанфюрер Ханс фон Ортель.

Но как это могло быть, еще раз повторю, если о проведении конференции именно в Тегеране было решено лишь 8 ноября? Причем здесь Карпаты? Природные условия в Иране и на Украине совершенно разные – с чего бы немецким диверсантам там тренироваться? И что это за разведчик, выбалтывающий высшие секреты?Ортель якобы задолжал Паулю Зиберту и предложил расплатиться персидскими коврами. Тот спросил, откуда он их возьмет, и Ортель похвастался, что привезет из Тегерана.

Но это же немыслимо! В оккупированном Иране немецкий диверсант, посланный для совершения невероятной по сложности диверсии, покупает в виде сувенира ковры и везет их потом куда-то!

И вообще, Николай Кузнецов был в первую очередь не разведчиком, а ликвидатором. Его задача заключалась в уничтожении высоких чинов гитлеровской администрации в Ровно – столице оккупированной Украины. Кузнецов постоянно базировался в партизанском соединении Дмитрия Медведева, в город выходил лишь для проведения акций максимум на пару суток.

Кстати, книга «Сильные духом» является расширенным вариантом предыдущей книги Медведева на эту же тему «Это было под Ровно» (1948), но в этом первом варианте ничего об истории с Тегераном нет. Он был вставлен в нее потом. Кто-то это ему приказал? Почему в «Это было под Ровно» нет описания такой сенсационной истории? Ведь известно, что в СССР такого рода книги всегда создавались при обязательном участии консультантов из ЦК КПСС и КГБ, и ничего случайного в них быть не могло.

Похожая история и ссамимГеворком Вартаняном, который считается разведчиком, сорвавшим коварный замысел немецкой разведки. Вартанян был иранским подданным, завербованным агентом, а советское гражданство получил только в 1953 году, и только после этого стал советским разведчиком. А впоследствии – выдающимся резидентом-нелегалом и Героем Советского Союза, который работал вместе с женой Гоарв основном в Европе.В его жизни было много реальных захватывающих историй, до сих остающихся секретными, он и в самом деле –замечательный герой.

Но в 1943 году армянскому юноше Вартаняну было всего 19 лет, а его подруге Гоар– 17. Советский резидент в Тегеране Иван Агаянц называл группуотважных подростков Вартаняна «легкой кавалерией» и использовал для несложных заданий: устроить где-то шум для отвлечения внимания, последить за «объектом» с невысокой профессиональной квалификацией.

Но чтобы Вартанян и его ребятаиз армянской диаспоры в Иране реально могли предотвратить покушение на «Большую тройку» это – из области абсолютной фантастики.

Почему Рузвельт выбрал посольство СССР

Но кто и когда впервые публично озвучил версию о готовившемся покушении? Это сделал Франклин Рузвельт на пресс-конференции в Вашингтоне 17 декабря 1943 года. Его спросили, почему он остановился в советском посольстве. И президент ответил: по соображениям безопасности, потому что русским стало известно об угрозе. Американские журналисты отнеслись к его словам с иронией.

На самом деле Рузвельт прекрасно понимал, что Британия уже «не правит морями» и для Америки она уже –младший партнер, а торговаться о послевоенном мире надо со Сталиным. И как прагматик полагал, что сможет лучше сделать это без Черчилля. В Иранепроизошел его первый личный контакт со Сталиным, и ему хотелось, видимо, приглядеться к партнеру, установить отношения. Если бы речь действительно шла о безопасности, Рузвельту логичнее было бы остановиться в британском посольстве, расположенным через дорогу от советского. Но с Черчиллем он и так много общался, а кроме того, как считают, вообще его недолюбливал.

В результате Сталин и Рузвельт, по сути, вдвоем и предрешили результаты переговоров «Большой тройки», фактически изолировав британского премьера. Взбешенный Черчилль поначалу пытался возражать, но быстро понял свое место. Позднее он признавался, что именно тогда и осознал, «какая маленькая страна Британия».

«С одной стороны от меня, скрестив лапы, сидел огромный русский медведь, – с досадой вспоминал он, – с другой – огромный американский бизон. А между ними – бедный английский ослик…».

Сын Берии, хорошо владевший английским, в своих мемуарах рассказал, что во время конференции в Тегеране он сидел в подвале и по личному заданию Сталина подслушивал все разговоры Рузвельта. Но Рузвельт и сам отлично понимал, что в советском посольстве его будут подслушивать. Когда накануне приезда в Тегеран один из чинов американской разведки осведомился о том, не опасается ли господин президент, что русские будут его «слушать», то Рузвельт с улыбкой ответил, что, конечно, будут, но он будет говорить то, что они хотят услышать.

Главные герои Тегерана

Безопасное проведение конференции в Тегеране обеспечила, конечно же,вовсе не «легкая кавалерия» армянских подростков. Это сделали советские армейские части, подразделения НКВД и наши разведчики, наша резидентура в Иране, вместе с англичанами. 1 декабря 1943 года, в заключительный день конференции, Рузвельт и Черчилль попросили Сталина показать им человека, который так четко и безукоризненно обеспечил безопасность ее работы. Сталин тут же представил им рослого, с легкой улыбкой и умным, проницательным взглядом подполковника Н.Г.Кравченко. Рузвельт, не скрывая своего восхищения, заметил, что перед ними настоящий генерал. Сталин, в подтверждение этой высокой оценки, спокойным голосом сказал, что перед ними действительно не подполковник, а генерал-майор Николай Григорьевич Кравченко.

Вместе с ним большая группа советских офицеров и сотрудников службы безопасности была награждена за успешную работу в Тегеране высокими государственными наградами. 36 солдат и офицеров 131-го мотострелкового полка войск НКВД были удостоены: один человек – ордена Ленина, 12 – ордена Красного Знамени, 9 – ордена Красной Звезды, 7 – медали «За отвагу» и 7 – медали «За боевые заслуги».

Единственный разведчик, который за исключительную роль в проведении операции в Тегеране был награжден двумя орденами – Ленина и Красной Звезды одновременно,–был азербайджанец Мамедгусейн Асадов. Но что мы о нем знаем? А ведь именно он и другие награжденные и были реальными героями, обеспечившими безопасное проведение встречи в Тегеране.

Операция по дезинформированию

А вот Герой Советского Союза Геворк Вартанян, отвечая на вопрос: «Награды вы получили за предотвращение убийства Сталина, Рузвельта, Черчилля в Тегеране в 1943 году?», заявил: «Нет! За Тегеран я в 1943 году получил благодарственную телеграмму из Центра. А Героя мне присвоили за всё то, что мы с Гоар успели натворить до 1984 года, и по случаю моего шестидесятилетия...».

А в энциклопедиях нам по-прежнему рассказывают увлекательную историю, изложенную в книге Медведева и в фильме «Тегеран-43». Как вспоминал потом режиссер этого фильма, консультировавший его картину высокопоставленный сотрудник КГБ с доверительной улыбкой сообщил ему, что многого из того, о чем рассказывает картина, на самом деле не было.

В итоге следует предположить, что советской разведкой была создана тщательно спланированная операция по дезинформированию о якобы готовящемся покушении, чтобы напугать американцев и уговорить Рузвельта поселиться в советском посольстве. Операция удалась.

Но после войны эта «деза», закрепленная в книге Медведева, а потом и в фильме, стала героическим мифом,который до сих пор существует сам по себе. А окончательная точка в этой истории будет поставлена только после того, как в 2043 году будут рассекречены все документы Тегерана-43. Если будут...

|

|

«А з поднябесся самотным жаўранкам звініць і плача май…» |

13 апреля в минской больнице на 72-м году скончался Леонид Борткевич, заслуженный артист Белорусской ССР. Знаменитый певец был солистом и золотого состава «Песняров» с 1970-го по 1980 год, а также и с 1999-го по август 2003 года.

Солист нынешнего ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок дал комментарий случившемуся: «Я с детства равнялся на этого человека. Это было лицо “Песняров”. Это был солист номер один. Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить. Сахарный диабет».

Автор этой статьи в 1970-х был безудержным поклонником «Песняров», вокалов Борткевича и Мулявина, песняровского многоголосия. Покупал все их пластинки, изрядно ухищрился, чтоб попасть на их концерты в 1978 году в белгородском ДК завода «Энергомаш», а через год был и на концерте в Харькове, во Дворце спорта.

Мегахиты «Александрина», «Вероника», «Алеся» и другие, в которых солировал Борткевич, со своим удивительным тенором, — неизгладимо остаются с нами.

Главный «песняр» Владимир Мулявин вспоминал: «“Александрина” была написана только для Леонида. ... Мне очень часто сейчас говорят, что я “Александрину” пел. Я никогда ее не пел».

Это была первая песня, которую Борткевич исполнил в составе «Песняров». Популярность этого хита была столь велика, что в ансамбле Борткевичу даже дали шуточное прозвище Александрино.

Так жила Советская империя: русский уральский парень Владимир Мулявин создал легендарный белорусский творческий коллектив, искал истоки мелоса в белорусском фольклоре, возил свой ансамбль в экспедиции по деревням. И никому во всем огромном, почти 300-миллионном СССР, не мешало, что парни на пять голосов поют на белорусском языке.

Их понимали без перевода и плакали от их песен. Как было и с гениальной песней 1972-го года «Алеся» И. Лученка на стихи А. Кулешова:

Пайшла — ніколі ўжо не вернешься, Алеся,

Бывай, смуглявая, каханая бывай.

Стаю на ростанях былых, а з поднябесся

Самотным жаўранкам звініць і плача май.

А еще Борткевич неповторимо исполнял «Березовый сок», «Белоруссия» и другие песни. Всего в репертуаре Леонида было 600 песен!

В интервью минской журналистке Ирине Овсепьян Леонид Борткевич рассказал в связи с 50-летием «Песняров» в 2019 г. (здесь и далее цитируем прямую речь из этой беседы): «С песней “Березовый сок” был казус. Ее написали Баснер и Матусовский для фильма “Щит и меч”, где играл мой друг Любшин. Вернее, было две песни — “С чего начинается Родина” и “Березовый сок”. Первая вошла в фильм, вторая нет. Но немного позже снимали на “Беларусьфильме” картину “Мировой парень” о ребятах с Минского автозавода, которые надолго едут в зарубежную командировку. Вот там песня Баснера пригодилась. И дали мне ее спеть. Причем аранжировку Мулявин сделал за полчаса, пока мы распевались в студии. Записали с одного дубля, но мы часто так писали. И вот прошел год, мы даем концерт, и нам несут записки из зала — просят спеть “Березовый сок”. Что за песня, думаем, может, “Самоцветы” что-то поют, а зрители перепутали? А в это время на экраны как раз вышел “Мировой парень”, его крутили в кинотеатрах. И нам пришлось пойти в кино, взять магнитофон, записать собственную песню, восстановить ее и исполнять».

* * *

Леонид Леонидович Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Рос без отца, который умер рано, — мать, работавшая бухгалтером, воспитывала сына в одиночку. Был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров Минска. Позже — солистом хорового ансамбля «Юность» при Минской консерватории. Окончил музыкальную школу по классу трубы. После — архитектурный техникум. Удивительно: минский кинотеатр «Октябрь» был построен на основе дипломного проекта Л. Борткевича. Во время учебы в техникуме Леонид был солистом местного оркестра, по окончании — работал архитектором в «Белниигипросельстрой».

О том, как оказался в 1970 году в «Песнярах», рассказывал: «Ведь я после окончания техникума уже самостоятельно работал архитектором. Мулявин фактически вырвал меня из родной среды и “перепрофилировал”... До “Песняров” я был участником самодеятельного ВИА “Золотые Яблоки”. На каком-то концерте Мулявин услышал меня и позвонил потом. На работу, в отдел. Голос по телефону у него был похож на голос моего друга Толика, конструктора, который работал этажом ниже. И я ему ответил: “Что-то, Толик, плохо ты подделываешься под Мулявина, иди-ка ты!” На следующий день снова звонок, звонит мой товарищ, который осветителем работал: “Что ж ты, — говорит, — Мулю послал, он тебя пригласить хочет!” Так я и попал к Мулявину».

Мулявин позвал новичка на прослушивание. Тот показал все, что умеет, распелся и во весь голос исполнил “Ах ты, степь широкая” из репертуара Лемешева. Затем они спели вместе, в унисон, а на следующий день руководитель пригласил Леонида на репетицию и признался, что до того прослушал человек сорок, среди которых были и выпускники консерватории.

В эту же ночь он написал для нового солиста песню «Александрина», и через два дня ее уже исполняли в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. «Все произошло как в сказке про Золушку. Нас сразу закружили долгие гастроли по необъятному тогда СССР».

Прославленные сверхпопулярные «Песняры» объехали с концертами не только Союз, но и весь мир, первыми были приглашены в США, где покорили публику настолько, что поездка триумфаторов обросла легендами.

В составе ВИА «Песняры» Л. Борткевич получил многочисленные награды: лауреат I премии Всесоюзного конкурса советской песни (Минск, 1973), лауреат фестиваля советской песни в Зеленой Гуре (Польша), лауреат X Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Берлин, ГДР, 1973), лауреат международного фестиваля песни «Золотой лев» (Лейпциг, ГДР, 1973), лауреат международного конкурса артистов эстрады «Золотой Орфей» (Болгария, 1974), лауреат премии ЛКСМ Белоруссии (1976); лауреат ВЛКСМ (1977). Почетное звание Заслуженный артист Белорусской ССР ему было присвоено в 1979 году.

Певец окончил ГИТИС по специальности «режиссура». Туда Борткевич поступил в 1980 году и тогда же из-за невозможности совмещать гастроли и учебу покинул ансамбль «Песняры». Предварительно подыскал себе замену — музыканта Игоря Пеню, которому отдал свои партии. Он вспоминал: «Когда сообщил эту новость Володе Мулявину, тот нахмурился: “Леня, мы под тебя подстраиваться не сможем. Выбирай: музыка или учеба”. Мало кто верил, что человек, находящийся в здравом рассудке, может наплевать на славу, деньги и уйти практически в никуда. Но именно так я и сделал».

Потом работал по приглашению Ю. Денисова в киевском ансамбле «Мальвы». В гастрольные выступления была введена белорусская гимнастка О. Корбут с собственным номером, благодаря которой концерты начали проходить с еще большим успехом.

В 1989 году Леонид Борткевич уехал в США. О том, почему решил убыть в Америку, говорил: “На то было много причин, одна из главных — Чернобыль. Я уезжал со своей второй женой, олимпийской чемпионкой по гимнастике Ольгой Корбут, ее пригласили работать по контракту. Нам было очень классно. Ее везде приглашали, на руках носили, она учила спортсменов. … Я там не пел вообще! Нас с Ольгой как-то пригласили на MTV, я спел там пару белорусских песен, но они не пошли. Чтобы там петь, надо там родиться. Никто из наших профессиональных певцов за океаном не был востребован. Это иллюзия, что ты приедешь, и на тебя яблоки с неба посыплются. А я занимался живописью, большинство моих картин в жанре сюрреализма до сих пор хранится в США».

В 1999 году Борткевич вновь стал солистом «Песняров» и пребывал в ансамбле до смерти его руководителя Владимира Мулявина в 2003 году.

«Я вернулся ради Мулявина — это была главная причина. Тогда на него было много нападок. … Гениальный человек. Играл на всех инструментах. Был совершенно бескорыстным, постоянно куча дел, планов... Песню отрепетировали с утра — и если вечером на концерте ее провожали какими-то не такими, на его взгляд, аплодисментами, все, она выбрасывалась, он начинал работать над новой».

И далее: «Мы его любили и уважали, называли ласково Мулей. Но он, если что-то не то, как посмотрит — держись!.. Его слово было законом».

Предполагалось, что именно Борткевич возглавит ансамбль после кончины Мулявина, но Министерство культуры Республики Беларусь назначило руководителем «Песняров» Валерия Скорожонка. Сразу же после этого Борткевич вместе с несколькими участниками покинул ансамбль и стал выступать под названием «Песняры», под управлением Леонида Борткевича (под эгидой российского ООО «Песняры»), продолжая традиции мулявинского коллектива. В 2008 году этот ансамбль распался, однако в феврале 2009 года Борткевич вместе с Анатолием Кашепаровым и Олегом Молчаном объединились в новый ансамбль «Песняры» под управлением.

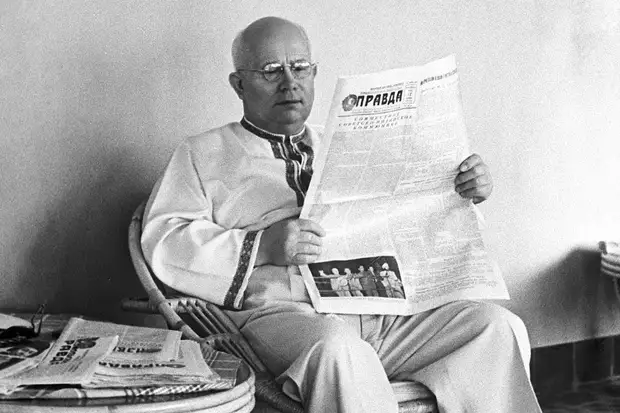

Небезынтересны политические взгляды Леонида Борткевича, который неоднократно с восхищением высказывался, в частности, об И.В. Сталине: “Сталин, на мой взгляд, — одна из центральных фигур не только отечественной, но и мировой истории. Это сложнейшая и потрясающая личность, сыгравшая ключевую роль в превращении Советского Союза в великую страну — ядерно-космическую державу. С его именем связаны подвиги созидания в годы индустриализации и культурной революции, победа над гитлеровской Германией, послевоенное возрождение страны, создание атомной бомбы и даже подготовка к выходу в космос. Иосиф Виссарионович первым на практике доказал, что можно построить социализм в отдельно взятой стране, и разработал соответствующую концепцию, явившуюся дальнейшим развитием идеологии ленинизма. Заслуги этого человека на самом деле неоспоримы. Сталин — мой кумир, и я не перестаю восхищаться им как гениальным стратегом, хозяйственником, руководителем, государственником, обладавшим даром предвидения. Он сумел соединить идеологию, политику и социально-экономическую систему с требованиями времени и текущими задачами СССР. При этом я не умаляю и его недостатков: политические репрессии, ссылки и прочее. Но несправедливо — возлагать всю вину за творившееся тогда в стране только на одного Иосифа Виссарионовича. Нельзя оценивать Сталина сегодняшними мерками. Для того чтобы судить об Иосифе Виссарионовиче, надо было жить в то время и работать в той стране. Вообще эпоху правления Сталина пытаются представить как череду фатальных заблуждений и моральных уродств, впрочем, как и период советской власти в целом: мол, не было там ничего высокого и светлого».

Разумеется, поклонниц интересует и личная жизнь кумира. Частично приоткроем завесу. Леонид Борткевич официально был женат трижды. С Ольгой Шумаковой из Краснодара он прожил пять лет, в 1973 году у пары родился сын Алексей. Второй супругой была уроженка Гродно Ольга Корбут, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Поженились они 7 января 1979 года, родили сына Ричарда, вместе прожили 22 года, мирно развелись в 2000 году, поскольку брак оказался исчерпанным. Третья жена, Татьяна Родянко, модель, родом из белорусского города Мозыря, была на 36 лет моложе певца. Познакомились они в 2002 году на одном из концертов «Песняров». «Таня покорила меня разумом не по годам, простотой, честностью. Я и не предполагал, что понравлюсь ей в мои-то годы», — признался как-то Леонид Леонидович, посвятивший молодой супруге песню «Не во сне ли». В 2005 году в этом браке родился сын Кристиан. В 2015 году музыкант сообщил, что имеет еще одного, внебрачного, сына Алексея, которого в 1980 году ему родила актриса Ирина Померанцева.

Теперь Леонид Борткевич отправился в те пределы, которыми был временно отделен от своего кормчего, Владимира Мулявина...

Голоса и облики обоих выдающихся музыкантов неизымаемо пребывают в нашей благодарной памяти...

|

|

Россия и США на грани второго Карибского кризиса... |

Звонок Байдена президенту России Владимиру Путину ни на что не влияет - США просто пытаются выиграть время...

В интервью изданию Коммерсант секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев дал весьма многогранное определение текущего состояния геополитических отношений между Россией и Соединенными Штатами.

«Политическая ситуация сегодня неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания Холодной войны, - сказал он. - Однако многолетняя история отношений России и США показывает, что в решающие моменты наши государства демонстрировали способность налаживать сотрудничество, несмотря на разногласия. Поэтому мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться».

Складывается впечатление, что угрозу военной эскалации российского государственное руководство видит и осознает, но при этом продолжает надеяться на некое чудо, призывая американский истеблишмент задуматься над тем, что идеологических проблем между странами больше не существует, а значит и делить нам что-либо военным способом смысла не имеет. Любые разногласия носят мелкий бытовой характер и могут быть успешно разрешены методом переговоров.

Россия не видит сгущающихся туч новой Холодной войны или имеет место такая-то другая, гораздо более сложная и многоплановая партия, в которой мы видим лишь самую вершину айсберга?

Судя по шумихе, поднявшейся после первых сообщений о переброске российских войск в юго-западной части страны, и особенно последующего заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, вероятнее всего происходит второе. Образно выражаясь, Россия и США приближаются к повтору Карибского кризиса.

Кто забыл или ввиду пробела в образовании даже не знает изначально, отметим, что дело тогда едва не дошло до прямого обмена стратегическими ядерными ударами. По западной версии подачи событий, потому что советское руководство набралось наглости и попыталось разместить баллистические ракеты на Кубе. В действительности этим Москва лишь ответила на размещение американцами в Европе и Турции более 3 тыс. единиц ядерного оружия, от авиабомб до крылатых и баллистических ракет.

Попытки руководства СССР указать на недружественность подобных действий, особенно на фоне очевидного международного потепления и расширения советско-американских отношений на высшем уровне, успеха не имели. Американская сторона подчеркивала свое право самостоятельно решать, что и как делать «на своей территории», в которую включались и союзники по НАТО в Европе.

Не встретив понимания и доброй воли, Советский Союз тоже решил организовать собственный плацдарм для обезоруживающего кинжального удара путем развертывания группировки оперативно-тактических ракет на острове Куба.

Вот тогда американцев действительно проняло. Одно дело угрожать русским из какой-то Европы, которую не жалко, и совсем другое собственными глазами видеть русские боеголовки чуть ли не у себя за околицей, понимая, что… если русские решат выложить на стол эти козыри, Америке их крыть окажется абсолютно нечем.

Но это все тактические частности. Стратегически произошедшее имело место потому, что одна из сторон, а именно руководство США, с чего-то решило, что может достаточно безопасно для себя кардинально «повысить ставки», получив, благодаря сочетанию наглости с бесцеремонностью, ощутимое стратегическое превосходство над «Советами», которое далее послужит удобным неотразимым аргументом для пересмотра баланса советско-американских отношений «в более выгодную» для Соединенных Штатов сторону. И получится это потому, что на аналогичную наглость русские не решатся. Во всяком случае, согласно господствующим представлениям правящей элиты в Вашингтоне.

Так вот сейчас мы оказываемся в аналогичной по смыслу ситуации. В представлении американского истеблишмента распад СССР означает американскую победу в Холодной войне. По этому поводу за океаном даже учредили медаль, которой наградили множество лиц, включая Михаила Горбачева.

С тех пор, не только в американской элите, но и во всем западном обществе стало принято считать Россию лишь осколком былой империи, существующим исключительно по причине наличия больших нефтегазовых запасов, но, как торжественно заявил Барак Обама в 2015 году, с порванной в клочья экономикой.

В переводе на понятный русский, мол, Россия никто и звать ее никак. Считаться с ней Белый дом вынужден лишь по причине наличия у Москвы мощного ядерного оружия, сдерживающий фактор которого пока невозможно игнорировать. Но так как русские больше не желают соглашаться на роль самого младшего, бесправного и бессловесного, «партнера», обязанностью которого должно являться всемерное и безропотное исполнение «что люди из-за океана говорят», у правящей элиты Америки возникло возмущение.

Вы можете себе представить, шкаф заговорил?! Прислуга потребовала прав, да еще равных с хозяевами мира. И кто, ладно бы Китай, у него много денег и самих китайцев почти полтора миллиарда, так ведь нет, какие-то смешные русские.

Дело усугубилось тем, что, по мнению аналитических институтов Америки, Соединенные Штаты придумали способ победы в глобальном противостоянии без выхода на обмен стратегическими ядерными ударами. Тактические не в счет, Европу не жалко.

Принято считать, что технологию дестабилизации государства через создание внутренних гражданских протестов и их доведения до уровня вооруженного противостояния гражданской войны, Запад успешно отработал на Ближнем Востоке, опрокинув Египет, Сирию, Ливию. Но если рассмотреть вопрос пристально, можно увидеть, что первый успех был достигнут еще во время «революции гвоздик» в Португалии в 1974.

«Бархатная революция» в Чехословакии 1989 также оказалась результатом применения аналогичной техники. Как и Югославия 1991 и Грузия 2003 – 2004 годов. Были еще попытки пурпурной революции в Ираке и революции тюльпанов в Киргизии в 2005. По той же схеме запускалась «Васильковая революция» в марте 2006 года в Белоруссии.

Одно плохо. Если на Ближнем Востоке и с западной стороны Восточной Европы технология сработала достаточно успешно, то с Россией в 2012 проект повалился. Ожидалось, что Москву выйдет втянуть в войну на Украине в результате майдана 2014 года, но расчеты не оправдались. Из-за чего Пентагону пришлось придумывать военное дополнение «цветной схемы». Под рабочим названием «пространство войны».

Условно говоря, во времена оные, в период Второй Мировой и потом, до начала 90х включительно, серьезная война между «большими системами» предполагала обязательность наличия у сторон миллионных войсковых группировок. Например, в 1972 году, во время больших командно-штабных учений НАТО, моделировавших «глобальную войну в Европе» на стороне «синих» было задействовано более 3,3 млн солдат и офицеров, 9 тыс. танков, 28 тыс. легких бронемашин, 11,5 тыс. ствольной артиллерии. Силы условных «красных» представлялись примерно такими же.

В настоящее время, при всех заявлениях о гигантской военной мощи стран НАТО, в реальности Альянс способен выставить на поле боя от силы 600 тыс. штыков, из которых 250–270 тыс. может предоставить Пентагон. Теоретически, если ввести в действие законы о всеобщем призыве, которые в западных странах, включая США, имеются, хотя и не используются, численность армии возможно довести до миллиона, но уровень ее реальной боеспособности никак не оправдает даже расходы на обмундирование и вооружение. Эта та самая ситуация, когда не делать, оказывается заведомо лучше, чем пытаться сделать хоть что-то.

Для традиционной «линейной» войны этих сил совершенно точно недостаточно. Даже с учетом того факта, что численность ВС РФ доже составляет всего 900 тыс. в боевых частях. А вот если пространство размером от Прибалтики до Черного моря по вертикали и от белорусско-российской до польско-германской границы и все Балканы технологией «гражданской войны» поджечь, и суметь втянуть в события вооруженные силы России, то они на этой огромной площади буквально потеряются. Особенно если им навязать вынужденность строго постфактного реагирования на многочисленные точечные вооруженные конфликты, к которым армия НАТО себя будет считать готовой в гораздо более высокой степени, чем ВС РФ.

Хотя изложенное выглядит дико, в реальности рациональное зерно в этой схеме есть. Задумайтесь, надо ли Москве сразу бомбить Вашингтон в случае, если белорусскую армию, где-нибудь в районе Кобрина, разгромит вторгшееся в Белоруссию Войско Польское? А если срочно переброшенный на помощь российский десантный батальон понесет тяжелые потери от поляков где-нибудь под Слуцком?

Неоднократно проведенное Пентагоном и исследовательскими корпорации, вроде RAND, моделирование на основе командно-штабных учений НАТО показало, что, к примеру, в случае большой войны в Прибалтике с обоих сторон будет задействовано не более 6–8 танковых и механизированных бригад в сумме. По уставу ширина фронта бригады составляет от 6 до 10 км в обороне и до 3 км в наступлении.

Следовательно, 4 бригады способны оборонять не более 40 км, в то время как протяженность границ Эстонии и Латвии с Россией (что можно принять за первоначальную линию соприкосновения войск) превышает 450 км. Это прямо доказывает, что даже в идеальных моделируемых условиях бои будут носить очень распределенный в пространстве и времени точечный характер.

В том числе и потому, что, если собрать слишком много сил в одном месте, они тут же подвергнутся массированному ракетно-бомбовому удару с высоким уровнем потерь для цели, особенно в технике. С другой стороны, если этого не сделать… к середине третьих суток боев русские стабильно «берут» польский город Сувалки.

Тут можно поспорить, берут они после марша через Тарту, Ригу, Шауляй и Каунас, или им немного помогает «калининградская группировка сил и средств», главное не в этом. Война с самого начал рассматривается как высокоманевренная и очень сильно точечная по тактическим задачам. Что, по крайней мере теоретически, открывает возможность создавать условия для максимального распыления сил и средств по огромному пространству ведения войны.

На это пентагоновские генералы и делают ключевую ставку. На уверенность в превосходстве западных армий в разведке, управляемости, взаимодействии родов войск, и темпах маневрирования силами и средствами. Считается, что для этого сразу собирать миллион солдат «в одну линию» даже вредно. Можно вызвать неадекватно жесткую реакцию противостоящей стороны. А тут желательно реализовать процесс по аналогии с лягушкой в кастрюле с медленно нагревающейся водой.

Все сказанное выше носит вовсе не теоретический общеописательный характер. Именно такую схему армия НАТО отрабатывает в рамках учений под кодовым наименованием «Защитник Европы» (Defender Europe) еще с 2018 года.

С той лишь разницей, что по 2020 год включительно (в полном объеме планам проведения помешал коронавирус) зоной проведения «военных игр» считалась северная часть Восточной Европы: Скандинавия, Прибалтика и Польша. С главной задачей – разобраться с логистической проходимостью этого пространства для больших масс личного состава и техники, а также соответствующих объемов тылового снабжения.

В текущем, 2021 году, «Защитник Европы» будет проводиться на Балканах и в Черноморском регионе. Соединенные Штаты намерены перебросить 20 тыс. своих войск по воздуху и морем (через Грецию и порты на Адриатике) на Балканы — в Хорватию (полигон Слунь), Боснию и Герцеговину (полигон Маньяка) и Северную Македонию (полигон Криволак).

Часть тренировок запланирована также в Черногории, Косово и Албании. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО и стрельбы ракетами класса «земля-земля». Значительная часть маневров подразделений снабжения пройдет в Венгрии, которая будет служить глубоким тылом разворачивающейся «войны».

Для участия в военной игре Пентагон выделяет подразделения из состава 1-й кавалерийской и 82-й воздушно-десантной дивизий, а также 53-ю пехотную бригаду из войск, дислоцированных на территории США. Плюс предполагается задействовать части американской армии, находящиеся в Европе. Европейские союзники к учениям привлекут еще 11 тыс. личного состава.

Вторым отличием, помимо общей географии, является «фактор Украины». Северо-западное направление российскими восками закрыто достаточно надежно, а перспектива «гражданской войны» в Прибалтике крайне маловероятна. По крайней мере в текущих условиях. Тогда как в Причерноморье существует Украина, в которой гражданская война идет уже седьмой год.

То есть формальные базовые условия для запуска схемы «пространства войны» там к настоящему моменту созданы. Достаточно организовать какую-нибудь локальную, но громкую провокацию, желательно перед телекамерами и с кровью, как процесс можно будет запускать. Недостает только армейской группировки НАТО, которая сейчас как раз и готовится к переброске под легендой больших учений Defender Europe 2021.

Цель США в происходящем достаточно проста – включить Украину в «пространство войны» без ее принятия в состав Североатлантического альянса. Сделать это можно только явочным порядком. Поставив Россию перед фактом, на который, как кажется в Вашингтоне, Москва жестко реагировать не решится.

В этом случае Вашингтон и Брюссель смогут «наконец услышать призывы Киева о помощи» и прийти на помощь путем прямого ввода войск Блока под лозунгом якобы защиты Украины от угрозы возможной российской оккупации. Дальше можно реализовывать «югославский сценарий», когда войска Западного Альянса в упор не видели гражданской войны и этнических чисток в Югославии. А если Россия и после этого «не двинет танки», то можно будет организовывать прямое вторжение западных войск в ЛДНР.

В контексте разговора Джо Байдена и Владимира Путина хорошо об этом написал Владислав Шурыгин:

«Мой источник в Киеве сегодня скинул инфу о неком "плане Байдена" по Украине, который был озвучен на встрече Блинкена и Кулебы. С этой встречи Кулеба вышел как на крыльях и заявил: "Я очень удовлетворен встречей с Тони Блинкеном и нашим разговором. Мы час спокойно обсуждали все наши ключевые вопросы повестки дня. <...> Если помните, после первого телефонного разговора с ним я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня уже могу уверенно сказать, что день начался, и мы уже его уверенно проживаем"

Суть этого плана состоит из двух пунктов:

1. Украина ускоренно принимает закон, разрешающий размещение военных баз НАТО и США на своей территории.

2. США заключают с руководством Украины договор о размещении здесь баз, и в одностороннем порядке размещают на Украине три своих базы. Одну морскую и две сухопутных. На всех трёх будет проведена модернизация аэродромов под приёмку всех типов американских самолётов, в том числе и тяжёлых транспортных.