-Рубрики

- История (86)

- Литература (144)

- Отсебятина (16)

- Рецепты (81)

- Сборная (287)

- Уроки (21)

- Чужое (46)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Другие рубрики в этом дневнике: Чужое(46), Уроки(21), Сборная(287), Рецепты(81), Отсебятина(16), Литература(144)

Без заголовка |

Это цитата сообщения Майя_Пешкова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: история литература |

Без заголовка |

Это цитата сообщения ЛГП [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПОЧЕМУ НА РУСИ НОСИЛИ КОКОШНИКИ?

Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма.

Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времен считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы.

Метки: история |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Смолька [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

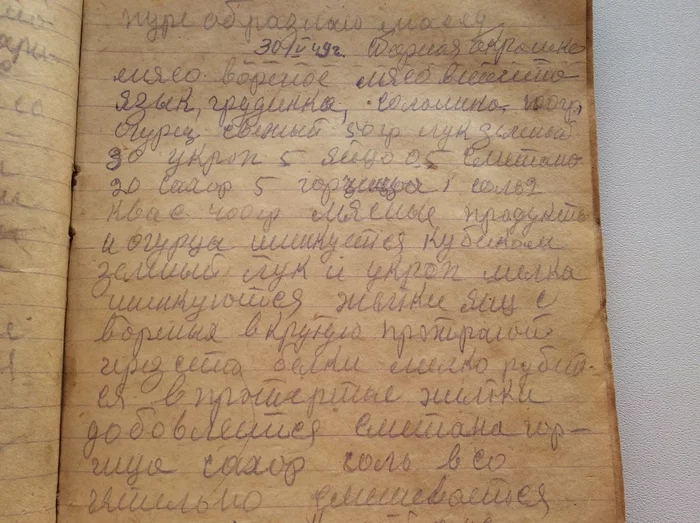

Ретро-окрошка. 1949 г

В предверии наступления лета выложу рецепт окрошки из дедушкиной тетради с кулинарных курсов 1949 года.

«30 / V 49.

Сборная окрошка

Метки: рецепты история |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Чтобы_помнили [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Екатерина Дмитриевна Александровская

01.01.2000г - 18.07.2020г

Российская и австралийская фигуристка.

Вся её жизнь, мечты и надежды были связаны со спортом.

Ради достижения успеха она когда-то перешла из одиночного в парное катание, переехала из Москвы в Днепропетровск, а после приняла решение сменить спортивное гражданство ради появления перспективного напарника.

С ним вместе она стала чемпионкой мира среди юниоров.

Она появилась на свет в первый день 2000 года и уже в детстве увлеклась фигурным катанием.

Родителям и нужно-то было, лишь привести дочь в первый раз на каток.

С тех пор фигурное катание стало смыслом её существования.

Екатерина демонстрировала совершенно взрослую целеустремлённость и волю к победе.

Метки: история |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Seniorin [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ГРИГОРИЙ ГОРИН

(1940-2000)

ИЗ ПИСЕМ ГРИГОРИЯ ГОРИНА ОТЦУ - ИЗРАИЛЮ АБЕЛЕВИЧУ ОФШТЕЙНУ (1904-2000)

Так получилось, что они расстались в 1991-м году, когда отец с сестрой Горина и её детьми уехали в США (Сан-Франциско) и его отец, профессиональный военный, прошедший всю войну и участвующий в штурме Рейхстага (кавалер орденов Красного Знамени и Отечественной войны I и II степеней), проживший 87 лет в России, находясь в преклонном возрасте, сохранив ясность ума и чувство юмора, живо интересовался происходящими там событиями...

Метки: история литература |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Томаовсянка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мандельштам в 1914

Мандельштам в 1914

Короткие зарисовки об Осипе Мандельштаме

Телеграмма Ахматовой

В феврале 1936 года Ахматова навестила Мандельштама в его ссылке, так как получила от него телеграмму, что тот находится при смерти. Несмотря на своё трудное положение, Ахматова не побоялась навестить опального поэта, осталась верна старой дружбе и приехала к нему. Оказалось, что всё не так уж и плохо, как показалось Ахматовой по тексту телеграммы, что дало повод Осипу Эмильевичу потом со смехом говорить:

«Анна Андреевна обиделась, что я не умер».

Метки: литература история |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Нина-Ник [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Марис-Рудольф Эдуардович Лиепа — советский и латвийский артист балета, балетный педагог и киноактёр; народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. Двадцать лет служил в Большом театре Союза ССР.

Артист балета, Марис Лиепа, – один из немногих латвийских деятелей искусства, чьё имя было известно любому жителю Советского Союза. Он создал на сцене Большого театра незабываемые образы романтичного Зигфрида в «Лебедином озере» и неистового Красса в «Спартаке».

ДЕТСТВО

Марис-Рудольф Лиепа родился 27 июля 1936 года в Риге, в семье оперного певца. Его отец, Эдуард Андреевич, служил в театре оперы и балета Латвийской ССР. Благодаря этому, Марис с ранних лет имел хорошее представление о том, как устроен театр изнутри и что из себя представляет сцена. В доме родителей часто бывал директор оперного театра Рудольф Берзиныш, у которого возникла идея ввести маленького Мариса в хор мальчиков в постановке оперы «Кармен». Так состоялся сценический дебют будущей звезды.

В детстве Марис был болезненным и хрупким ребёнком. Чтобы укрепить его здоровье, мальчика отдали в балет. Правда его матери, Лилии Лиепа, хотелось, чтобы он стал врачом. Но мнение отца в этой семье было решающим.

В Рижском балетном училище педагог и в прошлом солист балета Валентин Блинов разглядел в Марисе характерного танцовщика. Дела начинающего артиста шли успешно. В тринадцать лет ему уже доверяли партии во взрослых балетах. В «Бахчисарайском фонтане» он исполнял краковяк и мазурку, в «Дон Кихоте» – сегидилью, партию рабочего – в «Красном маке», половецкого мальчика – в опере «Князь Игорь» и др.

Метки: разное |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Люба47 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: история разное |

Без заголовка |

Это цитата сообщения НаталинаЯ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: история |

Без заголовка |

Дневник |

Метки: разное история |

Без заголовка |

Дневник |

Вот, казалось бы, тысячу раз читал "Понедельник начинается в субботу", и всякие шуточки и стишки оттуда чуть ли не наизусть помню. В том числе и этот:

В кругу облаков, высоко

Чернокрылый воробей,

Трепеща и одиноко,

Парит быстро над землей;

Он летит ночной порой,

Лунным светом освещенный

И, ничем неудрученный,

Все он видит под собой.

Гордый, хищный, разъяренный

И летая словно тень.

Глаза светятся, как день.

И вдруг ни с того ни с сего меня пробивает Озарение № 1: Глупый ты пингвин, да это же Песня о буревестнике. Только ещё круче.

Далее следует Озарение № 2, но оно, по большому счёту, так - промежутоное (хотя конечно стыдно, что за столько раз так и не удосужился проверить): книга П. И. Карпова "Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники" действительно существует. И этот П. И. Карпов - довольно известный психиатр, удостоенный даже статьи в Википедии.

Но тут наступает момент для Озарения № 3 (цифрового): Книга о творчестве душевнобольных издана в 1926 году. Сам стишок датирован 1911-м. А Песнь о буревестнике написана в 1901-м. И тут возникает два варианта: либо это пациент творчески (хотя и бессознательно) переработал творение классика, доведя его до совершенства, либо сам доктор решил так изощренно поглумиться над великим пролетарским писателем. Второй вариант, конечно, красивей. В открытую издеваться над Горьким в те времена было небезопасно, а в таком виде могло и прокатить. Хотя не факт, потому как судьба П. И. Карпова после 1932 года неизвестна. Могли и припомнить.

Но даже если принять первый вариант, все равно эти два шедевра теперь для меня всегда будут наразрывно связаны.

Сергей Удалин

Метки: литература история чужое |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Юрий_Дуданов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Имя Чингисхана известно во всем мире. Его монгольская орда покорила полмира. Империя Чингисхана простиралась от Каспийского моря до Тихого океана, занимая территорию в невообразимые 23 миллиона квадратных километров - самая большая империя за всю историю. За 25 лет походов Чингисхан сумел завоевать больше земель, чем вся Римская империя за 400 лет. Его воины были невиданно свирепыми, а солдат поверженных армий ждала незавидная участь - их обезглавливали или заставляли глотать расплавленный металл. Целые города были разрушены, а пленных убивали или заставляли идти впереди наступающей армии в качестве живого щита. Однако, хотя его имя теперь является синонимом варварства, Чингисхан был лидером с рядом действительно удивительных качеств.

1. Скромность

Метки: история |

Без заголовка |

Это цитата сообщения браило [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: история |

Без заголовка |

Это цитата сообщения oxymoron999 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: история |

Без заголовка |

Это цитата сообщения Ира_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: история |

Без заголовка |

Дневник |

«То воля неба: я твоя!» - поклялась в 13 лет Татьяна Ларина 26-летнему Евгению Онегину

«Комсомолка» раскрыла главную тайну «солнца русской поэзии»

Евгений ЧЕРНЫХ

Принято считать, что любимой героине Александра Сергеевича было 17 лет, когда она отправила соседу ловеласу знаменитое письмо. Мол, только в таком возрасте созревшая уже девушка способна на глубокие чувства.

НРАВСТВЕННЫЙ ПОВЕСА

Поэтому сенсацией стало заявление кандидата медицинских наук, сексолога Александра Котровского, опубликованное в «Комсомольской правде».

«Татьяна объяснилась в любви Евгению в 13 лет. Так у самого Пушкина написано. В четвертой главе романа.»

Та глава начинается со знаменитых строк:

Чем меньше женщину мы любим,

Тем легче нравимся мы ей.

А вот в продолжение обычно никто не вникает, хотя в них-то и содержится разгадка тайны романа.

И тем ее вернее губим

Средь обольстительных сетей.

Разврат, бывало, хладнокровный

Наукой славился любовной,

Сам о себе везде трубя

И наслаждаясь не любя.

Но эта важная забава

Достойна старых обезьян

Хваленых дедовских времян:

…Кому не скучно лицемерить,

Различно повторять одно,

Стараться важно в том уверить,

В чем все уверены давно,

Всё те же слышать возраженья,

Уничтожать предрассужденья,

Которых не было и нет

У девочки в тринадцать лет!

Так точно думал мой Евгений…

Но, получив посланье Тани,

Онегин живо тронут был..

Быть может, чувствий пыл старинный

Им на минуту овладел;

Но обмануть он не хотел

Доверчивость души невинной.

Выходит, Евгений не захотел погубить невинную девочку, подобно старой развратной обезьяне (типа деда будущей жены Пушкина Афанасия Гончарова, державшего в своем имении целый крепостной гарем.) Приехав к Лариным, он нашел девочку в саду и ответил отказом. Тактично взяв всю вину на себя, чтобы не травмировать Татьяну. Мол, если бы решил жениться, то выбрал бы только ее. Но он не создан для блаженства семейной жизни. «Супружество нам будет мукой». И в конце свидания дал Тане добрый совет:

Учитесь властвовать собою; Не всякий вас, как я, поймет; К беде неопытность ведет.

Прочитал я внимательно Александра Сергеевича и понял, какой же глупостью мы вынуждены были заниматься в школе, мучаясь над сочинениями о взаимоотношениях Евгения и Татьяны! Пушкин все нам объяснил и вынес оценку поступку своего героя:

Вы согласитесь, мой читатель,

Что очень мило поступил

С печальной Таней наш приятель.

Кстати, эпиграфом к четвертой главе про объяснение в саду Пушкин выбрал выражение La morale est dans la nature des choses. (Нравственность в природе вещей.)

ПЕРЕПУТАЛ ТАНЬКУ И НЯНЬКУ

Нашу беседу с доктором Котровским о тринадцатилетней Лариной перепечатывали, размещали на многих сайтах, частенько «забывая» указывать газету и автора. Такова уж Сетевая жизнь! Многие встречали версию в штыки, не удосужившись перечитать Пушкина. Хотя в романе есть и другие доказательства, что Тане в момент встречи с Евгением было 13.

Признаться, мы с Котровским не думали возвращаться к этой теме. Но позже один московский публицист сочинил книгу «Немой Онегин». Есть в ней пассаж: «Татьяне 17 лет, и не обращайте внимания на уродов (или, вежливее сказать, - недоумков), которые, соблазняя других недоумков, потратили десятки лет и тонны бумаги, доказывая, что ей 13, а то и 9.»

Ну, про 9 публицист загнул в полемическом угаре, чтоб довести ситуацию до полного абсурда. Заклеймив вдогонку «недоумков» еще и «извращенцами». «Они просто путают Таню с няней, которую выдали замуж в 13 лет. Ей было 13, ей! - няньке, а не Таньке…»

Оскорбления - достойный стиль полемики либерального автора. Лучше бы он роман внимательнее перечитал.

Напомню, как дело было. Воспылав страстью к Онегину, Ларина поинтересовалась у няни, была ли та влюблена в старину?

И полно, Таня! В эти лета

Мы не слыхали про любовь;

А то бы согнала со света

Меня покойница свекровь.

В ЭТИ (то есть, Танины) ЛЕТА няня уже пошла под венец. И было ей 13.

Но Онегин, согласитесь, не мог знать о раннем замужестве чужой няни - Татьяна сей факт в письме не отразила. До объяснения в саду вообще с ним не разговаривала. Евгений же перед поездкой к Лариным думал как раз о тринадцатилетней девочке без предрассудков (предрассуждений), которая первой призналась в любви. А если уж совсем честно, без политкорректности, детство чужой крепостной няни никак не могло интересовать богатого помещика, даже если бы он знал о ее существовании.

Так что действительно, не путайте Таню с няней, господа!

ДОЧЬ БРИГАДИРА ПОД ВЕНЦОМ

Оскорбления автора «Немого Онегина» побудили доктора Котровского вернуться к Татьяне и окончательно выяснить, почему Пушкин акцентировал внимание читателей на возрасте героини в момент сочинения любовного письма. Не зря же после слов «...которых не было и нет у девочки в тринадцать лет!» он поставил восклицательный знак, выражающий изумление, сильное чувство и т.п. Почему не написал «семнадцать лет»? По ритму-то безупречно.

В начале июня, когда по традиции отмечаются пушкинские дни, Александр Викторович нашел-таки убедительный ответ.

- Действие романа развивается в первой четверти XlX века, - говорит доктор Котровский. - Евгений, всем читателям известно, богатый повеса, ловелас. Петербургский высший свет считает, что он умен и очень мил. Татьяна тоже не простая провинциалка. Отец ее, судя по надгробному памятнику – бригадир. Это воинское звание между полковником и генерал-майором, командующий бригадой (2-3 полка). Звание было учреждено Петром l и упразднено Павлом l. Ленский в детстве играл его очаковской медалью. Значит, Ларин геройски показал себя при взятии турецкой крепости Очаков при Суворове. Выйдя в отставку, перебрался с семьей в своё поместье. Московские родственники Татьяны по матери принадлежат к княжескому роду.

Поэтому неудивительно, что Таня, окруженная в деревне местными помещиками, с их "да-с" и "нет-с", влюбилась в Онегина, приехавшего в соседнее имение для оформления наследства. И написала ему на французском страстное письмо с предложением руки и сердца. Конечно, это роман, и автор сам, на основании своего опыта общения с представительницами прекрасного пола, сочинил это письмо. Но оно органично вошло в повествование, и спустя два века аргументы, изложенные в нем, продолжают быть актуальными при склонении женщиной желанного мужчины к браку.

Однако Онегин, по воле автора, не только категорически отверг предложение Татьяны, но посоветовал впредь учиться властвовать собой.

- Нравственным человеком показал его Пушкин!

- Прошло время и Татьяна выходит замуж за богатого князя-генерала. Встретила его, между прочим, на знаменитом балу в московском Благородном Собрании, куда ее специально привезли тетки-княжны для поиска жениха. Эти балы так и называли «ярмаркой дворянских невест».

Вот здесь и кроется разгадка, почему Пушкин в четвертой главе дал ей именно 13 лет.

В Российской Империи православные христиане заключали браки только через обряд венчания в церкви. Загсов тогда не было. Сейчас у многих венчание ассоциируется лишь с вопросом священника из голливудских фильмов: «Согласен(-на) ли ты взять в жены (мужья) и любить его (её) в горе и радости?». Но это венчание у христиан-протестантов.

При венчании по православному обряду невесте задаётся ещё один, для многих неудобный вопрос: «Не обещалася ли еси иному мужу?» ( «Не связана ли ты обещанием другому мужчине?»)

Аналогичный вопрос об обещании другой женщине задаётся жениху. Ответы - дело их совести. Но венчаются-то в храме перед Богом.

Представляете ситуацию Татьяны? Ответить «Не связана»? Но она же дала обещание Онегину в письменной (!) форме:

"Другой!.. Нет, никому на свете

Не отдала бы сердца я!

То в вышнем суждено совете...

То воля неба: я твоя;

Вся жизнь моя была залогом

Свиданья верного с тобой;

Я знаю, ты мне послан Богом,

До гроба ты хранитель мой... "

Ответить честно «Да, обещала»? Священник прекращает обряд венчания, скандал, чемодан, монастырь, позор семье и роду.

ЗАЩИТНИК ЧЕСТИ

- Пушкин выручил любимую героиню всего одной лишь строкой «... Которых не было и нет у девочки в тринадцать лет!» , - продолжает рассказ Александр Котровский. - При этом все остаётся на своих местах: и чудесное письмо, и замужество, и, главное, безупречная репутация идеальной женщины в романе.

- Как так?

- В начале XlX века в России действовал Указ Императрицы Екатерины ll от 22.Xll.1785 года «О совершеннолетии мужского и женского полов». В соответствии с ним малолетние в возрасте до 13 лет включительно не обладали абсолютно никакими правами, являлись полностью недееспособными и находились под опекой родителей или назначаемого опекуна. Любые их юридически значимые действия, обещания, клятвы, договоры, в т.ч. и в письменном виде, априори являлись ничтожными, и всерьез никем не воспринимались, никаких последствий, в т.ч. моральных, в будущем не имели. Включая ту клятву Татьяны Онегину в письме.

А будь нашей героине 17 в момент встречи с Евгением, как настаивает автор «Немого Онегина» и другие, мыслящие стереотипами, реалиями сегодняшнего дня, то Татьяна выглядела бы клятвоотступницей. Поскольку была бы совершеннолетней по тому Указу Екатерины Второй, отвечала за клятву.

И светлый облик идеальной женщины, которую рисовал Пушкин в романе, померк бы. Ведь Александр Сергеевич писал не в стол, для потомков, а для современников. Недаром печатал каждую главу отдельно по мере написания. Читатели того времени прекрасно знали вопросы при венчании. «Это как же - сегодня клянётся одному, завтра другому и ещё врет нагло под венцом в храме, что никому ничего не обещала! Ничтожество, а не идеал». Как знали читатели и то, что клятва 13-ти летней девочки, в силу закона абсолютно недееспособной, на репутацию взрослой женщины никак не влияла.

Так что Пушкин возрастом 13 лет защитил честь своей героини - рано влюбившейся Татьяны. Ведь незапятнанная честь в то время являлась обязательной для женщин высшего света.

https://www.kp.ru/daily/27139.5/4231210/?utm_refer...al&utm_source=YandexZenSpecial

Метки: литература история |

Без заголовка |

Дневник |

Проводились глубокие исследования. 300 (примерно, конечно) - по основным продуктам питания и базовой номенклатуре ТКБХН. Мне приходилось использовать такие дефляторы/рефляторы в реальной серьёзной работе. Болезненно ностальгирующих ничего никогда не устроит. Они неувядаемо "торчат" от того, что проезд был в автобусе 5 копеек, а в троллейбусе - 3 копейки. И они сравнивают втупую 3 коп. и 38 руб. и мечтают: вот сейчас бы поездить за сегодняшние 3 копейки! Это - заваренные контакты в черепной коробке, они не ремонтопригодны. Очень многие искренне считают, что когда Геращенко "срезал" на купюрах три нуля, он их из миллионеров превратил в нищих. Кстати, очень наглядный демонстрационный пример - обед в приличной столовой. Конечно, многие продукты были дорогие. Яблоки по 1-30 - это 1,5 обеда в столовой министерства. Шоколадка пористого "Слава" - 1 руб. (300 руб. нынешних) против 75 руб. ныне. Я помню шок, когда апельсины подпрыгнули с 1-10 до 2-20, равно как и бананы. Разница в рубль была для большинства неподъёмной. И апельсины стали покупать детям поштучно. К нам в посёлок под Москвой примерно 1 раз в неделю летом на трёхколесном мотоцикле приезжал мороженщик. Большинство ребят брало "белый" стаканчик за 7 коп., потому что "розовый" стаканчик за 9 коп. считался роскошью. Я иногда грешил "эскимо" за 11 коп. Это вызывало некоторое отторжение ...

"Ленинградское" и "Эскимо" ничего общего с сегодняшним "мороженым" не имеют. Они были очень качественными. Это - бесспорно. И даже в пересчёте на сегодняшние цены - довольно дешёвыми (33 руб. и 66 руб.). Вес "Ленинградского" не знаю, никогда не интересовался. Но брикет был здоровенным. В серебряной фольге с немного затупленными краешками. И шоколадная глазурь была шоколадной. Но это мороженое продавалось только в Москве, да и то не во всех местах. У меня около вуза в 1970-ые уже не было, хотя у метро стояло три киоска. Вот вафельные стаканчики мне всё время доставались перемороженными. Столяр, думаю, всё же получал побольше - 150-170 в месяц. Конечно, сильно зависело от разряда. Краснодеревщики получали существенно больше. Насчёт соотношения зарплат с Вами полностью согласен. Думаю, что во многих случаях ситуация ещё печальнее, нежели чем Вы обрисовали.

Конечно, в основном приходилось использовать дефляторы применительно к наукоёмкой продукции. Там всё очень сложно, и едва ли Вам будет интересна конкретика. По "житейским" товарам, которые сохранились в "неизменности" (обычные продукты питания, всякие моющие средства, одежда и т п.) принято считать 1 советский рубль 1980-х = 300 российским рублям 2010-ых. Примерно аналогично - по зарплате. Например, когда я стал начальником сектора в 1984г., то я получал 220руб. + примерно 30руб. премии в месяц=250руб. В нынешних ценах это - 75000руб. Сейчас зарплата начальника сектора в НИИ высокотехнологичной отрасли в Москве примерно та же. Программисты (типично - старший или ведущий инженер) получали где-то на уровне 180руб. - сейчас должно быть порядка 55000руб. Так оно есть и сейчас. Но очень хорошие программисты зарабатывают порой и под 200000 в месяц. Профессор в ВУЗе получал порядка 300руб. Сейчас он получает около 72000руб., т.е. его доход упал почти в 1,5 раза. По легковушкам считать нельзя, т.к. появились иномарки, к тому же их пробег порождают сильный разброс цен. Обед в столовой стоил порядка 70 копеек - в нынешних ценах это 210руб. Аналогичный обед сейчас в столовке без салата потянет примерно на 300руб. То есть имеем 1,5-кратное удорожание. Средняя зарплата по высокотехнологичным отраслям была 180-200руб. То есть в нынешнем масштабе - 54000-60000руб., т.е. немного выше нынешней. Что-то сильно подешевело - тот же сахар-песок (94коп. или 280руб.) теперь отдают в пределах 50руб. Яблоки по 1р.30коп. (400руб.) теперь идут на уровне 120руб. Однако в пределах российского периода они сильно подорожали в абсолюте - до 2000г. стоили примерно 0,7 доллара, а теперь - почти 2. Джинсы в конце "Советов" можно было купить за 10руб. Сейчас даже за рубежом я покупаю за 4000-5000руб., но без смертоубийства. Но все цены с 1990-ых годов в абсолюте выросли в 3-5 раз, а зарплата - максимум в 3 раза. Пенсия рубежа 2000-х годов - 150 долларов. Сейчас - примерно 250 долларов. С учётом товарной инфляции пенсия стала 80 долларов, т.е. 50%. Электро-бытовая техника в масштабе зарплат для российского периода осталась практически на неизменном уровне. А вот электроника очень сильно подешевела. Я помню покупку внешнего диска на 30Гб за 100 с чем-то долларов. Сейчас за эти деньги можно найти прекрасный 2-террабайтник.

Ещё интересная деталь. Проводилось исследование по дореволюционным стоимостным эквивалентам. Так вот, я не поверил своим глазам: в пересчёте на золотое содержание в моем родном городе (я уехал оттуда в 1963г.) на текстильных предприятиях рабочий(ая) получал зарплату в эквиваленте 1000 долларов. В рублях это было порядка 30 рублей. То есть тогдашний рубль тянул на 33 нынешних доллара. Это - где-то начало первой мировой войны. А я долго гадал, разглядывая документалистику: почему в 1917г. по улице пилит демонстрация из десятка революционных голодранцев под красной тряпкой, и - никакой массовости? И это - не считая постройки т.н. спален для рабочих, школ для их детей. Я - не за царизм и монархию, а для информации. У меня отец бабушки получал жалованье 100руб. в месяц. Это было очень много. Всегда отказывался в банке брать золотыми 5- и 10-рублёвками, только ассигнациями - тяжёлые монеты протирали карманы. Сейчас золотой царский червонец вроде бы идёт на уровне 40 тыс.руб. Поэтому его "сегодняшняя "зарплата была бы порядка 400000руб. То есть российский рубль был полностью конвертируемым, имел физическое золотое содержание. Так вот. Семья у него была большая - он, жена, трое детей и некто вроде приживалки-домработницы. Жили скромно, но в достатке. По нынешним временам - из расчёта примерно 70000руб. на человека, т.е. меньше средней по Москве. Например, нанимали бригаду напилить-наколоть дров. Бригада получала в день 30 коп. и обед каждый. В магазинах продавались т.н. колбасные обрезки (остатки от резки граммов на 50-100) - из расчёта 3-10 коп. за фунт. То есть в принципе можно было за 5-10 коп. налупиться до заворота кишок самыми высокосортными колбасами, но только в крупных обрезочках, совершенно свежих. Корова или запрягаемая лошадь стоили примерно 10-15 руб. Вот по деревенским меркам это было богатство. На рубеже 1960-ых у меня на городком рынке были интересные цены и форма продажи. Грибы привозили возами, а продавали только вёдрами. Грибы были только белые. Привезти другие считалось идиотизмом. Ведро стоило примерно 3 рубля. Это было примерно неделя обедов в столовой. Снизка сушёных в русской печке шляпок длиной около 70 см - 3 руб., больше 1,5 м - 5 руб. Ножки отрезали и выбрасывали - они не давали сильного запаха-духа. Парное мясо - телятина на выбор было дорогим - 3 руб. Килограмм вишни-владимировки стоил аж 1р.30коп. Отборные яблоки - порядка 1 руб. за кг, но обычно продавали тоже только вёдрами. Жили бедно - в среднем на 50-80руб. в месяц.

Олег Дмитриев

Метки: история |

Без заголовка |

Дневник |

"27 января не танками надо громыхать, не кашу на Дворцовой жрать, а поминать тех, кто прошел через ужас блокады. И остались людьми.

Дом Культуры Льва Лурье

«Женщина (Зина ее знала) забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих (я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб), получала на них карточки, но... не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети не могли встать с постелей; они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного.»

В последнее время, по мере ослабления государственной стражи блокадных документов, появляется все больше информации о самом страшном периоде жизни нашего города. Но тем ценнее остаются свидетельства тех, кто не боялся говорить об этом тогда, когда это было запрещено. Спасибо, Дмитрий Сергеевич!

Еще из воспоминаний Д. С. Лихачева (взято в ФБ Елены Захаровой):

"Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а вовсе не «дорогой жизни», как сусально назвали ее наши писатели впоследствии).

Машины часто проваливались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! Один Бог ведает! У А. Н. Лозановой (фольклористки) погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на саночках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность.

*

Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. По приказу Президиума по подсказке нашего директора — П. И. Лебедева-Полянского, жившего в Москве и совсем не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило «сокращение штатов». Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору: увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя.

На уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков — молодых и талантливых. Но зоологи сохранились: многие умели охотиться.

*

Директор Пушкинского Дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в Институт и то и дело требовал к себе в кабинет то тарелку супа, то порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал у меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора. Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился; уходя, доктор возмущался и бранился: голодающий врач был вызван к пережравшемуся директору!

*

Зимой, мыши вымерли с голоду. В мороз, утром в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подыхала: ни одной крошки не могла она найти в нашей комнате.

*

В этой столовой кормили по специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили... лизать тарелки.

*

А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Немцы готовились к блокаде города, а мы — к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги; это было в конце августа.

Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел.

*

Город между тем наполнялся людьми: в него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом: скот резали. К концу 1941 г. все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Наконец, в первую очередь вымирали и те, которые подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они тоже были без вещей, без запасов.

Голодали те, кто не мог получать карточек: бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми, они жили вповалку на полу вокзалов и школ. Итак, один с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неисчислимое количество, но и людей с несколькими карточками было немало.

*

Были, действительно, отданы приказы об эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать...

Позднее мы узнали, что множество детей было отправлено под Новгород — навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани сопровождавшие «дамы», похватав своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих. Дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали, и навеки потеряли родителей.

*

Некоторые голодающие буквально приползали к столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду.

*

В регистратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше? Мне ответили: «Они умрут». — «Но разве нельзя отвезти их в больницу?» — «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения». Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню — один был еще совсем молодой. Лицо у него был черное: лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые.

Когда труп похолодеет, выползают вши.

*

Уже в июле началась запись в добровольцы. /…/. А Л. А. Плоткин, записывавший всех, добился своего освобождения по состоянию здоровья и зимой бежал из Ленинграда на самолете, зачислив за несколько часов до своего выезда в штат Института свою «хорошую знакомую» — преподавательницу английского языка и устроив ее также в свой самолет по броне Института.

Нас, «белобилетчиков», зачислили в институтские отряды самообороны, раздали нам охотничьи двустволки и заставили обучаться строю перед Историческим факультетом.

Вскоре и обучение прекратилось: люди уставали, не приходили на занятия и начинали умирать «необученными».

*

Помню, как к нам пришли два спекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Она освещалась электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. Два молодых человека вошли и быстрой скороговоркой стали спрашивать: «Баккара, готовальни, фотоаппараты есть?» Спрашивали и еще что-то. В конце концов что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже приготовились нас жрать.

*

Развилось и своеобразное блокадное воровство. Мальчишки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги — наступал конец. Обычно семьи умирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил на высоких этажах), как наступал конец всей семье.

По улицам лежали трупы. Их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой холодной и темной квартире? Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая у себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребнок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству — О. Г. Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом, теребил мать за нос, пытаясь ее «разбудить». А через несколько дней в комнату Давидович пришли ее «богатые» родственники, чтобы взять... но не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер позже в детском саду.

*

У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство! Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей, мяса на них почти не было, обрезанные и голые трупы были страшны.

*

Так съели одну из служащих Издательства АН СССР — Вавилову. Она пошла за мясом (ей сказали адрес, где можно было выменять вещи на мясо) и не вернулась. Погибла где-то около Сытного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить детей на улицу даже днем.

*

Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть «наблюдала». Был арестован Г. А. Гуковский. Под арестом его заставили что-то подписать1, а потом посадили Б. И. Коплана, А. И. Никифорова. Арестовали и В. М. Жирмунского. Жирмунского и Гуковского вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Коплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена — дочь А. А. Шахматова. А. И. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома (а был он богатырь, русский молодец кровь с молоком, купался всегда зимой в проруби против Биржи на Стрелке).

Мне неоднократно приходилось говорить: под следствием людей заставляли подписывать и то, что они не говорили, не писали, не утверждали или то, что они считали совершенными пустяками. В то время, когда власти готовили Ленинград к сдаче, простой разговор двух людей о том, что им придется делать, как скрываться, если Ленинград займут немцы, считался чуть ли не изменой родине.

*

наш заместитель директора по хозяйственной части Канайлов (фамилия-то какая!) выгонял всех, кто пытался пристроиться и умереть в Пушкинском Доме: чтобы не надо было выносить труп. У нас умирали некоторые рабочие, дворники и уборщицы, которых перевели на казарменное положение, оторвали от семьи, а теперь, когда многие не могли дойти до дому, их вышвыривали умирать на тридцатиградусный мороз. Канайлов бдительно следил за всеми, кто ослабевал. Ни один человек не умер в Пушкинском Доме.

Одна из уборщиц была еще довольно сильна, и она отнимала карточки у умирающих для себя и Канайлова. Я был в кабинете у Канайлова. Входит умирающий рабочий (Канайлов и уборщица думали, что он не сможет уже подняться с постели), вид у него был страшный (изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы). Он появился в дверях кабинета Канайлова как привидение, как полуразложившийся труп и глухо говорил только одно слово: «Карточки, карточки!» Канайлов не сразу разобрал, что тот говорит, но когда понял, что он просит отдать ему карточки, страшно рассвирепел, ругал его и толкнул. Тот упал. Что произошло дальше, не помню. Должно быть, и его вытолкали на улицу.

Теперь Канайлов работает в Саратове, кажется, член Горсовета, вообще — «занимает должность».

*

Власть в городе приободрилась: вместо старых истощенных милиционеров по дороге смерти прислали новых — здоровых. Говорили — из Вологодской области.

*

Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было.

Модзалевские уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Эйхенбаумы кормили одну из дочек, так как иначе умерли бы обе. Салтыковы весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать привязанной к саночкам, так как ее не пропустил саннадзор. Оставляли умирающих: матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших — искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших — мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; готовы были отрезать мясо у себя для детей; покидаемые — оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начинавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли напугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у других.

Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана.""

Метки: история |

Без заголовка |

Дневник |

Имена на Руси всегда играли важную статусную роль. Представляясь – письменно ли, в личной ли беседе – человек сразу давал понять, к какому сословию он принадлежит, а значит, как к нему нужно обращаться и какое уважение необходимо проявить. Именно по этой причине существовал ряд имен, которые в аристократической среде детям не давали никогда.

«Княжеские» имена славян

Древняя история нашей страны хранит массу удивительных обычаев. Так, в Киевской, а после и средневековой Руси все имена четко делились на простонародные и благородные. Последние легко было отличить по наличию двух смысловых корней: Ярослав, Всеволод, Милолика, Людмила и т. д. Именно их мы сейчас помним лучше всего. У многих создается впечатление, что других имен у славян вовсе не было. Но на самом деле, все проще: исторические летописи повествуют о князьях и боярах, а простым ратникам и ремесленникам в них места не находится.

«Стоунхендж»: "Томасу показалось, что он уже где-то слышал про это княжество. Похоже, у отца Ярославы в самом деле большая родня. И сестер куча. Как родных, так и двоюродных. Он с упреком повернулся к Олегу. — Сэр калика, ты ж знал, что она — княжеского рода! Волхв невозмутимо пожал плечами. — И ты знал. Томас опешил. — Я? — Помнишь, как-то говорили про имена? Ее зовут, если еще помнишь, Яра, а это уменьшительное от Ярославы. Да она сама об этом сказала! А ты, мол, у нас и король Джон, и йомен Джон, и поросенок Джон..."

Существовал огромный пласт имен, показывающих принадлежность к низшим сословиям: «Первак», «Третьяк», «Четвертуня» и другие, указывающие на порядок рождения. Имена, связанные со внешностью или характером и напоминающие современные уголовные клички: «Рябуша», «Рыжак», «Храбр», «Блуд» и т.д. Указания на обстоятельство рождения: «Ждан», «Чаяна» (то есть «желанная», от слова «чаять» - «желать»), Хотен и т. д. Ни один аристократ, даже под страхом смерти, никогда не дал бы своему ребенку подобное имя. В княжеских семьях и вовсе существовала традиция называть детей в честь почивших предков. Потому-то и кочуют из летописи в летопись бесконечные Владимиры, Святославы и Всеволоды.

«Проклятые» имена

Известно – как лодку назовешь, так она и поплывет. С людьми, по мнению древних славян, все в точности так же. Какая ассоциация чаще всего возникает у среднестатистического россиянина, когда он слышит имя «Святополк»? Скорее всего, первым вспомнится прозвище – Окаянный. Во многом это связано с тем, что имя приемного сына князя Владимира стало нарицательным и постепенно стало отождествляться с самыми дурными человеческими качествами. С конца XII, когда легенда об убийстве Бориса и Глеба прочно укоренилась в народных умах, а реальный виновник трагедии (которым, согласно исследованиям, был сам Ярослав Мудрый) был признан святым, имя Святополк почти полностью исчезает из употребления. Схожая история постигла Олега. Несмотря на то, что это имя сохранило свой «благородный» статус, начиная с конца XIV века в аристократической среде оно практически не встречается. Причиной тому стало стал переход рязанского князя Олега на сторону Мамая перед Куликовской битвой. Никому не хотелось называть своих детей в честь предателя.

Христианская Россия: табу на языческие имена

Примерно с XV века, когда Московия объявила себя «Третьим Римом», из дворянского обихода постепенно исчезли славянские имена. Теперь выходцы из благородного сословия называли своих детей по святцам: Алексей, Федор, Анна, Елена, Анастасия, Николай… Исключение составили лишь имена князей, канонизированных или прославившихся как добрые христиане: например, Владимир, Ольга или Всеволод.

Отголоски монголо-татарского ига

Среди русских дворян немало было потомком ханов и баскаков. Однако даже те из них, чья внешность однозначно указывала на их происхождение, избегали тюркоязычных имен. Очень показательна в этом смысле русская дореволюционная литература. Многие знаменитые писатели такие, как Гоголь, Достоевский, Карамзин имели татарские корни. Однако ни в одном из этих родов невозможно встретить имен Азамат, Чингиз, Гюльджан и т. д. Исключительно Николаи, Иваны, Василии и Екатерины.

Благородные потомки благородных предков

В средневековой России детей называли в честь одного из святых – как правило, того, чьей памяти был посвящен день, в который родился младенец. Однако и здесь существовало разделение по сословиям. Дворянам приличествовали лишь те имена, которые принадлежали прославленным полководцам, царям, римским и византийским императорам и особо почитаемым святым. Среди них: Константин – римский император, сделавший христианство государственной религией; Михаил – архангел; Петр, Андрей, Павел – апостолы Христа; Анна – византийская княжна, жена князя Владимира, крестителя Руси; Александр – великий полководец древней Греции; Дмитрий – князь Москвы по прозвищу Донской; Мария – здесь комментарии и вовсе излишни. Почти в каждом дворянском роду были особенно популярные имена, повторявшиеся через поколение, а порой и чаще. Сыновей часто называли в честь деда или прадеда, таким образом обеспечивая преемственность. Дочери часто носили имена благочестивых христианских святых – София, Мария, Евдокия и т. д. Вся остальная часть святцев (намного больше, чем половина) считалась уделом низших сословий. В аристократической семье нельзя было встретить такие имена, как: Фрол; Федора; Марфа; Пафнутий; Анфиса; Ефросинья; Антип; Тимофей; Федул и и т. д.

Простонародные сокращения

Некоторые из «благородных» имен все-таки были распространены и в крестьянской среде. Среди них – Георгий, Даниил, Гавриил, Мария. Впрочем, это не означает, что простой пахарь, названный Иваном, мог спокойно носить это имя. Его могли окликать Ванькой, Ивашкой или еще десятком прозвищ, зависящих от особенностей диалекта. Но полная форма имени – Иоанн или Иван – была уделом исключительно дворян. Гавриил в крестьянской среде превращался в Гаврилу, Мария – в Марью или Машку, а Георгий и вовсе сокращался до Егора. В этом еще одно отличие имен аристократов. Уменьшительно-ласкательные сокращения образовывались от полной формы: Марьюшка, Иванушка, Николенька и тому подобное. Помните знаменитый советский фильм «Гардемарины, вперед»? Алексея Корсака, сына мелкопоместного дворянина, чей сословный статус был лишь чуть-чуть выше крестьянского, звали Алешкой, но никогда – Лешкой или Ленькой.

Дурные приметы

Имя в России вплоть до революции считалось своеобразным оберегом, олицетворяющим связь человека с его ангелом-хранителем. Это порождало немало суеверий. К примеру, нельзя было называть ребенка именем кого-либо из живых членов семьи. Считалось, что его небесный покровитель не сможет защитить обоих. Еще более дурной приметой было назвать младенца в честь предка, умершего не своей смертью. Именно по этой причине с середины XVIII века в династии Романовых почти полностью перестало использоваться имя Петр. Чуть позже этот список пополнили Иван и Павел. Судьба последних императоров, носивших эти имена, была трагична. Петр скончался в ранней юности из-за простуды, Иван и Павел были убиты во время дворцовых переворотов. А вот Николаи, Константины и Александры славились крепким здоровьем и достаточно счастливой судьбой, поэтому весь XIX век среди представителей династии чередуются, в основном, именно эти имена.

В подражание Европе

После реформ Петра I в дворянской среде особую популярность приобрели имена, звучавшие на западный манер: Натали, Алекс, Николя, Мари, Пьер, Элен и т. д. А вот те, которые не имели английского или французского аналога, из употребления вышли очень быстро. Среди них оказались: Глеб; Юрий; Никита; Прасковья; Евдокия; Василий и другие. В России существовал такой феномен, как смена имени при переходе из одного сословия в другое. Такого феномена не встретишь ни в Англии, ни в Германии, ни в других европейских странах. Купеческие и крестьянские имена совершенно не подходили для русского дворянина. И те, кому удавалось подняться на высшую ступень сословной лестницы, поспешно избавлялись от свидетельства своей низкорожденности. Именно это произошло с Зинаидой Николаевной, женой знаменитого поэта Николая Некрасова: до замужества эту скромную крестьянскую девушку звали Фекла Анисимовна.

Метки: история |