-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

История шутовства(дурачества) |

В любую эпоху и практически в каждой стране находились люди, с превеликим удовольствием игравшие при власть имущих роль шутов, — этаких узаконенных «дураков». (Впрочем, эта «добрая» традиция не перевелась и поныне...) Но что же все-таки связывало венценосных особ и «дураков» — желание внести некое разнообразие в скучное дворцовое существование и возможность ежедневно видеть того, кто «глупее», демонстрация некоего социального статуса или желание хотя бы иногда все-таки слышать правду или намек на нее?

Назвать сколь-нибудь определенное время возникновения шутовства просто не представляется возможным — кажется, шуты были всегда. Так, в некоторых повествованиях античных хронистов о древних культурах (например, того же «отца истории» Геродота) нередки упоминания о людях, выполнявших шутовские роли. Частенько это были «карлы», люди с какими-то физическими недостатками или аномалиями. Одно из первых письменных упоминаний о придворных шутах относится к эпохе правления персидского царя Дария I (середина I тысячелетия до н.э.). После победы («усмирения») полководца Дадаршиша над взбунтовавшейся легендарной страной Маргианой во дворце Дария было организовано грандиозное пиршество. Сотни туш быков, овец и свиней, горы птицы, зажаренных тут же на огромных вертелах, реки вина, полуобнаженные танцовщицы и музыканты, жонглеры и шуты. Причем роль одного из главных помощников распорядителя празднеств, длившихся пять дней и пять ночей, выполнял некий придворный «карла» (вероятно, шут) по имени Шуассу.

Сохранилось короткое, но достаточно емкое описание этого первого исторического придворного шута: низкорослый, горбатый, плешивый и почти беззубый старик. «...Из земли ханаанской (Финикия)... лицом ал, словно котел медный на огне раскаленный, слюной брызжущий...». Какие шутки мог «откалывать» сей малопривлекательный уроженец Финикии на шутовской службе Дария, можно только догадываться — таких подробностей переборчивая госпожа История не сохранила...

В античной Греции, если и существовали придворные «дураки», то их роль и статус были особенными. Если вспомнить историю культуры Древней Греции, в которой едва ли не главенствующую роль играло желание хоть в чем-то быть подобным богам, в равной степени развивая красоту тела и духа,, то станет понятным, почему шуты-уродцы не пользовались популярностью. Грекам вполне хватало театральных пьес и уличных дураков-юродивых. Правда, эти больше философствовали и обличали. В шутовской форме. Скажем больше, даже такого классика басни, как Эзоп, также имевшего физический недостаток — большое родимое пятно на лице, вполне можно отнести к придворным шутам. С определенными оговорками, конечно, и все же...

После падения Римской империи шуты на некоторое время исчезают из поля зрения — не до них было. Впрочем, здесь нужно сделать оговорку: если о шутах не сохранилось письменных упоминаний, то это не означает, что их не было вовсе. Ну, а кроме того, в раннем и среднем средневековье, когда главенствующей европейской религией стал католицизм, утверждавший, что «смех есть не что иное, как проявление сатанинского начала, кривляние, подобное ужимкам обезьяньим, тварей бездушных, коих сотворил к печали господа, в осмеяние его детища — человека...», смеяться, равно как и смешить, иной раз было просто небезопасно! Отсюда и всячески притеснения, которые претерпевали шуты раннего средневековья. В Кельне, например, долгое время существовал закон, согласно которому шутам, если только они не сопровождают какую-либо знатную особу, вообще запрещалось входить в город. Исключение составляли ярмарочные дни. Нарушивших закон ждала показательная прилюдная порка. Кроме того, практически повсеместно шуты или, если угодно, скоморохи были ли-шены элементарных гражданских прав, их третировали наравне с палачами и преступниками. Но вот парадокс — одновременно с этим юродивые, шуты и скоморохи (они же актеры и фигляры), считавшиеся людьми «не от мира сего», пользовались у простого народа определенным уважением и любовью.

На рубеже XIII — XIV столетий начинается возрождение шутовства: теперь иметь в свите шута не только модно, но и престижно — это нечто вроде показателя статуса. Меж тем, шут, мотивируя свои действия непониманием и безумием — «божьей болезнью» — жестоко злословил, безнаказанно высмеивал узаконенное и священное. Как в духовной, так и в светской сферах злоязычный фигляр легко превращал самое святое и возвышенное в низменное. Под защитой дурацкого колпака смешное слово и поведение пользовалось признанными привилегиями. «Дураки служат потехой величайшим властителям: иные без них ни трапезовать, ни прогуливаться, ни даже единого часа прожить не могут... Глупые выходки шутов, их прибаутки, хохот, балагурство монархам всего больше по нраву. Примите в расчет и то немаловажное обстоятельство, что они, дураки, бывают вполне искренни и правдивы». Иной раз случалось, что владетельные особы возводили придворных шутов-буффонов в ранг своих министров и советников. Впрочем, это редкие исключения. В основном же шут раннего средневековья — одаренный актер-универсал: чтец-декламатор и пародист, музыкант и музыкальный эксцентрик, акробат и дрессировщик. Репертуар потешника столь же многообразен, как неисчерпаемы виды глупости. Намекая на злободневные события, издеваясь над собой и кружающими, он один исполнял целые сценки, вызывая порой гомерический хохот зрителей. Чего только стоили его язвительные остроты, помноженные на скабрезную жестикуляцию и внешний вид!

Как же выглядел шут того времени? Описание шута XIII века весьма наглядно в «Перцифале» привел Вольфрам фон Эшенбал:

...И в тот же вечер сыну сшила из мешковины балахон, подобье неких панталон и туфли из телячьей кожи, что и на туфли не похожи.Да с погремушками колпак, что скажешь? — вылитый дурак!

Тут необходимо сказать, что нередко шутовской колпак имел несколько концов. «Дураки» брили усы, бороду и голову, оставляя вокруг макушки венчик волос, носили короткие рубахи с рукавами до локтей. К обуви, если таковая была, также пришивали бубенцы. Кроме того, шутовской костюм предполагал наличие еще и «профессиональных» аксессуаров: погремушки — надутого свиного или бычьего пузыря, наполненного горохом, и марота — сорокасантиметрового резного жезла с навершием в виде смеющейся головы то ли джокера, то ли самого черта. Марот не был обязательным атрибутом — некоторые придворные шуты предпочитали носить дубинку. Заметим также, что состоятельные и следившие за своим «имиджем» особы, содержавшие в своих свитах шутов, одевали их в свои «родовые» цвета. Правда, шуты и тут откалывали номера — они, словно в насмешку над родовыми привилегиями и статусами своих господ, шили костюмы в стиле домино, или вообще из лоскутов! Впрочем, среди этой пестрой массы были и такие, которые одевались по последней моде, и только по шутовскому жезлу-мароту можно было определить, кто перед вами.

С XIV века костюм шута претерпел некоторые изменения — его увенчивали парой птичьих крылышек, что напоминало атрибут ловкого и изворотливого Меркурия — изобретателя лиры, бога красноречия, знатока магии и астрологии, покровителя... плутовства и воровства. В XV веке складывается окончательный, классический тип шута в экстравагантной одежде, известный по миниатюре, скульптуре, светской и храмовой живописи. Теперь его колпак с ослиными ушами, соединенный с круглым фестончатым воротником, стал в Западной Европе популярным символом мировой глупости. На ослиные уши и фестоны оплечья подвешивали колокольчики. В XVI веке на «дурацких» капюшонах крылышки сменяются «петушиным» гребешком. Пестрый наряд шутов (жилет, узкие штаны-чулки) кроили по последней шутовской моде — из тканей контрастных цветов (mi-parti), из разноцветных лоскутков-выкроек составляли узоры. Снизу жакет оформляли фестонами с бубенчиками. На поясе шута висела сумка или кошель. Иногда костюм шута был кричащего красного цвета, который ассоциировался у ригористов с адским пламенем, уготованным паяцу. Кукла-марот служив своеобразным маленьким двойником самого шута с которым тот нередко вел беседу. Ну, и завершал образ шута грим нанесение на лицо ярких цветных пятен, подведение глаз и бровей.

На картинах и миниатюрах того времени шутов которые по поверьям были в некой связи с сатанинскими силами, нередко изображали вместе «богопротивными» созданиями: черными котами, свиньями и прочими. Так, например, в инициале «Е» английских статутов пьяница-шут сидит верхом на поперечной перекладине буквицы с кубком ( в одной руке и ручной птицей в другой рядом дрессированные собаки и грызущая орех белка — знак грехопадения. Сценка на верхнем бордюре дает понять, что фигляр духовно слеп: собака с двойной флейтой аккомпанирует вокальному дуэту совы и обезьяны, поющих по книге с нотными знаками. В христианской символике сова, предпочитающая сумерки евангельскому свету, — пособница дьявола, эмблема иудеев и еретиков.

В готических маргиналах она вместо сокола помогает обезьяне охотиться на птиц, то бишь, отделять человеческие души от бога. На гравюре по рисунку Брейгеля Старшего сова, как знак безумия и еретического вздора, восседает на руке шута. На некоторых миниатюрах того времени шуты и вовсе предстают в роли дьявольских пособников: в инициале к пятьдесят второму псалму французской Псалтири середины XIII века демон с крючьями вручает паяцу-безумцу большой ключ (от врат ада?). А чуть дальше нечистый вместе с шутом поедают рыбу. И это тоже-аллегория, указывающая на грех шутовства и лицедейства — ведь рыба древний тайный знак христианства. В некоторых случаях шутов изображали но обнаженными, это аллегорически указывало то, что они в придачу ко всему, бросают недвумысленный вызов нравственным устоям. На картине «Семь смертных грехов» аллегория «греховного сладострастия» передана жанровой сценой: в шатре на лоне природы светская компания проводит время в любовных утехах. Буффона, потерявшейго штаны, наказывают ударами половника — намекая на склонность к чревоугодию: ведь шуты выступали носителями таких пороков, как обжорство и пьянство. В церковном искусстве XIV — XV веков срамные действия шута, обратившегося голым задом к собранию прихожан, знаменовали сверхчеловеческую гордыню, сатанинское презрение ко всему свету. А в резьбе сидений хора церкви в Бордо «разоблачитель и разоблачающийся одновременно» фигляр присел на корточки над увенчанной крестом «державой» — эмблемой мира. В готической скульптуре известны дьяволы в той же недвусмысленной позе. Или другой пример — французский Легендарий.

Так вот там в «Игре с Библией» вместо языческого мага и пророка Валаама говорящую ослицу оседлал голый шут. Животное встало на дыбы, испугавшись не грозящего божьего посланца, а выставленного напоказ... зада шута! Так могли вести себя только колдуны, ведьмы, еретики и сам сатана. Эразм Роттердамский, присутствовавший как-то на пиру у одного из вельмож, в «Разговорах запросто» сделал такую запись: «...В этот момент нередко появляются шуты: нет более гнусной породы людей, но ты не поверишь, какое удовольствие для немцев их мерзкие проделки. Они так поют, галдят, орут, пляшут, топают, что, кажется, вот-вот обрушится потолок, и сосед не слышит соседа. Но все уверены, что в этом и состоит радость жизни!». Полный разврат на фоне богобоязненного, целомудренного и благородного рыцарского общества, как его многие себе представляют (кстати говоря, совершенно ошибочно!) Словом, шуты и иже с ними становятся этакими козлами отпущения.

Все это так, и, тем не менее, у шутов были даже свои профессиональные объединения! Первое сообщение об организации Клевского «Ордена дураков» относится к 1381 году. А к XV веку шутовские гильдии процветали по всей Европе, особенно во Франции и Бельгии, объединяя мелких судейских чиновников, школяров, представителей «деклассированной» городской богемы. В это время в Париже существовали четыре большие «дурацкие корпорации», которые регулярно устраивали смотры-парады, пародирующие выступления епископов, словопрения судей, въезды королей в города и т.д. Так во Франции появился неофициальный, народный праздник — День дурака. Судя по маргинальным рисункам со сценами коллективных танцев буффонов, какие-то первичные «дурацкие общества» возникали и раньше. Сама жизнь — постоянный «праздник глупцов» — такова идейная подоснова этих ассоциаций. В то время, как короли и князья играли односторонне официальную «комедию», шуты повторяли ее по-своему, разыгрывая короткие «дурацкие пьесы» — сотти. В XVII веке сотти достигли апогея своей популярности... и прекратили свое существование. Среди самых известных шутов Европы позднего средневековья можно упомянуть несколько неординарных личностей. Ну, во-первых, это Франсиско Лесканно, принадлежавший испанскому принцу Валтасару. Родился Франсиско между 1626 и 1630 годами в горном селе Валькерас, неподалеку от Мадрида. На одном из портретов, изображающих Франциско Лескано, этот шут — неряшливо одетый подросток с крупной головой, большим зобом и постоянно открытым ртом. Одутловатое лицо с седловидным носом, широко расставленные, совершенно бессмысленные глаза, низкий лоб и непропорционально короткая фигура с толстыми кривыми ножками — характерные признаки больного кретинизмом. По воспоминаниям современников, Франсиско нес сущую околесицу, причем разобрать, что он говорит, стоило немалого труда. В начале Валтасар разрешал шуту присутствовать на всех пиршествах и светских приемах, но после того, как Лескано несколько раз в прямом смысле прилюдно нагадил посреди залы приемов, принц ограничил его появления. Умер Лескано в 1649 году после очередной обильной попойки и столь же обильного бития. Совсем другим был шут кардинала-инфанта Фландрии Фердинанда — Себастьян де Mopp: короткие кривые ноги, вместо кистей рук бесформенные культяпки, крупная квадратная голова с шапкой темных волос, бугристый лоб, искривленный нос с вдавленной переносицей и глубокий взгляд умного, много страдавшего человека. Причиной физических недостатков Себастьяна де Морра явилась тяжелая наследственная болезнь, называемая остеохондродисплазия, при которой из-за недостатка гормона нарушается рост хрящевых и костных тканей. Поэтому у Морра были нарушены все пропорции тела. Но умственные способности, психика и сексуальные способности у таких людей остаются совершенно нормальными. Более того, многие больные этим недугом стали писателями, артистами, художниками, имели семьи и многочисленных любовниц. Судя по свидетельствам современников, де Mopp был на редкость умным и ироничным человеком, обладал недюжинной физической силой, а списку его любовных побед позавидовал бы и Казанова. Совсем другого рода был любимый придворный шут французских королей Генриха III и Генриха IV— Шико. В отличие от многих литературных героев, созданных фантазией А.Дюма-отца, Шико — вполне реальный персонаж. Возможно, немного приукрашенный, но все же реальный.

Шико, он же Жан-Антуан д’Анжлер, родился в 1540 году в Гаскони. Достигнув определенного возраста, он, по примеру многих мелких дворян-земляков, покинул отчий дом в поисках лучшей судьбы. Сначала он служил солдатом под началом савойского маркиза де Вилара, который был отцом Мадлен Савойской, жены герцога Майенского. Позже служил королям Франциску II и Карлу IX, при которых занимал весьма важные должности. Затем стал любимым шутом Генриха III, а потом и Генриха IV. В самом начале службы Шико был ярым католиком и принимал самое активное участие в религиозных войнах. Некоторые историки-исследователи того времени утверждают, что он, вместе со своим братом Раймондом даже принимал участие в убийстве Франсуа де Ла Рошфуко, одного из лидеров гугенотов во время Варфоломеевской ночи. В 1574 году за проявленную доблесть и преданность Шико получил звание лейтенанта. Он служил Генриху III с огромным усердием и преданностью во времена религиозных войн. Тем не менее, со временем его религиозное рвение поумерилось, и он стал приверженцем веротерпимости. Как человек глубоко религиозный, он прекрасно понимал, что прелюбодеяние — грех, но устоять перед соблазном не мог, за что был неоднократно гоним и бит.Однажды некий доброжелатель шепнул господину Шико, что он «перебегает» дорогу самому принцу крови. В ответ Шико только выразительно посмотрел на свою шпагу, а эта шпага не уступала самому графу де Бюсси и была одной из лучших во Франции! Да, Шико был одним из лучших фехтовальщиков и... изрядным задирой! И это при том, что он был прекрасно образован, знал несколько европейских языков, прекрасно разбирался в политике. Нередки были случаи, когда сам Генрих III, как, впрочем, и Генрих IV, не говоря уже о министрах и придворных, шли к нему за самыми разнообразными советами. Ему было позволено говорить все! Современники Шико вспоминали, как несколько раз лично присутствовали при беседах короля и его шута, в ходе которых шут совершенно спокойно и безнаказанно называл короля дураком! Шико любил славно поесть и так же выпить, а посему бывал частым гостем во всех мало-мальски приличных кабачках и борделях Парижа, оставаясь при этом хорошим семьянином. В числе его друзей и знакомых были как друзья и сторонники короля, так и его противники — Шико умел наладить контакты со всеми! Вполне естественно, что и врагов-завистников у него было предостаточно. Впрочем, их происки, невзирая на все старания, разбивались о расположение короля к Шико — он был для него самым близким другом. Король и шут почти все время были неразлучны, и Шико оберегал Генриха Валуа, как мать оберегает ребенка. Беда пришла, когда в мае 1588 года из-за восстания в Париже («День баррикад») король Генрих III бежал в Шартр. В ответ на «трусость» короля восставшие парижане объявили его низложенным. И Генрих III, заключив соглашение с Генрихом Наваррским, двинулся с ним на Париж, но был убит монахом - приверженцем Гизов. После убийства Генриха III Шико сразу же признал Генриха IV новым королем и остался при дворе в большом почете. Он воевал вместе с ним в битвах при Иври и Арке. В 1591 году придворный шут Шико стал жертвой покушения при осаде Руана.Последней коронованной особой в Западной Европе, имевшей шута, был английский король Карл I, казненный в 1649 году.

На Востоке Европы также существовали традиции шутовства. Русские князья, например, содержали при себе целый штат шутов-скоморохов, которые в принципе выполняли те же функции, что и их западные собратья. Правда, русские шуты-скоморохи выступали не только «пред ясны очи» своих властителей, но и на всевозможных ярмарках, в балаганах. Во времена монголо-татарского нашествия эти традиции были несколько подзабыты. Возрождение института шутовства на Руси началось, как и водится, неожиданно и страшно. История царствования Ивана IV буквально переполнена разного рода сюжетами, так или иначе связанными с царским шутовством. При дворе был целый штат скоморохов, служивших непременным атрибутом на почти ежедневных пиршествах. Причем функции эти не стеснялись брать на себя даже люди, происходившие из знатных родов. Так, наиболее известным шутом Ивана Грозного был князь Осип Гвоздев. Дело не ограничивалось забавами в часы досуга. Практически царь сам возложил на себя обязанности скомороха, лицедея. В 1565 году Грозный, учредив опричнину, перенес свой двор в Александровскую слободу (ныне Александров Владимирской области). Конечно, такой поступок диктовался рядом политических соображений. Однако была и другая сторона. Слобода стала своего рода шутовской столицей, зеркальным отражением столицы подлинной, Москвы, в которой находилась резиденция митрополита Московского и всея Руси. Дальше — больше. Царь создал в Александровской слободе пародию на православный монастырь. Монахами стали приближенные опричники, игуменом — царь. Длительные церковные службы сменялись неистовым разгулом и кровавыми казнями. Загадочная история произошла в 1575 года, когда Грозный объявил царем придурковатого татарского князя Симеона Бекбулатовича, а сам принял титул князя московского.

При Петре штат придворных шутов насчитывал двадцать четыре человека. Причем царь, любивший все делать сам, не ограничивался их представлениями, а сам изобретал и принимал участие в разного рода шутовских действах. Созданный им «всешутейший и всепьянейший собор» во главе с «князем-папой» Никитой Зотовым, а по его смерти — Петром Ивановичем Бутурлиным, включал в себя ближайших сподвижников Петра.

Все важнейшие государственные события: военные победы, дипломатические успехи и личные праздники, отмечались шутовскими выходками — ряженые члены собора на санях, запряженных свиньями, козлами, собаками, разъезжали по столице, врывались в боярские дома и заставляли хозяев принимать участие в общем веселье. Склонность царя превращать в шутов представителей древнейших русских аристократических родов напоминала боярам худшие времена Ивана Грозного. Особым разгулом сопровождалась состоявшаяся в 1720 году шутовская свадьба князя-папы И.Бутурлина. Действо это граничила с кощунством — ведь пародировалось одно из важнейших церковных таинств. Свадебную процессию возглавляли Петр и Александр Меншиков, одетые в костюмы матросов и бившие в барабаны...

После смерти Петра I его преемники согласно европейской моде отказались от шутов, отдавая предпочтение забавам другого рода: театру и балам с фейерверками.

Впрочем, шутовство не кануло в Лету. Не так давно его решили возродить в Англии. В газете «Таймс», а затем на сайте English Heritage появилось объявление: «Требуется шут. Обязательное условие — веселый нрав и готовность работать по выходным. Оплата по договоренности». «Думаю, настало время, когда в Британии снова должен появиться государственный шут», — сказала репортерам менеджер English Heritage Трэйси Борман. — Правда, современный шут будет веселить публику не в королевском дворце, а на летних праздниках, устраиваемых English Heritage в разных местах страны». Отбор кандидатов будет происходить на историческом фестивале в Стонли-парк, графство Уорикшир. Жюри вынесет решение, принимая во внимание реакцию зрителей. Полный наряд шута, включая колокольчики, каждый претендент должен подготовить сам. Организаторы обеспечат только бычий пузырь на палочке — обязательный атрибут средневековых шутов, которым те колотили по головам гостей рангом пониже.

Итак, да здравствуют шуты?!

http://moskvaforum.moibb.ru/viewtopic.php?f=21&t=4237

|

|

|

|

Метки: обряды шуты |

Процитировано 2 раз

Шуты в истории |

На правду не обижаются

ШУТЫ В ИСТОРИИ

|

В нём есть мозги, чтоб корчить дурака;

А это дело требует смекалки:

Он должен точно знать, над кем он шутит,

Уметь расценивать людей и время

И, словно дикий сокол, бить с налёта

По всякой встречной птице. Ремесло

Не легче, чем занятья здравоумных.

Есть мудрый смысл в дурачестве таком,

А умный часто ходит дураком.

Уильям Шекспир «Двенадцатая ночь, или Что угодно»

В 1532 году на улочках старинного испанского города Бехар было совершено дерзкое убийство. Неизвестные напали на господина Франсеса де Суньигу, нанесли ему несколько ран и бежали. Пятидесятилетнего Суньигу принесли домой, и когда жена выбежала спросить, что случилось, то он ответил: «Пустяки, сеньора. Просто убили вашего мужа». В Бехаре Суньига занимал должность главного альгвасила, то бишь охранителя порядка. А за десять лет до своей гибели он жил при дворе императора и делал всё, чтобы порядок нарушать. В те годы Франсес де Суньига был шутом.

Мы привыкли к обычным шутам, шутам утрированным. Колпак с бубенцами, грусть и остроумие, тонкая ранимая душа под намалёванной улыбкой. Такие шуты похожи на сувениры китайского производства: безликие, пресные, пустые. Они кочуют по страницам фэнтези-романов вслед за Типичными Принцессами и Типичными Трактирщиками — сюжетные зомби, коим нет числа. Настоящие шуты похожи на них так же, как волк похож на дворнягу. Вот о настоящих и поговорим.

КОРНИ ШУТОВСТВА

Сложно сказать наверняка, когда впервые возникла эта роль. Но даже в ныне существующих примитивных сообществах (к примеру, в индейских и африканских племенах) есть люди, которых мы могли бы назвать шутами. Среди индейцев пуэбло существовало особое братство, члены которого должны были развлекать соплеменников во время праздников. В такие дни эти «делатели радости» могли совершенно безнаказанно осмеивать всех подряд. Интересно, что занимались они не только этим: «делатели» также искали и жестоко наказывали всех, кто нарушал племенные табу. Парадоксально? Ничуть. По крайней мере, не парадоксальнее, чем сам шут — человек, которому всю жизнь приходится балансировать на грани между порядком и хаосом, переворачивать всё с ног на голову, чтобы окружающие не теряли этой самой головы.

Вполне может быть, что корни шутовства уходят в глубинную мифологию, общую для всех народов и культур. Шут очень похож на так называемого трикстера — нарушителя правил, насмешника, ловкача и пройдоху. Классические трикстеры — скандинавский Локи, древнегреческий Гермес, китайский король обезьян Сунь У-кун. С точки зрения вселенской гармонии трикстер — это одновременно начало разрушающее и созидающее, он обновляет слишком закосневший в законах и порядке мир, придаёт ему свежесть, молодость, непредсказуемость. Он и сам предсказуемо непредсказуем. Трикстер — «часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо», и в этом смысле Мефистофель Гёте — весьма точная иллюстрация трикстерства и шутовства.

Как и большинство древних богов, трикстер не был ни мил, ни привлекателен. Традиционный шут, жил ли он в Китае династии Тан или в Московии Иоанна Грозного, наследовал главные черты трикстера: предельную жёсткость, игру на грани фола, рискованность и раскованность во всём.

Становясь шутом, человек как бы выходил за рамки общественных устоев, становился узаконенным изгоем. Кому-то удавалось подыскать себе место при дворе. Но большинство оставались гонимыми и преследуемыми властью: шутам запрещали появляться в пределах городских стен, их лишали прав, могли безнаказанно избить или даже убить. Некоторых спасало то, что в народе шут почитался существом не от мира сего. Он «подпадал под юрисдикцию» других сил, не мирских, но сверхъестественных. Был отмечен Богом — или Дьяволом; всё зависело лишь от сиюминутной трактовки.

|

|

|

Мефистофеля, прирождённого трикстера, частенько изображают в шутовском наряде |

КОЛПАК ДА МАРОТ

Свою инаковость шуты подчёркивали внешним видом. Традиционный наряд западноевропейского шута — колпак с ослиными ушами, фестончатый воротник, жилет и узкие штаны-чулки из тканей контрастных цветов — появился лишь в XV веке. Но тогда шутовство при дворе уже стало ремеслом и костюм использовался как профессиональная одёжка, знак принадлежности к данной корпорации. А раньше?..

Внешность шута должна была отражать его суть и роль, которую он играл в обществе. Поэтому-то среди шутов было так много горбунов и уродцев, карликов, калек — эти всегда считались балансирующими между реальным и потусторонним мирами. Пёстрые одежды классического шута, в общем-то, говорили о том же. Проклятый и благословенный, шут мог одновременно быть козлом отпущения и талисманом, прозорливым пророком и горевестником.

Обязательный атрибут шута — марот. Этот жезл с навершием в виде резной головы смеющегося паяца был не просто «антискипетром» шута, но и его спутником, собеседником, партнёром. Некоторые исследователи считают, что марот происходит от стилизованных идолов, которые изображали духов-покровителей рода. Выглядели они примерно одинаково — жезл со скульптурной головой на конце, и сходство, к примеру, фламандского марота и новгородского идола-домового просто поразительно. Что же, в этом есть своя логика: если шуттрикстер был отмечен печатью сверхъестественной мудрости, пророческим даром, благосклонностью потусторонних сил, то и с духами предков он мог быть на короткой ноге. Потешный атрибут действительно становился скипетром, напоминанием о силах, которые стоят за насмешником.

Впрочем, реальных шутов это спасало не всегда. Лишь несколько раз в году их власть становилась бесспорной и любые проделки могли сойти им с рук.

|

|

Боярин в опале — грех над ним не пошутить! (Картина Николая Неврева) |

ВЛАСТЬ ГОСПОДИНА КАРНАВАЛА

С конца ХII века празднества глупцов стали очень популярными, причём не только среди простого люда. С не меньшим, а может, и с большим удовольствием эти дни отмечали низшие церковные чины, монастырская братия, студенты-ваганты — все, кто был рад лишний раз повеселиться и перевернуть всё с ног на голову. Оно и понятно: чем строже порядки в повседневной жизни, тем больший смак испытываешь, их нарушая.

Сперва гулянья устраивали в канун религиозных праздников: от дня Святого Стефана (26 декабря) до богоявления (6 января) и на Пасху. Позднее главным шутовским фестивалем стал карнавал.

На Рождество и Новый год соборы превращались в нечто невообразимое. В главном нефе плясали и пели, нарядившись в женские одежды. Нацепив маски, распевали на хорах непристойные песни, ели кровяную колбасу возле алтаря, кадили не ладаном, а кусками старых подошв! Словом, во всём пародировали церковные обряды (та же кровяная колбаса — вместо святого причастия!). Конечно, творилось такое не повсеместно, и, само собой, официальные власти воспринимали это без особого восторга. Вместе с тем уважаемые члены городских магистратов, приходские священники, дворяне зачастую не только одобряли такое «дурачество», но и принимали в нём участие. Зачем? Да затем, что всякий развесёлый праздник — это стравливание накопившегося пара, психологическая разрядка. Любые времена для живущих в них — времена тяжёлые, каждому, от нищего до короля, хватает проблем. А шутовские фестивали и карнавал в особенности позволяли сбросить с себя бремя повседневных забот. Сбросить маску, которую человек носит от колыбели до могилы.

Один из популярнейших образов Средневековья — Колесо Фортуны. Судьба изменчива, говорит оно, и тот, кто внизу, рано или поздно окажется наверху, а оседлавший Колесо в конце концов будет низвергнут — и так до бесконечности. Карнавал и был таким моментальным переворотом — из грязи в князи.

Переворотом, кстати, буквальным: гвоздём программы становилось избрание епископа и короля дураков. Причём епископ дураков пародировал епископа настоящего: въезжал в церковь, сидя на осле задом наперёд, вместо пастырского посоха держал ослиный хвост... К слову, во всём этом крылся не только очевидный смысл — мол, кто был ничем, тот стал всем. В Византии так везли по улицам человека, которого желали обесчестить, в других странах таким образом очень часто доставляли преступников к месту казни.

Церковные и светские власти не только рассылали эдикты и утверждали каноны против дурачеств — нередко они принимали меры, и меры серьёзные. В 1260 году собор в Коньяке даже вынужден был издать канон: «Поелику танцы, кои обычно в День избиения младенцев в некоторых церквах устраиваются, обычно причинам ссорам и беспокойству не только в прочее время, но даже и во время священнослужения являются, мы впредь запрещаем сии забавы под страхом отлучения. Также запрещается создавать епископов на этом празднестве, ибо в доме Господнем сие лишь поводом для смеха и осмеяния епископского достоинства является».

|

|

При дворе императрицы Анны Иоанновны было не продохнуть от шутов и карликов, но эта работа требовала жертв. Например, своего шута Михаила Голицына царица шутки ради женила на уродке |

На Руси подобные «игры в царя» были не менее популярны, чем в какой-нибудь Священной Римской империи. Скоморохи сооружали себе короны с подвесками и павлиньими перьями. В 1666 году в Твери во время масленичного маскарада были возведены на престол такие вот самозваные цари. И хотя вместо венцов у «царей» были воронки, вместо престолов — носилки, лукошки играли роль барабанов, а на шесте знаменем развевалось «платьишко», расценено всё это было как самозванчество. Меры приняли соответствующие: отсекли каждому из «царей» по два пальца на правой руке, били кнутом «нещадно» и сослали вместе с семьями в Сибирь.

Прежде чем удивляться, надо вспомнить, что дурацких царей и епископов не просто наделяли потешными венцом и митрой. Их положено было высмеивать — тем самым издеваясь над теми, в чей адрес публичные насмешки запрещались. Иногда власти закрывали на это глаза, иногда нет. Но если одни шуты становились королями на время, другие могли действительно совершить головокружительную карьеру. Иногда — и головоломную, в буквальном смысле слова.

«БУРЛЕСКНАЯ ХРОНИКА»

|

|

Одно из современных изданий «Бурлескной хроники» |

Франсес де Суньига, с которого начался наш рассказ, пожалуй, был шутом эталонным. В его шутовской судьбе отражается судьба многих и многих придворных паяцев.

Как и многие его коллеги, Франсес начинал маленьким человеком, в данном случае портным. Знатная фамилия де Суньига досталась ему от герцога, к которому он попал в услужение. Это было традиционной практикой: шуты именовали себя сообразно с именем господина, выдумывали нарочито пышные и абсурдные фамильные древа, похвалялись тем, что якобы владеют городами и странами.

Герцог Альваро де Суньига, патрон Франсеса, возил своего шута по всей Испании, в том числе и к королевскому двору. В конце 1522 года Франсес был замечен императором Карлом V — и следующие шесть лет провёл подле трона. Суньига был живым воплощением «человека, который сделал себя сам»; чрезвычайно сложное занятие в любые времена, а уж в Испании XVI столетия для недавно обращённого в христианство еврея — и подавно!..

В 1525 году Суньига начал трудиться над «Бурлескной хроникой» — книгой, которая вызвала настоящий фурор в придворных кругах. Её переписывали, цитировали вслух и тайком, возмущались и негодовали, и, конечно, не один дворянин рад был бы отомстить выскочке.

В «Бурлескной хронике» шут запросто обращается к венценосным особам, глумится над придворными шаркунами, над всеми, кто доводит до абсурда стремление к почёту, славе, наградам. Не забывает и о себе: претендует на звание прямого наследника герцога Иерусалимского, не раз просит о денежном воспомоществовании, жалуется на палочные удары и подзатыльники, желает заполучить должность писца... Словом, не забывает ни о кнуте для других, ни о прянике для себя.

В те годы хроники были весьма распространены. Их начинали, как правило, от библейских времён, вписывая в контекст всемирной истории историю современную, ставя на одну доску героев прошлого и нынешних деятелей. Считалось обычным делом возвести свою родословную к какому-нибудь античному герою или персонажу героического эпоса. Что ж, Суньига сделал то же самое — но перевернул всё с ног на голову. В его сочинении то и дело читаешь, как «Тит Ливий в одном письме сообщил дону Гутьерре де Фонсеке, жителю Торо...» и «царь Соломон разослал свои предписания и порицания в Вальядолид и Толедо».

Не обошлось и без обидных сравнений: «граф напоминал хорька, больного ангиной», «герцог похож на гениталии старого быка, а королева — на ягодицы епископа Саморы, дона Франсиско де Мендосы».

Уровень шуток, конечно, в те годы был несколько иным, многие били «ниже пояса» — и то, что нам сейчас кажется чересчур грубым, во времена Суньиги воспринималось иначе. Но всё равно оскорбление есть оскорбление — и неудивительно, что в той же «Хронике» Суньига писал: «Только подумать, сеньор император, скольких друзей я потерял и скольких врагов приобрёл, и сколько нагоняев получил в наказание. Герцог де Бехар меня в упор не видит, хоть я и нахожусь совсем рядом с ним, маркиз де Сенете мне угрожает, мсье де Лахао клянётся мне отомстить, а Санчо Браво меня бьёт. Господи, помоги мне!»

|

|

Квагга, противник Чёрного Плаща. Вместо марота он носит куклу по имени мистер Банановая Голова, с которой часто разговаривает |

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ ОТ СОБСТВЕННЫХ ШУТОК

Ничего экстраординарного в отношении придворных к Суньиге не было. В общем-то, все шуты, взлетевшие столь высоко, к самому трону, сталкивались с тем же. Они обладали, что называется, чрезвычайными полномочиями, но и цену за это приходилось платить немаленькую. Какова была роль шута при дворе? Говорить правду, невзирая на чины и звания, и говорить её хлёстко, жёстко, бескомпромиссно. И, конечно же, врагов шут наживал очень быстро. Причём на всех уровнях придворной иерархии.

К примеру, дурачка Кайетта, служившего при дворе Людовика XII, пажи однажды прибили за ухо к куску дерева. Когда стали искать виновных, вызвали на допрос и этих пажей. Те выгораживали друг друга — и к тому времени, когда допрос закончился, дурачок, позабыв о цели происходящего, вскинулся: «И меня! Меня тоже там не было!»

Доходило до того, что правители сами заботились о безопасности своих шутов и приставляли к ним охрану. Так, китайский император Шэнь-цзун (правил с 1068 по 1085 год) вынужден был послать двух князей, чтобы спасти шута Дин Сяньсяня от убийц, подосланных первым министром Ван Аньши. Шут высмеивал министра, и тот в конце концов не выдержал. Князья вовремя увели Дин Сяньсяня во внутренние покои дворца — и с тех пор появилась поговорка: «Главный министр всё равно на голову ниже шута». Подразумевалось, видимо, что шута так и не смогли лишить головы.

Шут при государе был не только артистом и мастером пародии. Как ни странно, ожидалось, что он в нужные моменты сумеет держать язык за зубами: шуты частенько оказывались доверенными лицами правителей. Их посылали в качестве вестников туда, куда не смог бы проникнуть обычный человек, — в стан врага, например. Шуты хранили секреты, которые не доверишь ни одной бумаге; так, знаменитый Шико служил этакой «записной книжкой» для своего господина.

|

|

Художники DC Comics одели в шутовской наряд подружку Джокера Харли Квинн. Сам Джокер для этого слишком элегантен |

Более того, шут был и врачевателем, и советником государя. Что ни говори, а жизнь у королей и падишахов не мёд, иногда и нервы сдают, иногда наломаешь дров сгоряча, а пойти на попятный нельзя, иначе уронишь себя в глазах окружающих. Уместная шутка не раз позволяла правителям изменить решение и при этом не потерять лица.

Порой шут страдал вместо господина: закрывал своим телом, предлагал перед боем поменяться с «куманьком» нарядами. Пожалуй, трагичнее всего история Шэня Цзяньгао, который был шутом при императоре Ле-цзу, правившем с 961 по 976 год. В какой-то момент министр Чжоу Бэнь стал обладать слишком большой властью в стране. Тогда император решил избавиться от него и на пиру подал ему чашу с отравленным вином. Чжоу Бэнь, заподозрив предательство, взял со стола чашу императора, плеснул туда своего вина и упал на колени, протягивая перед собой обе чаши. Министр заявил, что если не выпьет с императором, то не будет между ними душевного единства, а коли так, кто гарантирует, что все повеления государя будут выполнены согласно помыслам оного?

Император растерялся и потемнел лицом. Придворные молчали да переглядывались. И тогда шут Шэнь Цзяньгао выхватил обе чаши, выпил и выбежал из зала. Государь тайно послал вслед за ним слугу с лучшим противоядием, но было поздно — шут умер.

Не лучше обошлась судьба и со знакомым нам Франсесом Суньигой. Дважды его изгоняли: уж больно едкими были его шутки. Но оба раза он возвращался. В третий раз Суньига был изгнан навсегда и поселился в Бехаре. Как мы уже знаем, его лишили жизни убийцы, подосланные кем-то из обиженных вельмож. И в этом Суньига не был исключением из правила, скорее наоборот: рано или поздно шутов настигала расплата.

Говорят, когда Франсес уже умирал, к нему пришёл его лучший друг, шут маркиза Вилленского Перико де Айала.

«Брат дон Франсес, — сказал он, — ради нашей дружбы, в которой мы всегда пребывали, прошу тебя: когда прибудешь на Небеса, в чём не сомневаюсь, ибо знаю, какую добродетельную жизнь ты прожил, умоли Господа смилостивиться над моей бедной душой!»

Суньига поглядел на него, произнёс: «Привяжи мне нитку на мизинец, чтобы не забыл», — и умер.

| ШИКО | |

Настоящее имя самого знаменитого шута — Жан-Антуан д’Англере. Его судьба — одновременно и подтверждение, и противовес знаменитой поговорке «из грязи в князи». Жан-Антуан — урождённый гасконец — сперва, как и Д’Артаньян, связал свою жизнь и карьеру с армией. Много воевал, занимал значительные должности при двух королях — Франциске II и Карле IХ. Однако в конце концов был разжалован (или повышен?) до шута — и в этой роли продержался при дворе ещё двух правителей, Генриха III и Генриха IV. Собственно, «обломок зуба» (именно так переводится прозвище «Шико») на деле никогда не играл роль классического шекспировского шута. Ему доверяли наиболее ценные сведения и сообщения — такие, которые нельзя хранить на бумаге. Одно время он был начальником охраны замка Лош. С огромным усердием Шико сражался против гугенотов — и, возможно, даже был причастен к убийству одного из их лидеров, Франсуа де Ла Рошфуко. А в 1584 году шуту пожаловали аристократический титул. Знаменитого шута убили при осаде Руана — сделал это взятый им в плен граф Анри де Шалиньи, у которого Шико не стал отбирать шпагу. Узнав, кто именно пленил его, граф нанёс Шико смертельную рану Формально Шико совершил карьерное падение — от военного до шута, на деле же обладал незаурядным весом в государстве. И даже подписывался как «суперинтендант буффонерии Его Величества». В 1592 году Пьер де Л’Этуаль писал о Шико так: «Король любил этого человека, со всеми его безумствами, и не находил в его словах ничего дурного; именно поэтому ему сходили с рук все его причуды». |

|

|

Цицерон из игры Skyrim только прикидывается дурачком |

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ДУРАКИ!

Образ шута давно уже стал знаковым в легендах и преданиях, он очень популярен в исторической прозе, это отличная хара ктерная роль в экранизациях. Пожалуй, в первую очередь это заслуга Шекспира с его яркими персонажами — именно он задал некий «шутовский» эталон, с которым, сознательно или нет, вынуждены были считаться остальные писатели.

Фантасты в этом смысле не стали исключением. Правда, шуты у них чаще всего предстают в упрощённом виде, не слишком похожими на свои реальные прототипы, — но читатели их любят и такими.

Вообще эволюция образа шута в фантастике достойна отдельного разговора. Кем он только ни был! Конечно, в первую очередь вспоминается «классический шекспировский» — этакий спутник главного героя, резонёр, мудрец-трикстер, который поддержит в трудную минуту и сделает так, чтобы всё закончилось хорошо. Подобных шутов в фантастике часто изображали одной-двумя красками и выпускали «на сцену» порой всего-то для нескольких реплик (ну и ещё для того, чтобы дать им красиво умереть).

Со временем, однако, появились и другие трактовки. Все они так или иначе связаны с тем, что шут в социальном смысле — персонаж пограничный, обитающий между миром привычных связей и устоев и миром предельного хаоса. Вот только в одних случаях шут, внося хаотические элементы в нашу жизнь, обновляет мировой порядок, а в других — разрушает его. Соответственно, и роли меняются: от спасителя и героя до воплощения вселенского зла.

Конечно, если говорить о злодеях, в первую очередь вспоминается чудовищный клоун из романа Стивена Кинга «Оно». Да, за личиной Пеннивайза скрывалось потустороннее зло, — но именно белое лицо с копной рыжих волос навсегда осталось для читателя истинным портретом того чудовища.

|

|

Кефка, антагонист Final Fantasy 6 — жестокий садист, дорвавшийся до власти |

Другой знаменитый персонаж — Джокер, злодей, едва не затмивший своего противника Бэтмена. Джокер — классический шут. Мы ничего не знаем о его прошлом до того, как он надел свой Красный колпак, его лицо — это вечная маска (пусть и приобретённая в результате несчастного случая), сам он — сумасшедший.

В этом, собственно, притягательность и ужас любого шута-злодея: мы знаем его, но не знаем, кто он. Шут непредсказуем, а стало быть, таит в себе потенциальную угрозу. Здесь он в чём-то напоминает классических фэйри, которые не злы и не добры; точно так же и шут существует вне моральных рамок, он может как помочь персонажу, так и способствовать его падению. То ли потому, что преследует свои цели, то ли просто забавы ради.

Таинственность шута становится основой и для другой его роли в фантастике — роли романтического страдальца. Униженный и высмеиваемый или же просто отстранённый и замкнутый, но такой шут уже не играет роль статиста. Скорее это значимый персонаж, который ждёт своего звёздного часа и до поры держится в тени. Из наиболее ярких примеров такой роли — шут у Брендона Сандерсона в «Обречённом королевстве» и, конечно же, Шут из цикла Робин Хобб о Видящих.

А что же главные роли? Бывает, хоть и редко, что шуты выступают и в таком качестве — вспомним хотя бы «Дурака» Кристофера Мура, роман беспарадонный, нецензурный, одновременно язвительный и романтический. Как это ни парадоксально звучит, но, перелицовывая шекспировского «Короля Лира», Мур сумел больше других приблизиться к образу шута настоящего, не театрального, — и тем, возможно, создал новый эталон в литературе...

***

В чём-то, пожалуй, шуты были сродни жрецам: всей своей жизнью они напоминали окружающим, что мир не так уж однополюсен и прост, что всякий порядок — это лишь дополнение к хаосу, а хаос неизбежно порождает порядок. Одни из них развлекали простой народ, другие — тех, кто этим народом управлял. Менялись эпохи, менялись обличья шутов, но сами шуты по-прежнему с нами — одновременно грустные и весёлые, дурашливые и мудрые. Подмигивают нам и шепчут: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!..»

| Что почитать? |

|

| http://old.mirf.ru/Articles/art6107.htm |

|

Метки: обряды шуты |

Шут:история |

Шут

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У слова «Шут» есть и другие значения: см. Шут (значения).

Шут при дворе, XV столетия. Миниатюра из манускрипта, хранящегося в Библиотеке Арсенала (Париж)

Изображение шута на входе в замок города Тюбинген

Шут — лицо при дворе государя или в барском доме, в обязанности которого входило развлекать забавными выходками господ и гостей.

Традиционно шут изображался в колпаке с бубенцами. Три длинных его конца символизировали ослиные уши и хвост — атрибуты карнавальных костюмов во время римских Сатурналий и «ослиных процессий» раннего Средневековья. В руках у шута часто была погремушка: палочка с привязанным к ней бычьим пузырём, в которую насыпался горох. Эта принадлежность была у шутов ещё со времён древнего Рима. В России шуты украшали себя также гороховой соломой, откуда и пошло название «шут гороховый»[1].

Содержание

- 1 История

- 2 В других странах

- 3 Упоминание шута в искусстве

- 4 Шут как символ

- 5 См. также

- 6 Примечания

- 7 Литература

История

Происхождение

Уже Плиний Старший упоминает царского шута (planus regius) при дворе эллинистического царя Птолемея I. Тем не менее в основном определение «шут» связывается с европейским Средневековьем.

Шут был символическим близнецом короля. Ему позволялось больше чем кому-либо, под видом шутки он мог говорить о том, что другим было не дозволено. Не только люди с актёрскими способностями, но и люди с психическими отклонениями зачастую зарабатывали шутовством средства к существованию.

Традиционно шут, как и герольд, обладал неприкосновенностью. Серьезно наказывать или казнить шута считалось дурным тоном (хотя такие случаи и бывали).

В Европе

Все королевские дворы Средневековья нанимали различного рода шутов, в умения которых входило музицирование, жонглирование, актёрство, загадывание загадок.

В средневековой Европе в связи с отсутствием свободы слова вельможи не могли открыто критиковать короля, а король не всегда мог себе позволить критиковать влиятельных вельмож. За них это делали шуты, часто в завуалированной форме. И если они переходили границы дозволенного, то наказывали их, а не вельмож. Через кривляния и болтовню дураков представители средневековой элиты доводили до сведения друг друга и короля свои претензии, критику, жалобы или особо рискованные предложения и идеи.

C наступлением эпохи Просвещения и Реформации традиция найма шутов прервалась.

В средневековой Франции

Шуты были при дворе королей Франции уже в XIV веке. Шут воспринимался как забавное отражение государя и в чём-то приравнивался к нему[2]. Оба они, как считали тогда, были отмечены божественным вниманием, хотя и каждый по-своему. В конце средневековья шуты часто изображались с дурацкими жезлами в руках и в таких же трёхверхих колпаках[3]. Языки по двум их сторонам считались, правда, поднятыми ослиными ушами, а рог по центру – петушьей головой[4]. Священные трёхрогие быки, трёхверхие королевские короны, крестовые нимбы, теперь — и трёхконцовые шутовские колпаки[5]. Франция оставалась Францией.

В России

Шутовство имеет на Руси давние традиции. Персонаж русских сказок Иван-дурак (ср.: англ. Fool, Joker) часто противопоставляется Царю именно в качестве носителя некого тайного знания, кажущегося глупостью.

Известны шуты Петра Великого И.А. Балакирев, вошедший в историю множеством рассказанных якобы им анекдотов, и Ян д’Акоста, которому за политические и богословские споры Пётр пожаловал остров в Финском заливе и титул «Самоедского Короля».

Прослеживается также определённая связь традиции шутовства с традицией юродства, хотя последнее несло существенно большую духовную, сакральную нагрузку. Некоторые исследователи[6] считают также и средневековых шутов носителями давних духовных традиций и тайных знаний. Были на Руси и ярмарочные шуты — скоморохи.

В русской традиции можно встретить замену слова «черт» (или вообще, нечистая сила) словом шут[7]. Широко известны, например, устойчивые выражения «Ну и шут с ним», «Какого шута?»[8].

В северорусских деревнях русалок называют шутовками или чертовками[9].

В других странах

Станьчык, фрагмент картины Яна Матейко

Шут — единственный человек на королевском балу, опечаленный новостью о взятии русскими Смоленска в 1514 году.

Имя польского дворцового шута Станьчыка сохранилось в польском фольклоре как синоним острослова, высмеивающего текущие политические события. В период новой истории эта фигура стала символом для многих поляков.

Король Тонга Тауфа’ахау Тупоу IV — первый в новейшей истории монарх, нанявший шута на королевскую службу. Шутом стал некто Дж. Богдонофф, призванный на эту должность в 1999 году. Сохранить должность ему, однако, не удалось, так как в 2001 «шут» был уличён в финансовых хищениях (параллельно Богдонофф занимал должность финансового советника короля) и вынужден был покинуть королевство.

Упоминание шута в искусстве

Основная статья: Список шутов

Иероним Босх «Корабль дураков» 1495—1500. Лувр. Париж Картина полная острой социальной и политической сатиры с двусмысленным немецким названием «Narrenschiff» («Narr» — дурак, шут). Один из персонажей картины — Шут, одиноко сидящий на корме корабля, полного людей, погрязших в пороке и безнравственности. Подробнее о картине в статье Босх

В живописи

«Дурак» со времен античности — непременный спутник государей и аристократов. Традиционная их одежда — колпак с ослиными ушами и колокольчиками и шутовской жезл (маротта). Колокольчики носили и обычные люди, но к концу XV века делать это перестали. И только шуты по-прежнему забавляли ими народ. В «Психомахии» персонифицированная Jocus (лат. «шутка») является спутницей Купидона. Ренессанская аллегория аналогичным образом соединяет Любовь и Глупость, делая их спутниками Юности (см. например картину Пурбуса «Аллегория любовного празднества», Колл. Уолла, Лондон). Шут может быть персонификацией Глупости, противопоставляясь добродетели Благоразумия. См. тж. Корабль дураков[10].

В массовой культуре

| В этом разделе не хватает ссылок на источники информации.

Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. |

В России существовала известная рок-группа «Король и Шут», творческая философия которой основана на образе Шута, группа использовала и русские фольклорные элементы, и элементы средневековой готики.

Прочее

Часто выводил шута в качестве одного из героев своих пьес У. Шекспир.

С. Дали сделал своим жизненным девизом следующее высказывание: «Если существует так много Шутов, желающих стать мудрее, почему же и Мудрец не может быть Шутом?»

Шут как символ

В картах таро шут — карта Старших Арканов (карта 0 в английской традиции, карта 22 — во французской).

В стандартной колоде игральных карт существует два джокера. Это карты с изображением шута, которые в большинстве игр стандартной колодой могут заменить в комбинации любую другую карту по желанию играющего.

См. также

Примечания

|

Шут на Викискладе? |

|---|

- ↑ Почему шут гороховый?. Вокруг света (29 августа 2011). Проверено 29 декабря 2011. Архивировано из первоисточника 24 февраля 2012.

- ↑ Le fol a dit en son cœur Psalterium Caroli VIII regis. — XVe s.

- ↑ Isabeau de Bavière entre à Paris J. Froissart. Chroniques. — XVe s.

- ↑ Или низким гребнем, что было свойственно немецким и нидерландским землям.

- ↑ Малахов С.В. Три белые цапли и три жёлтые лилии Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. — 2016. — № 3-4. — С. 23-25.

- ↑ Арктогея — философский портал — Философия Политики | Глава 7

- ↑ В пересказе Нечаева А.Н. Иван меньшой - разумом большой. Русские сказки. — 3-е издание. — Москва: Детская литература (издательство), 1977. — С. 11—49. — 335 с. — ISBN СССР = Н 70802—01/М101(03)77.

- ↑ Словарь Ожегова

- ↑ Люди-рыбы

- ↑ Дж. Холл. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.: Крон-пресс, 1996. С. 623

Литература

- Дугин А. Г. О роли «шута». Эволюция жреческих функций. Метафизика смеха // Дугин А. Г. Философия Политики, М., 2002.

- Парламент дураков. Сборник

- Литературные анекдоты о русских шутах

- П. П. Шуты и скоморохи в древности и в новейшее время // Исторический вестник, 1888. — Т. 31. — № 1. — С. 201—220; № 2. — С. 453—474; № 3. — С. 688—709; Т. 32. — № 4. — С. 184—210; № 5. — С. 456—480.

- Jesters: A Fool and his Clothing

- BUFFONE // Enciclopedia Italiana

- Михаэль Дорфман Чем хуже мир, тем лучше наши шутки

|

Метки: обряды |

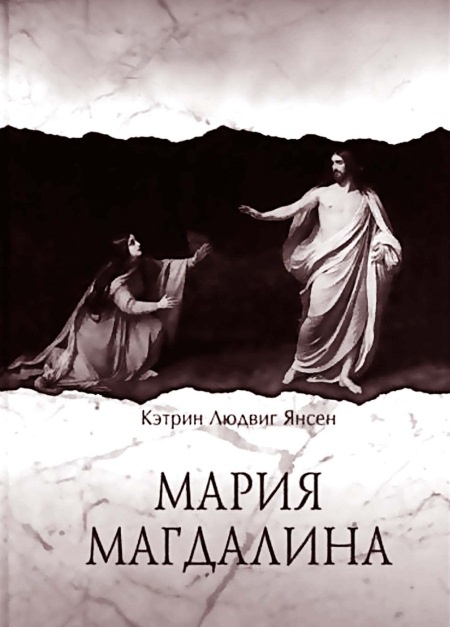

Мария Магдалина. Тайная супруга Иисуса Христа |

Мария Магдалина. Тайная супруга Иисуса Христа | Автор книги - Софья Бенуа

![]() Страница

Страница

На западном берегу Генисаретского озера находится местечко Магдала, откуда родом была Мария Магдалина

Была ли эта женщина распутной? И эта ли женщина, носившая имя Мария Магдалина, вела себя непотребным образом? Не заложена ли в библейское повествование ошибка, или, может, там среди сфальсифицированных событий таится самая загадочная тайна, тщательно укрытая от глаз простого обывателя, но видимая лишь посвященным?

Согласно официальной версии, Мария Магдалина родилась в местечке Магдала на берегу Геннисаретского озера, в Галилее, в северной части Святой Земли, недалеко от того места, где крестил Иоанн Креститель. Считают, что второе имя Магдалина указывает на Магдалу – ее родной город на западном берегу Галилейского моря, и название это, как полагают многие, происходит от еврейского слова «мигдал», «мигдол», что означает «замок». Следовательно, Магдалина – это латинизированная форма слова, означающего «из башни», «из замковой башни». По другим сведениям, малая родина Марии Магдалины во времена Христа называлась Мигдал-Эль или Мигдал Нуннайа, что в переводе с арамейского означает «Башня» или «Башня рыб» (тут ловили и солили рыбу). Также есть мнение, что Магдала переводится как «миндаль».

Может показаться странным, что Мария Магдалина, в отличие от других библейских Марий, получила свое прозвание по месту рождения, – для женщин того времени это было совсем необычно. Как правило, женщине давали прозвание по мужу или сыну; в Библии мы находим, что «Мария Иаковлева» (Марк. 16:1) и «Мария Иосиева» (Марк. 15:47) являлась матерью – «Мария, мать Иакова меньшего и Иосии» (Марк. 15:40), а Мария Клеопова – женой Клеопа, ставшего одним из последователей Иисуса Христа. Учитывая же, что прозвание нашей Марии дали по названию ее родного города, можно предполагать, что: а) она вела довольно независимый от мужчин образ жизни; б) была богатой женщиной, живущей в замке с башнями (башней).

Церковь св. Марии Магдалины в Русском Православном Монастыре в Магдале построена в 1962 году. Монастырь сооружен на том месте, где, по преданию, Господь изгнал бесов из Марии Магдалины

Можно упомянуть, что кроме Марии из Магдалы на страницах Библии возникает образ и Марии из Вифании. «Что мы знаем о Марии Магдалине, и что знаем о Марии, сестре Марфы и Лазаря? Во-первых, Магдала располагается на берегу Галиллейского озера, неподалеку от Капернаума и Вифсаиды, откуда были первые ученики Христа. Марфа и Лазарь жили в Вифании, которая располагалась вблизи Иерусалима, что весьма далеко от Магдалы. Кажется, это обстоятельство должно сразу же перечеркнуть общность этих двух имен – Марии Магдалины и Марии из Вифании», – пишет автор христинского Интернет-портала А. Толстобоков. И объясняет: «Однако не будем торопиться, потому что найти простое объяснение такому не сложно, если учесть два обстоятельства: 1) Господь изгнал семь бесов из Марии Магдалины (Марк. 16:9; Лк. 8:2), после чего она с другими исцеленными и очищенными следовала за Иисусом по городам и селениям. 2) Женщина из Вифании была грешницей, которая в доме у Симона вылила драгоценное миро на Иисуса (Лк. 7:37–50; Матф. 26:6,7; Мк.14:3). А в Ин. 11:2 и Ин. 12:1–3 прямо сказано, что Мария сестра Лазаря ”помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими”. Конечно, можно предположить, что было две женщины, совершившие такое благое деяние по отношению к Иисусу в разное время. Но вероятнее всего речь идет об одной женщине. Тогда мы видим, что “обе” Марии – Мария Магдалина и Мария из Вифании, сестра Лазаря, имели незавидное греховное прошлое. Обе Марии получили великое прощение от Господа, потому и последовали за Ним. Не потому ли другая безымянная грешница, прощенная Христом, традиционно ассоциируется с Марией Магдалиной? (Ин. 8:11)».

Так кто же она, эта странная незнакомка?! Источниками, раскрывающими историю жизни женщины из Магдалы, являются писания авторов Евангелий – Матфея, Марка, Иоанна, Луки и некоторых других. Великолепное исследование на эту тему провела Кэтрин Людвиг Янсен, издавшая книгу о Марии Магдалине на основе своей монографии. Она справедливо считает, что начинать любое исследование об этом персонаже следует с Нового Завета – древнейшего исторического источника, подтверждающего существование этой преданной последовательницы Иисуса. Всего в четырех Евангелиях эта женщина упоминается двенадцать раз, и всего лишь единожды не в связи с рассказом о страстях Иисуса Назарянина. В Евангелии от Луки (8: 2–3) сказано, что Мария, называемая Магдалиной, – это женщина, из которой Иисус изгнал семь бесов. После того как он исцелил ее, Мария из Магдалы вместе с Иоанной, Сусанной и другими стала одной из самых верных его учениц.

Лазарь с сестрами Марфой и Марией

Согласно Новому Завету, ученица Христа присутствовала при распятии Великого Учителя (Мат. 27: 56; Мар. 15: 40; Иоан. 19: 25), заметили ее и при положении его в гроб (Мат. 27: 61; Мар. 15: 47), а также в первый день Пасхи среди пришедших к гробу, чтоб помазать его тело благовониями (Мат. 28:1; Мар. 16:1; Лк. 24:10; Иоан. 20:1).

В Святом Евангелии от Марка, признанным учеными древнейшим из Евангелий, автор рассказывает, что Мария Магдалина прежде других увидела воскресшего Христа в первый день Пасхи: Иисус «явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Увидев его собственными глазами, она пошла и возвестила о воскресении другим ученикам, «но они, услышавши, что Он жив, и она видела Его, – не поверили» (Мар. 16:9—11).

В Евангелии от Матфея Мария Магдалина по пути из гробницы встречается с воскресшим Иисусом, который поручает сказать его братьям, что они увидят его в Галилее (Мат. 28: 1—10).

А вот евангелист Лука настаивает, что хоть Мария Магдалина пришла в первый день Пасхи к пустому гробу Иисуса вместе с другими женщинами, однако Иисус появился сперва не перед ней, а перед двумя из своих учеников, шедших в селение Еммаус (Лк. 24:13–15).

Книга Кэтрин Людвиг Янсен о Марии Магдалине

Первый день Пасхи, изложенный Иоанном, мало отличается от повествований Марка и Матфея, только у него уделено больше внимания встрече Марии Магдалины с воскресшим Иисусом. Это, как утверждают исследователи, самый большой из посвященных ей отрывков в Новом Завете. Иоанн описывает как Мария Магдалина, придя ко гробу и найдя его пустым, спешит к Петру и Иоанну и говорит им, что тело Господа унесли из гробницы. Те тут же направляются посмотреть на все своими глазами, но вскоре возвращаются обратно. И лишь преданная Мария Магдалина остается: она стоит у гроба, горько плача. Вдруг женщине являются два ангела, которые спрашивают, отчего она плачет, и Мария отвечает. Тут к ней подходит мужчина, которого она приняла за садовника, который вопрошает: «Кого ищешь?» Она отвечает, взывая, скорбя о Господе ее. Тогда мужчина окликает ее: «Мария». Наконец-то она узнает своего Господа и поворачивается к нему (Иоанн сообщает: Мария обращается к Воскресшему с еврейским словом «раввуни» – учитель). Иисус не позволяет Марии прикасаться к себе, а велит лишь сообщить благую весть о своем воскресении другим ученикам и последователям его учения.http://loveread.ec/read_book.php?id=47445&p=2

|

Метки: христос |

Финансовое обеспечение Владимира Ульянова |

ПОЛИТИКА

08 Сентября 2016 00:19

К номеру: 36 (1124)

На что шиковал Владимир Ильич Ленин

|

|

Антисоветские статьи о Ленине часто иллюстрировали этим фото. Мол, пока настоящие революционеры горбатились на каторгах, г-н УЛЬЯНОВ с Максом ГОРЬКИМ весело проводили время на Капри. На самом деле Ильич пробыл в гостях у писателя всего неделю. А приезжал он туда из-за жены. КРУПСКОЙ после жестокой операции на щитовидке прописали ежедневные прогулки в мягких субтропиках |

Награбленные большевиками деньги пошли на закупку оружия, которое ни разу не выстрелило

Всего пара недель осталась до выборов в Госдуму. Несмотря на то что в принципе все ясно, профессиональные политиканы обозначили некую активизацию. Зашевелилась и коммунистическая партия. Избирателям (нам с вами) напоминают, что ЛЕНИН еще век назад предсказал нынешний глобальный кризис. Что его причина - финансовый капитализм, экономика наращивания денег банкирами без развития промышленности. И что разглагольствования о свободе и народовластии в таких условиях - обман и грабеж.

Несмотря на то что шансов взять контрольный пакет у левых - ноль, против них на всякий случай были наняты бригады сетевых «лениноведов». Которые первым делом припомнили защитникам вождя, на чьи деньги он шиковал. Наш принципиально беспартийный обозреватель Елена КРЕМЕНЦОВА решила все же разобраться, кем же на самом деле был дедушка Ленин: аскетом или сибаритом.

Еще летом 93-го в журнале «Коммерсантъ Власть» вышла статья с хлестким заголовком «Лионский кредит» я бы выбрал за то, что в нем депонировал Ленин». В ней была фраза из рекламной брошюры французского банка, получившего в 1991 году право работать в ельцинской России. Она гласила: «Особое место среди клиентов банка занимает Ленин.

Г-н Ульянов открыл на Орлеанском проспекте в Париже счет #6420, на который в январе 1909 г. он положил 350 000 рублей, захваченных Иосифом Сталиным при нападении на банковский транспорт в Тифлисе, о чем Credit Lyonnais не мог догадываться».

Наши историки-архивисты тогда покатывались со смеху от такой «рекламы», но недавно, нанятые для предвыборной дискредитации КПРФ «лениноведы» преподнесли ее в соцсетях так, будто на эти деньги Ленин после провала первой революции шиковал в эмиграции и катался по Европе!

З50 тысяч рублей - много это или мало? Императору Николаю II из Государственного казначейства выделялось на «собственные издержки», «комнатные расходы и гардероб» 220 тысяч рублей в год, императрице - 209 тысяч. Словом, это были большие деньги. И счет у Ленина с таким номером действительно был. Только не в рублях, а во франках. Деньги из России переводили на него через Московское отделение «Лионского кредита».

Но вот странность. В письме от 6 апреля того же 1909 года Ленин просит сестру Анюту: «Насчет денег - прошу перевести их мне сразу; лучше всего через банк, именно через «Лионский кредит». Чтобы здесь не взяли лишку за размен, лучше всего купить франков в Москве и перевести уже точную сумму франков в Париж…»

Неужели Ильич за три месяца все спустил? Или перевел большевистскому центру?

Ни то, ни другое.

Денег от ограбления банков, тем более тифлисского «экса» - так эсеры, большевики, меньшевики, анархисты и прочие «боевики» обозначали свои «экспроприации казенных денег на нужды революции» - на счете быть не могло. Это сознательная фальсификация.

Таким в конце 1909-го легендарный большевик КАМО был доставлен в Тифлисскую психбольницу после ареста в Берлине. В Германии он два года выдерживал медицинские пытки, симулируя полную нечувствительность к боли и сумасшествие

Таким в конце 1909-го легендарный большевик КАМО был доставлен в Тифлисскую психбольницу после ареста в Берлине. В Германии он два года выдерживал медицинские пытки, симулируя полную нечувствительность к боли и сумасшествие

Она утонула

Зампред Центробанка России Сергей Голубев и директор департамента внешних связей ЦБ Сергей Татаринов, исследуя становление российской банковской системы за рубежом, подтвердили этот вывод отечественных архивистов. В своей книге «Экс» в Гельсингфорсе», посвященной ограблению отделения Государственного банка Российской империи в Финляндии, они рассказали о печальной судьбе денег, добытых именно большевиками в трех громких «эксах».

Гипотетически в сумме они могли дать искомые 350 000 рублей, что может сбивать публицистов с толку. Реально же дела обстояли так.

13 февраля 1906 года латышские социалисты с помощью финских националистов, ратующих за выход Финляндии из русского государства, совершают небывало дерзкий налет на имперский банк в Гельсингфорсе. Организовал операцию легендарный Янис Лютер. Угрожали грабители консервными банками, крича, будто в них взрывчатка. Похищено 175 тысяч рублей. Один сотрудник убит, двое ранены, а при задержании налетчиков убиты еще четыре человека и ранены девять. Неоправданная жестокость и наглость революционеров ставит сыск на уши. Дело взято под личный контроль императора. У арестованных изъято порядка 55 тысяч. Максимум 120 тысяч остаются у непойманных латышских революционеров.

9 марта 1906 года боевая группа кавказских большевиков под руководством непревзойденного по смелости Камо (Симон Тер-Петросян) в центре Кутаиси днем на глазах гуляющей публики отбивает у конной полиции ящик с деньгами Кутаисского казначейства. Добыча - 15 тысяч рублей. Деньги в винном бочонке с двойным дном и в бурдюке из сдвоенных шкур в Петербург доставляет лично Камо. Но не Ленину, а в распоряжение Военно-технического комитета ЦК РСДРП, казначеем которого был Леонид Красин - будущий нарком внешней торговли СССР. И только затем Камо едет на первую личную встречу с обожествляемым им вождем. С гордостью получает задачу - добыть денег на оружие.

Вскоре латышский и кавказский денежные потоки сливаются. Камо едет в Берлин. Совместно с боевиком Лютером организуют закупку оружия и готовят его отправку. «Экспроприированных» 135 тысяч рублей хватает на 500 маузеров с патронами гамбургской фирмы Адольфа Франка, 9 кавалерийских пулеметов датского правительственного завода, 1000 кг динамита, 3 миллиона патронов для пулеметов и закупленных ранее 500 карабинов, заказ знаменитых бельгийских наганов и браунингов и покупку яхты «Зора» для транспортировки. С участием Максима Литвинова - будущего наркома иностранных дел СССР, который под видом полковника армии Эквадора оказался на пробных стрельбах, проводимых для прибывшей в Бельгию приемочной комиссии русского царя, разыгрывается серия таких спектаклей, что голливудские сценаристы и сегодня открыли бы рты от изумления.

Летом все уже было готово. Но на отправку яхты денег не хватало. Только 11 декабря «Зора» с судовым коком в лице Камо вышла в море. Через 20 часов гигантская волна расколола ее корпус, и она утонула. «Кока» спасли румынские рыбаки. Награбленные денежные средства в буквальном смысле погибли в морской пучине.

Причем море наказало революционеров второй раз. Первый был 26 августа 1905 года, когда пароход «Джон Графтон» с оружием для эсеров, закупленным интернациональной группой Конни Циллиакуса, Акаси Мотодзиро и попа Георгия Гапона, желавшей скорейшего упокоения Дому Романовых, сел на каменистую отмель в 22 километрах от финского острова. Команда не смогла переправить на остров оружие и взорвала корабль. Правда, тут историки не видят мистики: боевой организацией эсеров до их рекордного налета 7 марта 1906 года на Купеческое общество взаимного кредита, когда боевики добыли 875 000 рублей, руководил агент охранки провокатор Евно Азеф.

Но вернемся к счету Ильича и деньгам, «захваченным Сталиным».

В апреле 1906 года в Стокгольме IV съезд РСДРП отверг «эксы» как форму добывания денег и постановил: «…капитала Государственного банка, казначейства и других правительственных учреждений не захватывать». Ленин с резолюцией не согласился. И в мае большинством голосов запрет на проведение «экспроприаций» был принят.

Но 13 июня 1907 года происходит следующее. В Тифлисе с Главного почтамта в контору Государственного банка перевозят 250 тысяч рублей - в двух мешках. Фаэтон охраняют конные казаки, караульные от банка сидят рядом с кучерами и кассирами, транспорт сопровождают солдаты. Вдруг бомбы, взрывы, стрельба. Некий армянин выхватывает из фаэтона мешки и быстро перебрасывает их в подъехавшую пролетку, на которой во весь рост стоит офицер и стреляет из маузера. Пролетка с мешками удаляется. Навстречу ей скачет в седле и.о. тифлисского полицмейстера подполковник Балабанский. Офицер с пролетки ему кричит: «Деньги спасены! Спешите на площадь!»

Так все 250 тысяч достались большевикам. В перестрелке убиты двое городовых, смертельно ранены три казака; ранены еще двое, один стрелок и 16 прохожих. Ужас! 20 июня Балабанский застрелился на могиле матери.

И вот парадокс. Народ помогает большевикам, а не полицейским! Госбанк объявил щедрое вознаграждение в 25 тысяч рублей за информацию о местонахождении денег или боевиков. Тщетно! В конце июня деньги в Петербург поездом в шляпной коробке перевозит Камо - организатор и главный исполнитель «тифлисского экса».

Сталин находился в Тифлиссе, но прямого отношения к операции не имел. В план посвящены были лишь Красин и Литвинов. Деньги они не хранили в «одной корзине». И в январе 1909 года Ленин лично «положить их» на свой засвеченный счет не мог - ни в России, ни за рубежом. В мешках преимущественно были кредитные билеты 500-рублевого достоинства. Все их номера Госбанк передал в российские и европейские банки и почтовым службам. При первых попытках размена в Париже, Мюнхене и Стокгольме в 1908 году несколько человек были арестованы по наводке псевдобольшевика Якова Житомирского - вошедшего в окружение Ленина агента царской охранки. Разоблачен он был лишь после Февральской революции 1917 года. В итоге 100 тысяч рублей оказались у царских властей.

Пароход «Джон Графтон» вёз эсерам 16 тысяч канадских и датских винтовок, 3 тысячи револьверов, 3 миллиона патронов, а также 3 тонны взрывчатки. Но, к счастью, утонул

Пароход «Джон Графтон» вёз эсерам 16 тысяч канадских и датских винтовок, 3 тысячи револьверов, 3 миллиона патронов, а также 3 тонны взрывчатки. Но, к счастью, утонул

Удачливый дауншифтер

А в 2016 году по просторам Интернета пошла гулять свежая байка - «На какие деньги жил Ленин» с броским подзаголовком «По современной классификации Владимир Ленин был классическим дауншифтером». То есть приверженцем философии «жизни для себя».

Он якобы тянул деньги из матери: «…основным доходом для Владимира Ленина стала семейная рента. Это был доход от имения в Кокушкине, а также от другой недвижимости, управляемой матерью. Как правило, она пересылала Владимиру 300 - 500 рублей 3 - 4 раза в год».

И опять вранье! По документам Казанского отделения Дворянского земельного банка, описанным историком-архивистом Ольгой Федотовой, 9 января 1985 года (Ленину нет и 15 лет. - Е. К.) имение в Кокушкино было переделено. Из его 306 десятин «по раздельному акту 206 десятин 253 сажени земли с усадьбой перешли во владение Любови Александровны Пономаревой». Это родная сестра Марии Ульяновой.

«Общий доход имения в 1880-е годы составлял 2669 рублей в год. Из них 1659 рублей тратилось на ремонт строений и инвентаря, страхование от огня, наем рабочих, покупку семян, удобрений и т.д. Итого чистый доход с имения составлял 1010 рублей в год».

Пономарева задолжала банку и несколько раз занимала деньги у Марии Александровны Ульяновой - матери будущего Ленина и супруги действительного статского советника. О ее доле в Кокушкино и других наследников в этот период официальных сведений нет. Но ясно, что с кокушкинских доходов она вряд ли бы могла пересылать сыну «по 300 - 500 рублей 3 - 4 раза в год».

После смерти Пономаревой долги перешли к ее сыну, и имение было выставлено на торги. 16 апреля 1898 года, спасая семью от позора и окончательного разорения, Мария Ульянова через суд закрепила имение за собой. Его оценили в 10 000 рублей, обязав 9205 рублей вернуть Дворянскому земельному банку. 21 апреля - не прошло и недели - Мария Ульянова имение продала. Сын в это время был в ссылке в Шушенском.

К этому остается добавить, что глава семьи Илья Николаевич Ульянов скончался на службе от инсульта 12 января 1886 года, оставив после себя наследство - недвижимое имущество и 2000 рублей на счету в Симбирском городском общественном банке.

Жить было не на что. Вдова подала прошения попечителю Казанского учебного округа Масленникову с просьбой о единовременной помощи в связи с похоронами и скорейшем назначении пенсии. Вот итог: «Казенная палата поручает губернскому казначейству производить установленным порядком… пенсию вдове умершего на службе, бывшего директора народных училищ Симбирской губернии действительного статского советника Ульянова, Марии Ульяновой из оклада шестисот рублей в год и несовершеннолетним детям, родившимся: Владимиру - 10 апреля 1870 года, Дмитрию - 4 августа 1874 года, Ольге - 4 ноября 1871 года, и Марии -6 февраля 1878 года, из оклада шестисот рублей в год, вдове и детям с двенадцатого января текущего года».

Плюс единовременная помощь в 150 рублей.

Любопытно, что попечитель Масленников предложил вдове получить наградные знаки ордена Станислава I степени, причитавшегося ее супругу. Но за них нужно было заплатить налог, и Ульянова отказалась.

И все же члены семьи и мать переводили Ленину деньги, о чем известно из переписки.

В конце 1900 года в Мюнхене он получил от матери около 500 рублей, которые позволили Ленину с супругой и тещей надолго снять жилье: «Мы устроились здесь совсем хорошо, своей квартирой. Обзаведение купили из подержанных вещей, недорого».

4 октября 1915 года сестра Анна сообщает Марии: «… на днях открытка от Володи. Пишет, что нужен заработок. Когда получу их зимний адрес, отправлю 100 с лишним рублей из денег, которые они весной просили не посылать ввиду невыгодности курса, но надо же когда-нибудь. Запроси их, нужны ли еще деньги».

А жил Ильич на гонорары от публикаций в легальных журналах и изданных книг. Например, за «Материализм и эмпириокритизм» в издательстве Крумбюгеля «Звено» в Москве он заработал 1400 рублей, из которых вычли 200 рублей неустойки за задержку текста. В 1900 - 1901 годах получал за перевод двухтомного труда «Теория и практика английского тред-юнионизма» гонорары из расчета 20 рублей за страницу.

И так далее.

В годы эмиграции Ленину выплачивали жалование из партийного бюджета: 100 рублей за редактирование «Искры» и 200 рублей как члену ЦК, о чем свидетельствуют его расписки в Хозяйственную комиссию Большевистского центра.

Сохранились и другие свидетельства, но приведенный порядок цифр типичен.

Нет сомнений в том, что Ленин распоряжался большими деньгами. Но его супруга Надежда Крупская вспоминала: «Нужды, когда не знаешь, на что купить хлеба, мы не знали. Жили просто, это правда. Однако разве радость жизни в том, чтобы сытно и роскошно жить?»

Из-за экономии он пил дешевое пиво

Очевидцы вспоминали: на самом деле вождь пролетарской революции всегда жил достаточно скромно. Был неприхотлив в еде и аскетичен в быту.

* Во-первых, он был нетребователен к одежде. До дыр занашивал ботинки и деловые костюмы - предпочитал коричневые и непременно с жилеткой. (В Музее Ленина их всего пять!) После университета, например, Ульянов носил двубортный сюртук до тех пор, пока рукава не протерлись! И так почти всю жизнь проходил босяком.

Уже после революции для официальных встреч за границей ему купили наконец приличную одежду. О чем свидетельствует счет от 19 июля 1919 года от руководителя хозяйственного отдела МЧК Николая Маршана на отпущенный товар: пару сапог, костюм, подтяжки и пояс. Итоговая сумма - 1417 рублей 75 копеек. Вождь наложил на счет резолюцию: «Передавая при сем 2000 рублей, прошу - и категорически требую - исправить этот счет, явно преуменьшенный».

* Самый счастливый и сытный период его жизни - ссылка в Шушенском. Ленин постоянно ходил пострелять дичь в компании с сибиряками и по копеечным ценам мог покупать любую деревенскую еду. «Дешевизна в этом Шушенском была поразительная. Владимир Ильич за свое «жалованье» - восьмирублевое пособие - имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья - и то считалось, что дорого платит… Правда, обед и ужин был простоват - одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест - покупали на неделю мяса, работница во дворе - в корыте, где корм скоту заготовляли, рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича - тоже на целую неделю... В общем, ссылка прошла неплохо», - писала Крупская.

* В эмиграции в Швейцарии (где, как пишут антисоветчики, он купался в роскоши) Ленин шутил: «Наденька меня уже восьмым видом борща потчует». Но чаще, как писала его жена, они сидели на сухомятке. В Париже, например, у них не было кухни, питались в недорогих кафе, покупали то, что хозяйки готовили и разносили по улицам и квартирам. А пил Ильич дешевое пиво (хотя обожал дорогое вино - в 11-м году, когда случайно появились деньги, даже уходил в запой) и любил свинину на гриле. В России же употреблял самое простое - «Жигулевское».

Музей в Горках тоже стал предметом для антиленинских спекуляций. В Интернете много фотографий с откликами вроде: «Не слабо жил дедушка, нам бы так!» На самом деле Ленин в усадьбе бывал наездами. А еще здесь он восстанавливал здоровье после покушения Фанни Каплан. До революции особняк принадлежал Зинаиде Морозовой, вдове фабриканта Саввы Морозова.

- Посетителям этого не показывают, но у нас хранятся кальсоны Владимира Ильича, которые ему черными нитками штопала Крупская, - рассказал «Экспресс газете» хранитель музея Владимир Маст. - Какая уж тут тяга к роскоши! Отношение к Ленину может быть разным. Но личной скромности нынешним чиновникам у него неплохо бы поучиться!

|

Метки: Ленин |

Дмитрий Язов: Никакого путча не было. Мы пытались спасти страну |

603