-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Въезд Иисуса в Иерусалим |

Ариохристианские исследования

Ario-Christian Researches

Триумфальный въезд в Ярусалим. Полярная символика осла, на котором восседал Иисус

Апрель 22, 2016 · by Svardat · in Христианство и мифология. ·

Галилейский пророк Иисус вступил в Иерусалим для того, чтобы объявить о незаконности привилегий иудейских жрецов на Храм, посвященный, как он считал, его Отцу, Богу Всевышнему, которому поклонялись все народы под разными именами (Эль Эльун, Ваал, Ашур, Ахура Мазда, Мардук и пр.), но которого иудеи пытались присвоить исключительно себе одним. В наказание за эту узурпацию он предрек новое разрушение Храма римлянами, что символизировало окончательное изгнание иудеев с этого священного для всех народов места. Проповедь Иисуса Христа в Иерусалиме была магическим актом, направленным на то, чтобы подвести иудеев под вечное проклятие и тем самым сделать их уязвимыми для небесной кары. Он говорил: «Если бы я не пришел и не говорил бы им, греха не имели бы; ныне же отговорки не имеют о грехе своем» (Ин. 15:22). Понятно, что свою миссию Иисус связывал с обличением тех «воров и разбойников», кто «не дверью входит в дом» (Ин. 10:1), и благая весть о проклятии иудеев должна была облететь все страны, все народы (Мк. 13:10). Для Иисуса было делом вполне естественным идти в Иерусалим и обличать местное священноначалие и иудейские секты. Иудеи в его глазах были приватизаторами монотеистической традиции, так как они незаконно присвоили себе право говорить от лица Единого Отца. Этой лжи нужно было положить конец. И это было необходимо сделать так, чтобы весь мир узнал о миссии Иисуса и его слове. Поэтому он отправляется туда, где иудейские жрецы совершали свой сатанинский культ, оскверняя священное место и Храм, построенный «язычниками» для поклонения Богу богов.

Хотя в Храме всё еще служили, как считалось, представители семей из потомков Аарона, тем не менее они уже не играли столь важной роли, как в прошлые времена. Еще с эпохи Хасмонеев «аарониды» были фактически отстранены от первосвященства. С этим, вероятно, и связаны как постройка альтернативного храма Онией в Леонтополе[1], так и, возможно, окончательное размежевание с Храмом ессейской общины и её миграция в Дамаск[2].

Но еще ранее, непосредственно перед вторжением в Сирию Александра Македонского, не только простые израильтяне, но и «значительное число священников» заключили браки с арийцами гутиями (самарянами), и в их числе первосвященник Манассия. Это вызвало недовольство у иудеев, потребовавших у Манассии развода с его самарийской женой Никасой, дочерью сатрапа Самарии Санаваллета. Тогда тесть Манассии Санаваллет предложил ему отделиться от иудеев и пообещал получить от Персидского царя Дария разрешение на постройку еще одного альтернативного храма Яхве на горе Гаризим. Все иудеи и священники, кто заключил браки с самарянками, стали стекаться в Самарию и приняли участие в строительстве[3]. Так был основан еще один храм, ставший центром антиеврейской борьбы.

Подлинное происхождение «ааронидов», как выше было выяснено, находилось вне пределов еврейского мира и восходило к жрецам ханаанского народа иевусеев (ярусов), от их священников «арунов», служителей Ваала (Эля Эльуна). Последним легитимным первосвященником из «рода Аарона» был, как считается, Алким, назначенный в 162 г. до н. э. Антиохом V, наследником главного врага иудаизма Антиоха Епифана. Интересно, что Алкима иудаисты считали эллинизатором и отступником из-за того, что он стал разрушать стену внутреннего двора Храма, отделявшую иудеев от язычников, что подразумевало стирание между ними религиозных различий[4]. Алким, видимо, хорошо знал, что эта стена была незаконным сооружением, и что воздвигли её в нарушение древней традиции, существовавшей еще со времен Соломона, при котором язычники допускались во внутренний двор наравне со всеми. По смерти этого Алкима власть захватили самозванцы Хасмонеи, которые до этого никогда не занимали поста первосвященника и не принадлежали к роду Аарона[5]. Это вызвало реакцию ессеев, в результате чего их «Учитель Праведности» был приговорен к смертной казни Великим Синедрионом в первосвященство Симона Хасмонея[6]. При Ироде I, истребившем весь род Хасмонеев, «аарониды» с его дозволения снова стали возвращать свои должности. Однако, Ирод, хотя и сочувствовал ессеям, но создавал новую аристократию, привлекая иудейскую диаспору. В рамках этой политики Ирод назначал первосвященников из числа уроженцев Египта и Вавилона[7].

Ессеи отказывались признавать как за Хасмонеями, так и за новой иродовой элитой какие-либо притязания на первосвященство, видя в них узурпаторов и преступников. Истинными законными потомками Аарона ессеи их не считали. Вероятно, они знали, что преемство по прямой линии от Аарона было пресечено. Такое же презрение ессеи оказывали и левитам, служившим в Иерусалимском Храме. По воззрению ессеев они тоже не являлись истинными левитами. Иисуса Христа, как известно, осудили первосвященники из числа «цадокитов». Насколько они были чистокровными потомками первосвященника Цадока (фигуры в целом мифологической), сказать трудно. «Цадокитами» называлась скорее религиозная партия, а не определенный первосвященнический род. Во всяком случае современные генетические исследования показали, что не все еврейские коэны связаны между собой единым происхождением, но имеется немалое число тех, кто вообще не принадлежит к колену Левия[8].

В этой связи особого внимания заслуживает причта Иисуса о «злых земледельцах» (Мф. 21:33-46/Мк. 12:1-12/Лк. 20:9-19), которые пожелали завладеть виноградником в отсутствие «Хозяина Дома», его насадившего. Эта притча была сказана перед лицом первосвященников-цадокитов. Христос в ней объявляет себя Сыном этого Хозяина, Его Наследником, пришедшим произвести ревизию их деятельности и собрать плоды. Иисус предупреждает цадокитов, что по причине нежелания ими принести плоды из виноградника, он будет передан «другим земледельцам, которые будут отдавать ему плоды во времена свои», а Царство Божье «дано будет народу, приносящему плоды его». Эта притча, конечно, символизирует смену (по притче – «злую смерть») иерусалимского жречества, не выполнившего своих обязательств перед Богом, который «насадил виноградник» на горе Мориа. И не только жречества, но и народа, который сие жречество обсуживал и на поводу у которого шел, поддерживая религию еврейской исключительности и ненависти в отношении к язычникам. Святое место поклонения Богу благодаря такой религии оказалось практически закрыто для всех, кроме евреев, и это было несправедливо. Язычники, приходившие на поклонение в Иерусалим, расценивались как люди второго сорта и не допускались во внутренний двор Храма. Имя «Хозяин Дома» (oikodespotes) сохранилось лишь по версии Матфея, и можно предполагать, что пересказ Матфея более аутентичен, потому что в нем мы находим указание на подлинное имя того Бога, Сыном которого объявил себя Иисус и которому некогда служили иевусейские жрецы в Его «Доме» (в Храме на горе Мориа). Его имя – Ваал, что в переводе и значит «Хозяин», «Владыка». Итак, Богом и Хозяином Храма («Дома») был вовсе не новоиспеченный еврейский синкретический Яхве, а Ваал – он же Эль Эльун («Бог Всевышний»). Иудеи хорошо понимали, кому служил Иисус, поэтому и обвиняли его в том, что через него действуют силы этого ханаанского божества. Весьма символично то, что первосвященник Анна (Ханан), участвовавший в суде над Иисусом, был сыном человека по имени Сет[9].

Кульминацией миссии и одновременно героическим посвящением стало предание себя Иисусом на казнь, на которую он пошел добровольно, преодолев страх перед смертью и тем самым победив её божественной силой. Он был распят на Кресте – символе Мирового Древа, водруженного в «центре мира», на горе Мориа, которая была реминисценцией арктической горы Меру. Иисус повторил подвиг Одина, Есуса, Диониса и других богов, принесших себя в жертву для обновления и жизни мира (ср. Ин. 6:51).

Вот почему Иисус считал Иерусалимский храм «домом Отца своего», а иудеев и их жрецов – незаконно присвоившими себе право на обладание им и сделавшими служение Единому Богу мерзкой кровавой вакханалией. По словам Спасителя иудеи превратили святилище в средство для личного обогащения и обмана. Иисус въехал в Иерусалим как триумфатор, олицетворяя собой то солярное Божество, которому был посвящен Храм и Сыном которого он себя называл. Остановимся на этом моменте подробнее.

* * *

Торжественный вход в Иерусалим имеет глубокое символическое значение в мистерии друидского посвящения Иисуса в сверхчеловека Христа. Он связан с культом плодородия и гиперборейским солярным мифом, в котором городские ворота осмыслялись как врата небесные. По представлениям жителей полюса восходящее Солнце рождалось заново, входило в ворота снизу вверх, как бы на гору, покидая темную преисподнюю и вступая в небесный город, на небо (отсюда в христианстве возник образ «небесного Иерусалима»). Такой вход солнечного божества в небесный город означал спасение города, избавление его от врагов (в данном случае их олицетворяли иудеи), мрака и смерти, и стал предметом обряда, предшествовавшего земледельческим обрядам «спасения», когда спасение понималось как производительный акт и преодоление смерти в новом рождении приплода.

Торжественный въезд в город солярного божества сделался предметом и такого обряда, который известен нам под именем «победы», «триумфа». Этот обряд триумфа существовал у этрусков; впоследствии он полностью перешел к римлянам. Он воспроизводился через олицетворение солнцебога в царе, когда царь в одежде божества садился в колесницу, запряженную белыми конями (таким образом представлялось Солнце), и среди ликующей толпы въезжал в город через так называемые триумфальные ворота. Въехав в город, он отправлялся в храм того бога, которого олицетворял, и приносил ему там жертву. Похожие обряды имелись и у иных народов.

М. Нестеров. Вход Господень в Иерусалим.

Вообще, все такого рода обряды непременно имеют целью отвести победное божество в храм, а сам храм является при этом жилищем Бога, тем местом, где он пребывает, то есть Небом. Более того – и сам храм имеет предметом своего богослужения это же восшествие божества из тьмы на Небо.

Сообразно этому Христос приносит в жертву сам себя на горе, подобно жертвоприношению Вотана на скале Экстерштайн, или Прометею, прикованному к Эльбрусу. Такая гора представляла собой реминисценцию полярной горы Меру – космический храм, посреди которого возвышается Мировое Древо, Ось мира.

До сих пор «великий вход» христианской литургии заключается в том, что Божество проходит те же триумфальные ворота (они называются «царскими вратами», потому что «царь» это и есть «Солнце»), и пройдя всю церковь с западной стороны (запад означает заход Солнца, тьму, смерть), идет почить в святое святых, в своё местопребывание.

Все эти ритуалы въезда в город существуют как необходимый элемент и в тех обрядовых системах, имеющих в своей основе гиперборейский солярный миф, где во главе угла лежит образ смены времен года, как, например, в обрядах нового рождения, Солнца и весны, Нового года, нового венчания на царство и т. д. В понимании полярных реалий Новый год олицетворялся в новом Солнце, т. е. в новом царе; этот новый царь въезжал в город в торжественной процессии и отправлялся в храм. Одновременно новый царь был женихом новой невесты. Другими словами, в День нового года этот небесный царь справлял свой священный брак с богиней города. Такой брак был обязательным элементом всех таких обрядов въезда; небесное божество, царь и жених олицетворялись в одном и том же лице[10].

Ввиду этого ясно, что евангельский эпизод торжественного, среди культовой обстановки, въезда в город божества спасения сопровождался двумя моментами – священным браком с его нареченной супругой (Марией Магдалиной) и отправлением в своё местопребывание – в Храм. Это въезжающее божество является «царем» и «женихом», как сам себя называл Христос в Евангелиях. Название Иерусалим, как правило, употребляется в женском роде – Иеросолима; как мы уже установили, этот город был возведен «солнечным» народом, известным в Палестине под именем ярусов. Также мы знаем, что Иерусалим носил еще одно, более древнее название – Ариил (Ис. 29:1-2), напоминающее имя Ярилы – божества или персонификации одного из летних праздников у славян, только в гебраизированной форме. Кстати, Ярила в славянском фольклоре считается сыном Велеса (Ваала), он описывается как юноша, восседающий на белом коне. С Ярилой связан обряд «похорон» его чучела, которое, подобно Осирису, изображалось с большим детородным удом и полагалось в гроб. Эти «похороны» сопровождались плачем и завыванием женщин[11]. Иисус, надо полагать, олицетворял собою солярный архетип, когда вошел в Храм, который он считал «домом молитвы для всех язычников» (Мк. 11:17) и домом своего Отца (Ин. 2:16). Иисус подчеркивал, что Храм является «домом Отца моего«, но не «Отца нашего«, тем самым отрицая, что у него с иудеями один и тот же общий Отец.

Поскольку во время процессии ученики встречали его как царя, это чрезвычайно возмутило фарисеев (Лк. 19:40). Следует подчеркнуть, что никакой массовой встречи городской толпой, якобы вышедшей из Иерусалима поприветствовать ожидаемого Мессию, не было. Более близкий к истине рассказ об этом событии содержится у Луки (19:32-38). По его версии, ученики привели осла и они же – «всё множество учеников» – сопровождали процессию, громко прославляя Бога. В варианте Мк. 11:4-10 тоже не сказано о городской толпе. Марк говорит, что «многие», т. е. из числа учеников, постилали свои одежды по дороге и срезали ветки с деревьев. Эти ученики шли спереди и сзади процессии. И только у Матфея и Иоанна говорится о некоем постороннем «народе», который пришел на праздник в Иерусалим и вышел навстречу ему из города (Ин. 12:12-13, Мф. 21:9). Очевидно, никто, кроме учеников, не прославлял входящего, поэтому фарисеи, обратившись к нему, сказали: «Учитель, запрети ученикам твоим» (Ин. 12:39).

* * *

В рамках триумфального солярного шествия Иисуса Христа в сакральный центр древних ариев Ярусалим осёл символизировал Столп мира или Мировую Ось. В Авесте, литургическом тексте Ясна 42,4, упоминается трехногий осёл с белым телом, стоящий посреди полярного моря Ворукаша. Другой авестийский трактат Бундахишн помещает этого чудесного осла в центр вселенной, где на горе, возвышающейся над Мировым Океаном растет древо всех семян. Когда это праведное создание наклоняет голову к воде и опускает в неё свои уши, как гласит миф, вода в море волнуется, а берега содрогаются. Осёл также многократно упоминается в Ведах, где он является тягловым животным близнецов Ашвинов – спасителей и целителей людей[12]. На арамейском имя Иисус ישוע произносилось как Ишва. Восседая на белом осле, он, очевидно, символизировал собой Спасителя индоевропейской традиции.

Согласно преданию въезд Иисуса сопровождался срезанием пальмовых ветвей, которыми ученики устилали ему дорогу. Интересно отметить, что в зороастризме для обвязывания пучка барсмана[13] используются полоски, вырезанные из листа финиковой пальмы. Это дерево в различных религиозных традициях служит символом бессмертия и верховной власти. Оно широко используется в зороастрийских обрядах и поэтому пальмы часто высаживались возле зороастрийских храмов, а подле пальмы, как правило должен был находиться источник с проточной водой. У мандеев пальма – Древо Жизни и фаллический символ мужской плодовитости[14].

Однако главное в авестийском образе осла то, что он является жертвой, благодаря которой мир приходит в движение и продолжает своё существование[15]. Не случайно одной из форм Оси Мира служит жертвенный алтарный столб. Таким образом Иисус, въехавший на осле в «пуп земли», Ярусалим, и затем распятый на Столбе (σταυρός) символизировал собой искупительную жертву Бога на Мировом Древе для жизни мира.

Известно изображение распятого на кресте в форме буквы Тау осла, которое считается языческой пародией на распятие Иисуса.

Рисунок на стене римского дома II-III в.

с надписью: «Алексамен молится богу».

По сведениям христианских апологетов слух о поклонении христиан ослу или ослоголовому человеку в III в. активно циркулировал в языческой и в иудейской среде, отчего христиан называли asinarii и обвиняли в онолатрии – поклонении ослу[16].

|

|

Каменные кресты с изображением распятия

в виде ослоголового человека. XVI в.

Schönberg. Кладбище в Kehlen. Швейцария.

Однако, ввиду вышеизложенного становится понятно, что это индоевропейский полярный символ, о котором многие язычники и иудеи Средиземноморья ничего не знали, хотя этот образ должен был быть им хорошо известен. Например, в Дельфах, основанных выходцами из Гипербореи (по Мнасею гипербореи назывались дельфами) было принято приносить в жертву Аполлону именно ослов. Это жертвенное животное исключительно Аполлона, который по мифу приносил их в своем храме в Гиперборее. У Родоссцев Аполлон отождествлялся с ослом. Ослу они приписывали функции Спасителя, приносящего спасение миру. У греков созвездие осла соединено с созвездием яслей, а именно в яслях (хлеву) по преданию евангелиста Луки был рожден Иисус Христос. Бог Дионис и его свита согласно мифам часто разъезжали на ослах. Дионис не только едет верхом на осле, но и появляется на корабле и становится повелителем моря, упоминается в связи с виноградной лозой и высохшими смоковницами, что повторяется и в сказаниях про Иисуса[17].

Дионис на осле. Античная статуя. |

Дионис на корабле. |

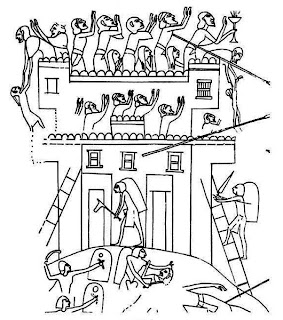

Торжественный Вход в Иерусалим с шествием спереди и сзади Спасителя громко прославляющего его народа (учеников) очень напоминал вакхическую процессию. Элементы этого экстатического дионисийского ритуала отражены в Пс. 67(68):25-26, который богословы относят к Иисусу. «Мы видели шествие богов (elohim), шествие бога (el) моего, царя моего, в святости. Впереди шли певцы, позади музыканты, в середине девы с барабанами». Барабаны и Менады (спутницы Диониса) – обязательный атрибут вакханалий. Обычно в таком вакхическом обряде участвовало множество детей в белых одеяниях. Интересно, что дети, прославляющие Христа при Входе в Иерусалим, появляются лишь в православной традиции, в данном случае не основанной на текстах Евангелий. Об «отроках» говорится в православных богослужебных текстах, синаксарях, в поучениях св. отцов, а также они иногда появляются в иконографии. Это заимствование из античной традиции.

Вход в Иерусалим – аналог вакхической

процессии, сопровождаемой детьми в белых

одеяниях, прославляющих Диониса.

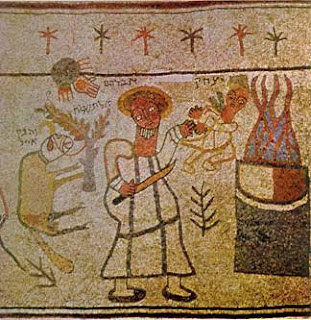

Бахус (Дионис) на осле. Мозаика из Сепфориса (Галилея)

В эзотерическом толковании восседание верхом на осле символизирует приручение посвященным своей низшей природы. Античный писатель Луций Апулей в своем сочинении «Золотой осёл» тоже использовал осла как образ низшей природы человека, проходящего этапы посвящения через разного рода испытания. Изображение распятого на кресте осла является гностическим символом, посредством которого гностики выражали свою уверенность в том, что на кресте страдало лишь материальное тело Иисуса, в то время как его подлинная индивидуальность лишь наблюдала за происходящим со стороны[18].

Древние финикийцы и сирийцы почитали осла как образ, связанный с культом Ваала. Осёл также присутствовал и в религии евреев. Тацит и Плутарх сообщают, что еще Моисей учредил культ осла после того, как стадо ослов навело евреев на источник воды в пустыне во время их исхода из Египта[19]. Это служит косвенным указанием на то, что почитание осла пришло к евреям из египетской религии и сопровождало левитские законы на начальном этапе. В Египте осёл – одна из форм солнечного божества (в аспекте растущего, восходящего Солнца), а с другой с ним связывалось убийство Сетом Осириса, и иероглиф, обозначавший осла, изображал нож, воткнутый в плечо (или загривок). С помощью такого знака пытались магически предотвратить несчастье. Осёл в то же время – спаситель Гора. Исида спасает Гора, отослав его на осле[20]. Подобные аналогии можно продолжать до бесконечности.

Что касается иудеохристиан, которые занимались интерполированием Евангелий, то они искусственно связали осла исключительно с ветхозаветным пророчеством Зах. 9:9. В Мф. 21:2 к молодому ослу добавлена еще и ослица, чтобы точно соответствовать еврейской версии, однако у других евангелистов фигурирует один осёл.

Но даже такая иудейская форма имеет некоторый отголосок в древней языческой традиции. В мистической символике Востока осел являлся символом планеты Сатурн, звезды Ваала. В той же символике под осленком понималась Земля, так как, по словам древних провидцев, формирование нашей физической планеты Земля происходило под прямым влиянием планеты Сатурн[21]. Таким образом Иисус, восседая на молодом осле, олицетворял сына Ваала и в то же время самого Ваала.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Wiki/Храм Ониаса.

[2] Азбука христианства. Ессеи.

[3] См.: Иосиф Флавий. Иуд. др. XI, 7.2 – 8.1-2.

[4] 1 Макк. 9:54; И. Флавий. Иуд. Древности. XII, 10.6.

[5] Владимиров А. Кумран и Христос. М. 2002, стр. 212.

[6] См.: Тантлевский И. Загадки рукописей Мертвого Моря. СПб. 2012, стр. 129.

[7] Органы еврейского руководства в Иерусалиме.

[8] Тунцов А. Часть иудейских священников ведет свой род не от Аарона.

[9] Wiki/Анна (первосвященник).

[10] По материалам: Фрейденберг О. Въезд в Иерусалим на осле.

[11] См.: Баженова А. Легенды и боги древних славян. М. 2013, стр. 555-557.

[12] Крюкова В. Зороастризм. СПб. 2005, стр. 127-133.

[13] Барсман приготовляется в рамках церемонии парагна. Верующие держат в левой руке при поклонении пучок барсмана, который символизирует растительные творения Ахура Мазды.

[14] См.: Крюкова В. Указ. соч., стр. 189-190; Дровер Е. Сокрытый Адам. Назарейский гносис. // Мандеи: история, литература, религия. СПб. 2002, стр. 260-261.

[15] Там же; Символика осла.

[16] Леклерк Г. Обвинение в онолатрии.

[17] Церен Э. Лунный бог. М. 2007, стр. 30.

[18] См.: Шустова А. Христос и христианство. Минск. 2013, стр. 179.

[19] История. V, 3-4. Плутарх. Застольные беседы. Кн. IV, вопрос V.

[20] Фрейденберг О. Въезд в Иерусалим на осле; Энциклопедия культур. Осёл.

[21] Де Пурукер Г. История об Иисусе.

Навигация по записям

← Христос – Помазанник, но не иудейский Мессия. Священный брак Hieros Gamos

Крещение, воздвижение Креста, евхаристия как важнейшие элементы Religio Atlantica →

https://svardat.wordpress.com/2016/04/22/2-13-triumphal_input/

|

|

Осёл-священное животное |

Священный Осел

«У него отваги хватит на сотню львов, а ума — на пару ослов» Виктор Гюго.

Осёл(онагр) являлся священным животным у фригийцев и фракийцев. В древних Финикии и Сирии образ осла связан с культом Ваала. В Вавилоне в образе осла представлялся бог Ниниб ( Сатурн) .Халдейская богиня смерти представляется стоящей на коленях на осле, перевозимого на лодке через реку преисподней. В древнехеттских представлениях осел выступает как культовый символ плодородия, с которым сопоставляется плодородие женщины-царицы, произведшей множество детей.

В Китае Белый осёл — божественный скакун китайских бессмертных. Также символизирует глупость. В зороастрийской (сасанидской) традиции олицетворяющий лунные фазы космический трехногий осёл стоит посреди моря Фрахвкард. «Когда он кричит, все самки водяных тварей — творения Ормазда — беременеют, а все беременные водяные вредные твари, когда слышат этот крик, выкидывают детенышей».

В Индуизме - в ряде вариантов колесница Ашвинов запряжена ослом или несколькими ослами, с помощью которых Ашвины выиграли соревнование, проводившееся по случаю свадьбы Сомы и Сурьи. Осёл служит ваханой (ездовым животным) божеств, связанных со смертью. В эллинистическом мире осёл (как и козёл) ассоциируется преимущественно с похотью (распутством) и смешной глупостью . В Древнем Риме «ослиным богом» называли животное, ритуально убиваемое в середине зимы во время сатурналий (античный «праздник дураков»). В мусульманской традиции осёл — одно из животных неба

В Армении был обычай жертвенного заклания осла на могиле предка должника: если долг не будет выплачен, душа покойного превратится в осла.

Осёл встречается в Древнем Египте уже на изображениях, датируемых IV-м тыс. до н. э. Выступает: одной из форм солнечного божества в его аспекте растущего (восходящего) солнца, воплощением жизненной мощи;

воплощением бога «чужих стран» Сета в его тифоническом аспекте и олицетворения злого начала.

За малым исключением осел изображается как противник божественной власти:

77 ослов противостоят солнцу, чтобы запретить ему утренний восход;

с ослом связывается убийство Осириса Сетом (Сутехом).

В Среднем царстве эти вытаскивающие зерно из земли животные рассматривались как подчиненные Сету существа, которые уносили присутствовавшего в зерне Озириса. С объявлением Сета вне закона его животное стало «козлом отпущения».

Со времени Нового царства к празднику Озириса относится ритуал, при котором «осел Сета» закалывается копьем. В Бузирисе удовлетворялись символической жертвой, когда образ осла печатали на жертвенных лепешках.

Иероглифический знак, обозначающий осла снабжен изображением ножа в загривке (плече) для нейтрализации тифонической силу животного. В магической магии этот знак выступает в качестве апоторопея, отвращающего несчастье.

Отношение древних евреев к ослу трактовалось эллинистическими писателями как культовое почитание и вызывало осуждение. Позже аналогичное обвинение адресовалось и христианам. Сохранившаяся на Палатине карикатура, которая изображает христиан, «молящихся распятому ослу» (человеку с головой осла), возможно, связана с отождествлением Яхве с Сатурном или может также трактоваться как шутовской символ, эхо праздника Сатурналий.

В древнееврейской традиции (белый) осёл выступает как священное животное судей, царей, пророков. Так было принято до времен царствования царя Давида (XI—X вв. до н. э.), когда знатные люди начали использовать мулов.Рыжий осел — символ дьявола , зла и адского огня во многих священных древнееврейских текстах . Ремень из кожи осла использовался для наказания виновного в соответствии с решением суда. Со времён царя Соломона, повеление которого дало начало коневодству, осёл, как неприхотливое животное, становится принадлежностью небогатого человека. Постепенно осёл приобретает значение символа угнетения, насилия, порабощения, а также миролюбия, бедности и терпения.

Мифический образ осла , как священное животное и одно из ипостасей божества, объект культа - распространён с глубокой древности и обладает широким спектром противоречивых значений, которые можно объединить в две группы:

1) Осёл как символ глупости, невежества, упрямства, низости, ненависти, насилия, отсутствия достоинства, похоти,прожорливости, неразборчивости, отсутствия вкуса; инертной силы , зла, постоянной готовностик обману (прикрытой ложной наивностью), дикости, жизни в её материально-телесном аспекте;

2) Воплощение бедности , терпения,трудолюбия, смирения, умеренности, твёрдости ,упрямства , стремление к мирному существованию , излишней сентиментальности.

Восприятие осла как культового животного характерно для древних культур, в которых обнаруживается связь осла с божествами. Как культовое животное осёл играл значительную роль в древней индоевропейской традиции. Он наделяется позитивным значением и сопутствует священным персонажам во многих религиозных текстах Азии, Ближнего Востока и Запада. Ритуальное убийство «ослиного бога» во время сатурналий, как и убийство «рождественского» дурака, возвращают к теме умирающего бога и мифологеме, отождествляющей жертвенное животное (осла) с божеством. Иногда осёл выступает как ездовое животное божества.

Красный( рыжий)осёл — одна из самых больших опасностей, какие встречаются усопшим в последнем пути: демоны с ослиными головами охраняют ворота в нижний мир. Представления о том, что ослы красноватой масти способны обеспечить душе умершего безопасность в подземном царстве, способствовало почитанию таких животных.

Ослица, постоянно находящаяся в состоянии течки, считалась ненавистной для Изиды.

«Осел никогда не пойдет через мост, если вдруг заметит щель между досками и воду…», — Плиний Старший «История Природы».

Как божество плодородия — непременный участник фаллических мистерий; представлен в целом ряде скабрезных мифов.

В Дельфах было принято приносить в жертву именно осла.

У Павсания приводится предание об Окносе: будучи в Гадесе он сплетал шнур, чтобы выбраться в мир живых, но некая ослица неустанно съедала этот шнур. Эта история служит аллегорией несчастливого супружества, в котором муж не успевает за тратами жены.

Как символ невежества и глупости осел предстаёт в мифе о Мидасе. Ряд исследователей полагает, что в основе этой истории этиологическое обоснование жертвоприношения осла. Весьма возможно, что ослиные уши Мидаса — жертва различного восприятия больших ушей в разных традициях: в шумеро-семитской традиции они изобличают ум, а в греческой — глупость своего обладателя.

Осёл — ближайший родственник лошади, родина которого — северо-восточная Африка. Он был одомашнен раньше лошади: в Египте ок. 4500 лет до н. э., а на Ближнем и Дальнем Востоке — ок. 3000 лет до н. э. Использовался осел, как вьючное животное, а также как тягловая сила — одно из первых немногих тягловых в Нубии, Египте, на Ближнем Востоке и в Средиземноморских странах. Ведущим мотивом в символике осла, прослеживающимся с самых древних, до современных представлений, является исключительная сексуальность животного. Показателен в этом смысле византийский текст XIV в., где описан спор животных о достоинствах каждого из них:

«Когда Осел услышал хвастовство Быка о том, что [у него] длинный и „обжигающий“ член, он чуть брыкнулся, негромко заржал, издавая вонь, вбежал, встал на середине, выставил вперед свои уши и стал говорить Быку: „Ты лжешь, болтливый, и чрезмерно хвалишься. У меня крепкий член, подобный большой дубинке, длинный, крепкий, плотный, ноздреголовый, не только больше, чем твой, но и превосходящий все у четвероногих животных И когда я движим страстью и несколько воспламенен, напоминает голову франкского сарсароле“».

Широкое распространение имеют и рассказы о кастрации диким ослом (онагром) своих соперников, изложенная первоначально в древнегреческих «Рассказах о диковинках». Согласно Псевдо-Аристотелю, основной мотив осла для таких действий — месть, а у Тимофея из Газы — борьба за лидерство:

«Рассказывают, что в Сирии в каждом стаде диких ослов всегда есть вожак и, когда кто-либо из молодняка покроет самку, вожак так раздражается, что теснит [неосторожного] до тех пор, пока у противника не подогнутся задние конечности; тогда он отгрызает его детородные органы »

«Онагр — очень быстрое животное; обычно у стада есть вожак, который оставляет в живых новорожденных самок, а [новорожденных] самцов он либо убивает, либо пожирает их гениталии, дабы никто больше не мог править в стаде. Когда преследуют [онагра], он, пиная ногами, метает камни и отбивается от преследователей»

Нередко и вполне почтительно упоминается в Библии:

Стада Иова насчитывали 500 ослиц;

Иаков, чтобы усмирить гнев своего брата, принес в жертву богу 20 ослиц и 10 ослят

Именно ослиной челюстью Самсон громил филистимлян

Византийская мозаика "Мальчик и осел". V век

Обвинение в почитание осла, вменявшееся античным миром в вину иудеям, позже адресовалось и христианам (как и некоторые гностические секты, рассматривали осла как священное животное. Раннее христианство всеми силами открещивалось от какой-либо причастности к средиземноморскому культу осла. Раннехристианский «Физиолог» почти произвольным образом использует античные сведения о диких ослах в создании собственной декларации всеобщего аскезы, «добровольного отказа и самообладания».

«О диком осле. Написано у Иова: „Кто оставил дикого осла свободным?“. Физиолог говорит о диком осле, что он — глава стада Когда рождают пасущиеся [самки] самцов, отец их отсекает почтеннейшие их, чтобы они не могли оплодотворять. Толкование. Патриархи семя телесное стремились сеять, апостолы же, дети их духовные, упражнялись в воздержании, заботясь о небесном семени, как сказано: „Возрадуйся, неимеющая плода, нерождающая, воскликни и пой, немучающаяся родами, потому что многочисленнее дети у оставленной, чем у имеющей мужа“. Ветхий [Завет] — это семя обетования, Новый — воздержания»

Эсхатологические ожидания, благодаря которым любые проявления земной жизни утрачивают смысл, определили новую роль осла. Поколение, живущее ожиданием конца земной истории и предвкушающее вечную жизнь на небесах, не должно заботиться о продолжении рода — таков тезис первых христианских апологий. Размышления Тертуллиана о брачном законе для христиан свидетельствуют о спорах и сомнениях, связанных с новой концепцией взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Оба автора говорят на тему воздержания и используют одни и те же аргументы с той разницей, что Тертуллиан не обращается за иллюстрациями к миру животных.

Постепенно осёл в христианской традиции стал эмблемой смирения, терпения и бедности. «Ослиный лоб» в средневековой символике — покорность, терпение. В бестиариях средневековья он ассоциируется с течением времени и знанием, так как дикий осел способен сообщать время своим криком: 25 марта он кричит 12 раз за ночь и столько же — днем.

Античный «праздник дураков» (сатурналии) имел в средние века продолжение в особом травестийном ритуале чествования осла, на котором Иисус Христос въезжал в Иерусалим. В средние века, главным образом на севере Франции, отмечался (14 января) т. н. «ослиный праздник» в память бегства в Египет. Наряду с этим существовали и официально освящённые церковной традицией ритуалы типа пасхального объезда патриарха на осляте в Москве в XVII в. В средние века осла связывался с вербным воскресеньем и со святым Николаем .В религиозном искусстве наибольшую популярность имели такие ветхозаветные сюжеты и события жизни Христа, в которых фигурирует осёл, как:

Валаамова ослица, которая знает волю Божью лучше людей;

Жертвоприношение Исаака;

Рождество Христово;

Бегство в Египет;

Вход Господень в Иерусалим.

Осел и бык служат символическим выражением того факта, что самые смиренные из животных тварей признали родившегося Иисуса Сыном Божьим и указывают на бедность, сопровождавшую это событие. Позже это истолковывалось так, что осел символизирует язычников, а вол — иудеев. В сценах рождественских мистерий в последующие века осел вместе с волом — символы мира и жертвенности, поскольку вол всегда считался именно жертвенным животным.

Осел был выбран Иисусом Христом для въезда в Иерусалим, в знак его смирения. Темный крест на хребтовой части нубийского осла (порода, из которой и был выведен домашний осел) породил народные поверья о том, что это и есть божественный след, оставленный миру как память о том триумфальном въезде. Своеобразной аллюзией этого стала поговорка: «Конь Иисуса Христа», то есть осел. И еще: "Осел самого господа Бога носил… "

Вход Иисуса в Иерусалим

Как обычный транспорт для бродячих пророков, ведущих суровую, полную аскетизма жизнь, верховой ослик выступает неким противопоставлением коню воинов и знати. Как домашнее животное осёл упоминается в легендах о святых. Наиболее известны истории из житий Св. Иеронима — об осле, который возил дрова для монастыря, и Св. Антония Падуанского — об осле преклонившемся перед Святыми дарами.

Ослиные уши были частью шутовского колпака. «Дурь» в средние века являлась признаком недостаточной готовности к восприятию веры, что способствовало увязыванию осла с неверием (апостол Фома, иудейство) и сатаническими аллюзиями.

Ослиная голова, присутствующая на средневековых эмблемах и знаках, как правило служит олицетворением милосердия, терпения и храбрости. Нередко, подобно бычьей голове, между её ушами помещается колесо или иной солярный знак, что указывает, на , что это животное является священной жертвой .

В латинской алхимии известен образ демона с тремя ослиными головами. Юнг определяет его как daemon triunus — хтоническую троицу, головы которой соответствуют трём основополагающим принципам материи — ртути, соли и сере.

Античные итифаллические изображения ослов и миф о Мидасе рассматриваются как выражение власти/главенства инстинктов и плотских желаний в ущерб духовности.

Сны, в которых фигурирует осёл, свидетельствуют о конфликте между плотским и духовным. Как разрушитель жизненного цикла осёл в сновидениях, особенно включённый в ритуал (торжество), является обычно посланником смерти, ассоциируется с нею.

Осёл — частый персонаж в фольклоре и литературных произведениях — баснях (у Эзопа — фигурирует более тридцати раз, Федра, Бидпая и т. д.), апологах, фаблио, циклизованном книжном животном эпосе.

В античном изобразительном искусстве осёл очень часто представлен в акцентированно фаллическом виде.

Ходжа Насреддин и его ослик

В средневековом искусстве (в частности, в скульптуре) довольно часты такие композиции, как музицирующий или стоящий возле яслей осёл, либо кортеж животных, среди них осёл отмечен особо. В живописи эпохи Возрождения можно часто встретить изображение осла, особенно в таких сюжетах, как жертва Исаака, Рождество Христово, бегство в Египет и въезд Господа в Иерусалим. Чаще всего осла можно увидеть в сценах Рождества Христова.

Верхом на осле изображаются:

Силен — толстый и пьяный;

Санчо Панса — крестьянин-«оруженосец» Дон Кихота;

Дева Мария — Бегство в Египет;

Иисус Христос — Вход в Иерусалим;

император Ираклий, лишенный при вступлении в Иерусалим своих одежд — История Креста Господня;

Валаам — на пути осла (ослицы) стоит ангел.

Осёл — атрибут персонифицированных Лени и Послушания (с мельничным жерновом).

Ослиными ушами снабжён колпак шута. Как и другие домашние животные, осёл часто сравнивается (отождествляется) с человеком (или человек с ослом) .В средневековом «Романе о Ренаре» придворным проповедником выступает осёл Бодуэн. Шекспировский ткач Основа (Bottom) имеет голову осла, — насмешка над потерявшими голову влюбленными.

Ницше сделал осла символом мудрости, соединив его в одном странствии с королями, которые предпочли отшельничество ценностям внешнего мира.

В средневековом искусстве (в частности, в скульптуре) довольно часты такие композиции, как музицирующий или стоящий возле яслей осёл, либо кортеж животных, среди них осёл отмечен особо. В живописи эпохи Возрождения можно часто встретить изображение осла, особенно в таких сюжетах, как жертва Исаака, Рождество Христово, бегство в Египет и въезд Господа в Иерусалим. Чаще всего осла можно увидеть в сценах Рождества Христова.

Символом Демократической партии США (неофициальным) является осёл. Впервые этот символ использовал президент Эндрю Джексон в 1828 году во время избирательной кампании после того, как оппоненты переиначили его фамилию в "Jackass" (осёл, болван). Большую популярность символ обрёл в 1880-х годах благодаря карикатурам Томаса Наста в "Харперз Уикли". Лидеры партии подчёркивают что осёл - существо, предупреждающее людей об опасности, от действий против народа и т.п. (ослица библейского Валаама по воле Бога обрела дар речи, чтобы предупредить своего седока об опасности.

Каталонский осёл — национальный символ Каталонии .

Много "ослиной темы" - в выражениях ,пословицах и поговорках

— в переносном смысле — глупец:

«осёл дарданелльский»;

«квадратный осёл», «осёл в квадрате»;

«патентованный осёл»;

«осёл среди ослов»;

«ослиные уши» - миф о Мидасе.

— прозвище для членов религиозной секты или политической партии < Asinqrii — лат. «ослятники, почитатели ослов» — так римляне называли иудеев, а затем и вообще всех христиан (к этому относится граффити на Палатине в Риме).

«Ослиный лоб» — средневековое образное название покорного, терпеливого человека.

«Буриданов осёл» — иллюстрация проблемы свободы воли, невозможности окончательного выбора, рассуждения о необходимых действиях (необходимости действия) < В XIV веке французский философ Жан Буридан придумал анекдот об осле, который не будучи в силах сделать выбор между двумя охапками сена, умер с голоду.

«Ослиный мост»; «Мост для ослов» — лат. Pons asinōrum; Pons asini — перен. камень преткновения; средство для преодоления трудностей, понимания чего-либо труднодоступного < выражение возникло среди средневековых школяров как название теоремы Пифагора о квадрате гипотенузы (по форме чертежа из книги «Элементы» Эвклида, напоминавшего мост). В XVIII в. в школьном языке так назывались подстрочники и т. п. пособия.

«Asinus ad Lyram» — лат. «осел перед лютней» — античная.

«Multi sunt asini bipedes» — лат. «Много двуногих ослов» — античная.

«Лучше осёл, который меня везёт, чем конь, который меня сбросит», — испанская.

«О чем бы ты ни попросил осла, он тебе притащит либо воды, либо дров», — французская

«Потяни осла вперед, он попятится, потяни за хвост, он пойдет вперед».

«Осел может думать, что он — олень, но когда понадобится прыгнуть через ров, правда сразу выйдет наружу», — итальянская.

«Год обезьяны и месяц осла» — китайское выражение со значением «никогда».

«Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешил узы онагру, которому степь Я назначил домом и солончаки — жилищем?» — слова Господа к Иову.

"От мертвого осла уши" - " не получать ничего" - русская

"Не умирай осел - придет весна" - " глупость и всемерное терпение" - армянская.

«Осел будет тащить своё бремя, но не сверх его сил» — Сервантес, «Дон Кихот».

В народной медицине на осла «отсылают» болезни; копыта, уши, шкура, помёт осла и особенно волосы из тёмного креста на его спине считаются целительными. Жир осла. Помогает при рубцах на лице и коже тела. А также весьма полезен при ожоге огнем. Если смешать его с костусом и смазать при болях в пояснице, то поможет. А также помогает при ветрах. Молоко ослицы пьют для лечения кашля и подобных болезней.

Каждая дама мечтает иметь четырех животных: ягуара в гараже, норку в шкафу, льва в постели и осла, который за все это платит.

Метки: Арат, АшинаШАТ, Благодатный полумесяц, Муслимун, Персида, Рим и окрестности, Тюргеши, ХАНьцы, Хинд у стан, Эллада, империя ромеев, надкусанное яблоко

|

Метки: символика |

Осёл как символ |

|

||||||||

|

||||||||

|

http://www.liveinternet.ru/journal_post.php?journa...xform=1&editor_version=454 |

||||||||

|

Метки: Символика |

Язык и секреты живописи Постижение скрытого смысла картины |

Представьте, дорогой читатель, что вы пришли в Эрмитаж, прошли в залы французской живописи на втором этаже, и ваше внимание привлекла поэтичная, прекрасно исполненная картина Луи Ленена «Семейство молочницы». Сюжет ее крайне прост: на фоне пейзажа изображены молочница с медным кувшином для молока за спиной, ее муж и двое их детей. Рядом с ними, словно член семьи, стоит ослик; у ног молочницы свернулась в клубок собачка. В сравнении с тем, как изображались крестьяне и вообще простой народ в творчестве Брейгеля, Браувера, Остаде, в молочнице, ее муже и детях нет грубости, приземленности. Они серьезны, значительны и полны достоинства. Обычно в этом и видят все содержание картины, и, полюбовавшись изысканным колоритом, блестящей манерой исполнения, зритель переходит к созерцанию следующих картин. Но вас удивит, дорогой читатель, что за видимой простотой сюжета, лаконичностью изображения скрыто глубокое философское и нравственное содержание. Ведь художникам XVII века было привычным для выражения своих мыслей использовать аллегории и символы. Посмотрим на картину Луи Ленена с этой точки зрения.

Прежде всего возникает вопрос, почему изображено семейство именно молочницы. Молоко — первая пища любого человека, символ питания — телесного и духовного. В раннехристианской церкви молоко подавали вновь окрещенным, молоком причащали детей и стариков. Роль молока столь велика в жизни людей, что она отразилась в народной речи. О здоровом человеке в похвалу говорят «кровь с молоком». О глубоких, вкоренившихся в человека привычках, навыках, знаниях говорят: «Он впитал это с молоком матери». Молочница является центром композиции, цвет ее одежды и головного убора, схожий с цветом молока и сливок, выделяет ее, подчеркивает важность ее труда для жизни людей. Белый головной убор является символом чистоты помыслов молочницы. Собачка у ног молочницы — символ ее верности семье, своему делу, своему назначению. На переднем плане картины изображен осел. Обычно осла воспринимают как образец глупости и упрямства. Таким, например, он предстает в баснях Эзопа и Крылова. Но в христианской традиции осел — символ простоты, скромности, терпения и смирения, трудолюбия. Валаамова ослица знала лучше своего хозяина волю Божью и спасла его от неверного пути и гибели. Осел присутствовал при Рождестве Христовом, на осле Дева Мария с Младенцем совершала бегство в Египет, на осле же Спаситель въезжал в Иерусалим. В картине Ленена осел олицетворяет указанные выше христианские добродетели, характеризующие семейство молочницы. Художник тактично соединяет символическое значение осла с правдой крестьянского быта, где осел был обычным домашним животным. Семейство молочницы изображено на переднем плане картины, крупно, на фоне неба, что подчеркивает его связь с небесным, духовным.

Итак, используя язык символов, Луи Ленен возвысил труд и нравственность простых людей, которые телесно и духовно питают свой народ, свою страну. Простая трудовая семья добродетельна и прочна, она и кормилица, и источник духовной силы страны. Теперь вы видите, дорогой читатель, как изменилось восприятие картины после анализа содержащейся в ней символики. Образ простого человека вырос до эпической, почти библейской высоты. И стало понятно, почему семейство молочницы занимает такое значительное место в картине и выглядит так величественно. Луи Ленен за проявлениями повседневной, обыденной жизни сумел увидеть скрытое глубокое философское содержание. Обычной жанровой сценке он придал символическое звучание, поднял ее до уровня философского обобщения. Как много высоких духовных наслаждений могут дать картины великих мастеров! Но мы живем в сложном, быстро меняющемся мире. Современная цивилизация, целиком основанная на научно-техническом прогрессе и создающая непрерывный поток суетной информации, бешеный ритм жизни не позволяют нам даже одуматься, а не то что вникать в скрытый смысл картин. Поэтому современному человеку, даже искренне любящему живопись, чувствующему ее очарование, бывает трудно понять духовное содержание многих великолепных полотен, те мысли и чувства, которые хотел выразить их автор. Хотя часто даже при беглом взгляде на картину явственно чувствуется, что в ней есть какое-то внутреннее содержание, которое нуждается в расшифровке. А при внимательном рассмотрении окажется, что таких картин гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

Как мы уже убедились, выдающаяся картина может иметь две стороны: одну внешнюю, видимую (форма, цвет, сюжет и т. д.), и другую, скрытую, имеющую подтекст. Внешнюю сторону картины всегда можно более или менее точно выразить словами сразу, при первом знакомстве с картиной. Но скрытое философское, духовное содержание подобных выдающихся картин, которое открывает нам, как автор относится к людям, к миру, как он понимает добро и зло, чему он служит, какую цель имел он в виду, создавая свое произведение, раскрывается не сразу, проникновению в духовное, философское содержание таких картин нужно учиться. Конечно, есть великие произведения живописи, не имеющие скрытого подтекста. Их нравственное, духовное содержание глубоко, но в то же время достаточно очевидно, а понимание не требует особого анализа. К таким произведениям относятся многие знаменитые портреты: например, «Портрет Папы Иннокентия X» работы Веласкеса или «Портрет старика в красном» Рембрандта. Для понимания подобных портретов нужен житейский опыт, умение распознать характер человека по его внешнему облику.

Сюда же следует отнести и блестяще исполненные жанровые сценки, идейное содержание которых бывает почти полностью выражено в названии картины: например, «Молитва перед обедом» Шардена или его же «Трудолюбивая мать». В них художник в поэтичной форме показывает образцы добродетельного поведения.

Скрытого подтекста не имеют и многие прекрасные пейзажи. Например, большинство пейзажей Яна ван Гойена, Альберта Кейпа, Похитонова, С. Ю. Жуковского. Эти пейзажи великолепно передают оттенки самых разных настроений, ощущений, которые художник хочет вызвать у зрителя: тишины, умиротворенного созерцания, полноты жизни, радости, печали и т. д. Эмоциональное воздействие на зрителя и есть цель этих пейзажей. Вглядываясь в них, зритель подчас узнает о природе то, чего он ранее не замечал, открывает новые грани ее красоты и обаяния и, становясь духовно богаче, поневоле начинает больше любить и ценить дивный Божий мир.

|

Метки: символы |

Горбачёв приступил к развалу СССР в апреле 1990 года! |

12 Июня 2016 15:27

Горбачёв приступил к развалу СССР в апреле 1990 года!

|

|

|

Выборы Ельцина и августовский путч - спектакли, срежиссированные американским центром RAND Corporation

25 лет назад 12 июня 1991 года прошли первые выборы президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). С тех пор Борис ЕЛЬЦИН считался всенародно избранным президентом России, а его выборы – в отличие от стартовавших 20 лет назад, 16 июня 1996 года, «первыми честными». Но так ли это?

Мы настолько привыкли к словосочетанию «первый всенародно избранный президент России Борис Ельцин», что кажется невозможным усомниться в его справедливости. Особенно жителям Москвы и Ленинграда, ставшим свидетелями «торжества российской демократии» - череды громкоголосых митингов, массового распространения машинописных листовок и радостных лиц агитаторов. Кадры фото- и телехроники лишний раз убеждают нас в том, что кумир нынешних либералов избран «всенародно».

И сегодня не слишком веришь речам типа «лично я за него не голосовал», часто звучащим последние 20 лет – после вторых президентских выборов, которые проходили в два этапа: 16 июня и 3 июля 1996 года. И стали самыми нечестными в истории новой России.

Но вот парадокс. Считается, что в 1991 году за Ельцина проголосовало «более 45 миллионов» - 45.551.582 избирателя. И он победил уже в первом туре, набрав 57,30 процентов голосов. На втором месте был Николай Рыжков (16,85 процентов), представляющий умеренных коммунистов. Неожиданно для многих на третьем месте оказался тогда впервые получивший известность Владимир Жириновский (7,81 процент). О трех других кандидатах сегодня можно не вспоминать.

Официально явка составила 74,7 процента. Это значит, что более четверти жителей РСФСР, имевших право голосовать, почему-то в «выборах века» не участвовали.

Сошлись на ненависти

Перед вторыми президентскими выборами в России Евросоюз был всерьез озабочен. Не проснется ли русский медведь в лице той четверти населения, что не пришла на выборы? Не устроит ли в купе с 42,7 процента тех, кто не голосовал за Ельцина, бунт против новой системы власти?

В засекреченном тогда докладе TACIS – это программа Европейского союза «по содействию ускорению процесса экономических реформ в СНГ», даются объяснения политической инертности россиян. Но теперь известно, о чем в нем говорилось.

* «Электорат Ельцина (примерно 40 млн. голосов), который привел его к власти в 1991 году и поддержал вновь в 1993-м (25 апреля на референдуме о доверии президенту, где по официальным данным ЦИК «да» ответили 58,7 процентов – Е.К.), безвозвратно распался на враждующие фрагменты».

* «Около трети (в пиках недовольства - до 40 процентов) политически активного населения страны по-прежнему не считает себя «интегрированными в систему» и в той или иной степени не признает ее легитимности.

Выходит, на «самых честных выборах» 1991 года Ельцину приписали почти 5 млн. голосов. Но зачем могла понадобиться эта фальсификация, если победа ЕБН казалась неизбежной?

Наше население отлично понимало: при большом количестве кандидатов и наличии одного – двух популярных лидеров исход выборов предрешен в пользу кого-то из них. Но если ни тот, ни другой ему не нравится, то его голос никак не повлияет на итог. Большинство же сельского населения России, особенно южнее Москвы, изначально Ельцину не поверили. Словно предугадали, что первым делом он добьет сельское хозяйство и разожжет межнациональную вражду. Что и случилось.

В крупных городах многие этого не осознали – массированная демократическая спецпропаганда запудрила мозг. И это не удивительно. Ее идеологом был создатель водородной бомбы, праотец всех нынешних правозащитников и «болотной оппозиции» Андрей Сахаров.

- Их было очень трудно объединить, потому что Сахаров и Ельцин были совершенно несовместимыми людьми, - вспоминал первый экс-мэр Гавриил Попов. – Когда обнаружилось, что общих идей и программ у оппозиции нет, Сахаров предложил самую плодотворную идею. Не искать то, что нас позитивно объединяет. Выделить только то, что нас объединяет в отрицании.

И «демократы» объединились в отрицании КПСС и СССР. Привить гражданам ненависть даже к этой аббревиатуре стало их главным кредо. Академик Сахаров выдвинул идею, питающую «оппозицию» и сейчас: разделить страну на 50, а то и 150 «нормальных» государств.

Но главная фальсификация первых «демократических» выборов заключалась не в подсчете голосов и даже не в неравных условиях для кандидатов, о которых кричал тогда на всех углах Жириновский и молчал Рыжков. А в глобальной лжи на пути к выборам.

Хроника подлогов

Напомним, 29 мая 1990 года Ельцин был избран главой Верховного Совета РСФСР.

*12 июня 1990 года – (Сегодня эта дата празднуется как День России, совпавший с днем рождения западного покровителя Ельцина Джорджа Буша) Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете. В ней высший орган власти в республике с одной стороны декларировал верховенство республиканских законов над законами СССР, а с другой заявил, что Россия остается членом обновленного Союза ССР. Мина под Советский Союз была заложена. Но бдительность народа притупили.

* 23 ноября газеты коротко сообщили, что вступил в силу договор между двумя советскими республиками - Россией (РСФСР) и Украиной (УССР) о взаимном признании и уважении территориальной целостности «в ныне существующих в рамках СССР границах». Люди, поверившие Ельцину и считавшие его врагов своими врагами, понятия не имели, что судьба СССР уже решена - более чем за год до того, как в Беловежской Пуще три негодяя 8 декабря 1991 года простым росчерком пера ликвидировали Советский Союз.

А теперь сюрприз, дорогие читатели!

Провернуть эту мерзость они смогли потому, что еще 3 апреля 1990 года Верховный Совет СССР постановил ввести в действие Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» с момента его опубликования. Опубликован он был в ноябре 1990 в издании для внутреннего пользования - «Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР» № 15. А Горбачев по сей день уверяет, что он не причастен к развалу страны.

* 21 января 1991 года конгресс так называемых демократических сил, проходивший в Харькове, тихой сапой принял решение об упразднении СССР. Автор этой концепции Геннадий Бурбулис, идейный наставник Ельцина, очень сожалел, что не удалось сразу реализовать установки конгресса.

Григорий Явлинский, входивший в команду Ельцина, утверждал: «У Бориса Николаевича и его ближайшего окружения были четкие политические установки... Прежде всего - одномоментный в прямом смысле, в один день, не только политический, но и экономический развал Союза, ликвидация всех мыслимых координирующих экономических органов, включая финансовую, кредитную и денежную сферы. Далее всесторонний отрыв России от всех республик, включая и такие, которые в то время не ставили такого вопроса, например Белоруссия и Казахстан. Таков был политический заказ». Чей это был заказ, лидер партии «Яблоко» в своем откровении «Литературной газете» N° 44 за 1992 год, не сказал.

* Весной начал прощупывать почву теряющий власть Михаил Горбачев. 17 марта на единственном за 70 лет существования СССР всесоюзном референдуме 76,4 процента участников высказались за сохранение Советского Союза. В РСФСР – 71,3. Предположить, что воля большинства может быть проигнорирована главным русским демократом, советский народ не мог.

* 23 апреля появляются слухи о каком-то соглашении «9 + 1», связанном с проектом нового договора с республиками о создания Союза Суверенных Государств (ССГ) вместо СССР, выработанном на горбачевской даче в Ново-Огарево.

* 6 мая бьет тревогу газета «Коммерсантъ», получавшая сведения из неофициальных источников в правительственных кругах. «Несмотря на то, что пресс-служба президента СССР опровергла сведения о существовании конфиденциального меморандума, заключенного на встрече в Ново-Огарево и не преданного огласке, этот новоогаревский меморандум существует. И имеет серьезные шансы изменить экономическую и политическую жизнь страны уже в ближайшие месяцы».

«9 + 1» - это девять союзных республик и союзный центр как самостоятельный участник переговоров, которым обещаны западные инвестиции в случае подготовки принципиально новой политической и экономической программы. Но даже деловое издание еще не понимает, что речь идет не только об отказе от СССР, но и о переходе к капитализму! Он обрушится на народ стихийно 1 января 1992 года с началом гайдаровской «шокотерапии» и параллельно начавшейся чубайсовской приватизации. А пока Явлинский, Шеварнадзе, Козырев и ряд других продажных шкур летали в США с не афишируемыми частными визитами. И это был главный подлог: о полном отказе от социализма с его системой гарантий населению речь с трибун ни разу не заходила. «Рыночные отношения» предлагалось развивать на его платформе.

* 19 августа на улицах Москвы появятся танки, стране объявят о создании коммунистами- врагами Ельцина Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) и начнется путч – этот спектакль, как теперь доказывают эксперты, срежессировал Горбачев. Соавторами сценария называют американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation.

О дальнейших событиях, потребовавших референдума о доверии президенту и последовавшему за ним расстрелу народной оппозиции Ельцину в октябре 1993 года, мы писали много раз. Как и о предательстве генерала Лебедя. Который обманул своих избирателей и отдал их голоса ненавистному им Ельцину, набравшему на вторых президентских выборах 16 июня 1996 года непроходные 26 млн. А Запад закрыл глаза и на знаменитую «коробку из-под ксерокса», и на 10-кратное превышение разрешенного законом лимита денег на предвыборную компанию своего победившего ставленника.

|

Метки: Перестройка |

Символ Осла в Библии. |

Символ Осла в Библии.

Третий же придет к народу смиренному и покорному, как верблюд. Третий пророк и сам будет тих и смирен. "Трости надломленной не переломит и льна курящегося не загасит, и не будет слышен на улицах глас его". Христа слушали, но не услышали, два пророка пройдут молча, зато антихриста услышите. Исаия видит приход пар пророков по той же причине, по которой и Иоанн в Апокалипсисе видел последнюю проповедь двух пророков.

По всей Библии, в предсказаниях пророков, проходит образ осла. Начиная от Книги Бытия, заканчивая въездом Спасителя в Иерусалим. Почему именно на осле? Что значит этот символ? Для понимания символа осла надо будет рассмотреть несколько мест Ветхого Завета. Библия объясняет сама себя.

В первой книге Библии Иаков предсказывает судьбы потомков своих сыновей, как многие правильно думают, до конца всего бытия. Тут много информации к размышлению. Например проследите последовательность на образе волка:

1)."Вениамин - волк хищный, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу".

Быт. 49.27

2)."Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные"

Матф. 7.15

3)."Неужели Бог отверг народ свой? Не так. Ибо и я израильтянин от семени Авраама, из колена Вениаминова" "апостол" Павел Рим. 11.12

Этим, пророчествующие в Писании хотят предупредить будущие поколения от ошибок бездумного следования за лидером. Как звали Павла до крещения? Савл. А как звали первого царя у евреев? Напомню, так же. А что сказал Бог о том выборе царя: 1Цар.8:7 "И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня"

Предсказывая же будущее колену Иудину, Иаков говорит, что придет Примиритель, который

"привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей;"

Быт. 49.11

Человек состоит из тела и духа. В приведенной выше цитате человек представлен образом наездника на животном, где наездник - это Дух Божий (Сын Божий) в человеке, а животное - физическое тело. "Дух животворит, плоть не пользует нимало".

Также верно: наездник - пророк, а животное - народ, среди которого он проповедует. Заметьте,

"Он привязывает к виноградной лозе осленка своего" и т.д. означает: кто признает учение того или иного пророка, тот признает тем самым, что тот пророк - его пророк, его Примиритель. "Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен" Ин. 3.33

Примиритель из пророчества Кн. Бытия привязывает своего осленка к виноградной лозе. Сама лоза - это человек, растущий послушно Богу (виноградарю), в конце жизни дающий плод, угодный садовнику. Из гроздьев Тот топчет сок (это кровь гроздьев) или кровь человеческая (жертва, продлевающая жизнь Садовника). Но это добровольная жертва - в жизнь вечную, стать частью Бога, а когда виноград дикий и отказывается умирать (ищет вечной жизни без Бога), то Виноградарь Сам без посторонней помощи (войны и техногенные катастрофы Ему не нужны) потопчет такой виноград в гневе и не выпьет вино, а выльет на землю. К 'лозе' (образу жизни) и приводит Примиритель своих последователей, как Дух в плоти человека ведет его правильным путем. Путь Духа могут извратить только инстинкты тела.

В Быт. Гл.49 сказано: "Иссахар - осел крепкий ... будет работать в уплату дани". Что это может еще значить, как не то, что потомки Иссахара будут жить только нуждами тела, работать на поддержание своей физической сущности, "в уплату дани".

Сын Авраама и Агари Измаил (прародитель мусульман) сравнивается в Библии с диким ослом, которого все хотят приручить, подчинить себе, но и он не прочь быть всем хозяином "Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он перед лицом всех братьев своих" Быт.16.12 То есть, народы непокорные и своенравные, стремящиеся к мировому господству.

Далее в Ветхом Завете символ осла мы встречаем у Исаии:

"И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах;"

Ис. 21.7

В своем пророчестве Исаия видит приход трех пророков. Первый придет к народу непокорному, своевольному и норовистому, как конь (пророк В.З. Моисей). Второй - к народу, уже смиренному, но упрямому в своих заблуждениях, как осел (Иисус Христос).

"Се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной."

Зах. 9.9

|

Метки: символика |

Осёл как символ |

Осёл 2 — рус. осёл; онагр — биол. Aequa asinus ———— Осёл — ближайший родственник лошади, родина которого — северо-восточная Африка. Он был одомашнен раньше лошади: в Египте ок. 4500 лет до н. э., а на Ближнем и Дальнем Востоке — ок. 3000 лет до н. э. Использовался осел, как вьючное животное, а также как тягловая сила — одно из первых немногих тягловых в Нубии, Египте, на Ближнем Востоке и в Средиземноморских странах. Мифопоэтический образ осла распространён с глубокой древности и обладает широким спектром противоречивых значений, которые можно объединить в три группы: представления об осле как священном животном, одной из ипостасей божества, объекте культа и т. п.; осёл как символ глупости, невежества, упрямства, низости, ненависти, насилия, отсутствия достоинства, похоти, жизни в её материально-телесном аспекте; воплощение терпения, смирения, умеренности, твёрдости и т. п. Восприятие осла как культового животного характерно для древних культур, в которых обнаруживается связь осла с божествами. Как культовое животное осёл играл значительную роль в древней индоевропейской традиции. Он наделяется позитивным значением и сопутствует священным персонажам во многих религиозных текстах Азии, Ближнего Востока и Запада. Ритуальное убийство «ослиного бога» во время сатурналий, как и убийство «рождественского» дурака, возвращают к теме умирающего бога и мифологеме, отождествляющей жертвенное животное (осла) с божеством. Иногда осёл выступает как ездовое животное божества. Ведущим мотивом в символике осла, прослеживающимся с самых древних, до современных представлений, является исключительная сексуальность животного. Показателен в этом смысле византийский текст XIV в., где описан спор животных о достоинствах каждого из них: «Когда Осел услышал хвастовство Быка о том, что [у него] длинный и „обжигающий“ член, он чуть брыкнулся, негромко заржал, издавая вонь, вбежал, встал на середине, выставил вперед свои уши и стал говорить Быку: „Ты лжешь, болтливый, и чрезмерно хвалишься. У меня крепкий член, подобный большой дубинке, длинный, крепкий, плотный, ноздреголовый, не только больше, чем твой, но и превосходящий все у четвероногих животных И когда я движим страстью и несколько воспламенен, напоминает голову франкского сарсароле“»[1]. Широкое распространение имеют и рассказы о кастрации диким ослом (онагром) своих соперников, изложенная первоначально в древнегреческих «Рассказах о диковинках[2]». Согласно Псевдо-Аристотелю, основной мотив осла для таких действий — месть, а у Тимофея из Газы — борьба за лидерство: «Рассказывают, что в Сирии в каждом стаде диких ослов всегда есть вожак и, когда кто-либо из молодняка покроет самку, вожак так раздражается, что теснит [неосторожного] до тех пор, пока у противника не подогнутся задние конечности; тогда он отгрызает его детородные органы[3]». «Онагр — очень быстрое животное; обычно у стада есть вожак, который оставляет в живых новорожденных самок, а [новорожденных] самцов он либо убивает, либо пожирает их гениталии, дабы никто больше не мог править в стаде. Когда преследуют [онагра], он, пиная ногами, метает камни и отбивается от преследователей[4]». Репутация осла как животного глупого основана более на баснях и фольклоре Западной Европы. Некогда было очень широко распространено представление о возможности превращения человека в осла: об этом свидетельствуют соответствующие поверья (обряд жертвенного заклания осла на могиле предка должника у армян), сюжеты античной литературы, многочисленные сказки. Образ осла широко используется в пословицах и поговорках, в аллегориях, эмблематике. Основные значения: бедность, терпение (терпеливость, выдержка), смирение (покорность — ослица, подчинение — ослёнок), умеренность; мир, стремление к мирному существованию, стремление к свободе; безграничная свобода, отшельничество, аскеза — дикий осёл; трезвость суждений об окружающем мире, здравый смысл, житейская мудрость, способность к предвидению и проникновению в тайны; чуткость, учтивость; трудолюбие, готовность двигаться и тащить тяжести (до определённых пределов); защита, предупреждение об опасности — крик осла; прожорливость, неразборчивость, отсутствие вкуса; леность (праздность), упрямство; глупость, зазнайство, спесь; плодовитость, вожделение, похоть, неудержимая похотливость, безрассудная страсть, непостоянство, супружеская измена; инертная сила, зло; опасность, постоянная готовность к обману (прикрытая ложной наивностью), дикость; излишняя сентиментальность, толстокожесть, нечувствительность к доброте; бедность, бедняк — как скотина, вечно тянущая воз; удовлетворение (?). 00-00-000-000.jpg Содержание 1 Основные значения: 2 Древний Восток 3 Египет

Источник: http://www.symbolarium.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D1%91%D0%BB

|

Метки: символика |

Загадочный символ |

Пятиконечная звезда как «страшная тайна» иудо-христианской религии, «икона» Ленина как символ эпохи развала СССР и почему осел стал символом демократов в Америке.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Часть 1 http://www.kub.info/article.php?sid=17027

Часть 2 http://www.kub.info/article.php?sid=17414

Часть 3 http://www.kub.info/article.php?sid=19911

Часть 4 http://www.kub.info/article.php?sid=19912

Часть 5 http://www.kub.info/article.php?sid=20277

Эпиграф: «Перед ослом, нагруженным золотом, не устоит никакая крепость». Филипп 2 Македонский

В предыдущей части статьи мною был вкратце зафиксирован тезис о том, что трупопоклонство мумии Ленина, подобно мощам святых в христианстве, является осуществленным большевиками принципом конвергенции иудо-христианства и материалистического коммунизма. Развернем глубже этот тезис, но сначала необходимо напомнить о «страшной тайне» иудо-христианской религии: пятиконечная звезда, которая по сей день красуется на кремлевских башнях и символизирует светских, безрелигиозных животных-материалистов в Кремле, является древним символом ... христианства! Да, да, именно так: истинным и исконным (с 1-го по 4-й век) символом раннего христианства являлась эта же самая пятиконечная звезда большевиков-коммунистов! А. Первушин в книге «Оккультные тайны НКВД и СС» («ОЛМА-ПРЕСС», 1999, стр.14) пишет: «… эта пентаграмма в ранней христианской символике олицетворяла пять ран Иисуса или, в числовом толковании, двойственную природу Христа: божественную и человеческую. По концам пентаграммы расставлялись еврейские буквы "йод", "хе", "шин", "вав" и "хе", составляющие имя Иисус». Пятиконечная звезда была изначальным символом христианства и никакого креста как символа христианской веры апостолы Иисуса и все авторы Евангелий не знали, т.к. о нем ни словом не говорится в Евангелиях, как и том, что христианину нужно креститься.

Но прежде чем перейти к раскрытию этих аргументов, необходимо сказать вот о чем: вся история христианизации Руси — это чудовищный исторический подлог и обман, осуществленный династией Романовых, и в нашу библейскую эпоху «конца времен» различные русские историки-интеллектуалы и религиозные философы пришли к выводу о том, что византийская версия иудо-христианства (православие) была навязана Московской Руси и начала насаждаться на ее землях только в конце 15-го века, а не в конце 10-го, как об этом живописуют историки Романовской России. Но для того, чтобы не ломать привычных стереотипов казахстанцев и не разводить путаницу в их головах, я решил оттолкнуться от пока официальной исторической хронологии всех дат и событий, чтобы раскрыть тему статьи и ее основные смыслы в тех логико-временных конструкциях, которые привычны и понятны большинству людей.

Итак, символ пятиконечной звезды существовал с самой глубокой древности и вместе с Сакральной геометрией являлся элементом целостной системы космологических знаний той высокоразвитой цивилизации, которая существовала на нашей планете в прошлом (назовите ее условно «Раем») и была принесена на Землю пришельцами с Сириуса. Потому свет, как понятие «свет» истины и сущности мироздания, «свет» высших космических законов и знаний, отождествлялся у гиперборейцев и атлантов не с видимым образом Солнца, а со звездой Сириус (греч. Сиейрос), от имени которой, по видимому, произошло имя древнеегипетского бога Осириса. Таким образом, пентаграмма была известна еще в Атлантиде и потом в Древнем Египте, в системе знаний которого иероглиф, обозначавший Сотиса (Сета) включал в себя композицию из пятиконечной звезды и колонны (обелиска). В 3-й части статьи уже говорилось о том, какие касты жрецов противостояли друг другу в Древнем Египте, почему каста жрецов Амона сделала племя кочевников-семитов своими слугами и что знания древнеегипетских жрецов легли в основу Каббалы. В результате такого исторического алгоритма пентаграмма стала связываться с сыном Давида и основателем храма Иерусалимского — царем Соломоном, заложившим основы Каббалы, при этом нужно напомнить читателю, что отцовская звезда Давида была и остается шестиконечной, символизирующая исходную матрицу Сакральной геометрии, знания которой невозможно вывести из пятиконечной звезды «тьмы». По преданию, пятиконечная звезда блистала на перстне и являлась царской «печатью царя Соломона», воздействовавшей на «темные силы», а правильнее сказать, была символом духовно-каббалистической власти царя Соломона над «темными силами» невежественных язычников. Полумесяц — это тоже исконный символ иудаизма, т.к. у евреев с самой древности существовал культ Луны и жили они всегда по лунному календарю, евреев даже называли «лунянами».

С образованием христианской империи Византии (354-1453 гг.) полумесяц и звезда стали ее государственными символами, а когда Османская империя завоевала в 1453 г. Константинополь, турки заимствовали эти трофейные символы луны и звезды, превратив их в знак своей военной победы и в символ победного ислама. По настоящему же широкое распространение в Европе пятиконечная звезда получила во время Великой французской революции. Тогда во Франции, целью богоборческой идеологии атеизма и материализма было окончательно заменить волю Бога (после древней подмены воли Бога различными лжерелигиями), а правильнее сказать — заменить волю лжерелигиозных монархов-самодуров волей крупной буржуазии, поэтому в эпоху Возрождения человек и его воля (читай воля капиталиста вместо воли лже-бога) выносились на первое место под прикрытием ценностей гуманизма, а звезда с развитием гуманизма и атеизма начала означать просто человеческую личность, как высшую ценность новой эпохи. В результате буржуазных революций волю лжерелигиозных монархов-самодуров сменила воля капиталистов-материалистов, которые с тех пор стали ГОСПОДАМИ вместо лже-Господа и под идеологией материализма стали обращать людей в рабов своих капиталов, а пентаграмма получила широкое распространение как в военной символике французской республики, так позже и в символике других стран.

Почему же пятиконечная звезда, будучи сугубо религиозным символом древнего иудаизма и затем раннего христианства, во времена сиономасонских революций в Европе стала символом богоборческого атеизма и материализма? Или быть может царь Соломон был атеистом и материалистом вместе с первыми христианами? Противоречие смыслов одного и того же символа пентаграммы на разных этапах истории исчезает, если прийти к глубокому пониманию тех целей, которые преследовали религия иудаизма и порожденная им ветвь христианства. И чтобы понять, чем в реальности является иудо-христианство — религией Творца (Высшего РАзума-Света и Духовных Законов Вселенной) или религией Сатаны («сатана» в буквальном переводе с еврейского – «обманщик», а значит его можно назвать и «отрицатель истины» и «скрыватель истины»), вспомним интерпретацию символа пентаграммы и ее пяти лучей. Человек обладает пятью органами чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), которыми также обладают другие животные и звери, например овцы и волки. Однако высшая духовная сущность Бога (Логос законов и знаний) метафизична, существует вне тела человека и это доказали ученые нейрофизиологи: память и ментальное поле человека существуют за пределами головного мозга (помните у Платона: обучение — это воспоминание души), а мозг человека — это уникальный орган-преобразователь психической реальности во все физиологические процессы организма.

Но человеку, в отличии от животных, Творец дал шестое чувство — духовное зрение воображения, и значит Божественная сущность может быть только «добавлена» в сознание человека путем образования, воспитания, различных психотехник и путем развития новых способов мышления и восприятия метафизической реальности. Иными словами, шестые религиозные чувства человека и новые каналы восприятия Божественной сущности могут быть либо привиты и развиты в человеке, либо, наоборот — искоренены, подавлены и деградированы до уровня пяти первичных животных чувств и звериных инстинктов. Отсюда вывод: человек может иметь больше чем пять животных чувств и соединяться с Божественной сущностью внутри своего сознания, но также может быть примитивным животным, типа Маугли в «царстве зверя» естественной природы. В Каббале, превращение духовно полноценного человека, — у которого развиты и функционируют больше чем пять чувств, — в примитивное животное и в подвластного раба символизирует пятиконечная звезда, ведь согласно Талмуду (1) все нееврейские народы являются скотами и животными, предназначенными быть рабами для «богоизбранных» евреев. Таким образом, пентаграмма символизирует духовно-религиозное и финансово-экономическое порабощение народов, и неважно, посредством чего осуществляется это порабощение — с помощью древней лжерелигии под символом пятиконечной звезды или с помощью современной лжеидеологии под тем же самым символом.

Сектантская доктрина раннего христианства была разработана жрецами-каббалистами для того, чтобы еврейские вожди «от имени» римского пролетариата и его руками боролись за установление своей религиозной власти над Римской империей — точно также, как на новом витке истории с помощью идеологии марксизма потомки-соплеменники первых христиан «от имени» русского пролетариата боролись за свержение российского императора и за установление своей власти в Российской империи и во всем мире посредством мировой коммунистической революции. Любопытно отметить один исторический эпизод из той раннехристианской эпохи: еврейский революционер Бар Кохба (в переводе с арамейского «сын звезды»!), выдававший себя за очередного Мессию и поднявший восстание в 135 году н.э., ввел в своих повстанческих войсках такую же красную пятиконечную звезду и также истреблял древнюю интеллигенцию, как Бронштейн-Троцкий в 20-ом веке! Таким образом, древние каббалисты из закулисья Рима и еврейские вожди, используя римский пролетариат в качестве «повстанческого мяса», добились своих целей и духовно закабалили Римскую империю, превратив ее в христианскую. А после религиозной победы над Первым Римом иудеям необходимо было объединить новоявленное сектантское движение христианства с историей иудаизма и усмирить «воинствующее христианство», которое в то время было подобно воинствующему марксизму, «взявшему» власть в Третьем Риме — в России. С этой целью талмудисты-мифотворцы старательно преобразовали раннее христианство и все еврейские имена апостолов, евангелистов и персонажей Нового завета заменили на греко-латинские имена, чтобы распространять эту псевдорелигию среди других европейских народов на их же языках и закабалять их в свое духовное рабство.