-–убрики

- 2. 3. 4. 5. Ќовости —ерге€ Ѕлинова (1509)

- ¬ стране и мире 01 (75)

- Ќаука и жизнь (75)

- –абочие материалы (1) (72)

- јнонс (63)

- ѕолитика 01 (62)

- ≈жедневник (62)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой (59)

- –абочие материалы 2 (56)

- ¬ стране и мире (56)

- ѕожелани€ друзь€м (54)

- “уризм (53)

- ультура –‘ (52)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 04 (52)

- –абочие материалы (52)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 05 (51)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 02 (51)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 03 (50)

- ѕосты ќльги Ѕлиновой 01 (50)

- ѕолитика (50)

- ярмарка ћастеров (50)

- »стори€ (49)

- Ќародна€ медицина (37)

- “уризи 01 (34)

- ƒиафильмы (33)

- ћой поэтический дневник (31)

- “айны, загадки, факты (26)

- –елиги€ (23)

- "∆елезные новости" (20)

- »нтерлюди€ (14)

- 1. 5. econet (13)

- 2. ƒикий ћир (13)

- ультура.–‘ (1) (11)

- ekola 02 (8)

- 4. –адиоспектакли из ћоего ћира (7)

- Ѕудте красивы 01 (6)

- –абочие материалы 01 (6)

- –одина - RU (5)

- ярмарка ћастеров 01 (5)

- ћјћћ (4)

- ќнлайн библиотека (read24.ru) (3)

- јќЌ (3)

- —емена творчества (3)

- ѕрезидент ќлбанской федерации (2)

- —казочна€ библиотека ’обобо (1)

- 1. »нформаци€ (917)

- 1. Ѕлог Ќикола€ —тарикова (219)

- 1. SoftMixer (157)

- . ekola (122)

- 1. ѕосты друзей (102)

- 1. Seedoff (76)

- 1. ѕосты друзей 02 (54)

- ekola 01 (53)

- 1. 1. Yandex. ru (53)

- SoftMixer 01 (52)

- 1. ZSerials.TV (52)

- 1. ѕосты друзей 01 (23)

- 1. 1. Ѕлог Ќикола€ —тарикова (522)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ 04 (51)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ 01 (51)

- 1. 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ (51)

- 1. https://nstarikov.ru/blog/ (51)

- 1. 1. https://nstarukov.ru/blog 07 (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/ 06 (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/ 05 (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ 03 (50)

- 1.1. https://nstarikov.ru/blog/ 02 (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog/ (50)

- 1. 1. https://nstarikov.ru/blog 08 (15)

- 1. 4. ѕоэзи€ (373)

- 1. 4. ѕоэзи€ 03 (100)

- Ѕуфер обмена 01 (28)

- јлексей лименко (25)

- »рина —амарина - Ћабиринт (22)

- »рина „еркасова (16)

- јркадий Ћукь€нов (14)

- Ћариса √аврилова (11)

- »еромонах –оман (9)

- јлександр √алич (8)

- Ќика √ир (6)

- Ќика Ќави (6)

- “амара Ќестерова (6)

- »нна —негина (6)

- —офи€ ѕарнок (5)

- ќл€ Ќикитина (5)

- ёли€ ¬ихарева (5)

- ќльга ƒоможирова (4)

- ƒарена ’эйл (4)

- ћарина Ѕелокопытова (4)

- —текл€нный ƒым (4)

- ∆иль де –э (4)

- ќльга Ѕерггольц (4)

- –ина Ќаэль (3)

- √еоргий –одд (3)

- Ўерил ‘энн (3)

- Ћариса ћиллер (3)

- ¬ладимир Ћистомиров (3)

- ¬ладимир ћихейшин (3)

- √алина ўелкинска€ (3)

- —ергей √рачев (3)

- »ван “ернов (3)

- јлевтина ‘едорова (3)

- √алина олоскова (3)

- —ветлана озлова - Ѕортницка€ (2)

- ¬ероника “ушнова (2)

- јнна –тищева 2 (2)

- Ћариса ‘едосова (1)

- √рета Ўтефанеса (1)

- 3. ѕсихологи€ (176)

- ѕсихолог-и-я (83)

- www.b17.ru (55)

- 1. 4. ∆изнь в ———– (165)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 04 (50)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 05 (40)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 04 (6)

- 1. emosurf (150)

- 1. emosurf 01 (100)

- 1. SoftMuxer 02 (144)

- 1. SoftMixer 03 (50)

- 1. SoftMixer 04 (44)

- 1. 4. јудиобиблиотека (142)

- 1. 4. јудиобиблиотека 01 (50)

- 1. 4. јудиобиблиотека 02 (41)

- 4. ¬идео (136)

- —ериалы (47)

- 2. ћир ƒикой ѕрироды (5)

- 4. YouTube (134)

- YouTube 01 (83)

- 4. ёмор каждый день (126)

- 1. ћир “есен (125)

- 5. ѕрограммы (104)

- јктуальные программы (53)

- јктуальные программы 01 (25)

- ѕопул€рные программы (23)

- 4. ниги (100)

- ѕознавательна€ литература (32)

- ƒетские книги (9)

- омпьютеры (7)

- ‘икшнбук (3)

- 5. √айдпарк (91)

- ћакспарк (23)

- 3. расота и «доровье (90)

- расота и «доровье 01 (46)

- 1. ѕ¬ќ и –одина (86)

- –ецепты блюд (74)

- 2. ”ши. лапы. хвост (71)

- 2. ”ши, лапы, хвост 01 (23)

- 1. 1. Yandex.ru 01 (67)

- aBook луб (66)

- »зображени€ (64)

- 1. 4. Ѕизона (59)

- 1. 4. Ѕизона 01 (10)

- 1. 4. ѕоэзи€ 02 (58)

- »нтересные факты (58)

- 1. 3. ћедицина (57)

- 1. 5. ёридическа€ консультаци€ онлайн (56)

- ёридический ликбез (54)

- јудиокниги (53)

- ћедицина 94 (52)

- Ѕуфер обмена (52)

- —татьи (52)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 03 (51)

- ћедицина 03 (51)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 01 (51)

- 4. ћистика в жизни (50)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 02 (50)

- 1. 4. ѕоэзи€ 01 (50)

- 1. 4. ѕолезна€ информаци€ 02 (50)

- 1. 4. ѕолезна€ информаци€ 01 (50)

- ћедицина 01 (49)

- 1. ћир “есен 01 (47)

- 1. 4. «агадки генетики (46)

- 1. —окольники (46)

- Ћитературный салон Ќатальи —авельевой (2)

- ћедицина 02 (45)

- парк —окольники (42)

- 5. Ќовости " омсомольской правды" (40)

- “÷—ќ "Cокольники" (40)

- луб "¬ечерние —окольники" (2)

- ѕ¬ќ + –одина (36)

- »збранное (36)

- 1. Seedoff 02 (32)

- “оррЌјƒќ (15)

- 5. ÷ивилизаци€ (31)

- 1. 5. FB.ru (21)

- Ќаука (10)

- 4. ƒокументальное кино (29)

- —оциальна€ сеть дл€ собак (29)

- ¬етеринарный портал pets-help.ru (1)

- 1. Ќаслаждение творчеством (29)

- 1. ussrlife.blogspot.ru (26)

- 1. 5. Ѕлог —ерге€ —об€нина (25)

- 1. SoftMixer 01 (24)

- 1. 4. ѕолезна€ информаци€ 03 (24)

- 4. Ѕаба яга и все, все, все (23)

- 1. 4. ѕолезна€ информаци€ (19)

- Ћюбовь. —емь€. ∆изнь (19)

- 1. Ѕлог —ерге€ —об€нина (17)

- 1. ѕосты друзей 04 (17)

- ѕопул€рные аудиокниги (17)

- јудиокниги 01 (16)

- 1. Soft - file.ru (16)

- ћатериалы дл€ статей (16)

- 1. 4. —окольники (14)

- 1. 4. ∆изнь в ———– 04 (12)

- Ѕуквоƒом (12)

- 1. 4. ѕознайка (10)

- 1. Seedoff 01 (9)

- 1. kino-online.tv; russia.tv; vseserialy.org (9)

- 1. 1. izborsk-club.ru (9)

- Ѕудьте красивы! (9)

- 3. «доровье (8)

- 1. webtous.ru (7)

- 2. «еленый дом (7)

- 1. kino - online.tv (6)

- 2. ѕрирода (5)

- 4. ультура (4)

- —ин€€ птица (1)

- 1. 4. dr-znai.com (3)

- 1. 4. readli.net (3)

- 1. ѕосты друзей 03 (3)

- 1. kino-ussr.ru (3)

- «агадки генетики (3)

- 1. 4. ѕотер€нные миры (3)

- 1. ќшибки в сети (2)

- 1. obg.kz (2)

- Joomla (создаем сайт) (2)

- Ўедевры рукодели€ (2)

- 4. –у—тих (стихи классиков) (1)

- 1. 5. ‘инансовый гений (1)

- www.novate.ru (1)

- 1. 1. tv - çinema.çlub (1)

- 1. 4. «ашибись (1)

- 1. mleks.com (1)

- 1.ѕосты друзей 01 (1)

- 1. 4. ѕропорции счасть€ (1)

- »нститут Ќатуротерапии (1)

- Ќовости наук (1)

- PozdraOK (0)

- SoftMixer 02 (0)

- 1.m. mbook.ru (0)

- (0)

-ћетки

-Ќовости

Ёдуард јсадов "–аспахну свое сердце настежьЕ" - (2)

—тихоробот, помощник поэта онлайн - (8)

‘едоров ≈вгений - Ќационально-освободительное движение –оссии. –усский код развити€, —качать книгу - DetectiveBook - (2)

Ѕорис ¬аледжо (¬альехо) - »скусство фэнтази [1998, DjVu/PDF, 129 стр.] —качать торрент бесплатно ниги с Seedoff.tv - (2)

-ѕриложени€

Tv программаѕрограммы “в

Tv программаѕрограммы “в- “оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов“оррЌјƒќ - торрент-трекер дл€ блогов

- ѕрограмма телепередач”добна€ программа телепередач на неделю, предоставленна€ Akado телегид.

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо

-ћузыка

- ƒиана —авельева - день города в —окольниках

- —лушали: 44 омментарии: 0

- јлександр »ванов ћосковска€ ќсень --- ))

- —лушали: 79 омментарии: 0

- ѕожизненный срок. ѕесн€ группы "¬оровайки"

- —лушали: 63 омментарии: 0

- ћонашенки, поет ≈лена ¬аенга

- —лушали: 67 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-»нтересы

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

-—татистика

«аписей: 7031

омментариев: 1102

Ќаписано: 8461

«аписи с меткой истори€ ———–

(и еще 15907 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

cтихи уинджи ѕоздравл€ю! анекдоты аудиокнига аудиокнига (отрывок) болезнь больница бомжи генеалоги€ географи€ россии дебилы дети перестройки детска€ больница документальное кино жизнь в ссср золотые слова игрушка истори€ ———– истори€ москвы итоги календарь книга книги компьютерный ликбез коронавирус кулинари€ литературный ликбез лотрек любовь безусловна€ медицина медицинский ликбез мой праздник мо€ истори€ мсц сокольники мы еЄ любили назад в ссср налог народна€ медицина народный календарь народный праздник наука ностальги€ по ссср образование парикмахер певица песни песни александра галича плейкаст плэйкаст поздравление политический ликбез поэзи€ поэтесса поэтический ликбез православие православный праздник праздник праздники притча психологи€ радиоспектакль рассказ рассказы бабы €ги ребенок религи€ рецепты блюд российский сериал российский фильм росси€ саморазвитие сислей сказка сказочные пейзажи смотрим сериалы советы от лены ссср стихи стихи мои тигрул€ туризм учЄба фильм фильмы онлайн фракталы часовн€ виртуал эзотерика юмор юмор в сети юмор каждый день юридический ликбез ютуб €рмарка мастеров

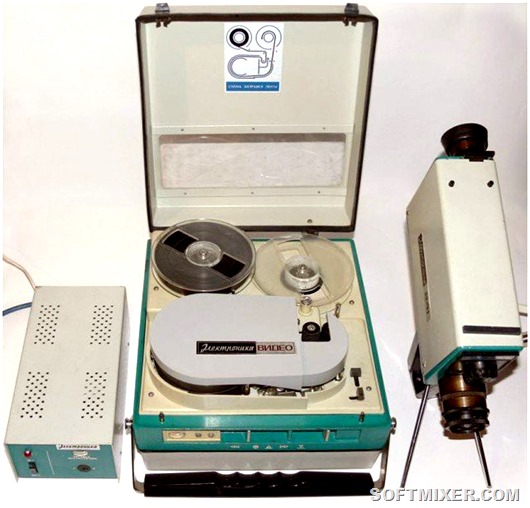

" ассетники" 80 - х |

ƒневник |

“ ассетники” 80-х

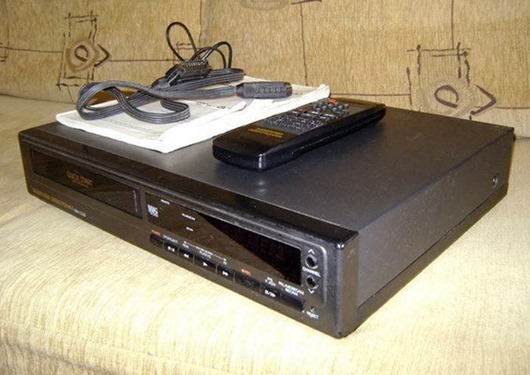

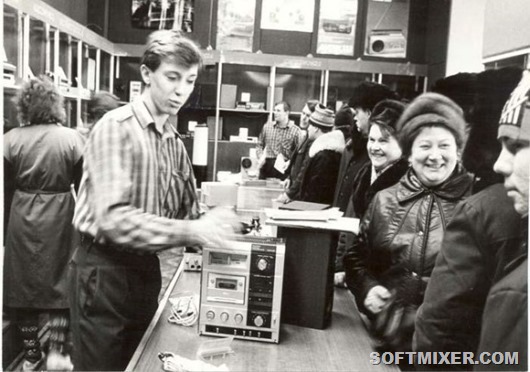

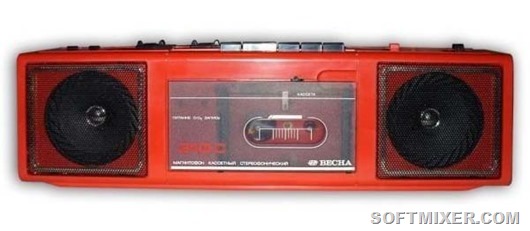

¬ 1980-е магнитофон €вл€лс€ главным атрибутом крутого парн€, который мог без труда устроить вечеринку или вз€ть аппаратуру с собой в турпоход. — “кассетником” можно было выйти во двор или прогул€тьс€ с друзь€ми по району.” ассетник” был мечтой всех мальчишек тех лет…

ћагнитофон €вл€лс€ важнейшей частью негосударственной культуры и негосударственной экономики —оветского —оюза. √осударственна€ культура доносилась через радиоточки, телевизоры «–екорд» и электрофоны «јврора».

ћагнитофон же, благодар€ возможности перезаписи, распростран€л то, что не выпускалось на пластинках и не звучало по телевизору — от ¬ысоцкого с √аличем до јркади€ —еверного и ѕинк ‘лойд, покрыва€ весь спектр музыки, не охваченный фирмой «ћелоди€».

Ѕытова€ техника стоила недешево. Ќедешево – это еще м€гко говор€. —реднестатистическа€ советска€ семь€ готовилась к покупке кассетного магнитофона с не меньшим трепетом, чем, допустим, к рождению первенца.

ƒеньги на затрапезный кассетник откладывали мес€цами, в течение которых все без исключени€ члены семьи занимались томительно-мучительным процессом, который € в свое врем€ обозначил странным словом «присматривание». ѕроцесс этот сводилс€ к регул€рному посещению магазинов с радиотоварами.

’от€, процесс – это немного не то слово, определ€ющее все то действо, которое разворачивалось в этих магазинах. ≈сли вдуматьс€, покупател€м тех лет сделать правильный выбор было куда как несложно – количество предлагаемых одновременно изделий никогда не дот€гивало даже до дюжины.

“ем не менее в торговых залах магазинов всегда и в любое врем€ можно было встретить толпу угрюмых мужчин, которые кучковались у прилавка, молча разгл€дыва€ угловатые радиоприемники, массивные проигрыватели грампластинок и кассетные деки.

ак правило, каждый из мужчин мысленно был нацелен на то или иное изделие, которое и приходил разгл€дывать изо дн€ в день. ¬есь процесс занимал минут 10-15, после чего один «как бы покупатель» смен€лс€ другим. Ћюди приходили и уходили, но толпа любопытствующих не редела практически никогда.

√лавенствовал же на этой выставке нереализованных желаний, конечно же, продавец. ѕродавцы в радиомагазинах тех лет €вл€ли собой довольно-таки интересный типаж: одетые по последней моде в сторублевые импортные джинсы, они излучали вокруг себ€ зар€д величи€, неповторимости и осознани€ собственного превосходства над простыми смертными.

Ќе обраща€ никакого внимани€ на «сто€льцев», продавец величественно смотрел сквозь толпу, разгл€дыва€ едва видимые поверх людских голов фрагменты троллейбусов, хлебных фургонов и панелевозов, мерно пробирающихс€ по городским улицам

онечно, так бывало не всегда. »зредка двери магазина распахивал вчерашний «сто€лец», причем делал он это не осторожно-заискивающе, как обычно, а по-хоз€йски, уверенно и гордо гл€д€ на окружающих. » сразу все вокруг понимали, что человек этот сейчас непременно что-нибудь купит…

ѕортативный кассетный монофонический магнитофон третьего класса "Ёлектроника-302"

ћагнитофон ''Ёлектроника-302'' выпускалс€ до 1984 года. ќсновной завод который выпускал эту модель — ћосковский ''“очћаш'', ћагнитофон ''Ёлектроника-302'' предназначен дл€ записи и воспроизведени€ звука на магнитную ленту шириной 3,81 мм помещенную в кассету ћ -60.

ќн разработан на базе унифицированной модели ''Ёлектроника-301'' отлича€сь от неЄ применением новой динамической головки 1√ƒ-40 вместо 0,5√ƒ-30, ползунковых регул€торов громкости и тембра, более современным внешним видом. »з-за претензий гарантийных мастерских на плохое качество ползунковых регул€торов, они вскоре были заменены на обычные угловые.

ћагнитофон за годы выпуска претерпел много изменений в электрической схеме, в выходном каскаде усилител€ ставили транзисторы и микросхему, корректировалась вс€ схема .

ѕортативные кассетные магнитофоны "Ёлектроника-321" и "Ёлектроника-322.

ћагнитофоны разработаны на базе лентопрот€жного механизма аппарата ''¬есна-305''. ¬ новых магнитофонах модернизирован привод фрикциона приЄмного узла, установлены направл€ющие стойки дл€ малогабаритных кассет и фиксаторы блока магнитных головок в вертикальном направлении.

¬ магнитофоне серии ''321'' применЄн встроенный электронный микрофон, ручна€ и автоматическа€ регулировка уровн€ записи, тонкомпенсированна€ регулировка громкости, громкоговоритель типа 1√ƒ-40.

ассетные магнитофоны "Ёлектроника-323/1" и "Ёлектроника-324/1".

Ќововоронежский завод јлиот. ћодели 1981 и 1987 г.

Ѕытовые носимые кассетные монофонические магнитофоны ''Ёлектроника-323'' и 'Ёлектроника-324'' — предназначены дл€ записи и воспроизведени€ звуковых фонограмм в любых услови€х. ¬строенный сетевой блок питани€, автономное питание от батарей или аккумул€тора автомобил€ делает магнитофоны универсальными в применении. »з сервисных удобств в модел€х имеетс€ ј–”« и выход сигнала.

ѕо электрической схеме и общей конструкции аппараты совпадают, единственное отличие в отсутствии встроенного микрофона в магнитофоне ''Ёлектроника-324''.

ѕортативный магнитофон "Ёлектроника-211 стерео".

Ќововоронежский завод "јлиот". ¬ыпуск с 1983 года.

ѕереносный кассетный стереофонический магнитофон ''Ёлектроника-211 стерео'' предназначен дл€ записи или воспроизведени€ звуковых программ с микрофона, приЄмника, звукоснимател€, телевизора или другого магнитофона.

¬ нем предусмотрена ручна€ и автоматическа€ регулировка уровн€ записи, имеетс€ автостоп, устройство шумопонижени€, раздельные регул€торы тембра,счетчик расхода лен

ты, два встроенных микрофона.

ћагнитофон "Ёлектроника-311-—"

Ќововоронежский завод "јлиот" — ¬ыпуск с 1977 года

ћагнитофон обеспечивает регулировку тембров по высоким и низким частотам, автоматическое и ручное регулирование уровн€ записи всех входов, временную паузу движени€ ленты, стирание записи, возможность визуального и звукового контрол€ записываемого сигнала.

ƒл€ высококачественного прослушивани€ и расширени€ стереобазы аппарат комплектуетс€ двум€ выносными акустическими системами. ћагнитофон выпускали в четырЄх вариантах комплектации: 1. — блоком питани€ и с микрофоном. 2. Ѕез Ѕѕ и микрофона. 3. — микрофоном но без Ѕѕ. 4. Ѕез Ѕѕ и микрофона. ¬ комплектации є1 цена магнитофона ''Ёлектроника-311—'' — 289 рублей.

ѕортативный кассетный магнитофон "¬есна-202"

«апорожский электромашиностроительный завод »скра. —ерийное производство модели начато в 1977 году.

ассетный монофонический магнитофон второго класса ''¬есна-202'' (”Ќћ-12) в отличие от выпускавшихс€ кассетных магнитофонов второго и третьего классов имеет повышенную выходную мощность усилител€ низкой частоты, систему шумоподавлени€, ручную и автоматическую регулировку уровн€ записи звука.

÷ена — 200 рублей.

ассетный стереофонический магнитофон "¬есна-201-стерео".

«апорожский Ёћ« »скра. ¬ыпуск модели с 1977 года.

ћагнитофон работает на собственный громкоговоритель как монофонический, а на выносные ј— как стереофонический. ѕолоса воспроизводимых звуковых частот на выносных ј— 63...10000 √ц. Ќоминальна€ выходна€ мощность усилителей на собственную ј— — 0,8 ¬т, на выносные ј— 2х3 ¬т.

¬ преддверии олимпийских игр 1980 года, с начала 1978 года к наименованию магнитофона добавили атрибут ''олимпийский''. —оответственно увеличилась и стоимость магнитофона. ƒо 1978 года пластмассовый футл€р магнитофона по бокам и сзади наверх был оклеен декоративной плЄнкой под дерево, а с 1978 года он стал выпускатьс€ только лишь в пластмассе, с добавлением алюминиевого оформлени€.

ѕортативный кассетный магнитофон "¬есна-202-1"

«апорожcкий электромашиностроительный завод »скра. ѕроизводство магнитофона начато в 1983 году.

ассетный монофонический магнитофон ''¬есна-202-1'' тип ”Ќћ-12 имеет повышенную выходную мощность, систему шумоподавлени€, ручную и автоматическую регулировку уровн€ записи. онтроль уровн€ осуществл€етс€ стрелочным индикатором, а расход магнитной ленты трехдекадным механическим счЄтчиком.

ƒиапазон рабочих звуковых частот магнитофона 63...12500 √ц. ѕитаетс€ магнитофон от 6 элементов 373.

÷ена 195 рублей.

ѕортативный кассетный магнитофон 2-го класса "¬есна-207-стерео"

«апорожский электромашиностроителный завод »скра. ¬ып. 1982 г.

D магнитофоне имеетс€ отключаема€ система шумопонижени€, автоматический перевод лпм в режим стоп при выключении питани€ и при окончании ленты в кассете или из-за неисправности кассеты.

ѕредусмотрена автоматическа€ регулировка уровн€ при записи. »меютс€ индикаторы пиковых перегрузок, электретный микрофон, счетчик расхода магнитной ленты с устройством пам€ть, переключатель типа магнитной ленты.

ѕитаетс€ аппарат от 6 батарей 373, 7 — ј-343 или от сети 220 в. через встроенный выпр€митель.

ассетный стереофонический магнитофон второго класса "¬есна-211-стерео". «апорожский электромашиностроительный завод »скра. ¬ыпуск с 1978 года.

јналогичный по виду, конструкции и параметрам магнитофон под маркой ''–осси€-211-стерео'', производило с 1979 года „ел€бинскиое ѕќ — ''ѕолЄт''.

ћагнитофон разработан на основе модели ''¬есна-201-стерео'' и отличаетс€ от неЄ внешним оформлением и наличием таких эксплуатационных удобств как; полный автостоп, а так же контроль уровн€ записи по пиковым индикаторам, на светодиодах. »меетс€ устройство шумопонижени€ и счетчик расхода ленты.

ћагнитофон может работать на встроенный громкоговоритель ''2√ƒ-40'' или на выносные громкоговорители ''6ј—-503'', в каждом из них установлены по 2 головки типа 4√ƒ-35. ѕитание от электросети или от восьми элементов 373.

ѕортативный кассетный магнитофон "¬есна ћ-212 —-4"

¬ыпуск налажен с 1989 года «апорожские завод магнитофонов ¬есна и электромашиностроительный завод »скра.

ћагнитофон ещЄ именовалс€ как ''¬есна-212-4—'' и ''¬есна-212 —-4''. ќн позвол€ет записывать на магнитную ленту и воспроизводить через встроенную ј— музыкальные и речевые программы от различных источников звуковых программ.

¬ нЄм имеетс€ автостоп при окончании ленты в кассете или ее заедании, контроль уровн€ записи по стрелочным, а так же пиковым индикаторам, контроль напр€жени€ питани€ по стрелочному индикатору, отключаема€ система ј–”«, имеетс€ переключатель типа ленты, трЄхдекадный счетчик расхода ленты в кассете, с устройством пам€ть, отключаема€ система шумопонижени€ и устройство дл€ расширени€ стереобазы, улучшающее качество звучани€. ћагнитофон питаетс€ от сети или 8 элементов 373.

÷ена 365 руб.

ассетный стереофонический магнитофон "»∆-303-стерео"

»жевский мотозавод (јќ «јксион»). ¬ыпуск с 1986 года.

¬ магнитофоне предусмотрена ручна€ и автоматическа€

регулировка уровн€ записи, автостоп при обрыве и окончании ленты в кассете, имеютс€ счетчик расхода ленты с устройством пам€ти,стрелочные индикаторы уровн€ записи, система шумопонижени€.

аппарату можно подключить внешние ј— и головные телефоны “ƒ—-9,“ƒ—-6. ѕитание универсальное:от 6 элементов ј343 —алют-1 или от электросети. Ќоминальна€ выходна€ мощность — 2х1 ¬т. –абочий диапазон звуковых частот — 63...10000 √ц.

÷ена 285 р.

ѕортативный кассетный магнитофон на п/п "Ёлеги€-301"

¬оронежский завод Ёлектроприбор. ¬ыпуск с 1986 года.

¬ магнитофоне имеетс€ встроенный электретный микрофон, система ј–”«, отключаема€ система шумопонижени€, регул€торы тембра по низким и высоким частотам.

ѕо одинаковой электрической схеме и конструкции, но с немного различным оформлением передней панели, разными заводами страны выпускались магнитофоны марок ''јгидель-301'' и ''Ћегенда-301''.

÷ена модели ''Ёлеги€-301'' — 184 рубл€.

ѕортативный кассетный магнитофон "“омь-303"

“омский радиотехнический завод. —ерийное производство с 1982 года.

¬ магнитофоне предусмотрено отключаемое устройство шумопонижени€, позвол€ющее понизить уровень шумов при воспроизведении.

ћагнитофон ''“омь-303'' позвол€ет осуществить запись и воспроизведение во врем€ движени€ при переносках и при перевозках. ѕри этом обеспечиваетс€ сохранение основных электрических параметров и качества звучани€.

ѕитание магнитофона осуществл€етс€ от электросети, через встроенный Ѕѕ или от батарей. — 1985 г. завод выпускал магнитофон ''“омь ћ-303'' с другим оформлением передней панели и широкой цветовой гаммой футл€ра.

ассетный магнитофон "Ѕеларусь-301"

ћагнитофон позвол€ет производить запись фонограмм с микрофона, от приЄмника, телевизора, трансл€ционной линии, звукоснимател€, электропроигрывател€ или другого магнитофона. ”ровень записи контролируетс€ с помощью стрелочного индикатора.

магнитофону можно подключить внешний усилитель с акустической системой или малогабаритную акустическую систему, сопротивлением около 4 ом.

ƒиапазон записываемых и воспроизводимых частот — 63...10000 √ц. Ќоминальна€ выходна€ мощность при работе на внешний громкоговоритель — 0,8 ¬т. ѕродолжительность работы от комплекта элементов — 15 часов. ѕотребл€ема€ от сети мощность 5 ¬т.

ѕортативный кассетный магнитофон " арпаты-202-1"

ѕрикарпатский радиозавод. ѕќ " арпаты". »вано-‘ранковск ѕроизводство магнитофона налажено с 1977 года

ассетный монофонический магнитофон 2-го класса '' арпаты-202-1'' (”Ќћ-12) выпускалс€ одновременно с моделью ''¬есна-202-1'' и по своей электрической схеме и конструкции, ничем от

него не отличаетс€.

¬ свою очередь оба магнитофона €вл€ютс€ модернизацией магнитофонов ''¬есна-202'' и '' арпаты-202'' отлича€сь от них другой только решЄткой громкоговорител€ и незначительными изменени€ми в электрической схеме. ƒиапазон звуковых частот магнитофона на линейном выходе от 63 до 10000 √ц, а воспроизводимых громкоговорителем 100...10000 √ц.

ѕитаетс€ магнитофон от шести элементов 373. Ќоминальна€ выходна€ мощность усилител€ — 1 ¬т, максимальна€ — 2 ¬т.

÷ена 200 рублей.

ѕортативный кассетный магнитофон " арпаты-205-1"

ѕрикарпатский радиозавод. ѕроизводство с 1987 года.

ћагнитофон выпускалс€ на основе модели — ''¬есна-205-1'' и за мелкими изменени€ми схемы ему полностью аналогичен .

ассетный магнитофон "ѕарус-201-стерео"

—аратовский завод "«нам€ “руда". ѕроизводство начато в 1983 году.

ћагнитофон имеет функции: запись и прослушивание стерео и моно программ через внешний усилитель в стерео и моно режимах, или через встроенный контрольный динамик в моно режиме; возможность подключени€ стереофонических телефонов и внешнего громкоговорител€ или ј—; встроенный шумоподавитель; автостоп всех режимов; трЄхдекадный счЄтчик расхода ленты.

ћагнитофон имеет универсальное питание: от сети 220 вольт через встроенный блок питани€, от внешнего источника посто€нного тока 12 вольт или от 8 элементов ј-343. „астотный диапазон: 40...14000 √ц; ћаксимальна€ выходна€ мощность усилител€ 2.5 ¬т:

ассетный стереофонический магнитофон — "ѕарус ћ-213—". —аратовский завод "«нам€ “руда". ѕроизводство с 1991 года.

ћагнитофон может работать в автономном варианте как монофонический на воспроизведение фонограмм через собственную встроенную ј—, или стационарном варианте как стереофонический с двум€ ј—. ƒиапазон записываемых и воспроизводимых звуковых частот на хромоксидной магнитной ленте не менее 63...14000 √ц.

¬ыходна€ номинальна€ мощность на собственную ј— 1 ¬т, на выносные ј— 2х1 ¬т максимальна€ выходна€ мощность 2х3 ¬т.

ѕереносный кассетный магнитофон "ѕротон-401", "ѕротон-402" и "ѕротон-402ћ“". ’арьковский радиозавод "ѕротон" ѕроизводство с 1980 года .

¬ магнитофоне предусмотрены ј–”«, автостоп по окончании ленты в кассете, стрелочный индикатор уровн€ записи и встроенный микрофон. ѕитание от 6 элементов ј-373 и сети, в этом случае выходна€ мощность возрастает вдвое.

јппарат имеет автоматическую систему уровн€ записи, переключатель типа ленты, регулировку тембра по высоким частотам. ƒиапазон рабочих звуковых частот на линейном выходе — 40...12500 √ц, на громкоговорителе 200...7000 √ц. Ќоминальна€ выходна€ мощность — 1,2 ¬т.

— начала 1985 года на базе этого магнитофона производили двухскоростной, четырЄхдорожечный магнитофон типа ''ѕротон-402ћ“''. ќн предназначен дл€ воспроизведени€ фонограм ''√овор€ща€ книга'' люд€м с потерей зрени€. Ёлектрическа€ схема и конструкци€ модели, кроме переключател€ дорожек и второй скорости — 2,38 см/сек — схожи.

ћагнитофон "ѕротон ћ-412"

’арьковский радиозавод ѕротон. ¬ыпуск ћ√ с 1988 года.

ѕортативный кассетный магнитофон 4 класса ''ѕротон ћ-412'' собран на транзисторах и микросхемах. ќн предназначен дл€ записи или воспроизведени€ фонограмм на магнитную ленту ј-4207-3Ѕ или аналогичную в стандартных кассетах ћ -60. оличество дорожек записи — 2.

ƒиапазон эффективно записываемых и воспроизводимых через Ћ¬ звуковых частот 63-10000 √ц, диапазон частот воспроизводимых внутренним громкоговорителем 1√ƒЎ-3 — 150...7000 √ц. ѕитание универсальное, от сети 220 вольт или от 4 элементов ј343. Ќоминальна€ выходна€ мощность 0,5 ¬т. ћощность потребл€ема€ от сети 8 ¬т.

÷ена модели 125 рублей.

ѕортативный кассетный транзисторный магнитофон 4 класса — "Ћегенда-404" јрзамасский приборостроительный завод им. 50-лети€ ———–. ¬ыпуск 1981 г.

''Ћегенда-404'' — портативный кассетный магнитофон IV класса с универсальным питанием. ћагнитофон можно использовать как диктофон. ƒиапазон записываемых и воспроизводимых звуковых частот на большей скорости 63...10000 √ц, а на меньшей 80...3150 √ц. Ќапр€жение питание 9 вольт от 6 батарей типа ј-343 или от электросети через отдельный блок питани€.

Ќоминальна€ выходна€ мощность усилител€ — 0,5 ¬т, максимальна€ 0,8 ¬т. ¬ магнитофоне имеетс€ встроенный электретный микрофон, система ј–”«, разъЄмы дл€ установки специальной радио-кассеты работающей в диапазоне только ƒ¬ или только —¬ и позвол€ющий превратить магнитофон в магнитолу.

ћагнитофон с 1989 года выпускалс€ под наименованием ''Ћегенда ћ-404''. ¬ообще модель была долгожительницей, выпуск магнитофона был закончен в марте 1994 года.

÷ена магнитофона ''Ћегенда ћ-404'' — 139 рублей.

ѕортативные кассетные стереофонические магнитофоны "¬есна ћ-310—","–усь ћ-310—","–усь ћ-310-1—","¬есна ћ-310—1"

«апорожский завод »скра ("¬есна ћ-310—", "¬есна ћ-310—-1")

–€занский приборный завод (–усь ћ-310—", "–усь ћ-310-1—")

¬ыпуск моделей "ћ-310—" с 1987, "ћ-310—-1" с 1990 года.

¬се магнитофоны имеют одинаковую конструкцию и построены на базе модели ''¬есна-310-стерео''. ќтличие во внешнем оформлении и незначительными изменени€ми в электрической схеме.

¬ магнитофоне имеетс€ возможность: автоматического останова работы магнитофона при окончании магнитной ленты в кассете или неисправности кассеты; автоматической регулировки уровн€ записи; контрол€ уровн€ записи по пиковым индикаторам на светодиодах; регулировки стерео-баланса; раздельной регулировки тембра по высшим и низшим частотам; использовани€ магнитных лент двух типов; автоматического переключени€ типа ленты.

—истема шумопонижени€ обеспечивает уменьшение уровн€ помех при воспроизведении. ѕитание; от 6 элементов 343 или от сети переменного тока через выносной Ѕѕ. орпус магнитофона изготовлен из ударопрочного полистирола ¬ комплекте 2 кассеты типа ''ћ -60''.

ѕортативный кассетный магнитофон "–усь-207-стерео"

–€занский √осударственный приборный завод. —ерийное производство аппарата начато в 1985 году.

ассетный магнитофон ''–усь-207-стерео'', выпускалс€ на основе модели ''¬есна-207стерео'' 1982 года выпуска. –азными заводами ———–, по одинаковой конструкции и электрической схеме тогда

выпускались схожие кассетные магнитофоны с наименовани€ми:

''“арнаир-207-стерео'' и ''–итм-203-стерео''.

¬оспроизведени€ в монофоническом режиме через встроенную ј—, в стереофоническом — через внешнее ” ” и выносные ј— ƒиапазон рабочих частот на линейном выходе — 40...14000 √ц, при использовании магнитной ленты — ј-4312-3Ѕ. Ќоминальна€ выходна€ мощность собственной ас 1 ¬т, максимальна€ 2 ¬т.

–ознична€ цена 265 рублей

ассетный магнитофон "—оната-211"

¬еликолукское ѕќ –адиоприбор. ¬ыпуск 1980 год.

ћодель имеет ј–”« и раздельные регул€торы тембра ¬„ и Ќ„, счетчик расхода ленты, стрелочный индикатор уровн€ записи

и состо€ни€ питани€, встроенный электретный микрофон, режим пауза. ¬первые в отечественных магнитофонах этого класса был применЄн переключатель типа ленты, предусмотрена возможность записи на хромдиоксидную ленту. ћагнитофон снабжЄн выдвижной ручкой переноски.

¬ ј— модели установлен громкоговоритель 2√ƒ-40. аппарату можно подключить внешнюю ј—, сопротивлением 4 ќма. ѕитание осуществл€етс€ от сети, через встроенный стабилизированный Ѕѕ или от батарей.

Ќоминальна€ выходна€ мощность — 0,7 ¬т, при работе от сети или от авто-аккамул€тора 1,5 ¬т. ƒиапазон рабочих частот на линейном выходе 63..12500 √ц, при записи на хромдиоксидную ленту 63...14000 √ц. ƒиапазон частот воспроизводимых через громкоговоритель 100...10000 √ц. ћощность потребл€ема€ от сети 10 ¬т.

÷ена 260 рублей.

ѕортативный кассетный стереофонический магнитофон-приставка "—оната ћѕ-213—". ¬еликолукское ѕќ –адиоприбор. ¬ыпуск магнитофона-приставки начат в 1989 году.

—тереофонический до линейного выхода магнитофон-приставка ''—оната ћѕ-213—'' предназначен дл€ записи и воспроизведени€ стерео и монофонических фонограм. ¬ автономном режиме модель работает на встроенный громкоговоритель как монофонический, а с подключением стереотелефонов или стереоусилител€ с ј— как стереофонический.

ѕитание магнитофона осуществл€етс€ от шести элементов ј-343, или от электросети, через встроенный блок питани€. ѕервые выпуски магнитофонов именовались как — ''—оната-213-стерео''

ассетный переносной монофонический магнитофон — "–омантик-306"

√орьковский завод имени ѕетровского. ѕроизводство модели с 1979 года.

ћодель непродолжительное врем€ выпускал и ѕетропавловский завод им. ирова но без индекса ''ћ''. –учка переноски была или жЄсткой, сделанной из дюрал€ и пластмассы или по типу плечевого ремн€.

ƒиапазон рабочих частот на линейном выходе 63...10000 √ц, громкоговорителе — 100...10000 √ц. Ќоминальна€ выходна€ мощность 0,5 ¬т, максимальна€,при работе от электросети 4 ¬т.

¬ 1985 году завод ѕетровского начал выпуск модернизированной модели — ''–омантик ћ-306-2'

ћетки: »стори€ ———– |

Ѕомба дл€ јмерики |

ƒневник |

Ѕомба дл€ јмерики

12 но€бр€ 1952 года с аэродрома ЋЄтно-исследовательского института имени ћ. ћ. √ромова (Ћ»») в ∆уковском впервые подн€лс€ в воздух первый экземпл€р опытного образца стратегического межконтинентального турбовинтового бомбардировщика “у 95. ѕервый полЄт длилс€ 50 минут на высоте 1150 метров, пилотировал самолЄт лЄтчик-испытатель јлексей ѕерелЄт…

Ѕомбардировщик создавали по указанию —талина и в большой спешке. ѕо расчЄтам вожд€, к 1954 году должен был наступить оптимальный момент дл€ разв€зывани€ войны с —Ўј, потому позарез требовалс€ самолЄт, способный достигнуть территории —Ўј, сбросить там атомные бомбы и вернутьс€ обратно. —осто€вший на вооружении поршневой “у 4 – «нелицензионна€» копи€ американского ¬ 29 – эту задачу решить не мог, к тому же его низкие лЄтные характеристики делали машину весьма у€звимой дл€ истребителей.

ѕервоначально —талин поставил “уполеву задачу спроектировать бомбардировщик с дальностью полЄта свыше 10 000 км и крейсерской скоростью не ниже 850 км/час, при этом двигатели об€зательно должны были быть турбореактивными. ќднако тогдашние отечественные турбореактивные двигатели (“–ƒ) эту задачу решить не позвол€ли: качество производства их было низким, невысока€ эксплуатационна€ надЄжность, очень малый ресурс, при всЄм этом они отличались крайне высоким потреблением топлива. –ешить с ними поставленную задачу было невозможно. ќднако вождь упорствовал.

«“оварищ “уполев, – настаивал —талин во врем€ встречи с авиаконструктором, – а нельз€ ли на одном из ваших бомбардировщиков установить дополнительные двигатели, с тем чтобы он мог достичь —Ўј, выполнить задачу, а затем, вернувшись, доложить результаты?» “уполев осмелилс€ возразить, заметив, что проблема в отечественных двигател€х, которые «не экономичны и требуют на такой полЄт огромного количества топлива, которое в существующих самолЄтах разместить негде».

“уполев јндрей Ќиколаевич

««начит, по вашему мнению, невозможно?» – спросил вождь. “уполев подтвердил, что именно так. “огда —талин, помолчав, подошЄл к столу, приоткрыл лежавшую на нЄм папку и, демонстративно перелистав несколько страниц, произнЄс: «—транно. ј вот другой наш конструктор докладывает, что это возможно, и берЄтс€ решить задачу». ѕосле чего кивком головы отпустил “уполева: «я пон€л, что он осталс€ крайне недоволен».

–аздражЄнный туполевским «упр€мством», —талин в марте 1951 года распор€дилс€ воссоздать разогнанное ранее конструкторское бюро ¬ладимира ћ€сищева, поручив разработку нового бомбардировщика уже ему, а над ведущими сотрудниками туполевского Ѕ нависла вполне реальна€ угроза вновь оказатьс€ на лагерных нарах. Ќо и у ћ€сищева работа над этим проектом застопорилась, поскольку проблемы с “–ƒ советской разработки никуда не делись, выт€нуть с их помощью заказанную дальность оказалось невозможно.

ѕрактическа€ дальность полЄта уже серийной м€сищевской машины, получившей индекс ћ 4, была на 2000 км меньше требований заказчика и не превышала 8100 км. ѕотому всерьЄз рассматривалс€ даже такой вариант: после выполнени€ задани€ по бомбардировке объектов на территории —Ўј самолЄт на базу не возвращалс€ – да он и не мог туда вернутьс€, – а выводилс€ в заданный район океана, где экипаж на парашютах покидал бомбардировщик, а затем болталс€ на надувных лодках в ожидании, когда его подберЄт специально высланна€ подводна€ лодка…

—оветский реактивный стратегический бомбардировщик ћ-4.

ѕоскольку разработки шли туго, —талин прин€л соломоново решение: параллельно финансировать оба проекта: и м€сищевский турбореактивный ћ 4, и туполевский турбовинтовой “у 95. “уполевцы в этой сумасшедшей гонке сумели опередить конкурентов, первыми подн€в в воздух свой опытный образец: ћ 4 подн€лс€ в воздух лишь 20 €нвар€ 1953 года. ќднако дальнейшие событи€ едва не поставили крест на “у 95, да и вообще на Ѕ “уполева.

ѕервый опытный экземпл€р успел выполнить шестнадцать испытательных полЄтов с общим налЄтом в 21 час, но во врем€ семнадцатого полЄта, 11 ма€ 1953 года, загорелс€ третий двигатель самолЄта, мотогондолы и шасси, затем двигатель оторвалс€, загорелось крыло, в районе Ќогинска самолЄт стал падать. омандир корабл€, майор ѕерелЄт, приказал экипажу покинуть самолЄт, а сам вместе с бортинженером „ерновым осталс€, до последнего пыта€сь спасти экспериментальную машину, но самолЄт рухнул в болотистый подлесок и взорвалс€.

ƒев€ть других членов экипажа самолЄт покинули, семь из них спаслись на парашютах, двое погибли: техник Ѕольшаков выпрыгнул, забыв надеть парашют, которым и не умел пользоватьс€, а купол парашюта штурмана ириченко сожгло плам€. ѕервоначально под суд, а фактически под расстрел хотели отдать двух ответственных за приЄмку двигателей военпредов, сделав их виновниками катастрофы. онструкторы и производители двигателей дружно обвин€ли “уполева. «атем вы€снили, что причиной катастрофы стало разрушение шестерни редуктора двигател€, изготовленной с нарушением технологии.

атастрофа отсрочила прин€тие “у 95 на вооружение до апрел€ 1956 года, поскольку надо было построить второй опытный экземпл€р и провести его испытани€. ѕотому м€сищевска€ машина пошла в серию на год раньше. ќднако опыт реальной эксплуатации показал, что надЄжность ћ 4 крайне низка, уцелевшие машины переоборудовали под заправщики, а стратегическим носителем €дерного оружи€ в воздухе на многие дес€тилети€ стал “у 95.

ћетки: »стори€ ———– |

√енерал ƒоватор |

ƒневник |

»сточник: ѕомни ¬ойну

¬ 1938 году на съемках фильма «јлександр Ќевский», у режиссера —ерге€ Ёйзенштейна случилась заминка. ≈му не нравилась сцена бо€ н€з€ јлександра с ћагистром. » как не старались прекрасные актеры ¬ладимир ≈ршов и Ќиколай „еркасов, режиссер был не доволен. » тут на глаза Ёйзенштейну, попалс€ подт€нутый кавалерийский офицер, которого привел на съемки один из друзей режиссера. авалерист споро облачилс€ в кн€жеские латы и сцена заиграла по новому. «нал ли кавалерист, что ему всего через три года, придетс€ по насто€щему рубить тевтонских захватчиков. Ёто был будущий генерал и √ерой —оветского союза — Ћев ƒоватор.

«¬ атаку конь теб€ несет, ¬ бою нет ближе друга.ќт верной смерти он спасет — ’оть дождь, хоть снег, хоть вьюга.

“уман, ќгонь, »ндус, —тратег, –усалка, ¬етер, √ладиатор —

“акие клички лошад€м Ћюбил давать ƒоватор.»

√вардии старший сержант я. ≈. Ёнтин

¬ первые им€ ƒоватора прозвучало в сводках в июле 1941 года, во врем€ оборонительных боЄв за —оловьЄвскую переправу через ƒнепр, за эти бои он был награждЄн орденом расного «намени.

Ќо по насто€щему полковник ƒоватор прославилс€ в августе 1941-го года. ќн командовал тогда отдельной кавалерийской группой, сформированной из казаков. „исленность группы составл€ла не больше 3000 человек, но не зр€ говоритьс€, что у страха глаза велики. азаки так лихо рубили фашистов, что в штаб ќ ¬ доложили, что русских кавалеристов больше 50 тыс€ч.

ѕод командованием ƒоватора это конное соединение прорвало оборону немецко-фашистских войск на нескольких километрах по фронту. ѕо€вление кавалерийской части расной армии, углубившейс€ на 100 км в тыл врага, вызвало панику среди фашистов. ƒалее был совершен глубокий рейд по немецким тылам, огненным вихрем пронеслись казаки, нанос€ удары по коммуникаци€м, уничтожа€ штабы и взрыва€ склады. ƒве недели продолжалс€ этот рейд по земл€м —моленщины. «а это врем€ кавалеристы ƒоватора уничтожили свыше 3000 вражеских солдат и офицеров, 9 танков, более 200 машин, несколько военных складов. Ѕыли захвачены многочисленные трофеи, а по маршруту рейда стали возникать партизанские отр€ды. «а голову ƒоватора командование ¬ермахта назначило награду в 50 тыс€ч золотых рейхс-марок, немцами была спланирована широкомасштабна€ операци€ по уничтожению кав-группы, однако кавалеристы ƒоватора были неуловимы и карател€м доставалс€ только конский топот.

ѕо итогам операции, Ћьву ћихайловичу ƒоватору, было присвоено воинское звание генерал-майор.

ј потом была Ѕитва за ћоскву. — но€бр€ 1941 года генерал ƒоватор командовал 2-м гвардейским кавалерийским корпусом, на ¬олоколамском направлении. 11 декабр€ 1941 года кавалерийский корпус ƒоватора был переброшен в район убинки. Ќа этот раз был приказ преследовать отступающие немецкие части и не давать им поко€.

ѕочти 150 км корпус прошел по тылам отступающих немецких частей, и снова часовые в панике кричали јхтунг! озакен!

19 декабр€ корпус ƒоватора вышел к реке –узе. √енерал ƒоватор по обыкновению решил лично осмотреть перед атакой расположение обороны противника, он подн€лс€ на противоположный берег реки и попал под пулеметный огонь противника. √енерал-майор ƒоватор был смертельно ранен.

”казом ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———– от 21 декабр€ 1941 года гвардии генерал-майору кавалерии ƒоватору Ћьву ћихайловичу за мужество и героизм, про€вленные в бо€х с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно присвоено звание √еро€ —оветского —оюза.

ратка€ биографи€:

Ћев ћихайлович ƒоватор родилс€ 20 феврал€ 1903 года в селе ’отино ¬итебской губернии (ныне ¬итебска€ область, –еспублика Ѕеларусь) в бедной кресть€нской семье. ¬ 1917 году он уехал в ¬итебск и стал рабочим на фабрике. ѕосле ќкт€брьской революции 1917 года ƒоватор выполн€л поручени€ ревкома: помогал продотр€дам изымать хлеб, стал комсомольским активистом и в 1922 году был направлен в губсовпартшколу в ¬итебске, затем стал председателем ’отинского комбеда, занималс€ организацией “оварищества по совместной обработке земли.

¬ 1924 году ƒоватор добровольно вступил в р€ды расной армии. ¬ 1926-м он окончил ¬оенное кавалерийское училище. „ерез два года вступил в партию, служил политруком эскадрона в ¬ерхнеудинске. ¬ 1936—1939 годы Ћев ћихайлович ƒоватор училс€ в ¬оенной академии им. ћ.¬. ‘рунзе, по окончании которой служил начальником штаба ќсобой кавалерийской бригады в ћоскве.

ј потом была война.

ѕохоронен Ћев ћихайлович в ћоскве на Ќоводевичьем кладбище.

√енерал-майор ƒоватор был награжден орденами Ћенина и расной «везды. »менем Ћьва ƒоватора названы улицы многих советских городов: в ћоскве, Ќовосибирске, »ркутске, азани, „ел€бинске, –остове-на-ƒону, ¬итебске и других. Ќа месте, где погиб генерал, был воздвигнут обелиск.

ћетки: »стори€ ———– |

»ллюстрирована€ истори€ ———– |

ƒневник |

|

||

| —качать | “оррент ѕодписка на уведомлени€ | |

| ’еш | 0b52c0d3dfa49f6a3c596a3c6fa2a117d1671f74 | |

| атегори€ | ниги-->ќбучающие | |

| ∆анры | »стори€, —правочник | |

| ¬рем€ раздачи | круглосуточно | |

| ќписание |

»ллюстрированна€ истори€ ———–

—одержание

читателю ѕервые страницы истории (¬.“.ѕашуто) ‘еодализм ¬елика€ держава средневекового мира (¬.“.ѕашуто) "«логорькие" годы (¬.“.ѕашуто) Ќачало национального возрождени€ (¬.“.ѕашуто) ќдолева€ врагов, страна идет вперед (¬.“.ѕашуто) Ќа пути к абсолютизму (¬.“.ѕашуто) ѕетровские преобразовани€ (¬.“.ѕашуто) анун гр€дущего кризиса (¬.“.ѕашуто) ѕоборники просвещени€. ѕервый русский революционер –адищев (¬.“.ѕашуто) ризис феодального стро€ (¬.“.ѕашуто) ќтечественна€ война 1812 года (¬.“.ѕашуто) "»з искры возгоритс€ плам€" (¬.“.ѕашуто) Ѕессмертные творцы великой культуры (¬.“.ѕашуто) ¬осточный вопрос. рымска€ война и поражение царизма (¬.“.ѕашуто) апитализм ќтмена крепостного права (Ѕ.—.»тенберг) ѕо пути буржуазного развити€ (Ѕ.—.»тенберг) ќбщественное движение 70—80-х годов XIX в. (Ѕ.—.»тенберг) ¬нешн€€ политика (Ѕ.—.»тенберг) –аспространение марксизма (Ѕ.—.»тенберг) —оциально-экономическое развитие –оссии в начале XX в. ( .Ќ.“арновский) анун первой революции в –оссии ( .Ќ.“арновский) –усско-€понска€ война ( .Ќ.“арновский) –еволюци€ 1905—1907 гг. ( .Ќ.“арновский) ¬ годы реакции ( .Ќ.“арновский) –еволюционный подъем ( .Ќ.“арновский) –осси€ в годы первой мировой войны ( .Ќ.“арновский) —вержение самодержави€ ( .Ќ.“арновский) ѕросвещение и наука во второй половине XIX—начале XX в. (Ѕ.—.»тенберг) Ћитература и искусство во второй половине XIX—начале XX в. ( .Ќ.“арновский) —оциализм ¬елика€ ќкт€брьска€ социалистическа€ революци€ (¬.≈.ѕолетаев) ќкт€брьское вооруженное восстание (¬.≈.ѕолетаев) √ражданска€ война и иностранна€ военна€ интервенци€ (¬.≈.ѕолетаев) ¬осстановление народного хоз€йства (¬.≈.ѕолетаев) ќбразование —оюза —оветских —оциалистических –еспублик (¬.≈.ѕолетаев) ќт –оссии нэповской к –оссии социалистической (¬.≈.ѕолетаев) ѕобеда социализма (¬.≈.ѕолетаев) ќсуществление культурной революции (¬.≈.ѕолетаев) Ѕорьба ———– за коллективную безопасность (¬.≈.ѕолетаев) ¬елика€ ќтечественна€ война (√.ј. уманев) ќт войны к мирному труду. ¬осстановление народного хоз€йства (√.ј. уманев) Ќа пути к коммунизму (ј.ќ.„убарь€н) ќбщественно-политическа€ жизнь страны. –ост народного благососто€ни€ (ј.ќ.„убарь€н) ќбразование и наука (ј.ќ.„убарь€н) ультурна€ жизнь страны (ј.ќ.„убарь€н) «а прочный мир на земле (ј.ќ.„убарь€н) Ќерушимый союз советских республик (ј.ќ.„убарь€н) Ќовый этап исторического развити€ советского общества (ј.ќ.„убарь€н) Ћенинским курсом (ј.ќ.„убарь€н) ![—качать торрент »ллюстрированна€ истори€ ———– [1980, DjVu/PDF, 501 стр.]](http://www.seedoff.tv/images/buttons/download.png) |

ћетки: »стори€ ———– |

"∆аренные гвозди" |

ƒневник |

Ћакомства детства, о которых не знают наши дети

ѕопробуйте сейчас спросить у современного ребенка: «Ѕудешь батон с сахаром?» ќн наверн€ка посмотрит на вас как на мамонта и пот€нетс€ за привычными крекерами. ћало кто из нынешних детей знает, что это одна из самых вкусных вещей на свете. ак и многие другие лакомства из нашего советского детства. ¬споминаем рецепты из прошлого…

„ерный хлеб с солью

—амой простой разновидностью этого бутерброда был кусок черного хлеба, посыпанный солью. ј дальше можно было идти по пути усложнени€ - хлеб перед посолкой мазалс€ маслом (подсолнечным или сливочным, в зависимости от содержимого холодильника и предпочтений), корочка натиралась чесноком, или получившеес€ лакомство заедалось молодым луком.

Ѕелый хлеб с сахаром

ƒелалс€ примерно так же, как и предыдущее лакомство, только масло, если оно использовалось, было сливочным, а сверху бутерброд посыпали сахаром.

"ƒомашнее пирожное"

—уществовало две разновидности "домашних пирожных.

Ѕутерброд с маслом и вареньем (обычно, смородиновой "п€тиминуткой", или протертой смородиной с сахаром)…

… и два печень€ типа "ёбилейное", одно из которых мазалось сливочным маслом, второе (по желанию) джемом, и складывались "начинкой" внутрь.

√ренки

¬се реже, прид€ к кому-то в гости, мы можем увидеть на столе старые добрые гренки. —овременные дети даже не знают, что обычно так утилизировали хлеб, который начинал высыхать. усок хлеба обмакивалс€ в €йцо и поджаривалс€ на сковороде. ≈сли жарилс€ белый хлеб, то к €йцу обычно добавл€ли еще и молоко.

∆женый сахар

то из нас не “плавил” сахар в ложке? Ёто вам не какой-то чупа-чупс! Ќатуральный продукт, который мама делала с любовью.

"Ўоколадна€" сгущенка

ƒелалась из сгущенного молока и какао "«олотой €рлык", того самого, помните, в зеленой пачке?

¬арена€ сгущенка

√ораздо более трудоемкий процесс томлени€ банки сгущенки на вод€ной бане требовал особой внимательности. аждый из нас, наверно, по 10 раз за час бегал на кухню посмотреть, не взорвалась ли банка сгущенки и не надо ли соскребать ее с потолка. Ќо эти часы ожидани€ того стоили…

"∆ареные гвозди"

Ќевозможно спокойно смотреть даже на фотографию. «∆ареными гвозд€ми» обычно называли жареную колбасу. ѕричем жарить можно было вареную, «докторскую» или «русскую».

“ак и варенно-копченую, типа ќдесской или раковской

»з "жаренных гвоздей" прекрасно получалс€ гор€чий бутерброд: кусок хлеба мазалс€ маслом и горчицей, а сверху выкладывалась гор€ча€ колбаса. “ающа€ масл€но-горчична€ смесь пропитывала хлеб, и это было насто€щее объедение!

ћетки: »стори€ ———– |

¬ойна воров |

ƒневник |

¬ойна воров

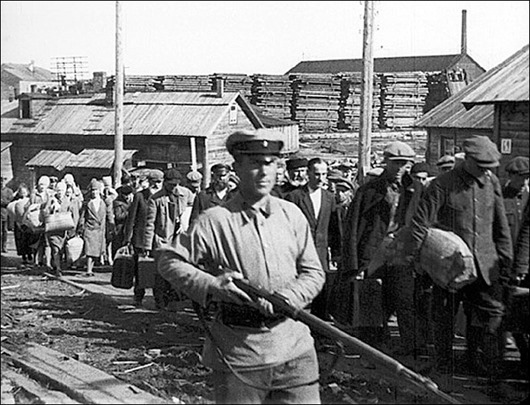

≈сть поговорка, что в ———– половина страны сидела, половина охран€ла. ѕоэтому войны воров старой и новой формации, "сучьи войны", не были частным делом уголовников, в них оказалась вт€нута больша€ часть населени€…

¬оровской ход

"¬оры в законе", "законники" были верхушкой преступного мира —оветского —оюза. ‘ормирование этого сообщества шло с конца 20-х годов ’’ века, но некоторые исследователи возвод€т генеалогию воров от русских офеней.

"¬оровской ход" предполагал особый уклад жизни. ¬оры были особой кастой со своими законами. Ќасто€щий вор не мог иметь семьи, ни при каких услови€х не мог сотрудничать с властью, не мог иметь частной собственности и предметов роскоши. ¬сЄ, что добыто - шло в "общак", присмотр за которым и был главной об€занностью "воров в законе".

ќтношение к деньгам у них должно было быть легким. ѕринцип, сформулированный героем комедии "ƒжентльмены удачи" "”крал - выпил - в тюрьму" вполне себе соответствовал реальности.

ƒл€ воров зона всегда была вторым домом, а с учетом того, что по воровским пон€ти€м ворам не было прин€то иметь дома, то первым. ¬ зоне ворам нельз€ было сотрудничать с властью, они не могли работать. ƒаже ударить в рельс по просьбе "вертуха€" считалось признаком того, что вор "ссучилс€".

ѕроступок провинившегос€ разбирали на сходке-правилке, наказывали, а в некоторых случа€х могли и убить. ¬оры были насто€щими корол€ми "подземного мира". ƒаже несмотр€ на то, что им воспрещалось сотрудничать с властью, они держали на контроле все процессы на зоне. ƒо поры до времени.

Ќужные воры

Ќужно сказать о том, что воровска€ система была поначалу даже нужна советской власти. Ёто была удобна€ форма самоорганизации лагерной жизни. ¬оры не работали, но при этом имели достаточно власти и вли€ни€, чтобы держать жизнь в зоне "под каблуком".

ќбщее между ворами и властью было и то, что воровска€ община изначально формировалась по типу партийной €чейки. "ƒелегатов" и "секретар€" выбирали голосованием на сходках, дл€ "новичков" нужны были две рекомендации от других воров.

—оветска€ власть, пока это было ей выгодно, относилась к ворам даже с сочувствием. „то не удивительно - многие революционеры, первые члены партии, сами прошли через тюрьмы.

—итуаци€ начала мен€тьс€ в предвоенные годы, когда принципиальное неучастие воров в лагерных работах снижало нормы выработки. ѕоложение воров стало шатким.

Ћомка пон€тий

—обытием, кардинально изменившим воровской мир, стала ¬елика€ ќтечественна€ война. –ецидивистов на фронт не брали, но осужденные по нет€жким стать€м могли попробовать "искупить кровью". ¬ 1942 - 1943 годах специальными постановлени€ми √осударственного омитета ќбороны на фронт направились более 157 тыс€ч бывших заключЄнных. ¬сего за годы войны √”Ћј√ передал на фронт почти миллион человек, 975 тыс€ч.

ѕосле войны многие из блатных, воевавших на фронте, вернулись в лагер€. «она их не прин€ла, воры-старозаконники считали всех тех, что сотрудничал с государством, изменниками, "ссучившимис€". ¬ военные годы снабжение тюрем, и так весьма скудное, было урезано в разы. Ћогично, что "суки" возвращались в лагер€, где воры, не отступившие от "воровского хода" были на них весьма обозлены. ”стои, сложившиес€ ещЄ с конца 20-х годов, разрушались, наступала долга€ эпоха так называемым "сучьих войн".

¬ернувшиес€ с фронта блатари, среди которых было немало уважаемых воров, поначалу рассчитывали на мир и понимание со стороны "законников", но воры не стали принимать "во€к" обратно. ѕон€в, что закон уже не изменить, "суки" пон€ли, что нужно принимать свой закон. ¬ 1948 году на пересылке в ¬анинский порт он и был объ€влен. “огда и началась насто€ща€ полномасштабна€ "сучь€ война", ножи и оружие собиралось по всей олыме.

¬оровской мир любит театральность. ƒл€ перехода в новый воровской закон был изобретен обр€д - целование ножа. ѕоцеловавший нож тер€л вс€кие права в воровском мире и навсегда становилс€ "сукой". ќтказников убивали, но не просто, а перед смертью ещЄ и "трюмили" - избивали и давили металлическими двер€ми.

¬ ходе "сучьих войн" было сформировано также и третье воровское сообщество - "беспредельщины". ќни с равной ненавистью относились и к старым ворам, и к "сукам". —учьи войны существенно проредили воровское сообщество, раскололи его. »нициировалась агресси€ как изнутри, так и снаружи. —травлива€ воров, власти вполне успешно решали свои задачи.

то с ножом к нам...

–аскол среди воров продолжалс€. ѕо€вились так называемые "польские воры", которые добровольно сошли с "воровского хода", ворами старого формата они также воспринимались как "ссученные".

ќсобн€ком сто€ли те, кто отошел от "старого закона", но не примкнул к "польским ворам". Ёти блатные создавали в тюрьмах и на зоне свои кланы. ќднако они были малочисленны, слабы и власти имели мало. ним относились "анархисты", "ломом подпо€санные", "красные шапочки", "чугунки".

Ќужно понимать, что "сучьи войны" не были локальным €влением, ограниченным тюремными и лагерными стенами. ѕротивосто€ние это, длившеес€ с конца сороковых до середины 50-х годов, затронуло весь —оюз. ќсобенно €рко оно про€вл€лось в восточных и северных област€х. √еолог —ергей ѕотапов, в 1954 году проезжавший на вахту через якутск, вспоминал:

"ѕомню, как народ на вокзале вдруг резко притих. ¬ воздухе повисло какое-то тревожное ожидание. ѕотом € увидел, как по перрону идет толпа. Ћюди р€дом стали перешептыватьс€: "¬оры". Ћюди шли вдоль полотна, выбирали кого-нибудь из толпы, поднимали голову, смотрели. ¬идно, кого-то искали. ”же потом € узнал, что здесь во всю идет война старых и новых воров".

¬ "сучьих войнах" не было победителей, однако со старым "воровским ходом" власти, можно сказать, успешно покончили. концу п€тидес€тых в ———– от старых воров 30-х осталось лишь 3%. —пособствовало этому и открытие специальных тюрем ("Ѕелый лебедь"), где ворам пришлось работать.

¬ 1980 году в этой тюрьме было создано ≈ѕ “ (единое помещение камерного типа), заслуживша€ себе недобрую славу среди воров всех мастей. ¬ ≈ѕ “ отправл€ли рецидивистов со всей страны (около 4, 5 тыс€ч), здесь "раскороновали" 130 воров в законе. ƒл€ того, чтобы масштабное истребление воров прекратилось, им пришлось принимать новые законы.

јлексей –удевич

¬ойна воров

≈сть поговорка, что в ———– половина страны сидела, половина охран€ла. ѕоэтому войны воров старой и новой формации, "сучьи войны", не были частным делом уголовников, в них оказалась вт€нута больша€ часть населени€…

¬оровской ход

"¬оры в законе", "законники" были верхушкой преступного мира —оветского —оюза. ‘ормирование этого сообщества шло с конца 20-х годов ’’ века, но некоторые исследователи возвод€т генеалогию воров от русских офеней.

"¬оровской ход" предполагал особый уклад жизни. ¬оры были особой кастой со своими законами. Ќасто€щий вор не мог иметь семьи, ни при каких услови€х не мог сотрудничать с властью, не мог иметь частной собственности и предметов роскоши. ¬сЄ, что добыто - шло в "общак", присмотр за которым и был главной об€занностью "воров в законе".

ќтношение к деньгам у них должно было быть легким. ѕринцип, сформулированный героем комедии "ƒжентльмены удачи" "”крал - выпил - в тюрьму" вполне себе соответствовал реальности.

ƒл€ воров зона всегда была вторым домом, а с учетом того, что по воровским пон€ти€м ворам не было прин€то иметь дома, то первым. ¬ зоне ворам нельз€ было сотрудничать с властью, они не могли работать. ƒаже ударить в рельс по просьбе "вертуха€" считалось признаком того, что вор "ссучилс€".

ѕроступок провинившегос€ разбирали на сходке-правилке, наказывали, а в некоторых случа€х могли и убить. ¬оры были насто€щими корол€ми "подземного мира". ƒаже несмотр€ на то, что им воспрещалось сотрудничать с властью, они держали на контроле все процессы на зоне. ƒо поры до времени.

Ќужные воры

Ќужно сказать о том, что воровска€ система была поначалу даже нужна советской власти. Ёто была удобна€ форма самоорганизации лагерной жизни. ¬оры не работали, но при этом имели достаточно власти и вли€ни€, чтобы держать жизнь в зоне "под каблуком".

ќбщее между ворами и властью было и то, что воровска€ община изначально формировалась по типу партийной €чейки. "ƒелегатов" и "секретар€" выбирали голосованием на сходках, дл€ "новичков" нужны были две рекомендации от других воров.

—оветска€ власть, пока это было ей выгодно, относилась к ворам даже с сочувствием. „то не удивительно - многие революционеры, первые члены партии, сами прошли через тюрьмы.

—итуаци€ начала мен€тьс€ в предвоенные годы, когда принципиальное неучастие воров в лагерных работах снижало нормы выработки. ѕоложение воров стало шатким.

Ћомка пон€тий

—обытием, кардинально изменившим воровской мир, стала ¬елика€ ќтечественна€ война. –ецидивистов на фронт не брали, но осужденные по нет€жким стать€м могли попробовать "искупить кровью". ¬ 1942 - 1943 годах специальными постановлени€ми √осударственного омитета ќбороны на фронт направились более 157 тыс€ч бывших заключЄнных. ¬сего за годы войны √”Ћј√ передал на фронт почти миллион человек, 975 тыс€ч.

ѕосле войны многие из блатных, воевавших на фронте, вернулись в лагер€. «она их не прин€ла, воры-старозаконники считали всех тех, что сотрудничал с государством, изменниками, "ссучившимис€". ¬ военные годы снабжение тюрем, и так весьма скудное, было урезано в разы. Ћогично, что "суки" возвращались в лагер€, где воры, не отступившие от "воровского хода" были на них весьма обозлены. ”стои, сложившиес€ ещЄ с конца 20-х годов, разрушались, наступала долга€ эпоха так называемым "сучьих войн".

¬ернувшиес€ с фронта блатари, среди которых было немало уважаемых воров, поначалу рассчитывали на мир и понимание со стороны "законников", но воры не стали принимать "во€к" обратно. ѕон€в, что закон уже не изменить, "суки" пон€ли, что нужно принимать свой закон. ¬ 1948 году на пересылке в ¬анинский порт он и был объ€влен. “огда и началась насто€ща€ полномасштабна€ "сучь€ война", ножи и оружие собиралось по всей олыме.

¬оровской мир любит театральность. ƒл€ перехода в новый воровской закон был изобретен обр€д - целование ножа. ѕоцеловавший нож тер€л вс€кие права в воровском мире и навсегда становилс€ "сукой". ќтказников убивали, но не просто, а перед смертью ещЄ и "трюмили" - избивали и давили металлическими двер€ми.

¬ ходе "сучьих войн" было сформировано также и третье воровское сообщество - "беспредельщины". ќни с равной ненавистью относились и к старым ворам, и к "сукам". —учьи войны существенно проредили воровское сообщество, раскололи его. »нициировалась агресси€ как изнутри, так и снаружи. —травлива€ воров, власти вполне успешно решали свои задачи.

то с ножом к нам...

–аскол среди воров продолжалс€. ѕо€вились так называемые "польские воры", которые добровольно сошли с "воровского хода", ворами старого формата они также воспринимались как "ссученные".

ќсобн€ком сто€ли те, кто отошел от "старого закона", но не примкнул к "польским ворам". Ёти блатные создавали в тюрьмах и на зоне свои кланы. ќднако они были малочисленны, слабы и власти имели мало. ним относились "анархисты", "ломом подпо€санные", "красные шапочки", "чугунки".

Ќужно понимать, что "сучьи войны" не были локальным €влением, ограниченным тюремными и лагерными стенами. ѕротивосто€ние это, длившеес€ с конца сороковых до середины 50-х годов, затронуло весь —оюз. ќсобенно €рко оно про€вл€лось в восточных и северных област€х. √еолог —ергей ѕотапов, в 1954 году проезжавший на вахту через якутск, вспоминал:

"ѕомню, как народ на вокзале вдруг резко притих. ¬ воздухе повисло какое-то тревожное ожидание. ѕотом € увидел, как по перрону идет толпа. Ћюди р€дом стали перешептыватьс€: "¬оры". Ћюди шли вдоль полотна, выбирали кого-нибудь из толпы, поднимали голову, смотрели. ¬идно, кого-то искали. ”же потом € узнал, что здесь во всю идет война старых и новых воров".

¬ "сучьих войнах" не было победителей, однако со старым "воровским ходом" власти, можно сказать, успешно покончили. концу п€тидес€тых в ———– от старых воров 30-х осталось лишь 3%. —пособствовало этому и открытие специальных тюрем ("Ѕелый лебедь"), где ворам пришлось работать.

¬ 1980 году в этой тюрьме было создано ≈ѕ “ (единое помещение камерного типа), заслуживша€ себе недобрую славу среди воров всех мастей. ¬ ≈ѕ “ отправл€ли рецидивистов со всей страны (около 4, 5 тыс€ч), здесь "раскороновали" 130 воров в законе. ƒл€ того, чтобы масштабное истребление воров прекратилось, им пришлось принимать новые законы.

јлексей –удевич

http://ussrlife.blogspot.ru/2014/09/blog-post_29.html

ћетки: »стори€ ———– |

Ќепреодолима€ т€га к прекрасному... |

ƒневник |

Ќепреодолима€ т€га к прекрасному…

јппарат ÷ентрального омитета оммунистической партии —оветского —оюза периодически сотр€сали скандалы, св€занные с неподход€щим, по мнению руководства, выбором жЄн или мужей детьми высших руководителей партии и правительства. Ќо наследники членов ÷ ѕ—— влюбл€лись в неординарные личности представителей искусства и даже иногда сочетались с ними браком…

—ветлана јллилуева (1926-2011) и јлексей аплер (1904-1979)

¬ јлексе€ аплера - уже прославленного автора сценариев к фильмам «Ћенин в ќкт€бре» и «Ћенин в 1918 году» - влюбл€лись многие женщины. Ќе стала исключением и дочь —талина —ветлана јллилуева: «Ћюс€ был дл€ мен€ тогда самым умным, самым добрым и прекрасным человеком. ќт него шЄл свет и очарование знаний».

ќ своЄм романе с Ћюсей, как она его называла, —ветлана »осифовна в воспоминани€х «ƒвадцать писем к другу» напишет: ««имой 1942-43-го года € познакомилась с человеком, из-за которого навсегда испортились мои отношени€ с отцом, – с јлексеем яковлевичем аплером.

—читанные часы провели мы вместе той зимой, да и потом, через одиннадцать лет, такие же считанные часы в 1956-м – вот и всЄ… ћимолЄтные встречи сорокалетнего человека с «гимназисткой» и недолгое их продолжение…

¬ первый момент мы оба, кажетс€, не произвели друг на друга никакого впечатлени€…

…Ѕыли праздники. ѕриехало много народа. .—имонов был с ¬алей —еровой, Ѕ.¬ойтехов с Ћ.÷еликовской, –. армен с женой, известной московской красавицей Ќиной, лЄтчики – уж не помню, кто ещЄ. ѕосле шумного застоль€ начались танцы. Ћюс€ спросил мен€ неуверенно: «¬ы танцуете фокстрот?»… ћне сшили тогда моЄ первое хорошее платье у хорошей портнихи. я приколола к нему старую мамину гранатовую брошь, а на ногах были полуботинки без каблуков.

ƒолжно быть, € была смешным цыплЄнком, но Ћюс€ заверил мен€, что € танцую очень легко, и мне стало так хорошо, так тепло и спокойно с ним р€дом! я чувствовала какое-то необычайное доверие к этому толстому дружелюбному человеку, мне захотелось вдруг положить голову к нему на грудь и закрыть глаза…».

»осиф —талин впал в €рость, счита€, что —ветлана дл€ јлексе€ аплера €вл€етс€ очередным увлечением. «“ы бы посмотрела на себ€ — кому ты нужна?! ” него кругом бабы, дура! Ќе могла себе русского найти…», - орал дочери «лучший друг кинематографистов».

«2 марта 1943 года, – пишет —ветлана јллилуева, – к аплеру пришли двое и попросили следовать за ними. » повезли Ћюсю на Ћуб€нку. ќбыскали, объ€вили, что он арестован. ћотивы – св€зи с иностранцами… ќбо мне, разумеетс€, ни одного слова. “ак началась дл€ Ћюси нова€ жизнь, котора€ продолжалась дл€ него, начина€ с этого дн€, дес€ть лет».

«ќтец обычно говорил, что одним глазом ему приходитс€ следить за страной, другим - за мной», - со смехом говорила дочь √енерального секретар€ ÷ ѕ—— Ћеонида Ѕрежнева – √алина. » без вс€кого стеснени€ признавалась: «я только любовью занималась».

негодованию отца, первый раз она вышла замуж в 22 года за циркового акробата ≈вгени€ ћилаева - силача (он работал в пирамиде нижним), красавца, в цирке его называли «барином». ќн был на двадцать лет старше √алины, у него было двое маленьких детей от первого брака, и она прожила с ним дес€ть лет, разъезжа€ вместе с цирком по стране и миру в качестве костюмерши.

«атем был страстный роман с »горем ио, с которым Ѕрежнева познакомилась, когда цирк гастролировал в японии.

«ћне было 18, а ей - 32, - рассказывал »горь Ёмильевич. - ћне, как многим совсем молодым, нравились женщины зрелые, старше мен€. ќна была женщиной очень €ркой, и она была моей первой любовью.

огда мы расписались и уехали в —очи, она оставила отцу записку. “ак и так, прости нас, папа, мы любим друг друга, ему - двадцать п€ть, она завысила мой возраст, понимала, как это не понравитс€ отцу. Ћеонид »льич, как потом стало известно, разъ€рилс€, конечно, а потом махнул рукой. Ќо тут вмешалс€ ћилаев. » уже тогда отец велел развести нас.

нам пришли тр€сущиес€ от страха генерал - начальник краевой милиции и начальник паспортного стола. √алину увезли, у мен€ забрали паспорт. „ерез неделю пришла бандероль - в паспорте была просто-напросто вырвана страница с записью о браке, и сто€л штамп: «ѕодлежит обмену». ћне, кстати, потом было очень трудно это сделать - не объ€сн€ть же всЄ в районном отделении.

ћы продолжали общатьс€, встречались, когда могли, в основном тайно - такой роман на рассто€нии. ќднажды в ќдессе - € был на гастрол€х - она приехала ко мне на выходные, дома сказав, что у подруги на даче. Ќо случилась нелЄтна€ погода, и она задержалась на четыре дн€. ќтцу доложили. «а ней приехали. ћен€ вызвали к генералу одесского √Ѕ.

» так это длилось как-то ненормально. ѕлюс така€ разница в возрасте, и она это, конечно, понимала. ѕоэтому со временем рассосалось само собой.

ѕоследний раз мы общались по телефону в 91-м году.

≈й было очень непросто психологически. уда бы она ни приходила, ей принимались так лизать одно место, что ни один нормальный человек не выдержал бы. я помню такую сцену в јѕЌ, где она тогда работала. ¬о врем€ рабочего дн€ она сидела со стаканом конь€ка, и в комнату загл€нул председатель правлени€. ”видев еЄ, р€дового редактора отдела информации, он чуть сквозь землю не провалилс€, прин€л такую позу, что стыдно стало».

¬с€ ћосква гудела о романе дочки Ѕрежнева с солистом Ѕольшого театра ћарисом Ћиепой, но св€зь эта продолжалась недолго.

Ќеугомонна€ √алина завела роман с цыганом Ѕорисом Ѕур€це - больше альфонсом, чем певцом. Ќо св€зи Ѕрежневой быстро сделали из него солиста Ѕольшого театра. » это при том, что Ѕур€це не исполнил ни одной партии на прославленной сцене.

Ќо такой славы Ѕорису оказалось мало, и он организовал кражу бриллиантов дрессировщицы »рины Ѕугримовой. Ѕезусловно, и так скандальна€ репутаци€ √алины оказалась окончательно испорченной. чему активно приложил руку ёрий јндропов, «копающий» под немощного Ѕрежнева.

¬ 1982-м Ѕур€це арестовали и приговорили к 7 годам за спекул€цию. ”мер он в тюрьме.

ѕосле кончины отца жизнь √алины Ћеонидовны круто изменилась: еЄ фактически держали под домашним арестом на даче. «атем дочь ¬иктори€ ‘илипповна ћилаева упекла маменьку в психиатрическую клинику, где √алина Ѕрежнева и окончила свои дни.

ƒети ёри€ јндропова

ƒети генсека ÷ ѕ—— ёри€ јндропова (1914-1984) от второго брака доставл€ли ему немало хлопот.

—ын »горь (1941-2006) и дочь »рина пытались устроитьс€ на работу в “еатр на “аганке, но ёрий Ћюбимов им отказал. огда худрука просветили, что это были дети јндропова, он ответил: «Ќо даже если бы знал, всЄ равно бы не вз€л их на работу».

Cлева направо: ёрий јндропов (в то врем€ председатель √Ѕ ———–), его сын »горь, супруга ёри€ ¬ладимировича “ать€на ‘илипповна и дочь »рина. 1974 г

—путников жизни они выбирали по велению сердца: »рина вышла замуж за актЄра ћихаила ‘илиппова, а »горь женилс€ на актрисе Ћюдмиле „урсиной. ”вы, но эти союзы нельз€ назвать счастливыми.

»рина ёрьевна очень ревновала мужа и, по слухам, даже просила отца вы€снить, с кем он ей измен€ет. ≈стественно, разлучницу быстро вы€вили. Ќо еЄ им€ генсек дочери не назвал, чтобы не огорчать. ќднако вскоре после смерти јндропова ‘илиппов подал на развод и затем женилс€ на Ќаталье √ундаревой.

ћачеха, так убедительно сыгравша€ многодетную мать в фильме «ќднажды двадцать лет спуст€» и не имевша€ своих детей, очень хорошо относилась к пасынку ƒмитрию.

ѕосле развода »рина јндропова замуж так и не вышла. –аботала в редакци€х разных изданий и жила в однокомнатной квартире.

—ложной была лична€ жизнь и у еЄ брата.

»горь јндропов был послом ———– в √реции, где его отношени€ с женой “ать€ной вардаковой окончательно испортились, и пара рассталась.

«≈сли бы наша встреча произошла немного раньше и € знала, чей »горь сын, то избежала бы знакомства. ѕотому что усвоила мудрость: «ћинуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барска€ любовь!» - признаЄтс€ народна€ артистка ———– Ћюдмила „урсина.

ѕервым браком красавица была замужем за режиссЄром ¬ладимиром ‘етиным. «атем был недолгий брак с учЄным-океанографом.

Ѕрак с сыном генсека вызвал огромное количество сплетен и обвинений актрисы в заведомом расчЄте. онечно, такое испытание выдержать сложно, и они подали на развод. —амое удивительное: „урсина больше замуж не выходила, а »горь јндропов вернулс€ к первой супруге.

ќльга ѕол€нска€

ќльга ѕол€нска€ – дочь члена ѕолитбюро ÷ ѕ——, ѕредседател€ —овета ћинистров –—‘—– ƒмитри€ —тепановича ѕол€нского (1917-2001).

»ван јлексеев писал: «¬ мире кинематографа знают все: с ћихалковым лучше дружить — обид не прощает. яркий пример — судьба покойного ныне »вана ƒыховичного (1947-2009). ќни были знакомы с детства, лет с 14 вращались в одной компании. ѕоэтому »ван ¬ладимирович каждый раз удивл€лс€, чита€ в интервью Ќикиты —ергеевича, что тот не знает режиссЄра ƒыховичного. ¬озможно, потому, что »ван не бо€лс€ говорить о ћихалкове правду».

«Ќикита умел феноменально маневрировать и подстраиватьс€ — в этом смысле он сын своего отца, — говорил ƒыховичный в одном из интервью. — ѕервый раз нас разделила одна проста€ вещь. ¬ п€тнадцать лет у мен€ умер отец, и все реб€та ко мне приехали, а Ќикита позвонил и сказал: «—таричок, у мен€ нет времени, € на съЄмках. ’очешь, заезжай ко мне во второй половине дн€, € тебе выражу соболезновани€».

Ёто был первый сигнал — кто он и что. ќн легко забывал о люд€х, легко предавал. Ќо его оба€ние, шарм и сейчас действуют на окружающих, хот€ на самом деле все вид€т его фальшь, ханжество, пресмыкательство перед властью… Ќикита на бланке папы подписывал себе вс€кие прошени€ о билетах на самолЄт, в театр, в гостиницу. — детских лет был проныра. ј после той истории с соболезновани€ми наши пути разошлись».

ќкончательно рассорила друзей детства женщина – ќльга ѕол€нска€. ќни оба очень настойчиво за ней ухаживали, и рассказывает эту историю каждый по-своему.

ак пишет јлексеев: «ѕо версии Ќикиты —ергеевича, он не захотел, чтобы ему тыкали в спину и говорили: это — з€ть ƒмитри€ ѕол€нского. —вои соображени€ по поводу невозможности дальнейшего общени€ он отписал ќльге в письме, за которое его отправили в армию. Ќа деле заместитель осыгина ѕол€нский не хотел видеть в мужь€х дочери отпрыска известного клана, тем более что старший брат жениха — јндрон не скрывал желани€ уехать из ———–. Ќикиту отправили служить на благо родины: с глаз долой — из сердца вон».

—ам Ќикита —ергеевич рассказывает эту историю несколько иначе. ѕо его словам, он действительно не хотел женитьс€ на дочери члена ѕолитбюро и прощальную записку ќльге передал через консьержку в еЄ доме, не подумав, что та – сотрудник √Ѕ. ј консьержка-подполковник отдала еЄ начальству. Ќачалс€ дикий скандал, и с ћихалкова сн€ли бронь.

¬ерси€ »вана ƒыховичного: «Ќикита делал всЄ возможное, чтобы привлечь внимание ќльги. ¬сЄ врем€ ей звонил. я с улыбкой на это смотрел. ѕонимал, что бывший друг выстраивает какую-то свою линию. ѕосле нашей с ќлей свадьбы он исчез, но потом оп€ть по€вилс€. —тал приходить к нам в дом, звал ќльгу художником на свою картину.

ѕредложение было сделано с прицелом на еЄ папу: как только жена согласилась, от ћихалкова последовала просьба: «ƒостань нам « одак» — ты же можешь, перестань прикидыватьс€». ќл€ оскорбилась».

¬ кинематографических кругах уверены: именно ћихалков уговорил тогдашнего руководител€ киностудии «ћосфильм» “имофе€ —изова не давать »вану ƒыховичному экранизировать рассказ Ѕунина «—олнечный удар» - мол, сам хочу снимать и, вроде, как аргумент час сто€л на колен€х. ‘ильм ћихалковым так и не был сн€т…

Ћюдмила —енчина (род. в 1948 г.) и —тас Ќамин (род. в 1951 г.)

–одивша€с€ в небольшом селе удр€вцевы Ќиколаевской области, что на ”краине, народна€ артистка –оссии Ћюдмила —енчина была замужем трижды.

ѕервым браком — за солистом питерской оперетты ¬€чеславом “имошиным. »х сын после развода осталс€ жить с отцом под его фамилией, училс€ на филфаке Ћенинградского университета, играл в рок-командах, перебралс€ в Ѕостон и зан€лс€ переводческим бизнесом.

¬торым мужчиной, с которым —енчина св€зала судьбу, стал лидер рок-группы «÷веты» и внук члена ÷ и ѕредседател€ ѕрезидиума ¬ерховного —овета ———– јнастаса ћико€на —тас Ќамин, названный в честь деда. ѕознакомились они на ќлимпийских играх в ћоскве. —ыграв свадьбу, 10 лет прожили в разных городах: она — в Ћенинграде, он — в столице.

Ћюбви это не помешало: как говор€т, —енчина до сих пор носит подаренное ей Ќаминым обручальное кольцо с гравировкой «я теб€ люблю», а Ќамин хорошо отзываетс€ о бывшей супруге.

Ќа официальном сайте народного артиста –—‘—– —ерге€ «ахарова размещено интервью под заголовком «ћен€ посадили из-за Ћюдмилы —енчиной…». » вот что там можно прочитать:

«—уть конфликта в том, что √ригорий ¬асильевич –оманов, ѕервый секретарь Ћенинградского обкома партии и член ѕолитбюро ÷ ѕ——, приревновал… ћы тогда дружили с Ћюдой —енчиной, с которой у него было нечто вроде романа. ќн дал команду, и мен€ просто-напросто устранили с пути. ѕартией был выделен специальный человек, который посто€нно провоцировал на скандал, придиралс€ и оскорбл€л мен€… » так полгода.

¬ конце концов, он добилс€ своего — драка произошла. ќна была очень быстрой, без каких-либо последствий дл€ обеих сторон. Ќо на следующий день этот человек лЄг в больницу. ƒело довели до конца, и € получил год тюрьмы за «прерывание служебной де€тельности должностного лица» (стать€ 109 часть 2-€)».

«ѕонимаете, € могу сказать, что —ергей сильно не прав, - возмущаетс€ —енчина. - ћен€ о «романе с –омановым» часто спрашивают. я сотни раз говорила, что не было никакого романа, мы виделись-то всего несколько раз, мельком… Ѕез моего ведома говорить то, что он говорит в своих интервью, да ещЄ в солидных издани€х, — по крайней мере странно. я не пользовалась никогда такими методами в своЄм пиаре, они мне не нужны. ѕоэтому то, что кто-то вытвор€ет в своих интервью, — это их личное дело».

ѕосле второго развода —енчина исчезла с эстрады и 6 лет жила одна. ≈Є третий муж — бывший строитель, директор и продюсер певицы ¬ладимир јндреев. — ним, как утверждает певица, она чувствует себ€ «как у ’риста за пазухой».

Ёлла ‘”–ћјЌ— јя

http://ussrlife.blogspot.ru/2013/08/blogpost_16.html

ћетки: »стори€ ———– |

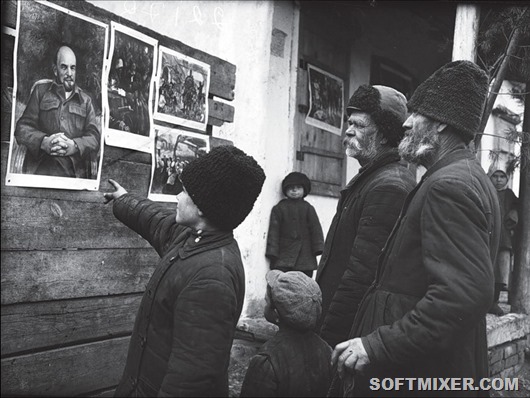

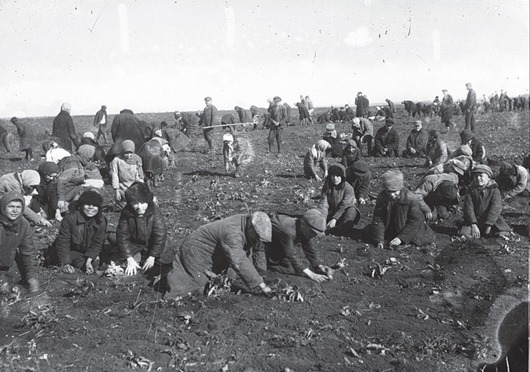

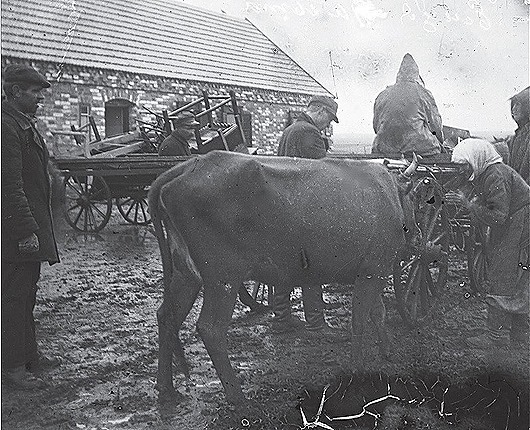

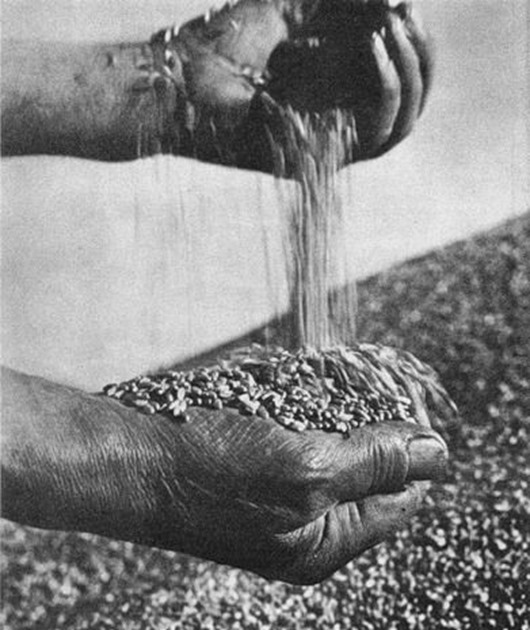

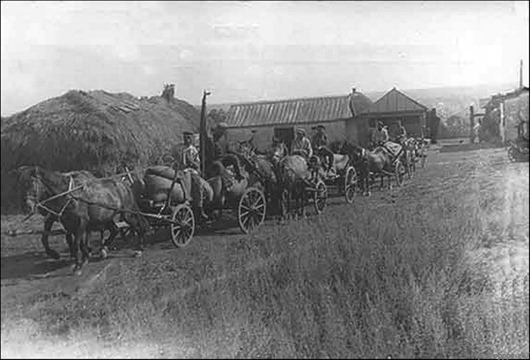

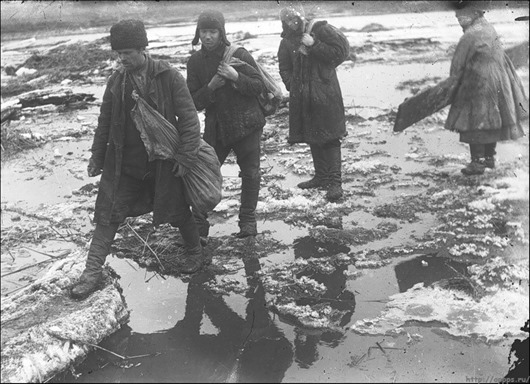

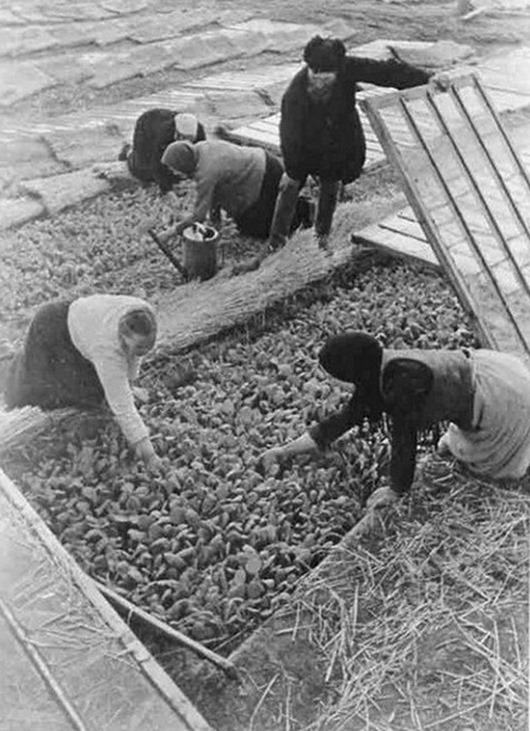

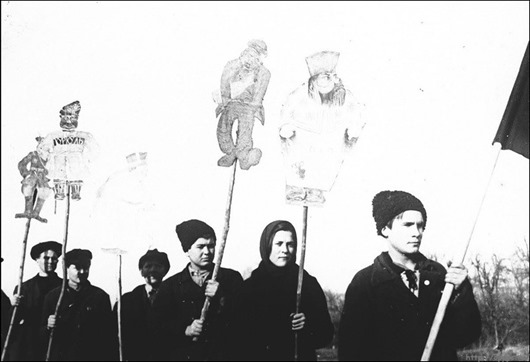

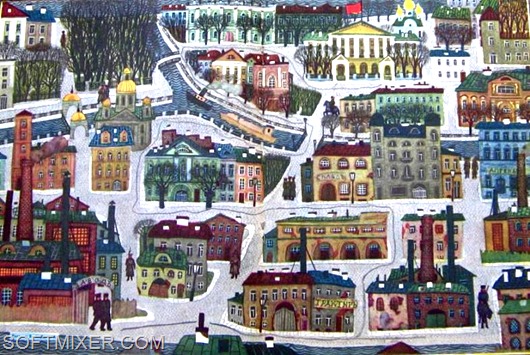

—ельские жители раннего ———– |

ƒневник |

—ельские жители раннего ———–

ћетки: »стори€ ———– |

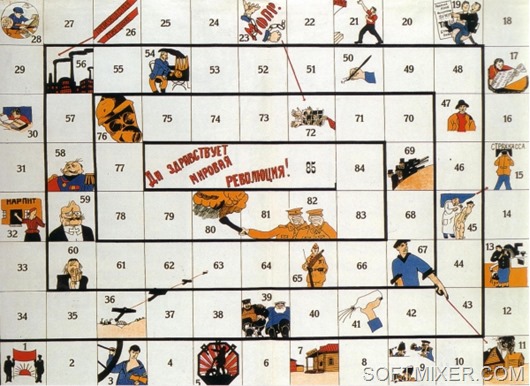

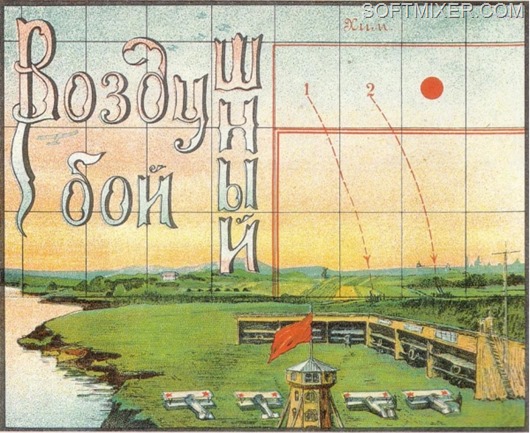

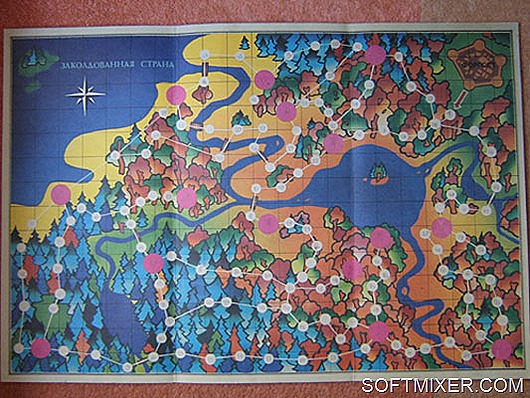

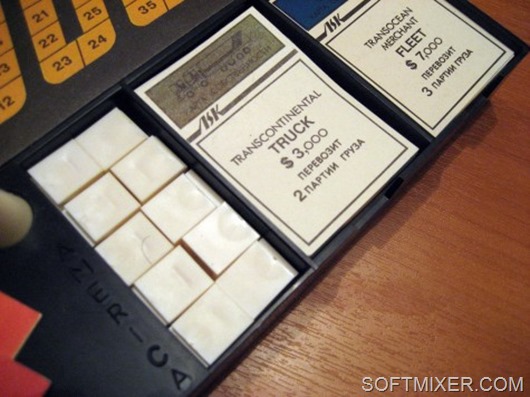

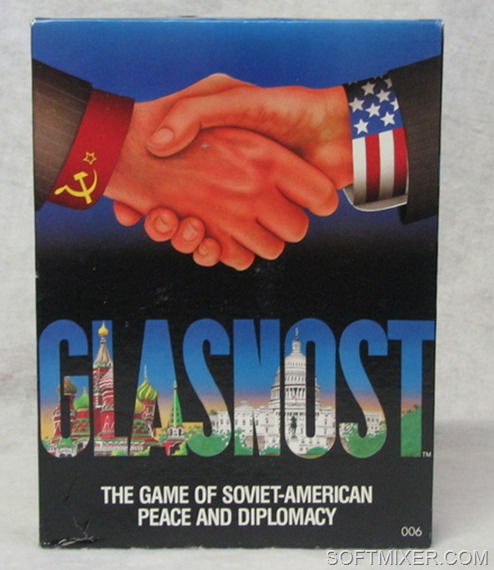

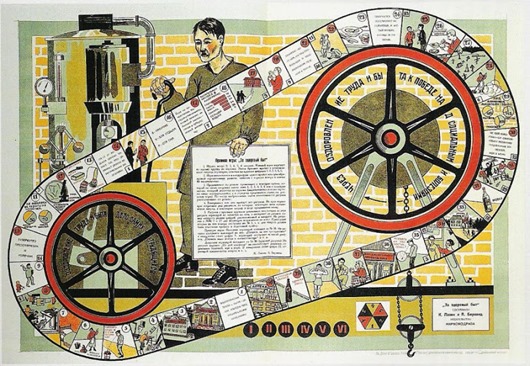

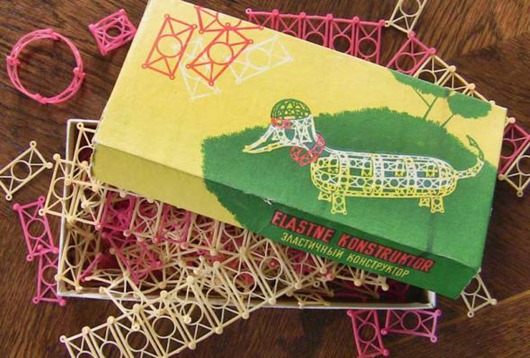

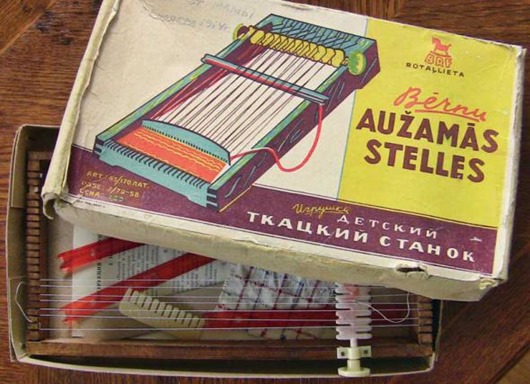

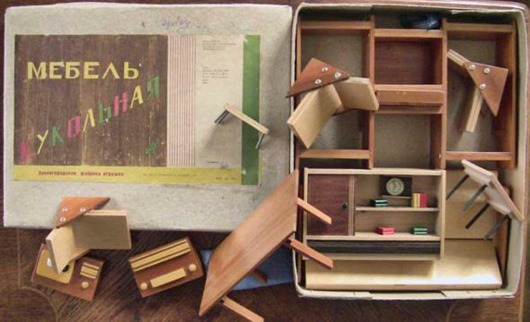

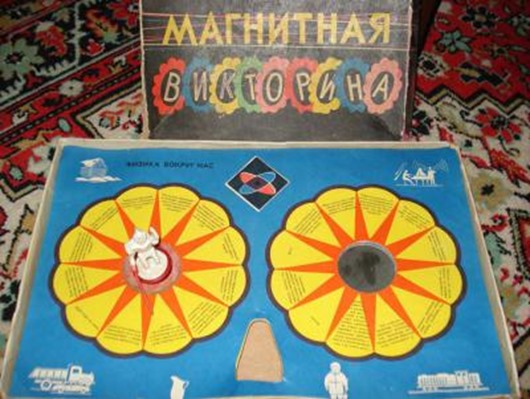

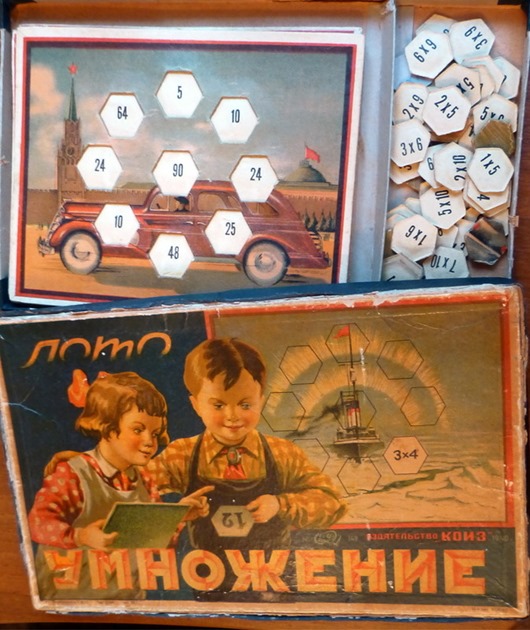

Ќастольные игры советских детей |

ƒневник |

Ќастольные игры советских детей

Ќастольные игры были попул€рны в нашей стране и при цар€х, и при генеральных секретар€х. Ќо если при цар€х игры были просто играми, средством скоротать досуг, то в советские времена игры стали нести еще и воспитательную и пропагандистскую нагрузку. Ќо давайте рассмотрим советские настольные игры подробнее…

. "ѕерелет ћосква- итай". (1925)

¬ 1910-ые годы и в годы ѕервой мировой самолеты в нашей стране строили, но в элитный клуб ведущих авиационных держав наша страна не входила. ѕочему? Ќу, например, вот одна из причин - всем известно, что самолет не летает без двигател€, а двигателестроение находилось в царской –оссии в зачаточном состо€нии. » самую важную "деталь" дл€ российских самолетов приходилось закупать за рубежом.

Ќова€ власть решила покончить с технологической отсталостью. Ћозунг "догнать и перегнать" вошел в обиход ближе к концу двадцатых - в эпоху индустриализации. ј вот акционерское общество "ƒобролет" (–оссийское акционерное общество ƒобровольного воздушного флота) по€вилось уже в 1923 году.

÷елью основателей общества было содействие развитию отечественной гражданской авиации - пассажирской, почтовой, грузовой. ќбщество просуществовало 7 лет. «а это врем€ самолеты "ƒобролета" налетали почти 10 миллионов километров, перевезли 47 тыс€ч пассажиров и 408 тонн груза (очень неплохой результат дл€ авиакомпании двадцатых годов).

—вою де€тельность "ƒобролет" рекламировал и при помощи настольных игр. »гра "ѕерелет ћосква- итай" предельно проста - кида€ кубики, игроки должны как можно быстрее добратьс€ до ѕекина, вылетев с московского аэродрома.

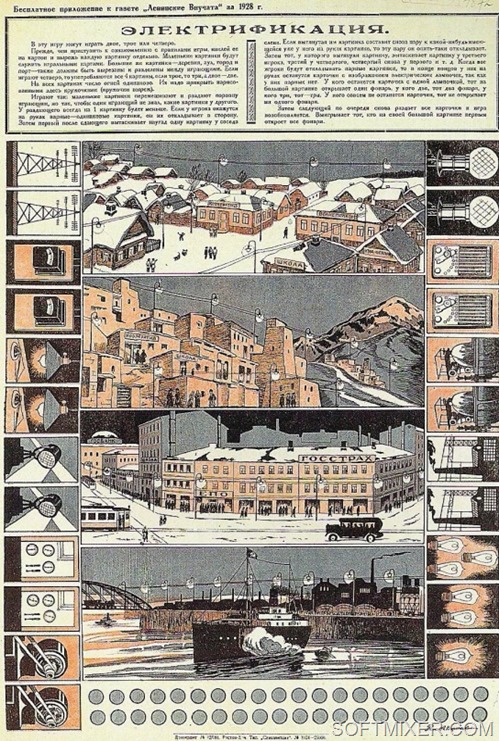

"Ёлектрификаци€" (1928)

" оммунизм - это —оветска€ власть плюс электрификаци€ всей страны" - говорил ¬. ». Ћенин. —лова у первого руководител€ —траны —оветом не расходились с делом.

¬ феврале 1920 был прин€т план √ќЁЋ–ќ (√осударственный план электрификации –оссии). –езультатом этого плана стали широко разрекламированные "лампочки »льича", загоревшиес€ даже в самых глухих деревн€х нашей необъ€тной страны. –азумеетс€, "электрификаци€ всей страны" не могла не найти отображение и в настольных играх.

»грать в "Ёликтрификацию" могли от двух до четырех игроков. услугам игроков большие и маленькие карточки с картинками. Ѕольших всего четыре - деревн€, город, аул, порт. Ёти карточки дел€тс€ между игроками - это объекты, которые они должны электрифицировать.

ћаленькие карточки перемешиваютс€ и раздаютс€ игрокам. »гроки выт€гивают карточки у своих соседей и откладывают парные картинки. ¬ конце концов у них должны остатьс€ не имеющие пары картинки с электрическими лампочки.

ѕо числу таких карточек на игровом поле открываютс€ закрытые кружками пол€ - электрифицированные объекты. “от, кто электрифицировал свою часть игрового пол€ первым, тот и оказалс€ победителем.

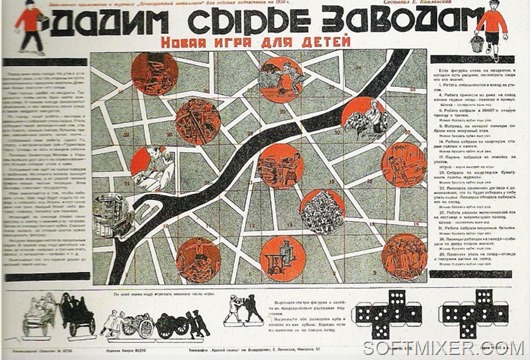

"ƒадим сырье заводам" (1930)

1930 год - самом разгаре ѕерва€ ѕ€тилетка, полным ходом идет индустриализаци€, в стране стро€тс€ заводы - гиганты, возникают буквально на пустом месте огромные промышленные районы. –азумеетс€, не могли обойти стороной тему индустриализации и производители настольных играх.

¬ игре "ƒадим сырье заводам" игрокам нужно было, броса€ кубики, перемещатьс€ по игровому полю и собирать различное вторсырье, которое будет переработано на игровых заводах. ѕобеждал, разумеетс€, тот, кто дал заводам больше сырь€.

"Ћенин идет в —мольный" (1970)

ј теперь из двадцатых - тридцатых давайте перенесемс€ в эпоху "развитого социализма". ¬ апреле 1970 года наша страна отмечала столетие со дн€ рождени€ вожд€ мирового пролетариата ¬. ». Ћенина. Ќе мог остатьс€ в стороне от этого празднества и детский журнал "¬еселые артинки".