-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

Утра |

***

Отвергаю бремя грядок и зарядок,

буду спать и видеть розовые сны.

Отвергаю ненавистный распорядок -

его рамки мне и пресны, и тесны.

Здравствуй, утро! Я стою в оконной раме.

Вот программа моего житья-бытья:

ежедневно исключать себя из правил

и выламывать из рамок бытия!

***

Балкон распахнуло от ветра.

Привет тебе, утро, привет!

Щедры твои тайные недра,

и чем отплачу я в ответ?

Потешить в себе ли гурмана,

отдать свою дань стеллажу?

Мой день оттопырил карманы

и ждёт, что я в них положу.

Карманы пока что пустые,

и девственно чистый блокнот

глядит, чем заполню листы я,

что, право, важнее банкнот.

Ещё поваляться недолго,

собрать свою душу в горсти,

где тряпка, утюг и иголка

порядок спешат навести.

Я дыры судьбы залатаю,

я тришкин кафтан удлиню,

и вот уже жизнь как влитая,

зовёт на свою авеню.

***

Утром, хоть сны ещё сладки,

я покидаю кровать

и устремляюсь в посадки -

воздух себе воровать.

Клёны, берёзы, осины

вытянутся в строю,

бабочки, голуби, псины

примут меня как свою.

Здравствуйте, парки и скверы!

Родом из блочной норы,

я полюбила без меры

щедрые ваши миры.

Сини и зелени море.

Тишь вдалеке от колёс.

Счастье за вычетом горя,

радость за вычетом слёз.

***

Утро — самый нежный час,

обморок зари.

Не наступит он для нас,

хоть теперь умри.

Мой недолгий гость души,

оторопь судьбы.

Звук шагов замолк в тиши,

замело следы.

Это день моей тоски.

Тиканье часов.

Но сквозь сжатые виски -

эхо голосов.

Это было так давно...

Пробирает дрожь.

И стучит в моё окно

только снег да дождь.

***

Открыло утро полог голубой.

А у меня теперь одно мерило:

пространство улыбнулось мне тобой,

окликнуло тобой, заговорило.

Ты где-то там, в лазоревом краю,

но время ничего ещё не стёрло.

Дома сжимают улицу твою

и мне до боли стискивают горло.

Упрямо, в ту же реку, сквозь года

к тебе стремиться снами и стихами...

О, если б знать тогда, что навсегда

твои шаги по лестнице стихали.

***

Разучилась жить за эту ночь.

За окном деревья поседели.

Как мне эту горечь превозмочь?

Есть ты или нет на самом деле?

Слёз уж нет. Всё уже ближний круг.

Жизнь всё поворачивает мудро.

Светлая любовь стоит вокруг,

как в снегу проснувшееся утро.

***

Ночь опомнилась. Мгла рассеялась.

Тихо таяла без следа,

но на что-то ещё надеялась

растревоженная звезда.

В полусонном противостоянии

заворочался шар земной.

И растаяло расстояние

между завтра и мной.

Утро нежится в царстве грёзовом.

Так прозрачен его намёк.

Вздох о розовом, чём-то бросовом…

Раздувается уголёк.

Амба. Лопнула мира ампула,

в ночь просачивая зарю.

Утро – будущего преамбула.

Как сомнамбула, я смотрю:

светом жиденьким озаримые,

в небе – контуры тополей...

Неприметное, неповторимое

утро жизни моей.

Не мудрее – старее вечера,

пробивающееся средь гардин,

увеличивающее перечень

невозможного впереди.

Я пытаюсь понять, на что оно –

утро, вылупленное из сна,

в мир, где ныне мне уготовано

место зрителя у окна.

* * *

Сонно нащупаю тапок.

Тает за окнами тьма.

Тихой крадущейся сапой

сны покидают дома.

Влагой траву оросило.

Я из окошка смотрю,

как эта ночь через силу

переродится в зарю.

Утро – синоним пролога,

с жизнью единых кровей.

Яблоки солнечных блоков

через авоськи ветвей.

Дня бытовое лекало.

Злоба. Усмешка юнца.

Всё это только начало,

только начало конца.

* * *

Я продлевала вечера,

не выпускав из рук.

Сегодня – всё ещё вчера.

Держусь за этот звук.

Вчера – ещё почти в руках,

оно со мной срослось.

Ещё в пространстве и в веках

худого не стряслось.

Повремени, чужой рассвет,

несущий тень беды.

Сияй, сияй вечерний свет

негаснущей звезды.

* * *

Тогда мне время было по нутру,

вселенная была мне по размеру.

И в мир я выходила поутру,

всё принимая к сердцу и на веру.

Тогда без счастья не было ни дня,

с губ не сходила алая улыбка.

И каждый взгляд мужской был на меня,

и каждое в строку ложилось лыко.

Промчалась жизнь, теперь она звучит

вполголоса, идёт вполоборота.

О, где её подземные ключи

и где лучи её солнцеворота?

Лишь бы остаток в горсти удержать,

хотя бы удержать её от крена,

чтобы любовь могла ещё дышать,

чтобы душа не помнила о бренном...

***

Ещё совсем свежо и рано.

По смутным улицам спешить...

Ночные затянулись раны,

и кажется, что можно жить.

Как сердцу хочется порядка

взамен расхристанной тоски.

Жизнь – как раскрытая тетрадка

без недописанной строки.

Что допишу? И что умножу?

Чем усмирю кипенье дней?

Держу отчаянно, стреножу

летящих к пропасти коней.

***

День неспешно зачинается.

Я ему пока никто.

Даль чуть брезжит, разгорается,

как в туманностях Ватто.

Он ещё пока на вырост мне,

он просторен и широк.

На невидимом папирусе –

иероглиф недострок.

Будет день с его обновами,

будет пища и питьё,

будет дом, где оба снова мы,

наше нищее житьё.

Полдень обернется вечером,

утишая шум и гам,

и спадёт жарой доверчиво

шёлково к моим ногам.

А в каком отныне ранге он –

этот день зачтётся мне

прилетевшим свыше ангелом

в полуночной тишине.

***

Серовато-розовое небо,

переливы цвета жемчугов...

Вот такое платье если б мне бы

иль обложку к томику стихов!

Нарисуешь – не поверят – что ты!

Неправдоподобно хорошо.

Как стишок по гамбургскому счёту,

где не виден ни единый шов.

Эти серо-розовые ноты –

тайная мелодия всего...

Как любви широты и длинноты,

что не ищет в мире своего.

Это утро лишь для нас с тобою

нарядилось – выглянь, посмотри –

в палевое, серо-голубое,

с пояском из розовой зари.

Доброе утро

Утро. Разинуты горлышки птиц.

Хлебные крошки – небесною манной.

Солнце без края. Любовь без границ.

Взор высоты – голубой, безобманный.

Душем прохладным смываю следы

ночи. (Поэзия – «простыни смяты»!)

Маслом янтарным политы плоды.

Каша поспела. Заварена мята.

Губы цветам увлажняю слегка.

Над разноцветным салатом колдую.

Сырникам свежим румяню бока,

и у них вкус твоего поцелуя.

Пикает компик – письмо от друзей.

Чайник бурлит. Телевизор бормочет.

Господи! Дай мне прожить этот день

так, как нога моя левая хочет.

Ветка в окошке кивнёт на ветру.

Ты улыбнёшься, как в прежние годы.

Вот и собака – живая, не «ру» –

в полной готовности мнётся у входа.

Доброе утро. Ни ссор, ни измен.

Цепь Гименея, где спаяны звенья.

Я не хочу никаких перемен.

Пусть остановится это мгновенье.

***

– Я руку тебе отлежала?

Твоё неизменное: – Нет.

Сквозь щёлочку штор обветшалых

просачивается рассвет.

– Другая завидует этой.

– А я – так самой себе...

Рождение тихого света.

Обычное утро в судьбе.

Жемчужное и голубое

сквозь прорезь неплотных завес…

Мне всё доставалось с бою,

лишь это – подарок небес.

Мы спрячемся вместе от мира,

его командорских шагов.

Не будем дразнить своим видом

гусей, быков и богов.

Пробуждение

Сна ещё не ослабла власть,

но сплетённое рвётся кружево...

Я ещё не сбылась, не срослась.

Поцелуем твоим не разбужена.

Это сказка ещё или быль?..

Грёз обрывки... не помню, о ком они.

Губ твоих ощущаю пыл,

но мои пока сном закованы.

От луча глазам горячо.

Кто-нибудь, веки мне разлепи мои...

Потягушечки... Где тут плечо

моего бесконечно любимого?

Белый свет побеждает тень.

Сколько ждёт нас здесь всякого-разного!

Здравствуй, день, новых дел канитель!

Как тебя мы сегодня отпразднуем?

***

Солнце июля в субботней тиши.

Город разъехался на огороды.

В браузер утра что хочешь впиши:

«Книги». «Уборка». «Вдвоём на природу».

В тёплых ладонях упрячется прядь,

нос обоснуется в ямке ключицы.

Нам уже нечего больше терять.

С нами уже ничего не случится.

Утро — такое богатство дано!

Мы выпиваем его по глоточку.

Счастье вдвойне, оттого, что оно,

как предложение, близится к точке.

Тянется, как Ариаднина нить...

О, занести его в буфер программы

и сохранить! Сохранить! Сохранить!

Вырвать из будущей траурной рамы!

Круг абажура и блик фонаря,

солнечный зайчик над нашей кроватью...

Лишь бы тот свет не рассеялся зря,

лишь бы хватило подольше объятья!

Стражник-торшер над твоей головой.

В веках прикрытых скопилась усталость.

Свет мой в окошке до тьмы гробовой!

Сколько тебя и себя мне осталось?

***

Я руку тебе кладу на висок -

хранителей всех посланница.

Уходит жизнь как вода в песок,

а это со мной останется.

Тебя из объятий не выпустит стих,

и эта ладонь на темени.

Не всё уносит с собою Стикс,

не всё поддаётся времени.

Настанет утро - а нас в нём нет.

Весна из окошка дразнится...

Мы сквозь друг друга глядим на свет,

тот — этот — какая разница.

***

Незаметна стороннему глазу,

я по жизни иду налегке

за волшебно звучащею фразой,

что маячит ещё вдалеке.

Начинается новой главою

день в косую линейку дождя.

Зеленеет и дышит живое,

о своём на ветру шелестя.

Чтоб мотив тот подхватывал всякий,

напевая его при ходьбе...

А когда моя муза иссякнет,

то я буду молчать о тебе.

***

Скользну на улицу, спеша,

пока все горести уснули.

Как хороша моя душа

в часу предутреннем июля.

Весь город мой, и только мой!

(Попозже выспаться успею).

Куда б ни шла — иду домой.

Куда б ни шла — иду к себе я.

Шаги и звуки не слышны.

Лежит, потягиваясь, кошка.

Как страшен мир без тишины

и без герани на окошках!

Овечек поднебесных рать

залижет нам ночные раны.

Вставать, страдать и умирать

ещё так рано, рано, рано...

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Жизнь, которая мне снилась |

***

На дно души спускаюсь я во сне.

Там русла рек моих существований.

Там смутный голос будет бредить мне

в божественной свободе и нирване.

Есть в сутках жизни заповедный час,

когда иное видит глаз и сердце,

и в вечность, недоступную для нас,

с протяжным скрипом поддаётся дверца.

Там оживает прошлогодний снег,

там конь крылатый напрягает жилы...

И всё, что ни приснится в этом сне, –

всей жизнью будет неопровержимо...

***

Привыкшие к телесным пеленам,

мы не подозреваем о свободе,

той, что от века недоступна нам,

а только снам, парящим в небосводе.

Я говорю с тобой как на духу,

на языке, понятном лишь поэтам.

Такая грусть и нежность наверху,

а нам внизу неведомо об этом.

Отбросить страх и повседневный прах, -

земля лишь для того, чтоб оттолкнуться -

и взмыть туда, куда нас тянет в снах,

откуда не захочется вернуться.

Взойдёт звезда над письменным столом,

в окне распишет бисером полотна

и защитит невидимым крылом

всё, что ещё бесплатно и бесплотно.

***

Слишком ласковый и трепетный для ветра

мои волосы ласкал средь бела дня.

Слишком яркий, слишком солнечный для света

фотовспышкою преследовал меня,

словно где-то сохранить хотел навеки...

Мне казалось, это сказка или сон.

Я смежала и распахивала веки.

Кто-то был со мною рядом, невесом.

Странный голубь, отвергая хлеба ломоть,

так осмысленно в глаза мои глядел,

словно он меня навек хотел запомнить

для каких-то недоступных высших дел.

Ледников души растапливалась залежь,

и прощалась кем-то вечная вина.

Я одна отныне знала, только я лишь,

настоящие их знала имена...

***

Я — Кассандра, слепая провидица,

в колесе Вашем пятая спица.

Что за сны Вам сегодня привидятся?

Или, может быть, тоже не спится?

Как короной, луною увенчана

полночь в звёздном своём покрывале.

И дрожит одиноким бубенчиком

мой секрет, не разгаданный Вами.

***

Я не расслышала, что Вы сказали –

не повторяйте, молю.

Чудится эхом в пустующем зале

то, что хочу и люблю.

Не повторяйте мне истину снова,

пусть лучше я обманусь.

Пусть мне домнится, доснится то слово,

пусть никогда не проснусь!

Что Вы сказали?.. Но это неважно.

Истина — яд или лёд.

Пусть лучше ветер и дождик доскажет

и соловей допоёт.

***

Сладко плыть под балдахином ночи.

Месяц – словно парусник души.

Утро образумит, обесточит,

обездолит и опустошит.

Пусть луна опять мозги запудрит –

я по снам судьбу свою прочту.

Не сменю на утреннюю мудрость

я ночную глупую мечту.

***

Моим стихом опять заговорила ночь.

Вот месяц воспарил, что как крыло у чайки.

Прислушайтесь ко мне. Молчать одной невмочь.

Лишь стих мой скажет Вам всю правду без утайки.

Мой тайный, мой чужой, роднее нет тебя!

Не верь дневным словам и закруглённым фразам.

Любовь упразднена в системе бытия.

И уз не разорвать, и не совпасть по фазам.

Во сне мы видим то, что в жизни не дано.

Мой вымысел, мой сон, не дай мне Бог очнуться!

Волшебное кино, души двойное дно...

Не встретиться никак, но и не разминуться.

О сколь — забыть, проклясть, вернуться в мир людской —

обеты я даю, не выдержав боренья,

одним ударом враз с надеждой и тоской

расправиться! — увы, напрасны ухищренья.

Мой властелин, монарх, не знаю, как ещё

тебя именовать, чтоб было адекватно.

Ищи мою любовь. Теплее, горячо...

А если ты найдёшь — то я не виновата.

...Не слушайте меня. И снова до утра

ссылает стих меня на гауптвахту ночи.

Невольнице окна, тетради и пера,

мне бредить и творить, и верить, и пророчить.

Я сделаюсь строга. Не ластюсь и не льщу.

А может, зря от Вас я нежность утаила?

Внутри своей беды блаженство отыщу,

и будет мне сиять созвездье Альтаира.

Прощайте, дорогой. Я затворю балкон.

Вы догадались, да? Я говорю не с Вами,

а с Тем, кто сотворил и нравственный закон,

и звёзды, что горят у нас над головами.

***

В душе моей утешенной

покой и тишина.

Там угол занавешенный,

где я всегда одна.

Ночное это таинство

ничей не видит взор.

Из слов и снов сплетается

причудливый узор.

Как мина, сердце тикает,

окутывает мгла...

Скажи мне что-то тихое

для этого угла.

***

Жизнь моя дремлет и сладкие сны

ей навевают остатки весны.

Пусть мне уже не послушен реал,

но как воздушен ночной сериал...

Вот загорается в небе звезда,

приоткрывается дверь в навсегда...

Кружатся лица, как листья в лесу.

Сколько любви я с собой унесу...

Нежности кружево, сны наяву...

Чтоб вы так жили, как я не живу.

***

Я жила как во сне, в угаре,

слыша тайные голоса.

А любила – по вертикали,

через головы – в небеса.

Бьётся сердце – должно быть, к счастью...

Сохраняя, лелея, для,

всё ж смогла у судьбы украсть я

два-три праздника, года, дня.

Умирая, рождалась вновь я,

поздравляя себя с весной,

с беспросветной своей любовью,

той, что пишется с прописной.

***

Луны недрёманное око

следит за каждым из окон,

напоминая, что у Бога

мы все под круглым колпаком.

Души незримый соглядатай,

ты проплываешь надо мной,

напоминая круглой датой,

что всё не вечно под луной.

Чего от нас судьба хотела,

в час полнолуния сведя,

когда в одно слились два тела,

над сонным городом летя?

И, может быть, ещё не поздно

вскочить в тот поезд на бегу...

Ловлю ворованный наш воздух

и надышаться не могу.

Придёт зарёванной зарёю

иной заоблачный дизайн...

Летящий отблеск над землёю,

побудь ещё, не ускользай!

***

Пальцы дождя подбирают мелодию

к детству, к далёкой весне.

Где-то её уже слышала вроде я

в давнем растаявшем сне...

Капли как пальцы стучат осторожные:

«Можно ли в душу войти?»

Шепчут в слезах мне кусты придорожные:

«Мы умирать не хотим...».

Люди снуют между автомобилями,

светится в лужах вода

и озаряет всё то, что любили мы,

что унесём в навсегда.

Глупая девочка в стареньких ботиках,

руки навстречу вразлёт...

Дружество леса, дождинок и зонтиков,

музыка жизнь напролёт.

Колыбельная

Спи, мечта моя, вера, надежда

на всё то, что уже не сбылось,

что закрыло навек свои вежды,

что не спелось и не родилось.

Вам моя колыбельная эта,

чтоб не плакали громко в груди,

чтоб уплыли в целебную Лету

и не видели, что впереди.

Что не встретила, не полюбила,

всё, чему я сказала гуд бай,

засыпайте, чтоб вас позабыла,

баю-бай, баю-бай, баю-бай...

Все, кого не спасла от печали,

для кого не хватило огня,

засыпайте, забудьте, отчальте,

отпустите, простите меня.

Спи, несбывшееся,

не родившееся,

баю-бай, баю-бай,

поскорее засыпай,

затухай, моя тоска,

струйка вечного песка,

не спеша теки, теки,

упокой и упеки,

холмик маленький, родной,

спи, никто тому виной...

***

Где вы, катарсис, серотонин,

дом с белым садом, камин, мезонин,

всё, что желают в дни именин,

всё, что нам снится?

Что же на деле? Лживость икон,

замков руины, дура закон,

непобедимый в душах дракон,

старость, больница.

Где в парусах кумачовых корабль?

Где в небесах утонувший журавль?

Где обещания крибли и крабль,

сказочной щуки?

А на поверку — супы с котом,

светлое завтра где-то потом,

вечная сука на троне златом,

вечныя муки...

Гости

Мандельштам приедет с шубой...

А. Кушнер

Мне снился сон: ко мне съезжались гости

на дачу, что уж продана давно.

Вот Пушкин со своею жёлтой тростью

и с кружкой, из которой пил вино,

проснувшийся от солнца и мороза,

в кибитке, к удивлению ГАИ...

А вот и Блок с привянувшею розой

в бокале золотистого аи.

Вот Анненский с обиженною куклой,

спасённой им в Финляндии волнах,

Кузмин с шабли и жареною булкой

и с шапкой, как у друга Юркуна.

Вот Хлебников, безумный, но великий,

с кольцом на пальце, взятом напрокат.

Цветаева с лукошком земляники,

с нажаренною рыбой на века.

Ахматова с неправильной перчаткой,

с тоской по сероглазым королям,

Есенин со своей походкой шаткой,

знакомой всем в округе кобелям.

Вот Мандельштам и следом Заболоцкий -

с щеглом один, другой же со скворцом.

А вон вдали вышагивает Бродский

с усталым и пресыщенным лицом.

Да, тяжела ты, слава мировая...

Он без подарка, но с собой стишок.

Вот Гумилёв с последнего трамвая,

успевший, пока с рельсов не сошёл.

Вот Маяковский с яростным плакатом,

в любовной лодке, бьющейся о быт.

С жерлом Державин, Вяземский с халатом -

никто из них не умер, не забыт.

И Пастернак с чернильницей февральской,

забрызганный слезами от дождя,

и Фет с приветом от отчизны райской,

что просиял и плачет, уходя...

О пробужденье с жалкою подменой

небесной песни на раёк земной!

И Афродита снова стала пеной,

причём не океанской, а пивной...

***

Поскрипывает мебель по ночам.

Судьбы постскриптум...

Как будто ангел где-то у плеча

настроит скрипку...

Как будто лодка с вёслами сквозь сон

по водной зыби...

Тьма горяча, смешай коктейль времён

и тихо выпей.

И выплыви к далёким берегам

из плена тлена...

Сам Сатана не брат нам будет там,

Стикс по колено.

Скрипач на крыше заставляет быть,

взяв нотой выше.

Ведь что такое в сущности любить?

Лишь способ выжить.

***

Какое странное посланье...

Скользят туманные слова

и уплывают в мирозданье,

блеснув прозрением едва.

Глухие завеси сомкнулись.

Строка размыта, неясна.

Мы вновь с тобою разминулись

в дремучих коридорах сна.

Тот шифр моею кровью набран,

но тщетно силюсь до конца

я разгадать абракадабру -

посланье мёртвого отца.

Мне не прочесть, и не ответить,

и не дождаться ничего,

и снова биться рыбой в нетях,

в тисках сегодня своего.

***

В недоступное измерение

ты ушёл, от земли отчалив,

и каким-то глубинным зрением

я гляжу на тебя, отчаясь.

В царстве сна, в государстве памяти

наши встречи с тобою грустны.

Давит на сердце тяжесть каменная,

мне не выбраться из-под груза.

Фотокарточка на надгробии.

Взгляд невыспавшийся, усталый.

Отраженье твоё, подобие

на земле без тебя осталось.

***

Идут года, бегут недели,

Но ты теперь, как ни зови –

Потусторонен, запределен,

Недосягаем для любви.

И лишь во сне всё как по правде,

Лишь там нельзя тебя убить.

Там можно всё ещё поправить,

И досказать, и долюбить.

Там светом радуги играет

То, что уже покрыто мглой,

Горит и вечно не сгорает –

Что стало пеплом и золой.

***

На небе полночном горят письмена.

Я в смутной тревоге гляжу из окна.

Пытаюсь прочесть это, как в полусне.

Я знаю, что это написано мне.

Пульсирует небо мне звёздной строкой.

В ответ неуверенный взмах мой рукой.

И слёзы глаза застилают, слепя.

Я знаю, я помню, я вижу тебя!

***

Мне снились фотографии отца,

которых я ни разу не видала.

Держа альбом у моего лица,

он всё листал, листал его устало.

Вот он младенец. Вот он молодой.

А вот за две недели до больницы...

Шли фотоснимки плавной чередой,

и заполнялись чистые страницы.

Вот с мамою на лавочке весной.

Как на него тогда она глядела!

Вот лестница с такою крутизной,

что на неё взобраться было - дело.

Но ведь давно уж нет того крыльца...

И вдруг в душе догадка шевельнулась:

- Так смерти нет? - спросила я отца.

Он улыбнулся: "Нет". И я проснулась.

***

Ты приснишься мне на день рожденья?

В небе ковш изогнут, как вопрос.

И твоё реальное виденье

проступает сквозь завесу слёз.

Из кривых и прыгающих строчек

словно перекидывая мост,

вижу твой замысловатый росчерк,

вижу руку с родинками звёзд.

О тебе узнаю всё из сна я.

Как тебе в обители иной?

Я тебя ничуть не вспоминаю,

просто ты по-прежнему со мной.

***

Нет, ты не умер, просто сединой

со снегом слился, снежной пеленой

укрылся или дождевой завесой.

Мне снился дождь и где-то в вышине

незримое, но явственное мне

объятие, зависшее над бездной.

Оно, что не случилось наяву,

как радуга над пропастью во рву,

свеченье излучало голубое.

Был внятен звук иного бытия.

Нас не было в реальности, но я

всей кожей ощущала: мы с тобою.

Ты мне свечой горишь на алтаре,

полоскою горячей на заре,

когда весь мир еще в тумане мглистом.

Однажды рак засвищет на горе,

и ты, в слезах дождя, как в серебре,

мне явишься в четверг, который чистый.

***

Это ничего, что тебя — нигде.

Ты уже давно у меня везде -

в мыслях, в тетради и на звезде,

и в дебрях сна...

Это ничего, что не увидать.

Я всё равно не смогу предать

и ощущаю как благодать

каждый твой знак.

Бог не даёт гарантий ни в чём.

Выйдешь в булочную за калачом,

в карман потянешься за ключом -

а дома - нет...

Здесь больше нечем, некуда жить.

Мир разорвавшийся не зашить.

И остаётся лишь завершить

цепочку лет.

Невыносимо то, что теперь.

Неудержима прибыль потерь.

Недостижима милая тень.

Жизнь - на распыл.

Всё нажитое сведу к нулю,

прошлому — будущее скормлю,

но ты услышишь моё люблю,

где б ты ни был.

***

Словно дети в предвкушенье чуда:

«Ёлочка, зажгись!» -

так и я, взыскуя весть Оттуда:

«Мамочка, приснись!»

Чуточку терпенья и везенья -

будет встреча вновь.

Будет Рождество и Воскресенье,

Радость и Любовь.

Сон

1

Мне приснился чудный сон о маме,

как мираж обманчивых пустынь.

Помню, я стою в какой-то яме

средь могил зияющих пустых

и ищу, ищу её повсюду...

Вижу гроб, похожий на кровать,

и в надежде призрачной на чудо

начинаю край приоткрывать.

А в груди всё радость нарастала,

тихим колокольчиком звеня.

Боже мой, я столько лет мечтала!

Вижу: мама смотрит на меня.

Слабенькая и полуживая,

но живая! Тянется ко мне.

Я бросаюсь к ней и обнимаю,

и молю, чтоб это не во сне.

Но не истончилась, не исчезла,

как обычно, отнятая сном.

Я стою на самом крае бездны

и кричу в восторге неземном:

«Мамочка, я знала, ты дождёшься,

ты не сможешь до конца уйти!

Что о смерти знаем – это ложь всё,

это лишь иной виток пути...»

И меж нами не было границы

средь небытия и бытия.

Ты теперь не будешь больше сниться,

ты теперь моя, моя, моя!

Я сжимала теплые запястья,

худенькие рёбрышки твои.

О, какое это было счастье!

Всё изнемогало от любви.

Бог ли, дух ли, ангел ли хранитель

был причиной этой теплоты,

как бы ни звалась её обитель,

у неё одно лишь имя – ты.

Тучи укрывают твои плечи,

ветер гладит волосы у лба.

Мама, я иду к тебе навстречу,

но добраться – всё ещё слаба.

И в слезах я этот сон просила:

умоляю, сон, не проходи!

Наяву так холодно и сиро.

Погоди, родную не кради!

И – проснулась… Из окошка вешним

воздухом пахнуло надо мной.

Я была пропитана нездешним

светом и любовью неземной.

Счастье это было всех оттенков,

мне на жизнь хватило бы с лихвой.

Я взглянула – календарь на стенке.

Подсчитала: день сороковой.

Плюс четыре долгих лихолетья,

как судьба свою вершила месть.

Но теперь я знала: есть бессмертье.

Мама есть и будущее есть.

2

Снилось, что стою я у черты,

за которой в призрачном тумане

проступают милые черты

и зовут, и за собою манят.

Я кидаюсь к маме, как в бреду,

только вид её меня пугает.

Что-то на тарелку ей кладу,

а она её отодвигает.

Почему бледна и холодна?

Где её весёлая повадка?

Почему безмолвствует она?

И гоню ужасную догадку.

Я на пальцы мамины дышу,

каждый согревая, как росточек,

и в смятенье вдруг произношу:

«Может быть, шампанского глоточек?»

Словно я закинула блесну,

замерев над омутом тревожно.

И она, улыбкою блеснув,

озорно ответила: «А можно?»

3

Нет с этим городом связи обратной.

Адрес размыт на конверте пустом.

Не осчастливиться вестью отрадной.

Где он теперь, твой неведомый дом?

Мама и смерть – это несовместимо!

Как затесалась она меж людьми –

смерть – отвратительный, неотвратимый,

неумолимый соперник любви?!

Только однажды над чёрною ямой

чуть приоткрылись завесы края.

Сон мне приснился: записка от мамы.

Буквы теснились, разгадку тая.

Жадно хватаю... родимые строчки...

Что-то мне хочет сказать, объяснить...

Но ускользает их смысл в заморочки,

рвётся в руках Ариаднина нить.

Сопротивлялись слова мне, слипаясь,

рамка письма им казалась тесна.

Чувствую – боже мой, я просыпаюсь!

Чья-то рука меня тащит из сна.

Тайна нетронуто в небе витала

и не давала мне грань перейти.

Но изловчилась я и прочитала –

крупными буквами: «ВСЁ ВПЕРЕДИ».

Что впереди, если сомкнуты вежды?

Что впереди, когда всё позади?!

И – озаренье: то был код надежды,

что к твоей снова прижмусь я груди.

Всё впереди, – повторяла упрямо.

Что мне косая теперь и погост?

Всё впереди. Мы увидимся, мама!

Я ухватила жар-птицу за хвост.

Спи, дорогая. Забудь про былое.

Над одуванчиком кружится шмель.

Я постою над твоим изголовьем

и попрошу, чтоб никто не шумел.

4

Как мальчик детдомовский: «Где ты, мама?» – зовёт с экрана,

так я слова те шепчу пустоте, что тебя украла.

Сегодня приснилось: иду я ночью, пустынный город...

Тоска собачья, лютая, волчья берёт за горло.

Кругом чужое... чернеют тучи... ухабы, ямы...

Ищу повсюду, шепчу беззвучно: «Ну где ты, мама?»

И вдруг навстречу мне – ты, молодая, меня моложе.

Рыдая, к ногам твоим припадаю и к тёплой коже.

Ну где же была ты все дни, родная? Что это было?

А ты отвечаешь тихо: «Не знаю... Меня убило...

Меня убило грозою весенней... вот в эти бусы...»

И я проснулась. Сижу на постели. И пусто-пусто.

И я вспоминаю, как ты боялась молнии с детства.

И пряталась в ванной, а я смеялась над этим бегством.

Кругом грохотало, а я хохотала, а ты – не пикнешь...

Цыганка когда-то тебе нагадала: «В грозу погибнешь».

Ах, мама, мама, она обманула, не будет смерти!

Ты в тёмной ванной, наверно, уснула под звуки Верди.

Как ты эти бусы носить любила, как ты смеялась!

Ах, мама, мама, грозой не убило, ты зря боялась!

Границы сна между адом и раем размыты, нечётки...

Я бус костяшки перебираю, как будто чётки...

***

– Я маленькою видела тебя.

Какой был сон ужасный… Что он значит? –

Чуть свет звонит, мембрану теребя. –

Как ты, здорова ль, доченька? – И плачет.

Никто так не любил своих детей,

так слепо, безрассудно, так нелепо,

бездумно, без оглядки, без затей…

За что тебя мне ниспослало небо?

А мне все снится: набираю твой

я номер, чтоб сказать, что буду поздно,

мол, спи, не жди… А в трубке только вой

степного ветра, только холод звездный.

И просыпаюсь… Горло рвет тоска.

В ушах звучат твои немые речи.

Как от меня теперь ты далека.

Как долго ждать еще до нашей встречи.

Номер

Мне снился номер телефона,

что набирала я упорно,

от нетерпения трясясь.

Далёкий, как полярный полюс,

чуть различим был мамин голос,

но тут же прерывалась связь.

Я набирала снова, снова,

моля услышать хоть бы слово,

готова каждого убить,

кто подступал ко мне с помехой,

с чужою речью, шумом, смехом,

кто не давал мне долюбить.

Проснулась вся в слезах надежды,

не здесь, не Там, а где-то между,

и номер тот держа в зубах,

как драгоценную шараду,

как незабвенную отраду,

уж рассыпавшуюся в прах.

Хватаю трубку, набираю,

скорей, скорей, преддверье рая,

уже пахнуло сквозняком...

И слышу: «Временно не может

быть вызван...» Значит, после — может?!

И в горле застревает ком.

О боже мой, что это было?!

Я помню номер, не забыла!

Что означает этот шифр? -

пароль, что в реку вводит дважды,

танталовой измучив жаждой,

догадки молнией прошив?!

Я обращаюсь молча к звёздам,

откуда этот номер послан,

что у меня внутри горит.

И То тончайшее, как волос,

минуя и слова, и голос,

мне прямо в сердце говорит.

***

На шкатулке овечка с отбитым ушком,

к её боку ягнёнок прижался тишком.

Это мама и я, это наша семья.

Возвращаюсь к тебе я из небытия.

Наша комната, где веселились с тобой,

где потом поселились болезни и боль.

Только ноша своя не была тяжела,

ты живая и тёплая рядом жила.

Расцвели васильки у тебя на груди...

Память, мучь меня, плачь, береди, укради!

Я стою над могилой родной, не дыша,

и гляжу, как твоя расцветает душа.

Помогаешь, когда сорняки я полю,

лепестками ромашек мне шепчешь: люблю.

А когда возвращалась в обеденный зной,

ты держала мне облако над головой.

И хотя обитаешь в далёком краю,

ты приходишь ночами по душу мою.

Я тебя узнаю в каждой ветке в окне

и встречаю всем лучшим, что есть в глубине.

Вот стоит моя мама - ко мне не дойти, -

обернувшись акацией на пути,

и шумит надо мной, как родимая речь,

умоляет услышать её и сберечь.

Если буду серёжки её целовать,

может быть, мне удастся расколдовать.

Мама, ты лепесток мне в ладонь положи,

петушиное слово своё подскажи...

Только знаю, что встретимся мы сквозь года

в озарённом Нигде, в золотом Никогда.

Я прижмусь к тебе снова, замру на груди...

Продолжение следует. Всё впереди.

***

О, сна потайные лестницы,

в непознанное лазы.

Душа в тихом свете месяца

осваивает азы.

Проснулась — и что-то важное

упрятало тайный лик...

Ноябрь губами влажными

к окну моему приник.

Ах, что-то до боли светлое

скользнуло в туннели снов...

Оно ли стучится ветками

и любит меня без слов?

Дождинки в ладони падают,

зима ещё вдалеке.

День снова меня порадует

синицею в кулаке,

где в доме — как будто в танке мы,

плечо твоё — что броня,

где вечно на страже ангелы,

тепло как в печи храня.

А ночью в уютной спальне я

усну на твоих руках,

и будут мне сниться дальние

журавлики в облаках...

***

– Я руку тебе отлежала?

Твоё неизменное: – Нет.

Сквозь щёлочку штор обветшалых

просачивается рассвет.

– Другая завидует этой.

– А я – так самой себе...

Рождение тихого света.

Обычное утро в судьбе.

Жемчужное и голубое

сквозь прорезь неплотных завес…

Мне всё доставалось с бою,

лишь это – подарок небес.

Мы спрячемся вместе от мира,

его командорских шагов.

Не будем дразнить своим видом

гусей, быков и богов.

***

До рассвета порою не спим,

нашу жизнь доедаем на кухне,

вечерком на балконе стоим,

пока старый фонарь не потухнет.

Позабыты борьба и гульба,

бремя планов и страхов дурацких.

Столько лет не меняет судьба

ни сценария, ни декораций.

Но всё так же играем спектакль

для кого-то в себе дорогого.

Тихо ходики шепчут: тик-так...

Да, вот так, и не надо другого.

До конца свою роль доведя,

улыбаться, шутить, целоваться,

и уйти под шептанье дождя

как под гул благодарных оваций.

***

С тех пор как я присвоила тебя,

казна души вовек не обнищает,

хоть нету ни щита и ни копья,

и нас одно объятье защищает.

Труднее с каждым днём держать лицо.

За горло треплет вечный страх и трепет.

Но крепко наших рук ещё кольцо,

помучается смерть, пока расцепит.

Усни во мне и поутру проснись

от щебета и лиственных оваций.

Как хорошо в тени родных ресниц...

Давай с тобой и в снах не расставаться.

***

Всё, что не сон — так буднично, убого.

Ты спи. Я охраняю вместо Бога.

И пусть тебе приснится на заре,

как мы с тобой бродили на горе,

купались в самом синем в мире море

ещё не зная, что такое горе.

Любовь уже не брызжет больше новью,

а пахнет йодом, шприцами и кровью.

Но пусть тебе спокойно будет в ней.

Лицом к лицу — роднее и видней.

Любовь моя вовеки не устанет

и над тобой дышать не перестанет.

Я за тебя, ты за меня в ответе.

Ты задержи меня на этом свете.

Пусть наша жизнь перетекает в сон,

который будет сниться в унисон.

Качаясь на волнах в небесном море,

мы позабудем, что такое горе...

***

Твой звонок из больницы, ночное тревожное: «Где ты?

Я тебя потерял и никак не могу тут найти...

Я схожу в магазин... в доме нет ничего, даже хлеба...

Я приеду сейчас. Что купить мне тебе по пути?...»

«Что ты, что ты, - тебе отвечаю, - усни, успокойся.

Я приеду сама, не успеет и ночь пролететь.

Отойди от окна, потеплее оденься, укройся...».

И пытаюсь тебя убедить и собой овладеть.

Но звонишь мне опять: «Ну куда же ты делась, пропала?

Здесь закрытая дверь, в нашу комнату мне не попасть...»

Я молюсь, чтобы с глаз пелена твоих чёрная спала,

чтоб ослабила челюсти бездны развёрстая пасть...

Что ты видишь в ночи проникающим гаснущим взором,

что ты слышишь в тиши, недоступное смертным простым?

Засыпаю под утро, прельщаема сонным узором,

видя прежним тебя, быстроногим, живым, молодым...

***

Мой бедный мальчик, сам не свой,

с лицом невидящего Кая,

меня не слышит, вой не вой,

меж нами стужа вековая.

Но жизни трепетную треть,

как свечку, заслоня от ветра,

бреду к тебе, чтоб отогреть,

припав заплаканною Гердой.

И мне из вечной мерзлоты

сквозь сон, беспамятство и детство

проступят прежние черты,

прошепчут губы: наконец-то.

Благодарю тебя, мой друг,

за всё, что было так прекрасно,

за то, что в мире зим и вьюг

любила я не понапрасну,

за три десятка лет с тобой

неостужаемого пыла,

за жизнь и слёзы, свет и боль,

за то, что было так, как было.

***

Ночь приставит ко мне стетоскоп,

к моим снам, обернувшимся явью,

и заметит, что стало узко

мне земной скорлупы одеянье.

Ночь и осень, а пуще — зима -

это всё репетиция смерти.

Разучи этот танец сама

под канцоны Вивальди и Верди.

Развевается белый хитон,

легкокрылые руки трепещут.

Рукоплещет партер и балкон,

совершается промысел вещий.

Просто танец, чарующий бред...

В боль и хрипы не верьте, не верьте.

Наша жизнь — это лишь пируэт,

умирающий лебедь бессмертья.

***

Когда хорошо — мне грустно.

Ведь это скоро пройдёт.

Читаю с помощью Пруста

себя всю ночь напролёт.

Пока глаза не смежались -

копалась в своей золе.

Какие пласты слежались

в душевной моей земле?

Когда устаёт дорога

и жизни замедлен ход -

вгрызайся в свою утробу,

в колодец глубинных вод.

Там дремлет ночная тайна,

скрываясь за далью вех...

Невидимая реальность

невидима не для всех.

Пусть карта навеки бита

и слёзы текут из век -

но детский кусок бисквита

вернёт тебе прошлый век.

И жизнь по глоточку цедишь...

Минуту, неделю, год

в конце особенно ценишь -

ведь это скоро пройдёт.

Узнаешь, души не чая,

по-новому жизнь кроя,

как выплыть из чашки чая

в лазоревые края.

Не надо делать ни шагу -

земля сама за тебя

идёт, вынося из мрака,

как плачущее дитя,

в боярышник и шиповник,

в сиреневый шум и дым...

Как важно всё это помнить,

чтоб было навек живым.

В погоне за вечным раем, -

неужто же без следа? -

когда-то все умираем...

Но это не навсегда.

***

В эту ночь выли псы и немного знобило.

Я увидела сон, осязаемо-вещий, –

всех, кого я любила, кого не забыла,

и открылись мне горькие, страшные вещи.

Души мёртвых живее, чем мёртвые души

тех, кто нас всё равно никогда не услышит.

Нас прозрения мучат, видения душат,

но в ответ только дождь барабанит по крыше.

Одиночества яд — или просто аптечный,

лишь бы боль улеглась. Что нам мериться с нею?

Под землёй убаюкает дождь скоротечный.

Вряд ли там бесприютнее и холоднее.

Где же Тот, молчаливо всегда убеждавший,

что всё будет ещё, что могло быть иначе?!

Мы умрём, для себя ничего не дождавшись.

И о нас в небесах только ветер заплачет.

***

Запомнить это небо

и тени тополей,

чтоб там, где мгла и небыль,

мне стало бы теплей.

По тёмным волнам крови,

по лабиринтам снов,

туда, где кров без кровель

и чернота без слов,

неси меня, кораблик,

в нездешние края,

туда, где всё украли,

чем жизнь была моя.

Держитесь мёртвой хваткой

за то, что у черты,

за милую повадку

и близкие черты,

чтобы хоть эхом в бездне,

травинкой в волосах,

когда оно исчезнет,

оставив нас в слезах.

***

Всё дальше, слабее их отзвук и свет, –

Родные, любимые, давние лица.

А сны всё не знают, что их уже нет,

Лишь сны не хотят и не могут смириться.

И там, продираясь сквозь толщу и тьму,

Лелею тот миг окончания бегства,

Когда догоню, припаду, обниму,

"Ну вот , наконец-то, – скажу, – наконец-то!"

***

Из телефона голосов

не услыхать родных.

Их шифры новых адресов

отличны от земных.

И надо, чтоб узнать — уснуть...

Не размыкая вежд,

так сладко без конца тянуть

резиновость надежд.

Со мною те, кого нигде

на самом деле нет.

Душе так страшно в темноте.

Не выключайте свет.

***

Эта ночь адресована мне.

Звёзды множатся, как многоточия...

Продолжение сказки во сне

я увижу, услышу воочию.

Это Бог мне прислал письмена

по ночному небесному адресу.

Я любимых своих имена

прочитаю по звёздному абрису.

Если ты одинок — не грусти.

Нам во сне невозможно не встретиться.

До свиданья на Млечном Пути,

на Большой или Малой Медведице.

***

Скользну на улицу, спеша,

пока все горести уснули.

Как хороша моя душа

в часу предутреннем июля.

Весь город мой, и только мой!

(Попозже выспаться успею).

Куда б ни шла — иду домой.

Куда б ни шла — иду к себе я.

Шаги и звуки не слышны.

Лежит, потягиваясь, кошка.

Как страшен мир без тишины

и без герани на окошках!

Овечек поднебесных рать

залижет нам ночные раны.

Вставать, страдать и умирать

ещё так рано, рано, рано...

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Неудачница |

***

Солнца луч проблеснёт в тумане

и уйдёт в облака, скользя.

Жизнь – витрина, блестит и манит,

только взять ничего нельзя.

Мне не выиграть по билету,

не пристать к другим берегам.

Неудача бежит по следу

и прислушивается к шагам.

Чтобы сбить негодяйку с толку,

я схвачу по пути такси

и петлять буду долго-долго

по раскисшей весной грязи.

Обведу её вокруг пальца...

Но опять она тут как тут!

Говорит: «Не зарься, не пялься.

Ничего тебе не дадут».

***

Жизнь моя — нескладица, нелепица.

Как я ни леплю — она не лепится.

За что ни возьмусь — оно не ладится.

А потом за всё по полной платится.

Я банкрот, тупица и растратчица.

Плачется мне, плачется и плачется...

Вот куплю себе на рынке платьице -

будет мне не счастье хоть, так счастьице.

***

Словно заначку зарою в душе

этого лета излишки.

Горечь они подсластят как драже

или «на севере мишки».

Их по карманам запрячу

и целый год не заплачу.

* * *

Я ёжик, плывущий в тумане

в потоке вселенской реки.

Мне звёзды мигают и манят,

мелькают вдали маяки.

— Плыви, ни о чём не печалясь, –

журчит мне речная вода, –

доверчиво в волнах качаясь,

без мысли зачем и куда.

Но только не спрашивай:"Кто я?"

Не пробуй, какое здесь дно.

Не стоит, всё это пустое,

нам этого знать не дано.

И лунный начищенный грошик

сияет мне издалека:

плыви по течению, ёжик,

и жизнь твоя будет легка.

Колыбельная

Спи, мечта моя, вера, надежда

на всё то, что уже не сбылось,

что закрыло навек свои вежды,

что не спелось и не родилось.

Вам моя колыбельная эта,

чтоб не плакали громко в груди,

чтоб уплыли в целебную Лету

и не видели, что впереди.

Что не встретила, не полюбила,

всё, чему я сказала гуд бай,

засыпайте, чтоб вас позабыла,

баю-бай, баю-бай, баю-бай...

Все, кого не спасла от печали,

для кого не хватило огня,

засыпайте, забудьте, отчальте,

отпустите, простите меня.

Спи, несбывшеееся,

неродившееся,

баю-бай, баю-бай,

поскорее засыпай,

затухай, моя тоска,

струйка вечного песка,

не спеша теки, теки,

упокой и упеки,

холмик маленький, родной,

спи, никто тому виной...

***

Жизнь становится вчерашнею,

словно старое кино,

словно тапочка домашняя,

что разношена давно.

Горьковатый привкус опыта,

поиск истины в вине.

Мир отпетый, но не допитый,

чуть виднеется на дне.

***

Ты на дне рождения – как на дне

себя чувствуешь, если уже за сорок.

И кажется, стали ещё видней

вьюги грядущие, хлад и морок.

Сделай кораблик себе из бумаг.

Ты же любима и любишь, да ведь?

Главное – не сколько тебе, а как.

Главное – было б кому поздравить.

***

По пальцам листья перечти.

В прогалах просинь. Или проседь?

А лета не было почти.

Вслед за весною сразу осень.

Весна цветеньем наврала,

плоды неловко бились оземь.

А лето Лета погребла.

Но у меня в запасе осень.

***

Когда-то оборачивались вслед,

теперь порой не узнают при встрече.

Но сколько бы ни миновало лет -

я лишь сосуд огня Его и речи.

Кто любит — он увидит на просвет

во мне — Меня, идущей по аллее.

Ну разве что морщинок четче след,

взгляд и походка чуть потяжелее.

Пусть незавидна старости юдоль,

настигнувшей негаданно-нежданно,

но не кладите хлеб в мою ладонь.

Пусть это будет «Камень» Мандельштама.

***

Тюльпаны осыпались. Розы опали.

Сирень распустилась зато.

Вся комната – в пышной цветочной оправе.

Как жаль, что не видит никто.

Душа – решето от бессчётных ударов,

весь мир – словно цирк шапито,

жизнь – глупая шутка и прожита даром...

Сирень распустилась зато.

***

О сирень четырёхстопная!

О языческий мой пир!

В её свежесть пышно-сдобную

я впиваюсь, как вампир.

Лепесточек пятый прячется,

чтоб не съели дураки.

И дарит мне это счастьице

кисть сиреневой руки.

Ах, цветочное пророчество!

Как наивен род людской.

Вдруг пахнуло одиночеством

и грядущею тоской.

***

Где вы, катарсис, серотонин,

дом с белым садом, камин, мезонин,

всё, что желают в дни именин,

всё, что нам снится?

Что же на деле? Лживость икон,

замков руины, дура закон,

непобедимый в душах дракон,

старость, больница.

Где в парусах кумачовых корабль?

Где в небесах утонувший журавль?

Где обещания крибли и крабль,

сказочной щуки?

А на поверку — супы с котом,

светлое завтра где-то потом,

вечная сука на троне златом,

вечныя муки...

***

Голубь стучится клювом в окно.

Я насыпаю птице пшено.

Так вот и я, тетеря,

стучалась в закрытые двери.

Крыльями билась в чужое окно,

но тем, кто внутри, было всё равно.

Билась, теряла перья,

силы, года, доверье.

Но никто не открыл.

Иль не хватило крыл?

***

Жизнь протекает в неизвестности

и в песни претворяет сны.

Но вечно у родной словесности

я на скамейке запасных.

И всё же лучше буду в падчерицах

искать подснежников зимой,

чем угождением запачкаться

и изменить себе самой.

Пронзать чужие души лезвием

и ткать невидимую нить,

пока хоть что-то у поэзии

в составе крови изменить.

***

Членства и званий не ведала,

не отступав ни на шаг,

высшей считая победою

ветер свободы в ушах.

И, зазываема кланами,

я не вступала туда,

где продавались и кланялись,

Бог уберёг от стыда.

Выпала радость и таинство -

среди чинов и речей,

как Одиссей или Анненский,

зваться никем и ничьей.

Но пронести словно манию,

знак королевских кровей -

лучшую должность и звание -

быть половинкой твоей.

***

И не верила, и не просила,

не боялась... но что-то никто

не пришёл и не дал, как гласила

поговорка. Ну что ж, а зато -

всё! Цветаевские посулы

оправдались всему вопреки.

И мерцанье огня из сосуда

мне дороже дающей руки.

Но всегда, до скончания лет -

чёрный список и волчий билет.

***

Обиды — на обед,

на ужин — униженья.

Коловращенье бед

до головокруженья.

Но помни, коль ослаб,

про мудрое решенье:

про лягушачьих лап

слепое мельтешенье.

Вселенной молоко

мучительно взбивая,

спасёт тебя легко,

вздымая высоко,

душа твоя живая.

***

Какой неохватный безудержный свет!

О мир-супермаркет, чего только нет

в витринах твоих шире моря!

Чего только нет там для горя!

Беда у ворот, перекрыт кислород,

все камни летящие — в мой огород.

Но блещут огнями витрины

и тянет туда на смотрины.

Какие хоромы, чертоги, дворцы!

А все продавцы — подлецы и дельцы.

Рекой изобилие льётся,

всё куплено, всё продаётся.

О мир-супермаркет, я вечный банкрот,

но вечно раскрыт удивлённо мой рот.

Я вся в твоей пагубной власти!

Чего только нет здесь для счастья!

Дожди, снегопады, деревья в цвету,

сиянье сгоревшей звезды на лету,

закаты, рассветы, объятья

и мамины старые платья.

Мосты и огни на другом берегу,

всё то, что сродни я в себе берегу,

любимые лица и тени,

и всё это можно без денег!

***

Привыкать к стезе земной

пробую, смирясь.

То, что грезилось весной –

обернулось в грязь.

На душе — следы подошв,

слякотная злость.

И оплакивает дождь

всё, что не сбылось.

Тот застенчивый мотив

всё во мне звучит,

что умолк, не догрустив,

в голубой ночи.

Что хотел он от меня,

от очей и уст,

как в былые времена

от Марины — куст?

Неужели это миф,

сон сомкнутых вежд, –

тот подлунный подлый мир

в лоскутах надежд?

В предрассветном молоке

жизнь прополощу,

и проглянет вдалеке

то, чего ищу.

***

Надежда, стой, не уходи.

Ты где-то там, в просторах сирых,

то впереди, то позади,

и я догнать тебя не в силах.

Скажи мне, как тебя зовут?

А лучше нет, не говори мне.

Я буду просто слушать звук

из детской сказки: "крабле, крибле..."

Пусть ноет сердце под рукой -

судьбы недоенное вымя,

своей надежде никакой

я снова выдумаю имя.

* * *

Из забывших меня можно составить город.

И. Бродский

Имена дорогих и милых -

те, с которыми ешь и спишь,

консервировала, копила

в тайниках заповедных ниш.

И нанизывала, как бусы,

украшая пустые дни,

и сплетала из строчек узы,

в каждом встречном ища родни.

Был мой город из вёсен, песен,

из всего, что звучит туше.

Но с годами теряли в весе

нежность с тяжестью на душе.

Столько было тепла и пыла,

фейерверков и конфетти...

А со всеми, кого любила,

оказалось не по пути.

Отпускаю, как сон, обиды,

отпускаю, как зонт из рук.

Не теряю его из виду,

словно солнечно-лунный круг.

Да пребудет оно нетленно,

отлучённое от оков,

растворившись в крови вселенной,

во всемирной Сети веков.

Безымянное дорогое,

мою душу оставь, прошу.

Я машу на себя рукою.

Я рукою вослед машу.

Будет место святое пусто,

лишь одни круги по воде,

как поблёскивающие бусы

из не найденного Нигде.

Я немного ослаблю ворот,

постою на ветру крутом

и - опять сотворю свой город

из забывших меня потом.

***

Под луной ничто не вечно.

Светится таинственно

неба сумрачное нечто

в обрамленье лиственном.

А внизу, под сенью крова -

дней труды и подвиги.

Бурый лист, как туз червовый

мне слетает под ноги.

Ночь земле судьбу пророчит,

карты звёзд рассыпала...

Жизнь живёшь не ту, что хочешь,

а какая выпала.

***

Перед зеркалом красуясь,

от тебя я слышу: «Рубенс!»

Огорчилась: неужель?

А мне мнилось: Рафаэль!

Вот истаю, словно воск,

будет Брейгель иди Босх!

***

Жизни нет от полноты.

Нечего надеть.

Мне для счастья полноты

надо похудеть.

Ненавижу полноту

и всё то, что с ней

как-то связано в быту

человеко-дней.

Полной грудью не дышу

(может лопнуть шов).

Полной рифмой не спешу

украшать стишок.

Полноводная река –

мне и та тошна,

и пошлее колобка

полная луна.

Надо, надо, – говорю, –

зверски голодать.

И готовностью горю

полсебя отдать

в жертву будущей себе,

стройной, как газель…

Голод с совестью в борьбе

спорят и досель.

***

Пока писала я сонеты –

сгорели на плите котлеты,

пропали в оперу билеты,

сменялся вечер новым днём,

но ничего не замечала,

покуда лирою бренчала,

прочту – начну опять сначала,

и всё гори оно огнём!

Пока слагала я поэмы –

завяли в вазе хризантемы.

Кому печаль мою повем я?

Чем искуплю сии грехи?

Но – остановлено мгновенье,

но – уничтожено забвенье,

пусть сдохну я от вдохновенья,

зато останутся стихи!

***

Героизм бессребренных стрекоз.

Мотыльков безумных суицид.

За существования наркоз

вдруг тебя охватывает стыд.

Телевизор, стол, плита, кровать –

наши траектории пути.

Жизнь на полуслове оборвать,

если дальше некуда идти.

Как колдует вечер-чародей,

перед тем, как сгинуть в никуда!

А твоя нежизнь средь нелюдей...

М-да-а.

***

Снова позвонили по ошибке.

Обознатки, я опять не та.

Свет луны рассеянный и жидкий

застилает ночи темнота.

И в глазах двоится неким фоном -

то ли глюки, то ли сонный сбой -

мой двойник с похожим телефоном,

но с иной удачливой судьбой.

Я не та. Хотя ещё живая.

Разочарованье. Немота.

Телефон звонит, не уставая.

Слишком поздно. Я уже не та.

Ну кому ещё во мне потреба?!

Что вы душу травите виной!

Телефон — связующая скрепа -

между мной и миром за стеной.

Словно разорвавшаяся бомба -

нота до, взошедшая в зенит.

И не важно, мне или по ком-то

телефон как колокол звонит.

***

Ради словечка ворочать руду –

экая малость!

Жизнь застоялась, как воды в пруду.

Не состоялась.

Вскоре подскажет – когда через край, –

сердце-анатом, –

что обернулся придуманный рай

истинным адом.

Выглянет месяц из ночи слепой,

вытянув рот свой,

словно спасая от счётов с собой

и от сиротства.

***

Как собрать себя в кучку, размытой слезами,

разнесённой на части любовью и злом,

с отказавшими разом в тебе тормозами,

измочаленной болью-тоской о былом?

И поклясться берёзами, птицами, сквером -

как бы я ни качалась на самом краю,

как бы ни было пусто, беззвёздно и скверно -

я ни тело, ни душу свои не убью.

Как сказать себе: хватит! Довольно! Не надо!

Посмотри на ликующий праздник земной...

Но встают анфилады душевного ада,

и бессильны все заповеди передо мной.

***

В своём соку закисшая строка.

Фонтан, себя питающий устало.

А я – река! Нужны мне берега

и море – то, в которое б впадала.

И – города, что плыли бы в огнях...

Мне нужно всё, несущееся вольно,

глядящееся пристально в меня,

клонящееся в трепетные волны.

Но, стиснутая вдоль и поперёк

плотиной дел, инерции,рутины,

я превращаюсь в жалкий ручеёк,

в то, что судьба и жизнь укоротила.

***

Рисунок дня. Небрежный росчерк буден.

Заветный вензель на стекле судьбы.

Подарок фей. Кофейный штрих на блюде.

Что сбудется из этой ворожбы?

Ещё одна иллюзия издохнет.

Одною болью больше будет в срок.

Не сбудется судьба моя — и бог с ней.

Ведь главное — что было между строк.

***

Мелькают лица: тёти, дяди...

Мы все – единая семья.

Махнуться жизнями, не глядя.

Какая разница, друзья?

Покуда не свалюсь со стула,

сижу и знай себе пишу.

На жизнь давно рукой махнула.

Кому-то дальнему машу.

***

И по гроба, как по грибы,

теперь хожу все чаще…

О, что там зреет у судьбы

в непроходимой чаще?

В объятьях милых или книг,

или стихи кропаем –

но каждый день и каждый миг

мы что-то погребаем.

Зияют ямы на пути,

пустоты и провалы

глухим предвестием в груди,

что всё, мол, миновало.

Но вот уж сколько зим и лет –

отпетый, забубённый –

маячит в зарослях скелет

любви непогребённой.

И ждет она сквозь все нельзя

у гробового входа –

когда настигнет, вознеся,

последняя свобода.

***

«Когда б не свет луны, – о, я тогда бы...» –

Цветаева на слове осеклась.

А что луна? Она ведь тоже баба.

Кому как ей любви известна сласть.

Она ведь тоже женщина, луна-то.

Кругла лицом, круглы её бока.

И знает, что ни в чём не виновата

Цветаева, и все мы, на века.

***

Любовь нечаянно спугнула.

Она была почти что рядом.

Крылом обиженно вспорхнула,

растерянным скользнула взглядом

и улетела восвояси,

как «кыш» услышавшая птица.

Мне Божий замысел неясен,

мне это всё не пригодится.

Зачем, скажи мне, прилетала,

куда меня манила песней?

А вот ушла, и сразу стало

бесчувственней и бесчудесней.

* * *

Вечный зазор, не пускающий в грудь,

словно забор, преграждающий путь.

Словно одежда, что хочется снять,

чтоб не мешала друг друга обнять.

Словно пейзаж, отделённый стеклом.

Тянутся руки, но снова – облом.

Жизнь, разделённая вечной межой:

близкий – и дальний, родной – и чужой.

***

В кофейной ли гуще, в стихах, во сне

увидится некий бред –

повсюду грядущее кажет мне

уайльдовский свой портрет.

Я кофе давно растворимый пью

и часов замедляю ход,

но вновь наступает на жизнь мою

непрошенный Новый год.

Меж прошлым и будущим – пять минут.

Застыло на миг бытиё.

И бездне страшно в меня заглянуть.

Страшнее, чем мне – в неё.

***

Налицо улыбка,

а с изнанки — боль.

Ты играй мне, скрипка.

Сыпь на рану соль.

Старые обиды,

не поймёшь, на что.

Вся душа пробита,

словно решето.

Сердцу нужен роздых.

Этот мир — дурдом.

Музыку как воздух

я хватаю ртом.

Гребни волн упруги,

хоть по ним скользи.

Помню твои руки

и глаза вблизи.

Надо мной смеётся

или плачет Бах?

Память остаётся

в пальцах и губах.

В этих звуках адских

радость словно злость...

В королевстве Датском

что-то не срослось.

* * *

Наш ужин скуден и нехитр:

овсянка, сэр. Сырок, кефир.

О, трапеза и затрапеза!

Да, далеко же нам до Креза.

* * *

Не Венера, не Афродита.

Выгляжу серо, гляжу сердито.

Не в шелках, не на каблуках...

Но есть что-то во мне, что нетленно.

Я – синица в твоих руках

с журавлиной душою пленной.

***

Взвалю на чашу левую весов

весь хлам впустую прожитых часов,

обломки от разбитого корыта,

весь кислород, до смерти перекрытый,

все двери, что закрыты на засов,

вселенское засилье дураков,

следы в душе от грязных сапогов,

предательства друзей моих заветных,

и липкий дёготь клеветы газетной,

и верность неотступную врагов.

А на другую чашу? Лишь слегка

ее коснётся тёплая щека,

к которой прижимаюсь еженощно,

и так она к земле потянет мощно,

что первая взлетит под облака.

***

Жизнь моя дремлет и сладкие сны

ей навевают остатки весны.

Пусть мне уже не послушен реал,

но как воздушен ночной сериал...

Вот загорается в небе звезда,

приоткрывается дверь в навсегда...

Кружатся лица, как листья в лесу.

Сколько любви я с собой унесу...

Нежности кружево, сны наяву...

Чтоб вы так жили, как я не живу.

***

Луна или жизнь на ущербе?

О, только себе не соврать.

И месяц, как маленький цербер,

мою караулит тетрадь.

Охота поплакаться Музе,

но тщетно молю я: «Сезам...»

Мы жаждем не истин – иллюзий,

что нас вознесут к небесам.

Но корчится в муках Россия,

но где-то стучат топоры...

Поэзии анестезия

спасает меня до поры.

* * *

Сорвалось с языка – не поймаешь,

как какого-нибудь воробья.

И сама потом не понимаешь,

ну зачем это ляпнула я?

Не сдержалась – и нет мне покоя.

Буду впредь молчаливее рыб!

А стихи – это нечто другое –

помраченье, наитье, порыв...

Будьте сдержанны в жизни цивильной,

придержите любовь или злость.

А стихи – это то, что стихийно.

То, что с сердца сейчас сорвалось.

***

Когда душа и жизнь в разоре —

позволь мне, Высший Судия,

остаться где-нибудь в зазоре

небытия и бытия.

Чтоб не с самой собою в ссоре

уйти, рассеиваясь в дым,

позволь остаться мне в зазоре

между небесным и земным.

Чтоб не во мгле и не в позоре,

не в пекле боли, не в петле, -

травинкой в стихотворном соре,

в Тобою вышитом узоре

на замерзающем стекле.

***

Как будто я оставлена на осень,

не сдавшая экзамен у судьбы:

запутавшись в задачке из трёх сосен,

искать в лесу ответы как грибы,

читать в корнях вещей первопричины,

смирению учиться у травы...

А я бы и осталась, и учила,

да школа жизни кончена, увы.

Что, вечной второгоднице, мне делать

с просроченною жизнью и тоской,

с застывшим в пальцах мелом задубелым

над гробовою чистою доской?

Постойте, я не всё ещё сказала!

Но вышел срок, и всё пошло не впрок.

На том свету, как перед полным залом,

в слезах любви, в прозренье запоздалом

отвечу Богу заданный урок.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/415062.html#comments

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

Когда хорошо - мне грустно... |

***

Когда хорошо — мне грустно.

Ведь это скоро пройдёт.

Читаю с помощью Пруста

себя всю ночь напролёт.

Пока глаза не смежались -

копалась в своей золе.

Какие пласты слежались

в душевной моей земле?

Когда устаёт дорога

и жизни замедлен ход -

вгрызайся в свою утробу,

в колодец глубинных вод.

Там дремлет ночная тайна,

скрываясь за далью вех...

Невидимая реальность

невидима не для всех.

Пусть карта навеки бита

и слёзы текут из век -

но детский кусок бисквита

вернёт тебе прошлый век.

И жизнь по глоточку цедишь...

Минуту, неделю, год

в конце особенно ценишь -

ведь это скоро пройдёт.

Узнаешь, души не чая,

по-новому жизнь кроя,

как выплыть из чашки чая

в лазоревые края.

Не надо делать ни шагу -

земля сама за тебя

идёт, вынося из мрака,

как плачущее дитя,

в боярышник и шиповник,

в сиреневый шум и дым...

Как важно всё это помнить,

чтоб было навек живым.

В погоне за вечным раем, -

неужто же без следа? -

когда-то все умираем...

Но это не навсегда.

***

Ветер обыскивал грубо,

но ничего не нашёл.

Был легкомысленно хрупок

юбок взлетающий шёлк.

Явно слетая с катушек

в виде каштанов и лип,

ветер обыскивал душу,

дуя на то, что болит.

Что у меня за душой?

След от любви большой.

Что у меня в крови?

Свет от большой любви.

***

Запомнить это небо

и тени тополей,

чтоб там, где мгла и небыль,

мне стало бы теплей.

По тёмным волнам крови,

по лабиринтам снов,

туда, где кров без кровель

и чернота без слов,

неси меня, кораблик,

в нездешние края,

туда, где всё украли,

чем жизнь была моя.

Держитесь мёртвой хваткой

за то, что у черты,

за милую повадку

и близкие черты,

чтобы хоть эхом в бездне,

травинкой в волосах,

когда оно исчезнет,

оставив нас в слезах.

***

Жизнь моя дремлет и сладкие сны

ей навевают остатки весны.

Пусть мне уже не послушен реал,

но как воздушен ночной сериал...

Вот загорается в небе звезда,

приоткрывается дверь в навсегда...

Кружатся лица, как листья в лесу.

Сколько любви я с собой унесу...

Нежности кружево, сны наяву...

Чтоб вы так жили, как я не живу.

***

Луны недрёманное око

следит за каждым из окон,

напоминая, что у Бога

мы все под круглым колпаком.

Души незримый соглядатай,

ты проплываешь надо мной,

напоминая круглой датой,

что всё не вечно под луной.

Чего от нас судьба хотела,

в час полнолуния сведя,

когда в одно слились два тела,

над сонным городом летя?

И, может быть, ещё не поздно

вскочить в тот поезд на бегу...

Ловлю ворованный наш воздух

и надышаться не могу.

Придёт зарёванной зарёю

иной заоблачный дизайн...

Летящий отблеск над землёю,

побудь ещё, не ускользай!

***

Раньше жизнь мы пили из горла,

а теперь смакуем по глоточку.

Но пока ещё не умерла,

и над «и» не время ставить точку.

Кружатся над нами миражи,

маски на весёлом карнавале...

Где же то, что обещала жизнь,

что от нас так долго укрывали?

Праздник, обернувшийся бедой,

на дары наложенное вето...

Помнишь, как нам в детстве жёг ладонь

фантик, притворившийся конфетой?

Отыщи орех под скорлупой

и не бойся, что он там надкушен.

Приходи, безбашенный, слепой,

по мою облупленную душу.

Пусть не достучаться к небесам

и ларец с сокровищем потерян,

но откроет, что не мог Сезам,

ключик золотой от нашей двери.

***

Сколько же раз проходили мы

вот под таким же небом,

тем же улицам, но немы

были сердца и слепы.

А Тот, кто держит свиток судьбы

и предрешает встречи,

нас уже выделил из толпы

и больше нам не перечил.

И пометил себе в блокнот

крестик на этом месте,

где однажды давным-давно

даст нам столкнуться вместе.

Помнишь ту заводскую — как

в песне — ту проходную,

где удержала твоя рука,

чувствуя, что тону я?

Сквозь агитаций наглядных вздор,

грамот почётных липу

хлынул небес грозовой простор,

грянуло: либо — либо.

Как не ошиблась средь шелухи

мудрость первого взора?

Так же, наверное, как стихи

в сердце растут из сора.

***

Незаметна стороннему глазу,

я по жизни иду налегке

за волшебно звучащею фразой,

что маячит ещё вдалеке.

Начинается новой главою

день в косую линейку дождя.

Зеленеет и дышит живое,

о своём на ветру шелестя.

Чтоб мотив тот подхватывал всякий,

напевая его при ходьбе...

А когда моя муза иссякнет,

то я буду молчать о тебе.

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

"Она пела, как поёт птица". Эпилог. |

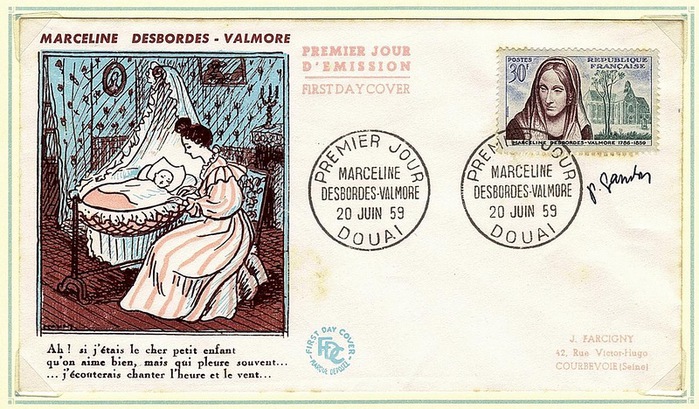

К 230-летию со дня рождения Марселины Деборд-Вальмор

Начало здесь

памятник Марселине Деборд-Вальмор

в её родном городе Дуэ

Слава

Имя Деборд–Вальмор становится знаменитым. Сборники её стихов продаются не только в книжных лавках Парижа, но и в провинции. Уже в 1832 году скульптор Пьер Жан Давид (Давид из Анжера, а не знаменитый Луи Давид), задумав создать серию медальонов самых знаменитых современников, включает в неё изображение профиля Марселины.

Молодой начинающий издатель с большим будущим Шарпантье в 1833 году подписывает с ней контракт на издание сборника «Плач» с предисловием Александра Дюма и нескольких романов.

За сборник сказок для детей в стихах и прозе «Ангелы семьи» в 1850-м году Марселина Деборд-Вальмор удостаивается академической награды.

В 1854 году талантливый, но ещё мало кому известный фотограф Надар уговаривает 68-летнюю Марселину придти к нему в ателье, ибо фото знаменитой писательницы привлечёт к нему клиентов и принесёт удачу. Марселина по доброте душевной не может не помочь молодому человеку. На фотопортрете перед нами не прославленная дама высшего света, а пожилая многострадальная женщина, не утратившая своей доброты и внимания к людям.

(Вторично Надар запечатлеет Марселину уже на её смертном ложе. Но это случится ещё пять лет спустя).

Уход в бессмертие

И вот она, старая женщина, одна на свете. Бедность и и печаль обводят её тесный удел чёрной каймой. Одна последняя подруга осталась ещё у неё, и она пишет ей о тайне своего одиночества: «Вот послушай, сегодня я пошла в церковь и зажгла там восемь свечей, таких же бедных, как я сама. Эти свечи за восемь душ — за мою душу, за отца, мать, брат, сестёр и детей. Я видела, как огни горели и сгорали, и казалось мне, - я должна умереть. Скажу только тебе — это было посещением Бога... Я живу в невозможном. Ничего уже не знаю о действительной жизни, если только это жизнь. Дорогая моя душа, я могу только обнять тебя и набросать беспорядочно о том неизменном чувстве, которое привязывает меня к тебе...»

Но вскоре ей уже некому сказать задушевного слова: и эта, последняя подруга, опережает её.

Только к тому, кто не отвечает, но всё слышит, устремлены её сетования. Все стихи, что ещё напишет Марселина Деборд-Вальмор — это беседы с Богом. Она поднимает к небу залитое слезами лицо, чтобы не видеть больше земли, которая отняла у неё то, что было жизнью. Она уже давно простилась со всем.

Всем изумлениям моим пришёл конец.

Готова взмыть душа, со всем земным простившись.

Никому уже не нужна её бесконечная любовь, и поэтому она не видит смысла жить. Последние её стихи удалены ото всего земного и пронизаны ощущением Божества, как сумрак церкви — солнечным светом, пробивающимся сквозь цветные витражи.

Любовь есть Бог, в громах творящий

свою грозу;

Не думай след её горящий

искать внизу:

внизу всё предаётся пыли

и забытью;

Земные розы — на могиле,

любовь — в раю!

Но близок, близок час, подруга:

средь вешней тьмы

мы разлучимся, и друг друга

оплачем мы.

Другую душу лёгкой тканью

ты облечёшь

и блеск бессмертному пыланью

опять вернёшь.

Ты полетишь туда, где вечно

поёт весна,

куда часы спешат беспечно,

спешит волна;

к тому, кто молод, кто смеётся

сиянью дня, -

и старость бледная сомкнётся

вокруг меня.

(«Психея»)

Жизнь могла у неё похитить всё, только не жар сердца. Но теперь она уже не полыхает как страстный факел, а горит в ясном безветрии, как некий вечный свет. «Нет, не угасло сердце — ввысь ушло!»

Сквозь всё утончающуюся телесную оболочку ещё жарче пылает душа. В этих стихах она уже восходящая, освобождённая, уже приблизившаяся к Богу, сердечно связанная с Ним.

Не бросил Ты цветка, утратившего свежесть,

земли слепой закон Ты заменил своим,

и Ты меня простил в светлейшем из убежищ

за то, что жизнь свою я раздала другим...

Не дай мне испытать, как леденеют годы,

Ты, выткавший мой дух из нежного огня!

Избавь своё дитя от долгой непогоды.

Я темноты боюсь. Пусти на свет меня!

23 июля 1859 года смерть наконец берёт её к себе.

Я ухожу, как за далёкий бор

уходит нить ручья, текущего полями;

Как птица, уношусь в сияющий простор

к источнику любви, что сердце утоляла.

Марселина Деборд-Вальмор на смертном одре

Марселину хоронят на высоком Монмартрском кладбище, недалеко от могилы Генриха Гейне.

А в Дуэ, в маленькой серой церковке, где её крестили ребёнком, священник читает последнюю молитву за упокой её души.

Но в тёмном и величавом соборе славы все великие поэты Франции служат по ней заупокойную литургию. Ш. Бодлер, В. Гюго, А. Франс — каждый произносит своё благодарение за её любовь, каждый читает её великой душе поэтическую молитву, и, быть может, прекраснейшую из них создал Поль Верлен:

Иные славы есть — славнейшие, быть может,

чей оглушает гром, чей блеск глаза слепит,

её же слава, что от жарких слёз кипит,

дымится, пенится, - на музыку похожа.

Тот роковой поток любви, скорбей, страданий,

лишь кротостью её и чистотой смирён,

и день и ночь, дождём и солнцем осиянный,

стремит свои струи под светлым небом он.

То бесконечный гимн всей нежности людской,

в него, средь ужаса, что нас влачит по свету,

дочь, мать, любовница вплетают голос свой,

в том гимне слышится рыдание поэта,

его великое всемирное моленье

и красота его живого мастерства,

где плоть и кровь, и смех и слёзы поколений,

где всё как бы само слагается в слова.

Пламя своих стихов каждый из них зажёг от её огня, и так лучезарная цепь поэтических строк потянулась от её мира до нашего времени. И теперь нам, потомкам, дано благоговейно познать высшую тайну её жизни и искусства, благороднейший завет поэта: утолить страдание бесконечной любовью и претворить жалобу в вечную музыку.

Жители Дуэ бережно относятся к памяти своей соотечественницы. Театру Дуэ присвоено её имя. На его плафоне изображена фигура поэтессы.

Во Франции стали выпускать марки и конверты с её изображением.

библиотека Марселины Деборд-Вальмор в г. Дуэ.

Здесь хранятся все её рукописи.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/409991.html

Лит-ра:

Люсьен Декав «Горестная жизнь Марселины Деборд – Вальмор».

Цвейг С. Деборд-Вальмор // Цвейг С. Собр. сочинение М., 1963. Т. 6; Planté Ch. La petite soeur de Balzac. Р., 1989;

Гречаная Е. П. «Младшая сестра Бальзака»: М. Деборд-Вальмор // Французская литература 30-40-х гг. XIX в. «Вторая проза». М., 2006.

Е.П. Гречаная. «Младшая сестра Бальзака»: Марселина Деборд-Вальмор

Анна Плантаженэ (Anne Plantagenet) «Одна на свидании» (2005).

Великовский Самарий Израилевич "В скрещенье лучей. Очерки французской поэзии XIX–XX веков"

duchelub (ЖЖ)

Публикации на русском языке

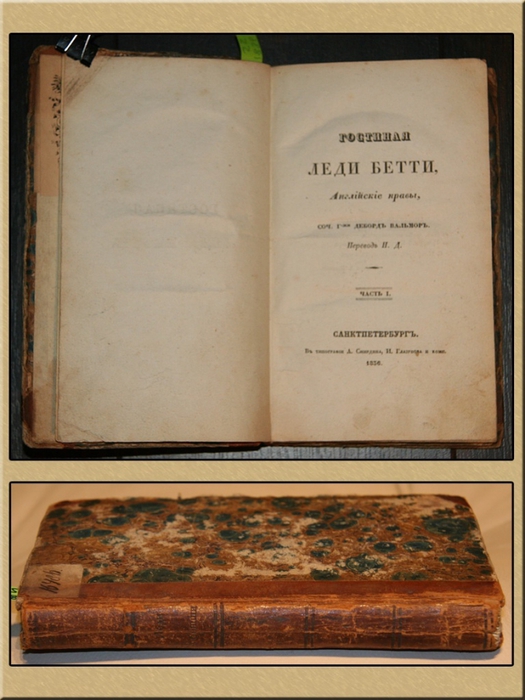

Гостиная леди Бетти: Английские нравы. СПб.: Тип. А. Смирдина, И. Глазунова и К°, 1836

Французские лирики XIX века/ Пер. Валерия Брюсова. СПб: Пантеон, 1909

Стихотворения// Багровое светило. Стихи зарубежных поэтов в переводе Михаила Лозинского. М.: Прогресс, 1974, с.28-36

Стихотворения// Европейская поэзия XIX века. М.: Художественная литература, 1977, с.641-645

Стихотворения// Поэзия Франции. Век XIX. М.: Художественная литература, 1985, с.57-66

Французская поэзия. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996

Стихотворения// Семь веков французской поэзии в русских переводах. СПб: Евразия, 1999, с. 270-272

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 4 пользователям

"Она пела, как поёт птица". Окончание. |

К 230-летию со дня рождения Марселины Деборд-Вальмор

Начало здесь

Рождение поэта

В 1818 году издатель Франсуа Луи предлагает Марселине издать однотомник всех её романсов и стихов, рассеянных по разным альбомам. Первый сборник, вышедший в 1819 году под названием «Элегии и романсы», имел большой успех у публики и у критиков. Так родился новый поэт – Марселина Деборд–Вальмор.