-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Статистика

Записей: 871

Комментариев: 1385

Написано: 2520

Памяти Игоря Меламеда (окончание) |

Начало здесь

Боль

* * *

Полутемная больница.

Медсестер пустые лица.

Санитаров пьяный бред.

Инвалидам сладко спится:

никому из них не снится

переломанный хребет.

Кружит девушка в коляске.

Ей, мужской не знавшей ласки,

хоть собой и хороша,

все бы, глупой, строить глазки,

выпавшей, как в страшной сказке,

со второго этажа.

Слёз непролитые реки

здесь взорвать должны бы веки

бедных юношей. Но вот

странный, жуткий смех калеки,

затвердившего навеки

непристойный анекдот.

Нет надежды ниоткуда.

Тем в колясках и не худо,

этот сдался без борьбы,

этот верует покуда,

что его поднимет чудо

прежде ангельской трубы.

Боже праведный и славный,

если только разум здрав мой,

просьбу выполни мою:

всем разбитым смертной травмой

дай удел посмертный равный –

посели в Своем раю.

Исцеляющим составом

проведи по их суставам.

Не подвергни их суду.

Всем им, правым и неправым,

босиком по вечным травам

дай гулять в Твоем саду.

2000

* * *

Я неожиданно пойму:

какая ночь бы ни нависла –

никто, свою лелея тьму,

не просветляется до смысла.

Никто, в себе лелея мрак,

не прозревает своевольно.

И не бессмыслен мир, но так

бывает тяжело и больно…

Так холодна моя рука

поверх чужого одеяла.

Так бесконечно далека

моя любовь от идеала…

И все ж мне чудится порой

какой-то смутный шорох рядом,

как будто кто-то надо мной

склонился с предпоследним взглядом.

И как бы я ни пал на дно

жестокого миропорядка –

я верю вновь, что все равно

мне суждена его оглядка,

что всех нас ждет его ответ,

быть может, и невыразимый,

что нас зальет какой-то свет,

быть может, и невыносимый.

О, как я счастлив осознать,

что я еще люблю и плачу,

что в этом мире благодать

я не меняю на удачу.

И задыхаюсь, и молю,

и трепещу перед расплатой.

И называю жизнь мою

то лучезарной, то проклятой.

В блистанье солнечного дня,

в сиянье лунного разлива

он только смотрит на меня

то потрясенно, то брезгливо.

1985

* * *

Наступает мутный вечер,

а за ним – ночная тьма.

Ад, наверное, не вечен.

Лишь бы не сойти с ума.

Ибо в это время суток

боль струится через край.

Боже, попадут ли в рай

потерявшие рассудок?..

2007

Эдвард Мунк. Крик.

* * *

По душной комнате влача

полубезжизненное тело,

моли небесного Врача,

чтобы страданье ослабело.

Уйти б туда, где боли нет.

Но небеса черны над нами.

Закрыв глаза, ты видишь свет.

Закрыв глаза, я вижу пламя.

2007

В больнице

Если б разбился этот сосуд скудельный,

трещину давший, — где бы, душа, была ты?

Как в скорлупе, здесь каждый живет отдельной

болью своею в белом аду палаты.

Нет ничего на свете печальней тела.

Нет ничего божественней и блаженней

боли, дошедшей до своего предела,

этих ее снотворных изнеможений.

Черным деревьям в окнах тебя не жалко,

где отчужденно, точно в иной отчизне,

падает снег. И глухо гремит каталка.

И коридор больничный длиннее жизни.

1998

Смерть

***

Только спать, забывши обо всём.

Задушить последние желанья.

Сладко ли тому, кто в мире сём

родился в эпоху умиранья?

Ни о чем не думать — только спать,

ничего не видя и не помня.

Погружаясь в ночь, воображать

бурые кладбищенские комья.

И в каком-то самом давнем сне

изумиться: Боже, неужели

летним днем на маленьком коне

это я кружусь на карусели?..

* * *

Здесь пьют ночами алкоголики

и бьют бутылки о скамьи.

А утром дети, сев за столики,

играют в крестики и нолики,

в морские тихие бои.

И Сеня с Ваней в шашки режутся,

А Беня с Моней – в дурака.

И мотыльки на клумбах нежатся,

но не сорвать уже цветка:

былое только чудно брезжится,

а жизнь дика и коротка.

Затихло в парке птичье пение

и хризантемы отцвели.

И смерть и с Ванею, и с Бенею

в кресты сыграла и в нули.

Но ангел скорби и гармонии,

покинув темный небосвод,

над Ваней, Сенею и Монею

в пустынном парке слезы льет.

И вестник света и спасения,

незримо берегущий нас,

суровый ангел воскресения

за Ваней, Бенею и Сенею

сюда слетит в урочный час.

2005

* * *

Телефон звонит в пустой квартире.

Я уже к нему не подойду.

Я уже в потустороннем мире.

Я уже, наверное, в аду.

Над моей больничною кроватью,

как свидетель смертного конца,

кто-то наделенный благодатью,

но от горя нет на нем лица.

Или это лишь анестезия,

сон и ледяная простыня?

Надо мной склонясь, Анастасия

отрешенно смотрит на меня.

Неужели я не умираю

и в ночи февральской наяву

к светлому и радостному раю

на больничной койке не плыву?

Боже мой, Ты дал взглянуть мне в бездну,

я стоял у смерти на краю.

Неужели я еще воскресну

в этом мире, прежде чем в раю?..

2001

* * *

Душа моя, со мной ли ты еще?

Спросонок вздрогну – ты еще со мною.

Как холодно тебе, как горячо

под смертной оболочкою земною!

Ужель была ты некогда верна

иному телу? Милая, как странно,

что ты могла бы жить во времена

какого-нибудь там Веспасиана.

Душа моя, была ли ты – такой?

Не представляю чуждую, иную.

Ко праху всех оставленных тобой

тебя я, словно женщину, ревную.

Душа моя, услышишь ли мой зов,

когда я стану тусклой горстью пыли?

Как странно мне, что сотни голосов

с тобой из тьмы посмертной говорили!

И страшно мне – какой ты будешь там,

за той чертой, где мы с тобой простимся,

и вознесешься к белым облакам

иль поплывешь по черным водам Стикса.

И там, где свет клубится или мгла,

родство забудешь горестное наше…

Я не хочу, чтоб ты пережила

меня в раю, в заветной лире – даже.

И как тебя сумел бы воплотить

в безумное и горькое какое

творенье? Твой исход предотвратить

нельзя мне и бессмертною строкою.

Но если нет возвратного пути,

то, уходя к неведомой отчизне,

душа моя, за все меня прости,

что сделал я с тобою в этой жизни.

1985

* * *

Пустая ночь. Подушки мертвый ком.

Упасть ничком. Не помнить ни о ком.

Сойди на нет, умри в своей мольбе –

никто, никто не вспомнит о тебе.

Куда бежать? На улице – черно.

Промокший тополь тычется в окно.

Но и под страхом смертного конца

не повернуть любимого лица

ни окликом, ни стоном, ни стихом.

Лишь сердце бьется в воздухе глухом.

1985

* * *

Мне уже больше не хочется жить.

Мертвые письма твои ворошить.

Боже, каким я бесчувственным стал!

Как от себя я смертельно устал!

Чаще, все чаще в мучительном сне

белый челнок приплывает ко мне.

Не возмущая поверхности вод,

по отраженному небу плывет.

Машет оттуда мне черным веслом

сгорбленный горьким своим ремеслом

новый мой спутник, спокойный на вид.

Ветер лохмотья на нем шевелит.

Я его жду на пустом берегу,

желтую тень окуная в реку,

не оставляя следов на песке,

с медной монетой в холодной руке.

1986

* * *

Господи, что же случилось со мной?

Глохнет душа, утомляется тело.

Стало бедою моей и виной

все, что ласкалось, и льнуло, и пело.

Детство к рассвету подходит к концу.

Ты его пьешь, умирая от жажды,

видя себя, вопреки мудрецу,

в прежнюю реку вступающим дважды.

Только вступаешь с иного конца,

освободясь от истлевшего платья,

мертвую ветвь отведя от лица,

теплые руки убрав из объятья.

Вслед за собой устремляешься вплавь

и в прибывающем утреннем свете

вновь попадаешь в постылую явь,

словно в свои же забытые сети.

Господи, я ничего не могу!

Мне не доплыть до свиданья с собой же!…

Я очертанья на том берегу

с каждым рассветом теряю все больше.

Это – меня убивающий свет,

ставший бедою моей и виною,

неотвратимо сводящий на нет

даже родство между мною и мною.

1988

***

Так холодно, так ветер стонет,

как будто бы кого хоронят,

родной оплакивая прах.

И будет так со всеми нами:

мы в землю ляжем семенами

и прорастем в иных мирах.

О, как все здешнее нелепо:

изнеможенье ради хлеба,

разврат, похмелье и недуг.

Ты пригвожден к трактирной стойке,

я пригвожден к больничной койке —

какая разница, мой друг?

Вот нам любовь казалась раем,

но мы друг друга покидаем,

как дым уходит от огня.

И лишь в объятьях скорби смертной

мы молим: «Боже милосердный,

прости меня, спаси меня!»

И в час лишенья, в час крушенья

слетает ангел утешенья

и шепчет, отгоняя страх:

всё, что не стоит разрушенья,

познает счастье воскрешенья

и прорастет в иных мирах.

* * *

Глядишь с икон, со снежных смотришь туч,

даруя жизнь, над смертью торжествуя.

Но вновь и вновь — «Оставь меня, не мучь!» —

Тебе в ночном отчаянье шепчу я.

Прости за то, что я на эту роль

не подхожу, что не готов терпеть я, —

Ты сам страдал и, что такое боль,

не позабыл за два тысячелетья.

Прости за то, что в сердце пустота,

за то, что я, как малодушный воин,

хочу бежать от своего креста,

Твоей пречистой жертвы недостоин.

* * *

Веет холодом, как из могилы.

До рассвета четыре часа.

Даже близкие люди немилы —

отнимают последние силы

телефонные их голоса.

Днем и ночью о помощи молишь,

заклиная жестокую боль.

Милосердный мой, выжить всего лишь

мне хотелось бы, если позволишь, —

но хотя бы забыться позволь.

Неужели такие мытарства,

отвращение, ужас и бред

исцеляют вернее лекарства,

открывают небесное царство,

зажигают божественный свет?

* * *

...И ангелов я вопрошаю Твоих:

зачем я остался в живых?

Осеннею ночью с промозглой травы

зачем меня подняли вы?

Уж лучше б меня унесли далеко,

где так бы мне стало легко,

в ту местность, куда провиденьем благим

ко мне бы — один за другим —

в свой срок прибывали любимые мной

из горестной жизни земной.

* * *

В ненадежных и временных гнездах

и тела обитают, и души.

Но Спаситель приходит, как воздух,

посреди мирового удушья.

Посреди мирового мороза,

в безысходных глубинах страданья,

раскрывается сердце, как роза,

от Его дорогого дыханья.

Все оплачено было сторицей

и искуплено страшною кровью,

чтобы ты бесприютною птицей

возвратился под вечную кровлю.

***

Может быть, оттого не должны

умирать мы по собственной воле,

чтоб на тех не осталось вины,

кто не смог защитить нас от боли.

Может быть, оттого и должны

мы забыть об отравленных чашах,

чтобы меньше осталось вины

на невольных мучителях наших.

И должно быть, затем не вольны

мы покинуть земную обитель,

чтобы меньше осталось вины

и на тех, кто нас гнал и обидел…

1988

Терцины

И вот, когда совсем невмоготу,

когда нельзя забыться даже ночью,

– Убей меня! – кричу я в темноту

мучителю, незримому воочью,

зиждителю сияющих миров

и моего безумья средоточью.

Убей меня, обрушь мой ветхий кров.

Я – прах и пепел, я – ничтожный атом.

И жизнь моя – лишь обмелевший ров

меж несуществованием и адом.

ГОРОДСКИЕ ЯМБЫ

1.

Душа в телесной клетке бьется,

обиды горькие выносит,

во тьме обыденной хлопочет.

Но к вечности уже не рвется,

и вечности уже не просит,

и вечности уже не хочет.

В пространстве, где тепла не стало,

дыханье расцветает пышно,

морозный ветер сердце студит.

Но музыка уже устала,

и музыки уже не слышно,

и музыки уже не будет.

В глубинах городского ада

кричит рассерженная галка,

автомобиль ревет протяжно.

И ничего уже не надо,

и ничего уже не жалко,

и ничего уже не страшно.

1996

2.

Автомобили, улицы и лица –

в чаду, в бреду, в кошмарной круговерти –

все это будет длиться, длиться, длиться,

все это не окончится до смерти.

Не вырваться… Всегда одно и то же:

деревья, люди и автомобили.

И мне порою кажется, о Боже,

они мне будут сниться и в могиле.

И я все те же каменные зданья

увижу вместо райского сиянья.

И я все тот же дикий рев мотора

услышу вместо ангельского хора.

1997

3.

Душа моя, ударили морозы,

цветы увяли, опустели гнезда.

И ветер пламя рвет из папиросы,

уносит ввысь и зажигает звезды.

И падает холодный отблеск синий

на нашу жизнь, на все, что мы любили.

И медленно ложится черный иней

на парапеты и автомобили.

И, зная, что не вырваться из плена,

я чувствую остывшей кровью всею,

о чем поет железная сирена

блаженному от горя Одиссею.

1997

* * *

Снег, укрывший всё навеки,

клонит в сон, смежает веки,

словно манит в мир иной.

С именем, на дар похожим,

ты была мне даром Божьим,

стала горем и виной.

Снег валит неумолимо,

и болит неутолимо

все во мне и все вокруг.

Даже ты, со мной измучась,

избрала другую участь.

Бог с тобою, милый друг.

Снег летит над смертной сенью,

заметает путь к спасенью.

Спи, дитя мое, не плачь.

Ангел мой, кружа над бездной,

из пекарни занебесной

принесет тебе калач.

2008

Темный ангел

В поздний час изнеможенья

всех бессонных, всех скорбящих,

в ранний час, когда движенья

крепко скованы у спящих,

в час разомкнутых объятий,

в час, когда покой как милость

всем, чье сердце утомилось

от молитв и от проклятий,

в тишине необычайной,

в млечном сумраке над нами

появляется печальный

ангел с темными крылами.

Над безумною столицей,

восстающей из тумана,

наклонясь, как над страницей

Откровенья Иоанна, —

не блаженный вестник рая

и не дух, что послан адом,

не храня и не карая

смотрит он печальным взглядом,

смотрит с ангельского неба

в нашу ночь, и в этом взгляде

нет ни ярости, ни гнева,

ни любви, ни благодати.

В час, когда укрыться нечем

нам от родины небесной,

над жилищем человечьим

нависая, как над бездной,

как звезда перед паденьем

наклонясь во мрак тревожный,

с каждым новым появленьем

холодней и безнадежней

в час забвенья, в час бессилья

он глядит на все земное,

дикие, глухие крылья

простирая надо мною...

***

Всё навсегда похоронено

и не воскреснет вовек.

Только небесная родина

есть у тебя, человек.

И превратилось в проклятие,

в камень незримых могил

все, что, сжимая в объятии,

ты в этой жизни любил.

1999

Игорь Меламед с друзьями в последние дни

Вечная память

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/263299.html

|

|

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Памяти Игоря Меламеда (продолжение) |

Начало здесь

Память

ПАМЯТИ МАМЫ

1.

Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться…

В детство мое, покинув сырую яму,

в снежной ночи ко мне ты придешь обратно.

Я по слогам прочту, как ты мыла раму –

в прописях тех чернил не просохли пятна.

В темном проеме так силуэт твой светел,

что и не надо мне никакого утра.

Раму из рук твоих вырывает ветер,

на подоконник мерзлая сыплет пудра.

Вот за оледенелою крестовиной

ты по пустому воздуху водишь тряпкой…

– Игорчик, ты недавно болел ангиной,

в шарф запахнись и уши укрой под шапкой.

Голос твой тонет в мутной метельной каше

и остается в той недоступной жизни.

Только и слышу я твой предсмертный кашель

в обетованной, чуждой тебе отчизне,

да на далекой свежей твоей могиле

жаркого ветра тяжкое дуновенье,

да заунывный, горестный вой Рахили,

плачущей, не желающей утешенья.

2.

Еще никто не должен умирать.

И бабочка, вплывая в палисадник,

на темную твою садится прядь –

божественный и мимолетный всадник.

И пахнет мятой мокрая скамья.

И снег летит над Средиземным морем.

И проступает из небытия

ее пыльца, захватанная горем.

И жизнь твоя стремится напролом

вот в эту ночь с бездонною зимою,

шуршащая папирусным крылом,

оранжевая, с траурной каймою.

1999

* * *

В своем углу ты всем бывала рада,

во всех мужчин была ты влюблена.

Тебе таскал я плитки шоколада

и наливал дешевого вина.

Ты лучшие куски недоедала,

настырного закармливая пса,

капризничала, ныла и рыдала,

ложилась в три, вставала в два часа,

придумывала разные предлоги,

чтобы гостей привлечь вернее в дом,

полупарализованные ноги

передвигала с болью и трудом.

Прости меня за то, что обещанья

не смог исполнить, и в холодный лоб

не целовал тебя я на прощанье,

и горсть земли на твой не бросил гроб.

Быть может, там и вправду жизнь вторая,

и брызжет свет из-под могильных роз,

и для тебя раскрыты двери рая, –

я ничего не вижу из-за слез.

2002

Памяти отца

1.

Совсем не ты – а кто-то неживой,

с положенной неловко головой,

так сжавший губы, словно бы оттуда,

из темноты, не смея произнесть

блаженную разгадку или весть…

Молчи, молчи – я буду верить в чудо.

В сиротском сне не мучь меня – невмочь

мне видеть, как ты молод в эту ночь:

из твоего огромного кармана

я что-то непонятное тащу,

в буфете роясь, сладости ищу,

а ты глядишь растерянно и странно.

И я слезами жадными давлюсь,

и найденным с тобою не делюсь,

и, содрогаясь, снова это вижу…

Могильный ком, обрушенный во тьму,

подступит словно к горлу моему,

и детство я свое возненавижу.

В моем каком-то старом пиджаке,

с обшарпанным портфельчиком в руке,

во снах, где рай душа твоя нашла бы,

идешь ко мне ты – с горем пополам,

и древний дождь стекает по полям

твоей нелепой, необъятной шляпы.

И, плачущего мальчика, меня

ты снова держишь за руку, храня

на этот раз уже как бы над бездной.

И наблюдаешь с жалостью за мной

ты, не вкусивший сладости земной,

не обделенный милостью небесной…

1989

Е. Орлов. Последний трамвай.

2.

На кладбище еврейском в светлый рай

тяжелый ветер сор осенний гонит

с разбитых плит – приюта птичьих стай.

На кладбище, где больше не хоронят,

вот здесь твоя могила родилась

вблизи чужой – забытой и умершей,

где я к тебе приник в последний раз,

не веривший и плакать не умевший.

Сквозь прах и ветер мне не разобрать,

не разгадать среди родного мрака,

какую ты вкушаешь благодать

у Бога Авраама, Исаака…

Благословив свистящий этот серп,

сквозь прах и ветер на твоей могиле

я лишь шепчу: да будет милосерд

к тебе Господь Иакова, Рахили…

1990

Рейсдал. Еврейское кладбище.

3.

Я – мальчик маленький у зимних окон.

Соседи в валенках в снегу глубоком.

Замок дыханием отогревая,

отец у белого стоит сарая.

И куры белые в снегу упорно

клюют незримые мне сверху зерна.

А в доме печь полна теплом и светом.

Заслонка звонкая играет с ветром.

Все было так всегда и будет завтра.

Отец на кухне мне готовит завтрак.

Рукой с прожилкою голубою

хрустит яичною скорлупою –

такой же белой на его ладони,

как снег за окнами на голой кроне,

такой же белою, как эти хлопья

на светлом мраморе его надгробья.

Как часто в сны мои придя из рая,

ты вновь у нашего стоишь сарая.

Не открывается на двери белой

замок заржавленный, заледенелый.

Напрасны бедные твои старанья:

тепло утратило твое дыханье.

Напрасно к ангелу, который рядом,

ты обращаешься с молящим взглядом.

Крылом сияет он белоснежным,

с лицом беспомощным, безнадежным.

Пока в обратный путь бездонным снегом

за белым ангелом идешь ты следом –

я в дикой темени тебя теряю,

подвластный времени и чуждый раю.

Земную жизнь пройдя до половины,

я плачу горестно, непоправимо

в ночном беспамятстве, во сне глубоком,

как мальчик маленький у наших окон.

1992

еврейский ангел

Памяти Е. С.

1.

Вот и отмучилось бренное тело.

Как же ты, бедная, выжить хотела!

Даже не знаю, сожгли тебя или

в землю чужую бесслёзно зарыли.

Ах, говорю себе, не все равно ли,

если ты больше не чувствуешь боли

и приобщилась душа твоя к тайне,

сорокадневное кончив скитанье.

2.

В тяжком беспамятстве, ночью глубокой

часто мне снится твой взгляд с поволокой,

руки и губы (остаться во сне бы!)…

Верю, что видишь и ты меня с неба.

Чая свиданья, я думать не смею,

что повстречаю слепую психею,

чудного призрака в образе женском,

с ликом, сияющим райским блаженством.

3.

Ночью глубокой обняв тебя страстно,

я не пущу тебя в это пространство,

в эти обители, в то измеренье,

где пребываешь бесплотною тенью.

Ты навсегда остаешься со мною

вечно живою, навеки земною

в сладостном сне, где беды не случится, –

с родинкой нежной на правой ключице.

2007

БОЛЬНИЦА

Ирине Хроловой

Спи, родная… Смятенье мое

к изголовью прильнуло с мольбою:

– Если только страданье твое

не пробудится вместе с тобою!..

Заоконный фонарь кружева

отрешенно плетет на паркете.

– Если только ты будешь жива,

если только ты будешь на свете…

Если только твоя тишина

не внушала бы мне опасенья!

Если все-таки боль нам дана

не для гибели, а во спасенье…

Если все-таки выживем мы,

если все-таки ангел небесный

наши жизни отмолит у тьмы,

остановит, безумных, над бездной…

Если только мой голос живой,

если все, что сейчас говорю я,

не уносится вместе с тобой

в беспросветную ночь мировую…

1986

Ирина Хролова

* * *

Так эта ночь нежна, так ливень милосерден.

Так бескорыстен плач, так бесконечна тишь.

Я руку приложил – ты стала правым сердцем.

Покалываешь чуть. Почти что не болишь.

Я знаю – этот страх к рассвету вновь воскреснет,

войдет, как секундант, и спросит: не пора ль?

И будет щебет птиц так тяжек и надтреснут,

как будто снится им пожизненный февраль.

Я – жаворонок… нет… я – речью этой жалок.

Гортань моя суха, темнее темноты

забота о себе: рука бы не дрожала,

нога б не затекла, забыться бы, но ты

усни, усни, усни под чуткою ладонью.

Ты – правое во мне. На свете нет потерь.

Я ревновал тебя к сиротству и бездомью –

под правою рукой ты вся во мне теперь.

Но та рука влажна – от ливня ли, от слёз ли,

и крестовиной страх растет в моем окне:

ты вся теперь во мне, но ты лежала возле

и стала пустотой на смятой простыне.

Не мучься – ты права под правою рукою.

Но справа пустота на тело, как ледник,

ползет – я потерплю, я поплотней укрою

ее и притворюсь, что это – твой двойник.

Так милосерден дождь, что речь моя промокла.

Уже словам нужна защита немоты.

Не бейся ж так во мне, как бьется дождь о стекла.

Не бойся – я с тобой. Но ты… но ты… но ты…

1984

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ БЛАЖЕЕВСКОГО

Коли водка сладка, коли сделалось горьким варенье…

Е. Блажеевский

Коль водка сладка, как писал ты, родной,

с тобой бы я выпил еще по одной.

Зачем же меня ты покинул?

Как будто в промозглый колодец без дна,

откуда звезда ни одна не видна,

ты черный стакан опрокинул.

Тебе бы к лицу был античный фиал.

Влюбленный в земное, ты не представлял

посмертного существованья.

Но если, родной мой, все это не ложь,

дай знать мне, какую там чашу ты пьешь,

сладка ль тебе гроздь воздаянья?

И если все это неправда – в ночи

явившись ко мне, улыбнись и молчи,

надежде моей не переча.

Позволь мне молиться, чтоб вихорь и град

не выбили маленький твой вертоград,

где ждет нас блаженная встреча.

1999

на презентации книги стихов «Воздаяние»

Памяти Марины Георгадзе

Любить и лелеять недуг бытия…

Баратынский

Любимая, мне страшно за тебя.

Зачем, недуг лелея и любя,

об исцеленье думаешь заране?

Земную жизнь пройдя почти на треть,

зачем в иную пробуешь смотреть,

водя пером по их незримой грани?..

Не видя в этом времени пути,

сердца свои мы держим взаперти,

и опыт нас безвыходности учит:

пойдешь направо – злую встретишь ложь,

прямым путем и вовсе пропадешь,

свернешь налево – жалостью замучат.

Я плачу, плачу – все обречено.

Я тупо пью холодное вино.

И постепенно зреет безразличье

во мне к себе, к другим и к небесам,

к невыносимым чьим-то голосам,

срывающимся на косноязычье…

Но часто все ж мне кажется – я жив,

и в общем хоре голос мой не лжив

лишь оттого, что ты на этом свете.

И за тебя в ночной моей тоске

я помолюсь на странном языке

местоимений, слез и междометий.

И, может быть, не в том моя беда,

что ты со мной не будешь никогда,

не в том, что врозь отправимся с тобою

мы и туда, чего и мысль, и речь

страшатся, от чего не уберечь

друг друга ни объятьем, ни мольбою.

Но в том беда, любимая, что нам,

скорей всего, не встретиться и там,

куда глядишь ты так неосторожно.

И если тот же холод там и тьма –

что остается?.. Не сойти с ума,

и жить, когда и выжить невозможно.

1987

Марина Георгадзе

* * *

Памяти Марины М.

Повсюду смерть, и смерть, и смерть, и смерть.

И ты ушла… Ответь мне, Бога ради,

оттуда, если можешь, – как мне сметь

пытаться жить, взывая о пощаде?

Как продолжать мне верить в то, что нет

загробной тьмы, считать себя поэтом

и повторять: нас разделяет свет,

и ты – на том, а я еще – на этом?..

2004

Памяти Натальи Беккерман

* * *

Ангел кроткий, ангел нежный,

ангел легкокрылый

зажигает свет безгрешный

над твоей могилой.

Свет струится неизбежный

в неземной отчизне

после тяжкой, безнадежной,

безысходной жизни.

Там сама ты ангел милый,

ангел легкокрылый.

Господи тебя помилуй,

Господи, помилуй!

Ради памяти Наташи

нас помилуй тоже,

и тела, и души наши,

милосердный Боже.

2000

Наталья Беккерман

Памяти Бориса Викторова

…И о тебе не плачу потому,

что я теперь тебя несчастней, Боря,

что ты уже покинул эту тьму

и больше нет мучения и горя.

Тебе уже не страшно, мой родной.

Тебе уже не больно, мой хороший.

Теперь ты там в компании одной

с Ириной, и Мариной, и Алёшей.

Там вечный праздник празднуете вы.

Ты пьешь вино с Наташею и Женей.

Теперь ты жив, а мы ещё мертвы

для жизни вожделенной и блаженной.

2004

Борис Викторов

***

Квартира гостями полна.

На матери платье в горошек.

И взрослые делятся на

хороших и очень хороших.

Звон рюмок, всеобщий восторг.

У папы дымит папироса.

Вот этот уедет в Нью-Йорк,

а тот попадет под колеса.

Осенний сгущается мрак,

кончаются тосты и шутки.

И будет у этого рак,

а та повредится в рассудке.

И в комнате гасится свет.

И тьмой покрываются лица.

И тридцать немыслимых лет

в прихожей прощание длится.

Как длится оно и теперь,

покуда, сутулы, плешивы,

вы в нашу выходите дверь,

и счастливы все вы, и живы.

2002

Окончание здесь

|

|

Процитировано 1 раз

Памяти Игоря Меламеда |

Начало здесь

16 апреля на 52-ом году жизни скончался один из крупнейших поэтов нашей эпохи Игорь Меламед.

Хотела предложить вашему вниманию подборку моих самых любимых стихов у него, но их оказалось так много, что я буквально утонула в том, что выбрала, но тем не менее не смогла отказаться ни от одного из них. Поэтому условно разбила их для себя на несколько циклов, определявших главные темы его поэзии: «Детство», «Память», «Музыка», «Боль», «Смерть». Хочу поделиться с вами тем, что давно люблю и ношу в своём сердце.

Детство

***

В больничной ночи вспоминай свое детство и плачь:

и жар, и ангину, и окна с заснеженной далью.

Придет Евароновна к нам, участковый мой врач,

и папа ей двери откроет с бессонной печалью.

И мама грустна. И в глазах ее мокрая муть.

Одна Евароновна с радостью необычайной

то трубкой холодной вопьется мне в жаркую грудь,

то в горло залезет противною ложкою чайной.

Я с ложкою этой борюсь, как с ужасным врагом.

— Ты скоро поправишься, — мне говорят, — вот увидишь…

Потом Евароновне чаю дают с пирогом,

и с мамой веселой они переходят на идиш.

Ах, Ева Ароновна, если ты только жива,

склонись надо мной, сиротою, во тьме полуночной.

В больничном аду повтори дорогие слова:

— Ты скоро поправишься с травмой своей позвоночной.

Попей со мной чаю, а если ты тоже в раю,

явись мне, как в детстве, во сне посети меня, словно

ликующий ангел, — где чайную ложку твою

приму, как причастье, восторженно, беспрекословно.

2000

* * *

И печка железная в классе продленного дня.

И пчелка на клумбе мне в палец впивается, жаля.

И, кажется, нет человека несчастней меня –

за парту к другому отсажена девочка Валя.

Но все еще живы. И шумная наша родня

еще не прощается с нами на черном вокзале.

Кто в землю уедет чужую, кого-то родной

засыплют, сверкая на солнце проворной лопатой.

Пока же соседи справляют в саду выходной

и пробует водку веселый Валера горбатый.

Чрез четверть столетья он выпьет еще по одной

с дружками в беседке и свежею станет утратой.

Бессмысленно все. И ничто не вернется назад –

ни старый еврей, ни соседские пьяные песни.

И новым хозяином вырублен маленький сад.

Зачем же душа моя плачет и молит: воскресни?

Что делать мне с жизнью моей, превращенною в ад?

Покончить с собою? Ложиться в больницу на Пресне?

О Господи Боже, зачем эта гибель и мрак?

И горькая водка, и сладкая музыка эта?

Рукою ужаленной шарит несчастный дурак,

меся пустоту в беспорядочных поисках света.

Зачем он родился? Что в жизни он сделал не так?

Кто даст мне ответ? И к чему домогаться ответа?

2000

* * *

Мне сладко ощутить тех дней очарованье:

там каждый выходной который год подряд

они к своим родным приходят мыться в ванне –

отец мой, мать моя и маленький мой брат.

И ясно вижу я, как ждут они трамвая,

собрав свое белье и в сетку положив.

И дядя Федя рад, им двери открывая, –

семнадцать долгих лет еще он будет жив.

И Софа к ним спешит походкой косолапой,

и тетя Муся им пижамы раздает.

Там жарко, и отец, обмахиваясь шляпой,

рассказывает свой еврейский анекдот.

И вот они чисты, как и нельзя быть чище,

как после многих вод, как после долгих бед.

И омывает свет еврейское кладбище,

где только Софы нет и брата Толи нет.

И вновь они идут к вечернему трамваю,

торопятся домой, белье свое неся.

А я смотрю им вслед и глаз не отрываю,

хотя на этот свет еще не родился.

2003

***

Мне восемь. Я вижу вас в жизни земной,

бессмысленной и незавидной:

у входа на рынок сапожник кривой

в коляске сидит инвалидной.

В ужасной коляске, знакомый до слез

сапожник торгует шнурками

и тяжесть ее колоссальных колес

толкает больными руками.

Я вижу, как, залпом глотая вино,

похмельный художник Алфимов

рисует в сарае при местном кино

афиши для завтрашних фильмов.

Как толстая Дора за грязным столом,

приемщица нашей химчистки,

все пишет и пишет чернильным пером

какие-то скучные списки.

До худшего дня, до могильной поры

в убогой и тусклой отчизне

вы крест свой несли, а иные миры

вам даже не снились при жизни.

За то, что грядущую участь свою

вы видели в образах тленья, –

посмертною родиной в черном раю

дарован вам сон искупленья.

Покуда кружит в негасимых лучах

над вами мучитель крылатый –

я, маленький мальчик, в бессонных ночах,

беспомощный, невиноватый,

вас вижу и плачу, и нет моих сил

к нему обратиться с мольбою,

чтоб дал вам забыться, чтоб вас не будил

своею безумной трубою.

***

Там, в детстве, она застревает в дверях:

с походкой нескладной и шаткой,

с рыдающим смехом, с рукой в волдырях

под мокрой зеленой перчаткой.

Там скоро мне пять, ей – четырнадцать, но

мы как однолетки играем.

И пес наш дворовый, истлевший давно,

за нею кидается с лаем.

Там гости за скудным столом говорят

и пьют невеселую водку.

Я вижу, как теплой струей лимонад

течет по ее подбородку,

и как ее кутают в страшный платок

и шепчут о ней: извините…

Но если не все еще в смертный клубок

незримые смотаны нити,

и если иная нам жизнь суждена

в земном нашем облике – разве

пречистому взору предстанет она

в блаженном своем безобразье?

Я верю, дитя, – среди этих высот,

за то, что была ты безгрешной,

твоя красота расцветет и спасет

нас всех для отчизны нездешней.

Но яростный ветр не доносит сюда –

какую б ни выплатил дань я –

ни скрежет возмездья, ни трубы суда,

ни тяжкий глагол оправданья.

Здесь только, терзая мой немощный слух,

за окнами поезд грохочет.

И бьется во тьме неприкаянный Дух,

и плачет, и дышит, где хочет.

1995–1996

Игорь Меламед читает эти стихи:

Музыка

* * *

На львовском базаре помешанный старый скрипач

играет на скрипке, и смех вызывая, и плач.

На призрачной скрипке какой-то беззвучный мотив

старик исполняет, на мальчика взор обратив.

В округе скрипач безобидным слывет дурачком:

никто здесь не помнит со скрипкой его и смычком.

Он вскоре исчезнет, но лет через сорок опять

на скрипке таинственной мальчику будет играть.

А в мире, куда он вернулся из детского сна,

нет музыки больше и скрипка его не нужна.

Но он не уходит: теперь ему мир нипочем,

и чем-то незримым все водит над левым плечом.

2003

* * *

…И опять приникаю я к ней ненасытно.

Этой музыки теплая, спелая мякоть.

Когда слушаю Шуберта – плакать не стыдно.

Когда слушаю Моцарта – стыдно не плакать.

В этой сказке, в ее тридевятом моцарстве,

позабыв о своем непробудном мытарстве,

моя бедная мама идет молодою,

и сидят мотыльки у нее на ладони.

Ты куда их несешь, моя бедная мама?

Ты сейчас пропадешь за наплывом тумана.

Эта музыка, словно пыльца мотылька,

упорхнувшего в недостижимые страны.

Твоя ноша для Моцарта слишком легка,

а для прочих она непосильна и странна.

И опять ненасытно я к ней приникаю.

И она приникает ко мне ненасытно.

Остается стакан полутеплого чаю

в полутемном вагоне, где плакать – не стыдно…

1982

***

Я вижу, как в древнем своем пиджаке

и в мятой соломенной шляпе,

со старой пластинкой в дрожащей руке

приходит он вечером к папе.

И спор их о роли Голанских высот

так жарок и так нескончаем,

что лишь иногда он до рта донесет

стакан с остывающим чаем.

Я вижу, как, музыкой преображен,

забыв разговор бестолковый,

по комнате медленно кружится он

под легкий мотив местечковый.

Он медленно кружится тысячу лет,

попавший в нетленное время.

И лампочки нашей немеркнущий свет

струится на лысое темя.

Когда же там звук нарастает иной,

подобный далекому вою,

когда его там накрывает волной

протяжною и духовою,

и темный над ним разверзается свод,

как будто бездонная рана,

и гневное пламя с поющих высот,

с небесного хлещет Голана, —

я здесь заклинаю незримую власть,

недетским охваченный страхом,

чтоб в то измеренье ему не попасть,

где станет он пеплом и прахом.

И может быть, он меня видит сквозь тьму

молящего о милосердье

о том, чтобы дали остаться ему

в его музыкальном бессмертье.

МУЗЫКА

Не мучайся, не плачь – она немилосердна.

Дыханье затая, прислушивайся к ней.

Как будто все в себе ты чувствуешь посмертно:

она в тебе звучит, и нет ее родней.

Ты суетен и слаб, а в ней – такая мука…

Ты лжешь себе еще об участи иной.

Но ты отдашь ей все: любимую и друга,

ребенка и сестру, отчизну и покой.

И устыдишься сам ничтожной этой дани.

Но в страшные часы ты проклянешь ее.

И не найдешь в себе ни слез, ни оправданий,

поскольку в ней одной – спасение твое.

Ты напоишь себя лишь мертвою водою

прощенья и любви, обиды и вины,

когда не обделен ты большею бедою,

и ею лишь одной уста опалены.

И сладким ядом вновь она вольется в уши.

Желанною змеей твою ужалит тишь.

В глухонемую ночь она тебя задушит,

чтоб выжить ей самой. И ты ей все простишь.

1986

Продолжение здесь

|

|

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

"Жизнь моя, как летопись, загублена..." Окончание |

Начало здесь

В 1920 году выходит книга В. Нарбута «Плоть». Значительная её часть — это агитационная поэзия, лозунговые стихи-призывы, написанные на потребу войны, политики, злобы дня.

Стихи-однодневки. Нечто подобное тому, что писал Маяковский, когда наступал на горло своей песне. Эти стихи даже по внешнему рисунку напоминали стихи Маяковского.

Страна моя! Родина! Добряк-паровоз!

Квартир-экипажей и товаров обоз!

Отпихиваясь локтями, вертитесь, колёса,

быстрей, быстрей и многоголосо!

Это были искренние, честные стихи, Нарбут не кривил душой, не конъюнктурил, когда писал так, но позже он ни одно из них не включил в вою итоговую книгу, видимо, изменив отношение к такого рода поэзии. Но даже в этих стихах проступают черты его неординарности. Чего стоит, например, его стихотворение «1 мая», где в традиционную праздничность врывается трагическое звучание:

Знамёна кровью не горят.

И гаснет серп, и меркнет молот.

Идёт, кладёт за рядом ряд

скелетов человечьих голод.

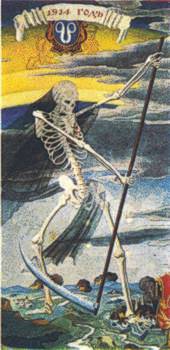

Иллюстрация Г. Нарбута

«Плоть»

Его поэзия была большей частью грубо материальной, натуралистичной, нарочито заскорузлой, антимузыкальной, временами косноязычной. Но зато, как выразился один из критиков, «его картины были написаны не чахлой акварелью, а густым рембрандтовским маслом».

Нарбут брал самый грубый, антипоэтический материал, причём вовсе не старался его опоэтизировать, а наоборот, ещё более огрублял. Эстетика его творчества состояла именно в полном отрицании эстетики. (Это сближало его с Бодлером, взявшим, например, как материал для своего стихотворения, падаль («Цветы зла»).

Ошеломляющее впечатление на многих производило такое стихотворение из книги «Плоть», как «Предпасхальное», где детально описывается, как перед пасхой кабана и режут индюка к праздничному столу.

В сарае, рыхлой шкурой мха покрытом,

сверля глазком калмыцким мутный хлев,

над склизким, втоптанным в навоз корытом

кабан заносит шамкающий зев…

Того не ведая, что скоро казни

наступит срок и - загудит огонь

и, облизнувшись, жалами задразнит

снегов великопостных, хлябких, сонь;

того не ведая, они о плоти

пекутся, чтобы, жиром уснастив

тела, в слезящий студень позолоте

сиять меж тортов, вин, цукатных слив...

И кабану, уж вялому от сала,

забронированному тяжко им,

ужель весна, хоть смутно, подсказала,

что ждёт его холодный нож и дым?..

И вдруг — пронзительные, каким-то глубинным прозрением потрясающие строки:

Молчите, твари! И меня прикончит,

по рукоять вогнав клинок, тоска,

и будет выть и рыскать сукой гончей

душа моя ребенка-старичка.

Но, перед Вечностью свершая танец,

стопой едва касаясь колеса,

Фортуна скажет: «Вот — пасхальный агнец,

и кровь его — убойная роса»...

В этих ни на что не похожих, резких, как сталь клинка, стихах мы вдруг ощущаем глубокое отчаяние поэта, предчувствие его неизбежного конца.

Г. Нарбут. Иллюстрация к стихотворению В. Нарбута «Предпасхальное», 1919 г.

Это тяжёлое предчувствие ощущается во многих стихах Нарбута, даже самых светлых и лиричных:

***

Летучей мыши крыло

задело за сердце когтем,—

и грудь — пустое дупло,

хоть руку засунь по локоть.

Сегодня, завтра, вчера —

все тот же сумрак в деревьях:

кленовые вечера

в раскидистом, добром чреве.

Нет плоти и — нет греха,

нет молний мертвецких ночью,

Сутулого жениха

заластили по-сорочьи.

Как вздернут лукавый нос!

И солнце поет в веснушках!

Худой, привязчивый пес —

я с Вами, моя пастушка!

Лиловое, синь кругом:

цветочки: иван-да-марья.

Откуда же этот гром,

удушье тягучей гари?

Ах, девушка, всех милей,

не девушка, а наяда—-

Душа! Как пес, околей!

Под тыном валяйся, падаль!

***

Высоким тенором вы пели

О чем-то грустном и далеком...

И белый мальчик в колыбели

Глядел на мать пугливым оком.

А звонкий голос веял степью —

Но с древней скифскою могилой!..

И к неземному благолепью

Душа томительно сходила...

И глаз огромной черной вишней

С багряно-поздней позолотой.

Смотрел недвижно, будто Кто-то

Уже шептал о жизни лишней...

***

Не ночь, а кофейная жижа:

гадать и гадать бы на ней!

Пошла полумесяца лыжа

на полоз моих же саней.

Козлиные гонятся лица,

поблеивают и поют.

Животная шерсть шевелится,

и волос — не гол и не крут.

Куда мне и что мне, заике,

коль ворох соломы тяжел,

коль первый попутный, великий,

огонь лишь туманом прошел.

Валун! То не я ли, дорожный,

сквозь ртутную глянул слезу?

Ухабистый, неосторожный,

везу мое бремя, везу.

Могильникам не развалиться,

за пазуху сунули крест,

и выселицам веселиться —

напраслина! — не надоест.

Под полозом — жарко и скользко,

и ворох соломы тяжел.

Но что мне, заике, до происков,

коль кучер — и тот вот — козел!

Присел, кучерявый, на козлы,

поблеивает и поет.

Чтоб жилой, хомячьей и рослой

(поет) подоило живот,

чтоб, выдавив дышащий розан,

я сам, облысел и умен,

пропал, потому что обсосан,

в кивающей прорве времен.

Литературный разнорабочий

Падение Нарбута с издательских высот произошло в 1928 году. Он был исключен из рядов ВКП(б) . В «Литературной энциклопедии» 1934 года сообщалось: «За сокрытие ряда обстоятельств, связанных с его пребыванием на юге во время белогвардейской оккупации». Официальная формулировка звучала так: «За факты, порочащие его как члена партии». Факты были следующие.

Оказавшись в самое крутое время гражданской войны на Украине, Нарбут попал в плен к деникинцам, где, спасая свою жизнь, написал отречение от большевизма. Вскоре он был освобождён красными и вернулся к привычной издательской и организационной деятельности. Но спустя несколько лет злополучная бумажка всплыла, сыграв свою роль в административных интригах. Решающее действие здесь возымел конфликт Нарбута с А. Вронским, редактором журнала «Красная новь». Нарбут написал заявление в ЦК , обвинив его в недопустимых формах полемики, а тот в ответ раздобыл компромат на поэта, документ, подписанный им в деникинском застенке 1919 года. Нарбут был тут же снят со всех постов.

Что делать мне с моей отставкой?

Подземный мир несёт рекой,

сквозь смрад, сквозь серу — как ни гавкай! -

мои стихи в скрипичной давке -

гриф со склонившейся щекой.

Скрипичный гриф удобно согнут,

свистит намыленный смычок...

Нарбут становится литературным «разнорабочим» - случайные переводы, составление каких-то сборников, справочников... Не поставленное либретто, не ставшие кинофильмами сценарии...

В середине 30-х годов он увлёкся так называемой научной поэзией, стихами экспериментального характера.

Её можно было бы назвать «гастрономической», - например, стихотворение «Еда»:

Мясную кость внутри сосало тихо,

мозги качались возле волдырей,

когда (для аппетита) повариха

в котёл, сквозь пар, пустила сельдерей.

Меняясь в образе, плашмя летело

среди картошек овощное тело,

пока, держась на уровне одном,

цыбуля мутным двигалась пятном.

Под паром лист линял, приварок, серый

вдоль абажура оставляя след.

Меж тем застёгивал, стесняя сферы,

на пуговицы жира свой жилет.

К дыре во рту спешат не только хлебы,

не только суп — вся сущность ширпотреба,

какую носит на ладони труд,

какую языком и зубом трут.

На жизнь расходует гормонов ярость,

смерть кипятим на дне своих реторт...

Ты помер потому, что стал наварист.

Удобно в гроб вошёл — и чем не торт?

Я ненавижу тех, кто распластаться

способен пред слюною дегустаций...

(Как видите, аллюзии выходят далеко за границы гастрономических).

Эту поэзию можно было назвать и микробиологической, как, например, в стихе «Малярия»:

Голыми рукaми теперь не возьмете

(Неосведомленного прежде) меня.

Знaю: мaлярию рaзносит плaзмодий,

Ножкaми aнофелесa семеня.

Тянется по плaзме aмебa безглaзый.

Но сaмо движение - только предлог:

Нa эритроцит нaпaдaет, зaрaзa!

Тaм — гемоглобин, тaм - железо, белок…

Все твои нaзвaния, все твои формы

(Кaк трубу Евстaхиеву ни сверли,

Доктор-тонконожкa, лaтынью упорно) -

Мы нa человеческий перевели...

Или, например, такое стихотворение, как «Микроскоп»:

Микроскопа пушечная проба

преподносит и тебе микроба.

До сих пор был для тебя потерян

этот мир, достойный мир бактерий.

До сих пор с тобою, пролетарий,

мы ходили только в планетарий,

толковали о движенье в небе

и почти не знали об амебе.

Мир животных, сладкий мир растений

и везде прекрасный жизни гений...

Занятые мира переделкой,

за глубокой мы следим тарелкой:

круглые и ниточные массы

распадаются, кипя, на классы;

есть полезные, как солнце, виды,

есть вредители и паразиты...

Так, поблёскивая узкой ложкой,

мы следим за варевом-окрошкой.

И не так ли для своей очистки,

каждую ощупывая дробь,

к глазу мы подносим наш марксистский,

большевистский, ясный микроскоп?..

Стихи эти несколько коробят своей дисгармоничной громоздкостью, непоэтическим натурализмом. Но это было модным тогда направлением. Научной поэзией увлекался и М. Волошин (сборник «Путями Каина»), и Хлебников (технократическая поэма «Журавль»). Нарбут же был за эти стихи изруган и заклеймён за «насильственное штукатурство заблудившегося и в поэзии, и в нашей действительности интеллигента», как выразился ярый партийный критик Валерий Кирпотин.

Погибель

Последнюю свою книгу — Нарбут ещё не подозревал, что она будет последней — он хотел назвать «Косой дождь». В его черновиках было выписано четверостишие Маяковского:

Я хочу быть понят моей страной,

А не буду понят — что ж,

По родной стране пройду стороной,

Как проходит косой дождь.

Но — не решился. Может быть, потому, что сам Маяковский эту строфу потом вычеркнул. Нарбут дал ей другое название - «Спираль». В каком-то смысле, оно оказалось точней — не прошел стороной, а зажат и раздавлен стальной пружиной, спиралью своего земного пути.

Ещё в стихотворении 1912 года Нарбут писал:

Луна, как голова, с которой

кровавый скальп содрал закат.

Ах, если бы только закат…

Катаев, Суок и Олеша на похоронах Маяковского

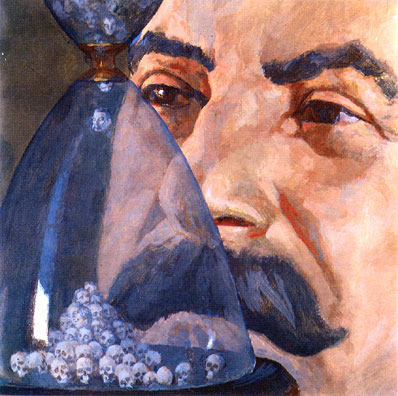

И вот пришла эта страшная ночь с 26-го на 27-е октября 1936 года. В квартире №17 дома № 15 по Курсовому переулку случилось то, что во многих квартирах в ту и другую ночи тех лет.

Его взяли на рассвете.

Нарбут и Серафима до 1936 года

Сохранились воспоминания об этом аресте Серафимы Густавовны Суок, жены поэта:

«Стук в дверь. Проснулся Володя, разбудил меня. Кто там? Проверка паспортов!! Что-то натянули на себя, открыли дверь: человек в форме НКВД, штатский... У меня закрываются глаза от желания спать, опять разговор с Володей перед сном — неприятный, что мы должны разойтись. — Вижу, Володя дает свой паспорт, и ему протягивают бумажку. Все прошло — сон, нехорошие мысли, лень — покажите мне! — Он видел. Мама? — Ордер на обыск и арест. Всему был конец. Тогда я этого не понимала. Я как во сне, честное слово, как во сне шла к Лиде в 5 часов утра после обыска, без мыслей, тупо бежала по улицам рассказать о чудовищном сне — Володю арестовали.

Уходя, он вернулся — поцеловал меня. Заплакал — я видела последний раз его, покачался смешной его походкой на левый бок, спину в длинном синем пальто. И все...»

Потом было стояние в очередях на Кузнецком 24 и под стенами тюрем с передачами. Отказы в свиданиях. Ожидание приговора.

Владимир Нарбут был отправлен в дальневосточные лагеря по сравнительно мягкому приговору — 5 лет за контрреволюционную деятельность. Сестра Серафимы Лидия — вдова чтимого тогда поэта Э. Багрицкого, пыталась его именем спасти Нарбута, требуя правды и справедливости. Её арестовали. Она вышла лишь в 1956-ом.

Лидия Суок

Лидия с мужем Э. Багрицким

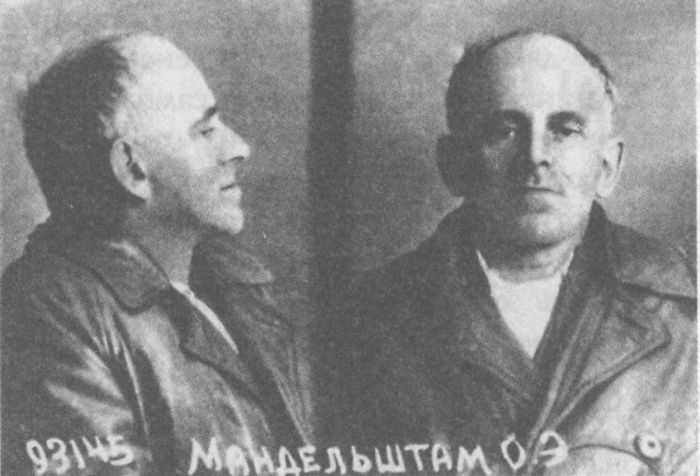

Нарбут оказался в тех же краях, что и Мандельштам.

лагерь "Вторая речка"

Сохранилось его 11 писем к жене из пересыльного лагеря во Владивостоке и с Колымы. Это последние вести, ещё живой голос неуклонно бредущего к своей гибели поэта. Трогают лиризм и нежность, которыми они пронизаны, желание уберечь родного человека от волнений («сейчас живём пока в палатках, как герои произведений Джека Лондона»), надежды на будущую жизнь («великолепный ландшафт, я обязательно где-нибудь использую эту подлинную «северность», северный озноб природы для своих стихов». Последний и горький цикл «стихотворений в прозе» В. Нарбута.

И всё-таки сквозь напускное бодрячество, сквозь будничный успокоительный тон этих писем проступает страшное: «Эта зима была для меня, мамуся, довольно тяжёлой. Пишу тебе потому лишь, что всё это уже в прошлом... Прежде всего я болел, родненькая. После перехода пешком через горный перевал я получил растяжение жил в левой, больной ноге. Лежал, не мог ходить почти пол-месяца. Затем на меня напала цинга. Левая и частично правая нога покрылись гнойными язвами — их было 12. Я стойко переносил и переношу болезнь. Она, в общем, не трудная, но крайне нудная, тягучая, родненькая моя... Немного досаждало ещё мне моё сердце. Я, кажется, писал тебе. Что у меня ещё во Владивостоке обнаружили врачи порок сердца. Иногда очень сильно опухают ноги — пришлось даже разрезать левый валенок и носить его на завязках. А в общем, голубчик, ничего страшного в этих болезнях нет, надо только как следует лечиться, что я и делаю. Сейчас ты не волнуйся, родненькая, всё это сейчас, повторяю, уже в прошлом...»

Позеленела каждая кость,

Выветрилась, как память, известка.

Было и будет так: только горсть

Пепла, тумана, холода, воска.

Где же теперь ты, нега моя?

Где? И не все ли в мире едино:

Волос и шерсть, перо, чешуя —

Глина жужжащая господина?

Где же искать мне губ твоих пух,

Иней, что мы и летом растили,

Если собачье ухо в лопух

Жизнь развернула, воя в могиле?

Слушать тебя, тобою дышать

И, задохнувшись душным помолом,

Ноздри раздув, кобылой проржать,

Мчась через гати, по суходолам.

В этом ли ты меня не поймешь?

Взоров не знать бы мне синеглазых!

Сам на себя отточенный нож

(Черт-полумесяц) грею за пазухой.

Из последнего письма Владимира Нарбута жене:

«Куда-то забросит меня теперь судьба? Говорят, что для инвалидов на Колыме существует особая командировка. Поживём — увидим. Во всяком случае я сейчас — активированный (то есть на меня составлен особый акт медицинской комиссией). А работать мне, между тем, очень, очень хочется. Хочется приносить стране самую настоящую пользу, хочется не быть за бортом, хочется вложить в свой труд всю преданность партии своей, своей родной стране. Я, как и ты, Мусенька, твёрдо убеждён, что мне в конце концов поверят, что меня простят, что я буду вычеркнут из проклятого списка врагов народа! Я абсолютно искренен в этом своём заявлении, за него готов пожертвовать жизнью...»

Вспоминаются строчки из его стихотворения 1936 года: «Родина-ласточка, косые крылышки, С кровью и мясом и меня возьми!»

И взяла-таки. С кровью и мясом. Как это у Блока: «Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка, своего поросёнка...» (из письма К. Чуковскому от 25 мая 1921 года).

Блок писал о себе. Но можно эти слова ещё с большим основанием отнести и к Нарбуту.

А потом были слухи, легенды, как о многих канувших узниках... 2 июня 1940 года С. Г. Нарбут записывает: «Мне сказали, что ты утонул. Верю и не верю. Не могу...»

После реабилитации пришла справка из магаданского загса: «Гражданин Нарбут Владимир Иванович умер 15 ноября 1944 года. Причина смерти — упадок сердечной деятельности». В графе «место смерти» - прочерк. Трудно верить такому документу.

Точных сведений о его смерти нет, есть только рассказ некоего Казарновского, который приводит в своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам: «Про него (Нарбута) говорят, что в пересыльном (лагере) он был ассенизатором, то есть чистил выгребные ямы, и погиб с другими инвалидами на взорванной барже. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов. Для разгрузки...»

Был и свидетель, некто А. Г. Тихомиров, вернувшийся с колымской ссылки, который рассказывал: «Видели, как столкнул Нарбута с баржи в бухте Находка солдат или заключённый». Когда? В марте 1938-го, как считала Серафима Густавовна. Но при реабилитации выяснилось, что 7 апреля 1938 года Нарбута вновь судила тройка НКВД по Дальстрою. За что — не указано. Приговор неизвестен. Известно одно: «Человек, страдалец и мученик, где-то умер», как пишет Н. Я. Мандельштам. Когда-то. После 7 апреля. Как сам Нарбут ещё в 1922 году пророчески сказал о себе:

чтоб, выдавив дышащий розан,

я сам, облысён и умён,

пропал, потому что обсосан

в кивающей прорве времён.

Официальная дата смерти В. Нарбута — 15 ноября 1944 года, скорее всего, фальшивка. «Дата в свидетельстве о смерти, выданном загсом, тоже ничего не доказывает,— пишет Н. Я. Мандельштам.— Даты проставлялись совершенно произвольно, и часто миллионы смертей сознательно относились к одному периоду, например, к военному. Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными... Картина репрессий этим затушевывалась, а до истины никому дела нет. В период реабилитации почти механически выставлялись как даты смерти сорок второй и сорок третий годы»...

Местонахождение могилы Владимира Нарбута неизвестно, версий его гибели несколько. Самая вероятная — расстрел в ходе исполнения ежовского приказа № 00447 в магаданском лагере Дальстрой, 14 апреля 1938 года. В его день рождения. В день, когда ему исполнилось пятьдесят.

Реабилитация состоялась 31 июля 1956 года. 3 сентября мёртвый Нарбут снова стал членом Союза писателей. Поэт Михаил Зенкевич, вспомнив последние стихи друга, отправил ему стихотворное послание в никуда:

"Жизнь моя, как летопись, загублена,

Киноварь не вьётся по письму.

Ну скажи: не знаешь, почему

Мне рука вторая не отрублена?"

- Эх, Володя, что твоя рука!

До руки ли, до солёной влаги ли,

Если жизнь прошёл ты от Цека

По этапам топким до концлагеря!

Как сполохами, сияет здание

Надписью "Ц. К. В. К. П. (б-ов)".

Губы сжали, как петля, рыдания...

Где ж твой пропуск? Или не готов?

Этих букв сверкающая светопись

Будоражит мировую тьму...

Жизнь твоя загублена, как летопись,

Киноварью вьётся по письму.

Стол... Окно... Но где Китайгородская,

Белокаменная где стена?

Видишь: ледяная ширь Охотская

Заполняет глубину окна...

В зале заседанья так накурено,

И без оселедца, неживой -

Восковой папировкой Мичурина

В дыме виснет голый череп твой.

Там встречался ты с поэтом-тёзкою,

Приносил стихи он в Пресс-бюро,

При тебе подчас с усмешкой жёсткою,

Чтоб исправить, брался за перо.

Вновь весна! Надежда, как проталина...

Он не раз в присутствии твоём

Говорил, чтоб как-нибудь у Сталина

Для него устроили приём.

И дворец из стали нержавеющей

В честь его под площадью возник,

А тебе открылся мрачно веющий

Вечной мерзлотой земли рудник.

Два поэта, над стихами мучаясь,

Отливали кровью буквы строк,

И трагической, но разной участью

Наградил их беспощадный рок!

Ты мечтал, цингою обескровленный,

Что с любимою в полночный час

На звезде заранее условленной

Встретишься лучистой лаской глаз.

На мороз ты шёл, как бы оправиться,

Ноги вспухшие чуть волоча,

Чтоб в глаза звездой могли уставиться

Два ответных ласковых луча.

Всей душою в лучезарной мгле топись!

Позабудь про скорбь, скорбут и тьму!

Жизнь твоя загублена, как летопись,

Кровь твоя стекает по письму!

Ведь и смерть, как жизнь, лишь дело случая,

И досками хлюпкими дрожа,

Затянула в трюм тебя скрипучая,

Ссыльная рудничная баржа.

Но свиданье, что тебе обещано,

Не разъять бушующей воде:

Два влюблённых взгляда вечно скрещены

На далёкой золотой звезде!

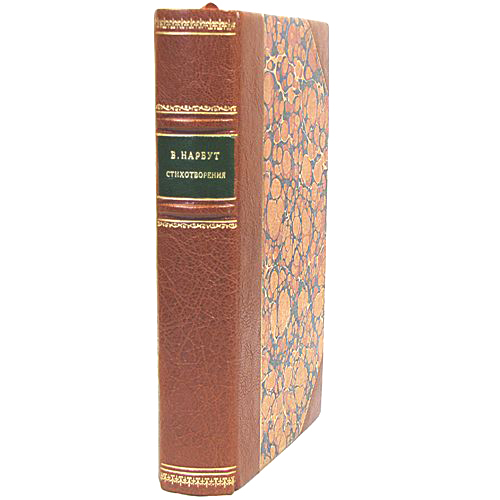

Через четверть века после гибели Нарбута его вдова Серафима, к тому времени уже ставшая женой Виктора Шкловского, вместе с М. Зенкевичем сделала несколько энергичных попыток издать его книгу. Но попытки эти захлебнулись вместе с оттепелью, быстро закончившейся заморозками. А потом случилось вот что.

В 1960 году в подмосковном Шереметьеве загорелась дача. Хозяева, Шкловские, были в отъезде. Из соседнего дома на помощь пожарным выбежал другой писатель, В. Ф. Огнев. Дача сгорела дотла. Уцелело только три предмета: оплавленная фарфоровая вазочка, металлическая пишущая машинка и старинный кожаный портфель. Он был совершенно целый, только слегка прихваченный огнем по углам. Это имущество полагалось описать и взять на охрану до возвращения хозяев. Милиционер попросил Огнева вскрыть портфель. В нем оказались рукописи Владимира Нарбута. Вот так буквально осуществилась известная поговорка: «Рукописи не горят».

Когда-то Нарбут сказал о своих современниках: «Нам всем гореть огненными столпами. Но какой ветер развеет наш пепел?»

Ветер сделал своё дело. Огонь не одолел стихов Владимира Нарбута. И вот они вышли к людям.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/262160.html

Использованные источники:

Валентин Катаев «Алмазный мой венец»

Бялосинская Н., Панченко Н. Косой дождь // Нарбут В. И. Стихотворения. М., 1990.

Вадим Беспрозванный «Владимир Нарбут в восприятии современников»

Биография (история ареста и смерти)

Биография (Wikipedia)

|

|

Процитировано 1 раз

"Жизнь моя, как летопись, загублена..." Продолжение |

Начало здесь

Тема покаяния, принятия вины — и всеобщей, и личной — особенно сильно звучит у Владимира Нарбута в стихотворении «Совесть» из поэмы «Александра Павловна»:

Жизнь моя, как летопись загублена,

киноварь не вьется по письму.

Я и сам не знаю, почему

мне рука вторая не отрублена...

В той же книге помещено и стихотворение «На смерть Александра Блока», написанное Нарбутом после возвращения из Петербурга, где он участвовал в похоронах поэта.

похороны А. Блока

Узнать, догадаться о тебе,

Лежащем под жестким одеялом,

По страшной отвиснувшей губе,

По темным под скулами провалам?..

Увидеть, догадаться о твоем

Всегда задыхающемся сердце?..

Оно задохнулось! Продаем

Мы песни о веке-погорельце.

Не будем размеривать слова...

А здесь, перед обликом извечным,

Плюгавые флоксы да трава

Да воском заплеванный подсвечник.

Заботливо женская рука

Тесемкой поддерживает челюсть,

Цингой раскоряченную... Так,

Плешивый, облезший - на постели!..

Довольно! Гранатовый браслет -

Земные последние оковы,

Сладчайший, томительнейший бред

Чиновника (помните?) Желткова.

«И плыл Октябрь (а не октябрик!)»

В начале 1914 года «Цех поэтов» был распущен, и в этом же году Нарбут уезжает на родину, но не в Нарбутовку, а в Глухов, где прошли его гимназические годы.

гимназия в Глухове, где учился В. Нарбут

Там он женится на Нине Лесенко, а в 1915 году у них родился сын Роман.

А далее грянул Октябрь 1917 года, «…когда из фабрик // Преображенный люд валил // И плыл Октябрь (а не октябрик!)».

Революционные события застигли поэта в Глухове. Они разбудили бурный общественный темперамент Нарбута. Он становится редактором-издателем лево-эсеровской газеты «Глуховская жизнь», а в сентябре 1917-го переходит на позиции большевиков, даже становится депутатом в Земском совете. В 1918 году оказывается в Воронеже, оставив жену и сына на Украине, и там тоже разворачивает активную редакционно-издательскую деятельность: редактирует местные газеты, возглавляет губернский союз журналистов, создаёт литературно-художественный журнал «Сирена», в котором публикует свои первые послереволюционные стихи.

Неровный ветер страшен песней,

звенящей в дутое стекло.

Куда брести, Октябрь, тебе с ней,

коль небо кровью затекло?

Сутулый и подслеповатый,

дорогу щупая клюкой,

какой зажмешь ты рану ватой,

водой опрыскаешь какой?..

В дыму померкло: "Мира!" - "Хлеба!"

Дни распахнулись - два крыла.

И Радость радугу в полнеба,

как бровь тугую, подняла...

И день и ночь пылает Смольный.

Подкатывает броневик,

и держит речь с него крамольный

чуть-чуть раскосый большевик...

В мае 1920 года Нарбут - в освобождённой Одессе, где его политическая работа приобретает гигантский размах. Он заведует Одесским бюро украинского отделения российского телеграфного агентства, выпускает листовки, военные сводки, стенные газеты и плакаты.

Радио-телеграфное агентство Украины. В. Нарбут внизу первый слева.

Вот как он изображает революционный переворот в Одессе:

От птичьего шеврона до лампаса

полковника всё погрузилось в дым.

О город Ришелье и Де-Рибаса!

Забудь себя, умри и стань другим.

Птичьим шевроном поэт назвал трёхцветную ленточку, нашитую на рукаве белогвардейского офицера в форме римской пятёрки, напоминающей условное изображение птички, так называемую галочку.

Одно из самых знаменитых стихов Нарбута революционного периода - «Россия», особенно строчки, ставшие его визитной карточкой, неким опознавательным знаком при его имени. Строчки, где он упомянет библейский образ, давший позже название его книге и предвосхитивший название книги Гумилёва 1921 года «Огненный столп»:

Щедроты сердца не разменяны,

и хлеб - все те же пять хлебов,

Россия Разина и Ленина,

Россия огненных столбов!

Бредя тропами незнакомыми

и ранами кровоточа,

лелеешь волю исполкомами

и колесуешь палача.

Здесь, в меркнущей фабричной копоти,

сквозь гул машин вопит одно:

- И улюлюкайте, и хлопайте

за то, что мне свершить дано!..

И день грядет - и молний трепетных

распластанные веера

на труп укажут за совдепами,

на околевшее Вчера.

И Завтра... веки чуть приподняты,

но мглою даль заметена.

Ах, с розой девушка - сегодня ты

обетованная страна!

Прекрасное, несколько мистическое изображение революции. Это стихотворение открыло собой несколько лет лирики Нарбута, рождённой «в огне» (так называется одно из стихотворений) гражданской войны, где земля часто противостоит небу. В них — сплав низкого с высоким, чаяний с отчаяньем, смешение разных стилей и языковых пластов, и всё это оплавлено тяжким личным опытом, «не читкой — гибелью всерьёз».

Обритый наголо хунгуз безусый,

хромая, по пятам твоим плетусь,

о Иоанн, предтеча Иисуса,

чрез воющую волкодавом Русь.

И под мохнатой мордой великана

пугаю высунутым языком,

как будто зубы крепкого капкана

зажали сердца обгоревший ком.

В огне брода нет

В 1921 году у Гумилёва вышел сборник «Огненный столп», название которого было явно навеяно книгой Нарбута «В огненных столбах», отпечатанной в Одессе годом раньше. Нарбут, открыв книгу Гумилёва, в задумчивости произнес: «Нам всем гореть огненными столпами. Но какой ветер развеет наш пепел?» Поэты - всегда пророки...

Команду слушай, ветхий бог и дьявол,

Интернационалу внемли, брат!

На буржуа широкою облавой

пошёл российский пролетариат.

В серпа и молота когортах

идём сквозь мрак и холод скверн.

И не Христос восстал из мёртвых,

а солнценосный Коминтерн!

Товарищи! За революцию!

Клянёмся! - жизни отдадим,

ручьи кровавые прольются,

но — победим!

Б. Кустодиев. Большевик. 1920 г.

И не только «упоение в бою» читается в этих строчках, романтика боя, но и трагическая правда братоубийственной войны.

Пропела тоненько пуля,

махнула сабля сплеча...

О теплая ночь июля,

широкий плащ палача!

· · · · · · · · · · · ·

Ах, эти черные раны

на шее и на груди!

Лети, жеребец буланый,

все пропадом пропади!

Прощайте, завода трубы,

мелькай, степная тропа!

Я буду, рубаха грубый,

раскраивать черепа.

"В огне" (1920)

Революционные идеалы большевизма стали новой верой Нарбута. Очень скоро за эту веру ему пришлось пострадать.

В канун нового 1918 года на усадьбу, где он жил в Глухове с женой, сыном и братом Сергеем, было совершено вооруженное нападение — по газетной хронике - «неизвестных злоумышленников», по семейному преданию Нарбутов — бандой зелёных. Сергей и управляющий имением были убиты, Владимир Нарбут получил пулю в левую руку. Двухлетнего сына жена успела спрятать под кровать. А потом отвезла раненого мужа в больницу, где ему ампутировали левую кисть. Позже этот факт отразил в своих стихах Николай Асеев:

Чтобы кровь текла, а не стихи,

с Нарбута отрубленной руки.

(Смысл этих строк, видимо, в требовании подлинности поэзии, выраженном в предельно острой, максималистской форме).

Никто не сомневался, что нападение было политическим, покушались на Нарбута-большевика. Гражданская война, на Украине особенно свирепая и кровавая, не двузначная («красные» — «белые»), а многоликая (немцы, Деникин, Центральная Рада, Антанта, Петлюра, махновцы, другие), горячо поварила в своем котле Владимира Нарбута, несмотря на его инвалидность. Да он и сам не желал мириться со своей инвалидностью. «Потеря руки сперва была очень неприятна, но потом я освоился, и — уже не так неудобно, как прежде. Ну будет об этом… тяжело…»

«Колченогий»

В 1978 году выйдет нашумевший роман В. Катаева «Алмазный мой венец», где многие факты из жизни Нарбута, по мнению его потомков (сына и внучки) были своевольно и недоброжелательно перетолкованы.

В романе он называет его «колченогим» (там все поэты снабжены кличками, тем более прозрачными, что сопровождались подлинными цитатами, названиями книг, известными фактами биографий. Роман от этого воспринимался как документальное повествование и легко угадывалось, кто есть кто), так как Нарбут был с детства хромым («хромая, по пятам твоим плетусь») и вдобавок заикался. ( «Нарбут заикался всегда. <…> Отец неожиданно подкрался к Володе, когда тот рассаживал цветы на клумбе, и напугал. С тех пор заикался». (Из воспоминаний сына, Романа Нарбута).

У Катаева это довольно зловещий, даже демонический образ, с которого, говорят, Булгаков писал своего Воланда («Колченогий» - одна из самых удивительных и, может быть, даже зловещих фигур, странное порождение той эпохи»).

Увлеченно цитируя многие его стихи, признаваясь, что с юных лет помнит их наизусть, Катаев настойчиво сопровождает цитаты такими определениями, как «страшная книга», «еще более ужасных его стихов», «способных довести до сумасшествия».

Вот ещё одна красноречивая цитата:

«Нашей Одукростой руководил прибывший вместе с передовыми частями Красной Армии странный человек — колченогий. Среди простых, на вид очень скромных, даже несколько серых руководящих товарищей из губревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, колченогий резко выделялся своим видом.

Во-первых, он был калека. С отрубленной кистью левой руки, культяпку которой он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающийся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненного гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом... О нем ходило множество непроверенных слухов. <...> Говорили, что его расстреливали, но он по случайности остался жив, выбрался ночью из-под кучи трупов и сумел бежать. Говорили, что в бою ему отрубили руку. Но кто его покалечил — белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы или гайдамаки, было покрыто мраком неизвестности».

На все лады в «Алмазном венце» варьировалось: «таинственная судьба, заставлявшая предполагать самое ужасное». «Он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарали отсечением руки, но он чувствовал, что рано или поздно за этой карой последует другая, еще более страшная, последняя».

В ответ на претензии сына Нарбута Романа, отстаивавшего честь замученного в ГУЛАГе отца, к тому времени уже 20 лет как посмертно реабилитированного, Катаев говорил: .

— Не огорчайся, Роман, это просто такой стиль.

Результат «стиля» сказывается до сих пор. У людей, читавших стихи Нарбута, вслед за восхищением тут же срабатывало в памяти: «Что-то с этим Нарбутом было… То ли он зверствовал в ЧК, то ли кого-то расстреливал». Между тем в воспоминаниях Надежды Мандельштам, Варлама Шаламова, в повести «Ни дня без строчки» Юрия Олеши, в стихах Ахматовой мы видим совсем другого Нарбута.

Конечно, никаким стилем нельзя оправдать такие, например, намёки, бросающие тень на имя поэта: «Колченогий был страшен, как оборотень... Колченогий был исчадием ада... Может быть, он действительно был падшим ангелом, свалившимся к нам с неба в чёрном пепле сгоревших крыл...» Что же касается цитаты о «каком-то тайном грехе», «за который его уже один раз покарали отсечением руки», то, скорее всего, на эти подозрения Катаева натолкнули строчки самого поэта из стихотворения «Совесть»:

Жизнь моя, как летопись, загублена,

киноварь не вьется по письму.

Я и сам не знаю, почему

мне рука вторая не отрублена…

Разве мало мною крови пролито,

мало перетуплено ножей?..

Но нельзя воспринимать эти строки буквально. Ничьей крови поэт не проливал, занимался только редакционной и издательской деятельностью. Нужно иметь в виду, что признак истинного поэта и нравственно глубокой личности — принятие ответственности на себя, признание общей вины своей, личной.

Нарбут был настоящим убеждённым коммунистом. Это тот тип коммуниста, что уже давно выродился и который можно представить себе только по фильмам Чухрая.

Он нисколько не желал считаться со своей инвалидностью: взваливал на себя столько, что не каждому здоровому было под силу.

Надежда Мандельштам писала, что Нарбут был «партийным аскетом» (тип, уже не существующий в действительности). «Ограничивал себя во всём — жил в какой-то развалюхе в Марьиной роще, втискиваясь в переполненные трамваи, цепляясь за поручни единственной рукой — вместо второй у него был протез в перчатке, работал с утра до ночи и не пользовался никакими преимуществами, которые полагались ему по чину».

С 1919 по 1922 год вышло 9 книг стихов Нарбута, в том числе переизданный запрещенный сборник «Аллилуйя». В 1922 году он переехал в Москву и стал ответственным работником отдела печати ЦК ВКП(б). Поэт нашел применение своей кипучей натуре: организовал и возглавил одно из крупнейших издательств «Земля и Фабрика», редактировал популярнейшие журналы «30 дней», «Вокруг света», «Всемирный турист», был организатором новых форм книготорговли. Подписные издания классиков и современных писателей, публикации новых работ литераторов, как российских, так и эмигрантов... Серафимович писал Нарбуту: «Вы — собиратель литературы Земли Союзной...»

Любовь

Несмотря на хромоту, протез руки и заикание, Нарбут всегда нравился женщинам. Это отмечал и Катаев: «Он появлялся в машинном бюро Одукросты, вселяя любовный ужас в молоденьких машинисток; при внезапном появлении колченогого они густо краснели, опуская глаза на клавиатуры своих допотопных «ундервудов» с непомерно широкими каретками... Может быть, он даже являлся им в грешных снах».

Сравните это с похожей цитатой в «Зависти» Ю. Олеши: «Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть, пронизывают любовные токи от одного его взгляда».

В нём была, как сказали бы сейчас, харизма.

Из мемуаров С. Липкина:

«У Нарбута была отрублена рука, — говорили, что в годы гражданской войны, одну ногу он волочил (поэтому Катаев в «Алмазном венце» назвал его Колченогим). Несмотря на эти физические недостатки, Нарбут нравился женщинам. Чувствовался в нем человек крупный, сильный, волевой. Он отбил у Олеши жену — Серафиму Густавовну (впоследствии вышедшую замуж за Виктора Шкловского), самую красивую из трех сестер Суок. В какой-то мере черты Нарбута придал Олеша хозяйственнику Бабичеву, одному из персонажей «Зависти».

сёстры Суок Лидия, Серафима (в середине) и Ольга (справа)

В те годы настигла поэта его большая и непростая любовь. В 1922 году он женится на Серафиме Густавовне Суок, уведя её от мужа — Ю. Олеши. (Суок — имя куклы в «Трёх толстяках». Это фамилия жены Олеши, ставшей потом женой Нарбута).

Эта любовь и женитьба уже сужены-пересужены в мемуарах Катаева. Но прежде чем довериться его толкованию, нелишне вспомнить известную реплику из драмы Л. Толстого: «Живут три человека... Между ними сложные отношения... борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете...»

На страницах катаевского романа Серафима Суок появляется, естественно, под кличкой, у него она «дружочек», так якобы звал её Олеша, а она его «слоником». А сам Олеша у Катаева зашифрован под кличкой «Ключик». Вот как он описывает Серафиму начала 20-х годов: «Подругой ключика стала молоденькая 17-летняя весёлая девушка, хорошенькая и голубоглазая. Откуда она взялась, не имеет значения. Её появление было предопределено».

юная Сима Суок

И на другой странице — уже появившаяся в жизни Нарбута: «Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнущая духами Лориган Коти, которые продавались в маленьких пробирочках у входа в универсальный магазин».

В стихах Нарбута, адресованных Серафиме Суок, мы встречаем несколько схожий образ:

Твой зонтик не выносит зноя,

легко линяет по кольцу,

но платье пестрое, цветное

тебе особенно к лицу…

Ты в революцию пришла в нем,

смеялась (кто тебя поймет?),

когда копытом бил по ставням

и заикался пулемет!

Цветное поле пело, тлело

и распадалось на куски,

зато росло и крепло тело,

вылущиваясь из тоски!

И все вдруг стало преогромной,

стремглав летящей мастерской:

дышали, задыхаясь, домны,

и над ремнями волчий вой.

И в этом мире, в суматохе,

геометрическая цель,

сопя, рождала поршней вздохи,

сияла в колесе – кольце.

И в этом же, вот в этом мире,

трудолюбива и легка,

с глазами и светлей и шире,

ты – у станка!

По мере развития романа Серафима Суок у Катаева получила ещё одно прозвище — Манон Леско. И не без основания. Верность не была её отличительной чертой. Вначале она ушла от Олеши к одному солидному служащему губпродкома, пожилому вдовцу. Она нежно заявила своему слонику, что её новый избранник, служа в продовольственном комитете, имеет возможность получать продукты, а ей надоело вести полуголодное существование, что одной любви для полного счастья недостаточно, но что ключик-Олеша останется для неё самым светлым воспоминанием. И, чтобы как-то смягчить боль расставания, пообещала Олеше доставать продукты.

Олеша с Катаевым разрабатывают план, как им украсть «дружочка», он увенчивается успехом, и новоиспечённая Манон Леско вновь очутилась в объятиях Олеши, прихватив с собой продукты и вещи, купленные ей женихом из продкома. Но счастье Олеши было недолгим. Вскоре в жизни Суок появляется Нарбут — тогда уже во всём блеске своей литературной и революционной карьеры, легендарной славы героя гражданской войны. Серафима уходит к нему.