-Музыка

- МОЖЕТ БЫТЬ Эльфийская песня из кф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ

- Слушали: 3910 Комментарии: 17

- Karunesh – A Journey Of The Hear

- Слушали: 143 Комментарии: 0

- Печальная река (мелодия индейцев инка)

- Слушали: 9548 Комментарии: 0

- Ernesto Cortazar – Wonders Of Life

- Слушали: 533 Комментарии: 2

-Рубрики

- Турманина Валерия Ильинична-Растения рассказывают (37)

- К читателю (1)

- Зачем нам нужно знать об изменениях за тысячелетие (1)

- 1. Как по растениям узнать о событиях прошлого (9)

- 1.1. Что такое фитоиндикация? (1)

- 1.2. Растения-долгожители (1)

- 1.3. Повествуют древесные кольца (1)

- 1.4. Летопись на камнях (1)

- 1.5. Растения-пионеры (1)

- 1.6. Растительность предельных местообитаний (1)

- 1.7. Источники сведений о былой растительности (1)

- 1.8. Практические советы (1)

- 2. О природе с древнейших времен до наших дней (7)

- 2.1. Арктические пустыни и тундры (1)

- 2.2. Тайга и лесотундра (1)

- 2.3. Смешанные широколиственно-еловые леса (6)

- 2.4. Широколиственные леса и лесостепи (1)

- 2.5. Приморские степи и пустыни (3)

- 2.6. Крым и Кавказ. (4)

- 3. Использование полученных сведений (9)

- 3.1. Колебания климата за тысячелетие (1)

- 3.2. Ритмы и прогнозы (1)

- 3.3. Растительность и колебания климата (1)

- 3.4. Наши задачи и опыт связи человека с природой (1)

- 3.5. Фотографии Вейсмана Льва Ильича (1)

- 3.6. Сведения о самых старых растениях (1)

- 3.7. Рекомендуем прочитать (1)

- 3.8. Список цитируемой литературы (1)

- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. (20)

- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. МАРШРУТАМИ ЗАГАДОК. (1)

- ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛИМАТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1)

- ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И. (13)

- ЭТО ИНТЕРЕСНО (5)

- ТУРМАНИНА В.И. РАССКАЗЫ О ПРИЭЛЬБРУСЬЕ (7)

- К ЧИТАТЕЛЮ (1)

- ВВЕДЕНИЕ (1)

- ДОРОГИ ГИГАНТОВ (1)

- УТРО ТВОРЕНИЯ (1)

- «БЕЛАЯ СМЕРТЬ» И ЕЕ «СВИТА» (1)

- ПОД ШУМ ГОРНЫХ ПОТОКОВ (1)

- ЗАГАДКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ИТКОЛА (1)

- ТУРМАНИНА В.И.БУКЕТ ИСТОРИЙ ТЕТУШКИ ВЕРОНИКИ (5)

- ТЕТУШКА ВЕРОНИКА И МЫ (1)

- ПАНТЕЛЕЙМОН-ЦЕЛИТЕЛЬ (1)

- ГОСТЬЯ УСАМБАРСКИХ ГОР (1)

- РАСТЕНИЯ-ПЛАКСЫ (1)

- ТУРМАНИНА В.И. ЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ ЗНАКОМЫХ МЕСТ (3)

- К ЧИТАТЕЛЮ (1)

- КАК РОЖДАЮТСЯ ИСТОРИИ (1)

- ГОЛЫГИНСКИЕ ПРИЗРАКИ (1)

- ТУРМАНИНА ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА (11)

- ЗАГАДКИ ПРЯСЛИЦ В ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКЕ (1)

- О ДЕЯНИЯХ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА (1)

- ГРЕЦИЯ. ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗА ТРИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (1)

- РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? (1)

- О ДУБЕ С СЕРЕБРИСТОЙ КОРОЙ (1)

- Штрихи к портрету Г.К.Тушинского (1)

- В Факеево у Григория Сафоновича Карташова (1)

- ЦИВИЛЬСК И САРАЕВЫ (1)

- ТУРМАНИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА (13)

- В НАЧАЛЕ БЫЛО... (1)

- ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙ (1)

- СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ (1)

- МАРИЯ СТЕПАНОВНА ВОРОНИНА (1)

- В ОСЕЧЕНКЕ (1)

- МОЙ ДРУГ - ДЯДЯ МИТЯ КИПЛИК (1)

- ДЕТСКИЕ ГОДЫ: ГИРЕЕВО - ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ (1)

- МОИ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ИМЕНИИ ТОРЛЕЦКОГО (1)

- ВСТРЕЧИ И ПЕРЕПИСКА С ДЯДЕЙ ВАНЕЙ (1)

- РЕРБЕРГИ. ЛЕТО НА ВОЛГЕ. СТАВРОПОЛЬ. (1)

- ЛИЦА МОСКОВСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ (1)

- О ЛЕНЕ ЖУКОВСКОЙ - ДОЧЕРИ ОТЦА РУССКОЙ АВИАЦИИ (1)

- МОСКВА ИСТОРИЧЕСКАЯ (9)

- СТО ЛЕТ С УНИВЕРСИТЕТОМ (1)

- О СЕМЬЕ ОТЦА П.П.ФАЙДЫШ (1)

- О БЕЛОМ ХРИСТЕ НА ВВЕДЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ (1)

- Москва 1925-1930 годов (1)

- МОСКВА ДОВОЕННАЯ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА (1)

- МОЙ ЗВОНОК К БЕРИЯ (1)

- ЛИНДЕНБЕРГ В.А. О СТАРОМ ГИРЕЕВО (1)

- УСАДЬБА ГИРЕЕВО (1)

- УСЫПАЛЬНИЦЫ ВВЕДЕНСКОГО КЛАДБИЩА (6)

- ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ (105)

- МИФОЛОГИЯ СЛАВЯН (33)

- РАССЕЛЕНИЕ ПО ЗЕМЛЕ В БЫЛИННЫЕ ВРЕМЕНА (21)

- РУССКИЙ ЯЗЫК - ПРАЯЗЫК (18)

- СКАЗКА-ЛОЖЬ,ДА В НЕЙ НАМЕК (6)

- СЛАВЯНО-АРИЙСКАЯ КУЛЬТУРА (10)

- КАМНИ-СЛЕДОВИКИ (10)

- Каруны. (3)

- ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ (7)

- ВИДЕО (5)

- ЮМОР (1)

- Семь тел человека (1)

- МУЛЬТИКИ (1)

- ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА (1)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

ТУРМАНИНА Е.П. МОЙ ДРУГ - ДЯДЯ МИТЯ КИПЛИК |

Художник Киплик Дмитрий Иосифович ПОРТРЕТ ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТОРЛЕЦКОГО. 1894

Дядя Митя [Дмитрий Иосифович Киплик (1865 — 1942) ]- это самый светлый образ моего детства. Он был художником, учился вместе с И.Е.Репиным, был двоюродным братом дяди Вани [Ивана Александровича Торлецкого]. Когда-то его семья была состоятельная, потом что-то случилось, и он стал бедняком.

На передвижной выставке - за портрет дяди Вани – Д.И.Киплик получил премию. Был командирован Академией в Италию. Был он очень скромен и не знал женщин, в Венеции он встретил натурщицу сеньору Элизу, страстно полюбил её, они поженились. Сложена она была чудесно. Когда она приехала к нам – ей было лет 18. Но я познакомилась с нею уже позднее. Сеньора Элиза была молода, весела. Входя в церковь, делала книксен [т.е. реверанс], и я выучилась и привыкла.

1899. Евгения Файдыш и дядя Ваня Торлецкий. Имение Старое Гиреево

1903. ОСЕЧЕНКА. В центре Дмитрий Иосифович Киплик рядом внизу сидит его супруга - сеньора Элиза, справа - Иван Александрович Торлецкий и Мария Степановна Воронина - тетя Евгении Файдыш.

1903. ОСЕЧЕНКА. В центре Дмитрий Иосифович Киплик рядом внизу сидит его супруга - сеньора Элиза, справа - Иван Александрович Торлецкий и Мария Степановна Воронина - тетя Евгении Файдыш.

Самые хорошие воспоминания о них. В Осеченке с дядей Митей было радостно сесть в лодку и открывать новые острова на озере. Мы высаживались с победным криком и водружали флаг. Называлось играть в Робинзона. Пикники делали тоже часто там же.

Художник Киплик Дмитрий Иосифович МАРИЯ СТЕПАНОВНА ВОРОНИНА. 1901

Тётя Мариша [Мария Степановна Воронина, урожденная Файдыш (1850-1914)- родная тетя Евгении Файдыш] и дядя Митя были заядлыми рыболовами, и вечером много было разговоров и «злоумышлений» относительно ловли рыб. С вечера ставили приманки, а на заре ехали ловить.

Этюд на Волге ЛЫСЫЕ ГОРЫ 1890-ые годы

Дядя Ваня Торлецкий через Д.И.Киплика был близок к миру художников. И вот однажды они наняли баржу, погрузили свои вещи и поплыли вниз по Волге. Где им нравились места, они останавливались и писали этюды. Дядя Ваня, или как его называл Киплик - Жан, был поваром. Они часто вспоминали эту весёлую поездку. У меня и сейчас висит маленький этюд «Лысых гор».

Жалко, что я их не расспросила, как следует, кто с ними был ещё. Кажется, с ними ездил Фёдор Иванович Рерберг (1865 - 1938). С семьей РЕРБЕРГОВ я познакомилась в начале 1900-ых годов. Они у нас жили на даче, потом мы ездили на пароходе в 1908 году с ними в их излюбленное место на Волге - Ставрополь.

Я помню, была не прочь заработать деньги.

Из разноцветных шелковинок я плела косички, завязывала кончики узлом, а самые, самые кончики распушала, и это были закладки для книг. Тётя Элиза всегда с удовольствием их покупала, и у меня были деньги, которые я отвозила грустной маме в Москву.

Первый мой заработанный гривенник был даже опасен для меня. Дело было в имении под Петербургом. Там делали плотину и были наняты все мальчишки и девчонки, в том числе и я. Мы должны были брать в корзину песок или землю, не помню сейчас, и нести её до середины реки. Мостик был не особенно широкий, а я и сейчас не могу ходить над пустым местом, будь под ногами даже устойчивый настил. Но тогда я сделала наравне со всеми ребятами изрядное количество рейсов и шлёпнулась в воду. Дядя Митя со своими длинными ногами быстро меня выудил и я, переодевшись, побежала получать деньги в контору. И какая это была радость получить серебряный гривенник! И какая была печаль, когда я его быстро потеряла.

Я вообще часто тонула. Во второй раз, на глубоком месте, во время ловли рыбы, вытащил другой двоюродный брат дяди Вани – Лёва.

Да, я отвлеклась от милой пары Кипликов. Он написал мой портрет. Я сидела в глубоком кресле и, опершись на руку, слушала Робинзона. На мне было голубое платье и бант голубой. Портрет вышел великолепно. Но судьба картин Д.И.Киплика в Гиреевской усадьбе после революции неизвестна.

Потом писал миниатюру на слоновой кости для медальона с дяди Вани. Работал с лупой и напряженно. Мне же нравилось бегать по скрипучим доскам пола, в мастерской, и его стол сотрясался. Несколько раз меня останавливали, но потом с позором выгнали. И я была очень обижена. Мне так нравился запах красок и процесс их приготовления. Дядя Митя их сам делал, растирая на стекле.

Евгения Петровна Турманина, урожденная ФАЙДЫШ на даче 1960-ые годы.

Сейчас я сама пишу масляными красками и думаю, что эта любовь к живописи пришла ко мне с детства.

Был альбом карикатур, где дядя Митя Киплик одним штрихом рисовал разговаривающих толстого дядю Ваню Торлецкого и такого же толстого управляющего Фадеева. Или тетю Маришу [Мария Степановна Воронина], сидящую с работой на диване, или мою круглую детскую мордочку, или «дикого мустанга» племянницу дяди Вани – Марину [Марина ЭрастовнаРындина (1887-1973)], дико мчавшуюся в тальме [тальма– длинный дамский плащ без рукавов] и на высоких каблуках. Была у него карикатура на И.Е.Репина. Он был изображён разносчиком товаров, с лотком на голове, и называлась «на все вкусы».

С дядей Ваней, или Жаном, как Д.И.Киплик его называл, были вечные споры, суть которых я не понимала. Часто упоминалось имя Суворина [Алексей Сергеевич Суворин (1834-1912), – публицист, издатель, собственник газеты «Новое Время», владел самым большим книжным магазином в Петербурге с отделениями в провинциальных городах]. Когда дядя Ваня и дядя Митя начинали спорить и кричать друг на друга, то, помня нравы своих соотечественников итальянцев, сеньора Элиза истерически кричала: «Сеньора Мария! Уберёмте ножи!»

1904 год. Старое Гиреево. Именины Ивана Александровича Торлецкого

Фрагмент фотографии. Слева МИХАИЛ ФЕЛИЦИАНОВИЧ ХОДАСЕВИЧ(1865-1925) - присяжный поверенный Ивана Александровича Торлецкого, в центре ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ КИПЛИК и справа - старший брат ЕВГЕНИИ ФАЙДЫШ - НИКОЛАЙ ФАЙДЫШ

Именины дяди Вани всегда очень весело справлялись.

И еще из приятных воспоминаний - вместе с милой парой Кипликов мы жили зиму 1904-1905 года в Севастополе. Прибыли мы в конце 1904 года и застряли в нём на счастливые полгода. Какое было удовольствие «удрать» на катере на Северную сторону и бродить на кладбище между могил героев, защитников Севастополя.

В феврале в Севастополе зацвели в городском саду розы. Часто там бывали лотереи. В киосках много было заманчивых вещей, и один раз стояла даже «лошадь с дрожками». Играл оркестр на эстраде. Всё было чудесно. Первый раз я слушала оперу «Аскольдова могила». Она шла днём, при керосиновых лампах у рампы. Мне очень понравилась.

Художник Киплик Дмитрий Иосифович. ПОРТРЕТ ЕВГЕНИИ ФАЙДЫШ. СЕВАСТОПОЛЬ. Февраль 1905

У дяди Мити Киплика была в центре города мастерская. Не помню, что там было. Но, помню, часто видела красавца броненосца «Потёмкина» в бухте. На Графской лестнице красиво было смотреть, как приплывают шлюпки, как дружно гребли матросы, на офицеров в чёрных плащах. Мы жили на втором этаже дома генеральши Паниной. У нас был балкон. Туда зимой ставили провизию для сохранения.

В Крыму. Слева сидит Женя Файдыш, рядом Мария Степановна Воронина с сеньорой Элизой, вяжет Вера Яковлевна, справа – Дмитрий Осипович Киплик.

... По возвращению в Москву произошло много событий. Кратко - моя тетя Мария Степановна Воронина рассталась с дядей Ваней Торлецким, с которым они прожили вместе 14 лет и 3 месяца! В моем дневнике написано: 1906 года 30-го ноября мы уехали из Гиреева!?!

Началась новая московская жизнь...

Письма 1910 года Дмитрия Иосифовича Киплика к Евгении Файдыш и Марии Степановне Ворониной:

Ау! Женёк!

Откликаюсь, и извиняюсь, что откликаюсь не сейчас же по получении твоего письма, которому мы с сеньорой были обрадованы.

Я очень занят, к тому же перевозил в это время свое семейство на дачу в Финляндию, а потому совершенно не мог ответить.

Благодарим тебя и тётю Маришу за поздравление с нашей семейной радостью. Но ты несколько ошибаешься наша детка, которую зовут Ольгой, уже не новорожденная, а теперь почти 1½ года! В июле месяце будет ровно 1½ года. Мы уже ходим, уже умеем пачкать холст!

Времени действительно много утекло, очень много произошло всяких перемен, вот у меня есть собственный колобочек, которого я очень люблю и с которым очень вожусь.

А моего бывшего колобочка, т.е. тебя теперь уже не узнаешь, шутка сказать 16 лет! Ей уже 16 лет. А когда мы виделись в последний раз, то было только 11 лет!

5 лет не видались!

И за это время я никого не видел из прежних Гиреевских знакомых и родственников, только теперь, недавно у меня был М.Ф.Ходасевич.

Он мне рассказал кое-что из того, что делается на свете Божием.

Но что же ты не прислала своей фотографии, ведь, наверное, у тебя есть фотография?

Когда я хочу представить себе тебя, то мне приходит на память только, какова ты была в 11 лет.

А я тебе пришлю фотографию Люлю (т.е. Ольги).

Только, что переехали в деревню, как начался холод возмутительный, Люлю всегда прогулки сидит в колясках, и простудилась, получила насморк!

Но ты меня спрашиваешь о Леонардо, а я тебе о насморке Люлю!

Какая адская проза сказала бы, блаженной памяти Марина! Есть, есть, произведения Леонардо здесь в Петербурге в Эрмитаже, 2-3 вещи всего только.

Пока всего тебе лучшего, преуспевай в живописи. А музыка как идет? Сеньора целует тебя и тётю Марину, а я присоединяюсь к ней.

Твой Д.Киплик

Дорогая Мария Степановна!

Лиза очень извиняется, что до сих пор не могла ответить на Ваше письмо, которое она получила. Адрес наш тот же, на лето мы уезжаем на дачу в Финляндию, но квартиры своей не меняли.

Спасибо Вам за сообщения о Вас и московских новостях. …

Что сказать Вам о нас?

Живем мы так себе, скорее плохо, чем хорошо.

Относительно здоровья не важно.

Лиза уже более трех лет тому назад отравилась свинцом, пользуясь знаменитой Мечниковской лактобациллиновой простоквашей. Долго лечилась, и осталась всё же на всю жизнь искалеченной: у нее так и останется паралич одной голосовой связки, как результат бывшего свинцового отравления. Кроме того, постоянно хворает. Детишку нашу не смогла сама докормить, от истощения организма - у нее стали делаться на обоих глазах бельма! Пришлось кормить искусственно, что отозвалось на ребенке.

Только и делаем, что лечимся.

Бр, конечно, дорого стоит, а подчас бывает и не на что лечиться. Так было как раз в то время, когда Лиза болела отравлением. Я писал тогда И. Торлецкому, умолял его помочь мне денежно, просил униженно, чего я терпеть не могу вообще, но для здоровья дорогого человека, готов был и унижаться. Представьте, этот господин на мое горе даже не ответил ни слова! Письмо же мое получил, это я знаю, но он собирался с возлюбленной ехать в Крым.

Я знаю его недостатки, но никогда не думал, чтобы он был способен на такую возмутительную жестокость, этот человек – “апостольской” жизни.

Из боязни, что я расскажу кому-либо из его знакомых о его гнусном поступке, он распространил в Москве слух, что мы с женой уехали в Америку!

И все этому поверили!

И я жил с этим человеком!

Верил в его добрые чувства ко мне. Но теперь я счастлив – никаких Торлецких около меня нет и не будет. Мы ни с кем из них не поддерживаем знакомства, избави Бог от этих насквозь фальшивых людей!

Мне жалко всё же, что этим омрачаются воспоминания о прошедшем. О жизни в Гиреево и проч.

Всё это мне кажется теперь ужасно далеким и давнопрошедшим! С Гиреевым у меня сопряжено ведь масса воспоминаний, вся почти жизнь моя прошла там, и вот… Теперь даже и попасть туда уже невозможно, а если и пришлось, то было бы и тяжело и жалко.

Но не буду наводить на Вас тоски и скуки.

И Вы, и мы переживаем другой период в жизни. Будем думать, что всякое время имеет свои прелести. И будем жить!

Я писал Жене, чтобы она прислала свою карточку, но она так и не сделала этого. Я же при первой возможности пришлю карточку нашей Ольги, которая очень похожа на меня, а лучше было бы на мать.

Будьте здоровы, Лиза и я целуем Вас и желаем веселых праздников и Нового года.

Ваш Д. Киплик

...

Серия сообщений "ТУРМАНИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА ":В НАЧАЛЕ БЫЛО... ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙЧасть 1 - В НАЧАЛЕ БЫЛО...

Часть 2 - ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙ

Часть 3 - В ОСЕЧЕНКЕ.

Часть 4 - ТУРМАНИНА Е.П. МОЙ ДРУГ - ДЯДЯ МИТЯ КИПЛИК

Часть 5 - ДЕТСКИЕ ГОДЫ: ГИРЕЕВО - ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Часть 6 - МОИ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ИМЕНИИ ТОРЛЕЦКОГО

...

Часть 10 - СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ

Часть 11 - МАРИЯ СТЕПАНОВНА ВОРОНИНА, УРОЖДЕННАЯ ФАЙДЫШ

Часть 12 - 25 АВГУСТА 1868 ГОДА. ПРИДАНОЕ МАРИИ СТЕПАНОВНЫ ФАЙДЫШ

|

В ОСЕЧЕНКЕ. |

ИЗ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ ЕВГЕНИИ ПЕТРОВНЫ ТУРМАНИНОЙ, УРОЖДЕННОЙ ФАЙДЫШ (1893-1973)

Да, я забыла описать ещё чудесное время, проведённое в другом имении дяди Вани [Иван Александрович Торлецкий (1859-1918)], в Осеченке, под Петербургом.

В детском представлении оно выглядело так: от станции мы шли минут 15, начинался высокий сосновый лес, и в нём стояли удивительные домики замшелые, бледно-зеленые, пустые.

В одном из них дядя Ваня делал фейерверк, и туда заходить нельзя было.

Дом, где мы жили, был двухэтажный, тоже такого же цвета. На втором этаже шла кругом галерейка, а посредине стояла высокая, высокая лесенка, которая оканчивалась площадкой – это для того, чтобы видеть, не горит ли лес и где горит. Мне запрещали лазить на эту башенку, но до половины я забиралась. Над окнами жили голуби, и приятно было кормить и наблюдать за малышами.

Жили мы во втором этаже, а при входе на большой, большой площадке к стенам были прикреплены топоры, отнятые у крестьян при рубке леса. Бдительность лесников и мужицкое горе. Я очень боялась проходить мимо.

Моя комната была уединенная. У кровати или вернее под кроватью висела картина: замок, лодки с дамами в красных платьях и кавалерами с гитарами и мандолинами, кусок красивой материи свешивался в воду. Всё было красиво и нарядно. Подолгу я рассматривала эту картину, так она мне нравилась и сейчас вспоминаю с удовольствием

Сад там какой-то дикий, как и всё в этом имении.

Стояли беседки, сделанные из половины больших лодок, внутри стоял стол и скамейки, потом были гибкие, длинные скамейки, на которых как на трамплине можно было прыгать.

Рос папоротник в большом количестве, в котором в полночь Ивана-Купалы я сидела и ждала, когда распуститься на них огненный цветок, который я сорву, и он поведёт меня к кладу. А, вырыв клад, я буду богата, и мама, и дети будут всегда весёлые, а себе я куплю ослика и маленькую мышиного цвета пони… Но папоротник упорно не зацветал.

Мне дали лошадь, двуколку и девушку лет 15, и мы с ней часто делали большие прогулки по сосновому лесу.

А сколько там было грибов белых, а сколько в саду смородины и крыжовника, а сколько чудесных светлячков.

Сделали большие, хорошие качели и как было весело!

А бежать чистить рыбу на реку!

Один раз я даже плыла на плоту, что было опасно.

А купание? Пока идёшь купаться успеешь, всё с себя снять и уже в готовом виде бежишь к воде. Тётя меня выучила отойти от берега и потом плыть к нему. Так я и выучилась плавать. Но место купания было страшноватое: по рассказам здесь кучер купал лошадь, и она его убила копытом, и иногда чудилось, что вот, вот убитый схватит за ногу…

А варка варения!

Один раз приползла гадюка и чуть не укусила Ледьку (собака), но была убита и до захода солнца убитая лежала и шевелилась, а после захода перестала.

Была там плотина, и в воде неподвижно стояли щучки, и в них было интересно стрелять из пневматического ружья: они оглушённые всплывали, их я брала домой и выпускала в ведро на террасе, и там они жили.

А с дядей Митей Кипликом как было радостно сесть в лодку и открывать новые острова на озере. Мы высаживались с победным криком и водружали флаг. Называлось играть в Робинзона. Пикники делали тоже часто там же.

Тётя (Мария Степановна Воронина) и дядя Митя Киплик были заядлыми рыболовами, и вечером много было разговоров и “злоумышлений” относительно ловли рыб. С вечера ставили приманки, а на заре ехали ловить.

Это всё в старом доме, а потом выстроили дом над песчаным обрывом над рекой. Горизонт был обширный, очертания даже скрывались в тумане. Река была быстрая, прихотливо извивалась. Очень глубокая. В ней чуть не утонула наша полная повариха, но её спасла пятнадцатилетняя Маша, моя няня в прошлом, и горничная в настоящем. Она приходилась родственницей со стороны мамы и была весёлая, с ровным характером.

В новом доме “Миловиде” был цветник со стеклянными шарами и садиком, открытым для солнца. В клумбы мы наносили светлячков.

Кроме семьи Кипликов там жила семья Ходасевичей с дочкой Валей, моей подругой. Нам подарили фонарики, и мы любили провожать гостей с фонариками, которые жили на “Коровьем Броде”. То была семья дяди Т. страстного охотника. У него было много некрасивых худых собак с хвостами, как палки, и пятнами на короткой шерсти, их называли легавыми. И, кроме того, были надувные подушки, которые стали моей мечтой.

В имении под Петербургом управляющим был один из дядей, а именно дядя Илюша. Он был большой оригинал. Так, например, лошадей держал он на воле, и только на зиму, этих диких мустангов с приплодом, загоняли домой.

Вот одного из этих диких решили запречь в тарантас. Собрались ехать в лес, где растёт клюква. Все хотели уж садится, как этот дикарь, почуяв одну кобылку и приревновав её к близ стоящим лошадям, стал бурно расправляться с соседями – кусать, лягать. И прочие все лошади и люди бросились в разные стороны. Тетя Мариша (Мария Степановна Воронина) схватила меня за руку, и мы очутились с нею в курятнике. Скоро кончилась эта неразбериха, и мы поехали.

Ехали песками долго и приехали к лесу.

Там постелили скатерти, поставили самовар, и всё было необычайно вкусно и красиво. Недалеко протекала среди ярко зеленых берегов жуткая, чёрная река.

Клюквы было очень много и весело было её собирать.

Дядя Ваня только предупредил насчёт торфяных окон и рассказал, как он на охоте попал в такое. Ружьё, поперёк положенное, его спасло, но он долго кричал, пока не подошли к нему на помощь. И после этого, от холодной воды, он заболел ревматизмом.

Именины дяди Вани всегда очень весело справлялись. А в новый дом над речкой приехало много гостей из Москвы. К несчастью шёл затяжной дождь. Но это не омрачило наше детское веселье, и мы с взрослыми играли в игры “во мнение”, в фанты и ещё какие-то. Кто-то подошёл к окну и обнаружил, что на речке сидит рыболов и ловит рыбу. Это было так забавно, что все прибежали посмотреть. Через час, два, три, он всё сидел там. После обеда все подошли к окнам, а он всё сидит. Ночь скрыла его от наших глаз, а наутро все увидели его на том же месте. Это была шутка дядя Мити, хорошо исполненная.

Из развлечений был крокет, в который с увлечением играли и взрослые, и малыши. На лодке часто катались и проезжая около “рыболова” всегда смеялись. Выплывать, из-под моста в Тверцу, нам было запрещено. Так как под водой плыли набухшие брёвна и могли перевернуть лодку, но со старшими мы смело пускались в эту авантюру.

Во время гуляния, проходя мимо работающих в поле крестьян, Леночка – племянница дяди Вани, говорила им: “Бог в помощь!”. Много по дороге стояло деревянных сарайчиков с дёгтем. От него плохо пахло.

Однажды мы сделали прогулку, нечто вроде “пикника”, в деревню Лидино [1], чьи многочисленные топоры украшали дом с вышкой. Там тётя, с моста, ловила рыбу, а я с дядей Ваней просто стояли и смотрели. Вдруг ко мне из воды выбросилась крупная рыба. Мальчишка, стоящий рядом, спокойно вскрыл её и показал длиннейшего солитера и потом галантно предложил его Ледьке. Дядя Ваня был возмущён, затоптал солитера и выругал мальчика. Он был очень раздражительный, голос имел громкий и любил “поорать”, как говорила тётя (Мария Степановна Воронина). Потом мы что-то ели в избе, отдыхали и к вечеру только приехали домой. Деревня эта считалась неспокойной, в политическом отношении, и много там было бунтарей.

Дядя Илюша “дамский угодник” вставал рано утром. В лесу находил грибы и к деревьям прикреплял записочки-заметки. Потом собирал всю компанию и вёл в лес наводящим путём, и каждый, по записочке, находил грибы. А грибы были белые и мал мала меньше, и удивительно красиво росли среди яркого мха. Нигде больше такой красоты я не встречала. Так проводили время в развлечениях и веселье.

Да, забыла ещё описать маленький “хаос”, он был против прежней дачи с вышкой. Он являлся копией “хаоса” в Алупке. Его небольшие размеры скрывали множество сюрпризов: то мостик над ручейком, то грот, то неожиданный массив горы, то какое-то удивительное дерево.

Ах, хотелось бы поехать посмотреть, что там теперь.

Имение это было в 4 тысячи десятин под лесом [около 5 000 гектар], который рубили и вывозили на дровяные склады Москвы. Что осталось?

В одной яме я нашла диковинный череп и уверяла, что это череп медведя.

Дядя Митя (Киплик) сделал мне лук и стрелы, и я охотилась. В особенности мне хотелось поймать птичку. Тогда мне посоветовали посыпать птичке соли на хвост, и что тогда она не улетит. И долгое время я носила соль в кармане, не подозревая коварства больших.

Да, это было самое светлое время моего детства.

А как часто бывало, дядя Митя (Киплик) и Сеньора Элиза будили меня по утрам – кататься на лыжах с берега на пруд. Это тоже было небывалое удовольствие.

[1] Лидино (ЗАИМКА), Новгородская губерния в прошлом, сейчас Тверская область. Владельцы – Матюшкин, Фёд.Фёд.(рус. мореплаватель, адмирал) до 1872г.; затем Торлецкие; последний владелец Ходасевич Владислав Фелицианович, женатый первым браком на племяннице Торлецкого Ивана Александровича – Марине.

Серия сообщений "ТУРМАНИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА ":В НАЧАЛЕ БЫЛО... ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙЧасть 1 - В НАЧАЛЕ БЫЛО...

Часть 2 - ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙ

Часть 3 - В ОСЕЧЕНКЕ.

Часть 4 - ТУРМАНИНА Е.П. МОЙ ДРУГ - ДЯДЯ МИТЯ КИПЛИК

Часть 5 - ДЕТСКИЕ ГОДЫ: ГИРЕЕВО - ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

...

Часть 10 - СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ

Часть 11 - МАРИЯ СТЕПАНОВНА ВОРОНИНА, УРОЖДЕННАЯ ФАЙДЫШ

Часть 12 - 25 АВГУСТА 1868 ГОДА. ПРИДАНОЕ МАРИИ СТЕПАНОВНЫ ФАЙДЫШ

Метки: Евгения Петровна Турманина В осеченке Лидино Заимка Иван Александрович Торлецкий |

Понравилось: 1 пользователю

ТУРМАНИНА В.И. ДОКОЛУМБОВАЯ АМЕРИКА. ИЗОБРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ НА ВЕРЕТЕНАХ. |

История о злой колдунье, которая с помощью веретена могла остановить жизнь целого королевства, известна всем с детства по сказке о спящей царевне. Веретена и прялки, как растения и животные, дающие волокна для пряжи, были с глубокой древности предметом почитания у всех народов. Ткани и одежда, как вода и пища, были необходимы людям для жизни. Вероятно, поэтому три дочери Зевса – мойры ведали судьбами людей, а старшая из них – Клото плела нить жизни для каждого смертного. В римской мифологии эту же роль играли парки.

На Руси веретена и прялки делались из дерева и могли сохраняться лишь столетия. Самые древние прялки таят в себе еще много загадок. Там изображалось древо жизни, которое сопровождало человека от рождения до смерти. Красочные рисунки цветов и трав скрывают главную смысловую мысль художника, сохранявшего древние традиции. Для прядения также использовались керамические грузики - пряслица, изображения на которых открывают самые заветные мысли русских прядильщиц многовековой давности...

Керамика известна на Древнем Востоке более семи тысячелетий.

В Америке керамические изделия появились 3-4 тысячелетия тому назад. И здесь мысль о мистической роли прядения нашла свое выражение в создании разнообразных орнаментов на грузиках - пряслицах, укреплявшихся на веретенах.

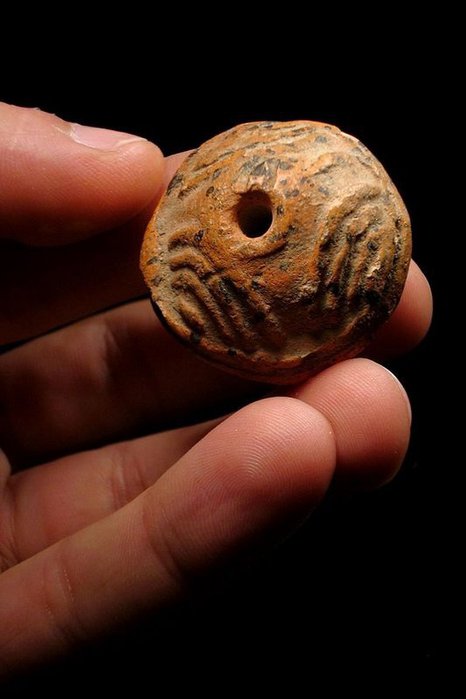

Эти грузики делались из глины, затем тщательно наносился рисунок, и после закалки они превращались в прочные керамические пряслица - диски диаметром от двух до пяти сантиметров. Изготавливались они в доколумбовой Америке от 500 до 1500 лет тому назад. Их дарили новорожденным. С ними отправляли в последний путь умерших.

До сих пор они используются для прядения хлопка и шерсти в отдаленных районах, а в туристических центрах продаются как сувениры. Тысячи таких пряслиц найдены и хранятся в музеях Мира.

Дороти Мак-Микин решила выявить знания древних ацтеков о строении цветов и плодов, нашедшее отражение на пряслицах (Dorothy McMeekin, Economic Botany, Volume 46, Number 2, pp.171-180).

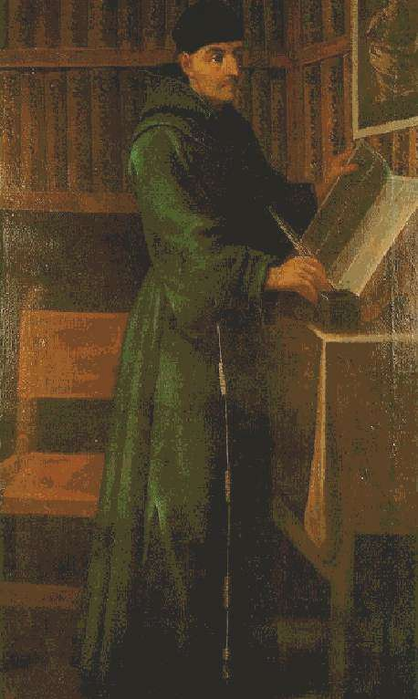

Ее вдохновили на эти исследования хроники испанского монаха Бернардино де Саагун (исп. Bernardino de Sahagún ок.1499-1590), бывшего свидетелем победного шествия конкистадоров Кортеса и гибели империи ацтеков.

Бернардино де Саагун изучил язык древних ацтеков. И записал на этом языке, к примеру, гимн во славу богине проточной воды и описание рисунков на пряслицах в поэтической форме, что затрудняет понимание их смысла современным человеком. Жрецы связывали изображения на пряслицах со строением плодов, цветов, их пестиков, тычинок, лепестков и пр. Глубокие знания о растениях и культовое значение некоторых из них удивляло и пугало испанцев, воспринимавших это как дикое язычество. Так, по убеждению ацтеков, для рано умерших детей на том свете произрастает дерево, питающее их с изобилием сладким молоком.

Обширные поля амаранта (Amaranthus) давали ацтекам зерно и масло. Они лепили из растертых с медом семян амаранта священные фигуры, что особенно возмутило испанцев и побудило их запретить это растение. Семена амаранта ценились на вес золота, им кормили детей и воинов для укрепления тела и духа. Усилиями завоевателей это растение исчезло с полей. Но многим нашим цветоводам знаком амарант с темнобордовыми соцветиями «петушинный гребень» (Amaranthus Paniculatus). У нас произрастают еще 4 вида амаранта (щирицы) вдоль дорог и на полях как сорняки, не обладающие особой красотой. В голодные годы их семена употребляли в пищу, особенно ребятишки. Произрастание щирицы вблизи дорог побуждает на мысль - уж не пробралось ли это растение к нам из Америки, но с меньшей торжественностью, чем картофель, томаты, перец?

Ковры сотканные из хлопка устилали путь властителя ацтеков, когда он шел на торжественную встречу Кортеса, что поразило испанцев не меньше, чем изобилие золота и драгоценных камней в его одеянии. Изображения, связанные с хлопчатником, были ведущей темой на пряслицах у народов Центральной и севера Южной Америки. Хлопчатник (Gossypium) - интереснейшее растение. Его культивируют в Китае и Индии многие тысячелетия, что зафиксировано в древнейших записях. Письменных свидетельств в Америке не сохранилось, но виды здешнего хлопчатника (Gossypium hirsutum, Gossypium barbadense) отличается длиной и тонкостью волокон, что дало основание для его широкого внедрения в культуру в Старом Свете. Для получения же таких качеств нужен очень длительный период его возделывания и отбора лучших растений. Фантасты могли бы увязать культуру возделывания хлопчатника в Америке и Евразии, как и пирамиды, с древнейшими контактами людей нашей Планеты, по крайней мере, 10-12 тысячелетий тому назад.

На снимках слева - нераскрывшаяся коробочка хлопчатника и справа коробочки хлопчатника в поперечном разрезе,

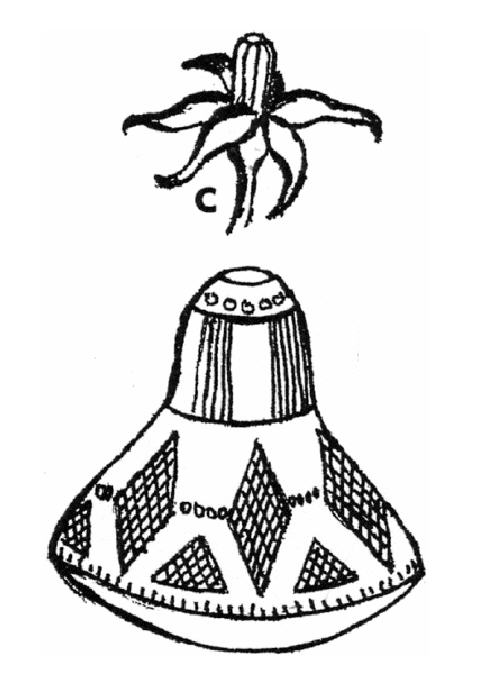

также диаграмма цветка и рядом диск - пряслица. Современные ботаники обычно изображают цветы в форме таких диаграмм с некоторым увеличением. Такие рисунки дают возможность увидеть и тычинки, и лепестки, и другие детали цветка. Но самое интересное, что ацтеки, майя, инки упорно рисовали на дисках - пряслицах эти же детали цветов и плодов во всем их разнообразии.

Всем хорошо известно, что томаты, картофель, табак и другие растения семейства пасленовых (Solanaceae) появились в Европе после плавания Колумба. Судя по пряслицам, это семейство нередко изображалось на них.

На рисунке дан цветок томата (Lycopersicon esculentum) и его изображение на грузике - пряслице, вооспроизводящей геометрию томатного цветка (Dorothy McMeekin, 1992).

Дикорастущий красный перец (Capsicus annuum), который называют еще однолетним или стручковым, тоже принадлежит к пасленовым. Он считается родоначальником всему разнообразию современных перцев. В Мексике и Южной Америке до сих пор произрастает дико этот вид, но с мелкими и быстро опадающими плодами. На рисунке дан его цветок и изображение на древней керамике.

На фотографии слева форма пряслиц из Мексики напоминает цветок дурмана (Datura candida) и справа цветы дурмана.

До сих пор представляется загадочным, зачем так тщательно вырисовывались растения на предметах быта и амулетах. В наше время усилился интерес к этноботанике, занимающейся изучением накопленных знаний нецивилизованных племен и народов о растениях и их использовании. Снаряжаются экспедиции в леса Амазонии, высокогория Анд, малодоступные экваториальные леса Африки, пустыни Австралии. Ученые спешат наверстать упущенное, но лишь редкие старики могут рассказать о целебных свойствах растений, их пищевых возможностях. Всюду у аборигенов пользуются большим спросом современные лекарства и пищевые продукты в ярких и удобных упаковках. Целебные свойства местных растений забываются. Но можно надеяться, что усилиями этноботаников раскроются тайны древних целителей, знатоков местных растений и будут разгаданы замысловатые узоры на доколумбовых дисках - пряслицах.

Валерия Турманина,

кандидат географических наук

6 февраля 2002 года

Серия сообщений "ТУРМАНИНА ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА":

Часть 1 - ТУРМАНИНА В.И. СТО ЛЕТ С УНИВЕРСИТЕТОМ

Часть 2 - В.И.ТУРМАНИНА Штрихи к портрету Г.К.Тушинского

Часть 3 - ТУРМАНИНА В.И. ДОКОЛУМБОВАЯ АМЕРИКА. ИЗОБРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ НА ВЕРЕТЕНАХ.

Часть 4 - ТУРМАНИНА В.И. БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ О ДЕЯНИЯХ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА

Часть 5 - ТУРМАНИНА В.И. РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ - НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ФАНТАЗИЯ СЕДОЙ СТАРИНЫ?

...

Часть 8 - О жизни в Факеево у Григория Сафоновича Карташева

Часть 9 - ЦИВИЛЬСК И САРАЕВЫ

Часть 10 - СТЕПИ ПРИКАСПИЯ

|

Процитировано 4 раз

Понравилось: 3 пользователям

3.2. Ритмы и прогнозы |

Повторяемость явлений природы стала волновать умы людей, вероятно, с той самой поры, как они стали людьми. Точность восхода и заката Солнца, появление месяца, смена времен года будоражили мысль и вселяли надежды на возможность предсказания погоды. А от успешного прогноза холодов, начала весны, разлива реки и т. п. зависело не только благосостояние, но и сама жизнь целых племен и народов. Поэтому «легендные» сведения о правильно предсказанных затмениях, разливах рек имеют столь же длинную историю, как и связанные с ними религиозные верования. Но насколько глубоко ритмичность охватывает те или иные явления природы, пока еще недостаточно выяснено, хотя над решением этих загадок бьются ученые самых разных специальностей.

Влияние суточной ритмики на растительность очевидно. Несомненны и сезонные изменения в природе, ежегодно происходящие с растительностью умеренных широт. В настоящее время учеными выделяется более четырехсот ритмически повторяющихся явлений природы. Однако только суточные и сезонные ритмы не вызывают сомнений, реальность остальных ритмов требует доказательств. В работах А. В. Шнитникова выявлена серия ритмов увлажненности, влияющих на ход гляциальных процессов длительностью от 30 до 1800— 2000 лет. Колонки глубокого бурения в Тихом океане выявили наличие крупного ритма продолжительностью в 150 млн. лет, а также подтвердили смелую гипотезу Миланковича, предложенную им еще в 20-х годах, о периодическом изменении наклона земной оси. Есть сведения об изменении солнечной радиации с интервалами в 2500 лет. И все-таки сразу же надо заметить, что все ритмы длительностью более года не имеют строго определенной продолжительности и не могут быть использованы для точного прогнозирования земных явлений. Все это свидетельствует о том, что и на нашу Галактику в целом, и на каждую пядь Земли одновременно действуют многие факторы, сложение которых мешает точному проявлению ритмов определенной продолжительности.

Влияние колебаний увлажненности и других косвенных проявлений космически обусловленных ритмов на растительность несомненно, но возможно ли выявить непосредственно контролируемую космосом ритмичность в растительном мире, обусловленную электромагнитной природой растительных организмов? Еще в 1964 г. А. В. Крылов предложил назвать «магнитотропизмом» способность растений реагировать на действие магнитного поля и считал установленным, «что магнитное поле Земли оказывает определенное влияние на ростовые процессы растений». Работы И. И. Гунара по выявлению электрофизических свойств растений для изучения физиологии раздражимости были начаты в 1953 г. Последующие работы его учеников позволили количественно охарактеризовать биоэлектрические потенциалы действия у целого ряда организмов и растений. Поскольку не только отдельные растения, но и целые сообщества растений, такие, как лес, могут рассматриваться как отдельные определенные биофизические системы, то можно предположить, что изменение электромагнитной обстановки на Земле в связи с деятельностью Солнца оказывает непосредственное влияние на растительные сообщества, однако количественно оценить величину этих воздействий пока еще, вероятно, невозможно.

Основоположник гелиобиологии А. Л. Чижевский выявил целый ряд интересных совпадений периодов солнечной активности и деятельности организмов. Еще в начале прошлого века старожилами Астрахани была замечена повторяемость колебаний уровня Каспийского моря. В «Землеописании Российской империи...», изданной в 1810 г., Е. Зябловский писал: «Старое известие, что вода в Каспийском море 30 лет прибывает, а в следующие 30 лет убывает, подтверждается свидетельством людей достоверных, которые долго жили в Астрахани». Сын немецкого ученого, проживавшего в Поволжье, Брикнер еще с детства, вероятно, заинтересовался этой загадочной ритмичностью и, став исследователем, предположил существование тридцатилетий, в течение которых повторяются пики увеличения увлажненности. Циклы эти проявляются не всюду; с выделением их многие не соглашаются, не ясна их причина. Но хочется снова вернуться к ним по следующим соображениям. В последние годы уровень Каспийского моря неожиданно для многих стал повышаться. Этот подъем еще в 60-х годах был предсказан М. С. Эйгенсоном.

Прогноз был качественным, основанным на колебаниях солнечной активности, и предполагал подъем уровня моря в 1960 - 1990 гг. Если продолжить циклы Брикнера с конца прошлого века на наш век, то очередной «пик» увеличения увлажненности попадает на 80-е годы. Обработка новейших материалов по Кустанайской области позволила М. X. Байдалу сделать заключение: «Таким образом, каждая климатическая эпоха длительностью в 30 - 35 лет характеризуется определенным замкнутым геофизическим процессом, различными показателями которого являются температура воздуха, осадки и пр.» [Байдал М. X. Колебания климата Кустанайской области в XX столетии. Л., 1971]. Тридцатилетия хорошо отражены в приростах деревьев Южного Урала. Пример этот заслуживает внимания, так как показывает, что обнаруженные практиками не вполне объяснимые ритмические совпадения оказывают довольно ощутимое воздействие на природу этого района. Урожаи зерновых на целинных землях могут возрастать или уменьшаться в несколько раз. Подъем уровня Каспийского моря на 1 м оживил рыбную «жизнь» в мелководных лиманах. Стаи фламинго снова стали прилетать на лето в места, в которых их не было несколько десятилетий. Возрастает биомасса тростников на огромных приморских отмелях.

Обширными количественными материалами, которыми располагают дендрохронологи, весьма заманчиво воспользоваться для выявления ритмических явлений, выражающихся в приросте деревьев.

Традиционным стало выявление соотношений прироста с показателями солнечной активности. Для выявления предела развития лесов на Центральном Кавказе сравнивались усредненные показатели прироста сосен с интервалами солнечной активности, при этом обнаружена была тенденция к увеличению прироста в периоды повышенной солнечной активности для деревьев приледниковых долин.

Обнаруженный для этих же мест ритм длительностью 180 лет, типичный для прироста современных деревьев, прослеживается и на погребенных деревьях в течение всего нашего тысячелетия. Стоит заметить, что минимумы прироста в нашем столетии совпадают с увеличением увлажненности в Прикаспии.

Проведенный совместно с Г. К. Тушинским анализ характера увлажненности и активности гляциальных процессов позволил прийти к выводу о трехсотлетних периодах колебания увлажненности: каждое трехсотлетие фитоценозы завершают свой цикл развития и достигают соответствия с климатическими условиями. Но в это время начинается новое климатическое трехсотлетие, и фитоценозы перестраиваются, при этом в благоприятных условиях оказываются виды, экология которых соответствует новым условиям. Может быть, потому, что цикл этот существует давно и все наши основные древесные породы дряхлеют к тремстам годам, приспособившись в процессе эволюции к этому ритму?

Каждое трехсотлетие последовательно сменяется еще двумя, а затем снова следуют условия, близкие к первому. И если принять за начало этих смен «трансгрессивную фазу» (по терминологии А. В. Шнитникова), характеризующуюся резкими контрастами, то такие фазы были в начале нашей эры и в XIII - XIV вв. За этими фазами следовали столетия с преобладанием прохладно-влажных условий и наступанием ледников в горах (IV - VIII и XVI - XIX вв.). Завершающим было трехсотлетие с повышением летних температур и уменьшением увлажненности. Если выявленные периоды верны, то нас ожидает еще одно-два столетия с теплыми сухими летними сезонами, как во времена Киевской Руси. Но в ближайшем десятилетии может быть и снижение температур, и повышение увлажненности за счет внутривековых колебаний. Однако этот прогноз весьма условен.

Серия сообщений "3. Использование полученных сведений":3.1. Колебания климата за тысячелетие. 3.2. Ритмы и прогнозы. 3.3. Растительность и колебания климата. 3.4. Наши задачи и многовековой опыт взаимодействия человека с природой. 3.5. ЦВЕТНЫЕ ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ Л.И.ВЕЙСМАНА 3.6. Сведения о самых старых растениях. 3.7. Рекомендуем прочитать. 3.7. Список цитируемой литературы.Часть 1 - 3. Для чего могут быть использованы полученные сведения

Часть 2 - 3.1. Колебания климата за тысячелетие

Часть 3 - 3.2. Ритмы и прогнозы

Часть 4 - 3.3. Растительность и колебания климата

Часть 5 - 3.4. Наши задачи и многовековой опыт взаимодействия человека с природой

...

Часть 7 - 3.6. Сведения о самых старых растениях

Часть 8 - 3.7. Рекомендуем прочитать

Часть 9 - 3.8. Список цитируемой литературы

ТУРМАНИНА В.И. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. МАРШРУТАМИ ЗАГАДОК |

Начало этой истории имеет давность в четверть века [в наст. время почти полвека]. В одном из номеров журнала «Природа» была опубликована моя статья по дендрохронологии.

В редакцию пришло письмо от Юрия Васильевича Шереметьева из порта Охотска [адрес из старой записной книжки: Охотск Хабаровского края, Охотская дом 9, кв.7]. Там сообщалось, что еще адмирал Зиновий Петрович Рождественский (1848 - 1909), известный нам по печальному поражению под Цусимой, был большим приверженцем дендрохронологии. Он верил, в частности, в то, что большой прирост поздней древесины у наших лиственниц на побережье морей Охотского моря указывает на большую ледовитость предстоящей зимой.[Ледовитость моря - процент покрытия льдом акватории моря].

Идея была очень проста – лиственница дает хороший прирост до поздней осени при ясной солнечной погоде, что соответствует антициклональным условиям. Длительная блокировка циклональной деятельности антициклонами вызывает в холодный период значительную ледовитость. Ю.Шереметьев учился в 1920-30-ые годы в мореходном училище и там это преподавали курсантам как вполне доказанную закономерность. А затем он многие годы удачно прогнозировал ледовитость.

Меня очень заинтересовало письмо Юрия Васильевича. Мне хотелось, чтобы он опубликовал свой материал. Я даже сделала черновые наброски статьи, подобрав сходные выводы японских ученых. Но он упорно отказывался от публикации, считая, что это не его сфера. Переписка длилась более десятилетия. Выяснилось, что жил на побережье энтузиаст-лесовед, который собрал шкалу прироста лиственницы за 1200 лет!

Моя конкретная научная работа была сосредоточена в пределах Европейской части Союза. Но была мечта заняться Дальним Востоком. Я давала адрес Юрия Васильевича студентам, отправлявшимся на побережье Охотского моря. Студенты встречались с ним, но почему-то финал был один – он не желал общаться с моими посланцами, на какое-то время переписка прекращалась, а потом все начиналось снова, при этом он замечал, что не будет ничего говорить людям, в порядочность которых не верит. А потом… Очень бы хотелось придумать хороший финал… Но жизнь диктует свои законы. Юрий Васильевич Шереметьев скончался, унеся с собой множество тайн нескольких поколений русской интеллигенции Дальнего Востока, а я ушла на пенсию в 1988 году, так и не занявшись всерьез проверкой гипотезы адмирала З.П.Рождественского. Вероятно, и мою толстую папку по Охотскому побережью ждет такая же судьба, как и тех материалов, которые упорно всю жизнь собирал Юрий Васильевич и тот лесовед, уникальная шкала которого за 1200 лет так и исчезла.

Вероятно, это в генотипе нас, россиян, заложена способность знать гораздо больше того, чем удается довести до широкой публики, т.е. напечатать. С юности у меня врезалась в память судьба нашего известного геоботаника Григория Силыча Карелина (1801—1872), не напечатавшего трудов своих десятилетних исследований в Прикаспии. Ему все казалось, что еще рано их публиковать, что надо еще доделать, доработать, дособрать… Пожар сжег и его деревянный дом и все его записи, когда он был глубоким старцем. Тогда мне казалось, что такого финала в наше время не может быть – поток публикаций заполняет все наши журналы и газеты… Однако с высот десятилетий и пока еще сохраняя папку с надписью «Дальний Восток» я понимаю, что и в наше время мало что изменилось.

Энергия сына заставила меня достать папку и рискнуть начать публиковать наблюдения, истории и легенды, собранные Юрием Васильевичем Шереметьевым, позволив себе только небольшую редакцию. Судя по письмам, Юрий Васильевич любил поворчать и не очень доверял тем сказителям, рассказы которых мне передавал.

ПИСЬМО О СВЕТЯЩИХСЯ СКАЛАХ

Вот, к примеру, типичное начало его писем:

«Уважаемая Валерия Ильинична!

Вашу “розовую записку” получил. Письмо долго блуждало, так как есть еще Охотск на Сахалине. Наши ученые – если вообще сподобятся до Охотска доберутся не скоро: практика показывает, что они любят места потеплее, где есть фрукты и нет комаров. Экспедиция Шпаро через лед на остров Врангеля – слишком уж редкое исключение из правил. Но это молодежь, маститые на это не способны. Может, и до наших Охотских чудес когда-нибудь ученые доберутся. Но это будете не Вы. И уж во всяком случае не я: стар я, не по силам.

А вот когда-то мог различить святящиеся скалы. Находятся они около 140 меридиана, между мысами Мофета и Куприянова, западнее впадения Амура. Берег Охотского моря здесь обрывист и разделен узкими речными долинами. Издавна местные жители передавали рассказы о светящихся скалах. Наш зверобойный вельбот, а было это в 1937 году, однажды припозднился, льды сжимало и мы ушли к берегам, где льды были реже. Шли, шли, темно, луны нет, мелко и кажется идти некуда. И тут я заметил, что береговые обрывы – не то светятся, не то кажется, что они излучают слабый красноватый свет, но кажутся более светлыми, чем небо. Моторист ничего не различил, а стрелок различал свет, но хуже меня. Много позднее я опять попал в эти места. Вечером, затемно, среди льда мы собрали вельботы, подняли их на палубу и, закончив работу, выключили свет. И в темноте я опять заметил, что скалы светятся. Из всей команды в 15 человек только четверо различали свечение. А один из мотористов, работавший ранее на кузнице, сказал, что скалы светятся, как остывающее раскаленное железо и мне кажется, это было очень верное сравнение: скалы напоминали холодеющее разогретое железо. Якуты говорят, такая же светящаяся скала есть на перевале Охотского хребта, на водоразделе между Ленским бассейном и Охотским, где-то выше Арки…

О светящихся скалах я вспомнил лишь потому, что встретил человека, с которым плавали тогда, посидели, поговорили весь вечер.

А теперь о том, что Вас интересует. Новостей по старым спилам пока нет. И о деревьях-гигантах пока люди не рассказывали. А вот о людях-гигантах я слышал немало...»

И ВОТ ИНТЕРЕСНОЕ ПИСЬМО О ЛЮДЯХ-ГИГАНТАХ

«Уважаемая Валерия Ильинична!

О том, что Вас интересует:

Влади́мир Кла́вдиевич Арсеньев (1872-1930), путешествуя по Гижигинским берегам, настойчиво распрашивал про великанов: в прошлые годы сказания про великанов можно было услышать от Чукотки до Кореи.

Около 1924 года отряд Вострецова увез из Аяна захваченный гарнизон белогвардейцев. В Аяне оставили несколько красноармейцев. Красноармейцы в старой канцелярии нашли 2 человеческих черепа – гигантских, невиданных.

Красноармейцев черепа удивили размерами – раза в 2 больше обычных человеческих. Решили использовать находки на стрельбище. Один разлетелся на куски с первого выстрела, во второй никак не могли попасть, назад нести не захотели, так и оставили на стрельбище.

Рассказывали мне это участники: Куртуков, Кочетов и кажется Жирков (не могу вспомнить).

Первые двое живут под Охотском, но не видел их давно, а третьего – еще дольше.

Последним Охотским уездным начальником был В.Б.Осмоловский; предыдущим или предпредыдущим – Попов, человек оригинальный и любознательный – все это до Революции. В Аяне в те годы был бранч канцелярии уездного начальника, и Попов, вместе с делами, принял череп великана.

Якуты сообщили: где-то в пещере можно найти подобные, Попов приказал – найти. И якутский старшина доставил еще один. Черепов стало 2. Это в них стреляли красноармейцы.

За мысом Антыкан широта 54° 52′ на реке Антыкан при Попове стояла заимка якутского тойона. У Тойона была чаша: из человеческого черепа, по краю окованная оловянным обручем – это для какого-то религиозного пития молока. Череп принадлежал несомненно гиганту. Попов просил чашу у тойона, но тот не отдал, ссылаясь на заветы отцов передавать по наследству. Черепом интересовался японский ученый, ездивший с Поповым, и, когда гости должно возлияху, японец написал на чаше столбик иероглифов.

Чашу с иероглифами (уже у наследника) видел доктор Федор Альбертович Дербек и Петр Степанович Симан, оба участники экспедиции Михаила Ефимовича Жданко (1855 - 1921) , в 1916 году в Шантарском море, когда отряд миноносцев снимал команду с выброшенной американской шхуны.

Южнее Северо-Восточной гавани широта 55° 10′, лет 40 назад мне показывали развороченную полосу плитняка. Под сопкою плитняк выложен в линию и высовывается из под осыпи – точно осыпь закрыла мостовую. Сказание говорит, что здесь с моря высадились гиганты – люди ростом в полторы сажени [1 сажень = 213,36 см ] – и ни одной женщины. Среди туземцев жен они нашли и постепенно вымерли. Это они начали строить мостовую, но боги не дали – засыпали оползнем.

Лет 20-30 назад на Охотском берегу можно было услышать предания про великанов от якутов (среди эвенов оно малоизвестно), но в период коллективизации, когда вошло в моду высмеивать мифы – предание забылось. Молодежь преданий не знает.

Капитан Пильсудский и капитан Деревянченко мне когда то рассказывали, что генерал-лейтенант Жданко с гидрографического транспорта «Охотск» раскопали плитняк с краю осыпи – вид как у китайской плитняковой мостовой, подогнаны камни плотно, но без скрепляющей извести.

О чаше, черепах великанов и находках скелетов гигантских людей есть заметка доктора Дербека в старом журнале, кажется, «Морском сборнике». Почему я знаю эту заметку: в конце 1920-х годов китайцы предложили Владивостокскому музею купить гигантский человеческий скелет (по-моему, покупка не состоялась). Скелет всколыхнул Владивосток – вспомнили сказание про племя великанов. У нашей семьи было 3 знакомых доктора: Егоров, Рейлян и третий, кажется, Текворт. Который то из докторов вечером принес старый журнал со статьей Дербека о великанах и прочем. Взрослые обсуждали вопрос - я слушал. И, кажется, сам читал. Доктора Дербека я видел в последний раз давно: мне было лет 15, а ему под 50, если не больше.

В 50-ых годах я с Куртуковым косвенным образом установили (по банке, в которую череп входил втугую), что череп великана в окружности имел около 90 см.

Череп невероятных размеров в 30-ых годах я видел у Корышева, умершего капитана шхуны «Нажим» во Владивостоке. Знаю, что череп был привезен из Аяна, но принадлежал ли Попову – неизвестно.

Интересно отметить: в 1960-ых годах в Охотск приезжали полномочные японцы, какое-то отношение имели к лососям. Японцы спрашивали у главного инженера Треста о скелетах великанов – значит знают».

Метки: Турманина Валерия Ильинична Дальний Восток Юрий Васильевич Шереметьев Мыс Мофета Мыс Куприянова о людях-гигантах Владимир Клавдиевич Арсеньев о светящихся скалах дендрохронология |

Процитировано 1 раз

3.1. Колебания климата за тысячелетие |

Анализ динамики растительности свидетельствует в пользу того, что резких, катастрофических смен климатической обстановки в течение нашего тысячелетия не было. И можно вполне согласиться с выводами некоторых ученых, объясняющих изменения в оледенении незначительными колебаниями увлажненности и температур в летний и зимний периоды.

Выделяемые периоды повышенной и пониженной увлажненности не означают того, что внутри этих периодов не было засух, холодных или теплых зим с необычной снежностью и т. п. Можно говорить лишь о преобладающей вековой тенденции к увеличению влажности или ее уменьшению. Можно выделить четыре периода с заметным преобладанием тех или иных климатических условий длительностью около трехсот лет каждый.

Первый этап или период (IX - XII вв.) характеризуется относительно высокими температурами и уменьшением увлажненности по всей Восточной Европе и в горах Кавказа, за исключением юго-восточных хребтов Большого и Малого Кавказа и Центрального Закавказья.

Среднеиюльские температуры в этот период были на 1 - 3° выше современных во всех зонах, а суммы эффективных температур выше 10° (судя по произрастанию растительности) устойчиво держались на уровне выше 200 - 500° по сравнению с современными и могли подниматься еще выше в более южных широтах. О колебаниях осадков трудно говорить, так как на растительность влияют не абсолютные величины, а увлажненность, т. е. осадки, трансформируемые в зависимости от температур и испаряемости, поэтому в конкретных условиях они отличаются.

Белое, Баренцево, Черное моря находились в последней трансгрессивной фазе, что влияло на ландшафты прибрежной зоны. Каспийское море традиционно изображалось в форме круга с Абакунским заливом в виде отдельного моря.

Продвижение лесов выше в горы в Хибинах и на Полярном Урале, выход лесов к побережью Кольского полуострова, где лимитирующим фактором является температура, дают возможность предположить, что летние температуры были на 1,5° выше современных и июльская изотерма +10° могла выходить к побережью.

В зоне хвойных и хвойно-широколиственных лесов значительное укрепление позиций широколиственных лесов, особенно дуба в западных секторах района, свидетельствует о более теплых условиях летних периодов, а сокращение площадей дубрав к юго-востоку - о достаточной континентальности, являющейся губительной для дуба на юго-востоке.

В Карпатах, Крыму, на Кавказе леса продвинулись выше современного уровня на 200 - 300 м. Для верховьев Баксанской долины (где высотный градиент 0,6° при подъеме на 100 м) продвижение деревьев на 200 и даже местами на 300 м выше современного уровня дает основание предполагать, что летние температуры могли подниматься соответственно на 1 - 3° выше современных по южным склонам. В степях Причерноморья часто случались засухи, неурожаи. Степные пожары и черные тучи пыли от полчищ кочевников - типичная картина степи той поры, хотя, по летописным данным, уровни рек были достаточно высокими за счет зимних осадков. В Прикаспии при поливах выращивали виноград что возможно при условии, что и летние, и зимние температуры будут выше современных.

Стоит заметить, что этому периоду предшествовали столетия повышенной увлажненности, когда в горах наступали ледники, разливался Каспий, в степи развивалось (IV - VIII вв.), как о том свидетельствуют греческие и римские источники. Два века до начала нашего летосчисления и три века позже него выделялись холодными зимами и сухими летними резонами.

Переход ко второму периоду, начавшемуся в конце XII - начале XIII в., характеризуется повсеместным продвижением в горах ледников и сходом мощных селей. Именно в это время граница лесов в горах снизилась, и только в нашем веке леса начали восстанавливать свои позиции, что дает основание считать снижение летних температур наибольшим за тысячелетие. В это время еловые леса на Русской равнине, по палинологическим данным, сократились, а березовые и сосновые леса расширили площади. Однако широколиственные леса продолжали сохранять свои позиции, что возможно при относительно высоких температурах.

Широкое развитие бортничества, активное освоение лесов Нечерноземья были характерны именно для этого периода. Окончание периода, который можно назвать периодом контрастов, может быть отнесено к середине XVI в. Некоторые исследователи считают, что наибольшее продвижение ледников на Кавказе было именно в этот период. Бури, засухи, суровые зимы, недороды то из-за засух, то из-за избытка вод, то, наоборот, годы с прекрасными урожаями - все это усложняет восстановление климатических условий, типичных для периода в целом. Яркая картина аномалий тех времен рисуется по летописным данным. Моря продолжали оставаться в трансгрессивной фазе, Каспий - в регрессивной, хотя уже на XVI в. падает первая волна трансгрессии этого водоема. Стоит напомнить о нагромождениях льдов у берегов наших северных морей, отмечавшееся З. Герберштейном, посещавшим Россию в первой половине XVI в. Залесенность степи и лесостепи была выше, чем в предшествующий период, что свидетельствует о большей увлажненности. Ледовитость морей Северного Ледовитого океана, несмотря на «горы льда» (как описывал З. Герберштейн), была меньшей, чем в последующий период. Все эти факты, подчас противоречащие друг другу, позволяют считать этот период временем грандиозной перестройки циркуляционных потоков на огромных территориях, что вызывало аномалии погодных условий. Временами же они затягивались на десятилетия.

Третий период, начавшийся в конце XVI в. и продолжавшийся до середины XIX в., именуется «малым ледниковым периодом», хотя все ученые единодушно протестуют против этого названия, или «оледенением стадии фернау» - по названию деревушки в Альпах, где лучше всего изучено это оледенение.

Летующие снежники, местами образовавшие сплошные белые шапки, но чаще располагавшиеся по днищам каров - углублений древних ледников, отмечались в Хибинах, Кандалакшских горах, на Южном Урале, в Карпатах, на Малом Кавказе. На Полярном Урале и Большом Кавказе ледники перешли в наступление. На Центральном Кавказе, по лихенометрическим данным, максимальное продвижение ледников было в начале и в конце XVII в. Ледники продвинулись тогда на несколько километров вниз по горным долинам. Влажные прохладные сезоны вегетации и снежные зимы - наиболее типичные особенности этого периода, что дает основание предполагать вероятность зонального переноса атлантических воздушных масс круглогодично на огромных пространствах Русской равнины. Разумеется, были годы и десятилетия с другими условиями. Доказательством преобладания влажных нежарких летних условий служит развитие буковых лесов в Карпатах, Крыму, на Кавказе на более обширных площадях, чем теперь. А бук издавна называют «дитем тумана». В этот период разрастались сосны, а ниже - ели и пихты по южным экспозициям склонов Кавказа. На равнине в смешанных лесах благоприятные условия создались для ели и пихты. Именно в это время падает продвижение ельников на юг и юго-восток, исчезновение которых отмечалось в XIX и XX вв. Дуб потерял свои позиции на Западе и в Центральном районе, но продвинулся на юг и восток к Южному Уралу, что могло быть только при условии снижения континентальности.

Быстрее всего прореагировали на изменение увлажненности степные территории. Обширными стали мелкие степные озера, сухие поды тоже превратились в озера. Балки и овраги стали временными водотоками, а мелкие речушки - судоходными реками. Дубравы и даже ельники надвинулись на лесостепь. И она приобрела вид высокотравной саванны, в которой могли скрываться всадники на конях. Все это было возможным при значительном увеличении увлажненности, которая возросла за счет понижения летних температур на 1 - 3° и увеличения осадков.

Регрессия морей стала ощущаться в XVII и особенно в XVIII в., а ледовитость достигла максимума в начале XIX в. Создавшиеся на Севере условия повышенной континентальности за счет увеличения ледовитости дали возможность шире распространиться лиственнице и кедру на европейском Северо-Востоке, хотя предпосылки для этого уже начали создаваться в предшествующий период.

С середины XIX в. начался четвертый период, который, судя по длительности предшествующих периодов, может продлиться до XXII в. Растительность в высокогорьях начинает восстанавливать позиции, утраченные ею в XII в. Для поднятия древесно-кустарниковой растительности до этого уровня потребуется еще один-два века.

На фоне этих многовековых изменений постоянно происходит внутривековая перестройка растительности в соответствии с десятилетиями преобладания тех или иных климатических особенностей.

Таким образом, неоспорима реальность существенных вековых колебаний климата, вызывающих перестройку природных экологических систем.

Серия сообщений "3. Использование полученных сведений":3.1. Колебания климата за тысячелетие. 3.2. Ритмы и прогнозы. 3.3. Растительность и колебания климата. 3.4. Наши задачи и многовековой опыт взаимодействия человека с природой. 3.5. ЦВЕТНЫЕ ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ Л.И.ВЕЙСМАНА 3.6. Сведения о самых старых растениях. 3.7. Рекомендуем прочитать. 3.7. Список цитируемой литературы.Часть 1 - 3. Для чего могут быть использованы полученные сведения

Часть 2 - 3.1. Колебания климата за тысячелетие

Часть 3 - 3.2. Ритмы и прогнозы

Часть 4 - 3.3. Растительность и колебания климата

...

Часть 7 - 3.6. Сведения о самых старых растениях

Часть 8 - 3.7. Рекомендуем прочитать

Часть 9 - 3.8. Список цитируемой литературы

Метки: Колебания климата за тысячелетие В.И.Турманина анализ динамики растительности в горах наступали ледники |

КОЛОМЕНСКОЕ. ВЕЛЕСОВЫ КАМНИ СЛАВЯН |

«Там, где молчит история, говорят камни» Древняя пословица.

В музее-заповеднике Коломенское, находится известный с XI-XII веков овраг, который сейчас называют Голосовым. В разные времена овраг называли по-разному: Голос-овраг, Садовнический (Садовнин) ручей, Коломенский ручей (овраг), Дворцовый овраг, Казённый овраг, Царский овраг, Власов (Власиев) овраг.

Название «го’лосов», вне всякого сомнения, является трансформацией слова «во’лосов», т.е. – Велесов. Велес (Волос) – бог скота и властитель подземного царства и недр в пантеоне дохристианских богов. Как известно, в дохристианские времена никакого единобожия не было. Богов было много, однако Велес был одним из древнейших. В радзивилловской летописи указано: «Црь же Леонь с Олексанромъ миръ сотвориста со Олгомъ, имьшеся по дань, и роте заходивше межы собой: целовавшее крстъ, а Олга водившее на роту и муж(и) ег(о) по русскому закону, кляшася оружемъ своим, и Перуномъ, бгом своим, и Волосомъ, скотемъ бгомъ. И утвердиша миръ».

По дну Оврага в течет ручей, образованный родниками. Предание гласит, что родники эти – следы коня Георгия-Победоносца у христиан, он же Перун у славян, который по легенде поразил Змея. На месте сражения образовался овраг - поверженный Змей. Но от удара Змея погиб конь Георгия - Перуна, рассеченный надвое, что можно трактовать как отделение духовного от животного. Половинки коня, превратившись в камни, обрели волшебную силу. Считается, что «Голова Коня» (Гусь-камень, Велесов камень) дарует силу и удачу, покровительствует мужчинам. А «Девичий камень» (Перунов камень, Печень коня) , который похож на внутренности коня, приносит счастье женщинам.

1. Девий камень (Женский камень, Перунов камень, Камень Любви, Подкова коня, Печень коня). Находится он вверху на склоне Голосова (Велесова) оврага. К нему ведет узкая деревянная лестница. к нему идут женщины с самыми своими сокровенными желаниями. Многим он помог вылечится от бесплодия.

Но не только женщинам, но и мужчинам может помочь этот Волшебный Девий камень. Если искренне в душе желает мужчина найти себе верную, любящую спутницу жизни - не стесняясь, обращайтесь к Камню с просьбой о том, чтобы помощь пришла, о том, чтобы встретить ту, которая «на всю жизнь».

Только одно, непременное условие для этого есть - верить в чудодейственную силу этого камня. И еще: внутри себя надо иметь доброту ко всему и ко всем.

2. Мужской камень (Гусь-камень, Велесов камень, Голова Коня, Конь-камень). Находится он чуть-чуть в стороне, ниже Женского камня, почти на дне Голосова оврага.

3. Теплый камень. Расположен он на противоположном склоне оврага, напротив Волшебного Мужского камня.

Считается, что камни не утратили своих волшебных свойств до сегодняшних дней. Достаточно прикоснуться рукой к их поверхности и загадать желание. Для верности можно завязать ленточку на ветвях соседнего дерева. И тогда камни, в которых по преданиям до сих пор живут духи древних богов, обязательно помогут осуществить мечту.

Известно, что под Москвой, стоящей на прочном геологическом образовании, названном геологами Восточно-Европейской (или Русской) платформой, имеются разломы. Один из больших разломов находится под Голосовым оврагом, который простирается от современного проспекта Андропова до берега Москвы-реки, с востока на запад, рассекая поперек естественное магнитное поле Земли.

В 1995-96 гг. ученые из Института общей физики провели здесь замеры электромагнитных полей. Превышение нормы электромагнитных излучений было более чем в 12 раз, а вблизи валунов – более чем в 27 раз.

Как найти Голосов овраг и легендарные камни:

Двигаясь вдоль Москвы-реки, нужно найти мост в месте, где ручей впадает в реку, образуя небольшой водопадик. Здесь находится устье оврага. От водопада проложена тропинка, идущая вдоль ручья. Пройдя метров 500-600, слева, где-то посередине склона вы увидите Девий камень. Еще через 50 метров, ближе к дну оврага, лежит Конь-камень.

Также в Коломенский овраг можно спуститься по деревянным лестницам.

http://batfx.com/index.php?showtopic=2509

http://www.lvovich.ru/place/veles_golos.shtml

http://grealsovet.ru/4_paper_14.html

Серия сообщений "КАМНИ-СЛЕДОВИКИ":

Часть 1 - КОЛОМЕНСКОЕ. ВЕЛЕСОВЫ КАМНИ СЛАВЯН

Часть 2 - Звенигородский камень, исполняющий желания.

Часть 3 - Камни-следовики

...

Часть 8 - Камни забвения

Часть 9 - Менгиры — неразгаданная тайна огромных камней

Часть 10 - АЛАТЫРЬ! СИЯЙ! СИЯЙ!

|

Метки: Девий камень (Женский камень Перунов камень Камень Любви Подкова коня Печень коня Коломенское Мужской камень (Гусь-камень Велесов камень Голова Коня камни-следовики |

Процитировано 1 раз

3. Для чего могут быть использованы полученные сведения |

Чередуются века, поколения людей сменяются новыми поколениями. Прохладные столетия чередуются с теплыми. Мелкие озера превращаются в болота и луга, а потом снова в озера. И люди являются сюда то с косами, то с сетями, то с кузовками для клюквы. Суходолы и степи могут десятилетиями радовать окрестных жителей то высокими урожаями, то при систематических засухах ввергать в отчаяние. Но люди всегда пытались сочетать свои потребности с возможностями вечно меняющейся природы, и там, где это делалось разумно, гармоничное сосуществование природы и человека на протяжении всего тысячелетия было вполне осуществимо. Если же гармония нарушалась, то страдали и природа, и человек. В этом отношении наша плановая система хозяйствования создает огромные возможности для использования природных ресурсов без нарушения той гармонии, о которой столько лет мечтали лучшие умы человечества. И воссозданная картина изменений природных условий за тысячелетие может в какой-то мере помочь рациональному использованию вечно меняющейся природы.

Подмечено, что все значительные природные изменения происходили одновременно во всех зонах примерно через каждые 300 - 400 лет. К таким же выводам я пришла в 1975 г. и потом неоднократно выступала с ими на всесоюзных совещаниях, в печати. Но справедливости ради нужно сразу же отметить, что далеко не всеми разделяется такая точка зрения. Сегодня в этом вопросе наметилось три направления, представители которых, будучи специалистами в самых разных областях (географии, геологии, истории, биологии, климатологии), по-разному оценивают характер этих изменений. Представители первого направления считают, что со времени голоценового оптимума все пять тысячелетий крупных естественных колебаний климата не происходило. Фиксируемые отклонения носят местный характер и обусловлены хозяйственной деятельностью человека, вулканизмом, неотектоническими процессами и не имеют четко выраженной продолжительности. Наиболее яркими представителями этого направления можно считать Л. С. Берга, М. И. Будыко, С. В. Кирикова, Л. Г. Динесмана. С некоторой долей условности сюда могут быть отнесены и палеогеографы, занимающиеся голоценом, М. И. Нейштадт, Н. А. Хотинский. Представители второго направления решительно стоят на позициях строго ритмического изменения климата и контролируемых климатом гляциальных и других процессов, имеющих глобальный характер и обусловленных космическими первопричинами.

Ученые третьего направления пытаются сочетать оба подхода и основное внимание уделяют сбору массового фактического материала и его математической обработке. Обработка метеорологических данных за последние 200 лет позволила целому ряду ученых придерживаться мнения о региональном проявлении квазиритмичности, хотя в основе ее лежит единая космическая первопричина. К этой же группе ученых, к которой принадлежит и автор, могут быть отнесены историки - собиратели фактов, наиболее яркими представителями которых может считаться Ле Руа Ладюри. На сборе фактов настаивают представители всех трех направлений. Однако факты по последнему тысячелетию собираются с большим трудом. Если бы эти факты могли быть получены только из записей, то после фундаментальных работ М. А. Боголепова, И. Е. Бучинского, С. В. Кирикова, Г. И. Швеца, проанализировавших большинство летописных свидетельств, все было бы известно и не было бы места для разногласий. Но записи всегда бывают посвящены явлениям выдающимся, поражавшим современников. Поэтому по ним бывает чрезвычайно трудно составить представление о типичных условиях. Восстановленная с помощью фитоиндикационных методов динамика природы за тысячелетие дает объективное представление о вековых колебаниях климата и ритмичности их проявления.

Серия сообщений "Турманина Валерия Ильинична-Растения рассказывают":К читателю Зачем нам нужно знать об изменениях в природе за тысячелетие Как по растениям можно узнать о событиях прошлого Что нам известно о природе с др.времен до наш.дней Для чего могут быть использованы полученные сведения ПриложенияЧасть 1 - К читателю

Часть 2 - Зачем нам нужно знать об изменениях в природе за тысячелетие

Часть 3 - 1. Как по растениям можно узнать о событиях прошлого

Часть 4 - 2. Что нам известно о природе с древнейших времен до наших дней

Часть 5 - 3. Для чего могут быть использованы полученные сведения

Серия сообщений "3. Использование полученных сведений":3.1. Колебания климата за тысячелетие. 3.2. Ритмы и прогнозы. 3.3. Растительность и колебания климата. 3.4. Наши задачи и многовековой опыт взаимодействия человека с природой. 3.5. ЦВЕТНЫЕ ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ Л.И.ВЕЙСМАНА 3.6. Сведения о самых старых растениях. 3.7. Рекомендуем прочитать. 3.7. Список цитируемой литературы.Часть 1 - 3. Для чего могут быть использованы полученные сведения

Часть 2 - 3.1. Колебания климата за тысячелетие

Часть 3 - 3.2. Ритмы и прогнозы

...

Часть 7 - 3.6. Сведения о самых старых растениях

Часть 8 - 3.7. Рекомендуем прочитать

Часть 9 - 3.8. Список цитируемой литературы

|

Метки: В.И.Турманина Растения рассказывают природные изменения каждые 300 - 400 лет региональная квазиритмичность |

Оккультизм бабы Яги и змея Горыныча |

Одна голова хорошо, а три лучше - сказал Змей Горыныч и добавил - особенно если, это отец, сын и святой дух...Fox Cafe № 33

Сказки сама Древняя Мудрость, по ним можно установить преданные забвению истины. Со сказкой растем, по сказкам познаем, развиваем свое воображение. Волшебство сказок ко многому надоумит.

Каждый феномен, какого бы он ни был масштаба молекулярный или космический, всегда есть результат сочетания или встречи трех сил. Только с помощью третьей силы две противоположные будут способны произвести то или иное явление. Бог троицу любит.

В тувинской сказке три действующие силы выражены символически: белобородый всадник на белом коне с белым вьюком, чернобородый всадник на черном коне с черным вьюком и краснобородый всадник на красном коне с красным вьюком. Три силы - огонь носитель тепла и света. Триединство природы, явлений, Святая Троица христианства. Атман, манас, будхи -индуизма. Триединая сила теософии. Учение о трех силах – корень всех древних систем.

Как правило в сказках три сына, продолжительность событий три дня и три ночи, на строительство летучего корабля рубится три дерева, Иван встречает трех стариков: Слыхало, Скороход, Стреляло. Отправляется за три – девять земель в три – десятое царство.

Откуда привнесены в сказку эти знания? Грешен ли ты? Ставится вопрос перед героем сказки народов манси Тасманом ? И тут же выдается задание: попробуй из пчелиного роя взять пригоршню меду. Появляется дуплистое дерево и пчелиная матка облетает вокруг испытуемого, прожужжала над его ухом и села спокойная на соты. Обследовала его ауру и осталась довольна, такого можно впустить в пчелиный дом без опаски, не внесет дисгармонию. Дотронулся Тасман до ноздристых восковых домиков, пощекотали ему руки пчелы и налили золотистого меду, не покусали. Добром от него повеяло, от чего же не поделиться тем, чем можешь.

Дано пчеле чувствовать эманации человека. Добро он несет или зло. Откуда было знать сочинителю сказок об невидимых энергиях исходящих от человека, связанных с его мыслями и чувствами, устремлениями?

Герои другой сказки (манси) принуждают шамана бросить свой дар пятаком медным в озеро. Огонь вода тушит.

В русской сказке Чудо – Юдо подхватил свои срубленные головы, черкнул по ним своим огненным пальцем, тот час головы приросли. Вся сила в огненном пальце была и его надо было отсечь главному герою, чтобы окончательно обезвредить Чудо-Юдо. Приносящий зло Чудо – Юдо едет на черном коне, на плече черный ворон, рядом черный пес. То есть в сопровождении черной троицы. Свистом оглушает, огнем жжет – палит, искрами осыпает, по колено в сырую землю вгоняет. На лицо оккультные силы. Оставлю без комментариев.

Когда люди разоряют лесное царство, добро уходит и прячется, остается гнев и голод. И дальше начинает Гнев жить и хозяйничать как живая сущность (манси). Невидимый мир отрицательных и положительных энергий знал народ сочинивший и эту сказку. Мы живем во времена массового порождения зла и имеем то, что имеем. Смущение стихий порождает стихийные бедствия. Что порождаем от того и страдаем. И к мудрым сказкам не считаем нужным прислушиваться, древнюю мудрость мало признаем, хотя она все больше и больше входит в нашу жизнь настойчиво и непременно.

Числа в сказках подобраны по знанию их значений ... У Чудо – Юда появляется 6 голов, потом 9, и 12. В другой сказке 12 кузнецов, 12 дверей в кузнице. Число 12 как законченный цикл, 12 апостолов, человеку, изучающему оккультные истины сразу понятно какой круг обрисовывается. Мост на семь верст. Семеричность мира и путь восхождение человека от сфер низших к сферам высшим.

Откуда древние народы знали значение всех этих скрытых от глаз сил? Откуда знали нумерологию? В древности народы знали большее, чем мы знаем теперь. Мы все полагаемся на науку. Наука не открывает ничего нового, она только подтверждает давно запечатленное Древней Мудростью.

Сказки, которые сегодня можно прочитать в библиотеках к сожалению прошли обработку советской идеологией, в них можно было бы найти гораздо большее. Пример того как искажалась и искажается истина. Хорошо, что Восточная философия сохранила для человечества вневременные истины. И мы их можем познавать.

Разумеется события в сказках обусловлены и бытовыми интересами, историческими событиями, и являются продуктом мышления, но мы говорим об оккультных знаниях, которыми пронизаны сказки. Исследователями отмечается необъяснимость многих мотивов сказок.

Ворон чтобы воскресить сраженного предательским ударом воина, летит в дремучие леса, спускается в мшистый овраг и находит бьющие из под земли ключи – один с мертвой водой, другой с живой водой. Ученым очень бы хотелось открыть такие ключи с тех пор, как они открыли тяжелую воду. Не получается. Лишь в 1933 году впервые ими было получено 0,1 грамма чистой тяжелой воды ( протий, дейтерий, тритий), а ворон то за ней летает несказанно давно. Осведомленность о природе у ворона видно значительно обширней.

Царям в сказках приписывается магическая власть над природой, людьми. От его благополучия зависит благополучие народа, но для того, чтобы обрести силы он должен и жить по иному. На должном расстоянии, не выходить из своего дворца, как и его дети. В сказке царская семья изолируется не только от сглаза, есть в том и более глубокий смысл. Живут в высоком терему, наложен запрет касаться земли. У царевны обязательно длинные волосы, в которых спрятана тайна. Нахождение ее в башне способствует накоплению загадочной силы.

Давняя память о жрецах и их связи с высшими мирами. Память сокровенных знаний. В древних манускриптах сказано, что мор на людей нападает, когда царь и сановники являются шудрами, то есть представители низшего в нравственном плане сословия , озабоченные прежде всего властолюбием и личной наживой, представители неарийской расы добравшиеся до власти обманным путем. В «Законах Ману» им противопоставляются дваждырожденные из трех высших арийских сословий, которые готовы для обряда посвящения в тайноведенье, и затем в действительности становятся управителями мира благодаря посвящению.