-Музыка

- МОЖЕТ БЫТЬ Эльфийская песня из кф ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ

- Слушали: 3910 Комментарии: 17

- Karunesh – A Journey Of The Hear

- Слушали: 143 Комментарии: 0

- Печальная река (мелодия индейцев инка)

- Слушали: 9548 Комментарии: 0

- Ernesto Cortazar – Wonders Of Life

- Слушали: 533 Комментарии: 2

-Рубрики

- Турманина Валерия Ильинична-Растения рассказывают (37)

- К читателю (1)

- Зачем нам нужно знать об изменениях за тысячелетие (1)

- 1. Как по растениям узнать о событиях прошлого (9)

- 1.1. Что такое фитоиндикация? (1)

- 1.2. Растения-долгожители (1)

- 1.3. Повествуют древесные кольца (1)

- 1.4. Летопись на камнях (1)

- 1.5. Растения-пионеры (1)

- 1.6. Растительность предельных местообитаний (1)

- 1.7. Источники сведений о былой растительности (1)

- 1.8. Практические советы (1)

- 2. О природе с древнейших времен до наших дней (7)

- 2.1. Арктические пустыни и тундры (1)

- 2.2. Тайга и лесотундра (1)

- 2.3. Смешанные широколиственно-еловые леса (6)

- 2.4. Широколиственные леса и лесостепи (1)

- 2.5. Приморские степи и пустыни (3)

- 2.6. Крым и Кавказ. (4)

- 3. Использование полученных сведений (9)

- 3.1. Колебания климата за тысячелетие (1)

- 3.2. Ритмы и прогнозы (1)

- 3.3. Растительность и колебания климата (1)

- 3.4. Наши задачи и опыт связи человека с природой (1)

- 3.5. Фотографии Вейсмана Льва Ильича (1)

- 3.6. Сведения о самых старых растениях (1)

- 3.7. Рекомендуем прочитать (1)

- 3.8. Список цитируемой литературы (1)

- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. (20)

- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. МАРШРУТАМИ ЗАГАДОК. (1)

- ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛИМАТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1)

- ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И. (13)

- ЭТО ИНТЕРЕСНО (5)

- ТУРМАНИНА В.И. РАССКАЗЫ О ПРИЭЛЬБРУСЬЕ (7)

- К ЧИТАТЕЛЮ (1)

- ВВЕДЕНИЕ (1)

- ДОРОГИ ГИГАНТОВ (1)

- УТРО ТВОРЕНИЯ (1)

- «БЕЛАЯ СМЕРТЬ» И ЕЕ «СВИТА» (1)

- ПОД ШУМ ГОРНЫХ ПОТОКОВ (1)

- ЗАГАДКИ ОКРЕСТНОСТЕЙ ИТКОЛА (1)

- ТУРМАНИНА В.И.БУКЕТ ИСТОРИЙ ТЕТУШКИ ВЕРОНИКИ (5)

- ТЕТУШКА ВЕРОНИКА И МЫ (1)

- ПАНТЕЛЕЙМОН-ЦЕЛИТЕЛЬ (1)

- ГОСТЬЯ УСАМБАРСКИХ ГОР (1)

- РАСТЕНИЯ-ПЛАКСЫ (1)

- ТУРМАНИНА В.И. ЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ ЗНАКОМЫХ МЕСТ (3)

- К ЧИТАТЕЛЮ (1)

- КАК РОЖДАЮТСЯ ИСТОРИИ (1)

- ГОЛЫГИНСКИЕ ПРИЗРАКИ (1)

- ТУРМАНИНА ВАЛЕРИЯ ИЛЬИНИЧНА (11)

- ЗАГАДКИ ПРЯСЛИЦ В ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКЕ (1)

- О ДЕЯНИЯХ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА (1)

- ГРЕЦИЯ. ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЗА ТРИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (1)

- РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? (1)

- О ДУБЕ С СЕРЕБРИСТОЙ КОРОЙ (1)

- Штрихи к портрету Г.К.Тушинского (1)

- В Факеево у Григория Сафоновича Карташова (1)

- ЦИВИЛЬСК И САРАЕВЫ (1)

- ТУРМАНИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА (13)

- В НАЧАЛЕ БЫЛО... (1)

- ДЯДЯ ВАНЯ ТОРЛЕЦКИЙ (1)

- СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ (1)

- МАРИЯ СТЕПАНОВНА ВОРОНИНА (1)

- В ОСЕЧЕНКЕ (1)

- МОЙ ДРУГ - ДЯДЯ МИТЯ КИПЛИК (1)

- ДЕТСКИЕ ГОДЫ: ГИРЕЕВО - ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ (1)

- МОИ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ИМЕНИИ ТОРЛЕЦКОГО (1)

- ВСТРЕЧИ И ПЕРЕПИСКА С ДЯДЕЙ ВАНЕЙ (1)

- РЕРБЕРГИ. ЛЕТО НА ВОЛГЕ. СТАВРОПОЛЬ. (1)

- ЛИЦА МОСКОВСКОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ (1)

- О ЛЕНЕ ЖУКОВСКОЙ - ДОЧЕРИ ОТЦА РУССКОЙ АВИАЦИИ (1)

- МОСКВА ИСТОРИЧЕСКАЯ (9)

- СТО ЛЕТ С УНИВЕРСИТЕТОМ (1)

- О СЕМЬЕ ОТЦА П.П.ФАЙДЫШ (1)

- О БЕЛОМ ХРИСТЕ НА ВВЕДЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ (1)

- Москва 1925-1930 годов (1)

- МОСКВА ДОВОЕННАЯ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА (1)

- МОЙ ЗВОНОК К БЕРИЯ (1)

- ЛИНДЕНБЕРГ В.А. О СТАРОМ ГИРЕЕВО (1)

- УСАДЬБА ГИРЕЕВО (1)

- УСЫПАЛЬНИЦЫ ВВЕДЕНСКОГО КЛАДБИЩА (6)

- ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ (105)

- МИФОЛОГИЯ СЛАВЯН (33)

- РАССЕЛЕНИЕ ПО ЗЕМЛЕ В БЫЛИННЫЕ ВРЕМЕНА (21)

- РУССКИЙ ЯЗЫК - ПРАЯЗЫК (18)

- СКАЗКА-ЛОЖЬ,ДА В НЕЙ НАМЕК (6)

- СЛАВЯНО-АРИЙСКАЯ КУЛЬТУРА (10)

- КАМНИ-СЛЕДОВИКИ (10)

- Каруны. (3)

- ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ (7)

- ВИДЕО (5)

- ЮМОР (1)

- Семь тел человека (1)

- МУЛЬТИКИ (1)

- ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА (1)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

ЯМСКОЕ СКАЗАНИЕ О ПРИХОДЕ СИНИХ ЛЮДЕЙ |

Записано в 1913 году в Ямске - Охотское море, Пенжинская губа, со слов ссыльного, женатого на туземке - шаманской дочери.

Дописано в 1914-1916 годах в Ольске - Тауйская губа и на Камчатке - в Тагиле и Палане.

Записал: капитан Симан Петр Степанович.

Дописал: судовой врач Дербек

КОНСПЕКТ

1. Давно-давно, когда хребты в верховьях реки Ямы все лето стояли заснеженными (это они обтаяли, почернели уже после прихода русских на Охотское море), в бассейне реки Ямы и на полуострове Пьягина кочевали два народца - Большой и Малый; жили испокон - и испокон воевали.

2. Однако, с некоторых пор война пошла на убыль - и вот почему: когда Большие пошли очередным набегом на Малых - у моря под скалой Агы не смогли пройти из-за прилива.

Раньше здесь всегда проходили.

Это не боги препятствуют?

Старики вспомнили, что при князе Завистливом (герой народца, умноживший стада оленей беспрецедентно) в любой прилив стада проходили под скалою Агы.

Давно уже заметили, что ежегодно стало: одна половина года - с приливами непомерно большими; вторая - с обычными. И что эти непомерные приливы продолжают расти.

3. Так же заметили, что участились затмения - лунные и солнечные; князь Завистливый, долгожитель, видел лишь одно солнечное за долгую жизнь; его внук (или правнук) - 3; а князь Кутюкан, на памяти умерший - 9.

Что землетрясения стали чаще...

Что в горах снегу стало больше... Иные перевалы из-за льда и снега стали непроходимы.

Что Пенжинское горло стало перемерзать ежегодно...

При князе Завистливом все это бывало в редкость.

4. Говорили раньше, да теперь никто не верит этому, что, будто бы под конец теплого и обильного царства Кулку (было здесь, но бесконечно давно, когда - никто не помнит) - пришли моржи и принесли холод, приливы и землетрясения.

Почему царство Кулку именуют теплым и обильным?

А до моржей, будто бы, ни холодов, ни приливов, ни землетрясений не было, или бывали в редкость.

Теперь не верят этому - да и трудно поверить: неправдоподобно.

5. Землетрясения чаще и чаще, и случилось Великое Землетрясение.

Люди натерпелись страху, а олени так метались, что подавили молодняк.

Ямские острова скрылись в огне и дыме, а когда прогорело - не стало большого острова, а несколько маленьких - и не там, где раньше стояли.

Когда боги жгут и трясут землю - тут уж не до войн.

6. Полгода приливы обычные, полгода - непомерные; и непомерные приливы росли и росли. И когда под скалою Агы в прилив стало по пояс - вынесло море лодку с синими людьми.

Они синие - не как небо; потемнее - как шея у селезня.

Высокие, сильные. И искусные: умели строить лодки, плели корзины из прутьев, цыновки из травы. Были камнетесы. И, что-то поговаривают, знали колдовство, магию.

Одни говорят, что боги Синим не велели воевать, другие - что расположение Луны и звезд на небе сулили им военную неудачу - но всегда Синие отговаривали Больших от набегов.

7. Синие прижились у Больших. Переженились - и все имели большие семьи, быстро множились среди Больших.

Многочисленные внуки и правнуки Синих - они уже не были синими, но ростом большие и с лица не тунгусы - и всегда они старались помирить враждующих.

Народец раскололся: на воинственных Больших, и мирных потомков Синих.

Синие не шли воевать. И жили более оседло.

Тут, видать, опять не обошлось без магии - ну почему тунгуски хотели замуж за Синих, а не за своих тунгусов? Почему у Синих так помногу детей? Почему Синим камнетесам всегда удача?

8. В годы самых больших приливов и самых больших оледенений в горах, случилось несколько обильных лет - и люди опять вспомнили вражду и старые счеты.

Большие загнали Малых в ущелье. Спаслись в горах только молодые и сильные. Стариков и детей Большие перебили, а оленей и имущество забрали.

9. Малые в горах одичали; питались сырым мясом. И с голоду учиняли набеги на Больших. Князь у Малых - воин на удивление. Малые убивали всех - в отместку, а оленей угоняли в горы.

Пытались Большие поймать Малых в горах, да Малые заманивали врагов в узкие места и сверху катили на них камни. Перебивали помногу, и отвадили Больших соваться в горы.

10. В войнах всегда с прибылью, Малые числом постепенно сравнялись с Большими. Были Малые дики, живучи - как звери, воинственны и жестоки.

Воевали, воевали - и Больших осталось мало; Малые решили прикончить их. Прикончили бы - да помешала Синяя родня. Опять поговаривают, - что не обошлось без магии камнетесов.

11. Малые помнили старые обиды. Однажды прижали Больших к берегу - и те, через Ямские острова, по льду со стадами утекли на Камчатку; утекли от неминуемой гибели.

Малые дважды пытались сходить на Камчатку и перебить всех - и дважды помешали затмения Солнца.

Через год на просторные Камчатские земли ушли Синие - к родне и подальше от воинственных дикарей.

Поняли Малые: боги не хотят смерти Больших, родни Синих, отступились.

12. С уходом Больших и Синих камнетесов, нескоро Малые спустились с сопок и вновь стали оленеводами. Стали оленеводами, когда потеплело: в иные годы даже самые высокие вершины летом, стали обтаивать.

Соседи держались от Малых подальше - задир боялись.

С тех пор мир на кочевьях.

Что же было раньше? Теплое царство Кулку - но его никто не помнит.

Прислал Юрий Васильевич Шереметьев

Серия сообщений "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

...

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

Часть 7 - ЭВЕНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СИНИХ ЛЮДЯХ

Часть 8 - ЯМСКОЕ СКАЗАНИЕ О ПРИХОДЕ СИНИХ ЛЮДЕЙ

Часть 9 - СКАЗАНИЕ ПРО ОБЛЕДЕНЕНИЕ ДЖУГДЖУРА

Часть 10 - ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛИМАТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

...

Часть 12 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 13 - В ЗАГАДОЧНОМ ПРИМОРЬЕ

Часть 14 - Древние легенды о времени после космической катастрофы

Серия сообщений "ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И.":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

...

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

Часть 7 - ЭВЕНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СИНИХ ЛЮДЯХ

Часть 8 - ЯМСКОЕ СКАЗАНИЕ О ПРИХОДЕ СИНИХ ЛЮДЕЙ

Часть 9 - СКАЗАНИЕ ПРО ОБЛЕДЕНЕНИЕ ДЖУГДЖУРА

Часть 10 - О ТУНГУССКИХ СКАЗАНИЯХ ПРИШАНТАРСКИХ БЕРЕГОВ

Часть 11 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 12 - ОХОТСКИЕ НАХОДКИ

Часть 13 - О ПРИХОДЕ РУССКИХ НА ОХОТСКИЕ БЕРЕГА

|

Метки: капитан Симан Петр Степанович судовой врач Дербек ямское сказание теплое царство кулку Ямские ос-ва п-ов Пьягина р. Яма синий народ синий цвет кожи у людей |

Процитировано 1 раз

ЭВЕНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СИНИХ ЛЮДЯХ |

Уважаемая Валерия Ильинична!

На днях узнал о смерти Тарасенко Федора Демьяновича - полувидного деятеля Охотского треста. Мне и Тарасенко знакомый эвен рассказывал о синем человеке - вероятно, в 1965 году.

В реку Охоту впадает речка Красная. Вверх по Красной есть длинное, узкое, холодное и мрачное ущелье или узкость, где вечно случаются оползни.

Оползень случился в 1922 или в 1923 году - мягкая, сильно промерзшая порода; Красную речку оползнем сжало, образовалось озерко и оползень стало размывать.

Через год или 2 двое эвенских парней шли вверх по речке и в подмытой осыпи увидели ноги в торбазах. Они вытащили промерзшего человека и похоронили на противоположном неразмываемом берегу.

1. Одежда: кожаная, наподобие оленьей замши.

2. Волосы: черный.

3. Глаза: карие.

4. Цвет кожи: темнее эвенов, но не негритянский, с явный синим отливом; больше синий, чем желтый.

5. Каких-либо предметов не обнаружили - просто не искали.

От эвенских стариков в прошлые годы можно было услышать смутные предания о синих людях. В хребтах между Охотском и Аллах-Юнем на реке Алдан живет мало известное племя синих якутов. Сегодня они уже перемешались с якутами, и синих среди них мало; но я видел одного парня - по типу не якут, и немного помнит свой не якутский язык.

Нетрудно найти наследников Тарасенко - кажется, жива его жена - и перечитать его интересные записки; записывал он порядочно, хорошо помнил и интересно рассказывал.

28 Июля 1972 Шереметьев Юрий Васильевич

Серия сообщений "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

...

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

Часть 7 - ЭВЕНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СИНИХ ЛЮДЯХ

Часть 8 - ЯМСКОЕ СКАЗАНИЕ О ПРИХОДЕ СИНИХ ЛЮДЕЙ

Часть 9 - СКАЗАНИЕ ПРО ОБЛЕДЕНЕНИЕ ДЖУГДЖУРА

...

Часть 12 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 13 - В ЗАГАДОЧНОМ ПРИМОРЬЕ

Часть 14 - Древние легенды о времени после космической катастрофы

Серия сообщений "ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И.":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

...

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

Часть 7 - ЭВЕНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СИНИХ ЛЮДЯХ

Часть 8 - ЯМСКОЕ СКАЗАНИЕ О ПРИХОДЕ СИНИХ ЛЮДЕЙ

Часть 9 - СКАЗАНИЕ ПРО ОБЛЕДЕНЕНИЕ ДЖУГДЖУРА

...

Часть 11 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 12 - ОХОТСКИЕ НАХОДКИ

Часть 13 - О ПРИХОДЕ РУССКИХ НА ОХОТСКИЕ БЕРЕГА

|

Метки: шереметьев юрий васильевич предания о синих людях племя синих якутов синий цвет кожи у человека синие люди из льда якутии |

УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ. |

Уважаемая Валерия Ильинична!

У нас осень: злаковые травы пожелтели, с Севера по синему небу плывут кучевые облака - предвестник Якутского муссона.

Рыбы у нас стало мало, и Охотск переводят на геологию, на ископаемые. Всяких геологических отрядов развелась уйма, и, по моим наблюдениям, каждый третий или четвертый в них - шпана, которым черт друг и приятель. Выявилось, что карты нашей местности позволяют желать много лучшего; например, высоты неверны порою на 1000 метров; реки текут в обратную сторону, и впадают совсем не туда, куда им картою велено.

Геологические ухари обнаружили в хребте Улахан-Бам (это в Хабаровском крае, но на Якутской стороне водораздела) странный проем. Проверять приезжал видный специалист. Получается, что сопка сползла с присвоенного ей места в долину, при этом развернулась около 40 градусов, и не раскрошилась, не поломалась. Сопка каким-то образом выкатилась на противоположный склон - склон не крутой, и даже не перегородила реку; река обтекает скатившуюся сопку по краю.

Селевых завалов и нагромождений здесь чуть ли не тысячи, говорят, включая старые, заросшие - чуть ли не на каждой третьей реке. Ледники по хребтам вроде бы тают и поднимаются выше - так говорят таежные якуты и эвены. Якутские охотники заметили дерущихся орлов; заинтересовались, подошли, и обнаружили: обвалился лед, раздробился, обтаял, и из льда вытаял горный баран, передняя половина, измятая, искалеченная, вот орлы и не поладили с ней.

В памяти туземцев немало случаев, когда во льдах находили вмерзших людей; вскоре после установления Советов, дьячек по фамилии Зайцев похоронил сразу четверых вытаявших. Мертвые были черноглазы и очень смуглы - я припоминаю: в эвенских преданиях говорится, что таким смуглым и черноглазым было доэвенское население здешних мест. Уж не помню где, растаял обвалившийся с сопки лед, и нашли мальчика с копьем, по одежде - якута; копье с костяным наконечником. На шее мальчика нашли мешочек с амулетом: древняя индийская монета, ее долго хранил начальник уезда Попов.

Где-то есть база снабжения геологов - туда вертолетами завозят бензин. На этой базе гостям показывают позвоночник 22 сантиметра в диаметре - бог знает чей. Рассказывают, что геологичка Курантова нашла рог, диаметр торцевой стороны 32 сантиметра. Где-то есть яр с ископаемым льдом; во льду нашли растерзанную рыбу, диаметр позвоночника 8 сантиметров.

Валерия Ильинична, археологические находки сыплются как из рога изобилия, только наши ученые ездят по обжитым местам с комфортом, а у нас они редки.

24 Августа 1974 Шереметьев Юрий Васильевич

Серия сообщений "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

...

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

Часть 7 - ЭВЕНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СИНИХ ЛЮДЯХ

Часть 8 - ЯМСКОЕ СКАЗАНИЕ О ПРИХОДЕ СИНИХ ЛЮДЕЙ

...

Часть 12 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 13 - В ЗАГАДОЧНОМ ПРИМОРЬЕ

Часть 14 - Древние легенды о времени после космической катастрофы

Серия сообщений "ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И.":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

...

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

Часть 7 - ЭВЕНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СИНИХ ЛЮДЯХ

Часть 8 - ЯМСКОЕ СКАЗАНИЕ О ПРИХОДЕ СИНИХ ЛЮДЕЙ

...

Часть 11 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 12 - ОХОТСКИЕ НАХОДКИ

Часть 13 - О ПРИХОДЕ РУССКИХ НА ОХОТСКИЕ БЕРЕГА

|

Метки: Шереметьев Юрий Васильевич доэвенское население якутские мумии замороженные во льдах |

ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ |

Уважаемая Валерия Ильинична!

На неделе появился у нас общий знакомый - бродяга и пьяница неповторимый. Работает он только в таежных экспедициях - потому что в тайге таких выгнать некуда.

Рассказывал:

1. Пещера с озерами внутри.

На реке Мае есть поселок Цыпанда. Мы смотрели, но по плохой карте, Шир. - 58 град. Долг. - 13,5 град. [Цыпанда в Хабаровском крае - координаты 58°13′00″ северной широты 13°51′20″ восточной долготы]. Пещера расположена недалеко, но без проводника не найти.

Бродяга осмотрел пещеру плохо - задержались там недолго, интересного ничего не сказал.

Мне об этой пещере рассказывали очень давно:

а) Какой-то народец загнал в пещеру другого народца; осада длилась три луны, но осажденные исчезли - наружу не вышли и где-либо вокруг следов не встречалось. Было это очень давно - до поселения на Мае якутов.

б) Пришедшие на Маю якуты поселились в пещере, но нечистая сила так беспокоила, что все убежали среди зимы и все замерзли. Скот одичал и был поеден зверями.

в) Не зная о происхождении с якутами, в пещере поселились синие якуты. Что это за синие - до сих пор не выяснено. Теперь синих осталось очень мало, я видел человека четыре - они действительно синие или лиловые, сиреневые. У синих мощный шаман, он как-то поладил с нечистью, и синие жили благополучно, пока шаман не провалился в тарыне. Нечисть без защиты шамана одолела синих, и они тоже перевелись.

г) В годы, когда работала экспедиция Вилькицкого на Таймыре и Вайгаче, на Маю каким-то образом попали гидрографы. В пещере, в нише, они нашли два истлевших скелета с золотыми кольцами на руках. Думаю, что в сведениях есть достоверность: моему отцу про экспедицию рассказывали бывшие, еще дореволюционные работники Гидрографии во Владивостоке и приносили приложение к Морскому Сборнику - я сам читал, тогда мне было лет 15.

2. Речка Кондя впадает в Маю. На карте мы не нашли ее. На большой площади рассеяны кости очень больших животных, говорят - мамонтов.

15 Октября 1974 Шереметьев Юрий Васильевич

Серия сообщений "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

Часть 7 - ЭВЕНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СИНИХ ЛЮДЯХ

...

Часть 12 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 13 - В ЗАГАДОЧНОМ ПРИМОРЬЕ

Часть 14 - Древние легенды о времени после космической катастрофы

Серия сообщений "ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И.":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

Часть 7 - ЭВЕНСКИЕ ПРЕДАНИЯ О СИНИХ ЛЮДЯХ

...

Часть 11 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 12 - ОХОТСКИЕ НАХОДКИ

Часть 13 - О ПРИХОДЕ РУССКИХ НА ОХОТСКИЕ БЕРЕГА

|

Метки: Шереметьев Юрий Васильевич Цыпандинская пещера Дальний Восток синие якуты Хабаровский Край Аяно-Майский район |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

О КУРГАНАХ ОХОТСКА |

Уважаемая Валерия Ильинична!

Письмо от 23 сентября с брошюрой Формозова получил 27-го.

1. Формозов – во Владивостоке около нас в 1930-х годах жили Формозовы, трудились в Тихоокеанском Институте Рыбного хозяйства – это, вероятно, сын?

Гангнус – я сроду не видал его; в «Природе» за 1974 № 4 есть статья Лукка и Гангнуса о Глубинных Землетрясениях, на стр. 70 замечательная схема надвигов и подсовов земной коры на Памире и Гиндукуше – все просто и ясно, понятно для больших и маленьких: так проповедовал адмирал Макаров, чтобы для всех было понятно. Но Гангнус именуется не журналистом, а: инженер-геофизик комплексной сейсмической экспедиции Института Физики Земли. Мне все равно, кто он; по моему – популяризатор, это очень нужная должность.

2. Формозов и Археологические Путешествия, о курганах. В Охотске курганы разыскивал генерал-лейтенант Жданко – это еще задолго до советизации; по сведениям, ездил куда-то на лошадях в сторону Арки на плоскогорье, но толком об этой поездке я ничего не слышал; еще о кургане старики говорили – где-то в среднем течении реки Ини (миль 50 восточнее Охотска); третий курган – где-то на плоском берегу над яром на реке Улье (миль 50 западнее Охотска) – сегодня о нем уже не помнят, а лет 15 назад рассказывали сплошную чертовщину, единственное понятное – что курган сделанный, рукотворный.

Около 1921 года, в самое смутное время на Дальнем Востоке, в Николаевске-на-Амуре вышла замечательная книга: «Энциклопедические очерки Охотского моря», автор: Велеречивий. Печатала ее артель чешских типографистов. Я читал книгу. Величиною с том энциклопедии. В ней все сведения об Охотском море и его берегах, известные к тем годам и собранные Велеречивым.

Постарайтесь найти и прочитать – не пожалеете.

В Очерках тоже говорится о курганах и их происхождении.

Покойный капитан Симан Петр Степанович мне говорил со слов генерал-лейтенанта Жданко, что на котором-то из курганов в самую темную ночь можно разглядеть лицо человека – на кургане светлее, чем вокруг.

27 Сентября 1974 Шереметьев Юрий Васильевич

Серия сообщений "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

...

Часть 12 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 13 - В ЗАГАДОЧНОМ ПРИМОРЬЕ

Часть 14 - Древние легенды о времени после космической катастрофы

Серия сообщений "ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И.":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Часть 6 - УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ПЛЕНА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ.

...

Часть 11 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 12 - ОХОТСКИЕ НАХОДКИ

Часть 13 - О ПРИХОДЕ РУССКИХ НА ОХОТСКИЕ БЕРЕГА

|

Метки: Шереметьев Юрий Васильевич Дальний Восток Охотские курганы курганы охотска |

ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ |

Уважаемая Валерия Ильинична!

В прошлом письме, написанном по получении брошюры Формозова, я писал Вам про Охотские курганы. После письма я расспрашивал знатоков, но про курганы из русских никто не помнит; знавшие же вымерли. При случае поспрашаю эвенов.

Один из опрошенных смутно слышал другую историю - и сам не помнит, где и от кого слышал. Мне эту историю последним рассказывал Ярцев Иван Матвеевич - он умер; до него рассказывали не один раз, но это давно, и кто рассказывал - я забыл.

Событие 1924 или 26 года. Оба года в Охотске были грандиозные, запомнившиеся циклоны, и в один из годов произошел оползень, выкативший сруб со скелетами. Здесь начинается путаница: по одним сведениям, сруб скатился в реку Тырай - приток реки Урак, это около Стахановского рыбозавода; по другим - на реку Лактур, это миль 5 западнее; по третьим на реке Толмат - еще миль 15 к западу; указывают и другие пункты, видимо, те циклоны вообще были богаты оползнями.

Через год река размыла оползень, и ничего там не осталось, но скелеты осмотрели старик-доктор, живший здесь с царских времен и знаток археологии, и местный торгован (по сведениям, весьма жуликоватый человек). Скелетов было несколько, по определению доктора, все эвенские, кроме одного: это был скелет женщины, не эвенки, а европейки, могучего телосложения. Эвенские скелеты были вооружены каменным и костяным оружием, а женщина - латунным топором ( по рассказам, топор был секирою). По другим версиям, женщина была вооружена латунным кайлом.

Доктор вскоре умер, а секира (или кайло) хранилась у торгована, и через несколько лет он за хорошую цену сбыл ее на американскую торговую шхуну.

После этого оползня среди эвенов поползли слухи, что вернулась белая княгина с водяными глазами. Что это за белая княгина с водяными глазами - толком не ясно; сейчас это сказание забыли, видимо, даже эвенские старики. Как мне рассказывали лет 20 назад, бесконечно давно со стороны Аяна из племени в племя прокочевала необыкновенно сильная чужеземка с водяными глазами, своим невиданным топором наводившая страх на всех, и все эвенские княжичи и молодцы ссорились из-за нее.

По моим соображениям, было это около 1400 года: в сказаниях говорится, что в эти годы сопка Широкая к северо-западу от Охотска заснежилась и перестала обтаивать летом.

Вновь обтаяла сопка Широкая с приходом русских на Охотское море, когда исчезли моржи. [Это цикл Шнитникова].

По эвенским преданиям, эту княгиню (почему княгиня - толком никто мне не сказал), много раз убивали в сражениях и драках, но она раз за разом воскресала и вновь начинала мутить молодых эвенов. Вот и теперь, когда оползень освободил ее из под земли, она вновь обрастет плотью, и из-за нее вновь начнут гибнуть эвенские княжичи.

Среди охотских якутов тоже бытовало сказание, это или сходное, о царь-бабе с топором, переходившей из племени в племя и необыкновенно быстро выучившейся чужим языкам. Якутские княжичи то сражались из-за нее, то в горе бросались со скал на камни, где-то в верховиях реки Охоты есть обрыв Якутского Княжича.

Велеречивий в своей книге «Энциклопедические Очерки Охотского моря» в главе о выходе якутов к Охотскому морю пишет, что по реке Мае якутов к морю вывела княгина-чужеземка, отличавшаяся нечеловеческой силою и знавшаяся с нечистью.

Все это, Валерия Ильинишна, забыто, старики вымирают, молодежь не интересуется. Молодых эвенов в годы коллективизации научили высмеивать бабушкины сказки, и через 10 лет это все забудется.

29 сентября 1974 Шереметьев Юрий Васильевич

П.С. У Формозова на стр.105 боевой топор - любой золотоискатель назовет его кайлою.

Ю.В.

Серия сообщений "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

...

Часть 12 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 13 - В ЗАГАДОЧНОМ ПРИМОРЬЕ

Часть 14 - Древние легенды о времени после космической катастрофы

Серия сообщений "ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И.":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

Часть 5 - ТАЙНЫ ЦЫПАНДИНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

...

Часть 11 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 12 - ОХОТСКИЕ НАХОДКИ

Часть 13 - О ПРИХОДЕ РУССКИХ НА ОХОТСКИЕ БЕРЕГА

|

Метки: Шереметьев Юрий Васильевич эвенские предания белая княгиня с водяными глазами охотские курганы Легенды Дальнего Востока |

Понравилось: 1 пользователю

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА |

ВОПРОСЫ О ЛЕДОВИТОСТИ И МЕТОДАХ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ БАГОВ

Уважаемая тов. Турманина!

Прочитали Вашу статью в журнале «Природа» №6 за 1968. В прошлом Ваш сотрудник заходил к нам - узнав, что мы тоже интересуемся годичными кольцами.

Интересуемся - но совершенно с другой целью: определяем ледовитость Охотского моря.

Ваш сотрудник расспрашивал о ледовитости часа 4 или 5, и очень просил переслать Вам кривую. Оставил адрес, записал Вашу и свою фамилию. Но запись затерялась во время небольшого ЧП. Сейчас прочли Вашу фамилию в журнале и вспомнили о Вашем сотруднике; кажется, Шевелев, но возможно, это фамилия его спутника (заходили вдвоем).

Bag - прикурильская зимняя майна. Величина Бага зависит от подачи теплой воды из за Курил, из Океана (подача - headway). Якутский морозный Муссон сказывается лишь на толщине охотских льдов; хедвай доминирует и подавляет все прочие влияния.

Точка 1 - темя Бага (crown Bag). Положение точки показательно, и строго в соответствии с хедваем. Кривая ниже на графиках - положение точки 1 на День Весеннего Равноденствия по годам из Вахтенных журналов транспортов и ледоколов за 1942-1964.

Подобная кривая получается по толщине зимних годичных колец охотских лиственниц (после некоторой обработки). Ошибка менее 20 миль. Годы ранее 1942 - по старым данным и по годичным кольцам лиственниц.

Кривая с 1932; но, если нужно, пришлем с 1826.

Мы много лет оперируем годичными кольцами лиственницы, но и сегодня не знаем, почему смолистые зимние кольца снежных зим всегда толще других. Если это не трудно напишите нам о механике образования колец.

7.09.1968 Охотск Шереметьев Ю.В.

Глубокоуважаемый товарищ Шереметьев

Меня очень заинтересовало Ваше письмо, любезно пересланное из журнала «Природа». При этом сразу же возникло много вопросов, после ответа на которые я, пожалуй, смогу Вам помочь не только общими фразами...

1) Не помните ли Вы каких-либо примечательных черт сотрудников, с которыми Вы беседовали? В каком отделе они работают? Пока я не смогла их опознать и передать им кривые.

2) Сколько деревьев Вами было исследовано? В каких условиях росли эти деревья?

3) Как производился подсчет колец и обработка полученных результатов?

4) Каким объемом знаний по ботанике Вы располагаете?

В зависимости от этого я смогу Вам рекомендовать литературу или объяснить механизм образования годичных колец.

А пока я могу предположить следующее. Более темные и смолистые кольца лиственницы являются так называемой креневой древесиной. Ботаники в данном случае взаимствовали термин у моряков - крен корабля и крен дерева одним словом обозначают. И вот когда дерево кренится у него с креновой стороны образуются темные широкие кольца креневой древесины (это у хвойных пород). Возможно, в Ваших краях это связано с усилением ветров. Лично меня очень интересует получение промеров по годичным кольцам в направлении господствующих ветров по всему диаметру и кривая широты темени Бага с 1826 года. Присылка одного характерного спила, очевидно, вызовет большие технические затруднения, но в этом был бы залог того, что при ответе я бы меньше фантазировала бы и больше опиралась на факты.

С уважением. Турманина Валерия Ильинична

2 октября 1968. Москва. В-234. Географический факультет. Проблемная лаборатория лавин и селей

Уважаемая тов. Турманина!

1. Ваши сотрудники были давно, видел их я всего один раз, и какие они - просто напросто забыл. По памяти, сотрудников был один, а второй - спутник; помнится, спутник - авиа-синоптик (военный), и Багом интересовался как причиной мощного метеофронта над Охотским морем.

Сотрудник занимается ледовитостью морей. Он слышал про расчет Багов для Японского моря, сам расчетов никогда не видел, не знает той простой методики, которую применяем мы (способ Гидрографической Службы 1908 года). Действительно, для Японского моря экстраполяции делались в 1910-х годах, ок. 1914, в 1920-х годах, и Беглов в 1960-х годах. О возможности экстраполяций для Охотского моря - не предполагал. Собирался сотрудник зайти во 2-й раз, но, помнится, спешно уехал.

Я понял так, что сотрудник работает под Вашим руководством.

В процессе разговора на Лоции записали 3 фамилии: А.Савилов, Ю.Истошин и П.Ушаков - это к кому мне обращаться за литературой; может быть, фамилии Вам помогут.

2. Сколько деревьев исследовано?

Просмотрено сотни 3.

3. В каких условиях росли деревья?

Во всевозможных. Но просчитались только те, что росли на скалистых вершинах - их немного; остальные - лишь для сравнений.

4. Как производился подсчет колец?

Под лупу и микроскопом.

5. Как производилась обработка подсчетов?

Измерялись только зимние кольца, смоляные; летние - не замеряли. Замеры - только на радиусах, где кольца правильны; утолщенные и сдавленные - не годны.

Толщина зимних колец наносилась на миллиметровку; заметили, что кривая подобна кривой Багов; возрадовались и приобщили к практике.

Весьма похожая кривая получается по продолжительности во днях нереста охотской сельди.

6. Каков объем знаний по ботанике?

Прикладная ботаника в курсе морской метеорологии по программе морских Техникумов 1932 года (около 1935 ботанику вообще исключили из метеорологии и с тех пор морякам не преподают).

7. Вопросами влияния ветров на кольца мы не занимались; кособокие, наклонные деревья - не просчитывали. Дерево, растущее на скалистой вершине и окруженное густым лесом (не одинокое) - вот идеал прикладной ботаники (прикладной для метеорологии). Такое дерево дает очень хорошую климатическую информацию.

Баги.

| 1933 - 57-00 | 1922 - 57-00 | 1911 - 58-00 | 1900 - 59-00 | 1889 - 58-30 |

| 1932 - 51-30 | 1921 - 57-00 | 1910 - 59-00 | 1899 - 52-00 | 1888 - 58-00 |

| 1931 - 55-00 | 1920 - 54-00 | 1909 - 59-00 | 1898 - 53-00 | 1887 - 57-00 |

| 1930 - 56-00 | 1919 - 52-00 | 1908 - 58-30 | 1897 - 58-30 | 1886 - 53-00 |

| 1929 - 58-00 | 1918 - 58-30 | 1907 - 51-30 | 1896 - 58-30 | 1885 - 54-00 |

| 1928 - 58-30 | 1917 - 58-00 | 1906 - 52-00 | 1895 - 58-40 | 1884 - 57-00 |

| 1927 - 58-30 | 1916 - 57-00 | 1905 - 55-00 | 1894 - 58-00 | 1883 - 58-30 |

| 1926 - 52-00 | 1915 - 56-00 | 1904 - 55-30 | 1893 - 53-30 | 1882 - 58-30 |

| 1925 - 53-00 | 1914 - 55-00 | 1903 - 56-30 | 1892 - 52-00 | 1881 - 59-30 Пенж.горло не замерзло |

| 1924 - 58-30 | 1913 - 52-00 | 1902 - 57-30 | 1891 - 59-00 | 1880 - 59-00 |

| 1923 - 57-30 | 1912 - 53-00 | 1901 - 58-30 | 1890 - 58-30 | 1879 - 54-00 |

В 1878 обнаружили вчера путаницу. Надо разобраться. Но сейчас разбираться некогда, и Вам придется с продолжением подождать.

12.10.1968 Шереметьев Юрий Васильевич

Уважаемая тов. Турманина!

Прочитал и перечитал Ваши благословления.

Последовать им не так просто.

1. На листе бумаги нанести кольца, Баги.

Едва ли сделаю; причина проста - некогда. Ведь это египетская работа: надо искать черновики, за которые я не брался с 1964, искать спилы, писать и чертить. В обозримом будущем на это нет времени.

Вот, если бы еще раз приехал Ваш сотрудник - он бы все сделал.

2. Не уразумел, зачем нужна заметка в «Природу»?

Мы сделали экстраполяцию для собственного употребления, пользуемся 5-й год, все совпадает, невязок нет. Сделано так, так меня учили лет 30-40 назад, когда преподавали прикладную ботанику. Программу прикладной ботаники можно найти в архивах Лесных училищ (о климате прошлых лет прикладная ботаника позволяет узнать весьма много).

3. В отношении Багов я никаких эврик и Америк не изобретал; и, по-моему, с Багами сегодня все на уровне 1850-х годов. Во всяком случае, знаток прикладной ботаники командир Владивостокской Военной гавани контр-адмирал Григорович (забыл: его сиятельство или его превосходительство) перед Русско-Японской войной 1905 знал столько же или больше.

4. Все термины изобретены международными парусными китобоями 1800-х годов и переняты русскими.

Баг - Bag -мешок, карман, куток.

Темя Бага - Crown Bag

Хедвай - Headway - подача воды из-за Курил в Охотское море.

Хол - Hole - дыра, отверстие во льдах в Пенжинское горло.

Менее употребительные: Waist-bag, Gut, Basement, Climb.

5. Карты Багов составлялись и печатались частным порядком (не государственное издание) Православным подворием в Ситке, подворным Департаментом погоды; но было это очень давно, во времена Матвея Мори и патера Алгэ. У меня есть только копии; во Владивостоке у кап. 2-го ранга Семенихина можно посмотреть подлинные; где-то я видел отпечанные по заказу Свенсена (американский торговец) - более поздние, кажется, 1922 года, но они перепечаны со старых.

6. Перелыгин - Древесиноведение [Перелыгин Л. М. Древесиноведение. — М.: «Лесная промышленность», 1969. — 156 с.].

А где мне его взять? Его не читали специалисты.

Морозы выжимают смолу из луба в заболонь - это формула бородатых лесников; т.е. что смоляное кольцо образуется зимой - потому-то смоляные кольца называют зимними.

Многие компетентные вчера мне потверждали слова борадачей - ясно, что они не читали Перелыгина.

Вы в столицах привыкли думать, что везде так, как у Вас.

Нет, в захолустьях совсем иначе, и о Перелыгине не слышали.

Недавно секретарша оббегала все магазины в поисках туши - обыкновенной русской туши для черчения; результат: тушь заказали в Хабаровске.

2.11.68 Шереметьев Юрий Васильевич

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Наконец-то я покончила с самыми неотложными делами и смогла сопоставить Ваши материалы с имеющимися в литературе.

О ритмичных колебаниях ледовитости есть надежные сведения только по Атлантике. Возможно, по Тихому океану много написано в этом плане у японцев, но их литература становится доступной для нас только тогда, когда они пишут по-английски.

То, что известно Вам и было когда-то известно контр-адмиралу Григоровичу, широкой научной общественности неизвестно.

Говорят где-то в Библии есть фраза, что только написанное обретает вечность, все же остальное поглощает мрак забвения. Поэтому мне представляется, что нам с Вами необходимо срочно взяться за дело и довести материал, которым Вы располагаете до определенных кондиций, чтобы он стал доступен Всем интересующимся ритмичностью развития природной обстановки. Поэтому срочно прошу прислать цифры широты Багов с указанием по каким данным они даются. Если по кольцам, то можно просто букву «л» ставить. Крайне желательно хотя бы для некоторых лет указать баллы ширины колец, по системе Григоровича. Очень интересно и сведения о сельди пометить. Я же постараюсь еще порыться в книгах и сопоставить с имеющимися ритмами других природных явлений сопоставить Ваши данные.

Я пишу Вам «срочно», так как летом снова поеду на ледники Кавказа, в Приэльбрусье, исследовать прирост сосен на верхнем пределе лесов. Тут тоже вполне определенная ритмичность.

Желаю Вам всего наилучшего

Турманина Валерия Ильинична

Уважаемая Валерия Ильинична!

В этом письме о Перелыгине, лесничих, о Баге и 5-балльной шкале.

1. Перелыгин - Древесиноведение.

В Охотске есть Лесничество; возглавляющие в форменной одежде, с регалиями, а всех в конторе около 10 человек; сейчас они в сборе - вернулись из отпусков. Никто и никогда не измерял толщины годичных колец дерева. Ни один не слышал о Перелыгине.

(Я заказывал Перелыгина во Владивостоке и Хабаровске, ответили, что таковой книги в продаже не значится - и тоже не слыхали о Перелыгине).

2. В Лесничестве я говорил об измерении годичных колец деревьев для Вас (поскольку все в сборе). Лесничие заполняют бесчисленные Ведомости, Бланки по форме; просчитывают годичные кольца пней с вырубок - тоже для отчетности. Но измерять толщину годичных колец никто их не учил.

Бесспорно, Вам нужны измерения годичных колец; так же бесспорно: Лесничим просто некогда измерять их - они загружены Ведомостями, Бланками, Отчетностью.

Из разговоров с ними - Лесничие о древесных годичных кольцах имеют очень небольшое представление. По моему, бородатые лесники на спиле охотской лиственницы видят премного больше грамотных обитателей Лесничества.

3. По форкасту, Баг 1969 - Шир - 58,1º.

Конец Февраля 1969 на 58-й параллели тральщики ловили сельдь - пока весьма свежий циклон не пригнал льды. К Апрелю Баг опять восстановился в пределах форкаста. Охотская администрация считает, что форкаст 1969 сработал хорошо. Не промахнулись 6-й год: 1964 - 5 - 6 - 7 - 8 и 9; толщина годичных колец лиственницы соответствует Багам.

4. Когда мы изучали Прикладную Ботанику, тогда еще не было приспособлений к микроскопу для измерения толщин. Мы толщину годичных колец оценивали на глаз, по 5-и балльной шкале: 1 - самое тонкое, 5 - наитолстое. В нашем случае 1964 - 2, 1965 - 3, 1966 - 5, 1967 - 2, 1968 - 3 и составляли кривые.

Шкала продержалась более столетия. Если Лесничие дадут Вам материалы по этой шкале, кривая получится очень близкой к действительности. Все труды контр-адмирала Григоровича составлены по такой 5-балльной шкале, по кривым.

5. Когда набьешь руку, то, кроме целых баллов, употребляешь половинные: 2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 и т.д., получается повышенная точность.

Конечно, лучше, если толщина колец измерена в десятых или сотых. Но, если измерить нель - обходились же столетие без измерений.

5.04.1969 Шереметьев Юрий Васильевич

Вспомнил - и, наверное, это интересно: я сам делал расчеты по 5-балльной шкале - в 1930-ые годы по спилу лиственницы в бухте Мамга, Охотское море, и в 1940-ые, в бухте Моржовой на Камчатке, по спилу кедрового стланника, или сланца.

ВОПРОСЫ О ЦИКЛИЧНОСТИ КЛИМАТА И МЕТОДАХ ЕГО ПРОГНОЗА.

Уважаемая Валерия Ильинична!

1. Мы неучи; и наши самодельные познания не подписаны ни единой бюрократической подписью, не заверены бюрократическими печатями.

Прочитать о них негде.

Разбираемся мы - только для собственного потребления (другие пользуются, но редко - поскольку незаверенное печатью на Руси считается недействительным).

Равноденственный Баг 1969 оправдался: 58,1, как я не сомневался в нем; ледокольная проводка в Нагаево - от 58,1, а до Кромки транспорта добирались сами, и без труда; но весь Север Бага покрыт блинчатыми льдами, что обычно для больших Багов. Поля блинчатых льдов - в них еще ледоходные парусники ходили.

2. Мы думали, что периоды Кеты и Нярки ученым известны.

На приозерных лиственницах спилы ясно показывают эти периоды. О них глухо говорили туземные старики. Когда на канву спила мы наложили легенды, полулегенды и сказания здешних туземцев - русских и нерусских - то оказалось:

a) Кета и Нярка (красная, нерка) - рыбы цикличные;

б) Кижуч - не цикличен, но его сверхурожаи - цикличны;

в) многолетия Дождливых лет сменяют многолетия Сухие - циклично;

г) туманы перемещаются от Пенжинского Горла к Охотску - циклично;

д) метеокатастрофы на Охотском берегу - цикличны (но тут 2 цикла, один наз. «Кетовый».

Японец Сайондзи на Курильской гряде по годичным кольцам какой-то полупресноводной ракушки (40 поколений ракушки) установил Пра-климатические сезоны, с точками Суй и Мун.

Сезоны Сайондзи не привели к открытиям (а жаль - стоящие исследования); видимо, Сайондзи не знал про частую Бинарность в Природе. Все точки Суй приходятся на вертексы Многолетий Дождей, а точки Мун на вертексы Сухих Многолетий.

Быть может, Вам пригодится: Мун - 1909; Суй - 1855; М-1805; С-1764; М-1726-29; С-1660; М-1593-1604; С-1526-1559, т.е. чем древней, тем менее точно.

Каждый Суй - вертекс Дождливого периода; каждый Мун - вертекс Сухого периода. Последний Мун продолжался с 1929 по 1888 - 41 год; предпоследний - 33 года; третий - 31 год; четвертый - по 1610 год, продолжался лет 30-40.

Все точки Суй попадают около лет, когда море смывало Охотск; подобные же метеокатастрофы - через 10-15 лет после точек Мун (2-й максимум, наз. «Кетовый»).

3. Темени Бага в 20-м веке положено сдвинуться к Северу. Вот в 1969 Темя Бага должно быть выше или ниже индекса? Буек, тюлень или борозда на воде Охотского моря в качестве индекса?

У нас тупой звон в головах от раздумий, а толку нет; по нашему общему мнению - на сегодняшний день индекса не выдумали.

Или мы чего-то не понимаем?

18.09.1969 Шереметьев Юрий Васильевич

Уважаемая Валерия Ильинична!

1. Справлялся, но похоже, что дунбаровских данных по Охотску - вообще нет. Охотск - порт, где навигация открывалась с приходом первого судна; это порт только по названию. В 1936 году я был в Охотске - было 12 домов; один дом - с красной крышей, по ней определяли, что это Охотск, а не что-либо другое.

Больше вероятности, что такие данные есть в Ситкинском Православном подвории - они раньше составляли карты Багов. Возглавлял это дело отец Мирон и отец Савва - они назывались стольниками; кроме них были ординарные: отец Афогак, отец Иеремия, Стржемеский, Гросецкий, Перламутров.

2. Не уразумею: почему потепление должно передвинуть Темя? По нашим представлениям, ключ ледовитости Охотского моря - в Чукотском море.

Вот для Японского моря - другое дело: там все зависит от Экваториального течения.

3. Годичные кольца до 1878 - сейчас некогда; но зимой собираемся просчитать.

4. Ваш вопрос: данные по широте и приросту Темени Бага - не понимаю.

5. В третьем вопросе - о длительности навигации и приросте Бага - видимо, отпадает, поскольку данных о навигации нет.

Валерия Ильинична, Ваше письмо от 11.09.69 - самое непонятное из всех Ваших писем.

21.09.69 Шереметьев Юрий Васильевич

П.С. Только что капитально выругал соратника. Видимо, данные до 1889 года будут.

Уважаемая Валерия Ильинична!

Спил нашли. Пытались проверить кольца, - не вышло: пересушенный, спил рассыпается на волокна. Потому - просчет в одну руку.

Хором ломали головы над тем, как Вы собираетесь сопоставить прирост в широте на Темени, если отсчеты Темени в хорошем случае берутся едва ли точнее 20 миль? Рассуждали так: прирост за потепление климата +5 + 10 миль; ошибка в отсчетах - около 15 миль. Что в итоге?

Или мы чего-то не понимаем?

Если ухитритесь, найдите, когда замерзали все Курильские проливы? Мы здесь полагаем, что Баг ниже 51,0 вообще не бывает.

| 1825-51,9 | 1836-55,1 | 1847-53,5 | 1858-53,0 | 1869-57,8 | 1880-52,6 |

| 1826-56,0 | 1837-56,0 | 1848-52,3 | 1859-58,5 | 1870-58,3 | 1881-59,0 |

| 1827-55,3 | 1838-56,7 | 1849-53,5 | 1860-58,6 | 1871-58,1 | 1882-58,7 |

| 1828-Ок55,5 | 1839-58,8 | 1850-53,5 | 1861-58,5 | 1872-53,7 | 1883-58,1 |

| 1829-Ок55,5 | 1840-57,1 | 1851-57,4 | 1862-58,0 | 1873-52,0 | 1884-57,4 |

| 1830-57,2 | 1841-56,9 | 1852-57,8 | 1863-57,9 | 1874-56,0 | 1885-53,3 |

| 1831-57,9 | 1842-55,5 | 1853-57,3 | 1864-58,0 | 1875-56,3 | 1886-52,6 |

| 1832-58,3 | 1843-51,9 | 1854-57,3 | 1865-53,0 | 1876-56,2 | 1887-53,1 |

| 1833-57,1 | 1844-56,8 | 1855-57,8 | 1866-52,5 | 1877-56,8 | 1888-57,8 |

| 1834-53,7 | 1845-57,9 | 1856-54,2 | 1867-53,1 | 1878-57,8 | 1889-58,5 |

| 1835-51,7 | 1846-57,6 | 1857-52,7 | 1868-57,8 | 1879-53,5 | 1890-58,7 |

Быть может, Вам поможет статистика наших потеплений-похолоданий?

1610-1710 период Кеты и Муссонных дождей.

1710-1741 период Нярки и сухих Муссонов (2/2 годов солнечные, 1/3 - дождливые).

1741-1788 Кета и Муссонные дожди.

1788-1821 Нярка и сухо, солнечно (т.е.Дождл.1/3 годов)

1821-1888 Кета и дожди.

1888-1929 Нярка и сухо, солнечно.

С 1929 - Муссонные дожди приблизит. до 1990; с 1969 прибавилось Нярки, Июль и Август - небывало солнечны.

Рыба, осадки и туманы - это связано с потеплениями, циклы от 131 до 80 лет. Какое отношение имеют к ним Баги с Чукотскими циклами в 5-8 лет?

Причина потеплений - перемещение +12 градусной изотермы японца Уды к юго-востоку от Курильской гряды (сам Уда не знает этого). Он знает, что изотерма отодвинулась от курил на 200-500 миль; теперь пошла обратно, к Курилам (практически неподвижно стояла с 1968 по 1950). Через 20 лет у нас наступит сухой период: 2/3 годов солнечных и 1/3 дождливых (в отличие от 100% дождливых).

23.09.1969 Шереметьев Юрий Васильевич

Уважаемая Валерия Ильинична!

Гернеты усиленно изучают Ваш график; предполагаем свозить его во Владивосток - для изучения владивостокскими гернетами.

Вы явление Бинарности в Природе знаете? О Бинарности гернеты знали еще до Русско-Японской войны 1905, но, может быть, теперь Бинарность называется иначе.

О сути. В Природе Бинарность часта, а хвойные бинарны без исключения. Бинарность ориентирована на какой-либо Цикл, например охотские лиственницы со скалистых вершин ориентированы на Циклы Охотской ледовитости.

За тысячелетия естественного отбора лиственницы приспособились к здешним условиям, к какой-то Оптимали; главные компоненты - тепло и влажность.

Опытом установлено: толще всего осеннее смоляное кольцо - при средней Ледовитости, когда Баг-55: 5 баллов; выше B, и ниже Н - баллы снижаются: кольца Баг-54 и Баг-56 равны, соответственно Баг-53 и Баг-57 и т.д. Когда Бинарность разлистана - получается Кривая, близкая Кривой Авиа-лед и Кривой по Вахтенным журналам Транспортов.

В график включен Прирост лиственниц Западной Сибири; на какие Циклы ориентирована их Бинарность - мы не знаем; на Охотскую ледовитость не листается, с Охотскими приозерными - ничего общего.

О Кривых. Сходные Кривые в Охотске:

а) Авиа-лед, не бинарна.

б) По вахтенным журналам Транспортов, не бинарна.

в) По Нересту охотской сельди - бинарна.

г) По Годичным кольцам Охотской лиственницы - бинарна.

в) По толщине Промежуточного Холодного слоя Охотского моря - если верить канадцам, что Слой - переменной толщины, и зависит от Хедвая - подачи теплой тихоокеанской воды из за Курил. Такое построение где-то сделано для залива Амундсена - это над Аляской; я повторил для Охотского моря - получается здорово. Канадцы утверждают, что Слой в Охотском море должен быть 600 футов минимальный и 1200 футов максимальный; кривая повторяет все изгибы кривой Ледовитости. Японцы верят канадцам.

Лиственница 1597 года рождения. С работником Тинро промерили микроскопом с делениями этот спил. Не знаю, когда у меня выпадет время сделать копию для Вас; это египетская работа, похоже - Вы раньше сами приедете в Охотск за копией.

О замерзании Бага. Теменная часть Бага - почему Вы называете ее незамерзающей? Обычно она забита необозримыми полями блинчатых льдов. Сплоченные блинчатые льды, когда тихо и морозно - смерзаются; но зыбь их разламывает; для параходов проходимы, ледоходные китобои деревянные в блинчатых льдах ходили на парусах.

Чтобы весь Баг был с чистой водой - случается редко.

Темя Бага - плотная кромка, где без ледоколов транспорта не проходят.

Форкаст на 1969 оправдался хорошо, на 1970 - пока идет хорошо.

11.01.1970 Воскресение. Шереметьев Юрий Васильевич

ВОПРОСЫ ПО ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Уважаемая Валерия Ильинична!

Не удивляйтесь, что Ваше 29.01.70 дошло до Охотска 3.03.70; у нас так случается.

1. О Дунбаровских графиках: о записях вскрытия Охотского порта - никто не помнит, не слышали.

О вскрытии Николаевска-на-Амуре есть записи с 1908 года; найдете у начальника порта Мельникова Романа Ивановича.

2. О русских на Охотском море: Лоция Охотского моря, Выпуск-2, если издание 1960, то стр. 89 строка 7: «Селение Улья... основано в 1639» и т.д. В предыдущих изданиях дат больше.

Русские пришли в 1630-х годах, почему пишите про 16-й век?

3. Распорядитель капиталов Импер. Рос. Географического общества в 1920-х годах издал сборник: Исторические очерки Восточной Сибири. Отпечатано: Николаевск-на-Амуре, Густав Шик, артель чешских типографистов. Статья: Гаврилов, Сказания пришантарских якутов: «В древности Шантарское море вскрывалось летом очень редко, обычно - не вскрывалось» и т.д.

Арсеньев Владимир Клавдиевич, 1928 год, в лекции утверждал, что нет доводов опровержения Буссэ и Бошняка, что:

а) Царство Бохай распалось ок. 1300; последние разрозненные княжества от похолодания климата, наступившего ок.1400 г. обеднели и одичали.

б) Страшное землетрясение в начале 1400-х годов изменило очертание Японии и ДВК: изменились бухты и высоты хребтов, на Сахалине песчаный перешеек между полуостровом Шмидта и Шир. 53 град. поднялся над морем (ранее здесь до устья Амура простиралось мелководное море).

в) С 1400 по 1600-е годы на берегах Восточной Сибири было значительное похолодание: Шантарское море летом не очищалось ото льдов.

Сорокалетов, ориенталист: О вековых изменениях климата Восточной Азии. Лекция в издательстве Книжное Дело, Владивосток, в связи с выходом в свет «Лоции восточного берега Сибири» (ок. 1930 г.): По монастырским хроникам, река Ялу в Корее и порт Чифу в Китае два столетия: 1400-1500 и 1500-1600 замерзали на месяц раньше, чем до и после 1400 и 1600 годов. Конспект Лекций печатный раздавали присутствующим, имелся у кап. Васюкевича-старшего.

Сам я, лет 30-40 назад многократно слышал подобное: что Пенжинское горло до прихода русских замерзало почти ежегодно, а окрестные сопки летом не обтаивали; пришантарские пики не обтаивали летом; про моржей в Охотском море; про лисиц белого цвета на берегах Пенжинского залива.

7.03.70 Шереметьев Юрий Васильевич

ЦИКЛ ВЕЛИКОГО САРОСА

Уважаемая Валерия Ильинична!

Первая лирическая половина большого заказного письма от 11.03. неверна.

1. Эвены считают себя пришельцами на приохотских землях. Даже сегодня в очень глухих местах неграмотные прабабушки и прадедушки (грамотные и обрусевшие забыли все на свете) рассказывают предания, что эвены пришли к Охотскому морю; встретили очень редкое население иноязычных - более дикое, чем эвены, и ассимилировали древних поселенцев. Сохранились подробности: a) вождем эвенской орды был иноплеменный, по имени Дуган; б) древние иноязычные, в сравнении с эвенами, были очень смуглы, черноглазы.

2. Вычеркните, не употребляйте слово: трудолюбивые; не смешите здешних. Рыбаков эвенов совсем мало; основное у них оленеводство, во-вторых - охота.

3. Ламутами себя эвены не называют. Ламуты живут в заполярии по Анюю - впадает в Колыму.

4. Слово «Лама» по-эвенски - «море» по-русски.

5. Сказание про обледенение Джугджура Вы переиначили, и стало неверно: вторичного обледенения после прихода Москвитина и Пояркова не было. Лучше сохранить Сказание в записи Антонюка - ибо каждое новое написание вызовет новые разнотолки. Постараемся найти последнее написание Антонюка - самое ясное, и пошлем Вам.

6. О столь быстром наложении ясака на многочисленные племена: этого не было, а племен было мало, наперечет. Просто русские были такими грабителями, в сравнении с которыми предыдущие разбойники из-за гор казались филантропами. Сталин отметил благодеяние: окультуривающее воздействие русских на завоеванные народы Сибири; верно, железо русские принесли, только эвены разбегались перед окультуривающими ясачниками, как мыши перед котами. Эвенской молодежи в школе про послов Котовии в Мышином царстве - не преподают, но старики рассказывают. Прикиньте: охочих людей было не меньше, чем служилых - а зачем они шли сюда толпами?

7. Обледенение Джугджура вписывается в 1803-летний астрономический цикл Великого Сароса: см. «Знание-Сила» № 12, 1968, автор Гангнус, статья: «Век Страшной зимы». Нам о Саросе рассказывали лет 30-40 назад, на уроках мореходной астрономии - о Космосе. Во Владивостоке 1920-х и 30-х годов исследователи Сарос по китайским, корейским и японским летописям; по-моему, тогда продвинулись до уровня сегодняшних исследований - гипотезы А.В.Шнитникова. Вертекс похолодания приходится около 1500 года, как в Европе в век Страшной зимы. Исследователи тех лет были всех толков, попадались просоветские. Большинство уплыло в Маньчжурию и дальше, часть истребил Сталин; практически, исследования их канули в небытие; лишь кое-кто из моих свестников во Владивостоке помнит о таковых. Исследователи были постарше Арсеньева; Арсеньев, говоривший и писавший по-китайски, основывался на их исследованиях, и хорошо знал о цикле Великого Сароса, о похолодании в Примории и Корее, о нерастаивании летом Шантарского моря - все в 1400-1600 годах.

8. У меня есть спил лиственницы рождения 1597, т.е. конца оледенения Джунгджура и до наших дней. Просчитан под микроскоп с точным измерением толщины колец. Просчеты не обработаны - некогда; вот приехал бы тот шустрый человек, который от Вашего имени говорил со мною несколько лет назад - он бы все сделал. 1000-летние лиственницы здесь попадаются, я видел, но очень редко. Если специально заняться - найти можно.

9. Когда прокладывали кабель связи через Пенжинское горло, на качатской стороне в траншеях нашли много моржовых скелетов, черепа с клыками. Карбонатным анализом датированы: ок. 1400-1650 - как раз Веком Страшных зим на Дальнем Востоке. Едва ли это официально, скорее сделали офицеры-гернеты из интереса.

10. О циклонах Ламской земли (учтите: Ламские земли - название сугубо русское). Вы о циклонах пишите только в заглавии - что-либо добавите после?

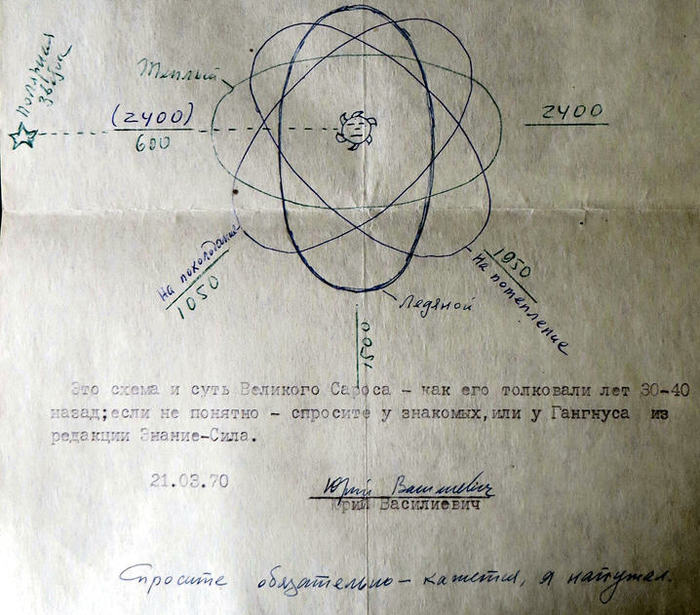

Циклоны земель Европейских идут по трассам: Карским морем, или верховиями Волги, или через Аральское море - в соответствии с 1803-летним циклом Великого Сароса. Трассы наших Охотских циклонов несомненно сблокированы с циклом Великого Сароса (возможно и тайфуны) - но объясняли мне это самодельные знатоки (они путают карты, отбивают хлеб и вырабатывают неприятности титулованным ученым). Объясняли очень доказательно, что:

а) когда европейские циклоны идут Карским морем - Забайкальские и Китайские должны идти между Якутском и Джугджуром на Колыму - так было в 600 году Христианского календаря, и будет в 2400-м;

б) европейская трасса по верховьям Волги - у нас: Хабаровск - Камчатский перешеек; это 1050 год (вторично в 1950);

в) европейская трасса через Аральское море у нас с Амура на Южные Курилы: 1500 год, вертекс обледенения Джугджура;

г) вновь к Якутску и на Колыму - в 2400-м году; а Джугджур обледенеет с 3200-3400 году.

На Дальнем Востоке это самодеятельно. Если у Вас в столице возможно объявить официально - это надо сделать.

11. Под Охотском столетиями в промерзших лесных заторах на старицах находили свежие стволы лиственниц 2000-летней давности (давность определяли геологи); рассказывали про лесника, в долине Алдомы собравшего 6 спилов с последовательностью колец за 1200 лет. Последний раз лесника видели лет 12 назад, говорят, жива его дочь. Шустрый Ваш посланец все бы разыскал.

12. В Охотске строят водопровод. В грунте на глубине 8 метров пробурили мерзлое дерево - сколько ему лет? Этим надо специально заниматься, но занимающихся в Охотске нет.

13. Пишите: переделывать, исправлять, писать заново - а как? Я забываю за делами отвечать на Ваши письма, где же взять времени на составление текста? Нет, это не под силу, кроме черновиков от меня едва ли что будет.

Это схема и суть Великого Сароса - как его толковали лет 30-40 назад; если не понятно - спросите у знакомых, или у Гангнуса из редакции «Знание-Сила».

21.03.70 Шереметьев Юрий Васильевич

Спросите обязательно - кажется, я напутал.

Уважаемая Валерия Ильинишна!

Знатоки старины вымирают.

Молодежь стариной не интересуется (уж не знаю - почему), и, практически, знатоки не оставляют преемников.

По этой причине близка к небытию проблема Великого Сароса: рожденные до Русско-Японской войны 1905 года о 1800-летнем цикле Великого Сароса знали; мои сверстники и ровесники - значительно меньше; а молодежь 1970-х годов - не слышала.

Что мои ровесники знали о Великом Саросе?

1. Я мальчишкой с отцом ходил на лекции Владимира Клавдиевича Арсеньева [(1872-1930)]; Арсеньев говорил, что похолодание последнего Великого Сароса доконало остатки Бохайского царства [Бохайское государство(698-926) было первым раннегосударственным образованием на территории Дальнего Востока России. Оно включало значительные территории Маньчжурии, Приморья и Северной Кореи]. Ссылался на Бошняка и Буссе. О Саросе дебатировали: контр-адмирал Григорович, адмирал Макаров, топограф Гроссевич, доктор Дербек, генерал-лейтенант Жданко, офицеры Бодиско, Гошкевич.

2. Ориенталист Сорокалетов на торжестве издания переводной Лоции восточного берега Сибири упоминал о китайских, корейских и японских хрониках, в которых говорится о похолодании Великого Сароса 1300-1700 годов.

3. Капитан Линдгольм Альфред Андреевич много лет командовал охранным судном «Лейтенант Дыдымов» (судно по охране промыслов), а после - шхуною «Красный Якут»; знал китайский язык (как многие старожилы Владивостока) и объяснял нам ледовитость Ляодунского залива и прилежащих к Порт-Артуру вод - Великим Саросом. (Ему же принадлежит теория последовательности нереста сахалинской горбуши).

4. Сказание про обледенения Джугджура.

5. Моржовый период в Охотском море.

6. Перемерзание всех Курильских проливов в прошлом при айнах.

7. Почти ежегодные перемерзания Пенжинского горла прекратились с приходом русских - 1630-е годы.

8. Ежегодные нерастаивания Шантарского моря летом - по сказаниям, прекратились перед приходом русских.

9. Заснеженные вершины хребтов над Шантарским морем раньше не обтаивали летом, обтаяли после прихода русских.

10. То же - над Пенжинским горлом.

11. К пику холода 1500-х годов приурочены многие великие бедствия в Китае и прилежащих странах. Капитан Линдгольм говорил, что именно в это время и Хуан-Хе, и Янцзы-цзян сменяли русла и топили китайцев.

На Дальнем Востоке и туземцы, и русские говорят (и с годами все меньше) о многих других примерах; примеры и сказания - в предыдущих к Вам письмах.

До Охотска доходят слухи, что над циклом Великого Сароса работает ученый Шнитников.

Вы - жительница столицы; и весьма причастны к ученому миру.

Было бы хорошо: соберите мои письма и прочее к делу относящееся, и через журнал «Природу» спросите - как современная наука относится к этим дебатам прошлого о Великом Саросе?

О селях: маленькие у нас не очень редки. Большие - редкость. Где-то в верховьях Ульбеи сель пересыпал долину, образовалось озеро, и теперь там полно рыбы.

Вообще-то непонятно; почему возможна командировка за Ноевым ковчегом на Арарат, и трудна - в Охотск? Все же знают: Охотское море - зона резких климатических потрясений в прошлом; следы резки, рельефны, и исследователи добывают 10 - 100 кратные дозы фактов, - тогда как на Каспии и Черном море - в год по чайной ложке.

Едва ли преувеличение; домик-станция МГУ на Охотском берегу собрала бы больше научных фактов, чем все Ваше отделение в Москве. Студенты Вашего факультета - если они разберутся только во мною перечисленном - поднимут акции Факультета весьма.

Сегодня ночью пошла весенняя нерестовая сельдь - это у нас событие.

23.05.70 Шереметьев Юрий Васильевич

Уважаемая Валерия Ильинична!

1. Вовсю обсуждаем Ваше письмо от 13.10.70 - охотский штамп 24.10.70 - с двумя черновиками.

Окончательные суждения - через некоторое время, но уже сейчас ясно: неверно многое.

И у всех нас - один вопрос: что делать, если потребуют доказательства? И насчет Багов у нас появились сомнения.

2. Изложенное в моем письме от 18.10.70 раскопал в своих старых записках. Документального у меня ничего не осталось - все во Владивостоке, у капитана второго ранга Семенихина. Свои записи я потихоньку разбираю, но, при моих темпах, разборки хватит на годы.

3. Запись о климате: японская старинная картина: «Льды в Сангарском проливе». (Теперь льдов там не бывает).

Подробности: зимою 1932 или 1933 во владивостокском музее было собрание - какая-то группа по изучению климата Приморья, от силы 10 человек; я попал с преподавателем гидрометеорологии, как звезда кружка природоведения - я вычислил прогноз климата по спилу владивостокского кедра.

Содокладчики - представители Земотдела, или Ведомства Земледелия и Лесоводства - забыл (почему-то их называли Красными Агрономами) доложили, что спилы 500, 600, 700-летних деревьев, и даже более старых - не позволяют судить о тяжелом для деревьев климате в прошлом. Сослались на археологических и климатических исследователей: 1) Туркестанский генерал-губернатор; 2) губернаторский чиновник особых поручений Пантусов; 3) губернаторский личный врач Поярков (или содокладчики применили губернаторскую методу - не помню). Заключение: нет доводов, что в годы Бохайского царства было холоднее, чем в 1930-е годы.

Оппоненты:

а) Командир военного транспорта «Чукча» (или позднее он командовал «Чукчей»): в УБЕКО (Управление безопасности кораблевождения на Дальнем Востоке) висит китайская старинная картина-свиток: «Белые киты гонят лососей вверх по Хуанхе» (стоит отметить: копии картин китайцы делают изумительные) - картина относится к 1500-м годам. (К картине имел какое-то отношение очень известный доктор Леонид Михайлович Старокадомский [(1875-1962)— русский врач, полярный исследователь]; о картине позднее говорил начальник гидрографическо-штурманского отдела УБЕКО И.Ф.Мороз). Суть возражения: сегодня белух нет южнее Амура, лососей нет в Хуанхе.

б) Востоковед - фамилию забыл, но, кажется, Старцев - прочитал выдержки из Тяньцзинских Хроник: 1500-годы - страшные холода, гибель скота у монголов севернее Великой Китайской стены. Голодные моры китайцев Северного Китая от холодов, неурожаев.

в) Востоковед Волошинов (и еще кто-то) принесли японскую картину 1500-х годов: «Льды в Сангарском проливе». (Раньше такие картины называли Uki-yo, вроде гравюры. На картине весь пролив во льду, смутно нарисованы противоположные берега. Спрашивали у содокладчиков: они что-либо слышали про льды в Сангарском проливе в наши дни?

г) Капитан Симан П.С. прочитал Ямское сказание - упоминаемое Великое или Грозное землетрясение на Дальнем Востоке было около 1400 года - за 100 лет до холодов.

Емельянов А.А.(труды по змеям) сказал, что во Владивостокском музее есть корейская картина-свиток: Корейские сановники смотрят, как белухи гонят лососей вверх по реке Ноктонгану (в Корее у Фузана) - тоже 1500-х годов; смысл: корейские источники повторяют, что сегодня белух нет южнее Амура, что лососей нет в Ноктонгане, а были.

Постановили: Доклад считать несостоятельным.

4. О Климатических Волнах - владивостокские любители-исследователи в 1930-е годы знали:

очень продолжительный период, порядка 1.000.000 лет, это полупредположительно, китайское обозначение (вверху);

порядка 50.000 лет, знали сносно; период Великого Сароса разобрали с 1870 по 1930, возможны живые участники

100-летние циклы Солнца (для Охотска - Эвенские кольца) - это известно, китайских обозначений нет; более короткие - это местные волны - для Охотска: колебания Хедвая.

Может быть, что-то открыли до Шнитникова?

Черновички у меня есть.

Самойлович арктический во дни Челюскина что-то намекал про Старую Дальневосточную школу Климатических волн.

5. Надо бы Вам: послать на ДВ нарочного и официально запротоколировать сообщения знатоков; если Вы не возьметесь - никто не сделает. Вообще-то: такое деяние - не будет оно ценнее всего, что мы с Вами сделали за наши жизни?

Ведь ясно, что перечисленное в моих письмах - далеко не все, что знатоки до тридцатых годов, времен Кеппена-Вегенера, оставили в наследство сегодняшним гернетам.

31.10.70 Шереметьев Юрий Васильевич

Уважаемая Валерия Ильинична!

Гернеты веруют, что сахалинская земля от широты 53 градуса до широты 54 градуса поднялась над морем около 1400 года, в великое землетрясение на Дальнем Востоке (в Корейских хрониках отмечено: разрушена Фузанская пагода). Ранее - Амур тек от Николаевска прямо на Восток.

Доводы:

1. На перешейке полуострова Шмидта нет лесов старше 500 лет; севернее и южнее попадаются лиственницы 600, 700 до 1000 лет.

2. В тайге, в самых мелких шурфах - ракушки и донные животные.

3. Морские илы с косточками-отолитами (говорят - рыбы наваги) под тонким слоем песка сверху.

4. Самые глубоколежащие торфа в шурфах - совсем плохо перегнили.

Всего 11 доводов.

Подробности:

Это было до 1930-х годов. Я с отцом слушали лекцию Арсеньева - «О расселении туземцев Приморья и древних рудниках; по-видимому, лекция для начальствующего состава Ведомства Угольной промышленности, слушателей от силы 20 человек.

Когда туземцы заселили Северный Сахалин - Арсеньев сказать затруднялся - спорный вопрос: когда эта земля поднялась над морем?

Несколько угольных деятелей тоном резкой оппозиции заявили: этот вопрос теперь ясен. Привели 11 доводов (мои тетрадки подмочены, я разобрал только 4 из 11).

Это я нашел при разборке старых тетрадей. Хорошо запомнил и записал - потому, что делал пересказ Лекции в школьном кружке Природоведения.

Подобных случаев помню несколько - и опять бездоказательно: нынче не верят неподписанному бюрократически, не заверенному печатями, не проштемпелеванному.

14.11.1970. Шереметьев Юрий Васильевич

Серия сообщений "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

...

Часть 12 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 13 - В ЗАГАДОЧНОМ ПРИМОРЬЕ

Часть 14 - Древние легенды о времени после космической катастрофы

Серия сообщений "ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И.":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

Часть 4 - О КУРГАНАХ ОХОТСКА

...

Часть 11 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 12 - ОХОТСКИЕ НАХОДКИ

Часть 13 - О ПРИХОДЕ РУССКИХ НА ОХОТСКИЕ БЕРЕГА

|

|

Процитировано 5 раз

Понравилось: 1 пользователю

ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ. |

Уважаемая Валерия Ильинична!

Мои сверстники и ровестники уходят на покой или умирают - один за другим. Вчера приходил проститься еще один - получил пенсию и уезжает, где потеплее. Вместе вспомнили знакомого - пьяницу, в недавние годы умершего; пока не опустился - талантливый был человек. Он - причина этого письма.

Не сумели припомнить: был пьяница, кажется,топограф, но работал в геологии, долго бродяжил по водоразделу между Охотоморским бассейном и бассейном реки Лены.

Со слов умершего, среднее течение реки Охоты идет по горной тундре. Место плоское, но очень неровное: там очень много озер, и, по крайней мере, 4 озера имеют северо-восточные берега такой формы

Это топограф нам так рисовал при последней встречи - с бугром в виде воротника.

Туземцы эти места считают нечистыми: туда на памяти людей всегда падают камни с неба.

Об этих местах мне рассказывал туземец в конце 50-х годов - со слов своего отца и деда. Когда произошел случай - приблизительно можно восстановить: рассказывавшему в конце 50-х годов было 49 лет; когда ему было 12 лет, умер его дед на 73-м году; дед был очевидцем ниже описанного события, и было деду при событии 16-17 лет.

В те годы товары с Охотского берега в Якутию везли караванами - якуты на конях, эвены - на оленях. Дед служил работником у богатого эвена. Они сдали товары в Якутске, и хозяин там продал своих оленей - предложили хорошую цену. Вдвоем возвращались плоскогорьем домой, ведя единственного оленя с пожитками.

Внезапно оба услышали свистящий грохот, и в небе увидели черную стрелу с тлеющим наконечником. Стрела с большим дымом ударила под скалистый кряж. Хозяин шел шагов на 200 впереди; 17-летнего деда что-то ударило спереди, он упал, но успел заметить; впереди шедший хозяин взмахнул руками и взлетел в воздух. Когда дед пришел в себя, в голове шумело; рядом лежал и стонал олень - живой, но с обломанными рогами.

Хозяина не было. Дед покричал. Обшарил все вокруг, воспроизвел, куда ударом забросило хозяина - нигде ничего не было. Во всей тундре - только дед и олень. Обезроженного оленя дед отдал хозяйке, а эвены долго шептались, что пропал человек, не обошлось без нечистой силы.

В конце Революции место падения Стрелы посетили бродячие якуты - неприкаянных якутов много тогда бродило по глухим местам. О падении Стрелы Якуты не знали. Озера там нет, но воротникообразный бугор засыпал основание скалистого кряжа. Там Якуты насобирали беловатых хрусталеподобных кристаллов и продавали их в Охотске: кристаллы резали стекло и жители покупали для застекления окон.

13 Апреля 1974 Юрий Васильевич Шереметьев

Посылаю Вам вырезку из нашей газеты: такие оказии у нас находят очень редко. Ю.В.

ВЫРЕЗКА ИЗ ГАЗЕТЫ "ОХОТСКО-ЭВЕНСКАЯ ПРАВДА" 3 стр. 11 апреля 1974 года:

УГОЛОК КРАЕВЕДА

ПОЧТА ХVIII ВЕКА

Старые, заброшенные лабазы в охотской тайге не раз одаривали любопытными находками. На днях, вернувшись из отдаленного угодья, охотник-оленевод А.И.Погодаев принес в музей связку старых бумаг:

- Посмотрите, может быть, интересное найдете, - сказал он.

Таежный архив оказался настоящим сгустком истории здешних мест. Даже беглый взгляд на эти ветхие страницы волнует. Очень уж значительный период охватывает находка - более 240 лет!

Бумаги - самые разнообразные. Здесь различные прошения и расписки, приказы охотского исправника и квитанции на сбор ясака, списки членов эвенского рода и царские указы, выписки из протоколов земского суда и письма разных лиц. Пожелтевшие страницы повествуют о заботах жителей тайги, обременных нуждой, страдающих от податей и налогов.

Строчки рукописей очень часто упоминают слово «ясак». Это было, пожалуй, самое страшное слово старого Севера. Дело в том, что вместе с казаками-землепроходцами во вновь обживаемый край ринулись стаи авантюристов, грабителей и спекулянтов. Своими действиями они обостряли отношения между коренными жителями и администрацией. О попытке приостановить беззастенчивый грабеж населения на местах, урегулировать отношения между кочевниками и властями рассказывает самый древний из всей находки документ - указ императрицы Анны Иоановны от 31 декабря 1733 года. Затейливая скоропись констатирует: «от платежей излишнего ясака и от взяток многое разорение» местного населения и что для наведения порядка в Охотск и на Камчатку направляются специальные команды. Другие строки предупреждают о том, какие крытые меры будут применены к лихоимцам и грабителям.

Возымели ли слова грозного указа свое действие? История последующих лет, вплоть до дней Великого Октября, говорит - нет. Слишком оторванным от центра страны был Охотский уезд, с бездорожьем, вековечной темнотой и отсталостью. Рассказ об этом и о трагедии малых народностей Севера при царизме донесли до нас письма старины. Теперь они привлекают внимание историков и краеведов. Так почта из ХVIII века нашла отныне новых «адресатов».

Е.МОРОКОВ

Серия сообщений "ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. ":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

...

Часть 12 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 13 - В ЗАГАДОЧНОМ ПРИМОРЬЕ

Часть 14 - Древние легенды о времени после космической катастрофы

Серия сообщений "ШЕРЕМЕТЬЕВ Ю.В. ПИСЬМА К ТУРМАНИНОЙ В.И.":

Часть 1 - ТАЙНА НЕБЕСНЫХ СТРЕЛ.

Часть 2 - КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИТМЫ В ИСТОРИИ ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Часть 3 - ЯКУТСКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЬ-БАБЕ С ТОПОРОМ

...

Часть 11 - УЩЕЛЬЕ «СТУПЕНИ БОГОВ», ИЛИ «ШАМАНСКИЕ СТУПЕНИ»: ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

Часть 12 - ОХОТСКИЕ НАХОДКИ

Часть 13 - О ПРИХОДЕ РУССКИХ НА ОХОТСКИЕ БЕРЕГА

|

Метки: Дальний восток Маршрутами загадок охотско-эвенская правда 11 апреля 1974 Юрий Васильевич Шереметьев река охота В.И.Турманина |

Процитировано 1 раз

РАСТЕНИЯ-ПЛАКСЫ |

Мы давно приметили, что больше всех радовалась приходу тетушки Вероники наша бабушка. Все в доме у нас были постоянно заняты. Родители приходили с работы поздно и всегда вечером были усталыми и неразговорчивыми. Мы все учились, и школа была для нас вторым домом. Малыш ходил в садик и считал себя поэтому работающим человеком. Хлопот на кухне было у бабушки всегда предостаточно. Мы с удовольствием поедали все, что она готовила, а если она успевала сделать что-нибудь вкусненькое, то это исчезало мгновенно, без всяких комментариев. А вот с Вероникой Пантелеймоновной они обсуждали каждое необычное блюдо, и Бабуля чувствовала себя творцом всеобщей радости.

Но в этот весенний воскресный день у нее болела поясница, и самовар организовывали мы сами, правда, с вареньем, принесенным Вероникой Пантелеймоновной. За столом Бабуля произнесла: «Моя поясница за сутки предсказывает ухудшение погоды. А могут ли растения давать такие прогнозы?»

«Конечно, могут! - радостно воскликнул Малыш. - Одуванчики обязательно закрывают цветы перед дождем».

«Ты прав. Очень многие растения спешат закрыть цветы перед дождем, - отозвалась Вероника Пантелеймоновна. Но можно и иначе обнаружить приближение дождя».

Разумеется, мы попросили рассказать об этом. Тетушка деловито осмотрела все наши многочисленные растения на окнах и произнесла:

«Длинной беседы не получится. Мне хочется успеть домой до дождя, а одно из ваших растений предупреждает меня о приближении ненастья».