-Цитатник

Пробуждение сознания или электронно-цифровой концлагерь? Нет ничего сильнее идеи, время кот...

Купленный за 172 000 долларов портрет может стоить миллионы - (0)Купленный за 172 000 долларов портрет может стоить миллионы Открыта новая картина РембрантаПочему...

ЭРМИТАЖ.ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII—XVIII ВЕКОВ.Малые голландцы(2) - (0)ЭРМИТАЖ.ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII—XVIII ВЕКОВ.Малые голландцы(2) Шатровый зал ...

Замки Бельгии:Стеркхоф - (0)Замки Бельгии:Стеркхоф В XVI веке жил в Антверпене могущественный род Стер...

Дом князя Оболенского на Новинском бульваре - (0)Дом князя Оболенского на Новинском бульваре На Новинском бульваре стоит ореставрированный в совет...

-Музыка

- Дунайские волны (вальс)

- Слушали: 6228 Комментарии: 0

-Метки

-Рубрики

- Живопись (1188)

- нидерландская и фламандская живопись (854)

- голландская, бельгийская живопись ХIХ-ХХI века (220)

- сюжеты в живописи (104)

- английская живопись (11)

- российская живопись (10)

- Династии России (512)

- Трубецкие (66)

- Строгановы (39)

- Юсуповы (33)

- Нарышкины (33)

- Голицыны (28)

- Шереметевы (27)

- Демидовы (26)

- Чернышевы (25)

- Орловы (25)

- Толстые (23)

- Воронцовы (23)

- Волконские (21)

- Куракины (21)

- Шуваловы (21)

- Барятинские (18)

- Оболенские (14)

- Бенкендорфы (14)

- Анненковы (13)

- Румянцевы (10)

- Мусины-Пушкины (9)

- Бакунины (9)

- Сухово-Кобылины (7)

- Муравьевы (4)

- Бестужевы (4)

- Головкины (4)

- Бобринские (3)

- Бестужевы-Рюмины (2)

- музыка (430)

- города и страны (295)

- о Голландии (169)

- о Бельгии (100)

- Муром (25)

- история (274)

- декабристы (143)

- Голландия (44)

- Голландия. Немного истории. (27)

- Бельгия (25)

- российско-голландские связи (18)

- Приключения голландцев в России (7)

- Испания (6)

- Муром (5)

- Россия (3)

- ЖЗЛ (191)

- Пушкин и вокруг (90)

- Россия (34)

- Голландия, Бельгия (18)

- Блумсбери (14)

- Англия (10)

- Муром (8)

- Франция (8)

- Америка (6)

- разное (71)

- видео (26)

- тесты, астрология (18)

- для дневника (5)

- культура, искусство (4)

- для детей (4)

- праздники (27)

- праздники голландии (13)

- праздники России (5)

- Космонавтика, Байконур (25)

- Мятлевский (14)

- Скульптура (9)

- голландия (6)

-Ссылки

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 2861

Комментариев: 2522

Написано: 6250

Вложенные рубрики: Россия(3), российско-голландские связи (18), Приключения голландцев в России(7), Муром(5), Испания(6), декабристы(143), Голландия. Немного истории.(27), Голландия(44), Бельгия (25)

Другие рубрики в этом дневнике: Скульптура(9), разное(71), праздники(27), Мятлевский(14), музыка(430), Космонавтика, Байконур(25), Живопись(1188), ЖЗЛ(191), Династии России(512), города и страны(295)

Дворяне Коновницыны (часть 1). |

Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дворяне Коновницыны (часть 1).

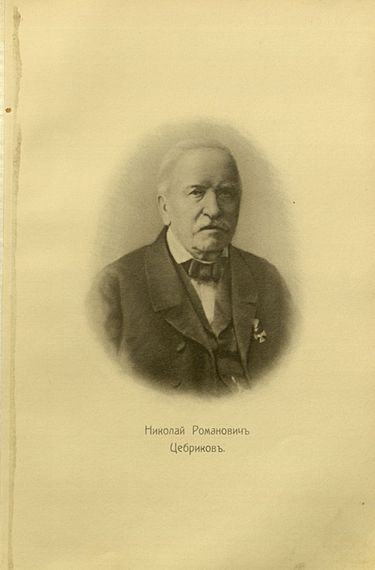

Портрет Петра Петровича Коновницына работы его дочери Елизаветы Петровны. 1822 г.

Из двух десятков аристократических семей, обосновавшихся в разное время на Псковской земле, одной из древнейших являлась семья Коновницыных. Впрочем, род Коновницыных относился вообще к древнейшим в России и был внесён в самые ранние родословицы и в Бархатную книгу. С.Б. Веселовский предполагал, что Андрей Иванович Кобыла - основатель целого ряда известнейших родов (Лодыженских, Жеребцовых, Колычевых, Захарьиных-Юрьевых, Боборыкиных, Горбуновых, Шереметевых и многих других, в том числе Романовых), включая Коновницыных, был представителем очень старого великорусского рода, возможно, пришедшего с князьями из Новгорода. Андрей Иванович Кобыла имел пятерых сыновей. От первого из них, Семёна Жеребца, и образовался род Коновницыных: его сын Иван получил прозвище «Коновница», от которого и пошёл род, вписавший немало ярких страниц в историю России. Само прозвище «Коновница» шло, вероятно, от военного строя: «конь» - по В.И. Далю, это ряд, порядок, а «конвой» - это начальный, коренной, так что «коновница» - это или начальник, или тот, с кого начинается строй. Такое объяснение, на мой взгляд, вполне отвечает основному делу бояр и дворян: служить, воевать, и Коновница был здесь одним из первых.

Служили Коновницыны великим московским князьям на самых разных должностях и в самых разных местах, в том числе в Новгороде и Пскове. Причём, появление их здесь объясняется, возможно, тем, что они в числе прочих московских бояр были переведены туда после присоединения Новгорода и Пскова к Московскому государству. Точного времени появления Коновницыных на Псковской земле установить не удалось, но совершенно определённо, что не позднее первой трети XVII века они уже были псковскими землевладельцами и горожанами, о чём свидетельствует немало документов. Пока же отметим, что Иван Михайлович Коновницын служил воеводой в Кукейносе (Кокнесе, Кокенгаузен) в 1б50 г., а Фёдор Степанович был воеводой в Козельске. Трое Коновницыных служили стольниками при Петре I. Служили они и стряпчими царям русским. Обо всём этом говорится не только в специальных изданиях, но и в записках С.Н. Коновницына (умершего в Перу), хранящихся в Гдовском краеведческом музее.

Много лет, начиная с 1712 г. и по меньшей мере - до 1718 г., по указу царя комендантом Гдова был Иван Богданович Коновницын. В это же время Сергей Коновницын в числе других дворян был направлен по указу Петра I и распоряжению светлейшего князя Меншикова «для управления тамошних дел» в Дерпт.

Коновницыны не только служили, но и, естественно, занимались своими хозяйственными делами. В одной из «Оброчных книг по Пскову и пригородам», написанных до 1632 года, читаем: «В запсковском же конце пожни оброчные пустые... Две пож. Сергеевские Коновницына, сена двадцать пять копен, оброку два алтына с полуденгою». Аналогичная запись есть и под 1648 годом.

На Запсковье стоял дом Богдана Коновницына, располагавшийся где-то на пути от церкви Козьмы и Дамиана с Примостья к Варлаамовским воротам (1689 г.). В Петровском сто был двор Артемия Дмитриевича Коновницына, ротмистра, «псковитина» (1678 г.). В Раковском сто находился двор Богдана Ивановича Коновницына (1678 г.).

В «Оброчной книге Пскова 1697 года» есть запись: «На Иване Петрове сыне с припускного дворового места Матюшки Суслова оброку два алтына». А в 1699 г. в одном из документов, где говорилось о поместных окладах, было записано: «Отставные дворяне Московского чину: ... по 900 чети (четверть, 1/2 десятины. - Авт.), денег 45 рублёв - Иван Петров сын Коновницын». В документе Коновницын указан как псковский помещик, отставной дворянин и относится к «московскому чину», то есть к элите чиновников.

Таким образом, в течение всего XVII века Коновницыны являлись помещиками, землевладельцами и служилыми людьми, проживавшими в нескольких местах Пскова и похороненными в городе. Так, в церкви Успения с Полонища находится керамида с именами супругов Коновницыных - Тамары Никитичны (1661 г.) и Ивана Васильевича (1667 г.).

Однако с начала XVIII в. сведений о проживании Коновницыных в Пскове уже нет. Вероятнее всего, это объясняется пожаром и мором, опустошившими Псков в 1710 году. С этого времени Коновницыны связаны уже с Гдовским краем, где у них были земли. Известно, в частности, что из владений Богдана Коновницына, расположенных на реке Плюсса, в 1682 г. люди шведа Юргена Тундерфельда воровски рубили лес и переправляли его в Нарву.

Напомним, что с 1712 г. комендантом Гдова был Иван Богданович Коновницын - очевидно, сын только что упомянутого Богдана Ивановича.

Вообще же характер службы Коновницыных был многотруден и разнообразен. Достаточно сказать, что один из них, Степан Богданович, в числе 22 гардемаринов был направлен Петром I на обучение военно-морскому делу в Морской корпус в испанском городе Кадиксе, пробыв в Средиземном море с 1716 по 1719 годы. Здесь получали знания, а опыт приобретали в Венеции, Франции, Англии и Голландии, откуда и возвратились в Петербург. Позже Степан Коновницын служил во флоте, достигнув обер-офицерских чинов.

Коновницыны, конечно, занимались и собственным хозяйством, решали различные земельные дела. В архивах и даже Полном Собрании Законов Российской империи сохранились свидетельства о продаже Коновницыными земель, обмене с кем-то землями или об отказе им деревень.

Хотя владения Коновницыных были не только в Псковской, но и в других губерниях - Харьковской, Петербургской, и даже в Крыму, - основным местом их пребывания стало гдовское Кярово и святогорские Поляны. Кярово становится родовым гнездом Коновницыных.

Во второй половине XVIII столетия в Кярове был возведён дом усилиями Петра Петровича Коновницына, генерал-поручика, видного сановника, близкого к императрице, Петербургского губернатора, а затем - генерал-губернатора Архангельского и Олонецкого. Дом этот, с некоторыми изменениями, простоял до XX века.

Вслед за домом дочь П.П. Коновницына Елизавета Петровна возвела и каменную Покровскую церковь, с одним престолом, вместо стоявшей там деревянной, о чём в клировых ведомостях было записано: «Заложена 13 июня 1788 г. и 30 сентября 1789 г. освящена». Позже, уже во второй четверти XIX в., его внук Иван возвёл в имении Поляны церковь с таким же названием.

Сам П.П. Коновницын вряд ли постоянно жил в построенном им доме, озабоченный своими государственными делами, но вот его единственному сыну, тоже Петру Петровичу (1764-1822), довелось жить здесь довольно долго, и вот почему.

Ещё ребёнком, в 1772 г., по тогдашним традициям «золотого» (екатерининского) века - конечно, при участии отца, - Пётр был записан капралом в Артиллерийский корпус, затем он становится сержантом, фурьером и переводится в Семёновский гвардейский полк, где и числится до вступления в действительную военную службу 1 января 1786 г. прапорщиком. Через два года он - подпоручик.

Начиная с русско-шведской войны 1788-1790 гг., Коновницын участвует во всех войнах, которые вела Россия до 1798 г., когда он был отставлен от службы. Карьера его до отставки развивалась весьма успешно, так что он 2 сентября 1797 г., 32-х лет, получает чин генерал-майора, но в следующем году, получив отставку в числе многих дргих генералов и офицеров, изгнанных Павлом I из армии, он становится частным лицом. Тогда-то он и обосновался в Кярове, занявшись хозяйством и приведением в порядок родового гнезда. Он устраивает парк и разбивает сад. Парк сохранился до сих пор, в нём видны ограничительные липовые, а также березовая аллеи, беседка из лип, ясени и старые тополя по дороге в деревню. Сад же Пётр Петрович разбивал вместе с супругой - Анной Ивановной Корсаковой (1769-1841). Об этом саде писал декабрист А.Е. Розен, посетивший Кярово после ссылки, где несколько лет он пребывал в Кургане вместе с дочерью Коновницыных Елизаветой Петровной. Она была замужем за декабристом М.М. Нарышкиным и поехала за ним в Сибирь, затем на Кавказ, пройдя с ним весь путь до конца.

Кроме того, П.П. Коновницын построил на Черме (река, впадающая в Чудское озеро) мельницу, располагавшуюся немного ниже по реке, чем сама усадьба. До нашего времени дошла только Покровская церковь, где находится несколько захоронений, в том числе самого Петра Петровича и Анны Ивановны, а также их родственников.

В Кярове рождаются дети Коновни-цыных: Елизавета (1802), Пётр (1803), Иван (1806), Григорий (1809) и Алексей, появившийся на свет в конце 1812 г., когда ещё шла война...

В 1806 г. мирная, невоенная жизнь П. П. Коновницына закончилась: петербургские дворяне избрали его начальником губернского ополчения (Гдовский уезд тогда входил в состав столичной губернии), а в 1807 г. Александр I возвращает его в армию и вводит в свою свиту. С тех пор Пётр Петрович уже не снимал военного мундира до конца своих дней.

Перед войной 1812 г. П.П. Коновницын, уже генерал-лейтенант, был командиром лучшей в армии 3-й пехотной дивизии, которая входила в состав 1-й армии Барклая-де-Толли. Дивизия располагалась в районе Вильно, и с Коновницыным находилась его семья, с началом войны выехавшая в Кярово.

1812 год стал звёздным часом П.П. Коновницына. Он шёл вместе с 1-й армией и участвовал в боях, в том числе оборонял Смоленск, где был ранен. Затем командовал арьергардом объединённых русских армий, отступавших к Бородину, участвовал в Бородинском сражении, заменив сначала раненого Багратиона, а потом - убитого командира корпуса Тучкова.

Его стремительность, одержимость в бою поразили поэта Жуковского - «певца во стане русских воинов»:

Хвала тебе, славян любовь,

Наш Коновницын смелый!..

Ничто ему толпы врагов,

Ничто мечи и стрелы;

Пред ним, за ним перун гремит,

И пышет пламень боя.

Он весел, он на гибель зрит

С спокойствием героя;

Себя забыл- одним врагам

Готовит истребленье;

Пример и ратным и вождям

И смелым в удивленье.

И не случайно И.П. Липранди, один из самых информированных людей своего времени, отмечая удивительную скромность, даже кротость Коновницына в обычных условиях, говорит, что в бою он преображался и становился «львом в самых опасных местах».

На Бородинском поле он получил серьёзную контузию. После отступления П.П. Коновницын назначается дежурным генералом при Главной квартире всех воюющих армий и до конца войны остаётся правой рукой М.И. Кутузова. За подвиги в 1812 году он получил ряд высших наград и чин генерал-адъютанта.

В течение всей войны между супругами через Кярово и Петербург велась интенсивная переписка. Писали отцу и дети - Лиза и Петя. В знаменитом издании «Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П.Л. Щукиным. Ч. 8. - М., 1904 (Далее - «Бумаги Щукина») - опубликовано 22 письма генерала и 25 писем его жены. Это, конечно, не всё, что было написано супругами, - многие письма не сохранились.. Но и сохранившиеся письма говорят об исключительном взаимоуважении и нежной любви супругов, их переживаниях за Отечество. Обнаруженные и опубликованные письма детей Петру Петровичу в армию необыкновенно трогательны. Приведём лишь одно, написанное восьмилетним Петром, очевидно, в августе или сентябре 1812 г., - особенности оригинала сохраняются: «Милой папинька мы уже месяц как в Кярове мондандр (офицер, друг семьи. - Авт.) к нам вчерась приехал и я видел твой сертук он весь изодрон я плакал прощай любезный папинька целую твои ручки и прошу твоего благословения ваня и Гриша целуют твои руки твой сын П.К». Можно только представить себе, какие чувства вызывали в отце такие письма!

Когда А.И. Коновницына приехала в 1812 г. в Кярово, то была расстроена состоянием дома, на её самочувствии сказывалась и вся обстановка войны. 2 июля 1812 г. она писала мужу: «... по газетам видела, что открылись военные действия в день моего отъезду 12 числа. Ежели поехала через Ригу подленно попала бы в плен, чтоб тогда. У нас дожди, в доме везде несёт, но рада чрезвычайно что здесь по крайней мере ближе к тебе и о тебе скорее узнаю и чаще писать могу, в том только отраду и нахожу». В одном из ответных писем Петра Петровича читаем: «Не хочу крестов, а единого щастия быть в одном Квярове неразлучно с тобою. Семейное щастие ни щем в свете не сравню. Вот чего за службу мою просить буду. Вот чем могу только быть вознаграждён. Так мой друг. Сие вот одно моё желание». Но увидеть семью ему удалось только зимой 1813 г., когда он получил-таки желаемое им вознаграждение и съездил в короткий отпуск в Петербург, где тогда находилась его семья и где Анна Ивановна родила своего «поскребыша» - Алёшеньку. Побыв с семьей, Пётр Петрович возвращается в армию, которая уже начала свои заграничные походы, и командует гренадёрским корпусом.

В апреле 1813 г. П.П. Коновницын был тяжело ранен в ногу и долго лечился. Ему было пожаловано царём 25 тысяч рублей. Возможно, это помогло его жене заняться ремонтом дома в Кярове. Летом - вероятно, 1813 года, - Анна Ивановна писала мужу: «...что нам с фундаментом делать. Весь развалился. Надо подбирать и штукатурить... трубы все развалились. Кирпич был скверный. Теперь нарочно для нас в Верхолянах (соседнее имение Корсаковых. - Авт.) обжигают». Из другого письма видно, что ремонт удался: «Дом почти весь обгрунтован. Окошки заделываю и дверь внизу в кабинете брёвнами. Будет тепло. Столяры двери делают в сени, да и в оба балкона. А те так хороши, что развалились уже. Нужно хороший замок другой с пружиною: один в сени, а другой внизу, в лакейской, где по приказанию твоему делают одинаковую дверь...» Таким образом, дом ремонтировался при участии Петра Петровича - супруги обсуждали, что и как сделать в доме.

Кяровский дом простоял ещё долго и, конечно, ремонтировался вновь. На фотографии 1912 года, сохранившей его облик, уже нет никаких балконов. После революции, рассеявшей семью Коновницыных по миру, дом, по преданию, был отдан коммуне, а затем разобран и перенесён в Гдов. В нём помещался сначала райисполком, а потом ряд других учреждений. Он пережил Великую Отечественную войну и лишь несколько лет назад был уже окончательно разобран.

В Кярове после войны 1812 года Коновницыны появлялись лишь эпизодически. Пётр Петрович с 1815 по 1819 годы служил военным министром России, а с 1819 по 1822, до своей смерти (Тело его было перевезено из столицы в Кярово и похоронено в левой передней части Покровского храма. Через 19 лет там же, рядом с ним, похоронили и Анну Ивановну. - Авт.), - Главным директором Пажеского, кадетских и всех других дворянских военно-учебных заведений, а в 1822 г. - и Царскосельского лицея с Благородным пансионом при нём. Понятно, что вся семья жила в Петербурге, вела придворную жизнь, но выезжала и в Кярово по разным обстоятельствам - например, в связи со смертью матери Петра Петровича. Кярово продолжает быть центром притяжения Коновницыных. Постепенно в нём появляются некоторые памятные знаки. Так, генерал поставил в парке памятник в честь своего друга, полковника Я.П. Гавердовского, погибшего в день Бородинского сражения. Верный этой дружбе, П.П. Коновницын сочинил трогательное стихотворение и запечатлел его на этом памятнике:

В трудах на пользу посвященных,

В отважных подвигах военных,

Свою он Славу находил.

Умом высоким одаренный,

Усердьем к службе отличенный,

России верным сыном был.

Пускай сие воспоминанье,

Детей моих влечет вниманье,

Как я его достоинства чтил.

Ценность этого памятника возрастала еще и потому, что тело Гавердовского не нашли, не было поэтому и его могилы. Позже Анна Ивановна поставила перед домом бюст самого Коновницына. Этот бюст их потомки перенесли затем в гостиную дома. Сейчас он утерян. Кроме того, в Кярове был поставлен памятник и Петру Коновницыну, сыну генерала. Его поставил в память о брате Иван. К сожалению, от него осталось только гранитное основание. Оба брата были декабристами и понесли наказание за участие в восстании на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Пётр сначала был сослан рядовым в Семипалатинск, затем усилиями матери переведён на Кавказ в действующую армию. Вернул себе офицерский чин, но в 1830 г., во время эпидемии холеры, скончался во Владикавказе, где и похоронен. Иван же был переведён из гвардии в армию, на Украину, затем участвовал в войне с персами в 1826-1828 гг., потом вышел в отставку. Жил сначала в своём украинском имении Никитовка, затем в Полянах, а после смерти матери и младшего брата Григория переехал в Кярово, где и похоронен рядом с Покровской церковью.

Иван Петрович благоустроил ещё одно имение - Поляны. Располагалось оно в 16 верстах от Святых Гор, и было одним из самых доходных имений. Появился там Иван Петрович в 1840 г. вместе с женой - Марией Николаевной Бахметевой. Он построил новый дом, с мезонином и верандой. Дом этот простоял целый век, хотя судьба его круто изменилась уже при советской власти. В 1930-х гг. его разобрали и перевезли в Воронич, на турбазу, где он и находился до Великой Отечественной войны, во время которой сгорел. Так что его судьба удивительным образом совпала с судьбой кяровского дома.

Построил в Полянах Иван Петрович и церковь, дав ей такое же названье, как и в Кярове — Покрова Богородицы. Очевидно, это было сделано не случайно. Однако эта церковь не сохранилась. Да и вообще от этой усадьбы сейчас сохранились лишь два сарая и один дуб от аллеи в парке.

После того, как И.П. Коновницын стал постоянно жить в Кярове, он избирался уездным предводителем дворянства. Коновницыны принадлежали к дворянству С.-Петербургской губернии. Ещё по инициативе отца в 1792 г. род Коновницыных был внесён в родословную дворянскую книгу столичной губернии, в шестую её часть. Однако в 1834 г. Анна Ивановна Коновницына вновь поднимает этот вопрос. Дело в том, что в 1819 г. род Коновницыных стал графским (за заслуги П.П. Коновницына перед Отечеством этот титул был присвоен всей семье), - Анна Ивановна и обратилась к императору с прошением о включении их рода в родословную книгу дворянства Петербургской губернии уже в пятую её часть, по графскому достоинству. Это было необходимо сделать в первую очередь ради детей. В конце 1834 г. прошение А.И. Коновницыной было удовлетворено. Однако среди детей, внесённых в графскую родословную, оказались только Иван, Григорий и Алексей: Петра уже не было в живых, а Елизавета считалась женой государственного преступника.

Как дворяне, Коновницыны и после Ивана Петровича не раз потом избирались на должность уездного предводителя дворянства. Среди них - и Алексей, а потом и внук генерала - Эммануил Иванович. Это убедительно доказывает, что Коновницыны пользовались устойчивым авторитетом гдовского дворянства, и, конечно, заслуженно.

Коновницыны были и создателями церквей, три из которых нам известны: кроме Покровских храмов в Кярове и Полянах, в 1765 г. в Святых Горах была на средства Григория Ивановича Коновницына построена деревянная Казанская церковь, что стоит до сих пор на Тимофеевой горке. Вера всегда была с ними. В своё время из Покровской церкви в Кярове в Псковский музей-заповедник были переданы две иконы, одна из них - образ Николая Чудотворца с надписью «Напутствовала в войнах». Она располагалась над могилой П.П. Коновницына. Другая находилась слева у иконостаса. На ней был изображён Иоанн Златоуст, а на обороте - интересная надпись: «Иван Петрович Коновницын. Родился 1806 г. 10 сентября в 10-м часу. Поутру день его ангела 14 сего же сентября, образом сим благословила бабушка Агафья Григорьевна Корсакова, при рождении рост его означен на образе по чёрную кайму». А иконы на иконостас были подарены семье Коновницыных вскоре после смерти П.П. Коновницына великим князем Николаем Павловичем, будущим царём, из Аничкова дворца. На мраморном постаменте над могилой Петра Петровича Анна Ивановна поставила образ Божией Матери с надписью о благословении всего рода. Риза же образа была вылита из золотой сабли с бриллиантами «За храбрость», пожалованной генералу за Бородинский бой...

Метки: ЖЗЛ россия декабристы коновницыны |

Дворяне Коновницыны (часть 2). |

Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дворяне Коновницыны (часть 2).

Н.А. Бестужев. Портрет Елизаветы Петовны Нарышкиной. 1832 г.

В год рождения дочери Елизаветы, боевой генерал Пётр Петрович Коновницын, попавший в немилость при императоре Павле I, коротал дни за хозяйственными делами в имении Кярово близ Гдова. Нероскошно, но со вкусом обставленный дом в два этажа, с верандой и большими венецианскими окнами, стал уютным очагом для девочки Лизы. Она получила хорошее домашнее образование, научилась музицировать. Братья баловали единственную сестрёнку. Души в ней не чаяла мать Анна Ивановна, воспитавшая в детях самостоятельность, верность долгу. Рассказы отца о военных походах, о славной истории России возбудили в них патриотические чувства.

Более десятка декабристов были связаны с Псковским краем. Их «гнездом» оказалось село Гораи Опочецкого уезда (ныне Островский район). У владельцев села Лореров не раз собиралась целая компания молодых дворян. Здесь Елизавета однажды приехавшая с братьями Петром и Иваном, познакомилась со старшим офицером лейб-гвардии Измайловского полка Михаилом Михайловичем Нарышкиным. В 1824 году, всего за год до восстания, они поженились в Петербурге.

Из северной столицы полковника Нарышкина перевели в Москву, где у молодых родилась дочь. Но девочка вскоре умерла. А вслед за этим ударом судьбы последовала целая катастрофа - арест главы семьи. Вместе с матерью Елизавета Петровна, далёкая от политики, борётся за облегчение участи мужа, осуждённого на 8 лет каторги. Узнав, что Е.И. Трубецкая первой отправляется за близким человеком в Сибирь, она тоже возбуждает ходатайство. Отъезд привыкших к роскоши дам обставялся суровыми условиями. Но это не остановило добровольную изгнанницу. В далёкую дорогу её сердечно напутствовала надломленная горем мать Анна Ивановна. Прислуживать в Сибири вызвалась 20-летняя крестьянка Анисья Карпова, получившая для этого вольную (крепостных разрешалось брать лишь для сопровождения).

В августе 1827 года Нарышкина приехала в Читу (тогда это была деревня из 18 дворов). И упала в обморок при первом взгляде на спутника жизни. В кандалах, исхудавший, с бородой он совсем не походил на прежнего блестящего гвардейца, обещавшего деве юной вечную любовь.

Она тотчас пишет матери: «Мишель ежедневно проходит мимо меня, а я не смею к нему приблизиться... Вы хорошо знаете его душу и никогда не измените своих чувств к нему». Осталась верна своим чувствам прежде всего сама молодая графиня.

Жёнам осуждённых разрешалось жить в отдельном домике со свиданиями 2 раза в неделю в арестантской палате. Но Елизавете Петровне, как не имеющей потомства, дозволили поселиться в каземате вместе с мужем. Как ни крепилась молодая женщина, страдавшая с детства астмой, вскоре всё-таки заболела и перебралась в небольшой домик недалеко от читинского острога. На первых порах она очень страдала от одиночества, сторонясь других женщин. Поняв, что детей у неё не будет, взяла на воспитание сироту Уленьку Чупятову (по некоторым данным внебрачную дочь М.М. Нарышкина, рождённую от крестьянки).

Экстравагантная дочь бонапартиста Жанетта Поль, ставшая Прасковьей Егоровной Анненковой, 18 раз рожала в суровых краях (шестеро детей дожили до амнистии). И вспоминала о своей подруге по судьбе: «Нарышкина казалась очень надменною и с первого раза производила неприятное впечатление, даже отталкивала от себя, но зато когда вы сближались с этой женщиной, невозможно было оторваться от неё, она приковывала всех к себе своею беспредельною добротою и необыкновенным благородством характера». Мария Николаевна Волконская добавляла: «Нарышкина, маленькая, очень полная, несколько аффектированная (аффект - душевное волнение - авт.), но в сущности, вполне достойная женщина; надо было привыкнуть к её гордому виду, и тогда нельзя было её не полюбить».

Кстати, о фигуре Нарышкиной есть другое свидетельство. Один из декабристов так описывает первую встречу с ней: «Она была в чёрном платье с талией тонкой в обхвате; лицо её было слегка смуглое с выразительными умными глазами; головка повелительно поднятая, походка лёгкая и грациозная».

Через полтора года декабристов перевели во вновь построенную тюрьму в Петровский Завод, на 600 верст западнее Читы. Туда же последовали жёны, составив дружную общину с кассой взаимопомощи. А в 1832 году, когда окончился срок каторги, Нарышкины прибыли на поселение в г. Курган. Жить стало полегче, тем более, что маменька отправляла на восток целые обозы с продуктами, вещами, книгами.

Приветливость Михаила, внимание к людям Елизаветы сделали дом Нарышкиных в Кургане центром притяжения. Здесь вечерами горели свечи, звучала музыка, читались стихи. Сюда тянулись поселенцы и местные жители. Однако у поэта В.А. Жуковского, посетившего Курган проездом и беседовавшего с Нарышкиной, сложилось унылое впечатление. Он писал императрице Александре Фёдоровне: «Она глубоко меня тронула своею тихостью и благородной простотой в несчастии. Она была больна и, можно сказать, тает от горя по матери, которую хоть раз ещё в жизни желала бы видеть».

В 1837 году Нарышкин вместе с другими декабристами был по собственной просьбе отправлен солдатом на кавказскую войну. Елизавета Петровна проводила мужа до Казани, а сама с Анисьей и Ульяной отправилась на Псковщину. Но только для того, чтобы повидаться с родными. Уже через год она поселилась в просторном доме с фруктовым садом в станице Прочный Окоп в Прикубанье, где служил супруг.

Здоровье женщины было уже основательно подорвано, а причин для нервных стрессов хватало: над головой мужа свистели пули. И Михаилу Михайловичу между походами против чеченцев и кабардинцев приходилось целыми неделями ухаживать за женой.

Получив шесть лет спустя чин прапорщика, бывший полковник Нарышкин тотчас вышел в отставку. И поселился с супругой под Тулой: здесь «отписала» дочери имение Анна Ивановна в раздельном акте. После смерти Николая I в 1856 году был издан манифест об амнистии. Бывшие изгои, которые остались в живых; 55 человек из 429», получили возможность навещать друг друга. Е.П. Оболенский в 1857 году написал И.И. Пущину: «Лизавету Петровну нашёл не таковою, какую её оставил... Мы сошлись, как близкие родные... Обнимем друг друга семейно-крепко, дружно и порадуемся, что есть ещё друзья, подобные Мишелю и Елизавете».

Михаил Михайлович умер в январе 1863 года в возрасте 65 лет. Елизавета Петровна жила то в Кярове, то в Гораях (у своей тёти Марии Ивановны Лорер). В памятных по молодым годам Гораях она и ушла в мир иной в 1867 году. И согласно завещанию была похоронена рядом с мужем и дочерью в Москве, в Донском монастыре.

Истории не известны жёны, отрекшиеся от мужей — «государственных преступников». А одиннадцать из них обрекли себя на нравственные и физические страдания вместе с избранниками. Декабрист Басаргин писал: «Они точно и во всём смысле исполняли обет и назначение своё. Это были ангелы, посланные небом, чтобы поддержать, утешить и укрепить не только мужей своих, но и всех нас на трудном и исполненном тернии пути». Чудные ангелоподобные существа! Слава и краса женского пола!.. Да будут незабвенны имена ваши!»— восклицал декабрист Беляев.

Приложение

Письма Е.П. Нарышкиной к её матери — графине А.И. Коновницыной. 1824 г.

№1

[Царское Село, сентябрь 1824 г.]

Я счастлива, что могу писать вам, моя добрая мама, и сказать вам, что я постоянно с вами, что моя привязанность к вам очень сильна, и я хочу выразить вам благодарность за всю вашу доброту.

Мы с трудом добрались до Царского Села и устроились здесь несколько часов назад, мои братья ещё со мной, что доставляет мне огромное удовольствие, мне кажется, что я больше ценю вас всех с тех пор, как вас покинула, и чувствую больше чем когда-либо, что люблю вас всем сердцем. Я не могу удержаться от того, чтобы дать вам отчёт о том, что я делала с тех пор, как мы расстались, я умолчу об отчаянии, которое я испытала, когда покинула вас, оно не оставляло меня во время всего путешествия, я несколько успокоилась, лишь когда увидела Ивана и Григория. Мы отправились затем к г-ну Кошелеву, который очень любезен, и к м-ль Волуевой. Вы видите, что я уже начала делать визиты, и вас удивит, что это было мне не слишком неприятно, хоть я и делала их неохотно, я выполняла желания Мишеля, который серьёзно ищет возможности снова вернуться к вам, дорогая и милая мама. Напишите нам как можно скорее, мне не терпится получить хорошие вести о вашем здоровье и здоровье бабушки, передайте ей уверения в моём уважении и привязанности. Я целую её, как и всех наших дорогих родных, их дружба тронула меня.

Прощайте, добрая и любимая мама, целую вам руки, я вас очень нежно люблю.

Лиза

Тысячи поцелуев Алексею и Петру. Привет м-ль Клавель и бонне.

Мне нужно говорить вам, дорогая и добрая мама, в каком я отчаянии от того, что мне пришлось расстаться с вами, вы должны быть убеждены в том, что память о вашей доброте всегда будет со мной, что моя благодарность и привязанность к вам всегда будут безграничны. Дорогая, чудесная мама, я вас люблю всем сердцем. Мое самое горячее желание - это знать, что вы спокойны, смиритесь, я надеюсь, что наше отсутствие будет недолгим, я уже сейчас думаю о том, как мне снова оказаться около вас, дорогая, милая мама.

Я целую Алексея, бабушку, всех наших родных, я их благодарю за дружбу, которую они проявили ко мне. Передайте им, что я всегда буду ценить их. Пусть м-ль Клавель иногда вспоминает обо мне, я очень рада, что она находится около вас, она так добра, и будет утешать вас, я знаю, что вы в этом нуждаетесь. Вашим утешением будет счастье ваших детей, Бог не оставит их. Прощайте, дорогая мама, целую вас тысячу раз, я вас нежно люблю. Прощайте. Благословите меня.

Лиза

Нянюшку обнимаю, всем нашим людям кланяюсь и благодарю всех - всех.

Место написания следует из текста письма. Дата предполагается на основе того, что венчание Михаила Михайловича и Елизаветы Петровны произошло 12 сентября 1824 г.

№2

Москва

2 октября 1824

Я очень рада, что могу писать вам, моя дорогая и добрая мама, я пишу вам из Москвы, мы сюда прибыли вчера после довольно удачного путешествия. Я забыла усталость среди моих новых родных, которые осыпали меня знаками внимания; я в восторге от приёма, который мне здесь оказали, он предвещает мне счастливые дни, я начинаю уже испытывать нежную привязанность к семье Мишеля, но несмотря на это, я сердцем всё время возвращаюсь к вам, моя добрая мама, и я спешу воспользоваться любым случаем, чтобы рассказать о вас здесь, это приносит мне удовлетворение. Вся семья просит передать вам множество нежных слов, все очень хотят вас видеть. Я убеждена в том, что вы очень скоро подружились бы с моей свекровью, это добрый ангел, её главная забота - это доставлять удовольствие тем, кто её окружает, она вкладывает в это всё своё сердце, она напоминает мне мою дорогую маму, и вы догадываетесь, что это меня очень с ней сближает.

Я хотела бы написать вам более подробно обо всём, что со мной происходит, но уже поздно, сейчас пошлют на почту, и я с удовольствием узнала, что каждый день будет отправляться почта в Петербург. Я буду часто этим пользоваться, завтра же я напишу вам длинное письмо. Прощайте, у меня хватит времени лишь на то, чтобы вас нежно обнять, так же нежно, как я люблю вас. Мне очень не хочется расставаться с вами, я возмещу себе за это завтра, у меня очень большая потребность общаться с вами, и это приносит мне удовлетворение.

Обнимаю братьев, бабушку, дядюшек, тётушек, кузенов и кузин, благодарю их за дружбу и шлю им тысячу приветов, нежных слов, объятий и поцелуев. Прощайте, я уступаю перо Мишелю.

Ваша Лиза

№3

Москва

4 октября 1824 г.

Я в вашем распоряжении, моя милая мама, и надолго. Мишель ушёл по делам службы. Я исполнила свой долг по отношению к родным, составила им компанию часть утра, и только что покинула их, чтобы улететь к моей дорогой маме, моё самое приятное занятие - это писать вам, и я в восторге от того, что могу это делать часто. Мне хотелось бы рассказать вам обо всём, что со мной происходит, дать вам портреты всех тех, кто меня окружает. И начну с того, что я чувствую себя здесь уже совсем непринуждённо, ко мне относятся дружески, я отвечаю тем же, на доброжелательность ко мне со стороны Папа и Мама я отвечаю заботой, знаками внимания, которые не кажутся им неприятными. Моё счастье было бы полным, если бы я не была вынуждена расстаться с вами и с моими дорогими братьями, их дружба всегда будет очень ценна для меня. И я никогда не забуду счастливые годы, проведённые в семье, которую люблю всем сердцем, и которая всегда будет центром моей самой нежной привязанности. Уверяю вас, Мама, что я постоянно занята вами, и с удовольствием думаю о времени, которое сможет нас соединить снова, я была бы счастлива увидеть вас этой зимой, вас приняли бы с распростёртыми объятиями, вам было бы приятно увидеть это почтенное семейство, какая искренность в привязанностях, откровенность в разговорах, самая живая дружба и полное согласие между братьями и сёстрами, которые собираются все вместе, чтобы проявлять самую нежную заботу о родителях, и относятся к ним с привязанностью, полной уважения. Одним словом, мама, здесь любят, как у нас, и умеют наслаждаться семейным счастьем.

6 октября

Я была вынуждена расстаться с вами так поспешно на днях, вы не подозреваете себе, с каким сожалением я это сделала, и только сегодня я могу закончить моё письмо. Сейчас мы заняты визитами и новыми знакомствами. Вчера я была у ближайших родственников, и вы можете представить себе, какое стеснение я испытываю от всех этих рекомендаций и комплиментов. Сегодня утром мне сказали, что предстоит сделать 15 или 20 визитов. Мы подумали о моих братьях, 5-го искренне молилась за их счастье. Мы ходили в церковь Маргариты М., - там была служба. Я вспомнила и о папе в молитвах. Добрая мамуши, как тяжело мне было находиться вдали от вас в этот день, вы легко можете поверить, что я мысленно тысячу раз переносилась в Кярово, я с нетерпением жду ваших писем, одно слово от вас успокоило бы меня, я даже не знаю, находитесь ли вы ещё в деревне. Что касается нас, мы сможем жить в Москве сколько захотим, и мы расположены воспользоваться этим разрешением. Я ещё раз повторяю, мама, что мне здесь очень хорошо, и Папа очень любезен и очень нежен, я забыла рассказать вам, что он мне подарил прелестный чайный сервиз. Меня просят всем передать привет, и очень хотят с вами познакомиться. Поскольку почта в Петербург отправляется каждый день, завтра я смогу написать бабушке. Я надеюсь, что она здорова, и что она вспоминает иногда о внучке, которая очень ей предана. Если Пётр ещё с вами, скажите ему, что я люблю его всем сердцем, и когда он вернётся в город, он получит письмо и небольшой сувенир от нас. Мы выпили за его здоровье, а также за здоровье Алексея, я рассказала о его болезни, и мне сообщили о том, что есть порошок, который представляет собой очень эффективное средство от таких нервных болезней. Я должна сказать вам несколько слов о моём здоровье, и я вам торжественно заявляю, что я очень хорошо себя чувствую, и что путешествие не очень меня утомило. Прощайте, добрая, дорогая мама, я вас нежно обнимаю, и я остаюсь очень привязанной к вам и преданной вам.

Лиза

Когда завершаться мои визиты, я обязательно напишу моему дядюшке и моей тётушке и [...]а прошу передать мои поклоны и объятия, также как и Марии.

Мои впечатления достигли брата мужа случайно.

Мои приветы м-ль Клавель, нянюшке и мои нежные поцелуи Алексею.

№4

Москва

16 октября

Я получила с радостью ваше письмо, дорогая и милая мама, в тот момент, когда я начинала сильно беспокоиться о вас. Мне очень тяжело находиться вдали от вас, и это положение делается невыносимым, когда я в течение некоторого времени не имею сведений о вас. Уверяю вас, Мама, что я нахожу, что моё чувство к вам становится сильнее с каждым днем, и оно всегда будет оставаться самым нежным. Мне хотелось бы знать, что вы находитесь уже среди моих дорогих и добрых братьев в Петербурге. Я получала бы ваши письма более регулярно, и я догадываюсь, что вы будете часто говорить обо мне, ведь так приятно говорить о тех, кого искренне любишь, поэтому я часто доставляю себе это удовольствие, и моя дорогая мама и братья всегда присутствуют в моей памяти. Я горжусь дружбой, которую они ко мне проявляют, и рассказываю о ней всем, кто меня окружает. Вы доставите мне большое удовольствие, дорогая мама, если расскажете все подробности о вашей новой жизни, расскажете мне обо всех преобразованиях, о ваших планах, я очень беспокоюсь о ваших делах, хоть бы вы смогли повести их более удачно. Не забудьте сообщить мне результат экзамена наших пажей, я молюсь об их счастье. Я дала Петру поручения для Ивана и Григория, безусловно, он уже выполнил их. У меня не хватает времени написать им отдельно, так как весь мой день занят визитами, а также выполнением обязанностей по отношению к моим родным, их слабое здоровье требует тщательного ухода, и это становится занятием всей семьи. Я очень рада, когда могу быть им в чём-нибудь приятной, они так добры ко мне. Я очень ценю их привязанность ко мне; я не говорю о Мишеле, который делает меня совершенно счастливой, так как это для вас не новость, вы давно убедились в его высоких достоинствах, и вы уверены в нежности и прочности чувства, которое нас соединяет.

Сёстры Мишеля тронуты страданиями Алексея, и посылают ему порошок, который, по их словам, представляет собой очень эффективное лекарство, Мама, дайте ему его, пожалуйста, может быть, оно вернёт здоровье нашему дорогому больному, которому принадлежит часть моего сердца. М-ль Клавель передайте привет, она будет рада узнать, что её рыцарь, любезный г-н Кошкин, недавно посетил Мишеля и с наслаждением вспоминал о своём путешествии в дилижансе. Все мои вещи прибыли по назначению, предметы туалета в полной сохранности, и все находят, что они выбраны со вкусом. Вы подарили мне столько красивых вещей, дорогая Мама, ими очень восхищаются, и я буду выглядеть очень элегантной по нашем возвращении из Коврова, куда мы скоро должны уехать; наш визит сегодня вечером к Кайсарову решит нашу судьбу. Он делает нам очень любезные предложения, и может быть, они будут ещё более настойчивыми сегодня.

Мишель хорошо сделает, если согласится, речь идёт о продлении семестра, что соответствует моим интересам. Живя в Москве, я буду иметь возможность вам писать так часто, как захочу, т.е. каждый день, и моя добрая Мамуши не откажется платить мне тем же. Когда наша связь будет налажена, я с меньшей горечью буду переносить разлуку, всю тяжесть которой я ощущаю. Я три раза видела м-м Сперберг, она с мужем, и, по-видимому, в очень хороших отношениях, я в этом ничего не понимаю. Я ещё не видела [...]а, из-за многочисленных визитов, которые я вынуждена делать, они меня утомили, надоели, и только сейчас я начинаю приходить в себя. Итальянская опера доставила мне большое удовольствие, актёры великолепны, прекрасные голоса и исполнение, и самое чудесное — это ансамбль. Мы надеемся часто посещать эти спектакли зимой. Дядя Нарышкин пригласил нас на два вечера, я не была у него из-за его жены, к которой в семье не очень хорошо относятся, и поскольку там надо было танцевать, я не очень огорчалась, что не пошла на этот вечер. Этой зимой будет много балов и праздников. Я не собираюсь посещать их, я разделяю отвращение к ним остальных членов семьи.

Здесь живут очень уединённо, видятся только с родственниками и близкими друзьями, и день проходит без шума, без стеснённости, и часто без особых развлечений, но я привыкла к такому однообразию, вы знаете, мама, что я не люблю блеска, и я могу быть счастливой, чувствуя, как бьётся моё сердце.

Старик добр, немного тщеславен и привык властвовать, но это никак не влияет на меня, он очень предупредителен ко мне; мама -прекрасный человек, она очень больна, она занята тем, что старается угодить всем, кто её окружает, она не обладает блестящим умом, она была красива и любит вспоминать об этом.

Ещё несколько портретов: Варвара добра, набожна, она любит общество монахов, очень почтительна с родителями, до такой степени, что обращается к ним с некоторой боязливостью, она принимает очень любезно. Софья забывает совершенно о себе ради других, жертвует собой, чтобы быть полезной своим родным и очень предана своим братьям и сёстрам, она не лишена ума и особенно здравого смысла. Евдокия более блестяща. Её ум очень развит, разговор её остроумен и всегда очень приятен, у неё такое доброе сердце. Вообще все эти дамы — настоящие ангелы и умеют покоряться судьбе.

Прощайте, мама, часы пролетают, и скоро отправится почта. Я не прошу у вас ответа на это письмо, вы понимаете почему. Вы должны быть совершенно спокойны относительно меня. Мишель - любимый сын, а я уже хорошо знакома со всеми.

Несколько слов о хозяйстве с Папой; проявления внимания, на которые всегда отвечают тем же; заботы о Маме, истории, которые надо ей рассказать, я слушаю похвалы доброму старому времени, я её целую, показываю ей драгоценности, и она довольна. Сёстры мои в восторге от того, что я занимаю стариков, благодарны мне за это и отдыхают, когда я занимаюсь этим, они относятся ко мне очень дружески.

Прошу вас, Мама, примите материи на платье, это московская продукция, я хочу отправить её сегодня на почту. Я должна вас покинуть, это приводит меня в отчаяние.

Прощайте, целую вас, моя добрая, дорогая мама. Я вам очень предана и искренне люблю вас.

Лиза

Не надо ответа, я была слишком откровенна в этом письме.

№5

Москва

19 октября

Ваши письма, дорогая мама, доставляют мне бесконечную радость, я получаю их с самой глубокой благодарностью, они всегда так полны любви и доброжелательности, я орошаю их слезами. Я ценю каждое ваше слово, я живо тронута вашей нежной заботой обо мне, и мне кажется, что я люблю вас в тысячу раз больше, чем раньше. Дорогая мама, я постоянно с вами, я страдаю, думая о ваших трудностях, и не перестаю молиться о вашем спокойствии и о счастье моих дорогих братьев. Как я хочу, чтобы Небо услышало мои молитвы, я могу быть удовлетворена лишь когда увижу счастливыми всех тех, кого я люблю. Когда я получаю ваше письмо, мое волнение всегда очень сильно, сначала я испытываю сильную радость, затем появляются слёы счастья, которые незаметно переходят в очень большое огорчение. Я в отчаянии от того, что не разделяю нежности, которую вы дарите моим братьям, я нуждаюсь в вашем присутствии, моя добрая мама, скоро ли я буду иметь счастье увидеть вас и услышать из ваших уст уверения в привязанности, столько доказательств которой вы мне дали.

Я знаю, что обрадую вас, дорогая мама, сообщив вам, что мы приняли решение поселиться в Москве до марта. Я в восторге от этого, так как буду иметь возможность часто получать вести от вас. Это один из моих главных интересов. Кроме того, нам нужно снова проделать путешествие, которое в такое время года может быть лишь слишком утомительным. И нам не придёся скучать в маленьком городке, где плохо с жильё, где, как говорят, с трудом можно найти лачугу, состоящую из трё комнат, но напротив, нас уверяют, что Коврово расположено в очень живописной местности, что в реке много рыбы, и что берега очень красивы. Я смогу совершать интересные прогулки летом, в это время года довольствуются малым в качестве жилья, к тому же, за несколько месяцев мы можем принять меры к тому, чтобы оборудовать маленький домик, чтобы он был тёлым и удобным. Вы сообщаете мне, что ещёне получили второе письмо, которое я вам послала отсюда, оно содержит подробности нашего прибытия сюда и несколько строк от Маргариты Михайловны, она так добра и очень любит вас.

Мама с нетерпением ждё возможности познакомиться с вами, я сообщила ей, что вы пишете мне, это еёрастрогало до слё, она уверяет, что была бы очень рада, если бы вы жили в Москве, она уверена, что сможет привязаться к вам и приобрести ваше расположение. Она добавила, что хотела бы, чтобы вся моя семья собралась сегодня, чего не хватает для моего блаженства. Вы видите, дорогая Мамуши, что она предоставляет мне маленькое место в своё сердце, которое так же хорошо и так же любящее, как ваше. Папа говорит тысячу вещей, он продолжает всегда обладать величественным образом поведения по отношению ко мне и никогда не испытывает недостатка случаев сделать мне приятное.

Я прошу моих братьев иногда думать обо мне и доказывать мне это письменно, я их очень нежно люблю, и они должны быть уверены в этом. Целую добрую м-ль Клавель, а также мою дорогую м-м Монтандр и её детей. Их дружба всегда будет драгоценна для меня, я им всем напишу в первый же день, когда буду свободна, так как я ещё совершенно ошеломлена визитами, выходами и новыми знакомствами. Прощайте, добрая, доогая, любимая мама, целуювам руки, посылаю тысячу поцелуев моим братьям и уверяю вас в моей нежной и искренней привязанности.

Лиза

Маленький привет моей комнате, я с удовольствием узнала о её занятии моим дорогим Петром.

№ 6

21 октября

Ваша точность, дорогая мама, восхищает меня, и я думаю, что заслужила её поспешностью, с которой я всегда отвечаю на ваши письма.

Каждые четыре дня, примерно, я посылаю вам длинное письмо. Я очень охотно сообщила бы вам сегодня утром все подробности относительно нашего дебюта в Москве, но Мишель, который всегда так счастлив, когда может быть вам чем-нибудь приятным, потребовал, чтобы я уступила ему удовольствие написать вам длинный и интересный рассказ. Он только что ушё по делу и сможет выполнить своёнамерение лишь завтра. Вы не представляете себе, мама, как я огорчена, что заслужила ваши упрёи в том, что не обстоятельно ответила на все ваши вопросы о том, в каком состоянии прибыли сюда мои вещи, это доказательство вашего интереса ко мне, который меня очень трогает и который ещёраз показывает вашу привязанность ко мне. Вас интересуют самые мелкие детали, касающиеся меня. Поэтому я возьму ваше письмо и отвечу вам пунктуально. Я откашливаюсь и начинаю с самого важного для женщины - предметов туалета. Платья, шляпы и чепчики были достаточно хорошо упакованы и не пострадали от путешествия, кроме платьев из грубой шерстяной материи, которые пришлось освежить и которые сейчас в полном порядке, их находят очаровательными, и у меня будет часто случай носить их, так как решено, что мы поселимся в Москве до весны. Это большая любезность со стороны г-на Кайсарова, он очень любезен с Мишелем. На днях мы обедали у него, а также у моей тёти Пушкиной. И были ещё приглашения, но мы ими воспользуемся позже. Я возвращаюсь к шторе, которая ещё не повешена, так как мы только что решили, что займем первую квартиру, которую нам предложили. Я очень рада, что отказалась от маленького дома, который некрасив и не очень удобен, и у меня больше нет перспективы подхватить насморк, будучи вынужденной проходить часть улицы несколько раз в день. Серебро, бронза, меха, мебель, всё прекрасно сохранилось и прибыло по назначению. Я должна покинуть вас, дорогая мама, прощайте, поцелуйте моих братьев. Мне некогда написать им сегодня утром, а также и м-ль Клавель, хотя я могла бы сообщить ей интересные вещи. Целую вам руки, дорогая добрая мамуши, я вас очень нежно люблю.

Лиза

Мама и Папа приветствуют вас, а также и все мои сестры.

№ 7

Москва

5 ноября

Вот, моя добрая мама, план нашей квартиры: она небольшая, но очень удобная, очень просто обставленная, я нахожу, что в ней есть всё необходимое для меня и Мишеля, а также и для приёма наших дорогих родных. Я подаю повод Пьеру посмеяться надо мной, он будет критиковать выполнение этого рисунка, но я настаиваю на том, что прежде всего хотела доставить удовольствие Маме, нежная привязанность которой трогает меня, и которая продолжает проявлять ко мне самый живой интерес. Вы узнаете, дорогая мама, что моя спальная украшена красивой мебелью, которую вы мне подарили, кроме того, в ней находится английский ковёр и шторы на окнах, сделанные по рисункам, которые я привезла. Я заказала занавески из муслина для моего кабинета, они очень лёгкие и элегантные, а благодаря безделушкам и бронзовым статуэткам, которые вы знаете, эта комната имеет довольно элегантный вид; поскольку я говорю о моём кабинете, естественно сообщить вам, что я возьму учителя пения. Это занятие, которое я люблю, и которое не хотела бы оставить. Что касается рисования, до сих пор я ничего не предприняла, но это не из-за отсутствия доброй воли, так как я сгораю от нетерпения снова взяться за карандаши. К сожалению, у меня не хватает мужества для того, чтобы работать одной, а в Москве нет ни одного хорошего художника, это огорчает меня, и я навожу справки со всех сторон, может быть, мои поиски дадут лучшие результаты, чем это было до сих пор. Я два раза видела итальянцев, и каждый раз всё с большим удовольствием. Это развлечение, которое мы позволяем себе время от времени. Мама, вы хотите, чтобы я вела светскую жизнь, и я приобрету знакомства, которые дадут мне возможность бывать на балах и праздниках. Я испускаю глубокий вздох при одной мысли о том, чтобы устремиться в свет. Слушайте и улыбайтесь, Мама, я буду присутствовать сегодня на обеде у брата Папы, но это не обещает мне большого удовольствия. Прощайте, добрая, дорогая мама, дай Бог вам здоровья и счастья.

Всегда преданная вам ваша

Лиза

Тысяча нежных поцелуев моим дорогим братьям, Жан и Грегуар всегда присутствуют в моей памяти, вот у них и первые трудности, пусть их учёба увенчается самым большим успехом. Мой поклон м-ль Клавель, м-м Монтандр, Любочке и [...]а. Привет [...]а, расскажите ему обо мне, я уверена, что его это интересует. Легкомысленный [...]а ещё не посылает ваших подарков Мишелю, а ведь 8-е уже недалеко.

Автограф письма Е.П. Нарышкиной 21 октября 1824 г.

№ 8

Москва

19 ноября

Каждый день мы узнаём печальные и тяжёлые подробности о бедствиях, причинённых наводнением, и я восхищаюсь милосердием многих людей, которые делают пожертвования, чтобы помочь несчастным, огромное количество которых пугает меня. Петербургу с трудом удаётся возместить столь тяжкие потери. Я только что с удовольствием узнала, что в Москве начинается сбор средств в пользу пострадавших другой столицы. Дорогая мама, я благодарю Небо за то, что оно сохранило Вас, а также всех тех, кто внушает нам особый интерес.. Предупредите, пожалуйста, м-м Галахову, что я с удовольствием приобрету её мольберты, это удачная покупка. Я ещё не рисую, у меня уже есть один оригинал, но плохо выбранный, так как я часто бываю слишком рассеянной и смотрю невнимательно, однако это поправимое зло. Мама, я спешу сделать вам отчёт обо всем, что я делала на этих днях, и начинаю с сообщения о том, что я чувствую себя превосходно. Я видела два великолепных спектакля. Я обедала в городе у князя Голицына, это одно из самых респектабельных семейств, где я встретила молодую м-ль Прозоровскую, естественность которой меня очаровала. Сегодня мы обедаем у больного дядюшки, это его день рождения, признаюсь вам, что меня ожидает только скука, но это возможность увидеть всех родственников вместе, и поэтому я туда пойду. У меня ещё мало знакомых, так как здесь никого не принимают из-за плохого здоровья мамы, которая причастилась три дня тому назад, так как очень плохо себя чувствовала. Она не встаёт больше с дивана, не обедает за столом и очень страдает весь день. Это приблизительно со времени нашего приезда. Ухов очень благодарен Александру. Оленька Валуева очень мила, я её видела только три раза, так как она должна родить. Я собираюсь видеться с ней часто, она мне нравится. Здесь моя кузина Трубецкая, очень любезная, с ней мы видимся чаще всего и почти всегда с нею ходим на спектакли. Ложи очень дороги, и поэтому часто объединяются, когда хотят видеть итальянскую оперу, которая становится всё более приятной. Мы видимся почти исключительно с пожилыми людьми, очень серьёзными, очень рассудительными, но очень добрыми. Мой альбом приводит в восторг всех любителей, о нём говорят в городе. Передайте это Васильеву, я прошу вас [...]а.

Я вам посылала письмо для моей тёти, и я снова напишу ей через вас на будущей неделе. Привет м-м Монтандр, всей её семье, а также м-ль Клавель. Я уже говорила о материи на платье и о занавесках в моей спальне. Целую моих братьев и вас, мама, мне всегда не хватает бумаги, когда я вам пишу. Прощайте.

Лиза

№ 9

Москва

26 ноября

Целую вас, дорогая и добрая мама, и спешу исполнить моё обещание, которое я вчера дала вам, и отчитаться обо всём, что с нами происходило в последние дни. Прежде всего сообщаю вам, так как я думаю, что это интересует вас больше всего, что моё здоровье постоянно в хорошем состоянии, и недомогания, которые мне досаждали, стали гораздо менее частыми. Дорогая мама, будьте совершенно спокойны относительно моего здоровья, я о нём очень забочусь, так как оно больше не принадлежит мне, и я избегаю всех неосторожных поступков, на которые была бы способна прежде. Я благодарю Небо за счастье, которое оно мне послало, и я испытываю уже самую живую и нежную любовь к тому, кто так заполнит моё существование! Поскольку движение мне полезно, я совершаю большие прогулки пешком, и Мишель всегда сопровождает меня. Это хорошая опора, не правда ли, мама?

Сделайте большие глаза, Мамуши, недавно я была на двух больших обедах у княгини Трубецкой, которая пригласила нас на новоселье, в заново отделанном доме, обставленном с бесконечным изяществом и вкусом и населённом очень любезными людьми.

Другой обед состоялся у моей тёти Пушкиной, это были её именины. Её дети, внуки, племянники и племянницы составили довольно многочисленное общество, и я не скучала там, так как сидела за столом рядом с людьми, с которыми было приятно поговорить.

Перейдём к планам на завтрашний вечер, будут танцевать у старого графа Орлова. Я туда приглашена его дочерью м-м Новосильцевой, приятной особой, очень дружной с одной из моих сестёр, я иду туда впервые на вечер после официальных визитов, они мне так надоели, эти официальные визиты.

Я хочу поделиться с вами планом Мишеля, дорогая мама, он хочет поместить наши деньги в казну Приюта для беспризорных в Москве. Поскольку мы навсегда поселились в Москве, нам удобнее иметь здесь наши деньги для разных выгодных сделок, которые могут представиться, может быть, мы сможем доверить их какому-нибудь надежному дому, который будет платить нам 8 или 10%, что увеличило бы наши доходы, и этим не стоит пренебрегать. Наши расходы сейчас незначительны, порядок и экономия всегда будут признаками нашей жизни. У нас есть экипажи, мебель и различные предметы, необходимые для хозяйства, но через некоторое время наши потребности увеличаться, и мы заранее пытаемся обеспечить себе состояние, близкое к некоторому благополучию. Наконец, мы хотим иметь надёжный доход, и поэтому Мишель спешит вернуть небольшой долг, который у него есть в Петербурге, и Пьер выполнит это поручение, получив для этого 10000 рублей, которые находятся в ломбарде. Г-н Ликвин получит от меня письмо, и, конечно, он не откажется сделать мне одолжение ещё раз. Вы ему скажите, дорогая мама, несколько слов в мою пользу. Сообщите мне немедленно о получении денег, которые мы вам посылаем с этим письмом, и не забудьте, дорогая мама, сообщить мне об экзамене пажей. Мне грустно было бы узнать, что Жан будет служить в армии.

Целую моих братьев от всего сердца и вас также очень нежно, мама, так же, как я вас люблю.

Ваша любящая и преданная

Лиза

Поклон м-ль Клавель, м-м Монтандр и её семье.

№10

Москва

8 декабря

Я всегда начинаю, дорогая мама, с того, что обнимаю вас и успокаиваю насчёт моего здоровья, и я думаю, что это не так плохо. Я очень тронута интересом, который вы проявляете ко мне, и радуюсь, что смогу выразить свою благодарность вам лично в июне. Мысль о том, что я увижу вас в период, столь интересный для всей нашей семьи, восхищает меня. Я говорю: для всей нашей семьи, с уверенностью, так как я убеждена в дружеских чувствах, которые питают ко мне мои братья; я поздравляю от всего сердца Жана и Григри, их успех доставил мне бесконечное удовольствие, и я призываю их использовать семестр, который им предоставлен после экзамена. Я благодарю м-ль Клавель за то, что она занимается с пажами, и восхищаюсь её любезностью. Я убеждена, что мои братья сделают успехи во французском языке, и что они будут также заниматься и русским языком; они в этом нуждаются, и хорошо бы, мама, если бы вы им дали в учителя Лобанова. Хорошо бы, если бы мои братья читали вслух по вечерам, это было бы приятным развлечением и в то же время полезным. Я попрошу вас об одной вещи, которой вы не ожидаете, это прислать мне несколько рецептов из чёрного альбомчика, о приготовлении малинового сока, [...]а, изюмной воды, сахарного мёда, и как приготовлять разные соленья, сладости и всякие хорошие вещи, я собираюсь сделаться хорошей хозяйкой.

Я писала вам на днях о концерте в пользу жертв Петербурга. Он состоялся вчера и имел самый большой успех. Я была в восторге от голоса княгини Зинаиды Волконской, пения г-жи Риччи, блестящего исполнения концерта Мошелеса, м-м Рахмановой и шестнадцатилетней м-ль Озеровой, самой достойной ученицей Фильда. Наконец, вся Москва собралась в огромном зале и получено 22 тысячи рублей. Вы не будете огорчены, найдя в этом письме программу концерта. Я ещё не говорила вам о моих уроках пения. У меня три раза был Бравур, но я не упражняюсь, как прежде, по пяти часов, это было бы слишком утомительно. Вам будет приятно узнать, что я нанесла визиты, которые мне стоили такого труда, к [...]а и [...]а.

Милая мама, я покидаю вас, нежно вас целуя, и я все больше люблю вас.

Лиза

Тысяча нежных поцелуев моим братьям, а также м-ль Клавель.

№11

Москва

21 декабря

Моя добрая, дорогая мама, я тысячу раз благодарю вас за доброту, которую вы не перестаете проявлять ко мне, и за письма, которые вы посылали мне каждый раз, когда вам представлялся случай. Я очень переживала за вас, зная, что вам предстояло длительное и тяжёлое путешествие в это время года, и, безусловно, только мысль о добром деле поддерживала вас в этом предприятии, неслыханном в вашем возрасте, и которое могло бы быть подсказано лишь сердцем таким, как ваше. Я очень рада, что моя тётя вне опасности, и, как и вы, не одобряю её решения провести зиму в деревне, где она лишена помощи, которой требует её состояние. Она, кажется, признательна вам за жертву, которую вы принесли ей, и было бы невозможно остаться к этому равнодушной. Мои братья должны с нетерпением ждать вашего возвращения. Я надеюсь, что вы их нашли в добром здравии, и, как всегда, они стремятся быть приятными нашей доброй Мамуше, к которой я всегда буду питать самые нежные чувства. Я с удовольствием ношу жабо, которое вы взяли на себя труд сделать для меня. Но я вынуждена отказаться от пунцовой ленточки, которую вы к нему привязали сами, так как мы носим траур по тёте Волконской, которая страдала в течение 17 лет, была худой, как скелет. Вид её пугал из-за этой страшной худобы, и её возили 10 лет в коляске, так как у неё не было сил. И вот нам угрожает уже вторая смерть, сестры мамы, особы весьма преклонного возраста. У неё очень милый характер, её страдания нас очень тревожат, и мои сёстры проводят все ночи около неё. Это родственница, которую любит вся семья, и к которой я уже относилась с большой нежностью. Представьте себе, мама, что она была первой из родственников Мишеля, которую я увидела за несколько станций от Москвы; она мне оказала самый дружеский приём, и я сразу почувствовала себя с ней непринуждённо, она так снисходительна, и входит в положение любого.

Хватит печальных сцен. Сегодня день рождения Грегуара, я целую его от всего сердца и молюсь о его счастье. Я восхищаюсь его философией по поводу титула камергера, в котором ему несправедливо отказали и которого он заслужил своим старанием в учёбе. Я уверена, что это на него не повлияет. Я призываю его следовать примеру Жана.

Прощайте, мама. Целую вам руки и я вас нежно люблю.

Лиза

Александр говорит о доброжелательности, которую вы к нему проявляете во всех ваших письмах, и он вам очень благодарен. Мама вас благодарит, она плачет каждый раз, когда Александр говорит ей о вас.

№ 12

Москва

23 декабря

Я с радостью пользуюсь случаем написать вам ещё несколько строк, дорогая мама, я предполагаю, что это письмо, так же как и предыдущее, которое я только что отправила по почте, застанет вас уже среди моих милых братьев. Я желаю, чтобы вы счастливо закончили своё путешествие, и чтобы ваше здоровье не пострадало от всех трудностей, которые вы перенесли. Только первое письмо, датированное из Петербурга, которое я получу от вас, сможет успокоить меня. Вы не представляете себе, насколько я сейчас занята переменами погоды, зная, что вы находитесь в дороге, я страдаю при каждой неблагоприятной перемене. Кузен мадам Сперберг взялся передать вам чепчик. Дорогая мама, мне хочется, чтобы он пришёлся вам по вкусу. Я обежала весь город, чтобы добыть для вас траурную ленту, и нашла лишь то, что я отсылаю вам тем же путём. Лишь сейчас мы смогли выполнить ваше поручение и послать вам чай; вот 28 фунтов на 200 рублей, которые нам прислали, т.е. по 7 рублей с чем-то. Я надеюсь, что это вам подойдёт. Вы найдёте в этом конверте поздравительные письма, которые вы не преминете передать по адресам. Дорогая мама, скажите мне что-нибудь ласковое по этому поводу. Вы видите, как я точно исполняю долг по отношению к родственникам.

Будьте счастливы, мама, и проведите праздники с удовольствием, как это можно сделать в семье, которая вами так дорожит. Вспомните и обо мне. Ваша любящая дочь

Лиза

№ 13

Москва

27 декабря

Примите, милая мама, мои поздравления и пожелания счастья, пусть оно не изменяет вам никогда. Вы понимаете, мама, как я огорчена тем, что начинаю этот новый год вдали от моей семьи, но моё сердце всегда с вами, и бывают некоторые события, некоторые счастливые дни, которые приближают меня больше ко всем вам, кого я люблю, поэтому я цепляюсь за них.

Добрая дорогая мама, вы должны быть уверены в моей любви к вам, я надеюсь, что мои братья напишут мне несколько строк; они совсем теряют меня из вида, и я чувствую, что не заслужила этого. У меня есть искушение поссориться с Пьером; уже давно он мне не пишет; я ожидала большего от дружбы, которую он проявлял ко мне. Если нежные упрёки, которые я только что ему сделала, не трогают его, я попытаюсь наделать много шума, напомнив о моём праве старшинства, по которому полагается новогоднее письмо, вежливое и почтительное. Однако гнев не настолько душит меня, чтобы не позволить Пьеру участвовать в тысяче поцелуев, которые я посылаю Жану, Григри и Алексису, я хочу, чтобы они были приняты с тем же удовольствием, с которым я их раздаю. Скажите доброй м-ль Клавель, что я её люблю всем сердцем и нежно обнимаю её, и не забудьте передать мои поздравления дорогой м-м Монтандр, я желаю ей великолепного здоровья и столько счастья, сколько она заслуживает. Прощайте, дорогая, любимая мама, я вас прижимаю к сердцу, которое вам предано.

Лиза

Мишель целует вам руки.

Метки: ЖЗЛ россия декабристы нарышкины коновницыны жены декабристов |

Никита Кирсанов. "Семья декабриста И.А. Анненкова" (часть 1). |

Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Никита Кирсанов. "Семья декабриста И.А. Анненкова" (часть 1).

Анненковы - старинный дворянский род, ведущий свои истоки к XV веку. К середине XVIII века у Никанора Ивановича Анненкова, деда будущего декабриста, были владения с тысячами крепостных крестьян в Нижегородской, Симбирской и Пензенской губерниях. После смерти Н.И. Анненкова земли были разделены между тремя его сыновьями: Николаем (1764-28.03.1839), Аркадием (ск. 29.07.1797) и Александром. Младший Александр стал наследником нижегородских поместий: Пузской слободы в Лукояновском уезде, села Вазьян, деревень Озерки, Большая Печёрка, Неледино в Арзамасском уезде (ныне Вадский и Шатковский районы), деревни Борцово в Нижегородском уезде (ныне Дальнеконстантиновский район).

Александр Никанорович, отец декабриста, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, выйдя в отставку, жил в Нижнем Новгороде и служил советником Нижегородской гражданской палаты. В дальнейшем он переехал в Москву, где и умер в 1803 г.

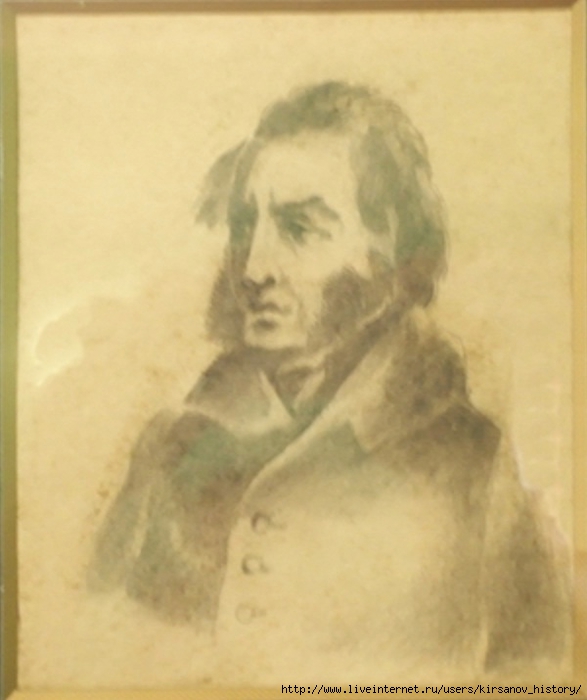

Неизвестный художник. Портрет Александра Никаноровича Анненкова. Начало 1800-х гг.

Мать Ивана Александровича, Анна Ивановна, была дочерью иркутского генерал-губернатора И.В. Якобия. После смерти отца и мужа, она стала наследницей огромного состояния в пять тысяч крепостных крестьян, земельных угодий в пяти губерниях России и двух каменных домов в Москве.

Названный в честь деда по материнской линии, Иван Александрович Анненков родился 5 марта 1802 г. Он получил традиционное домашнее образование, а в 1817-1819 гг. посещал лекции в Московском университете (курса не окончил). По сдаче экзамена при Главном штабе, 10 августа 1819 г. поступил юнкером в службу в Кавалергардский полк.

Немногословный, несколько медлительный, близорукий, но прямодушный и знающий цену словам и обещаниям, И.А. Анненков быстро приобрёл друзей в полку, среди которых было и немало будущих декабристов: П.Н. Свистунов, А.М. Муравьёв, Ф.Ф. Вадковский... Член же Южного тайного общества А.В. Поджио, вообще жил в его доме.

1 ноября 1819 г. И.А. Анненков был произведён в эстандарт-юнкеры, 21 декабря того же года - в корнеты, и, наконец, 13 марта 1823 г. был повышен в звании до поручика.

В 1824 г. Иван Александрович был принят П.И. Пестелем в Петербургский филиал Южного общества. Пользуясь полным доварием товарищей, Анненков участвовал и в деятельности Северного общества, активно обсуждая программные документы северян, но при этом оставаясь ярым приверженцем "Русской правды" П.И. Пестеля.

В декабрьском вооружённом восстании И.А. Анненкову отводилась немаловажная роль: он должен был привести гвардейский Кавалергардский полк на Сенатскую площадь. За два дня до восстания, Анненков доложил начальнику штаба заговорщиков Е.П. Оболенскому, что кавалергарды не готовы к выступлению и вряд ли он их сможет убедить поддрежать восставшие полки. Так и получилось. Анненков был на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., но, увы, по противоположную сторону от своих товарищей. Его взвод прикрывал орудия бригады полковника Неслуховского, который "забыл" взять на площадь боевые заряды.

После разгрома восстания на Сенатской площади, названный на допросе кем-то из декабристов, И.А. Анненков был арестован в казармах полка. Поначалу ему удалось скрывать свою принадлежность к восставшим, но из показаний В.С. Толстого и М.И. Муравьёва-Апостола, стала известна роль Анненкова в тайном обществе. Он был осуждён по II разряду к 20 годам каторги, лишению чинов и дворянства, и к пожизненному поселению в Сибири. Позже, в результате конфирмации, срок каторги был сокращён до 15 лет. 10 октября 1826 г., закованным в кандалы, Анненков отправляется в Сибирь (приметы: рост 2 аршина 7 7/8 вершков, "лицо белое, продолговатое, глаза голубые, близорук, нос длинный, широковат, волосы на голове и бровях тёмно-русые").

За полгода до восстания Иван Александрович знакомится с дочерью наполеоновского офицера - Жанеттой Поль (р. 9 июня 1800 г.), приехавшей в Москву под вымышленным именем Полина (Паулина) Гёбль в качестве модистки на работу в торговый дом Дюманси. Летом молодые люди встретились на ярмарке в Пензе. Иван Александрович прибыл туда "ремонтером" - заниматься закупкой лошадей для полка. Полина приехала вместе с магазином Дюманси. В Симбирской, Пензенской и Нижегородской губерниях у Анненковых были имения, и молодые, под видом объезда их совершили краткое путешествие. В одной из своих деревень, Иван Александрович договорился со священником и нашёл свидетелей, чтобы обвенчаться с Полиной, но она, боясь гнева Анны Ивановны, отказалась от обряда. Позже, в своих воспоминаниях, Полина напишет: "Иван Александрович не переставал меня преследовать и настоятельно требовал обещания выйти за него замуж, но я желала, чтобы он предварительно выхлопотал на женитьбу согласие своей матери, что было весьма нелегко сделать, так как мать его была известна как женщина в высшей степени надменная, гордая и совершенно бессердечная. Вся Москва знала Анну Ивановну Анненкову, окружённую постоянно необыкновенною, сказочною пышностью... Французы мне рассказывали про неё. И те, которые принимали во мне участие, были уверены, что эта недоступная, спесивая женщина восстанет против брака своего сына с бедною девушкою". Вспыхнувшая страсть, переходит в глубокое чувство. В Москву они вернулись в ноябре 1825 г.

14-е декабря перевернуло все их планы и мечты. Иван Александрович арестован и заключён в Петропавловскую крепость, а Полина осталась одна, без средств, ждущей ребёнка. 11 апреля 1826 г. родилась девочка, которую назвали Сашенькой.

Жизнь вынудила её обратиться к матери Анненкова. Анна Ивановна холодно встретила молодую француженку. Не её просьбу организовать побег сыну, она наотрез отказала: "Он должен покориться судьбе", - заявила "Якобиха" (так называли её между собой москвичи) безапелляционно. Узнав, что Полина хочет ехать за сыном в Сибирь, она принялась её отговаривать, но та была непреклонна. Денег, однако, Полине дала.

Эдмон Пьер Мартен. Портрет Анны Ивановны Анненковой. 1820-е гг.

Гёбль борется за своё счастье. Она едет в Вязьму, где проходили маневры войск под личным наблюдением Николая I и с большим трудом получает разрешение отправиться вслед за женихом. В Москве у Анны Ивановны, Полина оставляет маленькую Сашеньку. Безумно тягостно было расставание с дочерью, но везти её в Сибирь, было ещё большим безумием. К тому же жёнам декабристов, следующих за своими мужьями в Сибирь, категорически запрещалось брать с собой детей. Расставаясь, Полина даже не могла представить, что встретятся они только через 24 года, в 1850-м. Александра Ивановна Теплова, приедет с детьми в Тобольск и Иван Александрович Анненков впервые там увидит свою старшую дочь.

Почти без средств, не зная русского языка, которого она до конца дней своих так и не выучила, Полина Гёбль добирается до Читы. Там в деревянной Михайло-Архангельской церкви, сохранившейся до наших дней, она венчается с Иваном Александровичем. Только на время венчания с жениха сняли кандалы.

Все годы каторги, Прасковья Егоровна, так она стала официально именоваться после венчания, жила рядом с тюремным острогом, а с 1836 года жила с Иваном Александровичем на поселении, вначале в селе Бельском Иркутской губернии, а затем в Туринске и Тобольске, стойко перенося все тяготы и невзгоды.

В 1830 г. декабристов перевели из Читы в Петровский завод. Жёны выехали раньше, чтобы обжить новое место. Прасковья Егоровна проделала этот путь вместе с детьми - полуторогодовалой Аннушкой (16.03.1829-16.06.1833) и трёхмесячной малышкой Оленькой (р. 19.05.1830), которая сильно хворала. "Мудрено тебе вообразить, - писал И.И. Пущин Н.А. Бестужеву в сентябре 1854 г. из Ялуторовска, - что Оленька, которую грудным ребёнком везли из Читы в Петровское, теперь женщина 24 лет - очень милая и добрая".

Тёплое и заботливое отношение друзей родителей, сопровождало Оленьку Анненкову на всём трудном пути её детства. Она помнила и тюрьму, и суровую жизнь в Бельском - первые два года после выхода из каторги на поселение. Больше возможностей открылось перед девочкой после переезда родителей в Западную Сибирь, в Туринск. "Дочь их (Анненковых. - Н.К.), прелестное девятилетнее дитя почти ежедневно приходит к нам брать у меня урок музыки, а у матушки - французского языка. Она такая кроткая и приветливая, такая рассудительная, что видеть её и заниматься с нею - одно удовольствие", - писала Камилла Петровна Ивашева родственникам.

С 1839 г. И.А. Анненкову было разрешено служить канцеляристом четвёртого разряда в земском суде, а в 1841 г. семья переехала в Тобольск. Сыновья Анненковых Иван (8.11.1835-1886) и Николай (15.12.1838-29.08.1870) учились здесь в гимназии, дочери Ольга и Наталья (28.06.1842-1894) получали домашнее образование. Ольга сдружилась с Машей Францевой, дочерью близкого знакомого декабристов чиновника Д.И. Францева, и вместе с нею помогала старшим в делах женских ланкастерских училищ. Сдержанная и отзывчивая девушка пользовалась доверием и старших женщин, особенно сблизилась она с Натальей Дмитриевной Фонвизиной, женой декабриста М.А. Фонвизина.

Ольге Ивановне не исполнилось ещё двадцати лет, когда в январе 1850 г. в Тобольск привезли под конвоем петрашевцев. Вместе со своей матерью и Н.Д. Фонвизиной она оказалась в числе тех, кто поддержал Ф.М. Достоевского в первые дни сибирской неволи. Об этой поддержке Фёдор Михайлович сообщал брату в первом после каторги письме: "Скажу только, что участие, живейшая симпатия почти целым счастьем наградили нас. Ссыльные старого времени (т.е. не они, а жёны их) заботились об нас как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылалми нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас. Я, поехавший налегке, не взывши даже своего платья, раскаялся в этом... мне даже прислали платья". И позднее - ещё об этом: "При вступлении в острог у меня было несколько денег, в руках с собой было немного, из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено, в переплёте Евангелия, которое можно было нести в острог, несколько рублей. Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне ещё в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время её уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата".

Известно, что Достоевский хранил это Евангелие всю жизнь, читал в день смерти и передал сыну. Рассказывая о последних часах мужа, Анна Григорьевна Достоевская называла в своих воспоминаниях Ольгу Ивановну Анненкову и её мать в числе тех, с кем виделся Фёдор Михайлович в Тобольске.

"Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь, вы и всё превосходное семейство ваше брали и во мне, и в товарищах моих по несчастью полное и искреннее участие. Я не могу вспомнить об этом без особенного, утешительного чувства и, кажется, никогда не забуду", - так писал Фёдор Михайлович старшей Анненковой в октябре 1855 г. из Семипалатинска.

Жизнь самих Анненковых в тобольской ссылке была далеко не безмятежна, хотя внешне достаточно благополучна по сравнению с их первым сибирским десятилетием. Старший сын Владимир (18 или 28.10.1831-27.10.1898) в 1850 г. поступил на гражданскую службу. Потихоньку наблюдался карьерный рост и у самого Ивана Александровича. Но вскоре после прибытия петрашевцев, они пережили волнения и неприятности. Связано это было с поездкой Ольги в Ялуторовск, когда власти заставили их остро ощутить бесправное положение даже второго поколения в семьях декабристов. К этому времени И.А. Анненков занимал должность коллежского регистратора и исполнял должность заместителя тобольского приказа о ссыльных. 23 сентября 1850 г. ему был вручен пакет от тобольского гражданского губернатора К.Ф. Энгельке под грифом "секретно":

"Милостивый Государь, Иван Александрович! Приложенное при сем письмо к Вашей дочери, Ольге Ивановне, покорнейше прошу вручить ей и принять уверение в моём совершенном почтении.

Карл Энгельке".

"Милостивая Государыня Ольга Ивановна! По предписанию Его Сиятельства, г. генерал-губернатора Западной Сибири, покорнейши прошу отозваться мне: на каком основании Вы изволили отлучаться из Тобольска в Ялуторовск, не спросив на это разрешения начальства и, как только такое разрешение даётся только по особенно уважительным причинам, то с какою целью эта поездка предпринята была Вами и с кем именно?

Ответ Ваш не угодно ли будет доставить ко мне с надписью секретно, в собственные руки.

Примите милостивая государыня уверение в моём к Вам почтении.

Карл Энгельке".