-Метки

-Музыка

- Робертино Лоретти, Аве Мария

- Слушали: 49350 Комментарии: 0

- Георгий Свиридов - Метель (Вальс )

- Слушали: 11390 Комментарии: 0

- Gregorian - "Moment Of Pease"

- Слушали: 10801 Комментарии: 0

- Rondo Veneziano - Carrousel

- Слушали: 31006 Комментарии: 0

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

Записи с меткой история

(и еще 856797 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

Скрипка анимация артисты архитектура блюда вокал восхитительные картины! гитара города дизайн живопись животные иллюминация интересная информация интересно искусство искусство.актеры история календарь картины классика классика.музыка классическая музыка клип концертные залы с.пб куклы кулинария леонид утесов много интересного музыка музыка.гитара песни поэзия рассветы рецепты саксофон скрипка для души спектакль стихи стихи.музыка философия востока фото фото.народные умельцы фото.пейзажи фотонатюрморты хачапури художники.фото цветы цветы.фото я и друзья

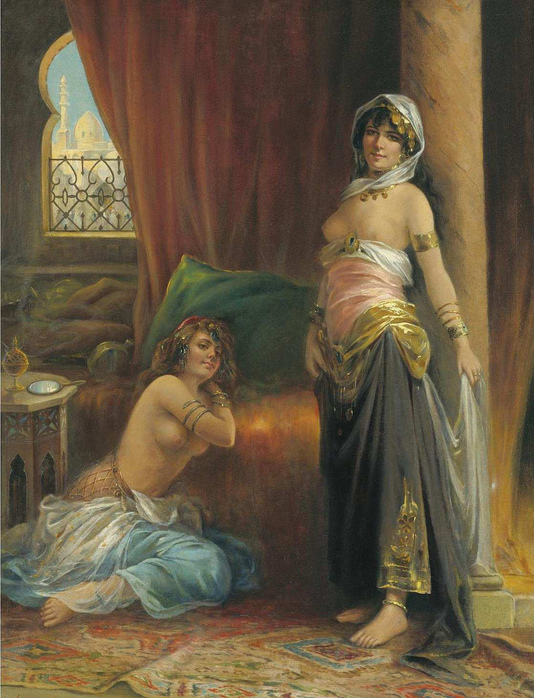

Тайны гаремов - за семью печатями!!! |

Это цитата сообщения Логово_Белой_Волчицы [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Cлово «гарем» пришло в арабский язык из аккадского. Оно означает «священное, защищенное место» — так называли ту часть дома, где в полной изоляции от мужчин проходила жизнь женщин. Ранние годы существования гаремов покрыты мраком тайны.

|

Метки: история картины |

Песня о любви и... |

Это цитата сообщения Dmitry_Shvarts [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Gloomy Sunday

![]()

"Мрачное воскресенье" — одна из любимых песен из репертуара Петра Константиновича Лещенко. Никогда не задумывался об истории этой песни , исполненной Петром Лещенко в 1935 году!

В 1933 году ее написал венгерский композитор и пианист Rezső Seress, на стихи венгерского поэта László Jávor. Песня называлась "Szomorú vasárnap".

|

Метки: музыка история |

Высоцкий Вл.:прерванный полет... |

Это цитата сообщения Фима-Собак [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

|

Метки: история музыка |

Собор святого Павла в Лондоне |

Это цитата сообщения -KRASOTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Истории известно пять соборов святого Павла, существовавших в разное время, но находившихся в одном и том же месте:

первый (деревянный) собор был построен в 604 г. и сгорел в 675 г.;

второй (каменный) собор был построен в 685 г. и в 961 был разрушен викингами во время очередного набега на Лондон

В колокольнях Собора установлено 17 колоколов, из них 13 - в северо-западной башне и 4 (включая колокола Большой Пол (англ. Great Paul) и Большой Том (англ. Great Tom)) - в юго-западной башне.

|

Метки: история архитектура |

В землянке(историе создания песни) |

Это цитата сообщения Barucaba [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Музыка: К.Листов Слова: А.Сурков 1942г

Бьется в тесной печурке огонь,

На поленьях смола, как слеза.

И поет мне в землянке гармонь

Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты

В белоснежных полях под Москвой.

Я хочу, чтобы слышала ты,

Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко, далеко,

Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти не легко,

А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,

Заплутавшее счастье зови.

Мне в холодной землянке тепло

От моей негасимой любви.

1942

Алексей Сурков: Как сложилась песня

За мою довольно долгую жизнь в литературе мне привалило большое счастье написать несколько стихотворений, которые были переложены на музыку и стали всенародными песнями, потеряв имя автора. К числу таких песен относятся «Чапаевская», «Конармейская», «То не тучи, грозовые облака», «Рано-раненько», «Сирень цветет», «Песня смелых», «Бьется в тесной печурке огонь…» и некоторые другие.

Как создавались эти песни? Каждая по-своему. Но есть у них нечто общее – были они написаны как стихи для чтения, а потом, переложенные на музыку, стали песнями.

Расскажу историю песни, которая родилась в конце ноября 1941 года после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой. Эта песня «Бьется в тесной печурке огонь…». Если я не ошибаюсь, она была первой лирической песней, рожденной из пламени Великой Отечественной войны, принятой и сердцем солдата, и сердцем тех, кто его ждал с войны.

А дело было так. 27 ноября мы, корреспонденты газеты Западного фронта «Красноармейская правда», и группа работников Политуправления Западного фронта прибыли в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию, чтобы поздравить ее бойцов и командиров с только что присвоенным им гвардейским званием, написать о боевых делах героев. Во второй половине дня, миновав командный пункт дивизии, мы проскочили на грузовике на КП 258-го (22-го гвардейского) стрелкового полка этой дивизии, который располагался в деревне Кашино. Это было как раз в тот момент, когда немецкие танки, пройдя лощиной у деревни Дарны, отрезали командный пункт полка от батальонов.

Быстро темнело. Два наших танка, взметнув снежную пыль, ушли в сторону леса. Оставшиеся в деревне бойцы и командиры сбились в небольшом блиндаже, оборудованном где-то на задворках КП у командира полка подполковника М.А. Суханова. Мне с фотокорреспондентом и еще кому-то из приехавших места в блиндаже не осталось, и мы решили укрыться от минометного и автоматного огня на ступеньках, ведущих в блиндаж.

Немцы были уже в деревне. Засев в двух-трех уцелевших домах, они стреляли по нас непрерывно.

- Ну а мы что, так и будем сидеть в блиндаже? – сказал начальник штаба полка капитан И.К. Величкин. Переговорив о чем-то с командиром полка, он обратился ко всем, кто был в блиндаже: – А ну-ка, у кого есть «карманная артиллерия», давай!

Собрав десятка полтора ручных гранат, в том числе отобрав и у меня две мои заветные «лимонки», которые я берег на всякий случай, капитан, затянув потуже ремень на своей телогрейке, вышел из блиндажа.

- Прикрывайте! – коротко бросил он.

Мы тотчас же открыли огонь по гитлеровцам. Величкин пополз. Гранаты. Взрыв, еще взрыв, и в доме стало тихо. Тогда отважный капитан пополз к другому дому, затем – к третьему. Все повторилось, как по заранее составленному сценарию. Вражеский огонь поредел, но немцы не унимались. Когда Величкин вернулся к блиндажу, почти смеркалось. Командир полка уже выходил из него: КП менял свое расположение.

Все мы организованно стали отходить к речке. По льду перебирались под минометным обстрелом. Гитлеровцы не оставили нас своей «милостью» и тогда, когда мы уже были на противоположном берегу. От разрывов мин мерзлая земля разлеталась во все стороны, больно била по каскам.

Когда вошли в новое селение, кажется Ульяново, остановились. Самое страшное обнаружилось здесь. Начальник инженерной службы вдруг говорит Суханову:

- Товарищ подполковник, а мы же с вами по нашему минному полю прошли!

И тут я увидел, что Суханов-человек, обычно не терявший присутствия духа ни на секунду, – побледнел как снег. Он знал: если бы кто-нибудь наступил на усик мины во время этого отхода, ни один из нас не уцелел бы.

Потом, когда мы немного освоились на новом месте, начальник штаба полка капитан Величкин, тот, который закидал гранатами вражеских автоматчиков, сел есть суп. Две ложки съел и, смотрим, уронил ложку – уснул. Человек не спал четыре дня. И когда раздался телефонный звонок из штаба дивизии – к тому времени связь была восстановлена, – мы не могли разбудить капитана, как ни старались.

Нечеловеческое напряжение переносили люди на войне! И только от того, что они были такими, их ничем нельзя было запугать.

Под впечатлением пережитого за этот день под Истрой я написал письмо жене, которая жила тогда на Каме. В нем было шестнадцать «домашних» стихотворных строк, которые я не собирался публиковать, а тем более передавать кому-либо для написания музыки…

Стихи мои «Бьется в тесной печурке огонь» так бы и остались частью письма, если бы в феврале 1942 года не приехал в Москву из эвакуации, не пришел в нашу фронтовую редакцию композитор Константин Листов и не стал просить «что-нибудь, на что можно написать песню». И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи абсолютно уверенным в том, что хотя я свою совесть и очистил, но песни из этого лирического стихотворения не выйдет. Листов пробежал глазами по строчкам, промычал что-то неопределенное и ушел. Ушел, и все забылось. Но через неделю композитор вновь появился у нас в редакции, попросил у фоторепортера Михаила Савина гитару и спел свою новую песню, назвав ее «В землянке».

Все, свободные от работы «в номер», затаив дыхание, прослушали песню. Всем показалось, что песня получилась. Листов ушел. А вечером Миша Савин после ужина попросил у меня текст и, аккомпанируя на гитаре, исполнил песню. И сразу стало ясно, что песня «пойдет», если мелодия ее запомнилась с первого исполнения.

Песня действительно «пошла». По всем фронтам – от Севастополя до Ленинграда и Полярного. Некоторым блюстителям фронтовой нравственности показалось, что строки: «…до тебя мне дойти нелегко, а до смерти – четыре шага» – упадочнические, разоружающие. Просили и даже требовали, чтобы про смерть вычеркнуть или отодвинуть ее дальше от окопа. Но мне жаль было менять слова – они очень точно передавали то, что было пережито, перечувствовано там, в бою, да и портить песню было уже поздно, она «пошла». А, как известно, «из песни слова не выкинешь».

О том, что с песней «мудрят», дознались воюющие люди. В моем беспорядочном армейском архиве есть письмо, подписанное шестью гвардейцами-танкистами. Сказав доброе слово по адресу песни и ее авторов, танкисты пишут, что слышали, будто кому-то не нравится строчка «до смерти – четыре шага».

Гвардейцы высказали такое едкое пожелание: «Напишите вы для этих людей, что до смерти четыре тысячи английских миль, а нам оставьте так, как есть, – мы-то ведь знаем, сколько шагов до нее, до смерти».

Поэтесса Ольга Бертгольц рассказала мне еще во время войны такой случай. Пришла она в Ленинграде на крейсер «Киров». В кают-компании собрались офицеры крейсера и слушали радиопередачу. Когда по радио была исполнена песня «В землянке» с «улучшенным» вариантом текста, раздались возгласы гневного протеста, и люди, выключив репродукторы, демонстративно спели трижды песню в ее подлинном тексте.

Вот коротко о том, как сложилась песня «В землянке».

|

Метки: история музыка |

Песня "Смуглянка".Великая Отечественная война.Женщины на войне. |

Это цитата сообщения Natasha_Leonova [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Песня была частью сюиты, написанной композитором А. Новиковым и поэтом Яковым Шведовым в 1940 году по заказу ансамбля Киевского Особого военного округа. В ней воспевалась девушка-партизанка времён гражданской войны. А вся сюита посвящалась Григорию Ивановичу Котовскому. Однако песня в довоенные годы так и не исполнялась. Клавир её был потерян. У авторов остались только черновики. Композитор вспомнил об этой песне четыре года спустя, когда ему позвонил художественный руководитель Краснознамённого ансамбляА. В. Александров и попросил показать песни для новой программы этого прославленного художественного коллектива. В числе других Новиков показал и «Смуглянку», которую прихватил на всякий случай. Но именно она и понравилась Александрову, который тут же начал её разучивать с хором и солистами.

Впервые ансамбль спел песню в Концертном зале имени Чайковского в 1944 году. Запевал её солист Краснознамённого ансамбля Николай Устинов, которому песня эта в значительной степени обязана своим успехом. Концерт транслировался по радио. «Смуглянку» услышало, таким образом, очень много людей. Её подхватили в тылу и на фронте. Песня, в которой говорилось о событиях войны гражданской, была воспринята как песня о тех, кто героически боролся за освобождение многострадальной молдавской земли в Великую Отечественную войнуПесня звучала и в фильме «В бой идут одни „старики“» 1973 года.

Утро 2 мая 1945-го выдалось ласковым. Ефрейтор Шальнева регулировала движение нашей военной техники в полутора километрах от рейхстага. Вдруг одна «эмка» съехала на обочину, из машины вышел поэт Евгений Долматовский и фронтовой корреспондент Евгений Халдей. Опытный глаз фотокора ТАСС сразу же «выхватил типаж». Халдей не вышел из машины спокойно, как это сделал. Долматовский, он выскочил из нее, словно его ошпарили кипятком, чуть не сбив своего товарища с ног. Закружив вокруг девушки, будто шмель, он с улыбкой до ушей протараторил:

— Скажи мне, красавица, откуда ты родом?!

— Сибирячка я, из деревни, название которой вам ничегошеньки не скажет, — улыбнулась в ответ регулировщица.

Щелкнул затвор «лейки», и Мария Шальнева попала в историю... Мария Тимофеевна Шальнева, ефрейтор 87-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, регулирует движение военной техники недалеко от рейхстага в Берлине.

|

Метки: фото история |

Книга сокровищ герцогини Анны Боварской |

Это цитата сообщения Бутявка1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Иллюстрации из книги "Kleinodienbuch der Herzogin Anna von Bayern" (München, 1552 - 1555), которая представляет из себя своего рода опись драгоценностей, принадлежавших герцогу Альбрехту V (1528-1579) и его супруге Анне Баварской (1528-1590). В книге тщательно прорисовано более 70 украшений, особого внимания заслуживает оформление рисунков - картуши, вензеля, арабески, мифологические фигуры.

|

Метки: история |

женщина Фараон-Хатшепсут |

Это цитата сообщения Barucaba [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

![]()

Мааткара Хатшепсут Хенеметамон (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.) — женщина-фараон Нового царства Древнего Египта из XVIII династии. До воцарения носила то же имя (Хатшепсут, то есть «Находящаяся впереди благородных дам»), которое не было изменено при восшествии на престол.

Худ. Михаил Потапов. Портрет Хатшепсут

|

Метки: история |

Немного о Масленице |

Это цитата сообщения sunsan [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: история |

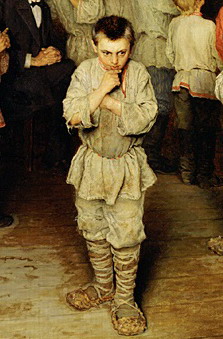

Про лапти |

Это цитата сообщения Viktorya300 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лапти – самая древняя обувь на Руси.

ЛАПТИ (ВЕРЗНИ, КОВЕРЗНИ, КРЕСТОВИКИ, ЛЫЧНИКИ, ЛЫЧНИЦЫ, РАЧКИ) — Они представляли собой низкую легкую обувь, использовавшуюся круглый год и привязывавшуюся к ноге длинными шнурами — ОБОРАМИ

Лапотной Россия оставалась до 30-х годов 20 века.

Материал для лаптей всегда был под рукой: их плели из лыка липы, вяза, ракиты, вереска, из бересты и мочала. На пару лаптей обдирали три молоденьких (4-6 лет) липки.

Нужно было лаптей немало - и про свой обиход, и на продажу. "Добрый мужик в худую пору изнашивал в одну неделю не меньше двух пар лаптей", - свидетельствовал известный до революции писатель и этнограф С.Максимов.

Лапти для будней старались сделать прочными, чтобы дольше носились. Их плели из грубого широкого лыка. К ним прикреплялись подметки, которые оплетались пеньковыми веревками или тонкими полосками древесины дуба, размоченными в кипятке. В некоторых деревнях, когда на улице было грязно, к лаптям привязывались толстые деревянные колодки, состоявшие из двух частей: одна часть привязывалась к передней части стопы, другая — к задней. Будничные лапти, без дополнительных приспособлений, имели срок годности от трех до десяти дней.

Чтобы укрепить и утеплить свои лапти, крестьяне «подковыривали» их подошвы конопляной верёвкой. Ноги в таких лаптях не замерзали и не промокали.

Отправляясь на покос, обувались в лапти редкого плетения, не удерживающие воду, - рачки.

Для работы по хозяйству удобны были ступни – подобие галош, только плетёные.

Верёвочные лапти назывались чуни, их надевали дома или для работы в поле в жаркую, сухую погоду. В некоторых деревнях ухитрялись плести лапти из конского волоса – волосяники.

Держались лапти на оборах – кожаных узких ремешках или верёвках из конопляного волокна (моченцах). Ноги оборачивали в холщёвые портянки, а потом закутывали в суконные онучи.

Деревенские молодые франтихи появлялись на людях в писаных вязовых лаптях из тонкого лыка с чёрными шерстяными (а не пеньковыми) оборами и онучами.

Самыми красивыми считались вязовые лапти (из лыка вяза). Их выдерживали в горячей воде - тогда они розовели и становились твердыми.

Фото Зубова Ильи

Самыми захудалыми лаптями на Руси прослыли ивняк и, или коверзни, - из ивовой коры; даже плести их считалось зазорным. Из коры тала плели шелюжники, а из дубовой коры - дубовики.

На Черниговщине лапти из коры молодых дубов называли дубочарами. В дело шли и пеньковые очесы, и ветхие веревки; лапти из них - чуни - носили в основном дома или в жаркую сухую погоду. У них, должно быть, финское происхождение: финнов в России звали "чухна".

Были у таких лаптей и другие названия: курпы, крутцы и даже шептуны. В районах, где лыка не было, и закупать его было накладно, изворотливые крестьяне из тонких корней плели коренники; из конского волоса - волосяники. В Курской губернии научились делать соломенные лапти. Чтобы лапотная обувка была прочнее и ноги в ней не промокали и не замерзали, ее низ "подковыривали" конопляной веревкой.

Прежде чем надеть лапти, ноги оборачивали в холщовые портянки, а потом закутывали в суконные онучи.

Плели лапти на колодке, пользуясь железным (или костяным) крючком -

кочетыком: называли его еще свайкой или швайко

Им же сдирали кору с деревьев.

"Самые сноровистые работники успевали за сутки сплести не больше пяти пар лаптей. Легко давались подошва, перед и обушник (бока). А вот запятник дается не каждому: на нем сводятся все лыки и связываются петли - так, чтобы продетые в них оборы не кривили бы лаптя и не трудили ногу в одну сторону.

В народе говорят, что царь Петр все умел делать, до всего дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетенный лапоть хранят и показывают", - писал С.Максимов.

Одни лапти плели в пять полос лыка, или строк, - то были пятерики; сплетенные в шесть строк - шестерики и в семь - семерики.

Великорусский лапоть отличался косым плетением лыка; белорусский и украинский - прямым.

Перед и обушник русских лаптей были плотными, жесткими.

Для работы по хозяйству удобны были плетеные ступни - подобие высоких галош (резиновые галоши, еще дорогие, вошли в деревенский быт только в начале ХХ века и надевали их лишь по праздникам).

Ступни оставляли у порога, чтобы быстро надеть для работы по хозяйству, особенно весной или осенью, когда на дворе грязь, а лапти с портянками, онучами и оборами надевать долго и хлопотно.

В не столь уж давние времена лапти у русских (в отличие от сапог) были разными для правой и левой ноги, а у поволжских народов - мордвы, чувашей и татар - они не различались по ноге. Живя бок о бок с этими народами, русские переняли более практичную обувь: когда изнашивался, рвался или терялся один лапоть, другой можно было не выбрасывать.

Во время Гражданской войны (1918-1920) в лаптях ходила бoльшая часть Красной армии. Их заготовкой занималась чрезвычайная комиссия (ЧЕКВАЛАП), снабжавшая солдат валяной обувью и лаптями.

С лаптями в русской деревне было связано много различных поверий. Принято было считать, что старый лапоть, подвешенный в курятник, предохранит кур от болезней, будет способствовать яйценоскости птиц. Считалось, что корова, окуренная после отела из лаптя, будет здорова и даст много молока. Лапоть с уложенной в него травой-мокрицей, брошенный во время сильной засухи в реку, вызовет дождь и т. д. Лапоть играл некоторую роль в семейных обрядах. Так, например, по обычаю, вслед свахе, отправлявшейся сватать, бросали лапоть, чтобы сватовство было удачным. При встрече молодых, возвращавшихся из церкви, ребятишки поджигали лапти, набитые соломой, чтобы обеспечить им богатую и счастливую жизнь, предохранить их от несчастий.

Полюбила я его,

Зовут его Степою.

Он в ботинках, я в лаптях,

Так за ним и шлепаю.

|

Метки: история лапти обувь |

Город в пустыне |

Это цитата сообщения pieretta [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Приглашаю вас в Иорданию. Город Петра...

Восхищает мастерство древних зодчих и мастеров !!!!

Благодарю мою замечательную подругу Зуликху из Марокко за эту подборку.

600 лет, этот город в центре пустыни считался легендой, как и Атлантида.

|

Метки: фото история |

| Страницы: | [1] |